TERTINGGI DAN TERENDAH DI KOTA BOGOR

EVI SULISTYORINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Faktor Penentu Keberadaan Larva Aedes spp. pada Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue Tertinggi dan Terendah di Kota Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

Evi Sulistyorini NIM B252140091

Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue Tertinggi dan Terendah di Kota Bogor. Dibimbing oleh UPIK KESUMAWATI HADI dan SUSI SOVIANA.

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kasus DBD tertinggi di kota Bogor pada 2015 terjadi di Kelurahan Baranangsiang (43 kasus) dan terendah di Kelurahan Bojongkerta (0 kasus). Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor vektor (kepadatan larva, identifikasi spesies dan resistensi), faktor lingkungan (karakteristik habitat, suhu dan kelembaban) dan faktor inang (perilaku manusia) dengan keberadaan larva Aedes spp. pada daerah endemis DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor. Penelitian ini merupakan observasional deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Sampel 100 rumah di masing-masing kelurahan Baranangsiang dan Bojongkerta. Metode yang digunakan dalam setiap rumah yaitu koleksi larva dilakukan dengan metode single larva, selanjutnya larva dikoleksi dan diidentifikasi jenisnya. Larva yang diperoleh dikembangbiakkan menjadi dewasa lalu diuji resistensinya terhadap insektisida malation 0.8%, bendiokarb 0.1% dan deltametrin 0.025% dengan metode susceptibility test standar WHO. Pengukuran faktor lingkungan dilakukan secara visual terhadap kontainer habitat larva Aedes spp. yaitu jenis, letak, bahan, warna, kondisi tertutup, perkiraan volume, pengurasan kontainer, sumber air, pemeliharaan ikan dan penggunaan temephos. Suhu air diukur dengan menggunakan sinar infra merah, sedangkan pH air dengan pH meter. Faktor perilaku inang diukur melalui wawancara mendalam dengan kuesioner terhadap penentu kebijakan dinas kesehatan, pemegang program DBD puskesmas, petugas pest control, tokoh masyarakat dan masyarakat di kedua wilayah kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan house index, container index, breteau index dan density figure di Baranangsiang (HI = 33%; CI = 17.4%; BI = 42; DF = 5) dan di Bojongkerta (HI = 42%; CI = 23.2%; BI = 54; DF = 6), maka dapat dikategorikan bahwa kepadatan larva Aedes spp. di Baranangsiang termasuk sedang dan di Bojongkerta tinggi. Jenis larva yang diperoleh adalah 99.98% Aedes aegypti di Baranangsiang dan Bojongkerta, sisanya Ae. albopictus. Berdasarkan persen kematian nyamuk di Baranangsiang status Ae. aegypti rentan terhadap malathion, resisten terhadap bendiokarb dan resisten terhadap deltametrin, sedangkan di Bojongkerta status Ae. aegypti resisten terhadap malathion, resisten terhadap bendiokarb dan toleran terhadap deltametrin.

Faktor lingkungan yang berhubungan dengan keberadaan larva Aedes spp. di Baranangsiang adalah jenis, letak, bahan, volume dan pengurasan kontainer, sedangkan di Bojongkerta adalah jenis, bahan dan pengurasan kontainer. Hasil analisis multivariat menunjukkan hanya faktor tidak dikuras yang berisiko terhadap keberadaan larva di Baranangsiang (p = 0.00; OR = 116.44), sedangkan di Bojongkerta faktor yang berisiko adalah jenis kontainer TPA (p = 0.00; OR = 0.02), letak di dalam rumah (p = 0.04; OR = 3.32), serta bahan kontainer yang terbuat dari semen, karet dan tanah (p = 0.04; OR = 3.05). Faktor inang (perilaku manusia yaitu pengetahuan, sikap dan praktik) tidak berpengaruh terhadap keberadaan larva nyamuk.

and Lowest Dengue Haemorhagic Fever Endemic Areas in Bogor City. Supervised by UPIK KESUMAWATI HADI and SUSI SOVIANA.

Dengue haemorrhagic fever (DHF) is viral disease that a problem in public health. The highest dengue case in Bogor city at 2015 occured in Baranangsiang village (43 cases) and the lowest in Bojongkerta village (no case). The aim of research is to analyze the vector factors (larvae density, species identification and resistance), environmental factors (habitat characteristics, temperature and humidity) and host factors (human behavior) with the presence of Aedes spp. larvae in the highest and lowest dengue haemorhagic fever endemic areas in Bogor city. This study was observational descriptive analytic with cross sectional study. Samples were collected from 100 houses in each of Baranangsiang and Bojongkerta village. All water containers on each house were observed for the presence of Aedes spp. larvae and the characteristics of each container were recorded, collected and identified. The larval collected were reared until F2 generations and tested resistance to the insecticide malathion 0.8%, bendiocarb 0.1% and deltamethrin 0.025% by using bioassay method of WHO susceptibility test standard. Measurement of environmental factors were visually by observing the container habitat mosquito larvae i.e. type, location, materials, colors, closed conditions, the estimated volume, draining containers, water resources, fish farming and the use of temephos while measuring the water temperature using infrared light and pH water using a pH meter. Host behavior factors was measured using in-depth interviews with policy makers health departments, community health centers holders dengue program, pest control officers, community leaders and communities in both of subdistrics area.

The result showed that Aedes larvae density in Baranangsiang was lower (HI = 33%; CI = 17.4%; BI = 42) than in Bojongkerta (HI = 42%; CI = 23.2%; BI = 54). Based on WHO density figure, Baranangsiang had moderate potency for dengue transmission (DF = 5), while Bojongkerta had high potency (DF = 6). Larval species obtained was 99.98% Aedes aegypti in Baranangsiang and Bojongkerta, 0.02% was Aedes albopictus. Based on the percentage of mortality in Baranangsiang of Ae. aegypti were susceptible to malathion, resistant to bendiokarb and deltamethrin, while in Bojongkerta were resistant to malathion and bendiokarb, tolerant to deltamethrin. The multivariate analysis showed that the containers which not drained in Baranangsiang had potentially as Aedes breeding places (sig = 0.000; OR = 116.44). Meanwhile in Bojongkerta, the higher potentially risk for Aedes habitat larvae were the type of water reservoir (sig = 0.00; OR = 0.02), the indoor containers (sig = 0.04; OR = 3.32) and the material of the containers such as cement, rubber and soil (0.04; OR = 3.05). Host factors (such as knowledge of human behavior, attitudes and practices) has no affect the presence of mosquito larvae.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

TERTINGGI DAN TERENDAH DI KOTA BOGOR

EVI SULISTYORINI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Sains

pada

Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala sebaik-baik pemberi, atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak Agustus 2015 ini ialah Faktor Penentu Keberadaan Larva Aedes spp. pada Daerah Endemis Demam Berdarah Dengue Tertinggi dan Terendah di Kota Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof Drh Upik Kesumawati Hadi, MS PhD dan Dr Drh Susi Soviana, MSi selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada para staf Program Studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan (PEK) yang telah memberikan ilmu selama masa penyelesaian studi. Kami haturkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian di wilayah kerjanya. Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PEK 2014 (Ica Bukittinggi, mbak Nindia Aceh, Irpan Baturaja, Umar Ciamis, Rasyid Tanahbumbu, Bang Joel Aceh, Pak Anto Sumedang, Bos Simba Sumbawa, Firman Tegal, Wiro Cirebon, Pak Amalan Ternate, Novi dan Milda Bengkulu). Kita pernah bertumbuh dalam penggalan episode Agatis, kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah, arti teman lebih dari sekedar materi, tetap semangat dan sukses selalu. Kepada kakak angkatan, mbak Zahara dan mas Imam yang telah membantu penelitian, serta teman-teman B2P2VRP Bu Widiarti, Bu Wiwik, Aryani, Kakak Lasmiati dan Mas Ratno yang telah membantu dan memberikan masukan atas penulisan tesis ini. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga di Jogja dan Salatiga, jagoanku Nararheea TFA (karya ini penyemangat kita le.... tidak ada yang tidak mungkin, tinjulah congkaknya dunia buah hatiku, doa kami di nadimu) atas segala spirit, do’a dan kasih sayangnya selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA

Faktor Vektor 3

Faktor Lingkungan 6

Faktor Inang 7

3 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian 9

Koleksi dan Identifikasi Larva Aedes spp. 9

Pemeliharaan Nyamuk 9

Pengujian Resistensi 9

Pengukuran Faktor Lingkungan 10

Pengukuran Faktor Inang 10

Analisis Data 11

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Vektor 15

Faktor Lingkungan 18

Faktor Inang 28

5 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 36

Saran 36

DAFTAR PUSTAKA

Nomor Teks Halaman 1 Kriteria density figure (kepadatan populasi) larva nyamuk 11 2 Kepadatan vektor DBD berdasarkan perhitungan HI, BI dan CI. 17 3 Status kerentanan nyamuk Ae. aegypti terhadap malation, bendiokarb

dan deltametrin 19

4 Hasil lethal time 50 dan 95 serta ratio resistance 50 dan 95 19 5 Hasil analisis regresi logistik faktor lingkungan terhadap keberadaan larva

pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah bulan Januari-Juli

2015 di Kota Bogor 30

6 Pengaruh antara pengetahuan, sikap dan praktik terhadap keberadaan larva pada kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan Januari-Juli

2015 37

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

1 Peta wilayah Kota Bogor 15

2 Data kasus DBD di Kota Bogor tahun 2009-2015 16

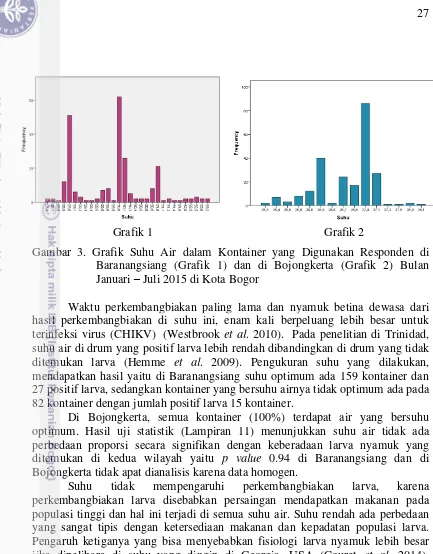

3 Grafik suhu air dalam kontainer yang digunakan responden di

Baranangsiang dan di Bojongkerta bulan Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 27 4 Grafik kelembaban udara di rumah responden Baranangsiang dan di

Bojongkerta bulan Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 28 5 Diagram distribusi usia responden pada daerah dengan kasus DBD

tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan Januari-Juli 2015 34 6 Diagram distribusi pendidikan responden pada daerah dengan kasus DBD

tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan Januari-Juli 2015 35 7 Diagram distribusi pekerjaan responden pada daerah dengan kasus DBD

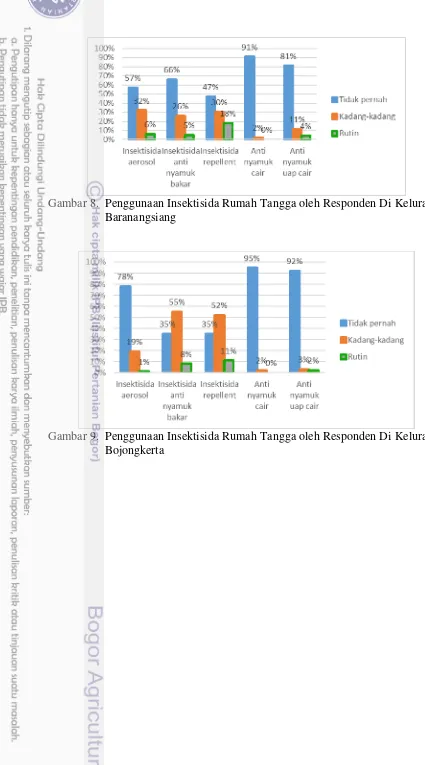

tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan Januari-Juli 2015 35 8 Penggunaan insektisida rumah tangga oleh responden di Kelurahan

Baranangsiang 38

9 Penggunaan insektisida rumah tangga oleh responden di Kelurahan

Nomor Teks Halaman 1 Larva, pupa dan spesies nyamuk yang ditemukan dalam kontainer

responden dengan keberadaan larva nyamuk pada daerah dengan kasus

DBD tertinggi dan terendah bulan Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 48 2 Jenis kontainer NON TPA lainnya yang digunakan responden dengan

keberadaan larva nyamuk pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan

terendah bulan Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 48

3 Sumber air bersih, jenis, letak, bahan, warna, kondisi tertutup (kontainer), pelihara ikan, volume, dikuras 1 minggu terakhir, ditaburi temephos, suhu air, kelembaban dan pH air kontainer yang digunakan responden dengan keberadaan larva nyamuk pada kasus DBD tertinggi dan terendah bulan

Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 49

4 Hasil analisis regresi logistik metode enter faktor entomologi terhadap keberadaan larva pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah

bulan Januari-Juli 2015 di Kota Bogor 50

5 Hasil susceptibility test Ae. aegypti terhadap malation 0,8%, bendiokarb

0,1% dan deltametrin 0,025% 51

6 Hasil wawancara mendalam dengan responden penentu kebijakan,

masyarakat pest control, pemegang program DBD dan tokoh masyarakat 52 7 Hubungan antara karakteristik responden dengan pengetahuan responden

pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor

bulan Januari-Juli 2015 59

8 Hubungan antara karakteristik dengan sikap responden pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan

Januari-Juli 2015 60

9 Hubungan antara karakteristik responden dengan praktik pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan

Januari-Juli 2015 61

10 Hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan praktik responden pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor bulan

Januari-Juli 2015 62

11 Hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik responden terhadap keberadaan larva pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di

Kota Bogor bulan Januari-Juli 2015 63

12 Pengaruh antara pengetahuan, sikap dan praktik terhadap keberadaan larva pada daerah dengan kasus DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor

bulan Januari-Juli 2015 64

13 Dokumen gambar survei larva 65

14 Dokumen gambar identifikasi larva 66

15 Dokumen gambar uji susceptibility test 67

16 Dokumen gambar survei lingkungan habitat larva Aedes spp. 68 17 Dokumen gambar wawancara dengan responden menggunakan kuesioner 69

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Sejak ditemukan hingga saat ini jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dan penyebarannya semakin meluas mencapai seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI. 2014a).

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus DBD sebesar 19.138 orang dan 159 orang meninggal pada tahun 2014 tersebar di 27 kabupaten/kota (Kemenkes RI. 2014b). Sebagai satu di antara kabupaten/kota di Jawa Barat, Kota Bogor memiliki kasus DBD yang relatif tinggi. Pada tahun 2009 hingga 2015 ditemukan kasus DBD yaitu tahun 2009 terdapat 1 344 orang penderita, 9 orang meninggal, tahun 2010 terdapat 1 769 orang penderita, 5 orang meninggal. Pada tahun 2011 terdapat 608 orang penderita, 1 orang meninggal, tahun 2012 terdapat 1 011 orang penderita, 2 orang meninggal, tahun 2013 terdapat 729 orang penderita, 7 orang meninggal. Pada tahun 2014 terdapat 669 orang penderita, 8 orang meninggal dan tahun 2015 terdapat 1 107 penderita dengan 8 orang meninggal. Kasus DBD tahun 2015 (Januari – Juli) yang tertinggi berada di Kelurahan Baranangsiang 43 kasus dan terendah di Kelurahan Bojongkerta 0 kasus (Dinkes Kota Bogor 2016). Demam berdarah dengue terjadi karena didukung oleh beberapa komponen yaitu vektor, virus, lingkungan dan manusia. Pemutusan rantai penularan oleh vektor nyamuk dapat dilakukan dengan menghindari atau mengurangi kontak terhadap nyamuk, membunuh larva nyamuk dan menghilangkan tempat perindukan (breeding place) nyamuk. Suatu strategi yang menyeluruh dari berbagai pihak diperlukan untuk menurunkan faktor risiko penularan oleh vektor yaitu dengan meminimalkan habitat perkembangbiakan vektor, menurunkan kepadatan dan umur vektor, mengurangi kontak antara vektor dengan manusia serta memutus rantai penularan. Metode pengendalian vektor DBD bersifat lokal spesifik dengan mempertimbangkan beberapa faktor pendukung terjadinya kasus DBD, yaitu vektor, lingkungan fisik (cuaca, permukiman, habitat perkembangbiakan), perilaku inang (manusia) sosial budaya (pengetahuan, sikap dan praktik) (Kemenkes RI. 2014a).

Faktor perilaku manusia dalam menggunakan insektisida yang tidak tepat dapat mengakibatkan terjadinya resistensi vektor. Munculnya galur serangga resisten dipicu dengan adanya pajanan insektisida yang berlangsung lama. Hal ini terjadi karena nyamuk Ae. aegypti dan vektor dengue lainnya mampu mengembangkan sistem kekebalan terhadap insektisida yang sering dipakai (Brown dan Pal 1971).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah adalah belum diketahuinya beberapa faktor penentu keberadaan larva Aedes spp. pada daerah endemis DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor. Penelitian mengenai faktor-faktor seperti vektor, lingkungan dan inang (perilaku manusia) dengan keberadaan larva Aedes spp. pada daerah endemis DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor sangat penting dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor seperti vektor (kepadatan larva, identifikasi spesies dan resistensi), lingkungan (karakteristik habitat, suhu dan kelembaban) dan inang (perilaku manusia) dengan keberadaan larva Aedes spp. pada daerah endemis DBD tertinggi dan terendah di Kota Bogor.

Manfaat Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

Faktor Vektor

Serotipe virus dalam DBD ada empat yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4. Keempat serotipe virus ini telah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa DEN-3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotipe yang paling luas distribusinya, disusul oleh DEN-2, DEN-1 dan DEN-4 (Perez et al. 1998). Sekali nyamuk terinfeksi oleh Arbovirus, sepanjang hidupnya nyamuk tersebut tetap terinfeksi dan dapat mentransmisikan virus kepada manusia atau kera. Nyamuk betina yang terinfeksi juga dapat menularkan virus kepada generasi berikutnya melalui proses transmisi transovarial. Transmisi ovarial masih ditemukan sampai dengan generasi ketujuh (Joshi et al. 2002). Namun proses transmisi semacam ini jarang terjadi dengan persentase yang sangat rendah bagi penyebaran infeksi dengue kepada manusia.

Vektor epidemik DBD yang paling penting adalah Ae. aegypti, sementara spesies lain seperti Aedes albopictus, Aedes polynesiensi, anggota kelompok Aedes scutellaris dan Aedes finlayaniveus juga telah dikonfirmasi sebagai vektor sekunder. Semua spesies tersebut, kecuali Ae. aegypti, memiliki willayah penyebarannya sendiri, walaupum mereka merupakan vektor yang sangat baik untuk virus dengue, epidemi yang di timbulkannya tidak seluas yang diakibatkan oleh Ae. aegypti (WHO 2001).

Nyamuk yang berperan dalam wabah penyakit DBD adalah nyamuk Aedes spp. betina, karena nyamuk ini memerlukan darah untuk mematangkan telurnya. Vektor nyamuk betina ini biasanya mengisap darah disiang hari. Perilaku berbeda ditunjukkan oleh nyamuk jantan, nyamuk jantan hidup hanya dari nektar bunga (Abednego 1997). Berbeda dengan hal tersebut, hasil penelitian Hadi et al. (2012) menunjukkan bahwa kedua jenis vektor DBD tidak hanya aktif menghisap darah di siang hari tetapi juga di malam hari. Aktifitas Ae. aegypti dan Ae. albopictus menghisap darah pada malam hari (nokturnal) dari jam 18:00 – 05:50 ditemukan di beberapa daerah di Indonesia yaitu Cikarawang, Babakan dan Cibanteng Kabupaten Bogor (2004), Cangkurawuk Darmaga Bogor (2005, 2007), Pulau Pramuka, Pulau Pari Kepulauan Seribu (2008), Gunung Bugis, Gunung Karang, Gunung Utara Balikpapan (2009) dan Kayangan, Lombok Utara (2009).

Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Telur menetas dalam waktu 1 sampai 3 hari pada suhu 30oC, telur Ae. aegypti dapat bertahan dalam waktu

Pengendalian kasus demam berdarah dengue diperlukan suatu strategi yang menyeluruh dari berbagai pihak, diantaranya adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit DBD merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pengendalian DBD (Kemenkes RI. 2014b).

Pengendalian terkini menggunakan bermacam metode, salah satunya dengan metode biologi. Penggunaan bakteri banyak dikembangkan untuk menekan pertumbuhan vektor DBD. Menurut Gama et al. (2010), toksisitas Bacillus thuringiensis isolat Madura dalam membunuh larva nyamuk instar I sebanyak 88.89%. Toksisitas yang tinggi tersebut terdapat pada kepadatan bakteri sebanyak 1,51 x 108 selml-1, tetapi untuk kepadatan bakteri di bawahnya kurang efektif dalam membunuh larva nyamuk Ae. aegypti. Pada kepadatan bakteri tertinggi, semakin tua umur stadium larva nyamuk maka semakin resisten terhadap serangan toksin yang dihasilkan oleh bakteri B. thuringiensis isolat Madura. Pengaruh kristal toksin B. thuringiensis isolat Madura terhadap struktur epitel dan jaringan usus tampak pada jaringan usus yang tidak utuh dan inti sel epitel hancur serta bagian dalam usus berlubang-lubang, sedangkan bagian luarnya berwarna hitam.

Menurut peneliti lain di Australia, bakteri gram negatif yang dapat mengendalikan vektor DBD yaitu Wolbachia pipientis, dimana strain wMel dan wMelPop-CLA dapat memblok virus dengue serotipe 2 (DENV-2), hal ini menjadi dasar penggunaan bakteri ini untuk mengendalikan Ae. aegypti dan sedang dikembangkan di beberapa negara (Walker et al. 2011). Penelitian senada juga telah dilakukan dengan hasil bahwa Ae. aegypti yang telah diinfeksi dua strain W. pipientis sekaligus (wMel dan wAlbB) menunjukkan bahwa superinfeksi yang stabil ini lebih efektif memblokir dengue dibandingkan single infeksi. Superinfeksi juga menunjukkan fenotipe ketidakcocokan sitoplasma yang memungkinkan untuk menggantikan infeksi tunggal di lapangan. Ini merupakan potensi mekanisme pengelolaan resistensi di daerah dimana infeksi tunggal sudah diterapkan (Joubert et al. 2016).

Penelitian lain menyebutkan bahwa bakteri kitinolitik (isolat LMB 1 – 5) menyebabkan kematian larva 86.7% dalam waktu 7 hari, sedangkan (isolat B6) yang memiliki kemampuan besar dalam mengendalikan larva nyamuk Ae. aegypti. Bakteri ini dapat menyebabkan kematian larva sebesar 97% dalam waktu 108 jam. Isolat bakteri kitinolitik B6 dari klaten, Boyolali dan Jepara ini sangat berpotensi dikembangkan sebagai galur untuk pengendalian vektor DBD (Pujiyanto et al. 2011).

selain dipengaruhi oleh konsentrasi zoospora, kemungkinan dipengaruhi oleh daya tahan tubuh dari masing-masing larva, makanan, serta viabilitas zoospora dalam menyerang larva (Indrawati et al. 2011).

Cendawan entomopatogen lain yang berhasil diidentifikasi di kawasan Bandung, adalah Beauveria bassiana, diketahui dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Putri et al. (2015) melaporkan bahwa penggunaan cendawan ini mempunyai potensi mengendalikan larva dan imago Ae. aegypti selama 24 jam dan 48 jam setelah aplikasi perlakuan yaitu nilai LC50 24 jam dan 48 jam yang dapat menyebabkan kematian pada larva sebesar 49 × 109 spora/mL dan 19.0 × 108 spora/mL. Nilai LC50 24 jam dan 48 jam pada imago Ae. aegypti sebesar 1.07 × 107 spora/mL spora/mL dan 1.49 × 105 spora/mL.

Larva Odonata (Bradinopyga geminata) diketahui secara umum menjadi predator yang memangsa larva Ae. aegypti pada instar I dalam jumlah yang paling banyak dan jumlahnya menurun sebanding dengan peningkatan tingkat instar larva nyamuk tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Tamil Nadu, India (Venkatesh dan Tyagi 2015).

Alternatif metode menggunakan teknik nuklir sangat bermanfaat dalam proses pemandulan nyamuk Ae. aegypti sebagai vektor penyakit DBD. Irradiasi yang dilakukan pada stadium telur dan larva tidak menunjukkan hasil yang baik karena tidak terjadi perkembangan lebih lanjut pasca radiasi. Irradiasi gamma dosis 65 Gy pada stadium pupa dapat memandulkan 98.0% populasi dan dosis 70 Gy menyebabkan kemandulan 100%. Teknik pengendalian vektor dengan teknik serangga mandul (TSM) sangat spesifik, ramah lingkungan, tidak menimbulkan resistensi dan hanya berpengaruh pada spesies target saja. TSM merupakan teknik pilihan yang sangat efektif dan efisien baik secara tersendiri maupun terintegrasi dengan teknik lain dan dalam pelaksanaannya akan lebih baik bila dikombinasikan dengan pengendalian vektor lain secara terpadu (Nurhayati dan Rahayu 2006).

Pengendalian secara kimiawi masih paling populer baik bagi program pengendalian DBD dan masyarakat. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor DBD bagaikan pisau bermata dua, artinya bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Insektisida kalau digunakan secara tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu dan cakupan akan mampu mengendalikan vektor dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme yang bukan sasaran. Penggunaan insektisida dalam jangka tertentu secara akan menimbulkan resistensi vektor. Insektisida untuk pengendalian DD/DBD harus digunakan dengan bijak dan merupakan senjata pamungkas (Sukowati 2010).

Lee et al. (2003) melaporkan kebutuhan insektisida rumah tangga pada sektor domestik di Malaysia mempunyai persentase terbesar yaitu 40%, sedangkan kantor, perusahaan dan gudang terdapat 25%, untuk komplek sekitar perkantoran 15%, pada hotel, apartemen serta penjual makanan membutuhkan 10%, lainnya 10%.

turut berperan dalam terjadinya resistensi terhadap insektisida golongan synthetic pyrethroid (Joharina dan Alfiah 2012).

Munculnya galur serangga resisten dipicu dengan adanya pajanan yang berlangsung lama. Hal ini terjadi karena nyamuk Ae. aegypti dan vektor dengue lainnya mampu mengembangkan sistem kekebalan terhadap insektisida yang sering dipakai. Beberapa penelitian menunjukkan pula adanya resistensi silang, yaitu timbulnya resistensi terhadap suatu insektisida karena pajanan oleh insektisida lainnya. Penentuan status resistensi spesies nyamuk vektor secara berkala sangat diperlukan untuk mendapatkan data dasar deteksi lebih lanjut dan monitoring terjadinya resistensi. Dengan demikian karakteristik potensial terjadinya resistensi dapat diketahui lebih awal untuk bahan pertimbangan dalam strategi pengendalian vektor. Insektisida golongan organoklorin dapat diganti dengan insektisida yang cara kerjanya berbeda dalam membunuh serangga, yaitu insektisida golongan organofosfat atau karbamat. Golongan organofosfat atau karbamat bekerja dengan menghambat aktivitas enzim kholinesterase (Matsumura 1976).

Resistensi terhadap insektisida telah dilaporkan di beberapa wilayah di Indonesia. Ae. aegypti di Bandung, telah resisten terhadap permetrin dan deltametrin dengan RR90 79.3 dan 23.7, di Palembang resisten terhadap permetrin (RR90 11.1) tetapi rentan terhadap deltametrin (RR90 2.2). Strain yang rentan terhadap keduanya terjadi di Surabaya (RR90 8.6 dan 2.5) (Ahmad et al. 2007). Di Sumatera Selatan, telah dilakukan uji kerentanan Ae. aegypti terhadap insektisida malathion, dengan hasil strain dari 7 kab/kota telah resisten, 3 kab/kota berstatus toleran dan 1 kabupaten masih rentan (Ambarita et al. 2014). Senada dengan penelitian tersebut, di Kecamatan Bukit Kecil, Sukarami dan Ilir Timur I Kota Palembang terjadi resistensi yang bersifat target site atas sintetik piretroid (Ghiffari et al. 2013). Uji kerentanan Ae. aegypti juga dilakukan di Jawa Tengah dengan hasil sembilan kabupaten pada lokasi survei telah resisten terhadap malathion, delapan kabupaten telah resisten sipermetrin, satu kabupaten yaitu Banjarnegara masih toleran terhadap sipermetrin (Ikawati et al. 2015).

Resistensi Ae. aegypti terhadap sipermetrin di Lombok Barat adalah toleran, sedangkan terhadap malation adalah rentan (Kristinawati 2013), di Ciamis resistensi Ae. aegypti terhadap sipermetrin (73.3%) (Pradani et al. 2011), di keempat kelurahan wilayah kerja KKP Bandar Udara Sam Ratulangi Manado menunjukkan Ae. aegypti resisten terhadap malation 0.8% (Soenjono 2011). Resisten terhadap insektisida sintetik piretroid juga terjadi pada Ae. aegypti di Kecamatan Tembalang (Widiastuti et al. 2015) dan status kerentanan Ae. aegypti di lima wilayah di Jakarta dan di Kota Bogor telah resisten terhadap malation 0.8% dan lambdasihalotrin 0.05% (Shinta et al. 2008).

Faktor Lingkungan

Habitat Ae. aegypti biasanya pada ban bekas, vas bunga yang terbuat dari logam, plastik dan keramik. Populasi Ae. aegypti dipengaruhi faktor kompetisi intraspesifik dan tergantung pada keberadaan dan jenis kontainer yang tersedia. Larva Ae. albopictus banyak ditemukan pada guci, sampah, kaleng, ember, botol dan pipa. Apabila dibandingkan dengan Ae. aegypti, kelimpahan Ae. albopictus jauh lebih rendah namun larva kedua spesies nyamuk vektor DBD ini sering ditemukan berada dalam wadah yang sama di Argentina (Vezzani dan Carbajo 2008).

Penelitian yang lain menyebutkan bahwa bak mandi merupakan key container (gambaran jenis tempat penampungan air yang paling berperan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD) tempat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD di Kabupaten Tulungagung, Kota Malang dan Kota Kediri Jawa Timur (Joharina dan Widiarti 2014).

Tempat perkembangbiakan utama Ae. aegypti di air jernih, tetapi bisa juga berkembang biak di air yang terpolusi. Persentase keberhasilan nyamuk Ae. aegypti dari mulai penetasan sampai mencapai dewasa tergolong tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi peletakan telur adalah indera olfaktori dan kehadiran mikroorganisme. Perkembangan nyamuk pradewasa tergantung pada ketersediaan makanan, bahan organik dan anorganik. Hasil penelitian di Laboratorium Entomologi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini juga menunjukkan bahwa air yang terpolusi tanah dapat menjadi tempat perindukan dan berkembangbiaknya nyamuk Ae. aegypti (Agustina 2013).

Suhu dan kelembaban udara mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan kasus DBD. Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan Ae. aegypti. Nyamuk Aedes spp. akan meletakkan telurnya pada temperatur udara sekitar 20 °C – 30 °C. Nyamuk Aedes spp. dapat hidup pada suhu rendah tetapi proses metabolismenya menurun atau bahkan berhenti (Hidayati dalam Hadi 2016). Penelitian yang dilakukan di Salatiga menunjukkan bahwa suhu rata-rata mingguan dalam rumah berkisar antara 21.95 – 25.05 0C umur nyamuk Ae. aegypti sekitar 50 hari, sedangkan suhu rata-rata mingguan luar rumah berkisar antara 22.29 – 24.47 0C umur nyamuk Ae. aegypti sekitar 52 hari (Mintarsih et al. 1996).

Faktor Inang

Strategi pengendalian DBD yaitu pengendalian vektor dengan mengedepankan upaya pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penguatan sistem surveilans untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian kasus serta kejadian luar biasa (KLB). Penatalaksanaan penderita secara adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian disertai dukungan manajemen termasuk anggaran, sumber daya manusia dan alat pengendalian DBD. Langkah-langkah penyelidikan epidemiologi (PE) yaitu jika ditemukan 1 atau lebih penderita infeksi denguedan atau ≥ 3 penderita tersangka serta ditemukan larva (≥ 5%) dari radius 100 meter dari rumah penderita, maka dilakukan penanggulangan fokus. Penanggulangan ini berupa kegiatan fogging khusus pada radius 200 meter selama 2 siklus dengan interval 1 minggu, penyuluhan, PSN, 3M+ dan larvasidasi selektif. Tetapi bila hasilnya negatif maka hanya dilakukan penyuluhan, PSN, 3M+ dan larvasidasi selektif (Kemenkes 2015a).

Salah satu solusi mengendalikan vektor DBD adalah upaya meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dengan konsep one health dari pusat sampai tingkat RT mengharuskan peran lintas program dan lintas sektor bersatu padu menerapkan program 4M+ maka diharapkan kelak Indonesia terbebas dari DBD. Personal protection sebagai salah satu bentuk praktik pengendalian vektor, konsep ini merupakan makna dari simbol “+” nya. Pelengkap perlindungan diri itu berupa proteksi dengan berbagai macam formulasi insektisida yang beredar di masyarakat, misalnya aerosol, mat dan liquid vaporizer, anti nyamuk bakar, repellent juga dengan menggunaan kassa nyamuk, raket nyamuk, kelambu dan lain sebagainya. Tetapi itu semua adalah pelengkap dan pada intinya yang bisa dilakukan semua orang tanpa mengeluarkan biaya lebih dengan menggunakan konsep 4M+ itu sendiri, yaitu Menguras kalau mungkin, Menutup jangan lupa, Mengubur/Memusnahkan/Mendaur ulang, Memantau atau Memonitor semua tempat yang berpotensi menjadi perkembangbiakan Ae. aegypti dan Ae. albopictus (Hadi 2016).

Pelaksanaan program pengendalian DBD di Dinas Kesehatan Kota Semarang sering mendapat keluhan dari masyarakat terutama masalah fogging, masyarakat menghendaki setiap ada kasus harus difogging, sedangkan berdasarkan kriteria dari hasil PE tidak perlu dilakukan fogging. Untuk memberikan tanggapan terhadap keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan, Dinas Kesehatan Kota Semarang telah membentuk Tim Penanganan Keluhan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sulistyorini dan Trapsilowati 2007).

Wahana kerjasama lintas sektoral di Salatiga yaitu Pokjanal/Pokja DBD yang telah terbentuk tetapi tidak memberikan pembinaan pada tokoh masyarakat bahkan keberadaannya tidak dikenal oleh masyarakat. Dengan melihat kondisi di atas, tujuan program DBD sulit tercapai. Dukungan, perhatian dan pembinaan dari sektor kesehatan maupun di luar sektor kesehatan sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pemberantasan DBD secara mandiri dan berkesinambungan (Trapsilowati dan Suskamdani 2007).

3 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan desain observasional deskriptif analitik, pendekatan cross sectional study, dilakukan di Kelurahan Baranangsiang (kasus DBD tertinggi) dan di Kelurahan Bojongkerta (kasus DBD terendah) di Kota Bogor. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dengan mengambil sampel sebanyak 100 rumah pada masing-masing kelurahan dari bulan September sampai dengan Oktober 2015 (Kemenkes RI. 2014a).

Faktor Vektor

Koleksi dan Identifikasi Larva Aedes spp.

Koleksi larva dilakukan dengan metode single larva. Setiap kontainer yang ditemukan larva, diambil satu menggunakan pipet atau selang larva. Larva ditempatkan pada wadah plastik yang sudah diberi label sesuai dengan lokasi. Selanjutnya identifikasi larva dilakukan menggunakan alkohol pada gelas objek, diamati menggunakan mikroskop di Laboratorium Entomologi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB menggunakan kunci identifikasi nyamuk Aedes (Farajollahi dan Price 2013).

Pemeliharaan Nyamuk

Larva yang telah dikoleksi dari lokasi penelitian, dipelihara di wadah plastik (tray) berukuran (20 x 30 x 5) cm3 yang berisi air, kemudian diberi makan rebusan hati ayam sampai menjadi pupa. Pupa dipindahkan ke dalam mangkuk plastik yang diletakkan di kandang nyamuk dengan ukuran (40 x 40 x 60) cm3, kemudian dipelihara sampai dewasa. Nyamuk dewasa umur 2 – 3 hari diberi makan darah marmut selama 1 – 2 jam untuk membantu proses pematangan telur. Air gula 10% disediakan dengan botol vial yang terdapat kapas, kemudian diletakkan di dalam kandang untuk mengganti kebutuhan nektar alami di alam. Setelah nyamuk menghisap darah, 2 – 3 hari kemudian dipasang perangkap telur (ovitrap) berupa kertas saring yang diletakkan melingkar di dalam mangkuk plastik berisi air. Nyamuk-nyamuk generasi kedua (F2) inilah yang digunakan untuk pengujian resistensi.

Pengujian Resistensi

Pengujian resistensi dengan hewan uji nyamuk Ae. aegypti dewasa (F2) kondisi perut kenyang larutan gula (glucozed fed). Uji kerentanan (susceptibility test) dengan standar WHO yaitu menggunakan tiga impregnated paper yaitu malation 0.8%, bendiokarb 0.1% dan deltametrin 0.025%, setiap uji menggunakan 4 tabung perlakuan dan 1 tabung kontrol. Pada setiap tabung uji dimasukkan nyamuk betina umur 3-5 hari sebanyak 25 ekor. Nyamuk dibiarkan berkontak dengan kertas berinsektisida selama 1 jam, kemudian dipindahkan ke dalam tabung holding (penyimpanan). Selama penyimpanan kelembaban dijaga dan pada tabung holding dilengkapi handuk basah (Widiarti et al. 2011).

lagi. Apabila kematian nyamuk pada kelompok kontrol lebih besar dari 20% maka harus dilakukan pengujian ulang dan bila kematian terjadi antara 5 – 20% maka data dilakukan koreksi dengan rumus abbot.

Pengukuran Faktor Lingkungan

Pengukuran faktor lingkungan dilakukan secara visual dengan mengamati kontainer yang menjadi habitat larva nyamuk yaitu jenis, letak, bahan, warna, kondisi tertutup, perkiraan volume, pengurasan kontainer, sumber air, pemeliharaan ikan dan penggunaan temephos sedangkan pengukuran suhu air menggunakan sinar infra merah dan pH air menggunakan pH meter.

Pengukuran Faktor Inang

Data yang diketahui menggunakan kuesioner tertutup untuk responden masyarakat adalah tentang pengetahuan mengenai demam berdarah dengue, perilaku vektor dan pengendaliannya, sedangkan sikap dan praktik tentang pengendalian demam berdarah dan vektornya. Data yang diketahui menggunakan kuesioner terbuka adalah mengenai cara pengendalian DBD yang telah dilakukan, penggunaan insektisida baik dosis dan cara aplikasinya.

Wawancara mendalam dengan tiga orang penentu kebijakan dinas kesehatan (Kabid P3KL, Kasie P2M dan Supervisor Fogger). Petugas wawancara memberi informasi pada responden mengenai gambaran studi dengan panduan naskah penjelasan. Responden menandatangani lembar kesediaan (informed consent) sebelum wawancara dilakukan. Menggunakan panduan wawancara mendalam dan alat perekam. Petugas mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara.

Wawancara mendalam dengan satu orang pemegang program DBD puskesmas kasus tertinggi dan terendah. Petugas wawancara memberi informasi pada responden mengenai gambaran studi dengan panduan naskah penjelasan. Responden menandatangani lembar kesediaan (informed consent) sebelum wawancara dilakukan. Menggunakan panduan wawancara mendalam dan alat perekam. Petugas mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara.

Wawancara mendalam dengan petugas dua orang petugas pest control. Petugas wawancara memberi informasi pada responden mengenai gambaran studi dengan panduan naskah penjelasan. Responden menandatangani lembar kesediaan (informed consent) sebelum wawancara dilakukan. Menggunakan panduan wawancara mendalam dan alat perekam. Petugas mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara.

perekam. Petugas mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara.

Wawancara terstruktur dengan warga kelurahan yang menjadi responden. Petugas wawancara memberi informasi pada responden mengenai gambaran studi dengan panduan naskah penjelasan. Responden menandatangani lembar kesediaan (informed consent) sebelum wawancara dilakukan. Mewawancarai responden yang tinggal di rumah dan telah cukup dewasa untuk diwawancara berusia minimal 15 tahun. Responden diwawancarai untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan praktik terkait tentang penyakit DBD dan penggunaan insektisida. Petugas mengucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara.

Analisis Data

Faktor Vektor

Data hasil penelitian, larva diidentifikasi dan dideskripsikan. Pengukuran populasi larva Ae. aegypti dapat dilakukan dengan penghitungan indeks CI (container index) yang menunjukan persentase kontainer yang ditemukan larva Ae. aegypti dibagi dengan jumlah kontainer yang diperiksa; HI (house index) adalah persentase rumah yang ditemukan larva dibagi dengan jumlah rumah yang diperiksa; BI (breteau index) yang merupakan nilai persentase kontainer yang ditemukan larva dibagi dengan jumlah rumah yang diperiksa; DF (density figure) adalah tingkat kepadatan larva nyamuk dalam 100 rumah yang diamati (Kemenkes 2014a; WHO 1972).

Kriteria kepadatan vektor atau DF didapat dari gabungan nilai HI, BI, CI yang dinyatakan dalam skala 1 – 9, yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu DF = 1 (kepadatan rendah), DF = 2 – 5 (kepadatan sedang) dan DF = 6 – 9 (kepadatan tinggi), seperti pada tabel 1.

Data yang diperoleh dari hasil uji resistensi (susceptibility test) dianalisis dengan kriteria yaitu rentan (susceptible) jika > 98 – 100% kematian nyamuk, toleran (tolerance) jika 80 – 97% kematian nyamuk dan resisten (resistance) jika < 80% kematian nyamuk (Brown dan Pall 1971).

Status kerentanan juga ditentukan dari rasio resistensi (RR) berdasarkan kriteria Brown. Bila nilai RR ≤ 10 maka dikatakan tidak resisten dan bila RR > 10 maka dinyatakan resisten. Rasio resistensi dihitung berdasarkan perbandingan nilai lethal time (LT) yaitu LT50 dan LT95 terhadap isolat pembanding. Perhitungan nilai LT50 dan LT95 dilakukan dengan analisis probit (probability unit) berdasarkan fungsi sebaran peluang normal kumulatif baku menggunakan software SPSS 22.0 yaitu probit regression.

Tabel 1. Kriteria Density Figure (Kepadatan Populasi) Larva Nyamuk

Data yang ditabulasi adalah data hasil pengamatan karakteristik habitat. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS, masing-masing menggunakan uji chi square atau uji fisher’s exact atau continuity correction. Kemaknaan hasil korelasi melalui nilai probabilitas dengan hipotesis sebagai berikut : Ho = Tidak ada hubungan yang bermakna antara dua variabel; Hα = Ada hubungan yang bermakna antara dua variabel (Riwidikdo 2010).

Analisis multivariat dengan menampilkan hasil odds ratio (OR) sebagai perhitungan perkiraan dimana jika nilai OR lebih besar dari 1 berarti mempertinggi risiko, jika OR = 1 berarti tidak terdapat hubungan dan jika OR lebih kecil dari 1 berarti mengurangi risiko, sedangkan confidence interval (CI) sebesar 95% juga bisa untuk mengetahui batas atas dan batas bawah dari OR, kemudian secara keseluruhan menggunakan uji multivariat yaitu binary logistic regression. Semua variabel dimasukkan dalam analisis regresi logistik linier menggunakan metode enter, sehingga diperoleh variabel yang signifikan dan variabel lainnya sebagai variabel moderator terjadinya keberadaan larva maupun kasus DBD. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh, maka dilanjutkan dengan metode forward conditional dengan memasukkan variabel yang signifikan saja dalam analisis. Analisis Kemaknaan hasil uji regresi melalui nilai probabilitas dengan hipotesis sebagai berikut : Ho = Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen; Hα = Ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Tingkat kepercayaan yang digunakan 95%, maka jika nilai probabilitas (p value) lebih besar dari 0.05 maka Ho diterima, sebaliknya jika p value lebih kecil dari 0.05 maka H0 ditolak (Riwidikdo 2010).

Faktor Inang

mempertimbangkan kerangka rujukan atas fenomena dan mengkonstruksi bagaimana fenomena tersebut dialami (Tukiran et al. 1995).

Menurut Riwidikdo (2009), data pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat dinilai berdasarkan jawaban yang benar dari hasil wawancara terstruktur dengan kriteria sebagai berikut : Pengetahuan (Tinggi = (x) > mean + 1SD, Sedang = mean – 1SD < x < mean + 1SD, Kurang = (x) < mean – 1SD, skala data ordinal), Sikap (Sangat mendukung = (x) > mean + 1SD, Cukup mendukung = mean – 1SD < x < mean + 1SD, Kurang mendukung = (x) < mean – 1SD, skala data ordinal), Praktik (Baik = (x) > mean + 1SD, Cukup = mean – 1SD < x < mean + 1SD, Kurang = (x) < mean – 1SD, skala data ordinal).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis, Demografi dan Kasus DBD di Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26 0

C dengan suhu terendah 21.80 C dengan suhu tertinggi 30.4 0C. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3 500 – 4 000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari (Pemkot Bogor 2016).

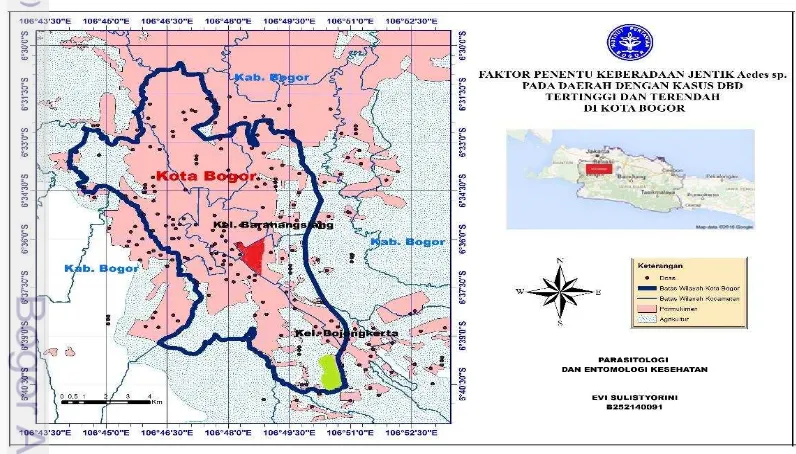

Luas wilayah Kota Bogor (Gambar 1) sebesar 11 850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, kemudian secara administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu Desa Pamoyanan, Genteng, Balumbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2 712 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 1 047 922 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya adalah 88.43 jiwa per Ha. Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor (Pemkot Bogor 2016).

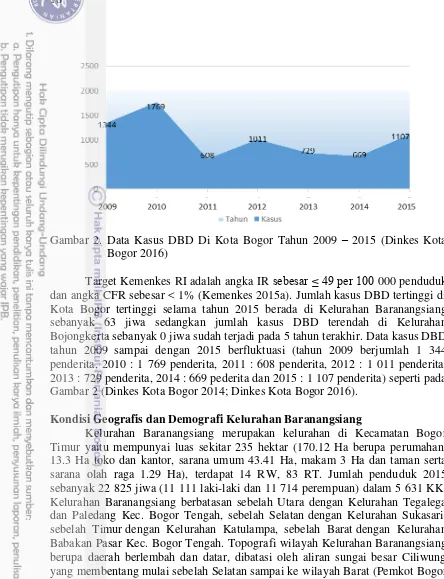

Data kasus demam berdarah dengue tahun 2015 sejumlah 1 107 penderita dan 8 orang meninggal. Angka incident rate (IR) sebesar 105.64 per 100 000 penduduk dan case fatality rate (CFR) sebesar 0.76 dan nilai ABJ 88.69% (HI : 11.31%) (Dinkes Kota Bogor 2016).

Gambar 2. Data Kasus DBD Di Kota Bogor Tahun 2009 – 2015 (Dinkes Kota Bogor 2016)

Target Kemenkes RI adalah angka IRsebesar ≤ 49 per 100 000 penduduk dan angka CFR sebesar < 1% (Kemenkes 2015a). Jumlah kasus DBD tertinggi di Kota Bogor tertinggi selama tahun 2015 berada di Kelurahan Baranangsiang sebanyak 63 jiwa sedangkan jumlah kasus DBD terendah di Kelurahan Bojongkerta sebanyak 0 jiwa sudah terjadi pada 5 tahun terakhir. Data kasus DBD tahun 2009 sampai dengan 2015 berfluktuasi (tahun 2009 berjumlah 1 344 penderita, 2010 : 1 769 penderita, 2011 : 608 penderita, 2012 : 1 011 penderita, 2013 : 729 penderita, 2014 : 669 pederita dan 2015 : 1 107 penderita) seperti pada Gambar 2 (Dinkes Kota Bogor 2014; Dinkes Kota Bogor 2016).

Kondisi Geografis dan Demografi Kelurahan Baranangsiang

Kelurahan Baranangsiang merupakan kelurahan di Kecamatan Bogor Timur yaitu mempunyai luas sekitar 235 hektar (170.12 Ha berupa perumahan, 13.3 Ha toko dan kantor, sarana umum 43.41 Ha, makam 3 Ha dan taman serta sarana olah raga 1.29 Ha), terdapat 14 RW, 83 RT. Jumlah penduduk 2015 sebanyak 22 825 jiwa (11 111 laki-laki dan 11 714 perempuan) dalam 5 631 KK. Kelurahan Baranangsiang berbatasan sebelah Utara dengan Kelurahan Tegalega dan Paledang Kec. Bogor Tengah, sebelah Selatan dengan Kelurahan Sukasari, sebelah Timur dengan Kelurahan Katulampa, sebelah Barat dengan Kelurahan Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah. Topografi wilayah Kelurahan Baranangsiang berupa daerah berlembah dan datar, dibatasi oleh aliran sungai besar Ciliwung yang membentang mulai sebelah Selatan sampai ke wilayah Barat (Pemkot Bogor 2016).

07, 13 dan RW 11. Masing masing saluran irigasi dan sungai besar tersebut memiliki peran dan fungsinya sendiri, selain sebagai sumber kehidupan untuk rumah tangga, serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah Kelurahan Baranangsiang. Selain itu di Wilayah tersebut juga terdapat pula sumber mata air bersih yang dimanfaatkan untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK) (Pemkot Bogor 2016).

Kondisi Geografis dan Demografi Kelurahan Bojongkerta

Secara administratif Kelurahan Bojongkerta terletak di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor yang memiliki 6 (enam) RW dan 28 (dua puluh delapan) RT, dengan luas wilayah sekitar 216.785 Ha, adapun letak Kelurahan Bojongkerta berbatasan dengan wilayah sebelah Utara dengan Kelurahan Kertamaya, sebelah Timur dengan Kelurahan Harjasari, sebelah Selatan dengan jalan Kabupaten/Kota/Desa Bitungsari, sebelah Barat dengan Kelurahan Rancamaya. Jumlah penduduk sebanyak 8 784 jiwa dengan 4 532 laki-laki dan 4 252 Kepadatan vektor DBD di Baranangsiang sebesar 5 artinya berdasarkan kepadatan vektornya menunjukkan wilayah kelurahan Baranangsiang mempunyai risiko penularan DBD pada tingkat sedang, sedangkan DF Bojongkerta adalah 6 yang berarti mempunyai risiko penularan DBD pada tingkat tinggi. Di Bojongkerta tersedia habitat Aedes spp. lebih banyak dibanding di Baranangsiang, dengan volume air lebih dari 20 liter sehingga air tidak dibuang atau dikuras, hal itu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat untuk menyimpan air untuk menghindari sumber air kering atau tidak mengalir sehingga mengakibatkan nyamuk pra dewasa berkembang dengan baik.

Berbeda dengan di Baranangsiang yang ketersediaan habitat Aedes spp. pada kontainer dengan volume air kurang dari 1 liter atau cenderung pada kontainer yang terabaikan, tidak disangka terdapat air untuk habitat larva Aedes spp. dan sebagian besar kontainer air adalah sekali habis airnya sehingga kepadatan vektornya lebih rendah dibandingkan dengan Bojongkerta.

Berdasarkan kepadatan vektornya, Kelurahan Baranangsiang mempunyai persentase lebih kecil dibandingkan Kelurahan Bojongkerta, hal ini sesuai dengan Soedarmo (1999) bahwa keadaan dengan populasi vektor DBD yang tinggi dimungkinkan terjadi kasus DBD yang rendah.

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya kerentanan nyamuk terhadap insektisida dan infeksi virus, ketidakberadaan virus, keragaman tipe virus, umur nyamuk pendek, jarak terbang nyamuk yang pendek dan faktor microclimate yang tidak mendukung keaktifan nyamuk.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta & Sukowati (2013), indeks pupa tidak berbanding lurus dengan kasus DBD, dapat dilihat dari hasil penelitian di lima lokasi penelitian yang bervariasi, indeks pupa dengan urutan dari tertinggi adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan terendah di Jakarta Pusat, sedangkan untuk jumlah kasus dengan urutan dari tertinggi adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan kasus terendah Jakarta Selatan.

Kemenkes menetapkan bahwa untuk mencegah penularan DBD, maka HI tidak boleh lebih dari 5%, jika > 10% maka wilayah tersebut mengindikasikan wilayah yang berisiko tinggi terhadap kejadian DBD. Semakin tinggi nilai HI, semakin tinggi pula risiko masyarakat di wilayah tersebut untuk kontak dengan nyamuk pembawa virus dengue. Perhitungan HI harus diiringi perhitungan parameter yang lain, karena jika berdiri sendiri kurang kuat karena tidak memperhitungkan faktor habitat yang ada di dalam rumah tersebut, walaupun parameter ini banyak digunakan (Sunaryo dan Pramestuti 2014; Sambuaga 2011; Minhas dan Sekhon 2013).

Banyaknya kontainer digambarkan dalam nilai CI yaitu terdapat larva pada kontainer, parameter ini untuk mengevaluasi program pengendalian vektor. Parameter ini juga tidak bisa berdiri sendiri karena tidak dapat melihat kepadatan larvanya (Pant dan Self 1999). Penelitian lain di Kota Makkah menyebutkan bahwa indeks larva Ae. aegypti (CI, HI, BI) tercatat lebih besar selama musim penghujan dibandingkan dengan musim kering (Aziz et al. 2012).

Identifikasi Larva Aedes spp.

Hasil identifikasi terhadap seluruh larva yang diperoleh dari kedua kelurahan menunjukkan 99.8% adalah spesies Ae. aegypti dan 0.02% Ae. albopictus. Kontainer yang ditemukan paling banyak ditemukan di kedua wilayah adalah di dalam rumah, di Baranangsiang sebesar 89% dan di Bojongkerta 86%. Habitat Ae. aegypti pada umumnya berada di dalam rumah dan bisa ditemukan di luar rumah sedangkan Ae. albopictus hanya berada di luar rumah. Kondisi rumah di Baranangsiang sebagian besar di wilayah penelitian adalah saling berhimpitan sehingga walaupun di luar rumah tetapi atap berhimpit menjadi satu sehingga dimungkinkan untuk menjadi habitat Ae. aegypti. Hal ini sesuai dengan penelitian Fadilla et al. (2015) di Kelurahan Bantarjati Kota Bogor bahwa species Ae. aegypti ditemukan sebanyak 84.09% dan Ae. albopictus 15.91%.

Resistensi

Tabel 3. Status Kerentanan Nyamuk Ae. aegypti terhadap Malation, Bendiokarb dan Deltametrin di Baranangsiang dan Bojongkerta Tahun 2015.

Sampel Malation 0.8% Bendiokarb 0.1% Deltametrin 0.025%

% Mati Status % Mati Status % Mati Status

Baranangsiang 100 Rentan 46.67 Resisten 20 Resisten

Bojongkerta 39 Resisten 41 Resisten 81 Toleran

Tabel 4. Lethal Time 50 dan 95 serta Ratio Resistance 50 dan 95 Ae. aegypti di Baranangsiang dan Bojongkerta Tahun 2015.

Malation 0.8% Bendiokarb 0.1% Deltametrin 0.025%

BS BK BS BK BS BK

LT50 0.56 1324.84 34.41 1237.19 129.19 67.76

LT95 2.38 2990.58 237.03 2687.94 327.64 1427.53

RR50 4.00 8.44 1720.50 17.19 1174.45 0.35

RR95 0.06 5.56 430.96 8.72 1.12 1.22

Keterangan : BS=Baranangsiang; BK=Bojongkerta; LT=Lethal time; RR=Ratio resistance

Status kerentanan Bojongkerta 41% kematian yang berarti resisten, dengan kontrol positif strain Liverpool rentan. Status kerentanan nyamuk Ae. aegypti terhadap insektisida deltamethrin 0.025% di Baranangsiang adalah resisten dengan 20% kematian, sedangkan di Bojongkerta adalah toleran dengan 81% kematian, menggunakan kontrol positif strain Liverpool rentan (Tabel 3). Berdasarkan kriteria nilai RR, di Baranangsiang telah resisten terhadap bendiokarb dan deltametrin, sedangkan di Bojongkerta terhadap bendiokarb (Tabel 4). Dari hasil wawancara dengan penentu kebijakan penggunaan insektisida dalam upaya pengendalian DBD di dinas kesehatan Kota Bogor, bahwa sejak sekitar 15 tahun yang lalu sudah tidak menggunakan malation berganti dengan jenis sintetik piretroid.

Hal yang sama juga terjadi dengan pest control yang menggunakan jenis insektisida sintetik pirethoid, sehingga nyamuk di Baranangsiang sudah kembali rentan terhadap insektisida jenis malation. Berbeda dengan di Bojongkerta yang resisten terhadap malation, dari segi lingkungan sekitar wilayah kelurahan ini berupa tanah perkebunan singkong, talas dan ubi yang pupuknya menggunakan pupuk kandang, sedangkan penggunaan insektisida hanya pada tanaman padi dengan luas sebidang lahan kecil ±200 meter dan bahan aktif insektisidanya yang beredar di pasaran bukan berbahan aktif malation. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya resistensi ganda ataupun resistensi silang pada Aedes spp. di Bojongkerta dan penggunaan insektisida pada masyarakat di wilayah yang berbatasan dengan kelurahan Bojongkerta yang dibatasi oleh sungai yang menyerupai jurang.

aegypti terhadap golongan organofosfat (malation) dan piretroid (deltametrin) di Lawang Gintung, Kebon Kelapa, Kebon Pedes, Kedung Waringin dan Tegal Gundil (Nurjanah 2013)

Penelitian lain menyebutkan bahwa nyamuk Ae. aegypti resisten terhadap deltametrin dan rentanterhadap bendiokarb, klorpirifos dan sipermetrin. Alternatif insektisida yang bisa dipertimbangkan untuk dipakai dalam pengendalian Ae. aegypti yaitu klorpirifos dan sipermetrin. Penelitian di Penang, Kuala Lumpur, Johor Bharu dan Kota Bharu terjadi resistensi secara meluas pada Ae. aegypti khususnya terhadap piretroid, DDT dan bendiokarb. Nyamuk di Kuala Lumpur memiliki tingkat resistensi tertingi dan terjadi secara konsisten, satu-satunya populasi menunjukkan toleran terhadap malation (91% kematian) (Ishak et al. 2015).

Faktor Lingkungan

Jenis kontainer

Ember merupakan jenis tempat penampungan air (TPA) yang paling banyak digunakan di kedua kelurahan, (Baranangsiang 59% dan di Bojongkerta 55%), akan tetapi larva nyamuk banyak ditemukan pada bak mandi (Baranangsiang 38.095% dan Bojongkerta 42.59%). Penggunaan wadah penampungan air di masyarakat telah bergeser dari tempayan ke ember yang lebih praktis, ringan dan mudah dipindahkan serta lebih mudah didapatkan. Kemudahan dalam menguras ember dan fungsinya untuk sekali pakai air habis, maka nyamuk pra dewasa tidak bisa berkembang pada ember yang airnya selalu berganti. Permukaan ember yang licin menyebabkan nyamuk tidak nyaman untuk meletakkan telurnya. Warna ember yang terang juga bertentangan dengan kesukaan nyamuk Aedes spp. pada habitat yang gelap. Berbeda dengan bak mandi yang volume airnya cenderung selalu ada menyebabkan kondisi ruangan menjadi lembab, bak mandi banyak yang masih dari semen sehingga selain warnanya disukai, permukaannya juga kasar lebih memudahkan nyamuk untuk meletakkan telurnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hadi et al. (2009) bahwa di satu wilayah RW V Desa Cikarawang didapatkan kontainer yang paling banyak adalah bak mandi.

Bak mandi merupakan key container untuk tempat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD di Kabupaten Tulungagung, Kota Malang dan Kota Kediri Jawa Timur (Joharina dan Widiarti 2014). Bak mandi yang ditemui kebanyakan tidak dicat, berwama gelap, lembab dan kurang ventilasi. Bak mandi berukuran besar sulit untuk diganti aimya sehingga sangat sesuai untuk perkembangbiakan nyamuk. Menurut Kittayapong & Strickman (1993) bahwa di Thailand, masing-masing dari 10 jenis wadah yang digunakan secara statistik tidak berbeda satu sama lain. Di antara semua habitat, keberadaan larva Ae. aegypti tertinggi tercatat di bak plastik/drum/tangki/OHTs yang disemen (32.9%) diikuti oleh barang pecahan yang terbuat dari kaca (25.25%), pendingin udara gurun (10.72%), sampah (5.81%) dan kolam/air mancur/lubang (4.64%).

habitat nyamuk pra dewasa, seperti penelitian yang dilakukan Dhewantara dan Dinata (2015) di Kota Banjar, Jawa Barat bahwa tatakan dispenser di rumah tangga digunakan sebanyak 22.86% termasuk kontainer bukan TPA yang paling banyak, disebabkan tidak diperhatikannya jenis kontainer ini sehingga cenderung membiarkannya terisi air.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa di kedua wilayah terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara jenis kontainer dengan keberadaan larva Aedes spp. yaitu di Baranangsiang (p = 0.012) dan di Bojongkerta (p = 0.000). Jenis kontainer yang digunakan sebagai habitat Aedes spp. erat kaitannya dengan jumlah volume air, pengurasan kontainer dan permukaan kontainer tersebut yang digunakan sebagai tempat bertelur nyamuk dewasa. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrah dan Hidayah (2011) bahwa terdapat hubungan bermakna antara jenis TPA dengan keberadaan larva di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Letak kontainer

Kontainer yang paling banyak ditemukan di kedua kelurahan berada di dalam rumah (Baranangsiang sebesar 89% dan Bojongkerta 86%) dan keberadaan larva nyamuk paling banyak juga di dalam rumah (Baranangsiang sebesar 78.57% dan Bojongkerta sebesar 88.88%). Pergeseran budaya hidup bersih dan sehat yang memberikan pandangan masyarakat terhadap aktivitas MCK (mandi, cuci dan kakus) tidak lagi dilakukan di luar rumah baik di sungai, danau ataupun sumber air lainnya, tetapi dilakukan dengan membangun atau menyediakan tempat penampungan air di dalam rumah. Selain MCK, penggunaan kontainer untuk aktivitas sehari-hari di dalam rumah misalnya tandon air untuk memasak. Menurut Hasyimi et al. (2008) di Banyuasin, Sumatera Selatan, kontainer positif larva banyak ditemukan di dalam rumah sebesar 57.7% dibandingkan di luar rumah. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa di Baranangsiang letak kontainer di dalam rumah berhubungan (p = 0.030) dengan keberadaan larva Aedes spp. sedangkan di Bojongkerta tidak terdapat hubungan (p = 0.656). Penelitian yang dilakukan Imawati dan Sukesi (2015) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara letak kontainer di dalam rumah dengan keberadaan larva Ae. aegypti (p = 0.818) di Dusun Mandingan, Desa Kebon Agung, Kabupaten Bantul.

Menurut Kittayapong & Strickman (1993) penelitian yan telah dilakukan di Thailand bahwa kontainer di dalam rumah secara signifikan lebih sering positif larva daripada yang berada di luar, di atap atau di kamar mandi. Menurut Aziz et al. (2012), sepuluh jenis kontainer buatan yang ditemukan 70% dari habitat Aedes spp. di Kota Makkah berada di dalam ruangan. Ae. aegypti masih ditemukan di luar rumah, seperti pada penelitian Hasyimi et al. 2008 di Banyuasin, Sumatera Selatan, 53.8% kontainer di luar rumah positif larva Ae. aegypti dari total 246 kontainer yang diperiksa, sedangkan letak kontainer di luar rumah dengan kelimpahan bahan organik atau yang terletak antara dedaunan atau di bawah pohon (misalnya bak plastik dan ban bekas) cenderung menghasilkan Ae. aegypti dewasa terbesar, memiliki daya pertumbuhan yang lebih cepat dan kelangsungan hidup dewasa yang lebih baik (Tun-Lin et al. 2000).

yang menempatkan kontainernya di dalam sebesar 83.6% dan 41.3% positif larva Ae. aegypti. Sedangkan 16.4% rumah yang menempatkan kontainernya di luar 33.3% positif larva Ae. aegypti. Kontainer yang berada di luar rumah namun positif larva Ae. aegypti yaitu bak mandi. Hal ini dikarenakan terbuat dari bahan semen sehingga kondisinya yang lembab dan gelap. Kondisi ini memberikan rasa aman dan tenang bagi nyamuk untuk bertelur, sehingga telur yang diletakkan lebih banyak dan jumlah larva yang terbentuk lebih banyak pula.

Bahan kontainer

Lebih dari 70% bahan kontainer di kedua kelurahan terbuat dari plastik (Baranangsiang sebesar 77% dan Bojongkerta 75%) dan keberadaan larva nyamuk paling banyak juga terdapat pada bahan kontainer dari plastik (Baranangsiang sebesar 59.52% dan Bojongkerta 53.70%). Sebagian besar kontainer dengan bahan dari plastik adalah ember dengan volume 1-20 liter. Keberadaan larva dalam kontainer dari plastik disebabkan habitat yang tersedia terbuat dari plastik dan perbedaan bahan kontainer tidak mempengaruhi kandungan nutrisi yang diperlukan larva dalam air. Menurut Hasyimi et al. (2008) di Banyuasin, Sumatera Selatan, penyusun tempat perkembangbiakan Aedes ternyata persentase paling banyak yang terbuat dari plastik yaitu 60.6%.

Menurut Hemme et al. (2009) penelitian yang telah dilakukannya tentang drum yang dibuat dari baja atau plastik terhadap keberadaan larva. Keberadaan larva tergantung pada interaksi antara beberapa faktor biotik dan abiotik. Diketahui bahwa tidak ada perbedaan nutrisi secara signifikan antara drum positif dibandingkan dengan yang negatif terhadap keberadaan larva Ae. aegypti. Sampel air yang ada dalam drum tersebut dianalisis kandungan amonium, nitrat dan soluble reactive phosphorus (SRP). Tingkat SRP dan amonium dalam drum baja secara signifikan lebih rendah daripada di drum plastik air. Amonia terakumulasi di habitat akuatik karena limbah yang bisa menghambat atau mempercepat pertumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena amonia mempengaruhi populasi mikroba sebagai pakan larva nyamuk atau bisa juga menghambat perkembangan sebagai stressor untuk mengembangkan larva.

dalam air menjadi rendah, sehingga jenis bahan kontainer yang demikian akan disukai oleh nyamuk Ae. aegypti sebagai tempat perindukkannya.

Warna kontainer

Kontainer di kedua wilayah dikategorikan menjadi warna gelap dan terang, diketahui bahwa penggunaan yang berwarna terang lebih dominan, > 50% (di Baranangsiang dan Bojongkerta sama yaitu sebesar 58%), tetapi larva Aedes spp. ditemukan paling banyak di Baranangsiang (warna terang sebesar 54.76%), sedangkan di Bojongkerta (warna gelap sebesar 51.85%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa warna kontainer tidak ada hubungan dengan keberadaan larva nyamuk di dalam kontainer tersebut yaitu p = 0.757 di Baranangsiang dan di Bojongkerta p = 0.152. Ketersediaan kontainer sebagai habitat Aedes spp. dengan berbagai macam warna tidak mempengaruhi pemilihan nyamuk dewasa untuk meletakkan telurnya (oviposisi), hal ini perlu diperhatikan juga faktor lainnya yaitu frekuensi pengurasan kontainer itu sendiri, jika kontainer dengan warna terang tidak pernah dikuras maka keberadaan jentik lebih terjaga dibandingkan dengan warna kontainer gelap tetapi sering dikuras airnya.

Penelitian lain yang dilakukan di New Jersey, dari 306 kontainer sampel di daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan. Berdasarkan kelimpahan pupa dan jenis kontainer, hasil penelitian menunjukkan bahwa ban, tong sampah dan tempat hasil kebun adalah wadah yang paling penting bagi Ae. albopictus. Warna kontainer (hitam dan abu-abu), bahan (karet) dan jenis (ban) yang berkorelasi dengan kehadiran spesies untuk Ae. albopictus dan Ae. japonicus. Faktor-faktor ini mungkin memainkan peran dalam pemilihan lokasi oviposisi oleh nyamuk betina atau dalam kelangsungan hidup keturunan mereka (Bartlett-Healy et al. 2012).

Keadaan kontainer tertutup

Keadaan kontainer yang ditemukan di kedua kelurahan lebih dari 70% tidak tertutup (Baranangsiang 77% dan Bojongkerta 75%) dan keberadaan larva nyamuk ditemukan paling banyak juga di kontainer tidak tertutup (Baranangsiang sebesar 90.48% dan Bojongkerta sebesar 98.15%). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrah dan Hidayah (2011) di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya 41.5% kontainer terbuka yang ditemukan larva nyamuk. Hal ini dapat terjadi karena responden membersihkan TPA secara rutin (1 minggu sekali) sehingga tidak memungkinkan nyamuk Aedes betina untuk meletakkan telurnya di TPA tersebut. Oleh sebab itu, dalam penggunaan air dianjurkan untuk sesegera mungkin menutup kembali TPA setelah digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesempatan nyamuk Ae. aegypti betina dalam metetakkan telurnya pada TPA.

Kontainer yang sudah tertutup tapi masih terdapat larva dikarenakan pada waktu air digunakan maka akan tidak ditutup beberapa saat sampai kegiatannya selesai jadi dimungkinkan nyamuk ada kesempatan meletakkan telurnya di kontainer tersebut, seperti penelitian Salim dan Febrianto (2005) di Saung Naga, OKU, Sumatera Selatan, bahwa ditemukannya larva Ae. aegypti 52.78% di 50 kontainer tertutup.