DAFTAR PUSTAKA

Das, B. M.,.Mekanika Tanah dalam Prinsip – Prinsip Rekayasa Geoteknik, Jilid 2.Jakarta, Erlangga.1995

Bowles, J.E., 1984. Sifat-sifat Fisik dan Geoteknik Tanah. Ahli Bahasa Haimin, 1991. Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta

Lambe, T. W. and Robert V. W., Soil Mechanics. Massachussetts Institute of

Technology.New Jersey : John Wiley & Sons,Inc.1969.

Yulianti, F. 2007. Stabilisasi Tanah Lempung Purwodadi dengan Menggunakan Abu Batubara dan Kapur Ditinjau dari Nilai CBR dan swelling .Skripsi. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. UNS

Samuel, P. 2013. Kajian Efektifitas penggunaan Semen dan Abu Kayu Bakar Terhadap Stabilitas Tanah Lempung Ditinjau dari Nilai UCT .Skripsi. Jurusan Teknik Sipil . Fakultas Teknik. USU

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Program Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sampel tanah yang tidak diberikan bahan stabilisasi (tanah asli) dan pada tanah yang diberikan bahan stabilisasi kimiawi berupa penambahan PortlandCement(PC) dan bottom ash (BA) dengan berbagai variasi campuran.

Penelitian pada sampel tanah asli dan tanah yang diberikan bahan stabilisasi kimiawi berupa penambahan PortlandCement(PC) dan bottom ash (BA) dengan berbagai variasi campuran akan diambil hasil berupa nilai CBR

(California Bearing Ratio).

Program penelitian yang disusun oleh peneliti, dalam penelitian ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan uji laboratorium dan analisis hasil uji laboratorium. Skema program penelitian dapat dilihat pada diagram alir penelitian dalam Gambar 3.1.

3.2. Pekerjaan Persiapan

Adapun pekerjaan persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni :

Pengambilan sampel tanah

Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Desa Sihaporas, Sibuluan Sumatera Utara. Tanah yang diambil termasuk tanah lempung dengan kadar air rendah – sedang.

Pengadaan semen

Semen yang dipakai adalah jenis semen Portland type I, dengan merk dagang Semen Padang (PPC / Portland Pozzolan Cement).

Pengadaan bottom ash

Bottom ash yang dipakai adalah abu yang berasal dari sisa pembakaran

batubara sebagai bahan bakar yang berasal dari PT.Asahi Sibolga , Sumatera Utara.

3.3.Proses Pengambilan Tanah

Proses sampling ada proses pengambilan sample tanah tidak terganggu (undisturbed sample) yang diperoleh dengan menggunakan Hand bor. Untuk tanah terganggu diambil dari tanah yang berada± 30cm dari muka tanah ,hal ini dimaksudkan agar humus dan akar-akar tanaman yang ada dapat terangkat dan tidak terikut dalam tanah yang akan dipakai, dan untuk sampel undisturbed digunakan tabung berukuran ±50 cm. Adapun prosedur sampling yang dilakukan adalah:

Menentukan lokasi tanah yang akan dilakukan sampel, yaitu di Desa Sihaporas, Sibuluan.

Melakukan pengambilan sampel tanah yang akan digunakan. Untuk pengujian tanah asli diambil dari contoh tanah tidak terganggu

(undisturbed)menggunakan tabung ukuran ±50 cm dan untuk pengujian

tanah campuran diambil dari tanah disturbed dicampur dengan semen dan

bottom ash.

3.4.Pekerjaan Laboratorium

3.4.1 Uji Sifat Kimia Bottom Ash

Dalam penelitian ini pengujian laboratorium terhadap sifat kimia bahan stabilitas juga diperlukan.Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian sifat kimiawi bottom ash di laboratorium FMIPA Universitas Sumatera Utara.Adapun pengujian-pengujian di laboratorium yang dilakukan untuk memperoleh nilai serta sifat kimia tanah diantaranya adalah :

SiO2

Fe2O2

Al2O3

CaO

3.4.2.Uji Sifat Fisik Tanah

Dalam penelitian inipengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisik dari tanah asli yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui karakteristik serta sifat-sifat tanah yang akan diuji. Adapun pengujian-pengujian di laboratorium yang dilakukan untuk memperoleh nilai serta sifat fisik tanah diantaranya adalah :

Uji kadar air (water content test)

Uji berat volume (volume weight test)

Uji batas-batas Atterberg (Atterberg limi )

Uji analisa saringan (sieve analysis) 3.4.3.Uji Sifat Mekanis Tanah

3.4.3.1 Uji proctor standar

Peneliti dalam hal ini turut melakukan pengujian pada sampel tanah asli yang berguna untuk mengetahui sifat mekanis dari tanah tersebut. Adapun sifat mekanis yang dilakukan pada tanah asli adalah :

Uji Proctor Standar ( Standart Compaction test )

Pengujian ini diperlukan agar mengetahui besar kadar air optimum serta mengetahui berat isi kering maksimum. Hal ini sangat diperlukan karena dalam proses pencampuran (mix design) yang akan dilakukan dapat diibaratkan bahwa sampel tanah campuran dianggap memiliki kepadatan lapangan dan kadar air lapangan seperti tanah undisturbed.

Dalam proses sebelum pencampuran tanah asli dengan bahan stabilisator perlu dilakukan pemeraman (curing time). Curing time dimaksudkan agar bahan stabilisator yang telah dicampur dengan tanah dapat memberikan efek dan bereaksi dengan tanah sampel.Pada percobaan ini digunakan pemeraman selama 14 hari.

Jika sampel dengan kadar air yang pas sudah didapat maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Namun secara teori jika suatu tanah dicampur dengan semen maka campuran tersebut akan mengalami absorbsi air berlebih sehingga perlunya diperhitungkan berapa penambahan air yang diperlukan pada setiap variasi pencampuran benda uji. Dalam pengujian ini akan digunakan lima kadar air yang berbeda, yaitu 2%,4%,6%,8%, dan 10%.

Sampel tanah yang digunakan untuk variasi semen dan bottom ash terdapat 20 (dua puluh) sampel , dan untuk tiap masing-masing benda uji diberikan 5 (lima) kadar air yang berbeda.Sehingga banyaknya benda uji untuk uji proctor

standar adalah 100 benda uji.

Penambahan zat adiktif semen dan bottom ashakan mengakibatkan kadar air optimum berkurang dari keadaan tanah asli. Oleh karna itu dalam pengerjaan compaction ini akan diperhitungkan hidrasi semen terhadap air yaitu sebesar 20% dari berat sampel.

3.4.3.2. UjiCBR (California Bearing Ratio)

Kekuatan tanah diuji dengan uji CBR sesuai dengan SNI-1744-2012.Nilai kekuatan tanah tersebut digunakan sebagai acuan perlu tidaknya distabilisasi setelah dibandingkan dengan yang disyaratkan dalam spesifikasinya.

Pengujian CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Nilai CBR dihitung pada penetrasi sebesar 0.1 inci dan penetrasi sebesar 0.2 inci dan selanjutnya hasil kedua perhitungan tersebut dibandingkan sesuai dengan SNI 03-1744-2012 diambil hasil terbesar.

Berdasarkan peraturan SNI 03-1744-2012 setiap sampel akan dibuat menjadi tiga bagian. Yaitu untuk masing-masing mould untuk 10 kali tumbukan, 25 kali tumbukan dan 65 kali tumbukan. Jumlah total pembuatan benda uji untuk CBR adalah 60 sampel.

3.5 Analisis data laboratorium

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan

Pada bab iniakan dijelaskan mengenai hasil pengujian dan pembahasan penelitian uji kuat tekan bebas tanah lempung dengan campuran semen 2% dan

bottom ash yang bervariasi antara 2% sampai 14% dan uji CBR pada semen 1%

dan variasi bottom ash dalam range 6% ,8%, 10% dan 12% . Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utaradengan sampel tanah yang diperoleh dari Desa Sihaporas, Sibuluan.

4.2 Pengujian Sifat KimiaBottom Ash

Berdasarkan penelitian laboratorium kimia analitik FMIPA USU yang dilakukan terhadap bottom ash yang diperoleh dari PT. Asahi Sibolga dapat dilihat pada Tabel 4.1. adanya perbedaan data senyawa kimia dikarenakan oleh perbedaan sampel bottom ash yang digunakan.

Tabel 4.1. Komposisi kimia bottom ash

no Parameter Hasil satuan Metode

1 SiO2 28,45 % Gravimetri

2 Fe2O2 0,04 % Spektrofotometri

3 Al2O3 5,31 % Gravimetri

4 CaO 0,34 % Titrimetri

4.3 Pengujian Sifat Fisik Bottom Ash

Adapun hasil uji sifat fisik tanah asli ditunjukkan pada Tabel 4.2. Hasil-hasil pengujian sifat fisik tanah ini meliputi :

Tabel 4.2Data uji sifat fisik bottom ash

Untuk pengujian batas-batas atterberg di diperoleh hasil bahwa bottom ash termasuk kedalam tanah non plastis.

4.4 Pengujian Sifat Fisik Tanah

4.3.1. Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli

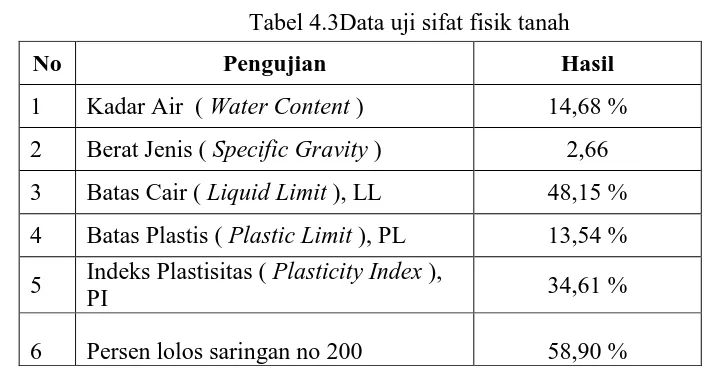

Adapun hasil uji sifat fisik tanah asli ditunjukkan pada Tabel 4.3. Hasil-hasil pengujian sifat fisik tanah ini meliputi :

Kadar Air

Berat Jenis

Batas-batas Atterberg

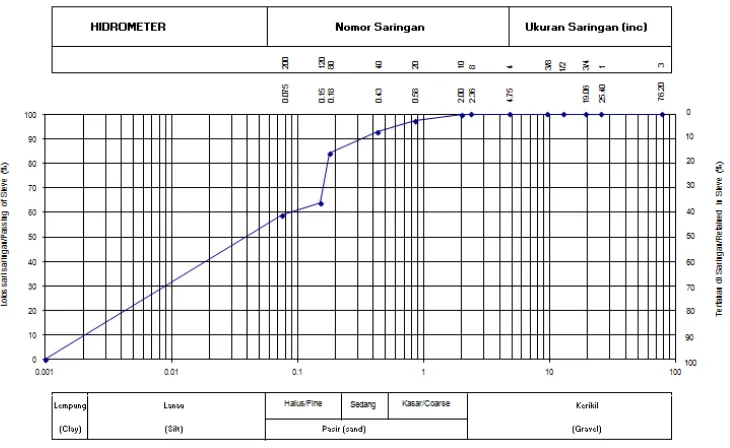

Uji Analisa Butiran

Tabel 4.3Data uji sifat fisik tanah

No Pengujian Hasil 5 Indeks Plastisitas ( Plasticity Index ),

PI 34,61 %

Menurut sistem klasifikasi AASHTO, dimana diperoleh data berupa persentase tanah lolos ayakan no. 200 sebesar 58,90% dan nilai batas cair (liquid

limit) sebesar 48,15% maka sampel tanah memenuhi persyaratan > 35% lolos

ayakan no. 200 dengan minimal lolos ayakan no. 200 sebesar 36%, memiliki batas cair (liquid limit) ≥ 41 dan indeks plastisitas (plasticity index) > 11, sehingga

tanah sampel dapat diklasifikasikan dalam jenis tanah A-7-6.

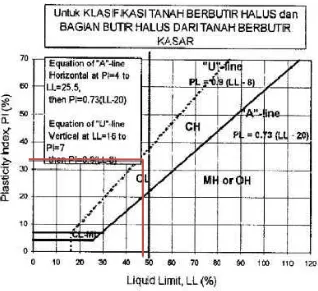

Menurut sistem klasifikasi USCS, dimana diperoleh data berupa persentase tanah lolos ayakan no. 200 sebesar 58,90% dan nilai batas cair (liquid

limit) sebesar 48,15% sehingga dilakukan plot pada grafik penentuan klasifikasi

tanah yaitu yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.Dari hasil plot diperoleh tanah termasuk dalam kelompok CL yaitu lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai sedang.

Gambar 4.3Grafik analisa saringan

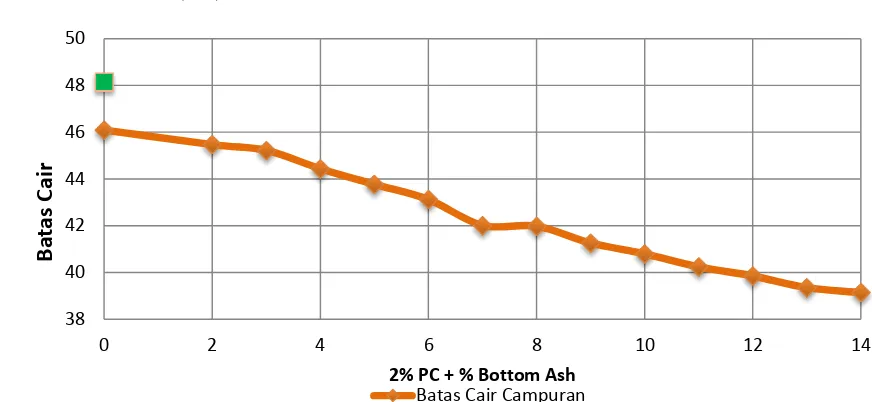

Gambar 4.4Grafik batas cair (Liquid Limit), Atterberg Limit

4.3.2 Pengujian Sifat Fisik Tanah dengan Bahan Stabilisator

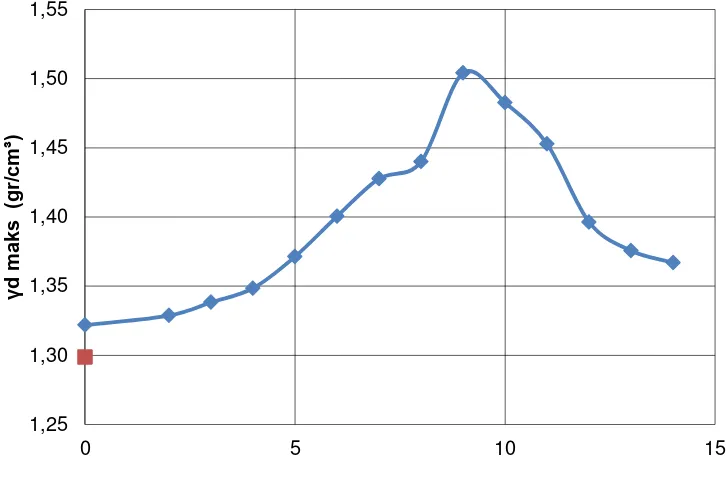

4.5, hubungan antara nilai batas plastis (PL) dengan variasi campuran ditunjukkan pada Gambar 4.6, dan hubungan antara nilai indeks plastisitas (IP) dengan variasi campuran ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Tabel 4.4Data hasil uji Atterberg Limit

Sampel Batas - Batas Atterberg

LL PL IP

Tanah Asli 48,15 13,54 34,61

4.3.2.1Batas cair (LL)

Gambar 4.5Grafik hubungan antara nilai batas cair (LL) dengan variasi campuran 2% Semen dan % Bottom Ash.

Dalam Gambar 4.5 menunjukkan hasil pengujian terhadap batas cair (liquid limit) dari tanah yang telah diberi bahan pencampur bottom

Ash(stabilisator). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil

pengujian untuk tanah lempung terganggu (disturbed) dengan campuran Semen 2% tanpa penambahan bottom ash menghasilkan penurunan terhadap batas cair yaitu sebesar 46,09% terhadap hasil pengujian batas cair sampel tanah tidak terganggu (undisturbed).

Untuk sampel tanah terganggu (disturbed) dengan campuran semen 2% dan dilakukan penambahan variasi kadar campuran bottom Ash diperoleh hasil bahwa nilai batas cair pada penambahan bottom ash mengalami penurunan secara bertahap.

Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya proses reaksi pengikatan antara Semen dan bottomashsehingga tanah menjadi butiran yang lebih besar yang menjadikan gaya tarik menarik antar partikel dalam tanah menurun.

4.3.2.1Batas plastis (PL)

Gambar 4.6Grafik hubungan antara nilai batas plastis (PL) dengan variasi campuran 2% Semen dan % Bottom Ash

Dalam Gambar 4.6 menunjukkan hasil pengujian terhadap batas plastis (plastic limit) dari tanah yang telah diberi bahan pencampur bottom

ash(stabilisator). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil

pengujian untuk tanah lempung terganggu (disturbed) dengan campuran semen 2 % tanpa penambahan bottom ash mengalami peningkatan terhadap batas plastis yaitu sebesar 15,04% terhadap hasil pengujian batas cair sampel tanah tidak terganggu (undisturbed).

Untuk sampel tanah terganggu (disturbed) dengan campuran semen 2% dan dilakukan penambahan variasi kadar campuran Bottom ash (2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14% ) diperoleh hasil bahwa nilai batas plastis juga mengalami peningkatan secara signifikan.

12

4.3.2.3. Indeks plastisitas (IP)

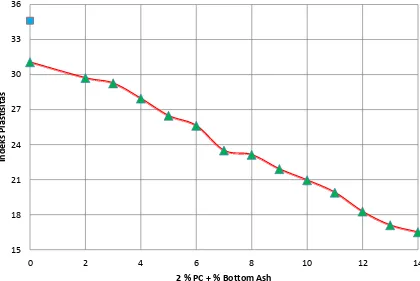

Gambar 4.7Grafik hubungan antara nilai IP dengan variasi campuran 2% semen dan % bottom ash.

Dalam Gambar 4.7 menunjukkan hasil pengujian terhadap nilai indeks plastisitas dari tanah yang telah diberi bahan pencampurbottom ash (stabilisator). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil pengujian untuk tanah lempung terganggu (disturbed) dengan campuran semen 2% tanpa penambahan bottom ash menghasilkan penurunan terhadap nilai indeks plastisitas pada sampel tanah tidak terganggu (undisturbed).

Untuk sampel tanah terganggu (disturbed) dengan campuran semen 2% dan dilakukan penambahan variasi kadar campuran bottom ash

penurunan dengan nilai mencapai 31,05 %. Begitu juga dengan nilai Indeks plastisitas campuran variasi % bottom ash juga mengalami penurunan .

4.5 Pengujian Sifat Mekanis Tanah

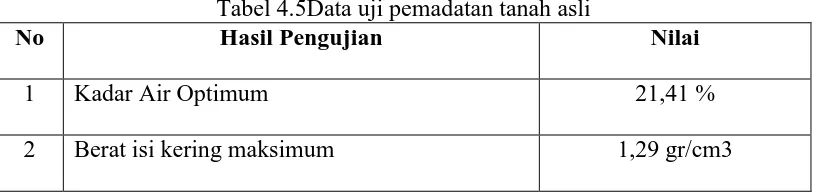

4.4.1 Pengujian Pemadatan Tanah Asli (Compaction)

Dalam pengujian ini akan diperoleh hubungan antara kadar air optimum dan berat isi kering maksimum. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengujian dengan uji pemadatan (compaction) standart. Dimana alat yang digunakan diantaranya :

Mould cetakan Ø 10,2 cm, diameter dalam Ø 10,16 cm.

Berat penumbuk 3,5 kg dengan tinggi jatuh 30 cm.

Sampel tanah lolos saringan no 4.

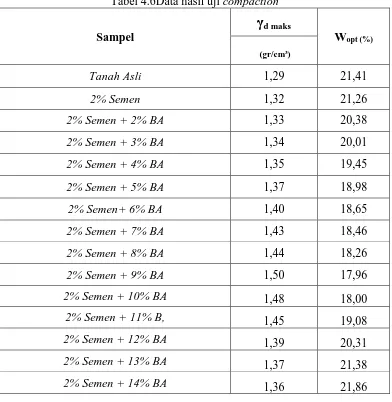

Berdasarkan hasil uji sifat mekanis tanah yang dilakukan pada sampel tanah maka diperolehlah hasil uji pemadatan tanah sesuai dengan yang tertera dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.5Data uji pemadatan tanah asli

No Hasil Pengujian Nilai

1 Kadar Air Optimum 21,41 %

Gambar 4.8Kurva kepadatan tanah asli

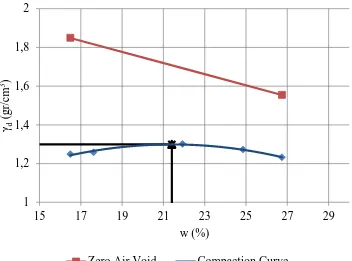

4.4.2 Pengujian Pemadatan Tanah (Compaction) dengan Bahan

Stabilisator

campuran 2% persen semen dan variasi 2% bottom ash mengalami peningkatan berat isi kering hingga mencapai maksimum di campuran 9% bottom ash lalu mengalami penurunan berat isi kering dimulai dari campuran 10% BA-14% BA. Hal ini dapat disebabkan oleh karena lama pemeraman yang mempengaruhi proses reaksi posolanik dan reaksi pertukaran ion antar campuran.

Gambar 4.9 Grafik hubungan antara berat isi kering maksimum ( γd maks) tanah asli dan variasi campuran % Bottom Ash

1,25

Tabel 4.6Data hasil uji compaction

bottom ash, namun setelah itu mengalami peningkatan kembali dimulai dari 10%

4.4.3 Pengujian CBR( California Bearing Capacity) Laboratorium

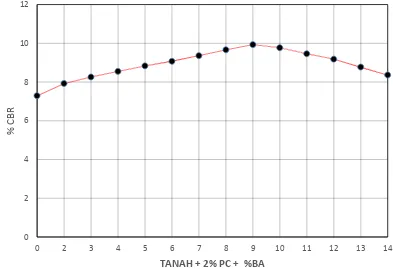

Dalam pengujian ini akan diperoleh hubungan antara nilai CBR tanah pada tanah aslidan nilai CBR pada tiap variasi tanah yang telah dicampur dengan 2% semen dan 2% sampai 14% bottom ash , dan perbandingan antara nilai CBR campuran 1% semen dengan 2% semen untuk variasi jumlah bottom ash yang berbeda. Hasil uji CBR yang dilakukan pada setiap variasi campuran ditunjukkan pada Tabel 4.6. Pada Gambar 4.11 ditunjukkan CBRantara tanah asli dengan nilai CBR dari setiap variasi campuran. Pada Gambar 4.12 ditunjukkan perbandingan nilai CBR 1% PC dengan 2% PC.

Gambar 4.11. Grafik nilai CBR 2% PC dengan variasi campuran bottom ash

Gambar 4.12. Grafik nilai CBR 1% PC dengan variasi campuran bottom ash

Gambar 4.13. Grafik perbandingan nilai CBR 2% PC, 1% PC dan tanah asli dengan variasi campuran bottom ash

Pada gambar 4.13 dapat kita lihat bahwa nilai CBR untuk 2% PC dan 1% PC tidak terpaut jauh. Pada tabel 4.8 akan memperlihatkan selisih nilai CBR antara keduanya.

Tabel 4.8Data selisih hasil uji antara CBR 2% dan 1% PC semendengan variasi campuran bottom ash

Nilai CBR tanah pada tanah asli adalah sebesar 5,84%. Dari Gambar 4.11 memperlihatkan dengan naiknya nilai CBR terlihat bahwa nilai CBR selalu naik sampai dengan kadar bottom ash 9% dengan nilai CBR sebesar 9,93% kemudian menurun pada kadar bottom ash yang lebih tinggi ketika mencapai kadar bottom

ashsebesar 10%-14%. Hal tersebut dapat diakibatkan dengan adanya reaksi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan klasifikasi USCS, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis CL (

Clay – Low Plasticity ).

2. Berdasarkan klasifikasi AASHTO, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis A-7-6 .

3. Dari hasil uji Water Content didapat bahwa nilai kadar air tanah asli sebesar 14,68%.

4. Dari hasil uji Specific Gravity didapat bahwa nilai berat spesifik tanah yaitu sebesar 2,66

5. Dari uji Atterberg pada tanah asli diperoleh nilai Liquid Limit sebesar 48,15%dan indeks plastisitas (IP) sebesar 34,61 %. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan diketahui dari variasi 2% PC + % BA nilai indeks plastisitas dan nilai

Liquid Limit semakin meningkat. Dan dari percobaan diperoleh dengan

penambahan 2% PC + 14% BA, memiliki indeks plastisitas (IP) yang paling rendah yakni 16,49%. Dengan nilai Liquid Limit sebesar 39,14%.

7. Dari uji California Bearing Capacity (CBR) yang dilakukan pada tanah asli diperoleh nilai kuat CBR sebesar 5,84%. Dari hasil penelitian yang dilakukan penambahan 2% PC + 9% BA memiliki nilai CBR yang paling besar yakni 9,93%.

8. Dari hasil percobaan diketahui bahwa tanah dengan 2% PC memiliki nilai CBR sebesar 7,29% lebih besar dibanding tanah dengan 1% PC yaitu 7,08%. Besar nilai CBR 1% PC dengan 2% PC tidak jauh berbeda sehingga lebih baik menggunakan variasi 1% PC agar lebih ekonomis.

9. Dari hasil penelitianSihotang (2015) dengan variasi campuran dan sampel tanah yang sama diperoleh nilai UCT (Unconfined Compression Test) terbesar yaitu 2,69 pada variasi campuran 2% PC + 9% BA.Hasil nilai Unconfined Compression

Test tersebut sesuai dengan penelitian ini dimana nilai CBR terbesar diperoleh

pada stabilisasi tanah lempung dengan variasi 2% PC + 9% BA. 5.2 Saran

1. Melihat hasil penelitian ini, mungkin perlu dilakukan percobaan lanjutan dengan penambahan variasi dari bottom ash dan semen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Tanah

Tanah merupakan material berupa gabungan dari partikel-partikel padat, udara dan air. Menurut Das (1995) menyebutkan dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Secara umum, tanah dapat terdiri dari dua atau tiga bagian, kemungkinan tersebut adalah:

a) Tanah kering, hanya terdiri dari dua bagian, yaitu butir-butir tanah dan pori-pori udara.

b) Tanah jenuh juga terdapat dua bagian, yaitu bagian padat atau butiran dan air pori.

c) Tanah tidak jenuh terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian padat atau butiran, pori-pori udara, dan air pori-pori.

Gambar 2.1 Diagram fase tanah (Das 1995)

Gambar 2.1a memperlihatkan elemen tanah yang mempunyai volume V dan berat total W, sedang Gambar 2.1b memperlihatkan hubungan berat dan volumenya.

Dari gambar tersebut dapat dibentuk persamaan berikut :

W = WS + WW ( 2.1 )

V = Vs + Vw + Va ( 2.2 )

Vv = Vw + Va ( 2.3 )

dengan :

Ws = berat butiran padat

Vw = berat air

Vs = volume butiran padat

Vw = volume air

Va = volume udara

2.1.2. Sifat Fisik Tanah

Dari tiga fase tanah kita mengetahui adanya hubungan dalam parameter tanah.Untuk mengetahui sifat fisik tanah tersebut, kita dapat menganalisa parameter yang terdapat dalam tanah.Hubungan-hubungan antar parameter tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Kadar Air (w)

Kadar air (w) merupakan perbandingan antara berat air (Ww) dengan berat butiran (Ws) dalam tanah tersebut, dinyatakan dalam persen.

( 2.4)

2.1.2.2 Porositas (n)

Porositas adalah perbandingan antara volume rongga (Vv) dengan volume total (V). dapat digunakan dalam bentuk persen maupun desimal.

( 2.5 )

2.1.2.3 Angka Pori (e)

Angka pori( )didefenisikan sebagai perbandingan antara volume pori ( ) dengan volume butiran padat ( ) pada tanah tersebut. Persamaan 2.6 digunakan untuk menghitung angka pori tanah ( ).

2.1.2.4 Berat Volume Basah ( )

Berat volume basah yakni perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara (W) dengan volume tanah (V).

( 2.7 )

dengan

W = Ww + Ws + Wv (Wv = berat udara = 0). Bila ruang udara terisi oleh air

seluruhnya (Va = 0), maka tanah menjadi jenuh.

2.1.2.5 Berat Volume Kering ( )

Berat volume kering adalah perbandingan antara berat butiran (Ws) dengan volume total (V) tanah.

( 2.8 )

2.1.2.6Berat Volume Butiran Padat ( )

Berat volume butiran padat adalah perbandingan antara berat butiran padat (Ws) dengan volume butiran padat (Vs).

( 2.9 )

2.1.2.7 Berat Jenis ( Specific Gravity )

berdimensi).Persamaan 2.10 dapat digunakan untukmenghitung berat jenis tanah ( ) dari suatu tanah.Tabel 2.1 menunjukkan nilai berat jenis dari bermacam jenis tanah.

Sumber : HaryChristiady, Mekanika Tanah Jilid 1.1992

2.1.2.8 Derajat Kejenuhan (S)

Derajat kejenuhan ( )didefenisikan sebagai perbandingan antara volume air ( ) dengan volume total rongga tanah ( ). Bila suatu tanah dalam keadaan jenuh, maka nilai = 1.Persamaan 2.11 dapat digunakan untukmenghitungderajat kejenuhan suatu tanah ( ).

( 2.11 )

Berbagai macam derajat kejenuhan tanah ditampilkan padaTabel 2.2di bawah ini.

Keadaan Tanah Derajat Kejenuhan S

Sumber : HaryChristiady, Mekanika Tanah Edisi 4. 2002

Dari persamaan-persamaan di atas dapat disusun hubungan antara masing-masing persamaan, yaitu :

(a) Hubungan antara angka pori dengan porositas.

( 2.12 )

( 2.13 )

(b) Berat volume basah dapat dinyatakan dalam rumus berikut

( 2.14 )

(c) Untuk tanah jenuh air ( S = 1 )

( 2.15 )

( 2.16 )

(e) Bila tanah terendam air, berat volume dinyatakan sebagai , dengan

Bila γw = 1, maka = γsat − 1 ( 2.18 ) Nilai-nilai porositas, angka pori dan berat volume pada keadaan asli di alam dari berbagai jenis tanah diberikan oleh Terzaghi (1947) seperti terlihat pada Tabel

Pasir berbutir campuran, tidak padat

Pasir berbutir campuran, padat

( 2.19 )

dengan

emak = kemungkinan angka pori maksimum

emin = kemungkinan angka pori minimum

e = angka pori pada keadaan aslinya

Angka pori terbesar atau kondisi terlonggar dari suatu tanah disebut dengan angka pori maksimum (emak). Angka pori maksimum ditentukan dengan cara menuangkan pasir kering dengan hati-hati dengan tanpa getaran ke dalam cetakan (mould) yang telah diketahui volumenya. Dari berat pasir di dalam cetakan, emak dapat dihitung.

Angka pori minimum (emin) adalah kondisi terpadat yang dapat dicapai oleh tanahnya. Nilai emin dapat ditentukan dengan menggetarkan pasir kering yang diketahui beratnya, ke dalam cetakan yang telah diketahui volumenya, kemudian dihitung angka pori minimumnya.

Pada tanah pasir dan kerikil, kerapatan relatif (relative density) digunakan untuk menyatakan hubungan antara angka pori nyata dengan batas-batas maksimum dan minimum dari angka porinya. Persamaan (2.19) dapat dinyatakan dalam persamaan berat volume tanah, sebagai berikut :

( 2.20 )

Dengan cara yang sama dapat dibentuk persamaan :

( 2.22 )

( 2.23 )

dengan d(mak), d (min), dan d berturut-turut adalah berat volume kering maksimum, minimum, dan keadaan aslinya. Substitusi persamaan (2.20) sampai (2.23) ke dalam persamaan (2.19) memberikan,

( 2.24 )

2.1.2.9. Batas-batas Atterberg (Atterberg Limit)

Batas-batas Atterberg ditemukan oleh peneliti tanah berkebangsaan Swedia, Atterberg pada tahun 1911.Batas-batas Atterberg digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah untuk mengetahui engineering properties dan

engineering behavior tanah berbutir halus.

Gambar 2.2 Batas-batas Atterberg

2.1.2.9.1. Batas Cair (Liquid Limit)

Batas Cair (Liquid Limit) adalah sebagai kadar air pada tanah ketika tanah berada diantara keadaan plastis dan keadaan cair. Batas cair ditentukan dari pengujian Cassagrande (1948), yakni dengan menggunakan cawan yang telah dibentuk sedemikian rupa yang telah berisi sampel tanah yang telah dibelah oleh

grooving tool dan dilakukan dengan pemukulan sampel dengan dua sampel

dengan pukulan diatas 25 pukulan dan dua sampel dengan pukulan dibawah 25 pukulan sampai tanah yang telah dibelah tersebut menyatu.

Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan persamaan sehingga didapatkan nilai kadar air pada 25 kali pukulan. Batas cair memiliki batas nilai antara 0 – 1000, akan tetapi kebanyakan tanah memiliki nilai batas cair kurang dari 100. (Holtz dan Kovacs, 1981).

Gambar 2.3 Cawan Casagrande dan grooving tool (Das,1998)

2.1.2.9.2. Batas Plastis (Plastic Limit)

Batas Plastis (Plastic Limit) dapat diartikan sebagai kadar air pada tanah ketika tanah berada diantara keadaan semi padatdan keadaan plastis. Untuk mengetahui batas plastis suatu tanah dilakukan dengan pecobaan menggulung tanah berbentuk silinder dengan diameter sekitar 3,2 mm dan mulai mengalami retak-retak ketika digulung. Kadar air dari sampel tersebut adalah batas plastisitas.

2.1.2.9.3. Batas Susut (Shrinkage Limit)

Percobaan batas susut dilaksanakan dalam laboratorium dengan cawan porselin diameter 44,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Bagian dalam cawan dilapisi oleh pelumas dan diisi dengan tanah jenuh sempurna yang kemudian dikeringkan dalam oven. Volume ditentukan dengan mencelupkannya dalam air raksa. Batas susut dapat dinyatakan dalam persamaan

{ } (2.25)

dengan :

= berat tanah basah dalam cawan percobaan (gr) = berat tanah kering oven (gr)

= volume tanah basah dalam cawan ( ) = volume tanah kering oven ( )

= berat jenis air

2.1.2.9.4. Indeks Plastisitas (Plasticity Index)

(2.26)

Dimana : LL = batas cair PL = batas plastis

Tabel 2.4 Indeks plastisitas tanah

PI Jenis tanah Plastisitas Kohesi

0 Pasir Non – Plastis Non - Kohesif

< 7 Lanau Plastisitas Rendah Kohesif Sebagian 7 – 17 Lempung berlanau Plastisitas Sedang Kohesif

> 17 Lempung Plastisitas Tinggi Kohesif Sumber : Mekanika Tanah II, Ir. Indrastono DA, M.ing

2.1.2.9.5 Indeks Kecairan ( Liquidity Index/LI)

Merupakan kadar air tanah dalam keadaan aslinya biasanya terletak antara batas plastis dan batas cair.

LI =

(2.27)

Nilai LI berkisar antara 1-0. Semakin besar nilai LI tanah akan semakin lunak dan semakin kecil nilai LI tanah akan semakin kaku/kenyal.

2.1.2.9.6 Indeks Konsistensi (IC)

Nilai indeks konsistensi berkisar antara 1 sampai dengan .nilai indeks ini didapat dari persamaan 2.28.

IC =

Tabel 2.5 Nilai konsistensi dalam range plastis (Skempton, 1953)

Sumber : Megopurnomo,korelasi antara CBR,PI,dan kuat geser tanah lempung 2011

2.1.3. Klasifikasi Tanah

Untuk memberi gambaran dari sifat-sifat tanah, pengklasifikasian tanah diperlukan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan tanah.Dalam menentukan karakteristik tanahnya, bisa saja dilakukan dengan pengamatan di lapangan dan dengan suatu percobaan lapangan yang sederhana.Tetapi jika hanya sekedar mengandalkan pengamatan di lapangan, maka kesalahan-kesalahan bisa saja terjadi disebabkan oleh perbedaan pengamatan setiap orang, atau kurangnya pengalaman dalam pengamatan jenis tanah.

Untuk memperoleh hasil klasifikasi yang lebih objektif, biasanya sampel tanah akan diuji di laboratorium dengan serangkaian uji laboratorium yang dapat menghasilkan klasifikasi tanah. Metode percobaan tanah untuk klasifikasi dalam perspektif yang wajar antara lain; Batas Atterberg, Analisis Saringan dan Analisis Hidrometer.

2.1.3.1. Sistem Klasifikasi AASHTO

Sistem klasifikasi tanah ASSHTO dikembangkan pertama kali pada tahun 1920 oleh U.S. Bureau of Public Roads guna mengklasifikasikan tanah dalam perencanaan lapisan dasar jalan raya.Pada mulanya sistem ini mengklasifikasikan tanah kedalam delapan kelompok, yaitu A-1 sampai A-8 seperti pada Gambar 2.4 berikut.

Klasifikasi tanahmenurut AASHTO( lanjutan)

Sumber : Mekanika Tanah Jilid 1, Braja M. Das

Sistem klasifikasi tanah ASSHTO sangat cocok digunakan dalam perencanaan jalan raya.Semakin besar nilai kelompok tanah dalam sistem ASSHTO maka semakin besar tingkat ketidaksesuaian.Suatu tanah diklasifikasikan dengan membaca tabel dari kiri ke kanan sampai ditemukan kelompok pertama yang sesuai dengan data pengujian yang diperoleh.

2.1.3.2. Sistem Klasifikasi Unified Soil Classification System (USCS)

Pengklasifikasian menurut sistem UnifiedSoil Classification System(USCS) didasari atas hasil analisa saringan. Jika suatu tanah tertahan pada

pada Gambar 2.5.Simbol-simbol yang digunakan dalam sistem klasifikasi ini diantaranya :

G = kerikil (gravel)

W = bergradasi baik (well-graded) S = pasir (sand)

P = bergradasi buruk (poor-graded) C = lempung (clay)

H = plastisitas tinggi(high-plasticity) M = lanau (silt)

L = plastisitas rendah (low-plasticity)

O = lanau/empung organik (organic silt or clay) Pt = gambut (peat)

2.2. Bahan-bahan Penelitian

2.2.1. Tanah Lempung

Tanah lempung adalah tanah berukuran mikrokronis hingga sub-mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering dan bersifat plastis pada kadarair sedang. Pada keadaan air lebih tinggi air bersifat lengket ( kohesif ) dan sangat lunak.

2.2.1.1 Susunan Tanah Lempung

Tabel 2.7. Klasifikasi tanah sistem Unified Soil Classification System (USCS)

mineral lempung. Partikel lempung dapat berbentuk seperti lembaran yang mempunyai permukaan khusus.Karena itu, tanah lempung mempunyai sifat sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya permukaan. Umumnya, terdapat kira-kira 15 macam mineral yang diklasifikasikan sebagai mineral lempung (Kerr, 1959). Di antaranya terdiri dari kelompok-kelompok : montmorillonite, illite, kaolinite, dan

polygorskite. Kelompok yang lain, yang perlu diketahui adalah: chlorite,

vermiculite, dan halloysite.

Susunan kebanyakan tanah lempung terdiri dari silika tetrahedra dan aluminium oktahedra (Gambar 2.4a). Silika dan aluminium secara parsial dapat digantikan oleh elemen yang lain dalam kesatuannya, keadaan ini dikenal sebagal substitusi isomorf. Kombinasi dari susunan kesatuan dalam bentuk susunan lempeng disajikan dalam simbol, dapat dilihat pada Gambar 2.4b.

Bermacam-macam lempung terbentuk oleh kombinasi tumpukan dari susunan lempeng dasarnya dengan bentuk yang berbeda-beda.

Kaolinite merupakan mineral dari kelompok kaolin, terdiri dari susunan

Gambar 2.4.Mineral-mineral lempung

Dalam kombinasi lembaran silika dan aluminium, keduanya terikat oleh ikatan hidrogen (Gambar 2.5b). Pada keadaan-tertentu, partikel kaolinite mungkin lebih dari seratus tumpukan yang sukar dipisahkan. Karena itu, mineral ini stabil dan air tidak dapat masuk di antara lempengannya untuk menghasilkan pengembangan atau penyusutan pada sel satuannya.

Halloysite hampir sama dengan kaolinite, tetapi kesatuan yang berturutan

Gambar 2.6(a) Diagram skematik struktur montmorillonite (Lambe, 1953) (b) Struktur atom montmorillonite (Grim, 1959)

Montrnorillonite, disebut juga dengan smectite, adalah mineral yang

(Gambar 2.6a). Lembaran oktahedra terletak di antara dua lembaran silika dengan ujung tetrahedra tercampur dengan hidroksil dari lembaran oktahedra untuk membentuk satu lapisan tunggal (Gambar 2.6b). Dalam lembaran oktahedra terdapat subtitusi parsial aluminium oleh magnesium. Karena adanya gaya ikatan van der Waals yang lemah di antara ujung lembaran silika dan terdapat kekurangan muatan negatif dalam lembaran oktahedra, air dan ion-ion yang berpindah-pindah dapat masuk dan memisahkan lapisannya. jadi, kristal

montmorillonitesangat kecil, tapi pada waktu tertentu mempunyai gaya tarik yang

kuat terhadap air. Tanah-tanah yang mengandung montmorillonitesangat mudah mengembang oleh tambahan kadar air, yang tekanan pengembangannya dapat merusak struktur ringan dan perkerasan jalan raya.

Illite adalah bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral-mineral

Gambar 2.7. Diagram skematik struktur illite (Lambe, 1953)

2.2.1.2 Sifat UmumTanahLempung

Bowles(1984) mengatakan sifat-sifat tanah lempung adalah: 1. Hidrasi.

Partikelmineralselalu mengalami hidrasi, hal ini dikarenakan lempung biasanyabermuatannegatif, yaitu partikel dikelilingi oleh lapisan- lapisan molekul airyangdisebut sebagai airteradsorbsi. Lapisan iniumumnyamemilikitebalduamolekul. Oleh karenaitu disebutsebagailapisan difusigandaataulapisanganda.

2. Aktivitas.

disederhanakandalampersamaan:

Dimana untuknilaiA>1,25 tanah digolongkanaktifdan bersifatekspansif. Pada nilai1,25<A<0,75 tanah digolongkannormalsedangkan tanah dengan nilaiA<0,75digolongkantidakaktif.Nilai- nilaikhasdariaktivitasdapatdilihatpadaTabel2.5.

Tabel2.5Aktivitastanahlempung(Bowles,1984) MinerologiTanahLempung NilaiAktivitas

Kaolinite 0,4–0,5

Illite 0,5–1,0

Montmorillonite 1,0–7,

3 . Flokulasi dan disperse

Flokulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel lempung di dalam larutan air akibat mineral lempung umumnya mempunyai pH>7. Flokulasi larutan dapat dinetralisir dengan menambahkan bahan-bahan yang mengandung asam (ion H+), sedangkan penambahan bahan-bahan alkali akan mempercepat flokulasi. Untuk menghindari flokulasi larutan air dapat ditambahkan zat asam.

2.2.1.3 Pengaruh Air Pada Tanah Lempung

beban dinamis seperti gempa bumi dan getaran lainnya sangat mempengaruhl kuat gesernya. Sebaliknya, tanah butiran halus khususnya tanah lempung akan banyak dipengaruhi oleh air. Karena pada tanah berbutir halus, luas permukaan spesifik menjadi lebih besar, variasi kadar air akan mempengaruhi plastisitas tanahnya.

Distribusi ukuran butiran jarang-jarang sebagai faktor yang mempengaruhi kelakuan tanah butiran halus. Batas-batas Atterberg digunakan untuk keperluan identifikasi tanah ini.

Partikel-partikel lempung, mempunyai muatan listrik negatif. Dalam suatu kristal yang ideal, muatan-muatan negatif dan positif seimbang. Akan tetapi, akibat substitusi isomorf dan kontinuitas perpecahan susunannya, terjadi muatan negatif pada permukaan partikel lempungnya.

Untuk mengimbangi muatan negatif tersebut, partikel lempung menarik ion muatan positif (kation) dari garam yang ada di dalam air porinya. Hal ini disebut dengan pertukaran ion-ion. Selanjutnya, kation-kation dapat disusun dalam urutan menurut kekuatan daya tarik menariknya, sebagai berikut:

Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > NH 4+ > K+ > H+ > Na+ > Li+

Urutan tersebut memberikan arti bahwa ion Al3+ dapat mengganti ion Ca2+, ion Ca2+dapat mengganti Na+, dan seterusnya. Proses ini disebut dengan pertukaran kation. Sebagai contoh : Na ( lempung ) + CaCl 2 Ca ( lempung ) + NaCl

Pada waktu air ditambahkan pada lempung, kation-kation dan anion-anion mengapung di sekitar partikelnya (Gambar 2.8).

Gambar 2.8. Kation dan anion pada partikel

Molekul air merupakan molekul yang dipolar, yaitu atom hidrogen tidak tersusun simetri di sekitar atom-atom oksigen (Gambar 2.9a). Hal ini berarti bahwa satu .molekul air merupakan batang yang mempunyai muatan positif dan negatif pada ujung yang berlawanan atau dipolar (dobel kutub) (Gambar 2.9b).

Terdapat 3 mekanisme yang menyebabkan molekul air dipolar dapat tertarik oleh permukaan partikel lempung secara elektrik (Gambar 2.10) :

(1) Tarikan antara permukaan bermuatan negatif dari partikel lempung dengan ujung positif darl dipolar.

Gambar 2.10. Molekul air dipolar dalam lapisan ganda

(2) Tarikan antara kation-kation dalam lapisan ganda dengan muatan negatif dari ujung dipolar. Kation-kation ini tertarik oleh permukaan partikel lempung yang bermuatan negatif.

(3) Andil atom-atom hidrogen dalam molekul air, yaitu dengan ikatan hidrogen antara atom oksigen dalam partikel lempung dan atom oksigen dalam molekulmolekul air.

akibat eksistensi dari air lapisan ganda. Ketebalan air lapisan ganda untuk kristal

kaolinite dan montmorillonitediperlihatkan dalam Gambar 2.11.

Gambar 2.11. Air partikel lempung (a) kaolinite (b) montmorillonite (Lambe, 1960).

tergantung pada valensi dan konsentrasi ion, larutan ion dan pada sifat dari gaya-gaya ikatannya.

Jadi, jelaslah bahwa ikatan antara partikel tanah yang disusun oleh mineral lempung akan sangat besar dipengaruhi oleh besarnya jaringan muatan negatif pada mineral, tipe, konsentrasi, dan distribusi kation-kation yang berfungsi untuk mengimbangkan muatannya. Schofield dan Samson (1954) dalam penyelidikan pada kaolinite, Olphen (1951) dalam penyelidikan pada montmorillonite, menemukan bahwa jumlah dan distribusi muatan residu jaringan mineral, bergantung pada pH airnya. Dalam lingkungan dengan pH yang rendah, ujung partikel kaolinite dapat menjadi bermuatan positif dan selanjutnya dapat menghasilkan gaya tarik ujung ke permukaan antara partikel yang berdekatan. Gaya tarik ini menimbulkan sifat kohesifnya.

2.2.2. Semen

2.2.2.1 Umum

Semen berasal dari kata Caementum yang berarti bahan perekat yang mampu mempesatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh atau suatu produk yang mempunyai fungsi sebagai bahan perekat antara dua atau lebih bahan sehingga menjadi suatu bagian yang kompak atau dalam pengertian yang luas adalah material plastis yang memberikan sifat rekat antara batuan-batuan konstruksi bangunan.

inggris, pada tahun 1824 mencoba membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang telah dihaluskan, digiling, dan dibakar menjadi lelehan dalam tungku, sehingga terjadi penguraian batu kapur (CaCO3) menjadi batu tohor (CaO) dan karbon dioksida(CO2). Batu kapur tohor (CaO) bereaksi dengan senyawa-senyawa lain membemtuk klinker kemudian digiling sampai menjadi tepung yang kemudian dikenal dengan Portland

2.2.2.2. Jenis-Jenis Semen Portland

Jenis-jenis semen portland berkembang sesuai kebutuhan konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi lokasi maupum kondisi lain.Sesuai dengan pemakaiannya semen portland dibedakan menjadi lima type (jenis),yaitu :

1. Jenis I

Semen portland jenenis umum (normal portland cement), yaitu jenis semen portland untuk penggunaan dalam kontruksi beton secara umum tidak memerlukan sifat-sifat khusus. Misalnya untuk pembuatan trotoar, urung-urung, pasangan bata, dan sebagainya.

2. Jenis II

Semen jenis umum dengan perubahan-perubahan (modified portland

cement). Semen ini memiliki panas hidrasi lebih rendah dan keluarnya

juga dapat digunakan untuk bangunan-bangunan drainase di tempat yang memiliki sulfat agak tinggi.

3. Jenis III

Semen portland dengan kekuatan awal tinggi

(high-early-strength-portland-cement). Jenis ini memperoleh kekuatan besar delam waktu

singkat, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan bangunan-bangunan beton yang perlu segara digunakan atau yang acuannya perlu segera dilepas.

4. Jenis IV

Semen portland dengan panas hidrasi yang rendah (low-heat portland-

cement). Jenis ini merupakan jenis khusus untuk penggunaan yag

memerlukan panas hidrasi serendah-rendahnya. Kekuatannya tumbuh lambat. Jenis ini digunakan untuk bangunan beton massa seperti bendungan-bendungan garavitasi besar.

5. Jenis V

2.2.2.3.Hidrasi Dan Mekanisme Pengerasan Semen

Air merupakan reaktan kunci dalam hidrasi semen.Penggabungan air menjadi zat yang dikenal sebagai hidrasi.Air dan semen awalnya membentuk pasta semen yang mulai bereaksi dan mengeras (ditetapkan). Pasta ini mengikat partikel agregat melalui proses kimia hidrasi.

Dalam hidrasi semen, perubahan kimia terjadi perlahan-lahan, pada akhirnya menciptakan produk kristal baru, evolusi panas, dan tanda-tanda terukur lainnya.

Hiderasi semen adalah reaksi antara komponen-komponen semen dengan air. Untuk mengetahui hiderasi semen, maka harus mengenal hiderasi dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam semen ( C2S, C3S, C3A, C4AF).

2.2.2.4. Pengaruh Air Terhadap PC

Jika air ditambahkan pada semen Portland, maka akan terbentuk jaringanserabut (gel) yang menyelubungi butir-butir semen yang lain. Di dalam gel ini terdapat : air pembentuk gel yang jumlahnya tertentu dan air bebas yang jumlahnya tergantung jumlah air pencampur pada PC.

Senyawa C3s dan C2S pada semen bila bertemu dengan air akan membentuk gel sebagai senyawa kalsium silikat hidrat yang menghasilkan kristal-kristal kapur dan senyawa hasil hidrasi C3A dan C4AF.

2.2.3. Bottom Ash (BA)

Abu batubara merupakan suatu pozolan buatan yang akan bereaksi secara kimiawi dengan kalsium silikat dan kalsium aluminat hidrat yang bersifat hidrolis. (Mutohar, 2002).

Abu batubara adalah bagian dari sisa pembakaran batubara pada boiler pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk partikel halus amorf dan bersifat pozzolan, berarti abu tersebut dapat breaksi dengan semen dan air dengan sifat mengikat.

Secara kimia abu batubara merupakan mineral alumino silikat yang banyak mengandung unsur-unsur Ca, K, dan Na. Disamping itu juga mengandung sejumlah kecil unsur C dan N.

Pada gambar 2.12 dapat terlihat senyawa kimia bottom ash yang di peroleh dari PLTU Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu (Arifin, 2009) terdapat senyawa silika yang cukup besar.Dimana silika bersifat sebagai pengikat hidrolis.

Pada penelitian ini penulis memperoleh sampel bottom ash dari PT. Asahi Sibolga, Sumatera Utara.

2.3. Stabilitas Tanah

Menurut Sudjianto (2006), lempung yang memiliki fluktuasi kembang susut tinggi disebut dengan lempung ekspansif. Bila suatu konstruksi dibangun diatas tanah ekspansif maka akan terjadi kerusakan-kerusakan antara lain retakan pada perkerasan jalan dan jembatan, terangkatnya struktur plat, kerusakan jaringan pipa, longsoran, dan sebagainya.

Tujuan dilakukan stabilisasi tanah yaitu untuk meningkatkan kapasitas dukung tanah. Keberhasilan usaha ini tergantung dari metode, bahan dan alat yang digunakan (Dunn, 1992).

Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menstabilkan tanah dengan meningkatkan daya dukung tanah asli. Menurut Ingles dan Metcalf, salah satu cara stabilisasi tanah ekspansif yang efektif adalah dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Penambahan bahan kimia dapat mengikat mineral lempung menjadi padat, sehingga mengurangi kembang susut lempung ekspansif. (Sudjianto, 2006)

2.3.1. Stabilitas Tanah dengan Semen

bermanfaat untuk mendapatkan suatu masa tanah yang kokoh dan tahan terhadap deformasi.

Semen merupakan bahan stabilisasi yang baik karena kemampuan mengeras dan mengikat partikel sangat bermanfaat bagi usaha mendapatkan suatu masa tanah yang kokoh dan tahan terhadap deformasi.

Campuran tanah-semen akan meng-akibatkan kenaikan kekuatan dengan periode waktu kekuatan perawatan yang relatif singkat sehingga untuk melanjutkan konstruksi tidak harus menunggu lama.

Tipe semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe I dengan unsur pembentuknya : C3S=50%, C2S=25 %, C3A=12 %, C4AF=8%, CSH2= 5%. (Takaendengan,2013).

2.3.2. Stabilitas Tanah dengan Bottom Ash

2.4. CBR (California Bearing Ratio)

CBR (California Bearing Ratio) adalah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan oleh California State Highway Departement.Prinsip pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini dapat dinilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan.

Kekuatan tanah diuji dengan uji CBR sesuai dengan SNI-1744-2012.Nilai kekuatan tanah tersebut digunakan sebagai acuan perlu tidaknya distabilisasi setelah dibandingkan dengan yang disyaratkan dalam spesifikasinya.

Pengujian CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Nilai CBR dihitung pada penetrasi sebesar 0.1 inci dan penetrasi sebesar 0.2 inci dan selanjutnya hasil kedua perhitungan tersebut dibandingkan sesuai dengan SNI 03-1744-2012 diambil hasil terbesar.

CBR tanah dapat dilakukan di laboratorium. Tanah dasar (Subgrade) pada kontruksi jalan baru merupakan tanah asli, tanah timbunan, atau tanah galian yang sudah dipadatkan sampai mencapai kepadatan 95% dari kepadatan maksimum.Dengan demikian daya dukung tanah dasar tersebut merupakan nilai kemampuan lapisan tanah memikul beban setelah tersebut tanah dipadatkan.CBR ini disebut CBR rencana titik dan karena disiapkan di laboratorium, disebut CBR laborataorium. Makin tinggi nilai CBR tanah (subgrade) maka lapisan perkerasan diatasnya akan semakin tipis dan semakin kecil nilai CBR (daya dukung tanah rendah), maka akan semakin tebal lapisan perkerasan di atasnya sesuai beban yang akan dipikulnya.

Ada dua macam pengukuran CBR yaitu :

1. Nilai CBR untuk tekanan penetrasi pada 0.254 cm (0,1”) terhadap penetrasi

standard besarnya 70,37 kg/cm2 (1000 psi).

Nilai CBR = (PI/70,37) x 100 % ( PI dalam kg / cm2 )

2. Nilai CBR untuk tekanan penetrasi pada penetrasi 0,508 cm (0,2”)

terhadap penetrasi standard yang besarnya 105,56 kg/cm2 (1500 psi) Nilai CBR =PI/105,56) x 100 % ( PI dalam kg / cm2 )

Dari kedua hitungan tersebut digunakan nilai terbesar.

CBR laboratorium dapat dibedakan atas 2 macam yaitu :

Pada pengujian CBR laboratorium rendaman pelaksanaannya lebih sulit karena membutuhkan waktu dan biaya relatif lebih besar dibandingkan CBR laboratorium tanpa rendaman.

b. CBR laboratorium tanpa rendaman (Unsoaked Design CBR)

Sedang dari hasil pengujian CBR laboratorium tanpa rendaman sejauh ini selalu menghasilkan daya dukung tanah lebih besar dibandingkan dengan CBR laboratorium rendaman.Disini penulis akan menggunakan pengujian CBR tanpa rendaman.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Uraian Umum

Setiap bangunan konstruksi sipil seperti gedung, jembatan, jalan raya, terowongan , dinding penahan tanah dan sebagainya dapat berdiri tegak diatas pondasi yang bebannya akan diteruskan ke lapisan tanah yang cukup kuat daya dukungnya.

Tanah sendiri memiliki berbagai macam jenis lapisan tanah dan berbeda pula sifat fisis sehingga berpengaruh pada perkuatan tanah itu sendiri.Dari berbagai macam lapisan tanah, sering kali yang menjadi permasalahan adalah jenis tanah lempung karena tanah lempung memiliki sifat kembang susut yang sangat tinggi.

Tanah lempung diidentifikasikan dengan indeks plastisitas (PI) yang tinggi dan ukuran partikel yang halus apabila tanah mempunyai sifat-sifat seperti ini dan juga mempunyai struktur kristalisasi yang bersifat mengembang merupakan masalah yang nyata. Pengembangan pada tanah lempung dapat dikendalikan sebagian dengan cara stabilisasi dengan campuran seperti kapur dan abu batubara (Dunn, 1992).

Pada umumnya untuk pembangunan konstruksi jalan permasalahan pada tanah lempung adalah masalah yang nyata. Seperti yang diuraikan diatas bahwa lempung memiliki sifat kembang susut yang tinggi dan kuat geser yang rendah sehingga sering kali menghadapi masalah-masalah seperti:

daya dukung tanah yang rendah,

penurunan akibat konsolidasi yang besar

waktu konsolidasi cukup lama

Sehingga untuk mengevaluasi kondisi-kondisi seperti tersebut diatas dalam pembangunan proyek konstruksi jalan raya maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kapasitas daya dukung ditinjau dari nilai CBR dengan cara melakukan analisa stabilitas terhadap tanah lempung. Disini penulis akan melakukan analisa eksperimen stabilitas terhadap tanah lempung dengan mencampurkan semen dan bottom ash(BA).

Pemakaian semen sebagai bahan stabilisasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemadatan maksimum dan terlebih semen menghasilkan penurunan indeks plastisitas. Pada stabilisasi tanah dengan semen, semen tidak hanya mengisi pori-pori tanah, tetapi semen juga menempel pada bidang-bidang kontak antara butir-butir tanah dan berfungsi sebagai bahan pengikat yang kuat.Proses interaksi antara tanah dengan semen adalah sebagai berikut:

- Absorpsi air dan reaksi pertukaran ion

dan bahan-bahan yang padat berupa 4CaO.Al 2O3Fe2O3. Bila semen ditambahkan pada tanah, ion kalsium Ca +++ dilepaskan melalui hidrolisa dan pertukaran ion berlanjut pada permukaan partikel-partikel lempung.Dengan reaksi ini partikel-partikel lempung menggumpal sehingga mengakibatkan konsistensinya tanah menjadi lebih baik.

- Reaksi pembentukan kalsium silikat

Dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung diatas, maka reaksi utama yang berkaitan dengan kekuatan adalah hidrasi dari A-lite (3CaO.SiO2) dan B-lite (2CaO.SiO2) terdiri dari kalsium silikat dan melalui hidrasi tadi hidrat-hidrat seperti kalsium silikat dan aluminat terbentuk.Senyawa-senyawa ini berperan dalam pembentukan atau pengerasan.

- Reaksi pozzolan

Kalsium hidroksida yang dihasilkan pada waktu hidrasi akan membentuk reaksi dengan tanah (reaksi pozzolan) yang bersifat memperkuat ikatan antara partikel, karena ia berfungsi sebagai binder (pengikat). Maka air sebagai pengikat akan ditambahkan sebesar 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%.

sangat asam (pH 3-4) tetapi pada umumnya bersifat basa (pH 10-12), selain itu abu batubara tersusun dari partikel berukuran silt yang mempunyai karakteristik kapasitas pengikat air dari sedang sampai tinggi.

Penulis menggunakan abu batubara yang merupakan bottom

ash.Bottom ash (BA) merupakan limbah dari hasil pembakaran batubara yang

tertinggal didasar.Limbah bottom ash ini sering kali menjadi limbah buangan yang tidak terpakai dan menjadi limbah pada lingkungan.Maka dari itu diharapkan dari penelitian ini dapat mengurangi limbah bottom ash sebagai pengalihan fungsi yang bermanfaat. Dilatar belakangi oleh masalah tersebut diatas, penulis akan menganalisa stabilitas tanah lempung dengan menggunakan semen dan bottom ash.

I.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui sifat fisik (index properties) dari tanah asli.

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan campuran semen dan bottom

ashpada tanah lempung (clay) terhadap nilai CBRdengan lamanya waktu

pemeraman, yaitu pada umur 14 hari.

3. Mengetahuikadarbottom ash optimum untuk mendapakan nilai CBR maksimum.

5. Membandingkan hasil nilai CBR pada penggunaan kadar semen 1% PC dan 2% PC dengan beberapa variasi kadar bottom ash.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebai berikut :

1. Penulis dan pembaca dapat mengetahui pengaruh penambahan semen dan

bottom ash terhadap nilai CBR pada tanah lempung.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini limbah abu batu bara berupa

bottom ash dapat dimanfaatkan sebagai bahan stabilisasi tanah.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pembaca tentang stabilitas pada lapisan tanah lempung dengan menggunakan semen dan

bottom ash.

4. Sebagai referensi jika dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai timbunan dengan tanah yang sama

I.3. Batasan Masalah

a. Tanah yang diteliti dalah jenis tanah lempung yang diambil di Desa Sihaporas, Sibuluan Sumatera Utara.

b. Sampel bottom ash yang diambil di PT. Asahi Sibolga.

d. Bahan pencampur yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kimiawi yaitu semen Portland tipe I dan bottom ash dengan 19 (sembilan belas) variasi kadar yang berbeda, yaitu :

1%PC , 1% (PC) + 6% (BA), 1% (PC) + 8% (BA),1%(PC) + 10% (BA), 1% (PC) + 12% (BA)

2% (PC), 2% (PC) + 2% (BA), 2% (PC) + 3% (BA), 2% (PC) + 4% (BA), 2%(PC) + 5%(BA), 2% (PC) + 6% (BA), 2% (PC) + 7% (BA),2%(PC) + 8%(BA), 2% (PC) + 9% (BA), 2% (PC) + 10% (BA),2%(PC) + 11%(BA) 2% (PC) + 12% (BA), 2% (PC) + 13% (BA), 2%(PC) + 14%(BA)

e. Waktu pemeraman (curing time) yang diperlukan agar campuran merata dilakukan 14 hari agar lebih memenuhi standard kekuatan semen yaitu berkisar antara 7 sampai 28 hari.

ABSTRAK

Tanah lempung diidentifikasikan dengan indeks plastisitas (PI) yang tinggi dan ukuran partikel yang halus apabila tanah mempunyai sifat-sifat seperti ini dan juga mempunyai struktur kristalisasi yang bersifat mengembang merupakan masalah yang nyata. Pengembangan pada tanah lempung dapat dikendalikan sebagian dengan cara stabilisasi dengan campuran seperti kapur,semen dan abu batubara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbaikan nilai index properties akibat penambahan 1% dan 2% PC dan Bottom ash terhadap tanah lempung, serta untuk mengetahui nilai CBR ( California Bearing Ratio ) akibat penambahan bahan stabilisasi, serta kadar optimum penambahan Bottom

ash.Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan

pengolahan data yang akan diperoleh dari uji laboratorium.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sampel tanah asli memiliki kadar air 14,68% ; berat jenis 2,66 ; batas cair 48,15% dan indeks plastisitas34,61%. Kemudian nilai kuat tekan 1,40 kg/cm2.Berdasarkan klasifikasi USCS, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis (CL) sedangkan berdasarkan klasifikasi AASHTO, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis A-7-6.

Setelah tanah distabilisasi dengan berbagai variasi bottom ash dan semen diperoleh kesimpulan bahwa material bottom ashpaling maksimumterjadi pada variasi campuran 2% PC + 9% BAyaitu dengan nilai CBR sebesar 9,93%.

Kata Kunci : lempung, semen,bottom ash, stabilisasi tanah, cbr (california

TUGAS AKHIR

KAJIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SEMEN DAN

BOTTOM ASH TERHADAP STABILITAS TANAH LEMPUNG

DITINJAU DARI NILAI CBR

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat

untuk menjadi Sarjana

Disusun Oleh :

ANGGI RAHMAYANI

11 0404 026

BIDANG STUDI GEOTEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRAK

Tanah lempung diidentifikasikan dengan indeks plastisitas (PI) yang tinggi dan ukuran partikel yang halus apabila tanah mempunyai sifat-sifat seperti ini dan juga mempunyai struktur kristalisasi yang bersifat mengembang merupakan masalah yang nyata. Pengembangan pada tanah lempung dapat dikendalikan sebagian dengan cara stabilisasi dengan campuran seperti kapur,semen dan abu batubara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbaikan nilai index properties akibat penambahan 1% dan 2% PC dan Bottom ash terhadap tanah lempung, serta untuk mengetahui nilai CBR ( California Bearing Ratio ) akibat penambahan bahan stabilisasi, serta kadar optimum penambahan Bottom

ash.Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan

pengolahan data yang akan diperoleh dari uji laboratorium.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sampel tanah asli memiliki kadar air 14,68% ; berat jenis 2,66 ; batas cair 48,15% dan indeks plastisitas34,61%. Kemudian nilai kuat tekan 1,40 kg/cm2.Berdasarkan klasifikasi USCS, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis (CL) sedangkan berdasarkan klasifikasi AASHTO, sampel tanah tersebut termasuk dalam jenis A-7-6.

Setelah tanah distabilisasi dengan berbagai variasi bottom ash dan semen diperoleh kesimpulan bahwa material bottom ashpaling maksimumterjadi pada variasi campuran 2% PC + 9% BAyaitu dengan nilai CBR sebesar 9,93%.

Kata Kunci : lempung, semen,bottom ash, stabilisasi tanah, cbr (california

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa yang telah memberikan anugerah, berkat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan judul “Kajian Efektifitas Penggunaan Semen dan Bottom Ash Terhadap Stabilitas Tanah Lempung Ditinjau dari Nilai CBR”.Tugas Akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat dalam ujian sarjana Teknik Sipil bidang studi Geoteknik pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE., sebagai dosen pembimbing dan sebagai orangtua yang telah sabar memberi bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Ir. Rudi Iskandar, MT., dan Ibu Ika Puji Hastuty, ST, MT., sebagai Dosen Pembanding dan Penguji Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Ing.Johannes Tarigan, sebagai Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Ir. Syahrizal, MT., sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberikan pengajaran kepada Penulis selama menempuh masa studi di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. 7. Seluruh staf pegawai Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara.

8. Keluarga saya yang tercinta, kepada ayah saya Bapak Muhammad Abdi SH dan kepada ibu saya Ibu Enny Harahap SE yang dengan penuh cinta kasih dan kesabaran dalam merawat, mendidik, menjaga, mendoakan serta berjuang dengan keras untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupku hingga berhasil mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan berkat bagi beliau.

9. Untuk saudara- saudaraku yang tercinta, Ichwana Dwika Juni Baskara Amd, Mutiara Rizky Sha’bani dan Abdillah Toha atas doa, dukungandan waktu dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

10. Untuk yang terkasih Apip Gunaldi Dalimunthe S.P yang selalu memberi semangat , dukungan, dan waktu yang berharga serta doa nya.

11. Para Asisten Laboratorium Mekanika Tanah USUyang telah membantu dan memberikan penjelasan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini terkhusus Jeriko, Tyodan yogi yang selalu dan tidak pernah bosan mengajari saya. 12. Rekan-rekan seperjuangan stambuk 2011, sylda, mimah, siti , wenny, dwi,

13. Teman-teman Geoteknik, Zul Taufik, Wilda, Valdi, Zuzu, Ade, Intan Fara, Ovan, lini, Adel, Evand, iren Surya, Daniel, Wisman, Ari, Sormin dan Michael.

14. Adik-adik stambuk 2014yang turut memberi dukungan dan bantuan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pemahaman saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca..

Medan, Desember 2015

DAFTAR ISI

1.2 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ... 4

1.3 Rumusan Masalah ... 5

1.4 Batasan Masalah ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Tinjauan Umum ... 7

2.1.1 Pengertian Tanah ... 7

2.1.2 Sifat-sifat Fisik Tanah ... 9

2.1.2.1 Kadar Air (Moisture Content) ... 9

2.1.2.2 Porositas(Porosity) ... 9

2.1.2.3 Angka Pori (Void Ratio)... 9

2.1.2.4 Berat Volume Basah ... 10

2.1.2.5 Berat Volume Kering (Dry Unit Weight) .... 10

2.1.2.7 Berat Jenis (Specific Gravity) ... 10

2.1.2.8 Derajat Kejenuhan (S) ... 11

2.1.2.9 Batas-batas Atterberg ... 15

2.1.2.9.1 Batas Cair ... 15

2.1.2.9.2 Batas Plastis ... 17

2.1.2.9.3 Batas Susut ... 17

2.1.2.9.4 Indeks Plastisitas ... 19

2.1.3 Klasifikasi Tanah ... 20

2.1.3.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan AASHTO ... 21

2.1.3.2 Sistem Klasifikasi USCS ... 22

2.2 Bahan-bahan Penelitian ... 23

2.2.1 Tanah Lempung ... 23

2.2.1.1 Lempungdan Mineral Penyusunnya ... 23

2.2.1.2 Sifat Umum Tanah Lempung ... 30

2.2.1.3 Pengaruh Air Pada Tanah Lempung ... 31

2.2.2 Semen ... 37

2.2.2.1Umum ... 37

2.2.2.2 Jenis-jenis Semen Portland ... 37

2.2.2.3Hidrasi dan Mekanisme Pengerasan Semen ... 39

2.2.2.4Pengaruh Air Terhadap Semen Portland……..40

2.2.3 Bottom Ash (BA) ... 40

2.3 Stabilisasi Tanah ... 41

2.3.2 Stabilitas Tanah dengan Bottom Ash ... 42

2.4 CBR ( California Bearing Ratio ) ... 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 47

3.1 Program Penelitian ... 47

3.2 Pekerjaan Persiapan ... 47

3.3 Proses Pengambilan Tanah ... 49

3.4 Pekerjaan Laboratorium ... 50

3.4.1 Uji Sifat Kimia Bottom Ash ... 50

3.4.2 Uji Sifat FisikTanah ... 50

3.4.3 Uji Sifat Mekanis Tanah ... 51

3.4.2.1Uji Proctor Standar ... 51

3.4.2.2Uji CBR (california bearing ratio) ... 52

3.5 Analisis Data Laboratorium ... 53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 54

4.1 Pendahuluan ... 54

4.2 Pengujian Sifat Kimia Bottom Ash ... 54

4.3 Pengujian Sifat Fisik Bottom Ash ... 54

4.4 Pengujian Sifat Fisik Tanah ... 55

4.3.1 Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli... 55

4.3.2 Pengujian Sifat Fisik Tanah dengan Bahan Stablilisator ... 57

4.3.2.1Batas Cair ... 59

4.3.2.2Batas Plastis ... 60

4.5 Pengujian Sifat Mekanis Tanah ... 62

4.4.1 Pengujian Pemadatan Tanah Asli... 62

4.4.2 Pengujian Pemadatan Tanah (Compaction) dengan Bahan Stabilisator ... 63

4.4.2.1 Berat Isi Kering Maksimum (γd maks) ... 64

4.4.2.2 Kadar Air Optimum Campuran ... 65

4.4.3 Pengujian CBR (California Bearing Ratio) ... 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 69

5.1 Kesimpulan ... 69

5.2 Saran ... 70

Daftar Pustaka ... xvi