ANALISIS DAYA DUKUNGBORED PILE DIAMETER SATU METER DENGAN MENGGUNAKAN UJI BEBAN STATIK DAN

MENGGUNAKAN MODEL TANAHMOHR COULOMB

PADA PROYEK PARAGON SQUARETANGERANG, BANTEN

TESIS

Oleh

KARTIKA INDAH SARI

117016004/TS

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ANALISIS DAYA DUKUNGBORED PILEDIAMETER SATU METER DENGAN MENGGUNAKAN UJI BEBAN STATIK DAN

MENGGUNAKAN MODEL TANAHMOHR COULOMB

PADA PROYEKPARAGON SQUARETANGERANG, BANTEN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Teknik dalam Program Studi Teknik Sipil

Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

Oleh

KARTIKA INDAH SARI

117016004/TSFAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : ANALISIS DAYA DUKUNG BORED PILE

DIAMETER SATU METER DENGAN

MENGGUNAKAN UJI BEBAN STATIK DAN

MENGGUNAKAN MODEL TANAH MOHR

COULOMB PADA PROYEK PARAGON SQUARE

TANGERANG, BANTEN Nama Mahasiswa : Kartika Indah Sari

NIM : 117016004

Program Studi : Teknik Sipil

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE) Ketua

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE)

Tanggal Lulus : 29 Januari 2015

(Ir. Rudi Iskandar, MT) Anggota

Dekan

Telah diuji pada

Tanggal 29 Januari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE

ANGGOTA : Ir. Rudi Iskandar, MT

Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan

ABSTRAK

Pondasi tiang bor merupakan salah satu pondasi dalam yang digunakan untuk mentransfer beban dari bagian struktur atas ke lapisan tanah keras (mencapai daya dukung yang diinginkan) tanpa terjadinya penurunan yang berlebihan. Besarnya daya dukung dari suatu pondasi tiang dapat diketahui antara lain cara pengujian Loading Test.

Tujuan dari tesis ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan besarnya beban maksimum pondasi tiang bor dengan menggunakan analisis tiang tunggal dengan menggunakan data bored log dan data uji pembebanan yang diperoleh dari lapangan, serta melalui pemodelan menggunakan metode elemen hingga dengan model tanah Mohr Coulomb pada program Program Berbasis Numerik dan juga membandingkan perolehan beban maksimum dan penurunan tanah (settlement) dari hasilloading test, hasil Program Berbasis Empiris dan Program Berbasis Numerik..

Kemudian untuk menganalisis data-data tersebut digunakan beberapa metode, seperti metode Reese and Wright untuk menghitung data bored hole serta metode Davisson, Mazurkiewiecz dan metode Chin untuk menganalisis data loading test. Program berbasis empiris digunakan hanya untuk membandingkan penurunan yang terjadi pada waktu beban maksimum (700 ton). Besarnya daya dukung dan penurunannya yang diperoleh dari analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan metode elemen hingga (MEH) dengan menggunakan Program Berbasis Numerik.

Berdasarkan SPT1 pada bored pile sepanjang 22 meter diperoleh daya dukung sebesar 617,09 ton, hasil dari analisis dengan menggunakan metode Davisson diperoleh daya dukung sebesar 637,10 ton dan hasil dari analisis dengan menggunakan metode Mazurkiewiecz diperoleh daya dukung sebesar 718 ton dan analisis dengan metode Chin diperoleh daya dukung sebesar 833 ton. Serta besarnya penurunan yang terjadi pada waktu beban terbesar (700 ton) hasil loading test di lapangan adalah 8,12 mm sedangkan penurunan yang terjadi pada pemodelan elemen hingga pada beban terbesar (700 ton) adalah sebesar 8,20 mm. Hal ini dapat dijelaskan bahwa uji pembebanan vertikal yang dilakukan memenuhi syarat ketentuan ASTM D1143/81 yakni dengan penurunan sebesar 25,4 mm. Sedangkan dari perhitungan gaya lateral yang dipikul tiang bor tunggal dengan metode Brom’s diperoleh sebesar 11,906 ton dan efisiensi tiang kelompok dengan metode Converse-Labarediperoleh sebesar 0,582.

ABSTRACT

Bored pile foundation is one of the deep foundations which are used to transfer load from the upper structure to the layer of hard soil (reaching the itended carrying capacity) without being over-reduction. The amount of carrying capacity of a bored-pile foundation can be seen, among others, from the loading test.

The objective of the study was to analyze and to compare the amount of the maximum load of a bored pile foundation by using a single pile analysis with bored log data and loading test data from the field and through modeling from the elemen method to Mohr Coulomb soil model in the numerical based program and to compare the acquisition of maximum load and settlement from the result of loading test, empirical based model and numerical based program.

The study used some methods such as Reese and Wright method for calculating bored-hole data, Davisson method, Mazurkiewiecz method, and Chin method for analyzing loading test data. Empirical based programs were only used for comparing the reduction when maximum load was 700 tons. The amount of carrying capacity and its reduction was obtained from the analysis which was then compared with the element method unti (MEH), using numerical based program.

Based on SPT1 in a 22 meter bored pile, it was found that the carrying capacity was 617.09 tons. The result of the analysis, using Davisson method showed that the carrying capacity was 637.10 tons; the result of the analysis, using Mazurkiewiecz method, showed that the carrying capacity was 718 tons, and the result of the analysis, using Chin method, showed that the carrying capacity was 833 tons. The amount of the reduction in the maximum load (700 tons) showed that the result of loading test in the field was 8.12 mm, while the reduction from the element modeling to the maximum load (700 tons) was 8.20 mm. It could be explained that the vertical load test had met the requirements of ASTM D1143/81 (the reduction was 25.4 mm). Meanwhile, the calculation of lateral force carried by a single bored pile in Brom’s method was 11.906 tons, and the efficiency of a bored pile group in Converse Labare method was 0.582.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Analisis Daya Dukung Bored Pile

Diameter Satu Meter Dengan Menggunakan Uji Beban Statik dan

Menggunakan Model Tanah Mohr Coulomb Pada Proyek Paragon Square

Tangerang, Banten” adalah karya saya dan belum pernah diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah

disebutkan dalam tesis ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Medan, 22 Januari 2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga

tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan syarat unttuk menyelesaikan pendidikan pada Program

Studi Magister Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis

Daya Dukung Tiang Bored Pile Dengan Menggunakan Uji Beban Statik dan

Menggunakan Model Tanah Mohr Coulomb Pada Proyek Paragon Square

Tangerang, Banten.”

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari

dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya

terutama kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, mereka adalah motivator

terbesar bagi saya. Tiada balasan yang dapat diberikan selain membahagiakannya

dengan menyelesaikan perkuliahan ini dengan hasil yang memuaskan.

Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. dr.

Syahril Pasaribu. DTM & H. M.Sc. (CTM), Sp.A(k) sebagai Rektor Universitas

Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr.Ir. Bustami Syam, MSME sebagai Dekan Fakultas

Teknik, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE sebagai Ketua Program Studi

Magister Teknik Sipil sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Ir. Rudi Iskandar,

Pembimbing II. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak

Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan dan Dr.Ir.A.Perwira Mulia Tarigan, M.Sc sebagai

dosen penguji dan seluruh Staff Pengajar Magister Teknik Sipil Universitas Sumatera

Utara yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, bimbingan serta

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis

ini. Serta Bang Yun Ardi yang telah memberikan bantuan demi kelancaran

administrasi selama menempuh pendidikan di Magister Teknik Sipil ini.

Untuk kedua orangtua kepada Ayahanda H.Ismin dan Ibunda Hj. Mutiya

Hanum Lubis, yang telah memberikan doa serta dukungannya. Kepada suami tercinta

Muhammad Syafii Hasibuan, terimakasih atas cinta, doa, serta dukungan. Untuk

abangda penulis Ismed Hanafi dan Muis Dermawan, Amd dan adik penulis Ari

Kurniawan, Amd terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga

terselesaikannya tesis ini.

Ucapan terimakasih kepada Bapak Syiril Erwin, ST, MT; Ir. Hendarmin,

Ahmad Bima Nusa, ST, MT dan Ratna Simatupang, ST, MT yang telah membimbing

penulis dengan sabar dan meluangkan waktunya hingga penulis bisa menyelesaikan

tesis ini. Kepada rekan-rekan seangkatan 2011 khususnya konsentrasi struktur (Rhini

Wulan Dary, Sheila Hani, Asroy Benny H, Mizanuddin, Bang Rizal, Bang Hendrik,

Bang Dion, Bang Fasri, Pak Nicxson) dan geoteknik ( Bang Ronald, Bang Abdi, Pak

Gultom, Pak Harun, Bang Jefri).. Dan seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin saya

tuliskan satu-persatu atas dukungannya yang sangat baik.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata

saya dalam hal ini. Untuk itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang

membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa akan datang. Akhir kata saya

mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga tesis ini bermanfaat

bagi para pembaca.

Medan, 22 Januari 2015 Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Kartika Indah Sari Tempat Tanggal Lahir : Medan, 15 Januari 1986

Alamat : Jl. Selamat Pulau No. 101 Medan Email : [email protected] Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1992 - 1998 : SD Negeri 060827 Medan 1998 - 2001 : SMP Negeri 3 Medan 2001 - 2004 : SMA Negeri 10 Medan

2004 - 2007 : Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Sipil 2007 - 2009 : Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan, Program

Strata Satu Teknik Sipil

2011 - 20015 : Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik, Program Studi Magister Teknik Sipil,

Konsentrasi Geoteknik

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

2011 - 20014 : Tenaga Individual DISTARUKIM Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

PERNYATAAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

RIWAYAT HIDUP ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR NOTASI ... xvi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penulisan ... 2

1.3 Manfaat Penulisan ... 3

1.4 Pembatasan Masalah ... 4

1.5 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II LANDASAN TEORI ... 6

2.1 Umum ... 6

2.2 Penyelidikan Tanah ... 8

2.2.1 Boring (Boring Test) ... 8

2.2.2 Penyelidikan Lapangan dengan SPT ... 10

2.3 Karakteristik Tanah ... 11

2.4 PondasiBored Pile ... 14

2.5 Daya Dukung Vertkal Pondasi Tiang Bor ... 17

2.6 Daya Dukung Lateral Pondasi Tiang Bor ... 21

2.7 Interpretation Methode ... 24

2.7.1 Metode Davisson (1973) ... 24

2.7.2 Metode Mazurkiewicz (1972) ... 26

2.7.3 Metode Chin (1972) ... 27

2.8 Penurunan Tiang Tunggal... 29

2.9 Kapasitas Kelompok dan Efisiensi TiangBored Pile... 31

2.10 Finite Element Method... 32

2.11 Loading Test(Uji Pembebanan) ... 42

2.11.1 PengertianLoading Test ... 42

2.11.3 Prosedur danSchedulePembebanan Vertikal ... 48

2.11.4 Prosedur Pengukuran Penurunan Tiang ... 51

2.11.5 Peralatan Pengujian ... 52

2.12 PerbandinganStandard Operation ProcedureASTM D-1143 (1981) dengan ASTM D-1143 (2007) ... 55

2.13 Program Berbasis Empiris ... 56

2.14 Program Berbasis Numerik... 56

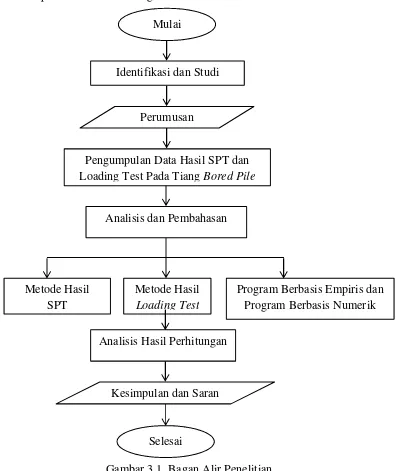

BAB III METODOLOGI ... 61

3.1 Konsep Analisa Struktur ... 61

3.2 Metode Pengumpulan Data ... 62

3.3 Deskripsi Proyek ... 62

3.4 Data TeknisBored Pile ... 63

3.5 Tahapan Penulisan ... 63

3.6 Kondisi Umum dan Lokasi Penelitian ... 66

3.7 Lokasi TitikBored Holedan TitikLoading Test... 67

3.8 Deskripsi Lapisan Tanah ... 68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 70

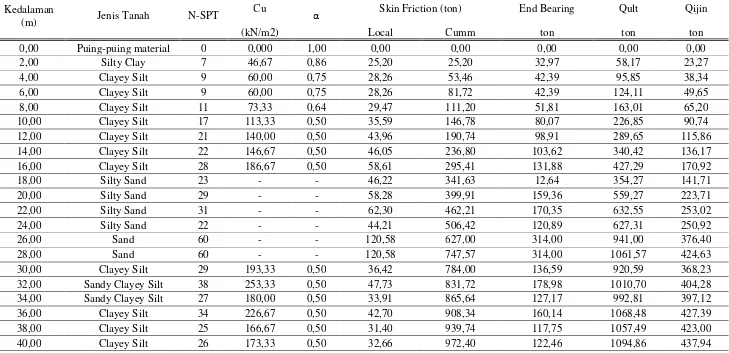

4.1 Daya Dukung Berdasarkan Data SPT... 70

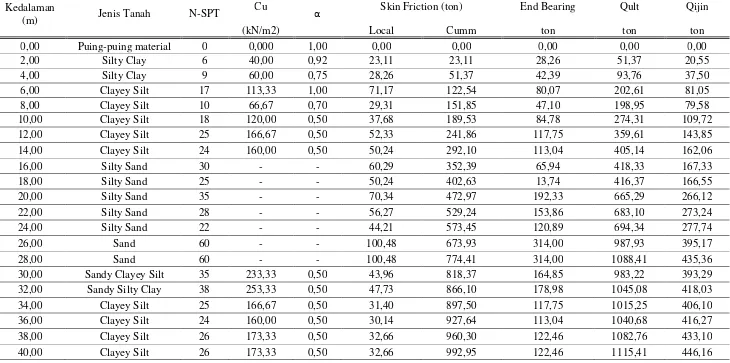

4.1.1 Perhitungan Daya Dukung Ujung Pondasi Bored Pile(End Bearing) SPT 1 ... 71

4.1.2 Perhitungan Daya Dukung Selimut Pondasi Bored Pile(Skin Friction) SPT 1 ... 72

4.1.3 Perhitungan Daya Dukung Ujung Pondasi Bored Pile(End Bearing) SPT 2 ... 77

4.1.4 Perhitungan Daya Dukung Selimut Pondasi Bored Pile(Skin Friction) SPT 2 ... 79

4.2 Daya Dukung Berdasarkan Data Uji Pembebanan (Loading test) ... 84

4.2.1 Metode Davisson ... 84

4.2.2 Metode Mazurkiewicz ... 86

4.2.3 Metode Chin ... 87

4.3 Penurunan Tiang Tunggal ... 88

4.3.1 Penurunan Tiang Akibat Pemendekan Tiang Bor ... 88

4.3.2 Menghitung Penurunan Akibat Tanah ... 90

4.4 Pentransferan Beban Friksi... 90

4.6 Analisis Gaya Lateral ... 94

4.7 Analisis Kelompok Tiang ... 96

4.7.1 Efisiensi Kelompok Tiang ... 96

4.7.2 Daya Dukung Kelompok Tiang ... 97

4.8 Analisis Program Berbasis Empiris ... 97

BAB V PEMODELAN ELEMEN HINGGA ... 100

5.1 Deskripsi dan Parameter Lapisan Tanah ... 101

5.2 Data Tiang Bor UntukInputProgramPlaxis ... 103

5.3 Siklus PembebananLoading Test ... 104

5.4 Input Parameter Tanah Untuk Pemodelan Elemen Hingga .... 105

5.5 Pemodelan Lapisan Tanah dan TiangBored Pile... 107

5.6 HasilLoading Testdengan Pemodelan Elemen Hingga ... 108

5.7 Kurva Hubungan Beban dengan Penurunan ... 110

5.8 Perbandingan antara HasilLoading Testdi Lapangan dengan Metode Elemen Hingga (MEH) ... 114

5.9 Membandingkan HasilLoading Testdengan Metode Elemen Hingga (MEH) ... 116

5.10 Analisis pada Program Berbasis Numerik ... 117

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 120

5.1 Kesimpulan ... 120

DAFTAR GAMBAR

No Judul Hal

2.1 Daya dukung ujungbored pilepasiran ... 18

2.2 Tahanan geser selimutbored pilepasiran... 20

2.3 Nilaiαyang digunakan dalam metode U.S. Army Corps ... 20

2.4 Gaya Lateral Pada Pondasi Tiang ... 21

2.5 Penentuan Qu dengan Metode Davisson ... 25

2.6 Grafik hubungan beban dengan penurunan metode Mazurkiewicz.... 27

2.7 Grafik hubungan beban dengan penurunan menurut Metode Chin. ... 28

2.8 Faktor Penurunan Io ... 30

2.9 Koreksi kompresi Rk ... 30

2.10 Koreksi kedalaman, Rh... 30

2.11 Koreksi angkapoison, Rµ ... 30

2.12 Koreksi kekakuan lapisan pendukung, RbPoulus dan Davis ... 30

2.13 Jarak antar tiang ... 31

2.14 BentukAxisymmetricpada elemen segitiga... 34

2.15 Pemodelan dalam bentukAxisymmetric... 34

2.16 Metode pembebanan langsung (Kentledge System)... 47

2.17 Susunan balok beton ... 47

2.18 PosisiDial Gauge, Steel PlatedanHydraulic Jack... 53

2.19 Dial Gauge... 54

3.2 Lokasi Penelitian... 66

3.3 Lokasi penelitian TitikBored Hole... 67

3.4 Lokasi penelitian TitikLoading Test... 67

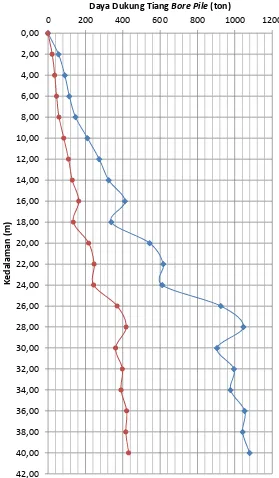

4.1 Grafik Daya Dukung Tiang Bor Data SPT 1 ... 76

4.2 Grafik Daya Dukung Tiang Bor Data SPT 2 ... 83

4.3 Grafik Beban dengan penurunanDavisson... 85

4.4 Grafik Beban dengan penurunanMazurkiewicz(1972)... 86

4.5 Grafik Hubungan Perbandingan Penurunan dan Beban dengan Penurunan Metode Chin (1972)... 87

4.6 Kurva Transfer Beban Friksi ... 92

4.7 Kurva Transfer Beban Tahanan Ujung ... 93

4.8 Kelompok Tiang ... 96

4.9 Summary Reportpada Program Berbasis Empiris... 98

4.10 Hasil beban vertikal dan penurunan tiang berdasarkan program berbasis empiris... 99

5.1 Pemodelan Lapisan Tanah dan Tiang Bor ... 108

5.2 Kurva Hubungan Antara Beban dan Penurunan MEH ... 108

5.3 Kurva Hubungan Antara Beban dan Penurunan 200%... 110

5.4 Kurva Hubungan Antara Beban dan Penurunan 150%... 111

5.5 Kurva Hubungan Antara Beban dan Penurunan 100%... 113

5.8 Perpindahan Total pada Tanah di Sekitar Tiang... 117

5.9 Tegangan Total pada Tanah di Sekitar Tiang ... 118

DAFTAR TABEL

No Judul Hal

2.1 Hubungan antararelatif density(Dr) dengan nilai N(SPT)... 11

2.2 Hubungan antara konsistensi identifikasi dan kuat geser tekan bebas... 13

2.3 Hubungan antara harga N,konsistensi danqupada tanah kohesif oleh Terzaghi dan Peck ... 13

2.4 Hubungan antara harga N(SPT)dan daya dukung yang diperkenankan 14 2.5 Hubungan antara harga N(SPT)dan berat isi... 14

2.6 Kriteria Jenis Tiang ... 22

2.7 Faktor Efisiensi Kelompok Tiang untuk Tanah Lempung ... 32

2.8 PerbandinganStandart Operation ProsedurASTM D-1143 (1981) dengan ASTM D-1143 (2007)... 55

4.1 Perhitungan Daya Dukung Dari SPT1 ... 75

4.2 Perhitungan Daya Dukung Dari SPT2 ... 82

4.3 Hubungan Beban (P), Penurunan (S), dan Perbandingan Penurunan dan Beban (S/P) ... 87

4.4 Penurunan Akibat Pemendekan Tiang Bor ... 89

4.5 Data Penurunan Rata- rata di Lapangan ... 91

5.1 Data Tiang Bor ... 103

5.3 Hubungan Beban dan Penurunan dengan Metode Elemen Hingga ... 109

5.4 Perhitungan Penurunan Maksimum, Plastis dan Elastis beban 200% . 110

5.5 Perhitungan Penurunan Maksimum, Plastis dan Elastis beban 150% . 112

5.6 Perhitungan Penurunan Maksimum, Plastis dan Elastis beban 100% . 113

5.7 Perbandingan Hubungan Beban dan Penurunan antara Metode Elemen

Hingga dengan hasilLoading Testdi Lapangan ... 115 5.8 Perbandingan Penurunan antara Metode Elemen Hingga (MEH) dengan

DAFTAR NOTASI

Qu = Daya dukung ultimit

Qall = Daya dukung izin tiang

Qp = Daya dukung ujung tiang

Qs = Daya dukung gesekan sepanjang tiang

SF = Faktor keamanan

Ap = Luas penampang pondasi tiang bor

qp = Tahanan ujung per satuan luas

Cu = Kohesi tanah

fs = Gesekan selimut tiang per satuan luas

L = Panjang tiang

P = Keliling penampang tiang α = Faktor adhesi

E = Modulus elastisitas tiang

I = Momen inersia

D = Diameter tiang

ks = Modulus subgrade tanah dalam arah horizontal

K = Modulus tanah

Ƞh = Koef.variasi modulus yang diperoleh dari hasil uji beban

Rk = Faktor koreksi kemudah mampatan tiang

Rh = Faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada tanah

Rμ = Faktor koreksi angka Poissonμ

Rb = Faktor koreksi untuk kekakuan lapisan pendukung

ABSTRAK

Pondasi tiang bor merupakan salah satu pondasi dalam yang digunakan untuk mentransfer beban dari bagian struktur atas ke lapisan tanah keras (mencapai daya dukung yang diinginkan) tanpa terjadinya penurunan yang berlebihan. Besarnya daya dukung dari suatu pondasi tiang dapat diketahui antara lain cara pengujian Loading Test.

Tujuan dari tesis ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan besarnya beban maksimum pondasi tiang bor dengan menggunakan analisis tiang tunggal dengan menggunakan data bored log dan data uji pembebanan yang diperoleh dari lapangan, serta melalui pemodelan menggunakan metode elemen hingga dengan model tanah Mohr Coulomb pada program Program Berbasis Numerik dan juga membandingkan perolehan beban maksimum dan penurunan tanah (settlement) dari hasilloading test, hasil Program Berbasis Empiris dan Program Berbasis Numerik..

Kemudian untuk menganalisis data-data tersebut digunakan beberapa metode, seperti metode Reese and Wright untuk menghitung data bored hole serta metode Davisson, Mazurkiewiecz dan metode Chin untuk menganalisis data loading test. Program berbasis empiris digunakan hanya untuk membandingkan penurunan yang terjadi pada waktu beban maksimum (700 ton). Besarnya daya dukung dan penurunannya yang diperoleh dari analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan metode elemen hingga (MEH) dengan menggunakan Program Berbasis Numerik.

Berdasarkan SPT1 pada bored pile sepanjang 22 meter diperoleh daya dukung sebesar 617,09 ton, hasil dari analisis dengan menggunakan metode Davisson diperoleh daya dukung sebesar 637,10 ton dan hasil dari analisis dengan menggunakan metode Mazurkiewiecz diperoleh daya dukung sebesar 718 ton dan analisis dengan metode Chin diperoleh daya dukung sebesar 833 ton. Serta besarnya penurunan yang terjadi pada waktu beban terbesar (700 ton) hasil loading test di lapangan adalah 8,12 mm sedangkan penurunan yang terjadi pada pemodelan elemen hingga pada beban terbesar (700 ton) adalah sebesar 8,20 mm. Hal ini dapat dijelaskan bahwa uji pembebanan vertikal yang dilakukan memenuhi syarat ketentuan ASTM D1143/81 yakni dengan penurunan sebesar 25,4 mm. Sedangkan dari perhitungan gaya lateral yang dipikul tiang bor tunggal dengan metode Brom’s diperoleh sebesar 11,906 ton dan efisiensi tiang kelompok dengan metode Converse-Labarediperoleh sebesar 0,582.

ABSTRACT

Bored pile foundation is one of the deep foundations which are used to transfer load from the upper structure to the layer of hard soil (reaching the itended carrying capacity) without being over-reduction. The amount of carrying capacity of a bored-pile foundation can be seen, among others, from the loading test.

The objective of the study was to analyze and to compare the amount of the maximum load of a bored pile foundation by using a single pile analysis with bored log data and loading test data from the field and through modeling from the elemen method to Mohr Coulomb soil model in the numerical based program and to compare the acquisition of maximum load and settlement from the result of loading test, empirical based model and numerical based program.

The study used some methods such as Reese and Wright method for calculating bored-hole data, Davisson method, Mazurkiewiecz method, and Chin method for analyzing loading test data. Empirical based programs were only used for comparing the reduction when maximum load was 700 tons. The amount of carrying capacity and its reduction was obtained from the analysis which was then compared with the element method unti (MEH), using numerical based program.

Based on SPT1 in a 22 meter bored pile, it was found that the carrying capacity was 617.09 tons. The result of the analysis, using Davisson method showed that the carrying capacity was 637.10 tons; the result of the analysis, using Mazurkiewiecz method, showed that the carrying capacity was 718 tons, and the result of the analysis, using Chin method, showed that the carrying capacity was 833 tons. The amount of the reduction in the maximum load (700 tons) showed that the result of loading test in the field was 8.12 mm, while the reduction from the element modeling to the maximum load (700 tons) was 8.20 mm. It could be explained that the vertical load test had met the requirements of ASTM D1143/81 (the reduction was 25.4 mm). Meanwhile, the calculation of lateral force carried by a single bored pile in Brom’s method was 11.906 tons, and the efficiency of a bored pile group in Converse Labare method was 0.582.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk menjadi suatu permasalahan yang kompleks

serta sulit untuk dipecahkan, khususnya di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota

besar di Indonesia sehingga mengakibatkan kebutuhan akan lahan terus meningkat.

Hal ini terjadi disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang semakin pesat,

yang mengakibatkan semakin sempitnya lahan yang tersedia. Oleh sebab itu,

kebanyakan pembangunan struktur yang berupa gedung-gedung dikembangkan ke

arah vertikal.

Pondasi sangat dibutuhkan dalam setiap bangunan sebagai dasar bangunan yang

kuat dan kokoh. Hal ini disebabkan karena pondasi sebagai dasar bangunan harus

mampu memikul seluruh beban bangunan dan beban lainnya, untuk diteruskan ke

lapisan tanah keras. Oleh sebab itu pondasi dikatakan merupakan suatu pekerjaan

yang sangat penting dari pekerjaan teknik sipil. Dalam hal ini, pondasi yang

berinteraksi dengan tanah untuk menghasilkan daya dukung yang mampu memikul

dan memberi keamanan pada struktur bagian atas.

Kelebihan dari pondasi tiang adalah kekuatan daya dukungnya ditentukan

berdasarkan tahanan ujung (end bearing) dan pelekatan tiang dengan tanah (cleef),

sehingga untuk lapisan tanah keras yang terletak cukup jauh dari permukaan tanah,

dukung dari masing-masing pondasi tiang selama proses pemancangan. Dari

pengujian loading test tersebut dapat diperkirakan besarnya beban maksimum (Pultimate) dan penurunan (settlement) dari masing-masing tiang tunggal. Daya dukung

tiang tunggal sangat dipengaruhi oleh keseragaman sifat tanah, oleh sebab itu nilai

daya dukung tiang dapat sangat bervariasi meskipun terletak pada suatu lokasi

bangunan yang sama.

Sehubungan dengan dibangunnya proyekParagon Square yang menggunakan pondasi tiang bor dan terletak di tengah kota, perlu memperhatikan beberapa

bangunan yang ada di sekitarnya, seperti:

a Kantor Walikota Tangerang, dimana dapat menimbulkan polusi suara bila

menggunakan pondasi tiang pancang sehingga dapat mengganggu aktifitas

perkantoran.

b Bangunan fasilitas Supermarket, seperti Carefour dan Hypermart serta perumahan yang ada di sekitar proyek dapat menyebabkan gangguan pada

konstruksi akibat dari proses pemancangan, misalnya retakan pada dinding

bangunan.

Akibat dari beberapa alasan diatas, pondasi tiang bor merupakan pilihan yang tepat

untuk pembangunan infrastruktur yang lokasinya terletak di tengah kota karena

dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.

1.2 Tujuan Penulisan

a Menganalisis daya dukung pondasi tiang bor tunggal berdasarkan

rumus-rumus dari metodeDavisson,MazurkiewichdanChin.

b Menganalisis daya dukung pondasi tiang bor tunggal dan penurunan

(settlement) yang terjadi melalui pemodelan elemen hingga (MEH) dengan

model tanah Mohr Coulomb pada program berbasis numerik terhadap data Loading Test.

c Menganalisis daya dukung lateral dengan menggunakan metodeBrom,s. d Menganalisis besarnya efisiensi tiang kelompok dengan menggunakan

metodeConverse-Labare.

e Membandingkan penurunan yang terjadi pada saat beban maksimum dari

hasil Loading Test, hasil program berbasis empiris dan program berbasis numerik.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan tesis ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari aspek ekonomi, diharapkan dengan menggunakan program

berbasis empiris dan program berbasis numerik biaya proyek dapat ditekan

seefisien mungkin, dan waktu yang digunakan pun relatif singkat.

b. Kondisi material tanah dan pondasi tiang bor dapat diprediksi dengan

menggunakanLoading Test.

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah

sebagai berikut:

a. Wilayah yang akan dikaji adalah proyek pembangunan Paragon Square yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Km. 13 No. 77 Tangerang, Banten.

b. Menggunakan data-data sekunder, yaitu hanya data bored log dan uji pembebanan (loading test) yang diperoleh penulis dari lapangan, namun

penulis tidak mengikuti proses penyelidikan tanah dan uji pembebanan.

c. Hanya menganalisis besarnya daya dukung aksial dan horizontal pondasi

tiang bor tunggal, dan penurunan elastis pondasi tiang bor yang dihitung

berdasarkan rumus-rumus, serta mengabaikan efek tekuk kemudian hasil

penurunan yang terjadi dibandingkan dengan perhitungan dengan

menggunakan program berbasis empiris dan program berbasis numerik

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari beberapa bab dan diuraikan lagi

menjadi sub-sub bab:

Bab I, Pendahuluan, membahas dan menerangkan latar belakang, maksud dan

tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka, menjelaskan tentang teori dari beberapa sumber yang

Bab III, Metodologi penelitian, terdiri dari konsep analisa struktur, metode

pengumpulan data, deskripsi proyek, data teknis pondasi tiang bored pile, bagan alir penelitian, dan denah lokasi penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, menguraikan tentang perhitungan daya dukung

bored pileberdasarkan data penyelidikan tanah serta uji pembebanan (loading test). Bab V, Pemodelan Elemen Hingga, menguraikan tentang pemodelan tanah dan

pondasi tiang bor yang digunakan di lapangan dan hasil kurva hubungan beban

dengan penurunan yang terjadi antara hasil uji pembebanan dengan program berbasis

numerik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Didalam suatu pekerjaan konstruksi bangunan, tanah memiliki peran yang

sangat penting, dimana salah satunya yaitu pondasi yang dijadikan sebagai

pendukung suatu bangunan. Mengingat dihampir semua bangunan dibangun di atas

tanah maka perlu dibuat pondasi yang mampu memikul beban-beban yang bekerja

pada bangunan tersebut. Jika lapisan tanah cukup keras dan mampu memikul beban

bangunan, maka pondasi dapat dibangun secara langsung tidak jauh dari permukaan

tanah tersebut. Bila dikhawatirkan tanah tersebut rusak atau turun akibat gaya yang

bekerja melalui permukaan tanah, maka perlu dilakukan suatu konstruksi seperti tiang

bored pileatau tiang bor.

Pondasi tiang adalah bagian-bagian konstruksi yang dapat dibuat dari beton,

kayu, atau baja, yang digunakan untuk meneruskan beban-beban permukaan tanah

yang lebih dalam (Bowles, 1984). Hal ini merupakan distribusi vertikal dari beban

disepanjang tiang tunggal. Perbedaan pemakaian pondasi tiang-tiang ini semata-mata

hanya ditinjau dari segi kemudahannya saja.

Pondasi tiang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan pondasi dangkal.

Dalam menentukan sifat tanah sebagai dasar untuk menentukan kedalaman pondasi

haruslah berhati-hati, sehingga dengan demikian dapat ditentukan dengan tepat akan

beban adalah cara yang paling dapat dipercaya untuk menentukan kapasitas tiang bor

yang sebenarnya.

Mengingat fungsi pondasi adalah untuk mentransfer beban dari bangunan atas

(upper structure) ke lapisan tanah, maka banyak hal atau cara untuk mencapai tujuan

ini sehingga tidak merugikan pihak lain, dalam hal ini banyak pilihan yang dapat

dilakukan, tetapi lebih efektif adalah pondasi bored pile, walaupun nilai cost yang ditanggung akan lebih besar, karena daya dukung pondasi bored pilelebih kecil dari daya dukung tiang pancang. Hal ini terjadi karena adanya daya dukung akibat

perlawanan ujung dengan tahanan selimut yang diakibatkan gesekan tanah dengan

pondasi tiang. Kapasitas daya dukung akibat perlawanan ujung kemungkinan besar

akan sama, tetapi tahanan selimut yang diakibatkan gesekan tanah disekitar dinding

tiang. Dimana pada pondasi tiang bored pile yang bekerja adalah tekanan tanah pasif

(Kp) sementara pada pondasi tiang bor yang bekerja adalah tekan tanah aktif (Ka).

Fungsi pondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh besar/bobot dan

fungsi bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah sebagai pendukung

konstruksi seperti:

1. Transfer beban kontruksi bangunan atas kedalam tanah baik melalui selimut

tiang maupun melalui ujung tiang.

2. Menahan gaya desak keatas dan gaya guling, misal pada telapak bangunan

bawah tanah dan kaki bangunan menara untuk menahan guling.

3. Untuk dapat memanfaatkan lapisan tanah pada tanah lepas (non cohesif).

2.2 Penyelidikan Tanah

Tanah selalu mempunyai peranan yang sangat penting pada suatu lokasi

pekerjaan konstruksi. Tanah merupakan pondasi pendukung suatu bangunan atau

bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri seperti Tanggul atau Bendungan, atau

kadang-kadang sebagai sumber penyebab gaya luar pada bangunan seperti

Tembok/Dinding Penahan Tanah.

Untuk memperkirakan daya dukung lapisan tanah tersebut dapat dilakukan

dengan melakukan percobaan seperti SPT (Standard Penetrasi Test), Sondir,Boring dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data yang cukup teliti dan lengkap harus

dilakukan penyelidikan tanah yang terperinci, yang berarti tidak hanya berdasarkan

satu jenis percobaan saja. Sebaiknya penyelidikan tersebut diperoleh dengan

membandingkan beberapa percobaan seperti yang tersebut diatas. Disamping untuk

mendapatkan data yang teliti tergantung pada ketepatan pemilihan alat yang dipakai

misalnya sondir tidak tepat digunakan pada lapisan tanah yang mengandung lapisan

kerikil dan batuan. Sedangkan boring tidak dapat dilaksanakan pada lapisan tanah

yang lunak dan mudah lepas, yang akan mengalami keruntuhan yang dapat menutupi

lubang yang telah ada.

2.2.1 Boring (Boring Test)

Bilamana sesudah mendapatkan hasil penyelidikan kekuatan tanah

berdasarkan penyondiran dan masih diinginkan hasilnya yang lebih teliti, maka

penyelidikan tanah harus dilengkapi dengan pengambilan contoh tanah dari

tanah pondasi harus dicari dengan melakukan pengujian–pengujian di

laboratorium yang sesuai dengan letak asli tanah tersebut. Untuk maksud ini

biasanya dibuatkan suatu lubang bor ke dalam lapisan tanah pondasi dan

kemudian dilakukan pengujian. Pemboran beserta pengambilan contoh

eksplorasi tanah atau pengujian pada letak asli dapat memberikan informasi

yang lebih teliti dan terpercaya mengenai karakteristik fisik dan mekanis tanah

pondasi dibandingkan dengan cara lain.

Maksud diadakan pemboran ini adalah untuk mengetahui kedalaman

lapisan tanah dibawah yang akan menjadi pondasi, menetapkan kedalaman

untuk pengambilan contoh tanah asli dan tidak asli, mengumpulkan

data/informasi untuk menggambarkan profil tanah, pengambilan contoh tanah

asli dan tidak asli untuk penyelidikan lanjutan di laboraturium. Pemboran ini

hanya memberikan informasi kondisi tanah dalam arah vertikal pada titik

pemboran sehingga untuk memperkirakan luas dan penyebaran karakteristik

dalam arah horizontal, diperlukan suatu rencana survey yang menggabungkan pengujian pemboran dengan metode survei lainnya seperti penyelidikan

Geofisika.

Pengambilan contoh tanah dibagi dalam pengambilan contoh tanah yang

tidak terganggu (undisturbed sample) yang dipergunakan untuk penentuan berat

isi, kekuatan dan penurunan. Pengambilan contoh tanah terganggu (disturbed

a Contoh Tanah Tidak Asli atau Terganggu (disturbed sample)

Yang dimaksud dengan contoh tanah tidak asli adalah contoh tanah yang

diambil dari lapangan tanpa dilakukan usaha untuk melindungi struktur tanah

asli tersebut. Untuk keperluan penentuan kadar air, contoh tanah segera

sesudah diambil dimasukkan kedalam kantong plastik secukupnya dan segera

diberi label sesuai keperluan. Untuk keperluan penyelidikan ukuran butir, berat

jenis, batas-batas atterberg dan lainnya yang tidak membutuhkan persyaratan kadar air tanah asli, contoh tanah dapat diambil dalam keadaaan kering angin.

b Contoh Tanah Asli atau Tidak Terganggu (undisturbed sample)

Contoh Tanah asli adalah suatu contoh yang masih menunjukkan sifat sifat

asli dari tanah yang ada padanya. Contoh yang benar asli (trully undistrubed

sample) tidaklah mungkin diperoleh, akan tetapi dengan teknik pelaksanaanya sebagaimana mestinya dan cara pengamatan yang tepat, maka kerusakan

terhadap contoh bisa dibatasi sekecil mungkin, contoh asli dapat diambil

dengan memakai tabung-tabung contoh (sample tubes), core barrels atau dengan mengambilnya secara langsung dengan tangan, sebagai contoh dalam

bentuk bongkah-bongkah (block samples) (Wesley, 1977).

2.2.2 Penyelidikan Lapangan dengan SPT

Uji Standard Penetration Test (SPT) adalah penyelidikan tanah dengan uji dinamis yang berasal dari Amerika Serikat. SPT adalah metode pengujian di

Split spoon samplerdimasukkan ke dalam tanah pada bagian dasar dari sebuah lubang bor. Metoda SPT adalah metode pemancangan batang (yang memiliki

ujung pemancangan) ke dalam tanah dengan menggunakan pukulan palu dan

mengukur jumlah pukulan perkedalaman penetrasi.

Pada percobaan Standard Penetration Test (SPT) akan diperoleh kepadatan relatif (relative density), sudut geser tanah (ø) berdasarkan nilai

jumlah pukulan (N). Hubungan konsistensi dengan nilai N-SPT dapat dilihat

pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1. Hubungan antara konsistensi tanah dengan nilai N-SPT

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 1984)

Konsistensi N-SPT

Very soft/sangat lunak 2 Soft/Lunak 2 - 4 Medium/Kenyal 4 - 8 Stiff/Sangat kenyal 8 -15

Hard/Keras 15 - 30

Padat > 30

2.3 Karakteristik Tanah

Untuk mengetahui karakteristik tanah para ahli berusaha mengadakan penelitian

baik di laboratorium maupun di lapangan.

a. Tanah Kohesif dan Tidak Kohesif

Tanah disebut kohesif yaitu apabila karakteristik fisiknya yang selalu

Butiran-butiran tanah bersatu sesamanya, sehingga gaya akan di perlakukan

untuk memisahnya dalam keadaan kering, sedangkan pada tanahnonkohesif butiran tanah terpisah- pisah sesudah dikeringkan dan melekat hanya apabila

berada dalam keadaan basah akibat gaya tarik permukaan di dalam air,

misalnya pasir.

b. Plastisitas dan Konsistensi Tanah Kohesif

Salah satu karakteristik tanah berbutir halus yang kohesif adalah plastisitas,

yaitu kemampuan butiran untuk tetap melekat satu sama lain. Batas-batas

keplastisitasan tanah bergantung pada sejarah terjadinya dan komposisi

mineral yang dikandungnya.

Untuk mendefinisikan plastisitas tanah kohesif diperlukan kondisi fisik tanah

tersebut pada kadar air tertentu yang disebut konsistensi. Konsistensi tanah

kohesif pada kondisi alamya dinyatakan dalam istilah lunak, sedang dan

kaku.

Dari penyelidikan di lapangan dan laboratorium dapat disajikan hubungan

hubungan parameter-parameter tanah yang diperoleh dalam bentuk tabel,

dengan tujuan untuk melihat kesesuaiannya, seperti pada Tabel 2.2, 2.3, 2.4,

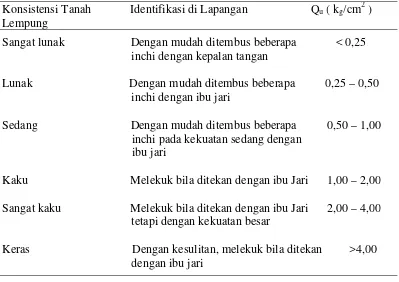

Tabel 2.2. Hubungan antara konsistensi identifikasi dan kuat geser tekan bebas (Sosrodarsono dan Nakazawa, 1984)

Konsistensi Tanah Identifikasi di Lapangan Qu( kg/cm2)

Lempung

Sangat lunak Dengan mudah ditembus beberapa < 0,25 inchi dengan kepalan tangan

Lunak Dengan mudah ditembus beberapa 0,25 – 0,50 inchi dengan ibu jari

Sedang Dengan mudah ditembus beberapa 0,50 – 1,00 inchi pada kekuatan sedang dengan

ibu jari

Kaku Melekuk bila ditekan dengan ibu Jari 1,00 – 2,00

Sangat kaku Melekuk bila ditekan dengan ibu Jari 2,00 – 4,00 tetapi dengan kekuatan besar

Keras Dengan kesulitan, melekuk bila ditekan >4,00 dengan ibu jari

Tabel 2.3. Hubungan antara harga N-SPT,konsistensi danqupada tanah kohesif oleh Terzaghi dan Peck (Tomlinson, 1977)

No Harga N-SPT Deskripsi Harga kuat tekan bebas

Lapisan Tanah (qu)

Tabel 2.4. Hubungan antara harga N-SPTdan daya dukung yang diperkenankan

(Sosrodarsono, 1984)

Harga N-SPT <10 10-30 30-50 >50

Tanah Tidak Kohesif

Kepadatan relatif Lepas Sedang Padat Sangat Padat

Tabel 2.5. Hubungan antara harga N-SPTdan berat isi (Sosrodarsono, 1984)

Tanah Tidak Kohesif

Harga N-SPT <10 10– 30 30- 50 >50 Berat Isi γ (kN/m3

) 12-16 14-18 16-20 18-23

Tanah Kohesif

Harga N-SPT <4 4 - 15 16-25 >25 Berat Isi γ (kN/m3

) 14-18 16-18 16-18 >20

2.4 PondasiBored pile

Pondasi tiang bor mempunyai karakteristik karena cara pelaksanaannya yang

dapat mengakibatkan perilaku di bawah pembebanan berbeda dengan perilaku tiang

pancang. Hal-hal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan antara pondasi tiang bor

a Tiang bor dilaksanakan dengan menggali lubang terlebih dahulu dan

mengisinya dengan material beton, sedangkan pancang dimasukan kedalam

tanah dengan mendesak tanah disekitarnya (displacement pile)

b Beton dicor dalam keadaan basah dan mengalami masa curing dibawah tanah

c Untuk menjaga kestabilan dinding lubang bor dapat digunakan casing maupun slurry yang dapat membentuk lapisan lumpur pada dinding galian, serta dapat mempengaruhi mekanisme gesekan tiang dengan tanah

d Cara penggalian lubang bor disesuaikan dengan kondisi tanah

Keuntungan dalam pemakaian pondasi tiang bor adalah:

a Tidak ada resiko kenaikan Muka Air Tanah (MAT)

b Kedalaman tiang dapat divariasi berdasarkan kondisi tanah setempat

c Pada pondasi tiang bor, saat penggalian dapat dilakukannya pemeriksaan

mengenai jenis tanah untuk membandingkan dengan jenis tanah yang

diantisipasi

d Tiang dapat dipasang sampai kedalaman yang dalam maupun dengan

diameter yang besar, dan dapat dilakukan pembesaran ujung bawahnya jika

tanah dasar setempat berupa lempung

e Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan

pemancangan

g Kemudahan terhadap perubahan konstruksi. Kontraktor dapat dengan mudah

mengikuti perubahan diameter atau panjang tiang bor untuk

mengkompensasikan suatu kondisi yang tidak terduga

h Umumnya daya dukung yang amat tinggi memungkinkan perancangan

kolom dengan dukungan satu tiang sehingga dapat menghemat untuk

kebutuhanpile cap.

i Kepala tiang mudah diperbesar bila diperlukan

Namun demikian terdapat juga beberapa kerugian dari pondasi tiang bor, yaitu:

a Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan bila tanah setempat

berupa pasir atau tanah yang berkerikil

b Mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik karena dipengaruhi air tanah

c Air yang mengalir kedalam lubang bor dapat mengurangi daya dukung tiang

terhadap tanah

d Pelaksanaan konstruksi yang baik sangat bergantung pada ketrampilan dan

kemamuan kontraktor, dimana apabila pelaksanaan yang buruk dapat

menyebabkan penurunan daya dukung yang cukup berarti

e Berbahaya jika terjadi tekanan artesis yang dapat menerobos ke atas.

Karena kedalaman dan diameter dari tiang bor dapat divariasi dengan mudah,

maka jenis pondasi ini dipakai baik untuk beban ringan maupun untuk struktur

2.5 Daya Dukung Vetikal Pondasi Tiang Bor

Daya dukung aksial suatu pondasi dalam pada umumnya terdiri atas dua bagian

yaitu daya dukung akibat gesekan sepanjang tiang dan daya dukung ujung (dasar)

tiang sebagaimana di formulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

Q

u= Q

p+ Q

s ... 2.1Q

all= Q

u/SF

... 2.2Dimana, Qu = Daya dukung ultimit (ton)

Qall = Daya dukung izin tiang (ton)

Qp = Daya dukung ujung tiang (ton)

Qs = Daya dukung gesekan sepanjang tiang (ton), dan

SF = Faktor keamanan

Berdasarkan sumber data yang digunakan pada dasarnya terdapat dua cara

untuk memperkirakan daya dukung aksial tiang. Cara pertama adalah dengan

menggunakan data uji lapangan, yaitu dengan menggunakan uji SPT (Standard

Penentarsi Test). Cara kedua yaitu dengan menggunakan parameter-parameter kuat geser tanah, yaitu yang didapat dari hasil pengujian di laboratorium yaitu nilai kohesi

(c ) dan sudut geser dalam ø.

Perkiraan kapasitas daya dukung pondasi bored pile pada tanah pasir dan silt didasarkan pada data uji lapangan SPT (Standard Penetration Test) dihitung

berdasarkan metode Reese & Wright (1977) yaitu sebagai berikut:

Qp = qpx Ap... 2.3

Dimana, Qp = Daya dukung ultimit ujung tiang (ton)

Ap = Luas penampang pondasi tiang bor (m2), dan

qp = Tahanan ujung per satuan luas (ton/m2)

Untuk Tanah Kohesif:

qp= 9 Cu... 2.4

Dimana, Cu= Kohesi tanah, (ton/m2).

Untuk TanahNonKohesif:

Reese & Wright (1977) mengusulkan korelasi antara qpdan N-SPTseperti

terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Daya dukung ujungbored pilepasiran (Reese & Wright, 1977)

Dimana , Untuk N < 60 maka qp= 7 N (ton/m2) < 400 (ton/m2)

Untuk N > 60 maka qp= 400 (ton/m2), dan

b. Daya dukung selimutbored pile(skin friction)

Qs = fs. L. P ... 2.5

Dimana, Qs = Daya dukung ultimit selimut tiang (ton)

fs = Gesekan selimut tiang per satuan luas (α x Cu).

(ton/m2)

L = Panjang tiang (m), dan

P = Keliling penampang tiang (m)

Untuk Tanah Kohesif:

fs =αx Cu... 2.6

Dimana, α = Faktor adhesi. (α= 0,55)

Cu = Kohesi tanah, (ton/m2).

Untuk TanahNonKohesif:

Untuk N < 53 maka f = 0,32 N-SPT (ton/m2)

Untuk 53 < N < 100 maka f diperoleh dari korelasi langsung dengan

N-SPT (Reese & Wright, 1977) mengenai tahanan geser seperti

Gambar 2.2. Tahanan geser selimutbored pilepasiran (Reese & Wright, 1977)

Dalam metode U.S Army Corps, gesek tiang per satuan luas

dinyatakan oleh persamaan:

fs =αx Cu... 2.7

Dimana, α = Faktor adhesi

Cu = Kohesi tanah, (ton/ft2).

Faktor adhesiαdapat diambil pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

2.6 Daya Dukung Lateral Pondasi Tiang Bor

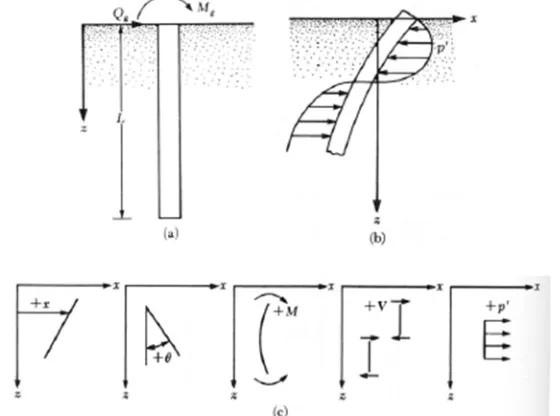

Gambar 2.4 Gaya Lateral Pada Pondasi Tiang (a) Gaya Lateral Pada Tiang Pondasi

(b) Gaya Tahanan Tanah Akibat dibebani Arah Lateral

(c) Defleksi, Putaran Sudut, Momen, Geser dan Tekanan Tanah Aktif Akibat Beban Lateral

Beban lateral yang harus didukung pondasi tiang bergantung pada rangka

bangunan yang mentransfer gaya lateral ke kolom bagian bawah. Pondasi tiang yang

dipasang vertikal harus dirancang untuk menahan beban lateral yang cukup besar,

maka tanah yang berfungsi sebagai pendukung juga harus mampu menahan gaya

yang bekerja.

Gaya lateral yang besarnya bergantung pada kekakuan tiang, tipe tiang, jenis

tanah, sifat gaya-gaya dan besarnya defleksi yang terjadi. Apabila gaya lateral yang

Beban lateral yang diijinkan pada pondasi tiang diperoleh berdasarkan salah

satu dari dua kriteria berikut ini :

a Beban lateral ijin yang ditentukan dengan membagi beban lateral ultimit

dengan nilai faktor keamanan

b Beban letral ditentukan berdasarkan defleksi maksimum yang diijinkan

(0,25inch)

Dalam perhitungan pondasi tiang yang menerima beban lateral selain perlu

mempertimbangkan kondisi kepala tiang juga perlu dilakukan pertimbangan terhadap

perilaku tiang. Untuk menentukan apakah tiang berperilaku seperti tiang panjang

(elastis) atau tiang pendek (kaku) ditentukan oleh Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Kriteria Jenis Tiang Jenis tiang Modulus Tanah

Kaku (Pendek)

L≤2T L≤2R

Elastis (Panjang)

L≥4T L≥3,5R

ܴ

=

ට

ாூ

ర

... 2.8

Dimana, E = modulus elastisitas tiang (ton/m2)

I = momen inersia (m4)

D = diameter tiang (m)

ks = modulus subgrade tanah dalam arah horizontal (ton/m3),

dimana:

ܭ

=

ೞଵ,ହ... 2.10

K = modulus tanah (ton/m3)

ܶ

=

ට

ாூƞ ఱ

... 2.11

Dimana, E = modulus elastisitas tiang (ton/m2)

I = momen inersia (m4)

Ƞh = koef.variasi modulus yang diperoleh dari hasil uji beban

dimana:

Ƞh= 67 x Cu(dengan Cu= kohesi tanah (kN/m2))

Setelah kita menentukan jenis perilaku tiang, kita dapat menganalisis daya

dukung ultimit tiang pondasi. Untuk tiang pondasi yang dirancang untuk menerima

beban lateral juga beban tersebut. Berikut metode untuk mencari besar daya dukung

lateral pada pondasi tiang dan defleksi maksimumnya, yaitu :

a Metode Brinch Hansen

Metode ini didasarkan pada teori tekanan tanah dan memiliki keuntungan

karena dapat diterapkan baik pada tanah homogen, tanah dengan c-ø dan

tanah berlapis, tetapi hanya berlaku untuk tiang pendek dn dalam solusinya

b Metode Brom’s

Metode perhitungan ini menggunakan teori tekanan tanah yang

disederhanakan dan menganggap bahwa sepanjang kedalaman tiang, tanah

mencapai nilai ultimit.

Keuntungan dari metode Broms ini yaitu dapat digunakan pada tiang

panjang maupun tiang pendek, serta dapat digunakan pada kondisi kepala

tiang terjepit maupun bebas.

Kerugian dari metode Broms yaitu hanya berlaku untuk lapisan tanah

homogen dan juga tidak dapat digunakan pada tanah berlapis.

2.7 Interpretation Methode

Adapun metode yang digunakan untuk menginterpretasikan data hasil uji

pembebanan antara lain:

2.7.1 Metode Davisson (1973)

Jika kurva beban penurunan telah diperoleh dari uji beban tiang, dengan

metode Davisson dapat diestimasi besarnya beban ultimit tiang. Pada jenis

tanah lempung lunak, beban yang menyebabkan keruntuhan tiang terjadi pada

beban yang konstan dengan penurunan yang berlebihan. Akan tetapi, bila tiang

pada pasir, tanah campuran atau lempung kaku, penentuan titik keruntuhan

tiang pada kurva beban–penurunan menjadi agak sulit (Hardiyatmo, 2010).

Gambar 2.5. Penentuan Qudengan Metode Davisson (1973),

(Hardiyatmo, 2010)

Davisson (1973) mengusulkan cara yang telah banyak dipakai saat ini.

Cara ini didefinisikan kapasitas dukung ultimit tiang pada penurunan tiang

sebesar:

ܳ௨௧ = 0,012݀+ 0,1ௗௗೝ+ொா... 2.12

Dimana, d = Diameter/lebar tiang (mm)

dr = 1 ft = 300 mm

Q = Beban yang bekerja pada tiang

D = Kedalaman tiang (mm)

A = Luas penampang tiang (mm2)

E = Modulus elastis tiang (Mpa)

= 200000 Mpa, untuk baja

= 15200σr ( f’c/σr)0,5, dan

2.7.2 Metode Mazurkiewicz (1972)

Metode ini diasumsikan bahwa dengan kapasitas tahanan terbesar

(ultimate) akan didapatkan dari beban yang berpotongan, diantaranya beban

yang searah sumbu tiang untuk dihubungkan beban dengan titik-titik dari posisi

garis terhadap sudut 45° pada beban sumbu yang berbatasan dengan beban

(Prakash dan Sharma, 1990).

Prosedur untuk menentukan beban ultimate menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

a Plot kurva beban–penurunan.

b Pilih sejumlah penurunan dan gambarkan garis verikal yang memotong

kurva. Kemudian gambar garis horizontal dari titik perpotongan ini

pada kurva sampai memotong sumbu beban.

c Dari perpotongan masing-masing kurva, gambar garis 45° sampai

memotong garis beban selanjutnya.

d Perpotongan ini jatuh kira-kira pada garis lurus. Titik yang didapat

oleh perpotongan dari perpanjangan garis ini pada sumbu vertikal

(beban) adalah bebanultimate.

Metode ini mengasumsikan bahwa kurva beban-penurunan berupa

parabolik. Nilai beban keruntuhan yang didapat dari metode ini seharusnya

mendekati 80% dari kenyataan.

Gambar 2.6. Grafik hubungan beban dengan penurunan metode Mazurkiewicz (Prakash dan Sharma, 1990)

2.7.3 Metode Chin (1971)

Dasar dari teori ini, diantaranya sebagai berikut:

a Kurva load-settlement digambarkan dalam kaitannya dengan S/Q, dimana:

S/Q = C1.S +C2... 2.13

b Kegagalan Beban (Qf) atau beban terakhir (Qult) digambarkan sebagai

berikut:

Qult= 1/C1... 2.14

Dimana:

S : settlement

Q : penambahan beban

C1: kemiringan garis lurus

Gambar 2.7 Grafik hubungan beban dengan penurunan menurut Metode Chin.

Kegagalan metode Chin dapat digunakan untuk kedua tes beban yaitu tes beban

dengan cepat dan tes beban yang dilakukan dengan lambat. Biasanya memberikan

perilaku yang tidak realistic untuk kegagalan beban, jika tidak digunakan suatu

kenaikkan waktu yang konstan pada uji tiang. Jika sepanjang kemajuan tes beban

statis, keruntuhan pada tiang akan bertambah maka garis Chin akan menunjukkan

suatu titik temu, oleh karena itu dalam merencanakan tiap pembacaan metode Chin

perlu dipertimbangkan. Dimana Chin memperhatikan batasan beban yang

diregresikan linier yang mendekati nilai 1 (satu) dalam mengambil hasil suatu tes

beban statis, dengan dasar nilai-nilai yang ditentukan dari du acara yang telah

disebutkan. Secara umum dua titik akan menentukan suatu garis dan titik ketiga pada

garis yang sama mengkonfirmasikan suatu garis.

2.8 Penurunan Elastis Tiang Tunggal

Menurut Poulus dan Davis (1980) penurunan jangka panjang untuk pondasi

relatif kecil. Hal ini disebabkan karena pondasi tiang direncanakan terhadap kuat

dukung ujung dan kuat dukung friksinya atau penjumlahan dari keduanya

(Hardiyatmo, 2010).

Perkiraan penurunan tiang tunggal dapat dihitung berdasarkan:

a. Untuk tiang apung atau tiang friksi

ܵ

=

ொூாೞௗ... 2.15

ܫ= ܫܴܴܴఓ... 2.16

Untuk tiang dukung ujung

ܵ

=

ொூாೞௗ 2.17

ܫ= ܫܴܴܴఓ…… ... 2.18

Dimana, S = Penurunan untuk tiang tunggal (mm)

Q = Beban yang bekerja (ton)

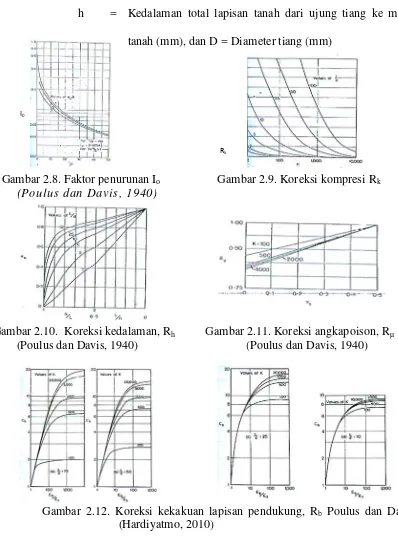

Io = Faktor pengaruh penurunan untuk tiang yang tidak mudah

mampat (Gambar 2.8)

Rk = Faktor koreksi kemudah mampatan tiang (Gambar 2.9)

Rh = Faktor koreksi untuk ketebalan lapisan yang terletak pada

tanah keras (Gambar 2.10)

Rμ = Faktor koreksi angka Poissonμ(Gambar 2.11)

h = Kedalaman total lapisan tanah dari ujung tiang ke muka

tanah (mm), dan D = Diameter tiang (mm)

Gambar 2.8. Faktor penurunan Io Gambar 2.9. Koreksi kompresi Rk

(Poulus dan Davis, 1940)

Gambar 2.10. Koreksi kedalaman, Rh Gambar 2.11. Koreksi angkapoison, Rµ

(Poulus dan Davis, 1940) (Poulus dan Davis, 1940)

Gambar 2.12. Koreksi kekakuan lapisan pendukung, Rb Poulus dan Davis

(Hardiyatmo, 2010)

Pada Gambar 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12, K adalah suatu ukuran kompresibilitas

relatif dari tiang dan tanah yang dinyatakan oleh persamaan: Rk

ܭ= ாோಲ

ாೞ ... 2.19

ܴ = ଵ

ସ

ൗ గ ௗమ ... 2.20

Dimana, K = Faktor kekakuan tiang.

Ep = Modulus elastisitas dari bahan tiang (Mpa), dan

Es = Modulus elastisitas tanah disekitar tiang (Mpa).

2.9. Kapasitas Kelompok dan Efisiensi TiangBored Pile

Adapun syarat dalam penentuan kapasitas kelompok tiang terdapat Gambar

2.13 sebagai berikut:

Gambar 2.13 Jarak antar tiang

dimana :

S = Jarak masing-masing.

D = Diameter tiang.

Biasanya jarak antara 2 tiang dalam kelompok diisyaratkan minimum 0,60 m

1. Bila S < 2,5 D

a. Kemungkinan tanah di sekitar kelompok tiang akan naik terlalu

berlebihan karena terdesak oleh tiang-tiang yang dipancang terlalu

berdekatan.

b. Terangkatnya tiang-tiang di sekitarnya yang telah dipancang lebih

dahulu.

2. Bila S > 3,0 D

Apabila S > 3 D maka tidak ekonomis, karena akan memperbesar

ukuran/dimensi dari poer (footing).

Untuk tiang dalam tanah lempung, Kerisel (1967) mengusulkan nilai efisiensi dalam

Tabel 2.7 yang menyarankan nilai efisiensi 0,7 untuk tiang yang berjarak 2,5d sampai

4d.

Tabel 2.7. Faktor Efisiensi Kelompok Tiang untuk Tanah Lempung (Kerisel,1967)

Jarak antar Pusat Tiang Faktor Efisiensi

10d

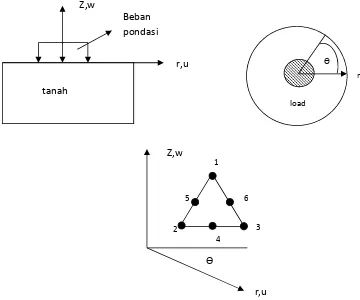

2.10. Finite Element Method

FEM merupakan bidang aplikasi matematika untuk bidang modeling numerik

menggunakan konsep diskritisasi (pembagian jaringan pada sebuah bidang)

dengan cara membagi-bagi benda atas bagian kecil yang dinamakan elemen

hingga. Analisis dilakukan untuk masing-masing elemen yang kecil sehingga

akan lebih mudah peninjauannya dibandingkan dengan cara keseluruhan. Sifat

distribusi yang ditimbulkan (deformasi) dalam suatu benda tergantung pada

karakteristik sistem gaya yang bekerja dan benda itu sendiri.

FEM untuk geoteknik berbeda dengan yang lain pada program tertentu jenis

elemennya dipisahkan antara elemen linier untuk respon tekanan air pori dan

kuadratik untuk respon tegangan-regangan pada butiran tanah dan ada juga

yang menyamakannya.

Langkah-langkah dalamFinite Element Method(FEM)

a. PemilihanType Element(Dicritizion)

Dalam pemilihan tipe elemen kita harus mengetahui tipe elemen yang akan kita

gunakan untuk benda satu dimensi, kita menggunakan elemen Garis. Untuk benda

dua dimensi kita menggabungkan elemen segitiga, elemen segiempat atau

penggabungan antara elemen segitiga dengan segiempat.

Gambar 2.14. BentukAxisymmetricpada elemen segitiga (Logan, 1992)

Gambar 2.15 Pemodelan dalam bentukAxisymmetric(Logan, 1992) r,u

Z,w

tanah

Beban pondasi

z

r

ϴ

r

load ϴ

Z,w

r,u

ϴ

6 1

5

2

4

b. Pemilihan Fungsi Perpindahan

Pada tahap ini melibatkan memilih fungsi perpindahan dalam setiap elemen.

Fungsi didefinisikan dalam elemen menggunakan nilai nodal elemen. Untuk

elemen dua dimensi fungsi perpindahan adalah fungsi dari terkoordinasi dalam

bidang tersebut. Fungsi disajikan dalam bentuk nodal yang tidak diketahui, dan

fungsi perpindahan umum yang sama dapat digunakan berulang kali untuk setiap

elemen. Dan hasil ini yang diperoleh adalah shape function (N) atau faktor bentuk, dimana Shape function (N) adalah suatu fungsi yang menginterpolasikan displacementpada suatu titik nodal kedisplacementdidalam elemen.

Fungsi perpindahan elemen:

ݑ(ݎ,ݖ) = ܽଵ+ ܽଶݎ+ܽଷݖ+ ܽସݎଶ+ ܽହݎݖ+ ܽݖଶ

ݓ(ݎ,ݖ) = ܽ + ଼ܽݎ+ܽଽݖ+ ܽଵݎଶ+ ܽଵଵݎݖ+ ܽଵଶݖଶ .. 2.21

Dimana, a1 =Generelazed displacement, dan

r,z = Koordinat polar

Fungsi perpindahan sama dengan jumlah derajat kebebasan untuk elemen tersebut

dan titik-titik nodal dari elemen digunakan untuk distribusi dari jumlah elemen

yang tidak diketahui.

{d}=

Untuk bidangupada nodal 1 adalah:

ݑ(ݎଵ,ݖଵ) = ܽଵ+ ܽଶݎଵ+ܽଷݖଵ+ ܽସݎଵଶ+ ܽହݎଵݖଵ+ ܽݖଵଶ ... 2.23

Kemudian fungsi perpindahan secara umum dapat dituliskan dengan persamaan

Subtitusikan koordinat pada titik nodal (2.24) dimana untuk mendapatkan harga

Kemudianinverskan persamaan (2.25) dan (2.26) maka:

⎩

ܰଵ =

Kemudian subtitusikan persamaan (2.25) dan (2.27) kedalam persamaan (2.24),

dengan nilai shape funtion yang didapat pada persamaan (2.29), maka fungsi perpindahan elemen menjadi:

Atau, dapat dinyatakan dalam persamaan:

{߰} = [ܰ] {݀} ... 2.31

ߝ = ణ௨ ణ

ߝ௭= ߴݓߴݖ

ߝఏ = ௨ ... 2.32

ߛ௭ = ߴݑߴݖ + ߴݓߴݎ

Dengan persamaan (2.32) dan persamaan (2.21) maka:

Atau dalam matrik sederhana dapat dituliskan dalam bentuk:

Maka persamaan matrik menjadi:

{ߝ} = [ܤ] {݀} ... 2.37

Dimana [B] adalah fungsi koordinat r dan z

Hubungan Tegangan/Regangan

Dengan E adalah modulus elastisitas dan v adalah poisson ratio.

Secara umum, hubungan tegangan/regangan dapat dinyatakan dalam bentuk:

d. Persamaan ElemenStiffnessMatrix dan Persamaannya

Kekakuan matrix adalah:

[ܭ] = ∭௩ [ܤ]் [ܦ][ܤ]݀ݒ ... 2.41

Atau

[ܭ] = 2ߨ ∬ [ܤ]் [ܦ][ܤ]ݎ ݀ݎ ݀ݖ ... 2.42

Maka untuk 6 titik nodal matriks kekakuannya adalah:

[݇] =

Secara umum kita harus mengevaluasi gaya-gaya yang bekerja untuk satu elemen

yaitu dengan mengunakan persamaan elemen:

e. Persamaan Elemen Untuk Mendapatkan Persamaan Global

Dari satu element kekakuan yang didapat (persamaan 2.45) maka semua

persamaan matriks kekakuan didefinisikan dalam sistem koordinat global,

sehingga akan mendapatkan persamaan:

[݇] = ∑ ൣ݇ே ()൧

ୀଵ ... 2.46

Sehingga, gaya yang bekerja untuk semua elemen adalah

[݂] = ∑ ൣ݂ேୀଵ ()൧ ... 2.47

f. Perpindahan Titik Nodal Global

Dari satu element perpindahan titik nodal seperti yang didapat persamaan 2.45

maka semua perpindahan titik nodal diubah menjadi perpindahan total atau

perpindahan global pada sistem kordinat.

g. Elemen Tegangan

Setelah perpindahan titik nodal didapat, maka kita akan mengidentifikasi

regangan dan tegangan yang terjadi di sumbu global.

Maka dengan adanya program berbasis numerik, kita dapat mengidentifikasi

untuk regangan dan tegangan yang terjadi pada pemodeling tersebut.

2.11 Loading Test (Uji Pembebanan)

2.11.1 PengertianLoading Test

dengan uji pembebanan statik. Interprestasi dari hasil benda uji pembebanan

statik merupakan bagian yang cukup penting untuk mengetahui respon tiang

pada selimut dan ujungnya serta besarnya daya dukung ultimitnya. Berbagai

metode interprestasi perlu mendapat perhatian dalam hal nilai daya dukung

ultimit yang diperoleh karena setiap metode dapat memberikan hasil yang

berbeda.

Yang terpenting adalah agar dari hasil nilai uji pembebanan statik,

seorang praktisi dalam rekayasa pondasi dapat menentukan mekanisme yang

terjadi, misalnya dengan melihat kurva beban penurunan, besarnya deformasi

plastis tiang, kemungkinan terjadinya kegagalan bahan tiang, dan sebagainya.

Pengujian hingga 200 % dari beban kerja sering dilakukan pada tahap verifikasi

daya dukung, tetapi untuk alasan lain misalnya untuk keperluan optimasi dan

untuk kontrol beban ultimit pada gempa kuat, seringkali diperlukan pengujian

sebesar 250 % hingga 300 % dari beban kerja.

Pengujian beban statik melibatkan pemberian beban statik dan

pengukuran pergerakan tiang. Beban–beban umumnya diberikan secara

bertahap dan penurunan tiang diamati. Umumnya definisi keruntuhan yang

diterima dan dicatat untuk interprestasi lebih lanjut adalah bila di bawah suatu

beban yang konstan, tiang terus–menerus mengalami penurunan. Pada

umumnya beban runtuh tidak dicapai pada saat pengujian. Oleh karena itu daya

dukung ultimit dari tiang hanya merupakan suatu estimasi.

memungkinkan tanah yang telah terganggu kembali ke keadaan semula, dan

tekanan air pori akses yang terjadi akibat pemancangan tiang telah terdisipasi.

Jumlah titik tiang bor yang digunakan di lapangan sejumlah 560 tiang ,

namun tiang yang melakukan loading test hanya 2 tiang, dimana kedua tiang tersebut hanya dilakukan uji pembebanan vertikal berarti pada pembangunan

gedung Paragon Square ini hanya 0,34 % jumlah titik yang di loading dari jumlah titik tiang bor yang dilakukan di lapangan.

Kriteria umum lain yang harus dipenuhi dari hasil load test ini adalah struktur tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda keruntuhan seperti

terbentuknya retak-retak yang berlebihan atau menjadi lendutan yang melebihi

persyaratan keamanan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan

bangunan.

Pada kasus proyek Paragon Square ini menggunakan static load test compression.

2.11.2 Tujuan Compressive Loading Test

Tujuan dilakukan percobaan pembebanan vertikal (compressive loading

test) terhadap pondasi tiang adalah sebagai berikut:

a Untuk mengetahui hubungan antara beban dan penurunan pondasi

akibat beban rencana.

b Untuk menguji bahwa pondasi tiang yang dilaksanakan mampu

mendukung beban rencana dan membuktikan bahwa dalam

c Untuk menentukan daya dukung ultimate nyata (real ultimate bearing capacity) sebagai kontrol dari hasil perhitungan berdasarkan formula statis maupun dinamis.

d Untuk mengetahui kemampuan elastisitas dari tanah, mutu beton dan mutu besi beton(Hardyatmo,2010).

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu pelaksanaan percobaan

pembebanan vertikal (compressive loading test)adalah sebagai berikut:

a Waktu setelah dibored pile atau dibuat tiang itu dapat dilakukan

percobaan untuk mengetahui hal ini belum ada peraturan yang tegas

kapan tiang sudah dapat di tes.

b Untuk tiang-tiang beton “cast in place” tentu saja percobaan dapat

dilakukan setelah beton mengeras (28 hari) disamping mungkin ada

persyaratan lainnya.

c Untuk tiang-tiang bored pile (pre cast) ada beberapa pendapat mengenai kapan tiang dapat di tes. Menurut Terzaghi, tiang-tiang

yang diletakkan diatas lapisan yang permeable (misal: pasir), maka percobaan sudah dapat dilakukan 3 (tiga) hari adalah pemancangan,

pada tiang-tiang yang dimasukkan dalam lapisan lempung, maka

percobaan ini hendaknya dilakukan setelah pemancangan berumur 1

(satu) bulan.

sependek mungkin untuk menghindari kemungkinan terjadinya

tekuk, untuk loading test yang dilakukan didarat, maka sebanyak tinggi bagian yang menonjol ini tidak boleh lebih dari 1 m,

sedangkan loading test yang dilakukan ditengah sungai, dimana air cukup dalam, maka tiang dapat saja menonjol beberapa meter diatas

dasar sungai (muka tanah) tetapi dengan catatan harus ada kontrol

terhadap kemudian terjadinya tekuk.

e Untuk loading test yang dilakukan dengan menggunakan tiang-tiang angker tertentu, untuk menjaga kemungkinan tercabutnya tiang

angker tersebut terutama tiang-tiang lekat.

f Percobaan pembebanan (loading test) yang menggunakan Hidrolik Jack, makajack harus ditempatkan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari, karena jika jack ini diletakkan pada tempat yang panas, makaolie jacktersebut memuai dan akan mengakibatkan tidak konstannya/ bertambah besar beban.

Percobaan pembebanan dilakukan dengan menggunakan sistem

kentledge dan sesuai dengan spesifikasi ASTM – D1143-81 dengan prosedur pembacaan dan pembebanan siklik(cyclic loading procedure).