PERAIRAN ESTUARI SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR

RIDWAN ARIFIN

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

DISTRIBUSI

SPASIAL

DAN

TEMPORAL

BIOMASSA

FITOPLANKTON

(Klorofil-a)

DAN

KETERKAITANNYA

DENGAN KESUBURAN PERAIRAN ESTUARI SUNGAI

BRANTAS, JAWA TIMUR

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan maupu tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Mulyana Adiwilaga).

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan di perairan estuari Sungai Brantas, yaitu estuari Sungai Porong, kabupaten Sidoarjo dan estuari Sungai Wonokromo, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur pada Bulan Maret 2007 sampai Maret 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika spasial dan temporal biomassa fitoplankton (klorofil-a) di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur serta mengetahui keterkaitan antara kandungan klorofil-a dengan kelimpahan fitoplankton untuk melihat tingkat kesuburan perairan estuari Sungai Brantas, Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah tentang dinamika biomassa fitoplankton (klorofil-a) di sebuah estuari tropis khususnya dinamika spasial dan temporal dalam hal ini estuari Sungai Porong dan Wonokromo, bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan perairan yang terkait dengan kesuburan perairan di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur.

Kandungan klorofil-a di perairan estuari Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) selama penelitian berkisar antara 0,445-24,503 µg/l dengan rata-rata kandungan klorofil-a 5,311 µg/l. Berdasarkan nilai konsentrasi rata-rata klorofil-a yang diperoleh selama penelitian, perairan estuari Sungai Brantas tergolong kedalam perairan yang bersifat mesotrofik (nutrien sedang), meskipun masih ditemukan kandungan klorofil-a yang tinggi seperti pada St 6 Bulan Maret 2007 sebesar 24,503 µg/l (tergolong eutrofik), sedangkan menuju laut lepas tergolong perairan oligotrofik.

Perubahan kandungan klorofil-a di perairan estuari Sungai Brantas tidak selalu diikuti dengan perubahan kelimpahan fitoplankton secara linear. Stasiun dengan kandungan klorofil-a yang tinggi tidak selalu memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi pula, walaupun kandungan nutrien tinggi seperti pada St 9 Bulan Maret 2008 dan St 11 Bulan Agustus 2007. Namun sebaliknya pada St 5 Bulan Maret 2007 memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi tetapi kandungan klorofil-a di stasiun tersebut rendah.

PERAIRAN ESTUARI SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR

RIDWAN ARIFIN

C24104047

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Judul : Distribusi Spasial dan Temporal Biomassa Fitoplankton (klorofil-a) dan Keterkaitannya dengan Kesuburan Perairan Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur. Nama Mahasiswa : Ridwan Arifin

NRP : C24104047

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Mnyetujui: Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ario Damar, M.Si Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga NIP : 131 878 933 NIP : 130 892 613

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Indra Jaya, M.Sc NIP : 131 578 799

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas

akhir ini berjudul “Distribusi Spasial dan Temporal Biomassa Fitoplankton (Klorofil-a) dan Keterkaitannya dengan Kesuburan Perairan Estuari Sungai

Brantas, Jawa Timur” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan

dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si selaku ketua komosi pembimbing dan Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan pengarahan, bimbingan, serta koreksi selama penyusunan tugas akhir ini.

2. Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS selaku ketua komisi Pendidikan S1, Yon Vitner S.Pi. M.Si selaku wakil komisi pendidikan dan Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc selaku dosen penguji tamu yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan perbaikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

3. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB), Grant Research IFS Sweden No. A/3865-I,2005 atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat bergabung dalam penelitian ini.

4. Dr. Ir. Niken Tunjung Murti Pratiwi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan serta masukan selama

penulis menjalankan perkuliahan.

5. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phill selaku kepala Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (Lab. Proling) yang telah memberikan kesempatan, masukan, dukungan, nasehat kepada penulis selama melakukan penelitian di

laboratorium serta tidak lupa kepada Ibu Siti, Ibu Ana, Pak Yayat, Pak Toni, Kak Yoyo dan Kak Defid yang telah banyak membantu selama penelitian. 6. Keluarga tercinta, Ayahanda H. Djati, Mpok Asliyah, Bang Buloh, Mpok

menyelesaikan studi perkuliahan.

7. Merry S.E selaku kepala TU MSP atas kerjasama, nasehat, dukungan, dan doa. Mbak Widarti atas dukungan dan bantuan, para Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta seluruh staff TU MSP yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.

8. ESTUARY BRANTAS EXPEDITION TEAM (Pacool kisud, Dewul, Rendy,

Mas Ayub PKSPL, dan Pak Khaerul) atas kerjasama dan kekompakannya dalam menyelesaikan dan mendukung kegiatan penelitian ini.

9. Ar-rozaqer‘s (Habib dan Wai, +Shely) atas dukungan dan kerjasamanya, DR C4 (Wai, Pacool kisud, Rifi, Irwan, dan Supri) atas spasial yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan.

10. Teman-teman MSP 40, 42, 43, 44, dan khususnya yang paling tercinta angkatan 41 (Mui, Weni, Ipit, Lia, Gita, L, Inna, Bon2, Nafta, Okoy, Sumo, Aloy, Aay, Neng Widi dan teman2 yang tidak bisa disebutkan satu per satu), Trio Kwek2 (Bapao dan Ri2n) atas kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, solidaritas, dan kenangan yang tak pernah terlupakan.

Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan bantuan dari berbagai pihak sangat penulis harapakan sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR TABEL ... iii

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fitoplankton ... 11

1. Faktor fisika ... 11

1. Penentuan stasiun pengambilan contoh ... 22

2. Pengumpulan data ... 23

A. Sebaran horizontal konsentrasi nilai klorofil-a ... 28

1. Estuari Sungai Porong ... 28

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 35

C. Analisis tingkat kesamaan antar stasiun berdasarkan

konsentrasi nilai klorofil-a ... 49

1. Estuari Sungai Porong ... 49

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 52

D. Analisis Hubungan Antara Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi Perairan ... 54

1. Estuari Sungai Porong ... 54

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 60

E. Pembahasan Umum ... 66

1. Perbandingan konsentrasi klorofil-a antar waktu pengamatan .. 66

2.Status trofik perairan estuari Sungai Brantas berdasarkan nilai konsentrasi klorofil-a ... 67

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 69

A. Kesimpulan ... 69

B. Saran ... 69

DAFTAR PUSTAKA ... 71

LAMPIRAN ... 75

RIWAYAT HIDUP ... 100

Halaman Tabel 1. Divisi tumbuhan laut beserta kandungan pigmen

fotosintesisnya (Basmi, 1995) ... 7 Tabel 2. Keberadaan berbagai jenis klorofil pada beberapa kelompok

algae laut (Dring, 1990) ... 8 Tabel 3. Daftar alat yang digunakan dalam penelitian... 22 Tabel 4. Daftar bahan yang digunakan dalam penelitian ... 22 Tabel 5. Metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran

parameter biologi, fisika, dan kimia perairan ... 24 Tabel 6. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2007 di muara Sungai Porong ... 54 Tabel 7. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Agustus 2007 di muara Sungai Porong ... 57 Tabel 8. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2008 di muara Sungai Porong ... 59 Tabel 9. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2007 di muara Sungai Wonokromo ... 61 Tabel 10. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Agustus 2007 di muara Sungai Wonokromo ... 62 Tabel 11. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2008 di muara Sungai Wonokromo ... 64

PERAIRAN ESTUARI SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR

RIDWAN ARIFIN

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

DISTRIBUSI

SPASIAL

DAN

TEMPORAL

BIOMASSA

FITOPLANKTON

(Klorofil-a)

DAN

KETERKAITANNYA

DENGAN KESUBURAN PERAIRAN ESTUARI SUNGAI

BRANTAS, JAWA TIMUR

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan maupu tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Mulyana Adiwilaga).

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan di perairan estuari Sungai Brantas, yaitu estuari Sungai Porong, kabupaten Sidoarjo dan estuari Sungai Wonokromo, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur pada Bulan Maret 2007 sampai Maret 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika spasial dan temporal biomassa fitoplankton (klorofil-a) di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur serta mengetahui keterkaitan antara kandungan klorofil-a dengan kelimpahan fitoplankton untuk melihat tingkat kesuburan perairan estuari Sungai Brantas, Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah tentang dinamika biomassa fitoplankton (klorofil-a) di sebuah estuari tropis khususnya dinamika spasial dan temporal dalam hal ini estuari Sungai Porong dan Wonokromo, bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan perairan yang terkait dengan kesuburan perairan di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur.

Kandungan klorofil-a di perairan estuari Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo) selama penelitian berkisar antara 0,445-24,503 µg/l dengan rata-rata kandungan klorofil-a 5,311 µg/l. Berdasarkan nilai konsentrasi rata-rata klorofil-a yang diperoleh selama penelitian, perairan estuari Sungai Brantas tergolong kedalam perairan yang bersifat mesotrofik (nutrien sedang), meskipun masih ditemukan kandungan klorofil-a yang tinggi seperti pada St 6 Bulan Maret 2007 sebesar 24,503 µg/l (tergolong eutrofik), sedangkan menuju laut lepas tergolong perairan oligotrofik.

Perubahan kandungan klorofil-a di perairan estuari Sungai Brantas tidak selalu diikuti dengan perubahan kelimpahan fitoplankton secara linear. Stasiun dengan kandungan klorofil-a yang tinggi tidak selalu memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi pula, walaupun kandungan nutrien tinggi seperti pada St 9 Bulan Maret 2008 dan St 11 Bulan Agustus 2007. Namun sebaliknya pada St 5 Bulan Maret 2007 memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi tetapi kandungan klorofil-a di stasiun tersebut rendah.

PERAIRAN ESTUARI SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR

RIDWAN ARIFIN

C24104047

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Judul : Distribusi Spasial dan Temporal Biomassa Fitoplankton (klorofil-a) dan Keterkaitannya dengan Kesuburan Perairan Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur. Nama Mahasiswa : Ridwan Arifin

NRP : C24104047

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Mnyetujui: Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ario Damar, M.Si Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga NIP : 131 878 933 NIP : 130 892 613

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Indra Jaya, M.Sc NIP : 131 578 799

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas

akhir ini berjudul “Distribusi Spasial dan Temporal Biomassa Fitoplankton (Klorofil-a) dan Keterkaitannya dengan Kesuburan Perairan Estuari Sungai

Brantas, Jawa Timur” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan

dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si selaku ketua komosi pembimbing dan Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan pengarahan, bimbingan, serta koreksi selama penyusunan tugas akhir ini.

2. Dr. Ir. Yunizar Ernawati, MS selaku ketua komisi Pendidikan S1, Yon Vitner S.Pi. M.Si selaku wakil komisi pendidikan dan Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc selaku dosen penguji tamu yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan perbaikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

3. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB), Grant Research IFS Sweden No. A/3865-I,2005 atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat bergabung dalam penelitian ini.

4. Dr. Ir. Niken Tunjung Murti Pratiwi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan serta masukan selama

penulis menjalankan perkuliahan.

5. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phill selaku kepala Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (Lab. Proling) yang telah memberikan kesempatan, masukan, dukungan, nasehat kepada penulis selama melakukan penelitian di

laboratorium serta tidak lupa kepada Ibu Siti, Ibu Ana, Pak Yayat, Pak Toni, Kak Yoyo dan Kak Defid yang telah banyak membantu selama penelitian. 6. Keluarga tercinta, Ayahanda H. Djati, Mpok Asliyah, Bang Buloh, Mpok

menyelesaikan studi perkuliahan.

7. Merry S.E selaku kepala TU MSP atas kerjasama, nasehat, dukungan, dan doa. Mbak Widarti atas dukungan dan bantuan, para Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta seluruh staff TU MSP yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.

8. ESTUARY BRANTAS EXPEDITION TEAM (Pacool kisud, Dewul, Rendy,

Mas Ayub PKSPL, dan Pak Khaerul) atas kerjasama dan kekompakannya dalam menyelesaikan dan mendukung kegiatan penelitian ini.

9. Ar-rozaqer‘s (Habib dan Wai, +Shely) atas dukungan dan kerjasamanya, DR C4 (Wai, Pacool kisud, Rifi, Irwan, dan Supri) atas spasial yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan.

10. Teman-teman MSP 40, 42, 43, 44, dan khususnya yang paling tercinta angkatan 41 (Mui, Weni, Ipit, Lia, Gita, L, Inna, Bon2, Nafta, Okoy, Sumo, Aloy, Aay, Neng Widi dan teman2 yang tidak bisa disebutkan satu per satu), Trio Kwek2 (Bapao dan Ri2n) atas kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, solidaritas, dan kenangan yang tak pernah terlupakan.

Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu saran dan bantuan dari berbagai pihak sangat penulis harapakan sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Bogor, Januari 2009

DAFTAR TABEL ... iii

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fitoplankton ... 11

1. Faktor fisika ... 11

1. Penentuan stasiun pengambilan contoh ... 22

2. Pengumpulan data ... 23

A. Sebaran horizontal konsentrasi nilai klorofil-a ... 28

1. Estuari Sungai Porong ... 28

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 35

C. Analisis tingkat kesamaan antar stasiun berdasarkan

konsentrasi nilai klorofil-a ... 49

1. Estuari Sungai Porong ... 49

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 52

D. Analisis Hubungan Antara Parameter Fisika, Kimia, dan Biologi Perairan ... 54

1. Estuari Sungai Porong ... 54

2. Estuari Sungai Wonokromo ... 60

E. Pembahasan Umum ... 66

1. Perbandingan konsentrasi klorofil-a antar waktu pengamatan .. 66

2.Status trofik perairan estuari Sungai Brantas berdasarkan nilai konsentrasi klorofil-a ... 67

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 69

A. Kesimpulan ... 69

B. Saran ... 69

DAFTAR PUSTAKA ... 71

LAMPIRAN ... 75

RIWAYAT HIDUP ... 100

Halaman Tabel 1. Divisi tumbuhan laut beserta kandungan pigmen

fotosintesisnya (Basmi, 1995) ... 7 Tabel 2. Keberadaan berbagai jenis klorofil pada beberapa kelompok

algae laut (Dring, 1990) ... 8 Tabel 3. Daftar alat yang digunakan dalam penelitian... 22 Tabel 4. Daftar bahan yang digunakan dalam penelitian ... 22 Tabel 5. Metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran

parameter biologi, fisika, dan kimia perairan ... 24 Tabel 6. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2007 di muara Sungai Porong ... 54 Tabel 7. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Agustus 2007 di muara Sungai Porong ... 57 Tabel 8. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2008 di muara Sungai Porong ... 59 Tabel 9. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2007 di muara Sungai Wonokromo ... 61 Tabel 10. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Agustus 2007 di muara Sungai Wonokromo ... 62 Tabel 11. Keragaman data analisis komponen utama pada Bulan

Maret 2008 di muara Sungai Wonokromo ... 64

Halaman Gambar 1. Diagram alir rumusan masalah ... 3 Gambar 2. Siklus materi di ekosistem perairan

(McNaughton dan Wolf, 1990) in Fitrian, 2002 ... 5 Gambar 3. Tingkat penyerapan cahaya pada klorofil-a (Steer, 2002) ... 9 Gambar 4. Tingkat penyerapan cahaya pada pigmen fotosintesis

(Purves, 1998) ... 9 Gambar 5. Struktur molekul klorofil-a dan klorofil-b (Curtis, 1978) ... 10 Gambar 6. Siklus Fosfor (Nybakken, 1982)... 18 Gambar 7. Peta lokasi pengambilan contoh estuaria Sungai Porong (A: Maret 2007 dan B: Agustus 2007 dan Maret 2008) ... 20 Gambar 8. Peta lokasi pengambilan contoh estuaria Sungai Wonokromo

(A: Maret 2007 dan B: Agustus 2007 dan Maret 2008) ... 21 Gambar 9. Konsentrasi nilai klorofil-a (µg/l) di permukaan perairan

estuari Sungai Porong (Maret 2007) ... 28 Gambar 10. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal

di permukaan perairan estuari Sungai Porong (Maret 2007) 29 Gambar 11. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari Sungai

Porong pada pengamatan (Maret 2007) ... 29 Gambar 12. Konsentrasi nilai klorofil-a (µg/l) di permukaan perairan

estuari Sungai Porong (Agustus 2007 dan Maret 2008) ... 30 Gambar 13. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal

di permukaan perairan estuari Sungai Porong (Agustus 2007) 31 Gambar 14. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari Sungai

Porong pada pengamatan (Agustus 2007) ... 32 Gambar 15. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal

di permukaan perairan estuari Sungai Porong (Maret 2008) . 33 Gambar 16. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari Sungai

Porong pada pengamatan (Maret 2008) ... 34 Gambar 17. Konsentrasi nilai klorofil-a (µg/l) di permukaan perairan

estuari Sungai Wonokromo (Maret 2007) ... 35 Gambar 18. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal

di permukaan perairan estuari Sungai Wonokromo

(Maret 2007) ... 36 Gambar 19. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari

Sungai Wonokromo (Maret 2007)... 37

Gambar 21. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal di permukaan perairan estuari Sungai Wonokromo

(Agustus 2007) ... 39 Gambar 22. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari

Sungai Wonokromo (Agustus 2007) ... 39 Gambar 23. Sebaran konsentrasi klorofil-a (µg/l) secara horizontal

di permukaan perairan estuari Sungai Wonokromo

(Maret 2008) ... 40 Gambar 24. Sebaran salinitas (‰) di permukaan perairan estuari

Sungai Wonokromo (Maret 2008) ... 41 Gambar 25. Grafik pola kandungan klorofil-a dengan kelimpahan

fitoplankton di Muara Sungai Porong (A: Maret 2007,

B: Agustus 2007, dan C: Maret 2008) ... 43 Gambar 26. Grafik hubungan regresi klorofil-a dengan kelimpahan

fitoplankton di muara Sungai Porong (A: Maret 2007,

B: Agustus 2007, dan C: Maret 2008) ... 44 Gambar 27. Grafik pola kandungan klorofil-a dengan kelimpahan

fitoplankton di Muara Sungai Wonokromo (A: Maret 2007,

B: Agustus 2007, dan C: Maret 2008) ... 46 Gambar 28. Grafik hubungan regresi klorofil-a dengan kelimpahan

fitoplankton di muara Sungai Wonokromo (A: Maret 2007,

B: Agustus 2007, dan C: Maret 2008) ... 48 Gambar 29. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan

konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Porong (Maret 2007) 49

Gambar 30. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Porong

(Agustus 2007) ... 50 Gambar 31. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan

konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Porong (Maret 2008) 51 Gambar 32. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan

konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Wonokromo

(Maret 2007) ... 52 Gambar 33. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan

konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Wonokromo

(Agustus 2007) ... 53 Gambar 34. Dendrogram pengelompokkan stasiun berdasarkan kesamaan

konsentrasi klorofil-a di muara Sungai Wonokromo

(Maret 2008) ... 53

Gambar 36. Analisis komponen utama untuk stasiun pada Bulan Maret

2007 di muara Sungai Porong... 56 Gambar 37. Analisis komponen utama parameter fisika, kimia, dan

biologi pada Bulan Agustus 2007 di muara Sungai Porong ... 57 Gambar 38. Analisis komponen utama untuk stasiun pada Bulan Agustus

2007 di muara Sungai Porong... 58 Gambar 39. Analisis komponen utama parameter fisika, kimia, dan

biologi pada Bulan Maret 2008 di muara Sungai Porong ... 59 Gambar 40. Analisis komponen utama untuk Stasiun pada Bulan Maret

2008 di muara Sungai Porong... 60 Gambar 41. Analisis komponen utama parameter fisika, kimia, dan

biologi pada Bulan Maret 2007 di muara Sungai Wonokromo 61 Gambar 42. Analisis komponen utama untuk Stasiun pada Bulan Maret

2007 di muara Sungai Wonokromo ... 62 Gambar 43. Analisis komponen utama parameter fisika, kimia, dan

biologi pada Bulan Agustus 2007 di muara Sungai Wonokromo 63 Gambar 44. Analisis komponen utama untuk Stasiun pada bulan Agustus

2007 di muara Sungai Wonokromo ... 63 Gambar 45. Analisis komponen utama parameter fisika, kimia, dan

biologi pada Bulan Maret 2008 di muara Sungai Wonokromo 65 Gambar 46. Analisis komponen utama untuk Stasiun pada bulan Maret

2008 di muara Sungai Wonokromo ... 65

Halaman Lampiran 1. Koordinat stasiun pengambilan sampel ... 75 Lampiran 2. Jumlah air yang disaring di setiap stasiun pada

pengambilan sampel tanggal 31 Maret 2007,

28 Agustus 2007, dan 07 Maret 2008 ... 77 Lampiran 3. Data parameter biologi, fisika dan kimia perairan Estuari

Sungai Brantas pada pengambilan sampel

Bulan Maret 2007 ... 78 Lampiran 4. Data parameter biologi, fisika dan kimia perairan Estuari

Sungai Brantas pada pengambilan sampel

Bulan Agustus 2007 ... 79 Lampiran 5. Data parameter biologi, fisika dan kimia perairan Estuari

Sungai Brantas pada pengambilan sampel

Bulan Maret 2008 ... 80 Lampiran 6. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Maret 2007

di Muara Sungai Porong ... 81 Lampiran 7. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Agustus

2007 di Muara Sungai Porong ... 82 Lampiran 8. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Maret 2008

di Muara Sungai Porong ... 85 Lampiran 9. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Maret 2007 di Muara Sungai Wonokromo ... 86 Lampiran 10. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Agustus

2007 di Muara Sungai Wonokromo ... 87 Lampiran 11. Jenis dan kelimpahan fitoplankton pada Bulan Maret 2008

di Muara Sungai Wonokromo ... 88

Lampiran 12. Analisis kelompok berdasarkan kesamaan konsentrasi

klorofil-a pada Bulan Maret 2007 ... 90 Lampiran 13. Analisis kelompok berdasarkan kesamaan konsentrasi

klorofil-a pada Bulan Agustus 2007 ... 91 Lampiran 14. Analisis kelompok berdasarkan kesamaan konsentrasi

klorofil-a pada Bulan Maret 2008 ... 92 Lampiran 15. Hasil analisis komponen utama data Bulan Maret 2007 .. 93 Lampiran 16. Hasil analisis komponen utama data Bulan Agustus 2007 94 Lampiran 17. Hasil analisis komponen utama data Bulan Maret 2008 .. 95 Lampiran 18. Korelasi antar parameter pada Bulan Maret 2007 ... 96

Lampiran 21. Kriteria status trofik perairan menurut Parslow et al,. 2008 99

A. Latar Belakang

Estuari merupakan bagian ekosistem di wilayah pesisir yang berupa pantai

“coastal body of water” semi tertutup (semi-enclosed), mempunyai hubungan

langsung (terbuka) dengan laut. Di estuari terjadi percampuran antara air laut dan air tawar yang masuk ke daerah ini melalui drainase dari daratan, biasanya melalui sungai (Clark, 1977).

Salah satu organisme yang hidup di ekosistem perairan estuari adalah fitoplankton. Fitoplankton di dalam ekosistem perairan berperan sebagai pengubah zat-zat anorganik menjadi zat-zat organik melalui proses fotosintesis,

yang kemudian dapat menentukan produktivitas perairan. Proses fotosintesis memerlukan klorofil, sehingga kandungan klorofil diperairan dapat digunakan sebagai indeks potensial fotosintesisnya.

Kandungan pigmen fotosintesis (terutama klorofil-a) dalam air sampel

menggambarkan biomassa fitoplankton dalam suatu perairan. Klorofil-a merupakan pigmen yang selalu ditemukan dalam fitoplankton serta semua organisme autotrof dan merupakan pigmen yang terlibat langsung (pigmen aktif) dalam proses fotosintesis. Jumlah klorofil-a pada setiap individu fitoplankton tergantung pada jenis fitoplankton, oleh karena itu komposisi jenis fitoplankton sangat berpengaruh terhadap kandungan klorofil-a di perairan.

Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi yang merupakan faktor abiotik utama atau faktor fisika yang sangat menentukan laju produktivitas primer. Faktor kimia, dalam hal ini unsur hara yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan silikat, diperlukan sebagai zat anorganik yang akan diubah bersama-sama karbondioksida dan air menjadi zat organik melalui proses fotosintesis dan berperan sebagai bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton.

Umumnya sebaran konsentrasi klorofil-a tinggi di perairan pantai sebagai akibat tingginya nutrien yang berasal dari daratan melalui limpasan air sungai, dan sebaliknya cenderung lebih rendah di perairan lepas pantai. Meskipun pada

Keadaan tersebut disebabkan oleh adanya proses sirkulasi massa air yang memungkinkan terangkutnya sejumlah nutrien dari tempat lain.

Penelitian mengenai distribusi spasial dan temporal biomassa fitoplankton (klorofil-a) perlu dilakukan di estuari Sungai Brantas. Hal ini untuk mengetahui pengaruh tempat (wilayah sungai, peralihan, dan laut) serta pengaruh waktu (musim hujan dan kemarau) terhadap kandungan klorofil-a fitoplankton di suatu perairan serta keterkaitannya dengan kesuburan perairan dalm hal ini estuari Sungai Brantas (Sungai Porong dan Wonokromo).

B. Perumusan Masalah

Estuari Sungai Brantas termasuk pada ekosistem pesisir yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia. Peningkatan aktifitas manusia terutama di daerah hulu (up land) seperti hasil limbah domestik, kegiatan pertanian, dan industri serta di daerah hilir (down land) seperti industri manufakturing dan kegiatan pertambakkan merupakan sumber penyebab terjadinya eutrofikasi di perairan estuari. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk tersebut dialirkan langsung ke sungai, dan terbawa sampai ke estuari. Hal tersebut menjadi masalah dengan semakin menurunnya kualitas perairan estuari Sungai Brantas sejalan dengan makin meningkatnya berbagai kegiatan penduduk di sepanjang DAS Brantas. Penurunan kualitas perairan estuari Sungai Brantas ini selain diakibatkan oleh adanya bahan-bahan organik berupa limbah dari penduduk sepanjang DAS juga dikarenakan oleh pencemaran alami seperti terjadinya erosi dan limbah pertanian serta aliran masuk lainnya yang turut mempengaruhi kualitas perairan di estuari Sungai Brantas.

Penelitian mengenai biomassa fitoplankton (klorofil-a) perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keadaan kualitas perairan estuari Sungai Brantas. Biomassa fitoplankton itu sendiri dapat dijadikan indikator tinggi rendahnya produktivitas suatu perairan (Alkatiri dan Sardjana, 1998 in Roshisati 2002). Semakin besar kepadatan fitoplankton semakin tinggi pula biomassanya, dan dapat menjadi indikasi perairan yang bersangkutan masih bagus kualitasnya.

Gambar 1. Diagram alir rumusan masalah

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dinamika spasial dan temporal biomassa fitoplankton (klorofil-a) di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur.

2. Mengetahui keterkaitan antara kandungan klorofil-a dengan kelimpahan fitoplankton untuk melihat tingkat kesuburan perairan di Estuari Sungai

Brantas, Jawa Timur.

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah tentang dinamika biomassa fitoplankton (klorofil-a) di sebuah estuari tropis khususnya dinamika spasial dan temporal dalam hal ini estuari Sungai Porong dan Wonokromo, bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan perairan yang terkait dengan kesuburan perairan di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur.

St at us Kesuburan Perairan Paramet er Fisika

Suhu

Kekeruhan

Kecerahan

Fit oplankt on Sungai Akt ivit as M anusia

Rumah Tangga

Pert anian

Indust ri

dll

Paramet er Kimia

pH

Nut rien (N, P, Si)

Salinit as

A.Gambaran Umum Estuari Sungai Brantas

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan

panjang ± 320 km dan daerah tangkapan hujan seluas ± 12.000 km2. Daerah aliran Sungai Brantas hulu yang dimulai dari sumber Brantas hingga sebelum masuk Bendungan Sutami mempunyai daerah tangkap hujan seluas 2.050 km2. Estuari Sungai Brantas merupakan bagian daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS)

Brantas yang terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Daerah pengaliran seluas 11.800 km2 atau seperempat luas seluruh propinsi Jawa Timur mencakup 5 kota, 11 kabupaten, dan 33 kecamatan (Tim Survei Ekologi Fakultas Perikanan IPB, 1979). Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas merupakan salah satu DAS terpadat penduduknya serta pusat aktifitas industri manufakturing terutama di daerah hilir. Sungai Brantas bersumber pada lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara yang bermuara di selat Madura. Jumlah penduduk di wilayah ini ± 14 juta jiwa (40 % dari penduduk Jawa Timur), dimana sebagian besar bergantung pada sumberdaya air, yang merupakan sumber utama bagi kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, industri, rekreasi, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain (Anonymous, 1996 in Handayani et al., 2001).

B. Fitoplankton

Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopis yang hidupnya melayang-layang dalam air, pergerakannya pasif tergantung pada gerakan air (Odum, 1971). Fitoplankton dapat berbentuk satu sel, koloni, atau bentuk filamen.

Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses perubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan sinar matahari, atau sejumlah karbon yang difiksasi oleh organisme autotrof melalui

sintesis zat-zat organik dari senyawa anorganik seperti CO2 dah H2O. Sintesa ini

Proses fotosintesis adalah proses kimiai yang cukup rumit tetapi secara ringkas proses ini dapat dinyatakan sebagai berikut (Weyl, 1970)

cahaya matahari

6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

klorofil + enzim

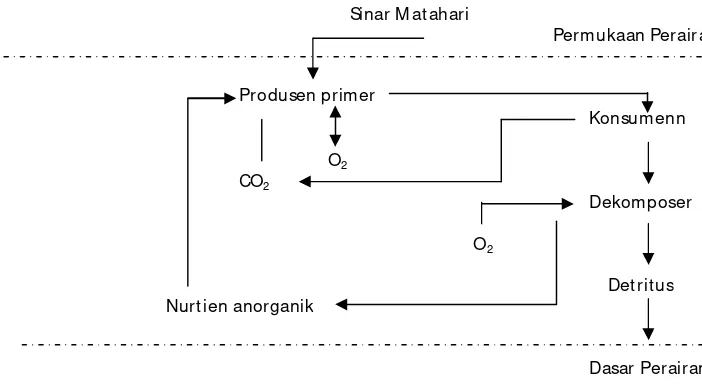

Proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton merupakan salah satu sumber oksigen di perairan. Fitoplankton sebagai penghasil oksigen serta bahan organik mempunyai peranan yang penting dalam rantai makanan di suatu ekosistem perairan. Seluruh kehidupan di laut secara langsung ataupun tidak langsung tergantung pada hasil fotosintesis fitoplankton. Hal ini dapat dilihat pada skema pada Gambar 2.

Gambar 2. Siklus materi di ekosistem perairan (McNaughton dan Wolf, 1990) in

Fitrian, 2002.

Menurut Reynolds (1990), komposisi dan kelimpahn fitoplankton terus menerus berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap perubahan

kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia maupun biologi. Ourlake.Org (2001) menyebutkan bahwa distribusi dan konsentrasi dari fitoplankton merupakan hal yang sangat penting dalam ilmu ekologi dan kualitas air, terutama terhadap

blooming fitoplankton serta hubungannya dengan gangguan pada kondisi di

Produsen prim er

Konsum enn

Dasar Perairan Det rit us Dekomposer

Nurt ien anorganik

Perm ukaan Perairan Sinar M at ahari

CO2

O2

permukaan perairan yang terjadi sebagai respon dari adanya input antropogenik dalam hal nutrien penting bagi tanaman (terutama fosfor). Konsentrasi fitoplankton umumnya digunakan sebagai indikator dari produksi tanaman mikroskopis ini (seperti produksi primer atau tingkat tropik).

C. Biomassa Fitoplankton

Biomassa fitoplankton didefinisikan sebagai bobot atau berat dari fitoplankton per unit volume atau luas area air. Unit ukur yang digunakan dalam pengukuran standing stok adalah µg/l, mg/m2

, kg/hektar, dan lain-lain, dimana

berat harus jelas apakah berat kering, basah atau karbon (Parsons et al., 1984). Biomassa fitoplankton dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya metode POC (Particulate Organic Matter), metode ATP (Adenosine Triphosphate), metode klorofil-a dan pigmen-pigmen fotosintesis lainnya, serta metode Optical density.

Penentuan biomassa fitoplankton dengan metode klorofil-a mempunyai beberapa keuntungan (Ourlake.Org, 2001), yaitu: (1) pengukuran relatif sederhana dan langsung; (2) menggabungkan semua tipe dan umur sel; (3) menunjukkan tingkat kelangsungan hidup dari sel; dan (4) dapat dihubungkan secara kuantitatif dengan karakteristik optik yang penting dari perairan. Meskipun demikian, konsentrasi klorofil-a merupakan penentu biomassa fitoplankton yang kurang sempurna karena kandungan selular dari pigmen ini tergantung pada komposisi komunitas fitoplankton dan kondisi lingkungan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu dilakukan pengukuran biovolume dan struktur komunitas fitoplankton serta analisis kualitas air.

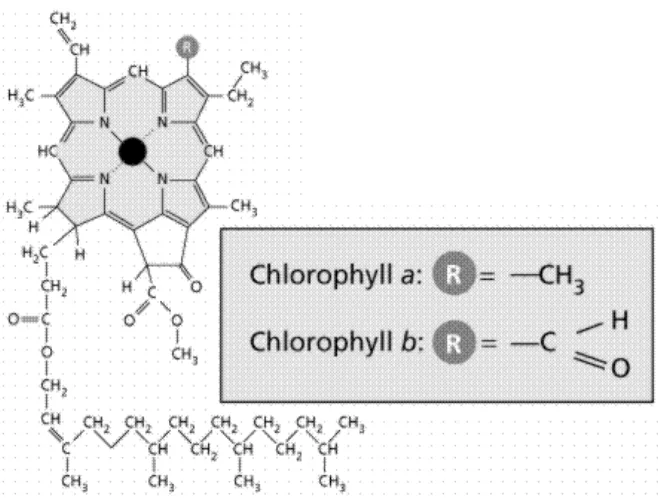

Curtis (1978) menyatakan bahwa klorofil-a adalah suatu molekul berukuran besar dengan atom Mg sebagai pusatnya yang terkait dalam cincin

porphyrin. Pada cincin porphyrin tersebut menempel suatu rantai hidrokarbon

yang panjang dan sulit larut yang berfungsi sebagai jangkar molekul tersebut ke membran dalam kloroplas. Sementara menurut Kusnawijaya (1983) in Prasanto (1997), klorofil-a adalah suatu senyawa yang memiliki struktur seperti butir darah

empat cincin pirol yang dihubungkan oleh ikatan metin. Pada cincin pirol IV terdapat gugus propionate yang berada diantara dua atom hidrogen yang labil dimana disana tergabung molekul alkohol fitol yang sifatnya sebagai donor elektron pada proses fotosintesis. Rumus kimia klorofil-a adalah C55H72O5N4Mg

(Weyl, 1970).

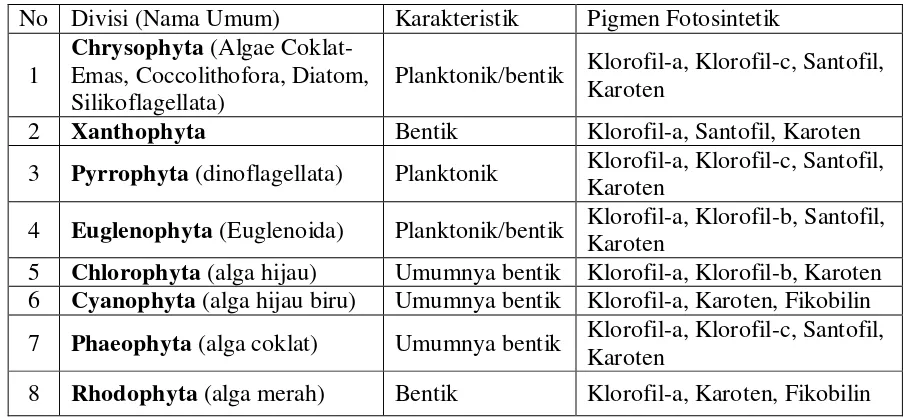

Kusnawijaya (1983) in Prasanto (1997) menyatakan bahwa dikenal beberapa macam klorofil, yaitu klorofil-a, klorofil-b, klorofil-c, dan klorofil-d. Klorofil-a terdapat pada semua jenis alga, klorofil-b terdapat pada Cyanophyceae, Diatomae, Phaeophyceae, dan Rhodophyceae. Sedangkan klorofil-c hanya

ditemukan pada organisme Phaeophyceae, dan klorofil-d pada Rhodophyceae (Prasanto, 1997). Pada Tabel 1. dapat dilihat divisi-divisi tumbuhan laut beserta kandungan pigmen fotosintesisnya menurut Basmi (1995).

Tabel 1. Divisi tumbuhan laut beserta kandungan pigmen fotosintesisnya (Basmi, 1995)

No Divisi (Nama Umum) Karakteristik Pigmen Fotosintetik

1

Chrysophyta (Algae Coklat-Emas, Coccolithofora, Diatom, Silikoflagellata)

Planktonik/bentik Klorofil-a, Klorofil-c, Santofil, Karoten

2 Xanthophyta Bentik Klorofil-a, Santofil, Karoten

3 Pyrrophyta (dinoflagellata) Planktonik Klorofil-a, Klorofil-c, Santofil, Karoten

4 Euglenophyta (Euglenoida) Planktonik/bentik Klorofil-a, Klorofil-b, Santofil, Karoten

5 Chlorophyta (alga hijau) Umumnya bentik Klorofil-a, Klorofil-b, Karoten 6 Cyanophyta (alga hijau biru) Umumnya bentik Klorofil-a, Karoten, Fikobilin

7 Phaeophyta (alga coklat) Umumnya bentik Klorofil-a, Klorofil-c, Santofil, Karoten

8 Rhodophyta (alga merah) Bentik Klorofil-a, Karoten, Fikobilin

Sementara itu menurut Dring (1990), klorofil terdiri dari lima jenis, yaitu klorofil-a, klorofil-b, klorofil-c1, klorofil c2, dan klorofil-c3, yang dapat ditemukan

Tabel 2. Keberadaan berbagai jenis klorofil pada beberapa kelompok algae laut (Dring, 1990)

Klorofil Chlorophytes Chromophytes Algae

Merah

+ fungsi pemanfaatan cahaya didemonstrasikan, terdapat pada sebagian besar anggota kelompok (+) pigmen hanya terdapat pada beberapa anggota kelompok

a dianggap disebabkan kerena adanya proses endosimbiosis alga hijau (Watanabe et al., 1987) atau chrysophytes (Jeffrey & Wright, 1987)

b Wilhelm (1987, 1988)

c klorofil c2 mungkin absent pada chrysophytes air tawar (Andersen & Mulkey, 1983)

Chlorophytes: Vol=Volvocacales + alga hijau utama lainnya, Prs=Prasinophytes, Ulv=Ulvales,

Sph=Siphonales

Chromophytes: Phe=Phaeophyta, Cry=Chrysophyceae, Prm=Primnesiophyceae,

Bac=Bacillariophyceae, Eus=Eustigmatophyceae, Rap=Raphydophyceae,

Pyr=Pyrrophyta, Crp=Cryptophyta Alga merah: Rhodophyta

Prokariota: Cyn=Cyanophyta (Cyanobacteria), Pcl=Prochloron

Dari berbagai jenis pigmen fotosintesis yang disajikan dalam Tabel 1 dan 2, dapat dilihat bahwa klorofil-a merupakan satu-satunya pigmen fotosintesis yang ditemukan pada semua organisme autotrof dalam proses yang melibatkan O2

(Cullen 1982 in Geider dan Osborne, 1992). Dring (1990) menyatakan bahwa klorofil-a merupakan satu-satunya pigmen yang dapat mendistribusikan energi

cahaya yang mereka serap kepada proses fotosintesis, sementara pigmen-pigmen lainnya hanya mentransfer energi cahaya yang diserapnya ke klorofil-a. Oleh karena itu, secara umum dipercayai bahwa klorofil-a merupakan pigmen yang terlibat secara langsung dalam proses transformasi energi cahaya menjadi energi

kimia (Curtis, 1978).

Gambar 3. Tingkat penyerapan cahaya pada klorofil-a (Steer, 2002)

Gambar 4. Tingkat penyerapan cahaya pada pigmen fotosintesis (Purves, 1998)

Klorofil-a merupakan pigmen yang paling umum terdapat pada fitoplankton sehingga konsentrasi fitoplankton sering dinyatakan dalam

Gambar 5. Struktur molekul klorofil-a dan klorofil-b (Curtis, 1978)

Menurut Arinardi (1996), tinggi rendahnya konsentrasi klorofil-a fitoplankton dapat digunakan sebagai petunjuk kelimpahan sel fitoplankton dan juga potensi organik di suatu perairan. Klorofil-a digunakan sebagai indikator dari kelimpahan fitoplankton, sementara kelimpahan fitoplankton berhubungan dengan siklus alami dari ketersediaan nutrien dan dengan input nitrat dan fosfat (omp.gso.uri.edu, 2002). Kandungan klorofil-a fitoplankton di suatu perairan dapat digunakan sebagai ukuran biomassa fitoplankton dan dijadikan petunjuk dalam melihat kesuburan perairan. Kualitas perairan yang baik merupakan tempat hidup dan berkembang yang baik bagi fitoplankton, karena kandungan klorofil-a fitoplankton itu sendiri dapat dijadikan indikator tinggi rendahnya produktivitas suatu perairan (Ardiwijaya, 2002).

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fitoplankton

Suatu ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Faktor abiotik mencakup parameter fisika dan kimia perairan yang akan menentukan kelimpahan fitoplankton sebagai komponen biotik di suatu perairan. Variasi lokal dari fitoplankton pada suatu perairan dapat disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan yaitu angin, arus, aktivitas pemangsaan, dan ketersediaan makanan. Stirling (1985) in Racmawati (1999) menyatakan bahwa konsentrasi klorofil-a mempunyai korelasi yang erat dengan fosfor, suhu, nitrogen, dan nilai kecerahan dengan menggunakan secchi disc.

1. Faktor fisika

a. Kecerahan, kekeruhan, dan padatan tersuspensi (TSS)

Kecerahan, kekeruhan, dan padatan tersuspensi adalah karakteristik kualitas air yang sangat berkaitan satu sama lain. Nilai pembacaan secchi disc

akan rendah apabila perairan keruh atau kandungan TSS-nya tinggi, sebaliknya akan tinggi bila kekeruhan atau kandungan TSS-nya rendah.

Kecerahan penting karena erat kaitannya dengan proses fotosintesis yang terjadi di perairan secara alami. Kecerahan menunjukan sampai sejauh mana cahaya dengan intensitas tertentu dapat menembus kedalaman perairan. Dari total sinar matahari yang jatuh ke atmosfer dan bumi, hanya kurang dari 1% yang ditangkap oleh klorofil (di darat dan air), yang dipakai untuk fotosintesis (Basmi,

1995).

Kekeruhan seringkali berperan penting sebagai faktor pembatas di suatu perairan (Odum, 1971). Adanya kekeruhan dan padatan tersuspensi dapat menghalangi penetrasi cahaya kedalam badan air sehingga proses fotosintesis akan terganggu (Odum, 1971). Secara vertikal, distribusi fitoplankton terbesar berada pada beberapa meter dibawah permukaan air dimana banyak intensitas cahaya matahari optimal untuk pertumbuhan fitoplankton. Beberapa fitoplankton akan mati atau terhambat pertumbuhannya jika penyinarannya kurang atau berlebihan.

menyebabkan kekeruhan perairan dapat terdiri atas berbagai bahan yang sifat dan beratnya berbeda sehingga tidak terlalu tergambarkan dalam bobot residu TSS yang sebanding. Hal ini juga berhubungan dengan prinsip pengukuran yang berbeda antara kekeruhan dengan TSS. Kekeruhan didasarkan atas seberapa besar cahaya yang tersisa setelah diserap oleh bahan-bahan yang terkandung dalam air (baik yang tersuspensi maupun yang terlarut), sedangkan TSS didasarkan atas bobot residu (setelah air diuapkan) dari bahan-bahan yang terkandung dalam air sebagai suspensi. Walaupun demikian, pada dasarnya masing-masing parameter ini dapat saling mewakili satu sama lainnya.

b. Suhu

Suhu mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, reaksi enzimatik yang berperan dalam proses fotosintesis dikendalikan oleh suhu. Tingkat percepatan proses-proses dalam sel akan meningkat sejalan dengan meningkatnya suhu sampai mencapai batas tertentu antara selang 25 - 40o C (Reynolds, 1990) dan peningkatan suhu sebesar 10o C (misalnya dari 10o C ke 20o C) akan meningkatkan laju fotosintesis maksimal (Pmax) menjadi dua kali lipat (Steeman-Nielsen, 1975 in Nontji, 1984).

Secara tidak langsung, suhu menentukan struktur hidrologis perairan dalam hal kerapatan air (water density). Semakin dalam perairan, suhu akan semakin rendah dan kerapatan air meningkat sehingga menyebabkan laju penenggelaman fitoplankton berkurang (Raymont, 1981).

c. Salinitas

Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungan garam dari suatu perairan yang dinyatakan dalam permil (‰). Dalam Widigdo (2001) disebutkan bahwa pada umumnya salinitas disebabkan oleh tujuh ion utama yaitu natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), klorit (Cl), sulfat (SO4), dan bikarbonat (HCO3).

Salinitas penting di perairan untuk mempertahankan tekanan osmosis

yang menentukan jenis-jenis fitoplankton yang terdapat dalam suatu perairan, tergantung dari sifat fitoplankton tersebut apakah eurihalin atau stenohalin. Secara umum, salinitas permukaan perairan laut di Indonesia rata-rata berkisar antara 32-34 ‰ (Dahuri et al,. 1996).

2. Faktor Kimia

a. Oksigen Terlarut (Dissolved Oksigen-DO)

Oksigen terlarut atau dikenal juga dengan istilah DO (dissolved oxygen) menggambarkan kandungan oksigen terlarut yang terdapat dalam suatu perairan.

Sumber masukan oksigen terlarut di perairan dapat berasal dari difusi udara dan fotosintesis.

Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, air dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut juga berfluktuasi secara harian (diurnal) dan musiman, tergantung pada percampuran

(mixing) dan pergerakan (turbulence) massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi

dan limbah (effluent) yang masuk ke badan air. Dekomposisi bahan organik dan oksidasi bahan anorganik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai 0 (nol) atau anaerob (Effendi, 2003).

b. pH

Organisme air memiliki kemampuan yang berbeda dalam mentolelir pH perairan. Pada umumnya kematian organisme perairan disebabkan oleh nilai pH yang rendah dibandingkan yang disebabkan oleh nilai pH tinggi. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aktivitas biologi, aktivitas fotosintesis, suhu, kandungan oksigen, kation dan anion, dan batas toleransi organisme akuatik terhadap derajat keasaman bervariasi tergantung pada suhu air, oksigen terlarut serta stadia organisme tersebut (Pescod, 1973).

Nilai pH dapat menunjukan kualitas perairan sebagai lingkungan hidup,

walaupun kualitas perairan itu tergantung pula dari berbagai faktor lainnya. Air yang basa dapat mendorong proses pembongkaran bahan organik yang ada dalam air menjadi mineral-mineral yang dapat diasimilasi oleh tumbuhan-tumbuhan dan fitoplankton, sehingga pH ikut berperan dalam menentukkan produktivitas perairan (Soeseno, 1974 in Syam, 2002). pH perairan yang cocok untuk pertumbuhan organisme air berkisar antara 6 - 9 (Odum, 1971).

c. Unsur hara

Unsur hara merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan dan reproduksi fitoplankton. Nutrien dibutuhkan oleh fitoplankton dalam jumlah banyak ada pula yang sedikit. Nitrogen dan fosfor merupakan nutrien yang paling berpengaruh terhadap produksi fitoplankton (Valiela, 1984 in Roshisati, 2002). Kedua unsur tersebut menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton. Hal ini dikarenakan kedua unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak, tetapi keberadaannya sedikit di perairan. Odum (1971) membagi nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan menjadi makro dan mikro nutrien. Fitoplankton dalam pertumbuhannya memerlukan unsur hara makro (C, H, O, N, S, P, Mg, Ca, Na, Cl) dan unsur mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, Si, Mo, V dan Co) (Reynolds, 1990). Unsur N dan P sebagai faktor pembatas pertumbuhan fitoplankton di perairan alami, bila dalam jumlah yang berlebih maka keduanya bisa menjadi penentu terjadinya pertumbuhan fitoplankton yang sangat pesat

1. Nitrogen

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting bagi pertumbuhan fitoplankton dan merupakan unsur utama pembentuk protein. Umumnya nitrogen dalam perairan berada dalam bentuk gas N2, karena air permukaan secara terus

menerus berhubungan dengan atmosfer yang mengandung 80% N2 dari total gas

(Novonty dan Olem, 1994). Nitrogen bebas dalam air segera mengalami perubahan menjadi ammonia, ammonium, nitrit, dan nitrat (Wardoyo, 1981). Fitoplankton pada umumnya mensintesa protein mereka dari nitrat dan ammonium. Beberapa kelas fitoplankton, seperti Dinophyceae, dapat memenuhi

kebutuhannya akan nitrogen dengan memanfaatkan senyawa-senyawa nitrogen organik yang larut dalam air laut, seperti asam-asam amino. Terdapat pula fitoplankton yang dapat memanfaatkan asam-asam amino hasil deaminasi bakteri senyawa-senyawa nitrogen organik terlarut (Libes, 1992 in Roshisati, 2002).

Keberadaan fitoplankton juga ditentukan oleh rasio atom dari C, N dan P. Rasio rerata C : N : P dalam fitoplankton laut adalah 106 : 16 : 1. Rasio ini disebut juga dengan Redfield Richard Ratio. Dasar rasio rerata molekul bahan organik fitoplankton ditujunkan dari formula empirik C106 (H2O)106 (NH3)16 PO4 yang

diperoleh dari proses fotosintesis berikut (Millero dan Sohn, 1992):

106CO2 + 122H2O + 16HNO3 + H3PO4↔ (H2O)106 + (NH3)16 + H3PO4 + 138O2

Senyawa nitrogen di dalam perairan dapat berupa nitrogen organik dan anorganik. Nitrogen anorganik di dalam perairan terdiri dari amonia (NH3),

amonium (NH4+), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), dan molekul nitrogen (N2) dalam

bentuk gas. Nitrogen organik berupa : asam amino, protein, dan urea (Effendi, 2003). Nitrogen harus mengalami fiksasi terlebih dahulu menjadi NH3, NH4+, dan

NO3- kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan, meskipun beberapa organisme

akuatik dapat memanfaatkan nitrogen dalam bentuk gas, akan tetapi sumber

utama nitrogen di perairan bukanlah dalam bentuk gas (Effendi, 2003).

biokimia perairan. Konsentrasi nitrat di suatu perairan dikontrol dalam proses nitrifikasi, Proses oksidasi senyawa ammonia dalam kondisi aerob oleh bakteri autotrof disebut nitrifikasi. Dalam keadaan terdapat oksigen, unsur ammonia akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit dan oleh bakteri Nitrobacter

menjadi nitrat (Novonty dan Olem, 1994). Proses reaksi nitrifikasi adalah sebagai berikut (Ruttner, 1965) :

2NH3 + 3O2 Nitrosomonas 2NO2- + 2H2O

2NO2- + O2 Nitrobacter 2NO3-

Selain proses nitrifikasi, nitrat juga berasal dari limbah rumah tangga (domestik), limbah pertanian yang berupa sisa pemupukan, limbah peternakan yang merupakan sisa pakan, sisa pakan budidaya tambak, dan pengikatan nitrogen bebas dari udara oleh mikroorganisme serta aliran tanah yang masuk ke laut (Wardoyo, 1981). Secara termodinamika, nitrat merupakan senyawa nitrogen yang paling stabil. Di beberapa perairan, nitrat digambarkan sebagai senyawa

mikro nutrien pengontrol produktifitas primer di perairan permukaan daerah eufotik.

Nitrit (NO2-) merupakan bentuk peralihan antara ammonia dan nitrat

(nitrifikasi) dan antara nitrat dan gas nitrogen (denitrifikasi), dimana pada saat

konsentrasi oksigen berkurang di kolom air maka proses denitrifikasi mengambil alih proses nitrifikasi (Novonty dan Olem, 1994). Menurut Novonty dan Olem (1994) konsentrasi nitrit yang terakumulasi pada saat nitrifikasi sangat sedikit, dikarenakan pada saat reaksi terakhir, perubahan NO2- menjadi NO3- lebih cepat

dibandingkan perubahan NH4+ menjadi NO2-. Dari ketiga bentuk tersebut nitrit

berada dalam keadaan labil, artinya nitrit merupakan bentuk sementara dalam proses oksidasi antara ammonia dan nitrat (Devlin, 1969). Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah sangat sedikit di perairan alami, kadarnya lebih kecil daripada kadar nitrat karena sifatnya tidak stabil (Novonty dan Olem, 1994).

Keberadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses biologis dari perombakan bahan organik dengan kadar oksigen terlarut sangat rendah. Senyawa nitrit (NO2-) yang terdapat di dalam air laut merupakan hasil reduksi senyawa

vertikal senyawa nitrit semakin tinggi sejalan dengan pertambahan kedalaman laut dan semakin rendahnya oksigen. Sedangkan distribusi horizontal kadar nitrit semakin menuju ke arah pantai dan muara sungai kadarnya semakin tinggi.

Ammonia (NH3) merupakan hasil pertama penguraian protein oleh

mikroba (ammonifikasi), ekskresi organisme, reduksi nitrit oleh bakteri, dan pemupukan (jika ada) serta jumlahnya relatif rendah di perairan. Zat-zat organik yang bernitrogen secara berangsur-angsur akan terurai menjadi ammonia dan selanjutnya menjadi nitrit kemudian dalam kondisi aerob menjadi nitrat (Effendi, 2003). Ammonia di perairan merupakan petunjuk adanya penguraian bahan

organik, terutama protein. Ammonia-N yang terukur merupakan ammonia-N total (NH3, NH4+). Ammonia dalam bentuk tidak terioniasasi (pH>7) relatif lebih

beracun terhadap ikan daripada dalam bentuk ammonium (NH4+). Daya racun

amonia meningkat sebanding dengan meningkatnya pH dan kandungan CO2

bebas. Bila pH turun (≤ 7), daya racun ammonia menurun pula (Pescod, 1973). Demikian pula dengan penurunan DO, daya racun ammonia akan meningkat. Sylvester (1958) in Wardoyo (1981) menyatakan bahwa kadar ammonia sebesar 1,0 mg/l akan menghambat daya serap hemoglobin terhadap O2, ikan mati, atau

mati lemas. Biasanya konsentrasi ammonia di laut adalah 0,1-5 µg/l (Parsons et al., 1984).

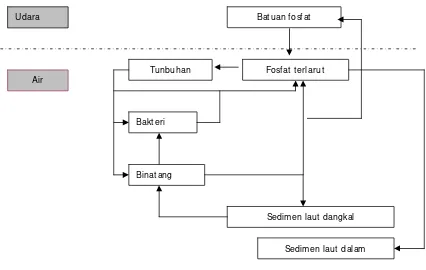

2. Fosfor

Fosfor di estuari terdapat dalam bentuk anorganik terlarut (orthofosfat), organik terlarut dan partikel fosfat (Kennish, 1990 in Ardiwijaya, 2002). Tomasick et al. (1997) in Ardiwijaya (2002) mengatakan bahwa fitoplankton secara normal dapat mengasimilasi secara langsung fosfor anorganik terlarut dan kadang-kadang menggunakan fosfor organik terlarut. Fosfor berperan dalam mentransfer energi dalam sel fitoplankton dari ADP menjadi ATP.

Moyle (1946) in Ardiwijaya, 2002 menyebutkan bahwa perairan dengan konsentrasi fosfat rendah (0,00-0,02 mg/l) akan didominasi oleh fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae (Diatom), pada konsentrasi fosfat sedang (0,02-0,005

Udara

Air

Bat uan fosfat

Bakt eri

Fosfat t erlarut

Sedimen lautdalam Sedimen laut dangkal Tunbuhan

Binat ang

Fosfor sering dianggap sebagai faktor pembatas, hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa fosfor sangat diperlukan dalam proses transfer energi. Fosfor yang terdapat dalam jumlah sedikit akan menyebabkan defisiensi unsur hara yang dapat menekan pertumbuhan fitoplankton, akhirnya mengurangi produktivitas dalam suatu perairan (Sumawidjaya, 1983 in Ardiwijaya, 2002).

Gambar 6. Siklus Fosfor (Nybakken, 1982)

3. Silika

Silikon dalam air laut dihasilkan dari proses geokimia dan biologi. Silikon terlarut di laut terdapat dalam bentuk asam silisik (H4SiO4), juga ion-ion silikat

dan suspensi silikat oksida (SiO2). Silikon bebas juga terdapat pada

diatom-diatom maupun organik lain serta sebagai mineral-mineral di dalam tanah liat. Silikon ditemui dalam laut baik sebagai senyawa silikon yang larut dalam air laut maupun sebagai zarah-zarah yang mengandung silikon. Konsentrasi silikon dalam air laut sekitar 4000 µg Si/l. Silikon diketahui sangat penting untuk pembentuk struktur pada silicoflagellata, diatom, radiolaria, dan sponge (Riley dan Skirrow,

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di perairan estuari sungai Brantas, yaitu muara

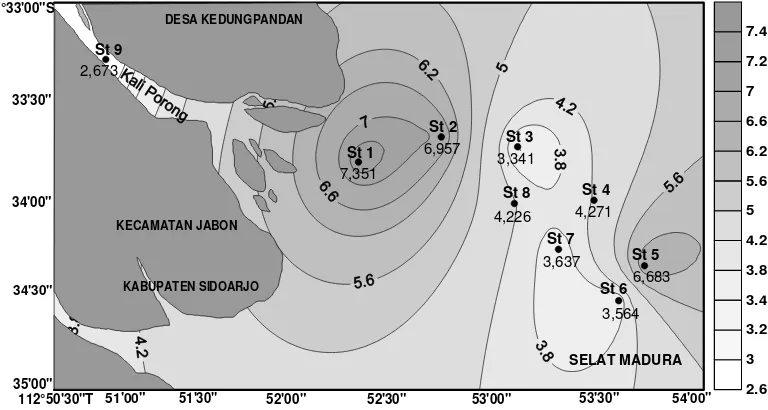

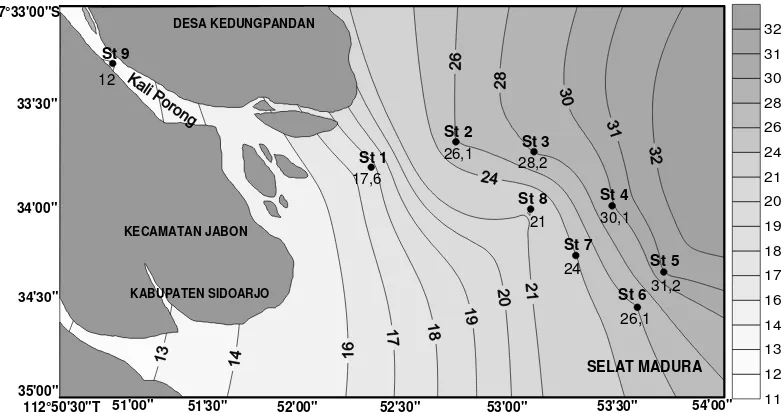

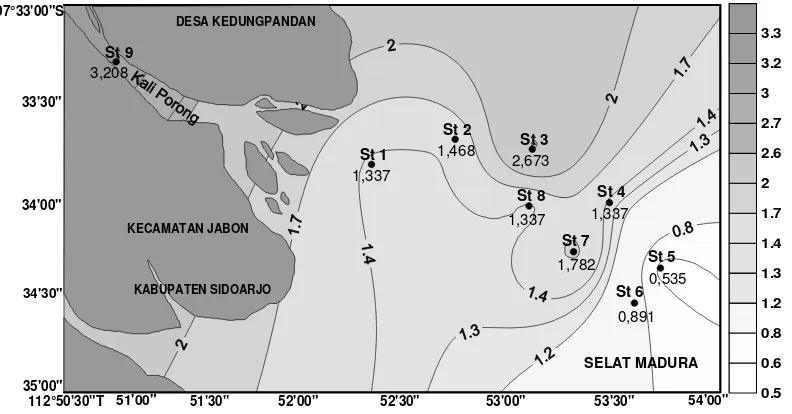

Sungai Porong (Gambar 7), kabupaten Sidoarjo dan muara Sungai Wonokromo (Gambar 8), kota Surabaya Jawa Timur pada Bulan Maret 2007 sampai Maret 2008. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali untuk mencakup dua musim yaitu pada tanggal 31 Maret 2007 (musim hujan), 28 Agustus 2007

(musim kemarau), dan 06 Maret 2008 (musim hujan). Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (Lab Proling), Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK IPB.

Gambar 7. Peta lokasi pengambilan contoh estuari Sungai Porong (A: Maret 2007 dan B: Agustus 2007 dan Maret 2008).

A

Gambar 8. Peta lokasi pengambilan contoh estuari Sungai Wonokromo (A: Maret 2007 dan B: Agustus 2007 dan Maret 2008).

B. Alat dan Bahan

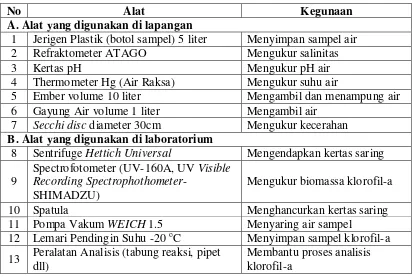

Alat dan bahan dalam penelitian merupakan sarana pendukung yang digunakan dalam pengambilan maupun penanganan sampel. Alat ini dibagi atas dua kelompok yaitu alat yang digunakan di lapangan (pengambilan sampel) dan alat yang digunakan di laboratorium (analisis sampel). Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 3 dan 4.

A

Tabel 3. Daftar alat yang digunakan dalam penelitian

No Alat Kegunaan

A.Alat yang digunakan di lapangan

1 Jerigen Plastik (botol sampel) 5 liter Menyimpan sampel air

2 Refraktometer ATAGO Mengukur salinitas

3 Kertas pH Mengukur pH air

4 Thermometer Hg (Air Raksa) Mengukur suhu air

5 Ember volume 10 liter Mengambil dan menampung air 6 Gayung Air volume 1 liter Mengambil air

7 Secchi disc diameter 30cm Mengukur kecerahan

B.Alat yang digunakan di laboratorium

8 Sentrifuge Hettich Universal Mengendapkan kertas saring

9

Spectrofotometer (UV-160A, UV Visible

Recording Spectrophothometer

-SHIMADZU)

Mengukur biomassa klorofil-a

10 Spatula Menghancurkan kertas saring

11 Pompa Vakum WEICH 1.5 Menyaring air sampel

12 Lemari Pendingin Suhu -20 oC Menyimpan sampel klorofil-a

13 Peralatan Analisis (tabung reaksi, pipet dll)

Membantu proses analisis klorofil-a

Tabel 4. Daftar bahan yang digunakan dalam penelitian

No Bahan Kegunaan

A. Bahan Utama

1 Sampel Air Bahan untuk analisis klorofil-a

B. Bahan Pendukung

2 Penyaring Pore : 1,2 µmWhatman GF/C 47 mm Menyaring air sampel

3 Aquades Mencuci alat

4 Kertas Alumunium foil Membungkus sampel klorofil

5 Plastik Membungkus sampel

6 Aseton 90 % Melarutkan kertas saring (klorofil-a)

C. Metode Kerja

1. Penentuan stasiun pengambilan contoh

13 terdapat di estuari Sungai Wonokromo. Pengambilan sampel kedua (Agustus 2007) dan ketiga (Maret 2008) ditentukan berdasarkan keterwakilan spasial wilayah estuari, yaitu mencakup wilayah sungai (stasiun 9 dan 10), wilayah peralihan (stasiun 1, 2, 11, 12 dan 16), dan wilayah laut (stasiun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 dan 15). Pengambilan sampel dilakukan pada 16 stasiun. Stasiun 1 sampai 9 terdapat di estuari Sungai Porong dan stasiun 10 sampai 16 terdapat di estuari Sungai Wonokromo. Posisi stasiun berdasarkan GPS (Global Positioning System) disajikan pada Lampiran 1, Gambar 7 dan 8.

2. Pengumpulan data

Pengambilan data lapangan berupa data parameter biologi, fisika dan kimia perairan pada masing-masing stasiun pengamatan yang telah ditentukan. Data penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yakni pengambilan sampel air di lapangan dan analisis di laboratorium. Sampel yang diambil di lapangan berupa air laut permukaan dengan kedalaman ± 30 cm sebanyak 5 liter yang selanjutnya dimasukkan kedalam jerigen. Sampel-sampel tersebut selanjutnya dianalisis di laboratorium Produktifitas dan Lingkungan Perairan untuk mengetahui konsentrasi klorofil-a, kelimpahan fitoplankton, dan konsentrasi nutrien (nitrat, nitrit, amonium, silikat, dan fosfor). Selain itu di lapangan juga dilakukan pengukuran beberapa parameter fisika-kimia berupa pengukuran suhu, salinitas, pH dan kedalaman secchi disk (kecerahan).

Tabel 5. Metode dan alat yang digunakan dalam pengukuran parameter biologi, fisika, dan kimia perairan.

Parameter Satuan Alat dan Metode Keterangan

A.Biologi

Klorofil-a µg/l Spektrofotometrik /ekstrak

aseton (Lorenzen, 1967) Lab

Kelimpahan Fitoplankton* Ind/l Pencacahan Lab

B.Fisika

Kecerahan Cm Secchi disc/Visual (APHA,

2005) In situ

Suhu 0C Termometer (Hg) / pemuaian

(APHA, 2005) In situ

C.Kimia

Salinitas ‰ Refraktometer (APHA, 2005) In situ

pH pH stick / Visual (APHA, 2005)

Nitrat(NO2-N)** µmol/l Spektrofotometer/perhitungan,

Brucine (Grasshoff et al., 1983) Lab

Nitrit (NO2-N)** µmol/l

Spektrofotometer/perhitungan, Sulfanilamide (Grasshoff et al., 1983)

Lab

Amonia (NH3-N)** µmol/l Spektrofotometer/perhitungan,

Phenol (Grasshoff et al., 1983) Lab

Orthofosfat (PO42-P)** µmol/l

Spektrofotometer/perhitungan, Ascorbic Acid (Grasshoff et al., 1983)

Sumber: (*) Wulandari (2008), (**) Sormin (2008)

3. Pengukuran parameter biologi (Klorofil-a)

Pengukuran klorofil-a diambil dengan cara : air sampel permukaan

perairan diambil dengan gayung air kapasitas 1 liter pada kedalaman 0,2 - 0.5 meter dari permukaan. Air tersebut kemudian dimasukkan kedalam jerigen plastik sampai didapatkan 5 liter air. Air sampel kemudian dibawa kelaboratorium untuk dianalisis. Selanjutnya air sampel tersebut disaring dengan bantuan pompa hisap

(vacuum pump). Untuk stasiun-stasiun yang sangat pekat, jumlah air yang disaring

disesuaikan dengan daya saring kertas saring sehingga volume air contoh yang di saring tidak sama pada setiap stasiun. Penyaring yang digunakan adalah penyaring

kemudian dibungkus kertas alumunium foil, dengan maksud agar klorofil-a yang tersaring tidak dapat melakukan aktivitas fotosintesa, ini disebabkan karena klorofil merupakan molekul yang sensitif terhadap cahaya (Aminot dan Rey, 2000). Setelah dibungkus, kemudian disimpan dalam lemari pendingin dengan menggunakan suhu kurang lebih -20oC agar sel-sel fitoplankton yang telah disaring awet dan untuk mempermudah pelepasan klorofil-a dari sel-sel fitoplanktonnya.

Pada saat akan dilakukan analisis, sampel diambil dan dianalisis dengan metode Spektrofotometri dari Lorenzen (1967). Kertas sampel yang digunakan

untuk menyaring air sampel tadi dilarutkan dalam aseton 90% lalu digerus dengan menggunakan spatula untuk melarutkan klorofil agar fitoplankton pecah dan klorofil lepas dan dapat ditangkap oleh aseton. Larutan kemudian diendapkan menggunakan sentrifuge merk Hettich Universal dengan kecepatan 2000 rpm selama 20 menit agar kertas saring mengendap dan terpisah dari larutan klorofil.

Perhitungan konsentrasi klorofil dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan sampel dengan spektrofotometer (UV-160A, UV Visible Recording

Spectrofotometer SHIMADZU) dengan panjang gelombang 663 nm dan 750 nm

(Lorenzen, 1967). Hasil pengukuran absorbansi sampel kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Lorenzen sebagai berikut :

Keterangan : X : Volume yang difilter (l) I : Panjang kuvet (cm) S : Volume Aseton (l)

ba : Sebelum penambahan asam (HCL) aa : Setelah penambahan asam (HCL) 11.0 : Koefisien absorbansi klorofil-a

D.Analisis Data

1. Kontur permukaan klorofil-a

Hasil dari pengukuran konsentrasi klorofil-a akan diplotkan kedalam peta lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan program surfer 8, yaitu dengan menggunakan interpolasi terhadap nilai klorofil-a yang terdapat pada masing-masing stasiun. Hasil interpolasi kemudian disajikan dalam bentuk kontur secara horizontal kemudian ditumpuk (overlay) dengan peta estuari Sungai Brantas.

2. Pengelompokan stasiun

Stasiun-stasiun pengamatan dikelompokkan berdasarkan kesamaan parameter biologi perairan (klorofil-a) atau yang mempunyai kemiripan karakteristik kemudian dilakukan analisa mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kemiripan tersebut. Untuk mengelompokkan stasiun pengamatan ini digunakan analisis kelompok (Cluster Analysis) dengan metode jarak Euclidean

dan single linkage menggunakan program komputer MINITAB 14 for Windows.

Pengelompokan stasiun berdasarkan kesamaan nilai klorofil-a menggunakan rumus sebagai berikut (Bengen, 2000) :

Keterangan : d(x,y) : Jarak antara pengamatan stasiun x dan y Xi : Nilai parameter i pada stasiun ke-X Yi : Nilai parameter i pada stasiun ke-Y

3. Analisis komponen utama (Principal Componen Analysis, PCA).

Untuk menentukan variasi parameter fisika, kimia, dan biologi perairan dengan kandungan klorofil-a digunakan suatu pendekatan analisis statistika multivariabel yang didasarkan pada Analisis Komponen Utama (Principal

Componen Analysis, PCA).

Analisis Komponen Utama merupakan suatu pendekatan analisis statistik multivariable yang dapat digunakan untuk mengintrepetasi hasil pengukuran parameter-parameter terkait. Melalui analisis komponen utama ini dapat diketahui variabel atau parameter fisika-kimia yang mencirikan pada setiap stasiun