(TPTJ) DI HPHTI PT. SARI BUMI KUSUMA

UNIT S. SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH

Rr. AJENG DWI HAPSARI HAYUNINGTYAS

E 14202030

PROGRAM STUDI BUDIDAYA HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERUBAHAN SIFAT FISIK DAN KIMIA TANAH DALAM

PELAKSANAAN SISTEM TEBANG PILIH TANAM JALUR

(TPTJ) DI HPHTI PT. SARI BUMI KUSUMA

UNIT S. SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Rr. Ajeng Dwi Hapsari Hayuningtyas

E 14202030

PROGRAM STUDI BUDIDAYA HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pelaksanaan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)

di HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma Unit S. Seruyan,

Kalimantan Tengah

Nama Mahasiswa : Rr. Ajeng Dwi Hapsari Hayuningtyas

NRP : E 14202030

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, M.Sc

NIP. 131 849 394

Mengetahui, Dekan Fakultas Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS

NIP. 131 430 799

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 1985 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara

dari pasangan Bapak Z. Suryo Sukmono dan Ibu Eko Sriwidowati R.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari TK Pertiwi Pekalongan yang diselesaikan pada tahun 1990. Pada tahun yang sama penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Sarirejo Kaliwungu dan lulus pada tahun 1996. Pendidikan Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 1999 di SLTP Negeri 2 Kendal. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Kendal dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor Fakultas Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Program Studi Budidaya Hutan melalui program Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI). Pada tahun 2005 penulis mengambil minat studi di Laboratorium Silvikultur.

Selama kuliah di Institut Pertanian Bogor penulis aktif dalam organisasi Rimbawan Pecinta Alam Fakultas Kehutanan IPB. Penulis juga telah mengikuti Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan (P3H) yang terdiri dari Praktek Umum Kehutanan (PUK) di Kamojang-Sancang, Jawa Barat dan Praktek Umum Pengenalan Hutan (PUPH) di KPH Indramayu Jawa Barat. Pada tahun 2006 penulis mengikuti Praktek Kerja Lapang (PKL) di HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma Unit Sungai Seruyan, Kalimantan Tengah.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan penulis melaksanakan kegiatan penelitian di HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul ”Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Tanah dalam Pelaksanaan Sistem Tebang Pilih Tanam

Jalur (TPTJ) di HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma Unit S. Seruyan, Kalimantan

melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Tanah dalam Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) di HPH PT. Sari Bumi Kusuma Unit S. Seruyan, Kalimantan Tengah”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai perubahan kondisi tanah biak sifat fisik maupun sifat kimia tanah pada jalur tanam dalam sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur.

Dengan diperolehnya data hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) di areal HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma Unit S. Seruyan, Kalimantan Tengah.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik penulis harapkan untuk perbaikan dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya.

Bogor, September 2006

RINGKASAN

Rr. AJENG DWI HAPSARI H. (E 14202030). Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Tanah dalam Pelaksanaan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) di HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma Unit S. Seruyan, Kalimantan Tengah. Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, M.Sc

Dalam konteks kegiatan pengusahaan hutan, praktek penebangan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan, baik berupa kerusakan pada tegakan tinggal maupun kerusakan tanahnya yang mengakibatkan potensi hutan alam kian menurun, sedangkan permintaan akan hasil hutan semakin meningkat seiring dengan pertambahan populasi dunia. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas hutan alam bekas tebangan adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada kelestarian hutan dan lingkungan, yaitu sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) yang dilaksanakan dalam bentuk jalur tanam dan jalur antara yang berselang-seling yang secara bertahap diperlebar sesuai dengan umur tanaman. Namun, permasalahan yang muncul dalam sistem TPTJ adalah adanya pembuatan jalur tanam dengan lebar jalur yang bervariasi menyebabkan pembukaan lahan pada tahap awal cukup besar yang akan mengikis permukaan tanah sampai terbuka. Akibatnya ruang terbuka untuk masuknya cahaya sampai ke lantai hutan menjadi lebih besar yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu permukaan tanah sehingga terjadi penurunan bahan organik tanah. Dengan adanya penurunan bahan organik tanah menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Penelitian ini dilakukan di areal HPH PT. Sari Bumi Kusuma, Unit S. Seruyan, Kalimantan Tengah. Areal hutan yang dipilih adalah areal hutan yang dikelola dengan sistem TPTJ umur 3 tahun (TJ3), 5 tahun (TJ5), dan 7 tahun (TJ7) serta hutan bekas tebangan 1 bulan (TO) dan hutan primer (HP) sebagai kontrol. Analisis sifat fisik dan kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan Tanah Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai April 2006. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah utuh (undisturbed soil sample)untuk penetapan sifat fisik tanah, dan contoh tanah terganggu atau tidak utuh (disturbed soil sample) untuk penetapan sifat kimia tanah. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk pengambilan contoh tanah utuh meliputi ring sample, sekop atau cangkul, pisau lapangan, kertas label, kotak untuk menyimpan tanah, meteran serta alat tulis. Untuk pengambilan contoh tanah terganggu menggunakan bor tanah, kantong plastik transparan, kertas label, karet ikat, sekop atau cangkul, meteran serta alat tulis. Pada setiap plot penelitian dipilih dua petak contoh dengan menggunakan metode purposive sampling (secara sengaja), sehingga jumlah seluruh petak contoh adalah 5 plot x 2 petak = 10 unit petak contoh dengan ukuran setiap petak contoh 200 m x 200 m.

Metode penelitian mencakup pengambilan contoh tanah untuk sifat fisik dan kimia pada kedalaman 0-10 cm dan 10-20 cm pada tiap plot penelitian. Untuk plot penelitian yang dikelola dengan sistem TPTJ, pengambilan contoh tanah dilakukan pada jalur tanam. Pengambilan contoh tanah utuh ini dilakukan sebanyak 2 titik pada setiap petak contoh dalam jalur tanam, sedangkan pengambilan contoh tanah terganggu dilakukan sebanyak satu titik pada jalur tanam yang merupakan komposit atau gabungan dari 5 titik pengambilan sampel. Analisi data statistik menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem TPTJ terhadap perubahan kondisi tanah tiap plot penelitian. Jika hasil sidik ragam adalah tolak Ho (signifikan) maka dilakukan uji lanjutan berupa uji Duncan untuk mengetahui tingkat signifikansi nilai tengah masing-masing peubah tanah, dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan untuk mengetahui hubungan keeratan antara stabilitas agregat dengan kadar liat dan bahan organik tanah maka dilakukan uji korelasi Pearson.

termasuk dalam kategori stabil, sedangkan pada areal TPTJ kurang stabil-tidak stabil (Sitorus et al., 1980). Nilai stabilitas agregat tanah tertinggi adalah pada plot hutan primer sebesar 77,75% dan terus menurun pada plot TPTJ. Kestabilan agregat suatu tanah ditentukan oleh kandungan liat, bahan organik, dan bahan anorganik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas agregat berkorelasi negatif dengan bahan organik dan kadar liat serta tidak berpengaruh nyata pada taraf 5%. Berbeda dengan hasil penelitian Idawu (2003) yang menyatakan bahwa bahan organik menunjukkan hubungan linier positif dengan stabilitas agregat dan berpengaruh signifikan pada taraf 1%.

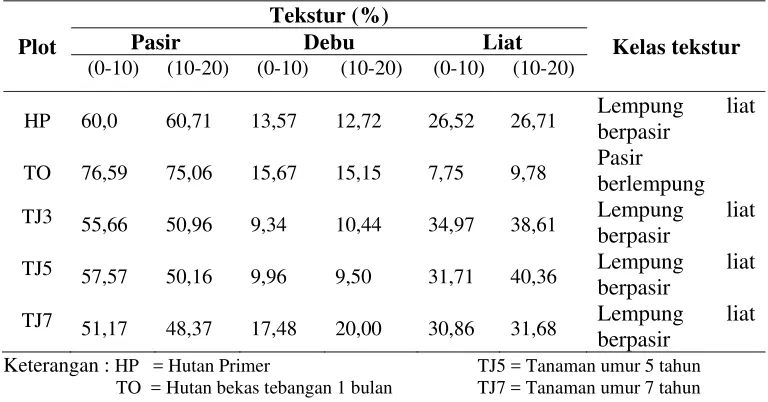

Sifat fisik lain yang juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah adalah tekstur tanah yang tidak mudah berubah, oleh karenanya tekstur suatu tanah dianggap sebagai sifat dasar tanah. Tekstur tanah pada hutan primer, tanaman umur 3, 5 dan 7 tahun termasuk dalam kelas tekstur lempung liat berpasir, sedangkan pada plot hutan bekas tebangan 1 bulan mempunyai tekstur tanah pasir berlempung (Sitorus et al., 1980). Namun kedua kelas tekstur tersebut sama-sama didominasi oleh pasir yang mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga sulit menyerap/menahan air dan unsur hara, akibatnya tanah menjadi lebih padat dan perkembangan akar terhambat.

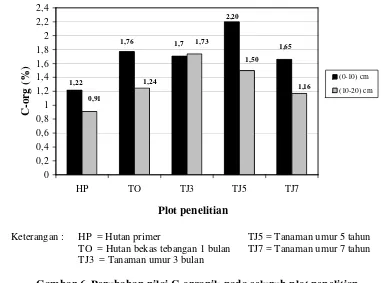

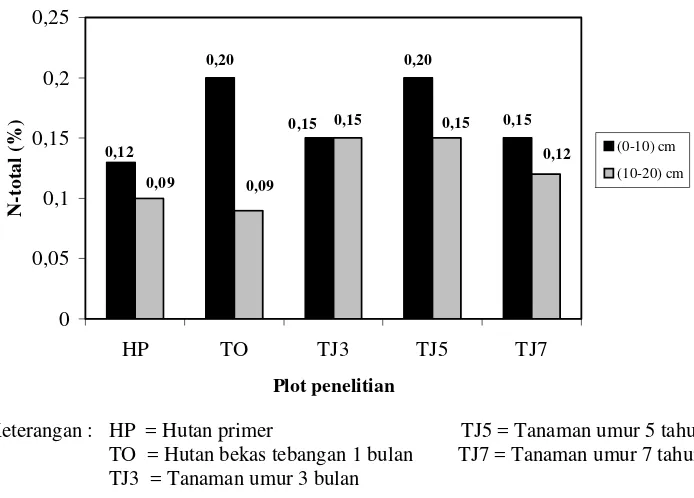

Kandungan C-organik pada seluruh plot penelitian termasuk dalam kategori rendah sampai sedang, yaitu berkisar antara 1,22%-2,20%, dan tergolong rendah untuk N-total yaitu antara 0,12%-0,20% (Pusat Penelitian Tanah, 1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan C-organik dan N-total di seluruh plot TPTJ ternyata lebih besar dan tidak berbeda nyata dibandingkan dengan hutan primer, dengan kandungan terbesar pada TJ5 yang meningkat sebesar 0,98% dan 0,08% dari HP (Tabel 4). Perbedaan nyata kandungan C-organik hanya terlihat pada TO dan TJ5 untuk kedalaman 0-10 cm, sedangkan kedalaman 10-20 cm tidak berbeda nyata. Namun hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kandungan C-organik dan N-total semakin meningkat pada areal TPTJ. Dengan demikian terjadi pemulihan kandungan bahan organik pada plot TPTJ yang relatif sama atau mendekati hutan primer meskipun masih berada dalam kategori rendah sampai sedang. Secara kuantitatif C-organik dan N-total mempunyai kecenderungan menurun pada lapisan bawah (kedalaman 10-20 cm).

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Sistem silvikultur TPTJ ... 4

Dampak penebangan terhadap kualitas tanah ... 5

Kerusakan tanah ... 6

Tinjauan Umum Tentang Meranti ... 12

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN Letak, luas dan fungsi hutan ... 14

Topografi ... 14

Geologi dan tanah ... 15

Iklim ... 15

Hidrologi ... 16

Pengelolaan Hutan ... 16

Kondisi Vegetasi……… ... 19

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 20

Bahan dan Alat ... 20

Parameter Tanah yang dikumpulkan ... 20

Prosedur Pelaksanaan Penelitian ... 20

Metode Penelitian ... 21

Analisis Data ... 23

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 25

Sifat Fisik Tanah ... 30

Sifat Kimia Tanah ... 25

Pembahasan ... 34

Pengaruh Penerapan Sistem TPTJ terhadap Sifat Fisik Tanah ... 34

Pengaruh Penerapan Sistem TPTJ terhadap Sifat Kimia Tanah ... 38

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 43

Saran ... 43

DAFTAR PUSTAKA ... 44

iii

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1. Gambaran kemiringan lapangan areal konsesi PT. SBK ... 15

2. Tahapan pelaksanaan dan tata waktu kegiatan dalam sistem TPTJ ... 18

3. Rencana alokasi kawasan lindung di areal PT. SBK blok Seruyan ... 19

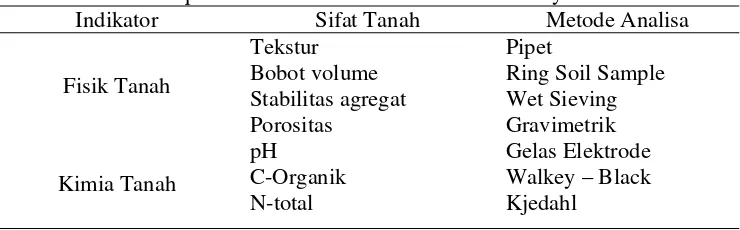

4. Indikator tanah terpilih dan metode analisisnya ... 23

5. Perubahan bobot isi dan porositas pada plot penelitian ... 25

6. Perubahan stabilitas agregat pada plot penelitian ... 28

7. Korelasi stabilitas agregat dengan bahan organik dan kadar liat ... 29

8. Perubahan tekstur tanah pada plot penelitian ... 30

9. Perubahan C-organik dan N-total pada plot penelitian ... 30

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Teknis penerapan sistem TPTJ di HPH PT. Sari Bumi Kusuma ... 19

2. Lay-out pengambilan contoh tanah pada tiap petak contoh ... 23

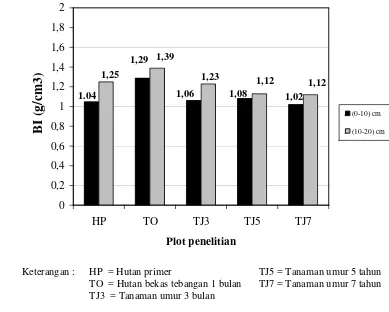

3. Perubahan bobot isi pada seluruh plot penelitian ... 26

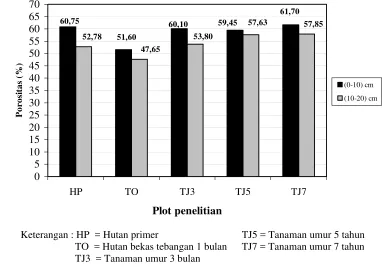

4. Perubahan porositas pada seluruh plot penelitian ... 27

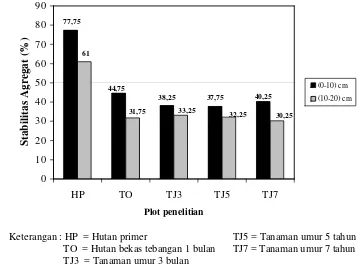

5. Perubahan stabilitas agregat pada seluruh plot penelitian ... 28

6. Perubahan C-organik pada seluruh plot penelitian ... 31

7. Perubahan N-total pada seluruh plot penelitian ... 32

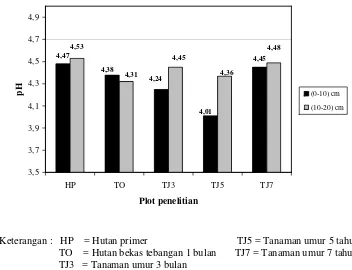

8. Perubahan pH pada seluruh plot penelitian ... 33

9. Areal plot penelitian ... 54

10. Tanaman meranti umur 3 tahun pada sistem TPTJ ... 54

11. Tanaman meranti umur 5 tahun pada sistem TPTJ ... 54

v

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Hasil sidik ragam bobot isi pada kedalaman 0-10 cm... 48

2. Hasil sidik ragam bobot isi pada kedalaman 10-20 cm... 48

3. Hasil sidik ragam porositas pada kedalaman 0-10 cm ... 49

4. Hasil sidik ragam porositas pada kedalaman 10-20 cm ... 49

5. Hasil sidik ragam stabilitas agregat pada kedalaman 0-10 cm ... 50

6. Hasil sidik ragam stabilitas agregat pada kedalaman 10-20 cm ... 50

7. Hasil sidik ragam C-organik pada kedalaman 0-10 cm ... 51

8. Hasil sidik ragam C-organik pada kedalaman 10-20 cm ... 51

9. Hasil sidik ragam N-total pada kedalaman 0-10 cm ... 52

10. Hasil sidik ragam N-total pada kedalaman 10-20 cm ... 52

11. Hasil sidik ragam pH pada kedalaman 0-10 cm ... 52

12. Hasil sidik ragam pH pada kedalaman 10-20 cm ... 53

Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam penting bagi Indonesia yang terletak di daerah tropika basah, karena mempunyai nilai ekologis yang strategis baik di tingkat lokal, regional maupun global. Sementara itu hutan juga mempunyai arti ekonomis karena hasil hutan terutama kayunya merupakan salah satu sumber devisa bagi negara.

Dalam konteks kegiatan pengusahaan hutan, praktek penebangan merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya kerusakan hutan, selain faktor lain seperti api yang menjadi sumber terjadinya kebakaran hutan. Kerusakan hutan alam produksi akibat penebangan dapat berupa kerusakan pada tegakan tinggal, serta kerusakan tanahnya. Secara teknis, penebangan hutan alam akan mengakibatkan menurunnya kelimpahan dan keragaman jenis didalam hutan alam sampai dalam bentuk perubahan struktur dan bentuk komunitas flora fauna dan berakhir pada kerusakan ekosistem. Terdapat kecenderungan bahwa potensi hutan alam kian menurun, sedangkan permintaan akan hasil hutan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia.

Sesuai dengan karakteristik hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman jenis vegetasi yang tinggi, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas hutan alam bekas tebangan adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada kelestarian hutan dan lingkungan, yaitu sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). Pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur TPTJ dilaksanakan dalam bentuk jalur tanam dan jalur antara yang berselang-seling yang secara bertahap diperlebar sesuai dengan umur tanaman.

2

Pada dasarnya metode yang digunakan dalam sistem TPTJ adalah sistem tebang pilih dengan limit diameter 40 cm. Dengan adanya penurunan limit diameter tebangan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya produksi kayu dalam kawasan hutan sehingga produksi kayu pun meningkat. Namun, permasalahan yang muncul dalam sistem TPTJ adalah adanya pembuatan jalur tanam dengan lebar jalur yang bervariasi menyebabkan pembukaan lahan pada tahap awal cukup besar yang akan mengikis permukaan tanah sampai terbuka.

Dalam pembuatan jalur tanam, pohon-pohon di tebang menyebabkan tajuk tegakan kian terbuka semakin besar. Dengan demikian, ruang terbuka untuk masuknya cahaya sampai ke lantai hutan menjadi lebih besar yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu permukaan tanah sehingga menyebabkan penurunan bahan organik tanah. Dengan adanya penurunan bahan organik tanah menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perubahan sifat fisik tanah tersebut meliputi bobot isi, porositas, tekstur tanah, dan stabilitas agregat, sedangkan perubahan sifat kimia tanah meliputi pH tanah, kandungan C-organik dan N-total.

Dengan penurunan bahan organik tanah menyebabkan bobot isi tanah semakin meningkat, porositas tanah dan stabilitas agregat menurun yang menjadikan tanah semakin padat sehingga kurang menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman, sedangkan pengaruhnya terhadap sifat kimia tanah yaitu menyebabkan penurunan kandungan C-organik dan N-total serta pH tanah yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai perubahan kondisi tanah baik sifat fisik (bobot isi, porositas, tekstur, dan stabilitas agregat) maupun sifat kimia (pH tanah, C-organik, dan N-total) pada jalur tanam dalam sistem silvikultur TPTJ.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)

Dalam mendorong tercapainya kondisi hutan yang mampu berfungsi secara optimal, produktif, serta dikelola dengan efektif dan efisien, akan dikembangkan pembangunan sistem silvikultur yang intensif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Sistem silvikultur merupakan cara utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki, yang disesuaikan dengan lingkungan setempat (Anonim, 2005).

Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas hutan alam adalah melalui sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), dimana pembangunan hutan tanaman meranti dapat dilakukan secara intensif dan kompetitif dalam jalur-jalur di hutan bekas tebangan. Sistem TPTJ adalah regime silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya tanam pengkayaan pada areal pasca penebangan secara jalur, yaitu 22 m jalur antara dan 3 m jalur tanaman, dengan limit diameter tebang dalam jalur berkisar 40 cm. Jalur bebas naungan secara bertahap diperlebar sesuai dengan perkembangan tanaman maksimal 10 m (Mulyana et al., 2005).

Inti kegiatan TPTJ adalah pembinaan tanaman pada jalur-jalur tanam yang semula ditebang di antara kondisi hutan alam. Adanya kegiatan pembinaan ini memberikan kesempatan dilakukannya berbagai tindakan intensif dan pemilihan jenis tanaman, termasuk kemungkinan digunakannya jenis-jenis unggulan dari hasil budidaya dan rekayasa genetik (bioteknologi). Tindakan intensif tersebut antara lain berupa penyiangan, pendangiran, prunning, pemupukan, penjarangan, dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan pemuliaan pohon dan pengembangan teknologi perbenihan.

prospektif, sehat dan lestari jelas dapat dilakukan lewat TPTJ yang terus menerus akan disempurnakan menuju regime silvikultur intensif.

Dampak Penebangan Terhadap Kondisi Tanah

Pemanfaatan hutan dalam bentuk penebangan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap tanah, air, flora dan fauna, perubahan iklim, dan unsur hara. Dampak negatif terhadap tanah antara lain rusaknya sifat fisik dan kimia tanah, terganggunya siklus hidroorologi, menstimulasi erosi, dan meningkatkan sedimen tersuspensi dalam tubuh air. Akibatnya tanah menjadi miskin hara dan hanya beberapa jenis tumbuhan tertentu yang dapat bertahan hidup di atas tanah tersebut (Pratiwi dan Budi M, 2002).

Kerusakan lantai hutan akan mengakibatkan berkurangnya laju infiltrasi air ke dalam tanah dan meningkatkan laju aliran permukaan. Intensitas aliran permukaan yang tinggi dapat menyebabkan erosi, yang membawa partikel-partikel tanah ke dalam aliran sungai. Sesungguhnya erosi selalu terjadi secara alami, tetapi kerusakan hutan dalam bentuk penebangan pohon akan meningkatkan intensitas erosi. Sebagai akibatnya adalah lapisan tanah menjadi lebih tipis, infiltrasi air ke dalam solum terhambat dan produktivitas tanah akan menurun karena hilangnya lapisan tanah atas. Selain itu, penebangan hutan yang tidak memperhatikan aspek konservasi dapat mengakibatkan terganggunya siklus beberapa unsur hara (Borman et al., 1974 dalam Pratiwi dan Budi M, 2002).

6

Kerusakan Tanah

Sumberdaya alam tanah dan air mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan tanah dapat terjadi disebabkan oleh : (1) Kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran, (2) Proses salinisasi, (3) Penjenuhan tanah oleh air (waterlogging), dan (4) Erosi. Kerusakan tanah oleh satu atau lebih proses tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan atau menghasilkan barang dan jasa (Arsyad, 2000).

Menurut Barrow (1991) dalam Setiawan (2004) degradasi lahan didefinisikan sebagai fenomena hilangnya dan berkurangnya manfaat atau potensi dari suatu lahan. Hilangnya atau berubahnya suatu komposisi flora dan fauna yang tidak digantikan terjadi pada lahan yang terdegradasi.

Anonimous (1993) dalam Setiawan (2004) menyatakan bahwa ada dua kategori proses degradasi tanah, yaitu (1) Berkaitan dengan pemindahan bahan atau materi tanah (erosi oleh air atau angin), dan (2) Menurunnya kondisi tanah tersebut (proses degradasi terhadap sifat fisik dan kimia tanah).

Salah satu bentuk kerusakan tanah adalah meningkatnya bobot volume tanah di daerah penebangan dibandingkan di luar daerah penebangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penebangan hutan menyebabkan pemadatan tanah sehingga menurunkan laju infiltrasi (Pratiwi dan Budi M, 2002).

1. Sifat fisik tanah

a. Bobot isi tanah

Bobot isi tanah mencerminkan tingkat kepadatan tanah. Makin besar nilainya maka tanah makin padat sehingga kurang menguntungkan untuk perkembangan perakaran tanaman. Meningkatnya kandungan bahan organik tanah umumnya akan menurunkan bobot volume tanah. Di areal hutan alam yang letaknya lebih tinggi, bobot isi tanah berkisar antara 0,75 g/cc hingga 0,98 g/cc (Purwanto dan Gintings, 1994).

organik tinggi, karena kepadatan jenis bahan organik rendah, maka bobot volume tanah rendah (Islami dan Utomo, 1995).

Dalam kegiatan penebangan hutan menyebabkan lapisan atas (topsoil) berpindah dan sub soil terbuka sehingga kehilangan bahan organik lebih cepat dibandingkan penambahan pada lapisan atasnya. Selain itu, aktivitas peralatan berat dalam penebangan dan penyaradan menyebabkan berat jenis tanah meningkat sehingga terjadi pemadatan tanah dan menurunkan laju infiltrasi (Pratiwi dan Budi M, 2002).

b. Stabilitas agregat

Agregat tanah adalah kumpulan partikel-partikel tanah yang terbentuk secara alami, dimana gaya antar partikel lebih kuat dari gaya diantara agregat-agregat tanah yang berdekatan. Selanjutnya Hillel (1980) dalam Larry (2003) mendefinisikan agregat adalah susunan partikel-partikel tanah yang merupakan peralihan antara keadaaan partikel-partikel tanah yang terpisah-pisah dengan keadaan tanah yang berbentuk gumpalan padat. Mekanisme pembentukan agregat ini merupakan fase penting dalam masalah struktur tanah, karena tipe struktur tanah ditentukan oleh jumlah dan sifat agregat.

Untuk penilaian kemantapan (kestabilan) agregat digunakan istilah indeks stabilitas agregat (ISA). Indeks stabilitas ini merupakan penilaian secara kuantitatif terhadap kestabilan agregat karena gangguan dari luar. Gangguan ini dapat berupa pukulan butir-butir hujan, aliran permukaan dan aliran pengairan. Semakin besar ISA berarti agregat tanah semakin mantap dan semakin kecil ISA berarti semakin tidak mantap agregat tanah. Pada tanah yanh stabilitas agregatnya kurang mantap, bila terkena gangguan dari luar akan mudah hancur, butir-butir halus hasil hancuran akan menyumbat pori-pori tanah, sehingga bobot isi tanah meningkat, aerasi buruk, dan permeabilitas lambat (Kristiyanto, 2004).

8

stabilitas agregat karena pemadatan maupun perusakan agregat oleh alat-alat berat pengolahan atau penebangan (Baver et al., 1972 dalam Kristiyanto, 2004).

Stabilitas agregat suatu tanah ditentukan oleh kandungan liat, bahan organik, dan bahan anorganik. Korelasi bahan organik dengan pembentuk agregat tidak nyata apabila kadar bahan organik turun. Dengan adanya aktivitas alat berat dalam penebangan hutan akan menyebabkan hilangnya atau menurunnya bahan organik yang lebih cepat. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan stabilitas agregat karena bahan organik merupakan faktor pengikat agregat yang penting, bahan organik memungkinkan partikel-partikel lepas menjadi terikat dan stabil.

c. Porositas tanah

Pori-pori tanah adalah bagian yang tidak terisi bahan padat tanah (terisi oleh udara dan air). Baver et al. (1976) mendefinisikan porositas tanah sebagai presentase volume tanah yang tidak terisi oleh bahan padat. Jumlah ruang pori ditentukan oleh cara butiran padat tersusun. Bila mereka berhimpitan, seperti halnya lapisan bawah yang kompak atau pasir, maka jumlah pori sedikit. Tetapi bila butiran padatan tersusun secara porous, seperti tanah bertekstur rendah maka ruang pori per unit volume banyak (Soepardi, 1983). Ruang pori ini dipengaruhi pleh beberapa faktor, yaitu kedalaman tanah, cara pengolahan tanah, dan ukuran pori. Pori-pori tanah dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar dan pori-pori halus. Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, dan tekstur tanah (Hardjowigeno, 2003).

Porositas tanah tinggi jika bahan organik tinggi. Dengan adanya aktivitas alat berat dalam penebangan hutan maka kandungan bahan organik tanah semakin menurun sehingga porositas tanah pun menurun. Gent et al. (1984)

dalam Ohse et al. (2002) menunjukkan bahwa bobot volume meningkat dan

porositas tanah menurun karena deforestasi.

d. Tekstur tanah

pemilihan jenis pohon hutan. Tekstur tanah merupakan salah satu parameter sifat tanah yang relatif tetap (Purwanto I, dan Gintings AN, 1995).

Tekstur tanah menyangkut ukuran partikel mineral dan secara spesifik menyinggung perbandingan relatif dari berbagai ukuran partikel dalam tanah. Berdasarkan ukuran butir-butir primer, tekstur tanah digolongkan dalam tiga fraksi utama yaitu pasir, debu dan liat. Bahan-bahan yang lebih besar dari 2 mm yaitu kerikil dan batu tidak termasuk dalam tekstur tanah.

Dalam hubungannya dengan pengusahaan hutan, salah satunya adalah penebangan hutan berakibat meningkatnya suhu dan kelembaban tanah yang mempunyai pengaruh kurang baik terhadap sifat fisik berkaitan dengan perkembangan tanah menuju suatu kondisi dengan kandungan liat tinggi (tekstur liat). Hal ini menyebabkan persentase ruang pori kapiler meningkat, aerasi menjadi buruk, tanah mudah terdispersi, menurunnya kapasita infiltrasi dan sejumlah sifat lain yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman hutan (Purwanto I, 1995).

2. Sifat kimia tanah

a. Reaksi tanah (pH tanah)

Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH (Hardjowigeno, 2003). Pada nilai pH yang sangat rendah tanah dikatakan bereaksi masam, sedangkan pada pH yang tinggi tanah dikatakan bereaksi alkalin (basis). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pH tanah diantaranya kadar humus, aluminium silikat, hidroksida (terutama Al dan Fe) dan garam-garam terlarut dalam tanah (Buckman and Brandy, 1960 dalam

Purwanto dan Gintings, 1994).

Hardjowigeno (2003) mengemukakan pentingnya pH tanah, yaitu :

10

2. Menunjukkan kemungkinan adanya unsur-unsur beracun. Pada tanah-tanah masam banyak ditemukan ion-ion Al di dalam tanah-tanah, yang kecuali memfiksasi unsur P juga merupakan racun bagi tanaman.

3. Mempengaruhi perkembangan mikroorganisme, antara lain bakteri dan jamur berkembang dengan baik pada pH 5,5, sedangkan bakteri pengikat nitrogen dari udara dan bakteri nitrifikasi hanya dapat berkembang dengan baik pada pH > 5,5.

Sifat reaksi (pH) tanah merupakan salah satu parameter sifat tanah yang amat penting guna memprediksi tingkat kesuburannya. Ohse et al. (2002) menyatakan bahwa nilai pH lebih tinggi pada areal hutan bekas tebangan (5,77-5,90) dibandingkan pada areal hutan primer (5,41-5,69). Pada nilai pH sekitar 6,5-7,0 kondisi reaksi tanah adalah ideal (Purwanto dan Gintings, 1995).

b. Nitrogen

Nitrogen adalah unsur hara yang paling penting membatasi hasil panen di wilayah tropika maupun wilayah iklim-sedang. Tambahan nitrogen pada tanah berasal dari hujan dan debu, penambatan secara tak-simbiosis, penambatan secara simbiosis, serta kotoran hewan dan manusia. Kehilangan nitrogen dari tanah disebabkan oleh penguapan, pencucian, denitrifikasi, pengikisan, dan penyerapan oleh tanaman (Sanchez, 1992).

Hardjowigeno (2003) mengemukakan bahwa nitrogen dalam tanah berasal dari :

1. Bahan organik tanah

Bahan organik halus, nitrogen tinggi, C/N rendah Bahan organik kasar, nitrogen rendah, C/N tinggi

2. Pengikatan oleh mikroorganisme dan nitrogen udara 3. Pupuk, misal ZA, urea dan lain-lain

4. Air hujan

Buckman dan Bardy (1972) dalam Ramdaniah (2001) menyatakan bahwa jumlah N dalam tanah tergantung pada jumlah bahan organik dalam tanah tersebut. Tanah yang memiliki bahan organik tinggi akan mampu mempertahankan N yang lebih banyak.

Siklus N di hutan alam yang tidak terganggu merupakan siklus tertutup.. Siklus ini merupakan siklus internal antara tanah, tumbuhan dan mikroorganisme. Jumlah N organik yang dijumpai di dalam ekosistem dapat terganggu jika siklus ini terganggu. Penebangan hutan akan menginterupsi siklus N dengan mencegah pengambilan N oleh tumbuhan dan meningkatkan laju mineralisasi. Dengan demikian penyebab hilangnya N dari dalam tanah antara lain pemanenan kayu, pembakaran sisa-sisa tumbuhan setelah penebangan, dan pencucian N dalam bentuk nitrat ke dalam air (Pratiwi dan Budi M, 2002).

c. C-Organik

C-Organik adalah penyusun utama bahan organik. Bahan organik antara lain terdiri dari sisa tanaman dan hewan dari berbagai tingkat dekomposisi. Soepardi (1983) menerangkan bahwa sumber asli bahan organik adalah jaringan tumbuhan. Di dalam daun, ranting, cabang dan akar tanaman menyediakan sejumlah bahan organik tiap tahunnya. Bahan-bahan tersebut akan melapuk dan diangkut ke lapisan lebih dalam yang selanjutnya satu dengan tanah.

Peranan bahan organik secara umum mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Stevenson (1982) dalam Ramdaniah (2001) menyatakan peranan bahan organik terhadap tanah yaitu meningkatkan ketersediaan unsur hara dari hasil dekomposisinya, memantapkan agregat tanah, sebagai penyangga perubahan tanah, meningkatkan KTK tanah, serta sebagai sumber energi bagi aktifitas mikroorganisme tanah tertentu.

12

bawah lapisan olah kadar bahan organik (karbon) memperlihatkan kecenderungan menurun.

Penurunan jumlah karbon didalam tanah dapat disebabkan oleh pemanenan kayu/pohon, pembakaran sisa-sisa tumbuhan, peningkatan dekomposisi, pengembalian yang kurang dari C-organik, dan lain-lain. Ohse et al.

(2002) menunjukkan bahwa jumlah karbon secara signifikan menurun dengan berkurangnya komposisi bahan organik tanah karena aktivitas penebangan yang menyebabkan perubahan vegetasi hutan. Kandungan C pada tanah menurun berdasarkan peningkatan radiasi sinar matahari pada lantai hutan dan karena penurunan suplai serasah akibat perubahan vegetasi hutan.

Tinjauan Umum Tentang Meranti

Menurut Samingan (1982), Shorea termasuk dalam famili Dipterocarpaceae. Marga Shorea (meranti) meliputi sekitar 100 jenis, terdiri dari 4 kelompok yaitu meranti merah, meranti putih, meranti kuning, dan meranti balau (selangan batu). Diantara kelompok tersebut meranti merah merupakan kelompok meranti terpenting, baik dari segi perolehan devisa maupun dari segi dominasinya di hutan-hutan hujan dataran rendah. Di Indonesia keturunan jenis meranti tumbuh alami di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Maluku. Meranti tumbuh pada ketinggian mulai dari permukaan laut sampai 800 m dpl.

Berdasarkan hasil penelitian uji spesies meranti di beberapa lokasi (ITTO PD 41) ada beberapa jenis meranti cepat tumbuh yang dapat direkomendasikan untuk materi pembangunan hutan tanaman meranti prospektif, antara lain Shorea leprosula, Shorea johorensis, Shorea parvifolia, Shorea platyclados, Shorea

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam areal HPHTI PT. Sari Bumi Kusuma, Unit S. Seruyan, Kalimantan Tengah. Areal hutan yang dipilih adalah areal hutan yang dikelola dengan sistem TPTJ umur 3 tahun (TJ3), 5 tahun (TJ5), dan 7 tahun (TJ7) serta hutan bekas tebangan 1 bulan (TO) dan hutan primer (HP). Analisis sifat fisik dan kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kesuburan Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai April 2006.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah utuh (undisturbed soil sample)untuk penetapan sifat-sifat fisik tanah, dan contoh tanah utuh terganggu atau tidak utuh (disturbed soil sample) untuk penetapan sifat-sifat kimia tanah.

Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan contoh tanah utuh antara lain ring sample, sekop atau cangkul, pisau lapangan, kertas label, kotak untuk menyimpan tanah, meteran serta alat tulis, sedangkan alat yang digunakan untuk pengambilan contoh tanah terganggu adalah bor tanah, kantong plastik transparan, kertas label, karet ikat, sekop atau cangkul, meteran serta alat tulis.

Parameter tanah yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi data mengenai sifat fisik tanah (tekstur, bobot volume, porositas dan stabilitas agregat) dan sifat kimia tanah (pH tanah, C-Organik dan N-total).

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Pada setiap plot penelitian atau tipe lahan dipilih dua petak contoh dengan menggunakan metode purposive sampling (secara sengaja), sehingga jumlah seluruh petak contoh adalah 5 plot x 2 petak = 10 unit petak contoh. Setiap petak contoh berukuran 200 m x 200 m. Selanjutnya pada setiap petak contoh dilakukan pengambilan data sifat fisik dan kimia tanah. Pemilihan hutan alam sebagai ekosistem yang relatif stabil dimaksudkan sebagai pembanding terhadap sistem TPTJ yamg kondisi ekosistemnya terganggu.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengambilan data di lapangan, dan tahap analisis data di laboratorium. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu studi pustaka sebagai kerangka dasar bagi kegiatan selanjutnya, termasuk informasi tentang daerah penelitian, serta persiapan peralatan untuk pengambilan data di lapangan. Tahap Pengambilan Data di Lapangan

Tahap pengambilan data di lapangan yaitu pengambilan contoh tanah untuk sifat fisik dan kimia tanah pada kedalaman 0-10 cm dan 10-20 cm pada tiap plot penelitian. Untuk plot penelitian yang dikelola dengan sistem TPTJ, pengambilan contoh tanah dilakukan pada jalur tanam.

1. Sifat fisik tanah

Pengambilan contoh tanah utuh untuk parameter sifat fisik adalah sebagai berikut :

a. Ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil dari penutupan serasah dan batuan, kemudian letakkan tabung ring sample tegak lurus pada lapisan tanah tersebut. Tiap tabung diberi label nomor dan dilengkapi dengan sepasang tutup plastik

b. Gali tanah di sekeliling tabung dengan sekop

22

d. Setelah itu tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan menggunakan sekop atau cangkul

e. Pisahkan tabung kedua dari tabung pertama dengan hati-hati, kemudian kelebihan tanah yang ada pada bagian atas dan bawah dikerat/dibersihkan hingga rata.

f. Tutup tabung dengan plastik, kemudian disimpan dalam kotak khusus yang sudah disediakan dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

Pengambilan contoh tanah utuh ini dilakukan sebanyak 2 titik pada setiap petak contoh dalam jalur tanam sehingga jumlah keseluruhan adalah 2 titik x 10 petak contoh x 2 kedalaman = 40 contoh tanah.

2. Sifat kimia tanah

Pengambilan contoh tanah untuk analisis sifat kimia adalah contoh tanah terganggu pada setiap plot penelitian sebanyak satu titik pada jalur tanam yang merupakan komposit atau gabungan dari beberapa titik pengambilan sampel. Pengambilan contoh tanah ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Gali tanah dengan menggunakan bor tanah sesuai dengan kedalaman yang akan diteliti yaitu 0-10 cm dan 10-20 cm, kemudian dicampur rata/dikompositkan berdasarkan lokasi.

b. Masukkan contoh tanah yang dikompositkan ke dalam kantong plastik sebanyak ± 1 kg, kemudian beri label pada masing-masing kantong plastik dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

Dengan demikian jumlah contoh tanah terganggu yang diambil adalah sebanyak 1 titik x 10 petak contoh x 2 kedalaman = 20 contoh tanah.

200 m

Gambar 2. Lay-out pengambilan contoh tanah pada setiap petak contoh Keterangan : 1) = titik pengambilan contoh tanah utuh

2) = titik pengambilan contoh tanah terganggu

3) 3 m = jalur tanam

4) 22 m = jalur antara

Analisis Data

Setelah pengambilan contoh tanah di lapangan, selanjutnya contoh tanah tersebut dianalisa di laboratorium Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian IPB untuk memperoleh indikator kualitas tanahnya dengan menggunakan metode analisa yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 Indikator terpilih kualitas tanah dan metode analisisnya

Indikator Sifat Tanah Metode Analisa

Fisik Tanah

Tekstur Bobot volume

Pipet

Ring Soil Sample Stabilitas agregat Wet Sieving Porositas Gravimetrik

Kimia Tanah

pH Gelas Elektrode

C-Organik Walkey – Black

N-total Kjedahl 25 m

25 m 200 m

24

Analisis Data Statistik

Berdasarkan data sifat fisik dan kimia tanah yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem TPTJ terhadap perubahan kondisi tanah tiap plot penelitian, dengan hipotesa sebagai berikut :

Ho : Penerapan sistem TPTJ tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kondisi tanah

H1 : Penerapan sistem TPTJ berpengaruh nyata terhadap perubahan kondisi

tanah

sedangkan kriteria pengambilan keputusan dari hipotesa yang diuji adalah : Jika Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho diterima dan H1 ditolak

Jika hasil sidik ragam adalah tolak Ho (signifikan) maka dilakukan uji lanjutan berupa uji Duncan untuk mengetahui tingkat signifikansi nilai tengah masing-masing peubah tanah, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan keeratan antara stabilitas agregat dengan kadar liat dan bahan organik tanah maka dilakukan uji korelasi Pearson.

HASIL

Hasil penelitian perubahan kondisi tanah pada hutan primer dan areal TPTJ digunakan untuk mempelajari sejauh mana pengaruh sistem TPTJ umur 0, 3, 5, dan 7 tahun terhadap kondisi tanah serta kemampuannya untuk pulih kembali. Perubahan kondisi tanah yang diamati pada kedalaman 0-10 cm dan 10-20 cm meliputi sifat fisik dan sifat kimia tanah.

Sifat fisik tanah

Hasil analisa sifat fisik tanah pada hutan primer, TPTJ tanaman umur 0, 3, 5, dan 7 tahun disajikan pada Tabel 5. Adapun parameter sifat fisik yang diamati adalah bobot isi tanah, porositas, tekstur dan stabilitas agregat.

Tabel 5 Perubahan bobot isi dan porositas pada plot penelitian dengan kedalaman 0-10 cm dan 10-20 cm

Plot Bobot isi (g/cm

3

Ket : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf pengujian 0,05

* = Selisih nilai sifat fisik tanah (bobot isi dan porositas) antar plot penelitian terhadap hutan primer

HP = Hutan Primer TJ5 = Tanaman umur 5 tahun

TO = Hutan bekas tebangan 1 bulan TJ7 = Tanaman umur 7 tahun TJ3 = Tanaman umur 3 tahun

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5, perubahan sifat fisik tanah setelah penerapan sistem TPTJ tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan hutan primer baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm. Secara umum nilai bobot isi tanah pada seluruh plot penelitian berada pada kisaran 1,02-1,39 g/cm3

atau termasuk dalam kategori sedang, yaitu 1-1,5 g/cm3 (Poerwowidodo, 2000).

26

Bobot isi pada hutan primer meningkat sebesar 0,25 g/cm3 pada hutan bekas tebangan 1 bulan (TO) menjadi 1,29 g/cm3 dan merupakan perubahan nilai bobot isi terbesar dari seluruh plot penelitian. Penurunan bobot isi terjadi pada plot tanaman umur 7 tahun (TJ7) sebesar 0,02 g/cm3 dari hutan primer menjadi 1,02 g/cm3, namun perubahan nilai bobot isi tersebut masih berada dalam kisaran nilai yang sama dan secara statistik menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata atau dengan kata lain relatif sama antara hutan primer dengan areal TJ7. Perubahan nilai bobot isi tanah pada seluruh plot penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Perubahan nilai bobot isi tanah pada seluruh plot penelitian

kedalaman 10-20 cm untuk seluruh plot penelitian (Gambar 4) dan secara statistik menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (Tabel 5).

61,70

Gambar 4. Perubahan porositas tanah pada seluruh plot penelitian

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pemulihan sifat fisik tanah khususnya bobot isi dan porositas yang tidak berbeda nyata atau relatif sama dengan hutan primer. Selain bobot isi dan porositas, parameter lain yang diamati diantaranya stabilitas agregat yang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

28

Ket : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf pengujian 0,05

* = Selisih nilai sifat fisik tanah (bobot isi dan porositas) antar plot penelitian

HP = Hutan Primer TJ5 = Tanaman umur 5 tahun

TO = Hutan bekas tebangan 1 bulan TJ7 = Tanaman umur 7 tahun TJ3 = Tanaman umur 3 tahun

Secara statistik perubahan kandungan stabilitas agregat setelah penerapan sistem TPTJ adalah berbeda nyata jika dibandingkan dengan hutan primer dan semakin menurun secara kuantitatif pada kedalaman 10-20 cm seperti terlihat pada Gambar 5.

Kestabilan agregat suatu tanah ditentukan oleh kandungan liat, bahan organik, dan bahan anorganik. Korelasi stabilitas agregat dengan bahan organik dan kadar liat disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Korelasi antara stabilitas agregat dengan kadar liat dan bahan organik

Korelasi Signifikansi

Stabilitas agregat vs liat1 -0,145 0,542

Stabilitas agregat vs liat2 -0,050 0,834

Stabilitas agregat vs C-organik1 -0,310 0,184 Stabilitas agregat vs C-organik 2 -0,264 0,260

1)

: Kedalaman 0-10 cm

2)

: Kedalaman 10-20 cm

Dari Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara stabilitas agregat dengan kadar liat menunjukkan korelasi yang lemah karena nilainya kurang dari 0,5 baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm. Sedang korelasi antara stabilitas agregat dengan bahan organik menunjukkan korelasi yang cukup kuat karena nilainya lebih dari 0,5 baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm.

Tanda ’-’ pada keempat korelasi tersebut menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, yaitu semakin tinggi nilai stabilitas agregat akan menyebabkan kadar liat dan bahan organik rendah, dan sebaliknya. Selain itu, keempat data tersebut menunjukkan korelasi yang tidak signifikan antara stabilitas agregat dengan kadar liat dan bahan organik (nilai probabilitasnya lebih dari 0,05).

Perbandingan beberapa kelompok ukuran suatu tanah (tekstur) merupakan ciri khas dan tak mudah berubah. Oleh karenanya, tekstur suatu tanah dianggap sebagai sifat dasar tanah dan mempunyai arti ekonomi tertentu. Tekstur tanah dari masing-masing plot penelitian disajikan pada Tabel 8.

30

hutan bekas tebangan 1 bulan mempunyai struktur tanah pasir berlempung yang didominasi pasir 43-85%, debu 0-50% dan liat 0-20% (Sitorus et al., 1980).

Tabel 8 Perubahan tekstur tanah pada plot penelitian dengan kedalaman 0-10 cm dan 10-20 cm

Hasil analisis sifat kimia tanah yang berupa bahan organik pada pelaksanaan sistem Tebang Pilih Tanam Jalur dapat dilihat pada Tabel 9. Parameter yang dianalisis antara lain kandungan N-total dan C-organik tanah. Tabel 9 Perubahan C-organik dan N-total pada plot penelitian dengan kedalaman

0-10 cm dan 10-20 cm

Ket : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf pengujian 0,05

* = Selisih nilai sifat kimia tanah (C-organik dan N-total) antar plot penelitian terhadap hutan primer

HP = Hutan Primer TJ5 = Tanaman umur 5 tahun

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa kandungan C-organik pada seluruh plot penelitian termasuk dalam kategori rendah sampai sedang, yaitu berkisar antara 1,22%-2,20% (Pusat Penelitian Tanah, 1982) dan memiliki kecenderungan yang menurun pada lapisan bawah (Gambar 6). Kandungan C-organik terendah adalah pada plot hutan primer sebesar 1,22% dan tertinggi pada plot tanaman umur 5 tahun yang meningkat sebesar 0,98% menjadi 2,20 %.

Secara statistik perubahan kandungan C-organik tersebut menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antara hutan primer dengan hutan bekas tebangan, tanaman umur 3 dan 7 tahun baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm. Perbedaan nyata terlihat pada hutan bekas tebangan dan tanaman umur 5 tahun (TJ5) untuk kedalaman 0-10 cm, sedangkan untuk kedalaman 10-20 cm menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (Tabel 9).

1,7 1,65

Gambar 6. Perubahan nilai C-organik pada seluruh plot penelitian

32

antara plot TPTJ dengan plot hutan primer. Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa kadar N-total pada seluruh plot TPTJ cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan plot hutan primer (HP) dengan kandungan terbesar pada plot hutan bekas tebangan dan tanaman umur 5 tahun yang meningkat sebesar 0,08% dari hutan primer (0,12%) menjadi 0,20%. Perubahan kandungan N-total pada seluruh plot penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.

0,20 0,20

Gambar 7. Perubahan nilai N-total pada seluruh plot penelitian

Selain bahan organik, sifat kimia tanah yang sangat menentukan kesuburan tanah adalah tingkat kemasaman tanah yang dicerminkan oleh nilai pH-nya. Kandungan pH tanah pada seluruh plot penelitian disajikan pada Tabel 10 berikut.

Ket : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf pengujian 0,05

* = Selisih nilai sifat kimia tanah (C-organik dan N-total) antar plot penelitian terhadap hutan primer

HP = Hutan Primer TJ5 = Tanaman umur 5 tahun

TO = Hutan bekas tebangan 1 bulan TJ7 = Tanaman umur 7 tahun TJ3 = Tanaman umur 3 tahun

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa hutan primer mempunyai kandungan pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan plot TPTJ, yaitu 4,47% untuk kedalaman 0-10 cm dan 4,53% untuk kedalaman 10-20 cm. Namun berdasarkan hasil pengujian statistik, perubahan nilai pH pada plot TPTJ tersebut tidak berbeda nyata (relatif sama) jika dibandingkan dengan hutan primer dan kecenderungannya meningkat pada lapisan bawah (Gambar 8). Hal ini menunjukkan bahwa pada plot TPTJ terjadi kecenderungan pemulihan sifat kimia yang relatif sama dengan hutan primer. Berdasarkan kriteria penilaian sifat-sifat tanah, maka nilai pH pada plot penelitian tersebut tergolong sangat masam yaitu kurang dari 4,5 (Pusat Penelitian Tanah, 1982).

34

PEMBAHASAN

Pengaruh penerapan sistem TPTJ terhadap sifat fisik tanah

Dampak pemanfaatan hutan dalam bentuk penebangan secara garis besar akan mengakibatkan kerusakan tanah atau penurunan kesuburan tanah. Salah satu bentuk kerusakan tanah diantaranya peningkatan bobot isi tanah di daerah penebangan. Bobot isi tanah mencerminkan tingkat kepadatan tanah. Makin besar nilainya maka tanah makin padat sehingga kurang menguntungkan untuk perkembangan perakaran tanaman.

Peningkatan bobot isi tanah sebesar 0,25% pada areal hutan bekas tebangan 1 bulan (TO) disebabkan adanya aktivitas alat berat (traktor) dalam penyaradan kayu yang menyebabkan hilangnya topsoil dan bahan organik tanah sehingga terjadi pemadatan tanah. Selain itu, tanah pada plot TO termasuk dalam kelas tesktur pasir berlempung yang didominasi pasir dan mempunyai luas permukaan kecil sehingga sulit menahan air dan unsur hara. Akibatnya daya ikat partikel bahan organik dalam tanah menjadi rendah karena rendahnya kandungan liat dalam tanah menyebabkan tanah menjadi lebih padat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanto dan Gintings (1994) bahwa dengan menurunnya kandungan bahan organik tanah umumnya akan meningkatkan bobot isi tanah. Sama halnya dengan penelitian Idris (1996) yang menyebutkan bahwa bobot isi tanah di hutan primer (1,29%) lebih rendah jika dibandingkan dengan hutan bekas tebangan,

yaitu 1,47%. Namun setelah dilakukan penanaman pada plot hutan bekas tebangan

Secara kuantitatif perubahan nilai bobot isi tanah pada seluruh plot penelitian semakin meningkat pada kedalaman 10-20 cm (Gambar 3). Hal ini terkait dengan makin rendahnya kandungan bahan organik tanah mengakibatkan struktur tanah bersifat pejal (padat) sehingga daya rekat partikel tanah makin rendah, agregasi berkurang dan pemadatan oleh lapisan yang ada diatasnya (Soepardi, 1989). Selain itu, cara pengolahan tanaman dan tanah akan mempengaruhi bobot isi tanah, terutama lapisan atas. Pengolahan tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat menaikkan bobot isi tanah tersebut. Bila tanah padat maka akar akan susah untuk menembus tanah tersebut, sedangkan jika struktur tanah remah maka akar akan tumbuh dengan baik (Sarief, 1985).

Dengan meningkatnya bobot isi tanah menyebabkan porositas tanah semakin menurun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gent et al. (1984) dalam Ohse et al. (2002) bahwa bobot isi tanah meningkat dan porositas tanah menurun karena deforestasi. Penurunan nilai porositas dan kenaikan bobot isi tanah sudah terjadi dari plot hutan bekas tebangan 1 bulan dan terus terjadi sampai tanaman umur 5 tahun. Sesuai dalam penelitian Ohse et al. (2002) yang menyatakan bahwa porositas tanah pada hutan yang tidak terganggu (hutan primer) cenderung lebih tinggi (85,3%-88,1%) dan menurun pada areal hutan yang rusak (79,7%-87,5%). Hal ini disebabkan adanya lintasan atau injakan traktor berdampak terhadap penurunan ruang pori makro sehingga menghambat pergerakan udara dan air, akibatnya ketersediaan air dan unsur hara semakin berkurang yang akan menghambat penetrasi dan perkembangan akar tanaman. Seperti yang dijelaskan Ewel dan Conde (1978)

36

menyerap air atau menahan air dan unsur hara yang menjadikan porositas tanah menurun dan bobot isi meningkat.

Sedangkan pada tanaman umur 7 tahun terjadi peningkatan porositas dan penurunan bobot isi tanah yang besarnya mendekati hutan primer. Hal ini disebabkan terjadi pemulihan kondisi tanah oleh adanya vegetasi yang semakin banyak, vegetasi ini menghasilkan serasah yang meningkatkan kandungan bahan organik setelah terdekomposisi yang menjadikan struktur tanah lebih remah sehingga kepadatan tanah berkurang. Hal ini sesuai dangan pernyataan Purwanto dan Gintings (1994) bahwa makin berkurangnya kepadatan tanah menyebabkan ruang udara makin banyak sehingga porositas (kesarangan) tanah meningkat yang akan menciptakan kondisi fisik yang sesuai untuk aerasi dari sistem perakaran tanaman.

Secara kuantitatif pada seluruh plot penelitian, nilai porositas tanah tersebut semakin menurun pada kedalaman 10-20 cm (Gambar 4) karena semakin rendahnya kandungan bahan organik yang terdekomposisi dalam tanah. Cara pengolahan tanah juga mempengaruhi ruang pori, yaitu bahwa pengolahan tanah justru menurunkan ruang pori lebih rendah dari tanah yang tidak pernah diolah. Selanjutnya menurunnya ukuran pori diikuti oleh menurunnya kadar bahan organik tanah. Tanah lapisan bawah kadang-kadang mempunyai ruang pori sebanyak 25-30% sehingga menyebabkan aerasi lapisan tersebut menjadi berkurang (Soepardi, 1989).

Dari hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penerapan sistem TPTJ tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai bobot isi dan porositas tanah baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm (Tabel 5). Hal ini disebabkan pada plot TPTJ masih terdapat penutupan vegetasi yang berasal dari kegiatan pemeliharaan tanaman sehingga mikroorganisme masih beraktivitas dalam mendekomposisi serasah dan menghasilkan bahan organik tanah, akibatnya terjadi pemulihan bobot isi dan porositas tanah yang mendekati atau hampir sama dengan hutan primer.

Selanjutnya, stabilitas agregat seringkali dihubungkan dengan mudah tidaknya tanah mengalami erosi. Untuk penilaian kemantapan (kestabilan) agregat digunakan istilah Indeks Stabilitas Agregat (ISA). Indeks stabilitas ini merupakan penilaian secara kuantitatif terhadap kestabilan agregat karena gangguan dari luar. Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai indeks stabilitas agregat pada hutan primer cenderung lebih tinggi (stabil) namun setelah penebangan mengalami penurunan sehingga tanah pada plot TPTJ tersebut menjadi kurang stabil sampai tidak stabil. Hal ini disebabkan pada plot TPTJ kestabilan agregatnya kurang mantap dan mudah hancur karena adanya gangguan dari luar baik berupa tekanan atau injakan alat berat maupun aktivitas pengolahan tanah. Pamoengkas (2006) menyatakan bahwa stabilitas agregat pada hutan primer terkait dengan keberadaan Fe dan Al yang membentuk Fe2O3 dan Al2O3 yang berfungsi sebagai perekat butiran-butiran

tanah yang menjadikannya stabil.

38

terjadi peningkatan kandungan C-organik (Tabel 9) karena adanya kegiatan pemeliharaan yang berupa pendangiran, pemangkasan tanaman atau pembebasan vertikal dan horisontal sehingga dapat menambah suplai serasah bagi tanah. Namun dengan pengolahan tanah tersebut dapat menyebabkan menurunnya stabilitas agregat karena pemadatan maupun perusakan agregat oleh alat-alat berat pengolahan. Pamoengkas (2006) menyatakan bahwa tidak stabilnya agregat tanah pada plot TPTJ kemungkinan disebabkan ada hubungannya dengan kelompok bahan organik yang bersifat temporer berupa akar dan hifa yang kestabilan agregatnya mudah berubah akibat pengolahan tanah sehinga menyebabkan tanahnya sedikit lebih padat dibandingkan hutan primer.

Sama halnya dengan bahan organik, stabilitas agregat juga berkorelasi negatif dengan kadar liat dan tidak berpengaruh nyata pada taraf 5% baik pada kedalaman 0-10 cm maupun 10-20 cm. Dengan rendahnya kadar liat dalam tanah menyebabkan stabilitas agregat meningkat, begitu sebaliknya. Hal ini terkait dengan sifat tanah Podolik Merah Kuning yang mempunyai kandungan Al dan Fe yang rendah karena tercuci bersama butiran-butiran air hujan yang secara langsung jatuh ke permukaan tanah akibat pembukaan tajuk yang lebar pada jalur tanam areal TPTJ.

Pengaruh penerapan sistem TPTJ terhadap sifat kimia tanah

organik merupakan perekat butiran lepas dan sebagai sumber utama unsur-unsur N, P dan S (Soepardi, 1989). Jumlah N dalam tanah tergantung pada jumlah bahan organik dalam tanah tersebut. Tanah yang memiliki bahan organik tinggi akan mampu mempertahankan N yang lebih banyak (Buckman dan Brady, 1972 dalam

Ramdaniah, 2001).

Berdasarkan hasil pengamatan yang disajikan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa secara umum kandungan C-organik dan N-total di seluruh plot penelitian tergolong sedang sampai sangat rendah. Perbedaan kandungan C-organik dan N-total antara hutan primer dan plot TPTJ sekitar 0,03%-0,98%, dengan kandungan terendah pada plot hutan primer. Kandungan bahan organik tersebut terus meningkat pada plot TPTJ dan mencapai nilai maksimum pada plot tanaman umur 5 tahun. Berbeda dengan hasil penelitian Ohse et al. (2002) yang menyatakan bahwa kandungan C-organik total pada hutan tidak terganggu (hutan primer) menunjukkan nilai tertinggi yaitu 0,15% dan semakin menurun secara signifikan dengan terjadinya kerusakan hutan. Kandungan C-organik menurun karena meningkatnya radiasi sinar matahari dan menurunnya suplai serasah karena rusaknya hutan. Glaser et al. (2000) dalam Ohse et al. (2002) menyatakan bahwa kadar C menurun dan komposisi bahan organik secara bersamaan berubah seiring dengan perubahan lahan hutan menjadi lahan terbuka (padang rumput). Dalam penelitian Rasiah et al. (2003) juga menunjukkan hasil bahwa hutan primer mengandung C-organik 4,82%-9,02%, sedangkan pada areal hutan yang ditanami sebesar 1,84%-4,00%. Kandungan N-total pada hutan primer berkisar 0,13%-0,26%, sedangkan pada hutan yang ditanami sebesar 0,09%-0,21%.

40

yang relatif sama atau mendekati hutan primer meskipun masih berada dalam kategori rendah sampai sedang.

Rendahnya kandungan C-organik dan N-total pada hutan primer disebabkan banyaknya jumlah vegetasi yang tumbuh sehingga aktivitas akar dalam pengambilan unsur hara terutama C-organik dan N-total semakin meningkat menyebabkan berkurangnya ketersediaan karbon dan nitrogen dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sanchez (1992) bahwa kehilangan karbon dan nitrogen dari tanah disebabkan oleh penyerapan (uptake) oleh akar tanaman, penguapan, pencucian, denitrifikasi, dan pengikisan. Kemungkinan lain karena sifat fisik tanah yang sarang yang disebabkan oleh tekstur tanah ringan (dominasi pasir) yang mempercepat oksidasi. Daya menahan airnya rendah, dan karena berukuran besar menciptakan ruangan yang besar sehingga air berperkolasi cepat, akibatnya bahan organik atau unsur hara lebih mudah dan lebih cepat tercuci bersama aliran air permukaan.

Secara umum C-organik lebih banyak pada lapisan atas daripada lapisan bawah, begitu juga dengan kadar N-total. Hal ini disebabkan adanya lapisan serasah pada permukaan tanah sehingga aktivitas organisme dalam mendekomposisi serasah untuk menghasilkan bahan organik semakin meningkat. Tambahan tahunan bahan organik segar seperti serasah, dahan, akar mati ± 5 ton/ha (Sanches, 1992). Penambahan bahan organik dari akar mati paling banyak dihasilkan oleh tumbuhan bawah. Hal ini juga yang menyebabkan kandungan bahan organik tanah (C-organik dan N-total) mencapai maksimum pada plot tanaman umur 5 tahun karena pada plot tersebut banyak terdapat tumbuhan bawah yang banyak mensuplai unsur hara bagi tanaman.

Sesuai dengan jenis tanahnya Podsolik Merah Kuning yang mempunyai sifat bahan organik rendah dan pH rendah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanah pada seluruh plot penelitian bersifat sangat masam (4,01-4,47). Hal ini berpengaruh terhadap persediaan unsur hara dalam tanah yang berupa aluminium, seng dan tembaga larut dalam jumlah yang banyak sehingga bersifat toksik bagi tanaman. Selain itu, aktivitas mikroorganisme menjadi berkurang karena rendahnya nilai pH tersebut. Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa pH tanah tertinggi adalah pada plot hutan primer dan semakin menurun pada plot hutan bekas tebangan 1 bulan dan plot TPTJ. Penurunan pH tanah tersebut disebabkan banyaknya prosen basa-basa yang hilang akibat pencucian oleh hujan secara terus menerus sebagai akibat terjadinya keterbukaan tajuk yang besar saat pembuatan jalur tanam. Dengan demikian ketersediaan bahan organik dalam tanah menjadi berkurang akibatnya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perakaran tanaman. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Rasiah et al. (2003) yang menunjukkan nilai pH di hutan tidak terganggu (hutan primer) sebesar 5,62 lebih besar dibanding hutan yang ditanami sebesar 5,39.

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa penerapan sistem TPTJ tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan pH tanah. Hal ini diduga karena adanya perbedaan kandungan bahan organik antara plot hutan primer dengan plot TPTJ yang masih dalam kategori rendah. Dimana hutan primer mengandung C-organik sebesar 1,22% dan plot TPTJ mengandung C-organik antara 1,66-2,20%. Perbedaan kandungan C-organik yang berkisar antara 0,44-0,98% tersebut akhirnya tidak memberikan pengaruh yang nyata kepada perbedaan jumlah ion H+ yang ditambahkan kedalam tanah akibat proses pelapukan bahan organik, sehingga pH tanah antara hutan primer dan plot TPTJ tersebut tidak berbeda nyata.

42

Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem TPTJ tidak menunjukkan perubahan yang nyata terhadap sifat fisik (bobot isi dan porositas tanah) dan sifat kimia tanah (C-organik, N-total, dan pH) karena termasuk dalam kriteria yang sama dengan hutan primer, yaitu rendah sampai sedang.

2. Perubahan stabilitas agregat pada areal TPTJ mempunyai nilai yang lebih rendah dibanding hutan primer dan termasuk dalam kategori kurang stabil sampai tidak stabil, sedangkan hutan primer termasuk dalam kategori stabil. 3. Secara umum seluruh plot penelitian mempunyai tekstur tanah yang

didominasi fraksi pasir, dan termasuk dalam kelas tekstur lempung liat berpasir dan pasir berlempung.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan sifat biologi tanah dalam pelaksanaan sistem TPTJ yang dapat mendukung hasil penelitian ini karena secara langsung maupun tidak langsung aktivitas mikroorganisme sangat berpengaruh terhadap penentuan kesuburan tanah dan kualitas tanah suatu hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alrasyid H. 2000. Uji Coba Silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTj)

di Kelompok Hutan Seruyan, Kalimantan Tengah. Buletin Penelitian

Hutan. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam No. 623.

Anonim. Sabtu, 19 Juni 2004. Rimba Menangis HPH Meninabobokan Melihat Pengelolaan Hutan TPTII di PT. SBK.

http://www.pontianakpost.com/beita/index.asp?Berita=Metropolis&id=60 175 (10 Juni 2005)

Anonim. 2005. Pengelolaan Hutan Sistem TPTII. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=110363 (10 Juni 2005)

Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : IPB Press.

Baver, L. D. W. H. Gardner and W. R. Gardner. 1972. Soil Physics. Bombay: Wiley Eastern Ltd New Delhi, Bangalore, Bombay.

Hardjowigeno S. 2003. Ilmu Tanah. Jakarta : Akademik Presindo.

Idawu OJ. 2003. Relationship Between Agregate Stability and Selected Soil

Properties in Humid Tropical Environment. Communications in Soil

Science And Plant Analysis. Vol. 34, Nos. 5&6, Pp. 695-708.

Idris MM, Yahya Fakuara, Gunawan Suratmo, dan Rahardjo S. Suparto. 1988.

Pengaruh Penyaradan Kayu dengan Traktor Rantai Kelabang Terhadap Pergeseran dan Pemadatan Tanah. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. 5 (7) : 394-399

Idris MM. 1996. Dampak penebangan dan penyaradan di hutan produksi terbatas terhadap erosi tanah, keadaan iklim mikro, serta permudaan alam [Disertasi]. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor

Islami T dan Utomo W. 1995. Hubungan Tanah, Air, dan Tanaman. Semarang : IKIP Semarang

Larry CHH. 2003. Karakterisasi hubungan antara sifat fisik tanah dengan sifat kimia tanah pada berbagai jenis dan tekstur tanah [skripsi]. Bogor: Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Mulyana M, Tri Hardjanto, dan Gusti Hardiansyah. 2005. Membangun Hutan Tanaman Meranti. Banten: Wana Aksara

Notohadiprawiro. 1998. Tanah dan Lingkungan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ohse K, Yoriko Ohkawa, Kenji Tamura, and Teruo Higashi. 2003. Influence of Forest Decline on Various Properties of Soils on Mt. Hirugatake, Tanzawa Mountains, Kanto District, Japan. Soil Science Plant Nutritions. Vol 49 (2). 171-177

Pamoengkas P. 2006. Kajian aspek vegetasi dan kualitas tanah sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur (studi kasus di areal HPH PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Pratiwi dan Budi M. 2002. Pengaruh Penebangan Hutan Terhadap Tanah dan

Usaha Perbaikannya. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Vol. 3 N0. 1. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

Poerwowidodo. 1992. Metode Selidik Tanah. Surabaya: Usaha Nasional Poerwowidodo. 2000. Mengenal tanah hutan metode kaji tanah. Bogor:

Laboratorium Pengaruh Hutan. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Pratiwi. 2004. Hubungan Antara Sifat-sifat Tanah dan Komposisi Vegetasi di Daerah Tabalar, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Buletin Penelitian Kehutanan No. 644. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

PROSEA. 1999. Pedoman Identifikasi Pohon-Pohon Dipterocarpaceae : Pulau Kalimantan. Bogor: Yayasan Prosea Indonesia.

Purwanto I, dan Gintings AN. 1994. Penelitian Sifat-sifat Fisik dan Kimia Tanah di Bawah Tegakan Hutan Alam Duabanga moluccana di Nusa

Tenggara Barat. Buletin Penelitian Hutan No. 561. Bogor : Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

Purwanto I, dan Gintings AN. 1995. Analisis Potensi Kesuburan Alami Tanah

di Lahan HTI Muaradua PT. Inhutani V, Lampung Utara. Buletin

Penelitian Hutan No. 590. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

Purwanto I. 1995. Karakteristik Suhu Tanah di Bawah Beberapa Jenis Tegakan Hutan Tanaman. Buletin Penelitian Hutan No. 587. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

46

Ramdaniah Y. 2001. Studi kualitas tanah pada tipe penutupan lahan hutan alam, hutan pinus, dan padang rumput di Sub DAS Curug Cilember, Cisarua, Bogor [Skripsi]. Bogor : Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Rasiah V, S.K. Florentine, B.L. Williams, M.E. Westbrooke. 2004. The Impact Of Deforestation And Pasture Abandonment On Soil Properties In The Wet Tropics Of Australia. Science Direct Geoderma 120. 35-45 Samingan Tj. 1982. Dendrologi. PT. Gramedia. Jakarta

Sanchez. 1992. Sifat dan Pengelolaan Tanah Tropika. Bandung.

Setiawan D. 2004. Perubahan karakter tanah pada kawasan reklamasi bekas tambang batubara yang direvegetasi selama 1, 2, 3, dan 4 tahun dengan Sengon dan Akasia [Skripsi]. Bogor: Departemen Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Sitorus S, Oteng Haridjaja, dan KamirR. Brata.1980. Penuntun praktikum fisika tanah. Bogor: Departemen Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Soepardi G. 1983. Sifat dan CiriTanah. Bogor : Departemen Ilmu-Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

48

Lampiran 1. Hasil sidik ragam bobot isi pada kedalaman 0-10 cm

N Mean Std.

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Lampiran 2. Hasil sidik ragam bobot isi pada kedalaman 10-20 cm

Lampiran 3. Hasil sidik ragam porositas pada kedalaman 0-10 cm

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean Min. Max.

Lower Bound Upper Bound

vf 4 60,75 7,5013 3,7507 48,8137 72,6863 50,2 67,9

Lampiran 4. Hasil sidik ragam porositas pada kedalaman 10-20 cm

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean Min. Max.

Lower Bound Upper Bound

vf 4 52,775 2,1093 1,0547 49,4186 56,1314 50,9 55,8

TO 4 47,65 5,6742 2,8371 38,6211 56,6789 43,4 55,8

TJ3 4 53,8 1,99 0,995 50,6335 56,9665 51,7 55,5

TJ5 4 57,625 3,939 1,9695 51,3571 63,8929 54,3 63

TJ7 4 57,85 5,0797 2,5398 49,7671 65,9329 54 65,3

Total 20 53,94 5,2566 1,1754 51,4798 56,4002 43,4 65,3

50

Lampiran 5. Hasil sidik ragam stabilitas agregat pada kedalaman 0-10 cm

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean Min. Max.

Lower Bound Upper Bound

vf 4 77,75 30,783 15,391 28,77 126,73 51 115

Lampiran 6. Hasil sidik ragam stabilitas agregat pada kedalaman 10-20 cm

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for

Mean Min. Max.

Lower Bound Upper Bound

Lampiran 7. Hasil sidik ragam C-organik pada kedalaman 0-10 cm

N Mean Std.

Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Lampiran 8. Hasil sidik ragam C-organik pada kedalaman 10-20 cm

52

Lampiran 9. Hasil sidik ragam N-total pada kedalaman 0-10 cm

N Mean Std. Deviation Std.

TJ3 4 0,145 2,65E-02 1,32E-02 0,1029 0,1871 0,12 0,18

TJ5 4 0,2025 3,78E-02 1,89E-02 0,1424 0,2626 0,15 0,24

TJ7 4 0,1475 3,59E-02 1,80E-02 9,03E-02 0,2047 0,12 0,2

Lampiran 10. Hasil sidik ragam N-total pada kedalaman 10-20 cm

N Mean Std. Deviation Std.

TO 4 8,75E-02 1,71E-02 8,54E-03 6,03E-02 0,1147 0,07 0,11

TJ3 4 0,15 8,29E-02 4,14E-02 1,81E-02 0,2819 0,08 0,27

Lampiran 11. Hasil sidik ragam pH tanah pada kedalaman 0-10 cm

ANOVA

Lampiran 12. Hasil sidik ragam pH tanah pada kedalaman 10-20 cm

N Mean Std. Deviation Std.

Error