REPRESENTASI BUDAYA DALAM IKLAN

(ANALISIS SEMIOTIKA PADA IKLAN MIE SEDAAP VERSI

“AYAMKU” DI TELEVISI)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Strata 1 (S1) pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

INGGIT FRINSYAH PUTRA

070904024

DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Representasi Budaya Dalam Iklan (Analisis Semiotika Pada Iklan Mie Sedaap Versi “Ayamku” di Televisi)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui representasi citra budaya Indonesia serta untuk mengetahui makna yang ada pada iklan Mie Sedaap versi “Ayamku” berdasarkan tanda-tanda yang muncul pada iklan. Iklan televisi merupakan media yang dapat mempengaruhi khalayak yang menyaksikan tayangannya. Iklan mie instan yang sangat banyak ditampilkan di televisi menuntut para pembuat iklan harus membuat iklan yang kreatif agar dapat bersaing. Iklan yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah iklan Mie Sedaap rasa Ayam Spesial versi “Ayamku” yang berdurasi 29 detik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu : Komunikasi, Komunikasi Massa, Iklan, Citra Budaya, Semiotika, Semiologi Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan perangkat analisis semiologi Roland Barthes berupa signifikasi dua tahap (two order of signification);denotasi dan konotasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa iklan Mie Sedaap menggunakan penokohan seorang anak Sekolah Dasar yang berlogat masyarakat Indonesia timur dan pada jalan ceritanya anak tersebut kehilangan ayam-ayam peliharaannya yang dikiranya telah dimasak oleh neneknya. Iklan yang mengambil budaya Indonesia timur ini sangat banyak mengangkat mitos mengenai tata karma dan sopan santun, walaupun ada beberapa bagian yang menjadi kontroversi karena menampilkan adegan yang kurang sopan. Iklan yang berdurasi sekitar 30 detik ini ditampilkan dalam bentuk yang unik dan kreatif. Pesan moral yang ingin disampaikan pada iklan ini lebih kepada bagaimana tata cara sopan santun dalam bertindak menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT.

karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat

menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik - baiknya. Penelitian skripsi ini

berjudul Representasi Budaya Dalam Iklan (Analisis Semiotika Pada Iklan Mie

Sedaap Versi “Ayamku” di Televisi, merupakan salah satu persyaratan yang harus

dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sumatera Utara.

Terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua. Zen Widodo,

bapak yang mengajarkan dan membimbing peneliti akan pentingnya pendidikan

dan juga kepada ibu Milly Rahayuni yang selalu memberikan kasih sayang tanpa

hentinya. Peneliti juga mengucapkan Terima Kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Badaruddin, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas

Sumatera Utara.

2. Ibu Dra. Fatma Wardy Lubis, MA selaku Ketua Departemen Ilmu

Komunikasi FISIP USU, dan Ibu Dra. Dayana, M.Si, selaku Sekretaris

Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU.

3. Kak Emelia Ramadani, selaku dosen pembimbing yang tak hanya

membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi, tetapi juga dengan

kesabaran yang tulus menunggu skripsi peneliti yang lama selesainya.

4. Kepada Ketua LDIK, Kak Jovita Sabarina Sitepu, M.Si. beserta, Kak

Farida Hanim, Kak Puan Munzaimah Masril.

5. Seluruh sahabat peneliti, Firman Frans Silalahi, Perdana Tua S, Angga

Tinova, Anggi Siregar, Iqbal Damanik, Aldino Agusta dan Kakek sanjaya,

David binsar Aritonang dan sahabat peneliti yang banyak memberi

Akhir kata peneliti panjatkan doa kepada Allah SWT atas segala kekuatan dan

kemudahan yang telah diberikan. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat

dan menjadi inspirasi agar pendidikan di Indonesia lebih baik di masa yang akan

datang.

Medan, Juni 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Paradigma Kajian ... 6

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian ... 37

3.2 Deskriptif Kualitatif ... 38

3.3 Objek Penelitian ... 39

3.4 Subjek Penelitan ... 39

3.6 Teknik Pengumpulan Data ... 45

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Subjek Penelitian ... 49

4.1.1 Hasil Pengamatan dan Wawancara ... 52

4.1.2 Pembahasan ... 67

4.1.3 Komersialisasi Video Gratis ... 70

BAB V KESIMPULAN & SARAN V.1 Kesimpulan ... 74

V.2 Saran ... ... 75

DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Representasi Budaya Dalam Iklan (Analisis Semiotika Pada Iklan Mie Sedaap Versi “Ayamku” di Televisi)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui representasi citra budaya Indonesia serta untuk mengetahui makna yang ada pada iklan Mie Sedaap versi “Ayamku” berdasarkan tanda-tanda yang muncul pada iklan. Iklan televisi merupakan media yang dapat mempengaruhi khalayak yang menyaksikan tayangannya. Iklan mie instan yang sangat banyak ditampilkan di televisi menuntut para pembuat iklan harus membuat iklan yang kreatif agar dapat bersaing. Iklan yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah iklan Mie Sedaap rasa Ayam Spesial versi “Ayamku” yang berdurasi 29 detik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu : Komunikasi, Komunikasi Massa, Iklan, Citra Budaya, Semiotika, Semiologi Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan perangkat analisis semiologi Roland Barthes berupa signifikasi dua tahap (two order of signification);denotasi dan konotasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa iklan Mie Sedaap menggunakan penokohan seorang anak Sekolah Dasar yang berlogat masyarakat Indonesia timur dan pada jalan ceritanya anak tersebut kehilangan ayam-ayam peliharaannya yang dikiranya telah dimasak oleh neneknya. Iklan yang mengambil budaya Indonesia timur ini sangat banyak mengangkat mitos mengenai tata karma dan sopan santun, walaupun ada beberapa bagian yang menjadi kontroversi karena menampilkan adegan yang kurang sopan. Iklan yang berdurasi sekitar 30 detik ini ditampilkan dalam bentuk yang unik dan kreatif. Pesan moral yang ingin disampaikan pada iklan ini lebih kepada bagaimana tata cara sopan santun dalam bertindak menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik.

BAB I PENDAHULUAN 1.1Konteks Masalah

Pesan iklan kini muncul dimana saja, di Billboard, Radio, Televisi,

Internet, di toko, dan hampir disetiap ruang yang kosong iklan selalu hadir. Dalam

konteks pemasaran, iklan merupakan elemen yang sangat penting dan merupakan

ujung tombak dalam menunjang keberhasilan pemasaran suatu produk dan jasa.

Hadirnya iklan, membuat konsumen mengetahui akan adanya suatu produk. Iklan

telah menjadi suatu jembatan antara produsen dan konsumen dalam

memperkenalkan suatu produk.

Dalam upaya memberikan informasi atau mempersuasi konsumen agar

tetap loyal menggunakan suatu produk yang ditawarkan, iklan tidak terlepas dari

prinsip-prinsip komunikasi. Kegiatan perancangan iklan akan selalu dimulai

dengan mempelajari atau mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan

target pasarnya teutama konsumen. Dalam konteks inilah faktor-faktor yang

bersifat psikologis, sosiologis serta ekonomis dari konsumen menjadi bahan

pertimbangan utama dalam proses eksplorasi ide ataupun proses kreatif

pembuatan sebuah iklan. Faktor-faktor ini akan membentuk suatu rumusan iklan

yang secara sinergis akan mempengaruhi konsumen untuk bertindak sebagaimana

yang diharapkan oleh produsen dan perencana iklan.

Semakin derasnya arus komunikasi yang ditunjang dengan teknologi

komunikasi digital berkecepatan tinggi ternyata memberi dampak terhadap

budaya-budaya yang ada di dunia tak terkecuali indonesia. Indonesia merupakan

bagian dari budaya dunia, Kita begitu dikenal karena memiliki keanekaragaman

budaya. Kepulauan Nusantara terdiri atas aneka warna kebudayaan dan bahasa,

Indonesia kaya akan ragam budaya yang menjadikan bangsa ini begitu berbeda

dibandingkan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu perbedaan itu tampak dari sisi

budaya yaitu budaya Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia berfungsi sebagai

pemberi identitas kepada sebagian warga dari suatu negara merupakan

kontinyuitas sejarah dari zaman kejayaan bangsa Indonesia di masa yang lampau

semua warga negara Indonesia yang bhineka yang beraneka warna itulah yang

merupakan kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya untuk saling

berkomunikasi dan memperkuat solidaritas.

Di zaman digitalisasi saat ini pertukaran-pertukaran pesan budaya semakin

sering terjadi, media dan masyarakat mempunyai dominasi dalam

menyebarkannya. Media komunikasi terpopuler dan digemari umat manusia saat

ini adalah televisi. Benda berbentuk kotak dengan kemampuan audiovisual ini

sejak tahun 1980 (terutama diperkotaan) telah menggeser popularitas radio yang

sebelumnya amat digemari, karena radio hanya memiliki kemampuan audio.

Penemuan teknologi televisi telah mengubah medium interaksi manusia

dengan benda di sekittarnya. Mitos benda mati yang lebih dikenal sebagai

medium pasif, telah digugurkan oleh teknologi televisi. Karena televisi adalah

benda mati yang mampu’berinteraksi’ dengan manusia, tidak sekedar melalui

kognisi manusia, namun secara fisik (melalui penggabungan teknologi televisi dan

telepon ataupun dengan internet) manusia saling berinteraksi dalam program yang

dirancang secara interaktif tanpa batas waktu dan tempat.

Segala bentuk pesan tentang suatu produk dan jasa banyak disampaikan

lewat iklan. Ketika iklan di tayangkan melalui televisi dengan menggunakan

metode pengungkapan realitas sosial, maka iklan menjadi sebuah realitas yang

juga digemari dan mengkonstruksi masyarakat serta tidak bisa dilepaskan dari

masyarakat itu sendiri sebagai bagian yang telah terstruktur, paling tidak dalam

kognisi masyarakat. Raymon Williams mengatakan Iklan bagaikan sebuah dunia

magis yang dapat mengubah komoditas kedalam gemerlapan yang memikat dan

mempesona.

Nielsen Media Research mengungkapkan di Indonesia, belanja iklan pada

tahun 2011 naik 24% dibandingkan dengan kuartal tiga tahun 2010, yakni

mencapai lebih dari US$2 miliar ( bisnis-jabar.com, 2012 ). Perkembangan iklan

juga tidak terlepas dari budaya populer, karenanya iklan tidak sekedar media

komunikasi, namun terpenting adalah muatan konsep komunikasi massa yang

untuk mempublikasikan produknya, serta konsep tersebut harus dipahami oleh

pemirsa sebagaimana yang dimaksud oleh si pencipta iklan tersebut.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa, iklan adalah bagian dari

budaya populer, Jib Fowles mengatakan, banyak iklan menggunakan atribut

budaya populer, menggunakan kategori yang berbeda dari makna simbolis budaya

tersebut (Bungin, 2008:79). Berbagai iklan baik dimedia cetak, elektronik, cyber,

terutama iklan komersial, cendrung memperlihatkan budaya instan.

Globalisasi periklanan kini tengah menjadi tren, produsen dan kreator

iklan diberikan kesempatan mengeksplorasi konsumen sesuai dengan target pasar.

Ternyata dalam hal pengeksplorasian konsumen ada beberapa industry yang

menaruh perhatian serius terhadap iklan. Sebab sangat penting menentukan

keberlangsungan suatu produk dan jasa yang dihasilkan. Salah satunya adalah

industry makanan, dalam hal ini yang dimaksud adalah produk mie instan.

Dunia perindustrian produk makanan instan akan terus berkembang seiring

perkembangan zaman. Di masa sekarang ini hal-hal yang instan termasuk

makanan menjadi kebutuhan yang sangat digemari oleh masyarakat luas, bukan

hanya mudah didapat, produk makanan instan juga sangat praktis dan sesuai

dengan namanya “instan” yang berarti cepat, gampang, mudah. Pengolahan

makanan instan yang sangat mudah menjadikan makanan ini hamper dimakan

oleh semua orang, ditambah dengan harganya yang biasanya murah.

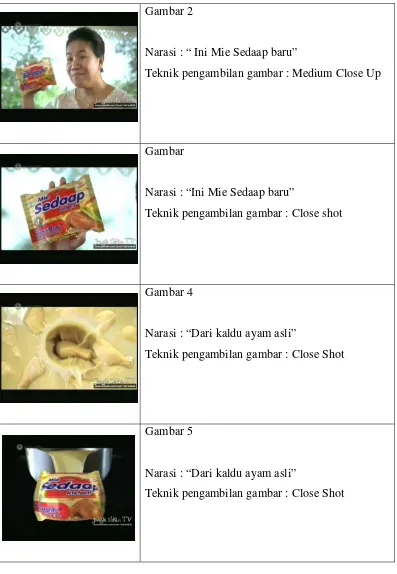

Mie Sedaap adalah merek mi instan populer kedua di Indonesia,

diproduksi oleh Wings Food. Diluncurkan pada tahun 2003. Selain di Indonesia,

Mie Sedaap juga dijual di luar negeri, antara lain Malaysia. Pada tahun 2008 Mie

Sedaap meluncurkan kemasan baru dengan formula baru Diperkaya 7 Vitamin.

Pada tahun 2009 Mie Sedaap meluncurkan rasa barunya, Rasa Kari Spesial

dengan Bumbu Kari Kental dan Rasanya Nendang. Pada tahun 2011 Mie Sedaap

meluncurkan rasa barunya, Rasa Ayam Spesial dengan Kaldunya Mantap.

(sumber Kaskus, 2012)

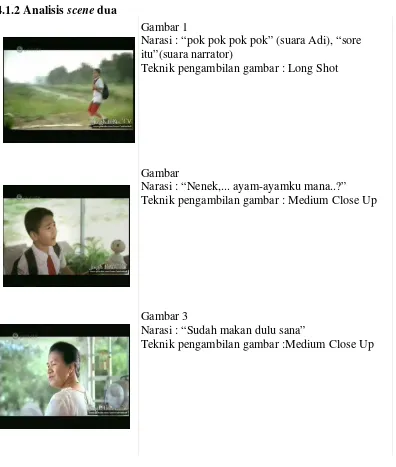

Iklan mie sedaap ini menampilkan seorang anak (Adi) yang sangat sayang

kepada hewan peliharaannya, yaitu ayam-ayamnya. Iklan yang ditampilkan dalam

Indonesia timur di dalamnya. Sehingga iklan yang berdurasi 29 detik ini terkesan

lucu dan berbeda dari iklan-iklan lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Semiotika untuk

melihat lebih dalam upaya untuk menggambarkan pelbagai pilihan makna yang

tersedia melalui tanda-tanda yang digunakan, serta mencari makna dibalik iklan

Mie Sedaap (versi ayamku). Untuk menunjukkan pelbagai tanda dan makna yang

ada, peneliti telah mengumpulkan keseluruhan gambar, kemudian akan memilih

gambar-gambar yang memiliki relevansi dan potensi cukup kuat untuk dijadikan

objek penelitian, pada akhirnya gambar yang memiliki kekuatan makna akan

dijadikan sebagai objek penelitian tetap. Selain itu peneliti juga akan melihat

narasi dan Jingle (musik) pada iklan yang mengiringi gambar akan peneliti seleksi

untuk merepresentasikan sistem signifikasi iklan yang bersangkutan dengan

menggunakan pendekatan Semiologi Barthes.

Peneliti memilih iklan Mie Sedaap sebab iklan Mie Sedaap ini sedang

menjadi trending topik dan dalam iklan ini menampilkan budaya Indonesia dan

kedaerahan yang kental. Pada iklan yang ditampilkan di televisi disana terlihat

jelas bagaimana suku Ambon yang memiliki logat yang khas menjadi hal yang

paling di tonjolkan dalam iklan ini. Pada iklan ini ada semacam bentuk

positioning dan penciptaan citra. Ada semacam upaya untuk menanamkan citra

merek semakin dalam melalui teknik pengucapan kata-kata/logat daerah yang

khas. Iklan ini begitu menarik untuk diteliti guna memahami tatanan signifikasi

modern dimana makna iklan dibungkus dalam tekstualitas, dan melihat sistem

signifikasi dari para pembuat iklan sehingga ditafsirkan oleh banyak orang untuk

memahami makna yang diperoleh.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti

REPRESENTASI BUDAYA DALAM IKLAN (Analisis Semiotika Pada Iklan

Mie Sedaap Versi “Ayamku di Televisi”)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :”Bagaimanakah representasi budaya Indonesia

yang terdapat dalam iklan Mie Sedaap Versi “Ayamku di Televisi”?

Pembatasan masalah diperlukan agar ruang lingkup tidak terlalu luas dan

permasalahan peneliti semakin jelas, terarah, dan spesifik, maka pembatasan

masalah yang akan diteliti :

1. Penelitian ini bersifat kualitatif-kritis yang berarti penelitian ini

berupaya menemukan makna termasuk dari hal-hal yang tersembunyi

dibalik sebuah teks atau gambar.

2. Penelitian ini dilakukan pada iklan Mie Sedaap rasa Ayam spesial.

3. Perangkat analisis yang digunakan adalah semiologi model Roland

Barthes signifikasi dua tahap (two order of signification); denotasi,

konotasi, dan mitologi. Semiologi Roland Barthes dipilih karena dalam

model ini dapat menjelaskan mitos yang terdapat dalam citra budaya

pada penelitian iklan Mie Sedaap ini.

4. Penelitian ini akan dimulai pada bulan mei 2012.

1.3 Tujuan Penelitian Manfaat penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi budaya

Indonesia pada iklan Mie Sedaap rasa Ayam Spesial

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna di balik iklan Mie

Sedaap rasa Ayam Spesial

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan mitos apa saja

yang muncul dalam iklan Mie Sedaap rasa Ayam Spesial

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khasnah

penelitian tentang ilmu komunikasi, khususnya tentang analisis

2. Secara praktis, hasil analisis ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca

agar lebih kritis dan dapat memahami makna dan tanda yang

disampaikan dalam sebuah iklan

3. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kepada

Departemen Ilmu Komunikasi Fisip USU, guna memperkaya bahan

rujukan penelitian dan sumber bacaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA 2.1 Paradigma

Paradigma menurut Guba dan Lincoln, mengajukan tipologi yang

mencakup empat paradigma: positivisme, postpositivisme, Kritikal et al, dan

konstruktivisme. Dikemukakan bahwa setiap paradigma membawa implikasi

metodologi masing-masing

2. Secara praktis, hasil analisis ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca

agar lebih kritis dan dapat memahami makna dan tanda yang

disampaikan dalam sebuah iklan

3. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kepada

Departemen Ilmu Komunikasi Fisip USU, guna memperkaya bahan

rujukan penelitian dan sumber bacaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA 2.1 Paradigma

Paradigma menurut Guba dan Lincoln, mengajukan tipologi yang

mencakup empat paradigma: positivisme, postpositivisme, Kritikal et al, dan

konstruktivisme. Dikemukakan bahwa setiap paradigma membawa implikasi

metodologi masing-masing

Paradigma Konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap

paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang

diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang biasa

dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari

pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan

perilaku alam karena manusia bertindak sebagai agen yang mengonstruksi dalam

realitas sosial mereka, baik melalui pemberian makna maupun pemahaman

perilaku di kalangan mereka sendiri.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme karena penelitian

yang bersifat kualitatif ini ingin mencari makna yang tersembunyi dibalik iklan

Mie Sedaap rasa Ayam Spesial dan mencari hubungannya dengan citra budaya

Indonesia.

2.2 Uraian Teoritis 2.2 1 Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris

“communication”),secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa

Latincommunicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis Dalam

kata communis ini memiliki makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu

suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.Jadi dalam

pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu

merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998:16) mengenai komunikasi

manusia yaitu:

Human communication is the process through which individuals –

in relationships, group, organizations and societies—respond to

Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan

individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang

merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama

lain.

Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat

dilancarkan secara efektif dalam Effendy(1994:10) bahwa para peminat

komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold

Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in

Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan

komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What

In Which Channel To Whom With What Effect?

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu:

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)

2. Pesan (mengatakan apa?)

3. Media (melalui saluran/ channel/media apa?)

4. Komunikan (kepada siapa?)

5. Efek (dengan dampak/efek apa?).

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses

komunikasi adalah pihak komunikator membentuk(encode) pesan dan

menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang

menimbulkan efek tertentu

2.2 2 Tujuan Komunikasi

Dalam berkomunikasi, tidak hanya untuk memahami dan mengerti satu

dengan yang lainnya tetapi juga memiliki tujuan dalam berkomunikasi. Pada

umumnya komunikasi mempunyai beberapa tujuan antara lain (Effendy, 1992:8) :

a. Untuk mengubah sikap (to change attitude), yakni memberikan berbagai

mengubah sikapnya. Misalnya, memberikan informasi mengenai bahaya

narkoba pada masyarakat dan remaja khususnya dengan tujuan agar

masyarakat dan remaja menjadi tahu bahaya narkoba.

b. Untuk mengubah opini (to change the opinion), yakni memberikan

berbagai informasi kepada mayarakat agar masyarakat mau mengubah

pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan,

misalnya informasi mengenai pemilu.

c. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior), yaitu memberikan

berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat

akan mengubah perilakunya. Misalnya informasi yang diberikan oleh

Pihak Kepolisian kepada masyarakat pengguna sepeda motor agar selalu

menggunakan helm selama berkendara untuk keselamatan pengguna itu

sendiri.

d. Untuk mengubah masyarakat (to change the society), yaitu memberikan

berbagai informasi kepada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan agar

masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang

disampaikan

2.2 3 Fungsi Komunikasi

William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005:5-30) mengkategorikan

fungsi komunikasi menjadi empat, yaitu:

1. Sebagai komunikasi sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan

bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri,

untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari

tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur,

sama dengan anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi,

RT, desa, ..., negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan bersama.

a. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai

diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan

orang lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain kita belajar

bukan saja mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan

siapa kita. Anda mencintai diri anda bila anda telah dicintai; anda berpikir

anda cerdas bila orang-orang sekitar anda menganggap anda cerdas; anda

merasa tampan atau cantik bila orang-orang sekitar anda juga mengatakan

demikian. George Herbert Mead (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1994)

mengistilahkan significant others (orang lain yang sangat penting) untuk

orang-orang disekitar kita yang mempunyai peranan penting dalam

membentuk konsep diri kita. Ketika kita masih kecil, mereka adalah orang

tua kita, saudara-saudara kita, dan orang yang tinggal satu rumah dengan

kita. Richard Dewey dan W.J. Humber (1966) menamai affective others,

untuk orang lain yang dengan mereka kita mempunyai ikatan

emosional. Dari merekalah, secara perlahan-lahan kita membentuk konsep

diri kita. Selain itu, terdapat apa yang disebut dengan reference group

(kelompok rujukan) yaitu kelompok yang secara emosional mengikat kita,

dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. Dengan melihat

ini, orang mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan

ciri-ciri kelompoknya. Kalau anda memilih kelompok rujukan anda Ikatan

Dokter Indonesia, anda menjadikan norma-norma dalam Ikatan ini sebagai

ukuran perilaku anda. Anda juga meras diri sebagai bagian dari kelompok

ini, lengkap dengan sifat-sifat doketer menurut persepsi anda.

b. Pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan

dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi

pernyataan eksistensi diri. Fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri

terlihat jelas misalnya pada penanya dalam sebuah seminar. Meskipun

langsung ke pokok masalah, penanya atau komentator itu sering berbicara

panjang lebarm mengkuliahi hadirin, dengan argumen-argumen yang

terkadang tidak relevan.

c. Untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh

kebahagiaan. Sejak lahir, kita tidak dapat hidup sendiri untuk

mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang

lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan dan minum,

dan memnuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan.

Para psikolog berpendapat, kebutuhan utama kita sebagai manusia, dan

untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah, adalah kebutuhan akan

hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina

hubungan yang baik dengan orang lain. Abraham Moslow menyebutkan

bahwa manusia punya lima kebutuhan dasar: kebutuhan fisiologis,

keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri.

Kebutuhan yang lebih dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum

kebuthan yang lebih tinggi diupayakan. Kita mungkin sudah mampu

kebuthan fisiologis dan keamanan untuk bertahan hidup. Kini kita ingin

memenuhi kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri.

Kebutuhan ketiga dan keempat khususnya meliputi keinginan untuk

memperoleh rasa lewat rasa memiliki dan dimiliki, pergaulan, rasa

diterima, memberi dan menerima persahabatan. Komunikasi akan sangat

dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan,

untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan

solusi alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan, dan

tujuan-tujuan sosial serta hiburan.

2. Sebagai komunikasi ekspresif

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita.

Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan

nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin,

secara lebih ekpresif lewat perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih

sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Orang dapat menyalurkan

kemarahannya dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya melototkan

matanya, mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara atau penguasa

kampus dengan melakukan demontrasi.

3. Sebagai komunikasi ritual

Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang

tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagarites of

passage,mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan,

siraman, pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan

kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain

seperti berdoa (salat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara

bendera (termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan

lebaran (Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi ritual. Mereka yang

berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali

komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa. Negara, ideologi, atau

agama mereka.

4. Sebagai komunikasi instrumental

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum,

yaitu: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan

tindakan, dan juga menghibur.

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan

dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut.

Studi komunika membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita

gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi

Komunikasi berfungsi sebagi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi

dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan

jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang

baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik,

yang antara lain dapat diraih dengan pengelolaan kesan (impression

management), yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal, seperti berbicara sopan,

mengobral janji, mengenakankan pakaian necis, dan sebagainya yang pada

dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita seperti yang kita

inginkan.

Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi,

misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing ataupun keahlian

menulis. Kedua tujuan itu (jangka pendek dan panjang) tentu saja saling berkaitan

dalam arti bahwa pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk

mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karier, misalnya

untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial, dan kekayaan.

Berkenaan dengan fungsi komunikasi ini, terdapat beberapa pendapat dari

para ilmuwan yang bila dicermati saling melengkapi. Misal pendapat Onong

Effendy (1994), ia berpendapat fungsi komunikasi adalah menyampaikan

informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sedangkan Harold D

Lasswell (dalam Nurudin, 2004 dan Effendy, 1994:27) memaparkan fungsi

komunikasi sebagai berikut:

1. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveillance of the information) yakni

penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai

masyarakat.

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk

menanggapi lingkungannya .

2.2 5 Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia yang lahir

seiring dengan penggunaan alat-alat mekanik yang mampu melipat gandakan

pesan-pesan komunikasi. Dalam catatan sejarah publistik, komunikasi massa

dimulai satu setengah abad abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Johan

Gutenberg (Wiryanto, 2004:67). Komunikasi Massa sebagai suatu cara yang

paling banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini, baik secara komersil

ataupun tidak. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan arus

komunikasi dapat berlangsung sangat cepat bahkan hanya dalam hitungan detik.

Menurut Wiryanto komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris,

mass comunication, sebagai kependekan dari mass media communication

(komunikasi media massa). Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa

atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass communication diartikan

sebagai salurannya, yaitu media massa sebagai kependekatan dari komunikasi

media massa (Wiryanto, 2004:69).

Secara teori, pada satu sisi, konsep komunikasi massa mengandung

pengertian sebagai suatu proses dimana institusi media massa memproduksi dan

menyebarkan pesan kepada publik secara luas, namun pada sisi lain, komunikasi

massa merupakan proses dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dan

dikomsumsi oleh audience. Fokus kajian dalam komuikasi massa adalah media

massa. Media massa adalah institusi yang menebarkan informasi berupa pesan,

berita, peristiwa (Bungin, 2006:258). Dengan kata lain berdasarkan pengertian

Bungin di atas media massa adalah alat yang menyampaikan informasi secara

cepat dari sumber pesan ke semua orang.

Banyak hal yang tergolong ke dalam media massa. Media massa adalah

alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat

kabar, majalah, film, radio, dan televisi. Karakteritik media massa ialah (1)

bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak

orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima; (3) Meluas

serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki

kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang

disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama; (4) memakai

peralatan tekhnis atau mekanis seperti majalah, televisi, surat kabar dll; (5)

bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja

tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa (Cangara, 2006:122).

Josep A. Devito mendefenisikan ada dua pengertian tentang komunikasi

massa yaitu, pertama komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan

kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti

bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua ornag yang membaca atau

semua ornag yang menonton televisi, agaknya ini tidak berati pula bahwa

khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar mendefenisikan. Kedua,

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar

audio atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis

bila didefenisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah,film

dan sebagainya) (Nurudin,2007:12). Dengan demikian segala bentuk alat

komunikasi yang dapat menjangkau khalayak bisa digolongkan kedalam alat

komunikasi massa.

2.2 6 Iklan

Otto Kleper, seorang ahli periklanan terkenal merupakan orang yang

berjasa besar dalam mengkaji asal muasal istilah advertising. Dalam bukunya

berjudul Advertising Procedure, dituliskan bahwa istilah advertising berasal dari

bahasa Latin yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada

pihak lain. Jadi pengertian seperti ini sebenarnya tidak ada ubahnya dengan

pengertian komunikasi sebagimana halnya dalam ilmu komunikasi. Kata iklan

didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai (1) berita pesanan

(untuk mendorong atau membujuk) kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa

jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, televisi, radio

dan lain – lain (KBBI:882). Jadi, berbeda dengan sebuah informasi tantang suatau

benda atau jasa, jadi, iklan mempunyai sifat “mendorong” dan “membujuk” agar

kita mengingat, menyukai, memilih dan kemudian membelinya. Iklan ada suatu

kegiatan menyampaikan berita tetapi berita itu disampaikan atas pesanan pihak

yang ingin agar produk atau jasa yang dijualnya diingat, disukai, dipilih dan

dibeli. Iklan ditujukan kepada khalayak ramai. 27

Batasan iklan dapat dilihat sebagai “salah satu bentuk komunikasi yang

terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang akan ditujukan pada

khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk

memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan” (Khoemeny, 2002:25).

kegiatan periklanan, sebetulnya sudah dimulai sejak jaman peradaban Yunani

kuno dan Romawi kuno. Pada awalnya, iklan dilakukan dalam bentuk pesan

berantai atau disebut juga the world of mouth. Pesan berantai ini dilakukan untuk

membantu kelancaran jual beli di dalam masyarakat, yang pada waktu itu belum

mengenal huruf dan hanya mengenal sistem barter dalam kegiatan jual belinya.

Setelah manusia mulai menggunakan sarana tulisan sebagai alat penyampaian

pesan, maka kegiatan periklanan mulai menggunakan tulisan – tulisan atau

gambar yang dipahatkan pada batu, dinding atau papan (Noviani, 2002:2). Sejarah

yang berkembang pada zaman Yunani tersebut akan menjadi tonggak yang akan

mengubah bentuk dunia periklanan dimasa sekarang.

Dari zaman ke zaman perkembangan iklan sejalan dengan perkembangan

masyarakat itu sendiri. Perkembangan masyarakat terus berlangsung, iklan terus

berkembang seirama sejarah peradaban manusia pada suatu masa. Pada awal abad

ke-16 dan ke-17, iklan yang terbanyak tampil adalah iklan yang berhubungan

dengan berlian, kuda serta produk – produk baru seperti buku dan obat – obatan.

Sedangkan Amerika sendiri baru mulai mengenal iklan pada awal abad ke-18.

Iklan yang berkembang pada masa itu ditujukan bagi masyarakat Eropa yang

ditujukan menjual tanah – tanah garapan di Amerika. Salah satu iklan

menyebutkan tersedianya tanah perkebunan seluas 150 ha di daerah Philadelphia

Periklanan terus berkembang dari tahun ke tahun dalam percaturan

industri dan ekonomi dunia. Dengan sistem pengendalian yang baik iklan telah

menyumbangkan jasa reproduksi komoditas yang besar bagi perkembangan

industri. Kebutuhan periklanan terus meningkat sampai sekitar $85.000.000 per

tahun. Surat kabarlah yang paling banyak menikmati keuntungan peningkatan ini

sampai mencapai setengah dari keuntungan mereka. Seratus tahun kemudian,

pada awal abad ke-19, surat kabar tetap menikmati keadaan ini sehingga iklan

menjadi sistem yang tak terpisahkan dengan semua percaturan bisnis perusahaan.

Dan ketika dunia mengenal televisi pada tahun 1900-an, peran iklan

menjadi lebih popular lagi. Bersamaan dengan itu pula, iklan televisi mulai

mengendalikan dominasi periklanan hingga sampai saat ini (Khomeiny, 2002:29).

Ketika iklan mulai dikenal masyarakat, dia masih berbentuk relief, iklan Koran

atau iklan papan nama. Hal ini disebabkan karena media informasi pada saat itu

masih sangat terbatas, sebagai keterbatasan masyarakat. Demikian pula

perkembangan iklan mengikuti perkembangan media massa pada saat itu.

Karenanya, iklan pertama berupa relief kemudia menjadi iklan koran dan

papan nama, berkembangan lagi menjadi iklan radio dan sekarang iklan

ditayangkan di televisi, internet, disamping iklan – iklan luar yang muncul dan

bertebaran di mana – mana dengan berbagai bentuk.

Untuk mengkaji iklan dengan perspektif semiotika, bisa dilakukan dengan

mangkaji sistem tanda dalam iklan. Iklan menggunakan sistem tanda yang terdiri

atas lambang baik vebal maupun yang berupa ikon. Iklan juga menggunakan

29tiruan indeks, terutama dalam iklan radio dan film. Roland Barthes menganalisa

iklan berdasarkan iklan yang dikandungnya berupa :

1. pesan lingustik (semua kata dan kalimat dalam iklan),

2. pesan ikonik yang terkodekan ( konotasi yang muncul dalam foto iklan yang

hanya dapat berfungsi jika dikaitkan dengan sistem tanda yang lebih luas dalam

masyarakat)

3. pesan ikonik yang tak terkodekan (denotasi dalam foto iklan) pada dasarnya

lambang dalam iklan terdiri atas dua jenis, yaitu verbal dan non verbal. Lambang

warna yang ditampilkan di dalam iklan, dan yang secara tidak khusus meniru rupa

atas bentuk realitas.

Di dalam iklan, tanda – tanda digunakan secara aktif dan dinamis,

sehingga orang tidak lagi membeli produk untuk pemenuhan kebutuhan (need),

melainkan membeli makna – makna simbolik (simbolic meaning), yang

menempatkan Konsumer di dalam struktur komunikasi yang dikonstruksi secara

sosial oleh sistem produksi/konsumsi (produser, marketing, iklan) (Piliang,

2003:287).

Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk

memenuhi fungsi pemasaran. Iklan adalah bentuk penyajian pesan yang dilakukan

oleh komunikator secara nonpersonal melalui media untuk ditujukan pada

komunikan dengan cara membayar (Rendra, 2005:13). Iklan memberikan

informasi dan membujuk khalayak ramai agar membeli produk-produk yang

ditawarkan. Iklan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan 30 keputusan pembeli

(Jefkins, 1997:15). Iklan harus menarik dan diperlukan kreatifitas dalam

pembuatannya. Untuk menghasilkan iklan yang kreatif diperlukan strategi kreatif.

Strategi kreatif dianggap sebagai hasil terjemahan dari berbagai informasi

mengenai produk, pasar, dan konsumen sasaran ke dalam suatu posisi tertentu di

dalam komunikasi yang kemudian dapat dipakai untuk merumuskan iklan.

Pengakajian dalam perspektif semiotika melalui sistem tanda dalam iklan,

iklan menggunakan sistem tanda yang terdiri atas lambing, baik verbal maupun

non-verbal. Dalam memilih sampel iklan agar bisa dianalisis, dapat dipilih

beberapa iklan menarik yang penuh dengan simbol – simbol yang mempunyai

makna tersendiri yang dapat dianalisis. Sebaiknya iklan yang dipilih adalah iklan

dengan orang, objke, latar belakang menarik, naskah yang menarik dan

sebagainya.

Dalam menganalisis iklan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan,

sebagai berikut:

1. Penanda dan petanda

3. Fenomena sosiologi : demografi orang di dalam iklan dan orang – orang yang

menjadi sasaran iklan, merefleksikan kelas sosial ekonomi, gaya hidup (life style)

dan sebagainya

4. Sifat daya tarik yang dibuatuntuk menjual produk, melalui naslah dan orang –

orang yang digunakan dalam iklan.

5. Desain dari iklan tersebut, perwajahan yang digunakan, warna dan unsur estetik

lainnya.

6. Publikasi yang ditemukan di dalam iklan dan khalayak yang diharapkan oleh

publikasi tersebut (berger, 2000 : 199)

Iklan (advertisement), sebagai sebuah objek semiotika, mampu

mempunyai perbedaan mendasar dengan desain yang bersifat tiga dimensional,

khususnya desain produk. Iklan, seperti media komunikasi massa pada umumnya,

mempunya fungsi komunikasi langsung (direct communication function),

sementara sebuah desain produk mempunyai fungsi komunikasi yang tidak

langsung (indirect communication function). Oleh sebab itu, di dalam iklan

aspek – aspek komunikasi seperti pesan (message) merupakan unsur utama iklan,

yang di dalam sebuah desain produk hanya merupakan salah satu aspek saja dari

berbagai aspek utama lainnya (fungsi, manusia, produksi). (Piliang, 2003:263)

Setiap proses komunikasi akan terjadi aspek yang ditimbulkan. Efek

tersebut muncul dari tanggapan audiens menerima pesan, efek pesan media massa

terdiri dari efek kognitif, efek afektif dan efek behavioral. Efek kognitif terjadi

apabila ada perubahan pada apa yang dikethui, dipahami atau diekspresika

khalayak. Efek ini terkait dengan pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan dan

informasi. Efek afektif terjadi bila perubahan pada khalayak menyangkut pada apa

yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek behavioral lebih

mengutamakan pada perilaku khalayak ketika diamati yaitu melalui pola tindakan

atas kegiatan sehari – hari khalayak. Efek yang terjadi di dalam komunikasi

periklanan pada dasarnya lebih mengutamakan terjadinya efek kognitif dengan

tujuan agar khalayak tertarik mengikuti pesan yang disampaikan pihak pengiklan.

Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan penjualan akan tercapai (Rakhmat,

2.2 7 Citra Budaya

Iris Varner dan Linda Beamer, dalam Intercultural Communication in the

Global Workplace, mengartikan bahwa kebudayaan sebagai pandangan yang

koheran tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan

sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang

menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka yang tepat terhadap sesuatu,

gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan

dengan orang lain (Liliweri, 2001:8).

Kebudayaan adalah komunikasi simbolis, simbolisme itu adalah

keterampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. Makna dari

simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui institusi

(Liliweri, 2001:8).

Menurut Levo-Henrikson (1994), kebudayaan itu meliputi semua aspek

kehidupan kita setiap hari, terutama pandangan hidup-apa pun bentuknya-baik itu

mitos maupun sistem nilai dalam masyarakat (Liliweri, 2001:9)

Di dalam konteks komunikasi antar budaya perlu disadari bahwa manusia

selalu berkomunikasi sesamanya melintasi ruang dan waktu (konteks). Konteks

itu acapkali memang ada dalam benak manusia, namun perlu dipahami bahwa

konteks itu merupakan kombinasi yang melibatkan para peserta komunikasi yang

mengisi ‘ruang dan waktu’ komunikasi.

Sebagaimana kita membayangkan sebuah teknologi komunikasi yang

menghasilakan alat-alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan manusia

dari suatu ruang dan waktu ke ruang dan waktu yang lain, dari lokal sampai ke

global maka itulah konteks komunikasi antarbudaya. Oleh karena itu, salah satu

kunci untuk menentukan komunikasi antarbudaya yang efektif adalah pengakuan

terhadap faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi peserta komunikasi apakah

itu etnik, ras, atau kelompok kategori yang memiliki kebudayaan

tersendiri.Kesimpulannya, kita perlu memahami situasi dan kondisi di mana

proses komunikasi antarbudaya itu beroperasi. Dengan kata lain, kita harus

menjawab pertanyaan: In what and what context, contact, interaction, or

Ada tiga karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu.(1) kebudayaan itu

dapat dipelajari, (2) kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan (3) kebudayaan itu

tumbuh serta berubah (Liliweri, 2001:57).

Kita sebuat kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antarmanusia

ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun nonverbal. Tradisi

Budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh

kreasi manusia dan bukan sekedar diwarisi secara instink, melalui proses

pendidikan dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan. Perlu diketahui bahwa

setiap manusia lahir dalam suatu keluarga, kelompok sosial terntentu yang telah

memiliki nilai, kepercayaan, dan standar perilaku yang ditransmisikan melalui

interaksi di antara mereka. Jika kebudayaan itu tak dapat dipelajari maka tak

mungkinlah manusia yang hidup kini dapat menciptakan barang-barang material,

seperti pakaian, makanan, rumah, dan alat-alat rumah tangga baik baik dalam

lingkungan kebudayaan sendiri maupun diketahui oleh lingkungan kebudayaan

orang lain. Hanya melalui sosialisasi maka kita dapat mempelajari nilai, agama,

norma, bahasa, dan kepercayaan yang bersifat abstrak, dan dengan itulah manusia

terus menjalani kehidupan mereka.

Disamping dipelajari, kebudayaan itu juga dipertukarkan. Istilah

pertukaran merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok untuk menunjukkan

kualitas kelompok budayanya. Dalam interaksi dan pergaulan antar manusia

setiap orang mewakili kelompoknya lalu menunjukkan kelebihan-kelebihan

budayanya dan membiarkan orang lain mempelajarinya. Proses pertukaran

budaya, terutama budaya material, dilakukan melalui mekanisme ‘belajar budaya’

yang mengakibatkan para ibu yang berasal dari Sunda dan jawa dapat belajar

memasak jagung bose (masakan jagung yang bercampur santan kelapa) dan

sebaliknya para ibu dari Timor dan Flores belajar membuat oncom dan bajigur

dari sunda.

Setiap kebudayaan terus ditumbuhkembangkan oleh para pemilik

kebudayaanya, oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu

akumulatif maka yang dimaksudkan adalah dia cendrung tumbuh, berkembang

berubah semakin rinci (kompleks) dan kemudian dikomunikasikan dari satu

generasi ke generasi lain. Tenun ikat dari Ende dan Lio di Flores mula-mula

ditenun dengan benang yang dicelupkan ke dalam nila. Akibat perkembangan

teknologi industri maka lama kelamaan nila mulai ditinggalkan dan para

penennun memakai benang sutera sehingga dapat menghasilkan tenun ikat

berkualtas ekspor.

2.2 8 Semiotika

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Konsep tanda

ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi atau

in absentia antara yang ditandai (signified) dan yang menandai (signifier). Tanda

adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau

petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna”

atau “coretan yang bermakna”.Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang

tanda (sign), fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi

seseorang berarti sesuatu yang lain. Semiotik mengkaji tanda, penggunaan tanda

dan segala sesuatuyang bertalian dengan tanda. Dengan kata lain, perangkat

pengertian semiotik (tanda, pemaknaan, denotatum dan interpretan) dapat

diterapkan pada semua bidang kehidupan asalkan ada prasyaratnya dipenuhi, yaitu

ada arti yang diberikan, ada pemaknaan dan ada interpretasi (Cristomy dan

Untung Yuwono, 2004:79).

Suatu penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa. Ini berati suatu petanda

tidak mungkin disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda. Petanda atau yang

ditandakan itu termasuk tanda sendiri dan dengan demikian merupakan tanda

adalah suatu faktor linguistik. “Penanda dan petanda merupakan kesatuan seperti

dua sisi dari sehelai kertas”. Cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang

bahasa yang kemudian berkembang pula dalam bidang seni rupa serta. Iklan

merupakan salah satu dari produk seni rupa yang membutuhkan ide-ide kreatif

dalam pembuatannya. Hal inilah yang akhirnya menjadi pedoman penulis untuk

meneliti serta menganalisis iklan Mie Sedap versi “Ayamku” menggunakan ilmu

Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra kita,

maksudnya tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri: dan bergantung

pada pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda.

Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan atau perjanjian

yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah

mengerti arti yang telah disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika

seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya:

Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang memiliki

perlambang yang kaya makna. Namun bagi orang yang memiliki latar budaya

yang berbeda, seperti orang eskimo, Garuda Pancasila akan dianggap sebagai

burung yang biasa saja yang disamakan dengan burung-burung sejenis elang

lainnnya.

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pikiran merupakan

mediasi antara simbol dengan acuan. Atas dasar hasil pemikiran itu pula

terbuahkan referensi yaitu hasil penggambaran maupun konseptualisasi acuan

simbolik. Dengan demikian referensi merupakan gambaran hubungan antara tanda

kebahasaan berupa kata-kata maupun kalimat dengan dunia acuan yang

membuahkan satua pengertian tertentu. Simbol berbeda dengan tanda, simbol

mempunyai arti yang lebih mendalam, simbol merupakan sebuah tanda yang

berdasarkan pada konvensi, peraturan atau perjanjian yang disepakati bersama.

Simbol baru dapat dipahami seseorang jika seseorang sudah mengerti arti

yang telah disepakati sebelumnya. Burung Dara adalah simbol perdamaian, angka

adalah simbol, kita tidak tahu mengapa bentuk 2 mengacu pada sepasang objek;

hanya karena konvensi atau peraturan dalam kebudayaanlah yang membuatnya

begitu.

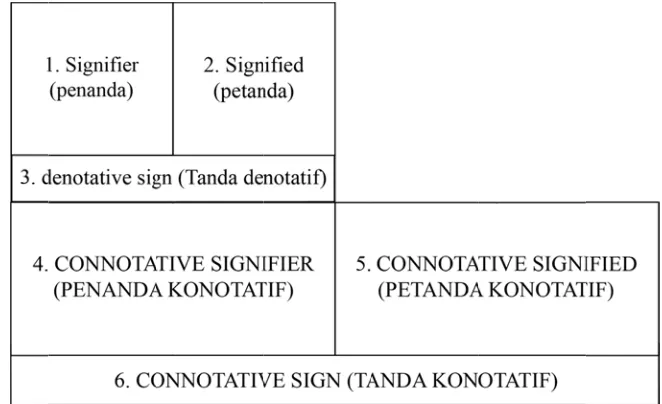

2.2 9 Semiologi Roland Barthes

Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang

berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan

asumsiasumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Salah satu area

penting yang dirambah Roland Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran

pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda tetap

membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang

lebar mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran ke-dua

(two order significations) yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada

sebelumnya.

Tradisi semiotika pada awal kemunculannya cenderung berhenti sebatas

pada makna-makna denotatif alias semiotika denotasi. Sementara bagi Barthes,

terdapat makna lain yang justru bermain pada level yang lebih mendalam, yakni

pada level konotasi. Pada tingkat inilah warisan pemikiran Saussure

dikembangkaln oleh Barthes dengan membongkar praktik pertandaan di tingkat

konotasi tanda. Konotasi bagi Barthes justru mendenotasikan sesuatu hal yang ia

nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi

tertentu.

Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

Tambahan ini merupakan sumbangan Barthes yang amat berharga atas

penyempurnaannya terhadap semiologi Saus sure, yang hanya berhenti pada

penandaan pada lapis pertama atau pada tataran denotatif semata. Dengan

membuka wilayah pemaknaan konotatif ini, ‘pembaca’ teks dapat memahami

Sumber: Roland Barthes (dalam Storey: 1994: 110) penggunaan gaya bahasa

kiasan dan metafora yang itu tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotatif

(Manneke Budiman, dalam Christomy dan Yuwono, 2004: 255). Bagi Barthes,

semiotika bertujuan untuk memahami sistem tanda, apapun substansi dan

limitnya, sehingga seluruh fenomena sosial yang ada dapat ditafsirkan sebagai

‘tanda’ alias layak dianggap sebagai sebuah lingkaran linguistik.

Penanda-penanda konotasi, yang dapat disebut sebagai konotator,

terbentuk dari tanda-tanda (kesatuan penanda dan petanda) dari sistem yang

konotator tunggal. Dalam iklan televisi, susunan tanda-tanda verbal nonverbal

dapat menutupi pesan yang ditunjukkan. Citra yang terbangun di dalamnya

meninggalkan ‘pesan lain’, yakni sesuatu yang berada di bawah citra kasar alias

penanda konotasinya. Sedangkan untuk petanda konotasi, karakternya

umum,global dan tersebar sekaligus menghasilkan fragmen ideologis. Dapat

dikatakanbahwa ideologi adalah suatu form penanda-penanda konotasi,

sementaratampilan iklan melalui ungkapan atau gaya verbal, nonverbal dan

visualisasinya merupakan elemen bentuk (form).

Dalam realitas yang termediasi, banyak mitos yang diciptakan media di

sekitar kita, misalnya mitos tentang kecantikan, kejantanan, pembagian peran

domestik versus peran publik dan banyak lagi. Mitos ini bermain dalam tingkat

bahasa yang dalam bahasa Barthes disebut sebagai ‘adibahasa’ atau dari

konotator-konotator. Singkatnya, konotasi merupakan aspek bentuk dari tanda,

sedangkan mitos adalah muatannya.

Secara semiotis, ideologi merupakan penggunaan makna-makna

konotasitersebut di masyarakat alias makna pada makna tingkat ketiga.

Tatanan pertandaan pertama adalah landasan kerja Saussure. Tatanan ini

menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara

tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Barthes menyebut tatanan ini

sebagai denotasi, hal ini mengacu pada anggapan umum, makna jelaslah tentang

tanda. Sebuah foto tentang tanda keadaan jalan mendenotasi jalan tertentu; kata

“jalan” mendenotasi jalan perkotaan yang membentang di antara bangunan.

Makna denotatif suatu kata ialah makna yang biasa kita temukan dalam

kamus. Sebagai contoh, di dalam kamus, kata melati berati ‘sejenis bunga’.

Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah

kata yang secara bebas memegang peranan penting dalam ujaran. Makna denotasi

bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda dan pada

intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda. Harimurti Kridalaksana

(2001:40) dalam Sobur (2003:263) mendefinisikan denotasi (denotations) sebagai

“makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang lugas

juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya

(Budiman, dalam Christomy dan Yuwono, 2004: 255). Dibukanya medan

pemaknaan konotatif dalam kajian semiotika memungkinkan “pembaca” iklan

memaknai bahasa metaforik yang maknanya hanya dapat dipahami pada tataran

konotatif. Dalam mitos, hubungan antara penanda dan petanda terjadi secara

termotivasi. Berbeda dengan level denotasi yang tidak menampilkan makna

(petanda) yang termotivasi, level konotasi menyediakan ruang bagi

berlangsungnya motivasi makna ideologis. pada sesuatu di luar bahasa atau yang

didasarkan atas konvensi tertentu; sifatnya objektif.

Makna denotatif merupakan makna objektif (makna sesungguhnya dari

kata tersebut). Makna denotatif (denotatif meaning) disebut juga dengan beberapa

istilah lain seperti; makna denotasial, makna kognitif, makna konseptual, makna

ideasional, makna referensial atau makna proposional. Disebut makna denotasial,

referensial, konseptual atau ideasional, karena makna itu menunjuk (denote)

kepada suatu referen, konsep atau ide tertentu dari referen. Disebut makna

kognitif karena makna itu bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan; stimulus

(dari pihak pembicara) dan respon (dari pihak pendengar) menyangkut hal-hal

yang dapat diserap pancaindra (kesadaran) dan rasio manusia. Disebut makna

proporsional karena ia bertalian dengan informasi-informasi atau

pernyataanpernyataan yang bersifat faktual.

Jika kita mengucapkan sebuah kata yang mendenotasikan suatu hal

tertentu maka itu berati kata tersebut ingin menunjukkan, mengemukakan dan

menunjuk pada hal itu sendiri. Dengan pengertian tersebut kita dapat mengatakan

bahwa kata ayam mendenotasikan atau merupakan sejenis unggas tertentu yang

memiliki ukuran tertentu, berbulu, berkotek dan menghasilkan telur untuk

sarapan. Kamus umum berisikan daftar aturan yang mengaitkan kata-kata dengan

arti denotatifnya, dan kita dapat membaca, menulis dan mengerti berbagai kamus

karena kita sama-sama memakai pengertian yang sama tentang kata-kata yang

terdapat dalam kamus tersebut. Sedangkan konotasi (connotation, evertone,

evocatory) diartikan sebagai aspek makna atau sekelompok kata yang didasarkan

pembaca. Misalnya kata amplop, kata amplop bermakna sampul yang berfungsi

tempat mengisi surat yang akan disampaikan kepada orang lain atau kantor,

instansi, jawatan lain. Makna ini adalah makna denotasinya. Tetapi kalimat

“Berilah ia amplop agar urusanmu segera beres,” maka kata amplop dan uang

masih ada hubungan, karena amplop dapat saja diisi uang. Dengan kata lain, kata

amplop mengacu kepada uang, dan lebih khusus lagi uang pelancar, uang pelicin,

uang semir atau uang gosok.

Sementara itu, dalam istilah yang digunakan Barthes, konotasi dipakai

untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan

kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda

bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Ini

terjadi saat makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif.

Konotasi terjadi tatkala interpretetant dipengaruhi sama banyaknya oleh

penafsir dan objek atau tanda. Bagi Barthes, faktor penting dalam konotasi adalah

penanda tatanan dalam tatanan pertama. Penanda tatanan pertama merupakan

tanda konotasi. Foto khayalan tentang jalan yang sama; perbedaan antara

keduanya terkait dengan bentuk, tampilan foto atau dalam penandanya. Barthes

menegaskan bahwa setidaknya pada foto (gambar), perbedaan antara konotasi

dan denotasi menjadi jelas. Denotasi merupakan reproduksi mekanis di atas film

tentang objek yang ditangkap oleh kamera. Konotasi adalah bagian manusiawi

dari proses ini; mencangkup seleksi atas apa yang masuk dalam bingkai (frame),

fokus, sudu pandang kamera, mutu film dan sebagianya. Denotasi adalah apa yang

difoto, sedangkan konotasi adalah bagaimana memfotonya.

Nada suara, cara bicara, musik, mengkonotasi perasaan atau nilai tentang

apa yang kita katakan. Seringkali terjadi bahwa apa yang dikatakan bermakna lain

sekali dari makna yang tersirat dalam rangkaian kata yang dipergunakan. Dalam

hal ini peranan intonasi (nada bicara) dapat mengubah makna sebuah kalimat.

Misalnya, “Anda memang sangat pintar!” atau “Memang Andalah gadis yang

paling cantik di antero dunia!”, yang dimaksudkan dari pernyataan tersebut

adalah gadis yang sangat jelek. Intonasi yang berbeda dapat mengubah makna

sebenarnya.

Makna konotatif bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada pergeseran

dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan rasa dan nilai

tertentu. Kalau makna denotatif hampir bisa dimengerti banyak orang, maka

makna konotatif ini hanya bisa dicerna oleh mereka yang jumlahnya relatif lebih

sedikit (kecil). Jadi, sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata

itu mempunyai “nilai rasa’, baik positif maupun negatif. Jika tidak mempunyai

nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Tetapi dapat juga disebut

berkonotasi negatif (netral) dalam sobur (2003:264).

Ketika kita berbicara tentang denotasi, kita merujuk pada asosiasi primer

yang dimiliki oleh sebuah kata bagi kebanyakan anggota masyarakat linguistik

tertentu, sedangkan konotasi merujuk pada asosiasi sekunder yang dimilki sebuah

kata bagi seseorang atau lebih anggota masyarakat itu. Kadang-kadang konotasi

suatu kata sama bagi hampir setiap orang, namun kadang-kadang hanya berkaitan

dengan pengalaman satu individu saja, atau lebih sering berkaitan dengan

sekelompok kecil individu tertentu.

Barthes menggunakan Konsep connotation-nya untuk menyingkap

maknamakna tersembunyi. Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna

konotasional, makna emotif atau makna evaluatif. Konsep ini menetapkan dua

cara pemunculan makna yang bersifat promotif, yakni denotatif dan konotatif.

Pada tingkatan denotatif, tanda-tanda itu mencuat terutama sebagai makna

primer yang “alamiah”. Namun pada tingkat konotatif, tahap sekunder, munculah

makna yang ideologis.

Semiotika (Semiotic) adalah teori tentang pemberian ’tanda’. Secara garis

besar semiotika digolongkan menjadi tiga konsep dasar, yaitu semiotika

pragmatik (semiotic pragmatic), semiotika sintaktik (semiotic syntactic) dan

semiotika sematik (semiotic sematic).

1. Semiotika Pragmatik (semiotic pragmatic)

Semiotika pragmatik menguraikan tentang asal usul tanda, kegunaan tanda

batas perilaku subjek. Dalam arsitektur, semiotika prakmatik merupakan tinjauan

tentang pengaruh arsitektur (sebagai sistem tanda) terhadap manusia dalam

menggunakan bangunan. Semiotika pragmatik arsitektur berpengaruh terhadap

indra manusia dan perasaan pribadi (kesinambungan, posisi tubuh, otot dan

persendian). Hasil karya arsitektur akan dimaknai sebagai suatu hasil persepsi

oleh pengamatnya, hasil persepsi tersebut kemudian dapat mempengaruhi

pengamat sebagai pemakai dalam menggunakan hasil karya arsitektur. Dengan

kata lain, hasil karya arsitektur merupakan wujud yang dapat mempengaruhi

pemakainya

2. Semiotika Sintaktik (semiotic syntactic)

Semiotika sintaktik menguraikan tentang kombinasi tanda tanpa

memperhatikan ’maknanya’ ataupun hubungannya terhadap perilaku subjek.

Semiotika sintaktik ini mengabaikan pengaruh akibat bagi subjek yang

menginterpretasikannya. Dalam arsitektur, semiotika sintaktik merupakan tinjauan

tentang perwujudan arsitektur sebagai panduan dan kombinasi dari berbagai

sistem tanda. Hasil karya arsitektur akan dapat diuraikan secara komposisional

dan ke dalam bagianbagiannya, hubungan antar bagian dalam keseluruhan akan

dapat diuraikan secara jelas.

3. Semiotika Sematik (semiotic sematic)

Semiotika sematik menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai

dengan ’arti’ yang disampaikan. Dalam arsitektur, semiotika sematik merupakan

tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan.

Hasil karya arsitektur merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh

perancangnya. Makna tersebut disampaikan melalui ekpresi wujudnya,

wujudtersebut akan dimakanai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh

pengamatnya. Perwujudan makna suatu rancangan dapat dikatakan berhasil jika

makna atau ’arti’ yang ingin disampaikan oleh perancang melalui rancangannya

dapat dipahami dan diterima secara tepat oleh pengamatnya, jika ekspresi yang

ingindisampaikan perancangnya sama dengan persepsi pengamatnya.

Makna tanda maupun simbol yang ada biasanya bersifat refleks dan datang

manusia berdasarkan budaya atau peraturan yang telah disepakati bersama dalam

masyarakat. Simbol-simbol yang diciptakan dalam masyarakat tertentu disebarkan

melalui komunikasi sehingga simbolsimbol tersebut dimiliki secara luas dan

distandarisasi maknanya. Dalam hal ini, peran menonjol dimainkan oleh tenaga

komunikasi (komunikasi massa). Sebagai contoh, film-film Hollywood yang

booming di abad ini mempengaruhi cara berpakaian, berbicara,life style kita. Kita

seakan-akan menjiplak style kebaratang akibat pengaruh media massa (televisi,

internet maupun bioskop) yang kita lihat.

Sebuah visual atau simbol seringkali dapat memberikan dua makna

bahkan lebih yang bisa saling mendukung atau bahkan saling bertentangan. Untuk

itu seorang perancang harus mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan

visual atau simbol tersebut. Contohnya Burung hantu yang dianggap sebagai

binatang yang bijaksana, simbol ilmu pengetahuan dan di daerah manado

mangkuni=kabar baik. Namun di daerah tertentu burung hantu dianggap sebagai

simbol kesialan. Sematik juga sangat melibatkan indra manusia dalam

pembentukkan makna tanda-tanda visual. Suara dapat divisualisasikan dalam

bentuk teks yang sesuai, misalnya bunyi ledakan, suara ribut, suara sunyi, musik

jazz, suara mesin ketik atau menvisualisasikan orang yang sedang tidur dengan

menekankan pada huruf Z yang berurutan. Memvisualisasikan penciuman,

misalnya bau bunga mawar bisa divisualisasikan dengan pengharum ruangan,

parfum dan minyak wangi. visualisasi indra peraba menggambarkan sesuatu yang

memiliki permukaan kasar, lembut, halus, sesuatu yang menonjol kepermukaan

atau tenggelam ke dalam. Dapat diimplementasikan untuk produk-produk bayi

(yang serba lembut), pelembut pakaian atau sabun untuk kulit halus. Sementara

itu indra pengecap untuk menggambarkan rasa manis, pahit, asam dan lainnya.

Misalnya, dapat digambarkan dari buah cherry yang lebih mensugesti rasa manis.

Tanda-tanda visual juga mampu mengkomunikasikan bagaimana

gambaran galak, pemarah, bingung, sakit, lemah, melankolis, macho, feminim,

segar, ramai dan sebagainya. Contoh lain, sebuah siluet pohon yang berdaun

jarang, kiri kanannya tandus, seolah pohon tadi berdiri sendiri tanpa teman dapat

misteri identik dengan hitam, gelap dan bersifat teka-teki. Suasana romantis dapat

digambarkan dengan warna pink, sepasang burung, pandangan mata yang penuh

arti, senyuman atau bisa juga disimbolkan dengan cupid (malaikat cilik yang

memegang busur panah).

Sebagai bagian dari desain grafis, desain komunikasi visual adalah ilmu

yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media

untuk menyampaikan pesan serta gagasan secara visual, termasuk radio dengan

mengolah elemen desain grafis berupa bentuk gambar, huruf dan warna serta tata

letaknya, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. Prinsip

desain menekankan pesan visual yang kreatif (asli, inovatif dan

lancar),komunikatif, efisien, dan efektif sekaligus menghasilkan desain yang

indah dan estetis.

Desain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan

emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang

dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi berasal dari

kata Latin Componere yang artinya penggabungan. Pada dasarnya suatu

komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk

yang serasi. Komposisi dianggap sebagai suatu pengorganisasian elemen-elemen

desain dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu secara ketat, meskipun sering

hanya digunakan sebagai arahan saja tetapi mampu mencapai bentuk abstrak,

alamiah, non-objektif, ornamental ataupun struktural.

Layaknya informasi yang disampaikan menggunakan bahasa lisan (suara)

yang dapat disampaikan secara tegas, ceria, keras, lembut, penuh gurauan, formal

dan sebagainya. Dengan menggunakan gaya bahasa dan volume suara yang

sesuai, desain komunikasi visual juga dapat melakukan hal yang serupa. Kita

dapat merasakan sendiri setelah membaca sebuah berita (tulisan), melihat foto

atau ilustrasi, melihat permainan warna dan bentuk dari sebuah karya desain yang

berbentuk publikasi cetak, serta nuansa yang ditimbulkannya. Apakah informasi

itu tegas, formal, bergurau, lembut, anggun, elegan dan sebagainya. Untuk