* $

*

0 * $ *

* *

3 * 1 * $

*

$

-* $ 1

4 * $ +

* * * $

+ , 5 * 6

4 *

$ + 1 6 * * $

" '7! 6 * * 8 1

, 3 6 * " '9! 8

$ :' &' $ *

: $

3 - * ;1-< = * $ ;,$< + * ;+ < 1

* $ +

* $ *

*

* >

*

-? $

+ ? $

$

7 ?

$ ? " '7! ? 8

? " '9! $ 0

8 ? $

8

? $

? ;255< ? $

5 5

.

;,55<

? $

:' &' ? $

:# 7% :# :7

%& 7& :! ':

!& &: $

$ 1 + A

8 0 ? 0 *

; <

; ! < ! (D +E2

; ! " < 7 9D

*

!""9 !"!9

;#< 1 - * ;1-<

@ ;!< ,$ ;, $ <

@

4 @ ;:< + ;+ <

4

$

? $ !""9

% #'' """

* ,$ +

? $

? $ 88+ #" """ C

#! 7"! #:# +

C $

* +

!"!9 #! ##" 99' 1- ,$

$ ? $

*

? $ ?

# '#% """ !

!""9

% ''( !(% ! 1 *

4

!"!9 9 (7! ":! ! & 'D

? $ ;#!9 &7" """ !<

,$ +

1- 9 !%% 7:9 7 ! 9 !!& %7' !

$ !""9 ? $

#: #7% :((

C $ !"!9

#" &7( &:' 1- ## '!' "&(

,$ ## 79: #:9 + $

? ? $

+ ? $

?

$ $+

#$ ! % & %

& ! % ! & $ & % % % '

' % & ' & ' % % (

) ! % % % & * (

+$

,$ % ! & % ! - &

.

. $ 0 12 32

$ "!% &#)&"(" # %!.&', / " ! , # #) %#) #

$ ( (' 4 56

$& %7% * (! $ &!. !. #)

'8 '8 ' $ %# #, '*

& %

'(98 '8 '8 %'7(#( , % 7 +7(* '8 % &, * 8 ,* $

#))( #))(

&#)& +% *

& % '()' ! %, & # & (" + $: $ '7 # *

"!% &#)&"(" # %!.&', / " !

, # #) %#) #*

'(98 '8 '8 &:& %$! # * '8 '8 +'%" / +* $:8 )'

? $ ?

$

- $

$

# - + $

-0 $

*

! $ - 5 ? ? $ - $

+ 8 ;$ 8< $

: - + $ -$

' $ - $ 2 - 0

- , 2

- 2 ,

( $ ?

: $ -$

% 8 %

&

* 7

$

$

0 + , ; < 0 1 ; < $

- 0 F 0 ?

$ - - $

$ A $ - $ #977

$ #99' ! $ $

+ 8 - $ $ !""&

: $ $ +

8 $ - $

$ $ . #99"

$ $ ; < ?

$ 4 1 $ ?

? ? $ $

? $ ?

- A $ -$ * :( # !"#! +

? $ $ ? $

? - $ .

!"#! + ? $

$ ? $ ?

. G+,-A+0 /A-+0

3-?/,+3+1-. $ $ "%!"&'#('

$ - $ + 8

$ ; :<

$

# $ - $ 2

! - 0

$

# - , 2

Daftar Isi ... i

ii

4.1.1 Aspek Geografis dan Administratif ... 70

4.1.2 Aspek Geomorfologis ... 72

4.1.3 Aspek Klimatologi ... 73

4.1.4 Aspek Demografi dan Sosial Budaya ... 73

4.1.5 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... 77

4.1.6 Aspek Pelayanan Umum ... 78

4.2.10 Kondisi Aksesibiltas dan Transportasi ... 94

4.2.10.1 Aksesibilitas ... 94

4.2.10.2 Transportasi ... 95

4.2.11 Kondisi Obyek Wisata ... 98

... 107

5.1 Analisis Situasi Wisatawan dan Obyek Tujuan Wisata (OTW) ... 106

iii

6.3 Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi ... 147

6.4 Status Keberlanjutan Dimensi Sosial Budaya ... 151

6.5 Status Keberlanjutan Dimensi Sarana Prasarana ... 154

6.6 Analisis Multi Dimensi Satus Keberlanjutan ... 158

... 162

7.1 Metode Analisis Strukturisasi Kelembagaan, Permasalahan, Tujuan dan Aktivitas/Program yang diperlukan di Kawasan Puncak ... 162

7.1.1 Elemen Lembaga yang Terkait dalam Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 164

7.1.2 Elemen Kendala Kelembagaan yang dihadapi dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 170

7.1.3 Elemen Tujuan yang diinginkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 176

7.1.4 Elemen Aktivitas/Program yang diharapkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 181

7.2 Pembahasan ... 187

... 191

8.1 Peraturan Perundang>Undangan Penataan Ruang dan Pariwisata ... 191

8.2.5 Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama antar Daerah ... 211

9.3.2 Submodel Transportasi dan Akomodasi ... 229

9.3.3 Submodel Fisik Lingkungan ... 232

9.3.4 Submodel Hukum dan Kelembagaan ... 235

9.4. Validasi Model .... ... 238

9.4.1 Uji Validasi Struktur dan kinerja ... 239

9.5 Simulasi Skenario Model Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 241

iv

meningkatkan frekuensi penertiban bangunan liar... . 244

9.5.3 Skenario Alternatif (Alt) :Kebijakan Pengendalian penduduk, Membatasi jumlah kendaraan, Meningkatkan perekonomian wilayah, meningkatkan frekuensi penertiban bangunan tidak berizin, serta internalisasi biaya lingkungan ... 247

9.6 Perbandingan antara Ketiga Skenario ... 247

9.7 Kebijakan dan Pendekatan Program ... 253

9.7.1 Kebijakan Pengendalian Penduduk ... 254

9.7.1.1 Program KB dan Operasi Yustisi ... 255

9.7.1.2 Program Pembatasan Kawasan Permukiman ... 257

9.7.2 Kebijakan Peningkatan Perekonomian Kawasan ... 260

9.7.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja yang Siap Pakai ... 261

9.7.2.2 Peningkatan UKM di Bidang Pertanian dan Industri Rumah tangga (Home Industry) ... 261

9.7.2.3 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi ... 262

9.7.3 Kebijakan Pengendalian Bangunan Tidak Berizin ... 264

9.7.4 Kebijakan Pembatasan Jumlah Kendaraan ... 265

9.7.5 Pembiayaan Lingkungan Kawasan Puncak ... 269

9.8. Simulasi Peningkatan Nilai Keberlanjutan Multi Dimensi Kawasan Puncak ... 269

... 282

10.1 Kesimpulan ... 282

10.2 Saran ... 283

Daftar Pustaka ... 284

v

Tabel 1. Jumlah bangunan ber>IMB dan tidak ber>IMB ... 4

Tabel 2. Dampak positif dan negatif pariwisata ... 26

Tabel 3. Resiko akibat kegiatan kepariwisataan ... 27

Tabel 4. Prinsip>prinsip panduan kepariwisataan dalam agenda 21 ... 31

Tabel 5. Dimensi dalam pariwisata ... 32

Tabel 6. Jumlah pengunjung di DTW Kawasan Puncak Tahun 2009 ... 37

Tabel 7. Tujuan, jenis data, sumber, metode analisis dan output ... 39

Tabel 8. Parameter, sumber data dan kegunaan ... 43

Tabel 9. % (SSIM) awal elemen ... 53

Tabel 10. Hasil & % (RM) final elemen ... 56

Tabel 11. Elemen dan sub elemen dalam kajian pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 56

Tabel 12. Analisis kebutuhan ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 61 Tabel 13. Uraian komponen sistem kotak gelap (& ' & %) ... 65

Tabel 14. Simbol>simbol diagram alir (Muhammadi $ 2001) ... 67

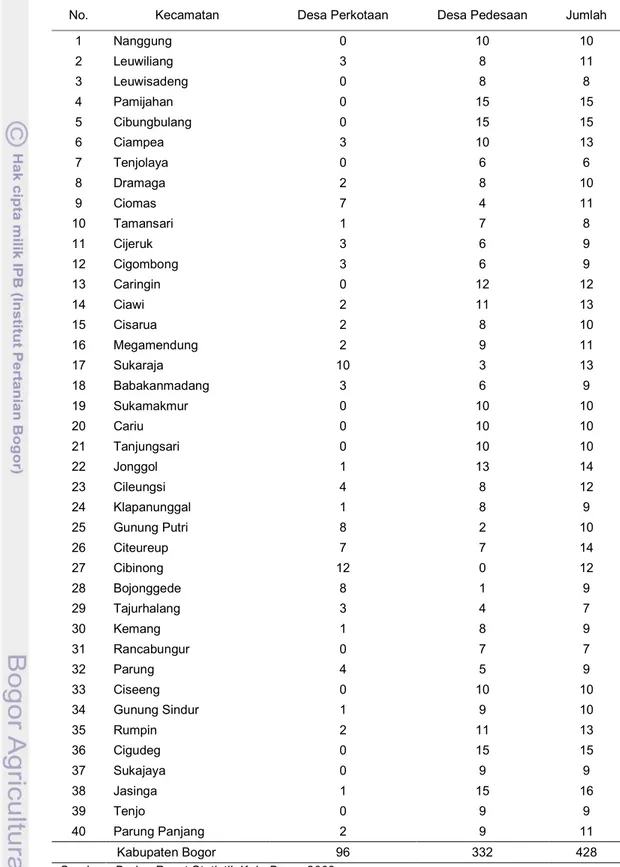

Tabel 15. Banyaknya desa menurut desa perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bogor Tahun 2008 ... 71

Tabel 16. Pembagian wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan ketinggian tempat ... 72

Tabel 17. Kemiringan lahan di Kabupaten Bogor ... 73

Tabel 18. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2010 ... 76

Tabel 19. Banyaknya sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2007>2008 ... 78

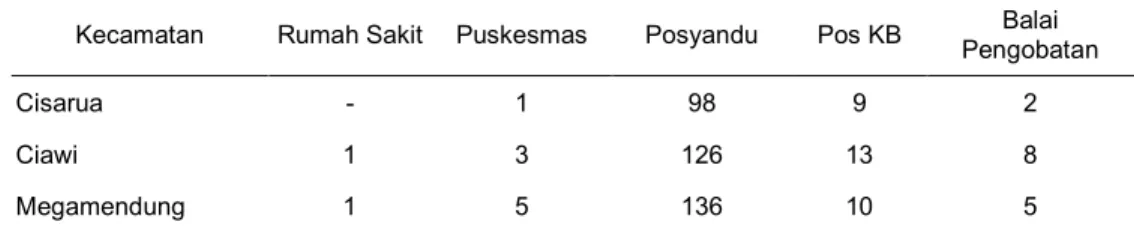

Tabel 20. Luas wilayah di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 84

Tabel 21. Luas DAS yang terdapat di Kawasan Puncak ... 91

Tabel 22. Persentase tutupan lahan Tahun 1992, 1995, 2000 dan 2006 ... 92

Tabel 23. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Cisarua, Ciawi dan Megamendung ... 93

Tabel 24. Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Cisarua, Ciawi dan Megamendung ... 93

Tabel 25. Panjang jalan di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 97

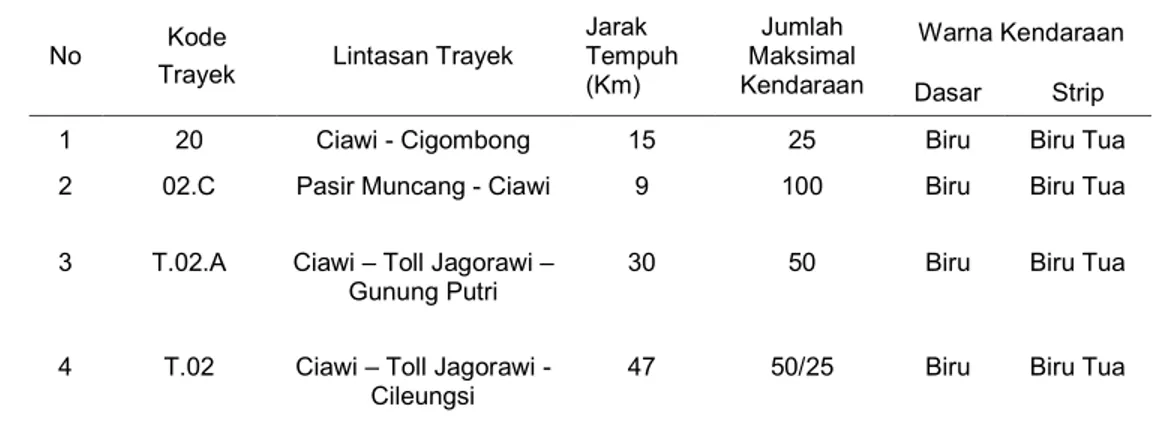

Tabel 26. Trayek, jurusan, jarak tempuh, jumlah maksimal kendaraan dan warna kendaraan angkutan umum yang melintasi Kawasan Puncak ... 98

Tabel 27. Tipologi jenis dan atraksi wisata Kawasan Puncak ... 99

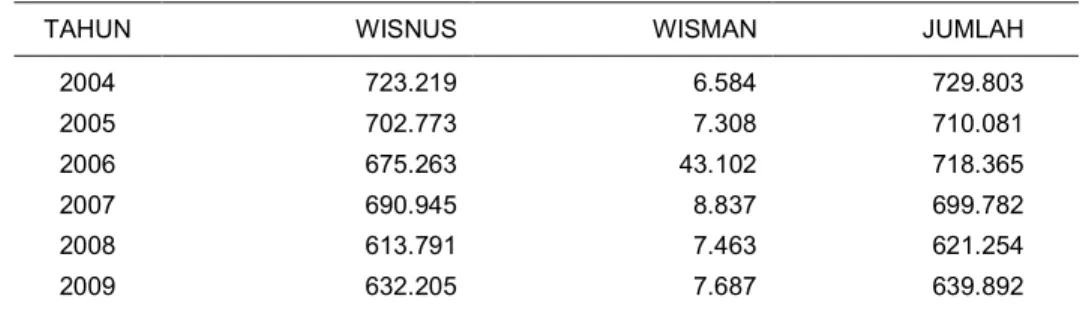

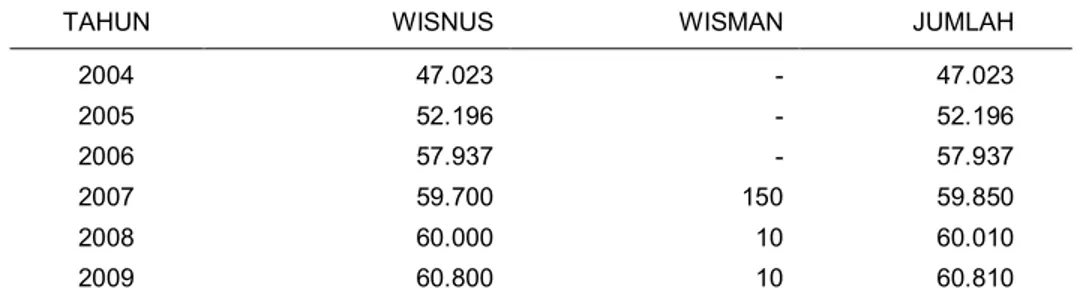

Tabel 28. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Taman Safari Indonesia Tahun 2004 – 2009 ... 101

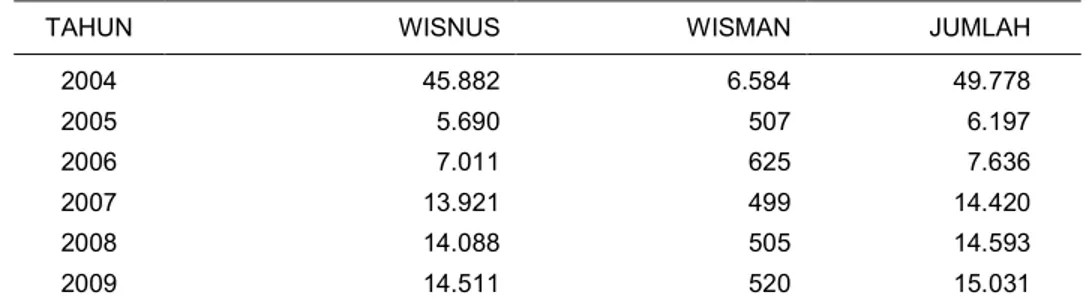

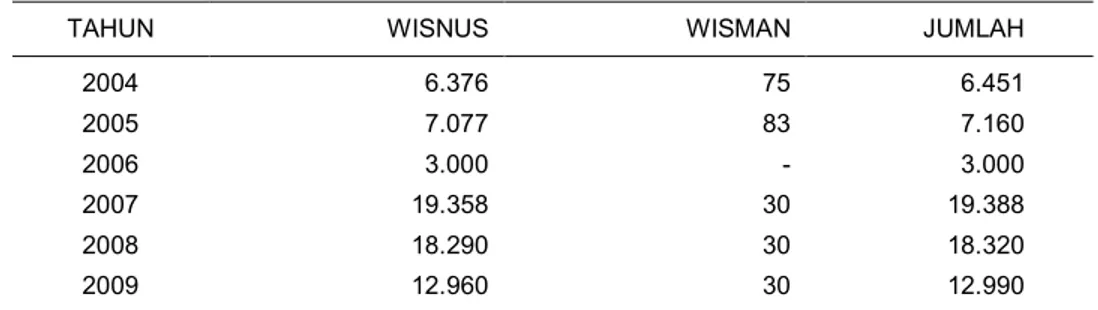

Tabel 29. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Telaga Warna Tahun 2004 – 2009 ... 102

vi

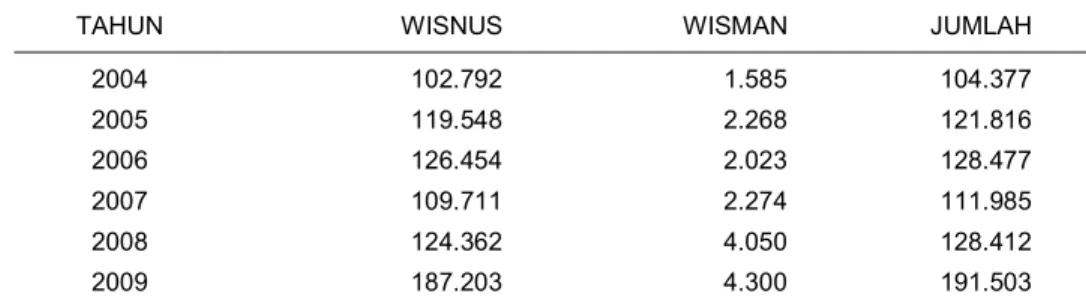

Tabel 32. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan

mancanegara ke Objek Wisata Taman Melrimba Tahun

2004 – 2009 ... 104

Tabel 33. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Curug Panjang Tahun 2004 – 2009 ... 104

Tabel 34. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Objek Wisata Taman Wisata Matahari tahun 2004 – 2009 ... 105

Tabel 35. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke objek wisata Taman Wisata Riung Gunung tahun 2004 – 2009 ... 105

Tabel 36. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Objek Wisata Curug Cisuren tahun 2004 – 2009 ... 106

Tabel 37. Jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek tujuan wisata dari tahun 2004 sampai dengan 2009 ... 107

Tabel 38. Rata>rata biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata Puncak Bogor (BPTi) ... 112

Tabel 39. Hasil uji parsial (Uji t) frekuensi kunjungan ... 115

Tabel 40. Hasil Pengujian Serentak (Uji>F) pada Frekuensi Kunjungan ... 116

Tabel 41. Hasil pengujian statistik deskriptif ... 116

Tabel 42. Hasil uji multikolinearitas ... 117

Tabel 43. Keputusan uji autokorelasi ... 118

Tabel 44. Hasil uji autokorelasi (n=168, k=5, α=0.05) ... 119

Tabel 45. Hasil uji heteroskedastisitas ... 119

Tabel 46. Perbandingan daya saing antara Kawasan Pariwisata Puncak dan Lembang ... 121

Tabel 47. Daya dukung fisik (PCC) untuk kendaraan dan wisatawan berdasarkan lokasi objek tujuan wisata di Kawasan Puncak ... 128

Tabel 48. Curah hujan dan Hari hujan di Kawasan Puncak ... 130

Tabel 49. Faktor koreksi curah hujan di lokasi objek wisata tahun 2009 ... 131

Tabel 50. Kondisi PCC dan RCC pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 131

Tabel 51. Kondisi PCC, RCC, ECC dan kunjungan wisatawan pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 132

Tabel 52. Luas dan presentase Lahan Kritis di Kecamatan Ciawi,Cisarua dan Megamendung ... 146

Tabel 53. Bencana Longsor di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 146

Tabel 54. Luas Kerentanan Tanah di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung ... 147

Tabel 55. Rasio KUKM berdasarkan data KUKM (Koperasi, UMKM dan IKM) dan jumlah penduduk ... 149

vii

Tabel 59. Jumlah Fasilitas Peribadatan Kecamatan Ciawi, Cisarua,

Megamendung Tahun 2009 ... 158

Tabel 60. Nilai indeks keberlanjutan kawasan puncak Kabupaten Bogor tahun 2010 ... 158

Tabel 61. Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis dengan analisis Rap>Tourism Kawasan Puncak ... 159

Tabel 62. Hasil Analisis RAP>TOURISM untuk nilai dan koefisien determinasi (R2) ... 160

Tabel 63. Faktor pengungkit per>dimensi keberlanjutan Kawasan Puncak ... 161

Tabel 64. Matriks jawaban pakar untuk elemen lembaga yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 165

Tabel 65. & matriks elemen lembaga yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 165

Tabel 66. Matriks jawaban pakar untuk elemen kendala yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 170

Tabel 67. Matriks & elemen kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 171

Tabel 68. Elemen Tujuan yang diinginkan dalam Pengelolaan Pariwisata Kawasan Puncak ... 177

Tabel 69. Matriks jawaban pakar untuk elemen tujuan yang diinginkan yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 177

Tabel 70. Matriks & elemen tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 178

Tabel 71. Elemen aktivitas/program yang diharapkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 182

Tabel 72. Matriks Jawaban Pakar untuk Elemen Aktivitas/Program yang Diharapkan yang Terkait dengan Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak ... 182

Tabel 73. Matriks & elemen aktivitas/program yang diharapkan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Puncak ... 183

TabeI 74. Identifikasi hierarki dan klasifikasi subelemen pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. ... 188

Tabel 75. Peraturan berkaitan dengan penataan Kawasan Puncak ... 192

Tabel 76. Peraturan Perundang>undangan berdasarkan tujuan dan pokok>pokok yang diatur ... 196

Tabel 77. Aspek kunci pada berbagai peraturan perundang> undangan ... 199

Tabel 78. Aspek kunci kelembagaan dan koodinasi pada peraturan perundang>undangan ... 209

Tabel 79. Perbandingan Pengendalian dan Pemberian Perizinan di Kawasan Puncak berdasarkan UU 26/2007 dan Perpres 54/2008 ... 215

Tabel 80. Keterkaitan tujuan, alat analisis dan hasil analisis dengan rumusan black box ... 216

Tabel 81. Simulasi sub model penduduk ... 228

Tabel 82. Simulasi sub model transportasi dan akomodasi ... 231

viii

Tabel 86. Data validasi model berdasarkan perubahan jumlah

kendaraan... 241 Tabel 87. Hubungan antara Output dalam Black Box dan Pemilihan

Skenario ... 243 Tabel 88. Perbandingan berdasarkan skenario TI, RP dan Alt pada

tahun 2009 dan 2029 ... 248 Tabel 89. Rekomendasi kebijakan dan program pengelolaan

ix

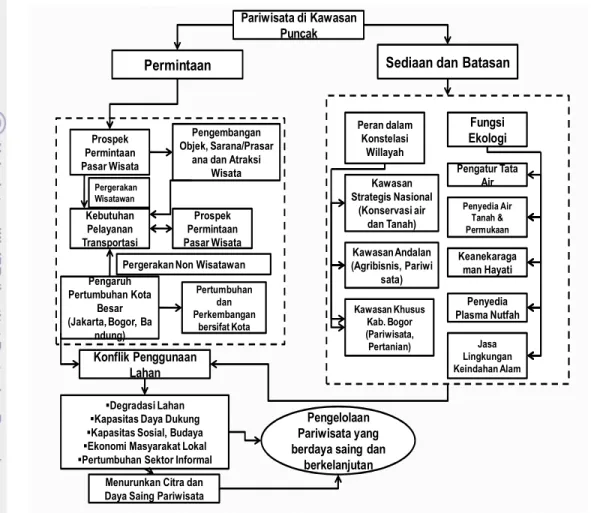

Gambar 1. Kerangka pemikiran pengelolaan pariwisata yang

berdaya saing dan berkelanjutan di Kawasan Puncak

Kabupaten Bogor ... 5

Gambar 2. Perumusan masalah penelitian ... 7

Gambar 3. Model komponen fungsional kunci yang membentuk dinamika dan sistem hubungan kepariwisataan ... 14

Gambar 4. Indeks daya saing pariwisata (Gooroochurn dan Sugiyarto 2004). ... 20

Gambar 5 Peta wilayah penelitian ... 35

Gambar 6. Ilustrasi penentuan indeks keberlanjutan pengembangan kawasan pariwisata dalam skala ordinasi ... 49

Gambar 7. Ilustrasi indeks keberlanjutan setiap dimensi ... 50

Gambar 8. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor ... 55

Gambar 9. Tahapan analisis sistem (Eriyatno 1999) ... 59

Gambar 10. Tahapan penelitian dan metode analisis ... 69

Gambar 11. ( ) (pintu masuk) ke Kawasan Puncak ... 95

Gambar 12. Prosentase wisatawan berdasarkan daerah asal ... 109

Gambar 13. Prosentase alasan wisatawan mengunjungi objek tujuan wisata di Kawasan Puncak ... 109

Gambar 14. Prosentase keluhan wisatawan di Kawasan Puncak ... 110

Gambar 15. Prosentase saran wisatawan untuk perbaikan kinerja pariwisata Kawasan Puncak ... 110

Gambar 16. Prosentase usulan penanganan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak ... 111

Gambar 17. Prosentase biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata puncak Bogor ... 112

Gambar 18 Perbandingan biaya yang dikeluarkan pengunjung pada kawasan wisata Puncak Bogor ... 113

Gambar 19. Grafik uji normalitas untuk model frekuensi kunjungan ... 117

Gambar 20. Bagan keputusan uji autokorelasi ... 118

Gambar 21. Kondisi perbandingan antara, RCC dan kunjungan wisatawan pada setiap lokasi objek tempat wisata ... 133

Gambar 22. Kondisi perbandingan antara, ECC dan kunjungan ... 133

Gambar 23. Indeks keberlanjutan dimensi hukum dan kelembagaan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 140

Gambar 24. Atribut pengungkit dimensi hukum dan kelembagaan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 142

Gambar 25. Indeks keberlanjutan dimensi ekologi kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 143

Gambar 26. Atribut pengungkit dimensi ekologi di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 144

Gambar 27. Indeks keberlanjutan dimensi ekonomi kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 148

Gambar 28. Atribut pengungkit dimensi ekonomi di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 150

x

Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 154 Gambar 32 Atribut pengungkit dimensi sarana prasarana

pariwisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ... 155 Gambar 33. Diagram layang>layang nilai keberlanjutan kawasan

Puncak ... 159

Gambar 34. Matriks driver ) * elemen lembaga

pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 166

Gambar 35. Strukturisasi & pengelola pariwisata

di Kawasan Puncak ... 168

Gambar 36. Matriks ) * elemen kendala

kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan

pariwisata di Kawasan Puncak ... 172

Gambar 37. Strukturisasi kendala kelembagaan yang dihadapi

dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 175

Gambar 38. Matriks ) * elemen tujuan yang

diinginkan dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan

Puncak ... 178 Gambar 39. Strukturisasi tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan

pariwisata di Kawasan Puncak ... 181

Gambar 40. Matriks ) * elemen aktivitas/

program yang diharapkan dalam pengelolaan

pariwisata di Kawasan Puncak ... 184 Gambar 41. Strukturisasi aktivitas/program yang diharapkan dalam

pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak ... 186 Gambar 42. Hubungan Hierarkhi Rencana Tata Ruang ... 201 Gambar 43. Diagram input>output (black box) pengelolaan

pariwisata di Kawasan Puncak ... 220 Gambar 44. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop)

pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak

Kabupaten Bogor ... 222 Gambar 45. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model

penduduk ... 226 Gambar 46. Struktur Model Dinamik sub model penduduk ... 226 Gambar 47. Grafik hasil simulasi jumlah penduduk periode 2009>

2029 ... 229 Gambar 48. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model

transportasi dan akomodasi. ... 229 Gambar 49. Struktur model dinamik sub model transportasi dan

akomodasi ... 230 Gambar 50. Grafik hasil simulasi jumlah kendaraan dan luas

akomodasi periode 2009>2029 ... 232 Gambar 51. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model

fisik lingkungan ... 233 Gambar 52. Struktur Model Dinamik sub model fisik dan

lingkungan ... 234 Gambar 53. Grafik hasil simulasi jumlah wisatawan, dan jumlah

sampah periode 2009>2029 ... 235 Gambar 54. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub

xi

2009>2029. ... 237 Gambar 57. Model pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. ... 238 Gambar 58. Grafik perbandingan penduduk aktual dan penduduk

hasil simulasi. ... 240 Gambar 59. Grafik perbandingan jumlah kendaraan aktual dan

jumlah kendaraan hasil simulasi. ... 241 Gambar 60. Ruas Jalan alternatif wisata di Kawasan Puncak ... 246 Gambar 61. Perbandingan hasil simulasi pada ketiga skenario

untuk Jml Penduduk, Jml wisatawan, Jml kendaraan, Kapasitas ECC, Biaya Lingkungan, Luas Akomodasi,

Luas Tutupan Lahan, dan jml sampah. ... 249 Gambar 62. Titik Rawan Macet di Wilayah Puncak ... 266

Gambar 63. Sketsa konsep pengaturan jalur angkutan wisata. ... 267

Gambar 64. Dimensi Hukum dan Kelembagaan Hasil Simulasi ... 271 Gambar 65. Analisis Monte Carlo Dimensi Hukum Kelembagaan

Hasil Simulasi ... 272 Gambar 66. Dimensi Ekologi Hasil Simulasi ... 273 Gambar 67. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekologi Hasil Simulasi ... 274 Gambar 68. Dimensi Sarana Prasarana Hasil Simulasi ... 275 Gambar 69. Analisis Monte Carlo Dimensi Sarana Prasarana Hasil

Simulasi ... 275 Gambar 70. Dimensi Sosial Budaya Hasil Simulasi ... 278 Gambar 71. Analisis Monte Carlo Dimensi Sosial Budaya Hasil

xii

Lampiran 1. GLOSSARY ... 290 Lampiran 2. Jenis dan Sumber Data ... 293 Lampiran 3. Hotel/Vila/Wisma di Kawasan Puncak ... 297 Lampiran 4 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Bogor ... 301

Lampiran 5 Data kunjungan wisatawan ke Hotel Bintang dan

Melati ... 302 Lampiran 6 Seni Tradisional di Kabupaten Bogor ... 303 Lampiran 7. Rekapitulasi Sumber Data Daya Dukung OTW ... 304 Lampiran 8. Rekapitulasi sumber data Daya Dukung OTW ... 304

Lampiran 9 Hasil Pengolahan Analisis Regresi ... 305

Lampiran 10. Data Pajak dan Retribusi dari Sektor Pariwisata 2004 –

2010 ... 306 Lampiran 11. Hasil Pengolahan Data Faktor yang Berpengaruh pada

Kunjungan Wisatawan ... 307 Lampiran 12. Hasil Pengolahan Data Analisis Daya Saing Kawasan

Puncak ... 312 Lampiran 13. Hasil Pengolahan Ranking Daya Saing Kawasan

(GDP) suatu negara dan bagi daerah sebagai penyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut mengakibatkan daerah berlomba

lomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya, sehingga

dapat menarik kunjungan wisata (turis), baik lokal maupun mancanegara.

Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak yang cukup besar pada

industri industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan Usaha

Kecil Menengah (UKM) di daerah daerah kunjungan pariwisata.

Dampak positif yang ditimbulkan pariwisata terhadap perekonomian bukan

hanya dari pengeluaran/konsumsi wisatawan mancanegara, tetapi juga berasal

dari pengeluaran wisatawan nusantara dan pengeluaran wisatawan

(wisatawan Indonesia keluar negeri). Investasi yang dilakukan industri pariwisata

seperti hotel dan restoran serta pengeluaran pemerintah pusat dan daerah di

sektor pariwisata turut memberi dampak yang besar terhadap perekonomian

Indonesia. Pertumbuhan sektor pariwisata juga mendorong laju pertumbuhan

sektor sektor lain termasuk pertanian, perdagangan dan jasa. Dampak pariwisata

terhadap ekonomi dapat berupa pembentukan output nasional, Produk Domestik

Bruto (PDB), pembayaran upah/gaji, penerimaan pajak dan penyerapan tenaga

kerja.

Kepariwisataan Kabupaten Bogor dalam perwilayahan pariwisata Provinsi

Jawa Barat ditetapkan sebagai wilayah yang termasuk dalam satu dari sembilan

kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat, yaitu kawasan wisata alam

pegunungan puncak (Disbudpar 2008). Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan

Puncak, ditentukan struktur pengembangannya yaitu: (a) Kawasan Puncak

didominasi fungsi lindung; (b) Pengembangan prasarana wilayah khususnya

jalan raya, relatif terbatas dengan maksud tidak merangsang perkembangan

budidaya yang ada; (c) Pola pengelolaan kawasan pariwisata, pengaturan

alokasi kawasan wisata harus menunjang fungsi utama Kawasan Puncak

sebagai kawasan konservasi air dan alam serta sosial budaya, adat istiadat dan

karakteristik fungsi lingkungan setempat; (d) Bangunan yang diperkenankan di

penunjang kawasan tersebut dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

maksimum 5% (Disparsenibud 2003).

Persoalan lingkungan utama dalam pengembangan pariwisata Puncak

adalah telah terjadinya degradasi DAS Ciliwung Hulu yang diperlihatkan dengan

penambahan lahan kritis (Sabar 2004) dan peningkatan erosi serta

(Qodariah . 2004, Sawiyo 2005). Hal ini disebabkan antara lain karena

peningkatan luas tutupan lahan oleh bangunan. Sebelum tahun 2000 kenaikan

tutupan lahan permukiman relatif lambat yaitu dari 3,96% (1992) menjadi 8,49%

(2000) atau meningkat sebesar 4,53%. Selanjutnya setelah tahun 2000 kenaikan

tutupan lahan relatif lebih cepat selama kurun waktu 6 tahun (2000 2006) dimana

tutupan lahan meningkat sebesar 12% (Dewi 2010). Perubahan tutupan lahan

tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh daya tarik kawasan sebagai

daerah pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD Kabupaten

Bogor, berupa pajak dan retribusi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Nilai pajak dan retribusi yang disumbangkan dari sektor pariwisata meningkat

menjadi Rp. 35.509.323.990 pada tahun 2009, dari Rp.17.873.667.000 pada

tahun 2005.

Dampak aktivitas pariwisata yang nampak terlihat jelas adalah terjadinya

kemacetan lalu lintas terutama pada saat saat akhir minggu atau hari libur.

Berdasarkan survey data primer ( /TC) yang dilakukan oleh DLLAJ

pada tahun 2001, volume lalu lintas di jalan raya Puncak rata rata adalah 28.800

kendaraan per hari atau sekitar 1.200 kendaraan per jam. Pada tahun 2009

dilakukan kembali survey data primer di pos pengamatan Ciawi dengan hasil

rata rata jumlah kendaraan yang melintas adalah sebanyak 39.564 kendaraan

per hari atau 1.649 kendaraan per jam. Sebagian besar kendaraan adalah

kendaraan ringan (kendaraan penumpang pribadi dan angkutan kota), rata rata

setiap harinya 21.531 kendaraan per hari atau 897 kendaraan per jam,

sedangkan bus atau truk jumlahnya 2.094 kendaraan per hari atau 87 kendaraan

per jam. Akibat kondisi kemacetan lalu lintas tersebut, 46,67% wisatawan

menyatakan tidak menyukai kemacetan dan kondisi ini dapat menurunkan minat

wisatawan untuk mengunjungi Kawasan Puncak (Disparsenibud 2003).

Peran multifungsi Kawasan Puncak sebagai kawasan konservasi dan

pariwisata memerlukan suatu penanganan yang terpadu dan komprehensif antar

dan mengelola Kawasan Puncak dengan baik. Pengelolaan lingkungan tersebut

meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian diarahkan pada topik “Model

Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di

Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, melalui penelitian ini diharapkan pariwisata

di Kawasan Puncak dapat berkembang dengan baik, memiliki daya saing dan

berkelanjutan sebagai output dari penanganan yang terintegrasi dengan

mempertimbangkan unsur unsur ekonomi, ekologi, sosial budaya, sarana

prasarana, kelembagaan dan hukum.

Pembangunan pariwisata di Kawasan Puncak tidak terlepas dari

permintaan, sediaan dan batasan. Prospek permintaan pasar wisata di Kawasan

Puncak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah wisatawan yang

berkunjung ke Kawasan Puncak pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.102.680

orang, meningkat menjadi 1.347.625 orang pada tahun 2009 (Disbudpar 2009).

Penambahan wisatawan dan aktivitas wisata memiliki konsekuensi terhadap

penambahan dan pengembangan objek/sarana/prasarana dan atraksi wisata.

Selain itu diperlukan pula ketersediaan dan kesiapan pelayanan transportasi bagi

wisatawan maupun non wisatawan pengguna akses transportasi tersebut.

Pengembangan Kawasan Puncak selain akibat aktivitas wisata juga dipengaruhi

oleh pertumbuhan kota besar seperti Jakarta, Bogor dan Bandung, sehingga

mempercepat pertumbuhan daerah daerah di Kawasan Puncak menjadi bersifat

kota (Kabupaten Bogor 2003).

Kawasan Puncak berdasarkan hidrologis/tata air berada pada hulu Daerah

Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, seluruh aliran sungai akan mengalir ke arah Utara

dan bermuara pada Sungai Ciliwung melewati ke arah Teluk Jakarta, dengan

demikian kawasan Puncak mempunyai fungsi eksternal untuk menjaga tata air

Kota Jakarta sebagai wilayah hilirnya. Selain itu berdasarkan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah didasari

dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2006, kawasan wisata

alam pegunungan Puncak yang mencakup areal wilayah Kabupaten Bogor dan

Kabupaten Cianjur, ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Unggulan (KWU)

Walaupun pengembangan struktur tata ruang untuk Kawasan Puncak

sudah dibatasi secara maksimal, namun masih banyaknya bangunan bangunan

fisik yang baru, baik berizin maupun tidak berizin. Sampai dengan tahun 2006

jumlah bangunan yang memiliki IMB dan tidak ber IMB di Kawasan Puncak

(Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung) dapat dilihat pada tabel 1

berikut:

Tabel 1. Jumlah bangunan ber IMB dan tidak ber IMB

Uraian Jumlah

Bangunan Ber IMB Tidak ber IMB

1. Kecamatan Ciawi 634 580 54

2. Kecamatan Megamendung 704 402 302

3. Kecamatan Cisarua 1.901 1.335 566

2.749 2.749

! " 446 446

Jumlah 6.434 5.066 1.368

!!"#

Berdasarkan jumlah bangunan tersebut, banyak bangunan yang berdiri di

atas tanah negara dan tanah perkebunan serta eks perkebunan sulit untuk

dikendalikan. Selain itu banyak bangunan yang melebihi ketentuan teknis

tutupan bangunan, melanggar garis sempadan atau bangunan yang berubah

fungsi dari rumah tinggal menjadi villa, wisma dan hotel. Permasalahan lain

adalah bermunculannya PKL di sepanjang jalan Ciawi sampai dengan Cisarua.

Permasalahan munculnya bangunan bangunan tidak berizin tersebut sebagai

akibat kurang intensifnya pengendalian dan pengawasan pembangunan fisik di

kawasan puncak dalam kaitannya dengan fungsi Kawasan Puncak sebagai

kawasan lindung (Kabupaten Bogor 2008).

Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan pariwisata Puncak,

pertambahan jumlah bangunan, berkurangnya tutupan lahan, peningkatan

timbulan sampah, pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, berkurangnya

estetika karena lingkungan kumuh, peningkatan resiko kejadian longsor

merupakan beberapa kondisi yang terjadi di kawasan pariwisata Puncak. Jika

kondisi ini tidak ditangani, maka diduga akan mengakibatkan penurunan citra

dan daya saing kawasan puncak sebagai kawasan pariwisata andalan. Ciri

daerah daerah disekitarnya seperti Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan

Sukabumi. Kerangka pikir penelitian ini disajikan pada gambar 1.

" #

Gambar 1. Kerangka pemikiran pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

4 " " 3 )

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip

prinsipnya. Prinsip prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para

pelaku ( $ ), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara

berkelanjutan, mewadahi tujuan tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya

dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Berdasarkan hal tersebut maka kondisi Kawasan Puncak perlu ditinjau dari sisi

lingkungan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, tata ruang, hukum dan

kelembagaan. Serangkaian kajian yang dilakukan tersebut dibuat suatu model

pembangunan pariwisata di Kawasan Puncak yang berdaya saing dan

berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rumusan permasalahan

yang perlu dipecahkan adalah:

a) Kinerja pembangunan di suatu kawasan atau wilayah akan ditentukan oleh

arahan pemanfaatan ruang serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah

daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mengevaluasi kembali

bentuk bentuk regulasi pemanfaatan ruang dan perizinan pariwisata yang

sudah dilaksanakan di Kawasan Puncak;

b) Kawasan Puncak dengan potensi alamnya menjadi andalan bagi Kabupaten

Bogor dan Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan pariwisata alam

pegunungan. Kegiatan pariwisata tersebut dapat berlangsung terus jika

dikelola secara berkelanjutan, karenanya perlu dilakukan analisis untuk

mengetahui status keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kawasan Puncak;

c) Pengelolaan pariwisata yang baik, akan memberikan rasa aman dan nyaman

bagi para wisatawan serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial,

budaya dan ekonomi masyarakat lokal maka akan meningkatkan daya saing

wisata di kawasan tersebut. Berdasarkan hal tersbut perlu dilakukan kajian

untuk mengukur tingkat daya saing pariwisata di Kawasan Puncak;

d) Kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang

keberhasilan suatu program. Pengelolaan pariwisata di suatu kawasan akan

dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan yang terkait didalamnya. Koordinasi,

konsistensi dan tumpang tindih kewenangan sering menjadi permasalahan

didalam pengelolaan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan

kajian untuk mengetahui kondisi kelembagaan pengelolaan pariwisata di

Kawasan Puncak;

e) Pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak agar berdaya saing dan

berkelanjutan harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, ekologi,

ekonomi, hukum dan kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui

bagaimana rancangan model pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

Rumusan permasalahan pengelolaan pariwisata disajikan dalam gambar 2.

Pariwisata di Kawasan Puncak

Gambar 2. Perumusan masalah penelitian.

5 +" "

Tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan

pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak agar memiliki daya saing dan dapat

dilaksanakan atau dikelola secara berkelanjutan. Guna mencapai tujuan utama

maka dirancang beberapa sub tujuan sebagai berikut:

a) Mengetahui performansi wisatawan di Kawasan Puncak;

b) Menghasilkan analisis terhadap kebijakan yang mengatur penataan ruang dan

pariwisata di Kawasan Puncak;

c) Menghasilkan analisis tingkat daya saing pariwisata di Kawasan Puncak;

d) Menghasilkan analisis daya dukung lingkungan di Kawasan Puncak;

e) Menghasilkan analisis status keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kawasan

f) Menghasilkan analisis kondisi kelembagaan pengelola pariwisata di Kawasan

Puncak;

g) Menghasilkan model kebijakan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.

6 3 /

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk:

a) Memberikan kontribusi positif sebagai koreksi terhadap perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pariwisata;

b) Sebagai acuan bagi para pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan

usaha yang berkelanjutan;

c) Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di

bidang pariwisata;

d) Sebagai alternatif model bagi pengelolaan pariwisata terutama dalam

memadukan unsur konservasi dan pengembangan pariwisata;

e) Sebagai acuan untuk penyempurnaan kebijakan penataan ruang, perizinan,

pengelolaan lingkungan, pembinaan sosial budaya, hukum dan kelembagaan,

ekonomi serta sarana dan prasarana, agar dalam implementasinya dapat

berkelanjutan.

7 ! " , .

Penelitian ini dilakukan di sebuah kawasan wisata yang merupakan Daerah

Tujuan Wisata (DTW) yang dikenal secara nasional. Masalah yang diteliti

merupakan masalah aktual dan strategis yaitu tentang kebijakan pembangunan

pariwisata di kawasan puncak yang merupakan daerah konservasi penting bagi

Propinsi DKI Jakarta selaku ibukota Negara Republik Indonesia. Rekomendasi

kebijakan pariwisata yang dihasilkan mempertimbangkan unsur daya saing dan

berkelanjutan, sehingga metode yang digunakan harus mampu mengakomodasi

dua tujuan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut maka kebaruan penelitian ( % ) terletak

pada upaya untuk memadukan beberapa metode analisis secara komprehensif,

yaitu metode pengukuran indeks daya saing dengan memperhitungkan 8

indikator, indeks keberlanjutan (MDS), daya dukung, % & (TCM),

analisis kelembagaan, ' (FGD) dan analisis sistem

dinamik, untuk mendapatkan arahan kebijakan agar pariwisata di Kawasan

+ - $+

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang komponen

komponennya terdiri atas: (1) Pari = penuh, lengkap, berkeliling; (2) Wis (man)=

rumah, kampong, komunitas; (3) Ata = pergi terus menerus,

mengembara ( ), bila dirangkai menjadi satu kata berarti pergi

secara lengkap meninggalkan rumah (kampong), berkeliling terus menerus

(Pendit 2002).

Yoeti (1988) dan Pendit (2002), mengutip berbagai pengertian pariwisata

seperti tertera dibawah ini:

1. Pariwisata adalah gabungan berbagai kegiatan, pada umumnya bidang

ekonomi yang langsung berkaitan dengan kedatangan dan tinggal serta

kegiatan pendatang di negara tertentu atau daerah tertentu (Schulaland,

1910);

2. Pariwisata adalah kepergian orang orang sementara dalam jangka waktu

pendek ke tempat tempat tujuan diluar tempat tinggal dan pekerjaan sehari

harinya serta kegiatan kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan

tersebut ( in Britain 1976);

3. Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang,

baik dari negara yang sama atau antar negara atau hanya dari daerah

geografis yang terbatas, didalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu

di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai

kebutuhan, kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan (Wahab 1992);

4. Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi

wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah

dalam proses menarik dan melayani wisatawan wisatawan serta para

pengunjung lainnya (Robert McIntosh dan Gupta 1980);

5. Pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari

seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan

yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga lembaga yang

digunakan untuk maksud tersebut (Hans Buchli);

6. Pariwisata adalah lalu lintas orang orang yang meninggalkan tempat

mata sebagai konsumen dari bu ah hasil perekonomian dan kebudayaan,

guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang

beranekaragam dari pribadinya (Kurt Morgenroth);

7. Pariwisata adalah keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya berada

untuk sementara waktu dalam suatu tempat kediaman dan berhubungan

dengan manusia manusia yang tinggal di tempat itu (Gluckmann 1998);

8. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat lain

di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari satu tahun terus

menerus dengan maksud bersenang senang, berniaga dan keperluan

keperluan lainnya (Santoso 2000);

Berdasarkan Undang Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berbagai definisi yang dikutip menunjukkan beragam aspek yang menjadi

titik tolak pandangan masing masing ahli dalam mendefinisikan pengertian

pariwisata. Terdapat kesamaan yang dapat ditangkap dari definisi definisi

tersebut, sehingga Yoeti (1988), mengemukakan empat faktor yang menjadi

dasar pengertian pariwisata yakni:

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu, sekurang kurangnya 24 jam

dan kurang dari satu tahun;

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;

3. Perjalanan itu, apapun bentuknya harus selalu dikaitkan dengan

pertamasyaan atau rekreasi;

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat

yang dikunjunginya dan semata mata sebagai konsumen di tempat itu.

Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh kegiatan

perjalanan ( % ) sebagai salah satu bentuk kegiatan manusia yang digunakan

untuk memenuhi keinginan (rasa ingin tahu) yang bersifat rekreatif dan edukatif.

Adapun dalam melakukan kegiatan pariwisata seseorang mempunyai motivasi

sendiri yang akan diwujudkan dalam bentuk wisata yang dipilihnya.

Piknik dapat menjadi bagian dari pariwisata atau menjadi salah satu

kegiatan dalam pariwisata, sedangkan rekreasi biasanya dilakukan dengan

Warpani 2007). Menurut Banapon (2008), motivasi berpariwisata dapat dibagi

kedalam empat kategori yaitu: motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi antar

pribadi, motivasi status dan martabat.

STIPAR (2006), menguraikan 8 (delapan) tipologi pariwisata berdasarkan

produk pariwisata, yaitu:

1. ( (ekowisata): wisata yang bertujuan untuk menikmati kondisi alam

yang unik maupun keindahan alam yang ada juga kehidupan tanaman dan

binatang liar yang ada didalamnya;

2. (wisata budaya): wisata untuk mendapatkan pengalaman

mengenai suatu cara/gaya hidup yang sedang mengalami kepunahan atau

bahkan turut serta hidup dalam cara/gaya hidup dimaksud;

3. ) * (agrowisata): wisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai

objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman

rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro;

4. ) % (wisata petualangan): wisata yang terkait dengan alam dan

lingkungan seperti gunung, sungai, hutan dan sebagainya. Wisata petualang

membawa wisatawan berinteraksi sangat dekat dengan alam dan merasakan

tantangan alam;

5. + (wisata kesehatan): wisata yang memiliki fasilitas

penyembuhan kesehatan atau manfaat yang berkaitan dengan kesehatan

atau dipercaya dapat memulihkan kondisi kesehatan kembali seperti semula;

6. (wisata religi): wisata yang dikaitkan dengan acara

keagamaan, misalnya kunjungan/ziarah ke fasilitas fasilitas peribadatan atau

tempat tempat religius lainnya;

7. ( (wisata pendidikan): wisata yang lebih mengutamakan

kepada perjalanan yang memiliki kegiatan kegiatan formal yang berkaitan

dengan pelajaran atau dunia pendidikan;

8. (wisata belanja): wisata ke suatu destinasi wisata untuk

memenuhi kebutuhan berbelanja.

Tingkatan daur hidup produk sangat penting diketahui untuk mengukur

posisi produk pariwisata saat ini. Konsep daur hidup produk dijelaskan STIPAR

(2006) sebagai berikut:

1. : Pada tahap ini, produk masih berupa daya tarik atau atraksi saja,

umumnya wisatawan telah mengenal dan mengetahui tentang produk ini

tetapi jumlahnya masih sedikit. Produk yang ditawarkan masih belum

dikembangkan dan belum memiliki banyak pesaing;

2. , : Pada tahap ini, pesaing sudah mulai tertarik pada pasar yang serupa

dengan produk yang ditawarkan dan keuntungan dari produk yang ditawarkan

sudah mulai meningkat. Produk sudah cukup berkembang dan sudah

mempunyai sarana dan prasarana pendukung. Pasar sudah mengenal produk

tersebut meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Produk tersebut sudah

mempunyai pasar yang tetap dan ada kemungkinan terus bertambah jumlah

peminatnya (wisatawan);

3. & : Pada tahap ini, produk telah berkembang dan telah mempunyai

posisi yang baik di mata pasar. Sarana dan prasarana pendukung telah

lengkap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Produk ini telah

mempunyai pasar yang tetap dan akan terus bertambah, sehingga pengelola

harus dapat melakukan inovasi inovasi agar wisatawan tidak jenuh;

4. : Pada tahap ini, posisi produk di pasar mengalami penurunan. Pasar

telah berkurang dan cenderung sedikit. Hal ini terjadi karena atraksi yang

ditawarkan produk tersebut kurang menarik atau kurang memenuhi selera dan

ekspektasi wisatawan, atau terjadinya persaingan dengan produk lain yang

memiliki tipologi serupa.

$

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang

sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti

komponen ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Sebagai sebuah sistem,

antarkomponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi yang

berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem juga akan menyebabkan

terjadinya perubahan pada subsistem yang lain, sampai akhirnya kembali

ditemukan harmoni yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Mill dan Morrison

(1985) dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah sistem dari

berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba laba.

Pitana dan Gayatri (2005), mengemukakan beberapa model sistem

1. Sistem pariwisata terdiri dari tiga komponen utama yaitu: (1) daerah asal

( ); (2) daerah tujuan ( ); dan (3) daerah antara ( /

perjalanan) (Leiper 1979);

2. Sistem pariwisata terdiri dari empat komponen yaitu: (1) $ ; (2). % ; (3)

destinasi; dan ( 4) pemasaran ( Mill dan Morrison 1985);

3. Sistem pariwisata terdiri atas tiga elemen yaitu: (1) elemen dinamis yaitu

perjalanan wisatawan; (2) elemen statis, yaitu: keberadaan destinasi dan

elemen konsekuensial yaitu berbagai dampak yang timbul (Mathiesen dan

Wall 1982);

4. Sistem pariwisata berdasarkan aspek pemasaran pariwisata terdiri dari: (1)

subsistem produksi; (2) subsistem % ; (3) subsistem manajemen; dan

(4) subsistem distribusi dan penjualan (Poon 1993).

Aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem pariwisata

dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat; (2) swasta; dan (3)

pemerintah. Kelompok masyarakat terdiri dari masyarakat umum yang ada pada

destinasi seperti tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media masa.

Kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha,

sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi

mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Pitana

dan Gayatri 2005).

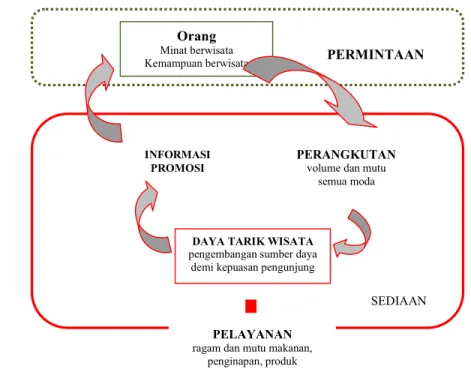

Warpani dan Warpani (2007), memandang pariwisata sebagai suatu sistem

dan memilahnya dalam sisi permintaan dan sediaan. Komponen permintaan

terdiri atas elemen orang, ditengarai oleh hasrat orang melakukan perjalanan

dan kemampuan melakukannya, sedangkan komponen sediaan adalah daya

tarik wisata serta perangkutan, informasi dan promosi dan pelayanan. Hubungan

antar elemen digambarkan sebagai suatu sistem kepariwisataan sebagaimana

Gambar 3. Model komponen fungsional kunci yang membentuk dinamika dan sistem hubungan kepariwisataan (Gunn 1988).

Elemen kepariwisataan dikelompokkan menjadi elemen: (1) Utama, yakni

daya tarik yang mengandung arti objek yang menjadi sasaran dan destinasi

kunjungan wisata; (2) Prasyarat, yakni elemen yang merupakan prasyarat proses

berlangsungnya kegiatan pariwisata, yakni perangkutan; (3) Penunjang, misalnya

informasi dan promosi yang membangun dan mendorong minat berwisata; dan

(4) Sarana pelayanan, yakni elemen yang membuat proses kegiatan pariwisata

menjadi lebih mudah, nyaman, aman dan menyenangkan berupa hotel, motel,

penginapan, rumah makan dan lain lain (Gunn 1988).

4 %

Menurut Pitana dan Diarta (2009), pengelolaan pariwisata harus

memperhatikan prinsip prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kearifan

lokal dan yang merefleksikan keunikan peninggalan

budaya dan keunikan lingkungan;

2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi

basis pengembangan kawasan pariwisata;

Minat berwisata Kemampuan berwisata

pengembangan sumber daya demi kepuasan pengunjung

volume dan mutu semua moda

SEDIAAN

3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah

budaya lokal;

4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan

lokal;

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan

pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi

sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata

tersebut jika melampaui ambang batas ( ) lingkungan alam

atau akseptibilitas sosial, walaupun di sisi lain mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat.

) % ) (PATA) menyusun petunjuk pengembangan

( ) pariwisata yang berisi tiga substansi pokok mengenai etika

pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab, yaitu: (1) keuntungan dan

kemanfaatan jangka panjang ( ); (2) keberlanjutan produk

pariwisata ( ); dan (3) keadilan antargenerasi (

-.) (Pitana dan Diarta 2009).

Metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan sebagai

berikut: (1) konsultasi dengan semua pemangku kepentingan; (2) identifikasi isu;

(3) penyusunan kebijakan; (4) pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas

khusus; (5) penyediaan fasilitas dan operasi; (6) penyediaan kebijakan fiskal,

regulasi dan lingkungan sosial yang kondusif; dan (7) penyelesaian konflik

kepentingan dalam masyarakat (Richardson dan Fluker 2004).

5 + 8"

Menurut Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

ruang adalah meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang

adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Secara umum perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan

rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia,

kualitas pemanfaatan ruang, yang secara struktural menggambarkan keterikatan

fungsi lokasi yang terbagi dalam berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang

tata ruang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta

mengikat semua pihak (Sugandhy 1999).

Dalam menata ruang wilayah tempat kehidupan dan penghidupan,

Indonesia menganut konsep ruang wilayah yang terdiri atas elemen wisma,

karya, marga, suka dan penyempurna; disingkat WKMSP. Wisma adalah ruang

wilayah permukiman, karya adalah ruang wilayah pekerjaan, marga adalah ruang

wilayah pergerakan/mobilitas, suka adalah ruang wilayah bagi fasilitas yang

mencakup rekreasi dan pariwisata dan penyempurna adalah ruang wilayah bagi

fasilitas sosial budaya lainnya termasuk tempat ibadah (Warpani dan Warpani

2007).

Daerah/kota tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan daerah/kota

lainnya dalam jaringan kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Elemen WKMSP di

daerah/kota membentuk suatu jaringan saling ketergantungan, karena itu harus

ditata secara terkoordinasi dalam satu satuan tata ruang wilayah. Daerah/kota

bukan wilayah tertutup melainkan berhubungan satu sama lain secara fisik

geografis dan juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan. Koordinasi tata ruang wilayah diperlukan agar terjadi keseimbangan

pembangunan dan perkembangan antar daerah.

Kegiatan pariwisata menempati ruang di suatu wilayah (administrasi) atau

bahkan ruang kegiatannya lebih dari satu wilayah administrasi daerah sehingga

keberadaanya sangat bermakna sebagai bagian tata ruang wilayah dan

sebaliknya pengembangan pariwisata pun harus mengacu kepada tata ruang

wilayah. Jadi harus tercipta hubungan timbal balik antara pengembangan

pariwisata dan rencana tata ruang wilayah.

Jarak geografis antara lokasi daya tarik wisata dengan asal wisatawan

adalah salah satu aspek keruangan yang tidak dapat diabaikan. Akibat jarak

geografis tersebut maka diperlukan prasarana dan sarana perangkutan untuk

menunjang kegiatan pariwisata seperti, jaringan perangkutan, perhotelan, dan

pelayanan lainnya, pada aspek inilah sering terjadi tumpang tindih dan konflik

kepentingan atas ruang wilayah. Selain jarak antara daerah tujuan wisata dan

wisatawan yang berjauhan, juga jarak antar daerah tujuan wisata sendiri yang

tidak terkonsentrasi dalam satu lokasi tetapi terpencar pada wilayah yang cukup

luas. Kondisi ini harus diperhitungkan dalam rencana tata ruang wilayah, tidak

dasarnya akan terjadi “pengaruh rambatan” ( $ , ) yang biasa

terjadi di wilayah yang terdapat kegiatan pariwisata (Warpani dan Warpani

2007).

Pemanfaatan ruang di setiap daerah tujuan wisata harus dilaksanakan

secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dikembangkan

pola tata ruang yang menyerasikan tata guna tanah, air serta sumberdaya alam

lainnya dalam satu kesatuan tatanan lingkungan yang harmonis dan dinamis

serta ditunjang dengan pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi.

Pendekatan perencanaan tata ruang melalui perencanaan tata guna lahan dapat

dilakukan dengan cara penilaian terhadap komponen komponennya, seperti

tanah, iklim dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu

berubah menurut waktu dan ruang (Sugandhy 1999).

Sebaran lokasi DTW pada skala nasional dan/atau daya tarik wisata pada

skala regional, memicu terjadinya interaksi antardaerah sebagai manifestasi

hubungan sediaan permintaan. Hubungan antara daerah asal wisatawan dengan

DTW adalah dalam bentuk mobilitas orang, sedangkan hubungan antar daerah

dapat menyangkut mobilitas orang dan/atau barang. Selain arus mobilitas orang

dan barang, sektor kepariwisataan berdampak terhadap peredaran uang.

Berkenaan dengan pariwisata mancanegara, maka arus valuta asing mempunyai

makna berarti bagi perekonomian suatu negara (Warpani dan Warpani 2007).

Santoso (2001), menguraikan masalah masalah tata ruang dari mulai

perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian ruang sebagai berikut:

1. Permasalahan perencanaan tata ruang meliputi: (1) penggunaan peta dasar,

tingkat ketelitian peta dan data/informasi yang tidak seragam antar

instansi/lembaga terkait; (2) penerapan kriteria teknis sektoral versus kriteria

teknis ruang yang menimbulkan konflik antar instansi/lembaga dalam alokasi

fungsi ruang; (3) penyusunan rencana tata ruang wilayah yang kurang

mengakomodir perkembangan data/informasi sektor sektor pengguna ruang;

(4) pemahaman yang berbeda terhadap peraturan perundang undangan; (5)

pemahaman yang berbeda terhadap deliniasi fungsi ruang yang tergambar

pada peta rencana tata ruang wilayah; (6) pemahaman yang berbeda

masa berlaku izinnya versus masa berlakunya arahan fungsi ruang didalam

rencana tata ruang wilayah;

2. Masalah dalam pemanfaatan ruang meliputi: (1) belum tuntasnya

penyelesaian masalah masalah pertanahan, sehingga potensial

menyebabkan kekeliruan dan/atau tumpang tindih hak atas pemanfaatan

ruang wilayah; (2) kurang lengkap dan kurang jelasnya rencana tata ruang

wilayah sehingga sulit menjadi acuan pembangunan, karena tidak berbasis

pada evaluasi kemampuan/kesesuaian lahan serta kurang antisipatif terhadap

kebutuhan pembangunan; (3) rendahnya kemampuan sektoral dan

masyarakat dalam penjabaran rencana tata ruang wilayah, karena kurangnya

sosialisasi dan diseminasi; (4) inkonsistensi dalam implementasi rencana tata

ruang wilayah dengan pelaksanaan pembangunan prasarana wilayah,

sehingga pemanfaatan ruang wilayah menjadi tidak terkendali;

3. Masalah masalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: (1) tidak

adanya kejelasan, wewenang dan prosedur pengawasan yang meliputi

, pelaporan dan evaluasi serta penertiban dalam pemanfaatan

ruang wilayah; (2) lemahnya pencatatan atau tidak tersedianya data/informasi

adanya perubahan rencana tata ruang wilayah; (3) kurang tersedianya

anggaran untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; (4) tidak adanya

tindak lanjut hasil pengendalian oleh pihak pihak yang kompeten; (5)

kelemahan aparat dalam penerapan peraturan perundang undangan.

6 * $

Aspek daya saing merupakan cerminan kesiapan dan kemampuan produk

wisata serta penguasaan terhadap pasar dan informasi yang diformulasikan

secara tepat pada strategi dan program pengembangan pariwisata. Faktor faktor

yang memperlihatkan daya saing kepariwisataan Indonesia antara lain

(Suwantoro 2004):

1. Pendapatan: selama kurun waktu lima tahun terakhir peringkat pertama

pendapatan negara negara Asean diraih oleh Singapura, yaitu sebesar

32,73% dari total pengeluaran wisatawan di Asean. Posisi Indonesia pada

2. Jumlah wisatawan: jumlah wisatawan tertinggi ditempati oleh Malaysia

sebesar 29,5% sedangkan Indonesia berada di urutan keempat sebesar

9,98%;

3. Lama tinggal: Filipina menduduki peringkat pertama dengan rata rata lama

tinggal 11,5 hari sedangkan Indonesia berada di urutan kedua dengan rata

rata lama tinggal 10,5 hari.

Posisi daya saing pariwisata Indonesia menempati peringkat ke 60 indeks

daya saing perjalanan dan wisata (TTCI) dari 124 negara yang disurvei oleh

forum ekonomi dunia (WEF) yang berbasis di Jenewa, Swiss. Guna mengukur

daya saing tersebut digunakan 13 indikator, antara lain kebijakan peraturan dan

regulasi, keselamatan dan keamanan, regulasi lingkungan, kesehatan dan

, privatisasi perjalanan dan wisata serta infrastruktur transportasi. WEF

(1993), menyebutkan daya saing perjalanan dan wisata nasional telah menjadi

sebuah sektor kunci dalam ekonomi dunia dan menjadi sumber dari

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di banyak negara.

Karakteristik jasa pariwisata dapat digunakan sebagai acuan pengukuran

daya saing. Mihalic (2000) menyatakan terdapat lima karakteristik jasa pariwisata

yaitu: (1) , dimana karakteristik ini terkait dengan konsistensi dan

kesesuaian pelayanan; (2) % karakteristik ini berhubungan

dengan kemampuan merespon secara cepat keluhan pelanggan; (3) ) ,

yaitu kemampuan meyakinkan pelanggan serta memenuhi janji kepada

pelangan; (4) ( , yaitu terkait dengan kepedulian kepada pelanggan; dan

(5) , yaitu karakteristik yang terkait dengan penampilan fisik, peralatan

dan berbagai media komunikasi.

Studi yang dilakukan Dwyer . (2000) menggunakan

% untuk mengukur daya saing . Studi ini

membedakan dua katagori harga yaitu % dan . %

berkaitan dengan yang dikeluarkan dari dan ke suatu destinasi dan

berkaitan dengan komoditi pada suatu tujuan destinasi. Studi lain

dilakukan oleh Inskeep (1991) dan Middleton (1997) menyatakan bahwa

-% sebagai indikator yang penting dalam pengukuran daya saing. Studi

ini juga konsisten dengan studi yang dilakukan Ritchie dan Crough (1993) dan

Mihalic (2000) yang memasukkan faktor lingkungan sebagai indikator penentu

Ritchie dan Crough (1993) memperluas penelitian sebelumnya dengan

mendasarkan pada teori % % yang menyatakan bahwa

kepemilikan dan penggunaan sumber sumber daya yang dimiliki oleh suatu

negara (destinasi) akan mengakibatkan destinasi tersebut unggul bersaing

dibandingkan dengan destinasi lainnya. Peneliti memasukkan katagori yang lebih

luas $ ,

#

Gooroochurn dan Sugiyarto (2004) serta Trisnawati # (2007) dalam

penelitiannya menggunakan index daya saing pariwisata yang dibentuk dari 8

indikator penentu daya saing pariwisata. Kedelapan indikator tersebut seperti

tercantum dalam gambar 4 berikut.

Gambar 4. Indeks daya saing pariwisata (Gooroochurn dan Sugiyarto 2004).

1. .9 indikator ini menunjukkan pencapaian

perkembangan ekonomi daerah akibat kedatangan turis pada daerah

tersebut. Pengukuran yang digunakan adalah . yaitu rasio

antara penerimaan pariwisata dengan GDP. Ukuran lainnya adalah

. yaitu rasio antara jumlah aktivitas turis (datang dan pergi)

dengan jumlah penduduk daerah destinasi;

2. : indikator ini menunjukkan harga

komoditi yang dikonsumsi oleh turis selama berwisata seperti biaya

digunakan adalah , sebagai proksi dari harga adalah

rata rata tarif minimum hotel yang merupakan hotel , , /

3. Indikator ini menunjukkan

perkembangan jalan raya, perbaikan fasilitas sanitasi dan peningkatan akses

penduduk terhadap fasilitas air bersih. Guna mengukur IDI terdapat kesulitan

sehingga CM memproksikan IDI dengan perkapita penduduk;

4. indikator ini menunjukkan kualitas lingkungan

dan kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungannya. Pengukuran

yang digunakan adalah indeks kepadatan penduduk (rasio antara jumlah

penduduk dengan luas daerah) dan indeks emisi CO2. Data Indeks emisi CO2

dapat diperoleh dari informasi tingkat pencemaran udara pada jalan jalan

utama;

5. indikator ini menunjukkan

perkembangan infrastruktur dan teknologi modern yang ditunjukkan dengan

meluasnya penggunaan internet, dan ekspor produk produk

berteknologi tinggi. Pengukuran yang digunakan adalah .

(rasio penggunaan dengan jumlah penduduk) dan . .

(rasio ekspor produk produk berteknologi tinggi: komputer, produk farmasi,

mesin mesin industri dan elektronik dengan jumlah ekspor keseluruhan);

6. ! ! indikator ini menunjukkan kualitas

sumber daya manusia daerah tersebut sehingga dapat memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada turis. Pengukuran HRI menggunakan indek

pendidikan yang terdiri dari rasio penduduk yang bebas buta huruf dan rasio

penduduk yang berpendidikan SD, SMP, SMU, diploma dan sarjana;

7. " " : indikator ini menunjukkan tingkat keterbukaan

destinasi terhadap perdagangan internasional dan turis internasional.

Pengukurannya menggunakan rasio jumlah penerimaan dari turis

internasional dengan total PAD dan rasio penerimaan pajak ekspor impor

dengan jumlah seluruh penerimaan;

8. # # : indikator ini menunjukkan kenyamanan

dan keamanan turis untuk berwisata di daerah destinasi. Ukuran SDI adalah

7 * " "

Mathieson dan Wall (1982), mendefinisikan daya dukung sebagai

“maksimum jumlah manusia yang dapat ditampung di suatu lokasi tanpa

mengakibatkan penurunan kualitas fisik lingkungan, tanpa mengakibatkan

penurunan kualitas kenyamanan pengunjung wisata dan tanpa mengakibatkan

dampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di sekitar areal

wisata”. Hal serupa disampaikan oleh WTO (1995), bahwa daya dukung wilayah

wisata adalah daya dukung lingkungan spesifik, sehingga secara relatif

wisatawan dapat menikmati kesenangan dan memperoleh kepuasan yang

diinginkan, tanpa menghilangkan kesenangan orang lain.

Batasan daya dukung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: (1) faktor

pemasaran berkaitan dengan karakteristik wisatawan seperti usia, jenis kelamin,

pendapatan, motivasi, sikap dan harapan. Faktor lainnya berupa level pemakaian

dari fasilitas, kepadatan wisatawan, lamanya menginap, tipe/jenis aktivitas dan

level kepuasan wisatawan; (2) faktor yang berkaitan dengan atribut destinasi,

seperti kondisi lingkungan dan alam, struktur ekonomi dan pembangunan,

struktur sosial dan organisasi, organisasi politik dan level pengembangan

pariwisata (O’Reilly 1991 dalam Pitana dan Diarta 2009).

WTO (1995), menyebutkan pula bahwa daya dukung wilayah wisata

dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, yaitu: (1) lingkungan fisik, misalnya

ukuran ruang yang dibutuhkan. Secara fisik, jika daya dukung terlewati, akan

berpengaruh terhadap kerentanan aset sumberdaya alam, karena muncul

masalah seperti meningkatnya jumlah limbah dan sampah, pencemaran serta

gangguan terhadap proses ekologi yang penting; (2) lingkungan sosial, misalnya

ketersediaan fasilitas yang diperlukan. Secara sosial dampak negatif dari

terlampauinya daya dukung akan muncul gangguan sosial dan budaya,

produktivitas masyarakat turun, misalnya karena kepadatan wisatawan timbul

kemacetan lalu lintas yang menghambat mobilitas masyarakat dalam

beraktivitas. Terlampauinya daya dukung sosial berakibat pada perubahan sosial

budaya masyarakat lokal yang rentan terhadap dampak yang merugikan.

Menurut Pitana dan Diarta (2009), terdapat tiga tipe daya dukung yang

1.

Merupakan kemampuan suatu kawasan alam atau destinasi wisata untuk

menampung pengunjung/wisatawan, penduduk asli, aktivitas/kegiatan wisata

dan fasilitas penunjang wisata. Konsep ini sangat penting mengingat

sumberdaya alam dan infrastruktur yang sangat terbatas sehingga sering

mengalami % # Pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung

fisiknya dapat menyebabkan degradasi sumberdaya alam, penurunan kualitas

hidup komunitas disekitarnya, % , dan sebagainya;

2. 0

Konsep ini merefleksikan interaksi destinasi pariwisata dengan ekosistem flora

dan fauna, seperti halnya pada kegiatan ekowisata. Konsekuensinya sangat

penting untuk melindungi dan menjaga ekosistem agar sedapat mungkin tetap

seperti kehidupan habitat aslinya. Diperlukan peran pemerintah untuk

membuat kawasan lindung dan konservasi serta pemberlakuan peraturan

yang melarang perilaku destruktif seperti perburuan, penebangan hutan,

pengeboman ikan, peracunan biota laut dan sebagainya;

3. 1

Merefleksikan dampak pengunjung/wisatawan pada gaya hidup komunitas

lokal. Kemampuan sebuah komunitas untuk mengakomodasi keberadaan

wisatawan beserta gaya hidupnya di komunitas tertentu sangat bervariasi dari

suatu budaya dengan budaya lain dan dari suatu wilayah dengan wilayah lain.

Wisatawan umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dan ingin

mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan penduduk lokal dengan adat

atau kebiasaan uniknya.

Pitana dan Diarta (2009) mengemukakan pentingnya mengukur RCC

( ) yang didefinisikan sebagai “suatu metoda

manajemen yang didasarkan atas pemanfaatan suatu destinasi oleh aktivitas

pariwisata yang tidak merusak lingkungan fisik atau menurunkan kualitas

rekreasi. Dampak dari pembangunan dan pengembangan destinasi wisata pada

lingkungan diteliti dan diidentifikasi tingkat kritisnya. Tingkat kritis suatu destinasi

wisata mengacu pada jumlah orang yang mengunjungi kawasan tersebut per

tahun atau per hari atau per sekali kunjungan. Umumnya nilai optimum