I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Jawa merupakan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di suatu wilayah akan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumberdaya lahan. Luas lahan sawah pada tahun 2010 terkonversi menjadi 3,5 juta hektar dari 4,1 juta hektar pada tahun 2007. Dalam periode 2007-2010, konversi lahan mencapai 600.000 ha. Tingginya konversi lahan di Pulau Jawa umumnya digunakan untuk kepentingan di luar pertanian, seperti jalan tol, industri, perumahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya (BPS, 2010).

Hal ini sejalan dengan uraian Barlowe (1978) bahwa dari segi penggunaannya lahan mempunyai kompetisi, yakni adanya ketidakseimbangan antara penawaran yang terbatas dan permintaan yang tak terbatas. Pada kondisi tersebut maka peningkatan kebutuhan lahan untuk suatu kegiatan produksi atau pembangunan akan mengurangi ketersediaan lahan untuk kegiatan lainnya. Karena pembangunan ekonomi cenderung meningkatkan permintaan lahan di luar sektor pertanian dengan laju lebih besar dari pada sektor pertanian maka pertumbuhan ekonomi cenderung memacu konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian terutama di daerah dengan ketersediaan lahan terbatas.

perekonomian. Hal ini disebabkan karena sebagai negara agraris, basis perekonomian Indonesia pada awalnya bersumber pada pengembangan sektor pertanian. Oleh sebab itu pengembangan sektor pertanian pada umumnya terjadi pada wilayah yang berlahan subur seperti Provinsi Jawa Barat. Kedua meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik merupakan dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Terjadinya konversi lahan sawah tidak menguntungkan bagi sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja pertanian. Akibat dari pembangunan sektor non pertanian yang relatif intensif dalam menggunakan kapital sehingga sektor pertanian dituntut agar menyediakan lapangan kerja untuk mengantisipasi pertumbuhan angkatan kerja (Winoto, 1995). Adanya konversi ini juga dapat merugikan ketahanan pangan karena sekitar 55% konsumsi kalori dan 45% konsumsi protein rumah tangga berasal dari beras, sedangkan sekitar 90% produksi beras nasional dihasilkan dari lahan sawah (Irawan, 2004).

Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, produksi beras nasional harus meningkat secara memadai dalam rangka mempertahankan kecukupan pangan. Peningkatan produktivitas padi tersebut merupakan faktor utama bagi peningkatan produksi beras nasional. Pertumbuhan produksi bersumber dari dua faktor (a) pertambahan areal panen dan (b) peningkatan produktivitas.

Secara agregat luas areal baku tanaman pangan cenderung menurun secara kualitas sehingga masalah pengadaan pangan akan semakin kompleks di masa yang akan datang yang dicirikan dengan menyusutnya lahan baku tanaman pangan, dan semakin terbatasnya anggaran pemerintah untuk memacu peningkatan produksi beras. Di satu sisi kebutuhan pangan terutama beras terus meningkat akibat pertambahan penduduk dan peningkatan daya beli. Oleh karena itu impor beras dalam tiga tahun terakhir ini berfluktuatif. Pada tahun 2008 impor beras sebesar 289,6 juta kg. kemudian pada tahun 2009 menurun sebesar 250,4 juta kg dan pada tahun 2010 kembali meningkat tajam sebesar 687,5 juta kg (BPS, 2011). Dalam situasi tersebut upaya untuk mengurangi “kehilangan produksi pangan” yang terjadi akibat alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi penting guna mengimbangi stagnasi pertumbuhan produksi pangan.

(Bappeda, 2009). Lahan sawah irigasi teknis merupakan lahan sawah dengan dataran rendah, hal ini menyebabkan pembangunan industri, pemukiman, serta sarana/prasarana lain semakin mudah dilaksanakan sehingga daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudahan aksesibilitas dan letak geografis yang strategis dengan wilayah pusat pertumbuhan seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi juga merupakan penyebab terjadinya konversi lahan sawah irigasi teknis.. 1.2 Perumusan Masalah

Konversi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka konversi lahan ini bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut berubah menjadi perkebunan tebu, maka konversi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Konversi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya daripada konversi lahan sementara (Utomo, 1992).

Pada dasarnya konversi lahan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembangunan, namun perlu dikendalikan. Peningkatan kebutuhan lahan akibat semakin tingginya aktivitas perekonomian secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya pengurangan luas lahan pertanian.

melihat luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas total daratan Indonesia, kontribusi Pulau Jawa terhadap produksi beras nasional tidak pernah kurang dari 50%.

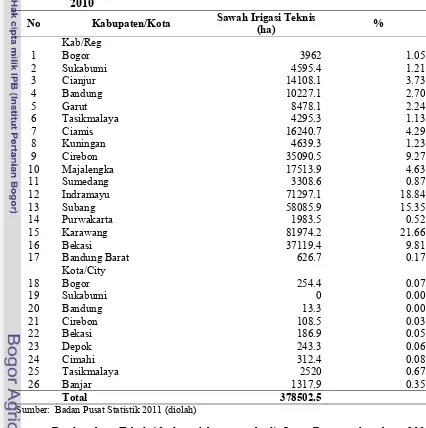

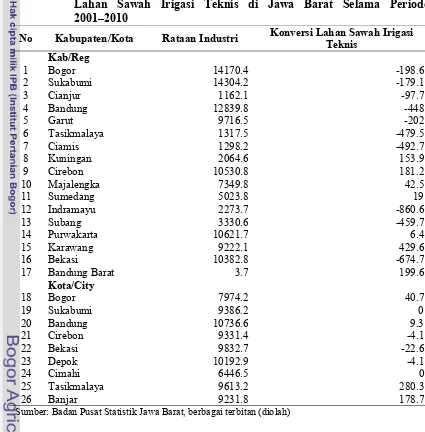

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi padi di Indonesia yang harus dipertahankan tetapi tidak terlepas dari masalah konversi lahan sawah ke penggunaan non-sawah dan merupakan jalur utama dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Daerah-daerah pertanian diantara dua pusat industri (Jakarta – Cirebon) menjadi stimulus terhadap sektor lainnnya untuk berkembang, misalnya sektor transportasi, komunikasi, jasa, dan perdagangan. Dengan berkembangnya industri di Provinsi Jawa Barat menjadi daya tarik bagi penduduk luar wilayah untuk bermigrasi ke wilayah ini. Luas lahan sawah irigasi teknis, luas konversi lahan sawah irigasi teknis, dan laju konversi lahan sawah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan Sawah Irigasi Teknis, Luas Konversi Lahan Sawah

Diketahui bahwa luas lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2000 sampai tahun 2010 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tren konversi lahan sawah ke penggunaan non sawah seperti untuk pembangunan kawasan pemukiman, perindustrian, infrastruktur, dan sebagainya. Secara umum konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat periode 2000-2010 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Luas lahan sawah irigasi teknis yang terkonversi dari tahun 2000-2010 mencapai 87.095 hektar atau 7917,73 hektar per tahun, dengan laju konversi 1,80% per tahun. Dengan adanya konversi lahan sawah tersebut mengubah luas lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 seluas 458.240 hektar menjadi 371.145 hektar pada akhir tahun 2010.

Konversi lahan sawah ke penggunaan non sawah mempunyai opportunity cost yang sangat besar, diantaranya adalah penurunan produksi beras lokal/nasional yang secara tidak langsung akan mengurangi kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik regional bruto (PDRB) dan penurunan laju pertumbuhan daya serap tenaga kerja sektor pertanian. Padahal dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan kesempatan kerja juga semakin meningkat.

1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis ke penggunaan non-sawah di Provinsi Jawa Barat?

2) Bagaimanakah dampak ekonomi konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka muncul beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis ke penggunaan non-sawah di Provinsi Jawa Barat.

2) Menganalisis dampak ekonomi konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

1) Pemerintah dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk membuat kebijakan yang dapat menekan konversi lahan sawah.

2) Sebagai bahan pertimbangan, referensi, dan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

lahan sawah irigasi teknis yang dihitung berupa produksi dan nilai produksi padi serta jumlah dan upah tenaga kerja yang hilang selama periode 2001-2010. Pada penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis yaitu:

1. Laju pertumbuhan penduduk 2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) 3. Laju pertumbuhan luas lahan pemukiman 4. Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan 5. Laju pertambahan panjang jalan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Sumberdaya Lahan

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, jalan, rekreasi, dan daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sitorus (2001) mendefinisikan sumberdaya lahan (land resources) sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan sering kali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, aktifitas kehidupan cenderung menuju sistem pemanfaatan sumberdaya alam dengan kapasitas daya dukung yang menurun. Di lain pihak, permintaan akan sumberdaya lahan terus meningkat akibat tekanan pertambahan konsumsi per kapita. 2.2 Penggunaan Lahan

dan Nasoetion (1995) bahwa penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia sepanjang waktu. Sehingga masalah yang berkaitan dengan lahan merupakan masalah yang komplek. Oleh karena itu upaya pemanfaatan sumberdaya lahan yang optimal memerlukan alokasi penggunaan lahan yang efisien.

Dalam pertanian, lahan merupakan faktor penting dalam fungsi produksi disamping modal, tenaga kerja, dan manajemen. Menurut Hermanto (1988) dalam Lubis (1991), lahan sebagai faktor produksi di Indonesia pada umumnya bersifat:

1) Relatif langka dibandingkan dengan faktor produksi lain 2) Distribusi penguasaannya di masyarakat tidak merata 3) Luasnya relatif tetap dan dianggap tetap

4) Tidak dapat dipindahkan

5) Dapat dipindahtangankan dan atau diperjualbelikan

Sihaloho (2004) membedakan penggunaan lahan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Masyarakat yang memiliki lahan luas dan menggarapkannya kepada orang lain, pemilik tanah menerapkan sistem sewa atau bagi hasil.

2) Pemilik lahan sempit yang melakukan pekerjaan usaha tani dengan tenaga kerja keluarga, sehingga tidak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani.

sungguh-sungguh membantu usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan keadaan sosial. Meningkatnya kebutuhan akan lahan bagi pembangunan menyebabkan tanah semakin mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan desa di negara agraris umumnya bertujuan memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani (Jayadinata, 1986).

Pembangunan pertanian di Indonesia harus memanfaatkan secara efisien sumberdaya yang ada dan dikembangkan secara seimbang dengan peningkatan usaha-usaha lain. Peningkatan produksi pangan perlu dilanjutkan untuk memantapkan swasembada pangan.

Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

2.3 Konversi Lahan Sawah

Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian periode 1990-1995 di Jawa secara keseluruhan paling besar terjadi di Jawa Timur dan Jawa Barat, masing-masing mengalami konversi lahan sekitar 23.448 dan 21.447 hektar. Konversi lahan sawah yang terjadi di Jawa Barat, sekitar 66% lahan sawah dialihkan fungsinya untuk kebutuhan penggunaan perumahan dan industri. Konsekuensi logis yang terjadi di Jawa Barat karena daerah tersebut merupakan daerah tujuan untuk berimigrasi dan pusat-pusat pertumbuhan industri. Akibatnya alokasi lahan untuk kepentingan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun (Sumaryanto, 1994).

Hasil sensus pertanian 2003 mengungkapkan bahwa selama tahun 2000-2002 total luas lahan sawah di Indonesia yang dikonversi ke penggunaan lain rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun, sedangkan luas percetakan sawah baru hanya 46,4 ribu hektar per tahun, sehingga luas lahan sawah rata-rata berkurang 141,3 ribu hektar per tahun (Sihaloho, 2004).

Sihaloho (2004) membagi konversi lahan kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:

1) Konversi gradual berpola sporadik; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi. 2) Konversi sistematik berpola ‘enclave’; dikarenakan lahan kurang produktif,

sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.

demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

4) Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.

5) Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung. 6) Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan

keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.

7) Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

Sumaryanto (1994) memaparkan bahwa jika suatu lokasi terjadi konversi lahan pertanian maka lahan-lahan di sekitarnya akan terkonversi juga dan sifatnya cenderung progresif.

infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah tanah kering. Ketiga, daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah

Isa (2004) mengatakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah:

1) Faktor kependudukan

2) Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian 3) Faktor ekonomi

4) Faktor sosial budaya 5) Degradasi lingkungan 6) Otonomi daerah

7) Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum

Kustiwan (1997) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1) Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi. 2) Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi

sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

Ilham et al (2004) menyatakan konversi lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor sosial atau kependudukan. Berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi pemukiman atau perumahan secara luas. Khususnya pertambahan penduduk di kota, kenaikan itu disebabkan oleh kelahiran alamiah dan urbanisasi.

2) Kegiatan ekonomi dan pembangunan. Merupakan kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

3) Penggunaan jenis teknologi. Seperti penggunaan pestidida dapat menyebabkan rusaknya potensi lahan yang dikenai dan berakibat lebih jauh pada penurunan potensi lahan.

4) Kebijaksanaan pembangunan makro. Kebijaksanaan ini akan mempengaruhi terhadap pemilihan investasi yang ditanam dan akan mempengaruhi konversi lahan.

Pasandaran (2006) menjelaskan paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu:

1) Kelangkaan sumberdaya lahan dan air 2) Dinamika pembangunan

3) Peningkatan jumlah penduduk

urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.

Hayat (2002), faktor-faktor yang diduga mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) dengan menggunakan pendekatan dua variabel, variabel tak bebas yaitu penurunan jumlah luas lahan dan variabel yang bebas yaitu kepadatan penduduk, produktivitas padi sawah, persentase luas lahan sawah, kontribusi sektor non-pertanian, pertambahan jalan aspal dan proporsi jumlah tenaga kerja sektor non-pertanian. Namun dalam hasil penelitiannya, faktor tenaga kerja sektor non-pertanian dihilangkan karena terdapat kontribusi positif yang kuat dengan faktor kontribusi sektor non-pertanian. Dari hasil perhitungan, faktor produktivitas lahan sawah, persentase luas lahan sawah, kontribusi sektor non-pertanian, pertambahan jalan aspal berpengaruh nyata, sedangkan kepadatan penduduk merupakan faktor yang tidak mempengaruhi secara nyata dalam model ini pada taraf uji 0,1.

mendorong petani melakukan konversi. Faktor pendorong konversi yang tidak kalah pentingnya khususnya di Pulau Jawa adalah adanya kesempatan membeli lahan di tempat lain yang lebih murah. Semua penyebab konversi itu akhirnya bermuara pada motif ekonomi, yaitu penggunaan lahan untuk peruntukan yang baru dipandang lebih menguntungkan daripada digunakan untuk lahan sawah (Ashari, 2003).

2.5 Dampak Konversi Lahan Sawah

Secara teoritis, konversi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian, terutama hilangnya lahan produktif penghasil beras, disamping tidak dipungkiri adanya manfaat ekonomi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membuat perhitungan pasti dari manfaat dan kerugian akibat konversi ini, karena cukup banyak manfaat dan kerugian yang sulit diukur.

Furi (2007) menjelaskan konversi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal).

diakui bahwa selain mengakibatkan kerugian, konversi lahan juga memberikan banyak manfaat. Hasil ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi, lahan akan dialokasikan pada penggunaan yang menghasilkan land rent tertinggi. Dengan demikian, konversi lahan dikatakan memberi manfaat tertinggi apabila perubahan tersebut dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani. Manfaat yang timbul dari konversi lahan, berdasarkan hasil studi Sumaryanto et al. (1994) di Jawa Timur dan Jawa Barat adalah berupa tambahan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan dalam skala makro berupa perkembangan ekonomi wilayah.

Menurut Ilham et al (2004), dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya, lahan sawah diperuntukan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk sistem irigasi.

2.6 Landasan Hukum Kebijakan Konversi Lahan Sawah

aspek sosial dan budaya serta lingkungan merupakan dampak lain yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk menkonversi lahan sawah.

Landasan konstitusional dari kebijakan konversi lahan sawah adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada pasal 3, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan 2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan 3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat 6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani

7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak 8. Mempertahankan keseimbangan ekologis

9. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Pada pasal 5, lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan lahan tidak beririgasi. Pasal 6 yaitu, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Sedangkan untuk jenis perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat pada pasal 9 ayat 2 dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi tertulis dalam pasal 27 ayat 1. Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

1 Peningkatan kesuburan tanah 2 Peningkatan kualitas benih/bibit 3 Pendiversifikasian tanaman pangan

4 Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman 5 Pengembangan irigasi

6 Pemanfaatan teknologi pertanian 7 Pengembangan inovasi pertanian 8 Penyuluhan pertanian

9 Jaminan akses permodalan

Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan

1 Pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan

2 Penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Pemberian insentif kepada petani berupa:

1 Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan 2 Pengembangan infrastruktur pertanian

3 Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul 4 Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi

5 Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian

6 Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik

7 Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilakukan dengan syarat:

1 Dilakukan kajian kelayakan strategis 2 Disusun rencana alih fungsi lahan

Dalam hal ini perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Perlindungan petani dilakukan dengan pemberian jaminan berupa harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan, memperoleh sarana/prasarana produksi pertanian, pemasaran hasil pertanian pangan pokok, pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan ganti rugi akibat gagal panen.

Sedangkan untuk pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian, pembentukan Bank Bagi Petani, pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani, dan pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. 2.7 Penelitian Terdahulu

Anugerah (2006) dalam penelitiannya juga menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam menganalisis konversi lahan di Kabupaten Tangerang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap konversi lahan sawah adalah produktivitas padi sawah, luas lahan sawah irigasi, kontribusi sektor non-pertanian dan kebijakan pemerintah. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dan pertambahan jalan aspal tidak berpengaruh nyata terhadap terjadinya konversi lahan sawah.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Lahan merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis. Saat ini, jumlah luasan lahan pertanian tiap tahunnya terus mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan.

Pertambahan jumlah penduduk memerlukan lahan yang lebih luas, tidak saja perluasan pemukiman, tetapi juga untuk perluasan kegiatan-kegiatan perekonomian pada umumnya guna menunjang kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya tersebut.

langkah-langkah strategis dalam mencegah meluasnya konversi lahan sawah terutama lahan sawah produktif.

Skema faktor-faktor konversi lahan sawah irigasi teknis dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam pembangunan wilayah ditampilkan secara sederhana dalam Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Operasional Implikasi/Kebijakan

Keterbatasan Sumberdaya

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan

Sawah Irigasi

- Analisis Linear Berganda - Analisis Ekonomi

- Analisis Statistik - Analisis Ekonometrika

Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis

Dampak Konversi Lahan Sawah Irigasi Pembangunan

Perkembangan Sektor-Sektor

Pertanian Industri Pemukiman Jasa Sektor Kependudukan

3.1 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran serta permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

1 Laju pertumbuhan penduduk berkorelasi positif terhadap konversi lahan sawah irigasi teknis. Adanya proses kelahiran telah menambah jumlah penduduk secara alamiah, selain itu berkembangnya sektor industri telah menarik penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi. Hal itu menyebabkan jumlah penduduk semakin meningkat. Sebagian besar penduduk tersebut membutuhkan tempat tinggal baru sehingga permintaan akan lahan terutama lahan sawah irigasi teknis meningkat sehingga konversi lahan sawah irigasi teknis semakin tinggi.

2 Harga GKP berpengaruh negatif terhadap konversi lahan sawah irigasi teknis. Harga GKP yang semakin bertambah dapat meningkatkan kontribusinya dalam sektor pertanian sehingga pengembangan sektor tersebut akan terus ditingkatkan. Berkembangnya usahatani padi sawah irigasi teknis dapat meningkatkan permintaan terhadap lahan sehingga konversi lahan sawah irigasi teknis akan berkurang.

4 Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan berkorelasi positif terhadap konversi lahan sawah irigasi teknis. Semakin meningkatnya PDRB industri maka akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut sehingga permintaan lahan untuk pembangunan industri juga akan semakin meningkat. Lahan yang terkonversi adalah lahan sawah irigasi teknis.

5 Laju pertambahan panjang jalan berkorelasi positif terhadap konversi lahan sawah irigasi teknis. Artinya bahwa semakin membaiknya aksesibilitas suatu wilayah, kecenderungan terjadinya konversi lahan sawah irigasi teknis adalah semakin tinggi.

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengambilan data sekunder untuk keperluan penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan juli hingga bulan agustus 2011 selama dua bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan sentra produksi padi dan proses pembangunan pemukiman, industri, dan prasarana perkotaannya berlangsung dengan cepat.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan meliputi data-data sekunder yang berhubungan dengan konversi lahan sawah irigasi teknis selama jangka waktu 10 tahun (2001-2010). Data yang digunakan untuk analisis konversi lahan sawah irigasi teknis adalah menggunakan data kependudukan, perkembangan luas lahan sawah irigasi teknis. panjang jalan, luas lahan pemukiman, pertumbuhan PDRB industri, harga GKP, produktivitas lahan sawah, Nilai Tukar Petani (NTP), dan data lain yang dianggap perlu.

Data yang dibutuhkan diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Barat, serta instansi-instansi lain yang terkait.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode inferensia dan statistika deskriptif. Metode inferensia menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat. Metode statistika deskriptif terdiri atas metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data untuk mencari dan menyajikan informasi dalam suatu kumpulan data agar mudah diinterpretasi. Selain itu digunakan perhitungan-perhitungan lain untuk menganalisis dampak konversi lahan sawah secara kuantitatif. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excelldan Minitab 14.

Metode pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat adalah dengan metode regresi linear dengan kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square = OLS). Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah ke penggunaan non-sawah di tingkat wilayah (Gujarati, 2002).

Model regresi secara umum dituliskan sebagai berikut :

Y = β + β X + β X + ⋯ + β X + u i = 1,2,…,n

Keterangan :

Yt = Variabel tak bebas (dependent variabel) 0 = Intersep

i = Kemiringan

Xit = Variabel bebas

ut = Galat

t = Tahun (2001 sampai dengan 2010)

Dalam penggunaan metode estimasi OLS terdapat asumsi yang melandasi estimasi koefisien regresi (Gujarati, 2002) yaitu :

1. E u = 0atau E(uixit) = 0 atau E Y = β + β X

Galat atau ui menyatakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Ytakan tetapi

tidak terwakili dalam model, sehingga pada saat Xit terobservasi, pengaruh ui

terhadap Ytdiabaikan atau ui tidak mempengaruhi E(Yt) secara sistematis.

2. Tidak ada korelasi antara uidengan uj {cov (ui , uj) = 0} ; i≠ j

Artinya, deviasi Yt dari rata-rata populasi (mean) tidak menunjukkan pola {E(ui,

uj) = 0}.

3. Homoskedastisitas

Yaitu besarnya varian uisama, atau var (ui) = 2 untuk setiap i.

4. Kovarian antara ui dan Xit nol {cov (ui , Xit) = 0}

Artinya, tidak ada korelasi antara ui dan Xit sehingga jika ada hubungan dimana Xit

meningkat dan mengakibatkan ui juga meningkat atau ketika Xit menurun, maka ui

juga mengalami penurunan, dapat dikatakan adanya korelasi antara ui dan Xit.

5. Tidak ada multikolinearitas, artinya tidak ada hubungan yang nyata antar variabel bebas dalam model regresi.

Jika asumsi di atas dapat terpenuhi, maka metode OLS dapat memberikan penduga koefisien regresi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Gujarati, 2002).

Perumusan model yang dilakukan dibagi menjadi dua jenis. Perumusan ini meliputi identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat dan analisis kuantitatif estimasi dampak ekonomi konversi lahan sawah irigasi teknis.

4.4.1. Faktor-Faktor Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis di Provinsi Jawa

Barat

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi konversi lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Jawa Barat dibuat dalam model regresi linear

KLSITt = Konversi lahan sawah irigasi teknis per tahun (hektar)

β0 = Intersep

β1…β6 = Koefisien regresi

LPPt = Laju pertumbuhan penduduk per tahun (%)

GKPt = Harga Gabah Kering Panen (ribu rupiah/ton)

LPLLPt = Laju pertumbuhan luas lahan pemukiman (%)

LPPIt = Laju pertumbuhan PRDB riil sektor industri per tahun (%)

LPPJt = Laju pertambahan panjang jalan per tahun (%)

Variabel-variabel yang digunakan dan diduga berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan sawah dan cara pengukurannya sebagai berikut:

1) Penurunan luas lahan sawah irigasi teknis (konversi lahan sawah) diukur dalam satuan hektar selama jangka waktu 10 tahun dan dilambangkan dengan KLSIT. Variabel KLSIT adalah variabel terikat, dimana variabel KLSIT diperoleh dengan cara menghitung pengurangan luas lahan sawah irigasi teknis per tahun.

2) Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun sekarang dikurang jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya dikali 100% dilambangkan dengan LPP akan mempengaruhi permintaan terhadap lahan, seperti untuk pemukiman maupun untuk sarana dan prasarana lainnya seperti fasilitas umum, misalnya jalan raya, pasar, rumah sakit, dan lain-lain.

3) Harga Gabah Kering Panen (GKP) dilambangkan dengan GKP adalah harga padi konstan ditingkat petani.

4) Laju pertumbuhan luas lahan pemukiman dihitung berdasarkan luas lahan pemukiman tahun sekarang dikurang luas lahan pemukiman tahun sebelumnya dikali 100% dilambangkan dengan LPLLP merupakan luas properti untuk memenuhi kebutuhan papan penduduk.

6) Laju pertumbuhan panjang jalan dilambangkan dengan LPPJ merupakan perhitungan dari panjang jalan tahun sekarang dikurang panjang jalan tahun sebelumnya dibagi panjang jalan tahun sebelumnya dikali 100%.

7) Nilai Tukar Petani dilambangkan dengan NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

4.4.2. Estimasi Dampak Ekonomi Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis

Kerugian yang ditimbulkan dari konversi lahan sawah irigasi teknis diantaranya berupa hilangnya peluang memperoleh produksi dan nilai produksi padi penyerapan tenaga kerja dan upah tenaga kerja usahatani padi seluas lahan sawah irigasi teknis yang terkonversi.

4.4.2.1 Produksi dan Nilai Produksi Padi

Dalam penelitian ini mengasumsikan sawah irigasi teknis yang terkonversi merupakan sawah dengan sistem tiga kali tanam dengan menggunakan produktivitas lahan sawah. Produksi dan nilainya yang hilang merupakan akumulasi dari peluang produksi yang hilang selama kurun waktu akibat konversi tersebut. Sehingga secara kumulatif produksi yang hilang selama periode t tahun adalah (Irawan dan Friyatno, 2002). Secara matematis dapat dihitung:

Q =∑ 3 S KLS

Keterangan:

Q = Produksi kumulatif padi yang hilang selama kurun waktu n tahun (ton)

Sedangkan nilai produksi padi yang hilang dapat dirumuskan sebagai berikut: NQ = ∑ P Q )

Keterangan:

NQ = Nilai produksi padi yang hilang (rupiah) P = Harga komoditi padi (rupiah/ton)

Q = Produksi padi yang hilang per tahun (ton) t = 1, 2,…., 10

4.4.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Tenaga Kerja Usahatani Padi

Dalam penelitian ini, penyerapan tenaga kerja dalam setiap proses produksi padi yang dipakai berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) per hektar. Dan upah tenaga kerja dalam setiap proses produksi berdasarkan upah per hari per hektar lahan sawah. Secara matematis penyerapan tenaga kerja yang hilang dapat dihitung (1 HOK = 6 jam):

PTKhilang= Lahan yang terkonversi x HOK

Sedangkan upah tenaga kerja yang hilang dapat dihitung:

Upahhilang= Lahan yang terkonversi x Upah

4.5. Pengujian Model

4.5.1. Kriteria Ekonomi

Pengujian ekonomi dilakukan untuk melihat apakah tanda dan besaran koefisien dugaan yang diperoleh sesuai dengan karakteristik ekonomi. Koefisien dalam model ekonomi adalah konstan dari teori ekonomi: elastisitas, nilai marginal, multiply, dll. Teori ekonomi mendefinisikan tanda dan nilai dari koefisien tersebut secara umum penting dalam hubungan teori ekonomi.

Jika hasil dari parameter tidak sesuai dengan teori ekonomi harus ditolak kecuali ada alasan yang kuat kenapa teori ekonomi tidak berlaku pada model tersebut. Namun pada kebanyakan kasus yang salah disebabkan karena kurangnya data empiris. Selain itu sampel yang diambil tidak representatif pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, kurangnya jumlah sampel, atau pelanggaran beberapa asumsi dari metode tersebut. Intinya, jika kriteria teori yang priori tersebut tidak terpenuhi maka model akan ditolak (Koutsoyiannis, 1977).

4.5.2. Kriteria Statistik

Pengujian statistik yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pengujian. Pengujian ini meliputi uji koefisien determinasi R-Squared, uji F, dan uji t. 4.5.2.1. Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

dapat diterangkan oleh variabel independennya secara sempurna (Gujarati, 2002). Koefisien determinasi (R-Squared) dari model yang digunakan adalah rasio dari jumlah kuadrat regresi dan total jumlah kuadrat seperti yang terlihat berikut ini:

R =

R = = 1

-Keterangan:

JKR = Jumlah kuadrat regresi JKT = Jumlah kuadrat total JKG = Jumlah kuadrat galat

Salah satu masalah jika menggunakan ukuran R2untuk menilai baik buruknya suatu model adalah mendapatkan nilai yang terus naik seiring dengan penambahan variabel bebas ke dalam model. Adjusted R-Squared secara umum memberikan finalty atau hukuman terhadap penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah daya prediksi suatu model. Nilai R2(Adj) tidak akan pernah melebihi nilai R2 bahkan bisa turun jika ditambahkan variabel bebas yang tidak perlu. Adjusted R-Squared dapat bernilai negatif jika model memiliki kecocokan rendah (goodness of fit). Nilai R2 (Adj) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Ř2

= 1

4.5.2.2. Uji F

Pengujian variabel secara keseluruhan, dimaksudkan untuk melihat pengaruh bersama-sama antar variabel dependen dengan variabel independen secara keseluruhan (Gujarati, 2002). Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

H : β1=β2= β3= β4= β5= β6= βi = 0

H : minimal ada satu variabel βi≠ 0

Uji statistik yang digunakan:

F = /

/

Keterangan:

JKR = Jumlah kuadrat regresi JKG = Jumlah kuadrat galat

k = Jumlah variabel terhadap intersep n = Jumlah pengamatan/sampel Kaidah pengujian:

Jika Fhit> Ftabelmaka tolak H0 Jika Fhit < Ftabelmaka terima H0

Jika hasil pengujian menolak H , maka paling tidak ada satu atau seluruh variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependennya atau signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain model tepat untuk meramalkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika hasil pengujian menerima H0, maka tidak ada variabel independen yang mempengaruhi konversi

lahan sawah dan model tidak tepat untuk meramalkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya (Gujarati, 2002).

Pengujian ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat diketahui pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya (Gujarati, 2002). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H :βi = 0

H :βi > 0atau βi< 0

Uji statistik yang digunakan:

t

=

βKeterangan:

βi = Koefisien regresi suatu variabel bebas

Se = Standar eror Kaidah pengujian:

Jika thit> ttabelmaka tolak H Jika thit< ttabelmaka terima H

Jika hasil pengujian menolak H maka variabel yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen atau signifikan secara statistik. Namun, sebaliknya jika hasil pengujian menerima H maka variabel yang diuji tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen (Gujarati, 2002).

4.5.3. Kriteria Ekonometrika

Pengujian ekonometrika yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis pengujian. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.3.1. Uji Normalitas

membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnovadalah sebagai berikut (Lanis, 2006):

H0 : Sisaan menyebar normal

H1 : Sisaan tidak menyebar normal

Uji statistik yang digunakan:

Z(X) = Keterangan:

Z(X) = Angka baku X = Angka pada data S = Simpangan baku Kaidah pengujian:

Jika Zhit> Ztabel maka tolak H0

Jika Zhit< Ztabelmaka terima H0

Jika keputusan yang diperoleh menolak H0, artinya error term atau sisaan

yang diperoleh tidak menyebar normal. Sebaliknya, jika keputusan yang diperoleh menerima H0artinya sisaan yang diperoleh telah menyebar normal.

4.5.3.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Adanya autokorelasi dalam persamaan regresi dapat mengakibatkan bahwa penduga yang diperoleh dengan menggunakan OLS tidak lagi bersifat BLUE. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson.

Rumus statistik Durbin-Watson adalah (Yuwono, 2005):

d =

∑ ²

Keterangan:

d = Statistik Durbin-Watson et dan et-1 = Gangguan estimasi

Pengambilan keputusannya:

- Jika nilai DW terletak antara batas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi positif. - Jika nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl), maka

koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.

- Jika nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

- Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak anatara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Gambar 2. Klasifikasi Keputusan Statistik d

4.5.3.3. Uji Multikolinieritas

Dengan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi maka dibutuhkan uji untuk mendeteksi multikolinearitas tersebut. Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan metode pengujian Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF di bawah 10. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 mengindikasikan terjadinya multikolinearitas (Juanda, 2009).

Jika terdapat multikolinearitas dapat diatasi dengan metode Best Subsets. Metode ini dilakukan dengan memilih best k subsetberdasarkan nilai Cpyaitu dengan

menentukan k model yang mempunyai nilai CpMallowsterkecil dan membandingkan

derajat bebas serta nilai dari uji rasio likelihooddengan model penuh atau model yang mengandung semua variabel yang mungkin. Dengan nilai k yang digunakan adalah 5 (Draper, 1992).

Dalam penelitian ini terdapat multikolinearitas secara teroritis yaitu variabel laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan luas lahan pemukiman serta variabel harga GKP dengan Nilai Tukar Petani.

4.5.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Jika ragam sisaan tidak sama atau Var(εi)=E(εi2)=σi2 untuk setiap pengamatan

terkecil terboboti (weight least square) dan dengan cara transformasi terhadap peubah respon dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan ragam menjadi homogeny pada peubah respon hasil transformasi tersebut. Atau dapat juga dengan melakukan uji White Heteroscedasticity.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu: H0: Tidak terdapat heteroskedastisitas

H1 : Terdapat heteroskedastisitas

Kaidah pengujian:

Probabilitas observasi R-Squared < α maka tolak H0

Probabilitas observasi R-Squared > α maka terima H0

Kesimpulannya jika menolak H0 maka terdapat masalah heteroskedastisitas

dalam model, dan jika menerima H0 maka dalam model persamaan tidak terjadi

V. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

5.1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’-108o48’ Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu: a. Sebelah utara : Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta

b. Sebelah timur : Provinsi Jawa Tengah c. Sebelah selatan : Samudra Indonesia d. Sebelah barat : Provinsi Banten

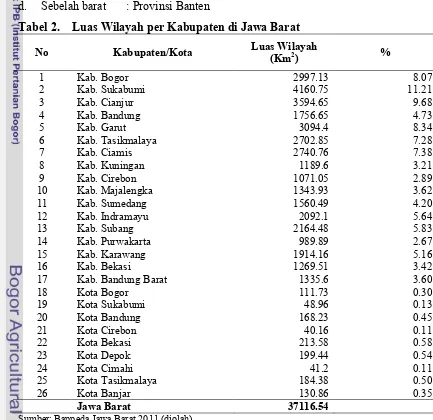

Tabel 2. Luas Wilayah per Kabupaten di Jawa Barat

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah

17 Kab. Bandung Barat 1335.6 3.60

18 Kota Bogor 111.73 0.30

Berdasarkan Tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa luas wilayah Jawa Barat sebesar 37.116,54 km2. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di Jawa Barat sebesar 4.160,75 km2 atau sebesar 11,21% dari luas wilayah Jawa Barat. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Cirebon dan Cimahi masing-masing sebesar 40,16 km2 dan 41,2 km2 atau sebesar 0,11% dari luas wilayah Jawa Barat.

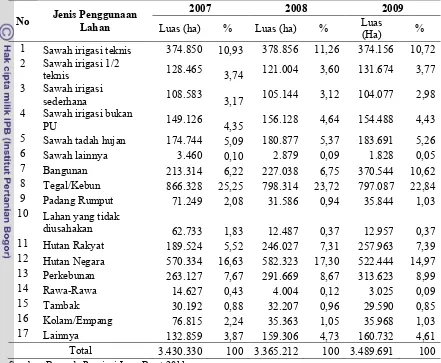

Secara umum pola penggunaan lahan dari tahun 2007 sampai 2009 berfluktuatif setiap tahunnya. Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan untuk sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah bukan PU, sawah tadah hujan, sawah lainnya, bangunan, tegal/kebun, padang rumput, lahan yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, rawa-rawa, tambak, kolam/empang, dan penggunaan lainnya yang berupa sungai, saluran air, jalur kereta api, dan sebagainya.

Pola penggunaan lahan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 berdasarkan perhitungan, luas penggunaan lahan terbesar adalah untuk lahan sawah sebesar 949.914 ha atau 27,22%, terbesar kedua untuk tegal/kebun sebesar 797.087 ha atau 22,84%. Kemudian untuk hutan negara dan bangunan masing-masing 522.444 ha atau 14,97% dan 370.544 ha atau 10,62%. Penggunaan lahan yang paling kecil adalah rawa-rawa seluas 3.025 ha atau 0,09% dari total penggunaan lahan.

industri yang berkembang sehingga jumlah permintaan penggunaan lahan untuk bangunan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 1 Sawah irigasi teknis 374.850 10,93 378.856 11,26 374.156 10,72 2 Sawah irigasi 1/2

teknis 128.465 3,74 121.004 3,60 131.674 3,77 3 Sawah irigasi

sederhana 108.583 3,17 105.144 3,12 104.077 2,98 4 Sawah irigasi bukan

PU 149.126 4,35 156.128 4,64 154.488 4,43 5 Sawah tadah hujan 174.744 5,09 180.877 5,37 183.691 5,26 6 Sawah lainnya 3.460 0,10 2.879 0,09 1.828 0,05 7 Bangunan 213.314 6,22 227.038 6,75 370.544 10,62 8 Tegal/Kebun 866.328 25,25 798.314 23,72 797.087 22,84 9 Padang Rumput 71.249 2,08 31.586 0,94 35.844 1,03 10 Lahan yang tidak

diusahakan 62.733 1,83 12.487 0,37 12.957 0,37 11 Hutan Rakyat 189.524 5,52 246.027 7,31 257.963 7,39 12 Hutan Negara 570.334 16,63 582.323 17,30 522.444 14,97 13 Perkebunan 263.127 7,67 291.669 8,67 313.623 8,99 14 Rawa-Rawa 14.627 0,43 4.004 0,12 3.025 0,09 15 Tambak 30.192 0,88 32.207 0,96 29.590 0,85 16 Kolam/Empang 76.815 2,24 35.363 1,05 35.968 1,03 17 Lainnya 132.859 3,87 159.306 4,73 160.732 4,61 Total 3.430.330 100 3.365.212 100 3.489.691 100 Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2011

5.2. Kependudukan

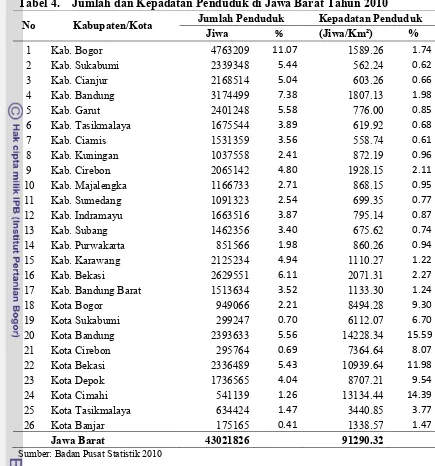

Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Tahun 2010

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk

Jiwa % (Jiwa/Km²) %

1 Kab. Bogor 4763209 11.07 1589.26 1.74

2 Kab. Sukabumi 2339348 5.44 562.24 0.62

3 Kab. Cianjur 2168514 5.04 603.26 0.66

4 Kab. Bandung 3174499 7.38 1807.13 1.98

5 Kab. Garut 2401248 5.58 776.00 0.85

6 Kab. Tasikmalaya 1675544 3.89 619.92 0.68

7 Kab. Ciamis 1531359 3.56 558.74 0.61

8 Kab. Kuningan 1037558 2.41 872.19 0.96 9 Kab. Cirebon 2065142 4.80 1928.15 2.11 10 Kab. Majalengka 1166733 2.71 868.15 0.95 11 Kab. Sumedang 1091323 2.54 699.35 0.77 12 Kab. Indramayu 1663516 3.87 795.14 0.87

13 Kab. Subang 1462356 3.40 675.62 0.74

14 Kab. Purwakarta 851566 1.98 860.26 0.94 15 Kab. Karawang 2125234 4.94 1110.27 1.22 16 Kab. Bekasi 2629551 6.11 2071.31 2.27 17 Kab. Bandung Barat 1513634 3.52 1133.30 1.24

18 Kota Bogor 949066 2.21 8494.28 9.30

19 Kota Sukabumi 299247 0.70 6112.07 6.70 20 Kota Bandung 2393633 5.56 14228.34 15.59 21 Kota Cirebon 295764 0.69 7364.64 8.07 22 Kota Bekasi 2336489 5.43 10939.64 11.98

23 Kota Depok 1736565 4.04 8707.21 9.54

24 Kota Cimahi 541139 1.26 13134.44 14.39 25 Kota Tasikmalaya 634424 1.47 3440.85 3.77

26 Kota Banjar 175165 0.41 1338.57 1.47

Jawa Barat 43021826 91290.32

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010

jiwa. Sedangkan tiga daerah dengan penduduk terkecil yaitu: Kota Banjar 175.165 jiwa, Kota Cirebon 295.764 jiwa dan Kota Sukabumi 299.247 jiwa.

Adanya ketidakmerataan penduduk di Provinsi Jawa Barat disebabkan kondisi dan potensi diri di setiap kabupaten tidak sama. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung terjadi di kabupaten dan daerah perkotaan dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan.

Penduduk yang telah memasuki usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia limabelas tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Pada tahun 2007, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat sebanyak 18.240.036 orang dan jumlah angkatan bukan kerja sebanyak 10.944.744 orang. Tetapi pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 18.981.260 orang dan jumlah angkatan bukan kerja sebanyak 11.200.929 orang. Tabel 5. Banyaknya Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 dan Tahun 2009

Periode Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja

Bekerja Mencari Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya 2007 15853822 2386214 2168112 7104353 1672279 2009 16901430 2079830 2360499 7168646 1671784 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 6. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 (%) 15-19 17,35 32,47 53,17 27,13 7,07 12,19 0,63 20-24 13,76 30,48 4,52 24,96 8,96 14,36 2,96 25-29 14,51 24,90 5,87 25,74 10,11 15,81 3,07 30-34 18,35 21,30 6,58 26,06 10,69 14,41 2,61 35-39 21,13 17,17 7,20 28,09 8,98 14,40 3,04 40-44 23,13 15,73 6,94 25,96 9,14 16,58 2,52 45-49 29,08 10,69 6,17 25,20 8,67 17,62 2,59 50-54 34,08 10,01 5,84 24,48 7,12 16,53 1,95 55-59 40,84 8,26 5,67 24,49 6,48 12,95 1,31 60-64 57,47 7,61 2,36 21,18 3,06 6,87 1,45 65+ 62,40 7,59 1,50 19,39 2,79 5,44 0,88

Rata-rata 26,97 16,93 5,07 24,79 7,55 13,38 2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 5.3. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. PDRB yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan disebut PDRB atas dasar harga tahun berlaku sedangkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar disebut PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Provinsi Jawa Barat setiap sektor ekonomi dan kontribusinya berdasarkan harga berlaku dari tahun 2008 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 7.

20,32%, dan sektor pertanian meningkat menjadi 12,25%. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,76%.

Tabel 7. PDRB Provinsi Jawa Barat tiap Sektor Ekonomi dan Kontribusinya atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2009 (Juta Rupiah)

Sektor 2008 % 2009 %

Pertanian 67.849.463 11,26 79.896.246 12,25 Pertambangan dan Penggalian 14.453.535 2,40 11.469.346 1,76 Industri Pengolahan 270.551.853 44,91 275.165.264 42,20 Lisrik, Gas dan Air Bersih 16.913.616 2,81 20.139.267 3,09 Bangunan 19.440.248 3,23 21.226.757 3,26 Perdagangan, Hotel dan Restoran 115.139.072 19,11 132.517.277 20,32 Pengangkutan dan Komunikasi 36.401.476 6,04 41.780.336 6,41 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 17.228.057 2,86 18.802.857 2,88 Jasa-Jasa 44.443.235 7,38 51.031.556 7,83 Total 602.420.555 100 652.028.906 100 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2010 (diolah)

5.4. Pertanian Padi

Jawa Barat merupakan lumbung padi nasional dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi yang menimbulkan optimisme tinggi bahwa produksi beras nasional akan terus mengalami surplus, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok beras dunia.

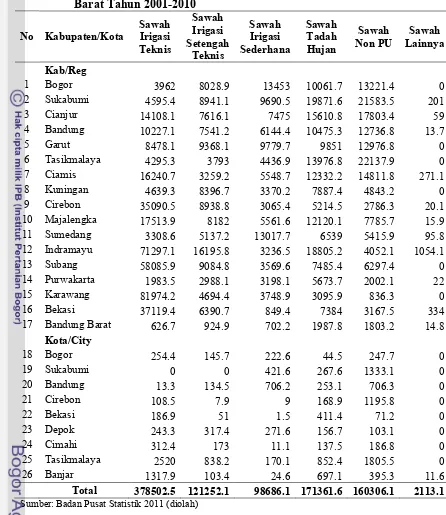

Tabel 8. Rataan Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya di Jawa

1 Bogor 3962 8028.9 13453 10061.7 13221.4 0 2 Sukabumi 4595.4 8941.1 9690.5 19871.6 21583.5 201 3 Cianjur 14108.1 7616.1 7475 15610.8 17803.4 59 4 Bandung 10227.1 7541.2 6144.4 10475.3 12736.8 13.7 5 Garut 8478.1 9368.1 9779.7 9851 12976.8 0 6 Tasikmalaya 4295.3 3793 4436.9 13976.8 22137.9 0 7 Ciamis 16240.7 3259.2 5548.7 12332.2 14811.8 271.1 8 Kuningan 4639.3 8396.7 3370.2 7887.4 4843.2 0 9 Cirebon 35090.5 8938.8 3065.4 5214.5 2786.3 20.1 10 Majalengka 17513.9 8182 5561.6 12120.1 7785.7 15.9 11 Sumedang 3308.6 5137.2 13017.7 6539 5415.9 95.8 12 Indramayu 71297.1 16195.8 3236.5 18805.2 4052.1 1054.1 13 Subang 58085.9 9084.8 3569.6 7485.4 6297.4 0 14 Purwakarta 1983.5 2988.1 3198.1 5673.7 2002.1 22 15 Karawang 81974.2 4694.4 3748.9 3095.9 836.3 0 16 Bekasi 37119.4 6390.7 849.4 7384 3167.5 334 17 Bandung Barat 626.7 924.9 702.2 1987.8 1803.2 14.8

Kota/City

18 Bogor 254.4 145.7 222.6 44.5 247.7 0

19 Sukabumi 0 0 421.6 267.6 1333.1 0

20 Bandung 13.3 134.5 706.2 253.1 706.3 0

21 Cirebon 108.5 7.9 9 168.9 1195.8 0

22 Bekasi 186.9 51 1.5 411.4 71.2 0

23 Depok 243.3 317.4 271.6 156.7 103.1 0

24 Cimahi 312.4 173 11.1 137.5 186.8 0

25 Tasikmalaya 2520 838.2 170.1 852.4 1805.5 0 26 Banjar 1317.9 103.4 24.6 697.1 395.3 11.6

Total 378502.5 121252.1 98686.1 171361.6 160306.1 2113.1

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011 (diolah)

dengan aksesibilitas perekonomian yang tinggi. Sedangkan luas lahan sawah irigasi teknis terendah berada di Kota Cirebon sebesar 0,03%. Wilayah yang hamper samasekali tidak terdapat lahan sawah irigasi teknis adalah Kota Sukabumi dan Bandung.

Tabel 9. Rataan Luas Lahan Sawah Irigasi Teknis di Jawa Barat Tahun 2001-2010

No Kabupaten/Kota Sawah Irigasi Teknis

(ha) %

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011 (diolah)

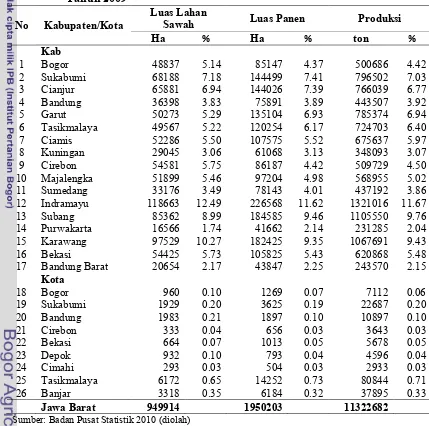

panen dan produksinya. Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang memiliki luas lahan sawah yang terbesar di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 118.663 ha atau 12,49 % dengan luas panen sebesar 226,568 ha atau 11,62 % dan diikuti oleh peningkatan hasil produksi nya sebesar 1.321.016 ha atau 11,67 % di Jawa Barat.

Tabel 10. Luas Lahan Sawah, Luas Panen, dan Produksi Padi di Jawa Barat Tahun 2009

No Kabupaten/Kota

Luas Lahan

Sawah Luas Panen Produksi

Ha % Ha % ton %

Kab

1 Bogor 48837 5.14 85147 4.37 500686 4.42 2 Sukabumi 68188 7.18 144499 7.41 796502 7.03 3 Cianjur 65881 6.94 144026 7.39 766039 6.77 4 Bandung 36398 3.83 75891 3.89 443507 3.92 5 Garut 50273 5.29 135104 6.93 785374 6.94 6 Tasikmalaya 49567 5.22 120254 6.17 724703 6.40 7 Ciamis 52286 5.50 107575 5.52 675637 5.97 8 Kuningan 29045 3.06 61068 3.13 348093 3.07 9 Cirebon 54581 5.75 86187 4.42 509729 4.50 10 Majalengka 51899 5.46 97204 4.98 568955 5.02 11 Sumedang 33176 3.49 78143 4.01 437192 3.86 12 Indramayu 118663 12.49 226568 11.62 1321016 11.67 13 Subang 85362 8.99 184585 9.46 1105550 9.76 14 Purwakarta 16566 1.74 41662 2.14 231285 2.04 15 Karawang 97529 10.27 182425 9.35 1067691 9.43 16 Bekasi 54425 5.73 105825 5.43 620868 5.48 17 Bandung Barat 20654 2.17 43847 2.25 243570 2.15

Kota

18 Bogor 960 0.10 1269 0.07 7112 0.06

19 Sukabumi 1929 0.20 3625 0.19 22687 0.20 20 Bandung 1983 0.21 1897 0.10 10897 0.10

21 Cirebon 333 0.04 656 0.03 3643 0.03

22 Bekasi 664 0.07 1013 0.05 5678 0.05

23 Depok 932 0.10 793 0.04 4596 0.04

24 Cimahi 293 0.03 504 0.03 2933 0.03

25 Tasikmalaya 6172 0.65 14252 0.73 80844 0.71

26 Banjar 3318 0.35 6184 0.32 37895 0.33

Jawa Barat 949914 1950203 11322682

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010 (diolah)

504 ha atau 0,03% dan dengan produksi sebesar 2.933 ha atau 0,03% dari total produksi di Jawa Barat. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan teknik intensifikasi pertanian oleh petani seperti penggunaan pupuk atau penggunaan bibit unggul dalam bercocok tanam.

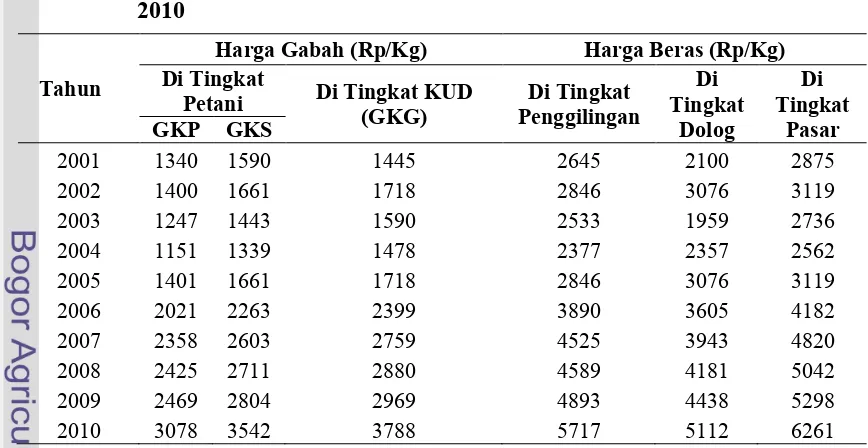

Peningkatan produksi padi yang terus terjadi menimbulkan optimisme tinggi bahwa produksi beras Jawa Barat terus mengalami surplus dan menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi pemasok beras utama di Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan harga gabah seperti yang dilihat pada Tabel 11 dibawah ini, terlihat bahwa rataan harga Gabah Kering Panen dan harga Gabah Kering Simpan di tingkat petani serta harga Gabah Kering Giling di tingkat KUD meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Demikian juga untuk harga beras baik di tingkat penggilingan, di tingkat dolog, dan di tingkat pasar juga semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 11. Rataan Harga Gabah dan Harga Beras di Jawa Barat Tahun 2001-2010

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011

Tahun

Harga Gabah (Rp/Kg) Harga Beras (Rp/Kg)

Di Tingkat

2001 1340 1590 1445 2645 2100 2875

2002 1400 1661 1718 2846 3076 3119

2003 1247 1443 1590 2533 1959 2736

2004 1151 1339 1478 2377 2357 2562

2005 1401 1661 1718 2846 3076 3119

2006 2021 2263 2399 3890 3605 4182

2007 2358 2603 2759 4525 3943 4820

2008 2425 2711 2880 4589 4181 5042

2009 2469 2804 2969 4893 4438 5298

Komoditas unggulan pertanian di Jawa Barat pada tahun 2009, didominasi oleh beberapa komoditas tanaman semusim, palawija dan sayuran. Komoditas unggulan tanaman palawija adalah ubi kayu, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar.

Komoditas lain yang menjadi unggulan di Jawa Barat yaitu sayuran seperti bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, labu siang, dan jamur. Sedangkan tanaman hortikultura seperti mangga, durian, alpukat, jambu biji, jeruk, rambutan, salak, melinjo, nanas, dan pisang serta tanaman hias dan obat-obatan.

Semakin meningkatnya harga gabah makan Nilai Tukar Petani juga diharapkan semakin meningkat. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara umum NTP menghasilkan tiga pengertian:

a. NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar.

b. NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar.

Tabel 12. Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Petani serta NTP di Jawa

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011

Indeks harga yang diterima dan dibayar petani serta NTP nya mengalami fluktuatif setiap tahunnya. IH yang diterima dan yang dibayar petani pada tahun 2001-2004 mengalami peningkatan, pada tahun 2005 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2006-2007 meningkat kembali dan pada tahun 2008-2010 mengalami penurunan. Begitu juga dengan Nilai Tukar Petani, pada tahun 2001 NTP sebesar 109.03% dan tahun 2010 menjadi 99.08%. Hal ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan petani di Jawa Barat semakin menurun. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan petani tersebut.

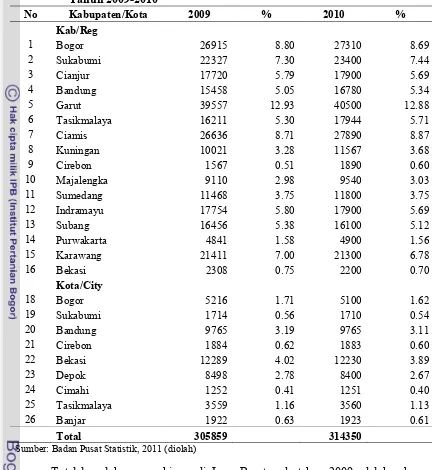

5.5 Lahan Pemukiman

Tabel 13. Perkembangan Luas Lahan Pemukiman dalam Hektar di Jawa Barat Tahun 2009-2010

No Kabupaten/Kota 2009 % 2010 %

Kab/Reg

1 Bogor 26915 8.80 27310 8.69

2 Sukabumi 22327 7.30 23400 7.44

3 Cianjur 17720 5.79 17900 5.69

4 Bandung 15458 5.05 16780 5.34

5 Garut 39557 12.93 40500 12.88

6 Tasikmalaya 16211 5.30 17944 5.71

7 Ciamis 26636 8.71 27890 8.87

8 Kuningan 10021 3.28 11567 3.68

9 Cirebon 1567 0.51 1890 0.60

10 Majalengka 9110 2.98 9540 3.03

11 Sumedang 11468 3.75 11800 3.75

12 Indramayu 17754 5.80 17900 5.69

13 Subang 16456 5.38 16100 5.12

14 Purwakarta 4841 1.58 4900 1.56

15 Karawang 21411 7.00 21300 6.78

16 Bekasi 2308 0.75 2200 0.70

Kota/City

18 Bogor 5216 1.71 5100 1.62

19 Sukabumi 1714 0.56 1710 0.54

20 Bandung 9765 3.19 9765 3.11

21 Cirebon 1884 0.62 1883 0.60

22 Bekasi 12289 4.02 12230 3.89

23 Depok 8498 2.78 8400 2.67

24 Cimahi 1252 0.41 1251 0.40

25 Tasikmalaya 3559 1.16 3560 1.13

26 Banjar 1922 0.63 1923 0.61

Total 305859 314350

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (diolah)

luas lahan pemukiman terkecil adalah Kota Cimahi sebesar 1.252 ha atau 0,41% dari total luas lahan pemukiman tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 1.251 ha atau 0,40%.

5.6 Infrastruktur Jalan

Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya kemantapan dan kondisi jalan.

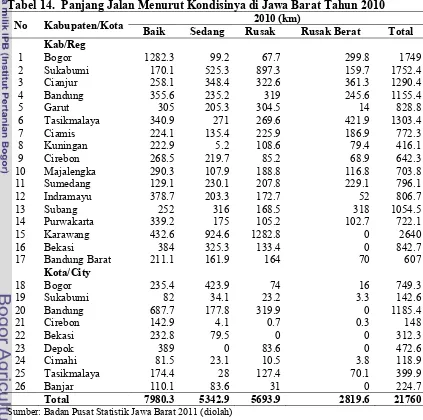

Tabel 14. Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Jawa Barat Tahun 2010

No Kabupaten/Kota 2010 (km)

Baik Sedang Rusak Rusak Berat Total

Kab/Reg

1 Bogor 1282.3 99.2 67.7 299.8 1749

2 Sukabumi 170.1 525.3 897.3 159.7 1752.4 3 Cianjur 258.1 348.4 322.6 361.3 1290.4

4 Bandung 355.6 235.2 319 245.6 1155.4

5 Garut 305 205.3 304.5 14 828.8

6 Tasikmalaya 340.9 271 269.6 421.9 1303.4

7 Ciamis 224.1 135.4 225.9 186.9 772.3

8 Kuningan 222.9 5.2 108.6 79.4 416.1

9 Cirebon 268.5 219.7 85.2 68.9 642.3

10 Majalengka 290.3 107.9 188.8 116.8 703.8 11 Sumedang 129.1 230.1 207.8 229.1 796.1

12 Indramayu 378.7 203.3 172.7 52 806.7

13 Subang 252 316 168.5 318 1054.5

14 Purwakarta 339.2 175 105.2 102.7 722.1

15 Karawang 432.6 924.6 1282.8 0 2640

16 Bekasi 384 325.3 133.4 0 842.7

17 Bandung Barat 211.1 161.9 164 70 607

Kota/City

18 Bogor 235.4 423.9 74 16 749.3

19 Sukabumi 82 34.1 23.2 3.3 142.6

20 Bandung 687.7 177.8 319.9 0 1185.4

21 Cirebon 142.9 4.1 0.7 0.3 148

22 Bekasi 232.8 79.5 0 0 312.3

23 Depok 389 0 83.6 0 472.6

24 Cimahi 81.5 23.1 10.5 3.8 118.9

25 Tasikmalaya 174.4 28 127.4 70.1 399.9

26 Banjar 110.1 83.6 31 0 224.7

Total 7980.3 5342.9 5693.9 2819.6 21760

Tabel 14 menjelaskan panjang jalan di Jawa Barat menurut kondisinya baik, sedang, rusak, dan rusak berat tahun 2010. Total panjang jalan tahun 2010 adalah sebesar 21.760 km. Kabupaten Sukabumi adalah wilayah yang memiliki panjang jalan terpanjang sebesar 1.752,4 km. Sedangkan Kota Cirebon adalah wilayah dengan panjang jalan terkecil di Jawa Barat sebesar 148 km. Panjang jalan dengan kondisi baik berada di Kabupaten Bogor sebesar 1.282,3 km. Panjang jalan dengan kondisi sedang dan rusak berada di Kabupaten Karawang masing-masing sebesar 924,6 km dan 1.282,8 km serta panjang jalan dengan kondisi rusak berat berada di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 421,9 km.

dan perhubungan yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Jawa Barat.

5.7 Infrastruktur Sumberdaya Air dan Irigasi

Kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Jawa Barat yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai, walaupun dari tahun 2003 - 2008 jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan telah berkurang dari sekitar 74% menjadi 51%. Demikian pula halnya dengan intensitas tanam padi pada daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasakan masih belum optimal, walaupun dalam kurun waktu tersebut telah meningkat dari 182% menjadi 190%. Kinerja pengelolaan jaringan irigasi dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

No Uraian Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Jumlah daerah irigasi

(buah) 74 74 74 84 84 86

2 Intensitas tanam (%) 182 184 185 187 190 192 3 Jaringan irigasi yang

rusak (%) 74 65 51 49 46 51

5.8 Infrastruktur Energi dan Kelistrikan