KARAKTERISTIK BIOLOGI DAN KIMIA TANAH SAWAH AKIBAT PEMBAKARAN JERAMI

SKRIPSI

OLEH ANNISA TOMMY

090301162

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

KARAKTERISTIK BIOLOGI DAN KIMIA TANAH SAWAH AKIBAT PEMBAKARAN JERAMI

SKRIPSI

OLEH ANNISA TOMMY

090301162

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

Judul Skripsi : Karakteristik Biologi dan Kimia Tanah Sawah Akibat Pembakaran Jerami

Nama : Annisa Tommy NIM : 090301162 Program Studi : Agroekoteknologi Minat : Ilmu Tanah

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

Mengetahui :

Ir. T. Sabrina, M.Agr., Sc. Ph.D. Ketua Program Studi

Benny Hidayat, SP.,MP. Anggota

ABSTRACT

The survey research is aimed to study the nature of biology and chemistry of paddy soil caused of burning rice straw. This research was conducted in Subdistrict Tanjung Morawa, District Deli Serdang, North Sumatera Province. Sampling was done at the citizen’s rice field with burning straw over it and rice field belong to Balai Benih Sari Murni as standard of comparison. Soil samples

were taken at three taking steps, i.e. after burning/0 week after harvest (WAH), 1 WAH, and 2 WAH under three burnt stracks of rice straw in undisturbed sample

to analyzed the number of soil macroorganism and disturbed sample to analyzed

the number or microorganism, soil colour, texture, pH, C-organic, N-total, P-available, and K-exchangable in The Biology Soil, Chemical Soil Fertility and

Research and Technology Laboratory, Agricultural Faculty of North Sumatera University, Medan.

The results of the analysis showed that the soil with burning straw over it has the number of macro and microorganism, C-organic, N-total, and P-available is lower than the unburnt soil. pH and K-exchangeable of the burnt soil is highest than the unburnt soil. In 2 weeks after burning, the number of macro and microorganism, C-organic, and P-available gets recovery from before. The burning straw with the various of weight straw in the open field doesn’t give different effect to nature of biology and chemistry of rice field soil without burning.

ABSTRAK

Penelitian survei bertujuan untuk mengetahui sifat biologi dan kimia tanah sawah akibat pembakaran jerami. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel dilakukan di lahan sawah rakyat dengan pembakaran jerami di atas areal sawah dan lahan sawah milik Balai Benih Sari Murni sebagai pembanding. Sampel tanah

diambil pada tiga waktu pengambilan yang berbeda yaitu setelah pembakaran/0 minggu setelah panen (MSP), 1 MSP, dan 2 MSP di bawah tiga

tumpukan bakaran jerami dalam keadaan tidak terganggu untuk dianalisis jumlah makroorganisme tanah dan sampel terganggu untuk dianalisis jumlah mikroorganisme, warna tanah, tekstur, pH, C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah di Laboratorium Biologi Tanah, Kimia dan Kesuburan Tanah, serta

Laboratorium Riset dan Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah dengan pembakaran jerami di

atasnya memiliki jumlah makro dan mikroorganisme, C–organik, N-total dan P-tersedia tanah lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Namun pH dan K-tukar pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami di atasnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Dalam waktu 2 minggu setelah pembakaran, jumlah makro dan mikroorganisme tanah, kadar C-organik, serta P-tersedia tanah mengalami pemulihan dari minggu sebelumnya. Pembakaran jerami dengan bobot jerami yang beragam di lapangan tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sifat biologi dan kimia tanah sawah tanpa pembakaran.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 4 Oktober 1991 dari pasangan Ayahanda Ir. Tommy dan Ibunda Endang Sri Lestari Ningsih, S. Pd. I. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Selama hidup, penulis menempuh pendidikan formal di :

- SD Negeri 010885 Kiri Hilir Tanjung Morawa lulus pada tahun 2003

- SMP Swasta Nusantara Lubuk Pakam lulus pada tahun 2006 - SMA Negeri 1 Lubuk Pakam lulus pada tahun 2009

- Tahun 2009 lulus seleksi masuk Universitas Sumatera Utara melalui jalur

SNMPTN di Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai

anggota BKM (Badan Kenadziran Mushola) Al-Mukhlisin Fakultas Pertanian, HIMAGROTEK (Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi),

IMILTA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Tanah), anggota di Paguyuban Karya Salemba

Empat (KSE) USU, sebagai asisten praktikum di Laboratorium Teknologi Benih, Laboratorium Perancangan Percobaan, Laboratorium Kesuburan Tanah dan

Pemupukan, Laboratorium Kimia Tanah, Laboratorium Analisis Tanah Tanaman.

Pada Tahun 2012, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN II Kebun Melati. Penulis juga memperoleh beasiswa Peduli Pendidikan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT., karena atas

berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Karakteristik Biologi dan Kimia Tanah Sawah Akibat Pembakaran

Jerami”.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada

Ir. Mukhlis, M. Si., selaku ketua komisi pembimbing, Benny Hidayat, SP. MP.,

selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab

itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca. Semoga

skripsi ini bermanfaat.

Medan , September 2013

DAFTAR ISI

ABSTRACT ... i

ABSTRAK ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

Kegunaan Penelitian ... 2

TINJAUAN PUSTAKA Tanah Sawah ... 3

Jerami Padi ... 7

Pembakaran Tanah ... 9

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian ... 13

Bahan dan Alat Penelitian ... 13

Metode Penelitian ... 13

Pelaksanaan Penelitian ... 14

Parameter Amatan ... 15

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 16

Data Survei Pembakaran Jerami di Lapangan ... 16

Jumlah Makroorganisme Tanah ... 17

Jumlah Mikroorganisme Tanah ... 18

Warna Tanah ... 19

pH Tanah ... 20

Tekstur Tanah ... 21

Kadar C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar Tanah ... 24

Pembahasan ... 25

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 31

Saran ... 31

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Hal.

1. Data survei pembakaran jerami di lapangan 16 2. Jumlah makroorganisme tanah akibat pembakaran jerami 17 3. Jumlah mikroorganisme tanah akibat pembakaran jerami 18 4. Warna tanah akibat pembakaran jerami 19 5. pH tanah akibat pembakaran jerami 20 6. Distribusi partikel akibat pembakaran jerami 21 7. C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah akibat

pembakaran jerami

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal.

1. Kriteria penilaian sifat-sifat tanah 16

2. Hasil analisis tanah 17

ABSTRACT

The survey research is aimed to study the nature of biology and chemistry of paddy soil caused of burning rice straw. This research was conducted in Subdistrict Tanjung Morawa, District Deli Serdang, North Sumatera Province. Sampling was done at the citizen’s rice field with burning straw over it and rice field belong to Balai Benih Sari Murni as standard of comparison. Soil samples

were taken at three taking steps, i.e. after burning/0 week after harvest (WAH), 1 WAH, and 2 WAH under three burnt stracks of rice straw in undisturbed sample

to analyzed the number of soil macroorganism and disturbed sample to analyzed

the number or microorganism, soil colour, texture, pH, C-organic, N-total, P-available, and K-exchangable in The Biology Soil, Chemical Soil Fertility and

Research and Technology Laboratory, Agricultural Faculty of North Sumatera University, Medan.

The results of the analysis showed that the soil with burning straw over it has the number of macro and microorganism, C-organic, N-total, and P-available is lower than the unburnt soil. pH and K-exchangeable of the burnt soil is highest than the unburnt soil. In 2 weeks after burning, the number of macro and microorganism, C-organic, and P-available gets recovery from before. The burning straw with the various of weight straw in the open field doesn’t give different effect to nature of biology and chemistry of rice field soil without burning.

ABSTRAK

Penelitian survei bertujuan untuk mengetahui sifat biologi dan kimia tanah sawah akibat pembakaran jerami. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel dilakukan di lahan sawah rakyat dengan pembakaran jerami di atas areal sawah dan lahan sawah milik Balai Benih Sari Murni sebagai pembanding. Sampel tanah

diambil pada tiga waktu pengambilan yang berbeda yaitu setelah pembakaran/0 minggu setelah panen (MSP), 1 MSP, dan 2 MSP di bawah tiga

tumpukan bakaran jerami dalam keadaan tidak terganggu untuk dianalisis jumlah makroorganisme tanah dan sampel terganggu untuk dianalisis jumlah mikroorganisme, warna tanah, tekstur, pH, C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah di Laboratorium Biologi Tanah, Kimia dan Kesuburan Tanah, serta

Laboratorium Riset dan Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah dengan pembakaran jerami di

atasnya memiliki jumlah makro dan mikroorganisme, C–organik, N-total dan P-tersedia tanah lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Namun pH dan K-tukar pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami di atasnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Dalam waktu 2 minggu setelah pembakaran, jumlah makro dan mikroorganisme tanah, kadar C-organik, serta P-tersedia tanah mengalami pemulihan dari minggu sebelumnya. Pembakaran jerami dengan bobot jerami yang beragam di lapangan tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sifat biologi dan kimia tanah sawah tanpa pembakaran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sawah merupakan lahan untuk budidaya tanaman padi. Di Sumatera Utara, luasnya mencapai 703.168 ha pada tahun 2011. Luas ini mengalami peningkatan

dari tahun 2010 sebesar 702.308 ha (BPS Sumut, 2011). Adanya peningkatan luas tanam ini menunjukkan bahwa lahan sawah merupakan pemasok beras terbesar

dibandingkan lahan kering. Perluasan areal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang sebagian besar makanan pokoknya adalah beras.

Tanaman padi selain menghasilkan padi, juga menghasilkan jerami padi. Massa jerami yang dihasilkan dapat mencapai 7-8 ton/ha per musim panen. Massa ini dihitung berdasarkan grain-straw ratio (2:3). Hal ini menunjukkan bahwa

massa jerami yang dihasilkan sangat bergantung dari hasil gabah yang dihasilkan pada saat panen (Ponnamperuma, 1982). Namun, kebanyakan para petani belum

menganggap jerami sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis, sehingga ketersediaan jerami ini dianggap sebagai limbah utama dalam sistem pertanaman

padi.

Oleh karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi terhadap jerami, serta masa tenggang tanam yang singkat; maka petani memperlakukan jerami dengan

menumpuk dan membakar secara langsung di atas lahan sawah. Walaupun ada juga sebagian petani memanfaatkan jerami sebagai mulsa, kompos, dan pakan

Tanjung Morawa merupakan wilayah sentra pertanaman padi di Provinsi Sumatera Utara yang terdekat dengan Kota Medan. Lokasi ini berjarak 16 Km

dari kota Medan. Sekitar 49 % penduduknya bermatapencaharian sebagai petani padi sawah dengan total luas lahan sawah sebesar 2,5 juta ha (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2012). Setiap kali musim panen padi, petani di

lokasi ini selalu membakar limbah jerami di atas lahan sawah dengan anggapan tanah sawah akan subur kembali karena abu dari proses bakaran tersebut.

Pembakaran jerami menghasilkan abu jerami. Keberadaan abu jerami ini telah banyak diteliti untuk kepentingan pengembangan pertanian. Namun, pembakaran jerami di atas tanah dapat menaikkan temperatur tanah pada

kedalaman 1 cm antara 3380C hingga 4220C (Biederbeck, et al, 1980), sehingga mengakibatkan perubahan terhadap karakteristik tanah sawah itu sendiri. Sifat

kimia dan biologi adalah karakteristik yang paling dipengaruhi oleh panas dari pembakaran. Oleh karena itu, perlu diteliti perubahan karakteristik kimia dan biologi tanah sawah akibat pembakaran jerami.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik biologi dan kimia

tanah sawah akibat pembakaran jerami. Kegunaan Penelitian

- Sebagai bahan informasi tentang dampak pembakaran jerami terhadap

karakteristik biologi dan kimia tanah sawah.

- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah Sawah

Tanah sawah (Paddy soils) merupakan tanah yang dikelola sedemikian rupa untuk budidaya tanaman padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang

tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti

halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian dan sebagainya. Istilah tanah sawah berkaitan dengan tata guna tanah bukan dengan jenis tanah tertentu dalam pengertian pedologi. Segala macam jenis tanah dapat disawahkan

apabila air cukup tersedia (Mukhlis, dkk, 2011; Hardjowigeno, dkk, 2004; Prasetyo, dkk, 2004).

Tanah sawah dapat terbentuk dari tanah kering dan tanah basah atau tanah rawa sehingga karakterisasi sawah-sawah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bahan pembentuk tanahnya. Sebelum tanah digunakan sebagai tanah sawah,

secara alamiah tanah telah mengalami proses pembentukan tanah sesuai dengan faktor-faktor pembentuk tanahnya, sehingga terbentuklah jenis-jenis tanah tertentu

yang masing-masing mempunyai sifat morfologi tersendiri. Tanah sawah yang berasal dari tanah kering akan mengalami perubahan-perubahan sifat morfologi tanah yang jelas, sedangkan tanah sawah yang berasal dari tanah basah tidak akan

menunjukkan perubahan sifat morfologi yang jelas. Perubahan sifat morfologi ini dapat bersifat sementara ataupun permanen. Perubahan sifat fisik dan morfologi

terjadi pada sifat kimia adalah dengan adanya proses reduksi dan oksidasi. Perubahan permanen terjadi sebaai efek kumulatif dari perubahan sementara

karena penggenangan tanah, atau praktek pengolahan tanah seperti pembuatan teras, perataan tanah, pembuatan pematang, dan lain-lain

(Hardjowigeno, dkk, 2004; Moormaan and Breemen, 1978).

Secara umum, tanah sawah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan tanah tergenang lainnya, yaitu adanya lapisan oksidasi di bawah

permukaan air akibat difusi O2 setebal 0,8-1,0 cm dan selanjutnya lapisan reduksi setebal 25-30 cm dan diikuti oleh lapisan tapak bajak yang kedap air. Lapisan tapak bajak ini merupakan lapisan yang terbentuk sebagai akibat dari adanya

praktek pengolahan tanah sawah dalam keadaan tergenang. Sedangkan penggenanangan tanah selama masa pertanaman padi dapat mereduksi Fe dan Mn,

sehingga mudah larut dan terjadi proses eluviasi Fe dan Mn. Dalam keadaan tergenang, reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ menyebabkan warna tanah menjadi abu-abu. Namun, dalam keadaan tergenang, dijumpai adanya lapisan tipis yang

teroksidasi berwarna kecoklatan. Pada saat tanah dikeringkan, Fe2+ kembali teroksidasi dan akan menimbulkan karatan coklat pada tanah sawah

(Mukhlis, dkk, 2011; Hardjowigeno, dkk, 2004; Moormann and Breemen, 1978).

Praktek pengolahan tanah pada tanah sawah (pelumpuran/penggenangan) serta adanya proses reduksi-oksidasi dapat menyebabkan perubahan pada

sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sawah. Pengaruh pelumpuran terhadap sifat-sifat fisik tanah menjadi sangat spesifik pada lahan sawah dan sekaligus memberikan

sangat mempengaruhi variabilitas vertikal ketahanan penetrasi (Prasetyo, dkk, 2004). Pelumpuran akan mengurangi perkolasi dan meningkatkan

kapasitas menyangga air. Selain itu, pelumpuran juga memberikan pengaruh negatif, yaitu menghambat terbentuknya struktur tanah yang baik saat tanah

kering dan pertumbuhan akar tanaman palawija yang ditanam setelah padi sawah

akan terhambat (Adiningsih, dkk, 2000). Pada lapisan olah, pelumpuran menyebabkan semua agregat tanah hancur, pori-pori mikro meningkat, daya

menahan air meningkat tinggi, sehingga mencapai kadar air 90-100% (Hardjowigeno, dkk, 2004).

Selain pelumpuran, tanah sawah juga mengalami penggenangan dalam

periode tertentu untuk mendukung pertumbuhan padi sawah. Penggenangan yang dilakukan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan elektrokimia seperti

potensial redoks, pH dan konduktivitas spesifik. Perubahan-perubahan tersebut untuk tanah kering yang baru disawahkan berbeda dengan tanah sawah yang sudah biasa mendapat penggenangan air secara periodik. Perubahan potensial

redoks akan mempengaruhi ketersediaan P, konsentrasi Ca2+, Mn2+, Cu+, dan SO42- secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi konsentrasi

Ca2+, Mg2+, Zn+, dan lain-lain. Umumnya potensial redoks akan mendekati -200 mv, pH tanah sekitar 6-7, dan konduktivitas spesifik meningkat (Hanafiah, dkk, 2011; Prasetyo, dkk, 2004).

Dalam keadaan reduksi akibat penggenangan, oksigen yang terdapat dalam pori-pori tanah dan air dikonsumsi oleh jasad mikro tanah, sehingga menyebabkan

direduksi antara lain SO42-, NO3-, Mn4+, Fe3+. Senyawa-senyawa tersebut di lapisan reduksi segera direduksi menjadi S2- (sulfida), NO2- (nitrit), Mn2+

(Mangano), dan Fe2+ (ferro) (Adiningsih, dkk, 2000). Terdapat tiga kelompok mikroba tanah yang sangat berperan dalam proses perubahan kimia tanah sawah yaitu mikroba aerob yang terdapat dalam lapisan oksidasi dan dalam air

genangan yang memanfaatkan oksigen yang terdapat dalam air genangan, serta

mikroba-mikroba fakultatif dan obligat anaerob pada lapisan reduksi (Praseetyo, dkk, 2004).

Sifat kimia tanah sawah juga dipengaruhi oleh mineral liat. Tanah sawah yang didominasi mineral liat tipe 2:1 (montmorilonit) akan sulit membentuk

lapisan tapak bajak karena sifat mengembang dan mengkerut dari mineral tersebut. Tanah sawah yang didominasi oleh mineral smektit mencirikan

terjadinya akumulasi basa-basa dan lingkungan yang bereaksi netral hingga basis dengan drainase tanah jelek, dan mempunyai muatan negatif (KTK) yang tinggi karena adanya substitusi Al3+ dan Mg2+ (Prasetyo, dkk, 2004).

Pada lahan sawah, proses biologi melibatkan keberadaan flora dan fauna. Keberadaan flora dan fauna yang terlibat dalam proses biologi yang berlangsung

pada lahan sawah, menyangkut kesuburan dan produktivitas lahan sawah maupun sebagai hama dan penyakit bagi tanaman padi. Adapun fauna pada tanah sawah meliputi zooplankton, insekta (Hemiptera, Diptera, dan Coleoptera), ikan, burung,

tikus, predator, dan berang-berang (Prasetyo, dkk, 2004).

Tanah sawah adalah habitat yang sangat unik untuk penambatan nitrogen

autotrofik. Berbagai proses mikrobiologis terjadi di sawah, seperti fiksasi nitrogen, perombakan bahan organik, metanotrofi, denitrifikasi, dan nitrifikasi.

Mikroba perombak memainkan peranan yang penting pada perombakan bahan organik seperti alga dan tanaman air yang sudah mati untuk mendapatkan energi. Dalam melakukan fungisnya, mikroba memerlukan oksigen atau zat-zat

teroksidasi lain seperti nitrat (NO3-), mangan, besi, sulfat, atau CO2 untuk berfungsi sebagai akseptor elektron (Prasetyo, dkk, 2004).

Jerami Padi

Jerami padi merupakan salah satu bahan organik dari jenis sereal yang menjadi limbah karena jumlahnya yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan padi

merupakan salah satu tanaman pangan yang dihasilkan dalam jumlah terbanyak di dunia dan menempati daerah terbesar di wilayah tropika. Namun, padi tidak hanya

terbatas pada daerah tropika. Produksinya di wilayah beriklim sedang, terutama

China dan Jepang meliputi 45 persen dari jumlah hasil seluruh dunia (Sanchez, 1992).

Pertanaman padi menghasilkan dua produk setiap musim panennya, yaitu padi yang kemudian diolah menjadi beras dan jerami yang merupakan sisa panen (crop residue). Jerami padi ini relatif unik dibandingkan dengan jerami sereal

lainnya. Hal ini dikarenakan jerami padi mengandung silikat yang tinggi (Hanafi, dkk, 2012). Dobermann and Fairhurst (2002); Ponnamperuma (1982)

menjelaskan bahwa jerami padi mengandung 0,6% N; P dan S masing-masing 0,1%; 1,5% K; 5% Si; dan 40% C.

dihitung berdasarkan grain straw-ratio (2:3). Selain itu, massa jerami juga merupakan fungsi dari tata air, cara budidaya, musim, varietas, dan kesuburan tanah (Makarim, dkk, 2007). Dengan produktivitas padi sawah sebesar 5-7 ton/ha,

akan dihasilkan jerami sebanyak 7-8 ton/ha. Hal ini menjadikan jerami sebagai limbah yang sangat mengganggu petani dalam pengolahan tanah untuk persiapan

tanam berikutnya.

Sampai saat ini, jerami belum dinilai sebagai hasil sampingan panen yang

memiliki nilai ekonomis. Hanya 20% jerami dari keseluruhan total jerami setelah panen yang digunakan untuk tujuan etanol, pupuk, kertas, dan pakan ternak Sebagian besar petani menumpuk jerami di lahan, mengangkut ke luar lahan

untuk pertanaman lain, dijadikan mulsa, atau dibenam ked dalam tanah (Hanafi et al, 2012). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan teknologi di

pedesaan yang merupakan sentra padi, waktu antar tanam (turn-around time) yang

singkat, dan rendahnya pengetahuan petani tentang manfaat jerami sebagai sumber hara yang potensial (Makarim, dkk, 2007).

Oleh sebab itu, sebagian besar petani menumpuk jerami di lahan, dijadikan mulsa, ataupun dibenam ke dalam tanah (Hanafi et al, 2012). Namun yang paling

sering dilakukan petani adalah membakar jerami secara langsung di areal persawahan, khususnya petani dengan sistem usahatani yang intensif

(Makarim, dkk, 2007). Perlakuan ini memiliki efek yang berbeda-beda terhadap

keseimbangan nutrisi dan kesuburan tanah dalam waktu jangka panjang (Dobermann and Fairhurst, 2002).

di lapangan (seluruh areal sawah), dan ini mengakibatkan kerugian, yaitu adanya perbedaan hara antara areal yang terbakar dengan yang tidak terbakar.

Seiring waktu, praktek ini menghasilkan akumulasi hara (K, Si, Ca, Mg)

di beberapa bagian lapangan dan penipisan hara di bagian lain (Dobermann and Fairhurst, 2002).

Pembakaran Tanah

Pembakaran di atas tanah pada umumnya terjadi oleh beberapa sebab. Di

antaranya adalah adanya suhu yang terlalu tinggi akibat kemarau panjang sehingga menyebabkan vegetasi di atas lantai hutan terbakar, kegiatan manusia dalam pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dengan teknik slash and burn,

ataupun kegiatan petani membakar sisa panen. Menurut (Hidayat, 2006), pembakaran ini akan menyebabkan perubahan terhadap kualitas lahan yang

mencakup sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. (Verma and Jayakumar, 2012) juga mengemukakan bahwa pembakaran berbagai jenis vegetasi dengan intensitas beragam selama 1-10 tahun memungkinkan terjadinya efek jangka panjang

terhadap komponen biotik dan abiotik tanah. Hal ini disebabkan karena adanya panas dari pembakaran yang menyebabkan suhu tanah meningkat. Peningkatan

suhu tanah sangat tergantung dari intensitas dan durasi pembakaran. Keduanya merupakan faktor yang menentukan status hara dalam hubungannya dengan respon tanah terhadap kehilangan unsur hara (Certini, 2005; Pantami et al, 2010).

Pembakaran secara signifikan mempengaruhi N total, C organik, K, Mg, dan Na tukar di permukaan tanah. Dalam jangka pendek, pH tanah juga akan meningkat (Oluwole et al, 2008). Dormaar et al (1979) menjelaskan bahwa

NH4-N, dan P tersedia tanah pada taraf 5%. Peningkatan pH tanah akibat pembakaran disebabkan adanya suplai OH- dari abu sisa pembakaran serta

terjadinya proses pertukaran ion pada koloid tanah yang menyebabkan gugus hidrogen (H+) terputus dan tergantikan oleh unsur lain seperti Mg2+, dan K+ (Hidayat, 2006).

Pembakaran sisa tanaman hasil panen (crop residue) yang sering dilakukan petani adalah pembakaran jerami. Pada umumnya, petani melakukan ini

dengan tujuan menekan biaya pengangkutan jerami yang jumlahnya melimpah untuk persiapan tanam berikutnya, juga untuk mengurangi populasi penyakit yang mungkin terjadi akibat infeksi ulang dari inokulum dalam biomassa jerami

(Dobermann and Fairhurst, 2002). Namun, suhu pembakaran jerami di areal terbuka dapat mencapai 7000C sehingga pembakaran di lapangan menyebabkan

kerugian sebesar 93% untuk N dan 20% untuk K. Dalam percobaan laboratorium, seluruh N dan C hampir hilang, sedangkan P dan K masing-masing hilang sebesar 25% dan 21% (Ponnamperuma, 1982).

N total hilang karena panas pembakaran menyebabkan N mengalami penguapan (volatilisasi) secara langsung. Kehilangan N akibat pembakaran sangat

bergantung dari potensi bahan bakar itu sendiri. Semakin tinggi potensi bahan bakar maka semakin banyak N hilang pada saat pembakaran (Pantami, et al, 2010; Hidayat, 2006).

Pembakaran jerami mengakibatkan C yang terdapat dalam jerami terlepas dalam bentuk CO2 ke atmosfir. Persentase dari CO-C yang dilepas berkisar 5-9%,

pemanasan tanah akibat pembakaran di Pinus sylvestris dengan temperatur 4900C menyebabkan bahan organik tanah teroksidasi pada kedalaman tanah

10 cm. Pada suhu 2200C menyebabkan 37% bahan organik hilang. Fraksi humik juga menurun akibat pembakaran. Namun, penurunan nya lebih sedikit dibandingkan dengan fraksi nonhumik (Fernandez et al, 1997 dalam Certini,

2005).

Pada padang alang-alang yang terbakar, P dan C-organik mengalami

peningkatan. P yang meningkat dalam bentuk H2PO4. Hal ini diduga karena adanya koloid tanah yang mengandung Al2+, Fe3+, dan Mn2+ yang bereaksi dengan fosfat dalam pertukaran gugus Hidroksil (OH-) dan merubah muatan H2PO4

menjadi HPO4. Sedangkan C-organik mengalami peningkatan sebesar 0,54 g/100 g dari 2,89 g/100 g menjadi 3,43 g/100 g (Hidayat, 2006). Namun,

peningkatan C ini hanya dalam waktu segera setelah pembakaran akibat adanya suplai dari abu hasil bakaran (Jorgensen and Wells, 1971).

Suhu tanah yang meningkat akibat pembakaran juga memberikan

pengaruh negatif terhadap kehidupan mikroorganisme tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek langsung menyebabkan perubahan jangka pendek,

yaitu matinya mikroorganisme tanah dan invertebrata karena keduanya sangat sensitive pada temperature tinggi. Efek tidak langsung melibatkan perubahan jangka panjang terhadap keberadaan organisme biologi itu sendiri. Pembakaran

dapat mengurangi jumlah dan kekayaan spesies invertebrata dan mikroorganisme di dalam tanah (Verma and Jayakumar, 2012). Hal yang sama dikemukakan oleh

kekayaan dan kemerataan jenis fauna tanah sampai pada minggu ke empat setelah pembakaran pada kedalaman 0-5 cm.

Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembakaran secara intensif dapat menyebabkan penurunan status kesuburan tanah berkaitan dengan

berkurang atau hilangnya hara dan komposisi biologi tanah secara bertahap

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di areal persawahan rakyat dan Balai Benih Sari Murni, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Analisis tanah

dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah, Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, serta Laboratorium Riset dan Teknologi, Fakultas Pertanian, Universitas

Sumatera Utara, Medan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2013 sampai dengan September 2013.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah dari tanah sawah yang dilakukan pembakaran jerami setelah panen dan sampel tanah dari

tanah sawah yang tidak pernah dilakukan pembakaran jerami setelah panen sebagai kontrol, media nutrient agar (NA), alkohol 70%, dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis di laboratorium.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bor tanah, Munsell Soil Colour Chart, ayakan 10 mesh, Tullgren Funnel, Laminar Air Flow,

AAS (Atomic Absorption Spectrofotometer), serta alat-alat lain yang digunakan

untuk keperluan analisis di laboratorium.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan survei lapangan dengan metode sampling terhadap karakteristik biologi dan kimia tanah sawah yang dilakukan pembakaran

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan meliputi empat tahap, yaitu:

a. Persiapan

Persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, melalui kegiatan pra survey berupa pengumpulan data-data sekunder dari lokasi

penelitian.

b. Survey Pembakaran Jerami yang Dilakukan Oleh Petani

Pada saat musim panen padi, dilakukan survey ke lapangan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh petani mulai dari pemotongan malai, perontokkan gabah, pembalikan jerami, hingga pembakaran jerami diikuti kemudian

didokumentasikan.

Pembakaran jerami merupakan pembakaran yang dilakukan oleh petani

setempat sesuai dengan pola dan kebiasaan petani setiap panen. Pembakaran jerami dilakukan oleh petani setelah jerami dalam kondisi kering.

Jumlah tumpukan bakaran jerami sebagai lokasi pengambilan sampel yang

diambil sebanyak 3 tumpukan, mengikuti kondisi di lapangan yang dilakukan

oleh petani. Setiap tumpukan jerami diperkirakan massanya berdasarkan grain straw ratio (2:3).

c. Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan pada kondisi tidak terganggu untuk

keperluan perhitungan jumlah makroorganisme tanah dan tanah terganggu untuk keperluan analisis semua parameter amatan. Sebelum dilakukan pengambilan

terganggu diambil tepat di titik tengah pembakaran dengan ukuran 10x10 cm2 dengan menggunakan cangkul, sedangkan sampel tanah terganggu diambil dengan

menggunakan bor tanah secara komposit mewakili luas areal yang terbakar. Pengambilan sampel dilakukan pada saat :

- setelah pembakaran (MSP)

- 1 minggu setelah pembakaran (1 MSP), dan - 2 minggu setelah pembakaran (2 MSP)

Sebagai pembanding, diambil sampel dari tanah sawah yang tidak pernah membakar jerami setelah panen. Sampel ini diambil dari areal persawahan milik Balai Benih Sari Murni, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Parameter Amatan

Parameter yang diamati adalah sebagai berikut :

- Jumlah makroorganisme tanah, metode Tullgren Funnel

- Jumlah mikroorganisme tanah, metode Most Probable Number (MPN) - Warna tanah dengan Munsell Soil Colour Chart

- pH tanah, metode elektrometri - Tekstur tanah, metode Hydrometer

- C organik tanah (%), metode Walkey & Black - N total (%), metode Kjedhal

- P tersedia tanah (ppm), metode Bray II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Data Survei Pembakaran Jerami di Lapangan

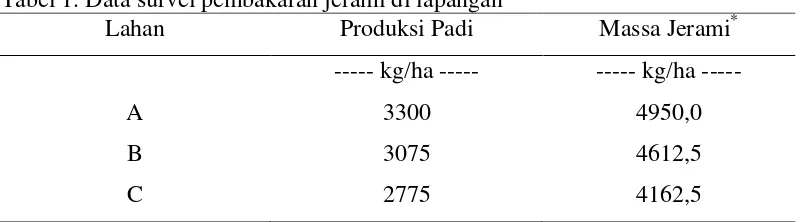

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa seluruh petani

di lokasi pengamatan menumpuk dan membakar jerami di atas lahan sawah. Pembakaran yang dilakukan oleh petani adalah pembakaran tidak sempurna

karena tidak seluruh tumpukan jerami menjadi abu. Ada sekitar sepuluh tumpukan jerami yang diamati pada saat kunjungan lokasi dengan massa jerami yang bervariasi. Namun, hanya tiga tumpukan jerami yang diambil sebagai lokasi

pengambilan sampel. Massa jerami ini dihitung dengan menggunakan pendekatan Grain-straw ratio (2:3). Adapun data dari tiga tumpukan jerami tersebut disajikan

pada Tabel 1.

Tabel 1. Data survei pembakaran jerami di lapangan

Lahan Produksi Padi Massa Jerami* --- kg/ha --- --- kg/ha ---

A 3300 4950,0

B 3075 4612,5

C 2775 4162,5

*Massa jerami dihitung berdasarkan rasio gabah-jerami (2:3)

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah jerami per luasan areal sawah dapat dihitung dengan menggunakan data produksi padi yang dihasilkan. Kegiatan

teknik budidaya yang dilakukan petani seperti pemupukan, pengairan (drainase), dan sebagainya sangat mempengaruhi produksi padi. Selain itu, kesuburan tanah sawah itu sendiri juga menentukan produksi padi. Hal ini berarti bahwa kegiatan

menentukan jumlah jerami. Semakin baik praktek pengelolaan yang dilakukan maka produksi yang diperoleh juga semakin tinggi, begitu juga dengan produksi

jerami.

Dari lapangan (lokasi pengambilan sampel) diketahui bahwa pembakaran jerami di atas areal sawah dilakukan petani dengan alasan yang sama, yaitu agar

tumpukan jerami tidak mengganggu untuk pertanaman berikutnya. Pembakaran jerami yang dilakukan petani setempat juga dengan model yang berbeda-beda.

Rata-rata petani melakukan penjemuran terlebih dahulu dan pembalikan jerami selama beberapa hari dengan harapan seluruh tumpukan jerami benar-benar dalam kondisi kering dan dapat dibakar sekali habis. Cuaca pada saat pemanenan dan

ketinggian areal sawah itu sendiri juga sangat menentukan kualitas jerami yang dihasilkan. Apabila cuaca hujan satu hari sebelum panen, maka jerami yang

dihasilkan akan sangat basah dan sulit untuk dibakar. Dalam hal ini, petani biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membakar jeraminya.

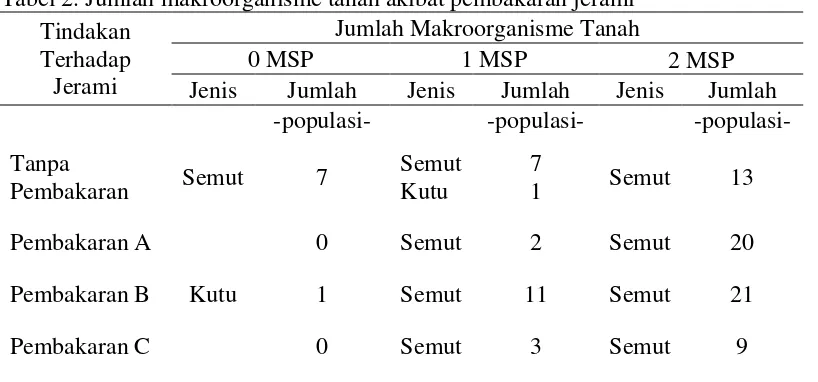

2. Jumlah Makroorganisme Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah makroorganisme tanah dengan menggunakan metode Tullgren Funnel diketahui bahwa dari setiap contoh

Tabel 2. Jumlah makroorganisme tanah akibat pembakaran jerami Tindakan

Terhadap Jerami

Jumlah Makroorganisme Tanah

0 MSP 1 MSP 2 MSP

Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah -populasi- -populasi- -populasi- Tanpa

Pembakaran Semut 7

Semut Kutu

7

1 Semut 13 Pembakaran A 0 Semut 2 Semut 20 Pembakaran B Kutu 1 Semut 11 Semut 21

Pembakaran C 0 Semut 3 Semut 9

Keterangan : MSP = Waktu pengambilan sampel (Minggu Setelah Panen)

Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa pembakaran jerami di atas areal sawah

sangat mempengaruhi jumlah makroorganisme di dalam tanah sawah. Pada pengamatan 0 minggu setelah panen yaitu setelah pembakaran, jumlah makroorganisme yang ditemukan pada tanah dengan pembakaran jerami diatasnya

berkisar 0-1 populasi, sedangkan pada tanah tanpa pembakaran terdapat 7 populasi. Hal ini diakibatkan karena makroorganisme tanah tidak dapat bertahan

hidup karena panas dari pembakaran. Pada pengamatan berikutnya (1 MSP – 2 MSP), jumlah makroorganisme pada tanah dengan pembakaran

mengalami peningkatan hingga menjadi 9-20 populasi.

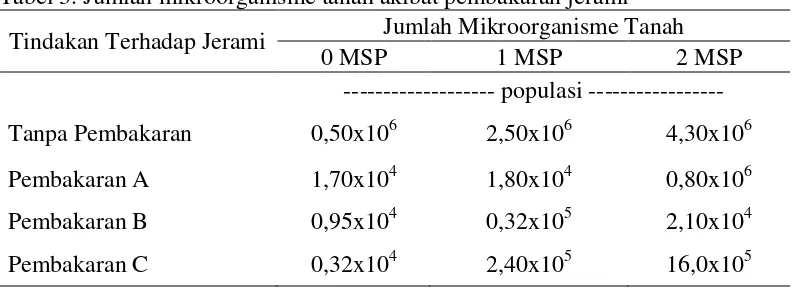

3. Jumlah Mikroorganisme Tanah

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah mikroorganisme dengan

menggunakan metode Most Probable Number diketahui bahwa perlakuan pembakaran jerami di atas areal sawah mampu mempengaruhi jumlah mikroorganisme pada kedalaman 0-20 cm. Adapun jumlah mikroorganisme tanah

Tabel 3. Jumlah mikroorganisme tanah akibat pembakaran jerami Tindakan Terhadap Jerami Jumlah Mikroorganisme Tanah

0 MSP 1 MSP 2 MSP

--- populasi --- Tanpa Pembakaran 0,50x106 2,50x106 4,30x106 Pembakaran A 1,70x104 1,80x104 0,80x106 Pembakaran B 0,95x104 0,32x105 2,10x104 Pembakaran C 0,32x104 2,40x105 16,0x105

Keterangan : MSP = Waktu pengambilan sampel (Minggu Setelah Panen)

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa tindakan pembakaran jerami di atas areal

sawah mampu menghasilkan jumlah mikroorganisme tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Hal ini dapat dilihat pada 0 MSP,

tanah dengan pembakaran jerami diatasnya memiliki jumlah mikroorganisme antara 0,32x104 – 1,7x104 populasi. Sedangkan tanah tanpa pembakaran memiliki jumlah mikrooganisme sebesar 0,50x106.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa dalam waktu 2 minggu terjadi pemulihan (recovery) terhadap populasi mikroorganisme pada tanah dengan

pembakaran jerami diatasnya. Jumlah mikroorganisme mengalami peningkatan dari 1,80x104 – 2,40x105 populasi (1 MSP) menjadi 2,10x104 – 0,80x106 populasi (2 MSP).

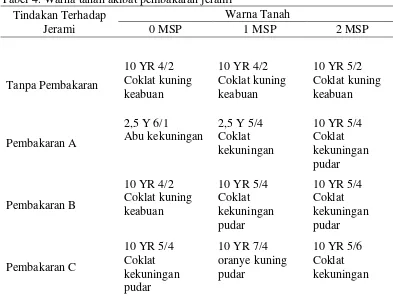

4. Warna Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap warna tanah, perlakuan

Tabel 4. Warna tanah akibat pembakaran jerami Tindakan Terhadap

Jerami

Warna Tanah

0 MSP 1 MSP 2 MSP

Tanpa Pembakaran

10 YR 4/2 Coklat kuning keabuan

10 YR 4/2 Coklat kuning keabuan

10 YR 5/2 Coklat kuning keabuan

Pembakaran A

2,5 Y 6/1

Abu kekuningan

2,5 Y 5/4 Coklat kekuningan

10 YR 5/4 Coklat kekuningan pudar

Pembakaran B

10 YR 4/2 Coklat kuning keabuan

10 YR 5/4 Coklat kekuningan pudar

10 YR 5/4 Coklat kekuningan pudar

Pembakaran C

10 YR 5/4 Coklat kekuningan pudar

10 YR 7/4 oranye kuning pudar

10 YR 5/6 Coklat kekuningan

Keterangan : MSP = Waktu pengambilan sampel (Minggu Setelah Panen)

Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa pembakaran jerami di atas lahan sawah

tidak menghasilkan warna tanah yang berbeda dengan tanah tanpa pembakaran. Hal ini dapat dilihat pada warna tanah dengan perlakuan pembakaran memiliki hue yang sama dengan tanah tanpa pembakaran yaitu 10 YR, hanya saja value dan

kroma pada tanah dengan pembakaran jerami relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran.

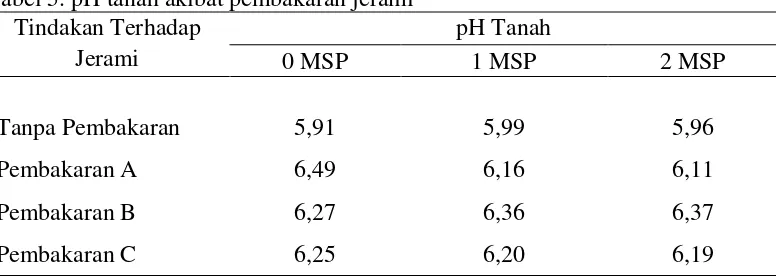

5. pH Tanah

Berdasarkan hasil pengukuran pH dengan ekstraktan H2O diketahui bahwa pH tanah tanpa pembakaran lebih rendah dibandingkan dengan pH tanah pada

Tabel 5. pH tanah akibat pembakaran jerami Tindakan Terhadap

Jerami

pH Tanah

0 MSP 1 MSP 2 MSP

Tanpa Pembakaran 5,91 5,99 5,96

Pembakaran A 6,49 6,16 6,11

Pembakaran B 6,27 6,36 6,37

Pembakaran C 6,25 6,20 6,19

Keterangan : MSP = Waktu pengambilan sampel (Minggu Setelah Panen)

PAda Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai pH pada tanah tanpa pembakaran

lebih rendah dibandingkan tanah dengan perlakuan pembakaran. Hal ini karena adanya supplai abu dari pembakaran jerami.

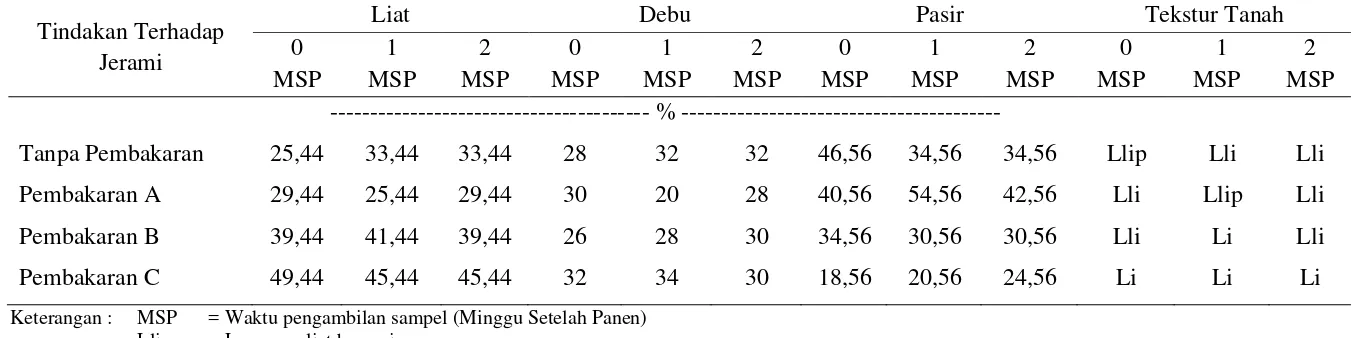

6. Tekstur Tanah

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tanah dengan pembakaran jerami diatasnya memiliki tekstur yang tidak jauh berbeda dengan tanah tanpa

pembakaran. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara fraksi tanah (pasir, debu, dan liat) dalam persen. Distribusi partikel pasir, debu, dan liat dapat

Tabel 6. Distribusi partikel akibat pembakaran jerami Tindakan Terhadap

Jerami

Liat Debu Pasir Tekstur Tanah

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP MSP --- % ---

Tanpa Pembakaran 25,44 33,44 33,44 28 32 32 46,56 34,56 34,56 Llip Lli Lli Pembakaran A 29,44 25,44 29,44 30 20 28 40,56 54,56 42,56 Lli Llip Lli Pembakaran B 39,44 41,44 39,44 26 28 30 34,56 30,56 30,56 Lli Li Lli Pembakaran C 49,44 45,44 45,44 32 34 30 18,56 20,56 24,56 Li Li Li

Keterangan : MSP = Waktu pengambilan sampel (Minggu Setelah Panen) Llip = Lempung liat berpasir

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa tekstur tanah pada tanah tanpa pembakaran dan pembakaran tidak jauh berbeda dengan distribusi ukuran fraksi tanah didominasi oleh fraksi pasir dengan persentase >18 – 46 % kemudian

diikuti oleh fraksi liat >20% dan fraksi debu 20 – 34 %

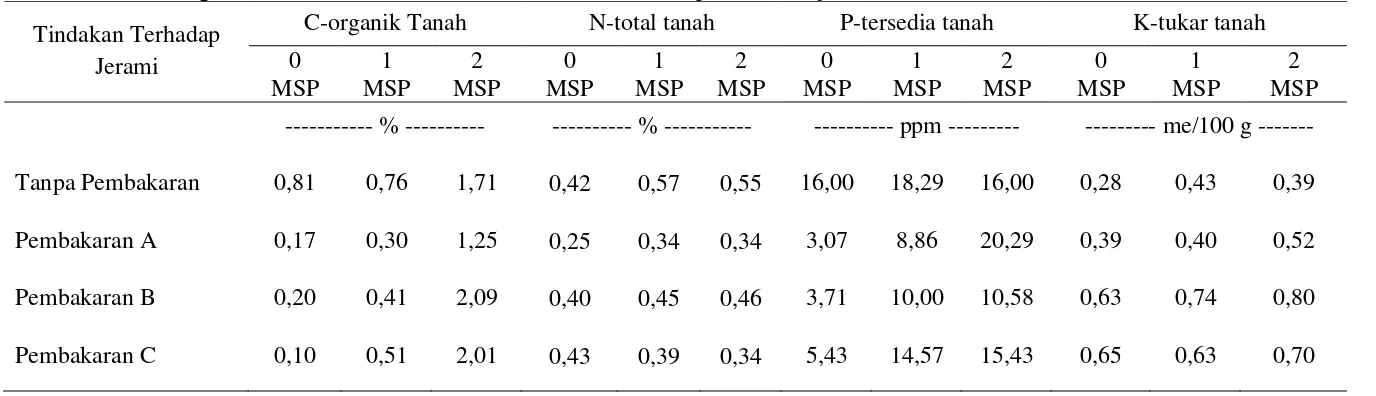

7. Kadar C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah

Dari hasil analisis diketahui bahwa tanah yang dilakukan pembakaran jerami diatasnya memiliki kadar C-organik, N-total dan P-tersedia tanah yang

lebih rendah dibandingkan tanah tanpa pembakaran. Namun memiliki kadar

K-tukar tanah yang lebih tinggi dibandingkan tanah tanpa pembakaran. Kadar C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah akibat pembakaran jerami

Tabel 7. Kadar C-organik, N-total, P-tersedia, dan K-tukar tanah akibat pembakaran jerami Tindakan Terhadap

Jerami

C-organik Tanah N-total tanah P-tersedia tanah K-tukar tanah 0 MSP 1 MSP 2 MSP 0 MSP 1 MSP 2 MSP 0 MSP 1 MSP 2 MSP 0 MSP 1 MSP 2 MSP --- % --- --- % --- --- ppm --- --- me/100 g ---

Tanpa Pembakaran 0,81 0,76 1,71 0,42 0,57 0,55 16,00 18,29 16,00 0,28 0,43 0,39

Pembakaran A 0,17 0,30 1,25 0,25 0,34 0,34 3,07 8,86 20,29 0,39 0,40 0,52

Pembakaran B 0,20 0,41 2,09 0,40 0,45 0,46 3,71 10,00 10,58 0,63 0,74 0,80

Pembakaran C 0,10 0,51 2,01 0,43 0,39 0,34 5,43 14,57 15,43 0,65 0,63 0,70

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa tanah dengan pembakaran jerami diatasnya memiliki kadar C-organik tanah yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat

dari kadar C-organik pada tanah dengan pembakaran berkisar antar 0,10-0,20%. Sedangkan tanah tanpa pembakaran memiliki kadar C-organik sebesar 0,81%. Dalam waktu 2 minggu, kadar C-organik pada tanah dengan pembakaran jerami

diatasnya mengalami peningkatan menjadi 1,25 – 2,09%.

Demikian juga dengan kadar N-total, pada tanah dengan pembakaran

jerami diatasnya berkisar antara 0,25-0,43%; sedangkan pada tanah tanpa pembakaran terdapat 0,42 %. Dalam waktu 2 minggu, kadar N juga relatif lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya penguapan sebagai akibat dari pembakaran

jerami.

Kadar P-tersedia pada tanah dengan pembakaran jerami diatasnya berkisar

antara 3,07-5,43 ppm lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran yang memiliki nilai sebesar 16,00 ppm. Dalam waktu 2 minggu, kadar P pada

tanah dengan pembakaran jerami diatasnya mengalami peningkatan menjadi

10,58-20,29 ppm.

Pembakaran jerami di atas lahan sawah menghasilkan kadar K berkisar

0,39-0,65 me/100 g lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran hanya 0,28 me/100 g. Dalam waktu 2 minggu, kadar K-tukar tanah terus mengalami peningkatan menjadi 0,52-0,80 me/100 g.

Pembahasan

Pembakaran jerami di atas lahan sawah menghasilkan berkurangnya

dilihat pada 0 minggu setelah panen yaitu pada saat setelah pembakaran (Tabel 1. dan Tabel 2). Pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami diatasnya ditemukan

makroorganisme sebesar 0-1 populasi, sedangkan pada tanpa pembakaran ditemukan 7 populasi makroorganisme tanah. Jumlah mikroorganisme pada tanah tanpa pembakaran sebesar 0,50x106 populasi. Sementara pada tanah yang

dilakukan pembakaran jerami diatasnya hanya ditemukan mikroorganisme sebesar 0,32x104 – 1,7x104 populasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran jerami

dapat merubah kondisi lingkungan dalam tanah sehingga sangat mempengaruhi kehidupan makro dan mikroorganisme di dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Verma dan Jayakumar (2012) yang mengemukakan bahwa efek

langsung dari pembakaran adalah matinya mikroorganisme dan invertebrata tanah karena keduanya peka pada suhu tinggi. Suhu tanah sawah diduga meningkat

karena adanya pengaruh panas yang merambat dari pembakaran jerami diatasnya.

Suhu pembakaran jerami di areal terbuka dapat mencapai 7000C (Ponnamperuma, 1982).

Berdasarkan hasil analisa terhadap beberapa sifat kimia tanah sawah, diketahui bahwa pembakaran jerami dapat menghasilkan pH tanah yang lebih

tinggi daripada tanah tanpa pembakaran. pH tanah pada pembakaran berkisar antara 6,25-6,49; sedangkan pH pada tanah tanpa pembakaran hanya 5,91.

Walaupun demikian pH pada tanah tersebut masih tergolong agak masam

dibakar terjadi peningkatan pH hingga 3 unit akibat netralisasi kemasaman tanah dan denaturasi asam-asam organik oleh abu hasil pembakaran.

Abu hasil pembaran selain mampu menetralisasi kemasaman tanah, juga mengandung K, Ca, dan Mg (Khanna, et al., 1994 dalam Certini, 2005). Akibatnya pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami memiliki kadar K yang

lebih tinggi dibandingkan tanpa pembakaran. Kadar K tukar pada tanah dengan pembakaran jerami di atas lahan sawah berkisar antara 0,39-0,65 me/100 g

dengan kriteria sedang hingga tinggi. Sedangkan kadar K tukar pada tanah tanpa pembakaran hanya 0,28 me/100 g dengan kriteria rendah.

Kadar C-organik tanah pada tanah dengan pembakaran jerami diatasnya

lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Dari hasil analisa,

diperoleh kadar C-organik pada tanah dengan pembakaran berkisar antara

0,10-0,20%; sedangkan tanah tanpa pembakaran memiliki kadar C-organik sebesar 0,81%. Kadar C-organik tersebut tergolong rendah. Kadar C-organik yang lebih rendah pada tanah dengan pembakaran ini disebabkan oleh adanya

peningkatan suhu tanah akibat pembakaran sehingga C mengalami oksidasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pantami, et al. (2010) bahwa C dapat teroksidasi

pada suhu 1000-2500C. Kemudian (Zulkifli dan Mukhlis, 1990) menjelaskan bahwa pemanasan tanah akan meningkatkan kadar C-organik tanah dari 1,84 % (250C) ,enjadi 2,37 % (1700C). Namun, dengan peningkatan suhu pemanasan

(2200 – 9000C) kadar C-organik tanah mengalami penurunan menjadi 1,70-0,09 %.

pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami diatasnya tergolong sangat rendah yaitu berkisar antara 3,07 – 5,43 ppm. Sementara pada tanah tanpa pembakaran

kadar P sebesar 16,00 ppm dengan kriteria sedang. Kadar P-tersedia yang lebih rendah ini diduga karena adanya pemanasan terhadap tanah yang menyebabkan koloid tanah dan reaksi kimia mengalami perubahan sehingga ketersediaan P

menjadi tidak tersedia. Elvita (1994) menjelaskan bahwa kadar P-tersedia mengalami peningkatan akibat pemanasan tanah dari 9,93 ppm (1750C) menjadi

15,64 ppm (3250C). Namun mengalami penurunan dengan adanya peningkatan suhu pemanasan hingga 6250C menjadi 3,44 ppm. Penurunan P ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Ca, Fe, dan Al yang dapat mengikat P menjadi tidak

tersedia.

Pembakaran jerami di atas lahan sawah mampu meningkatkan suhu tanah

pada kedalaman tertentu. Hal ini dikarenakan adanya panas yang merambat dari suhu pembakaran jerami. Namun kelemahan dari penelitian ini adalah tidak diketahui suhu tanah pada saat pembakaran berlangsung dikarenakan tidak

tersedianya alat penunjang. Oleh karena itu, hanya dikaitkan dengan pernyataan Ponnamperuma (1982) bahwa suhu pembakaran jerami di areal terbuka dapat

mencapai 7000C sehingga hal ini dapat mengakibatkan kadar N organik di dalam tanah hilang atau berkurang akibat adanya volatilisasi (penguapan) secara langsung (Fisher and Binkley, 2000 dalam Certini, 2005). Keadaan ini dapat

dilihat dari hasil analisis pada tanah dengan pembakaran jerami diatasnya (Tabel 8) bahwa kadar N pada saat setelah pembakaran (0 MSP) berkisar antara

pembakaran memiliki kadar N sebesar 0,42 % dengan kriteria sedang (0 MSP) dan mengalami peningkatan dalam 2 minggu menjadi 0,55 % (kriteria tinggi).

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa pada saat setelah pembakaran jumlah makro dan mikroorganisme tanah, kadar C-organik, dan P-tersedia tanah lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran. Namun dalam waktu

2 minggu, ketersediaan makro dan mikroorganisme tanah, C-organik, serta P-tersedia tanah mengalami pemulihan (recovery).

Jumlah makroorganisme tanah mengalami peningkatan dari 2 minggu sebelumnya, yaitu terdapat penambahan jumlah populasi menjadi 9-21 populasi dari 0-1 populasi (0 MSP). Jumlah mikroorganisme tanah mengalami penambahan

sebesar 102 populasi yaitu menjadi 106 populasi (2 MSP) dari 104 populasi (0 MSP). Hal ini diduga karena kondisi tanah, terutama suhu tanah kembali

seperti kondisi awal sebelum dibakar. Salah satunya adalah suhu tanah kembali normal sehingga memenuhi syarat hidup bagi makroorganisme dan mikroorganisme tanah. Abu dari hasil pembakaran jerami juga dapat merupakan

sumber makanan bagi mikroorganisme tanah.

Kadar C-organik dan K-tukar tanah juga mengalami peningkatan dalam

waktu 2 minggu. Kadar C-organik pada waktu setelah pembakaran berkisar antara 0,10-0,20% tergolong sangat rendah (0 MSP), kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,30-0,51 % dengan kriteria sangat rendah (1 MSP) dan setelah 2 minggu

menjadi 1,25-2,09 % dengan kriteria rendah hingga sedang. K-tukar pada 0 MSP berkisar antara 0,39 – 0,65 me/100 g dengan kriteria sedang hingga tinggi, setelah

0,52-0,80 me/100 g. Hal ini diduga karena adanya mineralisasi dari abu dan arang hasil bakaran jerami.

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pembakaran jerami dengan bobot yang beragam yang dilakukan oleh petani di daerah Tanjung Morawa belum memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan beberapa sifat

biologi dan kimia tanah sawah. Beberapa sifat kimia pada tanah yang dilakukan pembakaran jerami diatasnya mengalami pemulihan (recovery) setelah 2 minggu.

Hal ini diduga karena perbedaan bobot jerami yang diperoleh di lapangan memiliki selisih yang tidak besar yaitu hanya sebesar 338-450 kg (Tabel 1), sehingga tanah yang pada dasarnya memiliki daya sanggah dapat mengatasi

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Walaupun belum ada perubahan besar yang terlihat pada sifat biologi dan kimia tanah sawah akibat pembakaran jerami,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tanah yang dilakukan pembakaran jerami di atasnya memiliki populasi makro dan mikroorganisme, kadar C-organik, N-total, serta P-tersedia yang

lebih rendah dibandingkan dengan tanah tanpa pembakaran.

2. Tanah yang dilakukan pembakaran jerami di atasnya memiliki kadar

pH tanah dan K-tukar yang lebih tinggi dibandingkan tanah tanpa pembakaran.

3. Terdapat pemulihan (recovery) kembali terhadap populasi makro dan

mikroorganisme tanah, kadar C-organik dan P-tersedia dalam waktu 2 minggu.

Saran

Diperlukan penelitian lanjutan dengan selisih bobot jerami yang beragam dan diikuti dengan penanaman padi agar diperoleh data mengenai sifat biologi,

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, J. S., A. Sofyan, dan D. Nursyamsi. 2000. Lahan Sawah dan Pengelolaannya. Dalam Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 2000. Sumber Daya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Departemen Pertanian

Biederbeck, V. O., C. A. Campbell, K. E. Bowen, M. Schimitzer, and R. N. Melver. 1980. Effect of Burning Cereal Straw On Soil Properties and Grain Yield in Sakatchewan. Soil Sci. Soc. Am. J. 44 : 103-111

BPS Kabupaten Deli Serdang. 2012. Kecamatan Tanjung Morawa Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Certini, G. 2005. Effects of fire on properties of forest soils: a review. Oecologia 143: 1–10

Dobermann, H and T. H. Fairhurst. 2002. Rice Straw Management. Better Crops International. Vol 16, Special Supplement

Donna, R. 2006. Perilaku Api Dan Dampak Pembakaran Terhadap Fauna Tanah Pada Areal Penyiapan Lahan Di Hutan Sekunder Haurbentes, Jasinga Jawa Barat. Karya Ilmiah. IPB, Bogor

Dormaar, J. F., U. J. Pittman, and E. D. Spratt. 1979. Burning Crop Residues : Effect On Selected Soil Characteristics And Long Term Wheat-Yields. Can. J. Soil. Sci 59 (2) : 79-86

Elvita. 1994. Pengaruh Pemanasan Terhadap Sifat Fisika dan Kimia Tanah Serta Tanaman. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan

Hanafi, E. M., H. El Khadrawy, W.M. Ahmed, and M.M. Zaabal. 2012. Some Observations on Rice Straw with Emphasis on Updates of its Management. World Appl. Sci. J., 16 (3): 354-361

Hanafiah, A. S., T. Sabrina, dan H. Guchi. 2009. Biologi dan Ekologi Tanah. Universitas Sumatera Utara, Medan

Hardjowigeno, S., H. Subagyo, dan M. L. Rayes. 2004. Morfologi dan Klassifikasi Tanah Saawah. Dalam Agus, F., A. Adimihardja, S. Hardjowigeno, A. M. Fagi, dan W. Hartatik. 2004. Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian

Jorgensen, J. R. and C. G. Wells. 1971. Apparent Nitrogen Fixation In Soil Influenced By Prescribed Burning. Soil Sci. Soc. Amer. Proc 35: 806-810

Makarim, A. K., Sumarno, dan Sumanto. 2007. Jerami Padi Pengelolaan dan Pemanfaatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Miura, Y. and T. Kanno. 1997. Emission of Trace Gasses (CO2, CO, CH4, and N2O) Result From Straw Burning. Soil Sci. and Plant Nutrition 43 (4): 849-854

Moormann, F. R. and N. V. Breemen. 1978. Rice: Soil, Water, Land. International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines

Mukhlis, Sarifuddin dan H. Hanum. 2011. Kimia Tanah: Teori dan Aplikasi. USU Press. Medan

Oluwole, F. A., J. M. Sambo, and D. Sikhalazo. 2008. Long-Term Effects Of Different Burning Frequencies On The Dry Savannah Grassland In South Africa. African Journal Of Agriculture Research 3 (2) : 147-153

Pantami, S. A., N. Voncir, G. A. Babaji, and S. Musthapa. 2010. Effect Of Burning On Soil Chemical Properties In The Dry Sub Humid Savanna Zone Of Nigeria. Researcher (2)

Ponnamperuma, F. N. 1982. Straw As A Source Of Nutrients For Wetland Rice. In The International Confrence On Organic Matter and Rice. Proceeding. IRRI

Prasetyo, B. H., J. S. Adiningsih, K. Subagyono, dan R. D. M. Simanungkalit. 2004. Mineralogi, Kimia, Fisika, dan Biologi Tanah Sawah. Dalam Agus, F., A. Adimihardja, S. Hardjowigeno, A. M. Fagi, dan W. Hartatik. 2004. Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertania. Departemen Pertanian

Sanchez, P. A. 1992. Sifat dan Pengelolaan Tanah Tropika. Terjemahan J. T. Jayadinata. ITB, Bandung

Verma, S. and S. Jayakumar. 2012. Impact Of Forest Fire On Physical, Chemical, and Biological Properties Of Soil : A Review. In Proceedings Of The International Academic Of Ecology and Enviromental Science 2(3): 168-176

Lampiran 2.

Dokumentasi Lapangan

[image:46.595.115.343.177.481.2]

Gambar 1. Pemanenan padi yang dilakukan oleh petani

Gambar 2. Pengangkutan padi kea lat perontok padi (threser)

Gambar 4. Kondisi tumpukan jerami sebelum dilakukan pembalikan

Gambar 5. Pembalikan tumpukan jerami dilakukan petani agar jerami cepat kering dan mudah untuk dibakar

[image:47.595.116.344.84.744.2]