DAN TINGKAT NAUNGAN YANG BERBEDA

ANISA RAHMA

A24080136

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

parviflora Wall Ex. Baker pada Ketinggian dan Tingkat Naungan yang Berbeda. (Dibimbing oleh SINTHO W. ARDIE dan NURUL KHUMAIDA).

Kaempferia parviflora adalah tanaman yang berasal dari Burma, India dan Thailand. Di Thailand, K. parviflora disebut sebagai Kra-Chai-Dum, black galingale, atau Thailand ginseng. Tanaman ini banyak ditemukan di Provinsi Loei dan dikenal dengan Thai Viagra atau ginseng.

Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketinggian tempat dan naungan terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman hingga panen, serta kandungan bahan aktif Kaempferia parviflora. Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP) Cikabayan (Bogor) dan KP Pasir Sarongge (Cianjur) pada bulan Oktober 2011-Juni 2012.

Percobaan menggunakan Rancangan Petak Terbagi Tersarang (Split Plot Nested Design) dengan dua faktor dan tiga ulangan. Petak utama adalah ketinggian yang terdiri atas 240 m dpl di KP Cikabayan dan 1,200 m dpl di KP Pasir Sarongge. Anak petak adalah tiga taraf naungan yang terdiri dari 0%, naungan 55% menggunakan paranet, dan naungan tajuk tanaman. Bahan tanam yang digunakan adalah tanaman K. parviflora yang berumur 6 bulan setelah tanam. Bibit yang ditanam berupa potongan rimpang yang berasal dari PT Ogawa Indonesia.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif dan produksi rimpang K. parviflora pada ketinggian 1,200 m dpl lebih baik dibandingkan pada 240 m dpl. Pada tiap ketinggian tempat, K. parviflora memiliki pertumbuhan vegetatif dan produksi rimpang terbaik pada naungan tajuk. Secara umum, kombinasi ketinggian tempat 1,200 m dpl di bawah naungan tajuk merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan produksi rimpang K. parviflora tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

berarti mengurangi biaya produksi petani dari pembelian paranet.

DAN TINGKAT NAUNGAN YANG BERBEDA

Skripsi sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

ANISA RAHMA

A24080136

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

KETINGGIAN DAN TINGKAT NAUNGAN YANG

BERBEDA

Nama : ANISA RAHMA

NIM : A24080136

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Sintho W. Ardie, S.P., M.Si Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si NIP. 19820706 200501 2 001 NIP.19650719 199512 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura

Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc. Agr NIP. 19611101 198703 1 003

Penulis lahir di Cianjur pada tanggal 17 Oktober 1990. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, dengan ayah bernama Cecep Sugiri dan ibu bernama Siti Nurahmah.

Tahun 2008 penulis lulus dari SMA Muhammadiyah (Islamic Centre Muhammadiyah) Cipanas, Cianjur. Penulis diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 melalui jalur Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dari Departeman Agama RI.

KATA PENGANTAR

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Produksi dan Kandungan Bahan Aktif Kaempferia parviflora Wall Ex. Baker pada Ketinggian dan Tingkat Naungan yang Berbeda”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan, produksi dan kandungan bahan aktif Kaempferia parviflora di dataran tinggi dan rendah pada taraf naungan yang berbeda. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pertanian Indonesia khususnya dalam perkembangan tanaman obat dan aromatik.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu serta mendukung proses dan penyelesaian penelitian ini.

1. Dr. Sintho Wahyuning Ardie dan Dr. Ir. Nurul Khumaida selaku pembimbing skripsi yang memberikan inspirasi, bimbingan dan dukungan semangat sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Dr. Ir. Ketty Suketi MSi. sebagai pembimbing akademik yang senantiasa membimbing selama penulis menjadi mahasiswa di Departemen Agronomi dan Hortikultura.

3. Dr. Ir Sandra A. Aziz, MS selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Ibu, Ayah, Adik-adik dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi saat penelitian berlangsung. 5. Bapak Amilin, Bapak Nana, Bapak Agus, Ibu Ismi, dan Pak Joko serta

seluruh petugas lapang yang membantu pelaksanaan penelitian baik di lapang maupun di laboratorium hingga selesai.

6. Sahabat Wisma Kamila tercinta yang selalu memberi dukungan dan keceriaan, Irma, Iin, Wulan, Anik, Eka, Nurul, Arum, Neneng, Yessi, Nola, Dara, Vio, Jihan, dan sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Summits Traveller, serta Hotaru-Kun.

8. Teman-teman Indigenous 45 yang bersama berjuang di AGH 45 dan telah memberikan warna kehidupan bagi penulis selama berada di Faperta.

Bogor, Januari 2013

DAFTAR ISI

Teknik Budidaya Kencur-kencuran... ... 6

Pengaruh Naungan dan Ketinggian Tempat terhadap pertumbuhan K. parviflora... ... 7

Kandungan Bahan Aktif dalam Genus Kaempferia... ... 9

BAHAN DAN METODE... 11

Morfologi Akar Kaempferia parviflora... ... 21

Pengaruh Ketinggian Tempat terhadap Pertumbuhan Vegetatif dan Produksi Kaempferia parviflora... ... 22

Pengaruh Naungan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kaempferia parviflora... .. 28

Pengaruh Ketinggian Tempat dan Naungan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kaempferia parviflora... .. 32

Kandungan Bahan Aktif Kaempferia parviflora... .. 37

KESIMPULAN DAN SARAN... .. 41

Kesimpulan... .. 41

Saran….…...41

DAFTAR PUSTAKA... .. 42

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Data Pengamatan... ... 20 2. Kandungan Pigmen Fotosintesis Daun K. parviflora pada 8 dan

10 BST... .. 23 3. Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, dan Luas Daun K. parviflora pada

Ketinggian Tempat yang Berbeda pada 11 BST... .. 24 4. Bobot Rimpang dan Akar K. parviflora pada Ketinggian

Tempat Berbeda pada12 BST... .. 25 5. Bobot Panen /plot K. parviflora di Ketinggian 240 m dpl (12 BST)

dan 1,200 m dpl (14 BST)... .. 26 6. Jumlah dan Klasifikasi Rimpang K. parviflora pada 12-14 BST... .. 27 7. Jumlah Daun, Tinggi Tanaman, Jumlah Rumpun dan Luas Daun

K. parviflora pada 42 MSTdi Taraf Naungan yang Berbeda... ... 28 8. Tabel Kandungan Pigmen Fotosintesis Daun K. parviflora

pada 10 BST... ... 29 9. Bobot Panen K. parviflora pada Taraf Naungan yang Berbeda

di Ketinggian 240 m dpl (12 BST) dan 1,200 m dpl (14 BST)... 30 10. Pengaruh Interaksi antara Ketinggian Tempat dan Naungan

terhadap Tinggi, Jumlah, dan Luas Daun K. parvilora... ... 32 11. Pengaruh Interaksi Ketinggian Tempat dan Naungan terhadap

Kandungan Klorofil dengan Hasil Panen Rimpang... .. 34 12. Warna Daun K. parviflora…………..…... .. 35 13. Potensi dan Prediksi Hasil Rimpang…... .. 36 14. Kandungan Bahan Aktif Rimpang K. parviflora di Ketinggian

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Keragaan Tanaman K. parviflora dan K. galanga... ... 5 2. Kondisi Naungan pada Awal Percobaan di Ketinggian 1,200 m dpl... .. 12 3. Alat Pengukur Kehijauan Daun (SPAD-502) dan Luas Daun

(LI3000-C)... .. 14 4. Rimpang dan Akar K. parviflora... .. 15 5. Suhu Rata-rata (°C) di Ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl

pada Bulan Maret 2011 –Maret β01β………..………... .. 17 6. Puru Akar pada Akar K. parvifloradi Ketinggian 1,β00 m dpl………... .. 19 7. Morfologi Akar K. parvifloradari 1,β00 m dpl ………... .. 21 8. Jumlah Daun dan Tinggi Tanaman K. parviflora pada Ketinggian

Tempat Berbeda... .. 22 9. Kondisi Tanaman K. parviflora Sebelum Panen pada Ketinggian

1,200 m dpl (11 BST); 240 m dpl (10 BST)…..………... .. 24 10. Klasifikasi Rimpang K. parviflora yang Dibudidayakan

di Ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl... .. 27 11. Perbandingan Banyaknya Rimpang, Akar, dan Akar Gada

K. parviflora per petak Naungan... .. 31 12. Pertambahan Tinggi Tanaman K. parviflora pada Beberapa

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Karakter Morfologi Kaempferia parviflora

(Putiyanan et al., 2008)………. 47 2. Metode Analisis Kandungan Pigmen Fotosintesis

(Sims dan Gamon, β00β). ………. 48

3. Karakteristik Agroklimat di KP Cikabayan dan KP Pasir Sarongge

pada Maret 2011 – Maret 2012 ……….……… 49 4. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Hasil Analisis Percobaan …………... 50 5. Sidik Ragam Jumlah Daun Hasil Analisis Percobaan ………... 51 6. Sidik Ragam Luas Daun Hasil Analisis Percobaan……..………...….. 52 7. Sidik Ragam Stomata Daun Hasil Analisis Percobaan ……….……… 52 8. Sidik Ragam Kandungan Pigmen Fotosintesis Daun

Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan meliputi pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), serta peningkatan kesehatan (promotif) (Katno dan Pramono, 2002). Penggunaan obat-obatan kimia dalam upaya menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit dapat menimbulkan efek samping.

Oleh karena itu, pemanfaatan obat secara tradisional dengan konsep back to nature (kembali ke alam) semakin digemari oleh masyarakat. Tanaman obat memiliki kelebihan dibandingkan dengan obat kimia yaitu efek sampingnya relatif rendah bila digunakan sesuai dosis secara benar dan tepat (Katno dan Pramono, 2002). Salah satu kelompok tanaman yang secara empiris telah digunakan sebagai obat yaitu tanaman yang termasuk dalam famili Zingiberaceae, terutama dari genus Kaempferia (kencur-kencuran) seperti temu kunci (Kaempferia pandurata Roxb), kencur (Kaempferia galanga Linn.), dan Kaempferia parviflora Wall Ex. Baker (K. parviflora).

Kaempferia parviflora adalah tanaman yang berasal dari Burma, India dan Thailand. Di Thailand, K. parviflora disebut sebagai Kra-Chai-Dum, black galingale, atau Thailand ginseng. Tanaman ini banyak ditemukan di Provinsi Loei dan dikenal dengan Thai Viagra atau ginseng (Trisomboon, 2008). Provinsi

Loei terletak di bagian Utara Thailand. Menurut Kummee et al. (2008), K. parviflora dimanfaatkan masyarakat Thailand untuk dibuat tonik dan

aphrodisiac, dan dalam pengobatan tradisional bisa dimanfaatkan untuk mengobati infeksi karena cendawan, impotensi, alergi, asma, diare, disentri, radang lambung, dan diabetes. Selanjutnya Vichitphan et al. (2007)

menambahkan bahwa terdapat kandungan antioksidan yang tinggi dalam K. parviflora.

mengetahui tempat tumbuh K. parviflora yang baik di Indonesia maka dilakukan percobaan pada beberapa ketinggian tempat dan naungan.

Tanaman hortikultura di Indonesia, terutama tanaman bunga, sayur, dan buah dominan ditanam di dataran tinggi. Oleh sebab itu, K. parviflora dicoba di tanam pada ketinggian yang lebih rendah dari tempat asalnya ,Thailand (500-700 m dpl), yaitu pada 240 m dpl untuk menghindari persaingan lahan. Apabila tanaman K. parviflora yang di tanam pada ketinggian lebih rendah bisa tumbuh dan menghasilkan produksi serta kandungan bahan aktif yang baik, maka budidaya tanaman K. parviflora di Indonesia dapat dilakukan pada ketinggian yang lebih rendah.

Pada penelitian sebelumnya, K. parviflora ditanam di dua ketinggian tempat dan tiga taraf naungan untuk mengetahui lingkungan tumbuh terbaik bagi tanaman ini di Indonesia (Evi, 2012). Ketinggian tempat dan naungan berpengaruh pada suhu dan intensitas cahaya yang diterima tanaman. Hasil penelitian Evi (2012) menunjukan bahwa hingga 13 minggu setelah tanam (MST), pertumbuhan vegetatif K. parviflora pada ketinggian 240 m di atas permukaan laut (dpl) lebih baik dibandingkan pada ketinggian 1,200 m dpl. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa K. parviflora lebih baik ditanam di bawah naungan tajuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pertumbuhan tanaman, produksi rimpang dan kandungan bahan aktif rimpang K. parviflora pada ketinggian tempat dan tingkat naungan yang berbeda.

Hipotesis

Botani Kaempferia parviflora

Kaempferia parviflora Wall Ex. Baker adalah terna aromatik yang tergolong kedalam famili Zingiberaceae (Putiyanan, 2008). K. parviflora merupakan tanaman herbal indigenous yang banyak ditemukan di Burma, India dan Thailand. Di Thailand, K. parviflora disebut sebagai Kra-Chai-Dum, black galingale, atau Thailand ginseng. Sebagian besar tumbuh di provinsi Loei dan dikenal dengan nama Thai Viagra atau ginseng (Trisomboon, 2008). Tanaman ini tumbuh baik pada ketinggian 500-700 m dpl. K. parviflora tumbuh sangat baik pada tanah beraerasi dibawah sedikit cahaya matahari. Di bagian Timur Laut Thailand, rimpangnya digunakan sebagai obat dari gangguan pencernaan seperti gangguan lambung, usus dan juga sebagai sebagai anti bengkak, tonik, dan aphrodisiac (Yenjai et al., 2004; ICS UNINDO, 2009). Berikut adalah taksonomi dari K. parviflora :

Spesies : Kaempferia parviflora Wall Ex. Baker Sinonim : Boesenbergia pendurata (Roxb.) Holtt

mempunyai daging rimpang yang berwarna putih (IPTEK, 2005). Daun tanaman kencur berbentuk bulat dengan ujung runcing dan warna daun hijau terang

(Rostiana et al., 2005) dan rata dengan permukaan tanah, sedangkan daun K. parviflora berbentuk bulat panjang dan tidak rata dengan permukaan tanah

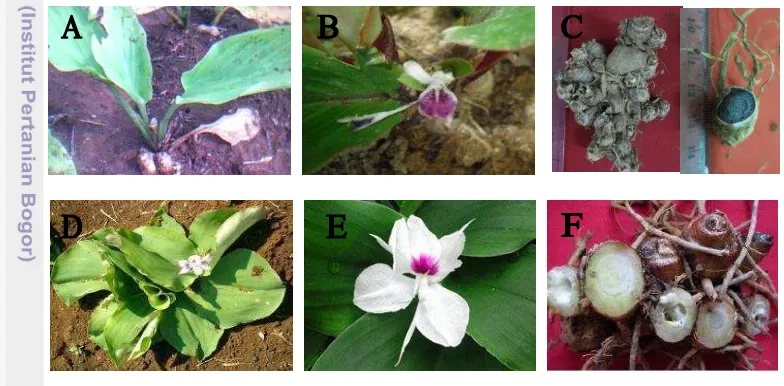

(Evi, 2012). Tinggi tanaman K. parviflora bisa mencapai 90 cm (Putiyanan, 2008). Bunga kencur merupakan bunga majemuk sempurna (lengkap) dengan jumlah bunga per tandan sekitar 5-10 bunga (Haryudin et al., 2008). Bunga K. parviflora termasuk bunga majemuk dengan 1-4 bunga dalam satu infloroscense. Warna bunga putih dengan bercak ungu pada bagian tengah (Evi, 2012). Keragaan tanaman dan rimpang K. parviflora dan kencur ditampilkan dalam Gambar 1.

Di Indonesia, kencur (Kaempferia galanga) dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi antara 50-600 m dpl (Rostiana dan Effendi, 2007). Di Thailand, Kaempferia parviflora paling baik ditanam pada ketinggian 500-700 m dpl (ICS UNINDO, 2009). Kencur tumbuh baik pada tanah yang subur dan gembur seperti latosol, regosol, dan kombinasinya (Rostiana dan Effendi, 2007). Kondisi tanah untuk K. parviflora baik pada tanah berlempung dan tumbuh lebih baik pada tempat yang ternaungi (Evi, 2012).

Menurut Rostiana et al., (2005), penyakit yang menyerang tanaman kencur diantaranya adalah busuk rimpang. Busuk rimpang disebabkan oleh bakteri layu seperti pada jahe (Ralstonia solanacearum), dengan gejala daun layu, berwarna kekuningan dan menggulung. Selain itu, didalam rimpang kencur yang terinfeksi penyakit memungkinkan berkembang biaknya telur dan larva serangga hama seperti lalat rimpang (Mimegralla coeruleifrons) dan belatung (Eumerus figurans). Penyakit yang menyerang K. parviflora sama seperti bakteri yang menyerang pada kencur yaitu Ralstonia solanacearum (Zulfa, 2012).

Bahan perbanyakan tanaman K. parviflora adalah rimpang yang berumur 11-12 bulan, bebas penyakit dan disimpan di tempat kering dan sejuk selama 1-3 bulan sebelum ditanam. Formula pupuk yang dianjurkan adalah N-P-K 15-15-15 dengan dosis sekitar 150-125 kg ha-1. Saat panen yang terbaik adalah pada 8-9 bulan setelah tanam (ICS UNINDO, 2009). Menurut Rostiana dan Effendi (2007), aplikasi pupuk yang dianjurkan pada tanaman kencur adalah 20-30 ton/ha pupuk kandang, 250-300 kg ha-1 Urea, 200-250 kg ha-1 SP-36, dan 200-250 kg ha-1 KCl. Penanaman dapat dilakukan secara bedengan atau disesuaikan dengan kondisi lahan. Aplikasi pupuk untuk K. parviflora pada penelitian Evi (2012) menggunakan standar pupuk seperti pada tanaman kencur yaitu 30 ton ha-1 pupuk

kandang, 30 ton ha-1 kompos, 300 kg ha-1 Urea, 250 kg ha-1 SP-36, dan 250 kg ha-1 KCl.

Pertumbuhan K. parviflora

Naungan dan ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Taiz dan Zeiger, 1991). Naungan sangat berpengaruh pada intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman. Cahaya sangat besar peranannya dalam proses fisiologi, seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan dan perkembangan, penutupan dan pembukaan stomata, berbagai pergerakan tanaman, dan perkecambahan (Salisbury dan Ross, 1995b).

Komponen penting cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kualitas, lama penyinaran dan intensitas. Kualitas berhubungan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang yang mempengarui laju pertumbuhan tanaman adalah panjang gelombang 400-700 nm. Cahaya tampak pada kisaran panjang gelombang tersebut memberikan radiasi aktif untuk fotosintesis tanaman (Fitter dan Hay, 1989). Rentang untuk cahaya merah paling efisien, disusul cahaya biru, sedangkan cahaya hijau paling tidak efisien. Cahaya merah dan biru efektif dalam pembukaan stomata. Pada intensitas rendah, dimana cahaya merah tidak menunjukkan pengaruh, cahaya biru telah dapat mempengaruhi pembukaan stomata (Lakitan, 2007; Gardner et al., 2008).

Kelebihan intensitas cahaya dapat menurunkan hasil panen. Hal ini disebabkan tiga hal, yaitu pertama, kandungan klorofil menjadi berkurang dan daun menjadi hijau kekuningan, akibatnya laju penyerapan cahaya rendah dan fotosintesis menjadi rendah. Kedua, kelebihan intensitas cahaya dapat meningkatkan suhu daun, laju transpirasi naik dan tidak seimbang dengan laju absorbsi air, stomata menutup dan fotosintesis berkurang. Ketiga, intensitas cahaya mempengaruhi suhu daun dan mempengaruhi enzim tertentu, menonaktifkan enzim yang mengubah gula ke pati, lalu gula menumpuk dan mengakibatkan fotosintesis menjadi lambat (Harjadi, 1989).

fenol dan antioksidan yang dikandung oleh K. parviflora dipengaruhi oleh naungan. Hasil penelitian Chansakaow et al. (2005), menunjukkan bahwa K. parviflora yang ditanam pada tingkat naungan 60% menghasilkan senyawa fenolik yang paling tinggi, dan pada tingkat naungan 80% menghasilkan senyawa antioksidan tertinggi. Selain itu, hasil penelitian Ghulamadi et. al, (2008) juga menunjukkan bahwa periode pencahayaan cenderung meningkatkan total flavonoid pada umur 16 minggu setelah tanam. Total flavonoid tertinggi (11.92%) dihasilkan pada naungan 50% selama 3 bulan dengan 1 bulan cahaya 100%. Total flavonoid yang dianalisis pada masing-masing klon adalah total dari seluruh senyawa-senyawa golongan flavonoid termasuk antosianin.

Ketinggian tempat berpengaruh pada lingkungan tumbuh tanaman terutama pada suhu. Semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah suhunya. Tiap spesies tumbuhan memiliki suhu minimum, optimum, dan maksimum. Di bawah suhu minimum tumbuhan tidak akan tumbuh. Pada suhu optimum, laju pertumbuhannya paling tinggi. Pada suhu maksimum, tumbuhan tidak tumbuh dan bahkan mati (Salisbury dan Ross, 1995c).

Kandungan bahan aktif pada tanaman obat bermacam-macam diantaranya terdapat senyawa alkaloid dan fenolik. Alkaloid merupakan senyawa nitrogen aromatik yang terdapat pada tumbuhan. Sebagian alkaloid merupakan senyawa kistal putih yang agak larut dalam air (Salisbury dan Ross, 1995b).

Senyawa fenol berupa senyawa aromatik sehingga semuanya menunjukkan serapan kuat di daerah spektrum UV, contohnya adalah flavonoid yang umum terdapat pada tumbuhan dan terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid yang terdapat dalam kombinasi glikosida. Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena berkaitan dengan gula sebagai glikosidan, dan biasanya terdapat pada vakuola sel. Peran beberapa senawa fenol sudah diketahui misalnya lignin sebagai bahan pembangun dinding sel, antosianin sebagai pigmen bunga (Harborne, 1987). Senyawa fenol mempunyai cincin aromatik yang mengandung bermacam gugus pengganti yang menempel, seperti gugus hidroksil, karboksil, metoksil, dan sering juga struktur cincin bukan aromatik (Salisbury dan Ross, 1995b). Senyawa flavonoid merupakan senyawa 15-karbon, dan termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Senyawa-senyawa ini dapat ditemukan pada batang, daun, bunga, dan buah. Senyawa flavonoid ini merupakan zat warna merah, ungu dan biru, dan sebagai warna kuning yang ditemukan pada tumbuh-tumbuhan.

Spesies tanaman obat yang berbeda memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda. Kandungan bahan aktif pada rimpang kencur diantaranya adalah minyak atsiri 2.4-3.9% yang terdiri dari 25% ethyilcinnamate, dan lebih dari 30% metil p-metoksisinamat (De Padua et al., 1999). Kandungan zat lainnya adalah alkaloid, mineral, flavonoid, pati, dan gom (Martha Tilaar, 2002). Selain itu, senyawa kimia yang lainnya yang dikandung kencur adalah sineol, bromeol, kaemphene, asam sinamik, asam metilkanil, dan alkaloid (Kementan, 2006).

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Mei 2012 yang bertempat di Kebun Percobaan (KP) Cikabayan (240 m dpl) IPB Dramaga Bogor, dan KP Pasir Sarongge (1,200 m dpl) Cipanas, Cianjur. Pengujian kandungan klorofil dilakukan di Spechtrophotometry Laboratory, pengamatan stomata di Microtechnique Laboratory, dan pengamatan pasca panen di Post Harvest Laboratory Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor. Identifikasi tanaman dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, dan pengujian kandungan bahan aktif dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Obat dan aromatik (Balittro) Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang dipergunakan adalah tanaman K. parviflora yang berumur 6 bulan setelah tanam (BST). Bibit yang ditanam berupa potongan rimpang yang berasal dari PT Ogawa Indonesia. Peralatan yang digunakan antara lain adalah bambu, bangunan paranet, plastik UV, Leaf Area Meter LI-3000C, SPAD (Soil Plant Analysis Development), mistar, kamera, termometer bola basah bola kering, mikroskop, timbangan, peralatan budidaya tanaman, dan peralatan pendukung lainnya.

Metode Percobaan

Yijk = + αi+ i/k + i+(α )ij+ εijk

Yijk = pengamatan pada perlakuan naungan ke-i, ketinggian tempat ke-j, dan ulangan ke-k.

= rata-rata umum

αi = pengaruh perlakuan ketinggian ke-i

i/k = pengaruh ulangan dalam ketinggian tempat j = pengaruh naungan ke-j volume dan frekuensi pengairan, atap plastik dibangun pada masing-masing tempat dengan bangunan bambu sebagai struktur dasar. Perlakuan naungan 55%, paranet diletakkan dibawah atap plastik dan di sekeliling bangunan. Naungan dibawah tajuk pohon, bangunan plastik tepat berada dibawah tajuk (Gambar 2). Masing-masing bangunan naungan berukuran 2.5 m x 3 m dengan 3 bedengan (ulangan). Setiap naungan terdiri atas tiga bedengan dengan masing-masing merupakan satu petak berukuran 60 cm x 200 cm yang ditanami 39 tanaman dengan jarak tanam 15 cm x 20 cm. Pohon yang digunakan untuk menaungi tanaman di 1,200 m dpl adalah pohon alpukat (Persea americana), sedangkan di 240 m dpl adalah pohon jeruk Pamelo (Citrus maxima).

Gambar 2. Kondisi Naungan pada Awal Percobaan di Ketinggian 1,200 m dpl. Kondisi tanpa naungan (A), naungan 55% menggunakan paranet (B), dan naungan di bawah tajuk pohon (C)

oleh Evi (2012), yaitu 30 ton/ha pupuk kandang, 30 ton ha-1 kompos, 300 kg ha-1 Urea, 250 kg ha-1 SP-36, dan 250 kg ha-1 KCl. Pemupukan pertama diberikan pada tanaman yaitu setengah dosis untuk Urea, dan satu dosis untuk SP-36 dan KCl pada 5 minggu setelah tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada 4 bulan setelah tanam (BST) dengan sisa pupuk Urea pemupukan pertama (setengah dosis). Masing-masing bedengan diberikan 3.6 kg pupuk kandang, 3.6 kg kompos, 36 g Urea, 30 g SP-36, dan 30 g KCl. Pupuk susulan diberikan pada 8 BST dengan dosis masing-masing 20 g per bedeng sebanyak 2 kali. Pupuk organik cair diberikan seminggu sekali dengan dosis 1 mL L-1 per satu baris tanaman.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada parameter pertumbuhan vegetatif dan komponen hasil rimpang. Pengamatan pertumbuhan vegetatif dilakukan mulai 6 bulan setelah tanam (BST). Parameter yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan vegetatif tanaman :

Pengamatan pertumbuhan dilakukan seminggu sekali

a) Tinggi tanaman, diukur dari permukaan tanah sampai ujung daun terpanjang

b) Jumlah daun per tanaman c) Jumlah tanaman per rumpun 2. Warna Daun

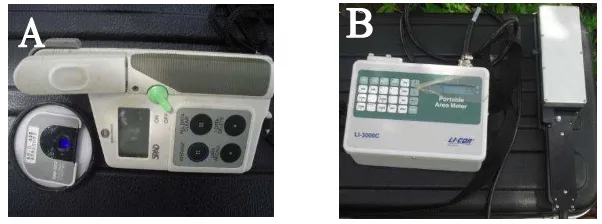

Diamati pada daun spesifik, yaitu daun pertama yang muncul pada salah satu rumpun dan diukur dengan menggunakan SPAD-502 plus (Konica Minolta, Japan) (Gambar 3A) pada 33 dan 39 MST.

3. Morfologi Daun

Gambar 3. Alat Pengukur Kehijauan Daun, SPAD-502 (A) Alat Pengukur Luas Daun, LI3000-C (B) 4. Anatomi daun

Kerapatan stomata total, jumlah stomata terbuka, jumlah stomata tertutup, dan rasio stomata terbuka dan tertutup, diamati pada 10 BST. Metode perhitungan jumlah stomata dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan mengoleskan kutex bening pada permukaan daun abaksial. Kemudian lapisan kutex yang telah kering tersebut diamati dengan mikroskop perbesaran 40x10. Stomata diamati pada daun pertama yang muncul dari salah satu rumpun.

Kerapatan stomata dihitung berdasarkan persamaan: Diameter bidang pandang = 5 x 10-1 mm = 0.5 mm Luas bidang pandang = ¼ π d2

¼ x 3.14 x (0.5)2 = 0.19625 mm2 Kerapatan stomata = Jumlah stomata

Luas bidang pandang

5. Kandungan pigmen fotosintesis yaitu klorofil a, klorofil b, klorofil total, anthosianin, dan karotenoid diamati dua kali dengan menggunakan metode Sims dan Gamon (2002) pada 8 dan 10 BST. Metode analisis kandungan pigmen fotosintesis terdapat dalam Lampiran 2.

6. Kriteria Panen, diamati pada saat panen: a) Jumlah rimpang per rumpun b) Bobot rimpang:

c) Bobot basah dan bobot kering tajuk per tanaman dan per petak. Bobot kering tajuk diukur setelah dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105-110°C selama 1 hari. d) Ukuran rimpang (panjang dan diameter rimpang). Panjang dan

diameter rimpang ditentukan dengan mengukur bagian terpanjang dan terlebar setiap rimpang pada tanaman contoh. e) Klasifikasi rimpang K. parviflora ke dalam 3 kelas, yaitu kelas

kecil (< 20 g), sedang (20 - 40 g), dan besar (> 40 g) berdasarkan bobot.

f) Kandungan bahan aktif rimpang K. parviflora. Kandungan bahan aktif ditentukan secara kualitatif di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balittro) Bogor. Metode yang digunakan adalah visual.

7. Morfologi rimpang dan akar

Bagian yang dipanen dari K. parviflora adalah rimpang. Rimpang berbeda dengan akar yang terdapat pada K. parviflora (Gambar 4).

Gambar 4. Rimpang (A) dan Akar (B) K. parviflora. Lingkaran menunjukkan rimpang, sedangkan tanda panah menunjukkan akar.

muncul di atas tanah (Tjirosoepomo, 2009).

Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di bawah tanah dan tumbuh ke pusat bumi menjauhi udara dan cahaya. Akar tidak mempunyai buku-buku dan tidak beruas, warna biasanya keputihan-putihan atau kekuning-kuningan (Tjirosoepomo, 2009). Akar tidak dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman. Struktur rimpang K. parviflora lebih kuat dan besar dibandingkan dengan akar. Rimpang K. parviflora berbuku-buku dan mempunyai diameter yang lebih besar daripada akar, sekitar 1-2 cm. Permukaan akar K. parviflora lebih halus dari pada rimpang, serta mempunyai bentuk runcing memanjang ke dalam tanah.

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap parameter yang diukur, diuji dengan menggunakan uji F dan apabila terdapat pengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf α = 5% dengan menggunakan program SAS 9.3.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

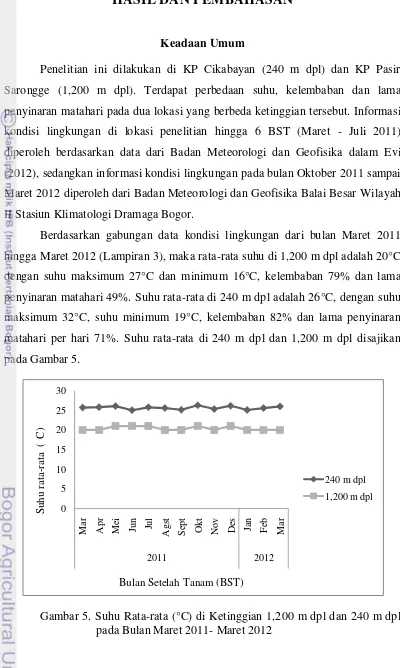

Penelitian ini dilakukan di KP Cikabayan (240 m dpl) dan KP Pasir Sarongge (1,200 m dpl). Terdapat perbedaan suhu, kelembaban dan lama penyinaran matahari pada dua lokasi yang berbeda ketinggian tersebut. Informasi kondisi lingkungan di lokasi penelitian hingga 6 BST (Maret - Juli 2011) diperoleh berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika dalam Evi (2012), sedangkan informasi kondisi lingkungan pada bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012 diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Besar Wilayah II Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor.

Berdasarkan gabungan data kondisi lingkungan dari bulan Maret 2011 hingga Maret 2012 (Lampiran 3), maka rata-rata suhu di 1,200 m dpl adalah 20°C dengan suhu maksimum 27°C dan minimum 16°C, kelembaban 79% dan lama penyinaran matahari 49%. Suhu rata-rata di 240 m dpl adalah 26°C, dengan suhu maksimum 32°C, suhu minimum 19°C, kelembaban 82% dan lama penyinaran matahari per hari 71%. Suhu rata-rata di 240 m dpl dan 1,200 m dpl disajikan pada Gambar 5.

Suhu yang meningkat dan menurun mempengaruhi pertumbuhan K. parviflora di 1,200 m dpl dan 240 m dpl. Suhu mulai menurun pada bulan

Oktober dikarenakan musim hujan sehingga temperatur lebih rendah dari biasanya.

Terdapat perbedaan kondisi tanah antara ketinggian 240 m dpl dan 1,200 m dpl (Evi, 2012). Kondisi tanah yang terdapat di 1,200 m dpl pada perlakuan

Hama utama yang menyerang tanaman K. parviflora adalah ulat bulu dan belalang. Pengendalian hama dilakukan secara manual menggunakan perangkap likat kuning berukuran 15 cm x 20 cm yang dipasang dengan jumlah 1 perangkap tiap bedeng pada tiap taraf naungan di ketinggian 240 m dpl maupun di 1,200 m

dpl. Pada ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl, terdapat pertanaman K. parviflora yang terletak cukup dekat dengan petak percobaan pada penelitian

ini. Pertanaman tersebut terserang penyakit busuk rimpang yang disebabkan oleh bakteri (Ralstonia solanacearum) pada 10 BST. Untuk mencegah penyebaran penyakit ke petak percobaan pada penelitian ini maka dilakukan penyemprotan dengan menggunakan bakterisida dan fungisida (Agrept dan Dithane) dengan konsentrasi 20 g L-1. Aplikasi bakterisida dan fungisida pada 9 hingga 11 BST secara efektif dapat mencegah penyebaran penyakit ke petak percobaan ini.

Pada akar K. parviflora ini terdapat bagian seperti akar tambahan yang tumbuh di ujung akar. Menurut Hidayat (1995), istilah akar tambahan digunakan bagi akar yang tumbuh pada bagian tumbuhan yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. Akar tambahan dapat dibentuk pada tumbuhan utuh yang tumbuh pada kondisi normal, atau tumbuh sehubungan dengan infeksi oleh hama dan penyakit tumbuhan atau luka.

Penyakit yang menyerang tanaman K. parviflora dengan penyebaran yang

K. parviflora yang ditanam pada ketinggian 1,200 m dpl terserang nematode (Meloidogyne sp). Menurut Dropkin (1989) infeksi oleh Meloidogyne sp. diinisiasi secara beruntun hingga merubah seluruh bagian tanaman yang terinfeksi. Mulyadi (2009) menyatakan bahwa nematoda puru akar (Meloidogyne sp.) merupakan nematoda endoparasit menetap yaitu menyerang di dalam jaringan tanaman dan menetap dalam jaringan tersebut sampai mati khususnya nematoda betina. Selanjutnya, Kementan (2012) menambahkan bahwa penyakit akar gada menyerang tanaman dengan gejala serangan berupa bengkak (puru) pada rimpang dan akar. Di dalam setiap puru terdapat betina yang mengandung ratusan sampai ribuan telur dan larva nematoda. Bila bagian puru dipotong terlihat bercak cokelat pada jaringan di sekitarnya.

Puru akar hanya terdapat pada rimpang di di ketinggian 1,200 m dpl (Gambar 6). Suhu di ketinggian 1,200 m dpl lebih rendah dibandingkan 240 m dpl. Pada suhu tinggi larva nematoda menjadi inaktif lebih cepat dari pada suhu lebih rendah (Mulyadi, 2009). Suhu di di ketinggian 240 m dpl relatif lebih tinggi dari pada 1,200 m dpl sehingga akar tidak terserang nematoda.

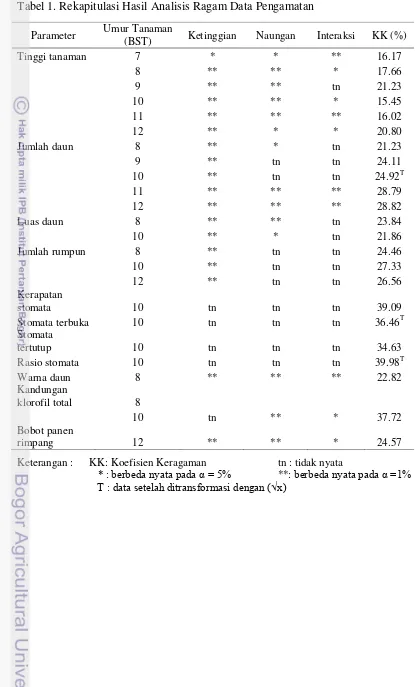

Rekapitulasi hasil analisis ragam disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Data Pengamatan

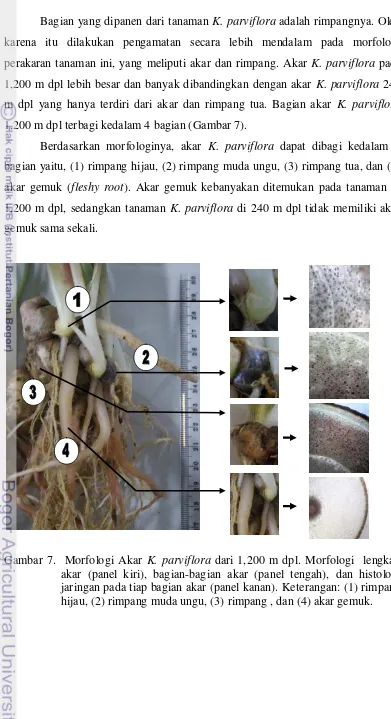

Morfologi Akar Kaempferia parviflora

Bagian yang dipanen dari tanaman K. parviflora adalah rimpangnya. Oleh karena itu dilakukan pengamatan secara lebih mendalam pada morfologi perakaran tanaman ini, yang meliputi akar dan rimpang. Akar K. parviflora pada 1,200 m dpl lebih besar dan banyak dibandingkan dengan akar K. parviflora 240 m dpl yang hanya terdiri dari akar dan rimpang tua. Bagian akar K. parviflora 1,200 m dpl terbagi kedalam 4 bagian (Gambar 7).

Berdasarkan morfologinya, akar K. parviflora dapat dibagi kedalam 4 bagian yaitu, (1) rimpang hijau, (2) rimpang muda ungu, (3) rimpang tua, dan (4) akar gemuk (fleshy root). Akar gemuk kebanyakan ditemukan pada tanaman di 1,200 m dpl, sedangkan tanaman K. parviflora di 240 m dpl tidak memiliki akar gemuk sama sekali.

0

Uji Barltlet dilakukan pada pengolahan data untuk melihat kehomogenan suatu ragam (Walpole, 1995). Jika Fhitung < Ftabel maka ragam tersebut homogen, Fhitung > Ftabel maka ragam tersebut tidak homogen. Faktor peubahyang diamati mencakup tinggi tanaman, jumlah daun, banyaknya rumpun, kerapatan stomata, warna daun, kandungan klorofil, bobot panen rimpang.

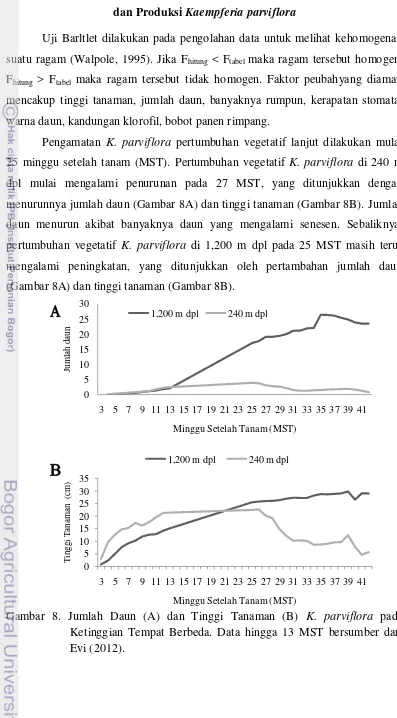

Pengamatan K. parviflora pertumbuhan vegetatif lanjut dilakukan mulai 25 minggu setelah tanam (MST). Pertumbuhan vegetatif K. parviflora di 240 m dpl mulai mengalami penurunan pada 27 MST, yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah daun (Gambar 8A) dan tinggi tanaman (Gambar 8B). Jumlah daun menurun akibat banyaknya daun yang mengalami senesen. Sebaliknya, pertumbuhan vegetatif K. parviflora di 1,200 m dpl pada 25 MST masih terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan oleh pertambahan jumlah daun (Gambar 8A) dan tinggi tanaman (Gambar 8B).

Jumlah daun tanaman K. parviflora di 1,200 m dpl terus mengalami peningkatan dan baru mulai mengalami penurunan pada 36 MST. Perbedaan laju pertumbuhan vegetatif K. parviflora pada ketinggian tempat yang berbeda berkaitan dengan kondisi lingkungan. Jumlah daun ini mengindikasi bahwa K. parviflora di 1,200 m dpl masih dapat tumbuh lebih lama. Ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, terutama suhu, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Taiz dan Zeiger, 1991). Semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah suhunya. Tiap spesies tumbuhan memiliki suhu minimum, optimum, dan maksimum. Di bawah suhu minimum tumbuhan tidak akan tumbuh. Pada suhu optimum, laju pertumbuhannya paling tinggi. Pada suhu maksimum, tumbuhan tidak tumbuh dan bahkan mati (Salisbury dan Ross, 1995c).

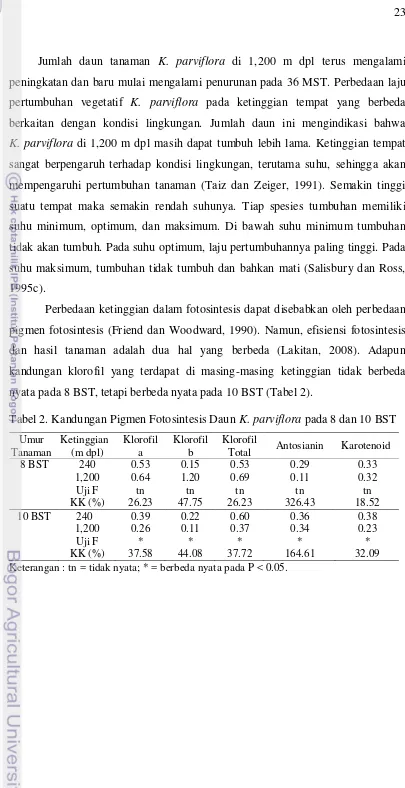

Perbedaan ketinggian dalam fotosintesis dapat disebabkan oleh perbedaan pigmen fotosintesis (Friend dan Woodward, 1990). Namun, efisiensi fotosintesis dan hasil tanaman adalah dua hal yang berbeda (Lakitan, 2008). Adapun kandungan klorofil yang terdapat di masing-masing ketinggian tidak berbeda nyata pada 8 BST, tetapi berbeda nyata pada 10 BST (Tabel 2).

Perbedaan laju pertumbuhan menyebabkan tanaman K. parviflora di 1,200 m dpl memiliki tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun yang lebih tinggi dibandingkan tanaman di 240 m dpl pada 11 BST (Tabel 3). Penurunan jumlah daun pada tanaman menandakan tanaman siap untuk dipanen. Menurut Rukmana (1994), salah satu ciri-ciri kencur siap panen adalah daun-daunnya tampak layu, sudah tidak tampak di atas permukaan tanah (Gambar 9B). Oleh karena itu, panen K. parviflora di ketinggian 240 m dpl dilakukan pada 12 BST, sedangkan panen di 1,200 m dpl dilakukan lebih lambat yakni pada 14 BST. Sebagian tanaman contoh di ketinggian 1,200 m dpl dipanen pada 12 BST untuk dibandingkan dengan tanaman yang sudah dipanen di ketinggian 240 m dpl.

Gambar 9. Kondisi Tanaman K. parviflora Sebelum Panen pada Ketinggian (A) 1,200 m dpl (11 BST); (B) 240 m dpl (10 BST).

Tujuan memperoleh hasil panen yang lebih tinggi ialah dengan cara menyerap radiasi matahari sebanyak mungkin dan penanaman dengan jarak yang sama akan memberikan penyerapan sinar matahari yang paling awal dan maksimum. Gulma berkompetisi dengan tanaman budidaya dalam memperebutkan faktor - faktor lingkungan, sehingga pengendalian gulma yang baik sangat penting agar dapat dicapai hasil panen yang tinggi. Pengendalian gulma sulit dilakukan dengan jarak deretan yang terlalu sempit untuk disiangi (Gardner et al., 2008 ). Jarak awal tanam pada budidaya K. parviflora di petak percobaan adalah 15 cm x 20 cm, dengan menggunakan jarak tanam standar kencur. Jarak tanam K. parviflora yang digunakan terlalu dekat menyebabkan pertumbuhan daun yang rimbun bersaing untuk menyerap radiasi matahari. Daun - daun sebelah atas menerima radiasi langsung dan radiasi difusi, sedangkan daun - daun yang lebih bawah dalam tajuk menerima sebagian kecil radiasi langsung (yaitu bercak-bercak matahari). Sehingga untuk budidaya K. parviflora lebih baik ditanam pada jarak tanam lebih dari 15 cm x 20 cm, yaitu 20 cm x 30 cm atau 30 cm x 30 cm.

Banyaknya jumlah daun yang masih tumbuh pada K. parviflora di 1,200 m dpl mengindikasikan bahwa panen dapat dilakukan pada waktu yang lebih lama dari 14 BST, dengan menunggu hingga daun K. parviflora senescence seperti pada panen K. parviflora di 240 m dpl. Selain itu, diharapkan bahan aktif yang terdapat dalam rimpang K. parviflora di 1,200 m dpl lebih tinggi dari rimpang yang dipanen pada 14 BST.

Laju pertumbuhan yang berbeda ternyata menyebabkan hasil panen (bobot akar dan bobot rimpang) yang berbeda (Tabel 4).

Tabel 4. Bobot Rimpang dan Akar K. parviflora pada Ketinggian Tempat Berbeda pada 12 BST

Ketinggian tempat Rimpang+Akar Rimpang Akar ………….Bobot (g) ………….

1,200 m dpl 116.66 50.79 52.89

240 m dpl 9.69 9.05 0.64

Uji F * * *

Pada 12 BST, hasil panen di ketinggian 1,200 m dpl nyata lebih tinggi dibandingkan hasil panen di ketinggian 240 m dpl. Bobot rimpang di 1,200 m dpl adalah 50.79 g, sedangkan bobot rimpang di 240 m dpl 9.05 g. Istiana (2007) menyatakan bahwa tinggi tanaman dan jumlah daun merupakan parameter pertumbuhan yang mendukung produksi secara tidak langsung.

Umur panen tanaman yang lebih panjang dan daunnya yang belum senesen di 1,200 m dpl menyebabkan hasil panen (bobot basah dan kering tajuk, dan bobot rimpang) lebih tinggi dibandingkan tanaman di 240 m dpl (Tabel 5).

Tabel 5. Bobot Panen/plot K. parviflora di Ketinggian 240 m dpl (12 BST) dan 1,200 m dpl (14 BST)

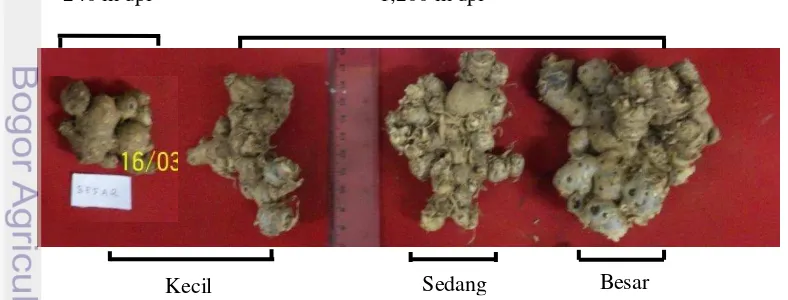

Rimpang K. parviflora di ketinggian 240 m dpl lebih kecil dan sedikit mempunyai anak rimpang, sedangkan rimpang K. parviflora pada 1,200 m dpl mempunyai lebih banyak anak rimpang dengan ukuran yang lebih besar. Dalam klasifikasi ukuran rimpang, maka rimpang K. parviflora pada 240 m dpl termasuk ke dalam kelas kecil dari rimpang K. parviflora 1,200 m dpl. Besarnya ukuran rimpang berkaitan dengan kondisi keadaan tanaman baik dari ketinggian tempat maupun naungan. Tanaman di 1,200 m dpl memiliki jumlah rimpang sekitar dua kali lipat lebih banyak dibanding tanaman di 240 m dpl (Tabel 6). Kriteria rimpang diklasifikasikan berdasarkan bobot rimpang.

Tabel 6. Jumlah dan Klasifikasi Rimpang K. parviflora pada 12-14 BST Ketinggian

Keterangan: Jumlah rimpang di tiap ketinggian tempat dihitung dari total rimpang pada 3 taraf naungan. Setiap naungan terdiri atas 3 petak masing- masing berukuran 60 cm x 200 cm

Morfologi rimpang K. parviflora di ketinggian 240 m dpl berbeda dengan rimpang K. parviflora di 1,200 m dpl (Gambar 10). Rimpang pada 240 m dpl terdiri dari rimpang tua dengan sedikit anak rimpang. Rimpang di ketinggian 1,200 m dpl terdiri dari rimpang tua, rimpang muda, dan rimpang hijau dengan anak rimpang yang banyak sehingga berukuran lebih besar dalam satu tanaman.

Gambar 10. Klasifikasi Rimpang K. parviflora yang Dibudidayakan di Ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl

240 m dpl 1,200 m dpl

Pengaruh Naungan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kaempferia parviflora

Pertumbuhan vegetatif tanaman K. parviflora dipengaruhi oleh taraf naungan. Pada 10 BST, tanaman yang ditanam di bawah naungan tajuk memiliki jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah rumpun, dan luas daun yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang ditanam tanpa naungan atau menggunakan naungan paranet 55% (Tabel 7). Naungan sangat berpengaruh pada intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman. Tumbuhan yang hidup dibawah tegakan pohon atau terlindung oleh kanopi daun akan terjadi pemanjangan batang yang dikarenakan pada kondisi intensitas cahaya matahari yang rendah, degradasi auksin akan berkurang sehingga kandungan auksin akan meningkat (Salisbury dan Ross, 1995b).

Tabel 7. Jumlah Daun, Tinggi Tanaman, Jumlah Rumpun dan Luas Daun K. parviflora pada 11 BST di Taraf Naungan yang Berbeda

intensitas cahaya yang rendah, tidak pada intensitas cahaya yang penuh dan hari panjang, dimana hasil tanaman tertinggi dicapai.

Tanaman pada naungan tajuk mempunyai kandungan klorofil a, klorofil b, dan klorofil total yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang ditanam dengan naungan paranet 55% dan tanpa naungan pada 8 BST. Kandungan klorofil pada 10 BST juga berbeda nyata, tetapi kandungan klorofil a, klorofil b maupun klorofil total pada naungan 55% lebih kecil dibandingkan dengan tanaman tanpa naungan (Tabel 8).

T2 : data setelah ditransformasi dengan (√x+1)

Kandungan antosianin pada 8 dan 10 BST tidak berbeda nyata. Pada tanaman kedelai, pigmentasi antosianin meningkat pada persentase naungan yang semakin tinggi (Lamuhuria et al., 2006). Hasil penelitian Ghulamadi et al. (2008) menunjukkan kandungan antosianin tertinggi diperoleh pada naungan 50% selama 1 bulan dengan 3 bulan cahaya 100% dibanding penggunaan naungan 25% dan cahaya 100% selama 4 bulan.

Hal ini dapat dilihat pada jumlah karotenoid daun K. parviflora tanpa naungan. Pada 8 BST, karotenoid daun K. parviflora tanpa naungan manunjukkan hasil berbeda nyata dengan daun K. parviflora dibawah naungan 55% dan naungan tajuk. Namun, pada 10 BST hasilnya tidak berbeda nyata, tetapi jumlah karotenoid daun K. parviflora tanpa naungan menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari naungan 55% dan lebih rendah dari naungan tajuk.

Intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis yang berlangsung sehingga mempengaruhi hasil panen rimpang dari tiap naungan. Menurut Harjadi (1989), kelebihan intensitas cahaya dapat menurunkan hasil panen, mempengaruhi suhu daun dan mempengaruhi enzim tertentu sehingga menonaktifkan enzim yang mengubah pati ke gula. Gula menumpuk dan mengakibatkan fotosintesis menjadi lambat. Hal tersebut tampak pada hasil panen rimpang tanpa naungan lebih rendah dari pada naungan 55% dan naungan tajuk dimana suhu rata-rata harian lebih tinggi menyebabkan hasil panen menurun (Tabel 9).

Tabel 9. Bobot Panen K. parviflora pada Taraf Naungan yang Berbeda di Ketinggian 240 m dpl (12 BST) dan 1,200 m dpl (14 BST)

nyata. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Evi (2012) yang menyatakan bahwa pada pada 16 MST stomata menujukkan hasil yang berbeda nyata pada taraf 5%.

Pengaruh Ketinggian Tempat dan Naungan terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kaempferia parviflora

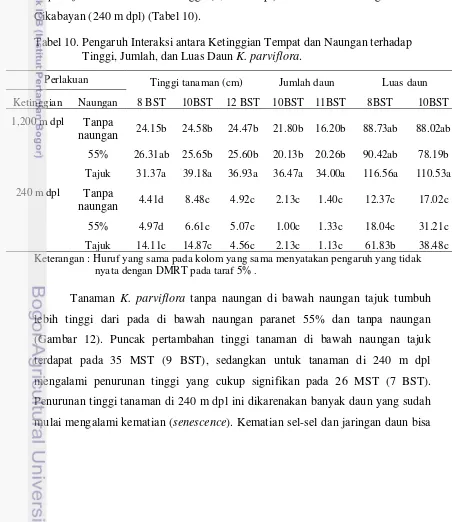

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat interaksi antara pengaruh naungan dan ketinggian. Interaksi naungan dan ketinggian tempat secara nyata mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, kandungan klorofil total dan bobot rimpang panen. Secara keseluruhan, pertumbuhan tinggi tanaman K. parviflora di KP Pasir Sarongge (1,200 m dpl) lebih baik dibandingkan di KP Cikabayan (240 m dpl) (Tabel 10).

Tabel 10. Pengaruh Interaksi antara Ketinggian Tempat dan Naungan terhadap Tinggi, Jumlah, dan Luas Daun K. parviflora.

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun Luas daun

dikarenakan umur daun yang sudah tua serta kekeringan akibat kondisi lingkungan dan temperatur yang tinggi.

Gambar 12. Pertambahan Tinggi Tanaman K. parviflora pada Beberapa Taraf Naungan di Ketinggian di 1,200 m dpl dan 240 m dpl

Tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun yang berbeda menunjukkan

bahwa naungan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif daun K. parviflora. Pada masing-masing ketinggian tempat, tanaman pada naungan

tajuk memiliki luas daun yang lebih tinggi. Menurut Kisman et al. (2007) pada kondisi lingkungan cahaya kurang, diperlukan morfologi daun yang lebar dan tipis untuk dapat menangkap cahaya sebanyak mungkin dengan cahaya yang direfleksikan serendah mungkin. Selain itu, Lakitan (1998) menyatakan bahwa cahaya merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga dan jika tumbuhan tersebut kemudian ditempatkan ditempatkan dalam gelap, maka ion kalium akan kembali keluar dari sel penjaga. Cahaya merah dan biru efektif dalam pembukaan stomata. Pada intensitas rendah, dimana cahaya merah tidak menunjukkan pengaruh, cahaya biru telah dapat mempengaruhi pembukaan stomata.

Pengamatan kerapatan stomata terbuka dan tertutup pada 8 dan 10 BST tidak berbeda nyata dan tidak ada interaksi antara ketinggian dan naungan. Penelitian Miskin et al. (1992) menunjukkan kerapatan stomata yang tidak berbeda pada tanaman Barley yang tumbuh di dalam lingkungan yang berbeda. Kerapatan stomata dapat mempengaruhi dua proses pada tanaman yaitu

K. parvilora tanpa naungan mempunyai kerapatan stomata yang lebih tinggi, sedangkan dibawah naungan buatan dan tajuk, kerapatan stomata lebih rendah dari pada kondisi tanpa naungan. Dengan kerapatan stomata yang tinggi maka menunjukkan jumlah stomata yang banyak.

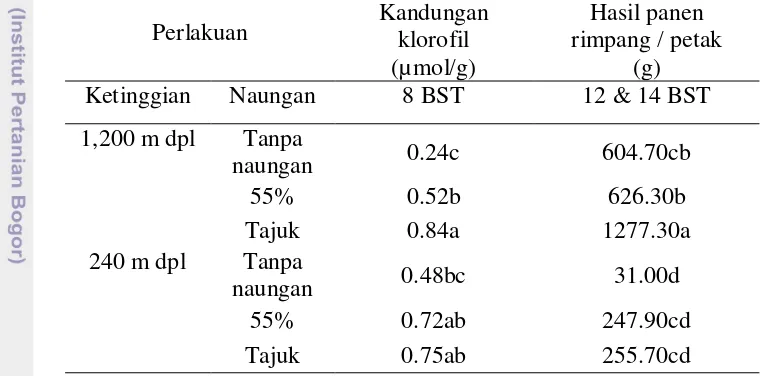

Adapun kandungan klorofil pada 8 BST mempunyai interaksi yang nyata sedangkan pada 10 BST tidak berbeda nyata (Tabel 11). Menurut Harjadi (1989), kelebihan intensitas cahaya dapat menurunkan hasil panen. Hal ini disebakan kandungan klorofil menjadi berkurang dan daun menjadi hijau kekuningan, akibatnya laju penyerapan cahaya rendah dan fotosintesis menjadi rendah.

Tabel 11. Pengaruh Interaksi antara Ketinggian Tempat dan Naungan terhadap Kandungan Klorofil dengan Hasil Panen Rimpang.

Keterangan: Panen KP Cikabayan (240 mdpl) pada 12 BST sedangkan panen KP Pasir Sarongge (1,200 m dpl) pada 14 BST

Warna daun K. parviflora hasil pengamatan dengan menggunakan SPAD-502 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antara ketinggian 1,200 m dpl maupun 240 m dpl (Tabel 12). Namun, daun K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl menunjukkan skor lebih tinggi dibandingkan daun K. parviflora di 240 m dpl. Pada 8 dan 10 BST daun K. parviflora pada ketinggian 1,200 m dpl di bawah naungan tajuk menunjukkan skor yang paling tinggi, memperlihatkan warna daun yang paling hijau.

Tabel 12. Warna Daun K. parviflora Ketinggian Taraf

Naungan

8 BST 10 BST

Nilai Tengah Skor Nilai Tengah Skor

1,200 m dpl Tanpa

Keterangan : H = nilai uji Kruskal-Wallis P < 0.05

Kondisi tanaman K. parviflora secara vegetatif dibandingkan dengan hasil panen sangatlah berbeda. Evi (2012) menyatakan bahwa kombinasi perlakuan terbaik pada pertumbuhan vegetatif K. parviflora adalah 240 m dpl di bawah naungan tajuk. Akan tetapi, pada penelitian ini, hasil panen secara keseluruhan lebih baik pada ketinggian 1,200 m dpl, dan panen yang tinggi dihasilkan oleh tanaman K. parviflora dibawah naungan tajuk.

Potensi dan prediksi hasil dari tiap perlakuan berbeda-beda (Tabel 13). Potensi hasil dihitung dengan cara menghitung bobot pertanaman K. parviflora dikalikan dengan populasi tanaman per hektar di kali 80%, sedangkan menghitung

prediksi hasil dilakukan dengan menghitung bobot hasil panen tanaman K. parviflora tiap plot (naungan) dikalikan dengan luasan lahan 1 ha berbanding

Tabel 13. Potensi dan Prediksi Hasil Rimpang K. parviflora rimpang per plot x 80%. Potensi hasil rimpang K. parviflora yaitu bobot rimpang pertanaman (g tanaman-1) x populasi (tanaman ha-1) x 80%.

Rimpang pada naungan tajuk di ketinggian 1,200 m dpl mempunyai prediksi dan potensi hasil yang sangat tinggi dengan prediksi hasil 8.52 ton ha-1 dan potensi hasil 19.29 ton ha-1. Prediksi hasil yang sangat rendah terdapat pada hasil panen tanaman tanpa naungan di ketinggian 240 m dpl dengan 0.21 ton ha-1 dan potensi hasil 0.68 ton ha-1. Hasil penelitian menunjukkan panen terbaik pada tanaman K. parviflora di bawah naungan tajuk dapat berdampak positif bagi

petani. Tanaman naungan ini tidak perlu menggunakan paranet untuk menaungi K. parviflora. Dengan naungan tajuk, maka petani K. parviflora dapat menanam

dibawah tegakan pohon dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada tanpa harus membuka lahan di tempat terbuka. Hal ini berarti mengurangi biaya produksi petani dari pembelian paranet.

Kandungan Bahan Aktif Kaempferia parviflora

K. parviflora memiliki kandungan bahan aktif yang bermacam-macam. Oleh karena itu, K. parviflora termasuk tanaman obat aromatik yang mempunyai banyak khasiat. Uji histologi yang dilakukan pada rimpang K. parviflora memperlihatkan adanya sel-sel sekretori (secretory cell) yang diduga mengandung minyak atsiri (Gambar 13A). Hidayat (1995) menyatakan bahwa sekretori adalah peristiwa pemisahan sejumlah zat dari protoplas atau isolasinya dalam sebagian protoplas. Zat yang disimpan dalam dinding sel atau di permukannya antara lain seperti lignin, suberin, kutin, atau malam. Selain itu juga termasuk senyawa yang merupakan hasil akhir atau hanya separuh yang dapat digunakan secara fisiologis (alkaloid, tannin, terpen, harsa, dan bermacam kristal).

Pada temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), sel sekretori mengandung 6-10% kurkumin dan minyak atsiri (Kuntorini et al., 2011). Kadar kandungan minyak atsiri pada kencur verietas unggul Galesia 1, 2 dan 3 sekitar 2.1-5.6% (Rostiana dan Effendi, 2007). Selain sel sekretori pada K. parviflora, jaringan rimpang K. parviflora juga memiliki vakuola berwarna kemerahan yang diperkirakan sebagai akumilasi bahan aktif dari K. parviflora (Gambar 13B).

Gambar 13. Histologi Rimpang K. parviflora; (A) Secretory cell (kelenjar minyak), (B) Vakuola

bahwa metabolit sekunder seperti flavonoid umumnya terdapat dalam vakuola. Menurut Campbell dan Reece (2008), fungsi vakuola diantaranya sebagai pencernaan, penyimpanan, pembuangan zat sisa, keseimbangan air, pertumbuhan sel dan perlindungan.

Hasil uji fitokimia kandungan bahan aktif pada rimpang K. parviflora secara kualitatif di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (Balittro) Bogor, mengidentifikasi beberapa zat aktif. Berdasarkan 8 paremeter yang diujikan, yaitu alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid,dan glikosida (Tabel 14). Berdasarkan hasil analisis terdapat tiga bahan aktif yang mendominasi rimpang K. parviflora yaitu alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid .

Tabel 14. Kandungan Bahan Aktif Rimpang K. parviflora di Ketinggian 240 m dpl dan 1,200 m dpl

Keterangan:

- : Negatif +++ : Positif Kuat

+ : Positif Lemah ++++ : Positif Kuat Sekali

++ : Positif

Pada Tabel 14 diketahui kandungan bahan aktif yang terdapat pada rimpang K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl terlihat lebih tinggi dibandingkan rimpang K. parviflora di ketinggian 240 m dpl.

Alkaloid, steroid, dan glikosida pada rimpang di ketinggian 1,200 m dpl dinyatakan lebih positif dibandingkan 240 m dpl. Kandungan saponin yang terdapat pada rimpang K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl maupun 240 m dpl positif lemah, sedangkan tanin dan fenolik positif. Kandungan bahan aktif rimpang K. parviflora yang sangat kuat baik di ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl adalah alkaloid, flavonoid dan triterpenoid.

Rimpang muda K. parviflora dari ketinggian 1,200 m dpl memiliki kandungan zat fenolik lebih tinggi dari pada rimpang dewasa K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl dan 240 m dpl. Hasil analisis menunjukkan rimpang K. parviflora memiliki zat fenolik positif kuat dibandingkan rimpang dewasa yang memiliki hasil positif lemah. Namun, alkaloid, saponin, flavonoid, dan triterpenoid yang terkadung dalam rimpang muda K. parviflora positif kuat sama dengan rimpang dewasa. Akar K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl juga menunjukkan adanya kandungan bahan aktif yaitu alkaloid, triterpenoid dan glikosida yang positif kuat sedangkan fenolik dan flavonoid positif lemah.

Naungan mempengaruhi kandungan bahan aktif yang terdapat di dalam tanaman seperti penelitian dilakukan oleh Ren et. al. (1999) pada studi demonstrasi terkait perubahan ketinggian terhadap antioksidan Plantago major, Diperkirakan akumulasi dari antioksidan pada akar P. major memiliki respon terhadap cahaya dan tekanan dingin. Rimpang K. parviflora di ketinggian 1,200 m dpl pada setiap naungan terdeteksi adanya steroid.

Menurut Vichitphan et al. (2007) rimpang Krachai-Dum berkulit memperlihatkan kandungan flavonoid yang tinggi dari pada rimpang

Krachai-Dum yang dikelupas. Adapun flavonoid yang terdapat dalam rimpang K. parviflora menurut Yenjai et al. (2004) dan Vitchipan et al. (2007) diantaranya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertumbuhan vegetatif dan produksi rimpang Kaempferia parviflora pada ketinggian 1,200 m dpl lebih baik dibandingkan pada 240 m dpl. Pada tiap ketinggian tempat, K. parviflora memiliki pertumbuhan vegetatif dan produksi rimpang terbaik pada naungan tajuk. Secara umum, kombinasi ketinggian tempat 1,200 m dpl di bawah naungan tajuk merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan produksi rimpang K. parviflora tertinggi dibanding perlakuan lainnya. Rimpang dewasa K. parviflora mengandung beberapa bahan aktif utama yaitu flavonoid, triterpenoid, dan alkaloid. Kandungan bahan aktif tersebut tidak dipengaruhi secara nyata oleh perbedaan ketinggian tempat dan taraf naungan.

Saran

Campbell, N. A., J. B. Reece, dan L. G. Mitchell. 2000. Biologi Edisi ke 5 Jilid 2. (diterjemahkan dari : Biology Fifth Edition, penerjemah : W. Manalu). Penerbit Erlangga. Jakarta. 404 hal.

Campbell, N. A., dan J. B. Reece. 2008. Biologi Edisi ke 8 Jilid 1. (diterjemahkan dari : Biology Eighth Edition, penerjemah : D.T. Wulandari). Penerbit Erlangga. Jakarta. 486 hal.

Chansakaow, S., Y. Srigiofun, L. Chitarree, and K. Panyakard. 2005. Effect of Light Intensity and Soil Amendments on Total Phenolics and Antioxidant Activity of Kaempferia parviflora Wall. Ex. Bak. 31st Congress on Science and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology.

De Padua, L.S., Bunyapraphastsara. N., and Lemmens.1999. Plant Resources of

South East Asia 12 (1). p.268-286. In Kardono, L.B.S., T. Basuki dan K.

Padmawinata. Selected Indonesian Medical Plants Monographs and Descriptions. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Dropkin, V.H. 1989. Introduction to Plant Nematology. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. Canada. 304 p.

Evi. 2012. Altitude and Shading Conditions Affect Vegetative Growth of Kaempferia parviflora. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 47 hal. Fahn, A. 2000. Anatomi Tumbuhan. Edisi Ketiga. A. Soediarto (Trans). Gadjah

Mada University Press. Yogyakarta. 253 hal.

Fitter, A. H. and R. K. M. Hay. 1987. The Physiology of Plants. Academic Press. London. 423p.

Friend, A.D., Woodward, F.I., 1990. Evolution and ecophysiological responses of mountain plants to growing season environment. in p. 298. Zhana S.B., Z.K. Zhou, H. Hu, K. Xu, N. Yan, S.Y., Lin., 2005. Photosinthetic performance of quercus pannosa vary with altitude in the hengduan mountains, southweast China.

Gardner, F. P., R. B. Pearce, R.L. Mitchell. 2008. Fisiologi Tanaman Budidaya. (diterjemahkan dari : Physiology of Crop Plants, penerjemah : H. Susilo). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 428 hal.

Tumbuhan. ITB. Bandung. Terjemahan Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. 354 hal.

Harjadi, S. 1989. Dasar-dasar Hortikultura. Jurusan Budidaya Pertanian Faperta, IPB. Bogor. 500 hal.

Haryudin, W. dan O. Rostiana. 2008. Morfologi bunga kencur. Bul. Littro. 19:109-116

ICS UNINDO. 2009. Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker. www.ics.trieste.it [14 September 2011]

IPTEK. 2005.Tanaman Obat Indonesia. http://www.iptek.net.id [17 Mei 2011]

Istiana dan Heri. 2007. Cara aplikasi pupuk nitrogen dan pengaruhnya pada tanaman tembakau Madura. Bul. Teknik Pertanian. 12:66-67

Katno dan S. Pramono. 2002. Tingkat manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional. http://iaijogja.com [ 9 September 2011].

Kementan. 2006. Profil Sentra Produksi Kencur (Kaempferia galangaL.). Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka. Dirjen Hortikultura. Jakarta. 66 hal.

Kementan. 2012. Penyakit akar. Direktorat Perlindungan Hortikultura. Jakarta. [29 Agustus 2012]

Kisman, N. Khumaida, Trikoesoemaningtyas, Sobir, D., Sopandie. 2007. Karakter morfo-fisiologi daun, penciri adaptasi kedelai terhadap intensitas cahaya rendah. Bul. Agron. 35: 96-102.

Kuntorini, E.M., M.D. Astuti, dan Miliana. 2011. Struktur anatomi dan kerapatan sel sekresi serta aktivitas antioksidan ekstrak etanol dari rimpang temulawak (Curcuma xanthorrizha Roxb.) asal kecamatan Pengaron kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bioscientiae. 8:28-37.

Kummee.S., S. Tewtrakul and S. Subhadhirasakul. 2008. Antimicrobial activity of the ethanol extract and compounds from the rhizomes of Kaempferia parviflora. Songklanakarin J. Sci. Technol. 30:463-466.

Lakitan, B. 2007. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 205 hal.

Lamuhuria, D. Soepandie, N. Khumaida, Trikosoemaningtyas, L.K. Darusman, T. June. 2006. Mekanisme fisiologi dan pewarisan sifat toleransi kedelai

(Glycine max (L.) Merrill) terhadap intensitas cahaya rendah. Makalah

Swadaya. Jakarta.

Miskin, E.K., D.C. Rasmusson, and D.N. Moss. 1992. Inheritance and physiological effects of stomatal frequency in barley. Crop Science 12: 780-783.

Mulyadi. 2009. Nematologi Pertanian. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 339 hal.

Putiyanan S, Chansakaow S, Phrutivorapongkul A, Charoensup W. 2008. Standard pharmacognostic characteristic of some thai herbal medicine. CMU. J. Nat. Sci. 7:239-255.

Ren, H.X., Z.L. Wang, X. Chen, Y.L. Zhu., 1999. Antioksidative responses to different altitudes ain Plantago major. Environ. Exp. Bot. 42: 51-59. Rostiana, O. dan D.S. Effendi. 2007. Teknologi Unggulan Kencur, Perbenihan

dan Budidaya Pendukung Varietas Unggul. Pusat Penelitian dan Perkembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 21 hal.

Rukmana, R. 1994. Kencur. Kanisius.Yogyakarta.24 hal.

Salisbury, F. B. dan C. W. Ross.1995b. Fisiologi Tumbuhan Jilid II. (diterjemahkan dari Plant Physiology, penerjemah : D. R. Lukman dan Sumaryono). Penerbit ITB. Bandung. 173 hal.

________________________________ 1995c. Fisiologi Tumbuhan Jilid III. (diterjemahkan dari Plant Physiology, penerjemah : D. R. Lukman dan Sumaryono). Penerbit ITB. Bandung. 343 hal.

Sims, D.A. and J.A. Gamon . 2002. Relationship between leaf pigment content and spectral reflectance across a wide range of species, leaf structure and developmental stages. Remote Sensing Environ. 81: 331-354.

Sukaesih, E. 2002. Studi Karakter Iklim Mikro pada Berbagai Tingkat Naungan Pohon Karet dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan 20 Genotipe Kedelai (Glycine Max (L) Merr.). Skripsi. Departemen Budidaya. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sutthanut, K., B. Sripanidkulchai, C. Yenjai, M. Jay. 2007. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituens in Kaempferia parviflora by gas chromatography. J. Chromatogr. 1143 : 227-233

Yogyakarta. 268 hal.

Trisomboon, H. 2008. Kaempferia parviflora, a Thai herbal plant, neither promote reproductive function nor increase libido via male hormone. Thai. J. Physiol. Sci. 21: 83-86.

Vichitphan, S., K. Vichitphan, and P. Sirikhansaeng. 2007. Flavonoid content and antioxidant activity of Krachai-Dum. KMITL Sci. Tech. J. 7: 97-105.

Walpole, R.E. 1995. Pengantar Stastistika Edisi ke 3. Jakarta. PT Gramedia.

Yenjai, C., K. Prasanphen, S. Daodee, V. Wongpanich, and P. Kittikoop. 2004. Bioactive flavonoids from Kaempferia parviflora. Fitoterapia 75:89-92. Zulfa,U. 2012. Application of Liquid Bio-Fertilizer Reduced The Need of

2002)

Klorofil a = ((0.01373*A663) – (0.000897*A537) – (0.003046*A647)) x 8 Berat sample

Klorofil b = ((0.02405*A647) – (0.004305*A537) – (0.005507*A663)) x 8 Berat sample

Klorofil total = rumus perhitungan klorofil a + rumus perhitungan klorofil b

Anthosianin = ((0.08173*A537) – (0.00697*A647) – (0.002228*A663)) x 8 Berat sample

Karotenoid = [A470 - (17.1*((0.01373*A663) – (0.000897*A537) –

(0.003046*A647)) + ((0.02405*A647) – (0.004305*A537) –

(0.005507*A663))) – (9.479*((0.08173*A537) – (0.00697*A647) –

(0.002228*A663)))] / 119.26 * 8 / Berat sample

Keterangan : Angka 8 adalah faktor pengenceran dari 2 ml (larutan awal) menjadi 4 ml (hasil akhir). Satuan hasil perhitungan adalah µmol.g-1

Sediakan daun segar yang akan dianalisis sebanyak 0.02 g

Gerus dengan menggunakan mortar hingga halus, kemudian tambahkan 2 ml Acetris

Masukan larutan dalam cuvet kemudian tambahkan Acertis hingga 2 ml

Sentrifugasi larutan sekitar 10 detik

Ambil 1 ml cairan bening (supernatan) hasil sentrifugasi kemudian tambahkan 3 ml Acertis

Lampiran 4. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Hasil Analisis Percobaan

Tinggi Tanaman 25 MST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Lampiran 5. Sidik Ragam Jumlah Daun Hasil Analisis Percobaan

Jumlah Daun 25 MST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Lampiran 6. Sidik Ragam Luas Daun Hasil Analisis Percobaan

Luas Daun 8 BST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Ketinggian (K) 1 87.08 <.0001

Lampiran 7. Sidik Ragam Stomata Daun Hasil Analisis Percobaan

Stomata Terbuka 10 BST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Ketinggian (K) 1 0.00 0.7634

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Lampiran 8. Sidik Ragam Kandungan Pigmen Fotosintesis Daun K. parviflora

Kandungan Klorofil-a 8 BST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Kandungan Anthosianin 8 BST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Ketinggian (K) 1 0.42 0.5267

Lampiran 9. Sidik Ragam Bobot Rimpang K. parviflora

Bobot Rimpang 12 BST

Sumber Keragaman Derajat Bebas F-Hitung Pr > F

Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan meliputi pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), serta peningkatan kesehatan (promotif) (Katno dan Pramono, 2002). Penggunaan obat-obatan kimia dalam upaya menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit dapat menimbulkan efek samping.

Oleh karena itu, pemanfaatan obat secara tradisional dengan konsep back to nature (kembali ke alam) semakin digemari oleh masyarakat. Tanaman obat memiliki kelebihan dibandingkan dengan obat kimia yaitu efek sampingnya relatif rendah bila digunakan sesuai dosis secara benar dan tepat (Katno dan Pramono, 2002). Salah satu kelompok tanaman yang secara empiris telah digunakan sebagai obat yaitu tanaman yang termasuk dalam famili Zingiberaceae, terutama dari genus Kaempferia (kencur-kencuran) seperti temu kunci (Kaempferia pandurata Roxb), kencur (Kaempferia galanga Linn.), dan Kaempferia parviflora Wall Ex. Baker (K. parviflora).

Kaempferia parviflora adalah tanaman yang berasal dari Burma, India dan Thailand. Di Thailand, K. parviflora disebut sebagai Kra-Chai-Dum, black galingale, atau Thailand ginseng. Tanaman ini banyak ditemukan di Provinsi Loei dan dikenal dengan Thai Viagra atau ginseng (Trisomboon, 2008). Provinsi

Loei terletak di bagian Utara Thailand. Menurut Kummee et al. (2008), K. parviflora dimanfaatkan masyarakat Thailand untuk dibuat tonik dan

aphrodisiac, dan dalam pengobatan tradisional bisa dimanfaatkan untuk mengobati infeksi karena cendawan, impotensi, alergi, asma, diare, disentri, radang lambung, dan diabetes. Selanjutnya Vichitphan et al. (2007)

menambahkan bahwa terdapat kandungan antioksidan yang tinggi dalam K. parviflora.