Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Citra Dea Gemala

NIM 208083000023

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

PERAN ACEH MONITORING MISSION DALAM UPAYA

PEACE BUILDING DI ACEH PADA TAHUN 2005 – 2006

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 8 Desember 2013

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Utnuk Memenuthi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

CITRA DEA GEMALA

NIM 208083000023

Dosen Pembimbing

Teguh Santosa MA,

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PEACE BUILDING DI ACEH TAHUN 2005-2006

Oleh

CITRA DEA GEMALA NIM 208083000023

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua, Sekretaris,

Agus Nilmada Azmi, M.Si Agus Nilmada Azmi, M.Si

NIP.197808042009121002 NIP.197808042009121002

Penguji I, Penguji II,

Drs. Aiyub Mochsin, MA, Agus Nilmada Azmi, M.Si

02001540 NIP.197808042009121002

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 16 Januari 2014.

Ketua Pogram Studi Hubungan Internasional

Kiky Rizky, M.Si

Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinski, Finlandia, Pemerintah Republik Indonesia

dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman Untuk mengakhiri konflik

bersenjata yang telah berlangsung selama 30 tahun di Aceh. Perjanjian ini juga menjadi dasar

bagi Uni Eropa dan ASEAN untuk membentuk sebuah lembaga pemantau untuk mengawasi

implementasi Nota Kesepahaman di Aceh.

Aceh Monitoring Mission (AMM) menjalankan misi di Aceh selama 15 bulan. AMM

memainkan peran yang sangat penting bagi proses implementasi damai di Aceh. Diantara

beberapa keberhasilan peran dan tugas AMM, juga terdapat berbagai kelemahan atau

kegagalan. Kunci keberhasilan AMM sendiri adalah komposisi anggota-anggotanya yang

merupakan representasi dari dua organisasi regional yang sangat kredibel dan berpengaruh,

baik bagi GAM dan Pemerintah RI, yaitu Uni Eropa dan ASEAN.

Skripsi ini menganalisa tentang peran yang dilakukan Aceh Monitoring Mission

dalam upaya peacebuilding di Aceh pada periode tahun 2005-2006, melalui usaha-usahanya

sebagai mediator dan tim pemantau pelaksanaan MoU Helsinki dengan menggunakan

beberapa konsep yakni peranan, peace building, organisasi internasional dan teori resolusi

konflik. Dari hasil analisa yang menggunakan beberapa teori dan konsep dapat disimpulkan

bahwa lembaga pemantau dalam proses implementasi perjanjian perdamaian memang

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta, atas segala bimbingan-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "Peranan Aceh

Monitoring Mission dalam Upaya Peace Building di Aceh tahun 2005-2006".

Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Pemerintah Republik

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)

utnuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 30 tahun di Aceh.

MoU ini juga menjadi dasar bagi Uni Eropa dan ASEAN utnuk membentuk lembaga

pemantau untuk mengawasi implementasi MoU di Aceh. Aceh Monitoring Mission

menjalanan misi di Aceh selama 15 bulan, banyak kalangan mulai dari sipil hingga

pengamat politik menilai bahwa AMM berhasil membawa kedua belah pihak unt

mengimplementasikan dengan baik MoU Helsinki. Namun, tidak sedikit juga yang

menilai bahwa faktor-faktor yang dapat menggangu jalannya perdamaian ini belum

seluruhnya dapat dihilangkan dan memiliki kemungkinan untuk muncul kembali pasca

kepergian AMM. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi

ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama Kepada bapak Teguh

Santosa MA selaku pembimbing, yang sangat sabar meluangkan waktunya untuk

berbagi pengetahuan dan juga saran serta koreksi kepada penulis; kepada seluruh staf

pengajar program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta; dan juga kepada dosen penguji skripsi bapak Agus Nilmada Azmi

Msi dan bapak Drs. Aiyub Mochsin MA yang telah meluangkan waktunya untuk

Erdiana beserta onah, Sandi Banta Hidayat S.Kom dan Nabilla Intan Medina atas

dukungan, canda tawanya. Kepada calon anakku dan suami terimakasih atas cinta kasih,

kesabaran , dukungan, dan pengertiannya selama penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan

di program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta ; HI2008c, HMI KomFISIP serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak

dapat disebutkan satu per satu, pada program studi Hubungan Internasional Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 Januari 2014

vii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

LEMBAR PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

BAB I Pendahuluan ... 1

A. Latar belakang masalah ... 1

B. Pertanyaan penelitian... 7

C. Kerangka pemikiran ... 7

D. Metode penelitian ... 14

E. Sistematika penulisan ... 15

BAB II Konflik Aceh ... 17

A. Identitas keacehan ... 17

B. Latar belakang konflik ... 20

C. Perlawanan kaum nasionalis Aceh ... 22

1. Pemberontakan Daud Beureureh... 23

2. Pemberontakan Hasan Tiro dan lahirnya GAM ... 29

D. Resolusi konflik oleh pemerintah RI ... 32

viii

BAB IV Analisa peran Aceh Monitoring Mission dalam Peace Building Process di

Aceh ... 48

A. Demobilisasi dan Decommissioning persenjataan GAM... 48

B. Redeployment TNI dan Polri... 53

C. Amnesti ... 54

D. Reintegrasi GAM ... 58

E. Undang-undang Pemerintahan Aceh ... 63

F. Pengaturan keamanan dan hak asasi manusia ... 69

G. Hambatan dan tantangan AMM ... 73

BAB V Kesimpulan dan saran ... 78

A.Kesimpulan ... 78

B. Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... x

Tabel IV.A.1 Statistik perlucutan senjata GAM ... 50

Tabel IV.B.1 Statistik penarikan Pasukan Non-organik TNI/POLRI ... 53

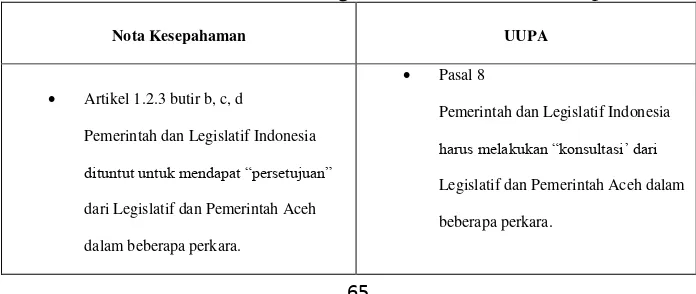

Tabel IV.E.1 Perbandingan UUPA dan Nota Kesepahaman... 65

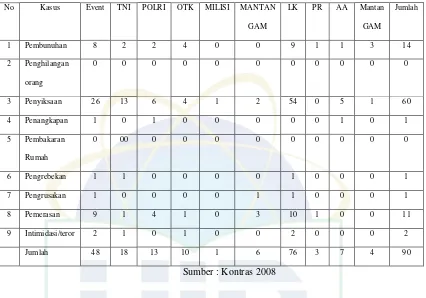

Tabel IV.F.1 Rekapitulasi tabel kekerasan satu tahun perjanjian damai RI

Sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, isu keamanan

non-tradisional menjadi fokus utama dalam sistem perpolitikan internasional. Menurut

data yang ada, peperangan yang terjadi pasca Perang Dunia II tercatat dari awal tahun

1949 hingga 2001 terdapat sekitar 143 negara dunia diguncang 761 konflik di mana

diantaranya terdapat 457 kasus konflik yang melibatkan kekerasan. Dari 457 kasus

tersebut, 73.5% merupakan konflik internal yang sebagian besar terjadi di

negara-negara berkembang (the Post-Conflict Fund, 2003).

Isu-isu keamanan tradisional memang masih menyisakan masalah hingga kini

(Steans & Pettiford, 2009:436). meskipun isu keamanan non-tradisional seperti

masalah lingkungan, kemiskinan, populasi, migrasi, terorisme, intervensi

kemanusiaan, kejahatan yang terorganisir dan konflik separatis dapat mempengaruhi

keamanan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini pula

yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Beragam konflik internal

(intra-state conflict) yang terjadi di negeri ini banyak dilatarbelakangi oleh isu-isu etnis,

agama ataupun gerakan separatisme (Abdullah, 2011:87). Hal ini juga menjadi isu

yang menimbulkan konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia hingga memunculkan

pada gerakan separatisme Aceh yang bernama GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Jika dirunut ke belakang, sebetulnya gerakan separatisme Aceh telah

Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh pada tahun 1957. Pemberontakan ini

didasari oleh rasa kekecewaan rakyat Aceh atas sikap sentralisasi pemerintah pusat

dengan menghapus provinsi Aceh dan memasukkan Aceh menjadi bagian dari

provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut bertolak belakang dengan janji Presiden

Soekarno pasca perang kemerdekaan akan menjadikan Aceh menjadi daerah otonomi

khusus. Namun sebelum hal itu terjadi, pergolakan serta pemberontakan terhadap

gerakan separatis kembali mencuat. Gejolak yang kian memanas antara pemerintah

pusat dengan Aceh, maka cara praktis untuk melunakkan hati rakyat Aceh,

pemerintah pusat kemudian memberikan Aceh dengan status Daerah Istimewa pada

26 Mei 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 (Kawilarang,

2010:159). Pemberontakan Daud Beureureh berakhir pada 9 Mei 1962, ketika

Kolonel M. Jasin Panglima Kodam Iskandar Muda berhasil membujuk Daud

Beureureh untuk turun gunung.

Pada tahun 1976 rakyat Aceh kembali bergolak dengan diproklamirkannya

kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember oleh Hasan Di Tiro. Gerakan serta

perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan yang disebut dengan Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) ini muncul akibat akumulasi ketidakpuasan Aceh terhadap

pemerintah pusat yang dianggap telah berlaku tidak adil disetiap sektor kehidupan

pada masyarakat Aceh, terutama dalam sektor ekonomi (Fahri Ali dkk, 2008:112).

Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landasan ideologi keacehan oleh

Hasan Tiro. Ideologi keacehan ini adalah hasil dari pertautan antara fakta sejarah

agama Islam pertama di Asia Tenggara. Keyakinan Hasan Tiro dengan sejarah

kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri dan didukung oleh melimpahnya

sumber daya alam tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.

Dari awal berdirinya, GAM telah mengalami tekanan dari pemerintah Orde

Baru dengan dilakukannya Daerah Operasi Militer (DOM), keadaan ini membuat

perjuangan serta kekuatan GAM melemah. Sekitar tahun 1980-an GAM mulai

kembali menemukan kekuatannya. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 1986 hingga

1989 sebanyak 5000 personil GAM telah mendapat latihan militer di Libya. Aksi-aksi

militer anggota GAM dari alumni Libya ternyata lebih kuat dan lebih variatif (Fahri

Ali dkk, 2008:163). Keadaan ini membuat pemerintah pusat melancaran operasi

militer yang lebih keras dan ofensif, yang dikenal sebagai Operasi Jaring Merah dan

memjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer.

Seiring berjalannya waktu, penanganan konflik yang mengedepankan

pendekatan militer telah menyisakan pelanggaran HAM dalam skala besar, hal

demikian pula perlawanan GAM yang semain ofensif terhadap pemerintah pusat.

Pada akhirnya Pemerintah RI berinisiatif melakukan usaha untuk mewujudkan

perdamaian yakni dengan cara melakukan perudingan. Perundingan yang ditempuh

oleh RI dan GAM tergolong sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

di Aceh.

Upaya menghadirkan pihak ketiga dalam bentuk perundingan belum pernah

dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Upaya penyelesaian konflik antara

Wahid (1999-2001) dan diteruskan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri

(2001-2005). Dari upaya keseriusan tersebut hadirlah NGO Hendry Dunant Centre

(HDC) sebagai pihak ketiga dan mediator. Hasil dari perundingan ini adalah Jeda

Kemanusiaan (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh). Jeda

kemanusiaan ini adalah usaha untuk mencapai perdamaian dengan rentang waktu

penghentian konflik fisik. Dalam hal ini, Jeda Kemanusiaan I dimulai pada 2 Juni

hingga September 2000, namun dapat diperpanjang hingga 27 September 2000.

Asumsinya adalah bahwa rentang waktu itu cukup untuk mengambil langkah yang

lebih konstruktif dalam perdamaian. Ini dibuktikan dengan munculnya pelaksanaan

Jeda Kemanusiaan II yang berlangsung dari 16 September 2000 hingga 15 Januari

2001. (Hamid, 2008:61-64)

Setelah Jeda Kemanusiaan berlangsung kemudian diteruskan oleh Perjanjian

Penghentian Permusuhan atau yang dikenal sebagai Cessation of Hostilities

Agreement (CoHA) yang ditandatangani pada 9 Desember 2002. Akan tetapi,

perjanjian ini tidak berlangsung lama dikarenakan selama proses perjanjian

diterapkan berbagai kekerasan dan bentrokan antara Tentara RI dan GAM tidak

mengalami penurunan (Hamid; 141). Maka, melalui Keputusan Presiden Nomor 28

tahun 2003 yang ditandatangani pada 19 Mei, Presiden Megawati memberlakukan

Darurat Militer di Aceh dengan mengirimkan 40.000 pasukan Tentara Nasional

Indonesia dan 14.000 personel Polisi (Kawilarang, 2008;169)

Sejak berlangsungnya pernyataan Keadaan Bahaya oleh Megawati, pada

menggemparkan dunia internasional yang menyebabkan sekitar 230.000 jiwa

meninggal dunia, 36.786 jiwa hilang, dan 174.000 jiwa tinggal di tenda pengungsian.

Sekitar 120.000 rumah hancur, 800 km jalan dan 260 jembatan rusak, 639 fasilitas

kesehatan hancur serta 2.224 sekolah hancur. Sejak peristiwa itu pula

organisasi-organisasi international mulai masuk ke Aceh untuk memberikan bantuan kepada

korban Tsunami. Walaupun pada awalnya perhatian dunia internasional lebih tertuju

kepada bantuan kemanusiaan, akan tetapi lama kelamaan bantuan secara politik juga

menjadi sorotan dunia internasional, yaitu mengusahakan perdamaian antara RI dan

GAM yang berkonflik selama kurang lebih 30 tahun (Kawilarang, 2010:177).

Adapun salah satu organisasi internasional yang turut memberikan bantuan

baik sosial ataupun politik di Aceh adalah Uni Eropa. Kontribusi Uni Eropa terhadap

proses perdamaian Aceh, telah dimulai sejak terjadinya bencana Tsunami. Program

bantuan kemanusiaan ini dilanjutkan dengan komitmen Komisi Eropa dan negara

anggota Uni Eropa untuk mendukung terciptanya perdamaian dan pembangunan

Aceh setelah konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yaitu dengan

menghadirkan Crisis Management Initiative (CMI) sebagai mediator antara

pemerintah RI dan GAM untuk mencapai kesepakatan damai.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, pada 15 Agustus

ditandatanganilah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di

Helsinski yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ; a) Penyelenggaraan

Amnesti dan Reintegrasi Mantan Kombatan ke dalam Masyarakat, d) Pengaturan

Keamanan, e) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, f) Penyelesaian Perselisihan.

Salah satu langkah mendesak yang dilaksanakan seusai ditandatanganinya

MoU Helsinski adalah pembentuan Aceh Monitoring Mission (AMM) atau Misi

Pemantau Aceh. AMM mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan komitmen

para pihak yang bersepakat dalam MoU Helsinski. Dalam MoU Helsinski pasal 5

ayat 1 disebutkan : “Misi Pemantau Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan

Negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan

komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.”.

Ada beberapa Mandat yang harus dijalankan oleh AMM sesuai dengan Nota

Kesepahaman yaitu memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan

daerah Aceh, reintegrasi mantan kombatan GAM, mengadakan pemilu daerah di

Aceh, penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, memberikan

bantuan dalam penangananhak asasi manusia, memutuskan kasus amnesty yang

disengketakan dan membentuk serta memelihara hubungan baik dengan pihak yang

bertikai.

Untuk lebih jauh dalam menganalisis beberapa peran AMM lainnya, maka

diperlukan analisis komprehensif terhadap peran AMM. Yaitu dengan menganalisa

mandatnya sesuai yang dituangkan dalam Nota kesepahaman (Mou) Helsinki. Di lain

pihak juga penelitian ini bertujuan untuk mengalisa peran AMM selama melakukan

menjadikan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mematuhi Nota Nesepahaman

Helsinski.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah pokok

permasalahan yaitu :

Bagaimana peranan yang dilakukan Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam

upaya Peace building di Aceh pada tahun 2005-2006 ?

C. Kerangka pemikiran

Pada penelitian ini, analisa mengenai peran Aceh Monitoring Mission dalam

upaya peace building di Aceh tahun 2005-2006 akan menggunakan dua teori dan dua

konsep. Teori yang akan menjadi dasar penelitian ini adalah resolusi konflik dan

organisasi internasional. Sedangkan dua konsep yang akan menjadi pisau analisis

dalam penelitian ini adalah peranan dan peace building.

Konflik adalah situasi dan kondisi dimana terjadi pertentangan dan kekerasan

dalam menyelesaikan masalah antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat

dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan organisasi etnis di suatu

wilayah. Berakhirnya Perang Dingin, telah mengakibatkan perubahan dalam peta

konflik dunia, dimana konflik lebih banyak terjadi dalam negara (intrastate) daripada

antar negara (interstate).

Tipologi konflik di Indonesia dapat dilihat dalam realitas konflik yang cukup

a) Konflik Horisontal, merupakan konflik yang terjadi antar kelompok agama,

kelompok pendatang dengan penduduk asli, kelompok etnis atau suku dan

organisasi bisnis yang berada di lokasi setempat.

b) Konflik Vertikal, merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dan

kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Asumsinya, konflik terjadi

karena merupakan akibat dari proses pembuatan kebijakan (policy)

pemerintah yang tidak partisipatif dan pada tahap berikutnya memunculkan

perbedaan pendapat, pertentangan, kekerasan serta separatisme (Hadi dkk

2005).

Dalam rangka mencari penyelesaian yang efektif dari sebuah konflik internal

maka perlu mengidentifikasikan sebab-sebab fundamental suatu konflik. Levy (Hadi

dkk 2007:24) berupaya menemukan variabel independen dari suatu konflik dengan

mengkaji sumber-sumber konflik dari empat level analisa yaitu level sistemik, sosial

kemasyarakatan, organisasi birokrasi dan individual. Penyelesaian konflik dapat

tercapai apabila sumber-sumber konflik disetiap level analisa yang berbeda dapat

ditangani secara optimal. Di pihak lain Burton melihat bahwa sumber-sumber utama

konflik berhubungan dengan keterkaitan yang berkesinambungan antara struktur

sosial, institusi sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarmanusia. Identifikasi dari

kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik adalah hal yang

sangat penting. Berbagai macam sebab terjadinya konflik internal termasuk gerakan

separatisme, seperti perbedaan etnis, faktor historis, perbedaan agama dan

Resolusi konflik merupakan suatu proses penyelesaian masalah dalam

konflik. Pengambilan keputusan adalah bagian yang penting dalam resolusi konflik.

Sebelum meyimpulkan analisis pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan, seperti mengenai perbedaan persepsi pihak yang bertikai,

perselisihan yang dinegosiasikan, isu-isu yang krusial untuk mencari penyelesaian.

Resolusi konflik sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam konflik

dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengkontrol konflik (Bavly,

2002:6)

Tujuan paling mendasar dari resolusi konflik (Sukma, 2009) adalah

tercapainya perdamaian yang bukan hanya menyangkut masalah militer, politik dan

ekonomi saja, tetapi juga harus menyangkut pemenuhan dari berbagai kebutuhan

ekonomi, aspirasi dan hak dari pihak-pihak yang bertikai. Usaha menciptakan

perdamaian berarti usaha mengurangi tingkat permusuhan dan kekerasan,

memanusiakan pihak lain, membangun rasa saling percaya dan merespon kebutuhan

dan kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai. J.Galtung menyatakan bahwa usaha

perdamaian terdiri dari, membuat perdamaian (peace making), memelihara

perdamaian (peacekeeping) dan membangun perdamaian (peacebuilding) (Bavly,

2002)

Peace building adalah kegiatan menciptakan perdamaian mulai dari bawah

sampai ketingkat para pemimpin (bottom up). Menurut Fisher, Peace Building

menyangkut usaha-usaha meningkatkan hubungan dari pihak-pihak yang bertikai

persepsi yanglebih akurat, menciptakan iklim yang lebih positif dan menciptakan

keinginan politik yang tidak bertahan lama karena perdamaian yang lebih kuat untuk

dapat melakukan perundingan-perundingan yang konstruktif ditengah adanya

perbedaan-perbedaan (Bavly 2002:8). Peace Making adalah usaha-usaha yang

dilakukan oleh negara-negara atau perwakilan-perwakilan resmi melalui kegiatan

diplomasi untukmencapai suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang bertikai.

Sedangkan Peace Keeping adalah kegiatan intervensi dari pihak ketiga untuk

memisahkan pihak-pihakyang berperang dan menjaga agar tidak terjadi tindakan

kekerasan.

Konsep peace building mulai banyak digunakan setelah Sekretaris Jenderal

PBB Boutros Boutros-Ghali (1992: 11) mengeluarkan laporannya, An Agenda for

Peace, pada tahun 1992. Dalam laporan tersebut, peace building dipahami sebagai

serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk “mengidentifikasikan dan mendukung

berbagai struktur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian

sehingga dapat mencegah terulangnya kembali konflik”. Namun, dalam

perkembangannya, definisi peace building yang dikembangkan Boutros-Ghali

kemudian mencakup juga berbagai upaya untuk menanggulangi akibat-akibat yang

ditimbulkan oleh konflik, menghilangkan akar penyebab konflik (root causes of

conflict), dan membuat negative peace atau ketiadaan kekerasan berubah menjadi

positive peace dimana masyarakat merasakan keadilan social, kesejahteraan ekonomi

Upaya penyelesaian suatu konflik dapat dapat dilihat dalam kerangka studi

mengenai resolusi konflik yang bertujuan untuk menelaah berbagai macam situasi,

pemerintahan atau kegiatan organisasi internasional yang dapat mencegah krisis

menjadi perang, atau jika perang sudah terjadi akan berupaya mengakhiri perang dan

melakukan upaya perdamaian hingga keakarnya.

Secara sederhana, Organisasi internasional adalah pihak yang berada di luar

konflik antara dua pihak atau lebih yang bertikai mencoba untuk membantu mereka

mencapai penyelesaian masalah melalui berbagai kesepakatan (Pruit dan Rubin,

2004:374). Tujuan masuknya organisasi internasional adalah merubah situasi konflik

destruktif dan menurunkan tingkat eskalasinya, mengalihkan para pelaku onflik

menuju ke arah penyelesaian konflik dan mendamaikannya.

Hal utama yang dituntut dari keterlibatan organisasi internasional adalah sikap

nertal untuk tidak memihak salah satu pihak yang bertikai. Pada awalnya, netralitas

atau impartial ini menjadi syarat mutlak keberhasilan resolusi konflik. Dalam

perjalanannnya kemudian, hal tersebut justru melahirkan dilema dan berjalan serba

salah. Di satu sisi diperlukan demi terlaksananya program secara fair, tetapi di sisi

lain tidak jarang netralitas itu sendiri justru membantu agresor atau pihak yang kuat

dalam memerangi pihak yang lemah. Netralitas organisasi internasional dituntut

dalam persoalan identitasi saja (Stedman, 1996:363). Keberpihakan terhadap

kelompok lemah dituntut dalam segala atifitas resolusi konflik, baik sejak pencegahan

sampai pada postconflict building, tidak hanya pada aktifitas militer tetapi juga

Titik paling krusial dalam menjalankan perdamaian yang berkelanjutan tahap

implementasi dari kesepakatan damai. Dari sekian banyak perjanjian damai yang

berhasil dilaksanakan, sebagian besar juga gagal dalam tahap ini. Ini menunjukkan

bahwa tahap implementasi jauh lebih sulit daripada menghasilkan sebuah

kesepakatan. Keberhasilan implementasi menjadi suatu keharusan dari suksesnya

sebuah resolusi konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan semua penyebab konflik

dan juga sangat tergantung dari kemampuan institusi-institusi yang ada dalam negara

dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik (Rasmussen, 1997:40). Institusi

tersebut adalah lembaga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan monitoring

perdamaian yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat konflik

atau melibatkan organisasi internasional.

Menurut Kriesberg (1998), implementasi akan berhasil manakala ada sebuah

organisasi internasional kuat yang bertugas mengontrol jalannya kesepakatan damai

dengan mengkombinasikan berbagai metode baik kekuatan militer maupun ekonomi

dan politik (h. 99). Dengan catatan, metode kekerasan atau penggunaan kekuatan

militer harus dibatasi dan tidak bersifat berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat

konflik (Kriesberg, 1998:100). Hal ini menjelaskan bahwa sebelum perdamaian

benar-benar tercipta dengan baik dan stabil perlu ada lembaga monitor di area

konflik.

Dalam kaitanya dengan proses perdamaian yang terjadi di Aceh, NGO seperti

Aceh Monitoring Mission (AMM) merupakan sebuah organisasi internasional yang

Aceh Darussalam. Peranan AMM dalam penyelesaian konflik tersebut merupakan

perilaku politik yang diharapakan dari pihak lain. Peran AMM dalam proses

perdamaian di Aceh merupakan peran yang di dapat karena permintaan dari kedua

belah pihak, yaitu GAM-RI. Dengan kata lain peran didapat karena diundang oleh

pihak lain bukan inisiatif sendiri.

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran adalah seperangkat

tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental (Perwita

dan Yani, 2005:29).

Peranan (role) dapat didefinisikan sebagai berikut: Perilaku yang di harapkan

dari seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:132). Peranan dapat

dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu

posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan.

Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (action), tetapi juga termasuk

harapan mengenai motivasi (motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings),

sikap (attitudes) dan nilai-nilai (values) (Perwita dan Yani, 2005:30).

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam

menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku

politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan

akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan (Mas’oed,

1989:45).

Mengenai sumber munculnya harapan tersebut dapat berasal dari dua sumber,

yaitu:

1. Harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik.

2. Harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan

yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa

yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan

(Mas’oed, 1989:46-47).

Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh

struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur-struktur itu

dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga di pengaruhi oleh

situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran.

D. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian pustaka berupa studi

literatur dengan memilih data yang relevan untuk mendukung penelitian yang diambil

dari buku referensi, artikel, jurnal, buku-buku ilmiah, internet, media massa dan

majalah.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.Cara pengumpulan data

dilakukan melalui teknik pengumpulan data sekunder atau library research. Dalam

hal ini, data yang diperlukan akan dihimpun dari berbagai buku bacaaan/literatur,

lembaga penelitian bidang konflik, artikel media baik dari surat kabar maupun

majalah dan dari laman internet.

Dalam menganalisa data, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut : pertama, menghimpun literatur dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai

sumber data dan informasi yang diperlukan. Kedua, memilah atau mengklasifikasikan

data atau informasi secara sistematis. Ketiga, mengadakan analisis dengan metode

dan teknik pengumpulan data yang tepat untuk dikaji berdasarkan kerangka dasar

teori. Keempat, pencapaian kesimpulan dari penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan, skripsi ini membagi pembahasan menjadi

beberapa BAB, Sub Bab, dan Sub-sub Bab yang diuraikan secara singkat dalam

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Kerangka Teori

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

Bab II Konflik Aceh

A. Identitas Keacehan

B. Latar Belakang Konflik Aceh

1) Pemberontakan Daud Beureureh

2) Pemberontakan Hasan Tiro dan Lahirnya GAM

D. Resolusi Konflik Aceh Oleh Pemerintah RI

E. Upaya Perdamaian Dari Crisis Management Initiative

Bab III Profil Aceh Monitoring Mission

A. Profil AMM

B. Struktur dan Mekanisme kerja AMM

C. Tugas dan Mandat AMM

Bab IV Analis Peran Aceh Monitoring Mission dalam Peace Building Process di

Aceh

A. Demobilisasi dan Decommisioning persenjataan GAM

B. Redeployment TNI dan POLRI

C. Amnesti

D. Reintegrasi GAM

E. Undang-Undang Pemerintahan Aceh

F. Pengaturan keamanan dan Hak Asasi Manusia

G. Hambatan dan Tantangan AMM

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

BAB II

KONFLIK ACEH

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik Aceh sangatlah penting

dipaparkan terlebih mengenai identitas keacehan, guna mendapatkan pemahaman

menyeluruh (holistic) dari apa yang melatar-belakangi terjadinya konflik Aceh.

Untuk itu penting menelusuri identitas keacehan sebagai variable penelusuran guna

mengetahui Latar Belakang Konfilk Aceh. Setelah itu barulah menjelaskan

perlawanan Kaum Nasionalis Aceh serta upaya Pemerintah dalam Resolusi Konflik

dalam konflik Aceh yang menghasilkan Nota Kesepahaman Helsinski sebagai

landasan terbentuknya Aceh Monitoring Mission dalam membangun perdamaian di

Aceh.

A. Identitas Keacehan

Aceh merupakan sebuah provinsi di Indonesia, lebih tepatnya Aceh terletak di

ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu

kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa.

Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan

oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah

utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan

memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad

ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di

kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan

keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah

Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah

yang sangat menjunjung tinggi nilai agama (Time Magazine, 15 Februari 2007).

Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka

hidup sesuai syariah Islam (Islamic studies: 2013).

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak

bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah

yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di

sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane diAceh Tenggara sampai Ulu

Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung

Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

Identitas daerah yang tersebar di Indonesia mempunyai ciri dan khas

tersendiri di setiap wilayahnya, salah satunya yaitu Aceh. Aceh merupakan suku

bangsa Indonesia yang dikenal memiliki identitas dan sejarah yang khas. Sebutan

sebagai Serambi Mekah bagi Aceh tidak hanya berarti sebagai pintu masuk pertama

penyebaran agama Islam di Indonesia, tetapi juga mempunyai konotasi tentang

tingginya pengaruh nilai-nilai Islam dalam adat istiadat dan semangat juang

dalam memaknai istilah Serambi Mekkah (Reid, 2006: 38-39). Pertama, pengertian

tersebut terindikasi pada naskah kuno karya Ar-Raniri, terminologi Serambi Mekkah

yang pertama ini merujuk dengan pengertian Aceh merupakan Mekkah-nya kawasan

Timur (Mecca of the East). Kedua, pengertian ini yang merujuk pada pandangan

Snouck Hurgronje (ICG 2001:17) , yang mengartikan istilah Serambi Mekkah

Sebagai “gerbang ke Tanah Suci” (The Gate to the Holy Land). Penyebutan ini

disebaban terdapatnya fakta bahwa daerah Aceh sering digunakan oleh para calon

jemaah haji dari kepulauan di Timur sebagai tempat persinggahan sebelum mereka

melanjutkan perjalanannya ke Mekkah.

Dari pengertian di atas, terdapat pemahaman yang sangat khas antara

pengertian Aceh dengan Serambi Mekkah yaitu identitas keislaman (Islamic Identity).

Pada akhirnya ketika kita mengucapkan istilah Aceh dengan Serambi Mekkah maka

timbul pula pemahaman bahwa Aceh merupakan kawasan Islam di wilayah timur. Di

lain pihak, julukan Serambi Mekkah yang melekat pada wilayah Aceh dengan mudah

pula diasosiasikan dengan identitas keislaman Aceh. Identitas Islam yang sudah

melekat jauh sebelum Indonesia merdeka inilah dalam perjalanannya ternyata

menjadi pemicu konflik antara Aceh dan Republik Indonesia. Identitas keislaman

Aceh tidak hanya digunakan oleh para elit politik aceh untuk membangun sentimen

kolektif masyarakat ketika berhadapan dengan kelompok lain, tetapi juga

dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai pilihan bagi Aceh dalam kerangka kebijakan

B. Latar Belakang Konflk Aceh

Sejak berlangsungnya konflik Aceh melalui pemberontakan yang dipimpin

oleh Daud Beureueh pada tahun 1957 (Kawilarang, 2010:159), beragam dampak

yang ditimbulkan amatlah parah pada masyarakat sipil Aceh. Ribuan rakyat sipil tak

berdosa telah gugur, mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim.

Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan

pekerjaan dan mata pencaharian. Ratusan sekolah terbakar, sehingga mengganggu

proses pendidikan. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses

terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.

Kekecewaan masyarakat Aceh diawali ketika Teungku Daud Beureuh masuk

dalam “Daftar Hitam” yang ingin disingkirkan oleh Pemerintah Pusat. Seperti kita

ketahui Teungku Daud merupakan salah satu tokoh rakyat Aceh dalam mengusir

penjajah dengan ikut sertanya Teungku Daud bersama Republik dengan cara

mengumpulkan dana untuk melawan penjajah. Janji dari Presiden Soekarno untuk

memberikan kebebasan rakyat Aceh menerapkan syariat Islam tidak ditepati, semakin

membuat pedih rakyat Aceh. Kekecewaan rakyat Aceh yang tidak terbendung

akhirnya menimbulkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada tahun 1953. pemberontakan ini dapat ditumpas pada tanggal 26 Mei 1959 ketika

Aceh diberikan otonomi luas, terutama dalam bidang agama, adat dan pendidikan.

Konflik yang terjadi di Aceh khususnya Gerakan Separatisme Aceh berlatar belakang

tentang perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Aceh pada tahun 1819 dan

merdeka, hal inilah yang membuat GAM berusaha mengembalikan kedaulatan

tersebut kepada Kesultanan Aceh.

Aceh yang kita ketahui merupakan provinsi yang mempunyai ciri khas yakni

rakyat Aceh mempunyai identitas social-kultural dan religi yang kuat. Salah satu

alasan terjadinya pemberontakan Teungku Daud adalah keinginan Teungku Daud

untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, yang pada saat itu disetujui oleh pemerintah

pada saat penumpasan pemberontakan DI/TII. Namun rezim Orde Baru membuat

sebuah keputusan yang lagi-lagi membuat kekecewaan di hati rakyat Aceh (Reid:

2006, 23).

Keputusan yang diambil oleh Rezim Orde Baru dengan model politik

sentralisme adalah melalui UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan

Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, Orde

membuat penyeragaman di semua daerah tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal (Tim

Peneliti LIPI, 2007, 54-55).

Akibat kedua UU tersebut, secara otomatis keistemewaan Aceh akan

tereliminasi. Syariat Islam yang sudah menjadi ciri khas dari rakyat Aceh menjadi

hilang karena lembaga-lembaga adapt yang ada sejak lama di Aceh harus digantikan

oleh struktur pemerintahan modern yang diinginkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Hal inilah yang membuat kekcewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat

semakin besar.

Faktor ekonomi juga turut serta menjadi penyebab terjadinya konflik yang

Pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas politik. Aset sumber daya alam di Aceh dieksploitasi dalam

konteks pembangunan ini. Pabrik LNG dan pupuk Iskandar Muda yang dibangun di

Aceh maju pesat. Bahkan Indonesia menjadi salah satu eksportir LNG terbesar dan

90% dari produksi pupuk ditujukan bagi ekspor.

Namun, berdasarkan kebijakan yang diambil pada masa rezim Orde Baru

yang sentralisasi, ekonomi Aceh terkonsentrasi oleh power dan otoritas yang berpusat

di Jakarta, maka pembangunan di Aceh tidak mengalami kemajuan yang signifikan

bila dibandingkan keuntungan pusat yang diperoleh dari wilayah Aceh. Akibat dari

pembangunan yang terlalu banyak di Jakarta adalah rakyat Aceh mengalami

kesengsaraan dan kesusahan dimana di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur tercatat

2.275 desa miskin pada tahun 1993 (Hadi 2007:50-51).

Hal itu semua membuat rakyat Aceh sadar bahwa yang seharusnya menikmati

hasil dari sumber daya alam adalah masyarakat Aceh sendiri bukan pusat. Hal inilah

yang membuat rakyat Aceh semakin kecewa dengan pemerintah pusat. Kesadaran

rakyat Aceh tentang ketidakadilan pusat terhadap Aceh dimanfaatkan oleh GAM,

dimana GAM memperoleh kekuatan setelah industri gas dan minyak di Aceh Utara

berdiri pada tahun 1970.

C. Perlawanan Kaum Nasionalis Aceh

Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh telah tercatat sebanyak dua kali

kepada Pemerintah Pusat. Pertama, pemberontakan yang dipimpin oleh Teuku M.

Beureueh merupakan tokoh ulama terkemuka di Aceh yang mendirikan dan menjadi

ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 (Reid, 2005:275).

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, PUSA berhadapan dengan kelompok

Uleebalang dalam upaya mereka menguasai setiap sektor kekuasaan dan

pemerintahan di Aceh.

Pertentangan kaum ulama dengan kaum Uleebalang tersebut menimbulkan

konflik yang belangsung dari 22 Desember 1945 sampai dengan 13 Januari 1946

yang dikenal dengan insiden Cumbok.

1. Pemberontakan Daud Beureueh

Setidaknya ada tiga alasan utama pemberontakan yang dipimpin oleh Daud

Beureueh ini. Pertama, terkait dengan konsep dasar kenegaraan, terutama yang

berhubungan dengan dasar dan bentuk negara, sebelum kemerdekaan 17 Agustus

1945, wacana politik yang berkembang di kalangan para tokoh pejuang kemerdekaan

saat itu adalah mengenai dasar negara yang akan didirikan (Latif, 2011:65). Para

tokoh yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia), yang juga diwakili oleh kelompok Islam, pada 18 Agustus

1945 akhirnya menyetujui Pancasila sebagai Dasar Negara (Latif, 2011: 67-95).

Dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 yang dalam Mukadimah

tidak memuat tujuh kata dalam sila pertama seperti yang terdapat pada Piagam

Jakarta, yaitu “ dengan kewajiban menjalanan syariat Islam bagi pemeluknya” pada

baik dalam hal yang sangat prinsipil, yaitu dasar negara. Hal inilah yang menjadi

awal mula kekecewaan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari kelompok Islam.

Daud Beureueh sendiri pada mulanya dapat menerima realitas politik bahwa

Indonesia yang baru didirikan berdasarkan Pancasila. Sekalipun rakyat Aceh

menginginkan Negara yang berdasarkan Islam, para pemimpin Aceh mampu

meyakinkan rakyatnya bahwa untuk saat itu, ketika Indonesia yang baru lahir masih

menghadapi perjuangan fisik melawan Belanda, sebaiknya untuk sementara

menerima dahulu dan mendukung Indonesia yang berdasarkan Pancasila sampai nanti

diadakan pemilihan umum (Ibrahimy, 2001: 43).

Selain itu, kesediaan Daud Beureueh menerima konsep Negara Indonesia

yang berasaskan Pancasila lebih disebabkan oleh janji Presiden Soekarno yang

diucapkan pada kunjungannya yang pertamakali ke Aceh yakni memberikan

kebebasan kepada Aceh dalam menjalankan syariat Islam dan otonomi khusus sesuai

dengan syariat Islam (Santosa, 2006:142). Untuk menindaklanjuti janji Presiden

Soekarno tersebut, pada 1949 beberapa tokoh Aceh menghadap Wakil Perdana

Menteri Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu juga menjadi Kepala Pemerintahan

Darurat Republik Indonesia/PDRI guna mendesak Pemerintah Pusat guna

membentuk Provinsi Aceh yang otonom dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Akhirnya permintaan ini dikabulkan dengan dikeluarkannya Peraturan Wakil Perdana

Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.

8/Des/WKPM 17 Desember 1949 yang menyataan Aceh sebagai Provinsi dan Daud

Keadaan berubah setelah Hindia Belanda resmi membubarkan diri pada 27

Desember 1945 dan RI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam

pertemuan Dewan Menteri RIS pada 8 Agustus 1950 disepakati Indonesia terdiri dari

10 Provinsi hal ini menjadikan Aceh dan Sumatera Utara dijadikan 1 Provinsi. Pada

akhir tahun 1950, Mohammad Natsir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana

Menteri mengumumkan Provinsi Aceh dilebur menjadi satu dengan Provinsi

Sumatera Utara, sedangkan Daud Beureueh diangkat menjadi pejabat tinggi di

Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Keputusan ini sangat mengecewakan

masyarakat Aceh karena pusat pemerintahan daerah Aceh berubah bahkan peralatan

kantor dan mobil-mobil dinas pemerintahan yang berada di Banda Aceh dibawa ke

Medan. Padahal semua inventaris tersebut dibeli secara swadaya oleh masyarakat

Aceh.

Kekecewaan Daud Beureueh terhadap Pemerintah Pusat mencapai puncaknya

ketika Presiden Soekarno pada 27 Januari 1953 berpidato di Amuntai, Kalimantan

Selatan, yang menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin menggunakan Islam

sebagai dasar Negara. Pernyataan ini sekaligus menyatakan bahwa Negara Indonesia

berdasarkan pada Pancasila, bukan Islam. Dengan pernyataan Soekarno ini semakin

jelas bagi para tokoh Aceh bahwa Indonesia tidak memberikan peluang bagi Negara

untuk menggunakan Islam sebagai dasar Negara dan pupus juga harapan rakyat Aceh

utnuk menerapkan syariat Islam di Aceh. Hal ini telah membuat Daud Beureueh

kecewa, sehingga pada 21 September 1953 Daud Beureueh menyatakan Aceh

(NII) mengikuti Kartosoewirjo lalu membubarkan Divisi X TNI yang berada di Aceh.

Pernyataan ini terjadi setelah kongres ulama di Titeue Pidie. Setelah membubarkan

Divisi X TNI, sejumlah pasukan TNI bergabung menjadi tentara Islam di bawah

komando Daud Beureueh.

Kedua, terkait dengan politik sentralisasi yang dijalankan oleh Pemerintah

Pusat pada masa-masa awal Republik berdiri. Kebijakan setralisasi yang membawa

kembali Indonesia menjadi negara kesatuan ini dapat dipahami dalam konteks situasi

politik nasional saat itu, yaitu selama periode 1949 sampai 1950. Pada saat itu

Indonesia sedang menghadapi masa perjuangan fisik dalam mempertahankan

kemerdekaan. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, Belanda

menjalankan politik pecah belah dengan membentuk negara-negara yang berdiri

sendiri dan tidak tergabung dalam federasi yaitu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,

Dayak Besar, Daerah Banjar, Federasi Kalimantan Tenggara, Negara Kalimantan

Timur, Bangka, Belitung, dan Riau (Awaludin 2009).

Di tengah situasi politik yang masih labil dan eksistensi RI yang sangat rapuh

itu menjadikan RI lebih mementingkan upaya konsolidasi nasional dan memperkuat

kesatuan wilayah RI ke dalam sistem kenegaraan yang solid. Di tengah situasi yang

penuh dengan semangat perjuangan mempertahanan kemerdekaan dan ditambah

dengan dominasi kaum nasionalis dalam percaturan politik saat itu, maka muncul

desakan membubaran Negara federasi dan membentuk Negara kesatuan. Namun,

harus dibayar mahal dengan hilangnya Provinsi Aceh yang dinilai sebagai

representatif identitas keislaman.

Alasan ketiga yang mendorong pemberontakan Daud Beureueh adalah tidak

terakomodasinya nilai Islam dalam pemerintahan di Aceh. Nilai-nilai Islam memang

telah lama berakar dalam kehidupan rayat Aceh dan mereka tetap mengharapkan

bahwa suatu saat Islam dapat kembali menjadi dasar dalam hidup berpemerintahan di

Aceh.

Aspirasi dan identitas Islam yang begitu mengakar di kalangan rakyat sejak

ratusan tahun, dan mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar

Muda (1607-1636), menemukan momentum baru untuk dimanifestasikan kembali

dalam tatanan kehidupan masyaraat Aceh ketika Indonesia memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 (Ibrahimy, 2001:43). Namun, ketika

Soekarno menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara nasional yang berasaskan

Pancasila bukan Islam, Daud Beureueh semakin yain bahwa pemimpin pusat telah

menyimpang dari jalan yang benar. Republik Indonesia tidak berkembang menjadi

Negara yang berdasarkan Islam, satu-satunya kemungkinan yang terkandung dalam

prinsip Ketuhanan Yang Masa Esa, sila pertama Pancasila (Santosa, 2006:152).

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa ide Islam yang diyakini oleh Daud

Beureueh tidak hanya pas dalam lingkup Aceh, namun lebih jauh dari itu. Daud

Beureueh menilai bahwa Indonesia pun secara keseluruhan mestinya berdasarkan

Islam. Pada titik inilah Daud Beureueh membentur kenyataan politik bahwa aspirasi

Indonesia tidak mungkin akan mengakomodasi aspirasi Islam yang selama ini

menjadi identitas Aceh.

Dengan adanya kepastian bahwa Indonesia tidak akan menolerir bentuk

pemerintahan daerah yang berlandaskan Islam, pemimpin Aceh sudah dapat

memperkirakan bahwa pemerintah pusat akan menekan Aceh, baik dalam urusan

syariat Islam maupun dalam hal kepemerintahan. Kekhawatiran itulah yang akhirnya

memaksa banyak tokoh Islam di Aceh ikut mendukung pemberontakan Daud

Beureueh (Aguswandi & Large, 2009:3).

Pemberontakan Daud Beureueh tidak berhenti meski Pemerintah Pusat

akhirnya mengembalikan Aceh sebagai tersendiri yang terpisah dari Provinsi

Sumatera Utara dengan Undang-undang No. 24/1956. Undang-undang tersebut sama

sekali tidak menyebut pemberian otonomi Aceh dalam pemberlakuan syariat Islam

(Syukriy, 2009:3).

Seiring berjalannya waktu, tiga tahun setelah itu barulah perubahan status

mulai diberikan. Status “Daerah Istimewa” baru diberikan untuk Aceh pada 26 Mei

1959 melalui Keputusan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959, yang isinya antara lain

Daerah Istimewa Aceh dapat melaksakan otonomi daerah yang seluas-luasnya

terutama dalam bidang agama, pendidikan, dan peribadatan (Nurrohman, 2006:4).

Pemberontakan Daud Beureueh baru berakhir pada 9 Mei 1962, ketika Kolonel M.

Jasin, Panglima Kodam Iskandar Muda berhasil membujuk Daud Beureuh untuk

2. Pemberontakan Hasan Tiro dan Lahirnya GAM

Perbedaan kedua terkait tujuan pemberontakan. Berbeda dengan

pemberontakan Daud Beureueh yang mulanya hanya menginginkan otonomi di

bidang pendidikan dan penerapan syariat Islam tetapi masih dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemberontakan Hasan Tiro sejak awal

memang bertujuan untuk membentukan Negara Aceh yang merdeka dan terpisahkan

Republik Indonesia (Schulze, 2004:1).

Dalam ungkapan Sukma (2003:149), tujuan pemberontakan Daud Beureueh

sama dengan pemberontakan Darul Islam Aceh yang menginginkan Indonesia

menjadi Negara Islam dan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam. Sedangkan

pemberontakan Hasan Tiro bertujuan untuk memisahkan diri secara utuh dari

Indonesia. Aspirasi untuk merdeka yang memotivasi pemberontakan Hasan Tiro ini

diperkuat juga oleh adanya sentimen nasionalisme Aceh, terkait dengan konstruksi

identitas Aceh yang berdasarkan pada etnik, bahasa, kultur, sejarah dan geografi

(Miller, 2008:12).

Pemberontakan Hasan Tiro ini dipicu oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh

rakyat Aceh dalam hal pengelolaan sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Pusat, di

samping didorong pula oleh sentimen nasionalisme etnik (ethno nasionalism) yang

bertumpu pada kekhasan Aceh dalam hal sejarah, etnisitas, kultur, dan geografi.

Sentiment nasionalisme etnik ini tercermin dari bagaimana Hasan Tiro menarik garis

perbedaan tegas antara Indonesia dan Aceh dengan cara menyebut rakyat Aceh

memperkenalkan konsep bangsa Aceh sebagai lawan dari bangsa Indonesia

(Kawilarang, 2008:157).

Pemberontakan Hasan Tiro ini terjadi pada saat Pemerintahan Soeharto, yang

mana rezim ini terfokus pada masalah pembangunan ekonomi yang membutuhan

stabilitas politik, sehingga Pemerintah Pusat tidak pernah menolerir adanya aspirasi

daerah yang menuntut otonomi, apalagi memisahkan diri. Oleh karena itu, tidak lama

setelah Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah

Pusat mengambil langkah tegas, yaitu dengan melancarkan tindakan militer atau hard

power.

Sejak Hasan Tiro melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintahan Pusat

dengan mendeklasikan GAM dan sebelum tercapai perdamaian pada tahun 2005, ada

fase-fase penting yang dialami oleh GAM (Schulze, 2004:4).

Pertama, periode kelahiran (1976-1989), ketika GAM masih merupakan

sebuah kelompok kecil yang beranggotakan kira-kira 70 orang tetapi memiliki ikatan

ideologi yang kuat. Anggota GAM saat itu terdiri dari orang-orang terdidik, seperti

dokter, insinyur, akademi, dan pengusaha. Untuk mematahkan pemberontakan ini,

Soeharto melancarkan operasi militer, sehingga banyak anggota organisasi ini yang

tewas dan pemimpinnya banyak yang dipenjara atau melarikan diri. Pada periode ini,

akibat oprasi militer yang keras dari Pemerintah Pusat, pengikut GAM tercerai-berai

ke berbagai tempat dan mulai melakukan gerakan bawah tanah. Pada tahun 1986

banyak pemuda Aceh yang dikirim oleh Hasan Tiro untuk mengikuti pelatihan militer

Pemerintah Pusat mengirimkan ribuan pasukan ke Aceh dan tidak ada dukungan

internasional terhadap GAM, hingga pada akhirnya Hasan Tiro pindah ke Swedia dan

menjadi warganegara disana.

Kedua, periode kebangkitan GAM (1989-1998). Pada tahun 1989 banyak

pemuda Aceh yang telah mengikuti pelatihan militer di Libya kembali ke Aceh dan

bergabung dengan GAM. Dengan kembalinya pejuang-pejuang yang terampil secara

militer ini GAM mulai mengkonsolidasikan organisasinya, terutama penentuan

struktur dan garis komando organisasi di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh

Timur. Para alumni Libya ini juga merekrut dan melatih ratusan anggota baru

mengenai kemiliteran, sehingga jumlah pengikut GAM bertambah banyak. Pada

tahun inilah perlawanan GAM secara militer menunjukkan peningkatan, sehingga

Pemerintah Pusat melancarkan Operasi Jaring Merah dan menjadikan Aceh sebagai

Daerah Operasi Militer (DOM). Selama DOM ini militer Indonesia menjalankan

operasi pembersihan terhadap penduduk atau desa yagn dicurigai memberikan

bantuan logistic dan tempat perlindungan bagi para gerilyawan GAM. Operasi seperti

ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi penduduk desa, agar tidak

memberikan dukungan kepada GAM (Schulze, 2004:4).

Ketiga, Periode kematangan GAM (1998-2005). Pada periode ini perlawanan

GAM berkurang secara signifikan pada 1991. Pada tahun ini, akibat operasi militer

Pemerintahan Pusat yang keras, dapat dikatakan GAM sebenarnya sudah habis.

Namun demikian, GAM masih bias eksis karena GAM masih memiliki

Di samping itu, GAM masih bias menyuarakan kemerdekaan Aceh karena beberapa

pemimpin mereka melancarkan perjuangan dari Negara tetangga, Malaysiam dengan

dukungan orang Aceh yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri. Sekalipun

secara fisik keberadaan GAM di Aceh jauh berjurang, tindak kekerasan yang

dilakukan tentara justru melahirkan generasi baru di Aceh yang bersimpati terhadap

GAM. Generasi baru inilah yang kelak, ketika Soeharto jatuh pada 1998, menjadi

motor penggerak bagi gerakan massa yang mendesak Pemerintah Pusat untuk

menyelesaikan konflik Aceh.

D. Resolusi Konflik Aceh Oleh Pemerintah RI

Resolusi konflik pada era Soeharto lebih banyak ditangani dengan pendekatan

keamanan (security approach) atau hard power daripada soft power. Pada era

Soeharto tidak pernah ada keinginan untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui

cara-cara negosiasi atau soft power. Pemerintah Pusat juga berusaha untuk mencoba

mencari simpati rakyat (winning hearts and minds). Program simpatik seperti ini

dilakukan hanya dalam konteks untuk mencegah agar rakyat Aceh tidak ikut

bergabung dengan GAM. Aspinal dan Crouch (2003:3) mengungkapkan bahwa

hanya sebagian kecil dari elit TNI yang benar-benar memahami konsep

“memenangkan hati rakyat” itu. Bagi sebagian besar elit TNI, pemberian konsesi

kepada rakyat Aceh yang menginginkan merdeka hanya memicu perlawanan yang

lebih kuat.

Pasca jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, gelombang arus reformasi

otoriter menjadi rezim demokratis. Perubahan sistem politik demokratis disertai juga

dengan tuntutan untuk penegakan hukum telah mengubah cara pandang pemerintah

baru. Presiden Habibie melihat bahwa Aceh tidak lagi dianggap sebagai musuh

bangsa Indonesia, melainkan saudara kandung Bangsa Indonesia (Ali, 2008:197).

Pada Mei 1998, muncul gerakan anti-militer dan anti-Jakarta. Di tengah

situasi politik yang tidak berpihak pada TNI dan di tengah derasnya tuntutan

pengungkapan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di Aceh selama era

Soeharto, Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jendral

Wiranto berusaha untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dengan mencabut

status DOM di Aceh pada 7 Agustus 1998. Di samping pencabutan status DOM,

Jendral Wiranto juga meminta maaf atas perilaku individu TNI selama masa DOM.

Lalu setelah itu Presiden Habibie pun ketika berkunjung ke Aceh pada Maret 1999

juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh TNI (Aspinal & Crouch,

2003:6). Perubahan dalam pendekatan untuk menyelesaikan konflik pada era Habibie

mengubah pendekatan penyelesaian konflik yang dilakukan pada Orde Baru yakni

security approach menjadi prosperity approach.

Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik

yang terkait dengan GAM, menyalurkan bantuan dana untuk anak yatim dan janda

korban konflik serta memberikan kesempatan kepada anak-anak mantan anggota

GAM untuk menjadi pegawai negeri. Pada masa pemerintahan Habibie juga disahkan

Undang-undang No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

kewenangan khusus kepada Aceh hanya di bidang pendidikan, agama, adat, dan

peran ulama. Pada masa pemerintahan Habibie inilah titik kebijakan soft power dalam

resolusi konflik di Aceh berawal yang kelak juga akan digunakan pada pemerintahan

setelah Habibie. Namun demikian, Habibie sendiri tidak pernah sempat

menindaklanjuti kebijakannya yang lebih menekankan pada kesejahteraan karena

masa kepemimpinannya yang singkat.

Pada Oktober 1999, Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid

atau yang akrab disapa Gus Dur, yang dikenal sebagai orang yang memiliki

komitmen kuat terhadap demokrasi dan pluralisme. Pada masa kepemimpinannya

Gus Dur menawarkan kepada Aceh tiga opsi, yakni otonomi total (total autonomy) ,

pembagian pendapatan 75% dan 25% antara Aceh dan Jakarta, dan status provinsi

istimewa (Aspinal & Crouch, 2003:9). Pada masa kepemimpinan Gus Dur untuk

pertama kalinya sejak konflik Aceh dimulai pada tahun 1976, Indonesia bersedia

mengadakan dialog dan perundingan dengan GAM yang difasilitasi oleh Henry

Dunant Center (HDC), sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di

Jenewa, Swiss. Hasil dari perundingan tersebut berakhir dengan ditandatanganinya

dokumen Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh pada 12 Mei 2000

yang berisi antara lain kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan

di Aceh.

Terjadinya perundingan Jeda Kemanusiaan ini menghadirkan perkembangan

penting dalam konflik Aceh, baik bagi Indonesia maupun GAM. Bagi Indonesia

dengan jalan militer. Karena adanya paradigm baru dalam resolusi konflik di Aceh

yakni melalui jalan perundingan, bagi Indonesia sendiri adalah pilihan politik yang

terbaik. Sementara bagi GAM, perundingan Jeda Kemanusiaan memberi tiga arti

penting bagi profil gerakan mereka. Pertama, dari tataran kelembagaan, perundingan

tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam konteks perlawanan terhadap

Pemerintah Pusat. Kenyataan GAM duduk satu meja dengan Pemerintah Indonesia

secara resmi menyodorkan suatu realitas politik baru yaitu eksistensi GAM sebagai

“entitas politik” diakui oleh pemerintah Indonesia. Kedua, dari tataran internasional.

GAM berharap perundingan Jeda Kemanusiaan dapat membangaun citra GAM di

mata dunia. Terlebih perundingan ini difasilitasi oleh lembaga internasional, GAM

berharap bahwa perundingan ini dapat dijadikan sebgai kendaraan untuk membuat isu

aceh mendunia, dengan harapan masyarakat internasional memberikan dukungannya

kepada GAM. Ketiga, dari tataran taktis. Jeda Kemanusiaan digunaan oleh GAM

untuk memperluas pengaruhnya di Aceh. Dengan diberhentikannya kekerasan, GAM

yang secara militer jauh lebih lemah dari TNI justru mendapat kesempatan untuk

memperluas basis dukungan di kalangan penduduk local dan mengkonsolidasikan

kekuatan militernya. (Huber, 2008 dalam Aguswandi & Large, 2008:17).

Ketika GAM memanfaatkan Jeda Kemanusiaan untuk konsolidasi organisasi

dan perluasan pengaruhnya, TNI dan Polri malah diimbau untuk tidak melakukan

tindakan ofensif. Sikap TNI dan Polri yang tidak ofensif sesuai dengan imbauan itu

dimanfaatkan GAM untuk meningkatkan kegiatan militernya. Hal inilah yang pada

pada akhir Jeda Kemanusiaan pada Januari 2001, kekerasan tetap saja terjadi. Dapat

dikatakan selama tahun 2000 implementasi Jeda Kemanusiaan mengalami kegagalan.

Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan gagalnya Jeda Kemanusiaan ini.

Pertama, karena tidak adanya kepercayaan dari kedua belah pihak yang berkonflik.

Kedua, Jeda Kemanusiaan ini hanya mengatur tentang aspek keamanan dari konflik

Aceh, yaitu penghentian kekerasan dan operasi militer. Dan ketiga, tidak adanya

komitmen pada level aparat di lapangan terhadap kesepakatan penghentian kekerasan.

Gagalnya implementasi Jeda Kemanusiaan meberikan indikasi bahwa perundingan

damai dengan GAM tidak aan berjalan baik tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.

Naiknya Megawati Soekarnoputri ke kursi Presiden pada Juli 2001

merupakan titik balik peran TNI dalam pentas politik nasional dalam konteks resolusi

konflik Aceh. Komitmen politik Presiden Megawati yang nasionalis dan sangat

menekankan pada integritas wilayah menjadikan resolusi konflik di Aceh pun

bergeser kembali menjadi hard power (operasi militer) dan soft power (pemberi

otonomi luas) secara bersamaan dalam periode yang sama. Kedua kebijakan itu

dijalankan secara berbarengan untuk menekan GAM mau menerima otonomi luas

seperti yang ditawarkan oleh pusat (Aspinal & Crouch, 2003:26).

Strategi pemerintah yang mengkombinasikan hard power dan soft power

dalam waktu yang bersamaan ternyata memang membuahkan hasil. Dapat dikatakan,

pendekatan kombinasi seperti ini, pada tingkat tertentu, telah “memaksa” GAM untuk

mau berunding lagi. Hal ini terlihat dari kesediaan GAM untuk berunding kembali

kesepakatan Cessation of Hostilities Agreementi/COHA, yang isinya antara lain

mengatur tentang demiliterisasi kedua belah pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan

dan pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang. Namun, kesepakatan

COHA ini juga tidak bertahan lama dikarenakan kedua belah pihak masing-masing

memiliki interpretasi tersendiri terhadap COHA.

Perbedaan interpretasi seperti ini membuat pelaksanaan di lapangan menjadi

sulit, sehingga mudah memancing kedua belah pihak kembali melakukan kekerasan.

Kesulitan implementasi ini diperparah lagi oleh tidak singkronnya sikap antara aparat

di lapangan dan elit TNI/Polri maupun antar petinggi TNI/Polri sendiri serta

minimnya dukungan politik dari militer (Tempo, 5 Juli 2009:66).

Presiden Megawati akhirnya menandatangani darurat militer di Aceh pada 19

Mei 2003. Hal ini yang mengawali hard power dalam resolusi konflik Aceh.

Keberanian Presiden Megawati dalam menerapkan darurat militer ini disebabkan oleh

dua hal. Pertama, pemerintahannya merasa sudah menunjukkan kepada khalayak

Indonesia dan dunia internasional bahwa Pemerintah sudah cukup banyak member

kesempatan kepada GAM untuk merundingkan kembali tuntutan merdeka dengan

menerima otonomi yang sudah sangat luas, namun GAM tidak menunjukkan

tanda-tanda untuk melepas tuntutan kemerdekaannya. Kedua, Megawati merasa “aman”

secara politik dengan keputusan darurat militernya karena keputusan tersebut

didukung oleh TNI/Polri, DPR, serta opini publik dan media massa (Aspinal &