TESIS

PENGUKURAN KADAR ANTIBODI ANTI PGL-1 PENDERITA

KUSTA (STUDI BANDING ANTARA SAMPEL DARAH

FINGER

PRICK

DENGAN MENGGUNAKAN KERTAS SARING DAN SAMPEL

SERUM DARAH TANPA KERTAS SARING)

AHMAD FAJAR

087105005

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGUKURAN KADAR ANTIBODI ANTI PGL-1 PENDERITA

KUSTA (STUDI BANDING ANTARA SAMPEL DARAH

FINGER

PRICK

DENGAN MENGGUNAKAN KERTAS SARING DAN SAMPEL

SERUM DARAH TANPA KERTAS SARING)

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Persyaratan

Untuk Memperoleh Keahlian dalam Bidang Magister Kedokteran Klinik

dan Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

AHMAD FAJAR

087105005

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Medan, 4 Mei 2012

Tesis ini diterima sebagai salah satu syarat program pendidikan untuk mendapatkan gelar Magister

Kedokteran Klinik dan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit

dan Kelamin Fakultas Kedokteran Sumatera Utara / RSUP. H. Adam Malik Medan.

Disetujui oleh:

Pembimbing 1 Pembimbing 2

dr. H. Syahril R. Lubis, SKK (K) Prof. DR. dr. Ratna Akbari Ganie, SpPK (K)-KH

NIP. 19501022 1982111 1 001 NIP. 19480711 197903 2 001

Disahkan oleh:

Ketua Departemen Ketua Program Studi Departemen

Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

FK USU/RSUP. H. Adam Malik Medan FK USU/RSUP. H. Adam Malik Medan

Prof. DR. Dr. Irma D. Roesyanto-Mahadi, SpKK (K) dr. Chairiyah Tanjung, SpKK (K)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memampukan penulis dalam menyelesaikan seluruh rangkaian punyusunan tesis yang berjudul:

“Pengukuran kadar antibodi anti PGL-1 penderita kusta (Studi banding antara sampel darah

finger prick dengan menggunakan kertas saring dan sampel serum darah vena kubiti tanpa

kertas saring)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh keahlian dalam bidang

Magister Kedokteran Klinik dan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Departemen Ilmu

Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Tidak ada satupun karya tulis dapat diselesaikan seorang diri tanpa bantuan dari orang

lain. Dalam penyelesaian tesis ini, baik ketika penulis melakukan penelitian maupun saat

penulis menyusun setiap kata demi kata dalam penyusunan proposal dan hasil penelitian, ada

banyak pihak yang Tuhan telah kirimkan untuk membantu, memberikan dorongan dan masukan

kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis menyampaikan rasa

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat dr. H. Syahril R. Lubis, SpKK (K), selaku pembimbing utama penulis,

yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi saran dan koreksi kepada penulis

selama proses penyusunan tesis ini.

2. Yang terhormat Prof. DR. dr. Ratna Akbari Ganie, SpPK(K)-KH, selaku pembimbing

kedua penulis, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi saran dan koreksi

kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. .

3. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. H. Syahril Pasaribu,

DTM&H, MSc (CTM), SpA(K), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik dan Program Pendidikan Dokter Spesialis

di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara.

4. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Prof. dr.

Gontar A. Siregar, SpPD-KGEH, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara.

5. Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Irma D. Roesyanto-Mahadi, SpKK(K), yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan spesialis di bidang

Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan

juga selalu memberikan dukungan, bimbingan dan dorongan kepada penulis selama

menjalani pendidikan.

6. Yang terhormat dr. Chairiyah Tanjung, SpKK(K), sebagai Ketua Program Studi

Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara, yang telah mendidik dan banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan.

7. Yang terhormat dr. Richard Hutapea, SpKK(K), dr. Rointan Simanugkalit, SpKK(K), dan

dr. Irwan Fahri Rangkuti, SpKK, sebagai tim penguji, yang telah memberikan saran dan

koreksi selama penyusunan tesis ini.

8. Yang terhormat dr. Yuwono, SpKK, yang telah banyak memberikan dukungan kepada

penulis selama menjalani pendidikan

9. Yang terhormat Guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Marwali Harahap, SpKK(K), Prof.

dr. Diana Nasution, SpKK(K) dan Prof. dr. Mansur A. Nasution, SpKK(K), serta seluruh

staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FK USU, RSUP. H. Adam

Malik Medan, RSU Dr. Pirngadi Medan, dan RS PTPN II Medan yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjalani

pendidikan.

10. Yang terhormat Prof. DR. dr. Indropo Agusni, SpKK(K), yang dengan penuh kesabaran

membimbing, memberi pelatihan dan saran serta koreksi kepada penulis selama proses

11. Yang terhormat dr. Suryadharma, MKes, selaku staf Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak membimbing dan memberikan saran serta

koreksi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

12. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Kusta Sicanang Belawan, yang telah memberikan izin

kepada penulis untuk melakukan penelitian di pesantren Rumah Sakit Kusta Sicanang

Belawan

13. Yang terhormat dr. Dermawan, serta seluruh staf medis Rumah Sakit Kusta yang telah

banyak membantu penulis selama melakukan penelitian ini.

14. Yang terhormat Bapak Direktur RSUP. H. Adam Malik Medam, Direktur RSU Dr.

Pirngadi Medan, dan Direktur RS PTPN II Medan, yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas kepada saya selama menjalani pendidikan keahlian ini.

15. Yang terhormat Drs. Abdul Jalil Amra, M.Kes, selaku staf Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam metodologi

penelitian dan pengolahan statistik selama proses penyusunan tesis ini.

16. Yang terhormat seluruh staf/pegawai dan perawat di Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan

Kelamin, baik di RSUP. H. Adam Malik Medan, RSU Dr. Pirngadi Medan, dan RS PTPN

II Medan, atas bantuan, dukungan, dan kerjasama yang baik selama ini.

17. Yang tercinta Ayahanda dr. Suprayitno S dan Ibunda Warnani Pasaribu, yang dengan penuh

cinta kasih, keikhlasan, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa untuk mengasuh,

mendidik, dan membesarkan saya, dan tidak bosan-bosannya memotivasi saya untuk terus

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya hanya Tuhan Yang Maha

Esa yang dapat membalas segala kebaikan kalian.

18. Yang terkasih kepada kakanda saya Wahyuni Eka Sari, SP dan abangda saya Surya Ali

Mustafa, ST dan adinda saya Iman Mahadi, terima kasih atas doa, dukungan dan pengertian

yang telah kalian berikan kepada saya selama ini.

19. Yang terkasih Istri saya Wiki Wijaya Lubis, terima kasih atas doa, dukungan, pengertian

20. Yang terkasih anak-anak saya Siddiq Al’araf dan Muhammad Athif yang telah menjadi

motivasi yang tiada henti kepada saya selama menjalani pendidikan.

21. Yang terkasih seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan kepada

saya selama menjalani pendidikan.

22. Yang terhormat dr. Nova Zairina Lubis, dr. Wahyuni Widianti Suhoyo, dr. Cut Putri

Hazlianda, dr. Irina Damayanti, dr. Rini Amanda Carolina Saragih dan seluruh teman

sejawat peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

FK USU atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya

selama menjalani masa pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya

tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan permohonan maaf

yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan atau kekhilafan yang telah penulis lakukan selama

menjalani masa pendidikan dan selama proses penyusunan tesis.

Dan akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, penulis panjatkan doa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, agar kiranya berkenan untuk memberkati dan melindungi kita semua.

Medan, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR SINGKATAN ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang masalah ... 1

1.2 Rumusan masalah ... 4

1.3 Hipotesis ... 4

1.4 Tujuan penelitian ... 4

1.4.1 Tujuan umum ... 4

1.4.2 Tujuan khusus ... 5

1.5. Manfaat penelitian ... 5

1.6 Kerangka teori ... 6

1.7 Kerangka konsep ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penyakit kusta (morbus hansen, Lepra) ... 7

2.2 Epidemiologi ……… 7

2.3 Etiologi ……… 8

2.4 Diagnosis ………. 8

2.5.1 Klasifikasi internasional: Klasifikasi Madrid (1953) …………. 9

2.5.2 Klasifikasi Ridley-Jopling (1996) ……….. 10

2.5.3 Klasifikasi menurut WHO ………... 10

2.6 Struktur antigenik Mycobacterium leprae ………. 12

2.7 Imunologi ……….. 14

2.8 Pemeriksaan serologi ………. 15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Desain penelitian ... 17

3.2 Waktu dan tempat penelitian ... 17

3.3 Populasi penelitian ... 17

3.4 Besar sampel ... 18

3.5 Cara pengambilan sampel penelitian ... 19

3.6 Identifikasi variabel ... 19

3.7 Kriteria inklusi dan eksklusi ... 19

3.8 Alat, bahan dan cara kerja ... 20

3.8.1 Alat dan bahan untuk pengambilan spesimen ... 20

3.8.2 Alat dan bahan untuk pemeriksaan serologi ... 21

3.8.3 Cara kerja ………. 21

3.9 Definisi operasional ... 25

3.10 Pengolahan dan analisis data ... 26

3.11 Kerangka operasional ... 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakteristik subjek penelitian ... 28

4.3 Perbedaan kadar antibodi anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan sampel serum darah dari vena medianacubitii………. 33

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR SINGKATAN :

1. BL : BorderlineLepromatous 2. BB : Mid-Borderline

3. BT : BorderlineTuberculoid 4. B : Borderline-Dimorphous 5. CMI : Cellmediatedimunity

6. ELISA : Enzymelinkedimmunosorbentassay

7. FLA-ABS : Flourescentleprosyantibodi-absorptiontest 8. HLA : HumanLeuococyteAntigen 14.LAM : Lipoarabinomanan

15.MHC : MajorHistocompabilityComplex

16.MLPA : Mycobacteriumlepraeparticleaglutination 17.MB : Multibasiler

18.PCR : Polymerasechainreaction 19.PDIM : Phthioceroldimycoserasate 20.PB : Pausibasiler

21.PGL : Phenolicglycolipid

22.PBST : Phosphatebuffersalinetween 23.RIA : RadioImunoassay

24.T : Tuberculoid 25.T : Tuberculoid

DAFTAR TABEL

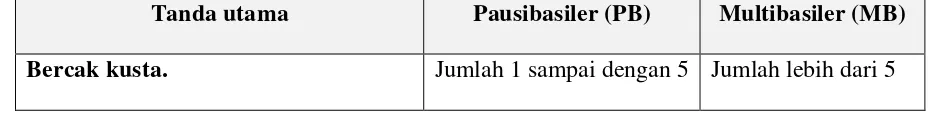

Tabel 1: Pedoman utama dalam menetukan klasifikasi/tipe penyakit kusta menurut WHO

(1982)………..………10

Tabel 2. Tanda lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan klasifikasi menurut WHO (1982) pada penderita kusta……….11

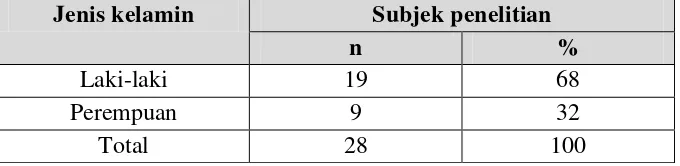

Tabel 3. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin………...28

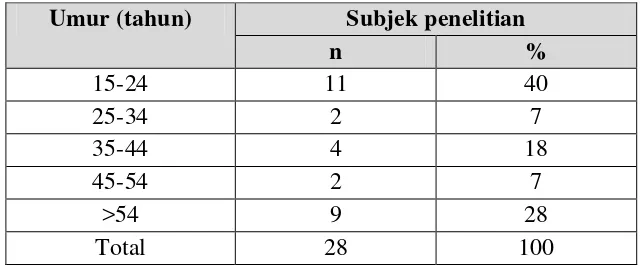

Tabel 4. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur……….29

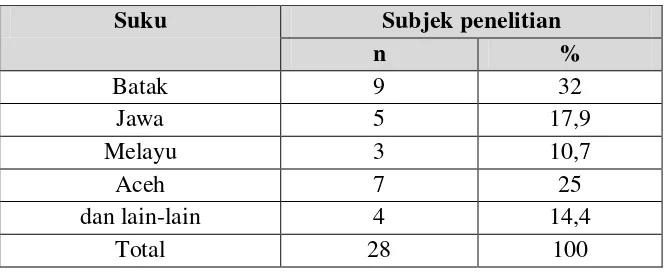

Tabel 5. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan suku………..30

Tabel 6. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan tipe kusta………...30

Tabel 7. Hasil uji korelasi antara kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah fingerprick dengan kertas saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA...31

Tabel 8. Hasil uji regresi linear antara kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA...32

Tabel 9. Hasil uji konversi antara nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas saring terhadap sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA...33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Naskah penjelasan kepada pasien/orang tua/ keluarga pasien……….40

2. Persetujuan ikut serta dalam penelitian………....43

3. Status penelitian………..………….44

4. Tabel resume pasien dan pemeriksaan………...……….……….47

5. Persetujuan komite etik………...48

6. Perhitungan statistik………...……..49

Pengukuran kadar antibodi anti PGL-1 penderita kusta

(Studi banding antara sampel darah finger prick dengan menggunakan kertas saring dan sampel serum darah vena kubiti tanpa kertas saring)

Ahmad Fajar

Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

, Ratna Akbari Ganie, Indropo Agusni, Syahril R Lubis

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara RSUP. H. Adam Malik

Medan

Abstrak

Pendahuluan: Kendala studi serologi kusta berskala besar adalah mendapatkan sampel darah secara mudah, tanpa perlakuan khusus dan murah. Pengumpulan darah lewat pungsi vena kubiti memiliki beberapa masalah pada prakteknya, terutama jika harus dikirim ke laboratorium pusat karena perlu dilakukan sentrifugasi, cara penyimpanannya serta pengiriman sampel darah tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian pada daerah yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan serologi untuk membandingkan pemeriksaan sampel serum darah dari vena kubiti dengan sampel darah dari finger prick dengan kertas saring pada penderita kusta di Medan.

Tujuan: Mengetahui apakah pemeriksaan tes serologi pada penderita kusta dari sampel darah fingerprick dengan kertas saring memberikan hasil yang sama baik bila dibandingkan dengan sampel darah dari vena kubiti tanpa kertas saring.

Subyek dan metode: Penelitian potong lintang pada 28 penderita kusta yang berobat di RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Kusta Sicanang Belawan, dilakukan penentuan secara klinis, bakteriologis, maupun pengambilan data skunder dari rekam medik. Setiap penderita dilakukan dua macam perlakuan, pengambilan sampel darah yang diambil serumnya dan pengambilan sampel darah fingerprick dengan kertas saring.

Hasil: Didapatkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar antibodi anti PGL-1 pada kertas saring dan serum pada kedua metode. Rerata kadar antibodi anti PGL-1 pada kertas saring relatif sama dibandingkan dengan serum. Nilai pada kertas saring akan sama dengan nilai serum dengan nilai konstanta 223,661 dan nilai faktor pembeda 4,336 dengan nilai signifikan (0,0001).

Kesimpulan: Metode pengumpulan dengan kertas saring bila dibandingkan dengan menggunakan serum mempunyai keuntungan karena tidak memerlukan persyaratan penyimpanan dan pengiriman khusus.

Measurement antibody anti PGL-1 leprosy patient

(Comparison study between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter)

Ahmad Fajar

Lepra subdivision, Departement of Dermato-Venereology , Ratna Akbari Ganie, Indropo Agusni, Syahril R Lubis

Medical Faculty University of North Sumatera Haji Adam Malik General Hospital

Medan-North Sumatera

Abstract

Introduction: Main problem in leprosy serologic study is obtain blood sample in practise easily without special intervention and inexpensive. Collect blood sample by vena cubiti blood have many problem, especially when the sample has to transfer to laboratory, because need sentrifugation, saving and transfer. Study to compare between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter is needed in area with limited facility in serology test.

Purpose: To compare serology testin leprosy patient between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter are give same result? Subject and methode: Cross sectional study in 28 leprosy patient who come to Haji Adam Malik general hospital and Sicanang lepra hospital Belawan. Clinical, bacteriologic and history examination was done. Subject divided in two group, finger prick and vena cubiti sample.

Result: We found no significant diffrences between two group that we compared. Mean anti PGL-1 antibody in two group shown relative similiarity. Value in filter paper will same with value in serum with constanta value 223,661 and value of differ factor 4,366 with p value 0,0001.

Conclusion: The methode of collect sample with paper filter has advantage because no need saving properties and transfer media.

Pengukuran kadar antibodi anti PGL-1 penderita kusta

(Studi banding antara sampel darah finger prick dengan menggunakan kertas saring dan sampel serum darah vena kubiti tanpa kertas saring)

Ahmad Fajar

Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

, Ratna Akbari Ganie, Indropo Agusni, Syahril R Lubis

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara RSUP. H. Adam Malik

Medan

Abstrak

Pendahuluan: Kendala studi serologi kusta berskala besar adalah mendapatkan sampel darah secara mudah, tanpa perlakuan khusus dan murah. Pengumpulan darah lewat pungsi vena kubiti memiliki beberapa masalah pada prakteknya, terutama jika harus dikirim ke laboratorium pusat karena perlu dilakukan sentrifugasi, cara penyimpanannya serta pengiriman sampel darah tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian pada daerah yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan serologi untuk membandingkan pemeriksaan sampel serum darah dari vena kubiti dengan sampel darah dari finger prick dengan kertas saring pada penderita kusta di Medan.

Tujuan: Mengetahui apakah pemeriksaan tes serologi pada penderita kusta dari sampel darah fingerprick dengan kertas saring memberikan hasil yang sama baik bila dibandingkan dengan sampel darah dari vena kubiti tanpa kertas saring.

Subyek dan metode: Penelitian potong lintang pada 28 penderita kusta yang berobat di RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Kusta Sicanang Belawan, dilakukan penentuan secara klinis, bakteriologis, maupun pengambilan data skunder dari rekam medik. Setiap penderita dilakukan dua macam perlakuan, pengambilan sampel darah yang diambil serumnya dan pengambilan sampel darah fingerprick dengan kertas saring.

Hasil: Didapatkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar antibodi anti PGL-1 pada kertas saring dan serum pada kedua metode. Rerata kadar antibodi anti PGL-1 pada kertas saring relatif sama dibandingkan dengan serum. Nilai pada kertas saring akan sama dengan nilai serum dengan nilai konstanta 223,661 dan nilai faktor pembeda 4,336 dengan nilai signifikan (0,0001).

Kesimpulan: Metode pengumpulan dengan kertas saring bila dibandingkan dengan menggunakan serum mempunyai keuntungan karena tidak memerlukan persyaratan penyimpanan dan pengiriman khusus.

Measurement antibody anti PGL-1 leprosy patient

(Comparison study between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter)

Ahmad Fajar

Lepra subdivision, Departement of Dermato-Venereology , Ratna Akbari Ganie, Indropo Agusni, Syahril R Lubis

Medical Faculty University of North Sumatera Haji Adam Malik General Hospital

Medan-North Sumatera

Abstract

Introduction: Main problem in leprosy serologic study is obtain blood sample in practise easily without special intervention and inexpensive. Collect blood sample by vena cubiti blood have many problem, especially when the sample has to transfer to laboratory, because need sentrifugation, saving and transfer. Study to compare between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter is needed in area with limited facility in serology test.

Purpose: To compare serology testin leprosy patient between finger prick blood sample with paper filter and vena cubiti blood sample without paper filter are give same result? Subject and methode: Cross sectional study in 28 leprosy patient who come to Haji Adam Malik general hospital and Sicanang lepra hospital Belawan. Clinical, bacteriologic and history examination was done. Subject divided in two group, finger prick and vena cubiti sample.

Result: We found no significant diffrences between two group that we compared. Mean anti PGL-1 antibody in two group shown relative similiarity. Value in filter paper will same with value in serum with constanta value 223,661 and value of differ factor 4,366 with p value 0,0001.

Conclusion: The methode of collect sample with paper filter has advantage because no need saving properties and transfer media.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Penyakit kusta adalah penyakit kronis pada manusia yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae (M. leprae) yang menyerang saraf tepi, tetapi bisa juga menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata otot, tulang, dan testis, kecuali susunan saraf pusat.

Sampai saat ini penyakit kusta masih merupakan salah satu masalah kesehatan bukan hanya dari segi medis tetapi juga sampai dengan masalah psiko-sosial pada masyarakat. Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menurut data dari World Health Organization (WHO) pada berbagai negara terjadi peningkatan penderita baru seperti pada Republik Demokrasi Kongo, Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2007, prevalensi kusta didunia dicatat pada awal tahun sebagai kasus yang aktif sebanyak 224.717 orang. Pada tahun 2006 jumlah penderita kusta baru yang terdaftar di Indonesia adalah 17.682 orang.

1,2

Penyakit kusta merupakan penyakit pada manusia yang dapat merusak saraf tepi sehingga menimbulkan kecacatan pada tangan, kaki, wajah dan beberapa kasus pada mata.

2,3

1,2

Strategi untuk menegakkan diagnosis secara dini dan penatalaksanaan secara tepat dapat membantu dalam mencegah kecacatan yang serius pada penderita kusta serta transmisi dari penyakit, sebagaimana penderita kusta yang belum diobati merupakan sumber dari penularan penyakit.

Diagnosis kusta dapat ditegakkan berdasarkan tanda-tanda kardinal, yaitu: adanya lesi yang mengalami mati rasa, penebalan saraf perifer, dan pemeriksaan bakteriologis yang positif. Berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis, pasien-pasien kusta dapat diklasifikasikan sebagai multibasiler (MB) dengan pemeriksaan bakteriologis positif

(dijumpai basil tahan asam) dan pausibasiler (PB) dengan pemeriksaan bakteriologis negatif (tidak dijumpai basil tahan asam) menurut WHO, 1988.

Pada stadium awal dari penyakit kusta, tanda-tanda kardinal tampaknya kurang memuaskan untuk diagnosis kusta maka dari itu perlu adanya pemeriksaan tambahan untuk mengkonfirmasi diagnosis dari kusta.

1,2,3

5,6,7

Pemeriksaan tambahan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan histopatologi, inokulasi pada binatang percobaan, pemeriksaan serologi, dan polymerase chain reaction (PCR). Masing-masing pemeriksaan diatas memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari segi biaya, waktu, teknis, sensitivitas, spesifisitas dan sebagainya.3,7 Beberapa pemeriksaan serologi telah dikembangkan untuk diagnosis kusta. Terdapat dua prinsip pemeriksaan serologi pada kusta, yang pertama berdasarkan dari respon antibodi terhadap phenolic glycolipid-1 (PGL1) dan yang kedua berdasarkan dari respon antibodi terhadap antigen 35kDa.

Phenolicglycolipid adalah senyawa biokimiawi berbentuk lapisan transparan terdiri dari suatu bahan glikolipid. Phenolicglycolipid merupakan antigen spesifik untuk M. leprae dan tidak ditemukan pada mikroba lainnya. Dikenal PGL-1, PGL-2, PGL-3, namun hanya 1 saja yang dianggap penting untuk pemeriksaan serologi. Determinan antigenik PGL-1 terletak pada specific terminal trisaccharide, dimana 3,6-di-o-methyl glucose terminal dianggap bagian yang imuno-dominan. Trisaccharide ini telah berhasil disintesis dan dapat berikatan dengan sample carrier protein yang digunakan pada studi seroepidemiologik pada beberapa penelitian.

5,7,8,9

Antigen PGL-1 ini dapat menstimulasi timbulnya respon humoral berupa pembentukan antibodi, khususnya IgM dan IgG. Antigen ini dapat ditemukan pada semua jaringan yang terinfeksi M. leprae, dan bertahan lama setelah organisme tersebut mati. Antibodi anti PGL-1 juga dapat ditemukan di dalam serum dan urin penderita kusta tipe lepromatosa, dimana antibodi anti PGL-1 ini titernya meningkat pada penderita multibasiler

sehingga dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan serologi kusta sebagai tes diagnostik untuk tipe multibasiler dini. Akan tetapi sayangnya pada kusta tipe pausibasiler antibodi ini sangat sedikit sehingga sulit terdeteksi pada uji serologi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan pemeriksaan serologi untuk mengukur kadar antibodi pada manusia terhadap PGL-1 pada beberapa tahun terakhir. Kebanyakan pengukuran ini menerapkan metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) untuk mendeteksi antibodi terhadap PGL-1. Penelitian akhir-akhir ini bertujuan mengulas pemeriksaan serologi dalam mendeteksi antibodi IgM terhadap PGL-1, dalam aplikasinya sebagai pemeriksaan pelengkap untuk diagnosis dan klasifikasi dari penderita kusta untuk tujuan pengawasan penderita, kemajuan pengobatan, identifikasi resiko terjadinya relaps dan seleksi dari individu kontak serumah yang mempunyai resiko paling tinggi untuk menderita penyakit kusta.

4,7,9

Salah satu kendala studi serologi kusta berskala besar adalah mendapatkan sampel darah secara mudah dan tanpa perlakuan khusus. Pengumpulan darah lewat pungsi vena mediana kubiti untuk pemeriksaan serologi memiliki beberapa masalah pada prakteknya, terutama jika sampel darah harus dikirim ke laboratorium yang memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan antibodi anti PGL-1 dengan metode ELISA. Pada metode pengumpulan darah lewat pungsi vena mediana kubiti perlu dilakukan sentrifugasi, dan cara penyimpanannya serta pengiriman sampel darah yang tidak mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Timmori dkk pada tahun 1999 adalah penelitian pertama yang menggunakan kertas saring dengan metode finger prick untuk mendapatkan sampel darah untuk pemeriksaan ELISA dalam mendeteksi antibodi IgM terhadap PGL-1.

3-7

Di Indonesia pernah dilakukan penelitian oleh Edy Syahputra dkk pada tahun 2004 dalam mengukur kadar antibodi anti PGL-1 pada penderita kusta baru tipe multibasiler dan tipe pausibasiler yang membandingkan metode pemeriksaan sampel darah finger prick

dengan menggunakan kertas saring dengan pemeriksaan serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring.10 Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian pada pos kesehatan yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan serologi kadar antibodi anti PGL-1 dengan metode ELISA untuk membandingkan pemeriksaan sampel serum darah dari vena kubiti dengan pemeriksaan sampel darah dari finger prick dengan kertas saring untuk mendeteksi antibodi IgM terhadap PGL-1 pada penderita kusta tipe multibasiler dan tipe pausibasiler.

1.2 Rumusan masalah

Apakah pemeriksaan tes serologi kadar antibodi IgM anti PGL-1 dengan metode ELISA dari sampel darah finger prick dengan kertas saring memberikan hasil yang sama bila dibandingkan dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring pada penderita kusta tipe multibasiler dan tipe pausibasiler?

1.3 Hipotesis

Tidak ada perbedaan antara nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 dengan metode ELISA dari sampel darah finger prick dengan kertas saring dibandingkan dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring pada penderita kusta tipe multibasiler dan tipe pausibasiler.

1.4 Tujuan penelitian

1.4.1 Tujuan umum :

dibandingkan dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring.

1.4.2 Tujuan khusus :

A. Mengetahui nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 pada penderita kusta tipe multibasiler dan tipe pausibasiler dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring.

B. Mengetahui nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 pada penderita kusta tipe multibasiler dan tipe pausibasiler dari sampel darah finger prick dengan kertas saring.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Dengan cara mengumpulkan sampel darah pada kertas saring memudahkan pos kesehatan didaerah untuk mengambil sampel darah dan mengirimkannya ke laboratorium pusat untuk pemeriksaan antibodi IgM anti PGL-1 pada penderita kusta tipe multibasiler dan pausibasiler.

1.6 Kerangka teori

1.7 Kerangka konsep

Penyakit kusta Mycobacterium leprae

Kapsul Membran sel Dinding sel Sitoplasma Inti sel

Phthioceroldimycoserasate (PDIM) Phenolic glycolipid (PGL)

PGL-1 PGL-2 PGL-3

Antigenik (spesifik terhadap M. leprae)

Respon humoral (IgG & IgM)

Antibodi anti PGL-1

Pemeriksaan serologi

Pemeriksaan kadar antibodi anti PGL-1 dengan metode ELISA

dari serum darah vena kubiti tanpa kertas saring

Pemeriksaan kadar antibodi anti PGL-1 dengan metode ELISA dari darah finger prick dengan

kertas saring

Kadar antibodi anti PGL-1 dengan metode ELISA pada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit kusta (Morbus Hansen, Lepra)

Penyakit kusta (Morbus Hansen, Lepra) adalah suatu infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, primer menyerang saraf tepi, sekunder menyerang kulit dan organ-organ lainnya serta sering menyebabkan kecacatan serta masalah psikososial.1,2

2.2 Epidemiologi

Sampai saat ini epidemiologi penyakit kusta belum sepenuhnya diketahui secara pasti. Penyakit kusta tersebar diseluruh dunia terutama didaerah tropis dan subtropis. Dapat menyerang semua umur, frekwensi tertinggi pada kelompok umur antara 30-50 tahun dan lebih sering mengenai laki-laki daripada wanita.

Di Indonesia penderita kusta terdapat hampir pada seluruh provinsi dengan pola penyebaran yang tidak merata. Meskipun pada pertengahan tahun 2000 Indonesia secara nasional sudah mencapai eliminasi kusta namun pada tahun tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 terjadi peningkatan penderita kusta baru. Pada tahun 2006 jumlah penderita kusta baru di Indonesia sebanyak 17.921 orang. Provinsi terbanyak melaporkan penderita kusta baru adalah Maluku, Papua, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan prevalensi >20 per 100.000 penduduk.

1,2

2,5

Menurut WHO (2002), diantara 122 negara yang endemik pada tahun 1985 dijumpai 107 negara telah mencapai target eliminasi kusta dibawah 1 per 10.000 penduduk pada tahun 2000. Pada tahun 2006 WHO mencatat masih ada 15 negara yang melaporkan 1000 atau lebih penderita baru selama tahun 2006. Lima belas negara ini mempunyai kontribusi

94% dari seluruh penderita baru didunia. Indonesia menempati urutan prevalensi ketiga setelah India, dan Brazil.2,3,11

2.3 Etiologi

Kuman penyebab penyakit kusta adalah Mycobacteriumleprae yang ditemukan oleh G. H Armauer Hansen, seorang sarjana dari Norwegia pada tahun 1873.1-3 Secara morfologi kuman ini berbentuk pleomorf lurus dengan kedua ujung bulat dengan ukuran panjang 1-8 mikron dan lebar 0,2 - 0,5 mikron, bersifat tahan asam, berbentuk batang dan gram positif, biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel terutama jaringan yang bersuhu dingin seperti kulit, mukosa hidung, saraf tepi (terutama sel Schwann) dan tidak dapat dikultur dalam media buatan.1

2.4 Diagnosis

Untuk menetapkan diagnosis penyakit kusta perlu dicari tanda-tanda utama atau cardinal sign, yaitu:

a). Lesi (kelainan) kulit yang mati rasa.

Kelainan kulit/lesi yang dapat berbentuk bercak keputihan (hypopigmentasi) atau kemerahan (erithematous) yang mati rasa (anaesthesia).

b). Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf.

Gangguan fungsi saraf tepi ini biasanya akibat dari peradangan kronis pada saraf tepi (neuritis perifer). Adapun gangguan-gangguan fungsi saraf tepi berupa:

- Gangguan fungsi sensoris : mati rasa.

- Gangguan fungsi motoris : kelemahan otot (parese) atau kelumpuhan

- Gangguan fungsi otonom : kulit kering.

c). Ditemukannya M.leprae pada pemeriksaan bakteriologis.1,2,3,11

2.5 Klasifikasi

Setelah seseorang didiagnosis menderita kusta, maka untuk tahap selanjutnya harus ditetapkan tipe atau klasifikasinya. Penyakit kusta dapat diklasifikasikan berdasarkan manifestasi klinis (jumlah lesi, jumlah saraf yang terganggu), hasil pemeriksaan bakteriologis, pemeriksaan histopatologi dan pemeriksaan imunologi.

Tujuan pembagian klasifikasi berguna untuk:

2,10,12

a. Menentukan rejimen pengobatan, prognosis dari penderita dan komplikasi yang mungkin terjadi.

b. Perencanaan operasional, seperti menemukan pasien-pasien yang menular dan memiliki nilai epidemiologi yang tinggi sebagai target utama pengobatan.

c. Identifikasi pasien yang kemungkinan besar akan menderita cacat.

Terdapat banyak jenis klasifikasi penyakit kusta diantaranya adalah klasifikasi Madrid, klasifikasi Ridley-Jopling, klasifikasi India dan klasifikasi menurut WHO. 1,2,3,11,13

2.5.1 Klasifikasi Internasional: klasifikasi Madrid (1953)

2.5.2 Klasifikasi Ridley-Jopling (1966)

Pada klasifikasi ini penyakit kusta adalah suatu spektrum klinis mulai dari daya kekebalan tubuh yang rendah pada suatu sisi sampai mereka yang memiliki kekebalan yang tinggi terhadap M. leprae di sisi yang lainnya. Kekebalan seluler (cell mediated imunity = CMI) seseorang yang akan menentukan apakah dia akan menderita kusta apabila individu tersebut mendapat infeksi M.leprae dan tipe kusta yang akan dideritanya pada spektrum penyakit kusta. Sistem klasifikasi ini banyak digunakan pada penelitian penyakit kusta, karena bisa menjelaskan hubungan antara interaksi kuman dengan respon imunologi seseorang, terutama respon imun seluler spesifik.

Kelima tipe kusta menurut Ridley-Jopling adalah tipe Lepromatous (LL), tipe BorderlineLepromatous (BL), tipe Mid-Borderline (BB), tipe BorderlineTuberculoid (BT), dan tipe Tuberculoid (T).

15,16

1,2,3,17

2.5.3 Klasfikasi menurut WHO

Pada tahun 1982, WHO mengembangkan klasifikasi untuk memudahkan pengobatan dilapangan. Dalam klasifikasi ini seluruh penderita kusta hanya dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe pausibasiler (PB) dan tipe multibasiler (MB). Sampai saat ini Departemen Kesehatan Indonesia menerapkan klasifikasi menurut WHO sebagai pedoman pengobatan penderita kusta. Dasar dari klasifikasi ini berdasarkan manifestasi klinis dan hasil pemeriksaan bakteriologis.

Tabel 1. Pedoman utama dalam menetukan klasifikasi/tipe penyakit kusta menurut WHO (1982).2

Tanda utama Pausibasiler (PB) Multibasiler (MB)

Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi (gangguan fungsi bisa berupa kurang/mati rasa atau kelemahan otot yang dipersarafi oleh saraf yang bersangkutan.

Biasanya 1 saraf yang terlibat

Jumlah saraf yang terlibat lebih dari 1

Pemeriksaan bakteriologis. Tidak dijumpai basil

tahan asam (BTA negatif)

Dijumpai basil tahan asam (BTA positif)

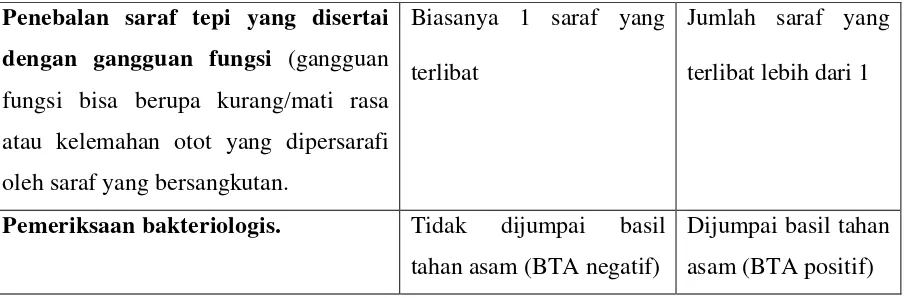

Tabel 2. Tanda lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan klasifikasi menurut WHO (1982) pada penderita kusta.2

Kelainan kulit dan hasil pemeriksaan

Pausibasiler (PB) Multibasiler (MB)

1. Bercak (makula) mati rasa

a. Ukuran Kecil dan besar Kecil-kecil

b. Distribusi Unilateral atau

bilateral asimetris

Bilateral simetris

c. Konsistensi Kering dan kasar Halus, berkilat

d. Batas Tegas Kurang tegas

e. Kehilangan rasa pada bercak Selalu ada dan tegas Biasanya tidak jelas, jika ada, terjadi pada yang sudah lanjut

f. Kehilangan kemampuan

berkeringat, rambut rontok pada bercak

Selalu ada dan jelas Biasanya tidak jelas, jika ada, terjadi pada yang sudah lanjut

2. Infiltrat

a. Kulit Tidak ada Ada, kadang-kadang tidak

ada

b. membran mukosa Tidak pernah ada Ada, kadang-kadang tidak ada

c. Ciri-ciri Centralhealing - Punched out lession

- Ginekomasti - Hidung pelana - Suara sengau

d. Nodulus Tidak ada Kadang-kadang ada

e. Deformitas Terjadi dini Biasanya asimetris

2.6 Struktur antigenik Mycobacterium leprae

M.leprae merupakan kuman yang bersifat obligat intra-seluler dan dapat bertahan terhadap aksi fagositosis oleh karena mempunyai dinding sel yang sangat kuat dan resisten terhadap aksi lisosim. Antigenitas M. leprae didominasi oleh antigen yang mengandung karbohidrat, yang stabil terhadap fisika-kimia. Struktur dari kuman ini mempunyai banyak kesamaan dengan beberapa mikobakterium lainnya sehingga dapat terjadi reaksi silang diantara antigen kuman-kuman mikobakterium.

Berdasarkan struktur antigennya, M. leprae memiliki genus-spesific antigen (group i), namun tidak mempunyai antigen yang biasa dimiliki kelompok mikobakterium yang cepat tumbuh (group ii). Oleh karena basil kusta memiliki antigen yang khas untuk spesiesnya maka kuman ini dimasukkan ke dalam group iv menurut pembagian dari Grange.

1,12

Dengan menggunakan mikroskop elektron, ultra struktur kuman M.leprae menunjukkan bahwa kapsul kuman ini terdiri atas selubung transparan dan dibawahnya terdapat pita-pita dan lembaran tipis. Secara biokimiawi ternyata lapisan-lapisan transparan tersebut terdiri dari bahan glikolipid yang dikenal sebagai Phenolic glicolipid (PGL).

PGL merupakan antigen spesifik untuk M. leprae dan tidak ditemukan pada mikroba lainnya. Dikenal PGL-1, PGL-2, PGL-3, namun hanya PGL-1 saja yang dianggap penting untuk pemeriksaan serologi. Determinan antigenik PGL-1 terletak pada specific terminal trisaccharide, dimana 3,6-di-o-methyl glucose terminal dianggap bagian yang

dominan. Trisaccharide ini telah berhasil disintesis dan dapat berikatan dengan sample carrier protein yang digunakan pada seroepidemiologik pada beberapa penelitian.

Antigen PGL-1 ini dapat menstimulasi timbulnya respon humoral berupa pembentukan antibodi, khususnya IgM dan IgG. Antigen ini dapat ditemukan pada semua jaringan yang terinfeksi M. leprae, dan bertahan lama setelah organisme tersebut mati. Antibodi anti PGL-1 dapat ditemukan di dalam serum dan urin penderita kusta tipe lepromatosa, dimana antibodi anti PGL-1 ini titernya meningkat pada penderita multibasiler sehingga dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan serologi kusta sebagai tes diagnostik untuk tipe lepromatosa dini. Akan tetapi sayangnya pada kusta tipe pausibasiler antibodi ini sangat sedikit sehingga sulit terdeteksi pada uji serologi.

6,13

PGL-1 bukan suatu antigen yang menimbulkan kekebalan, karena antibodi yang ditimbulkan tidak efektif untuk membunuh basil kusta, karena untuk membunuh M. leprae didalam makrofag yang diperlukan adalah kerjasama antar sel dalam sistem imunitas seluler. Disamping itu ternyata antigen PGL-1 malah dilaporkan dapat merangsang timbulnya aktivitas supresor.

7,13,14

Dua jenis antigen lain dari golongan karbohidrat juga telah ditemukan yaitu lipoarabinomannan (LAM) dan peptidoglikan. Akan tetapi kedua antigen ini tidak spesifik terhadap M. leprae.

7,13,14

M. leprae juga memiliki antigen golongan protein yang berasal dari dinding sel kuman yang terletak di lapisan yang lebih dalam hingga bagian inti sel. Komponen protein yang bersifat antigenik ini dibedakan berdasarkan berat molekulnya, maka dikenal protein 12 kD, 18kD, 28 kD, 36 kD, 65 kD, dan lain-lain. Antigen protein ini memiliki berbagai epitop, dimana sebagian diantara epitop ini dianggap spesifik untuk basil kusta. Selain itu antigen ini dapat merangsang limfosit untuk menjadi aktif dan selanjutnya memicu sistem kekebalan seluler. Jenis antigen inilah yang diperlukan untuk membuat vaksin kusta.

Namun dari jenis antigen protein ini juga dapat merangsang limfosit sitotoksik menyerang sel-sel lain sehingga menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan. Antigen protein ini juga diduga sebagai pemicu terjadinya reaksi reversal (reaksi kusta tipe 1) akibat matinya kuman M. leprae sehingga terbentuk fragmen-fragmen yang berperan sebagai antigen sehingga memicu reaksi peradangan akut.7,15,16

2.7 Imunologi

Dari segi imunogenetik, sistem imunitas merupakan faktor yang diturunkan, sehingga sedikitnya pola kekebalan terhadap M. leprae akan mirip dengan orang tuanya. Hal ini dipelajari melalui penelitian Human Leuococyte Antigen (HLA), dimana ternyata HLA ikut berperan dalam menentukan bentuk respon imun terhadap M. leprae. HLA adalah suatu antigen yang berada di permukaan sel, yang dihasilkan Major Histocompability Complex (MHC). Dikenal MHC kelas I yang menghasilkan HLA-A, HLA-B, HLA-C, dan MHC kelas II yang menghasilkan HLA-D yang banyak dihubungkan dengan imunitas terhadap bakteri termasuk basil kusta. Antigen HLA ini berperan dalm pengenalan dan penyajian antigen kepada limfosit T (Th) yang akan memulai respon imun.

Para ahli berpendapat bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa adanya faktor genetik / HLA yang membuat seseorang mudah terinfeksi kuman M. leprae dibandingkan dengan orang lain. Akan tetapi perbedaannya adalah dalam bentuk respon imun yang terjadi apabila basil kusta masuk ke dalam tubuh seseorang, dimana HLA akan mengarah kepada respon imun yang sesuai. HLA-DR akan mengarah ke sistem imunitas selular, sedangkan HLA-DQ akan mengarah ke sistem imunitas humoral.

7,13,14

2.8 Pemeriksaan serologi

Penyakit kusta dapat didiagnosis melalui tanda-tanda utama pada kusta, namun pada stadium awal banyak tanda-tanda utama tidak memberikan hasil yang memuaskan maka dari itu perlu adanya pemeriksaan laboratorium untuk mengkonfirmasi diagnosis penyakit kusta.6 Beberapa pemeriksaan serologi telah dikembangkan untuk mendiagnosis kusta, dengan pembentukan antibodi berdasarkan pengukuran serologi menggunakan M.leprae, dalam upaya untuk menentukan kegunaannya dalam diagnosis penyakit kusta dan kemungkinannya dalam menentukan infeksi subklinis dengan menekankan deteksi pada kasus multibasiler di masa mendatang.

Dikenal ada beberapa tesserologi kusta, antara lain : 4,6

a. Tes FLA-ABS (Flourescent leprosy antibodi-absorption test)

Menggunakan antigen kuman mycobacterium leprae secara utuh yang telah dilabel dengan zat floresensi. Hasil tes ini memberikan sensitivitas yang tinggi namun spesifitasnya agak kurang karena adanya reaksi silang dengan dengan antigen dari mycobacterium lainnya.

b. Radio Imunoassay (RIA)

Menggunakan antigen mycobacterium leprae yang dibiakkan dalam tubuh armadillo yang diberi label radioaktif.

c. Tes MLPA (Mycobacterium leprae particle aglutination)

Tes ini berdasarkan reaksi aglutinasi antara antigen sintetik PGL-1 dengan antibodi dalam serum. Merupakan tes yang praktis untuk dilakukan dilapangan, terutama untuk keperluan kasus seropositif.

d. Tes ELISA (Enzyme linked immuno-sorbent assay)

terjadi reaksi warna yang dapat diukur dengan spektofotometer dengan panjang gelombang tertentu, pemeriksaan ini menggunakan mikroplat untuk tempat terjadinya reaksi. Untuk menentukan nilai ambang batas (cutoff) dari hasil uji ELISA ini biasanya ditentukan setelah mengetahui nilai setara individu yang sakit kusta dan yang tidak sakit kusta, namun untuk daerah endemis kusta banyak orang yang sehat juga menunjukkan titer antibodi anti PGL-1 yang cukup tinggi, sehingga penentuan nilai ambang bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya.18 Di daerah jawa timur nilai ambang batas untuk antibodi anti PGL-1 untuk IgM telah diketahui sekitar 605u/ml. Tes serologi dapat digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi subklinis pada narakontak kusta, mempelajari fenomena imunologis pada kusta yang manifes, memantau hasil pengobatan, serta mendeteksi adanya kekambuhan pada penderita yang selesai pengobatannya. Terdapat 3 metode utama ELISA, antara lain: Direct ELISA, Indirect ELISA dan Sandwich ELISA.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode indirect ELSIA, yaitu antigen yang secara langsung melekat pada fase solid akan bereaksi dengan antibodi primer. Kemudian dilakukan penambahan antibodi skunder yang dilabel dengan enzim, sehingga akan terjadi reaksi warna yang dapat diukur dengan spectrophotometer.

19,20

21,22,23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi observasional analitik dengan rancangan cross sectional.

3.2 Waktu dan tempat penelitian

3.2.1 Penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2011 sampai Februari 2012, bertempat di RS Kusta Pulau Sicanang Belawan & RSUP H. Adam Malik Medan.

3.2.2 Pengambilan sampel darah dilakukan di RS kusta Pulau Sicanang Belawan & RSUP H. Adam Malik Medan. Sampel serum dikumpulkan dalam freezer pada suhu 0-(-20)0

3.2.3 Setelah jumlah sampel terpenuhi maka semua sampel akan dibawa sekaligus ke Tropical Disease Center, Kampus C Universitas Airlangga

C sedangkan sampel kertas saring disimpan didalam kotak dengan temperatur ruangan.

3.3 Populasi penelitian

3.3.1 Populasi target :

Pasien-pasien yang menderita kusta. 3.3.2 Populasi terjangkau :

3.3.3 Sampel :

Pasien-pasien yang menderita kusta tipe multibasiler dan pausibasiler yang berobat ke RS Kusta Pulau Sicanang Belawan dan RSUP H. Adam Malik Medan sejak bulan September 2011 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.4 Besar sampel

Untuk menghitung besarnya sampel penelitian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Rumus : n = Jumlah sampel = 2 (Zα + Zβ)S (X

2

1 –X2)

Zα = Nilai baku normal dari tabel Z yang besarnya tergantung pada nilai

α

yang ditentukan, maka jikaα

= 0,05 maka Zα = 1,96Zβ = Nilai baku normal dari tabel Z yang besarnya tergantung pada nilai

β

yang ditentukan, maka jikaβ

= 0,10 maka Zβ = 1,282S = Standar deviasi gabungan antara sampel darah serum dan sampel darah kertas saring, yaitu: 1311,55

(X1 –X2

Maka : n =

) = selisih rerata yang bermakna

(1,96+1,282).1311,55 (800)

2 2

= 28 orang

3.5 Cara pengambilan sampel penelitian

Cara pengambilan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode consecutive sampling.

3.6 Identifikasi variabel

3.6.1 Variabel bebas : Pemeriksaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 dengan metode ELISA dari sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring, pemeriksaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 dengan metode ELISA dari sampel darah finger prick dengan kertas saring.

3.6.2 Variabel terikat : Kadar antibodi IgM anti PGL-1 dengan metode ELISA pada penderita kusta multibasiler dan pausibasiler.

3.7 Kriteria inklusi dan eksklusi

A. Kriteria inklusi

a). Bersedia ikut serta dalam penelitian dengan menandatangani informed consent.

b). Penderita kusta tipe multibasiler dan pausibasiler yang ditetapkan secara klinis dan bakteriologis.

c). Penderita kusta dengan usia 14 tahun keatas.

B. Kriteria eksklusi

b). Terjadi kesulitan dalam pengambilan sampel darah.

3.8 Alat, bahan dan cara kerja

3.8.1 Alat dan bahan untuk pengambilan spesimen

1. Sarung tangan.

2. Alat ikat pembendungan (torniquet). 3. Kapas alkohol 70%.

4. Spuit disposable 3 cc.

5. Vacutainer (tabung pengumpul darah steril) 5 cc. 6. Autoclick (blood lancet).

7. Kertas saring (Whattman chromathography paper Gr. 41). 8. Kertas label.

9. Plastik klip. 10.Spidol.

11.Tabung mikrokapiler (hematocrite tube).

12. Microtube (tabung mikro) 1 ml yang berisi bahan pengawet (NaNO3) untuk sampel serum.

13.Plester luka. 14.Satu buah freezer. 15.Satu buah centrifuge.

16.Kotak pendingin untuk menyimpan serum dan kertas saring pada saat transportasi ke laboratorium pusat.

3.8.2 Alat dan bahan untuk pemeriksaan serologi kusta dengan metode

ELISA

1. Immunowash (BIORAD model 1575) 2. Microplate.

3. Mikropipet. 4. Gunting kertas. 5. Vortex.

6. Blockingbuffer.

7. ELISA reader (SUNRICEclassic). 8. Tabung Eppendorf (1,5µl, 0,5µl). 9. Kotak inkubasi.

10. Kertas saring (BloodWhattman paper).

11. Larutan buffer PBST (phosphate buffer saline tween +0,05% tween 20).

3.8.3 Cara kerja

A. Penderita kusta

Pasien yang memenuhi kritria inklusi dilakukan pemeriksaan untuk menentukan klasifikasi menurut WHO (1988) ataupun mendapatkan data skunder yaitu dari data rekam medis pasien pada saat berobat ke RS Kusta Pulau Sicanang Belawan dan RSUP H. Adam Malik Medan B. Prosedur pengambilan sampel serum darah dari vena kubiti

tanpa kertas saring

serum darah adalah sebagai berikut: gunakan sarung tangan, lalu bersihkan kulit di atas lokasi tusukan dengan alkohol 70% dan biarkan sampai kering. Lokasi penusukan harus bebas dari luka dan bekas luka/sikatrik. Pasang ikatan pembendungan pada lengan. Setelah itu vena kubiti ditusuk dengan posisi sudut 45 derajat dengan jarum menghadap keatas. Darah dibiarkan mengalir kedalam jarum lalu jarum diputar menghadap kebawah. Kemudian darah diambil sebanyak 3 cc. Torniquet dilepas, lalu jarum ditarik dengan tetap menekan lubang penusukan dengan kapas alkohol. Setelah itu bekas tusukan ditutup dengan plester. Darah kemudian dimasukkan ke dalam vacutainer 5 cc dan diberi label.

b) Sampel darah disentrifugasi dengan kecepatan 2000rpm selama 5 menit untuk mendapatkan serum. Serum yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam microtube 1cc yang berisi bahan pengawet NaNO3 untuk penyimpanan serum dan diberi label. c) Serum selanjutnya disimpan pada freezer dengan suhu 0-(-20)0C

yang akan stabil selama 6 bulan sebelum pemeriksaan. Hindari kontaminasi dan pajanan langsung terhadap sinar matahari.

C. Prosedur pengambilan sampel darah finger prick dengan

menggunakan kertas saring

b) Dilakukan desinfeksi pada jari tangan dengan kapas alkohol 70%. c) Tusuk jari dengan auto click (blood lancet) pada ujung

permukaan jari yang sudah didesinfeksi.

d) Darah kapiler dimasukkan dalam tabung hematokrit (mikrokapiler) sampai penuh (80µl).

e) Teteskan darah pada kertas saring sampai terserap merata dan membentuk bulatan dan biarkan sampai kering pada suhu kamar serta diberi label.

f) Kertas saring yang mengandung darah dimasukkan kedalam plastik klip dan akan stabil selama 2-4 bulan sebelum pemeriksaan serologi. Hindari kontaminasi dan pajanan langsung terhadap sinar matahari.

D. Prosedur pengiriman sampel serum darah yang diambil dari

vena kubiti dan sampel darah dari finger prick

Masing-masing sampel selanjutnya dibawa ke Tropical Disease Center yang berlokasi di Jalan Mulyorejo, Kampus C Universitas Airlangga Surabaya. Sampel serum dibawa dengan menggunakan kotak pendingin berisi dry ice. Sedangkan untuk sampel kertas saring menggunakan kotak biasa.

E. Prosedur pemeriksaan serologi dengan metode ELISA

a) Kertas saring yang mengandung darah dipotong kecil-kecil. b) Masukkan kedalam tabung eppendorf dan ditambahkan 800µl

c) Dilakukan vortex selama 5 menit untuk melarutkan serum. d) Masukkan 50µl coatingbuffer pH 9,6 (PBS) dan antigen

NT-P-BSA working solution ke dalam mikroplat, inkubasi pada suhu 370

e) Mikroplat dicuci dengan washing buffer berisi larutan PBST + skimmilk 2% sebanyak 3 kali dengan alat BioRadImmunowash model 1575.

C selama 1 jam.

f) Masukkan blockingbuffer 50µl dalam mikroplat, inkubasi pada suhu 370

g) Buang blockingbuffer. C selama 1 jam.

h) Masukkan larutan 50µl goat serum (sampel serum dan larutan kertas saring) yang telah diencerkan dengan dilution buffer (1:3000) kedalam mikroplat, inkubasi pada suhu 370

i) Cuci mikroplat dengan washingbuffer sebanyak 3 kali.

C selama 1 jam.

j) Masukkan masing-masing 50µl 2nd reagen ABC antibodi (Biotinelabeled Anti Human IgM) sesuai skema kedalam mikroplat, inkubasi 370

k) Cuci mikroplat kembali dengan washingbuffer sebanyak 3 kali. C selama 1 jam dan diencerkan dengan dilutionbuffer dengan perbandingan (1:2000).

l) Masukkan substrat solution masing-masing 100µl dalam mikroplat hingga warna kuning/jingga, hitung waktunya.

n) Hitung nilai serapan (opticaldensity) dengan alat ELISA reader (SUNRICE classic), kemudian diolah dan dikonversikan melalui komputer dengan program Biolise.

3.9 Definisi operasional

3.9.1 Usia :

Usia subjek saat pengambilan sampel dihitung dari tanggal lahir, bila lebih dari 6 bulan, usia dibulatkan ke atas; bila kurang dari 6 bulan, usia dibulatkan ke bawah.

3.9.2 Kusta :

Penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi M. leprae yang menyerang saraf tepi, tetapi bisa juga menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata otot, tulang, dan testis.

3.9.3 Pemeriksaan bakteriologis :

Pemeriksaan sediaan yang diperoleh lewat irisan dan kerokan kecil pada kulit yang kemudian diberi pewarnaan tahan asam untuk melihat M.leprae 3.9.4 Enzymelinkedimmunosorbentassay (ELISA) :

Suatu tehnik biokimia digunakan terutama pada bidang imunologi untuk mendeteksi hadirnya antibodi atau antigen pada sampelnya.

3.9.5 Metode finger prick :

Suatu tehnik untuk mendapatkan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dengan cara menusukkan benda tajam pada ujung jari.

3.9.6 Kertas saring :

3.10 Rencana pengolahan dan analisa data

3.10 Kerangka operasional

PERBEDAAN ?

Pemeriksaan ELISA darah finger prick dengan kertas saring Pemeriksaan ELISA

serum darah vena kubiti tanpa kertas

saring

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 orang penderita kusta. Pada penelitian ini, diagnosis kusta pada penelitian ini ditegakkan berdasarkan tanda kardinal lainnya maupun dari data skunder yaitu dari rekam medis pasien sebelumnya.

4.1 Karakteristik subjek penelitian

Tabel 3. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin.

Jeniskelamin Subjekpenelitian

n %

Laki-laki 19 68

Perempuan 9 32

Total 28 100

Pada penelitian ini, dari 28 orang subjek penelitian didapatkan 19 orang (68%) adalah laki-laki dan 9 orang (32%) adalah perempuan. Hasil ini memperlihatkan bahwa jumlah kasus dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Berdasarkan data depkes RI tahun 2007, sebagian besar negara di dunia kecuali di beberapa negara di Afrika menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terserang dari pada perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krisnamurthy dkk di India tahun 2001, dari 4243 penderita kusta dijumpai bahwa perempuan lebih banyak terserang dari pada laki-laki.

2,10,11

Hasil penelitian ini sama dengan beberapa laporan di seluruh dunia oleh WHO yang menunjukkan laki-laki lebih banyak terserang dari pada perempuan, yang kemungkinan karena

faktor lingkungan atau faktor biologi. Seperti pada semua penyakit menular, laki-laki lebih banyak terpapar dengan faktor resiko sebagai dari gaya hidupnya.3,27

Tabel 4. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur.

Umur (tahun) Subjek penelitian

n %

15-24 11 40

25-34 2 7

35-44 4 18

45-54 2 7

>54 9 28

Total 28 100

Umur subjek penelitian berkisar dari 15 tahun sampai 68 tahun dan yang terbanyak adalah umur 15-24 tahun dan >54 tahun yaitu masing-masing 11 orang (40%) dan 9 orang (28%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan depkes RI tahun 2007. Walaupun kebanyakan penelitian melaporkan distribusi penyakit kusta menurut umur dan berdasarkan prevalensi, hanya sedikit yang berdasarkan insiden karena pada saat timbulnya penyakit sukar diketahui. Pada penyakit kronik seperti kusta, informasi berdasarkan data prevalensi dan data umur pada saat timbulnya penyakit mungkin tidak menggambarkan resiko spesifik umur. Kusta diketahui dapat terjadi pada semua umur berkisar bayi sampai umur tua. Namun yang terbanyak adalah pada umur muda dan produktif.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Felisa S. L, dimana kusta didapati pada rerata umur 10-14 tahun dan rerata umur35-44 tahun. Dan kusta jarang mengenai usia bayi dibawah lima tahun.

2,7,11

Tabel 5. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan suku.

Suku Subjek penelitian

n %

Pada penelitian ini didapati bahwa suku Batak dan Aceh merupakan suku terbanyak diantara seluruh kasus (berturut-turut 32% dan 25%). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki apakah pola dan kebiasaan hidup yang berbeda dari masing-masing suku bangsa, berperan dalam menentukan perbedaan angka kejadian kusta.

Kusta dapat terjadi pada semua ras dan etnis. Data menurut depkes RI, kejadian di Indonesia etnik madura dan Bugis lebih banyak menderita kusta dibandingkan etnis Jawa atau Melayu.2,11

Data dari WHO melaporkan bahwa orang Afrika hitam memiliki insiden yang tinggi untuk tipe tuberkuloid. Individu dengan kulit yang terang dan suku bangsa Cina cenderung terjadi tipe lepromatosa. Dan kusta masih endemik pada benua Asia, Afrika, penggiran Pasifik dan Amerika Latin (tidak termasuk Chile).

Pada penelitian ini, walaupun kelompok kasus berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, namun semuanya berasal dari ras yang sama (mongoloid) sehingga tidak terdapat perbedaan gambaran klinis kusta akibat perbedaan suku bangsa.

2,3,11

Tabel 6. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan tipe kusta.

Tipe kusta Subjek penelitian

n %

Pausibasiler 6 21,4

Multibasiler 22 78,6

Pada penelitian ini, dari 28 orang subjek penelitian didapatkan 6 orang (21,4%) adalah kusta tipe pausibasiler dan 22 orang (78,6%) adalah kusta tipe multibasiler. Hasil ini memperlihatkan bahwa jumlah kasus kusta multibasiler lebih banyak dibandingkan kasus kusta tipe pausibasiler.

Berdasarkan data depkes RI tahun 2007, sebagian besar kasus (80,49%) kusta yang ditemukan di Indonesia adalah kusta tipe multibasiler.

Menurut data dari WHO di beberapa negara di Afrika seperti masing-masing Congo (56,7%), Bolivia (44,24%), dan Somalia (34,10%) memiliki kasus kusta tipe multibasiler lebih sedikit dibandingkan dengan kasus kusta tipe pausibasiler.5,29 Namun penyebab adanya variasi geografi belum begitu jelas kecuali kemungkinan menyangkut beberapa faktor diantaranya adalah kesempatan paparan dan predisposisi genetik.12,29

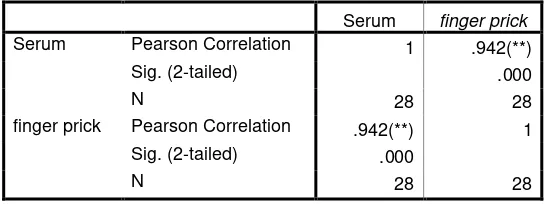

4.2 Korelasi kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas

saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas

saring dengan metode ELISA

Tabel 7. Hasil uji korelasi antara kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA

Serum fingerprick

Serum Pearson Correlation 1 .942(**)

Sig. (2-tailed) .000

N 28 28

finger prick Pearson Correlation .942(**) 1

Sig. (2-tailed) .000

N 28 28

*Uji Spearman

anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti dengan metode ELISA. (r=0,942).

Kemudian untuk mengkonversi nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 dari finger prick dengan kertas saring terhadap nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 dari serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dilakukan berdasarkan hasil analisa regresi linier.

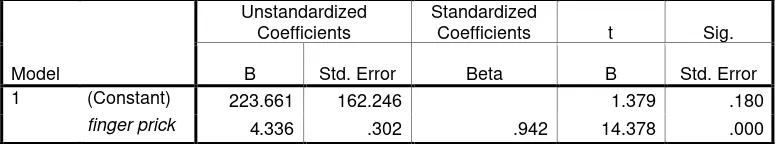

Tabel 8. Hasil uji regresi linear antara kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA

Model

Pada tabel 8 ditampilkan nilai konstanta dari kadar finger prick adalah 223,661 dan nilai faktor pembeda adalah 4,336 dengan nilai signifikan (0,0001) dengan uji regresi linear. Selanjutnya dapat dihitung nilai konversi finger prick terhadap nilai serum, dengan rumus sebagai berikut:

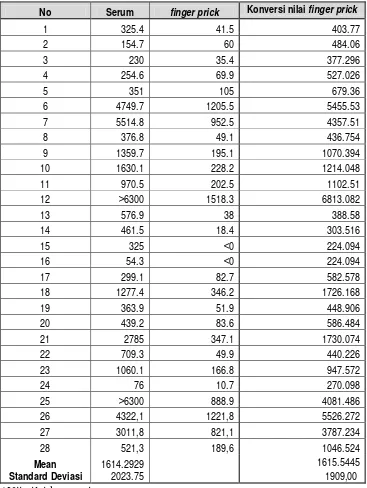

Tabel 9. Hasil uji konversi antara nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah finger prick dengan kertas saring terhadap sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring dengan metode ELISA.

No Serum fingerprick Konversi nilai fingerprick

1 325.4 41.5 403.77

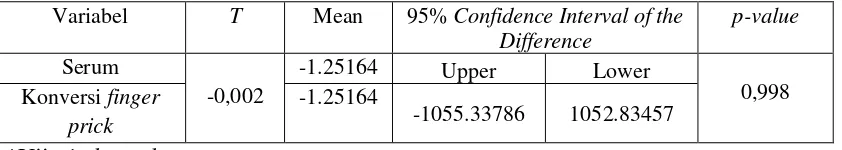

Kemudian dilakukan uji t-test pada nilai serum dengan nilai konversi finger prick untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara nilai kadar antibodi IgM anti PGL-1 dari sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti dengan nilai kadar antibodi anti PGL-1 dari konversi nilai fingerprick dengan metode ELISA dengan derajat kepercayaan 95%.

4.3. Perbedaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah dari konversi finger prick

dengan kertas saring dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti tanpa

kertas saring dengan metode ELISA

Tabel 10. Perbedaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah dari konversi finger prick dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti dengan metode ELISA Variabel T Mean 95% ConfidenceIntervalofthe

Difference

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Telah dilakukan penelitian mengenai pengukuran kadar antibodi IgM anti PGL-1 pada penderita kusta (Studi banding antara sampel darah finger prick dengan menggunakan kertas saring dan sampel serum darah vena kubiti tanpa kertas saring) pada bulan September 2011 – Februari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat korelasi antara kadar antibodi IgM anti PGL-1 sampel darah dari finger prick dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti dengan metode ELISA.

2. Nilai rerata antara nilai konversi fingerprick dengan nilai sampel serum darah dari vena kubiti mempunyai nilai yang relatif sama.

3. Tidak terdapat perbedaan antara kadar antibodi anti PGL-1 sampel darah dari finger prick dengan sampel serum darah yang diambil dari vena kubiti dengan metode ELISA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan :

1. Perlu penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hubungan yang lebih lengkap antara pemeriksaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 dari sampel darah fingerprick dengan kertas saring sehingga diharapkan dapat menggantikan pemeriksaan kadar antibodi IgM anti PGL-1 dari sampel serum yang diambil dari vena kubiti tanpa kertas saring.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bryceson A, Pfaltzgraff RE. Immunology. Dalam: Bryceson A, Pfaltzgraff RE, editor. Leprosy. Edisi ke-3. London: Churchil Livingstone; 1990. h. 93-113.

2. Departemen kesehatan Republik Indonesia. Buku pedoman nasional pengendalian penyakit kusta. Jakarta, 2007.

3. International leprosy association, Technical forum, Paris, 2002: h. 20-27.

4. Sengupta U, serodiagnostic test for leprosy. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 1997;12: h. 93-96.

5. Rachmat H, program pemberantasan penyakit kusta di Indonesia. Dalam: Daili SSE, Menaldi LS, Ismiarto PS, Nilasari H, editor. Kelompok studi morbus hansen Indonesia, Makasar, 2003;1; h.1-11.

6. Sudhir S, Kannan S, Nagaraju B, Sengupta U, Gupte M. D, Utility of serodiagnostic test for leprosy: a study in endemic population in South India. Lepr Rev, 2004; 75: h.266-273.

7. Agusni I. Imunologi Penyakit Kusta. Dalam: Sudigdoadi, Sutedja E, Agusni YH, Sugiri U, editor. Buku makalah lengkap kursus imunologi I dokter spesialis kulit dan kelamin. Seri II: Immuno-Dermatologi Indonesia. Bandung: Kelompok Studi Dermatologi Bag/SMF Kulit dan Kelamin-RSUP dr. Hasan Sadikin; 2000. h. 231-44. 8. Cho SN, Shin JS, Choi IH, Kim SH, Kim DI, Kim JD. Detection of Phenolic

Glycolipid 1 of Mycobacteruim Leprae and Antibodies to antigen in Sera from leprosy patients and their contacts. Yonsei Medical Jornal, Vol. 29, No. 3, 1998: h. 219-224.

10. Syahputra E, Matodiharjo S, Ervianti E. Pengukuran kadar antibodi anti PGL-1 pada penderita kusta tipe pausibasiler dan multibasiler. Majalah kedokteran Indonesia, 2004;edisi 4: h. 159-166.

11. Diagnosis, Klasifikasi dan pengobatan penyakit kusta. Bagi petugas pengelola program P2 kusta tingkat propinsi dan kabupaten, 2005.

12. Rene RP de Vries, Tom HM, Ottenhoff. Immunogenetic of Leprosy. Dalam: Hastings R, Opromolla DVA, editor. Leprosy. Edisi ke-2. London: Churchil Livingstone; 1994. h. 113-21.

13. Booth RJ, Watson JD. M. Leprae antigens and the molecular biology of leprosy. Dalam: Hastings R, Opromolla DVA, editor. Leprosy. Edisi ke-2. London: Churchil Livingstone; 1994. h. 123-35.

14. Jopling WH. General Principles of Immunology and their Application to the Leprosy Patient. Dalam: Handbook of Leprosy. Edisi ke-5. New Delhi: CBS Publishers & Distributors; 1995. h. 67-81.

15. Desikan KV. Immunology in Manual of Leprosy. Dalam: RH Thangraj, editor. The Leprosy Mission, Southern Asia New Delhi.1983. h. 10-21.

16. Booth RJ, Watson JD. M. Leprae antigens and the molecular biology of leprosy. Dalam: Hastings R, Opromolla DVA, editor. Leprosy. Edisi ke-2. London: Churchil Livingstone; 1994. h. 123-35.

17. Odom RB et all: Andrew’s Diseases of the skin Clinical Dermatology. Edisi ke-9. New York: W. B. Saunders Company; 2000. h. 430-1.