REHASTIDYA RAHAYU

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Dampak Zonasi Dan Pariwisata Atraksi Hiu Paus Terhadap Komunitas Kampung Kwatisore

adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

Terhadap Komunitas Kampung Kwatisore. Dibimbing oleh SOERYO ADIWIBOWO dan ARIF SATRIA.

Terbentuknya kawasan konservasi khususnya taman nasional bukanlah tanpa masalah, terutama permasalahan (1) zonasi, (2) perikanan tangkap dan (3) pariwisata yang semakin berkembang. Banyak penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penetapan zonasi semakin membatasi akses masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam taman nasional. Tingginya potensi taman nasional juga mengundang para pengusaha pariwisata maupun nelayan luar untuk datang dan memanfaatkan sumber daya alam taman nasional. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan taman nasional menjadi semakin terbatas aksesnya selain karena ditetapkannya zonasi dan pada akhirnya masyarakat menjadi termarginalkan.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) merupakan taman nasional terluas di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. TNTC, sama halnya seperti taman nasional lainnya, juga memungkinkan mengalami permasalahan zonasi. Daya tarik keanekaragaman hayatinya pun banyak mengundang pengusaha pariwisata dan nelayan luar untuk datang dan memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) menganalisis dampak pemberlakukan sistem zonasi terhadap komunitas Kwatisore dimana pada umumnya penetapan zonasi pada taman nasional menjadikan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan taman nasional menjadi termarjinalkan karena akses mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin terbatas. (2) Menganalisis dampak kehadiran pengusaha pariwisata, nelayan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai pendatang di taman nasional, dimana ketiganya sebagai pendatang memiliki kemampuan yang besar untuk memperoleh akses dalam memanfaatkan sumber daya alam TNTC sehingga dapat mengakibatkan marginalisasi terhadap komunitas Kwatisore seperti halnya penetapan sistem zonasi.

Penelitian telah dilakukan di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kampung Kwatisore Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Melalui paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dengan sejumlah teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Teknik yang digunakan diantaranya adalah observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dipilih secara purposive. Informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap paling mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

pemasukan dari para wisatawan dan operator wisata. Tambahan pendapatan berasal dari penjualan souvenir, penyewaan perahu, dan pengadaan upacara adat untuk penyambutan tamu. Dampak negatifnya semakin memudarnya mitos hiu paus sebagai hantu laut. Selama ini mitos hiu paus membuat hiu paus terlindungi dari eksploitasi. Namun akibat semakin memudarnya mitos hiu paus warga Kwatisore sudah mulai berani memburu hiu paus berdasarkan pesanan. Ketiga keberadaan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pergantian alat penangkapan ikan warga Kwatisore dan transportasi yang digunakan untuk melaut. Dahulu warga Kwatisore pergi melaut menggunakan perahu dayung, sedangkan saat ini nelayan lebih dominan menggunakan perahu fiber yang diberikan oleh KJA.

Jadi adanya penetapan zonasi, perkembangan pariwisata dan kehadiran nelayan bagan serta KJA tidak membuat warga Kwatisore menjadi termarginalkan, namun berdampak pada akses kontrol warga Kwatisore terhadap sumber daya Kwatisore. Warga Kwatisore dan BBTNTC berbagi wewenang dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu dalam pengelolaan sumberdaya perikanan warga Kwatisore juga berbagi wewenang dengan DKP. Akibat dari dualitas kepemimpinan pengelolaan TNTC mengakibatkan wisatawan, pengusaha wisata, nelayan bagan, dan KJA sebagai aktor pemanfaat sumberdaya Kwatisore merasa bingung dan dirugikan, namun mereka juga telah mengambil posisi keberpihakan. Posisi keberpihakan lebih dominan mengarah pada warga Kwatisore. Oleh karena itu warga Kwatisore masih memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam terutama menurut pandangan para aktor yang mengakses sumber daya Kwatisore. Hal ini terbukti dari izin akses dalam pemanfaatan sumber daya Kwatisore utamanya berasal dari warga Kwatisore. Setelah izin didapatkan dari warga Kwatisore selanjutnya izin diperoleh dari BBTNTC atau DKP.

Tourism toward Kwatisore Community. Supervised by SOERYO ADIWIBOWO and ARIF SATRIA.

The establishment of conservation area, national park is not existed without problems, especially about (1) zoning, (2) fishing, and (3) tourism. Many researches had conducted with the result that the establishment of zoning activity has been limiting the access of community over the national park resources. Moreover, a high potential on biodiversity in national park invites either tourism investors or fishermen outside national park to utilize its resources. Such situations causing the community who lives around the national park had more limited on the access to resources then became marginalized.

Cendrawasih Bay National Park (TNTC) is the largest national park in Indonesia who has a tremendous biodiversity. TNTC, as well as other national parks also has possibility experience problems with the zoning. Its biodiversity also attracted the tourism investors and fishermen accessing the natural resources. Therefore, this study is aimed to analyze: first, analyze the impact of the implementation of zoning system to communities Kwatisore which is generally the zoning system were causing the communities who lives in national park become marginalized due to their access increasingly limited to resources. Second, analyze the presence of tourism entrepreneurs, floating capture fisheries (bagan) and floating net cage (KJA) as a newcomer in national park that also marginalize Kwatisore communities as well as zoning system, where the third as a newcomer has a great ability to gain access in utilizing natural resources of TNTC.

This research was conducted in Cenderawasih Bay National Park, especially located in the Kwatisore Village, Yaur District, and Nabire Region of Papua Province. Through constructivism paradigm and qualitative approach with a number of data collection techniques used to get answers from the research problems. Techniques are used include observation and in-depth interviews with informants. Informants were selected purposively. Informants selected are considered the most knowing and mastering the issues which are discussed in this research.

So it can be concluded that Kwatisore communities are not marginalized by zoning, tourism and fishermen from outside national park but effects the management of access to control over the national park resources. Kwatisore communities and BBTNTC are sharing authority in the management of resources. Moreover, Kwatisore communities and Department of Marine and Fisheries also share their authority of fisheries management. As a result, the dualism of management leadership of TNTC, tourists, tourism business, floating capture fisheries and floating net cage are confused and aggrieved, but they also have taken the alignments position which had led to Kwatisore communities. Therefore Kwatisore communities still has strong bargaining position on the management of natural resources, particularly the actors who have access to Kwatisore resources. The evidence is proved from the access to utilize over the resource which firstly came from the Kwatisore communities, and secondly from BBTNTC or DKP.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

TERHADAP KOMUNITAS KAMPUNG KWATISORE

REHASTIDYA RAHAYU

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam

penelitian ini ialah konservasi, dengan judul Dampak Zonasi dan Pariwisata Atraksi

Hiu Paus terhadap Komunitas Kampung Kwatisore.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS dan Bapak Dr. Arif Satria, SP, M.Si selaku pembimbing. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan pada WWF-Indonesia yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. Diskusi, saran, masukan dan bahan-bahan yang diberikan WWF-Indonesia sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga sampaikan kepada teman-teman Sosiologi Pedesaan yang memberikan dukungan, nasehat, dan diskusi yang sangat mencerahkan penulis dalam proses penulisan tesis. Ungkapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada bapak, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

DAFTAR ISTILAH v

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 5

Kegunaan Penelitian 6

2 TINJAUAN PUSTAKA 6

Konservasi di Indonesia : Taman Nasional 6

Zonasi Taman Nasional 8

Marginalisasi 10

Teori Hak Kepemilikan (Property Right) 11

Akses terhadap Pengelolaan Sumber daya 14

Kerangka Konseptual 17

3 METODOLOGI PENELITIAN 19

Paradigma dan Metode Penelitian 19

Lokasi dan Waktu Penelitian 20

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 21

4 TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH 22

Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Teluk Cendrawasih 22

Hiu Paus 25

Riwayat Pendirian Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) 28 Tahap Perencanaan dan Persiapan (1990-1998) 29

Tahap Penetapan (1999-sekarang) 30

Proses Penyusunan Zonasi 32

Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih 36

5 KOMUNITAS KWATISORE 41

Kondisi Kehidupan Komunitas Kwatisore 41

Struktur Komunitas Kwatisore 48

6 AKTOR DAN AKSES 53

Wisatawan 54

Kali Lemon Dive Resort 57

Nelayan Bagan 60

Keramba Jaring Apung 67

7 DAMPAK ZONASI DAN PARIWISATA ATRAKSI HIU PAUS TERHADAP KOMUNITAS KWATISORE

70

Dampak Zonasi 71

Dampak Atraksi Hiu Paus 80

Dampak Nelayan Bagan dan Keramba Jaring Apung 84

Relasi Kuasa dan Perubahan Akses 86

8 PENUTUP 89

Kesimpulan 89

Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

1 Kumpulan Posisi Hak Penguasaan terhadap Sumber Daya Alam 14

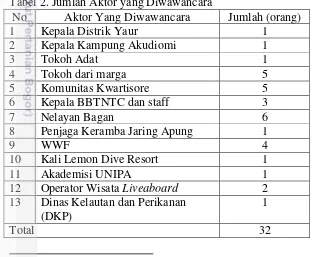

2 Jumlah Aktor yang Diwawancara 21

3 Informasi Penelitian, Aktor dan Teknik Pengumpulan Data 22

4 Zonasi TNTC 36

5 Aturan Standar Operasional Wisata Hiu Paus TNTC 37

6 Mata Pencaharian 46

7 Pendidikan 47

8 Pengeluaran Bagan 65

9 Aturan Usaha Perikanan Di Dalam Kawasan TNTC 69

10 Tipe Hak Penguasaan Sebelum Ditetapkan Sebagai Taman Nasional

73

11 Tipe Hak Penguasaan TNTC 74

12 Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Di Kawasan Konservasi

76

13 Pelanggaran dan Kasus yang Terjadi 77

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Konseptual Penelitian 19

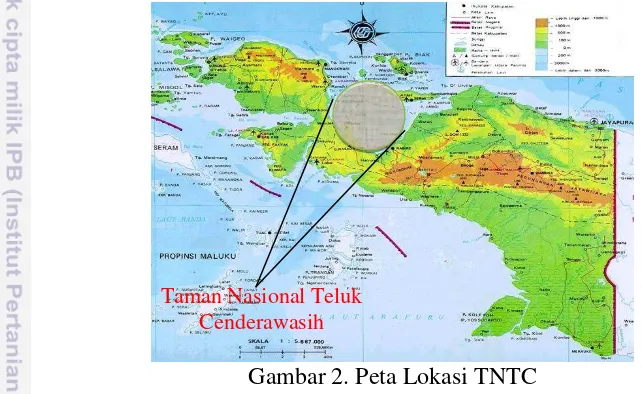

2 Peta Lokasi TNTC 23

3 Keanekaragaman Hayati Teluk Cenderawasih 24

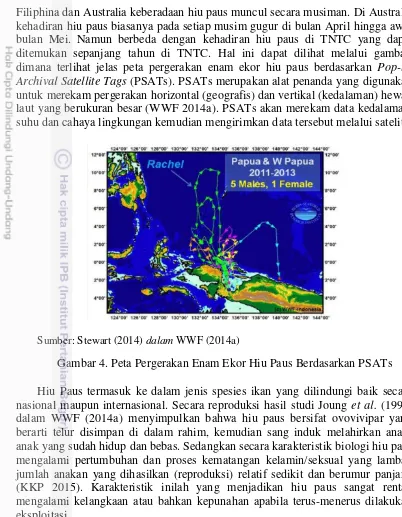

4 Peta Pergerakan Enam Ekor Hiu Paus Berdasarkan PSATs 26

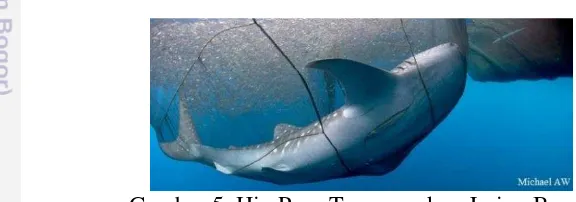

5 Hiu Paus Terperangkap Jaring Bagan 27

6 Hiu Paus 28

7 Perubahan Status Kawasan Konservasi Teluk Cenderawasih 31 8 Tahapan Proses Sistem Zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih 34

9 Peta Zonasi TNTC 35

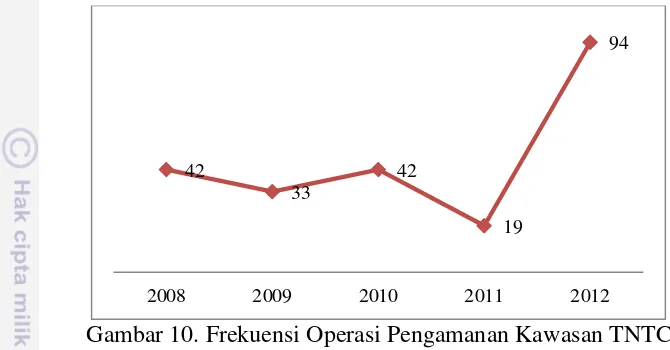

10 Frekuensi Operasi Pengamanan Kawasan TNTC 39

11 Peta Wilayah Kampung Kwatisore 41

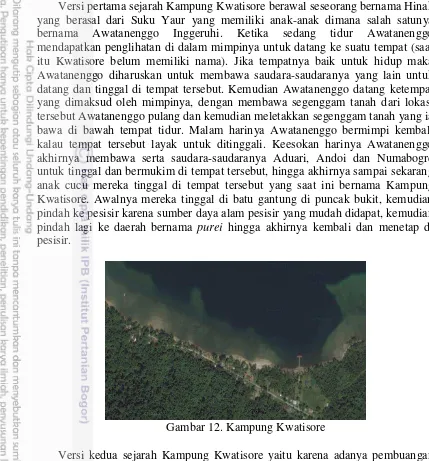

12 Kampung Kwatisore 42

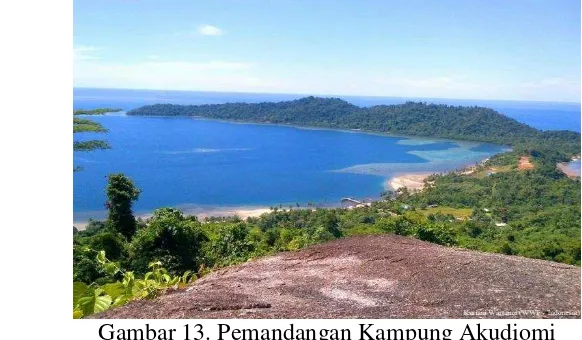

13 Pemandangan Kampung Kwatisore 45

14 Struktur Adat Masyarakat Kampung Kwatisore 49

15 Struktur Pemerintahan Masyarakat Kampung Kwatisore 50

16 Peningkatan Kunjungan Wisatawan Setiap Tahun 55

17 Jumlah Pengunjung Kawasan TNTC Berdasarkan Tujuan Kunjungan Tahun 2012

55

18 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TNTC 56

19 Kali Lemon Dive Resort 58

20 Liveaboard Wisatawan 58

21 Permasalahan di Pesisir Kawasan TNTC 61

22 Bagan Nelayan 61

23 Peta Penyebaran Nelayan Dalam dan Luar Kawasn TNTC 62 24 Cara Akses Nelayan Bagan terhadap Sumber Daya Perairan

Kwatisore

63

25 Papan Zonasi Wilayah Kwatisore 75

26 Diagram Pemahaman Masyarakat Tentang Arti TNTC 78

27 Diagram Masyarakat Kwatisore yang Pernah Mendengar Istilah Zonasi

78

28 Daerah Tangkapan Ikan Warga Kwatisore 79

29 Perahu Nelayan Keramba 85

DAFTAR LAMPIRAN

1 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah Di Setiap

BPTN Wilayah 98

2 Peta Wilayah Kerja Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) di TNTC 98

3 Data Asal Wisatawan 99

4 Operator Wisata Yang Beroperasi di TNTC 100

5 Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) 100

6 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Di TNTC Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis “Penerimaan Negara Bukan Pajak” Yang Berlaku Pada

Kementerian Kehutanan Dan Permenhut No: P.Menhut-II/2014 Tentang Rayonisasi (TNTC Rayon III)

101

7 Surat Keputusan Musyawarah Adat Aturan Wisata Kampung

Kwatisore 105

8 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) DKP 105

9 Surat Layak Operasi (SLO) DKP 106

10 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) DKP 106

11 Matriks Zonasi TNTC 107

12 Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Konservasi Teluk

Cenderawasih Tahun 2012 110

DAFTAR ISTILAH

ANTRA Asosiasi Nelayan Tradisional

BBTNTC Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih

BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BMA Badan Musyawarah Adat

CNPPA Commission on National Parks and Protected Areas CI-Indonesia Conservation International Indonesia

DAP Dewan Adat Papua

DKP Dinas Kelautan dan Perikanan

ICDP Integrated Conservation and Development Project

IPAS Integrated Protected Area System

IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

KJA Keramba Jaring Apung

KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

KLDR Kali Lemon Dive Resort

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

LMA Lembaga Adat Papua

MOU Memorandum of Understanding

Nelayan BBM Nelayan Bugis Buton Makassar

PHKA Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Polhut Polisi Hutan

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSATs Pop-up Archival Satellite Tags

SIMAKSI Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi

SIPI Surat Izin Penangkapan Ikan

SIUP Surat Izin Usaha Perikanan

SPORC Satuan Polhut Reaksi Cepat

TNB Taman Nasional Bunaken

TNC The National Conservation

TNK Taman Nasional Komodo

TNTB Taman Nasional Taka Bonerate

TNTC Taman Nasional Teluk Cenderawasih

TNUK Taman Nasional Ujung Kulon

TPHL Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya

UNIPA Universitas Negeri Papua

WCPA World Commission on Protected Areas

I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.480 pulau dengan luas wilayah perairannya 3.257.483 km2 lebih luas dibandingkan dengan luas wilayah daratan 1.922.570 km2. Luasnya wilayah perairan Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (megadiversity country) karena posisinya secara bio-geography yang sangat strategis (Alikodra 2012). Tinggi dan beragamnya keunikan sumber daya alam hayati kawasan perairan Indonesia diharapkan dapat mendukung tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, tidak hanya sebagai sumber pendapatan dan sumber pangan tetapi juga sebagai daya tarik wisata alam bahari.

Namun kawasan perairan yang meliputi kawasan laut, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap punahnya sumber daya alam hayati. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggapan bahwa kawasan perairan bersifat open access (akses terbuka). Anggapan ini memberikan pengertian bahwa tidak adanya pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan serta bagaimana terjadinya persaingan bebas (free for all) (Satria 2009a). Hal ini dapat memicu terjadinya tragedy of the common. Tragedy of the common menyebabkan sumber daya alam bisa diakses oleh siapapun sehingga berbagai pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan (Hardin 1968), pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, dan mengakibatkan konflik antar pelaku (Ostrom dan Schalager 1996).

Solusi yang ditawarkan oleh Hardin (1968) untuk mencegah kerusakan lingkungan yaitu dengan memberikan pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta (private property) atau kepada publik (public property) dengan aturan-aturan tertentu. Pemberian pengelolaan sumber daya kepada pihak tertentu berarti mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap sumber daya tersebut dan mengawasi jalannya hak kepemilikan (property right) yang dimilikinya dan juga yang dimiliki oleh orang lain (Hanna, Folke, & Maler 1996).

Wilayah perairan seperti kawasan laut dan pesisir secara de facto bersifat open access, walaupun negara telah memiliki aturan-aturan tersendiri terhadap pengelolaan sumber daya alam (Satria & Matsuda 2004). Negara berdasarkan UUD 45 pasal 33 memiliki hak dalam mengatur pengelolaan terhadap sumber daya, walaupun kata mengatur sering salah diartikan oleh negara sebagai kepemilikan. Dalam artian negara tidak hanya mengatur sumber daya alam semata tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Salah satu cara negara dalam mengelola sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yaitu dengan membentuk kawasan konservasi.

diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam pengelolaan kawasan konservasi antara tujuan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam (Winara & Mukhtar 2011).

Namun terbentuknya taman nasional sebagai kawasan konservasi bukanlah tanpa masalah. Permasalahan yang paling utama dalam kawasan konservasi terutama konservasi perairan adalah yang berkaitan dengan zonasi, perikanan tangkap dan kegiatan pariwisata yang semakin berkembang. Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa penetapan suatu kawasan menjadi taman nasional sangat membawa pengaruh besar pada denyut kehidupan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan atau masyarakat yang memanfaatkan sumber daya di dalam taman nasional (Adiwibowo 2005; Galudra 2006; Adiwibowo et al. 2009; Santoso 2013). Tentu masih segar dalam ingatan tentang peristiwa berdarah penembakan nelayan di Taman Nasional Pulau Komodo karena memasuki area konservasi laut. Tahun 1998 ada lima orang nelayan yang ditembak sedangkan tahun 2002 ada dua orang nelayan yang ditembak dan ditahun 2003 sembilan orang nelayan ditangkap (Nahdian & Fadli 2014). Tahun 2013, Buletin Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) Sulawesi Utara melaporkan bahwa hak nelayan tradisional semakin terpinggirkan di Taman Nasional Bunaken (TNB). Nelayan menyatakan bahwa adanya indikasi penyusutan ruang produksi, tingginya frekuensi gesekan dengan otoritas setempat hingga ancaman proses hukum akibat aktivitas di laut. Nelayan TNB dilarang melintas dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan tertentu padahal secara teknis dan geografis garis batas laut tidaklah berbentuk tetapi ketidaktahuan nelayan terhadap garis batas tidak dipertimbangkan dan nelayan tetap diperkarakan secara hukum apabila melintas atau beraktivitas di kawasan yang “dilarang”. Selanjutnya di tahun 2014 tepatnya pada bulan oktober tiga orang nelayan ditangkap oleh jagawana karena dituduh memasuki dan merusak kawasan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), padahal ketiganya hanya menggunakan alat penangkapan tradisional berupa jaring dan panah bawah air yang terbuat dari kayu.

Selain permasalahan zonasi, disisi usaha penangkapan ikan nelayan tradisional juga tidak bisa “bergerak” dengan masuknya nelayan pendatang yang mengambil manfaat dari kawasan taman nasional. Hal ini disebabkan oleh nelayan pendatang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional. Salah satu contoh kasus yaitu konflik yang terjadi di Taman Nasional Taka Bonerate (TNTB) antara nelayan lokal dan nelayan pendatang (andon) yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap modern yang tidak ramah lingkungan. Selain itu di TNTB konflik juga terjadi antara nelayan Kampung Bajo yang menolak kehadiran pagae (pursue seiner/pukat cincin) dari pihak luar yang bermitra dengan nelayan Bugis dari kalangan ponggawa (pengusaha) hasil laut di Desa Rajuni (DKP Kab Selayar 2006). Perbedaan teknologi alat penangkapan ikan sangat merugikan nelayan tradisional yang hanya menggunakan perahu atau bahkan sampan sederhana dan menangkap ikan hanya dengan menggunakan pancing atau alat penangkapan tradisional lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila nelayan tradisional berteriak kepada pihak yang memiliki otoritas atau bahkan bertindak sendiri seperti yang terjadi di TNTB.

menjadi kawasan pariwisata dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran pariwisata diharapkan dapat menjadi jalan tengah dari berbagai kepentingan dan menambah pendapatan masyarakat sehingga tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam taman nasional. Namun pada kenyataannya, kehadiran pariwisata tidak semulus yang diharapkan bahkan terjadi hal yang berlawanan (counterintutive). Salah satu contoh kasus yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahmud (2014) di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehadiran pariwisata merangsang kedatangan para pengusaha pariwisata yang berdampak pada munculnya kecemburuan sosial terkait akses dan semakin sempitnya akses terutama aktivitas nelayan di perairan laut. Walaupun sebagian masyarakat direkrut menjadi karyawan di perusahaan tersebut, tetapi masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam pemanfaatan potensi kawasan TNBB, bahkan terjadi penambahan larangan terhadap aktivitas nelayan. Pariwisata yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan standar hidupnya tetapi malah berdampak pada semakin terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya alam taman nasional.

Fenomena yang terjadi di beberapa taman nasional seperti yang telah dipaparkan di atas menggambarkan terjadinya marginalisasi masyarakat dari sumber penghidupannya yaitu sumber daya alam taman nasional. Budimanta (2007) dalam Marina dan Dharmawan (2011) mengungkapkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia menjadikan kompleksitas hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Marginalisasi terjadi ketika kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya alam semakin dibatasi. Masyarakat semakin terbatas aksesnya sedangkan pihak lain seperti pengusaha wisata memiliki keleluasaan dalam mengambil manfaat dari sumber daya. Keleluasaan tersebut didapat oleh pengusaha wisata karena mengantongi izin dari pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan taman nasional yaitu negara. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk dapat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan sumber daya.

Ketika otonomi daerah diberlakukan berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya. Namun pada kenyataannya pemberian kewenangan masih bersifat setengah hati. Hal ini terlihat melalui pengelolaan kawasan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang tersebar diberbagai daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan alasan untuk urusan konservasi pemerintah daerah belum bisa dipercaya (Satria 2009a). Selain itu dijelaskan oleh Haba (2011) bahwa pemerintah daerah juga bersikap pasif dalam pengelolaan kawasan konservasi taman nasional yang disebabkan oleh, pertama, selagi taman nasional (bukan taman daerah) masih berada dibawah kewenangan pemerintah pusat, maka

“wilayah” ini tidak usah disentuh, karena hingga saat ini belum ditemukan

dana dan sumber daya manusia untuk mengelola taman nasional. Akibatnya, walaupun terdapat upaya desentralisasi tetapi pada kenyataannya pendekatan sentralistik masih terus digunakan dalam pengelolaan kawasan konservasi taman nasional dimana pengelolaan terpusat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Klaim negara atas tanah, air, kayu dan sumber daya alam lain memperbarui aturan akses sumber daya, yang memandang pengaksesan tanpa kewenangan (otorisasi) sebagai tindak kriminal. Tidak diberikannya akses sumber daya vital kepada masyarakat (nelayan) dapat menjadi tindak kejahatan paling kejam yang dilakukan negara terhadap nelayan kecil dan kadang-kadang amarah rakyat yang aksesnya terhadap sumber daya dirampas tidaklah bersumber dari perampasan itu sendiri, melainkan karena akses tersebut diserahkan kepada pihak lain yang klaimnya mereka pandang tidak valid (Thompson 1975 dalam Peluso 2006). Namun karena pemerintah daerah otonom maupun pemerintah pusat memiliki kontrol penuh terhadap pengelolaan sumber daya melalui kebijakan, perizinan atau lisensi yang diterbitkannya, dapat membuka jalan dan memberikan legitimasi pada aktor tertentu untuk mengakses sumber daya alam di kawasan konservasi yang secara tradisional atau juridis formal berada dibawah penguasaan aktor lain (Adiwibowo et al. 2009). Akses pemanfaatan pun terus dimanfaatkan oleh aktor tertentu walaupun menurut masyarakat lokal yang telah bermukim lama di dalam kawasan konservasi legitimasi yang diberikan negara dipandang tidak valid. Perlindungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat lokal/nelayan pun masih tertuju pada hak melintas dan hak memanfaatkan sumber daya, padahal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan diperlukan juga perlindungan terhadap hak mengelola (Satria 2015). Dampak terbesarnya adalah masyarakat diabaikan kehadirannya atau bahkan terkesan sebagai pengganggu, perusak sumber daya alam sehingga menjadi ultimatum bahwa masyarakat dilarang mengakses sumber daya kawasan konservasi.

Rumusan Masalah

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (selanjutnya TNTC) merupakan taman nasional terluas di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Luasnya wilayah cakupan TNTC membuat TNTC kaya akan adat istiadat dan budaya dari masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan bahkan sebelum kawasan Teluk Cenderawasih ditetapkan menjadi kawasan konservasi. Banyak penelitian telah dilakukan di kawasan TNTC salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Winara dan Mukhtar (2011) menunjukkan bahwa di kawasan TNTC terjadi benturan kepentingan antara kepentingan perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi.

Salah satu kawasan tujuan wisata di TNTC adalah Kampung Kwatisore. Kampung Kwatisore memiliki keistimewaan karena merupakan kawasan dimana hiu paus sebagai icon wisata dari TNTC paling banyak muncul. Hal ini tentu menjadi kesempatan oleh pengusaha wisata untuk mendatangkan wisatawan kekawasan TNTC. Salah satu pengusaha wisata di TNTC khususnya di Perairan Kwatisore adalah Kali Lemon Dive Resort (KLDR). KLDR merupakan satu-satunya perusahaan wisata yang terdapat di dalam kawasan TNTC. Oleh karena itu kegiatan wisata di Perairan Kwatisore sebagian besar dimonopoli oleh KLDR.

KLDR dalam menjalankan kegiatan wisata bergantung pada kehadiran nelayan bagan. Nelayan bagan yang dikenal juga dengan sebutan nelayan BBM yang merupakan singkatan dari nelayan Bugis, Buton Makassar. Sebutan BBM ini diberikan karena nelayan bagan umumnya berasal dari ketiga wilayah tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh KLDR dan nelayan bagan otomatis memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Selain itu sejak ditetapkannya TNTC sebagai wilayah konservasi penguasaan dan pengelolaan TNTC bersifat sentralistik dilakukan oleh negara dengan membagi wilayah TNTC menjadi enam zona daerah perlindungan laut. Melalui zonasi telah ditentukan daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam TNTC termasuk didalamnya komunitas Kwatisore yang telah lama bermukim di dalam kawasan. Berlakunya sistem zonasi secara otomatis membatasi ruang gerak masyarakat dalam mencari nafkah di kawasan konservasi karena adanya daerah-daerah terlarang (no take zone area). Oleh pemerintah selaku pengelola kawasan, Teluk Cendwrawasih telah dikotak-kotakkan atas nama undang-undang untuk perlindungan dan kelestarian sumber daya alam.

Fenomena yang terjadi di Teluk Cenderawasih sedikit banyak memiliki persamaan dengan beberapa kasus yang telah digambarkan sebelumnya di beberapa taman nasional. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendalami apakah fenomena yang telah terjadi di beberapa taman nasional mengenai persoalan zonasi, perikanan tangkap, dan pariwisata yang menyebabkan marginalisasi terhadap masyarakat kawasan taman nasional juga terjadi di TNTC. Terutama bagi pengguna yang berdatangan dari luar kawasan konservasi dan mendapatkan akses yang lebih besar dalam mengambil manfaat dari kawasan TNTC. Oleh karena itu untuk menjawab persoalan utama tersebut, maka beberapa pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah:

1. Apakah dengan hadirnya sistem zonasi komunitas Kwatisore menjadi termarginalkan seperti halnya yang terjadi di kawasan taman nasional lainnya?

2. Apakah kehadiran pengusaha pariwisata dan nelayan bagan di Perairan Kwatisore mengakibatkan struktur akses komunitas Kwatisore mengalami perubahan dan bersama dengan sistem zonasi mengakibatkan marginalisasi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

menjadi termarjinalkan karena akses mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin terbatas.

2. Menganalisis dampak kehadiran pengusaha pariwisata, nelayan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai pendatang di taman nasional, dimana ketiganya sebagai pendatang memiliki kemampuan yang besar untuk memperoleh akses dalam memanfaatkan sumber daya alam TNTC sehingga dapat mengakibatkan marginalisasi terhadap komunitas Kwatisore seperti halnya penetapan sistem zonasi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap penggambaran kondisi masyarakat Kwatisore dalam usaha mereka untuk memperoleh dan mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Pada sebagian besar kasus kawasan konservasi khususnya taman nasional masyarakat yang bermukim di dalam kawasan selalu yang menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan berbagai pihak yang ingin mengambil manfaat dari sumber daya alam kawasan taman nasional. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wacana literatur keilmuan yang berbasiskan konservasi, dan permasalahan marginalisasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Konservasi Di Indonesia : Taman Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mendefinisikan taman nasional sebagai suatu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi selain itu memiliki fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman spesies tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya. Istilah taman nasional sendiri pertama kali digunakan untuk mengukuhkan Taman Nasional Yellowstone yang diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant pada tanggal 1 Maret 1872 dan disebut juga sebagai taman nasional pertama di dunia (PHKA 2009). Sejarah mencatat setidaknya ada lima tonggak penting dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi (Putro 2006 dalam Dunggio & Gunawan 2009) yaitu:

1. Era Yellowstone dimana pembangunan taman nasional hanya ditujukan untuk perlindungan spesies tertentu sebagai prioritas utama sehingga

“menyingkirkan” kepentingan kehidupan manusia.

kategori berdasarkan kriteria tertentu, agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Merujuk pada hasil kongres tersebut, pada tahun 1978 IUCN mengembangkan pedoman kategorisasi kawasan konservasi.

3. Era tahun 80-an pada Kongres CNPPA (Commission on National Parks and Protected Areas) atau Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali tahun 1982 yang bertema “Park for Sustainable Development”, memberikan pesan agar setiap unit kawasan konservasi harus dibuat rencana pengelolaan (management plan) sebagai panduan bagi pengelola untuk mencapai tujuannya.

4. Era tahun 90-an pada Kongres WCPA (World Commission on Protected Areas) di Caracas, Venezuela tahun 1993 yang menghasilkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh single institution, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat sekitar kawasan. Implikasinya, berbagai pendekatan pengelolaan seperti pendekatan partisipatif (participatory approach) dan pengelolaan bersama (joint management ataupun collaborative management approaches) menjadi acuan pengelolaan sumber daya hutan, termasuk kawasan konservasi. Era ini juga ditandai dengan maraknya proyek jutaan dolar seperti ICDP atau semacamnya.

5. Era tahun 2000-an dari hasil Kongres WCPA terakhir di Durban, Yordania tahun 2003, dimandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Seiring dengan perkembangan terkini, maka berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga selayaknya mengikutinya. Hal ini penting, karena institusi konservasi yang ada di Indonesia saat ini masih mengikuti konsep pada era-era sebelumnya dan bersifat terpusat.

Di Indonesia benih mulai adanya perlindungan alam dalam bentuk penyisihan kawasan oleh Direktur Kebun Raya Bogor yang saat itu mengesahkan cagar alam pertama di Cibodas Jawa Barat pada tahun 1889. Sedangkan untuk taman nasional, baru benar-benar dibentuk pada tanggal 6 Maret 1980, saat Menteri Pertanian mengumumkan lahirnya lima taman nasional yaitu Taman Nasional Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Gede Pangrango dan Taman Nasional Komodo. Bertepatan dengan Konggres Taman Nasional Internasional III di Bali pada tahun 1982, jumlah taman nasional di Indonesia bertambah menjadi 11 kawasan dan hingga saat ini Indonesia telah memiliki 50 unit taman nasional (PHKA 2009). Tonggak awal konservasi modern di Indonesia dimulai sejak Konggres Taman Nasional Internasional III di Bali dimana pengelolaan taman nasional bersumber dari pengelolaan Taman Nasional Yellowstone yang mengedepankan pendekatan pengamanan (security approach) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya (Dunggio & Gunawan 2009).

Taman nasional termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam yang diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam pengelolaan kawasan konservasi antara tujuan perlindungan dan pemanfaatan (Winara & Mukhtar 2011). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjelaskan bahwa suatu kawasan ditunjuk sebagai taman nasional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang baik;

b. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh

c. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan

d. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah melakukan berbagai program dalam manajemen pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional, mulai dari (1) ICDP (Integrated Conservation and Development Project) dan IPAS (Integrated Protected Area System) pada tahun 1990-an. Kedua program ini merupakan pengelolaan kawasan konservasi yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Konsep ini terutama ICDP meyakini bahwa pembangunan dan konservasi tidak perlu dipertentangkan dan kepentingan pembangunan dapat dipadukan dengan kepentingan konservasi. Namun secara umum kegagalan utama dari manajemen pengelolaan ICDP adalah yang hanya berfokus pada asumsi bahwa konservasi pada suatu kawasan dapat tercapai secara otomatis apabila ekonomi masyarakat sekitar meningkat. Selanjutnya terus bergulir berbagai konsep pengelolaan kawasan konservasi seperti (2) konsep Manajemen Bioregional merupakan konsep yang memadukan tujuan pemulihan, penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan secara optimal potensi sumber daya alam dan lingkungan; (3) Manajemen Partisipatif atau disebut juga sebagai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, (4) Manajemen Kemitraan, dan (5) Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Lama dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan melalui Peraturan Nomor P.19/Menhut-II/2004. Implementasi dari kelima konsep tersebut masih bersifat trial and error dan keberlanjutannya sangat tergantung pada sikap dan kebijakan dari pejabat yang sedang memegang tampuk kepemimpinan (Dunggio & Gunawan 2009).

Zonasi Taman Nasional

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.56 Menhut-II/2006 menyebutkan bahwa zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

1. Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti merupakan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

2. Zona perlindungan bahari dan zona rimba. Zona perlindungan bahari merupakan wilayah perairan taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona rimba berfungsi untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

3. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona pemanfaatan berfungsi untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

4. Zona lainnya, antara lain:

a. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

b. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan sehingga mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.

c. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat status religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah serta sebagai wahana untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.

d. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Atau sekurang-kurangnya dalam kawasan taman nasional terdiri dari zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Penentuan zona setiap kawasan taman nasional dilakukan secara variatif sesuai dengan kondisi setempat.

mereka akan kehilangan sumber nafkah mereka yang berasal dari kawasan taman nasional terutama apabila sumber nafkah tersebut terdapat di zona yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang (no take zone area). Dampaknya masyarakat tidak bisa lagi mengakses sumber daya dan apabila mereka tetap bersikeras untuk memasuki zona yang dilindungi mereka harus berhadapan dengan para jagawana yang memegang senjata.

Wilayah zonasi konservasi perairan bersifat abstrak, ketika nelayan melaut tidak ada tanda di laut batasan-batasan zona yang terlarang mereka masuki atau mungkin ketidaksengajaan mereka melewati kawasan karena ingin melintas. Tidak semua zona yang telah ditetapkan terimplementasikan sesuai dengan fungsinya. Tidak jarang zona yang seharusnya menjadi zona pemanfaatan yang berfungsi sebagai jasa lingkungan karena ketidakawasan dari petugas sumber dayanya diambil oleh pengunjung atau zona yang seharusnya berfungsi sebagai zona tradisional yang dikhususkan untuk kepentingan tradisional masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan konservasi tetapi dimanfaatkan oleh para pendatang. Dan hanya berlabelkan pada legitimasi dari pihak otoritas sehingga dapat mengakses sumber daya dari zona tradisional. Polemik zonasi taman nasional bukanlah suatu isu yang baru namun hingga hari ini isu tersebut terus berlanjut.

Marginalisasi

Marginalisasi merupakan konsep yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (Burton & Kagan 2003; Bernt & Colini 2013). Oleh karena itu marginalisasi sendiri terdiri dari beberapa konsep. Dalam ranah sosiologi istilah marginalisasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Park pada tahun 1928 dari tulisannya

yang berjudul “Human Migration and The Marginal Man” yang menggambarkan

pengalaman para imigran dalam melalui tumpang tindihnya perbedaan budaya

sehingga berdampak pada kurangnya integrasi dan status sebagai “orang luar

(outsider)” terhadap budaya yang dominan dipraktekan (Bernt & Colini 2013). Imigran menjadi orang luar yang diminoritaskan. Minoritas dalam hal ukuran, menjadi terpinggirkan, dan di luar dari mainstream utama (Mulligan 1999) yang pada akhirnya membatasi ruang gerak mereka untuk berpartisipasi dalam ruang sosial. Hal inilah yang menjadikan kaum minoritas menjadi termarginalkan. Namun yang disebut kaum termarginalkan bukan hanya para imigran sebagai kaum minoritas melainkan juga kelompok etnis pada suatu kondisi sosial tertentu seperti pada level kelas atau kasta, marginalisasi pada gender dan marginalisasi pada suatu komunitas tertentu yang semakin terbatas dalam ruang sosial dan terutama ekonomi (Kumar & Bhadury 2014).

mengacu pada pembatasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk bertahan hidup.

Marginalisasi merupakan permasalahan yang sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh hasil dari marginalisasi adalah tidak hanya semakin terbatas akses suatu masyarakat terhadap sumber daya melainkan juga mengarahkan

masyarakat pada kemiskinan (Vašečka 2003). Salah satu contohnya adalah hasil penelitian Haba (2011) yang menunjukkan pemerintah melalui Perda melakukan pemblokiran hak-hak masyarakat adat atau aksesibilitas mereka terhadap sumber daya alam di Taman Nasional Bukit Tigapuluh Provinsi Riau karena tidak kuatnya aspek kepemilikan masyarakat terhadap lahan di dalam kawasan taman nasional. Tidak kuatnya aspek kepemilikan masyarakat disebabkan karena tidak adanya dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti sertifikasi tanah dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Akibatnya semakin terbatasnya lahan garapan, kebutuhan akan kayu dan uang untuk kebutuhan hidup. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada warga Desa Ungasan dimana akibat kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pengusaha pariwisata untuk dalam pengelolaan pariwisata Desa Ungasan akses warga terhadap kepemilikan hak atas tanah mereka semakin terbatas (Azhar 2013).

Marginalisasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terutama apabila berhubungan dengan sumber daya alam bukanlah posisi yang sengaja dipilih oleh masyarakat. Tetapi ketidakmampuan masyarakat dimana dalam teori Marx

mengatakan terdapat beberapa orang yang “memiliki” kekuasaan sedangkan yang lain “tidak memiliki” kekuasaan, mau tidak mau menempatkan mereka di posisi

tidak berdaya dan dikendalikan oleh pihak lain yang berkuasa. Posisi tidak berdaya inilah yang membatasi masyarakat dalam upaya mengakses sumber daya.

Teori Hak Kepemilikan (Property Right)

Hardin (1968) dalam tulisannya yang terkenal mengemukakan teori tragedy of the common dimana Hardin berpendapat bahwa pada intinya kerusakan sumber daya alam terjadi karena adanya kepemilikan bersama atau sumber daya yang bersifat open access (akses terbuka). Sumber daya akses terbuka merupakan pemanfaatan sumber daya dimana semua orang dapat mengambil keuntungan dari sumber daya tanpa mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan. Persoalannya adalah ketika sumber daya terbuka untuk semua (open access) maka tidak ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan sumber daya, mereka hanya berpikir untuk berusaha memperoleh keuntungan dari sumber daya sebanyak-banyaknya dan setelah sumber daya habis mereka berpindah mencari sumber daya baru untuk dimanfaatkan. Hardin (1968) mencontohkan perilaku penggembala yang berlomba-lomba memperbanyak hewan gembalaannya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Benda-Becmann et al. (2001) yang dikutip oleh Priyatna (2013) mengungkapkan bahwa kebebasan berpindah tempat mencari sumber daya baru merupakan salah satu alasan tidak adanya pihak yang peduli untuk mengembalikan sumber daya perikanan yang telah rusak dan habis.

property. Atau dikembalikan kepada negara (state property) untuk mengatur dan mengelola sumber daya. Berkes (1996) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam beberapa keadaan state property, private property dan common property dapat memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berbeda dengan open access regime yang tidak menjamin keberlanjutan sumber daya. Open access berakibat pada penghancuran sumber daya alam karena pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam tanpa batas.

Terkait dengan hak kepemilikan Bromley dalam Satria (2009b); Ostrom (1990), Feeny et al. (1990) dalam Berkes (1996); Lynch & Harwell (2002) menyebutkan bahwa ada lima rezim kepemilikan terhadap pengelolaan sumber daya yaitu:

1. Open access (akses terbuka) menunjuk pada sumber daya yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa adanya pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan serta bagaimana terjadinya persaingan bebas (Satria 2009a). Akses terbuka juga berarti sumber daya alam bersifat ‘gratis’ dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali (Berkes 1996).

2. State property atau state governance (negara) maksudnya adalah hak atas sumber daya alam secara eksklusif berada dalam kontrol pemerintah baik untuk mengakses maupun menetapkan peraturan yang digunakan (Berkes (1996). Rezim negara berada ditingkat pusat hingga daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam, negara bertindak sebagai pelaksana, pemantau dan pengawas segala aktivitas yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam (Satria 2009b). Negaralah yang memutuskan siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses sumber daya alam, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam. 3. Private property (swasta/individu) terkait dengan situasi dimana individu atau

perusahaan memiliki hak untuk melarang individu lain dan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam (Berkes 1996). Rezim kepemilikan swasta/individu biasanya hanya bersifat temporal (dalam jangka waktu tertentu) karena izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah. Pemanfaatan swasta atau individu terhadap sumber daya alam pada umumnya hanya terkait dengan mendapatkan keuntungan semata sehingga dijelaskan oleh Satria (2009b) bahwa pihak swasta memiliki komitmen terhadap kelestarian sumber daya alam yang relatif rendah dan cenderung terabaikan. 4. Customary Property Resources merupakan sumber daya yang dikuasai oleh

sekelompok masyarakat dimana para anggotanya memiliki kepentingan untuk kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya dan aturan pemanfaatan mengikat setiap anggota masyarakat. Pihak luar yang tidak termasuk ke dalam anggota dilarang atau tidak boleh ikut serta dalam memanfaatkan sumber daya. Pengaturan hak dalam customary property tidak bersifat eksklusif sehingga dapat dipindahtangankan selama hal tersebut sesuai dengan aturan bersama yang telah disepakati.

seringkali dapat berubah menjadi open access resource karena ketidakmampuan dalam melarang ketika terjadi pengambilan sumber daya secara berlebihan.

Kelima tipe ini merupakan tipe ideal dari rezim kepemilikan sehingga pada implementasinya dilapangan sulit untuk ditemukan yang benar-benar bersifat open access, state property, private property, customary property atau common property sebagai satu kategori, tetapi lebih sering saling tumpang tindih antar setiap rezim kepemilikan (Satria, Matsuda & Sano 2006) atau bahkan perpaduan diantara dua rezim dimana salah satunya ada yang paling menonjol (Satria 2009a). Rezim hak kepemilikan-struktur hak atas sumber daya dan aturan-aturan dimana hak-hak itu dijalankan-merupakan mekanisme masyarakat dalam mengontrol penggunaan mereka terhadap lingkungan dan tingkah laku mereka terhadap satu sama lain (Hanna, Folke, & Maler 1996). Atau lebih jelasnya rezim hak kepemilikan terdiri dari kumpulan aturan (undang-undang, aturan-aturan, adat istiadat) yang menegaskan hak kepemilikan yang dimiliki (Satria, Matsuda & Sano 2006).

Property right (hak kepemilikan) disadari merupakan faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam (Bromley 1998, 2000; McCay & Acheson 1990 dalam Lynch & Harwell 2002). Property right merupakan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang berhubungan dengan daerah kekuasaan tertentu (Common 1968 dalam Ostrom & Schlager 1996) dan juga memainkan aturan pokok dalam pengelolaan sumber daya alam, menyampaikan wewenang, serta membentuk insentif bagi pengelolaan (Meinzen-Knox & Dick 2001). Dengan demikian property right melibatkan pemilik hak, individu lain dan kelembagaan untuk menyokong klaim mereka dalam menetapkan suatu tindakan dimana individu dapat berhubungan dengan individu lain mengenai “sesuatu” (sumber daya alam). Jika seorang individu memiliki hak, maka individu lain memiliki hak yang sama untuk mengawasi hak yang dimiliki oleh orang lain (Ostrom 2000).

Ostrom dan Schlager (1996) mengidentifikasi ada lima property right yang paling relevan digunakan untuk common pool resources yaitu hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak eksklusi dan hak pengalihan:

1. Hak Akses (Access Right): hak untuk masuk ke wilayah sumber daya yang memiliki batas-batas yang jelas dan untuk menikmati manfaat non-ekstraktif (contohnya: berjalan-jalan, menaiki kano, atau duduk di bawah sinar matahari) 2. Hak Pemanfaatan (Withdrawal Right): hak untuk memanfaatkan sumber daya

atau hak untuk berproduksi (contohnya: menangkap ikan atau mengambil air) 3. Hak Pengelolaan (Management Right): hak untuk menentukan aturan

operasional pemanfaatan sumber daya

4. Hak Eksklusi (Exclusion Right): hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak akses tersebut dialihkan kepada pihak lain

5. Hak Pengalihan (Alienation Right): hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak-hak kolektif tersebut di atas.

hak akses dan hak pemanfaatan dikategorikan sebagai authorized user. Authorized user ditetapkan oleh orang lain yang memegang hak pilih kolektif untuk mengelola dan mengekslusi, namun tidak memiliki kewenangan untuk merencanakan aturan-aturan memanen sumber daya termasuk melarang pihak lain untuk mendapatkan keuntungan mengakses daerah tangkapan ikan. Walaupun authorized user memiliki kemampuan untuk menjual hasil produk sumber daya yang mereka dapatkan, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif mengubah aturan operasional.

Tabel 1. Kumpulan Posisi Hak Penguasaan terhadap Sumber Daya Alam

Tipe Hak Owner Proprietor Claimant Authorized User

Authorized Entrant

Akses X X X X X

Pemanfaatan X X X X

Pengelolaan X X X

Eksklusi X X

Pengalihan X

Sumber: Ostrom dan Schlager (1996)

Pihak yang memiliki hak akses, hak pemanfaatan, hingga hak pengelolaan disebut sebagai claimant. Melalui hak pengelolaan, claimant miliki kewenangan pilihan kolektif untuk merencanakan hak operasional pemanfaatan. Tetapi claimant tidak dapat secara spesifik menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses sumber daya atau melakukan pengalihan hak pengelolaan sumber daya. Pihak yang memiliki ketiga hak yaitu hak akses, hak pemanfaatan dan pengelolaan serta hak ekslusi disebut sebagai proprietor. Proprietor memiliki kekuasaan menentukan siapa yang boleh mengakses sumber daya dan bagaimana memanfaatkan sumber daya, tetapi tidak memiliki hak untuk melakukan pengalihan hak pilih kolektif. Dan apabila individu atau lembaga memiliki ke lima hak tersebut beserta dengan hak pengalihan dimana memiliki kemampuan untuk menjual dan menyewakan sumber daya disebut sebagai owner.

Konsep property right bukanlah konsep sederhana yang hanya mengacu pada kepemilikan yang ditetapkan oleh negara, tetapi konsep yang terdiri dari berbagai tipe bundle of right (ikatan hak) yang berasal dari negara, adat, hukum agama dan kerangka normatif lainnya (Meinzen-Knox & Dick 2001). Dan pemberlakuan hak atas sumber daya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sah secara hukum, adat atau konvensi (Peluso & Ribot 2003).

Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya

membedakan antara keduanya, akses memfokuskan pada “kemampuan” sedangkan property berfokus pada “hak”. Jadi formulasi tentang akses mencakup sebuah relasi sosial yang mempengaruhi atau memungkinkan seseorang atau kelompok memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya dan tidak terbatas hanya pada hubungan property.

Studi tentang property berkaitan dengan pemahaman klaim, khususnya klaim yang mendefinisikan hak, sedangkan studi tentang akses berkaitan dengan pemahaman keragaman cara aktor untuk memperoleh manfaat dari sumber daya. Memahami perbedaan keduanya berarti kita harus membedakan antara kemampuan dan hak. Kemampuan berhubungan erat dengan kekuasaan, yang didefinisikan dalam dua cara. Pertama kemampuan merujuk pada kapasitas aktor untuk mempengaruhi praktek-praktek dan gagasan orang lain (Webber 1978 & Lukes 1986 dalam Ribot & Peluso 2003). Kedua, kekuasaan sebagai efek dari hubungan-hubungan sosial baik yang disengaja ataupun tidak disengaja (Foucault 1978, 1979 dalam Ribot & Peluso 2003). Property umumnya diakui dan didukung klaimnya secara hukum, adat atau konvensi. Pemegang suatu hak terhadap sumberaya akan memiliki kekuatan sosial tertentu, walaupun terkadang beberapa tindakan terhadap suatu klaim sumber daya kemungkinan ilegal di bawah hukum negara sementara basis hukum adat atau konvensi melegitimasi klaim tersebut ataupun sebaliknya. Berbeda dengan akses, individu dapat memperoleh manfaat dari sumber daya tanpa harus memiliki property terhadap sumber daya tersebut.

Berfokus pada sumber daya alam sebagai “sesuatu” Ribot dan Peluso (2003) mengeksplorasi berbagai kekuasaan, yang diwujudkan dan dilakukan melalui berbagai mekanisme, proses dan hubungan sosial, yang mempengaruhi kemampuan orang dalam mendapatkan keuntungan dari sumber daya. Kekuasaan-kekuasaan ini merupakan untaian materi, budaya, dan politik ekonomi yang berada dalam suatu bundle dan web kekuasaan yang mengatur akses terhadap sumber daya. Karena berbeda orang atau institusi yang memegang kekuasaan akan berbeda pula bundle of power yang ditempatkan dan dikuasakan dalam suatu web of power (jaringan kekuasaan) yang dibentuk. Hubungan akses juga selalu mengalami perubahan tergantung pada individu atau posisi dan kekuasaan individu dalam berbagai hubungan sosial kelompok.

Konsep akses sebenarnya berusaha untuk menjelaskan siapa yang memperoleh keuntungan dari sesuatu dan bagaimana proses yang terjadi ketika individu atau institusi mendapatkan keuntungan. Gagasan akses sebagai bundle of power dan web of power memungkinkan aktor untuk memperoleh (gain access), mengontrol (access control) dan memelihara akses (access maintenance). Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan dalam menganalisis akses melibatkan: 1) proses mengidentifikasi dan memetakan aliran manfaat dari suatu kepentingan tertentu, 2) mengidentifikasi mekanisme aktor-aktor yang terlibat dalam memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan aliran manfaat dan distribusi sumber daya, dan 3) analisis hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme akses yang terlibat dimana keuntungan atas sumber daya diperoleh.

mempertahankannya agar tetap bersifat terbuka atau bisa terus menerus diakses. Kontrol akses dan pemeliharaan akses merupakan posisi sosial yang menjelaskan cara akses diperoleh. Keduanya membentuk hubungan antar aktor yang berhubungan dengan pemberian, pengelolaan dan penggunaan sumber daya.

Kontrol akses dan pemeliharaan akses sejajar dengan beberapa aspek dari pemikiran Marx tentang hubungan antara modal dan buruh (capital & labor). Hubungan antar aktor yang memiliki modal dan yang menjadi buruh dengan modal yang berasal dari pihak lain sejajar dengan hubungan aktor yang mengontrol akses pihak lain dan aktor yang harus memelihara akses mereka sendiri. Setiap aktor untuk mendapatkan akses pemeliharaan, sering mengirimkan keuntungan yang mereka peroleh kepada pihak yang mengontrol akses. Memperkuat hubungan dengan memberikan keuntungan kepada aktor yang mengontrol akses dilakukan tidak lain agar dapat memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Seseorang dapat memegang sekumpulan kekuasaan termasuk untuk tujuan mengontrol akses dan memelihara akses.

Untaian jaringan dan ikatan kekuasaan, merupakan cara, proses, dan hubungan dimana aktor dapat memperoleh, mengontrol dan memelihara akses terhadap sumber daya. Secara ringkas cara, proses, dan hubungan yang terbentuk dalam usaha mendapatkan manfaat dari sumber daya disebut dengan istilah mekanisme. Mekanisme akses merupakan dasar dalam membentuk proses dan hubungan untuk mendapatkan akses. Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan mekanisme akses bekerja berdasarkan dua cara yaitu mekanisme berdasarkan hak (right-based) dan mekanisme struktur dan hubungan (structural and relational mechanism).

Mekanisme akses berdasar hak (right-based) terdiri dari legal dan illegal akses. Illegal akses berarti pengambilan sumber daya sesuai dengan hukum, adat atau konvensi, berbeda dengan illegal akses (seperti mencuri). Sedangkan mekanisme struktur dan relasi akses merupakan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dimediasi oleh pembatasan dari ekonomi-politik, dan dalam kerangka budaya dimana akses terhadap sumber daya diperoleh. Mekanisme struktur dan relasi memediasi atau mengeksplorasi bagaimana keuntungan diperoleh, dikontrol dan dipelihara bersamaan dengan mekanisme berdasarkan hak. Dalam menjelaskan mekanisme struktur dan hubungan akses menggunakan faktor teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, wewenang, identitas dan hubungan sosial untuk memahami lebih mendalam bagaimana aktor memperoleh, mengontrol dan memelihara akses mereka terhadap sumber daya.

Akses terhadap pasar sebagai kemampuan individu atau grup untuk memperoleh, mengontrol dan memelihara dalam bentuk hubungan pertukaran. Kemampuan untuk memperdagangkan manfaat dari sumber daya bergantung pada apakah aktor yang mengambil manfaat dari sumber daya memiliki akses terhadap pasar. Akses pada tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan bentuk siapa yang dapat memanfaatkan (mendapat keuntungan) sumber daya. Bagi siapapun yang mengontrol akses pada tenaga kerja dan kesempatan kerja dapat mempermudah dalam mengambil manfaat dari sumber daya.

Akses pada pengetahuan seperti kepercayaan, kontrol ideologi, dan praktek dalam arti luas sama halnya dengan tujuan dari sistem negosiasi. Kontrol atas pengetahuan dan informasi juga memiliki pemanfaatan langsung. Contohnya aktor yang memiliki spesialisasi dibidang teknik informasi dapat menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memelihara akses mereka pada kesempatan tenaga kerja atau pendapatan dengan menggunakan keahlian yang mereka miliki. Akses pada wewenang dapat dikatakan sebagai hak akses istimewa yang terdapat pada individu atau institusi karena dengan wewenang yang mereka miliki dapat secara kuat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya secara hukum. Akses wewenang di dalam jejaring kekuasaan memungkinkan aktor memanfaatkan sumber daya. Efeknya, wewenang adalah bentuk simpul baik langsung atau tidak langsung dari akses kontrol dimana berbagai mekanisme akses menjalin ikatan bersama. Akses melalui identitas sosial sangat mempengaruhi distribusi dalam memanfaatkan sumber daya. Akses sering dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau grup, termasuk grup berdasarkan umur, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan secara umum, atau atribut lain yang menyatukan identitas sosial.

Akses melalui negosiasi dari hubungan sosial dengan pihak lain didapatkan melalui pertemanan, kepercayaan, pertukaran (hak), bantuan, dan kewajiban di dalam jaringan akses. Seperti identitas, hubungan sosial adalah pusat untuk menggambarkan semua elemen dari akses. Hubungan sosial dapat digunakan untuk memperoleh akses (gain access). Secara ringkas, mekanisme akses adalah bentuk dari hubungan sosial. Pemahaman mekanime akses merupakan kunci untuk memahami kompleksitas dari akses sumber daya.

Kerangka Konseptual

Walaupun usaha penetapan Teluk Cenderawasih menjadi kawasan konservasi telah berlangsung cukup lama, namun secara formal Teluk Cenderawasih resmi menjadi taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8009/Kpts-II/2002 pada tanggal 29 agustus 2002. Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan menunjukkan bahwa otoritas pengelolaan kawasan TNTC dilakukan sepenuhnya oleh negara. Otoritas tersebut dapat meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan otoritas pengelolaan sumber daya laut di wilayah perairan, (b) manajemen administrasi, (c) pengelolaan zona, dan (d) penegakan hukum peraturan daerah atau peraturan pemerintah pusat yang didekonsentrasikan kepada pemerintah daerah (Satria & Matsuda 2004).