i PEMBUATAN ALAT INCINERATOR PENGOLAH LIMBAH PADAT

MEDIS SKALA KECIL

Tugas Akhir

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana Strata-1 Pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Andri Wiranata 20120130145

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ii KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang

berjudul “PEMBUATAN ALAT INCINERATOR PENGOLAH LIMBAH

PADAT MEDIS SKALA KECIL”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah

satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiah Yogyakarta.

Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Novi Caroko, S.T., M.Eng. Selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Muhammadiah Yogyakarta.

2. Bapak dr Sukamta, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing I yang telah

bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan pada penyusunan laporan ini.

3. Bapak Thoharudin, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan pada penyusunan laporan.

4. Ir. Sudarja, M.T. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu,

tenaga, pikiran dan tenaga dalam menguji.

5. Seluruh Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas

Muhammadiah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Ayah dan ibu yang telah memberikan dukungannya baik secara moril

maupun materil sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, dan

iii Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, Juli 2016

Penulis

iv

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI ... 2.1Tinjauan Pustaka ... 4

2.4.1 Proses Pengurangan Volume Pada Bahan Konstruksi Mesin ... 11

2.4.2 Proses Penyambungan ... 12

2.5Pengoperasian Incinerator ... 15

2.6Keselamatan dan Kesehatan Kerja ... 16

BAB III METODOLOGI PEMBUATAN ... 3.1Alat dan Bahan Pembuatan Incinerator ... 18

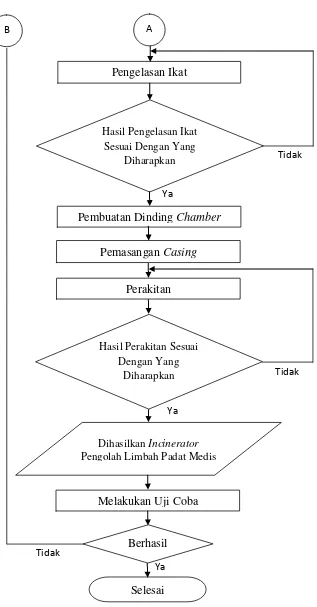

3.2Diagram Alir Pembuatan Alat ... 19

3.2.1 Data Desain Mesin ... 21

3.2.2 Menyiapkan Alat dan Bahan ... 21

3.2.3 Pengukuran dan Pemotongan ... 21

3.2.4 Penitikan Pengelasan ... 21

v 4.1Visualisasi Proses Pembuatan ... 24

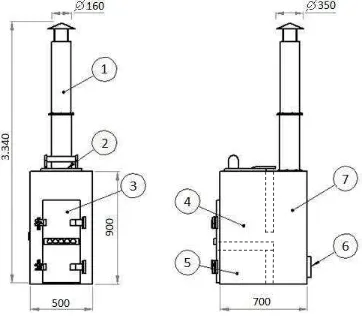

4.2Gambar Teknik Incinerator ... 25

4.3Spesifikasi Incinerator Limbah Padat Medis ... 26

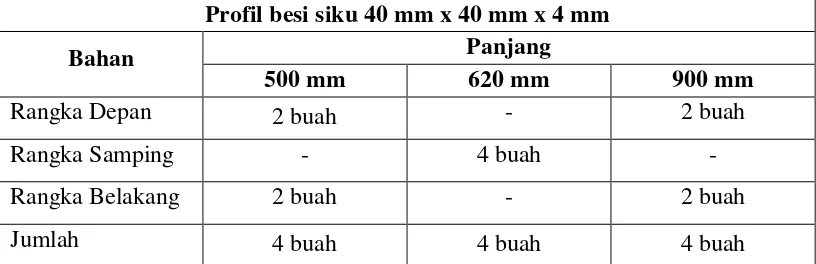

4.4Pembuatan Rangka Mesin ... 26

4.4.1Pemotongan Awal Bahan Baku ... 28

4.4.2Perakitan Rangka ... 29

4.4.3Pembuatan dan Pemasangan Bagian Alas Incinerator ... 32

4.4.4Pembuatan Ruang Chamber Incinerator ... 33

4.4.5Pembuatan Casing Incinerator ... 35

4.6Langkah - Langkah Pengoperasian ... 49

4.7Proses Perawatan Alat ... 50

4.8Pengujian Incinerator... 51

4.9Biaya Anggaran Pembuatan Incinerator ... 52

BAB V PENUTUP ... 5.1Kesimpulan ... 53

5.2Saran ... 54

vi DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip kerja las busur listrik ... 14

Gambar 2.2 Klasifikasi sambungan las ... 15

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan incinerator limbah padat medis ... 19

Gambar 4.1 Gambar teknik incinerator limbah padat medis ... 25

Gambar 4.9 Hasil akhir pembuatan ruang chamberincinerator... 35

Gambar 4.10 Desain casing depan dan ukurannya ... 36

Gambar 4.11 Hasil pembuatan casing depan incinerator ... 36

Gambar 4.12 Desain casing belakang dan ukurannya ... 37

Gambar 4.13 Hasil pembuatan casing belakang incinerator ... 37

Gambar 4.14 Desain casing samping dan ukurannya ... 38

Gambar 4.15 Hasil pembuatan casing samping incinerator ... 38

Gambar 4.16 Desain casing atas dan ukurannya ... 39

Gambar 4.17 Hasil pembuatan casing atas incinerator ... 39

Gambar 4.18 Pemasangan glass wool pada incinerator ... 40

Gambar 4.19 Hasil pemasangan casingincinerator ... 41

Gambar 4.20 Penitikan las rangka pintu depan ... 42

Gambar 4.21 Pengelasan ikat rangka pintu depan ... 42

Gambar 4.22 Desain pintudepan dan ukurannya ... 43

Gambar 4.23 Hasil pemasangan plat pada rangka pintu ... 43

Gambar 4.24 Hasil pengecoran castable pada pintu ... 44

Gambar 4.25 Desain cerobong asap dan ukurannya ... 45

Gambar 4.26 Desain caping cerobong asap dan ukurannya ... 46

Gambar 4.27 Cerobong asap incinerator ... 46

Gambar 4.28 Pendempulan incinerator ... 47

Gambar 4.29 Proses pengecatan incinerator ... 48

Gambar 4.30 Pendempulan incinerator ... 51

vii DAFTAR TABEL

viii DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Incinerator limbah padat medis ... 56

Lampiran 2. Gambar potongan incinerator ... 57

Lampiran 3. Chamber incinerator ... 58

Lampiran 4. Pintu utama incinerator ... 59

Lampiran 5. Pintu ruang bakar utama ... 60

Lampiran 6. Pintu ruang abu ... 61

Lampiran 7. Cerobong incinerator ... 62

Lampiran 8. Kepala cerobong incinerator ... 63

Lampiran 9. Flange cerobong ... 64

Lampiran 10. Engsel pengunci pintu ... 65

Lampiran 11. Handle pengunci pintu ... 66

ii INTISARI

Sampah merupakan salah satu masalah utama khusus di kota-kota besar. Sampah berdampak negatif terhadap lingkungan, karena sampah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, gangguan kebersihan dan kesehatan. Untuk pengolahan limbah padat medis harus dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800°C untuk mereduksi sampah mudah terbakar yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, membunuh bakteri, virus dan kimia toksik. Untuk

mengatasi hal tersebut maka dikembangkan teknologi mesin incinerator yang

diharpkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk pengolahan limbah padat medis yang hemat energi.

Pembuatan mesin incinerator ini menggunakan besi siku sebagai rangka

utamanya. Besi siku dipotong dan di machining per part sesuai ukuran dan

kebutuhan dari desain setelah semua bagian tersedia mulai perakitan menyatukan

tiap bagian atau part dengan proses pengelasan. Langkah kerja dalam pembuatan

incinerator ini dilanjutkan dengan pembuatan tungku (chamber), cerobong asap

dan bagian mesin lainnya. Spesifikasi mesin incinerator adalah dinding chamber

menggunakan batu bata merah, untuk isolator pada dinding chamber

menggunakan glass wool. Komponen lain dari mesin yang telah dibuat dan dirakit

antara lain thermocouple dan thermo control sebagai alat pengukur suhu ruang

chamber. Mesin yang telah dibuat dan dapat berfungsi dengan baik sesuai rancangan, kemudian mesin dilakukan pengujian performa mesin. Pengujian performa mesin tersebut dengan melakukan pengolahan limbah padat medis yang

nantinya akan dilihat suhu yang dapat dicapai mesin incinerator ini.

Pengujian pengolahan limbah padat medis dilakukan dengan pembakaran limbah medis yang terdiri dari botol infus, spet, botol kaca, pempers bayi dan obat - obatan kadaluarsa. Dari pengujian tersebut suhu yang dapat dicapai mesin ini

adalah 998⁰C dalam waktu 25 menit pembakaran sehingga limbah padat medis

menjadi abu kecuali jarum, plastik dan kaca, maka mesin ini dapat dioperasikan sebagai alat pengolah limbah padat medis skala kecil.

Kata Kunci : Incinerator, Pembuatan, Chamber, Temperatur, Limbah Padat

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu masalah utama khusus di kota-kota besar.

Sampah berdampak negatif terhadap lingkungan, karena sampah dapat

mengakibatkan pencemaran lingkungan, gangguan kebersihan,dan kesehatan.

Penanganan sampah secara konvensional menurut Patrick (2008) dilakukan

dengan cara penimbunan sanitaris (sanitary landfill), pembakaran (incineration)

dan pembuatan kompos.

Proses pembakaran merupakan salah satu alternatif metode pengolahan

limbah yang efektif digunakan. Sistem ini mempunyai kelebihan antara lain dapat

menghasilkan energi panas dan membutuhkan waktu degradasi yang singkat

dibandingkan dengan pengolahan sistem composting, landfill dan open dumping.

Proses pembakaran mampu mengurangi volume sampah sampai 90% sedangkan

kompos, landfill dan open dumping hanya mampu menurunkan volume sebesar

40%.

Insinerasi menurut Salmiyatun (2003) merupakan proses pengolahan limbah

padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800°C untuk mereduksi

sampah mudah terbakar yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, membunuh

bakteri, virus dan kimia toksik. Proses ini dilakukan di dalam sebuah alat bernama

2

terbaru dari incinerator adalah sampah dapat dimusnahkan dengan cepat dan

terkendali, serta tidak memerlukan lahan yang luas.

Penelitian yang dilakukan Rahardjo (2010) dengan membuat incinerator

berbentuk silinder. Pembuatan incinerator ini menggunakan bahan bata tahan api

untuk dinding ruang pembakaran. Untuk pembakaran, incinerator ini

menggunakan 3 (tiga) burner berbahan bakar gas.

Penelitian yang dilakukan Girsang dan Herumurti (2013) melakukan evaluasi

pengolahan limbah padat B3 hasil pembakaran di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Incinerator yang digunakan untuk pembakaran adalah tipe Rotary Kiln. Dalam

sehari, incinerator di RSUD Dr. Soetomo dapat membakar limbah medis

sebanyak 4 kali. Rata-rata suhu pembakaran yang berlangsung adalah 900˚C.

Kendala yang dialami saat ini adalah penggunaan teknologi incinerator yang

masih memerlukan banyak energi pembakaran dari bahan bakar minyak ataupun

gas, sehingga biaya operasional incinerator tersebut menjadi tinggi dan harga

incinerator tersebut relatif sangat mahal. Untuk penghematan energi dan biaya,

maka diperlukan incinerator yang menggunakan sistem pembakaran tanpa bahan

bakar minyak dan gas.

Maka dari itu, dibuatlah alat incinerator tanpa mesin pembakar (burner)

sebagai pembakar utamanya. yang akan menghemat energi pembakaran sehingga

biaya operasionalnya rendah dan biaya pembuatan incinerator tersebut relatif

murah. Dalam pembuatan incinerator ini juga lebih sederhana dibandingkan

3 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

bagaimana membuat mesin incinerator limbah padat medis hemat energi tanpa

bahan bakar minyak dan gas.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam pembuatan mesin

incinerator limbah padat medis ini yaitu tidak membahas tentang perancangan

tetapi hanya pada proses pembuatan dan pengujian alat incinerator limbah padat

medis hemat energi tanpa bahan bakar minyak dan gas.

1.4 Tujuan Pembuatan

Tujuan dari tugas akhir adalah :

a. Mengetahui kebutuhan bahan untuk membuat rangka incinerator.

b.Mengetahui proses pembuatan alat incinerator.

c. Mengetahui kemampuan kerja pada pengujian alat incinerator.

d.Terciptanya alat incinerator.

1.5 Manfaat Pembuatan

Manfaat dari pembuatan ini adalah mampu membuat inovasi baru mesin

incinerator limbah padat medis tanpa mesin pembakar (burner) sebagai pembakar

4 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Hidayah, Euis N. (2007) melakukan penelitian dengan uji kemampuan

pengoperasian incinerator untuk mereduksi limbah klinis Rumah Sakit Umum

Haji Surabaya. Penelitian ini kemampuan incinerator untuk mereduksi limbah

mencapai 85% selama 3 - 4 jam. Kemampuan incinerator berdasarkan waktu

proses dan berat massa mengikuti kinetika reaksi orde satu dan k (laju reaksi)

optimum = 1,0132 dengan 5 kg massa dan k minimum = 0,6839 pada 30 kg

massa.

Pramita, N. (2007) melakukan penelitian dengan evaluasi pengolahan

limbah padat medis Rumah Sakit Pusat angkatan Darat Gatot Soebroto.

Incinerator yang digunakan di RSPAD Gatot Soebroto memiliki kapasitas

pembakaran 5 m3 dengan jenis Cotrolled Air Insinerator yang dilengkapi dengan

pollution control berupa wet chamber dan Hazard Particel Pervender.

Nugroho, A. dan Handayani, Dwi S. (2008) melakukan penelitian dengan

analisa pengolahan limbah padat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.

Ketidakoptimalan pembakaran ini kemungkinan disababkan oleh waktu tinggal

limbah padat medis di incinerator yang singkat dan temperatur yang dibutuhkan

untuk menghancurkan limbah padat medis tersebut tidak tertalu tinggi (<850⁰C).

Selain itu juga, kemungkinan adanya sampah yang masuk pada ruang blower

5 Ratman, Cesar R. dan Syafrudin (2010) melakukan penelitian dengan

analisa pengolahan limbah B3 di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonsia.

Sistem pengelolaan limbah B3 dengan menggunakan incinerator, nilai DRE yang

dihasilkan adalah 80,59 % masih belum memenuhi baku mutu peraturan

Kep-03/Bapedal/09/1995 yaitu 99,99%. Suhu yang tidak tercapai dengan optimal

menyebabkan pembakaran tidak sempurna, sehingga efisiensi DRE kurang dari

99%. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimal penggunaan incinerator.

Margono dan Rahardjo, Henky P. (2011) melakukan penelitian dengan

rancang bangun prototipe tungku pembakar sampah radioaktif. Pembuatan tungku

ini menggunakan batu bata yang terdiri campuran semen tahan api, pasir batu dan

semen bangunan. Perbandingannya 1 : 1 : 1 yang kemudian dicampur dengan air

dan dicetak. Untuk pembakarannya tungku ini menggunakan 3 unit burner yang

berbahan bakar minyak.

Saragih, Jahn L. dan Herumurti, W. (2013) melakukan penelitian dengan

evaluasi fungsi incinerator dalam memusnahkan limbah B3 di Rumah sakit TNI

Surabaya. Setelah dilakukan penelitian langsung selama 14 hari berturut-turut,

didapatkan bahwa rata-rata timbulan limbah B3 adalah 89.98 Kg/hari dan dengan

densitas rata-rata limbah 166,67 kg/m3. Tingkat removal dari pembakaran limbah

dengan incinerator di Rumah Sakit TNI adalah 82,63%.

Lolo Dina P. (2014) melakaukan penelitian dengan analisis penggunaan

6 dengan menggunakan teknologi incenerator baik digunakan di kota Merauke

untuk mengatasi kendala metode konvensional yang digunakan saat ini.

Safrizal (2014) melakukan penelitian dengan merancang generator

pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) tipe incinerator solusi listrik

alternatif kota Medan.Penetrasi PLTSa pada sistem distribusi tegangan menengah

atau di kenal dengan istilah Distributed Generation berbasis Renewable Energy

Source dapat memperbaiki drop tegangan dan losess, sekaligus memperbaiki

voltage stability indeks, selain membantu penambahan daya listrik baru pada

jaringan distribusi primer 20 kV.

Dari berbagai pembuatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

incinerator yang dibuat masih belum optimal dan memerlukan energi yang besar

untuk pembakarannya, sehingga biaya operasional incinerator tersebut sangat

tinggi.

Penelitian yang dilakukan sekarang adalah melakukan pembuatan

incinerator limbah padat medis tanpa mesin pembakar (burner) sebagai pembakar

utamanya. Teknik pembutan incinerator ini lebih sederhana dibandingkan dengan

incinerator sistem burner, sehingga dapat diperoleh suatu kerja yang efektif,

hemat energi dan biaya operasional rendah serta pembuatannya yang murah.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Limbah Medis Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan

7 mengandung mikroorganisme pathogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun,

dan sebagian bersifat radioaktif.

Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang

dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan

hidup apabila tidak dikelola dengan baik.

2.2.2 Limbah Padat Rumah Sakit

Limbah padat rumah sakit yang lebih dikenal dengan pengertian sampah

rumah sakit adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang

harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh

manusia, dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990).

Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang

berbentuk padat akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat

dan non medis (Keputusan MenKes R.I. No.1204/MENKES/SK/X/2004), yaitu :

a. Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di

luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman

yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologi.

Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik hitam.

b. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari :

1) Limbah infeksius dan limbah patologi, penyimpanannya pada

tempat sampah berplastik kuning.

2) Limbah farmasi (obat kadaluarsa), penyimpanannya pada tempat

8

3) Limbah sitostatika adalah limbah berasal dari sisa obat pelayanan

kemoterapi. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik ungu.

4) Limbah medis padat tajam seperti pecahan gelas, jarum suntik,

pipet dan alat medis lainnya. Penyimpanannya pada safety

box/container.

5) Limbah radioaktif adalah limbah berasal dari penggunaan medis

ataupun riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat-zat

radioaktif. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik merah.

2.2.3 Bagian-Bagian Incinerator

Incinerator adalah mesin pembakar limbah padat medis yang terdiri dari

beberapa ruang yang mempunyai masing-masing fungsi yang berbeda. Adapun

bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ruang Pembakaran Awal

Ruang pembakaran awal terletak di bawah ruang bakar utama.

Ruang pembakaran awal berfungsi untuk memanaskan chamber

incinerator sebelum melakukan pembakaran limbah padat medis.

Bahan yang digunakan untuk pembakaran awal adalah batang kayu

dan bahan lainnya yang dapat menghasilkan nyala api.

b. Ruang Bakar Utama

Dalam ruang bakar utama proses karbonisasi dilakukan dengan “defisiensi udara“ dimana udara yang dimasukan didistribusikan

9 buang yang panas dari pembakaran, keluaran dari sampah dan naik

memanasinya sehingga menghasilkan pengeringan dan kemudian

membentuk gas-gas karbonisasi. Sisa padat dari pembentukan gas ini

yang sebagian besar terdiri atas karbon, dibakar selama pembakaran

normal dalam waktu pembakaran.

c. Ruang Bakar Asap

Gas hasil pembakaran dan pirolisa perlu dibakar lebih lanjut

agar tidak mencemari lingkungan. Pembakaran gas-gas tersebut dapat

berlangsung dengan baik jika terjadi pencampuran yang tepat antara

oksigen (udara) dengan gas hasil pirolisa, serta ditunjang oleh waktu

tinggal (retention time) yang cukup. Udara untuk pembakaran di ruang

bakar asap disuplai oleh blower dalam jumlah yang terkontrol.

Selanjutnya gas pirolisa yang tercampur dengan udara dibakar

sempurna oleh api pembakaran limbah dari dalam ruang pembakaran

yang masuk ke dalam ruang bakar asap dengan temperatur tinggi yaitu

sekitar 800oC-1000oC. Sehingga gas-gas pirolisa (Metana, Etana dan

Hidrokarbon lainnya) terurai menjadi gas CO2 dan H2O.

d. Cerobong

Cerobong asap punya fungsi utama menyalurkan asap dari

ruang bakar asap menuju luar ruangan. Asap disalurkan atau dibuang

10 2.3 Perhitungan

2.3.1 Jumlah Udara Pembakaran

Dalam proses pembakaran, oksigen biasanya didapat dari udara bebas,

Anshory (1988) menyatakan bahwa oksigen yang terkandung didalam udara

adalah 21% dari total udara bebas. Kebutuhan oksigen udara minimum untuk

proses pembakaran dapat dihitung melalui persamaan 1 :

� � = � 1. � � + , �� ………...………… (1)

Energi panas yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran adalah

melalui kalor yang dikandung oleh bahan bakar. Besarnya energi panas hasil

pembakaran dapat dihitung melelui persamaan 2 :

� = � � � ………….………. (2)

Dimana,

� = Massa bahan bakar (Kg)

11 2.3.3 Gas Hasil Pembakaran

Penanganan gas hasil pembakaran dapat dilakukan dengan menambah

cerobong dan ruang penyaring bahan padatan pada gas. Menurut Porges (1979)

luas cerobong dapat dihitung melalui persamaan 3 :

� = �� ………..(3)

Dimana,

� = Luas lubang cerobong (m2)

Q = Debit gas hasil pembakaran pada cerobong (m3/detik)

V = Kecepatan gas (m/detik)

2.4 Proses Pemesinan

2.4.1 Proses pengurangan volume pada bahan konstruksi mesin

a. Pemotongan

Pemotongan merupakan proses yang dimaksudkan untuk

mengubah bahan mengikuti ukuran dan bentuk yang diminta oleh

perancang.

b. Pengeboran

Pengeboran merupakan proses yang dimaksudkan untuk

membuat lubang silindris. Mesin yang digunakan dalam proses

pengeboran adalah mesin bor meja, mesin bor lantai dan mesin bor

12

c. Penggerindaan

Penggerindaan berfungsi untuk membuang bagian-bagian sisa

pemotongan dan meratakan permukaan. Mesin yang digunakan dalam

proses penggerindaan adalah mesin gerinda lantai dan gerinda tangan.

d. Pengikiran

Pengikiran berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan

permukaan bahan. Jenis yang digunakan adalah kikir pipih, kikir

setengah bundar, kikir segi empat, kikir segitiga dan kikir bundar.

2.4.2 Proses Penyambungan

Penyambungan merupakan proses untuk merangkai bagian-bagian dari

konstruksi mesin. Prinsip penyambungan ada antara lain :

a. Penyambungan Menggunakan Baut

Penyambungan menggunakan baut biasanya dilakukan pada

dua atau lebih bagian dengan tujuan agar mudah dibongkar pasang.

b. Pengelingan

Pengelingan merupakan proses penyambungan menggunakan

paku keling yang ditanam pada dua bagian yang disambung.

Pengelingan biasanya dilakukan pada plat yang tipis.

c. Pengelasan

Pengertian pengelasan adalah proses penyambungan antara dua

atau lebih material dalam keadaan plastis atau cair dengan

13

keduanya. Logam pengisi (filler metal) dengan temperature lebur

yang sama dengan titik lebur dari logam induk dapat atau tanpa

digunakan dalam proses penyambungan tersebut. Berdasarkan

definisi pengelasan menurut Deutsche Industrie Normen (DIN)

adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan

yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair

Jenis pengelasan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu

pengelasan lebur dan padat. Adapun macamnya yaitu pengelasan

busur (arc welding, aw), pengelasan resistansi listrik (resistance

welding, rw), pengelasan gas (oxyfuel gas welding, ofw), dan macam

pengelasan padat yaitu pengelasan difusi (diffusion welding, dfw),

pengelasan gesek, (fruction welding, fw), pengelasan ultrasonic

(ultrasonic welding, uw).

Las busur listrik merupakan salah satu jenis las listrik yang

paling bnyak digunakan di masyarakat. Las busur listrik memiliki

konstruksi yang sederhana dan pengoperasiannya mudah serta biaya

relatif murah.

Mesin las busur listrik terdiri transformator, pengatur arus,

kabel elektroda dan kabel masa. Elektroda yang digunakan adalah

14 Saat ujung elektroda didekatkan pada benda kerja terjadi panas

listrik (busur listrik) yang membuat antara benda kerja dengan ujung

elektroda terbungkus tersebut mencair secara bersamaan. Dengan

adanya pencairan ini maka kampuh pada lasan akan terisi oleh cairan

logam dari elektroda dan logam induk yang mencair secara

bersamaan. Fluks pada elektroda berfungsi sebagai pemantap busur

dan juga sebagai sumber terak (slag) yang akan melindungi hasil las

yang baru dari kontaminasi udara luar. Pada saat proses pengelasan

berlangsung pemindahan logam dari elektroda tergantung dari besar

kecilnya arus listrik yang digunakan. Apabila menggunakan arus

yang besar maka butiran-butiran logam akan menjadi halus, tetapi

sebaliknya apabila menggunakan arus yang yang kecil pemindahan

logam dari elektroda akan menjadi lebih besar.

Gambar 2.1 Prinsip kerja las busur listrik

Dalam merencanakan konstruksi yang memiliki sambungan

pengelasan, harus dipilih secara benar dan tepat mengenai jenis-jenis

sambungan las, yang disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya.

15 mampu menerima beban dinamis maupun beban statis. Sambungan

dasar meliputi sambungan tumpul, sambungan T, sambungan

tumpang dan sambungan sudut. Dari sambungan tumpang

dikembangkan teknik sambungan silang, sambungan dengan penguat

dan sambungan sisi.

sambungan tumpul sambungan T sambungan tumpang

sambungan sudut sambungan sisi

Gambar 2.2 Klasifikasi sambungan las 2.5 Pengoperasian Incinerator

a. Panaskan ruang bakar utama dengan membakar potongan kayu atau

tempurung kelapa di ruang pembakaran awal.

b. Tutup rapat semua pintu incinerator dan tunggu selama 10 menit

hingga suhu ruangan tersebut panas.

c. Masukkan limbah padat dan dibungkus dengan kantong plastik

kedalam ruang pembakaran.

d. Tambahkan nyala api pada ruang pembakaran awal hingga api

16

e. Tutup pintu incinerator dan diatur lubang ventilasi udara pada pintu

incinerator supaya api tidak mengalami kekurangan oksigen.

f. Selesai operasi pembakaran, abu hasil pembakaran dikumpulkan

dengan kantong untuk dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

2.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan dan masalah - masalah

yang muncul bisa diminumalkan. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses

pembuatan mesin incinerator ini diharapkan mengacu pada Undang - Undang RI.

Kesehatan dan keselamatan kerja menurut Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja BAB III Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Pasal 3.

1. Dengan peraturan perundangan ditatapkan syarat-syarat keselamatan

kerja untuk :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;

17

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya

suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan

angina, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja

baik physic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,

lingkungan, cara dan proses kerjanya;

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,

tanaman atau barang;

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan

yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.

2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut

dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan

18 BAB III

METODOLOGI PEMBUATAN

3.1 Alat Dan Bahan Pembuatan Incinerator

a. Alat yang digunakan untuk pembuatan mesin incinerator limbah padat

medis ini adalah :

b. Bahan yang digunakan untuk pembuatan mesin incinerator limbah

padat medis ini adalah :

19 3.2 Diagram Alir Pembuatan Alat

Diagram alir pembuatan incinerator limbah padat medis ini adalah seperti

20

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan incinerator limbah padat medis Selesai Pengolah Limbah Padat Medis

21 3.2.1 Data Desain Mesin

Sebelum membuat sebuah mesin terlebih dahulu mengetahui desain yang

telah dibuat. Fungsi dari desain mesin ini adalah sebagai pengetahuan bentuk

sebuah mesin yang akan dibuat. Tanpa desain, mesin tidak akan dapat dibuat.

3.2.2 Menyiapkan Alat dan Bahan

Sebelum melakukan kegiatan pembuatan mesin, hal yang harus dilakukan

adalah menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk

membuat incinerator limbah padat medis dan menyiapkan bahan yang dibutuhkan

sehingga bisa menjadi sebuah incinerator.

3.2.3 Pengukuran dan Pemotongan

Setelah alat dan bahan telah tersedia, hal selanjutnya yang dilakukan

adalah mengukur dan memotong semua bahan sesuai dengan desain yang telah

dibuat sebelumnya.

3.2.4 Penitikan Pengelasan

Setelah bahan telah dipotong sesuai dengan ukuran, yang dilakukan

selanjutnya adalah melakukan penitikan pengelasan untuk menyambung

bahan-bahan yang sudah disediakan. Penitikan pengelasan dilakukan sebelum melakukan

pengelasan ikat (tack weld) untuk memudahkan pembongkaran apabila ada

22 3.2.5 Pengelasan Ikat

Pengelasan ikat dilakukan setelah melakukan penitikan pengelasan.

Pengelasan ikat dilakukan berfungsi untuk memperkuat sambungan las sehingga

sambungan tersebut tidak mudah lepas.

3.2.6 Pembuatan Dinding Chamber

Pembuatan dinding incinerator dilakukan dengan cara menyusun batu bata

merah dan direkatkan dengan campuran tanah dan pasir sehingga membentuk

ruang-ruang chamber di dalam incinerator.

3.2.7 Pemasangan Casing

Pemasangan casing dilakukan setelah menempelkan glass wool pada

dinding incinerator dengan cara dikait dengan baut roofing antara casing dan

rangka incinerator.

3.2.8 Perakitan

Perakitan ini dilakukan dengan memasang komponen – komponen

incinerator yang terdiri pintu ruang bakar utama, pintu ruang pembakaran, pintu

ruang abu, cerobong asap dan thermocouple.

3.2.9 Melakukan Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk mengetahui kinerja incinerator yang telah dibuat

apakah berhasil atau tidak. Uji coba ini adalah dengan membakar limbah padat

23 3.3 Waktu Pembuatan Incinerator

Proses pembuatan incinerator limbah padat medis membutuhkan waktu 1

bulan. Adapun pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan incinerator.

b. Perakitan incinerator.

24 BAB IV

HASIL PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Visualisasi Proses Pembuatan

Sebelum melakukan proses pembuatan rangka pada incinerator terlebih

dahulu harus mengetahui masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Adapun maksud dan tujuan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah:

a. Dapat memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

b. Dapat memberikan Alat Perlindungan Diri (APD).

c. Dapat mencegah dan mengendalikan timbul tersebarnya suhu,

kelembaban, debu, asap, radiasi dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Adapun keselamatan kerja selama proses pembuatan rangka pada

incinerator secara umum adalah :

a. Memakai alat pelindung kaki (sepatu) yang sesuai saat berada di dalam

bengkel.

b. Menggunakan kaca mata pelindung sehingga mata terhindar dari benda

berbahaya.

c. Menggunakan sarung tangan saat memegang benda kerja.

d. Menggunakan helm pelindung kepala agar terhindar dari terbentur

25 4.2Gambar Teknik Incinerator

Gambar 4.1 Gambar teknik incinerator limbah padat mesdis Keterangan gambar :

1. Cerobong asap

2. Pintu ruang bakar

3. Pintu utama

4. Ruang bakar

5. Ruang pembakaran awal

6. Pintu ruang abu

26 4.3Spesifikasi Incinerator Limbah Padat Medis

a. Dimensi : 700 mm x 500 mm x 900 mm.

b. Rangka utama : Besi siku (40 mm x 40 mm x 4 mm).

c. Ruang bakar utama : 250 mm x 240 mm x 635 mm.

d. Ruang pembakaran awal : 145 mm x 280 mm x 190 mm.

e. Ruang bakar asap : 250 mm x 130 mm x 805 mm.

f. Dinding chamber : Batu bata merah.

g. Casingincinerator : Plat baja tebal 2,8 mm.

h. Cerobong : ø 160 mm tinggi 2.455 mm.

i. Sistem : Tanpa mesin pembakar (burner).

j. Thermocouple : Tipe K (0 ~ +1000⁰C).

4.4Pembuatan Rangka Mesin

Langkah pertama dalam proses membuat rangka pada incinerator limbah

padat medis adalah perencanaan pemotongan dan pengukuran bahan yang akan

dipotong. Perencanaan pemotongan bahan bertujuan untuk meminimalkan jumlah

sisa bahan yang terbuang selama pemotongan berlangsung.

Dalam pembuatan rencana pemotongan bahan, didasarkan pada

identifikasi kebutuhan bahan untuk pembuatan rangka incinerator. Adapun

kebutuhan yang digunakan dalam pembuatan rangka incinerator ini terlihat pada

27 Tabel 4.1 Kebutuhan rangka utama incinerator

Profil besi siku 40 mm x 40 mm x 4 mm

Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan bahan yang dibutuhkan, maka kita

dapat membuat perencanaan pemotongan sesuai dengan ukuran bahan baku yang

ada. Adapun ukuran bahan baku yang digunakan adalah :

a. Profil besi siku 40 mm x 40 mm x 4 mm panjang 6000 mm sebanyak 2

buah.

b. Basi plat dengan ketebalan 2,8 mm sebanyak 2 lembar

Setalah cutting plan bahan dibuat maka langkah selanjutnya adalah

pengukuran bahan dan penandaan/penggambaran bahan dengan menggunakan

ukuran sesuai dengan cutting plan yang telah dibuat. Peralatan yang digunakan

adalam pengukuran bahan adalah :

a. Mistar gulung panjang 3 m.

b. Mistar baja panjang 30 cm.

c. Penggaris siku.

28 4.4.1 Pemotongan Awal Bahan Baku

Langkah dalam membuat rangka adalah pemotongan awal bahan baku yang

dibutuhkan. Pemotongan dilakukan setelah benda kerja ditandai menggunakan

kapur atau spidol agar lebih jelas saat dilakukan proses pemotongan. Peralatan

yang digunakan dalam proses pemotongan awal bahan baku adalah mesin gerinda

potong.

Langkah-langkah dalam proses pemotongan dengan mesin gerinda potong

adalah sebagai berikut :

a. Mempersiapkan bahan baku yang akan dipotong, yaitu profil besi siku

40 mm x 40 mm x 4 mm yang sudah diukur dan diberi tanda yg telah

ditentukan sebelumnya.

b. Mempersiapkan mesin gerinda potong, cek semua kelengkapan mesin

gerinda potong terutama batu gerinda potongnya, pastikan kondisinya

masih layak dipakai sehingga tidak ada kendala saat pemotongan bahan

berlangsung.

c. Menjepit bahan yang akan dipotong pada ragum mesin dengan posisi

mata batu gerinda tepat diatas tanda/garis potong. Kencangkan ragum

dan cek kembali panjang bahan yang akan dipotong agar hasilnya tepat

29

d. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol ON dan mulailah

memotong bahan dengan menekan handle ke bawah hingga bahan

terpotong.

e. Setelah bahan sudah terpotong maka angkat kembali dan mengulangi

langkah (a) sampai (d) untuk pemotongan berikutnya hingga semua

bahan terpotong.

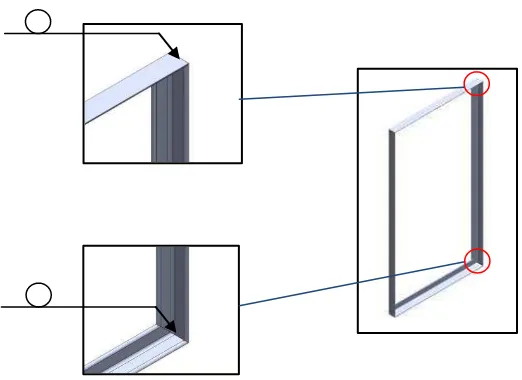

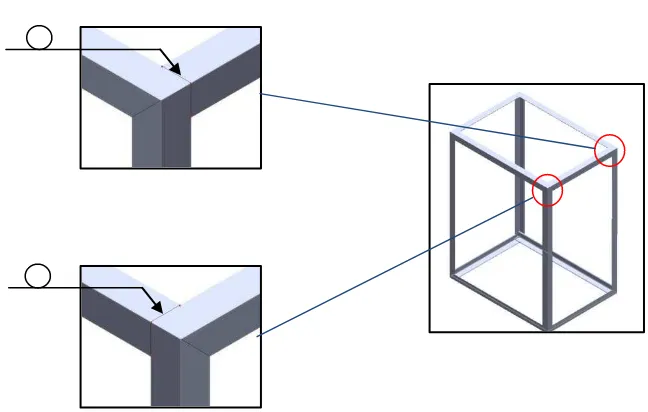

4.4.2 Perakitan Rangka

Proses perakitan dilakukan dengan melakukan penyambungan tiap

komponen menjadi bagian rangka. Penyambungan dilakukan dengan sambungan

las. Sambungan las yang digunakan adalah sambungan tumpul jenis alur persegi

(I) dan sambungan T dengan jenis alur las sudut. Langkah-langkah dalam merakit

rangka incinerator adalah :

a. Mempersiapkan komponen yang telah dipotong dan diukur

sebelumnya yaitu baja siku yang berukuran 500 mm 2 buah dan 900

mm 2 buah.

b. Mempersiapkan mesin las busur listrik beserta kelengkapannya.

c. Melakukan penitikan pada setiap ujung baja siku menggunakan las

listrik dengan arus listrik sebesar 60 sampai 80 ampere untuk

30 Gambar 4.2 Penitikan las rangka depan

d. Merangkai komponen siku diatas meja rata dengan mengecek

kesikuan sudutnya dengan penggaris siku.

e. Bila telah siku, jepit kedua komponen dan lakukan pengelasan ikat

(tack weld) pada ujung titik pertemuan. Lepas penjepit dan lakukan

31 Gambar 4.3 Pengelasan ikat rangka depan

f. Lakukan langkah yang sama untuk komponen rangka bagian

belakang.

Setelah proses perakitan rangka bagian depan dan belakang maka segera

melakukan penyambungan tiap komponen rangka menjadi bagian rangka utama.

Penyambungan dilakukan dengan sambungan las dan jenis sambungan tumpul

alur persegi (I) dan sambungan T dengan jenis las sudut. Langkah-langkah dalam

merakit rangka utama incinerator adalah :

a. Penyambungan rangka bagian samping kanan dan rangka bagian

samping kiri, dengan baja siku panjang 620 mm.

b. Sebelum melakukan penyambungan, maka melakukan penitikan

lasan.

32

c. Lakukan pengelasan ikat (tack weld) pada ujung titik pertemuan.

Gambar 4.5 Hasil pembuatan rangka incinerator 4.4.3 Pembuatan dan Pemasangan Bagian Alas Incinerator

a. Persiapkan besi plat dengan tebal 2 mm dan ukuran 692 mm x 492 mm.

Gambar 4.6 Plat alas incinerator

33

c. Melakukan penitikan pada setiap ujung besi siku dengan besi plat

menggunakan las listrik dengan arus listrik sebesar 60 sampai 80

ampere untuk elektroda jenis RD 260 ø 2 mm.

d. Ukur kembali hasil perakitan rangka untuk mengecek kesesuaian

ukuran dengan gambar kerja.

e. Bila telah sesuai, dapat dilakukan pengelasan penuh menggunakan

elektroda RD 260 ø 2 mm. Sambungan las yang digunakan adalah

sambungan tumpul jenis alur persegi (I) dan sambungan T dengan jenis

alur las sudut.

Gambar 4.7 Hasil akhir pemasangan alas incinerator 4.4.4 Pembuatan Ruang Chamber Incinerator

Bagian utama dalam membuat incinerator adalah membuat ruang - ruang

chamber incinerator. Untuk membuat ruangan tersebut, hal yang dilakukan adalah

34 disusun, sehingga menjadi beberapa ruang yang mempunyai fungsi

masing-masing. Langkah-langkah membuat chamberincinerator adalah :

a. Persiapkan bahan-bahan untuk membuat dinding seperti batu bata,

tanah, pasir, air.

b. Membuat adonan untuk perekat menggunakan campuran tanah dan

pasir dengan perbandingan 1:2 dan diberi sedikit air.

c. Susun batu bata dan diberi perekat dengan campuran bahan yang telah

disiapkan.

Gambar 4.8 Pembuatan ruang chamber incinerator

d. Lakukan dengan cara yang sama sampai sesuai dengan desain

35 Gambar 4.9 Hasil akhir pembuatan ruang chamberincinerator 4.4.5 Pembuatan Casing Incinerator

Casing incinerator berfungsi untuk melindungi dinding chamber dari

udara luar dan berfungsi juga sebagai penutup incinerator serta menahan tekanan

dari dalam ruang chamber. Casing incinerator ini terbuat dari bahan plat besi

dengan ketebalan 2,8 mm. Adapun proses pembuatan casing incinerator sebagai

berikut :

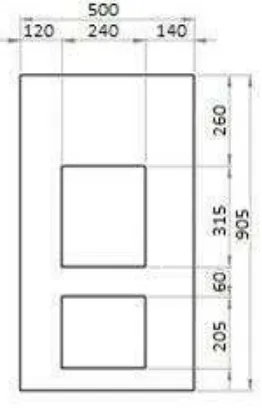

a. Casing Depan

1) Mempersiapkan bahan baku plat besi tebal 2,8 mm yang akan

36 Gambar 4.10 Desain casing depan dan ukurannya

2) Persiapkan alat las potong dan perlengkapannya.

3) Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

4) Langkah selanjutnya membuat lubang pada plat tersebut untuk

lubang pintu ruang bakar utama dan ruang pembakaran awal.

5) Melakukan pemotongan sesuai dengan pola yang telah ditentukan.

37 b. Casing Belakang

1) Mempersiapkan bahan baku yaitu plat besi tebal 2,8 mm yang akan

dipotong dan telah diukur sebelumnya.

Gambar 4.12 Desain casing belakang dan ukurannya

2) Persiapkan alat las potong dan perlengkapannya.

3) Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

4) Membuat lubang pada plat tersebut dengan las potong untuk

lubang pintu ruang abu yang telah diukur sebelumnya.

38 c. Casing Samping

a) Mempersiapkan bahan baku yaitu plat besi 2 lembar tebal 2,8 mm

yang akan dipotong dan telah diukur sebelumnya.

Gambar 4.14 Desain casing samping dan ukurannya

b) Persiapkan alat las potong dan perlengkapannya.

c) Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

d) Membuat lubang pada plat tersebut untuk ventilasi udara.

39 d. Casing Atas

a) Mempersiapkan bahan baku yaitu plat besi tebal 2,8 mm yang

akan dipotong dan telah diukur sebelumnya.

Gambar 4.16 Desain casing atas dan ukurannya

b) Persiapkan alat las potong dan perlengkapannya.

c) Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong

yang telah dibuat.

d) Membuat lubang pada plat tersebut untuk pintu ruang pembakaran

dan lubang cerobong asap.

40 4.4.6 Pemasangan Casing Incinerator

a. Mempersiapkan bahan baku yang telah dipotong sebelumnya.

b. Tempelkan glass wool pada dinding incinerator.

Gambar 4.18 Pemasangan glass wool pada incinerator

c. Bila telah terpasang rapi, maka pasang casing incinerator dan

ditempelkan dengan menjepit plat dengan sisi dalam incinerator.

d. Melakukan penitikan pada setiap ujung menggunakan las listrik

dengan arus listrik sebesar 60 sampai 80 ampere untuk elektroda jenis

RD 260 ø 2 mm.

e. Lakukan pengeboran bodi dan rangka incinerator dengan diameter 4

mm dan langsung memasangan baut roofing untuk menyatukan bodi

dengan rangka menggunakan mesin bor.

41 Gambar 4.19 Hasil Pemasangan casingincinerator

4.4.7 Pembuatan Pintu Incinerator a. Pintu Depan

1) Mempersiapkan komponen yang telah dipotong dan diukur

sebelumnya yaitu baja siku yang berukuran 300 mm 2 buah dan

900 mm 2 buah.

2) Mempersiapkan mesin las busur listrik beserta kelengkapannya.

3) Melakukan penitikan pada setiap ujung baja siku menggunakan las

listrik dengan arus listrik sebesar 60 sampai 80 ampere untuk

42 Gambar 4.20 Penitikan las rangka pintu depan

4) Merangkai komponen siku diatas meja rata dengan mengecek

kesikuan sudutnya dengan penggaris siku.

5) Bila telah siku, jepit kedua komponen dan lakukan pengelasan ikat

(tack weld) pada ujung titik pertemuan. Lepas penjepit dan lakukan

pengelasan ikat pada ujung lainnya.

43

6) Langkah selanjutnya memasang plat besi dengan ketebalan 2,8 mm

pada rangka pintu.

Gambar 4.22 Desain pintu depan dan ukurannya

7) Persiapkan alat las potong dan perlengkapannya.

8) Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

9) Memasang plat pada rangka pintu yang telah dibuat dengan cara

dilas.

44

10) Langkah selanjutnya memasang handle dan engsel yang tinggal

pasang pada casing incinerator, untuk engsel menggunakan bahan

besi pejal ø 23 mm panjang 120 mm.

11) Setelah semua komponen terpasang, selanjutnya mengecor bagian

dalam pintu menggunakan castable untuk melindungi dari panas

api dari pembakaran.

Gambar 4.24 Hasil pengecoran castable pada pintu

12) Ulangi langkah (1) sampai (11) untuk pintu atas dan pintu belakang

dengan ukuran yang berbeda, pintu atas (280 mm x 280 mm) dan

pintu belakang (232 mm x 182 mm).

4.4.8 Pembuatan Cerobong Asap

Cerobong asap terbuat dari pipa ø 60 mm dengan ketebalan 2 mm. Berikut

langkah-langkah pembuatannya :

a. Mempersiapkan bahan baku yaitu pipa profil ø 60 mm tebal 3 mm yang

45 Gambar 4.25 Desain cerobong asap dan ukurannya

b. Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

c. Mempersiapkan mesin las busur listrik beserta kelengkapannya.

d. Pasang flange pada setiap sisi ujung pada pipa dengan melakukan

penitikan pada setiap ujung pipa menggunakan las listrik dengan arus

listrik sebesar 60 sampai 80 ampere untuk elektroda jenis RD 260 ø 2

mm.

e. Bila telah siku, lakukan pengelasan ikat (tack weld) pada ujung titik

pertemuan.

f. Langkah selanjutnya membuat caping cerobong asap, siapkan bahan

46 Gambar 4.26 Desain caping cerobong asap dan ukurannya

g. Mulai melakukan pemotongan dengan mengikuti garis potong yang

telah dibuat.

h. Potong plat tebal 2 mm bentuk lingkaran dan dibentuk menjadi kerucut

dengan tinggi 50 mm.

i. Satukan dengan strip plat bentuk melingkar dan diberi penyangga dan

melakukan penitikan lasan.

47 4.4.9 Finishing

a. Pendempulan

Pendempulan dilakukan pada bagian sisi ujung incinerator dan

bagian penyambungan las untuk meratakan hasil penyambungan.

Gambar 4.28 Pendempulan incinerator

b. Pengecatan

Pengecatan dilakukan pada bagian casing, pintu, dan cerobong

incinerator. Pengecatan ini bertujuan untuk melindungi material dari

48 Gambar 4.29 Proses pengecatan incinerator

4.5 Proses Perakitan

Dalam proses perakitan alat terdapat langkah-langkahnya yaitu :

a. Mempersiapkan komponen yang akan dirakit.

b. Mempersiapkan alat bantu untuk proses perakitan.

c. Pertama yang dilakukan adalah memasang pintu bagian depan

incinerator, masukkan poros pengunci pada engsel pintu.

d. Setelah pintu bagian depan terpasang, lanjutkan memasang pintu

bagian belakang dengan menyatukan engsel menggunakan mur dan

baut berdiameter 14 mm.

e. Lakukan langkah yang sama (d) untuk perakitan pintu bagian atas

49

f. Setelah semua pintu terpasang, langkah berikutnya adalah pemasangan

cerobong asap dengan mengkaitkan flange cerobong dan rangka mesin

menggunakan mur dan baut diemeter 14 mm.

g. Langkah terakhir adalah memasang caping cerobong agar tidak

kemasukan air hujan.

h. Incinerator siap dioperasikan.

4.6 Langkah-Langkah Pengoperasian

Adapun langkah-langkah pengoperasian mesin incinerator sistem tanpa bahan

bakar yaitu :

a. Panaskan ruang bakar utama dengan membakar potongan kayu atau

batok kelapa di ruang pembakaran awal.

b. Tutup rapat semua pintu incinerator dan tunggu selama 10 menit

hingga suhu ruangan tersebut panas.

c. Masukkan limbah padat dan dibungkus dengan kantong plastik

kedalam ruang pembakaran.

d. Tambahkan nyala api pada ruang pembakaran awal hingga api

membakar sampah dari bawah.

e. Tutup pintu incinerator dan diatur lubang ventilasi udara pada pintu

incinerator supaya api tidak mengalami kekurangan oksigen.

f. Selesai operasi pembakaran, abu hasil pembakaran dikumpulkan

50 4.7 Proses Perawatan Alat

Pengertian umum perawatan adalah suatu usaha untuk melakukan

pemeliharaan, perbaikan dan penggantian komponen-komponen alat agar selalu

bekerja pada kondisi yang baik dan siap dipakai setiap waktu serta dapat

memperpanjang umur alat tersebut. Berikut macam-macam perawatan mesin

incinerator :

a. Perawatan berkala

Perawatan pada komponen alat dapat dilakukan secara rutin oleh

pemakai ataupun operator setiap kali pemakaian alat. Pemeriksaan dapat

dilakukan saat sebelum dan sesudah alat dioperasikan, sehingga apabila

ada kerusakan dapat diketahui.

b. Pengecekan dinding chamber

Perawatan ini adalah mengecek kondisi fisik batu bata setelah lama

dilakukan pengoperasian.

c. Pembersihan kotoran

Perawatan yang sering dilakukan adalah pembersihan kotoran dari

sisa-sisa pembakaran limbah padat medis setelah pengoperasian mesin

incinerator.

d. Pengecatan

Pengecatan ini berfungsi untuk mencegah korosi dan memberikan

51 4.8 Pengujian Incinerator

Pengujian incinerator ini dengan melakukan pembakaran limbah padat

medis seperti botol infus, spet dan pempers bayi. Dari hasil pengujian tersebut

temperatur alat ini mampu mecapai suhu 998⁰C dan dapat dioperasikan untuk

mengolah limbah padat medis dibakar menjadi abu kecuali limbah berbahan

plastik, jarum dan kaca.

Gambar 4.30 Pembakaran limbah padat medis

52

4.9 Biaya Anggaran Pembuatan Incinerator

Tabel 4.2 Biaya anggaran pembuatan

No. Nama Barang Volume Harga satuan Harga

1. Besi siku 40 x 40 x 4 mm 2 batang Rp 123.000 Rp 246.000

2. Bata merah 148 Pcs Rp 800 Rp 118.400

3. Besi plat tebal 2,8 mm 1 lembar Rp 645.000 Rp 645.000

4. Engsel 2 Pcs Rp 13.000 Rp 26.000

5. Castable NP-16 1 zak Rp 350.000 Rp 350.000

6. Pipa ø 160 mm (3 meter) 1 batang Rp 751.000 Rp 375.500

7. Dempul 1 kaleng Rp 52.000 Rp 52.000

8. Cat besi humertun 1 kaleng Rp 65.000 Rp 65.000

9. Pilox Hi-Temp 1 kaleng Rp 23.000 Rp 23.000

10. Thermocouple tipe K 1 Pc Rp 950.000 Rp 950.000 11. Thermo control 1 Pc Rp 825.000 Rp 825.000

53 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dari keseluruhan proses yang meliputi

pembuatan dan pengujian mesin incinerator sistem tanpa mesin pembakar

(burner) yang telah dibuat dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kebutuhan bahan untuk rangka utama.

Profil besi siku 40 mm x 40 mm x 4 mm

b. Proses pembuatan incinerator diawali dengan pembuatan rangka lalu

dilanjutkan dengan membuat ruang chamber dengan menyusun batu bata

merah. Pasang isolator pada bagian dinding chamber dengan glass wool

dan ditutup dengan casing dari plat besi tebal 2,8 mm. Pasang cerobong

dan pintu incinerator yang telah dibuat sebelumnya. Lakukan finishing

dengan cara pendempulan dan pengecatan untuk menghindarkan

terjadinya korosi. Langkah terakhir adalah memasang komponen

54 c. Incinerator ini mampu mengolah limbah padat medis menjadi abu

kecuali jarum, plastik dan kaca dengan temperatur mencapai 998⁰C

dengan kapasitas 5 kg limbah dan 8 kg bahan bakar.

5.2 Saran

a. Supaya ruang pembakaran lebih tahan lama maka dinding chamber

diganti menggunakan batu bata tahan api.

b. Bila mesin selesai digunakan, perawatan mesin harus diperhatikan

terutama membersihkan abu hasil pengolahan limbah padat medis supaya

tidak terjadi penumpukan di dalam ruang bakar sehingga tidak akan

55

DAFTAR PUSTAKA

Anshory, L. 1988. Penuntun Pelajaran Kimia. Bandung : Ganesa Exact Bandung.

Azwar, A. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Yayasan

Mutiara.

Girsang, V. E., & Herumurti, W. 2013. Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat B3

Hasil Insinerasi di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Jurnal Teknik Pomits, 2:46-50.

Hidayah, E. N. 2007. Uji Kemampuan Pengoperasian Insinerator Untuk

Mereduksi Limbah Klinis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Jurnal

Rekayasa Perencanaan, 4:9-18.

Lolo, D. P. 2014. Analisis Penggunaan Incinerator Pada Pengolahan Sampah di

Kota Merauke. Jurnal Ilmiah, 3:200-211.

Margono, & Rahardjo, H. P. 2011. Rancang Bangun Prototipe Tungku Pembakar

Sampah Radioaktif. Jurnal Perangkat Nuklir, 5:1-8.

Nugroho, A., & Handayani, D. S. 2008. Pengelolaan Limbah Padat Rumah Sakit

Daerah Kabupaten Kudus. Jurnal Presipitasi, 99-103.

Porges. J, dan F. Porges. 1979. Handbook of Heating and Air Conditioning.

Seventh Edition. News Butterworth : London, U. K.

Pramita, N. 2007. Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan

Darat Gatot Soebroto. Jurnal Presipitasi, 2:51-55.

Rahardjo, H. P. 2013. Karakteristik Temperatur dan Reduksi Limbah Radioaktif

Padat Ruang Bakar Prototipe Tungku HK-2010. Jurnal Sains dan

56

Ratman, C. R., & Syafrudin. 2007. Penerapan Pengolahan Limbah B3 di PT.

Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jurnal Presipitasi, 7:62-70.

Safrizal. 2014. Distributed Generator Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota

(PLTSa) Type Incinerator Solusi Listrik Alternatof Kota Medan. Jurnal Teknik, 121-128.

Salmiyatun. 2003. Panduan Pembuangan Limbah Perbekalan Farmasi. Jakarta :

Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Saragih, J. L., & Herumurti, W. 2013. Evaluasi Fungsi Insinerator Dalam

Memusnahkan Limbah B3 di Rumah Sakit TNI Dr. Ramelan Surabaya.