iii

POTENSI SISTEM AGROFORESTRI UNTUK KEGIATAN

PROYEK KARBON KEHUTANAN DI KABUPATEN

LIMAPULUH KOTA SUMATERA BARAT

DENI SOREL

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Potensi Sistem Agroforestri Untuk Kegiatan Proyek Karbon Kehutanan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat” ini adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam bentuk teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Januari 2007

v

ABSTRAK

DENI SOREL. Potensi Sistem Agroforestri Untuk Kegiatan Proyek Karbon Kehutanan di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. Komisi Pembimbing: NURHENI WIJAYANTO and RIZALDI BOER

Agroforestri merupakan salah satu sistem yang sudah umum dilakukan pada usaha tani lahan kering di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Sistem ini berpotensi untuk dilaksanakan dalam program rehabilitasi lahan. Tujuan penelitian ini adalah :1). Menduga potensi mitigasi beberapa sistem agroforestri yang dilakukan petani; 2) menghitung kelayakan finansial dari sistem agroforestri tersebut; 3) menghitung dan memproyeksikan kemampuan mitigasi dari beberapa sistem agroforestri pada 3 skenario mitigasi (baseline, pemerintah, dan mitigasi (proyek karbon); dan 4) menghitung potensi Kabupaten Limapluh Kota dalam memproduksi carbon credit untuk diikutsertakan dalam kegiatan Clean Development Mechanism (CDM). Pengumpulan data dilakukan melalui survei pada 3 kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota. Data yang dikumpulkan meliputi 1) Kondisi Ekonomi Masyarakat (jenis mata pencaharian utama, mata pencaharian tambahan, alokasi waktu bekerja, dan tingkat pendapatan); 2) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pola kelembagaan yang digunakan, produktifitas); dan 3) Identifikasi potensi, interaksi, dan persepsi masyarakat terhadap hutan dan kegiatan CDM. Data biomasa diperoleh dengan metode purposive sampling. Analisis kelayakan finansial dan penyerapan karbon dilakukan dengan COMAP (Comprehensive Mitigation Assessment Process). Hasil penelitian menunjukkan potensi mitigasi dalam skenario 5 tahun rehabilitasi untuk periode mitigasi 30 tahun, sebagai berikut: Model IV (karet dan cokelat)/175,05 tC ha-1, Model V (karet dan gambir)/ 170,05 tCha-1,Model I (agroforestri kompleks dengan 3 tanaman pokok: kemiri, durian, jengkol)/189,65 tCha-1, Model III (kelapa dan cokelat)/178,85 tCha-1, Model II (agroforestri kompleks dengan 7 tanaman pokok: kemiri, durian, kayu manis, alpukat, mahoni, cengkeh, nangka)/161,65 tC ha-1. Pada kegiatan rehabilitasi dengan penjualan potensi karbon, nilai Net Present Value (NPV) of benefit dari Model V memperlihatkan hasil tertinggi (US$ 4,251 ha-1yr-1), diikuti oleh Model IV (2,571 US$ ha-1yr-1), Model I (US$ 1,425 ha-1yr-1), Model III (US$ 1,203 ha

-1yr-1) and Model II (US$ 675 ha-1 yr-1). Potensi carbon credit dari Kabupaten

Limapuluh Kota untuk skenario tCER I adalah 43.899.113 tCO2e dan untuk

skenario tCER II adalah 32.730.534 tCO2e.

ABSTRACT

DENI SOREL. The Potentials of Agroforestry System for Forest Carbon Project in Kabupaten Limapuluh Kota, West Sumatera. Advisory committee: NURHENI WIJAYANTO and RIZALDI BOER

Agroforestry is one of common dry land farming practices in Kabupaten Limapuluh Kota, West Sumatera. This practices may be potential to be implemented for land rehabilitation program. The study aimed :1) to estimate the mitigation potential of several types of agroforestry practiced by farmer; 2) to asses cost effectiveness of the agroforestry system; 3) to estimate C-sequestration of the agroforestry system under three scenarios (baseline, government, mitigation); and 4) to asses the potential of Kabupaten Limapuluh Kota to gain carbon credit from Clean Development Mechanism (CDM) project. Data was colected through survey in three sub-districts of Kabupaten Limapuluh Kota. Data being collected included: 1) Socio-economics of people (main job, side job, working time allocation, and income rate); 2) Socio-cultural aspect (population, education, local institutional, and productivity); 3) Identification of local potency, interaction, and people’s perception about forest and CDM project. Biomass sampling was done using purposive sampling methods. Assessment the cost effectiveness and C sequestration of agroforsetry system was conducted using COMAP modul. The result of the study showed that all models in 5 years forest rehabilitation for 30 years mitigation period programs gave mitigation potentials as follows: Model IV (rubber and cocoa)/175,05 tC ha-1, Model V (rubber and gambir)/ 170,05 tCha-1, Model I (complex agroforestry with 3 main trees: candlenut, durian and jengkol)/189,65 tCha-1, Model III (coconut and cocoa)/178,85 tCha-1, Model II (complex agroforestry with 7 main trees: candlenut, durian, cinnamon, avocado, mahogany, clove, jackfruit)/161,65 tC ha-1. In the rehabilitation program with trading of carbon potential, the Net Present Value (NPV) of Model V gave the highest financial benefits (US$ 4,251 ha-1yr-1), followed by Model IV (2,571 US$ ha-1yr-1), Model I (US$ 1,425 ha-1yr-1), Model III (US$ 1,203 ha-1yr-1) and Model II (US$ 675 ha-1 yr-1). The carbon credit potential of Kabupaten Limapuluh Kota under tCER I scenario is 43.899.113 tCO2e, and tCER II scenario is 32.730.534 tCO2e.

vii

@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007. Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,

POTENSI SISTEM AGROFORESTRI UNTUK KEGIATAN

PROYEK KARBON KEHUTANAN DI KABUPATEN

LIMAPULUH KOTA, SUMATERA BARAT

DENI SOREL

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Sains

Pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ix

Judul Tesis

:

Potensi Sistem Agroforestri Untuk Kegiatan Proyek Karbon Kehutanan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.Nama Mahasiswa

:

Deni Sorel Nomor Pokok (NRP):

E051020011Program Studi

:

Ilmu Pengetahuan KehutananDisetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Nurheni Wijayanto, MS. Dr.Ir. Rizaldi Boer, M Sc.

K e t u a Anggota

Diketahui

Plh. Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodipuro, MS.

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis penelitian yang berjudul “Potensi Sistem Agroforestri Untuk Kegiatan Proyek Karbon Kehutanan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat” ini, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dr. Ir Nurheni Wijayanto MS sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Rizaldi Boer, MSc sebagai anggota komisi pembimbing yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak dari penyusunan usulan rencana penelitian sampai dengan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan dan staf Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S2 pada Sekolah Pascasarjana IPB.

2. Pimpinan dan staf Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK) Sekolah Pascasarjana IPB atas kesempatan, arahan dan perhatian kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Studi ini.

3. Rektor Universitas Andalas yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk dapat mengikuti program Magister Sains (S2) pada Sekolah Pascasarjana IPB.

4. Direktur Politeknik Pertanian Universitas Andalas yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk dapat mengikuti program S2 pada Sekolah Pascasarjana IPB.

5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS)

ii survei atas bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

7. Bapanda H. Saukani Sarin dan Ibunda Hj. Djawati Nauman, bapak/ibu mertua H. Djamhoer Djamil BcAn (alm) dan Hj. Anda Himar (alm) serta adik-adik yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk kemajuan dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

8. Istriku Rini Yulianti AMAE, atas segala dorongan, pengorbanan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi IPK yang telah banyak memberikan dukungan dan perhatian untuk kemajuan penulis.

10.Rekan-rekan seperjuangan di Mess Universitas Andalas Bogor atas segala bantuan, perhatian dan dukungannya selama masa pendidikan ini.

11.Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan tesis ini, untuk itu masukan, saran dan informasi sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, sebagai informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kehutanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI... iii

DAFTAR TABEL... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN... vii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Kerangka Pemikiran Penelitian... 3

Tujuan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

CDM Pada Sektor Kehutanan ... 6

Opsi Mitigasi... 8

Pilihan Agroforestri dalam Kegiatan Penyerapan Karbon... 10

COMAP (Comprehensive Mitigation Assessment Process) ... 15

METODE PENELITIAN... 18

Tempat dan Waktu Penelitian ... 18

Ruang Lingkup Penelitian... 18

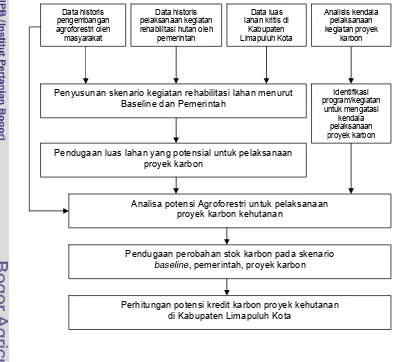

Tahapan Kegiatan dan Analisis... 19

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 23

Deskripsi Geografis Wilayah ... 23

Wilayah Survei... 24

iv

Model Agroforestri ... 26

Mean Annual Increment (MAI) ... 27

Potensi Mitigasi... 29

Skenario Rehabilitasi dan Potensi Mitigasi... 30

Potensi Carbon Credit………..………...31

Kelayakan Finansial ... 33

Potensi Untuk Implementasi Proyek Karbon Kehutanan... 38

Persepsi Masyarakat Mengenai Kegiatan Perdagangan Karbon... 42

Kendala Penerapan Proyek Karbon Kehutanan ... 43

SIMPULAN DAN SARAN ... 46

Simpulan ... 46

Saran... 46

DAFTAR PUSTAKA ... 48

DAFTAR TABEL

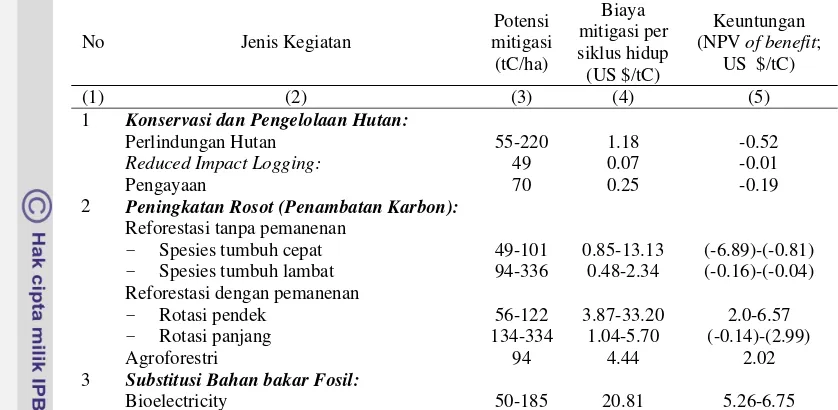

1. Potensi dan biaya mitigasi gas rumah kaca di sektor kehutanan ...8

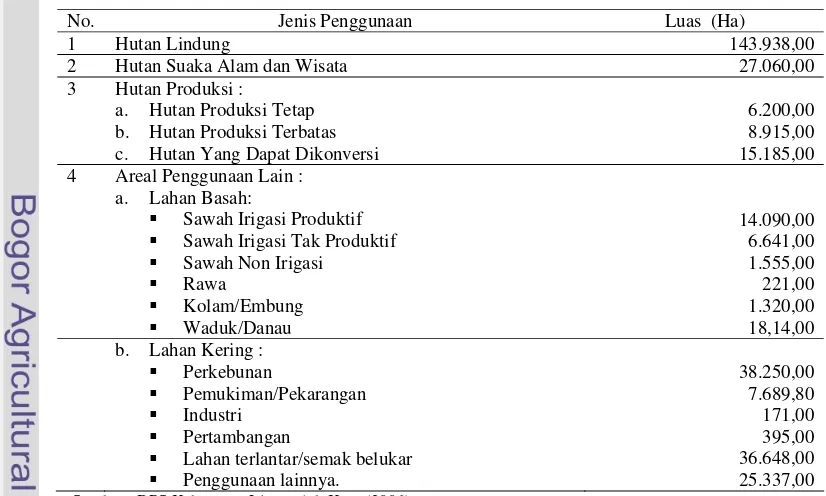

2. Distribusi Penggunaan Lahan di Kabupaten Limapuluh Kota...23

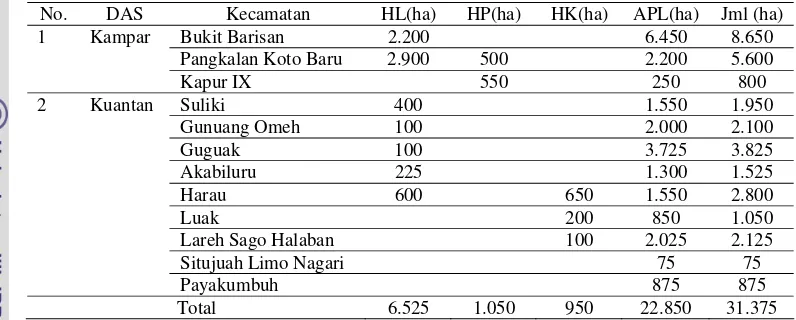

3. Sebaran Lahan Kritis di Kabupaten Limapuluh Kota...24

4. Model agroforestri sampel penelitian ...27

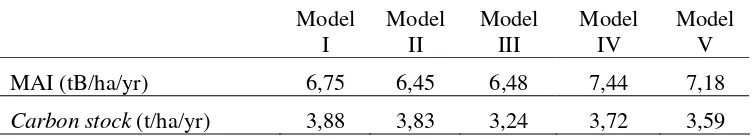

5. Mean Annual Increment (MAI) model agroforestri ...28

6. Potensi mitigasi masing-masing model ...30

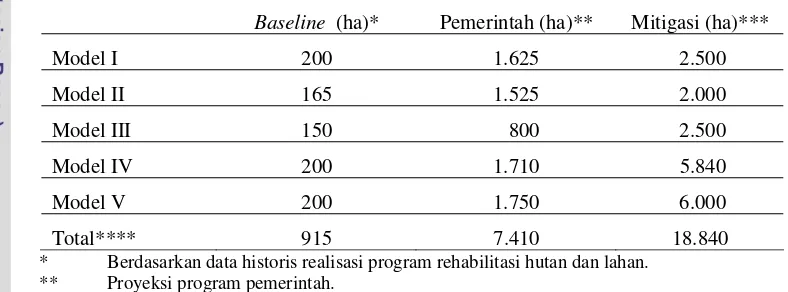

7. Distribusi alokasi lahan untuk opsi mitigasi pada 3 skenario rehabilitasi hutan dan lahan... ...30

8. Potensi carbon credit Kabupaten Limapuluh Kota...33

9. NPV, IRR, B/C opsi mitigasi tanpa dan dengan penjualan CER ...33

vi

DAFTAR GAMBAR

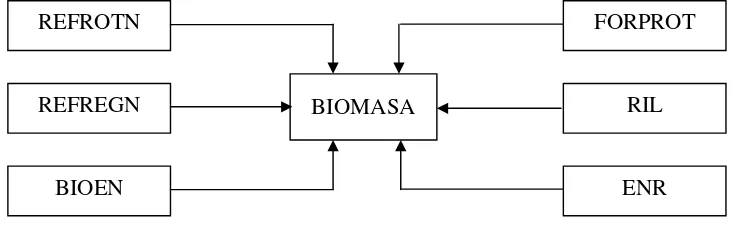

1. Hubungan antar modul COMAP ...16

2. Tahapan Kegiatan Penelitian ...22

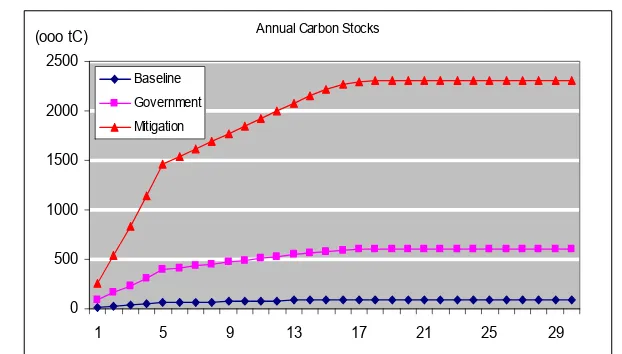

3. Annual carbon stocks pada 3 skenario rehabilitasi lahan ...31

4. Potensi carbon stocks terhadap tCER dihitung sebagai additional dari stok karbon skenario baseline ...33

5. Potensi carbon stocks terhadap tCER dihitung sebagai additional dari stok karbon skenario pemerintah...33

6. Grafik pendapatan bersih masing-masing opsi mitigasi dengan dan tanpa CER ...35

7. Grafik Net Present Value (NPV) of Benefit 5 opsi mitigasi dengan dan tanpa CER ……….………...……….………37

8. Grafik Internal Rate of Return (IRR) 5 opsi mitigasi dengan dan tanpa CER ………...………..37

9. Grafik ukuran keluarga………38

10.Grafik luas penguasaan lahan... ………..……….39

11.Grafik tingkat pendapatan (a), dan sebaran pendapatan berdasarkan kelompok sumber pendapatan (b) ………..………...39

12.Grafik gabungan tingkat konsumsi masyarakat ...40

13.Tanaman yang diminati untuk ditanam...42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data inputs for REFREGN of COMAP Modul ...49 2. Tabel perhitungan Mean Annual Increment berdasarkan persamaan

Ketterings (2001)……...………..51 3. Wood Density………...…...………….54 4. Biaya transaksi (transaction cost) untuk proyek karbon...55 5. Perkiraan harga faktor produksi yang digunakan dalam pengusahaan

agroforestri karet+gambir berdasarkan tingkat inflasi kota Padang.……… ..56 6. Perkiraan kebutuhan faktor produksi dan volume produksi dalam

pengusahaan agroforestri karet + gambir ...58 7. Perkiraan biaya dan nilai produksi dalam pengusahaan agroforestri

karet + gambir ...60 8. Analisis finansial usaha agroforestri karet + gambir per ha pada tingkat suku

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembiayaan pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia umumnya berasal dari hasil eksploitasi sumberdaya alam, industri dengan teknologi yang kurang bersahabat dengan lingkungan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam mengakibatkan terjadinya deforestasi, konversi lahan pertanian dan pencemaran lingkungan. Keadaan ini diperparah oleh lemahnya pemahaman etika lingkungan, dan cenderung antroposentris dan eksploitatif. Jika deforestasi dan konversi lahan semakin tidak terkendali dikhawatirkan berdampak luas diantaranya pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya hujan asam, peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim global.

Dalam kaitan dengan upaya menekan efek gas rumah kaca, yaitu mengurangi kadar gas CO2 di atmosfir, skema perdagangan karbon merupakan peluang yang perlu mendapat perhatian. Clean Development Mechanism (CDM) yang merupakan sebuah rekomendasi Protokol Kyoto, dalam pelaksanaannya mengacu kepada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi (economic growth), kesejahteraan sosial yang adil dan merata (social progress), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (ecological balance) (Riyadi, 2005). Dari hasil penelitian National Strategy Study (NSS) tentang CDM untuk sektor kehutanan, diperoleh informasi bahwa pembangunan hutan yang berbasis masyarakat (yang merupakan bagian terbesar dari luasan yang potensial) mempunyai dampak yang positif terhadap aspek-aspek sosial (MoE, 2003).

terjadinya pemanasan global juga memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan sosio-ekonomi masyarakat.

Di Indonesia terdapat banyak sekali pola agroforestri yang dikembangkan mulai dari bentuk yang sederhana (misalnya budidaya pagar) hingga kompleks (misalnya hutan karet dan hutan damar di Sumatera). Di Sumatera Barat misalnya, dikenal adanya istilah parak, yaitu suatu pola penggunaan lahan multistrata yang mengkombinasikan banyak jenis tanaman tahunan dengan atau tanpa tanaman semusim berupa kebun campuran yang tidak terstruktur atau agroforestri kompleks.

Kabupaten Limapuluh Kota merupakan wilayah dengan sekitar 60 % luas kawasannya berupa hutan dalam berbagai bentuk, sementara 40 % luas areal berupa lahan budidaya. Banyak praktek agroforestri yang sudah dilakukan masyarakat, karena sebagian besar wilayah budidaya merupakan areal perkebunan rakyat dalam bentuk kebun campuran. Penerapan pola campuran pada tingkat petani atau masyarakat sejauh ini lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi daripada aspek konservasi lahan.

3

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berkembangnya kebutuhan akan lahan untuk kebutuhan manusia, mengakibatkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas dan kuantitas lahan hutan. Penggunaan lahan diluar sektor kehutanan, untuk peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri dan lainnya, lebih dominan sebagai penyebab terjadinya degradasi kualitas dan kuantitas lahan. Upaya rehabilitasi hutan dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui program-program yang sudah atau yang akan dilakukan pemerintah. Disamping itu inisiatif masyarakat untuk ikut dalam membangun kembali hutan untuk meningkatkan fungsi lahan hutan yang telah terdegradasi sangat diharapkan. Berbagai proyek kehutanan yang dilakukan pemerintah selama ini umumnya kurang bahkan tidak menyentuh masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan, sehingga adanya proyek tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan kegagalan beberapa proyek-proyek tersebut diantaranya disebabkan benturan langsung dengan kepentingan masyarakat, yang sudah tentu adalah masyarakat pedesaaan dengan mata pencaharian terutama dari sektor pertanian di sekitar kawasan hutan.

Dari beberapa penelitian, ternyata pembangunan kawasan hutan dengan partisipasi masyarakat dan berbasiskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai lebih memberikan hasil positif yang nyata baik terhadap upaya peningkatan kualitas lahan hutan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk atau sistem yang dinilai berdampak positif langsung terhadap masyarakat adalah sistem agroforestri. yang merupakan sistem atau pola pengelolaan lahan berbasis pohon dengan mengkombinasikan antara bidang kehutanan dan pertanian secara umum. Berbagai bentuk kombinasi dapat dikembangkan antara penanaman pohon dengan tanaman pangan, pohon dengan pemeliharaan ternak, dan lainnya.

bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), khususnya CO2 pada masa yang akan

datang (Murdiyarso, 2003). Beberapa skema perdagangan kabon lainnya juga sudah dikembangkan dengan ketentuan masing-masingnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata tentang konsep/model yang akan dikembangkan, dibutuhkan studi pada site yang lebih kecil. Dari studi-studi ini dapat dikembangkan skenario pengembangan pola rehabilitasi hutan dan lahan, dalam hal ini khususnya agroforestri, agar dapat diadopsi ke dalam mekanisme perdagangan karbon tersebut.

Tujuan Penelitian

1.Menghitung kemampuan mitigasi beberapa praktek agroforestri yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota.

2.Menganalisa biaya efektif kegiatan agroforestri.

3.Menghitung dan memproyeksikan kemampuan penyerapan karbon sistem agroforestri pada tiga skenario yaitu skenario baseline, skenario pemerintah, dan skenario mitigasi.

5

TINJAUAN PUSTAKA

Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia, memiliki fungsi sebagai penyeimbang dalam konteks ekologis, fungsi hidroorologis dan sumber plasma nutfah, selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hutan merupakan salah satu penyerap CO2 yang cukup besar. Pohon-pohon di dalam hutan menggunakan CO2 dalam

fotosintesis yang menghasilkan O2 dan energi. Sebagian energi tersebut disimpan

dalam bentuk biomasa pohon.

Masalah yang timbul dari pengelolaan hutan dewasa ini adalah laju deforestasi yang tinggi. Laporan FAO (1992) memperkirakan bahwa laju deforestasi hutan tropis sekitar 17 juta ha per tahun. Dari angka tersebut sebagian besar dikonversi menjadi lahan pertanian, padang rumput (areal penggembalaan) dan hutan tanaman. Kurang lebih 5.1 juta ha berupa hutan sekunder tanpa pengelolaan dan perlakuan silvikultur yang memadai. Deforestasi hutan tropis tidak hanya berpengaruh pada produksi kayu (timber) tetapi juga lingkungan secara global.

Deforestasi diakibatkan adanya konversi hutan untuk penggunaan lainnya seperti pertanian, transmigrasi, perladangan berpindah, kebakaran hutan, dan terutama akibat eksploitasi hutan untuk produksi kayu. Kaimowitz (1988) dalam MoE (2003), mendefinisikan deforestasi sebagai kegiatan mengubah atau konversi hutan menjadi jenis pemanfaatan lain melalui aktivitas manusia seperti pertanian, pengembangan wilayah untuk transmigrasi dan prasarana, pertanian dengan sistem ladang berpindah, penebangan liar, dan kebakaran hutan, yang pada masa lampau hal ini lebih sebagai fungsi negatif dari kepadatan penduduk.

CDM Pada Sektor Kehutanan

Negosiasi internasional mengenai perubahan iklim yang berlangsung di Marakesh akhir tahun 2001 yang lalu telah menyepakati dimasukkannya sektor kehutanan sebagai salah satu aktivitas yang dimungkinkan dalam CDM. Ada dua jenis kegiatan di sektor kehutanan yang masuk ke dalam daftar proyek yang diperbolehkan dalam CDM yaitu aforestasi dan reforestasi (A/R).

Kegiatan Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) yang secara potensial dapat menekan terjadinya perubahan iklim dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu konservasi, peningkatan pengambilan karbon dan subtitusi penggunaan bahan bakar fosil dengan biomasa (Trexler et al, 2000 dalam Boer, 2003). Kegiatan konservasi meliputi perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi akibat aktivitas manusia. Peningkatan pengambilan karbon (rosot) dilakukan melalui kegiatan perluasan hutan dengan penanaman pohon di lahan kritis, gundul atau semak belukar dalam kawasan hutan (reforestasi) dan bukan hutan (aforestasi) serta pengelolaan hutan dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Penggantian bahan bakar fosil dengan energi biomasa akan mengurangi emisi GRK secara langsung akibat dari penurunan tingkat konsumsi bahan bakar fosil dan penanaman lahan kosong untuk memproduksi biomasa.

Emisi karbon tanah yang terjadi pada areal konversi yang mengalami degradasi lahan dapat dikurangi dengan melakukan penanaman kembali (plantation, agroforestry, reforestation, afforestation) yang berarti diperlukan suatu manajemen hutan yang baik. Demikian juga pemulihan kembali atau regenerasi pada areal pemanenen kayu, tanah yang terganggu dan emisi karbon tanah meningkat, dapat ditangkap kembali melalui proses fotosintesa (Brown et al, 1993). Fungsi hutan sebagai penyerap CO2 menyebabkan konservasi hutan

secara global akan mengurangi gas-gas rumah kaca di atmosfir. CO2 tersebut

7 Dari hasil kajian National Strategy Study (NSS) tentang CDM di sektor kehutanan dijelaskan bahwa Indonesia memiiki potensi untuk memasok karbon ke pasar melalui CDM sebesar 36 juta tCO2/th, 28 juta tCO2 diantaranya dapat

dipasok dari sektor kehutanan (MoE, 2003). Potensi besar dari sektor kehutanan ini diidentifikasi berasal dari beberapa tipe proyek yang tersebar di banyak tempat di Indonesia.

Indonesia dengan luas daratan 1,3 % dari luas daratan dunia, memiliki hutan dengan luas sekitar 3,1 % dari luas hutan dunia. Hutan seluas ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengendalikan iklim dunia melalui penyerapan karbon . Apabila digunakan acuan angka kandungan karbon menurut Houghton (1993), yaitu untuk hutan basah 250 ton/ha, maka besarnya karbon yang disimpan oleh hutan di Indonesia sekitar 0,50 x 120,4 juta hektar x 250 ton/ha = 15.050 juta ton karbon atau sekitar 15,05 milyar ton karbon, atau 4,6 % dari besarnya karbon yang disimpan pada bagian pohon dan tumbuhan hutan lainnya di seluruh dunia (Gardner dan Engelman, 1999).

Hasil kajian NSS (MoE, 2003) menunjukkan bahwa lahan-lahan yang diperkirakan potensial untuk CDM adalah lahan Kyoto yang terlantar atau lahan kritis yang ada sejak tahun 1990 baik berupa lahan alang-alang, lahan terbuka atau semak belukar, atau lahan-lahan pertanian yang sudah diusahakan sejak 50 tahun yang lalu. Lahan Kyoto sendiri didefinisikan sebagai lahan bukan hutan dengan kriteria tutupan dibawah 30%, dengan tinggi pohon dibawah 5 m, dan luasan minimal 0,05 ha. Indonesia menggunakan batasan luas minimal 0,25 ha. Sebagian lahan bekas perladangan berpindah yang mengalami degradasi kemungkinan juga memenuhi kriteria lahan Kyoto, sehingga diperkirakan lahan yang layak untuk proyek CDM Kehutanan mencapai 30 juta ha.

Tabel 1. Potensi dan biaya mitigasi gas rumah kaca di sektor kehutanan.

Sumber : Berdasarkan hasil studi Adi et al., 1999; Boer et al.,1999; Fuad, 2000; Boer, 2001. Hasil analisis yang disajikan di atas hanya memepertimbangkan kayu sebagai satu-satunya hasil hutan sementara hasil hutan non-kayu seperti rotan, obat-obatan, madu, jasa lingkungan Carbon dan lain-lain tidak diperhitungkan. Biaya transaksi (biaya untuk validasi, monitoring, verifikasi dan sertifikasi karbon) juga belum disertakan dalam analisis. (Sumber MoE. 2003).

Opsi Mitigasi

9

1. Penyerapan karbon, melalui aforestasi, reforestasi, dan restorasi lahan-lahan

terdegradasi, perbaikan teknik silvikultur untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan, dan implementasi sistem agroforestri pada lahan-lahan pertanian.

2. Konservasi karbon, melalui konservasi karbon tanah dan biomasa hutan,

perbaikan pola-pola panen seperti mengurangi dampak pembalakan (reduce impact logging), perbaikan dalam efisiensi pengolahan kayu, proteksi api dan penggunaan metode pembakaran pada sistem pertanian dan kehutanan.

3. Substitusi Karbon, meningkatkan konversi biomasa hutan kepada produk

kayu yang tahan lama, peningkatan pengunaan bio-fuel seperti pengenalan bioenergy, dan penajaman penggunaan limbah panen sebagai makanan ternak seperti limbah gergajian untuk bahan bakar.

Di Indonesia ketiga kategori kegiatan mitigasi disebut di atas sudah dilakukan, diantaranya ialah reforestasi, aforestasi, hutan kemasyarakatan, agroforestri, pengayaan, reduced impact logging, bioelectricity. Ketiga kegiatan mitigasi terakhir tingkat pelaksanaannya masih sangat rendah. Evaluasi terhadap potensi teknologi mitigasi di sektor kehutanan secara global sudah dilakukan. Besarnya potensi mitigasi dan biaya pelaksanaannya beragam menurut lokasi dan jenis kegiatan. Untuk kegiatan mitigasi forestasi (aforestasi dan reforestasi) misalnya, potensi mitigasinya di daerah lintang tinggi lebih rendah dibanding daerah lintang rendah, sedangkan biaya mitigasi relatif hampir sama.

Salah satu persyaratan paling penting yang harus dipenuhi oleh proyek CDM sebelum mendapat persetujuan Badan Otoritas Nasional/Designated National Authority (DNA) adalah bahwa proyek tersebut harus memenuhi sasaran atau berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu kriteria utama untuk CDM sebagaimana dinyatakan dalam artikel 12 Protokol Kyoto bahwa CDM dimaksudkan untuk membantu negara Non-Annex I dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap tujuan akhir Konvensi (MoE, 2003).

Pembangunan berkelanjutan dimaksud harus secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas kehidupan saat ini dengan intensitas penggunaan sumber daya yang lebih rendah. Proses tersebut akan mewariskan kepada generasi yang akan datang cadangan kekayaan yakni modal alam dan sosial yang telah ditingkatkan mutunya yang akan menyediakan peluang yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pilihan Agroforestri dalam Kegiatan Penyerapan Karbon

Konsepsi agroforestri muncul berdasarkan kenyataan bahwa pengelolaan hutan secara optimal dan lestari tidak lepas dari peranan masyarakat terutama yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Hutan dan masyarakat saling tergantung. Oleh karena itu pengelolaan kawasan hutan tidak dapat hanya dikonsentrasikan atau diarahkan kepada hasil hutan (kayu) saja, melainkan harus dapat menghasilkan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Oleh karena masyarakat sekitar hutan umumnya adalah petani, maka kebutuhannya adalah menghasilkan produk komoditi pertanian. Untuk merealisasikan dua kepentingan tersebut muncul bentuk pengelolaan hutan yang memadukan produksi kayu dan produksi hasil pertanian .

11 yang potensial) berdampak positif terhadap aspek-aspek sosial. Penciptaan lapangan kerja dan keeratan masyarakat merupakan dua hal yang menonjol yang tidak dijumpai pada proyek-proyek kehutanan “murni” yang terisolasi dari masyarakat di sekitar hutan (MoE, 2003).

Roshetko et al. (2002) menyatakan bahwa sistem agroforestri memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menghasilkan jenis produk yang beragam baik kayu maupun non-kayu. Kandungan biomasanya juga tinggi sehingga pembangunan sistem agroforestri pada lahan-lahan kritis dan terlantar selain dapat memperlambat terjadinya pemanasan global juga memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan sosio-ekonomi masyarakat. Dari studi yang dilakukan NSS mengenai CDM di sektor kehutanan, digambarkan bahwa agroforestri (hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial dan multi purposed tree system/MPTS) mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat, sehingga melalui kesempatan kerja yang ditimbulkannya, agroforestri berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Secara ekonomi proyek-proyek hutan kemasyarakatan serta perhutanan sosial (agroforestri dan MPTS) menghasilkan nilai Net Present Value (NPV) dari nilai manfaat sebesar 65 – 5.738 US$/ha dengan B/C 1,2 – 9,1. Nilai ini merupakan yang tertinggi diantara beberapa jenis proyek kehutanan lainnya (MoE, 2003).

Nair (1992) menguraikan ada empat komponen utama yang menjadi ciri sistem agroforestri, yaitu: 1) Menghasilkan beragam keluaran yang dikombinasikan dengan perlindungan terhadap sumberdaya, 2) Menggunakan jenis-jenis lokal, tumbuhan bawah dan pohon serbaguna yang bertujuan agar agroforestri sesuai untuk lingkungan yang rentan, 3) Lebih mengedepankan nilai-nilai sosial-budaya dibanding sistem penggunaan lahan yang lain, dan 4) Praktek yang dilakukan secara struktur maupun fungsional lebih rumit daripada budidaya monokultur.

kedalaman solum tanah ke lapisan permukaan oleh sistem perakaran tanaman pepohonan yang dalam, c) penurunan dan pengendalian aliran permukaan, pencucian hara dan erosi tanah, d) pemeliharaan iklim mikro seperti terkendalinya temperatur tanah lapisan atas, pengurangan evaporasi dan terpeliharanya kelembaban tanah oleh pengaruh tajuk dan mulsa sisa tanaman, e) sistem ekologis terpelihara dengan baik dengan terciptanya kondisi yang menguntungkan dari populasi dan aktifitas mikroorganisme tanah, f) penambahan hara tanah melalui dekomposisi bahan organik sisa tanaman dan/atau hewan, dan g) terpeliharanya struktur tanah akibat adanya siklus bahan organik yang konstan.

Agroforestri merupakan suatu sistem penggunaan lahan dengan mengkombinasikan beberapa macam pohon baik dengan atau tanpa tanaman semusim atau ternak, pada lahan yang sama untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan. Pada dasarnya agroforestri mempunyai beberapa komponen penyusun utama yaitu pohon (tanaman berkayu), tanaman non pohon, ternak dan manusia (Suprayogo et al, 2003).

Di Indonesia terdapat berbagai macam pola agroforestri yang dikembangkan mulai dari bentuk yang sederhana (misalnya budidaya pagar) hingga kompleks (misalnya hutan karet dan hutan damar di Sumatera) (Widianto et al. 2003). Lebih lanjut dijelaskan, bila ditinjau dari cadangan C, sistem agroforestri ini lebih menguntungkan daripada sistem pertanian berbasis tanaman semusim. Hal ini disebabkan adanya pepohonan yang memiliki biomasa tinggi dan masukan serasah yang bermacam-macam kualitasnya dan terjadi secara terus menerus.

13 misalnya agroforestri dinilai lebih tepat dalam menurunkan kehilangan tanah akibat erosi.

Potensi penyerapan karbon dari sistem agroforestri didasarkan kepada asumsi bahwa komponen-komponen pohon dalam sistem agroforestri dapat menentukan rosot karbon di atmosfir secara signifikan melalui kecepatan pertumbuhan dan produktifitas. Dengan memperhitungkan pohon dalam produksi pertanian, agroforestri dapat meningkatkan penyimpanan karbon pada lahan untuk kebutuhan tanaman pertanian. Konsep agroforestri dinilai mempunyai nilai lebih pada komponen-komponen kesuburan tanah, variasi spesies dan konsepnya yang menyeluruh. Dua alasan utama yang mendasari potensi agroforestri dalam mengurangi emisi karbon dikemukakan Dixon (1985) yaitu: (1) banyaknya lahan di daerah tropis yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan meningkatnya penerapan sistem agroforestri dalam waktu yang panjang akan menghasilkan peningkatan potensi yang nyata sebagai sumber biotik karbon, dan (2) meskipun jumlah karbon yang diserap per satuan luas relatif lebih rendah dibandingkan dengan hutan alam dan hutan tanaman, kayu yang diproduksi sering dipakai sebagai kayu bakar menggantikan bahan bakar fosil. Penggunaan kayu hasil agroforestri untuk kayu bakar akan mengurangi tekanan terhadap penebangan hutan alam dan kebutuhan bahan bakar dari sumber yang tidak dapat diperbaharui.

Rusolono (2006) dalam penelitiannya tentang model pendugaan persediaan karbon pada tegakan agroforestri mendapatkan bahwa tegakan agroforestri dengan komposisi pohon yang dominan, seperti pada kebun campuran atau kombinasi pohon penaung (kopi-sengon) memiliki kemampuan penyimpan persediaan karbon bagian atas permukaan tanah hingga lebih dari 70 ton C/ha dalam waktu yang relatif lama yaitu lebih dari 10 tahun. Lebih lanjut dari penelitian tersebut didapatkan bahwa komponen biomasa karbon di atas permukaan tanah dalam praktek agroforestri tegakan murni maupun kebun campuran sebesar 80,7% berasal dari karbon tegakan pohon utama, 12,8 % dari pohon kopi (bawah naungan), 5,9 % dari serasah dan kayu mati (nekromasa) dan hanya 0,6 % yang berasal dari biomasa tumbuhan bawah.

tidak dirotasikan (TWR), dan agroforestri (AF). Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dari perhitungan potensi mitigasi opsi TWR lebih baik daripada TR dan AF, masing-masing sebesar 429.450 tC/ha; 200.888 tC/ha; dan 48.000 tC/ha.

Opsi TR memiliki keuntungan negatif karena bersifat long rotation yaitu pemanenan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Untuk meningkatkan keuntungan pada opsi ini dilakukan penanaman campuran dengan sistem perhutanan sosial dan penanaman tanaman bawah. Opsi TWR juga mengindikasikan nilai keuntungan negatif, lebih besar daripada TR karena sama sekali tidak ada pemanenan kayu. Opsi ini ditujukan untuk konservasi tanah dan air serta biodiversitynya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari opsi AF bernilai positif karena dipanen dalam jangka pendek (short rotation) dan menerapkan sistem pertanaman campuran. Keuntungan pada opsi AF sebesar 515.280 US $/ha/rotasi, dapat diberikan Perum Perhutani KPH Cepu kepada masyarakat setempat dari aktivitas mitigasi yang dilakukan.

Boer dan Hendri (2002) juga melakukan penelitian tentang Potensi Sistem Agroforestry untuk Proyek CDM, untuk mengetahui potensi mitigasi karbon, dan biaya efektif dari beberapa sistem agroforestry di pulau Jawa dengan mengambil site penelitian di Meru Betiri, Jawa Timur. Sistem agroforestri yang lazim dilaksanakan masyarakat di lokasi penelitian adalah agroforestri berbasis tanaman obat, dimana dilihat enam sistem agroforestri dengan masing-masing berbasis kepada tanaman kedawung (Parkia timoriana ), trembesi (Enterolobium saman), pakem (Pangium edule) , dan kemiri (Aleurites moluccana). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa seluruh sistem memberikan keuntungan positif antara 1,078 US$ sampai 4,396 US$ per ha dan keuntungan finansial ini jauh melebihi keuntungan finansial pada opsi penanaman tanaman hutan.

15 nyata jika biaya transaksi tidak lebih dari 20% dari total biaya pengelolaan, pada tingkat harga karbon yang berlaku saat ini.

COMAP (Comprehensive Mitigation Assessment Process)

Model COMAP (Comprehensive Mitigation Assesment Process) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan analisis penilaian komprehensif dari mitigasi sektor kehutanan. Penilaian tersebut terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kategori opsi mitigasi yang ditetapkan pada lokasi penelitian, penafsiran ketersediaan areal untuk masa mendatang dari penggunaan lahan hutan dan lainnya, serta permintaan produk kayu. Langkah selanjutnya adalah membatasi lahan penggunaan lainnya dan produk kayu sesuai dengan ketersediaan lahan dengan penerapan skenario dari pemerintah ataupun skenario mitigasi. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui potensi mitigasi dalam mereduksi karbon, efektifitas biaya, dan keuntungan yang didapatkan dari opsi mitigasi yang dilaksanakan.

Informasi karbon dan keuntungan biaya yang diperlukan dalam penyusunan efektifitas biaya untuk setiap opsi mitigasi sehingga dapat ditetapkan opsi mitigasi yang perlu mendapat prioritas. Tambahan lain dari informasi tersebut yang dikombinasikan dengan skenario penggunaan lahan diperlukan dalam perhitungan rata-rata dan total biaya untuk setiap opsi mitigasi. Pada akhirnya ditemukan kendala, kebijakan dan insentif untuk penerapan setiap opsi. Kendala yang ditemukan dalam aktifitas ini menurut Ravindranath dalam Boer (2000) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : keuangan, teknis, infrastruktur, dan institusi.

adalah modul yang digunakan untuk menjembatani keseimbangan biomasa antara skenario baseline dan mitigasi.

Gambar 1. Hubungan antara modul COMAP (Boer, 2000)

Reforestasi (REFROTN), adalah modul COMAP yang digunakan untuk

mengevaluasi potensi mitigasi dan efektifitas biaya dari penanaman pohon di area lahan terlantar dan area hutan yang menerapkan sistem rotasi. Tahapan analisisnya meliputi :

1. Mendefinisikan kategori lahan yang digunakan untuk opsi ini, misalnya lahan kosong, padang rumput, lahan tidak produktif,

2. Mendefinisikan area baseline dari kategori lahan yang digunakan dari tahun 2007 – 2036 yang batas penggunaan areanya dapat dilihat pada pola trend data atau kebijakan pemerintah,

3. Mendefinisikan area mitigasi pada kategori lahan yang digunakan, 4. Perhitungan sumber karbon (Carbon Pool) dan penyerapannya:

a.Perhitungan penyerapan karbon pada skenario baseline (tC/Ha). Langkah ini menghitung jumlah karbon yang tersimpan dalam tanah pada skenario baseline. Input yang dibutuhkan adalah jumlah karbon yang tersimpan pada tanaman (kerapatan biomasa) dan tanah untuk setiap kategori lahan. b.Perhitungan penyerapan, stock, dan penyimpanan karbon pada skenario

mitigasi (tC/ha). Input yang dibutuhkan adalah :

- Periode rotasi dan laju riap tahunan (Mean Annual Increment/MAI)

pohon yang digunakan untuk opsi mitigasi,

- Laju penyimpanan karbon tahunan di dalam tanah,

- Fraksi biomasa yang terdekomposisi dan tersimpan dalam produk, - Periode dekomposisi biomasa dan umur produk.

REFROTN

REFREGN

BIOEN

FORPROT

RIL

17 5. Perhitungan biaya dan keuntungan

a. Perhitungan biaya reboisasi dalam NPV (US $/ha). Input yang dibutuhkan adalah biaya awal (initial cost), perawatan (Operational and maintenance/O/M) dan, monitoring.

b. Perhitungan total keuntungan.

Input yang diperlukan adalah fraksi biomasa pemanenan untuk kayu bakar dan kayu bulat, harga kayu bakar dan kayu bulat, jumlah dan harga produk non-kayu seperti resin, terpentin, madu atau buah-buahan. Harga kayu sudah termasuk dalam pengurangan biaya pemanenan kayu yang meliputi biaya teresan, babat trowong, pembuatan tanda batas, klem dan penomoran pohon, prasarana tebangan, sarana tebangan, penerimaan kayu, pengangkutan kayu, upah pekerja harian, dan upah pekerja kontrak.

Input lain yang dibutuhkan adalah laju diskonto/tingkat suku bunga (discount rate). Data ini diperlukan untuk mengkonversi biaya dan keuntungan untuk nilai saat ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan periode rotasi tanaman, dimana untuk tanaman yang mempunyai rotasi pendek (7 – 10 tahun) dan tanaman berotasi panjang (30 – 100 tahun). Output yang dihasilkan dari modul ini :

- Potensi Mitigasi (Mitigation Potential) (tC/Ha),

- Perubahan Stok Karbon dan Biomasa Tahunan (Annual Carbon Stock

dan Annual Biomasa Stock) (tC/year dan tB/year),

- Net Present Value (NPV) dari opsi yang diambil, - Cost Effectiveness (US $/tC danUS $/Ha).

Regenerasi Alami (REFREGN), modul ini digunakan untuk mengevaluasi

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui pengambilan data lapangan dan data sekunder Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Sebagai daerah sampel tegakan agroforestri, pelaksanaan penelitian berlangsung pada Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Guguak dan Kecamatan Kapur IX, sedangkan untuk mendapatkan data sosial ekonomi dilakukan survei di Kecamatan Bukit Barisan.

Wilayah penelitian untuk data tegakan agroforestri diambil dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut praktek agroforestri sudah banyak dilakukan masyarakat dalam usaha taninya. Wilayah yang dijadikan sampel untuk memperoleh data lapangan agroforestri dan sosial ekonomi berada di Nagari Banja Lowe Kecamatan Bukit Barisan dengan pertimbangan wilayah ini merupakan Kecamatan dengan sebaran lahan kritis terluas di Kabupaten Limapuluh Kota. Data lapangan juga diperoleh dari lahan perkebunan karet-gambir rakyat di Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, dan lahan perkebunan rakyat di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak. Pemilihan ketiga lokasi ini didasarkan kepada bentuk sistem agroforestri yang dilaksanakan masyarakat, dimana Kecamatan Bukit Barisan mewakili bentuk kebun campuran berbentuk agroforestri kompleks, Kecamatan Guguak untuk pola kebun campuran kelapa dan cokelat di daerah datar, serta di Kecamatan Kapur IX untuk kebun campuran antara tanaman karet dengan gambir. Tanaman cokelat dan gambir dijadikan sebagai dasar pemilihan bentuk agroforestri yang diamati pada penelitian ini.

Penelitian berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2006.

Ruang Lingkup Penelitian

19 memberikan keuntungan yang lebih baik secara finansial, juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan rosot karbon yang baik. Tingkat efektifitas kegiatan agroforestri yang dilakukan pada lahan tersebut meliputi pendugaan kelayakan ekonomi, potensi carbon sink. Penyusunan skenario potensi pelaksanaan proyek CDM pada masa yang akan datang didasarkan kepada skenario baseline, pemerintah, dan mitigasi

Tahapan kegiatan dan analisis

Secara umum beberapa tahapan kegiatan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis luas lahan yang layak untuk kegiatan CDM Kehutanan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder mengenai sebaran luas lahan kritis (Statistik Kehutanan Kabupaten Limapuluh Kota, 2005), Data Profil Calon Lokasi Kegiatan RHL Kabupaten Limapuluh Kota (2005) serta data Luas Indikasi Kawasan Hutan dan Lahan Yang Perlu Dilakukan Kegiatan Rehabilitasi Di Kabupaten Limapuluh Kota (Badan Planologi Kehutanan, 2004).

2. Penentuan lokasi penelitian dan bentuk agroforestri yang akan dijadikan model pengembangan. Penelitian dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang secara umum menerapkan agroforestri dalam berbagai bentuk. Penentuan dilakukan secara purposive berdasarkan pengamatan lapangan yang terkait dengan pengembangan pola agroforestri. Dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) bentuk agroforestri sevagai opsi mitigasi yang dlaksanakan masyarakat di tiga Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Kecamatan Bukit Barisan (Model I, Model II, dan Model IV), Kecamatan Guguak (Model III), dan Kecamatan Kapur IX (Model V).

a. Pendugaan volume total kering dapat menggunakan persamaan yang dikembangkan Ketterings (1997), dengan rumus dasar seperti berikut :

W = ρ D 2 + c………..…………...……...………..(1) Keterangan :

W = kerapatan kayu (wood density) dalam kg/m3

D = diameter batang pada pengukuran lingkar setinggi dada/dbh (m)

ρ = 0,11

c = 0,62

b. Riap (Mean Annual Increment/MAI) (ton/ha/thn)

MAI = Bio. total/T...(2)

Keterangan :

Bio.total = AGB*BEF...(3)

AGB = BK*jumlah pohon/ha...(4)

AGB = Above Ground Biomass BEF = Biomass Expansion Factor T = umur pohon (tahun)

Data biomasa yang diperlukan untuk input COMAP terdiri dari data ; (1) Laju pertambahan biomasa tahunan (MAI/Mean Annual Increment); (2) proporsi biomasa yang dijadikan produk dan yang mengalami pelapukan insitu; serta (3) umur dari kedua produk tersebut.

Penghitungan komposisi biomasa untuk penghitungan biomasa total didasarkan pada hasil penelitian Rusolono (2006) dimana untuk tanaman pokok pada agroforestri dengan tegakan murni dan kebun campuran persentase biomasanya 80,7 % dan sisanya masing-masing berasal dari tanaman pohon bawah (12,9%), tumbuhan bawah (0,6%), dan nekromasa (5,9%). Dari hasil perhitungan didapatkan Mean Annual Increment (MAI) dari masing-masing opsi mitigasi sebagai terlihat pada Tabel 5. Penentuan nilai karbon tanah dilakukan dengan menggunakan metoda IPCC Soil Carbon Tool pada sheet Calculate Soil Carbon Stocks.

21 agroforestri dengan asumsi bahwa tidak ada pendapatan dari produksi kayu yang diperoleh selama periode mitigasi. Semua pendapatan berasal dari penjualan produk non kayu seperti buah, lateks, getah gambir dll. Harga produk yang dijadikan acuan penghitungan biaya berdasarkan harga berlaku pada tingkat petani per Desember 2006 di Payakumbuh. Discount rate pada tingkat 17%, kurs Rp. 9.100, per US$, dan estimasi harga karbon US$ 4 /ton CO2 (setara dengan 15 US$/tC).

6. Penentuan potensi Carbon Stocks opsi mitigasi menurut 3 skenario : baseline, pemerintah dan mitigasi (CDM). Skenario baseline disusun berdasarkan data historis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, skenario pemerintah merupakan proyeksi program pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan skenario mitigasi dirancang dengan mengasumsikan seluruh lahan kritis yang tersedia dijadikan proyek mitigasi.

kemungkinan-23

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi Geografis Wilayah

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Limapuluh Kota (2005), luas lahan kritis di Kabupaten ini terdistribusi sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Lahan Kritis di Kabupaten Limapuluh Kota

No. DAS Kecamatan HL(ha) HP(ha) HK(ha) APL(ha) Jml (ha)

1 Kampar Bukit Barisan 2.200 6.450 8.650

Pangkalan Koto Baru 2.900 500 2.200 5.600

Kapur IX 550 250 800

2 Kuantan Suliki 400 1.550 1.950

Gunuang Omeh 100 2.000 2.100

Guguak 100 3.725 3.825

Akabiluru 225 1.300 1.525

Harau 600 650 1.550 2.800

Luak 200 850 1.050

Lareh Sago Halaban 100 2.025 2.125

Situjuah Limo Nagari 75 75

Payakumbuh 875 875

Total 6.525 1.050 950 22.850 31.375

Sumber : Profil Calon Lokasi Kegiatan RHL Kabupaten Limapuluh Kota , Dinas Kehutanan Kabupaten Limapuluh Kota (2005)

Kabupaten Limapuluh Kota dengan ibukota kabupaten Payakumbuh, terdiri dari 13 Kecamatan yang terdiri dari 76 Nagari dan 384 Jorong. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 327.652 jiwa yang terdiri dari 161.467 jiwa laki-laki dan 166.185 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk tahun 2005 mencapai 98 jiwa per km2. Jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 84.433, dengan kepadatan rata-rata adalah 4 jiwa per rumah tangga. Pada tahun 2005 tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 161.240 jiwa dengan 150.817 jiwa diantaranya sudah bekerja dan sisanya sebanyak 10.423 jiwa sedang mencari kerja (BPS, 2006)

Wilayah Survei

Wilayah yang dijadikan lokasi sampel untuk memperoleh data lapangan agroforestri dan sosial ekonomi berada di Kecamatan Bukit Barisan. Daerah penelitian di Kecamatan Bukit Barisan mempunyai topografi berbukit dengan klasifikasi lereng miring sampai curam. Curah hujan rata-rata tahunan 3000 mm dengan suhu rata-rata 26 °C. Jenis tanah didominasi oleh tanah inceptisol dan tingkat kesuburan tanah di wilayah ini umumnya baik, dimana hampir 70 % dari luas wilayahnya dikategorikan ke dalam kategori subur (Noveri, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Agroforestri

Hasil inventarisasi dan pengamatan lapangan tentang praktek agroforestri di Kabupaten Limapuluh Kota menunjukkan adanya kecenderungan-kecenderungan yang kemudian digunakan sebagai asumsi dasar dalam penetapan model agroforestri untuk penelitian ini, yaitu :

1. Permasalahan yang selalu timbul akibat adanya invasi usaha tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb.) ke lahan-lahan hutan, terutama di daerah lereng. Kebiasaan petani menanam gambir secara monokultur pada daerah lereng, mengakibatkan berkurangnya lahan hutan baik dari kuantitas maupun kemampuan daya dukung lingkungan kumulatif dari kawasan hutan tersebut. Pembukaan hutan tidak hanya ditujukan untuk lahan penanaman, tetapi juga kebutuhan kayu bakar untuk proses perebusan daun gambir dalam proses pasca panen, yang pada umumnya dilakukan di dekat areal pertanaman gambir. Pertimbangan ini diambil petani karena daun gambir harus diolah dalam waktu relatif singkat sejak pemetikannya agar tidak terjadi penurunan rendemen secara tajam. Pada beberapa lokasi, petani sudah mulai menerapkan pola tumpang sari gambir dengan tanaman lain, terutama dengan tanaman karet (Hevea brasiliensis).

2. Terlihatnya adanya peningkatan preferensi masyarakat untuk membudidayakan tanaman cokelat (Theoroma cacao L) di Sumatera Barat, seiring dengan stabilnya harga komoditi cokelat akhir-akhir ini. Pada tahun 2006 yang lalu, pemerintah daerah Sumatera Barat dan Departemen Pertanian Republik Indonesia telah mencanangkan Revitalisasi Sektor Pertanian termasuk sub-sektor perkebunan dan dalam hal ini propinsi Sumatera Barat diproyeksikan sebagai sentra produksi cokelat di wilayah Indonesia bagian barat pada masa yang akan datang. Sebagai tanaman yang memerlukan naungan, tanaman cokelat banyak ditanam pada lahan-lahan yang sudah ada tanaman pohonnya, sehingga tidak memerlukan penanaman tanaman penaung lagi.

Tabel 5. Mean Annual Increment (MAI) model agroforestri setinggi dada (diameter at breast height/dbh). Database tentang wood density dari tanaman yang diamati pada penelitian ini tercantum pada Lampiran 3.

MAI/riap untuk model diatas merupakan kumulatif dari riap masing komponen model dengan dasar proporsi penggunaan lahan untuk masing-masing komponen. Pada Model I tanaman pohon utama (tinggi >5m) terdiri dari kemiri, durian dan jengkol dengan karakter potensi MAI masing-masingnya 4,65 sebesar 36 % dan 23 %, sedangkan komponen lain kemiri (MAI 5,07 tB/ha/th) 14%, alpukat (MAI 10,44 tB/ha/th) , nangka (MAI 4,45 tB/ha/th), mahoni (MAI 9,28 tB/ha/th), dan durian (MAI 16,11 tB/ha/th) masing-masing sebesar 14%, 8%, 7%, 6%, dan 5% . Komposisi seperti ini menghasilkan nilai MAI total yang terkecil diantara model agroforestri yang diamati. Diduga hal ini disebabkan tidak jelasnya bentuk pengelolaan pada opsi yang dipilih ini diantaranya tidak adanya pencatatan tentang umur tanaman, karena motivasi petani/pemilik kebun lebih kepada bentuk investasi atau sebagai tabungan. Hal ini tergambar dari stuktur tanaman di lapangan serta tingkat keragaman spesies yang tinggi pada satu areal.

29 masing-masing spesies seperti pengaturan jarak tanam, umur tanaman yang seragam, serta unsur-unsur pengelolaan kebun. Pada ketiga model ini, tanaman kelapa (Model III) dan karet (Model IV dan Model V) ditanam dengan jarak tanam yang sama seperti kebun monokultur. Jarak tanam kelapa 8 x 8 m, sedangkan untuk tanaman karet menggunakan jarak tanam 5 x 5 m. Model IV dan Model V mempunyai nilai MAI tertinggi dengan 7,44 tB/ha/th dan 7,18 tB/ha/th, sedangkan Model III mempunyai nilai MAI rendah yaitu 4,48 tB/ha/th.

Pada seluruh model kontribusi tanaman medium (cokelat, kopi, dan gambir), tanaman bawah, dan nekromasa (serasah dan kayu mati) untuk mendapatkan MAI total dihitung mempedomani hasil penelitian Rusolono (2006), dimana komponen tanaman pokok untuk agroforestri dengan pola kebun campuran dan tegakan murni adalah sebesar 80,7 %, sedangkan sisanya berasal dari tanaman pohon bawah 12,9%, serasah dan kayu mati (nekromasa) 5,9 % dan tumbuhan bawah 0,6%. Komposisi dan proporsi komponen masing-masing model seperti tertera pada tabel input COMAP pada Lampiran 1.

Potensi mitigasi

Potensi mitigasi (mitigation potential) didefinisikan sebagai kapasitas yang dimiliki suatu sistem hutan atau kawasan vegetasi untuk dapat menyerap emisi karbon (C-sequestration) dari atmosfir. C-sequestration secara umum diartikan sebagai pengambilan CO2 secara (semi) permanen oleh tumbuhan

melalui aktifitas fotosintesa dari atmosfir kedalam komponen organik (Hairiah et al, 2001). Lebih lanjut dijelaskan potensi pengikatan karbon pada ekosistem daratan tergantung pada macam dan kondisi ekosistem, yaitu komposisi spesies, struktur dan distribusi umur (khusus tanaman hutan), dan kondisi tepat tumbuh.

Dalam kaitannya dengan kegiatan karbon kehutanan, nilai potensi mitigasi sangat penting dan merupakan parameter input utama untuk menganalisa lebih lanjut potensi pengembangan serta efektifitas biaya implementasi proyek karbon tersebut. Nilai potensi mitigasi merupakan penggambaran dari potensi biomasa yang dimiliki suatu individu tanaman ataupun kawasan vegetasi.

Tabel 6. Potensi mitigasi masing-masing model Potensi mitigasi (tC/ha)

Model I Model II Model III Model IV Model V

103,5 99,0 99,45 113,85 109,95

Skenario Rehabilitasi Lahan dan Periode Mitigasi

Pengembangan skenario rehabilitasi lahan dilakukan melalui penyusunan 3 skenario rehabilitasi lahan kritis yaitu skenario baseline, skenario pemerintah, dan skenario proyek karbon atau mitigasi. Skenario dikembangkan dengan memperhatikan beberapa faktor yang dalam hal ini meliputi preferensi masyarakat terhadap komoditi tertentu, program pemerintah, dan alokasi lahan. Distribusi alokasi lahan pada masing-masing skenario seperti terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi alokasi lahan untuk opsi mitigasi pada 3 skenario rehabilitasi hutan dan lahan

Baseline (ha)* Pemerintah (ha)** Mitigasi (ha)***

Model I 200 1.625 2.500

Model II 165 1.525 2.000

Model III 150 800 2.500

Model IV 200 1.710 5.840

Model V 200 1.750 6.000

Total**** 915 7.410 18.840

* Berdasarkan data historis realisasi program rehabilitasi hutan dan lahan. ** Proyeksi program pemerintah.

*** Diasumsikan seluruh lahan kritis yang tersedia dijadikan proyek mitigasi. **** Untuk periode rehabilitasi lahan selam 5 tahun.

31 dirancang untuk jangka waktu 30 tahun dengan tanaman karet sebagai acuan karena mempunyai umur produksi 25 - 30 tahun. Tanaman lain dari model agroforestri yang diamati dalam penelitian ini mempunyai umur rotasi yang lebih pendek (kopi, coklat, gambir, kayu manis) dan lebih panjang tanaman karet (kelapa, mahoni, jengkol, durian, nangka, alpukat, kemiri).

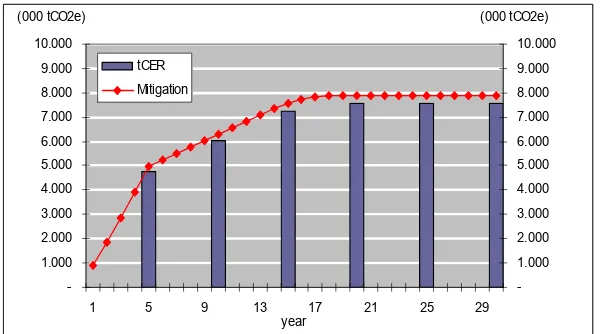

Pada skema tCER ini besarnya serapan karbon dihitung berdasarkan kondisi persediaan karbon pada tahun dilakukannya verifikasi yang dalam skenario mitigasi pada penelitian ini adalah pada tahun ke 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Dari analisis COMAP dengan menggunakan modul REFREGN diperoleh aliran Annual Carbon Stocks dari ketiga skenario sebagaimana terdapat pada Gambar 3.

Annual Carbon Stocks

0 500 1000 1500 2000 2500

1 5 9 13 17 21 25 29

(ooo tC)

Baseline

Government

Mitigation

Gambar 3. Annual Carbon Stocks pada 3 skenario rehabilitasi lahan

Potensi Carbon Credit

Dengan menggunakan skema perdagangan karbon tCER, jumlah karbon yang dapat dijual dapat menggunakan 2 kemungkinan :

- Skenario penjualan tCER I. Sebagian besar lahan kritis yang diproyeksikan

43.899.113 tCO2e. Proyeksi stok karbon terhadap potensi perdagangan Gambar 4. Potensi Carbon Stocks terhadap tCER dihitung sebagai

additional dari stok karbon skenario baseline

Skenario penjualan tCER II. Bila yang menjadi acuan untuk pengukuran

additionally adalah skenario pemerintah, maka karbon yang dapat dijual pada tahun penjualan tCER adalah selisih antara stok karbon skenrio mitigasi dengan skenario pemerintah. Pada skenario ini total potensi Credit Carbon Kabupaten Limapuluh Kota adalah 9.190.881 tC atau setara dengan 32.730.534 tCO2e.

Proyeksi stok karbon terhadap potensi perdagangan karbon dengan skenario ini

33 I 5.155.026 6.511.611 7.813.934 8.139.514 8.139.514 8.139.514 43.899.113

II 3.931.628 4.992.378 6.010.697 6.265.277 6.265.277 6.265.277 32.730.534 kelayakan finansial proyek pada kegiatan tanpa dan dengan CER. Parameter output yang akan dijadikan acuan untuk memperoleh kesimpulan atas kegiatan proyek adalah Net Present Value (NPV) of Benefit, Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (B/C). NPV merupakan nilai saat ini yang mencerminkan nilai keuntungan yang diperoleh selama periode pengusahaan dengan menghitung nilai waktu dari uang. IRR adalah gambaran tentang nilai suku bunga tertinggi yang dapat dibayar oleh satu proyek, sedangkan B/C menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran selama jangka waktu (Suharjito et al, 2003)

Tabel 9 di bawah ini memperlihatkan perbandingan elemen-elemen kelayakan finansial pada tanpa penjualan CER dan dengan penjualan CER.

Tabel 9. NPV, IRR, B/C opsi mitigasi tanpa dan dengan penjualan CER

Untuk mendapatkan gambaran tentang nilai tambah yang dihasilkan dari karbon yang dijual dengan skema tCER, secara kumulatif tergambar dari grafik cashflow pada Gambar 6. Harga karbon diasumsikan 4 US$ per tCO2e atau setara

dengan 15 US$ per tC (1 tC setara dengan 3,67 t CO2e). Nilai tambah yang

didapat dari masing-masing opsi dengan adanya proyek karbon rata-rata sebesar 211 - 290 US$/ha/th dengan biaya transaksi berkisar antara 60 sampai 76 US$/ha/th. Apabila kelima opsi mitigasi dilaksanakan dalam satu kerangka proyek, nilai tambah pendapatan yang diterima petani menjadi 679 US$/ha/th dengan biaya transaksi 228 US$/ha/th untuk skenario tCER I, sedangkan untuk skenario tCER II, dengan beban biaya transaksi 269 US$/ha/th, nilai tambah yang diperoleh dari penjualan CER adalah 1.070 US$/ha/th.

Pembebanan biaya transaksi dihitung per kegiatan proyek sehingga bila proyek mitigasi dengan penjualan CER dilakukan untuk masing-masing opsi, perbandingan antara biaya transaksi dengan nilai tambah dari penjualan CER menjadi tinggi walaupun terlihat nilai biaya transaksi menjadi lebih kecil. Pada pelaksanaan proyek dalam satu skema untuk seluruh model, biaya transaksi menjadi tinggi disebabkan pengenaan Executive Board administration fee dan registration fee yang diberlakukan secara progresif. Kedua jenis biaya ini merupakan komponen biaya terbesar dari biaya transaksi pada proyek dengan skala besar. Untuk proyek karbon dengan skala lebih dari 15.000 t CO2 biaya

registrasi yang dibebankan kepada proyek adalah 0,1 US$/tCO2 untuk 15.000

tCO2 pertama dan kelebihannya 0,2 US$/tCO2. Sebagai perbandingan biaya

registrasi untuk Model I dengan total karbon 477.816 t CO2, biaya administrasi

yang harus ditanggung proyek adalah 49 US$/ha/th, sedangkan untuk proyek mitigasi dalam satu skema dengan basis skenario pemerintah (skenario tCER II) dengan total karbon 32.730.534 tCO2 biaya administrasi yang menjadi beban

Tabel 10. Kegiatan mitigasi dengan penjualan CER berdasarkan skenario

* Luas lahan dan total karbon merupakan additional dai skenario pemerintah untuk masing-masing model agroforestri. ** Luas lahan dan total karbon merupakan additional dari skenario baseline

*** Luas lahan dan total karbon merupakan additional dari skenario pemerintah

37

Net Present value (NPV) of Benefit

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Model I Model II Model III Model IV Model V

US

$

Non CER CER

Gambar 7. Grafik Net Present Value (NPV) of Benefit 5 model agroforestri dengan dan tanpa CER

Internal rate of Return (IRR)

0 5 10 15 20 25 30 35

Model I Model II Model III Model IV Model V

%

Non CER CER

Potensi untuk implementasi proyek karbon kehutanan

Untuk memperoleh gambaran tentang potensi pelaksanaan kegiatan proyek karbon, disamping potensi secara fisik kegiatan mitigasi, juga perlu diketahui faktor-faktor yang bisa mendukung dan menjadi kendala daam pelaksanaan nantinya di lapangan, diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat, peluang dan kemungkinan kendala pelaksanaannya. Dari hasil survei mengenai kondisi sosial ekonomi daerah penelitian diperoleh gambaran tersebut yaitu :

Ukuran Keluarga. Data kependudukan menunjukkan pada lokasi survei rata-rata

responden merupakan keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga antara 2 sampai 5 orang. Sebanyak 33.33 % diantara responden mempunyai anggota keluarga 4 orang, 28,57 % berjumlah 3 orang per keluarga, dan masing-masing 19.05 % untuk keluarga dengan jumlah anggota 2 dan 5 orang (Gambar 9).

0 5 10 15 20 25 30 35

2 org 3 org 4 org 5 org

jumlah anggota keluarga

%

r

es

pon

de

n

Gambar 9. Grafik Ukuran Keluarga

Penguasaan Lahan. Sebagian besar responden (61,9 %) menguasai lahan antara

41 sesungguhnya mereka tahu adanya larangan untuk membuka lahan baru terutama pada areal hutan lindung. Sebagian masyarakat membuka lahan semak belukar dengan cara membakar. Lahan yang dibuka umumnya digunakan untuk perladangan terutama berbentuk kebun campuran berbagai tanaman perkebunan seperti cokelat, kemiri. Untuk pembukaan lahan hutan umumnya untuk penanaman gambir sebagai komoditi perkebunan utama di Kabupaten Limapuluh Kota, dimana petani juga memanfaatkan kayu hasil tebangan sebagai kayu bakar untuk pengolahan getah gambir.

Interaksi Masyarakat dengan Hutan. Masyarakat secara umum sangat

menyadari manfaat hutan, terutama dari fungsi ekonomi hutan sebagai sumber kayu dan non kayu seperti getah, buah, kulit kayu, tanaman obat, dan tanaman hias serta fungsi ekologi sebagai sumber air. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat merupakan kegiatan turun temurun yang sudah berlangsung lama. Disamping itu hutan juga merupakan areal yang sering dimasuki para penduduk setempat yang menggemari kegiatan berburu hewan terutama babi. Pada lokasi survei responden mengatakan lahan yang ada di sekitar perkampungan yang umumnya berbukit merupakan lahan kritis sudah sejak lama, dengan lapisan tanah dangkal dan berbatu.

43 dengan berbagai pihak untuk penyusunan proposal, dan membantu untuk mensosialisasikan program penyerapan karbon lebih luas kepada masyarakat.

Dinas Kehutanan dan Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Limapuluh Kota merupakan institusi yang potensial untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek karbon kehutanan di daerah ini, dengan melibatkan institusi-institusi lokal lainnya seperti Lembaga Adat Nagari (LAN), pemilik tanah ulayat, Dinas Terkait, serta LSM yang selama ini telah melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan proyek kehutanan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal yang selama ini telah mendampingi petani dalam kegiatan-kegiatan kehutanan adalah : LP3SDM Sumbar, LSM Dian, LSM Lper. Melalui kesepakatan bersama yang disusun dari lembaga-lembaga tersebut koordinator kegiatan dapat dipilih secara musyawarah mufakat. Pembagian hasil dari kegiatan diharapkan secara proporsional.

Kendala Penerapan Proyek Karbon Kehutanan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Investasi

Kelembagaan Teknologi Tradisi Nilai-nilai Lokal Ekologi Sosial

% Responden

Tidak Kurang Sedang Cukup Sangat

Gambar 14. Grafik Kendala Pelaksanaan Proyek Karbon Kehutanan

Masyarakat beranggapan bahwa faktor-faktor ekologis bukanlah masalah serius yang akan menjadi kendala bagi implementasi kegiatan perdagangan karbon. Degradasi kualitas dan kuantitas lahan, kebakaran lahan dan hutan, longsor, serta faktor iklim bukanlah sesuatu yang terlalu dikhawatirkan. 88,3 % responden berasumsi faktor-faktor ini kurang potensial menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini berkaitan dengan pengalaman masyarakat di lokasi survei, dimana kalaupun terdapat permasalahan dengan lahan kritis lebih disebabkan kondisi tanahnya yang tipis dan berbatu dan jarang sekali terjadi kejadian-kejadian seperti kebakaran hutan, longsor dalam skala yang besar, serta kondisi iklim yang relatif tidak ekstrim. Pembukaan lahan dengan cara membakar juga terjadi di daerah ini, tetapi dengan skala yang relatif sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Adi AC, Boer R, Gunardi, Boedoyo S, and Bey A. 1999. “Integrated Analysis of GHG Emissions and Sequestration”. Paper presented at International

Boer R dan Hendri. 2002. The Potential of Agroforestry System for CDM Project: A Case Study in East Java. Bogor Agricultural University

Brown S, Hall CAS, Kanbe W, Raich J, Trexler MC, Woomer P. 1993. Tropical forest, their past, present, and potential future role in the terestrial carbon budget. J. Water, Air, and Soil Pollution. 70: 71-94

Brown S. 1997 . Estimating Biomasa and Biomasa Change of Tropical Forest. A Primer. FAO Forestry Paper 134, FAO, Rome.

Chundawat BS, and Gautam SK. 1993. Textbook of Agroforestry. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt.Ltd. New Delhi.

49

Hairiah K, Sitompul SM, van Noordwijk M, Palm C. 2001. Carbon Stocks of Tropical Land Use System as Part of The Global C Balance : Effect of Forest Conservation and Options for Clean Development Activities. ASB Lecture Note 4A. International Centre For Research in Agroforestry. Hairiah K, Sitompul SM, van Noordwijk M, Palm C. 2001. Methods For

Sampling Carbon Stocks Above and Below Ground. ASB Lecture Note 4B. International Centre For Research in Agroforestry.

Hendri. 2001. Analisis Emisi dan Penyerapan Gas Rumah Kaca (Baseline) dan Evaluasi Teknologi Mitigasi Karbon di Wilayah Perum Perhutani. Tesis. PPsIPB. Tidak diterbitkan.

Houghton TH. 1984. The Global Climate. Cambridge University Press. Cambridge.

Houghton RA. 1993. The role of the world’s forest in global warming. In : Ramakrishna K and GM Woodwell (editors), 1993. World Forest for the

Martin L. 2006. Transaction Costs and the Regional Distribution of Projects of the Clean Development Mechanism. Advanced Policy Analysis. A report for the United Nations Development Programme with support from the UC Berkeley Mason Willrich Fellowship.

51

Lampiran 1(lanjutan). Data inputs for REFREGN of COMAP Modul

No Items Model I Model II Model III Model IV Model V

15 Non timber price (US $/ton)

Candlenut 198 198 - - -

Durian 253 253 - - -

Jengkol - - - -

Cocoa 1.341 1.341 1.341 1.341 -

Coffee 1.648 - - -

Clove - 3.297 - - -

Cinnamon - 440 - - -

Avocado - 440 - - -

Mahogany - - - -

Jackfruit - - - -

Coconut - - 230 - -

Rubber - - - 769 769

Gambir* - - - - 1.593

Catatan :

1. Satuan biaya menggunakan kurs 1 US $= Rp 9100.-

2. Harga yang digunakan berdasarkan harga tingkat pedagang pengumpul di Payakumbuh x 70% (Desember 2006) 3. Harga gambir yang digunakan untuk analisis biaya adalah harga diterima petani, yaitu 60% dari 1.593 US $,

40% merupakan biaya pengolahan.

4. Produksi masing-masing jenis tanaman berdasarkan studi pustaka dan proporsi masing-masing tanaman per ha 5. Investmen Cost dan Maintenance Cost merupakan konversi analisis biaya usaha tani cokelat, karet dan gambir

monokultur di Sumatera Barat (dari analisis untuk proyek KIMBUN Sumatera Barat) 6. Karbon untuk tanah Inceptisol (berdasarkan IPCC Tool) = 44 tC/ha

53

Lampiran 2. Perhitungan Mean Annual Increment (MAI) berdasarkan persamaan Ketterings (2001) Model I

Ketterings ρ (g/cm3) dbh (cm) BB BK BEF BK Tot MAI (t/ha/th) Proporsi (%) MAI Komp. Kemiri 0,230 25,80 63,17 53,70 1,30 69,81 4,65 0,54 2,51

Tanaman ρ (g/cm3) dbh (cm) BB BK BEF BK Tot MAI (t/ha/th) Proporsi (%) MAI Komp. Kelapa 0,690 30,57 94,59 80,40 1,30 104,52 5,23 1,00 5,23 Cokelat

6,48

Model IV

Tanaman ρ (g/cm3) dbh (cm) BB BK BEF BK Tot MAI (t/ha/th) Proporsi (%) MAI Komp. Karet 0,550 22,20 81,52 69,29 1,30 90,08 6,01 1,00 6,01 Cokelat

7,44

Model V