TANGGAP PERTUMBUHAN TANAMAN SAGU

(

Metroxylon sagu

Rottb.) TERHADAP PEMBERIAN

PUPUK N, P, K DAN PEMANGKASAN

ENGELBERT MANAROINSONG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Tanggap Pertumbuhan Tanaman Sagu (Metroxylon Sagu Rottb.) terhadap Pemberian Pupuk N, P, K dan Pemangkasan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2014

Engelbert Manaroinsong

RINGKASAN

ENGELBERT MANAROINSONG. Tanggap Pertumbuhan Tanaman Sagu (Metroxylon Sagu Rottb) terhadap Pemberian Pupuk N, P, K dan Pemangkasan. industri. Tujuan penelitian (1) mempelajari respon pertumbuhan tanaman sagu terhadap pemberian pupuk nitrogen, fosfor dan kalium yang diaplikasi secara tunggal dengan pemangkasan dan (2) mempelajari respon pertumbuhan anakan terpangkas akibat pemangkasan. Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan sagu PT. National Sagu Prima, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2012 hingga Desember 2012.

Penelitian terdiri atas tiga percobaan yaitu: (1) Pemupukan nitrogen (N), (2) Pemupukan fosfor (P), (3) Pemupukan Kalium (K) dan semua percobaan di-kombinasikan dengan pemangkasan. Percobaan pertama menggunakan rancangan petak terbagi (split plot design) yang disusun lingkungan acak kelompok. Petak utama adalah pemangkasan yaitu dengan pemangkasan dan tanpa pemangkasan. Anak petak adalah dosis pupuk nitrogen (N) terdiri atas 4 taraf yaitu N0-N3 masing-masing 0, 405, 810, dan 1215 g rumpun-1 dengan tiga ulangan serta perlakuan pemangkasan dilakukan setiap empat bulan sekali. Percobaan kedua menggunakan rancangan petak terbagi (split plot design) yang disusun lingkungan acak kelompok. Petak utama adalah pemangkasan yaitu dengan pemangkasan dan tanpa pemangkasan. Anak petak adalah dosis pupuk fosfor (P2O5) terdiri atas 4 taraf yaitu P0-P3 masing-masing 0, 216, 432, dan 648 g rumpun-1 dengan tiga ulangan serta perlakuan pemangkasan dilakukan setiap empat bulan sekali. Percobaan ketiga meng-gunakan rancangan petak terbagi (split plot design) yang disusun lingkungan acak kelompok. Petak utama adalah pemangkasan yaitu dengan pemangkasan dan tanpa pemangkasan. Anak petak adalah dosis pupuk kalium (K2O) terdiri atas 4 taraf yaitu K0-K3 masing-masing 0, 480, 960, dan 1440 g rumpun-1 dengan tiga ulangan serta perlakuan pemangkasan dilakukan setiap empat bulan sekali. Setiap unit percobaan terdiri atas 4 rumpun tanaman sagu, jumlah total sebanyak 96 rumpun, sehingga jumlah rumpun tanaman untuk ketiga percobaan sebanyak 288 rumpun. Pengamatan pada ketiga percobaan diatas dilakukan terhadap karakter morfologi, meliputi: (a) tanaman induk dan anakan sagu yang dipelihara terdiri atas: jumlah pelepah, pertambahan jumlah pelepah dan tinggi batang tanaman induk. (b) anakan yang dipangkas terdiri atas: jumlah pelepah, tinggi anakan, biomassa anakan dan persentase hidup. Karakter fisiologi meliputi kandungan hara daun tanaman, indeks hijau daun dan kerapatan stomata pada tanaman induk dan anakan sagu yang dipelihara.

sedangkan pada tanaman induk tidak berpengaruh pada jumlah dan pertambahan pelepah sagu. Hasil percobaan ketiga menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan dan pemberian pupuk kalium tidak meningkatkan pertambahan pelepah baru pada tanaman induk, sedangkan pada anakan sagu yang dipelihara meningkatkan pertambahan pelepah baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada percobaan nitrogen dan fosfor terjadi peningkatan kandungan hara daun, indeks hijau daun dan kerapatan stomata pada tanaman induk dan anakan yang dipelihara. Selanjutnya, pada percobaan kalium tidak terjadi peningkatan kandungan hara daun tetapi meningkatkan indeks hijau daun dan kerapatan stomata pada tanaman induk anakan sagu yang dipelihara.

Perlakuan pemangkasan pada percobaan nitrogen, fosfor dan kalium dapat menekan pertumbuhan anakan yang dipangkas dan memberikan pengaruh positif terhadap pertambahan jumlah pelepah baru serta mengurangi kompetisi pe-nyerapan hara antara anakan serta membuka ruang bagi tanaman untuk mendapatkan cahaya.

Kata kunci: Tanaman induk, anakan sagu, jumlah pelepah, kandungan hara, indeks hijau daun, kerapatan stomata.

SUMMARY

ENGELBERT MANAROINSONG.Growth Response of Sago Palm (Metroxylon sagu Rottb) toward Nitrogen, Phosphorus, Potasium Fertilizer and Pruning Applied. Supervised by M. HASJIM BINTORO DJOEFRIE, SUDRADJAT and DWI ASMONO.

Sago palm (Metrxylon sagu Rottb.) is a kind of palm that can produce a starch and used as food and raw materials for industry. The purpose of the study was (1) to study the sago plant growth response to nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers that were applied singly with pruning and (2) to study the growth response of sucker that were trimmed by pruning. This research was conducted at sago plantation of PT National Sago Prima, Kepau Baru village, Tebing Tinggi Timur district, Meranti Islands regency, Riau Province. The study was conducted from January 2012 to December 2012.

The study consisted of three experiments: (1) Nitrogen Fertilization, (2) Phosphorus Fertilization, (3) Potassium Fertilization and all experiments were combined with pruning treatment. The first experiment used randomized block design (RBD) with split plot design. The main plot was the pruning application with two levels, that was pruning and without pruning and the subplot was nitrogen fertilizer (N) which consists of 4 levels, namely N0-N3, respectively 0, 405, 810, and 1215 g clump-1 with three replications and pruning treatments conducted every four months. The second experiment used a randomized block design (RBD) with split plot design. The main plot was the pruning application with two levels, that was pruning and without pruning and the subplot was phosphorus fertilizer (P2O5) consists of 4 levels, namely P0-P3, respectively 0, 216, 432, and 648 g clump-1 with three replications and pruning treatments conducted every four months. The third experiment used a randomized block design (RBD) with split plot design. The main plot was the pruning application with two levels, that was pruning and without pruning and the subplot was potassium fertilizer (K2O) consists of 4 levels, namely K0-K3, respectively 0, 480, 960, and 1440 g clump-1 with three replications and pruning treatments conducted every four months. Each experimental unit consisted of 4 plant clumps, there for the total number as many as 96 clumps, so that the number of clumps of three experiments were 288 clumps. Parameter observed of the three experiments conducted was morphological characters, including: (a) the mother palm and sucker plants were maintained consisting of number of frond, increase of new leaves and increase of trunk height of mother palm. (b) the suckers are trimmed by pruning consisting of number of frond, high sucker, biomass and percentage of life. The characters include the physiology of nutrient content of plant leaves, green leaf index and density of stomata on the mother palm and sucker of sago palms.

no effect on number and accretion of new frond. The third experiments showed that pruning treatments and potassium fertilizer did not increase accretion of new frond the mother palm, whereas increase accretion new frond in suckers of sago.

The results showed the experiment of nitrogen and phosphorus increased nutrient content of leaf, green leaf index and density of stomata at the mother palm and suckers of sago plant. Furthermore, the potassium experiments did not increased nutrient content of leave but can increased green leaf index and density of stomata on the mother palm and suckers of sago.

Pruning treatments on experimental nitrogen, phosphorus and potassium can depress the growth of suckers are pruning and to provide a positive influence to accretion of new frond of sagos palm and reduce nutrient absorption competition between suckers and open space for the plants to get sun light.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agronomi dan Hortikultura

TANGGAP PERTUMBUHAN TANAMAN SAGU

(

Metroxylon sagu

Rottb.) TERHADAP PEMBERIAN

PUPUK N, P, K DAN PEMANGKASAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Tanggap Pertumbuhan Tanaman Sagu (Metroxylon Sagu Rottb.) terhadap Pemberian Pupuk N, P, K dan Pemangkasan

Nama : Engelbert Manaroinsong

NIM : A252100161

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir M Hasjim Bintoro Djoefrie, M.Agr. Ketua

Dr Ir Sudradjat, MS Anggota

Dr Ir Dwi Asmono, MS.APU Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Agronomi dan Hortikultura

Dr Ir Maya Melati, MS. MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Tanggap Pertumbuhan Tanaman Sagu (Metroxylon Sagu Rottb.) terhadap Pemberian Pupuk N, P, K dan Pemangkasan”. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Sains pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof Dr Ir M Hasjim Bintoro Djoefrie, M.Agr., Dr. Ir Sudradjat, MS dan Dr Ir Dwi Asmono, MS.APU selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sejak perencanaan hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Badan Litbang Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 tahun 2010. PT. Sampoerna Agro Tbk dan PT Nasional Sagu Prima (PT.NSP) yang telah memberikan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Ir Erwin Thaib selaku General Manager PT. NSP, Dr Ir Albertus Fajar Irawan, Fahmi Wendra, SP, MS dan staf Research and Development PT. Sampoerna Agro, Tbk., Dr Ir Bambang Heliyanto, MSc (Ka. Balitka dan Palma lain), Dr Ir Chandra Indrawanto, MSc (Ka. Balit Palma) dan teman dari Balit Palma Yulianus R. Matana, SP MSi dan Ir Ismail Maskromo MSi. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Dr Ir Maya Melati, MS MSc selaku ketua Program Studi Agronomi dan Hortkultura SPs IPB dan Dr Ir Iskandar Lubis, MS sebagai penguji luar komisi serta teman-teman pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura angkatan 2010 atas semua waktu, bantuan dan dorongan semangatnya.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Istri tercinta Yulien KA Roring dan anak anakku Samuel Maharai dan Yizreel Otniel atas segala doa, pengorbanan, kesabaran yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar. Terima kasih buat ayah tercinta Oscar Manaroinsong dan Ibu Hermin Tuera yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta membekali penulis dengan penuh kasih. Adik Youke M, Janri Hendra, Jimmi dan Dave serta keluarga besar di Manado yang telah memberikan motivasi, dukungan doa serta kasih dalam bersaudara.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR LAMPIRAN ... 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang ... 1

Perumusan Masalah ... 1

Tujuan ... 2

Hipotesis ... 2

2. TINJAUAN PUSTAKA Tanaman Sagu ... 2

Hara Gambut dan Pemupukan ... 5

Penjarangan Anakan dengan Pemangkasan... 6

Unsur Hara ……… ... 7

3. METODE Waktu dan Tempat Pelaksanaan ... 10

Bahan dan Alat ... 10

Metode Penelitian ... 10

Pelaksanaan Percobaan ... 12

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum ... 16

Percobaan I Pemupukan Nitrogen (N) ... 17

Percobaan II Pemupukan Fosfor (P) ... 26

Percobaan III Pemupukan Kalium (K) ... 36

PEMBAHASAN UMUM ... 45

SIMPULAN DAN SARAN ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 48

LAMPIRAN ... 54

DAFTAR TABEL

1. Dosis pemberian pupuk setiap aplikasi menurut masing masing

unsur ... 13

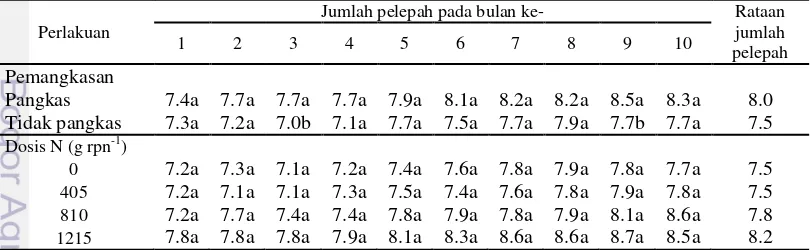

2. Jumlah pelepah pada tanaman induk perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen ... 17

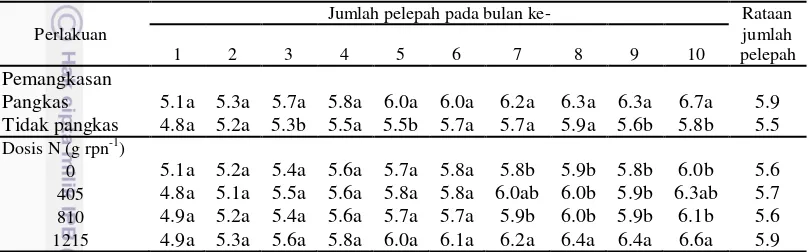

3. Jumlah pelepah pada anakan yang dipelihara perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen ... 18

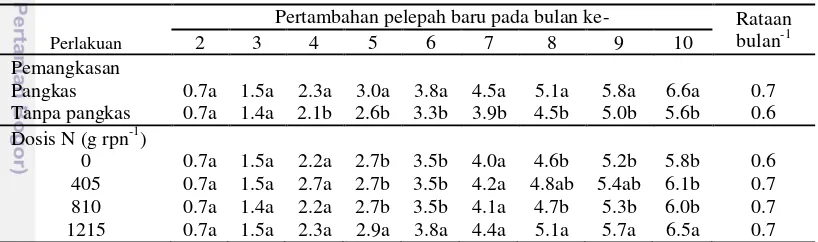

4. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada tanaman induk ... 19

5. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada anakan dipelihara... 19

6. Tinggi batang perlakuan pemangkasan dan dosis nitrogen ... 21

7. Indeks hijau daun (SPAD), kerapatan stomata pada tanaman induk dan anakan perlakuan pemangkasan serta dosis pupuk nitrogen 10 BSP ... 26

8. Jumlah pelepah pada tanaman induk perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk fosfor ... 27

9. Jumlah pelepah pada anakan yang dipelihara perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk fosfor ... 27

10. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada tanaman induk ... 28

11. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada anakan dipelihara ... 29

12. Tinggi batang perlakuan pamangkasan dan dosis fosfor ... 31

13. Indeks hijau daun (SPAD), kerapatan stomata pada tanaman induk dan anakan perlakuan pemangkasan serta dosis pupuk fosfor 10 BSP ... 35

14. Jumlah pelepah pada tanaman induk perlakuan pemangkasan dan dosis kalium. ... 37

15. Jumlah pelepah pada anakan perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk kalium . ... 37

16. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada tanaman induk. ... 38

17. Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada anakan dipelihara ... 38

18. Tinggi batang perlakuan pamangkasan dan dosis kalium. ... 40

DAFTAR GAMBAR

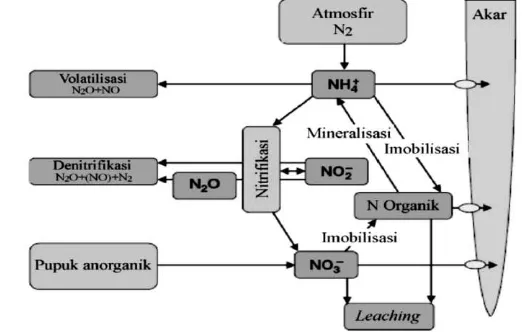

1. Siklus nitrogen dalam Tanah (Miller dan Cramer 2005) ... 8

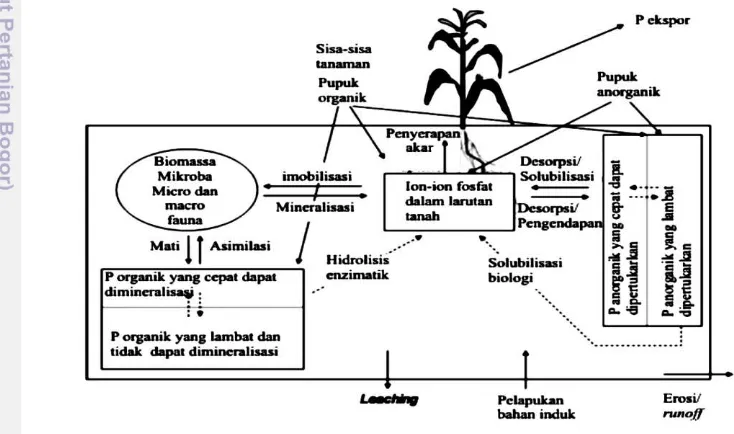

2. Siklus P dalam sistem tanah dan tanaman (White 2006) ... 9

3. Pembersihan rumpun sagu dan pelabelan ... 13

4. Perlakuan tanaman dengan pangkas (A) dan tidak pangkas (B) ... 17

5. Laju munculnya pelepah baru terhadap akumulasi pelepah pada a) tanaman induk dan b) anakanselama bulan pengamatan ... 20

6. Jumlah pelepah anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan. ... 22

7. Tinggi anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan. ... 22

8. Biomassa anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan ... 23

9. Persentase hidup anakan sagu yang dipangkas selama bulan pengamatan ... 23

10.Kandungan hara nitrogen daun pada (a)tanaman induk dan (b) anakan terhadap dosis pupuk nitrogen pada awal dan akhir penelitian ... 25

11.Laju munculnya pelepah baru terhadap akumulasi pelepah pada a) tanaman induk dan b) anakan selama waktu pengamatan (bulan) ... 30

12.Jumlah pelepah anakan yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk fosfor pada setiap periode pemangkasan... 31

13.Tinggi anakan yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk fosfor pada setiap periode pemangkasan ... 32

14.Biomassa anakan yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk fosfor pada setiap periode pemangkasan... 32

15.Persentase hidup anakan sagu yang dipangkas selama bulan pengamatan ... 33

16.Kandungan hara fosfor daun tanaman induk (a) dan anakan (b) terhadap dosis pupuk fosfor pada awal dan akhir penelitian ... 34

17.Laju munculnya pelepah baru terhadap akumulasi pelepah pada a) tanaman indukdan b) anakanselama waktu pengamatan (bulan) ... 39

18.Jumlah pelepah anakan yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk kalium pada setiap periode pemangkasan ... 40

19.Tinggi tanaman yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk kalium pada setiap periode pemangkasan. ... 41

20.Biomassa anakan yang dipangkas pada berbagai dosis pupuk kalium pada setiap periode pemangkasan ... 41

21.Persentase hidup anakan sagu yang dipangkas selama bulan pengamatan ... 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lay out petak percobaan penelitian ... 54

2. Analisis Tanah ... 55

3. Penimbangan dan pemberian pupuk ... 57

4. Aplikasi pemangkasan ... 58

5. Pengamatan dan pengukuran tanaman ... 58

6. Analisis Jaringan Tanaman ... 59

7. Hasil analisis kandungan hara pada tanah gambut ... 60

8. Data curah hujan dilokasi penelitian Tahun 2011, 2012 dan alat pengukur curah hujan ... 60

9. Tanaman sagu yang rusak akibat serangan hama dan pemangkasan ... 61

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sagu dengan areal tanaman sagu terluas di dunia. Luas areal sagu di Indonesia sebesar 1.25 juta hektar atau sekitar 51.3% dari luas areal sagu dunia yaitu 2.25 juta ha (Santoso dan Rostiwati 2007).

Tanaman sagu memiliki kelebihan dari segi produktivitas dibandingkan dengan tanaman penghasil karbohidrat lainnya. Menurut Flach (1995), tanaman sagu di Indonesia dapat menghasilkan 15-25 ton pati kering ha-1 tahun-1. Namun demikian, Bintoro et al. (2010) menyatakan bahwa potensi produksi sagu Indonesia dapat mencapai 20-40 ton pati kering ha-1 tahun-1. Apabila sagu diusahakan dengan jarak tanam 10m x 10m, maka dalam satu hektar mencapai 100 pohon. Jika dalam satu pohon menghasilkan 300 kg pati kering/batang, dapat dipanen dalam satu hektar 30 ton pati kering. Hasil ini lebih tinggi dari produksi padi yakni sebesar 5-6 ton ha-1 (Bintoro 2008).

Pemanfaatan tanaman sagu selain sebagai sumber karbohidrat, juga sebagai bahan baku industri pangan dan nonpangan. Menurut Bintoro et al. 2007, kandungan karbohidrat di dalam pati sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plastik yang dapat terurai, industri farmasi dan kosmetik serta bahan perekat dalam industri kayu lapis. Selain itu, ampas sagu yang merupakan limbah pengolahan pati, dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kompos untuk jamur budidaya (Phang et al. 2000); bahan penutup tanah pada tanaman lada (Bintoro et al. 2001); menekan serangan penyakit layu pada lada perdu (Syakir 2005).

Tanaman sagu mempunyai daya adaptasi pada lahan marginal seperti pada daerah gambut. Pengembangan tanaman sagu pada lahan gambut merupakan terobosan untuk memanfaatkan potensi lahan marjinal yang kurang subur, bersifat miskin hara dan tidak semua tanaman bisa berproduksi. Luas lahan gambut di sekitar 20.6 juta ha atau 10,8% dari luas daratan Indonesia (Mulyani et al. 2012). Menurut Hakim et al. (1986) tanah gambut mempunyai reaksi masam sampai sangat masam dengan kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, kejenuhan basah (KB) yang rendah. Sifat kimia gambut dicirikan dengan pH dan ketersediaan unsur N, P dan K yang rendah. Kandungan karbon yang tinggi menyebabkan nisbah C/N tergolong tinggi sehingga proses dekomposisi bahan organik berlangsung lambat.

Karakteristik bio-ekologi sagu demikian ini, merupakan potensi sangat besar dalam memanfatkan lahan marginal dan lahan kritis yang cukup luas di Indonesia, untuk menunjang ketahanan pangan dalam negeri dan sumber bahan baku industri serta dapat berperan sebagai tanaman konservasi (Suryana 2007).

Perumusan Masalah

2

Pemupukan merupakan tindakan yang penting untuk menyediakan unsur hara tanaman dan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pada tanah yang tidak subur seperti lahan rawa atau tanah gambut menyebabkan pertumbuhan tanaman sagu rendah. Hal ini diakibatkan karena defisiensi unsur hara. Menurut Jong et al. (2008), defisiensi hara pada lahan gambut disebabkan oleh de-komposisi bahan organik yang berlangsung lambat, pH yang rendah serta tingkat pencucian hara yang tinggi. Hal ini mengakibatkan kurangnya ketersediaan unsur hara.

Masalah lain pada tanaman sagu adalah adanya anakan (tunas) yang sangat banyak. Untuk memaksimalkan penggunaan hara dan sinar matahari oleh ta-naman, maka perlu dilakukan penjarangan. Namun tindakan penjarangan anakan menyebabkan peningkatan tumbuhnya anakan baru sehingga meningkatkan persaingan. Hal tersebut terjadi karena adanya kompetisi dalam penggunaan hara dan cahaya matahari. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemangkasan daun sampai habis pada anakan yang tidak diinginkan.

Tujuan

1. Mempelajari respon pertumbuhan tanaman induk dan anakan yang dipelihara terhadap pemberian pupuk nitrogen, fosfor dan kalium yang diaplikasi secara tunggal dengan pemangkasan.

2. Mempelajari respon pertumbuhan anakan terpangkas akibat pemangkasan. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh pemberian pupuk nitrogen, forsfor dan kalium terhadap karakteristik morfologi dan fisiologi pertumbuhan tanaman induk, anakan yang dipelihara.

2. Pemangkasan daun sampai habis pada anakan yang tidak diinginkan memberikan pengaruh penurunan pertumbuhan anakan dipangkas.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Sagu

Tanaman sagu dalam bahasa latin disebut Metroxylon sagu Rottbell. Nama Metroxylon berasal dari dua kata yaitu Metro berarti empulur dan xylon berarti

3 Penyebaran Tanaman

Di Indonesia, tanaman sagu sebagian besar tersebar di wilayah Papua dan beberapa daerah lain. Menurut Widyono et al. (2000) di Papua terdapat 61 aksesi sagu yang menyebar di Kabupaten Jayapura, Monokwari, Sorong dan Merauke. Di Maluku Tengah hanya terdapat empat aksesi (Malia dan Novarianto 1994), dan di Sulawesi Tenggara diperoleh tiga aksesi (Tenda et al. 2003). Di beberapa daerah sentra sagu seperti di Sentani, Papua terdapat 35 aksesi sagu, di Maluku terdapat empat aksesi, di Sulawesi Tenggara terdapat tiga aksesi, di Sulawesi Utara terdapat dua aksesi sagu Metroxylon sp dan satu aksesi sagu baruk (Arenga pinnata, Merr) (Balitka 2009).

Siklus Tanaman

Siklus tanaman sagu mulai dari biji sampai membentuk benih terbagi atas 4 (empat) tahap yaitu 1) Tahap pertumbuhan awal (roset). Setelah bibit/anakan ditanam, tanaman membentuk roset atau pelepah. Pertumbuhan dan per-kembangan tanaman pada periode tersebut sangat bergantung pada varietas dan lingkungan tumbuh (Jong 1995; Yamamoto et al. 2005). Flach (1977) dalam

Irawan (2010) menyatakan tanaman membutuhkan waktu 45 bulan jika tumbuh di bawah kondisi ekologi yang optimum, Hasil ini berbeda dengan yang dilakukan Jong et al. (1995) memerlukan waktu 3-6 tahun atau sekitar 66 bulan di kebun petani sagu di Sarawak Malaysia. Menurut Flach (1984) tanaman sagu dapat menghasilkan maksium 2 pelepah per bulan pada kondisi pertumbuhan yang optimum. 2) Tahap pembentukan batang. Secara teori, pembentukan dimulai setelah dihasilkan sekitar 80 pelepah, pembentukan batang memerlukan waktu 4-14 tahun (Flach and Schuiling 1991) dengan rata rata satu pelepah setiap bulan. Laju perpanjangan batang sekitar satu meter setiap tahun. 3) Tahap inflorensia (pembungaan). Pembentukan batang berakhir saat tanaman masuk fase generatif yang ditandai dengan memendeknya pelepah baru dan iikuti munculnya pucuk sebagai bakal buah. 4) Tahap pembuahan dan pembentukan biji diperlukan selama 1 tahun (Flach 2005).

Lingkungan Tumbuh

Sagu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan ketinggian 0-400 m dpl, sedang pada ketinggian lebih dari 400 m dpl pertumbuhan tanaman sagu terhambat dan produksinya rendah (Bintoro 2008) serta memiliki kemampuan tumbuh di lahan rawa dengan pH 3,5-6,5 (Harsanto 1986). Suhu minimum adalah 150C (Flach et al. 1986a) dan optimal adalah 24 - 300C (Mulyanto dan Suwardi 2000) sedangkan menurut Irawan et al. (2012) berkisar antara 23-310C. Kelembaban relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan optimum sebesar 90%. Jika suhu harian rata-rata kurang dari 200C dan kelembaban relatif kurang dari 70%, pembentukan hasil pati berkurang sekitar 25% (Flach et al. 1986b).

Budidaya Tanaman Sagu

4

penanaman, pemeliharaan dan pemberantasan hama penyakit. Pemilihan bahan tanaman umumnya menggunakan anakan (sucker) dengan pertimbangan memiliki sifat yang sama dengan induknya (Schuiling 1995). Bibit dari semaian biji yang berasal dari satu pohon sangat beragam dalam vigoritas, derajat pendurian dan kemampuan menghasilkan tunas (Jong et al. 1995). Disamping itu, proses perkecambahan biji sagu memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Ehara et al. (2001) menunjukkan bahwa per-kecambahan biji diperlukan waktu antara 35 sampai 80 hari.

Persemaian perlu dilakukan baik bahan tanaman yang menggunakan anakan maupun bahan tanaman menggunakan biji. Anakan yang dipisahkan dari rumpunnya perlu ditumbuhkan dahulu di persemaian sampai terbentuk akar baru. Hasil penelitian Maliangkay et al (2008) menunjukkan bahwa ukuran anakan sagu sedang (bobot 2-5 kg) memiliki daya tumbuh yang lebih baik dari pada yang berukuran kecil atau besar pada pesemaian rakit di air mengalir. Bibit disusun dalam rakit berukuran 2.5 m x 1 m dengan ketinggian rakit 30-40 cm. Rakit terbuat dari pelepah daun yang telah mengering atau tua. Bibit disusun rapat dalam rakit agar tidak tumbang. Satu rakit biasanya dapat memuat 70-90 anakan. Untuk perawatan, dilakukan dengan menyemprot pupuk daun. Seleksi bibit adalah yang sudah memiliki 2-3 daun dan 1 pucuk dengan sistem perakaran yang baik. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30cm x 30cm x 40cm atau hingga me-nyentuh permukaan air tanah.

Penanaman sagu dilahan pasang surut atau bergambut sangat memerlukan pengelolaan pengairan. Penentuan pola tata air dirancang supaya kondisi air baik untuk kebutuhan tanaman, maupun sebagai sarana lalu lintas. Komponen tata air ini meliputi: saluran air, pintu-pintu pengendali air serta tanggul dan jalan. Menurut Darwis (1992) sistem pembuatan drainase, kanal dan pintu air harus diatur sehingga permukaan air tanah dapat diatur tingginya. Tata saluran air terdiri atas saluran induk atau saluran primer, saluran penghubung atau saluran sekunder, dan saluran pengering areal atau saluran tersier (Pranowo et al. 1993) saluran induk atau saluran primer berfungsi penyedia air utama. Saluran penghubung atau saluran sekunder merupakan saluran yang menghubungkan antara saluran primer dengan saluran tersier. Fungsi dari saluran sekunder ini yaitu sebagai pengendali air dan sebagai sarana transportasi di kebun untuk mengangkut para pekerja dan hasil panen. Saluran tersier berfungsi untuk menyalurkan air dari saluran sekunder ke tanaman sagu yang disesuaikan dengan kebun sagu. Tipe tanaman sagu mempunyai kanopi besar dan pola berkembang biak dengan anakan yang melebar menyebabkan jarak tanam untuk tanaman sagu lebih besar. Menurut Bintoro (2008), jarak antar ajir 10 m x 10 m bila kebun tersebut akan ditanami secara monokultur, tetapi bila akan ditumpangsarikan dengan tanaman lain maka jarak antar ajir dapat 10 m x 15 m.

Pemeliharaan

5 Pemeliharaan dalam perkebunan sagu meliputi pengendalian gulma, hama penyakit dan penjarangan anakan.

Pengendalian Gulma.

Gulma merupakan tumbuhan lain yang tumbuh selain dari tanaman utama dalam suatu area perkebunan. Pengendalian secara mekanis atau manual dilakukan dengan cara membabat gulma. Gulma yang ada di sekitar piringan dan lorongan ditebas dengan mengunakan parang. Gulma dibersihkan dari piringan hingga batas 5 cm dari permukaan tanah dan dengan radius 1.5 – 2.0 m dari rumpun sagu. Pengendalian gulma dipiringan bertujuan untuk memberikan ruang untuk anakan sagu agar tumbuh optimal dan mempermudah dalam kegiatan pemupukan. Pengendalian gulma secara kimia mengunakan herbisida. Herbisida yang digunakan adalah herbisida kontak dan sistemik. Penyemprotan dilakukan pada sekitar piringan dan lorong. Pengendalian secara kimia memiliki keuntungan cepat, murah dan efisien akan tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan sagu. Penjarangan anakan adalah kegiatan pembuangan anakan secara selektif pada tiap rumpun sagu. Penjarangan anakan dilakukan untuk mengatur letak atau posisi anakan dan pohon induk agar tidak terjadi persaingan. Menurut Bintoro et al.

(2010) anakan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu anakan untuk bibit, anakan calon induk (follower) dan anakan yang dibuang.

Hara Gambut Dan Pemupukan

Lahan gambut ditandai oleh akumulasi sejumlah besar bahan tanaman sebagian yang telah melapuk, pH rendah, tingkat air tanah tinggi, dan kandungan hara yang rendah mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan perkembangan dan produktivitas tanaman sagu.

Kendala fisik dan kimia tanah gambut diantaranya adalah kapasitas menahan air rendah karena pori-pori yang besar, derajat keasaman tinggi dan rendahnya ketersediaan N, P, K, Ca, Zn, dan Cu. Menurut Radjagukguk (1992) unsur hara utama yang perlu ditambahkan untuk berbagai tanaman tahunan di lahan gambut terutama adalah unsur fosfor dan kalium. Tanpa unsur tersebut per-tumbuhan tanaman sangat merana dan hasil tanaman yang diperoleh sangat rendah. Unsur hara lain seperti nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang relatif rendah karena dapat tersedia dari proses dekomposisi gambut.

Karakteristik Gambut

6

dekomposisi bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Kondisi tersebut mengakibatkan gambut mengalami penyusutan (subsidence) sehingga permukaan gambut mengalami penurunan.

Pemupukan Sagu di Lahan Gambut

Hasil penelitian Matsumoto et al. (1998) menyatakan bahwa konsentrasi Ca dan Mg pada daun sagu tidak berubah, sedangkan konsentrasi N, P, dan K yang tinggi pada daun tanaman fase roset sampai pada fase sebelum pembentukan batang. Hasil ini menunjukkan bahwa ketersediaan N, P, K yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan tanaman sagu, khususnya pada tahap roset sampai pada tahap awal sebelum pembentukan batang (Matsumoto et al. 1998).

Sagu dapat tumbuh pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti pada tanah gambut, kondisi tersebut mengakibatkan tanaman tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tanah mineral dan produksi per satuan waktu sebesar 25% lebih rendah (Flach dan Schuling 1989). Oleh karena itu, penambahan nutrisi untuk tanah gambut pada tahap roset dan pada awal tahap pembentukan batang mungkin mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas.

Respon tanaman sagu terhadap pemberian hara esensial seperti N, P, K, Ca dan Mg pada tanaman sagu belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman, pertambahan pelepah dan perpanjangan batang (Purwanto et al.

2002; Kueh 1995) dan pertumbuhan anakan sagu (Dewi et al. 2009). Menurut Ando et al. (2007), pemupukan N tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan pucuk, biomass pucuk dan akar. Hal ini diduga karena pupuk yang diberikan hilang akibat leaching, washing off atau evaporation. Hasil penelitian Jong et al. (2008) menunjukkan bahwa pertambahan jumlah pelepah dan laju munculnya pucuk tanaman pada percobaan pemupukan pada bibit sagu mengalami hambatan akibat tidak diberikan pemupukan nitrogen, demikian juga pada percobaan fosfor dan kalium yang hasilnya belum menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan anakan sagu dalam polibag.

Penelitian tentang respon tanaman sagu terhadap aplikasi hara masih sedikit dan hasil penelitian mengenai hal tersebut masih banyak kontroversi. Adanya pengaruh faktor lain seperti tanah, curah air dan lingkungan yang turut ber-pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sagu perlu dipertimbangkan.

Penjarangan Anakan dengan Pemangkasan

7 menciptakan rumpun yang ideal bagi tanaman sagu dan memberikan pertumbuhan yang baik sampai panen. Nakamura (2009) melaporkan bahwa laju munculnya daun anakan yang tidak dipangkas lebih rendah dari anakan yang dipangkas pada lima bulan pertama pertumbuhan.

Pengaturan jumlah anakan (sucker control) dapat dilakukan dengan cara pemangkasan. Pengaturan anakan akan mendorong pertumbuhan, menjaga ke-padatan pada batang dan mempertahankan produktivitas pati yang lebih tinggi pada tanaman induk. Informasi tentang pengaturan jumlah anakan dengan cara pemangkasan ini terhadap pertumbuhan tanaman masih sangat kurang. Menurut Bintoro (2013), ada tiga cara penjarangan tanaman sagu, yaitu (1) membuang anakan, (2) pemangkasan batang sampai pada titik tumbuh, dan (3) pemangkasan daun sampai habis. Membuang anakan sagu memerlukan dana yang besar. Memangkas sampai titik tumbuh mempunyai resiko, anakan baru yang terbentuk akan semakin banyak. Hal tersebut karena menghilangkan efek „apical

dominance‟. Cara ketiga hanya memangkas daun sehingga memerlukan biaya

yang sedikit.

Pemangkasan dilakukan tiga bulan sekali secara berkala mengakibatkan kemampuan tanaman yang dipangkas akan tumbuh semakin kecil (Bintoro 2013). Dengan pemangkasan berkala akan memaksimalkan pertumbuhan tanaman induk dan anakan yang dipelihara membentuk tanaman, memelihara ukuran tanaman dan mengoptimalkan hasil metabolisme bagi pertumbuhan serta keseimbangan tanaman. Selanjutnya, dengan dilakukan pemangkasan dapat menekan per-tumbuhan dan perkembangan anakan yang tidak diinginkan tanpa memberi peluang munculnya anakan baru.

Unsur Hara

Nitrogen (N)

Nitrogen merupakan komponen yang penting dari protein, asam amino, asam nukleat, nukleotida, dan khlorofil (IFA 2007). Nitrogen yang diserap oleh tanaman akan diasimilasi menjadi asam amino, yang berikutnya akan membentuk protein dan asam nukleat. Selain itu, nitrogen menjadi bagian integral dari klorofil yang merupakan komponen utama tanaman yang menyerap cahaya yang di-butuhkan dalam proses fotosintesis (Darwis 2012)

Nitrogen diserap oleh akar tanaman dalam bentuk anorganik yaitu amonium (NH4+) dan nitrat (NO3-). Nitrat merupakan ion yang sangat mobil di dalam tanah, hal ini disebabkan oleh sifatnya yang mudah larut dan tidak terjerap (adsopsi) oleh koloid tanah (Geisler & Venema 2011). Unsur hara N bergerak menuju per-mukaan akar melalui mekanisme aliran massa (98.8 %) (Marschner 1995). Setelah serapan terjadi, NO3- dalam sitoplasma sebagian kecil disimpan dalam vakuola dan sisanya direduksi menjadi bentuk ion NO2-, kemudian masuk ke dalam organel plastida akar dan diubah lagi dalam bentuk NH4+. Ion NH4+ ini bergabung dengan senyawa organik (glutamin) untuk membentuk asam amino yang digunakan sebagai dasar molekuler untuk pertumbuhan dan perkembangan (Rubio

8

komponen asam asam amino, komponen esensial untuk penggunaan karbohidrat, sebagai komponen ensim, merangsang aktivitas dan perkembangan akar serta membantu penyerapan unsur hara lainnya (Marschner 1995).

Kekurangan unsur nitrogen akan menghambat perkembangan tanaman. Gejala awal defisiensi ditandai dengan daun yang menguning dan klorosis karena terjadi penghambatan sintesis klorofil. Selain itu, kekurangan nitrogen juga menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Kelebihan unsur tersebut juga dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan dan hasil tanaman, gejala yang ditunjukkan daun berwarna hijau tua dan sukulen serta rentan terhadap serangan hama dan penyakit (Salisbury and Ross 1995).

Gambar 1 Siklus nitrogen dalam Tanah (Miller dan Cramer 2005).

Fosfor (P)

Fosfor merupakan hara makro bagi setiap tanaman oleh karena itu, ke-tersediaannya sangat menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman (Gardner et al.

9 energy, DNA (Dioxyribulonukleotida) dan RNA (Ribulosa nucleotide Acid) yang berperan sebagai informasi genetik serta phitin.

Kekurangan fosfor akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, pembelahan sel terganggu, daun-daun menjadi ungu atau coklat dari ujung hingga pangkal daun (Hardjowigeno 2007). Gejala yang tampak sebagai akibat dari kekurangan unsur diantaranya pertumbuhan lambat, lemah, dan kerdil, peningkatan pembentukan antosianin, adanya penimbunanan gula yang ditunjukkan oleh pigmentasi antosianin pada bagian dasar batang dan urat daun, proses pematangan buah/biji lambat serta hasil panen rendah. Kelebihan hara fosfor akan menekan pertumbuhan tanaman (Hochmuth et al. 2009). Menurut Hochmuth et al. (2009) kelebihan fosfor di zona akar dapat memperlambat penyerapan Zn, Fe dan Cu. Lambatnya penyerapan mengakibatkan terganggunya translokasi hara-hara mikro pada tanah berpasir dan tanah gambut menyebabkan klorosis pada daun muda (Corley and Tinker 2003). Fosfor merupakan unsur hara tanaman yang dapat larut dalam tanah dan jumlahnya sedikit. Permukaan akar yang terbatas menyebabkan difusi fosfat lambat dan adanya fiksasi oleh mineral yang menyebabkan konsentrasi dalam larutan cepat berkurang. Pada pH tinggi fosfor akan difiksasi oleh Ca, sedangkan pada pH rendah akan difiksasi oleh Al dan Fe (Marschner 1995). Siklus P dalam tanah dan tanaman disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Siklus P dalam sistem tanah dan tanaman (White 2006) Kalium (K)

pem-10

bukaan dan penutupan stomata, gerakan daun dan regulasi polarisasi membran (Taiz dan Zieger 2002).

Unsur kalium dalam tanaman berperan aktif dalam translokasi gula pada pembentukan pati, proses pembukaan dan penutupan stomata. Tranlokasi hara kalium dari organ dewasa ke organ yang muda sehingga gejala kekurangan ter-lihat pada daun tua, sedangkan pada tanaman monokotil seperti serealia gejala ditandai nekrosis pada ujung dan tepi daun (Salisbury and Ross 1995), pe-matangan yang tidak menghasilkan warna merah yang merata pada buah tomat (Hochmuth et al. 2009).

Keberadaan kalium pada tanah-tanah organik umumnya rendah karena kalium merupakan kation basa yang mempunyai afinitas dan berikatan dengan asam organik, sehingga ikatannya mudah tercuci. Pemberian amelioran pada umumnya dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanaman. Di dalam tanaman kalium juga memiliki peran penting dalam mengatur tekanan osmotik yang menyebabkan pergerakan air ke dalam akar sehingga tanaman yang mengalami kekurangan kalium akan memiliki ketahanan terhadap kekeringan yang lebih rendah dibanding tanaman yang cukup kalium (Leiwakabessy dan Sutandi 2004).

3

METODE

Penelitian terdiri atas tiga percobaan pemupukan, yaitu percobaan pemu-pukan nitrogen, percobaan pemupemu-pukan fosfor dan percobaan pemupemu-pukan kalium. Masing masing percobaan dikombinasikan dengan pemangkasan.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di perkebunan sagu PT. National Sagu Prima, Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Lokasi penelitian berupa lahan gambut dengan ketinggian ± 5 meter dari permukaan laut. Analisis kimia tanah yang meliputi kandungan hara nitrogen, fosfor dan kalium jaringan daun dilakukan di Laboratorium Tanah, Balai Penelitian Tanah Bogor dan Integrated Laboratory Sampoerna Agro Palembang. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2012.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah tanaman sagu (Metroxylon sagu Rottb.) yang telah berumur 6-7 Tahun. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea (45% N), pupuk SP-36 (36% P2O5) dan pupuk KCl (60% K2O). Alat yang digunakan dalam penelitian adalah SPAD-502 chlorophyll meter, mikroskop, timbangan, meteran, kaca preparat, bor tanah dan pilox.

Metode Penelitian Percobaan I. Pemupukan Nitrogen (N)

11 1. Petak utama adalah Pemangkasan (T) yaitu : T0 = tanpa pangkas dan T1 =

dipangkas.

2. Anak petak adalah dosis pupuk Nitrogen (N), terdiri atas 4 taraf : N0 - N3 : 0, 405, 810, dan 1215 g rumpun-1

Diperoleh 8 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi diulang tiga kali. Setiap unit percobaan terdiri atas empat rumpun tanaman sagu sehingga total rumpun sebanyak 96 rumpun. Model persamaan aditif linier adalah :

Yijk = µ + k + i + ik + Nj + (N)ij+ εijk

Keterangan :

i = Faktor pemangkasan ke 1, 2, ; j = Taraf pupuk ke 1, 2, 3,4 ; k = Blok 1, 2, 3.

Yijk = Nilai pengamatan faktor pemangkasan taraf ke-i dan faktor taraf pupuk nitrogen ke-j pada ulangan ke-k.

µ = Rataan umum.

i = Pengaruh faktor pemangkasan taraf ke-i. Nj = Pengaruh faktor pupuk nitrogen taraf ke-j. k = Pengaruhblok atau ulangan ke-k.

ik = Pengaruh acak untuk petak utama atau pengaruh faktor pupuk nitrogen taraf ke-i pada ulangan ke-k.

(N)ij = Komponen interaksi antara pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk nitrogen pada taraf ke-j.

εijk = Pengaruh sisa karena pengaruh pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk nitrogen pada taraf ke-j pada ulangan ke-k

Percobaan II. Pemupukan fosfor (P)

Rancangan yang digunakan adalah rancangan petak terbagi (split plot design) yang disusun lingkungan Acak kelompok dengan 3 ulangan.

1. Petak utama adalah Pemangkasan (T) yaitu : T0 = tanpa pangkas dan T1 = dipangkas.

2. Anak petak adalah dosis Fosfor (P2O5), terdiri atas 4 taraf : P0 - P3 : 0, 216, 432, dan 648 g rumpun-1

Diperoleh 8 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi diulang tiga kali. Setiap unit percobaan terdiri atas empat rumpun tanaman sagu sehingga total rumpun sebanyak 96 rumpun. Model persamaan aditif linier adalah :

Yijk = µ + k + i + ik + Pj + (P)ij+ εijk

Keterangan :

i = Faktor pemangkasan ke 1, 2, ; j = Taraf pupuk ke 1, 2, 3,4 ; k = Blok 1, 2, 3.

Yijk = Nilai pengamatan faktor pemangkasan taraf ke-i dan faktor taraf pupuk fosfor ke-j pada ulangan ke-k.

µ = Rataan umum.

12

ik = Pengaruh acak untuk petak utama atau pengaruh faktor pupuk fosfor taraf ke-i pada ulangan ke-k.

(P)ij = Komponen interaksi antara pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk fosfor pada taraf ke-j.

εijk = Pengaruh sisa karena pengaruh pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk fosfor pada taraf ke-j pada ulangan ke-k.

Percobaan III. Pemupukan Kalium (K)

Rancangan yang digunakan adalah rancangan petak terbagi (split plot design) yang disusun lingkungan Acak kelompok dengan 3 ulangan.

1. Petak utama adalah Pemangkasan (T) yaitu : T0 = tanpa pangkas dan T1 = dipangkas.

2. Anak petak adalah dosis pupuk Kalium (K2O), terdiri atas 4 taraf : K0 - K3 : 0, 480, 960, dan 1440 g rumpun-1

Diperoleh 8 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi diulang tiga kali. Setiap unit percobaan terdiri atas empat rumpun tanaman sagu sehingga total rumpun sebanyak 96 rumpun. Model persamaan aditif linier adalah :

Yijk = µ + k + i + ik + Kj + (K)ij+ εijk

Keterangan :

i = Faktor pemangkasan ke 1, 2, ; j = Taraf pupuk ke 1, 2, 3,4 ; k = Blok 1, 2, 3.

Yijk = Nilai pengamatan faktor pemangkasan taraf ke-i dan faktor taraf pupuk kalium ke-j pada ulangan ke-k.

µ = Rataan umum.

i = Pengaruh faktor pemangkasan taraf ke-i. Kj = Pengaruh faktor pupuk kalium taraf ke-j. k = Pengaruhblok atau ulangan ke-k.

ik = Pengaruh acak untuk petak utama atau pengaruh faktor pupuk kalium taraf ke-i pada ulangan ke-k.

(K)ij = Komponen interaksi antara pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk kalium pada taraf ke-j.

εijk = Pengaruh sisa karena pengaruh pemangkasan taraf ke-i dan dosis pupuk kalium pada taraf ke-j pada ulangan ke-k.

Berdasarkan rancangan yang digunakan diasumsikan bahwa data peng-amatan bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki ragam yang homogen. Lay out percobaan pada lokasi penelitian disajikan pada Lampiran 1.

Pelaksanaan Percobaan Persiapan lahan

13

Gambar 3 Pembersihan rumpun sagu dan pelabelan Analisis Tanah

Pengambilan contoh tanah dilakukan sebelum aplikasi pemupukan. Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan cara komposit pada tiap satuan percobaan untuk masing-masing perlakuan. Penentuan titik pengambilan contoh tanah dengan cara diagonal. Contoh tanah diambil dengan menggunakan sekop pada kedalaman 0-30 cm (lapisan topsoil). Tanah yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam ember. Tanah yang diambil pada tiap titik sebanyak 500 gram. Perlakuan tersebut dilakukan sebanyak 3-4 kali. Tanah yang ada dalam ember kemudian dikompositkan dengan cara diaduk/dicampur merata sambil mengeluarkan sisa jaringan tanaman. Contoh tanah kemudian dikering-anginkan selama 3-4 hari, selanjutnya ditimbang sebanyak 400 gram. Sampel gambut dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Analisis kandungan hara gambut meliputi pH, N-total, P-total, P-tersedia, K-total, Carbon, C/N ratio (Lampiran 2). Aplikasi pemupukan.

Aplikasi pemberian pupuk dilakukan sebanyak 3 kali setahun yaitu aplikasi pertama pada bulan Maret, aplikasi kedua pada Juli dan dan aplikasi ketiga pada Oktober (Tabel 1). Pemberian pupuk dilakukan pada daerah piringan tanaman dalam lubang dengan jarak 0.5-1.0 meter dari tanaman menurut empat penjuru mata angin. Penimbangan pupuk dan pemberian pupuk pada rumpun tanaman sagu disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 1 Dosis pemberian pupuk setiap aplikasi menurut masing masing unsur.

Aplikasi

Jenis pupuk (g/rumpun)

Nitrogen (N) Fosfor (P2O5) Kalium (K2O)

N0 N1 N2 N3 P0 P1 P2 P3 K0 K1 K2 K3

1 0 135 270 405 0 72 144 216 0 160 320 480

2 0 135 270 405 0 72 144 216 0 160 320 480

3 0 135 270 405 0 72 144 216 0 160 320 480

Jumlah 0 405 810 1215 0 216 432 648 0 480 960 1440

Rumpun tanaman dan Aplikasi Pemangkasan.

14

Pemangkasan dilakukan dengan cara memotong/memangkas anakan sagu yang tumbuh menempel pada banir atau disekitar rumpun sampai ±10 cm dari per-mukaan tanah (Lampiran 4).

Pemangkasan rumpun tanaman sagu dilakukan tiga kali satu tahun. Untuk melihat pertumbuhan anakan yang dipangkas, maka dipilih empat anakan pada setiap rumpun kemudian diberi label dan selanjutnya diamati pertambahan daun, tinggi tanaman, biomasa dan mortalitas. Pengamatan keempat anakan yang dipangkas dilakukan setiap bulan dalam selang waktu satu periode pemangkasan (empat bulan sekali).

Pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan disesuaikan dengan rotasi yang dilakukan kebun berupa pembersihan jalur tanaman dan pembersihan rumpun tanaman. Kegiatan dilakukan dengan cara manual dan menggunakan herbisida.

a. Cara manual yaitu dengan menebas dan memotong gulma disepanjang lorong atau jalur tanaman sagu dengan lebar tebasan lorong 2 meter. Gulma ditebas dengan menggunakan parang sampai ketinggian 10-15 cm dari permukaan tanah.

b. Penyemprotan herbisida dilakukan pada piringan disekitar rumpun sagu dengan herbisida dengan bahan aktif dan takaran masing masing parakuat 1.5 liter/hektar dan metsulfuron 62.5 mililiter/hektar. Herbisida dilarutkan dalam air dan penyemprotan dengan menggunakan knapsack sprayer.

Pengamatan

Karakter Morfologi

Tanaman yang diamati dalam satu rumpun adalah tanaman induk dan empat anakan yang dipelihara serta empat anakan yang dipangkas pada perlakuan pemangkasan. Peubah yang diamati meliputi ;

a. Tanaman Induk dan Anakan yang dipelihara terdiri atas:

Jumlah pelepah.

Penghitungan jumlah daun dengan menghitung jumlah daun yang telah muncul dan terbuka penuh. Penghitungan dilakukan setiap bulan.

Pertambahan jumlah pelepah.

Pertambahan jumlah daun pohon induk dan anakan sagu dilakukan setiap bulan selama penelitian. Penghitungan dilakukan dengan menghitung jumlah daun awal kemudian ditambahkan dengan munculnya daun baru.

Tinggi batang tanaman induk.

Pengukuran tinggi batang tanaman induk dengan mengukur tinggi dari pangkal batang sampai pangkal pelepah daun terakhir yang menempel di batang. Pengamatan dilakukan pada awal dan akhir penelitian.

b. Anakan yang dipangkas. Pengukuran dilakukan dalam setiap periode pemangkasan (empat bulan sekali), terdiri atas:

Jumlah pelepah.

15

Tinggi anakan.

Pengukuran pertambahan tinggi anakan diukur dengan pita meteran dari tanah sampai dengan bagian ujung daun tombak atau daun tertinggi. Pengukuran dilakukan setiap bulan.

Biomass anakan.

Penimbangan biomassa segar tanaman dilakukan saat tanaman dipangkas. Bagian tanaman yang ditimbang adalah seluruh bagian tanaman yang dipangkas.

Persentase hidup anakan.

Penghitungan persentase hidup anakan yang dipangkas dilakukan dengan menghitung persentase hidup anakan dipangkas yang hidup sepanjang waktu penelitian.

Kegiatan pengamatan dan pengukuran tanaman induk, anakan yang dipelihara serta anakan yang dipangkas dapat dilihat pada Lampiran 5.

Karakter Fisiologi

a. Kandungan hara daun tanaman.

Sampel daun untuk analisis kandungan hara nitrogen, fosfor dan kalium diambil dari anak daun yang berasal dari pohon induk dan anakan pada masing-masing perlakuan. Kedudukan pelepah sampel anak daun pada posisi 1/3 total jumlah pelepah tanaman (Yudistira 2012). Pengambilan sampel tanaman dilakukan sebanyak dua kali yaitu awal dan akhir penelitian.

Pengukuran kandungan hara dilakukan terhadap sampel daun yang telah dibersihkan dan dipotong potong, kemudian dimasukkan kedalam amplop yang telah diberi label selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 70 0C selama 48 jam. Analisis kandungan hara nitrogen daun dengan cara titrasi menggunakan metode Kjeldahl. Analisis fosfor menggunakan alat spektofotometri UV-Visible pada panjang gelombang 693 nm dan analisis kalium menggunakan alat flame fotometer dengan deret standar sebagai pembanding. Analisis jaringan tanaman (daun) disajikan pada Lampiran 6. b. Indeks hijau daun

Pengukuran indeks hijau daun dengan menggunakan SPAD-Konika Minolta. Alat tersebut secara digital mencatat tingkat kehijauan yang mereflesikan jumlah relatif molekul klorofil daun. Pengukuran dilakukan terhadap contoh daun untuk analisis kandungan hara daun tanaman. Setiap sampel yang diukur dengan cara menjepit tungkai alat SPAD pada permukaan daun yang berjarak ± 0.5 cm dan ditahan sampai muncul angka pada alat tersebut. Penghitungan nilai rata rata dilakukan pada tiga titik (pangkal, tengah dan ujung).

c. Stomata.

Pengamatan stomata dengan menggunakan mikroskop. Untuk menghitung kerapatan stomata menggunakan gabungan metode Taulu et al.

(1991), dan Sumargono (1994), yang telah dimodifikasi. Tahapan cara kerja sebagai berikut:

16

2. Plester bening dipotong dengan ukuran ± 7-8 cm x 1.2 cm.

3. Plester kemudian ditempelkan pada daun yang dioles selulosa asetat yang telah kering. Plester dibuka dan dipindahkan ke kaca objek dan selanjutnya diamati menggunakan mikroskop pembesaran 40 x 10. 4. Menghitung kerapatan stomata dengan menggunakan rumus :

Luas bidang pandang = ¼ π d2 (d=diameter lensa) = ¼ x 3.14 x 0.52

= 0.19625 mm2.

Kerapatan stomata = jumlah stomata / luas bidang pandang Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, apabila dalam sidik

ragam pada taraf α 0.05 terdapat pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan maka

dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5% Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SAS (Statistical Analysis Sistem) dan microsoft excel.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Lokasi penelitian bertempat di perkebunan sagu milik PT. National Sagu Prima (PT NSP) desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Secara umum daerah tersebut pada ketinggian 5 meter diatas permukaan laut (m dpl) terletak pada klas kelerengan A yaitu 0-8%. Hasil analisis gambut yang dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Pe-nelitian Tanah Bogor dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar pH tanah rendah berkisar antara 3.7-4.2, C-organik 48.9%, N 1.84% (Kjeldhal), P 30.375 ppm (Bray 1), K 417.67 ppm (Morgan), dan C/N ratio 26.92%. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan hara N, P dan K termasuk dalam kategori rendah berdasarkan kriteria kandungan hara menurut tingkat kesuburan, Balit-Tanah Bogor (2012)

Curah hujan total di lokasi penelitian pada tahun 2012 sebesar 1350 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 220.8 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 20.6 mm(Lampiran 8). Kecepatan angin di daerah tersebut secara umum rendah yaitu 2-4 m/s, namun pada bulan Januari kecepatan angin sangat tinggi yaitu 6-8 m/s (Yudistira 2012). Hama yang menyerang pertanaman sagu diantaranya adalah ulat sagu (Rhynchophorus ferrugineus.

Oliver), ulat daun (Artona spp.), monyet, dan babi hutan (Lampiran 9). Gulma yang mendominasi pertanaman sagu yaitu dari jenis pakis, namun terdapat juga

Mikania michrantha Kunth dan Melastoma malabathricum Linn.

17

Gambar 4 Perlakuan tanaman dengan pangkas (A) dan tidak pangkas (B)

Percobaan I Pemupukan Nitrogen (N)

Karakter Morfologi Tanaman Induk dan Anakan yang dipelihara

Jumlah Pelepah Tanaman

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh pemupukan nitrogen dan pemangkasan terhadap jumlah pelepah daun tanaman induk pada semua bulan pengamatan (Tabel 2). Walaupun perlakuan pemangkasan tidak berpengaruh terhadap jumlah pelepah daun, namun perlakuan pemangkasan sampai pada 10 bulan sesudah perlakuan (BSP) menghasilkan 8.3 pelepah dengan rataan 8.0 pelepah bulan-1. Perlakuan tanpa pemangkasan pada 10 BSP menghasilkan jumlah pelepah sebanyak 7.7 pelepah dengan rata rata 7.5 pelepah bulan-1. Tidak adanya pengaruh tersebut diduga bahwa pada tanaman induk penyerapan hara nitrogen berlangsung lambat dan dosis pupuk nitrogen masih rendah. Selain itu, adanya anakan yang tumbuh dalam rumpun tersebut menyebabkan terjadi kompetisi dengan tanaman induk.

Tabel 2 Jumlah pelepah pada tanaman induk perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen.

Perlakuan

Jumlah pelepah pada bulan ke- Rataan

jumlah pelepah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemangkasan

Pangkas 7.4a 7.7a 7.7a 7.7a 7.9a 8.1a 8.2a 8.2a 8.5a 8.3a 8.0

Tidak pangkas 7.3a 7.2a 7.0b 7.1a 7.7a 7.5a 7.7a 7.9a 7.7b 7.7a 7.5

Dosis N (g rpn-1)

0 7.2a 7.3a 7.1a 7.2a 7.4a 7.6a 7.8a 7.9a 7.8a 7.7a 7.5

405 7.2a 7.1a 7.1a 7.3a 7.5a 7.4a 7.6a 7.8a 7.9a 7.8a 7.5

810 7.2a 7.7a 7.4a 7.4a 7.8a 7.9a 7.8a 7.9a 8.1a 8.6a 7.8

1215 7.8a 7.8a 7.8a 7.9a 8.1a 8.3a 8.6a 8.6a 8.7a 8.5a 8.2

Ket.: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%

18

pelepah. Aplikasi dosis nitrogen tertinggi menghasilkan jumlah pelepah yang lebih banyak dari dosis dibawahnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan pemangkasan akan memberikan peluang anakan sagu yang dipelihara untuk menghasilkan pelepah baru yang lebih banyak dibanding tanpa pemangkasan (Tabel 3).

Tabel 3 Jumlah pelepah pada anakan yang dipelihara perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen.

Perlakuan

Jumlah pelepah pada bulan ke- Rataan

jumlah

Ket.: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%

Sensivitas anakan sagu dalam merespon pemberian pupuk mengakibatkan pertambahan jumlah pelepah pada anakan lebih cepat dibanding tanaman induk. Unsur nitrogen bagi anakan sagu sangat berperan dalam inisiasi pelepah baru. Kondisi tersebut mengakibatkan anakan sagu lebih responsif dalam menyerap hara nitrogen untuk pembentukan bagian-bagian vegetatif tanaman. Menurut Eguchi et al. (2006) nitrogen merupakan salah satu unsur esensial untuk per-tumbuhan dan perkembangan tanaman dan merupakan salah satu faktor dalam pertumbuhan fisiologi tanaman.

Pertambahan Pelepah Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh terhadap pertambahan pelepah baru pada tanaman induk (Tabel 4). Rataan pertambahan pelepah baru terhadap masing masing perlakuan sebesar 0.7 pelepah tiap bulan. Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen berpengaruh nyata terhadap pertambahan pelepah baru pada anakan sagu. Perlakuan pemangkasan sejak 4 BSP hingga 10 BSP berpengaruh terhadap pertambahan pelepah baru. Rataan pertambahan pelepah daun tanaman sebesar 0.7 pelepah daun tiap bulan pada perlakuan pemangkasan dan 0.6 pelepah daun setiap bulan pada perlakuan tanpa pemangkasan. Perlakuan pemberian pupuk nitrogen juga secara statistik mulai 5 BSP memberikan pengaruh nyata pada pertambahan pelepah baru. Perlakuan pemupukan dengan dosis 405, 810 dan 1215 g rumpun-1 memberikan rataan pertambahan pelepah baru yang lebih besar yaitu 0.7 pelepah. Sebaliknya pada dosis 0 g rumpun-1 yaitu 0.6 pelepah per bulan.

19 Perlakuan pemangkasan dan perlakuan dosis pupuk nitrogen pada tanaman induk, belum cukup untuk mempercepat laju munculnya pelepah baru. Hal ini disebabkan pupuk yang diberikan terbagi dengan anakan yang tumbuh dalam rumpun tersebut. Namun pada anakan sagu yang dipelihara, perlakuan pe-mangkasan dan perlakuan dosis pupuk nitrogen memberikan pengaruh terhadap pertambahan pelepah baru.

Tabel 4 Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada tanaman induk.

Perlakuan Pertambahan pelepah baru pada bulan ke- Rataan

bulan-1

Ket.: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%

Tabel 5 Pertambahan pelepah baru setiap bulan pada anakan dipelihara.

Perlakuan

Pertambahan pelepah baru pada bulan ke- Rataan

bulan-1

Ket.: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa anakan sagu yang dipelihara merespon aplikasi perlakuan pemangkasan dan pemupukan. Respon tanaman tersebut diduga bahwa pada fase vegetatif, anakan sagu sangat membutuhkan hara nitrogen dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Berdasarkan hasil penelitian ini, rataan pertambahan pelepah baru pada tanaman induk dan anakan sebesar 0.6-0.7 pelepah per bulan. Hasil ini berbeda dengan peneltian Flach (1984) yang menyatakan bahwa pada kondisi optimum tanaman sagu pada fase anakan (rossete stage) rataan dapat menghasilkan dua pelepah bulan-1 dan satu pelepah bulan-1 untuk tanaman yang telah berbatang. Kondisi tersebut berakibat pada lambatnya pertambahan jumlah pelepah dan singkatnya masa hidup pelepah (leaf life span). Dengan demikian dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi tanaman untuk masuk ke fase pertumbuhan berikutnya.

20

Demikian juga pada perlakuan pupuk nitrogen dengan berbagai dosis. Pemberian pupuk dengan dosis nitrogen yang tertinggi membantu dalam akumulasi pelepah baru, walaupun memerlukan waktu respon yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi pemangkasan. Pengaruh pemangkasan dan dosis pupuk nitrogen tidak memberikan pengaruh terhadap akumulasi pelepah baru pada tanaman induk.

Pemangkasan memberikan peluang peningkatan intensitas sinar matahari dan ruang tumbuh yang lebih besar terhadap anakan sagu yang dipelihara. Kondisi tersebut menyebabkan peluang jumlah pelepah dan pertambahan pelepah baru dapat lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemangkasan anakan.

Gambar 5 Laju munculnya pelepah baru terhadap akumulasi pelepah pada a)

tanaman induk dan b) anakan yang dipelihara selama bulan

pengamatan.

Laju munculnya pelepah baru yang dihasilkan per satuan waktu pada tanaman induk dan anakan membentuk garis kurva linier. Kurva linier antara jumlah pelepah yang diproduksi per satuan waktu sebelumnya sama seperti yang dilaporkan oleh Irawan et al. (2012) pada pertumbuhan tanaman sagu setelah tanam di lapang.

Tinggi Batang Tanaman Induk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemangkasan dan perlakuan pemupukan nitrogen dengan berbagai dosis tidak berpengaruh terhadap tinggi

21 tanaman pada tanaman induk pada 10 BSP (Tabel 6). Namun demikian perlakuan pemangkasan memberikan tinggi tanaman tertinggi (245.67 cm) dibandingkan perlakuan tanpa pemangkasan (220.13 cm). Demikian juga dosis pupuk nitrogen sebesar 810 g rpn-1 mampu memberikan tinggi tanaman tertinggi (260.00 cm) dibandingkan dengan perlakuan kontrol (193.25 cm).

Tabel 6 Tinggi batang tanaman induk perlakuan pamangkasan dan dosis nitrogen.

Perlakuan Tinggi Pertambahan tinggi

batang (cm)

0 BSP 10 BSP

Pemangkasan

Pangkas 166.94a 245.67a 79.00a

Tanpa pangkas 166.67a 220.13a 53.20a

Dosis N (g rpn-1)

0 138.75a 193.25a 54.50a

405 166.13a 242.50a 76.38a

810 196.33a 260.00a 63.66a

1215 175.67a 237.30a 61.67a

Ket.: Angka yang diikuti huruf yang sama dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan uji

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.

Pemupukan nitrogen dengan berbagai dosis dan pemangkasan tidak berpengaruh terhadap pertambahan tinggi batang pada tanaman induk (Tabel 6). Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, perlakuan dengan pemangkasan menunjukkan pertambahan tinggi yang lebih tinggi (79 cm) dibandingkan tanpa pemangkasan (53 cm). Pemberian hara nitrogen belum dapat meningkatkan tinggi batang tanaman. Hal ini diduga disebabkan hara nitrogen yang diberikan pada tanaman induk berada pada fase lambat sedangkan anakan sagu fase vegetatif, namun pupuk nitrogen yang diberikan belum mampu untuk meningkatkan tinggi batang tanaman induk.

Karakter Morfologi Anakan Yang Dipangkas.

Pengamatan dan pengukuran anakan yang dipangkas bertujuan untuk melihat pola pertumbuhan tanaman setelah dipangkas terhadap peubah tanaman disetiap periode pemangkasan.

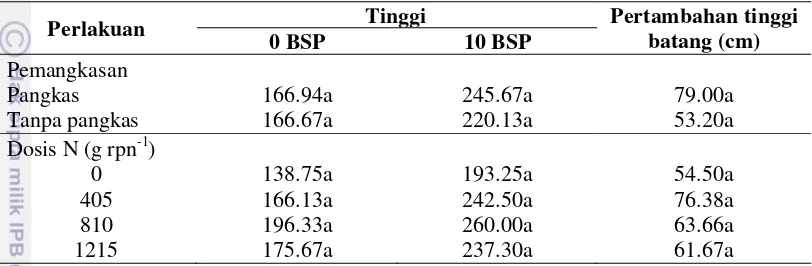

Jumlah pelepah.

Hasil pengamatan terhadap anakan yang dipangkas menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pelepah pada setiap periode pemangkasan (Gambar 6). Rata rata penurunan jumlah pelepah pada periode pertama dan kedua sebesar 33-36% dan 20-32%. Meskipun demikian, secara statistik tidak ada terdapat perbedaan nyata antar level pemberian dosis pupuk nitrogen terhadap jumlah pelepah anakan yang dipangkas.

Tinggi anakan.

11-22

17%. Tidak terdapat pengaruh nyata level pemberian pupuk untuk masing masing dosis terhadap tinggi anakan yang disetiap periode pemangkasan.

Gambar 6 Jumlah pelepah anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan.

Keterangan: N0-N3 : 0, 405, 810 dan 1215 g rumpun-1

Gambar 7 Tinggi anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan.

Keterangan: N0-N3 : 0, 405, 810 dan 1215 g rumpun-1

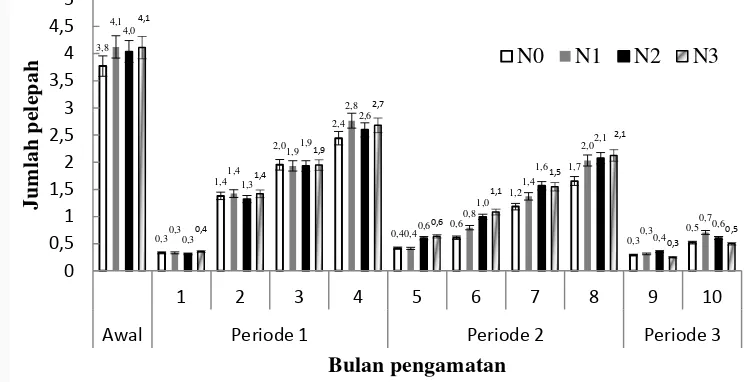

Biomassa.

Pola penurunan biomass anakan yang dipangkas dapat dilihat pada Gambar 8. Hasil penelitian menunjukkan penurunan biomassa anakan yang dipangkas. Namun demikian tidak terdapat pengaruh nyata level pemberian pupuk untuk masing masing dosis terhadap biomassa anakan yang dipangkas pada periode

3,8

Awal Periode 1 Periode 2 Periode 3

Juml

awal Periode 1 Periode 2 Periode 3

23 pertama dan kedua. Rata rata penurunan biomassa anakan yang dipangkas periode pertama dan periode kedua sebesar 80-88% dan 33-49%.

Gambar 8 Biomasa anakan yang dipangkas terhadap dosis pupuk nitrogen pada setiap periode pemangkasan.

Keterangan: N0-N3 : 0, 405, 810 dan 1215 g rumpun-1

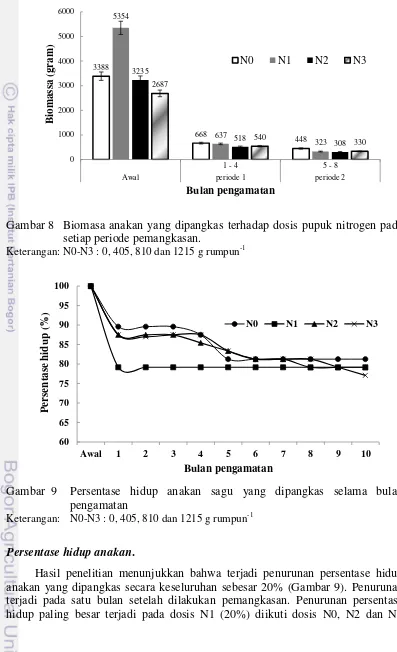

Gambar 9 Persentase hidup anakan sagu yang dipangkas selama bulan pengamatan

Keterangan: N0-N3 : 0, 405, 810 dan 1215 g rumpun-1

Persentase hidup anakan.

24

sebesar 10%. Setelah pemangkasan pada bulan keempat, penurunan persentase hidup pada N0, N2 dan N3 sebesar 20%.

Hasil yang diperoleh ini menunjukkan tingkat kematian anakan yang di-pangkas kelihatan berlangsung lambat, namun demikian hal tersebut meng-indikasikan adanya penurunan persentase hidup tanaman sagu apabila dilakukan secara berkala. Pemangkasan tanaman yang dilakukan setiap empat bulan sekali mengakibatkan kemampuan tanaman yang dipangkas akan tumbuh semakin kecil, maka sagu yang sering dipangkas akan tumbuh kerdil (Bintoro 2013).

Dari keempat pengamatan tanaman yang dipangkas mengindikasikan bahwa terjadi penurunan daya tumbuh hingga mengalami kematian asalkan secara periodik dilakukan pemangkasan. Hal tersebut merupakan signal yang baik bagi pertumbuhan tanaman induk maupun anakan yang dipelihara. Pemangkasan menghasilkan penurunan pertumbuhan anakan yang dipangkas seperti pada jumlah pelepah yang dihasilkan, tinggi anakan serta biomassa anakan. Penurunan pertumbuhan tersebut diduga disebabkan oleh kondisi anakan yang terganggu akibat pemangkasan yang dilakukan secara berkala.

Pola penurunan pertumbuhan anakan yang dipangkas membentuk garis linier negatif, yang mengindikasikan adanya pengurangan jumlah pelepah, tinggi dan biomasa yang berkelanjutan. Persentase hidup anakan dipangkas selama waktu penelitian juga menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kematian (mortalitas) jumlah anakan terpangkas secara perlahan juga dijumpai pada percobaan ini. Kematian tanaman selain disebabkan oleh pemangkasan secara periodik, juga diduga memberikan peluang bagi kumbang

Rhynchoporus sp (ulat sagu) untuk membuat lubang pada pucuk, meletakkan telur dan larva yang akan merusak titik tumbuh dan masuk kedalam banir sehingga tanaman mati. (Lampiran 9).

Karakter Fisiologi Tanaman

Kandungan Hara Daun.

Konsentrasi hara nitrogen pada awal dan akhir penelitian di daun me-nunjukkan peningkatan (Gambar 10). Hasil penelitian meme-nunjukkan bahwa pemberian pupuk nitrogen secara keseluruhan meningkatan kandungan hara nitrogen didaun pada tanaman induk atau anakan sagu baik yang dipangkas maupun tidak pada akhir penelitian. Walaupun demikian, peningkatan kandungan paling baik terjadi pada anakan yang dipelihara dibanding dengan tanaman induk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nitrogen pada anakan sagu lebih tinggi daripada induk sagu. Kandungan hara nitrogen yang lebih tinggi pada anakan berasal dari pemberian pupuk, juga dari banir yang menempel pada tanaman induk. Jumlah nitrogen yang diserap anakan tanaman pada fase vegetatif lebih lebih besar dibanding pada tanaman induk. Sejalan dengan penelitian ini, Matsumoto et al. (1998) menyatakan bahwa konsentrasi N, P, dan K yang tinggi pada daun tanaman fase roset sampai pada fase sebelum pembentukan batang. Indeks Hijau Daun dan Kerapatan Stomata.