Lampiran 1. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 2 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 2. Sidik ragam tinggi jagung pada 2 MST

Lampiran 3. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 4 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 4. Sidik ragam tinggi jagung pada 4 MST

Lampiran 5. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 6. Sidik ragam tinggi jagung pada 6 MST

Lampiran 7. Bobot kering jagung pipil per sampel (g)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 8. Sidik ragam Bobot kering jagung pipil per sampel (g)

Lampiran 9. Bobot kering jagung pipil per plot (g)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 10. Sidik ragam Bobot kering jagung pipil per plot (g)

Lampiran 11. Bobot 100 biji jagung (g)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 12. Sidik ragam Bobot Bobot 100 biji jagung (g)

Lampiran 13. Nilai indeks panen

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 14. Sidik ragam Nilai indeks panen

Lampiran 16. Tinggi gulma dominan

Minggu Nama Species

Ageratum conyzoides 32.10 30.70 62.80

Lampiran 17. Bobot kering gulma

Minggu Nama Species Ulangan Total

Rata-rata

P1

Cleome rutidospermae 22.79 26.07 26.07 74.93 24.98

Euphorbia hirta 0.08 0 0 0.08 0.03

P10

Eleusine indica 83.35 99.98 87.77 271.1 90.37

Hedyotis corimbosa 0.81 0.09 1.32 2.22 0.74

Cleome rutidospermae 20.58 25.01 23.82 69.41 23.14

270

DAFTAR PUSTAKA

Actaria, D. 2012. Evaluasi Galur-Galur Jagung Asal Sukabumi. Skripsi. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Damanik, M. M. B., B. E. Hasibuan, Fauzi, Sarifudin, dan H. Hanum. 2011. Kesuburan Tanah dan Pemupukan. Medan USU Press.

Hayanti, E. D. N., Yuliani, dan H. Fitrihidayati. 2014. Penggunaan Kompos Kotoran Kalelawar (Guano) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Kacang Tanah (Arachis hypogea). Lentera Bio Vol. 3 No. 1. 7 – 11.

Helmi, 2012. Perubahan Beberapa Sifat Fisika Regosol dan Hasil Kacang Tanah Akibat Pemberian Bahan Organik dan Pupuk Phospat. J. Sains Riset Vol. 1. No. 1. 1 – 9.

I. N. Soemeinaboedhy dan R. S. Tejowulan. 2006. Pemanfaatan Berbagai Macam Arang Sebagai Sumber Unsur Hara P dan K Serta Sebagai Pembenah Tanah. Agroteknos Vol. 17. No.2. 114 – 122.

Isrun, 2009. Respon Inseptisol Terhadap Pupuk Guano dan Pupuk P Serta Pengaruhnya Terhadap Serapan P Jagung. J. Agroland Vol. 16. No. 1. 40 – 44.

Juwita, L. 2012. Pembentukan Populasi Dasar Untuk Perbaikan Produksi Jagung Asal Darmaga, Sukabumi Dan Parung. Skripsi. Fakultas Pertanian IPB. Bogor. Kusuma, A. H., M. Izzati dan E. Saptiningsih, 2013. Pengaruh Penambahan

Arang dan Abu Sekam Dengan Proporsi Yang Berbeda Terhadap Permeabilitas Dan Porositas Tanah Liat Serta Pertumbuhan Jagung Buletin Anatomi dan Fisiologi. Vol. XX1. No.1.

Kuswanto, B. Waluyo, dan R. A. Pramantasari, S. Canda.2012. Koleksi Dan Evaluasi Galur-Galur Lokal Jagung Makalah Seminar Nasional PERIPI di IPB ICC Bogor. 1 – 12.

Linnemann, A. R. 1990. Pulses. Plant Resources of South East Asia. Pudoc Wageningen. The Netherlands 1:74 - 75.

Novizan, 2002. Petunjuk Pemupukan Yang Efektif. Edisi Revisi. PT Agromesia Purseglove, J. W. 1974. Tropical Crops Dicotyledons. 3rd edition. Longmann

Group Limited. London.

Redjeki, E. S. 2003. Pengaruh Populasi dan Pemupukan NPK Terhadap Jagung Agrofish. Vol. 2. 67 – 77

Redjeki, E. S. 2007. Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung Galur Gresik Dan Bogor Pada Berbagai Warna Biji. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Riadi, Y. A., D. Zulfita, dan Maulida. 2013. Pengaruh Komposisi Media Tanam dan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung. Artikel Ilmiah Jurusan Budidaya Pertanian. Universitas Tanjung Pura. Pontianak.Bogor : Budidaya dan Prospek Usaha Tani. Kanisus, Yogyakarta.

Syafitry, M. R., dan J. G. Kartika, 2013. Pertumbuhan dan Produksi Buncis Tegak (Phaseolus vulgaris) pada beberapa Kombinasi Media Tanam Organik. Bul.Agrohorti Vol. 1 No. 1. 94 – 103.

Sitompul, S.M. dan B. Guritno., 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Steel, R.G.D dan J.H. Torrie. 1995. Prinsip dan Prosedur Statistik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di lahan bekas pertanaman jagung pasar 1 Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan oktober 2015.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah benih tanaman jagung varietas Bima, insektisida Decis 2,5 EC dosis 0,5 cc/liter sebagai pengendali hama, pupuk N P K sebagai pupuk dasar bagi tanaman.

Alat yang digunakan adalah cangkul sebagai alat dalam mengolah lahan, meteran untuk mengukur, gembor untuk menyiram, oven untuk mengeringkan tanaman, timbangan analitik untuk mengukur bobot kering tanaman, pacak sampel ntuk menenandai sampel, tali plastik, serta peralatan lain yang mendukung penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial yang terdiri dari 12 periode penyiangan, sebagai berikut:

1. Bebas gulma 2 minggu setelah tanam (MST) disiangi 0-2 MST dan setelah 2 MST dibiarkan tanpa pengendalian : P1

2. Bebas gulma 4 minggu setelah tanam (MST) disiangi 0-4 MST dan setelah 4 MST dibiarkan tanpa pengendalian : P2

4. Bebas gulma 8 minggu setelah tanam (MST) disiangi 0-8 MST dan setelah 8 MST dibiarkan tanpa pengendalian : P4

5. Bebas gulma 10 minggu setelah tanam (MST) disiangi 0-10 MST dan setelah 10 MST dibiarkan tanpa pengendalian: P5

6. Bebas gulma sampai panen (disiangi 0-waktu panen) : P6

7. Bergulma 2 minggu setelah tanam (MST) tidak disiangi 0-2 MST dan setelah 2 MST dipelihara bebas gulma : P7

8. Bergulma 4 minggu setelah tanam (MST) tidak disiangi 0-4 MST dan setelah 4 MST dipelihara bebas gulma : P8

9. Bergulma 6 minggu setelah tanam (MST) tidak disiangi 0-6 MST dan setelah 6 MST dipelihara bebas gulma : P9

10.Bergulma 8 minggu setelah tanam (MST) tidak disiangi 0-8 MST dan setelah 8 MST dipelihara bebas gulma : P10

11.Bergulma 10 minggu setelah tanam (MST) tidak disiangi 0-10 MST dan setelah 10 MST dipelihara bebas gulma : P11

12.Bergulma sampai panen (tidak disiangi) : P12

Jumlah perlakuan = 12

Jumlah ulangan = 3 ulangan

Jarak tanam = 70 cm x 30 cm

Jumlah plot = 36 plot

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dengan model linear aditif sebagai berikut :

Yij = µ + ρi + αj + εij

Dimana :

Yij : Data yang dihasilkan dari pengaruh ulangan pada taraf ke-I dan perlakuan ke-j

µ : Nilai tengah

ρi : Pengaruh ulangan ke-i

αj : Pengaruh perlakuan ke-j

εij : Pengaruh galat dari ulangan pada taraf ke-i dan perlakuan ke-j

Hasil data yang dianalisis dalam sidik ragam berpengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5%.

Perhitungan Periode Kritis

Penentuan periode kritis terhadap gulma digunakan cara Nietto et al

Pengamatan Parameter Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman diukur mulai dari leher akar yang diberi tanda hingga ujung daun tertinggi dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan tiga kali pada umur 2 MST, 4 MST dan 6 MST dengan cara menentukan sampel secara acak (tidak termasuk tanaman pinggir).

Umur Berbunga

Pengamatan umur berbunga dilakukan sejak saat tanaman jagung pertama kali berbunga dan selanjutnya dihitung pertambahannya setiap hari. Pengamatan dilakukan hingga semua tanaman jagung telah berbunga.

Bobot kering jagung pipil per sampel

Pengukuran produksi per tanaman (sampel) dilakukan dengan menimbang bobot pipilan kering dari masing-masing ke-lima tanaman (sampel) tersebut tanpa mengikutsertakan tanaman dan hasil tanaman pada baris terluar. Penentuan sampel tanaman jagung dilakukan sebelum tanaman tumbuh yaitu pada saat penanaman secara acak.

Bobot kering jagung pipil per plot

Bobot 100 Biji jagung

Pengkuran bobot 100 biji dilakukan bersamaan dengan pengukuran bobot produksi per plot, yaitu dengan mengambil 100 biji jagung secara acak per plot dan ditimbang. Bobot 100 biji di ambil sebanyak 3 kali pengambilan.

Nilai Indeks Panen

Nilai indeks panen dihitung setelah dilakukan pemanenan dengan cara membagi bobot biji pipilan kering per tanaman dengan bobot brangkasan kering pertanaman. Dapat dihitung dengan rumus :

HI = H W Dimana :

HI = Indeks Panen

H = Hasil Pipilan Kering

W = Berat Kering Total Tanaman Data Gulma

Kerapatan Gulma

Peubah yang diamati berupa kerapatan gulma, pengamatan dilakukan sesuai penyiangan masing-masing perlakuan, gulma yang terdapat pada plot percobaan diidentifikasi dan dihitung kerapatannya dengan cara membuat petakan pengamatan 50 cm x 50 cm setiap plot.

Tinggi Gulma

Bobot Kering Gulma

PELAKSANAAN PENELITIAN Persiapan lahan

Lahan yang digunakan untuk penelitian diolah dengan pengolahan tanah secara sempurna. Tanah dicangkul dua kali, pengolahan tahap pertama tanah dicangkul sedalam 15 cm - 20 cm, setelah satu minggu dilakukan pengolahan tahap kedua hingga tanah menjadi gembur dan rata serta membuang sisa-sisa gulma. Lalu dibuat plot-plot percobaan dengan ukuran 300 cm x 270 cm.

Penanaman

Penanaman dilakukan dengan menugal sedalam 3 – 5 cm. Atur lubang tanam dengan jarak tanam 70 x 30. Setiap lubang ditanam dua biji jagung lalu ditutup dengan tanah.

Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk N, P dan K. Dosis yang digunakan adalah 300 Kg Urea/ha (243 g/plot), 100 Kg SP-36/ha (81 g/plot) dan 100 Kg KCL/ha (81g/plot). Pemberian pupuk N, P dan K dilakukan tiga kali. Pertama N (1/3 bagian), P, dan K diberikan pada saat 0 – 1 MST , pada 3 – 2 MST dan 6 – 8 MST hanya diberikan pupuk N saja.Pemberian pupuk dilakukan dengan cara larikan dengan jarak 10 cm dari lubang tanam agak akar lebih efektif menyerap hara dalam pupuk.

Pemeliharaan Tanaman Penyiraman

Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida decis 2,5 EC dosis 0,5 cc/liter air saat malai tanaman jagung mulai mekar karena ada serangan kutu pada malai. Penyemprotan fungisida juga perlu dilakukan apabila pada saat penelitian terjadi serangan.

Panen

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Berdasarkan data hasil penelitian dan sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan waktu penyiangan gulma berpengaruh nyata terhadap bobot 100 biji dan nilai indeks panen, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 2 MST, tinggi tanaman 4 MST, tinggi tanaman 6 MST, bobot kering jagung pipil kering per sampel dan bobot kering jagung per plot.

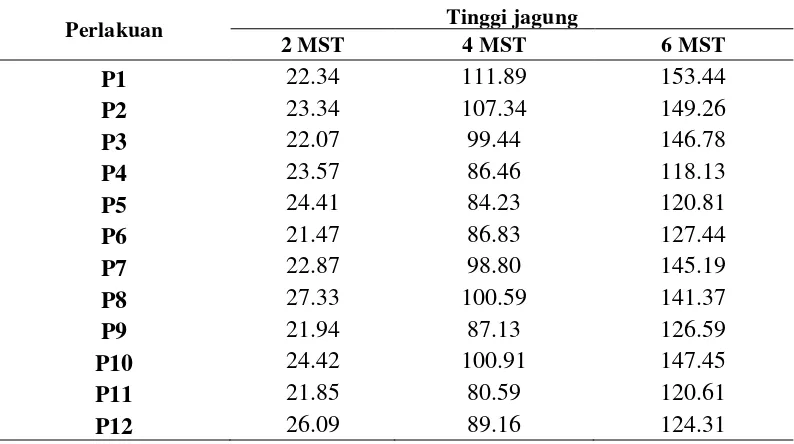

Tinggi tanaman jagung

Rataan tinggi tanaman jagung akibat periode penyiangan berbeda dapat di lihat pada Tabel 1

Tabel 1. Rataan tinggi jagung (cm) pada pengukuran 2, 4 dan 6 MST

Perlakuan Tinggi jagung

2 MST 4 MST 6 MST

Histogram hubungan antara tinggi tanaman jagung 2 MST, 4 MST, 6 MST terhadap perbedaan periode penyiangan gulma dapat dilihat pada gambar 1.(a,b,c) a. Tinggi tanaman jagung 2 MST

b. Tinggi tanaman jagung 2 MST

c. Tinggi tanaman jagung 6 MST

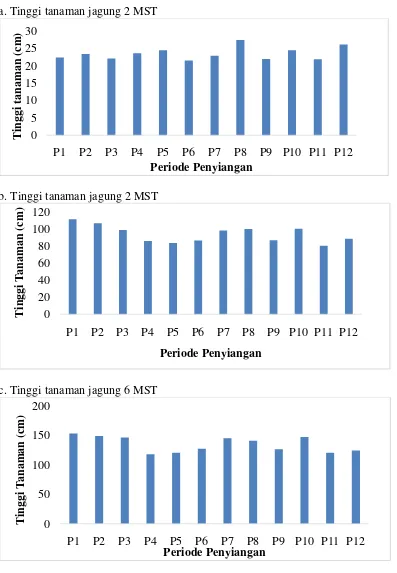

Umur Berbunga

Persentase tanaman berbunga tanaman jagung akibat perbedaan periode penyiangan dapat lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase umur berbunga

Perlakuan

Persentase tanaman berbunga (%) 52 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tanaman berbunga pada tanaman jagung terbesar terdapat pada P1 yaitu 88.53% dan terkecil terdapat pada P6 dan P11 yaitu 68.75%.

Histogram hubungan antara persentase tanaman berbunga akibat periode penyiangan berbeda dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Persentase tanaman berbunga

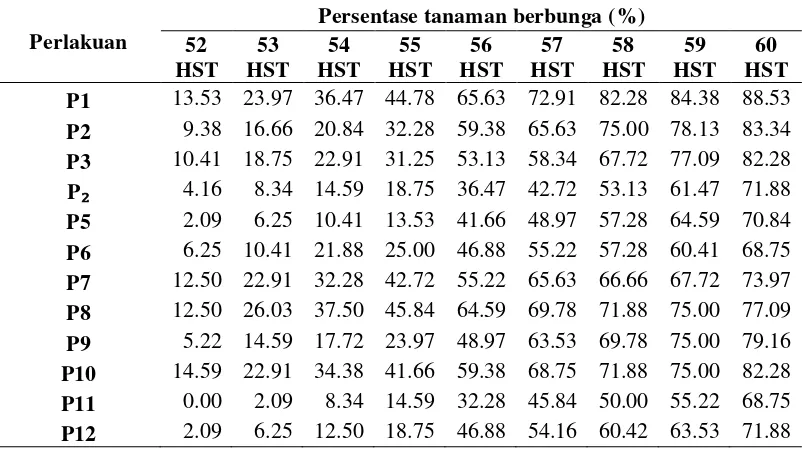

Bobot kering jagung pipil per sampel

Rataan bobot kering jagung pipil per sampel akibat periode penyiangan berbeda pada tanaman jagung dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan bobot kering jagung pipil per sampel (g)

Perlakuan Rataan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa periode penyiangan berbeda pada tanaman jagung berpengaruh tidak nyata terhadap bobot kering jagung pipil per sampel. Bobot kering jagung pipil per sampel pada tanaman jagung tertinggi terdapat pada P2 yaitu 83.24 g dan terendah terdapat pada P12 yaitu 56.18 g.

Histogram hubungan antara bobot kering jagung pipil per sampel terhadap periode penyiangan berbeda dapat dilihat pada Gambar 3.

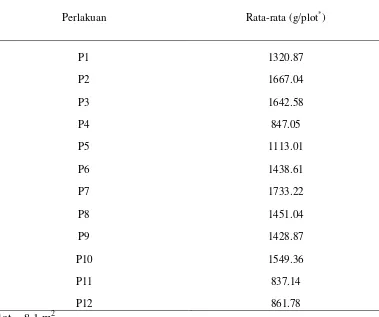

Rataan bobot kering jagung pipil per Plot

Rataan bobot kering jagung pipil per plot pada akibat periode penyiangan berbeda tanaman jagung dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan bobot kering jagung pipil per plot (g)

Perlakuan Rata-rata (g/plot*)

P1 1320.87

P2 1667.04

P3 1642.58

P4 847.05

P5 1113.01

P6 1438.61

P7 1733.22

P8 1451.04

P9 1428.87

P10 1549.36

P11 837.14

P12 861.78

*1 plot = 8.1 m2

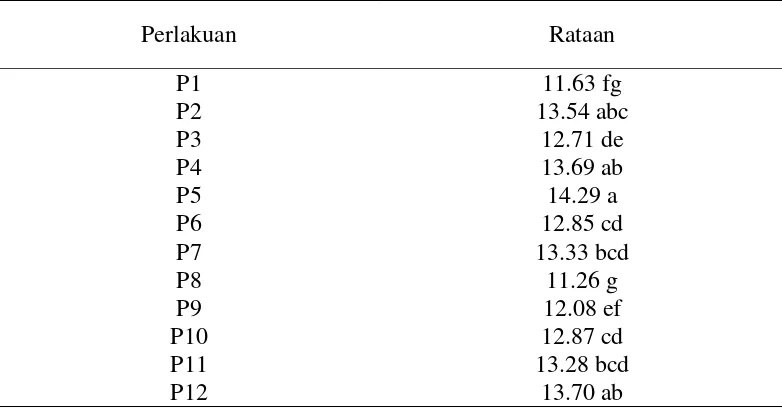

Histogram hubungan antara bobot kering jagung pipil per plot akibat periode penyiangan berbeda gulma dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Bobot kering jagung pipil per plot dengan periode penyiangan berbeda Pengaruh periode penyiangan berbeda terhadap bobot kering jagung pipil per plot dapat dilihat pada Gambar 5.

Dari data produksi per pot dapat diketahui persentase produksi tanaman jagung per plot. Hal ini ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase produksi jagung pipil per plot

Perlakuan Persentase produksi jagung pipil per plot (%)

P1 76

Dari tabel diatas diketahui bahwa besar persentase produksi jagung pipil per plot tertinggi terdapat pada perlakuan P7 sebesar 100 % dan terendah pada perlakuan P11 sebesar 48 %.

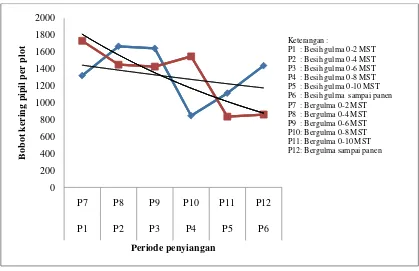

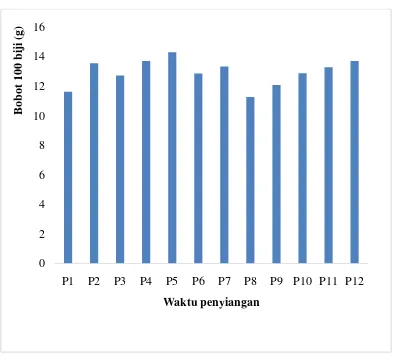

Bobot 100 Biji jagung (g)

Rataan bobot 100 biji akibat periode penyiangan berbeda tanaman jagung dapat di lihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rataan bobot 100 biji (g)

Perlakuan Rataan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa periode penyiangan berbeda pada tanaman jagung berpengaruh nyata terhadap bobot 100 biji. Bobot 100 biji pada tanaman jagung tertinggi terdapat pada P5 yaitu 14.29 g yang ditandai dengan notasi huruf a dan diikuti dengan perlakuan yang memiliki notasi angka yang sama yaitu P12 sebesar 13.70 g, P4 sebesar 13.69 g P2 sebesar 13.54 g dan terendah terdapat pada P8 yaitu 11.26 g yang ditandai dengan notasi huruf g dan diikuti dengan perlakuan yang memiliki notasi yang sama yaitu P1 sebesar 11.63 g.

Histogram hubungan antara bobot 100 biji akibat periode penyiangan berbeda dapat dilihat pada Gambar 6.

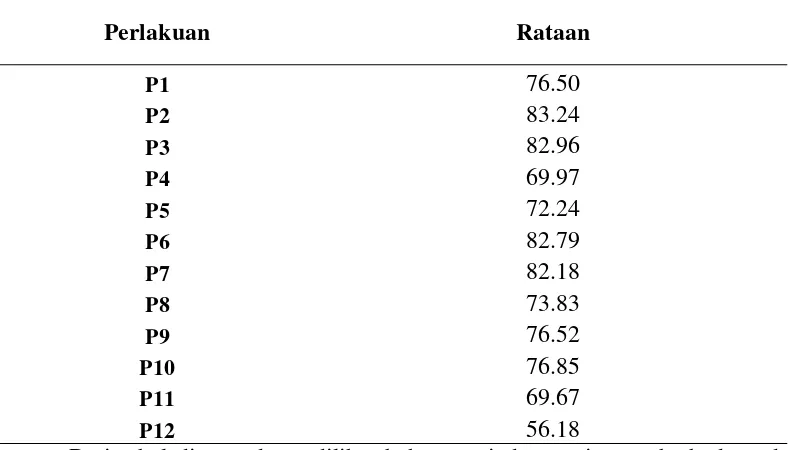

Nilai Indeks Panen

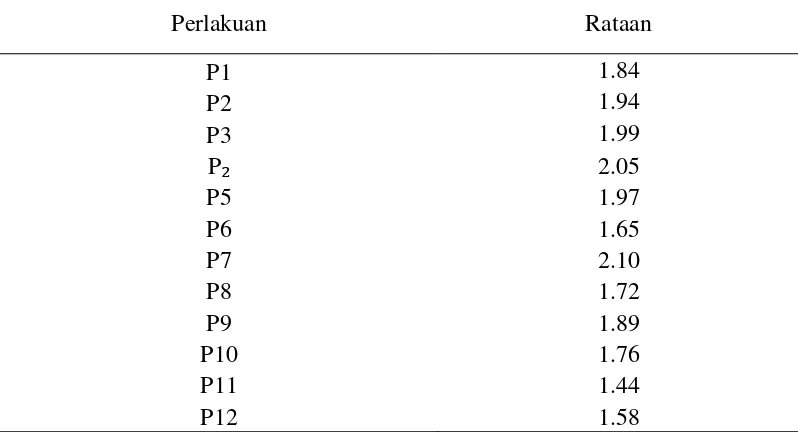

Rataan nilai indeks panen pada tanaman jagung di lihat pada Tabel 7. Tabel 7. Rataan nilai indeks panen

Perlakuan Rataan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa periode penyiangan berbeda pada plot jagung berpengaruh nyata terhadap nilai indeks panen. Nilai indeks panen pada tanaman jagung tertinggi terdapat pada P7 yaitu 2.10 g dan terendah terdapat pada P11 yaitu 1.44 g (lampiran 13 dan 14).

Histogram hubungan antara nilai indeks panen terhadap periode penyiangan berbeda gulma dapat dilihat pada Gambar 7.

Data Gulma

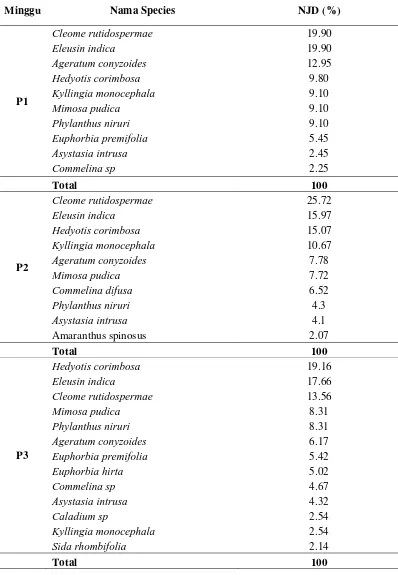

Jenis, kerapatan dan Nilai Jumlah Dominasi (NJD) pada plot jagung dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8. Nilai Jumlah Dominasi (NJD) pada saat penyiangan

Minggu Nama Species NJD (%)

P1

Cleome rutidospermae 19.90

Eleusin indica 19.90

Ageratum conyzoides 12.95

Hedyotis corimbosa 9.80

Kyllingia monocephala 9.10

Mimosa pudica 9.10

Phylanthus niruri 9.10

Euphorbia premifolia 5.45

Asystasia intrusa 2.45

Commelina sp 2.25

Total 100

P2

Cleome rutidospermae 25.72

Eleusin indica 15.97

Hedyotis corimbosa 15.07

Kyllingia monocephala 10.67

Ageratum conyzoides 7.78

Mimosa pudica 7.72

Commelina difusa 6.52

Phylanthus niruri 4.3

Asystasia intrusa 4.1

Amaranthus spinosus 2.07

Total 100

P3

Hedyotis corimbosa 19.16

Eleusin indica 17.66

Cleome rutidospermae 13.56

Mimosa pudica 8.31

Phylanthus niruri 8.31

Ageratum conyzoides 6.17

Euphorbia premifolia 5.42

Euphorbia hirta 5.02

Commelina sp 4.67

Asystasia intrusa 4.32

Caladium sp 2.54

Kyllingia monocephala 2.54

P4

Eleusin indica 35.95

Cleome rutidospermae 25.40

Kyllingia monocephala 12.30

Hedyotis corimbosa 10.10

Mimosa pudica 7.60

Commelina sp 6.55

Euphorbia premifolia 6.45

Ageratum conyzoides 4.55

Phylanthus niruri 4.55

Total 100

P5

Cleome rutidospermae 23.77

Eleusin indica 21.87

Hedyotis corimbosa 13.22

Kyllingia monocephala 12.27

Ageratum conyzoides 10.17

Commelina sp 7.92

Mimosa pudica 5.65

Euphorbia premifolia 5.00

Total 100

P7

Cleome rutidospermae 21.75

Eleusin indica 20.00

Kyllingia monocephala 12.80

Commelina sp 10.85

Ageratum conyzoides 10.25

Mimosa pudica 9.05

Mikania micrantha 5.40

Hedyotis corimbosa 4.85

Total 100

P8

Eleusin indica 39.67

Cleome rutidospermae 12.82

Kyllingia monocephala 10.97

Cynodon dactylon 7.82

Ageratum conyzoides 7.72

Croton hirtus 6.60

Euphorbia premifolia 4.60

Commelina sp 2.53

Sida rhombifolia 2.43

Mimosa pudica 2.43

Phylanthus niruri 2.33

Total 100

P9

Cleome rutidospermae 25.37

Eleusin indica 16.32

Ageratum conyzoides 10.67

Mimosa pudica 9.22

Kyllingia monocephala 5.88

Commelina sp 5.55

Euphorbia premifolia 5.30

Phylanthus niruri 3.13

Caladium sp 2.63

Euphorbia hirta 2.43

Total 100

P10

Cleome rutidospermae 47.97

Eleusin indica 15.12

Hedyotis corimbosa 12.92

Kyllingia monocephala 11.77

Euphorbia premifolia 9.32

Mimosa pudica 9.07

Commelina sp 7.42

Ageratum conyzoides 5.90

Asystasia intrusa 4.10

Amaranthus spinosus 2.00

Phylanthus niruri 2.00

Total 100

P11

Eleusin indica 20.95

Cleome rutidospermae 14.30

Ageratum conyzoides 10.15

Hedyotis corimbosa 9.35

Kyllingia monocephala 8.60

Mimosa pudica 7.60

Euphorbia premifolia 6.80

Phylanthus niruri 5.65

Asam-asaman 5.40

Asystasia intrusa 4.12

Commelina sp 3.20

Caladium sp 1.90

Amaranthus spinosus 1.90

Total 100

P12

Eleusine indica 33.48

Hedyotis corimbosa 17.18

Cleome rutidospermae 16.83

Mimosa pudica 13.18

Commelina sp 11.83

Ageratum conyzoides 7.53

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, gulma yang terdapat di setiap plot berbeda-beda. Pada plot P1, gulma yang dominan tumbuh adalah

Eleusine indica sebesar 19.90 %, Cleome rutidospermae sebesar 19.90 %,

Ageratum conyzoides sebesar 12.95 %. Pada plot P2, gulma yang dominan tumbuh adalah Cleome rutidosperma sebesar 25.72 %, Eleusine indica sebesar 15.97 %, Hedyotis corimbosa sebesar 15.07. Pada plot P3, gulma yang dominan tumbuh adalah Hedyotis corimbosa sebesar 19.16 %, Eleusine indica sebesar 17.66 %, Cleome rutidosperma sebesar 13.56 %. Pada plot P4, gulma yang dominan tumbuh adalah Eleusine indica sebesar 35.95 %, Cleome rutidosperma

sebesar 25.40 %, Kyllingia monocephala sebesar 12.30 %. Pada plot P5, gulma yang dominan tumbuh adalah Cleome rutidosperma sebesar 23.77 %, Eleusine indica sebesar 21.87 %, Hedyotis corimbosa sebesar 13.22 %. Pada plot P7, gulma yang dominan tumbuh adalah Cleome rutidosperma sebesar 21.75 %, Eleusine indica sebesar 20.00 %, Kyllingia monocephala sebesar 12.80 %. Pada plot P8, gulma yang dominan tumbuh adalah Eleusine indica sebesar 39.67 %, Cleome rutidosperma sebesar 12.82 %, Kyllingia monocephala sebesar 10.97 %.

Pada plot P9, gulma yang dominan tumbuh adalah Cleome rutidosperma sebesar 25.37 %, Eleusine indica sebesar 16.32 %, Hedyotis corimbosa sebesar13.37 %.

Pada plot P10, gulma yang dominan tumbuh adalah Cleome rutidosperma sebesar 47.97 %, Eleusine indica sebesar 15.12 %, Hedyotis corimbosa sebesar 12.92 %.

Pada plot P11, gulma yang dominan tumbuh adalah Eleusine indica sebesar 20.95 %, Cleome rutidosperma sebesar 14.30 %, Ageratum conyzoides sebesar 10.15 %.

Tinggi Gulma

Tinggi gulma saat penyiangan pada plot jagung dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Tinggi gulma saat penyiangan

Minggu Nama Species Tinggi gulma (cm)

P1

Eleusin indica 90.98

Mimosa pudica Phylanthus niruri Kyllingia monocephala

Cleome rutidospermae 71.93

Euphorbia premifolia Hedyotis corimbosa Asystasia intrusa Commelina sp

Ageratum conyzoides 62.75

P2

Eleusin indica 91.08

Cleome rutidospermae 54.23

Kyllingia monocephala

Hedyotis corimbosa 45.37

Mimosa pudica

Cleome rutidospermae 85.80

Eleusin indica 79.78

Mimosa pudica Ageratum conyzoides

Hedyotis corimbosa 30.23

Cleome rutidospermae 17.90 Ageratum conyzoides

Commelina sp Phylanthus niruri Hedyotis corimbosa

Kyllingia monocephala 12.70

Mimosa pudica Euphorbia premifolia

P5

Eleusin indica 13.38

Kyllingia monocephala Ageratum conyzoides

Cleome rutidospermae 6.42

Commelina sp Mimosa pudica

Hedyotis corimbosa 8.13

Euphorbia premifolia

P7

Eleusin indica 13.07

Kyllingia monocephala 7.27

Commelina sp Ageratum conyzoides Mimosa pudica

Cleome rutidospermae 6.93

Hedyotis corimbosa Mikania micrantha

P8

Cleome rutidospermae 20.75

Eleusin indica 33.30

Sida rhombifolia Ageratum conyzoides

Kyllingia monocephala 12.98

Euphorbia premifolia

Eleusin indica 55.50

Caladium sp

Cleome rutidospermae 39.47

Kyllingia monocephala

Hedyotis corimbosa 20.60

Ageratum conyzoides

Eleusin indica 90.92

Hedyotis corimbosa 41.42

Cleome rutidospermae 51.65

Mimosa pudica

Cleome rutidospermae 73.66

Mimosa pudica

Kyllingia monocephala

Eleusin indica 91.43

Phylanthus niruri Euphorbia premifolia Asam-asaman

Ageratum conyzoides 58.76

Asystasia intrusa

Eleusin indica 93.68

Cleome rutidospermae 79.50

Mimosa pudica Ageratum conyzoides Commelina sp

Hedyotis corimbosa 64.63

cm dan terendah Ageratum conyzoides sebesar 62.75 cm. Pada P2 tinggi gulma

dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 91.08 cm dan terendah

Hedyotis corimbosa sebesar 45.37 cm. Pada P3 tinggi gulma dominan tertinggi

Cleome rutidosmpermae sebesar 85.80 cm dan terendah Hedyotis corimbosa

sebesar 30.23 cm. Pada P4 tinggi gulma dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 24.92 cm dan terendah Kyllingia monocephala sebesar 12.70 cm. Pada P5 tinggi gulma dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 13.38 cm dan terendah

Cleome rutidosmpermae sebesar 6.24 cm. Pada P7 tinggi gulma dominan tertinggi

Eleusine indica sebesar 13.07 cm dan terendah Cleome rutidosmpermae sebesar 6.93 cm. Pada P8 tinggi gulma dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 33.30 cm dan terendah Kyllingia monocephala sebesar 12.98 cm. Pada P9 tinggi gulma

dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 55.50 cm dan terendah

Hedyotis corimbosa sebesar 20.60 cm. Pada P10 tinggi gulma dominan tertinggi

Eleusine indica sebesar 90.92 cm dan terendah Hedyotis corimbosa sebesar 41.42 cm. Pada P11 tinggi gulma dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 91.43 cm dan terendah Ageratum conyzoides sebesar 58.76 cm. Pada P12 tinggi gulma

dominan tertinggi Eleusine indica sebesar 93.68 cm dan terendah

Hedyotis corimbosa sebesar 64.63 cm. Bobot Kering Gulma

Bobot kering gulma saat penyiangan pada plot jagung dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Bobot kering gulma saat penyiangan

Minggu Nama Species Bobot kering (g)

P1

Eleusin indica 111.46

Mimosa pudica 4.11

Kyllingia monocephala 3.91

Cleome rutidospermae 8.63

Euphorbia premifolia 2.59

Hedyotis corimbosa 2.71

Asystasia intrusa 2.94

Commelina sp 1.86

Ageratum conyzoides 4.40

P2

Eleusin indica 90.30

Cleome rutidospermae 24.98

Kyllingia monocephala 3.46

Hedyotis corimbosa 0.71

Mimosa pudica 3.98

Ageratum conyzoides 1.43

Asystasia intrusa 10.76

Commelina difusa 9.40

Phylanthus niruri 0.42

Amaranthus spinosus 0.66

P3

Phylanthus niruri 0.99

Asystasia intrusa 9.42

Cleome rutidospermae 11.84

Eleusin indica 50.83

Mimosa pudica 4.16

Ageratum conyzoides 5.51

Hedyotis corimbosa 5.49

Kyllingia monocephala 1.75

Euphorbia premifolia 3.38

Caladium sp 19.45

Sida rhombifolia 0.68

Euphorbia hirta 0.29

Commelina sp 2.16

P4

Eleusin indica 32.17

Cleome rutidospermae 4.34

Ageratum conyzoides 0.14

Commelina sp 1.07

Phylanthus niruri 0.36

Hedyotis corimbosa 0.44

Kyllingia monocephala 0.47

Mimosa pudica 0.38

Euphorbia premifolia 0.67

Kyllingia monocephala 0.24

Ageratum conyzoides 0.68

Cleome rutidospermae 1.17

Commelina sp 0.18

Mimosa pudica 0.03

Hedyotis corimbosa 0.16

Euphorbia premifolia 0.28

P7

Eleusin indica 2.28

Kyllingia monocephala 0.17

Commelina sp 0.26

Ageratum conyzoides 0.37

Mimosa pudica 0.09

Cleome rutidospermae 1.54

Hedyotis corimbosa 0.04

Mikania micrantha 0.02

P8

Cleome rutidospermae 3.09

Eleusin indica 28.73

Sida rhombifolia 0.05

Ageratum conyzoides 0.30

Kyllingia monocephala 0.43

Euphorbia premifolia 0.31

Commelina sp 0.02

Cynodon dactylon 1.70

Croton hirtus 1.21

Mimosa pudica 0.06

Phylanthus niruri 0.15

P9

Eleusin indica 13.59

Caladium sp 15.06

Cleome rutidospermae 13.18

Mimosa pudica 5.69

Kyllingia monocephala 0.44

Hedyotis corimbosa 1.20

Ageratum conyzoides 1.58

Euphorbia premifolia 1.24

Phylanthus niruri 0.34

Commelina sp 0.88

Euphorbia hirta 0.03

P10 Eleusin indica 90.37

Cleome rutidospermae 23.14

Mimosa pudica 4.43

Ageratum conyzoides 1.14

Euphorbia premifolia 10.78

Kyllingia monocephala 3.69

Amaranthus spinosus 0.69

Phylanthus niruri 0.01

Commelina sp 11.17

Asystasia intrusa 5.84

P11

Cleome rutidospermae 8.62

Mimosa pudica 4.12

Kyllingia monocephala 1.82

Eleusin indica 113.47

Phylanthus niruri 1.06

Euphorbia premifolia 3.64

Asam-asaman 1.34

Ageratum conyzoides 3.75

Asystasia intrusa 2.43

Caladium sp 10.63

Amaranthus spinosus 3.21

Hedyotis corimbosa 1.58

Commelina sp 2.21

P12

Eleusin indica 100.70

Cleome rutidospermae 13.76

Mimosa pudica 4.91

Ageratum conyzoides 2.76

Commelina sp 5.30

Hedyotis corimbosa 4.42

Dari tabel di atas bobot kering gulma pada tanaman jagung di lahan percobaan, Pada P1 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 111.46 g dan terendah Phylanthus niruri sebesar 0.38 g. Pada P2 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 90.30 g dan terendah Phylanthus niruri sebesar 0.42 g. Pada P3 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 50.83 dan terendah Euphorbia hirta sebesar 0.29. Pada P4 bobot kering gulma tertinggi

Pada P5 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 2.38 g dan terendah

Mimosa pudica sebesar 0.03 g. Pada P7 bobot kering gulma tertinggi

Eleusine indica sebesar 2.28 g dan teredah Mikania micrantha sebesar 0.02 g. Pada P8 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 28.73 g dan terendah commelina sp sebesar 0.02 g. Pada P9 bobot kering gulma tertinggi

Caladium sp sebesar 15.06 g dan terendah Euphorbia hirta sebsar 0.03 g. Pada P10 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 90.37 g dan terendah

Phylanthus niruri sebesar 0.01 g.Pada P11 bobot kering gulma tertinggi

Eleusine indica sebesar 113.47 g dan terendah Phylanthus niruri sebesar 1.06 g. Pada P12 bobot kering gulma tertinggi Eleusine indica sebesar 100.70 g dan terendah Ageratum conyzoides sebesar 2.76 g.

Pembahasan

gulma pada setiap pertanaman dipengaruhi oleh umur, kemampuan tanaman untuk bersaing, serta jumlah dan macam spesies gulma yang berasosiasi.

Dari tinggi gulma pada perlakuan penyiangan gulma dapat dilihat bahwa gulma eleusine indica dan gulma cleome rutidospermae menunjukkan pertumbuhan gulma paling tinggi. Dua gulma diatas memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh perlakuan bebas gulma. Dimana, semakin singkat waktu bebas gulma maka semakin tinggi pertumbuhan gulma.

Waktu penyiangan berpengaruh nyata terhadap bobot 100 biji. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh perbedaan keberadaan gulma disetiap perlakuan. Pada perlakuan bersih gulma 2 MST (P1) terdapat 10 jenis gulma yang tumbuh, jika dibandingkan dengan perlakuan bergulma 2 MST (P7) hanya terdapat 8 jenis gulma. Jumlah keberadaan gulma pada setiap plot juga berpengaruh terhadap produksi tanaman karena gulma mengeluarkan senyawa alelopat yang akan meracuni tanaman. Hal ini sesuai dengan literatur Fadhly dan Fahdiana (2009) yang menyatakan bahwa jenis gulma tertentu juga perlu diperhatikan karena dapat mengeluarkan senyawa allelopati yang meracuni tanaman.

Pada perlakuan P12 gulma eleusine indica dan gulma cleome rutidospermae menunjukkan pertumbuhan tinggi gulma paling tinggi, sementara pada perlakuan P9 dua gulma tersebut menunjukkan pertumbuhan tinggi gulma yang dipengaruhi oleh perlakuan gulma. Semakin lama waktu bergulma suatu

lahan maka pertumbuhan gulma akan semakin tinggi pula. Gulma

menyatakan bahwa terdapat 43 jenis gulma yang tumbuh pada pertanaman jagung yang terdiri dari 12 jenis rerumputan, 5 teki-tekian, dan 26 jenis gulma berdaun lebar. Jenis-jenis yang dominan pada pertanaman ini adalah D. ciliaris, A. conyzoides, P. distichum, E. indica, B. alata, P. niruri, C. dactylon,

Althernanthera philoxeroides dan Synedrella nodiflora.

Perlakuan P7 menunjukkan pertumbuhan gulma paling rendah dan jika dikaitkan dengan nilai indeks panen, perlakuan P7 memiliki nilai indeks panen tertinggi yaitu sebesar 2.10 dan di ikuti oleh perlakuan P4 yaitu sebesar 2.05.

Dari hasil analisi data menunjukkan bahwa waktu penyiangan pada jagung tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering jagung pipil per plot dan bobot kering jagung pipil per sampel namun berpengaruh nyata terhadap bobot 100 biji dan nilai indeks panen. Hal ini disebabkan oleh ukuran dan bentuk jagung yang tidak beragam yang menyebabkan bobot jagung tiap perlakuan beragam pula, jika dilihat dari bobot kering jagung per plot akan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan baik dari besarnya tongkol maupun jumlah biji yang terdapat dalam satu tongkol. Hal ini sesuai literatur Sukman (2002) yang menyatakan bahwa periode kritis untuk persaingan gulma pada setiap pertanaman dipengaruhi oleh umur, kemampuan tanaman untuk bersaing, serta jumlah dan macam spesies gulma yang berasosiasi.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Waktu penyiangan pada tanaman jagung berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, bobot kering jagung pipil per sampel,dan bobot kering jagung pipil per plot, namun berpengaruh nyata pada bobot 100 biji dan nilai indeks panen.

2. Gulma yang paling dominan terdapat pada lahah penelitian adalah gulma

Eleusine indica

3. Periode kritis pada jagung terdapat pada umur 42 hari sampai 49 hari setelah tanam

Saran

TINJAUAN PUSTAKA Botani Tanaman

Jagung (Poales) mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar, yaitu (a) akar seminal, (b) akar adventif, dan (c) akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah . Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil, kemudian setelah akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7 - 10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air (Subekti et all., 2007).

Batang tanaman jagung bulat silindris dan tidak berlubang seperti halnya batang tanaman padi, tetapi padat dan berisi berkas berkas pembuluh sehingga mungkin memperkuat berdirinya batang. Demikian juga jaringan kulit yang tipis dan keras yang terdapat pada bagian luarnya (Warisno, 1998).

berumur dalam berdaun lebih banyak. Tipe daun digolongkan ke dalam linear. Panjang daun bervariasi biasanya antara 30 cm dan 150 cm sedangkan lebarnya dapat mencapai 15 cm. Adapun tangkai daun/pelepah daun normal biasanya antara 3 cm sampai 6 cm (Irfan, 1999).

Pada satu tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terletak pada bagian ujung tanaman, sedangkan bunga betina pada sepanjang pertengahan batang jagung dan berada pada salah satu ketiak daun.Bunga jantan disebut juga staminate. Bunga ini terbentuk pada saat tanaman sudah mencapai pertengahan umur. Bunga jantan yang terbungkus ini di dalamnya terdapat benang sari. Di samping itu bagian dari bunga jantan yang lain glumae (sekam kelopak), sekam tajuk atas, sekam tajuk bawah , kantong sari berjumlah 3 pasang yang panjangnya lebih kurang 6 mm. Di dalam kantong sari terkandung tepung sari yang jumlahnya kira-kira 2500 butir (Irfan, 1999).

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10 - 16 baris biji yang jumlahnya selalu genap (Subekti et all., 2007).

dalam tanah dan faktor lingkungan seperti sinar matahari, kelembaban udara. Angin panas dan kering dapat mengakibatkan tepung sari tidak keluar dari pembungkus atau tidak tumbuh sehingga penyerbukan terganggu (Irfan, 1999).

Warna biji jagung bermacam-macam, merah, ungu, kuning, dan putih. Kadang-kadang ada biji jagung yang berwarna ungu dengan titik-titik yang berwarna putih. Titik warna putih pada biji jagung tidak sesuai dengan prinsip genetika Mendel. Mungkin individu ini mempunyai biji-biji yang banyak warna, bukan satu warna (Iriani et all., 2007).

Syarat Tumbuh Iklim

Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis hingga 50° LU dan 50° LS, dari dataran rendah sampai ketinggian 3.000 m di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan tinggi, sedang, hingga rendah sekitar 500 mm per tahun (Iriani et all., 2007).

Pada lahan yang tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman ini memerlukan curah hujan ideal sekitar 85 - 200 mm/bulan dan harus merata. Pada fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya jagung ditanam diawal musim hujan, dan menjelang musim kemarau. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat merana, dan memberikan

hasil biji yang kurang baik bahkan tidak dapat membentuk buah (Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu

Suhu yang dikehendaki tanaman jagung antara 21 - 34 derajat C, akan tetapi bagi pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu optimum antara 23 - 27 derajat Pada proses perkecambahan benih jagung memerlukan

suhu yang cocok sekitar 30 derajat C. Saat panen jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada musim hujan, karena berpengaruh terhadap waktu pemasakan biji dan pengeringan hasil

(Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2014).

Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung adalah antara 100 mm - 200 mm per bulan. Curah hujan paling optimum adalah sekitar 100 mm - 125 mm per bulan dengan distribusi yang merata. Oleh karena itu, tanaman jagung cenderung amat cocok ditanam di daerah yang beriklim kering (Rukmana, 1997).

Tanah

Tanaman jagung tumbuh baik hampir di semua semua jenis tanah. Tetapi tanaman ini akan tumbuh lebih baik pada tanah gembur, kaya akan humus, karena tanaman jagung mengkehendaki aerase dan drainase yang baik. Tanah yang kuat menahan air tidak baik untuk di tanam jagung karena pertumbuhan akarnya kurang baik atau akar-akarnya akan busuk (Pinem, 1991).

Periode kritis

Kompetisi berasal dari kata competere yang berarti mencari atau mengejar sesuatu secara bersamaan dibutuhkan oleh lebih dari satu pencari. Persaingan (kompetisi) timbul dari tiga reaksi tanaman pada faktor fisik dan pengaruh faktor yang dimodifikasikan pada pesaing-pesaingnya. Dua tanaman meskipun tumbuh berdekatan, tidak akan saling bersaing bila bahan yang diperebutkan jumlahnya berlebihan. Bila salah satu bahan tersebut berkurang maka persaingan akan timbul, sehingga istilah persaingan menerangkan kejadian yang menjurus pada hambatan pertumbuhan tanaman yang timbul dari asosiasi lebih dari satu tanaman dan tumbuhan lain (Moenandir, 2010).

berasosiasi. Pengetahuan periode kritis untuk persaingan gulma sangat penting dalam usaha mencapai efisiensi tindakan pengendalian gulma (Sukman, 2002).

Kompetisi ialah satu bentuk hubungan antar dua individu atau lebih yang mempunyai pengaruh negatif bagi kedua pihak. Kompetisi dalam suatu komunitas tanaman terjadi karena terbatasnya ketersediaan sarana tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh normal (Aldrich, 1984).

Kompetisi terjadi sejak awal pertumbuhan tanaman. Semakin dewasa tanaman, maka tingkat kompetisinya semakin meningkat hingga suatu saat akan mencapai klimaks. Kemudian akan menurun secara bertahap. Saat (periode) tanaman peka terhadap kompetisi gulma disebut periode kritis. Di luar periode tersebut gulma tidak menurunkan hasil tanaman sehingga boleh diabaikan (Soejono, 2009).

Derajat kompetisi tertinggi terjadi pada saat periode kritis pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan keberadaan gulma sangat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Periode kritis ialah periode atau saat dimana gulma dan tanaman budidaya berada dalam keadaan saling berkompetisi secara aktif (Zimdahl, 1980).

Gulma tanaman jagung

stadia V3 dan V8, tanaman jagung membutuhkan periode yang tidak tertekan oleh gulma. Setelah V8 hingga matang, tanaman telah cukup besar sehingga menaungi dan menekan pertumbuhan gulma. Pada stadia lanjut pertumbuhan jagung, gulma dapat mengakibatkan kerugian jika terjadi cekaman air dan hara, atau gulma tumbuh pesat dan menaungi tanaman (Lafitte, 1994).

Terdapat 43 jenis gulma yang tumbuh pada pertanaman jagung yang terdiri dari 12 jenis rerumputan, 5 teki-tekian, dan 26 jenis gulma berdaun lebar. Jenis-jenis yang dominan pada pertanaman ini adalah D. ciliaris, A. conyzoides,

P. distichum, E. indica, B. alata, P. niruri, C. dactylon, Althernanthera philoxeroides dan Synedrella nodiflora (Sastroutomo, 1990).

Gulma yang tumbuh pada pertanaman jagung berasal dari biji gulma itu sendiri yang ada di tanah. Jenis-jenis gulma yang mengganggu pertanaman jagung perlu diketahui untuk menentukan cara pengendalian yang sesuai. Selain jenis gulma, persaingan antara tanaman dan gulma perlu pula dipahami, terutama dalam kaitan dengan waktu pengendalian yang tepat. Jenis gulma tertentu juga perlu diperhatikan karena dapat mengeluarkan senyawa allelopati yang meracuni tanaman (Fadhly dan Fahdiana, 2009).

Gulma yang lazim tumbuh di areal pertanian jagung digolongkan atas golongan seperti Digitaria ciliaris, Paspalum distichum, dan eleucine indica, golongan teki seperti Ciperus rotundus dan golongan berdaun lebar Ageratum conozoides, Boreria latifola dan Pylanthus niruri ( Irfan 1999), selanjutnya sinuraya (1989) mengemukakan nahwa gulma yang tumbuh di areal pertanaman jagung adalah Imperata cylindrical, Cyperus rotundus, Ageratum conizoides dan

Jenis gulma yang tumbuh pada lahan penelitian jagung yang dilaksanakan di daerah Malang dengan jenis tanah andosol cokelat yaitu Cynodon dactylon

(Grintingan), Echinocloa colona (Tuton), Commelina sp (Jleboran),

Cyperus rotundus (Teki), Marselia crenata (Semanggi), Amaranthus spinosus

(Bayam), Ageratum conizoides (Wedusan), Eleusin Indica (Lulangan), dan

Protulaca oleraceae (Krokot). Periode kritis jagung pada penelitian tersebut antara hari ke-20 dan hari ke-45 (Moenandir, 2010).

Pengendalian gulma tanaman jagung

Efisiensi pengendalian gulma tergantung efektivitas tindakan yang memadai untuk mencapai batas minimum pengendalian tertentu. Pengendalian gulma secara penuh dibawah semua kondisi mungkin tidak diperlukan dan tidak di anjurkan. Pada semua pertanaman terdapat suatu periode yang saat itu gulma seharusnya dipertahankan di bawah batas daya saing tertentu sehingga dicapai produksi maksimum dan periode dimana gulma dapat dibiarkan tumbuh dengan tanaman tanpa mengurangi produksi sehingga tindakan pengendalian tidak perlu dilakukan. Pengendalian gulma yang penting dilaksanakan pada semua

pertanaman umumnya pada saat periode kritis persaingan gulma (Sukman dan Yakub, 1995).

dan waktu dapat ditekan sekecil mungkin dan efektifitas kerja menjadi meningkat (sastroutomo, 1990).

Penyiangan dimaksudkan untuk membersihkan/menghilangkan tumbuhan pengganggu (gulma) yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman jagung. Penyiangan pertama kali dilakukan pada waktu tanaman jagung berumur kira-kira 15 hari setelah tanam. Pada umur tersebut biasanya sudah ada gulma yang dapat merugikan tanaman jagung. Penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman jagung berumur 3-2 minggu setelah tanam (Warisno,1998).

Tanaman memerlukan penyiangan sempurna untuk mencegah pertumbuhan gulma. Penyiangan yang tepat dilakukan sebelum tajuk gulma menghentian penyerapan zat-zat makanan dari tanah. Penundaan penyiangan sampai gulma berbunga menyebabkan pembongkaran akar gulma tidak maksimum dan gagal mencegah tumbuhnya biji-biji gulma yang viabel sehingga memberi kesempatan untuk perkembangbiakan dan penyebarannya. Penyiangan pada awal pertumbuhan tanaman, kesulitan membedakan bibit gulma dan bibit tanaman serta kemungkinan kerusakan bibit tanaman, merupakan resiko tersendiri. Kondisi iklim sangat menentukan praktek penyiangan di lapangan. Selama hari-hari hujan penyiangan tak mungkin dilakukan dan barangkali

PENDAHULUAN Latar Belakang

Komoditi Jagung sedang menjadi salah satu primadona dalam agribisnis di Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama selain padi dan kedelai (Rusastra et al., 2004). Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Jagung digunakan sebagai makanan hewan ternak dan juga digiling menjadi tepung jagung (corn starch) untuk produk-produk makanan, minuman, pelapis kertas, dan farmasi (Park, 2001; Rusastra et al., 2004).

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) bahwa pada tahun 2013 produksi tanaman jagung di Indonesia sebesar 193.870.922 ton dan pada tahun 2014 produksi sebesar 185.118.853 ton. Pada tahun 2014 telah terjadi penurunan produksi sebesar 8.752.069 ton atau sebesar 22,2 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum meluasnya penggunaan varietas unggul, minimnya permodalan petani serta pemakaian pupuk dan cara bercocok tanam yang belum memenuhi anjuran. Termasuk didalamnya mengatur jarak tanam yang tepat untuk produksi optimal dan menentukan waktu penyiangan yang tepat sesuai dengan periode masa kritis. Keberadaan gulma pada tanaman dapat menimbulkan persaingan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil (BPS, 2014, Puspitasari, 2011).

penyiangan yang tepat akan mengurangi jumlah gulma yang tumbuh serta dapat mempersingkat masa persaingan. Dalam siklus hidup tumbuhan tidak semua fase pertumbuhan suatu tanaman budidaya peka terhadap kompetisi gulma (Moenandir, 1993).

Penelitian tentang periode kritis telah banyak dilakukan terutama pada tanaman pangan dan sayuran. Jelas Nampak bahwa beda spesies berbeda pula lama periode keritis tanaman tersebut karena gulma beragam dengan spesies tanaman, ketinggian tempat dan kondisi lingkungan (Moenandir, 1993).

Penelitian Puspitasari (2011) menunjukkan bahwa persaingan gulma perlakuan bergulma 0 - 5 MST dan bergulma 2 MST – panen dapat menghambat tinggi tanaman dan lama bergulma menurunkan biomassa tanaman jagung manis. Saat dan lama persaingan gulma meningkatkan biomassa gulma saat dan tidak mempengaruhi panjang dan keliling tongkol jagung manis.

Keberadaan gulma merupakan masalah yang terus menghadang dalam budidaya jagung. Kehadiran gulma dapat secara nyata menekan pertumbuhan dan produksi karena menjadi pesaing dalam memperebutkan unsur hara dan cahaya

matahari, sehingga mampu menurunkan produksi sebesar 48% (Tanveer et al, 1999).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

guna mengetahui Periode Kritis Pengendalian Gulma Pada Tanaman jagung (Zea mays L.)

Tujuan Penelitian

Hipotesis Penelitian

Ada periode kritis waktu penyiangan gulma yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung (Zea mays L.).

Kegunaan Penelitian

1. Menjadi pedoman waktu penyiangan yang tepat pada tanaman jagung pada petani,

2. Mendapatkan data untuk bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, dan diharapkan

ABSTRAK

WILTER JANUARDI PADANG. Periode Kritis Pengendalian Gulma Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) dibimbing oleh EDISON PURBA dan EVA SARTINI BAYU.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan periode kritis pengendalian gulma pada tanaman jagung (Zea mays L.). Penelitian dilaksanakan di lahan bekas pertanaman jagung pasar 1 Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, pada bulan Agustus 2015 sampai dengan selesai. Parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, bobot kering jagung pipil per sampel, bobot kering jagung pipil per plot, bobot 100 biji jagung, nilai indeks panen, kerapatan gulma, tinggi gulma, dan bobot kering gulma. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 12 perlakuan penyiangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyiangan pada tanaman jagung berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, bobot kering jagung pipil per sampel, dan bobot kering jagung pipil per plot, tetapi berpengaruh nyata pada bobot 100 biji dan nilai indeks panen. Gulma yang paling dominan terdapat pada lahan penelitian adalah gulma Eleusine indica. Periode kritis pada jagung terdapat pada umur 42 hari sampai 49 hari setelah tanam.

ABSTRACT

WILTER JANUARDI PADANG. Critical periode of weed control in

Zeamays L. guided by EDISON PURBA and EVA SARTINI BAYU.

The aims of this research is to determinate the critical periode of weed control corn (Zea mays L.). The present study was conducted at exfarming field of corn, Tanjung Sari pasar 1, Medan selayang, start from August up to November 2015. Variable factor being observed were plant height, initiation time of flower, dry weight of grain per sample, dry weight of grains per plot, weight of 100 corn grains, value harvesting indeks, height of weeds, dry weight of weeds and density of weeds. The design of the research was a Randomized Block Design of one factor with twelve treatments of weeding time with three replications. The result showed that the weeding time for corn has non significantly affected to the plant height, dry weight of grains per sample and dry weight of grains per plot, but significantly affected to the weight of 100 grain of corn and value harvesting indeks.The filed of research was dominated by Eleusine indica. The critical periode of corn was happened of 42 day after planting up to 49 days after planting.

PERIODE KRITIS PENGENDALIAN GULMA PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)

SKRIPSI

OLEH :

WILTER JANUARDI PADANG 100301191

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PERIODE KRITIS PENGENDALIAN GULMA PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)

SKRIPSI

OLEH :

WILTER J PADANG

100301191 / AGROEKOTEKNOLOGI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Penelitian :Periode Kritis Pengendalian Gulma Pada Tanaman jagung (Zea mays L.)

Nama : Wilter J Padang

Nim : 100301191

Program Studi : Agroekoteknologi

Minat : Budiaya Tanaman Pertanian dan Perkebunan

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Prof. Ir. Edison Purba, Ph. D Ir. Eva Sartini Bayu, MP. Ketua Anggota

Mengetahui:

ABSTRAK

WILTER JANUARDI PADANG. Periode Kritis Pengendalian Gulma Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) dibimbing oleh EDISON PURBA dan EVA SARTINI BAYU.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan periode kritis pengendalian gulma pada tanaman jagung (Zea mays L.). Penelitian dilaksanakan di lahan bekas pertanaman jagung pasar 1 Tanjung Sari, kecamatan Medan Selayang, pada bulan Agustus 2015 sampai dengan selesai. Parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, bobot kering jagung pipil per sampel, bobot kering jagung pipil per plot, bobot 100 biji jagung, nilai indeks panen, kerapatan gulma, tinggi gulma, dan bobot kering gulma. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 12 perlakuan penyiangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyiangan pada tanaman jagung berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, bobot kering jagung pipil per sampel, dan bobot kering jagung pipil per plot, tetapi berpengaruh nyata pada bobot 100 biji dan nilai indeks panen. Gulma yang paling dominan terdapat pada lahan penelitian adalah gulma Eleusine indica. Periode kritis pada jagung terdapat pada umur 42 hari sampai 49 hari setelah tanam.

ABSTRACT

WILTER JANUARDI PADANG. Critical periode of weed control in

Zeamays L. guided by EDISON PURBA and EVA SARTINI BAYU.

The aims of this research is to determinate the critical periode of weed control corn (Zea mays L.). The present study was conducted at exfarming field of corn, Tanjung Sari pasar 1, Medan selayang, start from August up to November 2015. Variable factor being observed were plant height, initiation time of flower, dry weight of grain per sample, dry weight of grains per plot, weight of 100 corn grains, value harvesting indeks, height of weeds, dry weight of weeds and density of weeds. The design of the research was a Randomized Block Design of one factor with twelve treatments of weeding time with three replications. The result showed that the weeding time for corn has non significantly affected to the plant height, dry weight of grains per sample and dry weight of grains per plot, but significantly affected to the weight of 100 grain of corn and value harvesting indeks.The filed of research was dominated by Eleusine indica. The critical periode of corn was happened of 42 day after planting up to 49 days after planting.

Penanaman ... 20

Pemupukan ... 20

Pemeliharaan tanaman ... 20

Penyiraman ... 20

Pengendalian hama dan penyakit ... 21

Panen ... 21

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 21

Pembahasan ... 43

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 44

Saran ... 44 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1. Rataan tinggi tanaman pada pengukuran 2 s/d 6 MST 21

2. Rataan umur berbunga 23

3. Rataan bobot kering jagung pipil per sampel 24 4. Rataan bobot kering jagung pipil per plot 25 5. Persentase produksi jagung pipil per plot 27

6. Rataan bobot 100 biji 27

7 Rataan nilai indeks panen 28

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1.a Histogram hubungan antara tinggi tanaman 2 MST terhadap 22 perbedaan waktu penyiangan gulma

1.b Histogram hubungan antara tinggi tanaman 4 MST terhadap 22 perbedaan waktu penyiangan gulma

1.c Histogram hubungan antara tinggi tanaman 6 MST terhadap 22 perbedaan waktu penyiangan gulma

2. Histogram hubungan antara umur berbunga terhadap 23 perbedaan waktu penyiangan gulma

3. Histogram hubungan antara bobot kering jagung pipil per 24 sampel terhadap perbedaan waktu penyiangan gulma

4. Histogram hubungan antara bobot kering jagung pipil per 26 plot terhadap perbedaan waktu penyiangan gulma

5. Grafik hubungan antara periode penyiangan berbeda dengan 26 bobot kering jagung pipil per plot

6. Histogram hubungan antara bobot 100 biji terhadap 28 perbedaan waktu penyiangan gulma

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 2 MST 48 2. Sidik ragam tinggi jagung pada 2 MST 48 3. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 4 MST 49 4. Sidik ragam tinggi jagung pada 4 MST 49 5. Data rataan tinggi tanaman jagung pada 6 MST 50 6. Sidik ragam tinggi jagung pada 6 MST 50 7. Bobot kering jagung pipil per sampel 51 8. Sidik ragam bobot kering jagung pipil per sampel 51 9. Bobot kering jagung pipil per plot 52 10. Sidik ragam bobot kering jagung pipil per plot 52

11. Bobot 100 biji jagung 53

12. Sidik ragam bobot 100 biji jagung 53

13. Nilai indeks panen 54

14. Sidik ragam nilai indeks panen 54

15. Identifikasi gulma 55

16. Tinggi gulma dominan 58

17. Bobot kering gulma 61

18. Bagan penelitian 62

19. Denah penelitian 63

20. Jadwal kegiatan 64

21. Foto Hasil Sampel Tanaman Jagung 65