KAJIAN ORGANOLOGIS GANDANG SIKAMBANG BUATAN BAPAK CHAIRIL SIREGAR DI DESA JAGO-JAGO, TAPANULI TENGAH

SKRIPSI SARJANA DIKERJAKAN O

L E H

PARDON SIMBOLON NIM: 080707004

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

KAJIAN ORGANOLOGIS GANDANG SIKAMBANG BUATAN BAPAK CHAIRIL SIREGAR DI DESA JAGO-JAGO, TAPANULI TENGAH

Disetujui Oleh :

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI Ketua,

PENGESAHAN

Diterima oleh:

Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk melengkapi salah satu syarat ujian Sarjana Seni dalam bidang Etnomusikologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan.

Hari : Tanggal :

FAKULTAS ILMU BUDAYA USU Dekan,

Dr. Syahron Lubis, M.A. NIP. 1951 1013 1976 031001

PANITIA UJIAN

No. Nama Tanda Tangan

1. Drs. Muhammad Takari, M.Hum.,Ph.D. ( )

2. Dra. Heristina Dewi, M.Pd. ( )

3. Drs. Kumalo Tarigan, M.A. ( )

4. Drs. Bebas Sembiring, M.Si ( )

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2012

Pardon Simbolon Nim 080707004

ABSTRAK

KAJIAN ORGANOLOGIS GANDANG SIKAMBANG BUATAN BAPAK CHAIRIL SIREGAR DI DESA JAGO-JAGO, TAPANULI TENGAH Gandang sikambang adalah alat pukul yang dipakai dalam ensambel Sikambang. Gandang sikambang adalah instrumen yang menjadi fokus penelitian ini. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui organologi dari gandang sikambang yakni bagaimana struktur, proses dan teknik pembuatan, teknik memainkan, fungsi dari gandang sikambang, serta menjadi suatu karya tulis bagi Etnomusikolog. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian dan terlibat secara langsung dalam pembuatan gandang Sikambang. Lalu penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang dianggap paham oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hasil penelitian, bahwa gandang sikambang terbuat dari batang pohon kelapa dan dibentuk dengan mengosongkan begian tengah batang pohon kelapa sesuai dengan ukuran yang diinginkan kemudian dilapisi dengan kulit kambing, kulit kambing ini menjadi membrane gendang dan untuk menjaga menyatukan antara kulit dan badan gendang dilakukan plesingan dengan menggunakan rotan. Gandang sikambang mempunyai kateristik warna bunyi tersendiri dan siklus ritmis dari gendang ini. Mempunyai pola yang diulang dan variasi.

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus, atas kasih dan kemurahanNya yang begitu besar yang telah mati untuk seluruh umat manusia. Penulis berterima kasih atas segala berkat, kekuatan, penghiburan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih karena Engkau selalu ada ketika saya membutuhkan sahabat untuk berbagi suka dan duka.

Skripsi ini berjudul “Kajian Organologis Gendang Sikambang Buatan Bapak Chairil Siregar Di Desa Jago-Jago”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni pada Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan yang penulis rasakan. Begitu juga dengan kejenuhan yang membuat penulis bosan dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat orang-orang yang ada di sekitar penulis, membuat penulis kembali semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

sehingga saya mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada adik-adik penulis sanyangi Adolf Bastian, Ganti dan Edward. Terimakasih buat doa dan semangat yang telah kalian berikan kepada saya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU Medan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Drs. M. Takari, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Etnomusikologi. Kepada yang terhormat Ibu Drs. Heristina Dewi, M.Pd selaku sekretaris Jurusan Etnomusikologi.

Kepada yang terhormat Bapak Drs. Bebas Sembiring, M.Si dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk nasehat-nasehat, ilmu serta pengalaman yang telah bapak berikan selama saya berkuliah. Kiranya Tuhan selalu membalaskan semua kebaikan yang ibu berikan.

Kepada yang terhomat Bapak Drs. Fadlin, M.A. dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk perhatian, ilmu dan semua kebaikan yang bapak berikan. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan bapak.

Kepada yang terhormat Bapak Drs. Torang Naoborhu, M.Hum selaku dosen pembimbing akedemik penulis selama perkulihan, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang bapak berikan.

Kepada seluruh dosen di departemen Etnomusikologi, Bapak Prof. Mauly Purba, M.A.,Ph.D, Bapak Drs. Irwansyah Harahap, M.A., Ibu Drs. Rithaony Hutajulu, M.A., Bapak Drs. Kumalo Tarigan, M.A., M.Si., Ibu Arifni Netrosa, SST,M.A., Ibu Dra. Frida Deliana, M.Si, Bapak Drs. Perikuten Tarigan, M.Si., Bapak Drs. Dermawan Purba, M.Si, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-ibu sekalian yang telah membagikan ilmu dan pengalaman hidup bapak-ibu sekalian. Sungguh ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah belajar dari orang-orang hebat seperti bapak-ibu sekalian. Biarlah kiranya ilmu yang saya dapatkan dari bapak-ibu sekalian bisa saya aplikasikan dalam kehidupan dan pendidikan selanjutnya. Biarlah Tuhan membalaskan semua jasa-jasa bapak-ibu sekalian

Terimakasih penulis sampaikan kepada Chairil Siregar dan keluarga yang banyak memberikan informasi dalam tulisan skripsi ini serta bersedia menjadi informan kunci, sehingga data yang diperoleh mendukung penulisan skripsi ini, dan kepada Kakak Siti Zubaidah yang telah memberikan banyak informasi dan saran yang membangun selama penulis melakukan penelitian.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada wanita yang setia menemani penulis di suasana suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini, ialah Ester Juliana br. Parhusip, terima kasih atas kesetiaan, perhatian, cinta dan kasih sayangmu akhirnya skripsi ini terselesaikan.

penulis, kepada abangda Saydul terimakasih software Sibeliusnya, buat teman-teman kampus dari berbagai angkatan atas bantuannya.

Kepada teman-teman seangkatan penulis yakni Etno ‟08, buat Brian terimakasih atas trankripnya, Ombienk, Androw, Mbah Darso, Sand, Zai, Yudi , Dabond, Rudi, I‟o, August, Mahyar, Wiwik, Ana dan Dina terimakasih telah

menjadi bagian hidup penulis, kebersamaan yang kita jalin selama ini menjadi memori indah yang tak terlupakan bagi penulis. Terimakasih teman-teman.

Kepada teman-teman satu kost penulis yand ada di jalan Sering 105 Medan, buat Ramses, Juli, Roy, Robbie, Rimson, Sevi, Iyus terimakasih atas bantuan dan masukkan yang telah disampaikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Etnomusikologi.

Medan, Juli 2012 Penulis,

DAFTAR ISI

1.1Latar Belakang Permasalahan ... 2

1.2Pokok Permasalahan ... 5

1.3Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 5

1.3.1 Tujuan Penelitian ... 5

BAB II : ETNOGRAFI MASYARAKAT PESISIR TAPANULI TENGAH SIBOLGA ... 12

BAB III : GANDANG SIKAMBANG ... 28

3.1 Perspektif Sejarah Sikambang ... 28

3.2 Struktur dan Ukuran Gandang Sikambang ... 31

3.3 Bahan Baku Yang Digunakan ... 42

3.4 Peralatan Yang Dipakai ... 44

BAB IV: KAJIAN GANDANG SIKAMBANG ... 58

4.1 Warna Bunyi ... 58

4.2 Posisi Memainkan ... 62

4.3 Pola Ritem Gandang Sikambang ... 62

4.4 Fungsi Gandang Sikambang ... 70

BAB V PENUTUP ... 75

5.1 Kesimpulan ... 75

5.2 Saran ... 76

BIOGRAFI CHAIRIL SIREGAR ... 77

DAFTAR PUSTAKA ... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 12a : Ukuran Bagian Atas Galewang ... 39

Gambar 12b : Ukuran Bagian Bawah Galewang ... 39

ABSTRAK

KAJIAN ORGANOLOGIS GANDANG SIKAMBANG BUATAN BAPAK CHAIRIL SIREGAR DI DESA JAGO-JAGO, TAPANULI TENGAH Gandang sikambang adalah alat pukul yang dipakai dalam ensambel Sikambang. Gandang sikambang adalah instrumen yang menjadi fokus penelitian ini. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui organologi dari gandang sikambang yakni bagaimana struktur, proses dan teknik pembuatan, teknik memainkan, fungsi dari gandang sikambang, serta menjadi suatu karya tulis bagi Etnomusikolog. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian dan terlibat secara langsung dalam pembuatan gandang Sikambang. Lalu penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang dianggap paham oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Hasil penelitian, bahwa gandang sikambang terbuat dari batang pohon kelapa dan dibentuk dengan mengosongkan begian tengah batang pohon kelapa sesuai dengan ukuran yang diinginkan kemudian dilapisi dengan kulit kambing, kulit kambing ini menjadi membrane gendang dan untuk menjaga menyatukan antara kulit dan badan gendang dilakukan plesingan dengan menggunakan rotan. Gandang sikambang mempunyai kateristik warna bunyi tersendiri dan siklus ritmis dari gendang ini. Mempunyai pola yang diulang dan variasi.

BAB I PENDAHULUAN

Masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggirian pantai, lazimnya disebut masyarakat pesisir. Masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai barat disebut masyarakat pesisir pantai barat. Wilayah budaya pesisir pantai barat Sumatera, adalah masyarakat yang berdiam mulai dari ujung Aceh, Meulaboh, Tapak Tuan, Singkil, Barus, Sorkam, Sibolga, Pandan, Jago-jago, Natal, Padang, Seterusnya Bengkulu dan Bangka Belitung.

Tapanuli Tengah dan Sibolga dibedakan atas administrasi pemerintahan dimana Kabupaten Tapanuli Tengah ber ibukota Pandan dan Kota Sibolga ber ibukota Sibolga. Walaupun administrasi pemerintahan Tapanuli Tengah dan Sibolga berbeda, melihat dari kebudayaannya, Tapanuli Tengah dan Sibolga tidak bisa dipisahkan karena memiliki kebudayaan yang sama. Dengan kebudayaan yang sama itu maka kedua wilayah ini dikenal dengan etnik pesisir Tapanuli Tengah Sibolga.

singkadu (end blown flute), biola dan accordion yang berfungsi sebagai pembawa melodi, biasanya ditampilkan pada acara adat-istiadat dan hiburan seperti perkawinan, khitanan, penobatan, penyambutan, peresmian, pesta, dan pertunjukan pergelaran.

1.1Latar Belakang Masalah

Penulis mengangkat judul “Kajian Organologis Gandang Sikambang Buatan

Bapak Chairil Siregar Di Desa Sijago-Jago” karena sejauh pengamatan penulis, gandang sikambang yang sering dipakai dalam acara adat maupun hiburan yang ada di Tapanuli Tengah serta Sibolga memakai gandang sikambang buatan beliau.

Chairil Siregar adalah seorang musisi Sikambang. Dalam pertunjukan kesenian Sikambang beliau memainkan alat musik biola disamping itu, beliau mahir memainkan gandang sikambang dan terkadang beliau juga sebagai vocal dalam menyanyikan repertoar yang ada pada kesenian Sikambang.

Dalam keseharian beliau adalah seorang nelayan, namun beliau juga dikenal sebagai pembuat gendang sikambang. Beliau memulai membuat gendang ini sekitar 20 tahun lalu yang belajar dari ayahnya1. Berawal dari melihat orang tuanya membuat gendang sikambang, muncul ketertarikan dalam dirinya untuk mempelajari pembuatan gendang tersebut. Beliau membuat gandang sikambang bukan tujuan komersial, tetapi berdasarkan permintaan orang-oarang yang datang kepadanya.

Ketahanan dan bunyi dari gendang merupakan prioritas utama Bapak ini, dalam pemilihan bahan beliau memilih bahan yang yang tidak sembarangan. Ada kriteria dalam memilih bahan pembuatan gendang ini, batang kelapa yang digunakan adalah batang kelapa yang sudah tua agar gendang nantinya memiliki ketahan dan ruang akustik yang baik namun membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya, jika menggunakan batang pohon kelapa yang muda dalam pengerjaannya sangat mudah namun ketahanan dan ruang akustik dari gendang ini nantinya sangat tidak memuaskan. Bahan berikutnya adalah kulit kambing yang digunakan sebagai membran, kulit kambing betina yang berusia 1-2 tahun.

Dalam proses pembuatannya, beliau mempunyai cara-cara tersendiri dalam pengerjaannya, ia menggunakan alat-alat seperti kampak, martil (palu), gergaji, pahat, ketam, pisau (belati), serta bahan-bahan seperti batang pohon kelapa, kulit kambing, kayu dan rotan.

1.2Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka pokok permasalah yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana struktur gandang sikambang?

2. Bagaimana proses dan teknik pembuatan gandang sikambang? 3. Bagaimana teknik memainkan gandang sikambang?

4. Apa fungsi gandang sikambang? 1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian gandang sikambang: 1. Untuk mengetahui bagaimana struktur gandang sikambang

2. Untuk mengetahui proses dan teknik pembuatan gndang sikambang. 3. Untuk mengetahui teknik memainkan gandang sikambang.

4. Untuk mengetahui fungsi dari gandang sikambang. 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Sebagai bahan dokumentasi untuk menambah referensi mengenai gandang sikambang di Departemen Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian yang berkaitan selanjutnya.

1.4Konsep dan Teori 1.4.1 Konsep

Konsep merupakan rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret (Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991).

Sesuai dengan judul, Kajian adalah penyelidikan atau pelajaran yang mendalam, atau menelaah (ibid).

Adapun pengertian dari Organologi merupakan ilmu tentang instrumen musik (alat musik) seharusnya tidak hanya mencakup sejarah dan deskripsi instrumen saja , tetapi juga sama pentingnya, walau sebagai aspek yang terabaikan dalam ”ilmu” instrumen musik, seperti teknik-teknik tertentu dalam memainkan,

fungsi secara musik, hiasan (yang dibedakan dengan konstruksi) dan berbagai pendekatan tentang sosial budaya, (Hood, 1982:124)

Sikambang merupakan kesenian masyarakat etnis pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, namun sebutan sikambang juga memiliki pengertian dimana sikambang dapat diartikan sebagai satu ensambel musik. Sikambang juga bisa menyebutkan tari yakni tari sikambang2. Namun tidak itu saja, sikambang juga bisa menyebutkan untuk alat musik yaitu gandang sikambang.

Gandang sikambang dipakai pada acara adat-istiadat dan hiburan seperti perkawinan, khitanan, penobatan, penyambutan, peresmian pesta, dan pertunjukan pergelaran. Dalam satu pertunjukan sikambang, gandang sikambang yang dipakai berjumlah antara 2 sampai 10 gendang, setiap satu gendang hanya dimainkan oleh satu orang saja.

2

1.4.2 Teori

Teori mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian dan dapat meningkatkan arti dari penemuan penelitian. Tanpa teori, penemuan tersebut akan menjadi keterangan-keterangan empiris yang berpencar (Moh. Nazir, 1983 : 22-25) .

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang pendeskripsian alat musik gendang sikambang, dan penulis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Susumu Khasima di dalam APTA ( Asia Performing Traditional Art 1978 : 74), yaitu: Dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk membahas alat musik, yakni pendekatan struktural dan fungsional. Secara struktural yaitu; aspek fisik instrumen musik, pengamatan, mengukur, merekam, serta menggambar bentuk instrumen, ukurannya, konstruksinya, dan bahan yang dipakai. Dan secara fungsional, yaitu ; fungsi instrumen sebagai alat untuk memproduksi suara, meneliti, melakukan pengukuran dan mencatat metode, memainkan instrumen, penggunaan bunyi yang diproduksi, ( dalam kaitannya dengan komposisi musik) dan kekuatan suara”

Menurut teori yang dikemukakan oleh Curt Sach dan Hornbostel (1961) yaitu: sistem pengklasifikasian alat musik berdasarkan sumber penggetar utama bunyinya. Sistem klasifikasi ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- Idiofon, penggetar utama bunyinya adalah badan dari alat musik itu sendiri,

- Aerofon, penggetar utama bunyinya adalah udara,

- Membranofon, penggetar utama bunyinya adalah membran atau kulit, - Kordofon, penggetar utama bunyinya adalah senar atau dawai.

Mengacu pada teori tersebut, maka gandang sikambang adalah instrumen musik membranofon dimana penggetar utama bunyinya melalui membran atau kulit.

1.5Metode Penelitian

Menurut Curt Sachs (1962 : 16) penelitian dalam etnomusikologi dapat di bagi menjadi dua, yaitu: kerja lapangan (field work) dan kerja laboratorium (desk work). Kerja lapangan meliputi pengumpulan dan perekaman data dari aktivitas musikal dalam sebuah kebudayaan manusia, sedangkan kerja laboratorium meliputi pentranskripsian, menganalisis data dan membuat kesimpulan dari keseluruhan data.3

1.5.1 Lokasi Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan belajar kepada informan tentang pembuatan gandang sikambang.

Adapun lokasi yang penulis pilih adalah lokasi yang merupakan tempat kediaman narasumber yakni di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

1.5.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu landasan dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu dengan mengumpulkan literatur atau sumber bacaan untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang objek penelitian. Sumber-sumber bacaan ini dapat berupa buku, ensiklopedi, jurnal, buletin, artikel, laporan penelitian dan lain-lain. Dengan melakukan studi kepustakaan penulis akan mendapat cara yang efektif dalam melakukan penelitian lapangan dan penyusunan skripsi ini.

3

Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh pengetahuan dasar tentang apa yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mempelajari skripsi-skripsi kajian organologis yang sudah pernah ditulis oleh para sarjana Etnomusikologi, dan buku-buku yang berhubungan tentang masyarakat pesisir yang telah ditulis oleh beberapa penulis. Penulis juga melakukan studi kepustakaan terhadap topik-topik lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, seperti pengetahuan tentang pendidikan, folklore, antropologi, sistem kekerabatan, linguistik, komunikasi, etnograpi, dan musikologi. Selajutnya hasil yang didapat dari penelusuran kepustakaan tersebut akan digunakan sebagai penambahan informasi dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3 Kerja Lapangan

Penulis melakukan kerja lapangan dengan observasi langsung terhadap daerah penelitian, dan menemukan narasumber dari masyarakat pendukungnya yang sudah diakui oleh masyarakat pendukung dari kebudayaan tersebut kebudayaan.

1.5.4 Kerja Laboratorium

BAB II

ETNOGRAFI MASYARAKAT PESISIR TAPANULI TENGAH SIBOLGA

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

2.1Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pantai barat Sumatera. Secara geografis, daerah ini terletak pada koordinat 1°11‟ - 1°122‟ Lintang Utara dan 98°.07‟ - 98°.12‟ BT. Wilayah ini berada pada ketinggian 0 – 1.266 meter di atas

permukaan laut, dengan luas 2.188,00 kilometer persegi. Adapun batas-batas wilayah kabupaten ini adalah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan

Humbang Hasundutan

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 2.188 kilometer persegi, terbagi atas 19 kecamatan, 20 kelurahan, dan 151 desa. Berikut adalah nama-nama kecamatan di Tapanuli Tengah sesuai dengan urutan dimulai dari atas ke bawah.4

Sumber Wikipedia 1. Kecamatan Manduamas

2. Kecamatan Siandorung 3. Kecamatan Andam Dewi 4. Kecamatan Barus

5. Kecamatan Barus Utara

4

6. Kecamatan Sosor Gadong

menunjukkan keberadaanya di tangah-tengah masyarakat, di sekolah, upacara adat istiadat dan upacara agama.

2.3Sistem Kekerabatan

Sitem kekerabatan pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga mengikuti garis keturunan dari ayah atau sering disebut patrialineal. Karena dalam kehidupan keseharian, adat pesisir bersentuhan langsung dengan adat batak khususnya adat Batak Toba. Patrialinear pada masyarakat Batak Toba, anak laki-laki memiliki peranan penting dibandingkan anak perempuan begitu juga halnya pembagian harta warisan di masyarakat Batak Toba, anak perempuan tidak bisa mengharapkan banyak karena lebih dominan anak laki-laki. Lain halnya dengan Patrialinear pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dimana secara adat pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama.

Pertuturan pada masyarakat adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, berlaku sistem kekerabatan yang tua dituakan, dan yang muda di mudakan. Kepada saudara laki-laki yang lebih tua ogek atau abang, kepada saudara perempuan yang lebih tua dipanggil uning atau cek, jika memiliki saudara laki-laki/perempuan yang lebih tua banyak maka tergantung keluarga tersebut menamai saudara yang lebih tua tersebut, biasanya menamai mereka berdasarkan sifat atau warna kulitnya. Panggilan untuk saudara lebih muda tetap dipanggil adek/adik.

yang lebih muda „mak etek‟, yang pertengehan „mak angah‟. Jika saudara laki-laki

dan perempuan baik dari saudara kita, ibu dan ayah, maka sapaan dikaitkan dengan warna kulit atau sifat yang bersangkutan tergangtung pada keluarga tersebut dengan tujuan lebih mudah dikenal pada kalangan keluarga.

Berikut ini dipaparkan sebutan yang digunakan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, serta perbandingannya dengan sebutan pada masyarakat Batak Toba.

Kepada saudara laki-laki, Abang ( panggilan kepada saudara laki-laki yang lebih tua), Ogek ( panggilan kepada saudara laki-laki yang lebih tua), Adek (panggilan kepada saudara laki-laki maupun perempuan yang lebih muda). Dalam bahasa batak Toba, Akkang bagi laki, dan ito bagi wanita (abang bagi laki-laki, dan kakak bagi wanita).

Kepada saudara perempuan dalam bahasa pesisir, Uning (panggilan kepada saudara perempuan yang lebih tua), Cek uning( panggilan kepada saudara perempuan menunjukan warna kulitnya), Ceccek (kakak), Cek anga (panggilan ini jika memiliki saudara lebih tua yang banyak, posisi ditengah dari jumlah sudara). Dalam bahasa batak Toba: Ito [ong] bagi laki-laki dan akkang bagi wanita

Panggilan kepada ipar perempuan, yakni Tak elok (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba, Akkang/angkang bagi laki-laki, Eda bagi perempuan

Kepada saudara ayah laki-laki dalam pesisir dikenal denagn sebutan Pak tuo (saudara ayah yang paling tua), Pak itam (panggilan kepada saudara ayah menunjukkan warna kulit). Pak ketek (panggilan kepada saudara ayah yang paling kecil). Dalam bahasa batak Toba, Amang Tua untuk abang ayah dan Uda/amang uda/bapak uda untuk adik ayah

Saudara ayah perempuan dalam bahasa pesisir dipanggil dengan sebutan Oncu (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba, Namboru atau bou

Saudara ibu laki-laki dalam bahasa pesisir dikenal dengan sebutan Mamak tuan (saudara ibu laki-laki yang paling tua), Mamak itam (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba dipanggil dengan sebutan Tulang

Saudara ibu perempuan dalam bahasa pesisir Mak tuo (kepada yang lebih tua), Mak etek (kepada yang paling kecil), Mak uning (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba, Inang tua untuk kakak ibu Tante untuk adik ibu

Ipar ayah perempuan dalam bahasa pesisir, Pak Tuo, isteri pak tuo (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda), Etek, isteri pak ketek. Dalam bahasa batak toba, Inang tua untuk isteri abang ayah, Inang uda untuk isteri adik ayah

Ipar ibu laki-laki dalam bahasa pesisir, Pak tuo (yang paling tua), Pak etek (yang paling kecil), Pak etek (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba, Amang tua untuk suami inang tua dan Uda untuk suami tante

Ipar ibu perempuan dalam bahasa pesisir disebut Mami (jika memiliki saudara banyak, bisa menyebutkan warna kulit maupun sifat sebagai penanda). Dalam bahasa batak Toba dipanggil dengan Nantulang

2.4Adat dan Upacara Adat 2.4.1 Adat

Adat pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga disebut dengan Sumando. Sumando bagi adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga diartikan sebagi satu kesatuan, yakni pertambahan atau percampuran satu keluarga dengan keluarga lain yang diikat dengan tali pernikahan menurut hukum Islam dan disyahkan dengan suatu acara peresmian yang disebut dengan baralek. Maka sumando itu adalah menantu yang telah diikat dengan pernikahan, sehingga sesuatu urusan baik buruknya menjadi tanggung jawab bersama.

persaudaraan. Dimana sangat menghargai dan menghormati ikatan kekeluargaan adat Sumando. Itulah sebabnya dalam mengatasi hal atau peristiwa yang terjadi selalu diputuskan secara musyawarah yang melibatkan semua anggota keluarga.

2.4.2 Upacara Adat

2.4.2.1Adat kelahiran (Turun Karai)

Adat kelahiran atau turun rumah biasa disebut dengan Turun Karai atau Turun Mandi adalah sebuah acara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Tapanuli Tengah Sibolga untuk mengucap syukur kepada Maha Pencipta atas lahirnya seorang anak yang dilaksanakan setelah 40 hari kelahiran si anak tersebut.

2.4.2.2Sunat Rasul

2.4.2.3Perkawinan

Ritual adat perkawinan pada komunitas masyarakat adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, juga memiliki kekhasan, meski memiliki kemiripan dan kesamaan dengan etnik Minang dan etnik lainnya tapi dia memiliki pesan adat tersendiri. Mulai dari merisik, meminang, mengantar (mangantek kepeng), ijab qabul sampai pada acara tajapuik, memulangi jajak atau ngunduh (pesta di rumah pengantin pria atau marapulai). Semua prosesi adat perkawinan pesisir Tapanuli Tengah Sibolga dilaksanakan dengan ritus-ritus yang khidmat dan memiliki resam budaya tersendiri, sehingga anak daro5 dan marapulai dapat merasakan bahwa mereka adalah anak pesisir Tapanuli Tengah Sibolga.

2.4.2.4Kematian

Kematian adalah siklus kehidupan yang terakhir dihadapi manusia. Komunitas masyarakat adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga juga memiliki kekhasan dalam hubungan adat kematian.

Setiap ada yang meninggal dunia mulai dari bayi hingga orang tua, menurut adat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga harus segera dikebumikan, tanpa menunggu waktu lama karena keluarga jauh dan sebagainya dan seluruh keluarga pun sepakat dalam pelaksanaan fardhu kifayahnya.

Setelah jenazah dikebumikan, sebagian masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga juga melaksanakan tahlillan 3 malam berturut-turut, tahlillan malam ke-7 dan malam ke-40.

5

2.4.2.5Kanduri Pasi (Jamu Laut)

Upacara tradisional ini mempunyai maksud menguras laut dan mempersembahkan sesuatu kepada raja-raja laut yang gaib agar bersahabat dengan alam sehingga nelayan tidak mendapat gangguan di laut, dan nelayan mendapat rejeki ikan yang banyak.

2.4.2.6Tolak Bala

Upacara tolak bala adalah upacara yang dilaksanakan masyarakat tapanuli Tengah Sibolga untuk menolak bala seperti wabah penyakit yang terjangkit di desa. Upacara ini diyakini dapat menolak bala yang melanda masyarakat sekitar.

2.4.2.7Manyonggot

Manyonggot adalah suatu upacara yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mempunyai anak. Tujuan upacara ini dilaksanakan agar pasangan suami istri dikaruniai putra atau putri anak pertama mereka.

2.4.2.8Mamogang dan Mandi Balimou

2.4.2.9Mengambik Ari

Mengambik Ari dalam bahasa pesisir terdiri dari dua kata yakni mengambik yang artinya mengambil dan ari adalah hari. Jadi mengambik ari adalah mengambil hari. Upacara mengambik ari adalah upacara menetukan waktu panen perdana atau pertama pada masyarakat Tapanuli Tengah Sibolga. Masyarakat pesisir meyakini bahwa dengan dilaksanakannya upacara ini, dapat menjauhkan dari hal-hal yang menggangu proses panen perdana ini.

2.4.2.10Turun Ke Sawah

2.5Kesenian Sikambang

Kesenian Sikambang secara umum mewakili seluruh kesenian yang berlaku bagi masyarakat Pesisir Pantai Barat Sumatera, mulai dari Meulaboh di Banda Aceh, terus ke Tapanuli, Minangkabau dan Bengkulu. Selain di Pantai Barat, Sikambang juga berlaku di Pantai Timur kepuluan Nias dan Pulau Telo.

Kesenian Sikambang yang bagian pokoknya terdiri dari tari dan nyanyi, mengemban unsur kebudayaan bernafaskan seni budaya. Kesenian ini mengemban falsafah-falsafah kontemporer yang sarat makna, bercorak petuah, berirama lagu dan berwujud tari.

Seni budaya zaman dahulu seperti tari, lagu, pantun, randai dan talibun kehadirannya bak gayung bersambut dengan menunjuk kepribadiaannya dari masyarakat Pesisir yang memiliki perasaan halus dan tenggang rasa yang tinggi, sesuai dengan alam dan riak gelombang ombak gulung-menggulung saling ikut sama yang lain.

2.5.1 Lagu dan Tari

Lagu atau nyanyian pesisir merupakan pantun bersahut-sahutan, berisi nasehat jelmaan perasaan, sindiran dan kasih sayang menurut tradisinya. Alam pesisir menciptakannya sedemikian rupa, hingga begitu syahdu sampai-sampai para nelayan terlena dibuai. Riak ombak yang lemah gemulai dan sekali-sekali berombak besar, menjadikan gerak tarinya lemah gemulai atau tiba-tiba menyentak keras.

Pesisir kaya dengan lagu dan tari. Lagu kapri dengan tari saputangan menggambarkan kisah permulaan muda-mudi dalam mengikat persahabatan, perlambang keterbukaan dan etika sosial.

Lagu kapulo pinang dengan tari payung menggambarkan kisah suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan (pengantin baru). Suatu hari ketika sang suami hendak meninggalkan istrinya untuk pergi berlayar mencari nafkah di negeri orang dengan mempergunakan sebuah kapal pembawa dagangan dari Pulau Poncan ke Pinang-sang suami sempat menyampaikan kata-kata berisi ungkapan hati.

Lagu sikambang dengan tari anak. Lagu dan tari ini mengisahkan seluruh rangkaian peritiwa yang terjadi, mulai dari kegembiraan hati menyebut kelahiran sibuah hati, sampai kepada perjalanan ke rumah dukun dan cara-cara pengobatannya.

botan dengan tari sikambang botan. Tari hiburan lainnya tari perak-perak dan tari sampaya.

2.5.2 Alat Musik

Setelah adanya lagu Sikambang secara vokal maka para nelayan selalu menyatukan dengan memukul papan pinggiran perahu sebagai instrument. Pukulan pinggiran perahu diiringi dengan siulan pengganti melodi. Terpadulah satu kesatuan bunyi alami antara instrument dan vocal di tengah lautan.

Lambat laun, para nelayan menciptakan gandan Sikambang terbuat dari kayu bulat dengan nelayan belakang dilapisi kulit kambing sedangkan bagian satu lagi dibiarkan kosong. Bagian yang kosong diganjal dengan kayu tipis diikat dengan rotan sebagai stem membran.

Setelah tercipta gandang sikambang tercipta pula singkadau terbuat dari bamboo, panjang 25 cm dengan tujuh lobang di atas berjarak masing-masing lobang 1 cm dan sebelah bawah terdapat satu lobang. Lobang ini untuk keserasian suara.

Masuknya bangsa Eropa pada abad ke 16, datang pelabuhan Barus untuk berdagang mencari rempah-rempah, kemenyan dan kapur barus. Para pedangang juga alat musik biola dan accordion. Lambat laun alat musik tersebut dipakai dalam kesenian Pesisir.

Di dalam literatur penulis menemukan ada alat musik yakni gendang batapik dan carano yang dimasukkan ke dalam ensambel sikambang. Mengenai hal itu, sejauh pengamatan penulis dan wawancara penulis dengan orang yang berkompeten dalam bidangnya menegaskan bahwa gendang batapik tidak dipakai dalam kesenian sikambang masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga. Gendang batapik digunakan oleh masyarakat pesisir yang ada Tapanuli Selatan. Begitu juga halnya dengan carano. Carano adalah sejenis mangkuk yang terbuat dari tembaga berfungsi sebagai tempat tembakau dan kapur sirih. Carano ini merupakan bagian dari tempat sirih, bukan sebagai alat musik struck idiofon yang berfungsi sebagai pulsa dasar.

BAB III

GANDANG SIKAMBANG

3.1Perspektif Sejarah Sikambang

Menurut sejarahnya, ada beberapa versi tentang asal mula terjadinya nama kesenian pesisir Sikambang ini. Versi pertama mengatakan bahwa Sikambang berawal dari masuknya agama Islam di nusantara, khususnya di Barus kesenian ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Para pembawa agama tersebut setelah singgah di pulau Mursala kemudian melanjutkan perjalanannya ke Barus dengan maksud untuk menyiarkan agama yang mereka bawa. Pada masa itu masyarakat Barus belum mengenal suatu agama apapun. Maka para pembawa agama Islam tersebut untuk “mengembangkan” agamanya melalui kesenian daerah setempat.

Akhirnya kata Sikambang melekat pada masyarakat setempat melalui kesenian berdasarkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Persia.

Versi lain mengatakan bahwa asal mula terjadinya kesenian pesisir Sikambang berasal dari nama seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah tukang kayuh (nahkoda) sampan daripada Putri Runduk, yang ketika itu berlayar dari desa lobu tua menuju pulau mursala. Disepanjang perjalanan sikambang sang nahkoda melantunkan syair-syair yang indah sambil memukul papan dinding sampan.

Ketika itu si anak melantunkan syair-syair yang menyentuh hati dipinggir pantai, di dalam hutan Putri Diana6 mendengar lantunan syair-syair dari si anak tersebut. Putri Diana mengikuti lantunan syair-syair yang didengarnya itu dan melantunkannya ketika membuaikan (menidurkan) anaknya. Lantunan tersebut terdengar orang seorang nelayan yang melintas di pulau Mursala. Lantunan menyentuh hati si nelayan, si nelayan menikmati dan menghafalkan lantunan dari tersebut. Sesampai nelayan di rumahnya, dia duduk di bawah pohon kelapa yang ada di depan rumahnya sambil lantunkan syair yang didengarnya tadi di laut. Tetangga si neleyan mendengar lantunan tersebut, sungguh indah dan menyentuh hatinya. Si tetangga penasaran apa judul dari lantunan itu, kemudian dia wanita yang dingarnya melantunkan syair-syair indah tersebut. Menjawab penasaran siapa yang lentuntankan syair itu, si nelayan berangkat ke pulau mursala dan menjumpai Putri Diana. Apa benar ibu yang lantunkan syair ini? Sambil si nelayan malantunkan lantun tersebut, benar pak, saya yang melantunkan itu jawab Putri Diana, jadi jawab nelayan, kalau ibu yang melantukan itu, apa judul lantunan itu bu? Jawab Putri Diana, saya juga tidak tahu pak, lantunan itu

6

yang saya dengar dari pinggir pantai di sana. Kemudian nelayan dan putri Diana pergi ke pinggir pantai menjumpai si anak yang melantunkan syair tersebut. Apa benar anak yang melantunkan tanya nelayan ini sambil melantunkan syair, apa judulnya nak? Iya pak, saya yang melantunkan itu, kalu judul lantunan itu tidak ada pak, itu ungkapan hati untuk menghibur saya pak. Kalau begitu siapa nama anak? Tanya nelayan, Sikambang pak jawab anak tersebut. kemudian mereka (nelayan dan putri Diana) kembali ke rumah masing-masing. Ketika ada yang menanya mereka judul lantunan itu maka mereka itu lantunan sikambang.

Setelah adanya lagu Sikambang secara vokal maka para nelayan selalu menyatukan dengan memukul papan pinggiran perahu sebagai instrument. Pukulan pinggiran perahu diiringi dengan siulan pengganti melodi. Terpadulah satu kesatuan bunyi alami antara instrument dan vokal di tengah lautan.

3.2Struktur dan Ukuran gandang Sikambang 3.2.1 Struktur Gandang Sikambang

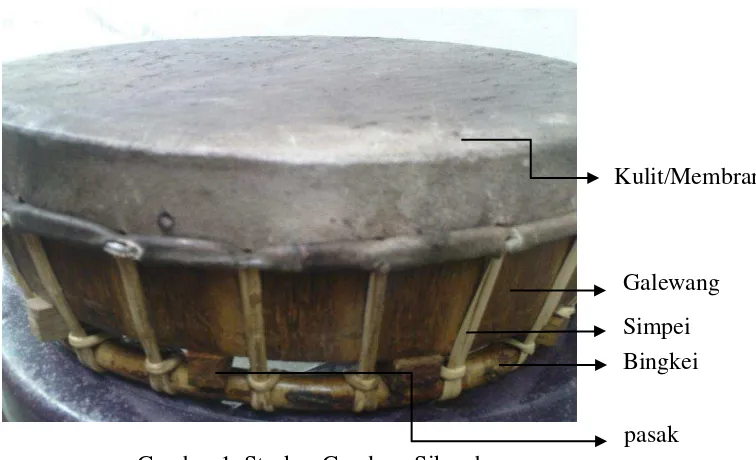

Berikut struktur atau bagian-bagian gandang sikambang :

Gambar 1. Strukur Gandang Sikambang 3.2.1.1Kulit/Membran

Kulit atau membran terbuat dari kulit kambing. Biasanya menggunakan kulit kambing yang berusia muda sekitar usia 1 – 2 tahun. Tidak hanya usia, dari jenis kelamian kambing, kulit kambing yang digunakan baiknya kulit kambing betina karena dibandingkan kulit kambing jantan memiliki kulit yang tebal sehingga dengan menggunakan kulit yang tipis, bunyi yang dihasilkan lebih nyaring.

Kulit/Membran

Galewang Simpei Bingkei

Gambar 2a. Kulit Kambing

Kulit kambing yang digunakan bapak Kharil biasanya diperoleh dari masyarakat punya hajatan atau pesta yang menyembelih kambing. Satu ekor kambing, kulitnya hanya bisa menghasilkan satu membran saja.

Sebelum kulit kambing tersebut dijemur, kulit harus dibersihkan, membuang daging maupun lemak-lemak yang menepel pada kulit bagian dalam kambing agar memudahkan dalam membului kulit kambing nantinya. Setelah bersih, kulit kambing tersebut di jemur sampai kering agar tidak menimbulkan bau amis.

Abu tersebut dituang sekucupnya ke atas bulu yang mau dicukur kemudian ujung bambu yang diruncingkan tersebut digunakan sebagai alat pencukur bulu kambing dengan cara menggesekkan ujung yang runcing bambu secara maju mundur dengan konstan.

Gambar 2b. Membului Bulu Pada Kulit Kambing 3.2.1.2Galewang

Gambar 3. Galewang

Beliau memilih batang kelapa yang tua karena menurut beliau dapat menghasilkan bunyi yang lebih bagus dan mempunyai daya tahan yang cukup jika dibandingkan dengan batang pohon kelapa yang muda. Beliau lebih mementingkan bunyi dan daya tahan gendang buatannya sekalipun Ia tahu bahwa batang pohon kelapa yang muda dalam proses pengerjaannya lebih menghemat waktu dibandingkan batang pohon kelapa yang tua.

Dalam pembuatan diameter gendang, bapak Chairil tidak menggunakan jangka beliau menggunakan tali, dimana tali tersebut berukuran setengah dari diameter yang dikenal dengan istilah „r‟ (jari-jari). Setelah lingkaran gendang

dibentuk, patang pohon tersebut mulai dikerjakan melalui tahap kasar dan halus. Tahap kasar yakni menggunakan kampak untuk membentuk sisi luar dan dalam gendang. Pada tahap ini alat yang digunakan berupa kampak, parang dan martil. Kemudian tahap halus,mengunakan pahat, ketam dan kertas pasir.

3.2.1.3Simpei

Simpei terbuat dari rotan berjenis pilade masyarakat setempat menyebutnya. simpei berfungsi sebagai pengikat antara kulit dan bingkei.

Gambar 5. Rotan Pilade

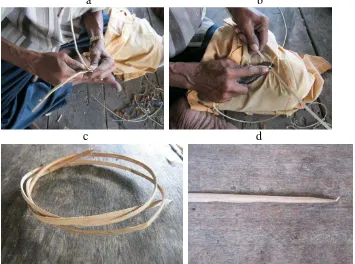

a b

c d

Gambar 6. Proses membuat simpei, (a) Rotan Dibelah, (b) Rotan Dihaluskan, (c) Simpei, (d) ujung simpei 3.2.1.4Bingkei

Bingkei terbuat dari kawat maupun rotan yang berfungsi sebagai pengetat membran dan sebagi tempat pengikat simpei. Bingkei yang dibuat dalam ini ada dua, biasanya bapak Chairil menggunakan jenis rotan batu untuk membuat bingkei bagian bawah gendang yang berfungsi sebagai tempat pengikat simpei. Kemudian bingkei dari kawat, Beliau menggunakan jenis ini untuk menjaga kerenggangan membran.

a b

Gambar 8. (a) Bingkei dari Rotan Batu, (b) Bingkei dari Kawat 3.2.1.5Pasak

Pasak terbuat dari papan, kemudian dibentuk yang berfungsi sebagai pengetat simpei dan steam sehingga membuat membran semakin ditarik dan membranpun makin ketat serta warna suara yang dihasilkan lebih nyaring.

3.2.1.6Sidak

Gambar 10. Sidak

Sidak terbuat dari rotan yang dipasang gendang ketika hendak dimainkan. Sidak berfungsi sebagai pengetat membran sehingga menghasilkan warna bunyi yang semakin nyaring.

3.2.2 Ukuran Gandang Sikambang 3.2.2.1Kulit /Membran

Ukuran kulit atau membran yang dibutuhkan untuk membuat gendang adalah lebih besar dari diameter galewang/resonator gendang. Tujuannya agar kulit yang dilebihkan itu dapat dipakai untuk menutup bingkei nantinya.

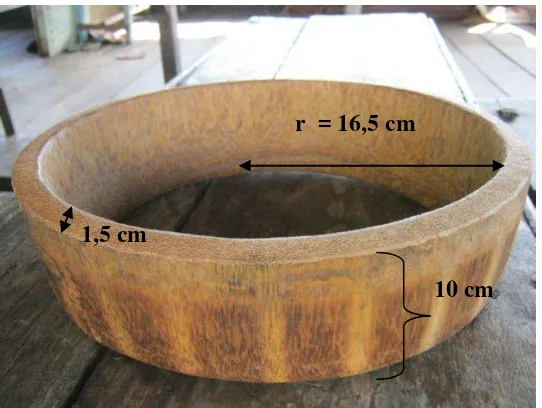

3.2.2.2Galewang

Galewang mempunyai ujung yang nantinya dilapisi oleh kulit berdiameter 33 centimeter dengan ketebalan 1,5 centimeter dan tinggi 10 centimeter. Ini adalah ukuran dari tampak atas dan samping galewang

r = 16,5 cm

1,5 cm

10 cm

Gambar 12. (a) Ukuran Bagian Atas Galewang

Jika tampak bagian bawah galewang mempunyai diameter 27 centimeter dengan ketebalan 3 centimeter

r = 13,5 cm

3cm

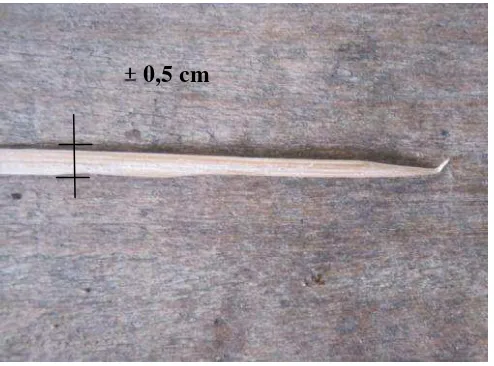

3.2.2.3Simpei

Simpei mempunyai ukuran ketebalan 5 millimeter dengan ujung yang diruncingkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses menyimpei.

0,5 cm

Gambar 13. Ukuran Simpei

3.2.2.4Bingkei (Kawat dan Rotan)

Bingkei yang menggunakan bahan kawat berdiameter 35 centimeter. Bingkei berukuran lebih besar daripada galewang karena bingkei ini berfungsi sebagai penjaga agar kulit tidak mudah renggang.

r = 17,5 cm

r = 14 cm

Gambar 14. Ukuran Bingkei Kawat dan Rotan

3.2.2.5Pasak

Pasak dibuat sedemikian rupa dengan kemiringan di ujung agar memudahkan memudahkan masuknya pasak antara celah dari bingkei dengan resonator

gendang. Berikut ukuran pasak.

3cm

1,5 cm 4 cm

6 cm

Gambar 15. Ukuran Pasak 3.2.2.6Sidak

Sidak berukuran tiga kali ukuran diameter sidak dan dilebihkan sedikit. Tiga kali diameter gendang sama dengan bulatan gendang tersebut, dilebihkan sedikit agar sidak dapat dibuka ketika selesai dimainkan. Begitulah cara bapak Chairil membuat ukuran untuk sidak.

3.3Bahan Baku Yang Dipergunakan

Berikut bahan baku yang digunakan dalam membuat gandang sikambang yakni :

3.3.1 Batang Kelapa

Batang kelapa (cocos nucifera) karambih masyarakat etnis pesisir menyebutnya digunakan sebagai badan/resonator gendang. Pada umunya yang digunakan untuk membuat resonator gendang tersebut adalah bahagian bawah batang pohon kelapa.

Dalam pemilihan bahan untuk membuat resonator gendang, batang pohon yang digunakan baiknya batang pohon yang sudah tua7 karena memiliki daya tahan yang kuat dan menghasilkan ruang akustik yang bagus. Batang pohon kelapa yang tua juga memiliki kelemahan, dalam pengerjaannya yang memakan waktu yang lama dan resonatornya bisa retak.

3.3.2 Kulit Kambing

Kulit kambing adalah bahan yang digunakan untuk membuat membaran gendang. Kulit kambing yang digunakan baiknya mempunyai ketebalan yang tipis. Kulit kambing yang tipis dapat diperoleh dari kulit kambing betina, dibandingkan kulit kambing jantang yang lebih tebal.

3.3.3 Rotan

Rotan adalah bahan yang digunakan untuk pengikat antara resonator dengan membaran gendang.

7

3.3.4 Kawat

Kawat adalah bahan yang digunakan berdiameter 0,05 centimeter, yang berfungsi untuk menjepit dan menjaga kerenggangan selaput gendang di atas resonator gendang.

3.3.5 Abu Bakar

Gambar 17. Abu Bakar

Abu sisa pembakaran kayu ini digunakan bapak Chairil sebagai salah satu dari dua bahan untuk membului bulu kulit kambing.

3.3.6 Bambu

Gambar 18. Bambu

3.4Peralatan yang dipakai 3.4.1 Kapak/Kampak

Kapak atau kampak menurut KBBI adalah alat terbuat dari logam, bermata, dan bertangkai panjang; beliung besar untuk menebang pohon (membelah kayu dsb).

Gambar 19. Kapak

Kapak pada pembuatan gandang sikambang digunakan sebagai alat menebang pohon kelapa untuk membuat resonator gendang.

3.4.2 Parang dan Pisau

Pisau adalah bilah besi tipis dan tajam yg bertangkai sebagai alat pengiris, pemotong dsb, parang adalah pisau besar (lebih besar daripada pisau biasa, tetapi lebih pendek daripada pedang).

Kedua alat ini dipakai untuk mengiris dan memotong bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gandang sikambang.

Gambar 20. Parang dan Pisau 3.4.3 Pahat

Pahat adalah alat (perkakas) bertukang berupa bilah besi yg tajam pada ujungnya untuk melubangi atau mengukir kayu

Gambar 21. Pahat

3.4.4 Ketam

Ketam adalah alat untuk melicinkan kayu; Ketam ini digunakan bapak Charil untuk melicinkan bagian luar dari resonator/galewang.

Gambar 22. Ketam 3.4.5 Palu/Martil

Palu adalah pemukul dari besi (bertangkai besi atau kayu). Martil digunakan untuk memalu paku, pahat, dan jarum dalam pembuatan gendang.

3.4.6 Obeng

Obeng adalah alat untuk memutar sekrup. Namun pada pembuatan gendang ini tidak ada sekrup yang diputar. Obeng ini dimodifikasi bapak Chairil dengan untuk mempermudah dalam pengerjaan gendang tersebut. Beliau membengkokkan ujung obeng.

Gambar 24. Obeng 3.4.7 Pensil

Pensil adalah alat tulis yang ujungnya lunak, dipakai untuk menulis di kertas. Bapak Chairil menggunakan Pencil Sebagai penanda dalam pembuatan galewang.

3.4.8 Tali/Benang

Tali adalah barang yg berutas-utas panjang, dibuat dr bermacam-macam bahan (sabut kelapa, ijuk, plastik, dsb) ada yg dipintal ada yg tidak, gunanya untuk mengikat, mengebat, menghela, menarik.

Gambar 26. Tali

Dalam pembuatan gendang ini, bapak Chairil menggunakan taliu sebagai pengikat dan alat untuk menguur membuat lingkarang sebagai pengganti jangka. 3.4.9 Tang

Gambar 27. Tang

3.4.10 Meter

Gambar 28. Meter

Meter adalah alat yang berfungsi sebagai alat ukur dengan satuan dasar ukuran panjang 39,37 inc. Meteran digunakan ketika pengukurun bahan-bahan yang dibutuhkan oleh bapak Chairil.

3.4.11 Amplas

Gambar 29. Kertas Pasir

3.4.12 Pernis

Pernis adalah campuran minyak cat, damar, untuk mengecat dan mengilapkan barang dari kayu

3.4.13 Kuas

Kuas adalah alat yang dipakai dalam men cat dan berfungsi sebagai perata cat pada bagian bahan yang dicat

3.5Teknik Pembuatan Gendang

Dalam pembuatan gendang, bapak Chairil tidak mengunakan tenaga mesin. Beliau menggunakan kemampuannya dan alat seadanya untuk membuat alat musik ini. Berikut tahap pembuatan gandang sikambang oleh bapak Chairil Siregar di desa Jago-Jago.

3.5.1 Membuat Membran

Garis tengah kulit

Kulit luar

Gambar 30. Posisi Membran

Terlebih dahulu kulit direndam, agar kulit lentur dan mudah diatur. Dalam melapisi galewang dengan kulit, perlu diperhatikan posisi bagian kulit. Pada kulit, tampak garis seperti membelah kulit tersebut. Garis tersebut merupakan bagian pundak/atas dari kambing. Dalam melapisi galewang, posisi bagian kulit ini diletakkan pada bagian tengah gendang. Bagian kulit, ada kulit bagian dalam dan kulit bagian luar. Yang menjadi sisi gendang adalah kulit bagian luar.

Setelah letak dan posisi kulit sudah tepat melapisi galewang, maka bingkei yang terbuat dari kawat digunakan sebagai penjaga kerengagangan kulit. Bingkei tersebut menjepit kulit dan galewang, kulit ditarik dengan tangan agar kulit semakin ketat. Semakin ketat kulit di tarik maka bunyi gendang akan lebih nyaring nantinya.

Bingkei

` Kulit ditarik

3.5.2 Menyimpei

Sebelum menyimpei, agar kulit tidak rengang maka pasak diikat dengan rotan secara simetris tujuannya menahan ketegangan kulit. Biasanya bapak Charil membuat empat ikatan yang simetris.

\b

Bingkei Rotan

Simpei/Rotan

Bingkei kawat Empat ikatan yang simetris

Gambar 32. Proses Menyimpei

simpei masuk, simpei ditarik dan dililitkan ke bingkei rotan. Cara melilitnya, simpei dimasukkan dari sisi luar simpei, kemudian ujung simpei menyebrangi bagian sisi luar simpei, ujung simpei masuk melalui sisi dalam bingkei dan membentuk celah. Dilanjutkan denagn menarik ujung simpei dan dimasukkan kecelah yang terbentuk tadi. Ujung simpei ditarik dan akhir dari jalan simpei itu menuju lobang awal masuknya simpei, begitulah proses menyimpei seterusnya.

Sisa kulit dilipat ke atas

Jarum menenbus kulit

pengganjal

Gambar 34. Langkah Menyimpei Keterangan:

1. Simpei memasuki lobang

2. Simpei masuk dari bagian luar bingkei 3. Simpei keluar dari bagian dalam bingkei

4. Simpei menyimpul ikatan yang pertama dan masuk melalui bagian dalam bingkei

5. Ujung simpei keluar dari bagian dalam bingkei. 6. Ujung simpei masuk dari celah yang terbentuk 7. Ujung simpei keluar dari celah yang terbentuk.

1

2

3 4

5 6

3.5.3 Menutup Simpei

Setelah menyimpei, proses selanjutnya menutupi simpulan yang ada di membran. Sisa kulit yang ada, digunakan sebagai penutup simpulan agar kelihatan rapi. Pada tahap ini bapak Chairil membentuk kulit seperti bentuk ibu jari. Kulit tersebut dibentuk disetiap simpulan yang berada pada membran. Setelah selesai membuat penutup simpulan, Tahap selanjutnya menutupi simpulan dengan memasukkan kulit ke dalam bingkei dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi oleh beliau. Setelah selesai, biarkan gendang kering sendirinya jangan dijemur. Memerlukan beberapa hari untuk menunggu membran kering. Pada tahap ini juga bapak Chairil mencat gendang dengan menggunakan pernis.

Gambar 35. Mentup Simpei 3.5.4 Memasang Pasak

Gambar 36. Memasang Pasak

Dalam pemasangan pasak dilakukan secara simetris dan harus rata dengan tujuan agar setiap pasak yang dipasang dapat mengimbangi keketatan tiap sisi membran.

3.6Klasifikasi Alat Musik

Dalam mengklasifikasikan instrumen gandang sikambang, penulis mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Sachs dan Horn Bostel (1914), yaitu: sistem pengklasifikasian alat musik berdasarkan sumber penggetar utama bunyi. Sistem

klasifikasi ini terbagi menjadi empat bagian yang terdiri dari: idiofon (alat itu sendiri

sebagai sumber penggetar utama bunyi), membranofon (kulit sebagai sumber penggetar

utama bunyi), aerofon (udara sebagai sumber penggetar utama bunyi), dan kordofon

Berdasarkan teori di atas, gandang sikambang dapat dimasukkan dalam klasifikasi membranofon. Di dalam klasifikasi ini, curt sach memperhatikan bentuk dari membrnofon itu sendiri dan membaginya ke dalam: cylindrycal drums, barrel drums, conical drums, hourglass drums, footed drums, goblet drums, kettle drums, handle drums, dan frame drum.

Melihat dari bentuknya, gandang sikambang dapat dimasukkan dalam klasifikasi frame drum. Frame drum adalah bentuk gendang yang ketebebalan badannya relatif lebih kecil dari diameter membran penghasil bunyi yang diikat di atas badan alat musik tersebut.

BAB IV

KAJIAN GANDANG SIKAMBANG

Pada bab ini, penulis mendiskusikan kajian dari gandang Sikambang. Penulis akan membahas mengenai, warna bunyi dari gendang sikambang, teknik pukulan, posisi memainkan, dan pola dasar ritem gandang sikambang.

4.1Warna Bunyi

Setiap suku bangsa mempunyai persepsi yang berbeda terhadap bunyi yang dianggap musikal maupun cara menghasilkan bunyi tersebut (Merriam, 1964: 3). kondisi yang menyebabkan penulis mengalami kesulitan dalam mengukur bunyi mana yang dianggap benar-benar musikal dan yang dianggap tidak musikal oleh masyarakatnya.

Setelah penulis mengamati persepsi masyarakat pesisir mengenai warna bunyi dari gendang sikambang, ternyata persepsi mereka berdasarkan onomatope. Onomatope adalah kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya dengan kata lain penamaan berdasarkan peniruan bunyi. Tidak ada satu ketentuan yang baku dan bisa dipakai sebagai pedoman yang tetap dalam memainkan gendang ini.

Ada berbagai versi mengenai warna bunyi yang dihasilkan oleh gandang sikambang, menurut bapak Charil menyatakan warna bunyi gendang ini ada dua, yakni warna “tak” dengan memukul bagian pinggir gendang dan warna bunyi

Radjoki, beliau menyatakan ada 4 warna bunyi yang dihasilkan oleh gandang sikambang yakni, “tak”, “tung”, “dum”, “bak”.

Warna bunyi “tak” dihasilkan jika memukul bagian tepi gendang dengan

menggunakan tiga ujung jari yakni, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Warna bunyi “dum” dihasilkan jika memukul bagiang tengah gendang, telapak

tangan tidak menempel pada membran. Warna bunyi “tung” dihasilkan jika memukul di bagian antara tepi dan tengah gendang dengan tiga ujung jari seperti di atas. Warna bunyi “bak” dihasilkan jika memukul bagian tengah dan menekannya.

Tepi gendang dipukul

Telapak tangan tidak menempel pada membran

Gambar 38. Warna Bunyi Dum

Bagian Antara Tepi dan Ujung yang Di pukul

Telapak Tangan Menekan Membran

Bagian Tengah Gendang

Gambar 40. Warna Bunyi Bak

Penyaji Warna Bunyi

Bpk. Chairil Siregar Tung Tak -

-Bpk. Radjoki Nainggolan Tung Tak Dum Bak

4.2Posisi Memainkan

Gambar 38. Posisi Memainkan

Inilah posisi dalam memainkan gendang Sikambang, menjepitkan gendang dengan kedua belah paha dalam posisi duduk bersila. Posisi gendang dibuat miring agar memudahkan dalam memainkan gendang.

4.3Pola Ritem Gendang Sikambang

Untuk menjelaskan hal yang dikemukakan oleh netll penulis menggunakan teknik transkripsi análisis. Transkripsi adalah proses penotasian bunyi, mengalihkan bunyi menjadi simbol visual (Nettl, 1964 : 98). Pentranskripsian bunyi musik merupakan suatu usaha untuk mendeskripsikan musik, yang mana hal ini merupakan bagian penting dalam disiplin etnomusikologi.

Dalam mentranskripsikan pola ritem gendang sikambang, penulis menggunakan notasi Barat. Adapun alasan penulis memilih sistem notasi barat karena sistem notasi barat sangat cocok untuk menunjukkan nilai ritmis dari setiap nada. Lebih dari pada itu simbol-simbol yang terdapat dalam sistem notasi barat bersifat fleksibel, artinya untuk menyatakan sebuah nada yang sulit untuk ditranskripsikan dapat dibubuhkan atau ditambahkan simbol lain sesuai dengan kebutuhan yang penulis inginkan.

Sebagai bahan transkripsi pola dasar ritem penulis mengambil tiga lagu, yakni lagu kapri, kapulo pinang dan lagu duo dengan dua orang penyaji yakni bapak Charil Siregar dan Radjoki Nainggolan8. Alasan penulis mengambil tiga lagu tersebut karena memilki pola ritem dasar yang berbeda dan melihat variasi yang terjadi dari setip lagu pola ritem dasarnya dan penulis melihat kedua penyaji ini memiliki pengajaran secara oral tradisi yang berbeda.

Dalam penyajiannya gendang ini diamainkan bersama dengan accordian dan biola. Gendang dimainkan tidak bersamaan masuknya dengan accordion maupun biola dalam satu komposisi repertoar. Tidak ada ketentuan kapan dimulainya

8

memainkan gendang dalam komposisi namun sejauh pengamatan penulis gendang mulai dimainkan setelah accordion main sudah 2 bar pada komposisi.

4.3.1 Lagu Kapri

Lagu kapri dengan tari saputangnya menceritakan perkenalan muda-mudi untuk mencari pasangan. Pada lagu ini penari menggunakan saputangan atau selendang.

Ritem pada lagu ini memiliki pola dasar ritem

Secara oral tradisi bapak Chairil dengan dua bunyi suara menyajikan lagu kapri sebagai berikut:

Variasi yang terjadi

Tung Tak Tung Tak Tak Tak

Berikut pola ritem lagu kapri dengan pendekatan warna bunyi yang dikemukakan oleh bapak Radjoki

Tak Tung Tak Dum Bak

Variasi yang terjadi

ada variasi yang muncul dari siklus ritem ini terdengar saling mengisi ritem yakni not ¼ ( q ) dibagi menjadi dua not 1/8 ( e ).

Analisis yang dapat penulis Tarik dari ritem lagu kapri : 1. Tempo M.M = 110

2. Durasi not = q (1/4) dan e (1/8),

3. Metter = 4 ketukan dalam satu birama 4. Warna suara = versi I. tak, tung

versi II. Tak, tung, dum, bak

4.3.2 Lagu Kapulo Pinang

Lagu kapulo pinang dengan tarinya selendang menggambarkan hubungan yang sudah serius terjadi pada muda-mudi dan ingin menuju kepelaminan

Siklus ritem pada lagu ini yakni,

Siklus ritem dasar versi I oleh Bapak Chairil

Tung Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tung Tung Tung Tak Tak Tung

Variasi yang terjadi

Tung tak tak tak tak tak tak tung tak tung tung tung tak tak tung

Variasi yang muncul pada siklus ini adalah not e diubah menjadi x

Siklus ritem dasar versi II oleh Bapak Radjoki

Variasi yang terjadi

Dum Tak Tak Dum Tak Tak Tak Tak Tak tung tung tung Tak Tak dum

Análisis ritem yang dapat penulis Tarik dari lagu Kapulo Pinang : 1. Tempo = 90

2. Durasi not = q (1/4), e (1/8), dan x (1/16) 3. Meter = 8 ketuk dalam satu birama 4. Warna bunyi = versi I. tung dan tak

versi II. Tak, tung, dum

4.3.3 Lagu Duo

Berikut siklus pola dasar ritem lagu duo

Berikut siklus pola ritem dengan pendekatan bapak Chairil

Tung tak tak tung tak tak tung tak tak tung tak

Variasi yang muncul

Tung Tung Tak Tak tung tak tak tung tak tak tung tak

Berikut siklus pola ritem lagu duo dari bapak Radjoki

dum tak tak tung tak tak dum bak bak dum bak

variasi yang muncul

dum dum tak tak tung tak tak dum bak bak dum tak

Análisis ritem yang penulis dapat dari lagu duo berkembang dari variasi yang dikemukakan penulis, karena tiap pemain gendang mempunyai suasana hati yang berbeda antara satu pemain dengan yang lain. Variasi yang dibuat penulis hanya menunjukkan adanya variasi yang muncul dari repetisi pola dasar ritem lagu yang disajikan.

4.4Fungsi Gandang Sikambang

Dalam menuliskan fungsi gandang sikambang, maka penulis mengacu pada teori Alan P. Merriam, yaitu:

...use then refers to the situation in which is employed in human action: function concern the reason for its employment and particulary the brodader purpose which is serves... (1964:210)

Penulis juga menuliskan beberapa fungsi gandang sikambang sebagai tujuan dan akibat yang timbul dari penggunaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditelusuri melalui fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut:

4.4.1 Fungsi Pengungkapan Emosional

Fungsi pengungkapan perasaan dapat dituangkan dengan berbagai cara sebagai pengungkapan emosional karena dapat dilakukan sebagai hiburan pribadi, dikarenakan instrumen gandang sikambang merupakan instumen musik yang khas dari masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, banyak orang dari perantauan yang mengakui bahwa ketika melihat instrumen ini dapat meningatkannya akan kampung halamannya, dan bahkan mampu juga untuk mengobati kerinduannya tersebut, terlebih jika garantung tersebut dimainkan atau diperdengarkan oleh seorang yang mampu memainkannya, yang diakui mampu membawa kita ke suasana kampung halaman. Dari uraian pengalaman tersebut. Penulis mengamati bahwa bentuk fisik maupun lantunan musik yang dilahirkan dari permainan gandang sikambang bisa menjadi ungkapan perasaan bagi orang yang memiankan gandang sikambang, demikian juga dengan orang yang menyaksikan dapat juga terpengaruh oleh permainan gandang sikambang tersebut.

4.4.2 Fungsi Hiburan

mengiringi tarian, dan nyanyian yang sering ditampilkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga.

4.4.3 Fungsi Kesinambungan Budaya

Ansambel sikambang merupakan kesenian masyarakat Tapanuli Tenagah Sibolga yang sampai saat ini tetap dipertahankan penggunaannya pada setiap upacara dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat pemiliknya.

Dengan mengikutsertakan gendang ini dalam setiap upacara, misalnya: upacara perkawinan, khitanan, akan menjadikannya tetap terpelihara. Tidak hanya itu, adanya kegiatan pembelajaran mengenai musik tradisional pesisir Tapanuli Tengah Sibolga khususnya gandang sikambang di lembaga pendidikan jusrusan Etnomusikologi FIB USU, dan beberapa lembaga pendidikan lainnya adalah salah satu hal yang dianggap akan turut melestarikan serta membantu kesinambungan keberadaan gandang sikambang. Dengan demikian maka masyarakat tersebut dengan sendirinya telah turut melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhurnya.

4.4.4 Fungsi Pengintegrasian Masyarakat

mengiringi acara-acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu kesatuan atau komunitas masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga dapat diketahui dari kesenian Sikambang.

4.4.5 Fungsi Perlambangan

Gandang sikambang adalah alat musik pukul masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga yang memiliki kateristik tersendiri. Secara umum gandang sikambang dengan gendang ronggeng masyarakat melayu mempunyai bentuk yang sama yakni frame drum, namun gandang sikambang memiliki kateristik yang berbeda dengan gendang ronggen. Masyarakat dapat mengenal dan membedakan kedua gendang ini menjadikan gandang sikambang sebagai perlambangan.

4.4.6 Fungsi Reaksi Jasmani

Gandang sikambang dalam ansambel Sikambang mengiringi tarian yang sebagian gerakannya adalah gerakan yang dinamis yang kerap membuat para penarinya bergerak indah.

4.4.7 Fungsi Pengesahan Lembaga Sosial dan Upacara Agama

4.4.8 Fungsi Penghayatan Estetis