DETEKSI Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis PADA

SAPI PERAH DI KABUPATEN BANDUNG DAN BANYUMAS

RAHMAT SETYA ADJI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Deteksi Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2008

ABSTRACT

RAHMAT SETYA ADJI. Detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in Dairy Cattle in Bandung and Banyumas Regency. Under direction of FACHRIYAN H. PASARIBU and LILY NATALIA

Paratuberculosis or Johne’s Disease is a granulomatous enteritis chronic disease of domestic and wild ruminants caused by infection with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. The disease commonly infects dairy cattle with clinical signs of chronic diarrhoea, decreased body weight, low milk production, oedema, anemia and occasionally infertility. The aim of this research is to study M. paratuberculosis infection in dairy cattle. One hundred eigthy four samples of serum and faeces were taken from dairy cattle in Bandung and Banyumas regency. Three diagnostic methods used in this study were serological test by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), culture and Polymerase Chain Reaction (PCR) IS900 and F57 as confirmation test. Results of serological test showed 8 positives for paratuberculosis out of 184 samples. PCR test from all faecal sample showed negative results. Twelve culture isolates were grown in Herrold’s Egg Yolk Medium (HEYM) with mycobactin J for 24 weeks incubation period, but only 2 isolates were

confirmed M. paratuberculosis by PCR IS900 and F57. These data revealed that M. paratuberculosis have infected dairy cattle in Bandung and Banyumas regency

with 2 % of prevalence.

RINGKASAN

RAHMAT SETYA ADJI. Deteksi Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis Pada Sapi Perah di Kabupaten Bandung dan Banyumas. Dibimbing oleh FACHRIYAN H. PASARIBU dan LILY NATALIA

Paratuberkulosis atau lebih dikenal dengan Johne’s Disease merupakan penyakit enteritis granuloma kronik yang terutama menyerang hewan ruminansia baik domestik maupun liar dan juga merupakan penyakit zoonosis potensial. Penyakit ini lebih sering menginfeksi sapi perah dengan klinis berupa berupa diare, penurunan berat badan dan produksi susu, oedema, anemia dan dapat menyebabkan kemandulan sehingga sangat merugikan secara ekonomi. Penyebab Johne’s Disease adalah Mycobacterium paratuberculosis yang termasuk dalam kelompok Mycobacterium avium complex. Bakteri ini berbentuk batang, non motil, Gram positif, merupakan bakteri tahan asam dan sangat tergantung dengan mycobactin untuk pertumbuhannya. Di beberapa negara seperti Australia dan New Zealand prevalensi penyakit ini pada kelompok sapi perah relatif cukup tinggi, yaitu 17 % dan 22 %. Indonesia pernah mengimpor bibit sapi dari negara tersebut untuk pengembangan peternakan, baik sapi perah ataupun sapi potong, hal ini memungkinan penyakit tersebut terbawa masuk ke Indonesia dan menginfeksi hewan terutama sapi perah karena masa inkubasi penyakit yang sangat lama (2-4 tahun), yaitu sejak hewan masih muda (umur 0-6 bulan) dan penyakit akan muncul setelah umur 2 tahun ke atas karena bersifat kronis. Paratuberkulosis pada hewan terutama sapi perah di Indonesia, masih belum banyak diteliti, sehingga data – data tentang penyakit ini masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi tentang infeksi M. paratuberkulosis pada sapi perah baik secara serologi dengan teknik ELISA, deteksi material genetik bakteri dengan PCR maupun secara kultur.

konfirmasi hasil. Isolat acuan yang digunakan adalah M. paratuberculosis (A6/ Jerman dan ATCC 19698) dan M. avium (B6/Jerman). Primers yang digunakan

untuk PCR adalah IS900 (TJ1-TJ2) dan F57.

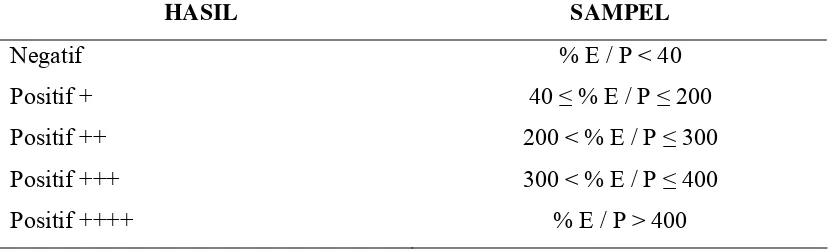

Hasil uji serologi menunjukkah ada 8 sampel yang positif paratuberkulosis dari 184 sampel, yaitu 2 dari Kabupaten Bandung dan 6 dari Kabupaten Banyumas. Intepretasi hasil ELISA ini menggunakan % E/P, yaitu jika % E/P di bawah 40 adalah negatif dan jika sama dengan atau lebih besar dari 40 adalah positif. Hasil PCR dengan sampel feses semuanya negatif, sedangkan hasil kultur menunjukkan ada 12 isolat yang tumbuh pada media HEYM, tetapi hanya 2 isolat yang positif M. paratuberculosis setelah dikonfirmasi dengan PCR IS900 dan F57.

Data di atas memperlihatkan bahwa ada 8 sampel yang positif secara serologi dan hanya 2 isolat yang positif M. paratuberculosis. Hal ini karena respon imun humoral (antibodi) terhadap paratuberkulosis dapat dideteksi 6 bulan pasca infeksi tanpa diikuti dengan adanya bakteri yang dikeluarkan melalui feses, disamping itu mungkin juga karena jumlah bakteri yang dikeluarkan melalui feses belum cukup banyak, sehingga hasil isolasinya negatif. Hasil positif secara serologi mungkin juga karena adanya reaksi silang dengan infeksi M. avium dan M. intraseluler sehingga menimbulkan positif palsu. Metode uji ini sering digunakan dan direkomendasikan untuk program screening dan kontrol paratuberkulosis karena biaya lebih murah dan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kultur maupun PCR, tetapi untuk menentukan status infeksi harus diikuti dengan uji lain berupa faecal culture dan PCR. Uji serologi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas ELISA terhadap kultur 25 % dengan tingkat spesifitas 96,8 %.

Isolasi dan identifikasi bakteri dengan metode kultur dari sampel feses

merupakan gold standard uji. Metode ini relatif lebih mahal dan lama (12 – 24 minggu) dibandingkan dengan ELISA dan PCR , tetapi cara ini masih

sebagai acuan dalam pengujian dan direkomendasikan untuk penentuan status infeksi suatu peternakan dan program eradikasi. Hasil kultur dari sampel feses memperlihatkan adanya beberapa bakteri tahan asam yang tumbuh pada media HEYM dengan mycobactin J (12 isolat) tetapi setelah dikonfirmasi dengan PCR hanya 2 isolat yang positif M. paratuberculosis. Inkubasi dari dua isolat tersebut

memerlukan waktu yang sangat lama yaitu masing – masing 19 minggu dan 22 minggu. Data di atas menunjukkan bahwa mycobateria yang ada di lingkungan

terutama dalam feses dapat tumbuh pada media tersebut, sehingga dapat menggangu pertumbuhan M. paratuberculosis yang waktu inkubasinya sangat lama (lebih lama daripada jenis mycobacteria lain). Disamping itu juga ada kontaminasi dari jamur ataupun bakteri lain yang ada di feses sehingga sangat menganggu dan berpengaruh pada kemampuan tumbuhnya. Pada beberapa kasus terutama awal kejadian penyakit ataupun kasus subklinis, shedding bakteri melalui feses sering tidak teratur dengan jumlah bakteri yang sangat sedikit serta prosesing sampel yang bertahap, mungkin menyebabkan bakteri akan kehilangan kemampuan tumbuhnya.

avium complex, sehingga pada penelitian ini digunakan primers IS900 dengan urutan basa yang berbeda yaitu TJ1-TJ2. Uji dengan menggunakan primers ini dilaporkan tidak menunjukkan reaksi silang dengan Mycobacterium avium complex Disamping menggunakan primers IS900 juga digunakan primers F57 untuk memastikan hasil yang didapat dengan primers sebelumnya.Primers F57 dilaporkan mempunyai spesifitas dan sensitifitas yang tinggi, karena mampu mendeteksi sampai 1 cfu, sehingga PCR dengan dua primers ini sangat direkomendasikan untuk meningkatkan validitas uji. Teknik ini dapat langsung digunakan untuk sampel feses ataupun susu dan cukup baik untuk konfirmasi terhadap kultur. Hasil PCR sampel feses semuanya negatif, tetapi ada 2 yang positif dari sampel kultur. Hal ini kemungkinan karena jumlah bakteri yang ada dalam sampel sangat sedikit, karena paratuberculosis dapat dideteksi dengan PCR langsung dari feses jika kandungan bakteri dalam sampel tersebut minimal 102 cfu/g. Disamping itu ekstraksi DNA terhadap kuman ini sangat sulit karena mempunyai struktur dinding yang komplek, dan mengandung zat lilin sehingga sangat sulit untuk dilysiskan. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi DNA yang didapat kemungkinan juga rendah dan akan mempengaruhi dalam hasil PCR.

Hasil PCR terhadap isolat yang tumbuh (12 isolat) menunjukkan hasil 2 positif M. paratuberculosis baik itu menggunakan primers IS900 ataupun F57. Hal ini karena uji PCR terhadap isolat untuk uji konfirmasi cukup bagus dan akurat , yaitu untuk IS900 dapat mendeteksi bakteri kurang dari 20 cfu dan dengan F57 mampu

mendeteksi 1 cfu. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi infeksi M. paratuberkulosis pada sapi perah di Kabupaten Bandung dan Banyumas.

Prevalensi penyakit tersebut berkisar 2%, karena dari 184 sampel yang diambil ada 2 yang positif paratuberkulosis.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2008 Hak cipta dilindungi Undang – Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

DETEKSI Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis PADA

SAPI PERAH DI KABUPATEN BANDUNG DAN BANYUMAS

RAHMAT SETYA ADJI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Sains Veteriner

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Deteksi Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis Pada Sapi Perah di Kabupaten Bandung dan Banyumas

Nama : Rahmat Setya Adji NRP : B 151060081

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. drh. Fachriyan H. Pasaribu drh. Lily Natalia, MS

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sains Veteriner

Dr. drh. Bambang Pontjo P., MS. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis berhasil diselesaikan dengan baik. Penelitian dilaksanakan dari Bulan Januari 2008 sampai dengan Juli 2008 dengan judul Deteksi Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis Pada Sapi Perah Di Kabupaten Bandung dan Banyumas.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. drh. Fachriyan H. Pasaribu dan Ibu drh. Lily Natalia, MS selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penelitian dan penulisan tesis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. drh. Bambang Pontjo P., MS. selaku ketua program studi Sains Veteriner. Disamping itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada drh. Widagdo, M.Si. yang telah banyak membantu dengan memberikan isolat M. paratuberculosis (A6/German) dan M. avium (B6/German) yang digunakan sebagai isolat acuan dalam penelitian. Penghargaan dan ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu, istri dan anak tercinta atas doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 1974 dari Ayah W. Sadji dan Ibu Siti Umilah. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, lulus pada tahun 1999. Pada tahun 2006, penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan program magister di Program Studi Sains Veteriner pada Sekolah Pascasarjana IPB. Beasiswa pendidikan diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis ... 3

Manfaat Penelitian ….………. 3

TINJAUAN PUSTAKA ………. 4

Paratuberkulosis (Johne’s Disease) ...………. 4

Enzym Linked Immunosorbent Assay (ELISA) …….………. 11

Polymerase Chain Reaction (PCR) ...………. 12

BAHAN DAN METODE ...………. 14

Tempat dan Waktu Penelitian ... 14

Metode Penelitian ... 14

Analisis Data ..………. 19

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

KESIMPULAN DAN SARAN ... 32

Kesimpulan ... 32

Saran ... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Halaman

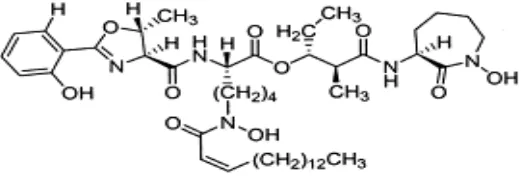

1. Struktur mycobactin ... 6

2. Respon imun humoral dan shedding bakteri ... 23

3. Morfologi koloni M. paratuberculosis pada HEYM ... 25

4. Mikroskopik M. paratuberculosis dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen .... 25

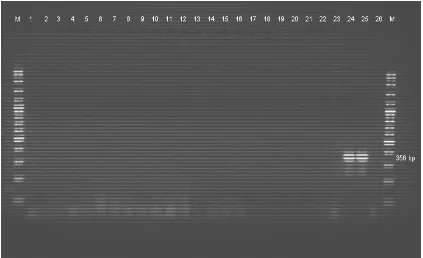

5. Hasil PCR IS900 (TJ1-TJ2) sampel feses …..…………... 27

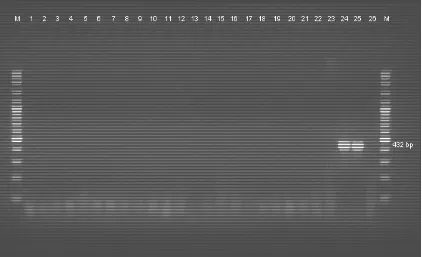

6. Hasil PCR F57 sampel feses ...……… 28

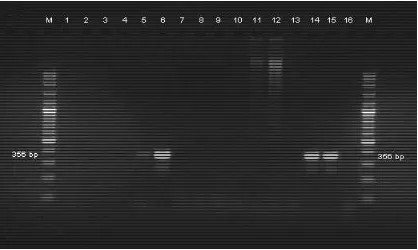

7. Hasil PCR IS900 (TJ1-TJ2) isolat ...……… 29

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Gambar patologi anatomi usus besar kasus paratuberkulosis koleksi

LPPH 1958 (sekarang BBalitvet) ... 40 2. Gambar hasil ELISA paratuberkulosis ... 40 3. Gambaran mikroskopik acid fast bacteria (AFB) dari

feses yang positif (isolat Baturaden) ... 41 4. Gambaran mikroskopik acid fast bacteria (AFB) dari

feses yang positif (isolat Lembang) ... 41 5. Gambar hasil PCR feses IS900 sampel no. 23-43 (1-21) …………... 42 6. Gambar hasil PCR feses F57 sampel no. 23-43 (1-21) .……... 42 7. Gambar kit ELISA(ruminantsserum t paratuberculosis

1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sapi perah merupakan salah satu ternak yang relatif banyak dipelihara untuk

memproduksi susu. Populasi sapi perah di Indonesia sampai saat ini sebanyak

± 377.772 ekor. Sapi perah yang ada di Indonesia sebagian besar berjenis Friesian Holstein (FH) dan diimpor dari luar negeri, terutama dari Eropa, Australia dan New Zealand (Ditjennak 2007). Minum susu masih belum membudaya pada masyarakat di

Indonesia, tetapi akhir – akhir ini ada kecenderungan peningkatan minat untuk

mengkonsumsi susu. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya taraf pendidikan dan

kesadaran akan kebutuhan protein dan gizi bagi pertumbuhan dan kecerdasan terutama

bagi anak – anak. Adanya peningkatan kesadaran akan konsumsi susu ini tidak

diimbangi dengan produksi dan ketersediaan susu secara nasional. Produksi susu dalam

negeri pada tahun 2007 sebesar ± 638.957 ton , sedangkan kebutuhan susu secara

nasional mencapai ± 2.555.273 ton. Produksi susu nasional tersebut masih belum

mampu mencukupi permintaan pasar, sehingga harus menambah kebutuhan susu

tersebut dengan mengimpor produk susu dari luar negeri sebanyak ± 1.772.200 ton

(Ditjennak 2007).

Kualitas dan keamanan susu yang dikonsumsi oleh masyarakat harus baik, hal

ini karena target utama pemasaran susu dan produk olahannya adalah anak – anak.

Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat tatacara peternakan di Indonesia, terutama

sapi perah masih kurang higienis. Sapi perah yang dipelihara peternak rakyat

di Indonesia terkadang mengalami penurunan produksi, penurunan berat badan dan

diare yang bersifat sporadis. Kondisi ini sering dianggap sebagai hal yang biasa,

sehingga kurang menjadi perhatian peternak. Kondisi ini kemungkinan dapat terjadi

karena infeksi bakteri Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (M. paratuberculosis), dan salah satu gejala klinik dari penyakit ini adalah diare, kurus

2

Paratuberkulosis atau lebih dikenal Johne’s Disease (JD) merupakan penyakit enteritis granuloma kronik yang terutama menyerang pada ternak ruminansia. Penyakit

ini disebabkan oleh bakteri M. paratuberculosis. Gejala klinis penyakit pada ternak ruminasia bersifat enteritis kronis dengan gejala-gejala, antara lain : diare, penurunan

berat badan pada kondisi penyakit yang progresif, penurunan produksi susu sapi

sehingga sangat merugikan secara ekonomi (Bannantine et al. 2003; OIE 2004). Penyakit ini bersifat zoonosis potensial, karena bakteri M. paratuberculosis dilaporkan juga dapat menginfeksi manusia dan lebih dikenal dengan sebutan Crohn’s Disease

(CD). Hal ini dapat mengancam kesehatan manusia dan merugikan bagi masyarakat.

Paparan penyakit ini pada manusia umumnya pada umur 15 – 24 tahun dan terkadang

pada keluarga dengan kualitas higiene yang baik (Anonim 2000; Grant et al. 2002). Paratuberkulosis banyak dilaporkan terjadi di berbagai belahan dunia baik

negara maju, seperti: Australia, New Zealand, Belanda, Jerman, Denmark, Inggris,

Austria, Amerika Serikat ataupun negara sedang berkembang. Prevalensi penyakit ini

sangat beragam di antara negara – negara tersebut. Di Australia dilaporkan bahwa ada

1 negara bagian yang merupakan endemik paratuberkulosis dengan prevalensi penyakit

kurang lebih 14 - 17%, sedangkan di New Zealand prevalensinya mencapai 60%.

Di Amerika Serikat prevalensi penyakit ini berkisar antara 10 – 22% dan kerugian

ekonomi akibat paratuberkulosis ini diperkirakan dapat mencapai US $ 1,5 milyard per

tahun (Floron et al. 1999; Harris & Barletta 2001). Dalam pengembangan peternakan di Indonesia, pernah diimpor bibit ternak sapi dari negara-negara tersebut di atas

terutama dari Australia dan New Zealand. Hal tersebut memungkinkan penyakit

paratuberkulosis terbawa masuk bersama ternak impor, karena masa inkubasipenyakit

tersebut sangat lama, yaitu sejak hewan masih menyusu induknya dan baru muncul

setelah ternak tersebut dewasa, jadi penyakit ini bersifat kronis

(Harris & Barletta 2001). Penyakit paratuberkulosis pada hewan terutama sapi perah

dan penyakit Croh’n Disease pada manusia di Indonesia, masih belum banyak diteliti, sehingga data – data tentang penyakit ini masih sangat terbatas.

Pengendalian terhadap penyakit paratuberkulosis didasarkan pada identifikasi

3

diagnosa terhadap penyakit ini dilakukan terutama dengan metode bakterioskopi

(mikroskopik), kultur, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) dan Polymerase Chain Reaction (PCR). Deteksi keberadaan penyakit ini di Indonesia secara pasti dan akurat dengan berbagai teknik terutama pada sapi perah sangat perlu dilakukan.

Informasi ini sangat penting dalam rangka pengendalian penyakit dan menjamin

kesehatan masyarakat. Hal inilah yang mendasari untuk melakukan penelitian studi

tentang infeksi M. paratuberkulosis pada sapi perah baik secara serologi dengan teknik ELISA, deteksi material genetik bakteri dengan PCR maupun secara kultur.

Tujuan Penelitian

Untuk melakukan studi tentang infeksi M. paratuberculosis pada sapi perah di Kabupaten Bandung dan Banyumas secara serologi, kultur dan PCR

Hipotesis

Penyakit paratuberkulosis telah ada dan menginfeksi sapi perah di Kabupaten

Bandung dan Banyumas.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran data yang pasti dan akurat tentang

keberadaan penyakit paratuberkulosis pada sapi perah, sehingga dapat digunakan

sebagai dasar dalam pengendalian penyakit, peningkatan kesehatan dan higiene susu

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Paratuberkulosis (Johne’s Disease) 1.1 Sejarah Penyakit

M. paratuberculosis pertama kali ditemukan di Jerman oleh H.A. Johne dan L. Frothingham pada tahun 1894. Mereka dapat menemukan bakteri tahan asam dan

mengisolasinya dari jaringan usus sapi perah yang dapat menyebabkan bentuk atypical tuberculosis dan mereka menamakan “pseudotuberculous enteritis”. Pada tahun 1910, bakteri tersebut diberi nama Mycobacterium enteritidis chronicae pseudotuberculosis bovis johne. Pada perkembangan selanjutnya bakteri tersebut dikelompokkan dalam

Mycobacterium avium complex, dengan nama Mycobacterium avium subspecies

paratuberculosis, sedangkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dikenal dengan nama paratuberkulosis atau Johne’s Disease (Harris & Barletta 2001; Anonim 2000; Griffiths 2003).

Infeksi M. paratuberculosis pada manusia pertama kali diketahui pada tahun 1913 oleh Dlazil di daerah Western Infirmay, Glasgow. Pada awalnya penyakit ini

dikenal hanya terjadi di daerah ileum, tetapi pada tahun 1960 Lockart-Mumnery dan

Marson mengidentifikasi adanya radang pada kolon dan membentuk granuloma, karena

daerah terinfeksi dan radang lebih banyak terjadi pada usus besar, maka sering juga

disebut chronic inflammatory bowels disease (IBD). Saat ini penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri tersebut diatas lebih dikenal dengan sebutan Crohn’s Disease (Anonim 2000; OIE 2004).

Kejadian paratuberkulosis di Indonesia pernah dilaporkan oleh Lembaga Pusat

Penyakit Hewan (sekarang BBalitvet) pada tahun 1958. Penyakit ini terjadi pada sapi

perah di Bogor dengan gambaran patologi anatomi berupa granuloma pada usus besar

dan usus halus. Sedangkan dari hasil uji serologi (ELISA), paratuberkulosis juga pernah

dilaporkan terjadi di Medan tahun 1998 ( 1 ekor), di Lembang tahun 2004 (3 ekor) dan

5

M. paratuberkulosis sampai saat ini belum pernah dilaporkan, sehingga data untuk menentukan status infeksi paratuberkulois pada sapi perah belum lengkap. Karena itu ,

Indonesia masih dianggap bebas dari penyakit ini.

1.2 Etiologi dan Ekologi

Paratuberkulosis atau Johne’s Disease merupakan penyakit infeksius yang terutama dapat menyerang hewan ruminansia baik domestik maupun liar dengan

manifestasi klinis berupa enteritis granuloma kronik, terutama pada ileum dan sekum.

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri M. paratuberculosis (Harris & Barletta 2001; Quinn et al. 2006).

M. paratuberculosis termasuk bakteri dalam keluarga Mycobacteriaceae dan selanjutnya dikelompokkan dalam kelompok Mycobacterium avium complex, dimana anggota dari jenis ini adalah M. avium, M. paratuberculosis dan M. silvicatum

(Harris & Barletta 2001; Collins 2003). M. paratuberculosis dapat ditemukan di alam,

merupakan bakteri Gram positif, berbentuk batang dengan ukuran 0,2 – 0,7 x

1,0 – 2 µm, non motil, merupakan bakteri tahan asam, suhu pertumbuhannya antara

25 – 43 oC dan optimal pada 39 oC (Griffiths 2003; Quinn et al. 2006), waktu tumbuhnya 4 – 24 minggu (Yokomizo 1997; OIE 2004; Quinn et al. 2006) dan mampu tumbuh pada konsentrasi garam kurang dari 5% pada pH 5,5 (Griffiths 2003). Bakteri

ini sangat tergantung dengan senyawa mycobactin untuk pertumbuhannya secara in vitro, karena M. paratuberculosis tidak mempunyai kemampuan untuk mensintesis senyawa ini dalam jumlah yang cukup.

Mycobactin merupakan senyawa yang dihasilkan oleh Mycobacteriaceae

terutama Mycobacterium phlei yang mempunyai fungsi sebagai pengikat dan atau untuk transpor besi ke dalam sel. Zat besi sangat diperlukan dalam metabolisme bakteri ini

dan pemenuhan zat ini diperoleh dari lingkungannya. Masuknya zat besi ke dalam sel

membutuhkan senyawa pengikat besi (iron-binding compound) yang diproduksi oleh bakteri itu sendiri atau oleh bakteri lainnya. Ketidakmampuan M. paratuberculosis

6

dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan M. paratuberculosis dengan bakteri dari golongan Mycobacteriaceae lainnya (Collins & Manning 2004).

Gambar 1. Struktur Mycobatin

Bentuk, ukuran dan tekstur koloni M. paratuberculosis sangat tergantung pada media yang digunakan untuk pertumbuhannya secara in vitro. Pada Herrold Egg Yolk Medium Agar (HEYM) dengan mycobactin J, koloni bakteri ini kecil, permukaan halus sampai dengan agak kasar dan berwarna agak putih sampai dengan kuning. Koloni yang

berwarna kuning dilaporkan merupakan galur M. paratuberculosis yang ditemukan pada domba. Pada media Middlebrook Agar tanpa tween 80, bentuk koloni sangat kasar di permukaannya dan mirip dengan bentuk koloni M. tuberculosis, sedangkan pada media tersebut di atas yang ditambah dengan tween 80, koloni akan berkembang dan mempunyai bentuk halus dan cembung mirip dengan koloni M. avium (Yokomizo 1997; Collins & Manning 2004)

M. paratuberculosis bukan merupakan bakteri yang dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan (free-living), hal ini karena bakteri ini tidak mempunyai kemampuan menghasilkan mycobactin yang cukup untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme ini hanya dapat tumbuh dan bermultiplikasi di dalam sel, tempat

bakteri ini dapat mengambil zat besi dari sel inang (makrofag), sehingga bakteri ini

dikatagorikan sebagai obligat patogen (Harris & Barletta 2001;

Collins & Manning 2004). M. paratuberculosis dapat bertahan hidup di air, feses, tanah dan lumpur kandang dalam waktu yang relatif lama (± 250 hari), tergantung dari

7

kering (suhu tinggi), terkena sinar matahari secara langsung, pH tinggi dan rendahnya

kadar zat besi (Collins & Manning 2004).

Bakteri tersebut diatas dapat menginfeksi hewan ruminansia baik domestik

maupun liar, antara lain : sapi, kambing, domba, rusa, unta, antelope dan bison.

Paratuberkulosis juga dapat ditemukan pada hewan nonruminansia (kuda, babi, ayam,

kelinci, srigala), primata dan juga manusia (Whittington et al. 2000; Buergelt et al. 2000; Harris & Barletta 2001).

1.3 Patogenesis

M. paratuberculosis merupakan salah atau bakteri yang tahan terhadap fagositosis makrofag dan juga mampu tumbuh dan berkembang didalamnya

(Bannantine et al. 2003; Griffiths 2003). Secara umum, bakteri ini tahan terhadap makrofag karena mempunyai beberapa komponen, yaitu : (1) struktur dinding sel dari

bakteri ini yang tersusun oleh lapisan zat lilin tebal yang merupakan campuran dari lipid

dan polisakarida dan (2) faktor yang dihasilkan oleh M. paratuberculosis yang dapat

menetralisasi komponen kimia yang dihasilkan didalam makrofag

(Gyles & Thoen 1993; Collins 2003).

Secara alami penyakit terjadi apabila bakteri M. paratuberculosis yang mengkontaminasi lingkungan (air, pakan, susu dan padang rumput / pengembalaan)

tertelan masuk ke dalam tubuh. Beberapa minggu kemudian bakteri ini akan mengalami

germinasi, multiplikasi dan kolonisasi pada diding usus halus. Lesi awal akan terjadi

pada dinding usus halus dan berlanjut pada limfo nodul mesenterika. Penyakit ini akan

berkembang dengan terjadinya kerusakan pada ileum, jejunum, ujung dari usus halus,

sekum, kolon dan pada limfo nodul mesenterika, hal inilah yang akan menyebabkan

terjadinya protein malabsorbtion syndrome, sehingga akan terjadi defisiensi protein. (OIE 2004; Wu et al. 2007). Masa inkubasi penyakit pada umumnya terjadi antara 2 sampai 4 tahun. Kejadian penyakit bisa bersifat klinis maupun subklinis, sedangkan

gejala klinis yang timbul akibat penyakit ini pada umumnya terjadi pada sapi yang

mulai dewasa antara lain diare, penurunan berat badan dan produksi susu, anemia,

8

Vansnick et al. 2004). Pada sapi perah, awal gejala klinis dapat muncul pada umur 2 tahun, paling lambat umur 12 tahun dan paling sering muncul pada umur 5 tahun,

atau secara umum pada masa laktasi ke-2, ke-3 atau ke-4 (Collins & Manning 2004;

Wu et al. 2007). Kejadian pre-klinis atau sub-klinis ditandai dengan belum adanya gejala klinis yang muncul, walaupun sebenarnya sapi tersebut terinfeksi. Fase ini dapat

terjadi antara 1 sampai dengan 10 tahun (Collins & Manning 2004).

1.4 Penularan Penyakit

Johne’s Disease dilaporkan terjadi di semua belahan dunia, yaitu dari benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan Australia. Penyakit ini lebih sering terjadi pada sapi

perah dibandingkan dengan hewan ruminansia yang lain, sedangkan pada ruminansia

kecil di beberapa negara lebih sering terjadi pada kambing dan domba (Collins &

Manning 2004). Pada kelompok sapi perah, prevalensi penyakit ini di Amerika

dilaporkan mecapai 22%, Australia (Victoria) mencapai 14 – 17%, New Zealand 60%,

Belanda 55%, Austria 7%, Belgia 22%, Inggris 17%, Denmark 47% dan Jerman

mencapai 10 – 30% (Collins & Manning 2004).

Tempat infeksi dari bakteri M. paratuberculosis adalah usus (ileum-sekum), sehingga hewan yang terinfeksi akan mengeluarkan bakteri ini melalui feses. Di dalam

kotoran terutama yang cair, mikroorganisme ini dapat bertahan hidup dalam jangka

waktu yang relatif lama tergantung dengan kondisi lingkungan. Pakan dan air yang

tercemar oleh kotoran ini merupakan sumber infeksi bagi ternak yang lain, terutama

ternak – ternak yang masih muda (Michel et al. 2005; Collins & Manning 2004). Susu

dari induk yang terinfeksi merupakan sumber infeksi yang kedua, tempat

M. paratuberculosis akan semakin banyak disekresikan seiring dengan tingkat keparahan penyakit atau dapat juga melalui puting yang tercemar feses yang

mengandung bakteri ini, sehingga ternak yang menyusu akan terinfeksi

(Ebert et al. 2000; Lombard et al. 2006). Padang pengembalaan atau padang rumput juga bisa tercemar dan dapat sebagai sumber infeksi, hal ini bisa terjadi jika dialiri

dengan air yang telah tercampur dan terkontaminasi oleh feses hewan terinfeksi

9

Penularan penyakit paratuberkulosis pada umumnya bersifat horisontal, yaitu

dari hewan terinfeksi (umumnya hewan dewasa) ke hewan lainnya (umumnya hewan

muda) melaui susu, air atau pakan yang tercemar oleh bakteri M. paratuberculosis , dengan estimasi dosis infeksi 103 cfu/hewan (Collins 2003; Wu et al. 2007). Ternak

dewasa (umur diatas 2 tahun) lebih resisten dibandingkan dengan ternak muda

(0 – 6 bulan), karena itu biasanya ternak terinfeksi pada waktu pedet dan penyakit akan

muncul pada umur 2 tahun ke atas, hal ini karena perjalanan penyakit bersifat kronis.

Penularan penyakit dilaporkan juga bisa bersifat vertikal melalui uterus (transuterine) (Grant et al. 1998; Harris & Barletta 2001).

1.5 Genetik M. paratuberculosis

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) M. paratuberculosis mempunyai kemiripan lebih dari 90% dengan M. avium, hal inilah yang menjadikan alasan bahwa banyak karateristik yang mirip antara kedua bakteri tersebut (Collins & Manning 2004). Secara

fenotipik, M. paratuberculosis dapat dibedakan dengan M. avium maupun dengan mycobacteria yang lain berdasarkan ketergantungannya pada mycobactin (Harris & Barletta 2001).

Secara genetik, M. paratuberculosis dapat dibedakan dengan M. avium

berdasarkan adanya multipel copy dari elemen short DNA, yang umumnya disebut dengan insertion sequence (IS). IS dari M. paratuberculosis adalah IS900, M. avium

IS901 dan M. silvicatum IS902 (Collins & Manning 2004; Harris & Barletta 2001). Homologi urutan DNA IS900 dengan IS901 hanya 60% dan untuk asam aminonya

adalah 47%, sedangkan homologi IS900 dengan IS902 pada urutan DNAnya adalah

60% dan untuk asam aminonya adalah 50% (Harris& Barletta 2001).

1.6 Diagnosis

Diagnosis penyakit paratuberkulosis pada umumnya berdasarkan pemeriksaan

laboratorium. Uji untuk penyakit ini dibedakan dalam 3 kategori, yaitu : (1) identifikasi

10

Immunosorbent Assay (ELISA) dan Agar Gel Immunodiffusion Test (AGID) dan (3) uji

Cell-Mediated Immunity (CMI), yang meliputi : Gamma Interferon Assay dan Delayed Type Hypersensitivity (OIE 2004).

1.7 Pengendalian Penyakit

Pengobatan penyakit paratuberkulosis pada sapi terinfeksi mungkin dapat

dilakukan, tetapi tidak efektif dan ekonomis (Jones 1999). Beberapa antibiotik dapat

digunakan untuk pengobatan, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.

Pemberian antibiotik ini hanya menghilangkan gejala klinik, tetapi tidak dapat

mengeliminasi penyakit, sehingga pengobatan pada sapi akan memerlukan biaya yang

cukup tinggi (1.000 – 2.000 USD/ekor/6 bulan) dan tidak memberikan hasil yang

memuaskan (Collins & Manning 2004).

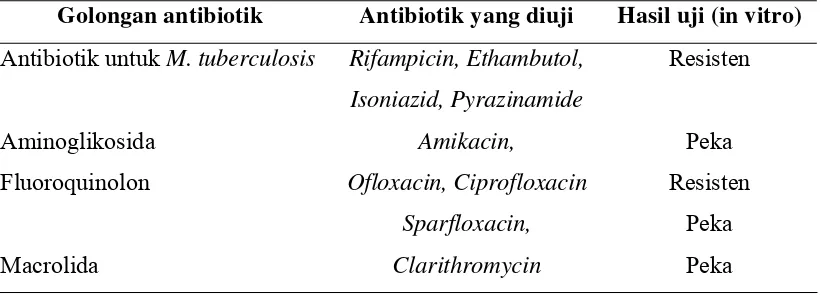

Tabel 1. Daftar antibiotik yang peka terhadap M. paratuberculosis (Collins 2003) Golongan antibiotik Antibiotik yang diuji Hasil uji (in vitro) Antibiotik untuk M. tuberculosis Rifampicin, Ethambutol,

Isoniazid, Pyrazinamide

Resisten

Aminoglikosida Amikacin, Peka

Ofloxacin, Ciprofloxacin Resisten Fluoroquinolon

Sparfloxacin, Peka

Macrolida Clarithromycin Peka

Vaksinasi untuk paratuberkulosis mungkin dapat dilakukan, tetapi cara ini tidak

dapat mengeliminasi penyakit dari peternakan, walaupun dapat menurunkan gejala

klinik dan mengurangi jumlah bakteri M. paratuberculosis yang dikeluarkan melalui feses. Program ini hanya membantu dalam mengurangi kerugian ekonomi akibat

penyakit paratuberkulosis (Jones 1999).

Pengendalian penyakit paratuberkulosis dapat dilakukan pada peternakan yang

telah terinfeksi. Pada umumnya pengendalian penyakit ini membutuhkan waktu yang

relatif cukup lama, yaitu lebih dari lima tahun. Program pengendalian mungkin juga

11

cukup tinggi. Prosedur dasar yang perlu dilakukan untuk mengendalikan penyakit

paratuberkulosis di peternakan adalah sebagai berikut : (1) Pencegahan infeksi baru

pada pedet, dengan melakukan penanganan yang baik dan benar terhadap kotoran sapi.

Hal ini sangat penting karena jumlah M. paratuberculosis dalam feses yang dikelurakan dari sapi terinfeksi sangat banyak. Pedet harus ditempatkan pada tempat

dan lingkungan yang kering serta terhindar dari kontaminasi feses ternak yang

terinfeksi. Selain itu, dilakukan penanganan susu pada peternakan yang telah terinfeksi,

hal ini karena banyak ternak sakit yang akan mensekresikan M. paratuberculosis

melalui susunya terutama pada kasus yang klinis. Pemberian formula susu penganti

yang bebas bakteri ini mungkin juga dilakukan atau susu yang akan diberikan pada

pedet sebaiknya dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu. Kolostrum yang akan diberikan

pada pedet sebaiknya berasal dari sapi yang bebas paratuberkulosis (Collins &

Manning 2004; Ebert et al. 2000). (2) Identifikasi dan mengeluarkan sapi terinfeksi dari peternakan. Prosedur ini dilakukan dengan cara uji dan afkir, melakukan desinfeksi dan

jika memungkinan melakukan vaksinasi (Collins & Manning 2004).

2. Enzyme Linked Immunosorbent Assay

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA/EIA) merupakan suatu teknik biokimiawi yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi adanya

antibodi atau antigen yang ada dalam sampel dengan penanda berupa enzyme. Teknik ini sekarang banyak digunakan sebagai alat untuk diagnosa pada ilmu kedokteran dan

patologi tanaman dan juga sebagai alat untuk kontrol mutu pada berbagai industri

(Harlow & Lane 1988; Kemeny & Challacombe1989)

Pada tahun 1960 Rosalyn Sussman Yalow dan Solomon Berson

mempublikasikan teknik immunoassay dengan menggunakan zat radioaktif untuk melabel antigen atau antibodi yang dikenal dengan Radioimmunoassay (RIA). Pada teknik ini, zat radioaktif akan memberikan tanda yang mengindikasikan adanya antigen

atau antibodi spesifik dalam sampel. Karena penanda pada teknik RIA merupakan zat

12

menggunakan zat non-radioaktif berupa enzyme sebagai penanda (Lequin 2005; Kemeny & Challacombe 1989).

ELISA / EIA dipublikasikan pertama kali oleh Engvall dan Perlmann pada tahun

1971 di Swedia. Publikasi ini berisi tentang pengukuran secara kuantitatif IgG serum

kelinci dengan menggunakan label enzyme alkaline phosphatase. Pada tahun yang sama, Van Weeman dan Schuurs berhasil mengukur secara kuantitatif konsentrasi

human chorionic gonadotropin (HCG) dalam urin dengan menggunakn teknik ELISA (Lequin 2005). Enzyme sebagai penanda untuk metode ini biasanya menggunakan

horseradish peroxidase (HRP) atau alkaline phosphatase (AP). Teknik ELISA yang sekarang banyak digunakan untuk deteksi antibodi atau antigen di dalam bidang

imunologi adalah : indirect ELISA, sandwich ELISA dan competitive ELISA (Harlow & Lane1988; Kemeny & Challacombe 1989).

3. Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan teknik amplifikasi cepat fragmen DNA secara in vitro. Prinsip dasar dari teknik ini adalah reaksi rantai

berdasarkan proses replikasi DNA. Metode ini biasanya untuk mengamplifikasi daerah

pita DNA yang spesifik (DNA target), ini dapat berupa satu gen, bagian dari gen atau

non-coding sequence (Sambrook et al. 1989; Koolman & Rohm 1994; Viljoen et al. 2005).

Prinsip dasar teknik PCR pertama kali dikenalkan oleh Kary Banks Mullis pada

tahun 1983. Pada saat itu ia bekerja di salah satu perusahaan pertama dalam bidang

bioteknologi yaitu Cetus Corporation yang terletak di Emeryville, California dan ia juga

menerima hadiah nobel pada tahun 1993 dalam bidang kimia. Dia mencoba metode

amplifikasi DNA dengan siklus berulang menggunakan suatu enzyme yang disebut DNA Polymerase. Enzyme ini secara alami ada dalam organisme hidup, dimana kerja

13

untuk PCR berasal dari Thermus aquaticus dan disebut dengan Taq DNA Polymerase

(Sambrook et al. 1989; Viljoen et al. 2005).

Untuk melakukan teknik PCR perlu beberapa komponen dan reagen, yaitu ada

4 komponen utama untuk metode ini, antara lain : (1) templat DNA, pada bagian ini

mengandung DNA region (target) yang akan diamplifikasi, (2) primers, bagian ini merupakan komplementer dari DNA region (target), (3) DNA Polymerase atau Taq

DNA Polymerase, ini merupakan enzyme yang berperanan dalam melakukan duplikasi atau replikasi DNA dan (4) Deoxynucleotide triphosphates (dNTPs), merupakan

pengaman DNA polymerase dalam mensintesis untaian DNA baru (Sambrook et al. 1989; Viljoen et al. 2005).

Tujuan dari PCR adalah membuat kopian gen dalam jumlah yang sangat banyak.

Metode ini mempunyai 3 tahapan utama dalam siklus reaksinya, antara lain :

(1) Denaturasi, pada tahap ini reaksi akan terjadi pada suhu 94 – 98 oC dengan tujuan

untuk membuka rantai ganda DNA menjadi rantai tunggal, (2) Annealing, pada tahap ini reaksi terjadi pada suhu 50 – 65 oC, yaitu akan terjadi perlekatan antara primers

dengan rantai tunggal DNA templat yang sesuai. Polymerase akan berikatan dengan ikatan primer – templat yang sesuai tersebut diatas dan mulai melakukan sintesis DNA

dan (3) Extension, suhu pada tahap ini tergantung dari DNA polymerase yang

digunakan, jika menggunakan Taq Polymerase maka suhu yang sesuai adalah 70 – 80 oC (optimum 74 oC). Pada tahap ini, DNA polimerase akan mensintesis untaian

baru DNA yang komplementer dengan untaian DNA templat dengan adanya

penambahan dNTPs (Sambrook et al. 1989; Viljoen et al. 2005).

PCR untuk deteksi material genetik M. paratuberculosis dapat langsung dilakukan dari sampel susu maupun feses. Primers yang umum digunakan untuk teknik ini adalah IS900. Metode PCR untuk sampel feses dilaporkan mempunyai sensitifitas

14

BAB III

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di bagian Bakteriologi, Balai Besar Penelitian Veteriner.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Juli 2008.

Metode Penelitian Pengambilan Sampel

Sampel serum dan feses diambil dari sapi perah umur 2 tahun ke atas

(Berghaus et al. 2006) di Kabupaten Bandung (Pangalengan dan Lembang) dan Banyumas (Baturaden) sebanyak 184 sampel. Pada umumnya sampel di ambil dari

sapi yang kondisi tubuhnya relatif kurus. Feses diambil langsung dari daerah rektum

sebanyak 5 – 10 gram. Banyaknya sampel dihitung menggunakan win episcope 2.0 sofware dengan asumsi prevalensi 2% dan tingkat kepercayaan 95%. Prevalensi penyakit berkisar 2% akan terpenuhi jika dari jumlah sampel tersebut minimal ada

1 yang positif partuberkulosis.

Uji Serologi

Uji serologi dilakukan dengan teknik ELISA. Uji ini menggunakan ruminants serum paratuberculosis confirmation kit (LSI, Perancis), dengan prosedur sebagai berikut :

Pre-incubation, pada tahap ini serum sampel dan serum kontrol (positif dan negatif) diabsorbsi terlebih dahulu dengan menggunakan antigen M. phlei yang ada dalam

dilution buffer. Pengenceran serum sampel dan kontrol adalah 1/20 dan diinkubasikan selama 15 menit pada suhu kamar. Serum kontrol positif dimasukkan kedalam lubang

plat A1 dan A2 sebanyak 100 µl, sedangkan serum kontrol negatif dimasukkan pada

lubang B1 dan B2 dengan jumlah yang sama. Sampel dimasukkan sebanyak 100 µl ke

15

selama 16 – 18 jam pada suhu 5 oC. Setelah itu, plat dicuci sebanyak 4 kali dengan

menggunakan washing solution. Konjugat diencerkan 1/100 dan dimasukkan ke dalam lubang plat sebanyak 100 µl , diinkubasikan selama 30 menit pada suhu 37 oC. Plat

dicuci kembali dengan menggunakan washing solution sebanyak 4 kali. Setelah itu larutan substrat dimasukkan ke dalam semua lubang plat sebanyak 100 µl,

diinkubasikan selama 10 menit pada suhu ruang dan ditempatkan pada tempat yang

gelap, kemudian stop solution sebanyak 100 µl dimasukkan pada tiap lubang plat untuk menghentikan proses reaksi. Pembacaan dilakukan dalam rentang waktu 30 menit

setelah penambahan stop solution dengan menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 450 nm. Hasil ELISA kemudian dikonversi menjadi % E / P. Kalkulasi hasil

untuk tiap sampel dan kontrol dihitung Corrected Optical Densitynya (ODc) dengan rumus sebagai berikut : ODc = OD Bacterial Antigen – OD Control Antigen. Rumus untuk kalkulasi % E / P = (ODc Sampel / ODc m PC) x 100. Sedangkan intepretasi

hasil dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Intepretasi hasil ELISA

Isolasi dan identifikasi M. paratuberculosis dilakukan dari sampel feses dengan menggunakan media Herrold’s Egg Yolk Medium Agar (HEYM) dengan mycobactin J

dan HEYM tanpa mycobactin J. Sampel feses yang diproses untuk kultur dikumpulan terlebih dahulu dari 3-5 ekor sapi untuk tiap kelompok ternak dan juga feses dari tiap

16

Sampel feses sebanyak 1 gram diambil dan dimasukkan ke dalam tabung 50 ml yang

berisi 20 ml aquadest steril, kemudian divorteks untuk mencampur. Kemudian dilakukan shaking selama 30 menit menggunakan horizontal shaker dan didiamkan pada suhu ruang selama 30 menit. Suspensi yang paling atas diambil 5 ml dan

dimasukkan ke dalam tabung 50 ml baru yang berisi 20 ml hexadecylpyridinium chloride (HPC) 0,75%, kemudian tabung dibolak – balik beberapa kali agar larutan tersebut tercampur dengan baik dan diinkubasikan pada suhu ruang selama 18 jam.

Setelah masa inkubasi selesai, diambil 0,1 ml lapisan pelet yang paling atas secara

hati – hati dengan menggunakan pipet pasteur steril dan diinokulasikan pada media

tersebut diatas (0,1 ml untuk tiap media) dan kemudian diratakan pada permukaan

media. Pelet juga diambil dan dibuat preparat untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen dengan tujuan untuk melihat kuman tahan asam secara mikroskopik. Tabung media selanjutnya

diposisikan miring atau horisontal selama 1 minggu pada suhu 37 oC dengan tutup

dikendorkan. Setelah 1 minggu, selanjutnya tabung media diposisikan tegak, tutup

dirapatkan dan diinkubasikan kembali selama 12 – 24 minggu dengan pengamatan 1

minggu sekali.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Ekstraksi DNA M. paratuberculosis dari feses.

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan QIAmp stool mini kit (Jerman), dengan langkah sebagai berikut :

Sampel feses sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam tabung 15 ml steril dan

ditambahkan buffer ASL sebanyak 10 ml, kemudian divorteks selama 1 menit sampai sampel feses homogen. Lysate diambil sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam tabung

Eppendorf, kemudian dilakukan pemanasan dalam waterbath pada suhu 80 oC selama 5 menit. Selanjutnya larutan tersebut divorteks selama 15 detik dan disentrifugasi

dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit. Supernatan diambil sebanyak 1,2 ml dan

dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian ditambahkan 1 tablet InhibitEX dan divorteks sampai tablet tersebut terlarut, selanjutnya diinkubasikan pada suhu kamar

17

supernatan diambil dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf , selanjutnya disentrifugasi kembali dengan kecepatan 14.000 rpm selama 3 menit. Proteinase K

sebanyak 15 µl dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf yang baru, kemudian supernatan tersebut diatas diambil 200 µl dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf

yang mengandung proteinase K. Setelah itu ditambahkan buffer AL sebanyak 200 µl dan divorteks selama 15 detik, diinkubasikan selama 10 menit pada suhu 70 oC (dalam

waterbath). Selanjutnya lysate ditambah dengan 200 µl etanol 96 % dan divorteks untuk mencapur larutan tersebut. Larutan tersebut diambil 500 µl dan dimasukkan ke

dalam QIAmp spin column yang dilengkapi dengan tabung koleksi, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit dan tabung koleksi yang

mengandung filtrat dibuang. QIAmp spin column tersebut diambil kembali dan dipasang lagi dengan tabung koleksi yang baru. Selanjutnya buffer AW1 sebanyak 500 µl dimasukkan ke dalam column tersebut dan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit dan tabung koleksi yang mengandung filtrat dibuang.

QIAmp spin column tersebut diambil kembali dan dipasang lagi dengan tabung koleksi yang baru. Selanjutnya buffer AW2 sebanyak 500 µl dimasukkan ke dalam column

tersebut dan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 3 menit dan tabung

koleksi yang mengandung filtrat dibuang. QIAmp spin column tersebut diambil kembali dan dipasang lagi dengan tabung Eppendorf. Kemudian buffer AE1 sebanyak 200 µl dimasukkan ke dalam column tersebut, diinkubasikan selama 1 menit dan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit dan tabung Eppendorf yang mengandung filtrat diambil, kemudian disimpan pada suhu – 20 oC.

Ekstraksi DNA M. paratuberculosis dari kultur (isolat)

Ekstraksi DNA dari kultur dilakukan sesuai metode Mokrousov dan Narvskaya

(2004) dengan langkah sebagai berikut :

18

selama 1 jam pada suhu 37 oC. Kemudian ditambahkan 70 µl larutan sodium duodecyl sulfate (SDS) 10% + 5 µl proteinase K (10 mg/ml) dan diinkubasikan pada suhu 65 oC selama 1 jam. Setelah itu ditambahkan 100 µl 5 M Natrium Chloride (NaCl) dan selanjutnya ditambahkan 100 µl larutan cetyltrimethylammonium bromide

(CTAB)/NaCl, kemudian divorteks selama 10 detik sampai kelihatan seperti susu.

Selanjutnya diinkubasikan pada suhu 65 oC selama 15 – 20 menit dan didinginkan

selama 5 menit. Chloroform:isoamylalkohol (24:1) ditambahkan dengan volume sama banyak (700 – 750 µl ), divorteks untuk mencampur larutan dan disentrifugasi pada

suhu 10 oC atau suhu ruang (18 – 28 oC) dengan kecepatan 14.000 rpm selama

15 menit. Larutan paling atas yang mengandung DNA diambil sebanyak 180 µl dan

dimasukkan ke dalam tabung yang baru dan ditambah 0,6 volume isopropanol (420 µl) untuk mempresipitasikan DNA, bolak – balik dengan tangan beberapa kali dan

diinkubasikan semalam pada suhu – 20 oC. Selanjutnya disentrifugasi pada suhu

10 – 20 oC selama 10 – 15 menit dengan kecepatan 13.000 – 14.000 rpm, kemudian

supernatan dibuang. Selanjutnya pelet dicuci dengan menambahkan etanol 70 %

sebanyak 1 ml, kemudian disentrifugasi pada suhu 10 – 20 oC selama 10 – 15 menit

dengan kecepatan 13.000 – 14.000 rpm, supernatan dibuang dan DNA dikeringkan

dengan membuka tutup tabung Eppendorf pada suhu ruang selama 1 jam atau selama 30 menit pada suhu 37 oC. Selanjutnya pelet dilarutkan dengan menambahkan 0,5 x TE

buffer sebanyak 30 – 50 µl.

Amplifikasi DNA menggunakan primers IS900 (TJ1-2) dan F57

Prosedur amplifikasi PCR fragmen DNA dilakukan dengan menggunakan

19

primers (Midland, 10 pmol/µl), 0,25 µl Taq Polymerase (Vivantis, 5 U/µl ) dan 5 µl DNA templat. Kontrol positif dan negatif harus diikutkan dalam setiap amplifikasi. PCR dilakukan dengan siklus sebagai berikut, 1 siklus pada suhu 94 oC selama 2 menit,

40 siklus pada suhu 94 oC selama 1 menit, 58 oC selama 1 menit dan pada suhu 72 oC

selama 3 menit, dan dilanjutkan dengan 1 siklus pada suhu 72 oC selama 7 menit.

Produk PCR (amplikon) diambil 10 µl dan dicampur dengan 2 µl loading dye

(Vivantis), selanjutnya diseparasi menggunakan 2 % agarose (Promega) yang telah ditambahkan ethidium bromide (Applichem) 0,5 µg/ml pada tegangan 120 V selama 50 menit dengan menggunakan marker 100 bp DNA ladder (Vivantis). Hasil elektroforesis selanjutnya dilihat dengan menggunakan Gel Documentation System (Vilber Lourmat).

Analasis Hasil (Data)

Hasil atau data – data dari berbagai teknik uji, baik secara serologi (ELISA),

20

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji serologi dengan sampel serum sapi perah menunjukkan hasil 8 positif

terhadap paratuberkulosis, yaitu 2 dari Kabupaten Bandung dan 6 dari Kabupaten

Banyumas. Sedangkan 176 sampel yang lain menunjukkan hasil negatif. Uji ini

menggunakan ruminants serum paratuberculosis confirmation kit (LSI, Perancis), jika nilai % E/P sama dengan atau diatas 40 menunjukkan hasil positif terhadap

paratuberkulosis, sedangkan nilai % E/P dibawah 40 adalah negatif. Hasil kultur dari

sampel feses dengan HEYM yang ditambah mycobactin J setelah diinkubasikan selama 24 minggu menunjukkan hasil 2 positif M. paratuberculosis setelah dikonfirmasi dengan uji PCR, yaitu 1 dari Kabupaten Bandung dan 1 dari Kabupaten Banyumas.

Sedangkan uji PCR dengan sampel feses menunjukkan hasil negatif. Hasil

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

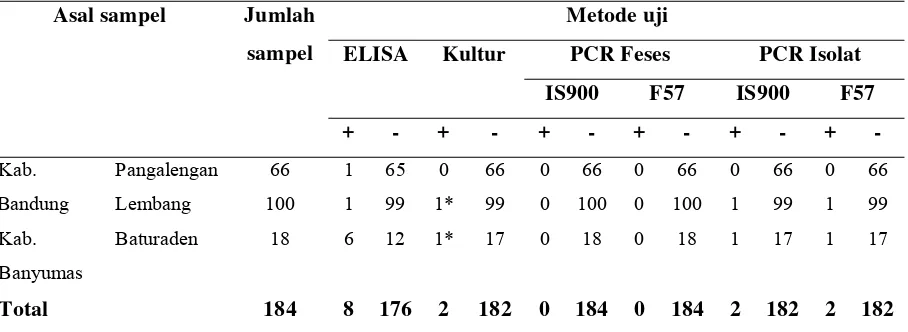

Tabel 3. Hasil uji serologi, kultur dan PCR terhadap paratuberkulosis

Metode uji

*) kultur positif ini hasil dari sampel yang ELISAnya positif, yaitu dari Kabupaten

Bandung dengan angka positif + dan Kabupaten Banyumas dengan angka positif ++

Ada beberapa tahapan dalam perkembangan infeksi M. paratuberculosis pada sapi perah, yaitu bahwa infeksi awal pada sapi muda akan ditandai dengan dapat

21

difagositosis oleh makrofag, dan mengalami multiplikasi didalamnya. Limfosit akan

mengeluarkan zat kimia yang dinamakan sitokin untuk menarik makrofag lebih banyak

lagi ke tempat infeksi untuk meningkatkan daya fagositosisnya. Makrofag – makrofag

ini selanjutnya akan berfusi menjadi giant cell untuk meningkatkan daya bunuh terhadap mycobacteria (Collins 2003; Wu et al. 2007).

Pada tahap pertengahan infeksi, ditandai dengan banyaknya infiltrasi limfosit

dan makrofag ke jaringan yang terinfeksi sehingga menyebabkan terjadinya penebalan

dari usus, terutama ileum dan juga terjadi dilatasi dari pembuluh limfe. Pembuluh inilah

yang akan mengalirkan M. paratuberculosis ke limfo nodus, dimana hanya di Peyer’s patches inilah bakteri tidak dapat dirusak oleh makrofag dan melakukan multiplikasi di limfo nodus. Karena itu, perubahan patologi yang paling banyak terjadi hanya di saluran

usus (terutama ileum – sekum) dan limfo nodus lokal (Buergelt et al. 2000; Collins 2003).

Tahap akhir dari perkembangan penyakit ditandai dengan mulai meningkatnya

antibodi, tetapi antibodi ini tidak mampu mencegah multiplikasi dari bakteri ini.

Perubahan patologi pada usus dengan adanya radang granuloma akan menyebabkan

terjadinya diare, malabsorbsi protein dan hewan akan mengalami kekurusan.

M. paratuberculosis akan banyak tersebar di ileum dan limfo nodus lokal, karena itu bakteri ini dapat diisolasi dari limpa, hati, glandula mamaria dan juga uterus. Pada fase

ini antibodi akan tinggi, jumlah bakteri yang dikeluarkan melalui feses juga banyak,

tetapi respon dari gama interferon akan sangat sedikit bahkan tidak ada. Dapat

dideteksinya antibodi dengan titer tinggi dan banyaknya bakteri dalam feses sebagai

indikator bahwa fase penyakit sudah memasuki tahap klinis (Collins 2003;

Waters et al. 2003).

Uji serologi untuk paratuberkulosis menurut OIE (2004) antara lain : ELISA,

complement fixation test (CFT) , agar gel immunodifussion (AGID). ELISA mempunyai tingkat sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan

22

protoplasmik, ekstraks seluler ataupun lipoarabimanan (LPA), dan penggunaan

antigen – antigen tersebut masih sering menimbulkan reaksi silang dengan infeksi

mycobacteria lain sehingga untuk meningkatkan spesifitasnya biasanya serum

diabsorbsi terlebih dahulu menggunakan M. phlei (Ferreira et al. 2002; Cho & Collins 2006), dan akhir – akhir ini telah dikembangkan ELISA dengan antigen yang lebih

spesifik seperti MP-34kd-C ataupun culture filtrate, penggunaan kedua antigen ini dilaporkan dapat meningkatkan sensitivitas dan spesivitas uji (Cho & Collins 2006;

Malamo et al. 2006). Metode uji ini sering digunakan dan direkomendasikan untuk program screening dan kontrol paratuberkulosis karena biaya lebih murah dan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kultur maupun PCR, tetapi untuk kasus subklinis dan

pada fase awal sekali kejadian penyakit, teknik ELISA ini kurang sensitif, disamping itu

juga masih sering terjadi reaksi silang dengan Mycobacterium avium complex dan menghasilkan positif palsu. Pada kasus klinis dan adanya pengeluaran bakteri yang

cukup banyak di dalam fesesnya, metode ini mempunyai tingkat sensitivitas dan

spesifitas yang tinggi (Mc Kenna et al. 2005; Malamo et al. 2006; Waters et al. 2003). Untuk menentukan status infeksi suatu peternakan, bisanya uji serologi dengan ELISA

diikuti dengan uji lain yaitu Fecal Culture dan PCR (Collins et al. 2006).

Data di atas memperlihatkan bahwa dari 8 sampel yang positif secara serologi

dan hanya 2 isolat yang positif M. paratuberculosis. Isolat tersebut berasal dari sampel yang serologinya positif + (% E/P 41) dan positif ++ (% E/P 283). Hal ini karena respon

imun humoral (antibodi) terhadap paratuberkulosis dapat dideteksi 6 bulan pasca infeksi

tanpa diikuti dengan adanya bakteri yang dikeluarkan melalui feses

(Waters et al. 2003), disamping itu mungkin juga karena jumlah bakteri yang dikeluarkan melalui feses belum cukup banyak, sehingga hasil isolasinya negatif

(Collins et al. 2006). Hal lain karena kejadian penyakit paratuberkulosis terbagi dalam 3 tahap, yaitu preklinis tanpa shedding bakteri melalui feses, preklinis dengan shedding

dan klinis dengan shedding, dalam kasus ini mungkin respon imun humoral sudah dapat dideteksi pada kasus preklinis tanpa shedding ataupun preklinis dengan shedding,

karena itu kemungkinan hanya 2 sampel di atas yang mengandung M. paratuberculosis

23

semakin tinggi seiring dengan tingkat keparahan penyakit terutama pada kasus klinis

yang diikuti dengan pengeluaran bakteri melalui feses dalam jumlah yang banyak

(Carpenter et al. 2004). Hubungan antara respon imun humoral dengan shedding bakteri dapat dilihat pada Gambar 2. Hasil positif secara ELISA mungkin juga karena adanya

reaksi silang dengan infeksi M. avium dan M. intraseluler sehingga menimbulkan positif palsu (Osterstock et al. 2007). Uji serologi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas ELISA terhadap kultur 25 % dengan tingkat spesifitas 96,8 %. Uji

serologi dengan ELISA dapat digunakan untuk screening awal terhadap infeksi paratuberculsosis pada sapi perah, tetapi untuk penentuan status infeksi pada kelompok

ternak perlu tambahan uji berupa kultur dan PCR untuk konfirmasi.

Gambar 2. Respon imun humoral dan shedding bakteri (Kurade et al. 2004)

Isolasi dan identifikasi bakteri penyebab penyakit dengan metode kultur masih

merupakan gold standard uji. Metode kultur yang konvensional dengan menggunakan media padat (HEYM dengan mycobactinJ ) memerlukan waktu yang relatif lebih lama, yaitu antara 12 – 24 minggu, tetapi dengan media ini morfologi koloni dapat diamati

dan masih merupakan acuan dari beberapa teknik kultur lain (OIE 2004;

Ristow et al. 2006). Sedangkan teknik kultur yang lain yaitu menggunakan media cair

24

M. tuberculosis, yaitu (1) Bactec system (Radiometric) , metode ini memerlukan waktu tumbuh yang lebih singkat, yaitu 8 – 16 minggu, tetapi cara ini memerlukan biaya yang

cukup tinggi, alat untuk membaca, penanganan radioisotop, tingkat kontaminasi tinggi

jika sampel langsung dari feses dan tidak dapat melihat morfologi koloni

(Whittington et al. 1998; Collins & Manning 2004; Shin et al. 2007) dan (2) Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT), metode ini lebih murah, lebih cepat,

lebih akurat dan lebih sensitif dibandingkan dengan Bactec system, tetapi cara ini juga mempunyai tingkat kontaminasi yang tinggi, harus memerlukan alat untuk inkubasi dan

pembacaan hasil serta tidak dapat melihat morfologi kultur secara langsung

(Shin et al. 2007). Untuk memastikan bahwa bakteri yang tumbuh adalah

M. paratuberculosis, maka memerlukan uji konfirmasi berupa sifat ketergantungan terhadap mycobactin dan deteksi material genetiknya dengan PCR (Shin et al. 2004). Kultur memerlukan waktu yang lebih lama dan mahal jika dibandingkan dengan ELISA

dan PCR, tetapi cara ini direkomendasikan untuk penentuan status infeksi suatu

peternakan dan program eradikasi (Collins et al. 2006)

Hasil kultur dari sampel feses memperlihatkan adanya beberapa bakteri tahan

asam yang tumbuh pada media HEYM dengan mycobactin J (12 isolat) , tetapi setelah dikonfirmasi dengan PCR hanya 2 isolat yang positif M. paratuberculosis, yaitu 1 isolat berasal dari sapi perah di daerah Lembang dengan umur 3,5 tahun dan kondisi berat

badan yang relatif kurus, sedangkan isolat yang lain berasal dari sapi perah di daerah

Baturaden dengan umur 4 tahun dan kondisi berat badan yang cukup baik . Inkubasi dari dua isolat tersebut memerlukan waktu yang sangat lama yaitu masing – masing

19 minggu (isolat Baturaden) dan 22 minggu (isolat Lembang). Isolat

25

Gambar 3. Morfologi isolat M. paratuberculosis pada HEYM

dengan mycobactin J. Sebelah kiri merupakan isolat acuan (A6/Jerman) dan sebelah kanan isolat dari sampel

(MAP/BTR 53/08)

26

Shedding bakteri melalui feses pada kasus paratuberculosis terbagi dalam 3 kategori, yaitu : low shedder ( kurang dari 3 x 102 cfu/g), moderate shedder (3 x 102- 3 x 103 cfu/g) dan high shedder (lebih dari 3 x 103 cfu/g) (Stabel et al. 2002). Pada kejadian klinis bakteri M. paratuberculosis yang dikeluarkan

melalui feses mencapai 106 – 108 cfu/g (Wu et al. 2007). Data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mycobateria yang ada di lingkungan terutama dalam feses dapat

tumbuh pada media HEYM, sehingga ini mungkin dapat menggangu pertumbuhan

M. paratuberculsosis yang waktu inkubasinya sangat lama (lebih lama daripada jenis mycobacteria lain) (Roussel et al. 2007), disamping itu juga ada kontaminasi dari jamur ataupun bakteri lain yang ada di feses sehingga sangat menganggu dan berpengaruh

pada kemampuan tumbuhnya (Ristow et al. 2006). Hal lain mungkin karena pada beberapa kasus terutama awal kejadian penyakit ataupun kasus subklinis, shedding

bakteri melalui feses sering tidak teratur dengan jumlah bakteri yang sangat sedikit serta

prosesing sampel yang bertahap, ini mungkin menyebabkan bakteri akan kehilangan

kemampuan tumbuhnya (Stabel et al. 2002). Terjadinya kontaminasi dan penurunan viabilitas bakteri yang dapat tumbuh pada HEYM dengan mycobactin J sangat tergantung pada proses sampling, penyimpanan, prosesing sampel serta metode kultur

yang digunakan, karena dilaporkan metode kultur dengan HEYM mempunyai

sensitivitas 60 % dengan spesifitas 99,5 % dan jumlah bakteri yang terdapat dalam

feses minimal harus mengandung 10 cfu/g (Ristow et al. 2006; Collins et al. 2006). Metode diagnosis dengan PCR pada umumnya berdasarkan urutan basa yang

ada pada insertion squence dari M. paratuberculsosis, sehingga primers yang umum digunakan adalah IS900, tetapi beberapa peneliti melaporkan masih ada reaksi silang

dengan Mycobacterium avium complex, karena itu ada beberapa primers yang dikembangkan berdasarkan sequence yang ada pada IS900 untuk mengeliminasi adanya reaksi silang dengan mycobacteria lain. Pada penelitian ini menggunakan primers

IS900 dengan urutan basa yang berbeda (TJ1-TJ2), karena uji dengan menggunakan

27

spesifitas dan sensitifitas yang tinggi, karena mampu mendeteksi sampai 1 cfu

(Vansnick et al. 2004), sehingga PCR dengan dua primers ini sangat direkomendasikan untuk meningkatkan validitas uji. Teknik ini dapat langsung digunakan untuk sampel

feses ataupun susu dan cukup baik untuk konfirmasi terhadap kultur

(Wells et al. 2006; Collins et al. 2006). Hasil PCR dari sampel feses baik menggunakan primers IS900 atupun F57 semuanya menunjukkan hasil negatif. Hasil selengkapnya

dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Gambar 5. Hasil PCR IS900 (TJ1-TJ2) sampel feses, pada kolom 1 – 22 adalah sampel,

28

Gambar 6. Hasil PCR F57 sampel feses, pada kolom 1 – 22 adalah sampel, kontrol

positif pada kolom 24 dan 25 (M. paratuberculois A6/German dan ATCC 19698), sedangkan kontrol negatif pada kolom 23 dan 26 (M. avium B6/German dan TE buffer).

Hasil PCR feses semuanya negatif, tetapi dari hasil kultur ada 2 yang positif

paratuberculosis, ini karena kemampuan metode ini untuk mendeteksi

M. paratuberculsosis dalam feses sangat terbatas, yaitu hanya mampu mendeteksi kandungan bakteri dalam feses minimal 102 cfu/g (Stabel & Bannantie 2005).

Disamping itu ekstraksi DNA dari sampel feses sangat sulit karena banyaknya material

feses, sehingga terkadang bakteri tidak bisa keluar dari material tersebut. Selain itu,

M. paratuberculosis mempunyai struktur dinding yang kompleks, dan mengandung zat lilin yang tebal sehingga sangat sulit untuk dilysiskan. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi DNA yang didapat kemungkinan juga rendah dan akan mempengaruhi

29

Hasil PCR konvensional dengan primers IS900 memperlihatkan adanya pita DNA pada kolom 5 (isolat Lembang) dan 6 (isolat Baturaden) merupakan isolat yang

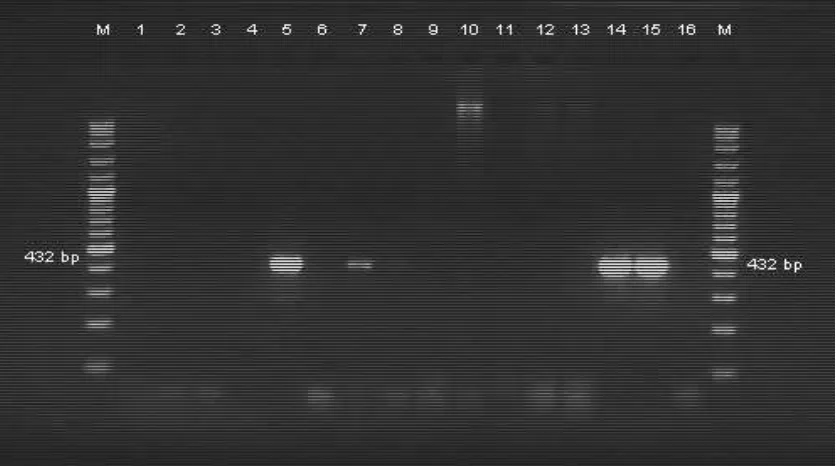

tumbuh pada HEYM dengan mycobactin J, sedangkan pada kolom 14 dan 15 merupakan kontrol positif (M. paratuberculosis A6/German dan ATCC 19698) serta kontrol negatif pada kolom 13 dan 16 (M. avium B6/German dan TE buffer). Amplifikasi dengan primers F57 juga memperlihatkan adanya pita DNA pada kolom 5 (isolat Baturaden) dan 7 (isolat Lembang) yang merupakan isolat yang sama dengan

yang diuji dengan primers IS900, sedangkan kontrol positif pada kolom 14 dan 15 dan kontrol negatif pada kolom 13 dan 16. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7

dan Gambar 8.

Gambar 7. Hasil PCR IS900, pada kolom 5 (isolat Lembang) dan 6 (isolat Baturaden)

terlihat adanya pita DNA, sedangkan pada kolom 14 dan 15 kontrol positif

30

Gambar 8. Hasil PCR F57, pada kolom 5 (isolat Baturaden) dan 7 (isolat Lembang)

terlihat adanya pita DNA, sedangkan pada kolom 14 dan 15 kontrol positif

serta kolom 13 dan 16 kontrol negatif.

Berdasarkan data hasil PCR terhadap isolat yang tumbuh pada media HEYM

terlihat bahwa metode ini untuk konfirmasi isolat yang tumbuh cukup bagus dan akurat.

Hal ini sesuai yang dilaporkan oleh Shin et al. (2004) bahwa PCR dapat digunakan dan cukup bagus untuk uji konfirmasi terhadap kultur dan dapat mendeteksi bakteri kurang

dari 20 cfu untuk primers IS900 (Taddei et al. 2004) serta dapat mendeteksi 1 cfu untuk F57 (Vansnick et al. 2004). Hasil ini juga tidak menunjukkan adanya reaksi silang dengan M. avium karena tidak adanya pita DNA pada kolom kontrol negatif.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi infeksi

M. paratuberculosis pada sapi perah di Kabupaten Bandung dan Banyumas. Prevalensi penyakit tersebut berkisar 2%, karena dari 184 sampel yang diambil ada 2 yang positif

paratuberkulosis. Hal ini sesuai dengan asumsi waktu pengambilan sampel, yaitu

prevalensi 2 % akan terpenuhi jika dari jumlah sampel tersebut minimal ada 1 yang

31

Adanya program pengembangan sapi perah untuk meningkatkan produksi susu

nasional, maka kasus infeksi paratuberkulosis sangat perlu diperhatikan. Mengingat

sifat penyakit ini kejadiannya kronis dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi serta

32

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penyakit paratuberkulosis telah ditemukan dan menginfeksi sapi perah di

Kabupaten Bandung dan Banyumas, hal ini karena bakteri M. paratuberculosis dapat diisolasi dari ternak di kedua wilayah tersebut dengan prevalensi penyakit berkisar 2 %.

Sensitivitas dan spesifitas uji serologi (ELISA) menggunakan ruminants serum paratuberculosis confirmation kit (LSI, Perancis) adalah 25% dan 96,8%. Metode PCR dengan primers IS900 (TJ1-TJ2) dan F57 dapat digunakan untuk uji konfirmasi terhadap isolat M. paratuberculosis, karena dapat memberikan hasil yang baik dan akurat.

SARAN

1. Semua ternak sapi yang akan diimport harus bebas paratuberkulosis yang

dinyatakan dengan hasil ELISA.

2. Ternak sapi import yang masuk ke Indonesia harus dikarantina dan dilakukan

pemeriksaan kembali terhadap paratuberkulosis.

3. Pusat pembibitan harus diuji kesehatan hewannya secara periodik dan

dinyatakan bebas paratuberkulosis.

4. Jika ditemukan ada hewan yang positif paratuberkulosis, maka kelompok ternak

tersebut harus dikarantina dan diafkir apabila memungkinkan. Sedangkan

kandang dan peralatan peternakan harus dilakukan pembersihan dan

didekontaminasi.

5. Perlu pengembangan teknik diagnosa cepat dan akurat dengan antigen spesifik,

sehingga dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap penyakit dan perlu

melakukan penelitian lanjutan dengan wilayah yang lebih luas baik pada

ruminansia besar maupun kecil serta mengkarakterisasi secara molekuler untuk