YETI SUSANTI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMEN BESI

TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN DAN TINGKAT

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Pemberian Suplemen Besi Terhadap Kadar Hemoglobin Dan Tingkat Kelelahan Pada Remaja Putri adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2016 Yeti Susanti

RINGKASAN

YETI SUSANTI. Pengaruh Pemberian Suplemen Besi terhadap Kadar Hemoglobin dan Tingkat Kelelahan pada Remaja Putri. Dibimbing oleh DODIK BRIAWAN dan DRAJAT MARTIANTO.

Anemia gizi besi (AGB) merupakan masalah gizi mikro yang paling banyak terjadi di dunia. Pada remaja putri defisiensi besi meningkat karena perdarahan menstruasi dan dalam waktu yang bersamaan kadar hemoglobin menurun. Dampak AGB pada remaja antara lain menimbulkan kelelahan, mengurangi kemampuan fisik serta kemampuan akademik. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian suplemen besi terhadap perubahan kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan pada remaja putri.

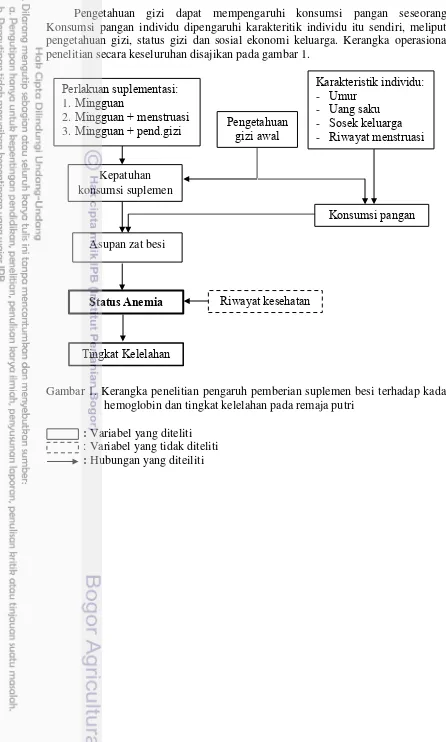

Desain penelitian ini adalah kuasi eksperimental, dengan sampel sebanyak 189 remaja putri berusia 15-18 tahun di tiga sekolah SMA/SMK/sederajat terpilih. Tiga kelompok intervensi menerima suplemen besi selama 14 minggu di Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Maret 2015-Juni 2015. Kelompok tersebut masing-masing menerima suplemen besi secara mingguan (M), mingguan dan setiap hari selama menstruasi (M+Mens), serta mingguan dengan disertai pendidikan gizi (M+PG). Khusus kelompok M+PG diberi tambahan intervensi pendidikan gizi berupa penyuluhan 1 kali/bulan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Indikator status anemia yang digunakan adalah kadar hemoglobin (Hb), tingkat kelelahan diukur secara subjektif menggunakan fatigue questionarre (FQ) skala Chalder. Peubah yang potensial sebagai penggangu diukur pada awal dan selama pelaksanaan suplementasi, meliputi karakteristik sampel (usia, antropometri status gizi, riwayat menstruasi, dan konsumsi pangan), serta kepatuhan konsumsi suplemen besi. Uji paired-sample t-test digunakan untuk membandingkan signifikansi peubah parametrik sebelum dan sesudah intervensi. Uji kruskal wallis digunakan untuk membandingkan perbedaan peubah non parametrik pada ketiga kelompok perlakuan. Uji ANOVA digunakan untuk membandingkan perbedaan peubah parametrik pada ketiga kelompok perlakuan. Untuk itu dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Sminov, sedangkan uji homogenitas varian menggunakan Levene. Selanjutnya untuk mengoreksi (adjusted) peubah perancu (confounder) digunakan uji ANCOVA.

109.8±46.4 µg, M+Mens 84.8±35.3 µg, M+PG 83.9±41.4 µg). Sedangkan asupan protein dan vitamin C tidak berbeda nyata pada semua kelompok perlakuan, yaitu masing-masing protein sebesar 26.7±8.5 g/hari dan vitamin C 41.1±36.2 mg/hari. Selama suplementasi, rata-rata asupan zat besi pada ketiga kelompok perlakuan mengalami penurunan sebesar 0.2 mg/hari, vitamin A 128.0 µg/hari, asam folat 10.0 µg/hari, dan vitamin C 3.5 mg/hari. Rata-rata asupan harian semua zat gizi tidak berbeda antar semua kelompok perlakuan, kecuali asupan vitamin A.

Rata-rata bioavailabilitas besi sebelum suplementasi tidak berbeda nyata (p>0.05) antar kelompok perlakuan yaitu sebesar 3.1±1.4%. Selama suplementasi, bioavailabilitas besi mengalami penurunan sebesar 0.2%. Bioavailabilitas besi selama suplementasi berbeda nyata (p>0.05) antar semua kelompok perlakuan, dengan distribusi rata-rata tiap kelompok secara berurutan adalah M 3.3±1.7%, M+Mens 2.6±1.2% serta M+PG 2.8±1.2%.

Rata-rata kepatuhan konsumsi suplemen secara signifikan berbeda (p=0.000), sangat rendah pada kelompok M+Mens (48.8±31.2%) dibandingkan kelompok M (79.9±15.9%) dan M+PG (81.9±12.8%). Sebelum suplementasi, hampir keseluruhan sampel (99.4%) berpengetahuan gizi anemia rendah. Setelah suplementasi dan intervensi pendidikan gizi, terjadi peningkatan skor pengetahuan gizi anemia sebesar 43.3±17.0 pada kelompok M+PG, sehingga terdapat masing-masing sebanyak 25.9% sampel yang berpengetahuan gizi anemia sedang dan baik.

Sebelum suplementasi, hasil uji Anova menunjukkan kadar hemoglobin tidak berbeda nyata (p>0.05) pada ketiga kelompok perlakuan (M 11.66±1.04 g/dl, M+Mens 11.55±1.09 g/dl, M+PG 11.21±1.31 g/dl). Setelah suplementasi rata-rata kadar hemoglobin pada ketiga kelompok mengalami peningkatan. Uji Anova kadar hemoglobin sesudah suplementasi antara ketiga kelompok perlakuan tidak berbeda nyata (p<0.05). Secara berurutan peningkatan kadar hemoglobin kelompok M+PG 0.63±1.16 g/dl, M+Mens 0.48±1.04 g/dl, dan M 0.44±1.13 g/dl. Berdasarkan uji Anova diketahui rata-rata peningkatan kadar hemoglobin tidak berbeda nyata (p>0.05) pada ketiga kelompok perlakuan. Sebelum suplementasi, terdapat prevalensi anemia dengan distribusi masing-masing adalah 55.6%, 63.5% dan 63.5% masing-masing untuk kelompok M, M+Mens, dan M+PG secara berurutan. Suplementasi besi dapat menurunkan prevalensi anemia sebesar 15.8% (M), 18.0% (M+Mens) dan 4.9% (M+PG). Hasil uji Anova menunjukkan skor kelelahan sebelum suplementasi berbeda nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan (M 9.2±3.6, M+Mens 8.4±3.7, M+PG 10.8±4.4). Setelah suplementasi, terjadi penurunan skor kelelahan masing-masing sebesar 1.8±3.7 kelompok M, 1.1±3.1 kelompok M+Mens, dan 1.9±3.1 kelompok M+PG. Hasil uji Anova menunjukkan perubahan skor kelelahan tidak berbeda nyata antar kelompok perlakuan (p>0.05).

Kesimpulannya, suplementasi besi secara mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG) efektivitasnya sama dengan kedua suplementasi besi lainnya yaitu mingguan (M) dan mingguan ditambah selama menstruasi (M+Mens) dalam peningkatan kadar hemoglobin dan penurunan kelelahan. Suplementasi besi pada remaja lebih baik dilakukan secara intermittent (M dan M+PG) dengan tambahan manfaat yaitu tingginya kepatuhan konsumsi suplemen.

SUMMARY

YETI SUSANTI. Effect of Iron Supplementation on Hemoglobin Concentration and Fatigue Level in Adolescent Girls. Supervised by DODIK BRIAWAN and DRAJAT MARTIANTO.

Iron deficiency anemia (IDA) is the most common micronutrient problem in the world, affecting more than two billion or 30% of world population. In adolescent females, iron deficiency increases due to menstrual bleeding and decreased hemoglobin (Hb) concentration at the same time. The impacts of IDA on adolescent are, among others, producing fatigue and decreasing physical ability, as well as academic ability. This study generally aimed to analyze the effect of iron supplementation on changes in Hb concentration and fatigue levels in adolescent girls.

The design of this study was quasi-experimental, with a total sample of 189 adolescents aged 15-18 years in the three chosen senior high school/equivalent. Three intervention groups have received iron supplements for 14 weeks at March 2015-June 2015 in Tasikmalaya District. The groups received weekly (M), weekly and daily during menstruation period (M+Mens), and weekly and nutrition education (M+PG) supplementation respectively. There was an additional intervention for M+PG group, namely once-a-month nutrition education. Iron status indicator used in this study was Hb concentration while fatigue levels were measured subjectively using fatigue questionnaire (FQ) with Chalder scale. Potential confounding variables were measured at the beginning of and during supplementation, including sample characteristics (age, pocket money, anthropometric-based nutritional status, menstrual history, and food consumption), compliance in iron supplement consumption, and nutritional knowledge. Paired-sample t-test was used to compare the significance of parametric variables before and after the intervention. Kruskal-Wallis test was performed to compare the differences of non-parametric variables in the three treatment groups. ANOVA test was performed to compare the differences of parametric variables in all treatment groups. Therefore, prior to that test, the normality test using Kolmogorov-Smirnov test and homogeneity of variance test

using Levene’s test were performed.

nutrients decreased. Mean intake of iron, vitamin A, folic acid, and vitamin C in all three treatment groups decreased by 0.2 mg/day, 128.0 µg/day, 10.0 µg/day, and 3.5 mg/day, respectively. Mean daily intake of all nutrients were not different between all treatment groups, except for vitamin A intake.

Mean iron bioavailability before supplementation was not significantly different (p>0.05) between the treatment groups; that was 3.1±1.4%. During supplementation, iron bioavailability decreased by 0.2%. Iron bioavailability during supplementation was significantly different (p<0.05) between all treatment groups with mean distribution in each group were 3.3±1.7%, 2.6±1.2%, and 2.8±1.2%, respectively.

The mean compliance was significantly different (p=0.000), lowest mean compliance was found in M+Mens groups (48.8±31.2%) while M group (79.3±15.9%) and M+PG group (81.9±12.8%). Before supplementation, almost all samples (99.4%) had low nutritional knowledge on anemia. After supplementation and nutrition education, there was an increase in the score of nutritional knowledge on anemia in M+PG group (43.3±17.0); thus, there were 25.9% samples who had moderate and good nutritional knowledge on anemia in each category.

Before supplementation, results of ANOVA test showed that Hb concentrations were not significantly different (p>0.05) in all groups (11.66±1.04 g/dl in M group, 11.55±1.09 g/dl M+Mens, and 11.21±1.31 g/dl M+PG). After supplementation, mean Hb concentrations in all three groups increased. Mean Hb concentrations in M, M+Mens, and M+PG groups were 12.10±1.08 g/dl, 12.03±1.23 g/dl, and 11.79±1.16 g/dl, respectively. ANOVA test showed that Hb concentrations after supplementation among the three treatment groups were not significantly different (p>0.05). The highest increase in Hb concentration was found in M+PG group (0.63±1.16 g/dl) while the increase in M+Mens group was 0.48±1.04 g/dl, and the lowest increase was found in M group (0.44±1.13 g/dl). Based on ANOVA test, the mean increase in Hb concentration was not significantly different (p>0.05) in all three treatment groups. Before supplementation, anemia prevalence was 55.6% in M group, 63.5% in M+Mens, and 63.5% in M+PG. Iron supplementation could decrease the prevalence of anemia by 4.7% in M group, 9.3% in M+Mens group, and 10.9% in M+PG group. Result of ANOVA test showed that mean fatigue score before supplementation significantly different (p<0.05) between treatment groups (M 9.2±3.6, M+Mens 8.4±3.7, and M+PG 10.8±4.4). After supplementation, mean fatigue score decreased in M, M+Mens, and M+PG groups by 1.8±3.7, 1.1±3.1, and 1.9±3.1, respectively. The results of ANOVA test showed that the changes in fatigue scores were not significantly different (p>0.05) between the three treatment groups.

It can be concluded that weekly iron supplementation as effective as weekly and daily during menstruation period on hemoglobin change and fatigue change among adolescent girls. Iron supplementation in adolescents is better done intermittently (M and M+PG), in benefit addition to the high compliance in supplement consumption.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMEN BESI TERHADAP

KADAR HEMOGLOBIN DAN TINGKAT KELELAHAN PADA

REMAJA PUTRI

YETI SUSANTI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Gizi Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Pengaruh Pemberian Suplemen Besi Terhadap Kadar Hemoglobin dan Tingkat Kelelahan pada Remaja Putri Nama Mahasiswa : Yeti Susanti

NIM : I151130431

Disetujui oleh, Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN Ketua

Dr Ir Drajat Martianto, MS Anggota

Diketahui oleh Ketua Program Studi

Ilmu Gizi Masyarakat

Prof Dr Ir Dodik Briawan, MCN

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul ―Pengaruh Pemberian Suplemen Besi terhadap Kadar Hemoglobin dan Tingkat Kelelahan Pada Remaja Putri‖ yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar magister sains (MSi) pada program magister Ilmu Gizi Masyarakat, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Dodik Briawan MCN selaku ketua komisi pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Gizi Masyarakat, juga kepada Bapak Dr Ir Drajat Martianto MS selaku anggota komisi pembimbing yang selalu memberikan arahan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun bagi penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Terima kasih kepada Ibu dr Elvina Karyadi SPGk PhD selaku dosen penguji luar komisi dalam ujian tertutup yang telah memberikan banyak masukan dan kritik dalam penyempurnaan tesis ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah, guru dan siswi SMA Sariwangi, MA Y.P Cilenga dan SMK Islam Tenjonagara sebagai tempat penelitian atas izin, kesediaan, penerimaan yang sangat kooperatif dan bantuannya selama penelitian. Begitu juga kepada Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Kepala dan staf Puskesmas Cigalontang dan Sariwangi atas izin dan bantuannya selama penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pustanserdik BPPSDM Kemenkes RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Kementerian Kesehatan RI tahun 2013.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Aan Farhan dan Ibu Ida Kodariyah atas segala doa dan motivasi yang diberikan. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada suami tercinta Dian Nurdiansyah serta anak-anak tercinta Alfath Zahir dan Ghaisani Azzahra atas segala pengertian, kasih sayang, semangat dan doa selama penyelesaian tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat tersayang Yuni, Mbak Sari, Oci, Nining, Lusi dan Fani yang telah banyak membantu dan selalu setia menemani. Teman-teman GMS 2013 atas doa, dukungan, dan semangatnya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pengajar dan staf di Departemen Gizi Masyarakat yang secara tidak langsung telah mendukung proses studi penulis serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi motivasi dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan 4

Hipotesis 4

Kegunaan 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Masalah, konsekuensi dan program penanggulangan anemia 5

Remaja dan kebutuhan zat besi 9

Konsumsi pangan dan asupan gizi pada remaja 10

Penilaian anemia 12

Supelementasi besi dan kadar hemoglobin 13

Kelelahan 14

Faktor resiko anemia 15

3 KERANGKA PENELITIAN 17

4 METODE 19

Desain, tempat dan waktu penelitian 19

Suplemen besi dan perlakuan intervensi 19

Jumlah dan teknik penarikan sampel 20

Pelaksanaan intervensi 22

Jenis dan cara pengumpulan data 23

Pengolahan dan analisis data 24

Definisi operasional 27

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 29

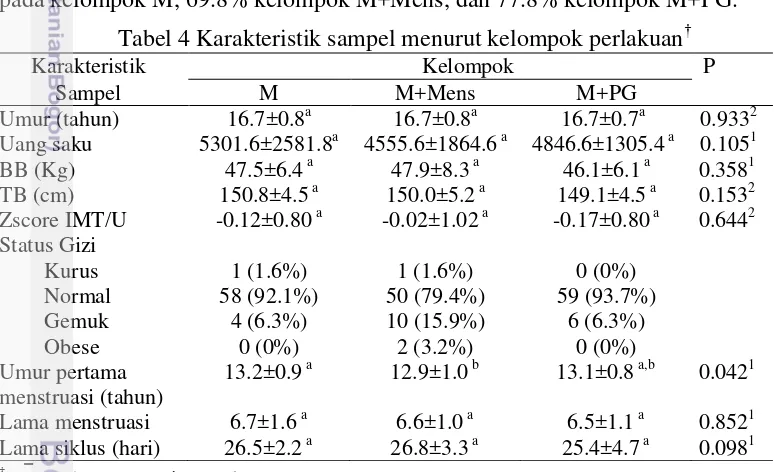

Karakteristik sampel 29

Sosial ekonomi keluarga sampel 31

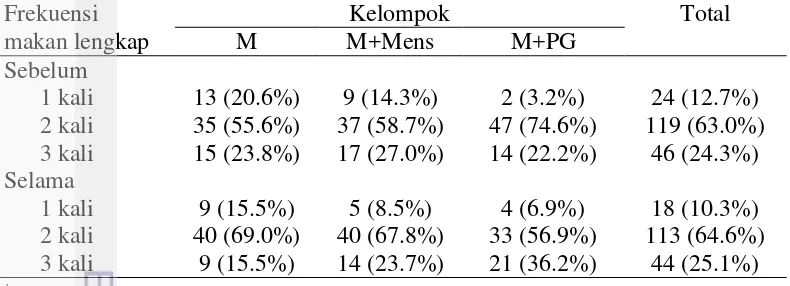

Kebiasaan makan 32

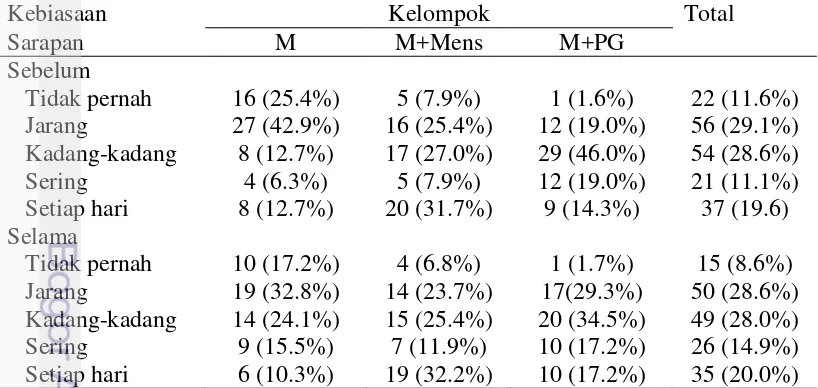

Kebiasaan sarapan 33

Konsumsi pangan sumber zat besi 34

Asupan zat gizi 38

Bioavailabilitas zat besi 40

Suplementasi besi 41

Kepatuhan konsumsi suplemen 41

Manfaat dan keluhan setelah konsumsi suplemen 45

Pengetahuan gizi 47

Pengaruh suplementasi besi 49

Kadar hemoglobin 49

Status anemia 54

Kelelahan 55

Implikasi 59

6 SIMPULAN DAN SARAN 61

Simpulan 61

Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 69

RIWAYAT HIDUP 96

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka penelitian pengaruh pemberian suplemen besi terhadap

kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan pada remaja putri 18 2 Tahapan penarikan sampel penelitian pengaruh pemberian suplemen

besi terhadap kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan pada remaja putri 21 3 Rata-rata jumlah konsumsi suplemen besi menurut kelompok perlakuan 43 4 Distribusi kategori pengetahuan gizi dan anemia menurut kelompok

perlakuan sebelum dan sesudah suplementasi 49

5 Distribusi kategori status anemia sampel menurut kelompok perlakuan

sebelum dan sesudah suplementasi 54

DAFTAR TABEL

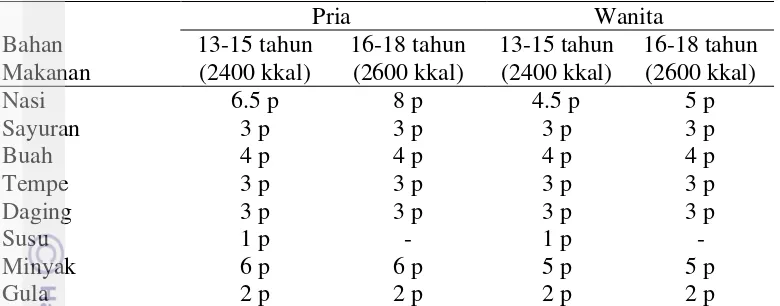

1 Anjuran jumlah porsi makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi

pada remaja 11

2 Indikator terjadinya defisiensi besi pada wanita dewasa 12

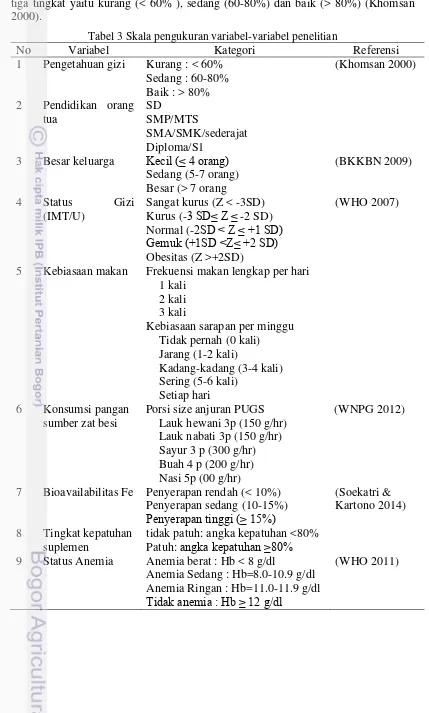

3 Skala pengukuran variabel-variabel penelitian 25

4 Karakteristik sampel menurut kelompok perlakuan 29 5 Sosial ekonomi keluarga sampel berdasarkan kelompok perlakuan 32 6 Sebaran sampel menurut frekuensi makan lengkap dan kelompok

perlakuan sebelum dan selama suplementasi 32

7 Sebaran sampel menurut kebiasaan sarapan dan kelompok perlakuan

sebelum dan selama suplementasi 33

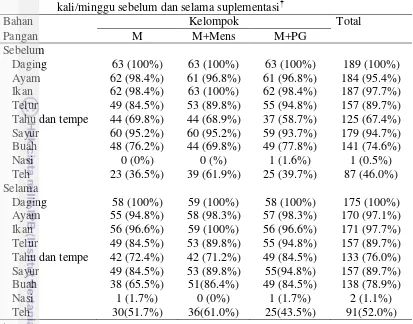

8 Sebaran sampel yang mengonsumsi jenis pangan kurang dari 5-7

kali/minggu sebelum dan selama suplementasi 35

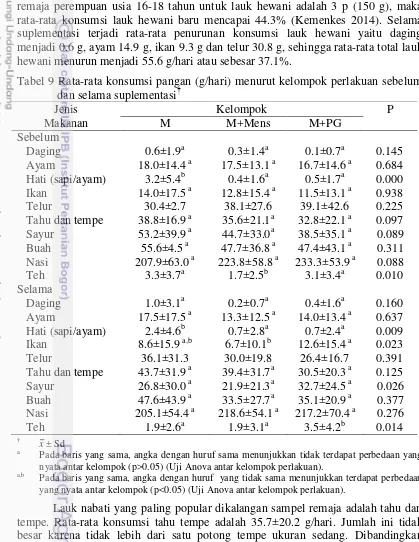

9 Rata-rata konsumsi pangan (g/hari) menurut kelompok perlakuan sebelum

dan selama suplementasi 36

10 Asupan zat gizi menurut kelompok perlakuan sebelum dan selama

suplementasi 38

11 Bioavailabilitas besi menurut kelompok perlakuan sebelum dan selama

suplementasi 40

12 Sebaran sampel menurut tingkat kepatuhan konsumsi suplemen dan

kelompok perlakuan 44

14 Sebaran sampel menurut manfaat konsumsi suplemen dan kelompok

perlakuan 45

15 Sebaran sampel menurut keluhan setelah konsumsi suplemen dan

kelompok perlakuan 46

16 Distribusi jawaban pengetahuan gizi dan anemia yang benar dan

tepat berdasarkan kelompok perlakuan sebelum dan sesudah suplementasi 47 17 Skor pengetahuan gizi menurut kelompok perlakuan sebelum dan

setelah suplementasi 48

18 Rata-rata kadar hemoglobin menurut kelompok perlakuan sebelum dan

sesudah suplementasi 50

19 Rata-rata kadar hemoglobin sampel anemia menurut kelompok perlakuan

sebelum dan sesudah suplementasi 52

20 Distribusi sampel berdasarkan jawaban tingkat kelelahan lebih dan

sangat lebih dari biasanya 56

21 Rata-rata skor kelelahan menurut kelompok perlakuan sebelum dan

sesudah suplementasi 57

22 Rata-rata perubahan skor kelelahan menurut status anemia dan kelompok

perlakuan 57

23 Rata-rata skor kelelahan menurut manfaat lebih bugar yang dirasakan

sampel sesudah suplementasi 58

DAFTAR LAMPIRAN

1 Ethical clearence 69

2 Formulir Persetujuan Berpartisipasi (Informed Consent) 70

3 Formuir skrining sampel penelitian 72

4 Handout pendidikan gizi 73

5 Leaflet pendidikan gizi 79

6 Formulir self reported konsumsi suplemen besi 81

7 Formulir monitoring morbiditas (keluhan sakit) selama intervensi 84 8 Prosedur pengukuran kadar hemoglobin metode cyanmethemoglobin

menggunakan spektrofotometer 85

9 Contoh perhitungan bioavailabilitas besi metode Du et al. (2000) 86

10 Uji Anova dan pos hoc kepatuhan konsumsi suplemen 87

11 Uji Anova dan pos hoc hemoglobin (Hb) 88

12 Uji Ancova dan estimasi selisih hemoglobin (delta Hb) 91

13 Uji Anova dan pos hoc skor kelelahan 92

14 Uji Ancova dan estimasi selisih skor kelelahan 95

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anemia gizi besi (AGB) merupakan masalah gizi mikro yang paling banyak terjadi di dunia, diderita oleh lebih dari dua milyar atau 30% dari populasi dunia (Stotzfuz dan Dreyfuss 2004). AGB dapat beresiko terjadi pada semua kelompok usia, termasuk kelompok remaja. Remaja putri merupakan kelompok yang paling rentan menderita anemia dibandingkan remaja putra. Hallberg dan Rossander (1991) menyimpulkan bahwa defisiensi besi meningkat karena perdarahan menstruasi dan dalam waktu yang bersamaan kadar hemoglobin menurun. Remaja juga beresiko mengalami anemia dikarenakan periode remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan pesat kedua setelah bayi (Brown 2011). Prevalensi anemia gizi pada kelompok usia remaja (15-24 tahun) secara nasional adalah 18.4% (Kemenkes 2013). Di sisi lain, tingginya angka pernikahan usia dini/remaja (48%) yang berdampak pada tingginya angka kehamilan pada remaja (48 per 1000 kehamilan) juga berimplikasi terhadap kejadian anemia. Dampak AGB pada remaja antara lain terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan, meningkatnya kerentanan tubuh terhadap infeksi, mengurangi kemampuan fisik serta kemampuan akademik (Beard 2001, Haas & Brownlie 2001, Halterman et al. 2001, Brown 2011; Stoltzfus & Dreyfuss 2004). Dampak jangka panjang anemia, yaitu jika remaja anemia tersebut mengalami kehamilan, dapat menyebabkan kematian. Anemia merupakan faktor resiko terjadinya perdarahan saat melahirkan, dan perdarahan merupakan penyebab langsung kematian ibu (28%) (Depkes 2003).

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah anemia pada remaja adalah melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah (TTD) berupa zat besi (60 mg FeSO4) dan asam folat (0.25 mg). Pemerintah

Indonesia sejak tahun 1997 telah merintis langkah-langkah baru dalam upaya mencegah dan menanggulangi anemia gizi wanita usia subur (WUS) dengan mengintervensi WUS lebih dini lagi yaitu sejak usianya masih remaja, dikarenakan intervensi yang dilakukan pada saat WUS anemia tersebut hamil tidak banyak menolong mengatasi masalah anemia. Program penanggulangan anemia gizi pada WUS ini bertujuan untuk mendukung upaya penurunan AKI, dengan menurunkan resiko terjadinya perdarahan yang diakibatkan karena kondisi anemia ibu hamil (Depkes 2003).

2

WHO (2011) telah merekomendasikan konsumsi tablet besi berupa TTD 60 mg elemental besi dan 2.8 mg asam folat untuk WUS menstruasi adalah 1 kali seminggu selama 12 minggu/3 bulan dengan jeda 3 bulan. Jadi suplementasi diberikan 2 kali setahun selama 3 bulan. Sehingga jumlah total tablet yang diberikan selama suplementasi adalah 24 tablet/tahun. Beberapa penelitian menunjukkan efek suplementasi besi tehadap peningkatan kadar hemoglobin. Suplementasi mingguan menghasilkan peningkatan hemoglobin yang sama dengan suplementasi harian dan selama menstruasi. Hal ini secara rasional dikarenakan turnover sel usus adalah setiap 5-6 hari dan adanya keterbatasan kapasitas absorpsi besi.

Risonar et al (2008) mengkaji efek sistem langsung suplementasi besi mingguan berbasis sekolah pada anak sekolah Philipina, menyimpulkan bahwa supementasi besi mingguan berbasis sekolah dapat meningkatkan kadar Hb sebesar 0.4 g/dl, mengurangi prevalensi anemia hampir setengahnya (53.7%), dan menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi (99.1%). Hasil penelitian Leenstra et al. (2009) menunjukkan bahwa intervensi mingguan pada remaja putri 12-18 tahun di Kenya meningkatkan kadar hemoglobin 0.52 g/dl. Joshi dan Gumastha (2013) Mengkaji dampak suplementasi besi-asam folat mingguan dibandingkan dengan harian dalam rangka manajemen anemia wanita dewasa menyimpulkan bahwa suplementasi besi-asam folat mingguan pada penderita anemia gizi besi sama baiknya dengan suplementasi harian dengan manfaat tambahan yaitu rendahnya efek samping serta kepatuhan yang lebih baik (Peningkatan Hb sebesar 1.0±0.8 g/dl pada kelompok mingguan dan 1.0±0.7 g/dl pada kelompok mingguan).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bani et al (2014) juga menunjukkan dua jenis metode suplementasi besi yaitu mingguan dan selama periode menstruasi memberikan hasil yang sama terhadap peningkatan kadar hemoglobin, yaitu 0.9±0.6 (g/dl) pada kelompok mingguan dan 1.1±0.7 (g/dl) pada kelompok menstruasi. Demikian juga hasil penelitian Sungthong (2002) menyebutkan bahwa suplementasi besi selama 16 minggu secara mingguan dan harian tidak berbeda nyata dalam peningkatan kadar hemoglobin, yaitu 6.5±6.0 (d/l) pada kelompok harian dan 5.7±6.3 (g/l) pada kelompok mingguan.

Selain berhubungan dengan kadar hemoglobin, anemia juga diketahui berhubungan dengan kelelahan. Defisiensi besi berhubungan dengan meningkatnya kelelahan, terutama pada wanita. Kelelahan dapat disebabkan karena defisiensi zat besi (Patterson et al. 2000). Oleh karenanya suplementasi besi dilakukan untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kebugaran. Hasil penelitian Verdon et al (2003) yang menganalisis respon subjektif suplementasi besi selama satu bulan terhadap kelelahan, menyimpulkan bahwa tingkat kelelahan menurun -1.82/6.37 points (29%) pada kelompok perlakuan besi dibandingkan dengan kelompok plasebo -0.85/6.46 points (13%) (Perbedaan 0.95 points, 95% CI 0.32-1.62; P=0.004). Penelitian Dio et al (2012) juga menyimpulkan bahwa suplementasi besi selama 12 minggu meningkatkan hemoglobin sebesar 0.32 g/dL serta menurunkan skor rata-rata kelelahan 47.7%. Demikian juga Wiludjeng (2005) menyebutkan bahwa Suplementasi besi secara signifikan meningkatkan kadar Hb sebesar 1.96±0.93 (g/dl), menurunkan kelelahan sebesar 39.9±37.07 serta pada akhir intervensi sebanyak 35.30% responden yang mengalami kelelahan menjadi 0%

3 program suplementasi tablet besi tidak selalu berhasil didalam menurunkan prevalensi anemia. Program suplementasi besi pada remaja saat ini belum disertai dengan KIE. Sehingga diperlukan pengembangan model suplementasi tablet besi untuk remaja putri di sekolah antara lain dengan disertai pendidikan gizi (Zavaleta et al. 2008, Zulaekah & Widajanti 2010, Dwiriani et al. 2011, Jannah 2013). Penelitian Zavaleta et al (2008) mengenai efikasi dan penerimaan suplementasi besi pada remaja putri sekolah di Peru menemukan bahwa tingkat kepatuhan kosumsi tablet besi tinggi setelah adanya motivasi yang kuat di sekolah. Berdasarkan hal diatas, peneliti merasa tertarik untuk membandingkan efektivitas cara pemberian tablet besi pada remaja putri di sekolah menengah dengan menggunakan 3 metode perlakuan berdasarkan cara pemberian, yaitu 1) mingguan (WHO), 2) mingguan dan selama menstruasi (Kemenkes), serta 3) mingguan disertai pendidikan gizi.

Perumusan Masalah

Sasaran program perbaikan gizi pada kelompok remaja putri merupakan upaya strategis untuk memutus siklus masalah gizi (inter generation malnutrition problem) agar tidak meluas ke generasi selanjutnya. Menurut Depkes (2003) program penanggulangan anemia gizi besi pada WUS termasuk remaja putri bertujuan untuk mempersiapkan kondisi fisik wanita sebelum hamil agar siap menjadi ibu yang sehat, dan pada waktu hamil tidak menderita anemia. Upaya pemerintah untuk menanggulangi anemia belum berjalan baik dan efektif, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi anemia pada kelompok rawan AGB (balita, anak usia sekolah, remaja putri, WUS dan ibu hamil). Berdasarkan WHO (2015) diketahui prevalensi anemia secara global masih cukup tinggi (WUS 29.4%, ibu hamil 38.2%, balita 42.6%). Sementara berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa prevalensi anemia Indonesia juga masih cukup tinggi yaitu lebih dari 20%, antara lain pada ibu hamil sebesar 37.1%, balita (12-59 bulan) 28.1%, anak usia sekolah (5-14 tahun) 26.4%, dan remaja (15-24 tahun) 18.4%.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang menyumbang angka kematian ibu tinggi. Sama halnya dengan data nasional dan propinsi, penyebab terbesar kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya adalah perdarahan yang diakibatkan anemia pada saat sebelum hamil dan ketika hamil. Berdasarkan hasil survey cepat anemia Kabupaten Tasikmalayan tahun 2013 diketahui bahwa prevalensi anemia besi pada ibu hamil adalah 49.1%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional dan termasuk dalam kategori masalah kesehatan berat. Adapun prevalensi anemia pada remaja putri SMP dan SMA adalah 23.2%, angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional dan menjadikannya masalah kesehatan sedang.

4

Berdasarkan perumusan masalah diatas penulis merasa tertarik untuk membandingkan efektivitas supelementasi tablet besi pada remaja putri melalui tiga cara yaitu 1) mingguan (M), 2) mingguan dan selama menstruasi (M+Mens), 2), serta 3) mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG), karena penelitian dengan desain ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh suplementasi besi terhadap perubahan kadar hemoglobin? Bagaimana pengaruh suplementasi besi terhadap perubahan tingkat kelelahan? Bagaimana efektivitas perbedaan tiga cara suplementasi besi pada remaja putri terhadap perubahan kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian suplemen besi terhadap perubahan kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan pada remaja putri.

Tujuan Khusus

1. Menganalisis karakteristik sampel meliputi umur, riwayat menstruasi, status gizi, sosial ekonomi keluarga dan konsumsi pangan.

2. Menganalisis tingkat kepatuhan konsumsi suplemen besi pada ketiga kelompok perlakuan.

3. Mengkaji pengetahuan gizi, kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan ketiga kelompok perlakuan pada saat sebelum dan setelah intervensi.

4. Mengkaji perbedaan efektivitas tiga cara pemberian suplementasi besi terhadap perubahan kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan.

Hipotesis

1. Suplementasi besi dengan cara mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG) meningkatkan kadar hemoglobin tidak sama dengan mingguan (M) serta kombinasi mingguan dan selama menstruasi (M+Mens)

2. Suplementasi besi dengan cara mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG) menurunkan tingkat kelelahan tidak sama dengan mingguan (M) serta kombinasi mingguan dan selama menstruasi (M+Mens).

Kegunaan

5

2 TINJAUAN PUSTAKA

Masalah, Konsekuensi dan Program Penanggulangan Anemia

Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang banyak terjadi di dunia, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Anemia dapat beresiko terjadi pada semua kelompok usia, dan kelompok yang beresiko tinggi untuk menderita anemia adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak usia sekolah dan remaja. Anemia gizi besi (AGB) merupakan anemia yang paling banyak terjadi dibandingkan zat gizi lain seperti B12 dan asam folat. AGB merupakan masalah gizi mikro yang paling banyak terjadi di dunia, diperkirakan terdapat sebanyak dua milyar populasi di dunia (50%) yang menderita anemia, dengan prevalensi terbesar terjadi di Negara Afrika dan Asia Tenggara (WHO 2015).

WHO (2015) melaporkan berdasarkan kelompok usia, prevalensi anemia paling besar terjadi pada anak balita yaitu sebesar 42.6%, wanita hamil 38.2%, WUS 29.4%, wanita tidak hamil 29.0%, bahkan laki-laki pun beresiko menderita anemia (12.7%). Anemia juga terjadi merata hampir di seluruh Negara di dunia. Berdasarkan wilayah regional, prevalensi anemia pada balita yang tertinggi terjadi di Afrika (62.3%), Asia Tenggara (53.8%), Mediterania Timur (48.6%), Amerika (22.3%), dan Pasific Barat (21.9%). Prevalensi anemia pada wanita hamil tertinggi juga terjadi di Asia Tenggara (48.7%), Afrika (46.3%), Mediterania Timur (38.9%), Eropa (25.8%), Amerika (24.9%), dan Pasifik Barat (24.3%). Begitu pula prevalensi anemia pada WUS tertinggi terjadi di Asia Tenggara (41.9%), Afrika (38.6%), Mediterania Timur (37.8%), Eropa (22.6%), Pasifik Barat (19.9%), dan Amerika (16.8%).

Meskipun anemia sudah dikenal sebagai masalah kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun, namun kemajuan dalam penurunan prevalensinya masih sangat rendah. Berdasarkan klasifikasi masalah kesehatan masyarakat, prevalensi anemia termasuk berat jika prevelensi ≥ 40%, sedang 20-39%, ringan 5-19.9% dan normal < 5% (WHO/CDC 2008). Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 diketahui bahwa secara umum prevalensi anemia di Indonesia adalah sebesar 21.7%, sehingga dapat digolongkan pada masalah kesehatan sedang. Prevalensi anemia menurut kelompok penderita yaitu wanita hamil 37.1%, pada balita 28.1%, dan anak usia sekolah (5-14 tahun) 26.4% termasuk kategori sedang (Kemenkes 2013).

Pada remaja wanita diperkirakan prevalensi global anemia adalah 29.4%.(WHO 2015). Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskesdas 2013 diketahui bahwa prevalensi anemia pada anak remaja usia 15-24 tahun adalah 18.4% dan pada kelompok usia subur adalah 16.9%, sehingga juga dapat dkategorikan masalah kesehatan sedang.

6

Anemia pada wanita usia produktif biasanya didiagnosa ketika konsentrasi hemoglobin dalam darah dibawah 120 g/L (WHO 2011).

Anemia dapat menjadi indikator buruknya kondisi gizi dan kesehatan. WHO menyebutkan bahwa dampak kesehatan yang paling buruk dari kejadian anemia adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi. Menurut WHO tahun 2010, sebanyak 536.000 wanita meninggal akibat persalinan. Sebanyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia sebagian besar adalah komplikasi yang terjadi saat bersalin. Penyebab tersebut dikenal dengan trias klasik, yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%) dan infeksi (11%). Perdarahan merupakan faktor penyebab kematian ibu terbesar.

Menurut Mochtar (2005) Perdarahan post partum adalah perdarahan dalam kala IV lebih dari 500-600 cc dalam 24 jam setelah anak dan plasenta lahir. Efek perdarahan banyak bergantung pada volume darah pada sebelum hamil dan derajat anemia saat kelahiran. Pendarahan yang hebat saat melahirkan dapat disebabkan oleh keadaan umum ibu yang lemah karena Anemia. Ibu yang mengalami anemia akan mengalami kekurangan O2 yang mengakibatkan sirkulasi darah yang mengalir

di tubuh menjadi berkurang, lalu menyebabkan tenaga ibu berkurang dan selanjutnya kontraksi uterus pun juga mengalami kelemahan dan akhirnya terjadi atonia uteri. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gr%. Perdarahan pasca persalinan mengakibatkan hilangnya darah sebanyak 500 ml atau lebih, dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya penanganan yang tepat dan akurat akan mengakibatkan turunnya kadar hemoglobin dibawah nilai normal.

Menurut Gibson (2005) zat Besi (Fe) merupakan komponen utama dari hemoglobin (Hb). Besi dengan konsentrasi tinggi terdapat dalam sel darah merah, berperan sebagai pigmen pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Zat besi juga sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Sejumlah 25% besi tubuh disimpan sebagai cadangan di hati. Cadangan besi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sel, terutama untuk produksi hemoglobin yang paling penting pada saat kehamilan trimester III.

7 lebih rendah daripada anak yang normal. Anak yang mengalami defisiensi zat besi mempunyai resiko 2.3-2.4 kali untuk memperoleh nilai matematika di bawah rata-rata dibandingkan anak normal.

Pendekatan yang integratif dan multisektoral dalam mengenali kompleksitas penyebab anemia diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada umumnya strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi anemia adalah melalui satu atau lebih dari tiga hal berikut: 1) suplementasi zat besi yaitu pemberian tablet/kapsul zat besi kepada kelompok rawan anemia antara lain ibu hamil, balita, anak sekolah, dan WUS, 2). Fortifikasi besi pada pangan tertentu seperti tepung terigu, dan 3) pendidikan gizi untuk meningkatkan jumlah asupan dan bioavailabilitas zat besi (WHO/FAO 2001). Stoltfus dan Dreyfuss (2004) menyebutkan, intervensi yang dapat dilakukan untuk mengontrol anemia defisiensi besi antara lain suplementasi besi, intervensi berbasis pangan, pengontrolan kecacingan, kontrol infeksi malaria serta intervensi reproduksi dan obstretik.

WHO (2011) dalam buku Guideline: Intermitten iron and folic acid supplementation in menstruating women menyatakan, suplementasi harian besi-asam folat selama 3 bulan telah dijadikan pendekatan standar dalam penanggulangan dan treatment anemia defisiensi besi pada kelompok wanita tidak hamil. Meskipun demikian, jaminan keberhasilan efikasi suplementasi harian tersebut dalam program kesehatan masyarakat masih terbatas. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan akibat adanya efek samping (seperti konstipasi, bau serta rasanya yang tidak enak), serta distribusi tablet yang tidak efisien.

Suplementasi besi oral secara intermittent (misalnya sekali, dua kali atau tiga kali semiggu dalam hari yang tidak berurutan) telah diusulkan sebagai alternatif yang efektif dalam suplementasi dalam rangka mencegah anemia pada wanita menstruasi (Angeles-Aggdepa et al. 1997). Usulan ini rasional diterapkan dalam intervensi tersebut karena turnover sel usus adalah setiap 5-6 hari dan juga adanya keterbatasan kapasitas absorpsi besi. Suplementansi intermittent mungkin dapat mengurangi stress oksidatif dan frekuensi efek samping yang berhubungan dengan suplementasi besi harian. Penelitian juga menunjukkan bahwa suplementasi intermittent lebih dapat diterima oleh wanita dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap program suplementasi.

Review sistematik yang dilakukan Fernandez-Gaxiola dan De-Regiz dalam WHO (2011) menilai dampak dan keamanan suplementasi besi intermittent untuk mengurangi anemia pada wanita menstruasi telah dijadikan guideline oleh WHO. Review tersebut membandingkan intermittent penggunaan suplementasi besi secara sendiri, atau kombinasi dengan asam folat serta mikronutrient lainnya, versus dengan tanpa intervensi atau placebo, dan versus dengan pemberian suplemen yang sama yang diberikan setiap hari kepada remaja putri puber dan menstruasi. Wanita yang memperoleh suplementasi besi intermittent (secara sendiri, atau kombinasi dengan asam folat atau mikronutrien lain) mempunyai kadar hemoglobin lebih tinggi (4.58 g/l, 95% CI 2.56-6.59, 13 studi), dan konsentrasi ferritin (MD 8.32 µg/l, 95% CI 4.97-11.66, 6 studi), serta lebih sedikit untuk meningkatkan anemia (RR 0.73; 95% CI 0.56-0.95, 10 studi) dibandingkan dengan wanita yang tidak menerima suplementasi atau placebo.

8

suplementasi mingguan besi-asam folat pada wanita menstruasi telah sukses diimplementasikan dengan menggunakan mekanisme pemberian yang berbeda di beberapa Negara (termasuk Kamboja, Mesir, India, Laos, Philipna dan Vietnam) mencakup lebih dari setengah juta wanita. Secara umum, dilaporkan tingkat kepatuhan lebih tinggi, dengan penurunan prevalensi anemia antara 9.3%-56.8%. WHO merekomendasikan suplementasi besi-asam folat secara intermittent sebagai intervensi kesehatan masyarakat pada wanita menstruasi yang tinggal di wilayah dimana prevalensi anemia tinggi, untuk meningkatkan konsentrasi hemoglobin dan status besi serta mengurangi resiko anemia.

Di Indonesia sendiri, menurut Depkes (1997) upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada dasarnya adalah mengatasi penyebabnya. Pada anemia berat (kadar Hb < 8 gr %) biasanya ada penyakit yang melatarbelakangi yaitu antara lain penyakit TBC, infestasi cacing dan malaria, sehingga selain penanggulangan pada anemianya, harus dilakukan pengobatan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan konsumsi besi adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan konsumsi besi dari sumber alami melalui penyuluhan, terutama

makanan sumber hewani (heme iron) yang mudah diserap seperti hati ikan, daging dan lain-lain. Selain itu perlu ditingkatkan juga makanan yang banyak vitamin C dan vitamin A (buah-buahan dan sayuran) untuk membantu penyerapan besi dan membantu proses pembentukan Hb.

b. Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan besi, asam folat, vitamin A dan asam amino essensial pada bahan makanan yang dimakan secara luas oleh kelompok sasaran.

c. Suplementasi besi-folat secara rutin selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat.

Dengan demikian suplementasi besi hanya merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anemia yang perlu diikuti dengan cara lainnya.

Pemberian suplementasi besi kepada ibu hamil di Indonesia dimulai sejak tahun 1974. Kapsul tersebut mengandung 60 mg besi elemental dan 250 µg asam folat yang didistribusikan oleh bidan melalui kegiatan Posyandu dan pelayanan Puskesmas. Dosis yang diberikan untuk ibu hamil adalah sehari 1 tablet berturut-turut selama minimal 90 hari masa kehamilannya, sampai 42 hari setelah melahirkan.

Pada tahun 1997 pernah dicanangkan ―Gerakan pekerja wanita sehat dan

produktif (GPWSP)‖ dengan kegiatan berupa pemeriksaan berkala, pemberian

tablet tambah darah (TTD) seminggu sekali selama 16 minggu (setiap tahun) dan selama diberikan kapsul tiap hari. Program GPWSP ditujukan kepada pekerja wanita dengan mendistribusikan suplemen melalui pabrik/perusahaan tempat bekerja (Depkes 1997).

9 Dosis pemberian tablet besi untuk remaja putri (12-18 tahun)/WUS di Indonesia adalah sehari 1 tablet (60 mg elemental iron & 0.25 mg asam folat) selama 10 hari pada waktu menstruasi (Depkes 1997). Meskipun program penanggulangan anemia khususnya pada remaja/WUS telah dilakukan sejak lama, namun hal ini tidak dapat menurunkan prevalensi anemia secara signifikan. Sejak tahun 2003, pemerintah mencanangkan strategi operasional program penanggulangan anemia gizi pada wanita usia subur dijabarkan dalam 3 kegiatan pokok, yaitu 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), 2) suplementasi tablet tambah darah (TTD), dan 3) pemantapan jaringan distribusi. Sasaran program penanggulangan anemia gizi pada WUS dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) sasaran langsung (WUS usia 15-45 tahun) meliputi ibu hamil/nifas, catin wanita, pasangan usia subur (PUS), remaja putri, pekerja wanita dan WUS tidak hamil. 2) sasaran tidak langsung terdiri dari keluarga dan masyarakat, tokoh agama/masyarakat, LSM, kader pos obat desa (POD), warung/toko obat dan tempat penjual obat lain, tenaga kesehatan dan perusahaan obat.

Selain melalui pemantapan kegiatan strategi operasional tersebut, dosis pemberian tablet besi pun mengalami perubahan yaitu menjadi 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari pada masa menstruasi. Review dari berbagai studi yang telah dilakukan, menyebutkan bahwa pemberian suplementasi harian ataupun selama menstruasi menghasilkan efektivitas yang sama dalam hal peningkatan kadar hemoglobin. Namun program suplementasi besi di beberapa negara tidak selalu menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan antara lain: a) terhambatnya penyediaan tablet suplemen, b) faktor yang digunakan hanya Hb saja, c) target tidak fokus pada yang benar-benar menderita, d) rendahnya compliance, e) tidak ikut konseling untuk menghindari efek samping, f) kurangnya akses ke fasilitas kesehatan.

Efek samping suplementasi tablet besi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengaruh pada saluran penceranaan atas dan pencernaan bawah. Gangguan pada pencernaan bagian atas antara lain mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Sedangkan efek samping yang terkait dengan saluran pencernaan bawah adalah diare dan konstipasi (INACG 1977).

Remaja dan Kebutuhan Zat Besi

Remaja atau adolescences adalah adalah periode kehidupan manusia antara umur 11 sampai 21 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan yang sangat pesat dalam biologis, emosional, sosial dan kognitif selama seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Kematangan fisik, emosional dan kognitif disempurnakan selama periode remaja (Brown 2011). Menurut Krumemel dan Kris-Etherton (1996) individu selama masa remaja akan mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Dibandingkan periode lainnya setelah kelahiran, masa remaja mengalami pertumbuhan terpesat kedua setelah pada tahun pertama di dalam kehidupan. Lebih dari 20% total pertumbuhan tinggi badan dan sampai 50% massa tulang tubuh sudah dicapai pada periode ini. Oleh karena itu kebutuhan zat gizi meningkat melebihi kebutuhan pada masa anak-anak.

10

selama pubertas antara lain kematangan seksual, peningkatan berat badan dan tinggi badan, akumulasi massa skeletal, dan perubahan komposisi tubuh. Puncak pertumbuhan pada remaja wanita terjadi sekitar usia 12-18 bulan sebelum mengalami menstruasi pertama, atau sekitar umur 10-14 tahun. Pertumbuhan tinggi badan terus berlangsung sampai 7 tahun setelah menstruasi. Maksimum tinggi badan wanita diperoleh paling awal pada usia 16 tahun, atau paling akhir pada usia 23 tahun (pada populasi kurang gizi).

Pola dan kebiasaan makan selama remaja dipegaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengaruh teman bermain, pola asuh, ketersediaan pangan, tingkat kesukaaan terhadap makanan, biaya/uang saku, kepercayaan orang dan budaya, media masa, dan body image. Gambaran model tiga level interaksi yang mempengaruhi kebiasaan makan remaja adalah personal atau individu, lingkungan, dan makrosistem. Faktor individu yang mempengaruhi kebiasaan makan adalah sikap, kepercayaan, kesukaan makanan, self-efficacy, dan perubahan biologis. Faktor lingkungan meliputi lingkungan sosial terdekat seperti keluarga, teman, jaringan bermain, serta faktor lainnya seperti sekolah, outlet fast food, serta norma sosial dan budaya. Faktor makrosistem meliputi ketersediaan pangan, sistem produksi dan distribusi pangan, serta media masa dan iklan (Brown 2011).

Menurut Brown (2011) pertumbuhan yang pesat selama remaja, peningkatan volume darah, dan permulaan menstruasi selama remaja memerlukan peningkatan kebutuhan akan zat besi. Kebutuhan zat besi yang dianjurkan pada remaja wanita usia 9-13 tahun adalah 8 mg/hari, sedangkan untuk remaja usia 14-18 tahun adalah 15 mg/hari. Rekomendasi tersebut berdasarkan pada jumlah asupan zat besi yang diperlukan untuk memelihara tingkat penyimpanan zat besi, dan juga jumlah zat besi yang diperlukan untuk mengcover pertumbuhan pesat serta terjadinya menstruasi awal. Kebutuhan zat besi juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan seksual. Kebutuhan zat besi pada masa remaja merupakan tingkat kebutuhan paling tinggi selama petumbuhan pesat pada remaja laki-laki dan setelah menstruasi pada remaja perempuan.

Estimasi kebutuhan zat besi pada remaja berdasarkan survey di UK dan Eropa adalah untuk remaja laki-laki antara 1.45-2.03 mg/hari. Estimasi kebutuhan zat besi untuk remaja perempuan sebelum menstruasi adalah 1.22-1.46 mg/hari, dan setelah menstruasi antara 1.39-2.54 mg/hari (Beard 2000). Krummel dan Kris-Etherton (1996) mengestimasi kebutuhan zat besi fisiologis pada remaja perempuan diperkirakan 1.9 mg/hari, berdasarkan rata-rata kebutuhan untuk tumbuh (0.5 mg), basal (0.75 mg), dan kehilangan darah menstruasi (0.6 mg).

Konsumsi Pangan dan Asupan Zat Gizi pada Remaja

11 dilakukan oleh Briawan (2008) pada mahasiswi di Bogor menyimpulkan bahwa hampir 50% mahasiswi biasa makan dua kali sehari, dengan frekuensi konsumsi lauk nabati lebih banyak dibandingkan dengan lauk pangan hewani. Dengan pola konsumsi yang diterapkan mahasiswi, asupan zat besi yang diperoleh sebesar 13.0 mg. Berdasarkan sumber pangannya, rata-rata hanya 19.9% yang berasal dari kelompok pangan hewani, dan 18.4% dari kelompok lauk nabati.

Zat besi makanan terbagi menjadi hem dan non-hem. Makanan yang mengandung besi hem memiliki tingkat absoprsi 15-35%, sedangkan besi non-hem memiliki tingkat absorpsi paling rendah yaitu sebesar 2-20%. Faktor pendukung penyerapan zat besi antara lain asam askorbat, daging, ikan atau unggas dapat meningkatkan bioavailabilitas besi non-hem hingga empat kali lipat (Monsen 1998). Sedangkan tannin, fitat, posfat, protein kedelai dan serat pangan merupakan faktor penghambat penyerapan besi (Hallberg 1983).

Du et al. (1999) mengembangkan metode untuk mengembangkan bioavailabilitas besi makanan untuk penduduk China. Asupan besi harian China sebagaimana negara berkembang lainnya sebenarnya cukup tinggi tetapi kebanyakan berasal dari makanan dengan bioavailabilitas yang rendah, yaitu hanya berkisar 3% dari total asupan besi. Rendahnya bioavaibiltas besi ini diduga menjadi penyebab anemia defisiensi besi.

Metode ni mengacu pada tiga metode untuk memperkirakan bioavailabilitas besi sebelumnya, yaitu metode FAO/WHO (1998), Monsen et al. (1978) dan Tseng et al. (1997). Metode FAO/WHO memperkirakan rata-rata bioavailabilitas dari campuran besi hem dan non-hem adalah sekitar 5% dari diet yang rendah bioavailabilitasnya, 10% dari diet dengan bioavailabilitas sedang, dan 15% dari diet dengan bioavailabilitas tinggi. Namun, pada individu yang hampir seluruh dietnya serealia nilainya bisa hanya 1-2%, dan bisa sampai 20-25% pada individu yang mengonsumsi daging, ikan, dan unggas dalam jumlah yang besar. metode ini tidak memperhitungkan penyesuaian faktor diet untuk mengestimasi bioavailabilitas besi hem dan non-hem.

12

memperkirakan bahwa bioavailabilitas besi hem adalah sebesar 23% dan non-hem 3-8% bervariasi tergantung adanya faktor pendukung. Sementara Tseng et al. menambahkan komponen teh yang dalam memperhitungkan penyesuaian bioavailabilitas besi non hem (Du e al. 2000)

Hasil studi Du et al. (2000) menemukan bahwa makanan hewani dan vitamin C dapat mendukung bioavailabilitas besi, begitu pula sayuran dan buah-buahan dapat bertindak sebagai enhancer. Sementara teh, nasi dan kacang-kacangan memiliki efek yang sama sebagai inhibitor terhadap bioavailabilitas besi. Metode ini menggunakan asumsi bahwa 40% besi yang bersumber dari hewan merupakan besi hem, dan bioavailabilitas hem sebesar 23%. Sedangkan bioavailabilitas non-hem dihitung menggunakan rumus:

% (bioavailabilitas besi non-hem) = 1.7653 + 1.1252 ln(EFs/IFs) , Dengan: EFS = vitamin C (mg) + makanan yang berasal dari hewan (g) + Sayuran dan

buah-buahan (g) + 1

IFS = nasi (g) + kacang-kacangan (g) + teh (g, kering) + 1

Penilaian Anemia

Kondisi status gizi besi di dalam tubuh manusia dapat dinilai dengan menggunakan cara hematologi dan biokimia. Anemia adalah kondisi sel darah merah dan hemoglobin jumlahnya sedikit sehingga kemampuan membawa oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Menurut AISAP dalam Briawan (2013), ada beberapa indikator laboratorium untuk menentukan status besi yaitu antara lain Hemoglobin, Mean corpuscular volume (MCV), Protoporfirin serum (erythrocytes protophyrin, EP), Hematokrit, serum zat besi (SI), serum ferritin (SF), serum trasferrin receptor (STfR), saturasi transferrin (Transferin saturatin/TS), pemeriksaan sumsum tulang.

Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Namun untuk menentukan status anemia yang lebih valid perlu ditambah dengan pemeriksaan yang lain. Anemia defisiensi besi ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin dan kadar serum besi. Sedangkan total iron-binding capacity/TIBC meningkat pada penderita anemia karena kadar besi dalam serum menurun dan TIBC meningkat pada keadaaan defisiensi besi. oleh karenanya rasio dari keduanya (transferrin saturation [SI/TIBC]) lebih sensitif. Tabel 2 menunjukkan indikator yang dapat digunakan untuk kategorisasi defisiensi besi untuk wanita dewasa.

Tabel 2 Indikator terjadinya defisiensi besi pada wanita dewasa

Indikator Deplesi besi IDE IDA

Hemoglobin (g/l) Normal Normal < 120

Serum ferritin (ug/l) < 15 < 15 < 15 Serum transferrin reseptor (mg/l) Normal Tinggi Tinggi

Hematokrit (I/l) 0.36

Sumber : (WHO/NHD 2001)

13 Meskipun, anemia dapat disebabkan karena faktor lain selain defisiensi besi. Tujuan utama penilaian anemia adalah untuk mempermudah pembuat kebijakan dalam menyusun program/upaya pencegahan dan pengawasan anemia. Implikasinya adalah bahwa untuk mengukur konsentrasi Hb, penyebab anemia juga perlu untuk diidentifikasi.

Zat besi merupakan komponen utama molekul hemoglobin, merupakan pigmen sel darah merah yang mengangkut oksigen. Masing-masing molekul hemoglobin terkonjugasi dalam protein (globin) dan empat molekul heme. Pengukuran konsentrasi hemoglobin dalam darah lengkap digunakan secara luas dalam test anemia defisiensi besi (Gibson 2005). Menurut Gibson (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi hemoglobin antara lain: Adanya variasi biologis, umur dan jenis kelamin, ras, kehamilan, anemia defisiensi besi, defisiensi beberapa mikronutrien lain, Infeksi parasite, status penyakit tertentu, dan kebiasaan merokok.

Suplementasi Besi dan Kadar Hemoglobin

Beberapa penelitian menunjukkan efek suplementasi besi tehadap peningkatan kadar hemoglobin (Angeles-Agdeppa et al. 1997, Sungthong et al. 2002, Risonar et al. 2008, Leenstra et al. 2009, Joshi & Gumastha 2013, Bani et al. 2014). Risonar et al. (2008) mengkaji mengkaji efek sistem langsung suplementasi besi mingguan berbasis sekolah pada anak sekolah Philipina, menyimpulkan bahwa supementasi besi mingguan berbasis sekolah dapat meningkatkan kadar Hb sebesar 0.4 g/dl, mengurangi prevalensi anemia hampir setengahnya (53.7%), dan menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi (99.1%). Hasil penelitian Leenstra et al. (2009) menunjukkan bahwa intervensi mingguan pada remaja putri 12-18 tahun di Kenya meningkatkan kadar hemoglobin 0.52 g/dl. Joshi dan Gumastha (2013) mengkaji dampak suplementasi besi-asam folat mingguan dibandingkan dengan harian dalam rangka manajemen anemia wanita dewasa, menyimpulkan bahwa suplementasi besi-asam folat mingguan pada penderita anemia gizi besi sama baiknya dengan suplementasi harian dengan manfaat tambahan yaitu rendahnya efek samping serta kepatuhan yang lebih baik (peningkatan Hb sebesar 1.0±0.8 g/dl pada kelompok mingguan dan 1.0±0.7 g/dl pada kelompok mingguan).

Demikian juga penelitian Angeles-Agdeppa et al. (1997) menyimpulkan bahwa setelah 3 bulan suplementasi, kelompok suplementasi mingguan dan harian sama-sama menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kadar hemoglobin (3.3±8.8 untuk kelompok harian, 5.6±7.8 kelompok mingguan), kelompok suplementasi mingguan dengan 60 mg Fe mempunyai keluhan efek samping lebih rendah diandingkan kelompok suplementasi lainnya.

14

Meskipun demikian, terdapat juga penelitian yang menunjukkan hasil yang sebaliknya. Penelitian Soekarjo et al (2004) yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suplementasi besi berbasis sekolah, memberikan hasil bahwa intervensi tidak meningkatkan kadar hemoglobin. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan, dan sebagian besar berhubungan dengan efek samping konsumsi tablet besi.

Kelelahan

Kelelahan (fatigue) seringkali diartikan sama dengan tiredness, weakness, atau exhaustion. Kelelahan dapat terjadi secara fisik, mental, atupun keduanya. Kelelahan (fatigue) merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan keletihan (exhaustion) yang berlebih atau perasaan letih (tiredness) yang mengganggu aktivitas normal yang biasa dikerjakan setiap hari (IMF 2011). IMF (2011) mendefinisikan kelelahan sebagai keadaan kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja, yang berbeda-beda pada setiap individu. Kelelahan dapat dikatakan kehilangan kesiapsiagaan. Lelah bagi setiap orang akan mempunyai arti tersendiri dan sifatnya subjektif. Kelelahan terdiri dari dua komponen, yaitu fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis kelelahan dihubungkan dengan pergantian aktivitas otak, gerakan mata, gerakan kepala, tonus otot, denyut jantung. Secara psikologis kelelahan dihubungkan dengan mood dan motivasi yang merupakan fungsi psikomotor dan kognitif.

Menurut Krupp (2003) definisi kelelahan secara konsep meliputi: menurunnya kondisi daya tahan mental dan fisik, menurunnya motivasi, dan keletihan. Kelelahan merupakan perasaan subjektif seseorang terhadap penurunan kondisi fisik dan mental yang dirasakan seseorang yang mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan. Pada kondisi kelelahan kronis yang persisten, kelelahan mengganggu lebih dari 50% waktu hari selama lebih dari enam minggu, dan membatasi aktivitas fungsional atau kualitas hidup. Sedangkan pada kelelahan akut, kelelahan secara signifikan meningkatkan perasaan lelah dalam enam minggu sebelumnya, serta membatasi aktivitas fungsional atau kualitas hidup.

15 Krupp (2003) menyatakan bahwa skala pengukuran self-report secara luas telah digunakan sebagai metode untuk mengukur kelelahan. Terdapat beberapa range skala pengukuran kelelahan, mulai dari yang sederhana, satu dimensi, hingga skala pengukuran multidimensional yang lebih kompleks mencakup fungsional fisik dan sosial. Skala pengkukuran unidimensional antara lain The brief fatigue inventory (BFI), fatigue severity scale (FFS), FACT-F subscale dan sebagainya. Sedangkan skala pengukuran multidimensional terdiri dari Chalder fatigue scale/fatigue questionarre (FQ)/fatigue scale (FS)/fatigue rating scale (FRS), fatigue assessment instrument (FAI), fatigue impact scale (FIS) dan lainnnya.

Metode pengkuran kelelahan dengan Fatigue Questionarre (FQ) telah dikembangkan untuk rumah sakit dan masyarakat. FQ terdiri dari 11 item untuk mengukur kelelahan yang berhubungan dengan gejala dan memuat dua dimensi kelelahan yaitu kelelahan fisik dan mental. Skala pengukuran tersebut telah valid dan reliable, dengan cutoff 75% direkomendasikan untuk mengidentifikasi kelelahan yang signifikan (Dittner et al. 2004)

Selain berhubungan dengan kadar hemoglobin, suplementasi besi juga diketahui berhubungan dengan kelelahan. Defisiensi besi berhubungan dengan meningkatnya kelelahan, terutama pada wanita. Hasil penelitian Verdon et al. (2003) yang menganalisis respon subjektif suplementasi besi selama satu bulan terhadap kelelahan, menyimpulkan bahwa tingkat kelelahan menurun -1.82/6.37 points (29%) pada kelompok perlakuan besi dibandingkan dengan kelompok plasebo -0.85/6.46 points (13%) (perbedaan 0.95 points, 95% CI 0.32-1.62; P=0.004). Penelitian Dio et al. (2012) juga menyimpulkan bahwa suplementasi besi selama 12 minggu meningkatkan hemoglobin sebesar 0.32 g/dL serta menurunkan skor rata-rata kelelahan 47.7%.

Faktor Resiko Anemia

Menurut WHO/CDC (2008) faktor resiko AGB yang paling utama antara lain rendahnya asupan zat gizi besi, rendahnya penyerapan besi dari pangan tinggi senyawa fitat dan fenolik, serta adanya periode kehidupan manusia dimana kebutuhan besi semakin meningkat (seperti pada masa pertumbuhan dan kehamilan). Beberapa penyebab anemia yang lain adalah kehilangan banyak darah sebagai akibat dari menstruasi pada wanita, infeksi parasite seperti kecacingan, ascaris, dan schistosomiasis juga dapat menurunkan konsentrasi hemoglobin darah. Pada infeksi kecacingan, cacing parasite akan memanfaatkan zat gizi dan menyebabkan perdarahan pada pembuluh darah, serta menurunkan absorpsi zat gizi. Infeksi kronis dan akut termasuk malaria, kanker, TBC, dan HIV juga dapat menurunkan konsentrasi Hb darah. Infeksi pada penderita malaria dapat menyebabkan anemia dengan cara merusak sel darah merah (hemolisis) dan menekan produksi sel darah merah yang baru. Adanya defisiensi mikronutrien lain seperti vitamin A dan B12, folat, riboflavin, dan tembaga juga dapat meningkatkan resiko anemia.

16

skipping), mengikuti olahraga berat, serta terjadinya perdarahan hebat saat menstruasi. Menurut Depkes (2001) Remaja putri sering mengalami anemia dikarenakan lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati dibandingkan hewani, lebih sering melakukan diit karena ingin langsing dan mengalami setiap bulan.

17

3 KERANGKA PENELITIAN

Remaja putri adalah kelompok produktif yang beresiko tinggi mengalami anemia. Hal ini dikarenakan pada masa remaja terjadi pertumbuhan pesat serta terjadinya menstruasi. Salah satu dampak anemia pada remaja adalah dapat menyebabkan kelelahan (Brown 2011). Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan suplementasi besi. Suplementasi besi dapat meningkatkan kadar hemoglobin darah (Risonar et al 2008, Leenstra et al. 2009, Joshi dan Gumastha 2013, Angeles-Agdeppa et al 1997, Sungthong 2002) serta dapat menurunkan/mengurangi kelelahan (Verdon et al. 2003, Dio et al. 2012, Wiludjeng LK 2005). WHO merekomendasikan dosis pemberian suplemen besi pada remaja adalah 1 tablet seminggu (WHO 2011), tetapi Kemenkes menetapkan dosis pemberian 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari selama 10 hari menstruasi (Depkes 2003). Disisi lain diketahui bahwa keberhasilan program suplementasi tablet besi perlu didukung oleh strategi KIE efektif, sehingga diperlukan pengembangan model suplementasi tablet besi untuk remaja putri di sekolah antara lain dengan disertai pendidikan gizi (Zavaleta et al. 2008, Zulaekah & Widajanti 2010, Dwiriani et al. 2011, Jannah 2013). Oleh karenanya perlakuan suplementasi dibedakan berdasarkan cara pemberian suplemen besi, yaitu 1) mingguan (M), 2) mingguan dan selama menstruasi (M+Mens), 3) mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG).

Status anemia yang diukur dengan kadar hemoglobin, dalam suplementasi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan sampel mengonsumsi suplemen tablet. Penelitian Soekarjo et al (2004) menyimpulkan bahwa suplementasi besi tidak merubah kadar Hb, hal ini berhubungan dengan rendahnya tingkat kepatuhan serta adanya efek samping yang dirasakan oleh sampel. Hasil penelitian Basri (2011) faktor yang berpengaruh secara signifikan dengan anemia pada ibu hamil adalah kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah, dengan nilai R square sebesar 0.507. Pendidikan gizi dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan subjek mengonsumsi suplemen. Penelitian Wiradriyani et al (2013) menyimpulkan bahwa kualitas penyuluhan seperti kejelasan pesan dari petugas kesehatan, berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi.

Infeksi kesehatan seperti kecacingan, malaria, HIV/AIDS, dan Tubercolosis diketahui berpengaruh terhadap status besi (Stoltzfus dan Dreyfuss 2004), sehingga riwayat kesehatan subjek diamati. Anemia berhubungan dengan kecacingan pada anak Uganda (Koukounari et al 2006). Disamping itu, riwayat menstruasi juga berhubungan dengan status anemia. Hasil penelitian Prasika (2011) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara lama menstruasi terhadap kadar hemoglobin pada remaja siswi SMA Negeri 1 Wonogiri (-0.624, p=0.000)

18

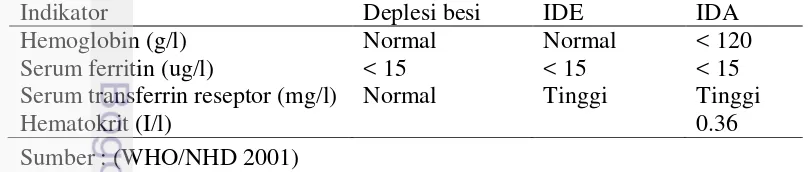

Pengetahuan gizi dapat mempengaruhi konsumsi pangan seseorang. Konsumsi pangan individu dipengaruhi karakteritik individu itu sendiri, meliputi pengetahuan gizi, status gizi dan sosial ekonomi keluarga. Kerangka operasional penelitian secara keseluruhan disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka penelitian pengaruh pemberian suplemen besi terhadap kadar hemoglobin dan tingkat kelelahan pada remaja putri

: Variabel yang diteliti : Variabel yang tidak diteliti : Hubungan yang diteiliti

Pengetahuan gizi awal

Kepatuhan konsumsi suplemen

Karakteristik individu:

- Umur

- Uang saku

- Sosek keluarga

- Riwayat menstruasi

Konsumsi pangan Perlakuan suplementasi:

1. Mingguan

2. Mingguan + menstruasi

3. Mingguan + pend.gizi

Status Anemia Riwayat kesehatan

Tingkat Kelelahan

19

4 METODE

Desain, Tempat dan Waktu Penelitian

Desain penelitian ini adalah kuasi eksperimental. Intervensi berupa pemberian suplemen besi bentuk tablet (60 mg besi elemental dan 0.25 mg asam folat) selama 14 minggu pemberian. Sampel dikelompokkan dalam tiga perlakuan, yaitu 1) mingguan (M), 2) minggun dan selama menstruasi (M+Mens), serta 3) mingguan disertai pendidikan gizi (M+PG). Penelitian dilakukan di kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang memiliki prevalensi anemia tinggi berdasarkan survey cepat anemia remaja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 (23.2%). Penelitian dilakukan di tiga SMA/sederajat. Pemilihan sekolah dilakukan secara purposive dengan pertimbangan: 1) memiliki prevalensi anemia remaja tinggi berdasarkan survey cepat anemia remaja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013, yaitu Kecamatan Cigalontang (28.3%), Leuwisari (21.7%), dan Sariwangi (20.0%), 2) murid-murid di ketiga sekolah tersebut memiliki keadaan sosial ekonomi budaya yang relatif sama. Alokasi perlakuan pada sekolah dilakukan secara acak sederhana. Protokol pelaksanaan penelitian ini sudah mendapatkan ethical clearance dari komisi etik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia No: 166/UN2.F1/ETIK/2015 (Lampiran 1).

Keseluruhan kegiatan penelitian dari mulai persiapan sampai dengan pengumpulan data akhir dilaksanakan selama kurang lebih delapan bulan dari bulan Desember 2014 sampai dengan Juli 2015. Adapun periode suplementasi tablet besi dilakukan selama 14 minggu yaitu dari bulan Maret 2015 sampai Juni 2015. Lama periode pemberian berkurang dari desain awal penelitian (4 bulan/16 minggu) dikarenakan pada minggu ke-15 dan ke-16 siswa sudah melaksanakan ujian akhir semester, sehingga dirasa tidak akan efektif jika pemberian suplemen besi diteruskan. WHO (2011) menyatakan bahwa suplementasi besi selama 12 minggu efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin. Studi Lawless et al. (1994) menunjukkan suplementasi besi selama 14 minggu meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan (3.2 g/L).

Suplemen Besi dan Perlakuan Intervensi