EFEK ANTI BAKTERI EKSTRAK LIDAH BUAYA

(Aloe vera) TERHADAP Staphylococcus aureus YANG

DIISOLASI DARI DENTURE STOMATITIS

(PENELITIAN IN VITRO)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh:

KHEUMALA HAYATI

NIM: 050600154

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan

dihadapan tim penguji skripsi

Medan, 30 Maret 2009

Pembimbing: Tanda Tangan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengu ji

pada tanggal 30 Maret 2009

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Yendriwati, drg., M.Kes

Anggota : 1. Lisna Unita, drg., M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan

karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua

orang tua tercinta ayahanda (Ismail Machmud) dan ibunda (Roslina Amalia), abang

(Bheny Saputra), adik ( Rachmadi) dan Irdhan Mompang Harahap atas segala kasih

sayang, doa, dan dukungan serta segala bantuan moril dan materil yang tidak akan

bisa terbalas oleh penulis.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati

dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K) selaku dekan Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

2. Lisna Unita R, drg., M.Kes selaku Ketua Departemen Biologi Oral Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen penguji

3. Yendriwati, drg., M.Kes selaku dosen penguji dan pembimbing skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, saran, dan motivasi dalam

4. Hj. Minasari Nasution, drg selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan

waktunya, memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Prof. Trimurni Abidin, drg., M.Kes., Sp.KG(K) selaku bagian UPT Penelitian

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan

saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Irma Ervina, drg., Sp. Perio selaku penasehat akademik yang telah menyediakan

waktunya serta memberikan masukan dan nasehat selama penulis menjalankan

pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

7. Para staf biologi oral kak Ngaisah dan buk ros atas bantuannya dalam kelancaran

penelitian

8. Dr. Dwi Suryanto, MSc selaku Kepala Bagian Laboratorium Biologi FMIPA USU

atas saran dan masukan yang berguna dalam penyelesaian skripisi ini, Fendi, pak

Aman dan para asisten laboratorium biologi FMIPA USU yang banyak

memberikan bantuan dalam melaksanakan penelitian.

9. Pengurus HMI komisariat FKG USU periode 2008-2009 serta keluarga besar HMI

Komisariat FKG USU yang membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini dan

sahabat- sahabat : Farah, Nia, Anik, Adi, Elza, Ayu, Arfah, Oja, Citra, Dira, Rini,

Rida, kak Irni, kak Nita dan teman- teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

turut membantu dalam penyusunan skripsi ini dan penulis memohon maaf bila

terdapat kesalahan selama melakukan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi masyarakat dan pihak- pihak yang membutuhkan.

Medan, 30 Maret 2009 Penulis

2.3.3 Struktur Sel dan Metabolisme ... 19

2.3.4 Patologi ... 20

2.3.5 Insidens Staphylococcus aureus pada denture stomatitis 20

2.4 Lidah Buaya Komersial ... 21

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA PENELITIAN .. 22

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Rancangan Penelitian ... 25

4.2 Populasi, Sampel, dan Besar Penelitian ... 25

4.3 Variabel Penelitian ... 26

4.4 Defenisi Operasional ... 28

4.5 Alat dan Bahan Penelitian ... 28

4.6 Tempat dan Waktu Penelitian ... 32

4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ... 32

4.8 Analisa Data ... 37

BAB 5 HASIL PENELITIAN ... 38

BAB 6 PEMBAHASAN ... 43

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

7.1 . Kesimpulan... 48

7.2 Saran... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 50

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

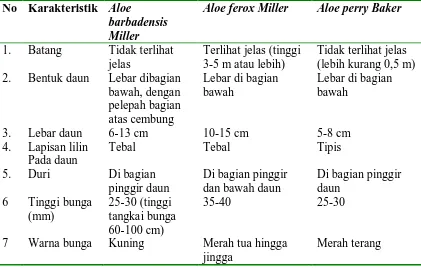

1. Karakteristik tiga jenis tanaman lidah buaya ... 8

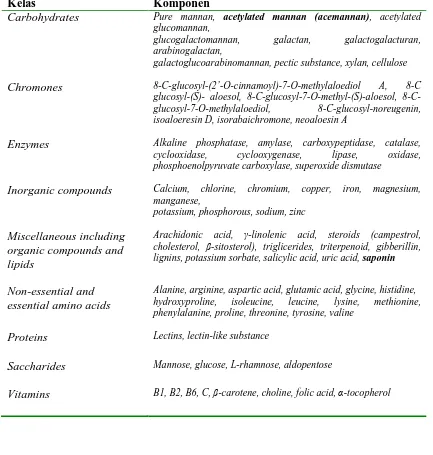

2. Zat- zat yang terkandung di dalam gel lidah buaya ... 10

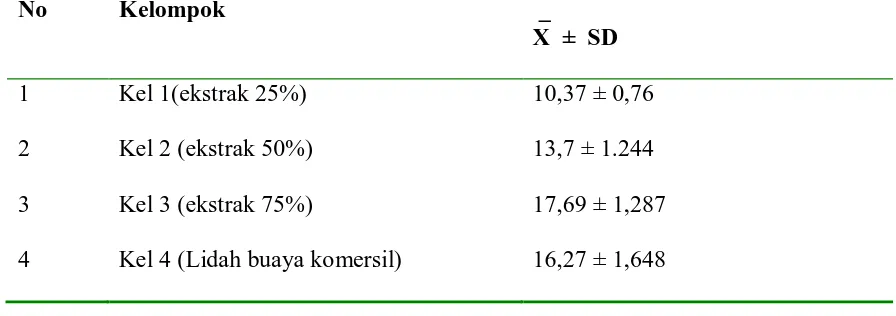

3. Rata- rata diameter zona hambat ekstrak lidah buaya 25%, 50%, 75%

dan lidah buaya komersial terhadap Staphylococcus aureus setelah

24 jam (dalam mm)……….. ... 39

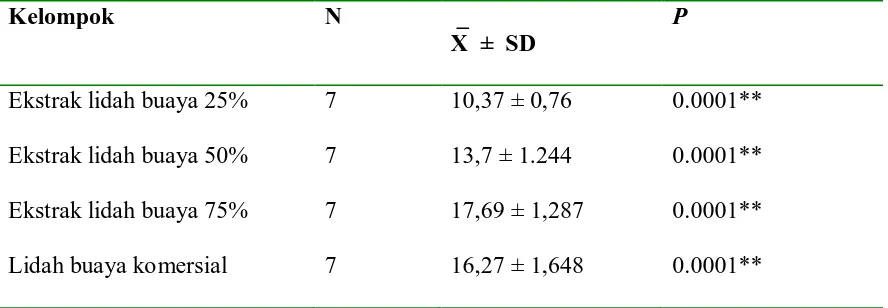

4. Tabel perbedaan rata- rata zona hambat ekstrak lidah buaya dan

lidah buaya komersial………. 41

5. Hasil analisa uji komparasi ganda antar konsentrasi ekstrak lidah buaya

(25%, 50%, dan 75%)………. 41

6. Hasil analisa uji komparasi ganda antara kelompok ekstrak lidah buaya

dengan lidah buaya komersial………. 42

Diagram 1. Diagram hasil diameter zona hambat ekstrak lidah buaya

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Lidah buaya diperoleh dari pekarangan rumah peneliti ... …….. 6

2. Potongan daun lidah buaya ... .. 9

3. Gel lidah buaya ... .. 9

4. Denture stomatitis tipe 1 (Pin point hyperaemi)………. 16

5. Denture stomatitis tipe 2(Erithema difuse)……….. 16

6. Denture stomatitis tipe 3 (Hyperplasia)..….. ... … 16

7. Gambaran mikroskopis Staphylococcus aureus ... 19

8. Blank disc ... 31

9. Autoklaf ... … 31

10. Pengeringan Lidah buaya dengan Freeze Dryer ... … 35

11. Maserasi Lidah Buaya ... … 35

12. Ekstrak Lidah Buaya ... … 35

13. Bahan Coba (Ekstrak Lidah Buaya 25%, 50%, 75% dan Lidah Buaya Komersial) ... … 36

14. Hasil percobaan kelompok 1, 2, 3 dan 4 ... … 38

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aloe merupakan tanaman Liliaceae yang mempunyai banyak jumlah spesies

yang berbeda, di antara spesies ini hanya satu jenis yang lazim digunakan sebagai

tanaman obat sejak ribuan tahun yang lalu yaitu Aloe vera atau yang sering disebut

dengan nama lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang fungsional karena

semua bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan baik untuk perawatan tubuh

maupun untuk mengobati berbagai penyakit.1 Berdasarkan hasil penelitian, lidah

buaya dapat berfungsi sebagai anti inflamasi, anti jamur, anti bakteri dan regenerasi

sel. Disamping itu, lidah buaya bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah bagi

penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, menstimulasi kekebalan tubuh

terhadap serangan penyakit kanker, serta dapat digunakan sebagai nutrisi pendukung

bagi penderita HIV.2

Denture stomatitis merupakan suatu proses inflamasi yang melibatkan

mukosa yang ditutupi oleh gigitiruan lepasan. Denture stomatitis dilaporkan

mempunyai prevalensi 10% sampai 75% pada pemakai gigitiruan.3 Karakteristiknya

berupa eritema kronis dan udema pada mukosa yang ditutupi oleh gigitiruan.

Biasanya inflamasi ini terjadi pada rahang atas sedangkan mukosa rahang bawah

jarang terlibat karena pada rahang bawah aliran saliva sangat baik.4

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen yang paling sering

invasi ke jaringan dan pengeluaran toksin.5 Staphylococcus aureus mempunyai

peranan penting dalam menyebabkan maupun memperparah banyak penyakit pada

rongga mulut. Staphylococcus aureus ditemukan mempunyai prevalensi besar pada

pasien denture stomatitis namun peranan Staphylococcus aureus dalam menyebabkan

denture stomatitis belum diketahui secara pasti.6 Menurut penelitian Monroy TB., et

al (2005), prevalensi Candida albicans, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus

mutans pada pasien denture stomatitis adalah 51,4%, 52,4%, dan 67,6%.7

Penggunaan gigitiruan menyebabkan perubahan mikroflora pada rongga

mulut karena kehadiran gigitiruan bertindak sebagai reservoir bagi Candida sp dan

lapisan biofilm bakteri.4 Kebersihan gigitiruan dan rongga mulut harus ditekankan

pada pengguna gigitiruan karena pada permukaan inilah mikroorganisme melekat

sehingga dapat meningkatkan patogenitasnya. Obat kumur merupakan salah satu

terapi yang dapat dianjurkan pada pasien denture stomatitis. Pasien dapat langsung

berkumur maupun merendamkan gigi tiruannya pada obat kumur tersebut.8 Saat ini

sudah banyak obat kumur tersedia di pasaran dan sudah diakui keampuhannya,

namun gerakan WHO mengajak kita untuk mempelajari kembali obat- obat

tradisional. Dunia kedokteran modernpun banyak yang kembali mempelajari obat-

obat tradisional. Dalam hal ini, tanaman berkhasiat obat ditelaah dan dipelajari secara

ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa tanaman obat memang memiliki kandungan

zat- zat atau senyawa yang secara klinis terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Salah

satu tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan adalah lidah buaya.1

Penelitian tentang efektifitas lidah buaya terhadap Staphylococcus aureus

buaya sudah menunjukkan efektifitasnya terhadap Staphylococcus aureus pada

konsentrasi 25 mg/ml.9

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap Staphylococcus aureus dengan membuat lidah buaya dalam sediaan ekstrak

dengan beberapa konsentrasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efek anti bakteri

dari sediaan ekstrak untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada efek anti bakteri ekstrak lidah buaya 25%, 50% dan 75% terhadap

Staphylococcus aureus yang diisolasi dari denture stomatitis?

2. Apakah ada perbedaan efek anti bakteri ekstrak lidah buaya dan lidah buaya

komersial terhadap Staphylococcus aureus yang diisolasi dari denture stomatitis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat efek anti bakteri ekstrak lidah buaya 25%, 50%, dan 75% terhadap

Staphylococcus aureus yang diisolasi dari denture stomatitis.

2. Untuk melihat perbedaan efek anti bakteri ekstrak lidah buaya dibandingkan

dengan lidah buaya komersial terhadap Staphylococcus aureus yang diisolasi dari

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan bahan alami yang murah dan

mudah didapat untuk bidang kedokteran gigi.

2. Meningkatkan pemanfaatan bahan alami sebagai tanaman berkhasiat obat..

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lidah Buaya

Aloe merupakan tanaman Liliaceae yang mempunyai banyak jumlah spesies

yang berbeda, di antara spesies ini hanya satu jenis yang telah lazim digunakan

sebagai tanaman obat sejak ribuan tahun yang lalu yaitu Aloe vera atau yang sering

disebut dengan nama lidah buaya (Gambar 1).1 Selama 3500 tahun, kisah lidah buaya

diteruskan dari mulut ke mulut. Lidah buaya selalu muncul dalam setiap fase sejarah

dengan penghargaan atas keampuhannya dalam pengobatan. Pertama kali

dokumentasi lidah buaya berasal dari Mesir Kuno di mana tempat lidah buaya

tumbuh. Mesir juga mendokumentasikan kegunaannya dalam mengobati luka bakar,

dan infeksi. Lidah buaya dalam bentuk segar selalu digunakan Cleopatra untuk

Gambar 1. Lidah buaya diperoleh dari pekarangan rumah peneliti

2.1.1 Taksonomi

Klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari lidah buaya adalah sebagai berikut:12

Kingdom : Plantae

Division : Spermatophyta

Class : Monocotyledoneae

Ordo : Liliflorae

Family : Liliceae

Genus : Aloe

Species : Aloe vera

2.1.2 Gambaran Umum

Lidah buaya sama seperti tanaman lainnya yang mempunyai struktur akar,

batang, daun dan bunga, namun yang sering digunakan di dalam pengobatan adalah

bagian daun. Daun lidah buaya merupakan daun tunggal berbentuk tombak dengan

helaian memanjang berupa pelepah dengan panjang mencapai kisaran 40–60 cm dan

lebar pelepah bagian bawah 8–13 cm dan tebal antara 2–3 cm. Daunnya berdaging

tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu- abuan dan mempunyai lapisan lilin di

permukaan serta bersifat sukulen, yakni mengandung air, getah dan lendir yang

mendominasi daun. Bagian atas daun rata dan bagian bawahnya membulat

(cembung). Daun lidah buaya muda memiliki bercak berwarna hijau pucat sampai

putih. Bercak ini akan hilang saat daun lidah buaya dewasa. Namun tidak demikian

halnya dengan tanaman lidah buaya jenis kecil atau lokal. Hal ini kemungkinan

disebabkan faktor genetiknya. Sepanjang tepi daun berjajar gerigi atau duri yang

tumpul dan tidak berwarna.1

2.1.3 Jenis dan Varietas Lidah Buaya

Ada lebih dari 350 jenis lidah buaya yang termasuk dalam suku Liliaceae dan

tidak sedikit yang merupakan hasil persilangan. Ada tiga jenis lidah buaya yang

dibudidayakan secara komersial di dunia yaitu Aloe vera atau Aloe barbadensis

Miller, Cape aloe atau Aloe ferox Miller dan Socotrine aloe atau Aloe perry Baker

Tabel 1. KARAKTERISTIK TIGA JENIS TANAMAN LIDAH BUAYA1

No Karakteristik Aloe

barbadensis Miller

Aloe ferox Miller Aloe perry Baker

1. Batang Tidak terlihat 2. Bentuk daun Lebar dibagian

bawah, dengan

Dari tiga jenis di atas yang banyak dimanfaatkan adalah spesies Aloe

barbadensis Miller karena jenis ini mempunyai banyak keunggulan yaitu: tahan

hama, ukurannya dapat mencapai 121 cm, berat per batangnya bisa mencapai 4 kg,

mengandung 75 nutrisi serta aman dikonsumsi. 1

2.1.4 Struktur dan Kandungan Daun Lidah Buaya

Adapun struktur daun lidah buaya terbagi atas tiga bagian (gambar 2).11

a. Kulit daun

Kulit daun adalah bagian terluar dari struktur daun lidah buaya yang berwarna

hijau. Sejauh ini belum ada tulisan mengenai zat yang terkandung di dalam kulit daun

kulit daun lidah buaya pada konsentrasi 25 mg/ml menghambat pertumbuhan

Staphylococcus aureus dengan zona hambat 4 mm. Di dalam buku pengobatan

menyatakan bahwa teh yang terbuat dari kulit daun lidah buaya dapat menghilangkan

kecanduan merokok.1,9,11

Gambar 2. Potongan daun lidah buaya 2 Gambar 3. Gel lidah buaya 2

b. Eksudat

Eksudat adalah getah yang keluar dari daun saat dilakukan pemotongan.

Eksudat berbentuk cair, berwarna kuning dan rasanya pahit. Zat- zat yang terkandung

di dalam eksudat adalah: 8- dihidroxianthraquinone (Aloe Emoedin) dan glikosida

(Aloins), biasa digunakan untuk pencahar.11,12

c. Gel

Gel adalah bagian yang berlendir yang diperoleh dengan cara menyayat

bagian dalam daun setelah eksudat dikeluarkan (gambar 3).13 Ada beberapa zat

Tabel 2. ZAT- ZAT YANG TERKANDUNG DI DALAM GEL LIDAH BUAYA13

Kelas Komponen

Carbohydrates Pure mannan, acetylated mannan (acemannan), acetylated glucomannan,

glucogalactomannan, galactan, galactogalacturan, arabinogalactan,

galactoglucoarabinomannan, pectic substance, xylan, cellulose

Chromones 8-C-glucosyl-(2’-O-cinnamoyl)-7-O-methylaloediol A, 8-C glucosyl-(S)- aloesol, glucosyl-7-O-methyl-(S)-aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-methylaloediol, 8-C-glucosyl-noreugenin, isoaloeresin D, isorabaichromone, neoaloesin A

Enzymes Alkaline phosphatase, amylase, carboxypeptidase, catalase, cyclooxidase, cyclooxygenase, lipase, oxidase, phosphoenolpyruvate carboxylase, superoxide dismutase

Inorganic compounds Calcium, chlorine, chromium, copper, iron, magnesium, manganese,

potassium, phosphorous, sodium, zinc

Miscellaneous including organic compounds and lipids

Arachidonic acid, γ-linolenic acid, steroids (campestrol, cholesterol, β-sitosterol), triglicerides, triterpenoid, gibberillin, lignins, potassium sorbate, salicylic acid, uric acid, saponin

Non-essential and essential amino acids

Alanine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, threonine, tyrosine, valine

Proteins Lectins, lectin-like substance

Saccharides Mannose, glucose, L-rhamnose, aldopentose

2.1.5 Penelitian Tentang Lidah Buaya

Beberapa penelitian telah ditemukan berkaitan dengan efektifitas lidah buaya

diantaranya adalah:1,9,10

1. Penelitian Dr. Bill Wolfe pada tahun 1969 membuktikan bahwa lidah buaya

sangat efektif membunuh bakteri penyebab infeksi. Diantaranya bakteri

Staphylococcus aureus .

2. Pada tahun 1994, FDA (Food and drug administration) telah menyetujui

penggunaan ekstrak gel lidah buaya dengan bahan aktif acemannan untuk

mengobati apthous stomatitis.

3. S. levanson dan K. Somova menggunakan getah lidah buaya untuk mengobati

penyakit pada gigi dengan cara menyuntikkan ekstrak getah lidah buaya pada gigi

yang terinfeksi.

4. John Heggars menamatkan laporan penelitiannya dan menemukan fungsi asam

salisilat tidak ubahnya seperti aspirin yang bisa mengontrol rasa sakit sekaligus

bersifat anti infeksi dan antimikrobakteri.

5. Agarry., et al (2005) membuktikan bahwa ekstrak lidah buaya sudah

menunjukkan efektifitasnya terhadap Staphylococcus aureus dengan zona hambat

18 mm oleh gel dan 4 mm oleh kulit daun lidah buaya dengan konsentrasi 25

2.1.6 Lidah Buaya Sebagai Anti bakteri

Pada tahun 1977 dilaporkan dalam Drugs and Cosmetic Journal bahwa

rahasia keampuhan lidah buaya terletak pada kandungan zat nutrisinya (terutama

glukomannan) yang bekerjasama dengan asam-asam amino esensial dan sekunder,

enzim oksidase, katalase dan lipase terutama enzim- enzim pemecah protein

(protease).10 Lidah buaya mengandung gugus glikosida yang merupakan gugus

aminoglikosida yang bersifat antibiotik. Senyawa ini akan berdifusi pada dinding sel

bakteri dan proses ini berlangsung lama dan terus menerus dalam suasana aerob.

Setelah masuk ke dalam sel, kemudian diteruskan pada ribosom yang menghasilkan

protein, sehingga akan menimbulkan gangguan pada proses sintesa protein dan

selanjutnya akan menyebabkan terjadinya pemecahan ikatan protein sel bakteri.14

Saponin dapat menimbulkan reaksi saponifikasi. Senyawa ini akan menyebabkan

kerusakan struktur lemak membran bakteri sehingga dinding sel bakteri akan ruptur

dan lisis kemudian mati.15 Sedangkan acemannan merupakan senyawa karbohidrat

yang akan mengaktifkan makrofag sehingga menyebabkan terjadinya fagositosis.16

2.1.7 Kegunaan Lidah buaya di Bidang Kedokteran Gigi

Kegunaan lidah buaya di bidang kedokteran gigi adalah:17,18

1. Mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi rasa sakit akibat tindakan

bedah periodontal ataupun trauma karena sikat gigi, pasta gigi abrasif, makanan

yang keras, dental flos, ataupun karena tusuk gigi dan juga pada luka bakar.

2. Pada lokasi ekstraksi memberikan respon yang lebih nyaman dan dry socket tidak

3. Aplikasi secara langsung dapat mempercepat penyembuhan lesi akut misalnya

pada lesi virus herpes, aphtous ulcer, sariawan, abses gingiva, dan pecah- pecah

pada bibir dan sudut mulut.

4. Mengurangi lesi- lesi penyakit mulut kronis seperti lichen planus dan Benign

pemphigus bahkan masalah gusi yang berhubungan dengan AIDS dan leukemia

5. Menyembuhkan migratory glossitis, geographic tongue dan burning mouth

syndrome.

6. Dapat mengurangi kontaminasi bakteri dan mengurangi inflamasi pada pasien

denture stomatitis.

7. Mengontrol inflamasi dan kontaminasi bakteri pada sekeliling dental implant.

2.2 Denture Stomatitis

Denture stomatitis merupakan suatu proses inflamasi yang melibatkan

mukosa yang ditutupi oleh gigitiruan. Denture stomatitis dilaporkan mempunyai

prevalensi 10% sampai 75% pada pemakai gigitiruan.4 Karakteristiknya berupa

eritema kronis dan udema pada mukosa yang ditutupi oleh gigitiruan. Biasanya

inflamasi ini terjadi pada rahang atas sedangkan mukosa rahang bawah jarang terlibat

karena pada rahang bawah aliran saliva sangat baik.5

2.2.1 Etiologi Denture Stomatitis

Etiologi denture stomatitis terbagi atas 2 faktor yaitu faktor utama dan faktor predisposisi.6

Faktor- faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya denture stomatitis

adalah:

1. Faktor gigitiruan

Misalnya gigitiruan yang tidak stabil, trauma dari basis gigitiruan dan

pemeliharaan gigitiruan yang tidak baik.

2. Faktor infeksi

Gigitiruan dapat membuat perubahan ekologi dengan adanya akumulasi

bakteri dan yeast (ragi). Proliferasi bakteri yang dapat ditemukan adalah

Staphylococcus sp, Streptokokus sp, Neisseria sp, Fusobacterium sp, atau

Bacteroides sp, namun tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan antara bakteri

dan etiologi denture stomatitis secara langsung. Candida sp dapat ditemukan pada

denture stomatitis khususnya Candida albicans.

Faktor- faktor predisposisi yang dapat menyebabkan terjadinya denture

f. Antibiotik spektrum luas

2. Faktor lokal

a. Antimikroba dan topikal maupun kortikosteroid inhalasi

b. Diet tinggi karbohidrat

c. Konsumsi tembakau dan alkohol

d. Hiposalivasi

e. Oral hygiene yang buruk

f. Pemakaian gigitiruan khususnya pada malam hari.

2.2.2 Klasifikasi Denture Stomatitis

Newton mengklasifikasikan denture stomatitis dalam 3 tipe klinis, yaitu:11 Tipe 1: Inflamasi lokal sederhana (pin point hyperemia). (Gambar 4)

Tipe 2: Inflamasi yang lebih luas dengan eritema atau eritema difus yang melibatkan

sebagian maupun seluruh mukosa yang ditutupi oleh gigitiruan (diffuse erythema).

(Gambar 5)

Tipe 3: tipe granular yang melibatkan bagian tengah dari palatum keras dan alveolar

Gambar 4. Denture stomatitis tipe 1 (Pin point hyperaemi) 6

Gambar 5. Denture stomatitis tipe 2 (Erithema diffuse)19

Tipe 2 dan tipe 3 merupakan tipe yang paling sering disebabkan oleh

akumulasi dari plak yaitu bakteri dan yeast pada permukaan gigitiruan dan

permukaan yang menutupi mukosa. Bagaimanapun denture stomatitis tidak semata-

mata disebabkan oleh Candida sp dan adakalanya faktor- faktor lain seperti infeksi

bakteri, iritasi mekanis atau reaksi alergi karena basis gigitiruan. Namun tidak ada

kriteria khusus yang dapat membedakan infeksi oleh karena Candida sp maupun oleh

karena faktor lain.6

2.2.3 Perawatan denture stomatitis

Penggunaan gigitiruan menyebabkan perubahan mikroflora pada rongga mulut karena kehadiran gigitiruan bertindak sebagai reservoir bagi Candida sp dan

lapisan biofilm bakteri.4 Kebersihan gigitiruan dan rongga mulut harus ditekankan

pada pengguna gigitiruan karena pada permukaan inilah mikroorganisme melekat

sehingga dapat meningkatkan patogenitasnya. Pengobatan denture stomatitis dapat

didasarkan pada etiologinya. Misalnya penggunaan obat anti jamur, anti bakteri, obat

kumur, melepaskan gigitiruan pada malam hari, menjaga oral hygiene agar tetap

bersih, mengurangi konsumsi tembakau dan alkohol, dan sebagainya.8

2.3 Staphylococcus aureus

Stahylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen yang paling sering

menyebabkan infeksi pada manusia. Organisme ini menyebabkan penyakit melalui

2.3.1 Taksonomi

Klasifikasi ilmiah atau taksonomi Staphylococcus aureus adalah sebagai

berikut:5

Domain : Bacteria

Phylum : Firmicutes

Class : Bacilli

Order : Bacillales

Family : Staphylococcaceae

Genus : Staphylococcus

Species : Staphylococcus aureus

2.3.2 Morfologi dan Gambaran Umum

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat

berkelompok yang menyerupai anggur (Gambar 7). Staphylococcus aureus dapat juga

ditemukan tunggal, berpasangan atau rantai kecil. Pada medium biasa, bakteri ini

dapat tumbuh dengan temperatur 10-42 0C, pH optimum 7,4-7,6. Bakteri ini tumbuh

subur pada lingkungan yang kaya oksigen. Ketika tumbuh pada media nutrient agar

dan diinkubasi selama 24 jam koloni terlihat bundar, halus, cembung, mengkilat,

Gambar 7. Gambaran mikroskopis Staphylococcus aureus

2.3.3 Struktur Sel dan Metabolisme

Dinding sel Staphylococcus aureus terdiri dari lapisan peptidoglikan yang

tebal dan teichoic acid. Polisakarida peptidoglikan pada dinding sel memberikan

kekakuan dan bentuk pada bakteri. Teichoic acid merupakan suatu komponen antigen

yang membantu perlekatan bakteri ke permukaan sel host. Bakteri ini tidak

mempunyai flagella. Staphylococcus aureus adalah bakteri fakultatif anaerob yang

tumbuh dengan respirasi aerob atau dengan fermentasi asam laktat. Staphylococcus

aureus memfermentasikan gula menghasilkan asam tetapi bukan gas. Staphylococcus

aureus memproduksi leukocidin yang menyebabkan destruksi leuko sit yang

2.3.4 Patologi

Staphylococcus aureus menyebabkan penyakit melalui invasi ke jaringan dan

pengeluaran toksin. Bakteri ini menyebabkan infeksi yang luas baik eksternal maupun

internal. Protein pada permukaan sel, enzim ekstrasellular dan toksin dikeluarkan

untuk meningkatkan kemampuannya sebagai patogen. Protein A dan clumping factor

adalah protein pada permukaan sel. Protein A menyebabkan kehancuran platelet dan

hipersensitivitas. Clump factor dapat masuk ke dalam plasma manusia. Koagulase,

nuklease, lipase, hyaluronidase dan reseptor- reseptor protein adalah semua enzim

ekstraselluler yang berperan penting pada patogenesis. Staphylococcus aureus dapat

merubah fibrinogen menjadi fibrin, mempunyai nuklease yang stabil terhadap panas

dan memproduksi lipid hidrolase yang membantu infeksi kulit, menghancurkan

jaringan penyambung dan memiliki reseptor yang memfasilitasi perlekatan terhadap

sel dan jaringan host.1,20

2.3.5 Insidens Staphylococcus aureus Pada Denture Stomatitis

Staphylococcus aureus ditemukan mempunyai prevalensi yang cukup besar

pada pasien denture stomatitis, namun peranan Staphylococcus aureus dalam

menyebabkan denture stomatitis belum diketahui secara pasti. Menurut penelitian

Monroy TB (2005), prevalensi Candida albicans, Staphylococcus aureus, dan

Streptococcus mutans pada pasien denture stomatitis adalah 51,4%, 52,4%, dan

67,6%.6,7

Lidah buaya komersil

Lidah buaya komersil adalah suatu produk obat kumur yang tersedia di

pasaran. Produk ini mempunyai komposisi yaitu: Aqua, Maltodextrin, Propylene

glycol, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Aloe vera extract, sodium benzoate,

hydroxyethylcellulose, Potassium sorbate, PEG-40 hydrogenated castor oil, disodium

edentate, benzalkonium chloride, aroma, saccharin, sodium hyaluronate,

glycyrrhetinic acid.21

Indikasi dari obat ini adalah membantu dalam penatalaksanaan nyeri yang

disebabkan oleh iritasi pada rongga mulut seperti: stomatitis aftosa, ulkus aftosa

difus, lesi kecil, termasuk lesi traumatik yang disebabkan oleh kawat gigi dan

gigitiruan yang tidak sesuai.21

Obat ini cara kerjanya adalah membentuk selaput pelindung yang melekat

pada mukosa rongga mulut dan menghasilkan suatu barier mekanik terhadap daerah

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESA PENELITIAN

A. KERANGKA KONSEP

Staphylococcus aureus Denture stomatitis

Lidah buaya

komersial Lidah buaya alami

Kel 1: Ekstrak lidah buaya 25% Kel 2: Ekstrak lidah buaya 50% Kel 3: Ekstrak lidah buaya 75%

Diteruskan ke

Saponin glikosida Acemannan

Kerusakan Enzymes, Inorganic compounds, Miscellaneous including organic compounds and lipids

Diagram diatas menunjukkan mekanisme lidah buaya dalam membunuh sel

bakteri. Lidah buaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah lidah buaya alami dan

lidah buaya komersial. Lidah buaya alami dibuat dalam sediaan ekstrak dengan

konsentrasi 25%, 50% dan 75%. Ekstrak lidah buaya akan diujicobakan pada

Staphylococcus aureus yang diisolasi dari denture stomatitis. Lidah buaya banyak

mengandung komponen zat diantaranya Anthraquinone, Glikosida, Carbohydrates,

Chromones, Enzymes, Inorganic compounds, Miscellaneous including organic

compounds and lipids, Non-essential and essential amino acid , Proteins, Saccharides,

Vitamins. Namun diantara komponen zat ini ada tiga senyawa aktif yang bersifat sebagai

anti bakteri yaitu, saponin, glikosida dan acemannan.

Saponin (Miscellaneous including organic compounds and lipids) merupakan

kandungan yang terdapat di dalam gel. Senyawa ini akan menyebabkan kerusakan

struktur lemak membran sehingga bakteri akan lisis dan mati. Glikosida merupakan suatu

senyawa yang dihasilkan dari suatu eksudat yang berwarna kekuningan saat lidah buaya

dipotong. Senyawa ini akan berdifusi ke dalam dinding sel dan selanjutnya diteruskan ke

ribosom sehingga akan mengganggu proses sintesa protein, terjadinya pemecahan ikatan

protein sel dan kemudian menyebabkan gangguan fungsi sel sehingga bakteri akan lisis

dan kemudian mati. Senyawa acemannnan merupakan senyawa karbohidrat yang akan

mengaktifkan makrofag yang terdapat di dalam tubuh dan selanjutnya makrofag akan

B. HIPOTESA PENELITIAN

Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa:

1. Ada efek anti bakteri ekstrak lidah buaya 25%, 50%, dan 75% terhadap

Staphylococcus aureus yang diisolasi dari denture stomatitis

2. Ada perbedaan efek anti bakteri ekstrak lidah buaya dan lidah buaya komersial

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian : Posttest only control Group Design

Jenis Penelitian : Eksperimental laboratorium

4.2 Populasi, Sampel dan besar sampel

Populasi : Staphylococcus aureus

Sampel : Staphylococcus aureus yang diisolasi dari pasien denture

stomatitis

Besar sampel pada percobaan ini menggunakan rumus umum: 23

Dimana: t = perlakuan

n = jumlah sampel

Penelitian ini menggunakan 4 kelompok:

Kelompok 1 : Ekstrak lidah buaya 25%

Kelompok 2 : Ekstrak lidah buaya 50 %

Kelompok 3 : Ekstrak lidah buaya 75 %

Kelompok 4 : Lidah buaya komersial sebagai kontrol positif

Jadi: perlakuannya (t) adalah: 4

(4-1) (n-1) > 15

3 (n-1 ) >15

n-1 > 5

n > 6

Jumlah sampel (n) yang dipakai adalah 7, artinya pada kelompok 1, 2, 3, 4

dilakukan masing- masing 7 kali pengulangan.

4.3 Variabel Penelitian

3.1 Variabel bebas:

Variabel Bebas:

Kelompok 1:Ekstrak lidah buaya 25 % Kelompok 2: Ekstrak lidah buaya 50 % Kelompok 3: Ekstrak lidah buaya 75% Kelompok 4:Lidah buaya komersial sebagai kontrol positif

Variable Terkendali

1. Media pertumbuhan 2. Suhu inkubasi

3. Waktu pembiakan

Staphylococcus aureus

4. Teknik pengisolasian dan pengkulturan

5. Lama penyimpanan ekstrak lidah buaya

6. Lama penyimpanan lidah buaya setelah dipetik dari pohon

7. Sterilisasi alat, bahan coba dan media

8. Keterampilan operator 9. Lamanya waktu perendaman

disk

10. Waktu pengamatan

11. Individu asal Staphylococcus

aureus

12. Jenis lidah buaya yaitu Aloe

barbadensis Miller yang

diperoleh dari tanaman peneliti sendiri.

Variable Tergantung:

Pertumbuhan Staphylococcus

aureus pada media MHA dengan

metode pengukuran zona hambat

Variabel tidak terkendali

Variabel bebas

Kelompok 1 : Ekstrak lidah buaya 25%

Kelompok 2 : Ekstrak lidah buaya 50 %

Kelompok 3 : Ekstrak lidah buaya 75 %

Kelompok 4 : Lidah buaya komersial sebagai kontrol positif

Variable tergantung: pertumbuhan Staphylococcus aureus pada media MHA dengan

metode pengukuran zona hambat yang terbentuk pada masing- masing kelompok

Variabel terkendali

1. Media untuk menumbuhkan Staphylococcus aureus

2. Suhu yang digunakan untuk menumbuhkan Staphylococcus aureus (37 0C)

3. Waktu pembiakan Staphylococcus aureus ( 24 jam)

4. Teknik pengisolasian dan pengkulturan

5. Lama penyimpanan ekstrak lidah buaya 2 bulan

6. Lama penyimpanan lidah buaya setelah dipetik dari pohon (3 jam)

7. Sterilisasi alat, bahan coba dan media

8. Keterampilan operator dalam pelaksanaan penelitian

9. Lamanya waktu perendaman disk (60 menit)

10. Waktu pengamatan terhadap kelompok perlakuan (24 jam)

11. Individu asal Stapylococcus aureus diisolasi

12. Jenis lidah buaya yaitu Aloe barbadensis Miller yang diperoleh dari tanaman sendiri.

Variabel tidak terkendali

4.4 Defenisi operasional

a. Ekstrak lidah buaya 25% adalah hasil ekstraksi lidah buaya 1 gram dalam 4 ml

dimethyl sulfoksida

b. Ekstrak lidah buaya 50% adalah hasil ekstraksi lidah buaya 2 gram dalam 4 ml

dimethyl sulfoksida

c. Ekstrak lidah buaya 75% adalah hasil ekstraksi lidah buaya 3 gram dalam 4 ml

dimethyl sulfoksida

d. Lidah buaya komersial adalah suatu produk obat kumur yang mempunyai kandungan

ekstrak lidah buaya

e. Diameter zona hambat adalah diameter zona dimana bakteri tidak tumbuh ditandai

dengan zona bening yang diukur dengan kaliper dengan satuan millimeter

Diameter zona hambat=

4.5. Bahan dan alat penelitian

Bahan penelitian yang dipakai adalah:

1. Lidah buaya tipe Aloe barbadensis Miller

2. Lidah buaya komersial (Aloclair) 60 ml 1 botol (PT. Kalbe farma, Tbk)

3. Larutan dimethyl sulfoksida (DMSO)

4. Etanol 2 liter

5. Aquadest 1 liter

6. Alkohol 70% 1 liter

7. Spiritus 1 liter

8. Gentian Violet

9. Lugol

10. Aseton alkohol

11. Fushin air

12. Media Blood Agar

13. Media Mannitol Salt Agar (MSA)

14. Media Nutrien Agar (NA)

15. Media Mueller Hinton Agar (MHA)

16. Larutan Nacl 0,85%

17. Biakkan Staphylococcus aureus.

Alat penelitian yang dipakai adalah:

1. Disk kosong. (Gambar 8)

2. Freeze dryer (Edward, USA)1 set

3. Inkubator (Fisher scientific isotemp incubator model 630-D) 1 set

4. Oven (Gallenkamp, Jerman)

5. Kaliper geser (Triceband, China)

6. Pipet volume(Pyrex, Japan)

7. Ose 2 buah dan kapas lidi 1 bks

9. Pinset (Smic, Japan) 1 set

10.Cawan petri 7 buah

11.Gelas ukur (pyrex, Japan)

12.Tabung reaksi (pyrex, Japan)

13.Botol kaca

14.Pipet mikro

15.Pipetman Started Kit (Gilson, USA)

16.Rak tabung reaksi 1 buah

17.Beaker glass (pyrex, Japan)

18.Hotplate( Fisions, UK)

19.Timbangan analitik (Ohaus)

20.Blender (National, Japan)

21.Inkubator (Memmert, West Germany)

22.Kertas saring

23.Aluminium foil

24.Object Glass( Sail Brand, China)

25.Lampu spiritus

26.Mikroskop

Gambar 8. Blank disc

4.6 Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini adalah :

a. Laboratorium Biologi Oral FKG USU

b. Laboratorium Mikrobiologi FMIPA USU

c. Laboratorium penelitian FMIPA USU

Waktu penelitian adalah: 4 bulan

4.7 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Tahap- tahap pengambilan dan pengumpulan data adalahsebagai berikut:

1. Pengambilan spesimen

Berikut ini prosedur pengambilan spesimen:

a. Spesimen diambil dari permukaan dalam mukosa palatinal dengan menggunakan

cotton bud steril segera setelah gigitiruan dilepaskan

b. Pemeriksaan spesimen secara langsung dapat dilakukan dengan pewarnaan gram

untuk melihat morfologi secara mikroskopis dari Staphylococcus sp, bentuk kokus

dan susunan seperti buah anggur, gram positif

c. Spesimen yang diambil ditanam ke dalam Blood Agar (BA) untuk melihat

pertumbuhan morfologi Staphylococcus aureus. Kemudian dikultur kedalam

inkubator dengan temperatur 37 0C selama 24 jam

d. Koloni yang tumbuh di Blood Agar diamati dan diidentifikasi sebagai Staphylococcus

aureus, jika koloni terlihat opak, besar dengan pigmen kuning. Koloni yang tumbuh

ditanam kembali kemedia MSA untuk memastikan Staphylococcus aureus, kemudian

sebagai Staphylococcus aureus bila terbentuk koloni kuning keemasan, warna media

berubah dari merah jambu menjadi kuning.

e. Tehnik pewarnaan gram

1.Fiksasi bakteri

2.Teteskan dengan gentian violet selama 30 detik

3.Cuci dengan air kran

4.Teteskan dengan lugol selama 30 dtk

5.Cuci dengan air kran

6.Teteskan dengan alkohol 96% 10-30 detik

7.Cuci dengan air kran

8.Tetesi dengan safranin atau Fushin air selama 30 dtk

9.Cuci dengan air kran, keringkan dan lihat dibawah mikroskop

2. Pembuatan media

Untuk mendapatkan 10 petri, nutrient agar sebanyak 2 gr dilarutkan dalam 100

ml aquadest lalu dipanaskan di atas hotplate sambil diaduk hingga mendidih. Kemudian

media yang telah dimasak, dituang kedalam 10 tabung reaksi dan disterilkan dalam

autoklaf selama15 menit dengan tekanan udara 2 atm suhu 121 0C. Setelah disterilkan

media disimpan dalam kulkas. Jika akan dipergunakan kembali, media dipanaskan

kembali hingga mendidih lalu dituangkan kedalam masing- masing petri dan dibiarkan

hingga dingin. Pembuatan media MHA juga sama dengan media NA tetapi MHA yang

3. Pembuatan ekstrak lidah buaya

Tahap- tahap pembuatan ekstrak lidah buaya adalah sebagai berikut:

1. Daun lidah buaya dicuci bersih dengan air kran dan dikeringkan lalu ditimbang

sebanyak 2 kg

2. Daun lidah buaya diiris tipis lalu keringkan dengan menggunakan freeze dryer lebih

kurang 3 hari (Gambar 10)

3. Kemudian lidah buaya tersebut diblender dengan etanol sebanyak 500 mL lalu

dimaserasi selama 72 jam dengan etanol hingga total volume termasuk yang dipakai

sewaktu pemblenderan 2 L selama 72 jam sambil sesekali diaduk. (Gambar 11)

4. Lidah buaya yang telah dimaserasi disaring dengan kertas saring steril dan

dikeringkan dengan rotavapor 500C maka diperoleh ekstrak lidah buaya sebanyak 15

gram. (Gambar 12)

5. Untuk penggunaan konsentrasi ekstrak lidah buaya 25 %, 50 % dan 75%, ambil

masing- masing ekstrak lidah buaya 1 gr, 2 gr, dan 3 gr kemudian larutkan dalam 4 ml

Gambar 10. Pengeringan Lidah buaya Gambar 11. Maserasi Lidah Buaya dengan Freeze Dryer

Gambar 12. Ekstrak Lidah Buaya

4. Uji efektivitas anti bakteri

Adapun urutan pengujian efek anti bakteri adalah sebagai berikut:

a) Penetesan bahan coba pada cakram kosong

Cakram kosong diambil dengan pinset dan diletakkan pada piring petri steril.

Diperlukan 7 buah cakram kosong untuk masing-masing bahan coba. Sebanyak 10

µLmikroliter bahan coba diteteskan pada cakram kosong sesuai kelompok dengan

menggunakan pipet mikro. Setelah ditetesi, dibiarkan selama 60 menit.

Gambar 13. Bahan Coba (Ekstrak Lidah Buaya 25%, 50%, 75% dan Lidah Buaya Komersial)

b) Persiapan suspensi bakteri

Biakan bakteri diambil sebanyak 1-2 ose dan disuspensikan kedalam larutan

NaCL 0,85% sampai diperoleh kekeruhan yang sesuai dengan standar Mac Farland atau

Lidah buaya komersial

sebanding dengan jumlah bakteri 1,5x108 CFU/mL. Suspensi bakteri diusapkan secara

merata dengan kapas lidi steril pada media MHA pada 7 cawan petri. Setelah diusap,

didiamkan selama 30 menit.

c) Peletakan cakram yang telah ditetesi bahan coba pada media MHA dan pengukuran zona hambat

Empat cakram yang berisi bahan coba diletakkan pada petri yang telah terdapat

bakteri. Setelah itu, media dimasukkan kedalam inkubator pada suhu 370C dan diamati

setelah 24 jam ukur zona hambat dengan kaliper geser.

4.8 Analisis data

Data dari setiap perlakuan dianalisis secara statistik dengan tingkat kemaknaan

(α=0,05), dengan memakai uji statistik sebagai berikut:

1. Uji analisa varians satu arah, untuk melihat perbedaan efek anti bakteri semua

kelompok perlakuan

2. Uji high Significant Difference, untuk melihat perbedaan efek anti bakteri antar

BAB 5

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap semua bahan coba yaitu kelompok 1

(ekstrak lidah buaya 25%), kelompok 2 (ekstrak lidah buaya 50%), kelompok 3 (ekstrak

lidah buaya 75%) dan kelompok 4 (lidah buaya komersil atau kelompok kontrol) dapat

dilihat zona bening di sekitar cakram. Zona bening merupakan zona dimana koloni

Staphylococcus aureus dihambat pertumbuhannya oleh bahan coba.

Gambar 14. Hasil percobaan kelompok 1, 2, 3 dan 4

Pada gambar 14 diatas terlihat bahwa zona hambat ditemukan pada semua bahan

coba yaitu kelompok 1 (ekstrak lidah buaya 25%), kelompok 2 (ekstrak lidah buaya

50%), kelompok 3 (ekstrak lidah buaya 75%) dan kelompok 4 (lidah buaya komersial

Tabel 3. RATA- RATA DIAMETER ZONA HAMBAT EKSTRAK LIDAH BUAYA 25%, 50%, 75% DAN LIDAH BUAYA KOMERSIAL TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS SETELAH 24 JAM (DALAM MM)

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa rata- rata diameter zona hambat ekstrak lidah

buaya 25% adalah 10,37 mm dengan standard deviasi 0,76, ekstrak lidah buaya 50%

adalah 13,7 mm dengan standard deviasi 1,244, ekstrak lidah buaya 75% adalah 17,69

dengan standard deviasi 1,287 dan lidah buaya komersil adalah 16,27 dengan standard

deviasi 1,648. Kelompok 1 (ekstrak lidah buaya 25%) merupakan kelompok yang

mempunyai zona hambat yang paling kecil sedangkan kelompok 3 (ekstrak lidah buaya

75%) merupakan kelompok yang mempunyai zona hambat yang paling besar diantara

kelompok bahan coba. Ekstrak lidah buaya 75% mempunyai zona hambat lebih besar

dari pada lidah buaya komersial sedangkan lidah buaya komersial mempunyai zona

hambat lebih besar dibandingkan dengan ekstrak lidah buaya 25% dan 50%.

No Kelompok _

X ± SD

1 Kel 1(ekstrak 25%) 10,37 ± 0,76

2 Kel 2 (ekstrak 50%) 13,7 ± 1.244

3 Kel 3 (ekstrak 75%) 17,69 ± 1,287

Diagram 1. DIAGRAM HASIL DIAMETER ZONA HAMBAT EKSTRAK LIDAH BUAYA 25%, 50%, 75% DAN LIDAH BUAYA KOMERSIAL

Diagram 1 diatas menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya 75% mempunyai zona

hambat yang paling besar dibandingkan dengan ekstrak lidah buaya 25%, 50%, dan lidah

buaya komersial, namun pada ulangan ke-7 didapatkan bahwa lidah buaya komersial

mempunyai zona hambat yang paling besar. Pada diagram di atas juga dapat dilihat

bahwa ekstrak lidah buaya 75% mempunyai rata-rata zona hambat paling besar

dibandingkan dengan kelompok lain.

Tabel 4. TABEL PERBEDAAN RATA- RATA ZONA HAMBAT EKSTRAK LIDAH BUAYA DAN LIDAH BUAYA KOMERSIAL

Kelompok N _

** Terdapat perbedaan yang sangat bermakna pada p ≤ 0.05

Dari tabel 4 diketahui bahwa berdasarkan uji Anova diperoleh p ≤ 0.05 (Ho

ditolak) yaitu 0,0001. Artinya terdapat perbedaan zona hambat yang sangat bermakna

diantara kelompok 1 (ekstrak lidah buaya 25%), kelompok 2 (ekstrak lidah buaya 50%),

kelompok 3 (ekstrak lidah buaya 75%) dan kelompok 4 (lidah buaya komersil). Untuk

mengetahui rata- rata zona hambat yang berbeda, dapat dilihat pada uji komparasi ganda

(LSD). (tabel 5)

Tabel 5. HASIL ANALISA UJI KOMPARASI GANDA ANTAR KONSENTRASI EKSTRAK LIDAH BUAYA (25%, 50%, DAN 75%)

Kelompok P

Ektrak lidah buaya 25%-Ekstrak lidah buaya 50% 0.0001**

Ekstrak lidah buaya 25%-Ekstrak lidah buaya 75% 0.0001**

Ekstrak lidah buaya 50%-Ekstrak lidah buaya 75% 0.0001**

Dari tabel 5 diperoleh perbedaan yang sangat bermakna antara ekstrak lidah

buaya 25% dengan ekstrak lidah buaya 50%, ekstrak lidah buaya 25% dengan ekstrak

lidah buaya 75%, dan ekstrak lidah buaya 50% dengan ekstrak lidah buaya 75%.

TABEL 6. HASIL ANALISA UJI KOMPARASI GANDA ANTARA KELOMPOK EKSTRAK LIDAH BUAYA DENGAN LIDAH BUAYA KOMERSIAL

Kelompok P

Ekstrak lidah buaya 25%- lidah buaya komersial 0.0001**

Ekstrak lidah buaya 50%- lidah buaya komersial 0.001**

Ekstrak lidah buaya 75%- Lidah buaya komersial 0.048*

* Terdapat perbedaan bermakna pada p ≤ 0.05

** Terdapat perbedaan sangat bermakna pada p ≤ 0.05

Dari tabel uji komparasi ganda diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

yang sangat bermakna antara ekstrak lidah buaya 25% dengan lidah buaya komersial dan

ekstrak lidah buaya 50% dengan lidah buaya komersil. Terdapat perbedaan yang

BAB 6 PEMBAHASAN

Penelitian tentang ekstrak lidah buaya terhadap Staphylococcus aureus adalah

untuk membuktikan bahwa ekstrak lidah buaya mempunyai daya hambat terhadap

pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan melihat adanya zona hambat di sekeliling

disc dan membandingkan ekstrak tersebut dengan lidah buaya komersial. Metode yang

digunakan pada penelitian ini adalah metode agar diffusion test yaitu untuk melihat

apakah ekstrak lidah buaya memiliki efek anti bakteri terhadap Staphylococcus aureus.

Pada penelitian ini digunakan lidah buaya dalam bentuk sediaan ekstrak. Ekstrak

lidah buaya yang digunakan adalah whole extract yaitu ekstrak daun lidah buaya secara

utuh atau tanpa memisahkan setiap bagian daun. Hal ini dilakukan berdasarkan

pernyataan di literatur yang menyatakan bahwa tidak hanya gel yang bersifat

menyembuhkan, namun seluruh bagian daun bersifat menyembuhkan.10 Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Agarry., et al (2005) yang menggunakan ekstrak kulit

daun lidah buaya dan ekstrak gel lidah buaya membuktikan bahwa baik ekstrak gel

maupun ekstrak kulit daun memiliki efek anti bakteri.

Ekstraksi merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk memisahkan

komponen atau senyawa dari tumbuhan. Dalam penelitian ini pengekstraksian dilakukan

dengan pelarut etanol dan pengenceran ekstrak dilakukan dengan menggunakan larutan

dimethyl sulfoksida (DMSO). Penggunaan pelarut ini adalah untuk mendapatkan

senyawa- senyawa yang terdapat di dalam tanaman sehingga semua senyawa tersebut

pemilihan cairan yaitu selektivitas, kemudahan bekerja, ekonomis, ramah lingkungan,

dan keamanan. Oleh karena pelarut etanol hampir dapat memenuhi syarat maka larutan

ini diperbolehkan untuk digunakan. Alasan tidak menggunakan pelarut metanol yang

lebih murah adalah karena metanol memiliki sifat toksik yang akut dan kronik. DMSO

merupakan cairan tidak berwarna yang sering digunakan dalam pengenceran ekstrak.

karena sifat fisis DMSO adanya twitzer ion yang dapat melarutkan senyawa polar dan

non polar sehingga ekstrak merata pada cairan DMSO.

Konsentrasi ekstrak lidah buaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25%,

50% dan 75% kemudian dibandingkan dengan lidah buaya komersial dalam bentuk

sediaan obat kumur. Hal ini didasarkan pada pra penelitian yang telah dilakukan. Pra

penelitian diawali dengan menggunakan konsentrasi 25 mg/ ml (2,5%) karena didasarkan

pada penelitian yang dilakukan oleh Agarry., et al (2005) yang menyatakan bahwa

ekstrak lidah buaya sudah menunjukkan efektifitas anti bakterinya dalam menghambat

pertumbuhan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 25 mg/ml (2,5%) sebesar 18 mm

oleh ekstrak gel lidah buaya dan 4 mm oleh ekstrak kulit daun lidah buaya, namun

hal ini berbeda dengan pra penelitian yang telah dilakukan. Pada pra penelitian yang

didapatkan bahwa ekstrak lidah buaya (whole extract) 25 mg/ml (2,5%) tidak

menunjukkan adanya daya hambat yang terjadi. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena

metode yang digunakan pada penelitian Agarry adalah metode cork borer yaitu suatu

metode melubangi media kemudian ekstrak sebanyak 0,1 ml dimasukkan kedalam lubang

dengan diameter 10 mm pada media sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode

cakram yaitu ekstrak sebanyak 10 µL diteteskan pada cakram kosong dengan diameter 5

hambat yang terjadi. Ditambah lagi, tanaman lidah buaya yang digunakan berbeda

asalnya, namun jenis tanaman lidah buaya yang digunakan adalah sama yaitu Aloe

barbadensis Miller. Tanaman yang digunakan Agarry berasal dari Nigeria yang

merupakan tempat yang baik untuk tanaman lidah buaya karena lidah buaya merupakan

tanaman kaktus yang sangat cocok ditanam di daerah bersuhu tinggi sedangkan lidah

buaya yang dipakai pada penelitian ini berasal dari tanaman peneliti sendiri di kota

Medan. Keadaan tanah, suhu dan iklim sangat mempengaruhi tanaman lidah buaya

sehingga efek anti bakterinya juga dapat berbeda. Pada penelitian ini ekstrak yang

digunakan adalah ekstrak daun secara utuh (Whole extract) sedangkan penelitian

Agarry., et al memisahkan antara bagian gel dan kulit daun lidah buaya. Pada pra

penelitian juga didapatkan bahwa pada konsentrasi 8% zona bening sudah mulai terlihat,

namun masih sangat kecil dan sebagian bakteri masih dapat tumbuh pada zona tersebut.

Jika dibandingkan dengan penelitian Agarry dapat diketahui bahwa ekstrak lidah buaya

yang secara utuh (whole extract) lebih baik karena kulit daun juga memiliki efek anti

bakteri. Sebaliknya penelitian Agarry yang menggunakan ekstrak gel banyak

mengandung komponen anti bakteri sehingga sifat anti bakteri lebih besar, tetapi tidak

efektif untuk penggunaan kulit daun.

Berdasarkan hasil penelitian, rata- rata diameter zona hambat ekstrak lidah buaya

25% adalah 10,37 mm dengan standard deviasi 0,76, ekstrak lidah buaya 50% adalah

13,7 mm dengan standard deviasi 1,244, ekstrak lidah buaya 75% adalah 17,69 dengan

standard deviasi 1,287 dan lidah buaya komersil adalah 16,27 dengan standard deviasi

1,648. Ekstrak lidah buaya 75% mempunyai zona hambat paling besar yang

dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini terjadi karena konsentrasi yang besar akan

memperbesar luasnya zona hambat sehingga efektifitas anti bakteri akan semakin besar.

Lidah buaya komersil mempunyai zona hambat yang lebih besar dibandingkan dengan

ekstrak lidah buaya 50% dan 25% yang menunjukkan bahwa lidah buaya komersil

mempunyai efek anti bakteri yang lebih besar. Hal ini terjadi karena lidah buaya komersil

mengandung bahan– bahan lain yang bersifat anti bakteri sehingga secara langsung

mempengaruhi besar zona hambat, namun konsentrasi ekstrak lidah buaya yang

terkandung di dalam lidah buaya komersil tidak diketahui.

Pada kenaikan konsentrasi bahan coba, zona hambat yang terbentuk juga makin

besar. Hal ini membukt ikan bahwa peningkatan konsentrasi ini memiliki korelasi yang

positif terhadap daya hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Boel T (2002) yang menyatakan bahwa daerah hambat yang dihasilkan akan

semakin kecil dengan penurunan konsentrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya anti

bakteri akan semakin tinggi pada konsentrasi murni (100%). Menurut Wijayakusuma

(1992) cit Boel T (2002), tanaman lidah buaya akan memberikan efek penyembuhan

yang baik dengan mengoleskan getah segar lidah buaya yang berasal dari daunnya pada

luka di kulit, sariawan dan lesi- lesi lainnya. Kandungan glikosida yang terkandung pada

getah segar daun lidah buaya akan berdifusi secara langsung pada permukaan membran

terluar jaringan seperti jaringan kulit dan mukosa sehingga terjadiya pemecahan sel- sel

yang mengalami kerusakan dan akan segera merangsang pembentukan sel yang baru.

Lidah buaya terbukti memiliki efek anti bakteri karena lidah buaya mengandung

senyawa- senyawa seperti saponin, glikosida dan acemannan yang dapat menghambat

Zona bening yang ditunjukkan ekstrak lidah buaya 25% dan 50% tidak setegas

zona bening lidah buaya komersial. Namun ekstrak lidah buaya dengan konsentrasi 75%

mempunyai zona bening yang tegas sama seperti lidah buaya komersial. Ekstrak lidah

buaya 75% mempunyai efektifitas anti bakteri yang lebih besar dibandingkan dengan

lidah buaya komersial yang menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya 75% lebih baik

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian efek anti bakteri ekstrak lidah buaya terhadap

pertumbuhan Staphylococcus aureus maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak lidah buaya 25%, 50%, dan 75% mampu menghambat pertumbuhan

Staphylococcus aureus

2. Berdasarkan uji Anova, Ekstrak lidah buaya 25%, 50%, 75% dan lidah buaya

komersial mempunyai perbedaan yang bermakna ( p≤ 0,05).

3. Ekstrak lidah buaya 25% mempunyai daya hambat yang paling kecil sedangkan

ekstrak lidah buaya 75 % mempunyai daya hambat yang paling besar

4. Ekstrak lidah buaya 75% mempunyai daya hambat yang lebih besar dibandingkan

dengan lidah buaya komersial.

5. Ekstrak lidah buaya 75% lebih baik efek anti bakterinya dibandingkan dengan ekstrak

lidah buaya 25%, 50% dan lidah buaya komersial.

6. Semakin besar konsentrasi maka semakin besar zona hambat dan efektifitas anti

bakteri makin besar.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari nilai MIC (Minimal Inhibitory

Concentration) dan nilai MBC (Minimal Bactericidal Concentration) ekstrak lidah buaya

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan efek gel dan whole

extract

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana sifat toksik ekstrak lidah buaya

dengan melakukan uji toksisitas sehingga nantinya didapatkan konsentrasi aman yang

dapat digunakan pada pengobatan denture stomatitis.

4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk mengetahui

DAFTAR PUSTAKA

1. Furnawanthi I. Khasiat dan manfaat lidah buaya si tanaman ajaib. Edisi 8. Jakarta

selatan: PT. AgroMedia Pustaka, 2007: 1-29.

2. Anonimous. Aloe vera: history, science, and medical uses.

<

3. Berbeau J, Seguin J, Goulet JP, et al. Reassessing the presence of candida albicans in

denture related stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;

95: 51-9.

4. Daniluk T, Fiedoruk K, Sciepuk M, et al. Aerobic bacteria in the oral cavity of

patients with removable denture. Advances in medical Sciences 2006; 51: 86-90.

5. Anonimous. Staphylococcus aureus Citizendium. Org/wiki/

Staphylococcus_aureus>. (1 oktober 2008).

6. Dental School University of Milan. Denture related stomatitis. 2005.

7. Monroy TB, Maldonado VM, Martinez F F, Barrios BA, Quindoos G, Vargas LOS.

Candida albicans, staphylococcus aureus and streptococcus mutans colonization in

patients wearing dental prostheis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005; 10:27-39.

8. Webb BC, Thomas CJ, Willcox MDP, Harty DWS, Knox KW. Candida associated

denture stomatitis. Aetiology and management: A review Part 3. Treatment of oral

candidosis. Australia Dental Journal 1998; 43-4.

9. Agarry O O, Olaleye MT, Bello- Michael. Comparative antimicrobial activities of

10.Rostita. Sehat, cantik dan penuh vitalitas berkat lidah buaya. Edisi 1. Bandung:

Qanita PT Mizan pustaka, 2008: 17-37.

11.Ensymm. Technology transfer and project management network for aloe vera as semi

finish products like gel, powder, and finish products like aloe vera drink or fizzy

tablet. <http://www.ensymm.com/pdf/ensymmProjectstudyAloeVeraproduction.pdf>.

(27 oktober 2008).

12.Bajwa R, Shafique S, Shafique S. Appraisal of antifungal activity of aloe vera.

Mycopath 2007; 5(1): 5-9.

13.Hamman J H. Composition and application of aloe vera leaf gel. Molecules 2008; 13:

1599-616.

14.Boel T. Daya anti bakteri pada beberapa konsentrasi dan kadar hambat tumbuh

minimal dari aloe vera. Dentika Dent J 2002; 7(1): 58-66.

15.Francis G, Kerem Z, Makkar HPS, Becker K.The biological action of saponins in

animal system. British Journal of Nutrition 2002; 88: 587-605.

16.Choi S, Chung MH.A Review on the relationship between Aloe vera components and

their biologic effects. Seminar in Integrative Medicine 2003; 1(1): 53-62.

17.Moore TE. Aloe vera: Its potential use in wound healing and disease control in oral

condition.

18.Hayes SM. Lichen planus-report of succesful treatment with aloe vera. General

19.Sciubba JJ. Dentures stomatitis. 2005.

20.Jawet Z, Melnick, Adelberg. Mikrobiologi kedokteran. Alih bahasa. Nugroho E,

Maulany RF. Edisi 20. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC, 1996: 211-7.

21.Anonimous. Aloclair mouthwash

22.Anonimous. About aloclair how does aloclair work?.

23.Hanafiah KA. Rancangan percobaan: Teori dan Aplikasi. Edisi 6. Jakarta: PT.

Lampiran 1. Alur penelitian

1. Alur pengambilan sampel

Dikultur pada media Blood Agar

Staphylococcus sp

Dikultur ke media MSA

Makroskopik

Koloni berwarna kuning keemasan Media berubah dari

warna merah jambu Susunan seperti buah

anggur

Spesimen diambil dari mukosa bagian palatal yang berkontak

MHA 3,8

Ditambah 100 ml aquades

Dipanaskan hingga mendidih

Disterilkan dengan autoklaf selama 15menit

Disimpan dalam kulkas

Jika akan digunakan, dipanaskan lagi hingga mendidih

Dituangkan kedalam petri

Ditambah 100 mlaquades NA 2 gram

Ekstrak 75%:3 gr ekstrak lidah buaya dilarutkan dalam 4 ml DMSO

1. Pembuatan media pertumbuhan

2. Pembuatan ekstrak lidah buaya

2 kg lidah buaya diiris tipis

Blender lidah buaya dengan 500 mL etanol

Maserasi selama 72 jam dengan etanol sampai 2 L

Keringkan dengan Rotavapor 500C

Diperoleh Ekstrak Lidah Buaya 15 gram

Ekstrak 25%:1 gr ekstrak lidah buaya dilarutkan dalam 4 ml DMSO

Keringkan dengan freeze dryer

3. Alur uji efektivitas antibakteri a. Penetesan cakram kosong

b. Penyiapan bakteri

c. Peletakan cakram pada media MHA

Biarkan selama 30 menit

Usapkan dengan OSE pada media MHA secara zig-zag dan rapat

Staphylococcus aureus diambil 1-2 ose steril

Ambil bahan coba 10 µL dengan pipet mikro

Teteskan pada cakram kosong

Biarkan selama 60 menit

Suspensikan pada larutan NaCl 0,85 % hingga kekeruhannya sama dengan standard Mac Farland 0,5

Disk yang telah ditetesi bahan coba ditanamkan pada media MHA

Media dimasukkan kedalam

inkubator dengan suhu 37 0C

Lampiran 2

Diameter zona hambat ekstrak lidah buaya 25%, 50%, 75% dan lidah buaya komersial

terhadap Staphylococcus aureus setelah 24 jam (dalam mm)

Ulangan

25% 50% 75% K

H V L H V L H V L H V L

1 10,3 10,3 10,3 12,2 12,5 12,35 20,1 19,3 19,7 18,05 18,05 18,05

2 11,3 12,15 11,725 14,25 14,45 14,35 19,1 19,1 19,1 16,2 16,2 16,2

3 11,35 10,1 10,725 15,2 15,2 15,2 17,5 16,15 16,825 15,5 14,15 14,825

4 10,5 10,5 10,5 13,1 12,45 12,775 17,3 17,35 17,325 15,35 17,5 16,425

5 10,05 10,05 10,05 12,1 12,45 12,275 16,05 16,05 16,05 14,1 13,35 13,725

6 9,2 9,2 9,2 15,05 15,05 15,05 17,25 18,25 17,75 17,05 15,5 16,275

Lampiran 3. Hasil Uji statistik Ekstrak Lidah Buaya 25%, 50%, 75% dan Lidah Buaya

Dependent Variable: ZONAHAMB LSD

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1.00 2.00 -3.3429(*) .68200 .000 -4.7504 -1.9353

Means

Case Processing Summary

Cases

Included Excluded Total

N Percent N Percent N Percent

ZONAHAMB * KELOMPOK

28 96.6% 1 3.4% 29 100.0%

Report

ZONAHAMB

KELOMPOK Mean N Std. Deviation

1.00 10.3714 7 .76682

2.00 13.7143 7 1.24448

3.00 17.6929 7 1.28782

4.00 16.2714 7 1.64820