SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Psikologi untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Disusun oleh :

RATIH NUR SYAFITRI

105070002300

FAKULTAS PSIKOLOGI

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ii

SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Psikologi untuk memenuhi syarat-syarat

memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Oleh :

RATIH NUR SYAFITRI

NIM : 105070002300

Di bawah bimbingan :

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Rachmat Mulyono, M.Psi., Psi Yufi Adriani, M.Psi

NIP.19650220 199903 1 003 NIP.19820918 200901 2006

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

iii

KRITIS SISWA SMK KARYA PUTRA BANGSA DEPOK”initelah diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011. Skripsi ini telah diterima

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu

(S1) Fakultas Psikologi.

Jakarta, 11 Oktober 2011

Sidang Munaqasyah

Dekan / Ketua Pembantu Dekan/Sekretaris

Jahja Umar, Ph.D Dra. Fadhilah Suralaga, M.Si NIP. 130 885 522 NIP.19561223 198303 2 001

Anggota :

Dra. Netty Hartati, M.Si Drs. Rachmat Mulyono, M.Si, Psi. NIP. 1953 10021983032 NIP. 19650220 199903 1 003

iv NIM : 105070002300

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH PERSEPSI

TENTANG POLA ASUH DAN ATTACHMENT STYLE TERHADAP

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMK KARYA PUTRA

BANGSA DEPOK” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam menyusun karya tersebut. Adapun

kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber

pengutipannya dalam skripsi. Saya bersedia untuk melakukan proses yang

semestinya sesuai dengan undang-undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip

merupakan plagiat atau ciplakan dari orang lain.

Demikian pernyataan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 11 Oktober 2011

Yang Menyatakan

Ratih Nur Syafitri

v

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang

berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada

(buhul) tali yang amat kokoh.

Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan

(Q.S. Luqman : 22)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Q.S. Al-Insyirah : 5-8)

Ku Dedikasikan Skripsi ini

vi (C)Ratih Nur Syafitri

(D)Pengaruh persepsi tentang pola asuh dan attachment style terhadap

kemampuan berpikir kritis siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok

(E)Halaman : xi + 136

(F) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi anak tentang pola asuh orang tua (authoritarian, authoritative, permisif memanjakan dan permisif tidal peduli) dan attachment style (secure, anxious resistant, anxious avoidant) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK

Karya Putra Bangsa Depok. Diduga jenis-jenis pola asuh dan attachment style

memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depoki,dikarenakan pola asuh dan

attachment style berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis.

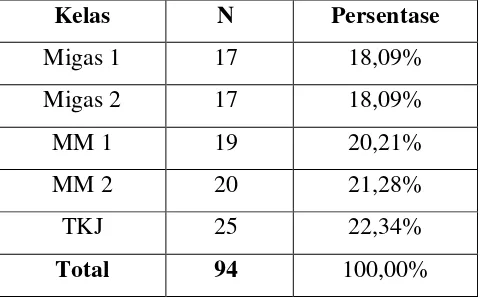

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berjumlah 155 dan sampel sejumlah 94 siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok dari kelas X1-X5, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposif sampling.

Untuk instrumen pengumpulan data, digunakan skala persepsi anak tentang pola asuh orang tua yang terdiri dari 63 item, skala attachment style

yang terdiri dari 46 item dan alat tes berpikir kritis yang merupakan adaptasi

“Cornell Class Reasoning Test Form X” terdiri dari 43 item. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda, dengan program SPSS versi 17.0. Pengujian validitas konstruk, untuk skala persepsi pola asuh dan attachment style menggunakan program SPSS versi 17.0, sedangkan uji validitas item untuk alat tes adaptasi “Cornell Class Reasoning Test Form X” menggunakan program ITEMAN versi 3.0.

vii

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan informasi positif bagi siswa, orang tua, pendidik, dan instansi pendidikan yang terkait khususnya SMK Karya Putra Bangsa dalam penelitian ini. Dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan

pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh orang tua dan attachment

style terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti merekomendasikan untuk membangun persepsi tentang pola asuh dan attachment style siswa melalui program bimbingan dan konseling bekerja sama dengan orang tua

siswa sehingga persepsi tentang pola asuh dan attachment style yang dibangun

oleh siswa lebih baik (positif) sehingga kemampuan berpikir kritisnya akan meningkat. Disamping itu kendala dalam penelitian ini masih ada 76,8% faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Saran metodologis dalam penelitian ini salah satunya adalah ada baiknya penelitian selanjutnya menggunakan alat tes berpikir kritis yang berbeda agar dapat dilakukan perbandingan.

viii

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa

tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari

zaman yang gelap gulita hingga alam yang terang benderang dengan ilmu

pengetahuan.

Peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berjasa dalam

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Jahja Umar, Phd, Dekan Fakultas Psikologi UIN syarif Hidayatullah

Jakarta

2. Dra. Fadhillah Suralaga, M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Dra. Netty Hartati, M.Si, selaku penguji I atas bimbingan dan saran yang

diberikan

4. Drs. Rachmat Mulyono, M.Si, Psi, Dosen pembimbing I dan penguji II

yang dengan sabar dan penuh pengertian membantu, membimbing dan

memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi

5. Yufi Adriani, M.Psi, Dosen pembimbing II yang dengan sabar dan penuh

pengertian membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada

penulis selama penulisan skripsi

6. Ikhwan Luthfi, M.Si, Dosen pembimbing akademik yang telah

mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh studi di

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

7. Seluruh dosen, staff akademik dan administrasi yang telah membantu

penulis selama menempuh studi dan memberikan kontribusi baik secara

ix

9. Bapak dan Ummi tercinta atas segala limpahan kasih sayang, bimbingan

dan juga bantuannya selama hidup penulis. Maafkan jika persembahan ini

tertunda dari waktu yang seharusnya. Semoga Allah memaafkan dosa dan

menyayangi kalian berdua sebagaimana kalian menyayangi penulis sejak

kecil

10.Bapak, Mamah (Alm) mertua, dan nenek atas segala limpahan kasih

sayang, pengertian dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini

11.Suamiku tercinta, yang telah menjadi telaga semangat dan kasih sayang

yang tak pernah kering, tanpanya mungkin penulis tidak dapat

menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Semoga Allah menjadikan kita

sebagai keluarga penghuni surga

12.Kakak dan adikku, Aa Gugum, Mba Okti, Teteh Nenden, Aa Hendi, Aa

Anto, Teteh Lisda, Aa Dawa, dan Opi atas semangat dan bantuannya

selama ini kepada penulis

13.Saudara-saudariku di LDK KOMDA Psikologi angkatan 2005 (Rofiqo

(Alm), Novi, Eva, Iyung, Arizka, Evi, Via, Nia, Yunita, Yulistin, Yunita S,

Desti, Mila, Fillah, Arif, Hari, Rusydi, Didit) atas kebersamaan,

kekeluargaan dan semangatnya

14.Kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan angkatan 2003-2004 LDK

KOMDA Psikologi dan keluarga Besar LDK SYAHID UIN Jakarta atas

ukhuwah dan kebersamaannya

15.Keluarga Besar PIM dan DPMU (2007-2008) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta atas kerjasamanya

16.Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu, mendukung, dan

x

18.Semua saudara, sahabat dan rekan-rekan penulis lain yang tidak bisa

disebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh

karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan menfaat khususnya

bagi peneliti dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.

Ciputat, 11 Oktober 2011

xi

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

LEMBAR PERNYATAAN ... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR BAGAN ... xv

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2. Pembatasan dan perumusan masalah ... 11

1.3.1. Batasan Masalah... 11

1.3.2. Peruumusan Masalah ... 13

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 15

1.4.1. Tujuan Penelitian ... 15

1.4.2. Manfaat Penelitian ... 17

1.4. Sitematika Penulisan ... 19

BAB 2 KAJIAN TEORI ... 20

xii

dalam berpikir kritis ... 25

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis ... 28

2.2. Persepsi ... 32

2.2.1. Pengertian persepsi... 32

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ... 33

2.2.3. Proses persepsi ... 35

2.3. Pola asuh ... 36

2.3.1. Pengertian pola asuh ... 37

2.3.2. Aspek-aspek dalam pola asuh ... 38

2.3.3. Jenis-jenis pola asuh ... 39

2.3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh ... 43

2.4. Attachment style ... 45

2.4.1. Pengertian attachment ... 45

2.4.2. Attachment style ... 47

2.4.3. Internal working model ... 50

2.4.4. Pengukuran kualitas attachment ... 51

2.4.5. Figur attachment ... 54

2.4.6. Attachment pada remaja ... 56

2.4.7. Stabilitas attachment style ... 57

xiii

2.5.4. Perkembangan berpikir kritis pada remaja ... 66

2.6. Kerangka berpikir... 68

2.7. Hipotesa penelitian ... 73

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ... 76

3.1. Pendekatan dan jenis penelitian ... 76

3.2. Variabel penelitian ... 77

3.3. Definisi operasional variabel ... 78

3.4. Populasi, sampel, dan teknik sampling ... 79

3.2.1. Populasi ... 79

3.2.2. Sampel dan teknik sampling ... 80

3.5. Pengumpulan data ... 80

3.4.1. Teknik pengumpulan data... 80

3.4.2. Instrumen penelitian ... 82

3.6. Uji instrumen penelitian ... 91

3.6.1. Uji validitas ... 91

3.6.2. Uji realibilitas ... 92

3.6.3. Uji hipotesis ... 93

3.7. Hasil uji coba instrumen penelitian ... 95

3.7.1. Hasil uji coba instrumen persepsi tentang pola asuh .... 96

xiv

4.1. Gambaran subjek/objek penelitian ... 114

4.2. Presentasi data ... 119

4.2.1. Deskripsi statistik... 119

4.2.2. Deskripsi skor subjek ... 119

4.3. Deskripsi data ... 121

4.3.1. Analisis regresi berganda ... 121

4.3.2. Uji hipotesis ... 127

4.3.3. Analisis regresi sederhana dan one way ANOVA ... 129

4.4. Proporsi varians ... 135

BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN ... 140

5.1. Kesimpulan ... 140

5.2. Diskusi ... 142

5.3. Saran ... 145

5.3.1. Saran metodelogis ... 145

5.3.2. Saran praktis ... 147

DAFTAR PUSTAKA ... 148

xv

xvi

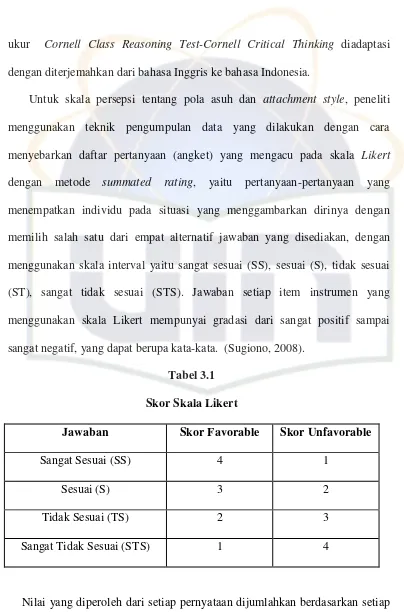

Tabel 3.2 Skala persepsi tentang pola asuh ... 83

Tabel 3.3 Skala attachment style ... 87

Tabel 3.4 Cornell Class Reasoning Test Form X ... 90

Tabel 3.5 Kriteria realibilitas ... 92

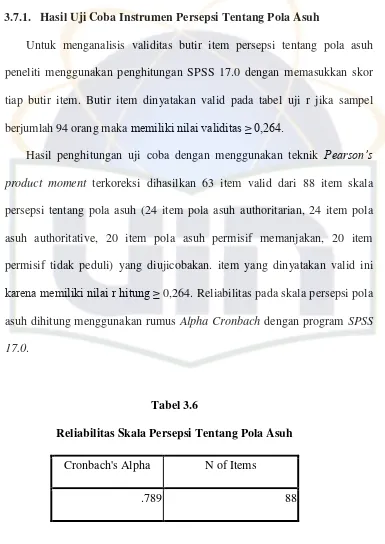

Tabel 3.6 Realibilitas skala persepsi tentang pol asuh ... 96

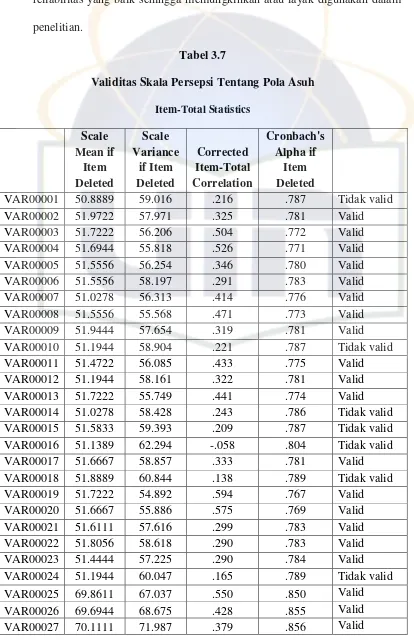

Tabel 3.7 Validitas skala persepsi tentang pola asuh ... 97

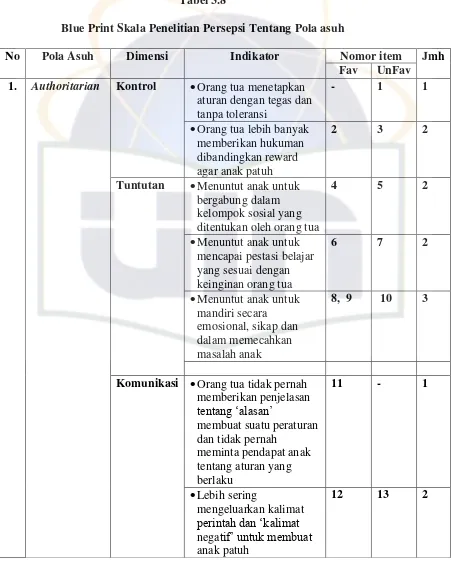

Tabel 3.8 Blue print skala penelitian persepsi tentang pola asuh ...100

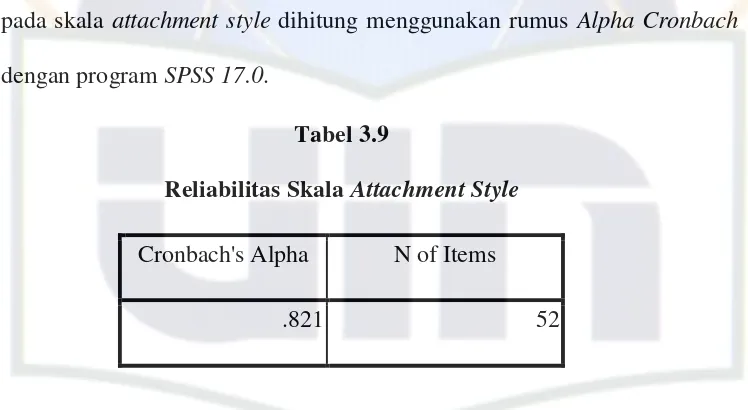

Tabel 3.9 Realibilitas skala attachment style ...104

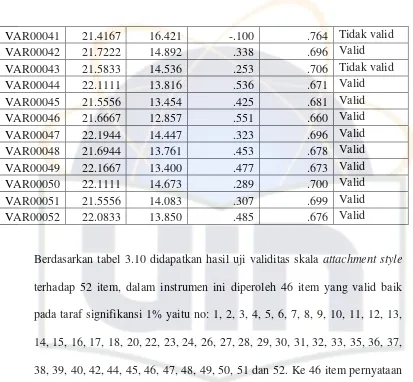

Tabel 3.10 Validitas skala attachment style ...104

Tabel 3.11 Blue print skala penelitian attachment style ...106

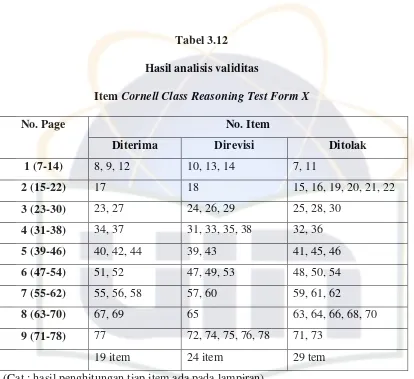

Tabel 3.12 Hasil analisis validitas item Cornell Class Reasoning Test Form X ...110

Tabel 3.13 Blue Print penelitian Cornell Class Reasoning Test Form X ...110

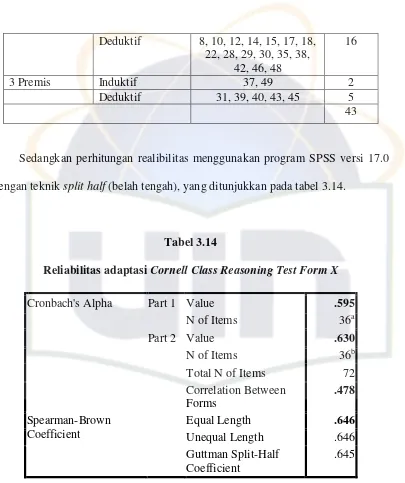

Tabel 3.14 Reliabilitas adaptasi Cornell Class Reasoning Test Form X ...111

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelas ...114

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ...115

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan suku bangsa ...115

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan Ayah ...116

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu ...117

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan perbedaan status ibu bekerja ...117

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi responden berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan orang tua per-bulan ...118

xvii

Tabel 4.11 ANOVAb Analisis regresi dari 7 IV ...122

Tabel 4.12 Model Summary analisis regresi dari 7 IV ...123

Tabel 4.13 Coefficientsa 7 IV terhadap DV ...124

Tabel 4.14 ANOVAb regresi sederhana tingkat prestasi belajar ...129

Tabel 4.15 Model Summary tingkat prestasi belajar di kelas ...130

Tabel 4.16 ANOVA jenis kelamin (jender) ...130

Tabel 4.17 ANOVA suku bangsa ...130

Tabel 4.18 ANOVA tingkat pendidikan Ayah ...131

Tabel 4.19 ANOVA tingkat pendidikan Ibu ...131

Tabel 4.20 ANOVA status ibu bekerja ...132

Tabel 4.21 ANOVA tingkat pendapatan orang tua ...132

Tabel 4.22 ANOVA figur pengasuh dominan ...133

xviii Lampiran 2 Data uji validitas dan realibilitas

Lampiran 3 Data instrumen penelitian

Lampiran 4 Data input penelitian

Lampiran 5 Data hasil analisis regresi ganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi biasanya digunakan untuk membuat kesimpulan. Setiap orang

bisa salah dalam mengambil kesimpulan, karena menerima dan menggunakan

informasi dari satu perspektif tertentu saja tanpa membandingkannya dengan

infomasi yang lain. Para ilmuwan, psikolog dan dokter bisa memberi saran yang

salah karena tidak cermat menimbang informasi. Akibatnya, para pengguna jasa

mereka sering dirugikan karena terlalu cepat percaya pada informasi dari satu

perspektif tertentu saja.

Manusia memerlukan informasi dalam kehidupannya untuk membantu

menjalani kehidupan, terutama untuk mengenali mengetahui masalah-masalah

sehari-hari. Kemudian manusia berusaha memenuhi kebutuhan dan

menyelesaikan permasalahan-permasalahannya melalui usaha kreatif dan

kemampuannya memecahkan masalah (problem solving). Usaha manusia untuk

bertahan hidup berkaitan langsung dengan aspek kognitif manusia yaitu

kemampuan berpikir. Berpikir merupakan proses internal yang di dalamnya

terjadi pengubahan informasi sehingga memungkinkan untuk diarahkan menuju

pemecahan masalah yang menghasilkan gambaran mental baru. Permasalahan

yang kompleks dan tingginya tuntutan kehidupan yang dihadapi manusia seiring

berpikir yang „biasa‟ saja, yaitu suatu proses berpikir yang kurang sistematis

ataupun analitis. Proses berpikir semacam ini sulit menghasilkan kesimpulan atau

solusi yang mengena bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Manusia membutuhkan suatu usaha yang lebih aktif lagi dalam menerima dan

mengolah informasi baru yang masuk dalam memorinya (Prabandari, 2004).

Moore dan Parker (2007) mengemukakan satu cara untuk menghindari

kerugian atau kecelakaan yang disebabkan kesalahan penggunaan informasi yaitu

dengan berpikir kritis. Menurut mereka, berpikir kritis memperbesar kemungkinan

manusia memperoleh informasi yang benar. Informasi yang benar sangat

membantu manusia mengambil tindakan yang tepat. Inti dari berpikir kritis adalah

tidak begitu saja menerima atau menolak informasi yang dihadapi. Dengan kata

lain tidak begitu saja membuat keputusan tentang sesuatu. Berpikir kritis

merupakan suatu perilaku yang bisa dipelajari. Dengan melatih berpikir kritis,

seseorang dapat melakukan pertimbangan yang hati-hati dan cermat sebelum

memberi penilaian atau judgment, seseorang bisa terhindar dari penggunaan

infomasi yang menyesatkan (Moore & Parker, 2007).

Dalam perkembangan berpikir kritis, sebuah periode transisi yang penting

terjadi pada masa remaja (Keating dalam Santrock, 2007). Hal itu karena pada

periode ini terjadi perubahan-perubahan kognitif yang memungkinkan

peningkatan berpikir kritis. Peningkatan tersebut antara lain: pertama,

meningkatnya kecepatan, otomotisasi, dan kapasitas pemrosesan informasi, yang

mencapai berbagai tujuan lain; kedua, meningkatnya cakupan isi pengetahuan di

berbagai bidang; ketiga, meningkatnya kemampuan untuk menyusun

kombinasi-kombinasi baru dari pengetahuan; lalu keempat, meningkatnya rentang dan

spontanitas dalam menggunakan strategi-strategi dan prosedur-prosedur yang

diperlukan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, seperti

merencanakan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan melakukan monitor

kognitif (Santrock, 2007).

Meskipun masa remaja merupakan suatu periode penting dalam

perkembangan berpikir kritis, pada kenyataannya banyak fakta yang menunjukkan

kurangnya kemampuan berpikir kritis pada remaja. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa kasus, salah satu di antaranya, pada masa ujian nasional, banyak siswa

yang melakukan kecurangan dengan mencari „bocoran‟ soal bahkan menjualnya

kepada siswa yang lain. Apabila ia mempunyai sikap kritis, ia tidak akan

melakukan hal tersebut. Karena salah satu karakteristik pemikir kritis adalah

mempunyai kejujuran intelektual (Bassham, 2005). Peneliti mendapati kasus

tersebut dari siaran banyak televisi swasta mulai dari tahun 2005, sampai tahun ini

pun peneliti masih mendengar kasus tersebut masih terjadi. Lalu kurangnya

kemampuan berpikir kritis ditunjukkan dengan banyaknya remaja yang terjerumus

dengan kasus narkoba, walaupun pengaruh kawan sebaya sangat mempengaruhi

masalah remaja ini, tetapi apabila ia mempunyai kemampuan untuk menentukan

mana yang baik dan yang salah dengan berpikir kritis, semua masalah tersebut

Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya budaya kritis pada masyarakat

terutama remaja. Menurut Nugroho (1994) kualitas interaksi antara “neorological

system” dan lingkungan (pendidikan dan budaya) dimana individu berada,

berpengaruh terhadap perkembangan berpikir kritis seseorang. “Neorological

system” yang dimaksud adalah funsi otak (brain function). Menurut Clark

(Nugroho, 1994), otak manusia berisi lebih dari 100-200 trilyun sel otak. Setiap

neural sel siap untuk dikembangkan untuk mengaktualisasikan potensi manusia

pada tingkat yang lebih tinggi. Setiap neuron sel siap untuk memproses beberapa

trilyun informasi yang diterima. Cara untuk mengaktualisasikan potensi tersebut

juga bergantung pada keadaan emosi dan motivasi individu untuk mengaktifkan

potensi tersebut. Salah satunya adalah memproses informasi yang masuk ke dalam

otak dengan berpikir. Potensi-potensi tersebut juga tidak akan berkembang tanpa

bantuan lingkungan baik lingkungan pendidikan dan budaya di mana individu

tersebut tinggal (Nugroho, 1994).

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (dalam Prabandari, 2004)

menemukan bahwa budaya Indonesia juga dapat menghambat kemampuan

berpikir kritis, karena adanya keharusan untuk mengikuti budaya. Jika seseorang

tidak mengikuti budayanya maka ia akan menerima sanksi yang berupa

pengucilan dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan di tiga suku bangsa (Batak

Toba, Jawa dan Minangkabau) menggunakan pemuka adat dan pendidik sebagai

narasumbernya. Pendidik di Indonesia juga lebih aktif sementara peserta didik

hanya pasif dan membeo saja, akibatnya peserta didik tidak dapat

diri dan tidak mampu untuk mengekspresikan diri. Padahal menurut Vygotsky,

seorang anak akan mencapai perkembangan kognitif yang maksimal jika ia

mendapatkan bimbingan yang tepat, dalam hal ini interaksi dengan guru, yang

dalam pendidikan dapat mempengaruhi kreativitas, kecerdasan, mutu dan kualitas

yang dihasilkan. Hal ini juga ditekankan oleh Yumarma (dalam Prabandari, 2004)

bahwa “70% keberhasilan pendidikan lebih ditentukan oleh atmosfer pendidikan

daripada isi yang diajarkan “. Peserta didik mungkin tidak mampu untuk

mengingat seluruh materi yang diajarkan tetapi pola pikir, metode, pola afeksi,

rasa merasa dan kreativitas yang tumbuh selama masa bimbingan akan selalu

melekat dalam diri anak dan lama kelamaan menyatu dengan kehidupan anak

(Prabandari, 2004). Selain itu, kurangnya usaha pembentukan dan penanaman

kebiasaan bersikap dan berpikir kritis sejak dini ikut mempengaruhi kemampuan

berpikir kritis remaja. Keluarga dan sekolah sebagai institusi pendidikan utama

dan mendasar bagi perkembangan individu kurang mengkondisikan sikap dan

pemikiran kritis secara optimal sehingga lahirlah individu-individu yang pasif,

tidak cepat tanggap dan tidak mampu menyelesaikan persoalan atau menyikapi

kondisi aktual masyarakat secara kritis (Rini, 2008).

Kemampuan berpikir kritis, mulai tumbuh sejak kecil. Anak pada dasarnya

memiliki kebutuhan untuk menemukan atau membuat sebuah runtutan pengertian

berdasar pengalaman hidup. Mereka ingin dapat bernalar secara baik atau paling

tidak ia bisa teliti tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting, tentang

apa yang benar dan apa yang salah, mana yang menenuhi syarat dan mana yang

mengkonfirmasikan dengan pengalaman. Namun, anak adalah individu yang

egosentris yang pertumbuhan pengertiannya tergantung padanya, meningkat

secara perlahan dan tersembunyi sangat dalam (tak terlihat). “Apakah saya

berpikir harus benar...”, jika belum maka orang tua yang membimbingnya untuk

membenarkan arah berpikir anak itu dan ini adalah implementasi bahwa anak itu

bergantung pada orang lain dalam menumbuhkan segala aspek pada diri anak itu.

Mendorong anak untuk membuat dan berusaha dalam menalar, dan kita perlu

mendemonstrasikan penalaran yang benar dan penalaran yang salah, tentu dalam

kealamiahan. Menurut Vygotsky, dalam konsep ZPD (Zone of Proximal

Development) yang ia kemukakan, ada batas kemampuan yang tidak dapat dicapai

anak tanpa bantuan orang lain yang lebih terampil (Santrock, 2003). Karena orang

tua adalah orang yang paling dekat dengan anak, maka pendidikan orang tua pun

ikut mempengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya dalam

berpikir kritis. Dengan alasan tersebut, dapat dikatakan pola asuh orang tua ikut

mempengaruhi kemampuan berpikir kritis anak dan remaja.

Pola asuh orangtua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua

yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian,

dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga

norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan

lingkungan (Gunarsa dalam Pratiwi, 2007). Terdapat 3 jenis pengasuhan, yaitu

authoritarian (otoriter), authoritative, dan permisif (Baumrind dalam Santrock,

2003). Baru-baru ini para ahli perkembangan berpendapat bahwa pengasuhan

tidak peduli (Santrock, 2003). Sejak dilahirkan, anak sudah mulai menjalani

proses berpikirnya, stimulasi-stimulasi yang diberikan seperti warna dan suara

untuk merangsang respons juga salah satu upaya melatih kemampuan berpikirnya.

Untuk membentuk anak mampu berpikir kritis diperlukan suasana dialogis dalam

keluarga, dengan mengungkapkan pertanyaan, isi hati dan pendapat anak kepada

orang tua. Pemilihan jenis mainan juga bisa berpengaruh kepada proses berpikir

anak, kemampuan berpikir kritis anak tidak akan terlalu berkembang bila hanya

diberikan mainan instan seperti play station. Anak sebaiknya sering diberikan

permainan seperti lego atau puzzle yang merangsangnya untuk berpikir dan

bekerja. Situasi dialogis keluarga dan orang tua yang selektif memilih mainan

anak seperti ini, hanya dimungkinkan terjadi pada pola asuh orang tua tipe

autoritatif, dimana orang tua memberikan aturan yang jelas tetapi juga

memberikan perhatian dan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan

kehendak mereka (Vidiyanto, 2010). Alpay dkk dalam penelitiannya terhadap

1.026 remaja Turki (usia 12-22 tahun) dengan menggunakan metode Watson

Glaser Scale of Critical Thinking Appraisal (WGSCTA) mengatakan bahwa sikap

orang tua yang otoriter (terutama ibu) berpengaruh negatif terhadap kemampuan

berpikir kritis anak remajanya, sedangkan perilaku ibu yang lebih toleran, empati

dan lebih kooperatif memberikan kontribusi positif untuk kemampuan berpikir

anak remajanya (Alpay & Ozkan, 2005). Keterampilan dasar seperti keterampilan

membaca dan matematika bila dikembangkan sepanjang masa kanak-kanak

selanjutnya (remaja) potensi pemikiran kritisnya akan mengalami pematangan

(Santrock, 2003).

Pola asuh yang baik dapat menghasilkan hubungan timbal balik yang baik

antara orang tua dan anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh yang tepat dapat

menumbuhkan ikatan emosional atau kelekatan yang secure (Rini, 2008). Ikatan

ini disebut attachment. Lebih lengkapnya attachment adalah suatu hubungan

emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan

individu lainnya yang mempunyai arti khusus, dalam hal ini biasanya hubungan

ditujukan pada ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang dibina bersifat timbal balik,

bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak

tampak dalam pandangan anak (Bowlby dalam Harre & Roger, 1996). Faktor

kualitas dari pengasuhan meliputi kepekaan orang tua untuk merespon secara

konsisten, tepat dan penuh dengan kehangatan, berkaitan dengan terbentuknya

secure attachment yang termasuk salah satu attachment style.Secure attachment

juga dihasilkan dari pengasuh yang membangun komunikasi penuh kenyamanan,

menggunakan cara yang fleksibel yaitu dengan adanya sikap penerimaan dalam

membantu mengatasi pemasalahan anak. Sedangkan insecure attachment

terbentuk dari interaksi pengasuh yang ditunjukkan dengan sedikitnya kontak

fisik, mengatasi permasalahan anak dengan buruk dan kaku, menunjukkan

kemarahan dan benci, serta penolakan (Berk dalam Mamay, 2006). Adanya

hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kritis anak dengan attachment

juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabandari (2004).

secara khusus mempengaruhi proses belajar keterampilan berpikir kritis pada

anak, dan kemampuan berpikir kritis anak secara umum. Banyak jurnal yang

membahas tentang attachment dan manfaatnya dalam kemampuan sosial anak

tetapi tidak banyak jurnal yang membahas attachment dengan kemampuan

kognitif anak. Padahal jika anak memiliki kualitas attachment yang secure dengan

ibu, maka anak mampu untuk mencari jalan atau strategi-strategi untuk

memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari (Meins dalam Prabandari,

2004). Hal ini mungkin tidak banyak disadari oleh para ibu, sehingga ketika

mereka berinteraksi dengan anak, ibu cenderung memanjakan sehingga

seakan-akan „lupa‟ untuk mendidik anak, meskipun ibu menyadari bahwa keluarga

merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Atau terkadang

seorang ibu yang bekerja, karena terlalu sibuk, ibu menitipkan anaknya pada

seorang pengasuh atau pembantu rumah tangga, sehingga pendidikan yang

diberikan oleh seorang pengasuh atau pembantu rumah tangga bisa jadi tidak

sama dengan pendidikan yang diberikan oleh ibu kandung, dalam hal ini bisa

keluarga atau orang lain. Sementara pendidikan di sekolah, masyarakat dan

pemerintah merupakan pelengkap bagi pendidikan di rumah, sehingga ketika

seorang ibu melakukan interaksi, ibu tidak hanya sekedar berinteraksi saja, seperti

bermain, mencium pipi dan lain sebagainya, tetapi ibu juga dapat mengarahkan

anak menjadi seorang pemikir yang kritis (Prabandari, 2004).

Pengalaman penulis sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar swasta,

banyak melihat anak yang terkesan „cerewet‟, karena bertanya tentang segala

penulis menganggap bahwa sikap anak-anak yang seperti itu menandakan bahwa

anak-anak tersebut punya rasa ingin tahu yang besar, dan ketika mereka berani

bertanya tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui kepada guru mereka, atau

mereka berusaha mencari tahu dengan membaca buku, maka mereka

mendapatkan sebuah „ilmu‟ yang mungkin saja tidak mereka dapatkan dalam

kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan rasa ingin tahu, anak-anak tersebut

sedang mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, karena menurut asumsi

peneliti, kemampuan berpikir kritis pada anak terlihat ketika mereka mau

berusaha untuk mencari tahu kejelasan (clarity) tentang pengetahuan yang mereka

dapat dalam proses pembelajaran, tidak hanya dari guru mereka, tetapi juga dari

beberapa sumber yang lain, contohnya orang tua dan buku-buku perpustakaan.

Tidak semua anak terlihat „cerewet‟ atau penuh rasa ingin tahu, ada juga

anak yang terlihat „cuek‟ dan tidak peduli ketika ada pelajaran yang mereka tidak

pahami, penulis melihat perbedaan tersebut terjadi antara anak yang ibunya selalu

bertanya tentang keadaan anaknya di sekolah atau bertanya tentang tugas sekolah

serta selalu menemani ketika mengerjakan pekerjaan rumah, dengan anak yang

ibunya tidak pernah berkomunikasi dengan guru di kelas dan tidak pernah

menemani atau mengontrol pekerjaan rumah anaknya. Variasi „kemampuan

berpikir kritis‟ juga terlihat antara anak yang ibunya selalu mengantar dan

menjemputnya di sekolah (tidak bekerja) dengan anak yang diantar dan jemput

oleh pembantu rumah tangga (karena ibunya bekerja). Penulis lantas bertanya,

mengapa perbedaan ibu yang responsif dengan yang tidak, dibarengi dengan

kedekatan ibu dengan anak ikut mempengaruhi hal tersebut? atau seperti apakah

pola asuh orang tua yang anaknya mampu bersikap kritis di kelas tersebut?

Apakah pola asuh ikut mempengaruhi variasi yang ada? peneliti sangat tertarik

meneliti semua itu. Tetapi peneliti lebih tertarik meneliti bila anak-anak yang

mempunyai sikap kritis itu sudah beranjak dewasa. Selain itu, berpikir kritis

remaja lebih mudah untuk di teliti, karena masa remaja ada pada tahap operasional

formal, di mana pada tahap ini individu mampu untuk menganalisis masalah.

Penulis juga belum menemukan penelitian yang mengaitkan antara kemampuan

berpikir kritis remaja di tingkat SMA/sederajat dengan pola asuh orang tua dan

attachment style. Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penulis memfokuskan

kepada kemampuan berpikir kritis remaja tingkat SMA/sederajat dan ingin

meneliti apakah ada pengaruh persepsi anak tentang pola asuh orang tua dan

attachment style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking)?

1.2. Pembatasan dan Perumusan masalah

1.2.1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu yang penting, karena dengan

pembatasan masalah dapat mengarahkan dalam pengumpulan data dan analisis.

Selain itu pembatasan masalah dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran

judul. Oleh karena itu, agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis

a. Persepsi tentang pola asuh yang digunakan adalah persepsi anak terhadap

empat jenis pola asuh yang diterapkan orang tuanya yaitu authoritarian,

authoritative, permisif memanjakan (permissive indulgent) dan permisif tidak

peduli (permissive indifferent) dengan ukuran berdasarkan empat aspek pola

asuh yaitu aspek kontrol, aspek demand for maturity (tuntutan), aspek clarity

of parent – child communication, aspek parental nurturance (Baumrind

dalam Santrock, 2003).

b. Attachment style yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada

attachment style antara ibu dan anak yang terbentuk berdasarkan teori

internal working model, yaitu merupakan representasi mental dari dimensi

perlakuan ibu terhadap anak (sensitivity – insentivity, acceptance – rejection,

cooperation – interference dan accessibility – ignoring). Dari dimensi

perlakuan ibu tersebut membentuk tiga attachment style yaitu secure

attachment, anxious resistant attachment, dan anxious avoidant attachment.

(Ainsworth dalam Santrock, 2003).

c. Berpikir kritis adalah pertimbangan (determination) yang dilakukan secara

sengaja, sistematis dan hati-hati untuk mengevaluasi sebuah claim /

pernyataan (Moore & Parker, 1986; Mayer & Goodchild, 1990).

d. Sampel penelitian ini adalah siswa siswi SMK Karya Putra Bangsa Depok

kelas X.

e. Faktor demografi yang digunakan dan analisis dalam penelitian ini adalah

pendidikan Ibu, status Ibu bekerja, tingkat pendapatan orang tua setiap bulan,

figur pengasuh dominan dan tingkat prestasi belajar di kelas.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dipaparkan penulis, maka

perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh dan

attachment style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh

authoritarian terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa

SMK Karya Putra Bangsa Depok?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh

authoritative terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa

SMK Karya Putra Bangsa Depok?

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif

memanjakan (permissive indulgent) terhadap kemampuan berpikir kritis

(critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok?

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif

tidak peduli (permissive indifferent) terhadap kemampuan berpikir kritis

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan secure attachment style terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

Bangsa Depok?

7. Apakah ada pengaruh yang signifikan pola anxious avoidant attachment

style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK

Karya Putra Bangsa Depok?

8. Apakah ada pengaruh yang signifikan pola anxious resistant attachment

style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK

Karya Putra Bangsa Depok?

9. Apakah ada pengaruh yang signifikan tingkat prestasi belajar di kelas

terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya

Putra Bangsa Depok?

10.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan jenis

kelamin?

11.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan suku bangsa?

12.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat

pendidikan Ayah?

13.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat

14.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan perbedaan

status ibu bekerja?

15.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat

pendapatan orang tua setiap bulan?

16.Apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan figur

pengasuh dominan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk

menguji :

1. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh dan attachment style

terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya

Putra Bangsa Depok

2. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh authoritarian terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

3. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh authoritative terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

Bangsa Depok

4. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif memanjakan

(permissive indulgent) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok

5. Pengaruh yang signifikan persepsi tentang pola asuh permisif tidak peduli

(permissive indifferent) terhadap kemampuan berpikir kritis (critical

thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok

6. Pengaruh yang signifikan secure attachment style terhadap kemampuan

berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok

7. Pengaruh yang signifikan pola anxious avoidant attachment style terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

Bangsa Depok

8. Pengaruh yang signifikan pola anxious resistant attachment style terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

Bangsa Depok

9. Pengaruh yang signifikan tingkat prestasi belajar di kelas terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking) siswa SMK Karya Putra

Bangsa Depok

10.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

11.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan suku bangsa

12.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendidikan

Ayah

13.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendidikan Ibu

14.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan perbedaan status ibu

bekerja

15.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan tingkat pendapatan

orang tua setiap bulan

16.Perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis (critical thinking)

siswa SMK Karya Putra Bangsa Depok berdasarkan figur pengasuh

dominan

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menemukan besaran

kontribusi dari masing-masing variabel persepsi tentang pola asuh dan attachment

style terhadap kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Disamping itu juga,

psikologi bidang perkembangan remaja serta perkembangan dibidang pendidikan

pada umumnya, khususnya mengenai sejauh mana pengaruh dari masing-masing

variabel didalam persepsi tentang pola asuh dan attachment style terhadap

kemampuan berpikir kritis (critical thinking), mengingat belum banyak penelitian

yang meneliti masing-masing jenis dari persepsi tentang pola asuh maupun

attachment style kemudian diujikan dengan variabel kemampuan berpikir kritis

(critical thinking).

1.3.2.2. Manfaat praktis

Bagi para orangtua, penelitian ini dapat menambah wawasan baru

bagaimana seharusnya orang tua berperan sebagai pendidik utama, terutama

seorang ibu yang ikatan emosional paling berpengaruh terhadap kemampuan

anaknya, baik sosial maupun kognitif. Dengan bertambahnya pengetahuan ibu

mengenai pentingnya attachment dengan anak diharapkan dapat memberikan

dasar bagi pola pikir anak sehingga anak mulai belajar untuk berpikir secara kritis

melalui hal-hal yang sifatnya lebih kompleks dan abstrak. Selain itu peneliti juga

mengharapkan dengan dilaksanakan penelitian ini, maka akan menarik minat

ilmuwan untuk mengembangkan teori berpikir kritis pada anak dan remaja

dengan memperhatikan hubungan anak dengan ibu serta pengembangan alat untuk

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan penelitian kemampuan

berpikir kritis (critical thinking), persepsi tentang pola asuh dan

attachment style, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Di dalam bab ini akan dibahas sejumlah teori yang berkaitan dengan

masalah yang akan diteliti secara sistematis, kerangka berpikir, beserta

hipotesis penelitian.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Bab ini meliputi pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian,

variabel penelitian, pengumpulan data penelitian, uji instrumen, uji

validitas, uji reliabilitas, metode analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai presentasi dan analisis

data. Terdiri dari gambaran umum responden, kategorisasi responden dan

hasil uji hipotesis.

BAB V : Kesimpulan, Diskusi, dan Saran

Pada bab ini, peneliti akan merangkum keseluruhan isi penelitian dan

meyimpulkan hasil penelitian. Terdiri dari kesimpulan, diskusi dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Berpikir kritis

Berpikir kritis sulit didefinisikan secara tepat. Belum ada kesepakatan dari

para ahli mengenai teori berpikir kritis ini. Oleh karena itu, penulis akan

mengemukakan terlebih dahulu kerangka teori mengenai berpikir yang kemudian

akan dilanjutkan dengan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1. Definisi berpikir

Kesulitan mendefinisikan berpikir disebabkan tidak adanya pembatas yang

tajam antara kegiatan yang melibatkan berpikir dan tidak (Siegle, 1998). Berpikir

secara nyata melibatkan proses mental yang lebih tinggi: penyelesaian masalah,

penalaran, kreatiativitas, konseptualisasi, ingatan, klasifikasi, simbolisasi,

perencanaan, dsb. Sedangkan contoh lain dari berpikir melibatkan proses yang

lebih dasar seperti penggunaan bahasa dan penerimaan objek/peristiwa dari

lingkungan eksternal secara bersamaan.

Costa (Prabandari, 2004) menyatakan bahwa berpikir merupakan proses

internal dari stimulus eksternal.

“Thinking is the receiving of external stimuli throught the sense followed

by internal processing”

(Berpikir adalah menerima rangsangan eksternal, berpikir arti, diikuti oleh

Siegel menambahkan bahwa proses tersebut bersifat aktif karena melibatkan

operasi mental.

“Thinking is regarded as an active process involving a number of

denotable mentall operations”

(Berpikir dianggap sebagai suatu proses aktif yang melibatkan sejumlah

sistem operasi mental).

De Bono (Prabandari, 2004), seorang ahli pendidikan yang mengembangkan

program melatih kemampuan berpikir, menyebutkan berpikir sebagai eksplorasi

pengalaman yang dilakukan secara sadar dalam mencapai tujuan. Tujuan itu dapat

berupa pemahaman, pengambilan keputusan, perencanaan, pemecahan masalah,

penilaian dan tindakan.

De Bono mengelompokkan jenis-jenis berpikir menjadi enam kelompok,

yaitu:

1. Berpikir untuk mendapatkan informasi dan data

2. Berpikir mengenai perasaan terhadap sesuatu atau seseorang, termasuk

juga intuisi tentang sesuatu

3. Berpikir tentang mana yang benar dan baik, bagaimana mencapainya serta

konsekuensinya, jadi mengandung unsur penilaian

4. Berpikir tentang kemungkinan terjadinya sesuatu secara optimis, bahwa

sesuatu baik untuk dilakukan atau dicapai

5. Berpikir secara kreatif tentang-tentang hal-hal bau: eksplorasi, saran, usul,

6. Berpikir secara kritis terhadap jenis-jenis berpikir lainnya: sudah sampai

dimana, apa langkah selanjutnya, apa yang sebaiknya terjadi. Disebut juga

berpikir kritis, berpikir reflektif atau metakognisi

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

berpikir merupakan suatu proses mental sebagai respon atas stimulus eksternal

dimana proses tersebut memiliki suatu tujuan yang berupa hasil dari proses.

2.1.2. Definisi berpikir kritis

Dari berbagai literatur yang ada ternyata terdapat berbagai macam pengertian

mengenai berpikir kritis. Ini menandakan bahwa belum terdapat pemahaman

universal mengenai definisi umum berpikir.

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa pandangan pakar mengenai

berpikir kritis sebagai acuan dalam kerangka teori ini, yaitu Moore dan Parker

(2007), Mayer dan Goodchild (1990).

Moore dan Parker (2003) mendefinisikan berpikir kritis sebagai :

“,,, the careful and deliberate determination of whether to accept, reject,

or suspend judgment about a claim”

(Penentuan secara hati-hati dan disengaja, apakah menerima, menolak atau

Mayer dan Goodchild (1990 dalam Takwin, 1997) mendefinisikan berpikir

kritis sebagai :

“... an active and systematic attempt to understand and evaluate

arguments”

(Usaha aktif dan sistematis untuk memahami dan mengevaluasi argumen).

Berpikir kritis menurut Moore dan Parker adalah pertimbangan

(determination) yang dilakukan secara sengaja dan hati-hati untuk menentukan

apakah sebuah claim diterima, ditolak, atau ditunda penilaiannya. Istilah claim

disamakan dengan istilah proposisi atau dalam bahasa Indonesia disamakan

dengan isilah pernyataan. Pernyataan didefinisikan sebagai kalimat yang dapat

betul atau dapat salah (Moore & Parker, 2007). Dalam pernyataan terkandung

informasi tentang sesuatu yang bisa dicek dan diuji benar atau salahnya.

Pertanyaan dan kalimat perintah bukan pernyataan karena tidak mengandung

informasi yang bisa diuji benar atau salahnya.

Mayer dan Goodchild (1990 dalam Takwin, 1997) mendefinisikan berpikir

kritis sebagai sebuah usaha yang aktif dan sistematis untuk mengerti dan

mengevaluasi argumen.

Definisi ini mempunyai enan bagian :

1. Berpikir kritis sebagai proses yang aktif. Ketika seseorang yang berpikir

kritis menerima informasi baik secara lisan maupun tulisan, ia tidak hanya

mendengar atau membaca setiap kata. Ia juga mencari arti dari setiap kata

2. Berpikir sebagai proses yang sistematis. Dalam mencari arti, seseorang

yang berpikir kritis menggunakan teknik-teknik yang logis. Ia menganalisa

informasi yang diterimanya dengan menggunakan proses yang sistematis.

Dalam tahap ini orang yang berpikir kritis akan bertanya “Dengan cara dan

aturan apa saya bisa mengerti apa yang ingin disampaikan si pemberi

informasi ini?”

3. Berpikir kritis didasarkan atas argumen. Unit dasar analisa dalam berpiki

kritis adalah argumen. Sebuah argumen dimulai dengan penjelasan tentang

ciri suatu objek (contohnya ingatan jangka pendek memiliki kapasitas

yang terbatas) atau hubungan di antara dua objek (contohnya makin

termotivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas, makin baik kinerjanya

dalam tugas itu). Argumen juga menunjukkan bukti untuk menunjang

dan/memperkuat penjelasan. Orang yang berpikir kritis mampu mengenali

dan menganalisa argumen sehingga ia mampu menggunakan argumen

secara tepat.

4. Berpikir kritis mencakup pengertian akan argumen. Orang berpikir kritis

mampu mengenali dan menganalisa argumen dari si pemberi informasi. Ia

mampu menemukenali bagian-bagian dai argumen dan merumuskan

argumen pemberi informasi dengan kata-kata sendiri. Ia merasa harus

menanyakan “Apakah argumen dari si pemberi informasi menunjang

informasi yang disampaikannya?”

5. Berpikir kritis mencakup pengevaluasian argumen. Orang yang berpikir

mampu memberi kritik terhadapnya. Ia mampu menentukan apakah

argumen si pemberi informasi valid atau tidak. Ia akan memberi

pertanyaan “haruskah saya menyetujui argumen ini?”

6. Berpikir kritis sebagai suatu usaha. Orang yang berpikir kritis mengetahui

bahwa tidak hanya ada satu cara yang benar untuk mengerti dan

mengevaluasi informasi yang diterimanya. Ia juga mengerti bahwa cara

yang dipilihnya tidak langsung menjamin bahwa ia akan mengerti dan

mengevaluasi secara benar informasi yang diterimanya secara aktif dan

sistematis. Berpikir kritis adalah pendekatan yang umum terhadap

masalah, bukan prosedur khusus yang selalu menghasilkan jawaban yang

benar. Orang yang berpikir kritis harus berusaha mencoba menggunakan

berbagai cara untuk mengerti dan mengevaluasi informasi yang

diterimanya.

Berdasarkan definisi dan pandangan dari tokoh tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah pertimbangan (determination) yang

dilakukan secara sengaja, sistematis dan hati-hati untuk mengevaluasi sebuah

claim (pernyataan).

2.1.3. Hukum-hukum logika dasar yang digunakan dalam berpikir kritis

Dalam bagian ini akan dikemukakan hukum-hukum logika dasar dalam

berpikir kritis. Hukum-hukum itu mencakup hukum-hukum proposisi logis seta

a. Proposisi logis

Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengemukakan aturan logika

yang kemudian jadi tradisi dalam ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles

(Takwin, 1997) hal yang dianggap sebagai pondasi dasar dalam menemukan

pengetahuan yang benar adalah logos apophanticos, yaitu proposisi-proposisi

logis. Proposisi logis (pernyataan logis) adalah kalimat yang teruji

kebenarannya. Kalimat ini mengandung fakta dan terbukti kebenarannya.

Proposisi logis hanya bisa dibangun dengan prinsip identitas; “Bila sesuatu

itu X maka tak mungkin sekaligus bukan X”. Suatu pengetahuan baru sah

disebut episteme atau pengetahuan ilmiah atau benar-benar mewakili realita

bila dibangun atas dasar proposisi-proposisi logis.

Dalam berpikir kritis penggunaan proposisi logis sangat mutlak

diperlukan (Takwin, 1997). Seseorang yang melakukan berpikir kritis adalah

orang yang berpikir logis, ia menggunakan proposisi logis. Tetapi tidak setiap

orang yang berpikir logis adalah berpikir kritis. Ada syarat-syarat lain untuk

berpikir kritis. Proposisi logis diperoleh dan diuji dengan menggunakan

penalaran induktif dan penalaran deduktif.

b. Penalaran induktif

Penalaran induktif atau induksi secara umum merupakan proses

pembuatan kesimpulan umum yang berdasarkan dukungan fakta-fakta khusus

(Bittie, Copi & Cohen, Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Penalaran

premis-premisnya ditujukan untuk mendukung kesimpulan. Premis-premis itu bukan

keseluruhan dari fakta pendukung yang dibutuhkan tetapi hanya beberapa.

Dalam induksi beberapa kasus khusus saja sudah bisa digunakan untuk

membuat kesimpulan.

Pengambilan keputusan dengan cara induksi menggunakan prinsip

probabilitas sehingga induksi terjadi dalam kondisi yang tidak pasti. Prinsip

yang mendasari penalaran ini adalah keteraturan dalam alam mengijinkan (to

permit) penemuan hukum-hukum sebab akibat yang berlaku umum.

Meskipun demikian, penalaran induktif selalu mengandung resiko salah

karena fakta yang digunakan tidak sepenuhnya mewakili hal-hal yang akan

disimpulkan (Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Oleh karena itu,

penalaran induktif harus disertai pula dengan penalaran deduktif.

c. Penalaran deduktif

Penalaran deduktif atau deduksi adalah proses penalaran di mana

pembuatan kesimpulan khusus berdasarkan hukum yang lebih umum

(Bierman & Assali dalam Takwin, 1997). Penalaran deduktif menghasilkan

argumen deduktif, yaitu argumen yang premis-premisnya menyediakan

hukum umum yang memadai dan diakui kebenarannya untuk mendukung

kesimpulan khusus. Dalam deduksi, hukum umum yang digunakan harus

benar-benar memadai dan diakui benar untuk bisa digunakan membuat

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis

Berpikir kritis pada dasarnya merupakan suatu tugas perkembangan yang akan

dihadapi oleh setiap individu. Artinya setiap individu telah memiliki bekal dasar

untuk dapat melakukannya (Nugroho, 1994). Namun demikian, Piaget

mengatakan (dalam Nugroho, 1994), hal itu bisa muncul atau tidak dalam pribadi

individu, masih akan ditentukan oleh kualitas interaksi antara “neorological

system” dan lingkungan (pendidikan dan budaya) dimana individu berada.

“Neorological system” yang dimaksud adalah modal dasar untuk berpikir

adalah funsi otak (brain function). Menurut Clark (Nugroho, 1994), otak manusia

berisi lebih dari 100-200 trilyun sel otak. Setiap neural sel siap untuk

dikembangkan untuk mengaktualisasikan potensi manusia pada tingkat yang lebih

tinggi. Setiap neuron sel siap untuk memproses beberapa trilyun informasi yang

diterima. Cara untuk mengaktualisasikan potensi tersebut juga bergantung pada

keadaan emosi dan motivasi individu untuk mengaktifkan potensi tersebut. Salah

satunya adalah memproses informasi yang masuk ke dalam otak dengan berpikir.

Potensi-potensi tersebut juga tidak akan berkembang tanpa bantuan lingkungan

baik lingkungan pendidikan dan budaya di mana individu tersebut tinggal

(Nugroho, 1994). Sama seperti yang diungkapkan oleh ahli perkembangan

Vygotsky, yaitu bahwa lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan

kemampuan kognitif seseorang. Vygotsky mengemukakan konsep ZPD (Zone of

Proximal Development) yang merujuk pada rentang-rentang tugas yang terlalu

sulit bagi individu untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui

jadi, batas bawah dari ZPD adalah level keterampilan yang mampu dapat diraih

anak dengan bekerja sendiri. Sementara batas atas dari ZPD adalah tingkat

tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur

yang mampu (Santrock, 2007). Sehingga denagan kata lain, “neorological system”

dan lingkungan (pendidikan dan budaya) adalah faktor yang dapat mempengaruhi

kemampuan berpikir kritis seseorang.

Menurut Takwin (1997), faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis

dibagi menjadi faktor situasional dan faktor disposisi. Faktor situasional adalah

faktor yang dapat mempengaruhi pada saat seseorang berpikir dalam membuat

penilaian terhadap informasi yang diterimanya. Sedangkan faktor disposisi adalah

faktor-faktor kebiasaan dan pengalamn masa lalu seseorang yang berpengaruh

terhadap penilaiannya.

1. Faktor-faktor situasional

1) Situasi accountable yaitu situasi dimana seseorang dituntut untuk

mempetanggungjawabkan hasil keputusannya. Faktor ini sangat penting

dalam menambil keputusan. Berpikir kritis adalah salah satu betuk

kegiatan pengambilan keputusan, oleh karena itu dipengaruhi pula oleh

situasi accountable (Fiske & Taylor dalam Takwin, 1997).

2) Keterlibatan (involvement) yaitu ketelibatan seseorang dalam

permasalahan, ikut mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan

2. Faktor-faktor disposisi

1) Pengalaman bertukar peran (role-taking). Pengalaman di mana seseorang

memiliki kesempatan untuk bertukar peran atau role-taking dengan orang

lain yang memiliki latar belakang berbeda , meningkatkan kemampuan

seseorang dalam menilai suatu hal dari berbagai sudut pandang. (Kohlberg

dalam Takwin, 1997)

2) Pembiasaan dan latihan. Berpikir kritis merupakan suatu keterampilan

yang bisa diajarkan dan dilatih. Semakin sering seseorang dilatih, semakin

mahir ia menggunakannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan

oleh tokoh-tokoh psikologi belajar dalam Morgan dkk (Takwin 1997)

3) Pola asuh. Pembiasaan dan latihan tidak akan berjalan dengan baik tanpa

didukung dengan interaksi yang baik dengan lingkungan sosial. Terutama

pembiasaan dan latihan yang diberikan oleh orang tua dan guru dengan

pola asuh yang tepat. Orang tua dan guru adalah orang-orang yang paling

membantu anak dan remaja dalam mencapai tugas perkembangan

kognitifnya (Vygotsky dalam Santrock, 2007). Hal ini lebih lanjut akan

dibahas pada penelitian ini.

4) Ekstirimitas penilaian seseorang terhadap suatu permasalahan. Tetlock

(Takwin, 1997) mengemukakan apabila dalam suatu permasalahan

seseorang mempersepsikan berbagai nilai yang saling berkonflik satu sama

lainnya maka penilainnya terhadap masalah akan menjadi moderat.

mempersepsikan adanya konflik nilai, maka penilaiannya terhadap suatu

masalah itu akan menjadi lebih ekstrim.

5) Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, lebih banyak

pengetahap perkembangan tertentu, ikut mempengaruhi kemampuan pada

tahap selanjutnya. Pendidikan yang dimaksud bisa (Takwin, 1997).

6) Nilai (value). Nilai menjadi standar bagi seseorang dalam menentukan apa

yang harus dia lakukan dalam menanggapi informasi. Nilai menentukan

apakah perlu untuk berpikir kritis atau tidak, atau apabila perlu, seberapa

kritis yang diperlukan untuk menanggapi informasi (Rokeach dan

Schwartz dalam Takwin, 1997).

7) Metode pengajaran. Berpikir kritis adalah keterampilan yang bisa dilatih

dan diajarkan (Moore & Parker, 1986; Mayer & Goodchild, 1990). Cara

penyampaian materi juga berpengaruh terhadap hasil belajar (Munandar

dalam Takwin, 1997).

8) Usia

Usia berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Menurut Piaget,

tahap kemampuan kognitif manusia berkembang sesuai dengan usianya.

Ada perbedaan kemampuan berpikir pada tiap tahap perkembangan. Orang

yang mampu melakukan berpikir kritis adalah mereka yang sudah

mencapai tahap formal operasional dimana ia sudah dapat melakukan

abstraksi, analisa sintesa dan mampu berpikir dengan menggunakan

2.2. Persepsi

2.2.1. Pengertian persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan

pesan. Persepsi juga diartikan dengan memberikan makna pada stimuli inderawi

(Rakhmat, 1994).

Atkinson (1983) juga menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses

dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam

lingkungan. Senada dengan itu, persepsi juga diartikan sebagai suatu proses yang

didahului stimulus yang diterima oleh inderawi kemudian diorganisasikan dan

dinterpretasikan, sehingga individu menyadari apa yang diinderakannya itu

(Davidoff, 1988)

Chaplin (2002) menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses mengetahui

atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Secara umum

persepsi diperlakukan sebagai variabel campur tangan (intervening variable) yang

bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat, keadaan psikis

atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Maka arti suatu objek atau satu

kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun oleh faktor

organisme. Dengan alasan demikian, persepsi mengenai dunia oleh

pribadi-pribadi yang berbeda juga akan berbeda, kaena setiap individu menanggapinya

berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang mengandung makna khusus sekali

Dari pengertian peneliti menyimpulkan bahwa apa yang dipersepsikan oleh

seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Hal tersebut

dapat disebabkan karena apa yang ada di sekitar kita yang ditangkap oleh panca

indera tidak langsung diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian tersebut pada

orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan serta situasi sekelilingnya.

Berdasarkan persepsi atau pemberian arti dari apa yang ditangkap oleh panca

indera itulah maka seseorang melakukan aktivitas atau melakukan sikap-sikap

tertentu.

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, dapat terjadi perbedaan

seseorang dalam memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh

panca inderanya. Menurut Robbins (2001) ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi terjadinya perbedaan persepsi seseorang, yaitu :

1. Orang yang melakukan persepsi

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, antara

lain :

a. Sikap individu yang bersangkutan terhadap objek persepsi

b. Motif atau keinginan yang belum terpenuhi yang ada dalam diri

seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi yang dimunculkan

c. Interest (ketertarikan). Fokus perhatian individu dipengaruhi oleh

ketertarikan tentang sesuatu. Hal ini menyebabkan objek persepsi yang

d. Harapan. Harapan dapat menyebabkan distorsi terhadap objek yang

dipersepsikan atau dengan kata lain seseorang akan mempersepsikan

suatu objek atau kejadian sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Target atau objek persepsi

Karakteristik dari objek yang dipersepsikan dapat mempengaruhi apa

yang dipersepsikan. Rangsang objek yang bergerak di antara objek yang diam

akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang objek yang paling

besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan

intensitas rangsangnya yang paling kuat. Karakteristik orang yang

dipersepsikan baik itu karakteristik personal sikap ataupun tingkah laku dapat

berpengaruh terhadap orang yang mempersepsikan karena manusia dapat

saling mempengaruhi persepsi satu sama lain. Orang tua yang berinteraksi

dengan anaknya dengan penuh perhatian, hangat, selalu antusias, dan

sebagainya akan berpengaruh terhadap persepsi anak tentang orang tuanya.

Sedangkan menurut Kossen (dalam Mamay, 2006) faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi persepsi seperti faktor keturunan yang mempengaruhi

persepsi secara fisik seperti kognisi, indera, dan lain sebagainya; latar belakang

lingkungan dan pengalaman, tekanan teman sejawat (peer effect); proyeksi, yaitu

kecenderungan manusia untuk melemparkan beberapa kesalahan pada orang lain

bisa menjadikan persepsi terhadap sesuatu berbeda; penilaian yang tergesa-gesa