STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN

KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN

LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

RAMLI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN KELUARGA

MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI

SUMATERA SELATAN.

Adalah benar merupakan karya saya dan saya buat sesuai petunjuk, arahan komisi

pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan

tinggi manapun. Semua sumber informasi yang dikutip telah dicantumkan dalam

Daftar Pustaka pada bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Februari 2010

Ramli

NIM I.361070091

ABSTRACT

RAMLI, 2009: Strategy to promote capability of poor rural families in Lahat District South Sumatera Province (Supervised by: BASITA GINTING SUGIHEN as CHAIRMAN: DARWIS S GANI and AMIRUDDIN SALEH as MEMBERS)

Poor rural families are part of rural society which need to be improved in resources, in order that they can afford to run family function, have creativity in economy, social, physiology and sociology. Therefore poor families hopefully build harmonies in their life. This research was a descriptive correlation research which purposes are: (a) identify factors that cause poverty, (b) analyze characteristic of poor families from social economy, physical, physiology and sociology characteristic, (c) analyze dependability pattern of triggering factors and characteristic of poor families in promoting capability of poor families and (d) build strategies to promote capability of poor families according to trigger factors and characteristic of rural poor families. The Research result showed internal environment and external factors which influence capability of poor families in rural area. Trigger factor that emerge poor families which is poverty was already inherit by their elderly, because their elderly didn’t have wide farmland, low educational background (they didn’t pass the elementary school in average), didn’t have other skills besides farming. There were obvious correlation among social economy, social capital, local wisdom and capability of poor families, according to the data and information that acquired from the research. Therefore strategic concept was made and pointed, empowering competence of personal implementer of government program in sub district level, such as empowering poor families’ competence, promoting poor families participation in government and private programs that operate in rural area. Build poor families network with business world in marketing their farm products and giving them facilitation to get capital, seeds and tools that according to compete development that given to poor peoples.

Keywords: capability, poverty, family, empowerment

RINGKASAN

RAMLI. 2010. Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah bimbingan BASITA GINTING SUGIHEN, DARWIS S GANI dan AMIRUDDIN SALEH.

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang populasinya cukup besar di Kabupaten Lahat. Penanganannya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program yang telah dilaksanakan di antaranya adalah Program Usaha Agrobisnis untuk Petani (PUAP) merupakan program/kegiatan Departemen Pertanian. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Tunai Langsung dari Departemen Sosial RI. Bantuan Bibit dari Pemerintah Daerah. Namun program tersebut baru menyentuh sebagian kecil masyarakat miskin, sehingga masih diperlukan suatu strategi yang efektif dan efisien dalam arti mampu mencapai sasaran yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya keluarga miskin Pedesaan, (b) Mengidentifikasi karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial, kearifan lokal, dan bentuk-bentuk penanganan keluarga miskin yang telah dilaksanakan masyarakat dan pemerintah, (c) merumuskan strategi meningkatkan keberdayaan keluarga miskin pedesaan.

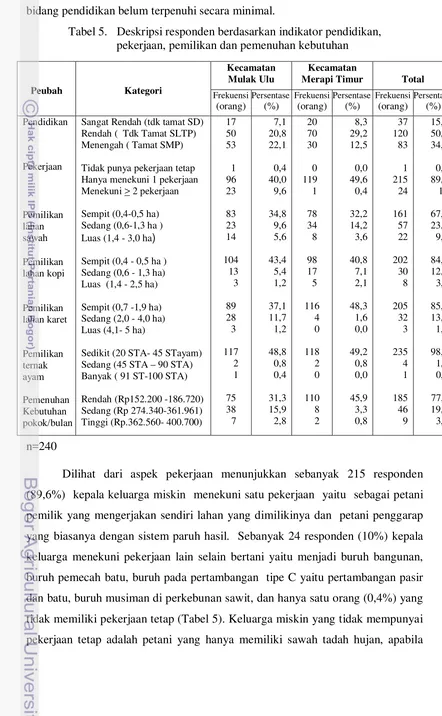

Dari hasil lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar (65,4%) responden mempunyai latar belakang pendidikan rendah (tidak tamat SLTP), yang tamat SLTP sebesar 34,6%. Pemilikan lahan sawah, kopi, karet kurang dari satu hektar. Potensi lain yang teridentifikasi ialah kebersamaan masyarakat termasuk keluarga miskin masih cukup baik. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keluarga miskin pedesaan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan mau bekerja keras.

hasil penelitian tersebut dirumuskan strategi penanganan keluarga miskin yang ditekankan pada penguatan kompetensi tenaga pemerintah di tingkat kecamatan, terjalinnya hubungan kerja yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kompetensi keluarga miskin melalui pendidikan nonformal, mendorong partisipasi masyarakat khususnya keluarga miskin dalam tahapan program di pedesaan, pemenuhan hak-hak dasar keluarga miskin yaitu kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, papan dan kebutuhan rasa aman.

©

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

Tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan IPB.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN

KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN

LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

RAMLI

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pada

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Nama Mahasiswa : Ramli

Nomor Pokok : I.361070091

Program Studi : Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA Prof.Dr.Ir. Darwis S. Gani, MA Ketua Anggota

Dr. Ir. H. Amiruddin Saleh, MS Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana, Ilmu Penyuluhan Pembangunan,

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

Tanggal Ujian: Tanggal Lulus:

PRAKATA

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena

atas segala petunjuk dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan disertasi

dengan judul “Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.” Disertasi ini disusun sebagai salah

satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor pada Program Studi Ilmu

Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Keluarga miskin menjadi perhatian penulis, karena secara nasional masyarakat

miskin yang berada di pedesaan dan masalah kemiskinan kalau tidak ditangani

secara berencana dan terarah, maka akan mempunyai dampak besar yaitu

menimbulkan permasalahan sosial seperti anak terlantar, anak putus sekolah dan

kecacatan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor

penyebab timbulnya keluarga miskin pedesaan, (b) menganalisis hubungan

karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial, kearifan lokal, intervensi

internal dan eksternal penanganan keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga

miskin pedesaan serta (c) menyusun strategi bagaimana meningkatkan

keberdayaan keluarga miskin pedesaan. Dari hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam

merumuskan kebijaksanaan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar

masyarakat, khusus keluarga miskin. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi

acuan bagi dunia usaha, organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang peduli kepada kehidupan keluarga miskin pedesaan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

(1) Bapak Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA selaku ketua Komisi Pembimbing,

Bapak Prof.Dr. Darwis S Gani, MA, Bapak Dr. H. Amiruddin Saleh MS

sebagai anggota Komisi Pembimbing, yang telah membimbing, mendorong

serta memberi masukan dalam penyusunan disertasi ini.

(2) Bapak Bupati Kabupaten Lahat beserta bapak Camat Mulak Ulu, bapak Camat

Merapi Timur yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk

mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Lahat.

(3) Kepada pimpinan jajaran Departemen Sosial RI yang telah memberikan

kesempatan untuk izin belajar mengikuti Program Strata Tiga di IPB Bogor.

(4) Kepada teman-teman Pejabat Fungsional Peneliti dan Widyaiswara

Departemen Sosial RI yang memberikan dorongan yang positif dan membuat

penulis selalu bersemangat untuk belajar.

(5) Teman-teman mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pembangunan Angkatan

2007 yang banyak membantu dalam proses penyelesaian studi.

(6) Kepada Istri penulis Ny. Indriany dan anak penulis drg Henny Kartikasari,

Dwisisca Kumala Putri SKM dan si bontot Tri Deasy Permata Hati yang selalu

memberikan semangat dan mendorong agar cepat menyelesaikan studi.

(7) Kepada teman, sahabat yang telah membantu penyelesaian disertasi ini

penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis mengharapkan saran, kritik yang konstruktif guna

perbaikan disertasi ini dan diharapkan disertasi ini mempunyai andil dalam

penanganan keluarga miskin pedesaan.

Bogor, Februari 2010

Penulis

RAMLI

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lembah Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera

Selatan pada tanggal 28 Januari 1954, sebagai anak kelima dari sepuluh

bersaudara, pasangan Bapak Hi. Muhammad Toha (almarhum) dan Ibu Hj

Selamah di Sukamerindu Pagar Alam.

Jenjang pendidikan yang penulis ikuti SD Negeri di Karang Caya

Kecamatan Jarai, SLTP Negeri di Kota Lahat, SPSA Negeri di Palembang tamat

tahun 1974, Akademi Administrasi Negara lulus tahun 1984, kemudian

melanjutkan Strata 1 di STIA Jakarta lulus tahun 1990. Pada tahun 2002 penulis

meneruskan studi Strata 2 Jurusan Administrasi Negara dengan konsentrasi

Otonomi Daerah di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2004.

Pada tahun 2007 penulis mendapat izin belajar ke jenjang Strata 3 program studi

Ilmu Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor.

Penulis mulai bekerja di Departemen Sosial RI pada tahun 1976 dan

ditempatkan di Kantor Wilayah Departemen Sosial RI di Tanjung Ria Base-G

Jayapura Irian Jaya. Jabatan yang pernah dipangku adalah:

(1) Kepala Seksi Pembinaan Swadaya Masyarakat Bidang Bina Sosial

Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya.

(2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Sosial Departemen Sosial Jakarta.

(3) Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Sosial Jakarta.

(4) Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Sekretariat Balitbang Sosial Jakarta.

(5) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Balitbang Sosial

Jakarta.

(6) Kepala Bidang Program Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kesejahteraan Sosial Jakarta.

(7) Kepala Bidang Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial sampai dengan sekarang.

Diklat yang pernah diikuti antara lain diklat Administrasi Kepegawaian

yang diselenggarakan BAKN, Diklat Metodologi penelitian yang diselenggarakan

LIPI, Diklat Perencanaan dan Evaluasi, Diklat SEPALA, Diklat SEPAMA.

Karya ilmiah yang telah diterbitkan di antaranya (a) Partisipasi masyarakat

dan fungsinya dalam pembangunan, (b) Pengaruh teknologi terhadap perubahan

sosial, (c) Lumpur panas PT Lapindo Berantas dan permasalahan sosial

masyarakat Porong, (d) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Naioni Kecamatan Alak Kota Kupang

Nusa Tenggara Timur dan (e) Hubungan Sikap Petani terhadap Penerapan

Teknologi Panca Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Konawe Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Bogor, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ...

DAFTAR GAMBAR ...

DAFTAR LAMPIRAN ...

PENDAHULUAN ………... Latar belakang ……….. Masalah Penelitian ……….. Tujuan penelitian ………... Manfaat penelitian ………...

TINJAUAN PUSTAKA ………. Tinjauan Penelitian Terdahulu……….. Kemiskinan ……….. Keluarga ……… Pemberdayaan ……….. Partisipasi ………. Masyarakat Pedesaan ………... Modal Sosial ………... Kearifan Lokal ………

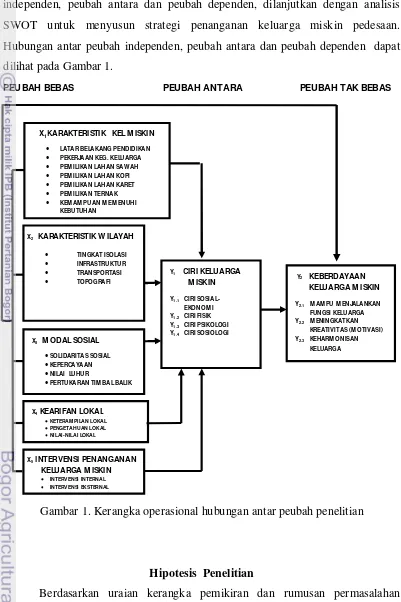

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN …….. Kerangka Pemikiran ……….... Hipotesis Penelitian ………..

METODE PENELITIAN ………. Desain Penelitian ……….. Populasi dan Sampel ……… Pengumpulan Data ………... Skala Pengukuran ………. Definisi Operasional ………... Validitas dan Reliabilitas Instrumen ……….... Analisis Data ………

HASIL DAN PEMBAHASAN ... Gambaran Umum Kabupaten Lahat ... Kecamatan Mulak Ulu ... Kecamatan Merapi Timur ... Profil Keluarga Miskin Pedesaan ... Karakteristik Responden Keluarga Miskin ... Karakteristik Wilayah ... Modal Sosial ... Kearifan lokal ... Intervensi Penanganan Keluarga Miskin Pedesaan ...

xv

Ciri-ciri Keluarga Miskin ... Keberdayaan Keluarga Miskin ... Faktor Penyebab Timbulnya Keluarga Miskin Pedesaan ...

Hubungan Karakteristik Keluarga Miskin, Karakteristik Wilayah, Modal Sosial, Kearifan Lokal, dan Intervensi Penanganan dengan Keberdayaan Keluarga Miskin ... Hubungan Ciri Keluarga Miskin dengan Keberdayaan Keluarga Miskin ... Penyusunan Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan dengan Menggunakan Analisis SWOT ... Faktor Internal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Faktor Eksternal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Strategi Penanganan Keluarga Miskin di Kecamatan Mulak Ulu ... Faktor Internal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Faktor Eksternal Strategis Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Strategi Penanganan Keluarga Miskin di Kecamatan Merapi Timur ... Strategi dan Program Prioritas untuk Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten Lahat..

KESIMPULAN DAN SARAN ... Kesimpulan ... Saran ...

DAFTAR PUSTAKA ...

LAMPIRAN ...

75 78 79

88

93

95 96

99

103

103

106

108

108

114 114 115

116

120

DAFTAR TABEL

Halaman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.Ciri-ciri budaya miskin menurut Oscar Lewis ...

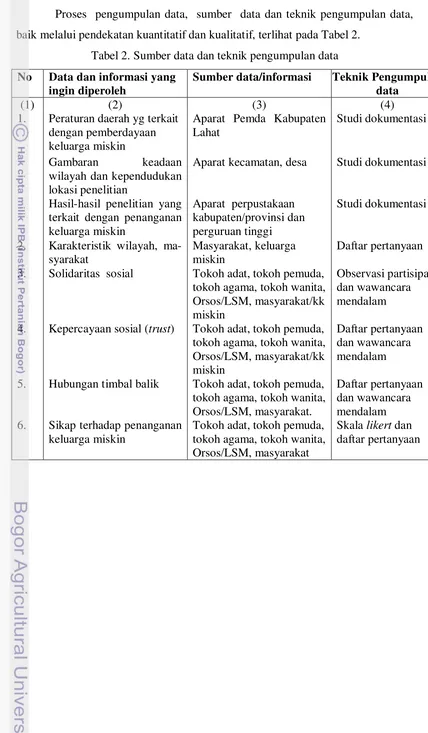

Sumber data dan teknik pengumpulan data ...

Empat alternatif jawaban responden ...

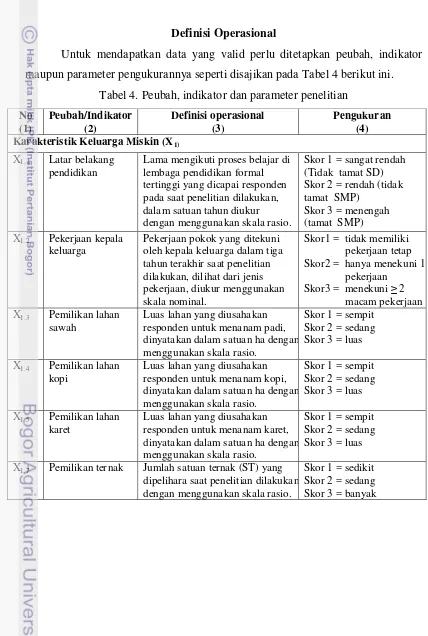

Peubah, indikator dan parameter penelitian ...

Deskripsi responden berdasarkan indikator pendidikan, pekerjaan, pemilikan dan pemenuhan kebutuhan ...

Deskripsi responden berdasarkan indikator tingkat isolasi (infrastruktur, transportasi) dan topografi (tingkat kesuburan tanah) ...

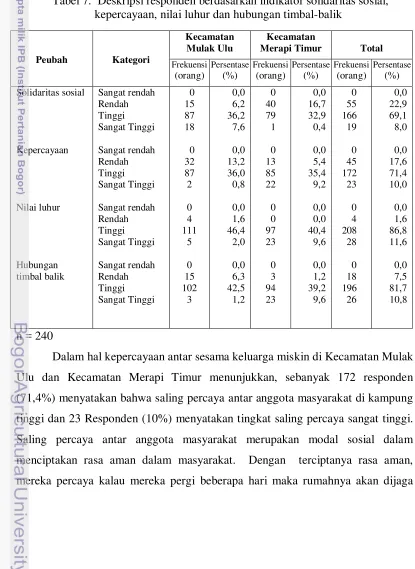

Deskripsi responden berdasarkan indikator solidaritas sosial, kepercayaan, nilai luhur dan hubungan timbal-balik ...

Deskripsi responden berdasarkan indikator pengetahuan lokal, keterampilan lokal dan nilai-nilai lokal ...

Deskripsi responden berdasarkan indikator penanganan keluarga miskin internal dan eksternal ...

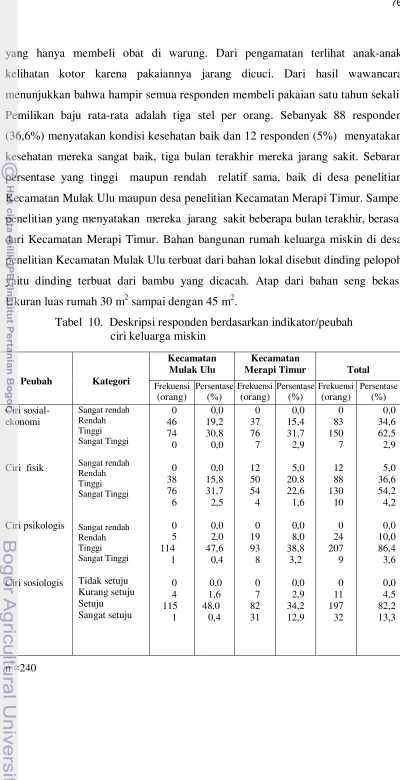

Deskripsi responden berdasarkan indikator/peubah ciri keluarga miskin ...

Deskripsi responden berdasarkan indikator keberdayaan keluarga ...

Peserta brainstorming dengan menggunakan teknik NGT di Kecamatan Mulak Ulu ...

Masalah keluarga miskin yang perlu diprioritaskan untuk ditangani di Kecamatan Mulak Ulu...

Peserta brainstorming dengan menggunakan teknik NGT di Kecamatan Merapi Timur ...

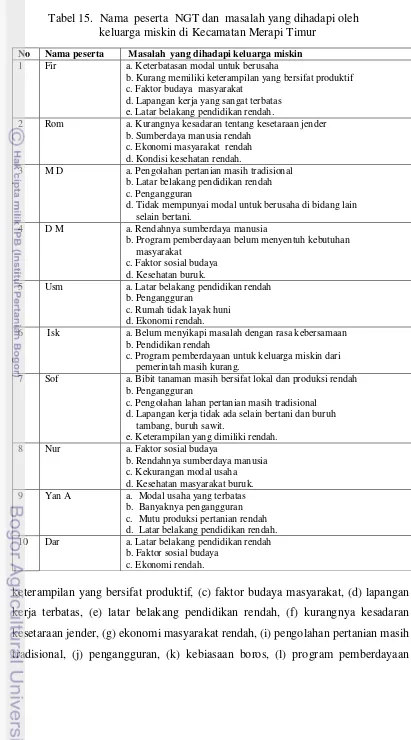

Nama peserta NGT dan jenis masalah yang dihadapi oleh keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...

Masalahan keluarga miskin yang perlu diprioritaskan untuk di tangani di Kecamatan Merapi Timur ...

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nilai koefisien korelasi peubah ciri keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga miskin pedesaan ...

Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...

Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan ancaman keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...

Matriks analisis SWOT untuk perumusan strategi penanganan keluarga miskin di Kecamatan Mulak Ulu ...

Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...

Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan tantangan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...

Matriks SWOT analisis untuk perumusan strategi penanganan keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...

95

100

101

104

105

106

107

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1

2

Kerangka operasional hubungan antar peubah penelitian ...

Mekanisme strategi penanganan keluarga miskin pedesaan ...

37

112

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta lokasi penelitian ...

2. Kuesioner penelitian ...

3. Pedoman wawancara ...

4. Pedoman observasi ...

5. Pedoman studi dokumentasi... ...

6. Pedoman nominal group technique (NGT) ... 7. Gambar Penyelenggaraan NGT di Kecamatan Mulak Ulu ...

8. Gambar penjelasan kepada masyarakat Desa Mengkenang Kecamatan Mulak Ulu tentang maksud dan tujuan Penelitian ...

9. Gambar rumah keluarga miskin di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu ...

10.Gambar rumah keluarga miskin di Kecamatan Merapi Timur ...

11.Gambar Keluarga miskin sampel Penelitian setelah selesai mendapat penjelasan maksud dan tujuan penelitian di Kecamatan Merapi Timur ...

12.Gambar suasana penyelenggaraan NGT di Kecamatan Merapi Timur ...

13.Surat izin penelitian dari Sekolah Pascasarjana IPB Bogor ...

14.Surat izin pemberitahuan penelitian Dari Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ...

15.Surat pemberitahuan penelitin Dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ...

16.Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lahat ...

122

123

135

138

141

144

147

148

149

149

151

152

153

154

156

157

1

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaannya melibatkan berbagai

disiplin ilmu antara lain ilmu kesejahteraan sosial, antropologi, sosiologi,

psikologi, hukum, manajemen, administrasi negara. Sasaran pembangunan

kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial, menurut Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial (2008), meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak

nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut

usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga

binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga

berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah psikologis, komunitas adat

terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja

migran terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), keluarga rentan dan

keluarga fakir miskin.

Kemiskinan merupakan akar masalah dari permasalahan kesejahteraan

sosial lainnya, oleh karenanya rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat

dapat menjadi ujung tombak ekonomi, yang diharapkan dapat berkembang pada

keluarga yang lebih besar (kerabat) hingga pembentukan perkumpulan yang

bersifat ekonomi lainnya. Sebaliknya, bila keluarga miskin tidak segera ditangani

maka ia akan makin terpuruk, tidak mempunyai aset untuk produksi, tidak

mempunyai keterampilan dan cenderung menjadi pasrah. Rumah tangga miskin

seperti ini sangat rapuh dan makin terpuruk apabila kepala keluarga pencari

nafkah meninggal, sakit, terkena pemutusan hubungan kerja, terkena bencana

alam dan atau konflik sosial lainnya.

Keluarga miskin tidak mempunyai kemampuan menghadapi resiko-resiko

di atas, karena pada umumnya masyarakat/keluarga miskin tidak mempunyai

investasi atau aset. Sedangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti

organisasi sosial lokal, kearifan lokal, modal sosial dan potensi alam yang

bernilai ekonomis di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat belum

2 Modal sosial masyarakat Indonesia cukup beragam dan dapat dijadikan

pilihan atau alternatif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

khususnya keluarga miskin di pedesaan. Putnam (2000) menunjukkan bukti

bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial.

Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut ini

dimiliki oleh masyarakat: (1) hadirnya hubungan yang erat antar anggota

masyarakatnya dan (2) adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang

memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa.

Ada saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat.

Modal sosial memungkinkan manusia bekerjasama untuk menghasilkan

sesuatu yang besar. Akumulasi pengetahuan akan berjalan lebih cepat melalui

interaksi antar manusia. Hal tersebut menjadi kekuatan organisasi, karena dia

menciptakan berbagai inovasi. Individu yang memiliki modal sosial yang tinggi

ternyata lebih maju dalam karir jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki

modal sosial yang rendah. Konpensasi yang diperoleh pekerja juga dipengaruhi

oleh modal sosial yang dimilikinya (Burt 1997). Demikian pula suksesnya

seseorang di dalam memperoleh pekerjaan juga dipengaruhi oleh modal sosial

yang dimilikinya (Lin & Dumin 1996). Dalam penanganan kemiskinan di

pedesaan, organisasi sosial lokal, modal sosial dan kearifan lokal menjadi aspek

penting. Dengan menumbuhkan, menggerakkan potensi dan sumber-sumber yang

ada di masyarakat desa, maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial di pedesaan.

Berdasarkan buku Kabupaten Lahat dalam Angka yang dikeluarkan

Bappeda Kabupaten Lahat (2008), Kabupaten Lahat terdiri dari 21 kecamatan dan

365 kelurahan/desa. Jumlah penduduk adalah 740.217 jiwa terdiri dari 370.217

jiwa laki-laki dan 370.000 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut menurut

data Dinas Sosial Kabupaten Lahat (2009) terdapat permasalahan kesejahteraan

sosial keluarga miskin sebanyak 2.084 kepala keluarga atau lebih kurang 10.420

jiwa (1,41%). Permasalahan keluarga miskin tersebut tersebar di 21 kecamatan

yaitu Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Pulau

Pinang, Gumai Ulu, Pagar Gunung, Kota Agung, Tanjung Tebat, Mulak Ulu,

3

Barat, Kikim Selatan dan Kikim Tengah. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Populasi keluarga miskin yang cukup besar ada di Kecamatan Lahat (867

kepala keluarga), Kecamatan Merapi Timur (288 kepala keluarga), Kecamatan

Kikim Barat (248 kepala keluarga), Kecamatan Mulak Ulu (240 kepala keluarga),

Kecamatan Pagar Agung (90 kepala keluarga) dan Kecamatan Gumay Talang (65

kepala keluarga). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada meliputi

nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat yang masih dijunjung tinggi, kegiatan

kebersamaan seperti gotong-royong masih cukup tinggi dan tokoh masyarakat

masih menjadi panutan masyarakat.

Lembaga sosial masyarakat dan organisasi sosial yang ada berupa

organisasi sosial yang menangani anak yatim piatu terlantar ada sebanyak dua

buah dengan kapasitas tampung masing-masing 50 jiwa. Organisasi sosial yang

bergerak di bidang pendidikan keagamaan sebanyak satu buah yang mengelola

pendidikan Taman Kanak-Kanak/TK, Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah

Pertama/SMP dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA.

Dalam Implementasi penanganan masalah kesejahteraan sosial belum

terjalin koordinasi antara pemerintah dengan organisasi sosial maupun dengan

masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada

belum besar. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepedulian masyarakat

terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Berdasarkan data di lapangan diperoleh gambaran bahwa keluarga

miskin di pedesaan tertinggal di Kabupaten Lahat belum banyak disentuh oleh

program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Pranata sosial lokal

juga belum berbuat untuk menangani keluarga miskin. Yayasan sosial pada

tingkat kecamatan dan kecenderungan masih menangani anak yatim piatu. Dalam

lingkup masyarakat secara tradisional keluarga miskin masih terbatas ditangani

oleh kerabat terdekat, seperti paman, kakek, kakak atau keluarga terdekat lainnya

(exstended family). Masyarakat dalam sistem sosial yang luas belum ikut menangani keluarga miskin.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa penanganan keluarga miskin yang

4 jika dalam kerabat tersebut semua tergolong keluarga miskin, maka keluarga

miskin tersebut tidak akan mendapat bantuan secara optimal dari kerabatnya.

Akibatnya timbul masalah sosial baru dalam keluarga miskin tersebut seperti anak

kurang gizi, ketidakmampuan menyekolahkan anak pada tingkatan tertentu dan

atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan akses modal termasuk

mendapatkan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Di lain pihak banyak anggota masyarakat di desa yang secara ekonomi dan

latar belakang pendidikan cukup baik, namun belum menunjukkan kepedulian

terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayahnya, khususnya kepedulian

terhadap keluarga miskin. Terkait dengan hal tersebut perlu suatu konsep terpadu

menyangkut penyampaian informasi melalui penyuluhan sosial, pelatihan jangka

pendek kepada masyarakat dalam upaya mengubah cara pandang (mindset) masyarakat terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang potensi dan sumber

yang dapat digali dan dikembangkan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif

dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat atau individu yang kurang

beruntung, khususnya kepada keluarga miskin, dipandang perlu mengadakan

penelitian secara mendalam mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan

keberdayaan keluarga miskin pedesaan dan strategi meningkatkan

keberdayaannya (Kasus di Kecamatan Mulak Ulu dan Merapi Timur Kabupaten

Lahat Provinsi Sumatera Selatan). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat

disusun strategi meningkatkan keberdayaan keluarga miskin pedesaan di

Kabupaten Lahat.

Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan sosial keluarga miskin di

pedesaan Kabupaten Lahat di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

1. Apa faktor penyebab keluarga miskin di pedesaan?

2. Bagaimana hubungan karakteristik dan ciri keluarga miskin, modal sosial,

kearifan lokal, intervensi ekternal dan internal dengan keberdayaan keluarga

5 3. Strategi seperti apa yang tepat untuk meningkatkan keberdayaan keluarga

miskin pedesaan?

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara

umum penelitian ini bertujuan menemukan profil masyarakat miskin di pedesaan

khususnya di Kabupaten Lahat. Diharapkan dengan diketahuinya profil

masyarakat miskin di pedesaan ini dapat dirumuskan strategi mengatasinya yang

relatif lebih efektif dan efisien. Secara lebih rinci tujuan khusus yang ingin dicapai

adalah:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya keluarga miskin di pedesaan.

2. Menganalisis hubungan karakteristik dan ciri keluarga miskin pedesaan,

karakteristik wilayah, modal sosial, kearifan lokal, intervensi internal dan

eksternal penanganan keluarga miskin dengan keberdayaan keluarga miskin.

3. Menyusun strategi untuk meningkatkan keberdayaan keluarga miskin

pedesaan.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil-hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yakni:

1. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan

baru yaitu hubungan keberdayaan kemiskinan dengan tingkat partisipasi

masyarakat.

2. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan atau masukan bagi

pemerintah untuk menyusun strategi meningkatkan partisipasi masyarakat,

dunia usaha dalam penanganan keluarga miskin, dan diharapkan menjadi

acuan bagi organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati

permasalahan sosial dalam melaksanakan intervensi pemecahan masalah

6

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian implementasi kebijakan program pemberdayaan keluarga

miskin di delapan provinsi di Indonesia oleh Mujiyadi et al. (2007) menyebutkan bahwa bantuan kepada nelayan miskin di Provinsi Riau Kepulauan berupa perahu

motor dan peralatan jaring untuk menangkap ikan. Bantuan ternak sapi,

kambing diberikan di tujuh provinsi yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Bali. Sebagian besar

(59,3%) responden anggota kelompok usaha merasa perkembangan usahaternak

sapi berkembang baik, sisanya (40,7%) merasa belum mengalami perkembangan.

Secara ekonomi usahaternak belum dirasakan oleh keluarga miskin, karena

sapi baru bisa berproduksi kurang lebih 1,5 tahun. Dapat dibayangkan selama 1,5

tahun keluarga miskin tersita waktunya untuk menyediakan pakan ternak sapi dan

merawat sapi. Banyak waktu tersita yang seharusnya digunakan keluarga miskin

tersebut untuk mencari nafkah, mereka gunakan untuk memelihara ternak.

Namun secara psikologis mereka senang karena menganggap ternak sapi yang

dimiliki merupakan tabungan di masa mendatang dan mereka merasakan status

(harkat dan martabat) menjadi meningkat. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut

diperoleh informasi bahwa bantuan sapi pada awalnya bukan kebutuhan yang

mendesak. Bantuan yang sangat mereka harapkan adalah bantuan usaha yang

cepat menghasilkan uang.

Bantuan kepada nelayan di Provinsi Kepulauan Riau, ditinjau dari segi

ekonomi, secara umum para anggota kelompok belum dapat merasakan hasil dari

pemberdayaan yang mereka ikuti. Hal ini mengingat pada saat evaluasi, program

baru berjalan kurang lebih tiga bulan. Namun dengan adanya bantuan motor

tempel/ketinting, maka aktivitas nelayan mencari ikan dapat menjangkau jarak

lebih jauh dan waktu yang digunakan lebih singkat. Ada beberapa anggota

kelompok belum memanfaatkan bantuan yang diberikan, karena mereka

sebenarnya telah memiliki perahu lengkap dengan motor tempel yang lebih besar.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir

Miskin (P2FM) antara lain dalam penumbuhan kelompok dan penentuan bantuan,

7 yang diberikan tidak melibatkan seluruh calon anggota kelompok, sehingga

banyak anggota kelompok yang tidak memahami cara-cara pengelolaan usaha

bersama. Di samping itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia pendamping

ditandai oleh pendamping tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam

manajemen usaha bersama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

implementasi P2FM belum melibatkan calon sasaran garapan terutama dalam

persiapan yaitu penentuan program atau kegiatan unggulan yang secara riil

menjadi kebutuhan masyarakat.

Penelitian pekerja anak dari keluarga miskin, yang dilakukan Marwanti

(2008) menunjukkan bahwa upah yang didapatkan anak berkisar Rp. 150.000- Rp.

300.000 per minggu. Besar-kecilnya upah sangat tergantung dari borongan

pekerjaan yang ada. Upah tersebut sebagian diberikan kepada orang tua dan

dipakai sendiri untuk makan, jajan dan ditabung. Keluarga responden penelitian

termasuk keluarga luas dalam arti keluarga tidak hanya terbatas pada ayah, ibu

dan anak saja, melainkan kakek, nenek, cucu, menantu tinggal bersama dalam

satu rumah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan pekerja anak menjadi

tumpuan keluarganya dalam menopang kebutuhan hidup keluarga. Orang tua

pekerja anak lebih banyak bekerja serabutan seperti membuat kantong kertas,

kaos, topi dan bendera. Penghasilan dari pekerjaan tersebut sangat tergantung dari

pesanan, kalau lagi tidak ada pesanan berarti menganggur. Aspek penting yang

muncul dari penelitian ini adalah anak yang semestinya diarahkan untuk belajar

demi masa depannya, tapi justru menjadi tulang punggung keluarga dalam

mencari nafkah.

Pada penelitian pemberdayaan sosial keluarga pasca bencana alam di

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), hasil amatan Gunawan et al. (2007) di lapangan menunjukkan bahwa fungsi keluarga dikategorikan sebagai:

(1) Fungsi keagamaan.

Bencana tsunami yang demikian dahsyat, telah merusak berbagai sarana

ibadah seperti mesjid, musholah dan berbagai tempat ibadah lainnya. Guna

melaksanakan ibadah, masyarakat menggunakan sarana darurat apa adanya.

Pelaksanaan ibadah keagamaan ini menunjukkan kekuatan spiritual

8 berjamaah, upaya yang bersifat individual dalam keluarga tetap dijalankan.

Hal ini memperlihatkan fungsi keagamaan dalam keluarga masih merupakan

modal dasar untuk dapat dikembangkan ke arah terwujudnya ketahanan sosial

keluarga. Apabila ketahanan sosial keluarga dapat terwujud maka fungsi

keluarga juga dapat dijalankan secara optimal.

(2) Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi ini belum normal, karena kondisi keluarga masih mengalami masalah

sosial dan trauma akibat bencana. Tempat hunian masih darurat/sementara,

dengan sarana pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga yang masih sangat

terbatas, sehingga belum memungkinkan pelaksanaan sosialisasi dan

pendidikan dalam keluarga dan di masyarakat dapat dilaksanakan secara

wajar.

(3) Fungsi ekonomi.

Akibat bencana tsunami, banyak anggota masyarakat yang kehilangan

pekerjaan, mereka menjadi penganggur, penghidupan mereka banyak

bergantung bantuan jatah hidup (jadup). Kegiatan ekonomi masyarakat

umum, sudah mulai menampakkan perkembangan yang signifikan. Banyak

pasar tradisional mulai beroperasi, walaupun daya beli masyarakat masih

relatif rendah.

Kajian pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah

pesisir pantai oleh Mujahidin et al. (2007) menunjukkan bahwa seluruh kelompok telah menjalankan usahanya dengan memanfaatkan dana stimulan yang

diterima. Kegiatan usaha yang telah berjalan meliputi warung sembako, usaha

salon, counter hand phone (HP), usaha menjahit dan usaha penangkapan ikan. Setiap kelompok dalam menjalankan usahanya dihadapkan oleh

permasalahan di antaranya: anggota kelompok tidak aktif dalam berusaha,

kemacetan piutang, lambannya usaha dan manajemen usaha yang kurang baik. Di

samping itu, di kalangan para kelompok nelayan yang menjadi masalah adalah

pada musim ombak, nelayan tidak melaut dan terjadilah musim paceklik. Semua

permasalahan tersebut dibahas dalam kelompok dan dicarikan upaya-upaya

penyelesaiannya. Hasil kajian memperlihatkan bahwa bantuan yang diberikan

9 penelitian ini tergambar bahwa pasca bencana banyak anggota masyarakat yang

kehilangan mata pencaharian, kehilangan aset untuk mencari nafkah. Namun

dalam menghadapi cobaan tersebut tidak pasrah, mereka berusaha bangkit dari

keterpurukan dengan berupaya mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan

menggunakan sarana atau tempat apa adanya.

Kemiskinan Teori Kemiskinan

Dalam pandangan teori budaya miskin, menurut Lewis (1966), kemiskinan

itu cenderung kekal karena diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu

sistem sosial yang mereka warisi bersama. Pandangan ini mendapat dukungan

seperti yang dibicarakan Lipton (1976) bahwa kemiskinan absolut itu disebabkan

oleh dua faktor yaitu pertama faktor genetik yaitu kemiskinan yang telah ada yang

terus diwarisi sejak mereka lahir disebabkan kondisi keluarga mereka miskin,

kedua kondisi lingkungan sosial yang nyata dan mengekali nilai atau kebiasaan

yang diamalkan orang miskin juga telah menyumbang kepada kemiskinan secara

budaya.

Lewis (1966) menyatakan sekurang-kurangnya ada lima kondisi yang

menyebabkan kekalnya budaya miskin. Budaya miskin lahir dalam masyarakat

karena (1) mengamalkan sistem ekonomi tunai, upah kerja dan produksi untuk

tujuan keuntungan; (2) tingginya angka pengangguran dan pekerja tanpa skill; (3) tingkat upah yang sangat rendah; (4) berlakunya kegagalan sistem sosial, politik

dan ekonomi dalam membantu masyarakat berpendapatan rendah; dan (5) adanya

suatu sistem nilai yang diamalkan dalam kelas dominan yaitu kelompok kaya

sebagai pengaruh kelas lainnya.

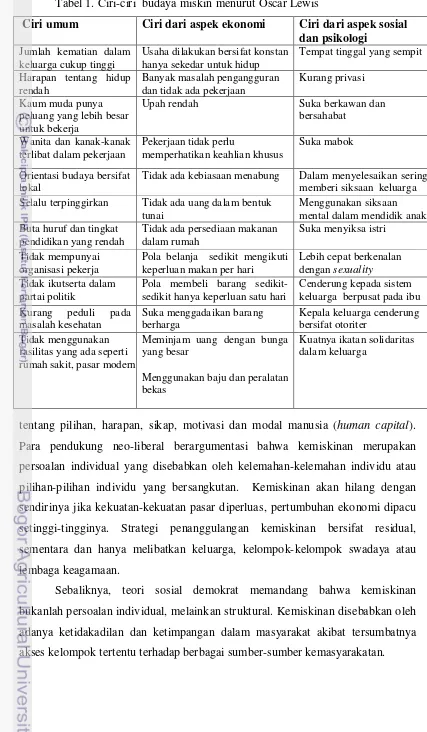

Secara rinci Anthony Leeds (Balitbangda Provinsi Riau 2006) telah

meringkas beberapa ciri budaya miskin yang dirumuskan Oscar Lewis seperti

terlihat pada Tabel 1.

Cheyne, O’Nrien dan Beigrave (Suharto 2006) mengemukakan bahwa ada

dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan, yaitu: (1) teori neo-liberal dan (2) teori sosial demokrat. Teori neo-liberal mengatakan komponen penting dari

sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Menurut Sherraden (2006) teori

10 Tabel 1. Ciri-ciri budaya miskin menurut Oscar Lewis

Ciri umum Ciri dari aspek ekonomi Ciri dari aspek sosial dan psikologi

Jumlah kematian dalam keluarga cukup tinggi

Usaha dilakukan bersifat konstan hanya sekedar untuk hidup

Tempat tinggal yang sempit Harapan tentang hidup

rendah

Banyak masalah pengangguran dan tidak ada pekerjaan

Kurang privasi Kaum muda punya

peluang yang lebih besar untuk bekerja

Upah rendah Suka berkawan dan

bersahabat Wanita dan kanak-kanak

terlibat dalam pekerjaan

Pekerjaan tidak perlu

memperhatikan keahlian khusus

Suka mabok

Orientasi budaya bersifat lokal

Tidak ada kebiasaan menabung Dalam menyelesaikan sering memberi siksaan keluarga Selalu terpinggirkan Tidak ada uang dalam bentuk

tunai

Menggunakan siksaan mental dalam mendidik anak Buta huruf dan tingkat

pendidikan yang rendah

Tidak ada persediaan makanan dalam rumah

Suka menyiksa istri

Tidak mempunyai organisasi pekerja

Pola belanja sedikit mengikuti keperluan makan per hari

Lebih cepat berkenalan dengan sexuality

Tidak ikutserta dalam partai politik

Pola membeli barang sedikit-sedikit hanya keperluan satu hari

Cenderung kepada sistem keluarga berpusat pada ibu Kurang peduli pada

masalah kesehatan

Suka menggadaikan barang berharga

Kepala keluarga cenderung bersifat otoriter

Tidak menggunakan fasilitas yang ada seperti rumah sakit, pasar modern

Meminjam uang dengan bunga yang besar

Kuatnya ikatan solidaritas dalam keluarga

Menggunakan baju dan peralatan bekas

tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan modal manusia (human capital). Para pendukung neo-liberal berargumentasi bahwa kemiskinan merupakan

persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan individu atau

pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan

sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas, pertumbuhan ekonomi dipacu

setinggi-tingginya. Strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual,

sementara dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau

lembaga keagamaan.

Sebaliknya, teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan

bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh

adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya

11 Berdasarkan konsep dan teori kemiskinan tersebut maka penelitian ini

diarahkan pada pendekatan yang berkaitan dengan ciri kemiskinan dari aspek

sosial ekonomi, fisik, psikologikal dan dan sosiologis lebih banyak diarahkan

pada persoalan individu dalam keluarga.

Batasan dan Dimensi Kemiskinan

Pembicaraan tentang permasalahan sosial tentu tidak terlepas dari

permasalahan kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan merupakan masalah

multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial,

budaya dan politik. Kemiskinan dapat dianggap sebagai faktor utama

menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan

sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya yang dimaksudkan

di sini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung

dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan

standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Badan Pusat Statistik (2006) menyebutkan bahwa garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah

yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan

setara 2.100 kalori perorang perhari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri

dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, aneka barang dan

jasa lainnya.

Menurut Justika (1999), kemiskinan merupakan keadaan

ketidakberfung-sian individu atau kelompok atau keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialnya

yang ditandai dengan:

(1) Ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan dasar sehari-hari, seperti tidak

mampu memenuhi keperluan pangan (bahan makanan), sandang (pakaian),

papan (rumah), air bersih, kesehatan dan kebutuhan dasar pendidikan.

(2) Ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosialnya, seperti tidak

mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai

12 (3) Ketidakmampuan dalam menangani masalah sosial yang dihadapinya, karena

tidak mempunyai keahlian/keterampilan, kurang mempunyai motivasi,

kurang percaya diri, tidak mempunyai kemampuan mengambil keputusan.

Suharto (2003) mengemukakan bahwa secara konseptual, pekerja sosial

memandang kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yang meliputi

sosial ekonomi dan struktur individual. Lebih lanjut Suharto (2003) menjelaskan

ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerja sosial yaitu:

(1) Kelompok yang paling miskin (destitute) atau sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara tetap memiliki pendapatan di bawah garis

kemiskinan dan umumnya tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan dan

tidak mempunyai akses untuk meningkatkan kesejahteraan.

(2) Kelompok miskin (poor), kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki jalan masuk terhadap peningkatan

pendapatan, seperti memiliki sumber-sumber keuangan, memiliki pendidikan

yang memadai atau tidak buta huruf.

(3) Kelompok rentan. Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari miskin,

karena memiliki tingkat kehidupan yang relatif lebih baik dibanding kelompok

paling miskin dan miskin. Namun sebenarnya kelompok ini sering disebut

near poor (mendekati miskin), karena kelompok ini masih sangat rapuh terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Bila terjadi kondisi seperti

krisis ekonomi, maka kelompok ini sangat rentan menjadi miskin bahkan bisa

menjadi kelompok paling miskin.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (2006) dengan menggunakan garis

kemiskinan Rp. 152.847,00 perkapita per bulan, maka diketahui jumlah warga

miskin sebanyak 39,1 juta orang atau 17,75% dari total penduduk Indonesia.

Kemudian Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar USD 2 perkapita

perhari atau setara Rp. 540.000,00 perbulan, maka jumlah penduduk miskin di

Indonesia mencapai lebih dari 60% dari total penduduk.

Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk mengukur kemiskinan

yaitu pangan, pakaian, perumahan, pendidikan dan pekerjaan. Pangan dapat

dilihat secara kasat mata dari jumlah penduduk di penjuru dunia khususnya di

13 kekurangan gizi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya laju pertumbuhan

penduduk dibandingkan produksi pangan.

Ditinjau dari aspek pakaian terlihat perbedaan yang menyolok antara

negara kaya dengan negara miskin. Di negara miskin masih banyak orang

bertelanjang atau buruk pakaiannya akibat tidak mampu membeli. Ditinjau dari

aspek perumahan kondisinya dapat dilihat dari penggunaan material, tata ruang,

ukuran atau luas rumah, dibandingkan dengan kapasitas penghuni. Selanjutnya

dari aspek pendidikan terlihat dari tingkat buta huruf atau pendidikan rendah bagi

orang dewasa, sehingga dengan latar belakang pendidikan rendah tersebut, mereka

tidak mampu bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang

besar.

Menurut Sajogyo (1991), yang paling mudah menemukan ukuran

kemiskinan adalah pada tingkat ekonomi rumah tangga yaitu tingkat mencapai

kecukupan dalam hal kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan fisik

seperti pangan, perumahan, pakaian dan non-fisik seperti pendidikan, kesehatan

dan jasa. Dalam hal pangan ada ukuran obyektif berdasar ilmu gizi berupa ukuran

kecukupan pangan kalori yang dibutuhkan perhari yaitu 2.100 kalori.

Lebih lanjut Sajogyo (1991) mengemukakan bahwa sebenarnya masih

dapat dibuat satu garis kemiskinan tambahan yaitu yang lebih rendah dari garis

kemiskinan Badan Pusat Statistik 1984, misalnya pada tingkat pangan yang tak

mencapai 85% dari tingkat 2.100 kalori/orang/hari yang dianjurkan. Pada tingkat

kalori seburuk itu pada satuan rumah tangga, pencari nafkah khususnya pekerja

kasar tidak cukup kuat untuk bekerja, anak balita kurang gizi.

Kemiskinan secara sosial psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan

dan struktur sosial yang mendukung dalam mengadakan kesempatan peningkatan

produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan

yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi

seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat, meliputi

faktor internal dan eksternal.

Faktor internal penyebab dari kemiskinan ketika nilai-nilai budaya yang

dianut oleh orang miskin diidentikkan dengan sikap malas, mudah menyerah pada

14 sistem atau struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan

orang miskin dapat bekerja (Suparlan 1984).

Soetrisno (2001) membagi tahap kemiskinan menjadi dua yaitu tahap

destitute (tahap kemiskinan yang terendah yaitu hidup di bawah garis kemiskinan), tahap ini disebut miskin papa dan tahap near poor (hidup relatif lebih baik), namun keadaan ini belum stabil, dalam artian sewaktu-waktu

kelompok ini menghadapi suatu krisis maka dengan cepat kelompok near poor itu akan melorot lagi statusnya menjadi kelompok destitute.

Chamber (1983) menyimpulkan bahwa inti dari kemiskinan terletak pada

deprivation trap atau jebakan kekurangan. Selanjutnya Chamber (1983) menjelaskan bahwa deprivation trap terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin. Kelima ketidakberuntungan itu adalah: (1)

kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan dan

(5) ketidakberdayaan. Kelima hal tersebut saling kait satu sama lain, sehingga

merupakan deprivation trap. Terkait dengan lima ketidakberuntungan ini Chamber (1983) menganjurkan agar dua jenis ketidakberuntungan yang dihadapi

keluarga miskin yakni kerentanan dan ketidakberdayaan menjadi perhatian utama.

Menurut Soetrisno (2001), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu

kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan distribusi. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan

berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Artinya kondisi

kemiskinan yang terjadi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain

mungkin saja berbeda.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK 2004)

menjelaskan dimensi kemiskinan:

(1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan

papan).

(2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

(3) Tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk

15 (4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.

(5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.

(6) Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.

(7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan.

(8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

(9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita

korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok

marjinal dan terpencil).

Midgley (1995) mengatakan tiga penyebab utama kemiskinan yaitu:

(1) Human capital deficiencies: berarti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan manusia, sehingga

mendapatkan pekerjaan yang rendah dan tentunya dengan gaji/pendapatan

yang rendah.

(2) Insufficient demand for labor: rendahnya permintaan akan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran. Pengangguran menyebabkan orang

tidak memiliki pendapatan, daya beli rendah, akhirnya tidak dapat memenuhi

kebutuhan dasar.

(3) Discrimination: adanya perlakuan berbeda terhadap golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas sumberdaya dan adanya dominasi pihak tertentu

terhadap sumberdaya tersebut.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (2004) mengidentifikasi

penyebab kemiskinan, yaitu:

(1) Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan

dasar termasuk (a) modal sumberdaya manusia, pendidikan formal,

keterampilan dan kesehatan yang memadai, (b) modal produksi misalnya

lahan dan akses terhadap kredit, (c) modal sosial misalnya jaringan sosial

dan akses terhadap kebijakan, keputusan politik dan (d) sarana fisik,

termasuk hidup di daerah terpencil.

(2) Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan karena krisis

16 pekerjaan (PHK), konflik sosial dan politik, bencana alam, terserang

penyakit, sakit.

(3) Tidak ada suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di

dalam negara, tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari

kejahatan, adanya intimidasi, kebijakan publik yang tidak mendukung upaya

penanggulangan kemiskinan.

Giddens (2002) mengelompokkan teori kemiskinan ke dalam dua

perspektif. Pertama adalah perspektif yang memandang orang miskin bertanggung

jawab atas kemiskinannya. Kedua adalah perspektif yang memandang kemiskinan

adalah hasil dari kekuatan-kekuatan struktural dalam masyarakat. Menurut

Giddens (2002), perspektif yang pertama cenderung menyalahkan orang miskin.

Perspektif kedua menyalahkan sistem. Dalam perspektif pertama

dikatakan bahwa orang miskin dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk

berhasil, karena kelemahan pada tingkat individual, seperti kurangnya motivasi,

kurang keterampilan. Di sisi lain, pada perspektif kedua memandang orang

miskin disebabkan oleh kekuatan-kekuatan struktural dan orang miskin tidak

berdaya untuk mengatasinya.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Strategi, menurut McNicholas (1977) adalah suatu seni menggunakan

kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui

hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi paling menguntungkan.

Koteen (1991) mengatakan bahwa ada beberapa tipe strategi, antara lain

(1) strategi organisasi, (2) strategi program, (3) strategi pendukung sumberdaya

dan (4) strategi kelembagaan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Bappenas (2005) telah

menetapkan lima Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yaitu:

(1) Perluasan kesempatan, yaitu untuk menciptakan kondisi dan lingkungan

ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin, baik

laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya

dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara

17 (2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, yaitu memperkuat kelembagaan

sosial, ekonomi, politik, budaya dan memperluas partisipasi masyarakat

miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan

kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak dasar.

(3) Peningkatan kapasitas yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar dan

kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan

agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

(4) Perlindungan sosial, yaitu untuk memberikan perlindungan dan rasa aman

bagi kelompok yang rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin,

orang jompo, anak terlantar, baik laki-laki maupun perempuan yang

disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik

sosial).

(5) Penataan kemitraan global, yaitu untuk mengembangkan dan menata ulang

hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan ke

empat strategi tersebut.

Menurut Ancok (1995), strategi penting dan dapat berkesinambungan

yang dapat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menggunakan

institusi lokal yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup di dalam komunitas

tempatan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis komunitas

setempat.

Ada dua strategi yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan

berbasis tempatan. Pertama strategi pemberdayaan rumah tangga, rumah tangga

miskin di pedesaan dan perkotaan yaitu mengatasi kemiskinan dengan menguasai

potensi, dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya dengan

memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga pria dan wanita, dewasa

maupun anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya

wanita berperan ganda. Selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang langsung

menghasilkan pendapatan. Pada rumah tangga lapisan bawah atau miskin

seringkali peranan wanita mencari nafkah lebih nyata dibandingkan pada rumah

18 Menurut Hart (1986), konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif

rumah tangga miskin itu sangat ketat. Dalam strategi ekonomi rumah tangga

miskin pedesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peranan

yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non

pertanian. Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumah tangga yang laki-laki

sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumah tangga yang perempuan.

Strategi yang kedua adalah yang bertumpu kepada kekuatan komunitas

desa itu sendiri, menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas

pedesaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena upaya mengatasi kemiskinan

juga dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Di kalangan rumah tangga miskin di

pedesaan maupun di perkotaan biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi

sumberdaya antar rumah tangga lapisan maupun antar lapisan.

Menurut Suharto (2006), salah satu strategi pemecahan masalah

kemiskinan adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan

dasar tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kelompok-kelompok

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi pendekatan ini ditujukan

kepada pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk, karena sebagian

besar penduduk hidup dalam keadaan kekurangan.

Pendekatan kebutuhan dasar mengutamakan penghapusan kemiskinan

absolut tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas tingkat kelangsungan

hidup (subsistence level) dan bahkan juga menghapus kemiskinan relatif. Pendekatan kebutuhan dasar tidak hanya mengutamakan peranan pemerintah

dalam menghapus kemiskinan, tetapi terutama menghendaki adanya partisipasi

masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pemenuhan

kebutuhan dasar.

Pendekatan kebutuhan dasar berasumsi: pertumbuhan ekonomi semata

tidak mampu menghilangkan kemiskinan absolut, karena pertumbuhan ekonomi

sendiri melahirkan ketimpangan di antara bidang atau yang maju atau tradisional.

Konsep kebutuhan dasar adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk

dalam suatu negara dalam jangka tertentu. Untuk mencapai tujuan ini pendekatan

kebutuhan dasar mempunyai dua perangkat sasaran yang terpisah tetapi saling

19 consumtion items), misal kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan (2) penyediaan jasa umum dasar (basic public services) misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih.

Suharto (2006) mengatakan bahwa sejalan dengan perkembangan

teknologi kebutuhan dasar semakin meningkat. Konsep ini mencakup tiga sasaran

lain sebagai pelengkap yaitu (1) pekerjaan yang produktif yang memberikan

imbalan-imbalan yang layak termasuk memperkerjakan diri sendiri, (2) prasarana

yang mampu menghasilkan barang dan jasa dan (3) partisipasi seluruh penduduk

dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan program/

proyek pembangunan.

Menurut Suharto (2006), secara teoritik dalam penentuan paket kebutuhan

dasar masih dihadapkan pada tiga kesulitan yaitu:

(1) Kesulitan untuk menentukan standar kebutuhan dasar. Kesulitan ini

disebabkan karena sulitnya standar yang universal dan objektif. Standar

kebutuhan dasar itu berbeda berdasarkan golongan/bangsa, daerah,

kebudayaan, kelompok sosial atau golongan umur.

(2) Kesulitan untuk menentukan tingkat kebutuhan dasar. Kesulitan ini karena

tidak hanya ada satu tingkat kebutuhan dasar, yang menyangkut kebutuhan

dasar sekedar melangsungkan hidup. Makin tinggi tingkat kemajuan

masyarakat maka tingkat kebutuhan dasar berubah. Golongan ini kebutuhan

hidup lebih produktif, bermutu dan berkesinambungan.

(3) Kesulitan untuk menentukan urutan kebutuhan dasar, menentukan urutan

prioritas yang tercakup dalam barang dan jasa, salah satu cara dengan

mengidentifikasi kelompok-kelompok inti dari pada kebutuhan dasar itu.

Tipologi Komunitas Miskin

Menurut Afrizal dan Ahmadi (1997), penduduk miskin dapat dibedakan

atau dikelompokkan berdasarkan kemampuan fisiknya, jenis kelamin dan

umurnya. Mereka juga dapat dikelompokkan secara ekologis dan pekerjaan. Dari

segi karakteristik pelakunya, penduduk miskin yang umumnya dapat

dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kerakyatan itu dapat dijumpai di daerah

pedesaan maupun perkotaan. Berdasarkan distribusi lokalitasnya menurut variasi

20 pertanian lahan basah (persawahan) dan lahan kering (perladangan) serta nelayan

kecil yang tinggal di pinggir sungai, danau dan laut. Mereka yang bekerja di

sektor non-pertanian dan hidup di perkotaan, melakukan pekerjaan seperti

pedagang kecil, pekerja upahan dan jasa dengan status pekerjaan dan pendapatan

yang rendah.

Berdasarkan tipologi komunitas miskin tersebut maka penelitian diarahkan

kepada komunitas pedesaan yang bekerja pada lahan basah (persawahan), lahan

kering (perladangan dan perkebunan kopi), dengan fokus sasaran petani miskin

yang mempunyai lahan usaha yang sempit kurang dari 0,5 hektar.

Keluarga

Keluarga dipandang dari aspek sosiologis adalah kelompok orang yang

memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Orang yang termasuk

keluarga adalah bapak, ibu dan anak-anaknya.

Pengertian keluarga menurut Murdock (1965):

“…family as a group of person united by ties of marriage, blood or adoption constituting a single household; interacting and community with each other and their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister creating and maintaining a common culture.”

Lebih lanjut Murdock (1965) menjelaskan bahwa keluarga sebagai suatu

kelompok manusia yang hidup bersama, yang terbentuk karena ikatan

perkawinan, darah dan adopsi. Dalam melaksanakan hidup berumahtangga, mesti

didasari oleh saling menghargai, saling menghormati setiap peran anggotanya,

sehingga dapat memelihara dan menciptakan budaya bagi kemanusiaan.

Keluarga dapat dibedakan antara keluarga inti (nucleus family) dan keluarga besar (extended family). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum dewasa/belum menikah, sedangkan keluarga besar adalah

suatu lingkungan keluarga yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan

anak-anaknya yang belum kawin, tetapi termasuk anaknya yang sudah kawin

memisahkan diri dari orangtuanya.

Perkembangan bentuk keluarga, menurut Dubois (1992) meliputi antara

lain: (1) Keluarga campuran yaitu keluarga yang menikah setelah masing-masing

21 anak dari hasil pernikahan sebelumnya. (2) Keluarga orang tua tunggal, yaitu

keluarga yang hanya memiliki satu orangtua. Mereka biasanya terdiri dari seorang

ayah atau seorang ibu saja. Bentuk keluarga ini biasanya terjadi karena adanya

perceraian, salah satu pasangan meninggal dunia, atau orangtua yang memiliki

anak di luar pernikahan dan memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri.

(3) Keluarga multi generasi, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi

yang tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam keluarga tersebut ada kakek atau

nenek, sampai cucu atau buyut.

Keluarga, menurut Departemen Sosial RI (2004), merupakan suatu sistem

sosial yang berunsurkan tiga subsistem yaitu: (1) Subsistem orangtua, yaitu

suami-isteri atau ibu, yaitu hubungan sosial antara suami-isteri atau

bapak-ibu. Kualitas hubungan subsistem ini akan berpengaruh terhadap kedua subsistem

lainnya; (2) Subsistem orangtua-anak, yaitu hubungan sosial antara orang tua

(suami-isteri atau bapak-ibu) dengan anak atau anak-anaknya. Kualitas hubungan

subsistem ini juga berpengaruh terhadap kedua subsistem lainnya; dan (3)

Subsistem anak, yaitu hubungan sosial antar anak. Kualitas hubungan subsistem

ini juga berpengaruh terhadap subsistem lainnya.

Yang dimaksud dengan keluarga rentan sosial-ekonomi atau keluarga

miskin adalah keluarga yang terdiri ayah dan atau ibu serta anak, namun karena

sebab tertentu memiliki keterbatasan sumberdaya keluarga yang dicirikan dengan

rendahnya pendapatan di bawah Upah Minimal Regional/UMR, yang karena tidak

dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum atau 2.100 kalori per-anggota keluarga

perhari.

Keluarga merupakan suatu jaringan sosial dengan peranan penting yaitu

(1) memenuhi kebutuhan manusia akan keterkaitan, (2) menyediakan pengakuan,

penguatan keyakinan dan perlindungan terhadap isolasi sosial, (3) menyediakan

alat untuk identifikasi dan sosialisasi norma, nilai, pengetahuan dan kepercayaan

suatu budaya tertentu dan (4) dapat berfungsi sebagai sistem gotong-royong yang

sangat diperlukan untuk penyesuaian diri (adaptasi) dan untuk mengatasi stres.

Permasalahan keluarga di Indonesia sangat bervariasi dan saling berkaitan

yaitu antara lain menyangkut kemiskinan, kemelaratan, keterbelakangan,

22 penyalahgunaan narkoba/NAPZA, pemutusan hubungan pekerjaan, tindak

kekerasan dalam rumahtangga dan perceraian.

Intensitas masalah yang dialami setiap keluarga tergantung pada: (1)

sumber-sumber yang dimiliki oleh keluarga yang memungkinkan keluarga untuk

memperoleh akses terhadap pelayanan sosial dasar yang dibutuhkannya, antara

lain kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, (2) dukungan sosial dan

kontrol sosial lingkungan sosial dan budaya terhadap keluarga serta ketersediaan

sumber yang berasal dari lingkungan fisik atau lingkungan hidup dan (3)

ketersediaan pelayanan sosial dasar yang berkualitas yang dibutuhkan oleh

keluarga bermasalah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Keluarga mempunyai peran dan fungsi tertentu dalam setiap masyarakat,

sebagai mana dikemukakan Horton (1987), yaitu:

(1) Fungsi biologis, keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang dapat

memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi anggotanya dalam

memenuhi kebutuhan biologis. Fungsi biologis berkaitan erat dengan

pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan seksual

suami-isteri. Kelangsungan sebuah keluarga banyak ditentukan oleh keberhasilan

dalam menjalankan fungsi biologis. Apabila terjadi gangguan fungsional

biologis salah satu pasangan, dimungkinkan menimbulkan masalah dalam

rumahtangga, seperti perceraian.

(2) Fungsi sosialisasi anak, yaitu peranan keluarga dalam membentuk

kepribadian anak. Keluarga dipandang sebaga