PENGARUH KOMBINASI PASIR VULKAN, ZEOLIT DAN AIR LAUT TERHADAP SIFAT KIMIA TANAH DAN PRODUKSI PADI VARIETAS LOKAL

DI LAHAN GAMBUT DATARAN TINGGI TOBA

SKRIPSI

OLEH : JURIAMAN PURBA

090301116 AET-ILMU TANAH

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGARUH KOMBINASI PASIR VULKAN, ZEOLIT DAN AIR LAUT TERHADAP SIFAT KIMIA TANAH DAN PRODUKSI PADI VARIETAS LOKAL

DI LAHAN GAMBUT DATARAN TINGGI TOBA

SKRIPSI

OLEH :

JURIAMAN PURBA 090301116 AET-ILMU TANAH

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara.

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kombinasi Pasir Vulkan, Zeolit dan Air Laut Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Produksi Padi Varietas Lokal di Lahan Gambut Datatan Tinggi Toba

Nama : Juriaman Purba

NIM : 090301116

Program Studi : Agroekoteknologi

Minat : Ilmu Tanah

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

(Ir. Sarifuddin , MP) (Ir. Bintang Sitorus, MP)

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

Mengetahui,

ABSTRAK

JURIAMAN PURBA : Pengaruh Kombinasi Pasir Vulkan, Zeolit, dan Air Laut Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Produksi Padi Varietas Lokal di Lahan Gambut Dataran Tinggi Toba, dibimbing oleh SARIFUDDIN dan BINTANG SITORUS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pasir vulkan, zeolit, dan air laut terhadap sifat kimia tanah dan produksi tanaman padi varietas lokal. Penelitian ini dilakukan di lahan sawah gambut dataran tinggi desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan RAK non faktorial dengan empat perlakuan yaitu G0 (kontrol), G1 (pasir vulkan 5 kg), G2 (pasir vulkan 5 kg + air laut 2,5 L), G3 (pasir vulkan 5 kg + air laut 2,5 L + zeolit 1 kg) dan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan air laut dan zeolit berpengaruh nyata menurunkan nilai pH tanah, K – Tukar, Ca –Tukar dan Kejenuhan Basa tanah. Namun berpengaruh nyata menaikan nilai Daya Hantar Listrik (DHL), Na – Tukar, Mg – Tukar tanah. Penambahan pasir vulkan, air laut dan zeolit menurunkan jumlah anakan vegetatif, jumlah anakan produktif.

ABSTRACT

JURIAMAN PURBA : Combination Effect of Volcanic Sand, Zeolite, and Sea Water Against Chemical Properties and Production of Local Rice Varieties in Toba Highland Peat, supervised by SARIFUDDIN and BINTANG SITORUS.

The objective of this research is to studied the effect of combination of volcanic sand, zeolite, and sea water to soil chemical properties and the production of rice plant local varieties. This research was conducted in higland peat, Hutabagasan village District of Dolok Sanggul Humbang Hasundutan North Sumatra. This research used non factorial RAK with four treatments, those are G0 (control), G1 (volcanic sand 5 kg), G2 (5 kg + volcanic sand sea water 2.5 L), G3 (volcanic sand sea water 5 kg + 2.5 L + zeolite 1 kg) and 3 replicants. The results showed that the addition of sea water and zeolite significantly lower the pH value of the soil, K - exchange, Ca - exchange and Base saturation. But significantly increasing the value of the electrical conductivity (EC), Na - exchange, Mg - exchange. The addition of volcanic sand, sea water and zeolite decrease the number of vegetative tillers, number of productive tillers.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di P.Bolak Kec. Silimakuta Kab. Simalungun pada tanggal 17

November 1990 dari Ayahanda Ramli Purba dan Ibunda Marni Sinaga. Penulis

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu memasuki pendidikan Sekolah Dasar di SD.

St. Antonius VI Medan pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003. Melanjutkan ke jenjang

SMP di SMP Parulian 1 Medan pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006. Selanjutnya

memasuki jenjang pendidikan SMA di SMA N 14 Medan pada tahun 2006 dan selesai pada

tahun 2009.

Kemudian penulis memasuki pendidikan di bangku kuliah sebagai mahasiswa strata 1

di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas

Pertanian Program Studi Agroekoteknologi melalui jalur UMB ( Ujian Masuk

Bersama) dan memilih minat studi Ilmu Tanah pada semester 7 hingga selesai.

Aktifitas yang pernah dilakukan selama diperkuliahan :

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi (Himagrotek) Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara tahun 2010

2. Bendahara di Ikatan Mahasiswa Ilmu Tanah (Imilta) Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara tahun 2013-2014

3. Menjabat sebagai assisten praktikum di Laboratorium Genesis dan Klasifikasi Tanah

pada tahun 2013-2014

4. Mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PTP N III kebun Gunung Para pada

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih

karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul Pengaruh Kombinasi Pasir Vulkan, Zeolit dan Air Laut Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Produksi Padi Varietas Lokal Pada Lahan Gambut Dataran Tinggi.Toba.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak

Ir. Sarifuddin, MP selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Ir. Bintang Sitorus, MP selaku

anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama

penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat

bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

Budidaya Padi di Lahan Gambut... 12

DAFTAR TABEL

1. pH Tanah pada 6 Minggu Setelah Tanam (MST) ... 19

2. Daya Hantar Listrik Tanah pada 6 MST ... 20

3. Nilai Rataan Na - Tukar Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 6 MST... 21

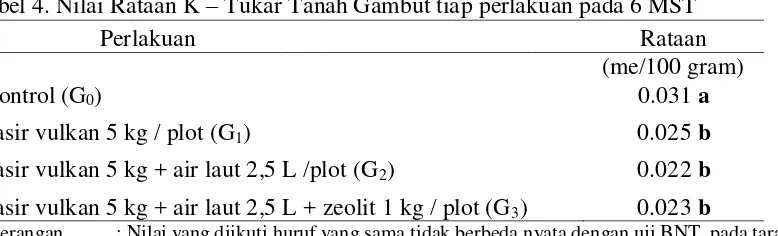

4. Nilai Rataan K – Tukar Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 20 MST ... 21

5. Nilai Rataan Ca - Tukar Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 6 MST ... 21

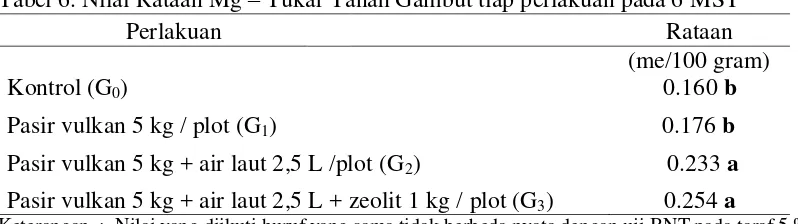

6. Nilai Rataan Mg - Tukar Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 6 MST ... 22

7. Nilai Rataan KB Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 6 MST ... 22

8. Nilai Rataan KTK Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 6 MST ... 23

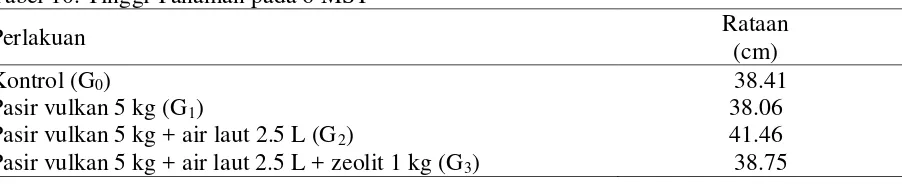

9.Nilai Rataan BD Tanah Gambut tiap Perlakuan pada 20 MST(akhir vegetatif) 23 10. Tinggi Tanaman pada 6 MST ... 24

11.Tinggi Tanaman pada 20 MST ... 24

12. Jumlah Anakan Vegetatif pada 6 MST ... 25

13. Jumlah Anakan Vegetatif pada 20 MST ... 25

14. Jumlah Anakan Produktif pada 20 MST ... 26

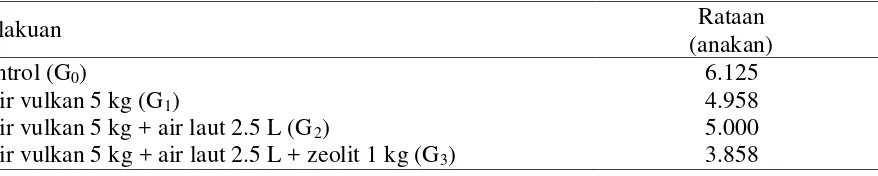

15. Bobot Kering Akar Tanaman... 26

16. Bobot Kering Tajuk Tanaman ... 27

ABSTRAK

JURIAMAN PURBA : Pengaruh Kombinasi Pasir Vulkan, Zeolit, dan Air Laut Terhadap Sifat Kimia Tanah dan Produksi Padi Varietas Lokal di Lahan Gambut Dataran Tinggi Toba, dibimbing oleh SARIFUDDIN dan BINTANG SITORUS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pasir vulkan, zeolit, dan air laut terhadap sifat kimia tanah dan produksi tanaman padi varietas lokal. Penelitian ini dilakukan di lahan sawah gambut dataran tinggi desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan RAK non faktorial dengan empat perlakuan yaitu G0 (kontrol), G1 (pasir vulkan 5 kg), G2 (pasir vulkan 5 kg + air laut 2,5 L), G3 (pasir vulkan 5 kg + air laut 2,5 L + zeolit 1 kg) dan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan air laut dan zeolit berpengaruh nyata menurunkan nilai pH tanah, K – Tukar, Ca –Tukar dan Kejenuhan Basa tanah. Namun berpengaruh nyata menaikan nilai Daya Hantar Listrik (DHL), Na – Tukar, Mg – Tukar tanah. Penambahan pasir vulkan, air laut dan zeolit menurunkan jumlah anakan vegetatif, jumlah anakan produktif.

ABSTRACT

JURIAMAN PURBA : Combination Effect of Volcanic Sand, Zeolite, and Sea Water Against Chemical Properties and Production of Local Rice Varieties in Toba Highland Peat, supervised by SARIFUDDIN and BINTANG SITORUS.

The objective of this research is to studied the effect of combination of volcanic sand, zeolite, and sea water to soil chemical properties and the production of rice plant local varieties. This research was conducted in higland peat, Hutabagasan village District of Dolok Sanggul Humbang Hasundutan North Sumatra. This research used non factorial RAK with four treatments, those are G0 (control), G1 (volcanic sand 5 kg), G2 (5 kg + volcanic sand sea water 2.5 L), G3 (volcanic sand sea water 5 kg + 2.5 L + zeolite 1 kg) and 3 replicants. The results showed that the addition of sea water and zeolite significantly lower the pH value of the soil, K - exchange, Ca - exchange and Base saturation. But significantly increasing the value of the electrical conductivity (EC), Na - exchange, Mg - exchange. The addition of volcanic sand, sea water and zeolite decrease the number of vegetative tillers, number of productive tillers.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Lahan gambut merupakan lahan marginal untuk pertanian karena kesuburannya yang

rendah, pH sangat asam, dan keadaan drainase jelek. Luas lahan gambut Indonesia

diperkirakan berkisar antara 17-21 juta Ha. Data yang akurat mengenai luas lahan gambut

sulit ditemui karena terbatasnya survei dan pemetaan tanah gambut di daerah Indonesia

Timur. Dengan luasan yang cukup besar yaitu berkisar 9-11% dari luas dataran di Indonesia,

maka sulit dihindari pengembangan pertanian ke lahan marginal ini (Balai Penelitian Tanah,

2011).

Lahan gambut di Sumatera Utara sebagian besar berada di dataran rendah wilayah

pesisir pantai timur Sumatera meliputi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu

dengan luas areal 322.937 Ha, sementara itu gambut dataran tinggi terdapat pada Kabupaten

Dairi dan Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 2.358 ha (Istomo. 2006). Tipe lahan

gambut di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tipe gambut topogen atau gambut

dataran tinggi yang jarang terdapat di Pulau Sumatera termasuk Indonesia, dan biasanya

dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan budidaya tanaman hortikultura dan tanaman padi

lokal dan penelitian tentang lahan gambut dataran tinggi untuk penggunaan di bidang

pertanian masih sangat sedikit.

Secara umum, lahan gambut memiliki kendala karakteristik fisik seperti berat isi

(bulk dencity) dan daya menahan beban (bearing capacity) yang rendah, penurunan

permukaan (subsidence) dan kering tak balik (irreversible drying). Sedangkan karakteristik

kimia yaitu kemasaman tanah, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan rasio C/N yang relatif

tinggi dan jumlah basa-basa tukar (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) yang rendah sehingga Kejenuhan Basa (KB) gambut menjadi sangat rendah ditambah dengan keberadaan asam-asam organik

Untuk terciptanya budidaya yang berkelanjutan, masukan-masukan yang berupa

amendemen perlu dipilih sedemikian rupa sehingga menghasilkan pengaruh ganda dan

pengaruh amelioratif jangka panjang. Akan lebih baik lagi jika masukan-masukan tersebut

dapat diperoleh dari berbagai sumber alternatif dengan penekanan pada sumber-sumber yang

berasal dari alam (Radjagukguk, 2001). Penelitian sebelumnya telah menggunakan amelioran

seperti pupuk organik, tanah mineral, zeolit, dolomit, fosfat alam, pupuk kandang, kapur

pertanian, abu sekam, purun tikus (Susilawati, et al . 2011).

Mineral pasir vulkan memiliki fraksi yang didominasi oleh sebagian besar pasir

(>96%) dengan kejenuhan basa dan kandungan silika (SiO) yang tinggi (Ridwandi, 2013).

Pasir gunung api baik digunakan untuk penjernih air. Pola silika yang berujung runcing

membuat kemampuan pasir menyerap (absorb capability) partikel yang tidak diinginkan jauh

lebih baik dibandingkan pasir biasa sehingga peran dan fungsi pasir vulkan diharapkan selain

mampu memperbaiki struktur, berat isi dan daya menahan beban lahan gambut, pasir vulkan

juga mampu meningkatkan ketersediaan basa-basa tukar dan mengurangi efek racun

asam-asam organik di dalam larutan tanah. Meski demikian, penggunaan pasir vulkan sebagai

amelioran dan penjernih air tetap membutuhkan bahan lain, seperti zeolit.

Pasir vulkan mengandung K, Ca, Na, Mg, Al dan Fe sehingga sebagai amandemen

diharapkan menyumbangkan hara makro maupun mikro ke tanah gambut. Penambahan air

laut juga diharapkan menyumbang basa basa namun air laut memiliki masalah salinitas

sehingga perlu ditingkatkan daya sangga tanah. Penambahan zeolit diharapakan menjadi

buffer melalui peningkatkan kapasitas tukar kation tanah.

Zeolit adalah mineral kristal aluminosilikat terhidrasi dari kation dan alkali tanah

yang memiliki sifat-sifat spesifik antara lain : (a) mampu melakukan pertukaran ion, (b)

berfungsi sebagai penyaring molekuler, (c) sebagai katalis dan dapat mengalami dehidrasi

dapat meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen dan dapat membebaskab unsur unsur

mikro seperti Fe, Zn, Mn, Cu (Mumpton, 1999).

Mengingat tingginya kandungan kation, air laut dapat digunakan sebagai salah satu

sumber hara bagi tanaman. Kation-kation basa seperti Na+ terdapat dalam jumlah yang sangat

tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingginya salinitas air laut. Di samping itu sulfat,

magnesium (Mg), kalsium (Ca) dan kalium (K) juga terdapat dalam konsentrasi yang cukup

tinggi yang merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman (Yufdy dan Jumberi, 2008).

Pemberian air laut yang diharapkan dapat meningkatkan basa-basa tukar di tanah gambut dan

meningkatkan pH tanah gambut. Beberapa penelitian menunjukan bahwa gambut yang

dipengaruhi pasang surut air laut mempunyai kesuburan lebih baik.

Padi lokal yang dibudidayakan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah padi yang

beradaptasi baik dengan lingkungan, namun menurut petani memiliki kelemahan yaitu umur

panjang (6 bulan) dan produksi rendah (sekitar 2 ton/ha).

Sedangkan padi Dendang yang merupakan padi lahan rawa telah dicoba di beberapa

penelitian memiliki potensi hasil yang lumayan tinggi sampai 5 ton/ha dan toleran ditanam di

lahan gambut. Umur tanaman yang relatif lebih singkat dibanding varietas lokal

memungkinkan petani untuk menanam lebih dari satu musim tanam per tahunnya (Suprihatno

et al, 2009).

Hasil penelitian Firlana (2013) dan Lubis (2013) pada tanah gambut dari Desa

Rawasari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan menggunakan padi varietas Dendang di

rumah kaca, mendapatkan bahwa kombinasi perlakuan yang terbaik adalah 1 kg pasir vulkan,

dan 1kg pasir vulkan + 200 g zeolit yang masing-masing diberi 500 mL air laut berpengaruh

nyata pada jumlah anakan produktif per rumpun dan produksi per plot.

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian mengenai pemberian kombinasi

Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

menggunakan tanaman padi lokal varietas Sipiaraja.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi pasir vulkan, zeolit, dan air laut terhadap sifat

kimia tanah dan produksi tanaman padi varietas lokal di lahan gambut dataran tinggi Toba.

Hipotesis Penelitian

Kombinasi pasir vulkan, zeolit, dan air laut berpengaruh nyata terhadap sifat kimia

tanah dan meningkatkan produksi padi varietas lokal pada gambut dataran tinggi Toba.

Kegunaan Penelitian

- Sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan penelitian dan membuat tugas akhir

skripsi di Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera

Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA Lahan Gambut

Gambut diartikan sebagai material atau bahan organik yang tertimbun secara alami

dalam keadaan basah berlebihan, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sedikit

mengalami perombakan. Dalam pengertian ini tidak berarti bahwa setiap timbunan bahan

organik yang basah adalah gambut. Sebagaian petani menyebut tanah gambut dengan istilah

tanah hitam, karena warnanya hitam dan berbeda dengan jenis tanah lainnya. Tanah gambut

yang telah mengalami perombakan secara sempurna sehingga tumbuhan aslinya tidak

dikenali lagi dan kandungan mineralnya tinggi disebut tanah bergambut (Noor, 2001).

Berdasarkan tempat dan lingkungan pembentukannya, lahan gambut terdiri dari lahan

gambut rawa (back swamp peat) dan lahan gambut dataran tinggi (high moore). Lahan

gambut rawa meliputi lahan gambut rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (marine

peat) disebut juga gambut topogen dan lahan gambut rawa air tawar (fresh water peat) dan

tergolong gambut ombrogen. Sedangkan pada lahan gambut dataran tinggi umumnya

merupakan gambut pedalaman yang hanya dipengaruhi oleh air hujan (ombrogen).

Wiratmoko dkk. (2008) menyatakan bahwa lahan gambut topogen memiliki karakteristik

fisik dan kimia yang lebih baik dibandingkan dengan lahan gambut ombrogen.

Tingkat keasaman gambut mempunyai kisaran sangat lebar. Umumnya, tanah gambut

tropik, terutama gambut ombrogen (oligotropik), mempunyai kisaran pH 3,0 – 4,5, kecuali

yang mendapat penyusupan air laut atau payau. Kemasaman tanah gambut cenderung makin

tinggi jika gambut makin dalam. Gambut dangkal mempunyai pH antara 4,0 – 5,1, sedangkan

gambut dalam pH nya antara 3,1- 3,9 dimana sumber keasaman yang berperan pada tanah

gambut adalah pirit dan asam- asam organik (Noor, 2001).

Kemasaman tanah gambut cenderung menurun seiring dengan kedalaman gambut.

tebal (Suhardjo dan Widjaja Adhi, 1976). Pengapuran tanah gambut dengan tujuan

meningkatkan pH tidak terlalu efektif, karena kadar Al gambut yang rendah. Umumnya pH

gambut pantai lebih tinggi dan tanahnya lebih subur dibandingkan dengan gambut pedalaman

karena adanya pengayaan basa-basa dari air pasang surut.

Tingkat kesuburan gambut ditentukan oleh kandungan bahan mineral dan basa-basa,

bahan substratum/dasar gambut dan ketebalan lapisan gambut. Gambut di Sumatera relatif

lebih subur dibandingkan dengan gambut di Kalimantan. Berdasarkan lingkungan

pembentukannya, gambut dibedakan atas: (a) Gambut ombrogen yaitu gambut yang

terbentuk pada lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan dan (b) Gambut topogen

yaitu gambut yang terbentuk di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang. Dengan

demikian gambut topogen akan lebih kaya mineral dan lebih subur dibandingkan dengan

gambut ombrogen (Agus dan Subiksa, 2008)

Tanah gambut umumnya memiliki kapasitas tukar kation (KTK) tinggi dan kejenuhan

basa (KB) rendah. Kapasitas tukar kation tanah gambut lebih tinggi dibandingkan dengan

tanah mineral dan semakin tinggi dengan meningkatnya kandungan bahan organik. Nilai

KTK memegang peranan penting dalam pengelolaan tanah dan dapat menjadi penciri

kesuburan tanah. Kapasitas tukar kation pada tanah umumnya tergantung pada jumlah

muatan negatif yang berada pada kompleks jerapan ( Agus dan Subiksa, 2008).

Sifat fisik tanah gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk pertanian meliputi

kadar air, berat isi (bulk dencity, BD), daya menahan beban (bearing capacity), subsiden

(penurunan permukaan), dan mengering tidak balik (irriversible drying). Berat isi (BD) tanah

gambut lapisan atas bervariasi antara 0,1-0,2 g cm-3 tergantung pada tingkat

dekomposisinya. Gambut fibrik yang umumnya berada di lapisan bawah memiliki BD <dari

0,1 g cm-3, tapi gambut pantai dan gambut di jalur aliran sungai bisa memiliki BD > 0,2 g

Pasir Vulkan

Abu dan pasir vulkanik adalah bahan material vulkanik yang disemburkan ke udara

saat terjadi suatu letusan. Abu maupun pasir vulkanik terdiri dari batuan berukuran besar

sampai berukuran halus, yang berukuran besar biasanya jatuh di sekitar kawah sampai radius

5-7 km dari kawah, sedangkan yang berukuran halus dapat jatuh pada jarak mencapai ratusan

kilometer bahkan ribuan kilometer dari kawah disebabkan oleh adanya hembusan angin

(Sudaryo dan Sutjipto, 2009).

Abu vulkan yang berukuran dari debu sampai pasir, banyak mengandung gelas

vulkanik, sedikit feldspar, dan mineral-mineral kelam (mineral Fe dan Mg) serta sejumlah

kuarsa. Di beberapa tempat ditemukan pula abu vulkanik yang tidak mengandung gelas tapi

kaya akan fragmen batuan. Kebanyakan abu vulkan bersifat andesitik terutama pada

gunung-gunung api sekitar pasifik. Abu vulkan yang berasal dari gunung-gunung api di Indonesia umumnya

bersifat andesitik sampai basaltik (Hardjowigeno, 1993).

Dari hasil data analisis kimia tanah untuk bahan vulkan yang digunakan dalam

penelitian ini, menunjukan bahwa: pH (H

2O) (5,59), pH (KCl) (5,44), P-tersedia (5,33 ppm), Retensi P ( 24,19%), P-Total (0,045%), K (0,041 cmol/kg), Ca (0,21 cmol/kg), Mg

(0,046 cmol/kg), Na (0,053 cmol/kg), Al (0,68 cmol/kg), KTK (6,3 me/100gram), dan

kandungan C-organik (0,057%) (Ridwandi, 2013).

Adanya debu dan pasir vulkanik, akan melapisi permukaan tanah sehingga tanah

mengalami proses peremajaan (rejuvinate soils). Debu yang menutupi lapisan atas tanah

lambat laun akan melapuk dan dimulai proses pembentukan (genesis) tanah yang baru. Debu

vulkanik yang terdeposisi di atas permukaan tanah mengalami pelapukan kimiawi dengan

bantuan air dan asam-asam organik yang terdapat di dalam tanah. Akan tetapi, proses

pelapukan ini memakan waktu yang sangat lama yang dapat mencapai ribuan bahkan jutaan

mengakibatkan terjadinya penambahan kadar kation-kation (Ca, Mg, K dan Na) di dalam

tanah hampir 50% dari keadaan sebelumnya. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan

bahwa bahan vulkanik mengandung kation-kation basa yang dapat meningkatkan pH, KTK

tanah serta Kejenuhan Basa (KB) yang mengakibatkan kesuburan tanah dan tanaman

meningkat. (Fiantis, 2006).

Mineral tersebut berpotensi sebagai penambah cadangan mineral tanah, memperka ya

susunan kimia dan memperbaiki sifat fisik tanah sehingga dapat digunakan sebagai bahan

untuk memperbaiki tanah-tanah miskin hara atau tanah yang sudah mengalami pelapukan

lanjut (Sediyarso dan Suping, 1987). Pasir vulkanik mengandung mineral yang dibutuhkan

oleh tanah dan tanaman dengan komposisi total unsur tertinggi yaitu Ca, Na, K dan Mg,

unsur makro lain berupa P dan S, sedangkan unsur mikro terdiri dari Fe, Mn, Zn, Cu (Anda

dan Wahdini 2010).

Zeolit

Zeolit adalah mineral dari senyawa aluminosilikat terhidrasi dengan struktur berongga

dan mengandung kation-kation alkali yang dapat dipertukarkan. Kemampuan menukar kation

merupakan salah satu sifat zeolit yang sangat berguna. Zeolit sebagai pembenah yang

diberikan ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah

sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan (Suwardi, 2007).

Zeolit digunakan sebagai "soil conditioning" yang dapat mengontrol dan menaikkan

pH tanah serta kelembaban tanah. Dalam pengalaman petani di Jepang, penambahan zeolit

pada pupuk tanaman bervariasi dari 15-63% terutama untuk tanaman apel dan gandum. Pada

saat ini bidang pertanian merupakan pemakai zeolit terbesar di Indonesia.Selain sebagai

"slow release fertilizer", zeolit juga digunakan untuk sebagai carrier pestisida/herbisida dan

fungisida. Namun ada keragian penambahan zeolit pada pupuk akan terjadi akumulasi zeolit

setempat. Untuk tanah arid dan semi desert penggunaan zeolit sebagai campuran pupuk

mungkin perlu dikurangi (Sutakarya et al., 1992) .

Sifat khas dari zeolit sebagai mineral yang berstruktur tiga demensi, bermuatan

negatif, dan memiliki pori-pori yang terisi ion-ion K, Na, Ca, Mg dan molekul H2O, sehingga

memungkinkan terjadinya pertukaran ion dan pelepasan air secara bolak-balik. Zeolit

mempunyai kerangka terbuka dengan jaringan pori-pori yang mempunyai permukaan

bermuatan negatif dapat mencegah pencucian unsur hara NH4+ dari urea dan kation K+ dari KCl keluar dari daerah perakaran, sehingga pupuk Urea dan KCl yang diberikan lebih efisien

(Al-Jabri, 2008).

Air Laut

Sudarman, dkk (2002) menambahkan bahwa air laut dapat berfungsi sebagai

amelioran karena air laut mempunyai daya penukar yang besar sehingga Al 3+ dan Fe2+ yang

berada pada kompleks pertukaran dapat digantikan oleh Na+, Ca2+, atau Mg2+ dari air yang

ditambahkan. Oleh karena itu air laut dengan konsentrasi tertentu dapat berperan sebagai ion

exchange , atau sebagai bahan amelioran.

Hasil penelitian Saragih (2009) pelindian air laut terhadap gambut menyebabkan DHL

gambut meningkat. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan garam-garam terlarut akibat

pelindian dengan air laut. Pelindian dengan air laut juga meningkatkan pH tanah yang

diakibatkan karena air laut mempercepat ekstraksi pada gambut sehingga asam-asam organik

meningkat dan mengasamkan tanah, dan menaikkan basa-basa tukar gambut.

Namun kendala yang dihadapi adalah konsentrasi Cl dan Na terdapat dalam jumlah

yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingginya salinitas air laut. Berkaitan

dengan tingginya salinitas air laut, tantangan yang dihadapi adalah upaya untuk

memanfaatkan unsur-unsur hara tersebut dengan menurunkan kandungan Na dan Cl sampai

dimanfaatkan sebagai unsur hara untuk jenis-jenis tanaman tertentu yang membutuhkannya

baik sebagai unsur tambahan/menguntungkan maupun sebagai pengganti sebagian dari

kebutuhan akan unsur K (Yufdy and Jumberi, 2008).

Efek buruk tingginya konsentrasi Na di tanah mineral terhadap pertumbuhan tanaman

dapat dibedakan atas 3 kelompok: a) terhambatnya serapan air karena rendahnya tekanan

osmotik, b) terganggunya metabolisme disebabkan tingginya konsentrasi Na pada jaringan

tanaman, dan c) terhambatnya absorpsi kation lainnya (Cachorro dkk., 1994).

Budidaya Padi di Lahan Gambut

Pemanfaatan lahan gambut dalam bidang pertanian terutama untuk budidaya padi

sawah memiliki beberapa hambatan secara kimia.Karateristik kimia tanah ga mbut di

Indonesia cukup beragam. Sifat kimia tanah gambut Indonesia yang utama antara lain

sifatnya yang sangat masam dengan kisaran pH 3–5, basa-basa dapat ditukarkan yang rendah,

serta unsur mikro (Cu, Zn, dan Mo) yang sangat rendah dan diikat cukup kuat oleh bahan

organik sehingga tidak tersedia bagi tanaman (Agus dan Subiksa, 2008).

Budidaya padi sawah di lahan gambut beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya

varietas padi yang dianjurkan untuk ditanam di lahan rawa bisa dibedakan atas varietas

unggul lokal dan varietas unggul introduksi karena varietas unggul lokal biasanya memiliki

adaptasi yang relatif lebih baik sehingga sangat dianjurkan untuk lahan yang baru

dibuka.(Najiyati et al, 2005)

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lahan gambut dataran tinggi Desa Hutabagasan Kecamatan

Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Terletak 298 km dari kota

Medan, dengan ketinggian tempat ± 1300 mdpl, memiliki iklim dengan curah hujan rata-rata

1.807 mm/ tahun dan suhu udara rata-rata 20 - 26°C. Penelitian dimulai dari bulan Juli 2013

sampai Desember 2013.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah (1) bahan pasir vulkan dari wilayah kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo; (2) Zeolit diperoleh dari toko pupuk di Medan, dan (3) air laut

diambil dari perairan laut ± 10 km dari Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai

pupuk dasar digunakan Urea, SP36 dan KCl, benih padi lokal varietas Sipiaraja diperoleh

dari masyarakat sebagai tanaman indikator untuk melihat kesesuaiannya ditanam di lahan

gambut. Pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit jika diperlukan.

Alat yang digunakan adalah pH meter untuk mengukur kemasaman larutan tanah, Electro Conductivity Meter untuk mengukur Daya Hantar Listrik (DHL) larutan tanah.

Destilator , palu untuk menghaluskan pasir vulkan, ayakan untuk mengayak pasir vulkan,

timbangan digunakan untuk menimbang bahan dan alat-alat laboratorium serta alat - alat

pendukung lainnya yang dipergunakan selama penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok non faktorial dengan

4 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu:

G1: pemberian pasir vulkan 5 kg / plot (12,5 t/ha)

Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. µ = nilai tengah umum.

αi = pengaruh perlakuan ke-i.

βj = pengaruh blok ke-j

∑ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j.

Selanjutnya data di analisis dengan Analisis of Varian pada setiap parameter yang di

ukur dan di uji lanjutan bagi perlakuan yang nyata dengan menggunakan Uji Beda Nyata

Terkecil (BNT) dengan taraf 5 %.

Pelaksanaan Penelitian Persiapan Lahan

Lahan penelitian berlokasi di Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Lahan didesain sedemikian rupa agar

tidak terjadi pencampuran perlakuan satu sama lain sehingga diharapkan data hasil

pengamatan yang diperoleh lebih akurat. Adapun bagan penelitian yang akan dibuat dapat

pematang

Keterangan :

Ukuran per plot 2 x 2 m

Lebar parit antar ulangan 1m dan antar perlakuan 1,5 m

Area I dan Area II dipisahkan oleh bedengan untuk memisahkan perlakuan air laut

Analisis Awal

Sampel tanah masing- masing plot diambil untuk kemudian dianalisis awal yaitu

dengan parameter pH tanah, DHL, basa-basa tukar, kejenuhan basa. Analisis dilakukan di

Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah dan Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penyemaian Benih

Penyemaian benih dilakukan selama 3-4 minggu sebelum dilakukannya penanaman di

lapangan.Benih disebar di area penyemaian yang telah disediakan di lahan

gambut.Penyiraman benih dilakukan setiap hari selama penyemaian.

Aplikasi Perlakuan

Aplikasi perlakuan dilakukan setelah pengolahan tanah dan diaplikasi sesuai dengan

perlakuan yang dibutuhkan satu hari sebelum penanaman. Untuk dosis perlakuan pasir vulkan

sebanyak 5 kg/plot, zeolit sebanyak 1 kg/plot dan air laut ditambahkan sebanyak 2,5 L/plot

G0 G1

G0 G1

G2 G3

(berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya), disebar secara merata pada setiap plot

perlakuan dan diaduk menggunakan garu pada permukaan tanah. Penyiraman lahan dengan

air gambut dilakukan sebelum penanaman.

Penanaman di Lapangan

Setelah benih matang semai, benih di seleksi dan ditanam di lapangan dengan jarak

tanam 25 x 20 cm dengan luas plot 4 m2 sehingga diperoleh 72 rumpun di dalam satu plot.

Setiap lubang tanam ditanami 3-4 batang benih padi.

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman yang disesuaikan dengan kondisi di

lapangan. Dilakukan penyiangan apabila terdapat gulma dan dilakukan pengendalian apabila

terdapat serangan hama dan penyakit. Tiap area dikelilingi dengan jaring pelindung untuk

menghindari serangan hama tikus.

Aplikasi Pupuk Dasar dan Pengambilan Data Pertama

Aplikasi pupuk dasar dilakukan satu bulan setelah penanaman di lapangan. Dosis

pupuk yang diberikan yaitu : 155,4 gr Urea / plot dengan 3 kali pemberian 25% sebelum

penanaman dan 25% pada akhir fase vegetatif tanaman, dan 50% awal pengisian gabah

48,65 gr SP-36/ plot dan 17,5 gr KCl/plot. Sebelum aplikasi pupuk diambil tanah pada

beberapa titik dan kemudian dikompositkan pada masing-masing plot untuk dianalisis di

laboratorium sebagai data analisis awal.

Analisis Parameter

- Analisis Parameter Tanah

Sampel tanah untuk masing-masing perlakuan diambil dan dilarutkan di dalam botol

kocok dengan perbandingan 1 : 2,5 untuk pengukuran pH menggunakan pH meter dan DHL

Penetapan basa-basa tukar (Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+). Ekstraksi menggunakan prinsip

pencucian unsur-unsur basa oleh suatu garam dalam suatu kolom tanah (perkolasi). Ekstraksi

menggunakan garam Amonium klorida (NH4-Cl) 1 N akan mengekstrak semua kation-kation basa. Simpan ekstrak tersebut untuk penetapan basa-basa tukar.

Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah diukur dengan prinsip pembebasan sejumlah ion

amonium yang digunakan pada pengekstakan basa tukar dengan menggunakan KCL 0,1 N.

Sebelum dicuci dengan larutan KCL, kolom tanah terlebih dahulu dicuci dengan alkohol

(etanol) yang berfungsi untuk mencuci ion amonium yang berada pada larutan tanah. Ion

amonium yang terlepas kemudian ditampung. Ekstrak kemudian didestilasi dengan suasana

basa. Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah dan Laboratorium

Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Parameter Tanaman.

Tinggi Tanaman diukur dengan menggunakan meteran (cm). Jumlah anakan produktif

dihitung secara manual dengan menghitung jumlah anakan (tanaman) yang telah memiliki

malai pada 10% (8 rumpun) sampel tanaman tiap masing-masing plot. Sedangkan Jumlah

anakan per rumpun dihitung jumlah semua anakan (tanaman) pada 10% (8 rumpun) sampel

tanaman tiap plot tersebut.

Parameter Yang Diamati 1. Parameter Tanah

- Kemasaman tanah 1:2,5 (potensiometrik), pada 6 Minggu Setelah Tanam (MST)

- Daya hantar listrik (DHL) (potensiometrik), pada 6 MST

- Basa-basa tukar (ekstrak Amonium Klorida 1 N) , pada 6 MST

- Kejenuhan basa, pada 6 MST

- Kapasitas Tukar Kation, pada 6 MST

2. Parameter Tanaman

- Tinggi Tanaman pada 6 Minggu Setelah Tanam (MST)

- Tinggi Tanaman pada 20 MST

- Jumlah Anakan Vegetatif pada 6 MST

- Jumlah Anakan Vegetatif pada 20 MST

- Jumlah anakan produktif per rumpun pada 20 MST

- Bobot Kering Akar pada 20 MST

- Bobot Kering Tajuk Tanaman pada 20 MST

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Kemasaman Tanah (pH)

Dari hasil sidik ragam pH tanah pada 6 MST menunjukkan bahwa pemberian

amelioran secara keseluruhan berpengaruh nyata menurunkan pH tanah (Lampiran 2 dan 3).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap perubahan pH

tanah pada 6 MST dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. pH tanah pada 6 Minggu Setelah Tanam (MST)

Perlakuan Rataan

Kontrol (G0) 5.02 a

Pasir vulkan 5 kg (G1) 5.00 a

Pasir vulkan 5 kg + air laut 2.5 L (G2) 4.78 b

Pasir vulkan 5 kg + air laut 2.5 L + zeolit 1 kg (G3) 4.77 b

Ket: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata menurut uji BNT 5%

Berdasar Tabel 1 diatas diketahui bahwa pH yang tertinggi pada perlakuan Kontrol

(G0) sebesar 5.02 sedangkan yang terendah pada perlakuan pasir vulkan 5 kg + air laut 2.5 L

(G2) sebesar 4.78.

Daya Hantar Listrik (DHL)

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pasir vulkan, pasir

vulkan + air laut, serta pasir vulkan + air laut + zeolit berpengaruh nyata dalam meningkatkan

daya hantar listrik tanah (Lampiran 4 dan 5).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap perubahan Daya

Hantar Listrik (DHL) pada 6 MST dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daya Hantar Listrik Tanah pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Berdasar Tabel 2 diatas diketahui bahwa daya hantar listrik yang tertinggi pada

perlakuan Pasir vulkan 5 kg + air laut 2.5 L (G2) sebesar 0.1660 mmhos/cm sedangkan yang terendah pada perlakuan Kontrol (G0) sebesar 0.0283 mmhos/cm.

Basa-Basa Tukar dan Kejenuhan Basa (KB) Tanah

Dari hasil sidik ragam Basa – Basa Tukar tanah pada 6 MST memperlihatkan bahwa

perlakuan dengan pemberian air laut (G2 dan G3) nyata meningkatkan Na – tukar dan Mg –

tukar tanah ( Lampiran 6, 7, 12 dan 13) sedangkan perlakuan dengan pemberian zeolit (G3) berpengaruh nyata menurunkan Ca – tukar dan kejenuhan basa tanah (Lampiran 10, 11, 14

dan 15). Sementara pemberian amelioran pada tiap perlakuan tidak berpengaruh nyata

terhadap K – tukar (Lampiran 8 dan 9).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap perubahan basa –

Basa Tukar dan Kejenuhan Basa (KB) tanah pada 6 MST dapat dilihat pada Tabel 3 -7.

Tabel 3. Nilai Rataan Na – Tukar Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT pada taraf 5 %

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum pemberian semua perlakuan

meningkatkan Na – tukar tanah. Perlakuan (G3) berbeda tidak nyata dengan G2 dan G1, namun berbeda nyata dengan G0.

Tabel 4. Nilai Rataan K – Tukar Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Dari Tabel 4 menunjukkan pemberian semua amelioran menurunkan K – tukar tanah.

Tabel 5. Nilai Rataan Ca – Tukar Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT pada taraf 5%

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian pasir vulkan + air laut + zeolit nyata

menurunkan nilai Ca – tukar tanah.

Tabel 6. Nilai Rataan Mg – Tukar Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT pada taraf 5 %

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa secara umum pemberian semua perlakuan

meningkatkan Mg – tukar tanah. Perlakuan air laut (G2 dan G3) berbeda nyata dengan

perlakuan (G0 dan G1).

Tabel 7. Nilai Rataan KB Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT pada taraf 5%

Dari Tabel 7 menunjukkan perlakuan dengan pemberian air laut berpengaruh nyata

menurunkan Kejenuhan Basa tanah. Perlakuan G2 dan G3 berbeda nyata terhadap perlakuan

Kapasitas Tukar Kation (KTK)

Hasil sidik ragam KTK tanah pada 6 MST memperlihatkan bahwa pemberian semua

perlakuan menurunkan nilai KTK tanah (Lampiran 16 dan 17).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap perubahan

Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada 6 MST dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Rataan KTK Tanah Gambut tiap perlakuan pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji BNT pada taraf 5%

Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa perlakuan G0 dan G2 berbeda nyata dengan

perlakuan G1 dan G3. Bulk Density (BD)

Hasil sidik ragam BD tanah pada 20 MST (akhir vegetatif) memperlihatkan bahwa

pemberian semua perlakuan terutama pasir vulkan yang memiliki tekstur pasir belum

memberikan pengaruh nyata pada BD tanah gambut (Lampiran 18-20 ).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap perubahan Bulk

Density (BD) tanah pada 20 MST (akhir vegetatif) dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai Rataan BD Tanah Gambut tiap perlakuan pada 20 MST (akhir vegetatif)

Dari Tabel 9 menunjukkan bahwa BD tanah gambut tertinggi terdapat pada perlakuan

Tinggi Tanaman

Hasil sidik ragam Tinggi Tanaman pada 6 dan 20 MST (akhir vegetatif)

memperlihatkan bahwa pemberian semua perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata

pada tinggi tanaman (Lampiran 21-26).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman

pada 6 dan 20 MST (akhir vegetatif) dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Tinggi Tanaman pada 6 MST

Perlakuan Rataan pada plot perlakuan pemberian pasir vulkan (G1) yaitu 38.06 cm.

Tabel 11. Tinggi Tanaman pada 20 MST

Perlakuan Rataan

perlakuan kontrol (G0) yaitu 100.12 cm sedangkan terendah pada perlakuan pemberian pasir

vulkan + air laut + zeolit (G3) yaitu 94.44 cm.

Jumlah Anakan Vegetatif

Hasil sidik ragam Jumlah Anakan Vegetatif pada 6 dan 20 MST memperlihatkan

bahwa pemberian semua perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap jumlah anakan

vegetatif pada 6 dan 20 MST dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12. Jumlah Anakan Vegetatif pada 6 MST

Perlakuan Rataan

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa jumlah anakan vegetatif tertinggi diperoleh pada plot perlakuan kontrol (G0) yaitu 13.042 anakan, sedangkan terendah pada plot perlakuan pemberian pasir vulkan yaitu 11.542 anakan.

Tabel 13. Jumlah Anakan Vegetatif pada 20 MST

Perlakuan Rataan

Dari Tabel 13 dapat dilihat bahwa jumlah anakan vegetatif tertinggi diperoleh pada plot perlakuan kontrol (G0) yaitu 19.583 anakan, sedangkan terendah pada plot perlakuan pemberian pasir vulkan (G1) yaitu 17.792 anakan.

Jumlah Anakan Produktif

Hasil sidik ragam Jumlah Anakan Produktif memperlihatkan bahwa pemberian semua

perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah anakan vegetatif padi

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa jumlah anakan produktif tertinggi diperoleh pada

plot perlakuan kontrol (G0) yaitu 6.125 anakan, sedangkan terendah pada plot perlakuan pemberian pasir vulkan (G1) yaitu 3.858 anakan.

Bobot Kering Akar

Hasil sidik ragam bobot kering akar memperlihatkan bahwa pemberian semua

perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata pada bobot kering akar tanaman padi

varietas lokal (Lampiran 36 - 38).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap bobot kering akar

tanaman dapat dilihat pada Tabel 15.

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa bobot kering akar tertinggi diperoleh pada plot

perlakuan kontrol (G0) yaitu 19.627 g, sedangkan terendah pada plot perlakuan pemberian pasir vulkan (G2) yaitu 11.657 g.

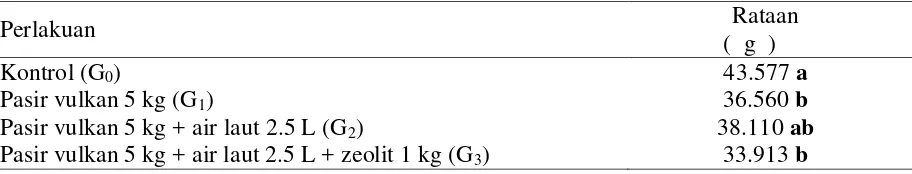

Bobot Kering Tajuk Tanaman

Hasil sidik ragam bobot kering tanaman memperlihatkan bahwa pemberian semua

perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata pada bobot kering padi varietas lokal

(Lampiran 39 - 41).

Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pengaruh perlakuan terhadap bobot kering tajuk

Ket: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata menurut uji BNT 5%

Dari tabel 16 menunjukkan bahwa perlakuan G0 dan G2 berbeda nyata dengan

perlakuan G1 dan G3.

Jumlah bulir per malai

Hasil sidik ragam jumlah bulir per malai memperlihatkan bahwa pemberian semua

perlakuan belum memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah bulir per malai (Lampiran 42

dan 43).

Ket: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata menurut uji BNT 5%

Dari Tabel 17 menunjukkan bahwa perlakuan G0 dan G2 berbeda nyata dengan perlakuan G1 dan G3 .

Pembahasan

Hasil pengukuran pH tanah akibat pemberian amelioran pasir vulkan, zeolit dan air

laut berpengaruh nyata meningkatkan kemasaman tanah (menurunkan pH) gambut (Tabel 2),

tergolong agak masan menurut kriteria BPPM (1982) dengan kisaran 5,28 - 5,93.

Meningkatnya kemasaman tanah gambut karena terjadinya pelepasan asam – asam organik

akibat pemberian amelioran.

Secara umum semua perlakuan menurunkan pH tanah. Pada perlakuan G1, G2 dan G3

dengan adanya pemberian pasir vulkan, air laut, dan zeolit berbeda nyata dengan perlakuan

vulkanik mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman dengan komposisi

total unsur tertinggi yaitu Ca, Na, K dan Mg, unsur makro lain berupa P dan S, sedangkan

unsur mikro terdiri dari Fe, Mn, Zn, Cu. Yufdy dan Jumberi (2008) yang menyatakan bahwa

air laut memiliki kandungan kation – kation basa seperti Na dalam konsentrasi yang sangat

tinggi dan K, Ca dan Mg dalam konsentrasi yang cukup tinggi dibandingkan unsur lainnya.

Kation – kation basa seperti Na, K, Ca dan Mg mampu mendesak ion H+ asam-asam organik

dari komplek jerapan keluar dari sistem menyebabkan konsentrasi ion H+ di larutan tanah meningkat sehingga kemasaman tanah meningkat.

Pemberian air laut pada perlakuan pasir vulkan + air laut (G2) dan pasir vulkan + air

laut + zeolit (G3) meningkatkan daya hantar listrik dibandingkan perlakuan yang tidak diberi air laut. Hal ini disebabkan oleh tingginya ion Na+ , Ca2+ , Mg2+ , Cl- , SO42- yang menyebabkan kenaikan daya hantar listrik. Ion Na+ dan Cl- adalah ion utama yang ada pada

air laut, kemudian disusul oleh kation-kation Mg2+, Ca2+, K+, Sr+ serta anion anion SO42-, Br

-dam HCO3- (Brotowijaya et al,1995).

Terhadap nilai basa – basa tukar (Tabel 3 – 7) memperlihatkan bahwa pemberian air

laut cenderung meningkatkan jumlah basa – basa tukar tanah gambut terutama Na – tukar dan

Mg – tukar. Sudarman, dkk (2002) menyatakan bahwa air laut dapat berfungsi sebagai

amelioran karena air laut mempunyai daya penukar yang besar sehingga Al3+ dan Fe2+ yang

berada pada kompleks pertukaran dapat digantikan oleh Na+, Ca2+, atau Mg2+ dari air yang ditambahkan. Oleh karena itu air laut dengan konsentrasi tertentu dapat berperan sebagai ion

penukar (ion exchanger) atau sebagai bahan amelioran. Sedangkan pemberian pasir vulkan

cenderung meningkatkan nilai kejenuhan basa tanah dimana perlakuan pemberian pasir

vulkan 5 kg / plot (G1) memiliki nilai KB tertinggi 22,28 % (Tabel 7). Fiantis (2006) menyatakan bahwa hasil pelapukan lanjut dari bahan vulkanik mengakibatkan terjadinya

keadaan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dibuktikan bahwa bahan

vulkanik mengandung kation-kation basa yang dapat meningkatkan Kejenuhan Basa (KB)

tanah yang selanjutnya dapat meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.

Berdasarkan kriteria BPPM (1982) nilai KB tanah gambut dataran tinggi tersebut masih

tergolong rendah.

Untuk parameter kapasitas tukar kation (Tabel 8) menunjukkan bahwa aplikasi semua

perlakuan menurunkan nilai KTK yaitu berkisar antara 18 – 21 me/100 g dengan nilai KTK

tertinggi terdapat pada perlakuan (G0) dengan 21,08 me/100 gr sedangkan terendah diperoleh pada perlakuan (G3) yaitu 18,61 me/100 gr. Berdasarkan kriteria BPPM (1982) hasil analisis

KTK tanah gambut tergolong sedang, berbeda dengan gambut dataran rendah umumnya

memiliki nilai KTK dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi (Suhardjo dan Widjaja

Adhi, 1976).

Perubahan nilai KTK tanah gambut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

pH, tingkat dekomposisi dan perubahan gugus fungsional di lahan gambut akibat adanya

reaksi dengan bahan amelioran yang diberikan. Kapasitas tukar kation merupakan

kemampuan koloid, dalam hal ini koloid organik tanah untuk mengadsorbsi kation-kation di

dalam larutan tanah. KTK tanah gambut berbanding lurus dengan pH dimana KTK akan

turun bila pH gambut turun dan sebaliknya. Agus dan Subiksa (2008) menyatakan bahwa

muatan negatif yang menentukan KTK pada tanah gambut seluruhnya adalah muatan

tergantung pH (pH dependent charge). Muatan negatif yang terbentuk adalah hasil dissosiasi

hidroksil pada gugus karboksilat atau fenol. Oleh karenanya penetapan KTK menggunakan

pengekstrak amonium acetat pH 7 akan menghasilkan nilai KTK yang lebih tinggi,

sedangkan penetapan KTK dengan pengekstrak amonium klorida (pada pH aktual) akan

Hasil pengukuran BD (Tabel 9) diketahui bahwa semua perlakuan tidak memberikan

pengaruh nyata dalam meningkatkan BD tanah gambut yang tergolong rendah dimana rataan

BD tanah semua perlakuan masih dibawah 0,5 gr/cm3. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa lahan gambut telah memiliki tingkat kematangan gambut saprik yang

didukung dengan pengamatan visual dimana warna gambut coklat dengan asal bahan sudah

tidak dapat diidentifikasi. Hasil ini didukung oleh penelitian Sihite (2013) bahwa

karakterikstik lahan gambut dataran tinggi di Desa Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara memiliki tingkat kematangan gambut

saprik dengan BD 0,51 g/cm3 pada kedalaman 0 – 30 cm.

Untuk parameter tinggi tanaman pada pengamatan 6 dan 20 MST (akhir vegetatif)

dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11 menunjukkan bahwa semua perlakuan belum memberikan

pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman padi, tetapi angka tertinggi pada perlakuan kontrol

(G0) dan terendah pada perlakuan (G3) artinya pemberian amelioran justru menghambat

pertumbuhan tinggi tanaman padi. Hal ini terjadi karena adanya kahat kalsium oleh tanaman

akibat adanya penurunan jumlah Ca – tukar di dalam tanah gambut (sesuai dengan hasil pada

Tabel 5). Kalsium berperan penting pada fase vegetatif tanaman terutama pembentukan akar

dan batang. Kahat kalsium pada tanaman akan menghambat pertumbuhan akar dan batang

sehingga tidak mampu tumbuh memanjang dengan cepat akibatnya tidak dapat memperoleh

air dan unsur hara yang cukup dari dalam tanah. Secara visual gejala yang tampak pada

tanaman yang kahat kalsium dapat dilihat dari pertumbuhannya yang kerdil (Damanik dkk.,

2011).

Selain itu, faktor kekeringan juga menganggu pertumbuhan tanaman padi. Penanaman

yang dilakukan pada bulan Juli bertujuan agar kebutuhan air tanaman baik pada fase vegetatif

hingga fase generatif tanaman padi (Agustus – Oktober) dapat terpenuhi mengingat pada

di lokasi saat penelitian dilakukan menyebabkan tanaman mengalami kekeringan sehingga

amelioran yang diberikan terutama air laut memberikan dampak lebih buruk pada kondisi

kurang air hingga timbul retakan – retakan di permukaan tanah. Keberadaan ion Na+ dalam jumlah yang tinggi menyebabkan terhambatnya adsorbsi kation lainnya di larutan tanah

ditambah adanya kekeringan menyebabkan bertambahnya kepekatan garam mudah larut di

dalam tanah sehingga tekanan osmotik di larutan tanah meningkat. Hal ini dapat menghambat

pertumbuhan tanaman akibat terjadinya plasmolisis yang mengganggu metabolisme tanaman

(Cachorro dkk., 1994).

Sementara untuk jumlah anakan vegetatif tanaman pada pengamatan 6 MST (Tabel

12), pemberian semua perlakuan belum memberikan pengaruh nyata dengan perlakuan

tertinggi pada perlakuan kontrol (G0) yaitu 13,04 tanaman dan terendah pada perlakuan pemberian pasir vulkan 5 kg (G1) yaitu 11,54 tanaman. Pada pengamatan 20 MST (Tabel 13),

pemberian semua perlakuan belum memberikan pengaruh nyata dengan perlakuan tertinggi

pada perlakuan kontrol (G0) yaitu 19,58 tanaman dan terendah pada perlakuan pemberian pasir vulkan 5 kg (G1) yaitu 17,79 tanaman. Sedangkan untuk jumlah anakan produktif tanaman oada 20 MST pemberian semua perlakuan belum memberikan pengaruh nyata

dengan perlakuan tertinggi pada perlakuan kontrol (G0) yaitu 6,13 tanaman dan terendah pada perlakuan pemberian pasir vulkan 5 kg + air laut 2.5 L + zeolit 1 kg (G3) yaitu 3,96

tanaman.Hal ini disebabkan penanaman padi dilakukan pada waktu yang kurang tepat dan

lahan sawah gambut lokasi penelitian merupakan lahan sawah tadah hujan dimana

ketersediaan air lahan sangat ditentukan oleh banyaknya curah hujan. Hasil observasi di

lapangan menunjukkan adanya indikasi cekaman kekeringan melihat adanya retakan –

retakan pada permukaan tanah gambut akibat minimnya jumlah hari hujan di lokasi saat

penelitian dilakukan sehingga pasokan air ke areal lahan berkurang mengingat lahan sawah

tadah hujan umumnya hanya dapat ditanami sekali setahun. Pertanaman padi pada areal

sawah tadah hujan seringkali mengalami kegagalan panen karena mengalami kekurangan air,

baik pada waktu pengolahan tanah maupun pertumbuhan tanaman.

Waktu tanam diakhir musim kering menyebabkan tanaman mengalami cekaman

kekeringan yang terjadi pada pertengahan fase vegetatif hingga pertengahan fase generatif

akibat tidak adanya hujan selama priode penting tersebut. Cekaman air berpengaruh besar

terhadap pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman padi terutama dapat

mempengaruhi rendahnya hasil panen. Terjadinya cekaman air selama masa pertumbuhan

tanaman umumnya menghambat proses pertumbuhan dan menyebabkan gangguan pada

fotosintesis (Begg, 1980 dalam Santos, 2009 ).

Bobot kering tanaman dan bobot kering akar yang disajikan pada Tabel. 15 dan 16

menunjukkan setelah pemberian amelioran berupa pasir vulkan, pasir vulkan ditambah air

laut dan pasir vulkan ditambah air laut dan zeolit mengalami penurunan bobot kering

tanaman. Ini diakibatkan pengaruh garam yang berasal dari air laut menghambat penyerapan

unsur hara sehingga pertumbuhan terganggu. Hal ini sesuai dengan Sembiring dan Gani

(2006) yang menyatakan pertumbuhan akar, batang dan luas daun berkurang karena cekaman

garam, yaitu; ketidak-seimbangan metabolik yang disebabkan oleh keracunan ion, cekaman

osmotik dan kekurangan hara.

Untuk parameter jumlah bulir padi (Tabel 17) menunjukkan bahwa pemberian

amelioran berupa pasir vulkan, pasir vulkan ditambah air laut dan pasir vulkan ditambah air

laut dan zeolit secara umum mengalami penurunan jumlah bulir padi. Hal ini diduga akibat

hadirnya ion Na+ yang bersumber dari air laut yang menyebabkan keracunan pada akar sehingga mengganggu penyerapan hara. Hal ini sesuai dengan Sipayung (2003) yang

menyatakan Salinitas dan kekeringan akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah, yaitu:

buruk, 4) kerusakan dan terganggunya stuktur tanah, 5) permeabilitas tanah buruk, 6)

penurunan produktivitas. Salinitas atau konsentrasi garam-garam terlarut yang cukup tinggi

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Penambahan air laut dan zeolit kepada lahan gambut dataran tinggi berpengaruh nyata

menurunkan nilai pH tanah, K – Tukar, Ca –Tukar dan Kejenuhan Basa tanah. Namun

berpengaruh nyata menaikan nilai Daya Hantar Listrik (DHL), Na – Tukar, Mg – Tukar

tanah.

2. Penambahan pasir vulkan, air laut dan zeolit menurunkan jumlah anakan vegetatif, jumlah

anakan produktif.

Saran

Sebaiknya pemberian amelioran dilakukan lebih awal sebelum penanaman sehingga

dapat lebih akurat dalam menilai pengaruh amelioran pada pertumbuhan padi varietas lokal di

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F, dan I.G.M. Subiksa., 2008. Lahan Gambut : Potensi untuk Pertanian danAspek Lingkungan.Balai Penelitian Tanah, Bogor

Al-Jabri, M. 2008.Kajian Metode Penetapan Kapasitas Tukar Kation Zeolit sebagai

Pembenah Tanah untuk Lahan Pertanian Terdegradasi. Jurnal Standardisasi. Vol. 10, No. 2.BSN.

Anda, M. dan W. Wahdini. 2010. Sifat , Komposisi Mineral, dan Kandungan Berbagai Unsur pada Abu Erupsi Merapi, Oktober-November 2010 [Unpublish]. Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

Apriantoro, A. 2009. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah Tadah Hujan. Badan Litbang Deptan. Bogor.

Balai Penelitian Tanah, 2011. Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Bogor

Begg, J. E. 1980. Morphological Adaptation of Leaves to Water Stress. Pp. 33-42 in Turner, N.C., and P. J. Krame (ed.). Adaptation of Plants to Water and High Temperature Stress. Jhon Wiley and Sons, New York.

Brotowijoyo, M. D., Dj. Tribawono., E. Mulbyantoro. 1995. Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air.Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Damanik, M. M. B., B. E. Hasibuan., Fauzi., Sarifuddin., H. Hanum. 2011. Kesuburan Tanah dan Pemupukan. USU Press. Medan

Fiantis, D. 2006. Properties of Volcanic Ash Soils from The Merapi and Talamau Volcanoes in West Sumatera (Indonesia). MSc. Thesis. Univ. Of Gent. 130 hal.

Firlana. 2013. Efek Air Laut, Zeolit dan Bahan Vulkan Terhadap Sifat Kimia Tanah Gambut. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hardjowigeno, S. 1993. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Akademika Pressindo, Jakarta.

Hartatik, W., I.G.M Subiksa dan A. Dariah, 2011.Sifat Kimia dan Fisika Tanah Gambut. Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Balai Penelitian Tanah, Bogor.

Istomo, 2006. Peningkatan Sumberdaya Bahan Tambang Gambut: Penelitian Eksploitasi Bahan Tambang Gambut Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara: Kerjasama antara Dinas Pertambangan dan Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Kehutanan IPB

Lubis, A.T. 2013. Pengaruh Air Laut, Zeolit, dan Pasir Vulkan Terhadap Status Hara Pada Tanah Gambut Serta Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan

Najiyati, S.,L. Muslihat., dan I.N.N. Suryadiputra., 2005. Panduan PengelolaanLahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan. Proyek Climate Change, Forests and

Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia

Noor, M., 2001.Pertanian Lahan Gambut-Potensi dan Kendala. Kanisius, Yogyakarta

Saragih, E.E., 2009. Kajian Efektivitas Periode dan Jenis Pelindian Air Laut Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah Gambut. Skripsi Jurusan Ilmu Tanah Fakultas, Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan

Saragih, E.S. 1996. Pengendalian Asam-Asam Organik Meracun dengan Penambahan Fe (III) pada Tanah Gambut Jambi, Sumatera. Tesis S2. Program Pascasarjana, Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Sediyarso, M. dan S. Suping. 1987. Pengaruh Abu Gulunggung Terhadap Tanah Pertanian. Pusat Penelitian Tanah. Bogor.

Sembiring, H dan A. Gani. 2005. Adaptasi Varietas Padi Pada Terkena Tsunami. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Bogor

Sihite, L. 2013. Karakteristik Tanah Gambut Topogen yang Dijadikan Sawah dan Dialihfungsikan Menjadi Pertanaman Kopi Arabika dan Hortikultura. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sipayung, R. 2003. Stres Garam dan Mekanisme Toleransi Tanaman. Fakultas Pertanian USU, Medan

Subiksa, I.G.M., K. Nugroho, Sholeh and I.P.G.W. Adhi. 1997. The effect of ameliorants on the chemical properties and productivity of peat soil. In: Rieley and Page (Eds). Pp:321-326. Biodiversity and Sustainability of Tropical Peatlands. Samara Publishing Limited, UK.

Sudarman, K., Azwar, M., dan Bambang, H. S. 2002. Pengaruh Pemberian Gambut Disertai Pelindian Dan Penambahan Amelioran Pada Tanah Sulfat Masam Terhadap

Kemasaman Tanah Dan Serapan Hara Makro Tanaman Padi. Laporan Penelitian, Program Studi Ilmu Tanah, Program Pascasarjana, UGM. Yogyakarta.

Sudaryo dan Sutjipto. 2009. Identifikasi dan Penentuan Logam Pada Tanah Vulkanik di Daerah Cangkringan Kabupaten Sleman Dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Batan, Yogyakarta.

Suhardjo, H. and I P.G. Widjaja-Adhi. 1976. Chemical Characteristics of The Upper 30 cm of Peat Soils from Riau. ATA 106. Bull. 3: 74-92. Soil Res. Inst. Bogor.

Sutakarya H, Las T Sutiti. 1992. Potensi Zeolit Bayah. Proceed Seminar Zeo-Agro, Hal 223-237. IPB Bogor.

Susilawati, H.L., M. Ariani., R. Kartikawati., P. Setyanto. 2011. Ameliorasi Tanah Gambut Meningkatkan Produksi Padi Dan Menekan Emisi Gas Rumah Kaca. Buletin Agroinovasi Ed: 6, No. 3400 Tahun XLI. Badan Litbang Pertanian, Bogor.

Suwardi. 2007. Pemanfaatan zeolit untuk Perbaikan Sifat-sifat Tanah dan Peningkatan Produksi Pertanian. Disampaikan pada Semiloka PembenahTanah Menghemat Pupuk Mendukung Peningkatan Produksi Beras, di Departemen Pertanian, 5 April 2007. Jakarta.

Wahyunto, Sofyan Ritung, Suparto, dan H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan.Wetland International Indonesia Programme. Bogor.

Yufdy, M.P. and A. Jumberi. 2008. Harnessing nutrients from seawater for plant

requirements.Availableat:Http://www.dpi.nsw.gov.au/_data/assets/pdf_file/0006/1994 55/Ses2-Harnessing-nutrients-from-seawater-for-plant requirements (Pada Tanggal 24 Mei 20013).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Awal Tanah GambutNo Parameter Tanah Gambut* Keterangan** Air Laut*

1. pH H2O 5,30 Agak Masam 9,010

2. DHL (mmhos/cm) 0,027 Sangat Rendah 40,000

3. Na-dd (me/100 g); (%) 0,08 Sangat Rendah 5,660

4. K-dd (me/100 g); (%) 0,06 Sangat Rendah 30,041

5. Ca-dd (me/100 g); (%) 0,17 Sangat Rendah 3,713

6. Mg-dd (me/100 g); (%) 0,40 Rendah 2,380

-8. KTK (me/100 g) 30,40 Tinggi

-9. C-organik (%) 12,42 Sangat Tinggi

-10. N-Total (%) 0,95 Sangat Tinggi

-11. P-tersedia (ppm) 34,14 Tinggi

-12. C/N 13,07 Sedang

-* Dianalisis di Laboratorium Kimia Kesuburan Tanah dan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian USU, Medan

** Berdasarkan Kriteria BPP Medan, 1982

Data Parameter Tanah

Lampiran 2. Hasil Analisis pH tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

G0 5.04 5.06 4.95 15.05 5.017

G1 5.19 4.87 4.95 15.01 5.003

G2 4.84 4.71 4.80 14.35 4.783

G3 4.74 4.77 4.79 14.30 4.767

Total 19.810 19.410 19.490 58.71

Lampiran 3. Daftar Sidik Ragam pH Tanah pada 6 MST

Lampiran 4. Hasil Analisis DHL Tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 5. Hasil Sidik Ragam DHL Tanah pada 6 MST

SK db JK KT F.Hit F.tab Ket

Lampiran 6. Hasil Analisis Na – Tukar Tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 7. Daftar Sidik Ragam Na – Tukar Tanah pada 6 MST

Lampiran 8. Hasil Analisis K – Tukar pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 10. Hasil Analisis Ca – Tukar Tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 11. Daftar Sidik Ragam Ca –Tukar Tanah pada 6 MST

SK db JK KT F.Hit F.tab Ket

Lampiran 12. Hasil Analisis Mg – Tukar Tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

G0 0.18 0.15 0.16 0.48 0.160

G2 0.26 0.24 0.20 0.70 0.233

G3 0.28 0.22 0.26 0.76 0.254

Total 0.90 0.80 0.77 2.47

Rataan 0.22 0.20 0.19 0.206

Lampiran 13. Daftar Sidik Ragam Mg – Tukar Tanah pada 6 MST

SK db JK KT F.Hit F.tab Ket

Lampiran 14. Hasil Analisis Kejenuhan Basa (KB) Tanah pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 15. Daftar Sidik Ragam Kejenuhan Basa (KB) Tanah pada 6 MST

SK db JK KT F.Hit F.tab Ket

Lampiran 16. Hasil Analisis Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Blok 2 0.37 0.19 0.54 5.14 tn

Perlakuan 3 11.74 3.91 11.46 4.76 *

Galat 6 2.05 0.34

Total 11 14.16

KK 13.04

Lampiran 18. Hasil Pengukuran Bulk Density (BD) Tanah pada 20 MST (akhir vegetatif)

Lampiran 19. Rataan Bulk Density (BD) pada 20 MST (akhir vegetatif)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

1 2 3

Lampiran 20. Daftar Sidik Ragam Bulk Density Tanah pada 20 MST (akhir vegetatif)

Lampiran 21. Tabel Data Tinggi Tanaman pada 6 MST

Lampiran 22. Tabel Rataan Tinggi Tanaman pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Lampiran 23. Daftar Sidik Ragam Tinggi Tanaman pada 6 MST

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Lampiran 24. Tabel Data Tinggi Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

1 2 3 4 5 6 7 8

Lampiran 25. Tabel Rataan Tinggi Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 26. Daftar Sidik Ragam Tinggi Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Lampiran 27. Tabel Data Jumlah Anakan Vegetatif Tanaman pada 6 MST

Perlakuan Sampel Ulangan I (batang)

1 2 3 4 5 6 7 8

G0 16 11 7 8 14 11 10 14

G2 10 11 12 16 7 14 13 10

Lampiran 28. Tabel Rataan Jumlah Anakan Vegetatif Tanaman pada 6 MST

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 29. Daftar Sidik Ragam Jumlah Anakan Vegetatif Tanaman pada 6 MST

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

1 2 3 4 5 6 7 8

Lampiran 31. Tabel Rataan Jumlah Anakan Vegetatif Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 32. Daftar Sidik Ragam Jumlah Anakan Vegetatif Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

G2 15 13 20 7 12 8 14 15

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 G0 38.01 27.12 31.10 22.51 22.76 28.48 16.77 14.48

G1 12.70 23.50 8.97 8.04 16.56 8.68 7.70 7.94

G2 12.53 7.93 12.68 9.16 10.59 8.18 6.26 6.94

G3 9.72 12.17 6.84 13.13 6.86 6.36 6.83 8.11

Lampiran 37. Tabel Rataan Berat Kering Akar Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

G2 23.52 12.88 14.20 15.43 23.71 21.61 24.71 15.96 G3 11.90 17.42 15.58 14.18 17.37 14.36 18.74 12.50

Lampiran 40. Tabel Rataan Berat Kering Tajuk Tanaman pada 20 MST (akhir vegetatif)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 42. Tabel Rataan Jumlah Bulir Padi

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Lampiran 43. Daftar Sidik Ragam Jumlah Bulir Padi