RANCANG BANGUN APLIKATOR CAIR DENGAN

SISTEM KONTROL MODULASI LEBAR PULSA

SKRIPSI

YAN YONATHAN ROTINSULU

F14070030

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LIQUID APPLICATOR DESIGN WITH PULSE WIDTH MODULATION CONTROL

Yan Yonathan Rotinsulu and Mohamad Solahudin

Department of Mechanical and Biosystem Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO BOX 220, Bogor, West Java, Indonesia.

e-mail: [email protected], [email protected]

ABSTRACT

Destructive impacts of herbicide usage on environment and water contamination have led researcher orientation toward finding solutions for their accurate use. If weed density could be correctly detected, accurate spraying can effectively reduce herbicide usage. The purpose of this research is to develop a software that can detect and determine weed density of a picture and develop a sprayer pump controller system. In this study the relation between three main color components (red, green & blue) of the images and color feature extraction (hue) were used to define weed density. The pulse width modulation (PWM) drive motor speed control was correlated with the percentage of green level to vary the applications flow rate by adjusting the duty level of PWM motor. The field test case results showed the error value for accuracy of spraying location was 10.55% and the error value for accuracy of spraying dosage was 3.47%. It was also shown that by dividing the image of the test case into 4 parts reduced the liquid consumption by 14% from the liquid consumption without image dividing.

Yan Yonathan Rotinsulu. F14070030. Rancang Bangun Aplikator Cair dengan Sistem Kontrol Modulasi Lebar Pulsa. Di bawah bimbingan Mohamad Solahudin. 2011.

RINGKASAN

Hingga saat ini penggunaan larutan herbisida dalam pengendalian gulma atau tanaman pengganggu lebih banyak hanya sebatas perhitungan teoritis yang dibutuhkan oleh suatu areal tanam dengan dosis tunggal sehingga penggunaan herbisida yang disemprotkan secara merata akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan kurang ramah lingkungan. Untuk meminimalkan kerugian tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem kendali lain yang mampu mengendalikan gulma secara tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat dosis.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi untuk menduga kepadatan gulma dengan pengolahan citra dan merancang sistem kendali putaran motor DC pompa sprayer

elektrik dengan modulasi lebar pulsa. Penelitian dilakukan di Lab. Teknik Bioinformatika dan Laboratorium Lapangan Departemen TMB IPB pada bulan Maret sampai Juni 2011.

Aplikator cair yang dibuat terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu rangka alat, perangkat makatronika, dan perangkat lunak pengolah citra. Aplikator ini adalah alat penyemprot cairan yang dikendalikan oleh perangkat elektronik yaitu mikrokontroler AT89S51 dan modul pengendali kecepatan putar motor DC EMS H-Bridge 30A. Proses pengambilan gambar dan penyemprotan dipicu oleh sensor magnet lempengan. Perangkat lunak melakukan filterisasi gambar antara gulma dan lahan dengan menggunakan nilai Hue dan menentukan tingkat kepadatan gulma pada lahan terbuka untuk setiap gambar yang diolah. Pengolahan citra dilakukan untuk citra tunggal dan citra dengan 4 potongan. Hasil pengolahan tersebut diinterpretasikan ke dalam peta perlakuan dan dibandingkan satu sama lain dalam hal konsumsi cairan yang diperlukan.

RANCANG BANGUN APLIKATOR CAIR DENGAN

SISTEM KONTROL MODULASI LEBAR PULSA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh :

YAN YONATHAN ROTINSULU F14070030

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi

: Rancang Bangun Aplikator Cair dengan Sistem Kontrol Modulasi

Lebar Pulsa

Nama

: Yan Yonathan Rotinsulu

NIM

: F14070030

Menyetujui,

Pembimbing,

(Ir. Mohamad Solahudin, M.Si)

NIP 19650915 199103 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen,

(Dr. Ir. Desrial, M.Eng.)

NIP 19661201 199103 1 004

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikator Cair dengan Sistem Kontrol Modulasi Lebat Pulsa” adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juli 2011 Yang membuat pernyataan

© Hak cipta milik Yan Yonathan Rotinsulu, tahun 2011 Hak cipta dilindungi

ii

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1990 di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan bapak (Alm) Hodi Rotinsulu dan Ibu Yuli Hartati Tangahu. Penulis menempuh pendidikan pertama kali di TK Mawar dan selesai pada tahun 1995, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 63 Gorontalo yang diselesaikan pada tahun 2001. Pendidikan berikutnya dilanjutkan penulis di SLTP Negeri 1 Gorontalo dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MAN Insan Cendekia Gorontalo dan masuk dalam program IPA serta lulus pada tahun 2007.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikator Cair dengan Sistem Kontrol Modulasi Lebar Pulsa” dengan baik. Penelitian ini dilakukan sejak Maret sampai Juni 2011.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Mohamad Solahudin, M.Si. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Ayah (Alm.) dan Ibu yang selalu senantiasa memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis.

3. Marion Renaldo Rotinsulu, yang selalu menyediakan waktunya untuk memberi arahan dan motivasi selama penulis melakukan studinya.

4. Program beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) Institut Pertanian Bogor yang telah membantu membiayai penulis selama melakukan studi.

5. Pak Gozali yang selalu membantu dengan saran-saran teknisnya.

6. Cecep Saepul, David, Lovren, Zani, dan Dipta yang selalu menyempatkan diri untuk membantu penulis melakukan penelitiannya.

7. Teman-teman sedepartemen Teknik Pertanian angkatan 44, 43, dan 42 atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pertanian. Penulis juga berharap masukan dan kritikan yang menyempurnakan tulisan ini dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini.

Bogor, Juli 2011

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 TUJUAN ... 1

1.3 BATASAN PENELITIAN ... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 2

2.1 PERTANIAN PRESISI ... 2

2.2 GULMA ... 2

2.3 APLIKATOR CAIR ... 3

2.4 PENGOLAHAN CITRA ... 3

2.5 PERANGKAT KERAS ... 7

2.6 PERANGKAT LUNAK ... 16

2.7 PENELITIAN TERDAHULU ... 17

III. METODE PENELITIAN ... 18

3.1 WAKTU DAN TEMPAT ... 18

3.2 BAHAN DAN ALAT ... 18

3.3 METODE ... 18

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

4.1 DESKRIPSI ALAT ... 25

4.2 PERANGKAT LUNAK PENGOLAHAN CITRA ... 26

4.3 MIKROKONTROLER ... 31

4.4 PENENTUAN NILAI MODULASI LEBAR PULSA ... 34

4.5 SPRAYER ELEKTRIK ... 34

4.6 UJI KINERJA SISTEM ... 36

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 39

5.1 SIMPULAN ... 39

5.2 SARAN ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jenis nozzle dan pola semprotannya ... 4

Tabel 2. Deskripsi pin mikrokontroler AT89S51 ... 9

Tabel 3. Special function register ... 10

Tabel 4. Timer Mode ... 10

Tabel 5. Register TCON ... 11

Tabel 6. Register TMOD... 11

Tabel 7. Mode pilihan komunikasi data serial ... 12

Tabel 8. Register SCON ... 12

Tabel 9. Register PCON ... 12

Tabel 10. Register IE ... 13

Tabel 11. Register IP ... 13

Tabel 12. Tabel Kebenaran konfigurasi H-Bridge ... 15

Tabel 13. Konfigurasi nilai PWM ... 17

Tabel 14. Nilai kombinasi hasil pengolahan gambar ... 20

Tabel 15. Interval nilai hijau piksel untuk klasifikasi tingkat kepadatan gulma ... 29

Tabel 16. Konfigurasi USB Port untuk komunikasi data ... 29

Tabel 17. Pin AT89S51 yang digunakan dalam sistem ... 31

Tabel 18. Nilai duty cycle PWM yang digunakan dalam sistem ... 34

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Pengaruh ketinggian dan jarak pemasangan aplikator cair ... 3

Gambar 2. Koordinat RGB ... 5

Gambar 3. Mikrokontroler AT89S51 ... 7

Gambar 4. Konfigurasi Pin pada mikrokontroler AT89S51 ... 7

Gambar 5. Logika Kontrol Timer/Counter ... 8

Gambar 6. Modul EMS H-Bridge 30 A ... 14

Gambar 7. Konfigurasi H-Bridge ... 14

Gambar 8. Integrated Circuit VNH30SP30 ... 15

Gambar 9. Duty cycle 30% ... 16

Gambar 10. Pengolahan gambar serangan gulma ... 19

Gambar 11. Perancangan sistem kontrol ... 20

Gambar 12. Rangka alat penyemprot ... 21

Gambar 13. Pendeteksi jarak dan pemicu ... 21

Gambar 14. Interpretasi hasil pengolahan citra ... 23

Gambar 15. Ilustrasi perbandingan hasil pengolahan citra ... 23

Gambar 16. Diagram alir tahapan penelitian ... 24

Gambar 17. Desain antarmuka pengolahan citra ... 25

Gambar 18. Rangkaian elektronik sistem kontrol ... 26

Gambar 19. Nilai rataan RGB dan Hue dalam pemilihan Threshold value ... 27

Gambar 20. Penentuan nilai Hue sebagai nilai dari proses Thresholding... 27

Gambar 21. Perbandingan hasil pengolahan citra dengan gambar yang diambil dengan kamera berbeda ... 28

Gambar 22. Peta Perlakuan Pengendalian Gulma ... 20

Gambar 23. Debit kontinyu dari sprayer elektrik ... 34

Gambar 24. Hubungan antara tinggi dan lebar penyemprotan... 35

Gambar 25. Distribusi air hasil penyemprotan dengan bukaan katup selama 30 detik ... 35

Gambar 26. Distribusi air hasil penyemprotan dengan perlakuan PWM selama 30 detik ... 36

Gambar 27. Pengujian ketepatan aktifasi penyemprotan... 37

Gambar 28. Hasil pengujian ketelitian dosis aplikasi ... 38

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Citra sebaran gulma pada lahan terbuka ... 42

Lampiran 2. Data spesifikasi sprayer elektrik ... 43

Lampiran 3. Gambar teknik rangka alat ... 44

Lampiran 4. Data pengolahan citra ... 45

Lampiran 5.Data penentuan nilai segmentasi ... 48

Lampiran 6.Data distribusi air hasil penyemprotan dengan PWM ... 64

Lampiran 7. Data distribusi air hasil penyemprotan dengan bukaan katup ... 65

Lampiran 8. Data pengujian aktifasi penyemprotan ... 66

Lampiran 9. Data pengujian dosis penyemprotan ... 67

Lampiran 10. Program Mikrokontroler ... 68

1

I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini banyak yang telah diterapkan di dalam kegiatan pertanian. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat menekan biaya produksi juga meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri. Salah satu pendekatan teknologi tepat guna di bidang pertanian saat ini adalah pertanian presisi atau yang lebih dikenal dengan istilah Precision Farming.

Dalam kegiatan produksi produk pertanian, terdapat beberapa penggunaan bahan berwujud cair. Diantaranya adalah proses pengendalian gulma atau tanaman pengganggu yang menggunakan larutan herbisida. Penggunaan larutan-larutan tersebut dewasa ini lebih banyak hanya sebatas perhitungan teoritis yang dibutuhkan oleh suatu areal tanam dengan dosis tunggal sehingga terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan penggunaan larutan tersebut tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kondisi gulma yang tumbuh tidak tersebar merata. Akibatnya, penggunaan herbisida yang disemprotkan secara merata akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Selain hal tersebut, penggunaan herbisida yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan tanaman itu sendiri dan mencemari lingkungan dengan larutan kimia.

Untuk meminimalkan kerugian tersebut, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengendalikan banyaknya larutan herbisida yang disemprotkan ke lahan. Perlu dilakukan pengembangan sistem kendali lain yang mampu mengendalikan gulma secara tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat dosis.

1.2

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi untuk menduga kepadatan gulma dengan pengolahan citra dan merancang sistem kendali putaran motor pada pompa DC dengan modulasi lebar pulsa.

1.3

Batasan Penelitian

1. Rancangan aplikator cair didesain untuk penanganan gulma pada lahan terbuka.

2

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pertanian Presisi

Zhang (2002) menyatakan bahwa pertanian presisi dikonseptualisasikan dengan pendekatan sistem untuk mengatur sistem pertanian menjadi low-input, efisiensi tinggi dan berkelanjutan. Dari sudut pandang teknis, Doluschitz (2003) menyebutkan terdapat dua teknik dalam penerapan pertanian presisi yaitu pendekatan sensor (real time) dan pendekatan pemetaan (penentuan posisi). Selain itu ada pula pendekatan yang menggabungkan kedua metode tersebut.

2.1.1 Pendekatan Sensor (Sensor Approaching)

Sensor digunakan sebagai input dalam sistem pertanian presisi real time. Input tersebut akan diproses dalam waktu yang singkat dan akan menghasilkan output berupa tindakan aktuator. Ada lima golongan sensor yang biasanya digunakan dalam pertanian presisi, yaitu yield sensor, field sensor, soil

sensor, crop sensor, dan anomally sensor (Zhang et al., 2002).

2.1.2 Pendekatan Pemetaan (Mapping Approaching)

Menurut Auernhammer (2001), Pendekatan pemetaan merupakan sebuah pendekatan yang didasarkan pada data historis tentang distribusi hasil dan ketersediaan nutrisi tanaman dalam tanah yang diperoleh dari proses penginderaan.

2.1.3 Pendekatan Terpadu (Integrated Approaching)

Banyak peneliti telah menggunakan pendekatan pemetaan dan pendekatan sensor secara terpisah untuk menangani masalah pertanian presisi. Banyak pula ilmuwan yang telah memadukan dua pendekatan tersebut seperti pada aplikasi VRT (Variable Rate Technology) pupuk nitrogen yang membutuhkan pengembangan analisis kebutuhan nitrogen tanaman secara spesifik, penginderaan kondisi nitrogen dan air baik pada tanaman maupun tanah, penyatuan data indera, akuisisi data real-time, transmisi, dan pembentukan basis data (Auernhammer, 2001).

2.2

Gulma

Menurut Monaco (2002), gulma merupakan semua tumbuhan pada pertanaman tanaman yang tidak dikehendaki keberadaannya dan menimbulkan kerugian. Keberhasilan pengendalian gulma merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tingkat hasil panen yang tinggi. Gulma dapat dikendalikan melalui berbagai aturan dan karantina; secara biologi dengan menggunakan organisme hidup; secara fisik dengan membakar dan menggenangi, melalui budi daya dengan pergiliran tanaman, peningkatan daya saing dan penggunaan mulsa; secara mekanis dengan mencabut, membabat, menginjak, menyiang dengan tangan, dan mengolah tanah dengan alat mekanis bermesin dan nonmesin, secara kimiawi menggunakan herbisida. Gulma umumnya dikendalikan dengan cara mekanis dan kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi berpotensi merusak lingkungan sehingga perlu dibatasi melalui pemaduan dengan cara pengendalian lainnya.

3

yang sering menyertai dan timbul bersamaan dengan pengolahan konservasi. Pada saat penggunaan herbisida diminimalkan atau dikurangi, pengolahan tanah setelah tanam diperlukan untuk mengendalikan gulma (Buchholtz dan Doersch 1968). Mengurangi pengolahan tanah lebih efisien dalam penggunaan energi daripada mengurangi penggunaan herbisida.

2.3

Aplikator Cair

Banyak alat atau mesin yang digunakan untuk membawa dan mengoperasikan bahan cair, seperti herbisida dan pupuk. Salah satunya adalah sprayer elektrik yang memiliki pompa sentrifugal elektrik yang menggunakan motor DC sebagai penggeraknya dengan sumber listrik berupa arus DC sebagai sumber tenaga penggeraknya. Dosis herbisida biasanya berkisar antara 200–300 l/ha (Dammer, 2007).

Ada berbagai macam pola semprotan nozzle yang dapat digunakan sebagai aplikator bahan cair sebagaimana yang divisualisasikan pada tabel 1.

Tidak hanya pola penyemprotan, penggunaan lebih dari satu nozzle, ketinggian dan jarak pemasangan aplikator cair pun dapat menentukan ketepatan penyemprotan cairan Miller (A dan Bellinder R, 2001). Gambar 1 menunjukkan adanya overlapping saat menggunakan beberapa nozzle

pada proses penyemprotan.

Gambar 1. Pengaruh ketinggian dan jarak pemasangan aplikator cair (Miller A dan Bellinder R, 2001)

2.4

Pengolahan Citra

Image Processing atau pengolahan citra adalah proses untuk mengamati dan menganalisa suatu obyek tanpa berhubungan langsung dengan obyek yang diamati. Penajaman citra, kompresi citra, dan korelasi citra yang kabur merupakan contoh dari teknik pengolahan citra yang dapat dilakukan (Ahmad, 2005).

4

Tabel 1. Jenis nozzle dan pola semprotannya (http://www.spray-nozzles.net/)

Jenis Nozzle

Pola Semprotan

Hollow Cone

Full Cone

Solid Stream

Flat

Proses Pengolahan citra umumnya dilakukan dari piksel ke piksel yang bersifat paralel. Citra yang digunakan adalah citra digital, karena citra jenis ini dapat diproses oleh komputer digital. Citra digital dapat diperoleh secara otomatis dari sistem perangkat citra digital yang melakukan penjelajahan citra membentuk suatu matrik dimana elemen-elemennya menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu lingkungan diskrit dari titik (Solahudin, 2010).

Titik-titik atau piksel tersebut menggambarkan posisi koordinat dan menunjukan warna citra. Warna citra didapat melalui penjumlahan nilai Red, Green, Blue (RGB). Koordinat RGB bisa dilihat di Gambar 2. Koordinat memberikan informasi warna piksel berdasarkan; brightness (ketajaman) warna cahaya (hitam, abu-abu, putih) dari sumber, hue (corak warna) yang ditimbulkan oleh warna (merah, kuning , hijau).

5

(1992), citra monokrom atau citra hitam putih merupakan citra satu kanal, dimana citra f(x,y) merupakan fungsi tingkat keabuan dari hitam ke putih; x menyatakan variabel baris atau garis jelajah dan y menyatakan variabel kolom atau posisi piksel di garis jelajah. Sedangkan citra warna yang dikenal juga dengan citra multi-spektral dinyatakan dalam tiga komponen warna; merah, hijau dan biru (RGB). Citra berwarna {fmerah (x,y), fhijau (x,y), fbiru (x,y)} merupakan fungsi dari harga vektor tingkat keabuan merah, hijau, dan biru.

Gambar 2. Koordinat RGB

Citra dengan modus skala keabuan dengan format 8-bit memiliki 256 tingkat keabuan atau intensitas warna. Nilai tersebut berkisar antara 0 – 255, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat paling gelap (hitam), sedangkan nilai 255 menunjukkan tingkat paling terang dan tingkat abu-abu berada diantaranya. Pada citra dengan 24 bit, tiap piksel dinyatakan dengan bit 0 - 7 untuk warna merah; bit 8 - 15 untuk warna hijau; bit 16 - 23 untuk warna biru.

Kemungkinan kombinasi warna yang dihasilkan dari citra dengan 24 bit adalah 256(3) sama dengan 16.777.216 kombinasi warna, dimana nilai 0 menyatakan warna hitam sedangkan nilai 16.777.216 menyatakan warna putih. Untuk mempermudah pengkodean, citra dapat diubah dari domain spasial menjadi domain yang lain. Proses perubahan ini dinamakan transformasi (Mandala tahun 2003 pada Lesmana 2010).

Sebuah warna didefinisikan sebagai jumlah relatif dari intensitas ketiga warna pokok (merah, hijau, biru) yang diperlukan untuk membentuk sebuah warna. Intensitas dapat berkisar dari 0% sampai 100%. Jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan resolusi dari intensitas menunjukan jumlah warna yang dapat ditampilkan. Intensitas 0% untuk ketiga warna pokok berarti warna hitam dan intensitas 100% untuk ketiga warna pokok berarti warna putih.

Model warna telah banyak dikembangkan oleh para ahli, seperti model RGB (Red, Green, Blue), model CMY (K) (Cyan, Magenta, Yellow), YcbCr (luminase serta dua komponen krominasi Cb dan Cr), dan HSI (Hue, Saturation, Intensity). Model warna RGB merupakan model warna pokok aditif, yaitu warna dibentuk dengan mengkombinasikan energi cahaya dari ketiga warna pokok dalam berbagai perbandingan.

Model warna RGB dapat juga dinyatakan dalam bentuk indeks warna RGB dengan rumus sebagai berikut :

Indeks warna merah

(1)

255,0,0 255,255,255

Y

255,255,0

255,0,255

0,255,255

0,255,0

0,0,255 C

M

6

Indeks warna hijau

(2)

Indeks warna biru

(3)

Dengan R, G, dan B masing-masing merupakan besaran yang menyatakan nilai intensitas warna merah, hijau, dan biru.

Selain mode RGB yang merepresentasikan semua warna sebagai campuran dari 3 cahaya yaitu merah, hijau, dan biru terdapat pula mode HSL yang ditemukan oleh Alvy Ray Smith pada tahun 1978. Mode ini merepresentasikan warna dalam 3 komponen: hue, saturation, dan lightness (Evan, 2009).

Hue merupakan corak warna atau pilihan warna yang meliputi spektrum warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, dst. Hue seringkali direpresentasikan dalam bentuk lingkaran yang berisi warna-warna pelangi. Karena berbentuk lingkaran, hue memiliki nilai sebesar sudut lingkaran yaitu dari 0o sampai 360o.

Saturation merupakan tingkat pewarnaan atau tingkat kemurnian sebuah warna. Warna dengan

saturation tinggi memiliki corak warna yang terlihat jelas, sedangkan warna dengan saturation rendah terlihat sebagai percampuran antara beberapa warna. Warna grayscale (yang didapat dari percampuran warna-warna RGB dengan perbandingan 1:1:1) memiliki tingkat saturation yang paling rendah. Nilai

saturation berkisar dari 0 sampai 100.

Lightness menyatakan tingkat terang sebuah warna. Warna putih yang merupakan percampuran warna RGB dengan nilai maksimum memiliki lightness paling tinggi, sedangkan warna hitam memiliki lightness paling rendah. Nilai lightness juga berkisar dari 0 sampai 100.

Untuk mengkonversi dari mode RGB ke mode HSL, pertama hitung max sebagai nilai maksimum dari nilai red, green, blue, dan min sebagai nilai minimum dari nilai red, green, blue. Lalu gunakan rumus berikut.

�

(4)

(5)

(6)

Rumus di atas menghasilkan nilai lightness dan saturation dalam jangkauan [0,1]. Nilai tersebut dikalikan dahulu dengan 100 untuk memperoleh nilai dengan jangkauan [0,100].

7

kemungkinan mode RGB ada 256x256x256 = 16.777.216 warna, sedangkan mode HSL ada 360x100x100 warna. Jadi akan ada warna-warna yang jika dikonversikan hasilnya akan sama akibat pembulatan.

2.5

Perangkat Keras (Hardware)

2.5.1 Mikrokontroler AT89S51

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dirancang khusus untuk aplikasi kontrol, dan dilengkapi dengan ROM, RAM dan fasilitas I/O pada satu chip. AT89S51 adalah salah satu anggota keluarga dari keluarga MCS-51/52 yang dilengkapi dengan internal 4 Kbyte flash PEROM (Programmable and Erasable Read Only Memory), yang memungkinkan memori program untuk dapat diprogram kembali. AT89S51 dirancang oleh Atmel sesuai dengan instruksi standard dan susunan pin 80C51 (Atmel Datasheet).

Gambar 3. Mikrokontroler AT89S51

Gambar 4. Konfigurasi Pin pada mikrokontroler AT89S51

8

a. Konfigurasi Pin

Konfigurasi pin pada mikrokontroler AT89S51 dijelaskan pada Gambar 4.

b. Deskripsi Pin

Tabel 2 menjelaskan seluruh pin yang ada pada mikrokontroler AT89S51.

c. Register dengan fungsi spesial

Mikrokontroler AT89S51 memiliki beberapa fungsi spesial yang secara khusus dialamatkan pada register tertentu. Tabel 3 menunjukkan seluruh register dengan fungsi spesial yang dimiliki mikrokontroler ini.

d. Operasi Timer / Counter

AT89S51 menyediakan fasilitas Timer 16 bit sebanyak 2 buah yaitu Timer0 dan Timer1.

Timer digunakan untuk membuat tundaan waktu/delay. Timer ini juga bisa berfungsi sebagai pencacah (counter).

Timer bekerja dengan cara menghitung pulsa clock internal mikrokontroler yang dihasilkan dari rangkaian osilator. Jumlah pulsa clock akan dibandingkan dengan sebuah nilai yang terdapat dalam register timer (TH dan TL). Jika jumlah pulsa clock sama dengan nilai timer, maka sebuah interupsi akan terjadi (ditandai oleh flag TF). Interupsi ini dapat dipantau oleh program sebagai tanda bahwa timer telah overflow.

Pencacah bekerja dengan cara menghitung pulsa eksternal pada P3.4 (T0) dan P3.5 (T1). Jumlah pulsa ini akan disimpan dalam register Timer yaitu pada TH dan TL.

Gambar 5. Logika Kontrol Timer/Counter

Timer akan menghitung pulsa clock dari osilator yang sebelumnya telah dibagi 12. Agar berfungsi sebagai timer maka pada register TMOD, bit C/T harus bernilai 0 dan bit Gate bernilai 0 atau pin INTx harus bernilai 1 dan pada TCON, bit TRx harus bernilai 1.

9

Tabel 2. Deskripsi pin mikrokontroler AT89S51 (Atmel Datasheet)

Nama Pin Keterangan

VCC Tegangan supply +5V

GND Ground

Port 0

Port 0 merupakan port paralel 8 bit dua arah (bi-directional) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Port 0 juga memultipleks alamat dan data jika digunakan untuk mengakses memori eksternal.

Port 1

Port 1 merupakan port paralel 8 bit dua arah dengan internal pull-up.

Port 1 juga digunakan dalam proses pemrograman P1.5 MOSI

P1.6 MISO P1.7 SCK

Port 2

Port 2 merupakan port paralel 8 bit dua arah dengan internal pull-up.

Port 2 akan mengirim byte alamat jika digunakaan untuk mengakses memori eksternal.

Port 3

Port 3 merupakan port paralel 8 bit dua arah dengan internal pull-up.

Port 3 juga bida difungsikan untuk keperluan khusus yaitu : P3.0 RXD (Receive Data)

P3.1 TXD (Transmit Data) P3.2 INT0 (Interrupt 0) P3.3 INT1 (Interrupt 1) P3.4 T0 (Timer 0) P3.5 T1 (Timer 1) P3.6 WR (Write Strobe) P3.7 RD (Read Strobe)

RST Pulsa dari low ke high akan mereset mikrokontroler

ALE/PROG Address Latch Enable, digunakan untuk menahan alamat memori eksternal selama pelaksanaan instruksi

PSEN

Program Store Enable, merupakan sinyal kendali yang memperbolehkan program memori eksternal masuk ke dalam bus selama proses pengambilan instruksi

EA/VPP

Jika EA=1 maka mikrokontroler akan melaksanakan instruksi dari ROM internal

Jika EA=0 maka mikrokonttoler akan melaksanakan instruksi dari ROM eksternal

XTAL1 Intput ke rangkaian osilator internal

10

Tabel 3. Special function register (Atmel Datasheet)

Simbol Nama Alamat Nilai Awal

ACC Akumulator E0H 00000000

B B Register F0H 00000000

PSW Program Status Word D0H 00000000

SP Stack Pointer 81H 00000111

DPTR0

Data Pointer 0 16 bit DP0L Byte Rendah DP0H Byte Tinggi

82H 83H

00000000 00000000

DPTR1

Data Pointer 1 16 bit DP1L Byte Rendah DP1H Byte Tinggi

84H 85H

00000000 00000000

P0 Port 0 80H 11111111

P1 Port 1 90H 11111111

P2 Port 2 A0H 11111111

P3 Port 3 B0H 11111111

IP Interrupt Priority Control B8H xx000000

IE Interrupt Enable Control A8H 0x000000

TMOD Timer/Counter Mode Control 89H 00000000

TCON Timer/Counter Control 88H 00000000

TH0 Timer/Counter 0 High Byte 8CH 00000000

TL0 Timer/Counter 0 Low Byte 8AH 00000000

TH1 Timer/Counter 1 High Byte 8DH 00000000

TL1 Timer/Counter 1 Low Byte 8BH 00000000

SCON Serial Control 98H 00000000

SBUF Serial Data Buffer 99H xxxxxxxx

PCON Power Control 87H 0xxx0000

WDTRST Watchdog Timer Reset A6H xxxxxxxx

AUXR Auxiliary Register 8EH xxx00xx0

Tabel 4. Timer Mode (Atmel Datasheet)

TxM1 TxM0 Mode Timer Deskripsi

0 0 0 13-bit Timer

0 1 1 16-bit Timer

1 0 2 8-bit auto reload

11

Tabel 5. Register TCON (Atmel Datasheet)

Bit Nama Fungsi Timer

7 TF1 Timer 1 Overflow. Bit ini diatur oleh

mikrokontroler 1

6 TR1 Timer 1 Run. Timer akan aktif jika bit ini bernilai 1 1

5 TF0 Timer 0 Overflow. Bit ini diatur oleh

mikrokontroler 0

4 TR0 Timer 1 Run. Timer akan aktif jika bit ini bernilai 1 0

Tabel 6. Register TMOD (Atmel Datasheet)

Bit Nama Fungsi Timer

7 GATE1

Jika bernilai 1, timer hanya akan mulai ketika INT1 pada kondisi high. Jika bernilai 0, timer akan mulai tanpa pengaruh kondisi INT1.

1

6 C/T1

Timer akan mencacah kejadian melalui T1 ketika bit ini bernilai 1 dan akan mencaca setiap siklus mesin jika bit bernilai 0.

1

5 T1M1 Penentu mode timer yang akan digunakan 1

4 T1M0 Penentu mode timer yang akan digunakan 1

3 GATE0

Jika bernilai 1, timer hanya akan mulai ketika INT1 pada kondisi high. Jika bernilai 0, timer akan mulai tanpa pengaruh kondisi INT1.

0

2 C/T0

Timer akan mencacah kejadian melalui T1 ketika bit ini bernilai 1 dan akan mencaca setiap siklus mesin jika bit bernilai 0.

0

1 T0M1 Penentu mode timer yang akan digunakan 0

0 T0M0 Penentu mode timer yang akan digunakan 0

e. Komunikasi Data Serial

Komunikasi serial memiliki keuntungan dari segi efektifitasnya karena hanya membutuhkan 2 jalur komunikasi, jalur data dan clock. Data dikirim/diterima per bit secara bergantian. Pada MCS-51, data ditampung sementara dalam register SBUF (Serial Buffer) sebelum dikirim/diterima.

Untuk mengatur mode komunikasi data serial dilakukan oleh SCON (Serial Control register). Untuk mengatur baudrate dilakukan oleh register PCON (Power Control register). Pada AT89S51, port serial terdapat pada pin P3.0(RXD) dan P3.1(TXD).

Terdapat 4 mode komunikasi data serial yang dapat dilakukan mikrokontroler AT89S51yang dapat dipilih dengan kombinasi nilai pada bit SM0 dan SM1 dalam SCON. Dalam SCON, terdapat flag TI (Transmit Interrupt) dan RI (Receive Interrupt) yang menandakan sedang terjadi pengiriman atau penerimaan data.

12

bernilai 1. RI akan 1 ketika data telah selesai diterima. Baik pada pengiriman maupun penerimaan, data akan disimpan dalam register SBUF.

Tabel 7. Mode pilihan komunikasi data serial (Atmel Datasheet)

SM1 SM0 Mode Deskripsi

0 0 0 Shift register, baud = f/12

0 1 1 8-bit UART, baud = variabel

1 0 2 9-bit UART, baud = f/32 atau f/64

1 1 3 9-bit UART, baud = variabel

Tabel 8. Register SCON (Atmel Datasheet)

Bit Simbol Fungsi

7 SM0 Serial port mode bit 0

6 SM1 Serial port mode bit 1

5 SM2 Pengaktif komunikasi multiprosesor

4 REN Receive Enable bit. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan penerimaan data serial

3 TB8 Transmitted bit 8. Pengaturan dilakukan oleh program pada mode 2 dan 3

2 RB8

Received bit 8. Bit ke-8 dari data yang diterima pada mode 2 dan 3. Berupa stopbit pada mode 1 dan tidak digunakan pada mode 0

1 TI Transmit Interrupt flag. Harus dikontrol oleh program

0 RI Receive Interrupt flag. Harus dikontrol oleh program

Tabel 9. Register PCON (Atmel Datasheet)

Bit Simbol Fungsi

7 SMOD

Serial baudrate modify bit. Bernilai 1, program akan

menggandakan timer 1 sebagai baudrate pada mode 1,2 dan 3. Bernilai 0, untuk menggunakan baudrate timer 1.

6-4 - Tidak digunakan

3 GF1 General purpose user flag bit 1

2 GF0 General purpose user flag bit 0

1 PD Power down bit. Beri nilai 1, untuk masuk konfigurasi power down

13

f. Operasi Interupsi

Interupsi adalah kondisi yang memaksa mikrokontroler menghentikan sementara eksekusi program utama untuk mengeksekusi interupsi rutin tertentu (Interrupt Service Routine /ISR). Setelah melaksanakan ISR secara lengkap, maka mikrokontroler akan kembali melanjutkan eksekusi program utama yang tadi ditinggalkan.

Pada mikrokontroler AT89S51, terdapat 6 sumber interupsi yaitu System reset, External 0, Timer 0, External 1, Timer 1, Serial Port. Untuk mengatur kerja interupsi dapat dilakukan pengaturan pada register Interrupt Enable (IE) dan Interrupt Priority (IP).

Tabel 10. Register IE (Atmel Datasheet)

Bit Simbol Fungsi

7 EA Enable Interrupts bit. Beri nilai 1, untuk mengaktifkan interrupt sesuai enable bit interrupt terkait.

6 - Tidak digunakan

5 ET2 Penggunaan pada 8052

4 ES Enable serial port interrupt. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan interrupt

3 ET1 Enable timer1 overflow interrupt. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan interrupt

2 EX1 Enable external1 interrupt. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan interrupt (INT1)

1 ET0 Enable timer0 overflow interrupt. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan interrupt

0 EX0 Enable external0 interrupt. Beri nilai 1 untuk mengaktifkan interrupt (INT0)

Tabel 11. Register IP (Atmel Datasheet)

Bit Simbol Fungsi

7-6 - Tidak digunakan

5 PT2 Penggunaan pada 8052

4 PS Prioritas interrupt untuk serial port

3 PT1 Prioritas interrupt untuk timer1 overflow

2 PX1 Prioritas interrupt untuk external1

1 PT0 Prioritas interrupt untuk timer0 overflow

0 PX0 Prioritas interrupt untuk external0

2.5.2 DTHiQ USB ISP Flash Programmer

Merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menghapus memori flash yang ada pada mikrokontroler AT89S51.

2.5.3 Embedded Module Series (EMS)

14

umpan balik ke pengendali. Modul ini mampu menngelola beban-beban induktif seperti relay, solenoid, motor DC, motor stepper, dan berbagai macam beban lainnya.

Gambar 6. Modul EMS H-Bridge 30 A

Modul ini terdiri dari 1 driver full H-Bridge beserta rangkaian current sensor, mampu melewatkan arus kontinyu 30 A, berinterval tegangan output untuk beban antara 5,5 V sampai 36 V, input kompatibel dengan level tegangan TTL dan CMOS, jalur catu daya input (VCC) terpisah dari jalur catu daya untuk bebean (V Mot), output tri-state, frekuensi PWM sampai dengan 20KHz, fault detection, proteksi hubungan singkat, proteksi overtemperature, undervoltage dan overvoltage shutdown, reverse battery protection.

a. Driver Motor Transistor

Motor DC biasanya dikontrol menggunakan konfigurasi transistor yang dikenal dengan istilah H-Bridge. Konfigurasi ini biasanya menggunakan 4 buah transistor NPN atau dua transistor NPN dan dua transistor PNP.

Gambar 7. Konfigurasi H-Bridge

Gambar 5 menunjukkan konfigurasi transistor NPN yang digunakan sebagai pengontrol motor DC. Arus yang mengalir ke motor DC polaritasnya dapat diatur dengan memberikan logika ke transistor Q1 sampai Q4. Pengaturannya seperti pada tabel kebenaran pada tabel 12. Transistor Q1 dan Q2 atau Q3 dan Q4 tidak diperbolehkan kondidi keduanya dalam keadaan high karena akan menyebabkan short circuit terhadap baterai.

b. IC Driver Motor

VNH3SP30 merupakan salah satu IC (Integrated Circuit) yang dapat digunakan sebagai

15

mengendalikan 1 buah motor DC. Kelebihan dari IC ini adalah dapat melewatkan arus kontinyu sampai dengan 30A dan tegangan maksimum sampai dengan 36 Volt.

Tabel 12. Tabel Kebenaran konfigurasi H-Bridge

Maju Mundur Stop

Q1 1 0 0

Q2 0 1 0

Q3 0 1 0

Q4 1 0 0

Pengaturan kecepatan motor DC dilakukan dengan cara pengontrolan lama pulsa aktif (metode PWM – Pulse Width Modulation) yang dikirimkan ke rangkaian driver motor oleh modul kendali motor. Duty cycle PWM yang dikirimkan menentukan kecepatan putar motor DC.

Gambar 8. Integrated Circuit VNH30SP30

2.5.4 Modulasi Lebar Pulsa (PWM)

Buldan (2006) menyebutkan bahwa PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam PWM gelombang kotak, frekuensi tinggi dibangkitkan sebagai output digital. Sebagai contoh, sebuah port bit secara kontinyu melakukan kegiatan saklar on dan off pada frekuensi yang relatif tinggi. Selanjutnya, bila sinyal diumpankan pada

Low Pass Filter (LPF), tegangan pada output filter akan sama dengan Root Mean Square (RMS) dari sinyal gelombang kotak.Tegangan RMS inilah yang dapat divariasikan dengan mengubah duty cycle

dari sinyal.

Duty cycle menyatakan fraksi waktu sinyal pada keadaan logika high dalam satu siklus. Satu siklus diawali oleh transisi low to high dari sinyal dan berakhir pada transisi berikutnya. Selama satu siklus, jika waktu sinyal pada keadaan high sama dengan low maka dinyatakan sinyal mempunyai

duty cycle 50%. Duty cycle 20% menyatakan sinyal berada pada logika 1 selama 1/5 dari waktu total. Gambar 7 memberikan ilustrasi dari duty cycle yang dimaksud.

Pada sistem kontrol dengan PWM perlu ditambahkan speed encoder sebagai umpan balik dari sistem. kecepatan rotasi dari sebuah motor listrik bergantung pada tingkat pengulangan dan waktu

16

Gambar 9. Duty cycle 30%

2.5.5 Catu Daya

Catu daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perancangan elektronika. Modul-modul elektronik tidak dapat berfungsi tanpa bagian ini. Sama halnya jika penggunaan catu daya yang tidak tepat, modul tidak akan bekerja sebagaimana mestinya.

Menurut Buldan (2006), Penentuan sistem catu daya yang akan digunakan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya:

a. Tegangan

Setiap modul sensor atau aktuator tidak memiliki tegangan yang sama. Hal ini akan berpengaruh terhadap desain catu daya. Tegangan tertinggi dari salah satu modul sensor atau actuator akan menentukan nilai tegangan catu daya.

b. Arus

Arus memiliki satuan Ah (Ampere-hour). Semakin besar Ah, semakin lama daya tahan baterai bila digunakan pada beban yang sama.

c. Teknologi Baterai

Baterai isi ulang ada yang dapat diisi hanya apabila benar-benar kosong, dan ada pula yang dapat diisi ulang kapan saja tanpa harus menunggu baterai benar-benar kosong.

2.6

Perangkat Lunak (Software)

2.6.1 Sharp Develop 3.2

C# yang dikenal dengan sebutan “see sharp” adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi obyek (class-based) dan berorientasi komponen. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Microsoft dalam framework .NET dan kemudian disetujui sebagai standar oleh ECMA dan ISO. Tim pengembangan bahasa pemrograman ini dipimpin oleh Anders Hejlsberg. Versi terbaru dari C# adalah C# 4.0 yang dirilis pada tanggal 12 April 2010.

Sharp Develop 3.02 merupakan perangkat lunak open source yang dapat membuat, mengelola, memodifikasi, serta meng-compile bahasa pemrograman C#. Aplikasi desktop ini dapat diterapkan untuk pengolahan citra.

2.6.2 Bloodshed Dev C++

Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna melakukan pembuatan, modifikasi, dan

17

2.6.3 SDCC (Small Device C Compiler)

SDCC adalah perlangkat lunak open source yang digunakan untuk meng-compile bahasa pemrograman C menjadi berbagai ekstensi file. Salah satunya adalah ekstensi .HEX yang digunakan untuk pemrograman mikrokontroler AT89S51.

2.7

Penelitian Terdahulu

Aplikasi pengolahan citra dan teknik PWM pada bidang pertanian telah banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Tangkowit (2006) mengaplikasikan pengolahan citra juga teknik PWM untuk satu buah aplikator herbisida cair real-time pada traktor. Solahudin (2010) melakukan penelitian mengenai pengolahan citra untuk pengenalan gulma dengan fuzzy clustering dan metode dimensi fraktal. Winandar (2011) melakukan penelitian pengembangan perangkat sensor tingkat warna daun untuk menentukan kebutuhan pupuk tanaman kedelai.

Dalam penelitian Thangkowit(2006), besar duty cycle yang digunakan dan besar debit aplikator cair dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 13. Konfigurasi nilai PWM (Thangkowit, 2006)

Kelas PWM (%duty cycle) Debit (lt/min)

1 0 0

2 50 1.78

3 70 2.32

4 90 2.6

Solahudin (2010) melakukan pengolahan citra untuk memisahkan gulma dan tanah menggunakan nilai Hue. Jika dibandingkan dengan nilai RGB, Hue merupakan nilai yang berubah lebih signifikan pada saat mengenali obyek gulma dan latar tanah.

18

III. METODE PENELITIAN

3.1

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Leuwikopo Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dari bulan Maret sampai Juni 2011.

3.2

Bahan dan Alat

Peralatan yang akan digunakan selama penelitian berlangsung adalah:

1. Sprayer elektrik CCB SUMO (flat fan nozzle) 2. Komputer Personal TOSHIBA Satellite Pro L510 3. DT HiQ UBB ISP AT89S

4. EMS H-Bridge 30A 5. Mikrokontroler AT89S51 6. Baterai 12V-7A

7. Sensor Magnet Lempengan

8. Patternometer

Adapun Perangkat Lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. SharpDevelop 3.2 2. SDCC

3. USB ISP software

4. Microsoft Office Word 2007 5. Microsoft Office Excel 2007

3.3

Metode

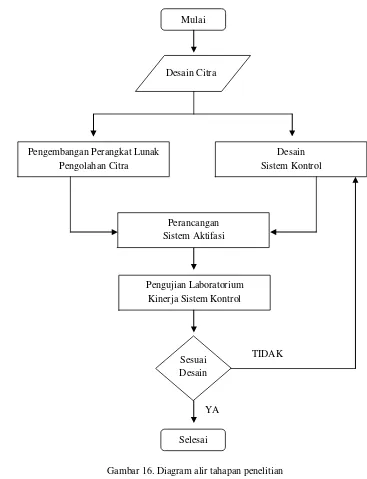

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimental yang divisualisasikan pada Gambar 11 dan dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Studi literatur dan studi lapangan

Referensi berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya merupakan literatur yang akan menjadi dasar dari perancangan. Studi lapangan dilakukan untuk mencari berbagai komponen pendukung yang akan dipakai dalam perancangan tugas akhir ini.

3.3.2 Rancangan Fungsional a. Pemicu

19

b. Pengambilan Citra

Dalam penelitian ini, pengambilan citra bukan merupakan perintah dari mikrokontroler kepada sebuah kamera untuk mengambil citra lahan, melainkan perintah dari mikrokontroler kepada aplikasi pengolahan citra untuk mengambil citra lahan yang telah ada pada sebuah direktori pada memori komputer jinjing.

c. Pengolahan Citra

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pengolahan citra dilakukan oleh perangkat lunak dengan input berupa gambar yang diambil dari direktori pada komputer jinjing dan akan menghasilkan tingkat kepadatan gulma pada lahan terbuka yang disimpan pada sebuah variabel matrik. Hasil tersebut merupakan data yang akan digunakan oleh mikrokontroler untuk mengaktifkan proses penyemprotan.

d. Penyemprotan

Proses penyemprotan adalah proses terakhir dari satu siklus pekerjaan sistem ini. Setelah dipicu oleh sensor magnet, mikrokontroler akan meperoleh data tingkat kepadatan gulma yang ada pada sebuah variabel di aplikasi pengolah citra dengan sebelumnya mengirim sebuah karakter sebagai tanda bahwa mikrokontroler meminta data tersebut sprayer akan mulai melakukan penyemprotan.

3.3.3 Perancangan Aplikasi

Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi penduga tingkat kepadatan gulma pada lahan terbuka. Aplikasi dibangun dengan bahasa pemrograman C#. Data sekunder yang digunakan berupa gambar serangan gulma hasil penelitian Solahudin (2010). Gambar tersebut memiliki ukuran 640 x 480 piksel (setara dengan 105 x 85 cm) yang kemudian akan dibagi menjadi 4 buah gambar dengan ukuran 320 x 240 piksel.

Proses filterisasi gambar untuk membedakan obyek berupa gulma dan latar berupa tanah dilakukan dengan menggunakan nilai hue dari setiap piksel. Nilai hue sendiri diperoleh dengan menggunakan persamaan (4). Filterisasi akan mengubah warna piksel yang teridentifikasi sebagai tanah menjadi warna hitam. Setelah proses filterisasi dilakukan, dari keempat bagian gambar tersebut akan ditentukan tingkat kepadatan gulma berdasarkan hasil bagi total nilai hijau piksel yang teridentifikasi sebagai gulma dengan jumlah piksel total yang ada.

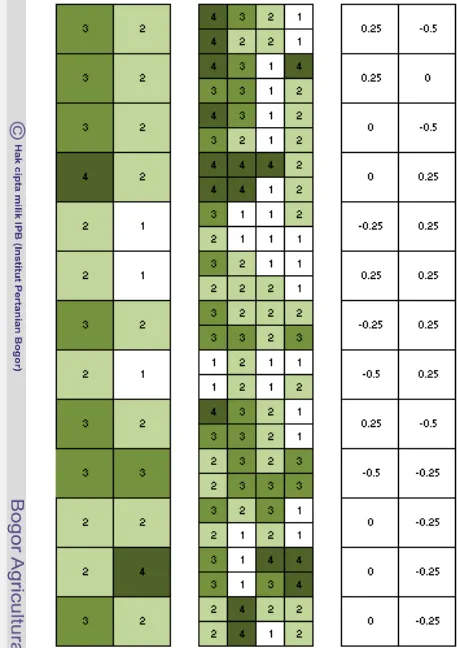

Pada Gambar 10, nilai dari gambar a dan b yang akan dikeluarkan setelah aplikasi dijalankan adalah masing-masing dapat bernilai 1-4 yang merepresentasikan tingkat kepadatan gulma yaitu tidak ada, jarang, sedang, dan banyak secara berturut-turut sehingga menghasilkan 16 kombinasi nilai yang akan dimasukkan ke dalam sistem kontrol. Nilai 1 sampai 4 diberikan pada bagian citra sebagai hasil dari klasifikasi kepadatan gulma berdasarkan nilai rataan hijau dari warna citra, sedangkan 16 kombinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 14. Nilai kombinasi inilah yang akan dijadikan sebagai input pada sistem kontrol.

Gambar 10. Pengolahan gambar serangan gulma Gambar serangan

gulma

1b 1a

20

[image:33.595.79.506.451.714.2]Hasil dari seluruh pengolahan gambar serangan gulma yang berupa nilai kombinasi akan disimpan oleh aplikasi ke dalam sebuah variabel matrik 2 dimensi (2 buah kolom dan jumlah baris yang tidak terbatas). Nilai dari setiap baris matrik ini yang kemudian akan digunakan mikrokontroler untuk menjalankan perannya dalam sistem kontrol.

Tabel 14. Nilai kombinasi hasil pengolahan gambar

Nilai A Nilai B Nilai

Kombinasi Nilai A Nilai B

Nilai Kombinasi

1 1 a 3 1 i

1 2 b 3 2 j

1 3 c 3 3 k

1 4 d 3 4 l

2 1 e 4 1 m

2 2 f 4 2 n

2 3 g 4 3 o

2 4 h 4 4 p

3.3.4 Perancangan Sistem Kontrol

Nilai kombinasi yang dihasilkan oleh aplikasi penduga kepadatan gulma merupakan nilai yang dijadikan sebagai perintah pada sistem kontrol. Mikrokontroler AT89S51 akan mengolah nilai tersebut kembali menjadi 2 buah nilai kepadatan gulma untuk bagian kiri dan kanan (a dan b). Setelah itu, Mikrokontroler akan mengatur duty cycle dari modulasi lebar pulsa dan mengirimkan pulsa tersebut ke modul penggerak pompa DC yaitu EMS H-Bridge 30A.

Gambar 11. Perancangan sistem kontrol Modul Penggerak Pompa

EMS 30 A Nilai Kombinasi

Mikrokontroler AT89S51

Pengendali Kecepatan Motor DC AT89S51

PWM Kanan PWM Kiri

H-Bridge Kiri

H-Bridge

Kanan Pompa DC Kanan Pompa DC

21

3.3.5 Rancangan Struktural a. Rangka Alat

1. Batang Horizontal

Batang horizontal merupakan batang dengan sumbu gerak bebas maju atau mundur. Terbuat dari besi kotak dengan panjang 100 cm.

2. Batang Vertikal

Batang vertikal merupakan batang yang juga terbuat dari besi kotak dengan panjang 60 cm dan bergerak bebas naik atau turun.

3. Batang Nozzle

Berbeda dengan batang horizontal dan vertikal, batang nozzle dibuat dari besi siku sepanjang 120 cm dan pada bagian alas terdapat lubang dengan diameter 1 cm dengan jarak 5 cm. Lubang ini merupakan tempat untuk meletakkan nozzle.

4. Dudukan batang Horizontal

[image:34.595.266.393.529.697.2]Dudukan terbuat dari dua buah besi kotak dan sebuah besi plat dengan ukuran 60 cm x 50 cm. Terdapat empat buah lubang yang digunakan sebagai tempat penyambungan rangka alat pada trailer.

Gambar 12. Rangka alat penyemprot

Gambar 13. Pendeteksi jarak dan pemicu

1

2

3

22

b. Pemicu

Rancangan lama penyemprotan per baris potongan citra adalah 0.5 detik atau 1 detik untuk setiap citra dengan luasan bidang semprot 100 cm x 100 cm. Roda yang digunakan berdiameter 54 cm sehingga memiliki keliling sebesar 169.646 cm. Penentuan jumlah magnet didasarkan pada

error yang dihasilkan dari perbedaan jarak yang ditempuh oleh roda dengan panjang bidang semprot per baris potongan citra yaitu sebesar 50 cm. Magnet diletakkan tepat di samping roda yang telah terpasang piringan akrilik yang menempel pada cakram roda.

Dengan perhitungan trial and error diperoleh jumlah magnet yang digunakan adalah 10 sehingga setiap magnet dapat mewakili jarak tempuh roda sepanjang ±17 cm. Dengan demikian untuk mencapai jarak 50 cm yang juga merupakan proses penyemprotan untuk setiap baris potongan citra, diperlukan pembacaan magnet sebanyak 3 kali (51 cm) oleh sensor magnet lempengan dan untuk proses pengambilan citra dilakukan tepat setelah proses pencacahan yang dilakukan oleh sensor setiap 6 kali. Error yang terjadi untuk panjang bidang semprot adalah sebesar 2% yang diperoleh dari perbandingan antara jarak tempuh roda dengan panjang bidang semprot rancangan.

Karena proses penyemprotan dan proses pengambilan citra dilakukan dengan cara pencacahan oleh mikrokontroler melalui sensor magnet lempengan, ketika kecepatan maju alat lebih cepat atau lebih lambat dari 1m/detik maka lama penyemprotan akan mengikuti lama pencacahan 3 kali oleh sensor.

3.3.6 Analisis dan pengujian

Untuk mengetahui hasil dari perancangan sistem yang telah dibuat, selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan cara pengambilan data dari sistem dan dengan menganalisisnya sehingga diperoleh hasil yang diharapkan. Adapun pengujian yang akan dilakukan adalah:

a. Kinerja Aktuator

Pengukuran kinerja aktuator yang dalam hal ini adalah sprayer elektrik dilakukan dengan menggunakan patternometer untuk pengukuran distribusi hasil penyemprotan dengan bukaan katup dan pengukuran distribusi hasil penyemprotan dengan PWM. Volume air yang disemprotkan

sprayer selama 30 detik akan ditampung oleh n buah gelas yang merepresentasikan volume air hasil semprtotan untuk masing-masing kolom dan lebar semprot. Selain itu dengan menggunakan alat uji ini, dilakukan pula perbandingan antara tinggi semprot dan lebar semprot.

Volume air (mL) yang terdapat pada masing-masing gelas diperoleh dengan mengalikan hasil timbang (gr) dan massa jenis air 1gr/cm3. Jarak antarkolom patternometer (antargelas) adalah 7.5 cm sehingga lebar semprot dari sprayer dapat ditentukan dengan (n-1) x 7.5 cm dengan n adalah jumlah gelas yang terisi air hasil semprotan. Pengukuran tinggi semprot dilakukan dengan mengukur jarak antara ujung nozzle tegak lurus terhadap permukaan jatuhnya semprotan.

b. Ketepatan Penyemprotan

Pengukuran ketepatan penyemprotan dilakukan dengan cara membandingkan panjang bidang semprotan dengan panjang perancangan. Dengan menggunakan rumus di bawah akan diperoleh nilai error dari setiap perbandingan juga nilai rataan error untuk sekian pengulangan.

23

�

�

(8)c. Ketelitian Dosis Penyemprotan

Pengukuran dilakukan dengan menimbang cairan semprotan yang dikeluarkan melalui

nozzle sprayer untuk memperoleh volume. Setelah itu nilai tersebut dibandingkan dengan volume cairan yang seharusnya dikeluarkan oleh nozzle sprayer. Dengan menggunakan persamaan (7) dan (8) akan diperoleh nilai error dari setiap pengulangan dan rataan error untuk sekian kali pengulangan.

d. Peta Perlakuan

Pengolahan citra dilakukan sebanyak 2 kali untuk setiap citra, yaitu pengolahan citra tunggal (640x480 px) dan pengolahan citra yang dibagi menjadi empat bagian (320x240 px). Kedua hasil pengolahan citra diinterpretasikan ke dalam warna dan angka yang menunjukkan 4 tingkat kepadatan gulma pada lahan terbuka (Gambar 14).

1

2

3

4

Tidak

Ada Jarang Sedang Banyak

Gambar 14. Interpretasi hasil pengolahan citra

Setelah citra diinterpretasikan, nilai dari pengolahan citra tunggal dibandingkan dengan nilai dari pengolahan citra dengan 4 potongan. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan perbandingan yang dilakukan untuk sebuah citra.

Ct

Cp

1

Cp

2

Cp

3

Cp

4

[image:36.595.203.447.305.371.2]Citra Tunggal Citra dengan 4 Potongan

Gambar 15. Ilustrasi perbandingan hasil pengolahan citra

Perhitungan:

(9)

24

[image:37.595.124.491.149.628.2]kedua perlakuan tersebut adalah sama. Dengan menggunakan cara yang sama, perbandingan dosis aplikasi dilakukan dengan menggunakan nilai debit perancangan untuk setiap tingkat kepadatan gulma.

Gambar 16. Diagram alir tahapan penelitian Mulai

Desain Citra

Desain Sistem Kontrol Pengembangan Perangkat Lunak

Pengolahan Citra

Perancangan Sistem Aktifasi

Pengujian Laboratorium Kinerja Sistem Kontrol

Sesuai Desain

YA

TIDAK

25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Alat

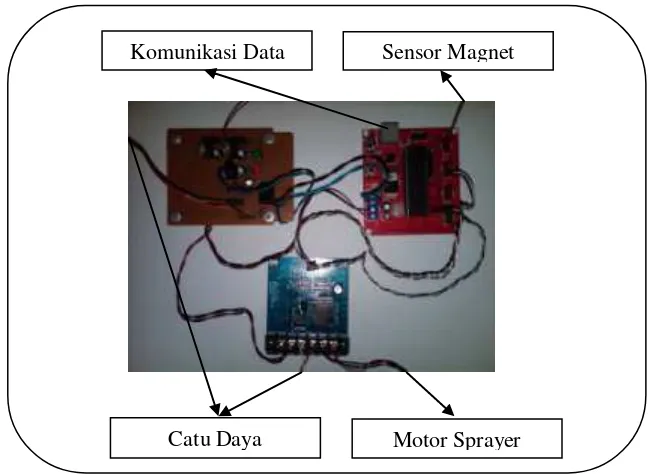

Aplikator cair yang dibuat adalah alat penyemprot herbisida yang dikendalikan oleh perangkat elektronik. Alat ini terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu rangka alat, perangkat elektonika, dan perangkat lunak sistem. Alat ini dibuat sedemikian rupa agar dapat diterapkan pada berbagai jenis gulma pada lahan terbuka. Alat juga dibuat agar dapat dibongkar pasang pada beberapa bagiannya. Hal ini dilakukan dengan dasar pertimbangan dapat mempermudah transportasi. Sumber tenaga yang digunakan untuk semua bagian pada mesin ini adalah sumber listrik DC dalam bentuk baterai.

Bagian rangka merupakan bagian penentu dari posisi nozzle dari atas permukaan tanah. Terdapat tiga sumbu gerak bebas pada bagian ini. Seperti yang terlihat pada Gambar 12, batang horizontal dapat digeser maju mundur yang dapat menentukan kinerja sistem pada saat mulai. Batang vertikal memiliki gerak bebas naik atau turun agar dapat mengatur tinggi semprotan yang sesuai. Komponen terakhir yaitu batang Nozzle terbuat dari besi siku dengan lubang-lubang berjarak 5 cm sebagai tempat

nozzle, tujuannya agar nozzle dapat disesuaikan apabila dibutuhkan overlapping spraying.

[image:38.595.126.530.419.637.2]Perangkat mekatronika (Gambar 18) merupakan bagian yang mengatur kapan citra lahan akan diambil juga kapan penyemprot diaktifasi juga mengatur seberapa besar tingkat penyemprotannya. Keduanya dilakukan dengan mengaplikasikan algoritma kerja alat berdasarkan desain yang telah dibuat. Adapun perangkat lunak digunakan untuk mengolah citra yang telah diambil dan hasil olahan tersebut menjadi penentu tingkat penyemprotan yang akan dilakukan pada lahan.

Gambar 17. Desain antarmuka pengolahan citra

26

Gambar 18. Rangkaian elektronik sistem kontrol

4.2

Perangkat Lunak Pengolahan Citra

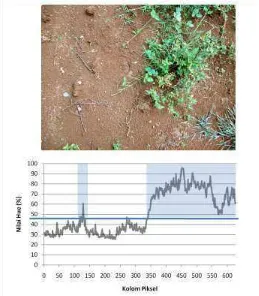

4.2.1 Penentuan Nilai Batas Segmentasi

Nilai batas segmentasi ditentukan untuk mengetahui apakah piksel tersebut berupa obyek yaitu gulma atau latar gambar yaitu lahan. Nilai ambang batas yang digunakan dapat berupa kombinasi warna RGB atau Hue. Penentuan nilai ini dilakukan dengan memilih sebuah gambar input yang dapat membedakan lahan dan gulma dengan jelas. Nilai rataan R, G, B, dan Hue dari piksel yang berada dalam satu kolom diambil dengan menggunakan aplikasi. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

Gambar 19 menunjukkan hasil interpretasi data ke dalam bentuk grafik dengan sumbu-x menunjukkan kolom piksel pada gambar dan sumbu-y adalah nilai RGB dan Hue untuk masing-masing kolom piksel pada gambar. Terlihat jelas bahwa nilai Green dan Blue tidak dapat merepresentasikan apakah kolom piksel tersebut merupakan gulma ataupun tanah dengan jelas. Berbeda dengan nilai Red dan Hue, keduanya memperlihatkan perubahan nilai ketika kolom piksel dari gambar beralih dari lahan ke gulma. Akan tetapi, perubahan nilai Hue lebih signifikan dibanding perubahan nilai Red yang terjadi. Oleh karena itu, untuk melakukan proses segmentasi digunakan nilai

Hue.

Selanjutnya adalah menentukan nilai batas dari nilai Hue yang dapat menunjukkan bahwa piksel tersebut merepresentasikan gulma atau lahan (Gambar 20). Cara yang digunakan adalah dengan menarik garis lurus memotong sumbu-y dan sejajar dengan sumbu-x sehingga diperoleh bagian atas garis menunjukkan gulma dan bagian bawah garis menunjukkan lahan. Dengan cara tersebut nilai batas segmentasi yang diperoleh adalah nilai Hue sebesar 46.5o.

Sensor Magnet Komunikasi Data

27

Gambar 19. Nilai rataan RGB dan Hue dalam pemilihan Threshold value

[image:40.595.193.452.420.716.2]28

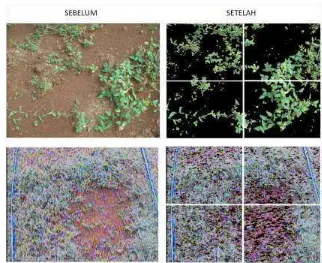

Gambar 21. Perbandingan hasil pengolahan citra dengan gambar yang diambil dengan kamera berbeda

Penggunaan Hue sebagai nilai batas untuk melakukan segmentasi pada pengolahan gambar memiliki karakteristik tertentu. Salah satunya adalah hanya dapat diterapkan pada gambar yang diambil dengan kamera beresolusi tinggi dan fokus atau tidak kabur. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan beberapa gambar lahan terbuka dari penelitian yang dilakukan oleh Winandar (2010) dengan gambar dari penelitian sebelumnya oleh Solahudin (2010) setelah melalui proses pengolahan citra pada aplikasi yang dibuat. Adapun perbandingan keduanya dapat dilihat pada Gambar 21.

Pada gambar tersebut, hasil pengolahan citra untuk gambar bagian bawah menunjukkan keakuratan yang rendah pada proses segmentasi dengan menggunakan nilai Hue. Tanah dan gulma tidak seluruhnya berhasil dibedakan satu sama lain. Karena pada gambar ini, nilai Hue untuk gulma dan tanah tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

4.2.2 Klasifikasi Tingkat Kepadatan Gulma

29

Tabel 15. Interval nilai hijau piksel untuk klasifikasi tingkat kepadatan gulma

KELAS

Rataan Nilai Hijau

Keterangan Batas Bawah Batas Atas

1 0.00 38.22 Tidak ada

2 38.22 76.45 Jarang

3 76.45 114.67 Sedang

4 114.67 255 Padat

4.2.3 Pengiriman dan Penerimaan Data

USB port yang akan digunakan pada komputer jinjing diatur dengan menggunakan baudrate

dan data bits yang sama dengan pengaturan pada mikrokontroler. Tabel 16 menampilkan pengaturan yang diberikan pada USB Port pada komputer jinjing.

Tabel 16. Konfigurasi USB Port untuk komunikasi data

Properties Keterangan

Nama Port COM6

Baud Rate 9600

Data Bits 8

Parity None

Stop Bits 1

4.2.4 Peta Perlakuan

Setelah aplikasi melakukan seluruh proses, aplikasi dapat memvisualisasikan tingkat kepadatan gulma yang telah diperoleh dari proses pengolahan citra sebelumnya ke dalam bentuk peta. Gambar 22 menunjukkan peta perlakuan yang terbentuk dari data sekunder yang digunakan baik untuk 1 data kelas kepadatan (kolom kiri ) maupun 4 data kelas kepadatan per citra (kolom tengah) dan hasil perbandingan keduanya (kolom kanan).

30

31

4.3

Mikrokontroler

4.3.1 Port Input dan Output

Mikrokontroler AT89S51 memiliki 4 buah Port Input/Output bebas dengan setiap Port

memiliki 8 buah pin. Terdapat beberapa pin yang digunakan untuk melakukan proses penghitungan (counter), pin untuk pengatur kecepatan putar motor pompa. Tabel berikut berisi daftar penggunaan

port input/output dalam penelitian ini.

Tabel 17. Pin AT89S51 yang digunakan dalam sistem Jenis Input/Output Nomor Port

Sensor Magnet (Counter) Port 1 Pin 3

PWM pompa 2 Port 3 Pin 5

4.3.2 Counter

Terdapat dua buah variabel counter yang ada pada program mikrokontroler, keduanya secara berturut-turut adalah iCount dan sCount. iCount merupakan variabel counter yang mengatur kapan sebuah citra lahan diambil dari sebuah direktori oleh aplikasi pengolah citra. Sedangkan sCount berfungsi untuk mengatur kapan mikrokontroler akan meminta data tingkat kepadatan gulma dari aplikasi pengolah citra.

Port 3 Pin 1 pada mikrokontroler dihubungkan dengan kabel pada salah satu sisi sensor magnet. Pada sisi lainnya, sensot magnet dihubungkan dengan sumber tegangan 5V yang ada pada catu daya.

Pada awal proses, seluruh pin pada Port 1 bernilai 0. Setiap mikrokontroler mengangkap tegangan 5V pada pin ini atau dengan kata lain ketika kedua sisi sensor terhubung, setiap nilai variabel Counter pada program akan bertambah sebanyak 1 satuan. Berikut potongan program yang menjalankan proses pencacahan pada mikrokontroler.

temp1=P1_3;

if((temp1==1) && (temp2==0)) {

icount=icount+1; scount=scount+1; }

temp2=temp1;

Penggunaan dua buah variabel tambahan yaitu temp1 dan temp2 dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan pencacahan yang dapat disebabkan oleh clockspeed mikrokontroler yang cepat yaitu sebesar 11,059MHz.

4.3.3 Pengaturan Komunikasi Data

Mikrokontroler AT89S51 memiliki fitur pengiriman dan penerimaan data yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi data serial dan komunikasi data paralel. Pada penelitian ini digunakan komunikasi data serial pada mikrokontroler dan komunikasi data USB pada komputer jinjing. Kedua

32

Pada penelitian ini, serial port diatur dengan menggunakan mode 1 dan mengaktifkan penerimaan data (REN) sehingga pengalamatan SCON adalah pada 50H. Karena mode yang digunakan adalah mode 1, pengaturan baudrate dari komunikasi data ini harus dilakukan dengan mengatur nilai dari Timer1 yang merupakan fitur dari mikrokontroler AT89S51. Penentuan nilai dari Timer1 dapat dilakukan sebagai berikut:

TMOD bernilai 21H yang berarti bahwa Timer1 yang digunakan adalah pada mode 2 yaitu 8-bit timer auto reload. Karena tanpa melalui inisialisasi awal, nilai dari PCON.7 / SMOD = 0 dan baud rate yang digunakan adalah 9600, maka

TH1 = 256 – ((Crystal/384) / Baud Rate) TH1 = 256 – ((11059000/384) / 9600) TH1 = 256 – ((28799)/9600)

TH1 = 256 – 3 = 253 = FDH

Potongan program dibawah ini menunjukkan proses inisialisi oleh mikrokontroler untuk pengaktifan serial port

void InitSerial() { TMOD = 0x21; TL1 = 0xFD; TH1 = 0xFD; SCON = 0x50; TR1 = 1; }

4.3.4 Pengiriman Data

Mikrokontroler bertugas untuk mengirimkan dua buah jenis data, masing-masing berupa sebuah karakter yaitu karakter “A” dan karakter “C” dengan menggunakan nilai ASCII. Pengiriman karakter “A” bertujuan untuk memicu program pengolah citra untuk mengambil sebuah citra dari direktori dan melakukan proses penentuan tingkat kepadatan gulma. Sedangkan pengiriman karakter “C” bertujuan untuk memicu program pengolah data untuk mengirimkan tingkat kepadatan gulma baris selanjutnya yang tersimpan pada sebuah variabel matriks.

void SendIDat() {

unsigned char dat; dat = 65;

SBUF = dat; while(TI==0); TI=0;

}

void SendSDat() {

unsigned char dat; dat = 67;

SBUF = dat; while(TI==0); TI=0;

33

4.3.5 Penerimaan Data

Tidak hanya mengirim data, mikrokontroler juga berfungsi untuk menerima data yang dikirim oleh program pengolah citra. Data tersebut adalah sebuah karakter huruf kecil dari „a‟ sampai „p‟ yang memiliki arti kombinasi dari dua perlakuan penyemprotan sebagai hasil dari pengolahan citra yang menunjukkan tingkat kepadatan gulma pada lahan terbuka pada bagian kiri dan kanan. Kombinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 14.

Setelah data diterima, kombinasi-kombinasi tersebut akan dikirim ke pin PWM dengan nilai antara 0-255 yang merepresentasikan kecepatan putar motor pompa sprayer yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

4.3.6 Pengaturan Modulasi Lebar Pulsa

Penggunaan lebar pulsa pada mikrokontroler diterapkan pada Timer0, karena Timer1 telah digunakan untuk pengaturan komunikasi serial. Pengaturan yang dilakukan pada Timer0 melalui program adalah sebagai berikut:

void pwm_setup() { TMOD = 0x21; IP = 0x10; IE = 0x92; TR0 = 1; }

TMOD = 21H menunjukkan bahwa Timer0 yang digunakan memakai mode 2. IP=01H menunjukkan bahwa mikrokontroler akan melaksanakan interupsi dari ROM internal. IE=92H berfungsi untuk mengaktifkan interupsi pada Timer0 dan Serial Port. Terakhir, TR0=1 bertujuan untuk mengaktifkan Timer0 itu sendiri.

Setelah proses inisialisasi di atas, PWM dijalankan dengan memanfaatkan fitur interupsi yang ada pada mikrokontroler seperti yang ditunjukkan oleh potongan program berikut:

void timer0() interrupt 1 { if(!pwm_flag) { pwm_flag = 1; PWMPIN = 1;

TH0 = 255 - pwm_width; TF0 = 0;

return; }

else {

pwm_flag = 0; PWMPIN = 0; TH0 = pwm_width; TF0 = 0;

return; }

34

Tegangan +5V akan dialirkan ke pin PWM ketika pwm_flag bernilai 1 dan sebaliknya aliran arus melalui pin PWM akan terputus ketika pwm_flag bernilai 0. Nilai TH0 menunjukkan nilai awal dari timer untuk mencapai overflow. TF0 untuk menghapus overflow dan memulai kembali Timer0 dari nilai awal.

4.4

Penentuan Nilai Modulasi Lebar Pulsa

Penentuan lebar pulsa yang digunakan didasari oleh nilai yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Thangkowit (2006) menerapkan besar lebar pulsa seperti pada Tabel 13 pada sebuah citra berukuran 62 cm X 84 cm, maka untuk penelitian ini, dengan ukuran citra 50 cm x 50 cm, digunakan sebanyak kurang lebih setengah kali debit untuk penyemprotan. Dari hasil perhitungan dan batasan debit maksimum sprayer, diperoleh persentasi duty cycle yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 18. Nilai duty cycle PWM yang digunakan dalam sistem

Kelas PWM (%duty cycle) PWM Debit (lt/min)

1 0 0 0

2 67 167 0.85

3 88 226 1.15

4 100 255 1.21

4.5

Sprayer

Elektrik

4.5.1 Pengujian kinerja Sprayer elektrik

Gambar 23. Debit kontinyu dari sprayer elektrik pada berbagai tingkat bukaan katup

Kinerja sprayer elektrik yang dimaksud adalah kestabilan debit air yang dikeluarkan melalui

nozzle pada setiap detiknya. Dari Gambar 23 terlihat jelas selama 15 detik pengujian, sprayer elektrik tidak menunjukkan pergerakan yang stabil untuk ketiga kasus