FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA PEMBUAT TAHU DI WILAYAH KECAMATAN CIPUTAT

DAN CIPUTAT TIMUR TAHUN 2014

SKRIPSI

Oleh:

DIO DIRGAYUDHA NIM : 109101000057

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ii

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Skripsi, November 2014

Dio Dirgayudha, NIM: 109101000057

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur Tahun 2014

xvi + 147 halaman + 18 tabel + 3 bagan + 3 lampiran

ABSTRAK

Kelelahan kerja merupakan suatu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada pekerja, yaitu pekerja tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember 2013 di tiga tempat pembuatan tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur diperoleh 91,7% pekerja mengalami kelelahan kerja (11 orang). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik dengan desain

Cross Sectional Study yang dilaksanakan pada Januari sampai Mei 2014. Populasi penelitian ini adalah pembuat tahu pada tujuh tempat pembuatan tahu yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Instrumen yang digunakan adalah reaction timer test, sound level meter,

custom digital lux meter, quest thermal environmental monitor, timbangan, meteran tubuh dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik Non-Parametric yaitu uji Spearman Correlations dan Mann-Whitney.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembuat tahu mengalami tingkat kelelahan kerja sedang dengan nilai median waktu reaksi 483,00 mili detik, dimana sebagian besar mengalami gejala pelemahan kegiatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa umur (p-value = 0,00), masa kerja (p-value = 0,00), dan tekanan panas (p-value = 0,01) berpengaruh terhadap kelelahan kerja. Sehingga dapat disarankan kepada pembuat tahu bahwa diharapkan mengerjakan tugas atau beban kerja sesuai kemampuan fisik dan kapasitas kerja, diharapkan beristirahat sejenak dan merotasi kerja. Kemudian kepada pemilik tempat pembuatan tahu diharapkan mendesain tempat pembuatan tahu dengan menambah celah udara di dinding sebagai sumber udara segar dan menambah celah genting sebagai sumber cahaya.

Kata Kunci : kelelahan kerja, waktu reaksi, pembuat tahu.

iii

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH

MAJOR OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Undergraduated Thesis, November 2014

Dio Dirgayudha, NIM: 109101000057

Factors that Influence Fatigue to Tofu Maker in the District of Ciputat and East Ciputat 2014

xvi + 147 pages + 18 tables + 3 charts + 3 attachments

ABSTRACT

Fatigue is a pattern that occurs in a situation that generally occurs in workers, workers no longer able to do the job, which causes a decrease in labor productivity. Based on a preliminary study conducted in December 2013 in the three sites of tofu manufacturing in the District of Ciputat and East Ciputat was found 91.7% of workers experiencing fatigue (11 people). Therefore, this study aims to determine the factors that influence fatigue to tofu maker in the District of Ciputat and East Ciputat 2014.

This study was an epidemiological analytic with design cross sectional study. It was conducted in January to May 2014. Population of this study are the tofu makers at seven sites of tofu manufacturing in the District of Ciputat and East Ciputat with total sample are 75 people. The instrument used were reaction timer test, sound level meter, custom digital lux meter, quest thermal environmental monitor, scales, meter body and questionnaires. Data analysis was performed by non-parametric test, those are spearman correlations and mann-whitney test.

Based on the research results, it was known that tofu makers were experienced middle level fatigue with the median of reaction time is 483,00 milli seconds. Most of them got symptoms a weaker activity. The research proves that the age (p-value = 0.00), work period (p-value = 0.00), and heat stress (p-value = 0.01) effect on fatigue. So it can be suggested to the tofu makers that are expected do the tasks or workloads corresponding physical ability and work capacity, are expected to rest a while and rotate work. Then the owner of the premises are expected to design sites of tofu manufacturing by adding the air gap in the wall as a source of fresh air and adding gap roof as a source of light.

Keywords : fatigue, reaction time, tofu makers.

vi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Maret 1991

Alamat : Jl. Mawar III Blok C2 / No. 4 RT. 04/ RW. 007 Taman Kedaung, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan 15415

Agama : Islam

Golongan Darah : O (+)

No. Telp : 085691992580

Email : diodirgayudha@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1996 – 1997 : TK Nurul Huda

1997 – 2003 : SDN 1 Ciputat

2003 – 2006 : SMPN 1 Pamulang

2006 – 2009 : SMAN 1 Ciputat

2009 – 2014 : S-1 Program Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Studi Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

vii

terhingga kepada kita semua. Shalawat dan salam juga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan memanjat rasa syukur atas segala nikmat dan rahmat–Nya hingga skripsi yang berjudul ”FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA PEMBUAT TAHU DI WILAYAH KECAMATAN CIPUTAT DAN CIPUTAT TIMUR TAHUN 2014” ini dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, nasehat, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga serta adik Akbar, yang senantiasa mendoakan dan telah memberikan dukungan moril, dan materil sehingga penulis terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. DR (hc). Dr. M.K. Tadjudin, Sp.And, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Fajar Ariyanti, SKM, M.Kes, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Raihana Nadra Alkaff, SKM, M.MA dan Ibu Minsarnawati, SKM, M.Kes, selaku pembimbing skripsi yang dalam kesibukannya telah menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dan memberi masukan-masukan yang sangat bermanfaat.

5. Ibu Dr. Ela Laelasari, SKM, M.Kes dan Ibu Izzatu Millah, SKM, M.KKK selaku tim penguji skripsi.

viii

penulis dari awal penyusunan skripsi sampai akhir. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu Dongsaeng. You’re the best!

9. Teman-teman K3 2009 yang memberikan semangat dan doa (Henny, Amel, Ubay, Pikih, Defri, Fadil, Ipeh, Vj, Diana, Sandy, Desi, Rifqi, Reza, Nia, Denis, Lina, Sca, Novan, dan Mufil).

10.Seluruh dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta termasuk para dosen tamu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.

11.Ka Ami, Ka Septi, dan Ka Ida selaku Laboran Kesmas yang telah memberikan arahan dan informasi dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. 12.Bapak Ajib dan Pa Go selaku Admin Kaprodi Kesehatan Masyarakat yang

telah membantu proses administrasi.

13.Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan sehingga penulis sangat menerima saran dan kritik yang diberikan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2014

ix COVER

LEMBAR PERNYATAAN i

ABSTRAK ii

LEMBAR PERSETUJUAN iv

LEMBAR PENGESAHAN v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR BAGAN xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Pertanyaan Penelitian 9

D. Tujuan Penelitian 11

1. Tujuan Umum 11

2. Tujuan Khusus 11

E. Manfaat Penelitian 13

1. Bagi Peneliti 13

2. Bagi Pekerja 13

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 14

F. Ruang Lingkup Penelitian 14

x

B. Kelelahan Kerja 23

1. Definisi Kelelahan 23

2. Definisi Kelelahan Kerja 25

C. Jenis Kelelahan 25

D. Gejala Kelelahan 27

E. Dampak Kelelahan 29

F. Metode Pengukuran Kelelahan 30

1. Kualitas dan Kuantitas Hasil Kerja 30

2. Perasaan Kelelahan Secara Subjektif 31

3. The Electroencephalograph 33

4. Mengukur Frekuensi Subjektif Kelipan Mata (Flicker Fusion Eyes

Test) 34

5. Pengujian Psikomotor 34

6. Pengujian Mental 36

G. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kelelahan Kerja 38

1. Umur 38

2. Jenis Kelamin 40

3. Masa Kerja 41

4. Status Gizi 42

5. Kebiasaan Merokok 44

6. Shift Kerja 46

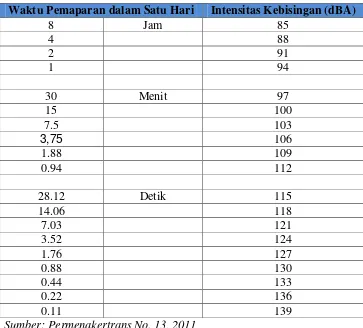

7. Tingkat Kebisingan 48

8. Tingkat Pencahayaan 54

9. Tekanan Panas 58

xi

I. Kerangka Teori 69

BAB III KERANGKA KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN

HIPOTESIS 71

A. Kerangka Konsep 71

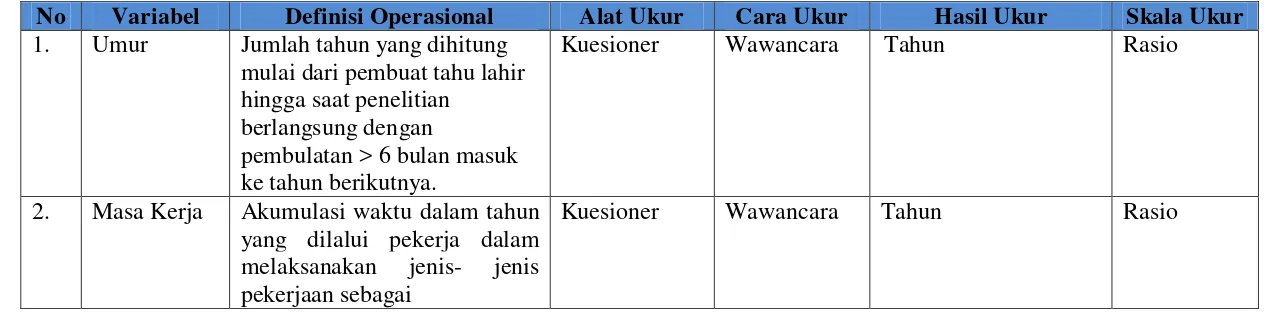

B. Definisi Operasional 76

1. Variabel Dependen 76

2. Variabel Independen 76

C. Hipotesis 79

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 80

A. Disain Penelitian 80

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 81

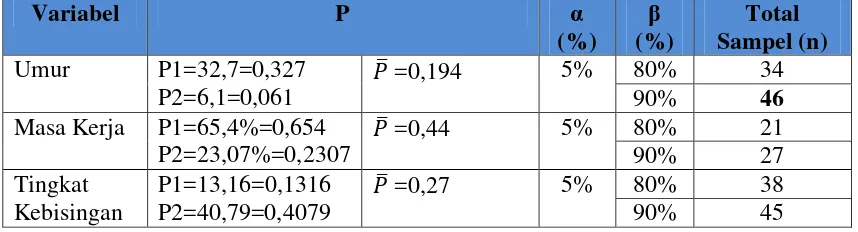

C. Populasi dan Sample Penelitian 81

D. Pengumpulan Data 84

E. Instrumen Penelitian 85

F. Pengolahan Data 94

G. Teknik Analisa Data 96

BAB V HASIL PENELITIAN 100

A. Gambaran Lokasi Penelitian 100

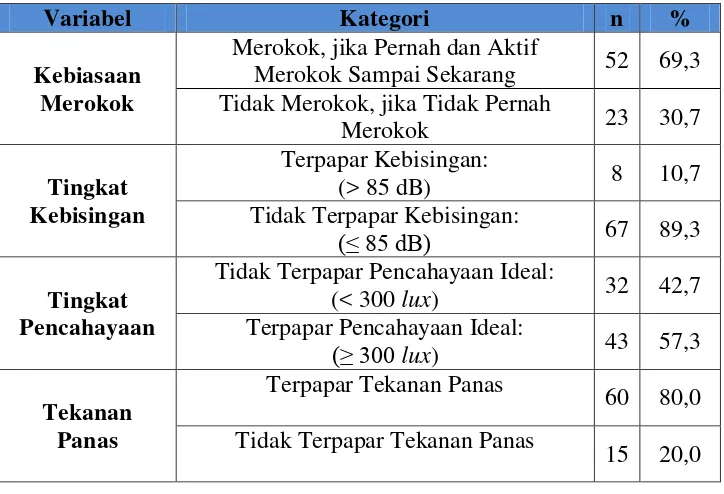

B. Hasil Analisis Univariat 102

1. Gambaran Kelelahan Kerja 102

2. Gambaran Umur, Masa Kerja, dan Status Gizi 104

3. Gambaran Kebiasaan Merokok, Tingkat Kebisingan, Tingkat

Pencahayaan, dan Tekanan Panas di Tempat Kerja 105

C. Hasil Analisis Bivariat 108

xii

Pencahayaan, dan Tekanan Panas di Tempat Kerja terhadap Kelelahan

Kerja 111

BAB VIPEMBAHASAN 114

A. Keterbatasan Penelitian 114

B. Gambaran Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu 114

C. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kelelahan Kerja pada Pembuat

Tahu 119

1. Umur 119

2. Masa Kerja 122

3. Status Gizi 125

4. Kebiasaan Merokok 128

5. Tingkat Kebisingan 131

6. Tingkat Pencahayaan 135

7. Tekanan Panas 138

BAB VI PENUTUP 143

A. Simpulan 143

B. Saran 145

1. Bagi Pemilik Pembuatan Tahu 145

2. Bagi Pembuat Tahu 147

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 147

xiii

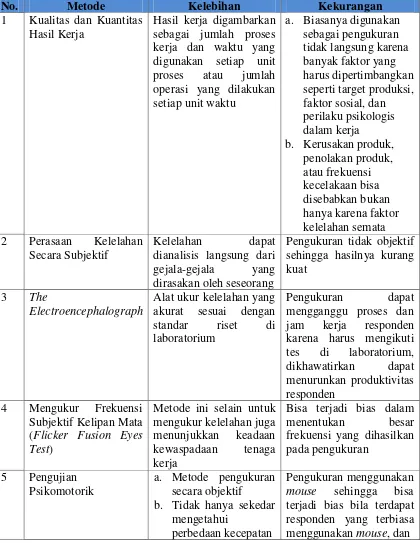

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan Kuesioner Subjective Self Rating Test (SSRT) 32 Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Kelelahan Kerja 37

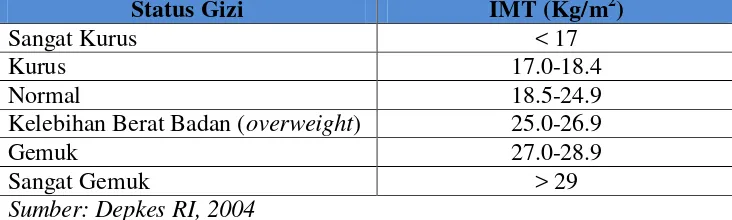

Tabel 2.3 Indeks Masa Tubuh (IMT) 43

Tabel 2.4 Intensitas Kebisingan yang Diperbolehkan Berdasarkan Waktu

Pemaparan dalam Satu Hari 51

Tabel 2.5 Standar Tingkat Pencahayaan di Lingkungan Kerja 55

Tabel 2.6 NAB Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) yang

Diperkenankan 60

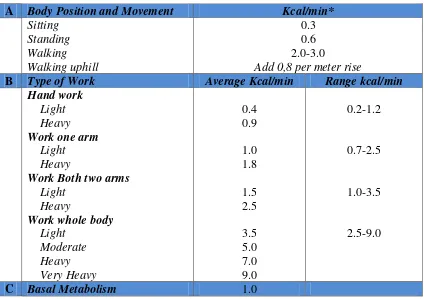

Tabel 2.7 Estimasi Pengukuran Panas Metabolik 61

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Dependen 76

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen 76

Tabel 4.1 Perhitungan Sampel Berdasarkan Uji Hipotesis Beda Dua Proporsi

terhadap Hasil Penelitian Terdahulu 83

Tabel 5.1 Distribusi Jumlah Pembuat Tahu dan Jenis Tahu yang Diproduksi Berdasarkan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat

Timur Tahun 2014 100

Tabel 5.2 Distribusi Kelelahan Kerja (Reaction Timer Test) pada Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur Tahun 2014 102 Tabel 5.3 Distribusi Kelelahan Kerja (Reaction Timer Test berdasarkan

Subjective Self Rating Test) pada Pembuat Tahu di Wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur Tahun 2014 103

xiv

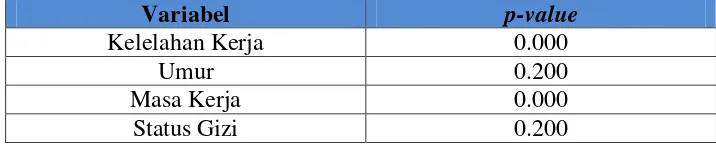

Tabel 5.6 Hasil Uji Normalitas 108

Tabel 5.7 Hasil Analisis Pengaruh Umur, Masa Kerja, dan Status Gizi terhadap Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat

dan Ciputat Timur Tahun 2014 109

Tabel 5.8 Hasil Analisis Pengaruh Kebiasaan Merokok, Tingkat Kebisingan, Tingkat Pencahayaan, dan Tekanan Panas di Tempat Kerja terhadap Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat

xv

Bagan 2.1 Alur Pembuatan Tahu 23

Bagan 2.2 Kerangka Teori 70

xvi

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Pemetaan Titik Pengukuran Tingkat Kebisingan, Tingkat Pencahayaan, dan Tekanan Panas

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1970, pemerintah mewajibkan

pada semua bidang usaha agar menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) di tempat kerja sebagai salah satu wujud profesionalisme.

Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pentingnya memenuhi syarat-syarat

keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan

kecelakaan, bahaya peledakan, bahaya suhu, kelembaban, radiasi, suara,

getaran, bahaya listrik, memadamkan kebakaran, pertolongan pada kecelakaan

serta memberi alat pelindung diri (APD) pada para pekerja. Dengan demikian,

perusahaan yang bergerak di bidang usaha apapun wajib menerapkan K3 di

tempat kerja.

Bidang usaha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha formal

dan informal. Usaha sektor formal adalah pekerjaan yang terstruktur dan

terorganisir, secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian, dan

syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum. Sedangkan bidang usaha sektor

informal adalah kegiatan usaha yang secara umum sederhana, skala usaha

relatif kecil, umumnya tidak mempunyai izin usaha, untuk bekerja di sektor

informal biasanya rendah, keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha

lain sangat kecil, dan usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam

(Effendi, 1993). Di sektor informal, penerapan K3 masih belum terlaksana

secara memadai karena kurangnya dukungan landasan hukum untuk

pembinaan sektor informal, serta kurangnya kesadaran K3 dan kerjasama

lintas sektor yang berkaitan dengan penanganan sektor informal (Setyawati,

2001).

Salah satu bidang usaha sektor informal yang berkembang saat ini

adalah industri tahu. Tahu merupakan salah satu makanan utama dan digemari

oleh masyarakat Indonesia karena selain harganya murah dan mudah didapat,

tahu juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk masakan, rasanya enak, dan

merupakan salah satu makanan yang menyehatkan (Mudjajanto, 2006).

Kebutuhan masyarakat terhadap tahu sangat besar sehingga banyak industri

tahu bermunculan. Dengan demikian, industri tahu juga wajib menerapkan K3

di tempat kerja, agar dapat mencegah dan mengendalikan terjadinya

kecelakaan dan kesakitan akibat kerja.

Secara umum, terdapat dua golongan penyebab kecelakaan yaitu

tindakan atau perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe

human acts) dan keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe condition)

(Heinrich, 1959). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, faktor

kecelakaan kerja yaitu antara 80-85%. Salah satu faktor penyebab utama

kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia adalah stress dan kelelahan

(Suma’mur, 1993). Kelelahan yang terjadi di tempat kerja memberi kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja (Setyawati, 2007, Maurits

dan Widodo, 2008).

Kelelahan kerja merupakan suatu pola yang timbul pada suatu keadaan

yang secara umum terjadi pada pekerja, dimana pekerja tidak sanggup lagi

untuk melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan

produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan (Riyadina, 1996, Sedarmayanti,

2009). Orang yang mengalami kelelahan kerja biasanya mengalami

gejala-gejala seperti perasaan lesu, menguap, mengantuk, pusing, sulit berpikir,

kurang berkonsenterasi, kurang waspada, persepsi yang buruk dan lambat,

kaku dan canggung dalam gerakan, gairah bekerja kurang, tidak seimbang

dalam berdiri, tremor pada anggota badan, tidak dapat mengontrol sikap, dan

menurunnya kinerja jasmani dan rohani (Kroemer dan Grandjean, 1997,

Tarwaka, 2013).

Kelelahan kerja dapat berdampak terhadap menurunnya perhatian,

perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar berfikir, penurunan

motivasi untuk bekerja, penurunan kewaspadaan, menurunnya konsentrasi

dan ketelitian, performa kerja rendah, kualitas kerja rendah, dan menurunnya

kesalahan, sehingga pekerja mengalami cidera, stress kerja, penyakit akibat

kerja, kecelakaan kerja, dan pada akhirnya produktivitas berkurang

(Sastrowinoto, 1985, Manuaba, 1998, Budiono, dkk, 2003, Tarwaka, 2013).

Kelelahan kerja disebabkan oleh beberapa hal seperti irama sirkadian,

masalah lingkungan kerja (tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan, dan iklim

kerja), intensitas dan lamanya kerja, masalah-masalah fisik (tanggungjawab,

kecemasan, dan konflik dalam organisasi), status kesehatan, status gizi

(Budiono, dkk, 2003, Kroemer dan Grandjean, 1997, Tarwaka, 2013), kerja

monoton, dan beban kerja (Suma’mur, 1999). Pendapat lain menambahkan

kelelahan kerja juga dipengaruhi oleh waktu kerja, jenis kelamin, usia, masa

kerja, status gizi, dan kondisi kesehatan (Silaban, 1998).

Berdasarkan penelitian menyebutkan kelelahan kerja disebabkan oleh

beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan pada pekerja penjahit sektor

informal faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja adalah faktor usia

pekerja dan masa kerja (Umyati, 2010). Sedangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi kelelahan kerja pada karyawan Laundry informal adalah beban

kerja (Wati dan Haryono, 2011). Lalu jenis kelamin dan beban kerja memiliki

hubungan dengan kelelahan kerja pada karyawan pengolah dan pendistribusi

makanan di instalasi gizi sebuah rumah sakit (Virgy, 2011)

Berdasarkan hasil survey di negara maju, dilaporkan bahwa antara

mengenai kecelakaan transportasi yang dilakukan di Selandia Baru antara

tahun 2002 dan 2004 menunjukkan bahwa dari 134 kecelakaan fatal, 11%

diantaranya disebabkan faktor kelelahan dan dari 1703 cidera akibat

kecelakaan, 6% disebabkan oleh kelelahan pada operator (Baiduri, 2008).

Kemudian, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dalam kegiatan Workshop Formulasi Strategi Penelitian ASEAN

OSHNET (Association of South East Asian Nation-Occupational Safety and

Health Network) untuk K3 yang diselenggarakan tahun 2010, angka

kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2009 masih relatif tinggi yaitu mencapai

96.513 kasus (Kemenakertrans RI, 2010).

Dari hasil penelitian tentang kelelahan kerja yang dilakukan pada

pekerja penjahit sektor informal diketahui bahwa sebagian besar responden

mengalami lelah yaitu sebanyak 41 (53.9%) responden dari total responden 76

orang (Umyati, 2010). Sedangkan pada karyawan Laundry informal diketahui

bahwa dari 30 orang responden, 20 orang mengalami kelelahan kerja (Wati

dan Haryono, 2011). Kemudian, penelitian lain menunjukkan sebagian besar

karyawan pengolah dan pendistribusi makanan di instalasi gizi sebuah rumah

sakit termasuk dalam kategori kelelahan kerja berat lebih banyak yaitu

sebanyak 17 orang (53,1%), kelelahan kerja sedang sebanyak 9 orang

(28,1%), dan sebanyak 6 orang (18,8%) responden mengalami kelelahan kerja

Pembuat tahu adalah pekerja sektor informal yang menggunakan

kacang kedelai sebagai bahan baku/utama dalam proses produksinya untuk

membuat tahu serta cara kerja yang bersifat tradisional (M.Mikhew, ICHOIS,

l997 dalam Effendi, 2007). Terdapat sekitar 2500 pembuat tahu di wilayah

Tangerang, Banten. Di Tangerang Selatan sendiri, terdapat beberapa daerah

penghasil tahu yang cukup banyak dan tersebar di daerah Ciputat dan Ciputat

Timur (Sekarningrum, 2012 dalam Ferdian, 2012).

Sesuai dengan perannya sebagai industri sektor informal, industri tahu

mempunyai ciri-ciri dalam aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Ciri-ciri tersebut seperti timbulnya risiko bahaya pekerjaan yang tinggi,

keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja dan menentukan

pelayanan kesehatan kerja yang adekuat, rendahnya kesadaran terhadap

faktor-faktor risiko kesehatan kerja dan kondisi pekerjaan yang tidak

ergonomis, kerja fisik yang berat dan jam kerja yang panjang (M.Mikhew,

ICHOIS, l997 dalam Effendi, 2007). Tempat pembuatan tahu menghasilkan

suara bising dari mesin penggiling kedelai, kurangnya tingkat pencahayaan

ditempat kerja, dan tekanan panas yang dapat mengganggu proses kerja.

Selain itu pada proses penyaringan ini melibatkan seluruh aktifitas tubuh

karena dilakukan secara terus-menerus dengan cara menggoyang-goyangkan

kain saringan, ada pula yang menginjak-injak alat saringan menggunakan kaki

Fauzi, 2013). Hal-hal tersebut menyebabkan pembuat tahu berisiko

mengalami kelelahan kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember

2013 di tiga tempat pembuatan tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur didapatkan bahwa dari 12 pekerja, 91,7% pekerja mengalami

kelelahan kerja yaitu 11 orang, dan 8,3% atau 1 orang pekerja tidak

mengalami kelelahan kerja. Maka dari itu penulis mengambil judul “ Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu di Wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur Tahun 2014.”

B. Rumusan Masalah

Kelelahan kerja disebabkan oleh faktor-faktor risiko yang ada di

tempat kerja. Pada tempat pembuatan tahu faktor-faktor risiko kelelahan kerja

antara lain suara bising dari mesin penggiling kedelai, kurangnya

pencahayaan ditempat kerja, tekanan panas yang dapat mengganggu proses

kerja, dan proses kerja yang melibatkan seluruh aktifitas tubuh. Hal-hal

tersebut menyebabkan pembuat tahu berisiko mengalami kelelahan kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember

2013 di tiga tempat pembuatan tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur, tingkat kebisingan yang terdapat di tempat pembuatan tahu

ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011, tingkat kebisingan sudah melebihi NAB

yang ditentukan yaitu 85 dB untuk 8 jam kerja.

Kemudian, hasil pengukuran tingkat pencahayaan di tempat kerja

bervariasi di masing-masing titik aktivitas kerja. Hasil pengukuran berkisar 13

lux sampai 596 lux, dimana sebagian besar titik berada dibawah 300 lux. Hal

tersebut berarti pencahayaan di tempat kerja dibawah NAB pencahayaan

minimal untuk industri kecil seperti pembuatan tahu yang ditetapkan oleh

Kepmenkes RI No. 1405 Tahun 2002 yaitu 300 lux.

Kemudian, hasil pengukuran tekanan panas mencapai 29,92 °C sampai

31,38 °C dengan alokasi pembagian waktu kerja pembuat tahu yaitu 8 jam

bekerja dengan istirahat 30 menit untuk makan siang (75% sampai 100%

kerja) sehingga termasuk beban kerja sedang. Hal ini berarti sudah melebihi

NAB Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) yang disesuaikan dengan

tingkat beban kerja pekerja dan alokasi pembagian waktu kerja yang diperkenankan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011, yaitu sebesar 280 C sampai 310 C.

Hasil pengukuran kelelahan kerja pada 12 pekerja diketahui bahwa

91,7% pekerja mengalami kelelahan kerja yaitu 11 orang, dan 8,3% atau 1

orang pekerja tidak mengalami kelelahan kerja. Maka dari itu, dengan

terhadap kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat

dan Ciputat Timur Tahun 2014.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

2. Bagaimana gambaran umur pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan

Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

3. Bagaimana gambaran masa kerja pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

4. Bagaimana gambaran status gizi pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

5. Bagaimana gambaran kebiasaan merokok pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

6. Bagaimana gambaran tingkat kebisingan di tempat kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

7. Bagaimana gambaran tingkat pencahayaan di tempat kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

8. Bagaimana gambaran tekanan panas di tempat kerja pada pembuat tahu di

9. Apakah ada pengaruh umur terhadap kelelahan kerja pada pembuat tahu di

wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

10.Apakah ada pengaruh masa kerja terhadap kelelahan kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

11.Apakah ada pengaruh status gizi terhadap kelelahan kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014?

12.Apakah ada pengaruh kebiasaan merokok terhadap kelelahan kerja pada

pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun

2014?

13.Apakah ada pengaruh tingkat kebisingan di tempat kerja terhadap

kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur tahun 2014?

14.Apakah ada pengaruh tingkat pencahayaan di tempat kerja terhadap

kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur tahun 2014?

15.Apakah ada pengaruh tekanan panas di tempat kerja terhadap kelelahan

kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelelahan

kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur

tahun 2014.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya gambaran kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

b. Diketahuinya gambaran umur pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

c. Diketahuinya gambaran masa kerja pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

d. Diketahuinya gambaran status gizi pada pembuat tahu di wilayah

Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

e. Diketahuinya gambaran kebiasaan merokok pada pembuat tahu di

wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

f. Diketahuinya gambaran tingkat kebisingan di tempat kerja pada

pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun

g. Diketahuinya gambaran tingkat pencahayaan di tempat kerja pada

pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun

2014.

h. Diketahuinya gambaran tekanan panas di tempat kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

i. Diketahuinya pengaruh umur terhadap kelelahan kerja pada pembuat

tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun 2014.

j. Diketahuinya pengaruh masa kerja terhadap kelelahan kerja pada

pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun

2014.

k. Diketahuinya pengaruh status gizi terhadap kelelahan kerja pada

pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur tahun

2014.

l. Diketahuinya pengaruh kebiasaan merokok terhadap kelelahan kerja

pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur

tahun 2014.

m. Diketahuinya pengaruh tingkat kebisingan di tempat kerja terhadap

kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

n. Diketahuinya pengaruh tingkat pencahayaan di tempat kerja terhadap

kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur tahun 2014.

o. Diketahuinya pengaruh tekanan panas di tempat kerja terhadap

kelelahan kerja pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana

untuk melatih pemikiran yang sistematis dalam menganalisa dan

memecahkan suatu masalah. Selain itu sebagai sarana untuk

mengaplikasikan keilmuan K3 yang telah didapat di perkuliahan dalam

dunia kerja mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelelahan

kerja, khususnya pada pembuat tahu di wilayah Kecamatan Ciputat dan

Ciputat Timur tahun 2014.

2. Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan bagi pekerja mengenai

dalam upaya pengaturan sikap dan sarana kerja sehingga dapat

memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bekerja. Serta dapat

mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian

produktivitas kerja.

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan

akademis sebagai referensi kepustakaan tambahan yang nantinya dapat

menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelelahan kerja secara mendetail dan

mendalam.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2014.

Populasi penelitian ini adalah pembuat tahu yang berada di wilayah

kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur yang berjumlah 80 orang dan sampel

berjumlah75 orang

Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik dengan

desain Cross Sectional Study karena pada penelitian ini variabel dependen dan

variabel independen akan diamati dalam waktu (periode) yang sama.

untuk mengukur kelelahan kerja, Sound Level Meter (SLM) untuk mengukur

tingkat kebisingan, Custom Digital Lux Meter untuk mengukur tingkat

pencahayaan, Quest Thermal Environmental Monitor untuk mengukur

tekanan panas dengan mempertimbangkan waktu kerja dan beban kerja yang

diukur dengan Estimasi Pengukuran Panas Metabolik dan Indeks Suhu Basah

dan Bola (ISBB), timbangan dan meteran tubuh untuk menghitung status gizi,

dan kuesioner untuk mengetahui umur, masa kerja, dan kebiasaan merokok

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Industri Tahu

Sektor usaha dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu usaha formal dan

informal. Jan Breman mengatakan bidang usaha sektor formal adalah

sejumlah pekerjaan yang terstruktur dan terorganisir, secara resmi terdaftar

dalam statistik perekonomian, dan syarat-syarat bekerja dilindungi oleh

hukum. Sedangkan Simanjuntak memberikan ciri-ciri yang tergolong sebagai

bidang usaha sektor informal, yaitu kegiatan usaha yang secara umum

sederhana, skala usaha relatif kecil, umumnya tidak mempunyai izin usaha,

untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal,

tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah, keterkaitan sektor

informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil, dan usaha-usaha di sektor

informal sangat beraneka ragam (Effendi, 1993). Contoh bidang usaha sektor

informal biasanya dikaitkan dengan usaha kerajinan, dagang, pertanian,

perikanan atau usaha lain (Setyawati, 2001).

Salah satu bidang usaha sektor informal yang berkembang saat ini

adalah industri tahu. Tahu merupakan salah satu makanan utama dan digemari

oleh masyarakat Indonesia karena selain harganya murah dan mudah didapat,

merupakan salah satu makanan yang menyehatkan (Mudjajanto, 2006). Tahu

adalah makanan yang terbuat dari kedelai yang dilumatkan atau dihancurkan

menjadi bubur (Kastyanto, 1999 dalam Fredickson, 2011).

1. Pembuat Tahu

Pembuat tahu adalah pekerja sektor informal yang membuat

makanan yang terbuat dari kedelai sebagai bahan baku utama yang

dilumatkan atau dihancurkan menjadi bubur dengan cara tradisional.

Sesuai dengan perannya sebagai industri sektor informal industri tahu

mempunyai ciri seperti timbulnya risiko bahaya pekerjaan yang tinggi,

keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja dan

menentukan pelayanan kesehatan kerja yang adekuat, rendahnya

kesadaran terhadap faktor-faktor risiko kesehatan kerja dan kondisi

pekerjaan yang tidak ergonomis, kerja fisik yang berat dan jam kerja yang

panjang (M.Mikhew, ICHOIS, l997 dalam Effendi, 2007).

2. Tahapan Pembuatan Tahu

Berikut ini adalah tahapan pembuatan tahu (Suprapti, 2005):

a. Persiapan

Tahap persiapan merupakan kegiatan pokok pada pembuatan

Bahan baku harus melalui proses pembersihan, pengeringan dalam

oven dengan suhu 400C sampai 600C (sama dengan suhu sinar

matahari), pemisahan kulit, pelunakan dilakukan dengan

menambahkan soda kue, pencucian dan penirisan agar tidak tercampur

soda kue. Sedangkan bahan penggumpal dibutuhkan untuk

menggumpalkan protein yang masih tercampur di dalam sari kedelai.

Dengan demikian, akan diperoleh bubur tahu yang dapat dicetak.

b. Proses Pembuatan Tahu

Proses pembuatan tahu terdiri beberapa tahap yaitu

(Widiantoko, 2010 dalam Ferdian, 2012, Fauzi, 2013):

1) Perendaman

Pada tahapan perendaman ini, kedelai direndam dalam

sebuah bak perendam selama kurang lebih 3 jam. Jumlah air yang

dibutuhkan tergantung dari jumlah kedelai, intinya kedelai harus

terendam semua. Tujuan dari tahapan perendaman ini adalah untuk

mempermudah proses penggilingan sehingga dihasilkan bubur

kedelai yang kental.

2) Pencucian Kedelai

Kedelai dikeluarkan dari bak perendam kemudian

dimasukan ke dalam ember-ember plastik untuk kemudian dicuci

biji-biji kedelai dari kotoran-kotoran supaya tidak mengganggu proses

penggilingan dan agar kotoran-kotoran tidak tercampur ke dalam

adonan tahu.

3) Penggilingan

Proses penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin

penggiling biji kedelai dengan tenaga penggerak dari motor

berbahan bakar minyak. Mesin penggiling kedelai menghasilkan

suara bising mencapai 86 dB. Tujuan penggilingan yaitu untuk

merubah biji-biji kedelai menjadi bubur kedelai. Saat proses

penggilingan sebaiknya dialiri air untuk didapatkan kekentalan

bubur yang diinginkan.

4) Perebusan/Pemasakan

Proses perebusan/pemasakan pada masing-masing tempat

pembuatan tahu dibedakan berdasarkan cara

pemasakan/perebusan. Ada yang menggunakan cara tradisional

yaitu perebusan/pemasakan dalam drum/wadah bubur kedelai

dimana kayu bakar diletakan langsung dibawahnya. Sedangkan

cara lain yaitu cara perebusan/pemasakan tidak langsung

mendapatkan panas dari kayu bakar, namun menggunakan ketel

uap yang diletakan agak jauh dari lokasi proses pembuatan tahu

diperoleh dari sisa-sisa pembangunan rumah. Tujuan perebusan

adalah untuk mendenaturasi protein dari kedelai sehingga protein

mudah terkoagulasi saat penambahan asam. Titik akhir perebusan

ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung panas dan

mengentalnya larutan/bubur kedelai. Proses ini menghasilkan

tekanan panas sekitar 29° sampai 32° C yang dapat mengganggu

proses kerja.

5) Penyaringan

Setelah bubur kedelai direbus dan mengental, dilakukan

proses penyaringan dengan menggunakan kain saring. Tujuan dari

proses penyaringan ini adalah memisahkan antara sari kedelai

dengan ampas atau limbah kedelai yang tidak diinginkan. Pada

proses penyaringan ini bubur kedelai yang telah mendidih dan

sedikit mengental dipindahkan ke dalam bak yang diatasnya

terdapat kain saring. Bubur tersebut dialirkan melewati kain saring

yang ada diatas bak penampung.

Proses penyaringan ini melibatkan seluruh aktifitas tubuh

karena dilakukan secara terus-menerus dengan cara

menggoyang-goyangkan kain saringan, ada pula yang menginjak-injak alat

saringan menggunakan kaki untuk membantu proses penyaringan.

dari limbah kedelai yang tidak diinginkan. Kemudian saringan

yang berisi ampas diperas sampai benar-benar kering. Ampas

hasil penyaringan disebut ampas yang kering, ampas tersebut

dipindahkan ke dalam karung. Ampas tersebut dimanfaatkan untuk

makanan ternak ataupun dijual untuk bahan dasar pembuatan

tempe gembus.

6) Pengendapan

Dari proses penyaringan diperoleh sari kedelai putih seperti

susu yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Sari kedelai yang

didapat kemudian ditambahkan asam cuka yang berfungsi untuk

mengendapkan dan menggumpalkan protein tahu sehingga terjadi

pemisahan antara lapisan atas (whey) dengan lapisan bawah

(endapan tahu). Endapan tersebut yang merupakan bahan utama

yang akan dicetak menjadi tahu. Lapisan atas (whey) yang berupa

limbah cair merupakan bahan dasar yang akan diolah menjadi

Nata De Soya.

7) Pencetakan dan Pengepresan

Proses pencetakan dan pengepresan merupakan tahap akhir

pembuatan tahu. Terdapat dua cetakan yang digunakan, yaitu

cetakan kain untuk mencetak tahu berukuran 5×5 atau 10×10 cm

ruang-ruang berukuran 5×5 cm. Lubang tersebut bertujuan untuk

memudahkan air keluar saat proses pengepresan. Sebelum proses

pencetakan yang harus dilakukan adalah memasang kain saring

tipis di permukaan cetakan. Setelah itu, endapan yang telah

dihasilkan pada tahap sebelumnya dipindahkan dengan

menggunakan alat semacam wajan secara pelan-pelan. Selanjutnya

kain saring ditutup rapat dan kemudian diletakkan kayu yang

berukuran hampir sama dengan cetakan di bagian atasnya. Setelah

itu, bagian atas cetakan diberi beban untuk membantu

mempercepat proses pengepresan tahu. Tahu siap dikeluarkan dari

cetakan apabila tahu tersebut sudah cukup keras dan tidak hancur

bila digoyang.

8) Pemotongan Tahu

Setelah proses pencetakan selesai, dilakukan proses

pemotongan. Proses pemotongan ini untuk tahu yang dicetak

menggunakan cetakan kayu. Tahu yang sudah jadi dikeluarkan

dari cetakan dengan cara membalik cetakan dan kemudian

membuka kain saring yang melapisi tahu. Setelah itu, tahu

dipotong sesuai ukuran, kemudian tahu dipindahkan ke dalam bak

Bagan 2.1 Alur Pembuatan Tahu

B. Kelelahan Kerja 1. Definisi Kelelahan

Kelelahan merupakan kondisi melemahnya tenaga untuk

melakukan suatu kegiatan yang biasa terjadi kepada semua orang dalam

kehidupan sehari-hari dan disertai penurunan efisiensi dan kebutuhan Perendaman

Pencucian Kedelai

Penggilingan

Perebusan / Pemasakan

Penyaringan

Pengendapan

Pencetakan dan Pengepresan

dalam bekerja (Budiono, dkk, 2003, Sedarmayanti, 2009). Pendapat

lainnya mendeskripsikan kelelahan menjadi tiga definisi umum yaitu

(Bridger, 2003):

a. Kelelahan “kantuk” yaitu kelelahan yang disebabkan karena

kurangnya waktu tidur dan adanya gangguan irama sirkadian.

b. Kelelahan “capek” yaitu kelelahan yang disebabkan karena melakukan

aktivitas fisik yang berat atau berlebih.

c. Kelelahan “mental” yaitu kelelahan yang mengacu pada mental akibat

melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang.

Kelelahan merupakan suatu kondisi menurunnya efisiensi,

performa kerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh

untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan (Wignjosoebroto,

2003).

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah

istirahat. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang

berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan

efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh (Tarwaka,

2. Definisi Kelelahan Kerja

Kelelahan kerja adalah suatu pola yang timbul pada suatu keadaan

yang secara umum terjadi pada pekerja, dimana pekerja tidak sanggup lagi

untuk melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan

produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan (Riyadina, 1996, Sedarmayanti,

2009). Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa kelelahan kerja

merupakan proses menurunnya efisiensi, performance kerja, dan

berkurangnya kekuatan/ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan

kegiatan yang harus dilakukan (Suma’mur, 1996).

Kelelahan kerja akan menambah tingkat kesalahan kerja dan

menurunkan kinerja atau produktivitas. Jika kesalahan kerja meningkat,

akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri

(Nurmianto, 2003).

C. Jenis Kelelahan

Kelelahan dibagi atas dua jenis, yaitu (Budiono, dkk, 2003):

1. Kelelahan otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot.

2. Kelelahan umum merupakan kelelahan yang ditandai dengan

berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh pekerjaan

yang sifatnya statis/monoton, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan

Pengaruh-pengaruh tersebut terakumulasi di dalam tubuh manusia dan

menimbulkan perasaan lelah yang dapat menyebabkan seseorang berhenti

bekerja (beraktivitas).

Di samping itu, kelelahan juga diklasifikasikan menjadi 6 bagian,

yaitu (Grandjean, 1988):

1. Kelelahan mata, yaitu kelelahan yang timbul akibat terlalu tegangnya

sistem penglihatan.

2. Kelelahan tubuh secara umum, yaitu kelelahan akibat beban fisik yang

berlebihan.

3. Kelelahan mental, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan mental

atau intelektual.

4. Kelelahan syaraf, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh tekanan

berlebihan pada salah satu bagian sistem psikomotor, seperti pada

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, melakukan pekerjaan yang

berulang-ulang.

5. Kelelahan kronis, yaitu kelelahan akibat akumulasi efek jangka panjang.

6. Kelelahan sirkadian, yaitu bagian dari ritme siang-malam, dan memulai

periode tidur yang baru.

Kelelahan dapat diatasi dengan beristirahat untuk menyegarkan tubuh.

Apabila kelelahan tidak segera diatasi dan pekerja dipaksa untuk terus

produktivitas pekerja. Kelelahan sama halnya dengan keadaan lapar dan haus

sebagai suatu mekanisme untuk mendukung kehidupan (Budiono, dkk, 2003).

D. Gejala Kelelahan

Gambaran mengenai gejala kelelahan (fatigue symptoms) secara

subjektif dan objektif antara lain (Grandjean, 1988):

1. Perasaan lesu, mengantuk, dan pusing

2. Tidak atau kurang konsentrasi

3. Berkurangnya tingkat kewaspadaan

4. Persepsi yang buruk dan lambat

5. Tidak ada atau berkurangnya gairah untuk bekerja

6. Menurunnya kinerja jasmani dan rohani

Sedangkan ada yang menambahkan bahwa gejala kelelahan antara lain

(Tarwaka, 2013):

1. Perasaan berat di kepala

2. Merasa lelah seluruh badan

3. Merasa berat di kaki

4. Sering menguap saat bekerja

5. Merasa kacau pikiran saat bekerja

6. Menjadi mengantuk

8. Kaku dan canggung dalam gerakan

9. Tidak seimbang dalam berdiri

10.Ingin berbaring

11.Merasa susah berpikir

12.Malas untuk bicara

13.Merasa gugup

14.Tidak dapat berkonsentrasi

15.Tidak dapat mempusatkan perhatian terhadap sesuatu

16.Cenderung mudah melupakan sesuatu

17.Kurang kepercayaan diri

18.Cemas terhadap sesuatu

19.Tidak dapat mengontrol sikap

20.Tidak dapat tekun dalam pekerjaan

21.Sakit di bagian kepala

22.Sakit di bagian bahu

23.Sakit di bagian punggung

24.Merasa pernafasan tertekan

25.Haus

26.Suara sesak

27.Merasa pening

29.Anggota badan terasa gemetar

30.Merasa kurang sehat

Beberapa gejala ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan

efektivitas kerja fisik dan mental. Sejumlah gejala tersebut manifestasinya

timbul berupa keluhan oleh tenaga kerja dan seringnya tenaga kerja tidak

masuk kerja (Grandjean, 1988).

E. Dampak Kelelahan

Dampak bagi pekerja yang mengalami kelelahan kerja antara lain

menurunnya perhatian, perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar

berfikir, penurunan motivasi untuk bekerja, penurunan kewaspadaan,

menurunnya konsentrasi dan ketelitian, performa kerja rendah, kualitas kerja

rendah, dan menurunnya kecepatan reaksi. Hal-hal tersebut akan

menyebabkan banyak terjadi kesalahan, sehingga pekerja mengalami cidera,

stress kerja, penyakit akibat kerja, kecelakan kerja, dan pada akhirnya dapat

mempengaruhi produktivitas menjadi berkurang (Sastrowinoto, 1985,

Manuaba, 1998, Budiono, dkk, 2003, Tarwaka, 2013).

Kelelahan di tempat kerja memang tidak bisa dipandang sebelah mata,

karena sangat berpengaruh terhadap efektifitas, produktivitas, serta

keselamatan pekerja pada umumnya (Job dan Dalziel, 2001 dalam Australian

F. Metode Pengukuran Kelelahan

Sampai saat ini belum ada cara untuk mengukur tingkat kelelahan

secara langsung. Pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya hanya berupa indikator yang menunjukkan terjadinya kelelahan

akibat kerja (Grandjean, 1993 dalam Tarwaka, 2013). Pengukuran kelelahan

dapat dilakukan dengan enam metode yang berbeda (Kroemer dan Grandjean,

1997), yaitu:

1. Kualitas dan Kuantitas Hasil Kerja

Pada metode ini, hasil kerja digambarkan sebagai jumlah proses

kerja dan waktu yang digunakan setiap unit proses atau jumlah operasi

yang dilakukan setiap unit waktu. Metode ini biasanya digunakan sebagai

pengukuran tidak langsung karena banyak faktor yang perlu

dipertimbangkan seperti target produksi, perilaku psikologis dalam kerja,

dan faktor sosial (Kroemer dan Grandjean, 1997). Sedangkan kualitas

hasil kerja seperti kerusakan produk, penolakan produk, atau frekuensi

kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi faktor

2. Perasaan Kelelahan Secara Subjektif

Saat ini telah ada alat untuk mengukur kelelahan dengan

menggabungkan beberapa indikator untuk menginterpretasikan hasil yang

dapat dipercaya. Mengutamakan perasaan subjektif terhadap kelelahan

perlu diperhatikan (Kroemer dan Grandjean, 1997).

Kuesioner khusus digunakan untuk menilai perasaan kelelahan

secara subyektif. Subjective Self Rating Test (SSRT) dari Industrial

Fatigue Research Committee (IFRC) Jepang, merupakan salah satu

kuesioner yang dibuat pada tahun 1967, berisi gejala kelelahan umum

yang dapat untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif (Tarwaka, 2013).

Kuesioner ini berisi 30 pertanyaan sebagai indikator yang terdiri dari 10

pertanyaan sebagai indikator tentang pelemahan kegiatan, 10 pertanyaan

sebagai indikator tentang pelemahan motivasi, dan 10 pertanyaan sebagai

Tabel 2.1

Daftar Pertanyaan Kuesioner Subjective Self Rating Test (SSRT) 10 Pertanyaan tentang

Pelemahan Kegiatan

10 Pertanyaan tentang Pelemahan Motivasi

10 Pertanyaan tentang Gambaran Kelelahan Fisik

a. Perasaan berat di kepala

a. Merasa susah berpikir a. Sakit di bagian kepala

b. Merasa lelah seluruh badan

b. Malas untuk bicara b. Sakit di bagian bahu

c. Merasa berat di kaki c. Merasa gugup c. Sakit di bagian

punggung d. Sering menguap saat

bekerja

d. Tidak dapat

berkonsentrasi

d. Merasa nafas tertekan

e. Merasa kacau pikiran saat bekerja

e. Tidak dapat

memusatkan perhatian

e. Haus

f. Menjadi mengantuk f. Cenderung mudah

melupakan sesuatu

f. Suara serak

g. Merasakan beban pada mata

g. Kurang kepercayaan diri

g. Merasa pening

h. Kaku dan canggung dalam gerakan

h. Cemas terhadap

sesuatu

h. Merasa ada yang mengganjal di kelopak mata

i. Tidak seimbang saat berdiri

i. Tidak dapat

mengontrol sikap

i. Anggota badan terasa gemetar

j. Ingin berbaring j. Tidak tekun dalam pekerjaan

j. Merasa kurang sehat

Sumber: Tarwaka, dkk, 2004.

Semakin tinggi frekuensi gejala kelelahan muncul dapat diartikan

semakin besar pula tingkat kelelahan. Kuesioner ini kemudian

dikembangkan dimana jawaban-jawaban kuesioner diskoring sesuai empat

skala Likert (Susetyo, 2008).

Apabila menggunakan penilaian dengan skala Likert, maka setiap

skor atau nilai haruslah memiliki definisi operasional yang jelas dan

terbagi menjadi 4 kategori jawaban dimana masing-masing jawaban

tersebut diberi skor atau nilai sebagai berikut (Tarwaka, 2013):

a. Skor 4 = Sangat Sering (SS) merasakan kelelahan

b. Skor 3 = Sering (S) merasakan kelelahan

c. Skor 2 = Kadang-kadang (K) merasakan kelelahan

d. Skor 1 = Tidak Pernah (TP) merasakan kelelahan

Setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuesioner,

maka langkah berikutnya adalah menghitung jumlah skor pada

masing-masing kolom (1, 2, 3 dan 4) dari 30 pertanyaan tersebut dan akan

dijumlahkan, total nilai yang didapat akan menggambarkan kategori

kelelahan dari tiap responden. Kategori tersebut antara lain (Tarwaka,

2013):

a. Nilai 30-52 = Kelelahan rendah

b. Nilai 53-75 = Kelelahan sedang

c. Nilai 76-98 = Kelelahan tinggi

d. Nilai 99-120 = Kelelahan sangat tinggi

3. The Electroencephalograph

The Electroencephalograph adalah alat ukur kelelahan yang

baru-baru ini sesuai dengan standar riset di laboratorium, dimana berupa

aktivitas listrik di otak. Setelah itu ditafsirkan sebagai sinyal yang

menunjukkan keadaan kelelahan dan mengantuk (Bridger, 2003).

4. Mengukur Frekuensi Subjektif Kelipan Mata (Flicker Fusion Eyes Test)

Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat

kelipan akan berkurang. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang

diperlukan untuk jarak antara dua kelipan. Metode ini, disamping untuk

mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga

kerja (Kroemer dan Grandjean, 1997, Tarwaka, 2013).

5. Pengujian Psikomotor

Pengujian psikomotor mengukur fungsi-fungsi yang melibatkan

persepsi, interpretasi, dan reaksi motorik. Uji yang sering digunakan

adalah pengukuran waktu reaksi (Reaction Timer Test) (Tarwaka, 2013).

Reaction time adalah jangka waktu dari adanya pemberian suatu

rangsang sampai kepada suatu kesadaran atau dilaksanakan

gerakan/kegiatan. Dalam uji Reaction Timer dapat digunakan rangsangan

berupa nyala lampu yang kemudian pekerja akan meresponnya, sehingga

dapat dihitung waktu yang dibutuhkan pekerja untuk merespon

adanya perlambatan pada proses faal syaraf dan otot (Koesyanto dan

Tunggul, 2005).

Pengukuran waktu reaksi dilakukan sebanyak 5 kali, setiap hasil

pengukuran dijumlahkan, kemudian diambil nilai rata-ratanya.

Eksperimen menggunakan uji Reaction Timer sangat penting dan menarik.

Hal tersebut dikarenakan hasil yang didapatkan dari pengukuran ini tidak

hanya sekedar mengetahui perbedaan kecepatan persepsi individu, akan

tetapi juga mampu mendapatkan informasi mengenai kegunaan fungsi

sistem syaraf yaitu atensi, kemampuan proses persepsi, dan proses

kecepatan reaksi (Koesyantodan Tunggul, 2005).

Hasil pengukuran dengan Reaction Timer akan dibandingkan

dengan standar pengukuran kelelahan yaitu (Koesyanto dan Tunggul,

2005):

a. Normal : waktu reaksi 150,0-240,0 mili detik

b. Kelelahan Kerja Ringan : waktu reaksi >240,0-<410,0 mili detik

c. Kelelahan Kerja Sedang : waktu reaksi 410,0-<580,0 mili detik

d. Kelelahan Kerja Berat : waktu reaksi ≥ 580,0 mili detik

Biro Konsultasi Kesehatan, Keselamatan dan Produktivitas Kerja

Lakassidaya yang dipimpin oleh Maurits Charles Soekarno merupakan

biro yang memberikan bantuan konsultasi secara K3 dan ergonomi

penelitian di bidang K3 dan ergonomi telah melakukan uji validitas dan

reliabilitas dari Reaction Timer Test. Hasil uji validitasnya baik dan hasil

reliabilitasnya sangat reliabel (r = 0,9) (Lakassidaya, 2011).

6. Pengujian Mental

Pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan

yang dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan

menyelesaikan pekerjaan. Bourdon Wiersma Test merupakan salah satu

alat yang dapat digunakan untuk menguji kecepatan, ketelitian, dan

konsentrasi. Hasil test akan menunjukkan bahwa semakin lelah seseorang

maka tingkat kecepatan, ketelitian, dan konsentrasi akan semakin rendah.

Namun demikian Bourdon Wiersma Test lebih tepat untuk mengukur

kelelahan akibat aktivitas atau pekerjaan yang lebih bersifat mental

Tabel 2.2

Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengukuran Kelelahan Kerja

No. Metode Kelebihan Kekurangan

1 Kualitas dan Kuantitas Hasil Kerja

Hasil kerja digambarkan sebagai jumlah proses kerja dan waktu yang digunakan setiap unit proses atau jumlah operasi yang dilakukan setiap unit waktu

a. Biasanya digunakan sebagai pengukuran tidak langsung karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti target produksi, faktor sosial, dan perilaku psikologis dalam kerja

b. Kerusakan produk, penolakan produk, atau frekuensi kecelakaan bisa disebabkan bukan hanya karena faktor kelelahan semata 2 Perasaan Kelelahan

Secara Subjektif

Kelelahan dapat

dianalisis langsung dari gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang

Pengukuran tidak objektif sehingga hasilnya kurang kuat

3 The

Electroencephalograph

Alat ukur kelelahan yang akurat sesuai dengan standar riset di laboratorium

Pengukuran dapat

mengganggu proses dan jam kerja responden karena harus mengikuti tes di laboratorium, dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas responden

4 Mengukur Frekuensi Subjektif Kelipan Mata (Flicker Fusion Eyes Test)

Metode ini selain untuk mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja

Bisa terjadi bias dalam

menentukan besar

frekuensi yang dihasilkan pada pengukuran

5 Pengujian Psikomotorik

a. Metode pengukuran secara objektif b. Tidak hanya sekedar

mengetahui

perbedaan kecepatan

Pengukuran menggunakan

No. Metode Kelebihan Kekurangan

persepsi individu, akan tetapi juga mampu mendapatkan informasi mengenai kegunaan fungsi sistem syaraf yaitu atensi, kemampuan proses persepsi, dan proses kecepatan reaksi

responden yang tidak terbiasa menggunakan

mouse.

6 Pengujian Mental Hasil test menunjukkan bahwa semakin lelah seseorang maka tingkat kecepatan, ketelitian dan

konsentrasi akan

semakin rendah atau sebaliknya

Lebih tepat untuk

mengukur kelelahan

akibat aktivitas atau pekerjaan yang lebih bersifat mental

G. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kelelahan Keja 1. Umur

Faktor umur dapat berpengaruh terhadap waktu reaksi dan

perasaan lelah pekerja. Pekerja yang berumur lebih tua terjadi penurunan

kekuatan otot, tetapi keadaan ini diimbangi dengan stabilitas emosi yang

lebih baik dibanding pekerja yang berumur muda, sehingga dapat

berakibat positif dalam melakukan pekerjaan(Setyawati, 2007).

Pekerja yang berumur diatas 35 tahun memiliki kelemahan pada

saat melakukan pekerjaan dengan temperatur panas dibandingkan dengan

pekerja yang berumur dibawah 35 tahun (Davis, 2001). Pada usia 65-70

(Permaesih, 2000). Penurunan kekuatan otot ini dipengaruhi oleh

bertambahnya umur (Tarwaka, dkk, 2004), aktifitas fisik yang dilakukan,

dan dipercepat jika seseorang tidak melakukan latihan (Permaesih, 2000).

Proses penuaan serta kurangnya kemampuan kerja disebabkan oleh

hilangnya fungsi otot, terjadinya penurunan kerja jantung, dan hilangnya

kapasitas aerobik (Bridger, 2003).

Umur seseorang akan mempengaruhi kondisi tubuh. Semakin tua

umur seseorang semakin besar tingkat kelelahan. Fungsi faal tubuh yang

dapat berubah karena faktor usia mempengaruhi ketahanan tubuh dan

kapasitas kerja seseorang. Seseorang yang berumur muda sanggup

melakukan pekerjaan berat dan sebaliknya jika seseorang berusia lanjut

maka kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat akan menurun karena

merasa cepat lelah dan tidak bergerak dengan gesit ketika melaksanakan

tugasnya sehingga mempengaruhi kinerjanya (Suma’mur, 1996). Hal ini

sebanding dengan hasil penelitian kelelahan pada pekerja proyek dimana

kelelahan berat paling banyak dialami oleh pekerja yang berusia diatas 37

tahun, sehingga dapat dikatakan adanya hubungan yang bermakna antara

2. Jenis Kelamin

Pada umumnya wanita hanya mempunyai kekuatan fisik 2/3 dari

kemampuan fisik atau kekuatan otot pria (Tarwaka, dkk, 2004). Bagi

seorang wanita, jantung harus bekerja memompa darah yang mengandung

oksigen lebih berat dari pada pria untuk mengalirkan satu liter oksigen ke

jaringan-jaringan tubuh (Bridger, 2003). Dengan demikian, untuk

mendapatkan hasil kerja yang sesuai maka harus diusahakan pembagian

tugas antara pria dan wanita. Hal ini harus disesuaikan dengan

kemampuan, kebolehan, dan keterbatasannya masing-masing (Kroemer

dan Grandjean, 1997, Tarwaka, dkk, 2004).

Akan tetapi dalam beberapa hal pekerja wanita lebih teliti dan

lebih tahan atau lentur dibandingkan dengan pekerja laki-laki, seperti pada

wanita yang telah menikah dan bekerja, waktu kerjanya lebih lama 4

sampai 6 jam jika dibandingkan dengan pria karena selain mencari nafkah

wanita juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah (Harrington

dan Gill, 2003). Berdasarkan hasil penelitian pada perawat di RS Syarif

Hidayatullah Jakarta didapatkan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan

yang bermakna dengan kelelahan. Dari 41 orang responden, terdapat 3

responden yang berjenis kelamin perempuan mengalami kelelahan kerja,

sedangkan laki-laki tidak ada yang mengalami kelelahan kerja. (Sophia,

3. Masa Kerja

Masa kerja merupakan akumulasi waktu dimana pekerja telah

menjalani pekerjaan tersebut. Semakin banyak informasi yang kita

simpan, semakin banyak keterampilan yang kita pelajari, akan semakin

banyak hal yang kita kerjakan (Malcom, 1998 dalam Wirasati, 2003).

Masa kerja dapat mempengaruhi pekerja baik pengaruh positif

maupun negatif. Pengaruh positif terjadi bila semakin lama seorang

pekerja bekerja maka akan berpengalaman dalam melakukan

pekerjaannya. Sebaliknya pengaruh negatif terjadi bila semakin lama

seorang pekerja bekerja akan menimbulkan kelelahan dan kebosanan.

Semakin lama seorang pekerja bekerja maka semakin banyak pekerja

terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut

(Budiono, dkk, 2003). Dampak negatif lainnya berupa adanya batas

ketahanan tubuh terhadap proses kerja yang berakibat terhadap timbulnya

kelelahan. Pekerjaan yang dilakukan secara kontinyu dapat berpengaruh

terhadap sistem peredaran darah, sistem pencernaan, otot, syaraf dan

sistem pernafasan (Suma’mur, 1999).

Penelitian pada pekerja bongkar muat di pelabuhan menunjukkan

bahwa yang paling banyak merasakan lelah terdapat pada kelompok >10

masa kerja berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja (Eraliesa,

2009).

4. Status Gizi

Status gizi merupakan salah satu penyebab kelelahan. Seorang

pekerja dengan status gizi yang baik akan memiliki ketahanan tubuh dan

kapasitas kerja yang lebih baik, sedangkan seorang pekerja dengan status

gizi yang tidak baik akan memiliki ketahanan tubuh dan kapasitas kerja

yang tidak baik juga (Budiono, dkk, 2003). Apabila dalam melakukan

pekerjaan tubuh kekurangan energi baik secara kualitatif maupun

kuantitatif, kapasitas kerja akan terganggu sehingga pekerja tidak

produktif, mudah terjangkit penyakit dan mempercepat timbulnya

kelelahan (Tarwaka, dkk, 2004).

Status gizi seseorang dapat diketahui dari perhitungan Indeks Masa

Tubuh (IMT). Adapun cara perhitungan IMT adalah sebagai berikut

(Almatsier, 2009):

Hasil perhitungan IMT tesebut akan dibandingkan dengan standar

yang diterapkan oleh Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) Tahun 2004.

Adapun standar IMT yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah

Tabel 2.3

Indeks Masa Tubuh (IMT)

Status Gizi IMT (Kg/m2)

Sangat Kurus < 17

Kurus 17.0-18.4

Normal 18.5-24.9

Kelebihan Berat Badan (overweight) 25.0-26.9

Gemuk 27.0-28.9

Sangat Gemuk > 29

Sumber: Depkes RI, 2004

Menurut teori kelelahan terjadi pada IMT yang lebih tinggi yaitu

obesitas. Secara persentase dapat dilihat bahwa kelelahan kerja berat yang

dialami oleh pekerja lebih banyak terjadi pada pekerja yang memiliki

status gizi obesitas (Hartz et al, 1999 dalam Safitri, 2008).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang bermakna antara status gizi dengan kelelahan kerja. Dari hasil

penelitian pada pekerja wanita diperoleh data bahwa bahwa terdapat

hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kelelahan kerja (

p-value = 0,024), dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,204 menunjukan bahwa

arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang lemah, artinya

semakin status gizi menjauhi kadar normal, maka semakin meningkat

untuk terjadinya kelelahan kerja (Trisnawati, 2012). Penelitian lain yang

dilakukan pada pemanen kelapa sawit terdapat hubungan yang bermakna

antara status gizi dengan kelelahan kerja yang dialami oleh reponden.

mereka yang berstatus gizi buruk yakni 24 orang (72.7%) dibandingkan

dengan yang berstatus gizi baik (normal) yakni 9 orang (27.3%) (Mentari,

dkk, 2012).

5. Kebiasaan Merokok

Kebiasaan merokok adalah kegiatan yang dilakukan

berulang-ulang dalam menghisap rokok mulai dari satu batang ataupun lebih dalam

satu hari. (Bustan, 2000). Asap rokok yang mengandung sekitar 4%

karbon monoksida (CO) dapat bergabung dan terikat pada darah saat

dihisap oleh paru-paru 200 kali lebih kuat dari pada oksigen (Bridger,

2003). Setiap menghisap rokok, terdapat 107 radikal dalam komponen

asap yang didominasi oleh radikal oksigen, nitrit oksid, peroksil dan lain

sebagainya. Secara kimia, radikal oksigen, nitrit oksid ini akan bereaksi

secara cepat membentuk peroksilnitrit yang sangat reaktif dan akan

berikatan dengan epitelial lining fluid (ELF) saluran napas menghasilkan

reactive oxygen species (ROS). Radikal semikuinon dapat bereaksi

dengan radikal oksigen untuk membentuk radikal hidroksil dan peroksida

membentuk superoksida. Radikal ini akan memicu sel untuk

menghasilkan peroksida yang secara terus menerus dan mengakibatkan

Pendapat lain menambahkan bahwa orang yang mengkonsumsi

satu pak atau lebih rokok dalam sehari dapat menurunkan denyut jantung

dua atau tiga denyutan tiap menitnya (Hanson dan Venturelli, 1983). Asap

rokok yang beracun dan bersifat karsinogenik cenderung dapat

berpengaruh pada kemampuan fisik perokok, sehingga mudah mengalami

kelelahan (Bridger, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan di PT.

Amoco Mitsui Indonesia menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang

bermakna antara kebiasaan merokok dengan kelelahan yang dilihat dari

kebugaran