TINGKAT KELEMBAGAAN MAKANAN POKOK NON BERAS PADA MASYARAKAT PEDESAAN

(Kasus Masyarakat Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Oleh:

IRNA LESTARII34080112

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

RINGKASAN

IRNA LESTARI. Tingkat Kelembagaan Makanan Pokok Non Beras pada Masyarakat Pedesaan (Kasus Masyarakat Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Dibawah bimbingan NURMALA K. PANDJAITAN

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras membuat pemerintah melakukan impor beras. Padahal kemajuan pertanian Indonesia tercapai pada tahun 1980-an yaitu pada saat Indonesia mampu berswasembada beras. Disatu sisi impor beras memberikan dampak negatif pada petani karena dapat menyengsarakan petani. Jika impor beras dibiarkan begitu saja maka dapat mengakibatkan kondisi pangan Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan program diversifikasi pangan untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan di Indonesia.

Merubah sikap masyarakat Indonesia yang masih mengkonsumsi beras untuk mengikuti program pemerintah mengenai diversifikasi pangan tidaklah mudah. Sebab, mengubah sikap yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari memang perkara yang sulit. Namun, bukan berarti hal ini tidak dapat terwujud. Jika pemerintah dan rakyat sama-sama mendukung program tersebut, maka tidak dipungkiri program diversifikasi pangan dapat berhasil.

windows. Proses analisis data menggunakan tabel silang dan uji statistik Chi-square. Analisis tabel silang digunakan untuk mengolah sikap pada komponen kognitif, afektif, dan konatif, serta perilaku konsumsi terhadap bahan makanan pokok non beras. Uji statistik Chi-square digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara perilaku konsumsi terhadap makanan pokok non beras dengan sikap terhadap makanan non beras tersebut.

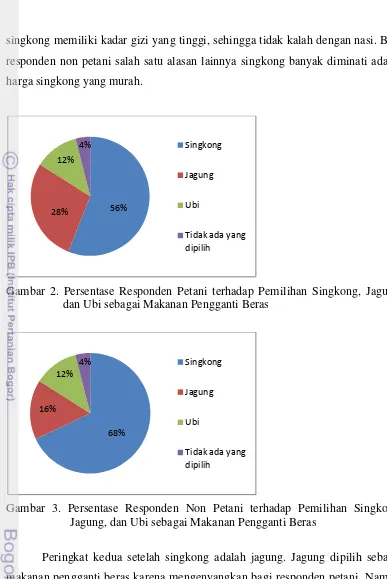

Hasil dalam penelitian ini adalah perilaku konsumsi bahan makanan pokok non beras pada responden masih tergolong rendah. Selain itu, frekuensi konsumsinya pun masih jarang. Ketiga bahan makanan tersebut dikonsumsi hanya sebagai makanan cemilan dan makanan tambahan saja. Kurang dari 30 persen responden yang mengkonsumsi makanan non berasnya tinggi. Dalam hal ini jagung yang paling sedikit dikonsumsi oleh responden, karena harga jagung yang cukup mahal sehingga jarang dikonsumsi sehari-hari, sedangkan singkong yang paling banyak dikonsumsi oleh responden, karena singkong lebih mengenyangkan dibandingkan jagung dan ubi.

Sikap masyarakat terhadap bahan makanan pokok non beras cenderung netral. Artinya, responden biasa saja dalam menanggapi singkong, jagung, dan ubi sebagai makanan pokok, tidak positif dan juga tidak positif. Hal ini disebabkan ketiga bahan makanan tersebut merupakan komoditas yang sudah familiar (akrab dalam kehidupan masyarakat) untuk petani pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Berdasarkan hasil uji statistik Chi-square

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku konsumsi singkong dengan sikap terhadap singkong. Namun, hubungan antara perilaku konsumsi responden dan sikapnya terhadap singkong tergolong lemah. Sedangkan perilaku konsumsi jagung dan ubi tidak menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap jagung dan ubi.

IRNA LESTARI. Degrees The Institution of Non-Rice Staple Food In The Rural Community. (Study Community Cibatok Satu Village, District Cibungbulang, Province West Java. Supervised by NURMALA K. PANDJAITAN

The aim of this research were to identify patterns of consumption of non-rice staple foods (cassava, corn, and sweet potato), to identify public attitudes towards non-rice staple food, to identify the institutions of non-rice staple food in rural communities. Research approach design by survey with 50 respondents (peasants and non peasants). Results showed that the respondents level of consumption is lower than rice. The attitude of respondents to the three basic food tends to neutral. The attitude of the respondents neither positive nor negative. Respondents level of knowledge of cassava, corn, and sweet potatoes are average. The attitude of non rice staple food are contradictive with the level of consumption. It happens in the relation between the attitude of cassavaand and its level of consumption behavior. According to the institutions of non rice staple food this studies found that non rice staple food have not yet institutionalized.

TINGKAT KELEMBAGAAN MAKANAN POKOK NON BERAS PADA MASYARAKAT PEDESAAN

(Kasus Masyarakat Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Oleh: IRNA LESTARI

I34080112

SKRIPSI

Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh: Nama : Irna Lestari

NRP : I34080112

Judul : Tingkat Kelembagaan Makanan Pokok Non Beras pada Masyarakat Pedesaan (Kasus masyarakat Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS. DEA. NIP. 19591114 198811 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS. NIP. 19550630 198103 1 003

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL ”TINGKAT KELEMBAGAAN MAKANAN POKOK NON BERAS PADA MASYARAKAT PEDESAAN (KASUS MASYARAKAT DESA CIBATOK, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT)” BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAAN INI.

Bogor, Januari 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Suminah. Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1990 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik penulis bernama Aldy Setiawan. Penulis menamatkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam An-Nidaa pada tahun 1995-1996, SD Negeri Manggarai 05 Pagi pada tahun 1996-2002, SMP Negeri 3 Jakarta pada tahun 2002-2005, dan SMA Negeri 26 Jakarta pada tahun 2005-2008. Kemudian pada tahun 2008, penulis diterima sebagai mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SNMPTN (Saringan Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kelembagaan Makanan Pokok Pengganti Beras pada Masyarakat Pedesaan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini terselesaikan karena tidak luput dari bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih atas jasa dan bantuannya sejak memulai skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih ini ingin penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Nurmala K. Panjaitan, MS. DEA. sebagai dosen pembimbing skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, arahan, serta semangat agar penulis tidak putus asa dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc, Agr. Sebagai dosen penguji utama dan Ratri Virianita S.Sos, MSi sebagai dosen penguji wakil Departemen SKPM.

3. Ir. Fredian Tonny, MS sebagai dosen penguji petik.

4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moral, material, maupun spiritual yang tak henti-hentinya mendoakan penulis agar berhasil menjalani perkuliahan di IPB.

5. Keluarga besar penulis, terutama adikku tersayang Aldy Setiawan yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

6. Arif Hidayatullah yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membangun kepada penulis agar skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu.

7. Teman-teman seperjuangan aksel yang selalu mengingatkan agar skripsi terselesaikan dengan baik, khususnya Yessi, Debbie, Putri, dan Selvi. 8. Teman-teman KPM 45 khususnya Niken, Kartika, Nisa, Puput, dan Tina

9. Kakak-kakak KPM 44 yang menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran dengan penulis khususnya Mba Enung, Kak Laras, Kak Asih, dan Kak Dina.

10. Teman-teman kosan dan sepermainan Ria, Dini, Kak Intan, Ulfa, Ana, Lely, Wiwin, Kak Rani dan Indri yang selalu memberikan semangat bagi penulis agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman satu bimbingan yang saling menyemangati Ninda, Hayya, dan Yulan, semoga kita sukses semua.

12. Seluruh masyarakat Desa Cibatok Satu, terutama keluarga Bapak Ido yang telah membantu peneliti mencari responden, Bapak Erik, Mas wahyudin. 13. Semua Pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi, Terima

kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi pengembangan penerapan diversifikasi pangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bogor, Januari 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xviii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Masalah Penelitian ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Kegunaan Penelitian ... 4

BAB II. PENDEKATAN TEORITIS ... 5

2.1. Tinjauan Pustaka... 5

2.1.1. Arti Beras sebagai Makanan Pokok ... 5

2.1.2. Diversifikasi Pangan... 6

2.1.3. Bahan Makanan Pokok Non Beras ... 8

2.1.4 Sikap ... 10

2.1.5. Kelembagaan ... 12

2.1.6. Kelembagaan Makanan Pokok Masyarakat Pedesaan ... 14

2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Makanan Pokok Masyarakat Pedesaan ... 15

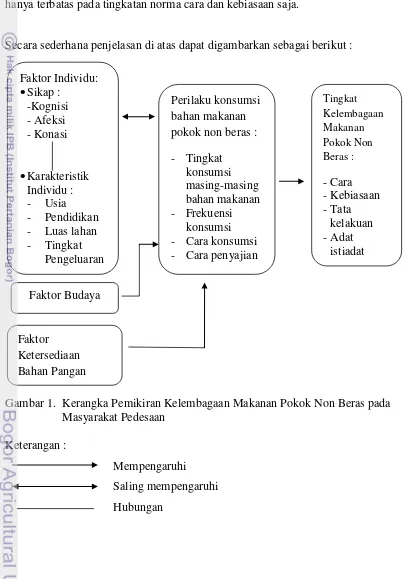

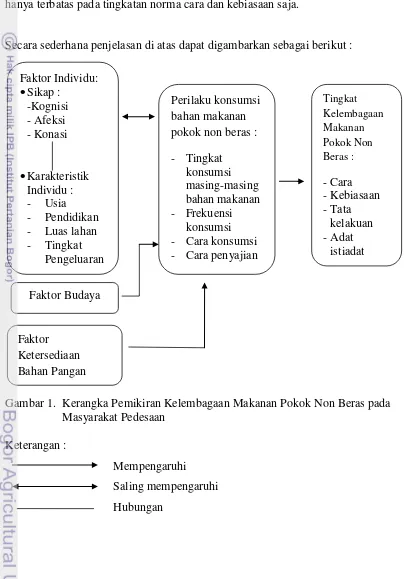

2.2. Kerangka Pemikiran ... 19

2.3. Hipotesis ... 22

2.4. Definisi Operasional ... 22

BAB III. PENDEKATAN LAPANGAN ... 30

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 30

3.2. Teknik Pengumpulan Data ... 29

3.3. Pengolahan dan Analisis Data ... 31

BAB IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ... 32

4.1. Kondisi Geografis ... 32

4.2. Kondisi Demografi ... 32

4.4. Karakteristik Responden ... 35

4.4.1. Usia ... 35

4.4.2. Pendidikan ... 35

4.4.3. Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai ... 36

4.4.4 Tingkat Pengeluaran ... 37

BAB V. PERILAKU KONSUMSI MAKANAN POKOK NON BERAS ... 38

5.1. Tingkat Konsumsi ... 38

5.2. Frekuensi Konsumsi ... 39

5.3. Cara Konsumsi ... 42

5.3.1. Cara Konsumsi Singkong ... 42

5.3.2. Cara Konsumsi Jagung ... 43

5.3.3. Cara Konsumsi Ubi ... 44

5.4. Cara Penyajian ... 45

5.5. Perilaku Konsumsi Makanan Pokok Non Beras ... 49

5.6. Ikhtisar ... 50

BAB VI. SIKAP TERHADAP MAKANAN POKOK NON BERAS ... 52

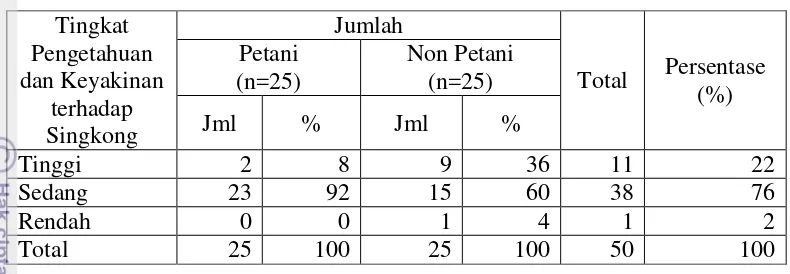

6.1. Sikap terhadap Singkong ... 54

6.1.1. Komponen Kognitif terhadap Singkong ... 54

6.1.2. Komponen Afektif terhadap Singkong... 58

6.1.3. Ikhtisar ... 61

6.2. Sikap terhadap Jagung ... 61

6.2.1. Komponen Kognitif terhadap Jagung ... 62

6.2.2. Komponen Afektif terhadap Jagung... 66

6.2.3. Ikhtisar ... 68

6.3. Sikap terhadap Ubi ... 69

6.3.1. Komponen Kognitif terhadap Ubi... 69

6.3.2. Komponen Afektif terhadap Ubi ... 73

6.3.3. Ikhtisar ... 75

6.4. Komponen Konatif terhadap Singkong, Jagung, dan Ubi ... 75

6.4.1. Ikhtisar ... 79

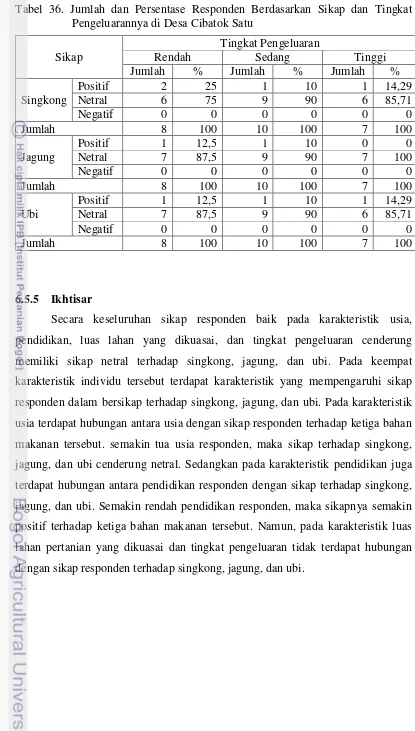

6.5. Sikap Berdasarkan Karakteristik ... 80

6.5.2. Sikap dengan Pendidikan ... 81

6.5.3. Sikap dengan Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai ... 83

6.5.4. Sikap dengan Tingkat Pengeluaran ... 84

6.5.5. Ikhtisar ... 85

BAB VII. HUBUNGAN PERILAKU KONSUMSI DENGAN SIKAP TERHADAP MAKANAN POKOK NON BERAS ... 86

7.1. Hubungan Perilaku Konsumsi Singkong dengan Sikap terhadap Singkong... ... 86

7.2. Hubungan Perilaku Konsumsi Jagung dengan Sikap terhadap Jagung ... 88

7.3. Hubungan Perilaku Konsumsi Ubi dengan Sikap terhadap Ubi ... 89

7.4. Iktisar ... 90

BAB VIII. KELEMBAGAAN MAKANAN POKOK NON BERAS ... 92

BAB IX. PENUTUP ... 97

9.1. Kesimpulan ... 97

9.2. Saran ... 97

DAFTAR PUSTAKA ... 99

DAFTAR TABEL

No. Halaman Tabel 1. Produksi, Pengadaan Gabah, Beras, dan Stok Akhir... ... 2 Tabel 2. Batas Wilayah Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang,

Kabupaten Bogor, Tahun 2010 ... 32 Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan

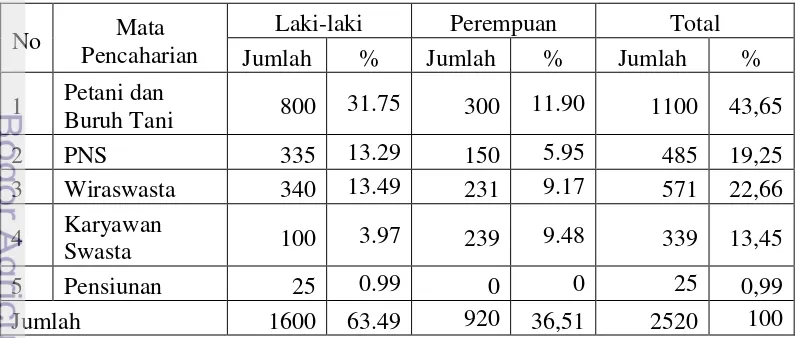

Jenis Kelamin di Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tahun 2010 ... 33 Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dan

Jenis Kelamin di Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tahun 2010 ... 34 Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Usia ... 35 Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan ... 36 Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Luas Lahan

Pertanian yang Dikuasai ... 36 Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran ... 37 Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jenis Konsumsi

Makanan Pokok Non Beras sebagai Urutan Pertama setelah Beras.. ... 38 Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Frekuensi Konsumsi

Singkong, Jagung, dan Ubi ... 40 Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Konsumsi

Singkong ... 43 Tabel 12. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Konsumsi

Jagung ... 43 Tabel 13. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Konsumsi Ubi

... 44 Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Penyajian Singkong, Jagung, dan Ubi ... 45 Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Penyajian

Biasanya pada Singkong, Jagung, dan Ubi ... 47 Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Cara Penyajian

Paling Sering pada Singkong, Jagung dan Ubi ... 48 Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Perilaku Konsumsi

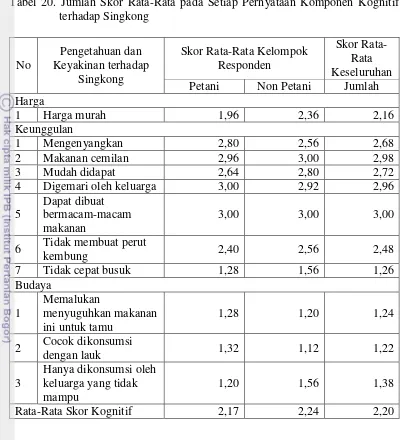

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Kognitif terhadap Singkong ... 55 Tabel 20. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Kognitif

terhadap Singkong ... 57 Tabel 21. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan

Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Afektif terhadap Singkong ... 59 Tabel 22. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Afektif

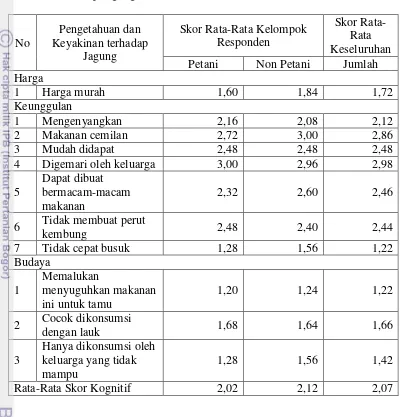

terhadap Singkong ... 61 Tabel 23. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Kognitif terhadap Jagung ... 62 Tabel 24. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Kognitif

terhadap Jagung ... 65 Tabel 25. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan

Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Afektif terhadap Jagung ... 66 Tabel 26. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Afektif

terhadap Jagung ... 68 Tabel 27. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Kognitif terhadap Ubi ... 69 Tabel 28. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Kognitif terhadap Ubi ... 71 Tabel 29. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan

Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Afektif terhadap Ubi ... 73 Tabel 30. Jumlah Skor Rata-Rata pada Setiap Pernyataan Komponen Afektif

terhadap Ubi ... 75 Tabel 31. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Konatif akan Menyajikan Berbeda ... 76 Tabel 32. Jumlah dan Persentase Responden pada Kelompok Petani dan Kelompok Non Petani Berdasarkan Komponen Konatif akan Menyajikan Setiap Hari ... 76 Tabel 33. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sikap dan Usia di Desa Cibatok Satu ... 80 Tabel 34. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sikap dan Pendidikan di Desa Cibatok Satu ... 82 Tabel 35. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sikap dan Luas

Lahan Pertanian yang Dikuasai di Desa Cibatok Satu ... 83 Tabel 36. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sikap dan Tingkat

Tabel 37. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Perilaku Konsumsi Singkong dan Sikap terhadap Singkong ... 86 Tabel 38. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Perilaku Konsumsi

Jagung dan Sikap terhadap Konsumsi Jagung ... 89 Tabel 39. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Perilaku Konsumsi

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kelembagaan Makanan Pokok Non Beras pada

Masyarakat Pedesaan ... 21 Gambar 2. Persentase Responden Petani terhadap Pemilihan Bahan Makanan

Pokok Non Beras ... 78 Gambar 3. Persentase Responden Non Petani terhadap Pemilihan Bahan

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

Lampiran 1. Peta Lokasi ... 103

Lampiran 2. Hasil Olah Data ... 104

Lampiran 3. Hasil Uji Korelasi ... 108

Lampiran 4. Kerangka Sampling ... 111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia, pertanian bukan hanya sekedar kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan. Pertanian merupakan bagian dari budaya dan sekaligus urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakatnya. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa maju mundurnya bangsa Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan dalam membangun sektor pertaniannya (Nainggolan et al. 2005).

Pertanian Indonesia merupakan bagian dari fenomena perjalanan sejarah bangsa ini. Awalnya berupa bercocok tanam subsisten sampai berkembang menjadi bisnis pertanian, atau dari bertani untuk pemenuhan bahan pangan keluarga menjadi bertani untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Walaupun sejarah pertanian terus mengalami kemajuan dari masa ke masa, hal yang tidak pernah lepas dan lari dari kerangka berpikir kebanyakan orang adalah pertanian merupakan sarana untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Apabila terjadi gangguan dalam pembangunan pertanian, maka pikiran orang akan selalu tertuju pada bagaimana kondisi ketersediaan pangan. Oleh karena itu berbagai perubahan lingkungan strategis yang berlangsung secara global dewasa ini, mau tidak mau harus diantisipasi dan khusus di sektor pertanian perlu diambil berbagai langkah dan kebijakan strategis agar pertanian kita bisa survive bahkan lebih maju lagi di masa yang akan datang.

memburuk. Ketersediaan beras makin lama makin menipis seiring berjalannya waktu.

Dengan demikian ketersediaan beras saat ini umumnya disebabkan oleh ketergantungan pada pertanian padi sawah, sehingga jenis makanan pokok harus berubah dari konsumsi beras ke pangan lain. Masyarakat Indonesia umumnya mengkonsumsi beras sebagai kebutuhan pangan sehari-hari yang tidak dapat digantikan dengan bahan pangan lainnya, sehingga sering kita dengar masyarakat Indonesia mengatakan “belum makan jika belum makan nasi”.

Tabel 1. Produksi, Pengadaan Gabah, Beras, dan Stok Akhir Tahun Produksi

2001 50.460.782 2,77 32.042.597 2.018.388 68.737 1.214.641 2002 51.489.694 2,04 32.695.956 2.131.608 1.000.586 1.655.465 2003 52.137.604 1,26 33.107.379 2.008.954 655.126 1.949.465 2004 54.088.468 3,74 34.346.177 2.096.609 29.350 1.770.532 2005 54.151.097 0,12 34.385.947 1.529.718 68.800 1.092.588 2006 54.454.937 0,56 34.578.885 1.434.127 291.872 967.658 2007 57.157.435 4,96 36.294.971 1.765.987 1.293.980 1.572.933 2008 60.325.925 5,54 38.306.962 2.936.281 30.200 1.079.841 2009 64.398.890 6,75 40.404.864 3.625.522 0 1.620.816 2010*) 65.980.670 2,46 41.396.272 1.892.853 423.500 804.471 Keterangan:

Sumber: Diolah dari data Sutarto Alimoeso, Dirut Perum Bulog pada seminar “Swasembada Beras Berkelanjutan”, 14 Desember 2010

jumlah impor beras masih tetap tinggi. Walaupun saat ini jumlah impor beras sudah mulai mengalami penurunan (Produksi ... 2010). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa produksi beras dalam negeri selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun jumlah beras impor cenderung fluktuatif, kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2009, jumlah beras impor naik dibanding 8 tahun sebelumnya yaitu telah mencapai angka 3 juta. Namun, pada Tahun 2010 diperkirakan jumlah impor beras mengalami penurunan setengah kali dari jumlah impor Tahun 2009.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana pola konsumsi makanan pokok non beras (singkong, jagung, dan ubi) pada masyarakat di pedesaan?

2. Bagaimana sikap masyarakat di pedesaan terhadap makanan pokok non beras?

3. Bagaimana kelembagaan makanan pokok non beras pada masyarakat di pedesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pola konsumsi makanan pokok non beras masyarakat di pedesaan.

2. Mengidentifikasi sikap masyarakat di pedesaan terhadap makanan pokok non beras.

3. Mengidentifikasi kelembagaan makanan pokok non beras pada masyarakat di pedesaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Arti Beras Sebagai Makanan Pokok

Umumnya masyarakat Indonesia memiliki jenis makanan pokok yang sama yaitu beras. Hanya sedikit yang mengkonsumsi pangan selain beras sebagai makanan pokok. Menurut penelitian Jarona (1996), pada masyarakat Balim makanan pokok mereka adalah ubi jalar. Pengetahuan mereka mengenai ubi jalar sangat tinggi, karena sudah diperkenalkan sejak zaman nenek moyang mereka. Jenis makanan pokok masyarakat Balim yang berbeda dengan masyarakat lainnya juga disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu kondisi tanah yang berbukit-bukit sehingga hanya dapat ditanami oleh ubi jalar.

Masyarakat yang memiliki jenis makanan pokok beras sangat banyak di Indonesia. Menurut Indaryanti (2002), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masih tingginya konsumsi beras disebabkan oleh cara berpikir masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa beras sebagai makanan pokok utama sehingga

muncul pernyataan yang mengatakan bahwa “belum makan jika belum makan

nasi”. Oleh sebab itu, tingginya konsumsi pada beras merupakan kebiasaan yang

harus diubah.

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa bentuk kelembagaan makanan pokok diantaranya pada masyarakat Talang Mamak. Dalam penelitian Hidayah (2002), mengenai masyarakat Talang Mamak yang menyatakan bahwa mata pencaharian berpengaruh pada makanan pokok mereka. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pemburu dan peramu makanan pokok mereka berasal dari hutan seperti sagu rumbia, ubi gadung, ubi menggalo, ubi ketelo dan buah sulur-suluran (labu, kundur, timun, ketelo), sedangkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh kayu makanan pokok mereka adalah beras. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pemburu dan peramu mulai menyadari bahwa ketergantungan terhadap hutan dalam hal pemenuhan makanan tidak dapat menjamin ketahanan pangan. Oleh sebab itu, mereka mengganti makanan pokok mereka dengan beras.

Mengingat bahwa kondisi pertanian di Indonesia yang semakin menurun. Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor beras agar kebutuhan beras sebagai makanan pokok terpenuhi bagi masyarakat. Beras secara strategis berpengaruh pada ketahanan pangan nasional dan ketahanan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat (Arifin, 2007). Jika impor beras impor beras terus dibiarkan dapat berakibat fatal bagi kondisi pertanian Indonesia. Dengan demikian ketergantungan pada beras harus dikurangi. Dalam rangka inilah pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan program diversifikasi pangan.

2.1.2 Diversifikasi Pangan

Kebijakan diversifikasi pangan dan perbaikan menu makanan rakyat dalam upaya memperbaiki mutu gizi masyarakat sudah ditetapkan sejak Tahun 1974 dan disempurnakan dengan Inpres 20/1979. Namun secara operasional diversifikasi pangan belum dapat terlaksana dengan efektif (Amang et al. 1999).

pangan pokok yang beragam, khususnya pangan pokok seperti beras. Sadjad (2006), menjelaskan pendekatan mengenai diversifikasi yaitu bahwa

“Pengertian diversifikasi hendaknya bersifat vertikal di samping horizontal. Artinya bukan saja dalam arti mengkonsumsi komoditi non beras (horizontal), tetapi juga mendiversifikasi produk satu komoditi (vertikal) misalnya dari padi menjadi beras, tepung, bihun, kue dan lain-lain. Petani pedesaan sebaiknya mulai dibina kearah diversifikasi vertikal dengan pemikiran yang lengkap. Khususnya dalam pemberian subsidi yang bersifat investasi. Diversifikasi vertikal memerlukan industrialisasi. Karena itu industrialis-industrialisnya juga perlu dibina.

Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sadjad (2006), mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional ditentukan juga oleh ketersediaan lahan pertanian di desa yang berimbang antara lahan sawah dan lahan darat. Begitu pula berkelanjutannya hidup rakyat tidak hanya difokuskan dari padi produksi lahan sawah, tetapi juga dari produk palawijanya. Pada periode Tahun 2000-2004, diversifikasi pangan diarahkan pada peningkatan bahan pangan dan mutu pangan sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis pangan terutama beras. Tujuan ini dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan lokal yang beragam sesuai dengan kondisi agro ekosistem serta memperhatikan kelembagaan dan budaya lokal.

Jika tujuan ini tidak mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan lokal, maka program diversifikasi pangan mengalami hambatan. Memang benar untuk mengubah kebiasaan makan suatu masyarakat adalah hal yang sulit, karena menyangkut perubahan watak, adat-istiadat, lingkungan, baik yang bersifat individual maupun komunal. Namun dalam kondisi terpaksa perubahan tersebut bisa cepat terjadi. Misalnya persediaan beras yang menurun sehingga mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan lain.

dilakukan lebih dominan ke arah produksi dan ketersediaan pangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dan diikuti oleh penyuluhan gizi.

Pada periode ini program diversifikasi pangan dilakukan di wilayah miskin dan rawan gizi melalui pembinaan kelompok tani di pedesaan. Upaya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan di tingkat keluarga. Selain itu juga bertujuan untuk menurunkan laju konsumsi beras perkapita pada tingkat nasional.

2.1.3 Bahan Makanan Pokok Non Beras

Bahan makanan pokok non beras meliputi singkong, jagung, dan ubi. Singkong (Manihot esculenta) yang juga dikenal sebagai ketela pohon atau ubi kayu adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae

(Singkong ... 2012). Di Indonesia, singkong menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Bagi masyarakat Indonesia, singkong biasanya dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, dan diolah menjadi makanan lain, seperti keripik, opak, timus, kolak, rempeyek, dan kue cendil. Singkong biasanya dikonsumsi sebagai makanan cemilan atau selingan, masih jarang masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Padahal, kandungan gizi singkong tidak jauh berbeda dengan beras. Menurut Prihandana et al. (2008), kandungan gizi singkong per 100 gram meliputi:

1. Kalori 121 kal

2. Air 62,50 gram

3. Fosfor 40,00 gram

4. Karbohidrat 34,00 gram

5. Kalsium 33,00 miligram

6. Vitamin C 0,00 miligram

7. Protein 1,20 gram

8. Besi 0,70 miligram

9. Lemak 0,30 gram

10. Vitamin B1 0,01 miligram

mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir ini. Walaupun tidak meningkat secara drastis, namun pertumbuhan singkong layak mendapat perhatian. Data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada Tahun 2000 sebesar 16,1 juta ton; naik menjadi 19,4 juta ton pada Tahun 2004 dan terus mumbul menjadi 22 juta ton pada Tahun 2009. Edj (2010), mengatakan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh membaiknya produktivitas tanaman singkong di sejumlah sentra produksi seperti Lampung (24 %), Jawa Timur (20 %), Jawa Tengah (19 %) dan Jawa Barat (11 %). Seiring dengan meningkatnya produksi singkong di Indonesia, terkadang produksi singkong mengalami penurunan. Menurut Prihandana et al. (2008), hal ini disebabkan oleh : 1. Petani belum menggunakan varietas unggul baru (VUB), hanya 10

persen petani saja yang menggunkan VUB.

2. Kualitas bibit tidak optimal karena disimpan selama 2 – 3 bulan. 3. Dosis rekomendasi pupuk belum diterapkan

4. Panen tidak tepat waktu karena para petani menanam serempak pada awal musim hujan.

5. Promosi dan diseminasi kurang optimal.

6. Minat petani masih rendah karena fluktuasi harga.

Selain singkong, bahan makanan pokok lainnya adalah jagung. Jagung (Zea mays) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Beberapa penduduk di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Namun, kebanyakan masyarakat Indonesia hanya menganggap jagung sebagai makanan cemilan saja. Jagung memiliki kadar gizi yang cukup tinggi, bahkan kadar karbohidrat pada jagung lebih tinggi dibandingkan dengan singkong. Berikut adalah kandungan gizi pada jagung per 100 gram (Jagung ... 2011).

Kandungan Gizi Jagung per 100 gram bahan adalah: 1. Kalori : 355 Kalori

4. Karbohidrat : 73,7 gr 5. Kalsium : 10 mg 6. Fosfor : 256 mg 7. Ferrum : 2,4 mg 8. Vitamin A : 510 SI 9. Vitamin B1 : 0,38 mg 10. Air : 12 gr

Bahan makanan pokok non beras selain singkong dan jagung adalah ubi. Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas) sebagai salah satu komoditas pertanian penghasil karbohidrat yang sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat (Ubi Jalar ... 2011). Bahkan ubi jalar memiliki cadangan pangan yang penting jika produksi padi dan jagung tidak mencukupi lagi. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi. Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi bahan makanan pokok alternatif untuk menggantikan beras, seperti di Irian Jaya dan Maluku ubi jalar dijadikan pengganti kentang.

Menurut Juanda et al. (2000), di beberapa negara maju, misalnya Jepang, Taiwan, Korea, Cina, dan Amerika, penggunaan ubi jalar diolah menjadi berbagai berbagai produk olahan seperti mie instan, tepung granula, saus, kremes, kripik, kue, roti, sirup, makanan bayi, dan manisan kaleng. Selain itu, ubi jalar juga dapat diolah menjadi gula fruktosa yang dapat digunakan sebagai pemanis dalam industri minuman. Sedangkan di Indonesia, ubi jalar hanya disajikan dalam bentuk sederhana, yakni ubi rebus, ubi goreng, dan kolak. Hanya sedikit masyarakat di Indonesia yang mengolah ubi menjadi makanan olahan dalam bentuk lain. Padahal ubi jalar dapat diolah menjadi bermacam-macam bentuk makanan seperti yang dilakukan oleh negara maju. Jika dilihat dari kegunaannnya, ubi jalar memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan.

2.1.4 Sikap

sikap seseorang terhadap sesuatu menjadi ambivalen. Ketika sikap seseorang telah terbentuk, maka sikap-sikap tersebut sulit untuk diubah, karena sikapnya yang kuat terhadap sesuatu dan tidak ambivalen. Baron dan Byrne juga mengatakan bahwa sikap sangat mempengaruhi pemikiran sosial kita, meskipun tidak selalu direfleksikan dengan tingkah laku yang sama. Selain itu juga dikatakan bahwa sikap dapat mempengaruhi tingkah laku dan sebaliknya tingkah laku dapat mempengaruhi sikap. Sikap dapat mempengaruhi perilaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekhususan sikap dan kekuatan sikap. Kekhususan sikap adalah sejauh mana sikap tersebut terfokus pada objek tertentu atau situasi dibandingkan dengan hal umum. Sedangkan kekuatan sikap terbentuk berdasarkan pengalaman langsung yang memberikan pengaruh yang lebih kuat pada tingkah laku dibandingkan dengan sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman yang tidak langsung. Semakin kuat sikap tersebut, semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. Tingkah laku dapat mempengaruhi sikap dapat terjadi ketika dalam diri seseorang terdapat ambivalensi sikap dan tingkah laku di masyarakat terhadap sesuatu sangat kuat. Selain itu, tingkah laku dapat mempengaruhi sikap jika pada diri individu tersebut tidak terdapat pilihan lain, sehingga tingkah lakunya akan merubah sikapnya dalam bertindak.

Menurut Azwar (2003), struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu :

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercaya oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif berisi mengenai kepercayaan strereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah sikap seseorang.

2.1.5 Kelembagaan

Kelembagaan menurut Uphoff (1993) dikutip Soekanto (2009) adalah seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi kebutuhan kolektif. Sebagian besar sosiolog berpendapat bahwa kelembagaan merupakan suatu konsepsi dan bukan sesuatu yang kongkrit atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelembagaan adalah suatu kompleks peraturan-peraturan dan peranan-peranan sosial. Dengan demikian kelembagaan memiliki aspek kultural dan struktural. Segi kultural berupa norma-norma dan nilai sedangkan segi struktural berupa pelbagai peranan sosial. Keduanya saling berhubungan erat satu sama lain. Menurut Koentjaraningrat (2009), kelembagaan adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapnnya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat.

Kelembagaan menurut Polak (1966) dikutip Soekanto (2009), diartikan sebagai kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Kelembagaan juga diartikan sebagai aturan main yang membatasi perilaku menyimpang untuk membangun struktur interaksi, politik, ekonomi dan sosial (Pengertian ... 2010). Berdasarkan penjelasan diatas mengenai arti kelembagaan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan sesuatu yang kompleks yang didalamnya berisi mengenai peraturan-peraturan yang mengikat masyarakatnya.

Menurut Setiadi et al. (2011), norma adalah sesuatu yang menjadi pola-pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berupa sanksi. Secara konseptual terdapat 4 tingkatan norma mulai dari norma yang memiliki sanksi rendah sampai yang tertinggi (Soekanto 2009). Norma-norma tersebut adalah:

2. Kebiasaan (folkways) diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sanksi moral yang dikenakan jika melanggar norma ini adalah perasaan malu, sedangkan sanksi yang dikenakan oleh masyarakat adalah dicela atas perbuatannya.

3. Tata kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang ada di suatu masyarakat yang dijadikan alat pengawas atau kontrol oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dengan kata lain, tata kelakuan bersifat memaksa kepada anggota masyarakat agar menyesuaikan perbuatan mereka dengan tata kelakuan yang ada dan berlaku pada masyarakat tersebut. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi moral berupa perasaan bersalah dan sanksi oleh masyarakat berupa hukuman.

4. Adat istiadat (customs) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Jika anggota masyarakat melanggar norma ini akan berdosa, dan sanksi yang diberikan oleh masyarakat setempat adalah dikeluarkan dari lingkungan masyarakat tersebut.

Kelembagaan umumnya menyangkut seperangkat norma. Oleh karena itu, kelembagaan memiliki fungsi. Menurut Doorn dan Lammers (1959) dikutip Soekanto (2009), fungsi kelembagaan diantaranya :

1. Memberikan pedoman berperilaku pada individu atau masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadap masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan: dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara.

3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial.

Kelembagaan berbeda dengan organisasi, grup, dan asosiasi. Adapun ciri-ciri kelembagaan menurut Soekanto (2009), adalah :

1. Merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. 2. Memiliki kekekalan tertentu: memerlukan waktu yang lama karena

cenderung dipertahankan.

3. Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu.

4. Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan.

5. Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis.

2.1.6 Kelembagaan Makanan Pokok Masyarakat Pedesaan

Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Itulah sebabnya sebagian masyarakat Indonesia masih percaya pada tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal ini berkaitan dengan kelembagaan terhadap bahan pangan khususnya makanan pokok. Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pengertian kelembagaan dapat diketahui bahwa kelembagaan terhadap makanan pokok berarti aturan-aturan yang telah disepakati bersama masyarakat mengenai makanan pokok.

Nikmawati (1999), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada masyarakat Cirendeu yang menganut aliran konsumsi onggok singkong (KOS) memiliki kelembagaan makanan pokok yang disajikan pada saat upacara ritual. Seperti memperingati hari raya lebaran mereka membuat tumpengan yang bahan dasarnya adalah singkong. Hal ini sudah melembaga pada masyarakat yang menganut aliran KOS.

padi). Dengan adanya aturan tersebut para istri harus memperkirakan kebutuhan pangan keluarganya sehingga kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Adanya penyimpanan beras di leuit menyebabkan masyarakat Ciptagelar tidak pernah kekurangan beras. Dengan demikian, mereka benar-benar menjaga padi yang ada di leuit tersebut

Dalam penelitian Jarona (1996), menjelaskan bahwa kelembagaan makanan pokok pada masyarakat Balim dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka selalu mengkonsumsi ubi jalar baik untuk kebutuhan pangan sehari-hari maupun pada saat upacara ritual. Kelembagaan terhadap ubi jalar ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dipertahankan sampai saat ini.

Kelembagaan makanan pokok lain dapat dilihat dari penelitian Hidayah (2002), mengenai masyarakat Talang Mamak. Dalam penelitiannya Hidayah menjelaskan bahwa mata pencaharian merupakan faktor yang mempengaruhi kelembagaan makanan pokok masyarakat ini. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pemburu dan peramu makanan pokok meraka berasal dari hutan seperti sagu rumbia, ubi gadung, ubi menggalo, ubi ketelo dan buah sulur-suluran (labu, kundur, timun, ketelo). Sedangkan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh pemotong kayu makanan pokok mereka adalah beras. Seiring berjalannya waktu masyarakat Talang Mamak yang bermata pencaharian sebagai pemburu dan peramu mengganti makanan pokok mereka yang awalnya adalah pangan non beras menjadi beras. Pengalihan makanan pokok ini menunjukkan bahwa sistem perladangan berotasi yang mereka kembangkan sejak dahulu tidak menjamin ketahanan pangan sehingga padi sebagai tanaman pangan utama selalu disertai dengan bahan pangan lain.

2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Makanan Pokok Masyarakat Pedesaan

1. Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor-faktor yang melekat dan terdapat pada diri individu. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

a. Besar keluarga

Semakin besar suatu keluarga semakin sedikit ragam makanan pokok yang disajikan oleh keluarga tersebut. Menurut Kurniawati (1997), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa besar keluarga tidak berhubungan nyata bagi keluarga yang tingkat pendapatannya tinggi. Tetapi bagi keluarga yang tingkat pendapatannya rendah, faktor besar keluarga berhubungan nyata.

b. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak pengetahuannya mengenai bahan pangan. Tidak hanya tahu makanan pokok hanyalah beras tetapi juga dapat dalam bentuk lain, misalnya singkong atau jagung yang diolah atau kentang. Faktor pendidikan biasanya berhubungan nyata dengan pengetahuan mengenai makanan. Menurut Sangian (2001), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada masyarakat Kakas faktor pendidikan berhubungan nyata dengan jenis makan masyarakat.

c. Pendapatan

Pendapatan suatu masyarakat berbeda-beda tergantung pekerjaan atau keahlian yang ia miliki. Sangian (2001), menjelaskan bahwa pendapatan berhubungan nyata dengan ragam makanan pokok yang disajikan atau dikonsumsi dalam suatu keluarga. Semakin besar pendapatannya semakin beragam pula jenis makanan pokok yang disajikan, sehingga berhubungan positif.

d. Pengetahuan mengenai makanan

bahan pangan maka dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi dalam arti makanan yang dikonsumsi lebih beragam dan bergizi. Walaupun orang tersebut tingkat pendidikannya rendah. Jarona (1996), menjelaskan bahwa pengetahuan terhadap bahan pangan juga dipengaruhi oleh gaya hidup pada zaman nenek moyang. Salah satu faktor yang mempengaruhi jenis makan mereka adalah faktor pengetahuan tentang ubi jalar tersebut yang telah diperkenalkan sejak zaman nenek moyang mereka.

e. Persepsi individu terhadap bahan pangan

Berdasarkan penelitian Cahyani (2008), mengenai masyarakat Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat ini memiliki persepsi terhadap makanan pokok mereka yaitu beras. Mereka menganggap bahwa beras adalah bahan pangan superior, sehingga akan timbul gengsi jika mengkonsumsi bahan pangan lain selain beras yang mereka anggap sebagai bahan pangan inferior.

2. Faktor Budaya a. Kepercayaan

masyarakat di Cirendeu pada zaman penjajahan Belanda lahan sawah untuk ditanami padi mengering, sehingga salah satu tokoh masyarakat mencari jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Jalan keluarnya adalah dengan mengganti sawah dengan kebun singkong. Sejak saat itu, masyarakat Cirendeu mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi singkong. Tradisi ini dijalankan oleh masyarakat Cirendeu yang menganggap nasi sebagai makanan pantangan.

b. Kebiasaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian Nikmawati (1999), dalam masyarakat Cirendeu terdapat masyarakat konsumsi onggok singkong (KOS) yang makanan pokoknya adalah singkong. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya produksi beras sehingga masyarakat KOS berjanji untuk menganggap beras sebagai makanan pantangan mereka. Oleh karena itu singkong dijadikan makanan pokok untuk dikonsumsi sehari-hari dan hal ini sudah melembaga dan menjadi kebiasaan masyarakat Cirendeu yang menganut kepercayaan KOS. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah terhadap masyarakat Cirendeu merupakan perkembangan dari penelitian Nikmawati mengenai onggok singkong. Jika pada Tahun 1999 masyarakat masih mengkonsumsi onggok singkong, kini berdasarkan penelitian Nurjanah (2011), onggok singkong dikembangkan menjadi beras singkong atau dikenal dengan istilah rasi. Selain itu pada penelitian Sunarto (2003), pada masyarakat kesatuan adat Banten memiliki cara khusus dalam memperlakukan padi atau beras. Masyarakat ini memiliki peraturan mengenai penyimpanan padi di leuit. Adanya peraturan tentang pengambilan padi diterapkan oleh warga Kasepuhan untuk mempertahankan ketersediaan padi di leuit

kekurangan beras. Dengan demikian, mereka benar-benar menjaga padi yang ada di leuit tersebut

3. Faktor ketersediaan bahan pangan

Faktor ketersediaan bahan pangan dapat mempengaruhi jenis makanan pokok masyarakat. Menurut Hidayah (2002), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Talang Mamak merubah cara jenis makanan yang dikonsumsi, terutama pada masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pemburu dan peramu. Awalnya jenis makanan yang mereka konsumsi adalah hasil hutan. Namun, karena hasil hutan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan mereka serta terbatasnya persediaan hasil hutan maka mereka mengganti jenis konsumsi mereka dengan beras.

2.2 Kerangka Pemikiran

Usaha pemerintah untuk mengurangi ketergantungan beras pada masyarakat tidaklah mudah karena kebiasaan mengkonsumsi makanan pokok beras nampaknya justru bertambah diantara berbagai budaya dalam masyarakat Indonesia. Walaupun mereka sebelumnya mengkonsumsi makanan pokok non beras, namun sekarang sedikit demi sedikit mereka beralih pada beras. Program pemerintah mengenai swasembada beras pada pertengahan tahun 1980-an semakin membuat masyarakat Indonesia mengkonsumi beras, sehingga pada masa itu tingkat konsumsi beras tinggi. Dengan tersedianya beras yang cukup, maka masyarakat dengan sendirinya akan memilih beras dibanding makanan lain. Jika padi (beras) telah berbudaya, maka akan semakin sulit mengubah masyarakat untuk mengkonsumsi non beras. Untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi beras menjadi pangan non beras, maka sikap masyarakat terhadap beras harus diubah.

gengsinya. Hal ini akan mendorong individu untuk mengkonsumsi beras dibandingkan non beras yang diyakini kurang meningkatkan gengsinya.

Perilaku konsumsi bahan makanan pokok non beras pada penelitian ini dilihat dari 4 aspek, yakni tingkat konsumsi masing-masing bahan makanan, frekuensi konsumsi, cara konsumsi, dan cara penyajian. Tingkat konsumsi dilihat berdasarkan berapa banyak responden mengkonsumsi bahan makanan pokok non beras tersebut. Sedangkan frekuensi konsumsi akan dilihat seberapa sering responden mengkonsumsi singkong, jagung, dan ubi sebagai makanana pokok non beras. Cara konsumsi terhadap bahan makanan pokok non beras ini tentu berbeda bagi setiap responden. Begitu pula pada cara penyajian setiap responden memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan singkong, jagung, dan ubi.

ketiga bahan makanan pokok non beras tersebut sudah melembaga pada masyarakat sebagai makanan pokok. Apabila telah ada sanksi yang jelas menyangkut perilaku konsumsi ketiga bahan makanan ini, maka dapat dikatakan sudah melembaga, namun jika belum terdapat norma atau aturan yang jelas, maka hanya terbatas pada tingkatan norma cara dan kebiasaan saja.

Secara sederhana penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, penelitian ini memiliki beberapa hipotesis yang akan diuji antara lain:

1. Diduga pola konsumsi masyarakat pada makanan pokok non beras masih rendah.

2. Diduga ada hubungan antara perilaku konsumsi makanan pokok non beras dengan sikap terhadap makanan pokok non beras.

3. Diduga perilaku konsumsi terhadap makanan pokok non beras belum melembaga.

2.4 Definisi Operasional

1. Sikap adalah kecenderungan individu dalam menanggapi makanan pokok non beras (singkong, jagung, dan ubi). Pada penelitian ini sikap dilihat dari 3 komponen sikap yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Pernyataan yang diajukan memiliki 3 pilihan jawaban dengan skor : tidak setuju (skor 1), ragu-ragu (skor 2), dan setuju (skor 3) yang akan dijawab oleh 50 orang responden.

a. Komponen Kognitif adalah aspek sikap mengenai sesuatu hal yang menyangkut pengetahuan dan keyakinan terhadap bahan makanan pokok non beras (singkong, jagung, dan ubi). Komponen kognitif ini dilihat berdasarkan 11 pernyataan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu harga, keunggulan, dan budaya. Komponen kognitif dibagi menjadi tiga kategori :

1) Pengetahuan Rendah (11 - 18) = skor 1 2) Pengetahuan Sedang (19 - 25) = skor 2 3) Pengetahuan Tinggi ( > 25) = skor 3

b. Komponen Afektif adalah aspek sikap yang menyangkut perasaan terhadap tingkat konsumsi bahan makanan pokok non beras (singkong, jagung, dan ubi). Komponen afektif ini dilihat berdasarkan 3 pernyataan yang terdiri dari 2 dimensi yaitu rasa dan perasaan.

1) Negatif (3 - 4) = skor 1 2) Netral (5 - 7) = skor 2 3) Positif ( > 7) = skor 3

c. Komponen Konatif adalah aspek sikap yang menyangkut kecenderungan untuk berperilaku dalam hal mengkonsumsi makanan pokok non beras. Komponen konatif ini dilihat berdasarkan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan kombinasi. Pertanyaan tertutup memiliki 2 alternatif jawaban yaitu :

1) Tidak = skor 1 2) Ya = skor 2

Sedangkan untuk pertanyaan terbuka akan dibuat kode-kode jawaban begitu pula dengan pertanyaan kombinasi.

a) Alasan membedakan dalam menyajikan makanan pokok non beras pada keluarga dan tamu

1) Malu = skor 1

2) Menghormati / mengistimewakan tamu = skor 2 3) Tidak menjawab = skor 3

b) Pilihan makanan pokok sebagai pengganti beras 1) Singkong = skor 1

2) Jagung = skor 2 3) Ubi = skor 3

4) Tidak ada yang dipilih = skor 4

d) Alasan mengkonsumsi jagung 1) Rasanya enak = skor 1 2) Mengenyangkan = skor 2 3) Kadar gizi tinggi = skor 3 4) Panen cepat – skor 4 5) Tidak menjawab = skor 5

e) Alasan mengkonsumsi ubi 1) Rasanya enak = skor 1 2) Tahan lama = skor 2 3) Tidak menjawab = skor 3

f) Alasan tidak ada yang dipilih 1) Bukan makanan pokok = skor 1 2) Tidak menjawab = skor 2

d. Pengukuran sikap merupakan penjumlahan dari total nilai komponen kognisi dan afeksi, yang terbagi dalam 3 kategori sikap yaitu sikap positif, netral, dan negatif.

1) Sikap negatif (14 - 23) = skor 1 2) Sikap netral (24 - 32) = skor 2 3) Sikap positif ( > 32) = skor 3

2. Karakteristik individu adalah keadaan individu yang berkaitan dengan dirinya yang terdiri atas usia, pendidikan, luas lahan pertanian yang dikuasai, dan pendapatan.

a. Usia adalah selisih antara tahun responden dilahirkan dengan tahun saat penelitian dilakukan. Menurut Havighurst (1950), usia dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

3) Usia tua ( > 55 Tahun) = skor 3

b. Pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang pernah diikuti oleh responden. Tingkat pendidikan dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 1) Pendidikan rendah (tidak sekolah atau tidak tamat SD dan Tamat SD)

= skor 1

2) Pendidikan sedang (tamat SMP atau tamat SMA) = skor 2 3) Pendidikan tinggi (tamat Perguruan Tinggi) = skor 3

c. Luas lahan pertanian yang dikuasai adalah luasnya sawah yang digarap oleh responden. Menurut Sajogyo (1978), luas lahan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1) Lahan sempit (kurang dari 0,25 ha) = skor 1 2) Lahan sedang (0,25 ha – 0,5 ha) = skor 2 3) Lahan luas (lebih dari 0,5 ha) = skor 3

d. Tingkat pengeluaran adalah biaya yang dihabiskan atau dikeluarkan oleh individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1) Tingkat pengeluaran rendah (kurang dari Rp1.000.000,-) = skor 1 2) Tingkat pengeluaran sedang (Rp1.000.000,- sampai Rp2.000.000,-)

= skor 2

3) Tingkat pengeluaran tinggi (lebih dari Rp2.000.000,-) = skor 3

3. Perilaku konsumsi makanan non beras adalah tingkah laku seseorang dalam mengkonsumsi bahan makanan non beras yaitu singkong, jagung, dan ubi. Pengukuran terhadap variabel perilaku dilihat dari 3 aspek yaitu :

a. Tingkat konsumsi terhadap bahan makanan adalah banyaknya jumlah makanan yang dikonsumsi. Cara mengukur variabel ini adalah dengan mengurutkan bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi dengan skor 1 sampai skor 4 dari yang paling negatif ke paling positif.

b. Frekuensi konsumsi 1) Tidak pernah = skor 1 2) Jarang = skor 2 3) Sering = skor 3 4) Setiap hari = skor 4

c. Cara konsumsi

1) Dikonsumsi tanpa lauk = skor 1

2) Dikonsumsi dengan lauk yang tertentu = skor 2

3) Dikonsumsi dengan lauk apapun yang tersedia = skor 3

d. Cara penyajian

1) Sebagai makanan cemilan = skor 1

2) Hanya disajikan untuk keluarga saja = skor 2 3) Hanya disajikan untuk tamu saja = skor 3 4) Disajikan untuk keluarga dan tamu = skor 4

e. Pengukuran perilaku konsumsi merupakan penjumlahan total nilai variabel tingkat konsumsi dengan frekuensi konsumsi yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu perilaku konsumsi rendah, perilaku konsumsi sedang, dan perilaku konsumsi tinggi.

4. Faktor budaya adalah kepercayaan dan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat terhadap bahan makanan pokok non beras, yaitu singkong, jagung, dan ubi. Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi, namun tidak terlalu dibahas dalam skripsi ini, karena hanya dilihat sejauh mana faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumsi makanan pokok non beras.

5. Faktor ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan makanan pokok beras pada suatu masyarakat. Cara mengukur variabel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara observasi, namun tidak terlalu dibahas dalam skripsi ini, karena hanya dilihat sejauh mana faktor ini mempengaruhi perilaku konsumsi makanan pokok non beras.

6. Kelembagaan adalah sesuatu yang kompleks yang didalamnya berisi mengenai peraturan-peraturan yang mengikat masyarakatnya. Dalam kelembagaan terdapat empat tingkatan norma yaitu:

a. Cara adalah hubungan antara individu dan masyarakat yang menunjuk pada suatu perbuatan. Sanksi moral yang dikenakan pada norma ini adalah sesuatu yang tidak pantas, sedangkan sanksi yang dikenakan oleh masyarakat adalah dianggap janggal. Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam. Kelembagaan makanan pokok mencapai tingkat cara jika belum ada aturan-aturan yang baku dalam hal makanan pokok non beras.

(singkong, jagung, dan ubi) baik cara mengkonsumsi yang sama juga frekuensi makan atau waktu makan yang sama, sehingga telah menjadi kebiasaan.

c. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur. Sanksi moral yang dikenakan berupa perasaan bersalah, sedangkan sanksi yang dikenakan oleh masyarakat adalah dihukum. Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam. Kelembagaan makanan pokok telah mencapai tingkat tata kelakuan jika dalam masyarakat tersebut bahan makanan pokok non beras telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk dikonsumsi serta telah ada aturan yang baku untuk mengkonsumsi bahan makanan pokok tersebut.

d. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat intergrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sanksi moral yang dikenakan adalah rasa berdosa, sedanggkan sanksi yang dikenakan masyarakat adalah dikucilkan atau dikeluarkan dari masyarakat tersebut. Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam. Kelembagaan makanan pokok telah mencapai tingkat adat istiadat jika dalam masyarakat tersebut bahan makanan pokok non beras telah menjadi kebiasaan untuk dikonsumsi dan telah terdapat aturan yang baku serta sanksi yang jelas jika tidak mengkonsumsi bahan makanan pokok tersebut.

7. Kelompok responden adalah responden-responden yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama, yaitu karakteristik individu seperti usia, pendidikan, pekerjaan. Pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok responden.

karakteristik individu yaitu berdasarkan luas lahan pertanian yang dikuasai.

BAB III

PENDEKATAN LAPANGAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (gambar lokasi dapat dilihat pada lampiran 1). Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di Desa Cibatok Satu ini terdapat pertanian dalam skala luas dan hasil pertanian berupa singkong, jagung, dan ubi yang akan menjadi objek kajian bagi peneliti, serta masih terdapat karakteristik masyarakat desa yang merupakan salah satu syarat responden. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2011, selama satu bulan penuh.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif juga didukung oleh data kualitatif. Secara kuantitatif penelitian dilakukan dengan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan beberapa informan seperti tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat sekitar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden dan informan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei yaitu kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi gambaran umum tempat penelitian untuk mendukung fakta-fakta yang ada di lapangan.

untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi terhadap makanan pokok non beras, karena responden petani diasumsikan memproduksi singkong, jagung, dan ubi sebagai makanan pokok non beras, sehingga responden petani seharusnya lebih tinggi tingkat konsumsi non berasnya dibandingkan dengan responden non petani. Pemilihan responden dilakukan secara random setelah seluruh data masyarakat di RW 2 dan RW 5 telah didapatkan. Masing-masing rumah tangga akan dipilih secara acak sebanyak 25 rumah tangga petani dan 25 rumah tangga non petani.

3.3 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data meliputi pengkodean data, entry, dan analisis data. Seluruh data di entry ke dalam komputer dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan

SPSS 17.0 for windows. Microsoft Excel digunakan untuk memasukan data yang telah dikode, sedangkan SPSS 17.0 for windows digunakan untuk merekam data yang bersifat ordinal dan nominal, serta membuat tabel frekuensi dan tabel silang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel silang dan uji statistik

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis

Desa Cibatok Satu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Desa Cibatok Satu berjarak 2 km ke ibu kota kecamatan, 32 km ke ibu kota kabupaten, dan 154 km ke ibu kota provinsi. Desa Cibatok terletak pada ketinggian 305 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata harian sebesar 320 C, serta curah hujan 236 mm per Tahun.

Secara administratif, Desa Cibatok Satu terbagi ke dalam 9 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT). Awalnya Desa Cibatok ini hanya ada 1 dusun yaitu Desa Cibatok, tetapi ketika ada pemekaran wilayah maka Desa Cibatok dibedakan menjadi 2 dusun yaitu Desa Cibatok Satu dan Desa Cibatok Dua. Sebelah utara Desa Cibatok berbatasan dengan jalan raya propinsi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cibatok Satu, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ciaruteun, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Cibungbulang.

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tahun 2010

BATAS DESA/KELURAHAN KECAMATAN

Sebelah utara Jalan Raya Propinsi Cibungbulang Sebelah selatan Desa Cibatok Satu Cibungbulang Sebelah timur Sungai Ciaruteun Cibungbulang Sebelah barat Sungai Cibungbulang Cibungbulang

Sumber : Data Monografi Penduduk Desa Cibatok Satu, Januari 2010

4.2 Kondisi Demografi

jumlah penduduk perempuan. Kondisi demografi ini akan terlihat lebih jelas pada Tabel jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di bawah ini :

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tahun 2010

Sumber : Diolah dari Data Monografi Penduduk Desa Cibatok Satu, Januari 2010

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa persentase penduduk tertinggi berdasarkan kelompok umur adalah pada usia madya, yaitu terdapat 34,76 persen, sedangkan persentase terendah pada kelompok umur di responden adalah pada usia pra sekolah yaitu usia 0 – 4 tahun terdapat 9,87 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden mayoritas tergolong usia madya yaitu dengan usia rata-rata 30 tahun sampai 55 tahun.

4.3 Kondisi Sosial

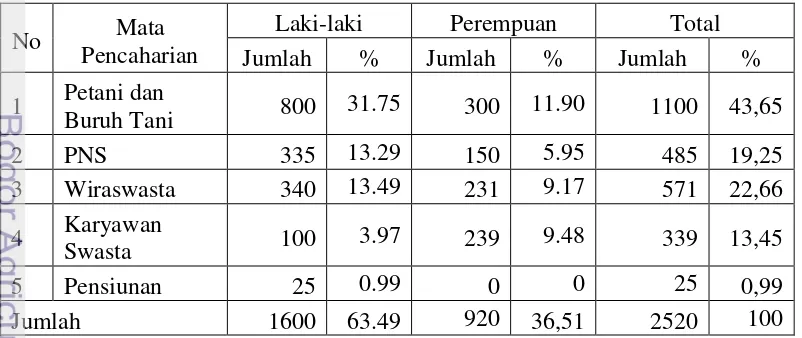

adalah jenis mata pencaharian. Jenis mata pencaharian responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden bermata pencaharian di bidang pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani sebesar 43,65 persen. Artinya, minat dan partisipasi masyarakat masih tinggi untuk bekerja di bidang pertanian. Oleh sebab itu, Desa Cibatok Satu menghasilkan tanaman pangan pertanian yang cukup beragam, seperti jagung, padi sawah, ubi jalar, singkong, tomat, sawi, mentimun, buncis, terong, bayam, kangkung, cabai, kacang panjang, dan talas. Namun, komoditas yang paling tinggi adalah singkong yaitu sebesar 20 ton/ha setiap tahunnya, kemudian disusul oleh jagung yang menghasilkan 15 ton/ha setiap tahun, dan ubi jalar menghasilkan 10 ton/ha setiap tahunnya, sedangkan komoditas padi yang dianggap sebagai makanan pokok masyarakat setempat hanya menghasilkan 6 ton/ha setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani rata-rata menanam singkong, jagung, dan ubi di sawahnya, sehingga ketersediaan makanan non beras terpenuhi di desa tersebut, namun hasil sawah tersebut lebih banyak dijual dibandingkan dikonsumsi sendiri. Biasanya para petani menjual hasil panennya ke pasar maupun ke pengecer.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin di Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Tahun 2010

4.4 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu usia, pendidikan, luas lahan pertanian yang dikuasai, dan pendapatan. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai karakteristik responden.

4.4.1 Usia

Usia adalah selisih antara tahun responden dilahirkan dengan tahun saat penelitian dilaksanakan. Karakteristik usia dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan usia menurut Havigurst (1950), yaitu usia muda (kurang dari 30 tahun), usia madya (30 tahun – 55 tahun), dan usia tua (diatas 55 tahun). Pada Tabel 5 akan disajikan karakteristik usia responden. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada usia madya yaitu antara usia 30 tahun sampai 55 tahun. Sedangkan usia muda hanya terdapat 4 persen responden petani saja.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Usia Usia

Jumlah (n = 50)

Petani Non Petani

Jumlah % Jumlah %

Muda 1 4 0 0

Madya 17 68 22 88

Tua 7 28 3 12

Total 25 100 25 100

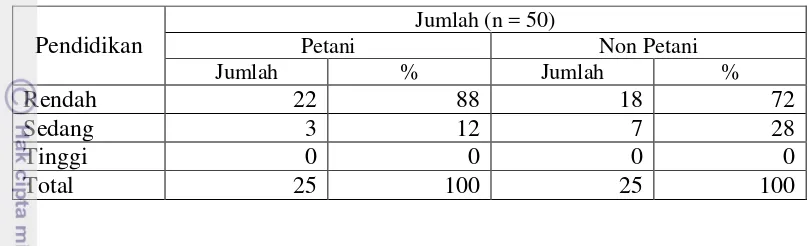

4.4.2 Pendidikan

Pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang pernah diikuti oleh responden. Pendidikan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendidikan rendah jika tidak sekolah atau tidak tamat SD dan tamat SD, pendidikan sedang jika tamat SMP dan tamat SMA, pendidikan tinggi jika tamat Perguruan Tinggi. Pada Tabel 6 akan disajikan karakteristik pendidikan responden.

pendidikan rendah. Namun, dapat dikatakan bahwa responden non petani memiliki pendidikan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan responden petani.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan

4.4.3 Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai

Luas lahan pertanian yang dikuasai adalah jumlah besarnya lahan yang dilakukan dalam menggarap sawah. Luas lahan pertanian yang dikuasai dibagi menjadi tiga kategori, yaitu lahan sempit (kurang dari 0,25 ha), lahan sedang (0,25 – 0,50 ha), dan lahan luas (lebih dari 0,50 ha). Namun, karakteristik ini hanya berlaku untuk responden petani saja. Pada Tabel 7 akan disajikan karakteristik luas lahan pertanian yang dikuasai responden.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai

Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Jumlah (n = 25)

Jumlah %

Sempit 12 48

Sedang 6 24

Luas 7 28

Total 25 100

4.4.4 Tingkat Pengeluaran

Tingkat pengeluaran adalah biaya yang dihabiskan atau dikeluarkan oleh individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pengeluaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: tingkat pengeluaran tinggi (lebih dari Rp2.000.000,-), tingkat pengeluaran sedang (Rp1.000.000,- sampai Rp2.000.000,-), dan tingkat pengeluaran rendah (kurang dari Rp1.000.000,-). Tingkat pengeluaran didapat berdasarkan rata-rata minimum UMR Kabupaten Bogor pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.1.172.060,- dengan asumsi pengeluaran dapat mencerminkan pendapatan responden. Karakteristik tingkat pengeluaran ini hanya berlaku untuk responden non petani. Pada Tabel 8 akan disajikan karakteristik tingkat pengeluaran responden.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

Tingkat Pengeluaran Jumlah (n = 25)

Jumlah %

Rendah 8 32

Sedang 10 40

Tinggi 7 28

Total 25 100