UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA

TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN

(

Helminthosporium turcicum

(Pass.) Leonard et Suggs)

PADA TANAMAN JAGUNG (

Zea mays

L.)

DI DATARAN RENDAH

S K R I P S I

SYAWALUDDIN 050302003

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA

TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN

(

Helminthosporium turcicum

(Pass.) Leonard et Suggs)

PADA TANAMAN JAGUNG (

Zea mays

L.)

DI DATARAN RENDAH

S K R I P S I

SYAWALUDDIN 050302003

HPT

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Menempuh Gelar Sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

(Ir. Syamsinar Yusuf, MS) (Ir. Zulnayati Ketua Anggota

)

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

ABSTRACT

Syawaluddin, Effectiveness Test Plant Fungicides and Chemical Fungicides against Leaf Blight Diseases (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) on Corn Plants (Zea mays L.) in the Lowlands.

This research aims to determine the effectiveness of control from chemical plant and chemical to the leaf blight disease (Helminthosporium turcicum) on maize crops in the lowlands.

This research was conducted in the UPT-BBI Crop Tanjung Selamat, Deli Serdang with the altitude ± 25 m above sea level. This research was conducted from August 2009 to November 2009.

This research used randomized block design method (RAK) non-factorial consisting of K0 (control / no treatment), K1 (piper betle leaf solution 300 gr/litre of water), K2 (fragrant grass leaves solution 300 gr/ litre of water) , K3 (the active ingredient chemical fungicides propineb 1,4 gr/ litre of water), K4 (the active ingredient chemical fungicides heksaconazol 1 ml/ litre of water). The observed parameters are intensity attacks Helminthosporium turcicum Pass .(%), and maize production (Ton / Ha).

The results showed that attack intensity of disease

ABSTRAK

Syawaluddin, Uji Efektifitas Fungisida Nabati dan Fungisida Kimia Terhadap Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) di Dataran Rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung di dataran rendah.

Penelitian ini dilaksanakan di UPT-BBI Palawija Tanjung Selamat, Deli Serdang dengan ketinggian tempat ± 25 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 sampai bulan November 2009.

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari K0 (Kontrol/tanpa perlakuan), K1 (Larutan daun sirih 300 gr/ liter air), K2 (Larutan daun sereh 300 gr/ liter air), K3 (Fungisida kimia bahan aktif propineb 1,4 gr/ liter air), K4 (Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol 1 ml/ liter air). Parameter yang diamati adalah Intensitas Serangan

Helminthosporium turcicum Pass.(%), dan produksi jagung (Ton/Ha).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit

RIWAYAT HIDUP

Syawaluddin lahir tanggal 10 Juni 1987 di Gedung Johor Kecamatan

Medan Johor Kotamadya Medan dari Ayahanda Salman dan Ibunda Aguswati,

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu Tahun 1999 lulus dari

Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan. Tahun 2002 lulus dari

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Medan. Tahun 2005 lulus

dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Medan. Tahun 2005 diterima di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara melalui jalur SPMB.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah aktif dalam organisasi

Ikatan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (IMAPTAN) Tahun 2005- 2009.

Tahun 2005- 2009 menjadi anggota Komunikasi Muslim HPT (KOMUS HPT).

Tahun 2008-2009 menjadi asisten di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman.

Tahun 2009 menjadi asisten koordinator di Laboratorium Dasar Perlindungan

Hutan. Tahun 2009 menjadi asisten koordinator di Laboratorium Hama Hutan.

Tahun 2008 menjadi ketua panitia seminar Peranan Pertanian Dalam

Pembangunan Sumatera Utara. Tahun 2008 menjadi ketua panitia motivation

training Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional FP USU. Tahun 2008

menjadi panitia pelaksana seminar Dies Natalis FP-USU ke- 52. Tahun 2009

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juni sampai Juli di

PTPN III (Persero) Kebun Sei Silau, Kabupaten Asahan. Tahun 2009

melaksanakan penelitian di Balai Benih Induk Tj.Selamat, Kabupaten Deli

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian

ini tepat pada waktunya.

Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu “UJI EFEKTIVITAS FUNGISIDA NABATI DAN FUNGISIDA KIMIA TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) PADA

TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI DATARAN RENDAH” yang

merupakan salah satu syarat syarat untuk dapat melakukan penelitian di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih

kepada Ir. Syamsinar Yusuf, M.S dan Ir. Zulnayati, selaku dosen ketua dan dosen

anggota dalam membimbing usulan penelitian ini.

Penulis juga menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi penyempurnaan usulan penelitian ini. Akhir kata penulis

mengucapkan terima kasih.

Medan, Pebruari 2010

DAFTAR ISI

Biologi Penyebab Penyakit ... 4Daur Hidup Penyakit ... 5

Gejala Serangan ... 6

Faktor Yang Mempengaruhi... 7

Pengendalian Penyakit ... 8

Fungisida Nabati ... 9

Fungisida Kimiawi... 11

METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 13

Bahan dan Alat Penelitian ... 13

Metode Penelitian ... 13

Pelaksanaan Penelitian ... 15

Pengolahan Lahan ... 15

Pembuatan Pestisida Nabati ... 15

Penanaman Benih ... 16

Pemupukan ... 16

Pemeliharaan Tanaman ... 16

Panen ... 17

Parameter Pengamatan ... 17

Intensitas Serangan Penyakit ... 17

Produksi ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 20

Pembahasan ... 21

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 26

Saran ... 26

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel Hal 1. Rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap serangan Helminthosporium turcicum (%) untuk setiap minggu pengamatan. ... 20 2. Rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap produksi

DAFTAR GAMBAR

No Gambar Hal

1. Jamur Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs. ... 6

2. Gejala serangan hawar daun turcicum ... 7

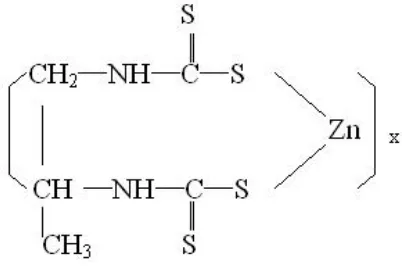

3. Rumus bangun Propineb ... 11

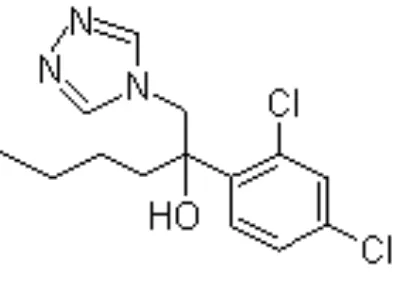

4. Rumus bangun Heksaconazol ... 12

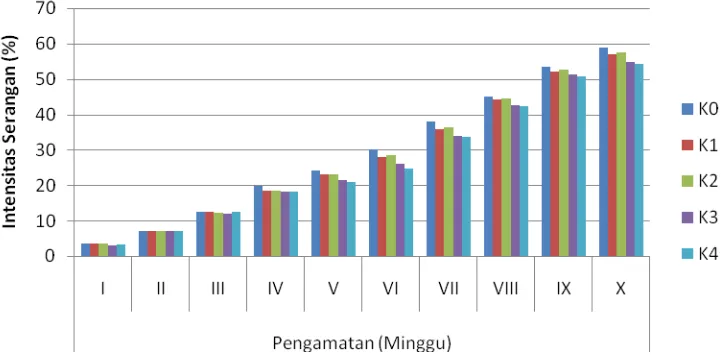

5. Histogram pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap

penyakit hawar daun (helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs) (%) untuk setiap minggu pengamatan ... 22DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran Hal

1. Bagan Penelitian. ... 30

2. Bagan Tanaman Sampel... 32

3. Deskripsi Tanaman Jagung Varietas Bisi 16... 33

4. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan I ... 34

5. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan II ... 35

6. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan III ... 36

7. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan IV ... 37

8. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan V ... 38

9. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VI ... 39

10. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VII ... 40

11. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan VIII ... 41

12. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan IX... 42

13. Rataan Intensitas Serangan Hawar Daun Pengamatan X ... 43

14. Rataan Produksi Jagung (ton/ha) ... 44

ABSTRACT

Syawaluddin, Effectiveness Test Plant Fungicides and Chemical Fungicides against Leaf Blight Diseases (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) on Corn Plants (Zea mays L.) in the Lowlands.

This research aims to determine the effectiveness of control from chemical plant and chemical to the leaf blight disease (Helminthosporium turcicum) on maize crops in the lowlands.

This research was conducted in the UPT-BBI Crop Tanjung Selamat, Deli Serdang with the altitude ± 25 m above sea level. This research was conducted from August 2009 to November 2009.

This research used randomized block design method (RAK) non-factorial consisting of K0 (control / no treatment), K1 (piper betle leaf solution 300 gr/litre of water), K2 (fragrant grass leaves solution 300 gr/ litre of water) , K3 (the active ingredient chemical fungicides propineb 1,4 gr/ litre of water), K4 (the active ingredient chemical fungicides heksaconazol 1 ml/ litre of water). The observed parameters are intensity attacks Helminthosporium turcicum Pass .(%), and maize production (Ton / Ha).

The results showed that attack intensity of disease

ABSTRAK

Syawaluddin, Uji Efektifitas Fungisida Nabati dan Fungisida Kimia Terhadap Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs) Pada Tanaman Jagung (Zea mays L.) di Dataran Rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung di dataran rendah.

Penelitian ini dilaksanakan di UPT-BBI Palawija Tanjung Selamat, Deli Serdang dengan ketinggian tempat ± 25 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 sampai bulan November 2009.

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari K0 (Kontrol/tanpa perlakuan), K1 (Larutan daun sirih 300 gr/ liter air), K2 (Larutan daun sereh 300 gr/ liter air), K3 (Fungisida kimia bahan aktif propineb 1,4 gr/ liter air), K4 (Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol 1 ml/ liter air). Parameter yang diamati adalah Intensitas Serangan

Helminthosporium turcicum Pass.(%), dan produksi jagung (Ton/Ha).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas serangan penyakit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian

dari keluarga rumput-rumputan. Berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan

Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke-16

orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Orang Belanda

menamakannya mais dan orang Inggris menamakannya corn

(Departemen Pertanian, 2002).

Di Indonesia, jagung merupakan sumber bahan pangan penting setelah

beras. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga banyak digunakan sebagai bahan

pakan ternak. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan

jagung juga semakin meningkat, namun tidak diikuti oleh peningkatan produksi

sehingga terjadi kekurangan setiap tahunnya sebesar 1,3 juta ton yang harus

dipenuhi melalui impor. Untuk menutupi kekurangan pasokan jagung perlu

diupayakan melalui peningkatan produksi (Departemen Pertanian, 2002).

Kebutuhan akan jagung semakin bertambah seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pakan dan pangan. Namun,

produksi jagung nasional belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga

volume dan nilai impor jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun

(Pusat Data Pertanian, 2001).

Selain untuk tanaman pangan, jagung juga banyak digunakan untuk pakan.

Data menunjukkkan sekitar 60% jagung di Indonesia digunakan sebagai bahan

sekaligus peluang bagi pengembangan jagung di dalam negeri

(Pusat Data Pertanian, 2001).

Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, pangan, dan industri

lainnya semakin meningkat. Sekitar 3,5 juta ton biji jagung per tahun diserap oleh

pabrik pakan di Jawa Timur, dan sisanya sekitar 2,0 juta ton diserap oleh pabrik

pakan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Untuk pakan

ternak monogastrik (unggas dan babi) diperlukan tambahan asam amino esensial

lisin dan triptofan dari sumber lain yang sebagian besar masih diimpor. Pada

tahun 2004, di Cilegon, Banten, telah beroperasi pabrik pengolahan jagung

terpadu untuk menghasilkan tepung, protein, minyak, dan tetes jagung dengan

kapasitas 1.000 ton biji jagung per hari atau 330.000 ton jagung per tahun, di

mana 70% bahan bakunya masih diimpor (Azrai dkk, 2005).

Di Indonesia, penyakit hawar daun jagung pertama kali dilaporkan

berjangkit di dataran tinggi Sumatera Utara pada tahun 1917. Gejala penularannya

ditandai oleh munculnya bercak daun yang kemudian berkembang melebar hingga

daun jagung mengering. Jika penularan terjadi pada varietas rentan maka tanaman

akan mati (Badan Penelitian Tanaman Serealia, 2005).

Varietas tahan merupakan komponen pengendalian yang dianjurkan

hingga saat ini. Aplikasi fungisida hanya disarankan untuk pengendalian pada

pertanaman produksi benih, dengan cara menyemprotkan pada saat bercak mulai

tampak di daun. Teknik pengendalian lainnya yang pernah dianjurkan di Sumatera

Utara adalah sanitasi dan pemupukan berimbang

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas pengendalian secara nabati dan kimia

terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) pada tanaman jagung

(Zea mays L.) di dataran rendah.

Hipotesa Penelitian

Diduga ada perbedaan keefektifan fungisida nabati dan kimia untuk

mengendalikan Helminthosporium turcicum pada tanaman jagung (Zea mays L.).

Kegunaan Penelitian

- Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Penyebab Penyakit

Klasifikasi jamur Helminthosporium turcicum menurut Alexopoulus and

Mims (1979) adalah :

Divisio : Amastigomyceta

Sub Divisio : Deuteromycotina

Kelas : Deuteromycetes

Sub Kelas : Hyphomycetidae

Ordo : Hyphales

Family : Dematiaceae

Genus : Helminthosporium

Spesies : Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs.

Dari Dematiaceae- Phragmospore, marga Helminthosporium kebanyakan

menyerang Graminae. Ini mempunyai konidiofor tegak dan kuat, berwarna coklat.

Konidium seperti kumparan atau seperti gada panjang, sering agak bengkok,

bersekat banyak berwarna coklat, konidium berdinding tebal. Marga

Helminthosporium dipecah menjadi beberapa marga, antara lain Drechslera,

Bipolaris, dan Exserohilum. Helminthosporium turcicum (Exserohilum turcicum)

menyerang bunga dan daun jagung (Semangun, 1996)

Penyakit hawar daun (leaf blight) turcicum disebabkan oleh jamur

Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs. Jamur membentuk

konidiofor yang keluar dari mulut daun (stomata), satu atau dua dalam kelompok,

secara umum 8-9 μm. Konidium lurus atau agak melengkung, jorong atau

berbentuk gada terbalik, pucat atau berwarna coklat jerami, halus mempunyai 4-9

sekat palsu, panjang 50-144 (115) μm, dan bagian yang paling lebar berukuran

18-33 μm, kebanyakan 20-24 μm. Konidium mempunyai hilum menonjol dengan

jelas, yang merupakan ciri dari marga Drechslera. Dalam biakan murni, D.

turcicum membentuk askus dalam peritesium. Stadium sempurna dari jamur ini

disebut Setosphaeria turcica (Luttrell) Leonard et Suggs atau

Trichometasphaeria turcica (Pass.) Luttrell (Holliday, 1980).

Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Helminthosporium turcicum

merupakan salah satu penyakit utama pada jagung setelah bulai. Patogen ini menular melalui udara sehingga mudah menyebar. Kehilangan hasil akibat bercak daun mencapai 59%, terutama bila penyakit menginfeksi tanaman sebelum bunga betina keluar (Poy 1970).

Daur Hidup Penyakit

Jamur Helminthosporium turcicum dapat bertahan hidup pada tanaman

jagung yang masih hidup, beberapa jenis rumput-rumputan termasuk sorgum,

pada sisa-sisa tanaman jagung sakit, dan pada biji jagung. Konidium jamur ini

disebarkan melalui angin. Di udara, konidium yang terbanyak terdapat menjelang

tengah hari. Konidium berkecambah dan pembuluh kecambah mengadakan

infeksi melalui mulut kulit atau dengan mengadakan penetrasi secara langsung,

yang didahului dengan pembentukan apresorium (Semangun,1991).

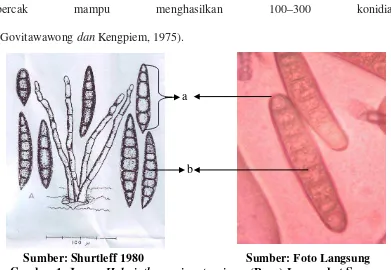

b a

hinggap pada permukaan tanaman yang lain. Selanjutnya spora beradhesi, melakukan penetrasi awal, kemudian membentuk bercak dan berkembang. Siklus hidup cendawan Exserohilum turcicum berlangsung 2–3 hari. Dalam 72 jam satu

bercak mampu menghasilkan 100–300 konidia (Govitawawong dan Kengpiem, 1975).

Sumber: Shurtleff 1980 Sumber: Foto Langsung Gambar 1. Jamur Helminthosporium turcicum (Pass.) Leonard et Suggs.

Keterangan : a = konidium b = sekat konidium

Gejala Serangan

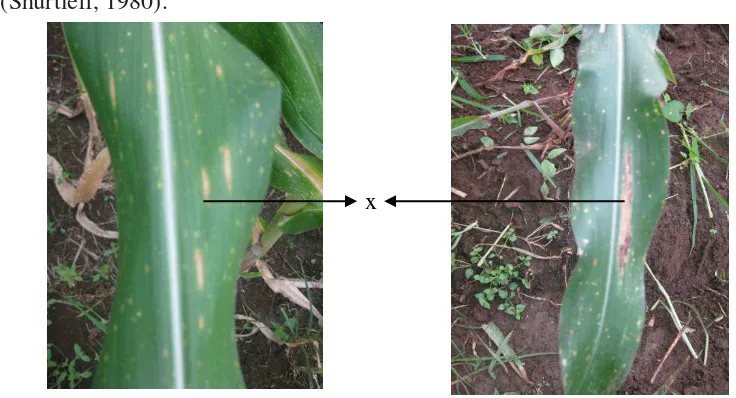

x

hari. Bentuk konidia agak melengkung, ujungnya tumpul, bersekat 3−10 buah (Shurtleff, 1980).

Gambar 2. Gejala serangan hawar daun turcicum Sumber : Foto Langsung

Tanaman jagung yang tertular Helminthosporium turcicum, gejala awalnya

muncul bercak-bercak kecil, jorong, hijau tua/hijau kelabu kebasahan.

Selanjutnya, bercak-bercak tadi berubah warna menjadi coklat kehijauan. Bercak

kemudian membesar dan mempunyai bentuk yang khas, berupa kumparan atau

perahu. Lebar bercak 1-2 cm dan panjang 5-10 cm, tetapi lebar dapat mencapai 5

cm dan panjang 15 cm. Konidia banyak terbentuk pada kedua sisi bercak pada

kondisi banyak embun atau setelah turun hujan, yang menyebabkan bercak

berwarna hijau tua beledu, yang makin ke tepi warnanya makin muda. Beberapa

bercak dapat bersatu membentuk bercak yang lebih besar sehingga dapat

mematikan jaringan daun Pertanaman jagung yang tertular berat tampak kering

seperti habis terbakar (Semangun, 1991).

Faktor yang Mempengaruhi

Jarak tanam yang rapat menyebabkan kelembaban udara di sekitar

Helminthosporium turcicum. Suhu optimal untuk pertumbuhan, pembentukan, dan

perkecambahan konidia Helminthosporium turcicum adalah 200C- 260C

(Renfro and Ultstrup 1976).

Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit hawar daun pada fase vegetatif

menyebabkan tingkat penularan yang lebih berat dibanding bila penularan terjadi

pada tanaman yang lebih tua dan ini akan berpengaruh terhadap kehilangan hasil

(Sumartini dan Sri Hardaningsih 1995). Namun menurut Sudjono (1988), jika

tanaman jagung tertular sebelum keluar rambut (bunga betina) dapat

menyebabkan kehilangan hasil 59%. Kehilangan hasil akibat H. turcicum dapat

mencapai 100% atau puso pada tingkat penularan yang berat (Roliyah 2000).

Perkembangan penyakit ditentukan oleh kondisi lingkungan. Suhu optimal untuk perkembangan penyakit adalah 200− 300C (Schenck and Steller 1974). Keadaan suhu tersebut umum dijumpai pada areal pertanaman jagung di Indonesia sehingga hawar daun hampir selalu ditemukan pada setiap musim tanam. Patogen dalam bentuk miselium dorman juga mampu bertahan hingga satu tahun pada sisa tanaman jagung (Shurtleff 1980; Sumartini dan Srihardiningsih 1995) sehingga penyakit bersifat laten serta mampu menyebabkan serangan secara sporadis yang serius terutama pada varietas rentan (Pakki, 2005).

Pengendalian Penyakit

Penanaman varietas tahan merupakan cara pengendalian yang mudah,

murah, dan aman bagi lingkungan (Wakman dan Burhanuddin, 2007). Menurut

Sudjono (1988) jenis Kalingga, Arjuna, dan Hibrida C1 adalah tahan terhadap

Pengendalian Helminthosporium turcicum pada daerah endemis dapat dilakukan dengan pembenaman sisa-sisa panen untuk mengurangi sumber inokulum awal. Cara ini efektif menekan intensitas serangan pada daerah endemis

H. turcicum(Summer dan Litteral, 1974)

Helminthosporium turcicum selain menginfeksi tanaman jagung, juga

dapat merusak beberapa jenis gulma atau tanaman inang alternatif. Oka (1993)

mengemukakan bahwa untuk mengendalikan penyakit tanaman, maka sumber

inokulum awal (X) harus dihilangkan/dikurangi. Pengolahan tanah yang baik dan

penyiangan yang sempurna dapat menekan/mengurangi sumber inokulum awal.

Pengendalian secara biologis dengan menggunakan mikroorganisme antagonis belum banyak dilaporkan. Cendawan antagonis Trichosporom sp. (Wang dan Wu 1987) dan bakteri Pseudomonascepacia (Upadhyal dan Jasaswal 1992) berpotensi dikembangkan di areal pertanaman jagung.

Jika diperlukan, penyakit ini dapat dikendalikan dengan fungisida dengan

bahan aktif carbendazin 6,2% + mancozeb 73,8%, mancozeb 80%,

trishloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Muis dkk, 2000).

Fungisida Nabati

Secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang

bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat

dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena terbuat dari

bahan alami/nabati maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (biodegerable)

di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan

Untuk menghasilkan bahan pestisida nabati dapat dilakukan beberapa

teknik, diantaranya:

1. Pengerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan untuk

menghasilkan produk berupa tepung, abu, atau pasta.

2. Rendaman untuk produk ekstrak.

3. Ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia pelarut disertai perlakuan

khusus oleh tenaga yang terampil dan dengan peralatan khusus.

(Kardinan, 2004)

Sirih (Piper betle L.)

Dalam daun sirih terkandung beberapa senyawa seperti minyak atsiri, zat

penyamak, cineole, dan yang terpenting senyawa alkoloid. Komposisi kimia pada

tanaman sirih yaitu, saponi, flafonida dan polypenol mampu memberikan

ketahanan pada tanaman. Senyawa fenol yang terkandung pada daun sirih dapat

berfungsi sebagai penahan serangan patogen. Dengan cara menghambat sporulasi

dari patogen, sehingga tanaman dapat terlindung (Hendra dkk, 1995).

Ekstrak daun sirih telah dikembangkan dalam beberapa bentuk sediaan

misal pasta gigi, sabun, obat kumur karena daya antiseptiknya. Sediaan perasan,

infus, ekstrak air-alkohol, ekstrak heksan, ekstrak kloroform maupun ekstrak

etanol dari daun sirih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap gingivitis, plak

dan karies (Sari dan Dewi, 2006).

Sereh (Andropogon nardus L.)

Sereh dapat berfungsi sebagai insektisida dan fungisida yang mengandung

bahan aktif atsiri yang terdiri dari senyawa sintral, sitronela, geraniol, mirsena,

yang dikenal sebagai `citronella oil’ di pasaran. Minyak sitronela mengandung

dua bahan kimia penting yaitu sitronelal dan geraniol. Sitronelal dan geraniol

digunakan untuk bahan dasar pembuatan ester-ester seperti hidroksi sitronelal,

genaniol asetat dan mentol sintetik yang mempunyai sifat lebih stabil dan banyak

digunakan dalam industri wangi-wangian(Kardinan, 2004).

Fungisida Kimiawi

Propineb

Fungisida dari kelompok ditiokarbamat merupakan fungisida sintetik organik generasi pertama yang hingga kini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Propineb ditemukan pada tahun 1963. Fungisida ini bersifat non sistemik, non spesifik, dan multisite inhibitor. Propineb digunakan sebagai protektan dengan cara disemprotkan untuk menghambat perkecambahan spora. Dengan rumus kimia C5H8N2S4Zn (Djojosumarto, 2008).

Propineb yang terdapat pada produk yang digunakan bertuliskan 70 WP, yang artinya dalam 1 Kg produk terdapat 700 gr bahan aktif propineb dengan berbentuk tepung. WP adalah formulasi bentuk tepung yang bila dicampur air akan membentuk suspensi yang penggunaannya dengan cara disemprotkan (Djojosumarto, 2000).

Heksakonazol

Merupakan fungisida golongan triazol, ditemukan pada tahun 1986, yang berspektrum luas, bersifat kuratif dan protektan mengendalikan jamur patogen. Bekerja secara sistemik ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh kayu (xylem) dengan rumus kimia C14H17Cl2N3O (Djojosumarto, 2008).

Heksaconazole yang terdapat pada produk yang digunakan bertuliskan 50EC, yang artinya dalam 1 liter produk terdapat 500 ml bahan aktif heksaconazole. EC merupakan sediaan berbentuk pekatan (konsentrat) cair dengan konsentrasi bahan aktif yang cukup tinggi. Konsentrat cair ini akan membentuk emulsi (butiran benda cair melayang dalam media cair lain) (Djojosumarto, 2000).

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Induk Tanjung Selamat, Medan

dengan ketinggian tempat ± 25 meter di atas permukaan laut. Penelitian

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2009.

Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: benih

jagung Bisi 16, fungisida nabati dari larutan daun sirih, larutan daun sereh wangi,

fungisida kimia dengan bahan aktif propineb, heksaconazol, air, teepol dan bahan

pendukung lainnya.

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, gembor,

ember, knapsack, tugal, meteran, tali plastik, papan nama, papan sampel, cat,

kuas, alat tulis dan alat pendukung lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan Rancangan

Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari:

K0 = Kontrol

K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air

K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air

K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air

(t-1) (r-1) ≥ 15

(4-1) (r-1) ≥ 15

4r-4 ≥ 15

4r ≥ 19

r ≥ 4,75

r = 5 (pembulatan)

Jumlah ulangan = 5

Jumlah plot : 5 x 5 = 25 plot

Jarak antar plot : 50 cm

Paret keliling : 30 cm

Ukuran plot : 270 cm x 240 cm

Luas lahan : 17,50 m x 16,00 m

Jarak tanam : 70 x 30 cm

Jumlah tanaman per plot : 28 tanaman

Jumlah seluruh tanaman : 700 tanaman

Metode linear yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + ρi + τj + εij

Dimana :

Yij = data percobaan

µ = efek nilai tengah

ρi = efek blok dari taraf ke-i

τj = efek perlakuan dari taraf ke-j

Jika sidik ragam menunjukkan efek yang nyata maka dilanjutkan dengan

Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT).

(Sastrosupadi, 2000).

Pelaksaan Penelitian Pengolahan Lahan

Lahan dibersihkan dari sisa- sisa gulma. Pengolahan dilakukan sebanyak 3

kali, yaitu dilakukan terlebih dahulu pencangkulan tanah sedalam 20- 30 cm

(sedalam perakaran jagung). Kemudian meratakan tanah yang telah dicangkul

sehingga bongkahan tanah menjadi halus, setelah itu tanah digemburkan kembali

dengan membalik tanah sekaligus membuat petak- petak percobaan dengan

ukuran yang telah ditentukan yaitu 2,7 m x 2,4 m.

Pembuatan Pestisida Nabati Larutan Daun Sirih

Daun sirih yang digunakan adalah daun yang masih segar yang dapat

diperoleh di tempat penjualan sirih di pasar. Daun sirih disediakan sebanyak

300 gr. Pembuatan larutan daun sirih dilakukan dengan cara di blender dengan

pelarut 1 liter air. Larutan diendapkan selama ± 1 jam kemudian disaring agar

didapat larutan yang siap diaplikasikan (Hendra dkk, 1995).

Larutan Daun sereh

Daun sereh dipilih yang bermutu baik, dengan cara memperhatikan ukuran

dan aromanya. Pembuatan larutan dari sereh wangi dapat dilakukan dengan cara;

daun sereh yang masih segar ditimbang sebanyak 300 gr kemudian

selama ± 1 jam kemudian disaring agar didapat larutan yang siap diaplikasikan

(Syamsuddin, 2003).

Penanaman Benih

Penanaman benih jagung Bisi 16 dilakukan dengan menggunakan tugal

dengan kedalaman ± 2,5- 5 cm dan jarak tanam 30 cm x 70 cm. Pada setiap

lubang dimasukkan terlebih dahulu pupuk kompos kemudian dimasukkan 2 benih

jagung dan ditutup kembali dengan pupuk kompos dan tanah yang gembur. Bila

kedua benih telah tumbuh maka dipilih satu tanaman saja yang paling bagus.

Pemilihan tanaman ini dilakukan sebelum aplikasi pertama fungisida nabati dan

kimia ke tanaman.

Pemupukan

Pupuk yang digunakan adalah Urea, SP-36 dan KCL. Dosis pupuk yang

digunakan untuk Urea adalah 350 kg/ ha untuk dua kali pemupukan, SP-36

sebanyak 200 kg/ ha dan KCL sebanyak 50 kg/ ha. Pada pemupukan pertama

sebagai pupuk dasar, Urea yang digunakan adalah 200 kg/ ha (sekitar 4,2 gr/

tanaman), SP-36 sebanyak 4,2 gr/ tanaman dan KCL sebanyak 1, 05 gr/ tanaman.

Dengan jarak pemberian 10 cm dari tanaman. Pemupukan kedua dilakukan pada

35 hst, pupuk yang diberikan hanya urea dengan dosis 150 kg/tanaman (sekitar

3,15 gr/tanaman) dengan jarak pemberian 15 cm dari tanaman

(Syafruddin dkk, 2007).

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma, penyiraman,

Penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali pada 3 minggu setelah tanam

(MST) dan 6 MST dengan menggunakan cangkul yang bertujuan untuk

membersihkan gulma dari areal pertanaman. Penyiraman dilakukan 2 kali yaitu

pada pagi dan sore hari apabila kondisi tanah kering, tetapi apabila hujan

penyiraman tidak dilakukan. Penyiraman dilakukan cukup disekitar perakaran.

Penjarangan dilakukan pada saat umur tanaman 14 hari dengan

meninggalkan satu tanaman yang terbaik terutama tanaman sampel pada setiap

lubang tanam untuk parameter pengamatan.

Pembumbunan dilakukan dengan menimbun tanah pada batang bawah

tanaman jagung yang bertujuan untuk menutupi akar yang terbuka dan untuk

membuat pertumbuhan tanaman tetap tegak dan kokoh.

Aplikasi Fungisida

Aplikasi fungisida nabati dan kimiawi dilakukan sebanyak 1 kali dalam

seminggu yang dimulai pada saat patogen mulai menyerang tanaman (kurang dari

1%) 21 hari setelah tanam (HST) sampai 84 HST (10 kali aplikasi) dengan

menggunakan knapsack. Aplikasi dilakukan pada saat sore hari.

Panen

Kriteria panen pada jagung umumnya kira- kira setelah tanaman berumur

100 hari pada saat daun telah menguning dan kering ini pun tergantung kepada

varietas jagung yang digunakan, biji jagung telah berwarna kuning kemerahan dan

telah mengeras, klobot daun telah menguning dan kering dan rambut berwarna

Parameter Pengamatan Intensitas Serangan Penyakit

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah intensitas serangan

Helminthosporium turcicum pada daun tanaman jagung. Pengamatan pertama

dilakukan pada 15 hst (sebelum aplikasi pertama fungisida), dengan interval

waktu pengambilan data satu kali dalam seminggu. Dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

Keterangan :

IS : Intensitas Serangan Penyakit

n : Jumlah daun dari kategori serangan

v : Nilai skala dari kategori serangan

Z : Nilai skala dari kategori serangan tertinggi

N : Jumlah seluruh daun yang diamati

Kategori nilai skor serangan:

0 : Tidak ada gejala serangan

1 : Luas kerusakan pada permukaan daun 1- 5 %

3 : Luas kerusakan pada permukaan daun 6- 25%

1. : Luas kerusakan pada permukaan daun 26- 50%

7 : Luas kerusakan pada permukaan daun 51- 75%

9 : Luas kerusakan pada permukaan daun 76- 100%

Produksi

Produksi dihitung dengan menimbang berat bersih biji jagung pipilan pada

akhir masa percobaan yang dikonversikan ke dalam ton/ha, dengan menggunakan

rumus:

Keterangan:

Th = Taksasi hasil

La = Luas areal tanaman

Hs = Rata- rata hasil tanaman sampel

Pt = Persentase tumbuh tanaman

Jt = Jarak tanam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian uji efektivitas fungisida nabati dan fungisida kimia

terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et

suggs) pada tanaman jagung (zea mays L.) di dataran rendah adalah sebagai

berikut :

1. Intensitas Serangan Helminthosporium turcicum

Hasil pengamatan mingguan intensitas serangan (%) hawar daun jagung

(Helminthosporium turcicum) dari pengamatan 21 HST- 84 HST dapat dilihat

pada lampiran 4 sampai dengan 15. Dari hasil analisa sidik ragam dapat dilihat

adanya perbedaan yang tidak nyata pada pengamatan ke I- III, nyata pada pada

pengamatan ke IV dan sangat nyata pada pada pengamatan ke V- X, maka

dilakukan Uji Jarak Duncan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.

Rata-rata intensitas serangan (%) Helminthosporium turcicum pada

masing- masing perlakuan pada setiap minggu pengamatan dapat dilihat pada

tabel 1, berikut ini:

Tabel 1: Uji beda rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap serangan Helminthosporium turcicum (%) untuk setiap minggu pengamatan.

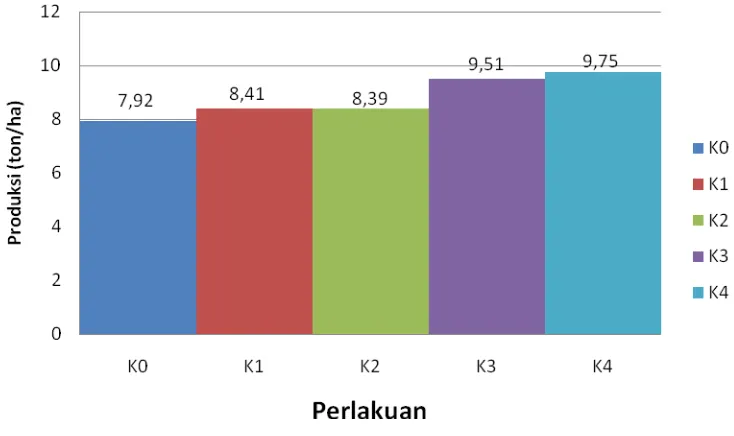

2. Produksi Jagung (ton/ha)

Hasil pengamatan produksi pipilan jagung kering dapat dilihat pada

lampiran 16. Dari analisis produksi jagung dapat dilihat adanya perbedaan yang

sangat nyata pada masing- masing perlakuan, maka dilakukan Uji Jarak Duncan.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Uji beda rataan pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap produksi jagung (ton/ha)

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata pada Uji Jarak Duncan taraf 5%.

Keterangan perlakuan: K0 = Kontrol

K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air

K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air

Pembahasan

1. Intensitas Serangan Helminthosporium turcicum

Intensitas serangan Helminthosporium turcicum pada tabel 1 menunjukkan

bahwa serangan penyakit ini sudah ditemukan sejak pengamatan 21 HST, kecuali

pada perlakuan K3 (propineb 1,4 gr/l.air)

Pada pengamatan I (21 HST) sampai dengan pengamatan III (35 HST)

K4. Sedangkan pada pengamatan IV (42 HST) perlakuan K0 berbeda nyata

terhadap perlakuan K1, K2, K3, K4.

Pada pengamatan V (49 HST), perlakuan K3 dan K4 berbeda sangat nyata

terhadap perlakuan K0, K1, dan K2. Perlakuan C3 tidak berbeda nyata terhadap

perlakuan C4.

Pada pengamatan VI (56 HST) sampai pengamatan X (84 HST), perlakuan

K0 berbeda sangat nyata terhadap perlakuan K1, K2, K3 dan K4. Sedangkan K1

tidak berbeda nyata pada K2 dan K3 tidak berbeda nyata pada K4.

Untuk melihat perbedaan yang nyata antara fungisida nabati dan fungisida

kimia terhadap penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard

et suggs) dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5. Histogram pengaruh fungisida nabati dan fungisida kimia terhadap penyakit hawar daun (helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs) (%) untuk setiap minggu pengamatan.

Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa intensitas serangan pada pengamatan

IV (42HST) terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 18,05% dan tertinggi pada

pada perlakuan K4 dengan nilai 20,97% dan tertinggi pada K0 dengan nilai

24,26%. Pada 56 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan K4 dengan

nilai 24,72% dan tertinggi pada K0 dengan nilai 30,03%. Pada 63 HST, intensitas

serangan terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 33,56% dan tertinggi pada K0

dengan nilai 38,07%. Pada 70 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan

K4 dengan nilai 42,32% dan tertinggi pada K0 dengan nilai 45,10%. Pada

77 HST, intensitas serangan terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 50,80%

dan tertinggi pada K0 dengan nilai 53,56%. Pada 84 HST, intensitas serangan

terendah pada perlakuan K4 dengan nilai 54,31% dan tertinggi pada K0 dengan

nilai 58,80%.

Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa intensitas serangan antara perlakuan

K3 dan K4 lebih rendah bila dibandingkan dengan perlakuan K0, K1 dan K2. Ini

menunjukkan bahwa fungisida kimia lebih efektif untuk mengendalikan penyakit

hawar daun jagung (Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs),

terutama untuk fungisida yang bersifat sistemik (K4/ heksaconazol).

Pada perlakuan fungisida kimia, perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air)

yang bersifat sistemik lebih efektif untuk menekan perkembangan hawar daun bila

dibandingkan dengan perlakuan K3 (propineb 1,4 gr/l.air) yang bersifat kontak

pada setiap minggu pengamatan. Hal ini dikarenakan fungisida kontak tidak dapat

diserap oleh tanaman, tetapi hanya membentuk lapisan penghalang dipermukaan

daun tanaman sehingga perkecambahan spora dan miselia jamur menjadi

terhambat (Djojosumarto, 2000) dan lapisan penghalang ini dapat tercuci oleh

curah hujan yang tinggi. Sedangkan fungisida sistemik bisa diserap oleh jaringan

bagian tanaman lainnya (Djojosumarto, 2008) sehingga lebih tahan lama di dalam

jaringan tanaman dalam menghambat pertumbuhan jamur.

Pada perlakuan fungisida nabati, perlakuan K1 (larutan daun sirih

300 gr/l.air) yang mengandung fenol mampu menahan serangan patogen dengan

cara menghambat sporulasi dari patogen sehingga tanaman dapat terlindung dan

bertahan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hendra, et al (1995) bila

dibandingkan dengan perlakuan K2 (larutan daun sereh 300 gr/l.air) yang

mengandung senyawa stronella dan golongan alkohol pada setiap minggu

pengamatan. Penggunaan fungisida nabati (sirih dan sereh) berperan aktif dalam

menghambat pertumbuhan konidia maupun koloni jamur, sehingga mampu

menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit hawar daun. Penggunaan daun

sirih dan daun sereh tidak bersifat racun terhadap tanaman sehingga tidak

mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Pada lampiran dapat dilihat bahwa rataan curah hujan pada bulan Agustus

2009 – November 2009 berkisar antara 49 mm pada bulan Agustus; 229,5 mm

pada bulan September; 305,6 mm pada bulan Oktober dan 276,7 mm pada bulan

November. Dengan suhu udara berkisar antara 26,3 oC (Agustus) , 26,2 oC

(September) , 26,1 oC (Oktober) dan 25,8 oC (November) Untuk kelembaban

udara pada bulan Agustus 2009 – November 2009 berkisar antara 89%- 90%.

Faktor- fakor lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur

Helminthosporium turcicum (pass.) leonard et suggs. Hal ini didukung oleh

pernyataan Sudjono (1989) bahwa perkembangbiakan penyakit dibantu oleh curah

yang kurang dan Semangun (1991) Kelembaban relatif untuk pertumbuhan jamur

diatas 90% dengan suhu optimum pembentukan konidium 20-26 oC.

2. Produksi jagung (ton/ha)

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa produksi jagung pada perlakuan K3 dan

K4 berpengaruh sangat nyata terhadap perlakuan K0, K1 dan K2. Dapat dilihat

pada rataan produksi tertinggi yaitu pada perlakuan K4 dengan nilai 9,75 ton/ha

dan terendah terdapat pada perlakuan K0 dengan nilai 7,92 ton/ha.

Produksi jagung berbanding terbalik dengan intensitas serangan,

maksudnya apabila intensitas serangan tinggi maka produksinya rendah, begitu

juga sebaliknya produksi yang didapat tinggi apabila intensitas serangan penyakit

rendah. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tabel 1 dan tabel 2.

Untuk melihat pengaruh dari masing-masing perlakuan berbeda sangat

nyata terhadap produksi jagung dapat dilihat pada gambar 6.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Intensitas serangan tertinggi pada 84 HST (pengamatan X) terdapat pada

perlakuan K0 (kontrol) sebesar 58,80%, K2 (larutan daun sereh 300 gr/l.air)

: 57,42% ; K1 (larutan daun sirih 300 gr/l.air) : 57,03% , K3 (propineb 1,4

gr/l.air) 54,87% dan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air) : 54,31%.

2. Perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air) lebih efektif untuk menekan

perkembangan hawar daun bila dibandingkan dengan perlakuan K3

(propineb 1,4 gr/l.air) pada setiap minggu pengamatan.

3. Perlakuan K1 (larutan daun sirih 300 gr/l.air) lebih efektif untuk menekan

perkembangan hawar daun bila dibandingkan dengan perlakuan K2 (larutan

daun sereh 300 gr/l.air) pada setiap minggu pengamatan.

4. Produksi jagung tertinggi pada perlakuan K4 (heksaconazol 1 ml/l.air)

sebesar 9,75 ton/ha, dan terendah pada perlakuan K0 (kontrol) sebesar 8,31

ton/ha.

5. Fungisida kimia lebih efektif daripada fungisida nabati dalam

mengendalikan penyakit hawar daun.

Saran

Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap intensitas serangan

hawar daun Helminthosporium turcicum dengan waktu aplikasi dan dosis

DAFTAR PUSTAKA

Alexopoulus, C. J. and C. W. Mims., 1979. Introductory Mycology. Third Edition. John Wiley & Sons, New York. Page 566-567.

Azrai, Muhammad., Made J. Mejaya, dan M.Yasin H.G., 2005. Pemuliaan Jagung Khusus. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 96.

Badan Penelitian Tanaman Serealia, 2005. Varietas Jagung Tahan Penyakit Hawar Daun. Badan Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 14-15.

Chemblink, 2008. Hexaconazole. Diakses dari

pada tanggal 2

Desember 2008.

Departemen Pertanian. 2002. Luas Tanam, Produksi Dan Produktivitas Jagung. Departemen Pertanian. Jakarta. Hal 2.

Djojosumarto, Panut. 2000. Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius, Yogyakarta. Hal 46.

. 2008. Pestisida dan Aplikasinya. Agromedia Pustaka, Jakarta. Hal 129, 146, 205.

Govitawawong, P. and Kengpiem. 1975. Studies on southern corn leaf blight

(Helminthosporiummaydis). Thailand National Corn and Sorgum Program.

1975. Annual Report. Kasetsart University, Thailand. Page 293−298.

Hendra, J. Firdausil dan Hasanah., 1995. Pengaruh Pemberian Dan Lama

Perendaman Kayu Manis dan Sirih Terhadap Pengendalian

Pseudomonas solancearum Pada jahe. Risalah Kongres Nasional XIII Dan Seminar Ilmiah. Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, Mataram.

Holliday, P. 1980. Fungus Disases of Tropical Crops. Cambridge Univ. Press, Cambridge. Page 607.

Kardinan, Agus., 2004. Pestisida Nabati Ramuan Dan Aplikasi. Penebar Swadaya, Jakarta. Hal 4-7.

Muis, A., S. Pakki, dan Sutjiati. 2000. Peranan Varietas Tahan dan Fungisida

Dalam Mengendalikan Penyakit Hawar Daun (Helminthosporium

maydis) Pada Tanaman Jagung. Seminar Mingguan Balitjas, tanggal, 24 Juni 2000. Hal 7.

Pakki, Syahrir., 2005. Epidemiologi Dan Pengendalian Penyakit Bercak Daun (Helminthosporium sp.) Pada Tanaman Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 101-106.

Poy, C. 1970. Corn seed production of Helminthosporium maydis and future seed prospects.Plant Dis. Rep. 54(12): 1118−1121.

Pusat Data Pertanian, 2001. Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pusat Data Pertanian, Jakarta. Hal 4.

Renfro, B. L. and A. J. Ullstrup. 1976. A comparison of maize diseases in temperate and in tropical environment. PANS 22(4):491-498.

Roliyah, Y. 2000. Laporan Perkembangan Penyakit Hawar Daun Pada Tanaman Jagung di Propinsi Sumatera Utara. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Medan. Hal 21.

Sari, Retno dan Dewi Isadiartuti., 2006. Studi Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn.). Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. Hal 163-164.

Sastrosupadi, A., 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius, Jakarta. Hal. 72.

Schenck, N.C. and T.J. Steller. 1974. Southerncorn Leaf Blight Development Relative to Temperature, Moisture, and Fungicide Application. Phytopathology 64: 619−624.

Semangun, H., 1991. Penyakit-Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 42- 48.

____________, 1996. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 107-108.

Shanghai Kima Chemical, 2008. Propineb. Diakses dari http://www.tradevv.com/vp-propineb/ pada tanggal 2 Desember 2008.

Shurtleff, M.C. 1980. Compendium of Corn Disease. Second Ed. The American Phytopathological Society. Page 105.

Sudjono, M. S. 1988. Penyakit Jagung dan Pengendaliannya. Dalam: Subandi, M. Syam, dan Adi Widjono, Jagung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hal 205-241.

Sujono, S. dan Sudarmadi. 1989. Teknik Pengamatan Hama dan Penyakit. Fakultas Pertanian. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal 43. Sumartini dan Srihardiningsih. 1995. Penyakit Jagung dan Pengendaliannya.

Monograf Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang No. 13.

Summer, D.R. and R.H. Litteral. 1974. Influence of tillage planting date, inoculum survival and mixed population on epidemiology of southern corn leaf blight. Phytopatology 64: 168: 173.

Syamsuddin, 2003. Pengendalian Penyakit Terbawa Benih (Sedd Borne Diseases) Pada Tanaman Cabai (Capsicum annum L.) menggunakan

Agen Biocontrol dan Ekstrak Botani.

Syafruddin, Faesal, dan M. Akil., 2007. Pengelolaan Hara pada Tanaman Jagung.Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 213-214.

Tim Bimbingan Teknis BPTP/LPTP, 1999. Metodologi Pengkajian Tanaman

Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan. Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian, Jakarta. Hal 28- 29.

Upadhyal, R.S. and R.K. Jasaswal. 1992. Pseudomonas cepacia causes mycelial deformities and inhibition of conidiation in phytopathogenic fungi. Current Microbiol.24(4): 181−187.

Wakman, W. dan Burhanuddin., 2007. Pengelolaan Penyakit Prapanen Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Hal 310-313.

Wang and W.S. Wu. 1987. Survivability and biological control of Bipolaris

maydis on corn. Plant Prot. Bull. Taiwan 29(1): 1−2.

Lampiran 1.

BAGAN PENELITIAN

V III

I

IV II

Keterangan:

: Plot Tanaman Jagung

K0 = Kontrol (tanpa perlakuan)

K1 = Larutan daun sirih dengan dosis 300 gr/ liter air

K2 = Larutan daun sereh dengan dosis 300 gr/ liter air

K3 = Fungisida kimia bahan aktif propineb dengan dosis 1,4 gr/ liter air K4 = Fungisida kimia bahan aktif heksaconazol dengan dosis 1 ml/ liter air

Jumlah plot : 5 x 5 = 25 plot

Jarak antar plot : 50 cm

Jarak antar ulangan : 50 cm

Parit keliling : 30 cm

Ukuran plot : 270 cm x 240 cm

Luas lahan : 17,50 m x 16,00 m

Jarak tanam : 70 x 30 cm

Jumlah tanaman per plot : 28 tanaman

Lampiran 2.

BAGAN TANAMAN SAMPEL

240 cm

270 cm

Keterangan :

: Tanaman jagung

: Tanaman sampel

30 cm

30cm

70cm

U

Lampiran 3. Deskripsi Tanaman Jagung Varietas BISI-16

Tanggal dilepas : 12 Oktober 2004

Asal : Hibrida modifikasi silang ganda antara hibrida silang tunggal FS 601 dan FS 602

Daun : Medium, bergelombang, dan agak tegak Warna daun : Hijau gelap

Keragaman tanaman : Seragam Perakaran : Baik

Kerebahan : Tahan rebah

Bentuk malai : Sedikit terbuka dan agak tegak Warna sekam : Ungu

Warna anther : Ungu kekuningan Warna rambut : Ungu kemerahan Tinggi tongkol : + 111 cm

Kelobot : Menutup tongkol cukup baik Tipe biji : Semi gigi kuda

Warna biji : Oranye kekuningan Jumlah baris/tongkol : 14 - 18 baris Bobot 1000 biji : + 336 g

Rata-rata hasil : 9,2 t/ha pipilan kering Potensi hasil : 13,4 t/ha pipilan kering

Ketahanan : Tahan terhadap penyakit karat daun

Keterangan : Baik ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 1000 m dpl

Lampiran 4.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan I (3 MST)

Perlakuan

Lampiran 5.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan II (4 MST)

Perlakuan

Ulangan

Total Rataan I II III IV V

K0 7.35 7.50 6.78 7.35 6.78 35.76 7.15 K1 6.48 7.58 7.08 6.54 7.08 34.76 6.95 K2 7.35 6.75 7.08 7.17 7.48 35.83 7.17 K3 7.08 7.35 7.35 7.08 6.35 35.21 7.04 K4 7.35 6.83 7.08 7.17 7.35 35.78 7.16 Total 35.61 36.01 35.37 35.31 35.04 177.34

Rataan 7.12 7.20 7.07 7.06 7.01 7.09

Analisis Sidik ragam

SK db JK KT Fh F0,05 F0,01 Ulangan 4 0.11 0.03 0.18 tn 3.01 4.77 Perlakuan 4 0.18 0.04 0.30 tn 3.01 4.77

Galat 16 2.36 0.15

Total 24 2.64

FK 1257.98 KK 5.42 %

Ket: tn : Tidak Nyata

* : Nyata

Lampiran 6.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan III (5 MST)

Perlakuan

Ulangan

Total Rataan I II III IV V

K0 12.15 12.98 12.08 12.33 12.58 62.12 12.42 K1 12.33 12.35 12.58 12.67 12.67 62.60 12.52 K2 11.58 12.00 12.83 12.20 12.98 61.59 12.32 K3 12.15 12.08 12.33 11.58 11.78 59.92 11.98 K4 12.98 12.83 11.78 12.18 12.18 61.95 12.39 Total 61.19 62.24 61.60 60.96 62.19 308.18

Rataan 12.24 12.45 12.32 12.19 12.44 12.33

Analisis Sidik ragam

SK db JK KT Fh F0,05 F0,01 Ulangan 4 0.27 0.07 0.34 tn 3.01 4.77 Perlakuan 4 0.84 0.21 1.08 tn 3.01 4.77

Galat 16 3.11 0.19

Total 24 4.21

FK 3799.00 KK 3.57 %

Ket: tn : Tidak Nyata

* : Nyata

Lampiran 7.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan IV (6 MST)

Lampiran 8.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan V (7 MST)

Lampiran 9.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VI (8 MST)

Lampiran 10.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VII (9 MST)

Lampiran 11.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan VIII (10 MST)

Lampiran 12.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan IX (11 MST)

Lampiran 13.

Rataan Intensitas Serangan Penyakit Hawar Daun Pengamatan X (12 MST)