EVALUASI

METODE TRANSEK FOTO BAWAH AIR

UNTUK PENILAIAN KONDISI TERUMBU KARANG

GIYANTO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Evaluasi Metode Transek Foto Bawah Air untuk Penilaian Kondisi Terumbu Karang adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

ABSTRACT

GIYANTO. Evaluation of the Underwater Photo Transect Method for Assessing the Condition of Coral Reefs. Supervised by BUDHI HASCARYO ISKANDAR, DEDI SOEDHARMA, and SUHARSONO.

The study to evaluate the Underwater Photo Transect (UPT) method as an alternative method for assessing the condition of coral reefs has been conducted in Kepulauan Seribu Jakarta in August 2008. The photos were taken at every 1 m interval, along 70 m transect length placed on the substratum parallel with the coastline at 3-5 m depth. Collecting data with other two methods, namely Belt Transect (BT) and Line Intercept Transect (LIT) were also applied at the same transect with UPT method for comparison study.

The comparison study among those three methods (BT, LIT and UPT) indicated that the percentage cover for all benthic and substratum (Hard Coral, Dead Scleractinia, Algae, Other Fauna and Abiotic) were not significantly different. On the contrary, the values of hard coral diversity such as the number of species (S), Shannon’s diversity index (H’) and Piellou’s eveness index (J’) were significantly different for three methods. The higher value of S and H was found when BT method was applied, but the higher value of J’ was found when LIT method was applied. MDS analysis shows that the group occured due to the station, not the method. Therefore, even though the values of hard coral diversity were different among three methods, the UPT method could be used to compare the diversity of hard coral among stations.

The study on efficiency and accuracy of photo analysis indicated that the technique of selecting 10 sample random point can be used to estimate the hard coral cover, and the technique of selecting 30 sample random point can be used to estimate the coverage of all group of benthic and substratum. Both techniques use photoes with the minimun image area = (40 x 30) cm2 for each frame. If the species of hard coral was recorded, the technique of calculating the area of benthic and substrate must be done based on photoes with the minimum image area = (58 x 44) cm2

Keywords: Underwater Photo Transect, Belt Transect, Line Intercept Transect, condition of coral reefs, coral reefs, photo analysis, transect length

per frame.

The study on investigation the optimal of transect length indicated that treatment M (1m_1-10&21-30) was the optimal treatment to estimate the hard coral cover, and treatment C(1m_1-50m) was the optimal treatment to estimate the coverage of all group of benthic and substratum. If the species of hard coral was recorded, the treatment C can also be used for comparison study the diversity among all locations of study area. Treatment M (1m_1-10&21-30) use a (2 x 10 m) of transect length where the photoes are taken from frame-1 to frame-10, and frame-21 to frame-30. Treatment C (1m_1-50) use a 50 m of transect length where the photoes are taken from frame-1 to frame-50.

RINGKASAN

GIYANTO. Evaluasi Metode Transek Foto Bawah Air untuk Penilaian Kondisi Terumbu Karang. Dibimbing oleh BUDHI HASCARYO ISKANDAR, DEDI SOEDHARMA, dan SUHARSONO.

Penelitian untuk mengevaluasi penggunaan metode Transek Foto Bawah Air (Underwater Photo Transect = UPT) sebagai metode alternatif untuk menilai kondisi terumbu karang telah dilakukan di Kepulauan Seribu Jakarta pada Agustus 2008. Pada penggunaan metode UPT ini, pengambilan data dilakukan dengan cara pemotretan setiap rentang jarak 1 m pada sepanjang garis transek 70 m. Garis transek diletakkan sejajar garis pantai, dan berada pada kedalaman sekitar 3-5 m. Sebagai metode pembanding, pada garis transek tersebut juga dilakukan pengambilan data menggunakan metode Tansek Sabuk (Belt Transect

= BT) dan Transek Garis Intersep (Line Intercept Transect = LIT). Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga metode yang dipakai (BT, LIT dan UPT) menghasilkan nilai yang relatif sama (p > 0,01) untuk menduga persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat (Karang keras = HC, Karang mati = DS, Alga = ALG, Fauna lain = OF, dan Abiotik = ABI) yang ada di dalam terumbu karang. Untuk nilai keanekaragaman karang keras seperti jumlah jenis (S), indeks keanekaragaman (H’) dan indeks kemerataan (J’), hasilnya relatif berbeda (p<0,01) antara ketiga metode tersebut. Meskipun berbeda, dari analisis MDS menunjukkan pola kecenderungan pengelompokan berdasarkan stasiun penelitiannya, bukan pada metodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai keanekaragaman karang keras yang dihitung berdasarkan nilai S, H’ dan J’ tetap bisa digunakan dan diperbandingkan hasilnya sepanjang metode penelitian yang digunakan sama.

Kajian tentang efisiensi dan akurasi pada proses analisis foto yang datanya diambil dengan metode UPT menunjukkan bahwa proses analisis foto menggunakan teknik pemilihan 10 sampel titik acak dapat digunakan untuk mengetahui persentase tutupan karang keras (HC), sedangkan bila menggunakan teknik pemilihan 30 sampel titik acak dapat digunakan untuk mengetahui persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat sekaligus. Kedua teknik analisis foto yang digunakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemotretan dengan luas bidang pemotretan (40 x 30) cm2 untuk setiap framenya. Bila datanya memasukkan nama jenis karang keras, maka untuk proses analisis fotonya menggunakan teknik menghitung luas area berdasarkan hasil pemotretan dengan luas bidang pemotretan (58 x 44) cm2

Kajian tentang optimalisasi panjang garis transek pada penggunaan metode UPT menunjukkan bahwa untuk menduga persentase tutupan karang keras (HC) bisa digunakan perlakuan M atau (1m_1-10&21-30), sedangkan untuk menduga persentase tutupan kelompok biota dan substrat sekaligus (HC, DS, ALG, OF dan ABI) digunakan perlakuan C atau (1m_1-50). Perlakuan C juga bisa digunakan untuk membandingkan keanekaragaman antar stasiun penelitian menggunakan nilai keanekaragaman seperti jumlah jenis (S), indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan indeks kemerataan Piellou (J’). Perlakuan M (1m_1-10&21-30) adalah perlakuan dengan panjang garis transek 2 x 10 m

dimana pengambilan foto dilakukan pada frame ke-1 hingga frame ke-10 dan

frame ke-21 hingga frame ke-30. Sedangkan perlakuan C (1m_1-50) adalah perlakuan dimana panjang garis transek adalah 50 m dan pengambilan fotonya dilakukan mulai frame ke-1 hingga frame ke-50.

Berdasarkan hasil kajian terhadap efisiensi dan akurasi pada proses analisis foto serta panjang transek optimal yang digunakan pada metode UPT, maka terdapat tiga pilihan penggunaan metode UPT, yaitu:

1. Pilihan UPT M_10titik.

Pada pilihan ini digunakan panjang transek 2 x 10 m dimana pemotretan dilakukan pada frame ke-1 hingga ke-10 dan frame ke-21 hingga ke-30 dengan luas bidang pemotretan minimal 1200 cm2 untuk setriap framenya, dan teknik analisis foto menggunakan 10 sampel titik acak per framenya. Luas bidang 1200 cm2 per frame dapat dihasilkan dari pemotretan menggunakan kamera SW dengan jarak pemotretan 60 cm dari dasar dan tanpa menggunakan pembesaran (zoom). Jika menggunakan kamera tipe lain, maka jarak pemotretan atau zoom diatur sedemikian rupa sehingga luas bidang pemotretannya per framenya minimal = (40 cm x 30 cm) = 1200 cm2

2. Pilihan UPT C_30titik

. Pilihan ini dilakukan bila tujuan penelitian hanya untuk mengetahui persentase tutupan karang keras (HC) saja. Penggunaan metode UPT dengan pilihan ini jauh lebih efisien dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan metode BT dan LIT, dimana koefisien efisiensi antar metode UPT M_10titik : LIT : UPT adalah 1: 7,73: 29,96. Semakin efisien suatu metode, semakin kecil nilai koefisien efisiensinya.

Pada pilihan ini digunakan panjang transek 50 m dimana pemotretan dilakukan mulai frame ke-1 hingga ke-50 dengan luas bidang pemotretan minimal 1200 cm2 untuk setriap framenya, dan teknik analisis foto menggunakan 30 sampel titik acak per framenya. Luas bidang 1200 cm2 per

frame dapat dihasilkan dari pemotretan menggunakan kamera SW dengan

jarak pemotretan 60 cm dari dasar dan tanpa menggunakan pembesaran (zoom). Jika menggunakan kamera tipe lain, maka jarak pemotretan atau zoom diatur sedemikian rupa sehingga luas bidang pemotretannya per

framenya minimal = (40 cm x 30 cm) = 1200 cm2

3. Pilihan UPT C_Area

. Pilihan ini digunakan bila ingin mengetahui persentase tutupan kelompok biota dan substrat sekaligus, dimana biota dan substrat dikelompokkan kedalam lima kelompok yaitu Karang keras (HC), Karang mati (DS), Alga (ALG), Fauna lain (OF) dan Abiotik (ABI). Penggunaan metode UPT dengan pilihan ini juga masih lebih efisien dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan metode LIT dan BT, dimana koefisien efisiensi antar metode UPT C_30titik : LIT : BT adalah 1 : 2,81 : 10,91. Nilai koefisien yang lebih kecil menunjukkan bahwa metode tersebut lebih efisien.

Menggunakan panjang transek 50 m dimana pemotretan dilakukan mulai

maka jarak pemotretan atau zoom diatur sedemikian rupa sehingga luas bidang pemotretan per framenya minimal = (58 cm x 44 cm) = 2552 cm2

Kata Kunci: transek foto bawah air, transek sabuk, transek garis intersep, penilaian kondisi terumbu karang, terumbu karang, analisis foto, panjang transek

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2010

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

EVALUASI

METODE TRANSEK FOTO BAWAH AIR

UNTUK PENILAIAN KONDISI TERUMBU KARANG

GIYANTO

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada Program Studi Teknologi Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji luar komisi pada:

Ujian Tertutup : 1. Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si. (Staf pengajar FPIK, IPB)

2. Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. (Staf pengajar FPIK, IPB)

Ujian Terbuka : 1. Dr. Soekarno

(Konsultan CRITC-COREMAP LIPI) 2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan - Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor IPB, Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Ketua Program Studi Teknologi Kelautan – Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB, serta pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tempat dimana penulis bekerja, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan IPB. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si (Ketua Komisi Pembimbing), Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA (Anggota Komisi Pembimbing) dan Prof. Dr. Suharsono (Anggota Komisi Pembimbing) atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan-rekan-rekan di Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI atas diskusi, kerjasama, bantuan dan dukungannya selama ini, serta orangtua dan keluarga atas doa, kasih sayang, pengertian dan dukungan semangatnya. Tak lupa pula ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuannya mulai dari selama penulis memulai kuliah di Program Doktor hingga penyelesaian akhir disertasi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya dan selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Bogor, Desember 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purworejo (Jawa Tengah) pada tanggal 30 Desember 1967 sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara, dari pasangan Sarono Partodihardjo (Almarhum) dan Ruminah. Pendidikan Sarjana (S.Si.) ditempuh di Program Studi Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Terbuka, lulus tahun 1994. Pada tahun 1998, penulis mendapat beasiswa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melanjutkan kuliah program S2 (M.Sc.) pada Program Studi Ecological Marine Management

(Ecomama) di Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgia dan lulus tahun 2000. Untuk menambah wawasan dalam bidang stastistika, pada tahun ajaran 1999/2000, atas biaya sendiri, penulis mengikuti perkuliahan program M.Sc. pada Program Studi Applied Statistics di Limburgs Universitair Centrum (LUC) (sekarang bernama Hasselt University) di Hasselt, Belgia. Karena kesibukan kuliah dan penulisan tesis di Ecomama (VUB), kuliah di LUC tersebut hanya bisa diikuti sekitar setengah tahun saja dan telah lulus beberapa mata kuliah. Pada tahun 2006, dengan beasiswa dari LIPI, penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke Program Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, IPB. Pendidikan non formal seperti mengikuti pelatihan juga pernah diikuti diantaranya ”Training course in Conservation and Sustainable Mangement of Coral Reefs” yang diselenggarakan pada Mei - Agustus 2001 di Okinawa, Jepang. ”Training workshop on Statistical analysis and interpretation of community data from ecology/environmental

science, using PRIMER for Windows (v5)” yang diselenggarakan pada Februari 2003 di Plymouth, Inggris.

xix

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ………... xxiii

DAFTAR GAMBAR ……….. xxvii

DAFTAR LAMPIRAN ……….. xxxi

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH ………... xxxiii

1 PENDAHULUAN ………. 1

1.1 Latar Belakang ……….. 1

1.2 Perumusan Masalah ……….. 6

1.3 Tujuan Penelitian ……….. 7

1.4 Hipotesis ………... 7

1.5 Manfaat Penelitian ……… 7

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ……… 8

1.7 Kerangka Pemikiran ………. 10

1.8 Kebaruan ………... 17

2 TINJAUAN PUSTAKA ………. 19

2.1 Terumbu Karang ………... 19

2.2 Beberapa Metode Penilaian Kondisi Terumbu Karang …………... 22

2.2.1 Metode Transek Sabuk ………... 22

2.2.2 Metode Transek Garis dan Transek Garis Intersep ………... 23

3 METODOLOGI PENELITIAN ………. 25

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ……… 25

3.2 Bahan dan Peralatan Penelitian ……… 27

3.3 Metode Pengambilan Data ……… 27

3.3.1 Penarikan sampel dengan metode Transek Sabuk …………. 28

3.3.1 Penarikan sampel dengan metode Transek Garis Intersep …. 29 3.3.3 Penarikan sampel dengan metode Transek Foto Bawah Air.. 30

3.4 Analisis Data ………. 31

4 PERBANDINGAN ANTARA METODE TRANSEK FOTO BAWAH AIR DENGAN TRANSEK SABUK DAN TRANSEK GARIS INTERSEP ………. 35

4.1 Pendahuluan ……….. 35

4.2 Bahan dan Metode ……… 36

4.2.1 Tempat dan waktu penelitian ……….. 36

4.2.2 Metode pengambilan data ………... 37

4.2.3 Analisis data ……….. 38

4.3 Hasil ……….. 41

4.3.1 Analisis biaya dan waktu ……… 41

xx

4.3.3 Keanekaragaman karang keras ………... 51

4.4 Pembahasan ……….. 55

4.5 Kesimpulan ………... 58

5 EFISIENSI DAN AKURASI PADA PROSES ANALISIS FOTO BAWAH AIR UNTUK MENILAI KONDISI TERUMBU KARANG 59

5.1 Pendahuluan ……….. 59

5.2 Bahan dan Metode ……… 60

5.2.1 Tempat dan waktu penelitian ……….. 60 5.2.2 Metode pengambilan data ………... 60

5.2.3 Analisis foto ……… 62

5.2.4 Analisis data ………... 64

5.2.5 Efisiensi ……….. 65

5.2.6 Akurasi ……… 65

5.3 Hasil ……….. 66

5.3.1 Analisis biaya dan waktu ……… 66 5.3.2 Persentase tutupan biota dan substrat ………. 70 5.3.3 Keanekaragaman karang keras ………... 73

5.4 Pembahasan ……….. 75

5.5 Kesimpulan ………... 79

6 OPTIMALISASI PANJANG TRANSEK PADA PENGGUNAAN

METODE TRANSEK FOTO BAWAH AIR ………. 81

6.1 Pendahuluan ……….. 81

6.2 Bahan dan Metode ……… 81

6.2.1 Tempat dan waktu penelitian ………. 81 6.2.2 Teknik pengumpulan data ……….. 81

6.2.3 Analisis foto ……… 82

6.2.4 Analisis data ………... 82

6.3 Hasil ……….. 83

6.3.1 Analisis biaya dan waktu ……… 83 6.3.2 Persentase tutupan biota dan substrat ………. 89 6.3.3 Keanekaragaman karang keras ………... 95

6.4 Pembahasan ……….. 100

6.5 Kesimpulan ………... 102

7 PEMBAHASAN UMUM ………... 103

7.1. Beragam Pilihan Dalam Penggunaan Metode Transek Foto Bawah

Air ……… 103

7.1.1 Pilihan UPT M_10titik ………... 105 7.1.2 Pilihan UPT C_30titik ……… 107 7.1.3 Pilihan UPT C_Area ………... 109 7.2 Keunggulan dan Kelemahan Metode Transek Foto Bawah Air

Terhadap Metode Transek Sabuk dan Transek Garis ……….. 117

8 KESIMPULAN DAN SARAN ……… 119

8.1 Kesimpulan ………... 119

xxi

DAFTAR PUSTAKA ……….. 121

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Lokasi penelitian beserta kode stasiunnya ... 37 2 Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing metode ... 42 3 Biaya perhari yang dikeluarkan dan nilai bobot untuk pengambilan dan

pemasukan data berdasarkan metode penelitian yang digunakan ... 42 4 Perhitungan koefisien biaya dan waktu untuk masing-masing metode

penelitian (UPT, LIT, BT) ... 45 5 Hasil anova untuk persentase tutupan HC (data ditransformasi ke

bentuk arcsin akar pangkat dua)... 47 6 Nilai p hasil anova pada data nilai keanekaragaman untuk sumber

variasi Metode (BT, LIT dan UPT) ... 52 7 Nilai p hasil uji simultan Tukey pada perbandingan berganda antara

metode BT, LIT dan UPT ... 53 8 Keputusan dari uji simultan Tukey antara metode BT, LIT dan UPT ... 53 9 Nilai p terhadap waktu analisis foto frame berdasarkan hasil anova

untuk rancangan dua faktor dengan pengukuran berulang pada kedua faktor (frame acak, faktor kamera acak dan faktor teknik tetap). Data ditransformasikan ke bentuk ln ... 68 10 Nilai p terhadap persentase tutupan biota dan substrat berdasarkan

hasil anova untuk rancangan dua faktor dengan pengukuran berulang pada kedua faktor (Frame acak, faktor Kamera acak dan faktor Teknik tetap). Data ditransformasikan ke bentuk arcsin akar pangkat dua... 71 11 Nilai p terhadap jumlah spesies karang keras (S), indeks

keanekaragaman Shannon (H’) dan indeks kemerataan Pielou (J’) berdasarkan hasil anova untuk rancangan dua faktor dengan pengukuran berulang pada kedua faktor (Frame acak, faktor Kamera acak dan faktor Teknik tetap). Transformasi akar pangkat dua diterapkan pada data S ... 73 12 Daftar perlakuan terhadap panjang transek yang dianalisis ... 85 13 Hasil analisis biaya dan waktu pada penggunaan metode UPT dengan

xxiv

14 Hasil anova untuk persentase tutupan karang keras (data ditransformasi ke bentuk arcsin akar pangkat dua) ... 89 15 Hasil anova untuk persentase tutupan karang mati (data ditransformasi

ke bentuk arcsin akar pangkat dua) ... 91 16 Hasil anova untuk persentase tutupan alga (data ditransformasi ke

bentuk arcsin akar pangkat dua) ... 92 17 Hasil anova untuk persentase tutupan fauna lain (data ditransformasi

ke bentuk arcsin akar pangkat dua) ... 93 18 Interval kepercayaan 95% simultan Dunnett untuk persentase tutupan

fauna lain ... 94 19 Hasil anova untuk persentase tutupan abiotik (data ditransformasi ke

bentuk arcsin akar pangkat dua) ... 95 20 Hasil anova untuk jumlah jenis (S) karang keras (data ditransformasi

ke bentuk ln) ... 96 21 Interval kepercayaan 95% simultan Dunnett untuk jumlah jenis

karang keras ... 96 22 Hasil anova untuk nilai indeks keanekaragaman (H’) ... 97 23 Interval kepercayaan 95% simultan Dunnett untuk nilai indeks

keanekaragaman (H’) jenis karang keras... 98 24 Hasil anova untuk nilai indeks kemerataan jenis (J’) ... 99 25 Interval kepercayaan 95% simultan Dunnett untuk indeks kemerataan

(J’) jenis karang keras ... 99 26 Nilai rerata beserta simpangan baku terhadap nilai yang diperoleh dari

perlakuan A dan C ... 101 27 Anova (untuk pengukuran berulang) pada data persentase tutupan HC

yang dihitung menggunakan metode BT, LIT dan UPT M_10titik. Data ditransformasi ke bentuk arcsin akar pangkat dua ... 106 28 Perhitungan koefisien efisiensi biaya dan waktu untuk metode UPT

M_10titik, LIT dan BT ... 107 29 Anova pada data persentase tutupan HC yang dihitung menggunakan

xxv 30 Nilai p pada uji t berpasangan untuk persentase tutupan kelompok DS,

ALG, OF dan ABI yang diperoleh dengan metode LIT (panjang transek 70 m) dan metode UPT C_30titik. Data ditransformasi ke bentuk arcsin akar pangkat dua ... 108 31 Perhitungan koefisien efisiensi biaya dan waktu untuk metode UPT

C_30titik, LIT dan BT ... 109 32 Anova (untuk pengukuran berulang) pada data persentase tutupan HC

yang dihitung menggunakan metode BT, LIT dan UPT C_Area. Data ditransformasi ke bentuk arcsin akar pangkat dua ... 110 33 Nilai p pada uji t berpasangan untuk persentase tutupan kelompok DS,

ALG, OF dan ABI yang diperoleh dengan metode LIT (panjang transek 70 m) dan metode UPT C_Area. Data ditransformasi ke bentuk arcsin akar pangkat dua ... 111 34 Nilai p hasil anova pada data nilai keanekaragaman untuk sumber

variasi metode (BT, LIT dan UPT C_Area) ... 112 35 Nilai p hasil uji simultan Tukey pada perbandingan berganda antara

metode BT, LIT dan UPT ... 112 36 Keputusan dari uji simultan Tukey antara metode BT, LIT dan UPT

C_Area ... 112 37 Perhitungan koefisien biaya dan waktu untuk masing-masing metode

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Pengamat yang menggunakan peralatan selam SCUBA ... 4 2 Kerangka pemikiran penelitian ... 11 3 Diagram alir yang berisi keseluruhan tahapan pada penggunaan

metode UPT untuk penilaian kondisi terumbu karang... 13 4 Diagram alir yang berisi tahapan pelaksanaan pada Tahap I ... 14 5 Diagram alir yang berisi tahapan pelaksanaan pada Tahap II ... 15 6 Diagram alir yang berisi tahapan pelaksanaan pada Tahap III ... 16 7 Struktur karang (Veron 2000a) ... 20 8 Peta lokasi penelitian di Kepulauan Seribu, Jakarta ... 26 9 Pita berskala (roll meter) ... 28 10 Pita berskala (roll meter) sepanjang 70 m yang diletakkan sejajar garis

pantai pada kedalaman sekitar 3-5 m ... 28 11 Ilustrasi pengukuran panjang dan lebar maksimum dari koloni karang

keras ………... ... 29 12 Ilustrasi dalam penarikan sampel dengan metode Transek Sabuk (BT) ... 29 13 Ilustrasi dalam penarikan sampel dengan metode Transek Garis

Intersep (LIT) …………... ... 30 14 Pengambilan foto di lapangan dengan metode UPT; (a) Posisi pita

berskala pada Frame 1 dan frame bernomer ganjil (b) Posisi pita berskala pada Frame 20 dan frame bernomer genap ... 31 15 Ilustrasi dalam penarikan sampel dengan metode Transek Foto Bawah

Air (UPT). ... 31 16 Perhitungan luas area dari masing-masing kategori. ... 39 17 Rerata lamanya waktu pengambilan data di lapangan beserta nilai

simpangan bakunya per transek untuk masing-masing metode ... 43 18 Rerata lamanya waktu pemasukan data per transek beserta nilai

xxviii

19 Rerata persentase tutupan beserta nilai kesalahan baku masing-masing kelompok berdasarkan metode yang digunakan (n=10) ... 46 20 Persentase tutupan karang keras di masing-masing stasiun penelitian

yang dihitung dengan tiga metode berbeda (BT, LIT dan UPT) ... 47 21 Persentase tutupan karang mati di masing-masing stasiun penelitian

yang dihitung dengan dua metode berbeda ... 48 22 Persentase tutupan alga di masing-masing stasiun penelitian yang

dihitung dengan dua metode berbeda ... 49 23 Persentase tutupan fauna lain di masing-masing stasiun penelitian

yang dihitung dengan dua metode berbeda ... 50 24 Persentase tutupan abiotik di masing-masing stasiun penelitian yang

dihitung dengan dua metode berbeda ... 50 25 Jumlah jenis karang keras yang dijumpai selama penelitian dengan

menggunakan tiga metode yang berbeda (BT, LIT, UPT) ... 51 26 Nilai H’ yang diperoleh di masing-masing stasiun penelitian dengan

menggunakan tiga metode yang berbeda (BT, LIT, UPT) ... 51 27 Nilai J’ yang diperoleh di masing-masing stasiun penelitian dengan

menggunakan tiga metode yang berbeda (BT, LIT, UPT) ... 52 28 MDS menggunakan kemiripan Bray-Curtis terhadap data frekuensi

kehadiran setiap jenis karang keras di masing-masing stasiun dengan tiga metode yang berbeda (BT, LIT dan UPT) yang ditransformasi ke bentuk akar pangkat dua dan distandarisasi, dimana stasiun sebagai faktor…… ... 54 29 MDS menggunakan kemiripan Bray-Curtis terhadap data frekuensi

kehadiran setiap jenis karang keras di masing-masing stasiun dengan tiga metode yang berbeda (BT, LIT dan UPT) yang ditransformasi ke bentuk akar pangkat dua dan distandarisasi, dimana metode sebagai faktor…… ... 55 30 Kesalahan dalam pengukuran pada metode BT ... 56 31 Kamera digital Olympus µ720SW; a. tanpa pelindung; b. dengan

pelindung ... 61 32 Kamera digital Olympus Camedia C8080WZ; a. tanpa pelindung; b. dengan pelindung ... 61 33 Luas bidang pemotretan dengan kamera: a. Olympus µ720SW;

xxix 34 Perhitungan luas area dari masing-masing kategori ... 63 35 Pemilihan sampel titik acak ... 64 36 Lamanya waktu analisis foto untuk penyimpanan data berdasarkan tipe

kamera dan teknik analisis foto yang digunakan. Data ditransformasi ke bentuk ln… ... 69 37 MDS berdasarkan tipe kamera dan teknik yang digunakan terhadap

data lamanya waktu yang diperlukan untuk menganalisis foto (transformasi ln) menggunakan jarak Euclidean ... 70 38 MDS untuk persentase tutupan kelompok biota dan substrat

menggunakan jarak Euclidean pada data yang ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua ... 72 39 MDS untuk jumlah spesies karang keras (S), indeks keanekaragaman

Shannon (H’) dan indeks kemerataan Pielou (J’) menggunakan jarak Euclidean. Untuk data S, ditransformasi akar pangkat dua ... 74 40 Rerata persentase beserta nilai kesalahan baku tutupan kelompok biota

dan substrat yang dianalisis dengan berbagai perlakuan ... 90 41 Analisis MDS terhadap data tutupan karang hidup untuk setiap

perlakuan (data ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean ... 91 42 Analisis MDS terhadap data tutupan karang mati untuk setiap

perlakuan (data ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean. ... 92 43 Analisis MDS terhadap data tutupan alga untuk setiap perlakuan (data

ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean ... 93 44 Analisis MDS terhadap data tutupan fauna lain untuk setiap perlakuan

(data ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean. ... 94 45 Analisis MDS terhadap data tutupan abiotik untuk setiap perlakuan

(data ditransformasi ke dalam bentuk arcsin akar pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean ... 95 46 Analisis MDS terhadap jumlah jenis karang keras (data ditransformasi

ke dalam bentuk ln) berdasarkan jarak Euclidean. ... 97 47 Analisis MDS terhadap nilai indeks keanekaragaman (H’) jenis karang

xxx

48 Analisis MDS terhadap nilai indeks kemerataan (J’) jenis karang keras (data ditransformasi ke bentuk pangkat dua) berdasarkan jarak Euclidean. ... 100 49 MDS menggunakan kemiripan Bray-Curtis terhadap data frekuensi

kehadiran setiap jenis karang keras di masing-masing stasiun dengan tiga metode yang berbeda (BT, LIT dan UPT C_Area) yang ditransformasi ke bentuk akar pangkat dua dan distandarisasi, dimana stasiun sebagai faktor... 113 50 MDS menggunakan kemiripan Bray-Curtis terhadap data frekuensi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Contoh pengelompokan kategori biota dan substrat ... 127 2 Posisi koordinat stasiun penelitian dimasing-masing pulau di

Kepulauan Seribu, Jakarta... 134 3 Lamanya waktu yang diperlukan baik untuk pengambilan data di

lapangan maupun untuk pemasukan data dari masing-masing metode di setiap stasiun penelitian ……….. .. 135 4 Persentase tutupan masing-masing kelompok di masing-masing

stasiun penelitian berdasarkan metode yang digunakan (BT, LIT, UPT) ………... ... 136 5 Frekuensi kehadiran setiap jenis karang keras yang dijumpai di

masing-masing stasiun penelitian dengan menggunakan metode Transek Sabuk (BT = Belt Transect) ……….. .. 137 6 Frekuensi kehadiran setiap jenis karang keras yang dijumpai di

masing-masing stasiun penelitian dengan menggunakan metode Transek Garis Intersep (LIT = Line Intercept Transect) ... 142 7 Frekuensi kehadiran setiap jenis karang keras yang dijumpai di

masing-masing stasiun penelitian dengan menggunakan metode Transek Foto Bawah Air (UPT = Underwater Photo Transect) ... 145 8 Jumlah jenis (S), nilai indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan nilai

indeks kemerataan Piellou (J’) dari karang keras yang dijumpai di masing-masing stasiun penelitian berdasarkan metode pengambilan sampel yang digunakan ... 149 9 Lamanya waktu (menit) analisis data setiap framenya untuk

masing-masing tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ... 150 10 Persentase tutupan kelompok karang keras (HC) setiap framenya

untuk masing-masing tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ... ... 154 11 Persentase tutupan kelompok karang mati (DS) setiap framenya untuk

masing-masing tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ... 158 12 Persentase tutupan kelompok alga (ALG) setiap framenya untuk

xxxii

13 Persentase tutupan kelompok fauna lain (OF) setiap framenya untuk masing-masing tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ... 166 14 Persentase tutupan kelompok abiotik (ABI) setiap framenya untuk

masing-masing tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ... 170 15 Jumlah jenis karang keras (S) setiap framenya berdasarkan tipe kamera

dan teknik analisis foto yang digunakan... 174 16 Nilai indeks keanekaragaman Shannon (H’) dari karang keras untuk

setiap framenya berdasarkan tipe kamera dan teknik analisis foto yang digunakan ……… .. 178 17 Nilai indeks kemerataan Piellou (J’) dari karang keras untuk setiap

framenya berdasarkan tipe kamera dan teknik analisis foto yang

digunakan ………….. ... 182 18 Persentase tutupan masing-masing kelompok biota dan substrat di

masing-masing stasiun penelitian berdasarkan perlakuan ... 186 19 Jumlah jenis (S), nilai indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan nilai

indeks kemerataan Piellou (J’) dari karang keras yang dijumpai di masing-masing stasiun penelitian berdasarkan perlakuan ... 191 20 Persentase tutupan kelompok karang keras (HC) yang dihitung

menggunakan metode BT, LIT dan UPT (dengan pilihan M_10titik) ... 194 21 Lamanya waktu (menit) untuk pemasukan data pada penggunaan

metode UPT dengan pilihan M_10titik, C_30titik dan C_Area ... 195 22 Persentase tutupan kelompok biota dan substrat (HC, DS, ALG, OF,

ABI) yang dihitung menggunakan metode BT, LIT dan UPT (dengan pilihan C_30titik) ... 196 23 Persentase tutupan kelompok biota dan substrat (HC, DS, ALG, OF,

ABI) yang dihitung menggunakan metode BT, LIT dan UPT (dengan pilihan C_Area) ... 197 24 Frekuensi kehadiran setiap jenis karang keras yang dijumpai di

masing-masing stasiun penelitian menggunakan metode UPT dengan pilihan UPT C_Area………198 25 Jumlah jenis (S), nilai indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan nilai

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

ABI : Abiotic = Abiotik, salah satu komponen di dalam ekosistem terumbu karang.

AIMS : Australian Institute of Marine Science.

Akurasi : kedekatan suatu pengukuran atau nilai yang diperoleh terhadap nilai yang sesungguhnya.

Akurat : tepat, benar.

ALG : Algae = Alga, salah satu komponen di dalam ekosistem terumbu

karang.

Anova : Analysis of Variance = analisis variansi = analisis ragam

BT : Belt Transect = Transek Sabuk, merupakan salah satu metode untuk

menilai kondisi terumbu karang.

CPCe : Coral Point Count with Excel Extensions, nama piranti lunak.

Download (mengunduh) : mengambil file dari jaringan internet atau intranet dan menempatkannya ke komputer lokal.

DS : Dead Scleractinia = Karang mati, salah satu komponen di dalam

ekosistem terumbu karang.

Efisien : (1) tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); (2) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat.

GPS : Global Positioning System.

Hardware (perangkat keras) : sebutan untuk bagian-bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik (misal: monitor, layar, dan lain-lain).

HC : Hard Coral = Karang keras, salah satu komponen di dalam ekosistem

terumbu karang.

Lifeform : bentuk hidup dari pertumbuhan karang keras, misalnya bercabang

(branching), merayap (encrusting), masif (massive), dan sebagainya. LIT : Line Intercept Transect = Transek Garis Intersep, merupakan salah

satu metode untuk menilai kondisi terumbu karang.

xxxiv

OF : Other Fauna = Fauna lain, salah satu komponen di dalam ekosistem

terumbu karang.

Optimal : (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan.

PIT : Point Intercept Transect = Transek Titik Intersep, merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi terumbu karang.

Primer : Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research, nama suatu piranti lunak yang dikembangkan oleh PRIMER-E Ltd, Plymouth, Inggris.

REA : Rapid Ecological Assessment, merupakan salah satu metode untuk

menilai kondisi terumbu karang.

ROV : Remotely Operated Vehicle, merupakan peralatan yang dirancang

untuk penggunaan bawah air dimana gerakannnya dikontrol dari atas kapal. Peralatan tersebut berisi video untuk merekam gambar bawah air, dan dihubungkan dengan kabel-kabel ke komputer yang berada di atas kapal sehingga dapat dioperasikan dari atas kapal.

RRI : Reef Resource Inventory, merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi terumbu karang.

SCUBA : Self-Contained Underwater Breathing Apparatus = Perangkat Bernapas Bawah Air yang Berdiri Sendiri, mengacu penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada unt

SE : Standard Error = kesalahan baku.

Software (perangkat lunak) : program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai 'penterjemah' perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu sistem operasi (misal: Microsoft Windows), program aplikasi (misal: Minitab, Primer, CPCe), dan tingkatan bahasa pemrograman (misal: Fortran).

SW : tipe kamera bawah air, Olympus µ720SW.

UPT : Underwater Photo Transect = Transek Foto Bawah Air, merupakan

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam hayati yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Salah satunya adalah terumbu karang (coral reef). Luas terumbu karang di seluruh dunia diperkirakan seluas 617.000 km2

Terumbu karang merupakan ekosistem laut dangkal yang sangat bernilai ekonomis bagi Indonesia (Sukarno et al. 1982). Dalam terumbu karang hidup berbagai macam biota laut yang merupakan sumber protein dari laut dan sumber bahan obat. Perpaduan yang harmonis antara karang keras (hard coral), yang merupakan komponen utama penyusun terumbu karang, dengan biota lainnya menjadikan terumbu karang sebagai ekosistem yang memiliki keindahan yang bernilai tinggi, yang sangat potensial sebagai daya tarik pariwisata. Selain itu, terumbu karang juga dikenal sebagai benteng alami yang berfungsi melindungi pulau dan pantai dari bahaya erosi yang disebabkan oleh gempuran ombak.

Mengingat betapa pentingnya terumbu karang bagi Indonesia, maka pengelolaan yang bersifat lestari sangatlah diperlukan. Terlebih-lebih pada masa sekarang dimana laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah dengan sulitnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadikan tekanan pada daerah terumbu karang meningkat. Penambangan pasir laut dan karang sebagai bahan bangunan merupakan salah satu contoh yang bisa membahayakan kelestarian terumbu karang, bahkan bisa mengakibatkan tenggelam atau hilangnya pulau. Pulau Air Kecil dan Pulau Ubi Kecil yang terletak di Kepulauan Seribu, Jakarta merupakan beberapa contoh pulau yang telah tenggelam (Ongkosongo and Sukarno 1986, Stoddart 1986).

(Smith 1978), dimana sekitar 14%nya berada di Indonesia (Tomascik etal. 1997, Ikawati et al. 2001).

2

(monitoring) untuk melihat bagaimana perubahan kondisi ekosistem terumbu

karang di suatu lokasi setelah periode tertentu ataupun setelah perlakuan tertentu (misalnya setelah dijadikan daerah konservasi).

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai kondisi terumbu karang diantaranya :

- Manta tow (Kenchington 1978, English et al. 1997; Sukmara et al. 2001); - Spot check (Kenchington 1978);

- Timed swims (Oliver et al. 2004);

- Reef Resource Inventory (RRI) (Long et al. 2004);

- Rapid Ecological Assessment (REA) (DeVantier et al. 1998)

- Visual quadrat (Hill and Wilkinson 2004); - Quadrat transect (Oliver et al. 2004);

- Permanent quadrat transect (English et al. 1997);

- Belt transect (Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al. 2004); - Line transect (Loya 1978, Moll 1983);

- Chain transect (Moll 1983, Hill and Wilkinson 2004);

- Line Intercept Transect (LIT) (English et al. 1997; Mundy 1990; Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al. 2004);

- Point Intercept Transect (PIT) (Hill and Wilkinson 2004; Lam et al. 2006); - Permanent photo quadrat (Hill and Wilkinson 2004);

- Video transect (Hill and Wilkinson 2004, Lam et al. 2006); - Remotely Operated Vehicle (ROV) (Lam et al. 2006).

3

singkat, akan sulit dan berbahaya bila dilakukan pada daerah yang penuh dengan karang keras yang berbentuk masif (seperti bongkahan batu) berukuran besar. Untuk itu digunakan metode lainnya, misalnya metode LIT, walaupun dengan metode ini diperlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode

Manta tow. Contoh lainnya, untuk melakukan metode LIT diperlukan seorang

yang memiliki kemampuan menyelam. Karena kemampuan yang dimiliki pengamat hanya sebatas dapat berenang, maka metode yang digunakan adalah

Timed swims atau RRI. Sayangnya, dengan menggunakan metode Timed swims

atau RRI ini, data yang terambil tidak selengkap data yang bisa terambil dengan metode LIT, dimana pada data LIT diperoleh data keanekaragaman jenis dari karang keras (dan juga biota/substrat lainnya) yang dijumpai pada garis transek.

Jadi kemampuan pengamat (kemampuan tingkat dasar, menengah dan ahli) dalam melakukan pengambilan data menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemilihan metode yang digunakan. Hill and Wilkinson (2004) menyatakan bahwa perbedaan skala cakupan penelitian (broad scale, medium scale, fine scale) juga turut menentukan metode apa yang akan digunakan.

Dari sekian banyak metode yang dipakai untuk menilai kondisi terumbu karang seperti yang disebutkan diatas, terdapat dua metode yang lebih dulu dikenal dan umum digunakan oleh para peneliti, yaitu:

1. Transek Sabuk atau Belt transect (Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al.

2004).

2. Transek Garis atau Line Transect (Loya 1978, Moll 1983); Metode ini kemudian dikembangkan oleh AIMS (Australian Institute of Marine Science) lewat proyek kerjasama ASEAN-Australia, dan dikenal sebagai metode ”Line Intercept Transect (LIT)” (English et al. 1997, Mundy 1990, Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al. 2004).

4

[image:40.595.187.384.130.282.2]Breathing Apparatus) atau perangkat bernapas bawah air yang berdiri sendiri (Gambar 1).

Gambar 1 Pengamat yang menggunakan peralatan selam SCUBA

Berlama-lama menyelam pada saat melakukan pengamatan atau penelitian bawah air dapat menyebabkan kelelahan fisik bagi penyelam. Apalagi bila saat penyelaman cuaca kurang bersahabat, dengan arus yang kuat dan ombak yang relatif besar. Belum lagi, resiko keracunan nitrogen (nitrogen narcosis yaitu meningkatnya tingkat nitrogen yang terlarut dalam darah yang diakibatkan oleh udara bertekanan tinggi yang dihirup selama penyelaman) yang dapat mempengaruhi fisik dan daya ingat (Baddeley et al. 1968, Hobbs and Kneller 2009), yang tentunya juga akan mempengaruhi data yang diperoleh.

Selain daya tahan fisik yang mempengaruhi lamanya seseorang dalam melakukan penyelaman, faktor keterbatasan waktu dalam penyelaman karena terbatasnya udara dalam tabung selam, juga merupakan kendala yang tak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar agar dalam melakukan pengamatan bawah air, pengamat tak perlu berlama-lama melakukan penyelaman, tetapi tanpa kehilangan informasi atau data yang seharusnya diperoleh. Lam et al. (2006) menggunakan video bawah air (underwater video) untuk melakukan penelitian terumbu karang di Hongkong. Selain itu, Lam et al. (2006) juga menggunakan ROV, sebuah video yang digerakkan dengan remote

dan dikontrol dari atas kapal sehingga tidak lagi diperlukan penyelam untuk pengambilan gambarnya.

Penggunaan video, apalagi yang dilengkapi dengan ROV (Remotely

5

ROV sangat riskan dilakukan pada daerah-daerah tertentu terutama yang dasar perairannya tidak rata atau memiliki rugositas yang tinggi, dimana banyak dijumpai bongkahan-bongkahan karang berbentuk padat (masif). Benturan-benturan yang terjadi pada alat ROV bisa menyebabkan kerusakan pada alat tersebut. Oleh karena itu, penggunaan fotografi dengan kamera bawah air (underwater camera) ataupun kamera biasa yang diberi pelindung (casing) agar tahan terhadap tekanan dan rembesan air laut (selanjutnya disebut dengan metode Transek Foto Bawah Air atau Underwater Photo Transect) dirasa dapat menjadi salah satu pilihan sebagai pengganti penggunaan video. Beberapa pertimbangan lainnya yaitu:

1. Harga kamera yang lebih murah dibandingkan dengan video. Dengan demikian, dari segi biaya akan lebih mudah dijangkau oleh banyak kalangan, termasuk kalangan pemerhati terumbu karang.

2. Dengan biaya yang sama, gambar yang dihasilkan oleh kamera memiliki resolusi yang lebih tinggi (baik) dibandingkan dengan video. Walaupun dengan perkembangan teknologi, resolusi gambar yang dihasilkan video meningkat, tetapi harganya juga akan jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan harga kamera.

3. Bagi beberapa penyelam, terutama penyelam pemula, penggunaan kamera lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan penggunaan video.

Penggunaan fotografi dalam penelitian terumbu karang dimulai oleh Connell pada 1973 dan 1976 (English et al., 1997) untuk memantau rekruitment, pertumbuhan dan kematian individu karang dalam luasan tertentu (Frame

Kuadrat) dalam selang waktu tertentu. Penggunaan fotografi diyakini dapat mempercepat pengambilan data di lapangan, selain juga sebagai foto dokumentasi yang berguna dalam pemantauan jangka panjang rekruitment, pertumbuhan dan kematian karang. Dalam metode Transek Foto Bawah Air atau

Underwater Photo Transect (UPT) ini, penggunaan fotografi tidak dilakukan

6

tertentu pada garis transek. Teknis pelaksanaan di lapangan dari metode Transek Foto Bawah Air ini akan diuraikan lebih rinci pada Bab Metodologi Penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam melakukan pengamatan terumbu karang secara langsung di lapangan diperlukan kemampuan dasar menyelam dengan menggunakan peralatan SCUBA. Lamanya pengamatan dalam setiap kali penyelaman selain sangat dipengaruhi oleh ketersediaan udara dalam tabung udara yang dibawa selama menyelam, juga dipengaruhi oleh daya tahan fisik penyelam itu sendiri. Apalagi bila selama penyelaman, cuaca jelek seperti ombak besar dan arus kuat. Oleh karena itu, dalam melakukan pengamatan terumbu karang diharapkan pengamat tidak terlalu lama melakukan penyelamana saat pengambilan data. Pengambilan data menggunakan metode Transek Foto Bawah Air (UPT =

Underwater Photo Transect) dapat mempersingkat waktu penyelaman karena

pengambilan datanya dilakukan dengan cara melakukan pemotretan bawah air, dimana foto-foto hasil pemotretan tersebut baru dianalisis di darat (ruang kerja) dengan menggunakan komputer. Meskipun dapat mempersingkat waktu pengambilan data di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi sebelum menggunakan metode UPT ini untuk menilai kondisi terumbu karang. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana keakurasian dan tingkat efisiensi dari penggunaan metode UPT untuk penilaian kondisi terumbu karang dibandingkan dengan metode lainnya yang umum dipakai seperti pada metode Transek Sabuk (BT = Belt Transect) dan Transek Garis Intersep (LIT = Line Intercept Transect)? 2. Teknik analisis macam apa yang diperlukan untuk menganalisis foto yang

dihasilkan dari pemotretan bawah air dan berapa luas minimal bidang pemotretan yang diperlukan untuk setiap fotonya?

7

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan metode Transek Foto Bawah Air (UPT = Underwater Photo Transect) sebagai salah satu metode alternatif dalam penarikan sampel untuk menilai kondisi terumbu karang. Evaluasi yang dilakukan adalah:

1. Menentukan apakah metode UPT dapat dipakai sebagai metode alternatif untuk penilaian kondisi terumbu karang. Hal ini dilakukan dengan uji perbandingan antara hasil yang diperoleh dari penggunaan metode UPT dan metode lain yang umum dipakai sebelumnya, yaitu metode Transek sabuk (BT=Belt Transect) dan Transek Garis Intersep (Line Intercept Transect) 2. Jika ternyata metode UPT dapat dipakai untuk penilaian kondisi terumbu

karang, maka evaluasi selanjutnya adalah menentukan teknik analisis foto yang efisien dan akurat serta panjang garis transek yang optimal pada penggunaan metode UPT untuk penilaian kondisi terumbu karang

1.4 Hipotesis

Metode Transek Foto Bawah Air (UPT = Underwater Photo Transect) merupakan metode alternatif yang dapat dipakai untuk menilai kondisi terumbu karang. Penggunaan metode UPT dapat mempersingkat waktu pengambilan data di lapangan (yang dilakukan dengan penyelaman) dan lebih efisien penggunaannya dibandingkan dengan dua metode lain yang telah umum dan lebih dulu dikenal, yaitu metode Transek Sabuk (BT = Belt Transect) dan metode Transek Garis Intersep (LIT = Line Intercept Transect).

1.5 Manfaat Penelitian

8

memerlukan hasil foto yang artistik), sudah dirasa cukup dalam penelitian ini. Selain itu, karena pengambilan datanya dilakukan hanya dengan melakukan pemotretan bawah air, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data di lapangan menjadi lebih singkat. Pada kegiatan penyelaman yang dilakukan di laut yang sangat tergantung pada kondisi alam yang cuacanya sewaktu-waktu bisa berubah, perbedaan waktu yang sedikit saja kadang sangat bermanfaat sekali, baik dari segi efisiensi pengambilan data, maupun dari segi keselamatan dalam penyelaman. Lagi pula dengan semakin singkatnya waktu yang diperlukan untuk pengambilan data, tenaga yang diperlukan untuk penyelaman menjadi berkurang sehingga kelelahan fisik atau penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat penyelaman bisa ditiadakan atau diminimalisasi.

Dari segi pengelolaan terumbu karang, waktu pengambilan data di lapangan yang semakin singkat memungkinkan area terumbu karang yang diteliti akan semakin bertambah banyak, dibandingkan dengan metode lain yang pengambilan data di lapangannya memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan demikian maka data yang terkumpul akan semakin lengkap dan akan sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan ataupun instansi terkait dalam pengelolaan terumbu karang yang lestari.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

9

1. Karang keras (HC=Hard Coral), yang sering disebut sebagai ”karang” saja. Kelompok ini hanya untuk jenis karang yang dalam keadaan hidup, sehingga kadang disebut juga sebagai karang hidup (live coral). Bentuk karang yang keras dan menyerupai batu membuat kelompok ini kadang disebut juga sebagai karang batu (stony coral). Termasuk dalam kelompok ini adalah karang-karang baik dari marga ”Acropora” maupun ”Non-Acropora” yang memiliki bentuk hidup (lifeform) yang beragam seperti bercabang (branching), merayap (encrusting), lembaran (foliose), masif, ataupun bentuk yang lainnya.

2. Karang mati (DS= Dead Scleractinia), terdiri dari karang yang baru mati (masih berwarna putih), dan karang mati yang telah ditumbuhi alga [karangnya sudah mati dan tidak berwarna putih lagi, tapi masih terlihat bentuknya dan belum banyak ditumbuhi oleh alga halus (turf algae)].

3. Alga (ALG=Algae), merupakan kelompok yang terdiri dari makro alga (seperti alga dari marga Padina, Sargasum dan sebagainya), Coralline algae,

Halimeda dan juga alga halus (turf algae) yang banyak tumbuh pada karang yang telah mati.

4. Fauna lain (OF=Other Fauna), meliputi karang lunak (soft coral), Spons (sponge), gorgonian, dan biota laut lainnya seperti lili laut (crinoid), bulu babi (echinoid), dan sebagainya.

5. Abiotik (ABI=Abiotic), seperti pasir, pecahan karang (rubble) dan komponen abiotik lainnya.

10

1.7 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian bawah air khususnya penelitian mengenai kondisi terumbu karang, terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi. Masalah tersebut beranekaragam, mulai dari kondisi geografi seperti luasnya wilayah terumbu karang di Indonesia, kondisi cuaca atau perairan di lokasi penelitian, hingga masalah sumberdaya manusia yang mampu untuk melakukan penelitian tersebut. Memang terdapat banyak metode penelitian untuk menilai kondisi terumbu karang, tetapi pada umumnya memerlukan sumberdaya manusia yang mampu untuk melakukan penyelaman menggunakan peralatan selam SCUBA, selain juga mampu untuk melakukan penelitian terumbu karang. Seandainya tidak memerlukan kemampuan menyelam, seperti pada penggunaan peralatan ROV, biaya yang diperlukan sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan. Untuk melakukan penyelaman, diperlukan kemampuan fisik yang kuat, apalagi bila kondisi perairan yang kurang bersahabat untuk kegiatan penyelaman seperti ombak atau arus yang kuat. Selain itu, lamanya penyelaman juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan udara dalam tabung selam yang dibawa selama menyelam. Belum lagi aturan-aturan penyelaman yang harus ditaati seperti lamanya penyelaman maksimal dalam kedalaman tertentu untuk menghindari penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat penyelaman. Semakin lama kegiatan penyelaman dilakukan untuk mengambil data di suatu lokasi, maka akan semakin banyak pula biaya operasional yang dibutuhkan, terutama bila pengambilan datanya dilakukan di banyak lokasi. Oleh karena itu diperlukan suatu metode alternatif untuk menilai kondisi terumbu karang dengan waktu penyelaman yang sesingkat mungkin untuk pengambilan datanya. Metode alternatif yang diusulkan adalah metode Transek Foto Bawah Air (UPT =

Underwater Photo Transect). Kerangka pemikiran tentang perlunya metode

11

Penggunaan metode penelitian untuk penilaian kondisi terumbu karang

Umumnya, metode yang ada memerlukan kemampuan menyelam menggunakan peralatan SCUBA, sehingga terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi

seperti:

q perlu sumberdaya manusia yang mampu menyelam dan melakukan penelitian terumbu karang

q perlu daya tahan fisik yang kuat untuk melakukan penyelaman

q waktu penyelaman sangat tergantung pada kondisi cuaca atau perairan q lamanya penyelaman sangat tergantung pada kapasitas udara dalam

tabung selam dan aturan-aturan dalam penyelaman untuk menghindari bahaya penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat penyelaman q semakin lama waktu yang diperlukan untuk kegiatan menyelam, semakin

tinggi biaya operasional yang dibutuhkan.

Perlu metode alternatif

dimana waktu pengambilan data di lapangan bisa dipersingkat Metode yang diusulkan:

[image:47.595.116.502.80.543.2]Metode Transek Foto Bawah Air (UPT=Underwater Photo Transect)

Gambar 2 Kerangka pemikiran penelitian

12

Transect = LIT) dengan metode UPT. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi

dari perbandingan yang dilakukan tersebut yaitu:

1. Kemungkinan pertama: apapun dari ketiga metode yang digunakan untuk menilai kondisi terumbu karang (UPT, LIT dan BT) akan memperoleh hasil yang tidak berbeda secara nyata. Bila ini terjadi, maka hipotesis yang diuraikan sebelumnya akan terjawab dimana penggunaan metode UPT merupakan salah satu metode pilihan selain metode LIT dan BT.

2. Kemungkinan kedua: tidak semua metode (UPT, LIT dan BT) akan memberikan hasil yang sama untuk menilai kondisi terumbu karang. Bila ini terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menyelidiki metode mana yang berbeda untuk menilai kondisi terumbu karang. Selanjutnya pada penggunaan metode yang hasilnya berbeda dengan metode lain tersebut dilihat apakah hasil yang diperoleh keduanya menunjukkan pola tertentu, atau terdapat korelasi antara keduanya. Bila ini terjadi, maka nilai dugaan dari satu metode tertentu akan dapat dipakai untuk memprediksi nilai yang diperoleh dengan metode yang berkorelasi dengan metode tersebut.

13

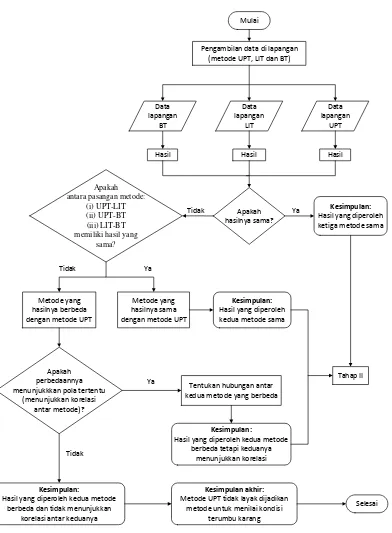

alir untuk keseluruhan tahapan pada penggunaan metode UPT untuk penilaian kondisi terumbu karang, sedangkan Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6 merupakan diagram alir untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III.

Mulai

Tahap I:

Kajian perbandingan antara metode UPT dengan metode BT dan LIT

Apakah

bisa dilanjutkan ke Tahap selanjutnya? (Lihat Gambar 4)

Tidak

Ya

Selesai

Tahap II:

Menentukan teknik analisis yang efisien dan akurat untuk menganalisis foto pada metode UPT

Tahap III:

Menentukan panjang garis transek yang optimal yang dibutuhkan untuk penarikan sampel dengan metode UPT

Selesai

Berdasarkan hasil pada Tahap II dan Tahap III:

Tentukan teknik analisis foto yang efisien dan akurat serta panjang garis transek yang optimal sehingga hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode UPT dapat digunakan sebagai

metode alternatif untuk menilai kondisi terumbu karang

[image:49.595.114.504.181.679.2]14

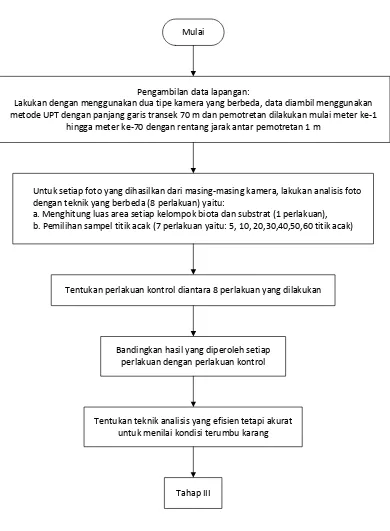

Data lapangan

LIT Mulai

Pengambilan data di lapangan (metode UPT, LIT dan BT)

Hasil Hasil Hasil

Apakah hasilnya sama?

Tentukan hubungan antar kedua metode yang berbeda Apakah

perbedaannya menunjukkkan pola tertentu

(menunjukkan korelasi antar metode)?

Metode yang hasilnya berbeda dengan metode UPT

Kesimpulan:

Hasil yang diperoleh kedua metode sama

Kesimpulan:

Hasil yang diperoleh ketiga metode sama

Tidak Ya

Kesimpulan:

Hasil yang diperoleh kedua metode berbeda dan tidak menunjukkan

korelasi antar keduanya

Kesimpulan:

Hasil yang diperoleh kedua metode berbeda tetapi keduanya

menunjukkan korelasi Tidak

Ya Metode yang hasilnya sama dengan metode UPT Apakah

antara pasangan metode: (i) UPT-LIT (ii) UPT-BT (iii) LIT-BT memiliki hasil yang

sama?

Tidak Ya

Tahap II

Kesimpulan akhir:

Metode UPT tidak layak dijadikan metode untuk menilai kondisi

[image:50.595.98.490.80.613.2]terumbu karang Selesai Data lapangan BT Data lapangan UPT

15

Tentukan teknik analisis yang efisien tetapi akurat untuk menilai kondisi terumbu karang

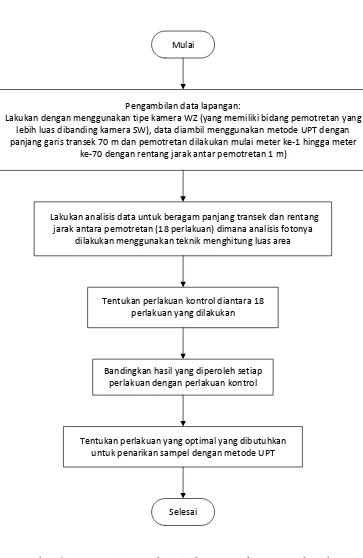

Pengambilan data lapangan:

Lakukan dengan menggunakan dua tipe kamera yang berbeda, data diambil menggunakan metode UPT dengan panjang garis transek 70 m dan pemotretan dilakukan mulai meter ke-1

hingga meter ke-70 dengan rentang jarak antar pemotretan 1 m

Untuk setiap foto yang dihasilkan dari masing-masing kamera, lakukan analisis foto dengan teknik yang berbeda (8 perlakuan) yaitu:

a. Menghitung luas area setiap kelompok biota dan substrat (1 perlakuan), b. Pemilihan sampel titik acak (7 perlakuan yaitu: 5, 10, 20,30,40,50,60 titik acak)

Tentukan perlakuan kontrol diantara 8 perlakuan yang dilakukan

Bandingkan hasil yang diperoleh setiap perlakuan dengan perlakuan kontrol

Mulai

[image:51.595.118.508.73.604.2]Tahap III

16

Tentukan perlakuan yang optimal yang dibutuhkan untuk penarikan sampel dengan metode UPT

Pengambilan data lapangan:

Lakukan dengan menggunakan tipe kamera WZ (yang memiliki bidang pemotretan yang lebih luas dibanding kamera SW), data diambil menggunakan metode UPT dengan panjang garis transek 70 m dan pemotretan dilakukan mulai meter ke-1 hingga meter

ke-70 dengan rentang jarak antar pemotretan 1 m)

Lakukan analisis data untuk beragam panjang transek dan rentang jarak antara pemotretan (18 perlakuan) dimana analisis fotonya

dilakukan menggunakan teknik menghitung luas area

Tentukan perlakuan kontrol diantara 18 perlakuan yang dilakukan

Bandingkan hasil yang diperoleh setiap perlakuan dengan perlakuan kontrol

Mulai

[image:52.595.98.461.61.619.2]Selesai

17

1.8 Kebaruan

Terdapat beberapa kebaruan (novelties) dari penelitian ini, yaitu:

1. Metode pengambilan sampel untuk menilai kondisi terumbu karang yang disebut dengan nama metode Transek Foto Bawah Air (UPT = Underwater

Photo Transect). Pada penggunaan metode UPT ini, pengambilan sampel

dilakukan dengan cara melakukan pemotretan bawah air di setiap interval jarak 1 m sepanjang garis transek. Pemotretan dilakukan mulai meter ke-1 (sebagai ”Frame 1”), hingga meter ke-70 (sebagai ”Frame 70”). Frame

bernomer ”ganjil” (1, 3, 5,...,69) diambil pada bagian sebelah kiri garis transek, sedangkan untuk frame dengan nomor genap (2, 4, 6,...,70) diambil pada bagian sebelah kanan garis transek. Penggunaan garis transek hanya sebagai garis bantu untuk mencegah kesalahan orientasi saat pemotretan, misalnya penentuan jarak antar frame, kedalaman dan arah.

2. Teknik analisis foto serta luas bidang hasil pemotretan per framenya (berkaitan dengan tipe kamera yang dipakai) yang menghasilkan nilai dugaan selain akurat juga efisien dalam kaitannya dengan penggunaan metode UPT untuk penilaian kondisi terumbu karang.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terumbu Karang

Terumbu karang (coral reef) merupakan ekosistem laut dangkal yang terbentuk dari endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat (CaCO3

Carpenter et al. (1981) melaporkan bahwa ada hubungan yang erat antara persentase tutupan karang hidup dengan kelimpahan maupun keanekaragaman jenis ikan karang. Hutomo dan Adrim (1986) juga mendapatkan korelasi yang positif antara persentase tutupan karang hidup dengan keanekaragaman ikan karang. Berdasarkan kenyataan tersebut, beberapa pakar terumbu karang menilai kondisi terumbu karang di suatu lokasi berdasarkan dari persentase tutupan karang hidupnya. Sukarno (1989) menilai kondisi terumbu karang sebagai ”sangat baik” bila tutupan karang hidupnya lebih dari 75%, kondisi ”baik”

) yang dihasilkan terutama oleh hewan karang (Filum Cnidaria, Kelas Anthozoa, Ordo Scleractinia), serta alga berkapur (calcareous algae) dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken 1986, White 1987). Tipe terumbu karang di Indonesia bisa dikelompokkan kedalam 4 kelompok yaitu

fringing reef (terumbu karang tepi), barrier reef (terumbu karang penghalang),

patch reef (takat/terumbu karang yang belum mencapai permukaan) dan atoll

(terumbu karang cincin) (Suharsono 2007).

Karang (coral), terbagi atas dua kelompok yaitu karang hermatifik dan karang ahermatifik. Karang hermatifik merupakan kelompok karang yang memiliki kemampuan menghasilkan terumbu, sedangkan karang ahermatifik merupakan kelompok karang yang tidak memiliki kemampuan menghasilkan terumbu.

20

[image:56.595.104.479.174.455.2]bila tutupan karang hidupnya 50% -75%), kondisi ”cukup” bila tutupan karang hidupnya 25% - 50%), dan dalam kondisi ”kurang” bila tutupan karang hidupnya kurang dari 25 %.

Gambar 7 Struktur karang (Veron 2000a)

Sebaran terumbu karang tidak merata oleh karena adanya variasi faktor lingkungan yang mendukung dan ada faktor lingkungan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya (Suharsono 2007). White (1987) menyatakan bahwa terumbu karang dapat hidup pada perairan dengan suhu diatas 18 °C, kedalaman lebih dangkal dari 50 m, salinitas antara 30-36 %o, laju sedimentasi rendah, perairan yang tak tercemar, perairan dengan sirkulasi arus, serta membutuhkan substrat yang keras untuk penempelan larva planula.

21

pemutihan karang (coral bleaching), yaitu keadaan dimana karang kehilangan zooxanthellae, alga bersel tunggal yang hidup di dalam jaringan karang (Oliver

et al. 2004) sehingga warna karang menjadi putih, dan bila berlanjut akan

menyebabkan kematian karang. Kenaikan suhu air laut sebesar 3-4 oC diatas normal selama 6 minggu di Laut Jawa pada tahun 1983 menyebabkan kematian karang 80 hingga 90% (Suharsono 1998).

Cahaya merupakan salah satu faktor pembatas bagi kehidupan karang sehingga karang (karang hermatifik) tidak tumbuh pada kedalamanan lebih dari 50 m. Hal ini disebabkan karena karang (karang hermatifik) hidup bersimbiosis dengan alga zooxanthellae, yang memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis.

Air tawar dengan salinitas rendah dapat membunuh karang. Oleh karena itu karang tidak dijumpai di sungai ataupun muara sungai yang memiliki salinitas yang rendah. Percobaan yang dilakukan pada karang Pocillopora damicornis

menunjukkan bahwa kecepatan respirasi menurun drastis pada saat salinitas diturunkan hingga 20%o, dan terhenti pada saat salinitas diturunkan hingga 10%o (Suharsono 1998).

Tingginya sedimentasi menyebabkan penetrasi cahaya di air laut akan berkurang dan bisa menghambat zooxanthellae (alga yang bersimbiosis dengan karang) dalam melakukan proses fotosintesis. Butiran sedimen dapat menutupi polip karang, dan bila berlangsung lama bisa menyebabkan kematian karang. Oleh karena itu, karang tidak dijumpai pada perairan yang tingkat sedimentasinya tinggi.

22

Karang memiliki kemampuan reproduksi secara aseksual maupun seksual Suharsono 1984, Veron and AIMS 1995, Wikipedia 2010). Reproduksi aseksual dapat terjadi lewat pertunasan (budding), pembelahan (fission), fragmentasi, ataupun pemisahan polip dari skeleton (Sammarco 1982, Suharsono 1984, Veron and AIMS 1995, Wikipedia 2010). Dalam proses reproduksi seksual, dihasilkan larva karang yang disebut planula (Fadlallah 1983). Planula memerlukan substrat yang keras untuk menempel dan tumbuh. Planula tidak dapat menempel dengan baik pada dasar yang berpasir maupun lumpur.

Jenis-jenis karang yang ditemukan di Indonesia hingga saat ini sebanyak 590 jenis yang termasuk dalam 82 marga karang, atau 80 % karang yang ada di dunia (Suharsono and Giyanto 2006, Suharsono 2007). Jenis-jenis karang yang mendominasi di hampir seluruh terumbu karang di Indonesia adalah berturut-turut Acropora spp., Montipora spp. dan Porites spp. (Suharsono 2007).

2.2 Beberapa Metode Penilaian Kondisi Terumbu Karang

Seperti telah disinggung sebelumnya (Bab 1 Pendahuluan), dari sekian banyak metode penelitian untuk menilai kondisi terumbu karang, terdapat dua metode yang banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu:

1. Transek Sabuk atau Belt transect (Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al.

2004).

2. Transek Garis atau Line Transect (Loya 1978, Moll 1983). Metode ini kemudian dikembangkan oleh AIMS (Australian Institute of Marine Science) lewat proyek kerjasama ASEAN-Australia, dan dikenal sebagai metode ”Line Intercept Transect (LIT)” (English et al. 1997, Mundy 1990, Hill and Wilkinson 2004, Oliver et al. 2004).

2.2.1 Metode Transek Sabuk

23

Dengan transek sabuk bisa diketahui frekuensi kehadiran dari suatu jenis biota tertentu dalam luasan tertentu.

Untuk dapat melakukan metode ini juga diperlukan kemampuan menyelam dengan menggunakan peralatan selam SCUBA. Teknis pengerjaan di lapangan adalah sebagai berikut: pita berskala (roll meter) dengan panjang tertentu diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman tertentu (misal 3 m) di masing-masing lokasi pengamatan yang telah ditentukan secara acak dengan menggunakan GPS (Global Positioning System). Semua karang keras yang berada pada jarak 1 m sebelah kiri dan 1 m sebelah kanan pita berskala tadi dicatat menggunakan kertas khusus untuk pencatatan bawah air (underwater paper). Selain itu, untuk setiap jenis karang keras diukur pula panjang dan lebar maksimumnya, sehingga dengan menggunakan rumus tertentu dapat dihitung luas bidang tutupan koloni dari jenis karang keras tersebut.

Hill and Wilkinson (2004) menggunakan panjang transek 4 x 20 m dengan lebar transek 5 m. Sedangkan Oliver et al. (2004) menyebutkan bahwa transek sabuk yang efektif panjangnya berkisar antara 20-30 m dengan lebar 1 atau 2 m.

2.2.2 Metode Transek Garis dan Transek Garis Intersep

Metode Transek Garis (Line transect) dikembangkan dari metode yang digunakan pada ekologi tumbuhan darat. Hal ini dikarenakan invertebrata yang berada dalam terumbu karang umumnya bersifat sesil (stationary) atau ruang gerak yang terbatas, mirip dengan komunitas tumbuhan darat (Loya 1978). Loya and Slobodkin (1971) dan Loya (1972) (dalam Loya 1978) menggunakan pertama kali metode transek garis untuk pengambilan sampel dalam mengkaji komunitas karang hermatifik dari segi komposisi jenis, zonasi dan pola keragaman dalam zona terumbu karang yang berbeda.

24

mengidentifikasi karang hingga ke tingkat jenis. Sedangkan bagi pengambil data tingkat pemula, pengambilan data bisa dilakukan cukup pada tingkatan pengelompokan data berdasarkan kategori bentuk hidup pertumbuhannya, sehingga kadang metode ini disebut dengan metode lifeform.

Jadi, Transek Garis Intersep (LIT) merupakan modifikasi dari Transek Garis, dimana pengelompokan data pada metode LIT berdasarkan pada kategori

lifeformnya. Untuk pengamat tingkat lanjut (expert), pencatatan data bisa sampai ke tingkat jenis (spesies) seperti halnya pada Transek Garis.

Untuk dapat melakukan metode ini juga diperlukan kemampuan menyelam dengan menggunakan peralatan selam SCUBA. Teknis pelaksanaan di lapangan mirip dengan metode Transek Sabuk, dimana pita berskala (roll meter) dengan panjang tertentu diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman tertentu di masing-masing lokasi pengamatan yang telah ditentukan secara acak dengan menggunakan bantuan GPS (Global Positioning System). Kemudian, semua biota dan substrat yang berada tepat di bawah garis pita berskala tadi dicatat dengan ketelitian hingga 1 cm. Khusus untuk karang keras, jenis yang yang dijumpai di sepanjang garis transek juga dicatat.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2008 di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta (Gambar 8). Kepulauan Seribu merupakan gugus pulau-pulau yang terletak di perairan bagian utara kota Jakarta dan masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di Kepulauan Seribu dinyatakan bahwa persentase tutupan dan jumlah jenis karang keras yang dijumpai meningkat dengan meningkatnya jarak dari daratan Jakarta maupun dari daratan Pulau Jawa (dalam hal ini wilayah Jakarta dan Banten) (Moll and Suharsono 1986, DeVantier et al. 1998, Giyanto

et al. 2006). Adanya peningkatan persentase tutupan dan jumlah jenis karang keras ini berkaitan dengan tingkat kec