49

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Positif 30 22.1 22.1 22.1

Negatif 106 77.9 77.9 100.0

50

HDLrendah

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Positif 51 37.5 37.5 37.5

Negatif 85 62.5 62.5 100.0

Total 136 100.0 100.0

DMT2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Positif 43 31.6 31.6 31.6

Negatif 93 68.4 68.4 100.0

Total 136 100.0 100.0

Hipertensi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Positif 88 64.7 64.7 64.7

Negatif 48 35.3 35.3 100.0

Total 136 100.0 100.0

Dyspepsia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Positif 68 50.0 50.0 50.0

Negatif 68 50.0 50.0 100.0

51

FungsiHati

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

52

Crosstabulation

Tahun * Sex Crosstabulation

Sex

Total Pria Wanita

Tahun 2014 Count 13 17 30

% of Total 9.6% 12.5% 22.1%

2013 Count 24 39 63

% of Total 17.6% 28.7% 46.3%

2012 Count 10 16 26

% of Total 7.4% 11.8% 19.1%

2011 Count 7 10 17

% of Total 5.1% 7.4% 12.5%

Total Count 54 82 136

% of Total 39.7% 60.3% 100.0%

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Sex * IMT 136 100.0% 0 .0% 136 100.0%

Sex * TGtinggi 136 100.0% 0 .0% 136 100.0%

Sex * HDLrendah

136 100.0% 0 .0% 136 100.0%

Sex * DMT2 136 100.0% 0 .0% 136 100.0%

53

Sex * IMT Crosstabulation

IMT

Total Normal

Overweight

(pre obesitas) Obesitas

Sex Pria Count 31 2 21 54

% within Sex

57.4% 3.7% 38.9% 100.0%

% within IMT

39.7% 40.0% 39.6% 39.7%

% of Total 22.8% 1.5% 15.4% 39.7%

Wanita Count 47 3 32 82

% within Sex

57.3% 3.7% 39.0% 100.0%

% within IMT

60.3% 60.0% 60.4% 60.3%

% of Total 34.6% 2.2% 23.5% 60.3%

Total Count 78 5 53 136

% within Sex

57.4% 3.7% 39.0% 100.0%

% within IMT

56

Sex * Hipertensi Crosstabulation

Hipertensi

Total Positif Negatif

Sex Pria Count 31 23 54

% within Sex 57.4% 42.6% 100.0% % within Hipertensi 35.2% 47.9% 39.7%

% of Total 22.8% 16.9% 39.7%

Wanita Count 57 25 82

% within Sex 69.5% 30.5% 100.0% % within Hipertensi 64.8% 52.1% 60.3%

% of Total 41.9% 18.4% 60.3%

Total Count 88 48 136

62

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Siti Khadijatul Yazrah Lubis Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 24 Juni 1993 Alamat

1. Asal : Jalan Melati RT/RW 06/02, Kadirojo II, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 2. di Medan : Jalan Sumarsono 38, Komplek Perumahan Dosen

USU, Medan Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Suku : Mandailing

Status : Belum Menikah

Telepon : 081215500868

Email : yazrahsjourney@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Nanggulan, Sleman, Yogyakarta (1999-2005) 2. SMPN 1 Depok Yogyakarta (2005-2008)

3. SMAN 1 Yogyakarta (2008-2011)

4. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2011-sekarang)

DAFTAR PRESTASI

42

DAFTAR PUSTAKA

Alberti SG & Zimmet P. 2006. The IDF Consensus Worldwide Definition of The

Metabolic Syndrome. Available from :

http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf [Accesed 23 May 2014]

Alvina. 2009. Hepatic Enzyme Concentrations as Indicators of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Univ Med 28(3) : 133-204

Alvina. 2010. Hepatic Type IV Collagen as Marker of Fibrosis in Non Alcoholic Fatty Liver Disease. Univ Med 29(2) : 114-124

Alwahsh, SM et al. 2014. Diet High in Fructose Leads to an Overexpression of Lipocalin-2 In Rat Fatty Liver. World J Gastroenterol 20 (7) : 1807-1821.

Amarapurkar, Deepak. 2011. NAFLD and NASH: Asian Perspective. Tropical Gastroenterology S : 23–26.

Arciello, M et al. 2013. Environmental Pollution: A Tangible Risk forNAFLD Pathogenesis. Int. J. Mol. Sci 14 : 22052-22066.

Berardis S & Sokal E. 2014. Pediatric Non-alcoholic Fatty Liver Disease: an Increasing Public Health Issue. Eur J Pediatr 173: 131–139.

43

Chalasani N, et al. 2012. AASLD practice guidelines: The Diagnosis and Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the AmericanGastroenterological Association. Hepatology 55 : 2005-2023.

Durazzo, M et al. 2014. Gender Spesific Medicine in Liver Disease : A point of View. World J Gastroenterol 20 (9) : 2127-2135

Erickson SK. 2009. Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Journal of Lipid Research April Supplement

Florentino et al. 2013. Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Menopausal Women. Arq Gastroenterol 50 (3)

Fruci B, Giuliano S, Mazza A, Malaguarnera R, Belfiore A. 2013. Nonalcoholic Fatty Liver: A Possible New Target for Type 2 Diabetes Prevention and Treatment. Int. J. Mol. Sci.14 : 22933-22966

Gaggini M, Morelli M, Buzzigoli E, DeFronzo RA, Bugianesi E, Gastaldelli A. 2013. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and Its Connection with Insulin Resistance, Dyslipidemia, Atherosclerosis and Coronary Heart Disease. Nutrients5 : 1544-1560

Kanuri G & Bergheim I. 2013. In Vitro and in Vivo Models of Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). Int. J. Mol. Sci 14 : 11963-11980

44

Kebapcilar L, Bilgir O, Cetinkaya E, Akyol M, Bilgir F, Bozkaya G. 2010. The Effect of Helicobacter Pylori Eradication on Macrophage Migration Inhibitory Factor, C-Reactive Protein and Fetuin-a Levels. Clinics (Sao Paulo) 65 : 799-802

Lankarani KB. 2013. Non Alcoholic Fatty Liver Disease in Southern Iran: A Population Based Study. Hepat Mon. 13 (5) : e9248

Latea L, Negrea S, Bolboaca S. 2013. Primary Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Hypertensive Patients. Australasian Medical Journal (AMJ) 6 (6) 325-330

Li Meng, Shen Zhe, Li You-Ming. 2013. Potential Role of Helicobacter Pylori Infection in Nonalcoholic Fatty liver disease. World J Gastroenterol 19 (41) : 7024-7031

Liao Xian-Hua, Cao Xu, Liu Jie, Xie Xiao-Hua, Sun Yan-Hong, Zhong Bi-Hui. 2013. Prevalence and features of fatty liver detected by physical examination in Guangzhou. World J Gastroenterol 19 (32) : 5334-5339

Liu, W.Y et al. 2014. Effect of Aerobic Exercise and Low Carbohydrate Diet on Pre-diabetic Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Postmenopausal Women and Middle Aged Men – The Role of Gut Microbiota Composition: Study Protocol for the AELC randomized controlled trial. BMC Public Health 14 : 48

45

Mofrad et al. 2003. Clinical and Histologic Spectrum of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Associated With Normal ALT Values. Hepatology 37 (6)

Moon JS, Yoon JS, Won KC, Lee HW. 2013. The Role of Skeletal Muscle in Development of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Diabetes Metab J 37: 278-285

O Al-Jiffri, FM Al-Sharif, SM Abd El-Kader, EM Ashmawy. 2013. Weight Reduction Improves Markers of Hepatic Function and Insulin Resistance in Type-2 Diabetic Patients With Non-alcoholic Fatty liver. African Health Science (13)

Patell R, Dosi R, Harshal J, Shet S, Shah P, Jasdanwala S. 2014. Non-Alcoholic Fatty Liver disease (NAFLD) in Obesity. Journal of Clinical and Diagnostic Research 8(1) : 62-66

Qu Z, Zhu Y, Jiang J, Shi Y, Chen Z. 2013. The Clinical Characteristic And Etiological Study of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Chinese Women With PCOS. Iran J Reprod Med 11(9) : 725-732

Ratnasari N, Senorita H, Adie R H, Bayupurnama P, Maduseno S, Nurdjanah S. 2012. Non AlcoholicFatty Liver Disease Related to Metabolic Syndrome: A Case Control Study. Yogyakarta : The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy 13 (1)

46

Sari, G. 2012. Penyakit Perlemakan Hati Non-Alkoholik PadaSindroma Metabolik Dewasa. Jurnal Media Medika Muda

Schwenger K & Allard J. 2014. Clinical Approaches to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. World J Gastroenterol 20(7): 1712-1723

Seo, et al. 2013. Low Vitamin D Status Is Associated with Nonalcoholic Fatty Liver Disease Independent of Visceral Obesity in Korean Adults. PLoS ONE 8(10) : e75197

Trojak, et al. 2013. Nonalcoholic Fatty Liver Disease is Associated With Low HDL Cholesterol and Coronary Angioplasty in Patients With Type 2 Diabetes. Med Sci Monit 19: 1167-1172

Wang Y, Li Y Y, Nie Y Q, Zhou Y J, Cao C Y, Xu L. 2013. Association between metabolic syndrome and the development of non-alcoholic fatty liver disease. Experimental And Therapeutic Medicine 6: 77-84

Wong JR &Ahmed A. 2014. Obesity And Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Disparate Associations Among Asian Populations. World J Hepatol 6 (5) : 263-273

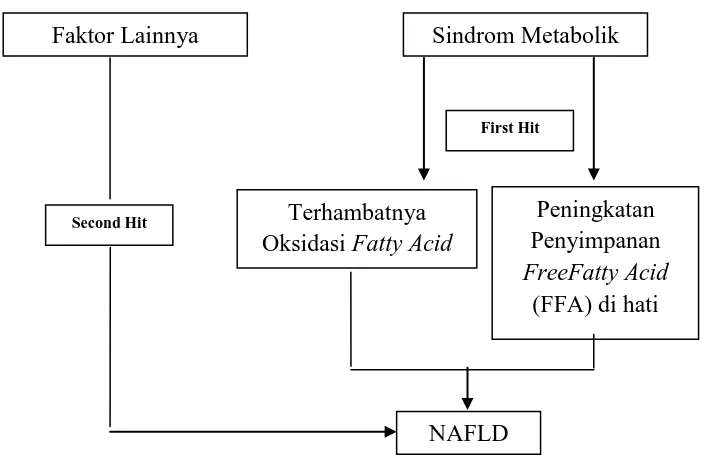

20

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

NAFLD

Sindrom Metabolik

Peningkatan Penyimpanan FreeFatty Acid

(FFA) di hati Terhambatnya

Oksidasi Fatty Acid Faktor Lainnya

Second Hit

21

3.2. Variabel dan Definisi Operasional

Tabel 3.1. Definisi Operasional Penelitian

Variabel Definisi

Medik Ya/Tidak Nominal

23

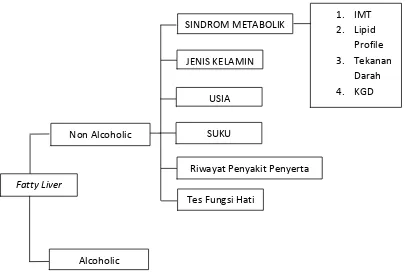

3.3. Kerangka Penelitian

Gambar 3.2. Kerangka Konsep Penelitian

JENIS KELAMIN

SUKU USIA

SINDROM METABOLIK

Riwayat Penyakit Penyerta

Tes Fungsi Hati

1. IMT 2. Lipid

Profile 3. Tekanan

Darah

4. KGD

Fatty Liver

Non Alcoholic

24

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode yaitu survai deskriptif analitik.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni-Desember 2014 di ruang rekam medis IDT (Instalasi Diagnostik Terpadu) dan Instalasi Rekam Medis RSUP HAM.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah pasien NAFLD di RSUP HAM pada tanggal 1 Januari 2011-30 Juni 2014. Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan penulis di Instalasi Rekam Medis, terdapat 65 orang pasien rawat inap dan 73 kali kunjungan pasien rawat jalan. Sedangkan, pada survei yang dilakukan di IDT (berdasarkan gambaran USG), terdapat 28 orang pasien terhitung dari 10 Februari 2014-17 April 2014. Namun, hasil survei tersebut merupakan pasien yang didiagnosa fatty liver bukan NAFLD. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penggunaan alkohol, maka perlu dilakukan observasi pada keseluruhan status pasien fatty liver.

4.3.2. Sampel

25

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan informasi rekam medis pasien sesuai dengan batasan tahun tersebut.

4.5. Pengolahan dan Analisis Data

26

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) dan Instalasi Rekam Medik (IRM) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (RSUP HAM). Berdasarkan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VIII/1990, RSUP Haji Adam Malik Medan merupakan rumah sakit tipe A dan menjadi sentra rujukan utama untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya yang terletak di Jalan Bunga Lau Nomor 17 Medan, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara.

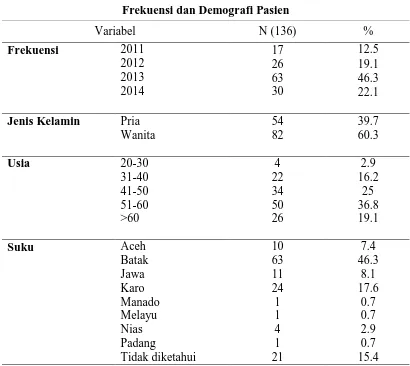

5.1.2. Deskripsi Karakteristik Pasien

5.1.2.1. Frekuensi NAFLD & Distribusi Frekuensi Demografi Pasien

Pada studi ini, total pasien yang memiliki gambaran fatty liver berdasarkan pencitraan USG di IDT RSUP HAM yaitu sebanyak 347 orang. Setelah dilakukan telaah rekam medis, total pasien yang memenuhi syarat sebagai pasien Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) berkurang menjadi 136 orang. Jumlah tersebut tidak hanya menjadi sampel total pada studi ini tetapi juga menggambarkan frekuensi NAFLD di lokasi dan tahun terkait.

27

Tabel 5.1. Frekuensi NAFLD & Distribusi Frekuensi Demografi Pasien

Frekuensi dan Demografi Pasien berikutnya, kasus meningkat menjadi 26 orang (29.1%) dan 63 orang (46.3%). Di tahun terakhir, terdapat kasus sebanyak 30 orang dengan persentase 22.1%.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin, kasus NAFLD didominasi oleh wanita dengan total 82 orang (60.3%). Sedangkan pada pria, kasus yang ditemukan sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 39.7%.

28

dengan jumlah 34 orang. Total persentase pada kelompok kedua ini yaitu sebesar 25%. Lalu, urutan ketiga berada pada kelompok usia diatas 60 tahun dengan jumlah 26 orang. Persentase pada kelompok ini yaitu sebesar 19.1%. Urutan berikutnya berada pada kelompok usia 31-40 tahun. Kemudian, diikuti oleh kelompok 20-30 tahun sebagai urutan terakhir. Jumlah pasien yang berada pada kelompok 31-40 tahun yaitu 22 orang dengan persentase sebesar 16.2%. Sedangkan, pada kelompok usia 20-30 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 2.9%.

Ternyata, penyakit ini dominan terjadi pada suku Batak dengan jumlah sebanyak 63 orang. Persentase yang ditemukan pada suku ini yaitu sekitar 46.3%. Selanjutnya, suku Karo berada posisi terbanyak kedua dengan persentase sekitar 17.6% dengan jumlah sebanyak 24 orang. Selain itu, pasien sebanyak 11 orang ditemukan pada suku Jawa dengan persentase 8.1%. Kemudian, disusul dengan suku Aceh dengan jumlah sebanyak 10 orang (7.4%). Pada posisi terbawah, ditempati oleh suku Manado, Melayu dan Padang yang masing-masing berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 0.7%. Sebelumnya, suku Nias memiliki pasien lebih banyak yaitu 4 orang dengan persentase sebesar 2.9%.

29

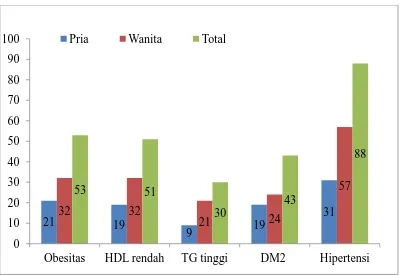

5.1.2.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Komponen Sindrom Metabolik

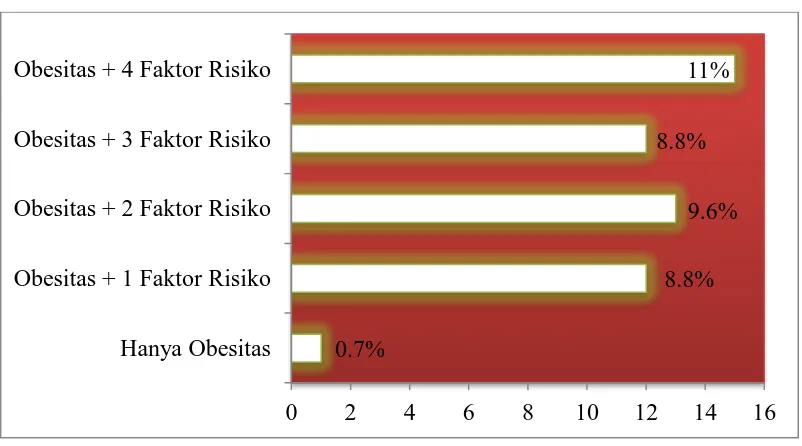

Grafik 5.1. Distribusi Frekuensi Pasien Berdasarkan Komponen Sindrom Metabolik

Berdasarkan grafik 5.1, dapat diketahui bahwa masing-masing komponen sindrom metabolik lebih sering terjadi pada wanita. Dari kelima Namun, perlu diketahui bahwa diagram hijau menggambarkan akumulasi kejadian (pria dan wanita) yang diperoleh dari 136 sampel untuk setiap masing-masing komponen.

Komponen pertama yaitu obesitas. Dari 136 sampel, jumlah total pasien yang mengalami obesitas yaitu 53 orang (39%) yang terdiri dari 32 orang wanita dan 21 orang pria. Sedangkan, 5 orang lainnya termasuk dalam kategori berat badan berlebih (overweight) dan sisanya digolongkan ke dalam berat badan normal (78 orang).

30

sebanyak 51 orang (37.5%) yang terdiri 32 orang wanita dan 19 orang pria. Sedangkan, 85 orang lainnya tidak didapati mengalami penurunan kadar HDL.

Komponen ketiga yaitu peningkatan kadar TG. Pada komponen ini, jumlah pasien yang diperoleh yaitu 30 orang (22.1%). Hasil tersebut terdiri dari 21 orang wanita dan 9 orang pria. Sisa sampel sebanyak 106 orang lainnya ditemukan dalam kondisi kadar TG normal.

Komponen keempat yaitu riwayat diabetes mellitus tipe 2 (DM2). Pada komponen ini, hasil yang diharapkan juga tidak sesuai dengan teori yang ada. Total pasien yang mengalami atau dalam kondisi pengobatan DM hanya 43 orang (31.6%) yang terdiri dari 24 orang wanita dan 19 orang pria. Sedangkan, 93 orang lainnya tidak menderita kelainan tersebut.

Komponen terakhir yaitu hipertensi. Tidak seperti keempat komponen lainnya, pasien yang mengalami hipertensi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang normotensi. Dari total 136 pasien, banyaknya pasien yang mengalami hipertensi yaitu 88 orang (64.7%) yang terdiri dari 57 orang wanita dan 31 orang pria. Sedangkan, 48 orang lainnya termasuk kategori normotensi. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa perbandingan antara pasien hipertensi dengan normotensi yaitu sekitar 1: 1.8.

31

5.1.2.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Sindrom Metabolik

Grafik 5.2. Distribusi Frekuensi Pasien Berdasarkan Status Sindrom Metabolik

Pada grafik 5.2, komponen obesitas (53 orang) dianalisa berdasarkan kombinasi terhadap keempat komponen lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pasien yang memiliki gangguan metabolik (sindrom metabolik).

Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa pasien yang mengalami obesitas (tanpa disertai adanya gangguan komponen lain) ditemukan hanya 1 orang dengan persentase sekitar 0.7%. Selanjutnya, pasien sebanyak 12 orang (8.8%) mengalami obesitas beserta gangguan pada 1 buah komponen. Jumlah yang sama juga ditemukan pada pasien yang mengalami obesitas beserta gangguan 3 buah komponen. Lalu, pasien sejumlah 13 orang berada pada kelompok obesitas yang disertai gangguan 2 buah komponen dengan persentase sekitar 9.6%. Hasil terbanyak ditemukan pada kelompok obesitas beserta gangguan pada 4 buah komponen yaitu 15 orang dengan persentase sekitar 11%. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 40 orang pasien NAFLD pada studi ini mengalami gangguan metabolik dengan persentase sekitar 75.4%.

0.7%

8.8% 9.6% 8.8%

11%

0 2 4 6 8 10 12 14 16

32

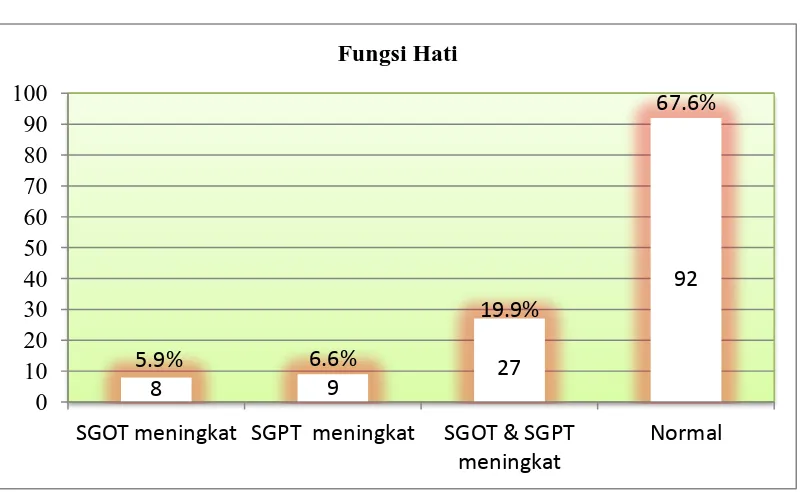

5.1.2.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kadar Enzim Hati

Grafik 5.3. Distribusi Frekuensi Pasien Berdasarkan Kadar Enzim Hati Grafik 5.3 menggambarkan mengenai distribusi frekuensi pasien NAFLD berdasarkan kadar enzim hati. Pada studi ini, distribusi enzim tersebut terbagi dalam empat kelompok yaitu peningkatan SGOT, peningkatan SGPT, peningkatan pada keduanya (SGOT & SGPT), dan tidak ditemukan adanya peningkatan (normal).

Dari grafik tersebut, jelas terlihat bahwa distribusi ini didominasi oleh kelompok terakhir yaitu pasien yang tidak mengalami peningkatan kadar enzim hati. Jumlah pasien pada kelompok ini ditemukan sebanyak 92 orang dengan persentase sekitar 67.6%. Sedangkan, 44 orang (32.3%) lainnya mengalami peningkatan kadar enzim. Dari jumlah tersebut, pasien sebanyak 8 orang dengan persentase sekitar 5.9% ditemukan mengalami peningkatan pada SGOT saja. Lalu, 9 orang (6.6%) lainnya hanya mengalami peningkatan pada kadar SGPT. Sedangkan, pasien sejumlah 27 orang lagi ditemukan mengalami peningkatan pada nilai kedua enzim tersebut (SGOT & SGPT) dengan persentase kejadian

SGOT meningkat SGPT meningkat SGOT & SGPT meningkat

Normal

33

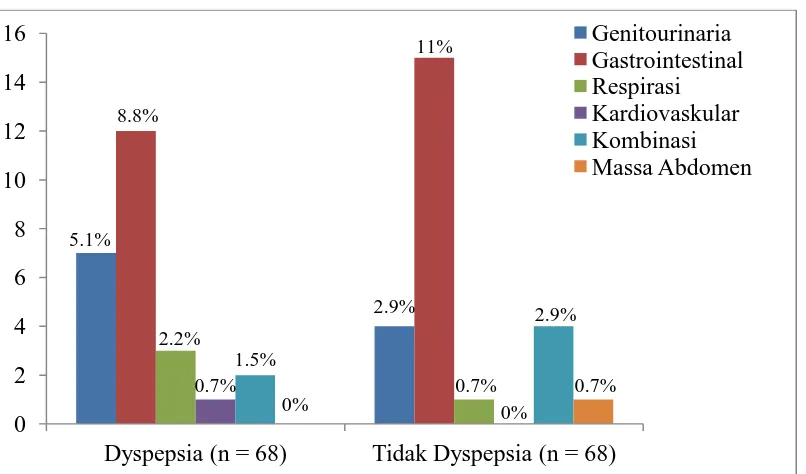

5.1.2.7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penyakit Penyerta

Grafik 5.4. Distribusi Frekuensi Pasien Berdasarkan Penyakit Penyerta Grafik 5.4 menggambarkan distribusi penyakit penyerta (selain sindrom metabolik) yang dimiliki oleh pasien NAFLD. Dalam hal ini, penyakit penyerta terbagi dalam dua kelompok yaitu penyakit yang ditemukan berdasarkan diagnosa dokter dan penyakit yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan USG (berupa kelainan organ).

Pada kelompok pertama, penyakit yang paling sering ditemukan yaitu dyspepsia. Dari 136 sampel, jumlah pasien yang mengalami penyakit ini yaitu 68 orang dengan persentase sebesar 50%. Jumlah yang sama juga ditemukan pada pasien yang tidak mengalami dyspepsia. Sehingga, kelompok ini memiliki perbandingan yang seimbang antara penderita dyspepsia maupun yang tidak.

Pada kelompok kedua, kelainan yang didapat melalui USG terdiri dari gangguan pada sistem genitourinaria, gastrointestinal, respirasi, kardiovaskular, massa pada abdomen, dan kombinasi antara sistem-sistem tersebut.

34

pasien yang tidak mengalami dyspepsia (2.9%). Kelainan yang ditemukan pada sistem ini meliputi nephrolithiasis (bilateral maupun unilateral), hydronephrosis (bilateral maupun unilateral), nephropathy, dan kista ginjal (bilateral maupun unilateral).

Pada sistem gastrointestinal, total pasien yang mengalami kelainan ditemukan sebanyak 27 orang (19.9%). Jumlah tersebut terbagi sebanyak 12 orang (8.8%) pada pasien dyspepsia dan 15 orang (11%) pada pasien non dyspepsia. Kelainan yang termasuk dalam sistem ini meliputi cholelithiasis, cholecystitis, gabungan cholelithiasis dan cholecystitis, splenomegali, hepatomegali, hepatosplenomegali non focal lesion, polip gallbladder, liver congestive, Ascites, hepatocellular carcinoma, liver abscess, dan liver cyst.

Pada sistem respirasi, pasien sebanyak 4 orang (2.9%) ditemukan memiliki kelainan berupa efusi pleura baik bilateral maupun unilateral. Distribusi pasien berdasarkan kelainan sistem ini yaitu sebanyak 3 orang (2.2%) pada penderita dyspepsia dan 1 orang (0.7%) pada penderita non dyspepsia.

Pada sistem kardiovaskular, jumlah pasien yang ditemukan hanya 1 orang dengan persentase sekitar 0.7%. Kelainan yang ditemukan berupa pembesaran jantung (cardiomegaly) dan pasien tersebut juga mengalami dyspepsia.

Selanjutnya, pasien sebanyak 6 orang (4.4%) ditemukan memiliki kelainan pada gabungan keempat sistem tersebut. Distribusi pasien berdasarkan kondisi ini yaitu 2 orang (1.5%) pada penderita dyspepsia dan 4 orang (2.9%) pada penderita non dyspepsia. Kelainan berupa massa pada abdomen ditemukan hanya pada 1 orang pasien kelompok non dyspepsia dengan persentase sekitar 0.7%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka jumlah pasien yang memiliki kelainan organ berdasarkan pencitraan USG yaitu 50 orang (36.8%). Sedangkan, 86 orang (63.2%) lainnya hanya memiliki gambaran berupa fatty liver saja.

5.2. Pembahasan

35

Rekam Medis (IRM) untuk mengetahui status penggunaan alkohol pada pasien tersebut. Sehingga, jumlah akhir pasien yang memenuhi syarat sebagai pasien Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) pada studi ini menjadi 136 orang.

Pada tabel 5.1, hasil yang diperoleh yaitu adanya kecenderungan peningkatan kasus NAFLD di RSUP HAM selama tahun 2011 hingga 2014. Hal ini terbukti pada jumlah pasien yang ditemukan di tahun 2011 yaitu sebanyak 17 orang (12.5%). Lalu, meningkat menjadi 26 orang (29.1%) di tahun 2012 dan 63 orang (46.3%) di tahun 2013. Namun, kasus yang ditemukan pada tahun 2014 hanya 30 orang (22.1%). Penurunan kasus di tahun tersebut disebabkan karena sampel yang diambil hanya sampai akhir bulan juni 2014. Sedangkan, tiga tahun sebelumnya sampel diperoleh hingga akhir bulan desember. Meskipun begitu, jumlah kasus ditahun 2014 masih lebih banyak dibandingkan dengan kasus di tahun 2011 dan 2012. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa frekuensi NAFLD di RSUP HAM tidak mengalami peningkatan secara mutlak. Namun, penyakit ini memiliki kecenderungan untuk meningkat. Kecenderungan tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Sari (2012). Dalam studi tersebut, dikatakan bahwa kasus NAFLD di RSUP dr. Kariadi Semarang mengalami peningkatan 0.5-1% dari tahun 2005-2009.

36

Selain itu, NAFLD lebih banyak terjadi pada rentang usia 51-60 tahun dengan jumlah pasien 50 orang (36.8%). Lalu, diikuti dengan usia 41-50 tahun dengan jumlah 34 orang (25%). Usia berikutnya yaitu berada pada usia >60 tahun dengan jumlah 26 orang (19.1%). Kemudian, usia 31-40 tahun menyusul dengan jumlah 22 orang (16.2%) dan terakhir pada usia 20-30 tahun dengan jumlah 4 orang (2.9%). Tingginya frekuensi penyakit ini pada usia lanjut erat kaitannya dengan keadaan menopause dan penurunan oksidasi asam lemak yang berujung pada peningkatan akumulasi hepatic fat dan inflamasi hati. Sehingga, Florentino et al (2013) menyatakan bahwa usia berbanding lurus terhadap insidensi NAFLD. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Liao (2013) bahwa puncak penyakit ini terjadi pada usia 50-70 tahun.

Selanjutnya, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa suku batak merupakan suku yang paling banyak ditemukan terhadap kejadian penyakit ini dengan jumlah 63 orang (46.3%). Kemudian, disusul oleh suku Karo sebanyak 24 orang (17.6%), suku Jawa sebanyak 11 orang (8.1%), suku Aceh dengan jumlah 10 (7.4%), dan Nias sebanyak 4 orang (2.9%). Selanjutnya, suku terbawah ditempati oleh suku Manado, Melayu, dan Padang dengan jumlah masing-masing 1 orang (0.7%). Namun, pasien sebanyak 21 orang tidak dapat diidentifikasi sukunya karena data tersebut tidak tercantum di dalam rekam medis. Tingginya frekuensi pada suku batak ini mungkin dipengaruhi oleh letak lokasi penelitian ini yang berada pada Provinsi Sumatera Utara dimana suku batak merupakan suku yang dominan di wilayah provinsi ini. Sehingga, data mengenai suku ini hanya berfungsi sebagai data pendukung saja tidak dapat dijadikan acuan untuk studi di wilayah provinsi lain. Meskipun begitu, Durazzo (2014) mengatakan bahwa penyakit ini dominan terjadi pada populasi kulit hitam dan hispanic karena sindrom metabolik cenderung terjadi pada kedua suku tersebut.

37

(22.1%). Kecenderungan wanita terhadap kejadian sindrom metabolik ini sesuai dengan hasil studi yang dilaporkan oleh Schwenger (2014) bahwa kecenderungan jenis kelamin terhadap kejadian penyakit ini dipengaruhi oleh faktor usia, distribusi visceral adiposa, dan menopause. Ternyata, demografi suatu bangsa juga berperan terhadap peningkatan risiko komponen sindrom metabolik ini. Studi yang dilakukan oleh Wong & Ahmed (2014) melaporkan bahwa penduduk Asia memiliki BMI lebih rendah (normal) jika dibandingkan dengan suku berkulit hitam, hispanic, dan Non Hispanic (kulit putih). Namun, angka kejadian terhadap hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 justru lebih tinggi dibandingkan ketiga suku tersebut. Hal ini disebabkan karena suku Asia memiliki adiposa sentral dan viseral yang lebih banyak. Adanya kedua jenis adiposa ini akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan kardiovaskular dan metabolik. (Wong & Ahmed 2014) Sehingga, teori tersebut dapat dijadikan teori pendukung dalam studi ini dimana hasil yang diperoleh yaitu rendahnya kejadian pada obesitas tetapi diikuti dengan tingginya kejadian hipertensi.

38

Dari grafik 5.3, jelas terlihat bahwa 92 orang (67.6%) tidak mengalami peningkatan kadar enzim SGOT maupun SGPT. Sedangkan, 44 orang lainnya (32.3%) mengalami peningkatan pada salah satu enzim (12.5%) ataupun keduanya (19.9%). Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Sari (2012) bahwa nilai normal pada kedua enzim ini lebih sering ditemukan pada pasien NAFLD. Studi tersebut menemukan bahwa 75% pasien memiliki kadar SGPT normal dan 55.6% lainnya memiliki kadar SGOT normal. Sedangkan, peningkatan enzim yang ditemukan pada studi tersebut hanya sekitar 44.4% (SGOT) dan 25% (SGPT). Kadar serum transaminase tidak bisa dijadikan diagnosis spesifik penyakit ini karena peningkatan pada kedua serum tersebut juga dapat ditemukan pada penyakit-penyakit lainnya seperti hepatitis. Studi yang dilakukan oleh Rodriguez et al (2010) menyatakan bahwa peningkatan kadar serum SGOT juga dapat terjadi pada pasien yang memiliki penyakit jantung karena enzim tersebut tidak hanya terdapat di hati tetapi juga terdapat di organ jantung dan otot rangka. Dengan begitu, kenaikan kadar enzim SGOT ini memiliki sensitivitas yang rendah sebagai sarana diagnosis NAFLD. Sementara itu, hanya peningkatan enzim SGPT saja yang dianggap bermakna terhadap diagnosis NAFLD karena enzim tersebut dominan dikeluarkan oleh hati. Namun, studi yang dilakukan oleh Mofrad et al (2003) melaporkan bahwa kadar enzim SGPT normal juga dapat ditemukan pada pasien NAFLD. Bahkan, kadar normal tersebut juga ditemukan pada pasien yang telah mencapai tahap fibrosis. Studi tersebut juga melaporkan bahwa ditemui hasil yang tidak signifikan terhadap analisa gejala klinis NAFLD (mudah lelah, nyeri pada kuadran kanan atas, gatal, dan edema) dengan kedua kelompok kadar enzim (normal dan meningkat). Namun, hasil yang berlawanan (signifikan) justru diperoleh pada pasien yang tidak memiliki gejala (asimptomatik).

39

pengeluaran sitokin proinflamasi dan subtansi vasoaktif yang salah satunya adalah TNF-alpha (penyebab resistensi insulin). Selanjutnya, infeksi kronis tersebut akan menyebabkan lesi lokal maupun non lokal yang merupakan akibat dari inflamasi kronis. Lesi yang terjadi pada hepatocyte akan mengalami inflamasi dan resistensi insulin melalui pengeluaran TNF-alpha.

40

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Frekuensi NAFLD selama 2011-2014 di RSUP HAM cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014 dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 (46.3%).

2. Dari segi demografi, faktor risiko yang mempengaruhi frekuensi penyakit ini yaitu wanita (60.3%) dengan perbandingan 1.5 kali, usia lanjut (36.8%) dan suku. Dalam studi ini, suku Batak (46.3%) merupakan suku yang paling sering mengalami penyakit ini. Sedangkan, orang Asia dilaporkan sebagai penyumbang insidensi terbesar terhadap penyakit ini.

3. Dari komponen sindrom metabolik, hipertensi (64.7%) merupakan faktor risiko tunggal yang paling sering terjadi. Selanjutnya, diikuti dengan obesitas (39%), penurunan kadar HDL (37.5%), diabetes mellitus tipe 2 (31.6%), dan peningkatan kadar TG (22.1%). Semua komponen tersebut didominasi oleh wanita.

4. Sindrom metabolik (gangguan pada tiga komponen atau lebih) merupakan faktor risiko yang memiliki peranan besar pada studi ini yaitu 40 orang (75.4%).

5. Studi ini melaporkan sebanyak 92 orang (67.6%) pasien tidak mengalami peningkatan kadar enzim SGOT maupun SGPT. Sehingga, kadar enzim tersebut tidak dapat dijadikan faktor risiko atau penanda terhadap terjadinya penyakit ini.

41

6.2. Saran

1. Untuk menurunkan kejadian penyakit ini, maka perbaikan gaya hidup merupakan faktor yang sangat penting sebagai pencegahan primer.

2. Pemantauan USG dapat dilakukan secara berkala pada pasien yang sering mengalami nyeri pada regio atas perut dan pasien yang memiliki dyspepsia.

5

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian NAFLD

Hati (hepar, liver) merupakan organ yang berfungsi sebagai pusat metabolisme tubuh. Apabila terjadi gangguan dalam metabolisme, maka hati adalah organ yang berpotensi besar mengalami gangguan. Salah satu gangguan hati yang sering terjadi adalah Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). (Arciello et al, 2013)

NAFLD merupakan gangguan hati yang disebabkan karena abnormalitas metabolis melemak. Penyakit ini ditandai dengan adanya infiltrasi lemak khususnya trigliserida (TG) yang menyerang lebih dari 5% dari total sel-sel hati (hepatocyte) tanpa disertai adanya konsumsi alkohol yang berlebihan (diatas 20 g/hari bagi pria dan 10g/hari bagi wanita) dan kerusakan hati yang disebabkan oleh virus ataupun penyakit hati lainnya. (Durazzo et al, 2014 ; Lankarani et al, 2013)

2.2. Spektrum NAFLD

Rentangan NAFLD dimulai dari simple steatosis hingga Non Alcoholic Steato Hepatitis (NASH) yang ditandai dengan adanya degenerasi lemak (steatosis), kerusakan hepatocellular, dan inflamasi lobular. Kerusakan ini nantinya akan berakhir menjadi fibrosis, sirosis (cirrhocis), atau hepatocellular carcinoma. Penentuan spektrum ini, hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan

biopsi. (Durazzo et al, 2014 ; Fruci et al, 2013 ; Liao et al, 2013 ; Schwenger et al, 2014)

2.3. Epidemiologi NAFLD

6

Sementara itu, kelainan hati lebih lanjut berupa sirosis ditemukan pada 25% pasien yang memiliki NASH. (Alvina, 2010)

2.4. Faktor Risiko NAFLD

Gaya hidup merupakan faktor risiko utama terjadinya NAFLD meskipun

penyakit ini akan dapat didahului oleh kelainan-kelainan sindrom metabolik (Tabel 2.1). Studi dari Saudi Arabia melaporkan bahwa terjadinya sindrom metabolik berkaitan erat dengan faktor gaya hidup. Pada individu pre-diabetes, faktor gaya hidup ini (sedentary dan hypercaloric) dipercaya sebagai penyebab utama terjadinya NAFLD. (Lankarani et al, 2013 ; Al-Jiffri et al, 2013 ; Berardis et al, 2013 ; Liu et al, 2014)

Ternyata, sindrom metabolik tidak hanya menjadi penyebab NAFLD tetapi juga dapat menjadi faktor risiko yang memperburuk NAFLD. Studi dari Yogyakarta melaporkan bahwa pasien yang mengalami obesitas disertai dengan hypertriglyceridemia berisiko 3-4 kali lipat berkembang menjadi NASH. Sedangkan, pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 cenderung terkena NAFLD dalam waktu 7 tahun dan lebih berisiko 10 kali lipat terkena NAFLD dibandingkan dengan pasien NAFLD tanpa disertai diabetes mellitus tipe 2. (Ratnasari et al, 2012)

7

Dari segi umur, studi dari Semarang melaporkan bahwa NAFLD memiliki kecenderungan pada usia antara 23–74 tahun dengan rata-rata terjadi pada usia 48 tahun. Sekitar 58,3% pasien berada dalam kelompok usia 41-60 tahun. Sedangkan, pasien lainnya (33,3%) berada dalam kelompok usia 21-40 tahun. (Sari, 2012)

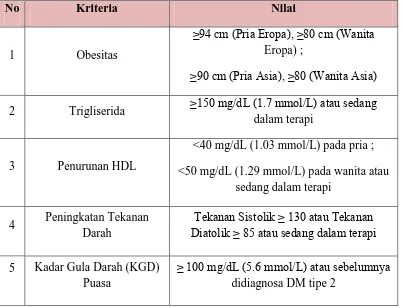

2.5. Penyebab NAFLD

Sampai saat ini, terjadinya NAFLD dipercaya berkaitan dengan sindrom metabolik. Menurut International Diabetes Federation (IDF) tahun 2005, kriteria sindrom metabolik terdiri dari lima komponen yang tercantum dalam tabel 2.1. Apabila tiga/lebih diantara lima kriteria tersebut terpenuhi, maka diagnosis sindrom metabolik dapat ditegakkan. Namun, sumber lain mengatakan bahwa diagnosis sindrom metabolik ditegakkan apabila ditemukannya obesitas sentral yang disertai minimal dua kriteria berikut. (Chalasani et al, 2012 ; Ratnasari et al, 2012)

Tabel 2.1. Kriteria Sindrom Metabolik Menurut IDF 2005

No Kriteria Nilai

1 Obesitas

≥94 cm (Pria Eropa), ≥80 cm (Wanita Eropa) ;

≥90 cm (Pria Asia), ≥80 (Wanita Asia)

2 Trigliserida ≥150 mg/dL (1.7 mmol/L) atau sedang dalam terapi

3 Penurunan HDL

<40 mg/dL (1.03 mmol/L) pada pria ; <50 mg/dL (1.29 mmol/L) pada wanita atau

sedang dalam terapi

4 Peningkatan Tekanan Darah

Tekanan Sistolik ≥ 130 atau Tekanan Diatolik ≥ 85 atau sedang dalam terapi

5 Kadar Gula Darah (KGD) Puasa

8

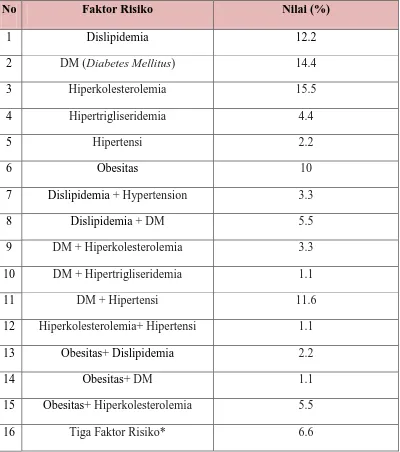

Studi dari Jakarta melaporkan bahwa kelima kriteria tersebut (baik tunggal maupun kombinasi) memiliki prevalensi masing-masing terhadap kejadian NAFLD yang tertera dalam tabel berikut : (Alvina, 2009)

Tabel 2.2. Prevalensi NAFLD Berdasarkan Distribusi Sindrom Metabolik

No Faktor Risiko Nilai (%)

1 Dislipidemia 12.2

2 DM (Diabetes Mellitus) 14.4

3 Hiperkolesterolemia 15.5

4 Hipertrigliseridemia 4.4

5 Hipertensi 2.2

6 Obesitas 10

7 Dislipidemia + Hypertension 3.3

8 Dislipidemia + DM 5.5

9 DM + Hiperkolesterolemia 3.3

10 DM + Hipertrigliseridemia 1.1

11 DM + Hipertensi 11.6

12 Hiperkolesterolemia+ Hipertensi 1.1

13 Obesitas+ Dislipidemia 2.2

14 Obesitas+ DM 1.1

15 Obesitas+ Hiperkolesterolemia 5.5

16 Tiga Faktor Risiko* 6.6

Tanda * :DM-hipertensi-dislipidemia dan obesitas-DM-hipertensi

2.6. Mekanisme NAFLD

9

Konsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh dan kolesterol dapat menyebabkan resistensi insulin dan inflamasi hepatocyte. Selain itu, konsumsi fruktosa juga dapat meningkatkan trigliserida pada plasma dan jaringan adiposa visceral. (Alwahsh et al, 2014 ; Al-Jiffri et al, 2013; Schwenger et al, 2014)

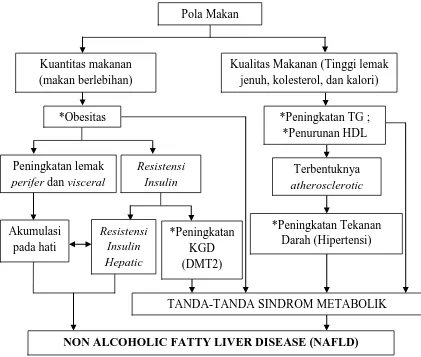

Hubungan pola makan dengan sindrom metabolik akan jelas terlihat pada skema berikut :

Tanda * : Kriteria sindrom metabolik

Gambar 2.1. Skema Penyebab NAFLD

Trigliserida yang diperoleh dari makanan akan ditangkap oleh hepatocyte. Selanjutnya, trigliserida tersebut akan mengalami peroksidasi lipid yang akan meningkatkan produksi pro inflammatory cytokines. Selain itu, penumpukan trigliserida juga menyebabkan pengeluaran stress oxidative yang memicu

Resistensi Insulin

NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD)

10

terjadinya inflamasi. (Schwenger et al, 2014)

Hubungan NAFLD terhadap pola hidup sehari-hari juga berkaitan dengan pemilihan jenis makanan. Studi dari Jerman melaporkan bahwa makanan yang mengandung pemanis buatan diyakini sebagai penyebab NAFLD. Salah satu jenis pemanis buatan yang sering digunakan oleh pabrik industri yaitu fruktosa. Golongan monosakarida ini banyak ditemukan pada softdrink dan makanan kemasan. (Alwahsh et al, 2014)

Tidak sepeti glukosa yang dapat dipakai langsung oleh jaringan tubuh, fruktosa akan mengalami metabolisme terlebih dahulu. Tentunya, metabolisme zat ini terjadi di dalam hati. Adanya fruktosa pada hati akan mempermudah terjadinya kerusakan oksidatif sel dan peroksidasi lipid, yaitu proses degradasi oksidatif lemak tidak jenuh di bagian sel yang mengalami inflamasi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa fruktosa dapat memperparah kondisi inflamasi hepatocyte. (Alwahsh et al, 2014)

Salah satu produk akhir dari peroksidasi lipid ini yaitu 4-hydroxynonenal (4-HNE). Adanya 4-HNE ini akan menyebabkan gerakan kemotaksis sehingga menarik neutropil granulosit menuju sel-sel hati yang mengalami inflamasi. Selain itu, adanya Lipocalin-2 (LCN-2) pada neutrofil juga dapat dijadikan indikator adanya sel yang telah terekspos oleh bakteri/mikroorganisme. (Alwahsh et al, 2014)

Selain sebagai indikator terhadap mikroorganisme, LCN-2 juga dianggap sebagai indikator fatty liver pada beberapa studi hewan coba. LCN-2 yang beredar di sirkulasi berfungsi sebagai transporter umum yang dapat mengikat substansi lipofilik kecil salah satunya adalah lipid. Sehingga, apabila ditemukan kadar LCN-2 yang berlebih, maka dapat disimpulkan bahwa kadar lipid sirkulasi juga meningkat. (Alwahsh et al, 2014)

11

imun tubuh pada hati. (Alwahsh et al, 2014)

Selain itu, penekanan pada LCN-2 dapat menurunkan obesitas yang diinduksi oleh insulin resistensi. Hal tersebut juga didukung oleh data yang diperoleh pada pemeriksaan manusia yaitu adanya peningkatan konsentrasi serum LCN-2 pada pasien diabetes. (Alwahsh et al, 2014)

Selain itu, pemasukan fruktosa secara berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan peningkatan translokasi lipopolysaccharide (LPS, endotoxin) dari usus menuju vena portal. Akibatnya, permeabilitas intestinal akan meningkat dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. (Alwahsh et al, 2014)

Fakta tersebut didukung oleh hasil studi dari wilayah Cina yang mengkaji mengenai microbiota usus (gut microbiota). Microbiota ini merupakan unsur biologi yang berfungsi dalam proses metabolisme, fisiologi, dan imunologi tubuh. Apabila terjadi gangguan pada microbiota ini, maka dapat menyebabkan kerusakan pada ketiga fungsi tersebut. Studi ini juga melaporkan bahwa akumulasi lemak pada hati (hepatic fat accumulation) dapat terjadi akibat ketidakseimbangan komposisi microbiota yang disebabkan oleh obesitas (yang berkaitan dengan sindrom metabolik), diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, kuantitas hepatocyte yang terinfiltrasi lemak juga dipengaruhi oleh keberadaan microbiota ini. Melalui vena porta (penghubung antara hati dan usus), microbiota usus ini dapat menjadi stimulator inflamasi sel-sel hati dan resistensi insulin pada hati (hepatic insulin resistence). (Liu et al, 2014 ; Alwahsh et al, 2014)

12

Selain microbiota usus, Helicobacter pylori (H. pylori) juga berperan terhadap resistensi insulin. Infeksi bakteri ini ternyata lebih banyak ditemukan di negara berkembang daripada negara maju. Infeksi yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya respon imun dan inflamasi kronis. Efek dari kedua respon ini akan menyebabkan lesi lokal dan non lokal (remote lesion). Adanya lesi lokal akan menyebabkan penyakit gastritis, peptic ulcer disease, dan kanker lambung. Apabila lesi tersebut ditemukan di hati, maka akan menginduksi terjadinya NAFLD. (Li et al, 2013)

Beberapa studi melaporkan bahwa fetuin-A merupakan zat intermediate yang berfungsi sebagai mediator resistensi insulin yang diinduksi oleh H. pylori. Studi pendukung melaporkan bahwa individu yang terinfeksi H. pylori ternyata memiliki kadar fetuin-A yang tinggi. (Manolaksis et al, 2011)

Fetuin-A disekresikan oleh hati dan diedarkan secara sistemik melalui pembuluh darah. Adanya zat ini di dalam sirkulasi diyakini berhubungan dengan resistensi insulin, metabolisme glukosa, dan awal timbulnya DM. (Li et al, 2013)

Mekanisme kerja zat ini yaitu dengan menghambat reseptor endogen insulin-tyrosine kinase pada hati dan otot lurik (skeletal muscle). Selain itu, fetuin-A juga menghambat insulin-tyrosinephosphorylase dari substrat reseptor insulin yang akhirnya akan mempengaruhi sinyal insulin. Apabila sinyal insulin terganggu, maka akan berdampak pada regulasi glukosa yang mayoritas diperoleh dari otot, hati dan cadangan lemak. Sinyal yang terganggu ini akan berujung pada resistensi insulin. Jika terjadi di hati, maka akan terjadi NAFLD. (Li et al, 2013)

Studi lainnya meyakini bahwa fetuin-A merupakan pertanda adanya inflamasi karena fetuin-A berfungsi sebagai sitokin anti-inflamasi yang diproduksi dan disekresikan ketika terjadi inflamasi dan memodulasi reaksi inflamasi. (Kebapcilar et al, 2010)

13

Selain itu, vitamin D dapat meningkatkan konsentrasi adiponectin melalui penghambatan sistem RAS (Renin Angiotensin System). Sebaliknya, peningkatan aktivitas RAS akan menurunkan fungsi vitamin D sehingga akan menurunkan sekresi adiponectin yang merupakan zat protektif terhadap NAFLD. (Seo et al, 2013). Fungsi protektif adiponectin ini meliputi dua cakupan yaitu sebagai antiinflamasi dan stimulator sensitivitas insulin. Apabila terjadi penurunan kadar adiponectin, maka resistensi insulin juga akan terjadi. (Schwenger et al, 2014)

Terjadinya resistensi insulin akan meningkatkan aktivitas lipolisis jaringan lemak perifer (peripheral adipose tissue) sehingga menyebabkan peningkatan masuknya Free Fatty Acid (FFA) ke hepatocyte. Selain itu, keadaan hyperinsulinemia dan hyperglycemia juga meningkatkan aktivitas lipogenesis (pembentukan lemak) dan penghambatan oksidasi FFA secara tidak langsung. (Qu et al, 2013) Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penurunan kadar vitamin D dapat menyebabkan terjadinya NAFLD melalui mekanisme adiponectin dan resistensi insulin. Selain itu, data yang diperoleh dari studi hewan coba melaporkan bahwa defisiensi vitamin D akan semakin memperburuk NAFLD karena menyebabkan peningkatan hepatic resistin dan aktivasi reseptor Toll. (Seo et al, 2013)

2.7. Diagnosis NAFLD

NAFLD tidak dapat ditentukan hanya dengan anamnesis saja karena kebanyakan pasien tidak merasakan adanya gejala (asymptomatic). Namun, untuk pasien yang mengalami obesitas (khususnya obesitas sentral), sindrom metabolik, keluhan nyeri perut kanan atas, dan gangguan toleransi fisik (mudah lelah dan sakit kepala) perlu curiga terhadap kemungkinan adanya NAFLD. Studi dari Semarang melaporkan bahwa pasien dengan keluhan nyeri perut kanan atas ditemukan sekitar 58.3%. Sedangkan, pasien dengan keluhan mudah lelah ditemukan sekitar 36,1%. (Schwenger et al, 2014; Sari, 2012)

14

NAFLD melalui palpasi abdomen berupa pembesaran hati (hepatomegali) ditemukan sebesar 26%-50%. Selain itu, studi pada populasi Asia melaporkan bahwa resistensi insulin (insulin resistence) merupakan manifestasi klinis pertama yang ditemukan sebanyak 80% pada pasien NAFLD. (Schwenger et al, 2014 ; Liao et al, 2013 ; Patell et al, 2014 ; Amarapurkar, 2011 ; Alvina, 2010)

Dari pemeriksaan darah, peningkatan enzim alanine aminotransferase (ALT) dan aspartate aminotransferase (AST) tanpa adanya gangguan/penyakit hati lainnya dapat mengindikasikan NAFLD. Selain itu, perbandingan antara kedua enzim tersebut (AST/ALT) kurang dari 1 ditemukan pada sekitar 50% pasien simple steatosis dan sekitar 80% pada pasien NASH. Namun, kadar normal enzim transaminase juga dapat ditemukan pada pasien NASH. Sehingga, hasil pemeriksaan enzim ini hanya berfungsi sebagai langkah awal diagnostik bukan sebagai kriteria diagnostik pasti karena sensitivitas dan spesifisitas yang rendah (sekitar 64% dan 81%). (Schwenger et al, 2014 ; Berardis et al, 2013)

Alat diagnostik lainnya yaitu ultrasonography (USG). Penggunaan USG ini dapat dijadikan sebagai media screening dan diagnostik lini pertama NAFLD karena memiliki beberapa keuntungan yaitu aman (non-invasi) dan terjangkau dengan kisaran sensitivitas 82-89% dan spesivisitas 93%. (Liao et al, 2014 & Schwenger et al, 2014 ; Alvina, 2010)

Deteksi NAFLD menggunakan media USG mencapai 17-46% pada populasi Eropa, USA, dan negara Asia. Sedangkan di China, deteksi penyakit ini menggunakan media yang sama ditemukan sebesar 31% (pria) dan 16% (wanita) diperoleh pada individu yang melakukan cek kesehatan rutin. Sementara itu,di RSUP dr. Kariadi Semarang dilaporkan deteksi kasus ini sekitar 4-7% pada tahun 2005-2009. (Liao et al, 2014 ; Sari, 2012)

Diagnostik NAFLD melalui gambaran USG dapat ditegakkan apabila terpenuhinya dua diantara tiga kriteria berikut:

a. Peningkatan pantulan hati (hyperechoic) terhadap limpa atau ginjal ; b. Melemahnya pantulan pembuluh darah hati (hypoechoic) dan

15

Namun, ketiga kriteria tersebut dapat dideteksi apabila minimal 30%-33% hepatocyte telah terinfiltrasi oleh lemak. (Karimi et al, 2011 ; Patell et al, 2014)

Berdasarkan gambaran pada USG tersebut, infiltrasi lemak dapat dibagi dalam tiga derajat, yaitu :

a. Ringan, ditandai dengan penyebaran ekogenitas ringan tanpa ada kerusakan pembuluh darah intrahepatic ;

b. Sedang, peningkatan ekogenitas sedang yang disertai dengan sedikit kerusakan pembuluh darah intrahepatic ;

c. Berat, peningkatan ekogenitas hati yang nyata yang disertai dengan sulitnya identifikasi vena porta dan diafragma. (Sari, 2012)

Selain USG, alat diagnostik non-invasi lainnya yaitu Fatty Liver Index, yang terdiri dari empat buah komponen yaitu :

a. Indeks Massa Tubuh (IMT) ; b. Lingkar Pinggang ;

c. Kadar Trigliserida (TG) dan d. Gama Glutamiltransferase (GGT)

Keempat komponen tersebut memiliki korelasi satu sama lain melalui rumus berikut:

Indeks ini sudah digunakan pada studi populasi dengan ketepatan 0.84 dalam deteksi fatty liver. Apabila score yang diperoleh <30, maka hasil dapat diabaikan. Namun, apabila mencapai 60, maka dapat dikategorikan hepatic steatosis. (Schwenger et al, 2014)

16

diagnosis NAFLD dengan beberapa pertimbangan. Kelebihan alat diagnostik ini yaitu dapat menentukan jumlah lemak di hati. Namun, biaya yang diperlukan dalam pemeriksaan ini sangat mahal. Selain itu, informasi yang diberikan dari pencitraan ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan USG. (Schwenger et al, 2014)

2.8. Staging NAFLD

Untuk membedakan spektrum NAFLD, maka baku emas yang seharusnya digunakan adalah pemeriksaan histopatologi (biopsi). Media ini dapat membedakan simple steatosis, NASH dengan atau tanpa fibrosis/sirosis. Namun, media ini digunakan setelah hasil pemeriksaan laboratorium dan USG membuktikan adanya steatosis. (Sari, 2012 ; Schwenger et al, 2014)

Sayangnya, penggunaan biopsi ini kurang disukai karena sifatnya yang invasi. Maka dari itu, penggunaan media non-invasi lainnya mulai diperkenalkan yaitu NAFLD Fibrosis Score (NFS), Fibrometer, dan Fibroscan. Ketiga jenis pemeriksaan ini memiliki fungsi, kelebihan, kekerurangan, dan variabel pengukuran yang berbeda. (Schwenger et al, 2014)

Pada NFS, metode ini mengukur enam buah variabel yang terdiri dari usia, kadar Indeks Massa Tubuh (IMT), hiperglikemia, jumlah trombosit, kadar albumin, dan rasio AST/ALT. (Schwenger et al, 2014). Keenam variabel tersebut berkorelasi satu sama lain melalui rumus berikut :

17

a. Rendah (kemungkinan kecil menjadi fibrosis), apabila nilai yang diperoleh < -1.5

b. Sedang (kemungkinan sedang menjadi fibrosis), apabila nilai yang diperoleh -1.5 < nilai < 0.67

c. Tinggi (kemungkinan besar menjadi fibrosis), nilai yang diperoleh > 0.67 (Schwenger et al, 2014)

Apabila telah terjadi fibrosis, maka media yang dapat digunakan untuk mengukur persentase sel yang mengalami fibrosis tersebut yaitu fibroMeter. Sama seperti NFS, fibroMeter ini juga menggunakan rumus dan mengukur beberapa variabel yaitu usia, berat badan, KGD puasa, AST, ALT, ferritin, dan jumlah trombosit. Rumus fibroMeter ini yaitu : (Schwenger et al, 2014)

Penilaian fibrosis tersebut juga dapat dilakukan tanpa penggunaan rumus yaitu dengan fibroscan (transient elastography). Dalam menilai adanya fibrosis, media ini menilai tingkat kekakuan hati melalui pemantulan gelombang yang melewati kulit. Selanjutnya, gelombang tersebut akan mengalir melalui sirkulasi dan bermuara pada hati. Kecepatan aliran gelombang ini akan diukur dengan alat ultrasound. Selain itu, kecepatan aliran ini juga akan berhubungan dengan kekakuan hati. Semakin besar kekakuan hati yang terukur, maka akan semakin besar derajat fibrosis yang terjadi. Penilaian alat ini meliputi empat skala penilaian, yaitu : (Schwenger et al, 2014)

a. Nilai 0, menunjukkan tidak ada steatosis;

b. Nilai 1, menunjukkan adanya fibrosis perivenular dan atau perisinusoidal;

18

d. Nilai 3, menunjukkan adanya fibrosis pada septum (septal fibrosis);

e. Nilai 4, menunjukkan adanya sirosis. (Schwenger et al, 2014)

2.9. Terapi NAFLD

Dalam penatalaksanaan, NAFLD dimulai dengan terapi non farmakologi terlebih dahulu yaitu melalui perubahan gaya hidup. Pengaturan kuantitas dan kualitas makanan beserta aktivitas fisik dapat menunda progresivitas penyakit. Sebuah studi melaporkan bahwa kombinasi antara aktivitas fisik, asupan makanan, dan modifikasi pola hidup dapat menurunkan 7-10% berat badan pasien obesitas dengan NASH. (Schwenger et al, 2014)

Terkadang, perubahan pola hidup tidak dapat memberikan hasil yang efektif untuk beberapa kasus. Sehingga, dibutuhkan terapi obat seperti metformin dan thiazolidinediones (TZD) yang merupakan obat sensitisasi insulin. (Schwenger et al, 2014)

Metformin merupakan obat yang digunakan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Obat ini dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara mengurangi glukogeogenesis (hati) dan penyerapan glukosa pada usus. Dengan demikian, stimulasi glukosa otot dan oksidasi FFA dapat terjadi. (Schwenger et al, 2014)

Sementara itu, thiazolidinediones (TZD) merupakan obat primer yang digunakan untuk meningkatkan sensitisasi insulin di jaringan hati, otot, dan lemak. Obat ini juga meningkatkan oksidasi asam lemak dan menurunkan lipogenesis hati. Namun, beberapa studi melaporkan bahwa pemberian obat sensitisasi insulin ini masih menjadi kontroversi. (Schwenger et al, 2014)

Penggunaan asam empedu sekunder seperti UDCA (ursodeoxycholic acid) dilaporkan dapat menurunkan nilai enzim hati. Namun, zat ini tidak berpengaruh pada jumlah lemak yang menginfiltrasi hati. (Schwenger et al, 2014)

19

dan meningkatkan sensitivitas insulin maupun mediator biokimia inflamasi. (Schwenger et al, 2014)

Karena pasien NAFLD juga sering disertai dengan dislipidemia, maka penggunaan statin juga diperlukan sebagai terapi. Tetapi, obat ini hanya digunakan pada pasien yang mengalami dislipidemia. Sedangkan, pada pasien yang tidak disertai gangguan tersebut, obat ini tidak memberikan efek yang berarti. (Schwenger et al, 2014)

Untuk mengatasi masalah bakteri di usus, penggunaan prebiotik merupakan terapi pilihan. Zat ini merupakan karbohidrat tak tercerna yang dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri. Sedangkan, pemberian probiotik (mikroorganisme hidup) dapat menurunkan enzim hati. (Schwenger et al, 2014)

Ternyata, vitamin E juga dapat digunakan sebagai salah satu terapi NAFLD. Vitamin ini bekerja sebagai penghambat stress oxidative dan mengurangi fibrosis hepatis. (Schwenger et al, 2014)

Selain perubahan pola hidup dan obat-obatan, penanganan melalui bedah juga bisa menjadi pilihan seperti bariatric surgery. Melalui operasi ini, ukuran lambung pasien dapat diperkecil. Sehingga, porsi makanan juga dapat berkurang. Namun, indikasi pemilihan metode ini yaitu apabila pasien dengan IMT>40 kg/m2. (Schwenger et al, 2014)

2.10. Prognosis NAFLD

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) merupakan gangguan hati yang diduga berkaitan erat dengan sindrom metabolik. Peningkatan angka kejadian sindrom metabolik pada beberapa tahun terakhir ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan angka kejadian NAFLD. (Patell et al, 2014 ; Durazzo et al, 2014)

Studi dari Cina melaporkan bahwa pasien sindrom metabolik berisiko 4-11 kali terkena NAFLD. Komponen sindrom ini meliputi obesitas, diabetes mellitus (resistensi insulin), dyslipidemia, dan tekanan darah tinggi. (Wang et al, 2013 ; Lankarani et al, 2013)

Pada populasi dunia, prevalensi penyakit ini dilaporkan sekitar 2-4%. Sedangkan di negara barat prevalensi mencapai 14-33% pada orang dewasa. (Patell et al, 2014 ; Schwenger et al, 2014; Liu et al, 2014 ; Liao et al, 2013)

Peningkatan kasus sekitar 58% ditemukan pada individu dengan berat badan berlebih (overweight) dan dapat mencapai 98% pada individu obesitas tanpa disertai diabetes. Pada pasien diabetes tipe 2, prevalensi penyakit ini dijumpai sebanyak 40%-80%. (Schwenger et al, 2014 ; Liao et al, 2013 ; Trojak et al, 2013)

Sedangkan, prevalensi NAFLD pada pasien hipertensi ditemukan sebesar 40% dan pada pasien dislipidemia (hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, atau keduanya) prevalensi berkisar antara 20%-80%. (Latea et al, 2013 ; Gaggini et al, 2013)

2

Untuk wilayah Asia, kasus NAFLD diperkirakan mencapai 5-40%. Prevalensi sekitar 17% ditemukan di Negara Malaysia dan 5% di Singapura. Prevalensi sebesar 20.82% ditemukan pada penduduk Shanghai dan 10-30% untuk total populasi China. Peningkatan kasus sebesar 5-15% terjadi pada individu pre-diabetes setiap tahunnya di wilayah yang sama. Studi lainnya melaporkan bahwa peningkatan kasus ini tidak hanya terjadi di negara maju tetapi juga terjadi di negara berkembang. (Sari, 2012 ; Alvina, 2010 ; Liao et al, 2013; Moon et al, 2013)

Selain itu, risiko NAFLD dapat meningkat seiring dengan pertambahan usia. Secara umum, puncak penyakit ini terjadi pada usia 50-70 tahun. Namun, studi dari China melaporkan bahwa penyakit ini paling banyak ditemukan pada usia 60-70 tahun. (Liao et al, 2013)

Studi yang sama juga melaporkan bahwa pria lebih berisiko terkena NAFLD pada usia dibawah 50 tahun. Sedangkan pada usia diatas 50 tahun, kedua jenis kelamin memiliki risiko yang sama. Studi dari Jepang melaporkan bahwa NAFLD lebih dominan terjadi pada pria. Sedangkan hasil studi dari Itali mengungkapkan bahwa wanita memiliki risiko 1,5 kali lebih besar terhadap penyakit ini. Sementara itu, studi lainnya tidak menemukan adanya perbedaan jenis kelamin terhadap kejadian penyakit ini. (Liao et al, 2013 ; Durazzo et al, 2014)

Dalam sebuah studi, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat prevalensi NAFLD tertinggi se-Asia Tengara yaitu sekitar 30%. Prevalensi yang sama juga dilaporkan di Provinsi Jakarta. Selain itu, adanya peningkatan kasus sebesar 0.5-1% setiap tahunnya dilaporkan terjadi di RSUP dr. Kariadi Semarang. (Avina, 2009 ; Amarapurkar, 2011 ; Sari, 2012)

Dalam kasus ini, distribusi pasien berdasarkan sindrom metabolik yaitu sekitar 47% untuk pasien obesitas, 52% untuk pasien diabetes, dan 56% untuk pasien dyslipidemia dan hanya sekitar 2.2% untuk pasien hipertensi. (Amarapurkar, 2011 ; Alvina, 2009)

3

melaporkan bahwa prevalensi NAFLD pada wanita yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas ditemukan sekitar 72.7%. Sedangkan, pada kelompok diabetes mellitus tipe 2 yang disertai dengan obesitas sentral sebanyak 68.2%. (Karimi et al, 2011)

Hasil pemeriksaan fungsi hati menunjukkan adanya peningkatan kadar ALT (SGPT) pada 25% pasien dan peningkatan kadar AST (SGOT) sekitar 44,4%. Selain itu, kadar ALT dan AST normal ditemukan pada 75% dan 55,6% pasien. (Sari, 2012)

Dari segi jenis kelamin, prevalensi pada pria ditemukan sebesar 66,7%. Sedangkan, pada wanita sebesar 33,3% dengan perbandingan 2 : 1 (pria: wanita). Pada studi ini, NAFLD paling banyak ditemukan pada usia 48 tahun. (Sari, 2012)

Berdasarkan data-data tersebut, maka sangat besar kemungkinan peningkatan kasus NAFLD di Kota Medan karena sindrom metabolik yang merupakan penyebab utama NAFLD telah menjadi masalah kesehatan publik baik di negara maju maupun negara berkembang. Selain itu, peningkatan kasus ini juga diakibatkan karena pola hidup masyarakat kota yang cenderung kurang bergerak (sedentary) dan konsumsi makanan tinggi kalori. (Durazzo et al, 2014 ; Moon et al, 2013 ; Berardis et al, 2013)

Studi kasus perlu dilakukan di RSHAM (Rumah Sakit Haji Adam Malik) karena RSHAM merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk wilayah Sumatera dan lokasi yang strategis di ibukota provinsi.

1.2.Rumusan Masalah

4

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui frekuensi dan faktor risiko pasien NAFLD di RSUP HAM Medan pada tahun 2011-2014.

1.3.2 Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui frekuensi NAFLD di RSUP HAM pada tahun 2011-2014 dan distribusi pasien berdasarkan keadaan demografi (jenis kelamin, usia, dan suku).

2. Mengetahui distribusi pasien NAFLD berdasarkan komponen tunggal sindrom metabolik

3. Mengetahui distribusi pasien NAFLD berdasarkan status sindrom metabolik.

4. Mengetahui distribusi pasien NAFLD berdasarkan tes fungsi hati. 5. Mengetahuidistribusi pasien NAFLD berdasarkan penyakit penyerta.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai bahan masukan dalam pemilihan terapi definitif pada pasien.

2. Sebagai salah satu sumber pustaka cetak maupun elektronik yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa lainnya.

ii

ABSTRAK

Latar Belakang: Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) merupakan

gangguan hati yang diduga berkaitan erat dengan sindrom metabolik dengan prevalensi 30% pada Indonesia. Peningkatan angka kejadian sindrom metabolik pada beberapa tahun terakhir ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan angka kejadian NAFLD.

Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi dan faktor risiko

pasien NAFLD di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011-2014 dengan mengumpulkan data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan metode cross sectional.

Hasil: Dari penelitian ini, frekuensi NAFLD di lokasi dan tahun terkait cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Wanita (60.3%), usia 51-60 tahun (36.8%), dan suku Batak (46.3%) merupakan faktor risiko demografi paling dominan yang ditemukan. Sementara itu, 75.4% dari sampel total mengalami sindrom metabolik dengan hipertensi (64.7%) sebagai faktor risiko tunggal dominan. Selain itu, dyspepsia (50%) dan gangguan pada sistem gastrointestinal (19.9%) merupakan penyakit non metabolik yang kerap terjadi dengan 67.6% dari sampel total memiliki kadar serum transaminase yang normal.

Kesimpulan: Peningkatan frekuensi NAFLD pada studi ini dipengaruhi oleh jenis

kelamin, usia, suku, dan penyakit penyerta (metabolik & non metabolik). Berdasarkan anamnesis, dyspepsia merupakan keluhan yang paling sering ditemukan. Selain itu, gangguan pada sistem gastointestinal kerap dijumpai melalui pencitraan ultrasonografi.

iii

ABSTRACT

Introduction: Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) is hepatic

manifestation that having close relation with metabolic syndrome which affected 30% people in Indonesia. The increasing of metabolic syndrome incidence in few years indirectly will be followed by the increasing of incidence of NAFLD.

Method: The aim of this study for doing investigation of frequency and risk

factors of NAFLD patients in RSUP H. Adam Malik Medan from 2011-2014 by collecting data from patient medical records. The design of this study is descriptive with cross sectional method.

Result: From this study, the frequency of NAFLD in the location and time-related

tend to be increase every year. Female (60.3%), age 51-60 years old (36.8%), and bataknese ethnic group (46.3%) are the dominant demographic risk factors for this disease. While, 75.4% of total sampel have metabolic syndrome with hypertention as the single dominant risk factor. Beside that, dyspepsia (50%) and gastrointestinal disorder (19.9%) are the most common non metabolic disease with 67.6% of the total sampel have normal level of serum transaminase.

Conclusion: The increasing of frequency of NAFLD in this study are influenced

by gender, age, ethnic group, and related diseases (metabolic and non metabolic). Based on history taking, dyspepsia is the most common symptom. While, gastointestinal disorder also can be found by ultrasonography.

FREKUENSI DAN FAKTOR RISIKO PASIEN NON ALCOHOLIC

FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

(RSUP HAM) MEDAN TAHUN 2011-2014

KARYA TULIS ILH

Oleh :

Siti Khadijatul Yazrah Lubis 110100109

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

FREKUENSI DAN FAKTOR RISIKO PASIEN NON ALCOHOLIC

FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

(RSUP HAM) MEDAN TAHUN 2011-2014

(Karya Tulis Ilmiah Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Kelulusan Sarjana Kedokteran)

Oleh :

Siti Khadijatul Yazrah Lubis 110100109

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ii

ABSTRAK

Latar Belakang: Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) merupakan

gangguan hati yang diduga berkaitan erat dengan sindrom metabolik dengan prevalensi 30% pada Indonesia. Peningkatan angka kejadian sindrom metabolik pada beberapa tahun terakhir ini secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan angka kejadian NAFLD.

Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi dan faktor risiko

pasien NAFLD di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011-2014 dengan mengumpulkan data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan metode cross sectional.

Hasil: Dari penelitian ini, frekuensi NAFLD di lokasi dan tahun terkait cenderung

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Wanita (60.3%), usia 51-60 tahun (36.8%), dan suku Batak (46.3%) merupakan faktor risiko demografi paling dominan yang ditemukan. Sementara itu, 75.4% dari sampel total mengalami sindrom metabolik dengan hipertensi (64.7%) sebagai faktor risiko tunggal dominan. Selain itu, dyspepsia (50%) dan gangguan pada sistem gastrointestinal (19.9%) merupakan penyakit non metabolik yang kerap terjadi dengan 67.6% dari sampel total memiliki kadar serum transaminase yang normal.

Kesimpulan: Peningkatan frekuensi NAFLD pada studi ini dipengaruhi oleh jenis

kelamin, usia, suku, dan penyakit penyerta (metabolik & non metabolik). Berdasarkan anamnesis, dyspepsia merupakan keluhan yang paling sering ditemukan. Selain itu, gangguan pada sistem gastointestinal kerap dijumpai melalui pencitraan ultrasonografi.