EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL SIWAK

(

Salvadora persica

) SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN

IRIGASI SALURAN AKAR TERHADAP

Enterococcus

faecalis

(SECARA

IN VITRO

)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

RIZKA HIDAYATI NIM: 090600083

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Fakultas Kedokteran Gigi

Departemen Ilmu Konservasi Gigi Tahun 2013

Rizka Hidayati

Efek Antibakteri Ekstrak Etanol Siwak (Salvadora persica) sebagai Alternatif Bahan Irigasi Saluran Akar terhadap Enterococcus faecalis (Secara In Vitro)

xii + 48 halaman

Salah satu mikroorganisme yang sering menyebabkan kegagalan perawatan saluran akar adalah Enterococcus faecalis. Bahan irigasi saluran akar saat ini kurang dapat memberikan efek antibakteri terhadap bakteri yang resisten seperti E. faecalis

sehingga penggunaannya harus dikombinasikan dengan bahan irigasi yang lain. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan bahan irigasi yang efektif menghambat pertumbuhan E. faecalis salah satunya adalah ekstrak etanol siwak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri ekstrak etanol siwak sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar terhadap E. faecalis dengan mencari konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang dapat menghambat (KHM) dan membunuh (KBM) E. faecalis.

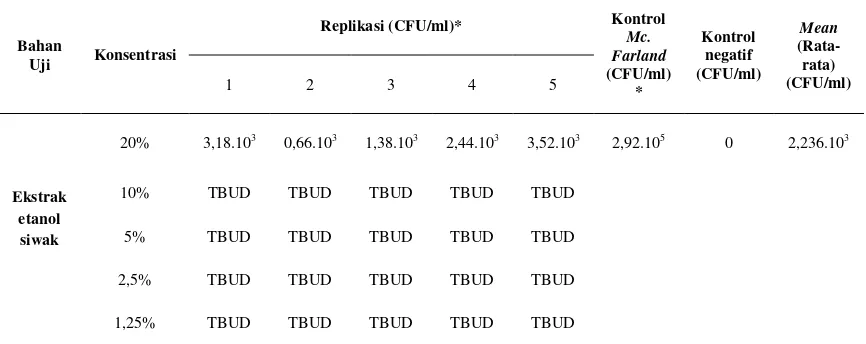

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan E. faecalis pada ekstrak etanol siwak 20% lebih sedikit daripada kontrol Mc. Farland. Sedangkan pada konsentrasi 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% memberikan hasil TBUD (Tidak Bisa Untuk Dihitung).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang mampu memghambat pertumbuhan E. faecalis

adalah 20%. Nilai KHM kemungkinan berada di antara konsentrasi 10-20%. Dari hasil uji statistik dengan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney diperoleh bahwa ekstrak etanol siwak memiliki efek antibakteri yang signifikan terhadap E. faecalis

dengan p-value (=0.0001) <0.05. Sedangkan nilai KBM pada penelitian ini tidak dapat ditentukan karena tidak ada bahan coba yang dapat membunuh 99,9% bakteri

E. faecalis.

EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL SIWAK

(

Salvadora persica

) SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN

IRIGASI SALURAN AKAR TERHADAP

Enterococcus

faecalis

(SECARA

IN VITRO

)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

RIZKA HIDAYATI NIM: 090600083

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi

Medan, 26 April 2013

Pembimbing Tanda tangan

1. Cut Nurliza, drg., M.Kes ... NIP. 19560105 198203 2 002

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji Pada tanggal 26 April 2013

TIM PENGUJI

KETUA : Cut Nurliza, drg., M.Kes ANGGOTA : 1. Dennis, drg

2. Prof. Trimurni Abidin, drg., M.Kes., Sp. KG (K) 3. Darwis Aswal, drg

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda, Zaherman, S.Pd, ibunda tercinta, Dra. Ramayani dan adinda M. Arif Budiman, yang telah begitu banyak memberikan dukungan, do’a, dan semangat yang begitu besar kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Nazruddin, drg., C.Ort., Ph.D, Sp. Ort selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

2. Cut Nurliza, drg., M.Kes selaku Ketua Departemen Ilmu Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, dukungan, bimbingan, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dennis, drg. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, dukungan dan bimbingan, dan semangat kepada penulis. 4. Nurdiana, drg., Sp. PM selaku dosen pembimbing akademik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

5. Seluruh staf pengajar dan tenaga administrasi FKG USU terutama Departemen Ilmu Konservasi Gigi yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

7. Wahyu Hidayatiningsih, S.Si., M. Kes selaku peneliti Laboratorium Pusat Penyakit Tropis Surabaya yang telah meluangkan waktunya, membimbing, dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

8. Sahabat-sahabat terbaik, Munadiyah Asy Syahidah, Diny Wahyuni, Kakanda Aida Fadhillah Darwis atas dukungan, semangat, dan do’a yang telah diberikan. 9. Keluarga besar Komunitas Muslim FKG USU, keluarga besar UKMI Ad Dakwah USU, dan keluarga besar Smart Generation Community USU yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10.Riskya Amalia atas bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama penelitian ini berlangsung.

11.Teman-teman seperjuangan, Tuty, Dea, Linir, Marni, teman-teman angkatan 2009, senior, dan adik-adik di Fakultas Kedokteran Gigi USU yang telah memberikan dukungan, semangat, serta do’a selama ini.

12.Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan memohon maaf apabila ada kesalahan selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi fakultas, pengembangan ilmu dan masyarakat.

Medan, 26 April 2013 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... HALAMAN PERSETUJUAN ... HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI ... KATA PENGANTAR ...

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.3 Hipotesis Penelitian ... 5

1.4 Manfaat Penelitian ... 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Penggunaan Bahan Irigasi Saluran Akar ... 7

2.2 Enterococcus faecalis sebagai Salah Satu Bakteri yang Berperan dalam Infeksi Saluran Akar ... 11

2.3 Siwak (Salvadora persica) ... 16

2.4 Kerangka Konsep... 21

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN... 22

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian ... 22

3.1.1 Rancangan Penelitian... 22

3.1.2 Jenis Penelitian ... 22

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 22

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 22

3.3 Populasi dan Sampel ... 22

3.3.1 Populasi ... 22

3.3.2 Sampel ... 22

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional... 25

3.4.1 Variabel Penelitian... 25

3.5 Metode Pelaksanaan Penelitian ... 28

3.5.1 Bahan Penelitian ... 28

3.5.2 Alat Penelitian ... 28

3.5.3 Prosedur Penelitian ... 29

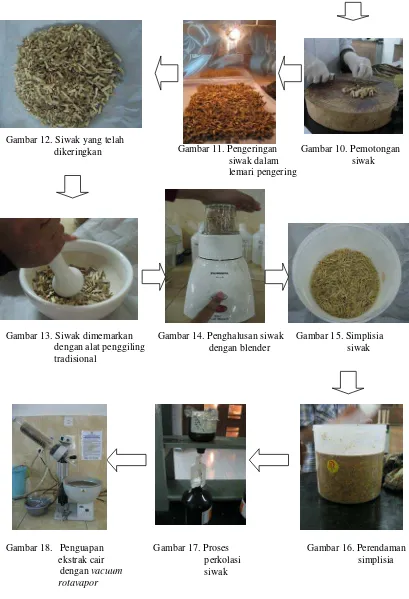

3.5.3.1 Pembuatan Ekstrak Etanol Batang Siwak... 29

3.5.3.2 Pembuatan Suspensi Bahan Uji ... 32

3.5.3.3 Pembuatan Media Bakteri... 32

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1……...E. faecalis (TEM, x 33000) ... 11

2……...Gambaran scanning electron micrograph dari E. faecalis (x4000) . 11 3……...Sebuah modelpenyakit endodonti terkait dengan faktor-faktor ………...virulensi E. faecalis ... 14

4……...Pohon siwak (Salvadora persica) ... 17

5……...Daun dan akar siwak (Salvadora persica) ... 17

6……...Dahan dan bunga siwak (Salvadora persica) ... 17

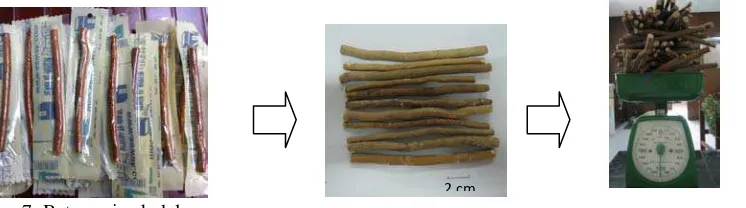

7……...Batang siwak dalam kemasan ... 30

8……...Bagian siwak yang diambil ... 30

9……...Penimbangan siwak ... 30

10…...Pemotongan siwak ... 31

11……...Pengeringan siwak dengan lemari pengering ... 31

12……...Siwak yang telah dikeringkan ... 31

13……...Siwak dimemarkan dengan alat penggiling tradisional ... 31

14……...Penghalusan siwak dengan blender ... 31

15……...Simplisia siwak ... 31

16……...Perendaman simplisia... 31

17……...Proses perkolasi siwak ... 31

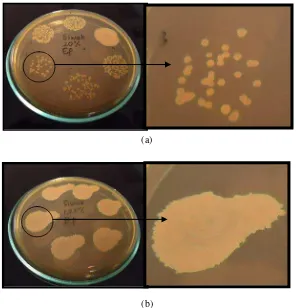

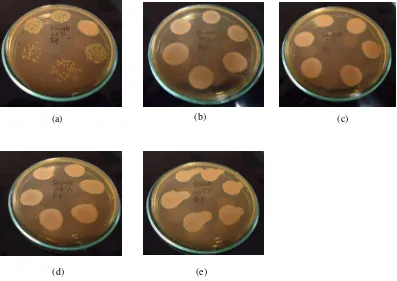

19……...Ekstrak kental siwak hasil penguapan dengan vacuum rotavapor.... 35 20……...Pertumbuhan E. faecalis pada media yang diberi ekstrak etanol siwak (a)

Ekstrak etanol siwak 20%, (b) Ekstrak etanol siwak 1,25% dengan salah satu bagian diperbesar ... 36 21……...Pertumbuhan E. faecalis pada media yang diberi ekstrak etanol siwak (a)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1……...Alur Pikir ... 53

2……...Alur Ekstraksi Siwak ... 55

3……...Penyiapan Suspensi Bakteri ... 56

4……...Pengukuran KBM ... 57

5……….Alur Pengujian Efek Antibakteri ... 58

6……...Hasil Identifikasi Batang Siwak ... 59

7……...SertifikatHasil Pengujian Mikrobiologi ... 60

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perawatan saluran akar adalah salah satu bentuk perawatan gigi yang bertujuan untuk mempertahankan gigi agar tetap berfungsi dengan baik.1 Salah satu prosedur yang dilakukan pada perawatan saluran akar adalah tahap preparasi saluran akar.2 Pada tahap preparasi saluran akar diperlukan bahan desinfeksi berupa bahan irigasi saluran akar yang bertujuan menghilangkan jaringan nekrotik, tumpukan serpihan dentin, dan membasahi saluran akar gigi sehingga mempermudah pelaksanaan preparasi saluran akar serta dapat mengurangi jumlah mikroorganisme di dalam saluran akar.1,3 Adapun syarat suatu larutan irigasi saluran akar yang ideal yakni harus mampu melarutkan kotoran organik dan anorganik, melumasi alat endodonti, mempunyai sifat antimikroba, memiliki tegangan permukaan rendah, toksisitasnya minimal, dan ekonomis.1,2

Keberhasilan perawatan endodonti tergantung pada banyak faktor antara lain faktor pejamu, preparasi, mikroorganisme, dan lain-lain. Di antara faktor-faktor tersebut, mikroorganisme merupakan penyebab utama kegagalan perawatan endodonti. Bahan irigasi sebagai bahan desinfeksi saluran akar dapat meminimalkan populasi mikroorganisme pada saluran akar. Oleh karena itu, penggunaan bahan disinfeksi selama preparasi perawatan saluran akar merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan perawatan saluran akar.1

E faecalis dapat meningkatkan frekuensi terjadinya Post-Treatment Disease (PTD).7 Walaupun jumlahnya di saluran akar hanya sedikit, E. faecalis merupakan organisme yang bersifat persisten yang berperan utama dalam menyebabkan lesi periradikular yang persisten setelah perawatan saluran akar.8 Selain itu, E. faecalis juga dapat ditemukan bersama dengan bakteri lain pada saluran akar pada kasus flare-up.9

E. faecalis memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bakteri lain, yakni memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada kondisi yang kurang baik serta memiliki pertahanan yang kuat pada infeksi saluran akar pada kondisi nutrisi yang sangat terbatas.6E. faecalis dapat mensekresikan dua jenis protease, yakni gelatinase dan serin protease. Protease berperan dalam menyediakan nutrisi peptida pada organisme dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan pejamu baik secara langsung maupun tidak langsung serta termasuk ke dalam faktor virulensi. Faktor virulensi lain yang menyebabkan bakteri ini dapat bertahan pada sel pejamu adalah adanya LTA (Lipoteichoic acid ) pada E. faecalis yang dapat menyebabkan terjadinya apoptosis pada beberapa sel, seperti osteoblas, osteoklas, sel-sel fibroblas ligamen periodontal, makrofag, dan neutrofil.10 Pada studi dengan polymerase chain reaction

diperoleh hasil bahwa prevalensi terjadinya kasus kegagalan perawatan endodonti akibat keberadaan E. faecalis adalah 67-77%. Oleh karena itu, E. faecalis menjadi acuan pada infeksi yang sukar dihilangkan pada perawatan endodonti dan menjadi mikroorganisme target dalam evaluasi keefektifan bahan irigasi, medikasi saluran akar dan teknik preparasi.5

Berbagai bahan antimikroba telah diuji untuk mengeliminasi E. faecalis pada saluran akar, seperti kalsium hidroksida, Camphorated Paramonochlorophenol,

menyebutkan bahan irigasi lain seperti Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) juga kurang dapat memberikan efek antibakteri sehingga penggunaannya harus dikombinasikan dengan NaOCl.11 Saat ini telah ditemukan bahan baru untuk irigasi saluran akar yakni Mixture Tetracycline Citric Acid and Detergent (MTAD) yang efektif dalam menghilangkan smear layer dan aktivitas antibakteri. Akan tetapi, untuk mengeliminasi E. faecalis, MTAD harus digunakan bersama dengan NaOCl.7

Lin (2003) Cit Soraya (2009) menyebutkan bahwa CHX dalam berbagai konsentrasi telah direkomendasikan sebagai bahan irigasi dan obat saluran akar.12 Bahan ini memiliki beberapa keunggulan yakni tidak mempengaruhi perlekatan bahan obturasi saluran akar adesif, memiliki efek antimikroba dengan spektrum luas, bersifat bakterisid dalam konsentrasi yang adekuat secara klinis dan efektif dalam melawan bakteri, baik Gram positif, maupun Gram negatif.1,7,13 Sebagai bahan desinfeksi saluran akar, CHX efektif terhadap E. faecalis dan biofilmnya.1

Berbagai macam bahan alami telah diteliti sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar. Salah satu bahan alami yang telah diteliti sebagai alternatif bahan irigasi saat ini adalah ekstrak etanol siwak.14 Siwak adalah batang tanaman yang dapat digunakan untuk membersihkan gigi.15 Tanaman yang seringkali digunakan sebagai siwak adalah pohon arak (Salvadora persica). Tanaman ini dapat ditemukan di tebing bebatuan dan daratan berpasir terutama di Pakistan, India, dan Semenanjung Arab. Siwak telah digunakan selama berabad-abad oleh berbagai komunitas sebagai bahan untuk menjaga kebersihan mulut.16 Pada International Consensus Report On Oral Hyegiene tahun 2000, WHO memutuskan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek dari siwak.17 Akpata (1977) Cit Al Salman (2005) menyebutkan bahwa ekstrak alkohol siwak dapat menghambat pertumbuhan

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa.15 Efektivitas ekstrak siwak dalam menghambat bakteri juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sofrata. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ekstrak siwak memiliki efek antibakteri yang signifikan terhadap bakteri

efek yang sama pada dentin manusia, namun ekstrak siwak lebih banyak menghilangkan smear layer pada dentin.19

Penelitian siwak sebagai bahan irigasi telah dilakukan oleh Shingare P. dan Chaugule V. pada tahun 2011 yang mana diperoleh hasil bahwa ekstrak etanolsiwak memiliki efek anti mikroba yang tidak jauh berbeda dengan sodium hipoklorit sehingga dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa ekstrak etanol siwak dapat menjadi bahan alami alternatif yang dapat menggantikan sodium hipoklorit sebagai bahan irigasi saluran akar.14 Pada penelitian lain, Al Bayati (2007) meneliti efek antimikroba ekstrak siwak terhadap Staphilococcus aureus, Streptococcus mutans,

Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenis, Lactobacilus acidophilus,

Pseudomonas aeruginosa, dan Candida albicans. Penelitian tersebut menggunakan ekstrak metanol siwak dengan konsentrasi 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% dengan tujuan untuk mengetahui Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak siwak terhadap bakteri tersebut.17 Selain itu, uji antibakteri terhadap E. faecalis juga dilakukan oleh Aswal D. dan Beatrice L. (2010) dengan menggunakan ekstrak buah mahkota dewa yang mana diperoleh hasil bahwa nilai KBM untuk menghambat E. faecalis adalah sebesar 12,5%.6 Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsentrasi yang tidak jauh berbeda yakni 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%, dengan menggunakan ekstrak etanol siwak dan bakteri yang diteliti adalah Enterococcus faecalis (E. faecalis) dengan tujuan untuk mengetahui Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) dari ekstrak etanol siwak.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol batang siwak memiliki daya antibakteri yang cukup kuat dan memiliki kemampuan yang baik melarutkan smear layer, akan tetapi belum ada penelitian mengenai efek antibakteri ekstrak etanol batang siwak terhadap bakteri di saluran akar khususnya E. faecalis

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada efek antibakteri ekstrak etanol siwak(Salvadora persica) sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar terhadap Enterococcus faecalis dengan mencari konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang dapat menghambat dan membunuh

Enterococcus faecalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui efek antibakteri ekstrak etanol siwak (Salvadora persica) sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar terhadap Enterococcus faecalis dengan mencari konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang dapat menghambat dan membunuh Enterococcus faecalis.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ada efek antibakteri ekstrak etanol batang siwak(Salvadora persica) sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar terhadap Enterococcus faecalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut pemanfaatan ekstrak etanol batang siwak(Salvadora persica) sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar.

2. Sebagai informasi bagi dokter gigi tentang manfaat dan efek antibakteri dari ekstrak etanol batang siwak (Salvadora persica) sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Adanya mikroorganisme yang tersisa dalam saluran akar yang telah dipreparasi atau yang berkembang pasca obturasi saluran akar merupakan penyebab utama kegagalan perawatan saluran akar. Oleh karena itu, pada perawatan saluran akar digunakan bahan desinfeksi saluran akar yang dapat meminimalkan atau mengeliminasi mikroorganisme pada saluran akar. Desinfeksi saluran akar diperoleh dari bahan irigasi dan bahan sterilisasi saluran akar. Bahan irigasi yang ideal adalah bahan yang mempunyai sifat antimikroba, mampu melarutkan jaringan lunak atau organik, mampu melarutkan smear layer, tegangan permukaan rendah, dan memiliki toksisitas yang rendah. Akan tetapi, hingga kini tidak ada satupun bahan yang ideal untuk bahan irigasi saluran akar.1 Sodium hipoklorit (NaOCl) dalam berbagai konsentrasi, yakni mulai dari 0,5% sampai dengan 5,25%, merupakan bahan irigasi saluran akar yang terbaik saat ini. Semakin tinggi konsentrasi NaOCl yang dipakai, efek antimikroba yang dihasilkan semakin besar, begitu pula toksisitas yang dihasilkannya.20 Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan bahan irigasi saluran akar dengan efek antimikroba yang maksimal, namun dengan toksisitas yang minimal. Ekstrak etanol batang siwak diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar yang memiliki kemampuan membunuh mikroba yang maksimal dengan iritasi pada jaringan apikal yang minimal.

2.1 Penggunaan Bahan Irigasi Saluran Akar

Preparasi saluran akar, preparasi biomekanis saluran akar, dan obturasi saluran akar merupakan tiga tahapan penting yang terdapat dalam triad endodontic.21

yang maksimal. Tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan dan saling bergantung satu dengan yang lain dalam menentukan keberhasilan perawatan.22

Dari ketiga tahapan tersebut, preparasi biomekanis saluran akar berperan utama dalam menentukan keberhasilan perawatan saluran akar.21 Penggunaan larutan irigasi sangat diperlukan dalam preparasi biomekanis saluran akar, terutama dalam membantu eliminasi bakteri yang terdapat di dalam saluran akar.9 Dalam irigasi saluran akar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut23:

a. Larutan irigasi disemprotkan ke dalam saluran akar secara perlahan dan pasif.

b. Menggunakan jarum irigasi yang sesuai dan adekuat dengan saluran akar yang akan diirigasi.

c. Pada saluran akar yang sempit, larutan irigasi disemprotkan ke kamar pulpa yang kemudian dibantu dengan jarum endodonti agar larutan irigasi tersebut dapat merembes masuk ke dalam saluran akar.

d. Agar irigasi dapat dilakukan dengan efektif, saluran akar sebaiknya diperbesar.

e. Larutan irigasi tidak boleh masuk ke jaringan apikal gigi.

f. Banyaknya larutan irigasi yang disemprotkan adalah sampai serpihan dentin dapat dikeluarkan dari saluran akar.

Sebagian besar bakteri yang ditemukan di dalam saluran akar dapat dieliminasi dengan mudah secara mekanis dengan menggunakan instrumen endodonti. Akan tetapi, instrumen endodonti sulit untuk menjangkau residu organik dan bakteri yang berada jauh di dalam tubulus dentin. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi mikroorganisme yang tidak dapat dieliminasi dengan instrumen mekanis, dalam perawatan saluran akar dibutuhkan bahan irigasi yang digunakan pada saat melakukan preparasi saluran akar dan setelah dilakukannya preparasi saluran akar.21

a. Memiliki efek antimikroba spektrum luas.23

b. Dapat melarutkan jaringan atau serpihan dentin. Larutan irigasi harus dapat melarutkan atau mengangkat sisa-sisa jaringan lunak atau keras, terutama yang tidak dapat dicapai oleh alat preparasi saluran akar, sehingga sisa-sisa jaringan tersebut dapat keluar dari saluran akar.2,4,23

c. Memiliki sifat toksisitas yang rendah. Sifat ini bermanfaat agar larutan irigasi saluran akar tidak mencederai jaringan periradikuler.2,4,23

d. Memiliki tegangan permukaan rendah. Sifat ini memudahkan mengalirnya larutan irigasi saluran akar ke dalam tubulus dan ke dalam daerah yang tidak dapat dijangkau oleh alat-alat preparasi saluran akar.2,4,23

e. Memiliki sifat pelumas. Sifat pelumas pada larutan irigasi saluran akar akan membantu alat-alat preparasi saluran akar untuk bergerak secara leluasa di dalam saluran akar. 2,4,23

f. Memberikan efek sterilisasi atau efek desinfeksi.2,4,23

g. Membuang smear layer. Lapisan ini merupakan lapisan kristal-kristal mikro dan debris partikel organik yang terbentuk di sepanjang dinding saluran akar sertelah preparasi saluran akar secara biomekanis. 2,4,23

h. Tidak mengaktifkan endotoksin.23

i. Faktor-faktor lain. Selain faktor-faktor di atas, larutan irigasi hendaklah meiliki sifat ideal lain, yakni mudah diperoleh dan digunakan, harga terjangkau, memiliki batas waktu kadarluarsa yang relatif lama dan mudah disimpan.2,4,23

Adapun beberapa bahan yang biasa digunakan sebagai larutan irigasi dalam perawatan saluran akar antara lain sebagai berikut:

antara lain dengan melepaskan oksigen bebas yang bergabung dengan sel protoplasma sehingga merusak sel, kombinasi klorin dengan sel membran membentuk N-chlorocompound yang akan mengganggu metabolisme sel, kerusakan sel secara mekanis oleh klorin dan oksidasi klorin pada enzim sehingga menghambat kerja enzim dan berakibat kepada kematian sel bakteri.1 Adapun efektivitas sodium hipoklorit terhadap Enterococcus faecalis telah dilakukan oleh Vijaykumar S. et al.

Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sodium hipoklorit pada konsentrasi 3% menunjukkan hasil negatif 60% terhadap E. faecalis dalam waktu 5 menit.21

b. Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA). Bahan ini akan mengikat kalsium dari gigi sehingga menyebabkan dekalsifikasi pada dentin sehingga dentin lebih mudah diinstrumentasi. EDTA yang telah ditambahkan cetavlon atau cetrimide

disebut EDTAC. Penambahan cetrimide akan menurukan tegangan permukaan, meningkatkan kemampuan penetrasi, serta meningkatkan sifat antimikrobanya.

Cetrimide dapat merusak membran sel bakteri dengan menghancurkan komponen

lipid.1 Walaupun demikian, efek antibakteri EDTA bersifat lemah.9 Begitu juga terhadap E. faecalis, EDTA memiliki efek antibakteri yang lemah terhadap bakteri tersebut.8 Efektivitas antimikroba EDTA dan EDTAC dapat ditingkatkan dengan kombinasi menggunakan NaOCl.1

c. MTAD (Mixture Tetracycline Citric Acid and Detergent). Bahan ini adalah bahan irigasi baru yang memanfaatkan aksi sinergi dari kandungan yang ada di dalamnya, yakni antibiotik yang memberikan aksi antibakteri, asam sitrat (menghilangkan smear layer), dan deterjen yang membantu penetrasi bahan medikamen ke dalam tubulus dentin.11 MTAD efektif dalam menghilangkan smear layer dan aktivitas antibakterinya.7 Permukaan dinding dentin yang dirawat dengan menggunakan bahan irigasi ini menjadi bersih dan orifisi tubulus dentin bebas dari plak smear layer.11 Akan tetapi, untuk mengeliminasi E. faecalis, MTAD harus digunakan bersama dengan NaOCl.7

Gambar 1. E. faecalis (TEM, x 33 000).7

Gambar 2. Gambaran scanning electron micrograph dari E. faecalis (x4000).7

sifat khusus yaitu sifat antimikrobial substantif yang efektif sebagai bahan antimikroba di rongga mulut baik digunakan untuk terapi periodontal, pencegahan karies dan bahan terapeutik untuk infeksi oral secara keseluruhan.7 Bahan ini bersifat bakterisid dalam konsentrasi yang adekuat secara klinis dan efektif dalam melawan bakteri, baik Gram positif, maupun Gram negatif.7 Mekanisme antibakteri CHX adalah dengan cara merusak integritas membran sel bakteri dan mengendapkan cairan sitoplasma bakteri.1 Schafer (2005) Cit Ahangari (2008) menyebutkan bahwa CHX 2% dapat menghambat E. faecalis pada 80% kasus perawatan endodonti.13

2.2 Enterococcus faecalis sebagai Salah Satu Bakteri yang Berperan dalam Infeksi Saluran Akar

Salah satu jenis bakteri yang sering ditemukan pada saluran akar adalah

Enterococcus faecalis. E. faecalis diklasifikasikan dalam Kingdom Bacteria, Filum

dan Gambar 2.1

E. faecalis termasuk ke dalam grup D dari antigen karbohidrat dinding sel (lancefield antigen) yang merupakan asam glycerol teichoic intraseluler yang berhubungan dengan membran sitoplasma sel E. faecalis. Dinding selnya terdiri atas sejumlah besar peptidoglikan. Peptidoglikan membantu dalam pengaturan bentuk mikroba dan memiliki polisakarida yang berikatan dengan N-acetylglucoamine

(GlcNAc) dan N-acetylmuramic (MurNAc). Oleh karena lokasi peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasma dan memiliki sifat yang spesifik, tahap transglikosilasi diindikasikan sebagai target potensial bagi medikamen antibakteri.7

Pada Gambar 1 tampak E. faecalis berbentuk kokus tunggal dan berpasangan dengan perbesaran x 33.000 dengn menggunakan electron microscope. Sedangkan pada Gambar 2 tampak E. faecalis berbentuk rantai pendek yang dilihat dengan perbesaran x 4.000 menggunakan scanning electron micrograph.

Kemampuan E. faecalis untuk beradaptasi dan bertahan pada kondisi yang kurang baik ketika nutrisi sangat terbatas pada infeksi saluran akar merupakan keuntungan yang dimiliki oleh bakteri ini, misalnya pada saat mengalami kekurangan nutrisi, E. faecalis dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama dan menjadi resisten terhadap radiasi ultraviolet, panas, sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, etanol, dan asam. E. faecalis dapat melakukan fase viable but non-cultivable (VBNC), yakni suatu mekanisme untuk bertahan hidup yang dilakukan oleh bakteri pada saat terjadi stres pada lingkungan yang kemudian kembali pada kondisi resusitasi. Selain itu, E. faecalis dapat memasuki tubulus dentin yang mana tidak semua bakteri memiliki kemampuan seperti ini. Hal inilah yang menyebabkan E. faecalis masih dapat bertahan walaupun telah diberikan medikamen pada saluran akar. 10

Pada studi dengan polymerase chain reaction diperoleh bahwa prevalensi terjadinya kasus kegagalan perawatan endodonti akibat keberadaan E. faecalis adalah 67-77%. Oleh karena itu, E. faecalis menjadi acuan pada infeksi yang sukar dihilangkan pada perawatan endodonti dan menjadi mikroorganisme target dalam evaluasi keefektifan bahan irigasi, medikasi saluran akar dan teknik preparasi.5

(2003) menyebutkan bahwa E. faecalis sangat berkaitan dengan terjadinya kasus

post-treatment disease (PTD) setelah dilakukan perawatan saluran akar yang mana 77% dari bakteri yang ada pada gigi yang mengalami PTD tersebut adalah E. faecalis.7 Evans (2002) Cit Stuart (2006) menyebutkan bahwa E. faecalis merupakan etiologi utama terhadap terjadinya kasus persistensi lesi periradikular pasca perawatan saluran akar dan sangat sering ditemukan dalam persentasi yang tinggi pada kasus kegagalan perawatan saluran akar.18 Selain itu, keberadaan E. faecalis

juga dapat ditemukan pada kasus flare-up. Pada gigi yang mengalami flare-up pasca perawatan saluran akar, persentasi jumlah E. faecalis yang ditemukan adalah sebesar 98% sedangkan bakteri lainnya hanya sebesar 2%.9

E. faecalis dapat mensekresikan dua jenis protease, yakni gelatinase dan serin protease. Protease berperan dalam menyediakan nutrisi peptida pada organisme dan menyebabkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung pada jaringan pejamu dan termasuk ke dalam faktor virulensi. Faktor virulensi terkait dengan kolonisasi pada pejamu, kompetisi dengan bakteri lain, resistensi dalam merespon mekanisme kekebalan pejamu, dan produksi bahan patologis yang dapat memperngaruhi pejamu secara langsung dengan menghasilkan toksin atau secara tidak langsung yakni dengan cara menginduksi terjadinya proses inflamasi. Faktor-faktor virulensi tersebut yakni:10

a. Substansi agregasi

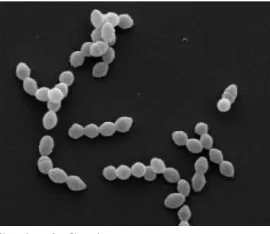

Gambar 3. Sebuah model penyakit endodonti terkait dengan faktor-faktor virulensi E. faecalis.10

b. Sex pheromones

Sex pheromones merupakan encoded kromosom yang terdiri atas peptida-peptida hidrofobik yang berfungsi untuk memberikan sinyal peptida-peptida pada E. faecalis.10

c. Lipoteichoic acid

Lipoteichoic acid (LTA) umumnya terdapat pada permukaan sel bakteri gram positif. Molekul LTA dapat berikatan dengan sel eukariot, termasuk platelet, eritrosit, PMN leukosit, dan sel-sel epitel. Adanya LTA pada E. faecalis dapat menyebabkan terjadinya apoptosis pada beberapa sel, seperti osteoblas, osteoklas, sel-sel fibroblast ligamen periodontal, makrofag, dan neutrofil. Selain itu, LTA pada E. faecalis juga dapat menstimulasi leukosit untuk melepaskan mediator-mediator inflamasi yang berperan dalam perusakan jaringan, seperti TNF-α, interleukin 1 beta (IL-1β), interleukin 6 (IL-6), interleukin 8 (IL-8), prostaglandin (PGE2), enzim lisosom, dan

Gambar di atas menunjukkan patogenesis E. faecalis pada infeksi saluran akar. Faktor-faktor virulensi dari E. faecalis dalam tubulus dentin dan saluran akar yang dilepas menuju daerah periradikular sehingga merangsang leukosit untuk menghasilkan mediator inflamasi atau enzim litik. Faktor-faktor virulensi yang merugikan dan produk leukosit ditampilkan pada zona antara garis potong. Pada gambar yang diperbesar menunjukkan adanya perlekatan bakteri ke berbagai elemen dari dentin digambarkan.10

d. Extracellular superoxide

Superoxide anion pada extracellular superoxide merupakan radikal oksigen yang sangat reaktif yang berperan dalam kerusakan sel dan jaringan pada proses inflamasi. Superoxide anion juga dihasilkan oleh osteoklas dan berperan pada resorpsi.

e. Gelatinase

Gelatinase merupakan metaloprotein ekstraseluler pada E. faecalis. Gelatinase berperan dalam proses resorpsi tulang dan degradasi matriks organik dentin. Selain itu, gelatinase juga dapat menghidrolisis kolagen yang merupakan proses yang berperan penting terhadap terjadinya inflamasi periapikal.

f. Hialuronidase

Hialuronidase merupakan enzim degradatif yang berperan pada proses perusakan jaringan. Hialuronidase dapat mendepolarisasi komponen mukopolisakarida yang terdapat pada jaringan ikat, dan meningkatkan invasivitas bakteri. Peran lain dari hialuronidase adalah untuk menyuplai nutrisi kepada bakteri yang mana nutrisi tersebut diperoleh dari produk yang dihasilkan dari proses degradasi, yakni berua disakarida yang dapat diangkut dan dimetabolisme secara intraseluler oleh bakteri.

g. Sitolisin

makrofag. Toksin ini juga dapat menghambat proses fagositosis dan berperan pada proses perusakan jaringan.7,10

2.3 Siwak (Salvadora persica)

Siwak merupakan istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi.15 Siwak telah digunakan oleh bangsa kenal sejak zaman dahulu terutama oleh bangsa Arab kuno. Masyarakat Arab masih menggunakannya sebagai sikat gigi hingga sekarang.23 Siwak disebut juga miswak, miswaki, atau siwaki. Siwak biasanya digunakan sebagai chewing stick. Beberapa negara di dunia menggunakan tanaman lain sebagai chewing stick. Gana dan Nigeria menggunakan tanaman Teclea vardoordniana, Garcinia, dan Acacia. India, Pakistan, dan Nepal menggunakan tanaman Azadirachta indica. Amerika menggunakan tanaman Cornus florida. Salvadora persica atau yang biasa dikenal sebagai pohon Arak adalah tanaman utama yang dijadikan sebagai chewing stick.18

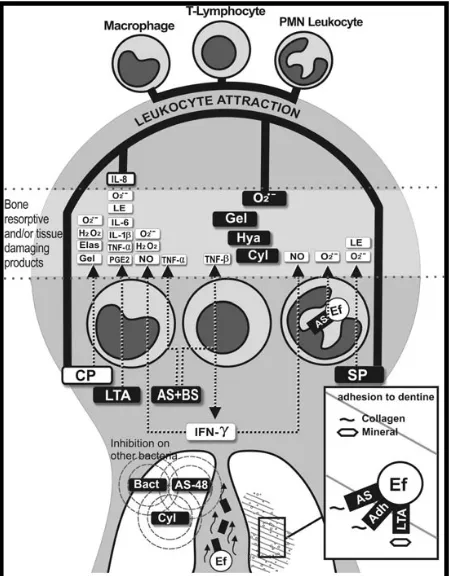

Siwak merupakan bagian dari batang, akar atau ranting tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah, Asia, dan Afrika.24 Siwak dapat ditemukan di tebing bebatuan dan daratan berpasir terutama di Pakistan, India, dan Semenanjung Arab. Selama berabad-abad batang siwak (Salvadora persica) telah digunakan oleh berbagai komunitas sebagai bahan untuk menjaga kebersihan mulut.16 Siwak berbentuk batang yang diambil dari akar dan ranting tanaman arak (Salvadora persica) yang berdiameter mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon arak adalah pohon kecil (Gambar 4) seperti belukar dengan batang yang bercabang-cabang, berdiameter lebih dari 1 kaki. Jika kulitnya dikupas tampak berwarna agak keputihan dan memiliki banyak juntaian serat. Akarnya berwarna coklat dan bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya seperti seledri dan rasanya agak pedas.24

Klasifikasi tanaman siwak menurut Tjitrosoepomo adalah sebagai berikut:24 Divisio : Embryophyta

Subdivisio : Spermatophyta

Klas : Dikotiledon

Subklas : Eudikotiledon

Ordo : Brassicales

Famili : Salvadoraceae

Genus : Salvadora

Spesies : Salvadora persica

Gambar 5. Daun dan akar siwak (Salvadora persica) 27

Ekstrak siwak memiliki berbagai macam zat biologis, termasuk di dalamnya zat yang sangat signifikan sebagai antibakteri, antifungal, dan anti-plasmodial.17 Kayu siwak mengandung antibacterial acids, seperti astringen, abrasif, dan saponin yang berfungsi membunuh bakteri, mencegah infeksi, menghentikan perdarahan pada gusi, dan sebagainya.24 Ali (2002) Cit Al Bayati (2008)menyebutkan bahwa ekstrak siwak memiliki berbagai macam zat biologis, termasuk di dalamnya zat yang sangat signifikan sebagai antibakteri, antifungal, dan anti-plasmodial.17 Kayu siwak mengandung antibacterial acids, seperti astringen, abrasif, dan saponin yang berfungsi membunuh bakteri, mencegah infeksi, menghentikan perdarahan pada gusi, dan sebagainya.24 Sofrata (2010) Cit Nordin (2012) menyebutkan bahwa siwak mengandung 19 bahan aktif yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan rongga mulut.16 Tiga komponen utama yang esensial dalam menjaga kesehatan rongga mulut adalah klorid, kalsium oksalat, fluorid, kandungan zat kimia lain seperti vitamin C, tanin, resin, alkaloid, trimetilamin, silika16, saponin, flavonoid, dan sterol.24 Siwak juga diketahui memiliki efek terapeutik pada gingiva dan struktur di sekitarnya. Efek terapeutik tersebut diperoleh dari kandungan kimia yang terdapat di dalam batang siwak, seperti fluorid, silikon, alkaloid esensial, tanin, gum, dan

anthraquinones.25

Berikut beberapa zat yang memiliki efek antibakteri24 yang terdapat di dalam siwak yakni:

a. Salvadorin. Zat ini memiliki fungsi sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Mekanismenya sebagai antibakteri yakni dengan cara menghambat kerja enzim yang mensintesis protein bakteri.

b. Sulfur. Zat ini dapat bereaksi dengan lipoid dan memblok sistem enzim pada sel mikroorganisme yang dapat menghambat pembelahan dan pertumbuhan mikroorganisme. Kandungan sulfur yang ada pada siwak kurang lebih 4,73%.

d. Tanin. Zat ini bersifat astringen (zat yang bersifat menciutkan), masuk melalui membran mikroba, membentuk kompleks dengan ion metal. Kandungan tanin yang terdapat di dalam siwak memiliki sifat antibakteri dengan cara mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Tanin ditemukan hampir di setiap bagian dari tanaman; kulit kayu, dauh, buah, dan akar. Tanin memiliki sifat mudah larut dalam air, etanol, dan juga aseton. Tanin tidak larut dalam benzen, kloroform, dan eter dan rusak pada suhu 210o C.24

e. Saponin. Zat ini mempunyai sifat seperti sabun yang dapat melarutkan kotoran, dan dapat digunakan sebagai antiinflamasi dan antimikroba. Saponin dapat membentuk senyawa kompleks dengan membran sel bakteri melalui ikatan hidrogen yang kemudian dapat menghancurkan permeabilitas dinding sel bakteri yang dapat mengakibatkan kematian sel.

Siwak dalam bentuk ekstrak merupakan salah satu bahan alami yang telah diteliti sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar saat ini.15 Hal tersebut sesuai dengan hasil konsensus WHO pada International Consensus Report on Oral Hyegiene tahun 2000 bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang siwak.17 Siwak telah diteliti sebagai bahan irigasi oleh Shingare P. dan Chaugule V. pada tahun 2011 yang mana diperoleh hasil bahwa ekstrak etanolsiwak memiliki efek anti mikroba yang tidak jauh berbeda dengan sodium hipoklorit sehingga dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa ekstrak etanol siwak dapat menjadi bahan alami alternatif yang dapat menggantikan sodium hipoklorit sebagai bahan irigasi saluran akar.14

Apabila ditinjau dari syarat-syarat bahan irigasi yang ideal, maka ekstrak etanol siwak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Memiliki efek antimikroba.23 Efek antimikroba ekstrak etanol siwak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdelrahman HF et al. Pada penelitian tersebut, peneliti membandingkan efek antimikroba antara ekstrak siwak dengan klorheksidin terhadap beberapa patogen di rongga mulut, yakni C. albicans,

antimikroba yang paling kuat.25 Pada penelitian yang dilakukan oleh Trimurni A. dan Steven P. pada tahun 2007 juga diperoleh hasil bahwa ekstrak senyawa aktif batang siwak mampu menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans (p<0,005). Pada penelitian tersebut juga diperoleh hasil bahwa peningkatan konsentrasi terhadap ekstrak siwak memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan zona hambat pertumbuhan Streptococcus mutans.27 Akhtar menyebutkan bahwa siwak juga memiliki kandungan tiosianat yang bertindak sebagai substrat untuk laktoperoksidase untuk membangkitkan hipotiosianit (OSCN-) dengan keberadaan hidrogen peroksida. OSCN- dapat bereaksi dengan kelompok sulfahidril di dalam enzim bakteri yang berubah menjadi penyebab kematian bakteri.28

b. Memiliki sifat toksisitas yang rendah.2,4,23 Muhammad (1997) cit Dutta (2012) melakukan investigasi terhadap sitotoksisitas siwak pada gingiva dan jaringan periodontal. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa siwak tidak memiliki efek toksik terhadap gingival dan jaringan periodontal.29

2.4 Kerangka Konsep

Salvadorin Flavonoid Tanin

Meng-Ekstrak etanol siwak (Salvadora persica) 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% Perawatan saluran akar ulang

Flare-up endodonti Enterococcus faecalis

Preparasi saluran akar Medikamen saluran akar

Sel lisis

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian 3.1.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest Only Control Group Design

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi USU 2. Laboratorium Lembaga Pusat Penyakit Tropis UNAIR

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 6 bulan (Agustus 2012 -Januari 2013)

3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah bakteri Enterococcus faecalis

3.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah koloni adalah bakteri

Enterococcus faecalis ATCC 29212 yang telah diisolasi dan dibiakkan dengan media

Penentuan besar sampel sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang ada di Laboratorium Pusat Penyakit Tropis, Universitas Airlangga. Jumlah pengulangan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan rumus Walton T Federer (1991):

Keterangan:

t = jumlah kelompok perlakuan dalam penelitian r = banyak replikasi (perlakuan ulang)

Pada penelitian ini digunakan 5 perlakuan, yakni ekstrak etanol siwak dengan konsentrai 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%. Oleh karena itu banyak replikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

(t-1) (r-1) ≥ 15 (5-1) (r-1) ≥ 15 4 (r-1) ≥ 15 r-1 ≥ 15 : 4 r-1 ≥ 3,75 r ≥ 3,75 + 1 r ≥ 4,75

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa banyaknya replikasi pada penelitian ini adalah minimal sebanyak 4,75 kali atau dibulatkan menjadi 5 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada penentuan nilai KHM, jumlah keseluruhan sampel adalah 27 sampel yakni:

a. Kelompok 1: ekstrak etanol siwak 20%: 5 sampel b. Kelompok 2: ekstrak etanol siwak 10%: 5 sampel c. Kelompok 3: ekstrak etanol siwak 5%: 5 sampel d. Kelompok 4: ekstrak etanol siwak 2,5%: 5 sampel e. Kelompok 5: ekstrak etanol siwak 1,25%: 5 sampel

f. Kelompok 6: kontrol Mc Farland: 1 sampel

g. Kelompok 7: kontrol negatif (ekstrak etanol siwak tanpa suspensi E. faecalis): 1 sampel

2. Pada penentuan nilai KBM, jumlah keseluruhan sampel adalah 27 sampel yakni:

a. Kelompok 1: ekstrak etanol siwak 20%: 5 sampel b. Kelompok 2: ekstrak etanol siwak 10%: 5 sampel c. Kelompok 3: ekstrak etanol siwak 5%: 5 sampel d. Kelompok 4: ekstrak etanol siwak 2,5%: 5 sampel e. Kelompok 5: ekstrak etanol siwak 1,25%: 5 sampel f. Kelompok 6: kontrol Mc Farland : 1 sampel

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel bebas

Ekstrak etanol batang siwak 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%

Variabel tergantung

Pertumbuhan bakteri E.faecalis

pada media MHB dan MHA dengan penentuan nilai KHM dan KBM

Variabel terkendali

a. Jenis dan asal batang siwak (Salvadora persica) (Sewak Al-MuslimTM

diproduksi di Riyadh, Saudi Arabia)

b. Berat batang siwak sebelum pengeringan (1 kg) dan setelah pengeringan (415 mg)

c. Lama dan suhu pengeringan siwak (1 minggu pada suhu 40oC)

d. Volume etanol yang dipakai (6 liter) e. Konsentrasi etanol yang dipakai

(70%)

f. Waktu perendaman siwak (15 menit) g. Suhu saat perendaman siwak (25oC) h. Waktu perkolasi (2 minggu)

i. Nomor kertas saring yang dipakai (Whatman No.42)

j. Jumlah kertas saring saat perlokasi (3 lapis)

k. Kecepatan tetes cairan dalam perkolator (20 tetes/menit) l. Suhu penguapan rotavapor (46oC) m. Waktu penguapan rotavapor (10 jam)

n. Media pertumbuhan bakteri yaitu

Mueller Hinton Broth dan Mueller Hinton Agar

o. Sterilisasi alat, bahan coba, dan media p. E. faecalis ATCC 29212

q. Jumlah bahan coba yang diteteskan ke media (MHA=50 µl, MHB=1 ml) r. Suhu inkubasi (37oC)

s. Teknik pembiakan E.faecalis

t. Waktu pembiakan E.faecalis (24 jam) u. Waktu pengamatan (24 jam)

Variabel tidak terkendali

a. Lingkungan (kondisi tanah dan iklim) tempat tumbuh batang siwak b. Usia batang siwak

c. Perlakuan terhadap siwak selama tumbuh

d. Lama penyimpanan siwak sampai proses ekstraksi

e. Suhu penyimpanan siwak sampai proses ekstraksi

f. Lama pengiriman dari bahan coba sampai ke Laboratorium Pusat Penyakit Tropis Surabaya g. Suhu saat pengiriman dari bahan

coba sampai ke Laboratorium Pusat Penyakit Tropis Surabaya

3.4.2Variabel Bebas

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak etanol batang siwak 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%.

3.4.3Variabel Tergantung

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah Pertumbuhan bakteri E.faecalis

pada media MHB dan MHA dengan penentuan nilai KHM dan KBM

3.4.4Variabel Terkendali

Variabel terkendali pada penelitian ini terdiri atas:

a. Jenis dan asal batang siwak (Salvadora persica) (Sewak Al-MuslimTM

diproduksi di Riyadh, Saudi Arabia)

b. Berat batang siwak sebelum pengeringan (1 kg) dan setelah pengeringan (415 mg)

c. Lama dan suhu pengeringan siwak (1 minggu pada suhu 40oC) d. Volume etanol yang dipakai (6 liter)

e. Konsentrasi etanol yang dipakai (70%) f. Waktu perendaman siwak (15 menit) g. Suhu saat perendaman siwak (25oC) h. Waktu perkolasi (2 minggu)

i. Nomor kertas saring yang dipakai (Whatman No.42) j. Jumlah kertas saring saat perlokasi (3 lapis)

k. Kecepatan tetes cairan dalam perkolator (20 tetes/menit) l. Suhu penguapan rotavapor (46oC)

m.Waktu penguapan rotavapor (10 jam)

n. Media pertumbuhan bakteri yaitu Mueller Hinton Broth (MHB) dan

Mueller Hinton Agar (MHA)

o. Sterilisasi alat, bahan coba, dan media p. E. faecalis ATCC 29212

r. Suhu inkubasi (37oC)

s. Teknik pembiakan E.faecalis

t. Waktu pembiakan E.faecalis (24 jam) u. Waktu pengamatan (24 jam)

3.4.5Variabel Tidak Terkendali

Variabel terkendali pada penelitian ini terdiri atas:

a. Lingkungan (kondisi tanah dan iklim) tempat tumbuh batang siwak b. Usia batang siwak

c. Perlakuan terhadap siwak selama tumbuh

d. Lama penyimpanan siwak sampai proses ekstraksi e. Suhu penyimpanan siwak sampai proses ekstraksi

f. Lama pengiriman dari bahan coba sampai ke Laboratorium Pusat Penyakit Tropis Surabaya

g. Suhu saat pengiriman dari bahan coba sampai ke Laboratorium Pusat Penyakit Tropis Surabaya

h. pH lingkngan saat dilakukan uji sensitivitas bakteri

3.4.6Definisi Operasional

NO VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL CARA UKUR SKALA

UKUR

Ekstrak yang diperoleh dengan melarutkan 200 mg ekstrak etanol kental batang siwak dalam 1 ml

Mueller Hinton Broth (MHB)

Sesuai SOP Lab.

Ekstrak yang diperoleh dengan mengambil 1/2 dari konsentrasi ekstrak etanol siwak 20% dan dilarutkan dalam 1 ml MHB

Sesuai SOP Lab.

Ekstrak yang diperoleh dengan mengambil 1/2 dari konsentrasi ekstrak etanol siwak 10% dan dilarutkan dalam 1 ml MHB

Sesuai SOP Lab.

Ekstrak yang diperoleh dengan mengambil 1/2 dari konsentrasi ekstrak etanol siwak 5% dan dilarutkan dalam 1 ml MHB

Sesuai SOP Lab.

Ekstrak yang diperoleh dengan mengambil 1/2 dari konsentrasi ekstrak etanol siwak 2,5% dan dilarutkan dalam 1 ml MHB

Sesuai SOP Lab. Pusat Penyakit Tropis UNAIR

NO VARIABEL DEFINISI

OPERASIONAL HASIL UKUR

SKALA

Rasio Visual dengan menggunakan mikroskop

2. KBM (Kadar Bunuh Minimal)

Konsentrasi minimal bahan coba yang dapat membunuh 99,9%

Rasio Visual dengan menggunakan mikroskop (Metode

Drop Plate Mile Mesra)

3.5 Metode Pelaksanaan Penelitian 3.5.1 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah: 1. Batang siwak 1 kg

2. Etanol 70% 6 liter (Kimia Farma, Indonesia) 3. Akuades 1 liter (Kimia Farma, Indonesia)

4. E. faecalis ATCC 29212 (MediMark®Europe, France) 5. Media Mueller Hinton (Difco, USA)

3.5.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 1. Timbangan (Home Line, China)

2. Timbangan analitik (Vibra, Japan) 3. Kertas perkamen 3 kajang

4. Blender (Panasonic, Japan)

5. Kapas 250 gram (Bio Panca, Indonesia) 6. Kertas saring (Whatman no. 42, England)

7. Aluminium foil 1 gulungan (Total Wrap, Indonesia) 8. Perkolator

9. Erlenmeyer (Pyrex, USA)

11. Electronic balance (Ohyo JP2 6000, Japan dan Denver Instrument Company, USA)

12.Autoklaf (Tomy, Japan)

13.Vortex/whirli mixer (Iwaki model TM-100, Japan) 14.Inkubator CO2 (Sanyo, Japan)

15.Pipet mikro (Gilson, France) 16.Piring petri (Pyrex, Japan) 17.Ose dan spiritus

18.Kaca pembesar (Ootsuka ENV-CL, Japan)

3.5.3 Prosedur Penelitian

3.5.3.1Pembuatan Ekstrak Etanol Batang Siwak

Proses pembuatan ekstrak etanol siwak (Lampiran 2) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi USU dan panduan Farmakope Indonesia tahun 1995 dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pembuatan simplisia

Batang siwak dikeluarkan dari kemasannya dan ditimbang sebanyak 1 kg. Batang siwak kemudian dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di dalam lemari pengering dengan suhu 40o selama 14 hari. Tanaman dikatakan sudah kering apabila batang siwak telah mudah dipatahkan. Batang siwak yang telah dikeringkan tersebut kemudian ditimbang kembali dan diperoleh 415 gram batang siwak yang telah kering. Selanjutnya batang siwak kering tersebut dimemarkan dengan alat penggiling tradisional dan dihaluskan dengan blender, dan didapat serat-serat halus batang siwak (simplisia).

b. Proses maserasi

c. Proses perkolasi

Setelah 24 jam, perkolator disiapkan dengan cara meletakkan kapas secukupnya pada bagian dasar wadah perkolator, kemudian di atas kapas tersebut diletakkan kertas saring sebanyak 2 lembar. Kemudian massa simplisia yang telah direndam tersebut dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator dengan hati-hati sambil sesekali ditekan dengan sendok dan di atasnya dilapisi selapis kertas saring. Kemudian etanol 70% dituangkan ke dalam perkolator dan massa disaring dengan lapisan kertas saring sampai cairan tersebut mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari untuk mengetahui apakah perkolator sudah berfungsi dengan baik. Kemudian perkolator ditutup dengan aluminium foil

dan dibiarkan selama 24 jam.

Setelah 24 jam, perkolator dibuka kembali dan cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml per menit atau 20 tetes per menit. Tambahkan berulang-ulang cairan penyari (etanol 70%) secukupnya sehingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia (pada penelitian ini total etanol 70% yang dituangkan ke dalam simplisia adalah sebanyak 6 liter), hingga diperoleh ekstrak cair (jumlah ekstrak cair yang dihasilkan adalah sebanyak 5 liter).

d. Ekstrak cair diuapkan dengan vacuum rotavapor pada suhu 46o C selama 5 jam untuk 2,5 liter ekstrak cair per hari hingga konsistensi seperti madu. Ekstrak yang telah kental tersebut ditimbang dengan timbangan analitik.

e. Kemudian dibuat pengenceran dengan menggunakan MHB. Hasilnya didapat ekstrak senyawa aktif siwak 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%. Ekstrak etanol batang siwak dimasukkan ke dalam botol kaca tertutup lalu disimpan di tempat yang sejuk.

Gambar 8. Bagian siwak yang diambil

Gambar 9. Penimbangan siwak Gambar 7. Batang siwak dalam

kemasan

Gambar 10. Pemotongan siwak Gambar 11. Pengeringan

siwak dalam lemari pengering

Gambar 14. Penghalusan siwak dengan blender

Gambar 16. Perendaman simplisia Gambar 15. Simplisia

siwak

Gambar 17. Proses perkolasi siwak Gambar 12. Siwak yang telah

dikeringkan

Gambar 13. Siwak dimemarkan dengan alat penggiling tradisional

Gambar 18. Penguapan ekstrak cair

3.5.3.2Pembuatan Suspensi Bahan Uji

Ekstrak batang siwak dalam etanol ditimbang menggunakan electronic balance dan massaya disesuaikan dengan konsentrasi yang diinginkan dengan cara dilarutkan dengan media Mueller Hinton Broth (MHB). Mula-mula dilarutkan 200 miligram ekstrak etanol kental batang siwak ke dalam 1 ml MHB untuk mendapatkan konsentrasi 20% ekstrak etanol batang siwak. Kemudian diambil setengah dari konsentrasi 20% dan dilarutkan dalam 1 ml MHB agar diperoleh konsentrasi 10%, dan seterusnya sampai didapat konsentrasi 1,25%. Masing-masing konsentrasi dimasukkan ke dalam tabung dan diberi label.

3.5.3.3Pembuatan Media Bakteri

Sebelum spesimen dibiakkan, terlebih dahulu dibuat media Mueller Hinton Agar (MHA). Sebanyak 12 gram MHA dilarutkan dalam 240 ml akuades kemudian dituangkan ke dalam petri (20 ml/petri) lalu media disterilkan dalam autoklaf selama 15 menit dengan tekanan 2 atm dan suhu 121oC. Kemudian media dimasukkan ke dalm inkubator selama 24 jam untuk melihat apakah ada kontaminasi bakteri atau tidak. Jika steril, media sudah dapat digunakan untuk membiakkan specimen (Lampiran 3).

3.5.3.4Pembiakan Spesimen

E.faecalis yang digunakan adalah spesimen stem sel E. faecalis ATCC 29212 yang dibiakkan secara murni pada media MHA dalam suasana anaerob hingga didapatkan pertumbuhan yang sehat, yang berarti bahwa bakteri tumbuh subur. Ambil beberapa koloni bakteri dengan ose steril lalu diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% hingga konsentrasi 106 CFU/ml (CFU: Colony Forming Unit) atau setara dengan 0,5

Mc Farland Standard (Lampiran 3).

3.5.3.5Penentuan KHM Bahan Coba

batang siwak dari pengenceran yang telah dilakukan tersebut, diambil 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 1 ml suspensi bakteri dengan menggunakan mikropipet ke dalam masing-masing tabung bahan coba tersebut kemudian dicampur dengan vortex, lalu diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam pada inkubator CO2. Kemudian amati perubahan kekeruhan yang terjadi dengan

bantuan spektrofotometer, lalu dibandingkan tabung-tabung tersebut dengan kontrol untuk menentukan nilai KHM.

3.5.3.6Penentuan KBM Bahan Coba

Penentuan KBM bahan coba dilakukan dengan melakukan penghitungan jumlah koloni menggunakan metode Drop Plates Miles Mesra yaitu ekstrak etanol batang siwak 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25%. Setelah diinkubasi pada prosedur penentuan KHM, bahan coba dengan konsentrasi seperti di atas dicampur dengan

vortex dan diambil 50 µl dengan mikropipet untuk tiap konsentrasi lalu diteteskan ke dalam MHA (Lampiran 4), dilakukan 5 kali replikasi, diamkan selama 15-20 menit. Setelah mengering diinkubasi dalam inkubator CO2 dengan suhu 37oC selama 24 jam.

Jumlah koloni bakteri dihitung dengan prinsip satu sel bakteri hidup bila dibiakkan pada media padat akan tumbuh menjadi satu koloni bakteri (Lampiran 5). Apabila bentuk koloni melebar dianggap berasal dari satu koloni, bila bentuknya dua koloni bersinggungan dianggap sebagai dua koloni. Setelah dihitung jumlah koloni bakteri pada masing-masing tetesan, dikalikan dengan faktor pengenceran dan faktor pengali. Oleh karena pada penelitian konsentrasi yang dilakukan yang dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri merupakan konsentrasi awal (sebelum dilakukan dilusi) maka faktor pengenceran x 1. Selain itu karena pada penetesan suspensi bahan coba dan bakteri pada media padat sebanyak 50 µl, maka hasil perhitungan harus dikali dengan faktor pengali 20 untuk mendapatkan hasil standar (CFU/ml). Contoh cara penghitungan koloni bakteri pada bahan coba dengan metode Drop Plate Miles Mesra adalah:

b. Jika tetesan berjumlah 5 koloni, maka jumlah kuman pada sampel cair tersebut adalah 5 x 1 (faktor pengenceran) x 20 (faktor pengali) = 100 CFU/ml.

3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Data dari setiap pemeriksaan dianalisis dengan memakai uji statistik yaitu: 1. Uji analisis varians satu arah (ANOVA) untuk mengetahui efek antimikroba ekstrak etanol siwak terhadap pertumbuhan E. faecalis.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Ekstrak Kental Siwak

Sebelum diekstrak, siwak yang digunakan diidentifikasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa siwak yang digunakan pada penelitian ini adalah dari jenis Salvadora persica dengan suku

Salvadoraceae (Lampiran 6). Adapun ekstrak kental siwak diperoleh dari ekstrak cair batang siwak yang diuapkan dengan vacuum rotavapor pada suhu 46o C selama 5 jam untuk 2,5 liter ekstrak cair per hari. Penguapan dengan vacuum rotavapor

dilakukan selama 2 hari karena jumlah keseluruhan ekstrak cair yang diperoleh adalah 5 liter, sampai diperoleh ekstrak kental dengan konsistensi seperti madu. Ekstrak kental tersebut ditimbang dengan timbangan analitik dan diperoleh hasil ekstrak kental siwak berwarna coklat kehitaman sebanyak 58,669 gram (Gambar 19). Kemudian ekstrak kental siwak dimasukkan ke dalam botol kaca tertutup dan disimpan di tempat yang sejuk.

4.2 Uji Efektivitas Antibakteri

Pada pengujian efek antibakteri ekstrak etanol siwak terhadap E. faecalis, nilai KHM dan KBM ditentukan dengan cara menghitung jumlah koloni bakteri pada media pertumbuhan bakteri yang dilakukan secara visual dengan bantuan mikroskop.

Nilai KHM diperoleh dari konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang tampak secara visual. Sedangkan nilai KBM diperoleh dari konsentrasi minimal bahan coba yang dapat membunuh 99,9% bakteri

Setelah dilakukan pengujian ekstrak etanol siwak terhadap pertumbuhan bakteri E. faecalis pada media pertumbuhan bakteri diperoleh hasil yakni pada media yang diberi ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi 20%, koloni bakteri E. faecalis

berjumlah lebih sedikit daripada jumlah koloni yang ada pada kontrol Mc. Farland. Sedangkan pada pengujian efek antibakteri ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% dijumpai adanya pertumbuhan bakteri dengan bentuk koloni bakteri yang tidak tampak jelas karena koloni bakteri tersebut saling tumpang tindih satu sama lain sehingga memberikan hasil TBUD (Tidak Bisa Untuk Dihitung).

Gambar 20. Pertumbuhan E. faecalis pada media yang diberi ekstrak etanol siwak (a) Ekstrak etanol siwak 20%, (b) Ekstrak etanol siwak 1,25% dengan salah satu bagian diperbesar

(a)

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada media pertumbuhan bakteri (MHA) yang diberikan ekstrak etanol siwak 20%, terlihat koloni E. faecalis yang berbentuk bulat kecil berwarna putih kekuningan (Gambar 20a (tanda panah) dan Gambar 21a). Sedangkan pada media yang diberikan ekstrak etanol siwak 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% (Gambar 20b) bentuk koloni tidak tampak jelas lagi karena koloni saling tumpang tindih satu sama lain (Gambar 21b, 21c, 21d, 21e). Adapun hasil penghitungan bakteri yang dilakukan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 21. Pertumbuhan E. faecalis pada media yang diberi ekstrak etanol siwak (a) Ekstrak etanol siwak 20%, (b) Ekstrak etanol siwak 10%, (c) Ekstrak etanol siwak 5%, (d) Ekstrak etanol siwak 2,5%, (e) Ekstrak etanol siwak 1,25%

(a) (b) (c)

Tabel 1. Hasil uji antibakteri ekstrak etanol siwak terhadap E. faecalis pada konsentrasi 20%, 10%, 5%, 2,5%, 1,25%.

Bahan

Uji Konsentrasi

Replikasi (CFU/ml)* Kontrol

Mc.

Keterangan: 0 = steril, tidak ada pertumbuhan bakteri; TBUD = Tidak Bisa Untuk Dihitung, * = dikali faktor pengencer (x20), CFU/ml = Colony Forming Unit per milliliter

Tabel 1 menunjukkan hasil uji efek antibakteri ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi 20%,10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% terhadap pertumbuhan E. faecalis. Pada konsentrasi 20% ditemukan adanya bakteri pada media dengan nilai yang bervariasi pada setiap replikasi yakni pada replikasi ke-1 dijumpai E. faecalis sebanyak 3,18.103 CFU/ml, pada replikasi ke-2 dijumpai E. faecalis sebanyak 0,66.103 CFU/ml, pada replikasi ke-3 dijumpai E. faecalis sebanyak 1,38.103 CFU/ml, pada replikasi ke-4 dijumpai E. faecalis sebanyak 2,44.103 CFU/ml, pada replikasi ke-5 dijumpai E. faecalis sebanyak 3,52.103 CFU/ml. Nilai mean (rata-rata) dari pertumbuhan E. faecalis yang diberikan ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi 20% adalah 2,236.103 CFU/ml. Jumlah rata-rata bakteri yang dapat dihambat pertumbuhannya pada ekstrak etanol siwak 20% dibandingkan dengan bakteri yang ada pada kontrol

Mc. Farland adalah sebanyak 2,89264.105 CFU/ml (99,23%) (2,92.105

-2,236.103=2,89264.105=99,23% dari kontrol Mc. Farland ).

diberikan ekstrak etanol siwak) ditemukan E. faecalis sebanyak 2,92.105 CFU/ml dan pada kontrol negatif (ekstrak etanol siwak tanpa suspensi E. faecalis) tidak ditemukan bakteri (steril) (Lampiran 7).

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, diperoleh hasil bahwa konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang dapat menghambat pertumbuhan E. faecalis pada penelitian ini adalah sebesar 20%. Sedangkan nilai KBM pada penelitian ini tidak dapat ditentukan karena tidak ada bahan coba yang dapat membunuh 99,9% bakteri

E. faecalis.

Adapun secara statistik, hasil penelitian ini tidak dapat diuji dengan uji statistik parametrik dengan menggunakan uji ANOVA dan LSD karena data yang tersedia tidak semua direpresentasikan dalam angka, yakni dengan adanya data dalam kategori Tidak Bisa Untuk Dihitung (TBUD), serta data yang tersedia tersebut tidak terdistribusi normal. Syarat data yang terdistribusi normal adalah pada uji normalitas akan menghasilkan bentuk histogram yang simetris.

Pada histogram di atas terlihat bahwa puncak batang yang paling tinggi tidak berada simetris (di tengah) sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal. Oleh karena data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal maka tidak dapat dilakukan uji statistik parametrik seperti

ANOVA dan LSD, namun dengan menggunakan uji non-parametrik, yakni uji

Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney.

BAB 5 PEMBAHASAN

Uji efek antibakteri ekstrak etanol siwak terhadap E. faecalis diawali dengan pembuatan ekstrak etanol siwak. Pada tahap pembuatan ekstrak etanol siwak, siwak yang diperlukan sebanyak 1 kg dan diperoleh simplisia sebanyak 415 gram yang kemudian disesuaikan dengan kapasitas perkolator untuk 300 gram simplisia dan dilarutkan dengan etanol 70%. Etanol 70% dipilih sebagai cairan penyari karena pelarut ini bersifat universal yang dapat menarik sebagian besar zat-zat aktif yang terkandung dalam siwak.

Aktivitas antibakteri dari suatu zat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu difusi agar (metode Kirby Bauer) dan dilusi agar. Difusi agar dengan metode Kirby Bauer adalah uji sensitivitas dengan menggunakan kertas cakram (disk) diffusion yang memiliki konsentrasi tertentu dan menggunakan media selektif Mueller Hinton Agar. Metode ini dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia selain interaksi sederhana antara antimikroba dan bakteri (misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular, dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standarisasi keadaan memungkinkan penentuan kerentanan mikroorganisme. Interpretasi hasil uji difusi harus berdasarkan perbandingan antara metode dilusi dan difusi.30

tingkat resistensi dan dapat menjadi petunjuk penggunaan antimikroba. Kerugian metode ini tidak efisien karena pengerjaannya yang rumit, memerlukan banyak alat-alat dan bahan serta memerlukan ketelitian dalam proses pengerjaannya termasuk persiapan konsentrasi antimikroba yang bervariasi.31

Penelitian ini menggunakan metode dilusi yang dikombinasi dengan metode

Drop Plate Miles Mesra yakni bakteri yang diuji ditanam dalam media MHA dan diinkubasi selama 24 jam. Nilai KHM dapat diketahui dari konsentrasi minimal ekstrak etanol siwak yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang tampak secara visual dengan bantuan mikroskop. Setelah ditanam dalam MHA dan diinkubasi selama 24 jam, terlihat bahwa pada konsentrasi 20%, pertumbuhan bakteri

E. faecalis lebih sedikit daripada pertumbuhan bakteri E. faecalis pada kontrol Mc.

Farland. Sedangkan pada konsentrasi 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% juga terlihat

adanya pertumbuhan bakteri, namun jumlah bakteri yang tumbuh tersebut tidak bisa dihitung (TBUD) karena koloni yang tumbuh terlalu banyak (>300 koloni). Jika jumlah koloni bakteri yang tumbuh > 300 koloni, maka penghitungan koloni bakteri tidak dilanjutkan karena akan memberikan hasil yang bias. Oleh sebab itu, hasil pada konsentrasi 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% termasuk ke dalam kategori TBUD. Akan tetapi, ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi 20% ini tidak dapat dikategorikan sebagai nilai Kadar Hambat Minimum (KHM) karena ada selang konsentrasi yakni antara 10% ke 20% yang tidak diuji efek antibakterinya. Peneliti menduga, apabila dilakukan uji efek antibakteri ekstrak etanol siwak dengan konsentrasi di antara 10% dan 20%, kemungkinan akan diperoleh nilai KHM dengan konsentrasi yang lebih kecil dari 20%.

konsentrasi 20%, 10%, 5%, 2,5%, dan 1,25% saja. Oleh karena itu, apabila konsentrasi ekstrak etanol siwak dinaikkan di atas 20%, kemungkinan besar nilai KBM akan diperoleh. Terlebih lagi pada penelitian ini, pada konsentrasi 20%, ekstrak etanol siwak telah dapat membunuh 99,23% Enterococcus faecalis.

Adapun secara statistik, hasil penelitian ini tidak dapat diuji dengan uji statistik parametrik dengan menggunakan uji ANOVA dan LSD karena data yang tersedia tidak semua direpresentasikan dalam angka, yakni dengan adanya data dalam kategori Tidak Bisa Untuk Dihitung (TBUD), serta data yang tersedia tersebut tidak terdistribusi normal. Syarat data yang terdistribusi normal adalah pada uji normalitas akan menghasilkan bentuk histogram yang simetris. Oleh karena data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan uji statistik parametrik seperti ANOVA dan LSD, namun dengan menggunakan uji non-parametrik, yakni uji

Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol siwak (Salvadora persica) memiliki efek antibakteri yang signifikan terhadap Enterococcus faecalis dengan p-value (=0.0001) <0.05.

Pengujian antibakteri ekstrak etanol siwak terhadap E. faecalis dengan konsentrasi 20% kemungkinan akan memberikan hasil yang tidak sama apabila bahan ini digunakan secara klinis pada saluran akar sebab pada penelitian ini bakteri berkontak langsung dengan bahan uji sehingga efektif dalam menghambat pertumbuhan E. faecalis pada konsentrasi 20%, sedangkan penggunaan bahan ini di saluran akar tidak selalu dapat berkontak dengan bakteri karena adanya invasi bakteri ke dalam tubulus dentin. Selain itu, secara klinis, E. faecalis dapat berkoagregasi dengan bakteri lain seperti Fusobacterium nucleatum yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi endodonti.31