Verdcourt) ASAL DARMAGA, SUKABUMI DAN PARUNG

Oleh

Lia Juwita

A24070104

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

LIA JUWITA. Pembentukan Populasi Dasar untuk Perbaikan Produksi Kacang Bogor (Vigna subterranean (L.) Verdcourt) asal Darmaga, Sukabumi dan Parung. (Dibimbing oleh YUDIWANTI WAHYU E.K. dan ENDANG SJAMSUDIN).

Kacang bogor (Vigna subterranea (L.) Verdc.) memiliki kandungan gizi yang baik yaitu mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi serta lemak yang relatif rendah, sehingga dapat dijadikan sebagai pangan alternatif. Selain itu tanaman kacang bogor juga dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk pertanaman di lahan kering. Usaha peningkatan hasil dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor genetik tanaman dan memperbaiki teknik budidaya. Sampai sejauh mana keragaman genetik mempengaruhi produksi dan sifat-sifat apa yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi tanaman yang berpotensi produksi tinggi belum banyak dipelajari. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan membentuk populasi dasar dengan melihat potensi hasil kacang bogor asal Darmaga, Sukabumi dan Parung untuk perbaikan hasil kacang bogor.

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan serta Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman, IPB mulai bulan Maret hingga November 2011. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji nilai tengah, korelasi antar karakter dan kehomogenan koefisien korelasi.

Verdcourt) ASAL DARMAGA, SUKABUMI DAN PARUNG

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

LIA JUWITA

A24070104

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

subterranea

(L.)

Verdcourt)

ASAL

DARMAGA,

SUKABUMI DAN PARUNG

Nama :

LIA JUWITA

NIM :

A24070104

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Yudiwanti Wahyu EK, MS Ir. Endang Sjamsudin, M.Agr.Sc NIP. 19631107 198811 2001 NIP. 19460517 197106 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr. NIP. 19611101 198703 1003

Penulis dilahirkan di kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September 1989. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Aling Tajudin dan Ibu Saodah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Negeri Margahayu VI pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 16 Bekasi dan lulus pada tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Bekasi dan lulus pada tahun 2007.

Tahun 2007 penulis diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor). Selama menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor penulis aktif pada Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) sebagai sekretaris dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian sebagai staf Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Penulis juga aktif dalam kepanitiaan beberapa kegiatan, diantaranya SERI A, Festival Tanaman, Agrosportment dan Seminar Pertanian Nasional.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul Pembentukan Populasi Dasar untuk Perbaikan Produksi Kacang Bogor (Vigna subterranea (L.) Verdcourt) Asal Darmaga, Sukabumi, dan Parung. Penulisan skripsi disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1).

Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Yudiwanti Wahyu EK, MS sebagai dosen pembimbing 1 dan pembimbing akademik serta Ir. Endang Sjamsudin, M.Agr.Sc sebagai dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, pengajaran serta arahannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kedua orang tua seta keluarga yang telah memberikan dukungan yang tulus baik moril maupun materiil.

3. Dita Actaria sebagai teman satu bimbingan skripsi yang telah membantu dalam penelitian ini.

4. Indah Permata Dewi, Elfa Najata, Mirasetti, Miftakhul Bakhrir, Winda, Desi, Fikrin, Afifah, Cutrisni, Ima, Merry, Gatra, Vitho, Trisnani, Mukhlis, Zaenal, Syaharizan, Walad, Guntur, Ardoyo, Ayu, Indri, Pitri, Nandya, Alfia, Enen, Istir serta teman-teman Agronomi dan Hortikultura yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam membantu penelitian ini.

5. Ibu Marwiyah selaku staf Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman IPB dan staf Kebun Percobaan Cikabayan, IPB

Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang memerlukan.

Bogor, Oktober 2012

Halaman

DAFTAR TABEL... ii

DAFTAR GAMBAR... iii

DAFTAR LAMPIRAN... iv

PENDAHULUAN... 1

Latar Belakang... 1

Tujuan... 2

TINJAUAN PUSTAKA... 3

Asal dan Taksonomi... 3

Syarat Tumbuh... 3

Morfologi..……… 4

Korelasi antar Sifat Tanaman... 6

BAHAN DAN METODE... 7

Tempat dan Waktu... 7

Bahan dan Alat... 7

Metode Penelitian... 7

Pelaksanaan Percobaan... 8

Pengamatan... 9

Analisis Data………. 9

HASIL DAN PEMBAHASAN... 13

Kondisi Umum Penelitian... 13

Keragaan Tanaman Kacang Bogor... 16

Uji Nilai Tengah... 18

Korelasi Antar Karakter... 23

Kehomogenan Koefisien Korelasi... 32

KESIMPULAN DAN SARAN... 34

Kesimpulan………... 34

Saran……….. 34

DAFTAR PUSTAKA... 35

Nomor Halaman

1 Komponen kisaran, rataan dan ragam beberapa peubah kacang

bogor dari penelitian Actaria (2012)... 18

2 Hasil uji nilai tengah beberapa peubah pada populasi asal kacang

bogor... 20

3 Keragaan tanaman kacang bogor asal Sukabumi... 20

4 Hasil uji nilai tengah beberapa peubah pada tanaman kacang

bogor terpilih………... 22 5 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Darmaga……… 24 6 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Darmaga……… 25 7 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Sukabumi 1………... 26

8 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Sukabumi 1………... 27

9 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Sukabumi 2………... 27

10 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Sukabumi 2………... 28

11 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Parung 1……… 29

12 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Parung 1……… 30

13 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Parung 2……… 30 14 Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Parung 2……… 31

15 Kehomogenan koefisien korelasi antar peubah pada tanaman

Nomor Halaman

1 Helai daun kacang bogor berbentuk lanset, trifoliate (kiri) dan

bunga berwarna kuning (kanan)... 6

2 Tanaman kacang bogor saat 6 MST...………. 13 3 Tanaman yang terserang hama belalang (kiri) dan Sitophilus sp.

(kanan)... 14

4 Tanaman yang terserang penyakit bercak daun (kiri) dan

Nomor Halaman

1 Cara pengukuran beberapa karakter pengamatan kacang bogor... 38

2 Bunga kacang bogor... 38

3 Data curah hujan dari bulan Maret sampai Juli 2011 di Darmaga.. 38

4 Hasil uji kehomogenan ragam populasi kacang bogor asal

Sukabumi dan Parung... 39

5 Hasil uji nilai tengah populasi kacang bogor asal Sukabumi dan

Parung... 39

6 Keragaan tanaman kacang bogor asal Darmaga, Sukabumi dan

Parung... 39

7 Keragaan populasi asal dan tanaman terpilih kacang bogor asal

Darmaga, Sukabumi dan Parung... 40

8 Rekapitulasi uji korelasi kacang bogor pada tanaman kacang

Latar Belakang

Kacang bogor (Vigna subterranea (L.) Verdc.) merupakan tanaman kacang-kacangan asal Afrika Barat yang mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi serta lemak yang relatif rendah (NAS, 1979). Berdasarkan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981), kandungan kacang bogor per 100 g berat dapat dimakan (BDD) adalah 370 kalori, protein 16 g, karbohidrat 65 g, lemak 6 g, dan air 1%. Key (1979) dan NAS (1979) menyatakan bahwa protein yang terdapat dalam kacang bogor mengandung methionin yang lebih tinggi daripada kacang-kacangan lain. Dengan demikian kacang bogor mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk diversifikasi pangan.

Bambara groundnut atau kacang bogor sudah mulai dibudidayakan di Indonesia, namun daerah penyebarannya masih belum begitu luas. Budidaya kacang bogor hanya dilakukan secara lokal pada lahan yang terbatas luasnya (Samsoedin dan Harmastin, 1989). Tanaman kacang bogor juga dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk pertanaman di lahan kering karena kemampuannya untuk hidup dan bertahan pada kondisi demikian, bahkan tanaman tersebut dikenal toleran terhadap keterbatasan hara tanah (Maesen, 1993). Seperti halnya kacang tanah, kacang bogor membentuk polong dan biji di dalam tanah, akan tetapi kacang bogor masih mampu menghasilkan biji pada kondisi yang terlalu kering untuk kacang tanah, jagung dan sorgum (NAS, 1979).

Produksi kacang bogor di Afrika rata-rata mencapai 650-850 kg biji/ha dengan hasil terendah 56-112 kg/ha di Zambia dan tertinggi 3,580 kg/ha di Rhodesia (NAS, 1979). Madamba (1995) melaporkan bahwa pada kondisi lingkungan tumbuh marjinal di Zimbabwe dihasilkan 300 kg/ha, tetapi pada kondisi lingkungan tumbuh optimal, tanaman kacang bogor mampu menghasilkan 4 ton/ha biji kering.

teknik budidaya. Sampai sejauh mana keragaman genetik mempengaruhi produksi dan sifat-sifat apa yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi tanaman yang berpotensi produksi tinggi belum banyak dipelajari. Sampai saat ini juga pertumbuhan dan pembentukan polong kacang bogor belum banyak diketahui. Pengetahuan pola pertumbuhan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan tindakan budidaya berikutnya.

Penelitian ini dilakukan pembentukan populasi dasar dengan asal benih yang berbeda untuk perbaikan produksi kacang bogor. Pembentukan populasi dasar ini dilakukan dengan mengambil tanaman terpilih dari masing-masing asal berdasarkan keragaan diameter kanopi terbaik. Pemilihan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

Tujuan

Asal dan Taksonomi

Kacang bogor dalam bahasa Inggris dinamakan Bambara groundnut, termasuk ke dalam famili Leguminoceae, subfamilli Papilionaceae (Purseglove, 1981; Samsoedin, 1989). Kacang bogor pertama kali dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1763 dengan nama botani Glycine subterra, tetapi pada tahun 1806 nama botani tersebut diganti menjadi Voandzeia subterranea oleh Du Petit Thouars (Doku dan Karikari, 1971; Samsoedin, 1989). Kemudian penamaan kacang bogor berubah menjadi Vigna subterranea (L.) Verdc. setelah ditemukan kesamaan antara kacang bogor dengan vigna (Goli, 1995).

Komoditas ini kemungkinan berasal dari Bambara, daerah di dekat Timbuktu wilayah Mali, Afrika Barat (De Kock, 2004). Purseglove (1974) juga menyatakan bahwa tanaman ini ditemukan tumbuh liar di Afrika Barat, dibudidayakan di seluruh bagian tropis Afrika selama beberapa abad. Namun, sumber lain menyebutkan daerah asal dan penyebaran kacang bogor adalah wilayah utara Nigeria dan Kamerun (Goli, 1995; PROSEA, 2010). Selanjutnya, penyebaran tanaman ini menuju Amerika, Australia, Asia Tengah termasuk Indonesia (PROSEA, 2010). Budidaya kacang bogor di Indonesia banyak dijumpai terutama di Jawa Barat yaitu di sekitar daerah Bogor, Bandung, Sukabumi (Samsoedin dan Harmastin, 1989) dan Gresik (Kurniawan et al., 2006).

Syarat Tumbuh

tumbuh dengan sangat baik pada tanah liat berpasir dengan pH optimum untuk pertumbuhan antara 5.0 sampai 6.5 (PROSEA, 2010).

Purseglove (1974) mengemukakan bahwa tanaman ini dapat tumbuh pada tanah dengan kondisi rendah hara pada iklim yang panas, juga mampu tumbuh pada daerah kering dimana lahan tersebut tidak optimum untuk tanaman kacang-kacangan lainnya. Menurut Duke et al. (1970) cuaca yang terang dan suhu yang tinggi serta sinar matahari yang banyak sangat disukai kacang bogor dari saat tanam sampai pembungaan. Produksi terbaik dicapai pada kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi, curah hujan yang cukup dan merata selama fase perkecambahan sampai pembungaan (Duke et al., 1977). NAS (1979) melaporkan bahwa tanaman ini toleran terhadap curah hujan tinggi kecuali pada fase pematangan polong. Selain itu dilaporkan pula tanaman akan tumbuh lebih subur pada keadaan tanah yang bertekstur ringan berpasir atau lempung berpasir karena dapat mempermudah bakal buah menembus tanah. Kelebihan lain kacang bogor adalah kemampuannya untuk berproduksi di tanah miskin, bahkan menurut NAS (1979) tanaman kacang bogor lebih menyukai tanah miskin.

Secara umum, NAS (1979) menyatakan bahwa tercapainya umur kematangan antara 3-6 bulan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa varietas di Indonesia umumnya dipanen setelah berumur 4 bulan. Penentuan tercapainya umur kematangan pada kacang tanah dan kacang bogor sulit dilakukan karena polong terdapat di dalam tanah (Baharsjah, 1983). Kriteria saat panen tanaman tersebut adalah apabila sebagian besar daun telah luruh dan polong telah bernas dengan biji yang mengeras apabila dikupas kulit biji sudah tipis.

Morfologi

Tanaman kacang bogor adalah tanaman indeterminate, herba tahunan dengan tinggi mencapai 30 cm, bercabang banyak, batang yang berdaun lateral yang berada di atas permukaan tanah. Tipe perkecambahan kacang bogor adalah hipogeal (Linneman dan Azam-Ali, 1993).

daun berwarna merah muda, ungu atau hijau kebiru-biruan. Tanaman mulai membentuk cabang kurang lebih satu minggu setelah berkecambah. Setiap cabang terdiri dari sekitar 12 ruas. Ruas pertama terbentuk kurang lebih 10 hari setelah biji berkecambah, ruas-ruas selanjutnya terbentuk dengan interval waktu seminggu (Doku dan Karikari, 1971). Menurut Elia (1985) cabang per tanaman merupakan komponen hasil yang penting pada kacang bogor.

Ruas-ruas batang sangat pendek sehingga memberikan penampakan bunch

Gambar 1. Helai daun kacang bogor berbentuk lanset, trifoliate (kiri) dan bunga berwarna kuning (kanan)

Korelasi antar Sifat Tanaman

Korelasi antar sifat tanaman merupakan hal yang penting dalam seleksi. Jhonson et al. dan Liang et al. dalam Suwelo (1983) menyatakan bahwa korelasi antar sifat yang dianggap penting dengan sifat lain yang dianggap tidak penting akan berguna untuk menjadi indikator terhadap sifat pasangannya yang dianggap lebih penting itu. Menurut Kasno et al. (1983) korelasi dapat dijadikan petunjuk bagi sifat yang mungkin digunakan sebagai indikator bagi sifat-sifat yang dikehendaki.

Elia (1985) menyatakan bahwa seleksi pada kacang bogor dapat didasarkan pada komponen hasil dengan hasil sebagai sifat utama. Pada tanaman kedelai terdapat korelasi negatif nyata antara bobot 100 butir biji dengan jumlah cabang per tanaman (Tano et al., 1980). Panjang cabang primer pertama, luas daun, jumlah polong, jumlah bunga dan tinggi tanaman berkorelasi positif dengan produksi kacang tanah (Rao, 1980).

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan, IPB yang berada pada ketinggian 220 m di atas permukaan laut dengan tipe tanah latosol. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai Agustus 2011. Pengamatan jumlah polong dan bobot polong kering dilaksanakan di Laboraturium Genetika dan Pemuliaan Tanaman, IPB pada bulan September hingga November 2011.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang bogor yang berbeda asalnya yaitu asal Darmaga, Sukabumi dan Parung. Bahan lain yang digunakan adalah kapur, pupuk kandang kambing, urea, SP-36 dan KCl. Untuk pengendalian hama dan penyakit digunakan Karbofuran. Alat yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah alat tulis, timbangan, label, ember, ajir serta alat budidaya.

Metode Penelitian

Pelaksanaan Percobaan

Persiapan dimulai dengan mencari benih kacang bogor yang banyak dibudidayakan petani. Kacang bogor yang didapatkan berasal dari Darmaga, Sukabumi dan Parung. Namun kacang bogor ini harus dikeringkan terlebih dahulu karena kacang bogor yang didapatkan masih dalam kondisi basah. Setelah itu, persiapan lahan berupa pembabatan gulma dan olah tanah dilakukan satu minggu sebelum tanam, sekaligus dengan pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang dengan dosis 5 ton/ha dan pemberian kapur dengan dosis 400 kg/ha.

Lahan berukuran 77 m x 8 m dibagi menjadi lima petak yaitu Darmaga, Sukabumi 1, Sukabumi 2, Parung 1 dan Parung 2 dengan ukuran masing-masing petak berbeda tergantung jumlah benih yang ada dan kondisi lahan, namun kesemuanya itu untuk membentuk populasi sebesar 1,159 tanaman. Jarak tanam yang digunakan adalah 60 cm x 60 cm dengan setiap baris terdiri atas 13 tanaman. Jarak tanam lebar ini digunakan agar tanaman menunjukkan keragaan terbaik.

Penanaman dilakukan satu minggu setelah olah tanah dengan cara ditugal, 1 butir per lubang tanam. Pupuk urea dengan dosis 100 kg/ha diberikan dua kali, yaitu 1/3 dosis saat tanam dan sisanya pada saat 5 minggu setelah tanam (MST). Selain itu, diberikan pula pupuk SP-36 dan KCl dengan dosis masing-masing 150 kg/ha dan 75 kg/ha yang semuanya diberikan pada saat tanam pada lubang disamping lubang tanam. Untuk pengendalian hama dilakukan dengan pemberian Karbofuran dengan dosis 30 kg/ha bersamaan dengan ditanamnya benih pada lubang tanam. Pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan untuk menghindari banyaknya gulma pada saat panen yang menyulitkan pemanenan. Pembumbunan dilakukan saat tanaman berumur 4 MST, 7 MST, 10 MST dan 13 MST, pembumbunan dilakukan untuk memudahkan pembentukan polong. Pemeliharaan dilakukan sampai tanaman siap panen.

mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering. Selanjutnya dilakukan pengamatan berupa komponen hasil produksi, setelah itu kacang bogor dikeringkan dan disimpan.

Pengamatan

Peubah yang diamati mencakup :

1. Umur berbunga (HST) per tanaman yang dihitung pada saat 50% populasi berbunga

2. Diameter kanopi dan panjang tangkai tanaman per tanaman yang diamati satu minggu sebelum panen

3. Jumlah polong total, jumlah polong bernas dan jumlah polong cipo per tanaman

4. Bobot polong basah per tanaman

5. Bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas per tanaman 6. Jumlah cabang dan jumlah buku per tanaman untuk tanaman terpilih

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan :

1. Sebaran data untuk populasi asal dan tanaman terpilih

Dari data yang diperoleh untuk setiap peubah, ditentukan nilai terendah dan tertinggi serta dihitung rata-rata, ragam dan simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari ragam. Perhitungan kisaran, rata-rata, ragam dan simpangan baku dihitung dengan bantuan software

2. Koefisien keragaman (KK) untuk populasi asal dan tanaman terpilih

��= �� × 100% dan �� = × 100%

Keterangan: KK = koefisien keragaman, = simpangan baku populasi, � = nilai tengah populasi, s = simpangan baku tanaman terpilih,

= nilai tengah tanaman terpilih

3. Uji Kehomogenan Ragam (Uji F)

Ragam yang diuji adalah ragam populasi yang bertujuan untuk kesamaan nilai tengah kedua populasi. Apabila ragam antar petak sama besar tidak perlu dilakukan uji kehomogenan ragam, namun ragam antar petak dalam penelitian ini tidak sama besar. Asumsi data semua petak berdistribusi normal, sehingga metode pengujian ragam yang digunakan adalah pengujian ragam terbesar dibandingkan ragam terkecil.

�ℎ� �� = 2

� 2

� = �∝ 2(� 2 −1; � 2 � −1)

�ℎ� �� ≤ � maka ragam sama

Keterangan: s2 = ragam contoh, ∝= taraf nyata, n = jumlah data

4. Uji Nilai Tengah

Populasi asal

Uji nilai tengah digunakan untuk mengetahui perbedaan diantara dua nilai tengah dari dua populasi. Dalam pengujian ini terdapat dua macam pengujian yaitu uji t untuk ragam sama dan uji t untuk ragam tidak sama. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan uji kehomogenan ragam sebelum melakukan uji nilai tengah. Pengolahan data untuk uji nilai tengah ini dilakukan dengan menggunakan software SAS 9.1.3.

Tanaman terpilih

penelitian ini, data dalam populasi diasumsikan normal. Uji nilai tengah dihitung dengan menggunakan rumus menurut Steel and Torrie (1993):

ℎ� �� = − � �

= (∝ 2; =�−1)

ℎ� �� < maka nilai tengah tidak nyata

Keterangan: = nilai tengah tanaman terpilih, � = nilai tengah populasi, s = simpangan baku tanaman terpilih, db = derajat bebas, n = jumlah data tanaman terpilih

5. Korelasi antar karakter untuk tanaman terpilih

Hubungan antara karakter ditunjukkan dari nilai koefisien korelasinya (r) yang dihitung melalui rumus menurut Steel and Torrie (1993):

= − −

− 2 − 2

Keterangan: x = peubah I, = nilai tengah peubah I y = peubah II, = nilai tengah peubah II

Pengolahan data untuk pengujian korelasi dilakukan dengan menggunakan

software qbasic-KOREL. Nilai r dari perhitungan akan dibandingkan dengan nilai r dari tabel koefisien korelasi linear sederhana pada taraf nyata 5% dan 1%.

Tidak berkorelasi (tidak nyata) jika r-hitung < r-tabel 5%

Berkorelasi positif jika nilainya nyata (r-hitung > r-tabel 5% dan 1%) dan bernilai positif

Berkorelasi negatif jika nilainya nyata (r-hitung > r-tabel 5% dan 1%) dan bernilai negatif

6. Kehomogenan koefisien korelasi untuk tanaman terpilih

Pengolahan data untuk pengujian korelasi dilakukan dengan menggunakan

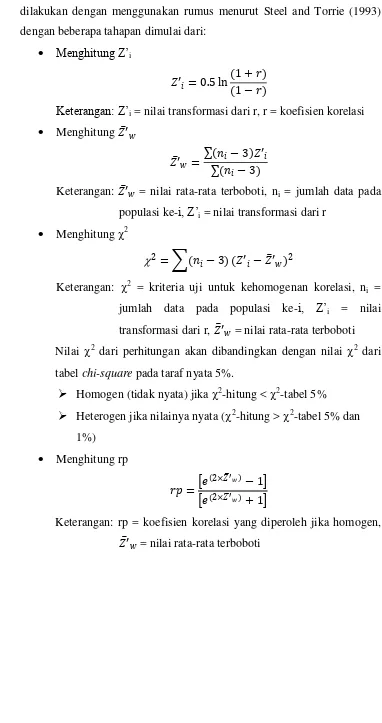

dilakukan dengan menggunakan rumus menurut Steel and Torrie (1993) dengan beberapa tahapan dimulai dari:

Menghitung Z’i

′� = 0.5 ln

1 +

1−

Keterangan: Z’i = nilai transformasi dari r, r = koefisien korelasi

Menghitung ′

′ = ��−3 ′�

�� −3

Keterangan: ′ = nilai rata-rata terboboti, ni = jumlah data pada

populasi ke-i, Z’i = nilai transformasi dari r

Menghitung 2

2 = �

� −3 ′�− ′ 2

Keterangan: 2 = kriteria uji untuk kehomogenan korelasi, ni =

jumlah data pada populasi ke-i, Z’i = nilai

transformasi dari r, ′ = nilai rata-rata terboboti Nilai 2 dari perhitungan akan dibandingkan dengan nilai 2 dari tabel chi-square pada taraf nyata 5%.

Homogen (tidak nyata) jika 2-hitung < 2-tabel 5%

Heterogen jika nilainya nyata (2-hitung > 2-tabel 5% dan 1%)

Menghitung rp

�=

2× ′ −1

2× ′ + 1

Keterangan: rp = koefisien korelasi yang diperoleh jika homogen,

Kondisi Umum Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan dengan ketinggian 220 m dpl. Pertanaman kacang bogor dilakukan pada lahan bera dengan tipe tanah latosol yang memiliki tekstur lempung berliat.

Gambar 2. Tanaman kacang bogor saat 6 MST

Selama penelitian berlangsung, keadaan cuaca tidak menentu. Dimana dua bulan pertama penanaman kacang bogor didera hujan hampir setiap hari, sehingga cukup banyak tanaman yang terserang penyakit, karena keadaan di sekitar tanaman yang menjadi lembab. Handoko (1993) menyatakan karena banyak hujan, maka banyak air yang dapat diuapkan sehingga suatu daerah menjadi lembab. Secara umum kondisi pertanaman kacang bogor pada saat penelitian cukup baik. Data iklim dapat dilihat pada Lampiran 3.

Lingkungan tempat tumbuh kacang bogor juga menjadi faktor penentu munculnya serangan penyakit. Di sekitar lahan penelitian tumbuh beberapa pohon yang tinggi, sehingga ada petak yang mendapat naungan dan ada pula petak yang tidak mendapat naungan. Petak yang mendapat naungan dari pohon lebih banyak terserang penyakit dibandingkan yang tidak mendapat naungan. Banyaknya tanaman yang mati ini mempengaruhi terhadap seleksi hasil nantinya.

tertinggi dimiliki oleh kacang bogor asal Sukabumi, hal ini diduga karena kondisi awal kacang bogor ini yang didapatkan sudah dalam bentuk benih kering. Kacang bogor asal Darmaga dan Parung masih dalam keadaan segar atau basah yang kemudian terlebih dahulu dikeringkan sebelum ditanam.

Tanaman kacang bogor relatif lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan tanaman kacang-kacangan lainnya seperti kacang tanah dan cowpea

(Billington Beggemann, 1988 dalam Karikari et al., 1995). Selama masa pertanaman dijumpai gangguan antara lain oleh hama dan penyakit. Hama yang menyerang pertanaman kacang bogor dalam penelitian ini adalah hama belalang (Valanga nigricornis) yang menyerang dari awal hingga akhir masa pertanaman dengan memakan daun (Gambar 3) dan hama kepik penghisap polong (Riptortus linearis) yang menyerang setelah tanaman kacang bogor memasuki masa generatif dan menyebabkan kehampaan pada polong kacang bogor. Serangan kutu daun (Aphis sp.) juga menyerang pertanaman kacang bogor dengan gejala yang ditimbulkan adalah bekas lubang-lubang hasil tusukan kutu daun. Semut (Hymenoptera sp.) memakan biji tanaman kacang bogor saat awal tanam. Hama yang menyerang pada saat penjemuran benih kacang bogor atau saat penanganan pasca panen adalah hama gudang (Sitophilus sp.) yang mengakibatkan rusaknya benih-benih kacang bogor (Gambar 3).

Gambar 3. Tanaman yang terserang hama belalang (kiri) dan Sitophilus sp. (kanan)

Penyakit yang menyerang tanaman adalah bercak daun dan penyakit keriting yang disebabkan oleh virus. Bercak daun yang disebabkan oleh cendawan

menyebabkan daun menjadi layu dan berwarna bercak coklat dan pada serangan yang berat, daun menjadi luruh. Penyakit bercak daun umumnya terjadi pada fase generatif tanaman dan akan bertambah selama pembungaan sampai pengisian polong (Sumartini, 2008; Nugrahaeni, 1993). Penyakit ini sering dihubungkan dengan tanaman yang siap panen, tetapi penyakit ini juga dapat menyerang tanaman yang masih muda. Penyakit bercak daun dapat mengurangi fotosintesis daun yang berakibat berkurangnya produksi polong yang berpengaruh terhadap bobot panen.

Tanaman yang diserang penyakit keriting, daunnya menjadi keriting dan pertumbuhannya terhambat (kerdil). Daun dan tangkai daun menjadi kecil dan mengkerut. Serangan penyakit ini dapat menyebabkan hasil produksi rendah yang ditandai dengan jumlah polong, bobot basah dan kering yang rendah bahkan tidak ada sama sekali.

Gambar 4. Tanaman yang terserang penyakit bercak daun (kiri) dan keriting (kanan)

Masalah lain yang menyulitkan pemeliharaan tanaman adalah gangguan gulma. Beberapa tanaman pangan kacang-kacangan tidak kuat berkompetisi dengan gulma dan menyebabkan penurunan produksi. Pertumbuhan gulma di lahan penelitian sangat cepat karena penggunaan pupuk kandang. Selain itu, lahan yang digunakan adalah lahan bera yang tinggi persaingan gulmanya. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan intensitas pengendalian yang tinggi di seluruh area pertanaman. Gulma yang tumbuh antara lain Borreria alata, Mimosa pudica, Arachis sp., Phylanthus niruri, Phylantus angulata, Axonopus compressus

dan Cynodon dactylon yang mengganggu selama pertanaman kacang bogor dan berkompetisi dalam memperoleh cahaya serta sarana tumbuh lainnya seperti unsur hara.

Nasoetion (1981), tanaman kacang bogor mulai membentuk bunga ketika telah mencapai umur 50 HST. Kakikari et al. (1972) melaporkan tanaman kacang bogor memasuki umur berbunga pada 44-60 HST, umumnya pada 80 HST 50% populasi telah berbunga. Pada umur 111 HST tanaman kacang bogor sudah dapat dipanen. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang terus menerus hujan yang disertai dengan tingkat penyebaran penyakit yang tinggi. Selain itu tanaman kacang bogor merupakan tanaman tahunan sehingga perlu dipotong siklusnya untuk menentukan waktu panen. Dari keseluruhan polong yang dihasilkan ada beberapa polong yang telah berkecambah, hal ini diduga karena biji yang terdapat dalam polong telah memasuki masak fisiologisnya.

Keragaan Tanaman Kacang Bogor

Karakter kuantitatif yang diamati terdiri atas karakter vegetatif dan generatif. Karakter vegetatif yang diamati meliputi diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, jumlah cabang dan jumlah buku. Karakter generatif mencakup umur berbunga, jumlah polong total, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong basah, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas.

Populasi kacang bogor dipisahkan menjadi lima berdasarkan petakan yang ditanam yaitu Darmaga, Sukabumi 1, Sukabumi 2, Parung 1 dan Parung 2. Kelima petakan tersebut dibandingkan berdasarkan nilai-nilai keragaan, uji nilai tengah, korelasi antar karakter dan kehomogenan koefisien korelasi. Pada Lampiran 6 disajikan keragaan tanaman kacang bogor untuk kelima petak tersebut.

Umur berbunga diamati untuk menghitung waktu pengisian polong kacang bogor yang berguna untuk menentukan waktu panen. Periode perkembangan polong paling lama 30 hari setelah penyerbukan. Biji berkembang dalam 10 hari berikutnya (Doku dan Karikari, 1971). Pengamatan hari berbunga dilakukan saat populasi tanaman mulai berbunga sampai 50% populasi tanaman berbunga.

Bobot polong basah diamati dengan menghitung bobot polong setelah panen. Jumlah polong bernas merupakan jumlah polong yang memiliki biji kacang bogor. Jumlah polong bernas sangat diperlukan untuk perhitungan produksi hasil, karena permintaan konsumsi dan ketersediaan benih.

Polong cipo adalah polong tanpa biji atau polong hampa. Harapan yang diinginkan pada peubah ini adalah didapatkan populasi yang memiliki polong cipo dengan nilai tengah dan ragam yang kecil. Pengamatan ini dilakukan saat kondisi polong kering. Polong cipo ini muncul karena terlalu lamanya siklus panen. Kacang bogor merupakan tanaman tahunan sehingga siklus pertumbuhannya harus dipotong untuk menentukan waktu panen. Jumlah polong cipo pada penelitian ini cukup banyak sekitar 30% dari jumlah polong total. Penurunan jumlah polong cipo dapat dilakukan dengan memperpanjang umur panen, sehingga polong-polong tersebut memiliki kesempatan untuk tahap pengisian polong. Namun polong-polong lain yang sudah matang akan mulai berkecambah, sehingga polong cipo tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan hasil korelasi, semakin banyak jumlah polong maka semakin banyak jumlah polong cipo, namun semakin banyak jumlah polong bernas tidak berkorelasi dengan jumlah polong cipo.

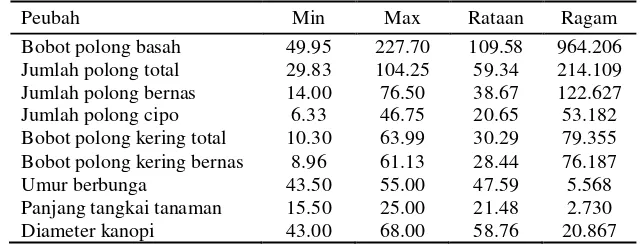

Tabel 1. Komponen kisaran, rataan dan ragam beberapa peubah kacang bogor dari penelitian Actaria (2012)

Peubah Min Max Rataan Ragam

Bobot polong basah 49.95 227.70 109.58 964.206 Jumlah polong total 29.83 104.25 59.34 214.109 Jumlah polong bernas 14.00 76.50 38.67 122.627 Jumlah polong cipo 6.33 46.75 20.65 53.182 Bobot polong kering total 10.30 63.99 30.29 79.355 Bobot polong kering bernas 8.96 61.13 28.44 76.187 Umur berbunga 43.50 55.00 47.59 5.568 Panjang tangkai tanaman 15.50 25.00 21.48 2.730 Diameter kanopi 43.00 68.00 58.76 20.867

Ragam bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas pada penelitian Actaria (2012) lebih kecil (Tabel 1) daripada ragam populasi pada penelitian ini (Lampiran 6). Namun nilai tengah penelitian Actaria (2012) lebih tinggi daripada penelitian ini. Dengan demikian nilai tengah dan penyimpangan penelitian Actaria (2012) lebih tinggi daripada penelitian ini.

Uji Nilai Tengah Populasi Asal

Ketujuh karakter tersebut diuji dengan uji F dan uji t untuk mengetahui hasil yang terbaik. Hal pertama yang dilakukan adalah menguji dua petak yang berasal dari asal yang sama yaitu Sukabumi (petak Sukabumi 1 dan Sukabumi 2) dan Parung (petak Parung 1 dan Parung 2).

Hasil uji F antara petak Sukabumi 1 dan Sukabumi 2 pada semua karakter yang diamati menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata artinya ragam populasi di kedua petak adalah sama (homogen). Namun berbeda dengan hasil uji F antara petak Parung 1 dan Parung 2, pada karakter umur berbunga dan jumlah polong cipo menunjukkan hasil berbeda nyata artinya ragam populasi umur berbunga dan jumlah polong cipo di kedua petak adalah tidak sama (heterogen) (Lampiran 4).

artinya nilai tengah populasi yang dimiliki kedua petak berbeda, sehingga untuk pengujian selanjutnya diperlukan beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini mengacu pada tujuan akhir dari penelitian ini yaitu perbaikan produksi, sehingga dibutuhkan populasi yang memiliki potensi yang baik untuk dilanjutkan pada pemuliaan tanaman kacang bogor untuk tahap seleksi berikutnya.

Pengujian ini berkaitan dengan nilai tengah, maka perlu dilihat nilai tengah populasi dari masing-masing petak. Antara petak Sukabumi 1 dan Sukabumi 2 yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Sukabumi 2 (49 HST) dengan harapan umur berbunga yang lebih genjah akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk karakter lainnya, hasil uji t menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata artinya nilai tengah populasi yang dimiliki kedua petak sama, sehingga kedua petak tersebut dapat kembali menjadi satu populasi yaitu Sukabumi.

Hasil uji t antara petak Parung 1 dan Parung 2 pada karakter umur berbunga, bobot polong basah dan jumlah polong cipo menunjukkan hasil berbeda nyata. Pada karakter umur berbunga antara petak Parung 1 dan Parung 2 yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Parung 2 (55 HST), karena memiliki umur berbunga yang lebih genjah. Petak Parung 1 memiliki potensi untuk dikembangkan pada karakter bobot polong basah dan jumlah polong cipo yaitu 53.13 g dan 6 polong cipo dari 23 polong total per tanaman yang dihasilkan. Sedangkan untuk karakter lainnya, hasil uji t menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, sehingga kedua petak tersebut dapat kembali menjadi satu populasi yaitu Parung.

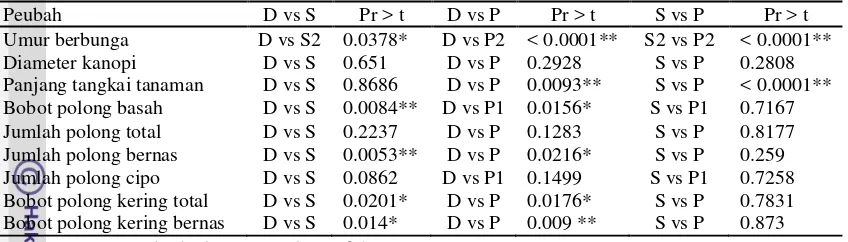

Tabel 2. Hasil uji nilai tengah beberapa peubah pada populasi asal kacang

Keterangan: *: berbeda nyata pada taraf 5% **: berbeda nyata pada taraf 1%

Tabel 3. Keragaan tanaman kacang bogor asal Sukabumi

Peubah Kisaran Rataan Simpangan Ragam Koefisien keragaman Bobot polong kering bernas 0-73.77 14.63 12.33 151.98 84.24

Hasil uji t pada peubah diameter kanopi, jumlah polong total dan jumlah polong cipo antara Darmaga dan Sukabumi menunjukkan hasil tidak berbeda nyata begitu pula antara Darmaga dan Parung serta antara Sukabumi dan Parung. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tengah untuk peubah diameter kanopi, jumlah polong total dan jumlah polong cipo yang dimiliki kacang bogor asal Darmaga, Sukabumi dan Parung adalah sama.

Hasil uji t pada peubah bobot polong basah antara Darmaga dan Sukabumi serta antara Darmaga dan Parung 1 menunjukkan hasil yang berbeda nyata, namun berbeda dengan hasil uji t antara Sukabumi dan Parung 1 yang menunjukkan hasil tidak berbeda nyata. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tengah untuk peubah bobot polong basah yang dimiliki kacang bogor Sukabumi dan Parung 1 adalah sama. Namun dengan melihat koefisien keragaman yang dimiliki, kacang bogor asal Sukabumi memiliki koefisien keragaman yang lebih besar yaitu 79.88% dengan nilai tengah sebesar 54.18 + 43.28 g. Apabila nilai tengahnya ditambahkan dengan simpangannya, maka didapatkan nilai sebesar 97.46 g yang peningkatannya hampir dua kali nilai tengahnya. Angka ini masih jauh dibawah nilai tertingginya yaitu 249.5 g. Oleh karena itu, peubah bobot polong basah tersebut dapat dinaikkan sebesar 4.5 kali dari nilai tengahnya hingga mencapai potensi tertingginya.

bogor asal Sukabumi ini memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan peubah panjang tangkai tanaman, bobot polong basah, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas dengan individu yang lebih beragam.

Populasi Terpilih

Tanaman terpilih diambil satu atau dua tanaman dari setiap baris tanaman dari masing-masing petak yang dilakukan berdasarkan keragaan diameter kanopi terbaik diantara tanaman dalam satu baris. Diameter kanopi terbaik yang dipilih adalah tanaman dengan diameter kanopi paling lebar. Pemilihan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

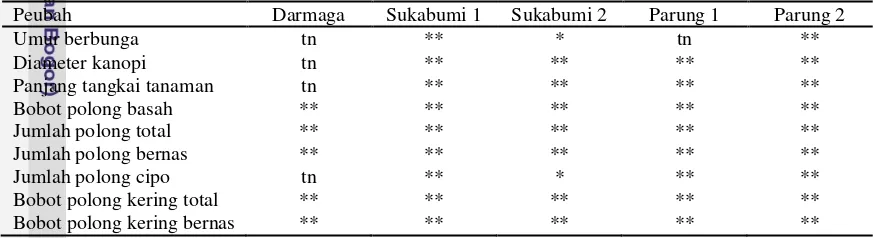

Tabel 4. Hasil uji nilai tengah beberapa peubah pada tanaman kacang bogor terpilih

Peubah Darmaga Sukabumi 1 Sukabumi 2 Parung 1 Parung 2

Umur berbunga tn ** * tn **

Diameter kanopi tn ** ** ** **

Panjang tangkai tanaman tn ** ** ** **

Bobot polong basah ** ** ** ** **

Jumlah polong total ** ** ** ** **

Jumlah polong bernas ** ** ** ** **

Jumlah polong cipo tn ** * ** **

Bobot polong kering total ** ** ** ** **

Bobot polong kering bernas ** ** ** ** **

Keterangan: *: berbeda nyata pada taraf 5% **: berbeda nyata pada taraf 1% tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5%

dengan tanaman terpilih. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada peubah bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan tanaman terpilih berdasarkan diameter kanopi terbaik akan menghasilkan bobot polong basah, jumah polong dan bobot polong kering yang lebih baik dibandingkan populasi asalnya.

Kacang bogor yang tumbuh asal Sukabumi 1, Sukabumi 2, Parung 1 dan Parung 2 berjumlah 281 tanaman, 128 tanaman, 288 tanaman dan 357 tanaman. Dengan jumlah tanaman terpilih sebanyak 32 tanaman (Sukabumi 1), 14 tanaman (Sukabumi 2), 25 tanaman (Parung 1) dan 36 tanaman (Parung 2). Dengan tanaman tidak terpilih dari kacang bogor asal Sukabumi 1, Sukabumi 2, Parung 1 dan Parung 2 berjumlah 249 tanaman, 114 tanaman, 263 tanaman dan 321 tanaman. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada semua peubah kecuali peubah umur berbunga pada kacang bogor asal Parung 1. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan tanaman terpilih berdasarkan diameter kanopi terbaik akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan populasi asalnya.

Hampir semua peubah pada tanaman terpilih memiliki nilai tengah yang lebih besar dengan koefisien keragaman yang lebih kecil (Lampiran 8 dan 7) dibandingkan populasi asal, kecuali pada peubah umur berbunga dan jumlah polong cipo. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman terpilih lebih baik dibandingkan populasi asalnya. Berdasarkan hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa dengan menyeleksi diameter kanopi terbaik, diharapkan akan diperoleh tanaman dengan potensi produksi tinggi.

Korelasi Antar Karakter

yaitu diameter kanopi dan panjang tangkai tanaman. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisis korelasi antar karakter.

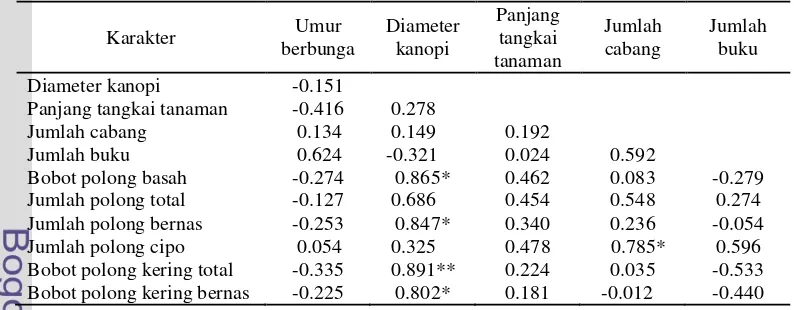

Populasi Darmaga

Umur berbunga tidak berkorelasi dengan semua karakter (Tabel 5). Jumlah cabang memiliki korelasi positif hanya dengan jumlah polong cipo, sedangkan jumlah buku tidak berkorelasi dengan karakter produksi. Hubungan antara banyaknya cabang dengan produksi menurut Baharsjah (1983), terutama secara tidak langsung tetapi melalui banyaknya polong; dengan demikian posisi polong dalam sistem percabangan menjadi sangat penting. Kacang bogor membentuk polong pada buku di setiap cabang, oleh karena itu dengan semakin banyaknya cabang dan buku jumlah polong pun meningkat. Akan tetapi semakin jauh cabang dan buku dari batang utama, polong makin muda sehingga polong cipo semakin banyak. Namun jumlah polong cipo yang banyak bukanlah hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, karena polong cipo merupakan tanda bahwa pada saat panen percabangan makin melebar dan makin jauh dari batang utama.

Tabel 5. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

Jumlah polong total memiliki korelasi yang positif dengan bobot polong basah, jumlah polong bernas dan jumlah polong cipo (Tabel 6). Jumlah polong bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi dan jumlah polong total (Tabel 5 dan 6). Elia (1985) menyatakan bahwa jumlah polong dan jumlah cabang per tanaman merupakan komponen hasil yang penting pada kacang bogor.

Bobot polong basah memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi dan jumlah polong total (Tabel 5 dan 6). Bobot polong kering total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi dan bobot polong kering bernas. Bobot polong kering bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi dan bobot polong kering total.

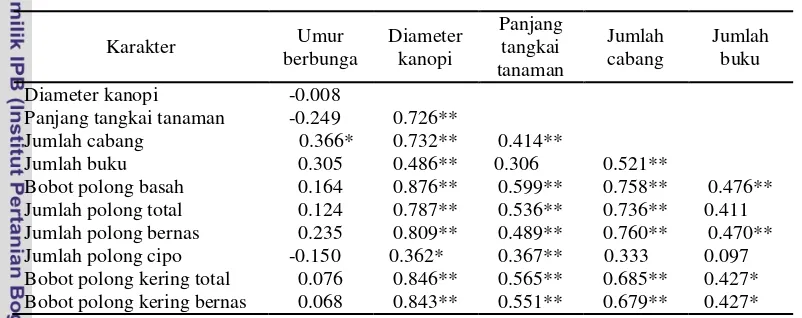

Populasi Sukabumi 1

Diameter kanopi memiliki korelasi yang positif dengan panjang tangkai tanaman, jumlah cabang, jumlah buku, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 7). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

Tabel 7. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

Jumlah polong total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, jumlah cabang, bobot polong basah, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 7 dan 8). Jumlah polong bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, jumlah cabang, jumlah buku, bobot polong basah, jumlah polong total, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas. Elia (1985) menyatakan bahwa jumlah polong dan jumlah cabang per tanaman merupakan komponen hasil yang penting pada kacang bogor.

cabang, jumlah buku, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo dan bobot polong kering bernas. Bobot polong kering bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, jumlah cabang, jumlah buku, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo dan bobot polong kering total.

Tabel 8. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal

Jumlah polong bernas 0.922** 0.922**

Jumlah polong cipo 0.384* 0.665** 0.324

Bobot polong kering total 0.983** 0.842** 0.880** 0.361*

Bobot polong kering bernas 0.978** 0.832** 0.880** 0.337 0.998** Keterangan: n=32 db=30 r0.05 =0.349 r0.01 =0.449

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

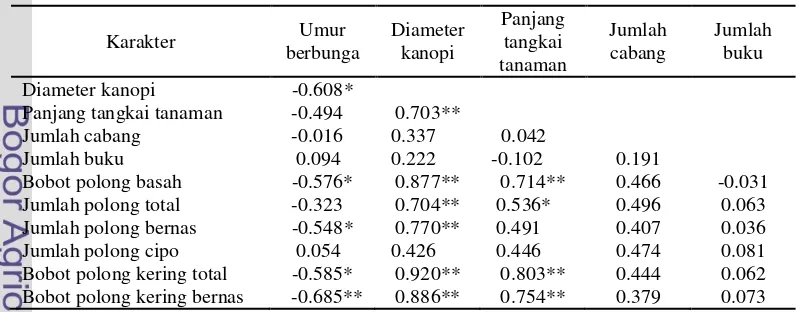

Populasi Sukabumi 2

Umur berbunga memiliki korelasi yang negatif dengan diameter kanopi, bobot polong basah, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 9). Jumlah cabang dan buku tidak berkorelasi dengan karakter produksi.

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 9). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering. Diameter kanopi memiliki korelasi yang negatif dengan umur berbunga.

Tabel 10. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal Sukabumi 2

Jumlah polong bernas 0.842** 0.907**

Jumlah polong cipo 0.611* 0.843** 0.539*

Bobot polong kering total 0.934** 0.788** 0.821** 0.528

Bobot polong kering bernas 0.959** 0.723** 0.779** 0.453 0.933** Keterangan: n=14 db=12 r0.05 =0.532 r0.01 =0.661

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

Jumlah polong total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, bobot polong basah, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas. (Tabel 9 dan 10). Jumlah polong bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas serta memiliki korelasi yang megatif dengan umur berbunga. Elia (1985) menyatakan bahwa jumlah polong dan jumlah cabang per tanaman merupakan komponen hasil yang penting pada kacang bogor.

jumlah polong total, jumlah polong bernas dan bobot polong kering total serta memiliki korelasi yang negatif dengan umur berbunga.

Populasi Parung 1

Umur berbunga tidak berkorelasi dengan semua karakter (Tabel 11). Jumlah cabang dan buku tidak berkorelasi dengan karakter produksi.

Diameter kanopi memiliki korelasi yang positif dengan bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 11). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

Tabel 11. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal Parung 1

Panjang tangkai tanaman 0.140 0.341

Jumlah cabang -0.348 0.097 0.109

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

1

=koefisien korelasi sebesar 3.15 x 10-4

Bobot polong basah memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, jumlah polong total, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 11 dan 12). Bobot polong kering total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas dan bobot polong kering bernas. Bobot polong kering bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas dan bobot polong kering total.

Tabel 12. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal Parung 1

Jumlah polong bernas 0.937** 0.835**

Jumlah polong cipo 0.195 0.781** 0.307

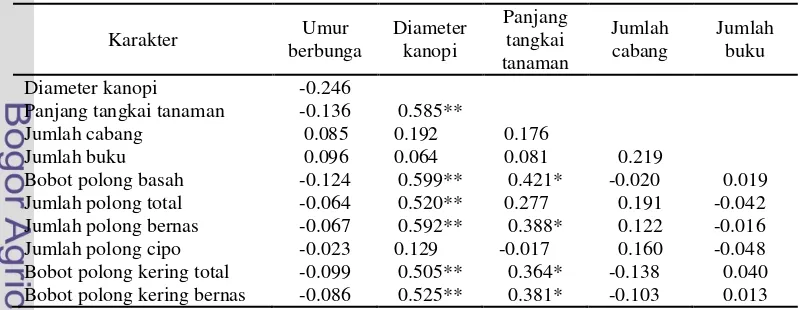

Umur berbunga tidak berkorelasi dengan semua karakter (Tabel 13). Jumlah cabang dan buku tidak berkorelasi dengan karakter produksi.

Tabel 13. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal Parung 2

Panjang tangkai tanaman -0.136 0.585**

Jumlah cabang 0.085 0.192 0.176

*=berkorelasi nyata pada taraf 5%, **=berkorelasi nyata pada taraf 1%

polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 13). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

Tabel 14. Koefisien korelasi antar karakter pada tanaman terpilih asal Parung 2

Jumlah polong bernas 0.906** 0.779**

Jumlah polong cipo -0.039 0.673** 0.060

Bobot polong kering total 0.909** 0.444** 0.766** -0.197

Bobot polong kering bernas 0.937** 0.504** 0.799** -0.140 0.971** Keteramga: n=36 db=34 r0.05 =0.329 r0.01 =0.424

**=berkorelasi nyata pada taraf 1%

Jumlah polong total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, bobot polong basah, jumlah polong bernas, jumlah polong cipo, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 13 dan 14). Jumlah polong bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, bobot polong basah, jumlah polong total, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas. Elia (1985) menyatakan bahwa jumlah polong dan jumlah cabang per tanaman merupakan komponen hasil yang penting pada kacang bogor.

Bobot polong basah memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, jumlah polong total, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas (Tabel 13 dan 14). Bobot polong kering total memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas dan bobot polong kering bernas. Bobot polong kering bernas memiliki korelasi yang positif dengan diameter kanopi, panjang tangkai tanaman, bobot polong basah, jumlah polong total, jumlah polong bernas dan bobot polong kering total.

dengannya. Karakter yang memiliki korelasi yang negatif dengan karakter lain menunjukkan bahwa peningkatannya tidak akan diikuti dengan karakter lain yang memiliki hubungan dengannya melainkan sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Oleh karena itu, untuk menyeleksi tanaman berdasarkan jumlah polong, bobot basah dan bobot keringnya yang besar dapat dilakukan hanya dengan menyeleksi diameter kanopi.

Karakter vegetatif memiliki koefisien keragaman yang kecil karena pada karakter vegetatif, gen-gen yang mempengaruhi fenotipiknya tidak banyak. Koefisien keragaman yang lebih kecil ini juga menunjukkan bahwa karakter-karakter ini lebih stabil dari pada karakter-karakter produksi sehingga akan lebih tepat jika seleksi dilakukan pada karakter vegetatif.

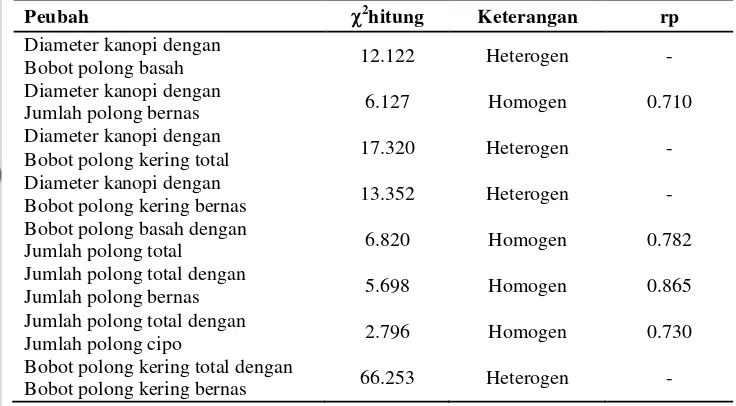

Kehomogenan Koefisien Korelasi

Kehomogenan koefisien korelasi perlu dilakukan untuk mengetahui peubah pengamatan yang dapat dijadikan faktor penentu produksi di semua kacang bogor yang ditanam. Pengujian ini dilakukan pada lima petak sekaligus dimana tanaman terpilih pada masing-masing petak sudah harus memiliki korelasi antar peubahnya, jika salah satu petak tidak memiliki korelasi antar peubahnya maka pengujian ini masih dapat dilakukan namun tidak dapat mewakili semua petak. Jika hasil pengujian menunjukkan tidak berbeda nyata, maka akan didapatkan satu koefisien korelasi gabungan yang mewakili kelima petak. Sedangkan hasil pengujian yang menunjukkan berbeda nyata, maka koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Tabel 15. Kehomogenan koefisien korelasi antar peubah pada tanaman kacang bogor terpilih

Peubah 2hitung Keterangan rp

Diameter kanopi dengan

Bobot polong basah 12.122 Heterogen - Diameter kanopi dengan

Jumlah polong bernas 6.127 Homogen 0.710 Diameter kanopi dengan

Bobot polong kering total 17.320 Heterogen - Diameter kanopi dengan

Bobot polong kering bernas 13.352 Heterogen - Bobot polong basah dengan

Jumlah polong total 6.820 Homogen 0.782 Jumlah polong total dengan

Jumlah polong bernas 5.698 Homogen 0.865 Jumlah polong total dengan

Jumlah polong cipo 2.796 Homogen 0.730 Bobot polong kering total dengan

Bobot polong kering bernas 66.253 Heterogen - Keterangan : 2

=kriteria uji untuk kehomogenan korelasi; rp=koefisien korelasi gabungan yang diperoleh jika homogen; n = 5 petak; db = 4; 2 tabel (db = 4, = 0.05) = 9.49; 2 hitung < 2 tabel : Homogen ; 2 hitung > 2 tabel : Heterogen

Kesimpulan

Populasi dasar kacang bogor asal Sukabumi memiliki produksi tinggi serta memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan peubah bobot polong basah, jumlah polong bernas, bobot polong kering total dan bobot polong kering bernas. Dengan menyeleksi keragaan fenotipik terbaik yaitu diameter kanopi, diharapkan akan diperoleh tanaman dengan potensi produksi tinggi. Adanya korelasi positif nyata antara diameter kanopi dengan hasil. Pengujian kehomogenan koefisien korelasi antara diameter kanopi dengan jumlah polong bernas bersifat homogen, sehingga peubah diameter kanopi ini dapat dijadikan sebagai faktor penentu produksi (jumlah polong) pada semua kacang bogor yang ditanam.

Saran

Actaria, D. 2012. Evaluasi Galur-Galur Kacang Bogor (Vigna subterranean (L.) Verdcourt) asal Sukabumi. Skripsi. Departemen Agronomi dan Hortikultura. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Baharsjah, J. S. 1983. Legum Pangan. Departemen Agronomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 110 hal.

Damayanti, A. 1991. Pengaruh Pemilahan Warna Benih terhadap Hasil dan Komponen Hasil Kacang Bogor (Vigna subterranean (L.) Verdcourt). Skipsi. Jurusan Budi Daya Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 40 hal.

De Kock, C. 2004. Bambara groundnut. Food of Africa Pvt Ltd. Zimbabwe. 6 halaman.

Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1981. Nilai Gizi Beberapa Jenis Legum Pangan Bentuk Biji dan Beras (per 100 g BDD). Departemen Kesehatan. Jakarta.

Doku, E. V. dan S. K. Karikari. 1971. Bambara groundnut. Economy Botany 25(3):255-262.

Duke, J. A., B. N. Okigbo, C. F. Reed and J. K. P. Weder. 1977. Voandzeia subterranea (L.) Thousars. Tropical Grain Legume Bull. (10):8-11.

Elia, F. M. 1985. Variability for yield and seed yield components in Bambara groundnut (Voandzeia subterranea Thoars). Trop. Grain Legume Bull. 31:39-44.

Goli, A. E. F. 1995. Bibliography Review. Proceedings of the workshop on Conservation and Improvement of Bambara Groundnut (Vigna subterranean (L.) Verdc.) 14–16 November 1995. International Plant Genetic Resources Institute. Harare, Zimbabwe. Hal 4-10.

Handoko. 1993. Klimatologi Dasar Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan Unsur-unsur Iklim. Jurusan Geofisika dan Meteorologi. Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 177 hal.

Kasno, A., A. Bari, A. A. Mattjik, Subandi, dan S. Somaatmadja. 1983. Pendugaan parameter genetik sifat-sifat kuantitatif kacang tanah dalam beberapa lingkungan tumbuh dan penggunaannya dalam seleksi. Penelitian Pertanian 3(1):44-48.

Key, D. E. 1979. Crop and Product Digest no. 3-Food Legume. Tropical Produce Institute. London. 438 p.

Kurniawan, A. A. Minarto, dan A. Rahman. Rancang Bangun Mesin Pengupas Kulit Luar Kacang Bogor (Kacang Kapri) Guna Peningkatan Hasil Produksi Pasca Panen. 2006. Pimnas 2006. Universitas Muhammadiyah Malang.

Lineman, A. R. and S. Azam-Ali. 1993. Bambara groundnut. In: J. T. Williams (Ed). Pulses and Vegetables. Chapman and Hall. London. 247 p.

Madamba, R. 1995. Breeding Bambara Groundnut Varieties Suitable for Zimbabwean Conditions. Proceedings of The Workshop on Conservation and Improvement of Bambara Groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) Internatonal Plant Genetic Resources Institutes. Zimbabwe. Vol. 9:128-134.

Maesen, L. J. G. 1993. PROSEA. Dalam Sadikin Somaatmadja (Ed.). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 139 p.

McDonald, D., P. Subrahmanyam, R. W. Gibbons and D. H. Smith. 1985. Early and Late Leaf Spots of Groundnut. Information Bulletin International Crops Research Institute for The Semi-Arid Tropics. Vol. 21:1.

NAS (National Academy of Science). 1979. Tropical Legume : Resources for the Future. National Academy of Science. Washington D. C. 331 p.

Nugrahaeni, N. 1993. Pemuliaan kacang tanah untuk ketahanan terhadap peyakit dan cekaman lingkungan fisik, hal. 69-88. Dalam Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang (Ed.). Monograf Balittan Malang : Kacang Tanah. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang. Malang.

PROSEA (Plant Resources of South-East Asia). 2010. Bambara Groundnut. (Terhubung berkala). (7 Desember 2010). (www.proseanet.org).

Purseglove, J. W. 1974. Tropical Crops Dicotyledons. 3rd edition. Logmann Group Limited. London. 719 p.

Purseglove, J. W. 1981. Tropical Crops: Dicotyledons Vol 1 and 2 combined. The English Languange Book Society and Longman. 719 p.

16-17, 1980, Tamil Nadu Agricultural University. Coimbatore India. 43-47 (Abstr.)

Rukmana dan Oesman. 2000. Kacang Bogor Budidaya dan Prospek Usaha Tani. Kanisius. Yogyakarta. 32 hal.

Saleh, N. 2010. Optimalisasi pengendalian terpadu penyakit bercak daun dan karat pada kacang tanah. Pengembangan Inovasi Pertanian 3(4) : 289-305.

Samsoedin dan I. S. Harmastin. 1989. A little known food legume. Food Legume Coarse Grain (8):2-3.

Steel, R. G. D. dan J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika (diterjemahkan dari : Principles and Procedures of Statistics, penerjemah : B. Sumantri). PT Gramedia. Jakarta. 748 hal.

Sumartini. 2008. Bioekologi dan pengendalian penyakit bercak daun pada kacang tanah. Bul. Palawija 16 : 48-56.

Tano, F., E. Sebastian, and G. Bianchi. 1980. Vegetative, reproductive and yield characteristics of soybean from late sowings. Informatore Agrario. 36(28):11369-11376 (Abstr.)

Lampiran 1. Cara pengukuran beberapa karakter pengamatan kacang bogor

Keterangan: pengukuran diameter kanopi (kiri) dan panjang tangkai tanaman (kanan)

Lampiran 2. Bunga kacang bogor

Lampiran 3. Data curah hujan dari bulan Maret sampai Juli 2011 di Darmaga

Lokasi: 6o33’ LS 106o5’ BT Elevasi: 207 m

Bulan

Temperatur (oC)

Curah hujan (mm)

Evaporasi (mm)

Penyinaran Matahari

Kelembaban (mm)

Rata-rata Max Min Lama (%) Intensitas

(Cal/Cm2/hari)

Maret 25.7 30.99 22.8 140 3.7 46 240 82

April 25.8 31.8 23 278.4 4.5 61 257 84

Mei 26.1 32 23 361.7 4.1 67 254 84

Juni 26.1 32.2 22.5 274.6 4.6 88 253 77

Juli 25.8 32 22.1 202 4.4 87 272 80

Lampiran 4. Hasil uji kehomogenan ragam populasi kacang bogor asal Sukabumi

Panjang tangkai tanaman tn tn

Bobot polong basah tn tn

Jumlah polong total tn tn

Jumlah polong bernas tn tn

Jumlah polong cipo tn *

Bobot polong kering total tn tn Bobot polong kering bernas tn tn Keterangan: *: berbeda nyata pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Lampiran 5. Hasil uji nilai tengah populasi kacang bogor asal Sukabumi dan

Panjang tangkai tanaman tn tn

Bobot polong basah tn *

Jumlah polong total tn tn

Jumlah polong bernas tn tn

Jumlah polong cipo tn *

Bobot polong kering total tn tn Bobot polong kering bernas tn tn Keterangan: *: berbeda nyata pada taraf 5%

tn: tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Lampiran 6. Keragaan tanaman kacang bogor asal Darmaga, Sukabumi dan Parung

Asal benih

Rataan KK (%) Rataan KK (%) Rataan KK (%)

Umur berbunga (HST) Diameter kanopi (cm) Panjang tangkai tanaman (cm)

Asal benih Jumlah polong total Jumlah polong bernas Jumlah polong cipo Darmaga 21 + 10 47.62 14 + 8 54.5 7 + 6 83.39 Sukabumi 23 + 17 75.10 17 + 13 74.85 5 + 8 138.33 Parung 23 + 14 62.57 16 + 10 61.53 7 + 7 104.68

Lampiran 7. Keragaan populasi asal dan tanaman terpilih kacang bogor asal Darmaga, Sukabumi dan Parung

Asal benih

Rataan KK (%) Rataan KK (%) Rataan KK (%)

Umur berbunga (HST) Diameter kanopi (cm) Panjang tangkai tanaman (cm) Asal benih Jumlah polong total Jumlah polong bernas Jumlah polong cipo Darmaga

Peubah Darmaga Sukabumi 1 Sukabumi 2 Parung 1 Parung 2

6.8 tn ** ** ** **

6.9 tn * * tn tn

6.10 tn ** ** ** **

6.11 tn ** ** ** **

7.8 ** ** ** ** **

7.9 * ** ** ** **

7.10 tn ** ** ** **

7.11 tn ** ** ** **

8.9 tn tn * tn tn

8.10 tn ** ** ** **

8.11 tn ** ** ** **

9.10 tn * tn tn tn

9.11 tn tn tn tn tn

10.11 ** ** ** ** **

Latar Belakang

Kacang bogor (Vigna subterranea (L.) Verdc.) merupakan tanaman kacang-kacangan asal Afrika Barat yang mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi serta lemak yang relatif rendah (NAS, 1979). Berdasarkan Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981), kandungan kacang bogor per 100 g berat dapat dimakan (BDD) adalah 370 kalori, protein 16 g, karbohidrat 65 g, lemak 6 g, dan air 1%. Key (1979) dan NAS (1979) menyatakan bahwa protein yang terdapat dalam kacang bogor mengandung methionin yang lebih tinggi daripada kacang-kacangan lain. Dengan demikian kacang bogor mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk diversifikasi pangan.

Bambara groundnut atau kacang bogor sudah mulai dibudidayakan di Indonesia, namun daerah penyebarannya masih belum begitu luas. Budidaya kacang bogor hanya dilakukan secara lokal pada lahan yang terbatas luasnya (Samsoedin dan Harmastin, 1989). Tanaman kacang bogor juga dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk pertanaman di lahan kering karena kemampuannya untuk hidup dan bertahan pada kondisi demikian, bahkan tanaman tersebut dikenal toleran terhadap keterbatasan hara tanah (Maesen, 1993). Seperti halnya kacang tanah, kacang bogor membentuk polong dan biji di dalam tanah, akan tetapi kacang bogor masih mampu menghasilkan biji pada kondisi yang terlalu kering untuk kacang tanah, jagung dan sorgum (NAS, 1979).

Produksi kacang bogor di Afrika rata-rata mencapai 650-850 kg biji/ha dengan hasil terendah 56-112 kg/ha di Zambia dan tertinggi 3,580 kg/ha di Rhodesia (NAS, 1979). Madamba (1995) melaporkan bahwa pada kondisi lingkungan tumbuh marjinal di Zimbabwe dihasilkan 300 kg/ha, tetapi pada kondisi lingkungan tumbuh optimal, tanaman kacang bogor mampu menghasilkan 4 ton/ha biji kering.

teknik budidaya. Sampai sejauh mana keragaman genetik mempengaruhi produksi dan sifat-sifat apa yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi tanaman yang berpotensi produksi tinggi belum banyak dipelajari. Sampai saat ini juga pertumbuhan dan pembentukan polong kacang bogor belum banyak diketahui. Pengetahuan pola pertumbuhan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan tindakan budidaya berikutnya.

Penelitian ini dilakukan pembentukan populasi dasar dengan asal benih yang berbeda untuk perbaikan produksi kacang bogor. Pembentukan populasi dasar ini dilakukan dengan mengambil tanaman terpilih dari masing-masing asal berdasarkan keragaan diameter kanopi terbaik. Pemilihan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Damayanti (1991) yang mengatakan bahwa diameter kanopi saat panen mempunyai korelasi yang positif dengan bobot polong basah dan jumlah polong tetapi tidak dengan bobot polong kering.

Tujuan

Asal dan Taksonomi

Kacang bogor dalam bahasa Inggris dinamakan Bambara groundnut, termasuk ke dalam famili Leguminoceae, subfamilli Papilionaceae (Purseglove, 1981; Samsoedin, 1989). Kacang bogor pertama kali dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1763 dengan nama botani Glycine subterra, tetapi pada tahun 1806 nama botani tersebut diganti menjadi Voandzeia subterranea oleh Du Petit Thouars (Doku dan Karikari, 1971; Samsoedin, 1989). Kemudian penamaan kacang bogor berubah menjadi Vigna subterranea (L.) Verdc. setelah ditemukan kesamaan antara kacang bogor dengan vigna (Goli, 1995).

Komoditas ini kemungkinan berasal dari Bambara, daerah di dekat Timbuktu wilayah Mali, Afrika Barat (De Kock, 2004). Purseglove (1974) juga menyatakan bahwa tanaman ini ditemukan tumbuh liar di Afrika Barat, dibudidayakan di seluruh bagian tropis Afrika selama beberapa abad. Namun, sumber lain menyebutkan daerah asal dan penyebaran kacang bogor adalah wilayah utara Nigeria dan Kamerun (Goli, 1995; PROSEA, 2010). Selanjutnya, penyebaran tanaman ini menuju Amerika, Australia, Asia Tengah termasuk Indonesia (PROSEA, 2010). Budidaya kacang bogor di Indonesia banyak dijumpai terutama di Jawa Barat yaitu di sekitar daerah Bogor, Bandung, Sukabumi (Samsoedin dan Harmastin, 1989) dan Gresik (Kurniawan et al., 2006).

Syarat Tumbuh

tumbuh dengan sangat baik pada tanah liat berpasir dengan pH optimum untuk pertumbuhan antara 5.0 sampai 6.5 (PROSEA, 2010).

Purseglove (1974) mengemukakan bahwa tanaman ini dapat tumbuh pada tanah dengan kondisi rendah hara pada iklim yang panas, juga mampu tumbuh pada daerah kering dimana lahan tersebut tidak optimum untuk tanaman kacang-kacangan lainnya. Menurut Duke et al. (1970) cuaca yang terang dan suhu yang tinggi serta sinar matahari yang banyak sangat disukai kacang bogor dari saat tanam sampai pembungaan. Produksi terbaik dicapai pada kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi, curah hujan yang cukup dan merata selama fase perkecambahan sampai pembungaan (Duke et al., 1977). NAS (1979) melaporkan bahwa tanaman ini toleran terhadap curah hujan tinggi kecuali pada fase pematangan polong. Selain itu dilaporkan pula tanaman akan tumbuh lebih subur pada keadaan tanah yang bertekstur ringan berpasir atau lempung berpasir karena dapat mempermudah bakal buah menembus tanah. Kelebihan lain kacang bogor adalah kemampuannya untuk berproduksi di tanah miskin, bahkan menurut NAS (1979) tanaman kacang bogor lebih menyukai tanah miskin.

Secara umum, NAS (1979) menyatakan bahwa tercapainya umur kematangan antara 3-6 bulan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa varietas di Indonesia umumnya dipanen setelah berumur 4 bulan. Penentuan tercapainya umur kematangan pada kacang tanah dan kacang bogor sulit dilakukan karena polong terdapat di dalam tanah (Baharsjah, 1983). Kriteria saat panen tanaman tersebut adalah apabila sebagian besar daun telah luruh dan polong telah bernas dengan biji yang mengeras apabila dikupas kulit biji sudah tipis.

Morfologi

Tanaman kacang bogor adalah tanaman indeterminate, herba tahunan dengan tinggi mencapai 30 cm, bercabang banyak, batang yang berdaun lateral yang berada di atas permukaan tanah. Tipe perkecambahan kacang bogor adalah hipogeal (Linneman dan Azam-Ali, 1993).