ABSTRAK

ARIEF PURWO MIHARDI. Pengaruh Ekstrak Akar Kayu Kuning (Coscinium fenestratum) dengan Pelarut Etanol Terhadap Gambaran Leukosit Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei. Dibawah bimbingan UMI CAHYANINGSIH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak akar kayu kuning (Coscinium fenestratum) dengan pelarut etanol terhadap persentase gambaran leukosit mencit (Mus musculus) yang diinfeksi Plasmodium berghei. Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit jantan yang diinfeksi dengan P. berghei dan dibagi ke dalam lima kelompok mencit dengan lima ekor mencit setiap kelompoknya, yaitu 1) Kontrol Negatif (diberi larutan Pulvis Gum Arabic), 2) Kontrol Positif (diberi klorokuin), 3) E1(diberi ekstrak dosis 0.625 mg/25 gr BB), 4) E2 (diberi ekstrak dosis 1.25 mg/25 gr BB), 5) E3 (diberi ekstrak dosis 3.75 mg/25 gr BB). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan ulangan sebanyak lima kali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar C. fenestratum mempengaruhi persentase netrofil semua perlakuan lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif hingga hari ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase eosinofil tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada persentase monosit semua perlakuan menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif pada hari ke-2 hingga ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase limfosit semua perlakuan menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol negatif hingga hari ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase basofil pada semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kontrol negatif.

PENGARUH EKSTRAK AKAR KAYU KUNING

(

Coscinium fenestratum

) DENGAN PELARUT ETANOL

TERHADAP GAMBARAN LEUKOSIT MENCIT YANG

DIINFEKSI

Plasmodium berghei

ARIEF PURWO MIHARDI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENGARUH EKSTRAK AKAR KAYU KUNING

(

Coscinium fenestratum

) DENGAN PELARUT ETANOL

TERHADAP GAMBARAN LEUKOSIT MENCIT YANG

DIINFEKSI

Plasmodium berghei

ARIEF PURWO MIHARDI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

ARIEF PURWO MIHARDI. Pengaruh Ekstrak Akar Kayu Kuning (Coscinium fenestratum) dengan Pelarut Etanol Terhadap Gambaran Leukosit Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei. Dibawah bimbingan UMI CAHYANINGSIH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak akar kayu kuning (Coscinium fenestratum) dengan pelarut etanol terhadap persentase gambaran leukosit mencit (Mus musculus) yang diinfeksi Plasmodium berghei. Penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit jantan yang diinfeksi dengan P. berghei dan dibagi ke dalam lima kelompok mencit dengan lima ekor mencit setiap kelompoknya, yaitu 1) Kontrol Negatif (diberi larutan Pulvis Gum Arabic), 2) Kontrol Positif (diberi klorokuin), 3) E1(diberi ekstrak dosis 0.625 mg/25 gr BB), 4) E2 (diberi ekstrak dosis 1.25 mg/25 gr BB), 5) E3 (diberi ekstrak dosis 3.75 mg/25 gr BB). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan ulangan sebanyak lima kali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar C. fenestratum mempengaruhi persentase netrofil semua perlakuan lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif hingga hari ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase eosinofil tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada persentase monosit semua perlakuan menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif pada hari ke-2 hingga ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase limfosit semua perlakuan menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol negatif hingga hari ke-7 setelah pemberian ekstrak. Pada persentase basofil pada semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kontrol negatif.

Kata kunci: Ekstrak etanol akar Coscinium fenestratum, P. berghei, Leukosit.

ABSTRACT

ARIEF PURWO MIHARDI. The Effect of Coscinium fenestratum Root Extract with Ethanol Solvent on Leucocyte Profile of Mice Infected Plasmodium berghei. Under direction of UMI CAHYANINGSIH.

The research was aimed to determine the effect of Coscinium fenestratum root extracts with ethanol solvent on leucocyte profile in mice infected with Plasmodium berghei. This research used 25 male mices that infected with P. berghei and divided into five groups of mice with five mices in each group, 1) Negative Control (given with Pulvis Gum Arabic soluble), 2) Positive Control (given with chloroquine), 3) E1 (ethanol extracts C. fenestratum with dosage 0.625 mg/25 gr BB), 4) E2 (ethanol extracts C. fenestratum with dosage 1.25 mg/25 gr BB), 5) E3 (ethanol extracts C. fenestratum with dosage 3.75 mg/ 25 gr BB). The research was used completely randomized design with five times repetition. The result showed that C. fenestratum root extracts with ethanol, the neutrophil percentage in all treatment was lower than negative control until 7th day after given extract. The eosinophil percentage was not show significant defferent. The monocyte percentage all treatment was lower than negative control at 2nd day until 7th day after given extract. The lymphocyte percentage all treatment was higher than negative control until 7th day after given extract. The basophil percentage in all treatment was not show significant defferent with negative control.

Keywords: Ethanol extracts C. fenestratum root, P. berghei, Leucocyte.

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Ekstrak Akar Kayu Kuning (Coscinium fenestratum) dengan Pelarut Etanol Terhadap Gambaran Leukosit Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei adalah karya sendiri dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi.

Bogor, Januari 2012

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

Judul Skripsi : Pengaruh Ekstrak Akar Kayu Kuning (Coscinium fenestratum) dengan Pelarut Etanol Terhadap Gambaran Leukosit Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei

Nama : Arief Purwo Mihardi

NIM : B04070046

Disetujui

Dr. drh. Umi Cahyaningsih, MS Dosen Pembimbing

Diketahui,

drh. Agus Setiyono, MS, Ph.D

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Brebes pada tanggal 1 Juni 1990 dari ayah Rokhiman dan ibu Siti Nurjanah. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Dasar di SD N Randusari 02 yang diselesaikan pada tahun 2001. Kemudian dilanjutkan di SMP N 01 Losari yang diselesaikan pada tahun 2004 serta pada tahun 2007 penulis menyelesaikan pendidikannya di SMA N 1 Tanjung. Tahun 2007 itu pula penulis diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB serta memilih Fakultas Kedokteran Hewan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Malaria ... 4

Plasmodium berghei ... 5

Antimalaria ... 8

Akar Kayu Kuning (C. fenestratum) ... 9

Mencit ... 11

Leukosit ... 12

METODE Waktu dan Tempat ... 18

Persiapan Mencit Donor ... 18

Hewan Coba ... 18

Determinasi Sampel Tanaman ... 19

Penentuan Dosis ... 19

Pembuatan Ulasan Darah ... 19

Pengamatan Ulasan Darah ... 20

Analisis Data ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

SIMPULAN DAN SARAN ... 31

DAFTAR PUSTAKA ... 32

DAFTAR GAMBAR

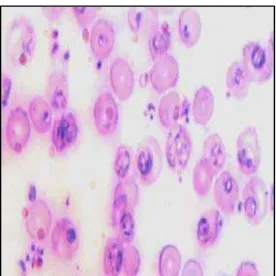

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13P. berghei dengan pewarnaan giemsa ...

Siklus hidup P. berghei ... Morfologi tanaman C. fenestratum : (a) batang, (b) daun, dan (c) buah ... Limfosit ... Monosit ... Netrofil ... Eosinofil ... Basofil ... Rata-rata persentase netrofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) .... Rata-rata persentase eosinofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) .... Rata-rata persentase monosit pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) ... Rata-rata persentase limfosit pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) .... Rata-rata persentase basofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) ....

DAFTAR TABEL

Halaman 1

2

3

4

5

6

Nilai fisiologis mencit ... Rata-rata persentase netrofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat ... Rata-rata persentase eosinofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat ... Rata-rata persentase monosit pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat ... Rata-rata persentase limfosit pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat ... Rata-rata persentase basofil pada mencit yang diinfeksi P. berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat ...

12

23

23

27

27

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1

2 3 4 5

Data perhitungan Tabel 2 untuk rata-rata persentase netrofil ... Data perhitungan Tabel 3 untuk rata-rata persentase eosinofil ... Data perhitungan Tabel 4 untuk rata-rata persentase monosit ... Data perhitungan Tabel 5 untuk rata-rata persentase limfosit ... Data perhitungan Tabel 6 untuk rata-rata persentase basofil ...

37 39 40 42 44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Karya tulis ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir pada program sarjana Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Tema yang dipilih dalam penelitian adalah malaria, dengan judul “Pengaruh Ekstrak Akar Kayu Kuning (Coscinium fenestratum) dengan Pelarut Etanol Terhadap Gambaran Leukosit Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Drh. Umi Cahyaningsih, MS selaku dosen pendamping yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian karya tulis ini, drh. Chusnul Choliq, MS. MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, rekan-rekan dalam tim penelitian yang telah membantu dan memberikan semangat menyelesaikan penelitian ini, kepada keluarga serta teman-teman yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan karya tulis ini. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari di dalam karya tulis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran serta kritik dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat.

Bogor, Januari 2012

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Malaria merupakan penyakit yang sampai sekarang ini masih menjadi

masalah kesehatan penduduk di dunia. Malaria disebabkan adanya suatu infeksi

dari Plasmodium sp. yang ditularkan melalui vektor nyamuk Anopheles. Kurang

lebih terdapat 100 spesies Plasmodium yang dapat menyerang mamalia, burung,

serta manusia. Ada empat spesies yang umumnya menginfeksi manusia yaitu:

Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, dan Plasmodium ovale (NIAID 2007). Menurut Nahrevanian et al. (2010), meskipun

dari keempat spesies yang sering menginfeksi manusia, hanya P. falciparum yang

diketahui berpotensi mengancam kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan

kematian.

Kejadian penyakit ini sudah banyak memakan korban. Tiap tahunnya terjadi

kejadian kasus malaria sebanyak 300-500 juta dan 1-2 juta kematian terjadi di

dunia akibat malaria (Nahrevanian et al. 2010). Penyebaran penyakit ini di dunia

sangat luas yakni meliputi lebih dari 100 negara yang beriklim tropis dan

subtropis (Erdinal dan Wulandari 2006). Menurut Reisberg (1994), kematian pada

penyakit malaria banyak terjadi di negara endemik malaria seperti negara-negara

Afrika, India, Meksiko, Amerika Tengah, dan negara-negara Asia Tenggara

termasuk Indonesia.

Kejadian di Indonesia sampai dengan tahun 2009, sekitar 80%

kabupaten/kota masih termasuk kategori endemis malaria dan sekitar 45%

penduduk bertempat tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Jumlah kasus

yang dilaporkan pada tahun 2009 sebanyak 1 143 024 orang. Jumlah ini mungkin

lebih besar dari keadaan yang sebenarnya karena lokasi yang endemis malaria

adalah desa-desa yang terpencil dengan sarana transportasi yang sulit dan akses

pelayanan kesehatan yang rendah (Depkes RI 2010). Menurut Rita et al. (1996)

kejadian penyakit ini di Indonesia terutama di daerah luar Jawa dan Bali. Hal

tersebut pun ditegaskan oleh Arbani (1991) yang mengatakan bahwa, penyakit ini

2

hutan karena di luar Jawa masih banyak terdapat areal hutan seperti di

Kalimantan.

Menurut Depkes RI (1994), adanya peningkatan kejadian penyakit malaria

pertahun terjadi akibat adanya pembukaan daerah baru di daerah timur. Selain itu,

adanya peningkatan kejadian kematian akibat malaria karena timbulnya resistensi

P. falciparum terhadap obat antimalaria yang sering dipergunakan seperti

klorokuin (Najera 1996). Menurut Trape et al. (2002), penderita yang terinfeksi

malaria pada dua dekade terakhir meningkat dua kali lipat, terutama disebabkan

oleh munculnya strain P. falciparum yang resisten terhadap obat malaria yang

tersedia terutama klorokuin dan turunannya. Selain itu efektifitas klorokuin juga

telah banyak menurun pada P. vivax di Papua dan beberapa daerah lainnya. Oleh

karena itu dibutuhkan usaha untuk menemukan obat antimalaria baru yang tidak

toksik bagi kesehatan manusia.

Senyawa alam dari tumbuhan (herbal) dapat dijadikan sebagai senyawa

antimalaria alternatif pengganti obat malaria yang sudah terjadi resisten terhadap

Plasmodium. Menurut Dzulkarnain (1998), tanaman obat di Indonesia dapat dijadikan sebagai antimalaria, yang bersifat antiplasmodia dan bersifat

meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit malaria. Contohnya

Coscinium fenestratum atau kayu kuning yang kandungan utamanya berkhasiat sebagai antiprotozoa, antibakterial, antileishmania, antiplatelet, antidiare,

antikanker, antiinflamasi, antihepatotoksik, kardioprotektif, imunostimulator dan

anti HIV (Wongbutdee 2009).

Penduduk Indonesia di beberapa daerah sudah banyak yang memanfaatkan

bagian tanaman ini untuk mengobati penyakit seperti akarnya. Akar tanaman ini

di manfaatkan oleh Suku Sakai di Bengkalis untuk obat kencing manis dan sakit

kuning. Suku Anak Dalam di Sumatra Selatan memanfaatkannya sebagai obat

sakit kuning, Suku Punan Lisun dan Punan Bekatan di Kabupaten Kutai

Kalimantan Timur menanfaatkannya sebagai obat malaria dan sakit pinggang (

Sangat et al. 2000). Menurut Rahayu (2005), Suku Kenyah di Malinau

Kalimantan Timur menggunakan tanaman ini untuk menjaga stamina, mengobati

malaria dan mengatasi penyakit mag. Sementara itu Suku Punan di Malinau

3

manfaatkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, India,

Indo Cina dan Eropa (Lemmens dan Bunyapraphatsara 2003).

Penyakit malaria juga dapat menyerang hewan contohnya malaria pada

rodensia seperti mencit. Malaria pada rodensia disebabkan oleh adanya infeksi

Plasmodium seperti Plasmodium berghei (Noble dan Noble 1989). Parasit ini tergolong dalam Kingdom Protozoa dari sub filum Apicomplexa. Menurut Ladda

et al. (1966), ada kesamaan strukur antara tropozoid Plasmodium pada manusia maupun pada rodensia. Selain itu Carter dan Diggs (1977) juga mengatakan

Plasmodium pada rodensia analog dengan Plasmodium pada manusia hampir pada semua aspek seperti struktur, fisiologi, dan siklus hidupnya.

Sampai saat ini belum banyak informasi tentang penggunaan tanaman kayu

kuning (C. fenstratum) sebagai sistem kekebalan tubuh pada penderita malaria,

maka perlu adanya penelitian akan efektifitas tanaman tersebut untuk diferensial

leukosit. Pengujian tersebut menggunakan mencit sebagai hewan coba, karena

adanya kesamaan Plasmodium penyebab malaria pada mencit dan manusia. Hal

tersebut diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi

tentang diferensial leukosit sebagai salah satu cara untuk mengetahui sistem

kekebalan tubuh pada penderita malaria.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang

gambaran diferensial leukosit mencit yang diinfeksi P. berghei dan diberikan

ekstrak akar kayu kuning (C. fenestratum) dengan pelarut etanol dosis bertingkat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian awal yang bermanfaat sebagai bahan acuan

untuk penelitian berikutnya tentang penggunaan akar kayu kuning (C.

4

TINJAUAN PUSTAKA

Malaria

Malaria merupakan penyakit yang diakibatkan oleh parasit darah yakni

Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina (Zein

2005; NIAID 2007; Nahrevanian et al. 2010). Penyakit ini sudah ada sejak jaman

Yunani. Penyakit ini pada manusia memiliki gejala yang khas dan mudah dikenal,

karena demam yang naik turun dan teratur. Sejak saat itu sudah ditimbulkan

adanya febris tersiana dan febris kuartana. Disamping itu pula juga terjadi

splenomegali, sehingga dahulu penyakit ini dinamakan demam kura (Pribadi

2000).

Meskipun penyakit ini sudah dikenal lama, tetapi penyakit ini belum

diketahui pasti penyebabnya. Dahulu diduga penyakit ini disebabkan oleh

hukuman dari dewa-dewa karena wabah terjadi di sekitar Roma. Di Roma, seperti

di daerah yang beriklim sedang, malaria sering terjadi di rawa-rawa. Di daerah

sekitar rawa tersebut mengeluarkan bau busuk, sehingga penyakit tersebut diberi

nama malaria, nama ini berasal dari Italia yaitu “ mal area” atau udara buruk

(Pribadi 2000; NIAID 2007). Baru pada tahun 1880, seorang ilmuan Prancis,

Alphonse Laveran menemukan penyebab dari penyakit ini, yakni Plasmodium.

Plasmodium adalah parasit bersel tunggal berbentuk pisang yang ditemukan dalam darah seorang penderita penyakit tersebut. Hampir 20 tahun kemudian,

ilmuwan yang bekerja di India dan Italia menemukan bahwa nyamuk Anopheles

sebagai vektor malaria ( NIAID 2007).

Ada empat spesies yang umumnya menginfeksi manusia yaitu: P.

falciparum, P. malariae, P. vivax, dan P. ovale (NIAID 2007). Hampir semua

jenis Plasmodium ini menunjukan gejala demam. Menurut Pribadi (2000), demam

yang muncul terjadi secara periodik yang berhubungan dengan waktu pecahnya

sejumlah skizon matang dan keluarnya merozoit yang masuk dalam darah dan

mengalami sporulasi. Contohnya saja pada malaria tersiana yang diakibatkan oleh

P. vivax dan P. ovale. Pada malaria jenis ini skizon menjadi matang setiap 48 jam sehingga periodisitas demamnya bersifat tersian. Begitu pula dengan malaria

kuartana yang diakibatkan oleh P. malariae. Pada malaria ini terjadi dengan

5

interval 72 jam. Timbulnya demam juga bergantung pada jumlah parasit yang

dapat dihitung pada sediaan darah. Demam yang terjadi dapat bersifat intermiten

juga remiten atau terus-menerus.

Plasmodium berghei

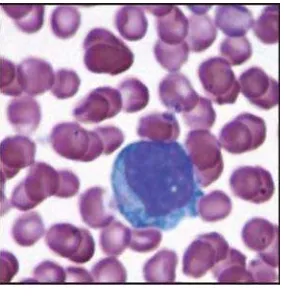

Plasmodium berghei (gambar 1) adalah salah satu hemoprotoza yang

menyebabkan penyakit malaria pada rodensia, terutama rodensia kecil (Jekti et al.

1996; Uskup 2008). Menurut Noble dan Noble (1989), malaria ini dapat

ditemukan pada rodensia murina, tupai terbang, landak dan dengan mudah dapat

ditularkan kepada bermacam-macam hewan laboratorium. P. berghei pertama

kalinya ditemukan oleh Vincke pada tahun 1946 dari ulasan darah lambung

nyamuk Anopheles duremi. Tahun 1948, ditemukan juga dalam ulasan darah dari

Grammomys surdaster yang dikumpulkan di Kisanga, Katanga, Zaire atau

Republik Demokrasi Congo (Sinden et al. 2008).

Klasifikasi P. berghei

P. berghei menurut Noble dan Noble (1989) memiliki klasifikasi sebagai berikut :

Kingdom : Protozoa

Filum : Apicomplexa

Kelas : Sporozoasida

Subkelas : Coccidia

Ordo : Eucoccida

Subordo : Haemosporina

Famili : Plasmodidae

Genus : Plasmodium

6

Gambar 1 P. berghei dengan pewarnaan giemsa (Nahrevanian et al. 2010).

Siklus Hidup

Umumnya siklus hidup dari Plasmodium sama, baik Plasmodium pada

manusia maupun pada hewan. Siklus ini terdiri atas fase seksual eksogen

(sporogoni) dalam badan nyamuk Anopheles dan fase aseksual (skizogoni) dalam

badan hospes vertebrata. Fase aseksual terdiri atas fase eritrosit (skizogoni

eritrosit) dan fase dalam sel parenkim hati (skizogoni eksoeritrosit) (Pribadi

2000).

Berikut gambar dari siklus hidup P. berghei baik pada fase aseksual maupun

fase seksual.

7

Fase Seksual

Fase ini terjadi ketika nyamuk Anopheles betina menghisap darah inang

yang mengandung parasit malaria, maka parasit aseksual dicernakan bersama

dengan eritrosit. Namun gametosit dapat tumbuh terus. Kemudian inti pada

mikrogametosit membelah menjadi 4 – 8 yang masing-masing menjadi bentuk

flagel dengan ukuran 20 – 25 mikron yang menonjol keluar dan bergerak-gerak,

kemudian melepaskan diri (Pribadi 2000). Menurut LUMC (2011), hanya dari

gametosit dewasa yang dapat mengalami tahap perkembangan lebih lanjut dalam

alat pencernaan nyamuk untuk mengalami gametosis. Pada saat terjadi

mikrogametosis, beberapa filamen dibentuk seperti cambuk dan bergerak aktif

disebut mikrogamet. Selanjutnya pembuahan akan terjadi karena masuknya

mikrogamet ke dalam makrogamet untuk membentuk zigot. Zigotberubah bentuk

seperti cacing pendek disebut ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan

membran basal dinding lambung (Zein 2005). Ookinet ini memiliki panjang 8 –

24 mikron. Kemudian menembus dinding lambung melalui sel epitel ke

permukaan luar lambung menjadi ookista. Jumlah ookista di dalam lambung

nyamuk Anopheles dapat mencapai ratusan. Ookista akan semakin besar, bila

mencapai diameter 500 mikron dan intinya membelah serta pigmen tidak tampak

lagi, ookista akan pecah. Selanjutnya ribuan sporozoit dilepaskan dan mencapai

kelenjar liur nyamuk. Bila nyamuk ini menghisap darah inang, maka sporozoit

dimasukkan ke dalam luka dan beredar dalam darah inang dan mulailah siklus

preeritrosit. Pematangan gametosit hingga menjadi sporozoit infektif memerlukan

waktu selama 8 – 35 hari tergantung suhu luar dan spesies parasit (Pribadi 2000).

Fase Aseksual

Fase ini dimulai dari fase preeritrosit, yaitu masuknya sporogoni dalam

peredaran darah saat nyamuk Anopheles betina menghisap darah dan setelah ½

sampai 1 jam sporozoit masuk ke dalam sel hati dan berkembang biak (Pribadi

2000). Menurut LUMC (2011), dalam waktu 51 jam, sporozoit memiliki panjang

12 µm dan berkembang menjadi skizon hepatik dewasa dengan diameter

mencapai 30 µm. Selanjutnya skizon mengalami pembelahan dan membentuk

8

Setelah ruptur dari fase preeritrosit, merozoit hepatik keluar dan memasuki

sel-sel darah merah, maka siklus eritrositik dimulai. Parasit tampak sebagai

kromatin kecil, dikelilingi oleh sitoplasma yang membesar, bentuk tidak teratur

dan mulai membentuk tropozoit, tropozoit berkembang menjadi skizon muda,

kemudian berkembang menjadi skizon matang dan membelah banyak

menghasilkan merozoit (Pribadi dan Sungkar 1994). Menurut Pribadi (2000),

setelah proses skizogoni selesai, eritrosit akan pecah dan merozoit akan

dilepaskan dalam aliran darah. selanjutnya merozoit memasuki eritrosit baru.

Antimalaria

Antimalaria merupakan suatu senyawa kimia yang digunakan sebagai

pengobatan terhadap malaria. Kuinin merupakan salah satu obat yang digunakan

untuk menangani malaria. Pertama kali kuinin ini diekstrak dari kulit pohon kina

pada tahun 1820. Tahun berikutnya ditemukan anti malaria lainnya seperti

mekaprin, klorokuin, proguanil, primakuin, serta derifat klorokuin seperti

amodiakuin, pirimetamin, meflokuin, halofantrin, artemeter, dan pironaridin (Tan

dan Kirana 2007).

Menurut Pribadi (2000), berdasarkan suseptibilitas berbagai stadium

plasmodium, obat malaria dibagi menjadi lima golongan yaitu; skizontosida

jaringan primer (proguanil, pirimetamin), skizontosida jaringan sekunder

(primakuin), skizontosida darah (kina, klorokuin, amodiakuin, proguanil,

pirimetamin), gametositosida (primakuin, kina, klorokuin, amodiakuin), dan

sporontosida (primakuin, proguanil). Namun berdasarkan rumus kimianya terbagi

menjadi 9 golongan yaitu: alkaloid cinchona (kina), 8-aminokuinolon

(primakuin), 9-aminoakridin (mepakrin), 4-aminokuinolin ( klorokuin,

amodiakuin), biguanida (proguanil, klorproguanil), diaminopirimidin

(pirimetamin, trimetoprim), sulfon dan sulfonamid (sulfadoksin), antibiotik

(tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin, klindamisin), dan kuinolinmetanol dan

fenantrenmetanol (meflokuin). Menurut Tjitra (1993), secara umum yang tersedia

di dunia antimalaria dikelompokan sebagai berikut: antimalaria kelompok

kuinolin (klorokuin, kina, primakuin, amodiakuin, meflokuin dan halofantrin),

9

klorproguanil, dan dapson), dan antimalaria baru (artemisinin, lumefantrin,

atovakuon, tafenoluin, pironaridrin, piperakuin, artemison dan antibiotik).

Akar Kayu Kuning (C. fenestratum)

Tanaman kayu kuning merupakan tanaman obat hutan yang sudah

dimanfaatkan secara tradisional. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Coscinium

fenestratum (Noerhidayah et al. 2008). Di Thailand tanaman ini disebut “Hamm” merupakan tanaman semak yang merambat yang memiliki batang silindrikal, kayu

kuning dan getah kuning (Dechwisissakul et al. 2000).

Tanaman ini sudah banyak yang memanfaatkannya sebagai tanaman obat

oleh masyarakat. Contohnya di Indonesia, Suku Sakai di Bengkalis memanfaatkan

akar tanaman ini untuk obat kencing manis dan sakit kuning. Suku Anak Dalam di

Sumatra Selatan memanfaatkannya sebagai obat sakit kuning, Suku Punan Lisun

dan Punan Bekatan di Kabupaten Kutai Kalimantan Timur memanfaatkannya

sebagai obat malaria dan sakit pinggang (Sangat et al. 2000). Selain itu

masyarakat pedesaan di Thailand juga memanfaatkan batang dari tanaman ini

untuk obat hipoglikemia, pencahar, hipotensi, dan anti diabetes (Wattanathorn et

al. 2006)

Klasifikasi

Tanaman ini diklasifikasikan sebagai berikut;

Kingdom : Plantae

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dikotiledonae

Sub kelas : Ranunculidae

Ordo : Geraniales

Famili : Menispermaceae

Genus : Coscinium

Species : Coscinium fenestratum

(Dey 1984 dalam Joy et al. 1998).

Morfologi

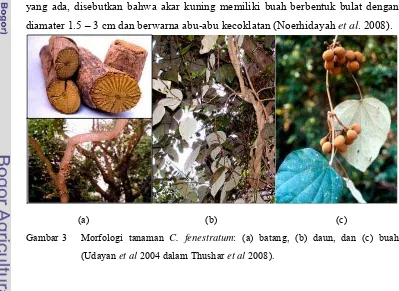

Tumbuhan akar kuning merupakan tanaman berasal dari keluarga

10

ini berbatang silindris dengan bagian luarnya berwarna agak coklat kekuningan

dan bagian dalamnya berwarna kuning (gambar 3a). Batangnya tidak terdapat

lingkaran tahun dan lingkaran crenate sclerenchyma dibawah korteksnya

(Tungpradit et al. 2011).

Batang tamanan kayu kuning tumbuh merambat dan membentuk

kelompok-kelompok pada beberapa pohon rambatan atau pohon lainnya. Batang tanaman ini

licin dengan warna abu dan berdiameter terbesar yang ditemukan kurang lebih 4.6

cm. Daunnya yang peltate berwarna abu-abu dibagian bawah dan tidak berbulu

(gambar 3b). Pada habitat kayu kuning biasanya terdapat beberapa jenis pohon

seperti bamboo, palem dan tanaman lain seperti: Alstonia iwahigensis, Macaranga

beccariana, Ficus sp, Tristaniaopsis whitiana, Shorea leavis dan Apnema sp.. Sedangkan buahnya (gambar 3c) yang diamati berbentuk bulat dengan diameter

sekitar 3 cm. Buah ini berwarna kuning muda atau abu-abu kecoklatan dan

menjadi kuning kecoklatan ketika sudah tua (masak). Kulit buah cukup keras dan

sulit untuk dikupas dengan menggunakan tangan. Daging buah berwarna oranye

(seperti kunyit) dengan ketebalan sekitar 0.2 cm. Berdasarkan koleksi herbarium

yang ada, disebutkan bahwa akar kuning memiliki buah berbentuk bulat dengan

diamater 1.5 – 3 cm dan berwarna abu-abu kecoklatan (Noerhidayah et al. 2008).

(a) (b) (c)

Gambar 3 Morfologi tanaman C. fenestratum: (a) batang, (b) daun, dan (c) buah (Udayan et al 2004 dalam Thushar et al 2008).

11

Obat atau tanaman obat di laboratorium sebelum diaplikasikan ke manusia

biasanya dicobakan terbih dahulu efektifitasnya pada hewan coba seperti mencit

(Mus musculus). Mencit merupakan hewan pengerat (rodensia) lebih dikenal sebagai hama tanaman pertanian, perusak barang di gudang dan hewan penggangu

yang menjijikan di perumahan (Depkes RI 2009). Mencit yang sering

dipergunakan untuk percobaan dalam laboratorium yaitu mencit albino swiss yang

dibagi berdasarkan sifat genetik dan sifat lingkungan hidupnya (Malole dan

Pramono 1989).

Klasifikasi

Para ahli zoologi sepakat untuk mengolongkan mencit ke dalam hewan

pengerat (ordo Rodensia). Menurut Depkes RI (2009), mencit diklasifikasikan

sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Subkelas : Theria

Ordo : Rodentia

Subordo : Myomorpha

Famili : Muridae

Subfamili : Murinae

Genus : Mus

Spesies : Mus musculus

Morfologi dan Fisiologis

Anggota Muridae memiliki sepasang gigi seri yang terdapat pada rahang

atas dan bawah yang panjang. Gigi tersebut merupakan alat pemotong yang sangat

efektif. Hewan ini tidak memiliki gigi taring dan graham (Depkes RI 2009,

Malole dan Pramono 1989). Pada mencit dewasa yang berumur lebih dari 6 bulan

memiliki berat badan sekitar 30 – 40 gram (Smith dan Mangkoewidjojo 1988).

12

variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomi dan fisiologisnya

terkarakterisasi dengan baik.

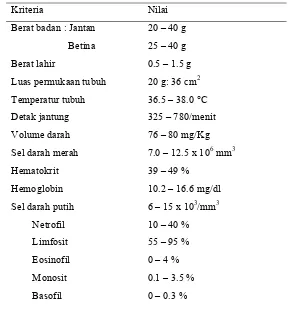

Menurut Malole dan Pramono (1989), mencit memiliki nilai fisiologis

sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai fisiologis mencit

Kriteria Nilai

Berat badan : Jantan 20 – 40 g

Betina 25 – 40 g

Berat lahir 0.5 – 1.5 g

Luas permukaan tubuh 20 g: 36 cm2 Temperatur tubuh 36.5 – 38.0 °C

Detak jantung 325 – 780/menit

Volume darah 76 – 80 mg/Kg

Sel darah merah 7.0 – 12.5 x 106 mm3

Hematokrit 39 – 49 %

Hemoglobin 10.2 – 16.6 mg/dl

Sel darah putih 6 – 15 x 103/mm3

Netrofil 10 – 40 %

Limfosit 55 – 95 %

Eosinofil 0 – 4 %

Monosit 0.1 – 3.5 %

Basofil 0 – 0.3 %

Leukosit

Darah terdiri dari sel-sel yang terendam di dalam plasma. Elemen-elemen

yang ada dalam darah yakni sel darah merah, sel darah putih dan keping darah

(platelet). Sebagian besar sel-sel darah tersebut berada dalam pembuluh darah,

tetapi leukosit atau sel darah putih dapat bermigrasi melintasi dinding pembuluh

darah untuk melawan infeksi (Frandson 1986).

Sel darah putih atau leukosit (bahasa yunani leuko = putih) berbeda dengan

eritrosit atau sel darah merah. Pada leukosit terdapat nukleus dan memiliki

kemapuan untuk bergerak yang independen (Frandson 1986). Leukosit di dalam

13

sumsum tulang dan sebagian lagi dalam organ limfoid seperti timus, limpa dan

bursa fabrisius pada unggas ( Guyton dan Hall 1996).

Dalam keadaan normal, jumlah leukosit pada keadaan normal terdapat 6 –

15 x 103/mm3 darah manusia. Dari jumlah tersebut, jenis terbanyak adalah

granulosit. Sel granulosit muda memiliki inti berbentuk sepatu kuda, yang akan

berubah menjadi multilobular dengan meningkatnya umur sel. Sebagian besar sel

tersebut mengandung granula netrofilik (netrofil), sedangkan sebagian kecil

mengandung granula yang dapat diwarnai dengan zat pewarna asam (eosinofil),

dan sebagian lagi mengadung granula basofilik (basofil). Dua jenis sel lain yang

lazim ditemukan dalam darah tepi adalah limfosit, yang memiliki inti bulat besar

dan sitoplasma sedikit, serta monosit yang mengandung banyak sitoplasma tidak

bergranula dan mempunyai inti berbentuk menyerupai ginjal. Kerja sama sel-sel

tersebut menyebabkan tubuh memilki sistem pertahanan yang kuat terhadap

berbagai tumor dan infeksi virus, bakteri serta parasit (Ganong 2002).

Limfosit

Limfosit merupakan leukosit yang tidak bergranul atau agranulosit (gambar

4). Menurut Frandson (1986), limfosit memiliki ukuran yang bervariasi dan

memiliki nukleus yang relatif besar yang dikelilingi oleh sejumlah sitoplasma.

Limfosit besar memiliki ukuran diameter 12 - 16 µm dan limfosit kecil

berdiameter 9 - 12 µm. Pada limfosit besar lebih lebih banyak sitoplasma,

memiliki inti yang besar dan pucat. Limfosit kecil memiliki intinya besar dan

menyerap warna serta sedikit berlekuk, sitoplasmanya biru pucat.

14

Pasca kelahiran, beberapa limfosit dibentuk di sumsum tulang, tetapi bagian

terbesar dibentuk di dalam kelenjar limfe, timus, dan limpa dari sel prekursor

yang berasal dari sumsum tulang (Ganong 2002). Limfosit akan terus menerus

memasuki sistem peredaran darah melalui pembuluh limfe dari nodus limfe dan

jaringan limfoid lain. Setelah beberapa jam berjalan ke jaringan melalui

diapedesis dan kembali ke jaringan limfoid atau darah. Limfosit ini memiliki masa

hidup hingga bertahun-tahun, namun bergantung pada kebutuhan tubuh akan sel

ini (Guyton dan Hall 1996).

Limfosit merupakan unsur kunci pada proses kekebalan (Ganong 2002).

Limfosit ini memiliki peran utama sebagai respon terhadap antigen dengan

membentuk antibodi yang bersirkulasi di dalam darah atau dalam pengembangan

imunitas seluler (Frandson 1986). Menurut Guyton dan Hall (1996), bahwa fungsi

utama dari limfosit yakni memproduksi antibodi atau sebagai sel efektor khusus

dalam menanggapi antigen yang melekat pada makrofag. Kemudian limfosit akan

melekat pada antigen dan merusaknya.

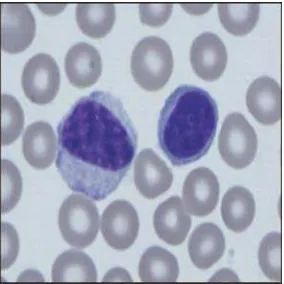

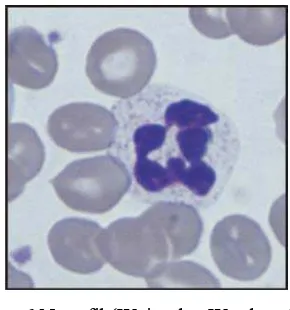

Monosit

Monosit merupakan leukosit yang tidak bergranul dan banyak mengandung

sitoplasma (gambar 5). Inti dari monosit berbentuk menyerupai ginjal (Ganong

2002).

Gambar 5 Monosit (Weiss dan Wardrop 2010).

Monosit ini hanya ditemukan pada sumsum tulang (Guyton dan Hall 1996).

Menurut Ganong (2002), dari sumsum tulang monosit akan masuk ke dalam darah

dan beredar kurang lebih selama 72 jam. Kemudian sel-sel tersebut akan masuk ke

15

bahwa dalam bentuk makrofag, sel tersebut dapat hidup berbulan-bulan bahkan

bertahun-tahun kecuali bila sel tersebut musnah akibat kemampuan fagositiknya.

Sifat fagositik tersebut mirip dengan leukosit lain seperti netrofil. Namun monosit

mulai bekerja pada keadaan infeksi yang tidak terlalu akut (Frandson 1986).

Netrofil

Netrofil merupakan komponen terbanyak dari leukosit (gambar 6). Letaknya

banyak di pinggiran dalam dari kapiler dan pembuluh kecil atau terjadi marginasi.

Netrofil ini mengandung granul yang memberikan warna indiferen dan tidak

merah ataupun biru (Frandson 1986).

Gambar 6 Netrofil (Weiss dan Wardrop 2010).

Netrofil dan monosit serta sel granulosit lainnya dihasilkan di sumsum

tulang. Sesudah dilepas dari sumsum tulang, normalnya masa hidup dalam

sirkulasi darah selama 4 – 8 jam. Kemudian 4 – 5 jam berikutnya dalam jaringan.

Pada keadaan infeksi jaringan yang berat, masa hidup keseluruhan sering kali

berkurang sampai hanya beberapa jam, karena menuju daerah infeksi dan

melakukan fungsinya (Guyton dan Hall 1996). Menurut Tizard (1988), netrofil

juga dikenal sebagai garis pertahanan pertama yang bekerja singkat dan cepat

lelah. Netrofil memiliki masa hidup yang singkat, setelah melakukan tugasnya

akan mati dan melepas faktor kemotaktik untuk menarik netrofil lain. Masa

hidupnya beredar di dalam aliran darah kira-kira 12 jam.

Eosinofil

Eosinofil dalam keadaan normal kira-kira mencapai 2 % dari seluruh

16

Umumnya jumlahnya sedikit, hanya pada kasus tertentu akan meningkat

(Frandson 1986). Menurut Ganong (2002), eosinofil ini sebagian kecil

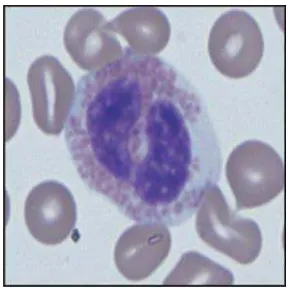

[image:30.612.264.408.136.280.2]mengandung granul yang dapat diwarnai dengan zat asam.

Gambar 7 Eosinofil (Weiss dan Wardrop 2010).

Sama halnya netrofil dan monosit, eosinofil diproduksi hanya di sumsum

tulang dan memiliki masa hidup yang singkat. Eosinofil ini merupakan sel fagosit

yang lemah, dan menunjukan kemotaksis. Eosinofil ini sering diproduksi dalam

jumlah besar pada penderita infeksi parasit dan eosinofil ini akan bermigrasi ke

jaringan pada penderita parasit tersebut. Meskipun kebanyakan parasit berukuran

lebih besar untuk difagositosis, namun eosinofil akan melekatkan diri pada parasit

melalui molekul permukaan khusus dan akan melepaskan bahan-bahan yang dapat

membunuh banyak parasit ( Guyton dan Hall 1996).

Eosinofil juga akan meningkat pada keadaan reaksi alergi (Frandson 1986).

Menurut Guyton dan Hall (1996), eosinofil juga memiliki kecenderungan khusus

untuk berkumpul dalam jaringan yang mengalami reaksi alergi. Hal tersebut

sebagian disebabkan oleh peristiwa dimana banyak sel mast dan basofil ikut serta

dalam reaksi alergi.

Basofil

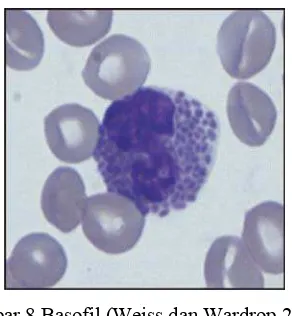

Menurut Dellman dan Brown (1992), basofil merupakan granulosit yang

bersifat polimorfonuklear-basofil. Diameternya 10 – 15 µm, intinya dua gelambir

dan tidak beraturan. Granulnya berukuran 0,5 - 1,5 µm berwarna biru tua sampai

17

[image:31.612.264.410.76.234.2]

Gambar 8 Basofil (Weiss dan Wardrop 2010).

Sama halnya granulosit lain, basofil dibentuk dalam sumsum tulang. Basofil

dalam sirkulasi darah mirip dengan sel mast besar yang terletak tepat di sisi luar

kebanyakan kapiler dalam tubuh (Guyton dan Hall 1996). Basofil dan sel mast

mengadung heparin dan melepaskan histamin dan mediator radang lain (Frandson

1986; Guyton dan Hall 1996; Ganong 2002). Menurut Dellman dan Brown

(1992), basofil befungsi untuk meningkatkan permeabilitas dan vasodilatasi

18

Waktu dan Tempat

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2011.

Pemeliharaan hewan coba, pemberian ekstrak akar kayu kuning (C. fenestratum)

dan pengamatan gambaran leukosit dilakukan di Laboratorium Protozoologi,

Bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan,

Institut Pertanian Bogor.

Persiapan Mencit Donor

Hewan coba diinfeksi dengan P. berghei. Isolat P. berghei diperoleh dari

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik

Indonesia. Sebanyak 0.1 ml suspensi diambil dan diinfeksi melalui intra peritoneal

pada mencit donor. Mencit donor dilakukan pengamatan parasitemia tiap hari

setelah inokulasi dengan cara membuat preparat ulas darah. Pengamatan

dilakukan hingga tingkat parasitemia mencapai 105/ml darah (Dewi et al. 1996).

Darah mencit donor diambil dari jantung dan dilakukan penghitungan jumlah sel

darah merah dengan hemositometer. Darah diencerkan dengan larutan Hayem lalu

dihitung jumlahnya dibawah mikroskop. Setelah diketahui jumlah parasit pada

mencit donor kemudian dilakukan pengenceran dengan phosphate buffer saline

(PBS) dan diinfeksikan ke mencit coba.

Hewan Coba

Pada penelitian ini digunakan mencit jantan dari galur DDY berumur 2-3

bulan dengan berat badan kira-kira 25 gram atau berusia sekitar 2 bulan.

Penelitian ini menggunakan 35 ekor tikus jantan, 10 ekor digunakan sebagai

donor dan 25 ekor sebagai kelompok percobaan. Kelompok percobaan tersebut

dibagi dalam lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor yaitu 1)

Kelompok kontrol negatif/KN (mencit diinfeksi dan diberi larutan Pulvis Gum

Arabic 3%), 2) Kelompok kontrol positif/KP (mencit diinfeksi dan diberi obat klorokuin), 3) Kelompok perlakuan ekstrak etanol dosis 0.625 mg/25 gr bobot

19

badan (E2), 5) Kelompok perlakuan ekstrak etanol dosis 3.75 mg/25 gr bobot

badan (E3).

Determinasi Sampel Tanaman

Determinasi sampel dilakukan di Laboratorium Botani, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tanaman yang dipergunakan yakni akar kayu

kuning (C. fenestratum) diperoleh dari kawasan hutan Kecamatan Samboja,

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada bulan Juli 2010 dalam

keadaan segar. Kemudian sampel dikeringkan dan baru dilakukan ekstraksi.

Penentuan Dosis

Penentuan dosis ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang

menggunakan herbal ini (dosis empiris) yakni dua sendok teh yang diseduh dalam

satu gelas air. Pembuatan infusa herbal akar kayu kuning yaitu simplisia kering

dipanaskan dengan air selama 15 menit dengan suhu 90° C (Depkes RI 1995).

Hasil infusa yang diperoleh sebelum dikeringkan, diambil sebanyak 1 ml dan

ditimbang. Hasil infusa kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven. Setelah

kering, lalu menimbang sisa padatan yang terbentuk. Dosis pada manusia yang

digunakan secara empiris oleh masyarakat Kalimantan Timur yaitu dengan

mengurangi hasil timbangan infusa sebelum dikeringkan dengan infusa setelah

dikeringkan, sehingga diperoleh dosis sebesar 0.196 mg/Kg BB dewasa.

Kemudian dosis ini dikonversi dengan mengalikan 0.0026 (Laurence dan

Bacharach 1964), sehingga didapatkan dosis untuk mencit dengan berat badan 25

gr yaitu 0.625 mg. Dosis yang diberikan yaitu dosis 0.625 mg/25 gr BB (E1),

dosis 1.25 mg/25 gr BB (E2), dan dosis 3.75 mg/25 gr BB (E3).

Pembuatan Ulasan Darah

Mencit yang positif terinfeksi malaria, kemudian diberi ekstrak etanol akar

kayu kuning dengan dosis yang telah ditentukan secara peroral dengan

menggunakan sonde lambung. Ekstrak diberikan dua kali dalam sehari selama 3

hari berturut-turut pada hari ke-1, 2, dan 3. Mencit kemudian diambil darahnya

melalui pembuluh darah diekor pada hari ke-0, 1, 2, 3, 4, dan 7 (D0, D1, D2, D3,

20

Pembuatan preparat darah dilakukan dengan memberikan satu tetes darah di

atas gelas objek, dan dibuat ulasan dengan gelas objek lain yang membentuk sudut

kurang lebih 45°. Hasil ulasan didiamkan pada suhu kamar hingga kering. Ulasan

yang telah kering kemudian difiksasi dengan metanol kurang lebih selama 3-5

menit dan didiamkan hingga kering kembali. Selanjutnya hasil ulasan diwarnai

dengan Giemsa 5% selama 30 menit dan dibilas dengan menggunakan air

mengalir dan dikeringkan.

Pengamatan Ulasan Darah

Hasil ulasan yang telah diwarnai, diamati di bawah mikroskop dengan

perbesaran 1000x dan menggunakan minyak emersi. Sel darah putih dihitung per

seratus sel dengan tiga kali ulangan. Jumlah leukosit dirata-rata dan dinyatakan

dalam satuan persen.

Analisis data

Data hasil pengamatan diolah dengan menggunakan uji ANOVA (Analysis

of Varian). Kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test dengan taraf 5% bila berbeda nyata pada perlakuan yang diberikan. Data ditampilkan

21 0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 7

Pe rs e n ta se

Hari pengamatan ke‐

KN KP EI EII EIII

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengamatan diferensial leukosit pada mencit yang diinfeksi

dengan P.berghei setelah pemberian ekstrak akar kayu kuning (C. fenestratum)

dengan pelarut etanol yaitu sebagai berikut:

Netrofil

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 9, persentase netrofil ketiga perlakuan E1,

E2, dan E3 setiap harinya menunjukkan persentase yang lebih rendah dibanding

pada perlakuan KN. Pada perlakuan E1, hari ke-1 menunjukkan penurunan dan

persentase yang terendah dibandingkan perlakuan E2, E3, dan KP yakni 41.67%,

sedangkan pada hari ke-2 hingga hari ke-7 menunjukkan peningkatan. Pada

perlakuan E2, hari ke-1 menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding E1,

E3, dan KP yaitu sebesar 49.27%. Perlakuan E2 dan E3 mulai hari ke-3 hingga

hari ke-7 menunjukkan peningkatan tetapi lebih rendah dibandingkan dengan KN.

Gambar 9 Rata-rata persentase netrofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum). KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, E1: Ekstrak pelarut etanol dosis 0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB.

Persentase netrofil dari semua perlakuan lebih rendah dibandingkan KN

pada semua hari pengamatan karena tingkat parasitemia pada semua perlakuan

lebih tinggi dari KN. Menurut penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat

parasitemia pada KN lebih rendah dari pada ketiga kelompok perlakuan (Kusuma

2011), sehingga netrofil yang dihasilkan lebih rendah pada kelompok perlakuan

22

merupakan garis pertahanan pertama namun memiliki cadangan energi yang

terbatas sehingga tidak mampu bertahan lama. Selain itu juga mungkin karena

pengaruh ektrak etanol kayu kuning (C. fenestratum) yang lebih dominan

mengandung alkaloid, flavonoid, phenol hidroquinon yang dapat menekan jumlah

P. berghei (Kusuma 2011). Menurut Kumar et al (2007), alkaloid yang banyak

terdapat di dalam C. fenestratum yaitu berberin yang berfungsi sebagai

antiinflamasi dan antimikroba. Adanya pengaruh berberin ini, menyebabkan

jumlah netrofil yang ada ditekan. Pengaruh berberin dalam tiap dosis ekstrak

memiliki efektifitas yang berbeda. Pada perlakuan E1 mulai terjadi penurunan

pada hari ke-1, sedangkan pada perlakuan E2 dan E3 mulai terlihat pengaruhnya

Tabel 2 Rata-rata persentase netrofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat

Perlakuan Pengamatan hari ke...(setelah pemberian ekstrak)

0 1 2 3 4 7

KN 53.89 ± 8.03defgh 52.44 ± 8.11cdefgh 54.45 ± 6.87defgh 57.01 ± 8.06efgh 59.89 ± 3.83gh 61.67 ± 4.71h KP 55.60 ± 6.63efgh 46.20 ± 9.16abcde 41.73 ± 9.03abc 43.00 ± 10.39abcd 53.08 ± 10.84cdefgh 61.50 ± 4.12h

EI 49.00 ± 7.79abcdefg 41.67 ± 5.41abc 47.17 ± 3.18abcdef 45.97 ± 5.70abcde 55.50 ± 8.51efgh 56.67 ± 6.11efgh E2 42.93 ± 11.00abcd 49.27 ± 11.80abcdefg 45.53 ± 7.65abcde 46.40 ± 5.38abcde 53.87 ± 7.45defgh 58.44 ± 5.04fgh E3 48.27 ± 10.65abcdefg 41.80 ± 10.96abc 38.42 ± 5.83a 40.67 ± 7.81ab 50.67 ± 3.77bcdefgh 59.11 ± 3.03gh Keterangan: Huruf superscrip yang sama menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf p.0,05 (KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis

0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB).

Tabel 3 Rata-rata persentase eosinofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat

Perlakuan Pengamatan hari ke...(setelah pemberian ekstrak)

0 1 2 3 4 7

KN 0.44 ± 0.54 0.55 ± 0.49 0.67 ± 0.47 0.56 ± 0.36 0.67 ± 0.47 0.44 ± 0.14

KP 0.40 ± 0.55 0.27 ± 0.43 0.53 ± 0.38 0.93 ± 1.04 0.25 ± 0.28 1.00 ± 0.00

EI 0.60 ± 0.68 0.53 ± 0.56 0.00 ± 0.00 0.50 ± 0.55 1.17 ± 0.90 0.45 ± 0.27

E2 0.47 ± 0.69 0.20 ± 0.18 0.07 ± 0.15 0.33 ± 0.47 0.07 ± 0.15 0.67 ± 0.63

E3 0.60 ± 0.55 0.60 ± 0.28 0.75 ± 0.28 0.44 ± 0.14 0.55 ± 0.27 0.33 ± 0.24

24 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

0 1 2 3 4 7

Pe rs e n ta se

Hari pengamatan ke‐

KN KP EI EII EIII Eosinofil

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 10, hasil persentase eosinofil ini tidak

berbeda nyata dari semua perlakuan. Namun pada perlakuan EI, hari ke-2

persentase eosinofil cenderung menurun bahkan tidak terdapat eosinofil, mulai

hari ke-3 menunjukkan peningkatan dan hari ke-4 menunjukan persentase yang

tertinggi dibandingkan semua perlakuan yaitu 1.17%. Perlakuan E1, hari ke-7

menunjukkan penurunan kembali. Perlakuan E2, mulai hari ke-1 hingga hari ke-4

menunjukkan penurunan dan hari ke ke-7 menunjukkan peningkatan yang

merupakan persentase tertinggi dari pada semua perlakuan pemberian ekstrak

yaitu sebesar 0.67%. Pada perlakuan E3, hari ke-1 menunjukkan persentase yang

tetap namun lebih tinggi dibandingkan semua perlakuan, pada hari ke-2

menunjukkan peningkatan sebesar 0.75% dan menurun mulai hari ke-3 hingga

hari ke-7 menunjukkan persentase terendah dibandingkan semua perlakuan yaitu

sebesar 0.33%.

Gambar 10 Rata-rata eosinofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum). KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis 0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB.

Persentase pada eosinofil menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata.

Hal ini dikarenakan pada infeksi Plasmodium, eosinofil tidak terlalu berperan

penting. Sesuai dengan pendapat Rothenberg (1998), kejadian eosinofilia di dunia

umumnya terjadi akibat adanya infeksi dari parasit cacing. Begitu pula menurut

Tizard (1988), eosinofil tidak seefisien netrofil dalam fagositosis, namun eosinofil

25

persentase eosinofil pada perlakuan E1 hari ke-2, E2 hari ke-2 dan ke-4, serta E3

hari ke-7 karena ekstrak etanol C. fenestratum yang menghambat produksi

eosinofil. Menurut Sudharshan et al. (2010) bahwa kandungan flavonoid dalam C.

fenestratum berperan dalam aktifitas antiinflamasi. Persentase eosinofil yang tinggi pada perlakuan E1 hari ke-4, E2 hari ke-7, dan E3 hari ke-2 dibandingkan

dengan perlakuan KN terjadi karena pengaruh meningkatnya jumlah parasitemia

yang merangsang tubuh untuk memproduksi eosinofil. Menurut Tizard (1988),

secara umum antibodi yang ada di dalam tubuh membantu mengontrol jumlah

parasit dalam aliran darah.

Monosit

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 11, persentase monosit antara perlakuan

E1, E2 dan E3 pada hari pengamatan menunjukan tidak berbeda nyata, namun

ketiga perlakuan tersebut menunjukkan persentase yang lebih rendah dibanding

pada perlakuan KN dan KP sejak hari ke-2 dan berbeda nyata terhadap KP pada

hari ke-7. Perlakuan E1, hari ke-1 hingga ke-2 menunjukkan persentase terendah

dibandingkan semua perlakuan sedangkan mulai hari ke-3 hingga hari ke-4

menunjukkan peningkatan kembali dan pada hari ke-7 menunjukkan penurunan.

Perlakuan E2, hari ke-2 hingga ke-4 menunjukkan penurunan, bahkan hari ke-4

persentasenya terendah dibandingkan semua perlakuan, sedangkan hari ke-7

menunjukkan peningkatan kembali. Perlakuan E3, pada hari ke-2 hingga ke-7

menunjukkan penurunan bahkan pada hari ke-3 dan ke-4 berbeda nyata dengan

26

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 7

Pe

rs

e

n

ta

se

Hari pengamatan ke‐

KN

KP

EI

EII

EIII

Gambar 11 Rata-rata monosit pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum). KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis 0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB.

Pada masing-masing ekstrak E1, E2, dan E3 pada hari ke-2 hingga ke-7

menunjukkan persentase yang rendah dibandingkan KN. Hal tersebut mungkin

kandungan berberin dalam ekstrak C. fenestratum menekan produksi monosit.

Berberin dapat menghambat produksi interleukin-8 (IL-8) dan monocyte

chemotactic protein-1 (MCP-1) yang diinduksikan oleh IL-1β atau tumor necrotic factor-α (TNFα) (Cui et al. 2006). Menurut Ganong (2002), baik IL-1β, IL-8,

MCP-1 dan TNFα merupakan sitokin dalam tubuh, sitokin tersebut berperan

dalam mengatur respon imun dan pengaktifan fagositosis. Penurunan persentase

monosit ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan persentase limfosit yang

mengeluarkan limfokin berlebih. Menurut Tizard (1988) limfosit dapat

mengeluarkan zat yaitu limfokin yang salah satu perannya mencegah migrasi dari

makrofag.

[image:40.612.187.454.80.236.2]

Tabel 4 Rata-rata persentase monosit pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat

Perlakuan Pengamatan hari ke...(setelah pemberian ekstrak)

0 1 2 3 4 7 KN 3.44 ± 1.57abcde 3.45 ± 1.11abcde 3.67 ± 1.25abcde 4.67 ± 0.85cdef 4.89 ± 0.68ef 3.78 ± 1.19abcdef

KP 4.27 ± 1.32abcdef 3.87 ± 0.73abcdef 4.80 ± 1.17def 4.20 ± 1.12abcdef 3.75 ± 1.32abcde 5.67 ± 0.24f EI 4.20 ± 1.77abcdef 2.73 ± 1.53abc 2.33 ± 0.24a 3.34 ± 1.90abcde 3.91 ± 1.72abcdef 3.22 ± 2.11abcde E2 3.33 ± 1.11abce 3.80 ± 0.87abcdef 2.87 ± 1.95abcd 2.67 ± 1.45ab 2.53 ± 0.90a 3.22 ± 0.49abcde E3 3.47 ± 1.66abcde 4.60 ± 1.52bcdef 3.67 ± 1.31abcde 2.56 ± 0.54a 2.56 ± 0.36a 2.33 ± 0.47a Keterangan: Huruf superscrip yang sama menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf p.0,05 (KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis

0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB).

Tabel 5 Rata-rata persentase limfosit pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat

Perlakuan Pengamatan hari ke...(setelah pemberian ekstrak)

0 1 2 3 4 7 KN 42.22 ± 7.26abcdefgh 43.33 ± 8.38bcdefgh 40.89 ± 6.64abcdef 37.77 ± 7.43abc 34.45 ± 3.30ab 34.11 ± 5.20ab

KP 39.66 ± 5.93abcde 49.67 ± 8.80defghi 52.87 ± 8.71ghi 51.66 ± 10.88fghi 42.92 ± 1.06abcdefgh 31.84 ± 4.36a EI 46.20 ± 6.41cdefghi 55.93 ± 5.56i 50.50 ± 3.20efghi 48.92 ± 6.59cdefghi 39.34 ± 7.24abcde 41.55 ± 6.78abcdefg E2 53.27 ± 11.50cdefghi 46.67 ± 2.50cdefghi 51.53 ± 6.56fghi 50.53 ± 5.02efghi 43.53 ± 7.17bcdefgh 37.67 ± 4.02abc E3 47.67 ± 10.63hi 53.00 ± 11.21ghi 57.17 ± 6.83i 56.22 ± 7.93i 46.22 ± 4.36cdefghi 38.22 ± 2.91abcd Keterangan: Huruf superscrip yang sama menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf p.0,05 (KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis

28

Limfosit

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 12, umumnya perlakuan E1, E2, E3

menunjukkan persentase limfosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KN.

Perlakuan E1, hari ke-1 menunjukkan persentase yang tinggi dan berbeda nyata

dengan KN yaitu sebesar 55.93%, namun mulai hari ke-4 nyata menurun

dibandingkan hari ke-1. Perlakuan E2, hari ke-1 menunjukkan penurunan, namun

pada hari ke-2 dan ke-3 menunjukkan peningkatan kemudian menunjukkan

penurunan kembali hingga hari ke-7. Perlakuan E3, hari ke-1 menunjukkan

peningkatan yang berlangsung hingga hari ke-3 dan berbeda nyata dengan KN,

namun pada hari ke-4 hinga ke-7 mengalami penurunan.

Gambar 12 Rata-rata limfosit pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum). KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis 0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB.

Tingginya persentase limfosit pada perlakuan E1, E2, dan E3 dibandingkan

KN terjadi karena pengaruh kandungan zat yang terdapat dalam ekstrak etanol C.

fenestratum yang dapat menggertak tubuh untuk memproduksi limfosit. Menurut

Wongbutdee (2009), C. fenestratum ini mengandung berberin yang berfungsi

sebagai imunostimulator, sehingga merangsang untuk memproduksi limfosit di

dalam darah. Peningkatan limfosit ini berbeda tergantung dosis perlakuannya

seperti pada E1 mulai meningkat pada hari ke-1, E2 dan E3 mulai meningkat pada

hari ke-2. Adanya penurunan persentase pada hari ke-3 hingga hari ke-7 mungkin

karena jumlah parasit yang menginfeksi sudah berkurang, sehingga limfosit yang 0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 7

Pe rs e n ta se

Hari pengamatan ke‐

KN

KP

EI

EII

29

dihasilkan juga sedikit. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni jumlah

parasitemia pada hari ke-7 menunjukkan penurunan baik pada ekstrak E1, E2

maupun E3 (Kusuma 2011).

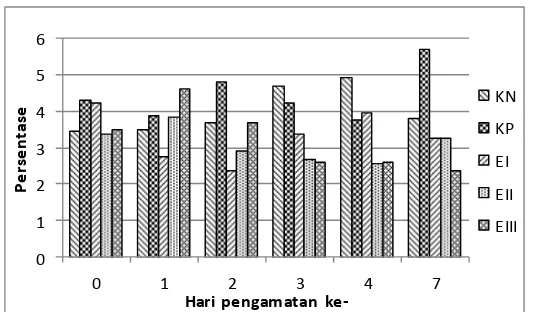

Basofil

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 13, tiap perlakuan EI, E2, dan E3 tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada perlakuan E1, hari ke-1 mengalami

peningkatan yaitu sebesar 0.13% kemudian mengalami penurunan. Perlakuan E2,

hari ke-1 menunjukkan peningkatan sebesar 0.07% dan puncaknya terjadi pada

hari ke-4 yaitu 0.20%, kemudian mengalami penurunan pada hari ke-7. Pada

perlakuan E3, hari ke-1 menunjukkan perbedaan yang nyata dan lebih rendah

dibandingkan dengan KN. Perlakuan E3, pada hari ke-3 baru menunjukkan

peningkatan sebesar 0.11% kemudian menurun kembali sampai hari ke-7.

Gambar 13 Rata-rata basofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum). KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol dosis 0.625 mg/25 gr BB, E2: Ektrak pelarut etanol dosis 1.25 mg/25 gr BB, E3: Ekstrak pelarut etanol dosis 3.75 mg/25 gr BB.

Persentase basofil pada tiap perlakuan tidak menunjukan hasil yang berarti.

Hal ini dikarenakan basofil tidak merespon akan adanya parasit. Menurut Guyton

dan Hall (1996), basofil ini berperan dalam reaksi alergi. Selain itu juga berperan

dalam penutupan luka dan kurang berperan terhadap adanya parasit (Campbell et

al. 2004). Adanya peningkatan persentase basofil mungkin karena peningkatan

persentase limfosit. Menurut Tizard (1988), adanya infiltrasi basofil dapat

disebabkan karena adanya pelepasan limfokin basofil-kemotaktik dari sel T. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

0 1 2 3 4 7

Pe rs e n ta se

Hari pengamatan ke‐

KN

KP

EI

EII

[image:44.792.84.714.185.271.2]

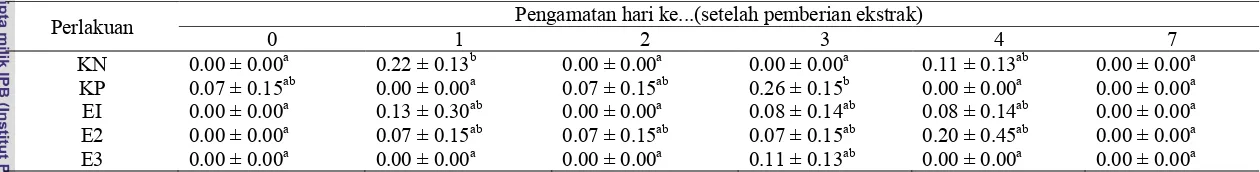

Tabel 6 Rata-rata persentase basofil pada mencit yang dinfeksi P.berghei setelah pemberian ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) dosis bertingkat

Perlakuan Pengamatan hari ke...(setelah pemberian ekstrak)

0 1 2 3 4 7 KN 0.00 ± 0.00a 0.22 ± 0.13b 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.11 ± 0.13ab 0.00 ± 0.00a

KP 0.07 ± 0.15ab 0.00 ± 0.00a 0.07 ± 0.15ab 0.26 ± 0.15b 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a EI 0.00 ± 0.00a 0.13 ± 0.30ab 0.00 ± 0.00a 0.08 ± 0.14ab 0.08 ± 0.14ab 0.00 ± 0.00a E2 0.00 ± 0.00a 0.07 ± 0.15ab 0.07 ± 0.15ab 0.07 ± 0.15ab 0.20 ± 0.45ab 0.00 ± 0.00a E3 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.11 ± 0.13ab 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a Keterangan: Huruf superscrip yang sama menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf p.0,05 (KN: Kontrol negatif, KP: Kontrol positif, EI: Ekstrak pelarut etanol

31

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) mempengaruhi persentase

netrofil semua perlakuan yang lebih rendah dibandingkan KN dan

menunjukkan peningkatan pada hari ke-7.

2. Ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) tidak menunjukkan

perbedaan yang nyata pada persentase eosinofil namun pada dosis 0.625 mg/25

gr BB tertinggi pada hari 4, dosis 1.25 mg/25 gr BB tertinggi pada hari

ke-7, dan dosis 3.75 mg/25 gr BB menurun hingga hari ke-7.

3. Ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) mempengaruhi penurunan

persentase monosit dosis 0.625 mg/25 gr pada hari ke-1 dan menunjukkan

peningkatan pada hari ke-3, dosis 1.25 mg/25 gr BB dan penurunan pada dosis

3.75 mg/25 gr BB hingga hari ke-7.

4. Ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) mempengaruhi persentase

limfosit semua perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KN namun

semua perlakuan menunjukkan penurunan hingga hari ke-7.

5. Ekstrak etanol akar kayu kuning (C. fenestratum) mempengaruhi penurunan

persentase basofil semua perlakuan pada hari ke-7 dan semua dosis perlakuan

tidak berbeda nyata dengan KN, namun dosis 0.625 mg/25 gr BB tertinggi

pada hari ke-1, dosis 1.25 mg/25 gr BB tertinggi pada hari ke-4, dan dosis 3.75

mg/25 gr BB tertinggi pada hari ke-3

Saran

1. Perlu informasi lebih lanjut tentang penggunaan ekstrak etanol akar kayu

kuning (C. fenestratum) yang diberikan dengan jangka waktu lebih lama.

32

DAFTAR PUSTAKA

Arbani PR. 1991. Malaria control program in Indonesia. Di dalam: Salazar NP,

Chongsuphajais T, Harinasuta T, J Karbwang, editor. Advanced

Knowledge on Malaria in Southeast Asia. Bangkok: Southeast Asian J. Trop Med and Pub Health. Seameo Tropmed Network.

Campbell NA, Jane BR, Lawrence GM. 2004. Biologi. Manalu W, penerjemah;

Safitri A, editor. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Biology.

Carter R, Diggs C. 1977. Plasmodia of Rodent. Di dalam Kreier JP, editor.

Parasitic Protozoa vol 3. New York: Academic Press.

Cui HS, Hayasaka S, Zheng LS, Hasayaka Y, Zhang XY, Chi ZL. 2006. Effect of berberine on interleukin 8 and monocyte chemotactic protein 1 expression

in a human retinal pigment epithelial cell line. Ophthalmic Res.

38:149-157 [terhubung berkala]. http://content.karger.com/produktedb/produkte.as p?typ=fulltext&file=000097904 [28 September 2011].

[CDC] Center for Disease Control. 2010. Malaria life cycle [terhubung berkala]. http://www.dpd.cdc.gov/dpdx [30 Juni 2011].

Dechwisissakul P, Bavovada R, Thongkhoom P, Maison T. 2000.

Pharmacognostic identification of Hamm. Thai J Pharm Sci 17(24):31.

Dellman HD, Brown EM. 1992. Histologi Veteriner. Ed ke-3. UI Press, Jakarta.

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1994. Profil Kesehatan

Indonesia Tahun 1993 Jakarta: Pusat Data Kesehatan.

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. Farmakope Indonesia Ed ke-4. Jakarta: 28-39.

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Pedoman

pengendalian tikus khusus di rumah sakit [terhubung berkala].

http://www.depkes.go.iddownloads-Pengendalian 20 Tikus. Pdf [4 Juli 2011].

[Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Hari malaria sedunia [terhubung berkala]. http://www.penyakitmenular.info [ 30 Juni 2011].

Dewi RM, Harijani AM, Emiliana T, Suwarni, Rabea PY. 1996. Keadaan

hematologis mencit yang diinfeksi dengan Plasmodium berghei. Cer Dun

Ked 106:37-40.

33

Dzulkarnain B. 1998. Tanaman-Tanaman Antimalaria. Jakarta: Puslitbang

Farmasi, Balitbang Kesehatan,Depkes RI.

Erdinal DS, Wulandari RA. 2006. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar

2005/2006. Makara Kesehatan 2(10): 64-70.

Frandson RD. 1986. Anatomy and Physiology of Farm Animals. Ed ke-4. USA:

Lea and Febiger.

Ganong WF. 2002. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Ed ke-20. Di dalam:

Widjajakusumah DHM, editor. Jakarta: EGC.

Guyton AC, Hall JE. 1996. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Ed ke-9. Di dalam:

Setiawan I, editor. Jakarta: EGC. Terjemahan dari: Textbook of Medical

Physiology.

Jekti RB, Sulaksono E, Sundari S, Marleta R, Subahagio. 1996. Pengaruh pasase

terhadap gejala klinis pada mencit strain derived yang diinfeksi

Plasmodium berghei ANKA. Cer Dun Ked 106:34 -40.

Joy PP, Thomas J, Mathew S, Skaria BP. 1998. Medicinal Plants. India: Kerala

Agricultural University.

Kumar GS, Jayaveera KN, Ashok Kumar CK, Sanjay UP, Swamy BMV, Kishore Kumar VK. 2007. Antimicrobial effect of indian medicinal plants against

acne-inducting bacteria. Trop J Pharma Res 6(2):717-723.

Kusuma PKGT. 2011. Uji efektivitas akar kayu kuning (Coscinium fenestratum

Colebr.) sebagai antimalaria pada mencit yang diinfeksi Plasmodium

berghei [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Ladda R, Arnold J, Martin D. 1966. Electron microscopy of Plasmodium

falciparum I the structure of tropozoites in erythrocytes of human

volunteers. Trans R Soc Trop Med Hyg 60: 369-375.

Laurence DR, Bacharach AL. 1964. Evaluation of Drug Activities. London:

Academic Press.

Lemmens RHMJ, Bunyapraphatsara N. 2003. Plant presources of South-East Asia

12 (3) medicinal and poisonous plants 3. Prosea Bogor. 139 -140.

[LUMC] Leids Universitair Medisch Centrum. 2011. Life cycle of Plasmodium

34

Malole MBM, Pramono CSU. 1989. Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan di

Laboratorium. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

Nahrevanian H, Esmaeili B, Kazem M, Nazem H, Amim M. 2010. In vivo

antimalarial effect of iranian flora Artemisia khorassanica against

Plasmodium berghei and pharmacochemistry of its natural components. Iranian J Parasitol 1(5): 6-19.

Najera JA. 1996. Malaria control among refugees and displaced populations.

World Health Organlzatlon Division of Control of Tropical Diseases Malaria Unit.

[NIAID] National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 2007. Understanding Malaria Fighting an Ancient Scouge. USA: NIH Publication No.07-7139.

Noble ER, Noble GA. 1989. Parasitologi Biologi Parasit Hewan. Ed ke-5.

Wardiarto, penerjemah; Soeripto N, editor. Yogyakarta: Gadjah Mada

University. Terjemahan dari: Parasitology: The Biology of Animal

Parasites 5th edition.

Noerhidayah, Akhmadi A, Priyono. 2008. Proses perkecambahan benih akar

kuning (Coscinium fenestratum (Gaertn ) Colebr.). Wahana Benih

2(9):1-8.

Pribadi W. 2000. Parasit Malaria.Di dalam Gandahusada S, Ilahude HD, Pribadi

W, editor. Parasitologi Kedokteran. Ed ke-3. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Pribadi W, Sungkar S. 1994. Malaria. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Rahayu YD. 2005. Kajian potensi tumbuhan obat di kawasan malinau research forest (MRF) CIFOR Kabupaten Malinau Kalimantan Timur [tesis]. Samarinda: Program Pascasarjana, Universitas Mulawarman.

Reisberg B. 1994. Malaria. Di dalam:Phair, J.P. and H.M.Sommers,editor. Dasar

Biologis dan Klinis Penyakit Infeksi Ed ke-4. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rita MD, Harijani AM, Sustriayu H, Sekartuti, Tjitra E. 1996