Oleh ANNISA ANJANI

H14103124

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

ANNISA ANJANI. Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok) (dibawah bimbingan FIFI DIANA THAMRIN)

Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Pembangunan yang terjadi selama ini dirasa tidak menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dengan daerah. Salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur pemerintahan yang terpusat. Pada sistem pemerintahan yang terpusat ini pemerintah pusat berperan sebagai pengambil dan pembuat keputusan pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana.

Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur dearahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut.

Menindaklanjuti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 diresmikan pula Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (dimana UU No. 15/1999 ini diimplementasikan di Kota Depok mulai 1 Januari 2001). Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

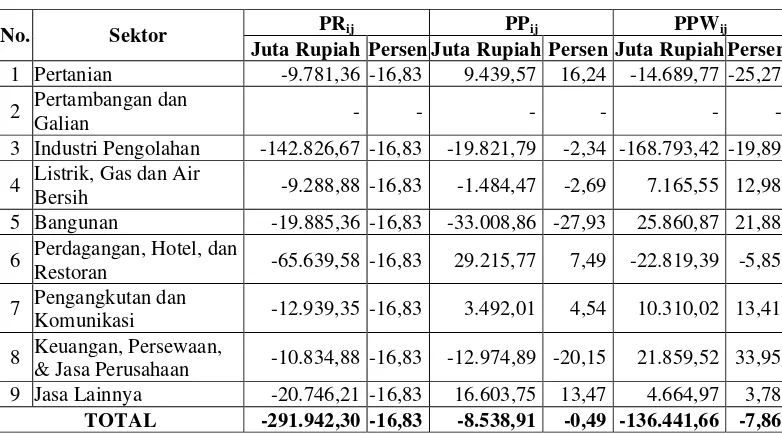

otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000 dan 2001-2004.

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok selama otonomi daerah tahun 2001-2004, pertumbuhan PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar Rp 276.897,01 juta (20,13 persen). Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar (23,61 persen), sedangkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan terkecil (8,76 persen).

Laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok semasa otonomi daerah tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,07 persen. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tercepat adalah sektor listrik, gas, dan air bersih (6,33 persen), dan yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian (-7,58 persen).

Daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,46 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum sektor-sektor perekonomian di Kota Depok memiliki daya saing cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki daya saing yang kurang baik adalah sektor bangunan (-4,33 persen), sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang terbaik adalah sektor industri pengolahan (7,49 persen).

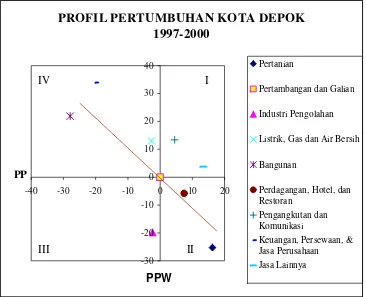

Pada tahun 2001-2004 secara keseluruhan nilai PB Kota Depok adalah bernilai positif (4,53 persen), artinya sektor-sektor perekonomian di Kota Depok secara keseluruhan tergolong ke dalam kelompok yang maju. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat PB terbesar (8,02 persen). Sedangkan sektor yang paling tidak progresif adalah sektor pertanian (-6,83 persen). Sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan berada di kuadran I yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang baik pula. Pada tahun 2001-2004 tidak ada sektor yang menempati kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa semasa otonomi daerah berlangsung, sektor-sektor perekonomian di Kota Depok tidak ada yang pertumbuhannya tergolong lambat.

Berdasarkan teori Rostow tentang tahapan pembangunan, maka Kota Depok dapat dikatakan berada pada tahap pra take-off menuju take-off. Hal ini dikarenakan, pada Kota Depok semasa otonomi daerah memiliki industri yang maju yang merupakan ciri pada tahapan pra take-off, namun Kota Depok belum memenuhi ciri pada tahap take-off.

adalah dengan mengembangkan pertanian perkotaan, yaitu dengan mengembangkan produk unggulan Kota Depok. Pemerintah Kota Depok hendaknya tetap menjaga kestabilan laju pertumbuhan perekonomian tersebut, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih yang memiliki laju pertumbuhan tercepat pada masa otonomi dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara memberikan layanan prasarana air bersih yang optimal. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan harus terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan tenaga kerja maupun pengusaha yang terlatih di bidang industri dan membina hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Sedangkan untuk sektor bangunan, harus tetap ditingkatkan kualitas bangunan di Kota Depok, terutama untuk bangunan perumahan. Perlu juga dilakukan rehabilitasi bangunan dan gedung, baik bangunan sekolah maupun peribadatan dan bangunan lainnya, yang sudah bobrok.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa

Nomor Registrasi Pokok Program Studi

Judul Skripsi

: : : :

Annisa Anjani H14103124 Ilmu Ekonomi

Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok)

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si NIP. 132 321 453

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, April 2007

1984 di Jakarta, hingga kini penulis berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Agus Basuki dan Erna Hernawati. Tahun 1996 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SD Islam Yasma PB Sudirman, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada SLTP Islam Yasma PB Sudirman. Pada tahun 2002 penulis menamatkan pendidikan menengah atas pada SMU Negeri 99 Jakarta Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok). Penulis tertarik menulis tentang otonomi di Kota Depok karena kian lama perkembangan Kota Depok kian pesat sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya, terutama selama otonomi berlangsung. Skripsi ini juga diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kepada Ibu Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si dan Bapak Jaenal Effendi, MA selaku penguji dan komisi pendidikan yang telah menguji dan memberi banyak saran atas penyempurnaan skripsi ini. Kepada para Staf Departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan seminar dan sidang, penulis ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada para peserta seminar yang telah memberi kritik dan saran yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat dan teman-teman IE-40 (Utie, Tuti, Vivi, Yudis, Madu, Wilma, Tirani, Evi, dan semuanya), teman-teman IE-39 dan IE-41 (Teh Nita, Iyas, Heri, dan semuanya), teman-teman Hipotesa, teman-teman LabKom dan perpustakaan FEM, teman-teman KKP Dukuh Turi, teman-teman Wisma Melati dan teman-teman Pramana, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, yang telah banyak memberikan keceriaan, pemikiran, dorongan, dan semangat kepada penulis, hanya ucapan terima kasih untuk semua.

Bogor, April 2007

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang dengan wilayah lainnya (Gunawan, 2000). Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya (Rita, 2004).

Oleh ANNISA ANJANI

H14103124

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

ANNISA ANJANI. Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok) (dibawah bimbingan FIFI DIANA THAMRIN)

Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya. Pembangunan yang terjadi selama ini dirasa tidak menyentuh di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah pusat dengan daerah. Salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan tersebut adalah adanya struktur pemerintahan yang terpusat. Pada sistem pemerintahan yang terpusat ini pemerintah pusat berperan sebagai pengambil dan pembuat keputusan pembangunan untuk daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana.

Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur dearahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut.

Menindaklanjuti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 diresmikan pula Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (dimana UU No. 15/1999 ini diimplementasikan di Kota Depok mulai 1 Januari 2001). Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000 dan 2001-2004.

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok selama otonomi daerah tahun 2001-2004, pertumbuhan PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sebesar Rp 276.897,01 juta (20,13 persen). Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar (23,61 persen), sedangkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan terkecil (8,76 persen).

Laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok semasa otonomi daerah tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,07 persen. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tercepat adalah sektor listrik, gas, dan air bersih (6,33 persen), dan yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian (-7,58 persen).

Daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2004 adalah sebesar 2,46 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum sektor-sektor perekonomian di Kota Depok memiliki daya saing cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki daya saing yang kurang baik adalah sektor bangunan (-4,33 persen), sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang terbaik adalah sektor industri pengolahan (7,49 persen).

Pada tahun 2001-2004 secara keseluruhan nilai PB Kota Depok adalah bernilai positif (4,53 persen), artinya sektor-sektor perekonomian di Kota Depok secara keseluruhan tergolong ke dalam kelompok yang maju. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan adalah sektor yang memiliki tingkat PB terbesar (8,02 persen). Sedangkan sektor yang paling tidak progresif adalah sektor pertanian (-6,83 persen). Sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan berada di kuadran I yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang baik pula. Pada tahun 2001-2004 tidak ada sektor yang menempati kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa semasa otonomi daerah berlangsung, sektor-sektor perekonomian di Kota Depok tidak ada yang pertumbuhannya tergolong lambat.

Berdasarkan teori Rostow tentang tahapan pembangunan, maka Kota Depok dapat dikatakan berada pada tahap pra take-off menuju take-off. Hal ini dikarenakan, pada Kota Depok semasa otonomi daerah memiliki industri yang maju yang merupakan ciri pada tahapan pra take-off, namun Kota Depok belum memenuhi ciri pada tahap take-off.

adalah dengan mengembangkan pertanian perkotaan, yaitu dengan mengembangkan produk unggulan Kota Depok. Pemerintah Kota Depok hendaknya tetap menjaga kestabilan laju pertumbuhan perekonomian tersebut, terutama sektor listrik, gas, dan air bersih yang memiliki laju pertumbuhan tercepat pada masa otonomi dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara memberikan layanan prasarana air bersih yang optimal. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan harus terus dilakukan antara lain dengan meningkatkan tenaga kerja maupun pengusaha yang terlatih di bidang industri dan membina hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Sedangkan untuk sektor bangunan, harus tetap ditingkatkan kualitas bangunan di Kota Depok, terutama untuk bangunan perumahan. Perlu juga dilakukan rehabilitasi bangunan dan gedung, baik bangunan sekolah maupun peribadatan dan bangunan lainnya, yang sudah bobrok.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa

Nomor Registrasi Pokok Program Studi

Judul Skripsi

: : : :

Annisa Anjani H14103124 Ilmu Ekonomi

Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok)

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si NIP. 132 321 453

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, April 2007

1984 di Jakarta, hingga kini penulis berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Agus Basuki dan Erna Hernawati. Tahun 1996 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SD Islam Yasma PB Sudirman, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada SLTP Islam Yasma PB Sudirman. Pada tahun 2002 penulis menamatkan pendidikan menengah atas pada SMU Negeri 99 Jakarta Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Pasca Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Depok). Penulis tertarik menulis tentang otonomi di Kota Depok karena kian lama perkembangan Kota Depok kian pesat sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya, terutama selama otonomi berlangsung. Skripsi ini juga diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fifi Diana Thamrin, SP, M.Si yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kepada Ibu Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si dan Bapak Jaenal Effendi, MA selaku penguji dan komisi pendidikan yang telah menguji dan memberi banyak saran atas penyempurnaan skripsi ini. Kepada para Staf Departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan seminar dan sidang, penulis ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada para peserta seminar yang telah memberi kritik dan saran yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat dan teman-teman IE-40 (Utie, Tuti, Vivi, Yudis, Madu, Wilma, Tirani, Evi, dan semuanya), teman-teman IE-39 dan IE-41 (Teh Nita, Iyas, Heri, dan semuanya), teman-teman Hipotesa, teman-teman LabKom dan perpustakaan FEM, teman-teman KKP Dukuh Turi, teman-teman Wisma Melati dan teman-teman Pramana, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, yang telah banyak memberikan keceriaan, pemikiran, dorongan, dan semangat kepada penulis, hanya ucapan terima kasih untuk semua.

Bogor, April 2007

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kondisi tersebut memungkinkan pertumbuhan suatu wilayah sering kali tidak seimbang dengan wilayah lainnya (Gunawan, 2000). Pembangunan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh, serta sektor-sektor pembangunan yang lainnya (Rita, 2004).

Otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah di bawahnya untuk mengatur daerahnya sendiri secara mandiri dirasa akan membawa angin segar untuk mengatasi permasalahan tentang lambannya kemajuan suatu daerah yang bersangkutan. Dalam realisasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bersama atribut-atribut lainnya. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang timbul pada daerah tersebut dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan segala potensi dan keragaman yang dimiliki daerah tersebut. Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan pusat dengan daerah.

Namun Undang-undang per-otonomian daerah tersebut juga tidak dapat dilepaskan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pada akhirnya pemerintah pusat akan berperan dalam kewenangan dan pengaturan keuangan daerah. Dampak yang berkembang selama otonomi daerah pun kian dirasa oleh masyarakat. Untuk menganalisis dampak otonomi daerah tersebut, penulis ingin mengangkat masalah dampak otonomi daerah terhadap sektor-sektor perekonomian di Kota Depok.

1.2. Perumusan Masalah

3

untuk memperoleh pendapatannya sendiri dari hasil pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.

Kota Depok memiliki potensi daerah yang cukup baik untuk berkembang sebagai penyokong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok itu sendiri. Lokasi Kota Depok strategis karena terletak di pinggir perbatasan Provinsi Jawa Barat dan memiliki jalur yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok juga merupakan salah satu hinterland dari Kota Jakarta membuat Kota Depok mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dengan makin ramai dan semaraknya Kota Depok dan sekitarnya akibat pesatnya pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan industri.

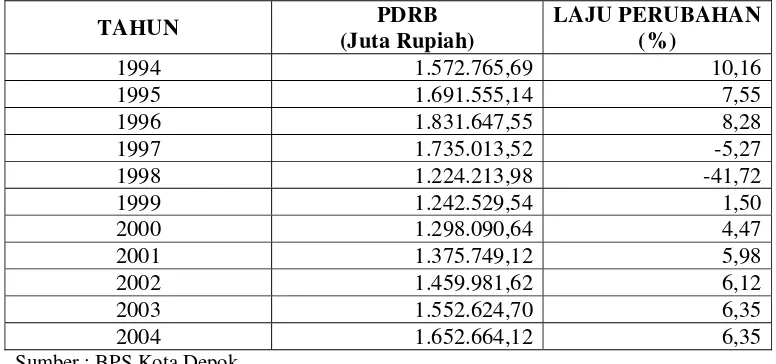

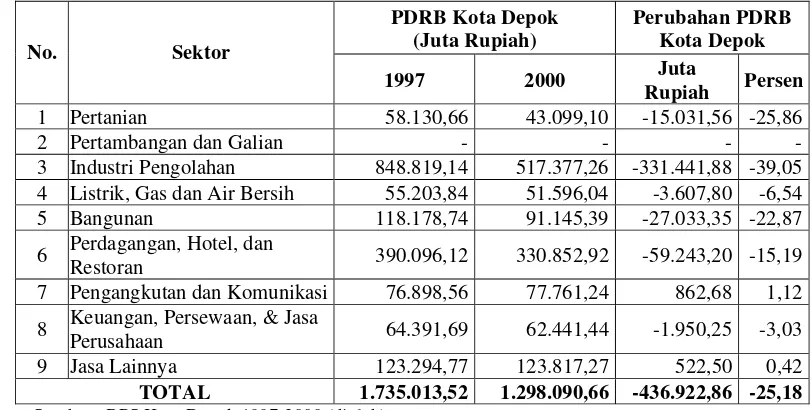

Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok yang terus meningkat dapat menjadi indikator pesatnya pertumbuhan Kota Depok dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. PDRB Kota Depok 1994-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993

TAHUN PDRB

Sumber : BPS Kota Depok

tahun 1997. Pada tahun 1998 PDRB Kota Depok mengalami penurunan drastis sebesar Rp 765.902,33 juta dari Rp 2.080.767,34 juta menjadi Rp 1.323.865,01 juta. Hal ini diperkirakan karena tidak stabilnya situasi politik secara nasional di Indonesia. Dampak krisis ekonomi yang terjadi akibat perubahan iklim politik tersebut turut mengguncang Kota Depok yang saat itu masih tergabung dalam kewilayahan Kabupaten Bogor. Pada tahun 2000 terjadi penurunan PDRB yang cukup besar dari Rp 1.375.749,12 juta pada tahun 1999 menjadi Rp 1.298.090,64 juta rupiah. Hal ini diperkirakan akibat dari implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di Kota Depok.

Kota Depok terus berkembang dan mengalami perubahan orientasi sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 1.1 yaitu dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 1999-2004 yang mengalami peningkatan pertahunnya sebesar 1,50 persen, 4,47 persen, 5,98 persen, 6,12 persen, 6,35 persen, dan 6,44 persen. Hal tersebut memberikan tantangan bagi sektor-sektor perekonomian yang ada di dalamnya untuk lebih optimal lagi dalam memajukan sektor-sektor yang ada.

5

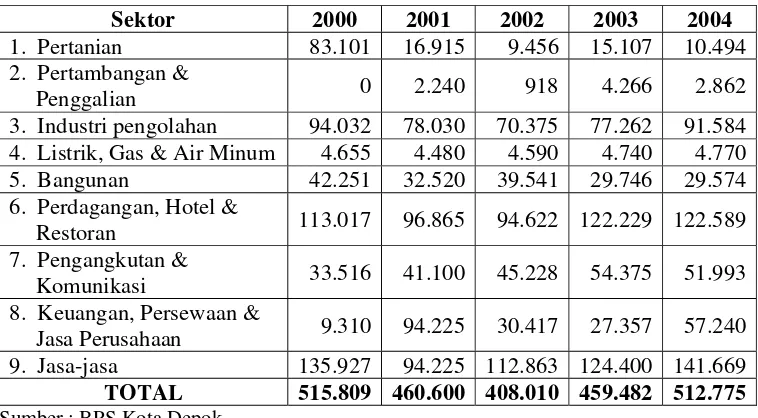

Seiring dengan pembangunan di Kota Depok pula maka baik langsung maupun tak langsung Kota Depok telah menyediakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Munculnya pusat hiburan dan banyaknya pembangunan yang terjadi tentu akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berikut disajikan data ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Depok selama tahun 2000-2004.

Tabel 1.2. Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2000-2004 (Jiwa)

Sektor 2000 2001 2002 2003 2004

1. Pertanian 83.101 16.915 9.456 15.107 10.494 2. Pertambangan &

Penggalian 0 2.240 918 4.266 2.862

3. Industri pengolahan 94.032 78.030 70.375 77.262 91.584 4. Listrik, Gas & Air Minum 4.655 4.480 4.590 4.740 4.770 5. Bangunan 42.251 32.520 39.541 29.746 29.574 6. Perdagangan, Hotel &

Restoran 113.017 96.865 94.622 122.229 122.589 7. Pengangkutan &

Komunikasi 33.516 41.100 45.228 54.375 51.993 8. Keuangan, Persewaan &

Jasa Perusahaan 9.310 94.225 30.417 27.357 57.240 9. Jasa-jasa 135.927 94.225 112.863 124.400 141.669

TOTAL 515.809 460.600 408.010 459.482 512.775

Sumber : BPS Kota Depok

Besarnya peningkatan jumlah penduduk dan tenaga kerja dirasa akan menimbulkan berbagai macam dampak terhadap keadaan lingkungan di Kota Depok. Dampak yang muncul dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Hal ini tergantung dari keseimbangan dan keselarasan perkembangan yang ada di Kota Depok sendiri.

1. Bagaimana pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?

2. Bagaimana laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?

3. Bagaimana daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah?

4. Bagaimana profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor perekonomian Kota Depok?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pertumbuhan PDRB sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.

2. Menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.

3. Menganalisis daya saing sektor-sektor perekonomian Kota Depok sebelum dan semasa otonomi daerah.

4. Mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor perekonomian Kota Depok.

1.4. Manfaat Penelitian

7

1. Kegunaan bagi Pemerintah Kota Depok. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan sektor perekonomian mana yang dapat benar-benar menjadikan kota Depok sebagai unggulan.

2. Kegunaan bagi para akademisi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya atau pun hanya sebagai bacaan semata.

3. Kegunaan lainnya bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan suatu pengetahuan umum yang menarik, dan dipetik manfaatnya. Terutama pengetahuan terhadap Kota Depok dan perkembangannya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup atau batasan dari penelitian ini adalah penelitian dengan mengamati dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kota Depok. Penelitian mengambil data tahun 1997 hingga tahun 2004, yaitu melibatkan data sebelum dan selama otonomi daerah berlangsung. Selang waktu tersebut dibagi menjadi dua selang waktu analisis, yaitu tahun 1997-2000, dan 2001-2004.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan

pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang

selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Padahal konsep otonomi daerah sudah muncul pada saat pemerintahan orde lama,

yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah

(Pemerintah Pusat, 1999). Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan

mengenai pemerintah daerah.

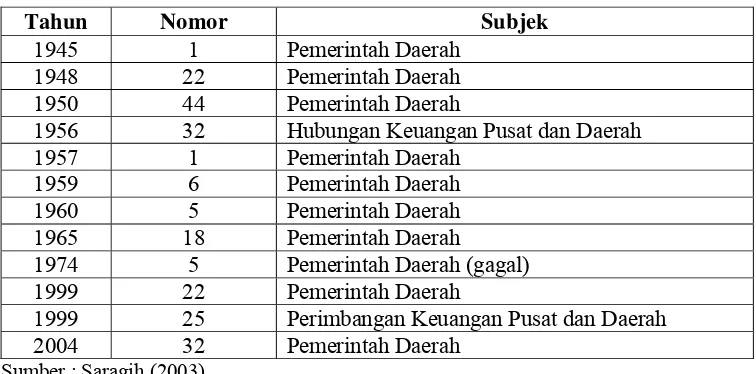

Tabel 2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah sejak tahun 1945-1999

Tahun Nomor Subjek

1945 1 Pemerintah Daerah

1948 22 Pemerintah Daerah

1950 44 Pemerintah Daerah

1956 32 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

1957 1 Pemerintah Daerah

1959 6 Pemerintah Daerah

1960 5 Pemerintah Daerah

1965 18 Pemerintah Daerah

1974 5 Pemerintah Daerah (gagal)

1999 22 Pemerintah Daerah

1999 25 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2004 32 Pemerintah Daerah

Sumber : Saragih (2003)

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah

kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom, selanjutnya

daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 terdapat beberapa prinsip

tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah

(1) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

(2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan

di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan (3) Asas tugas pembantuan yang

dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan

Desa.

Tiga asas pada prinsip pelaksanaan otonomi daerah (asas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah.

c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan

Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang

11

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya

kepada yang menugaskan.

Pada masa sebelum otonomi daerah kedudukan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah membentuk suatu hierarki, yaitu pemerintah pusat ada pada

posisi paling tinggi, kemudian provinsi, dan yang paling bawah adalah kabupaten.

Adanya otonomi daerah menyebabkan hierarki tersebut dihilangkan. Posisi

Kabupaten/Kota tidak memiliki hierarki terhadap propinsi. Hal ini menyebabkan

wewenang pemerintah daerah semakin besar. Berdasarkan Undang-undang No. 22

Tahun 1999 kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain ini meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,

sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta

teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan

pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Daerah berwenang mengelola sumber daya

nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara

bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah

Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,

pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

2.2. Konsep Regional dan Kewilayahan

Menurut BPS dalam buku Pendapatan Domestik Bruto Kotamadya Depok

(1998) Region dapat diartikan sebagai Daerah Tingkat I (Provinsi), Daerah

Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), dan Daerah administrasi yang lebih rendah

(kecamatan). Budiharsono (2001) menyatakan bahwa wilayah dapat diartikan

sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang

bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah tersebut dibagi menjadi empat

jenis, yaitu :

1. Wilayah Homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria

dan mempunyai sifat-sifat atau ciri yang relatif sama. Sifat-sifat atau

ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi, geografi, agama, suku,

dan sebagainya. Richardson (1975) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa

wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal

(internal uniformity). Contoh wilayah homogen adalah pantai utara Jawa

Barat yang merupakan wilayah yang homogen dari segi produksi padi

13

2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai

ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland).

Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi,

barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

Dalam wilayah nodal pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam

wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Biasanya

daerah belakang akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja

kepada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang

dalam bentuk barang jadi. Contoh wilayah nodal adalah DKI Jakarta dengan

Botabek (Bogor, Tanggerang, dan Bekasi), Jakarta yang merupakan daerah

inti dan Botabek sebagai daerah belakangnya.

3. Wilayah Administrasi

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan

berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti

propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW. Dalam

kenyataannya, suatu pembangunan seringkali tidak hanya dalam satu kesatuan

wilayah administrasi. Sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan

daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya

bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan

seringkali lintas batas wilayah administrasi. Sehingga penanganannya

4. Wilayah Perencanaan

Boudeville dalam Glasson (1978) mendefinisikan wilayah perencanaan

sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan

keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang

cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting

dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk

memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai

suatu kesatuan (Budiharsono, 2001).

Klassen juga menyatakan ciri-ciri wilayah perencanaan adalah sebagai

berikut: (a) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang

berskala ekonomi; (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga

kerja yang ada; (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d)

mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan; (e) menggunakan

suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat dalam

wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Salah satu contoh wilayah perencanaan yang ada di Indonesia adalah

BALERANG (Pulau Batam, P. Rempang, dan P. Galang). Daerah

perencanaan tersebut sudah lintas batas wilayah administrasi. (Budiharsono,

2001)

Klasifikasi wilayah dapat pula dibedakan atas dasar wilayah formal,

fungsional, dan perencanaan (Hanafiah, 1988) :

1. Wilayah Formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam

15

2. Wilayah Fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu

hubungan fungsional yang saling tergantung dalam kriteria tertentu, terkadang

wilayah fungsional diartikan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah

polaritas yang secara fungsional saling tergantung.

3. Perpaduan wilayah formal dengan wilayah fungsional menciptakan Wilayah

Perencanaan. Boudeville dalam Budiharsono (2001) mengemukakan bahwa

wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau

kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dirancang

sedemikian rupa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut

sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

2.3. Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Arsyad (1993) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi pada umumnya

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita

penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan

penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun

demikian, pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua

istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi

sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah

ekonomi di negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk

menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.

Menurut Rostow dalam Deliarnov (2005), proses pembangunan ekonomi

bisa dibedakan ke dalam lima tahap yaitu : (1) Tahap tradisional statis, yang

dicirikan oleh keadaan Iptek yang masih sangat rendah dan belum berpengaruh

terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi sektor

pertanian-pedesaan. Struktur sosial-politik juga masih bersifat kaku; (2) Tahap

transisi (pra take-off), yang dicirikan oleh Iptek yang mulai berkembang,

produktivitas yang meningkat dan industri yang makin berkembang. Tenaga kerja

pun mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri, pertumbuhan tinggi,

kaum pedagang bermunculan, dan struktur sosial-politik yang makin membaik;

(3) Tahap lepas landas, yang dicirikan oleh keadaan suatu hambatan-hambatan

sosial politik yang umumnya dapat diatasi, tingkat kebudayaan dan Iptek yang

makin maju, investasi dan pertumbuhan tetap tinggi, dan mulai terjadi ekspansi

perdagangan ke luar negeri; (4) Tahap dewasa (maturing stage), dicirikan oleh

masyarakat yang makin dewasa, dapat menggunakan Iptek sepenuhnya. Terjadi

perubahan komposisi angkatan kerja dimana jumlah tenaga kerja skilled lebih

banyak dari pada tenaga kerja unskilled. Serikat dagang dan gerakan buruh

semakin maju dan berperan, dan tingginya pendapatan perkapita; dan (5) Tahap

konsumsi massa (mass consumption) yang merupakan tahap akhir dimana

masyarakat hidup serba kecukupan, kehidupan dirasakan aman tentram, dan laju

17

Penelitian Kuznets (1966) dalam Sukirno (1985) tentang corak perubahan

persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi di 13

negara2 adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan sektor pertanian pada produksi nasional telah menurun di 12

negara dari 13 negara. Umumnya pada awal pembangunan ekonomi, peranan

sektor pertanian mendekati setengah (hingga duapertiga) dari seluruh produksi

nasional. Pada akhir penelitian, peranan sektor pertanian dalam menghasilkan

produksi nasional hanya mencapai 20 persen atau kurang di beberapa negara,

dan di beberapa negara peranannya lebih rendah dari 10 persen.

2. Di 12 negara, peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional

meningkat. Pada awal penelitian, sumbangan sektor industri berkisar antara

20-30 persen dari seluruh produksi nasional. Pada akhir penelitian, peranan

sektor industri paling sedikit meningkat 20 persen sehingga sedikitnya

menyumbang 40 persen terhadap produksi nasional.

3. Sektor jasa-jasa sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional tidak

mengalami perubahan yang berarti dan perubahan tersebut tidak konsisten

sifatnya.

Perubahan struktur ekonomi tersebut berarti bahwa (1) sektor pertanian

produksinya mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan

produksi nasional; sedangkan (2) tingkat pertambahan produksi sektor industri

adalah lebih cepat dari pada tingkat pertambahan produksi nasional; dan (3) tidak

adanya perubahan dalam peranan sektor jasa-jasa dalam produksi nasional berarti

2

perkembangan sektor jasa-jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan

produksi nasional.

Teori pattern of development oleh Chenery (1975) dalam Tambunan

(2001) mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan

masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan

konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain

ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik

dan manusia (SDM). Perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban

bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan

penurunan laju pertumbuhan penduduk dan family size yang semakin kecil.

Struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh

sektor pertanian dan/atau sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor

nonprimer, khususnya industri.

Irawan, Suparmoko (1999) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi

adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering

diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi pembangunan

ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan riil juga untuk meningkatkan

produktivitas. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu

wilayah atau daerah. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor

nonekonomi (seperti hukum, pendidikan, agama, pemerintah, dan lainnya).

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses

pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam

19

kemajuan material harus muncul dari warga masyarakatnya sendiri dan tidak

dapat dipengaruhi atau diidentifikasi oleh daerah luar (Jhingan, 2002).

2.4. Konsep Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Daerah

Soegijoko (1997) menyatakan bahwa suatu masyarakat dalam suatu

wilayah, tempat atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau

wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik dan sosialnya.

Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan

koordinasi proyek dan pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan

nasional. Dari segi pembangunan, perencanaan regional memberikan rangka dasar

dalam proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal dapat dipertemukan

secara balanced dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu

rangkaian pembangunan yang menyeluruh.

Sogijoko (1997) juga menyatakan bahwa adanya proses desentralisasi

menuntut dilakukannya penyediaan pelayanan, perbaikan kemampuan aparat

pemerintah daerah, dan penguatan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat

wilayah. Oleh karena itu, strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan

wilayah adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Kekuasaan

Pemerintah harus meningkatkan kemampuan dalam memperbesar

pendapatan daerah. Di lain pihak, pemerintah pusat tetap meneruskan

pengalihan sumber daya kepada pemerintah daerah dalam bentuk bantuan

yang tidak mengikat sehingga memberikan keleluasaan dalam membuat

2. Peningkatan Pendapatan Daerah

Dewasa ini bantuan pemerintah pusat merupakan kekuatan untuk

pemerintah daerah. Akan tetapi, dengan adanya proses desentralisasi,

pemerintah daerah perlu menyusun sejumlah kriteria untuk pemasukan

keuangan daerah. Pemerintah daerah juga harus dapat menampilkan

kemampuan administrasi dan proses budgetting yang baik, agar dianggap

mampu untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.

3. Pengembangan Kelembagaan

Kesuksesan desentralisasi pendanaan akan tergantung dari peningkatan

kemampuan kelembagaan pemerintah agar lebih efisien dan efektif.

Tantangan itu dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk

keterkaitan antar-kelembagaan agar lebih transparan dan bertanggung jawab

serta profesional.

4. Keanekaragaman Budaya

Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki kemauan dan kebutuhan

yang berbeda-beda dan dituangkan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh

sebab itu, aparat pemerintah daerah harus tanggap terhadap

perbedaan-perbedaan itu, sehingga perlu adanya penilaian sosial yang menggambarkan

pendekatan strategi kebudayaan untuk masing-masing daerah.

Tambunan (2001) menyatakan ada beberapa teori yang dapat

menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi

21

1. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan

permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor industri

di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk

tenaga kerja dan bahan baku, dan output-nya di ekspor akan menghasilkan

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan

peluang kerja di daerah tersebut.

2. Teori Lokasi

Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha atau

perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan

biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha memilih lokasi usaha

yang memaksimumkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha

atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan

pasar.

3. Teori Daya Tarik Industri

Dalam upaya pengembangan ekonomi daerah di Indonesia sering

dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan. Ini

adalah masalah membangun portofolio industri suatu daerah. Dalam

menjawab pertanyaan tersebut, ada sejumlah faktor penentu pembangunan

industri di suatu daerah, yang terdiri atas (1) Faktor-faktor daya tarik industri

yang mencakup nilai tambah yang tinggi per pekerja/produktivitas,

dan prospek bagi permintaan domestik; dan (2) Faktor-faktor daya saing

daerah, meliputi penilaian kemampuan industri suatu daerah dan

pembangunan kemampuan industri suatu daerah.

2.5. Konsep Perkotaan

Berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemindahan

ibukota pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Kawasan Perkotaan memiliki status Daerah Kota, dan

adanya penetapan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

1. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;

2. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah

Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan

3. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang

berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola

Kawasan Perkotaan. Di Kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun

menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan

Pengelola Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

23

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah

Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pengikutsertaan

masyarakat ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

perkotaan, dan pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

O’Sullivan (2001) menyatakan bahwa sebuah kota adalah pusat produksi

dan perdagangan. Dengan adanya dua sentra tersebut, maka munculnya kota akan

meningkatkan standar hidup masyarakat disekitarnya. Pusat kota adalah wilayah

dimana terdapat pusat pelayanan pemerintah. Sedangkan area perkotaan adalah

wilayah yang terdiri dari minimal satu pusat kota dan dikelilingi oleh area yang

memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1000 jiwa per acre3, sehingga total

penduduknya dalam area perkotaan minimal 50 ribu jiwa. Sedangkan yang

dimaksud dengan kota metropolitan adalah area yang memiliki jumlah penduduk

yang sangat besar di pusat kotanya dan terintegrasi secara ekonomi. Karakteristik

kota metropolitan adalah memiliki kepadatan penduduk di pusat kota sebanyak 50

ribu jiwa dan ditambah lagi dengan penduduk yang ada di area perkotaan,

sehingga jumlah penduduknya akan mencapai lebih dari 50 ribu jiwa.

Tatag Wiranto dalam Soegijoko (1997) mengungkapkan bahwa ciri

masyarakat perkotaan ditandai oleh struktur masyarakat berbasis perdagangan dan

jasa, kepadatan penduduk rapat, tempat tinggal penduduk berkelompok, tenaga

3

berpendidikan relatif tinggi, dan sistem organisasi kerja yang kompleks berbasis

kegiatan formal. Kawasan perkotaan juga dianggap pusat kegiatan ekonomi dan

politik, dan dianggap sebagai tempat dimana terjadinya proses pemusatan

kekuasaan dan perubahan budaya, pusat kreativitas yang menyebabkan terjadinya

pola perkembangan kehidupan masyarakat dan lingkungan fisiknya sangat

berbeda dengan kawasan pedesaan yang biasanya disebut kawasan pinggiran.

2.6. Penelitian Terdahulu

Budiharsono (2001) melakukan penelitian tentang keadaan perekonomian

antar daerah (27 provinsi) di Indonesia dengan menggunakan metode analisis Shift

Share. Hasilnya adalah bahwa pertumbuhan Produk Domestik (PDB) Indonesia

pada tahun 1983-1987 sebesar 27,14 persen. Pertumbuhan ini tidak merata di

seluruh provinsi. Provinsi-provinsi yang pertumbuhan PDRB-nya melebihi

pertumbuhan PDB Indonesia pada kurun waktu 1983-1987 adalah Daerah

Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara,

Maluku dan Timor Timur. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya memiliki tingkat

PDRB yang lebih kecil daripada pertumbuhan PDB-nya pada kurun waktu

1983-1987. Kemudian Budiharsono melakukan penelitian kembali terhadap

pertumbuhan sektor-sektor di provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 1983-1987.

Hasilnya adalah sektor-sektor Industri, Utilitas dan Jasa merupakan sektor yang

pertumbuhannya cepat. Sedangkan sektor pertanian mempunyai nilai pergeseran

25

Ardiansyah (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan

sektor-sektor perekonomian di Kota Jambi sebelum dan pada masa otonomi

menyimpulkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah seluruh sektor

perekonomian di Kota Jambi pertumbuhannya pesat. Akan tetapi setelah adanya

otonomi daerah, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang lambat.

Kota Jambi kalah bersaing dengan Kabupaten yang lain. Selain itu dampak krisis

ekonomi juga secara tidak langsung masih berpengaruh terhadap perekonomian

Kota Jambi.

Restuningsih (2004) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan

sektor-sektor perekonomian di propinsi DKI Jakarta pada masa krisis ekonomi tahun

1997-2002 dengan menggunakan alat analisis Shift Share menyimpulkan bahwa

krisis ekonomi yang melanda DKI Jakarta menyebabkan sebagian besar

sektor-sektor ekonomi tidak dapat bersaing dengan baik, yaitu sektor-sektor pertanian, sektor-sektor

industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan dan sektor

jasa-jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan galian, sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan,

perbankan, dan jasa perusaan dapat bersaing dengan baik.

Ruth Elisabeth (2006) menggunakan analisis Shift Share dalam

penelitiannya untuk menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan

sektor perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasilnya adalah sebelum

otonomi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara

lebih kecil dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Saat

Tapanuli Utara lebih besar dari tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

Propinsi Sumatera Utara. Pada masa otonomi daerah pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara lebih kecil dari pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Sebelum otonomi daerah perekonomian

Tapanuli Utara tergolong lambat, pada tahun 1997-2000 juga masih cenderung

lambat, dan pada tahun 2001-2004 pertumbuhannya adalah progresif.

Azman (2001) menyimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten

Padang Pariaman selama tahun 1995-1999 telah terjadi pergeseran dari kelompok

sektor primer ke kelompok sektor tersier (melalui analisis Shift Share). Walaupun

demikian, sektor pertanian yang berada pada kelompok sektor primer masih tetap

mendominasi bila dibandingkan dengan sektor lainnya, baik dari segi

kontribusinya terhadap PDRB maupun dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan pada kelompok tersier, sektor yang memberikan kontribusi terbesar

adalah sektor jasa-jasa.

Berdasarkan penelitian terdahulu ada yang menganalisis pertumbuhan

ekonomi atau pertumbuhan wilayah pada satu kurun waktu tertentu dan ada pula

yang menganalisis pertumbuhan wilayah pada dua kurun waktu. Pada penelitian

ini menggunakan dua kurun waktu yaitu sebelum dan selama otonomi daerah, tapi

dengan kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang dipakai berbeda dengan

penelitian sebelumnya dan terbagi dalam tiga periode, yaitu periode masa sebelum

krisis ekonomi tahun 1994-1996, periode pada masa krisis ekonomi tahun

27

2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis 2.8.1. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all (1960),

yang telah menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan

ekonomi wilayah di Amerika Serikat. Lucas (1979) juga menggunakan analisis ini

untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor-sektor atau wilayah yang lamban di

Indonesia dan Amerika Serikat. Analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk

menduga dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan.

Analisis Shift Share merupakan suatu analisis mengenai perubahan

berbagai indikator ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik

waktu di suatu wilayah. Analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk

membandingkan laju sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan laju

pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektor dan mengamati

penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangannya

bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi dalam wilayah

tersebut memiliki keunggulan kompetitif.

Analisis Shift Share memiliki tiga kegunaan, yaitu untuk melihat

perkembangan :

1. Sektor perekonomian di suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi

wilayah yang lebih luas.

2. Sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan

3. Suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat

membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan

pertumbuhan antar wilayah. Dengan demikian, dapat ditunjukan adanya shift

(pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu

memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian

nasional.

Pada analisis Shift Share diasumsikan bahwa perubahan indikator

kegiatan ekonomi disuatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhir

analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan, yaitu :

1. Komponen Pertumbuhan Nasional

Komponen pertumbuhan nasional (PN) adalah perubahan

produksi/kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan

produksi/kesempatan kerja nasional secara umum, perubahan kebijakan

ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi

perekonomian semua sektor dan wilayah. Dalam hal ini, analisis pertumbuhan

ekonomi hanya difokuskan pada pembahasan daerah kabupaten. Maka, istilah

komponen PN dianalogikan menjadi komponen pertumbuhan regional (PR).

Hal ini dilakukan untuk menghindari salah penafsiran dalam pengertian

nasional (Indonesia) dengan regional (provinsi/kabupaten).

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional

Komponen pertumbuhan proposional (PP) tumbuh karena perbedaan

sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan

29

Komponen Pertumbuhan Nasional

subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman

pasar.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) timbul karena

peningkatan atau penurunan produksi/kesempatan kerja dalam suatu wilayah

dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu

wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan

komperatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi

serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

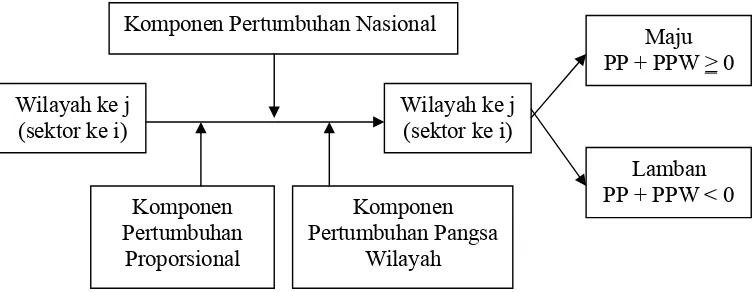

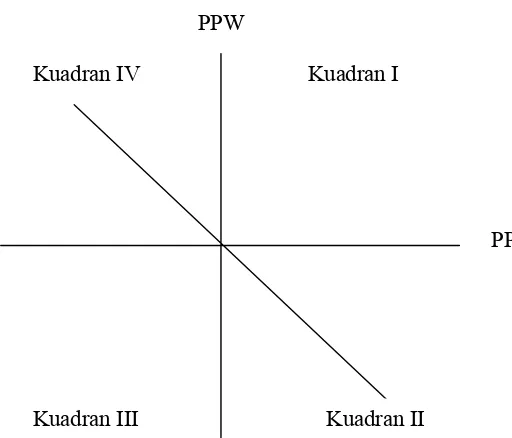

Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut dapat

ditentukan dan diidentifikasikan perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu

wilayah. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan

sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju).

Sementara itu, PP + PPW < 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ke i pada

wilayah ke j tergolong lamban. Kerangka analisis shift share dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 2.1. Kerangka Model Analisis Shift Share

2.8.2. Keunggulan Analisis Shift Share

Menurut Soepono (1993), keunggulan analisis Shift Share tersebut adalah:

1. Analisis Shift Share dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan

kerja pada suatu wilayah hanya pada dua titik waktu tertentu, yang mana satu

titik waktu dijadikan sebagai dasar analisis, sedangkan satu titik waktu

lainnya dijadikan sebagai akhir analisis.

2. Perubahan PDRB di suatu wilayah antara tahun dasar analisis dapat dilihat

melalui 3 komponen pertumbuhan wilayah, yakni komponen pertumbuhan

regional (PR), komponen pertumbuhan proposional (PP), dan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

3. Komponen PP dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor

perekonomian di suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa suatu wilayah dapat

mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional

dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih

cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor tersebut.

4. Komponen PPW dapat digunakan untuk melihat daya saing sektor-sektor

ekonomi dibandingkan dengan sektor ekonomi pada wilayah lainnya.

5. Jika persentase PP dan PPW dijumlahkan, maka dapat ditunjukkan adanya

shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah.

2.8.3. Kekurangan Analisis Shift Share

Kemampuan teknik analisis Shift Share untuk memberikan dua indikator

positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor

31

wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk

sektor-sektor tersebut, tidaklah lepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan

analisis Shift Share, yaitu :

1. Analisis Shift Share tidak lebih daripada suatu teknik pengukuran atau

prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah

menjadi komponen-komponen. Persamaan Shift Share hanyalah identity

equation dan tidak mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode Shift

Share tidak untuk menjelaskan mengapa. Misalnya, pengaruh kenggulan

kompetitif adalah positif dibeberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah

lain. Metode Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan

suatu sistem perhitungan semata dan tidak analitik.

2. Komponen pertumbuhan regional secara implisit mengemukakan bahwa laju

pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju regional tanpa

memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.

3. Kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) berkaitan dengan

hal-hal yang sama seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan

teknologi dan perubahan lokasi, sehingga dapat berkembang dengan baik.

4. Teknik analisis Shift Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua

barang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu

wilayah bersifat lokal, maka barang itu tidak dapat bersaing dengan

wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak

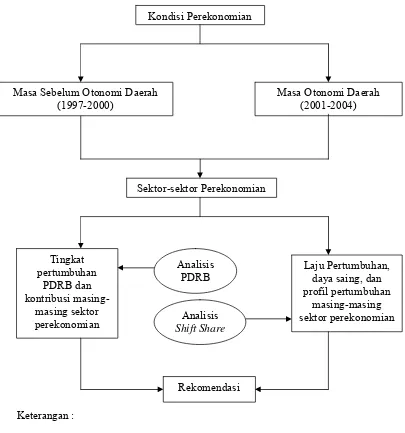

2.9. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kondisi perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh demografi, potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam

pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kekuasaan dalam pengambilan

keputusan ini termasuk didalamnya adalah pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu keputusan tersebut adalah keputusan

mengenai otonomi daerah di daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah tersebut

merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat sangat dominan

dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga daerah tidak dapat

berkreasi sendiri dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Sedangkan

pada masa otonomi daerah, daerah di tuntut untuk mengembangkan daerahnya

sendiri dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dari kondisi daerah tersebut, terdapat sembilan sektor perekonomian yang

dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur pertumbuhan suatu perekonomian.

Kesembilan sektor tersebut adalah: (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan

Penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Minum; (5)

Bangunan; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan

Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa.

Dari kesembilan sektor tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan PDRB dan

33

dapat diketahui laju pertumbuhan, daya saing, dan profil pertumbuhan dari

masing-masing sektor perekonomian melalui analisis Shift Share. Setelah

melakukan analisis PDRB dan analisis Shift Share maka akan didapatkan sebuah

hasil dan kesimpulan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi

pemerintah setempat untuk merencanakan pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi di Kota Depok selanjutnya. Adapun kerangka pemikiran konseptual

Keterangan :

: Hal-hal yang dianalisis

: Analisis yang digunakan

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran konseptual Kondisi Perekonomian

Masa Otonomi Daerah (2001-2004)

Sektor-sektor Perekonomian

Laju Pertumbuhan, daya saing, dan profil pertumbuhan

masing-masing sektor perekonomian Tingkat

pertumbuhan PDRB dan kontribusi

masing-masing sektor perekonomian

Rekomendasi Analisis

PDRB

Analisis Shift Share Masa Sebelum Otonomi Daerah

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2006-Mei 2007. Lokasi

penelitian adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai

objek penelitian karena : (1) Kota Depok mengalami perkembangan dari tahun ke

tahun karena di dukung oleh berbagai potensi sektor perekonomian, seperti sektor

industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran; (2) Letak Kota Depok

cukup strategis, yaitu terbentang antara Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

dengan Provinsi DKI Jakarta; (3) Tersedianya data PDRB dan data pendukung

lainnya yang relatif lengkap; (4) Belum adanya penelitian tentang analisis

pertumbuhan sektor-sektor perekonomian pasca otonomi daerah dengan studi

kasus Kota Depok.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang diperoleh

dari BPS Kota Depok, BPS Kabupaten Bogor, dan instansi terkait lainnya. Data

yang dibutuhkan adalah data PDRB Kota Depok tahun 1997-2004, data PDRB

Jawa Barat tahun 1997-2004, dan data-data lainnya yang mendukung.

3.3. Metode Analisis Shift Share

Pada analisis Shift Share diasumsikan bahwa perubahan indikator

kegiatan ekonomi disuatu wilayah antara tahun dasar analisis dengan tahun akhir

pertumbuhan regional, komponen pertumbuhan proporsional, dan komponen

pertumbuhan pangsa wilayah.

3.3.1. Analisis PDRB Kota dan PDRB Provinsi

Asumsikan dalam suatu wilayah perekonomian terdapat m wilayah kota

(j=1,2,3,...,m) dan n sektor ekonomi (i=1,2,3,...,n), maka perubahan dalam PDRB

dapat dinyatakan sebagai berikut :

∆Yij = PRij + PPij + PPWij (1)

dimana :

∆Yij = Perubahan PDRB sektor i pada wilayah ke j,

PRij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan regional,

PPij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional,

PPWij = Persentase perubahan PDRB Kota yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Untuk memperoleh nilai PR, PP dan PPW, ada beberapa rumusan yang

harus dipenuhi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis :

Yi =

∑

=

m

j ij Y 1

dimana:

Yi = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.

37

2. PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis :

Y`i =

∑

Yi = PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis.

Y`ij = PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis.

Sedangkan Total PDRB propinsi pada tahun dasar analisis dan tahun akhir

analisis dapat dirumuskan sebagai berikut.

3. Total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis :

Y.. =

∑∑

Y.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.

Yij = Total PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.

4. Total PDRB provinsi pada tahun akhir analisis :

Y`.. =

∑∑

Y`.. = Total PDRB provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.

Y`ij = Total PDRB kota sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.

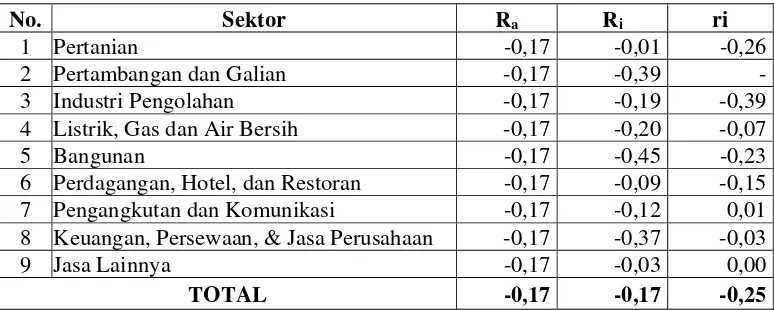

3.3.2. Rasio PDRB Kota dan PDRB Propinsi (Nilai Ra, Ri, dan ri)

Nilai Ra, Ri, dan ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB

Menghitung nilai Ra, Ri, dan ri menggunakan nilai PDRB yang terjadi pada dua

titik waktu, yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis.

1. Nilai Ra

Ra merupakan selisih antara total PDRB provinsi pada tahun akhir analisis

dengan total PDRB provinsi pada tahun dasar analisis dibagi total PDRB provinsi

pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut.

Ra =

Y`.. = Total PDRB Provinsi pada tahun akhir analisis,

Y.. = Total PDRB Provinsi pada tahun dasar analisis.

2. Nilai Ri

Ri adalah selisih antara PDRB provinsi dari sektor i pada tahun akhir

analisis dengan PDRB provinsi sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDRB

propinsi sektor i pada tahun dasar analisis. Rumusannya adalah sebagai berikut.

Ri =

Y`i. = PDRB Provinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis,

Yi. = PDRB Provinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis.

3. Nilai ri

ri adalah selisih antara PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada

tahun akhir analisis dengan PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun

39

Y`ij = PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis,

Yij = PDRB kota dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.

3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Nilai komponen PR, PP, dan PPW didapat dari perhitungan nilai Ra, Ri,

dan ri. Dari ketiga komponen tersebut apabila dijumlahkan akan didapatkan nilai

perubahan PDRB.

1. Komponen Pertumbuhan Regional (PR)

Komponen Pertumbuhan Regional adalah perubahan produksi suatu

wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi regional secara umum,

perubahan kebijakan ekonomi regional, atau perubahan dalam hal-hal yang

mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila diasumsikan bahwa

tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor dan antar wilayah, maka

adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan

wilayah. Pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat

daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen PR dirumuskan sebagai berikut.

PRij = (Ra) Yij (2)

dimana :

PRij = Komponen pertumbuhan regional sektor i pada wilayah ke j,