F

DEP

FAKULT

INS

I MA

PARTEM

TAS EKON

STITUT P

OLEH ADE SANJ

H14053726

MEN ILMU

NOMI DA

PERTANI

2009

JAYA 6

U EKON

AN MAN

IAN BOG

OMI

NAJEMEN

GOR

RINGKASAN

I MADE SANJAYA, Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).

Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlunya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2006 yang kemudian direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan menetapkan sasaran bahwa pada tahun 2025 penggunaan energi berbahan dasar minyak bumi ditargetkan kurang dari 20 persen dari konsumsi energi total, penggunaan gas bumi sebesar 30 persen, lebih dari 33 persen berbahan baku batu bara, lebih dari 5 persen untuk masing-masing panas bumi, energi nabati (tanaman) dan energi alternatif lainnya.

Salah satu tanaman yang berpotensi diolah menjadi bahan baku penghasil energi adalah tanaman tebu. Penggunaan tanaman tebu sebagai bahan baku penghasil energi diduga akan menyebabkan trade off output tanaman tebu itu sendiri. Jika hal tersebut benar, maka pergeseran fungsi output akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran dari tanaman tebu. Untuk itu perlu dilakukan analisis respon penawaran tebu Indonesia.

Ketersedian tebu di Indonesia sebagai penghasil gula masih belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan total gula nasional yang lebih besar daripada jumlah produksi gula di dalam negeri. Akibatnya pengadaan impor gula sampai dengan tahun 2008 masih terus dilakukan. Ironisnya, lahan yang tersedia di Indonesia merupakan lahan yang sangat potensial ditanami tebu. Rendahnya produksi tebu nasional selain dikarenakan jumlah luas areal tanam yang tergolong sempit, juga disebabkan oleh produktivitas tanaman tebu yang masih rendah.

Untuk meningkatkan produksi tebu domestik diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, baik dari segi harga output, harga input produksi, dan variabel-variabel non-market yang secara relevan mempengaruhi pergeseran produksi tanaman tebu.

Pada penelitian ini pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penawaran tebu di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data

didasarkan karena produk yang diteliti adalah produk pertanian yang mempunyai karakteristik beda kala.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif didasarkan untuk menjelaskan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi tanaman tebu di Indonesia. Metode analisis kuantitatif didasarkan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini mempengaruhi variabel tak bebas yang dikaji.

Dari hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan produksi tebu Indonesia jauh lebih responsif jika dilakukan dengan pendekatan intensifikasi, artinya peningkatan penawaran dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan harga faktor-faktor input produksi produk pertanian seperti kebijakan harga pupuk, harga pestisida, dan tingkat upah buruh.

PROYEKSI PENAWARAN TEBU INDONESIA TAHUN 2025 : ANALISIS RESPON PENAWARAN

OLEH I MADE SANJAYA

H14053726

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran

Nama : I Made Sanjaya

NIM : H14053726

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M. Ec

NIP : 19641022 198903 1 003

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS

NIP : 19641023 198903 2 002

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 8 September 1987 di Depok, sebuah kota satelit yang berada di propinsi Jawa Barat. Penulis anak terakhir dari dua bersaudara pasangan I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan jenjang sekolah dasar di SD PSKD Kwitang VIII Depok, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Depok hingga lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 49 Jakarta Selatan dan berhasil lulus tanpa hambatan pada tahun 2005.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran”. Tebu merupakan komoditas yang sangat penting peranannya dalam kebutuhan pokok manusia dan merupakan satu-satunya bahan pemanis alami yang lazim digunakan manusia. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai respon penawaran tebu Indonesia dengan harapan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam meningkatkan produksi gula nasional dan mencapai swasembada gula nasional. Disamping itu skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada Dedi Budiman Hakim Ph.D, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis baik secara teknis maupun psikis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat dikerjakan dengan maksimal. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Dr. Sri Hartoyo sebagai penguji utama dan Dr. Lukytawati sebagai komisi pendidikan yang telah bersedia menguji hasil karya penulis. Semua kritikan dan saran Beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ade Holis atas kesediannya membantu penulis dalam hal perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta pada seminar hasil penelitian ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan bangga penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati serta kakak penulis Putu Damarathi. Kesabaran dan dorongan mereka sangat besar artinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Agustus 2009

F

DEP

FAKULT

INS

I MA

PARTEM

TAS EKON

STITUT P

OLEH ADE SANJ

H14053726

MEN ILMU

NOMI DA

PERTANI

2009

JAYA 6

U EKON

AN MAN

IAN BOG

OMI

NAJEMEN

GOR

RINGKASAN

I MADE SANJAYA, Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran (dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM).

Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlunya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2006 yang kemudian direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan menetapkan sasaran bahwa pada tahun 2025 penggunaan energi berbahan dasar minyak bumi ditargetkan kurang dari 20 persen dari konsumsi energi total, penggunaan gas bumi sebesar 30 persen, lebih dari 33 persen berbahan baku batu bara, lebih dari 5 persen untuk masing-masing panas bumi, energi nabati (tanaman) dan energi alternatif lainnya.

Salah satu tanaman yang berpotensi diolah menjadi bahan baku penghasil energi adalah tanaman tebu. Penggunaan tanaman tebu sebagai bahan baku penghasil energi diduga akan menyebabkan trade off output tanaman tebu itu sendiri. Jika hal tersebut benar, maka pergeseran fungsi output akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran dari tanaman tebu. Untuk itu perlu dilakukan analisis respon penawaran tebu Indonesia.

Ketersedian tebu di Indonesia sebagai penghasil gula masih belum mencukupi, hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan total gula nasional yang lebih besar daripada jumlah produksi gula di dalam negeri. Akibatnya pengadaan impor gula sampai dengan tahun 2008 masih terus dilakukan. Ironisnya, lahan yang tersedia di Indonesia merupakan lahan yang sangat potensial ditanami tebu. Rendahnya produksi tebu nasional selain dikarenakan jumlah luas areal tanam yang tergolong sempit, juga disebabkan oleh produktivitas tanaman tebu yang masih rendah.

Untuk meningkatkan produksi tebu domestik diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, baik dari segi harga output, harga input produksi, dan variabel-variabel non-market yang secara relevan mempengaruhi pergeseran produksi tanaman tebu.

Pada penelitian ini pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penawaran tebu di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data

didasarkan karena produk yang diteliti adalah produk pertanian yang mempunyai karakteristik beda kala.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif didasarkan untuk menjelaskan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi tanaman tebu di Indonesia. Metode analisis kuantitatif didasarkan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini mempengaruhi variabel tak bebas yang dikaji.

Dari hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan produksi tebu Indonesia jauh lebih responsif jika dilakukan dengan pendekatan intensifikasi, artinya peningkatan penawaran dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan harga faktor-faktor input produksi produk pertanian seperti kebijakan harga pupuk, harga pestisida, dan tingkat upah buruh.

PROYEKSI PENAWARAN TEBU INDONESIA TAHUN 2025 : ANALISIS RESPON PENAWARAN

OLEH I MADE SANJAYA

H14053726

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran

Nama : I Made Sanjaya

NIM : H14053726

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M. Ec

NIP : 19641022 198903 1 003

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS

NIP : 19641023 198903 2 002

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 8 September 1987 di Depok, sebuah kota satelit yang berada di propinsi Jawa Barat. Penulis anak terakhir dari dua bersaudara pasangan I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan jenjang sekolah dasar di SD PSKD Kwitang VIII Depok, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Depok hingga lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 49 Jakarta Selatan dan berhasil lulus tanpa hambatan pada tahun 2005.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Proyeksi Penawaran Tebu Indonesia Tahun 2025 : Analisis Respon Penawaran”. Tebu merupakan komoditas yang sangat penting peranannya dalam kebutuhan pokok manusia dan merupakan satu-satunya bahan pemanis alami yang lazim digunakan manusia. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai respon penawaran tebu Indonesia dengan harapan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam meningkatkan produksi gula nasional dan mencapai swasembada gula nasional. Disamping itu skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada Dedi Budiman Hakim Ph.D, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis baik secara teknis maupun psikis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat dikerjakan dengan maksimal. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Dr. Sri Hartoyo sebagai penguji utama dan Dr. Lukytawati sebagai komisi pendidikan yang telah bersedia menguji hasil karya penulis. Semua kritikan dan saran Beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ade Holis atas kesediannya membantu penulis dalam hal perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta pada seminar hasil penelitian ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan bangga penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis I Made Gora Pandi dan A. Etty Aguswati serta kakak penulis Putu Damarathi. Kesabaran dan dorongan mereka sangat besar artinya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Agustus 2009

DAFTAR ISI

2.2. Tinjauan Kebijakan Pergulaan Nasional ... 14

2.3. Teori Penawaran ... 15

2.4. Teori Respon Penawaran ... 16

2.4.1. Respon Penawaran dengan Pendekatan Respon Areal dan Produktivitas ... 17

2.5. Respon Beda Kala pada Komoditi Pertanian ... 20

2.5.1. Model Distribusi Beda Kala ... 22

2.6. Model Penyesuaian Nerlovian ... 24

2.7. Model Proyeksi Penawaran Tanaman Perkebunan ... 26

2.8. Kerangka Pemikiran Konseptual ... 28

2.9. Hipotesis Penelitian ... 30

2.10. Penelitian Terdahulu ... 33

3.1. Jenis dan Sumber Data ... 37

3.4.1. Persamaan Model Respon Areal dan Produktivitas

untuk Data Empiris ... 43 3.5. Respon Penawaran ... 44 3.6. Evaluasi Model ... 45 3.6.1. Kriteria Statistik (Uji Derajat Pertama) ... 46 3.6.2. Kriteria Ekonomi (Uji Derajat Kedua) ... 48 3.6.3. Kriteria Ekonomi (Apriori) ... 52 3.7. Model Proyeksi Penawaran Tebu Tahun 2025 ... 53 3.8. Pengukuran Peubah ... 53

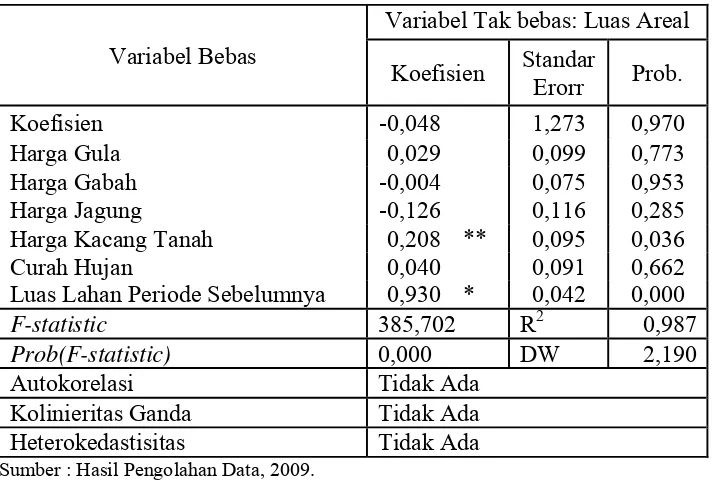

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 56 4.1. Hasil dan Estimasi Persamaan Respon Areal Tebu Indonesia . 56

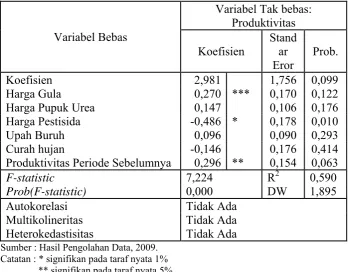

4.1.1. Uji Ekonometrika ... 56 4.1.2. Uji Statistik dan Dasar Teoritis Respon Areal ... 58 4.2. Hasil dan Estimasi Persamaan Respon Produktivitas Tebu

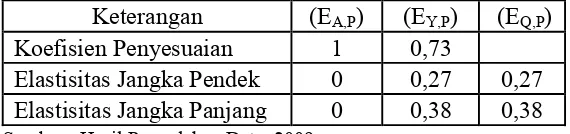

Indonesia ... 60 4.2.1. Uji Ekonometrika ... 60 4.2.2. Uji Statistik dan Dasar Teoritis Respon Produktivitas . 62 4.3. Respon Penawaran Tebu Indonesia ... 64 4.4. Proyeksi Kebutuhan Tebu Indonesia Tahun 2025 ... 66 4.5. Proyeksi Penawaran Tanaman Tebu Indonesia Tahun 2025 ... 67 4.6. Implikasi Hasil Analisis Respon Penawaran ... 68

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 70 5.1. Kesimpulan ... 70 5.2. Saran ... 71

DAFTAR PUSTAKA ... 73

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1. Neraca Gula Indonesia Tahun 2003-2009* (dalam ribu ton) ... 2 1.2. Kontribusi Luas Areal, Produksi, Produktivitas, Tebu dan

Hablur Indonesia ... 4 2.1. Biaya dan Pendapatan Usaha Tani Tebu di Lahan Sawah

dan Tegalan ... 13 2.2. Ukuran Elastisitas ... 18

2.3. Peubah-peubah Bebas pada Model Respon Areal dan Respon

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Hasil Regresi Model Persamaan Respon Areal

Tebu Indonesia ... 76 2. Hasil Uji Autokorelasi Model Persamaan Respon Areal Tebu

Indonesia ... 76 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Respon Areal Tebu

Indonesia ... 76 4. Hasil Uji Normalitas Model Persamaan Respon Areal Tebu

Indonesia. ... 77 5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Persamaan Respon Areal

Tebu Indonesia ... 78 6. Hasil Regresi Model Persamaan Respon Produktivitas Tebu

Indonesia ... 79 7. Hasil Uji Autokorelasi Model Persamaan Respon

Produktivitas Tebu Indonesia ... 79 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan Respon

Produktivitas Tebu Indonesia ... 79 9. Hasil Uji Normalitas Model Persamaan Respon Produktivitas

Tebu Indonesia. ... 80 10. Hasil Uji Multikolinieritas Model Persamaan Respon

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya isu kelangkaan minyak bumi akhir-akhir ini menyebabkan perlu

dilakukannya penggunaan bahan baku alternatif sebagai penghasil energi,

sehingga pada tahun 2006 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan

terkait dengan pemenuhan kebutuhan energi pada tahun-tahun mendatang.

Munculnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 terkait dengan pemenuhan

energi nasional direspon oleh Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral yang

menargetkan kurang dari 20 persen konsumsi energi total dipenuhi oleh minyak

bumi, 30 persen bersumber dari gas alam, lebih dari 33 persen bahan baku batu

bara, dan lebih dari 5 persen masing-masing bersumber dari panas bumi, energi

nabati (tanaman), dan energi alternatif lainnya.

Beberapa jenis tanaman atau komoditas yang digunakan untuk

menghasilkan energi alami di antaranya adalah tebu, jagung, ubi jalar, ubi kayu,

dan sagu. Pemenuhan kebutuhan energi bersumber dari tanaman diduga akan

menyebabkan produksi komoditas-komoditas pertanian berubah yang disebabkan

karena bahan baku alternatif yang digunakan dalam menghasilkan energi sama

dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi pangan di Indonesia. Hal ini

menyebabkan terbaginya penggunaan output dari komoditas pertanian strategis

tersebut. Salah satu komoditas yang dianggap rawan terhadap krisis pangan adalah

Gula merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai

peran penting sebagai satu-satunya pemanis alami, baik untuk konsumsi rumah

tangga maupun industri. Dalam hal ini, peranan gula sebagai bahan pemanis

utama belum tergantikan oleh bahan pemanis lainnya seperti gula merah, madu,

sakarin, maupun bahan pemanis kimia.

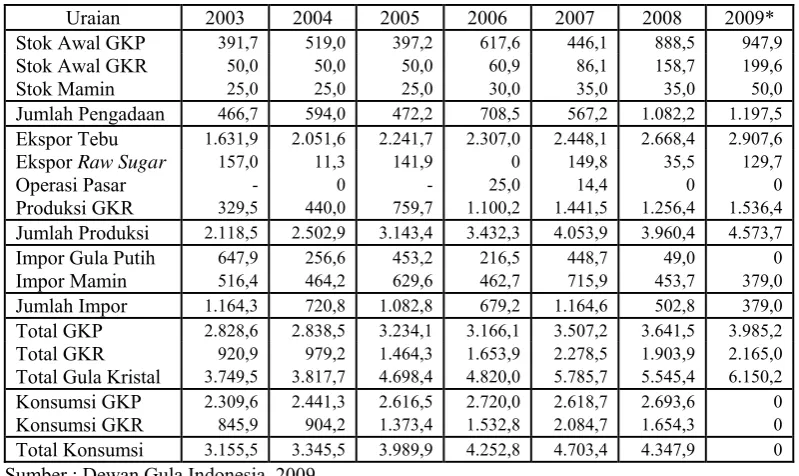

Tabel 1.1. Neraca Gula Indonesia Tahun 2003-2009* (dalam ribu ton)

Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Stok Awal GKP 391,7 519,0 397,2 617,6 446,1 888,5 947,9

Stok Awal GKR 50,0 50,0 50,0 60,9 86,1 158,7 199,6

Stok Mamin 25,0 25,0 25,0 30,0 35,0 35,0 50,0

Jumlah Pengadaan 466,7 594,0 472,2 708,5 567,2 1.082,2 1.197,5

Ekspor Tebu 1.631,9 2.051,6 2.241,7 2.307,0 2.448,1 2.668,4 2.907,6

Ekspor Raw Sugar 157,0 11,3 141,9 0 149,8 35,5 129,7

Operasi Pasar - 0 - 25,0 14,4 0 0

Produksi GKR 329,5 440,0 759,7 1.100,2 1.441,5 1.256,4 1.536,4

Jumlah Produksi 2.118,5 2.502,9 3.143,4 3.432,3 4.053,9 3.960,4 4.573,7

Impor Gula Putih 647,9 256,6 453,2 216,5 448,7 49,0 0

Impor Mamin 516,4 464,2 629,6 462,7 715,9 453,7 379,0

Jumlah Impor 1.164,3 720,8 1.082,8 679,2 1.164,6 502,8 379,0

Total GKP 2.828,6 2.838,5 3.234,1 3.166,1 3.507,2 3.641,5 3.985,2

Total GKR 920,9 979,2 1.464,3 1.653,9 2.278,5 1.903,9 2.165,0

Total Gula Kristal 3.749,5 3.817,7 4.698,4 4.820,0 5.785,7 5.545,4 6.150,2

Konsumsi GKP 2.309,6 2.441,3 2.616,5 2.720,0 2.618,7 2.693,6 0

Konsumsi GKR 845,9 904,2 1.373,4 1.532,8 2.084,7 1.654,3 0

Total Konsumsi 3.155,5 3.345,5 3.989,9 4.252,8 4.703,4 4.347,9 0

Sumber : Dewan Gula Indonesia, 2009.

Catatan : Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Rafinasi (GKR), Makanan dan Minuman (Mamin), dan *) Data Sementara

Konsumsi gula di Indonesia yang besar salah satunya dikarenakan oleh

banyaknya jumlah penduduk, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk

setiap tahunnya peningkatan permintaan gula nasional juga akan meningkat.

Ironisnya permintaan masyarakat ini tidak direspon oleh jumlah produksi

domestik gula nasional. Perbedaan pada jumlah produksi dan permintaan

yang ada tahun sebelumnya. Untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat

maka pemerintah melakukan pengadaan impor gula setiap tahun.

Pengadaan impor gula yang terjadi selama ini berdampak pada

pengurangan devisa negara. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara

meningkatkan produksi gula domestik dan untuk meningkatkan produksi gula

domestik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi tebu nasional.

Tebu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia, akan

tetapi sampai saat ini produksi gula nasional masih belum cukup tersedia di

masyarakat luas. Dengan alasan tersebut, produksi tebu nasional seharusnya

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah mengingat permintaan masyarakat

akan gula yang cukup tinggi.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi domestik gula pasir adalah

dengan menambah jumlah produksi tebu sebagai bahan baku gula, dan salah satu

cara untuk menambah jumlah produksi tebu di Indonesia adalah dengan

menambah jumlah luas areal tanaman sehingga akan didapatkan jumlah produksi

tebu yang lebih tinggi.

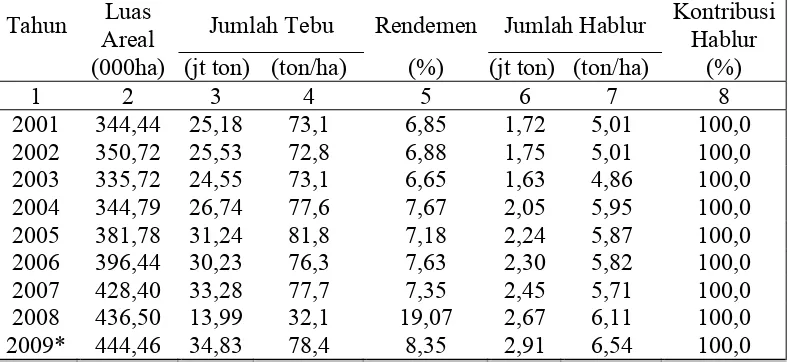

Peningkatan luas areal tebu yang terjadi di Indonesia beberapa tahun

kebelakang menyebabkan jumlah produksi tebu secara keseluruhan meningkat,

akan tetapi peningkatan produksi tebu tidak sebanding dengan peningkatan jumlah

penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel

1.2. yang menunjukan bahwa jumlah permintaan total gula domestik jauh lebih

Tabel 1.2. Kontribusi Luas Areal, Produksi, Produktivitas, Tebu dan Hablur Indonesia

Tahun Luas Areal (000ha)

Jumlah Tebu Rendemen Jumlah Hablur Kontribusi Hablur

Sumber : Perusahaan-perusahaan Gula, diolah Sekretariat Dewan Gula Indonesia 2009. Catatan : * Data Taksasi Produksi

1.2. Perumusan Masalah

Penggunaan tanaman sebagai bahan baku energi alami akan berdampak

besar bagi produksi tanaman yang digunakan untuk pangan itu sendiri. Untuk

memperoleh bahan bakar alami yang terbarukan, akan memunculkan suatu

permasalahan serius, yaitu trade off penggunaan output. Di satu sisi, penggunaan

komoditas tersebut untuk menghasilkan output sebagai bahan pangan merupakan

kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, di sisi lain output komoditas

yang digunakan sebagai bahan baku energi alami merupakan kebutuhan strategis

yang harus terpenuhi karena keterbatasan bahan bakar minyak bumi.

Produksi bahan bakar alami dapat diperoleh dengan cara merubah

komposisi suatu komoditas tanaman menjadi struktur rantai karbon sehingga

menghasilkan komposisi sempurna yang serupa dengan rantai karbon yang

terjadi, tetapi seperti yang telah diutarakan sebelumnya, perolehan bahan bakar

dari komoditas pertanian mempunyai trade off yang cukup besar.

Penggunaan tanaman sebagai bahan baku energi menentukan jumlah

tanaman yang harus diproduksi. Pengolahan komoditas pertanian menjadi bahan

baku energi -asumsi luas areal dan produksi tetap (konstan)- akan menyebabkan

jumlah produksi output yang digunakan sebagai bahan pangan berkurang,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi berbahan baku tanaman perlu

dilakukan perhitungan kebutuhan dan jumlah penawaran tebu Indonesia.

Peningkatan permintaan gula yang tinggi harus diimbangi dengan

peningkatan produksinya. Berdasarkan Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. dapat dilihat

bahwa kebutuhan akan gula (konsumsi gula) tahun 2008 adalah sebesar 4.347.880

ton, artinya dengan asumsi di atas, untuk memenuhi kebutuhan dengan produksi

domestik dan menghindari pengadaan impor, maka Indonesia harus memproduksi

sebanyak jumlah yang sama dengan yang dikonsumsi. Akan tetapi jumlah

produksi pada tahun 2008 hanya sebesar 1.256.435 ton yang dihasilkan dari

13.990.206 ton tebu di lahan seluas 436.504,2 hektar sehingga pada tahun 2008

pengadaan impor masih dilakukan.

Pengadaan impor tersebut dapat dihindari dengan cara meningkatkan luas

lahan atau produktivitas tanaman tebu sehingga diperoleh jumlah tebu yang lebih

banyak. Akan tetapi, baik pertumbuhan luas areal maupun peningkatan

produktivitas tanaman tebu yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan masih

penelitian ini adalah bagaimana respon produksi tebu di Indonesia dengan

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis respon penawaran komoditas tebu terhadap perubahan

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Memproyeksikan kebutuhan dan jumlah penawaran tebu di Indonesia pada

tahun 2025.

1.4. Cakupan Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada respon penawaran

komoditi tebu Indonesia yang penulis lakukan melalui pendekatan respon luas

areal dan respon produktivitas tebu terhadap adanya perubahan faktor-faktor

penentu seperti harga komoditi sendiri, harga komoditi alternatif, harga input

produksi, dan curah hujan. Data yang digunakan merupakan data time series dari

tahun 1969 sampai dengan 2006.

Pendekatan nilai proyeksi jumlah kebutuhan tebu tidak berdasarkan nilai

elastisitas permintaan jangka panjang tanaman tebu. Nilai proyeksi jumlah tebu

yang dibutuhkan pada tahun 2025 diperoleh berdasarkan nilai pertumbuhan

konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk dengan asumsi tidak adanya

gangguan atau shock sampai tahun 2025. Khusus untuk proyeksi jumlah

dilakukan secara bersama-sama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund.

Sedangkan untuk proyeksi jumlah penawaran pada tahun 2025 mendatang

digunakan nilai elasisitas jangka panjang penawaran tebu terhadap perubahan

harga yang diperoleh dari perhitungan nilai elastisitas areal dan produktivitas

tanaman tebu.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan pertimbangan kepada

pihak-pihak terkait dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di industri pergulaan

nasional, sehingga dapat memajukan industri pergulaan Indonesia guna mencapai

swasembada gula nasional. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur

untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi kepentingan

konsumen dan juga petani secara bersamaan. Dan yang terakhir, diharapkan

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Aspek Strategis Tanaman Tebu

Tebu berasal dari India yang tumbuh di tepi sungai Gangga (Sawit, 1998).

Sampai saat ini tanaman tebu sudah tersebar luas khususnya di daerah sekitar

garis khatulistiwa. Tanaman tebu sampai ke Indonesia dan dikenal di Indonesia

karena tanaman ini dibawa oleh bangsa Hindu.

Tebu (Saccharum officinarum) adalah tumbuhan bermarga

rumput-rumputan (Graminae) yang tumbuh dalam rumpun dan terdiri dari sejumlah

batang serta berumur 12 bulan di daerah tropika dan 24 bulan di daerah

subtropika, tergantung jenis dan tempat serta cara menanamnya. Klasifikasi botani

tanaman tebu berasal dari divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas

Monocotyledonae, keluarga Poaceae, genus Saccharum, dan nama spesies seperti

yang telah disebutkan diatas Saccharum officinarum.

2.1.1. Fase Pertumbuhan Tebu

Tumbuhan ini memiliki beberapa fase pertumbuhan dari sejak penanaman

sampai masak. Kebutuhan bahan pembangun tubuh tanaman tebu misalnya : air,

unsur hara makro dan mikro, O2, Co2, serta sinar matahari tidak sama pada setiap

fase pertumbuhan serta dipengaruhi oleh proses metabolisme dalam tanaman tebu.

Kegiatan dan kebutuhan tiap fase pertumbuhan tersebut dapat diuraikan sebagai

1. Fase Kecambah.

a. Pra kecambah, umur 0 - 9 hari.

Stek tebu mulai menyerap air dan oksigen untuk mengubah cadangan

makanan berupa gula menjadi asam amino untuk pembelahan sel. Mata tunas

menggembung, akar sel terbentuk.

b. Perkecambahan, umur 10 - 30 hari.

Mata tunas bertambah besar dan memanjang muncul di atas permukaan tanah.

Perakaran stek bertambah banyak dan panjang. Pada fase ini dibutuhkan air,

oksigen, dan fosfat yang diperlukan untuk pembelahan sel. Untuk menujang

kegiatan fase ini, pupuk TSP sebagai sumber fosfat sudah harus tersedia di dalam

tanah.

Guna memperoleh hasil tebu yang memadai, jumlah mata tumbuh pada fase

ini harus ada 45.000 per hektar. Fase perkecambahan ini dipengaruhi oleh letak

mata pada batang tebu, dan kualitas batang stek.

2. Fase Pertunasan.

a. Pertumbuhan tunas dan akar, umur 0 - 45 hari.

Kecambah tebu terbuka daunnya dan akar baru keluar dari pangkal tunas tebu.

Pada fase ini dibutuhkan air, oksigen, zat asam arang, fosfat, nitrogen, dan sinar

matahari untuk fotosintesis. Oleh karena itu, pada saat ini sudah harus tersedia

pupuk TSP dan Za sebagai unsur fospat (P) dan nitrogen (N) di dalam tanah.

Pupuk Za yang diberikan pada fase ini sebesar 50% dari dosis anjuran, karena

tanaman belum menyerap N terlalu banyak untuk keperluan pertumbuhan sel-sel

b. Pertunasan, umur 45 hari - 3 bulan.

Tunas-tunas muda (anakan) mulai keluar dan tebu tumbuh menjadi rumpun

yang terdiri dari beberapa tunas tanaman tebu. Pada fase ini dibutuhkan air, zat

asam arang, fosfat, kalium, nitrogen, dan sinar matahari penuh. Akan tetapi

pertumbuhan anakan juga tergantung dari jenis tebu. Ada jenis tebu yang cepat

beranak banyak dan ada yang secara serempak beranak banyak. Namun demikian

beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan tunas anakan adalah

pupuk, penurunan tanah, dan jarak tanam.

3. Fase Batang Memanjang (Pemanjangan, umur 3 - 9 bulan).

Pertunasan berhenti dan batang memanjang dengan pembentukan ruas tebu.

Pada fase ini kebutuhannya sudah penuh dan stabil. Tajuk daun tebu telah

menutupi ruang di antara larikan tanaman. Uraian pertumbuhan pada fase ini

adalah sebagai berikut :

a. Daun.

Pada pertumbuhan awal terbentuk daun-daun kecil. Daun-daun ini akan

tumbuh menjadi besar sampai tercapai ukuran maksimal yang akhirnya akan

menjadi kecil lagi.

b. Batang.

Pada titik tumbuh akan terbentuk sel baru karena pada tempat tersebut sel

mempunyai kemampuan untuk membagi diri, kemudian sel baru tersebut

berkembang menjadi lebih besar. Di bagian bawah ruas, sel masih melanjutkan

pembelahan sehingga pertumbuhan batang disebabkan oleh adanya pertumbuhan

hari, karena pada malam hari jaringan sel mengandung air terbanyak dan turgor

terbesar yang menyebabkan penguapan sedikit terjadi.

c. Akar.

Akar tebu terbagi atas :

‐ Akar bibit : cincin akar pada batang stek akan tumbuh lebih cepat daripada

tunas yang keluar pada mata stek. Akar ini mula-mula berfungsi

menyerap makanan untuk keperluan pertumbuhan tunas baru

selanjutnya akar ini akan mati dan fungsinya digantikan oleh akar

biasa.

‐ Akar biasa : tumbuh dari cincin tunas anakan. Pada fase pertumbuhan tunas

memanjang, terbentuk pula akar yang tumbuh di bagian yang

lebih atas akibat pemberian tanah sebagai tempat tumbuh.

4. Fase Kemasakan.

a. Pra masak, umur 9 - 12 bulan.

Pertumbuhan vegetatif menurun, pembentukan ruas baru pada daun makin

lambat. Pada fase ini air dan oksigen semakin kurang diserap oleh tanaman,

sedangkan unsur lainnya tetap dibutuhkan. Sejalan dengan penurunan

pertumbuhan vegetatif, dimana juga akan terjadi kematian beberapa tunas anakan

yang akhirnya akan didapatkan jumlah tunas atau batang sebanyak kurang lebih

90.000 tunas per hektar. Dalam fase ini juga terjadi penimbunan gula (sakarosa) di

b. Masak, umur 12 bulan.

Tanaman berhenti tumbuh, kadar air dalam batang tebu berkurang sedangkan

kadar gula naik, daun mulai mengering. Pada fase ini hanya dibutuhkan sedikit air

untuk menjaga keseimbangan akibat penguapan melalui daun. Akhirnya pada saat

tertentu, tanaman tebu akan mengalami kematian dimana kadar sakrosa menurun.

Oleh karena itu sebelum terjadi penurunan kadar gula, tebu harus ditebang karena

sudah masak.

c. Pasca masak, umur lebih dari 12 bulan.

Pada fase ini tanaman tebu sudah menunjukan gejala kematian dan daun

mengering dimulai dari yang tertua. Pengeringan daun pada batang tebu tersebut

berangsur-angsur menjalar ke batang yang lebih muda. Sampai akhirnya mencapai

daun yang masih menggulung.

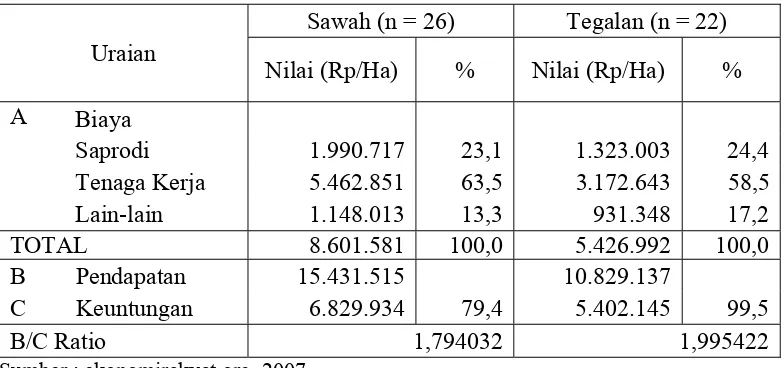

2.1.2. Analisis Usaha Tani Tebu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2007), Jenis lahan

yang diusahakan untuk tebu ada dua macam yaitu lahan sawah dan lahan tegalan.

Berdasarkan kedua jenis lahan tersebut analisis usaha tani dapat secara agregat

dihitung biaya dan pendapatannya. Petani yang mengusahakan tebu di lahan

sawah mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Biaya saprodi usahatani tebu di

lahan sawah rata-rata mencapai Rp 2 juta/ha (23,1% dari total biaya), sementara

untuk tegalan rata-rata mencapai Rp 1,3 juta/ha (24,4% dari total biaya).

Biaya saprodi meliputi pembelian bibit, pupuk, dan pestisida. Pengeluaran

tegalan, yaitu Rp 5,5 juta/ha (63,5% dari total biaya) dibandingkan Rp 3,2 juta/ha

(58,5% dari total biaya). Alokasi terbesar pada biaya saprodi untuk tegalan adalah

biaya pembelian pupuk urea. Petani menggunakan urea agar tanaman menjadi

subur, sehingga menambah berat tebu. Sementara untuk biaya tenaga kerja pada

lahan sawah yang memerlukan alokasi lebih besar daripada tegalan antara lain

untuk biaya irigasi. Petani umumnya mengairi tanaman tebu di lahan sawah

sedikitnya dua kali. Berdasarkan Tabel 2.1. alokasi biaya lain-lain pada lahan

tegalan sebesar 17,2% dari total biaya. Sebanyak 16,6% dari total biaya

merupakan proporsi biaya sewa lahan sementara pada lahan sawah biaya sewa

lahan sebesar 12,7% dari total biaya.

Tabel 2.1. Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan.

Uraian

B/C Ratio 1,794032 1,995422

Sumber : ekonomirakyat.org, 2007.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tebu lebih banyak

diusahakan petani penyewa lahan. Sementara dengan melihat perbandingan

alokasi biaya, tersirat bahwa biaya sewa lahan sawah lebih mahal daripada

tegalan, sehingga lebih sedikit proporsi petani yang menyewa sawah daripada

dibandingkan di lahan sawah, yaitu sebesar 1,794032. Artinya usahatani tebu di

tegalan lebih menguntungkan dibandingkan di lahan sawah.

Gaol dalam Halsafah (2002) meneliti tentang kekompetitifan usahatani

tebu dengan usaha alternatif. Tanaman alternatif di lahan sawah yang digunakan

sebagai kompetitor adalah padi, jagung, dan kacang tanah. Sedangkan di lahan

kering yaitu padi, jagung, lombok, sawi, dan ubi kayu. Adapun jenis tebunya

mencakup tebu tanam dan tebu kepras.

Di lahan sawah, pendapatan usahatani dari tanaman alternatif bukan saja

lebih unggul dalam nilai absolut pendapatannya dibandingkan dengan usaha tani

tebu, tetapi juga dalam efisiensi biaya (net B/C) sehingga peluang tanaman

alternatif untuk ditanam di lahan sawah lebih besar daripada tanaman tebu. Hal

tersebut disebabkan berkembangnya teknologi tumpangsari serta semakin pastinya

dan meningkatnya harga jual hasil panen tanaman alternatif. Untuk tebu di lahan

kering, pendapatan usahatani alternatif lebih kecil daripada pendapatan usahatani

tanaman tebu. Sesungguhnya hal ini berlaku secara umum karena produktivitas

dan intensitas tanaman dari tanaman alternatif cukup rendah di lahan kering.

2.2. Tinjauan Kebijakan Pergulaan Nasional

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka

menyejahterakan petani tebu dan memperkuat daya saing industri gula. Salah satu

kebijakan yang sangat mendasar dan mempunyai dampak terhadap industri gula

nasional adalah diberlakukannya program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)

lahan menjadi sistem Tebu Rakyat Intensifikasi, menjadikan petani sebagai tuan

diatas lahannya sendiri, dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu dengan

dukungan pendanaan, bimbingan teknis dan pengaturan distribusi dan

perdagangan gula.

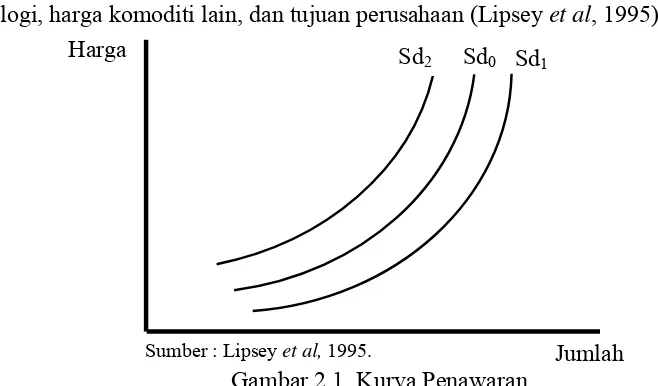

2.3. Teori Penawaran

Kurva penawaran adalah penyajian penawaran dalam bentuk grafik skedul

penawaran (supply schedule) yang menggambarkan jumlah yang akan dijual para

produsen pada harga-harga alternatif komoditi tersebut. Kurva penawaran

menunjukkan hubungan antara jumlah atau kuantitas yang ditawarkan dan harga,

jika faktor lainnya tetap sama. Kemiringan positif menunjukkan bahwa kuantitas

atau jumlah yang ditawarkan bervariasi dalam arah yang sama dengan harga.

Gambar 2.1 menunjukan kurva penawaran yang menggambarkan hubungan antara

kuantitas per periode dengan harga. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika

faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan suatu perusahaan

selain harga komoditi itu sendiri berubah, misalnya harga input, perubahan

teknologi, harga komoditi lain, dan tujuan perusahaan (Lipsey et al, 1995).

Sumber : Lipsey et al, 1995.

Sd0

Jumlah

Harga Sd

1

Menurut Lipsey et al. (1995), jumlah yang akan dijual oleh perusahaan

disebut kuantitas yang ditawarkan untuk komoditi itu. Kuantitas atau jumlah yang

ditawarkan merupakan arus, yaitu banyaknya per satuan waktu. Satu hipotesis

ekonomi yang mendasar adalah bahwa untuk kebanyakan komoditi, harga

komoditi dan kuantitas atau jumlah yang akan ditawarkan berhubungan secara

positif, dengan faktor yang lain tetap sama. Dengan kata lain, makin tinggi harga

suatu komoditi, makin besar jumlah komoditi yang akan ditawarkan, semakin

rendah harga, semakin kecil jumlah komoditi yang ditawarkan.

2.4. Teori Respon Penawaran

Tebu termasuk golongan tanaman tahunan (perennial crop), dengan

karakteristik adanya tenggang waktu yang cukup panjang antara saat tanam

dengan pertama kali dipanen, yaitu sekitar 1-2 tahun. Oleh karena itu, berbagai

hubungan yang dirancang untuk menjelaskan perilaku tersebut, idealnya harus

mempertimbangkan tenggang waktu antara saat tanam dan saat panen pertama

kali, termasuk penanaman dan pergantian tanaman. Kendala yang dihadapi adalah

tidak tersedianya data yang memadai, terutama untuk penggantian tanaman.

Karenanya, sering dilakukan pendekatan yang lebih sederhana, namun cukup

representatif.

Respon produksi (Yt*) sebuah komoditi diasumsikan merupakan fungsi

dari harga komoditi itu sendiri, harga komoditi lain, harga input, dan faktor tetap.

Yt* = f (Pt, Pit, Wt, Zt,) (2.1)

dimana :

Yt* = tingkat produksi yang diharapkan petani pada waktu ke-t,

Pt = harga komoditi itu sendiri,

Pit = harga komoditi lain,

Wt = harga input produksi, dan

Zt = faktor tetap.

Kurva penawaran tradisional menggambarkan hubungan antara harga dan

kuantitas dengan asumsi cateris paribus atau menganggap semua faktor lain

konstan, sedangkan respon penawaran menggambarkan respon output terhadap

perubahan harga dengan tidak menahan faktor lain konstan. Di dalam ilmu

ekonomi respon penawaran berarti variasi dari output pertanian dan luas areal

dalam kaitannya dengan perubahan harga (Ghatak dan Ingersent, 1984).

2.4.1. Respon Penawaran dengan Pendekatan Respon Areal dan Produktivitas

Secara umum, hal-hal prinsipil yang dapat menyebabkan perubahan

penawaran (pergeseran kurva penawaran) adalah perubahan harga input,

perubahan harga komoditas alternatif, perubahan teknologi yang berpengaruh

terhadap biaya produksi atau efisiensinya, perubahan pada harga komoditas yang

diproduksi secara bersamaan (joint product), dan kebijakan pemerintah (Tomek

dan Robinson, 1987). Adapun pendugaan respon penawaran sederhana dapat

perkalian antara luas areal tanam dengan produktivitasnya (Ghatak dan Ingersent,

1984). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Q A · Y (2.2)

dimana :

Q = jumlah produksi,

A = luas areal, dan

Y = produktivitas

Dengan demikian, perubahan luas areal dan produktivitas dapat

mempengaruhi produksi dari petani tebu sehingga dapat mempengaruhi besarnya

jumlah penawaran, sedangkan luas areal dan produktivitas sendiri dipengaruhi

oleh berbagai hal.

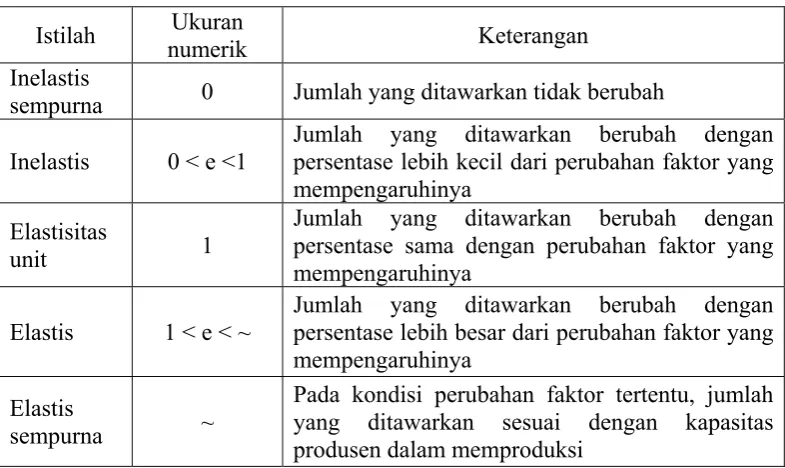

Tabel 2.2. Ukuran Elastisitas

Istilah Ukuran

numerik Keterangan

Inelastis

sempurna 0 Jumlah yang ditawarkan tidak berubah

Inelastis 0 < e <1

Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase lebih kecil dari perubahan faktor yang mempengaruhinya

Elastisitas

unit 1

Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase sama dengan perubahan faktor yang mempengaruhinya

Elastis 1 < e < ~

Jumlah yang ditawarkan berubah dengan persentase lebih besar dari perubahan faktor yang mempengaruhinya

Elastis

sempurna ~

Pada kondisi perubahan faktor tertentu, jumlah yang ditawarkan sesuai dengan kapasitas produsen dalam memproduksi

Sumber : Lipsey et al, 1995.

Konsep respon penawaran tercermin dalam elastisitas penawaran.

terhadap peubah-peubah yang mempengaruhinya dengan nilai antara nol sampai

tak terhingga (Tabel 2.2).

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar respon penawaran tebu

terhadap harga, hal tersebut didapatkan dengan mengasumsikan bahwa luas areal

dan produktivitas memiliki respon terhadap perubahan produksi sehingga apabila

persamaan (2.2) dideferensialkan total terhadap harga (P) akan dihasilkan :

Y A A (2.3)

Karena terdapat konsep mengenai unsur-unsur yang secara umum

mempengaruhi luas areal dan produktivitas yaitu A A P dan Y P, A

dimana P adalah harga maka harus dideferensialkan secara parsial sehingga

didapatkan :

dA δδA dP (2.4)

dY δδ dP δδA dA (2.5)

subsitusi persamaan (2.4) dan (2.5) ke persamaan (2.3).

Y δδA A δδ δδA· A (2.6)

Kalikan persamaan (2.6) dengan .

Y δδA A δδ δδA· A (2.7)

Karena Q A · Y sehingga

δδA A δδ δδA· A (2.8)

Kemudian persamaan (2.8) dikali dengan A

A maka didapatkan:

Jika dinyatakan dalam elastisitas maka :

E(Q,P) E(Y,P) E(A,P) E(Y,A) (2.10)

dimana :

E(Q,P) = elastisitas penawaran tebu terhadap harga,

E(A,P) = elastisitas luas areal terhadap harga,

E(Y,P) = elastisitas produktivitas tebu terhadap harga, dan

E(Y,A) = elastisitas produktivitas tebu terhadap luas areal,

Dalam penelitian ini elastisitas yang digunakan adalah terhadap harga

output atau harga sendiri. Adapun nilai elastisitas yang diperoleh dari model

merupakan elastisitas jangka pendek dengan asumsi tidak ada perubahan output

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti musim (musim hujan dan

musim kemarau) dan dengan asumsi tidak adanya gangguan hama penyakit dalam

proses produksi. Dari model yang diperoleh dengan menggunakan data deret

waktu (time series), nilai elastisitas jangka panjang dapat diduga dari nilai

elastisitas jangka pendeknya (Koutsoyiannis, 1977). Secara teoritis elastisitas

jangka panjang akan lebih besar atau lebih elastis jika dibandingkan dengan

elastisitas jangka pendeknya.

2.5. Respon Beda Kala Pada Komoditi Pertanian

Salah satu karakteristik utama produk pertanian adalah adanya tenggang

waktu antara menanam dengan memanen yang biasa disebut dengan istilah

gestation period atau beda kala (lag). Hasil yang diperoleh petani adalah

masa lalu. Apabila terjadi peningkatan harga output suatu komoditas pertanian

pada saat tertentu, maka peningkatan itu tidak akan segera diikuti oleh

peningkatan luas areal dan atau produktivitas karena keputusan alokasi

sumberdaya telah ditetapkan petani pada saat sebelumnya. Respon petani terjadi

setelah beda kala sebagai dampak perubahan harga output, input, dan kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan komoditi pertanian.

Tomek dan Robinson (1989), sumber daya yang diperuntukan bagi

pertanian cenderung tetap digunakan terutama ketika kesempatan alternatif untuk

pekerjaan terbatas, sehingga dalam jangka pendek elastisitas harga sangatlah tidak

elastis (inelastis), kondisi tersebut dikatakan sebagai kekakuan asset (asset fixity)

sedangkan menurut Nurdiana (2001), petani tidak memberikan respon pada tahun

bersamaan melainkan lebih respon terhadap harga yang diharapkan sehingga

mengakibatkan banyak dugaan elastisitas respon luas areal terhadap harga

menghasilkan nilai yang sangat rendah Gujarati (1991), disebutkan beberapa

alasan utama yang mendasari terjadinya hal tersebut, yaitu :

Alasan Psikologis. Disebabkan oleh adanya kekuatan kebiasaan atau kelembaman. Para petani biasanya enggan untuk melakukan perubahan-perubahan

karena pada umumnya terpaku pada tradisi atau kebiasaan lama.

Alasan Teknis. Proses produksi komoditas pertanian membutuhkan waktu antara saat menanam dan memanen sehingga produksi komoditas pertanian sangat

tergantung pada peubah-peubah beda kala. Demikian pula introduksi teknis

petani mahir dalam menggunakan teknik produksi baru sebelum pada akhirnya

dapat meningkatkan nilai produksi dan penawarannya.

Alasan Kelembagaan. Perubahan tidak dapat terjadi begitu saja karena ada aturan atau kelembagaan yang mengikat seperti adanya perjanjian kontrak waktu

produksi dan aturan-aturan yang bersifat kelembagaan lainnya.

2.5.1. Model Distribusi Beda Kala

Model bersebaran beda kala (distributed lag models) adalah model yang

memiliki minimal satu peubah bebas berupa peubah nilai beda kala. Menurut

Ramanathan (1998), berdasarkan jenis peubah beda kala maka model tersebut

dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peubah bebas beda kala (lagged independent variables/exogenous lagged

variables) yang memiliki bentuk umum :

Y a b X b X b X (2.11)

2. Peubah tak bebas beda kala (lagged dependent variables/endogenous lagged

variables)

Y a b Y b Y b Y (2.12)

dimana :

Y = peubah tak bebas,

X = peubah bebas,

t = waktu ke t, dan

Estimasi atau pendugaan distribusi beda kala dapat dilakukan dalam tiga

kelompok pendekatan (Gujarati, 1991).

1. Metode Pendugaan Khusus

Pendekatan dengan menggunakan metode pendugaan khusus ini

menyarankan dengan mula-mula meregresi Yt atas Xt, kemudian meregresi Yt atas

Xt dan Xt-1, kemudian meregresi Yt atas Xt, Xt-1, dan Xt-2, dan seterusnya. Prosedur

kegiatan ini berhenti ketika koefisien regresi dari peubah beda kala mulai menjadi

tidak signifikan secara spesifik dan atau koefisien dari setidak-tidaknya satu

peubah berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Adapun kelemahan

dari pendekatan ini adalah tidak adanya petunjuk yang pasti mengenai jumlah

maksimum peubah beda kala yang dapat dimasukkan ke dalam model,

ketersediaan data, dan jika terlalu banyak peubah beda kala sebagai peubah bebas

maka derajat bebasnya menjadi kecil serta kecenderungan timbulnya masalah

kolinieritas ganda menjadi tinggi.

2. Metode Pembatasan Secara Apriori

Metode ini mengasumsikan suatu bentuk umum dari bentuk sebaran beda

kala dan menduga parameter yang menerangkan sebarannya dengan pasti.

Model-modelnya antara lain adalah yang dikembangkan oleh Koyck, Friedman, dan

Cagan (Partial Adjustment Model).

Dalam pendugaan metode kuadrat terkecil (least square estimates) secara

langsung, kedua model diatas memiliki kelemahan, yaitu galatnya memiliki

Dengan demikian untuk selanjutnya dipilih model ketiga yaitu model penyesuaian

Nerlovian.

2.6. Model Penyesuaian Nerlovian

Model penyesuaian parsial yang dikembangkan oleh Marc Nerlove

merupakan model yang banyak digunakan dalam studi-studi respon penawaran

dengan berbagai perbaikan yang terus dilakukan. Model Nerlovian

menghipotesiskan reaksi petani atas dasar harga yang diinginkan dan penyesuaian

parsial areal atau produktivitas (Askari dan Cummings, 1977).

Dalam Koutsoyiannis (1977) dijelaskan bahwa model ini terdiri dari

peubah tak bebas pada satu tingkat yang diinginkan pada periode ke-t (Yt*) dan

tergantung pada peubah-peubah bebas X periode ke-t (Xt). Dalam penelitian ini

dimisalkan Yt* adalah luas lahan dan produktivitas tebu yang diinginkan dan

dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas (Xt), maka persamaan menjadi :

Y a a X (2.13)

Luas lahan dan produktivitas yang diharapkan tidak dapat diamati secara langsung

sehingga untuk mengatasinya didalilkan suatu hipotesis yang merupakan hipotesis

penyesuaian parsial.

Y Y d Y Y (2.14)

dengan d

dimana :

Y Y = perubahan luas lahan atau produktivitas yang terjadi,

Y Y = perubahan luas lahan atau produktivitas yang diinginkan, dan

Jika d maka tidak ada perubahan yang terjadi

Jika d = 1 maka perubahan yang diinginkan sama dengan

perubahan yang terjadi.

Persamaan (2.14) dapat diartikan bahwa dengan adanya gestation periode

di bidang pertanian, maka perubahan luas lahan atau produktivitas yang nyata

terjadi pada suatu periode tertentu hanyalah proporsi dari perubahan yang

diinginkan. Proporsi ini disebut koefisien penyesuaian (adjustment coefficient).

Selanjutnya persamaan (2.13) disubsitusikan ke dalam persamaan (2.14) :

Y Y d a a X Y (2.15)

Y da da X d Y (2.16)

atau

Y b b X b Y (2.17)

dimana :

b da

b da

b d

Model persamaan pada persamaan (2.16) atau persamaan (2.17) inilah

yang disebut dengan model penyesuaian parsial Nerlovian. Model tersebut

menunjukan bahwa besarnya nilai peubah pada suatu periode produksi Y

sebagian dipengaruhi oleh harga komoditas itu sendiri X dan cadangan yang

tersedia diawal periode tersebut atau cadangan hasil periode sebelumnya Y .

Dalam model ini galat tidak mengalami serial korelasi dan hal ini dapat

Bila asumsi ini benar maka metode kuadrat terkecil (OLS) dapat digunakan untuk

menduga model. Selain itu koefisien d mempunyai makna ekonomi yang

jelas karena telah mengandung koefisien penyesuaian parsial d . Sehingga model

ini cocok untuk studi respon penawaran produk-produk pertanian yang

mempunyai sifat kekakuan, kendala kelembagaan, dan kelembaman.

2.7. Model Proyeksi Penawaran Tanaman Perkebunan

Dalam memproyeksikan jumlah penawaran tanaman perkebunan dapat

dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Langsung.

Proyeksi jumlah penawaran dengan pendekatan langsung dilakukan melalui

nilai elastisitas jangka panjang yang didapatkan dengan menggunakan bentuk

sederhana (reduced form) fungsi penawaran komoditas perkebunan sebagai

berikut :

(2.18)

dimana :

Qst = produksi komoditas tahun t,

Pt-1 = harga riil komoditas tahun sebelumnya,

Qst-1 = produksi komoditas tahun sebelumnya, dan

= parameter elastisitas jangka pendek komoditas terhadap harga sendiri.

Dari hasil estimasi fungsi penawaran (2.18), elastisitas jangka panjang

penawaran terhadap harga sendiri (ELR) dihitung dengan persamaan berikut :

Bentuk umum persamaan untuk proyeksi penawaran komoditas

perkebunan dengan pendekatan langsung adalah seperti pada persamaan berikut :

(2.20)

dimana :

= proyeksi produksi/penawaran tahun t setelah tahun dasar,

= produksi/penawaran komoditas tahun dasar, dan

= laju pertumbuhan harga riil komoditas per tahun.

2. Pendekatan Tidak Langsung.

Proyeksi penawaran menggunakan pendekatan tidak langsung dilakukan

melalui proyeksi areal dan proyeksi produktivitas dengan menggunakan elastisitas

terhadap harga-harga yang diperoleh dari estimasi fungsi areal dan fungsi

produktivitas, serta pertumbuhan dari masing-masing variabel harga. Proyeksi

areal dan produktivitas dirumuskan pada persamaan (2.21) untuk areal tanam dan

persamaan (2.22) untuk produktivitas. Sebagai tahun dasar adalah tahun 2006.

∑ (2.21)

dan

∑ (2.22)

Selanjutnya proyeksi produksi pada tahun ke-t adalah :

(2.23)

dimana :

= proyeksi areal komoditas i pada tahun t,

= areal tanam komoditas i tahun dasar,

= elastisitas areal tanam terhadap harga komoditi alternatif ke j,

= pertumbuhan harga sendiri per tahun (desimal),

= pertumbuhan harga komoditas alternatif per tahun (desimal),

= proyeksi produktivitas komoditas i pada tahun t,

= produktivitas komoditas i tahun dasar,

= elastisitas produktivitas terhadap harga sendiri,

= elastisitas produktivitas terhadap harga komoditi alternatif ke j,

= pertumbuhan harga input per tahun (desimal), dan

= proyeksi produksi/penawaran komoditas i tahun t setelah tahun dasar.

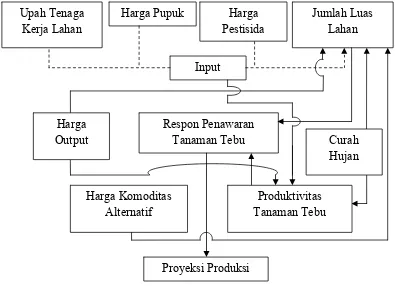

2.8. Kerangka Pemikiran Konseptual

Secara umum, untuk menduga respon penawaran tebu di Indonesia dapat

didekati dengan menggunakan pendekatan perubahan produksi. Perubahan

produksi tanaman tebu dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan bahwa

produksi adalah hasil perkalian antara luas areal dan produktivitas (Persamaan

2.2). Untuk mengetahui besarnya perubahan produksi tebu, terlebih dahulu

dilakukan identifikasi peubah-peubah eksogen dari luas areal dan produktivitas

tanaman tebu. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa komoditas

pertanian memiliki respon beda kala (lag). Untuk itu, dalam model respon luas

areal maupun model respon produktivitas menggunakan peubah beda kala dari

masing-masing peubah endogennya.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dianalisis respon penawaran

menggunakan model penyesuaian Nerlovian. Model Nerlovian terdiri dari dua

model yaitu model respon luas areal dan model respon produktivitas. Setelah

kedua model terbentuk, dapat diketahui besarnya respon areal tanaman tebu dan

produktivitasnya terhadap harga gula baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Penjumlahan nilai respon luas areal dan respon produktivitas tanaman

tebu digunakan sebagai nilai respon penawaran tanaman tebu di Indonesia.

Dengan demikian, perubahan produksi dari para petani tebu dipengaruhi

oleh perubahan dari luas areal dan perubahan produktivitas yang pada akhirnya

mempengaruhi besarnya penawaran tebu, sedangkan luas areal dan produktivitas

sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peubah-peubah yang

diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan luas areal tanaman tebu adalah luas

areal tahun sebelumnya, harga gula tahun lalu, harga komoditas alternatif tahun

lalu, faktor cuaca (curah hujan tahun lalu). Secara matematis dapat dituliskan

sebagai berikut :

A Hrglx , Hrgbx , Hrjgx , Hrktx , Ch , A ) (2.24)

Pada produktivitas tanaman tebu, pendugaan peubah-peubah bebas yang

mempengaruhi meliputi produktivitas tahun lalu, harga gula saat ini, harga

input-input produksi, dan faktor cuaca (curah hujan tahun berjalan). Secara matematis

fungsi persamaan produktivitas tebu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan :

Y Hrgl , Hrur , Hrpes , Hrub , Ch , Y (2.25)

dimana :

A = luas areal tanaman tebu,

Y = produktivitas tanaman tebu,

Hrglx = harga riil gula domestik,

Hrgbx = harga riil gabah,

Hrjgx = harga riil jagung,

Hrktx = harga riil kacang tanah,

Hrur = harga riil pupuk urea,

Hrpes = harga riil pestisida,

Hrub = tingkat upah tenaga kerja, dan

Pengaruh luas areal tahun lalu terhadap luas areal saat ini adalah pada

hubungannya terkait kejadian yang terjadi saat selang waktu. Luas areal saat ini

dapat saja merupakan keberlanjutan, pengurangan, maupun peningkatan luas areal

tahun sebelumnya. Komoditas alternatif dapat bersifat sebagai pesaing atau

pelengkap. Semakin tinggi harga komoditas yang berkompetitif maka akan

semakin sempit luas areal tanam komoditas yang diteliti. Dalam penelitian ini,

digunakan peubah bebas berupa harga komoditi alternatif yang paling umum

diusahakan, baik di lahan sawah maupun di lahan kering, yaitu padi, jagung,

kedelai, dan kacang tanah.

Tanaman-tanaman alternatif tersebut diduga sebagai tanaman subsitusi

karena kedudukannya sebagai bahan pangan. Di sisi lain, dapat diduga sebagai

tanaman komplementer karena waktu tanam yang relatif singkat (± 3 bulan)

terutama untuk tanaman kacang tanah, dan jagung, sehingga dugaan hubungan

komoditas alternatif mempunyai dua kemungkinan yaitu searah dan terbalik.

Luas areal dan produktivitas suatu komoditas dapat meningkat apabila

harga komoditas tersebut meningkat. Hal ini didasarkan pada alasan rasional

apabila laba yang diberikan suatu komoditas lebih besar dari laba yang diberikan

dari komoditas lain, maka petani akan mengalokasikan sumberdaya produksi yang

dimiliki lebih besar untuk komoditas tersebut.

Pemilihan harga gula sebagai peubah bebas yang mewakili harga

komoditas tebu karena pada dasarnya usaha tani tebu yang ada ditujukan untuk

mendukung industri gula sebagai bahan baku utamanya dan pola pengusahaan

menurut Soentoro et al (1998), respon perubahan gula terhadap perubahan jumlah

luas areal panen tebu paling sedikit berselang satu tahun. Perubahan harga

provenue gula biasanya diumumkan pada bulan April, untuk pembelian musim

panen tebu bulan Juni sampai Oktober tahun yang sama. Sedangkan musim

penanaman tebu dimulai bulan Mei sampai Juli untuk tebu tanam dan untuk tebu

kepras dimulai bulan Juni sampai Agustus. Oleh karena itu, kenaikan harga gula

baru terlihat dampaknya pada musim berikutnya.

Harga provenue gula yang ada termasuk kebijakan pemerintah, yaitu

pengendalian kebijakan harga atau kebijakan pengembangan suatu komoditas

yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap harga.

Pada penelitian ini, harga provenue yang digunakan hanya sampai tahun 1998

karena pada tahun 1998 kebijakan tersebut dihentikan, selanjutnya untuk tahun

1999 sampai 2000 digunakan harga dasar gula yang ditetapkan oleh pemerintah,

dan untuk harga gula tahun 2001 sampai dengan 2006 digunakan harga dasar gula

rata-rata tingkat produsen di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya perubahan harga

berpengaruh searah terhadap kenaikan luas areal dan produktivitas tanaman tebu.

Produktivitas tahun lalu berpengaruh terhadap respon produktivitas. Hal

ini disebabkan karena produktivitas saat ini merupakan keberlanjutan,

peningkatan, ataupun penurunan dari tahun sebelumnya. Selain produktivitas

tahun lalu, luas areal saat ini juga berpengaruh positif terhadap perubahan

produktivitas saat ini.

Harga input-input produksi yang mempunyai pengaruh terhadap

upah buruh. Semakin tinggi harga input maka akan mengurangi jumlah

penggunaannya sehinga berpotensi untuk mengurangi produktivitas tanaman.

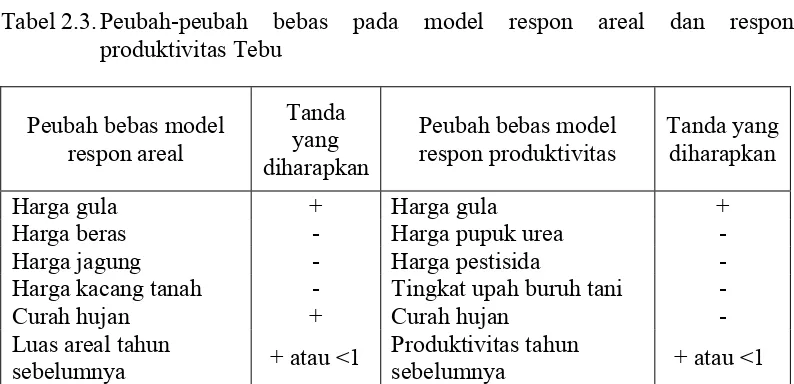

Tabel 2.3. Peubah-peubah bebas pada model respon areal dan respon produktivitas Tebu

2.10. Penelitian Terdahulu

Haryanto (1999) melakukan penelitian penawaran dan permintaan gula

pasir di Indonesia dengan menggunakan data deret waktu periode 1976-1997.

Dalam penelitian ini model persamaan simultan dikembangkan menjadi lima

persamaan, yaitu persamaan luas areal tebu di Indonesia, persamaan harga

provenue, persamaan produksi gula pasir di Indonesia, impor gula pasir Indonesia,

dan permintaan gula pasir Indonesia. Empat persamaan pertama menggunakan

peubah beda kala. Persamaan luas areal tebu terdiri dari harga provenue tahun

sebelumnya, harga dasar gabah tahun sebelumnya, luas areal tebu giling tahun

sebelumnya, dan trend waktu. Dalam persamaan struktural produksi gula pasir

terdapat lima peubah penjelas, yaitu luas areal tebu, harga pupuk tahun

sebelumnya, upah tenaga kerja tahun sebelumnya, harga gula merah, dan produksi

dan tingkatan serta metode penggunaan model menggunakan metode Ordinary

Least Square (OLS) dan Two Stage Least Square (2SLS). Hasil dari kedua

metode tersebut baik OLS maupun 2SLS cukup baik untuk menduga model

penawaran dan permintaan gula pasir di Indonesia. Kesimpulan dari sisi

penawaran dan persamaan luas areal adalah bahwa hanya harga provenue tahun

sebelumnya, luas areal tahun sebelumnya, dan trend waktu yang berpengaruh

nyata terhadap respon penawaran gula. Selain itu luas areal tebu tidak responsif

terhadap semua peubah penjelasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang

kecuali terhadap harga provenue jangka panjang. Pada persamaan produksi, luas

areal tebu, dan harga gula merah berpengaruh nyata dan produksi gula pasir tidak

responsif terhadap semua peubah ekonominya, baik jangka pendek maupun

jangka panjang.

Ernawati (1997), melakukan kajian keragaan pasar gula Indonesia dan

simulasi dampak kebijakan liberalisasi perdagangan gula dunia dengan

menggunakan deret waktu periode 1965-1995. Dalam penelitian tersebut,

Ernawati menggunakan model linier persamaan simultan yang terdiri dari tiga

belas persamaan, yaitu tujuh persamaan identitas dan enam persamaan struktural

untuk menggambarkan pasar gula Indonesia. Keenam persamaan struktural

tersebut, yaitu persamaan luas areal tebu, produktivitas tebu, stok gula nasional,

impor gula pasir, permintaan gula rumah tangga, dan permintaan gula industri.

Persamaan luas areal tebu dapat dijelaskan dengan baik oleh rasio harga provenue

tahun sebelumnya dengan harga dasar gabah tahun sebelumnya, luas areal tanam

luar Jawa. Namun dari keempat peubah tersebut, hanya luas areal tanam tahun

sebelumnya yang berpengaruh nyata. Produktivitas tebu dapat dijelaskan dengan

baik oleh rasio harga provenue tahun sebelumnya dengan harga dasar gabah tahun

sebelumnya, teknologi, musim, produkitivitas tahun sebelumnya, rasio luas lahan

tebu di Jawa dengan luas areal tanam total, dan rasio luas lahan kering terhadap

luas areal tanam tebu total. Namun dari keenam peubah di atas, hanya peubah

musim dan produktivitas tahun sebelumnya yang berpengaruh nyata. Adapun

saran yang diberikan oleh Ernawati diantaranya adalah bahwa model luas areal

tanam perlu memasukan peubah-peubah harga tanaman yang mungkin menjadi

kompetitor tanaman tebu di lahan kering dan lahan sawah. Di samping itu pada

persamaan produktivitas mungkin sebaiknya dipisahkan antara produktivitas tebu

di lahan kering dan di lahan sawah dengan memasukan tanaman tebu kepras dan

tebu tanam.

Santika (2004) meneliti tentang analisis respon penawaran dan

keberlanjutan produksi tebu di Jawa dan luar Jawa. Variabel bebas yang

digunakan untuk menduga respon areal adalah luas areal tebu tahun sebelumnya,

harga padi tahun sebelumnya, harga jagung tahun sebelumnya, dan harga gula

tahun sebelumnya. Sedangkan untuk respon produktivitas tebu, variabel bebas

yang digunakan antara lain produktivitas sebelumnya, luas areal tahun

bersangkutan, harga urea tahun sebelumnya, dan harga gula tahun sebelumnya.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa respon penawaran tebu terhadap

harga sendiri di pulau Jawa, dan luar Jawa bersifat inelastis baik dalam jangka

bahwa perkembangan produksi tebu di Indonesia dipengaruhi oleh sifat lokalitas

dari Jawa dan luar Jawa. Adapun beberapa saran yang diajukan antara lain, perlu

dilakukannya keberlanjutan produksi tebu di luar Jawa melalui pendekatan luas

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder

yang berbentuk data deret waktu dengan observasi sebanyak 38 buah dari tahun

1969 sampai dengan tahun 2006. Penentuan jangka waktu ini didasarkan atas

keterbatasan data yang dapat diakses oleh penulis. Data yang digunakan dalam

penelitian ini mencakup data luas areal tanaman tebu, data produktivitas tanaman

tebu, data harga gula domestik, data perkembangan harga domestik komoditas

alternatif seperti padi, jagung, dan kacang tanah, data harga input-input produksi

seperti pupuk, pestisida, dan biaya upah tenaga kerja dan data rata-rata curah

hujan Indonesia.

Semua data yang digunakan diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan

tema penulisan skripsi ini seperti Departemen Pertanian Republik Indonesia

(Deptan RI), Dewan Gula Indonesia Departemen Pertanian Republik Indonesia

(DGI), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), Pusat Penelitian Sosial

Ekonomi Pertanian (PSE), lembaga-lembaga penelitian terkait, dan berbagai

sumber pustaka lainnya.

3.2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan

deskriptif kuantitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif didasarkan untuk