APLIKASI BORON DAN PENGELOLAAN SERBUK SARI

UNTUK PRODUKSI BENIH CABAI HIBRIDA IPB

MEUTIA RAHMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Aplikasi Boron dan Pengelolaan Serbuk Sari dalam Produksi Benih Cabai Hibrida IPB adalah benar karya saya denganarahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2016

Meutia Rahmi

RINGKASAN

MEUTIA RAHMI. Aplikasi Boron dan Pengelolaan Serbuk Sari untuk Produksi Benih Cabai Hibrida IPB. Dibimbing oleh ENDAH RETNO PALUPI, TATIEK KARTIKA SUHARSI dan MUHAMAD SYUKUR.

Tingginya permintaan cabai di tingkat nasional menyebabkan pemulia berusaha melakukan perakitan varietas unggul yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai di berbagai daerah di Indonesia. Pemulia IPB saat ini telah menghasilkan beberapa varietas hibrida seperti IPB CH1, IPB CH2, IPB CH3, IPB CH4 dan IPB CH25 dengan potensi hasil 16–23 ton ha-1 yang merupakan peluang untuk meningkatkan produksi cabai hibrida untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu cara untuk menunjang hal ini yaitu dengan pengelolaan serbuk sari.

Tujuan penelitian 1) untuk menentukan media pengecambahan serbuk sari cabai khususnya pada genotipe IPB C5, IPB C174 dan IPB C291, 2) mempelajari pengaruh aplikasi boron terhadap pembungaan dan produksi benih serta 3) mengetahui perubahan viabilitas serbuk sari selama penyimpanan dan potensinya untuk produksi benih hibrida.

Penelitian ini terdiri atas tiga percobaan yang dilaksanakan di Kebun Percobaan IPB Leuwikopo dan Cikabayan, serta Laboratorium Biologi Reproduksi dan Biofisik Benih IPB pada bulan April 2014 sampai Oktober 2015. Percobaan I menentukan media yang tepat untuk perkecambahan serbuk sari cabai genotipe IPB C5, IPB C174 dan IPB C291. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dua faktor dengan enam ulangan. Faktor pertama adalah media perkecambahan yang terdiri dari M1, M2, M3, M4 dan M5. Faktor ke dua adalah lama inkubasi yang terdiri atas 2, 4 dan 6 jam setelah inkubasi (JSI). Percobaan II yaitu penentuan dosis boron yang optimum untuk pertumbuhan, viabilitas serbuk sari dan untuk produksi benih. Genotipe yang digunakan dalam percobaan ini adalah genotipe cabai IPB C5. Percobaan ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak dua faktor dengan tiga ulangan. Perlakuan terdiri atas boron 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 kg ha-1 serta waktu aplikasi 1 kali pada 25 HST dan 2 kali aplikasi pada 25 dan 40 HST. Percobaan III tahap penyimpanan serbuk sari selama 60 hari menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak satu faktor yaitu faktor lama simpan serbuk sari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60 hari. Pada percobaan ini, genotipe yang digunakan adalah IPB C5 sebagai tetua jantan, sedangkan tetua betina digunakan genotipe IPB C2 dan IPB C145.

sementara setelah inkubasi selama 6 jam masing-masing genotipe menghasilkan tabung serbuk sari sepanjang 0.32, 0.52 dan 1.85 cm.

Aplikasi boron mempengaruhi pertumbuhan generatif. Aplikasi boron (1.0-1.5 kg ha-1) meningkatkan jumlah bunga cabai, bobot antera, daya berkecambah serbuk sari, jumlah buah, bobot buah, dan jumlah biji per buah yang merupakan komponen produksi benih, serta meningkatkan mutu fisiologis benih melalui peningkatan daya berkecambah dan indeks vigor benih.

Hasil percobaan III menunjukkan bahwa setelah disimpan selama 60 hari, viabilitas serbuk sari cabai genotipe IPB C5 menurun sebanyak 18.7%, dari 74.8% menjadi 60.8%. Pemanfaatan serbuk sari yang telah disimpan ini untuk penyerbukan dalam produksi benih hibrida menghasilkan pembentukan buah pada tetua betina IPB C2 berkisar antara 36.67–61.39% dan pada IPB C145 berkisar 59.55-78.69% dan pembentukan biji masing-masing berkisar antara 35.10-40.63% dan 47.81-58.78%, yang semuanya tidak berbeda nyata dengan pembentukan buah dan pembentukan biji menggunakan serbuk sari segar. Daya berkecambah benih hibrida (IPB C2 x IPB C5) yaitu 86.00–94.33% dan 84.33-89.33% (IPB C145 x IPB C5). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan serbuk sari cabai yang sudah disimpan sampai dengan 60 hari tidak menurunkan produksi maupun mutu benih hibrida yang dihasilkan.

SUMMARY

MEUTIA RAHMI. Application of Boron and Pollen Management for production of IPB Chili Hybrid Seed. Supervised by ENDAH RETNO PALUPI, TATIEK KARTIKA SUHARSI and MUHAMAD SYUKUR.

The high national demand for chili encourages breeders to create high yielding varieties appopriate for the market and suitable for various locations. Breeders at IPB have been produced several hybrid varieties such as IPB CH1, IPB CH2, IPB CH3, IPB CH4 and IPB CH25 with potential yields between 16-23 ton ha-1 which opens up an opportunity to increase production. Therefore the hybrid seeds have to be readily available for the farmers. Production of the chili hybrid seeds could be enhanced by pollen management.

The objectives of this research were 1) to determine the most suitable pollen germination medium for chili especially male parental stock of IPB C5, IPB C174 and IPB C291, 2) to study the effect of boron application on flowering and seed production and 3) to determine the trend of pollen viability during storage for hybrid seed production.

This study consisted of three experiments which carried out at one of IPB experimental station at Leuwikopo and Cikabayan. Pollen handling and testing was carried out in Laboratory of Reproductive Biology and Seed Biophysics during April 2014 until October 2015. Experiment I was aimed at determining the most suitable germination medium for chili pollen of IPB C5, IPB C174 and IPB C291 genotypes. The experiment was arranged incompletely randomized design with six replications of two factors. The first factor was germination medium consisted of M1, M2, M3, M4 and M5. The second was duration of incubation i.e. 2, 4 and 6 hours after incubation (HAI). The second experiment was aimed at determining the optimum dose of boron for plant growth, pollen viability and seed production. IPB C5 was used planting material in the second experiment that was arranged in completely randomized block design with three replications of two factors. The treatment consisted of boron dosage i.e. 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 kg ha-1 and time of the application, i.e. 25 day after planting (DAP) and 40 DAP. The third experiment was arranged in completely randomized block design with storage period as the factor, i.e. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 days after storage (DAS). IPB C5 was used as male parent, while IPB C2 and IPB C145 were used as female parents for hybrid seed production.

The result of third experiment showed that viability of IPB C5 pollen in significantly decreased from 74.8% to 60.8% after being stored at -20 ± 2 oC for 60 days, therefore could be used for pollination in hybrid seed production. Pollination with the stored pollen yielded in fruit set of IPB C2 and IPB C145 (female parents) ranged between 36.67-61.39% and 59.55-78.69%, and seed set of 35.10-40.63% and 47.81-58.78% respectively. The hybrid seeds had high germination percentage ranged 86.00-94.33% (IPB C2 x IPB C5) and 84.33-89.33% (IPB C145 x IPB C5). This study showed that production of hybrid seed using stored pollen did not reduce seed production and quality.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

APLIKASI BORON DAN PENGELOLAAN SERBUK SARI

UNTUK PRODUKSI BENIH CABAI HIBRIDA IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Aplikasi Boron dan Pengelolaan Serbuk Sari untuk Produksi Benih Cabai Hibrida IPB

Nama : Meutia Rahmi NIM : A251110021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Endah Retno Palupi, MSc Ketua

Dr Dra Tatiek Kartika Suharsi, MS Anggota

Prof Dr Muhamad Syukur, SP MSi Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih

Dr Ir Endah Retno Palupi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tesis dengan judul “Aplikasi Boron dan Pengelolaan Serbuk Sari dalam Produksi Benih Cabai Hibrida IPB” ini disusun oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih, Institut Pertanian Bogor. Artikel berjudul Penentuan Media Perkecambahan Serbuk Sari Tetua Jantan Cabai Hibrida IPB akan diterbitkan pada Jurnal Hortikultura. Karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari tesis penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Endah Retno Palupi MSc, Dr Dra Tatik Kartika Suharsi MS dan Prof Dr Muhamad Syukur SP, MSi selaku pembimbing atas bimbingan, waktu, tenaga, saran dan kontribusinya yang luar biasa selama penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini, kepada Prof Dr Ir Memen Surahman MScAgr selaku penguji luar komisi atas arahan dan masukan pada saat ujian tesis, serta Dr Ir M. Rahmad Suhartanto MSi selaku sekretaris Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih atas arahan dan masukan selama ujian tesis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan untuk kedua orang tua, suami, anak dan adik-adikku atas semua doa dan dukungannya yang tak terhingga dalam penyelesaian studi ini. Kepada teman-teman “keluarga benih”, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Teman-teman di Laboratorium Pemuliaan Tanaman, terima kasih atas bantuan dan masukannya selama ini kepada penulis.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Fenologi Pembungaan Tanaman Cabai 3

Varietas Cabai Hibrida 3

Boron 4

Viabilitas Serbuk sari 5

Penyimpanan Serbuk Sari 6

Metode Pengecambahan 6

3 BAHAN DAN METODE 7

Waktu dan Tempat 7

Bahan dan Alat 7

Metode Penelitian 7

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Keadaan Umum Penelitian 12

Morfologi Bunga Cabai 13

Pengujian Media Perkecambahan Serbuk Sari Cabai 14 Pengaruh aplikasi boron terhadap pertumbuhan, pembungaan dan

produksi benih 17

Penyimpanan Serbuk Sari Cabai 21

Korelasi antar Peubah 26

5 KESIMPULAN DAN SARAN 28

Kesimpulan 28

Saran 28

6 DAFTAR PUSTAKA 28

7 LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

1 Komponen media perkecambahan serbuk sari cabai 8 2 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap tinggi tanaman dan

tinggi dikotomus 18

3 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap jumlah bunga, bobot antera dan daya berkecambah serbuk sari 19 4 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap jumlah buah, bobot

per buah dan jumlah biji per buah 20

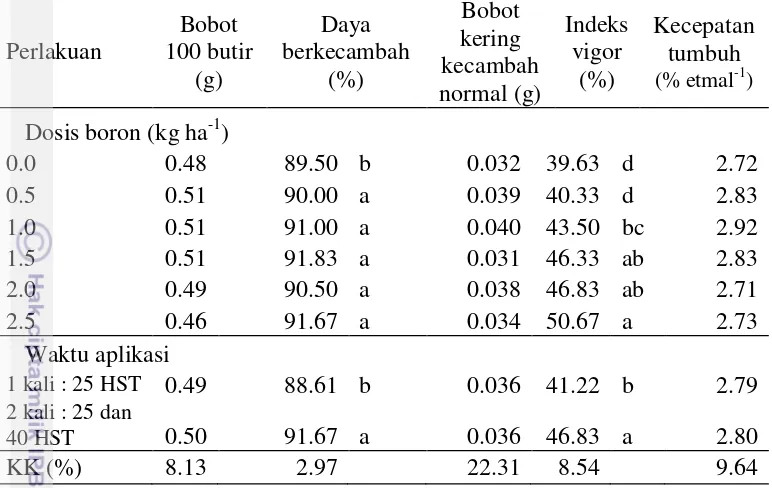

5 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap mutu fisik dan

mutu fisiologis benih 21

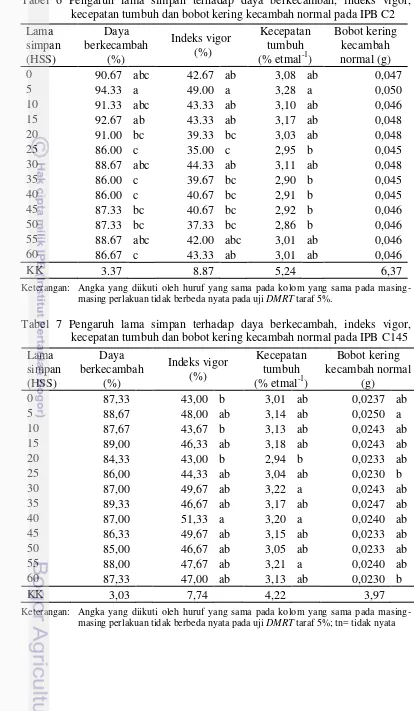

6 Pengaruh lama simpan terhadap daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan tumbuh dan bobot kering kecambah normal pada IPB C2 25 7 Pengaruh lama simpan terhadap daya berkecambah, indeks vigor,

kecepatan tumbuh dan bobot kering kecambah normal pada IPB C145 25

DAFTAR GAMBAR

1 Morfologi bunga tiga genotipe cabai IPB 13

2 Daya berkecambah serbuk sari tiga genotipe cabai IPB pada berbagai

media perkecambahan 15

3 Panjang tabung serbuk sari tiga genotipe cabai IPB pada berbagai

media perkecambahan 15

4 Serbuk sari cabai 16

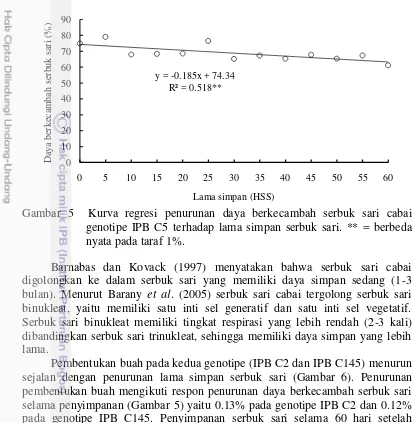

5 Kurva regresi penurunan daya berkecambah serbuk sari cabai genotipe

IPB C5 terhadap lama simpan serbuk sari 22

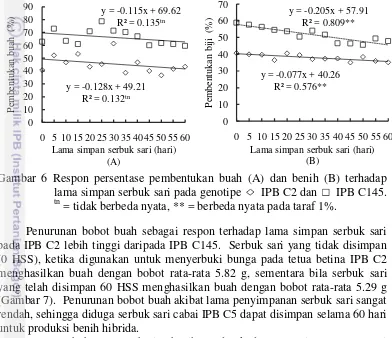

6 Respon persentase pembentukan buah dan biji terhadap lama simpan

serbuk sari 23

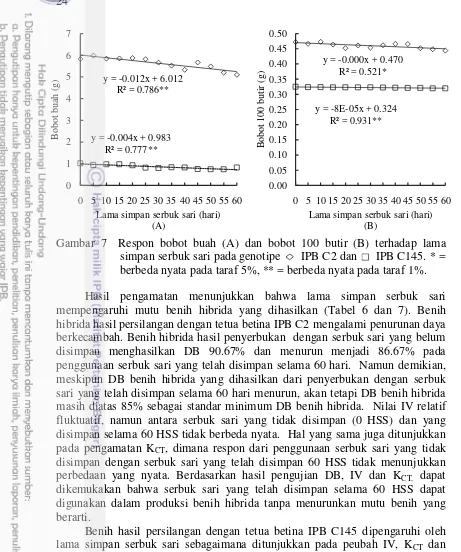

7 Respon bobot buah dan bobot 100 butir terhadap lama simpan serbuk

sari 24

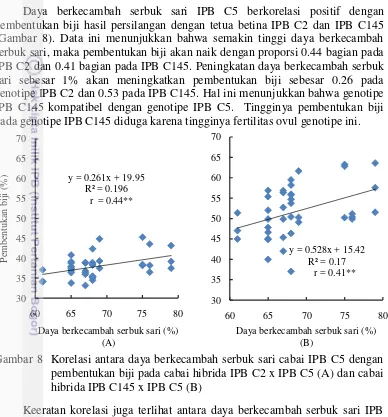

8 Korelasi antara daya berkecambah serbuk sari cabai IPB C5 dengan

pembentukan biji 26

9 Korelasi antara daya berkecambah serbuk sari cabai IPB C5 dengan

bobot 100 butir benih 27

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi cabai besar IPB C5 (Varietas Perbani) 33 2 Deskripsi cabai besar IPB C2 (Varietas Makmur) 34

3 Hasil analisis contoh tanah 35

4 Rata-rata data iklim Tahun 2014 dan 2015 35

5 Pengaruh lama simpan terhadap pembentukan buah, pembentukan biji, bobot buah dan bobot 100 butir pada IPB C2 36 6 Pengaruh lama simpan terhadap pembentukan buah, pembentukan

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Tingginya permintaan cabai di tingkat nasional menyebabkan pemulia berusaha melakukan perakitan varietas unggul yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan ukuran, buah cabai terdiri atas cabai besar, keriting dan rawit. Setiap tipe ini memiliki karakter tertentu yang menjadi suatu keunggulan seperti berdasarkan bobot buah, jumlah buah dan tingkat kepedasannya. Perbedaan karakter tersebut yang selanjutnya menjadi suatu pengembangan dan pembentukan cabai tipe baru dengan memiliki keunggulan gabungan (Syukur et al. 2010a). Beberapa varietas cabai hibrida yang telah dihasilkan oleh pemulia

IPB adalah IPB CH1, IPB CH2, IPB CH3, IPB CH4 dan IPB CH25 dengan potensi hasil 16 – 23 ton ha-1 (Syukur et al. 2010b). Cabai hibrida unggul yang

banyak diminati oleh masyarakat adalah IPB CH3. Cabai varietas IPB CH3 ini memiliki keunggulan mulai dari umur berbunga dan umur panen yang berumur genjah, bobot buah yang tinggi serta rasanya yang sangat pedas. Hibrida IPB CH3 merupakan hasil persilangan dari genotipe cabai IPB C2 dan IPB C5. Kedua genotipe ini merupakan plasma nutfah lokal.

Tingginya potensi hasil dan minat masyarakat pada cabai hibrida ini menjadi peluang untuk memproduksi benih hibrida secara masal. Salah satu cara untuk menunjang hal ini yaitu dengan pengelolaan serbuk sari. Pengelolaan serbuk sari mulai dikembangkan sebagai usaha mencegah terjadinya penyalah gunaan materi genetik. Pemanfaatan serbuk sari dalam produksi benih hibrida selama ini sudah banyak dilakukan terutama pada Cucurbitaceae dan Solanaceae.

Sistem kerjasama kemitraan untuk produksi benih hibrida memerlukan jaminan ketersediaan serbuk sari dengan viabilitas tinggi. Teknologi pengelolaan serbuk sari untuk produksi benih hibrida dimulai dari tahap pemanenan bunga dari tetua jantan, ekstraksi serbuk sari, pengeringan, penyimpanan dan penyerbukan. Ketepatan dari setiap tahap dalam pengelolaan serbuk sari sangat menentukan viabilitas serbuk sari tersebut. Dalam pengelolaannya, pengujian serbuk sari merupakan langkah penting untuk mengetahui viabilitas serbuk sari yang akan digunakan. Pengujian viabilitas serbuk sari dapat dilakukan dengan pengecambahan secara in vitro dengan menggunakan media perkecambahan.

Media pengecambahan serbuk sari pertama kali diformulasikan oleh Brewbaker dan Kwack (1964) yang dikenal dengan Brewbaker‟s solution. Sejak saat itu formula media pengecambahan serbuk sari dikembangkan dan dimodifikasi oleh para peneliti untuk mendapatkan media yang tepat untuk setiap jenis tanaman. Schreiber dan Dresselhaus (2003) menambahkan PEG 4000 dalam media pengecambahan serbuk sari dan dilaporkan dapat digunakan untuk pengecambahan berbagai serbuk sari tanaman monokotil dan dikotil. Pada cabai, media pengecambahan telah dilaporkan oleh Mercado et al. (1994) pada serbuk sari cabai (Capsicum annuum F1 hibrid „Latino‟) yang mengandung

2

serbuk sari cabai yang dapat menggambarkan potensinya untuk produksi benih dan pengaruhnya terhadap mutu benih belum pernah dilaporkan dan perlu dikembangkan sebagai dasar penentuan standar operasional baku dalam produksi benih hibrida.

Viabilitas serbuk sari merupakan faktor penting dalam keberhasilan persilangan tanaman dan pembentukan benih. Viabilitas serbuk sari dapat ditingkatkan melalui aplikasi boron. Johri dan Vasil (1961) telah mengemukakan bahwa keberadaan unsur boron sangat penting selama proses pertumbuhan tabung serbuk sari. Marschner (2012) juga menyatakan bahwa defisiensi unsur boron pada tanaman dapat dideteksi melalui rendahnya pembentukan tunas, bunga dan buah, rendahnya kualitas buah dan rendahnya viabilitas benih. Wahyuningsih (2007) melaporkan bahwa viabilitas serbuk sari berpengaruh terhadap pembentukan buah cabai. Jeanine et al. (2003) dan Meena (2010)

melaporkan pentingnya boron pada pertumbuhan fase generatif tanaman tomat, akan tetapi perannya dalam perkecambahan serbuk sari tidak dilaporkan. Oleh karena itu pengaruh boron selama fase pertumbuhan tanaman cabai perlu diamati untuk mengetahui kebutuhan unsur mikro ini selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai.

Teknologi penyimpanan serbuk sari adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan untuk menunjang sistem kerjasama kemitraan dalam produksi benih hibrida. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan viabilitas serbuk sari. Serbuk sari famili Solanaceae memiliki daya simpan sedang, sekitar 1–3 bulan (Barnabas & Kovack 1997). Yogeesha et al. (1999) menyatakan bahwa serbuk

sari tomat varietas Pusa Gaurav dan Chikoo dapat dipertahankan viabilitasnya pada ruang bersuhu 26 0C dan kelembaban 47% selama lima hari, sementara penyimpanan dalam refrigerator bersuhu 9-10 0C dapat mempertahankan viabilitas sampai tujuh hari. Menurut Rajasekharan dan Ganeshan (2003) viabilitas serbuk sari Capsicum chinense dan Capsicum paerternissum yang disimpan dalam nitrogen cair (-1960C) dapat dipertahankan selama 48 hari setelah simpan. Namun demikian sampai saat ini belum diteliti potensi serbuk sari yang telah disimpan untuk produksi benih hibrida.

Rangkaian penelitian ini mencakup penentuan media perkecambahan serbuk sari cabai yang dapat mendeskripsikan potensinya untuk produksi benih hibrida, upaya peningkatan viabilitas dan produksi serbuk sari melalui aplikasi boron dan penentuan lama simpan serbuk sari yang efektif untuk produksi benih.

Tujuan

Tujuan penelitian adalah

1. Mendapatkan media pengecambahan serbuk sari secara in vitro.

2. Mendapatkan informasi terkait pengaruh aplikasi boron terhadap pertumbuhan tanaman, viabilitas serbuk sari dan produksi benih tanaman cabai hibrida.

3

2

TINJAUAN PUSTAKA

Fenologi Pembungaan Tanaman Cabai

Cabai merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Bunga cabai termasuk hemaprodit, dimana organ jantan (stamen) dan organ betina (pistil) berada dalam satu bunga (Bosland dan Votava 2000). Kivadasannavar (2008) menyatakan bahwa cabai memiliki tingkat penyerbukan silang yang cukup tinggi yaitu mencapai 63%. Potensi tanaman cabai untuk melakukan penyerbukan silang dibuktikan oleh tingginya keberhasilan perakitan berbagai varietas cabai hibrida. Varietas hibrida dibentuk sebagai salah satu usaha pemuliaan tanaman.

Tingkat penyerbukan silang juga bergantung pada struktur bunga pada setiap genotipe yang berbeda. Potensi hasil benih cabai hibrida bergantung pada masa reseptif stigma, tingkat calon bunga untuk emaskulasi, waktu yang cocok untuk penyerbukan, viabilitas serbuk sari, jumlah polinator yang tersedia untuk mengoptimalkan persentase pembentukan biji dan jumlah buah per tanaman untuk menghasilkan benih hibrida yang berkualitas. Menurut Kivadasannavar (2008) emaskulasi dan penyerbukan bunga cabai dapat dilakukan secara bersamaan. Waktu emaskulasi dan penyerbukan berkaitan erat dengan masa antesis bunga, yaitu waktu stigma reseptif dan serbuk sari viabel. Antesis pada tanaman cabai ditunjukkan saat bunga mulai mekar.

Suhu lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produksi bunga, viabilitas serbuk sari, masa reseptif stigma, keberhasilan penyerbukan, persentase pembentukan buah dan persentase pembentukan biji. Inisiasi bunga dan masa antesis terjadi pada suhu optimum antara 20-25 0C suhu siang dan 18 0C suhu malam (Charles dan Harris 1972; Aloni et al. 1999). Charles dan Harris (1972) juga mengemukakan bahwa suhu rendah dapat menunda waktu antesis bunga. Suhu dibawah 12.8 0C berakibat pada rendahnya

fruit set, karena dapat menurunkan tingkat viabilitas serbuk sari yang mengakibatkan serbuk sari tidak mampu berkecambah dan melakukan pembuahan. Suhu tinggi juga mampu menurunkan viabilitas serbuk sari. Serbuk sari akan mudah mengering dan pecah sehingga tidak dapat digunakan untuk penyerbukan.

Varietas Cabai Hibrida

Varietas hibrida adalah generasi F1 dari suatu persilangan sepasang atau

lebih tetua (galur murni) yang mempunyai sifat unggul (Roy 2000). Keunggulan hibrida dikaitkan dengan fenomena heterosis (Roy 2000; Sujiprihati et al. 2007).

Nilai heterosis pada hasil persilangan dialel tanaman cabai dapat mencapai 63% (Sujiprihati et al. 2007) sedangkan Mantri (2006) menyatakan bahwa nilai heterosis pada cabai dapat mencapai lebih dari 100%. Nilai heterosis yang tinggi pada cabai diduga karena tanaman cabai memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk melakukan penyerbukan silang secara alami.

4

unggulan IPB adalah IPB CH3. Varietas cabai IPB CH3 ini memiliki keunggulan mulai dari umur berbunga yang genjah 22.75 ± 4.1 hari setelah tanam (HST), waktu berbunga 70.00 ± 8.0 (HST), bobot per buah 17.12 gram, bobot buah per tanaman 1176.87 gram, panjang buah 13.88 ± 1.00 cm dan diameter buah 1.40 ± 0.11 cm.

Varietas IPB CH3 merupakan hasil persilangan dari genotipe cabai IPB C2 dan IPB C5. Ritonga (2013) mengemukakan bahwa populasi IPB C2 x IPB C5 memiliki nilai heterosis dan inbreeding depression yang tinggi. Syukur et al.(2012) telah mengemukakan bahwa populasi cabai yang memiliki nilai

heterosis dan inbreeding depression yang tinggi diarahkan untuk menjadi

varietas hibrida. Populasi cabai dengan nilai heterosis dan inbreeding depression

dapat dibentuk dari genotipe-genotipe cabai yang memiliki tingkat crossability

yang tinggi dan memiliki posisi stigma yang berada lebih tinggi dibandingkan antera. Tingginya nilai crossability dan posisi stigma yang lebih tinggi dari antera seperti pada genotipe IPB C2 memudahkan kegiatan persilangan pada saat produksi benih hibrida.

Produksi benih cabai hibrida selama ini dilakukan dengan penyerbukan manual. Tahap penyerbukan ini diperlukan keterampilan terutama saat melakukan kastrasi dan emaskulasi yang sangat mempengaruhi hasil biji dan kemurnian genetiknya (Tay 2002). Berke (2000) juga mengemukakan salah satu faktor penting dalam produksi benih hibrida adalah waktu untuk emaskulasi dan penyerbukan yaitu saat embun telah mengering dan suhu lingkungan relatif lebih rendah. Penyerbukan sebaiknya dilakukan pada bunga yang telah diemaskulasi pada hari sebelumnya atau pada bunga yang masih tertutup dan diperkirakan akan mekar pada esok harinya. Bunga yang telah diemaskulasi tidak akan dikunjungi oleh lebah sehingga mencegah terjadinya pencampuran akibat penyerbukan alami.

Boron

Boron merupakan salah satu unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Peran penting boron adalah pada fase pertumbuhan jaringan dalam tanaman, dimana pertumbuhan vegetatif dan reproduktif akan terhambat saat tanaman mengalami defisiensi boron (Dell dan Huang 1997). Menurut Blevins dan Lukaszewski (1998) boron mempengaruhi jalur metabolisme melalui ikatan protein appoplastik menjadi group cis-hidroksil pada

membran dan dinding sel. Komposisi dinding sel ini sangat menentukan jumlah boron yang dibutuhkan untuk pertumbuhan reproduktif lebih tinggi dibandingkan untuk pertumbuhan vegetatif. Peranan boron pada pertumbuhan reproduktif adalah untuk perpanjangan tabung serbuk sari. Pertumbuhan tabung serbuk sari yang cepat tergantung dari fusi vesikel yang membentuk plasmalemma dan sekresi yang terus menerus dari dinding sel. Amanullah et al.

(2010) melaporkan bahwa boron juga merupakan unsur mikro penting yang berkaitan dengan metabolisme asam nukleid, karbohidrat, protein, hormon auksin dan fenol.

5 berkembang seperti organ reproduksi (Brown dan Shelp 1997). Boron terutama mempengaruhi jaringan-jaringan tanaman yang mampu melakukan aktivitas meristematik seperti jaringan kambium dan floem pada akar penyimpanan atau batang, meristem apikal daun, vaskular kambia kapsul dan organ lain (Meena 2010).

Fase pertumbuhan generatif memiliki respon yang lebih besar pada kondisi defisiensi boron dibandingkan fase pertumbuhan vegetatif. Boron sangat dibutuhkan selama pembungaan dan terjadinya defisiensi boron selama pembungaan mengakibatkan serbuk sari tidak viabel, abnormal dan mengkerut (Dell dan Huang 1997). Beberapa peneliti telah mengemukakan bahwa adanya pemberian boron pada tanaman mampu meningkatkan jumlah bunga pertanaman, persentase pembentukan buah, jumlah buah per tanaman, bobot buah dan produksi (Davis et al. 2003; Meena 2010; Naz et al. 2012). Gejala dari

adanya defisiensi boron pada fase generatif mengakibatkan terhambatnya pembentukan kuncup, bunga, perkembangan buah, adanya perubahan kualitas buah dan rendahnya viabilitas benih (Davis et al. 2003; Meena 2010; Marschner

2012).

Viabilitas Serbuk Sari

Serbuk sari adalah sumber plasma nutfah yang berharga bagi kegiatan perbaikan tanaman (Card 2007). Kivadasannavar (2008) menyatakan bahwa serbuk sari memiliki peranan yang tinggi untuk menjamin kesuksesan dalam produksi benih hibrida. Hanya serbuk sari yang memiliki viabilitas tinggi yang mampu menghasilkan benih hibrida dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Hoekstra (1983) menyebutkan bahwa persaingan antar serbuk sari tergantung dari kualitas serbuk sari itu sendiri secara genetik. Serbuk sari yang superior akan lebih cepat berkecambah dan menuju sel telur. Sel telur yang lebih awal dibuahi akan membentuk embrio lebih awal dan hal ini menyebabkan embrio tersebut dapat memanfaatkan fotosintat dengan lebih baik sehingga dapat berkembang menjadi biji dengan viabilitas tinggi. Widiastuti dan Palupi (2008) juga menyatakan hal yang sama dimana penggunaan serbuk sari dengan viabilitas tinggi akan menghasilkan buah dengan mutu yang lebih baik dan mutu benih yang lebih tinggi pula. Viabilitas serbuk sari dipengaruhi oleh kelembaban udara, kadar air (Fonseca et al. 2005), suhu pada penyimpanan (Mortazavi et al.

2010) dan suhu saat inkubasi serbuk sari (Diaz dan Garay 2008).

Kualitas serbuk sari dapat ditentukan salah satunya dengan melihat tingkat viabilitasnya (Kelly 2002). Galletta (1983) menerangkan empat metode yang umum digunakan untuk menguji viabilitas serbuk sari yaitu 1) pengecambahan serbuk sari secara in vitro, 2) pengamatan melalui pewarnaan pada serbuk sari yang tidak dikecambahkan, 3) pengamatan tabung serbuk sari pada jaringan stilus secara in vivo dan 4) pengamatan pembentukan biji melalui benih yang

6

Penyimpanan Serbuk Sari

Barnabas dan Kovacs (1997) telah mengemukakan beberapa manfaat dari penyimpanan serbuk sari yaitu a) dapat meningkatkan efektivitas penyerbukan dan produksi hasil, b) menduga kebutuhan tetua jantan dalam program pemuliaan, c) mempelajari mekanisme self-incompatibility, d) konservasi plasma nutfah dan e) menjamin ketersediaan serbuk sari dalam periode panjang. Khan dan Perveen (2006) menambahkan penyimpanan serbuk sari bermanfaat untuk mengatasi masalah sinkronisasi pembungaan dalam produksi benih hibrida akibat perbedaan waktu atau tempat penanaman tetua.

Faktor yang paling penting untuk penyimpanan serbuk sari adalah suhu penyimpanan dan kadar air serbuk sari. Secara umum, kondisi penyimpanan serbuk sari yang paling baik dilakukan pada suhu rendah. Penurunan suhu ruang simpan dan kadar air serbuk sari dapat memperpanjang daya simpan serbuk sari (Perveen 2007). Serbuk sari umumnya disimpan pada suhu (-20)–0 0C dan kelembaban udara (RH) 0–30%. Yogeesha et al. (1999) menyatakan bahwa serbuk sari tomat varietas Pusa Gaurav dan Chikoo dapat dipertahankan viabilitasnya pada ruang bersuhu 26 0C dan kelembaban 47% selama lima hari, sementara penyimpanan dalam refrigerator bersuhu 9-10 0C dapat mempertahankan viabilitas sampai tujuh hari. Menurut Rajasekharan dan Ganeshan (2003) viabilitas serbuk sari Capsicum chinense dan Capsicum paerternissum yang disimpan dalam nitrogen cair (-196 0C) dapat dipertahankan selama 48 hari setelah simpan.

Berdasarkan daya simpannya, serbuk sari digolongkan ke dalam 3 bagian besar : 1) daya simpan panjang (6 bulan – 1 tahun), seperti pada famili Palmae, Pinaceae, Rosaceae, Leguminoceae dan Vitaceae; 2) daya simpan sedang (1–3 bulan), misalnya pada famili Liliaceae, Amarylidaceae dan Solanaceae; 3) daya simpan pendek (antara beberapa menit dan hari), seperti pada famili Gramineae dan Cyperaceae (Barnabas dan Kovack 1997).

Metode Pengecambahan

Metode pengecambahan serbuk sari secara in vitro dapat digunakan

untuk mengevaluasi viabilitas serbuk sari (Dane et al. 2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan serbuk sari secara in vitro diantaranya adalah spesies tanaman, waktu pengambilan serbuk sari dari lapang, musim, metode pengambilan serbuk sari, penyimpanan dan kondisi perkecambahan seperti suhu, RH, media dan pH (Brewbaker dan Kwack 1964).

Media perkecambahan serbuk sari pertama kali diformulasikan oleh Brewbaker dan Kwack pada tahun 1964. Komposisi media tersebut adalah 10% sukrosa, 100 ppm H3BO4, 300 ppm Ca(NO3)2.4 H2O, 200 ppm MgSO4.7H2O

dan 100 ppm KNO3 dalam 1000 mL aquades. Formulasi ini dikenal dengan

sebutan Brewbaker‟s solution (Brewbaker dan Kwack 1964). Media ini selanjutnya dikembangkan oleh Schreiber dan Dresselhaus (2003). Media pengecambahan serbuk sari hasil modifikasi Schreiber dan Dresselhaus ini dikenal dengan formulasi PGM (pollen germinaton medium). Media ini telah

digunakan untuk perkecambahan serbuk sari dari beberapa tanaman monokotil dan dikotil. PGM terdiri atas 10% sukrosa, 0.005% H3BO3, 10 mM CaCl2,

7 menunjukkan bahwa media PGM menghasilkan nilai daya berkecambah yang lebih baik dibandingkan media Brewbaker dan Kwack (BK) pada famili Euphorbiaceae (Jatropha curcas, Jatropha pandurifolia, Codiaeum variegatum),

Solanaceae (Capsicum annuum, Nicotiana tabacum, Solanum torvum), Poaceae (Oryza sativa, Sorghum bicolor, Zea mays) dan Myrtaceae (Psidium guajava).

Komposisi media pengecambahan serbuk sari harus mengandung senyawa yang diperlukan untuk perkecambahan dan pemanjangan tabung serbuk sari. Boavida dan McCormick (2007) telah mengemukakan pentingnya sukrosa dalam perkecambahan secara in vitro yaitu sebagai sumber energi untuk

pertumbuhan serbuk sari. Boron berperan langsung dalam pertumbuhan tabung serbuk sari menuju ovarium (Blevins dan Lukaszewski 1998) dan kalsium sangat berperan dalam menjaga stabilitas dinding tabung serbuk sari sehingga tabung sari yang terbentuk normal (Holdayway-Clarke et al. 2003; Daher et al.

2009).

3

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2014 sampai Oktober 2015. Penyemaian benih tanaman cabai, penanaman tetua dan pengujian viabilitas serbuk sari cabai secara in vivo dilakukan di Kebun Percobaan Leuwikopo dan

Cikabayan. Ekstraksi, pengeringan, penyimpanan dan pengujian viabilitas serbuk sari secara in vitro dilakukan di Laboratorium Biologi Reproduksi dan

Biofisik Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan berupa benih cabai genotipe IPB C5, IPB C174 dan IPB C291 sebagai tetua jantan serta sebagai tetua betina digunakan IPB C2 dan IPB C145. Bahan lain yang digunakan berupa bahan kimia untuk media perkecambahan serbuk sari yaitu sukrosa, H3BO3, CaCl2, KH2PO4, PEG 4000

dan aquabides. Media persemaian, plastik hitam perak, kompos, kapur pertanian, pupuk kandang, pestisida dan fungisida diperlukan untuk penanaman dan pemeliharaan. Sementara MgCl2, alumunium foil, label dan aquabides

diperlukan untuk pengelolaan serbuk sari.

Alat yang digunakan tray penyemaian benih cabai dan alat yang digunakan dalam teknik budidaya tanaman, pinset, pipet, timbangan digital, mikroskop cahaya, tisu, deck glass, hit counter, microtube, cooling box dan deep freezer, jarum ose dan kamera digital.

Metode Penelitian

Penelitian terdiri atas tiga percobaan.

Percobaan I. Pengujian media perkecambahan serbuk sari cabai

8

serbuk sari yang terdiri atas tiga taraf yaitu 2, 4 dan 6 jam setelah inkubasi (JSI) dengan ulangan enam kali yang diuji terpisah pada setiap genotipe. Bahan tanam yang digunakan untuk pengujian media perkecambahan ini adalah genotipe IPB C5, IPB C174 dan IPB C291. Media yang digunakan terdiri atas lima taraf dengan komposisi yang berbeda (Tabel 1).

Tabel 1 Komponen media perkecambahan serbuk sari cabai Media H3BO3 Komponen media (dalam 100 ml aquabides)

(g)

Keterangan: M1 (Mercado et al. 1994); M2 (Karni dan Aloni 2002); M3 (Schreiber dan Dresselhaus 2003); M4 (Kivandasannavar 2008); M5 (Fariroh et al. 2011).

Model rancangan percobaan dapat dinyatakan sebagai berikut: Yijk = µ +αi+ βj+ (αβ)ij +єijk

Keterangan:

Yijk : Nilai pengamatan pengaruh faktor media perkecambahan ke-i,

faktor lama inkubasi ke-j dan ulangan ke-k. µ : Nilai rataan.

αi : Pengaruh media perkecambahan ke-i.

βj : Pengaruh lama inkubasi ke-j.

90 deck glass. Data dianalisis menggunakan uji F, apabila hasil yang diperoleh

menunjukkan perbedaan yang nyata maka dilakukan uji lanjut menggunakan

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.

Tahap pelaksanaan percobaan satu adalah sebagai berikut:

1. Pemanenan bunga tetua jantan dari masing-masing genotipe dilakukan pada pada saat bunga telah mekar (antesis). Bunga tersebut selanjutnya dibawa ke laboratorium. Bunga cabai tersebut harus dimasukkan ke dalam boks pendingin untuk menjaga kesegaran dan viabilitas serbuk sari bunga cabai. 2. Bunga yang telah dipanen kemudian diambil anteranya.

3. Pengecambahan serbuk sari dimulai dengan mengambil serbuk sari dari antera yang berbeda pada setiap bunga dengan menggunakan jarum ose. Serbuk sari tersebut kemudian dimasukkan dalam media perkecambahan pada deck glass.

4. Deck glass tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam bok yang telah dialasi

9 5. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 200X pada empat bidang pandang. Kriteria serbuk sari yang berkecambah adalah telah membentuk tabung serbuk sari sama dengan atau lebih besar dari diameter serbuk sari.

Pengamatan

1. Daya berkecambah serbuk sari dihitung berdasarkan rumus sbb:

Daya berkecambah serbuksari (%) = ℎ ℎ

ℎ � 100%

2. Panjang tabung serbuk sari: panjang tabung serbuk sari diamati pada 2, 4 dan 6 jam setelah inkubasi.

Percobaan II. Pengaruh aplikasi boron terhadap pertumbuhan tanaman, pembungaan dan produksi benih

Percobaan ke dua menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dua faktor yaitu dosis boron dan waktu aplikasi dengan tiga ulangan. Dosis boron terdiri atas enam taraf yaitu 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 dan 2.5 kg ha-1, sedangkan waktu aplikasi boron dilakukan pada saat fase vegetatif (25 HST), saat fase vegetatif dan fase generatif (25 dan 40 HST). Genotipe yang digunakan pada percobaan ke dua ini adalah genotipe IPB C5. Dari kedua faktor tersebut diperoleh 36 satuan percobaan. Model rancangan percobaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

(αβ)ij : Pengaruh interaksi antara boron ke-i dengan waktu aplikasi ke-j.

ρk : Pengaruh dari kelompok ke-k.

εijk : Galat percobaan pada perlakuan boron ke-i, waktu aplikasi ke-j dan

kelompok ke-k.

Data dianalisis menggunakan uji F apabila hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang nyata maka dilakukan uji lanjut menggunakan

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.

Tahap pelaksanaan pada percobaan dua ini adalah sebagai berikut: 1. Analisis tanah dilakukan sebelum penanaman.

2. Penanaman dan aplikasi boron sesuai dengan perlakuan yaitu pada 25 HST dan 40 HST.

3. Prosedur pengelolaan serbuk sari selanjutnya sama seperti pada percobaan pertama dengan menggunakan media yang terbaik dari percobaan pertama.

Pengamatan

1. Tinggi tanaman diukur pada saat panen buah pertama. Pengukuran dilakukan dari permukaan tanah sampai pada titik tumbuh tanaman yang tertinggi.

10

3. Bobot antera per bunga ditimbang setelah antera dipisahkan dari bagian bunga lainnya.

4. Daya berkecambah serbuk sari menggunakan media yang menghasilkan daya berkecambah paling tinggi pada Percobaan 1.

5. Jumlah bunga dihitung setiap hari ketika kuncup bunga mulai muncul sampai percabangan ke-9.

6. Jumlah buah yang terbentuk sampai percabangan ke-9.

7. Bobot buah dihitung dari masing-masing bobot 10 buah yang telah matang pada panen ke dua sampai ke empat.

8. Jumlah benih per buah dihitung dari rata-rata 20 buah.

9. Daya berkecambah benih (DB) diuji dengan metode uji diatas kertas (UDK) Penghitungan daya berkecambah benih dilakukan dengan rumus:

�� =∑ � + ∑ �

∑� ℎ 100%

Keterangan:

DB = daya berkecambah (%)

KN I = jumlah kecambah normal pada pengamatan pertama ( HST)

KN II = jumlah kecambah normal pada pengamatan terakhir ( HST) 10.Indeks vigor diuji dengan metode uji diatas kertas (UDK). Kecambah

12.Bobot kering kecambah normal (BKKN)

BKKN = K1– K0

Keterangan:

K0 = Bobot awal kantong yang telah diisi dengan kecambah normal

K1 = Bobot kantong setelah di oven pada suhu 60 0C selama 3 x 24 jam

13.Bobot 100 butir benih

Percobaan III. Penyimpanan serbuk sari cabai

Percobaan ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor yaitu lama simpan serbuk sari yang terdiri atas 13 taraf (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60 hari setelah simpan) dengan tiga ulangan. Genotipe yang digunakan dalam percobaan ini adalah IPB C2 dan IPB C145 sebagai tetua betina dan genotipe IPB C5 sebagai tetua jantan. Model linier yang digunakan adalah:

Yij = µ + αi+ βj+ єij

Keterangan:

Yijk : Nilai pengamatan pengaruh faktor lama penyimpanan ke-i dan kelompok ke-j.

µ : Nilai rataan.

αi : Pengaruh lama simpan ke-i.

βj : Pengaruh kelompok ke-j.

εijk : Galat percobaan pada lama simpan ke-i dan kelompok ke-j.

11 nyata maka dilakukan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test

(DMRT) pada taraf 5%.

Tahap pelaksanaan pada percobaan tiga ini adalah sebagai berikut:

1. Teknis budidaya yang diterapkan adalah hasil terbaik dari percobaan ke dua. 2. Penanaman tetua jantan dilakukan secara serentak, sementara penanaman

tetua betina setiap genotipe dilakukan pada waktu yang berbeda dan bertahap sesuai ketepatan waktu saat akan diserbuki.

3. Pengelolaan serbuk sari sebelum penyimpanan dilakukan seperti pada percobaan pertama.

4. Penyimpanan serbuk sari dimulai dengan memisahkan antera dari bagian bunga lainnya. Antera tersebut selanjutnya diletakkan di dalam wadah dari alumunium foil dan disimpan di ruang ber-AC selama 24 jam.

5. Antera tersebut selanjutnya diekstraksi untuk memperoleh serbuk sari. Serbuk sari yang diperoleh kemudian dikeringkan di dalam wadah yang berisi MgCl2 (RH 35-45%) selama 24 jam. Kemudian serbuk sari

dimasukkan ke dalam microtube dan dibagi menjadi dua yaitu untuk

pengujian in vitro dan untuk penyerbukan pada tetua betina. Serbuk sari

tersebut selanjutnya disimpan di dalam deep frezeer (-200C ± 2 0C).

6. Pengamatan viabilitas awal serbuk sari dilakukan sebelum serbuk sari digunakan.

7. Pengecambahan serbuk sari cabai menggunakan media terbaik dari percobaan pertama.

8. Lot serbuk sari yang diuji daya berkecambahnya digunakan untuk menyerbuk bunga pada tetua betina. Penyerbukan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00-08.00 wib.

9. Pemanenan buah dilakukan ketika buah telah berwarna merah 80%. Setelah ekstraksi benih dikeringkan pada suhu ruang selama 1–3 hari dan dilakukan pengujian mutu benih.

Pengamatan

1. Daya berkecambah serbuk sari pada setiap lama simpan menggunakan media yang menghasilkan daya berkecambah paling tinggi pada Percobaan 1.

2. Pembentukan buah (fruit set) dihitung dengan rumus : Fruit set = ℎ ℎ �

ℎ � � 100%

3. Pembentukan biji (seed set) dihitung berdasarkan proporsi biji yang

terbentuk dengan rata-rata ovul yang terbentuk dalam ovarium.

Seed set = ℎ ℎ

ℎ ℎ 100%

4. Bobot buah dihitung dari masing-masing 10 buah dari setiap pemanenan untuk produksi benih.

5. Daya berkecambah benih (DB) 6. Indeks vigor

7. Kecepatan tumbuh (KCT)

12

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Penelitian

Peneliltian dilakukan di kebun percobaan IPB Leuwikopo dan Cikabayan. Percobaan pertama dan kedua dilakukan di Kebun Percobaan Leuwikopo. Percobaan ketiga dilakukan di Kebun Percobaan Cikabayan dan Leuwikopo. Pelaksanaan penelitian dimulai pada April 2014 sampai Oktober 2015. Lahan percobaan Leuwikopo merupakan lahan dengan jenis tanah latosol dengan pH berkisar 4.7–4.8. Kandungan unsur boron berdasarkan laporan hasil pengujian tanah terhadap unsur boron sebelum dilakukan penanaman adalah 0.36–0.40 ppm. Faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah curah hujan, suhu, kelembaban dan intensitas cahaya saat penanaman. Percobaan pertama dan kedua berlangsung dari bulan April sampai dengan November 2014. Berdasarkan data BMKG (2015) curah hujan rata-rata selama April–November 2014 sangat berfluktuatif. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April (511 mm/bulan), Agustus (538 mm/bulan) dan November (673 mm/bulan). Curah hujan pada bulan Juni dan September sangat rendah yaitu 85 mm/bulan dan 22 mm/bulan. Rata-rata temperatur, kelembaban dan intensitas cahaya pada April adalah 26.20 0C, 83% dan 322 cal cm-2 dan 26.6 0C, 80% dan 310 cal cm-2 pada akhir penanaman.

Curah hujan yang sangat bervariasi setiap bulannya menyebabkan tingginya serangan hama dan penyakit selama penanaman. Hama yang dominan menyerang saat itu adalah belalang dengan tingkat serangan yang tinggi dimana lebih dari 50% pertanaman harus disulam kembali. Organisme pengganggu lainnya adalah patogen tular tanah Sclerotium yang biasanya terdapat pada lahan bekas penanaman tanaman kacang-kacangan. Patogen ini menyebabkan tanaman pada fase bibit mati dan menyerang tanaman yang berada di sekitar tanaman yang telah terserang.

Memasuki fase pertumbuhan generatif tanaman banyak terserang penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum sp capsici.

dan antraknosa yang disebabkan oleh cendawan colletotrichum spp. Tingginya serangan penyakit ini disebabkan oleh kondisi di sekitar pertanaman yang terlebih dahulu telah diserang oleh cendawan tersebut serta mulai tingginya curah hujan.

Pelaksanaan percobaan ketiga dilakukan pada bulan Februari sampai Oktober 2015 di dua lokasi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya serangan hama dan penyakit karena penanaman yang dilakukan bertahap pada tetua betina maupun tetua jantan. Penanaman tetua jantan dilakukan di Kebun Percobaan IPB Leuwikopo, sedangkan tetua betina ditanam di Kebun Percobaan IPB Cikabayan.

Curah hujan bulanan pada awal penanaman adalah 346 mm/bulan dan 79 mm/bulan pada periode pemanenan buah akhir. Temperatur dan intensitas cahaya awal penanaman hingga pemanenan berkisar 25.0–26.3 0C dan 259–369 cal cm-2, dengan kelembaban udara pada awal penanaman berkisar 88–86% dan kelembaban menurun pada periode pemanenan buah yaitu 74–70%.

13 Selama penyerbukan dilakukan, kondisi cerah dan tidak terjadi hujan sampai penyerbukan dengan penggunaan serbuk sari yang disimpan pada 60 hari setelah simpan (HSS). Pelaksanaan kegiatan penyerbukan dilakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya serangga penyerbuk yang hinggap pada bunga yang telah diserbuki.

Serangan hama dan penyakit dalam percobaan ketiga yang dilakukan di Kebun Percobaan IPB Leuwikopo mulai terjadi pada akhir bulan April. Hama yang menyerang adalah kutu kebul dan lalat buah. Tingginya serangan kutu kebul yang juga sebagai vektor yang selanjutnya menyebabkan penyakit kuning pada tanaman cabai. Penyakit layu fusarium dan antraknosa juga menyerang pada percobaan ketiga.

Kondisi pertanaman tetua betina yang ditanam di Kebun Percobaan Cikabayan cenderung baik. Selama pertanaman, serangan hama mulai terjadi pada bulan Juni hingga Juli. Hama yang menyerang pertanaman adalah lalat buah. Hal ini menyebabkan banyaknya buah yang rontok akibat serangan. Pengendalian menggunakan perangkap belum dapat mengatasi tingginya serangan lalat buah.

Morfologi Bunga Cabai

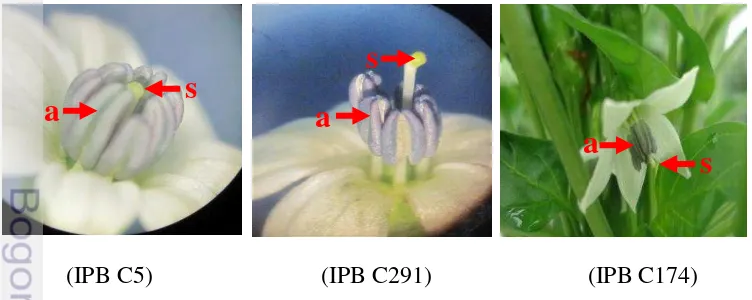

Tanaman cabai yang digunakan dalam percobaan I adalah genotipe IPB C5, IPB C291 dan IPB C174, sedangkan pada percobaan II hanya digunakan genotipe IPB C5. Ketiga genotipe tersebut diuji sebagai tetua jantan. Mahkota ketiga genotipe berwarna putih dengan jumlah 6-8. Bentuk dan warna antera dari ketiga genotipe berbeda. Genotipe IPB C5 memiliki warna antera abu-abu kebiruan, sedangkan genotipe IPB C291 berwarna abu-abu pudar sampai tua dan genotipe IPB C174 berwarna abu-abu.

Berdasarkan posisinya, genotipe IPB C5 memiliki posisi stigma sejajar atau lebih pendek dari pada antera. Pada genotipe IPB C291 dan IPB C174, posisi stigma lebih tinggi dari posisi antera. Panjang putik cabai IPB C5 sekitar 2.50 mm, sedangkan panjang putik IPB C174 dan IPB C291 masing-masing sekitar 4.20 mm dan 6.10 mm (Gambar 1). Tingginya posisi putik dari antera pada genotipe IPB C291 dan IPB C174 yang dikelompokkan dalam cabai rawit ini memungkinkan terjadinya penyerbukan silang yang tinggi.

(IPB C5) (IPB C291) (IPB C174)

Gambar 1 Morfologi bunga tiga genotipe cabai IPB (a = antera, s = stigma)

a

s

s

a

a

14

Genotipe yang digunakan pada percobaan III adalah genotipe IPB C5 sebagai sumber serbuk sari yang akan digunakan untuk persilangan dengan tetua betina yaitu genotipe IPB C2 dan IPB C145. Ritonga (2013) mengemukakan bahwa genotipe IPB C2 memiliki kemampuan menyerbuk silang alami yang tinggi (26.11%) dibandingkan genotipe IPB C5 (8.63%). Kemampuannya yang tinggi dalam menyerbuk silang dan posisi putik yang lebih tinggi dari antera merupakan salah satu alasan genotipe ini digunakan sebagai tetua betina. Genotipe IPB C5 dan IPB C2 merupakan plasma nutfah lokal dan kedua genotipe ini merupakan tetua jantan dan betina cabai hibrida CH3 dengan potensi hasil tinggi (23.53 ton ha-1).

Penggunaan genotipe IPB C145 sebagai tetua betina dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi keberhasilan persilangannya dengan genotipe IPB C5. Genotipe IPB C145 ini memiliki jumlah buah per tanaman yang tinggi serta lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman cabai.

Pengujian Media Perkecambahan Serbuk Sari Cabai

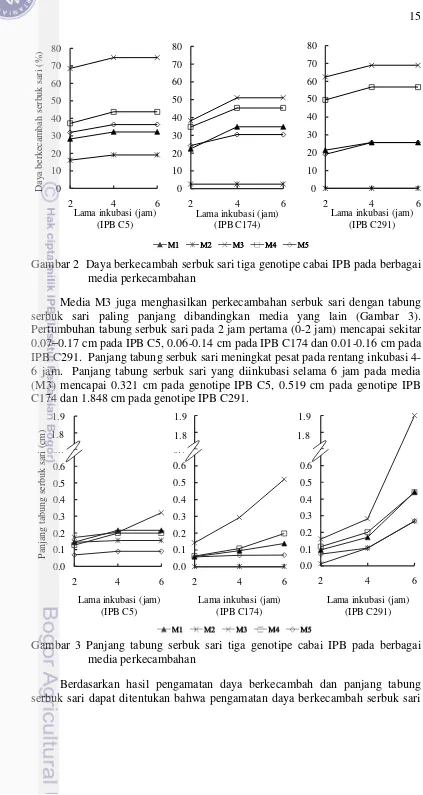

Daya berkecambah serbuk sari ditentukan oleh media perkecambahan serbuk sari dan lama waktu inkubasi (Gambar 2). Secara umum, penggunaan media (M3) yang merupakan media formulasi Schreiber dan Dresselhaus (2003) menghasilkan daya berkecambah serbuk sari yang lebih tinggi pada ketiga genotipe yang diamati. Formula media ini merupakan yang pertama menggunakan PEG, agar absorbsi media oleh serbuk sari dapat terjadi secara perlahan untuk mempertahankan integritas membran sel. Gambar 2 menunjukkan bahwa media yang mengandung PEG (M3, M4, M5) menghasilkan daya berkecambah yang lebih tinggi daripada media tanpa PEG.

Daya berkecambah serbuk sari pada ketiga genotipe menunjukkan peningkatan saat inkubasi selama 4 jam. Peningkatan daya berkecambah serbuk sari genotipe IPB C5 dan IPB C291 yang diinkubasi selama 4 jam tidak signifikan dibandingkan saat diinkubasi selama 2 jam. Pertambahan lama inkubasi selama 4 jam nyata meningkatkan daya berkecambah serbuk sari pada genotipe IPB C174. Pertambahan lama waktu inkubasi selama 6 jam tidak meningkatkan daya berkecambah serbuk sari pada ketiga genotipe. Daya berkecambah serbuk sari menggunakan media (M3) pada genotipe IPB C5 berkisar 68.51–74.76%, genotipe IPB C174 42.92-55.77% dan genotipe IPB C291 62.36-68.91%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi dan komposisi setiap senyawa yang terdapat dalam media akan mempengaruhi daya berkecambah serbuk sari. Simanjuntak et al. (2013) yang

menyatakan bahwa penggunaan senyawa H3BO3, sukrosa dan CaCl2 dengan

konsentrasi yang berbeda dalam setiap senyawa akan menghasilkan daya berkecambah serbuk sari yang berbeda pada cabai rawit dan cabai besar. Pada serbuk sari cabai besar, konsentrasi H3BO3 0.01 g 50 mL-1 menghasilkan daya

berkecambah yang lebih tinggi dibandingkan pada kosentrasi 0.005 g 50 mL-1. Konsentrasi sukrosa 5 g 50 mL-1 menghasilkan daya berkecambah yang lebih tinggi dibandingkan pada konsentrasi 7.5 g 50 mL-1. Daya berkecambah serbuk sari pada konsentrasi CaCl2 0.025 dan 0.055 g 50 mL-1 tidak menunjukkan

15

Gambar 2 Daya berkecambah serbuk sari tiga genotipe cabai IPB pada berbagai media perkecambahan

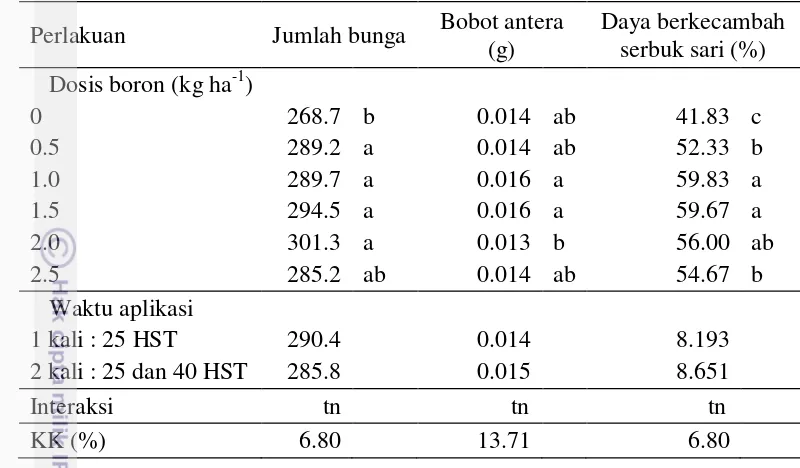

Media M3 juga menghasilkan perkecambahan serbuk sari dengan tabung serbuk sari paling panjang dibandingkan media yang lain (Gambar 3). Pertumbuhan tabung serbuk sari pada 2 jam pertama (0-2 jam) mencapai sekitar 0.07–0.17 cm pada IPB C5, 0.06-0.14 cm pada IPB C174 dan 0.01-0.16 cm pada IPB C291. Panjang tabung serbuk sari meningkat pesat pada rentang inkubasi 4-6 jam. Panjang tabung serbuk sari yang diinkubasi selama 4-6 jam pada media (M3) mencapai 0.321 cm pada genotipe IPB C5, 0.519 cm pada genotipe IPB C174 dan 1.848 cm pada genotipe IPB C291.

Gambar 3 Panjang tabung serbuk sari tiga genotipe cabai IPB pada berbagai media perkecambahan

Berdasarkan hasil pengamatan daya berkecambah dan panjang tabung serbuk sari dapat ditentukan bahwa pengamatan daya berkecambah serbuk sari

16

cabai dilakukan dengan menggunakan media M3 dengan lama waktu inkubasi selama 2 jam. Pengamatan pada 4 JSI tidak meningkatkan daya berkecambah yang nyata, sementara panjang tabung serbuk sari telah memanjang dan saling bertautan, sehingga menyulitkan pengamatan (Gambar 4).

Media yang diuji dalam penelitian ini merupakan media yang telah digunakan untuk famili Solanaceae (Mercado et al. 1994; Karni dan Aloni 2002;

Kivandasannavar 2008) dan Cucurbitaceae (Fariroh et al. 2011). Hasil

pengamatan menunjukkan bahwa media M3 yaitu media PGM menghasilkan daya berkecambah serbuk sari cabai genotipe IPB C5, IPB C174 dan IPB C291 yang paling tinggi. Media ini mengandung 5 g sukrosa, 0.0025 g H3BO3, 0.0005

g CaCl2, 0.025 g KH2PO4, 3 g PEG 4000. Kandungan senyawa pada media M3

sama dengan media M5 yang merupakan modifikasi PGM yang dilakukan oleh Fariroh et al. (2011) untuk mengecambahkan serbuk sari mentimun

(Cucurbitaceae). Modifikasi media dari Fariroh et al. (2011) menggunakan H3BO3, CaCl2 dan KH2PO4 dengan konsentrasi yang lebih tinggi.

(A) (B) (C)

Gambar 4 Serbuk sari cabai: sebelum berkecambah (A), pada 2 JSI (B) dan perkecambahan pada 4 JSI (C)

Perbedaan komposisi setiap media pengujian menunjukkan perbedaan daya berkecambah serbuk sari. Berdasarkan perbandingan dari media yang digunakan yaitu pada media M3 dan M5 dapat diketahui bahwa adanya ketepatan kandungan boron, kalsium dan fosfat dalam media PGM (M3) menunjukkan adanya peningkatan daya berkecambah serbuk sari cabai pada ketiga genotipe. Kombinasi boron, sukrosa dan kalsium dalam media mempengaruhi kekuatan dan elastisitas dinding sel. Daher et al. (2009) dan Conner (2011) telah mengemukakan berbagai fungsi boron, sukrosa dan kalsium. Boron dalam media perkecambahan berperan pertumbuhan tabung serbuk sari, menunjang pembentukan dinding sel dan selanjutnya mempengaruhi pergerakan ion dalam sel.

Kalsium juga memiliki peran penting dalam pembentukan dinding sel, penguatan dinding sel dari adanya tekanan turgor, mengontrol actin dan mempengaruhi pergerakan ion dalam pertumbuhan tabung serbuk sari. Conner (2011) menambahkan bahwa keberadaan kalsium tidak cukup kuat mempertahankan dinding sel bila pertumbuhan tabung serbuk sari berlangsung cepat. Kombinasi penggunaan boron dan kalsium diduga dapat memperkuat elastisitas dinding sel tabung serbuk sari.

17 setiap unsur penyusun media sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Chebli dan Geitmann (2007), Daher et al. (2009) dan Conner (2011). Daher et al. (2009) dalam penelitiannya pada Arabidopsis thaliana menunjukkan bahwa

persentase perkecambahan optimal pada 4 mM Ca2+. Conner (2011) juga mengemukakan tentang adanya perbedaan persentase perkecambahan serbuk sari Carya illinoinensis, persentase perkecambahan optimum terjadi pada media

dengan kandungan CaNO3 0.05% dan kembali menurun pada konsentrasi 0.1

dan 0.15%.

Sukrosa hampir ditemui pada semua media perkecambahan serbuk sari berbagai spesies, karena sukrosa merupakan sumber karbon untuk pertumbuhan serbuk sari. Sukrosa juga berperan sebagai sumber energi dan pembentukan karbohidrat yang sangat dibutuhkan dalam perkecambahan serbuk sari (Boavida dan McCormick 2007). Conner (2011) menambahkan bahwa sukrosa dalam media perkecambahan juga berfungsi sebagai penyangga untuk menstabilkan tekanan osmotik pada media. Alternatif lain yang dapat digunakan atau dikombinasikan dalam media perkecambahan untuk menekan kerusakan akibat adanya potensial osmotik adalah PEG. PEG relatif bersifat membantu diluar sel karena tidak dapat memasuki sel, sedangkan sukrosa dapat menjaga kestabilan sampai dalam organel sel serbuk sari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tabung serbuk sari selama 2, 4 dan 6 jam pada media M3 dan M5 dengan kandungan sukrosa 5 g dan PEG 3 g tidak mengalami bursting (pecah), namun media M4 yang mengandung PEG lebih tinggi (22.36 g) mengalami

bursting setelah 2 jam perkecambahan. Bursting juga terjadi pada serbuk sari

cabai yang dikecambahkan pada media M2 dimana media ini tidak mengandung PEG. Conner (2011) menyatakan bahwa penggunaan sukrosa yang disertai dengan PEG mampu mengurangi persentase kerusakan perkecambahan serbuk sari dibandingkan pada penggunaannya secara tunggal. Media M1 tidak menunjukkan adanya bursting selama 6 jam pertama inkubasi, diduga adanya keseimbangan osmotik dalam media M1 walaupun tanpa menggunakan PEG.

Unsur lainnya yang digunakan pada spesies Solanum adalah kalium.

Kalium sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan perkecambahan serbuk sari terutama dalam inisiasi proses osmotik dalam sel (Daher et al. 2009; Biswan et al. 2013). Daher et al. (2009) menyatakan adanya peningkatan perkecambahan

serbuk sari Arabidopsis pada media yang diberikan kalium 5mM.

Pengaruh aplikasi boron terhadap pertumbuhan tanaman, pembungaan dan produksi benih

Pertumbuhan tanaman

18

Tabel 2 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap tinggi tanaman dan tinggi dikotomus

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Tinggi dikotomus (cm) Dosis boron (kg ha-1) masing perlakuan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%; tn= tidak nyata.

Pembungaan

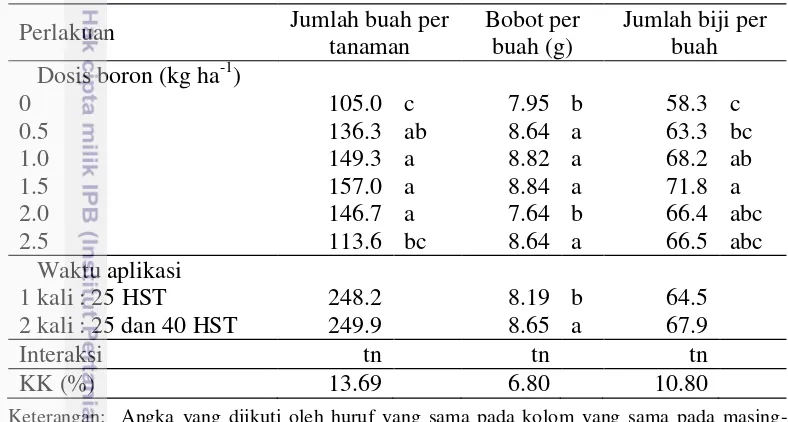

Dosis boron mempengaruhi jumlah bunga yang muncul, bobot antera dan daya berkecambah serbuk sari, tetapi waktu aplikasi tidak memberikan pengaruh nyata (Tabel 3). Rodriguez et al. (2010) menyatakan bahwa boron

mempengaruhi fase reproduktif tanaman terutama pada tahap mikrosporogenesis yaitu sebelum tahap interfase meiosis. Peningkatan dosis boron mulai dari 0.5– 2.0 kg ha-1 meningkatkan jumlah bunga per tanaman. Jumlah bunga per tanaman pada tanaman kontrol 268.7 kuntum dan meningkat 7.63% (289.2 kuntum) dengan aplikasi boron 0.5 kg ha-1. Peningkatan dosis boron sampai 2.0 kg ha-1 tidak meningkatkan jumlah bunga per tanaman secara nyata. Jumlah kuntum bunga per tanaman setelah aplikasi boron 0.5–2.0 kg ha-1 berkisar 289.2-301.3 kuntum per tanaman. Peningkatan dosis boron diatas 2.0 kg ha-1 menurunkan jumlah bunga per tanaman. Malvi (2011) menyatakan bahwa boron yang diaplikasikan akan berinteraksi dengan unsur makro sehingga meningkatkan penyerapan dan metabolisme nitrogen melalui mekanisme sintesis protein enzim dan mendukung masuknya substrat melalui membran plasma ke dalam sel.

Pemberian boron pada dosis 1 dan 1.5 kg ha-1 cenderung meningkatkan bobot antera, diduga karena adanya peningkatan jumlah serbuk sari per antera seperti yang dilaporkan oleh Agustin et al. (2014) yang menyatakan aplikasi boraks 10 kg ha-1 meningkatkan jumlah serbuk sari per antera pada tanaman melon. Dalam penelitian ini, jumlah serbuk sari per antera tidak diamati.

19 Tabel 3 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap jumlah bunga, bobot

antera dan daya berkecambah serbuk sari

Perlakuan Jumlah bunga Bobot antera (g) Daya berkecambah serbuk sari (%) Dosis boron (kg ha-1)

0 268.7 b 0.014 ab 41.83 c

0.5 289.2 a 0.014 ab 52.33 b

1.0 289.7 a 0.016 a 59.83 a

1.5 294.5 a 0.016 a 59.67 a

2.0 301.3 a 0.013 b 56.00 ab

2.5 285.2 ab 0.014 ab 54.67 b

Waktu aplikasi

1 kali : 25 HST 290.4 0.014 8.193

2 kali : 25 dan 40 HST 285.8 0.015 8.651

Interaksi tn tn tn

KK (%) 6.80 13.71 6.80

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%; tn= tidak nyata.

Pengaruh aplikasi boron dalam meningkatkan daya berkecambah serbuk sari telah dikemukakan oleh Nyomora et al. (2000) pada tanaman almond, Rosliani et al. (2012) pada tanaman bawang, Krudnak et al. (2013) pada

tanaman bunga matahari dan Agustin et al. (2014) pada tanaman melon.

Nachiangmai et al. (2004) melaporkan pentingnya boron pada tanaman gandum saat memasuki fase generatif. Keberadaan boron pada bagian organ generatif tanaman sangat mempengaruhi perkembangan mikrospora saat tanaman antesis dan selanjutnya mempengaruhi viabilitas serbuk sari. Blevins dan Lukaszewski (1998) menyebutkan bahwa boron sangat berperan pada fase reproduksi tanaman terutama dalam keberhasilan perkecambahan serbuk sari saat pembungaan yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan buah. Schreiber dan Dresselhaus (2003); Chebli dan Geitmmann (2007) menyatakan bahwa secara alami boron hanya sedikit terdapat dalam serbuk sari dan tinggi pada stigma dan tangkai putik, oleh karena itu kebutuhan unsur boron dalam proses pertumbuhan panjang tabung serbuk sari lebih tinggi.

Produksi benih

20

Bobot buah cabai pada tanaman yang tidak diberi boron sebesar 7.95 g dan yang diberi boron dengan dosis 0.5 kg ha-1 menghasilkan 8.64 g meningkat (8.68%) (Tabel 4). Gedam et al. (1998) dan Agustin (2013) juga melaporkan

pemberian boron mampu meningkatkan bobot dan diameter buah melon.

Pemberian boron pada 1.0–1.5 kg ha-1 meningkatkan jumlah biji per buah,

masing-masing 68 dan 72 butir, meningkat 14.7 dan 19.4% bila dibandingkan dengan tanaman tanpa aplikasi boron. Berdasarkan respon bobot buah dan jumlah biji per buah terhadap aplikasi boron diduga dosis optimum untuk peningkatan hasil cabai adalah 1.5 kg ha-1.

Tabel 4 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap jumlah buah, bobot per buah dan jumlah biji per buah

Perlakuan Jumlah buah per

tanaman

Bobot per buah (g)

Jumlah biji per buah Dosis boron (kg ha-1)

0 105.0 c 7.95 b 58.3 c

0.5 136.3 ab 8.64 a 63.3 bc

1.0 149.3 a 8.82 a 68.2 ab

1.5 157.0 a 8.84 a 71.8 a

2.0 146.7 a 7.64 b 66.4 abc

2.5 113.6 bc 8.64 a 66.5 abc

Waktu aplikasi

1 kali : 25 HST 248.2 8.19 b 64.5

2 kali : 25 dan 40 HST 249.9 8.65 a 67.9

Interaksi tn tn tn

KK (%) 13.69 6.80 10.80

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%; tn= tidak nyata.

Mutu benih

21 Tabel 5 Pengaruh dosis boron dan waktu aplikasi terhadap mutu fisik dan mutu

fisiologis benih masing perlakuan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%; tn= tidak nyata.

Marschner (2012) menyebutkan bahwa boron memiliki peran dasar dalam proses-proses fisiologis tanaman seperti dalam meningkatkan peran Ca dalam menjaga integritas struktur dinding sel dan membran plasma, pembelahan sel, diferensiasi jaringan dan metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein, fenol dan auksin sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan viabilitas benih dan daya berkecambah benih.

Penyimpanan Serbuk Sari Cabai

22 dibandingkan serbuk sari trinukleat, sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama.

Pembentukan buah pada kedua genotipe (IPB C2 dan IPB C145) menurun sejalan dengan penurunan lama simpan serbuk sari (Gambar 6). Penurunan pembentukan buah mengikuti respon penurunan daya berkecambah serbuk sari selama penyimpanan (Gambar 5) yaitu 0.13% pada genotipe IPB C2 dan 0.12% pada genotipe IPB C145. Penyimpanan serbuk sari selama 60 hari setelah simpan (HSS) diduga masih mampu menghasilkan pembentukan buah yang tidak berbeda dengan penggunaan serbuk sari segar. Pembentukan buah pada penggunaan serbuk sari segar adalah 40.61% (IPB C2) dan 62.81% (IPB C145). Penurunan pembentukan buah pada penggunaan serbuk sari yang telah disimpan selama 60 HSS adalah 6.7% (IPB C2) dan 5.19% (IPB C145). Perbedaan persentase pembentukan buah antara IPB C2 dan IPB C145 tidak hanya dipengaruhi oleh daya berkecambah serbuk sari yang digunakan untuk penyerbukan (IPB C5), namun juga dipengaruhi oleh karakter genetik dari masing-masing genotipe. Genotipe IPB C145 cenderung menghasilkan pembentukan buah yang tinggi daripada genotipe lainnya karena genotipe ini kompatibel dengan genotipe-genotipe lainnya sehingga mudah bersilang (Syukur

et al. 2012).

Respon pembentukan biji terhadap lama penyimpanan serbuk sari cabai IPB C5 mengikuti respon yang linear pada kedua tetua. Pembentukan biji dengan menggunakan serbuk sari segar (0 HSS) pada kedua tetua adalah 40.26%

23 (IPB C2) dan 57.91% (IPB C145). Pembentukan biji pada 60 HSS serbuk sari adalah 35.64% (IPB C2) dan 45.61% (IPB C145). Berdasarkan persamaan linier pada kedua genotipe dapat diketahui bahwa penyimpanan serbuk sari selama 60 hari diduga dapat menurunkan pembentukan biji sebesar 13.5% pada genotipe IPB C2 dan 18.7% pada genotipe IPB C145. Besarnya perbedaan pembentukan biji pada kedua genotipe memberi indikasi perbedaan karakter genetik kedua genotipe karena teknik penyerbukan yang dilakukan memastikan bahwa seluruh permukaan stigma telah dipenuhi dengan serbuk sari.

Gambar 6 Respon persentase pembentukan buah (A) dan benih (B) terhadap lama simpan serbuk sari pada genotipe IPB C2 dan IPB C145.

tn = tidak berbeda nyata, ** = berbeda nyata pada taraf 1%.

Penurunan bobot buah sebagai respon terhadap lama simpan serbuk sari pada IPB C2 lebih tinggi daripada IPB C145. Serbuk sari yang tidak disimpan (0 HSS), ketika digunakan untuk menyerbuki bunga pada tetua betina IPB C2 menghasilkan buah dengan bobot rata-rata 5.82 g, sementara bila serbuk sari yang telah disimpan 60 HSS menghasilkan buah dengan bobot rata-rata 5.29 g (Gambar 7). Penurunan bobot buah akibat lama penyimpanan serbuk sari sangat rendah, sehingga diduga serbuk sari cabai IPB C5 dapat disimpan selama 60 hari untuk produksi benih hibrida.

Respon bobot 100 butir benih pada kedua genotipe mempunyai kecenderungan yang sama dengan bobot buah, yaitu penurunan bobot 100 butir pada genotipe IPB C145 (0.005 g) lebih rendah daripada IPB C2 (0.029 g) dan penurunan ini tidak nyata. Data ini memberi indikasi bahwa penyimpanan serbuk sari cabai hingga 60 hari tidak menurunkan bobot buah dan bobot 100 butir benih. Data respon pembentukan buah, pembentukan biji dan bobot buah terhadap lama simpan serbuk sari memberi indikasi bahwa penggunaan serbuk sari yang telah disimpan sampai dengan 60 hari tidak menurunkan produksi benih hibrida yang dihasilkan.

24

Gambar 7 Respon bobot buah (A) dan bobot 100 butir (B) terhadap lama simpan serbuk sari pada genotipe IPB C2 dan IPB C145. * = berbeda nyata pada taraf 5%, ** = berbeda nyata pada taraf 1%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lama simpan serbuk sari mempengaruhi mutu benih hibrida yang dihasilkan (Tabel 6 dan 7). Benih hibrida hasil persilangan dengan tetua betina IPB C2 mengalami penurunan daya berkecambah. Benih hibrida hasil penyerbukan dengan serbuk sari yang belum disimpan menghasilkan DB 90.67% dan menurun menjadi 86.67% pada penggunaan serbuk sari yang telah disimpan selama 60 hari. Namun demikian, meskipun DB benih hibrida yang dihasilkan dari penyerbukan dengan serbuk sari yang telah disimpan selama 60 hari menurun, akan tetapi DB benih hibrida masih diatas 85% sebagai standar minimum DB benih hibrida. Nilai IV relatif fluktuatif, namun antara serbuk sari yang tidak disimpan (0 HSS) dan yang disimpan selama 60 HSS tidak berbeda nyata. Hal yang sama juga ditunjukkan pada pengamatan KCT, dimana respon dari penggunaan serbuk sari yang tidak

disimpan dengan serbuk sari yang telah disimpan 60 HSS tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Berdasarkan hasil pengujian DB, IV dan KCT, dapat

dikemukakan bahwa serbuk sari yang telah disimpan selama 60 HSS dapat digunakan dalam produksi benih hibrida tanpa menurunkan mutu benih yang berarti.

Benih hasil persilangan dengan tetua betina IPB C145 dipengaruhi oleh lama simpan serbuk sari sebagaimana ditunjukkan pada peubah IV, KCT dan

BKKN, tetapi tidak pada daya berkecambah benih. Indeks vigor cenderung meningkat seiring dengan semakin lama serbuk sari disimpan, sementara kecepatan tumbuh menunjukkan perbedaan berkisar 0.03-0.21%. Bobot kering kecambah normal pada dasarnya tidak berbeda nyata antar perlakuan lama simpan serbuk sari. Daya berkecambah benih hibrida yang dihasilkan dari serbuk sari yang belum disimpan dan yang telah disimpan tidak berbeda nyata.

25 Tabel 6 Pengaruh lama simpan terhadap daya berkecambah, indeks vigor,

kecepatan tumbuh dan bobot kering kecambah normal pada IPB C2 Lama masing perlakuan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.