DI T

KONS

EK

MERAK

TAMAN N

SERVASI

IN

KOLOGI

K HIJAU

NASIONA

PROPI

GILANG

D

I SUMBE

FAKUL

NSTITUT

I PERILA

U (

Pavo mu

AL ALAS

INSI JAW

G FAJAR

DEPARTE

ERDAYA

LTAS KE

T PERTA

2009

AKU BER

uticus

Lin

S PURWO

WA TIMU

RAMAD

EMEN

HUTAN

EHUTAN

ANIAN BO

9

RBIAK

nnaeus, 17

O DAN BA

UR

DHAN

DAN EK

NAN

OGOR

766)

ALURAN

KOWISAT

N

DI T

Sebagai

De

KONS

EK

MERAK

TAMAN N

i salah satu

epartemen

Fakul

SERVASI

IN

KOLOGI

K HIJAU

NASIONA

PROPI

GILANG

u syarat un

n Konserva

ltas Kehut

D

I SUMBE

FAKUL

NSTITUT

I PERILA

U (

Pavo mu

AL ALAS

INSI JAW

G FAJAR

Skrip

ntuk memp

pada

asi Sumber

tanan Inst

DEPARTE

ERDAYA

LTAS KE

T PERTA

2009

AKU BER

uticus

Lin

S PURWO

WA TIMU

RAMAD

psi

peroleh gel

a

rdaya Hu

titut Perta

EMEN

HUTAN

EHUTAN

ANIAN BO

9

RBIAK

nnaeus, 17

O DAN BA

UR

DHAN

lar Sarjan

muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran Propinsi Jawa Timur. Dibimbing oleh JARWADI BUDI HERNOWO dan ANI MARDIASTUTI.

Merak hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi di Indonesia. Fragmentasi habitat dan perburuan merak hijau menyebabkan pengurangan luasan dan kualitas habitat sehingga menjadikan populasinya terpecah dalam kelompok kecil dan memiliki penyebaran terbatas. Dengan tingginya ancaman terhadap merak hijau di Jawa, dikhawatirkan dalam kurun waktu yang tidak lama akan mengalami kepunahan. Namun kenyataannya, merak hijau masih mampu bertahan pada beberapa lokasi penyebarannya. Hal ini mengindikasikan ada strategi berkait dengan ekologi perilaku merak hijau berhubungan dengan kondisi habitatnya dan berbagai tekanan. Masa berbiak hingga pengasuhan anak merupakan waktu paling rentan terhadap perkembangan populasi merak hijau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mempelajari dan mendeskripsikan ekologi perilaku yang berkaitan dengan perkembangbiakan merak hijau dan (2) Mengidentifikasi strategi dan mekanisme berperilaku berbiak merak hijau yang berhubungan dengan habitatnya di TN Alas Purwo dan TN Baluran.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2007 di TN Alas Purwo (Agustus-Oktober) dan TN Baluran (November-Desember). Pengambilan data perilaku dengan menggunakan metode ad libitum sampling dengan sistem pencatatan menggunakan metode continuous recording mulai dari pukul 05.00 hingga 18.00 WIB. Jenis data yang dikumpulkan meliputi perilaku berbiak serta perilaku harian merak hijau saat musim berbiak. Data dianalisis dengan menggunakan persentase perilaku, rataan durasi, ragam contoh, uji-F dan chi-square ( ).

dijadikan pula sebagai tempat beristirahat pada saat siang hari. Aktivitas istirahat dan makan merupakan aktivitas terlama yang dilakukan merak hijau baik di TN Alas Purwo maupun TN Baluran.

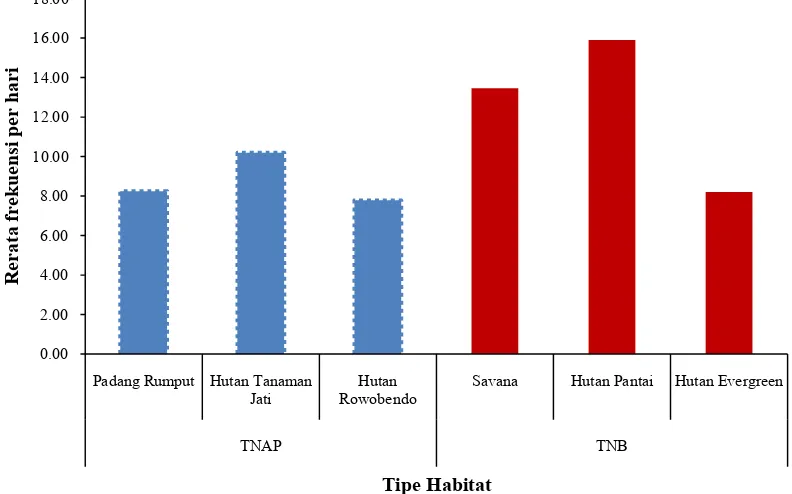

Tempat terbuka sangat penting sebagai tempat untuk mandi debu, berjemur, bertarung, akan tetapi habitat hutan pun sangat penting sebagai tempat berlindung, istirahat dan tidur bagi merak hijau. Tipe habitat di TN Alas Purwo berpengaruh sangat nyata terhadap frekuensi dan durasi perilaku menelisik, makan, berjemur, berlindung dan istirahat. Tipe habitat di TN Baluran berpengaruh sangat nyata terhadap frekuensi (perilaku suara, menelisik, berjemur, berlindung, istirahat dan tidur) dan durasi (perilaku menelisik, berjemur dan berlindung).

muticus Linnaeus, 1766) Breeding Behaviour in Alas Purwo and Baluran National Park Province East Java. Under supervisor of JARWADI BUDI HERNOWO dan ANI MARDIASTUTI.

Green peafowl is one of the protected birds in Indonesia. Habitat fragmentation and hunting have caused the decrease in habitat area and quality, which lead to population disperse with limited distribution. Because of its high threat, there is a possibility that the green peafowl will be extinct in a short time. In really, green peafowl still survive in several distribution locations. This indicates that there is a strategy related to behavior ecology of green peafowl with this habitat condition and sort of pressure. The most vulnerable period for green peafowl population development is from breeding to nursing period. The objectives of this research were: (1) to study and describe behavior ecology tht was related with green peafowl breeding and (2) to identify the strategy and mechanism of green peafowl breeding behavior related to its habitat in both national parks.

This research was conducted from August to December 2007 in Alas Purwo National Park (August-October) and Baluran National Park (November-December). Behavior data were taken using ad libitum sampling method with continuous recording system from 5.00 am to 6.00 pm. Type of data taken included breeding behavior and daily behavior during breeding season. Data were analyzed using behavior rate, mean duration, mean, sample variance, F-test and chi-square ( ).

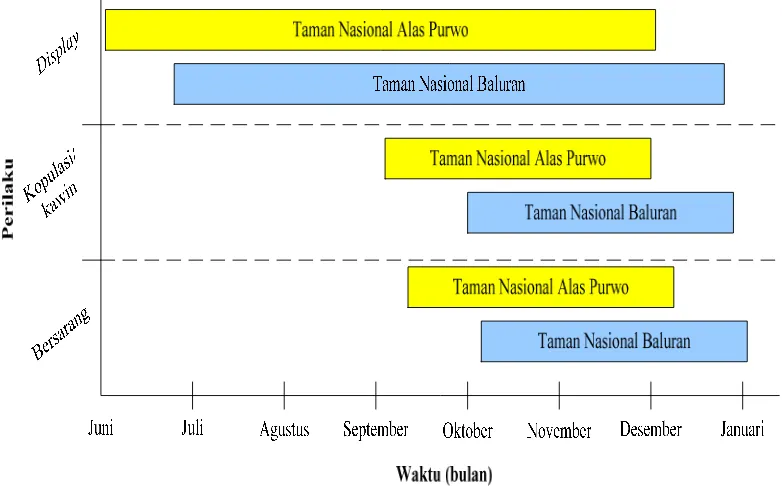

In Alas Purwo NP, green peafowl breeds from September to November while in Baluran NP breeding occurs from October to December. Breeding season for green peafowl is characterized by a display activity brought by the male where it also produces a distinctive sound. Copulation process in green peafowl lasts for a short time, approximately 9-19 seconds. After mating, the female broods its eggs while the male sheds its fine feathers. Green peafowl carries out its eating behavior in open area. In dry season, water source for green peafowl is obtained from an artificial water tub provided in Alas Purwo and Baluran National Park. Preening activity is carried out in open area so it can monitor any disturbance either from competitors or from predators. Sunning activity is carried out in the morning (06.00-07.00 am), related to warm sun rays. Dusting is more often carried out by female green peafowl (Fmeasured > Ftable).

sunning, take shelter and resting. Habitat type in Baluran NP is significantly influence the frequency of vocalization, preening, sunning, take shelter, resting and sleeping, also to the duration of preening behavior, sunning and take shelter.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Ekologi Perilaku Berbiak Merak Hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran Propinsi Jawa Timur” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah digunakan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Baluran Propinsi Jawa Timur Nama : Gilang Fajar Ramadhan

NIM : E34103041

Menyetujui: Komisi Pembimbing

Ketua,

Ir. Jarwadi Budi Hernowo, MSc.F NIP. 131 685 543

Anggota,

Prof. Dr. Ir. Ani Mardiastuti, MSc NIP. 131 284 817

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 131 578 788

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ekologi Perilaku Berbiak Merak Hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo

dan Baluran Propinsi Jawa Timur” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ketahanan merak hijau terhadap tekanan pada populasi maupun habitatnya dalam bentuk pola perilaku. Sehingga penelitian ekologi perilaku merak hijau ini berguna dalam upaya pelestarian merak hijau terutama untuk pengelolaannya di Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) dan Taman Nasional Baluran (TNB).

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta mendukung upaya koservasi dalam pelestarian merak hijau. Segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Juni 1985 di Cimahi, Jaw Barat sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan H. Achmad Sutisna dan Hj. Yeni Yuniawati, S.Si. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1990 di TK Kemuning Bogor dan pada tahun 1991 memulai pendidikan dasar di SD Negeri Polisi 4 Bogor dan lulus pada tahun 1997. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 4 Bogor dari tahun 1997-2000. Selanjutnya pada tahun 2000 menempuh pendidikan di SMU Negeri 2 Bogor dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis diterima sebagai salah satu mahasisiwa di Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (DKSHE), Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Saringan Masuk IPB (USMI).

Selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), penulis aktif di Himpunan Profesi (Himpro) Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) dan sebagai ketua Kelompok Pemerhati Burung (KPB) pada periode tahun 2006/2007. Selain itu, penulis pernah menjadi panitia dalam kegiatan, Orientasi Mahasiswa Baru DKSHE Fakultas Kehutanan IPB sebagai ketua ketua panitia tahun 2005, Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Betung Kerihun Propinsi Kalimantan Barat tahun 2005 dan di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung tahun 2006 serta mengikuti kegiatan promosi DKSHE Fakultas Kehutanan IPB tahun 2006.

DI T

KONS

EK

MERAK

TAMAN N

SERVASI

IN

KOLOGI

K HIJAU

NASIONA

PROPI

GILANG

D

I SUMBE

FAKUL

NSTITUT

I PERILA

U (

Pavo mu

AL ALAS

INSI JAW

G FAJAR

DEPARTE

ERDAYA

LTAS KE

T PERTA

2009

AKU BER

uticus

Lin

S PURWO

WA TIMU

RAMAD

EMEN

HUTAN

EHUTAN

ANIAN BO

9

RBIAK

nnaeus, 17

O DAN BA

UR

DHAN

DAN EK

NAN

OGOR

766)

ALURAN

KOWISAT

N

DI T

Sebagai

De

KONS

EK

MERAK

TAMAN N

i salah satu

epartemen

Fakul

SERVASI

IN

KOLOGI

K HIJAU

NASIONA

PROPI

GILANG

u syarat un

n Konserva

ltas Kehut

D

I SUMBE

FAKUL

NSTITUT

I PERILA

U (

Pavo mu

AL ALAS

INSI JAW

G FAJAR

Skrip

ntuk memp

pada

asi Sumber

tanan Inst

DEPARTE

ERDAYA

LTAS KE

T PERTA

2009

AKU BER

uticus

Lin

S PURWO

WA TIMU

RAMAD

psi

peroleh gel

a

rdaya Hu

titut Perta

EMEN

HUTAN

EHUTAN

ANIAN BO

9

RBIAK

nnaeus, 17

O DAN BA

UR

DHAN

lar Sarjan

muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran Propinsi Jawa Timur. Dibimbing oleh JARWADI BUDI HERNOWO dan ANI MARDIASTUTI.

Merak hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi di Indonesia. Fragmentasi habitat dan perburuan merak hijau menyebabkan pengurangan luasan dan kualitas habitat sehingga menjadikan populasinya terpecah dalam kelompok kecil dan memiliki penyebaran terbatas. Dengan tingginya ancaman terhadap merak hijau di Jawa, dikhawatirkan dalam kurun waktu yang tidak lama akan mengalami kepunahan. Namun kenyataannya, merak hijau masih mampu bertahan pada beberapa lokasi penyebarannya. Hal ini mengindikasikan ada strategi berkait dengan ekologi perilaku merak hijau berhubungan dengan kondisi habitatnya dan berbagai tekanan. Masa berbiak hingga pengasuhan anak merupakan waktu paling rentan terhadap perkembangan populasi merak hijau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mempelajari dan mendeskripsikan ekologi perilaku yang berkaitan dengan perkembangbiakan merak hijau dan (2) Mengidentifikasi strategi dan mekanisme berperilaku berbiak merak hijau yang berhubungan dengan habitatnya di TN Alas Purwo dan TN Baluran.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2007 di TN Alas Purwo (Agustus-Oktober) dan TN Baluran (November-Desember). Pengambilan data perilaku dengan menggunakan metode ad libitum sampling dengan sistem pencatatan menggunakan metode continuous recording mulai dari pukul 05.00 hingga 18.00 WIB. Jenis data yang dikumpulkan meliputi perilaku berbiak serta perilaku harian merak hijau saat musim berbiak. Data dianalisis dengan menggunakan persentase perilaku, rataan durasi, ragam contoh, uji-F dan chi-square ( ).

dijadikan pula sebagai tempat beristirahat pada saat siang hari. Aktivitas istirahat dan makan merupakan aktivitas terlama yang dilakukan merak hijau baik di TN Alas Purwo maupun TN Baluran.

Tempat terbuka sangat penting sebagai tempat untuk mandi debu, berjemur, bertarung, akan tetapi habitat hutan pun sangat penting sebagai tempat berlindung, istirahat dan tidur bagi merak hijau. Tipe habitat di TN Alas Purwo berpengaruh sangat nyata terhadap frekuensi dan durasi perilaku menelisik, makan, berjemur, berlindung dan istirahat. Tipe habitat di TN Baluran berpengaruh sangat nyata terhadap frekuensi (perilaku suara, menelisik, berjemur, berlindung, istirahat dan tidur) dan durasi (perilaku menelisik, berjemur dan berlindung).

muticus Linnaeus, 1766) Breeding Behaviour in Alas Purwo and Baluran National Park Province East Java. Under supervisor of JARWADI BUDI HERNOWO dan ANI MARDIASTUTI.

Green peafowl is one of the protected birds in Indonesia. Habitat fragmentation and hunting have caused the decrease in habitat area and quality, which lead to population disperse with limited distribution. Because of its high threat, there is a possibility that the green peafowl will be extinct in a short time. In really, green peafowl still survive in several distribution locations. This indicates that there is a strategy related to behavior ecology of green peafowl with this habitat condition and sort of pressure. The most vulnerable period for green peafowl population development is from breeding to nursing period. The objectives of this research were: (1) to study and describe behavior ecology tht was related with green peafowl breeding and (2) to identify the strategy and mechanism of green peafowl breeding behavior related to its habitat in both national parks.

This research was conducted from August to December 2007 in Alas Purwo National Park (August-October) and Baluran National Park (November-December). Behavior data were taken using ad libitum sampling method with continuous recording system from 5.00 am to 6.00 pm. Type of data taken included breeding behavior and daily behavior during breeding season. Data were analyzed using behavior rate, mean duration, mean, sample variance, F-test and chi-square ( ).

In Alas Purwo NP, green peafowl breeds from September to November while in Baluran NP breeding occurs from October to December. Breeding season for green peafowl is characterized by a display activity brought by the male where it also produces a distinctive sound. Copulation process in green peafowl lasts for a short time, approximately 9-19 seconds. After mating, the female broods its eggs while the male sheds its fine feathers. Green peafowl carries out its eating behavior in open area. In dry season, water source for green peafowl is obtained from an artificial water tub provided in Alas Purwo and Baluran National Park. Preening activity is carried out in open area so it can monitor any disturbance either from competitors or from predators. Sunning activity is carried out in the morning (06.00-07.00 am), related to warm sun rays. Dusting is more often carried out by female green peafowl (Fmeasured > Ftable).

sunning, take shelter and resting. Habitat type in Baluran NP is significantly influence the frequency of vocalization, preening, sunning, take shelter, resting and sleeping, also to the duration of preening behavior, sunning and take shelter.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Ekologi Perilaku Berbiak Merak Hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran Propinsi Jawa Timur” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah digunakan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Baluran Propinsi Jawa Timur Nama : Gilang Fajar Ramadhan

NIM : E34103041

Menyetujui: Komisi Pembimbing

Ketua,

Ir. Jarwadi Budi Hernowo, MSc.F NIP. 131 685 543

Anggota,

Prof. Dr. Ir. Ani Mardiastuti, MSc NIP. 131 284 817

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 131 578 788

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ekologi Perilaku Berbiak Merak Hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) di Taman Nasional Alas Purwo

dan Baluran Propinsi Jawa Timur” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ketahanan merak hijau terhadap tekanan pada populasi maupun habitatnya dalam bentuk pola perilaku. Sehingga penelitian ekologi perilaku merak hijau ini berguna dalam upaya pelestarian merak hijau terutama untuk pengelolaannya di Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) dan Taman Nasional Baluran (TNB).

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta mendukung upaya koservasi dalam pelestarian merak hijau. Segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Juni 1985 di Cimahi, Jaw Barat sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan H. Achmad Sutisna dan Hj. Yeni Yuniawati, S.Si. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1990 di TK Kemuning Bogor dan pada tahun 1991 memulai pendidikan dasar di SD Negeri Polisi 4 Bogor dan lulus pada tahun 1997. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 4 Bogor dari tahun 1997-2000. Selanjutnya pada tahun 2000 menempuh pendidikan di SMU Negeri 2 Bogor dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis diterima sebagai salah satu mahasisiwa di Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (DKSHE), Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Saringan Masuk IPB (USMI).

Selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), penulis aktif di Himpunan Profesi (Himpro) Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) dan sebagai ketua Kelompok Pemerhati Burung (KPB) pada periode tahun 2006/2007. Selain itu, penulis pernah menjadi panitia dalam kegiatan, Orientasi Mahasiswa Baru DKSHE Fakultas Kehutanan IPB sebagai ketua ketua panitia tahun 2005, Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Betung Kerihun Propinsi Kalimantan Barat tahun 2005 dan di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung tahun 2006 serta mengikuti kegiatan promosi DKSHE Fakultas Kehutanan IPB tahun 2006.

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin telah terselesaikan dengan baik penulisan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan baik berupa dorongan moril, spiritual dan materil dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak dan ibu tersayang, adik-adikku tercinta serta seluruh keluarga besarku tercinta atas doa, dukungan semangat dan kasih sayangnya.

2. Bapak Ir. Jarwadi Budi Hernowo, MSc.F. dan Ibu Prof. Dr. Ir. Ani Mardiastuti, MSc. sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, kesabaran, waktu, masukan baik moril maupun materil, bimbingan dan doa restu.

3. Prof. Dr. Ir. Iding M. Padlinurjaji sebagai dosen penguji perwakilan Departemen Hasil Hutan dan Dr. Ir. Nurheni Wijayanto, MS sebagai dosen penguji perwakilan Departemen Silvikultur atas masukan, bimbingan dan do’a restu.

4. Bapak Ir. Hartono, MSc. selaku Kepala Balai TN Alas Purwo dan Bapak Ir. Kuspriyadi, MSc. selaku Kepala Balai TN Baluran yang telah memberikan izin, fasilitas, informasi, bimbingan dan kerjasama yang baik selama kegiatan penelitian.

5. Bapak Waluyo selaku Kepala Seksi Pembantu Taman Nasional (STPN) I Tegaldlimo TN Alas Purwo dan Bapak Ir. Pratono selaku Kepala STPN II Bekol TN Baluran beserta staf TN Alas Purwo dan TN Baluran yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan informasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan penelitian.

6. Mas Gendut, Pak Ponidi dan keluarga, Mas Susyanto, Mbah Sampun, Pak Dodi, Pak Siswanto, Pak Trihari, Pak Hendro, Pak Lamijan, Pak Mahrudin, Pak Suharja, Mas Widyantoro, Mas Taufik dan Pak Toyib atas bantuannya selama pengambilan data penelitian.

9. Ayu Puspitasari, S.Hut beserta keluarga atas doa, bantuan dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis.

10.Ruri Risnawati atas bantuannya selama penelitian.

11.Keluarga besar KSH’40, Sembilan semester penuh cerita.

12.Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) terutama KPB “Perenjak”, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor atas dukungan, semangat, kerjasama, pengalaman dan kebersamaan dalam suka dan duka selama ini.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan Penelitian ... 2 1.3 Manfaat Penelitian ... 2 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekologi Perilaku ... 3 2.2 Bioekologi Merak Hijau ... 4 BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu ... 14 3.2 Pemilihan Titik Pengamatan ... 14 3.3 Bahan dan Alat ... 14 3.4 Jenis Data yang Dikumpulkan ... 15 3.5 Metode Pengumpulan Data ... 15 3.6 Bentuk Perilaku dan Parameternya ... 16 3.7 Analisis Data ... 18 BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Taman Nasional Alas Purwo ... 20 4.2 Taman Nasional Baluran ... 23 BAB V. HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN ... 29

5.1 Perilaku Berbiak ... 29 5.2 Pelaku Harian pada Musim Berbiak ... 66

5.3 Peresentase Seluruh Perilaku Harian pada

Musim Berbiak ... 110 5.4 Implementasi terhadap Pengelolaan ... 114

BAB VI. KESIMPULAN dan SARAN ... 117

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Rekapitulasi durasi perilaku display merak hijau

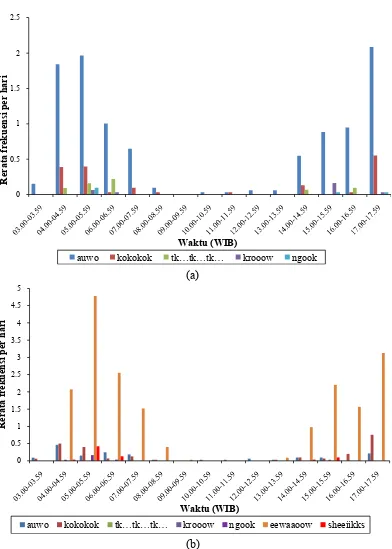

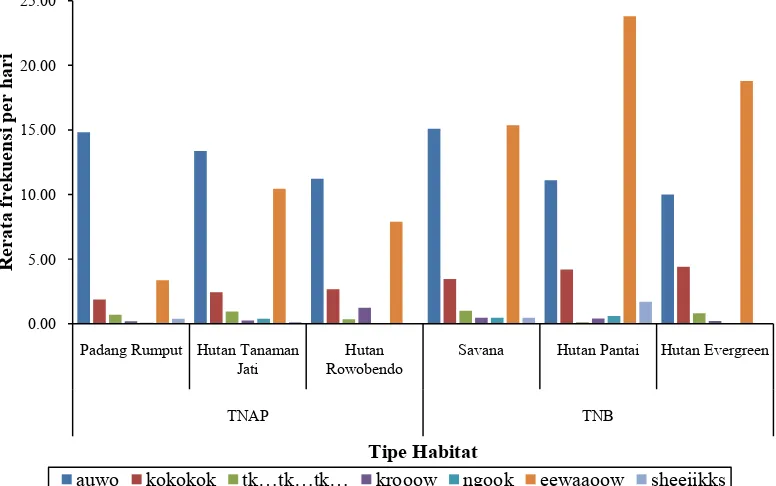

di TNAP dan TNB ... 37 2. Frekuensi suara tipe I di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 43 3. Frekuensi suara tipe II di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 44 4. Frekuensi suara tipe III di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 45 5. Frekuensi suara tipe IV di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 46 6. Frekuensi suara tipe V di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 46 7. Frekuensi suara tipe VI di TNAP dan TNB

per hari per individu ... 47 8. Frekuensi suara tipe VII di TNAP dan TNB

per individu per hari ... 48 9. Waktu terjadinya kopulasi pada merak hijau di TNAP

dan TNB ... 60 10. Rekapitulasi durasi perilaku kawin merak hijau

di TNAP dan TNB ... 61 11. Sumber pakan merak hijau di TNAP dan TNB ... 67 12. Rekapitulasi durasi perilaku makan merak hijau jantan

di TNAP dan TNB ... 68 13. Rekapitulasi durasi perilaku makan merak hijau betina

di TNAP dan TNB ... 69 14. Rekapitulasi durasi perilaku minum merak hijau

di TNAP dan TNB ... 74 15. Rekapitulasi durasi perilaku menelisik merak hijau

di TNAP dan TNB ... 80 16. Rekapitulasi durasi perilaku berjemur merak hijau

di TNAP dan TNB ... 86 17. Rekapitulasi durasi perilaku mandi debu merak hijau

di TNAP dan TNB ... 91 18. Rekapitulasi durasi perilaku berlindung merak hijau

19. Rekapitulasi durasi perilaku bertarung merak hijau

di TNAP dan TNB ... 102 20. Rekapitulasi durasi perilaku istirahat merak hijau jantan

di TNAP dan TNB ... 105 21. Rekapitulasi durasi perilaku istirahat merak hijau betina

di TNAP dan TNB ... 105 22. Rekapitulasi durasi perilaku tidur merak hijau

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Bagian-bagian tubuh Merak hijau jantan dewasa ... 6 2. Penyebaran Merak hijau di Pulau Jawa Indonesia ... 8 3. Perilaku berbiak Merak hijau ... 9 4. Peta Taman Nasional Alas Purwo ... 21 5. Peta Taman Nasional Baluran ... 24 6. Lokasi berbiak merak hijau di TNAP dan TNB; (a) padang

rumput Sadengan, (b) hutan alam Rowobendo, (c) hutan

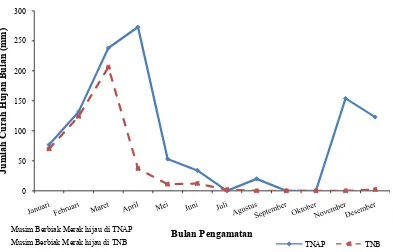

tanaman jati Gunting dan (d) savana Bekol ... 29 7. Grafik curah hujan tahun 2007 di wilayah Tegaldlimo (TNAP)

dan Bajul Mati (TNB) (Stasiun Meteorologi Banyuwangi, 2007) 31 8. Grafik hari hujan tahun 2007 di wilayah Tegaldlimo (TNAP)

dan Bajul Mati (TNB) (Stasiun Meteorologi Banyuwangi, 2007) 31 9. Grafik rentang waktu beberapa perilaku saat musim berbiak

merak hijau di TNAP dan TNB ... 32 10. Perilaku display merak hijau; (a) merak hijau jantan display

di depan merak hijau betina, (b) merak hijau jantan display

di depan merak hijau jantan lainnya ... 34 11. Perilaku display merak hijau; (a) posisi awal,

(b) posisi sempurna ... 34 12. Aktivitas merak hijau betina ketika merak hijau jantan display:

(a) makan, (b) berputar mengelilingi merak hijau jantan ... 35 13. Proses akhir perilaku display, dilihat searah jarum jam

berurutan dari (a)-(b)-(d)-(c) ... 36 14. Grafik frekuensi perilaku display per hari merak hijau jantan

di TNAP dan TNB ... 37 15. Grafik frekuensi harian perilaku display merak hijau jantan

di beberapa tipe habitat TNAP dan TNB ... 38 16. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian

perilaku suara merak hijau di TNB; (a) merak hijau betina,

(b) merak hijau jantan ... 50 17. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian

perilaku suara merak hijau di TNB; (a) merak hijau betina,

(b) merak hijau jantan ... 51 18. Grafik frekuensi harian perilaku suara merak hijau

19. Tata urutan perilaku kawin merak hijau di padang rumput Sadengan TNAP tanpa perilaku display; (a) bersuara,

(b) berlari, (c) mendekat, (d) naik, (e)-(f)-(g) mengatur posisi, (h) kopulasi, (i)-(j)-(k) turun dan (l) meninggalkan merak

hijau betina ... 57 20. Tata urutan perilaku kawin merak hijau di padang rumput

Sadengan TNAP diawali dengan perilaku display: (a) display, (b) betina tertarik, (c) betina mendekam, (d) jantan naik, (e)-(f)-(g) mengatur posisi, (h) kopulasi,

(i)-(j) jantan turun, (k)-(l) display kembali ... 58 21. Merak hijau jantan yang merontokkan bulu hiasnya

di hutan tanaman jati Gunting, TNAP ... 64 22. Sarang dan telur merak hijau di TNB, (a) HM 45,

(b) HM 113 dan (c) di antara semak belukar ... 64 23. Anakan merak hijau berumaur empat hari ... 65 24. Cara makan merak hijau, (a) berjalan, (b) melompat,

(c) mendekam dan (d) naik ke atas pohon ... 66 25. Perilaku minum merak hijau di TNAP: (a) cekungan,

(b) bak minum buatan, (c) genangan di bawah sprinkle

dan (d) sprinkle ... 72 26. Perilaku minum merak hijau di TNB: (a) di bak air minum

posisi berdiri, (b) di bak air minum posisi mendekam dan

(c) di genangan air ... 73 27. Grafik frekuensi harian perilaku minum merak hijau di beberapa

tipe habitat di TNAP dan TNB ... 73 28. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku minum

merak hijau jantan dan betina di TNAP ... 75 29. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku minum

merak hijau jantan dan betina di TNB ... 76 30. Perilaku menelisik merak hijau disela-sela beberapa

aktivitas harian; (a) bangun tidur, (b) berjemur,

(c) display dan (d) makan ... 78 31. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian

perilaku menelisik merak hijau di TNAP dan TNB ... 79 32. Grafik frekuensi harian perilaku menelisik merak hijau

di beberapa tipe habitat di TNAP dan TNB ... 80 33. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian

perilaku menelisik merak hijau jantan dan betina di TNAP ... 81 34. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

35. Perilaku berjemur merak hijau di; (a) tanah datar, (b) pagar dan

(c) gundukan tanah ... 84 36. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

berjemur merak hijau di TNAP dan TNB ... 84 37. Grafik frekuensi harian perilaku berjemur merak hijau

pada beberapa tipe habitat di TNAP dan TNB ... 85 38. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian

perilaku berjemur merak hijau jantan dan betina di TNAP ... 87 39. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

berjemur merak hijau jantan dan betina di TNB ... 87 40. Perilaku mandi debu merak hijau jantan di TNAP;

(a) berkelompok dan (b) soliter ... 89 41. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

mandi debu merak hijau di TNAP dan TNB ... 90 42. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

mandi debu merak hijau pada beberapa tipe habitat

di TNAP dan TNB ... 91 43. Perilaku berlindung merak hijau; (a) curiga, (b) terbang

menghindar dan (c) menghindar dari serangan

elang-laut perut-putih ... 94 44. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

berlindung merak hijau di TNAP dan TNB ... 95 45. Grafik frekuensi harian perilaku berlindung merak hijau

pada beberapa tipe habitat di TNAP dan TNB ... 97 46. Perilaku bertarung antar merak hijau jantan; (a) di padang

rumput Sadengan dan (b) savana Bekol ... 99 47. Grafik penggunaan waktu dan frekuensi harian perilaku

bertarung merak hijau di TNAP dan TNB ... 100 48. Grafik frekuensi harian perilaku bertarung merak hijau jantan

pada beberapa tipe habitat di TNAP dan TNB ... 101 49. Berbagai posisi perilaku istirahat merak hijau; (a) berdiri

di bawah pohon widoro bukol dan (b) mendekam

di cabang pohon apak ... 104 50. Perilaku tidur merak hijau di atas pohon; (a) jati, (b) randu

hutan, (c) gebang dan (d) mimba ... 108 51. Grafik persentase perilaku harian merak hijau jantan

pada musim berbiak di TNAP; (a) grafik perilaku berbiak,

52. Grafik persentase perilaku harian merak hijau betina pada musim berbiak di TNAP; (a) grafik perilaku berbiak,

(b) grafik perilaku utama (c) grafik perilaku lainnya ... 111 53. Grafik persentase perilaku harian merak hijau jantan

pada musim berbiak di TNB; (a) grafik perilaku berbiak,

(b) grafik perilaku utama (c) grafik perilaku lainnya ... 113 54. Grafik persentase perilaku harian merak hijau betina

pada musim berbiak di TNB; (a) grafik perilaku berbiak,

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Frekuensi perilaku merak hijau di TNAP ... 124 2. Nilai χ2 hitung frekuensi perilaku di TNAP (db = 2; 99%) ... 125 3. Frekuensi perilaku merak hijau di TNB ... 126 4. Nilai χ2hitung frekuensi perilaku di TNB (db = 2; 99%) ... 127 5. Durasi perilaku merak hijau di TNAP (dalam satuan menit) ... 128 6. Nilai χ2hitung durasi perilaku di TNAP (db = 2; 99%) ... 129 7. Durasi perilaku merak hijau di TNB (dalam satuan menit) ... 130 8. Nilai χ2hitung durasi perilaku di TNB (db = 2; 99%) ... 131 9. Uji-F pada durasi perilaku merak hijau di TNAP (Ftabel = 1.88) 132

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merak hijau (Pavo muticus Linnaeus, 1766) merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) nomor 301/Kpts-II/1991 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 (Noerdjito & Maryanto 2007). Tingginya ancaman terhadap merak hijau menyebabkan BirdLife International (2004) memasukkannya dalam status vulnerable atau populasinya sedang mengalami penurunan cepat dan dalam status perdagangan, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) memasukan dalam kategori Appendiks II (Soehartono & Mardiastuti 2003).

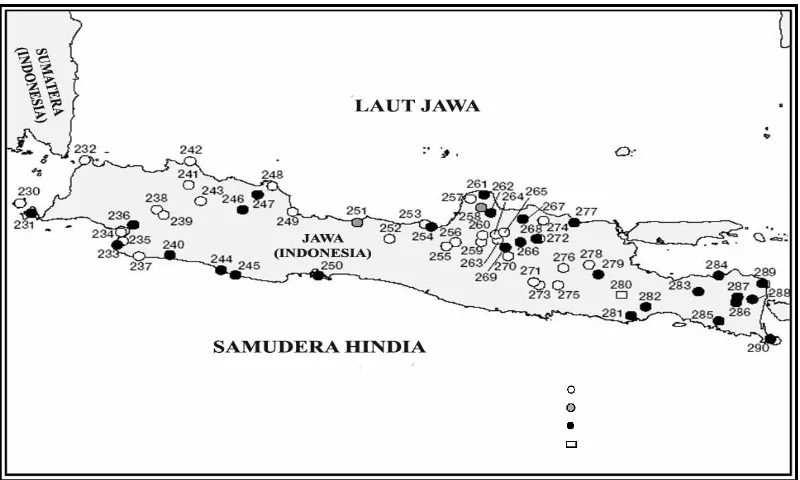

Fragmentasi habitat dan perburuan merak hijau menyebabkan pengurangan luasan dan kualitas habitat, sehingga menjadikan populasinya terpecah dalam kelompok kecil dan memiliki penyebaran terbatas (BirdLife International 2004). Merak hijau menempati habitat areal terbuka yang berbatasan dengan hutan, tepian sungai, hutan sekunder dan tepian hutan (edge di hutan) (King et al. 1989). Di Jawa, penyebarannya dengan populasi cukup besar (>100 individu) terkonsentrasi di ujung barat dan timur pulau, walaupun berdasarkan sejarahnya penyebaran merak hijau terdapat di seluruh Pulau Jawa (van Balen 1999).

terdapat 120 individu (Hernowo 1995), sedangkan Yuniar (2007) menjumpai 70 individu.

Dengan tingginya ancaman terhadap merak hijau di Jawa, dikhawatirkan dalam kurun waktu yang tidak lama akan mengalami kepunahan. Namun kenyataannya, merak hijau masih mampu bertahan pada beberapa lokasi penyebarannya. Hal ini mengindikasikan ada strategi berkait dengan ekologi perilaku merak hijau berhubungan dengan kondisi habitatnya dan berbagai tekanan. Ekologi perilaku merak hijau tersebut belum banyak diketahui, sehingga sangat menarik sebagai bahan kajian untuk mendapatkan gambaran ketahanan merak hijau terhadap tekanan pada populasi maupun habitatnya.

Ekologi perilaku berbiak merak hijau dimulai dari masa pra perkawinan, percumbuan dan pasca perkawinan, masa pembuatan sarang, pengeraman telurnya, serta pengasuhan anak. Masa berbiak hingga pengasuhan anak merupakan waktu paling rentan terhadap perkembangan populasi merak hijau. Maka penelitian ekologi perilaku merak hijau ini penting dilakukan guna mendapatkan data dan informasi bagi upaya pelestarian merak hijau terutama untuk pengelolaannya di TNAP dan TNB.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mempelajari dan mendeskripsikan ekologi perilaku yang berkaitan dengan perkembangbiakan merak hijau di TNAP dan TNB.

2. Mengidentifikasi strategi dan mekanisme berperilaku berbiak merak hijau yang berhubungan dengan habitatnya di TNAP dan TNB.

1.3 Manfaat Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekologi Perilaku

Perilaku satwa merupakan ilmu dasar yang perlu dipahami dengan baik agar dapat menguasai ilmu atau pengetahuan lanjutannya di dalam usaha untuk mendapatkan keahlian di bidang pembinaan populasi satwa (Setiawati 1986). Batasan mengenai perilaku satwa sendiri sangat luas. Teage (1971) memberikan batasan bahwa perilaku satwa adalah ekspresi satwa yang ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhinya. Batasan ini tidak merupakan harga mati, karena masing-masing ilmuwan mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapnya. Perbedaan tersebut merupakan pertanda awal perkembangan ilmu perilaku satwa.

Perilaku satwa adalah tindak-tanduk satwa yang terlihat dan yang saling berkaitan baik secara individual maupun bersama-sama (kolektif) akibat interaksi secara dinamika dengan lingkungannya, baik lingkungan luar (makhluk hidup atau benda-benda) maupun pengaruh dalam tubuh satwa itu sendiri (Tanudimadja & Kusumanihardja 1985). Menurut Odum (1971) perilaku merupakan tindakan yang tegas dari suatu organisme untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan guna menjamin hidupnya. Hal serupa dinyatakan Alikodra (1983) mengatakan bahwa perilaku satwa adalah strategi satwa dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara ethologi, perilaku satwa sebagai tindak-tanduk satwa berdasarkan motivasi, yang berarti satwa mempunyai emosi (Tanudimadja & Kusumanihardja 1985).

organisme dan antar mereka dengan semua aspek, baik yang hidup dan tidak hidup, dari lingkungannya.

Ekologi memiliki hubungan erat dengan empat disiplin ilmu biologi, yaitu genetika, evolusi, physiologi dan perilaku (Krebs 1985). Ekologi mempunyai kaitan dengan mengindentifikasi pola antara kumpulan jenis dengan lingkungan dan memahami penyebab terjadinya pola tersebut (Wien 1989). Krebs & Davies (1993) menyatakan ekologi perilaku tidaklah hanya efek dengan perjuangan satwa untuk bertahan hidup (survive) dengan pemanfaatan sumberdaya dan menghindar dari pemangsa, tetapi juga bagaimana perilaku berperan untuk kesuksesan berkembangbiak. Allaby (1994) mendefinisikan ekologi perilaku adalah ilmu yang mempelajari perilaku dari suatu organisme pada suatu habitat alaminya dan merupakan aplikasi dari teori tingkah laku ke aktivitas tertentu.

2.2 Bioekologi Merak Hijau

2.2.1Taksonomi

Klasifikasi ilmiah dari merak hijau berdasarkan Grzimeks (1972) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animal Phyllum : Chordata Sub phyllum : Verteberata Klas : Aves Sub klas : Neornithes Ordo : Galliformes Sub ordo : Galli

Famili : Phasianidae Sub famili : Pavoninae Genus : Pavo

Spesies : Pavo muticus Linnaeus, 1766.

muticus spicifer Shaw, 1804) dan Merak hijau indocina (Pavo muticus imperator Delacour, 1949).

2.2.2 Morfologi

Menurut MacKinnon et al. (1998), merak hijau berukuran sangat besar (jantan 210 cm, betina 120 cm), dengan penutup ekor yang sangat panjang (jantan saja) dan jambul tegak di atas kepala. Pada jantan, warna mantel, leher dan dada hijau mengkilap, bulu hias seperti kipas terdiri dari bulu mengkilap dengan bintik berbentuk mata. Merak hujau betina memiliki warna bulu kurang bagus, keputihan-putihan pada bagian bawahnya serta tidak memiliki bulu hias. Delacour (1977) dalam Mulyana (1988) menyebutkan merak hijau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merak hijau jantan

halus dan tebal, bagian tengahnya berwarna putih dan di sekitarnya berwarna coklat. Ekor tersusun oleh 20 helai bulu.

Gambar 1. Bagian-bagian tubuh merak hijau jantan dewasa Keterangan (Delacour 1977 dalam Mulyana 1988):

1 = Jambul 2 = Dahi 3 = Rahang atas 4 = Rahang bawah 5 = Bidang kecil dari lora 6 = Kulit muka

7 = Leher bagian atas 8 = Leher bagian bawah 9 = Punggung bagian atas 10 = Punggung bagian bawah 11 = Bahu/tengkuk/belikat 12 = Bulu penutup sayap 13 = Bulu tersier 14 = Bulu sekunder

15 = Bulu primer 16 = Dada 17 = Paha

18 = Tulang kering 19 = Jari kaki 20 = Taji 21 = Perut

22 = Bulu penutup ekor atas 23 = Rectices tersembunyi 24 = Ocellus

25 = Bulu hias terpanjang

26 = Bulu hias samping tanpa ocelli

27 = Bulu hias samping dengan ocelli

2. Merak hijau betina

Komposisi warna pada tubuh merak hijau betina sama dengan merak hijau jantan, tetapi lebih lembut dan tidak cerah, tidak mempunyai bulu hias

seperti pada merak hijau jantan. Merak hijau betina juga mempunyai taji pada kakinya.

3. Merak hijau anakan

Anak merak hijau mempunyai warna sama dengan merak hijau betina, tetapi lebih buram. Dagu dan sisi-sisi kepalanya ditutupi oleh bulu-bulu yang berwarna putih, perkembangan jambul mulai terlihat pada umur dua minggu. Pada umur dua bulan anak-anak merak hijau mempunyai bulu-bulu yang lengkap, bentuknya seperti merak hijau betina dewasa tetapi dengan ukuran tubuh yang lebih kecil.

2.2.3 Habitat dan Penyebaran

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun biotik, yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembangbiaknya satwaliar (Alikodra 2002). Menurut Irwanto (2006), habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu di mana suatu jenis atau komunitas hidup. Di Jawa, merak hijau hidup di habitat relatif kering, hutan semi gugur dan areal terbuka (BirdLife International 2001). Menurut King et al. (1989), merak hijau hidup hingga ketinggian 3.000 kaki di Asia Tenggara, kecuali Thailand tengah dan Hongkong. MacKinnon et al. (1998) menyatakan merak hijau merupakan pengunjung hutan terbuka dengan padang rumput dan perkebunan teh atau kopi.

Gambar 2. Penyebaran merak hijau di Pulau Jawa Indonesia

Keterangan: (230) Pulau Panaitan; (231) Taman Nasional Ujung Kulon; (232) Merak; (233) Cikepuh; (234) Cilowa; (235) Pelabuhan Ratu; (236) Sampora; (237) Ciseureuh; (238) Tapos; (239) Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango; (240) Ciogong; (241) Karawang; (242) Tanjung Sedari; (243) Purwakarta; (244) Cikelet; (245) Cagar Alam Leuweung Sancang; (246) Buahdua; (247) Cikawung; (248) Indramayu; (249) Cirebon; (250) Nusa Kambangan; (251) Pemalang; (252) Dataran Tinggi Dieng; (253) Kendal; (254) Alas Roban; (255) Gedangan; (256) Penawangan; (257) Banjaran; (258) Solo; (259) Gundih; (260) Purwodadi; (261) Clering; (262) Pati; (263) Wirosari; (264) Kradenan; (265) Ngaringan; (266) Randublatung; (267) Mantingan; (268) Cepu; (269) Alas Sengok; (270) Walikukun; (271) Paringan; (272) Padangan; (273) Pulung; (274) Jatirogo; (275) Besuki; (276) Nganjuk; (277) Tuban; (278) Jombang; (279) Wonosalem; (280) Kebonagung; (281) Lebakharjo; (282) Ranu Darungan; (283) Dataran Tinggi Hyang; (284) Gunung Ringgit; (285) Taman Nasional Meru Betiri; (286) Gunung Raung; (287) Krepekan; (288) Lijen; (289) Taman Nasional Baluran; (290) Taman Nasional Alas Purwo.

Di TNAP jenis ini hanya dapat dijumpai di hutan alam dataran rendah, hutan tanaman dan daerah ekoton padang penggembalaan dan hutan alam dataran rendah (Supratman 1998). Di TNB merak hijau ditemukan di semua tipe vegetasi, namun banyak ditemukan di daerah savana, hutan musim dan hutan pantai (Hernowo 1995). Merak hijau hidup di TNB dan TNAP karena ketersediannya tempat makan, minum dan cover (berlindung, berteduh dan beristirahat) bagi merak hijau (Supratman 1998).

2.2.4 Perilaku Berbiak

Merak hijau termasuk dalam suku Phasianidae. Sebagian besar suku ini termasuk poligami, yaitu satu jantan dengan banyak betina saat berbiak dengan tidak memiliki hubungan yang permanen antara jantan dewasa dan betina dewasa.

Sejarah (pra-1950); pernah ada (1950–1979); ada (1980–sekarang);

tidak ada data

Musim be sampai de (1995), m sampai de

Men terdapatny sebagai b panggilan menyerup waaoow, a

Peril betina. D ditopang o hijau betin tetapi tetap melakukan jantan beb dengan bu (courtship segera me (Gambar 3 Sumber: Arda Tem tidak sama (distance atraksi u pasangann erbiak mera engan Okto musim berb engan Janua nurut Hern ya tarian (d burung pena

merak hi ai suara kuc atau eewaaa laku displa Dengan reak oleh bulu ek na. Selanju

p mencuri p n tarian lag berapa saat unyi gemer p) tersebut, enaiki pung 3) (Hernow astrazoo (2007) G mpat yang di

a setiap har mechanism untuk mena nya tersebu

ak hijau di ober (MacK iak merak ari.

nowo (1995 display) dari

ari. Selain ijau jantan

cing ‘ngeee aaoow, eew ay dimulai ksi seluruh kor. Sayap utnya merak pandang ke gi. Kemud

dan merak risik. Apa merak hija ggung mer o 1995). ) Gambar 3. igunakan m rinya. Masi me), sehing arik betina ut adalah te

Jawa Timu Kinnon 199

hijau di T

5), tanda i merak hija n itu, tand

terhadap eeeew, ngee waaaaoow.

ketika mer bulu hias d pnya diturun k hijau janta arah merak dian merak

hijau jantan abila merak au betina ak rak hijau b

Perilaku be merak hijau j ing-masing

ga cukup a. Tempa

empat terbu

ur dan Jawa 0). Berda TNB berlan

dimulainya au, karena m da lainnya

merak hij eeeeeyaow,.

rak hijau ja dinaikkan d

nkan dan m an membali k hijau betin

hijau betin n menggeta k hijau beti kan mendek betina dan erbiak mera jantan dewa individu jan memberika at yang d uka, bersih

a Barat dar sarkan pen ngsung dari

a musim merak hijau adalah terd au betina, .. atau wee

antan melih an memeka melangkah m

ik tubuhnya na dan berh a mengelili arkan-getark

ina meneri kam dan me

kopulasi p

ak hijau asa untuk m

ntan dewasa an ruang ge digunakan h dan teduh

ri bulan Ag nelitian Hern

i bulan Ok

berbiak a u jantan ter dengarnya yang suar e-waaoow,.. hat merak arkannya de mendekati m a secara tiba henti sejenak ingi merak kan bulu hia

ma percum erak hijau j pun berlang

2005). Perilaku display tidak hanya dilakukan untuk menarik perhatian merak hijau betina tetapi juga merupakan tanda kepada jantan lain ketika merak hijau jantan sedang menunjukkan tariannya (Hernowo 1995).

2.2.5 Perilaku Bersarang

Merak hijau menjadi dewasa saat berumur 3 tahun dan mampu untuk bertelur (Ardastrazoo 2007). Menurut Winarto (1993) di Resort Bekol TNB merak hijau betina yang telah dikawini segera memisahkan diri dari kelompoknya untuk membuat sarang dan bertelur.

Merak hijau bersarang antara semak dan rerumputan di areal terbuka sedikit pohon (Hernowo 1995). Di Ujung Kulon sarang merak hijau biasanya ditemukan di antara alang-alang (Imperata cylindrica) yang mempunyai ketinggian 30-80 cm atau di antara rumput-rumput jarong (Stachyrpheta jamaicensis) (Hoogerwerf 1970 dalam Mulyana 1988). Winarto (1993) menyatakan sarang merak hijau berada pada areal terbuka yang sangat sedikit ditumbuhi vegetasi pada tingkat pohon dan sapihan. Sarang merak hijau berukuran 30x45 cm (Hernowo 1995) dan 35x40 cm (Winarto 1993). Jarak antar sarang berkisar antara 45-260 meter (Hernowo 1995).

Merak hijau betina akan meletakkan telurnya di atas tanah yang gundul (Hernowo 1995; Winarto 1993). Waktu pengeraman telur 28-30 hari (Delacour 1978 dalam Mulyana 1988). Di Jawa merak hijau mempunyai telur dengan ukuran rata-rata 73,38x54,11 mm (Hoogerwerf 1949), 70x51 mm (Hernowo 1995). Hoogerwerf (1949) menyatakan juga ukuran telur bervariasi dengan variasi panjang telur 69,80-79,10 mm dan variasi lebar 52,60-56,40 mm. Telur merak hijau berwarna putih, tetapi dalam beberapa hari akan berubah menjadi coklat bertotol (Hernowo 1995).

2.2.6 Perilaku Bersuara

(Hernowo 1995), sedangkan untuk sore hari pada pukul 16.00-18.00 WIB (Winarto 1993; Hernowo 1995).

Merak hijau memiliki berbagai jenis suara (Winarto 1993; Hernowo 1995; Maryanti 2007). Jenis suara yang dilakukan oleh anakan adalah “wi...wi...wi...” (Winarto 1993; Hernowo 1995). Merak hijau betina mengeluarkan jenis suara seperti “tak...tak...kro...ko...ko...” (Winarto 1993), “tek...tek...tek...” (Sativaningsih 2005), serta “tak...tak...tak...” (Winarto 1993; Hernowo 1995; Maryanti 2007) yang menandakan adanya bahaya atau ancaman, sedangkan suara yang berfungsi untuk memanggil anaknya adalah “tak...tak...tak...kroooooow...” (Hernowo 1995; Maryanti 2007). Suara merak hijau jantan adalah “auwo...auwo... atau auwo...ko...ko...ko... atau kay...yaw... atau kro...ko...ko...” (Winarto 1993). Jenis suara umum merak hijau adalah “auwo...auwo...auwo...auwo...” dan suara saat terbang adalah “kroooooow...ko...ko...ko... atau ko...ko...ko...ko...”(Hernowo 1995; Sativaningsih 2005; Maryanti 2007).

Winarto (1993) menyebutkan perilaku bersuara lebih sering dilakukan merak hijau pada musim kawin. Jenis suara khas saat musim kawin yang dikeluarkan oleh merak hijau adalah “ngeeyaaoow...ngeeyaaoow... atau eewaaaoow...eewaaaoow...” (Winarto 1993; Hernowo 1995; Maryanti 2007).

2.2.7 Perilaku Makan

Merak hijau memulai perilaku makan setelah turun dari tempat bertenggernya (Winarto 1993; Hernowo 1995; Sativaningsih 2005; Maryanti 2007). Merak hijau mencari makan pada pagi dan sore hari (Winarto 1993; Hernowo 1995; Maryanti 2007), sedangkan Sativaningsih (2007) membagi perilaku makan merak hijau dalam di TNAP menjadi tiga waktu, yaitu makan pagi (pukul 05.00-10.00 WIB), makan siang (pukul 10.00-14.00 WIB) dan makan sore (pukul 14.00-18.00 WIB).

WIB, sedangkan di padang penggembalaan Sadengan TNAP antara pukul 05.15-09.30 WIB dan 13.50-17.18 WIB.

Di TNB merak hijau makan antara pukul 05.12-09.13 WIB dan 13.55-17.18 WIB (Maryanti 2007), sedangkan Hernowo (1995) menjumpai perilaku makan antara pukul 05.00-09.00 WIB dan 14.00-17.00 WIB. Winarto (1993) membagi aktivitas makan merak hijau di TNB dalam dua periode, yaitu pada pagi hari setelah turun dari tempat tidur sekitar pukul 05.20 WIB sampai pukul 10.00 WIB dan pada sore hari sekitar pukul 15.00-17.30 WIB.

Merak hijau makan dengan mematuk makanan menggunakan paruhnya (Winarto 1993; Hernowo 1995; Maryanti 2007). Menurut Sativaningsih (2005) cara yang dilakukan oleh merak hijau dalam memperoleh pakan bermacam-macam tergantung dari bagian yang akan dimakannya.

2.2.8 Perilaku Minum

Perilaku minum merupakan perilaku yang dilaksanakan disela-sela perilaku makannya (Sativaningsih 2005; Maryanti 2007). Di TNB merak hijau melakukan aktivitas minum pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 14.00-17.00 WIB (Hernowo 1995), sedangkan Maryanti (2007) mencatat merak hijau beraktivitas minum pada pukul 06.00-11.00 WIB dan 13.00-17.00 WIB. Di TNAP merak hijau melakukan aktivitas minum antara pukul 06.00-08.00 WIB dan 14.00-17.30 WIB (Maryanti 2007), khusus di padang penggembalaan Sadengan TNAP Sativaningsih (2005) menjumpai aktivitas minum pada pukul 05.50-07.49 WIB dan 15.19-16.47 WIB.

Hernowo (1995) merekam aktivitas minum merak hijau dalam mengambil air sebanyak 25-84 kali dengan waktu 5-12 menit untuk jantan dan 36-98 kali dengan waktu 7-16 menit, namun secara rerata merak hijau mengambil air sebanyak 40-60 kali dalam rentan waktu 7-12 menit. Sativaningsih (2005) mencatat aktivitas minum di padang penggembalaan Sadengan TNAP selama 1-4 menit untuk pagi hari dan 1-13 menit untuk sore hari.

2.2.9 Perilaku Istirahat

dilakukan Merak hijau dalam upaya menghindari panas matahari dan menghilangkan rasa lelah setelah melakukan aktivitas. Perilaku istirahat merak hijau terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode setelah makan pagi hari sampai menjelang sore hari yang disebut dengan ‘istirahat’ yang merupakan istirahat sementara dan periode setelah aktivitas hariannya dimulai kembali yang disebut ‘tidur’ yang merupakan istirahat total (Winarto 1993).

Hernowo (1995) menyatakan bahwa merak hijau menuju pohon tidur dengan cara terbang langsung ke pohon tidur atau melompat terlebih dahulu ke pohon yang lebih rendah kemudian melompat pada pohon tidurnya. Menurut Supratman (1998), perlaku tidur di TNAP dilakukan tidak langsung terbang ke pohon tidur, tetapi hinggap terlebih dahulu ke pohon lain yang lebih rendah, selanjutnya melompat lagi hingga sampai di pohon tidurnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran, Propinsi Jawa Timur. Pengamatan di TNAP bertempat pada padang rumput Sadengan, hutan tanaman jati Gunting dan hutan Rowobendo. Di TNB pengamatan bertempat pada savana Bekol, hutan evergreen dan hutan pantai Manting. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu dua bulan di TNAP mulai bulan Agustus sampai September 2007 serta dua bulan di TNB pada bulan Oktober sampai November 2007.

3.2 Pemilihan Titik Pengamatan

Pemilihan titik pengamatan untuk setiap tempat pengamatan ditentukan dengan metode purposif sampling, yaitu pengambilan contoh yang diarahkan, berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di tempat yang sama, wawancara dengan petugas TNAP dan TNB, serta berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan seminggu sebelum penelitian dilakukan. Titik-titik pengamatan ditentukan agar mempermudah pengamat (peneliti) melakukan pengambilan data perilaku dan objek pengamatan (merak hijau) tidak merasa terganggu dengan kehadiran pengamat. Titik pengamatan dapat berupa semak belukar, pepohonan dan menara pengamatan yang telah ada di lokasi (tidak setiap lokasi ada) yang berada sedekat mungkin dengan objek penelitian

3.3 Bahan dan Alat

Bahan dalam penelitian ini merupakan bahan habis, yaitu baterai, film negatif dan kaset perekam. Objek yang digunakan saat penelitian ini adalah merak hijau dan habitatnya.

Peralatan yang digunakan terdiri dari:

1. Binokuler dan monokuler untuk melihat objek yang lebih jelas 2. Perekam untuk untuk merekam suara objek

4. Kamera dan handycam untuk mengambil gambar objek, jejak objek dan habitat

5. Kompas untuk menunjukkan arah mata angin

6. Meteran dan pita ukur untuk mengukur diameter pohon dan ukuran panjang 7. Termometer untuk mengukur suhu

8. Buku Panduan Lapang seri Pengenalan Jenis Burung Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali (MacKinnon et al. 1998) untuk mengindentifikasi jenis burung lain selain objek.

9. Peta lokasi penelitian untuk menentukan lokasi pengamatan objek

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data sekunder yang meliputi bioekologi merak hijau dan keadaan umum lokasi penelitian.

2. Data primer yang meliputi perilaku berbiak merak hijau meliputi masa pra perkawinan, percumbuan, pasca perkawinan dan masa pembuatan sarang serta perilaku harian seperti perilaku makan, minum dan istirahat serta data mengenai habitatnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder didapatkan melalui penelusuran literatur. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada unit contoh yang berbentuk titik pengamatan. Titik pengamatan di lapangan berupa tempat-tempat strategis ditemukannya merak hijau sedang melakukan aktivitas (perilaku). Lokasi yang menjadi titik pengamatan berupa areal terbuka dengan terdapat pepohonan di sekitarnya. Untuk TNAP berupa padang penggembalaan Sadengan, hutan tanaman jati dan tumpangsari serta di TNB pada savana Bekol, hutan semusim dan hutan pantai.

perilaku dengan menggunakan metode ad libitum sampling, yaitu pengambilan contoh perilaku dengan cara mencatat semua perilaku yang terlihat pada saat pangamatan dan lama perilaku tersebut dilakukan.

Saat di lapangan pengamat tidak langsung melakukan pengambilan data. Namun, dilakukan studi adaptasi yang berguna untuk pengamatan agar merak hijau tidak merasa terganggu dengan kehadiran pengamat. Pengambilan data yang direncanakan akan didapat maksimal. Studi adaptasi ini dilakukan selama tujuh hari setiap pengamatan awal di TNAP dan TNB.

Posisi pengamat saat melakukan pengamatan berada pada tempat-tempat yang secara alami telah berada di alam, seperti menara pengamatan, pohon dan semak belukar. Tujuannya adalah agar keberadaan pengamat tidak diketahui oleh merak hijau dan merak hijau tidak merasa terganggu oleh kehadiran pengamat, sehingga dapat memudahkan pengamatan terhadap perilaku merak hijau. Tempat-tempat tersebut untuk setiap lokasi pengamatan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi saat pengamatan. Saat pengamatan pun pengamat menggunakan kostum yang berbaur dengan alam sekitar untuk tujuan menyamarkan diri agar tidak terlihat oleh merak hijau, yaitu pakaian berwarna dominan gelap. Dalam setiap pengamatan, pengamat dibantu dengan handycam agar setiap aktivitas dapat jelas terlihat dan dapat dilihat ulang ketika menganalisis data.

3.6 Bentuk Perilaku dan Parameternya

3.6.1 Perilaku berbiak

punggung merak hijau betina. Aktivitas pasca perkawinan meliputi aktivitas merak hijau jantan merontokkan (moulting) bulu hiasnya dan merak hijau betina mencari sarang untuk meletakkan telur-telurnya.

Pengamatan perilaku berbiak tidak pada tempat-tempat khusus oleh pengamat karena merak hijau tidak memiliki tempat khusus yang permanen. Namun tempat berlangsungnya perilaku berbiak adalah berupa areal terbuka atau areal yang lebih tinggi dari sekitarnya. Parameter yang dicatat berupa pola perilaku, waktu mulai dan berakhirnya aktivitas (durasi), frekuensi setiap aktivitas, jumlah individu yang melakukan aktivitas dan kondisi lokasi yang digunakan untuk aktivitas berbiak.

3.6.2 Perilaku makan

Perilaku makan merupakan semua aktivitas yang dilakukan merak hijau yang berkaitan dengan kegiatan mencari, mengambil dan memasukkan bahan makanan ke dalam perut. Pengamatan ini dilakukan mulai merak hijau turun dari pohon tidurnya, sehingga pengamat sudah berada di tempat pengamatan aktivitas makan sekitar pukul 05.00 WIB. Parameter yang dicatat berupa pola perilaku, waktu mulai dan berakhirnya aktivitas (durasi), frekuensi setiap aktivitas, jumlah individu yang melakukan aktivitas, jenis yang dimakan dan kondisi lokasi yang digunakan untuk aktivitas makan.

3.6.3 Perilaku minum

Semua aktivitas yang berkaitan dengan mengambil dan menelan air oleh merak hijau. Aktivitas minum merupakan aktivitas yang dilakukan disela-sela aktivitas makan, sehingga pengamatan dan pengambilan data ini dapat bersamaan dengan aktivitas makan. Parameter yang dicatat berupa pola perilaku, waktu mulai dan berakhirnya aktivitas (durasi), frekuensi setiap aktivitas, jumlah individu yang melakukan aktivitas, sumber air untuk minum dan kondisi lokasi yang digunakan untuk aktivitas minum.

3.6.4 Perilaku istirahat

Perilaku tidur yang akan diamati yaitu ketika merak hijau menuju pohon tidur (pohon bertengger), aktivitas yang dilakukan sebelum tidur dan setelah bangun tidur selama di pohon tenggeran. Parameter yang dicatat berupa pola perilaku, waktu mulai dan berakhirnya aktivitas (durasi), frekuensi setiap aktivitas, jumlah individu yang melakukan aktivitas, pohon yang digunakan dan kondisi lokasi yang digunakan untuk aktivitas istirahat atau tidur. Pencatatan pohon yang digunakan meliputi nama jenis, jumlah, tinggi dan diameter pohon.

3.7 Analisis Data

Data utama hasil pengamatan yang berupa perilaku dianalisis melalui teknik penyajian deskriptif, grafik dan persentase. Perhitungan persentase perilaku ditentukan berdasarkan rumus:

% %

Keterangan:

a = frekuensi kejadian perilaku selama 1 jam

b = frekuensi kejadian seluruh perilaku yang teramati dalam 1 jam

Data durasi perilaku merak hijau yang didapatkan di lapangan dianalisis untuk mendapatkan rataan durasi, ragam contoh dan kisaran durasi dengan menggunakan rumus:

∑

; ∑

∑

; Χ ;

Keterangan:

χ

= Rataan durasi (detik) = Ragam contoh ((detik/hari)2) n = Jumlah ulangan X = Kisaran durasi (detik)t = nilai tabel uji t

;

Keterangan:

Oi = frekuensi hasil pengamatan Ei = frekuensi yang diharapkan

Dalam pengujian hubungan antar parameter yang diukur dan diamati, digunakan hipotesa sebagai berikut:

H0 : tidak ada hubungan antara habitat dengan perilaku merak hijau H1 : ada hubungan antara habitat dengan perilaku merak hijau

Pengambilan keputusan atas uji hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Jika χ2hit > χ2tab maka terima H1 Jika χ2hit < χ2tab maka terima H0

Pengujian dilakukan pada selang kepercayaan 99%, dengan derajat bebas (df) = (b-1)x(k-1), dimana b menyatakan baris dan k menyatakan kolom.

Melakukan pengujian perbedaan durasi berperilaku antara merak hijau jantan dengan merak hijau betina. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-F pada derajat bebas (v1 = n1 dan v2 = n2) berdasarkan rumus:

Dalam pengujian ragam durasi yang diukur dan diamati, digunakan hipotesa sebagai berikut:

H0 : Durasi perilaku merak hijau jantan dan betina sama dengan kesamaan ragam H1 : Durasi perilaku merak hijau jantan dan betina berbeda

Pengambilan keputusan atas uji hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Terima H0 jika Fhitung < Ftabel

BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

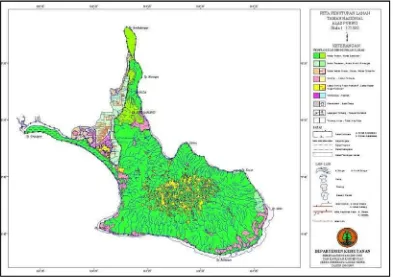

4.1 Taman Nasional Alas Purwo

4.1.1 Sejarah dan Dasar Hukum

Pada masa Hindia Belanda, keseluruhan areal Semenanjung Blambangan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai suaka margasatwa, dengan ketetapan GB. Stbl. No. 456 tanggal 1 September 1939 dengan luas 62.000 ha yang bernama Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan (SMBS). Kawasan SMBS merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki satwaliar terbanyak.

Pada tahun 1984, SMBS (sekarang TNAP) berada pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baluran dan setelah penunjukan kawasan sebagai kawasan taman nasional pada tahun 1992, TNAP secara administrasi belum terpisah dengan TNB. Pada tahun 1992, melalui SK Menhut Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 menetapkan Alas Purwo menjadi taman nasional dengan luas 43.420 ha.

Taman Nasional Alas Purwo memiliki administrasi sendiri pada tahun 1997 berdasarkan SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997 tentang organisasi dan tata kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional. Berdasarkan SK tersebut Balai Taman Nasional Alas Purwo memiliki tiga Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yaitu Rowobendo, Muncar dan Kawah Ijen.

4.1.2 Keadaan Fisik Kawasan

4.1.2.1 Letak dan Luas

Sumber: BTNAP (2007)

Gambar 4. Peta Taman Nasional Alas Purwo

TNAP memiliki luas 43.420 ha. terdiri dari beberapa zonasi, yaitu: a. Zona Inti (core zone) seluas 17.200 ha.

b. Zona Rimba (wilderness zone) seluas 24.767 ha. c. Zona Pemanfaatan (intensive use zone) seluas 660 ha. d. Zona Rehabilitasi (buffer zone) seluas 620 ha.

e. Zona Pemanfaatan Tradisional (traditional zone) seluas 783 ha.

4.1.2.2 Topografi

Secara umum kawasan TNAP mempunyai topografi datar, bergelombang ringan sampai berat. Kawasan ini memiliki puncak tertinggi Gunung Lingga Manis dengan ketinggian 322 meter di atas permukaan laut. Daerah pantai melingkar mulai dari Segara Anak (Grajagan) hingga daerah Muncar dengan garis pantai sekitar 105 km (BTNAP 2007).

4.1.2.3 Geologi dan Tanah

diperkirakan terintrusi oleh batuan lain. Keadaan tanah hampir keseluruhan merupakan jenis tanah liat berpasir dan sebagian kecil berupa tanah lempung. Di kawasan ini terdapat empat kelompok tanah, yaitu tanah komplek mediteran merah-litosol seluas 2.106 ha, tanah regosol kelabu seluas 6.238 ha, tanah grumosol seluas 379 ha dan tanah alluvial hidromorf seluas 34.697 ha (BTNAP 2007).

4.1.2.4 Hidrologi

Sungai di kawasan TNAP umumnya dangkal dan pendek. Pola jaringan sungai radial karena leher semenanjungnya menyempit. Sungai yang mengalir sepanjang tahun hanya tercatat di bagian barat taman nasional yaitu Sungai Segoro Anak dan Sunglon Ombo. Sungai yang ada berupa sungai-sungai kecil. Mata air banyak terdapat di daerah Gunung Kucur, Gunung Kunci, Goa Basori dan Sendang Srengenge (BTNAP 2007).

4.1.2.5 Iklim

Rata-rata curah hujan 1000-1500 mm/tahun dengan temperatur 22-310C, dan kelembaban udara 40-85%. Wilayah TNAP sebelah barat menerima curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah sebelah timur. Dalam keadaaan biasa, musim kemarau di TNAP terjadi pada bulan April sampai Oktober dan musim hujan pada bulan Oktober sampai April (BTNAP 2007).

4.1.3 Potensi Biotik

Secara umum tipe hutan di kawasan TNAP merupakan hutan hujan dataran rendah yang dipengaruhi oleh angin musim. Hutan bambu seluas ± 40% dari luas total hutan merupakan formasi yang dominan. Sampai saat ini telah tercatat sedikitnya 584 jenis tumbuhan yang terdiri dari rumput, herba, semak, liana dan pohon. Berdasarkan tipe ekosistemnya, hutan di TNAP dapat dikelompokkan menjadi hutan bambu, hutan pantai, hutan bakau/mangrove, hutan tanaman, hutan alam dan padang penggembalaan (feeding ground) (BTNAP 2007).

sexangula, B. gymnorhyza, Avicenia marina, Xylocarpus granatum, Heriteira littoralis, Sonneratia alba dan S. Caseolaris (BTNAP 2007).

Hutan alam dataran rendah didominasi oleh rau (Dracontomelon mangiferum), santen/jaran (Lannea gradis), kedongdong alas (Spondias pinnata), pulai (Alstonia scholaris), legaran (Alstonia villosa), kemiri (Aleurites molucana) dan asam (Tamarindus inidca). Hutan bambu didominasi oleh bambu ampel (Bambusa vulgaris), bambu wuluh (Schizostrachyum blummei), bambu apus (Gigantochloa apus), bambu gesing (Bambusa spinosa), bambu jajang (Gigantochloa nigrociliata), bambu jalar (Gigantochloa scandens), bambu jawa (Gigantochloa vertiliata), bambu kuning (Phyllostachys aurea), bambu petung (Dendrocalamus asper), bambu rampel (Schizostachyum branchyladum), bambu jabal, bambu wulung dan bambu manggong (Gigantochloa manggong) (BTNAP 2007).

Keanekaragaman jenis fauna di kawasan TNAP secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kelas yaitu mamalia, aves, pisces dan reptilia. Mamalia yang tercatat sebanyak 31 jenis, diantaranya Banteng (Bos javanicus), Rusa timor (Cervus timorensis), Ajag (Cuon alpinus), Babi hutan (Sus scrofa), Kijang muncak (Muntiacus muntjak), Macan tutul (Panthera pardus), Lutung budeng (Presbytis auratus), Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan Biawak air asia (Varanus salvator) (BTNAP 2007).

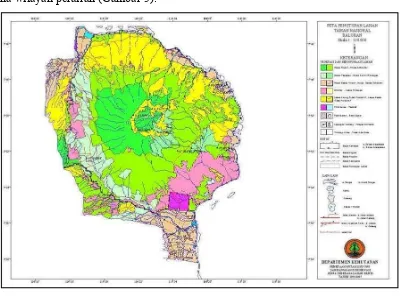

4.2 Taman Nasional Baluran

4.2.1 Sejarah dan Dasar Hukum

Saat ini, Baluran berstatus balai taman nasional yang merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 279/Kpts-VI/1997 tanggal 25 Mei 1997 dan berdasarkan SK Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 51/Kpts/DJ-VI/1987 tanggal 12 Desember 1997.

4.2.2 Keadaan Fisik Kawasan

4.2.2.1 Letak dan Luas

Secara administratif TNB terletak di Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Kawasan ini berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Sungai Bajulmati di sebelah selatan dan Sungai Klokoran di sebelah barat. Secara geografis terletak di antara 114°18'-114°27' Bujur Timur dan 7°45'-7°57' Lintang Selatan dengan luas 25.000 ha wilayah daratan dan 3.750 ha wilayah perairan (Gambar 5).

[image:55.595.113.513.387.683.2]Sumber: BTNB (2007)

4.2.2.2 Topografi

Kawasan TNB mempunyai topografi yang sangat bervariasi, dari yang landai di daerah pantai sampai berbukit-bukit di kaki gunung, bahkan berupa jurang terjal di puncak Gunung Baluran. Gunung Baluran terdapat di bagian tengah kawasan dalam kondisi sudah tidak aktif lagi. Tinggi dinding kawahnya bervariasi antara 900-1.247 m dan membatasi kaldera yang cukup luas. Kawasan TNB mempunyai ketinggian berkisar antara 0-1.274 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi datar sampai berombak relatif mendominasi kawasan ini. Dataran rendah di kawasan ini terletak di sepanjang pantai yang merupakan batas kawasan sebelah timur dan utara. Di sebelah selatan dan barat mempunyai bentuk lapangan relatif bergelombang (BTNB 2007).

4.2.2.3 Geologi dan Tanah

Tanahnya berasal dari batuan vulkanis yang terdiri atas tanah aluvial dengan kadar tanah liat yang tinggi dan berwarna hitam. Jenis tanah ini bersifat sangat lengket pada musim hujan dan sangat kering hingga pecah dengan kedalaman +10 cm pada musim kemarau (BTNB 2007).

4.2.2.4 Hidrologi

Kawasan ini tidak dijumpai sungai yang mengalir sepanjang tahun. Tata airnya sangat miskin, sehingga hanya berair pada musim penghujan dan menjadi kering di musim kemarau. Namun, di kawasan tersebut terdapat dua buah sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Bajulmati dan Sungai Klokoran (BTNB 2007).

4.2.2.5 Iklim

Kawasan TNB bertipe monsoon yang dipengaruhi oleh angin timur yang kering. Curah hujan berkisar antara 900-1600 mm/tahun, dengan bulan kering per tahun rata-rata 9 bulan. Di antara bulan Agustus sampai dengan Desember bertiup angin cukup kencang dari arah selatan (BTNB 2007).

4.2.3 Potensi Biotik

40% dari luas kawasan. Kawasan Baluran mempunyai ekosistem yang lengkap yaitu hutan mangrove, hutan pantai, hutan payau atau rawa, hutan savana dan hutan musim (dataran tinggi dan dataran rendah) (BTNB 2007).

Tipe hutan mangrove terdapat di daerah pantai utara dan timur kawasan taman nasional seperti di Bilik, Lempuyang, Mesigit, Tanjung Sedano dan Kelor. Pada daerah bakau yang masih baik (Kelor dan Bilik), flora yang umum dijumpai adalah api-api (Avicenia spp.), bogem (Sonneratia spp.) dan bakau (Rhizophora spp.). Pada beberapa tempat dijumpai tegakan murni tinggi (Ceriops tagal) dan bakau (Rhizophora apiculata) (BTNB 2007).

Beberapa daerah lain seperti di utara Pandean, Mesigit, sebelah barat Bilik terdapat hutan bakau yang telah rusak. Daerah ini menjadi lumpur yang dalam pada musim hujan, tetapi akan berubah menjadi keras dan kering dengan lapisan garam di permukaan pada musim kering. Sedikit sekali pohon yang tumbuh di sini dan tidak dijumpai tumbuhan bawah. Beberapa jenis yang tumbuh antara lain adalah api-api dan truntun (Lumnitzera racemosa). Menurut hasil inventarisasi penilaian potensi hutan bakau di TNB tahun 1994/1995 di daerah sekitar Bama terdapat salah satu pohon bakau yang diduga terbesar di dunia dengan keliling pohon 450 cm (BTNB 2007).

Hutan Payau di TNB merupakan daerah ekoton yang berbatasan dengan savana. Penyebaran hutan ini sebagian besar terdapat di Kalikepuh bagian tenggara dan pada luasan yang lebih kecil terdapat di Popongan, Kelor, bagian timur Bama serta barat laut Gatel. Jenis-jenis pohon yang selalu hijau sepanjang tahun pada hutan ini dijumpai jenis-jenis pohon antara lain malengan (Excoecaria agallocha), manting (Syzigium polyanthumm) dan popohan rengas (Buchacania arborescens) (BTNB 2007).

Tipe habitat savana merupakan klimaks kebakaran yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Tipe habitat ini dapat dibedakan ke dalam dua sub tipe, yaitu flat savana (padang rumput alami datar) dan Undulting savana (padang rumput alami bergelombang) (BTNB 2007).

Gambar

Garis besar

Dokumen terkait

Habitat and Local Distribution Of Javan Green Peafowl ( Pavo muticus muticus Linnaeus 1758) In Baluran National Park, East Java. Media Konservasi