DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP

KINERJA PEREKONOMIAN DI INDONESIA

HERY FERDINAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

HERY FERDINAN. Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia. Dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI dan YUSMAN SYAUKAT.

Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sangat dibutuhkan di semua sektor atau aspek perekonomian. Hal tersebut menuntut para pelaku ekonomi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi. Adanya teknologi, suatu pekerjaan atau proses produksi akan menjadi cepat selesai, akurat, dan lebih efisien.

Kinerja perekonomian dapat dinilai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran serta kemiskinan yang rendah. Teknologi merupakan katalisator yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan karena menurunkan pengangguran serta kemiskinan suatu negara. Namun demikian, teknologi juga memiliki dilema dimana selain dapat menurunkan pengangguran, teknologi juga dapat meningkatkan pengangguran jika tidak disertai dengan skill dan sumber daya manusia yang berkualitas. Perkembangan teknologi tidak selamanya akan berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. Penduduk yang tidak memiliki skills yang cukup dalam menyerap teknologi akan tersingkir dari pasar tenaga kerja sehingga kemiskinan akan semakin parah.

Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 6.23 persen. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia sudah hampir mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dimana sasaran pertumbuhan ekonomi periode 2010-2010-2014 ditetapkan sebesar 6.3-6.8 persen dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 7 persen satu tahun sebelum periode RPJM 2010-2014 berakhir, akan tetapi di lain sisi tingkat pengangguran dan kemiskinan juga masih tinggi. Pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2012 sebesar 6.14 persen, sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 11.66 persen. Angka yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target dalam RPJM 2010-2014 menurunkan pengangguran terbuka menjadi sebesar 5-6 persen dan tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8-10 persen.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan; pertama mengidentifikasi besarnya perkembangan teknologi di Indonesia. Kedua; mengeksplorasi besarnya kontribusi perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan ketiga yaitu mengeksplorasi pengaruh perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia.

Perkembangan teknologi dalam penelitian ini didekati dengan pertumbuhan total factor productivity (TFP). Hasil estimasi TFP akan diperoleh besarnya perkembangan teknologi di Indonesia dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat dampak perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian di Indonesia yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan.

SUMMARY

HERY FERDINAN. The Impact of Technological Growth on Economic Performance in Indonesia. Supervised by WIWIEK RINDAYATI and YUSMAN SYAUKAT.

Technology continues to evolve over time. It is inevitable that the technology is needed in all sectors or aspects of the economy. It requires economic actors to know and develop technology. Using technology, a work or production process will be completed quickly, accurately, and efficiently. Production costs could also be reduced.

Economic performance can be assessed with high economic growth and low unemployment also poverty. Technology is the catalyst that will accelerate economic growth. It has a large impact on the welfare which could reduce unemployment and poverty. However, the technology also has the dilemma where in addition reducing unemployment, it can also increase unemployment if it is not accompanied by the skill and quality of human resources. Technological growth not always has a positive impact on poverty reduction. Residents who do not have skills in absorbing technology will get knocked out of the labor market, so that poverty will get worse.

In 2012, Indonesia's economic growth is quite high at 6.23 percent. The growth almost reached the target in the Medium Term Development Plan 2010-2014 where economic growth target is set at 6.3 to 6.8 percent and it is expected to reach 7 percent the year before period 2010-2014 ends. On the other side, unemployment and poverty levels are still high. Open unemployment in Indonesia in 2012 is 6.14 percent, while the poverty rate reached 11.66 percent. The numbers are still quite high when compared with the target in the Development Plan 2010-2014 to reduce unemployment by 5-6 percent and the poverty rate is expected lower to about 8-10 percent.

This study has three objectives: first, identify technological growth in Indonesia. Second, explore the contribution of technological growth to economic growth. The third objective is to explore the influence of technological growth on the economics performance as measured by economic growth, unemployment, and poverty.

Technological growth in this study was approached by the growth of total factor productivity (TFP). TFP estimation results will be obtained the growth of technology in Indonesia and its contribution to economic growth. Multiple regression analysis is used to see the impact of technological growth on Indonesian economic performance as measured by economic growth, unemployment, and poverty.

growth. High capital growth contribution also showed that the technological growth in Indonesia is more capital- intensive or labor-saving.

Based on the best regression model found that technological growth will increase the unemployment rate. Basically every technological growth has a tendency to reduce the use of other production factors in the production process at any output level. Technological growth did not affect the poverty, but it should be underlined and concerned that it has positive direction toward poverty. It means that technological growth will increase poverty. Conditions that could explain this phenomenon are the Indonesian people have not been able to accept and follow the technological growth, and also have a low quality of human resources.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP

KINERJA PEREKONOMIAN DI INDONESIA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Judul Tesis : Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia

Nama : Hery Ferdinan

NIM : H151114134

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si Dr. Jr. sman Syaukat. M.Ec

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ekonomi

ャO|Aセセ@

Dr.Ir

rNnセョァ

Nuryartono, M.SiJudul Tesis : Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia

Nama : Hery Ferdinan NIM : H151114134

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si Ketua

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr.Ir. R.Nunung Nuryartono, M.Si

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul “DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI INDONESIA”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral-spiritual dan material kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada:

1. Dr.Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si dan Dr.Ir. Yusman Syaukat, M.Ec selaku komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

2. Dr. Ir. Dahrul Syah, MscAgr selaku dosen penguji luar komisi atas saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

3. Dr. Lukytawati Anggraeni, S.P., M.Si selaku dosen penguji wakil program studi atas saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

4. Seluruh jajaran pimpinan BPS, khususnya Dr. Suryamin, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pascasarjana IPB.

5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan dan

seluruh rekan-rekan di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi BPS Batch 4 atas semua diskusi dan masukannya.

6. Kedua orang tua, istri, anakku, dan keluarga atas dukungan, doa dan restu yang setiap saat membantu penulis.

Penulis menyadari dengan waktu dan kemampuan yang terbatas, tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis tetap mengharapkan tesis ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak dan juga berkontribusi positif bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Ruang Lingkup Penelitian 6

2 TINJAUAN PUSTAKA 6

Tinjauan Teori 6

Pertumbuhan Ekonomi 6

Teknologi, Residual Solow dan konsep Total Factor Productivity 8

Pengangguran 12

Upah Riil 13

Kemiskinan 14

Tinjauan Empiris 15

Perkembangan Teknologi dan Pengangguran 15

Perkembangan Teknologi dan Kemiskinan 16

Kerangka Pemikiran 17

Hipotesis Penelitian 18

3 METODE PENELITIAN 19

Jenis dan Sumber Data 19

Metode Analisis 20

Estimasi TFP 20

Analisis Deskriptif 22

Analisis Regresi Linear Berganda 23

4 GAMBARAN UMUM 27

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 27

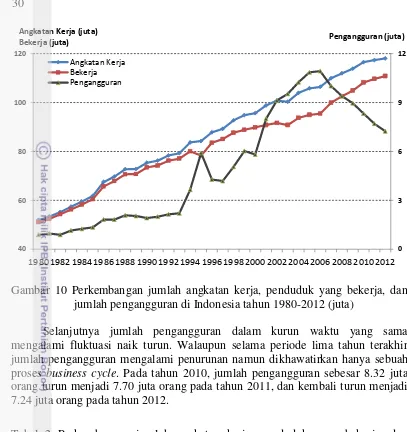

Keadaan Tenaga Kerja 29

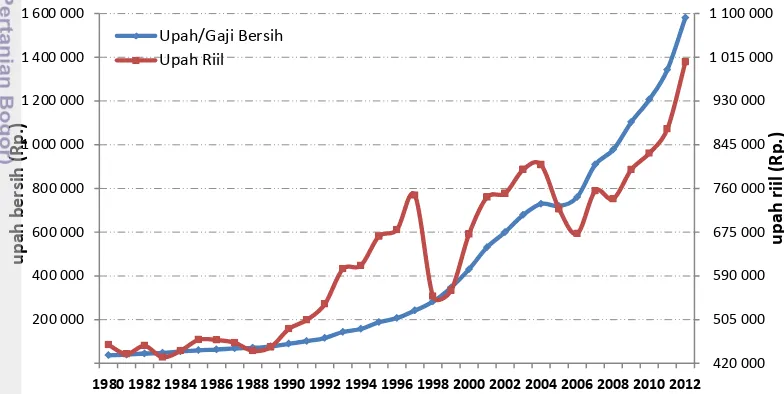

Keadaan Upah dan Gaji Tenaga Kerja 31

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 32

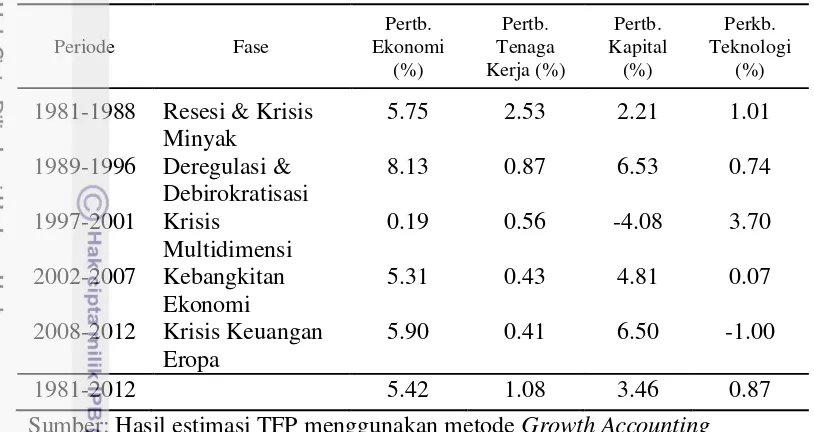

Analisis Perkembangan Teknologi di Indonesia Tahun 1981-2012 32 Analisis Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kinerja

Perekonomian Indonesia Tahun 1981-2012 39

6 SIMPULAN DAN SARAN 46

Simpulan 46

Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN 49

DAFTAR TABEL

1 Laju pertumbuhan PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000

menurut lapangan usaha 1981-2012 (persen) 28 2 Perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan

jumlah pengangguran di Indonesia dirinci menurut fase ekonomi (juta) 30 3 Perkembangan upah nominal dan riil di Indonesia tahun 1981-2012

dirinci menurut fase ekonomi (Rp) 32

4 Pertumbuhan ekonomi, kapital, tenaga kerja, dan perkembangan

teknologi di Indonesia dirinci menurut fase ekonomi 34 5 Kontribusi pertumbuhan kapital, tenaga kerja, & perkembangan teknologi

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dirinci menurut fase ekonomi 36 6 Perbandingan perkembangan teknologi dan kontrubusi terhadap

pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia tahun 1980-2000 37 7 Perbandingan perkembangan teknologi beberapa negara-negara di benua

Eropa 39

8 Hasil pengolahan regresi linear berganda pertumbuhan ekonomi 40 9 Hasil pengolahan regresi linear berganda pengangguran 41 10 Hasil pengolahan regresi linear berganda kemiskinan 44

DAFTAR GAMBAR

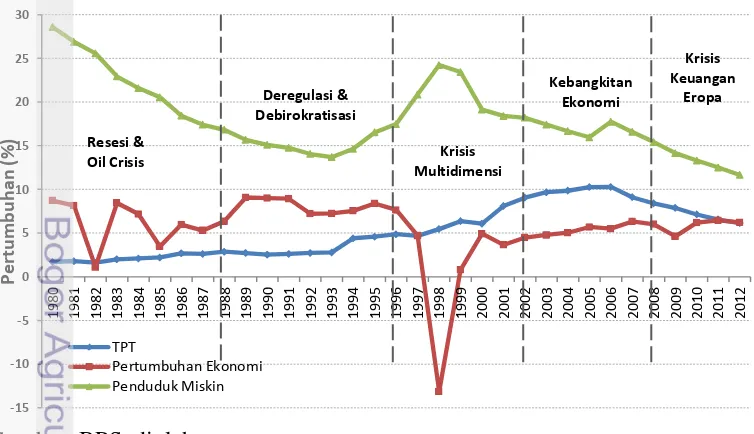

1 Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 1980-2012 2 2 Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan persentase penduduk

miskin Indonesia tahun 1980-2012 4

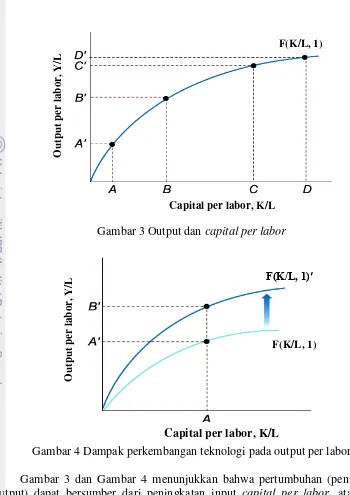

3 Output dan capital per labor 9

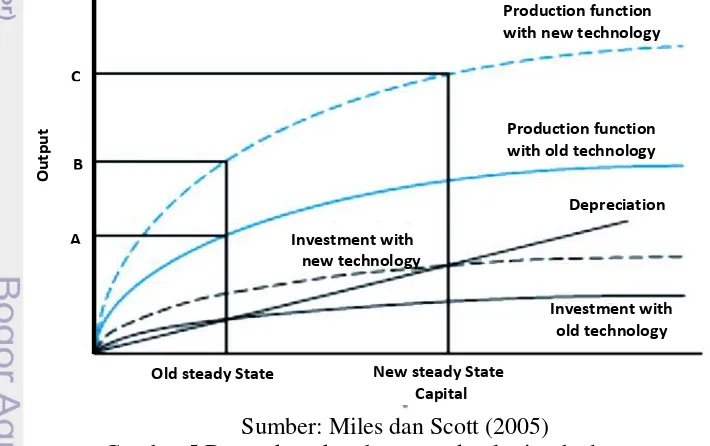

4 Dampak perkembangan teknologi pada output per labor 9 5 Dampak perkembangan teknologi terhadap output 11

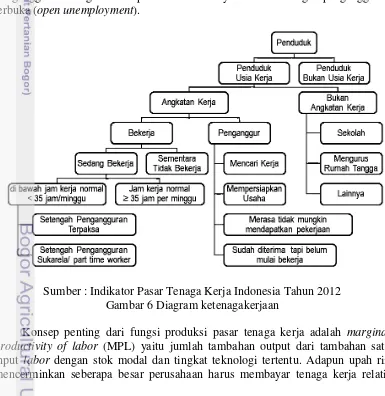

6 Diagram ketenagakerjaan 12

7 Efek akumulasi kapital dan perkembangan teknologi pada pasar tenaga

kerja 13

8 Keseimbangan pasar tenaga kerja 14

9 Kerangka pikir 18

10 Perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, & jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1980-2012 (juta) 30 11 Perkembangan upah nominal dan riil di Indonesia tahun 1980-2012 31 12 Laju pertumbuhan ekonomi, kapital, tenaga kerja, dan perkembangan

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data Penelitian 50

2 Estimasi Total Factor Productivity 51

3 Output regresi linear berganda dampak perkembangan teknologi terhadap

pertumbuhan ekonomi 53

4 Output regresi linear berganda dampak perkembangan teknologi terhadap

pengangguran 55

5 Output regresi linear berganda dampak perkembangan teknologi terhadap

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi dapat diartikan ke dalam dua bentuk yaitu penemuan dan inovasi. Penemuan lebih diartikan sebagai temuan atau gagasan baru, sedangkan inovasi merupakan implementasi atau penerapan dari gagasan tersebut. Bentuk perkembangan teknologi dapat berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kapital, maupun peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Bentuk lain dari perkembangan teknologi berupa kebijakan yang lebih baik, manajemen yang lebih baik, kelembagaan yang lebih baik, dan lain sebagainya di luar kontribusi dari tenaga kerja maupun kontribusi kapital.

Pertumbuhan ekonomi bersumber pada dua unsur utama, yaitu tenaga kerja dan kapital. Penggunaan input yang lebih banyak seperti penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak ataupun kapital yang lebih banyak akan menghasilkan output yang lebih banyak. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dimungkinkan dihasilkan oleh kemajuan dalam pengetahuan atau teknologi. Kemudian muncul ide dasar untuk memisahkan dua sumber pertumbuhan adalah untuk menemukan berapa banyak pertumbuhan karena input dan berapa banyak untuk peningkatan efisiensi.

Menurut Pasay (1991), pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan dari berbagai faktor produksi tradisional, misalnya kapital dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan yang berhasil diraih karena teknologi kian berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi tersebut merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat diterangkan oleh masing-masing input. Perkembangan teknologi ini tidak lain merupakan residu dari pertumbuhan ekonomi yang ternyata justru mempunyai peranan yang tidak kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankannya lebih lanjut di masa yang akan datang.

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa kemajuan teknologi merupakan faktor ketiga penentu pertumbuhan ekonomi setelah kapital dan tenaga kerja. Teknologi berpengaruh terhadap tingkat output suatu kegiatan produksi. Produksi domestik merupakan total output semua kegiatan produksi. Maka teknologi berpengaruh terhadap total produksi domestik. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi domestik (pertumbuhan ekonomi).

Betapa pentingnya kemajuan teknologi telah ditunjukkan oleh pengalaman sejarah negara-negara yang sekarang tergolong ke dalam kelompok negara-negara maju, seperti Italia, Belanda, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang , bahkan Korea. Hasil studi empiris Hall dan Jones (1999) dalam Romer (2006) menyebutkan bahwa lima negara terkaya memiliki teknologi 12.18 kali lipat dibandingkan dengan lima negara termiskin. Selain itu juga, lima negara terkaya mengahsilkan output/tenaga kerja yang jauh lebih besar yaitu 31.70 kali lipat dibandingkan dengan lima negara termiskin.

2

meningkatkan produktivitas yang kemudian juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sejumlah kapital dan tenaga kerja tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tenaga kerja tambahan sebagai faktor produksi untuk memenuhi permintaan agregat yang meningkat.

Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada suatu metoda atau ukuran yang secara akurat dapat menentukan besaran perkembangan teknologi sebagai sebuah variabel yang berdiri sendiri. Metoda-metoda penghitungan yang banyak digunakan diberbagai negara adalah menjadikan teknologi sebagai variabel residual. Salah satu metoda untuk menghitung besarnya peranan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan pendekatan Total Factor Productivity (TFP), dimana TFP diidentikkan dengan besaran kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di luar sumbangan dua endogenous variabel yaitu tenaga kerja dan kapital.

Selama kurun waktu tiga puluh tiga tahun terakhir yaitu dari Tahun 1980 sampai dengan tahun 2012, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar berlaku terus mengalami peningkatan. PDB Indonesia atas dasar berlaku tercatat sebesar Rp 1 389.77 Triliun pada Tahun 2000 meningkat menjadi Rp 8 243.05 Triliun di tahun 2012, sedangkan menurut harga konstan 2000, PDB Indonesia telah bertambah menjadi Rp. 2 617.24 Triliun dalam periode waktu yang sama. Kinerja ekonomi yang dicapai cukup tinggi dari tahun ke tahun ini kemudian memunculkan pertanyaan berapa besar kontribusi dari adanya kemajuan teknologi, atau memang karena adanya pertumbuhan faktor input yaitu tenaga kerja dan kapital.

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1 Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 1980-2012

Suatu hal yang menjadi kekhawatiran adanya perkembangan teknologi adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Memang belum ada teori yang menjelaskan mengapa perkembangan teknologi dalam hal ini pertumbuhan TFP berdampak pada tingkat pengangguran. Ball dan Moffitt (2002) dalam Pissarides dan Vallanti (2007) mengasumsikan bahwa pekerja melakukan penyesuaian

0 2 500 5 000 7 500 10 000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

P

DB

(

T

ri

li

u

n

Rp

)

PDB atas dasar harga berlaku PDB atas dasar harga konstan 2000

Resesi & Oil Crisis

Deregulasi & Debirokratisasi

Krisis Multidimensi

Kebangkitan Ekonomi

Krisis Keuangan

3 perubahan pertumbuhan produktivitas dalam jangka waktu yang lama, sehingga ketika pertumbuhan TFP berubah juga akan merubah rasio dari upah terhadap produktivitas. Demikian juga Phelps (1994) dalam Pissarides dan Vallanti (2006) mengasumsikan bahwa supply dari tenaga kerja tergantung pada rasio income dari human kapital terhadap nonhuman kapital dalam jangka panjang. Kedua penjelasan tersebut menerangkan bahwa pertumbuhan produktivitas berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran.

Sebaliknya pada sisi demand tenaga kerja, ketika terdapat teknologi baru maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja yang ada dengan tetap mempertahankan tenaga kerja yang lama atau justru akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Pada akhirnya meningkatnya pertumbuhan produktivitas berdampak pada meningkatnya demand tenaga kerja dan secara permanen menurunkan tingkat pengangguran karena efek kapitalisasi (Pissarides dan Vallanti, 2006).

Hampir semua jenis hasil perubahan teknologi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja di beberapa pasar tenaga kerja dan menurunkan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja lainnya. Pengenalan metode produksi lini perakitan dan produksi bagian dipertukarkan menghasilkan peningkatan substansial dalam produktivitas tenaga kerja. Inovasi teknologi ini juga mengakibatkan peningkatan permintaan untuk pekerja tidak terampil dan penurunan permintaan untuk pengrajin terampil. Pengenalan proses manufaktur otomatis, di sisi lain, telah mengakibatkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja terampil dan peningkatan permintaan untuk kontrol kualitas teknisi dan programmer komputer. Secara umum, perubahan teknologi akan mengubah komposisi permintaan tenaga kerja, meningkatkan permintaan untuk beberapa jenis tenaga kerja dan mengurangi permintaan untuk jenis lain tenaga kerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari perubahan teknologi yang mengurangi permintaan untuk kategori tenaga kerja dikatakan pengangguran struktural.

Kinerja perekonomian dinilai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran serta kemiskinan yang rendah. Teknologi merupakan katalisator yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan karena menurunkan pengangguran serta kemiskinan suatu negara. Namun demikian, teknologi juga memiliki dilema dimana selain dapat menurunkan pengangguran, teknologi juga dapat meningkatkan pengangguran jika tidak disertai dengan skill dan sumber daya manusia yang berkualitas. Perkembangan teknologi tidak selamanya akan berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. Penduduk yang tidak memiliki skills yang cukup dalam menyerap teknologi akan tersingkir dari pasar tenaga kerja sehingga kemiskinan akan semakin parah.

Perumusan Masalah

4

penyusutan dalam penghitungannya. PDB secara umum disebut juga agregat ekonomi, dari agregat ekonomi ini selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan syarat mutlak dan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan stabil, sehingga menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara G20 yaitu kelompok negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bahkan dalam situasi krisis Eropa yang belum berakhir Indonesia bersama China dan India mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni lebih dari 6 persen.

Teori-teori atau model-model pertumbuhan klasik ataupun neo-klasik kurang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sejak tahun 1950-an b1950-anyak negara di dunia kenyata1950-annnya bahwa pertumbuh1950-an ekonomi tidak sepenuhnya didorong oleh penambahan faktor input dalam hal ini akumulasi modal dan penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas dari kedua faktor produksi tersebut. Sebagai contoh Korea Selatan pada akhir perang tahun 1953 dalam pembangunannya mengalami kekuraangan modal dan miskin sumber daya alam, namun dalam waktu yang relatif singkat dapat menghasilkan suatu kinerja ekonomi yang menajubkan dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang tinggi.

Model-model pertumbuhan klasik dan neo-klasik hanya melihat pertumbuhan ekonomi pada satu sumber pertumbuhan saja, yaitu kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor-faktor input produksi. Padahal pengalaman dari Korea Selatan menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan yang terpenting adalah peningkatan produktivitas yang mencerminkan adanya suatu progres perkembangan teknologi.

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2 Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan persentase penduduk miskin Indonesia tahun 1980-2012

5 Selain teknologi, tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi juga merupakan unsur yang penting dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Adanya perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitasnya agar tidak masuk dalam pengangguran. Di lain sisi keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh.

Merujuk penelitian Vial (2005) dan Prihawantoro et al. (2012) yang membagi perekonomian Indonesia menjadi beberapa fase terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan penduduk miskin mengalami fluktuasi di setiap fase (Gambar 2). Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 6.23 persen. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia sudah hampir mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dimana sasaran pertumbuhan ekonomi periode 2010-2014 ditetapkan sebesar 6.3-6.8 persen dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 7 persen satu tahun sebelum periode RPJM 2010-2014 berakhir, akan tetapi di lain sisi tingkat pengangguran dan kemiskinan juga masih tinggi. Pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2012 sebesar 6.14 persen, sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 11.66 persen. Angka yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target dalam RPJM 2010-2014 menurunkan pengangguran terbuka menjadi sebesar 5-6 persen dan tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 8-10 persen.

Bertolak dari uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia?

2. Bagaimana kontribusi perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi seberapa besar perkembangan teknologi di Indonesia.

2. Mengeksplorasi seberapa besar kontribusi perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Mengeksplorasi bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

6

bahan penetapan target dalam penyusunan rencana pembangunan nasional sekaligus rekomendasi mengenai strategi kebijakan yang optimal untuk mengurangi tingginya pengangguran dan kemiskinan di Indonesia guna mengimbangi adanya perkembangan teknologi. Sedangkan bagi pembaca diharapkan bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun lebih lanjut. Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, mengidentifikasi seberapa besar perkembangan teknologi di Indonesia dari tahun 1981-2012. Kedua, mengeksplorasi seberapa besar kontribusi perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1981-2012. Ketiga, mengeksplorasi bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian Indonesia yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan tahun 1981-2012. Karena keterbatasan data, periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari Tahun 1981-2012. Namun, periode tersebut sudah menggambarkan fase-fase fluktuasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Vial (2005) dan Prihawantoro et al. (2012). Data diperoleh dari publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI).

2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita, yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan 2011).

7 Model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni:

� = �(�)�(�)1−� (2.1) di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal (fisik dan manusia), L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja. Adapun

simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor: kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal, serta penyempurnaan teknologi.

Model Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output agregat yang dihasilkan suatu negara. Model ini merupakan pengembangan teori klasik yang menekankan proses pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Peningkatan output perkapita terjadi sebagai hasil dari interaksi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi terdiri dari tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kemajuan teknologi, namun fokus utama dari model hanya pada peran kapital, tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Asumsi yang mendasari model Solow adalah perkembangan teknologi dianggap konstan atau tidak ada perkembangan teknologi. Hal tersebut berimplikasi, perekonomian akan mencapai tingkat output dan modal jangka panjang dalam kondisi mapan (steady state). Kondisi steady state terjadi pada saat output dan modal perkapita bersifat konstan atau tidak ada lagi perubahan dalam ouput dan modal per pekerja.

Ketidakpuasan terhadap teori pertumbuhan neoklasik mulai muncul di akhir dekade 80-an sebagai akibat ketidakmampuannya dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan hanya menekankan pada pada faktor eksogen yang independen dengan kemajuan teknologi. Dalam pandangan neoklasik, peningkatan pendapatan perkapita hanya dianggap sebagai fenomena sementara yang bersumber dari perubahan teknologi atau proses penyeimbangan jangka pendek dalam cadangan modal atau tenaga kerja selama perekonomian mendekati keseimbangan jangka panjang. Teori ini juga gagal menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi dapat terjadi serta besarnya perbedaan residual Solow pada negara yang memiliki teknologi yang serupa (Todaro dan Smith 2006).

Ketidakpuasan tersebut melahirkan sebuah teori pertumbuhan baru yang lebih menekankan pada aspek endogen, yakni sistem yang mengatur proses produksi bukan kekuatan di luar sistem. Motivasi teori pertumbuhan endogen adalah untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan pertumbuhan. Teori pertumbuhan endogen menganggap perubahan teknologi sebagai sebuah hasil endogen dari investasi publik dan swasta dalam kualitas sumber daya manusia sehingga mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung.

8

(1986) yang menempatkan stok ilmu pengetahuan menjadi sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi karena stok ilmu pengetahuan menjadi faktor produksi yang memiliki skala pengembalian semakin meningkat. Pemikiran yang kedua dikemukakan oleh Lucas (1988) yang menekankan pada pentingnya learning by doing dan human capital melalui model akumulasi human capital.

Model pertumbuhan endogen Romer mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Model ini mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang konstan, sehingga model tersebut konsisten dengan asumsi persaingan sempurna. Romer mengasumsikan bahwa cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang semakin meningkat pada tingkat perekonomian secara keseluruhan (Todaro dan Smith 2006).

Teknologi, Residual Solow dan konsep Total Factor Productivity

Ada beberapa ciri yang perlu diketahui mengenai cara pandang teori neo-klasik terhadap teknologi. Pertama, teknologi bersifat eksogen yang datang demikian saja dalam proses produksi. Kedua, teknologi bersifat pure public good, yang berarti teknologi mempunyai karakteristik sebagai non-rival good dan sekaligus excudable good. Sebagai non-rival good, manfaat teknologi tidak dapat dikhususkan hanya untuk sekelompok pengguna saja, atau dalam skala yang lebih luas hanya untuk suatu negara maju saja. Setiap negara akan mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi, dengan biaya rendah atau bahkan tapa biaya sama sekali. Ketiga, karena sifatnya yang pure public good, maka teknologi tidak mendapat kompensasi dalam proses produksi. Dengan teknologi seperti tersebut dalam tiga butir diatas, maka keseimbangan steady state dalam jangka panjang tetap tercipta.

Sebelum memasukkan pengaruh teknologi, dengan mengasumsikan hanya terdapat dua input (kapital dan labor), fungsi produksi berupa:

��= �(��,��) (2.2)

dimana Y adalah output, K merupakan kapital (total seluruh mesin-mesin, pabrik, dan gedung-gedung perkantoran dalam suatu perekonomian), sedangkan L adalah labor (seluruh tenaga kerja dalam suatu perekonmian). Fungsi produksi persamaan (2.2) merelasikan hubungan kuantitatif antara input yang digunakan dalam suatu proses produksi dengan jumlah output yang dihasilkan.

9

Gambar 3 Output dan capital per labor

Gambar 4 Dampak perkembangan teknologi pada output per labor

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan (peningkatan output) dapat bersumber dari peningkatan input capital per labor, atau dapat berasal dari adanya perkembangan teknologi yang menggeser fungsi produksi dengan sejumlah capital per labor tertentu. Akan tetapi, karena sifatnya yang decreasing return to capital, akumulasi kapital sendiri tidak dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pertumbuhan yang berkelanjutan dimungkinkan berasal dari perkembangan teknologi.

Menurut Mankiw (2007) kemajuan atau dampak perubahan teknologi (technological progress) yang disebut total faktor produktivitas merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi selain perubahan jumlah kapital (capital) dan perubahan jumlah tenaga kerja (labor). Setelah memasukkan dampak perubahan teknologi, fungsi produksi menjadi:

�� = ���(��,��) (2.3) F(K/L, 1)

Capital per labor, K/L

O

ut

pu

t pe

r

l

a

b

or

, Y

/L

F(K/L, 1)

F(K/L, 1)′

Capital per labor, K/L

O

ut

pu

t pe

r

l

a

b

or

, Y

10

Persamaan (2.3) menunjukkan bahwa output (Y) tergantung pada input dan tingkat perkembangan teknologi (A). Fungsi produksi pada persamaan (2.3) dapat ditransformasi menjadi hubungan yang lebih spesifik antara pertumbuhan input dan pertumbuhan output. Pertama adalah dengan melakukan diferensiasi terhadap waktu maka diperoleh persamaan:

�� ��

=

�

(

�

�,

�

�)

�� ��+

�

� �� �� �� ��+

�

� �� �� �� �� (2.4)Membagi kedua ruas dengan Yt, akan diperoleh: �� ��

/

��=

�� ��/

�

�+

�� �� �� ��/

�(��,��)+

�� �� ���� �(��,��) (2.5) Persamaan (2.5) dapat disederhanakan menjadi:

gtY = gtA + α gtK + (1-α) gtL (2.6) Persamaan (2.6) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari perkembangan teknologi, pertumbuhan kapital, dan pertumbuhan tenaga kerja.

gtY = gtA + �� gtK + �� gtL (2.7)

=

Growth Output

+

�

Capital Share×

GrowthCapital�

+

�

ShareLaborp×

GrowthLaborp�

Growth

Technological

Hubungan antara pertumbuhan input terhadap pertumbuhan output diperlihatkan oleh persamaan (2.7). Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output.

Dengan mengasumsikan constant returns to scale, dimana:

��+�� = 1 ������ = 1− �� (2.8)

sehingga persamaan (2.7) menjadi:

��� = ��� − (1− ��) ��� − �� ��� (2.9)

Persamaan (2.9) disebut sebagai Solow Residual. Faktor perkembangan teknologi atau faktor residu selanjutnya disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP) yang merupakan faktor sisa sebagai bagian pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan oleh inputnya. Peran TFP ini sangat besar karena dapat digunakan untuk peningkatan daya saing, peningkatan kesejahteraan pekerja, penelitian dan pengembangan, pelatihan, investasi, daya tahan terhadap fluktuasi perekonomian, dan lain lain. Sedangkan bagian pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan masing-masing input berfungsi untuk mempertahankan keberadaan input itu sendiri.

Konsep Total Factor Productivity (TFP) diperkenalkan pertama kali oleh Jan Tinberger tahun 1942. Namun, sebagai ukuran produktivitas, konsep ini baru dapat dijelaskan secara eksplisit oleh Solow pada tahun 1967, dengan menggunakan kerangka produksi Cobb-Douglas. Solow menjelaskan, terjadinya selisih residual antara pertumbuhan output riil dengan tingkat pertumbuhan input tenaga kerja dan modal.

11 sinergi dalam kombinasi kedua input tersebut. Jika pertumbuhan TFP lebih kecil dari nol maka terjadi kondisi the law of diminishing return, yang berarti bahwa pertambahan penggunaan input justru menurunkan tingkat output. Jika kondisi ini terjadi maka penambahan input justru merugikan secara ekonomis walaupun mungkin secara teknis menghasilkan output.

Fungsi produksi menjelaskan bahwa output dapat ditingkatkan melalui tiga cara: meningkatkan stok kapital, meningkatkan tenaga kerja, atau dengan mendorong peningkatan total factor prdoductivity (TFP). Permasalahan cara yang pertama adalah jika ingin meningkatkan stok kapital maka investasi juga harus ditingkatkan, hal ini akan berimbas pada konsumsi, setidaknya pada jangka pendek konsumsi harus dikurangi. Demikian halnya cara yang kedua, untuk meningkatkan output jam kerja harus ditingkatkan. Berbeda dengan cara yang ketiga, jika kita dapat meningkatkan TFP maka output akan dapat ditingkatkan tanpa mengurangi konsumsi ataupun menambah jam kerja.

Komponen utama TFP adalah perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi maka output dapat diproduksi lebih besar dengan jumlah kapital dan tenaga kerja tertentu. Perkembangan teknologi dapat diartikan ke dalam dua bentuk yaitu penemuan dan inovasi. Penemuan lebih diartikan sebagai temuan atau gagasan baru, sedangkan inovasi merupakan implementasi atau penerapan dari gagasan tersebut. Bentuk perkembangan teknologi dapat berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kapital, maupun peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Bentuk lain dari perkembangan teknologi berupa kebijakan yang lebih baik, manajemen yang lebih baik, kelembagaan yang lebih baik, dan lain sebagainya di luar kontribusi dari tenaga kerja maupun kontribusi kapital.

[image:30.595.114.469.443.666.2]Sumber: Miles dan Scott (2005)

Gambar 5 Dampak perkembangan teknologi terhadap output

Gambar 5 menunjukkan implikasi suatu negara dengan perkembangan teknologi yang maju. Walaupun suatu negara tidak merubah tingkat investasi, keadaan steady state yang tinggi dapat dicapai dengan perkembangan teknologi melalui fungsi produksinya. Perkembangan teknologi dapat mendorong

A B C

O

u

tp

u

t

Old steady State New steady State

Capital Investment with

new technology

Investment with old technology Production function with new technology

Production function with old technology

12

peningkatan output/pertumbuhan ekonomi melalui dua saluran yaitu: efek langsung dari peningkatan fungsi produksi dengan sejumlah kapital tertentu (perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih besar). Saluran yang kedua yaitu efek tidak langsung, dimana dengan sejumlah investasi tertentu, peningkatan teknologi akan meningkatkan keadaan steady state kapital dan output.

Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung (Mankiw 2007). Pengangguran yang berkepanjangan secara pribadi akan menimbulkan efek psikologis dan secara nasional jika terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap kestabilan politik, keamanan dan sosial. Secara jangka panjang, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat secara keseluruhan akan menderita kerugian akibat pengangguran karena output riil di bawah tingkat potensialnya.

Menurut konsep BPS, pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (open unemployment).

[image:31.595.91.476.358.754.2]Sumber : Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012 Gambar 6 Diagram ketenagakerjaan

13 terhadap harga output. Perusahaan berada pada tingkat keuntungan maksimal ketika upah riil sama dengan MPL.

Peningkatan baik stok modal ataupun adanya perkembangan teknologi berarti bahwa setiap pekerja menjadi lebih produktif (pada jumlah tenaga kerja tertentu), produk marginal tenaga kerja meningkat dan kurva MPL akan bergeser ke kanan (seperti pada Gambar 7). Sehingga adanya tambahan kapital maupun perkembangan teknologi yang lebih maju akan membuat MPL meningkat dan permintaan tenaga kerja juga meningkat pada upah riil tertentu.

Sumber : Miles dan Scott (2005)

Gambar 7 Efek akumulasi kapital dan perkembangan teknologi pada pasar tenaga kerja

Upah Riil

Kaum ekonom klasik menyatakan, bahwa tenaga kerja/karyawan mendasarkan penawaran tenaga kerja atas upah riil (W/P). Oleh karena itu, kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran tenaga kerja apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan tingkat harga yang sepadan. Orang yang merasa lebih kaya karena kenaikan upah nominal dan kenaikan tingkat harga yang sama dikatakan terkena money illusion. Orang yang rasional tidak akan mengalami ilusi uang, karena mereka hanya mau mengubah penawaran tenaga kerja apabila terjadi perubahan dalam upah riil.

Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah (wage rigidity). Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Untuk memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan. Saat upah riil melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada para pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw 2007).

Employment

Increase in labor demand

Marginal Productivity of Labor Shifts due to capital

14

Menurut Mankiw (2007) kekakuan upah riil menyebabkan penjahatan pekerjaan. Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium (pada W1) maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya akibatnya adalah pengangguran.

Kekakuan upah ini terjadi sebagai akibat dari undang-undang upah minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw 2007). Alasannya yaitu pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memilki produktivitas marginal yang rendah.

[image:33.595.88.477.122.621.2]Sumber: Mankiw (2007)

Gambar 8 Keseimbangan pasar tenaga kerja

Kemiskinan

Kemiskinan memiliki makna yang sangat luas dan bersifat multidimensional, sehingga definisi kemiskinan juga sangat multitafsir dan selalu mengalami perluasan seiring dengan kompleksitas faktor penyebab maupun permasahalan lain yang melingkupinya. Dimensi kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga menyangkut dimensi sosial, kultural maupun politik. Kemiskinan dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi atau income/kekayaan dan pendekatan non-ekonomi.

15 kemiskinan tidak hanya sebatas kekurangan pendapatan dan standar hidup minimal, akan tetapi juga sebagai konsekuensi dari kurangnya kemampuan dan keberfungsian (lack of capability and functionings).

Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Adapun kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Konsep penduduk miskin yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang digunakan oleh BPS yaitu menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tinjauan Empiris Perkembangan Teknologi dan Pengangguran

Mouhammed (2012) di Amerika Serikat melakukan penelitian yang berjudul “Unemployment and Productivity in the American Economy” pada rentang waktu Tahun 1960-2006. Penelitian ini ingin melihat dampak perkembangan teknologi terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini juga membagi periode menjadi 3 yaitu: Tahun 1960-1969, 1970-1981, 1982-2006. Secara rentang waktu keseluruhan Tahun 1960-2006 dihasilkan bahwa perkembangan teknologi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan pada periode 1970-1981 perkembangan teknologi justru meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan pada periode ini perekonomian Amerika sedang dalam kondisi tidak menentu akibat adanya stagflasi. Resesi ekonomi menyebabkan para pemilik modal mempekerjakan sedidikt tenaga kerja karena upah yang tinggi.

Michelacci dan Lopez-Salido (2007) meneliti tentang Technolgy Shocks and Job Flows di Amerika Serikat dalam rentang waktu Tahun 1972:I-1993:IV. Uji dilakukan dengan menggunakan model struktural VAR. Hasilnya bahwa perkembangan teknologi meningkatkan job destruction dan job reallocation serta menurunkan tenaga kerja.

16

Adapun objek penelitian adalah di negara-negara Uni Eropa (kecuali Spanyol dan Yunani), Amerika Serikat, dan Jepang. Variabel yang digunakan yaitu: tingkat penangguran, tenaga kerja, upah riil, rasio kapital-tenaga kerja, serta TFP. Dengan menggunakan data panel, penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi berdampak negatif dan besar terhadap tingkat pengangguran. Selain itu rasio kapital-tenaga kerja juga berpengaruh secara negatif terhadap tingkap pengangguran. Sedangkan upah riil berpengaruh secara positif terhadap tingkap pengangguran.

Mahyuddin (2006) melakukan penelitian tentang Analisis Pasar Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1985-2004 dengan metoda growth accounting. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan TFP (teknologi) berkontribusi sekitar 2.09 persen. Peningkatan TFP di sektor pertanian dan industri pedesaan memberi dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan nilai tambah sektor. Karena itu pengembangan input residual ini (teknologi) sangat strategis dikembangkan di sektor padat karya ini (pertanian dan industri pedesaan).

Gabriela (2005) melakukan penelitian dengan judul “Total Factor Productivity Growth and Employment: A Simultaneous Equations Model Estimates”. Penelitian dilakukan para rentang tahun 1981-1995 pada negara-negara Uni Eropa. Uji dilakukan dengan menggunakan model 3SLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi justru menurunkan tenaga kerja yang ada atau dalam artian meningkatkan tingkat penganggguran. Hal ini lebih disebabkan karena adanya perkembangan teknologi justru memberikan shock yang cepat pada job detruction daripada penciptaan lapangan kerja pada teknologi baru (job creation).

Perkembangan Teknologi dan Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya dikarakteristikkan dengan pendapatan rendah dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akar kemiskinan dapat ditemukan dalam ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh akses. Ketidakmampuan pemerintah mengkompensasi ketidakseimbangan sosial juga merupakan akar permasalahan.

Teknologi di lain sisi mengacu pada agregat kemampuan mental dan fisik yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu, misalnya masalah proses produksi. Teknologi melibatkan penggunaan baik potensi manusia (ketrampilan, pengetahuan, informasi) maupun aspek fisik/materi (perlengkapan, peralatan, dll). Teknologi dapat diadopsi untuk meningkatkan kapasitas produktif manusia dan pendapatan. Peningkatan pendapatan diharapkan dapat mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan dasar yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.

Warr (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Poverty Reduction through Long-term Growth: The Thai Experience” menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dapat menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek kemiskinan dapat diturunkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

17 Quibria dan Tschang (2001) melakukan penelitian yang berjudul “Information and Communication Technology and Poverty: An Asian Perspective”. Penelitian dilakukan pada tahun 2000 dengan sampel negara-negara di Asia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi dan menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknologi secara tidak langsung berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan, akan tetapi kurang bukti untuk menyimpulkan teknologi berpengaruh secara langsung menurunkan kemiskinan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mutagwaba et.al (1997) yang berjudul “The Impact of Technology on Poverty Alleviation”. Penelitian dilakukan di lima daerah pertambangan Tanzania pada tahun 1996. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan secara langsung antara teknologi dan peningkatan produksi. Adanya peningkatan produksi dapat menurunkan kemiskinan.

Kerangka Pemikiran

Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sangat dibutuhkan di semua sektor/aspek perekonomian. Hal tersebut menuntut para pelaku ekonomi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi. Adanya teknologi, suatu pekerjaan atau proses produksi akan menjadi cepat selesai, akurat, dan lebih efisien.

Produksi barang dan jasa menggunakan input teknologi (selain kapital dan labor) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi diharapkan berperan dalam menurunkan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Teknologi dapat terus berkembang jika pelaku ekonomi mengalokasikan pengeluarannya untuk berbagai investasi seperti pendidikan, inovasi, serta riset dan pengembangan. Rumahtangga melalui konsumsinya sedangkan pemerintah melalui alokasi anggarannya. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya akan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan diharapkan meningkatkan kesejahteraanya dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Pengangguran menjadi sebab terjadinya kemiskinan. Penganggur tidak memiliki pendapatan sehingga terpaksa mengurangi pengeluaran dan kualitas hidupnya sehingga tercipta kemiskinan. Perkembangan teknologi yang memacu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mengurangi pengangguran. Pengurangan pengangguran diduga dapat mengentaskan kemiskinan.

18

Gambar 9 Kerangka pikir

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan alur kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0 : Perkembangan teknologi tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

H1 : Perkembangan teknologi mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. H0 : Perkembangan teknologi mempunyai rata-rata pertumbuhan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

H1 : Perkembangan teknologi mempunyai rata-rata pertumbuhan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. H0 : Terdapat pengaruh yang negatif antara perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan Pemerintah

Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia

Permasalahan di Indonesia

• Pertumbuhan Ekonomi tinggi (di atas 6 persen) tetapi Pengangguran masih tinggi (6.4 persen),

tingginya Kemiskinan (11.66 persen)

• Berapa besar kontribusi perkembangan teknologi • Bagaimana dampak teknologi terhadap kinerja

perekonomian

RPJMN 2010-2014 INDONESIA:

• Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 7 persen • Pengangguran turun menjadi 5-6 persen • Menurunkan Kemiskinan menjadi 8-10 persen

Pertumbuhan ekonomi Tingkat pengangguran Perkembangan teknologi (TFP)

Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi terjaga, stabil, & tinggi

Perluasan kesempatan kerja & penurunan pengangguran

19 H1 : Terdapat pengaruh yang positif antara perkembangan teknologi

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. H0 : Terdapat pengaruh yang positif antara perkembangan teknologi terhadap pengangguran di Indonesia.

H1 : Terdapat pengaruh yang negatif antara perkembangan teknologi terhadap pengangguran di Indonesia.

5. H0 : Terdapat pengaruh yang positif antara perkembangan teknologi terhadap kemiskinan di Indonesia.

H1 : Terdapat pengaruh yang negatif antara perkembangan teknologi terhadap kemiskinan di Indonesia.

3

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder mulai dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2012 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Data yang tersedia menggunakan tahun dasar yang berbeda-beda yaitu: 1983, 1993 dan 2000. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian data menjadi satu tahun dasar yang dikenal dengan istilah rebasing. Dalam penelitian ini dilakukan rebasing dengan menggunakan Under Estimated Value (UEV) untuk PDB atas dasar harga berlaku dan menggunakan Adjusted Under Estimated Value (AUEV) untuk PDB atas dasar harga konstan.

2. Data Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi merupakan laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-t terhadap nilai pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke t-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

3. Data Kapital yang didekati dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Data PMTB didapatkan dari PDB menurut penggunaaan yang juga dilakukan penyesuaian data menjadi satu tahun dasar.

4. Data Tenaga Kerja yang didekati dengan Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.

5. Data Upah/gaji yang didekati dengan jumlah pendapatan/upah/gaji tenaga kerja. Data ini diperoleh dari data rata-rata upah per bulan dikalikan jumlah tenaga kerja dikalikan 12 bulan.

20

kisaran 4 persen s/d 15 persen untuk mesin, dan 2 persen s/d 4 persen untuk bangunan dan pabrik. Lain halnya dengan Blanchard, Mankiw (2007) menggunakan penyusutan persediaan modal sebesar 4 persen per tahun untuk memasukkan penyusutan ke dalam model. Berdasarkan Mankiw penelitian ini menggunakan penyusutan sebesar 4 persen.

7. Data Pengangguran yang didekati dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

8. Data Rasio kapital- tenaga kerja. Data ini diperoleh dari pembagian antara kapital terhadap tenaga kerja.

9. Data Upah Riil diperoleh dari hasil pembagian antara rata-rata pendapatan/gaji/upah nominal dengan indeks harga konsumen dikalikan 100.

Metode Analisis

Pengolahan atas data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dilakukan menggunakan beberapa paket program statistik, seperti: Microsoft Excel 2010, dan EViews 6.0. Kegiatan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010 menyangkut pembuatan tabel dan analisis. Sementara itu pada pengolahan regresi linear berganda, penulis menggunakan paket program EViews 6.0.

Estimasi TFP

Sesungguhnya ada banyak metodologi yang dapat digunakan dalam penyusunan TFP, antara lain growth accounting approach dan pendekatan model ekonometrika. Dari beberapa metode yang tersedia, penelitian ini hanya digunakan satu metode, yaitu metode growth accounting, hal ini mengingat metodologi ini relatif mudah dan banyak digunakan oleh beberapa negara. Dengan demikian, maka hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain atau hasilnya dapat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Secara ringkas, langkah-langkah yang dilakukan dalam estimasi pertumbuhan TFP adalah sebagai berikut:

1. Mengestimasi labor income share tahun t (LISt) yang merupakan rasio antara upah tahun t dibagi dengan pdb berlaku tahun ke-t.

LISt =������ℎ���������ℎ����ℎ��� �R (3.1)

2. Mengestimasi rata-rata labor income share tahun t (LISt) dan labor income

share tahun t-1 (LISt-1).

ALISt = ½ (LISt + LISt-1) (3.2)

dimana : LISt = Labor incomeshare tahun t

LISt-1 = Labor income share tahun t-1

21

KISt = 1 – LISt (3.3)

4. Mengestimasi rata-rata capital income share tahun t (KISt) dan capital

income share tahun t-1 (KISt-1).

AKISt = ½ (KISt + KISt-1) (3.4)

dimana : KISt = Capital incomeshare tahun t

KISt-1 = Capital income share tahun t-1

5. Mengestimasi tingkat pertumbuhan capital stock pada tahun t (KGt):

KGt = (ln Kt – ln Kt-1) x 100 (3.5)

dimana : Kt = Jumlahcapital stockpada tahun t

Kt-1 = Jumlah capital stockpada tahun t-1

6. Mengestimasi rata-rata tertimbang tingkat pertumbuhan capital stock pada tahun t (AKGt):

AKGt = AKISt x KGt

= ½ (KISt + KISt-1) x (ln Kt – ln Kt-1) x 100 (3.6)

7. Mengestimasi tingkat pertumbuhan tenaga kerja pada tahun t (LGt):

LGt = (ln Lt – ln Lt-1) x 100 (3.7)

dimana : Lt = Jumlah tenaga kerja pada tahun t

Lt-1 = Jumlah tenaga kerjapada tahun t-1

8. Mengestimasi rata-rata tertimbang tingkat pertumbuhan tenaga kerja pada tahun t (ALGt):

ALGt = ALISt x LGt

= ½ (LISt + LISt-1) x (ln Lt – ln Lt-1) x 100 (3.8)

9. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan TFP pada tahun t (TFPGt) dapat diestimasi sebagai berikut:

TFPGt =EGt – AKGt – ALGt (3.9)

dimana EGt merupakan pertumbuhan ekonomi tahun ke t.

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pangsa (share) pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan kapital, dan pertumbuhan TFP terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat diestimasi sebagai berikut:

10.Pangsa pertumbuhan kapital.

Pangsa pertumbuhan kapital merupakan pembagian antara rata-rata tertimbang pertumbuhan capital stock tahun ke-t dibagi dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t dikali dengan seratus.

��������������ℎ���������= ����

��� � 100 (3.10)

22

11.Pangsa pertumbuhan tenaga kerja.

Pangsa pertumbuhan tenaga kerja diperoleh dari pembagian antara rata-rata tertimbang pertumbuhan tenaga kerja pada tahun t dibagi dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t dikalikan seratus.

��������������ℎ������������� = ������

� � 100 (3.11)

Pangsa pertumbuhan tenaga kerja memperlihatkan besarnya peran atau kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar nilai pangsa pertumbuhan tenaga kerja mengindikasikan pentingnya tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika nilai pangsa pertumbuhan tenaga kerja lebih besar daripada pangsa pertumbuhan kapital, hal ini berarti perekonomian lebih bersifat labor intensif.

12.Pangsa pertumbuhan TFP.

Besarnya kontribusi perkembangan teknologi ditunjukan oleh nilai pangsa pertumbuhan TFP. Pangsa pertumbuhan TFP merupakan pembagian antara pertumbuhan TFP pada tahun t dibagi dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t dikalikan seratus.

��������������ℎ����� = �����

��� � 100 (3.12)

Pangsa pertumbuhan TFP menunjukkan besarnya kontribusi perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ini merupakan kontribusi diluar sumbangan kontribusi dari tenaga kerja dan kontribusi pemakaian kapital. Semakin besar kontribusi perkembangan teknologi berarti semakin besar peran teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan input labor dan kapital tertentu. Perkembangan teknologi dikatakan bias apabila perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan penggunaan salah satu input relatif lebih banyak dibandingkan input lainnya. Misalnya, suatu teknologi digolongkan sebagai perkembangan yang bias ke arah padat modal karena perkembangan teknologi tersebut membawa dampak berupa kapital yang lebih produktif dibandingkan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan penurunan penggunaan input tenaga kerja.

Analisis Deskriptif

23 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat dampak perkembangan teknologi terhadap kinerja perekonomian di Indonesia yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menangkap pengaruh beberapa variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.

Model Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Model dampak perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Tjahjono dan Anugrah (2007) yang telah dimodifikasi. Pertumbuhan ekonomi (EGt) merupakan fungsi dari perkembangan teknologi (At) dan rasio antara kapital dengan labor (KPLt).

EGt = α0 + α 1At + α 2KPLt + �1� (3.13)

Model Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pengangguran

Model dampak perkembangan teknologi terhadap pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Pissarides dan Vallanti (2007) yang telah dimodifikasi. Pengangguran (Ut) merupakan fungsi dari perkembangan teknologi (At), pertumbuhan ekonomi (EGt), dan upah riil (RWt).

Ut = β0 + β1At + β2EGt +β3RWt + �2� (3.14)

Model Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemiskinan

Model dampak perkembangan teknologi terhadap kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian Warr (2009) yang telah dimodifikasi. Kemiskinan (Povt) merupakan fungsi dari perkembangan teknologi (At), pertumbuhan ekonomi (EGt), dan upah riil (RWt).

Povt = γ0 + γ 1At + γ 2EGt +γ 3RWt + �3� (3.15)

Asumsi regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. E (��) = 0, untuk tiap t =1,2,…n; artinya rata-rata error sama dengan nol. 2. cov (��,��) = 0, untuk tiap t ≠ j; artinya tidak ada korelasi antara error yang

satu dengan error yang lainnya, atau disebut tidak ada autokorelasi.

3. ��~ �(0,�2); artinya untuk setiap error mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian �2.

4. Var (��) = �2; artinya setiap error mempunyai varian yang sama (homoskedastisitas)

5. Tidak ada multikolinearitas, yaitu tidak ada hubungan linier antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain.

Pemeriksaan Asumsi

1. Pemeriksaan Kenormalan

Pemeriksaan asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari residual menyebar normal dengan rata-rata nol dan varian �2. Asumsi kenormalan ini dapat diketahui melalui histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov.

24

dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika titik-titik menyebar jauh atau tidak mengikuti garis diagonal berarti asumsi kenormalan tidak terpenuhi.

Untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan melalui grafis maka dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah:

H0: Distribusi variabel mengikuti distribusi normal H

1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal

Dengan statistik uji: �=���|�(�)− �(�)| (3.16) Dimana: F(z) = Fungsi distribusi normal standar

S(z) = Fungsi distribusi empiris standar

Keputusan diambil dengan membandingkan hasil pengujian dengan nilai L (α;n)

pada tabel liliefors. Jika nilai L ≤ L(α;n) pada tabel maka H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa distribusi data tidak mengikuti distribusi normal.

2. Pemeriksaan Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan antar variabel independen dalam regresi. Dampak dari multikolinearitas adalah:

• Interval estimasi cenderung lebih lebar yang membuat perkiraan menjadi semakin tidak pasti dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

• Walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji t, namun nilai koefisien determinasi (R2) masih relatif tinggi.

Cara untuk mendeteksi multikolinearitas yaitu model yang terbentuk mempunyai koefisien determinasi yang tinggi tetapi tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Namun, melalui uji F secara statistik signifikan. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF (Varian Inflation Factors). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas. Nilai VIF didapat dengan menggunakan rumus:

��� = 1

1−��2 (3.17)

��2 adalah koefisien determinasi diperoleh dengan meregresikan variabel-variabel

penjelas ke-i dengan variabel lainnya. Semakin tinggi nilai ��2, maka nilai VIF semakin besar.

3. Pemeriksaan Heteroskedastisitas

25 dikembangkan oleh White. Uji heteroskedastisitas White ini mempunyai persamaan:

�

�2=

�

0

+

�

1�

1�+

�

2�

2�+

�

3�

�2+

�

4�

�2+

�

��

��

�+

�

� (3.18) Sebagai suatu regresi tambahan, untuk meregresikan residual kuadrat dengan seluruh kemungkinan hasil perkalian variabel bebas yang tidak berulang. Hipotesisnya adalah:H

0 : Tidak terdapat heteroskedastistas H

1 : Terdapat heteroskedastisitas

Statistik ujinya adalah : Nilai statistik White = Jumlah observasi * R2 (3.19)

Nilai statistik White secara asimtotik berdistribusi �2 dengan derajat bebas adalah jumlah peubah bebas, tidak termasuk konstanta, pada model regresi. Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik White yang didapat menunjukkan hasil yang signifikan.

Apabila diketahui adanya heteroskedastisitas dalam persamaan yang dibuat, maka hasil pendugaan parameter melalui OLS menjadi tidak efisien. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai dari standar error-nya atau dilakukan permodelan heteroskedastisitas dalam persamaan yang dibuat. Jika bentuk heteroskedastisitas itu telah diketahui maka dapat dilakukan permodelan heteroskedastisitas melalui pendugaan berdasarkan Weighted Least Square. Apabila bentuk dari heteroskedastisitas itu tidak diketahui maka dapat dilakukan penyesuaian standard error melalui metode Heteroskedastisity Consistent Covariances White maupun Newey-West. Kedua model tersebut (White dan Newey-West) tidak akan merubah nilai dari pendugaan parameter tetapi hanya standar error-nya, sehingga pendugaan dengan metode OLS masih dapat dipakai. 4. Pemeriksaan Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara observasi satu dengan observasi sebelumnya. Melalui uji Durbin-Watson kita dapat mendeteksi adanya autokorelasi.

a. Hipotesis

H0