SIFAT KELISTRIKAN

KAYU PINUS (

Pinus merkusii Jungh et de Vr.)

DAN KAYU PUSPA (

Schima wallichii Korth.)

INDRA SAPUTRA

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Sifat Kelistrikan Kayu Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) dan Kayu Puspa (Schima wallichii

Korth.)” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2014

Indra Saputra

4

ABSTRAK

INDRA SAPUTRA. Sifat Kelistrikan Kayu Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) dan Kayu Puspa (Schima wallichii Korth.). Dibimbing oleh IMAM WAHYUDI dan IRZAMAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sifat kelistrikan kayu pinus (P. merkusii) yang mewakili kayu daun jarum dan kayu puspa (S. wallichii) yang mewakili kayu daun lebar pada selang frekuensi 103 hingga 106 Hz. Sifat kelistrikan yang diteliti terdiri dari impedansi, konduktansi, konduktivitas, kapasitansi, konstanta dielektrik, induktansi dan resistansi. Sampel uji yang digunakan berasal dari bagian pangkal, tengah dan ujung batang; sedangkan arah pengujian dilakukan pada bidang lintang (arah longitudinal), radial dan tangensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada frekuensi 103-106 Hz, sifat-sifat kelistrikan yang diteliti dipengaruhi oleh jenis kayu, lokasi sampel uji dalam batang dan bidang (arah) pengujian. Pengaruh jenis kayu lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh lokasi sampel mau pun bidang pengujian. Semakin tinggi nilai impedansi, resistansi dan/atau induktansinya, maka nilai konduktansi, konduktivitas, kapasitansi, dan konstanta dielektriknya akan semakin kecil; dan begitu pula sebaliknya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kayu puspa lebih mudah dialiri oleh aliran listrik dibandingkan kayu pinus. Pada frekuensi 106 Hz, kayu pinus dan puspa dapat dikatakan lebih bersifat semikonduktor.

Kata kunci: pinus, Pinus merkusii, puspa, Schima wallichii, sifat kelistrikan

ABSTRACT

INDRA SAPUTRA. Electrical properties of Pine (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) and Puspa (Schima wallichii Korth.) Wood. Supervised by IMAM WAHYUDI and IRZAMAN.

SIFAT KELISTRIKAN

KAYU PINUS (

Pinus merkusii Jungh et de Vr.)

DAN KAYU PUSPA (

Schima wallichii Korth.)

INDRA SAPUTRA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Hasil Hutan

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Sifat Kelistrikan Kayu Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) dan Kayu Puspa (Schima wallichii Korth.)

Nama Mahasiswa : Indra Saputra

NRP : E24090072

Disetujui oleh:

(Prof Dr Ir Imam Wahyudi, MS) (Dr Ir Irzaman, MSi)

Pembimbing I Pembimbing II

Diketahui oleh:

Prof Dr Ir Fauzi Febrianto, MS Ketua Departemen

8

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian yang berjudul “Sifat Kelistrikan Kayu Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) dan Kayu Puspa (Schima wallichii

Korth.)” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini difokuskan kepada salah satu sifat fisis kayu yaitu sifat yang terkait dengan kelistrikannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Gaffar Saleh dan Ibu Siti Nurjanah yang telah memberikan semangat, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS. dan Bapak Dr. Ir. Irzaman, MSi. atas bantuan dan bimbingan dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada teman-teman Fahutan 46 khususnya THH 46, THH 43, THH 44, THH 45, sahabat dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Bogor, November 2014

DAFTAR ISI

Pelaksanaan Penelitian 4

Pengolahan Data 6

Kapasitansi dan Konstanta Dielektrik 13

10

DAFTAR TABEL

1. Nilai konstanta dielektrik pada beberapa media 4

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan antara kadar air dan logaritma ketahanan listrik 3 2. Pembagian batang dan pengambilan contoh uji 5

3. Hasil rata-rata KA kayu pinus dan puspa 6

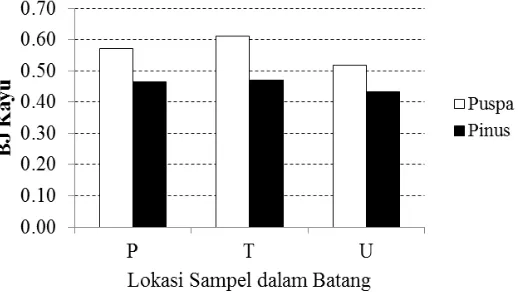

4. Hasil rata-rata BJ kayu pinus dan puspa 7

5. Hasil rata-rata kerapatan kayu pinus dan puspa 7 6. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai impedansi pada masing-masing

frekuensi 8

7. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai impedansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 9 8. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai impedansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 9 9. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai konduktansi pada masing-masing

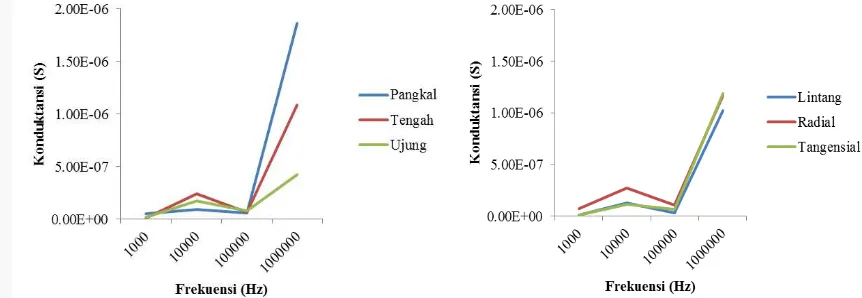

frekuensi 10

10. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktansi (S) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 10 11. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai konduktansi (S) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 11 12. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai konduktivitas listrik pada

masing-masing frekuensi 11

13. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktivitas (S cm-1) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 12 14. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai konduktivitas (S cm-1) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 12 15. Hubungan antara konduktivitas listrik terhadap resivitas suatu bahan 12 16. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai kapasitansi pada masing-masing

frekuensi 13

17. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai kapasitansi (F) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 14 18. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai kapasitansi (F) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 14 19. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai konstanta dielektrik pada

masing-masing frekuensi 15

20. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konstanta dielektrik pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 15 21. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai konstanta dielektrik pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 15 22. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai induktansi pada masing-masing

23. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai induktansi (H) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 16 24. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai induktansi (H) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 17 25. Pengaruh jenis kayu terhadap nilai induktansi pada masing-masing

frekuensi 18

26. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai resistansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Pinus 18 27. Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap

nilai resistansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. pada kayu Puspa 19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Hasil Sifat Fisis 23

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kayu merupakan salah satu hasil hutan utama karena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk yang dibutuhkan. Pada umumnya kayu yang selama ini digunakan berasal dari berbagai jenis dengan berbagai macam sifat. Keragaman sifat kayu bahkan juga dapat dijumpai dalam satu batang pohon yang sama. Oleh karena itu sebelum digunakan baik untuk bahan baku bangunan, panel-panel maupun untuk mebel dan furnitur, seyogyanya sifat-sifat kayu tersebut sudah diketahui terlebih dahulu.

Brown et al. (1952); Panshin dan de Zeeuw (1980) mengemukakan bahwa kayu bersifat higroskopis yang menyebabkan kayu dapat menyerap (adsoprsi) dan melepaskan (desoprsi) air untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Kemampuan adsorpsi dan desorpsi kayu berakibat pada ketidakstabilan dimensi kayu karena selalu dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Menurut Tsoumis (1991); Bowyer et al. (2003), besarnya KA kayu yang baru ditebang bervariasi antara 30-300% bergantung pada jenis pohon, letak kayu dalam batang (arah vertikal dan horizontal) serta musim (salju, semi, panas dan gugur). Lebih lanjut dinyatakan bahwa kandungan air dalam kayu yang diletakkan di udara terbuka akan dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara sekitarnya.

Terkait dengan sifat kayu terhadap arus listrik (sifat kelistrikan kayu), terdapat dua sifat penting yang harus diperhatikan, yaitu tahanan listrik dan dielektriknya (Tsoumis 1991). Tahanan listrik merupakan sifat yang menggambarkan kemampuan kayu untuk menghantarkan listrik, sedangkan dielektrik kayu merupakan kemudahan kayu untuk dilewati aliran listrik terutama jika berada dalam medan listrik. Menurut Irzaman et al. (2011), pada tingkat frekuensi tertentu beberapa jenis kayu tidak lagi bersifat isolator namun berubah menjadi semikonduktor. Perubahan tersebut mengakibatkan kayu dapat menyimpan muatan listrik. Hal ini akan memperluas penggunaan kayu karena tidak lagi sebatas sebagai bahan baku konstruksi ataupun perabotan akan tetapi dapat juga digunakan untuk memproduksi chip yang dapat menyimpan muatan listrik. Pembuatan chip dari kayu akan meningkatkan efisiensi penggunaan kayu dimana kayu-kayu yang berukuran kecil yang selama ini dibuang dapat dimanfaatkan. Mengingat penelitian sifat kelistrikan kayu-kayu Indonesia masih sangat terbatas, maka penelitian ini dilakukan.

Tujuan

2

TINJAUAN PUSTAKA

Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.)

Pinus (P. Merkusii) merupakan salah satu anggota famili Pinaceae. Kayunya banyak digunakan oleh industri perkayuan ataupun oleh masyarakat sebagai bahan baku untuk pulp dan kertas atau pun untuk beraneka macam furnitur indoor dan produk lainnya. Warna kayu bagian terasnya coklat hingga kuning muda dengan batas antara kayu akhir dan kayu awal yang kurang tegas. Kayu yang mengandung damar berwarna coklat atau coklat tua. Kayu pinus secara umum tergolong Kelas Awet IV (kurang awet), dengan daya tahan terhadap rayap kayu kering termasuk Kelas V (tidak tahan). Berat jenis (BJ) kayu antara 0.40-0.75 atau masuk dalam Kelas Kuat III (Martawijaya et al. 2005).

Puspa (Schima wallichii Korth.)

Puspa (S. Wallichii) merupakan salah satu anggota famili Theaceae. Kayunya cocok untuk tiang dan balok bangunan perumahan dan jembatan, tetapi kurang baik untuk dijadikan papan karena mudah berubah bentuk. Kayu puspa juga dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan lantai, mebel, perkapalan dan bantalan rel kereta api. Warna bagian terasnya coklat kemerahan atau coklat kelabu, sedangkan bagian gubalnya meski lebih muda namun sulit dibedakan dari bagian terasnya. Kayu puspa secara umum masuk Kelas Awet III. Daya tahannya terhadap rayap kayu kering termasuk Kelas II, sedangkan terhadap jamur pelapuk termasuk Kelas III-IV. BJ kayu antara 0.45-0.92 atau masuk dalam Kelas Kuat II (Martawijaya et al. 2005).

Sifat-Sifat Kayu terhadap Listrik

Sifat listrik yang paling penting pada kayu atau material lain yang bukan konduktor adalah konduktivitas, konstanta dielektrik dan faktor kekuatan dielektrik. Konduktivitas listrik akan menentukan aliran listrik yang dapat mengalir dalam kayu ketika kayu ditempatkan di bawah medan listrik. Konduktivitas listrik adalah kebalikan dari tahanan listrik. Konstanta dielektrik menentukan jumlah energi listrik potensial yang dapat diinduksi atau disimpan ketika material itu ditempatkan pada medan listrik, sedangkan faktor kekuatan akan menentukan fraksi yang mampu menyimpan energi listrik. Energi tersebut akan dilepaskan sebagai panas ketika material mengalami polarisasi dan siklus depolarisasi lengkap. Sebagai contoh penerapan sifat kelistrikan kayu pada industri pengolahan kayu adalah saat mengeringkan kayu, penggunaan kempa panas saat merekat kayu dan juga terkait dengan penggunaan peralatan kerja.

Moisture meter digital juga dibuat dengan mempertimbangkan hubungan antara sifat tahanan listrik dan kadar air kayu (Tipler 2001).

Tahanan listrik

merupakan tahanan listrik suatu konduktor menurut luas area melintang atau satuan panjangnya yang dinyatakan dalam satuan Ω-meter atau Ω-centimeter

(Tsoumis 1991).

Nilai tahanan listrik spesifik berbeda untuk setiap bahan, dan digunakan dalam membedakan kemampuan suatu bahan untuk menghantar listrik. Nilai tahanan listrik spesifik yang besar menunjukkan bahwa material merupakan konduktor yang buruk. Sebaliknya, konduktivitas listrik spesifik menggambarkan seberapa baik suatu bahan dapat menghantarkan listrik. Kedua nilai tersebut memiliki nilai yang berbanding terbalik.

Menurut Tsoumis (1991), ketahanan listrik kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jenis kayu, khususnya kandungan ion logam, mineral (abu) dan zat ekstraktif yang ada di dinding sel.

2. Struktur kayu. Dibandingkan bidang axialnya, tahanan listrik bidang transversal mencapai 2-8 kali pada softwood dan 2.5-8 kali pada hardwood. 3. Kerapatan kayu

4. Temperatur

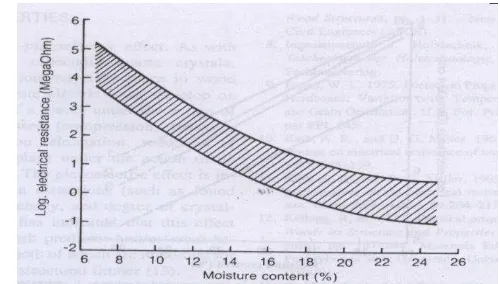

5. Kadar air. Tahanan listrik pada kayu yang ber KA 0-30% akan berkurang sampai dengan lebih dari sejuta kali. Pada KA kayu 30% hingga kadar air maksimal, tahanan listrik berkurang hanya 50 kali (Gambar 1).

Gambar 1 Hubungan antara KA dan nilai logaritma ketahanan listrik.

Sifat dielektrik pada kayu

Dielektrik kayu menandakan sifat konduktor buruk bagi aliran listrik, terutama jika berada dalam medan listrik. Kayu bersifat dielektrik apabila dalam keadaan kering tanur atau mengandung sedikit air. Sifat dielektrik suatu bahan meliputi konstanta dielektrik dan faktor kekuatan. Sifat-sifat tersebut sangat penting misalnya dalam proses perekatan kayu serta pada pembuatan alat pengukur nilai kadar air (moisture meter).

4

Tabel 1. Nilai konstanta dielektrik beberapa media

Media Konstanta Dielektrik

Ruang hampa 1

Cairan atau zat padat lain >1

Air 81 Pelaksanakannya di dua laboratorium, yaitu Laboratorium Sifat Dasar Kayu, Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB dan Laboratorium Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB.

Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan adalah kayu pinus dan kayu puspa yang berasal dari tegakan hutan tanaman di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Masing-masing jenis kayu diwakili oleh sebatang pohon sehat yang berumur sekitar 37 tahun (tahun tanam 1976).

Peralatan yang digunakan terdiri dari alat tulis, cutter, timbangan elektrik, oven, desikator, caliper, 3532-50 LCR HiTESTER (Hioki), plat, dan kamera digital.

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksaan penelitian terdiri dari empat tahap yang meliputi pembagian batang, persiapan dan pembuatan contoh uji, pengujian sifat fisis dan pengujian sifat kelistrikan kayu. Pengujian sifat fisis kayu yang terdiri dari kadar air (KA), kerapatan (ρ) dan berat jenis (BJ) kayu dilakukan untuk mengetahui variasi sifat fisis yang ada. Sifat kelistrikan yang diteliti terdiri dari impedansi, konduktansi, konduktivitas listrik, kapasitansi, konstanta dielektrik, induktansi dan resistensi.

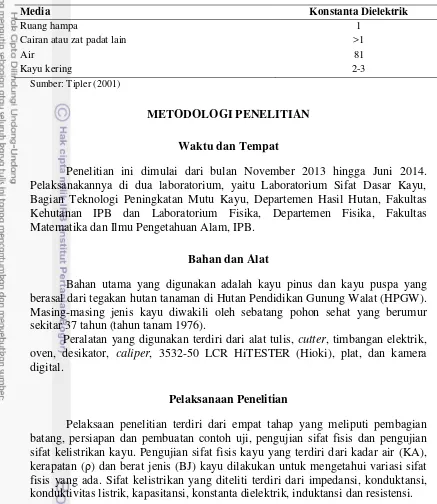

Pembagian batang

Setiap pohon dibagi menjadi tiga bagian untuk mendapatkan sampel yang mewakili bagian pangkal (ketinggian 1.3 m), tengah (setengah tinggi batang bebas cabang) dan ujung batang. Dari masing-masing bagian batang diambil satu disk setebal 15 cm (Gambar 2).

Persiapan dan pembuatan contoh uji

digunakan untuk pengujian pada bidang lintangnya (arah longitudinal), bagian dalam untuk bidang radial, dan bagian yang dekat kulit untuk bidang tangensial.

Gambar 2 Pembagian batang. P = pangkal, T = tengah, U = ujung batang; H = tinggi bebas cabang, a = dekat empulur, b = sebelah dalam, dan c = dekat kulit.

Pengujian sifat fisis kayu

6

Pengujian sifat kelistrikan kayu

Pengujian sifat kelistrikan kayu dilakukan di dalam ruangan dengan suhu 26-27oC. Besar frekuensi yang ditetapkan adalah 103, 104, 105 dan 106 Hz. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: contoh uji berukuran (1.9 x 1 x 0.5) cm3 dikeringkan dalam oven bersuhu (103±2)oC hingga konstan. Contoh uji lalu dipasangkan pada plat penghubung berukuran (2 x 1 x 0.5) cm3 sebagaimana Irzaman et al. (2011). Plat kemudian disambungkan dengan kabel lalu dihubungkan dengan 3532-50 LCR HiTESTER (Hioki). Data pengukuran langsung terbaca pada monitor.

Pengolahan Data

Data yang dihasilkan kemudian dihitung nilai rata-rata lalu diuji-bedakan menggunakan sebaran t-student pada selang kepercayaan 95% dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis, lokasi contoh uji dalam batang dan bidang pengujian terhadap sifat-sifat yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan Microsoft Excel 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kadar Air

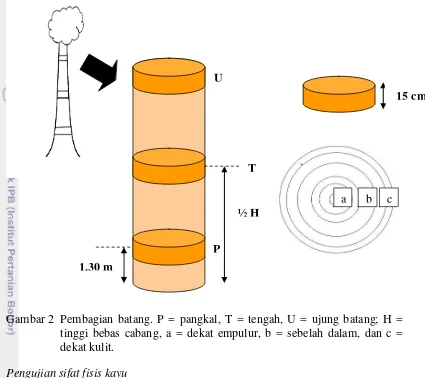

Rata-rata nilai KA kedua jenis kayu kondisi segar yang diteliti bervariasi mulai 58.41%-123.20% (Gambar 3). Rata-rata KA kayu pinus (86.69%) sebanding dengan rata-rata KA kayu puspa (82.25%). Pada pinus dan puspa, KA kayu tertinggi terdapat pada bagian ujung batang, sedangkan KA terendahnya terdapat pada bagian pangkal. Hal ini sejalan dengan Bowyer et al. (2003) yang menyatakan bahwa KA di bagian ujung batang selalu lebih tinggi dari bagian tengah dan pangkal batang karena didominasi oleh sel-sel yang masih hidup. Hasil analisis sidik ragamnya memperlihatkan bahwa KA tidak dipengaruhi oleh jenis kayu, tetapi dipengaruhi oleh lokasi sampel uji dalam batang.

Kerapatan (ρ)

Rata-rata nilai kerapatan kedua jenis kayu yang diteliti bervariasi mulai 0.74-1.07 g cm-3 (Gambar 4). Rata-rata kerapatan kayu pinus (0.84 g cm-3) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kerapatan kayu puspa (1.03 g cm-3). Hal ini sejalan dengan Martawijaya et al. (2005) yang menyatakan bahwa kerapatan kayu puspa lebih tinggi dibandingkan dengan kerapatan kayu pinus. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis sidik ragamnya dimana kerapatan kayu dipengaruhi oleh jenis kayu dan bukan oleh perbedaan lokasi sampel uji dalam batang.

Gambar 4 Rata-rata kerapatan kayu pinus dan puspa. Berat Jenis

Rata-rata nilai BJ kayu kedua jenis kayu yang diteliti disajikan pada Gambar 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJ kayu pinus berkisar antara 0.43-0.47 dengan rataan sebesar 0.46, sedangkan BJ kayu puspa berkisar antara 0.52-0.61 dengan rataan sebesar 0.57. Nilai BJ kayu yang diperoleh masuk dalam selang sebagaimana Martawijaya et al. (2005) dimana BJ kayu pinus berkisar 0.40-0.75, sedangkan BJ kayu puspa sebesar 0.45-0.92.

8

Sama halnya dengan kerapatan kayu, hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa BJ kayu dipengaruhi oleh jenis kayu, tetapi tidak dipengaruhi oleh lokasi kayu dalam batang.

Impedansi

Impedansi merupakan hambatan total pada rangkaian arus bolak-balik, atau tingkat resistansi suatu benda terhadap arus listrik bolak-balik. Jika nilai impedansinya besar maka benda dikatakan bersifat isolator; sebaliknya jika impedansinya kecil maka benda tersebut bersifat konduktor. Impedansi dipengaruhi oleh besarnya frekuensi, resistansi dan kapasitansi (Tipler 2001).

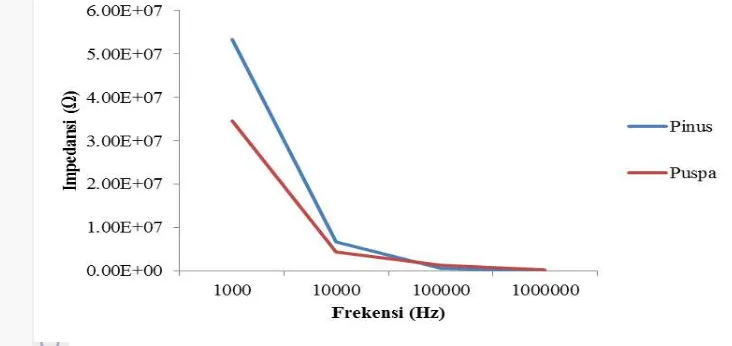

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz impedansi kayu pinus lebih tinggi dibandingkan impedansi kayu puspa. Pada frekuensi yang lebih tinggi (105 dan 106 Hz), kedua jenis kayu memiliki impedansi yang relatif sama (Gambar 6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz, kayu pinus lebih bersifat isolator dibandingkan kayu puspa. Perbedaan ini berhubungan dengan perbedaan nilai BJ kayu. Semakin tinggi BJ kayu, maka nilai impedansinya akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh hasil analisis sidik ragamnya yang menunjukkan bahwa interaksi ketiga variabel yang diteliti (jenis kayu, lokasi sampel uji dalam batang dan bidang pengujian) berpengaruh nyata terhadap nilai impedansi. Secara umum dapat dikatakan bahwa nilai impedansi akan semakin besar dengan semakin rendahnya frekuensi.

Gambar 6 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai impedansi pada masing-masing frekuensi.

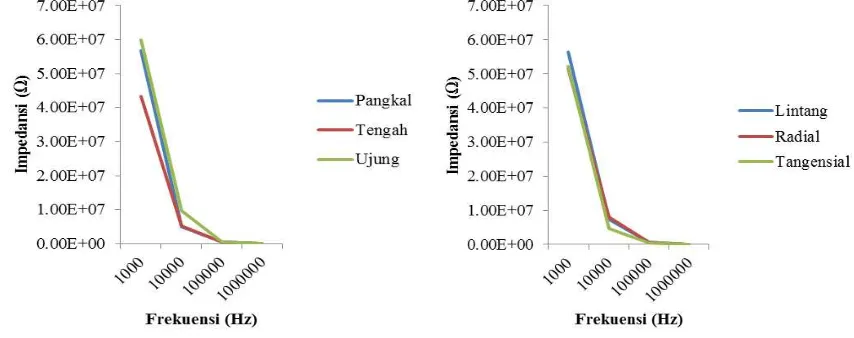

pengaruh kedua perlakuan, namun pada frekuensi 104-105 Hz nilai impedansi bagian tengah dan pangkal lebih rendah dibandingkan dengan bagian ujung; begitu pula nilai impedansi bidang radial dan lintang dibandingkan dengan bagian tangensialnya. Pada frekuensi 103 Hz nilai impedansi bagian pangkal lebih rendah dibandingkan dengan yang di bagian ujung dan bagian tengah batang; begitu pula nilai impedansi bidang radial dan lintang dibandingkan dengan bagian tangensialnya.

Gambar 7 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai impedansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Pinus.

Gambar 8 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai impedansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa.

Konduktansi dan Konduktivitas Listrik

Konduktansi merupakan kemudahan suatu bahan untuk dilalui listrik, sedangkan konduktivitas listrik menunjukkan jumlah aliran listrik yang dapat mengalir dalam kayu ketika kayu ditempatkan di bawah medan listrik. Menurut Tipler (2001), konduktansi listrik bergantung pada kerapatan bahan, kuat medan listrik yang diberikan dan temperatur dari bahan dielektrik tersebut.

10

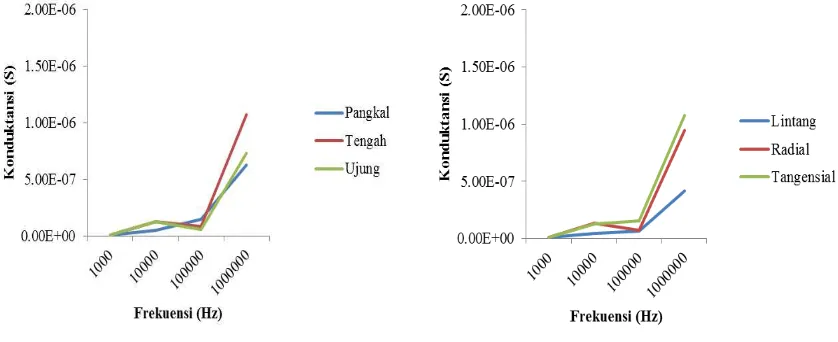

kayu pinus, kecuali pada frekuensi 105 Hz (Gambar 9). Hal ini menunjukkan bahwa kayu puspa lebih mudah untuk dialiri arus listrik. Perbedaan ini berhubungan dengan perbedaan nilai BJ kayu. Semakin tinggi BJ kayu, maka nilai konduktansinya akan semakin tinggi. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis sidik ragamnya yang menunjukkan bahwa interaksi ketiga variabel yang ditetapkan berpengaruh nyata terhadap nilai konduktansi. Secara umum semakin tinggi frekuensi maka nilai konduktansi akan semakin besar pula.

Gambar 9 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai konduktansi pada masing-masing frekuensi.

Pengaruh bagian batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktansi untuk masing-masing jenis kayu pada seluruh frekuensi disajikan pada Gambar 10 dan 11. Dari kedua gambar tersebut diketahui bahwa untuk kayu pinus bagian batang dan bidang pengujian tidak berpengaruh terhadap nilai konduktansi pada frekuensi 103 dan 105 Hz, namun berpengaruh pada frekuensi 104 dan 106 Hz dimana nilai konduktansi bagian pangkal batang lebih rendah dibandingkan bagian tengah dan ujung batang; begitu pula dengan nilai konduktansi bidang lintang dibandingkan dengan bidang radial dan tangensialnya.

Untuk kayu puspa pengaruh bagian batang dan bidang pengujian bervariasi. Pada frekuensi 103 dan 105 Hz nilai konduktansi tidak dipengaruhi oleh bagian batang, namun pada frekuensi 104 Hz nilai konduktansi bagian pangkal lebih rendah dibandingkan dengan bagian tengah dan ujung; sedangkan pada frekuensi 106 Hz nilai konduktansi bagian pangkal lebih tinggi kemudian diikuti yang di bagian tengah dan yang paling rendah terdapat di bagian ujung batang. Pengaruh bidang pengujian nyata pada frekuensi 103-105 Hz, sedangkan pada frekuensi 106 Hz, nilai konduktansi tidak dipengaruhi oleh bidang pengujian.

Gambar 11 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktansi (S) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa. Hasil pengukuran konduktivitas juga memperlihatkan kecenderungan yang sama (Gambar 12-14). Hal ini selain berhubungan dengan perbedaan nilai BJ kayu, juga disebabkan karena nilai konduktivitas merupakan turunan dari nilai konduktansi. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi frekuensi maka nilai konduktivitas (dan juga konduktansi) akan semakin bertambah akibat meningkatnya laju pergerakan muatan dan ion-ion dalam kayu.

12

Gambar 13 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktivitas pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Pinus.

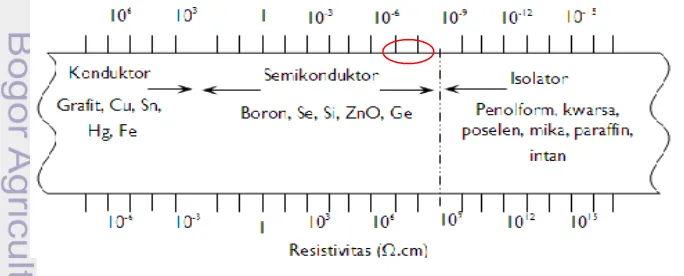

Gambar 14 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konduktivitas pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa. Menurut Sze (1981), suatu material dikatakan bersifat semikonduktor apabila nilai konduktivitasnya antara 10-8-103 S cm-1 (Gambar 15). Dengan nilai konduktivitas sebesar 2.08x10-7 S cm-1 (pinus) dan 3.22x10-7 S cm-1 (puspa), maka dapat dikatakan bahwa kedua jenis kayu yang diteliti bersifat semikonduktor pada frekuensi ke 106 Hz.

Kapasitansi dan Konstata Dielektrik

Kapasitansi merupakan suatu ukuran kapasitas penyimpanan muatan berdasarkan perbedaan potensial tertentu. Satuan dari kapasitansi adalah Coulomb per volt, yang sering disebut juga sebagai farad (F). Nilai kapasitansi tidak bergantung pada muatan atau tegangan, melainkan dipengaruhi oleh faktor geometri dan sifat bahan dielektriknya. Konstanta dielektrik merupakan turunan dari kapasitansi, yaitu nilai kapasitansi dibandingkan dengan tetapan pada ruang hampa (Tipler 2001). Menurut Tsoumis (1991), konstanta dielektrik disebut juga permeabilitas listrik yaitu ukuran insulasi suatu bahan dalam hubungannya dengan lintasan arus listrik berfrekuensi tinggi.

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz kapasitansi kayu puspa lebih tinggi dibandingkan kapasitansi kayu pinus (lebih bersifat konduktor); namun pada frekuensi yang lebih tinggi (105 dan 106 Hz), kedua jenis kayu memiliki nilai yang relatif sama (Gambar 16). Hal ini didukung oleh hasil analisis sidik ragamnya yang menunjukkan bahwa interaksi ketiga variabel yang ditetapkan berpengaruh nyata terhadap nilai kapasitansi. Perbedaan ini juga berhubungan dengan perbedaan nilai kerapatan kayu. Semakin tinggi kerapatan kayu, maka kapasitansinya akan semakin tinggi. Secara umum, nilai kapasitansi akan menurun seiring dengan penambahan frekuensi. Hal ini sesuai dengan penelitian Irzaman et al. (2011).

Gambar 16 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai kapasitansi pada masing-masing frekuensi.

14

Gambar 17 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai kapasitansi (F) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Pinus.

Gambar 18 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai kapasitansi (F) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa. Untuk kayu pinus, bidang lintang memiliki nilai kapasitansi yang lebih tinggi dibandingkan bidang tangensial dan radial pada frekuensi 103 Hz, sedangkan pada frekuensi 104-106 Hz bidang tangensial yang lebih tinggi. Untuk kayu puspa, bidang radial memiliki nilai kapasitansi yang lebih tinggi dibandingkan bidang lintang dan tangensial pada frekuensi 103 Hz, sedangkan pada frekuensi 104 Hz bidang radialnya yang lebih tinggi. Untuk frekuensi 105-106 Hz tidak tampak pengaruh perbedaan bidang pengujian terhadap nilai kapasitansi. Dari Gambar 16-18 diketahui bahwa terdapat penyimpangan nilai kapasitansi terutama pada frekuensi 104 Hz dimana nilai kapasitansi pada frekuensi 104 Hz tersebut meningkat secara drastis. Menurut Irzaman et al.

Gambar 19 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai konstanta dielektrik pada masing-masing frekuensi.

Gambar 20 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konstanta dielektrik pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Pinus.

Gambar 21 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai konstanta dielektrik pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa.

Induktansi

16

potensial dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain maka indusktansi yang timbul dinamakan induktansi bersama. Induktor adalah alat untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnetik (Tipler 2001).

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz induktansi kayu pinus lebih tinggi dibandingkan induktansi kayu puspa. Pada frekuensi yang lebih tinggi (105 dan 106 Hz), kedua jenis kayu memiliki induktansi yang relatif sama (Gambar 22). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz, kayu pinus lebih bersifat isolator dibandingkan kayu puspa. Perbedaan ini berhubungan dengan perbedaan nilai BJ kayu. Semakin tinggi BJ kayu, maka nilai induktansinya akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh hasil analisis sidik ragamnya yang menunjukkan bahwa interaksi ketiga variabel yang ditetapkan berpengaruh nyata terhadap nilai induktansi. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi frekuensi maka nilai induktansi akan semakin kecil.

Gambar 22 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai induktansi pada masing-masing frekuensi.

Pengaruh bagian batang dan pengaruh bidang pengujian terhadap nilai induktansi untuk masing-masing jenis kayu pada seluruh frekuensi disajikan pada Gambar 23 dan 24.

Gambar 24 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai induktansi (H) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa. Dari kedua gambar tersebut diketahui bahwa untuk kayu pinus bagian batang dan bidang pengujian tidak berpengaruh terhadap nilai induktansi pada frekuensi 104-106 Hz, namun pada frekuensi 103 Hz nilai induktansi bagian ujung batang lebih tinggi dibandingkan nilai induktansi bagian tengah dan pangkal batang, begitu pula nilai induktansi bidang tangensial yang lebih tinggi dibandingkan bidang lintang dan radial. Untuk kayu puspa pengaruh bagian batang dan bidang pengujian sama halnya dengan kayu pinus. Pada frekuensi 104 -106 Hz nilai induktansi tidak dipengaruhi oleh bagian batang mau pun bidang pengujiannya, namun pada frekuensi 103 Hz bagian tengah batang memiliki nilai induktansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ujung dan pangkal batang; begitu pula nilai induktansi bidang lintang dan tangensial nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian radialnya.

Dari Gambar 22-24 terlihat bahwa nilai induktansi kayu pinus dan puspa berkurang secara drastis bila frekuensi dinaikkan dari 103 Hz ke 106 Hz. Penurunan nilai induktansi terjadi pada frekuensi 104 Hz. Penurunan tersebut terjadi karena adanya kenaikan dari reaktansi induktif dari kayu. Reaktansi induktif naik secara linier seiring dengan naiknya frekuensi, tetapi berkurang dengan meningkatnya nilai induktansinya. Reaktansi induktif merupakan rasio tegangan yang diberikan terhadap arus listrik.

Resistansi

18

dari suatu bahan (internal) dan faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berupa reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif (Tipler 2001).

Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz resistansi kayu pinus lebih tinggi dibandingkan resistansi kayu puspa. Pada frekuensi yang lebih tinggi (105 dan 106 Hz), kedua jenis kayu memiliki resistansi yang relatif sama (Gambar 25). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi ketiga variabel yang ditetapkan berpengaruh nyata terhadap nilai resistansi. Semakin tinggi frekuensi maka nilai resistansinya akan semakin rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada frekuensi 103-104 Hz, kayu pinus lebih bersifat isolator dibandingkan kayu puspa. Perbedaan ini juga berhubungan dengan perbedaan nilai BJ kayu. Semakin tinggi BJ kayu, maka nilai resistansinya akan semakin rendah.

Gambar 25 Pengaruh jenis kayu terhadap nilai resistansi pada masing-masing frekuensi

Pengaruh bagian batang dan pengaruh bidang pengujian terhadap nilai resistansi untuk masing-masing jenis kayu pada seluruh frekuensi disajikan pada Gambar 26 dan 27.

Gambar 26 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai resistansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Pinus.

Gambar 27 Pengaruh lokasi sampel dalam batang dan bidang pengujian terhadap nilai resistansi (Ω) pada frekuensi 103-106 Hz. Pada kayu Puspa. Secara umum dikatakan bahwa nilai resistansi kayu menurun seiring dengan meningkatnya frekuensi. Saat frekuensinya dinaikkan maka nilai impedansi dan resistansi meningkat, sedangkan nilai reaktansinya mengalami penurunan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Sifat-sifat kelistrikan kayu yang diteliti yaitu impedansi, konduktansi, konduktivitas, kapasitansi, konstanta dielektrik, induktansi dan resistansi secara keseluruhan dipengaruhi oleh jenis kayu, lokasi sampel uji dalam batang dan bidang pengujian. Pengaruh jenis kayu lebih dominan dibandingkan faktor lain. Pengaruh lokasi sampel dan bidang pengujian bervariasi.

Kayu pinus memiliki nilai impedansi, induktansi dan resistansi yang lebih tinggi, sedangkan kayu puspa memiliki nilai konduktansi, konduktivitas listrik, kapasitansi dan konstanta dielektrik yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kayu puspa lebih mudah dialiri aliran listrik dibandingkan kayu pinus.

20

Saran

Contoh uji dan jumlah jenis kayu perlu diperbanyak untuk memperkuat hasil penelitian ini. Pengaruh perbedaan panjang serat dan besar sudut mikrofibril terhadap sifat-sifat kelistrikan kayu juga menarik untuk dikaji.

PUSTAKA

American Society for Testing and Materials. 2002. ASTM. Standard Coal and Coke D 5. Philadelphia.

Bowyer JL, R Shmulsky, JG Haygreen. 2003. Forest Products and Wood Science. An Introduction. USA: The Lowa State University Press.

Brown HP, AJ Panshin, CC Forsaith. 1952. Textbook of Wood Technology: The Physical, Mechanical, and Chemical Properties of the Commercial Woods of the United States Volume II. New York: McGraw-Hill.

Irzaman, S Sadiyo, N Nugroho, RL Cabuy, AAA Azhim, M Zabed, N Indahsuary,

E Fajriani, A Kabe, Fakhruzy, Sucipto. 2011. Electrical Properties of

Indonesian Hardwood. International Journal of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS Vol: 11 No: 6.

Martawijaya A, I Kartasujana, YI Mandang, SA Prawira, K Kadir. 2005. Atlas Kayu Indonesia. Jilid II. Bogor (ID): Departemen Kehutanan.

Panshin AJ and C de Zeeuw. 1980. Textbook of Wood Technology. Volume I.

McGraw-Hill Book Co. New York, USA.

Sze SM. 1981. Physics of Semiconductor Devices 2nd edn. John Wiley and Sons. Singapore.

Tipler PA. 2001. Fisika untuk Sains dan Teknik. Jilid II. Jakarta: Erlangga.

22

1.2Berdasarkan Lokasi Sampel dalam Batang

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Pangkal 5.69E+07 5.01E+06 6.03E+05 5.21E+04

Tengah 4.33E+07 5.16E+06 6.06E+05 7.07E+04

Ujung 5.99E+07 9.61E+06 6.32E+05 6.94E+04

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Pangkal 2.44E+07 3.70E+06 5.62E+05 6.27E+04

Tengah 4.08E+07 2.86E+06 5.44E+05 6.25E+04

1.3Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 5.65E+07 7.28E+06 6.03E+05 6.74E+04

Radial 5.15E+07 7.93E+06 7.28E+05 6.53E+04

Tangensial 5.22E+07 4.56E+06 5.10E+05 5.95E+04

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Lintang 3.75E+07 3.56E+06 5.68E+05 6.58E+04

Radial 2.07E+07 2.65E+06 5.28E+05 6.16E+04

Tangensial 4.56E+07 6.90E+06 2.78E+06 3.86E+05

2. Konduktansi (S) 2.1 Berdasarkan Jenis

1000 10000 100000 1000000

Pinus 1.04E-08 1.03E-07 9.76E-08 8.12E-07

Puspa 2.95E-08 1.69E-07 6.82E-08 1.13E-06

2.2 Berdasarkan Lokasi Sampel dalam Batang

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Pangkal 1.25E-08 5.46E-08 1.46E-07 6.26E-07

Tengah 9.44E-09 1.26E-07 8.50E-08 1.07E-06

Ujung 9.44E-09 1.27E-07 6.15E-08 7.35E-07

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Pangkal 5.31E-08 9.10E-08 5.96E-08 1.86E-06

Tengah 1.41E-08 2.40E-07 6.70E-08 1.09E-06

Ujung 2.14E-08 1.77E-07 7.80E-08 4.26E-07

2.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 9.65E-09 4.80E-08 6.54E-08 4.17E-07

Radial 8.87E-09 1.34E-07 7.32E-08 9.44E-07

Tangensial 1.28E-08 1.26E-07 1.54E-07 1.07E-06

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Lintang 9.66E-09 1.25E-07 2.95E-08 1.02E-06

Radial 7.03E-08 2.71E-07 1.09E-07 1.17E-06

24

3. Konduktivitas Listrik (S cm-1) 3.1 Berdasarkan Jenis

1000 10000 100000 1000000

Pinus 2.56964E-09 2.61E-08 2.42E-08 2.08E-07

Puspa 9.72154E-09 4.65E-08 1.84E-08 3.22E-07

3.2 Berdasarkan Lokasi Sampel Batang

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Pangkal 2.56964E-09 2.61E-08 2.42E-08 2.08E-07

Tengah 2.31236E-09 3.28E-08 2.15E-08 2.95E-07

Ujung 2.3253E-09 3.3E-08 1.59E-08 1.83E-07

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Pangkal 2.09849E-08 3.65E-08 2.01E-08 5.81E-07

Tengah 3.07851E-09 5.83E-08 1.56E-08 2.69E-07

Ujung 5.10124E-09 4.47E-08 1.95E-08 1.17E-07

3.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 2.21566E-09 1.08E-08 1.41E-08 9.45E-08

Radial 2.10635E-09 3.24E-08 1.76E-08 2.25E-07

Tangensial 3.38691E-09 3.52E-08 4.09E-08 3.04E-07

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Lintang 2.5799E-09 3.41E-08 8.09E-09 2.71E-07

Radial 2.42347E-08 7.21E-08 2.94E-08 3.74E-07

4. Kapasitansi (F) 4.1 Berdasarkan Jenis

1000 10000 100000 1000000

Pinus 5.13E-12 6.27E-12 2.72E-12 2.75E-12

Puspa 1.79E-11 3.32E-11 2.62E-12 2.27E-12

4.2 Berdasarkan Lokasi Sampel Batang

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Pangkal 4.47E-12 5.81E-12 3.00E-12 3.69E-12

Tengah 4.40E-12 6.80E-12 2.63E-12 2.27E-12

Ujung 7.72E-12 7.88E-12 2.60E-12 2.29E-12

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Pangkal 2.42E-11 5.74E-12 2.84E-12 2.58E-12

Tengah 1.93E-11 2.54E-11 2.94E-12 2.57E-12

Ujung 1.02E-11 6.84E-11 2.06E-12 1.65E-12

4.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 6.77E-12 6.02E-12 2.64E-12 2.36E-12

Radial 3.66E-12 5.87E-12 2.02E-12 2.80E-12

Tangensial 4.96E-12 6.92E-12 3.49E-12 3.10E-12

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Lintang 5.60E-12 6.87E-11 2.81E-12 2.45E-12

Radial 4.32E-11 1.42E-11 3.03E-12 2.60E-12

Tangensial 4.79E-12 1.66E-11 2.01E-12 1.76E-12

5. Konstanta Dielektrik 5.1 Berdasarkan Jenis

1000 10000 100000 1000000

Pinus 14.18982 17.58971 7.495401 7.561682

26

5.2 Berdasarkan Lokasi Sampel Batang

1000 10000 100000 1000000

Pangkal 12.19426 15.06828 7.972904 9.879805

Pinus Tengah 12.09805 19.7944 7.353507 6.319277

Ujung 18.27715 17.90646 7.159793 6.485964

1000 10000 100000 1000000

Pangkal 107.1203 22.73247 9.925823 9.053309

Puspa Tengah 44.0598 74.51977 8.285078 7.249496

Ujung 27.89819 212.0983 5.754261 4.627505

5.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 0.179054 0.152347 0.065229 0.058429

Radial 0.098922 0.160205 0.054374 0.075337

Tangensial 0.147719 0.215139 0.105259 0.093084

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Lintang 0.170571 2.141673 0.084258 0.073382

Radial 1.473921 0.399796 0.093922 0.081856

Tangensial 0.146291 0.552036 0.061471 0.054066

6. Induktansi (H) 6.1 Berdasarkan Jenis

1000 10000 100000 1000000

Pinus 5856.644 46.171 1.08022 0.009927

Puspa 3945.456 51.85749 1.981322 0.022852

6.2 Berdasarkan Lokasi Sampel Batang

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Pangkal 5856.644 46.171 1.08022 0.009927

Tengah 5947.6 42.43067 0.963273 0.011186

Ujung 6552.333 51.64467 1.004243 0.01103

1000 10000 100000 1000000

Puspa

Pangkal 3408.167 57.94333 0.894473 0.009912

Tengah 4600.167 18.95037 0.865267 0.009931

Ujung 3828.033 78.67877 4.184227 0.048713

6.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pinus

Lintang 6095.433 46.33267 0.95906 0.010721

radial 4174.5 53.25133 1.47154 0.009652

tangensial 7300 38.929 0.81006 0.009407

1000 10000 100000 1000000

Lintang 5541.733 38.6521 0.903003 0.010439

Puspa radial 775.0333 23.173 0.838383 0.009773

tangensial 5519.6 93.74737 4.20258 0.048342

7.2 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Pangkal 7.17E+06 4.35E+05 4.62E+04 1.97E+03

Pinus Tengah 2.03E+07 3.70E+06 3.14E+04 5.75E+03

Ujung 3.28E+07 8.76E+06 2.39E+04 3.55E+03

1000 10000 100000 1000000

Pangkal 1.00E+07 4.23E+05 1.92E+04 7.15E+03

Puspa Tengah 2.03E+07 2.10E+06 1.93E+04 4.02E+03

Ujung 2.81E+07 2.80E+06 8.19E+05 2.24E+05

7.3 Berdasarkan Bidang Pengujian

1000 10000 100000 1000000

Lintang 2.75E+07 5.25E+06 2.37E+04 1.92E+03

Pinus radial 9.49E+06 4.51E+06 4.42E+04 3.91E+03

tangensial 2.32E+07 3.13E+06 3.35E+04 5.45E+03

1000 10000 100000 1000000

Lintang 1.33E+07 1.43E+06 1.00E+04 3.92E+03

Puspa radial 1.98E+07 2.03E+06 3.06E+04 4.25E+03

28 Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, melalui jalur Undangan Seleksi Mahasiswa IPB (USMI).

Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti kegiatan praktek lapang yaitu Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) pada tahun 2011 di Gunung Sawal dan Pangandaran, Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, KPH Cianjur, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan PGT Sindangwangi pada tahun 2012, serta Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Kutai Timber Indonesia, Probolinggo pada tahun 2013.

Selain aktif mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi di kampus (BEM KM pada tahun 2010/2011, MAX dan CUA pada tahun 2010-2012, BEM E pada tahun 2011/2010-2012, dan Himasiltan 2011-2013) dan di rumah (Karang Taruna pada tahun 2006-2011). Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum m.k. Ekologi Hutan dan Sifat Fisis Kayu di Fakultas Kehutanan. Selain itu, penulis berhasil mendapatkan prestasi di bidang olahraga, yaitu juara 1 Catur FORCUP 2010, juara 1 Catur FORCUP 2011, juara 2 Catur FORCUP 2012, juara 1 Catur FORCUP 2013, juara 1 Catur FORCUP 2014, juara 2 Catur OMI 2014, dan juara 3 AEROBIK pada tahun 2011.

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, penulis melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Sifat Kelistrikan Kayu Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vr.) dan Kayu Puspa (Schima wallichii