EFISIENSI SUPEROVULASI PADA SAPI

MELALUI SINKRONISASI GELOMBANG

FOLIKEL DAN OVULASI

MAIDASWAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Efisiensi

Superovulasi Pada Sapi Melalui Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi

adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun

kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip

dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah

disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis

ini.

Bogor, Mei 2007

ABSTRACT

MAIDASWAR. Efficiency of Superovulation in Cattle Throught Synchronization of Follicular Wave and Ovulation. Under supervised by ARIEF BOEDIONO, M. AGUS SETIADI.

Reproductive biotechnology in cattle especially embryo transfer technology has been widely developed. In vivo embryo production from the donor improve the genetic of cattle. Superovulation methods in cattle were designed to obtain the huge number of embryos several. Experiments were carried out to observe the effect of gonadotrophin injection period and GnRH treatments on superovulated

response rate and embryo recovery. Studies were devided into two experiments: a). Injection of gonadotrophin (1000 IU FSH and 1000 IU LH) for 3, 4 and 5 days

(decreasing doses); b). Follicular wave synchronization (WaveSynch) was done by injection of GnRH (86 µg gonadorelin) at 2 days before FSH-LH injection; and combination of follicular wave synchronization followed by ovulation synchronization (Wave-OvSynch) by injection of GnRH at 2 days before FSH-LH (WaveSynch) followed by GnRH at 48 hours after PGF2α injection (OvSynch).

The number of corpus luteum (CL) were examined by rectal palpation on collecting embryo day. Results of the experiments indicated that FSH-LH injection for 4 days FSH-LH treatment tended to be better than 3 and 5 days, with the response rate were (60 % vs 40 % vs 60 %) respectively, average of CL per donor were ( 5.90 vs 2.70 vs 4.20) respectively and the number of embryo-oocytes recovery were (5.20 vs 2.50 vs 2.80) respectively. Superovulation response of WaveSynch treatment tended to be greater than control: response rate were (90 % vs 60 %) respectively, the average of CL were (17.22 vs 9.83) respectively, the average of embryo-oocytes recovery were (18.22 vs 8.67) respectively and the average of transferable embryo were (5.56 vs 4.67) respectively but statistically is not significant different (P>0.05). Number of transferable embryo of the Wave-OvSynch treatment tended to be greater than the WaveSynch treatment, however the number of CL, embryo oosit were higher in the WaveSynch treatment. The WaveSynch could be better to improve the response of superovulated cattle, however of unfertilized oocytes was also increase. The Wave-OvSynch could increase the response of superovulated cattle and decrease the number of unfertilized oocytes. According to breed, the application of the Wave-OvSynch treatment on beef cattle tended to be higher than dairy cattle in the superovulation response. In conclusion, the Wave-OvSynch could improve the in vivo embryo production and as choice for efficiency of the superovulation treatments.

RINGKASAN

MAIDASWAR. Efisiensi Superovulasi Pada Sapi Melalui Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi. Dibimbing oleh ARIEF BOEDIONO dan M. AGUS SETIADI.

Bioteknologi reproduksi pada sapi khususnya embrio transfer sudah sangat berkembang. Produksi embrio secara in vivo melalui superovulasi hewan donor merupakan salah satu cara yang tepat dalam mempercepat pembentukan bibit unggul. Ternak sapi memiliki potensi ratusan ribu oosit yang secara alami hanya dapat menghasilkan anak sekitar 6-8 ekor sepanjang hidupnya. Potensi oosit yang sangat banyak tersebut dapat dioptimalkan dengan bioteknologi reproduksi antara lain melalui superovulasi. Sampai saat ini, pelaksanaan superovulasi masih dihadapkan kendala antara lain: respon donor yang bervariasi dan hasil perolehan embrio belum maksimal, khususnya permasalahan tingkat kerusakan embrio (degeneratif) dan jumlah oosit yang tidak terbuahi (unfertilized) masih tinggi. Bertolak dari hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tingkat respon ovarium dan perolehan embrio sapi pada berbagai metode superovulasi, agar didapatkan metode superovulasi yang tepat dan efisien.

Kajian superovulasi ini terdiri atas 2 penelitian yaitu a). Pengaruh pemberian gonadotropin (1000 IU FSH dan 1000 IU LH dalam dosis menurun) selama 3, 4 dan 5 hari yang dimulai pada hari ke-9 setelah estrus (Penelitian I), b). Pengaruh sinkronisasi gelombang folikel (SGF) melalui pemberian GnRH (86 µg gonadorelin) 2 hari sebelum superovulasi dan kombinasi SGF dengan sinkronisasi ovulasi (SGFO) melalui pemberian GnRH1 (86 µg gonadorelin) pada

2 hari sebelum superovulasi dan GnRH2 (86 µg gonadorelin) pada 48 jam setelah

pemberian PGF2α(Penelitian II). Hewan uji yang digunakan adalah sapi donor

perah (FH) non laktasi dan potong (Simmental dan Limousin).

Pengamatan dilakukan dengan melihat jumlah donor yang memberikan respon dan tidak respon berdasarkan jumlah CL pada ovarium, yang dievaluasi secara palpasi rektal dengan bantuan USG. Tingkat perolehan embrio diamati berdasarkan jumlah perolehan embrio dan oosit serta jumlah embrio yang layak dan tidak layak transfer, yang dikoleksi secara teknik non bedah menggunakan kateter Foley. Klasifikasi embrio layak transfer meliputi embrio grade A, B, dan C. Sedangkan yang termasuk embrio tidak layak transfer adalah embrio yang mengalami kerusakan (degeneratif) dan oosit yang tidak terbuahi (unfertilized). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan dilakukan analisa sidik ragam (Anova), selanjutnya untuk mengetahui perbedaan nilai tengah antar perlakuan dilakukan uji Duncan. Untuk data nonparametrik seperti nilai respon dan tidak respon dari donor digunakan uji Kruskal Wallis.

awal gelombang folikel dengan pengaruh gonadotropin untuk perkembangan banyak folikel. Dari hasil ini, pemberian FSH-LH selama 4 hari cenderung memberikan hasil lebih baik dan efisien dalam waktu, tenaga, dana, serta penggunaan donor.

Perlakuan SGF cenderung memberikan hasil lebih baik dari perlakuan tanpa SGF (4 hari FSH-LH) dengan prosentase donor yang respon (90 % vs 60 %) dan rata-rata CL (17.22 vs 9.83), embrio-oosit (18.22 vs 8.67), embrio layak transfer (5.56 vs 4.67). Hal ini membuktikan bahwa metode SGF dengan pemberian GnRH mampu meningkatkan respon donor dan perolehan embrio. Namun pada SGF, didapatkan proporsi embrio layak transfer lebih rendah dibanding embrio tidak layak transfer (30.49 % vs 69.51 %). Embrio layak transfer yang tinggi pada SGF disebabkan oleh jumlah oosit yang tidak terbuahi cukup tinggi (10.00), demikian juga jumlah embrio yang mengalami degenerasi (2.67).

Perlakuan SGFO menunjukkan tingkat respon donor yang sama dengan perlakuan SGF (90 %) dan cenderung lebih tinggi dari kontrol (60 %). Perolehan embrio layak transfer SGFO cenderung lebih baik dari SGF dengan rata-rata (6.00 vs 5.56) dan prosentase (58.06 vs 30.49). Perlakuan SGFO menunjukkan peningkatan dalam perolehan embrio layak transfer dan penurunan jumlah embrio tidak layak transfer (terutama oosit yang tidak terbuahi), yang hal tersebut merupakan tujuan utama dari pengembangan metode superovulasi.

Perlakuan SGFO pada sapi potong memberikan hasil cenderung lebih tinggi dari sapi perah non laktasi dimana respon donor (100 % vs 80%) dengan rata-rata: CL (14.60 vs 11.25), embrio-oosit (12.20 vs 8.00) dan embrio layak transfer (7.40 vs 4.25) namun secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0.05). Prosentase embrio layak transfer pada sapi potong juga lebih tinggi daripada sapi perah non laktasi (60.66 % vs 53.12 %), dan hasil keduanya lebih tinggi dari prosentase embrio tidak layak transfer. Perbedaan hasil pada sapi potong dan sapi perah ini, dapat disebabkan karena perbedaan jenis dan ras serta faktor herediter yang secara fisologis mempengaruhi penampilan reproduksi karena dipengaruhi banyak gen.

Secara umum prinsip utama yang harus diperhatikan dalam aplikasi gonadotropin adalah ketepatan waktu aplikasi dengan awal munculnya gelombang folikel pada ovarium, karena folikel-folikel tersebut yang menjadi target stimulasi gonadotropin. Metode SGFO merupakan metode aplikatif yang bertitik tolak pada prinsip tersebut. Secara ekonomis dengan menambah sedikit input produksi pada SGFO, dapat meningkatkan respon donor dan perolehan embrio. Karena itu, metode SGFO disarankan dapat digunakan sebagai penyempurnaan metode superovulasi konvensional dalam meningkatkan produksi embrio secara in vivo, melalui efisiensi perlakuan superovulasi.

Kata kunci : superovulasi, gelombang folikel, ovulasi, corpus luteum, embrio.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta dilindungi

EFISIENSI SUPEROVULASI PADA SAPI

MELALUI SINKRONISASI GELOMBANG

FOLIKEL DAN OVULASI

MAIDASWAR

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Biologi Reproduksi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Efisiensi Superovulasi Pada Sapi Melalui Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi

Nama : Maidaswar NRP : B 651030021 Program Studi : Biologi Reproduksi

Disetujui

Komisi Pembimbing

drh. Arief Boediono, Ph.D.

Diketahui

Tanggal Ujian : 29 Mei 2007 Tanggal Lulus: 2007 Dr. drh. M. Agus Setiadi

Ketua Anggota

Dekan Sekolah Pascasarjana Ketua Program Studi

Biologi Reproduksi

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat

dan maghfirahNya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik. Shalawat dan

salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas suri

tauladannya. Penelitian yang dilaksanakan di Balai Embrio Ternak

Cipelang-Bogor ini berjudul Efisiensi Superovulasi Pada Sapi Melalui Sinkronisasi

Gelombang Folikel dan Ovulasi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih

yang setinggi-tingginya kepada:

1. Komisi Pembimbing: drh. Arief Boediono, Ph.D. sebagai ketua komisi dan

Dr. drh. M. Agus Setiadi sebagai anggota, yang telah banyak membimbing dan

mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

2. Dr. drh. Tuty L.Yusuf, M.S., Dr. dra. R. Iis Arifiantini, MSi. yang senantiasa

memberikan dukungan dan semangat, juga Dr. drh. Iman Supriatna dan

drh. R. Kurnia Achyadi, MS. atas konsultasi dan curahan ilmunya.

3. Dr. Drh. Sjamsul Bahri, M.S. Direktur Perbibitan Direktorat Jenderal

Peternakan Departemen Pertanian selaku pimpinan penulis yang berkenan

menjadi penguji luar IPB demi kesempurnaan tesis dan pemanfaatannya.

4. Rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa

Pascasarjana Biologi Reproduksi (Wacana BIOREP) dan Forum Mahasiswa

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Wacana IPB) yang senantiasa

memberikan masukan.

5. Drh. Hasan Mardijono selaku Kepala Balai Embrio Ternak

Cipelang-Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dan rekan-rekan

sekantor (drh. Nurwidayati, drh. M. Arifin Basyir, drh. Winarno, drh. Syamsul

Fikar, drh. Bagyaningtyas, Ir. Sugiono, Ir. Tri Harsi MP., Ir. Slamet

Supriyanto, MP., M. Imron Spt. MSi., Yude Maulana Yusuf Spt., Sugeng

Riyanto, Laelatul Choiriyah, Ilyas Spt., Muslihudin, Agus Jamaludin, Spt.,

Parto Spt., yang turut memberikan dukungan dalam produksi embrio.

6. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Departemen Pertanian, yang telah memberikan

7. Istri tercinta Fuji Mariati SP. dan anak-anak yang sangat menyejukkan hati

Fathiyya Nisatudz Dzikra, Fadlan Rizqon Tsany, Aziz Muhammad Zhafran,

Ahmad Zaid Al Fatih, yang menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi

penulis.

8. Ayahanda Syafiruddin dan Ibunda Sitti Aisyah yang konsisten menanamkan

embrio pencarian keesaan Allah SWT agar tetap istiqomah dijalanNya, atas

dukungan dan doanya yang tak pernah henti, semoga Allah SWT memberikan

balasan setimpal. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Bapakanda

Muhamad Soleh dan Ibunda Markumi serta seluruh saudara-saudara atas

pengertian, doa, dan perhatian yang senantiasa diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu dimasa datang, terutama penerapan bioteknologi reproduksi

embrio transfer dalam menunjang pembangunan peternakan di Indonesia.

Bogor, Mei 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pasaman Sumatera Barat pada tanggal 19 Mei 1967

dari Ayah Syafiruddin dan Ibu Sitti Aisyah. Penulis merupakan putra ketujuh dari

sembilan bersaudara.

Pada tahun 1986 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk

Sikaping. Dengan izin Allah SWT pada tahun yang sama diterima pada Institut

Pertanian Bogor melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK).

Penulis memilih Fakultas Kedokteran Hewan dan menyelesaikan Sarjana

Kedokteran Hewan pada tahun 1990, serta meraih gelar Dokter Hewan pada tahun

1991.

Setelah menggeluti dunia kajian lingkungan (AMDAL) dengan memperoleh

sertifikasi AMDAL A dan B, serta profesi dokter hewan pada perusahaan

obat-obatan, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1994 pada

Departemen Pertanian, tepatnya di Balai Embrio Ternak Cipelang-Bogor,

institusi tempat penulis bekerja sampai sekarang.

Menikah pada tahun 1996 dengan Fuji Mariati, SP. dan dikaruniai empat

orang anak masing-masing Fathiyya Nisatudz Dzikra, Fadlan Rizqon Tsany, Aziz

Muhammad Zhafran dan Ahmad Zaid Al Fatih.

Pada bulan Maret sampai dengan September 1998, penulis berkesempatan

mengikuti kursus “Feed Production and Utilization for Ruminant Animal” di

Jepang atas biaya dari Japan International Corporation Agency (JICA). Pada saat

yang sama penulis memanfaatkan banyak kesempatan dan aktif mempelajari

teknologi embrio transfer di National Livestock Breeding Centre (NLBC)

Fukushima Jepang.

Penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan Magister Sains pada

Program Studi Biologi Reproduksi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,

sebagai pegawai tugas belajar yang mendapat beasiswa dari Badan Pengembangan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ………..… xv

DAFTAR GAMBAR ………..…... xvi

PENDAHULUAN………..…… 1

Latar Belakang ……….……. 1

Kerangka Pemikiran……….….…. 2

Hipotesis ………..……. 4

Tujuan Penelitian ……….….… 4

Manfaat Penelitian ……….……... 4

TINJAUAN PUSTAKA ……….……... 6

Hormon dan Perannya dalam Dinamika Ovari ...……….….. 6

Gelombang Perkembangan Folikel ……….…... 9

Sinkronisasi Gelombang Folikel ……….……….…. 11

Superovulasi pada Sapi Donor ……….……. 12

Sinkronisasi Ovulasi pada Sapi Donor ………. ……….. 13

Pembentukan Corpus luteum ……… 14

MATERI DAN METODE ………..….. 17

Waktu dan Tempat Penelitian ……….…….. 17

Materi Penelitian………..………..……… 17

Metode Penelitian .………..……….. 17

xiv

Penelitian II. Introduksi Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) dan

kombinasi dengan Sinkronisasi Ovulasi (SGFO) …... 22

Parameter yang diamati …………..……….……….. 25

Evaluasi dan Klasifikasi Embrio... 26

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data ……… 28

HASIL DAN PEMBAHASAN ………..……… 30

Respon Superovulasi dengan Pemberian Gonadotropin dengan lama waktu berbeda ………. 30

Introduksi Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) dan kombinasi dengan Sinkronisasi Ovulasi (SGFO) ………. …... 34

Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) ………. 34

Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi (SGFO) …………... 39 Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi (SGFO) pada Sapi Potong dan Perah Non Laktasi ... 42

SIMPULAN DAN SARAN …..……….… 46

Simpulan ...……….….. 46

Saran ……….…. 46

DAFTAR PUSTAKA ……….... 47

DAFTAR TABEL

Halaman

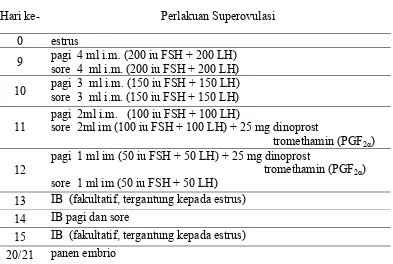

1 Protokol Aplikasi Gonadotropin FSH-LH pada perlakuan selama

3 hari ……….. 19

2 Protokol Aplikasi Gonadotropin FSH-LH pada perlakuan selama

4 hari………... 20

3 Protokol Aplikasi Gonadotropin FSH-LH pada perlakuan selama

5 hari ……….. 20

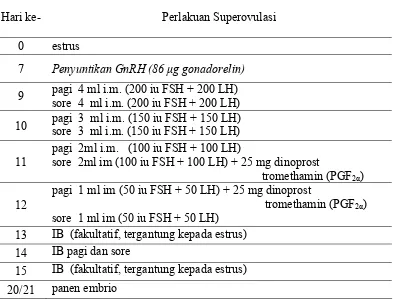

4 Protokol Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) sebelum aplikasi

Gonadotropin ……….. ………. 22

5 Protokol Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi (SGFO) ……….. 24

6 Klasifikasi embrio berdasarkan kualitas... 27

7 Respon superovulasi dengan pemberian FSH-LH selama 3, 4 dan

5 hari ………. 30

8 Respon superovulasi pada perlakuan kombinasi FSH-LH dengan dengan Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) serta Sinkronisasi

Gelombang Folikel dan Ovulasi (SGFO) ………... 35

9 Respon superovulasi sapi potong dan sapi perah non laktasi pada kombinasi FSH-LH dengan Sinkronisasi Gelombang Folikel dan

DAFTAR GAMBAR

Halaman

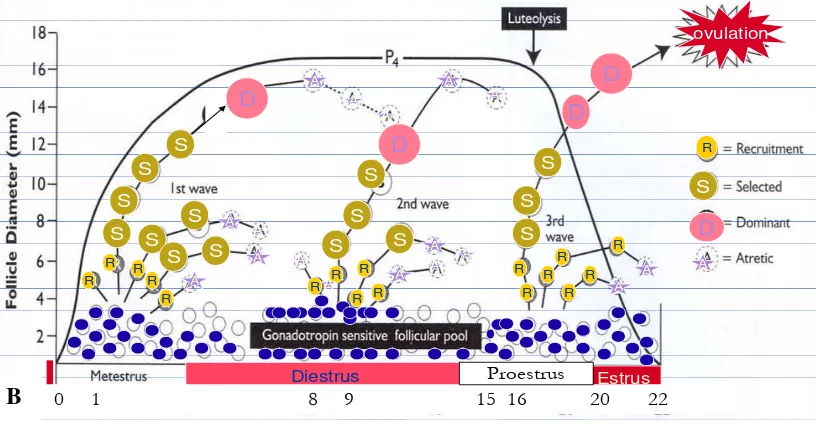

1 Gelombang perkembangan folikel pada sapi ………. ……... 10

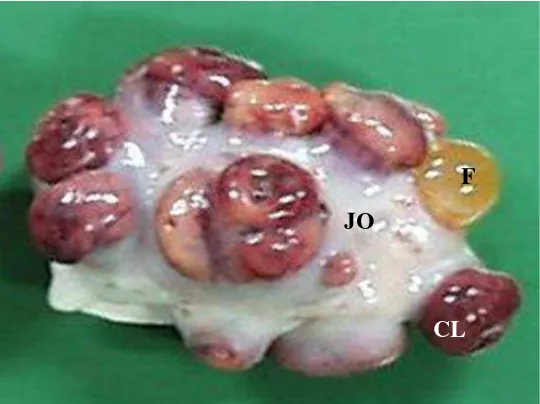

2 Respon Ovarium setelah perlakuan superovulasi ………... 16

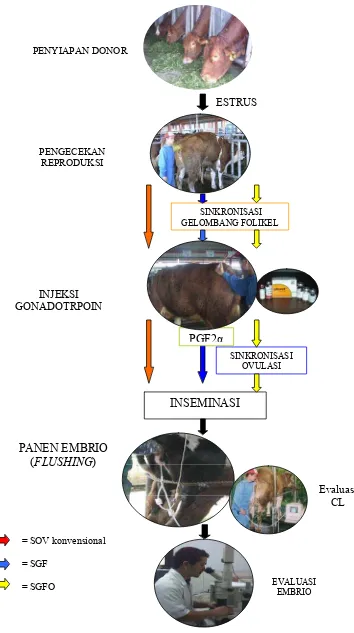

3 Alur Proses Superovulasi dengan Model Penelitian ………... 18

4 Diagram Penelitian Pemberian FSH-LH selama 3, 4 dan 5 hari ... 21

5 Diagram Penelitian Sinkronisasi Gelombang Folikel (SGF) dan Sinkronisasi Gelombang Folikel-Ovulasi (SGF) …………... 23

6 Teknik panen embrio non bedah menggunakan kateter Foley ... 26

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam upaya menjadikan subsektor peternakan sebagai pendorong

kemandirian pertanian Nasional, dibutuhkan terobosan pengembangan sistem

peternakan. Dalam percepatan penciptaan bibit unggul ternak, aplikasi

bioteknologi reproduksi pada taraf rekayasa proses dan rekayasa genetik seperti

MOET (Multiple Ovulations and Embryo Transfer), IVF (In vitro Fertilization),

transfer inti (nuclear transfer) menjadi pilihan strategis yang tepat.

Setelah tiga dasawarsa aplikasi IB dan satu dasawarsa aplikasi TE di

Indonesia, teknologi ini telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi

peningkatan populasi dan genetik ternak sapi Nasional, meskipun belum

maksimal. Khususnya dalam aplikasi Transfer Embrio (TE) senantiasa dilakukan

pengkajian dan penelitian untuk penyempurnaan di masa datang. Dalam kegiatan

Transfer Embrio masih terus dikembangkan metode produksi embrio maupun

transfer embrio untuk efisiensi produksi bibit unggul, khususnya pada sapi.

Ternak sapi secara alami hanya dapat menghasilkan anak sekitar 6-8 ekor

sepanjang hidupnya, meskipun sebenarnya memiliki puluhan ribu potensi oosit.

Toelihere (1985) menyebutkan bahwa dalam ovarium sapi terdapat sekitar

140.000 oosit sampai sapi mencapai umur empat sampai enam tahun dan

kemudian jumlahnya menurun sampai 25.000 pada umur 10 sampai 14 tahun dan

mendekati nol pada umur 20 tahun.

Potensi oosit sapi yang cukup banyak tersebut dapat dioptimalkan dengan

introduksi bioteknologi reproduksi antara lain melalui superovulasi (SOV),

sehingga sapi unggul dapat menghasilkan anak jauh lebih banyak semasa

hidupnya. Superovulasi adalah upaya stimulasi perkembangan folikel dan induksi

ovulasi ganda dengan penggunaan hormonal seperti gonadotropin.

Dalam pelaksanaannya sampai saat ini, proses produksi embrio melalui

superovulasi pada sapi donor, masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

bervariasinya respon donor terhadap perlakuan superovulasi dan perolehan

kerusakan embrio (degeneratif) dan jumlah oosit yang tidak terbuahi

(unfertilized), merupakan fokus penting yang harus diatasi.

Masalah tersebut diatas, secara ekonomis akan meningkatkan biaya

produksi per satuan embrio. Hal ini dapat menjadi kendala dalam penerapan

teknologi transfer embrio, sehingga prospek agribisnis transfer embrio dapat

terkendala. Disisi lain respon peternak cukup tinggi terhadap ternak hasil transfer

embrio karena telah terbukti keunggulannya baik produksi susu (sapi perah)

maupun bobot badan (sapi potong).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi proses produksi embrio in vivo, maka

dilakukan penyempurnaan dari metode superovulasi konvensional kepada metode

superovulasi yang lebih maju melalui pengkajian terhadap: model aplikasi

gonadotropin, sinkronisasi gelombang folikel melalui eliminasi folikel dominan,

sinkronisasi ovulasi menyertai sinkronisasi gelombang folikel.

Kerangka Pemikiran

Pada proses produksi embrio secara in vivo, sapi donor merupakan “mesin

produksi” yang sangat penting. Karena itu kondisi donor harus senantiasa prima

dengan didukung oleh kesehatan dan nutrisi yang baik.

Pengenalan siklus ovari ternak donor secara cermat sangat menentukan

keberhasilan kegiatan superovulasi untuk menghasilkan embrio. Pengenalan

siklus ovari yang dimaksud meliputi pengenalan gelombang pertumbuhan folikel

(dinamika folikel), deteksi keberadaan folikel dominan, deteksi keberadaan

korpus luteum, pola ovulasi ganda dan deteksi birahi. Proses pertumbuhan folikel

meliputi tahap rekrutmen folikel primordial, seleksi folikel dan terbentuk folikel

dominan (Johnson & Everit 1995). Dengan pemahanan hal diatas maka dapat

dilakukan aplikasi hormonal (GnRH dan atau gonadotropin) secara tepat untuk

tujuan superovulasi dan sinkronisasi ovulasi agar respon ovarium dan perolehan

embrio meningkat.

Pertumbuhan folikel pada sapi dapat terdiri dari 2 atau 3 gelombang

(follicular waves). Superovulasi akan efektif jika dilakukan pada awal

perkembangan folikel (saat muncul gelombang folikel) yang mempunyai

Sato et al. 2005). Pada saat tersebut, sejumlah folikel dapat tumbuh sampai

mencapai folikel dominan setelah distimulasi dengan hormon gonadotropin, dan

akan lebih efektif jika terlebih dahulu disertai dengan penghilangan (eliminasi)

folikel dominan. Dalam keadaan normal pada setiap gelombang folikel, ada

sebuah folikel yang akan menjadi folikel dominan. Folikel dominan tersebut

menghasilkan inhibin yang mempunyai efek menekan pertumbuhan folikel-folikel

lain serta menghalangi kemunculan gelombang folikel. Dalam kegiatan

superovulasi, dimana dikehendaki lebih banyak folikel yang berkembang, maka

folikel dominan tersebut harus dieliminasi baik secara mekanis maupun hormonal,

untuk selanjutnya diikuti kemunculan gelombang folikel, yang merupakan saat

terbaik dimulai superovulasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal

(Rocha 2005).

Dalam kegiatan superovulasi, penggunaan hormon gonadotropin eksogen

berfungsi untuk meningkatkan stimulasi pertumbuhan folikel. Aplikasi

gonadotropin yang tepat baik lama waktu, dosis, jenisnya akan mempengaruhi

respon donor dan perolehan embrio. Waktu optimal aplikasi gonadotropin akan

memberikan hasil yang maksimal, efisiensi waktu, tenaga, biaya dan penggunaan

donor. Induksi gonadotropin menyebabkan sejumlah folikel akan berkembang

menjadi dominan dalam waktu yang hampir bersamaan. Semua folikel dominan

tersebut semestinya mengalami ovulasi dalam rentang waktu yang hampir

bersamaan. Namun pada banyak donor ditemukan kegagalan ovulasi

(anovulation) dari beberapa folikel–folikel dominan atau waktu ovulasi yang

relatif tidak serentak (Putro 1996). Kegagalan ovulasi dan proses ovulasi yang

tidak serentak dapat menurunkan jumlah dan kualitas embrio (Saito 1997).

Solusi dari permasalahan diatas, dalam penelitian ini disamping penggunaan

hormon gonadotropin (FSH-LH) terutama untuk menstimulasi pertumbuhan

folikel, juga dilakukan sinkronisasi gelombang folikel dan sinkronisasi ovulasi

dengan pemberian GnRH. Demikian juga keberadaan korpus luteum (CL) yang

menghasilkan progesteron dieliminasi dengan penyuntikan PGF2α, sehingga

dengan lisisnya CL akan terjadi penurunan kadar progesteron (Senger 1999).

gonadotropin oleh progesteron akan dihilangkan, sehingga gonadotropin endogen

dikeluarkan terutama pelepasan LH sebagai induktor ovulasi.

Hipotesis

Hipotesa terhadap hasil penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan lama aplikasi gonadotropin akan memberikan pengaruh terhadap

tingkat respon ovarium dan perolehan embrio.

2. Sinkronisasi gelombang folikel akan mempengaruhi respon ovarium dan

perolehan embrio pada perlakuan superovulasi.

3. Sinkronisasi ovulasi menyertai sinkronisasi gelombang folikel pada

superovulasi akan lebih mempengaruhi jumlah perolehan embrio yang layak

transfer.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji pengaruh lama aplikasi gonadotropin terhadap tingkat respon

ovarium dan perolehan embrio.

2. Mengkaji pengaruh sinkronisasi gelombang folikel terhadap tingkat respon

ovarium dan perolehan embrio.

3. Mengkaji pengaruh sinkronisasi gelombang folikel dan ovulasi terhadap

jumlah perolehan embrio terutama embrio yang layak transfer.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan penyempurnaan dalam proses produksi embrio in

vivo pada sapi donor khususnya di Balai Embrio Ternak Cipelang-Bogor dan

umumnya di Indonesia.

2. Sebagai upaya menuju efisiensi produksi embrio in vivo dan efisiensi

3. Sebagai penyempurnaan aplikasi bioteknologi dalam terobosan percepatan

produksi bibit unggul ternak, untuk mendorong peningkatan populasi ternak

TINJAUAN PUSTAKA

Hormon dan Perannya dalam Dinamika Ovari

Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH). GnRH tidak secara

langsung mempengaruhi ovarium, tetapi hormon yang dihasilkan hipotalamus ini

bekerja menstimulus sintesis dan pelepasan gonadotropin (FSH atau LH) dari

hipofise anterior. Senger (1999) menyatakan hormon GnRH mengatur sekresi

gonadotropin yang juga disebut LH/FSH releasing hormone (LH/FSH-RH).

GnRH telah digunakan secara luas sejak tahun 1970 an untuk mengatasi

kejadian sistik folikel. Penggunaan pada donor untuk produksi embrio ditujukan

untuk sinkronisasi gelombang folikel dan meningkatkan ovulasi. Preparat sintetis

GnRH merupakan dekapeptida, dengan rantai 10 asam amino.

Pemberian GnRH selama siklus estrus menyebabkan regresi dan ovulasi

folikel dominan dan inisiasi segera gelombang folikel baru pada 2.5 hari

kemudian (Pursley et al. 1995). Pemberian GnRH diketahui akan menyebabkan

ovulasi folikel dominan atau regresi folikel sampai atresia tergantung pada status

folikel pada saat pemberian GnRH (Twaqiramungu et al. 1995). Penyuntikan

GnRH akan dapat menginduksi pelepasan LH dan FSH dari hipofise anterior,

yang efeknya tergantung kepada dosis GnRH yang digunakan. Penggunaan dosis

GnRH yang tinggi dapat berpengaruh sebaliknya pada penurunan simpanan LH

dan sensitivitasnya akibat menurunnya jumlah reseptor pada sel-sel pituitary, yang

akhirnya menekan sekresi gonadotropin dari kelenjar hipofise (Ulker et al. 2001)

Twaqiramungu et al. (2002) menyarankan penggunaan GnRH setelah

pemberian PGF2α untuk memastikan ovulasi folikel dominan. Lebih lanjut

dinyatakan pemberian GnRH pada 48 jam setelah pemberian PGF2αmeningkatkan

ovulasi dan diketahui waktu yang tepat untuk inseminasi buatan (24 jam

kemudian). Pemberian GnRH sebelum superovulasi, menginduksi pelepasan LH

dan ovulasi atau luteinisasi folikel dominan yang ada, selanjutnya akan terjadi

gelombang folikel yang baru dalam 2 hari. Pemberian PGF2α untuk menginduksi

regresi CL yang asli dan CL yang terbentuk hasil induksi GnRH. Penyuntikkan

Pentingnya pemberian GnRH kedua telah ditunjukkan dengan tingkat ovulasi

yang lebih tinggi pada sapi yaitu 99 % dibandingkan dengan satu kali pemberian

GnRH yang hanya 77 % (Bergfelt et al.1997).

Twaqiramungu et al. (1995) menyatakan bahwa aplikasi GnRH eksogenous

pada proses produksi embrio ada dua bentuk: pertama: aplikasi sebelum

superovulasi dengan tujuan untuk sinkronisasi gelombang folikel, melalui

eliminasi folikel dominan. Awal gelombang folikel terjadi 3-4 hari setelah

penyuntikan GnRH, yang sangat penting artinya dalam sinkronisasi antar

individu. Penggunaan GnRH untuk sinkronisasi gelombang folikel dilakukan

Martinez et al. (2000) pada sapi perah, Moghaddam et al. (2002) pada sapi

perah dan potong, Fernandez et al. (2002) pada sapi perah induk dan dara.

Aplikasi kedua GnRH bertujuan untuk sinkronisasi ovulasi, diberikan 48 jam

setelah pemberian PGF2α atau 12 jam sebelum IB (Sato et al. 2005) atau saat

pelaksanaan IB (Ptaszynka 2002), yang akan meningkatkan pelepasan LH

sebagai induktor ovulasi. Aplikasi GnRH untuk tujuan sinkronisasi ovulasi telah

banyak dilakukan antara lain oleh Barros et al. (2000) pada sapi potong,

Caravalho et al. (2002) pada kerbau, Dominiguez et al. (2000) pada sapi potong,

Irikura et al. (2002) pada kerbau. Penggunaan GnRH untuk sinkronisasi

gelombang folikel (diawali ovulasi folikel dominan) dan sinkronisasi ovulasi

sangat penting artinya dalam meningkatkan efisiensi reproduksi ternak

(Rajamahendran 2002). Lebih lanjut dijelaskan bahwa superovulasi pada saat ada

folikel dominan memberikan respon yang sangat bervariasi, bahkan tidak

menimbulkan respon.

Berbagai macam GnRH sintetik sering digunakan dalam penelitian.

Martinez et al. (2003) membuktikan bahwa penggunaan gonadorelin diacetate

tetrahydrate, gonadorelin hydrochloride dapat meningkatkan pelepasan LH untuk

menginduksi ovulasi folikel dominan dan segera terjadi gelombang folikel baru.

Peter (2005) menyatakan bahwa GnRH dapat digunakan untuk mencegah

kematian embrio, pengaturan program sinkronisasi perkembangan folikel, induksi

ovulasi pada anestrus setelah partus, dan penanggulangan sistik ovari. Lebih lanjut

dinyatakan GnRH efektif dalam meningkatkan angka kebuntingan, jika diberikan

Folicle Stimulating Hormone (FSH) - Luteinizing Hormone (LH).

Toelihere (1985) menyatakan bahwa hormon utama yang digunakan pada

superovulasi adalah hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. FSH merupakan

hormon gonadotropin dengan unsur glikopeptida yang memiliki reseptor pada sel

granulosa folikel, berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel, sehingga sangat

diperlukan dalam proses superovulasi. FSH mempunyai berat molekul 32.700

sampai 33.700 kDa pada ternak kambing dan kuda (Kaltenbach & Dunn 1980

dalam Yusuf 1990) dan 29.000 kDa pada babi.

Secara kimiawi FSH mempunyai dua sub unit, rantai α dan rantai β, yang tidak identik dan tidak terdapat ikatan kovalen diantara keduanya. Rantai β terdiri dari 96 asam amino dan dua rantai karbohidrat, sedangkan rantai α terdiri dari 119 asam amino dan satu rantai karbohidrat ( Kaltenbach & Dunn 1980 dalam Yusuf

1990). Salah satu preparat gonadotropin yang dapat digunakan dalam

superovulasi yaitu Pluset® (Laboratorios Callier, S.A., Spain) yang merupakan

ekstraksi hipofise, dimana setiap dosis mengandung 1000 IU FSH dan 1000 IU

LH (Anonim 2002). Hormon gonadotropin ini disusun oleh sub unit α dan sub unit β (BM 27.000 – 34.000 kDa). Lebih lanjut dinyatakan bahwa aplikasi FSH-LH tersebut pada ternak sapi, menunjukkan waktu paruh dari FSH adalah 150

menit dan LH selama 40 menit. LH berfungsi sebagai induksi proses ovulasi,

pematangan akhir folikel dan proses luteinisasi. Pemberian LH harus dalam kadar

yang optimal, karena kelebihan LH dapat menurunkan angka fertilitas disebabkan

proses pematangan oosit yang prematur (Donaldson & Ward 1996).

Progesteron, Estrogen dan Prostaglandin 2 Alpha. Johnson dan Everit

(1995), menyatakan tingginya konsentrasi progesteron yang dihasilkan oleh

korpus luteum pada fase luteal secara alami menghambat terjadinya ovulasi

folikel dominan, sehingga akhirnya folikel tersebut mengalami atresia. Menurut

Senger (1999) ovulasi tidak dapat terjadi dalam kondisi dimana kadar progesteron

dominan, kondisi hormonal yang sesuai untuk perkembangan akhir folikel akan

nyata setelah luteolisis (tanpa CL) dan menurunnya kadar progesteron. Pada

progesteron akibat lisis korpus luteum oleh aplikasi hormon PGF2α. Lebih lanjut

dinyatakan bahwa mekanisme alami stimulasi aktivitas PGF2α endogen diawali

oleh sekresi oxytocin oleh korpus luteum dengan reseptor yang sudah terbentuk

pada dinding uterus. Respon selanjutnya uterus mensekresi PGF2α ke dalam

pembuluh darah sampai mencapai reseptornya di sel luteal besar dari korpus

luteum. Mekanisme kerja dari PGF2α ada dua cara yaitu: melalui mekanisme

apoptosis dari sel luteal dan mekanisme aktivasi protein kinase (PKC) yang

menghambat konversi kolesterol menjadi progesteron.

Estrogen merupakan hormon steroid yang terdapat dalam cairan folikel.

Kegagalan ovulasi menimbulkan tingginya kadar estrogen dalam darah,

keberadaannya pada saat pertumbuhan embrio akan berefek menurunkan kualitas

embrio (Saito 1997).

Gelombang Perkembangan Folikel

Perkembangan folikel di dalam ovarium merupakan proses yang

berkesinambungan dan tidak hanya melibatkan satu folikel selama siklus, tetapi

sekelompok folikel sehingga dianalogikan sebagai gelombang folikel (Bo et al.

1995: Senger 1999). Gelombang folikel didefinisikan sebagai perkembangan

folikel dengan diameter 4 sampai 5 mm dalam jumlah besar secara serentak,

diikuti dengan mekanisme seleksi, perkembangan menjadi folikel dominan dan

penekanan/supresi terhadap perkembangan folikel subordinat.

Dalam satu siklus estrus yang normal pada sapi terdapat 2 atau 3 gelombang

pertumbuhan folikel (Lucy et al. 1992; Rajamahendran 2002). Menurut Ooe et

al. (1997) pada tipe dua gelombang, gelombang terjadi umumnya pada satu hari

setelah estrus ( D1) dan hari ke-10 (D10), sedangkan pada tipe 3 gelombang ,

gelombang terjadi pada hari ke-1(D1), hari ke-8 (D8) dan hari ke-15 (D15).

Sedangkan menurut Ginther et al. (1989) gelombang folikel terdeteksi pada hari

estrus (Do) dan hari ke-10 (D10) pada tipe dua gelombang dan pada hari estrus

(Do), hari ke-9 (D9), serta ke-16 (D16) pada tipe tiga gelombang. Lucy et al.

(1992) menyatakan bahwa dari semua awal gelombang folikel tersebut,

gelombang folikel kedua merupakan gelombang yang lebih sensitif terhadap

Gambar 1 Gelombang perkembangan folikel pada sapi. A.Tipe 2 gelombang; B. Tipe 3 gelombang (modifikasi dari Lucy et al. 1992; Ginther et al. 1989).

dalam penentuan waktu yang tepat untuk memulai superovulasi sapi donor.

Apabila superovulasi dimulai pada awal gelombang folikel, maka keberhasilan

akan lebih tinggi. Disisi lain pada hari keenam siklus estrus, dari kedua tipe

yang berdiameter lebih dari 8 mm (Sato et al. 2005). Keberadaan folikel dominan

menurunkan respon superovulasi karena inhibin dan estradiol yang dihasilkan

menghambat perkembangan folikel lain (subordinat) melalui mekanisme umpan

balik negatif terhadap FSH di hipofise anterior (Rajamahendran 2002). Juga

keberadaan sebuah folikel dominan tersebut menghalangi munculnya gelombang

folikel berikutnya (Adam et al. 1994).

Sinkronisasi Gelombang Folikel

Sinkronisasi gelombang folikel merupakan upaya penyerentakan terjadinya

awal gelombang gelombang folikel, yang dapat terjadi setelah penghilangan

folikel dominan baik secara hormonal maupun secara mekanis/aspirasi. Pada

prinsipnya merupakan penghilangan efek penekanan dari folikel dominan

sehingga dapat memunculkan gelombang folikel baru (Bo et al. 1995). Pemberian

GnRH atau aspirasi folikel 2 hari sebelum superovulasi terbukti dapat

meningkatkan respon ovulasi (Kohram et al. 1998). Sato et al. (2005)

menyatakan bahwa penyuntikan GnRH dapat menginduksi ovulasi dan kemudian

menstimulasi peningkatan FSH endogen selanjutnya gelombang folikel terjadi

dalam waktu yang tepat tanpa variasi waktu pada semua sapi. Lebih lanjut

dinyatakan bahwa penyuntikan 25 μg GnRH pada hari ke-6 siklus estrus, (2.5 hari sebelum superovulasi) menghasilkan embrio layak transfer yang lebih tinggi

dibanding perlakuan 50 dan 100 μg GnRH. Ablasi (penghilangan) folikel dominan sebelum superovulasi terbukti dapat meningkatkan perolehan total embrio dan

embrio yang layak transfer pada sapi perah produksi susu tinggi (Amiridis et al.

2006). Bo et al. (1995) melakukan aspirasi semua folikel yang berdiameter lebih

atau sama dengan 5 mm, sebagai sebuah metode ablasi folikel untuk menginduksi

sinkronisasi gelombang folikel dan sinkronisasi ovulasi. Hasilnya adalah sebuah

gelombang folikel baru muncul pada 1.5 hari kemudian, dan setelah pemberian

PGF2α terdeteksi ovulasi yang serentak. Ablasi folikel transvaginal dengan

bantuan USG merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat dalam

sinkronisasi gelombang folikel dalam kegiatan superovulasi. Untuk tujuan

sinkronisasi gelombang folikel, Kanitz et al. (2006) melaporkan pemberian

22 ekor diantaranya (81.5 %) mengalami ovulasi antara 27 sampai 33 jam setelah

pemberian GnRH.

Mengenai kapan munculnya gelombang folikel setelah mendapat perlakuan,

ada beberapa pendapat yaitu 3-4 hari setelah pemberian GnRH (Twaqiramungu et

al. 1995); 2-4 hari setelah pemberian GnRH (Pursley et al. 1995); 1.5 hari setelah

aspirasi folikel dan 3-6 hari setelah pemberian Progesteron implant-Estradiol 17β (Bo et al.1995). Sebuah folikel dominan akan terbentuk dalam 2 hari setelah

munculnya gelombang folikel (Ginther et al. 1996) atau dalam 3-4 hari setelah

aplikasi GnRH (Bo et al. 1995). Folikel dominan baru tersebut berkembang

menjadi folikel ovulatory setelah proses luteolisis yang diinduksi dengan PGF2α.

Superovulasi pada Sapi Donor

Ovulasi adalah pecahnya folikel de Graaf dan keluarnya ovum bersama

sel-sel yang menyelubunginya dan sedikit cairan folikel yang terjadi akibat

rangsangan hormon LH (Hafez & Hafez 2000). Secara normal pada sapi,

ovulasi terjadi pada akhir fase estrus yaitu sekitar 12-18 jam sesudah akhir estrus

(Jemmeson 2006) atau 30 jam setelah onset estrus (Whittier & Geary 2007).

Secara alami jumlah oosit yang diovulasikan pada satu kali ovulasi pada sapi

adalah satu oosit (Toelihere 1985). Umumnya hanya folikel dominan yang akan

ovulasi pada akhir siklus estrus meskipun rekruitmen pada gelombang folikel

terjadi beberapa kali dalam satu siklus (Setiadi et al. 2005). Secara normal,

ovulasi dapat terjadi pada setiap situs di permukaan ovarium kecuali pada hilus

(Senger 1999).

Superovulasi pada sapi bertujuan untuk mendapatkan sejumlah besar embrio

yang dapat ditransfer dengan kemungkinan tinggi menghasilkan kebuntingan

(Mapletoft & Pierson 1993). Unsur utama pada superovulasi adalah pemberian

hormon gonadotropin yang dimulai pada hari ke-9 dari siklus birahi untuk sapi

dengan panjang siklus birahi 21-23 hari dan pada hari ke-10 untuk sapi dengan

panjang siklus birahi 18-20 hari (Dielleman & Bevers 1993). Sato et al. (2005)

melaporkan superovulasi dapat dilakukan antara hari ke 8 dan hari ke 12 siklus

estrus atau 2.5 hari setelah pemberian GnRH. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

gelombang folikel terjadi atau tanpa keberadaan folikel dominan. Demikian juga

Setiadi et al. (2005) menyatakan bahwa aplikasi hormon gonadotropin pada saat

muncul gelombang folikel dapat meningkatkan respon superovulasi. Beragam

variasi dari respon ovarium terhadap perlakuan superovulasi pada sapi berkaitan

erat dengan beragamnya status perkembangan folikel pada saat perlakuan

(Bo et al. 1995; Rajamahendran 2002; Sato et al. 2005). Respon ovarium lebih

rendah apabila superovulasi dilakukan pada saat kehadiran sebuah folikel

dominan karena adanya inhibin, sebaliknya respon lebih tinggi jika dilakukan saat

keberadaan sejumlah besar folikel-folikel kecil (Romero et al. 1991; Sato et al.

2005). Respon untuk ovulasi terhadap pemberian gonadotropin pada satu hari

sebelum atau pada hari munculnya gelombang folikel, lebih tinggi dari perlakuan

pada satu atau dua hari setelah munculnya gelombang folikel (Bo et al. 1995).

Colenbrander (2004) menyatakan bahwa secara umum periode superovulasi

pada sapi terdiri dari 2 periode perkembangan oosit sampai embrio. Pertama,

periode folikel yang berlangsung 5-6 hari, dimulai sejak pemberian gonadotropin

pada fase luteal sampai dengan ovulasi. Kedua, periode intraoviduk dan intra

uterin, berlangsung 6-7 hari, mulai saat fertilisasi, perkembangan embrio sampai

embrio siap dikoleksi.

Sebelum pelaksanaan superovulasi pada ternak donor, salah satu

pertimbangan yang utama adalah pengenalan siklus estrus, pemeriksaan

ovarium (deteksi awal gelombang folikel, deteksi dan penghilangan folikel

dominan, deteksi korpus luteum). Menurut Hafez dan Hafez (2000) pemeriksaan

kondisi ovarium secara klinis dapat dilakukan dengan cara palpasi rektal dan

menggunakan ultrasonografi.

Sinkronisasi Ovulasi pada Sapi Donor

Sinkronisasi ovulasi merupakan upaya penyerentakan pelepasan oosit

(ovulasi) dari folikel de Graaf. Pada sapi donor sangat dibutuhkan ovulasi

serentak agar dari sekian banyak oosit yang diovulasikan, kesemuanya dapat

terfertilisasi dalam waktu yang relatif bersamaan, sehingga dapat diperoleh

embrio dalam tahap perkembangan yang sama. Melalui sinkronisasi ovulasi,

embrio yang tidak layak transfer (degenerasi) serta oosit tidak terbuahi menurun

(Saito, 1995). Sinkronisasi ovulasi telah demikian berkembang, dengan berbagai

macam protokol dan metode yang dilakukan. Dejarnette dan Marshall (2003)

menyatakan bahwa sinkronisasi ovulasi pada sapi perah laktasi menggunakan

GnRH pada 48 jam setelah pemberian PGF2α atau 12 jam sebelum pelaksanaan

inseminasi terbukti meningkatkan konsepsi. Sedang Kanitz et al. (2006)

melaporkan pemberian PGF2α diikuti GnRH 48 jam kemudian, menyebabkan

81.5 % sapi dara mengalami ovulasi rata-rata 24.4 jam setelah perlakuan GnRH.

Pemberian GnRH setelah gonadotropin pada kegiatan superovulasi dapat

menghasilkan ovulasi yang serentak, kepastian waktu IB yang tepat tanpa

menurunkan jumlah perolehan embrio yang berkualitas (Bo et al. 2006).

Pentingnya GnRH untuk sinkronisasi ovulasi pada sapi dibuktikan dengan angka

ovulasi yang tinggi yaitu 99 % (Bergfelt et al. 1997).

Pembentukan Corpus Luteum

Setelah terjadi ovulasi maka pada situs pelepasan oosit akan terbentuk

Corpus Luteum (CL). Selama awal fase luteal (metestrus), CL dibentuk dari

sel-sel luteal. Pada pertengahan fase luteal (diestrus) sel-sel-sel-sel luteal menghasilkan

sejumlah besar progesteron. Selama akhir fase luteal, CL dilisiskan oleh PGF2α

yang dihasilkan oleh endometrium uterus. Lisis CL diikuti dengan penurunan

kadar progesteron, sehingga mekanisme umpan balik negatif progesteron pada

hypotalamus hilang, mengakibatkan peningkatan GnRH yang menandakan

dimulai fase folikular. Ukuran CL pada hari ke 3 - 5 mulai meningkat ukurannya

sampai maksimal disertai dengan peningkatan produksi progesteron sampai kadar

maksimal sekitar hari ke-10 (Senger 1999). Lebih lanjut dinyatakan bahwa CL

tersusun atas sel-sel luteal yang berperan menghasilkan progesteron. Konsitensi/

kekenyalan badan CL sangat ditentukan oleh jumlah sel-sel luteal dan

vaskuralisasi darah kebagian tersebut. Demikian juga kemampuan CL

memproduksi progesteron tergantung pada tingkat vaskularisasi pada lapisan

seluler. Fungsi CL yang rendah (sintesa dan sekresi progesteron sedikit) diyakini

akan menjadi penyebab penting kegagalan reproduksi, ketidakmampuan uterus

Pada sapi CL dapat diperiksa secara palpasi rektal. Namun status

fungsional CL sulit dikenali secara palpasi rektal sebab ukuran CL tidak selalu

berkaitan dengan kemampuannya memproduksi progesteron. Secara palpasi,

umumnya CL yang fungsional akan teraba karena menonjol pada permukaan

ovarium. Namun tidak semua badan CL selalu muncul dengan jelas pada

permukaan ovarium, kadangkala pada CL yang telah mencapai ukuran maksimal

dan fungsional namun sedikit bagian yang muncul. Hal ini penting diperhatikan

apabila akan menilai keberadaan dan status fungsional CL. Stabenfeld dan Edqvist

(1984) dalam Yusuf (1990) menyatakan bahwa ukuran CL mencapai maksimum

pada hari ke tujuh sampai ke sembilan dari siklus estrus.

Dalam satu siklus estrus, CL harus mengalami lisis agar fase folikular

dimulai. Ovulasi tidak dapat terjadi dalam kondisi dimana kadar progesteron

dominan (Senger 1999). Luteolisis berarti disintengrasi atau dekomposisi dari

CL, yang terjadi 2-3 hari pada akhir fase luteal. Ada dua hormon yang berperan

penting dalam lisis CL yaitu oxytocin yang dihasilkan CL dan hormon PGF2α

yang dihasilkan endometrium uterus.

Pada sinkronisasi gelombang folikel, terutama dengan menggunakan GnRH

pada hari ke 6-7 siklus estrus, sebuah CL baru dapat terbentuk setelah terjadi

ovulasi folikel dominan, sehingga terdapat dua CL pada saat bersamaan

(Jemmeson 2006; Whittier & Geary 2007). Pada kegiatan superovulasi, dimana

terjadi ovulasi sel telur dalam jumlah banyak, maka secara siklus pada bekas

ovulasi akan terbentuk CL dalam jumlah yang sama. Secara morfologi, ovarium

menjadi berukuran lebih besar dari normal dengan permukaan dipenuhi CL

(Gambar 2), yang dapat terdeteksi dengan jelas secara palpasi atau dengan

F

JO

CL

MATERI DAN METODA

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April 2005 sampai dengan Januari 2006

bertempat di Laboratorium Produksi Embrio Balai Embrio Ternak

Cipelang-Bogor- Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.

Materi Penelitian

Materi penelitian terdiri dari lima puluh (50) ekor sapi donor yaitu perah

non laktasi FH (Frissien Holstein) dan potong (Simmental dan Limousin) yang

berumur antara 3 sampai 7 tahun, telah pernah beranak, rata-rata telah 3 kali

dilakukan superovulasi dengan respon baik untuk produksi embrio, nilai BCS

3.0–4.0, kesehatan yang baik dan diberikan pakan yang sesuai standar donor,

dipelihara dalam kandang pada manajemen dan lingkungan yang sama.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Penelitian I bertujuan untuk

membandingkan pengaruh lama pemberian (3, 4 dan 5 hari) gonadotropin

terhadap respon ovarium dan jumlah perolehan embrio. Penelitian II untuk

melihat pengaruh sinkronisasi gelombang folikel (SGF) dan kombinasi dengan

sinkronisasi ovulasi (SGFO) terhadap respon ovarium dan jumlah perolehan

embrio. Pada penelitian II, lama waktu superovulasi yang dipakai adalah waktu

terbaik yang diperoleh dari penelitian I. Berikut ini diuraikan secara lengkap

masing-masing langkah penelitian yang meliputi alur proses superovulasi

(Gambar 3) disertai jenis perlakuan, rincian dosis gonadotropin, GnRH dan

prostaglandin yang digunakan (1 sampai 5), serta diagram masing-masing

PENYIAPAN DONOR

ESTRUS

PENGECEKAN REPRODUKSI

SINKRONISASI GELOMBANG FOLIKEL

Gambar 3 Alur proses superovulasi dengan model penelitian

INJEKSI GONADOTRPOIN

INSEMINASI

PANEN EMBRIO (FLUSHING)

EVALUASI EMBRIO SINKRONISASI

OVULASI PGF2α

Evaluasi CL

= SOV konvensional

= SGF

Penelitian I: Respon superovulasi dengan pemberian gonadotropin dengan lama waktu berbeda.

Tiga puluh (30) ekor sapi (perah dan potong) dibagi menjadi 3 grup

perlakuan yang mana kesemuanya pada hari ke 9 setelah estrus diberi perlakuan

superovulasi dua kali sehari dosis menurun dengan gonadotropin (1000 IU FSH

dan 1000 IU LH, Pluset ®, Laboratorios Callier, S.A., Spain): a) selama 3 hari

(grup 1, n = 10) dalam 6 kali injeksi, b) selama 4 hari (grup 2, n = 10) dalam 8

kali injeksi dan c) selama 5 hari (grup 3, n = 10) dalam 10 kali injeksi. Pada hari

ke 11 sore dan 12 pagi diberikan PGF2α masing-masing 25 mg (dinoprost

tromethamine; LutalyseTM , Pharmacia, NV., Belgium). Semua sapi dilakukan

inseminasi buatan pada 12, 24, 36 jam setelah awal estrus atau sekitar 60, 72, 84

jam setelah penyuntikan PGF2α pertama. Pemanenan embrio dilakukan pada hari

ke 7 setelah inseminasi pertama (kira-kira hari ke-20/21 setelah estrus). Secara

rinci waktu dan pembagian dosis aplikasi gonadotropin FSH-LH dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

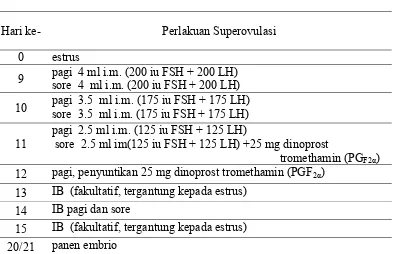

Tabel 1 Protokol aplikasi gonadotropin (1000 IU FSH-1000 IU LH) pada perlakuan selama 3 hari

Hari ke- Perlakuan Superovulasi

0 estrus

9 pagi 4 ml i.m. (200 iu FSH + 200 LH) sore 4 ml i.m. (200 iu FSH + 200 LH)

10 pagi 3.5 ml i.m. (175 iu FSH + 175 LH) sore 3.5 ml i.m. (175 iu FSH + 175 LH)

11

pagi 2.5 ml i.m. (125 iu FSH + 125 LH)

sore 2.5 ml im(125 iu FSH + 125 LH) +25 mg dinoprost

tromethamin (PGF2α)

12 pagi, penyuntikan 25 mg dinoprost tromethamin (PGF2α)

13 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

14 IB pagi dan sore

15 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

Tabel 2 Protokol aplikasi gonadotropin (1000 IU FSH-1000 IU LH) pada

13 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

14 IB pagi dan sore

15 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

Penelitian II : Introduksi sinkronisasi gelombang folikel (SGF) dan kombinasi dengan sinkronisasi ovulasi (SGFO).

Sinkronisasi gelombang folikel (SGF) dengan GnRH

Sepuluh (10) ekor sapi (perah-potong) pada hari ke 7 setelah estrus diberi

GnRH (86 µg gonadorelin, Fertagyl®, Intervet Inc.Millsboro, Holland).

Selanjutnya pada hari ke 9 dilakukan superovulasi dengan gonadotropin (1000 IU

FSH dan 1000 IU LH, Laboratorios Callier, S.A., Spain) dua kali sehari selama 4

hari dalam 8 dosis menurun. Pemberian PGF2α, inseminasi buatan, pemanenan

embrio dilakukan sama seperti pada penelitian I. Tujuan dari perlakuan ini adalah

untuk sinkronisasi gelombang folikel sebelum superovulasi. Secara rinci waktu

dan pembagian dosis aplikasi gonadotropin FSH-LH dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Tabel 4 Protokol sinkronisasi gelombang folikel sebelum aplikasi gonadotropin 1000 IU FSH-1000 IU LH)

Hari ke- Perlakuan Superovulasi

0 estrus

7 Penyuntikan GnRH (86 μg gonadorelin)

9 pagi 4 ml i.m. (200 iu FSH + 200 LH) 13 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

14 IB pagi dan sore

15 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

PENELITIAN II

Sinkronisasi gelombang folikel (SGF)

PGF2α (25 mg dinoprost tromethamin) 2 kali ¾¾

ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂÂ

GnRH (86 μg gonadorelin)

¾ FSH-LH 8 x dosis menurun IB 3x

0 1 2 3 4 5 6

7

89 1 0 1 1 1 2

131 4 1 5

16 17 18 19 20 21¾ ¾ ¾

Panen Embrio, evaluasi CL

Estrus

Sinkronisasi gelombang folikel dan ovulasi (SGFO)

PGF2α (25 mg dinoprost tromethamin) 2 kali ¾¾

ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂÂ

GnRH (86 μg gonadorelin)

¾ FSH-LH 8 x dosis menurun IB 3x

0 1 2 3 4 5 6

7

89 1 0 1 1 1 2

1 3

1 4 1 5

16 17 18 19 20 21¾ ¾ ¾ ¾

Estrus

Gambar 5 Diagram penelitian sinkronisasi gelombang folikel (SGF) dan kombinasi dengan sinkronisasi ovulasi (SGFO) Panen

Embrio, evaluasiCL

GnRH (86 μg gonadorelin)

Estrus

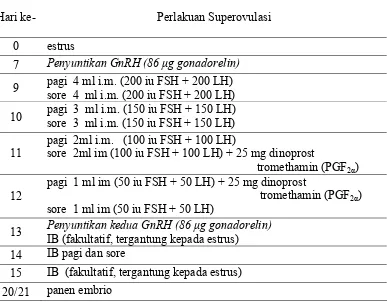

Sinkronisasi gelombang folikel dan ovulasi (SGFO) dengan GnRH.

Pada penelitian ini, perlakuan seperti pada SGF ditambah dengan kombinasi

pemberian GnRH pada hari ke 13 setelah estrus atau 40-48 jam setelah PGF2α

pertama. Lebih rinci adalah sebagai berikut: sepuluh (10) ekor sapi

(perah-potong) pada hari ke 7 setelah estrus diberi GnRH (86 µg gonadorelin, Intervet

Inc.Millsboro, Holland). Pada hari ke 9 dilakukan superovulasi dengan

gonadotropin (1000 IU FSH dan 1000 IU LH,Laboratorios Callier, S.A., Spain)

dua kali sehari selama 4 hari dengan dosis menurun. Pemberian PGF2α,

inseminasi buatan, pemanenan embrio dilakukan sama seperti pada SGF. Tujuan

dari perlakuan ini adalah superovulasi yang dikombinasikan dengan sinkronisasi

gelombang folikel dan sinkronisasi ovulasi. Secara rinci waktu dan dosis aplikasi

gonadotropin FSH-LH adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Protokol Sinkronisasi Gelombang Folikel dan Ovulasi serta Aplikasi Gonadotropin (1000 IU FSH-1000 IU LH)

Hari ke- Perlakuan Superovulasi

0 estrus

7 Penyuntikan GnRH (86 μg gonadorelin)

9 pagi 4 ml i.m. (200 iu FSH + 200 LH)

13 Penyuntikan kedua GnRH (86 μg gonadorelin) IB (fakultatif, tergantung kepada estrus) 14 IB pagi dan sore

15 IB (fakultatif, tergantung kepada estrus)

Penelitian sinkronisasi gelombang folikel dan ovulasi (SGFO) juga akan

diamati secara spesifik pada jenis sapi (perah non laktasi atau potong) yang

digunakan, membandingkan tingkat respon dan perolehan embrio diantara kedua

jenis sapi tersebut.

Penelitian dirancang dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil dari

ketiga eksperimen tersebut dibandingkan berdasarkan parameter yang diamati

menggunakan analisa statistik sidik ragam (Anova), selanjutnya untuk melihat

perbedaan nilai tengah antar perlakuan digunakan uji Duncan. Khusus untuk

tingkat respon juga digunakan uji Kruskal Wallis. Pemeriksaan dan penghitungan

corpus luteum pada ovarium dilakukan secara palpasi rektal dibantu dengan

Ultrasonografi (Aloka SSD 500, Matsushita Electric Co. Tokyo, Japan) pada saat

panen embrio.

Parameter yang diamati

a. Tingkat respon donor :

Donor dianggap memberikan respon bila memiliki jumlah corpus luteum (CL)

lebih besar dari 1 (CL > 1) dan dianggap tidak berespon jika jumlah corpus

luteum kecil atau sama dengan 1 (CL ≤ 1).

b. Tingkat perolehan embrio

Perolehan embrio yang diamati adalah jumlah embrio oosit keseluruhan yang

didapat, jumlah embrio layak transfer (kualitas A,B,C) dan jumlah embrio

tidak layak transfer (embrio yang mengalami degenerasi /Dg serta jumlah oosit

yang tidak terbuahi/Uf), serta proporsi jumlah embrio dengan jumlah CL

(Recovery rate).

Sebelumnya seluruh sapi percobaan diamati waktu estrusnya secara cermat.

Berpijak dari data estrus tersebut setiap donor dilakukan pemeriksaan ovarium

secara palpasi rektal untuk menilai kelayakan dan kesiapan dimulai superovulasi

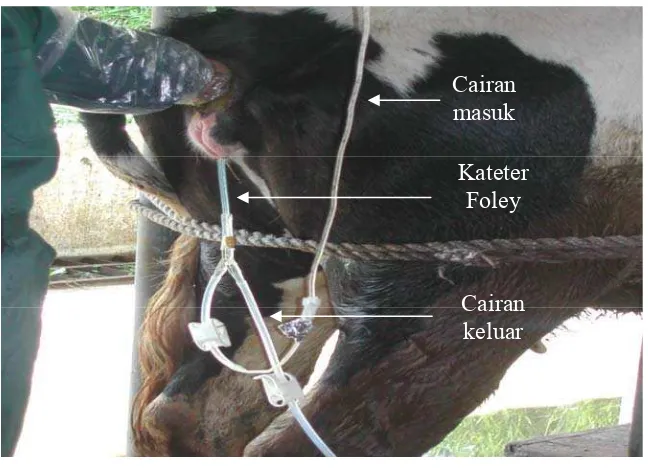

pada donor tersebut. Pemanenan embrio dilakukan secara non bedah

(Gambar 6). Penghitungan jumlah CL dilakukan sebelum panen embrio, secara

palpasi rektal dan dikonfirmasi dengan USG.

Cairan masuk

Kateter Foley

Cairan keluar

Gambar 6 Teknik panen embrio metode non bedah menggunakan kateter Foley

Evalusi dan klasifikasi embrio

Evaluasi embrio berpedoman kepada klasifikasi embrio menurut Saito

(1997), yang mana embrio dibedakan ke dalam 5 kelompok (grade) yaitu : A, B,

C, Dg (degenerated), Uf (unfertilized), dengan kriteria masing-masing seperti

pada Tabel 6 dan Gambar 7. Secara garis besar klasifikasi tersebut dimasukkan

kedalam kelompok embrio layak transfer (A,B,C) dan embrio tidak layak transfer

(embrio yang mengalami degenerasi, dan oosit yang tidak terbuahi). Klasifikasi

embrio ini secara teknis kualitas tidak berbeda dengan klasifikasi embrio yang

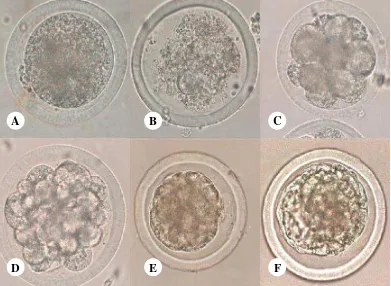

Tabel 6 Klasifikasi embrio berdasarkan kualitas (Saito 1997)

Klasifikasi Grade Penjelasan

Excellent A • Morfologi embrio simetris sempurna, batas tepi jelas dan mulus, blastomer kompak

• Kerusakan blastomer kurang dari 10%

• Tahapan perkembagan embrio sesuai dengan umurnya

Good B • Morfologi embrio baik, blastomer kurang kompak

• Kerusakan blastomer 10 - 20%

• Terkadang bentuknya tidak simetris Fair C • Kerusakan blastomer 20 - 30%

• Batas tepi yang tidak jelas, blastomer kurang kompak

• Terbentuk vesicel-vesicel

Poor Dg • Bentuk tidak normal, blastomer terpisah

• Tahapan perkembangan tidak jelas Unfertilized UF • Oosit tidak mengalami pembelahan

• Badan kutub tidak jelas atau mengalami degenerasi

A B C

D E F

Gambar 7 Klasifikasi embrio berdasarkan kualitas. A. Oosit tidak terbuahi (Uf:

unfertilized), B. Embrio yang mengalami degenerasi (Dg), C dan D. Embrio kualitas C, E. Embrio kualitas B, F. Embrio

Metode pengumpulan, pengolahan dan analisa data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mencatat data primer

hasil penelitian meliputi tingkat respon donor, tingkat perolehan embrio, untuk

selanjutnya dilakukan pengolahan data. Analisa dan interpretasi data dilakukan

untuk dapat menilai setiap parameter yang diamati seperti berikut ini.

Tingkat respon (response rate) yaitu perbandingan jumlah sapi donor yang respon terhadap jumlah sapi donor yang di superovulasi, dengan rumus :

∑ sapi donor yang respon (ekor)

Tingkat respon = ──────────────────── x 100 %

∑ sapi donor yang disuperovulasi (ekor)

Recovery rate yaitu perbandingan jumlah embrio dan ovum yang terkoleksi terhadap jumlah corpus luteum, dengan rumus :

∑ embrio dan oosit yang terkoleksi

Recovery rate = ──────────────────── x 100 % ∑ corpus luteum pada ovarium

Jumlah embrio dan ovum yang terkoleksi yaitu jumlah embrio kualitas A, B, C, Dg (degenerasi) dan Uf ( oosit tidak terbuahi ).

Jumlah corpus luteum yaitu jumlah corpus luteum yang terdapat pada ovarium kiri dan kanan, berdasarkan penghitungan secara palpasi rektal dan USG.

Proporsi embrio layak transfer yaitu perbandingan jumlah embrio layak transfer (A,B,C) terhadap jumlah embrio dan oosit yang terkoleksi (A,B,C,Dg,Uf), dengan rumus :

Proporsi embrio ∑ embrio layak transfer (A,B,C)

Proporsi embrio tidak layak transfer yaitu perbandingan jumlah embrio tidak layak transfer (Dg, Uf) terhadap jumlah embrio dan oosit yang terkoleksi (A,B,C,Dg,UF), dengan rumus :

Proporsi embrio ∑ embrio tidak layak transfer (Dg, Uf)

tidak layak transfer = ──────────────────── x 100 % ∑ embrio dan oosit (A,B,C,Dg,Uf)

Untuk melihat pengaruh dari setiap perlakuan maka data yang diperoleh

dianalisis dengan sidik ragam/Analisa Varian (ANOVA) pola statistika rancangan

acak lengkap/RAL. Model matematika menurut Steel and Torrie sebagai berikut :

+

ε

Yij = µ + Ai ijYij = respon percobaan karena pengaruh perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ = rataan umum hasil percobaan A = perlakuan ke-i i

ε

ij = kesalahan percobaan perlakuan ke-i pada ulangan ke-jJika hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang berbeda maka dilakukan uji

lanjut dengan uji Duncan’s Multiple Range Test. Khusus untuk tingkat respon

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian superovulasi ini dilakukan dalam dua penelitian yaitu

membandingkan lama waktu (3, 4 dan 5 hari) pemberian gonadotropin FSH-LH

(Penelitian I), dan kajian pengaruh sinkronisasi gelombang folikel/SGF dan

kombinasi dengan sinkronisasi ovulasi/SGFO (Penelitian II) terhadap tingkat

respon ovarium dan perolehan embrio.

Penelitian I: Respon superovulasi dengan pemberian gonadotropin pada periode berbeda.

Berdasarkan penelitian ini, perlakuan pemberian FSH-LH selama 4 dan 5

hari menghasilkan respon yang cenderung lebih tinggi dari perlakuan selama 3

hari (60 % vs 60 % vs 40 %) (Tabel 7). Hal ini antara lain dapat disebabkan oleh

waktu aplikasi yang lama memungkinkan bertemunya awal gelombang folikel

baik pada sapi dengan 2 atau 3 tipe gelombang folikel dengan pengaruh

gonadotropin.

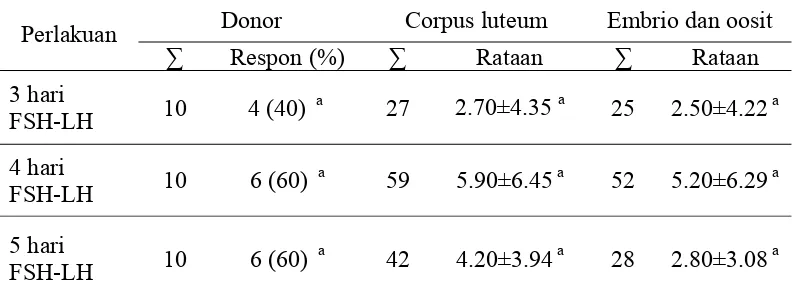

Tabel 7 Respon superovulasi dengan pemberian FSH-LH selama 3, 4 dan 5 hari.

Donor Corpus luteum Embrio dan oosit

Perlakuan

∑ Respon (%) ∑ Rataan ∑ Rataan

3 hari

Catatan : Angka dengan superskript yang sama dalam kolom yang sama menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0.05)

Pada aplikasi gonadotropin yang lebih singkat yaitu 3 hari menghasilkan

respon yang rendah, dapat disebabkan karena pemberian gonadotropin yang

memiliki waktu paruh 150 menit (FSH) dan 40 menit (LH) tidak tepat pada saat

awal kemunculan gelombang folikel atau dosis telah menurun meskipun tepat di

Penyebab lain adalah terdapat sebuah folikel dominan yang menghasilkan inhibin

dengan efek menekan perkembangan folikel subordinat sehingga perlakuan

tersebut kurang memberikan efek terhadap perkembangan folikel pada ovarium

(Adam et al. 1994; Sato et al. 2005).

Jumlah embrio yang ditemukan lebih sedikit dari jumlah CL yang ada, dapat

disebabkan oleh kehilangan embrio karena: a). jatuhnya embrio ke dalam rongga

perut bila cairan pembilas yang dimasukkan terlalu banyak, b). tertinggalnya

embrio di dalam uterus karena pembilasan yang kurang sempurna c). pada uterus

yang besar dan menggantung dapat menyebabkan penutupan oleh balon kateter

kurang sempurna sehingga cairan pembilas dapat merembes ke sisi lain (Yusuf

1990). Pada perlakuan selama 5 hari, terdapat beberapa donor yang menghasilkan

lendir bersama cairan pembilas, hal ini juga menyulitkan penemuan kembali

embrio. Produksi lendir dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh

sebagian folikel yang belum terovulasi (Saito 1997).

Beragam variasi dari respon ovarium terhadap perlakuan superovulasi pada

sapi berkaitan erat dengan beragamnya status perkembangan folikel pada saat

perlakuan (Bo et al. 1995; Rajamahendran 2002; Sato et al. 2005). Respon

ovarium lebih rendah apabila superovulasi dilakukan pada saat kehadiran sebuah

folikel dominan karena inhibin yang dihasilkan folikel dominan menekan

pertumbuhan folikel-folikel subordinat. Sebaliknya respon lebih tinggi jika

dilakukan saat keberadaan sejumlah besar folikel kecil/sub ordinat (pool follicles)

(Romero et al.1991) yang terjadi pada awal munculnya gelombang folikel.

Pemberian FSH-LH selama 4 hari menunjukkan hasil yang cenderung lebih

baik dari dua perlakuan lain, dengan rata-rata 5.90 CL per donor dan 5.20 embrio

per donor, meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Hasil yang diperoleh pada perlakuan selama 4 hari dapat disebabkan karena

pembagian dosis dalam proporsi yang optimal sesuai dengan waktu paruh FSH

dan LH (Anonimous 2002). Faktor lain adalah perlakuan selama 4 hari merupakan

waktu optimal yang memungkinkan bertemu awal gelombang folikel dengan

pengaruh gonadotropin untuk perkembangan folikel subordinat sampai folikel de

Graaf pada semua tipe gelombang folikel (Romero et al. 1991). Pada perlakuan

penelitian ini ditemukan beberapa donor memiliki folikel de Graaf yang belum

terovulasi, disamping keberadaan CL pada saat panen embrio (hari ke-7)

(Gambar 2). Saito (1997) menyatakan bahwa estrogen merupakan hormon steroid

yang terdapat dalam cairan folikel, yang keberadaannya pada saat pertumbuhan

embrio akan berefek menurunkan kualitas embrio. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

kegagalan ovulasi menimbulkan tingginya kadar estrogen dalam darah. Faktor

lain yang juga dapat memberi pengaruh adalah proporsi FSH dan LH. Pemberian

LH harus sesuai dengan fungsi ovarium dan dalam perbandingan yang optimal

dengan FSH, kelebihan LH akan mengurangi respon ovarium. Pemberian LH

eksogen dapat menghambat fertilisasi karena stimulasi prematur terhadap

pematangan ovum sehingga sel telur yang dihasilkan infertil (Donaldson & Ward

1996), hal ini juga dapat terjadi pada perlakuan selama 5 hari.

Model superovulasi yang dilakukan pada penelitian I ini merupakan

superovulasi konvensional, dimana pendekatan superovulasi masih bersifat umum

yang hanya berpatokan pada keberadaan CL dalam fase luteal dan perkiraan

muncul gelombang folikel sesuai tipe gelombang folikel, tanpa

mempertimbangkan keberadaan folikel dominan yang menghasilkan inhibin yang

mempunyai efek supresif terhadap folikel lain. Disamping itu pada superovulasi

konvensional ini, munculnya gelombang folikel pada setiap individu donor yang

dilakukan superovulasi tidak selalu diketahui secara tepat. Apalagi pada kegiatan

superovulasi massal yang dimulai serentak pada beberapa donor, dimana donor

tersebut memiliki variasi gelombang folikel sesuai dengan tipe gelombang folikel

masing-masing, sehingga aplikasi gonadotropin menghasilkan respon ovarium

yang bervariasi. Pada donor yang kemunculan gelombang folikelnya tepat saat

aplikasi gonatropin akan memberikan respon yang baik, tetapi sebaliknya pada

donor yang kemunculan gelombang folikel tidak tepat dengan aplikasi

gonadotropin akan memberikan respon rendah atau malah tidak memberikan

respon (Rajamahendran 2002).

Superovulasi dalam penelitian I dimulai pada hari ke- 9, berdasarkan

pernyataan Dielleman dan Bevers (1993) bahwa superovulasi adalah pemberian

gonadotropin yang dimulai pada hari ke-9 untuk sapi dengan panjang siklus birahi