KEPADATAN, DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN

IKAN BULAN-BULAN (

Megalops cyprinoides

Broussonet, 1782)

DI PERAIRAN SUNGAI BELAWAN

T E S I S

Oleh

KHAIRUL

127030016/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEPADATAN, DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN

IKAN BULAN-BULAN (

Megalops cyprinoides

Broussonet, 1782)

DI PERAIRAN SUNGAI BELAWAN

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sumatera Utara

Oleh

KHAIRUL

127030016/BIO

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Telah diuji pada

Tanggal : 27 Agustus 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si Anggota : 1. Dr. Erni Jumilawati M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

KEPADATAN, DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN

IKAN BULAN-BULAN (

Megalops cyprinoides

Broussonet, 1782)

DI PERAIRAN SUNGAI BELAWAN

T E S I S

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar

Medan, Agustus 2014

Khairul

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN

AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul

NIM : 127030016

Program Studi : Magister Biologi Jenis karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul:

Kepadatan, Distribusi dan Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) Di Perairan Sungai Belawan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola, dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasi Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2014

Khairul

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, pantaslah selalu penulis ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat serta hidayahNya, sehingga dengan izinNyalah penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini. Penelitian ini berjudul “ Kepadatan, Distribusi dan Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan (Megalops cypriniodes Broussonet, 1782) Di Perairan Sungai Belawan”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing I (Dr. Hesti Wahyuningsih, M.Si) dan dosen pembimbing II (Dr. Erni Jumilawati, M.Si), yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian sampai selesainya

penyusunan hasil penelitian ini. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Biologi, Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus, M.Sc. dan Prof. Dr. Syafruddin Ilyas,

M. BioMed, sebagai penguji yang telah banyak memberikan arahan dan

masukan dalam penyempurnaan hasil penelitian ini.

2. Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M. BioMed, sebagai Ketua Program Studi

Magister Biologi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

3. Dr. Sutarman, M.Sc, Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan.

4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Sekolah Pascasarjana Jurusan Biologi Universitas Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan

berbagai disiplin ilmu.

5. Ayahanda tercinta Misnan, istri tercinta Hadwiyah, S.Pd.I yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moril selama ini serta ananda tercinta

6. Seluruh teman-teman pascasarjana Biologi angkatan 2012 yang sama-sama berjuang selama dibangku perkuliahan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin di dalam menyusun hasil penelitian ini dengan sebaik mungkin, namun jika masih terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam penulisan, maka penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2014

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama lengkap berikut gelar : Khairul, S. Pi, M. Si Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 09 Maret 1975

Alamat rumah : Kp. Sentosa Barat, Ling. XX, Kel. Belawan Sicanang Instansi tempat bekerja : Universitas Dharmawangsa Medan

Alamat kantor : Jln. KL. Yos Sudarso No. 124 Medan

Hand Phone : 081376866091

Email : khairul_spi@yahoo.com

DATA PENDIDIKAN

SD : SDN 065010 Medan Tamat : 1988

SMP : SMPN 24 Medan Tamat : 1991

SMA : SMAN Labuhan Deli Medan Tamat : 1994

S1 : Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa Medan Tamat : 2010

KEPADATAN, DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN IKAN BULAN-BULAN (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782)

DI PERAIRAN SUNGAI BELAWAN

ABSTRAK

Judul Penelitian “Kepadatan, Distribusi Dan Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) Di Perairan Sungai Belawan”

dilakukan pada bulan Januari-Maret 2014. Sampel Ikan diambil setiap bulan dari 3 stasiun pengamatan menggunakan jala dengan volume 12,56 m2 dengan 30 kali penebaran jala. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan perbedaan salinitas dan terletak pada beberapa muara sungai. Pengukuran faktor fisik kimia perairan dilakukan secara langsung di lapangan dan di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Medan dengan alat yang sudah ditentukan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jumlah ikan berdasarkan kelas ukuran, kepadatan populasi, morfometrik, distribusi, pola pertumbuhan, dan korelasi hubungan faktor fisik kimia dengan kepadatan populasi ikan bulan-bulan.

Hasil penelitian diperoleh 3 kelas ukuran ikan bulan-bulan yaitu kelas ukuran kecil (stasiun 2. 17,33 individu/m2; stasiun 3. 12,33 individu/m2; stasiun 1. 11,33 individu/m2), sedang (stasiun 3. 6 individu/m2; stasiun 2. 3individu/m2; stasiun 1.3 individu/m2), dan besar (hanya stasiun 2. 0,33 individu/m2). Kelas ukuran kecil yang paling banyak ditemukan pada lokasi penelitian. Morfometrik ikan bulan-bulan mempunyai hubungan linier positif. Distribusi ikan bulan-bulan menunjukan pola penyebaran seragam. Pola pertumbuhan ikan bulan-bulan yang bersifat allometrik negatif. Hubungan faktor fisik kimia perairan nitrat, fosfat, mempunyai korelasi positif (+) sedangkan BOD, suhu mempunyai korelasi negatif (-).

Mengacu pada nilai baku mutu air yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan No. 51 Tahun 2004, didapatkan bahwa hasil pengukuran parameter faktor fisik kimia air di perairan ini masih berada dalam ambang batas yang layak untuk kehidupan ikan bulan-bulan. Namun kepadatan populasi ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan digolongkan sangat rendah, diduga karena padat tangkap (over fishing), konversi lahan, dan degredasi lingkungan akibat pencemaran.

DENSITY, DISTRIBUTION AND GROWTH PATTERNS

OF INDO PACIFIC TARPON FISH (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) IN BELAWAN RIVER WATER

ABSTRACT

Research title " Density, Distribution and Growth Patterns Indo Pacific Tarpon (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) In Belawan River Water" was conducted in January-March 2014 The fish samples were taken every 3 months of observation stations using nets with 30 times the net stocking. Determining the location of the study based on the difference in salinity and lies in some estuaries. Measurement of physical chemical factors waters made directly in the field and in the laboratory of Balai Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Medan. The data analyzed in this study is the number of fish based on class size, population density, morphometric, distribution, growth pattern, physical and chemical factors correlation relationship with the density of fish populations months.

The results were obtained 3 class size fish the months that the small size class station 2 (17.33 individuals/ m2); station 3 (12.33 individuals/ m2); station 1 (11.33 individuals/ m2). moderate size: stations 3 (6 individuals/ m2); station 2 (3 individuals/ m2); station 1 (3 individuals/ m2), and major size station 2 only 0.33 individuals/ m2). Small size classes most commonly found at the study site. Fish morphometric months had a positive linear relationship. Fish distribution months showed a uniform distribution pattern. Patterns of fish growth months are negatively allometric. Chemical relationship to physical factors waters nitrate, phosphate, has a positive correlation (+) while the BOD, temperature has a negative correlation (-).

Referring to the value of water quality standards set by the Ministry of Environment with the Decree No. 51 In 2004, it was found that the results of measurements of the physical parameters of water chemistry factors in these waters are still in decent threshold for fish life months. However, the density of fish populations months in waters classified Belawan River is very low, presumably because of dense catch (over fishing), land conversion, pollution and environmental degradation.

3.5.4 Pola Pertumbuhan 3.5.5 Distribusi

3.5.6 Faktor Fisika Kimia Perairan

3.5.7 Korelasi Kelimpahan Dengan Faktor Fisi Kiamia Perairan

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jumlah Ikan Bulan-bulan Berdasarkan Kelas Ukuran 4.2 Kepadatan Populasi Ikan Bulan-bulan

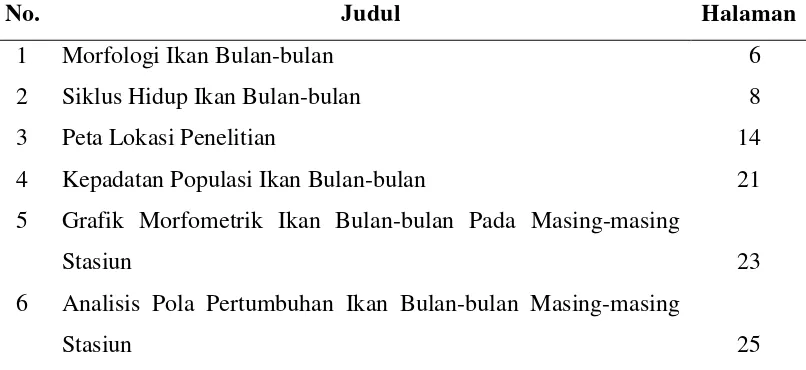

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1 Morfologi Ikan Bulan-bulan 6

2 Siklus Hidup Ikan Bulan-bulan 8

3 Peta Lokasi Penelitian 14

4 Kepadatan Populasi Ikan Bulan-bulan 21

5 Grafik Morfometrik Ikan Bulan-bulan Pada Masing-masing

Stasiun 23

6 Analisis Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan Masing-masing

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

1 Makanan Dikonsumsi Ikan Bulan-bulan Berdasarkan 4 Penelitian 9 2 Data Pengamatan Parameter Fisika Kimia Perairan 19 3 Jumlah Ikan Bulan-bulan Berdasarkan Kelas Ukuran 20

4 Distribusi Ikan Bulan-bulan 27

KEPADATAN, DISTRIBUSI DAN POLA PERTUMBUHAN IKAN BULAN-BULAN (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782)

DI PERAIRAN SUNGAI BELAWAN

ABSTRAK

Judul Penelitian “Kepadatan, Distribusi Dan Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) Di Perairan Sungai Belawan”

dilakukan pada bulan Januari-Maret 2014. Sampel Ikan diambil setiap bulan dari 3 stasiun pengamatan menggunakan jala dengan volume 12,56 m2 dengan 30 kali penebaran jala. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan perbedaan salinitas dan terletak pada beberapa muara sungai. Pengukuran faktor fisik kimia perairan dilakukan secara langsung di lapangan dan di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Medan dengan alat yang sudah ditentukan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jumlah ikan berdasarkan kelas ukuran, kepadatan populasi, morfometrik, distribusi, pola pertumbuhan, dan korelasi hubungan faktor fisik kimia dengan kepadatan populasi ikan bulan-bulan.

Hasil penelitian diperoleh 3 kelas ukuran ikan bulan-bulan yaitu kelas ukuran kecil (stasiun 2. 17,33 individu/m2; stasiun 3. 12,33 individu/m2; stasiun 1. 11,33 individu/m2), sedang (stasiun 3. 6 individu/m2; stasiun 2. 3individu/m2; stasiun 1.3 individu/m2), dan besar (hanya stasiun 2. 0,33 individu/m2). Kelas ukuran kecil yang paling banyak ditemukan pada lokasi penelitian. Morfometrik ikan bulan-bulan mempunyai hubungan linier positif. Distribusi ikan bulan-bulan menunjukan pola penyebaran seragam. Pola pertumbuhan ikan bulan-bulan yang bersifat allometrik negatif. Hubungan faktor fisik kimia perairan nitrat, fosfat, mempunyai korelasi positif (+) sedangkan BOD, suhu mempunyai korelasi negatif (-).

Mengacu pada nilai baku mutu air yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan No. 51 Tahun 2004, didapatkan bahwa hasil pengukuran parameter faktor fisik kimia air di perairan ini masih berada dalam ambang batas yang layak untuk kehidupan ikan bulan-bulan. Namun kepadatan populasi ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan digolongkan sangat rendah, diduga karena padat tangkap (over fishing), konversi lahan, dan degredasi lingkungan akibat pencemaran.

DENSITY, DISTRIBUTION AND GROWTH PATTERNS

OF INDO PACIFIC TARPON FISH (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) IN BELAWAN RIVER WATER

ABSTRACT

Research title " Density, Distribution and Growth Patterns Indo Pacific Tarpon (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) In Belawan River Water" was conducted in January-March 2014 The fish samples were taken every 3 months of observation stations using nets with 30 times the net stocking. Determining the location of the study based on the difference in salinity and lies in some estuaries. Measurement of physical chemical factors waters made directly in the field and in the laboratory of Balai Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Medan. The data analyzed in this study is the number of fish based on class size, population density, morphometric, distribution, growth pattern, physical and chemical factors correlation relationship with the density of fish populations months.

The results were obtained 3 class size fish the months that the small size class station 2 (17.33 individuals/ m2); station 3 (12.33 individuals/ m2); station 1 (11.33 individuals/ m2). moderate size: stations 3 (6 individuals/ m2); station 2 (3 individuals/ m2); station 1 (3 individuals/ m2), and major size station 2 only 0.33 individuals/ m2). Small size classes most commonly found at the study site. Fish morphometric months had a positive linear relationship. Fish distribution months showed a uniform distribution pattern. Patterns of fish growth months are negatively allometric. Chemical relationship to physical factors waters nitrate, phosphate, has a positive correlation (+) while the BOD, temperature has a negative correlation (-).

Referring to the value of water quality standards set by the Ministry of Environment with the Decree No. 51 In 2004, it was found that the results of measurements of the physical parameters of water chemistry factors in these waters are still in decent threshold for fish life months. However, the density of fish populations months in waters classified Belawan River is very low, presumably because of dense catch (over fishing), land conversion, pollution and environmental degradation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di daerah tropis yang terdiri atas 17.504 pulau dengan 28 buah pulau besar dan 17.476 pulau-pulau kecil serta panjang garis pantai 95.181 kilometer (DKP, 2013). Indonesia memiliki sekitar 3,2 juta hektar hutan mangrove atau hampir 21% dari total luas mangrove dunia dengan jumlah spesies mangrove yang ditemukan tidak kurang dari 75 spesies (Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional, 2013). Sehingga luasnya ekosistem hutan mangrove ini menjadikan Indonesia memiliki potensi sumberdaya hayati pesisir dan laut yang cukup besar (mega marine biodiversity), terutama jenis-jenis ikan.

Menurut Bengen (2000) fungsi dan manfaat hutan mangrove antara lain: 1). Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen; 2). Penghasil sejumlah detritus dari daun dan seresah mangrove; 3). Daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground), daerah pemijahan (spawning ground) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainya; 4). Penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas (pulp); 5). Pemasok larva ikan, udang, dan biota lainnya; 5). Sebagai tempat parawisata.

Ikan ini oleh masyarakat pesisir Belawan disebut ikan bulan-bulan. Namun di beberapa daerah mempunyai beberapa nama yang berbeda. Menurut Burhanuddin et al (1998) ikan bulan-bulan di beberapa daerah mempunyai nama lain yakni bandeng laut (Banjarmasin, Lombok), bale kebo (Bugis), kampulan (Makasar), bulau (Pontianak), kontera (Madura), dan di daerah Surabaya dikenal dengan nama ikan seleh.

Kecamatan Medan Belawan merupakan kawasan pesisir di bagian Utara Kota Medan. Menurut data BPS Kota Medan (2010) Kecamatan Medan Belawan memiliki luas 26,25 km2 atau 9,90% dari luas total Kota Medan. Jumlah penduduknnya adalah sebanyak 95.506 orang dan dengan macam mata pencaharian seperti: Pegawai Negeri Sipil, Pegawai swasta, TNI/ Polri, supir, buruh, dan nelayan. Tercatat pada tahun 2010 penduduk Kecamatan Medan Belawan yang bermatapencaharian sebagai nelayan adalah sebanyak 5.172 orang. Jumlah nelayan ini terdistribusi pada 6 Kelurahan yakni: Kelurahan Belawan Sicanang (243 orang), Kelurahan Belawan Bahagia (728 orang), Kelurahan Belawan Bahari (936 orang), Kelurahan Belawan II (238 orang), Kelurahan Bagan Deli (1.668 orang), dan Kelurahan Belawan I (1.359 orang).

Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa orang nelayan, ikan bulan-bulan dahulu sangat banyak dijumpai di Perairan Sungai Belawan. Saat itu menangkap ikan bulan-bulan cukup menggunakan pancing, jaring dan jala saja. Namun belakangan ini untuk menangkap ikan bulan-bulan ukuran besar sangat sulit, kebanyakan ikan yang tertangkap pada ukuran kecil dan sedang. Dikuatirkan jika kondisi ini terus menerus berlangsung maka ikan bulan-bulan yang ada di Perairan Sungai Belawan akan mengalami kepunahan.

Berdasarkan data IUCN (2013), ikan bulan-bulan/ indo pacific tarpon

(Megalops cyprnoides Broussonet, 1782) sudah masuk daftar merah (red list) yang terancam punah, namun data dan informasi tentang ikan ini masih kurang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan ikan bulan-bulan masih dijumpai di Perairan Sungai Belawan, namun diperkirakan populasinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini kemungkinan diduga akibat penangkapan berlebih (over fishing), konversi lahan, dan pencemaran perairan. Saat ini dibutuhkan upaya yang serius untuk menjaga kelestarian ikan bulan-bulan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun elemen masyarakat. Program konservasi spesies dan konservasi habitat adalah mutlak dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bulan-bulan agar tidak mengalami kepunahan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana kepadatan, distribusi, pola pertumbuhan, dan hubungan korelasi faktor fisik kimia terhadap kepadatan ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kepadatan populasi ikan bulan-bulan berdasarkan faktor fisik kimia perairan.

2. Mengetahui data distribusi dan pola pertumbuhan ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan.

3. Mengetahui hubungan antara faktor fisika kimia perairan dengan kepadatan populasi ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan.

1.4 Manfaat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Ikan Bulan-bulan

Berdasarkan Integrated Taxonomic InformationSystem (ITIS)Report dengan Nomor Serial: 553289 (2014) ikan bulan-bulan (Megalops cyprinoides Broussonet, 1782) diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Superclass : Osteichthyes Class : Actinopterygii

Order : Elopiformes

Family : Megalopidae

Genus : Megalops

Species : Megalops cyprinoides Broussonet (1782)

2.2 Morfologi Ikan Bulan-bulan

Gambar 1. Morfologi Ikan Bulan-bulan

Keterangan: (L.L=Linea Literalis), (D=Dectoral fin), (C=Caudal fin), (P=Pectoral fin), (V=Ventral fin), dan (A=Anal fin)

2.3 Habitat Ikan Bulan-bulan

Menurut Genisa (1999) ikan bulan-bulan hidup di perairan pantai, muara sungai, kadang-kadang masuk ke air tawar dan termasuk ikan pelagis. Habitat hidup aslinya ikan bulan-bulan yakni bisa hidup di laut maupun air tawar, namun lebih banyak dijumpai di daerah air payau. Ikan ini paling suka hidup di muara sungai, pantai dan rawa-rawa hutan bakau, laguna, situ atau danau (http://www.stp.kkp.go.id (2014) dan http://www.beritamancing.com, 2013). Ikan bulan-bulan dewasa umumnya ditemukan di laut, tapi ikan muda ditemukan di muara sungai, teluk dalam, hutan mangrove, dan rawa payau tergantung pada gelombang (www.fishbase.org. 2013).

2.4 Distribusi Ikan Bulan-bulan

Daerah penyebaran ikan bulan-bulan ini meliputi hampir seluruh perairan pantai Indonesia terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Arafuru, meluas sampai ke utara dan ke selatan perairan tropis Australia, ke barat sampai pantai timur Afrika dan ke timur Kepulauan Hawai (Genisa, 1999).

Distribusi ikan bulan-bulan meliputi: Indo Pasifik: Laut Merah dan Natal, Afrika Selatan Ke Kepulauan Society, Utara ke Korea Selatan, selatan ke Arafura Laut dan New Wales, Pulau Tinggi (Pulau Caroline dan Pulau Mariana) di Mikronesia, Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Timur Laut China (http://www.fishyforum.com, 2014). Menurut IUCN (2013) distribusi ikan bulan-bulan ini secara luas mulai dari Indo Pasifik , Pantai Timur Afrika, Semenajung Arab, seluruh Asia Selatan dan Tenggara , Polinesia Prancis (kepulauan Society), ke Utara sampai Jepang dan ke Selatan sampai Australia.

Ikan bulan-bulan penyebarannya meliputi Laut Arafura, New Wales Selatan, Pulau Carolina, Pulau Mariana, sebahagian dataran rendah Shire di Malawi dan di persimpangan Runde di Zimbabwe, Sungai Zambesi hingga Morrameu dan Sungai Micelo hingga Malingapanzi, Laut China Selatan, Selat Taiwan dan China Timur Laut (www.fishbase.org, 2013).

2.5 Reproduksi dan Siklus Hidup Ikan Bulan-bulan

Gambar 2. Siklus Hidup Ikan Bulan-bulan Sumber: Ault, 2008

Lebih lanjut menurut Tzeng et al (1998) kedua jenis ikan ini dapat mentolerir berbagai salinitas. Setelah menetas, larva ikan menuju ke daerah perairan pantai. Kemudian setelah bermetamorphosis menjadi tarpon muda sering ditemukan di muara sungai, teluk, kawasan mangrove dan bahkan di bagian hulu sungai.

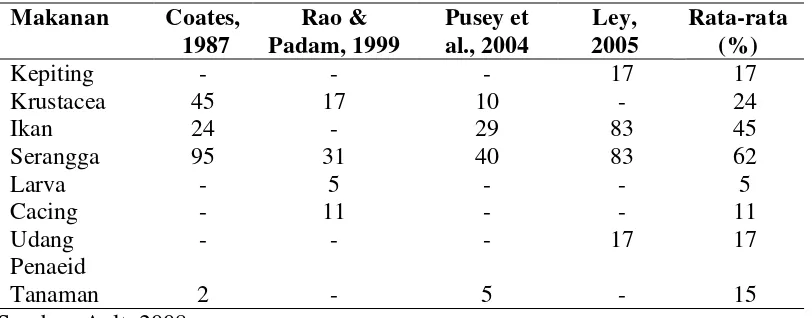

2.6 Makanan dan Kebiasan Makan Ikan Bulan-bulan

Ikan bulan-bulan ini suka berkelompok/ bergerombol untuk mencari makan yakni ikan-ikan kecil dan krustacea (http://www.beritamancing.com, 2013). Menurut Jhingran (1982) ketika masih kecil ikan bulan-bulan mengkonsumsi Cycops,

Tabel 1. Makanan Dikonsumsi Ikan Bulan-bulan Berdasarkan 4 Penelitian

Menurut Effendie (1997) selain faktor lingkungan, faktor keturunan mempengaruhi perbedaan pertumbuhan pada satu spesies ikan. Keturunan yang dilahirkan pada saat kondisi lingkungan kurang mendukung untuk pertumbuhannya, seperti keturunan yang lahir pada musim kemarau cendrung memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan keturunan yang lahir pada musim penghujan.

2.8 Kualitas Air

2.8.1. Faktor Fisika Perairan

1. Arus

Menurut Widyastuti, dkk (2009) arus merupakan gerakan massa air dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hal ini terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus permukaan dibangkitkan terutama oleh angin yang berhembus di permukaan laut, selain itu topografi juga turut mempengaruhi gerakan arus permukaan.

Dewasa ini arus laut banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi, penelitian tentang arus laut itu sendiri masih sedikit dilakukan terutama di wilayah perairan Indonesia yang memiliki luas perairan 6,1 km2 (Bakosurtanal, 2006).

2. Suhu

Menurut Hutagalung (1988) suhu air permukaan biasa nya berkisar antara 27°

– 29°C (tropik) dan 15° – 20°C (subtropik). Suhu ini menurun secara teratur sesuai dengan pertambahan kedalaman. Nontji (2002) menyatakan bahwa suhu permukaan di perairan Indonesia pada umumnya berkisar antara 28-31 0C.

3. Kecerahan

Udi Putra (2011) menyatakan kecerahan air identik dengan kemampuan cahaya matahari untuk menembus air. Kecerahan air dipengaruhi oleh zat-zat terlarut dalam air. Makin besar kecerahan air, maka penetrasi cahaya juga makin tinggi sehingga proses fotosintesis bisa berlangsung semakin dalam.

Tingkat kecerahan yang rendah di perairan sungai dan laut yang berdekatan dengan pantai diduga akibat banyak terdapatnya partikel tersuspensi yang terbawa aliran sungai dari lahan atas dan adanya proses sedimentasi serta abrasi pantai (Suriadarma, 2011).

2.8.2. Faktor Kimiawi Perairan

1. Derajat Keasaman (pH)

Yuliastuti (2011) menyatakan bahwa fluktuasi nilai pH dipengaruhi oleh adanya buangan limbah organik dan anorganik ke sungai. Lebih lanjut Syofyan et al,

(2011) menyatakan nilai pH air yang tidak tercemar biasanya mendekati netral (pH 7) dan memenuhi kehidupan hampir semua organisme air. Effendi (2000) menyatakan bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 – 8,5.

2. DO (Disolved Oxygen)

Daya larut oksigen dapat berkurang disebabkan naiknya suhu air dan meningkatnya salinitas. Konsentrasi oksigen terlarut dipengaruhi oleh proses respirasi biota air dan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Pengaruh ekologi lain yang menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut menurun adalah penambahan zat organik dan buangan zat organik (Connel & Miller, 1995).

4. BOD (Biochemical Oxygen Demand)

Ali et al (2013) Biologycal Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob dalam proses penguraian senyawa organik. Menurut Barus (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi BOD adalah jumlah senyawa organik yang akan diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob yang mampu menguraikan senyawa organik tersebut dan tersedianya sejumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian tersebut. Menurut Suriadarma (2011) kadar BOD di perairan laut nilainya lebih tinggi daripada di perairan tawar.

5. Salinitas

Menurut Supriharyono (2000) salinitas merupakan ciri khas perairan pantai atau laut yang membedakannya dengan air tawar. Berdasarkan perbedaan salinitas, dikenal biota yang bersifat stenohaline dan euryhaline. Biota yang mampu hidup pada kisaran yang sempit disebut sebagai biota bersifat stenohaline dan sebaliknya biota yang mampu hidup pada kisaran luas disebut sebagai biota euryhaline.

6. Nitrat (NO3)

Suriadarma (2011) menyatakan bahwa nitrat merupakan salah satu komponen kimia yang berpengaruh untuk pertumbuhan algae dan ftitoplankton disamping fosfat. Kandungan nitrat optimum yang dibutuhkan bagi pertumbuhan algae dan

fitoplankton berkisar antara 0,3 - 17 mg/liter dengan pengaruh pembatas 0,1 mg/liter atau kurang dan 45 mg/liter. Menurut Udi Putra (2011) tingkat racun nitrat terhadap ikan sangat rendah. Kematian yang ditimbulkan terjadi ketika konsentrasinya mencapai 1000 mg/liter.

6. Fosfat (PO4)

Boyd (1979) dan Barus (2004) mengatakan bahwa fosfat merupakan nutrien yang paling penting dalam menentukan produktivitas perairan. Fosfat dalam ekosistem perairan dapat terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti protein ataupun gula, sebagian dalam bentuk kalsium fosfat (CaPO4) dan besi fosfat (FePO4) anorganik. Fosfat tersedia melimpah dalam perairan dalam bentuk ortofosfat. Senyawa anorganik ini dihasilkan oleh bakteri melalui pemecahan fosfat organik dari organisme yang mati.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2014. Lokasi penelitian ini dilakukan di Perairan Sungai Belawan, dimana sebahagian besar terletak di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Secara geografis Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Malaka.

3.2 Bahan dan Alat

Jala untuk mengambil sampel ikan, perahu untuk sarana transportasi selama survey dan penelitian, repraktometer untuk mengukur salinitas, pH meter untuk mengukur pH perairan, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut di perairan, termometer untuk mengukur suhu perairan, GPS untuk menentukan titik koordinat sebagai titik stasiun penelitian, pelampung dan stop watch untuk mengukur kecepatan arus, secci disk untuk mengukur kecerahan air, rol untuk mengukur panjang dan tinggi ikan, timbangan analitik untuk mengukur berat ikan, dan kamera untuk mengambil foto-foto dokumentasi.

3.3 Diskripsi Lokasi

Penentuan stasiun pengamatan adalah berdasarkan perbedaan salinitas, oleh karena itu sebelum dilakukan pengambilan titik koordinat maka terlebih dahulu dilakukan survei untuk mengetahui perbedaan salinitas di Perairan Sungai Belawan. Berdasarkan hasil survei lapangan maka diketahui perbedaan salinitas dapat ditentukan berdasarkan daerah muara sungai.

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

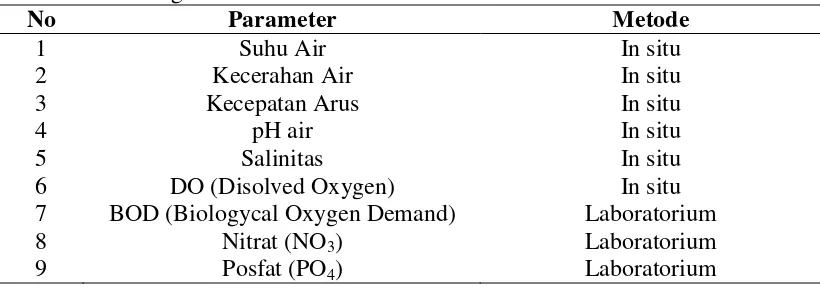

3.4.2 Pengukuran Parameter Kualitas Air

Pengukuran parameter fisika kimia perairan yang meliputi: suhu air, kecerahan air, kecepatan arus, pH air, salinitas, oksigen terlarut dilakukan secara insitu, sedangkan BOD, nitrit dan posfat dilakukan secara eksitu di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Medan.

3.4.3 Pengambilan Sampel Ikan Bulan-bulan

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Alat Tangkap yang digunakan adalah jala dengan luas 12,56 m2. Penebaran jala dilakukan sebanyak 30 kali yang dianggap sebagai plot pada setiap stasiun. Pengambilan sampel ikan dilakukan 1 kali dalam setiap bulannya dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Ikan yang tertangkap dibagi dalam 3 kelas ukuran (kecil, sedang, dan besar) untuk dihitung kepadatan populasi, morfometrik, pola pertumbuhan, dan pola distribusi. Ikan diukur berdasarkan panjang total, tinggi tubuh, dan berat tubuh.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Jumlah Ikan Bulan-bulan Berdasarkan Kelas Ukuran

Selanjutnya penebaran jala dilakukan sebanyak 30 kali pada tiap-tiap stasiun yang dilakukan dalam setiap bulannya. Kemudian hasil tangkapan ikan dibagi berdasarkan kelas ukuran ikan yakni ukuran kecil, sedang, dan besar.

3.5.2 Kepadatan Populasi

Kepadatan populasi ikan bulan-bulan dihitung menggunakan rumus Kreb (1978) sebagai berikut:

KP (� � � / ²) = ∑� � � � � ����

� � � �� � �����

3.5.3 Morfometrik

Morfometrik adalah untuk mengetahui hubungan antara panjang dan tinggi. Analisis morfometrik menggunakan rumus sebagai berikut:

P = a + Tb

Dimana : P = Panjang Ikan; T = Tebal Ikan; a dan b = konstanta

3.5.4 Pola Pertumbuhan

Pola petumbuhan adalah menganalisis hubungan panjang dan berat ikan Model Allometric Linear (MAL) digunakan untuk menghitung konstanta a dan b melalui pengukuran berat dan panjang. Untuk memprediksi berat pada panjang menggunakan rumus persamaan (King 1995):

W= aLb

3.5.5 Distribusi

Untuk mengetahui sebaran (pola distribusi) ikan berkelompok, acak, ataupun seragam ikan bulan-bulan ditentukan dengan menggunakan Indeks Penyebaran Morisita (Khouw, 2009) berdasarkan rumus :

Id = n[ ∑X

2− ∑X

(∑X)2− ∑X]

Keterangan :

Id = Indeks Penyebaran Morisita n = Jumlah plot / besar sampel

∑X = Jumlah Individu disetiap plot

∑X2

= Jumlah individu disetiap plot dikuadratkan

Dengan kriteria pola sebaran sebagai berikut :

• Jika nilai Id = 1, maka distribusi populasi kategori acak

• Jika nilai Id >1, maka distribusi populasi kategori bergerombol/mengelompok

• Jika nilai Id <1, maka distribusi populasi kategori seragam.

3.5.6 Faktor Fisika Kimia Perairan

Tabel 2. Data Pengamatan Parameter Fisika Kimia Perairan

No Parameter Metode

1 Suhu Air In situ

2 Kecerahan Air In situ

3 Kecepatan Arus In situ

4 pH air In situ

5 Salinitas In situ

6 DO (Disolved Oxygen) In situ

7 BOD (Biologycal Oxygen Demand) Laboratorium

8 Nitrat (NO3) Laboratorium

9 Posfat (PO4) Laboratorium

3.5.7 Korelasi Kelimpahan Dengan Faktor Fisik Kimia Perairan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

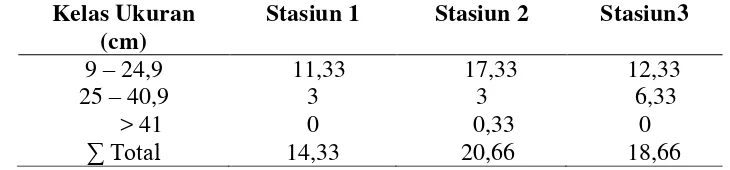

4.1 Jumlah Hasil Tangkapan Ikan Bulan-bulan Berdasarkan Kelas Ukuran

Panjang Total (TL= Total Length) digunakan untuk menentukan ikan berdasarkan kelas ukuran. Ikan dibagi dalam 3 kelas ukuran yakni: kecil, sedang, dan besar. Kelas ukuran ikan ditentukan berdasarkan siklus hidup dari ikan bulan-bulan. Ukuran ikan yang tertangkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Individu Hasil Tangkapan Ikan Bulan-bulan Berdasarkan Kelas Ukuran

Kelas Ukuran (cm)

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun3

9 – 24,9 11,33 17,33 12,33

25 – 40,9 3 3 6,33

> 41 0 0,33 0

∑ Total 14,33 20,66 18,66

Tzeng et al (1998) menyatakan bahwa larva ikan bulan-bulan setelah menetas akan bergerak dari perairan pantai, sehingga ikan bulan-bulan muda sering ditemukan di sungai, teluk, kawasan mangrove dan bahkan di bagian hulu sungai. Ikan indo pacific tarpon (Megalops cypriniodes Broussonet) dan tarpon Florida (Megalops atlanticus) masih merupakan kerabat dekat dan mempunyai siklus hidup yang sama, ikan muda hidup di air tawar dan air payau sedangkan setelah dewasa ikan-ikan ini akan bermigrasi ke arah laut untuk melakukan pemijahan. Didukung data dari Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (2011) yang menyatakan ikan Megalops atlanticus dewasa berkumpul di sekitar pantai pada bulan April dan melakukan perjalanan untuk pemijahan menuju lepas pantai.

4.2 Kepadatan Populasi Ikan Bulan-bulan.

Data kepadatan ikan bulan-bulan di Perairan Sungai Belawan dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Histogram Kepadatan Ikan Bulan-bulan Setiap Stasiun Pengamatan Keterangan: Stasiun 1 (Muara Sungai Baharu), Stasiun 2 (Muara Sungai

Kepadatan populasi rata-rata ikan bulan-bulan tertinggi terdapat pada stasiun 2 (0,162 individu/m2), diikuti stasiun 3 (0,148 individu/m2), dan terendah pada stasiun 1(0,114 individu/m2). Rendahnya hasil tangkapan ikan bulan-bulan diduga karena telah terjadi penangkapan berlebih (over fishing) dan tekanan lingkungan sehingga populasi ikan bulan-bulan terus mengalami penurunan. Sesuai pendapat Ong et al. (2009) salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan ikan menjadi berkurang karena penangkapan berlebih (overfishing) dan tekanan lingkungan. Data BPS Kota Medan (2010) jumlah nelayan tahun 2010 di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 5.172 orang. Pada tahun 2013 jumlah nelayan meningkat menjadi 10.659 orang (PPS Belawan, 2013). Bertambahnya jumlah nelayan yang secara signifikan ini jelas mempercepat terjadinya overfishing terhadap Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Belawan, karena luas perairan tidak bertambah namun jumlah nelayan, jumlah armada, dan alat tangkap sudah pasti bertambah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan jenis ikan di habitatnya, termasuk ikan bulan-bulan.

4.3 Morfometrik Ikan Bulan-bulan.

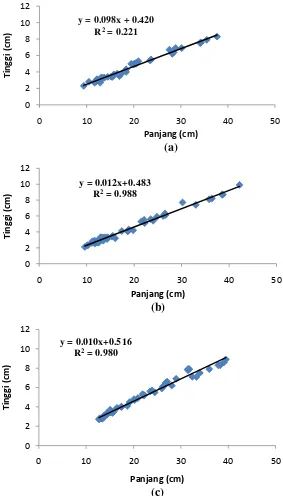

Pengukuran morfometrik ikan bulan-bulan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Morfometrik Ikan Bulan-bulan (a) Stasiun 1; (b) Stasiun 2;

Dari hasil analisis morfometrik ikan bulan-bulan pada setiap stasiun pengamatan menunjukan perbedaan. Hal ini diduga karena adanya perbedaan kondisi faktor lingkungan dan ketersediaan sumber makanan, sehingga ukuran ikan yang tertangkap juga berbeda. Di dalam bidang ilmu biologi perikanan, hubungan panjang dan tinggi ikan merupakan pengetahuan yang perlu dipelajari, terutama untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya perikanan. Menurut Tzeng, et al.(2000) keragaman morfometrik suatu populasi pada kondisi geografi yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan struktur genetik dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu variasi morfometrik yang muncul merupakan respon terhadap lingkungan fisik tempat hidup spesies tersebut. Hal ini menurut Setyono dan Soetarto (2008) karena daerah muara sungai yang merupakan daerah transisi antara lingkungan air tawar dan asin rentan terhadap perubahan lingkungan.

Menurut Doherty dan McCarthy (2004) jika dijumpai komponen koefisiennya memiliki tanda yang sama (positif semua atau negatif semua), hal ini mengindikasikan adanya perbedaan ukuran dan apabila ditemukan komponen memiliki kedua-duanya tanda positif dan negatif ini menunjukkan adanya indikasi variasi bentuk tubuh ikan. Hasil dari penelitian Tzeng et al (1998) menunjukan variasi panjang total ikan bulan-bulan yang berbeda yakni antara 17,8 – 32.9 mm di kawasan estuaria Gongshytyan Brook Taiwan Utara. Menurut Wedemeyer (1996) ikan akan tumbuh dengan cepat dan bentuk tubuh proporsional jika didukung habitat hidup ikan yang sesuai dan ketersediaan sumber makanan. Namun jika lingkungan kurang mendukung, misalnya karena adanya pencemaran atau perubahan kondisi perairan yang ekstrim, maka ikan akan mengalami tekanan/ stress sehingga pertumbuhan ikan terhambat. Syarifuddin (2011) menyatakan setiap ikan mempunyai ukuran yang berbeda, tergantung pada umur, jenis kelamin, dan lingkungan hidupnya.

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan antara lain: makanan,

suhu, pH air, dan salinitas. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempunyai

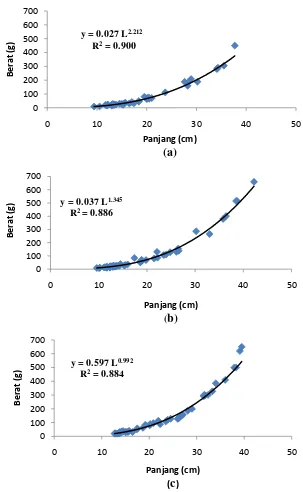

4.4 Pola Pertumbuhan Ikan Bulan-bulan

Pola pertumbuhan ikan bulan-bulan disajikan dalam bentuk persamaan regresi. Data dapat dilihat pada Gambar 6.

Hasil analisis pola pertumbuhan ikan bulan-bulan pada Stasiun 1 (y = 0.027 L2.212 dan R2 = 0.900), Stasiun 2 (y = 0.037 L1.345 dan R2 = 0.886), Stasiun 3 (y = 0.598 L0.992 dan R2 = 0.884). Berdasarkan hasil analisis pola pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan bulan-bulan yang bersifat allometrik negatif artinya pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat. Diduga karena daerah muara sungai merupakan tempat mencari makan ikan bulan-bulan dimana ketersedian sumber makanan pada daerah stasiun pengamatan berbeda, sehingga pertambahan panjang dan pertambahan berat juga menjadi berbeda pula. Bayliff (1966) hubungan panjang-berat ikan dan distribusi panjangnya perlu diketahui, terutama untuk mengkonversi statistik hasil tangkapan, menduga besarnya populasi dan laju – laju mortalitasnya. Menurut Richter (2007) tujuan pengukuran panjang dan berat ikan adalah untuk mengetahui variasi berat dan panjang tertentu dari ikan secara individu maupun biomassa sebagai suatu petunjuk tentang kegemukan, kesehatan, produktifitas dan kondisi fisiologis termasuk perkembangan gonad.

4.5 Distribusi Ikan Bulan-bulan

Berdasarkan analisis distribusi ikan bulan-bulan pada masing-masing stasiun pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Morisita Pada Setiap Stasiun Pengamatan Stasiun Nilai Indeks Morisita Kategori

1 0.299 Seragam

2 0.121 Seragam

3 0.273 Seragam

Nilai Indek Morisita pada setiap stasiun pengamatan menunjukan nilai id <1, artinya distribusi ikan bulan-bulan pada ke-3 stasiun menunjukan pola penyebaran seragam. Hal ini diduga karena persaingan terhadap makanan dan perubahan kualitas air. Menurut Pemberton and Frey (1984); Tarumingkeng (1994) pola penyebaran yang seragam disebabkan oleh interaksi negatif antara individu-individu, misalnya kompetisi terhadap makanan. Selain itu menurut Suin (2002) faktor fisika, kimia, dan biologi yang hampir merata pada suatu perairan serta ketersediaan makanan turut mempengaruhi organisme hidup pada habitatnya dan menentukan organisme tersebut hidup berkelompok, acak maupun seragam.

4.6 Faktor Fisik dan Kimia Perairan

Data parameter kualitas air selengkapnya disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Data Rata-rata Hasil Pengamatan Kualitas Air Pada Setiap Stasiun

No Parameter Satuan Baku Buluh), Stasiun 3 (Muara Sungai Terjun)

4.6.1. Suhu (oC).

Menurut Odum (1998) suhu perairan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, ketinggian geografis, dan faktor penutupan pepohonan (kanopi) dari vegetasi yang tumbuh disekitarnya. Menurut Suriadarma (2011) perbedaan lainnya disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengukuran, juga diduga disebabkan karena adanya perbedaan kandungan nutrient atau ion-ion garam yang secara fisik dapat meningkatkan daya hantar panas.

Barus (2004) menyatakan pola suhu perairan dapat dipengaruhi oleh faktor anthropogen (yang disebabkan oleh aktivitas manusia) seperti limbah panas, yang berasal dari air pendingin pabrik, penggundulan hutan yang menyebabkan hilangnya perlindungan badan air. Kantun (2012) menyatakan bahwa bermacam-macam jenis ikan yang terdapat di dunia mempunyai toleransi tertentu terhadap suhu. Ada yang mempunyai toleransi yang besar terhadap suhu, disebut eurytermal. Sebaliknya ada pula toleransinya kecil, disebut stenotermal. Menurut Chacόn- Chaverri dan McLarney (1992) juvenil tarpon biasanya ditemui bergerombol, ukuran kecil, dan pada daerah rawa payau yang memiliki kisaran suhu yang luas (12-36 0C).

4.6.2. Kecerahan (cm).

Menurut Suriadarma (2011) tingkat kecerahan air akan semakin tinggi dengan semakin jauhnya jarak dari pantai. Tingkat kecerahan yang rendah di perairan sungai dan laut yang berdekatan dengan pantai di duga akibat banyak terdapatnya partikel tersuspensi yang terbawa aliran sungai dari lahan atas dan adanya proses sedimentasi serta abrasi pantai. Barus (2004) menyatakan bahwa bagi organisme air, intensitas cahaya berfungsi sebagai alat orientasi yang akan mendukung kehidupan organisme air dalam habitatnya. Apabila intensitas cahaya matahari berkurang, hewan air akan dirangsang untuk melakukan ruaya (migrasi).

4.6.3. Kecepatan Arus (meter/detik)

Data hasil pengukuran kecepatan arus pada stasiun yaitu stasiun 1 berkisar 6,7 meter/detik, stasiun 2 berkisar 5,9 meter/detik, dan stasiun 3 berkisar 5,3 meter/detik. Kecepatan arus pada masing-masing stasiun pengamatan nilainya bervariasi karena pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Posisi Perairan Sungai Belawan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan pola arus dan massa air sangat di pengaruhi oleh fenomena yang terjadi di selat tersebut; 2. Pengaruh arus pasang surut (pasut); 3. Pergerakan angin; 4. Selain itu kondisinya Perairan Sungai Belawan dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai, sehingga karena pola arus yang terjadi cenderung bergerak sepanjang tahun dan membentuk sedimentasi baik dari hulu maupun ke arah muara.

4.6.4. pH

Hasil pengukuran pH pada masing-masing stasiun yakni stasiun 1 (6,7) stasiun 2 (6,8) dan stasiun 3 (6,6). Berdasarkan pengamatan, menunjukan nilai pH masih mendekati nilai pH netral (7) dan masih dalam kisaran sesuai baku mutu KepMen KLH No. 51.

Diduga rendahnya nilai pH karena dipenangaruhi oleh buangan limbah bahan organik dan anorganik melalui sungai sehingga terjadi penimbunan di muara sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuliastuti (2011) fluktuasi pH dipengaruhi oleh adanya buangan limbah organik dan anorganik ke sungai.

Menurut Meilawati et al (2005) jika nilai pH berada di bawah standar baku mutu maksimum maka kualitas air/ sedimen bersifat acid (asam). Begitupun jika nilai pH berada di atas standar baku mutu maksimum maka kualitas air/ sedimen bersifat alkali (basa). pH air semakin ke muara semakin asam karena adanya pertambahan bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan Karbondioksida (CO2) apabila terurai.

4.6.5 Oksigen Terlarut (mg/liter)

Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa kandungan oksigen terlarut pada stasiun 1 (3,5 mg/l), stasiun 2 (3,5 mg/l), dan stasiun 3 (3,4 mg/l). Nilai tersebut bila dibandingkan dengan nilai baku mutu jauh lebih rendah. Diduga kelarutan oksigen yang rendah ini, karena saat pengambilan sampel air dilakukan pada musim kemarau sehingga proses oksidasi oleh bakteri pengurai meningkat.

Mikroorganisme akan mengoksidasi Amonium menjadi Nitrat. Proses ini

dikenal sebagai proses nitrifikasi. (Borneff (1982); Schoerbel (1987); Hὒtter (1990)

dalam Barus (2004)). Proses oksidasi amonium menjadi nitrit oleh aktivitas kelompok bakteri Nitrosomonas dapat dilihat di bawah ini:

NH4 + O2 ---› NO2 (Amonium) Nitrosomonas (Nitrit)

Selanjutnya proses oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh aktivitas kelompok bakteri Nitrobacter dapat dilihat di bawah ini:

NO2 + O2 ---› NO3 (Nitrit) Nitrosomonas (Nitrat)

Barus (2004) berpendapat proses oksidasi akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut menjadi rendah, terutama pada musim kemarau saat curah hujan sangat sedikit dimana volume aliran air sungai menjadi rendah. Dibarengi dengan tingginya suhu dan apabila volume air limbah tidak berkurang akan menyebabkan laju oksidasi tersebut meningkat tajam. Ikan bulan-bulan termasuk ikan dapat hidup pada kondisi oksigen terlarut yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian Wells et al.

Menurut Udi Putra (2008) kebutuhan oksigen terlarut yang diperlukan oleh ikan atau organisme air lainnya sangat bergantung pada faktor-faktor suhu, pH, CO2 dan kecepatan metabolik ikannya. Kebutuhan oksigen meningkat dengan meningkatnya suhu air.

4.6.6. BOD (mg/liter)

Hasil uji laboraorium diperoleh nilai BOD pada stasiun 1 (6,3 mg/liter), stasiun 2 (0,5 mg/liter) dan stasiun 3 (0,7 mg/liter). Berdasarkan KepMen KLH No. 5 nilai baku mutu air untuk BOD maksimum 20 mg/liter, jika dibandingkan dengan nilai hasil uji dari masing-masing stasiun pengamatan sangat jauh berbeda, namun masih layak. Nilai BOD yang tinggi dinilai merupakan pencemaran di suatu perairan. Perbedaan nilai ini diduga karena dipengaruhi adanya perbedaan buangan limbah bahan organik telah terakumulasi muara sungai, dan aktivitas perombakan bahan organik oleh bakteri pengurai. Nilai BOD rendah mengindikasikan perairan ini belum tercemar.

Ali et al (2013) menyatakan BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri pengurai untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Rahayu dan Tantowi (2009) menyatakan bahwa semakin besar kadar BOD di perairan sungai menandakan bahwa perairan tersebut telah tercemar yang diakibatkan oleh buangan limbah domestik dan pertanian. Selanjutnya menurut Yudo (2010) semakin besar konsentrasi BOD suatu perairan, menunjukan konsentrasi bahan organik juga tinggi. Lee, et al. (1978) menerangkan bahwa tingkat pencemaran suatu perairan dapat dinilai berdasarkan kandungan nilai BOD5 dimana kandungan ≤ 2,9 mg/l merupakan perairan yang tidak tercemar, kandungan 3,0 - 5,0 mg/l merupakan perairan yang tercemar ringan, kandungan 5,1 – 14,9 mg/l merupakan perairan yang

4.6.7. Salinitas (‰)

Hasil rata-rata pengukuran salinitas pada stasiun 1 (15,7‰), stasiun 2 (9,9‰), dan stasiun 3 (5,4‰). Perbedaan ini diduga disebabkan karena stasiun pengamatan merupakan beberapa muara sungai, karena salinitas menjadi berbeda karena salinitas dipengaruhi oleh pasang surut dan jumlah partikel di perairan dan jarak antara sungai ke laut. Selain itu diduga pengambilan sampel air pada saat musim kemarau, sebab musim juga mempengaruhi salinitas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi (2003) bahwa perairan estuaria memiliki gradien salinitas yang bervariasi, bergantung pada suplai air tawar dari sungai dan air laut melalui pasang surut. Lebih lanjut menurut Nybakken (1992) perbedaan lainnya adalah tergantung musim dan topografi. Boeuf & Payan (2001) menyatakan bahwa ikan yang hidup pada salinitas yang lebih rendah menghabiskan lebih sedikit energi untuk osmoregulasi. Keadaan salinitas akan mempengaruhi penyebaran organisme, baik secara vertikal maupun horizontal (Effendi,2003; Fadil (2011).

Ikan bulan-bulan merupakan jenis ikan euryhaline. Ikan ini beruaya mencari habitat yang sesuai siklus hidupnya. Menurut Chacόn- Chaverri dan McLarney (1992) juvenil tarpon dapat hidup pada salinitas 5- 40 ppt.

4.6.8. Nitrat (NH3) dan Fosfat (PO4)

Hal ini diduga aliran sungai menjadi sumber pembawa limbah buangan untuk unsur nitrat dan fosfat ke badan sungai yang kemudian tertimbun di muara sungai, karena sumber nitrat dan fospat berasal dari limpasan lahan pertanian dan limbah rumah tangga. Jika nilainya tinggi nitrat dan fosfat berarti mendapat mendapat sumber pasokan limpasan yang tinggi yang terbawa aliran sungai dan begitu pula sebaliknya yang pada akhirnya semua sumber limpasan nitrat dan fosfat tersebut terakumulasi di daerah muara sungai.

Menurut Effendi (2003) sumber utama peningkatan kadar nitrat diperairan berasal dari limpasan pupuk pertanian. Risamasu dan Hanif (2011) menyatakan konsentrasi nitrat di lapisan permukaan yang lebih rendah dibandingkan di lapisan dekat dasar disebabkan karena nitrat di lapisan permukaan lebih banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh fitoplankton. Selain itu, konsentrasi nitrat yang sedikit lebih tinggi di dekat dasar perairan juga dipengaruhi oleh sedimen. Di dalam sedimen nitrat diproduksi dari biodegradasi bahan-bahan organik menjadi ammonia yang selanjutnya dioksidasi menjadi nitrat (Seitzinger, 1988)

Boyd (1982) menyatakan bahwa fosfat terbentuk sebagai hasil perombakan bahan organik dalam kondisi aerobik. Keberadaan orthophosphate di perairan, dengan segera dapat diserap oleh bakteri, fitoplankton dan makrofita. Fitoplankton dapat menyerap orthophosphate lebih cepat dibandingkan dengan makrofita, tetapi makrofita mempunyai kemampuan menyimpan fosfor lebih besar dari pada fitoplankton.

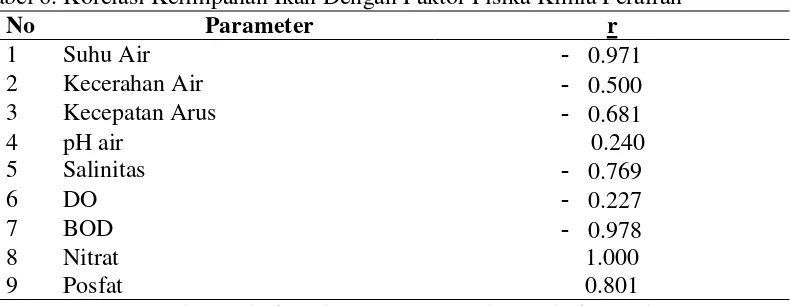

4.7 Korelasi Kepadatan Dengan Faktor Fisik Kimia Perairan.

Tabel 6. Korelasi Kelimpahan Ikan Dengan Faktor Fisika Kimia Perairan

Keterangan: (-) Arah Korelasi Berlawanan; (+) Arah Korelasi Searah

Nilai rata-rata nitrat (1,000) dan fosfat (0,801), hal ini berkolerasi searah dengan kelimpahan ikan bulan-bulan artinya semakin tinggi nilai nitrat, fosfat maka semangkin tinggi pula kelimpahan ikan bulan-bulan. Tingginya nilai nitrat dan fosfat, diduga karena semua stasiun merupakan muara sungai sudah tentu menjadi sumber limpasan berbagai limbah daratan yang akhirnya mengendap dan tertimbun di daerah muara sungai. Hal ini menyebabkan perairan tersebut menjadi subur dan kaya akan zat hara. Kesuburan suatu perairan mengindikasikan tingginya produktivitas primer, hal ini mendukung ketersedian makanan yang melimpah sehingga menarik biota aquatik termasuk ikan bulan-bulan untuk mencari makanan ke daerah tersebut.

Hal ini sejalan yang dikatakan Ferianita dkk (2005) nitrat dan fosfat merupakan zat hara yang penting bagi pertumbuhan dan metabolisme phytoplankton yang merupakan indikator untuk mengevaluasi kualitas air dan tingkat kesuburan. Kondisi ekosistem yang kompleks, pola arus yang dinamis, serta aktivitas di suatu kawasan mempunyai pengaruh terhadap kandungan unsur hara, kelarutan oksigen, dan pH yang merupakan indikator kesuburan perairan (Simanjuntak, 2012).

Nilai BOD (- 0,987) dan suhu (- 0,971) menunjukan korelasi berlawanan arah (-), artinya semangkin tinggi nilai BOD maka semangkin rendah kepadatan populasi ikan bulan-bulan. Tinggi rendahnya nilai BOD diduga karena dimanfaatkan organisme untuk proses respirasi dan mikroorganisme termasuk bakteri di dalam proses penguraian bahan organik di suatu perairan serta dipengaruhi air laut. Suriadarma (2011) mengatakan kadar BOD yang tinggi di perairan ini diduga sebagai akibat banyaknya bahan organik dari sungai bagian hulu. Dibandingkan dengan kadar BOD di daerah hulu sungai, kadar BOD di daerah hilir ternyata lebih tinggi.

Perbedaan ini mungkin disebabkan buangan bahan organik telah terakumulasi di daerah hilir yang berdekatan dengan muara sungai di samping adanya pengaruh dari laut. Menurut Graham (1997) dalam Geiger et al. (2000) proses biotik dan abiotik dapat mengpengaruhi kadar oksigen menjadi rendah pada lingkungan perairan serta sirkulasinya terbatas. Ada sekitar 374 spesies ikan atau kurang dari 2% spesies ikan yang ada diketahui telah mengembangkan kemampuannya untuk mengunakan oksigen bebas dari fluktuasi oksigen terlarut yang tersedia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ikan bulan-bulan memang sering kali muncul kepermukaan air untuk melakukan pernapasan dengan cara mengambil udara bebas langsung dari atmospher. Kemungkinan inilah bentuk adaptasi ikan bulan-bulan pada kondisi oksigen yang rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan : a. Morfometrik ikan bulan-bulan bersifat linier positif.

b. Pola pertumbuhan ikan bulan-bulan dikategorikan allometrik negatif. c. Distribusi ikan bulan-bulan dikategorikan seragam.

d. Nitrat dan posfat mempunyai korelasi yang kuat terhadap kepadatan populasi ikan bulan-bulan.

5.2. Saran

a. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji berbagai aspek ikan bulan-bulan sehingga dapat menunjang kelestariannya di alam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A., Soemarno dan Mangku Pornomo. 2013. Kajian Kualitas Air Dan Status Mutu Air Sungai Metro Di Kecamatan Sukun Kota Malang. Jurnal Bumi Lestari, Volume 13 No. 2, 265-274.

Anwar, N. 2008. Karakteristik Fisika Kimia Perairan Dan Kaitannya Dengan Distribusi Serta Kelimpahan Larva Ikan Di Teluk Pelabuhan Ratu. Sekolah Pasca Sarjana. IPB.

Ault, Jerald. S. 2008. Biology and Management of the World Tarpon and Bonefish Fisheries. CRC Press. USA.

Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi. Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. USU Press. 165 hal.

Bakosurtanal . 2006. Atlas Sumberdaya Kelautan. Bogor.

Bengen, D. G. 2000. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB. 58 halaman.

Bone, Q., N.B. Marshall and J.H.S. Blaxter. 1995. Biology of Fishes, 2nd ed. Chapman and Hall. London. 332 pp.

Boyd, C.E. 1979. Water Quality in Warm-water Fish Ponds. Auburn University of Agriculture Experimentation Station.R. Dennis Ronse. Auburn. Alabama.359 p.

---,. 1982. Water Quality Management for Pond Fish Culture. Elsevier Sci. Publ. Co., Amsterdam, 318 pp

Boeuf G. and Payan P. 2001. How should salinity influence fish growth ?. Comp. Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 130:411–423.

Burhanuddin, A., Djamali, dan A.S. Genisa. 1998. Nama-nama daerah ikan laut di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi-LIPI. Jakarta:188 hal.

Bayliff, W.H. 1966. Length – weight relationship of the anchoveta, Cetengraulis mysticetus in the Gulf of Panama, I-ATTC. 10 (3) : 241 - 259.

Chacόn-Chaverri D. dan W.O. McLarney .1992. Desarrollo Temprano del sabalo, Megalops atlanticus (Pisces: Megalopidae). Rev. Biol. Trop. 40: 171-177 Chester, R. 2003. Marine Geochemistry. Second Edition. Blackwell Scientific

Publication. London. 520 p.

Connel, D.W. and Miller G.J. 1995. Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran. Koestoer Y, Sehati. Penerjemah. Jakarta . UI Press.

De Jong, J. K., 1939. A Preliminary investigation of the spawning habits of some fishes of Java Sea. Treubia 8, 199-218.

Doherty, D and T.K. Mccarthy. 2004. Morphometric and Meristic Characteristics Analyses of Two Western Irish Populations of Arctic char, Salvelinus alpinus (l.). Jurnal of Biology and Environment: Proceedings of The Royal Irish Academy, Vol. 104b, No. 1. hlm 75-85.

Durborow, M.R., D. M. Crosby and M. W. Brunson. 1997. Ammonia in Fish Pond. Southern Regional Aquaculture Centre Publication No. 463: 55-60, Kentucky USA.

Effendi, H. 2000. Telaah Kualitas Air. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB, Bogor.

---,. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius, Yogyakarta.

Effendie, M.I. 1979. Metode Biologi Perikanan. Yayasan Dewi Sri. Bogor: 112 hal. Everhart, W.H and W.D. Youngs. 1981. Principles of fishery science. 2ndEdition

Comstock Publishing Associates, a division of Cornell University Press. Ithaca and London : 349 p.

Fadil, M.S. 2011. Kajian Beberapa Aaspek Parameter Fisika Kimia Airn Dan Aspek Fisiologis Ikan Yang Ditemukan Pada Aliran Buangan Pabrik Karet Di Sungai Batang Arau. Artikel. Pascasarjana. Universitas Andalas.

Fardiaz, S. 1992 . Polusi Air dan Udara. Kanisius. Yogyakarta.

Ferianita, F.M., Haeruman dan L.C. Sitepu. 2005. Komunitas Fitoplanton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Teluk Jakarta. Seminar Nasional MIPA. Universitas Indonesia 24-26 November 2005. Jakarta.

Florida Fish and Wildlife Conservation Fish Commission. 2011. Tarpon Silver Of King The Coast. Fish and Wildlife Research Institute 100 8th Aveneu SE, St Petersburg, FL 33701. (727) 896-8626. MyFWC.com/Research.

Geiger S.P., Joseph J. Torres, and Roy E. Crabtree. 2000. Air Breathing and Gill Ventilation Frequencies in Juvenile Tarpon, Megalops atlanticus: Responses to Change in Dissolved Oxygen, Temperature, Hydrogen Sulfide, and pH. Environmental Biology of Fishes. 59: 181-190.

Genisa, Abdul S. 1999. Mengenal Jenis-jenis Ikan Laut Ekonomi Penting Di Indonesia. Oseana, Volume XXIV, Nomor 1, 1999: 17 – 38. ISSN 0216 – 1877.

Ginting, S. 2006. Integrated Coastal Zone Planning and Management. Bogor: Kerja Sama Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Laut; Institut Pertanian Bogor dan Direkorat Jenderal Pembangunan Daerah.

http://www.tfhmagazine.com/details/articles/the-indopacific-tarpon-megalops-cyprinoides.htm diunggah tgl 21 Desember 2013.

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5 53289. Diunggah tanggal 6 Januari 2014.

http://www.beritamancing.com/2013/09/memburu-tarpoon.html. Diakses tanggal 5 Januari 2014.

http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytrick/40183-trick-mancing-ikan-bulan-bulan-3.html . Diakses tanggal 4 Januari 2014.

http://www.stp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/557/Bulan-bulan-Megalops-cyprinoides/. Diakses tanggal 5 januari 2014.

http://www.iucnredlist.org/details/166868/0. Diunggah tanggal 25 Desember 2013.

Jhingran, V.G. 1982. Fish and Fisheries of India. Hindustan Publising Corp, New Delhi. 666 pp.

Kantun, W. 2012. Suhu dan Tingkah Laku Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacores). STITEK Balik Dewa.

Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional. 2013. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia. Buku I Strategi dan Program.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004. Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup. MENLH, Jakarta.

Khouw AS. 2009. Metode dan Analisa Kuantitatif Dalam Bioekologi Laut. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L). Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K). DKP. Jakarta. King, M. 1995. Fisheries Biology: Assessment and Management. Fishing News

Books, Oxford.

Kuncoro, E. B. dan Ardi Wiharto. 2009. Ensiklopedia Ikan Air Laut. Lily Publisher. Yogyakarta.

Lee, C.D., S.B. Wong and L.C. 1978. Benthic Macro Invertebrate and Fish as Biological Indicator of Water Quality, with Reference on Water Pollution. Control in Developing Countries. Bangkok Thailand.

Malone Ronald F dan Daniel G. Burden. 1988. Design of Recilculating Blue Crab Shedding System. Louisiana Sea Grand College Program. Center for Wetland Recources Louisiana State University.

Michael, P. 1994. Metode Ekologi Untuk Penyelidikan Lapangan dan Laboratorium. Alih Bahasa Indonesia oleh: Y.R. Koestoer. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Mulyanto. 1992. Lingkungan Hidup Untuk Ikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Mulfizar, Zainal A. Muchlisin, Irma Dewiyanti.2012. Hubungan panjang berat dan faktor kondisi tiga jenis ikan yang tertangkap di perairan Kuala Gigieng, Aceh Besar,Provinsi Aceh.Depik, 1(1):1-9 April 2012 ISSN 2089-7790. Negar G, Zohre G, Habib N. 2008. Population growth of the Tellinid bivalve Tellina

Nontji, A. 1993. Laut Nusantara. Djambatan, Jakarta.

Nursid, M. 2002. Distribusi dan kelimpahan larva ikan di estuaria Segara Anakan,Cilacap, Jawa Tengah [tesis]. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut. Suatu pendekatan ekologis. Penerjemah M. Eidman et.al. Terjemahan dari Marine biology an ecologycal approach. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Odum, E.P. 1998. Dasar-dasar Ekologi. Universitas Gajah Mada. Yokyakarta.

Ong Tony Semuel Ongkers, Mennofatria Boer, Ismudi Muchsin, S. Sutrisno dan K. Praptokardio. 2009. Kelimpahan Ikan Yang Tertangkap Dengan Jaring Pantai Di Perairan teluk Ambon Dalam. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.

Rahayu, S. dan Tantowi. 2009. Penelitian Kualitas Air Bengawan Solo Pada Saat Musim Kemarau. Jurnal Sumber Daya Air. 5. 127-136.

Richter, T.J. 2007. Development and Evaluation of Standard Weight Equations for Bridgelip Sucker and Largescale Sucker. North American Journal of Fisheries Management, 27: 936-939.

Risamasu, Fonny J.L. dan Hanif Budi Prayitno. 2011. Kajian Zat Hara Fosfat, Nitrit, Nitrat dan Silikat di Perairan Kepulauan Matasiri, Kalimantan Selatan. Ilmu Kelautan. Vol. 16 (3) 135-142. ISSN 0853-7291

Romimohtarto, K. dan Sri Juwana. 2001. Biologi Laut. Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut. Djambatan, Jakarta. 539 halaman.

Saanin, H. 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan. Jilid 1 & 2. Binacipta. Bogor.

Seitzinger, S. P. 1988. Denitrification in freshwater and marine coastal ecosystems : Ecological and geochemical significance. Limnol. Oceanogr. 33(4, Part 2): 702-724.

Samat, A. 1990. Taburan dan Populasi Ikan Di Beberapa Altitud Di Taman Kinabalu Sabah,Malaysia. Pertanika. 13(3), 341-348, 1990.

Setyono, P. dan Soetarto E. S. 2008. Biomonitoring Degradasi Ekosistem Akibat Limbah CPO Di Muara Sungai Mentaya Kalimantan Tengah Dengan Metode Elektromorf Isozim Esterase. Jurnal Biodeversitas. Vol. 9 No. 3 Hal.232-236, ISSN. 1412-033X.

Sharifuddin Bin Andi Omar. 2011. Iktiologi. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan. Universitas Hasanuddin, Makasar. 172 halaman.

Siagian, C. 2009. Keanekaragaman Dan Kelimpahan Ikan Serta Kaitannya Dengan Kualitas Air Di Danau Toba Balige Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Simanjuntak, M. 2012. Kualitas Air Laut Ditinjau Dari Aspek Zat Hara, Oksigen Terlarut, Dan pH Di Perairan Banggal, Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol.4. No.2, Hal. 290-303.

Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Suin, M.N. 2002. Metode Ekologi. Universitas Andalas, Padang.

Suriadarma, Ade. 2011. Dampak Beberapa Parameter Faktor Fisik Kimia Terhadap Kualitas Lingkungan Perairan Pesisir Karawang, Jawa Barat. Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 21 No. 1 (2011), hal : 19-33.

Svobodova Z, Richard Lioyd, Jana Machova, dan Blanka Vykusova. 1993. Water Quality and Fish Health. EIPAC Technical Paper. FAO Fisheries Department. Tarumingkeng, R. C. 1994. Dinamika Populasi. Kajian Ekologi Kuantitatif. Pustaka

Sinar Harapan dan Universitas Kristen Krida Kencana. Jakarta.

Thompson, C. L. and R. Larsen. 1994. Fish Habitat in Freshwater Stream. FWQ Preference sheet. 10.3. University of California. USA.

Tzeng, T.D., Chiu C.S., Yeh S.Y. 2000. Morphometric Variation in Red Spot Prawn (Metapenaeopsis barbata) In Different Geografic Water of Taiwan. Journal Fisheries Research (53) 2001. 211-217.