TINGKAT RADlOAKTlVlTAS RADIONUKLIDA PRIMORDIAL

2 3 8 ~DAN 2 3 2 ~ h

Dl LINGKUNGAN TAMBANG

BATUBARA TERBUKA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Tingkat Radioaktivitas Radionuklida Primordial 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h di Lingkungan Tambang Batubara

Terbuka adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Januari 2006

Ahmad Syamsir Arief

ABSTRAK

AHMAD SYAMSIR ARIEF. Tingkat Radioaktivitas Radionuklida Primordial 238U dan 232Th di Lingkungan Tambang Batubara Terbuka. Dibimbing oleh KOEKOEH SANTOSO dan JUNE MELLAWATI.

Aktivitas pertambangan batubara terbuka di kawasan Sangatta Kalimantan Timur diduga sebagai sumber pelepasan unsur radionuklida primordial 2 3 8 ~ dan 23ZTh di lingkungannya. Pada penelitian ini telah dikaji

sebaran radionuklida 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam tanah, air dan sedimen sungai

Sangatta di sekitar pertambangan batubara. Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi kegiatan pertambangan batubara terhadap cemaran radionuklida primordial 2 3 8 ~ dan 232Th. Penentuan 238U dan 2 3 2 ~ h menggunakan metode

Analisis Aktivasi Netron (AAN) dan masing-masing pengukurannya sebagai 2 3 9 ~ p dan 233Pa.

238

Hasil menunjukkan bahwa aktivitas U dalam tanah serta air dan sedimen sungai Sangatta tertinggi masing-masing 30,06 Bqlkg, 0,66 Bqll dan 29,44 Bqlkg, sedangkan 2 3 2 ~ h masing-masing 27,151 Bqlkg, 6,02 Bqll dan 28,60 Bqlkg. Aktivitas 238U dan 2 3 2 ~ h dalam air sungai telah melampaui kisaran rata- rata alami di dunia (238U: 0,02

-

0,06 BqlL dan 2 3 2 ~ h : 0,0012-

2 BqlL), namun masih di bawah baku mutu BAPETEN tahun 1999 ( 2 3 8 ~ : 1 x 1 3 ~ BqlL dan 2 3 2 ~ h : 70 BqlL). Fenomena yang terjadi adalah makin jauh lokasi pengambilan238

ABSTRACT

AHMAD SYAMSIR ARIEF. The Radioactivity Levels of Primordial Radionuclide

2 3 8 ~ and 2 3 2 ~ h In Environment of Open Pit Coal Mining Area. Under the direction

of KOEKOEH SANTOSO and JUNE MELLAWATI.

The activity of open coal mining in Sangatta area, Kalimantan Timur is suspected as the sources of primordial radionuclide 2 3 8 ~ and 232Th released in

their environment. In this research, the distribution of 2 3 8 ~ and 232Th in the soil,

river water and sediment of Sangatta river around coal mining have been studied. The aim of research is to know the contribution of coal mining activity on primordial radionuclides pollution ( 2 3 8 ~ and 232Th). Determination of 2 3 8 ~ and 232

Th were using neutron activation analysis (NAA) and observed as 2 3 9 ~ p and 2 3 3 ~ a respectively.

The result showed that activity of 2 3 8 ~ in soil, river water and sediment of

Sangatta river were 30.06 Bqlkg, 0.66 Bqll and 29.44 Bqlkg respectively. The activity of 238U and 2 3 2 ~ h in river waters of Sangatta was higher than natural averages ranged in the world ( 2 3 8 ~ : 0,02

-

0,06 BqlL and 2 3 2 ~ h : 0,0012-

2 BqlL), but still less than BAPETEN regulation, 1999 ( 2 3 8 ~ : 1 x 1 3 ~ BqlL and 2 3 2 ~ h : 70 BqlL). There was the phenomena that the far from the source point location the less activity of 238U and 2 3 2 ~ h . The distribution of 2 3 8 ~ and 2 3 2 ~ h in a long ofTINGKAT RADIOAKTIVITAS RADIONUKLIDA PRIMORDIAL

2 3 8 ~

DAN 2 3 2 ~ h

Dl LINGKUNGAN TAMBANG

BATUBARA TERBUKA

AHMAD SYAMSIR ARlEF

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAHPASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Tingkat Radioaktivitas Radionuklida Primordial 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h

di Lingkungan Tarnbang Batubara Terbuka Narna : Ahmad Syarnsir Arief

NIM :PO52030231

Disetujui

Ketua Anggota

Diketahui

Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, M.S. a Manuwoto, M.Sc

dengan Abah jangan durhaka supaya Allah tidak murka

PRAKATA

Segala puji bai Allah, pencipta alarn sernesta, yang tiada penulis rnanapun rnampu rneliputi segala pujian bagi-Nya. Shalawat dan salarn kernulyaan selalu tercurah kepada Rasulullah dan pengikutnya hingga akhir zarnan.

Terirna kasih yang tulus penulis ucapkan untuk Abah dan Mama yang dengan penuh kesabaran rnendidik penulis dan rnernberikan segala daya upaya agar dapat berguna bagi rnasyarakat dan agarna. Ucapan terima kasih penulis haturkan pula untuk Bapak Dr. Koekoeh Santoso dan lbu Dr. June Mellawati selaku pernbirnbing serta lbu Dr. Nastiti S. lndrasti selaku penguji, atas arahan dan kebebasan rnengekspresikan pikiran ke dalarn sebuah tuiisan. Bapak Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, M.S., dan seluruh staf pengajar program studi Pengelolaan Surnberdaya Alarn dan Lingkungan atas ilrnu-ilrnu lingkungan yang diberikan. Bapak Ir. Reza Pahlevi; Sekretaris DPRD Kutirn, Bapak Ir. M. Husaini; Kepala Dinas ilngkungan Hldup Kutirn, Bapak Dr. H. Roosdarno; Kepala Dinas Pertarnbangan Kutirn atas izin, dana, sarana dan prasarana yang diberikan. Bapak Ir Wahyu, Ardi SP, Abdul Rojak, Novi dan kawan-kawan di Mess Lingkungan Hidup Kutirn, yang telah banyak rnernbantu sejak penelitian ini dirnulai hingga selesai pengarnbilan sarnpel.

Terirna kasih penulis ucapkan pula untuk lr. A. Syaukani dan Nurul Huda, S.E., M. Rofieq Sidqy S.Kes. dan Erni Yuliansari., A. Royhan Amin, S.P. dan Hj. Rasuna Yasrnin, S.P., M. Siddy Muqty dan Hariyanti., A. Ade Sulairnan, S.Ag. M.Si. dan Atiek, S.E., H. Abdul Ghani dan Hj. Elly Noorsanti, S.E., Alfian, S.E. dan Desy, S.E. M.M., serta keponakan-keponakan atas doa yang selalu dipanjatkan siang dan rnalarn. H. Uding dan Hj. Mairnunah serta kawan-kawan di Pondok Penyu. Rekan-rekan di PS-PSL (2003) serta untuk Fauziah Alhasanah, S.Si. M.Si., atas kesabaran dan perhatiannya.

Sernoga karya ilrniah ini dapat berrnanfaat sebagai rnateri pernbanding dalarn pelaksanaan penelitian lanjutan.

AHMAD S'iA'tSIR ARiEF lahir pada tanggal 01 Januari 1980 di

Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis

n-ieiupakan putra teiakhir ijapak ti. Abu ihalhah dan lbu tij. Asnah Passe yang

mempunyai enam orang putra.

Pendidikan foimai dimulai pada tahun 1986 di Sekoiah Dasar Negeri 012

Samarinda dan melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 008 Samarinda, tamat

tahun 1982. Trjhun yang sama melanjiitkan pendidikan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 3 Samarinda, tamat tahun 1995. Kemudian melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Samarinda, dan tamat tahun

1998. Pendidikan tinggi dimulai tahun 1998 di Universitas Mulawarman, Fakultas

Pertanian Juviisan Budidaya Pertanian Program Studi Agronomi, tamat tahun

2003. Pada tahun yang sama, lulus seleksi masuk IPB pada Sekolah

Pzscaszr;ana, Prcgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungzn.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti beberapa pelatihan dan

seminar, dizntaranya adalah pelatihan P.nimasi 30 Studio Max (2004), seminar

I S 0 14001 The Enviromental Management System "Managing The Enviromental

For a Better Future" (20!24),

stadiw?? generale

"Peranan Pergurcan Tinggi MenujuTahun 2020 yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (2004) dan menjadi

pembicara pada presentasi ilmiah Keselamatan Radiasi dan Lingkungan XI

DAFTAR IS1

Halaman

DAFTAR TABEL

...

viDAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii 1 . . 3

Kerangka Pemrkrran ...

.

.

.

... 3Perumusan Masalah 4 Manfaat Penelitian 5 TINJAUAN PUSTAKA

...

...

8BAHAN DAN METODE Preparasi Sampel ... 16

Analisis Data ... ... .. . ... ,.. . ... ... ... ... ... ... ...

... ....

...

... ... ... ... ... .. . ... ... . 18HASlL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Lokasi ... 20

Tambang Batubara PT. KPC ... ...

...

...

... ... ... ... 20Tingkat Radioaktivitas 238U dan 2 3 2 ~ h dalam Tanah ... 21

Tingkat Radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam Air Sungai ... ... 24

Tingkat Radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam Sedimen Sungai

...

26KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 29 Saran

...

29DAFTAR PUSTAKA 31

DAFTAR TABEL

Halarnan

...

1 Lokasi pengambilan cuplikan di sempadan jalan kota Sangatta 16

...

2 Lokasi pengambilan cuplikan air & sedimen di sungai Sangatta 17

232

3 Aktivitas radionuklida 2 3 8 ~ dan Th dalam tanah ... 21

... ...

4 Aktivitas radionuklida 2 3 8 ~ dan 2 3 Z ~ h dalam air

.

.

.

.

24DAFTAR

GAMBAR

Halaman

1 Skerna kerangka pernikiran ... ... ... ... ... ... ... 4

2 Deret peluruhan radionuklida alarn 238U 8

3 Deret peluruhan radionuklida alarn "'Th 9

4 Batas wilayah kontrak karya PT. KPC ... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

.

.1 Lokasi penelltian ... 36

2 Ruang reaktor nuklir G.A. Siwabessy Serpong ... 37

3 Peta lokasi pengambilan cuplikan ... 38

4 Lokasi pengambilan cuplikan tanah (SGT-01) 39 5 Lokasi pengambilan cuplikan air dan sedimen (source point)

...

396 Lokasi pengambilan cuplikan air dan sedimen (source point)

...

407 Lokasi pengambilan cuplikan air dan sedimen (downstream)

... 40

8 Lokasi pengambilan cuplikan kontrol (upstream) ... 41

9 Lokasi pengambilan cuplikan (SGT-02) 41 10 Hasil analisis parameter fisika dan kimia air sungai Sangatta ... 42

I.

PENDAHULUAN

1 .I. Latar Belakang

Kebutuhan energi di lndonesia selama tiga puluh tahun terakhir

menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhan

konsumsi energi rata-rata 10% pertahun. Kebijakan pemerintah yang berorientasi

pada penekanan pembangunan sektor industri menyebabkan tingkat

pertumbuhan konsumsi energi sangat tinggi terutama pada periode tahun

196911970-197911980, yaitu sebesar 17,83% pertahun, rumah tangga dan

transportasi, berturut-turut sebesar 10,4% dan 13,09% pertahun (Rahmah 2003)

Batubara merupakan sumber energi primer yang paling banyak dimiliki

lndonesia dengan potensi sebesar 38 milliar ton. Walaupun demikian jumlah

tersebut relatif kecil (sekitar 3%) bila dibandingkan dengan cadangan batubara

dunia. Cadangan batubara terbesar di dunia berada di Amerika Utara (24,3%),

Rusia (23,4%), dan Cina (11%). Daerah yang rnemiliki kandungan batubara di

lndonesia terdapat di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan

Selatan, sebesar 54% kandungan tersebut berada di Kalimantan. Sebagian

besar batubara diekspor dan sebagian lainnya dipergunakan di dalam negeri.

Saat ini penggunaan batubara bagi keperluan domestik tidak seluas penggunaan

energi lainnya karena karakteristik yang dimilikinya. Penggunaan batubara hanya

terbatas pemanfaatannya pada sektor industri, seperti industri semen, kertas dan

pulp, logam dan pada beberapa industri kecil. Pemanfaatan batubara bagi

keperluan domestik terbesar sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga

uap yang pada akhir tahun 1999 mencapai 67% dari total pemanfaatan batubara

bagi keperluan domestik (Elyza dan Salim 2003).

Pertambangan batubara di lndonesia telah dilakukan lebih dari 100 tahun

yang lalu. Kegiatan ini dimulai pada tahun 1894, ketika Oost Borneo Matschappij,

perusahaan tambang Hindia Belanda membuka tambangnya di Pengaron,

Kalimantan Selatan. Penambangan batubara di Kalimantan Timur umumnya

dilakukan dengan cara penambangan terbuka atau open pit. Produksi batubara

di Kaltim pada tahun 1999 sebesar 34.697.790 juta ton, kemudian meningkat pada tahun 2000 sebesar 36.227.000 juta ton, pada tahun 2001 sebesar

46.123.683 juta ton, dan pada tahun 2002 peningkatan produksi mencapai

55.1 14.570 juta ton, namun pada tahun 2003 mengalami penurunan sekitar 8,6%

Pertambangan batubara Indonesia masih menimbulkan masalah bagi lingkungan

walaupun telah dilakukan cukup lama. Pada proses penambangan batubara,

dampak lingkungan yang paling nyata ditimbulkan adalah antara lain perubahan

tata guna lahan, hilangnya tanah pada lapisan paling atas (topsoil), erosi dan

penurunan kualitas tanah, serta pembuangan limbah yang tidak hanya

berdampak pada tanah tetapi juga pada sungai, danau, dan laut (pendangkalan

dan kekeruhan) serta perubahan ekologi di sekitar areal penambangan (Meiviana

dan Tanujaya 2003)

Radionuklida primordial yang berasal dari kegiatan non nuklir seperti

penambangan mineral, penambangan dan pengolahan bijih uranium dan bijih

timah, pemanfaatan batubara, minyak dan gas bumi untuk pembangkit energi,

dan pabrik pupuk fosfat, berpotensi mencemari lingkungan (Steinhausler 1990;

Sutarman et a/. 1998). Bahan tambang mengandung sejumlah radionuklida

primordial 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h , karena bahan tersebut berasal dari kerak bumi yang umumnya diperoleh manusia melalui penggalian. Pada serangkaian kegiatan,

termasuk proses pengambilan dan pengolahan, maka sejumlah unsur radioaktif

dari bahan tarnbang tersebut akan ikut termobilisasi dan akhirnya terkonsentrasi,

sehingga sangat potensial untuk terlepas ke lingkungan (Hipkin and Payter 1991;

Oesterhuis 1992; Heaton and Lambley 1995).

Kegiatan penambangan batubara dapat menyebabkan peningkatan

konsentrasi 2 2 6 ~ a (anak luruh 2 3 8 ~ ) dan 2 2 8 ~ a (anak luruh 2 3 2 ~ h ) di sekitar

kawasan tambang (Jasinska et a1 1998). Hasil penggalian batubara sebanyak

2,8 x 1012 kg dapat menghasilkan lepasan 2 2 6 ~ a total tahunan ke lingkungan

hingga 6 x

lot2

Bq (lyengar 1990). Batubara mengandung radionuklida primordial, aktivitas rata-rata 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam batubara masing-masing adalah 22 Bqlkg dan 18 Bqlkg (EPA 1993).Pajanan radiasi dari radionuklida tidak dapat terlihat secara kasat mata

dan karsinogenik, sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan

manusia (Morton eta/. 2002). Dalam jangka waktu yang cukup panjang, dampak

negatif dari pajanan radiasi baru akan terasa, ha1 ini menyebabkan perhatian

terhadap penangan radiasi (khususnya di lingkungan) sangat kurang, terutama di

sekitar kawasan pertambangan yang merupakan salah satu sumber pelepasan

radionuklida primordial ke lingkungan.

Berdasarkan alasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk

tambang, dengan demikian cemaran radioaktif di lingkungan tersebut dapat

diantisipasi secara dini, dan pajanan radiasi terhadap masyarakat di sekitar

kawasan tambang dapat ditekan serendah mungkin.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menentukan tingkat radioaktivitas radionuklida 238U di dalam tanah

serta air dan sedimen sungai Sangata, yang berada sekitar kawasan

tambang batubara terbuka.

2. Menentukan tingkat radioaktivitas radionuklida 232Th di dalam tanah

serta air dan sedimen sungai Sangata, yang berada sekitar kawasan

tambang batubara terbuka.

3. Menentukan radius pajanan radiasi di alur sungai Sanggata.

1.3. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya eksplorasi bahan tambang adalah untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi bahan bakar, diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan melalui pendapatan yang nyata bagi masyarakat di sekitar

tambang dan bangsa Indonesia pada umumnya. Namun, peningkatan kegiatan

ini juga dapat menimbulkan ha1 negatif, karena penambangan merupakan

sumber pelepasan radionuklida alam ke lingkungan. Radionuklida alam yang

terlepas dari lapisan kerak bumi akan terdispersi ke udara, tanah dan air yang

akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini berpotensi membahayakan

kesehatan manusia berkaitan dengan dampak paparan unsur radioaktif melalui

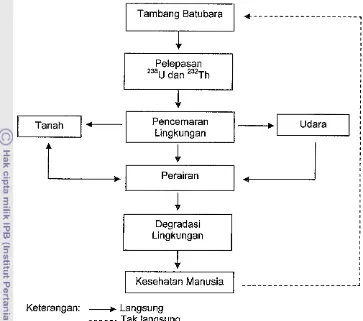

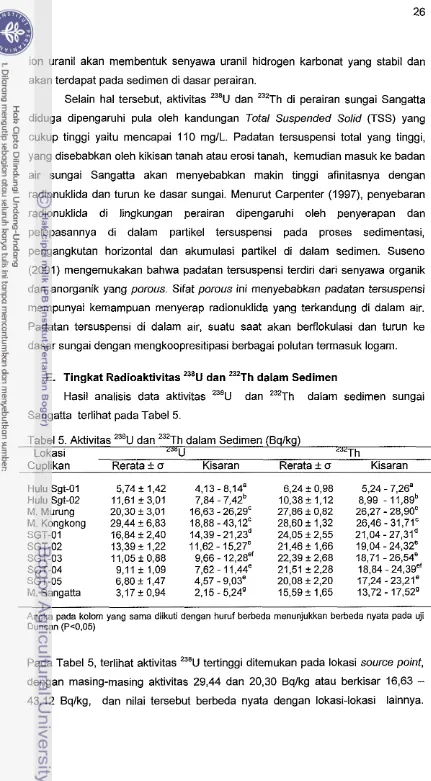

mekanisme interaksi dengan materi (tubuh manusia). Skema kerangka pemikiran

I

Tarnbang BatubaraI

.+ - - - . . - . - - - - 7Pelepasan

I

"'u

dan " ' ~ hI

/ l n a n / t ~ - ~

LingkunganL

i

Perairan1

Lingkungan

I

Kesehatan ManusiaI

__....-._-_--_---1

[image:20.532.82.445.62.383.2]Keterangan:

--,

Langsung Tak langsungGambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

1.4. Perurnusan Masalah

Pengukuran kualitas tanah, air dan udara guna rnengetahui kondisi

pencemaran lingkungan di sekitar kawasan tambang batubara masih sebatas

pada parameter umum seperti pH, KTK, BOD dan kadar CO, tetapi parameter

yang berkenaan dengan pencemaran bahan radioaktif sangat terbatas dan

bahkan tidak pernah dilakukan. Berdasarkan ha1 itu, guna mendukung upaya

pemerintah menerapkan pembangunan berkelanjutan yang benvawasan

lingkungan, maka penanganan lingkungan secara menyeluruh perlu dilakukan.

Pada penelitian ini, dilakukan penentuan radionuklida alam 238U dan 232Th dalam

sampel tanah, serta air dan sedimen sungai di sekitar kawasan tambang

batubara sistem tambang terbuka.

Berdasarkan ha1 tersebut, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan

238

1. Radionuklida primordial U dan 2 3 2 ~ h merupakan zat pencemar radioaktif yang cenderung dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar kawasan tarnbang.

2. Tidak ada informasi awal tingkat radioaktivitas primordial yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan di sekitar kawasan tambang batubara terbuka di Indonesia.

3. Penanganan terhadap pajanan radiasi alam yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dan perusahaan pengelola tambang belum dapat dilakukan karena kurang meratanya pengetahuan dan teknologi mengenai pemantauan radiasi lingkungan.

1.5. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. lnforrnasi awal rnengenai tingkat radiasi di lingkungan sekitar kawasan tambang batubara terbuka.

2. Pengelola tambang terkait dalam perencanaan penerapan keselamatan kerja yang berkaitan dengan pajanan radiasi.

3. Pernerintah Daerah dalam menata pemukiman di sekitar kawasan tambang.

If.

TINJAUAN PUSTAKA

Radioaktivitas adalah gejala perubahan keadaan inti atom secara spontan yang berupa zarah dan atau gelombang elektrornagnetik sebagai akibat dari sifat ketidakstabilan. Perubahan dalam inti atom mernbawa perubahan suatu nuklida atau unsur menjadi nuklida atau unsur lain. Gejala radioaktvitas ini sernata-mata ditentukan oleh inti atom yang bersangkutan, tidak dapat dipengaruhi, dipercepat atau diperlarnbat dengan mengubah kondisi eksternal seperti suhu, tekanan dan lain-lain (Sasongko dan Kusminarto 1998).

Radioaktivitas lingkungan, 87% disebabkan oleh surnber-sumber radiasi alam yang terdiri atas radiasi radon (51%), radiasi kosmik (lo%), radiasi interna (12%), radiasi eksterna-gamma (14%) dan disebabkan oleh radiasi buatan (13%) yang terdiri atas kegiatan medik (12%) dan lain-lain (1%) (UNSCEAR 1993).

Pencemaran lingkungan dapat berasal dari bahan non radioaktif dan bahan radioaktif, serta dapat berbentuk gas, cair maupun padat. Manusia dan rnahluk hidup lain, disepanjang hidupnya berpotensi menerima radiasi dari dua sumber, yaitu radiasi yang berasal dari radionuklida alarn, misalnya deret uranium, dan toriurn, kaliurn-40 dan sinar kosmik, serta dari radionuklida antropogenik atau buatan rnisalnya "Sr, ' " ~ e dan ' 3 7 ~ s (Nareh et a/. 1998).

Penyebaran radionuklida ke lingkungan dapat melalui berbagai komponen lingkungan dan rnasuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur kritik (critical pathway). Partikel radioaktif dari atmosfir (fallout) akibat dari percobaan nuklir atau peledakan bahan tambang yang jatuh ke burni melalui angin atau air hujan dapat masuk ke dalarn tanah (air tanah) dan badan air, yang seterusnya masuk ke dalarn tubuh rnanusia melalui rantai rnakanan atau langsung rnelalui udara (dalam proses pencernaan dan pernafasan) (IAEA 1989; Bennet 1995).

2.1. Radiasi Alam

deret uranium ( 2 3 8 ~ ) , deret aktinium

(235U),

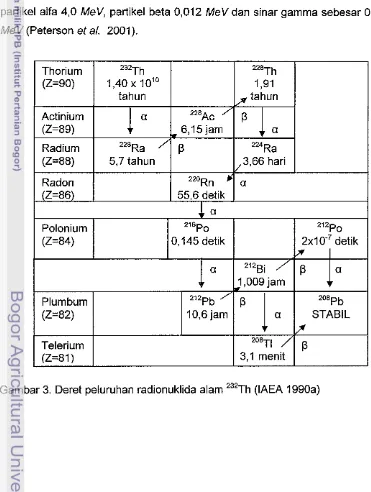

deret thorium (23Z~h). Radionuklida kosmogenik diantaranya adalah Z 2 ~ a , 'Be dan 14C, dan radiasi alam ini terdapat di udara, permukaan bumi, bahan bangunan, air dan bahan makanan (UNSCEAR 1993; Bennet 1995).Surnber radiasi alam terdapat di dalam tanah dan batuan yang kuantitasnya tergantung pada kondisi geologis tiap daerah. Radionuklida primordial dari unsur-unsur radioaktif alam dapat dikelornpokkan ke dalam ernpat deret peluruhan, yaitu deret torium-232 ( 2 3 2 ~ h ) yang memiliki umur paruh 1,40 x 10" tahun dan akan terus meluruh sampai menjadi isotop stabil torium D ('""pb), deret neptunium ("'Pu) yang memiliki umur paruh 14,4 tahun dan akan terus meluruh sampai menjadi isotop stabil bismuth909 ('OgBi), deret uranium-238 ( 2 3 6 ~ ) yang memiliki umur paruh 4,47 x

lo9

tahun dan akan terus meluruh sampai menjadi isotop stabil radium G (20"b) dan deret aktinium (An) yang memiliki umur paruh 9 x 10' tahun dan akan terus rneluruh sarnpai menjadi isotop stabil aktinium G ('07Pb) (Kathren 1998). Makin panjang waktu paruh suatu radionuklida dan makin banyak kejerahan (atomic abundance) di suatu lingkungan, maka potensi bahaya yang ditimbulkan ke lingkungan akan semakin tingggi (Susetyo dan Lahagu 1985, Cember 1996).2.2. Uranium (U)

Uranium adalah salah satu unsur radioaktif yang terjadi secara alami di lapisan kerak bumi, hampir semua jenis batuan mengandung uranium rata-rata 33 Bqlkg, (UNSCEAR 1977, 1982, 1988; NCRP 1988 dalarn Kathren 1998). Radionuklida uranium termasuk kelompok aktinida yang mempunyai nomor atom 92, bobot massa 238,02891, titik cair 1135°C dan titik didih 413I0C. Uranium mempunyai 14 isotop yang eksis di alam, delapan isotop mermancarkan sinar-a dan enam isotop memancarkan sinar-p (Bhattacharyya 1998; Mortvedt 1994). Menurut Gascoyne (1992) dan WHO (2001), terdapat tiga isotop dari uranium yang eksis di alam, yaitu deret 2 3 8 ~ (99,27%) (Gambar 2), 2 3 5 ~ (0,72%) dan 2 3 4 ~

(0,0054%). Uranium yang terdapat di perairan alami adalah uranium heksavalen, berupa ion uranil (uoZ2-).

[image:24.532.63.479.266.686.2]2.3. Torium (Th)

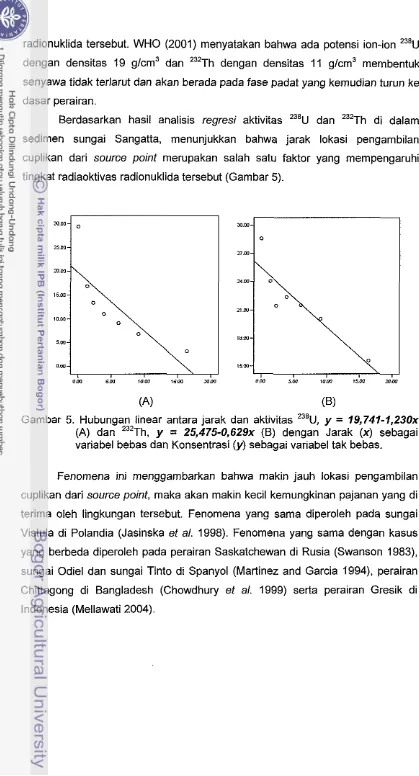

Torium adalah salah satu unsur radioaktif yang terbentuk secara alami di lapisan kerak bumi dengan konsentrasi rendah (kira-kira 10 : 1.000.000). Torium dapat diserap oleh tanaman bahkan dapat terakumualsi di dalam tumbuhan lumut khususnya jenis Parmelia sulcafa (Kircher and Daillant 2002). Torium merupakan logam berat yang dalarn bentuk murninya seperti perak putih dan mempunyai kepadatan mirip dengan plumbum (Peterson ef a/. 2001). Sebagian besar torium yang terjadi secara alami eksis sebagai isotop torium-232, torium- 230 dan torium-228 (EPA 2002). Menurut Gascoyne (1992) ada enam isotop dari torium yang eksis di alam, yaitu 234Th, deret 2 3 2 ~ h (Gambar 3), 2 3 0 ~ h , 2 2 8 ~ h dan

227 Th. Torium-232 mempunyai waktu paruh 1,40 x 10"tahun dan memancarkan

[image:25.532.71.442.253.745.2]partikel alfa 4,O MeV, partikel beta 0,012 MeV dan sinar gamma sebesar 0,0013 MeV (Peterson eta/. 2001).

Gambar 3. Deret peluruhan radionuklida alam 2 3 2 ~ h (IAEA 1990a) a 212,,i

/ P

a1,009 jam Plumbum

(Z=82)

Telerium (Z=81)

2 0 8 ~ b

10,6 jam STABlL

2.4. Pengaruh Radiasi Terhadap Manusia

Ada dua macam mekanisme radiasi pada materi biologi (organisrne

hidup) yaitu aksi langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Mekanisme

langsung terjadi jika penyerapan energi langsung mengenai molekul penting

tubuh seperti DNA dan menimbulkan kerusakan. Mekanisme tidak langsung

terjadi jika terlebih dahulu terjadi interaksi antara radiasi dengan molekul air

rnenghasilkan radikal bebas yang kemudian rnempengaruhi rnolekul seperti DNA.

Mengingat bahwa tubuh manusia terdiri dari air (80%), maka sebagian interaksi

radiasi di dalarn tubuh terjadi secara tidak langsung (Alatas 2003).

Radiosensitivitas organ tubuh rnanusia tergantung pada sifat sel

penyusunnya. Tingkat radiosensitivitas sel tergantung pada kecepatan

pembelahan sel (reproduksi). Makin cepat sel membelah, maka

radiosensitivitasnya makin tinggi atau rnakin peka terhadap radiasi. Beberapa sel

dan jaringan tubuh yang peka terhadap radiasi, dan dimulai dari yang paling

peka, berturut-turut adalah sebagai berikut (Wardhana 1996):

1. Sel-sel darah putih (leukosit, lirnfosit, granulosit).

2. Sel-sel basalia atau penyusun (sel gonad, sel ovum, sel surnsurn tulang

merah, saluran pencernaan).

3. Sel-sel alveola, penyusun gelembung paru-paru.

4. Sel penyusun jaringan empedu.

5. Sel penyusun jaringan ginjal.

6. Sel lapisan endhothelia pada rongga jantung dan pernbuluh darah.

7. Sel-sel conection, penyusun jaringan pengikat. 8. Sel pembentuk jaringan otot

9. Sel pembentuk tulang.

10. Sel pembentuk jaringan syaraf.

Unsur radionuklida alam 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, yaitu melalui pernafasan (inhalasi), saluran

pencernaan atau mulut (ingesti) dan injeksi melalui pembuluh darah (O'Brien dap

Cooper 1998). Uranium yang masuk ke dalarn tubuh, maka secara cepat akan

melalui aliran darah berasosiasi dengan sel darah merah mernbentuk kompleks

uranil albumin dan kompleks uranil hydrogen karbonat (U02HC03') dalam

plasma darah (Moss 1985). Organ kritis untuk keracunan kimia dari uranium

adalah tulang dan ginjal. Pada jaringan tulang, uranium dapat menggantikan

(T~I,z) 2 3 8 ~ dalam jaringan tulang % 300 hari dan pada ginjal % 15 hari. Partikel 2 3 8 ~

yang tidak larut akan tinggal di organ jantung dan paru-paru. Hal ini menyebabkan kerusakan organ kritis inhalasi, retensinya dalam organ tersebut tergantung konsentrasi partikel, ukuran, kerapatan, bentuk dan karakter pernafasan serta jenis senyawanya (Frieberg and Vouk 1979; ICRP 1991).

Torium masuk ke dalam tubuh manusia umumnya melalui inhalasi, serta ingesti melalui makanan dan minuman. Jika torium masuk melalui debu secara inhalasi, torium akan tinggal beberapa waktu di dalam paru-paru, tergantung pada bentuk kimianya. Jika masuk melalui ingesti, torium akan tinggal dalam tubuh dan dalam beberapa hari segera diekskresikan melalui feses dan urin. Sejumlah kecil torium akan masuk ke dalam aliran darah dan dideposisikan dalam tulang, serta tinggal untuk beberapa tahun. Berdasarkan ha1 tersebut, torium dapat menyebabkan risiko kanker tulang dan pankreas (Hewson and Fardy 1993, Syaifudin et a/. 1995, Tery eta/. 1997).

Kerusakan organ tubuh manusia karena radiasi secara garis besar dapat dibagi menjadi kerusakan karena efek somatik, kerusakan karena efek tertunda dan kerusakan karena efek genetik (Wardhana 1996).

A. Efek Somatik

Pengaruh efek somatik, akan langsung tampak pada orang yang terkena pajanan radiasi. Kerusakan organ tubuh karena efek somatik disebabkan sel-sel pembentuk jaringan tidak dapat membelah lagi, pembelahannya tertunda, atau pembelahan selnya tidak normal, sehingga jaringan yang terkena radiasi tersebut mati. Efek somatik akan tampak dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, antara lain kerusakan pada sistem syaraf pusat, kerusakan pada sistem pencernaan, kerusakan pada sumsum tulang atau sel-sel darah, kerusakan pada organ reproduksi, kerusakan kelenjar tiroid, kerusakan mata, kerusakan paru- paru dan kerusakan ginjal. Faktor yang mempengaruhi terjadinya efek somatik adalah:

Jenis radiasi yang mengenai tubuh.

e Banyaknya dosis serap yang diterima oleh organ tubuh. e Waktu paparan yang diterima oleh organ tubuh.

B. Efek Tertunda

Efek tertunda termasuk efek somatik yang akibatnya tidak dapat langsung tampak. Beberapa bentuk efek tertunda akibat terkena radiasi antara lain yaitu ; neoplasma (merupakan perubahan bentuk atau pertumbuhan sel karena radiasi), katarak, kemandulan, berkurangnya usia harapan hidup, hambatan pada pertumbuhan.

C. Efek Genetik

Efek genetik akan terjadi setelah beberapa generasi. Efek genetik termasuk dalam efek somatik tertunda atau disebut juga hereditary effects. Namun, efek akibat terkena radiasi pada sel genetik hingga saat ini masih dalam tahapan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan benar.

2.5. Metode Analisis Aktivasi Netron (AAN)

Analisis aktivasi netron ditemukan oleh G. Hevesy dan G. Levi pada tahun 1936. Metode analisis aktivasi netron merupakan proses reaksi inti dari unsur-unsur yang semula tidak radioaktif berubah sifatnya menjadi radioaktif, sehingga memancarkan radiasi dan umumnya radiasi sinar gamma. Analisis aktivasi netron telah banyak dilakukan dan diaplikasikan diberbagai disiplin ilmu, seperti biologi, pertanian, kedokteran, farmasi, arkeologi, geologi, perminyakan dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu pemanfaatannya dalam kegiatan medik yaitu untuk memeriksa unsur-unsur yang diperlukan tubuh yang terdapat dalam berbagai sampel. Keunggulan dari metode analisis aktivasi netron, antara lain yaitu:

Kepekaan sangat tinggi, yaitu mampu menganalisis unsur dalam sampel dengan kadar sangat rendah (1 0-"-1 0-I0g)

Tidak merusak sampel, yaitu tidak memerlukan reagen pada preparasi sampel relatif sederhana

-

Dapat diaplikasikan pada berbagai jenis sampel (padat, cair, gas) Mempunyai ketepatan dan ketelitian relatif tinggiA. Prinsip Dasar Analisis Aktivasi Netron

dengan spektrometer gamma (IAEA 1990b). Reaksi yang terjadi pada 2 3 8 ~ dan 232 Th adalah (Fergussson 1983):

(23,5 menit) (2,35 hari)

(22,3 menit) (27 hari)

B. Spektrometer Gamma

Spektrometer gamma adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi zat-zat radioaktif pemancar sinar gamma, dengan cara mengamati spektrum karakteristik yang ditimbulkan oleh interaksi zat-zat radioaktif tersebut dengan materi detektor. Spektrometer gamma terdiri dari detektor semikonduktor, sumber tegangan tinggi (high voltage suply), penguat awal (preamplifiei), Analog to Digital Converter (ADC), analisis salur ganda atau Multi Channel Pulse-Height Analyzer (MCA).

1. Detektor Semikonduktor

Detektor untuk mendeteksi sinar gamma yang dipancarkan oleh zat radioaktif dari hasil aktivasi netron, umumnya adalah detektor semikonduktor germanium (Ge). Detektor dioperasikan pada suhu yang sangat rendah, oleh karena itu biasanya dimasukkan ke dalam suatu wadah hampa (cryostat), dan diisi nitrogen cair. Detektor tersebut mempunyai daya resolusi tinggi untuk mendeteksi unsur radioaktif yang mempunyai energi berdekatan.

2. Sumber Tegangan Tinggi (high voltage supply)

Merupakan sumber tegangan dengan kekuatan 3000 V, berfungsi untuk memberi sumber tegangan pada detektor germanium.

3. Penguat Awal (preamplifier)

Penguat awal merupakan satu kesatuan dengan sistem cryostat detektor, yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pulsa luaran detektor, melakukan pembentukan pulsa pendahuluan dan mengadakan

4. Penguat (amplifier)

Terdiri dari dua tombol pengatur gain penguat. Perubahan gain yang besar diatur oleh tombol coarse gain, sedangkan perubahan gain yang kecil diatur oleh tombol fine gain.

5. Analog fo Digital Converter (ADC)

Pada ADC pulsa dari penguat akan dikonversi rnenjadi angka-angka. 6. Multi Channel Pulse-Height Analyzer (MCA)

I l l .

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di lingkungan sekitar kawasan pertambangan

batubara terbuka PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC), Sangatta, Kabupaten Kutai

Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Preparasi dan analisis serta intepretasi data

dilakukan di Laboratorium Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Puslitbang

Teknologi lsotop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Jakarta.

Waktu penelitian dari bulan April hingga Oktober tahun 2005.

3.2. Bahan dan Alat

3.2.1. Bahan

Penelitian ini menggunakan sampel tanah, air dan sedimen sungai

Sangatta, nitrogen cair serta standar acuan yang mengandung 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h yang dibuat dari uranium nitrat dan torium nitrat

3.2.2. Peralatan Penelitian

Pada penelitian digunakan fasilitas reaktor nuklir G.A. Siwabessy P2TRR

BATAN Serpong (Lampiran 2). Pengukuran 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h menggunakan

spektrometer gamma yang dilengkapi dengan detektor High Purerity Germanium

(HPGe) dan yang dilengkapi Multi Channel Analyzer (MCA). Peralatan penunjang

seperti gelas piala, timbangan analitik, oven, mortar, grab water sampler, cooring

tool, ayakan, dan vial polietilen.

3.3. Prosedur Penelitian

Metode penelitian didasarkan pada Prosedur Analisis Sampel

Radioaktivitas Lingkungan yang di keluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional

atau BATAN (1998) dengan mengacu pada prosedur dari IAEA-Vienna (1989)

dan HASL-300- New York (1 992).

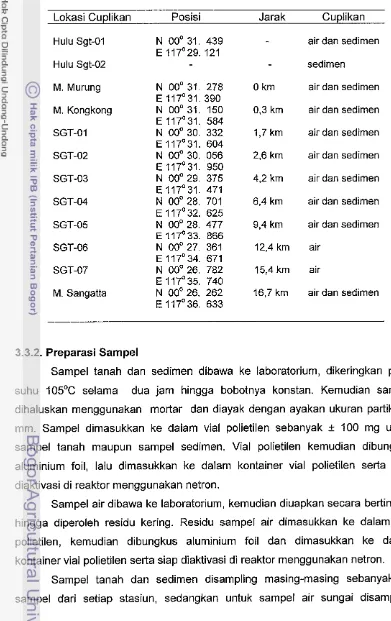

3.3.1. Pengambilan Cuplikan

Pengambilan cuplikan tanah dilakukan di sepanjang sempadan jalan raya

antara pemukiman karyawan PT. KPC, Tbk. dan pemukiman penduduk kota

Sangatta dengan metode purposive sampling. Cuplikan tanah disampling dari

Tabel I. Lokasi pengarnbilan cuplikan di sernpadan jalan poros utarna kota Sangatta

Tanah dicuplik di dua lokasi dengan luas t 1 m2 dan jarak satu sarna lain

i: 3 rn. Kernudian cuplikan tanah disarnpling dengan cooring tool pada

kedalarnan 20 crn di bawah perrnukaan tanah. Sernua tanarnan yang tercarnpur

dengan cuplikan tanah dibuang dan tanah dirnasukkan ke dalarn wadah.

Pengarnbilan cuplikan diulangi, sehingga untuk satu luasan diperoleh bobot i 5

kg. Kernudian seluruh cuplikan disatukan dalarn wadah, kernudian dibagi hingga

diperoleh berat t 1 kg diberi label inforrnasi rnengenai lokasi, waktu, tanggal,

kedalarnan dan daerah pengarnbilan cuplikan. Peralatan pengarnbilan cuplikan

dibersihkan dengan air sebelurn digunakan kernbali untuk pengarnbilan cuplikan

di lokasi titik sarnpel berikutnya. Sisa cuplikan tanah yang tidak terpakai setelah

preparasi dikernbalikan lagi ke lokasi pengarnbilan sernula untuk rnernelihara

keutuhan lingkungan.

Pengarnbilan cuplikan air di sungai Sangatta dilakukan dengan rnetode

purposive sampling, yaitu sebanyak 11 titik stasiun (Tabel 2) terrnasuk lokasi

upstream (hulu sungai Sangatta sebagai kontrol), dua lokasi source point, sungai

Murung dan sungai Kongkong (anak sungai Sangatta yang rnengalir rnelalui

kawasan pertarnbangan) dan lokasi downstream (rnuara sungai Sungatta) yang

berjarak 22,l krn dari upstream dan 16,4 krn dari lokasi source point. Penentuan

setiap stasiun rnenggunakan Global Positioning System (GPS). Air dicuplik

rnenggunakan grab water sampler yang selalu dibilas dengan cuplikan air setiap

kali pengarnbilan. Cuplikan air diarnbil sebanyak 5 L per stasiun. Pengarnbilan cuplikan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu di tepi kanan, tengah dan tepi kiri

sungai. Peta lokasi pengarnbilan cuplikan terlihat pada Larnpiran 3.

Pengarnbilan cuplikan sedirnen sungai dilakukan dengan rnetode

purposive sampling, yaitu sebanyak 10 titik stasiun di sepanjang sungai

Sanggata terrnasuk lokasi upstream, dua lokasi source point dan lokasi

masing-masing lokasi sebanyak

*

5 kg, kemudian sedimen dimasukkan ke dalam [image:33.532.55.446.109.730.2]wadah plastik.

Tabel 2. Lokasi cuplikan air dan sedimen di alur sungai Sangatta

Hulu Sgt-01 N 00' 31. 439 air dan sedimen

E 117°29.121

Hulu Sgt-02

-

-

sedirnenM. Murung M.Kongkong SGT-01 SGT-02 SGT-03 0 krn 0,3 krn 1,7 km 2,6 km 4,2 km

air dan sedimen

air dan sedimen

air dan sedirnen

air dan sedirnen

air dan sedimen

SGT-04 N 00" 28. 701 6,4 km air dan sedimen

E117"32. 625

SGT-05 N 00' 28. 477 9,4 krn air dan sedimen

E 117'33. 866

SGT-06 N 00' 27. 361 12,4 km air

E 117'34. 671

SGT-07 N 00' 26. 782 15.4 krn air

E 117'35. 740

M. Sangatta N 00' 26. 262 16,7 km air dan sedirnen

El17'36. 633

3.3.2. Preparasi Sarnpel

Sampel tanah dan sedimen dibawa ke laboratorium, dikeringkan pada

suhu 105OC selama dua jam hingga bobotnya konstan. Kemudian sampel

dihaluskan menggunakan mortar dan diayak dengan ayakan ukuran partikel 2

mm. Sampel dimasukkan ke dalam vial polietilen sebanyak

+

100 mg untuksampel tanah maupun sarnpel sedimen. Vial polietilen kemudian dibungkus

aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam kontainer vial polietilen serta siap

diaktivasi di reaktor menggunakan netron

Sarnpel air dibawa ke laboratorium, kernudian diuapkan secara bertingkat

hingga diperoleh residu kering. Residu sarnpel air dimasukkan ke dalam vial

polietilen, kemudian dibungkus aluminium foil dan dimasukkan ke dalam

kontainer vial polietilen serta siap diaktivasi di reaktor menggunakan netron.

Sarnpel tanah dan sedimen disarnpling masing-masing sebanyak 10

sebanyak 5 sampel dari setiap stasiun, sehingga total sampel yang diaktivasi dan

dianalisis sebanyak 225 sampel, tidak termasuk standar acuan.

3.4. Analisis Aktivasi Netron (AAN)

Sampel dan standar diaktivasi di reaktor nuklir G.A. Siwabessy Serpong,

menggunakan netron termal dengan fluks

loT3

n/cmz/detik selama 30 menit.Kemudian sampel didinginkan selama 10 hari dan selanjutnya dilakukan

pencacahan menggunakan spektrometer gamma yang dilengkapi dengan

detektor High Purerity Germanium (HPGe) dan Mulfi Channel Analyzer (MCA)

yang mempunyai 4096 salur ganda dan perangkat lunak Genie 2000.

Pencacahan standar dan sampel yang telah diaktivasi dilakukan secara

bergantian menggunakan perangkat spektrometer gamma masing-masing

selama 1800 detik. Radionuklida primordial 238U teridentifikasi sebagai 2 3 9 ~ p

pada energi gamma karakteristiknya, yaitu 106,12; 228,18 dan 277,60 keV

sedangkan 23ZTh teridentifikasi sebagai 2 3 3 ~ a pada energi gamma 300,18 dan

31 2,01 keV (IAEA 1990)

Analisis kualitatif ditentukan berdasarkan energi spesifik sinar gamma

yang dipancarkan oleh 2 3 9 ~ p dan 2 3 3 ~ a dalam sampel teraktivasi. Sebelum

dilakukan pengukuran, instrumen spektrometer gamma dikalibrasi terlebih dahulu

menggunakan sumber standar "'EU yang merupakan sumber radioaktif multi

energi. Penentuan kuantitatif radionuklida priomordial 2 3 2 ~ dan 23zTh dalam sampel ditentukan dengan rnetode relatif, yaitu membandingkan intensitas (cps)

unsur radionuklida primordial dalam sampel dan dalam standar.

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara statistik dengan

menggunakan analisis varian (ANOVA) guna mengetahui adanya perbedaan

yang nyata antar lokasi. Uji lanjut Duncan digunakan untuk mengetahui nilai

tengah lokasi yang menyebabkan perbedaan nyata. Hasil analisis selanjutnya

dibandingkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga

Nuklir (BAPETEN), Nomor 02IKa-BAPETENN-99, tentang Baku Tingkat

Radioaktivitas di Lingkungan. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui

pengaruh jarak lokasi sampling terhadap perubahan konsentrasi radionuklida

IV. HASlL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kalirnantan Tirnur (Kaltirn) rnerupakan propinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 ~ r n ~ atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11 % dari total luas wilayah Indonesia. Propinsi Kaltirn berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Tirnur. Berdasarkan wilayah pernerintahan, propinsi Kaltirn dibagi rnenjadi ernpat pernerintahan kota, dan sernbilan pernerintahan kabupaten terrnasuk kabupaten Kutai Tirnur (Kutirn) serta 122 Kecarnatan, 1.144 desa dan 191 kelurahan (Pernprop Kaltirn 2005)

Kabupaten Kutirn rnerupakan salah satu wilayah hasil pernekaran dari kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 47 tahun 1999, tentang pernekaran wilayah propinsi dan kabupaten, dengan kota Sangatta sebagai lbukota kabupaten. Kabupaten Kutirn berada pada posisi 115"56'26' BT-118"58'19" BB dan 1°17'1" LS

-

1°52'39. Merniliki luas 35.747 Krn2 atau 17% dari luas propinsi Kalirnantan Tirnar (Pernkab Kutirn 2005)Kota Sangatta rnerniliki luas 3.861,26 Krn2, rneliputi 10,8% wilayah Kabupaten Kutirn, jurnlah penduduk sebanyak 65.356 jiwa (2004) dengan kepadatan sebesar rata-rata 1 3 1 ~ r n ~ . Kota Sangatta sangat dipengaruhi oleh iklirn yang terjadi di daerah ini. Harnpir sepanjang tahun, daerah ini turun hujan yang rnengakibatkan keadaan iklirn di wilayah ini rnenjadi basah. Biasanya hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang terbesar antara 1700-2000 rnrnltahun dengan perbedaan ternperatur antara siang dan malarn sebesar 5"-7°C.

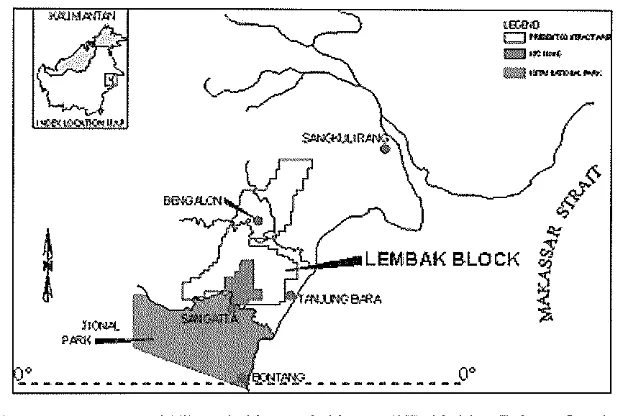

B. Tambang Batubara PT. Kaltirn Prima Coal (PT. KPC)

~ ~ h - w . - m u u r

[image:36.532.118.428.47.255.2]LEMBAK BLOCK

Gambar 4 Batas Wilayah Kontrak Karya PT. Kaltim Prima Coal

Kegiatan penambangan batubara secara terbuka telah dilaksanakan sejak

tahun 1990, dan dari tahun 1992 hingga 2004 telah mengekspor lebih dari 120

juta ton batubara ke Asia dan Eropa. Overburden yang diangkat selama tahun

2001 mencapai 276 juta ton, dan batubara yang ditambang mencapai 16 juta ton.

Pada tahun 2002, pengangkatan overburden mencapai 400 juta ton dan

batubara yang ditambang mencapai 17 juta ton. Kegiatan operasional akan terus

ditingkatkan hingga mencapai 30 juta ton tambang batubara pada tahun 2005

dengan overburden diperkirakan mencapai 625 juta ton (KPC 2005).

Batubara yang berasal dari PT. KPC mengandung radionuklida 2 3 8 ~ dan

2 3 2 ~ h , yaitu masing-masing, 1,70 Bqlkg dan 2,70 Bqlkg. Kandungan tersebut

relatif rendah bila dibandingkan dengan batubara dari daerah lain di dunia,

seperti kandungan batubara di Jerman yang mencapai 19 Bqlkg untuk 2 3 8 ~ dan 8 , l Bqlkg ' " ~ h sedangkan di Amerika Serikat kandungan 238U dan 2 2 8 ~ h dalam

batubara, yaitu masing-masing 31 Bqlkg dan 20 Bqlkg. Hal ini diduga

dipengaruhi oleh faktor keadaan geologi, yaitu faktor batuan penyusun kerak

bumi.

C. Tingkat Radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h Dalam Tanah

Tabel 3. Aktivitas 2 3 8 ~ dan 232Th dalarn Tanah (Bqlkg)

Lokasi 238U L3LTh

Cuplikan Rerata t

o

Kisaran Rerata t a KisaranSamarinda 7,16

+

1,06 5,62- 8.47= 11,47+1,35 9,62-13,5ga SGT- 01 30,06+

7,41 21 $7-42,0gb 27,15+3,22 22,68-31 ,93b SGT- 02 25,72+

4,82 1 €466-33,90C 26,38+2,84 23,90-30,20b SGT- 03 17,27+

4,57 11,47-26.27~ 26,22+3,15 21,88-31,18~ SGT- 04 15,34+

6,25 9,19-28.1 gd 23,62+2,30 21,62-27,80C SGT- 05 13,77+

4,05 9,42-22,16~ 20,97+2,96 16,83-25,52~~ SGT- 06 7,79 5 2,44 5,19-12.82a 21,29+3,13 16,93-26,10CdAngka pada kolom yang sama diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata pada uji Duncan (P<0,05)

Pada Tabel 3, terlihat data aktivitas 238U dan 232Th dalam tanah kontrol (tanah dari kota Sarnarinda), SGT-01 daerah perbatasan antara pintu utarna pertarnbangan dengan jalan poros utarna kota Sangatta (Larnpiran 4), SGT-02 (1 Krn dari pintu utarna pertambangan), SGT-03 (2 Krn dari pintu utarna pertarnbangan), SGT-04 (3 Krn dari pintu utarna pertarnbangan), SGT-05 (4 Krn dari pintu utarna pertarnbangan), dan SGT-06 (5 Krn dari pintu utarna pertambangan).

Aktivitas rata-rata tertinggi 2 3 8 ~ dalarn tanah diperoleh pada lokasi SGT-

01 yaitu 30,06 Bqlkg atau berkisar 21,87

-

42,09 Bqlkg dan nilai ini telah rnelarnpaui kisaran rata-rata alarni di dunia yaitu 12,6-

24,7 Bqlkg (WHO 2001). Aktivitas rata-rata terendah 238U diperoleh pada lokasi SGT-06 yaitu 7,79 Bqlkg atau berkisar 5,19-

12,82 Bqlkg. Aktivitas rata-rata tertinggi 232Th dalarn tanah diperoleh pada lokasi SGT-01 yaitu 27,15 Bqlkg atau berkisar 22,68-

31,93 Bqlkg. Aktivitas rata-rata terendah 2 3 2 ~ h diperoleh pada lokasi SGT-05, yaitu 20,97 Bqlkg atau berkisar 16,83-

25,52 Bqlkg.Hasil uji statistik terhadap pengukuran aktivitas 2 3 8 ~ dalarn tanah rnenunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara kontrol dengan lokasi- lokasi lainnya, yaitu pada lokasi SGT-01, SGT-02, SGT-03, SGT-04, dan SGT- 05. Narnun dernikian, tidak ada perbedaan yang nyata aktivitas 238U antara kontrol dan SGT-06. Hasil uji statistik terhadap pengukuran aktivitas 232Th dalarn tanah rnenunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara kontrol dengan lokasi-lokasi lainnya, yaitu pada lokasi SGT-01, SGT-02, SGT-03, SGT-04, SGT- 05 dan SGT-06.

daerah-daerah tertentu kandungan radionuklida mencapai ratusan Bqlkg. Daerah tersebut umumnya terdiri dari batuan fosfat sehingga kandungan uranium lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah yang terdiri dari batuan lainnya.

Aktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h tertinggi ditemukan pada lokasi SGT-01, ha1 ini

karena lokasi pengambilan cuplikan sangat dekat dengan pintu masuk jalur utama pertambangan. Lokasi SGT-01 merupakan akses utama bagi kendaraan untuk memasuki kawasan pertambangan, sehingga tanah yang berasal dari dalam pertambangan dapat terbawa ke luar lingkungan pertambangan. Selain ha1 tersebut, keberadaan radionuklida di sempadan jalan poros utama kota Sangatta diduga berasal dari fallout peledakan-peledakan yang dilakukan oleh pengelola tambang untuk mempermudah ekplorasi batubara. Debu dan material lainnya akan terbawa oleh angin dan kemudian jatuh ke permukaan tanah atau masuk ke perairan melalui aliran air hujan.

Aktivitas 238U dan 232Th terendah ditemukan di lokasi SGT-05 dan SGT- 06, ha1 ini karena jarak kedua lokasi tersebut relatif cukup jauh dari pintu utama pertambangan. Pada kasus yang sama di Jerman, aktivitas 238U dan ' " ~ h ditemukan, berturut-turut 19 dan 8,l Bqlkg (Steinhausler 1990). Demikian pula halnya tanah di lingkungan sekitar pertambangan batubara di Svalbard, Norwegia, mengandung 2 3 8 ~ mencapai 304 Bqlkg dan 2 3 2 ~ h mencapai 191 Bqlkg

(Gywnn et a1 2005). Rothbaum et a1 (1979) menyatakan bahwa kandungan 2 3 8 ~

dalam tanah di lnggris dengan kedalaman 0

-

23 cm mencapai 31 Bqlkg. Secara alamiah radionuklida alam banyak terdapat di horizon B dalam profil tanah, sehingga apabila terdapat di lapisan tanah teratas (pucuk) dapat dipastikan radionuklida tersebut berasal dari faktor luar.Radionuklida primordial 2 3 8 ~ dan 232Th dapat larut dalam air, sehingga

(1983) mengemukakan bahwa tanaman dapat menyerap radionuklida yang ada di dalam tanah atau diturnpukan bahan organik di permukaan tanah melalui akar. Proses ini dipengaruhi oleh parameter-parameter tanah tersebut (pH, tekstur dan kandungan bahan organik). Kirchner and Daillant (2002) menyatakan bahwa tanarnan tingkat rendah dapat digunakan sebagai biomonitor radionuklida alam dan buatan, khususnya dari species Pamelia sulcata karena dapat mengakumulasi 2 3 8 ~ hingga 91 Bqlkg, serta '"Th dan 2Z8Ra (anak luruh 2 3 2 ~ h )

berturut-turut 72 dan 38 Bqlkg.

D. Tingkat Radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 23ZTh dalam Air

Hasil analisis data aktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam air sungai Sangatta

terlihat pada Tabel 4. Tabel 4. Aktivitas 238U

C

-

,

. . ..- . .

Hulu Sgt M. Murung M. Kongkong SGT-01 SGT-02 SGT-03 SGT-04 SGT-05 SGT-06 SGT-07 M. Sangattatt: tidak terdeteksi

Angka pada kolorn yang sarna diikuti dengan huruf berbeda rnenunjukkan berbeda nyata pada uji

Duncan (Pc0,05)

Pada Tabel 4, terlihat bahwa radinuklida primordial 2 3 8 ~ diternukan pada air

sungai di dua lokasi source point yang merupakan titik awal penyebaran radionuklida primordial di perairan sungai Sangatta (Lampiran 5 dan 6), dengan aktivitas masing-masing yaitu 0,660 dan 0,325 BqlL. Lokasi lainnya, yaitu SGT- 01 hingga downstream yang berjarak 16,4 Km dari muara sungai Kongkong (Lampiran 7) tidak ditemukan 2 3 8 ~ .

lainnya. Aktivitas 2 3 2 ~ h terendah ditemukan pada lokasi SGT-07 yaitu 0,030 BqlL dan lokasi tersebut berjarak 1 5 3 Km dari muara sungai Kongkong. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak berbeda nyata dibandingkan dengan lokasi SGT-01, SGT-02; intake PDAM Sangatta (Lampiran 9), SGT-03, SGT-04, SGT-05 dan SGT-06. Fenomena kandungan 238U dan 2 3 2 ~ h di pertemuan sungai Kongkong dan sungai Murung dengan sungai Sangatta yang relatif tinggi dibandingkan dengan iokasi lainnya diduga karena sungai Murung dan sungai Kongkong merupakan anak sungai Sangatta yang mengalir melalui kawasan pertambangan batubara, sehingga air limpasan sangat mungkin mengandung partikel-partikel radionuklida yang dapat langsung mengkontaminasi sungai Sangatta.

Aktivitas 238U dalam sampel air sungai Sangatta masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan baku mutu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yaitu, 1 x 1 3 ~ BqlL sebagai senyawa terlarut (BAPETEN 1999). Walaupun demikian, kandungan 2 3 8 ~ tersebut telah

melampaui kisaran alami rata-rata di dunia, yaitu 5 x

lo4 BqlL (Kaye and Laby

1993) atau di perairan laut 0,023-

0,058 BqlL (Michael 1994). Pada kasus yang sama di Prusia, hasil penggalian batubara sebanyak 2,8 x 10" kg dapat menghasilkan lepasan 2 2 6 ~ a (anak luruh 2 3 8 ~ ) total tahunan ke lingkungan (sungai) 6 xloq2

Bq (lyengar 1990). Kadar uranium yang diperbolehkan di dalam air minum sebesar 0,025 BqlL (WHO 1998), dan 0,25 BqlL (US EPA 1995), yang dianggap dapat menimbulkan dampak minimum pada organisme perairan laut adalah 1,24 BqlL.Aktivitas 232Th dalam sampel air sungai Sangatta relatif rendah apabila dibandingkan dengan baku mutu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yaitu 70 BqlL sebagai senyawa terlarut (BAPETEN 1999). Walaupun demikian kandungan 232Th tersebut telah melampaui kisaran alami rata-rata di dunia yaitu 12 x 10"- 2 BqlL (Michael 1994).

Aktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h di perairan sungai Sangatta yang relatif rendah

ion uranil akan membentuk senyawa uranil hidrogen karbonat yang stabil dan

akan terdapat pada sedimen di dasar perairan.

Selain ha1 tersebut, aktivitas '"U dan Z 3 Z ~ h di perairan sungai Sangatta

diduga dipengaruhi pula oleh kandungan Total Suspended Solid (TSS) yang

cukup tinggi yaitu mencapai 110 mglL. Padatan tersuspensi total yang tinggi,

yang disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah, kemudian masuk ke badan

air sungai Sangatta akan menyebabkan makin tinggi afinitasnya dengan

radionuklida dan turun ke dasar sungai. Menurut Carpenter (1997), penyebaran

radionuklida di lingkungan perairan dipengaruhi oleh penyerapan dan

pelepasannya di dalam partikel tersuspensi pada proses sedimentasi,

pengangkutan horizontal dan akumulasi partikel di dalam sedimen. Suseno

(2001) mengemukakan bahwa padatan tersuspensi terdiri dari senyawa organik

dan anorganik yang porous. Sifat porous ini menyebabkan padatan tersuspensi

mempunyai kemampuan menyerap radionuklida yang terkandung di dalam air.

Padatan tersuspensi di dalam air, suatu saat akan berflokulasi dan turun ke

dasar sungai dengan mengkoopresitipasi berbagai polutan termasuk logam.

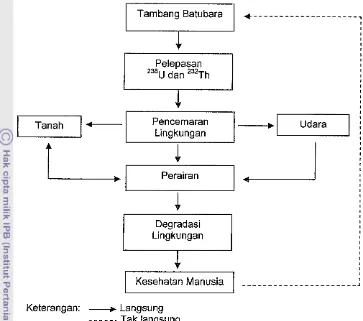

E. Tingkat Radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalarn Sedirnen

Hasil analisis data aktivitas 2 3 8 ~ dan 232Th dalam sedimen sungai Sangatta terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Aktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam Sedimen (Bqlkg)

Lokasi zdaU 'jZTh

Cuplikan Rerata & o Kisaran Rerata & o Kisaran

Hulu Sgt-01 Hulu Sgt-02 M. Murung M. Kongkong SGT-01 SGT-02 SGT-03 SGT-04 SGT-05 M. Sangatta

Angka pada kolom yang sarna diikuti dengan huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata pada uji Duncan (P<0,05)

[image:41.539.44.475.0.781.2]Aktivitas 238U terendah ditemukan pada lokasi downstream yaitu 3,17 Bqlkg atau berkisar 2,15

-

5,24 Bqlkg.Aktivitas 232Th tertinggi ditemukan pada lokasi source point, dengan masing-masing aktivitas 28,60 dan 27,86 Bqlkg atau berkisar 26,27

-

31,71 Bqlkg. Aktivitas " ' ~ h terendah diperoleh pada lokasi upstream (Hulu Sgt-01) yaitu 6,24 Bqlkg atau berkisar 5,24-

7,26 Bqlkg.Hasil uji statistik rnenunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata kandungan 2 3 8 ~ dalam sedimen di daerah upstream dengan lokasi lainnya

terutama untuk lokasi source point, SGT-01 , SGT-02, SGT-03, SGT-04 dan SGT- 05 yang kadar 238U-nya lebih tinggi. lnformasi yang diperoleh bahwa hulu sungai Sangata (Hulu Sgt-01) merupakan intake air minum untuk kebutuhan pertambangan terutama untuk memenuhi kebutuhan perurnahan karyawan.

Hasil uji statistik rnenunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata kandungan 2 3 2 ~ h antara upstream dengan lokasi lainnya seperti pada lokasi source point, SGT-01, SGT-02, SGT-03, SGT-04, SGT-05 dan downstream yang kadar 232Th-nya lebih tinggi. Sungai Murung dan sungai Kongkong diketahui sebagai sources point dan mengadung 238U dan 2 3 2 ~ h yang berbeda nyata dengan lokasi lainnya.

Aktivitas 238U dan 2 3 2 ~ h dari sedimen sungai yang dicuplik di beberapa lokasi (SGT-01, SGT-02 dan SGT-03) relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan lokasi lainnya. Hal ini karena lokasi-lokasi tersebut relatif lebih dekat dengan source point. Ada kecendrungan bahwa makin jauh lokasi pengambilan cuplikan dari source point, maka aktivitas 238U dan 2 3 2 ~ h makin menurun dan sebaliknya. Pada kasus yang sama, sampel sedimen sungai Vistula sekitar kawasan pertarnbangan batubara di Polandia diperoleh '"Ra (anak luruh 238U) dan 228Ra (anak luruh 232Th) berturut-turut sebesar 280

-

610 dan 205-

415 Bqlkg (Jasinka et a1 1998)Keberadaan uranium pada sedimen sungai Sangatta merupakan senyawa uranium dioksida (U02) dan triuranium oktasida (U308). Menurut WHO (2001), keberadaan uranium di alam dapat berupa senyawa uranium trioksida (U03), uranil klorida, uranil nitrat dan uranil etanoat yang relatif terlarut serta uranium dioksida dan triuranium oktasida yang relatif tidak larut dalam air.

Tingkat radioaktivitas 2 3 8 ~ dan 2 3 2 ~ h dalam sedimen sungai Sangatta

radionuklida tersebut. WHO (2001) menyatakan bahwa ada potensi ion-ion 238U dengan densitas 19 g/cm3 dan 2 3 2 ~ h dengan densitas 11 g/cm3 membentuk senyawa tidak terlarut dan akan berada pada fase padat yang kemudian turun ke dasar perairan.

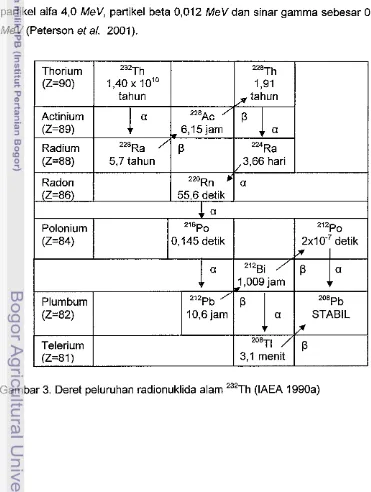

Berdasarkan hasil analisis regresi aktivitas 2 3 8 ~ dan 232Th di dalam

sedimen sungai Sangatta, menunjukkan bahwa jarak lokasi pengambilan cuplikan dari source point merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat radiaoktivas radionuklida tersebut (Gambar 5).

[image:43.536.48.467.15.791.2](A) (B)

Gambar 5. Hubungan linear antara jarak dan aktivitas 238U, y

=

19,747-1,230~ (A) dan 232Th, y=

25,475-0,629~ (B) dengan Jarak (x) sebagai variabel bebas dan Konsentrasi (y) sebagai variabel tak bebas.V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Telah ditemukan sejumlah radionuklida alam 2 3 8 ~ di dalam tanah serta air

dan sedimen sungai Sangata yang berada di sekitar kawasan tambang batubara terbuka dengan aktivitas tertinggi berturut-turut 30,06

+

7,41 Bqlkg, 0,66+

0,17 BqlL dan 29,44+

6,83 Bqlkg. Aktivitas 2 3 8 ~ dalam airsungai telah melampaui kisaran rata-rata alami di dunia, yaitu 5 x

lo4

BqlL atau 0,02-

0,06 BqlL tetapi masih berada di bawah baku mutu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (1999), yaitu sebesar 1 x 1 33 Bq1L.2. Telah ditemukan sejumlah radionuklida alam 2 3 2 ~ h di dalam tanah serta air dan sedimen sungai Sangata yang berada di sekitar kawasan tambang batubara terbuka dengan aktivitas tertinggi berturut-turut 27,15

+

3,22 Bqlkg, 6,02+

0,68 BqlL dan 28,60+

1,32 Bqlkg. Aktivitas 2 3 2 ~ h dalam air sungai telah melampaui kisaran rata-rata alami di dunia, yaitu 12 xlo4

-

2 BqlL, tetapi masih berada di bawah baku mutu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (1999), yaitu sebesar 70 BqlL.3. Radius pajanan radiasi radionuklida 2 3 8 ~ dan 232Th dengan mengikuti

5.2. Saran

1. Hasil penelitian ini rnerupakan inforrnasi tingkat awal, oleh sebab itu perlu

dilakukan kajian rnenyeluruh dalarn tataran literatur untuk

rnenyernpurnakan hal-ha1 yang terkait.

2. Pengelola Tarnbang dan Pernerintah Daerah perlu rnelakukan langkah- langkah untuk rnengurangi penyebaran radionuklida alarn ke lingkungan,

seperti penerapan fitorernediasi.

3. Pernerintah Daerah harus rnenernpatkan pernbangunan perrnukirnan

penduduk di lokasi yang dipandang arnan dari pajanan radiasi.

4. Perlu dilakukan penelitian secara rnenyeluruh yang berkaitan dengan

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Z. 2003. lndikator biologik kerusakan tubuh akibat pajanan radiasi. Cermin Dunia Kedokteran 138:41-45.

[BAPETEN] Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 1999. Keputusan Kepala BAPETEN. Nomor: 02IKa-BAPETENN-99. Tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan. Jakarta.

[BATAN] Badan Tenaga Nuklir Nasional. 1998. Prosedur Analisis Sampel Radioktivitas Lingkungan. Jakarta.

Bennett, B.G. 1995. Exposure from worldwide release of radionuclides. Proceedings of A Symposium on Enviromental Impact of Radioactive Release. IAEA. Vienna.

Bhattacharyya, D.K. 1998. Issue in the disposal of water containing NORM. J. App. Radiation and lsotop 49(3):215-226.

Carpenter. 1997. Interaction Radionuclides with Sediment and Suspended Particles. Training Course Series No.7 on Strategy and Methodologies for Applied Marine Radioactivities Studies. IAEA. Vienna.

Cember, H. 1996. Introduction to Health Physics. 3th Ed. McGraw-Hill. New York.

Chowdhury, M.I., S.K.S. Hazari, and M.N. Alam. 1999. Distribution of radionuclides in the river sediments and coastal soil of Chittagong, Bangladesh and evaluation of the radition hazard. J. App. Radiation and Isotopes 51 : 747-755.

Chu, T.C., and J.J. Wang. 2000. Radioactive Disequilibrium of Uranium and Thorium Nuclide Series in Hot Spring and River Water from Peitou Hot Spring Basin in Taipei. J. of Nuclear and Radiochemical Sciences 1 (1): 5- 10.

Cowart, J.B., and W.C. Burnett. 1994. The distribution of uranium and thorium decay-series radinuclides in the environmental-a review. J. Environ. Qual. 23:651-662.

Elyza, R., dan N. Salim. 2003. Ada Apa dengan Sektor Energi di Indonesia?. Life After Oil. Energi untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. Jakarta

[EPA] Environment Protection Agency. 2002. EPA Facts About Thorium.

Washington http:llw.epa.qov/superfundlresources/radiation.html

[EPA] Environment Protection Agency. 1993. A Preliminary Risk Assessment of Management and Disposal Option for Oil Field Wastes and Piping Contaminated with NORM in the State of Lousiana. Washington.

Friberg. L.G.N., and V. Vouk. 1979. Handbook on the Toxicology of Metals. ElsevierINorth Holland Biomedical Press. Netherlands.

Gascoyne, M. 1992. Geochemistry of the actinides and their daughters.^. 34-61. In M. Ivanovich, and R.S. Harmon (ed) Uranium series disequilibrium: Applications to earth, marine, and environmental sciences. 2nd (Ed).

Clarendon Press. Oxford.

Goblet, P. 1984. General Review of Methodologies and Approaches in

Mathematical Models for Interpretation of Tracer Data in Hydrological System. Centre d'informatique Geologique. Paris

Gonzales, A.J., and J. Anderer. 1989. Radiation versus radiation: Nuclear energy in perspective. IAEA Bulletin 31 (2):21-31.

Gwynn, J., A.Magnus., F. Eva., L. Bjerrn., D. Mark., L. Christian., and K. Kit. 2005. Radionuclides in Marine and Terrestrial Mammals of Svalbard. Statens str5levernlNorwegian Radiation Protection Authority and Norsk Polar InstitutetINorwegian Polar Institute. Norway

Hakim, H. 1996. Karakteristik migrasi Cesium-137 pada beberapa sampel tanah di pusat penelitian nuklir Yogyakarta. UGM press. Yogyakarta.

Heaton, B., and J. Lambley. 1995. Tenorm in the oil, gas and mineral mining industry. J. App. Radiation and lsotop 46: 577-581.

Hewson, G.S., and J.J. Fardy. 1993. Thorium metabolism and bioassy of mineral sand workers. J. Health Physics 64 (2): 147-156.

Hipkins, J., and R.A. Payter. 1991. Radiation exposures to the workforce from natural occurring radioactivity in industrial process. J. Radiation Protection Dosimetry 36:97-100.

[IAEA] lnternational Atomic Energy Agency.1989. Measurement of radinuclides in food and environment. A Guidebook, Technical Report Series. Vienna

[IAEA] lnternational Atomic Energy Agency. 1990a. Technical Reports Series No 310. Vienna.

IAEA] International Atomic Energy Agency. 1990b. Practical aspects of operating a neutron activation analysis laboratory. A Technical Document Issued. Vienna

[ICRP] International Commision on Radiological Protection. 1991.

Recommendation Report No 60. Pergamon Press. New York

Jasinska, M., J.W. Mietelski, and J.P. Karteczka. 1998. Radionuclide content in the upper Vistula river sediments in a coal mining region in Poland (East- Central Europe). J. Water, Air, and Soil Pollution 102:355-360.

[KPC] Kaltim Prima Coal. 2005. Ringkasan Eksekutif. Dokumen AMDAL PT. KPC. Sangatta.

Kathren, R.L. 1998. Norm sources and their origins. J. App. Radiation and lsotop 49(3): 149-168.

Kaye, G.W.C., and T.H. Laby, 1993. Tables of physical and chemical constants. Longman Group Ltd. 1 5 ' ~ ( ~ d ) . Essex. UK.

Kirchner, G., and 0. Daillant. 2002. The potential of lichens as long-term biomonitors of natural and artificial radionuclides. Elsevier's Science Ltd. J. Environ. Pollution 120:145-150.

Lof , P. 1987. Periodic Table of The Elements. Elsevier's Science Publisher B.V. Amsterdam.

Martinez, A.A., and M. Garcia. 1994. The distribution of 2 3 8 ~ , 2 3 2 ~ h , and 2 2 6 ~ a derived from the phosphate fertilizer industries on an estuarine system in Southwest Spain. J. Environ. Radioactivity 22:155-177.

Meiviana, A,, dan 0. Tanujaya. 2003. Dampak Energi Fosil: Menguntungkan atau Merugikan?. Life After Oil. Energi untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. Jakarta

Mellawati, J. 2004. Pencemaran Lingkungan Oleh Unsur Radionuklida Alam 2 3 8 ~ , 2 3 2 ~ h dan 2 2 6 ~ a di Sekitar Kawasan lndustri Fosfat (Kajian di Perairan Pesisir Gresik) [Disertasi]. Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, lnstitut Pertanian Bogor. Bogor Barat.

Michael, J.K. 1994. Practical Handbook of Marine Science Boca Raton. CRC Press.

Morton, L.S., C.V. Evans, and G.O. Estes. 2002. Natural uranium and thorium in podzolized soils and native blueberry. J. Environ. Qual. 31:155-162.

Mortvedt, J.J. 1994. Plant and soil relationships of uranium and thorium decay- series radionuclides-a review. J. Environ. Qual. 23:643-650.

Moss, M.A. 1985. Chronic low level uranium exposure via drinking water clinical investigation in Nova Scotia. Halifak, Nova Scotia; Dalhousie University.

Nareh, M., Syarbaini, Hendro, dan R. Setiadji. 1998. Status cemaran dan radiasi

gamma pada ekosistem darat di semenanjung Muria. Di dalam

O'Brion, R.S., and M.B. Cooper. 1998. Technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM): Pathway analysis and radiological impact. J. App. Radiation and lsotop 49 (3):227-239

Oesterhuis, L. 1992. Radiological aspects of the non nuclear industry in the Netherlands. J. Radiation Protection Dosimetry 45703-705

[Pemprop Kaltim] Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. 2005. Selayang Pandang Kalimantan Timur. httu://www.kaltim.co.id/batubara. [25/9/2005]

[Pemkab Kutim] Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 2005. Selayang Pandang Kutai Timur. http:llwww.kutim.co.id. [25/9/2005]

Peterson, H. T. 1983. Terresterial and aquatic food chain pathways. In J.A. Striker., E.A. Hanlon., R.L. West., D.B. Shibels., S.L. Summer, and R. Umana. 1994. Naturally occurring radionuclides in tissue from beef fed phosphatic caly-grown forages. J. Environ. Qual. 23:667-670

Peterson, J., M. MacDonell., L. Haroun., F. Monette, and R.D. Hildebrand. 2001. Summary Fact Sheets For Selected Environmental Contaminants to

Support Health Risk Analyses. Argonne National Laboratory,

Environmental Assessment Divison and US. Departemnet of Energy. http://ead.anl.qovlpub/doc/potassium. radium, thorium.pdf [4/5/2004]

Rahmah, A. 2003. Konsumsi Energi: Sudah Hematkah?. Life After Oil. Energi untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. Jakarta

Rothbaum, H.P., D.A. McGaveston., T. Wall., A.E. Johnston, and G.E.G. Mattingly. 1979. Uranium application in soil from long-continued applications of superphosphate. J. Soil Sci. 30:147-153.

Sasongko, D.P., dan Kusminarto. 1998. Kajian radioaktivitas alam laut pesisir Semarang. J. Manusia dan Lingkungan V1(16):33-44.

Steinhausler, F. 1990. Technologically enhanced natural radiation and the significance of related risk. Proceedings of lnternational Conference on High Levels of Natural Radiation. Ramsar, 3-7 November 1990. International Atomic Energy Agency. pp 1-10.

Sutarman, P.B. Sastrowardoyo, A.G. Simanjuntak, dan C. Tangan. 1998. Faktor konsentrasi beberapa radionuklida dalam tanaman pangan dan ikan air tawar. Di dalam Radioekologi dan Lingkungan Kelautan. Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah. Jakarta, 15-16 Desember 1998. Badan Tenaga Nuklir Nasional. pp 171-183.

Suseno, H. 2001. lnteraksi radionuklida dengan sedimen dan partikel tersuspensi di perairan laut Teluk Naga. Hasil Penelitian Kegiatan P2PLR 2001. BATAN. Jakarta.

Swanson, S.M. 1983. Levels of "%a, '"Pb and total U in fish near a Saskatchewan uranium mine and mill. J. Health Physics 45(1):67-80. Syaifudin, M., L.Yanti., dan N. Siti. 1995. Biokinetika Radionuklida di dalam

Tubuh, Efek paparan lnterna dan metode dekontaminasinya. Di dalam Keselamatan Radiasi dan Lingkungan. Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah. Jakarta, 21-22 September 1995. Badan Tenaga Nuklir Nasional. pp 123-1 35.

Syamsiah, S. 1993. Transport Polutan Organik dalam Tanah. UGM press. Yogyakarta.

Terry, K., W.G.S. Hewson, and P.A. Burn. 1997. Further thorium lung burden data on mineral sands workers. J. Radiation Protection Dosimetry. 71 (4)297-304.

[UNSCEAR] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 1993. Source and effects of ionizing radiation.. New York

Wardhana, W.A. 1996. Radioekologi. Penerbit Andi. Yogyakarta

[WHO] World Health Organization. 1998. Guidelines for drinking-water quality. Addendum to Volume 1. Recommendations. Geneva.

Lampiran 2. Reaktor Nuklir

Reaktor Serbaguna (Multi Purposes Reactor), G.A Siwabessy, Serpong,

PPTRR

Batan Serpong.