SKRINING ENTEROBACTERIACEAE PENGHASIL EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE DENGAN METODE UJI DOUBLE

DISK SYNERGY PADA SAMPEL URIN PASIEN SUSPEK INFEKSI SALURAN KEMIH DI RSUP.H. ADAM MALIK MEDAN

Oleh :

NATALIA RASTA MALEM 110100140

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Skrining Enterobactericeae Penghasil Extended Spectrum Beta-Lactamase dengan Metode Uji Double Disk Synergy Pada Sampel Urin Pasien Suspek

Infeksi Saluran Kemih di RSUP. H. Adam Malik Medan

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh :

Natalia Rasta Malem 110100140

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Skrining Enterobacteriaceae Penghasil Extended Spectrum Beta Lactamase dengan Metode Uji Double Disk Synergy Pada Sampel Urin Pasien Suspek Infeksi Saluran Kemih di RSUP.H. Adam Malik Medan

Nama : Natalia Rasta Malem NIM : 110100140

Pembimbing, Penguji I,

dr. Evita Mayasari, M.Kes

NIP. 197710182003122003 NIP. 195303151979122001 Prof.dr. Bidasari Lubis, Sp.A (K)

Penguji II,

NIP. 198212192008121004 dr. Syamsul Bihar, Sp.P

Medan, 6 Januari 2015 Dekan

Fakultas KedokteranUniversitas Sumatera Utara

NIP. 195402201980111001

ABSTRAK

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) adalah enzim yang mampu menghidrolisis antibiotika dari golongan penicillin, cephalosporin generasi I,II, III dan monobactam. ESBL paling banyak diisolasi dari Enterobacteriaceae

khususnya E. coli dan K. pneumoniae yang merupakan bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Penyebaran Enterobacteriaceae penghasil ESBL diantara bacteria juga dapat terjadi karena adanya mutasi. Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL beragam di berbagai negara termasuk Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang prevalensi, distribusi pola kepekaan Enterobacteriaceae penghasil ESBL di RSUP. H. Adam Malik Medan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan potong lintang, Empat puluh lima urin dari pasien suspek infeksi saluran kemih dikumpulkan dengan metode sampel konsekutif. Skrining Enterobacteriaceae penghasil ESBL dilakukan dengan uji Double Disk Synergy dan uji kepekaan antibiotika dengan metode difusi cakram.

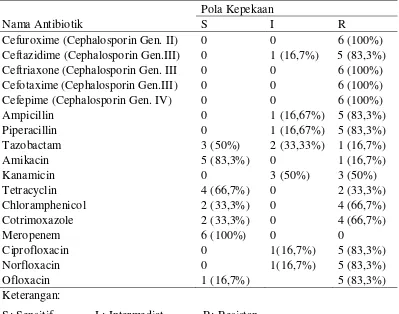

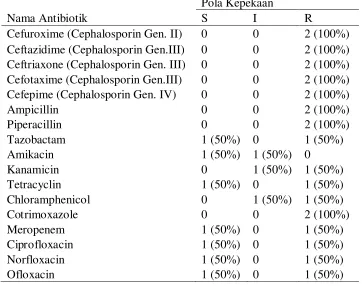

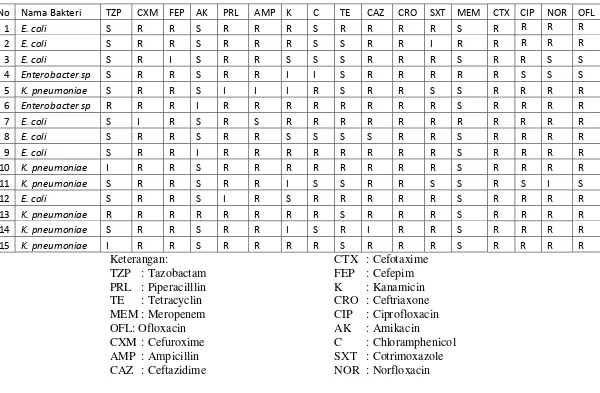

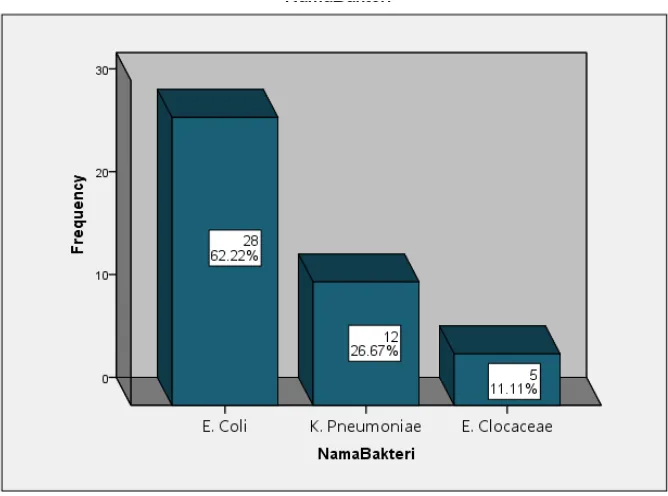

Pada penelitian ini,pPrevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL adalah 33,3%. Enterobacteriaceae penghasil ESBL terbanyak adalah E.coli (15,6%) K. pneumoniae (26,7%) dan Enterobacter sp. (11,1%). Hasil uji kepekaan antibiotik menunjukkan E.coli penghasil ESBL sensitif terhadap tazobactam (100%), amikacin (85,7%) dan meropenem (71,5%); K. pneumoniae penghasil ESBL sensitif terhadap meropenem(100%), amikacin (83,3%), tetracyclin (66,67%) dan tazobactam (50%) ; Enterobacter sp. penghasil ESBL sensitif terhadap tazobactam (50%), amikacin (50%), tetracyclin (50%), meropenem (50%) ciprofloxacin (50%), norfloxacin (50%) dan ofloxacin (50%) .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prevalensi Enterobacteriaceae

penghasil ESBL adalah 33,3%. Hasil uji kepekaan antibiotik menunjukkan

Enterobacteriaceae penghasil ESBL sensitif terhadap meropenem, tazobactam dan amikacin. Skrining ESBL sebaiknya rutin dilakukan di rumah sakit untuk mengetahui prevalensi dari waktu ke waktu sehingga membantu pengendalian infeksi yang disebabkan bakteri penghasil ESBL.

ABSTRACT

Extended Spectrum Beta-Lactamse (ESBL) is an enzyme that is able to hydrolyze penicillins; I,II,III-generation cephalosporins; and aztreonams. ESBL is mostly isolated from E. coli and K. pneumoniae which are the main cause of urinary tract infection. The spread of ESBL-producing Enterobacteriaceae in patients with suspected urinary tract infection may increase among other bacterias. The prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae diverse in various countries including Indonesia.

The purpose of this study is to provide an overview of prevalence and antibiotics susceptibility pattern of ESBL-producing Enterobacteriaceae.

This is a descriptive study with a cross sectional study design. Forty-five urine samples of urinary tract infection suspected patients were taken using consecutive sampling. Screening of ESBL-producing Enterobacteriaceae was using Double Disk Synergy Test and the Antimicrobial Susceptibility Test was using Disk Diffusion Method.

In this study, the prevalence rate of ESBL-producing Enterobacteriaceae

is 33.3%. The most comon ESBL-producing Enterobacteriaceae are E. coli (15.6%), K. pneumoniae (26.7%), and Enterobacter sp. (11.1%). The ESBL-producing E. coli is sensitive to tazobactam (100%), amikacin (85.7%) and meropenem (71.5%). The ESBL-producing K. pneumoniae is sensitive to meropenem (100%), amikacin (83.3%), tetracycline (66.67%) and tazobactam (50%). The ESBL-producing Enterobacter sp. is sensitive to tazobactam (50%), amikacin (50%), tetracycline (50%),meropenem (50%,ciprofloxacin (50%), norfloxacin (50%) dan ofloxacin (50%) .

In conclusion, the prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae was 33.3%. The susceptibility test shows ESBL-producing Enterobacteriaceae is sensitive to meropenem, tazobactam and amikacin. Routine ESBL screening should be perform in hospitals to determine the prevalence of ESBL periodically to help controlling the infections caused by ESBL-producing bacteria.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, rahmat dan

kesehatan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Judul yang dipilih

adalah “Skrining Enterobacteriaceae Penghasil Extended Spectrum Beta

Lactamase dengan Metode Uji Double Disk Synergy pada Sampel Urin Pasien

Suspek Infeksi Saluran Kemih diRSUP. H. Adam Malik Medan”, yang

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pembelajaran semester VII di

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini, peneliti telah mendapat

bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini peneliti dengan rendah hati ingin menyampaikan terima

kasih kepada :

1. Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD., KGEH selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Evita Mayasari, M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan

banyak memberikan ilmu, arahan serta masukan kepada peneliti, sehingga

karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Prof. dr. Bidasari Lubis, sp. A(K) selaku dosen penguji I dan dr. Syamsul

Bihar Sp.P selaku dosen penguji II yang sudah meluangkan waktu dan

pemikiran untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

4. dr. Cherry Siregar, M.Kes yang telah meluangkan waktu untuk turut

membantu dalam proses penelitian.

5. Orang tua peneliti, John Piter Barus, S.E., M.Sc. dan Pejoreken Ginting

yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dan

keluarga besar yang telah banyak memberikan motivasi kepada peneliti.

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama masa

7. Teman-teman peneliti lainnya yang telah banyak memberikan saran dan

bantuan kepada peneliti selama penyusunan penelitian

Peneliti menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak

kekurangan dan ketidaksempurnaan akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, semua saran dan

kritik akan menjadi sumbangan yang berarti guna menyempurnakan penelitian

ini.

Akhirnya peneliti mengharapkan semoga karya tulis ilmiah ini dapat

memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara, bangsa dan negara, serta pengembangan ilmu

pengetahuan.

Medan, 10 Desember 2014

Peneliti,

Natalia Rasta Malem

DAFTAR ISI

2.2 Resistensi Bakteri Terhadap Antibiotik ………. 11

2.3 Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ……… 13

2.3.1 Karakteristik Biologi ESBL ……… 14

2.3.2 Tipe ESBL ……….. 16

2.3.3 Epidemiologi ESBL ……… 18

2.3.4 Mekanisme Resistensi Bakteri Terhadap Antibiotik Golongan Beta-Laktam ……….. 18

2.3.5 Deteksi ESBL ……….... 18

2.4 Infeksi Saluran Kemih ……… 20

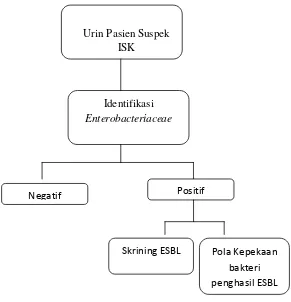

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL …… 24

3.1 Kerangka Konsep ………... 24

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN ……… 27

4.1 Jenis Penelitian ……… 27

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ……….. 27

4.2.1 Lokasi Penelitian ……… 28

4.2.2 Waktu Penelitian ……… 28

4.3 Populasi dan Sampel ……….. 28

4.3.1 Populasi ………. 28

4.3.2 Sampel ……… 29

4.4 Teknik Pengambilan Data ………... 29

4.5 Alat dan Bahan ………. 30

4.6 Prosedur dan Teknik Penelitian ………. 31

4.6.1 Skrining ESBL dengan Metode Uji Double Disk Synergy ……... . 31

4.6.2 Prosedur Pengerjaan Pola Kepekaan ………. 31

4.6.3 Metode Analisis Data ... 32

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 33

5.1 Hasil Penelitian ……… 33

5.1.1 Deskripsi Data Penelitian ……… 33

5.1.2 Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL dengan metode Uji Double Disk Synergy ………... 34

5.1.3 Pola kepekaan Antibiotika dari Enterobacteriaceae penghasil ESBL ……….. 36

5.2 Pembahasan ……….. 38

5.2.1 Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL dengan metode Uji Double Disk Synergy pada sampel urin pasien suspek infeksi saluran kemih ……… 40

5.2.2 Pola kepekaan antibiotik dari Enterobacteriaceae penghasil ESBL pada sampel urin pasien infeksi saluran kemih ……….. 41

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ………. 46

6.1 Kesimpulan ……… 46

6.2 Saran ……….. 46

DAFTAR PUSTAKA …... 47

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

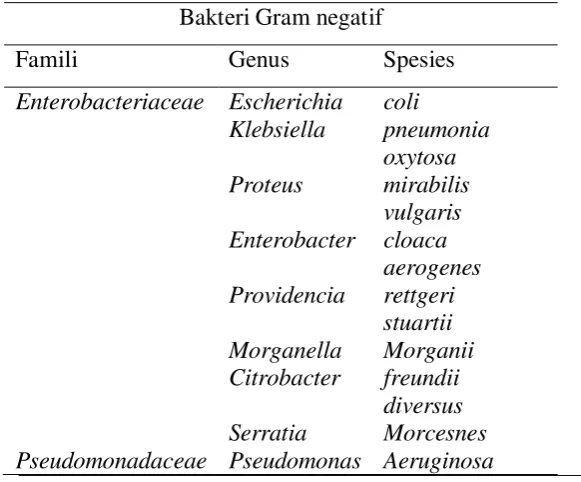

Tabel 2.1 Famili, Genus dan Spesies Mikroorganisme (MO)

Yang Paling Sering Sebagai Penyebab Infeksi Saluran

Kemih………... 21

Tabel 3.1 Definisi Operasional ………. 25

Tabel 5.1 Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin ... 34

Tabel 5.2 Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia ... 34

Tabel 5.3 Hasil Skrining Enterobacteriaceae Penghasil ESBL dengan Metode Uji Double Disk Synergy ………. 35

Tabel 5.4 Pola Kepekaan E. coli penghasil ESBLterhadap Antibiotika 37

Tabel 5.5 Pola Kepekaan K. pneumoniae penghasil ESBL terhadap Antibiotika ……….. 38

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1.Struktur antigenik pada Enterobacteriaceae……… 11

Gambar 2.2 Hasil positif Uji Double Disk Synergy ……… 19

DAFTAR SINGKATAN

BAK : Buang Air Kecil

CDC : Centers for Disease Control and Prevention

CFU : Colony Forming Unit

CLED : cystine-lactose-electrolyte-deficient

CLSI : Clinical Laboratory Standard Institute

E.coli : Escherichia colli

EMB : Eosin Methylen Blue

ESBL : Extended Spectrum Beta-Lactamase

H. influenza : Haemophilus influenza

ISK : Infeksi Saluran Kemih

KCN : Kalium sianida

K. pneumoniae : Klebsiella pnuemoniae

MRSA : Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus

NICU : Neonatal Intensive Care Unit

PNA : pyelonefritis akut

RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat

SMART : Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends

S. dysenteriae : Shigella dysenteriae

S. typhi : Salmonella typii

DAFTAR LAMPIRAN

`Lampiran 1 : Data Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Data Induk Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Pengolahan Data Penelitian dengan Software

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 : Surat Ethical Clearance

ABSTRAK

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) adalah enzim yang mampu menghidrolisis antibiotika dari golongan penicillin, cephalosporin generasi I,II, III dan monobactam. ESBL paling banyak diisolasi dari Enterobacteriaceae

khususnya E. coli dan K. pneumoniae yang merupakan bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Penyebaran Enterobacteriaceae penghasil ESBL diantara bacteria juga dapat terjadi karena adanya mutasi. Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL beragam di berbagai negara termasuk Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang prevalensi, distribusi pola kepekaan Enterobacteriaceae penghasil ESBL di RSUP. H. Adam Malik Medan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan potong lintang, Empat puluh lima urin dari pasien suspek infeksi saluran kemih dikumpulkan dengan metode sampel konsekutif. Skrining Enterobacteriaceae penghasil ESBL dilakukan dengan uji Double Disk Synergy dan uji kepekaan antibiotika dengan metode difusi cakram.

Pada penelitian ini,pPrevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL adalah 33,3%. Enterobacteriaceae penghasil ESBL terbanyak adalah E.coli (15,6%) K. pneumoniae (26,7%) dan Enterobacter sp. (11,1%). Hasil uji kepekaan antibiotik menunjukkan E.coli penghasil ESBL sensitif terhadap tazobactam (100%), amikacin (85,7%) dan meropenem (71,5%); K. pneumoniae penghasil ESBL sensitif terhadap meropenem(100%), amikacin (83,3%), tetracyclin (66,67%) dan tazobactam (50%) ; Enterobacter sp. penghasil ESBL sensitif terhadap tazobactam (50%), amikacin (50%), tetracyclin (50%), meropenem (50%) ciprofloxacin (50%), norfloxacin (50%) dan ofloxacin (50%) .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prevalensi Enterobacteriaceae

penghasil ESBL adalah 33,3%. Hasil uji kepekaan antibiotik menunjukkan

Enterobacteriaceae penghasil ESBL sensitif terhadap meropenem, tazobactam dan amikacin. Skrining ESBL sebaiknya rutin dilakukan di rumah sakit untuk mengetahui prevalensi dari waktu ke waktu sehingga membantu pengendalian infeksi yang disebabkan bakteri penghasil ESBL.

ABSTRACT

Extended Spectrum Beta-Lactamse (ESBL) is an enzyme that is able to hydrolyze penicillins; I,II,III-generation cephalosporins; and aztreonams. ESBL is mostly isolated from E. coli and K. pneumoniae which are the main cause of urinary tract infection. The spread of ESBL-producing Enterobacteriaceae in patients with suspected urinary tract infection may increase among other bacterias. The prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae diverse in various countries including Indonesia.

The purpose of this study is to provide an overview of prevalence and antibiotics susceptibility pattern of ESBL-producing Enterobacteriaceae.

This is a descriptive study with a cross sectional study design. Forty-five urine samples of urinary tract infection suspected patients were taken using consecutive sampling. Screening of ESBL-producing Enterobacteriaceae was using Double Disk Synergy Test and the Antimicrobial Susceptibility Test was using Disk Diffusion Method.

In this study, the prevalence rate of ESBL-producing Enterobacteriaceae

is 33.3%. The most comon ESBL-producing Enterobacteriaceae are E. coli (15.6%), K. pneumoniae (26.7%), and Enterobacter sp. (11.1%). The ESBL-producing E. coli is sensitive to tazobactam (100%), amikacin (85.7%) and meropenem (71.5%). The ESBL-producing K. pneumoniae is sensitive to meropenem (100%), amikacin (83.3%), tetracycline (66.67%) and tazobactam (50%). The ESBL-producing Enterobacter sp. is sensitive to tazobactam (50%), amikacin (50%), tetracycline (50%),meropenem (50%,ciprofloxacin (50%), norfloxacin (50%) dan ofloxacin (50%) .

In conclusion, the prevalence of ESBL-producing Enterobacteriaceae was 33.3%. The susceptibility test shows ESBL-producing Enterobacteriaceae is sensitive to meropenem, tazobactam and amikacin. Routine ESBL screening should be perform in hospitals to determine the prevalence of ESBL periodically to help controlling the infections caused by ESBL-producing bacteria.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi,

yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain (Setiabudy,

2009). Penemuan antibiotik diinisiasi oleh Paul Erhlich pada tahun 1910.

Kemudian pada tahun 1928 secara tidak sengaja Alexander Fleming menemukan

penicillin. Sejak saat itu, antibiotik banyak digunakan dalam dunia klinis untuk

menangani berbagai penyakit infeksi.

Banyaknya penggunaan antibiotik yang irasional merupakan salah satu faktor

utama terjadinya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah perubahan

kemampuan bakteri hingga menjadi kebal terhadap antibiotik (WHO, 2001).

Prevalensi resistensi antibiotik pun meningkat setiap tahun. Berdasarkan survei

yang dilakukan oleh CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pada

tahun 2013 di Amerika Serikat, setiap tahun setidaknya 2 juta manusia terkena

infeksi bakteri yang resisten terhadap satu atau beberapa jenis antibiotik. Hal ini

semakin diperparah dengan data yang menunjukkan bahwa sekitar 23.000 orang

meninggal setiap tahunnya karena mendapat infeksi bakteri yang telah resisten

terhadap antibiotik (CDC, 2013). Di Indonesia sendiri, berdasarkan penelitian di

Surabaya, menunjukkan resistensi antibiotika yang cukup tinggi pada pasienn

rawat inap terhadap ampicillin (49%), cotrimoxazole (43%) dan chloramphenicol

(30%) (Ministry of Health Republic of Indonesia, 2005). Sementara resistensi

antibiotila pada pasien rawat jalan terhadap ampicillin (66%), cotrimoxazole

(52%) dan chloramphenicol (39%) (Ministry of Health Republic of Indonesia,

2005).

Sampai sekarang ini telah ditemukan banyak bakteri yang resisten terhadap

antibiotik. Salah satu bakteri yang sering membawa sifat resisten terhadap

Enterobacteriaceae memiliki karakteristik berupa bakteri batang gram negatif,

bersifat motil dengan flagel peritrika atau nonmotil, tumbuh pada agar

MacConcey dan dapat tumbuh secara aerob maupun anaerob (Brooks et al, 2008).

Bentuk resistensi dari Enterobacteriaceae adalah dengan menghasilkan enzim

ESBL. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) adalah enzim yang

memediasi terjadinya resistensi terhadap oxymino-cephalosporin (seperti

ceftazidime, cefotaxime, dan cefriaxone) dan monobactam (aztreonam), tetapi

tidak mempengaruhi cephamycin atau carbapenem (Ejaz et al,2011). ESBL

berasal dari enzim beta-laktamase yang mengalami point mutation (Umadevi et al,

2011). Mutasi ini menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas enzimatik

beta-laktamse sehingga dapat menghidrolisis cephalosporin dan aztreonam (Pajariu,

2010)

Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL meningkat di beberapa benua

meskipun angka akurat yang pasti belum diketahui secara jelas. Sebagai contoh,

survei yang dilakukan di Perancis, resistensi Klebsiella pneumoniae terhadap

ceftazidim yang merupakan cephalosporin generasi ketiga mencapai 40% (Rupp

dan Fey, 2003). Di Amerika Latin, penelitian yang dilakukan oleh SENTRY

menunjukkan dari 10.000 sampel yang dikumpulkan dari 10 senter, 45%

K. pneumoniae dan 10.8% Escherichia coli positif ESBL (Rupp dan Fey, 2003).

Peningkatan prevalensi ini juga terjadi pada benua Asia. Data yang dikeluarkan

oleh Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART) pada tahun

2007 menunjukkan prevalensi E.coli dan K. pneumoniae yang menunjukkan

ESBL positif adalah 42.2 % dan 35.8% (Kang dan Song, 2013) Di Indonesia

sendiri, prevalensi ESBL belum diketahui secara jelas karena belum adanya

penelitian secara terpusat. Pada tahun 2011, telah dilakukan survei di RS. Cipto

Mangunkusumo, Jakarta. Hasil survei tersebut menunjukkan dari 112 isolat yang

dikumpulkan, 58,42% diantaranya positif ESBL (Saharman dan Lestari, 2011).

Tidak hanya di Jakarta, penelitian yang dilakukan di RSUP. H. Adam Malik

Medan pada bulan Juni 2011-Juli 2012 didapatkan dari 91 sampel isolat E.coli, 53

Enterobacteriaceae seperti E.coli dan Klebsiella sp. merupakan penyebab

terbanyak kejadian infeksi saluran kemih (ISK) (Winarto, 2009). Hal ini dapat

menjadikan penyebaran Enterobacteriaceae penghasil ESBL pada pasien suspek

ISK meningkat. Menurut Ferdiansyah (2010), ESBL paling banyak disebabkan

oleh Enterobacteriaceae khusunya E. coli dan K. pneumoniae. Beberapa faktor

risiko yang dapat meningkatkan penyebaran bakteri ini adalah penggunaan

antibiotika cephalosporin generasi ketiga secara luas, keparahan penyakit,

lamanya tinggal di rumah sakit dan penggunaan alat-alat medis seperti kateter

urin, kateter vena dan endotracheal tube (Pajariu, 2010).

Peningkatan prevalensi dari Enterobacteriaceae penghasil ESBL ini

menjadikan skrining terhadapanya penting untuk dilaksanakan. Skrining untuk

Enterobacteriaceae penghasil ESBL ini dapat dilakukan dengan metode yang

dikeluarkan oleh CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) berupa Uji

Double Disk Synergy dan Uji Phenotypic Confirmatory. Uji Double Disk Synergy

biasa digunakan dalam laboratorium mikrobiologi klinik karena bersifat lebih

mudah dan sederhana (Rupp dan Fey, 2003). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Dhara et al (2013),di Gujarat, India dari 44 sampel K.pneumoniae

dari ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit), terdeteksi 36 diantaranya positif

menghasilkan enzim ESBL dengan metode Uji Double Disk Synergy.

Dikarenakan dapat terjadinya peningkatan penyebaran Enterobacteriaceae

penghasil ESBL di kalangan pasien suspek ISK, peneliti terdorong untuk

melakukan skrining Enterobacteriaceae penghasil enzim ESBL dengan metode

uji Double Disk Synergy. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

bahan penelitian selanjutnya mengenai perkembangan Enterobacteriaceae

penghasil ESBL khusunya di wilayah Medan.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan

Bagaimanana hasil skirining Enterobacteriaceae penghasil ESBL dengan Uji

Double Disk Synergy pada sampel urin pasien suspek ISK di RSUP H. Adam

Malik Medan?

1.3Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil skrining

Enterobacteriaceae penghasil ESBL dengan Uji Double Disk Synergy

pada sampel urin pasien suspek ISK di RSUP H. Adam Malik Medan

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk melihat prevalensi dari Enterobacteriaceae penghasil ESBL

dari hasil skrining dengan Uji Double Disk Synergy pada sampel urin

pasien suspek ISK di RSUP H. Adam Malik Medan.

2. Untuk mengetahui pola kepekaan dari Enterobacteriaceae penghasil

ESBL pada sampel urin pasien suspek ISK di RSUP H. Adam Malik

Medan.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di

Fakultas Kedokteran dan diharapkan dapat menambah pengalaman,

pengetahuan, dan wawasan dalam penerapan ilmu selama kuliah.

2. Bidang penelitian

Sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk melakukan skrining

Enterobacteriaceae penghasil ESBL.

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tatalaksana

pemberian antibiotik bagi pasien yang terkena infeksi

Enterobacteriaceae penghasil ESBL di RSUP H. Adam Malik

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Enterobacteriaceae

2.1.1Definisi

Enterobacteriaceae adalah kelompok batang gram negatif yang

besar dan heterogen, dengan habitat alaminya di saluran cerna manusia

dan hewan (Brooks et al, 2008). Kebanyakan Enterobacteriaceae

merupakan flora normal pada saluran pencernaan meskipun ada juga

yang beberapa tersebar luas di lingkungan sekitar (Tham, 2012).

Enterobacteriaceae dapat menyebabkan beberapa penyakit infeksi

seperti septikemia, infeksi saluran kemih (ISK), pneumonia, kolesistitis,

kolangitis, peritonitis, meningitis dan gastroenteritis (Brooks et al,

2008).

2.1.2 Klasifikasi

Familinya memilki banyak genus (Escherichia, Shigela,

Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, dan lain-lain).

Enterobacteriaceae terdiri dari 25 genus dan 110 spesies, namun hanya

hanya 20-25 spesies yang memiliki arti klinis, dan spesies lainnya jarang

ditemukan (Brooks et al, 2008). Berikut adalah beberapa genus dari

famili Enterobacteriaceae:

a. Enterobacter

Enterobacter terdiri dari 11 spesies, tetapi hanya 8 spesies yang berhasil

diisolasi dari material klinis. Mereka memfermentasikan glukosa dan

juga menghasilkan asam dan gas. Pada umumnya Enterobacter memliki

flagel peritrik. Beberapa strain Enterobacter yang memilki antigen K

mempunyai kapsul sebagai pelindung dari bakteri (NHS, 2014).

Escherichia terdiri dari enam spesies dimana empat diantaranya dikenal

sebagai penyebab penyakit pada manusia. Spesies yang paling banyak

diisolasi adalah Escherichia coli (NHS, 2014). E. coli merupakan spesies

yang bersifat fakultatif anaerob yang paling banyak terdapat di saluran

cerna manusia (109CFU/g feses) sehingga ditemukannya bakteri tersebut

pada jumlah tertentu dapat dijadikan sebagai indikator dari

kontimanisasi fekal pada makanan maupun minuman. Beberapa strain

dari E. coli menghasilkan enterotoksin atau faktor virulensi lainnya.

Serotipe dan kelompok patogenitas dari E.coli dibuat berdasarkan

lipopolisakaridanya (O) dan antigen flagelanya (H) (Tham, 2012).

c. Klebsiella

Genus Klebsiella terdiri dari lima spesies dan empat subspesies (NHS,

2014). Seperti E.coli, Klebsiella spesies biasanya ditemukan di traktus

gastrointestinal manusia (104CFU/ g feses). Faktor virulensi yang paling

utama dari Klebsiella adalah kapsul polisakaridanya, yang menyebabkan

permukaan koloninya menjadi berlendir (mucoid). Klebsiella

pneumoniae adalah spesies yang paling banyak diisolasi dari infeksi

pada manusia karena dapat menyebabkan infeksi nosokomial seperti

infeksi saluran kemih (ISK), septikemia, kolesistitis, dan lain-lain

(Tham, 2012).

d. Proteus

Proteus terdiri dari empat spesies, dimana tiga diantaranya dapat

menyebabkan penyakit. Semua strain dari Proteus bersifat urease positif

dan motil (NHS, 2014). Proteus sering menjadi penyebab infeksi saluran

kemih (ISK) terutama infeksi pada pasien yang memakai indwelling

catheters atau yang memilki kelainan anatomis atau fungsional pada

saluran kemihnya. Jika dibandingkan dengan E.coli, infeksi yang

disebabkan oleh Proteus cenderung akan lebih parah dan mengarah

e. Shigella

Shigella terdiri atas empat spesies, yaitu Shigella dysenteriae, Shigella

flexnerri, Shigella. boydii, dan Shigella sonnei. Keempat spesies ini

bersifat motil dan cenderung infeksius terutama S. dysenteriae (NHS,

2014).

f. Salmonella

Salmonella teridiri dari dua spesies yaitu Salmonella bongori dan

Salmonella enteritica dan memiliki enam buah sub tipe. Hampir seluruh

serotipe bersifat motil kecuali S. typhi yang menghasilkan gas dari

glukosa. Secara umum, Salmonella menghasilkan hidrogen sulfida,

kecuali S. paratyphi (NHS, 2014).

2.1.3Morfologi

Enterobactericeae adalah bakteri batang gram negatif pendek,

tidak menghasilkan spora, bersifat motil dengan flagel peritrika atau

nonmotil, dan tumbuh secara fakultatif aerob atau anaerob. Morfologi

yang khas terlihat pada pertumbuhan di medium padat in vitro,tetapi

morfologinya sangat bervariasi pada spesimen klinis (Brooks et al, 2008).

2.1.4Biakan

Secara umum, Enterobactericeae tumbuh pada medium pepton

atau ekstrak daging tanpa penambahan natrium klorida atau suplemen lain

dan juga pada agar MacConcey. E. coli dan sebagian besar bakteri enterik

lainnya membentuk koloni yang sirkular, konveks, dan halus dengan tepi

yang datar. Koloni Enterobacteriaceae sama dengan koloni tersebut

tetapi lebih mukoid. Koloni Klebsiella besar akan terlihat sangat mukoid

dan cenderung bersatu pada inkubasi lama. Salmonella dan Shigela akan

membentuk koloni yang menyerupai E. coli tetapi tidak

memfermentasikan laktosa. Beberapa strain E. coli menyebabkan

hemolisis pada darah (Brooks et al, 2008).

2.1.5Sifat Pertumbuhan

Pada umumnya, Enterobacteriaceae melakukan fermentasi glukosa

katalase-positif, oksidasi negatif, dan dapat mereduksi nitrat menjadi

nitrit (Brooks et al, 2008).

a. Eschericia

E.coli secara khas menunjukkan hasil positif pada tes indol, lisin

dekarboksilase, fermentasi manitol, dan menghasilkan gas dari

glukosa. Pada isolat urin dapat segera diidentifikasi sebagai E.coli

dengan melihat hemolisisnya pada agar darah, morfologi koloni yang

khas dengan warna pelangi yang “berkilau” pada medium diferensial

Eosin Methylen Blue (EMB), dan tes bercak indol positif (Brooks et al,

2008).

b. Klebsiella-Enteobacter-Serratia

Pertumbuhan spesies Klebsiella menghasilkan pertumbuhan yang

bersifat mukoid, kapsul polisakarida yang besar, kurang motil, dan

menunjukkan hasil positif untuk lisin dekarboksilase dan sitrat.

Kebanyakan spesies Enterobacter menunjukkan hasil positif terhadap

uji motilitas, sitrat, dan ornitin dekarboksilase serta menghasilkan gas

dari glukosa. Serratia menghasilkan lipase dan gelatinase. Klebsiella,

Enterobacter dan Serratia biasanya memberikan hasil positif terhadap

reaksi Voges-Proskauer (Brooks et al, 2008).

c. Proteus-Morganella-Providencia

Anggota grup ini mendeaminasi fenilalanin, bersifat motil, tumbuh

pada medium kalium sianida (KCN), dan memfermentasikan xilosa.

Spesies Proteus bergerak sangat aktif dengan menggunakan flagel

peritrika, menghasilkan “swarming” pada medium padat kecuali

swarming dihambat oleh zat-zat kimia seperti medium feniletil alkohol

atau CLED (cystine-lactose-electrolyte-deficient). Spesies Proteus dan

Morganella morganii merupakan urease positif, sedangan spesies

Providencia biasanya urease-negatif. Kelompok Proteus-Providencia

sangat lambat memfermentasi laktosa atau tidak

d. Citrobacter

Bakteri ini secara khas bersifat sitrat positif dan tidak

mendekarboksilasi lisin. Organisme ini sangat lambat memfermentasi

laktosa (Brooks et al, 2008).

e. Shigella

Shigella bersifat nonmotil dan biasanya tidak memfermentasikan

laktosa tetapi memfermentasikan karbohidrat lain, serta memproduksi

asam tetapi tidak H2S (Brooks et al, 2008).

f.Salmonella

Salmonella merupakan bakteri berbentuk batang motil yang secara

khas memfermentasikan laktosa dan manosa tanpa memproduksi gas

tetapi tidak memfermentasikan sukrosa. Sebagian besar Salmonella

menghasilkan H2S. Organisme ini umumnya bersifat patogen untuk

manusia bila termakan (Brooks et al, 2008).

2.1.6Struktur Antigenik

Enterobacteriaceae memilki struktur antigenik yang kompleks.

Enterobacteriaceae digolongkan berdasarkan lebih dari 150 antigen

somatik O (lipopolisakarida) yang tahan panas, lebih dari 100 antigen K

(kapsular) yang tidak tahan panas, dan lebih dari 50 antigen H (flagella)

(Brooks, 2008).

Antigen O adalah bagian terluar dari lipopolisakarida dinding sel

dan terdiri dari unit polisakarida yang berulang. Beberapa polisakarida

O-spesifik mengandung pola yang unik. Antigen O resisten terhadap panas

dan alkohol dan biasanya terdeteksi oleh aglutinasi bakteri. Antibodi

terhadap antigen O terutama adalah IgM (Brooks et al, 2008).

Antigen K terletak di luar antigen O pada beberapa

Enterobacteriaceae tetapi tidak semuanya. Beberapa antigen K merupakan

merupakan protein. Antigen K dapat mengganggu aglutinasi dengan

antiserum O, dan dapat berhubungan dengan virulensi (misalnya, strain

E.coli yang menghasilkan antigen K1 sering ditemukan pada meningitis

neonatal) (Brooks et al, 2008).

Klebsiella membentuk kapsul besar yang mengandung

polisakarida (antigen K) yang menutupi antigen somatik (O atau H) dan

dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji pembengkakan kapsul

dengan antiserum spesifik. Infeksi saluran napas pada manusia terutama

disebabkan oleh kapsular tipe 1 dan 2, sementara infeksi saluran kemih

disebabkan oleh tipe 8,9,10, dan 24 (Brooks et al, 2008).

Antigen H terdapat di flagela dan didenaturasi atau dirusak oleh

panas atau alkohol. Antigen ini dipertahankan dengan memberikan

formalin pada varian bakteri yang motil. Antigen H seperti ini akan

beraglutinasi dengan antibodi anti-H, terutama IgG. Penentu dalam antigen

H adalah fungsi sekuens asam amino pada protein flagel (flagelin) (Brooks

et al, 2008).

Gambar 2.1. Struktur antigenik pada Enterobacteriaceae (Brooks et al, 2008)

2.2Resistensi bakteri terhadap antibiotik

Timbulnya resistensi terhadap suatu antibiotik terjadi melalui 3

mekanisme (Setiabudy, 2009):

Pada bakteri gram negatif, molekul antibiotik yang kecil dan polar dapat

menembus dinding luar dan masuk ke dalam sel melalui lubang-lubang

kecil yang disebut porin. Bila porin menghilang atau mengalami mutasi

maka masuknya antibiotik ini akan terganggu. Mekanisme lain adalah

bakteri mengurangi mekanisme transport aktif yang memasukkan

antibiotik ke dalam bakteri (misalnya gentamisin). Selain itu ada juga

mekanisme berupa bakteri mengaktifkan pompa keluaran (efflux) untuk

membuang antibiotik yang ada dalam sel (misalnya tetrasiklin).

b. Inaktivasi obat

Mekanisme ini sering mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap

golongan aminoglikosida dan beta-laktam karena bakteri mampu

membuat enzim yang dapat merusak kedua golongan antibiotik tersebut.

c. Bakteri mengubah tempat ikatan (binding site) antibiotik

Mekanisme ini terlihat pada S. aureus yang resisten terhadap metisilin

(Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus/MRSA). Bakteri ini

mengubah penicillin binding protein sehingga afinitasnya menurun

terhadap metisilin dan antibiotik beta laktam lainnya.

Penyebaran resistensi pada bakteri dapat terjadi secara vertikal

(diturunkan ke generasi berikutnya) tetapi yang lebih yang sering adalah

secara horizontal atau sel donor. Dilihat dari segi bagaimana resistensi

dipindahkan maka dapat dibedakan dalam 4 cara, yaitu (Setiabudy, 2009):

a. Mutasi

Proses ini terjadi secara spontan,acak dan tidak tergantung dari ada atau

tidaknya paparan antibiotik. Mutasi terjadi akibat perubahan pada gen

mikroba mengubah binding site antibiotik, protein transport, protein

b. Transduksi

Adalah kejadian dimana suatu bakteri menjadi resisten karena mendapat

DNA dari bakteriofag (virus yang menyerang bakteri) yang membawa

DNA dari bakeri lain yang memilki gen resisten terhadap antibiotik

tertentu. Bakteri yang sering mentransfer resistensi dengan cara ini

adalah S. aureus.

c. Transformasi

Transfer resistensi terjadi karena antibiotik mengambil DNA bebas

yang membawa sifat resisten dari sekitarnya. Transformasi sering

menjadi transfer resistensi terhadap penisilin pada Pneumococcus dan

Neisseria.

d. Konjugasi

Resistensi terjadi secara langsung antara 2 bakteri dengan suatu

“jembatan” yang disebut pilus seks. Konjugasi adalah mekanisme

transfer resistensi yang dapat terjadi pada dua bakteri dengan spesies

yang berbeda. Transfer resisteni dengan cara konjugasi lazim terjadi

antara bakteri gram negatif. Sifat resisteni dibawa oleh plasmid.

Faktor yang memudahkan berkembangnya resistensi bakteri

terhadap antibiotik di klinik adalah (Setiabudy, 2009): penggunaan

antibiotik yang sering, penggunaan antibiotik yang irasional, penggunaan

antibiotik baru yang berlebihan, dan penggunaan antibiotik untuk jangka

waktu lama.

2.3 Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) merupakan enzim

yang dapat menghidrolisis penicillin, cephalosporin generasi pertama,

kedua, ketiga dan aztreonam (kecuali cephamycin dan carbapenem)

(Pajariu, 2010). ESBL adalah hasil mutasi dari enzim beta-laktamase

TEM-1, TEM-2, dan SHV-1 yang biasa ditemukan pada plasmid

Enterobacteriaceae (Behrooozi, 2010). Isolasi dari ESBL ini pertama kali

et al, 2011).Bakteri yang paling banyak memproduksi ESBL adalah

bakteri dari famili Enterobacteriaceae, terutama Escherichia coli dan

Klebsiella pneumonia (Winarto, 2009).

2.3.1Karakteristik Biologi ESBL

Gen beta-laktamase (bla) biasanya ditemukan pada kromosom

meskipun dapat juga ditemukan di plasmid. Gen pengkode ESBL berada

di plasmid yang mudah dipindahkan ke kuman lain sehingga terjadi

penyebaran resistensi (Winarto, 2009). Hal ini membedakan ESBL dengan

AmpC tipe beta-laktamase yang biasa dikode di dalam kromosom. Selain

itu, berbeda dengan ESBL, Amp C tipe beta-laktamase tidak dapat

diinhibisi oleh asam klavulanat ataupun betalaktamse inhibitor (Tham,

2012).

Kebanyakan ESBL terdiri dari serin pada sisi aktifnya dan

merupakan enzim kelas A menurut klasifikasi molekular oleh Ambler.

Enzim kelas A adalah enzim yang memiliki serin pada sisi aktifnya, berat

molekul 29.000 Dalton dan memiliki kecenderungan dapat menghidrolisis

penicillin (Bradford, 2001). Enzim beta-laktamase yang termasuk kelas A

adalah TEM-1, SHV-1 dan penisilinase yang ditemukan pada

Staphylococcus aureus (Bradford, 2001).

Sampai saat ini klasifikasi molekular tetap dilakukan, meskipun

untuk membedakan setiap enzim yang termasuk klasifikasi grup A belum

terlalu jelas. Oleh karena itu, Richmond dan Skyes menerapkan sistem

klasifikasi yang baru berdasarkan profil substrat dan lokasi gen yang

mengkode beta-laktamase. Sekarang ini, klasifkasi yang lazim dipakai

adalah klasifikasi oleh Bush, Jacoby dan Medeiros dengan menggunakan

karakteristik biokimia dari enzim dan struktur molekular serta nucleotide

sequence dari gen yang mengkode beta-laktamase. Dengan menggunakan

klasifikasi ini, ESBL adalah enzim beta-laktamase yang dapat

klavulanat sehingga secara fungsional dimasukkan kedalam grup 2be

(Paterson dan Bonomo, 2005).

2.3.2Tipe ESBL

Kebanyakan ESBL berasal dari turunan enzim TEM dan SHV.

Sekarang ditemukan lebih dari 90 enzim beta laktamase tipe TEM dan 36

enzim beta-laktamase tipe SHV.

a. ESBL tipe TEM

ESBL tipe TEM terdiri dari TEM-1 dan TEM-2. TEM-1 pertama

kali ditemukan pada tahun 1966 dari E.coli yang diisolasi dari seorang

pasien bernama Temoneira di Yunani (hal ini menyebabkan enzim ini

disebut sebagai TEM) (Bonomo dan Paterson, 2005). TEM-1

beta-laktamase adalah enzim yang bertanggungjawab atas resistensi bakteri

terhadapat ampicillin, penicillin dan cephalosporin generasi pertama dan

dapat diinhibisi oleh asam klavulanat. ESBL menyebabkan sekitar 90%

resistensi E.coli terhadap ampicillin dan juga resistensi H. influenza dan

N. gonorrhoeae terhadap penicillin. Mutasi spesifik yang terjadi pada

blatem-1 yang dimediasi melalui proses seleksi antibiotik menyebabkan

kemampuan enzim untuk menghidrolisis cephalosporin berspektrum luas

dan azteronam meningkat (Rupp dan Fey, 2003). ESBL tipe TEM paling

banyak ditemukan pada E.coli dan K. pneumoniae (Bradford, 2001).

b. ESBL tipe SHV

ESBL tipe SHV lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan tipe

ESBL lainnya (Paterson dan Bonomo, 2005). SHV berasal dari kata

sulfhidril variabel. SHV tipe-1 beta-laktamase yang ditemukan pertama

kali pada Klebsiella pneumoniae merupakan enzim yang dikode pada

plasmid yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi terhadap penicillin

dan cephalosporin generasi pertama (Rupp dan Fey, 2003). Seperti pada

TEM-1, mutasi yang terjadi blashv-1 menyebabkan kemampuan hidrolisis

SHV-1 meningkat sehingga dapat menghidrolisis cephalosporin

ditemukan pada K. pneumoniae meskipun juga ditemukan pada

Citrobacter diversus, E.coli dan P. aeruginosa. Sekarang ini telah

ditemukan 36 ESBL tipe SHV (Rupp dan Fey, 2003).

c. ESBL tipe lain

Pada beberapa tahun terakhir, ESBL tipe lain ditemukan pada

isolasi E. coli. Enzim baru ini dinamakan CTX-M karena kemampuannya

dalam menghidrolisis cefotaxime. CTX-M banyak ditemukan pada

Salmonella enterica dan juga E.coli, meskipun dapat juga ditemukan pada

spesies lain dari famili Enterobacteriaceae (Bradford, 2001).

2.3.3Epidemiologi ESBL

Secara epidemiologi, ESBL didapatkan di beberapa negara dengan

prevalensi berbeda-beda tergantung dari pola pemakaian antibitiotik.

a. Eropa

ESBL pertama kali ditemukan di benua Eropa tepatnya di Jerman

pada tahun 1983 (Rupp dan Fey, 2013). Survei yang dilakukan di Perancis

menunjukkan terdapat 40% K. pneumoniae yang mengalami resistensi

terhadap ceftazidim. Hal yang berbeda ditemukan di Belanda dengan

prevalensi ESBL positif pada E.coli dan K. pneumoniae <1%. Perbedaan

prevalensi di benua Eropa ini belum diketahui penyebabnya (Rupp dan

Fey, 2003).

b. Amerika

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh CDC (Centers for Disease

Control and Prevention) pada tahun 2013, setiap tahunnya terjadi 26.000

infeksi yang disebabkan oleh Enterobacteriaceae penghasil ESBL dan

sekitar 1.700 diantaranya meninggal dunia.

c. Asia

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Study for

Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART) pada tahun 2007,

infeksi intra-abdominal secara berturut turut adalah 42, 27 % dan 35,8%

(Kang dan Song, 2013).

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian urnuk mengetahui

prevalensi ESBL telah dilakukan meskipun belum dilakukan secara

terpusat. Penelitian yang dilakukan di RS. Ciptomangunkusumo, Jakarta

pada bulan Januari-Desember 2011, menunjukkan prevalensi ESBL

mencapai 58, 42% pada pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit

(Saharman dan Lestari, 2011). Penelitian lain yang dilakukan pada Januari

2010 sampai April 2010 di 3 rumah sakit besar di Indonesia yaitu RS. Dr.

Sutomo, Surabaya;RS. Dr. Kariadi, Semarang; dan RS. Dr. Saiful Anwar,

Malang didapatkan 300 sampel yang dinyatakan positif ESBL (Kuntaman

et al, 2011). Selain itu, pada tahun 2009 penelitian yang sama juga

dilakukan kembali di RS. Kariadi Semarang selama dua tahun, dimana

dari 901 sampel yang ditumbuhi oleh bakteri gram negatif, 50,6% nya

dinyatakan positif ESBL (Winarto, 2009). Tidak hanya di pulau Jawa,

penelitian serupa telah dilakukan di RSUP. H. Adam Malik Medan,

didapatkan dari 91 isolat E.coli, 53 diantaranya dinyatakan positif ESBL.

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabakan terjadinya

kolonisasi ESBL pada manusia adalah (Rupp dan Fey, 2003):

a. Tingkat keparahan penyakit

b. Lamanya tinggal di rumah sakit dan di intensive care unit (ICU)

c. Prosedur invasif

d. Penggunaan akses intravascular seperti kateter arterial dan juga

kateter sentral

e. Pemakaian nasogastric tube, mechanical ventilator, kateter urin

f. Usia

g. Penggunaan antibiotik seperti cephalosporin spektrum luas,

aztreonam, fluoroquinolon, cotrimoxazole (trimethoprim/

2.3.4Mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik golongan beta-laktam

Mekanisme resistensi bakteri penghasil ESBL terhadap antibiotika

terjadi karena adanya mutasi titik/ point mutation pada gen yang dikode

pada plasmid bakteri (Ejaz et al, 2011). Mutasi ini menyebabkan

peningkatan aktivitas enzimatik beta-laktamase sehingga dapat

menghidrolisis cephalosporin dan aztreonam (Pajariu, 2010). Terdapat

empat mekanisme yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi bakteri

terhdapat antibiotik beta-laktam (Fauziyah, 2010):

a. Inaktivasi antibiotik beta laktam melalui enzim beta-laktamase

b. Produksi penicillin binding protein yang baru disertai dengan

penurunan afinitas terhadap antibiotik

c. Menurunkan permeabilitas antibiotik pada dinding sel bakteri dengan

mengubah channel porin.

d. Mengkatifkan pompa efflux sehingga dapat membuang antibiotik dari

sel bakteri

2.3.5Deteksi ESBL

Metode yang digunakan untuk skrining ESBL dikeluarkan oleh

NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) yang

sekarang berganti nama menjadi CLSI (Clinical Laboratory Standard

Institute). Berikut adalah 2 jenis uji yang dapat digunakan untuk skrining

ESBL:

a. Uji Double Disk Synergy

Metode ini pertama kali ditemukan oleh Jarlier et.al pada tahun

1988 dengan menggunakan agar Mueller Hinton (Rupp dan Fey, 2003).

Skrining dengan metode uji Double Disk Synergy memiliki tingkat

kesulitan yang tidak tinggi dan menggunakan alat dan bahan yang cukup

sederhana (Rupp dan Fey, 2003). Uji double disk synergy dilakukan

dengan menggunakan cakram augmentin (20 µg amoxicillin dan 10 µg

asam klavulanat) dan cakram cefotaxim (30 µg), ceftazidime (30 µg) serta

16-20 mm. Seperti yang diketahui, ESBL adalah enzim yang mampu

menghidrolisis antibiotik golongan pencillin, cephalosporin golongan

I,II,III serta aztreonam. Dengan pemberian asam klavulanat sebagai

inhibitor beta laktamase maka enzim beta laktamase dapat dihambat. Oleh

karena itu, interpretasi hasil yang positif ESBL dari metode uji Double

Disk Synergy adalah dengan adanya peningkatan zona hambat dari

cephalosporin ke arah cakram asam klavulanat. Dikarenakan hasil positif

dari uji Double Disk Synergy ini tidak memakai satuan angka yang pasti

sebagai batasan hasil positif dan negatif, tingkat subjektivitas dalam

menginterpretasikan hasil merupakan kelemahan dalam metode in (Rupp

dan Fey, 2003).

Meskipun memiliki kelemahan, metode double disk synergy

memilki tingkat sensitivitas yang cukup baik yaitu berkisar 79%-96%

(Giriyapur et al, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Giriyapur (2011) dari 313 sampel Enterobacteriaceae, 176 sampel

(56,23%) merupakan bakteri penghasil ESBL yang diskrining dengan

metode double disk synergy, sementara 200 sampel (63,89%) dinyatakan

bakteri penghasil ESBL dengan metode uji phenotypic confirmatory. Hal

ini menunjukkan bahwa metode double disk synergy dapat diandalkan

untuk skrining bakteri penghasil ESBL.

b. Uji Phenotypic Confirmatory

Metode ini menggunakan cefotaxime, ceftazidime, cefotaxim yang

dikombinasikan dengan asam klavulanat dan juga ceftazidime yang

dikombinasikan dengan asam klavulanat. Biakan bakteri yang telah

disesuaikan kekeruhannya 0,5 McFarland diinokulasikan ke dalam agar

Muller Hinton. Cefotaxime dan cefotaxime klavulanat diletakkan dengan

jarak 20 mm diantara keduanya. Hal yang sama juga dilakukan pada

ceftazidime dan ceftazidime klavulanat. Isolat bakteri dinyatakan positif

ESBL jika setelah diinkubasi 1 malam pada suhu 37oC, terdapat

peningkatan diameter > 5 mm pada zona inhibisi dengan cakram antibiotik

(cefotaxim, ceftazidim) yang dikombinasikan dengan asam klavulanat

dibandingkan dengan zona inhibisi dengan cakram antibiotik tanpa

kombinasi (Umadevi et al, 2011).

2.4. Infeksi Saluran Kemih

Istilah infeksi saluran kemih dinyatakan sebagai kondisi klinis

mulai dari adanya bakteri dalam urin pada keadaan asimptomatik sampai

infeksi berat pada ginjal yang disertai dengan sesis (Stamm, 2005).

Bakteriuria bermakna menunjukkan pertumbuhan mikroorganisme murni

lebih dari 100.000 colony forming units (CFU) pada biakan urin.

Bakteriuria bermakna tanpa disertai manifestasi klinis infeksi saluran kemih

(ISK) disebut bakteriuria asimptomatik. Sebaliknya bakteriuria bermakna

disertai manifestasi klinis disebut bakteriuria simptomatik (Yulianto, 2009).

Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang dapat terjadi pada

laki-laki dan perempuan. Angka kejadia penyakit ini lebih sering pada

perempuan daripada laki-laki dengan angka populasi 5%-15%

(Yulianto,2009). Prevalensi infeksi saluran kemih pada anak usia sekolah

mencapai 1-3% dan meningkat pada remaja yang sudah melakukan

pertambahan usia sehingga perbandingan prevalensi antara laki-laki dan

perempuan adalah 1:2 (Yulianto,2009).

Pada umumnya, sekitar 50% infeksi saluran kemih disebabkan oleh

E.coli, penyebab lainnya adalah Klebsiella, Staphylococcus aureus,

Proteus, Pseudomonas sp. dan bakteri gram negatif lainnya. Sebagain besar

dari spesies menjadi etiologi dari ISK yang telah disebutkan di atas adalah

bakteri dari famili Enterobacteriacea.

Tabel. 2.1 Famili, Genus dan Spesies Mikroorganisme (MO) yang Paling Sering Sebagai Penyebab Infeksi Saluran Kemih (Sukandar, 2004).

Bakteri Gram positif

Famili Genus Spesies

Micrococcaceae Staphylococcus aureus Streptococcaceae Streptococcus

Enterococcus fecalis

Pada individu laki-laki maupun perempuan normal, biasanya urin

selalu steril karena dipertahankan jumlah dan frekuensi berkemih. Hampir

semua infeksi saluran kemih disebabkan invasi mikroorganisme asending

dari uretra ke dalam kandung kemih. Pada beberapa pasien tertentu invasi Bakteri Gram negatif

Famili Genus Spesies

Enterobacteriaceae Escherichia coli

mikroorganisme dapat mencapai ginjal. Proses ini dipermudah oleh refluks

vesikouretra. Proses invasi mikroorganisme hematogen sangat jarang

ditemukan. Ginjal diduga merupakan lokasi infeksi sebagai akibat lanjut

septikemia atau endokarditis akibat S. aureus. Beberapa peneliti melaporkan

pielonefritis akut (PNA) sebagai akibat lanjut invasi hematogen dari infeksi

sistemik gram negatif (Sukandar, 2004). Manifestasi dari infeksi saluran

kemih berbeda-beda tergantung dimana letak infeksinya. Infeksi saluran

kemih bagian atas akan menghasilkan gejala klinis berupa demam, kram,

nyeri punggung, muntah, dan penurunan berat badan, sementara gejala klinis

dari infeksi saluran kemih bagian bawah yaitu nyeri suprapubik, disuria,

frekuensi, hematuria, urgensi dan stranguria (Sukandar, 2004).Pemeriksaan

yang dilakukan untuk mendiagnosa infeksi saluran kemih terdiri atas

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang

dibutuhkan yaitu analisa urin, pemeriksaan mikroskop urin segar tanpa

putar, kultur urin, serta jumlah kuman/mL urin. Hal penting yang perlu

diperhatikan untuk konfirmasi sebelum menegakkan diagnosa infeksi

saluran kemih adalah cara pengambilan sampel urin. Sampel untuk

pembiakan urin sebaiknya dilakukan segera (kurang dari setengah jam

sesudah sampel urin diambil). Bila waktu tidak memungkinkan dapat

disimpan alam lemari es pada suhu 4oC dan masih dapat dilakukan

pembiakan sebelum 48 jam. Waktu pengambilan sampel urin untuk

pemeriksaan rutin yang terbaik adalah pagi hari segera sesudah bangun

tidur, sedangkan bila untuk biakan bisa diambil urin sewaktu asalkan sudah

lebih dari 4 jam urin terkumpul dalam kandung kemih. Baku emas untuk

mendiagnosis infeksi saluran kemih adalah pemeriksaan kultur urin dimana

dijumpai bakteriuria >105 CFU/ml urin segar (Sukandar, 2004).Prinsip

tatalaksana infeksi saluran kemih dapat dibagi menjadi 2 yaitu manajemen

infeksi saluran kemih bagian bawah dan infeksi saluran kemih bagian atas.

Tatalaksanaa pada infeksi saluran kemih bagian bawah meliputi asupan

cairan yang banyak, antibiotika yang adekuat dan kalau perlu terapi

akan memberikan respon setelah 48 jam dengan antibiotika tunggal seperti

ampicillin 3 gram atau trimetoprim 200 mg (Sukandar, 2004). Pada infeksi

saluran kemih bagain atas, tatalaksana yang dapat dilakukan adalah

memelihara status hidrasi dan terapi antibiotika parenteral paling sedikit 48

jam (Sukandar, 2004). The Infectious Disease Society of America

menganjurkan dari tiga alternatif terapi antibiotik IV sebagai awal selama

48-72 jam sebelum diketahui mikroorganisme sebagai penyebabnya, yaitu

aminoglykosida dengan atau tanpa ampicillin, cephalosporin berspektrum

luas dengan atau tanpa aminoglikosida serta fluorokuinolon (Sukandar,

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka konsep Urin Pasien Suspek

ISK

Identifikasi

Enterobacteriaceae

Positif Negatif

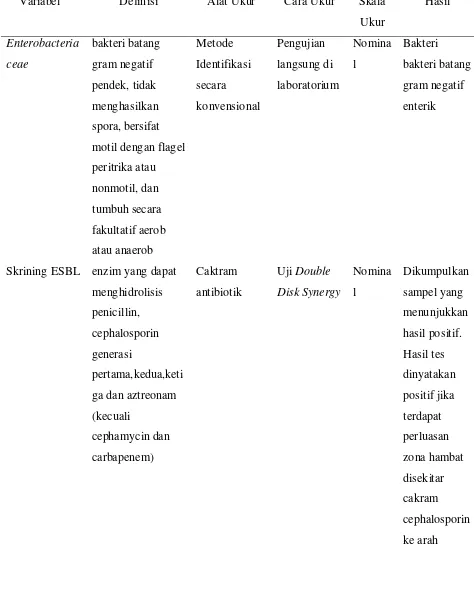

3.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Skala

Skrining ESBL enzim yang dapat

cakram

augmentin

(amoxicillin-asam

klavulanat)

Pasien Suspek

ISK

Pasien yang

berdasarkan

pemeriksaan fisik

(demam, nyeri

pinggang, disuria,

dll) didignosa

sementara ISK

Anamnesis

dan

pemeriksaan

fisik

Nomina

l

Pasien

diagnosis

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan

desain penelitian cross sectional (potong lintang) untuk mengetahui

prevalensi dan pola kepekaan Enterobacteriaceae penghasil Extended

Spectrum Beta-Lactamase pada urin pasien suspek ISK di RSUP H. Adam

Malik Medan.

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu RSUP. H. Adam Malik

Medan dan Laboratorium Mikrobiologi Universitas Sumatera Utara.

RSUP.H. Adam Malik Medan merupakan rumah sakit kelas A sesuai dengan

SK Menkes No. 335/MENKES/SK/VII/1990 dan sesuai dengan SK Menkes

No. 502/MENKES/SK/IX/1991. Rumah sakit ini juga merupakan rumah

sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara. RSUP. H. Adam Malik Medan beralamat di Jalan Bunga Lau No.17

Km.12 Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera

Utara.

Sampel urin pasien suspek infeksi saluran kemih diambil dari RSUP. H.

Adam Malik Medan. Pengerjaan sampel yang berupa identifikasi, skrining

dan uji pola kepekaan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Universitas

4.2.2Waktu Penelitian

Waktu dilakukannnya penelitian adalah September sampai dengan

Oktober 2014.

4.3 Populasi dan Data Sampel

4.3.1 Populasi

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah urin pasien ISK yang

dikumpulkan pada Laboratorium Mikrobiologi RSUP. H. Adam Malik

Medan.

4.3.2Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah urin pasien suspek ISK di RSUP H.

Adam Malik Medan, yang telah memenuhi kriteria inklusi dan kriteria

eksklusi.

Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini adalah :

Kriteria Inklusi :

1. Pasien suspek ISK

2. Pasien yang menjalani pemeriksaan urin di Laboratorium Mikrobiologi

RSUP H. Adam Malik Medan

Kriteria Eksklusi :

1. pasien bukan ISK dan formulir yang tidak lengkap

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode consecutive sampling yaitu semua subyek yang datang

secara berurutan dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan ke dalam

penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi. Berikut adalah

jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan

� = ��

Pada penelitian ini tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%

dengan nilai α adalah 5% shingga diperoleh nilai nilai Zα sebesar 1,96. Nilai

P yang digunakan adalah 0,5 (maka nilai q adalah 1-0,5 yaitu 0,5). Nilai d

pada penilitian ini digunakan 15%. Maka jumlah sampel yang digunakan

sesuai rumus diatas adalah

� = �� 2��

�2

� = 1,96 × 1,96 × 0,5 × 0,5

0,15 × 0,15 = 42,68

Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 42,68. Angka tersebut kemudian

dibulatkan menjadi 45 sampel urin.

4.4. Teknik Pengambilan Data

• Penelitian ini menggunakan data primer yaitu urin pasien suspek ISK di RSUP

H. Adam Malik Medan. Urin diambil secara aseptic lalu langsung dibawa

dalam wadah yg bisa mempertahankan suhu spt refrigerator agar urin awet dan

menekan pertumbuhan kuman. Kemudian urin tersebut segera dikultur pada

media agar darah untuk melihat bakteriuria signifikan/hitung coloni. Urin

selanjutnya akan dilakukan uji identifikasi kuman, skrining ESBL dan Uji

• Jangka sorong/ calliper • Pinset

4.5.2 Bahan

• Urin porsi tengah dan urin kateter

• Agar darah (Blood Agar)

• Muller Hinton Agar • Cakram antibiotik

-Uji Pola Kepekaan

Meropenem

Chloramphenicol

Cotrimoxazole

Amikacin

Tetracyclin

6 Prosedur dan Teknik Penelitian

4.6.1 Skrining ESBL dengan metode uji Double Disk Synergy

• Siapkan biakan bakteri berumur 18-24 jam.

• Sediakan agar Mueller-Hinton dengan ketebalan antara 3-5 mm.

• Buat suspensi bakteri yang akan diuji, dan sesuaikan kekeruhannya dengan

standar 0.5 Mc Farland

• Celupkan usap kapas steril ke dalam suspensi bakteri, tekan ke dinding

tabung supaya tidak terlalu basah dan oleskan secara merata di seluruh

permukaan medium. Diamkan sebentar.

• Cakram antibiotik standar cephalosporin generasi ketiga (cefotaxim, ceftazidime), dan cefpodoxime diletakkan pada permukaan medium

dengan jarak 15-20 mm (jarak diukur dari pinggir ke pinggir cakram) dari

cakram amoxicillin-asam klavulanat secara aseptik. Diamkan sebentar.

• Inkubasi lempeng agar dengan suhu 35oC, selama 24 jam.

• Hasil tes dinyatakan positif jika terdapat perluasan zona hambat disekitar

cakram cephalosporin ke arah cakram amoxicillin-asam klavulanat

4.6.2 Prosedur Pengerjaan Pola Kepekaan

Berikut adalah langkah kerja uji pola kepekaan:

• Siapkan biakan bakteri berumur 18-24 jam.

• Sediakan agar Mueller-Hinton dengan ketebalan antara 3-5 mm.

• Buat suspensi bakteri yang akan diuji, dan sesuaikan kekeruhannya dengan

standar 0.5 Mc Farland

• Celupkan usap kapas steril ke dalam suspensi bakteri, tekan ke dinding

tabung supaya tidak terlalu basah dan oleskan secara merata di seluruh

• Pada permukaan medium diletakkan berbagai cakram antibiotika yg rutin

diujikan pada bakteri batang gram negatif, dengan jarak satu sama lain

tidak lebih dari 2 cm, kemudian didiamkan sebentar.

• Inkubasi lempeng agar (Agar Mueller Hinton) pada suhu 35oC, selama 24 jam.

• Pembacaan dan interpretasi hasil dilakukan dengan mengikuti pedoman

tabel CLSI

4.7 Metode Analisis Data

. Semua data yang telah dikumpulkan, dicatat, dan kemudian diolah dengan

menggunakan program komputer untuk mengetahui prevalensi dan pola kepekaan

dari Enterobacteriaceae penghasil ESBL yang diisolasi dari urin pasien suspek

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 September 2014

sampai 17 Oktober 2014 di RSUP H. Adam Malik Medan dan Laboratorium

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sampel pada

penelitian ini adalah urin pasien suspek infeksi saluran kemih dengan bakteriuria

signifikan yaitu > 105CFU/ml urin .Jumlah sampel yang digunakan adalah 45 sampel.

5.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan adalah data primer yaitu data yang berasal

langsung dari pasien. Urin pasien suspek ISK yang diambil berasal dari Departemen

Anak, Departemen Penyakit Dalam dan Departemen Urologi RSUP. H. Adam Malik

Medan. Kemudian, sampel tersebut langsung dibawa ke Laboratorium Mikrobiologi

Universitas Sumatera Utara untuk dilakukan kultur dan identifikasi bakteri. Setiap

urin pasien suspek infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel adalah urin yang

sudah menunjukkan bakteriuria signifikan (>105CFU/ml). Setelah identifikasi

dilakukan barulah dipilih isolat Enterobacteriaceae untuk dilakukan skrining bakteri

penghasil ESBL dengan metode uji Double Disk Synergy dan uji kepekaan bakteri

terhadap antibiotika bagi sampel yang dinyatakan positif ESBL tersebut.

Pengambilan sampel di RSUP H. Adam Malik Medan dilakukan berulang-ulang

sampai jumlah sampel yang diinginkan yaitu 45 sampel yang merupakan isolat

bakteri dari famili Enterobacteriaceae terkumpul.

Peneliti juga mengambil data dari rekam medis untuk meninjau kembali

gejala klinis infeksi saluran kemih yang muncul pada pasien. Berdasarkan data yang

dikumpulkan dari 45 sampel, jumlah pasien dengan jenis kelamin laki-laki lebih

Tabel 5.1 Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin n %

Laki-laki 35 77,78

Perempuan 10 22,22

Jumlah 45 100

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa distribusi sampel berdasarkan

jenis kelamin adalah laki-laki 35 (77,78%) dan perempuan 10 (22,22%).

Tabel 5.2 Karakteristik Sampel Berdasaran Usia

Usia n %

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa distribusi sampel berdasarkan

usia adalah sampel ≤20 tahun 5 (11,11%), 21-40 tahun 3 (6,67%), 41-60 tahun

26 (57,78%), 61-80 tahun 10 (22,22%) dan ≥81tahun 1 (2,22%).

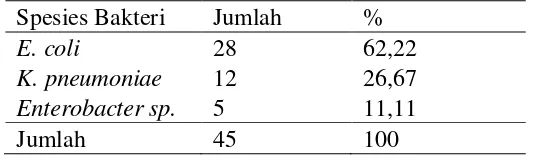

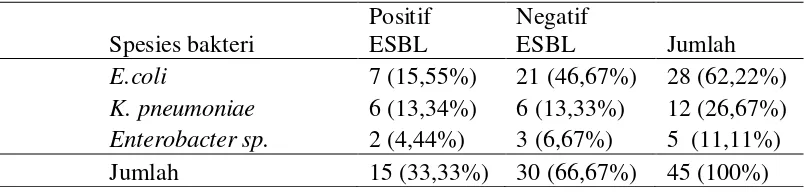

5.1.2 Prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL dengan metode Uji Double Disk Synergy

Melalui uji identifikasi bakteri yang dilakukan, dari 45 sampel urin yang

diperoleh 28 sampel (62,22 %) merupakan E. coli, 12 sampel (26,67% ) merupakan

K. pneumoniae dan 5 sampel (11,11%) adalah Enterobacter sp.

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Bakteri Penyebab Infeksi Saluran Kemih

Spesies Bakteri Jumlah %

E. coli 28 62,22

K. pneumoniae 12 26,67

Enterobacter sp. 5 11,11

Selanjutnya setiap sampel urin akan diuji dengan metode uji Double Disk Synergy

untuk melihat apakah bakteri tersebut merupakan penghasil enzim ESBL yaitu enzim

yang mampu menghidrolisis penicillin, cephalosporin generasi I,II, dan III serta

aztreonam. Metode uji ini menggunakan Muller Hinton agar sebagai media dan

antibiotik dari golongan cephalosporin generasi ketiga (ceftazidime,cefpodoxime dan

ceftriaxone) serta inhibitor beta laktamase yaitu amoxicillin-asam klavulanat

(augmentin). Sampel dinyatakan positif jika terdapat perluasan zona inhibisi

cephalosporin ke arah cakram amoxicillin-asam klavulanat

Tabel. 5.4 Hasil Skrining Enterobacteriaceae Penghasil ESBL dengan Metode Uji Double Disk Synergy

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 45 sampel urin

pasien suspek infeksi saluran kemih yang diskrining menggunakan metode uji Double

Disk Synergy, didapat Enterobacteriaceae penghasil ESBL sebanyak 15 sampel yaitu

E.coli sebanyak 7 sampel (15,55%), K. pneumoniae sebanyak 6 sampel (13,34%)

dan Enterobacter sp. sebanyak 2 sampel (4,44%)

Oleh karena itu, prevalensi Enterobacteriaceae penghasil ESBL dapat dihitung

dengan:

Spesies bakteri

Positif ESBL

Negatif

ESBL Jumlah

E.coli 7 (15,55%) 21 (46,67%) 28 (62,22%)

K. pneumoniae 6 (13,34%) 6 (13,33%) 12 (26,67%)

Enterobacter sp. 2 (4,44%) 3 (6,67%) 5 (11,11%)

Jumlah sampel positif ESBL dengan metode uji Double Disk Synergy

= Jumlah seluruh sampel

=15

45

x

100%= 33,3%

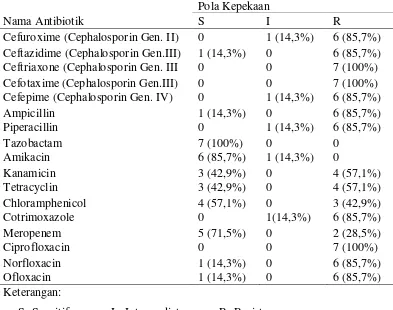

5.1.3 Pola Kepekaan Enterobacteriaceae penghasil ESBL terhadap

ntibiotikaSetiap sampel yang menunjukkan hasil positif ESBL akan dilanjutkan dengan uji kepekaan antibiotika dengan menggunakan media Muller Hinton Agar.

Antibiotik yang digunakan adalah antibiotik rutin yang diujikan kepada bakteri gram

negatif seperti antibiotika dari golongan beta laktam (penicillin, cephalosporin,

carbapenem), golongan aminoglikosida (amikacin, kanamicin dan tetracycline), dan

antibiotika dari golongan lain seperti chloramphenicol dan cotrimoxazole (CLSI,

2014). Dari hasil uji kepekaan, didapat sensitivitas Enterobacteriaceae penghasil

ESBL paling tinggi terhadap tazobacam, amikacin dan meropenem.

Tabel 5.5 Pola Kepekaan E. coli penghasil ESBLterhadap Antibiotika

Keterangan:

S : Sensitif I : Intermediat R: Resistan

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat pola kepekaan E.coli penghasil ESBL sensitif

terhadap tazobactam (100%), amikacin (85,7%),dan meropenem (71,5%). E. coli

penghasil ESBL resisten terhadap antibiotik golongan cephalosporin generasi II yaitu

cefuroxime (85,7%); cephalosporin generasi III yaitu ceftazidime

(85,7%), ceftriaxone (100%), dan cefotaxime (100%); serta cephalosporin generasi

IV yaitu cefepime (85,7%). Selain itu, E.coli penghasil ESBL juga resisten terhadap

ciprofloxacin (100%), ampicillin (85,7%), piperacillin (85,7%), cotrimoxazole

(85,7%), norfloxacin (85,7%), ofloxacin (85,7%), kanamicin (57,1%), tetracyclin

(57,1%), dan chloramphenicol (42,9%). Nama Antibiotik

Pola Kepekaan

S I R

Cefuroxime (Cephalosporin Gen. II) 0 1 (14,3%) 6 (85,7%) Ceftazidime (Cephalosporin Gen.III) 1 (14,3%) 0 6 (85,7%)

Ceftriaxone (Cephalosporin Gen. III 0 0 7 (100%)

Cefotaxime (Cephalosporin Gen.III) 0 0 7 (100%)