PENGUJIAN GALUR-GALUR DIHAPLOID PADI GOGO

SUHAIMI BIN SATTU

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengujian Galur-Galur Dihaploid Padi Gogo adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

ABSTRAK

SUHAIMI BIN SATTU. Pengujian Galur-Galur Dihaploid Padi Gogo. Dibimbing oleh HENI PURNAMAWATI dan BAMBANG S PURWOKO.

Kebutuhan beras sebagai sumber makanan utama penduduk Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk tiap tahunnya. Salah satu masukan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ialah menggunakan genotipe padi gogo yang unggul. Galur tersebut dapat diperoleh dari kultur antera. Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakter agronomi dan hasil galur-galur padi gogo dihaploid dari kultur antera dan membandingkan dengan varietas pembanding yaitu Batutegi dan Inpago 4. Penelitian dilakukan di lahan percobaan Babakan, University Farm, Institut Pertanian Bogor. Penelitian disusun dalam Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan empat ulangan. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman vegetatif, tinggi tanaman generatif, jumlah anakan vegetatif, jumlah anakan produktif, umur berbunga, umur panen, panjang malai, jumlah gabah bernas per malai, jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah total, persentase gabah bernas per malai, persentase gabah hampa per malai, bobot 1 000 butir gabah, dan hasil gabah per petak. Hasil penelitian menunjukkan genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap peubah yang diamati. Terdapat galur yang produktivitasnya lebih tinggi dibanding varietas pembanding yaitu GM6, GM7, dan GM8.

Kata kunci: dihaploid, kultur antera, uji daya hasil

ABSTRACT

SUHAIMI BIN SATTU. Yield Trial of Doubled Haploid Line of Upland Rice. Under supervision of HENI PURNAMAWATI and BAMBANG S PURWOKO

Demand for rice as a main food source of Indonesia's population continues to increase along with the population increase each year. An important input to increase rice productivity is the use of superior genotype. The good lines may be obtained through anther culture. This research was to study the agronomic traits and yield of doubled haploid lines of upland rice obtained from anther culture and compared to the check varieties Batutegi and Inpago 4. The study was conducted in field trials Babakan, University Farm, Bogor Agricultural University. Research was arranged in a randomized complete block design with four replications. Variables measured were vegetative plant height, generative plant height, number of vegetative tillers, number of productive tillers, flowering time, harvesting time, panicle length, number of pithy grain per panicle, number of empty grains per panicle, number of total grains, the percentage of pithy grain per panicle, the percentage of empty grains per panicle, weight of 1 000 grains, and grain yield per plot. The result showed that genotype gave very significant effect on the observed variables. There were lines whose productivity was higher than the check varieties: GM6, GM7, and GM8.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

SUHAIMI BIN SATTU

PENGUJIAN GALUR-GALUR DIHAPLOID PADI GOGO

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Pengujian Galur-Galur Dihaploid Padi Gogo Nama : Suhaimi bin Sattu

NIM : A24088005

Disetujui oleh

Dr Ir Heni Purnamawati, MSc. Agr. Prof Dr Ir Bambang S Purwoko, MSc Pembimbing I Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito, MSc Agr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan judul

“Pengujian Galir-Galur Dihaploid Padi Gogo” dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian, terutama:

1. Mama, Bapa, Matua, Paklong, dan keluarga yang saya cintai dan yang telah banyak memberi saya dukungan.

2. Ibu Dr Ir Heni Purnamawati, MSc. Agr dan Bapak Prof Dr Ir Bambang S Purwoko, MSc selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penulis selama kegiatan perkuliahan, melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi. 3. Staf pengajar dan staf komisi pendidikan Departemen Agronomi dan

Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

4. Pak Adang dan para petani yang telah banyak membantu di lapangan semasa pelaksanaan penelitian.

5. Meyrinda, Ipan, Erik, Gayo, dan teman-teman Agronomi dan Hortikultura angkatan 46 yang membantu dalam proses penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan di bidang pertanian di Indonesia.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 1

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani dan Morfologi Padi Gogo 2

Budidaya Padi Gogo 2

Teknik Pemuliaan Konvensional 4

Pemanfaatan Teknologi Kultur Antera 5

Pengujian Daya Hasil 6

BAHAN DAN METODE 7

Tempat dan waktu 7

Alat dan Bahan 7

Rancangan Percobaan 7

Analisis Data 7

Pelaksanaan Percobaan 8

Pengamatan 8

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Kondisi Umum Penelitian 10

Karakter Agronomi Galur Dihaploid Hasil Kultur Antera 11

Pembahasaan Umum 16

KESIMPULAN DAN SARAN 17

Kesimpulan 17

Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 21

DAFTAR TABEL

1 Analisis ragam pengaruh genotipe pada karakter agronomi galur

dihaploid hasil kultur antera 11

2 Hasil rataan tinggi tanaman vegetatif, tinggi tanaman generatif,

jumlah anakan total dan jumlah anakan produktif 12

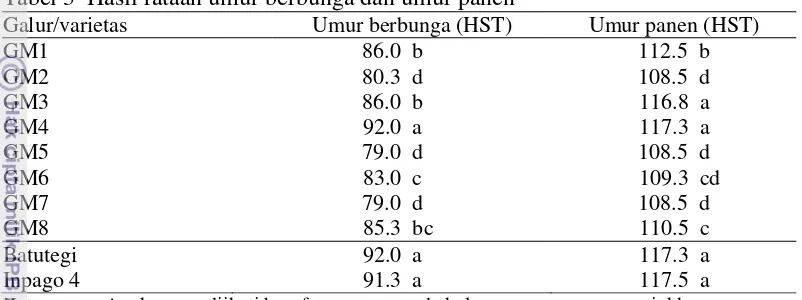

3 Hasil Rataan Umur Berbunga dan Umur Panen 13

4 Hasil rataan panjang malai, jumlah gabah total, jumlah gabah bernas, dan

jumlah gabah hampa 14

5 Hasil rataan persen gabah bernas, persen gabah hampa, bobot 1 000 butir,

dan produktivitas 15

DAFTAR GAMBAR

1 Gejala penyakit blas dan hawar daun bakteri yang terjadi di lapangan 16

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi varietas Batutegi 222 Deskripsi varietas Inpago 4 23

3 Data iklim 24

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan beras sebagai sumber makanan utama penduduk Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk tiap tahunnya. Menurut BPS (2010) penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 237.641 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.49% per tahun. Pada tahun 2010 tingkat konsumsi beras di Indonesia rata-rata mencapai 139.51 kg/kapita/tahun. Produksi padi di Indonesia mencapai rata-rata 69 juta ton dengan luas sebesar 13.45 juta hektar (BPS 2011).

Menurut Irawan et al. (2001), dari tahun 1981 sampai tahun 1999 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 1.6 juta hektar dimana sekitar 1 juta hektar diantaranya terjadi di Pulau Jawa. Apabila diasumsikan, produktivitas lahan sawah sebesar 6.0 ton/ha GKP maka kehilangan produksi akan mencapai 9.6 juta ton GKP/tahun (Agus et al. 2004). Selain permasalahan tersebut, terjadinya fenomena degradasi kesuburan lahan dan perubahan iklim akibat pemanasan global menyebabkan produktivitas padi sawah irigasi cenderung melandai. Berkaitan dengan prakiraan terjadinya penurunan produksi tersebut, maka diperlukan usaha-usaha pengembangan lahan potensial lainnya termasuk di dalamnya lahan kering khususnya lahan padi gogo.

Padi gogo adalah budidaya padi di lahan kering yang kebanyakan menggunakan lahan marjinal. Terdapat beberapa masalah dalam pertanaman padi gogo diantaranya adalah kekeringan, hama penyakit, dan kesuburan lahan. Selain itu terdapat fase–fase kritis padi gogo, yaitu pada fase awal pertumbuhan, primordial bunga hingga munculnya bunga, dan pengisian biji. Jika terjadi kekeringan pada fase tersebut akan menurunkan hasil dan meningkatkan persentase gabah hampa (Purwono dan Purnamawati 2008). Lahan kering memiliki potensi ditanami padi gogo. Menurut Toha dan Hawkins (1990) di Indonesia tingkat hasil padi gogo yang pernah dicapai adalah 6.8 ton/ha pada pertanaman varietas Poso di Boyolali. Namun demikian kurang tersedianya varietas unggul baru yang berpotensi tinggi dibanding varietas yang selama ini ditanam petani menyebabkan padi gogo lahan kering relatif kurang berkembang.

Untuk menghasilkan varietas unggul diperlukan beberapa cara antaranya adalah mendapatkan galur baru antara lain dengan pemuliaan kultur antera. Kultur antera dilaporkan dapat menghasilkan tanaman dihaploid atau galur murni (Zapata 1985) dalam waktu singkat. Metode ini akan meningkatkan efisiensi pembentukan tanaman ideal dan varietas padi lahan kering yang diinginkan. Dari penelitian sebelumnya telah diperoleh galur dihaploid dan telah dilakukan evaluasi. Menurut Safitri (2010), galur-galur dihaploid yang dihasilkan masih perlu dievaluasi lebih lanjut, baik karakter agronomi maupun ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Pengujian galur-galur dihaploid padi gogo diperlukan untuk mendapatkan galur padi gogo unggul yang berpotensi lebih tinggi.

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi Padi Gogo

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman pangan terkemuka di dunia dan makanan pokok sebagian besar penduduk dunia. Tanaman ini termasuk ke dalam keluarga Gramineae (rumput-rumputan), subfamili Oryzidae, dan genus Oryza. Pada dasarnya tanaman padi terdiri atas dua fase utama, yaitu fase vegetatif dan fase generatif (reproduksi). Pada fase vegetatif terjadi pertumbuhan akar, batang, dan daun sedangkan fase generatif terdiri atas pertumbuhan malai, gabah, dan bunga (Manurung dan Ismunadji 1988).

Sistem perakaran padi adalah sistem perakaran serabut yang terdiri atas akar seminal dan akar adventif. Akar seminal muncul dari benih yang berkecambah, kemudian diikuti dengan pertumbuhan akar adventif. Munculnya akar adventif terjadi secara akropetal diantara batang utama dan anakan mengikut pola perkembangan daun. Daun padi terdiri atas helai daun seperti pita dan pelepah daun yang menyelubungi batang. Panjang dan warna daun berbeda tergantung varietas padi yang ditanam. Menurut De Datta (1981) padi mempunyai batang yang tegak, berbentuk silindris, dan berongga kecuali bagian buku pada batang. Pertumbuhan batang primer bermula dari buku paling bawah yang kemudian menghasilkan batang sekunder dan seterusnya.

Malai padi terdiri atas bunga-bunga padi dan timbul dari buku yang paling atas. Bunga padi adalah bunga telanjang, berkelamin dua, dengan bakal buah di bawah serta jumlah benang sari enam buah. Buah padi atau beras terdiri atas endosperma yang erat terbalut oleh kulit ari, kulit luar terdiri atas kulit biji dan dinding buah berpadu menjadi satu (Soemartono et al. 1984). Tanaman padi gogo memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan padi sawah. Menurut Chang dan Vargara (1975), padi gogo memiliki tinggi tanaman yang melebihi padi sawah, berbatang lebih tebal, akarnya lebih dalam, anakan lebih sedikit, daun lebih panjang, dan lebih lebar serta lebih tebal.

Budidaya Padi Gogo

Budidaya padi gogo umumnya diusahakan dengan cara yang sederhana dengan menanam varietas-varietas lokal yang sudah beradaptasi dengan keadaan setempat. Padi gogo adalah padi yang dibudidayakan di lahan tegalan secara tetap sehingga telah beradaptasi dengan kondisi lahan kering. Petani dapat menanam secara monokultur atau tumpang sari dengan tanaman pangan lain seperti jagung dan kacangan-kacangan (Harahap et al. 1995).

Teknik budidaya tanpa olah tanah (TOT) dengan menggunakan herbisida glifosat memberikan harapan besar untuk pengembangan tanah serta dapat mengurangi masukan pupuk karena pemanfaatan hijauan setempat sebagai mulsa. Dengan pemanfaatan teknik tersebut rata-rata hasil padi gogo diperoleh mencapai 3,55 ton/ha, khususnya dari varietas Cirata, Way Rarem dan Towuti masing-masing mencapai 3.67, 3.58, dan 3.40 ton/ha (Pirngadi et al. 2001). Olah tanah minimal dapat dilakukan pada tanah yang bertekstur remah dan sedikit gulma (Makarim et al. 2005).

Lahan kering yang digunakan masyarakat umum banyak mengarah kepada lahan kering dengan kebutuhan air tanaman yang tergantung sepenuhnya pada air hujan dan tidak pernah tergenang air secara tetap (Notohadiprawiro 1989). Terkait dengan sebaran pola hujan, pertanaman padi gogo membutuhkan curah hujan >200 mm minimum 4 bulan secara berurutan. Pertanaman padi gogo sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan yaitu, pada awal bulan basah dan dapat dipanen pada bulan-bulan kering. Bulan basah adalah bulan dimana curah hujan mencapai >200 mm/bulan dan bulan kering adalah dimana curah hujan <100 mm/bulan (Oldeman 1975).

Pada umumnya wilayah lahan kering mempunyai produktivitas lahan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesuburan lahannya rendah dan juga rendahnya intensitas pertanaman karena kebutuhan air tidak tersedia sepanjang tahun (Safuan 2002). Penggunaan bahan organik juga sangat membantu memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah ultisol serta mengurangi kehilangan tanah akibat erosi. Penggunaan kombinasi pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati secara terpadu dapat mengefisienkan penggunaan pupuk untuk tanaman pangan lahan kering.

Selain teknik budidaya di atas diperlukan teknik pemeliharaan yang tepat. Pemeliharaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi gangguan biotik dan abiotik. Gangguan abiotik biasanya berupa kekurangan air dan hara tanah. Gangguan biotik biasanya berupa serangan hama misalnya penggerek batang dan penggulung daun. Ketika tanaman sudah keluar malai, biasanya hama yang menyerang berupa kepik hijau dan walang sangit. Di samping hama, ada juga penyakit blast yang disebabkan oleh adanya jamur Pyricularia grisea. Penyakit blas adalah penyakit umum baik pada padi sawah maupun padi gogo. Dibandingkan dengan lingkungan pertanaman padi sawah, lingkungan padi gogo lebih mendorong perkembangan penyakit blas (Seshu et al. 1986).

4

Teknik Pemuliaan Konvensional

Pemuliaan tanaman padi adalah teknik menciptakan tanaman melalui perbaikan genetik untuk mendapatkan genotipe padi yang unggul dan homozigot. Pemuliaan dilakukan dengan cara menggabungkan sejumlah sifat dari beberapa tetua sehingga dihasilkan varietas unggul baru dengan produktivitas dan stabilitas hasil tinggi. Program pemuliaan yang umum dilakukan adalah dengan cara konvensional. Salah satunya adalah hibridasi yang dilanjutkan dengan seleksi. Cara ini digunakan untuk membentuk populasi awal dengan melakukan persilangan antara tertua tanaman sehingga terbentuk suatu populasi baru yang dapat dijadikan bahan baru (Allard 1960).

Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan tanaman baik secara individu maupun populasi berdasarkan karakter target yang diinginkan untuk diperbaiki. Proses memilih genotipe unggul dilakukan pada populasi yang memiliki keragaman genetik tinggi. Agar seleksi yang dilakukan lebih efisien, perlu digunakan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan pemuliaan. Metode seleksi yang diterapkan tergantung pada cara perkembangbiakan tanaman (generatif dan vegetatif). Metode seleksi yang sering digunakan antaranya metode pedigree dan metode bulk.

Metode pedigree bertujuan mendapatkan varietas baru dengan mengabungkan gen-gen yang diinginkan melalui seleksi. Menurut Gupta dan

O’toole (1986), metode pedigree efektif untuk karakter kualitatif yang

dikendalikan oleh gen monogenik yang pola pewarisan genya sederhana sehingga mudah diidentifikasi pada generasi awal, contohnya karakter untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tahapan seleksi di mulai dari persilangan dua tertua yang menghasilkan generasi awal (F1). Kemudian dengan penyerbukan sendiri diperoleh generasi F2. Pada generasi inilah seleksi individu mula dilakukan karena memiliki keragaman paling tinggi. Pada generasi F7 galur kemudian diuji daya hasilnya dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F8 dilakukan uji multilokasi yang sesuai mengikuti prosedur pelepasan varietas (Syukur et al. 2012).

Pada metode bulk, yang diinginkan adalah membentuk galur-galur homozigot. Tahapan seleksi dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tertua. Persilangan dilakukan sampai generasi seterusnya yaitu F5. Pada generasi inilah dilakukan seleksi secara individu karena genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Pada generasi F8 galur kemudian diuji daya hasilnya dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F9 dilakukan uji multilokasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar (Syukur et al. 2012). Metode bulk efektif untuk karakter kuantitatif yang dikendalikan oleh gen-gen poligenik. Karakter ini mempunyai pola pewarisan yang kompleks, heritabilitas yang rendah sehingga tidak mudah diidentifikasikan pada generasi awal, tetapi pada generasi selanjutnya, contohnya karakter untuk daya hasil tinggi.

Pemanfaatan Teknologi Kultur Antera

Kultur antera merupakan bagian dari teknik kultur jaringan dalam bioteknologi yang sudah banyak diaplikasikan untuk membantu program pemuliaan. Dari kultur antera akan didapatkan tanaman haploid. Manfaat tanaman haploid dalam pemuliaan tanaman adalah apabila digandakan kromosomnya dengan kolkisin atau spontan akan diperoleh tanaman 100% homozigot. Selain itu kultur antera juga dapat mempercepat waktu pembentukan galur dihaploid (galur murni) dari polen tanaman F1, sehingga seleksi untuk sifat unggul yang diharapkan dapat dilakukan lebih awal. Teknik ini lebih efektif dibandingkan dengan cara pemuliaan konvensional yang memerlukan beberapa generasi setelah persilangan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Teknik kultur antera dimulai dengan mengkulturkan sumber gametofit jantan. Perbanyakan menggunakan gametofit jantan semacam ini disebut sebagai androgenesis. Secara teknis kultur antera padi terdiri atas dua tahap yaitu tahap induksi kalus dari polen yang terdapat dalam antera dan tahap regenerasi tanaman dari kalus menjadi planlet. Kalus akan beregenerasi menjadi planlet kemudian diaklimatisasi dan dipelihara hingga fase generatif. Planlet yang dihasilkan adalah berupa tanaman dihaploid, sehingga dapat menghasilkan biji dan diperbanyak lagi untuk evaluasi lebih lanjut (Badan Litbang Pertanian 2010).

Menurut Dewi dan Purwoko (2011) produksi tanaman haploid dimulai dari persiapan eksplan, sterilisasi eksplan, kultur in vitro antera (meliputi tahap inokulasi/penanaman eksplan dan regenerasi tanaman dari kalus), aklimatisasi, pengamatan tahap perkembangan mikrospora, pengamatan kromosom pada akar, dan penggandaan kromosom. Untuk menghasilkan haploid terbaik, kondisi optimum yang harus diperhatikan untuk setiap kultur atau spesies yaitu, tahap perkembangan mikrospora, komposisi media, pra perlakuan antera, sumber, kondisi, dan umur tanaman dimana antera diambil (Nasir 2002). Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah media MS (Murashige dan Skoog). Media MS mengandung sejumlah hara organik yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Medium ini telah banyak digunakan untuk perbanyakan berbagai jenis tanaman baik tanaman berkayu, tanaman herbal, dan untuk berbagai spesies.

6

Pengujian Daya Hasil

Daya hasil merupakan kriteria penting untuk menentukan hasil akhir yang diinginkan dari pemuliaan. Calon varietas yang dihasilkan perlu diuji di lapangan untuk mengetahui keunggulannya. Uji daya hasil terdiri atas uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan (UDHL), dan uji multilokasi (UML). Pengujian daya hasil akan dilakukan secara bertahap. Uji daya hasil pendahuluan dilakukan untuk melihat keragaan karakter agronomi galur-galur yang dihasilkan. Dengan menggunakan galur yang banyak dengan benih yang terbatas maka dilakukan pengujian hanya pada satu lokasi dalam satu musim (Pemuliaan Tanaman Terapan 2008). Galur-galur yang ditanam kemudian diuji daya hasilnya dengan menyertakan varietas pembanding sehingga diperoleh galur yang berpotensi dikembangkan.

Seperti halnya uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan juga merupakan salah satu bentuk pengujian yang dilakukan dalam program pemuliaan tanaman. Pada uji daya hasil lanjutan ini, biasanya jumlah galur sudah berkurang dengan jumlah benih yang lebih banyak dibandingkan dengan yang ada pada UDHP, sehingga pengujian bisa dilakukan pada beberapa lokasi, satu musim atau beberapa musim, satu lokasi. Kedua bentuk pengujian tersebut bertujuan untuk menilai pengaruh faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan pada respon tanaman (Diptaningsari 2013). Selanjutnya galur yang berpotensi tadi akan diuji lanjut dengan uji multilokasi.

Uji multilokasi merupakan tahapan akhir atau lanjutan uji daya hasil lanjut. Pengujian ini merupakan tahap penting sebelum suatu galur harapan dilepas sebagai varietas unggul baru. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi stabilitas dan adaptabilitas galur harapan padi pada lokasi yang mungkin berbeda kesuburan sifat (kondisi) tanahnya selain untuk mendapatkan informasi serta rekomendasi mengenai galur-galur harapan yang memiliki keunggulan menonjol bila dibandingkan dengan varietas yang sudah ada baik dari segi potensi hasil dan sifat agronomis penting lainnya (Destiwarni 2004).

Menurut (Gomez dan Gomez 2010) uji multilokasi bertujuan memberikan saran tentang bentuk praktek baru yang merupakan perbaikan atau dapat menggantikan praktek yang dilakukan petani sekarang ini. Dasar utama dalam memilih lokasi pengujian adalah menunjukkan area geografis. Pengujian pada beberapa lokasi umumnya mempunyai gugus perlakuan yang sama dan menggunakan rancangan percobaan yang sama.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian dilakukan di lahan percobaan Babakan, University Farm, Institut Pertanian Bogor pada bulan November 2012 sampai dengan April 2013.

Alat dan Bahan

Bahan tanaman yang digunakan adalah 8 galur baru padi gogo hasil kultur antera yaitu FG1R-36-1-1-MG, FG1-6-1-2-MG, FG1-65-1-2-MG, BMS15-SK, BMS19-SK, AGHIW-67-BG, RUTB13-2e-BG, AGHIW-56-SB, dan 2 varietas pembanding yaitu BATUTEGI dan INPAGO 4. Deskripsi varietas disajikan pada Lampiran 1 dan 2. Setiap galur diberi kode yaitu GM1, GM2, GM3, GM4, GM5, GM6, GM7, GM8, dan untuk varietas pembanding adalah GM9 dan GM10. Pupuk yang digunakan adalah Urea, SP-36, KCl dan pupuk kandang. Untuk mengatasi serangan hama digunakan insektisida berbahan aktif Fipronil. Alat yang digunakan adalah alat yang umum dipakai dalam penelitian pertanian seperti, meteran, cangkul, timbangan, dan alat tulis. Data iklim disajikan pada Lampiran 3.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan 4 ulangan menggunakan 8 galur baru padi gogo dan 2 varietas pembanding sehingga terdapat 40 satuan percobaan. Model linier RKLT dengan banyaknya kelompok (ulangan) 4 dan banyaknya perlakuan 10 adalah:

Yij =μ+ τi + βj + εij

Dimana i = 1, 2,…, 10 dan j = 1, 2, 3, 4 Dengan:

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

μ = nilai tengah

τi = pengaruh perlakuan ke-i

βj = pengaruh kelompok ke-j

εij = pengaruh acak dari perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

Analisis Data

8

Pelaksanaan Percobaan

Persiapan Lahan

Tanah diolah atau digemburkan pada kondisi kering sedalam 15-20 cm. Lahan yang digunakan seluas 800 m2 dan dibuat 10 petakan dalam satu kelompok dengan luas setiap petakan berukuran 4 m × 5 m dan diulang 4 ulangan. Jumlah satuan percobaan yang digunakan sebanyak 40 petakan.

Penanaman

Waktu tanam dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2012. Jarak tanam yang digunakan adalah 30 cm × 15 cm, sehingga pada petakan percobaan terdapat 13 baris dan pada tiap baris terdapat 33 lubang tanam (populasi per petak 429 rumpun). Benih ditanam langsung dengan cara tugal dan jumlah benih 5 butir tiap lubang tanam.

Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, pengendalian hama penyakit, dan pemupukan. Penyulaman dilakukan pada 1-3 MST. Penyiangan dilakukan 3 kali selama masa tanam yaitu saat 3 MST, 6 MST, dan 9 MST. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dan pupuk kandang. Pupuk NPK dengan dosis 200 kg/ha Urea, 100 kg SP-36/ha dan 100 kg KCl/ha. Pupuk urea diberikan 3 tahap yaitu 80 gram/petak pada saat tanam, 160 gram/petak pada 4 minggu setelah tanam, dan 160 gram/petak lagi diberikan pada saat 7 minggu setelah tanam, sedangkan pupuk SP-36 dan KCl diberikan sepenuhnya saat tanam. Pupuk kandang yang digunakan sebesar 10 ton/ha dan diberikan saat olah tanah. Penggunaan insektisida berbahan aktif Fipronil mulai diaplikasikan pada 50 HST dengan dosis 500 ml/ha. Insektisida digunakan karena ada serangan atau untuk pencegahan serangan hama dan pemberian Furadan 3G sebanyak 10 kg/ha saat tanam.

Panen

Panen dilakukan apabila 80% malai sudah menguning. Pelaksanaan panen dilakukan dengan memotong batang kira-kira 20 cm di atas permukaan tanah menggunakan sabit.

Pengamatan

A. Pengamatan dilakukan pada 5 rumpun tanaman contoh pada tiap petak yang

ditentukan secara acak. Adapun peubah-peubah yang diamati adalah sebagai

berikut :

2. Jumlah anakan vegetatif (batang/rumpun). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan total pada tiap rumpun contoh, penghitungan dilakukan pada 50 HST

3. Jumlah anakan produktif (batang/rumpun). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan yang bermalai. Pengamatan dilakukan sebelum panen.

4. Panjang malai (cm). Pengamatan dilakukan dengan mengukur dari leher sampai ujung malai dengan mengambil 5 malai per rumpun contoh. 5. Jumlah gabah total/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan

menghitung jumlah total gabah dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

6. Jumlah gabah bernas/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah total gabah bernas dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

7. Jumlah gabah hampa/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah total gabah hampa dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

8. Persentase gabah bernas/malai (%). Pengamatan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah gabah isi per malai dengan jumlah gabah total per malai dikalikan seratus.

9. Persentase gabah hampa/malai (%). Pengamatan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah gabah hampa per malai dengan jumlah gabah total per malai di kali seratus. Pengamatan dilakukan setelah panen.

10. Bobot 1 000 butir diperoleh dengan menimbang 1 000 butir gabah bernas dari masing-masing petak percobaan dalam setiap galur. Pengamatan dilakukan setelah gabah dikeringkan.

11. Produktivitas (ton); dihitung dari bobot gabah kering bernas yang berasal dari ubinan berukuran 11.745 m2 per petak tanpa tanaman contoh dan tanaman pinggir.

B. Pengamatan pada setiap unit percoban

1. Umur berbunga, yaitu pada saat 50% tanaman telah berbunga dalam satuan petak percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Secara umum penelitian berjalan baik. Rata-rata curah hujan dan kondisi iklim lainnya sangat mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Pada minggu pertama hampir semua tanaman dalam petakan sudah terlihat tumbuh, namun pada galur GM 4 daya tumbuhnya kurang baik sehingga harus dilakukan penyulaman sebanyak 10% dari jumlah tanaman.

Penyulaman juga dilakukan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh di semua petakan. Benih yang tidak tumbuh diperkirakan akibat serangan burung saat tanam. Selain burung terdapat serangan belalang (Valanga nigricornis) yang terjadi pada fase vegetatif hingga menjelang panen di semua petakan. Serangan ini menyebabkan daun berlubang. Selama masa tanam pertumbuhan gulma cukup banyak karena dipicu curah hujan yang tinggi. Beberapa gulma yang ditemukan di lahan penelitian ialah Mimosa pudica, Eleusine indica, Panicium repens, dan Mikania michranta. Akibatnya aktivitas penyiangan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan di semua petakan yaitu saat 3 MST, 6 MST, dan 9 MST.

Saat memasuki fase generatif terlihat beberapa serangan hama diantaranya walang sangit (Leptocorisa oratoris) dan penggerek batang. Serangan walang sangit terjadi pada semua petakan per galur dengan cara menghisap cairan pada bulir padi sehingga menyebabkan gabah menjadi hampa, sedangkan serangan hama penggerek batang terjadi pada galur GM5. Serangan penggerek batang menyebabkan batang berlubang dan malai berubah warna menjadi agak keputihan dan hampa. Selain serangan hama tanaman juga diserang penyakit yaitu penyakit blas dan hawar daun bakteri yang terjadi pada galur GM1, GM2, dan GM3.

Karakter Agronomi Galur Dihaploid Hasil Kultur Antera

Pengujian genotipe galur padi gogo hasil kultur antera dilakukan dengan menggunakan sidik ragam. Pengujian dilakukan terhadap 14 karakter agronomi. Hasil pengujian sidik ragam tersebut didapatkan bahwa genotipe galur-galur berpengaruh sangat nyata terhadap semua karakter. Hasil awal koefisien keragaman (KK) pada analisis ragam yang melebihi 20% harus ditransformasikan (Sastrosupadi 2000), seperti yang terlihat pada Tabel 1. Transformasi bertujuan memperoleh nilai koefisien keragaman yang lebih kecil dengan tingkat kehomogenan yang lebih tinggi.

Tabel 1 Analisis ragam pengaruh genotipe pada karakter agronomi galur dihaploid hasil kultur antera

No Karakter F hitung Koefisien keragaman

1 Tinggi tanaman fase vegetatif 37.94 ** 7.54

Keterangan: **: berpengaruh nyata pada taraf 5%, z): hasil tranformasi logaritma (log x + 1).

Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman juga merupakan karakter yang mempengaruhi daya hasil varietas. Pengurangan tinggi tanaman adalah faktor terpenting dalam peningkatan potensi hasil gabah. Tanaman tinggi dan rimbun mengakibatkan sedikit cahaya yang diterima oleh daun-daun yang lebih bawah (Vergara 1995). Tinggi tanaman saat vegetatif (50-60 HST) galur-galur yang diuji berkisar 42-95 cm dan tinggi tanaman pembanding berkisar 71-74 cm (Tabel 2). Tanaman yang tertinggi adalah galur GM3 dan yang terendah adalah galur GM8. Pada fase generatif rata-rata tinggi tanaman berkisar 71-136 cm, dimana yang tertinggi adalah tanaman varietas Inpago 4 dan tanaman yang terendah adalah galur GM8.

12

Jumlah Anakan

Anakan vegetatif dihitung saat tanaman berumur 50-60 HST. Jumlah anakan vegetatif berkisar 10-31 anakan (Tabel 2). Jumlah anakan galur GM2, GM3, GM5, GM6, dan GM8 berbeda nyata dengan tanaman pembanding, sedangkan galur GM1, GM4, dan GM7 tidak berbeda nyata dengan pembanding. Jumlah anakan vegetatif akan mempengaruhi jumlah anakan produktif. Menurut Soemartono (1993) karakter jumlah anakan selain dipengaruhi secara genetik karakter ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan.

Pada fase generatif, jumlah anakan produktif berkisar 6-19 anakan. Anakan produktif adalah anakan yang mengeluarkan malai. Galur GM6 memiliki jumlah anakan terbanyak dengan rataan 19.3 anakan, sedangkan jumlah anakan terendah dimiliki galur GM3. Jumlah anakan produktif galur GM1, GM2, dan GM3 tidak berbeda nyata dengan pembanding. Terdapat galur yang memiliki jumlah anakan produktif yang lebih banyak daripada varietas pembanding yaitu galur GM5, GM6, GM7, dan GM8 (Tabel 2).

Tabel 2 Hasil rataan tinggi tanaman vegetatif, tinggi tanaman generatif, jumlah anakan vegetatif, dan jumlah anakan produktif Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%.

Umur Berbunga dan Umur Panen

Umur berbunga tercepat dimiliki galur GM5 dan GM7 yaitu 79 HST, sedangkan galur GM4 dan varietas Batutegi memiliki umur berbunga terlama yaitu 92 HST. Berdasarkan hasil uji lanjut galur GM1, GM2, GM3, GM5, GM6, GM7, dan GM8 memiliki umur berbunga nyata lebih awal daripada umur berbunga varietas pembanding. Galur GM4 memiliki umur berbunga yang tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding (Tabel 3).

Berdasarkan hasil uji lanjut diketahui galur GM3 dan GM4 tidak berbeda nyata dengan pembanding varietas Batutegi dan Inpago 4, sedangkan umur panen galur GM1, GM2, GM5 ,GM6, GM7, dan GM8 berbeda nyata dengan varietas pembanding (Tabel 3). Secara umum umur tanaman yang diuji masih termasuk berumur genjah yaitu antara 105-124 hari.

Tabel 3 Hasil rataan umur berbunga dan umur panen

Galur/varietas Umur berbunga (HST) Umur panen (HST)

GM1 86.0 b 112.5 b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5% ; HST : hari setelah tanam.

Panjang Malai

Panjang malai dapat menentukan jumlah biji per malai. Semakin panjang malai diharapkan jumlah biji semakin banyak. Rusdiansyah (2006)

mengelompokkan panjang malai ke dalam tiga kelompok yaitu malai pendek (≤

20 cm), malai sedang (panjang 20-30 cm), dan malai panjang (panjang > 30 cm). Rata-rata panjang malai galur-galur yang diuji berkisar 20-25 cm. Panjang malai pembanding yaitu varietas Batutegi dan Inpago 4 berkisar 21-23 cm. Galur GM2 memiliki malai terpanjang, sedangkan galur yang memiliki malai terpendek adalah galur GM1 dan GM5. Panjang malai varietas Batutegi dan Inpago 4 berbeda nyata dengan Galur GM2 (Tabel 4).

Jumlah Gabah

Jumlah gabah bernas galur-galur yang diuji berkisar 58-107 butir. Varietas pembanding mempunyai jumlah gabah bernas yang lebih banyak berkisar 102-107 butir (Tabel 4). Jumlah gabah bernas galur GM1, GM3, GM4, GM5 ,GM6, dan GM8 berbeda nyata dengan varietas pembanding sedangkan galur GM2 dan GM7 tidak berbeda nyata. Jumlah gabah hampa galur-galur yang diuji berkisar 25-107 butir. Jumlah gabah hampa galur GM1, GM3, GM4, GM5 ,GM6, GM7, dan GM8 berbeda nyata dengan varietas pembanding Batutegi dan Inpago 4, sedangkan galur GM2 tidak berbeda nyata dengan varietas pembanding. Varietas Batutegi dan Inpago 4 mempunyai jumlah gabah hampa yang lebih banyak berkisar 99-107 butir.

14

Tabel 4 Hasil rataan panjang malai, jumlah gabah total, jumlah gabah bernas, dan jumlah gabah hampa Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5% ; z): hasil tranformasi logaritma (log x + 1) dan angka merupakan hasil awal sebelum ditransformasi.

Hasil rataan persen gabah bernas galur-galur yang diuji berkisar 51-71%, yang nilainya lebih tinggi daripada pembanding yaitu varietas Batutegi dan Inpago 4 (Tabel 5). Varietas pembanding mempunyai persen gabah bernas 49%. Berdasarkan uji lanjut gabah isi Galur GM1, GM4, GM5, GM6, GM7, dan GM8 berbeda nyata dengan varietas pembanding dan galur GM2 dan GM3 tidak berbeda nyata dengan pembanding. Menurut Vergara (1995), persentase gabah isi

yang diharapkan bagi varietas unggul adalah ≥ 80% dari gabah total. Namun galur

yang diuji dan varietas pembanding yang ditanam tidak ada yang memiliki gabah

bernas ≥ 80% dari gabah total.

Tabel 5 Hasil rataan persen gabah bernas, persen gabah hampa, bobot 1 000

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%, z): hasil tranformasi

logaritma (log x + 1) dan angka merupakan hasil awal sebelum ditransformasi

Bobot 1 000 butir`

Rata-rata bobot 1 000 butir galur-galur yang diuji lebih tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding (Tabel 5). Bobot 1 000 butir yang tertinggi adalah galur GM3 (29 gram), sedangkan yang terendah adalah varietas Batutegi (19.5 gram). Berdasarkan hasil uji lanjut diketahui semua galur yang diuji menghasilkan bobot 1 000 butir yang nyata lebih berat daripada varietas pembanding Batutegi. Galur GM4, GM5, GM6, dan GM7 bobot 1 000 butir gabahnya tidak berbeda nyata dengan pembanding Inpago 4. Benih dengan densitas dan bobot 1 000 butir yang tinggi menunjukkan tingkat pengisian biji yang lebih baik (Wahyuni et al. 2004). Menurut Ma et al. (2006) untuk tipe tanaman ideal diperlukan bobot 1 000 butir antara 28-30 gram. Pada penelitian ini hanya galur GM3 saja yang memiliki bobot tipe tanaman ideal yaitu seberat 29.0 gram.

Peng et al. (1999) melaporkan penyebab rendahnya pengisian biji pada padi tipe baru adalah apikal dominan yang kecil pada malai, susunan gabah pada malai, dan terbatasnya seludang pembuluh untuk pengangkutan asimilat. Hasil penelitian Kobata dan Iida (2004) menyatakan bahwa rendahnya pengisian biji pada padi tipe baru disebabkan karena rendahnya efisiensi partisi asimilat ke biji.

Produktivitas

16

Rendahnya produktivitas galur-galur dan varietas pembanding juga disebabkan serangan walang sangit. Walang sangit (L. oratorius L) adalah hama yang menyerang tanaman padi setelah berbunga dengan cara menghisap cairan bulir padi menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna.

Gambar 1 Gejala penyakit blas (A) dan hawar daun bakteri (B) yang terjadi di lapangan

Pengamatan penyakit dilakukan secara visual dengan cara mengamati gejala yang terjadi pada setiap tanaman contoh. Serangan juga terjadi pada tanaman bukan contoh. Gejala penyakit blas kelihatan pada bagian daun yang berwarna coklat kemerahan, ditandai adanya bercak-bercak kecil pada daun berwarna ungu kekuningan. Semakin lama bercak menjadi besar, berbentuk seperti belah ketupat dengan bagian tengahnya berupa titik berwarna putih atau kelabu dengan bagian tepi kecoklatan. Serangan juga menyebabkan pada pangkal malai membusuk, berwarna kehitaman dan mudah patah (busuk leher). Gejala hawar daun bakteri diawali dengan bercak kelabu umumnya di bagian pinggir daun. Pada varietas yang rentan bercak berkembang terus, dan akhirnya membentuk hawar. Pada keadaan yang parah, pertanaman terlihat kering seperti terbakar. Pada galur GM6, GM7, dan GM8 tidak ditemukan gejala serangan penyakit blas dan hawar daun bakteri.

Pembahasaan Umum

Galur GM6, GM7, dan GM8 memiliki keunggulan terhadap galur lain dan varietas pembanding pada beberapa karakter agronomi seperti tinggi tanaman yang lebih rendah, jumlah anakan produktif lebih banyak, umur berbunga dan panen yang lebih awal, persen gabah bernas lebih tinggi, bobot 1 000 butir yang lebih berat dan produktivitas yang lebih tinggi seperti yang terlihat pada Tabel 2-4. Galur-galur ini berpotensi dikembangkan.

Menurut penelitian Ornai (2010), varietas Batutegi juga pernah ditanam di lokasi yang sama dan diperoleh hasil sebesar 1.88 ton/ha. Jumlah tersebut tidak banyak berbeda dengan hasil penelitian ini. Menurut Kushartanti et al. (2011) varietas pembanding Batutegi dan Inpago 4 masing-masing dapat mencapai hasil rata-rata sebesar 3.00 ton/ha dan 4.15 ton/ha. Hasil yang diperolehi varietas Batutegi dan Inpago 4 ini tidak sesuai dengan literatur yang ada (Lampiran 1 dan 2).

Produktivitas yang rendah disebabkan beberapa faktor pembatas biotik dan abiotik seperti serangan hama dan penyakit, pertumbuhan gulma yang cepat, kondisi lahan penelitian yang agak berbatu ataupun suboptimum, dan faktor iklim seperti lama penyinaran matahari dan intensitas radiasi matahari yang rendah serta hari hujan dan kelembapan yang tinggi. Menurut Yoshida dan Parao (1976) intensitas cahaya yang diperlukan untuk produksi padi maksimum adalah 400 Cal/Cm2 pada fase pertumbuhan dan 475 Cal/Cm2 pada fase pengisian. Makin tinggi intensitas cahaya matahari pada saat tanaman dalam fase reproduktif sampai pemasakan gabah, maka makin baik hasil padi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat beberapa galur padi gogo dihaploid yang menghasilkan produktivitas lebih tinggi dari pembanding yaitu galur GM6 (1.98 ton/ha), GM7 (2.46 ton/ha), dan GM8 (2.09 ton/ha). Varietas pembanding menghasilkan 1.78 ton/ha (Batutegi) dan 1.86 ton/ha (Inpago 4).

Galur GM7 lebih unggul dibandingkan galur-galur lain karena mempunyai produktivitas paling tinggi (2.46 ton/ha), jumlah gabah total lebih tinggi (122 bulir), persen gabah bernas tertinggi (71.0%), persen gabah hampa terendah (28.9%), umur panen (108.5 hari) yang termasuk berumur genjah.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Agus F, Irawan. 2004. Alih Guna dan Aspek Lingkungan Lahan Sawah. Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya. Di dalam: Toha HM. 2006. Padi Gogo dan Pola Pengembanganya. Subang (ID): Balai Penelitian Tanaman Padi.

Allard RW. 1960. Principles of Plant Breeding. New York (US): J Wiley.

Badan Litbang Pertanian. 2010. Pemanfaatan Teknik Kultur Antera pada

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Luas panen, produktivitas, produksi tanaman padi seluruh provinsi. Tanaman pangan. [Internet]. [diunduh 2013 juli 25]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php

[BB Padi] Balai Besar Penelitian Padi. 2010. Pedoman Umum IP Padi 400. Subang (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Chang TT, Vergara BS. 1975. Varieties Diversity and Morpho-Agronomic Characteristic of Upland Rice. In IRRI. Major Research in Upland Rice. Losbanos (PH): International Rice Risearch Institute.

Chang TT. 1979. Plant Breeding Perspectives. Sneep, Hendriksen AJT, editor. Wageningen (NL): Centr. for Agr. Ub & Doc.

De Datta SK. 1981. Principles and Practice of Rice Production. Losbanos (PH): A Willey Interscience Publication.

Dewi IS, Purwoko BS. 2011. Kultur in vitro untuk produksi tanaman haploid androgenik. Di dalam: GA Wattimena, NA Mattjik, NM Armini W, A Purwito, D Effendi, BS Purwoko, N Khumaida, editor. Bioteknologi Dalam Pemuliaan Tanaman. Ed ke-1. Bogor: IPB Press. hlm 107-157.

Destiwarni. 2004. Uji multilokasi dua belas galur harapan padi sawah di lima lokasi dengan ekoregional yang berbeda [Internet]. [diunduh 2013 juli 5]. Tersedia Pada: http://etd.ugm.ac.id/index.php.

Diptaningsari D. 2013. Analisis keragaan karakter agronomis dan stabilitas galur harapan padi gogo turunan padi lokal pulau Buru hasil kultur antera [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Gomez KA, Gomez AA. 2010. Prosedur statistik untuk penelitian pertanian. Sjamsuddin E, Baharsyah JS (Eds.). Terjemahan Bahasa Inggris. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Edisi ke 2. UI press. Jakarta. 698 hal. Gupta PC, Otoole JC. 1986. Uplad Rice: A Global Perspective. Los Banos (PH):

International Rice Risearch Institute.

Harahap Z, Suwarno, Lubis E, Susanto TW. 1995. Padi Unggul Toleran Kekeringan dan Naungan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian.

Kobata T, Iida K. 2004. Low grain ripening in the New Plant Type rice due to shortage of assimilate supply. New directions for a diverse planet: Proceedings of the 4th International Crop Science Congress Brisbane, Australia, 26 Sep–1 Oct 2004.

Koga H. 2001. Cytological aspects of infection by the rice blast fungus Pyricularia oryzae. In Sreenivasaprasad S, Johnson R. (Ed), Major fungal disease of rice Recent Advances.Kluwer Academic Publishes. 87-110 p. Kushartanti E, Suhendrata T, Budisetyaningrum SC, Chanifah. 2011. Padi

Varietas Unggul dan Sistem Tanam Jajar Legowo. Jawa Tengah (ID): Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Ma J, Ma W, Ming D, Yang S, Zhu Q. 2006. Characteristics of rice plant with heavy panicle. Agricultural Sciences in China 5(12):101- 105.

Makarim KA, Fagi AM, Pane H, Juliardi I, Adnyana MO, Las I. 2005. Panduan Inovasi Teknologi Padi di Daerah Terlanda Tsunami. Subang (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Manurung SO, Ismunadji M. 1988. Morfologi dan Fisiologi Padi. Hal 63-73. Di Dalam: Partohardjono M, Syam S, Widjono M ( Eds.). Padi Buku 1. Bogor (ID): Puslitbangtan.

Narendra A. 2012. Penerapan sistem pertanian berkelanjutan pada budidaya padi gogo di lahan marginal [Internet]. [diunduh 2013 juli 26]. Tersedia pada: http://sustainablemovement.wordpress.com/2012/11/

Nasir M. 2002. Bioteknologi Potensi dan Keberhasilannya Dalam Bidang Pertanian. Jakarta (ID): Grafindo Persada

Notohadiparwiro T. 1989. Dampak Pembangunan Pada Tanah, Lahan dan Tata Guna Lahan. Pusat Studi Lingkungan. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.

Oldeman LR. 1975. Agroclimatic Map of Java. Di dalam: Toha HM. 2006. Padi Gogo dan Pola pengembanganya. Subang (ID): Balai Penelitian Tanaman Padi.

Ornai JMA. 2010. Uji daya hasil galur-galur harapan padi gogo tipe baru dan evaluasi ketahanan terhadap penyakit blas [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Pemuliaan Tanaman Terapan. 2008. [Internet]. [diunduh 2013 juli 5]. Tersedia Pada: http://pttipb.wordpress.com.

Peng S, Cassman KG, Virmani SS, Sheehy J, Khush GS. 1999. Yield potential trends of tropical rice since the release of IR8 and the challenge of increasing rice yield potential. Crop Sci. 39:1552-1559

Pirngadi K, Toha HM, Permadi K, Guswara A. 2001. Sistem Olah Tanah dan Pengelolaan Bahan Organik terhadap Hasil Padi Gogo di Lahan Kering didominasi Gulma Alang-Alang. Prosiding Seminar Nasional Air, Lahan dan Pangan. Pusat Penelitian Manageman Air dan Lahan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Hal:161-167.

Purwono, Purnamawati H. 2008. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

20

Safuan LO. 2002. Kendala Pertanian Lahan Kering Masam Daerah Tropika dan Cara Pengelolaannya. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Safitri H. 2010. Kultur antera dan evaluasi galur haploid ganda untuk mendapatkan padi gogo tipe baru [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sastrosupadi A. 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Seshu DV, Kwak TS, Mackill DJ. 1986. Global evaluation of rice varieties reaction to blast diease, p. 1-32. In IRRI. Progress in Uplad Rice Research. Proceeding of the 1985 Conference. IRRI. Los Banos. Phillippines.

Soemartono, Samad B, Harjono R. 1984. Bercocok Tanam Padi. Jakarta (ID): CV. Yasaguna.

Soemartono. 1993. Pewarisan sifat komponen hasil padi gogo (Oryza sativa L.). Ilmu Pertanian. 5(2): 613-622.

Somantri IA, Ambarwati AD, Apriana A. 2003. Perbaikan varietas padi melalui kultur antera. Prosiding Hasil Penelitian Rintisan dan Bioteknologi Tanaman. Hal 208-214.

Syukur M, Sujiprihati S, Yunianti R. 2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. Bogor (ID): Penebar Swadaya.

Toha HM, Hawkins R. 1990. Potensi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Perbaikan Varietas dan Pemupukan di DAS Jratunseluna Bagian Hulu. Di dalam: Toha HM. 2006. Padi Gogo dan Pola Pengembanganya. Subang (ID): Balai Penelitian Tanaman Padi.

Toha HM. 2008. Pengembangan padi gogo menunjang program P2BH. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Padi Menunjang P2BH. BBPPTP. Badan Litbang Pertanian.

Toha H, Suwarno, Yamin M. 2008. Petunjuk Teknis Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi Gogo. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Vergara BS. 1995. Bercocok Tanam Padi. Pusat Nasional PHT, penerjemah. Bogor (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarami. Bogor. Terjemahan dari: A Farmer’s Primer on Growing Rice.

Wahyuni S, Nugraha US, Kadir TS. 2004. Hasil dan mutu benih padi gogo pada lingkungan tumbuh berbeda. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan [Internet]. [diunduh 2013 April 06]: Vol. 25 No. 1 2006. Tersedia pada: http:www.litbang.deptan.go.id/.../padi/jpptp_2006_2501.

Yoshida S, Parao FT. 1976. Climatic influence on yield component of lowland rice in tropics. In International Rice Research Institute, Climate and Rice. 471-489p.

22

Lampiran 1 Deskripsi varietas Batutegi Nomor seleksi : TB154E-TB2

Asal persilangan : B6876B-MR-10/B6128B-TB-15 Golongan : Cere lahan kering podzolik Merah Kuning (PMK) dengan tngkat keracunanalumunium sedang, dari dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl.

Pemulia : E. Lubis, M. Diredja, W.S.Ardjasa, B. Kustianto dan Suwarno.

Teknisi : Tusrimin, Sularjo, Gusnimar dan Ade Santika Dilepas tahun : 2001

Lampiran 2 Deskripsi varietas Inpago 4 Nomor seleksi : TB490C-TB-1-2-1

Asal persilangan : Batutegi/Cigeulis/Ciherang Golongan : Cere (Indica)

Penyakit : Tahan terhadap blast (Pyricularia Oryzae) Cekaman

Pemulia : Erwina Lubis, Aris Hairmansis, B.Kustianto, S.Suharsono, Suwarno

Peneliti : Santoso, Anggiani Nasution, Husin M.Toha

Teknisi : Padio,Sunaryo,Endang Suparman,A.Santika,Pantja H.Siwi

Dilepas tahun : 2009

24

Lampiran 3 Data klimatologi

Lokasi : Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor Lintang : 06º31' LS

Bujur : 106º44' BT

Elevasi : 207 m

Bulan

Curah Hujan (mm)

Hari hujan (HH)

Temperatur Rata-rata

(ºC)

Kelembaban Udara (%)

LPM 8 Jam

%

IRM Cal/Cm2

Des- 12 358.8 26 27.0 85.0 49 285

Jan- 13 509.8 28 26.1 88.0 25 228

Feb- 13 406.2 24 27.15 85.0 49 294

Mar-13 289.8 26 27.7 84.0 63 330

Apr-13 216.0 25 27.95 85.0 61 314

Lampiran 4 Foto penelitian

Pengolahan tanah Penanaman penyiangan

Tanaman 4 MST Serangan belalang Pengamatan

Gulma Penggunaan Jaring Serangan Penggerek batang

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Papar, Sabah, Malaysia pada 3 September 1985. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Sattu Tjonggeng dan Dg. Ajar binti Zakaria. Penulis lulus SMA pada tahun 2002. Setelah lulus SMA penulis sempat bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta selama 2 tahun. Pada tahun 2006 penulis meneruskan pendidikannya lagi di Institut Pertanian Sabah, Malaysia selama 2 tahun dan mengambil pengkhususan dalam bidang Peladangan Kelapa Sawit. Setelah lulus, pada tahun 2008 penulis melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor dan diterima sebagai mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura.