ABSTRACT

Morphometric Differences of Chicken Body Measurement in Ketawa, Pelung, Kampong Using Discriminant Fisher Analysis, Wald-Anderson and Mahalanobis

Minimum Distance

Fastasqi, R. H. Mulyono and R. Afnan

The objectives of the research were to study the differences of Ketawa chicken in Yogyakarta, Jakarta and Bogor; also compared to Pelung and Kampong chicken in Bogor using Discriminant Fisher analysis, Wald-Anderson Grouping and D2-Mahalanobis Minimum Distance. Identification and characterizations of local adorn chicken in Indonesia is very important for animal conservation program. The samples at age of 7 months were taken purposively. The linear morphometric body measurement were length of femur, tibia, tarsometatarsus, third tarsus, wing, maxilla, neckbone, sternum, circumference of tarsometatarsus, height of comb and width of sternum. Research results showed the differences between Ketawa male chicken in Yogyakarta vs Jakarta by four identifying markers (length of tibia, maxilla, neckbone and height of comb); Ketawa male chicken vs Pelung male chicken by seven identifying markers (length of femur, tibia, tarsometatarsus, wing, neckbone, sternum, and circumference of tarsometatarsus); Pelung male chicken vs Kampong male chicken by two identifying markers (length of wing and neckbone). The sex identification, rearing purposes and the different type of chicken have contributing in the linear morphometric body measurement. Wald-Anderson grouping in Ketawa male chicken Yogyakarta vs Jakarta and Ketawa male chicken vs Pelung male chicken have been corrected 100%, which means that there were not found incorretly grouping. Whereas there was 7,15% error grouping correction in Pelung male chicken vs Kampong male chicken. The value of D2-Mahalanobis minimum distance depend on the type of the chicken (singer, layer and broiler). Keywords:Morphometric, Chicken, Discriminant Fisher, Wald-Anderson,

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak ayam lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan ayam lokal yang banyak dijumpai adalah ayam hias. Ayam hias dipelihara untuk mendapatkan warna bulu yang indah dan suara kokok yang merdu. Masyarakat perkotaan memelihara ayam hias untuk menghilangkan stres akibat tekanan hidup yang tinggi. Hal ini memunculkan paradigma bahwa memelihara ayam lokal tidak hanya di pedesaan, melainkan juga dapat dipelihara di perkotaan. Dampak positif yang timbul yaitu terbentuk beberapa organisasi pecinta ayam hias dan kontes-kontes ayam hias di beberapa kota besar di Indonesia.

Beragam ayam lokal dengan ciri yang khas antara lain ayam Ketawa, ayam Pelung, dan ayam Kampung. Ayam Ketawa dan ayam Pelung ditemukan di Indonesia merupakan rumpun ayam penyanyi; sedangkan ayam Kampung adalah moyang ayam Ketawa dan ayam Pelung yang dipelihara sebagai ayam dwiguna. Ayam Ketawa merupakan ayam hias dari Sulawesi Selatan dengan kekhasan suara kokok. Ayam Pelung memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan ayam lokal lain dan suara kokok ayam jantan yang merdu. Ayam Kampung banyak dipelihara oleh masyarakat, karena mudah dipelihara dan tidak rentan terhadap penyakit.

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA Ayam Lokal Indonesia

Ayam merupakan jenis unggas dan diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordota, subphylum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus gallus (Rose, 1997). Ayam lokal Indonesia atau dikenal dengan sebutan ayam buras (ayam bukan ras) merupakan komoditas yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan. Ayam yang telah mempunyai nama dan ciri tersendiri disebut ayam lokal spesifik, yang dipelihara untuk tujuan produksi daging, telur, atau merupakan hewan kesayangan dengan manfaat antara lain sebagai penghias halaman, aduan, keperluan ritual atau sebagai pemberi kesenangan melalui suara kokok yang merdu (Sunarto et al., 2004). Beberapa keunggulan lain dari ayam lokal yaitu mempunyai kemampuan bertahan dan berkembang biak dengan baik, meskipun kondisi kualitas pakan yang rendah serta tahan terhadap beberapa penyakit. Ayam lokal perlu dipertahankan melalui pemurnian dan pemanfaatan secara optimal sebagai penyedia protein hewani (Sulandari et al., 2007).

Ayam lokal mempunyai keanekaragaman sifat genetik yang dimunculkan dalam penampilan fenotipe, seperti warna bulu, kulit, paruh, bentuk tubuh, jengger, bulu penutup, penampilan produksi, pertumbuhan, dan reproduksinya (Sidadolog, 2006). Keanekaragaman dapat dimunculkan secara evolusi maupun revolusi, akibat dari sistem pemeliharaan dan perkawinan yang tidak terkontrol dari generasi ke generasi. Faktor lingkungan yang menekan juga merupakan faktor yang sangat menentukan, karena ada upaya untuk mempertahankan diri melalui proses adaptasi. Proses adaptasi yang berlangsung lama dapat memunculkan sifat dan penampilan baru dan kemudian dapat diwariskan secara genetik dari generasi ke generasi (Noor, 2000).

Ayam Ketawa

karena kokok yang dihasilkan tergagap-gagap. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, ayam ini dipercaya dapat membawa keberuntungan. Maka tidak heran, bila saat ini harga jual ayam ketawa dapat mencapai hingga puluhan juta rupiah. Ayam ini berukuran sedang bahkan kecil, tetapi lebih besar dari ayam Kate (Sartika dan Iskandar, 2006). Warna baku ayam ketawa yang digemari orang Bugis meliputi Bakka, Lappung, Ceppaga, Kooro, Ijo Buata dan Bori Tase. Penampakan fisik ayam Ketawa dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

(a) (b) Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 1. Ayam Ketawa Jantan (a) dan Ayam Ketawa Betina (b)

Ayam Pelung

(a) (b) Sumber: Koleksi Pribadi

Gambar 2. Ayam Pelung Jantan (a) dan Ayam Pelung Betina(b) Ayam Kampung

Ayam Kampung merupakan ayam strain asli Indonesia yang banyak dipelihara masyarakat, karena kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat baik. Manfaat dan keunggulan ayam Kampung ini adalah sebagai produsen daging dan telur. Produksi rataan telur per induk selama satu tahun sebanyak 146 butir dengan sistem pemeliharaan intensif (Sulandari et al., 2007). Potensi tersebut tetap ada meskipun fakta yang beredar di masyarakat adalah ayam dipelihara dengan sistem ekstensif, yaitu ternak diumbar saat siang hari dan hanya diberi pakan pada pagi dan sore hari. Secara umum, ayam Kampung bertubuh ramping dengan kaki panjang serta warna bulu yang beragam. Bobot badan pada jantan mencapai 1,5-1,8 kg dan pada betina sekitar 1,0-1,4 kg (Sulandari et al., 2007). Penampakan fisik ayam Kampung disajikan pada Gambar 3 dibawah ini.

Morfologi dan Ukuran-Ukuran Tubuh Ayam

Pertumbuhan merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi sangat kompleks dalam tubuh makhluk hidup dan bersifat spesifik. Pertumbuhan pada hewan muda meliputi proses tumbuh maupun peningkatan ukuran dan jumlah sel tubuh. Herren (2000) menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran atau volume bahan atau zat hidup. Lebih lanjut Herren (2000) menyatakan bahwa semua organ tubuh ternak akan dibentuk pada pertumbuhan prenatal (sebelum ternak lahir), sedangkan peningkatan dari ukuran dan sistem dewasa tubuh serta perkembangan terjadi pada pertumbuhan posnatal (setelah ternak lahir). Selama periode pertumbuhan pre dan posnatal, sel-sel meningkat dalam ukuran (hypertrophy) ataupun jumlah (hyperplasia).

Herren (2000) menyatakan bahwa ternak mengalami pertumbuhan secara cepat dari waktu ternak tersebut dilahirkan sampai dengan mencapai dewasa kelamin. Pada periode tersebut, ternak memulai suatu tahap pertumbuhan yang cepat ketika jaringan tulang dan otot tumbuh. Selama fase ini, ternak mencapai laju pertumbuhan dan efisiensi pakan terbaik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah ternak mencapai dewasa kelamin, pertumbuhan tetap berlanjut, meskipun kecepatan pertumbuhan lebih lambat sampai dengan pertumbuhan dari otot dan tulang berhenti. Ukuran dari seekor ternak sebagian besar tergantung pada ukuran dan jumlah dari tulang dan otot. Lawrence dan Fowler (1997) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dapat dibagi ke dalam faktor exogenous (pakan) dan faktor endogenous (kebanyakan oleh faktor hormonal). Pertumbuhan tulang lebih banyak diatur oleh faktor genetik, disamping sirkulasi hormon, vitamin A dan D (Rose, 1997). Testosteron sebagai steroid dari androgen mengakibatkan pertumbuhan yang lebih cepat pada ternak jantan dibandingkan dengan ternak betina. Hormon testosteron dengan dosis rendah akan meningkatkan pelebaran dari epiphysis tulang dan membantu hormon pertumbuhan, sedangkan hormon estrogen berpengaruh sebagai penghambat pertumbuhan kerangka (Herren, 2000).

pertumbuhan sehingga pengukuran panjang maupun lingkar pada tulang dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk mengetahui ukuran tubuh jika dibandingkan dengan bobot badan (Hutt, 1949).

Dalton (1981) menyatakan bahwa nilai heritabilitas (daya waris) dari ukuran-ukuran tubuh ayam yaitu panjang tarsometatarsus (0,40-0,55), lebar dan lingkar dada (0,15-0,35) dan panjang tulang sternum (0,30-0,57). Heritabilitas ini berhubungan dengan proporsi yang dapat diwariskan pada generasi selanjutnya dari keragaman fenotipik yang dikontrol oleh gen (Noor, 2000). Sehubungan dengan hal tersebut, heritabilitas ukuran-ukuran tubuh mempunyai peranan penting terutama dalam seleksi. Lebih lanjut, Noor (2000) menyatakan bahwa seleksi merupakan proses membiarkan individu-individu yang memiliki gen-gen terbaik untuk bereproduksi sedangkan ternak lain tidak diberikan kesempatan bereproduksi sehingga menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Falconer dan Mackay (1996) menyatakan bahwa seleksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah frekuensi gen secara systematic processes. Noor (2000) menambahkan bahwa seleksi akan meningkatkan frekuensi gen-gen yang diinginkan dan menurunkan frekuensi gen-gen yang tidak diinginkan.

Morfometrik

Morfo menunjukkan perbedaan bentuk spesies dalam suatu populasi (Campbell dan Lack, 1985). Morfometrik dapat diartikan sebagai suatu cara yang mencakup pengukuran bentuk atau suatu cara pengukuran yang memungkinkan sesuatu untuk diuji. Menurut Hutt (1949), sifat kuantitatif dapat digunakan untuk menentukan morfologi dan kemurnian suatu bangsa ayam. Sehubungan dengan hal tersebut, Ishii et al. (1996) menyatakan bahwa ukuran dan bentuk tubuh ternak digunakan untuk menentukan pertumbuhan baku dan menilik ternak. Ukuran-ukuran tubuh dapat juga digunakan untuk mengetahui morfogenetik dari jenis ternak tertentu dalam populasi yang tersebar luas antar wilayah atau negara. Hasil yang didapat akan menggambarkan hubungan morfogenetik dan memberikan gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas bangsa ternak tertentu (Mulliadi, 1996).

(Campbell dan Lasley, 1985). Hutt (1949) menyatakan bahwa beberapa sifat kuantitatif yang terpenting adalah bobot badan, panjang tulang femur, panjang tulang tibia, tulang tarsometatarsus, lingkar tarsometatarsus, panjang jari ketiga, panjang sayap, panjang maxilla, dan tinggi jengger. Beberapa sifat yang berhubungan dengan produktivitas unggas yaitu panjang tarsometatarsus (betis), lingkar metatarsus, lingkar dada, panjang paha dan dada (Hutt, 1949). Skeleton ayam yang dibentuk oleh tulang merupakan struktur hidup dengan fungsi utama sebagai pelindung tubuh, memberikan kekerasan dan bentuk pada tubuh, berperan sebagai pengungkit, tempat cadangan mineral dan memberikan fasilitas tempat untuk pembentukan darah (Frandson, 1992). Ukuran kerangka ayam bagi peternak merupakan indikator produksi ternak karena dapat menentukan produktivitas antara lain untuk menduga bobot ayam yang akan dihasilkan.

Ukuran tulang paha, betis dan tarsometatarsus serta perbandingan antara panjang dengan lingkar tarsometatarsus menunjukkan nilai-nilai yang efektif untuk pendugaan konformasi tubuh (Nishida et al., 1980). Lebih lanjut Nishida et al. (1982) menyatakan bahwa bentuk tubuh ayam dipengaruhi oleh tinggi jengger, panjang sayap, panjang femur dan panjang tibia. Ukuran linear permukaan tubuh ayam Pelung dan Kampung disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ukuran Linear Permukaan Tubuh Ayam Pelung dan Ayam Kampung

Variabel Ayam Pelung Ayam Kampung

♂ ♀ ♂ ♀

Panjang Femur 150,38±17,2a 130,24±15,1a 102,29±6,45b 83,48±3,79b

Panjang Tibia 180,10±13,6a 151,30±12,5a 152,95±10,24b 123,14±5,92b

Panjang

Tarsometatarsus 127,30±19,9

a

100,00±12,5a 110,04±9,11b 85,81±4,52b

Lingkar Tarsometatarsus 63,80±6,3a 49,40±6,2a 53,92±7,44b 39,64±3,02b

Panjang Jari Ketiga - - 64,27±5,93b 52,64±5,16b

Panjang Sayap 260,72±1,48a 229,00±7,1a 234,79±15,10b 192,14±11,61b

Panjang Maxilla 41,08±5,80a 37,52±5,38a 35,99±3,65b 31,70±1,86b

Tinggi Jengger 69,77±12,86a 27,90±9,23a 49,45±19,40b 16,84±10,09b

Panjang Sternum - - 130,76±10,31b 105,24±8,08b

Keterangan :♂ = jantan; ♀ = betina

Tulang Femur. Tulang femur (stylopodium) adalah tulang kuat yang berbentuk pipa. Pada posisi berdiri, tulang femur ini miring secara kraniodistal dan lateral. McLelland (1990) menyatakan bahwa tulang femur merupakan tulang yang terdapat antara tulang pelvis pada bagian atas dan tulang tibia pada bagian bawah. Bagian ujung distal dari femur miring secara kraniolateral yang membawa banyak anggota badan bagian belakang mendekat ke pusat gravitasi tubuh.

Tulang Tibia. Bagian anggota badan sering kali didasarkan sebagai drumstick dan terdiri atas seperti balutan, fibula dan tibia yang tergabung dengan baris proksimal dari tulang tarsal ke bentuk tibiotarsus (McLelland, 1990). Tulang tibia adalah tulang yang kuat, berbentuk pipa dengan ujung distal yang mana baris proksimalnya dari tulang tarsal (ossa tarsalia) (Nickel et al., 1977).

Tulang Tarsometatarsus. Pembentukan tulang metatarsus pada unggas sampai dengan sempurna relatif lebih cepat pada betina yaitu 139 hari tetapi lebih lambat pada jantan yaitu 195 hari (Hutt, 1949). McLelland dan King (1975) menyatakan bahwa tulang tarsometatarsus sebagai tulang campuran yang dibentuk dari gabungan baris distal dari tulang tarsal ke tiga tulang metatarsal (digit II, III, dan IV) (McLelland, 1990). Pada jantan dan juga beberapa betina, sebuah tulang mata-taji tumbuh dari bagian distal dari permukaan tengah tarsometatarsus. Nickel et al. (1977) menyatakan bahwa tulang tarsometatarsus (ossa cruris), zeugopodium terdiri atas tibia dan fibula dan merupakan hasil gabungan dari tulang metatarsal II, III, dan IV dan baris distal dari tulang tarsal dengan ujung proksimal menunjang dua permukaan artikular konkaf yang dipisahkan oleh protruberance. Tarsometatarsus dan sebagian besar dari kaki ditutupi sisik yang bervariasi warnanya. Warna kuning pada tarsometatarsus ditemukan mengandung pigmen karotenoid dalam epidermisnya ketika pigmen melanik tidak ada (North dan Bell, 1990).

Tulang Sayap. Nickel et al. (1977) menyatakan bahwa skeleton sayap burung terdiri atas: 1) stylopodium yang terdiri atas tulang lengan atas atau humerus; 2) zeugopodium yang terdiri atas radius dan ulna; 3) autopodium, yang dibuat dari basipodium yang terdiri atas pergelangan atau carpus, metapodium (metacarpus) dan acropodium (jari-jari atau digiti). Humerus adalah tulang yang kuat, bersifat pneumatik dan tulang berbentuk pipa (Nickel et al., 1977). McLelland (1990) menambahkan bahwa pergerakan yang terjadi pada tulang ini termasuk elevasi, depresi, protraksi dan retraksi. Elevasi adalah gerakan mengangkat atau menaikkan bahu sebesar 45°,sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan atau menggerakkan bahu ke bawah sebesar 70°, protraksi adalah gerakan menggerakkan bahu ke anterior sebesar 30° dan retraksi adalah gerakan menarik bahu ke posterior sebesar 30°. Tulang lengan depan (ossa antebrachii) terdiri atas ulna dan radius yang kecil. Kedua tulang ini adalah tulang dengan panjang yang hampir sama dan dipisahkan oleh lebar spatium interosseum, serta tampak mirip satu sama lain (Nickel et al., 1977). Secara umum, tulang ulna mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan radius (McLelland dan King, 1975). Kedua tulang ini menjadi seperti busur sepanjang ukuran panjang sehingga hal ini memberikan perlindungan melawan paksaan pembengkokan pada saat terbang dari sayap dan ulna-radius beratrikulasi dengan tulang karpal ulnar dan radial (McLelland, 1990).

Tulang Maxilla. Maxilla (ossa maxillaria) merupakan tulang kecil dan terbentuk dari tepi kaudal dari paruh bagian atas dan juga bagian dari tulang langit-langit mulut. Tulang maxilla ini tergabung dengan tulang nasal dan premaxillary dengan palatine dan tulang zygomatic (Nickel et al., 1977).

dinyatakan Lucas dan Stettenheim (1972) yang mendukung bahwa terdapat beberapa modifikasi dari jengger yang telah berkembang dalam proses domestikasi seperti buttercup, V-shaped, pea, rose, silkie, strawberry dan cushion. Jengger tunggal (single comb) dibagi menjadi empat bagian yaitu pangkal, tubuh, ujung dan bilah. Jengger pea adalah jengger dengan tampilan rangkap tiga atau tiga jengger tunggal yang ukuran tingginya lebih rendah dibandingkan dengan single comb atau buttercup comb. Hutt (1949) menyatakan bahwa P merupakan gen tipe jengger pea. Noor (2000) menyatakan bahwa bentuk jengger tunggal (single comb) dikontrol oleh sepasang alel yang resesif (rr). Jengger rose merupakan elaborasi lebih lanjut tipe pea comb dari pangkalnya (Lucas dan Stettenheim, 1972). Lebih lanjut Hutt (1949) menyatakan bahwa kondisi jengger ini disebabkan oleh gen dominan R.

Tulang Dada (Sternum). Sternum atau tulang dada adalah tulang yang luas, secara dorsal konkaf dan secara ventral konveks, tulang dengan bentuk pipih yang membentuk suatu perlindungan ventral untuk lebih atau setengah dari rongga tubuh. Bentuk dan ukuran tulang dada berhubungan dengan otot terbang utama (Nickel et al., 1977).

Analisis Diskriminan

Analisis diskriminan dapat digunakan untuk mengetahui peubah-peubah pembeda yang dapat membedakan kelompok-kelompok populasi dan digunakan sebagai kriteria pengelompokan. Analisis diskriminan dilakukan berdasarkan perhitungan statistik terhadap kelompok yang terlebih dahulu diketahui secara jelas dan mantap pengelompokannya (Gaspersz, 1992). Analisis ini dapat mengetahui peubah fenotipik morfometrik yang menunjukkan penciri bangsa yang disebutkan sebagai peubah pembeda. Lebih lanjut Gaspersz (1992) menyatakan bahwa metode fungsi diskriminan pada awalnya dikembangkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1936 sehingga fungsi diskriminan yang dibangun itu sering pula disebut sebagai fungsi diskriminan linier Fisher. Fungsi linier tertentu atau fungsi diskriminan merupakan fungsi pembeda (pemisah) terbaik bagi dua atau lebih populasi yang telah diukur dalam beberapa karakter.

asumsi bahwa beberapa kelompok mempunyai matriks peragam yang sama dan menggunakan sebaran normal ganda. Analisis ini merupakan suatu metodologi statistik yang berhubungan dengan data yang mana dua atau lebih peubah diukur dari tiap objek atau individu. Secara umum, analisis diskriminan memusatkan pada hubungan yang terjadi diantara peubah (variables-directed techniques) dan di antara individu (individual-directed techniques). Afifi dan Clark (1996) menyatakan bahwa teknik analisis diskriminan digunakan untuk menggolongkan individu-individu ke dalam satu dari dua atau lebih alternatif kelompok (populasi) berdasarkan pengukuran-pengukuran yang telah ditetapkan. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peubah yang berkontribusi untuk membuat suatu penggolongan. Lebih lanjut Mangku (1993) menyatakan bahwa analisis diskriminan ini dapat memberikan suatu eksistensi berbagai kelompok dari individu-individu sehingga dapat diketahui cara terbaik untuk memaparkan perbedaan antara kelompok (discriminant problems) dan suatu cara untuk menentukan individu-individu baru ke dalam satu kelompok yang ada (classification problem).

Interaksi Genetik dan Lingkungan

MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2011. Data diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap peubah-peubah permukaan linear tubuh ternak ayam Ketawa, ayam Pelung dan ayam Kampung. Lokasi penelitian meliputi peternakan ayam Ketawa Permata Hijau (Jakarta), peternakan ayam Ketawa Godean (Yogyakarta), peternakan ayam Ketawa Cileungsi, peternakan ayam Pelung Salabenda, peternakan ayam Pelung Dramaga dan peternakan ayam Kampung Bantarjati (Bogor).

Materi

Materi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam Ketawa, ayam Pelung dan ayam Kampung. Ayam-ayam yang diamati terdiri atas jenis kelamin jantan dan betina, dengan umur seragam yakni 7-8 bulan. Pengambilan sampel ayam pada masing-masing jenis kelamin dilakukan sebanyak 15 ekor.

Peralatan yang digunakan adalah jangka sorong dan pita ukur. Selain itu digunakan lembar isian yang berisikan data-data peubah ukuran permukaan linear tubuh ayam yang diamati, alat tulis, dan kamera digital.

Prosedur Pengumpulan Data

Seluruh data diperoleh dengan cara pengukuran langsung kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumpun ayam (kelompok) dan jenis kelamin. Data primer tersebut diolah menggunakan software statistik berdasarkan klasifikasi tersebut, yaitu Minitab versi 15.1.20.0. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

Pengukuran Peubah Permukaan Linear Tubuh

Peubah-peubah permukaan linear tubuh yang diamati sebanyak sebelas peubah, terdiri atas panjang femur (X1), panjang tibia (X2), panjang tarsometatarsus (X3), lingkar tarsometatarsus (X4), panjang jari ketiga (X5), panjang sayap (X6), panjang

maxilla (X7), tinggi jengger (X8), panjang leher (X9), panjang sternum (X10) dan lebar sternum (X11). Seluruh pengukuran peubah tersebut dilakukan dengan menggunakan jangka sorong digital.

Sumber : Nesheim et al. (1972)

Gambar 4. Peubah Morfometrik Permukaan Linear Tubuh Ayam

Pengukuran morfometrik permukaan linear tubuh ayam dilakukan dalam satuan millimeter (mm). Panjang femur diukur sepanjang tulang paha bagian ujung distal yang beratrikulasi dengan tibia, fibula dan patella. Panjang tibia diukur dari patella sampai ujung tibia. Panjang tarsometatarsus diukur sepanjang tulang tarsometatarsus. Lingkar tarsometatarsus diukur melingkari tulang tarsometatarsus pada bagian tengahnya. Panjang jari ketiga diukur dari pangkal jari ketiga yang terdiri atas empat phalanges sampai ujung jari. Panjang sayap diukur dengan merentangkan bagian sayap terlebih dahulu dan dimulai dari pangkal humerus sampai ujung phalanges. Panjang maxilla diukur dari pangkal sampai ujung paruh bagian atas. Tinggi jengger diukur melingkar dari pangkal jengger di atas kepala

X9 X7

X10/ X11

X8

X1 X2

X3/ X4 X5

sampai ujung jengger yang paling tinggi pada kondisi tegak lurus 90o. Panjang tulang leher diukur dari ujung tulang leher bagian pangkal sampai ujung leher. Panjang sternum diukur dari sepanjang tulang dada bagian depan mulai dari pangkal atas hingga ujung dada. Lebar sternum diukur sepanjang tulang dada.

Rancangan dan Analisis Data Statistik Deskriptif

Data dianalisis deskriptif meliputi rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman. Rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman dihitung menggunakan rumus yang disarankan Stansfield (1983). Rumus rataan sebagai berikut:

X =∑i=1

N X

i

n =

X1 + X2 + X3+⋯+ X4 n

Keterangan: X : rata-rata

Xi : ukuran ke-i dari peubah ke x

n : jumlah sampel yang diambil dari populasi ayam

Rumus perhitungan simpangan baku sebagai berikut:

S = ∑i=1

n (X

i−X)2 n−1 Keterangan:

s : simpangan baku X : rata-rata

Xi : ukuran ke-i dari peubah x

n : jumlah sampel yang diambil dari populasi ayam Rumus perhitungan koefisien keragaman sebagai berikut:

KK = s

X x 100 % Keterangan:

Statistik T2-Hotelling

Setelah data dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah menggunakan statistik T2-Hotelling (Gaspersz, 1992) sebagai berikut:

T2 = n1 n2 n1+n2

X1−X2 SG−1 X1−X2

lebih lanjut besaran:

F = n1n2 n1+ n2−2 p

T2

akan berdistribusi dengan derajat bebas:

V1 = p V2 = n1 + n2 – p – 1 Keterangan:

T2 = Hasil uji statistik T2-Hotelling F = Nilai hitung untuk T2-Hotelling

n1 = Ukuran contoh dari kelompok ayam pertama n2 = Ukuran contoh dari kelompok ayam kedua P = Jumlah peubah yang digunakan

SG−1 = Invers dari matriks kovarian (SG)

X1 = Vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam pertama X2 = Vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam kedua

Hipotesis dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

H0 : U1 = U2 : vektor nilai rataan dari kelompok ayam pertama sama dengan kelompok ayam kedua

H1 :U1 ≠ U2 : kedua vektor nilai rataan berbeda dari keseluruhan kelompok ayam pertama dan kedua

Uji diskriminan Fisher dilakukan setelah uji statistik T2-Hotelling. Uji tersebut dilakukan untuk memperoleh persamaan diskriminan Fisher yang mencakup peubah-peubah pembeda diantara dua kelompok rumpun ayam yang diamati.

Analisis Fungsi Diskriminan Fisher

Keterangan:

a = vektor koefisien pembobot fungsi diskriminan

X = vektor peubah acak yang diidentifikasi dalam model fungsi diskriminan X1 = vektor nilai rata-rata peubah acak dari kelompok ayam pertama

X2 = vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam kedua SG−1 = invers dari matriks kovarian (SG)

an = vektor koefisien pembobot fungsi diskriminan ke-n

xn = vektor peubah acak yang diidentifikasi dalam model fungsi diskriminan ke-n Pengujian selang kepercayaan serempak digunakan untuk menerangkan kontribusi peubah-peubah yang telah diukur sebagai peubah pembeda dalam fungsi diskriminan yang dibentuk. Bila selang kepercayaan mengandung nilai nol, maka kedua rataan kelompok ayam untuk peubah tersebut dianggap tidak berbeda pada taraf 95%, sehingga dapat dikeluarkan dari fungsi diskriminan.

Pengujian selang kepercayaan menurut Gaspersz (1992) adalah sebagai berikut:

c X1 X2 ± c SG c n1+ n2

n1 n2 T(p,n1+n2−2) 2

Keterangan:

c = vektor nilai yang mengikuti perbandingan peubah Xi

c = invers dari vektor nilai yang mengikuti perbandingan peubah Xi SG = matriks peragam gabungan

X1 = vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam pertama X2 = vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam kedua T2 = nilai T2-Hotelling dari tabel Hotelling dengan taraf nyata α

n1 = ukuran contoh pada kelompok ayam pertama n2 = ukuran contoh pada kelompok ayam kedua

Keeratan hubungan antara peubah pembeda dan fungsi diskriminan yang dibentuk pada setiap dua kelompok ayam yang diamati dilakukan berdasarkan analisis korelasi menurut Gaspersz (1992) sebagai berikut:

Keterangan:

R,Y,Xi = korelasi antara fungsi diskriminan dengan peubah Xi dalam model di = selisih antara rataan peubah Xi diantara kedua kelompok ayam Sii = ragam dari peubah Xi diperoleh dengan matriks SG

D2 = nilai jarak ketidakserupaan D2-Mahalanobis

Hasil perhitungan korelasi yang paling lemah adalah hasil perhitungan yang mengandung nilai nol sehingga diputuskan peubah paling lemah dikeluarkan dari model fungsi diskriminan. Model fungsi diskriminan menjadi berubah karena ditemukan peubah yang hilang.

Untuk keperluan penggolongan, maka perlu ditentukan nilai:

�= 1

2 1− 2 ′��

−1

1 − 2 =

1 2 �

2

Kriteria untuk penggolongan dapat menggunakan konsep sebagai berikut: 1. Jika 0− � > 0, maka digolongkan ke dalam kelompok ayam pertama 2. Jika 0− � ≤0, maka digolongkan ke dalam kelompok ayam kedua

Analisis Wald-Anderson

Menurut Gaspersz (1992), penggolongan berdasarkan kriteria statistik Wald-Anderson sebagai berikut:

W = X SG−1 X1− X2 −1/2 X1+ X2 SG−1 X1− X2

Keterangan:

W = nilai uji statistik Wald-Anderson X = vektor peubah acak individu SG−1 = invers matriks gabungan X1

= vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam pertama X2

= vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam kedua

Kriteria penggolongan berdasarkan statistik Wald-Anderson (Gaspersz, 1992) adalah:

Analisis D2-Mahalanobis

Jarak ketidakserupaan morfometrik antara dua kelompok rumpun ayam dihitung berdasarkan Gaspersz (1992), sebagai berikut:

D2 Mahalanobis = X1 −X2 SG−1 X1− X2 Keterangan:

X1

= vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam pertama X2

= vektor nilai rataan peubah acak dari kelompok ayam kedua SG-1 = invers matriks gabungan

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Peternakan Ayam Ketawa Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama

Peternakan Ayam Ketawa Permata Hijau berlokasi di Komplek Perumahan Permata Hijau II, Kecamatan Kebayoran Lama yang merupakan bagian dari kota Jakarta Selatan dan terletak antara 106’22’42 BT sampai dengan 106’58’18 BT dan pada 5’19’12 LS (Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011). Topografi wilayah Jakarta Selatan pada umumnya berupa daerah perbukitan rendah pada tingkat kemiringan 0,25%. Rata-rata ketinggian tanah mencapai 5-50 m dpl. Wilayah ini beriklim panas pada suhu rata-rata per tahun 27 °C dengan tingkat kelembaban berkisar antara 80%-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei-Oktober. Puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm. Puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 mm (Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011).

Manajemen perkandangan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu indukan, anakan dan pejantan. Kandang pejantan dibuat secara khusus dan hanya diisi seekor ayam dewasa. Konstruksi kandang dibuat dari bahan-bahan yang aman dan sesuai dengan tata bangunan perkandangan. Proses pemeliharaan dilakukan semi-intensif dengan pemberian pakan dua kali sehari yaitu pada siang dan sore hari. Pakan yang diberikan meliputi bulir jagung yang dicampur dedak. Tujuan pemeliharaan ayam Ketawa di peternakan ini dikhususkan sebagai ternak hias, sehingga peternak memberikan perlakuan khusus untuk menghasilkan ayam Ketawa yang berkualitas dan diharapkan dapat menjuarai kompetisi berkokok. Beberapa contoh perlakuan khusus yang dilakukan meliputi pemberian vitamin, suplemen, jamu khusus untuk suara kokok dan latihan berkokok setiap hari.

Sumber: Google Map (2012)

Gambar 5. Denah Lokasi Peternakan Ayam Ketawa Permata Hijau II Peternakan Ayam Ketawa Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman

Kecamatan Godean merupakan bagian dari Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak diantara 110° 33 00 sampai dengan 110° 13 00 BT dan 7° 34 51 LS sampai dengan 7° 47 30 LS. Wilayah ini memiliki suhu rataan per tahun 26 oC dan kelembaban 74%-87%. Kecamatan Godean terletak sekitar 10 km sebelah barat daya ibukota Kabupaten Sleman. Luas wilayah sebesar 2.684 ha. Bentangan wilayah di Kecamatan Godean berupa tanah datar dan sedikit berbukit (Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman, 2011).

Peternakan ayam Ketawa Godean berlokasi di Desa Pasar Godean, Kabupaten Sleman. Ayam Ketawa dipelihara dengan tujuan untuk memperoleh ayam hias berkualitas serta bernilai ekonomis tinggi. Lokasi peternakan ini berada di lingkungan pedesaan yang cukup jauh dari Yogyakarta, sehingga memiliki cuaca yang masih relatif stabil, sedikit polusi dan nyaman untuk peternakan unggas. Perkandangan dibagi menjadi tiga, yaitu kandang indukan, anakan dan pejantan. Bangunan kandang dibuat dari bahan-bahan tradisional (bambu). Pemeliharaan dilakukan secara semi-intensif, terutama pada kandang anakan. Ayam diumbar mulai pagi hingga sore hari. Pakan yang diberikan berupa konsentrat dengan campuran dedak. Perlakuan khusus seperti pemberian jamu pada ayam pejantan, dilakukan karena jantan digunakan dalam kontes ayam hias. Jamu dibuat dari bahan bubuk kencur, jahe, kuning telur bebek dan madu. Peternak melatih ayam jantan untuk

Lokasi Peternakan Ayam Ketawa Permata Hijau II Jalan Cidodol

berkokok sesuai dengan tipe kokok masing-masing ayam secara individual yang kegiatan ini dimulai dari pukul 8.00-10.00 WIB. Gambar 6 menyajikan denah lokasi peternakan ayam Ketawa Godean di Kabupaten Sleman.

Sumber: Google Map (2012)

Gambar 6. Denah Lokasi Peternakan Ayam Ketawa Godean Peternakan Ayam Ketawa Mughni Al-Maliki, Kecamatan Cileungsi

Kecamatan Cileungsi terletak di Kabupaten Bogor yang merupakan kawasan industri di wilayah Jabodetabek, karena memiliki fasilitas cukup lengkap dan mudah dijangkau dari Jakarta (Dinas Pemerintah Kabupaten Bogor, 2011). Peternakan ayam Ketawa Mughni Al-Maliki terletak di lingkungan pesantren Mughni Al-Maliki Kelurahan Cileungsi Bogor. Kepemilikan ayam Ketawa masih sebatas hobi atau ayam hias kesayangan, sehingga jumlah ayam Ketawa yang dipelihara belum banyak dan belum pernah mengikuti kontes.

Peternakan ini terletak di tengah-tengah area persawahan yang tidak jauh dari pemukiman. Kondisi peternakan lembab dan agak panas, karena terletak pada dataran rendah yang tidak banyak dijumpai pepohonan yang merupakan kanopi alami. Sistem pemeliharaan yang digunakan pada peternakan ini adalah semi-intensif, ayam diumbar pada siang hari di sekitar pekarangan peternakan. Konstruksi kandang bertingkat yang terbuat dari bahan bambu. Ayam diberi pakan berupa konsentrat dan vitamin. Peternakan ini memiliki mesin tetas buatan sendiri untuk perbanyakan jumlah ayam Ketawa. Gambar 7 merupakan denah lokasi peternakan ayam Ketawa Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Sumber: Google Map (2012)

Gambar 7. Denah Lokasi Peternakan Ayam Ketawa Cileungsi

Peternakan Ayam Pelung Salabenda, Ayam Pelung Bestari Dramaga dan Ayam Kampung Bantarjati

Kotamadya Bogor secara geografis terletak pada 6.190-6.470 LS dan 106.10 – 107.1030 BT. Rata-rata suhu tahunan sebesar 26 °C, sedangkan rata-rata suhu terendah adalah 21,8 °C pada bulan Desember dan Januari. Kelembaban udara berkisar antara 70% dengan curah hujan tahunan sebesar 2.500-5.000 mm. Bogor terletak pada 300 m dpl. Kemiringan lahan berkisar antara 0%-15% dan sebagian kecil wilayah berada pada kemiringan antara 15%-30%.

Kelurahan Salabenda terletak di wilayah Kabupaten Bogor dan berbatasan dengan Jakarta dan Tangerang, yang secara umum memiliki kondisi topografi sama dengan kota Bogor. Peternakan ayam Pelung Salabenda berlokasi dekat dengan jalan Raya Bogor-Parung. Jumlah ayam Pelung yang dipelihara mencapai ratusan dan banyak yang menjadi juara pada kontes Pelung. Peternak memelihara ayam Pelung ini untuk menghasilkan bibit unggul sehingga peternak tidak sembarangan melakukan program pemuliaan. Bangunan kandang terdiri atas kandang indukan, anakan dan pejantan. Sistem pemeliharaan dilakukan secara semi intensif, ayam diumbar pada siang hari. Pakan yang diberikan berupa konsentrat, vitamin dan suplemen khusus untuk menjaga kesehatan ternak.

Peternakan ayam Pelung Bestari Dramaga berlokasi di pinggir jalan Raya Dramaga, Kabupaten Bogor. Ayam Pelung yang dijual langsung kepada konsumen

demi kepentingan kontes. Manajemen pemeliharaan pada peternakan semi-intensif, ayam diumbar pada siang hari dan pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan berupa dedak yang dicampur dengan konsentrat. Perkandangan dibagi atas tiga bagian, yaitu kandang anakan, indukan dan pejantan; yang terletak dalam satu naungan. Perlakuan khusus tidak diberikan pada ayam Pelung, sehingga ayam yang dijual hanya berdasarkan performa fisik yaitu ayam Pelung, bukan sebagai ayam Pelung penyanyi.

Peternakan ayam Kampung Bantarjati terletak di kelurahan Sempur, Bogor kota. Kepemilikan ayam Kampung berkisar antara 5-10 ekor pada setiap keluarga. Ayam Kampung dipelihara secara semi-ekstensif, dengan pemberian pakan tradisional yaitu berupa dedak dan sisa makanan rumah tangga. Peternak melakukan usaha ini sebagai pekerjaan tambahan, yang bertujuan untuk melengkapi pekerjaan utama sebagai pekerja pabrik. Pagi hari saat peternak bekerja di pabrik, ayam berada dalam kandang dan hanya dikeluarkan ketika peternak tiba di rumah yaitu sore hari. Peternak sering menitipkan ayam pada peternak lain untuk diumbar di siang hari. Bangunan kandang terbuat dari bahan-bahan alami dan tradisional; yang terdiri dari kandang indukan dan pejantan. Kandang anakan tidak tersedia khusus, namun akan dibuat ketika telur-telur induk telah menetas. Gambar 8 menunjukkan lokasi peternakan ayam Pelung Salabenda, Bestari Dramaga dan ayam Kampung Bantarjati, Kabupaten Bogor.

Sumber: Google Map (2012)

Gambar 8. Lokasi Peternakan Ayam Pelung Salabenda, Ayam Pelung Dramaga dan Ayam Kampung Bantarjati

Salabenda

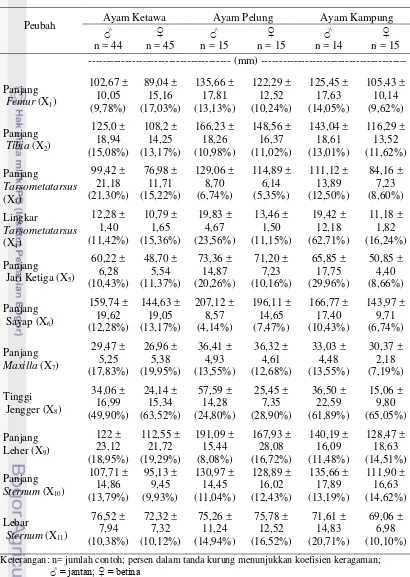

Analisis Statistik Deskriptif Yogyakarta, Jakarta dan Bogor; disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 dan Tabel 3 tersebut belum dapat memberikan perbedaan diantara ayam Ketawa jantan dan betina pada setiap lokasi pengamatan. Hal tersebut juga belum dapat menjelaskan perbedaan ayam Ketawa jantan antara lokasi pengamatan; juga pada ayam betina.

Tabel 3. Rataan, Simpangan Baku dan Koefisien Keragaman Ukuran Permukaan Linear Tubuh Ayam Ketawa Betina Kelompok Yogyakarta, Jakarta dan Bogor Keterangan: n= jumlah contoh; persen dalam tanda kurung menunjukkan koefisien keragaman

Perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh ayam Ketawa jantan juga ditemukan diantara lokasi pengamatan (P<0,01) seperti yang disajikan pada Tabel 5. Hal yang sama juga ditemukan pada ayam betina (Tabel 6).

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis T2-Hotelling Ayam Ketawa Jantan dan Betina pada Setiap Lokasi yang Diamati

Kelompok Statistik T2-Hotelling Nilai F Nilai P Kesimpulan

Yogyakarta 6,48109 9,427 0,000 **

Bogor 6,36057 9,830 0,000 **

Jakarta 8,07247 13,209 0,000 **

Keterangan: ** = sangat berbeda nyata (P<0,01)

Jenis kelamin mempengaruhi ukuran-ukuran permukaan linear tubuh ayam Ketawa yang diamati. Berdasarkan Tabel 4, ukuran tubuh jantan lebih besar dari betina di setiap lokasi pengamatan. Hal ini disebabkan perbedaan hormon antara ayam jantan dan betina. Herren (2000) menyatakan bahwa hormon testosteron pada dosis rendah dapat meningkatkan pelebaran dari epiphysis tulang dan membantu kerja hormon pertumbuhan, sedangkan hormon estrogen menghambat pertumbuhan kerangka. Testosteron sebagai steroid dari androgen memicu pertumbuhan yang lebih cepat pada jantan.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis T2-Hotelling Ayam Ketawa Jantan pada Setiap Dua Kelompok yang Diamati

Kelompok Yogyakarta Bogor Jakarta

Yogyakarta

Bogor **

Jakarta ** **

Keterangan: ** = sangat berbeda nyata (P<0,01)

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis T2-Hotelling Ayam Ketawa Betina pada Setiap Dua Kelompok yang Diamati

Kelompok Yogyakarta Bogor Jakarta

Yogyakarta

Bogor **

Keberadaan interaksi genotipe dan lingkungan akan menghasilkan ekspresi fenotipik berbeda pada satu ternak dengan yang lain tergantung kondisi lingkungan (Mathur, 2003). Perbedaan lingkungan perkandangan yang meliputi bangunan kandang dan perlengkapannya, suhu lingkungan, pancaran sinar matahari di setiap lokasi yang diamati berpengaruh terhadap ukuran-ukuran tubuh ayam Ketawa. Wilayah Jakarta secara umum, beriklim panas dengan suhu rata-rata per tahun 27 °C, tingkat kelembaban berkisar antara 80% - 90% (Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011). Wilayah Godean pada Kabupaten Sleman memiliki suhu rataan per tahun 26 oC dan kelembaban 74% - 87%. Wilayah Cileungsi di Kabupeten Bogor memiliki suhu rataan per tahun sebesar 26 °C dan kelembaban udara sekitar 70% (Dinas Pemerintahan Kabupaten Bogor, 2011). Perbedaan jenis pakan mempengaruhi ukuran tubuh ayam Ketawa yang diamati, karena memiliki kandungan nutrien yang berbeda. Jenis pakan yang diberikan di peternakan ayam Ketawa Jakarta adalah bulir jagung dan dedak. Jenis pakan yang digunakan di peternakan ayam Ketawa Bogor adalah konsentrat. Peternakan ayam Ketawa di Yogyakarta memberikan konsentrat dengan campuran dedak. Pemberian vitamin dan suplemen tambahan diberikan di peternakan ayam Ketawa Yogyakarta. Kandungan nutrien pakan ayam Ketawa Yogyakarta relatif lebih baik dibandingkan dengan dua lokasi pengamatan lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan rataan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh yang lebih besar ditemukan pada ayam Ketawa Yogyakarta. Kelompok Ayam Ketawa, Ayam Pelung dan Ayam Kampung

Tabel 7. Rataan, Simpangan Baku dan Koefisien Keragaman Ukuran Permukaan Linear Tubuh Ayam Ketawa, Ayam Pelung dan Ayam Kampung

Peubah Ayam Ketawa Ayam Pelung Ayam Kampung

♂

Keterangan: n= jumlah contoh; persen dalam tanda kurung menunjukkan koefisien keragaman;

♂ = jantan; ♀ = betina

antara ukuran-ukuran tubuh ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan, ayam Ketawa jantan vs ayam Kampung jantan, ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan, juga antara ayam Ketawa betina vs ayam Pelung betina, ayam Ketawa betina vs ayam Kampung betina, ayam Pelung betina vs ayam Kampung betina (P<0,01).

Perbedaan jenis kelamin pada masing-masing jenis ayam berhubungan dengan perbedaan hormon. Hormon androgen pada jantan dapat menggertak pertumbuhan, sehingga ukuran ayam jantan lebih besar dari betina. Frandson (1992) menyatakan bahwa testosteron mengakibatkan anabolisme protein dan pertumbuhan tulang yang besar. Perbedaan ukuran diantara ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan, ayam Ketawa jantan vs ayam Kampung jantan, ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan disebabkan perbedaan genetik pada masing-masing jenis ayam. Hal yang sama juga ditemukan antara kelompok betina pada ketiga jenis ayam tersebut. Perbedaan tujuan pemeliharaan juga memberikan sumbangan yang besar terhadap perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh pada ketiga jenis ayam tersebut. Sulandari et al. (2007) menyatakan bahwa secara genetis ketiga ayam tersebut berbeda. Ayam Pelung memiliki sosok tubuh yang besar dan tegap, sedangkan ayam Ketawa dan ayam Kampung bertubuh lebih ramping.

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Analisis T2-Hotelling Ayam Ketawa Keseluruhan, Ayam Pelung dan Ayam Kampung

Kelompok Statistik T2-Hotelling Nilai F Nilai P Kesimpulan

Ketawa ♂ >< Pelung ♂ 6,32922 27,043 0,000 **

Ketawa ♂ >< Kampung ♂ 1,99939 7,998 0,000 **

Pelung ♂ >< Kampung ♂ 11,05994 15,082 0,000 **

Ketawa ♀ >< Pelung ♀ 4,79539 20,489 0,000 **

Ketawa ♀ >< Kampung ♀ 0,89158 0,809 0,000 **

Pelung ♀ >< Kampung ♀ 11,30443 18,498 0,000 **

Ketawa ♂ >< Ketawa ♀ 1,73670 11,999 0,000 **

Pelung ♂ >< Pelung ♀ 6,09409 9,972 0,000 **

Kampung ♂ >< Kampung ♀ 7,03213 9,589 0,000 **

Penggolongan Berdasarkan Analisis Diskriminan Fisher

Hasil statistik T2-Hotelling belum dapat memberikan informasi mengenai perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh diantara jenis ayam yang diamati. Analisis diskriminan Fisher digunakan untuk memperoleh informasi perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh ayam tersebut dengan terlebih dahulu menentukan statistik T2-Hotelling yang memberikan petunjuk bahwa kelompok-kelompok yang diamati berbeda. Bahasan lebih lanjut akan membandingkan kelompok ayam Ketawa pada berbagai lokasi pengamatan. Bahasan kemudian dilanjutkan mengenai perbedaan antara ayam Ketawa dengan ayam Pelung dan ayam Kampung.

Ayam Ketawa Kelompok Jantan

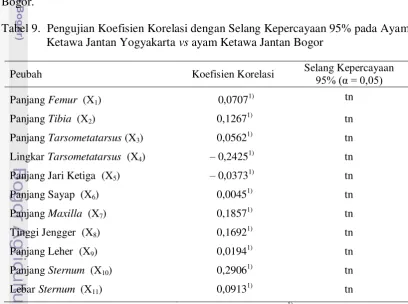

Hasil analisis menunjukkan bahwa persamaan diskriminan hanya dapat dibentuk pada ayam Ketawa jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa jantan Jakarta. Tabel 9 menyajikan koefisien korelasi pada setiap ukuran permukaan linear tubuh yang tidak nyata pada ayam Ketawa jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa jantan Bogor.

Tabel 9. Pengujian Koefisien Korelasi dengan Selang Kepercayaan 95% pada Ayam Ketawa Jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa Jantan Bogor

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan 95% (α = 0,05)

Tabel 10 menyajikan koefisien korelasi pada setiap ukuran permukaan linear tubuh yang tidak nyata pada ayam Ketawa jantan Bogor vs ayam Ketawa jantan Jakarta. Persamaan diskriminan tidak dapat dibentuk dari hasil yang tidak nyata atas pengujian koefisien korelasi 95%. Jenis ayam yang sama belum tentu menghasilkan performa fisik yang sama pula, sebab manajemen pemeliharaan dan arah program pemuliaan yang diterapkan pada masing-masing lokasi peternakan berbeda. Dessie et al. (2011) menyatakan bahwa keragaman tujuan pemeliharaan pada setiap lokasi peternakan berkontribusi besar terhadap pengkayaan keragaman genetik ternak. Arah program pemuliaan ayam Ketawa jantan Yogyakarta berbeda dengan ayam Ketawa jantan Jakarta. Ayam Ketawa jantan Yogyakarta lebih diarahkan ke ayam kontes, sedangkan ayam Ketawa jantan Jakarta ke arah pembibitan.

Tabel 10. Pengujian Koefisien Korelasi dengan Selang Kepercayaan 95% pada Ayam Ketawa Jantan Bogor vs Ayam Ketawa Jantan Jakarta

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan

95% (α = 0,05) selang kepercayaan peubah mengandung nilai 0

Tabel 11. Koefisien Korelasi antara Fungsi Diskriminan Masing-masing Peubah yang Diamati pada Selang Kepercayaan 95% beserta Fungsi diskriminan yang Dibentuk Ayam Ketawa Jantan Yogyakarta vs Ayam Ketawa Jantan Jakarta

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan 95% (α = 0,05)

Panjang Femur (X1) 0,2306 kepercayaan peubah tidak mengandung nilai 0; Y= Skor diskriminan

ayam Ketawa jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa jantan Jakarta berdasarkan kriteria Wald-Anderson.

Tabel 12. Penggolongan Individu Ayam Ketawa Jantan Yogyakarta vs Ayam Ketawa Jantan Jakarta Berdasarkan Kriteria Wald-Anderson

Kelompok

Penggolongan Ayam

Ketawa Jantan % Koreksi

Yogyakarta Jakarta

Yogyakarta (n = 14) 14 0 14/14 x 100% = 100%

Jakarta (n = 15) 0 15 15/15 x 100% = 100%

Total

(n = 29) 14 15 (29-0)/29 x 100% = 100%

Keterangan: n = jumlah sampel

Hasil penggolongan berdasarkan kriteria Wald-Anderson menunjukkan bahwa kesalahan penggolongan tidak ditemukan diantara ayam Ketawa jantan pada lokasi Yogyakarta dan Jakarta; dengan faktor koreksi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis ayam yang sama belum tentu menghasilkan performa fenotipik yang persis sama. Panjang tibia (X2), panjang maxilla (X7), tinggi jengger (X8) dan panjang leher (X9) pada ayam Ketawa jantan Yogyakarta memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding dengan ayam Ketawa jantan Jakarta. Hal tersebut sebagai akibat dari perbedaan arah program pemuliaan. Seleksi ukuran-ukuran permukaan linear tubuh pada ayam Ketawa jantan Yogyakarta ditujukan sebagai ayam kontes; sedang pada ayam Ketawa jantan Jakarta ke arah pembibitan.

jantan Yogyakarta memiliki prestasi sebagai juara kokok ayam Ketawa pada berbagai kontes. Hal tersebut sebagai akibat dari perbedaan manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan ayam Ketawa jantan Yogyakarta yang semi intensif, yaitu ayam dibiarkan bebas berkeliaran di pekarangan peternakan, secara tidak langsung ayam-ayam tersebut terseleksi secara alami terhadap sifat peubah panjang maxilla atas yang berperanan penting dalam aktivitas makan (Rusdin, 2007). Ukuran panjang maxilla atas kelompok ayam tersebut lebih berkembang. Peran paruh pada ayam penyanyi berkaitan erat dengan aktivitas berkokok, yaitu berhubungan dengan sistem ekspirasi. Karena pada saat berkokok kondisi paruh ada dalam keadaan terbuka (Rusdin, 2007).

Ukuran tinggi jengger kelompok jantan pada ayam Ketawa Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan ayam ketawa Jakarta, dengan keragaman yang sedikit lebih besar (Tabel 2). Ukuran tinggi jengger berkorelasi positif terhadap luasan permukaan jengger. Jengger mengandung banyak pembuluh darah dan bagian corium merupakan jaringan komplek yang terdiri atas kapiler darah (Nickel et al., 1977). Jengger berfungsi sebagai cooling system (sistem pendingin) yang berperanan dalam pengeluaran panas berlebih (Clauer, 2010) karena ayam tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga kelebihan panas dalam darah dialirkan melalui jengger dan pial. Ukuran tinggi jengger yang lebih besar pada kelompok jantan ayam Ketawa Yogyakarta, mengindikasikan bahwa ayam tersebut telah terseleksi secara alami terhadap lingkungan yang kurang nyaman karena ayam dibiarkan berkeliaran tanpa naungan. Kelompok jantan pada ayam Ketawa Jakarta dipelihara terus menerus dalam lingkungan kandang yang relatif lebih nyaman karena dinaungi tidak terpapar langsung sinar matahari, sehingga ayam-ayam dapat bertahan dengan ukuran tinggi jengger yang tidak besar. Keragaman tinggi jengger pada ayam Ketawa jantan Yogyakarta yang relatif lebih besar dibandingkan ayam Ketawa jantan Jakarta, mengindikasikan bahwa secara tidak langsung seleksi alam masih dapat terus berlangsung atau peternak kelompok ayam Ketawa jantan Yogyakarta masih dapat terus melakukan program seleksi ke arah tipe ayam penyanyi.

program pemuliaan. Suryaman (2001) menyatakan bahwa panjang tulang tibia berkorelasi nyata dengan bobot badan. Bagian paha ayam memiliki perdagingan yang paling banyak setelah bagian dada dibandingkan dengan bagian-bagian karkas lain. Semakin panjang ukuran tulang paha (femur, tibia dan tarsometatarsus) diharapkan perdagingan semakin banyak (Laela, 1991).

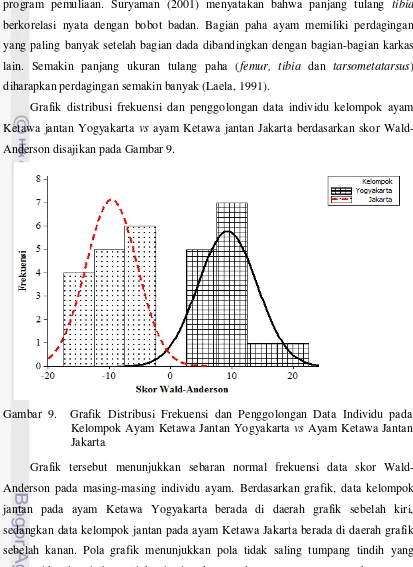

Grafik distribusi frekuensi dan penggolongan data individu kelompok ayam Ketawa jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa jantan Jakarta berdasarkan skor Wald-Anderson disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Grafik Distribusi Frekuensi dan Penggolongan Data Individu pada Kelompok Ayam Ketawa Jantan Yogyakarta vs Ayam Ketawa Jantan Jakarta

Kelompok Betina Ayam Ketawa

Pengujian koefisien korelasi pada selang kepercayaan 95% menunjukkan hasil yang tidak nyata pada kelompok pada ayam Ketawa betina Yogyakarta vs ayam Ketawa betina Bogor, ayam Ketawa betina Yogyakarta vs ayam Ketawa betina Jakarta dan pada ayam Ketawa betina Bogor vs ayam Ketawa betina Jakarta. Persamaan fungsi Diskriminan Fisher pada masing-masing pasangan kelompok ayam Ketawa betina tersebut tidak dapat dibentuk. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh peubah ukuran permukaan linear tubuh ayam Ketawa pada masing-masing pasangan ditemukan tidak berbeda. Penggolongan berdasarkan kriteria Fisher dan Wald-Anderson tidak dapat dibentuk. Jarak ketidakserupaan morfometrik diantara kelompok ayam Ketawa betina tersebut tidak ditemukan atau tidak berjarak. Kesamaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh pada ayam Ketawa betina di tiga lokasi pengamatan mengindikasikan bahwa betina-betina tersebut tidak mendapatkan perlakuan seleksi. Jantan-jantan terseleksi dibiarkan kawin secara acak dengan betina-betina pada masing-masing lokasi.

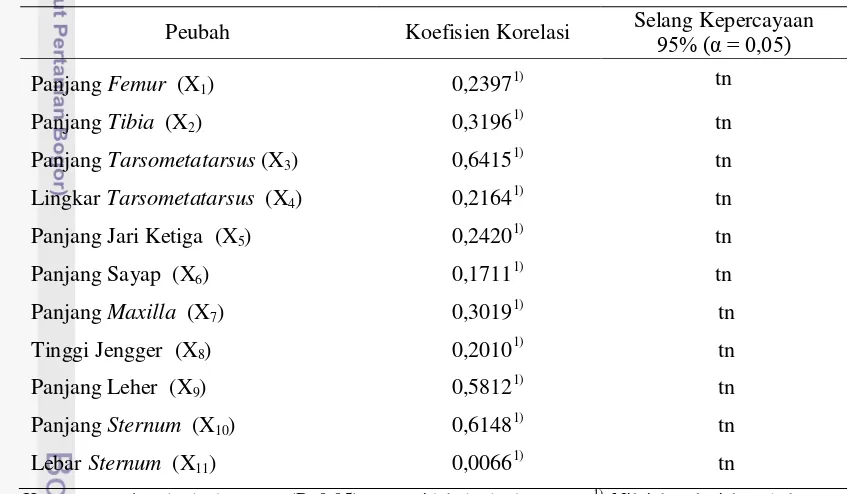

Ayam Ketawa Jantan vs Ayam Pelung Jantan

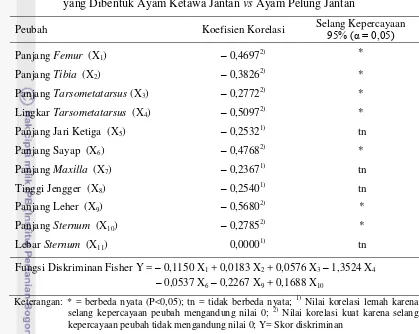

Hasil uji T2-Hotelling pada kelompok ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan menunjukkan perbedaan ukuran permukaan linear tubuh yang sangat nyata (P<0,01). Pengujian selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa ditemukan peubah pembeda diantara ayam Ketawa jantan dengan ayam Pelung jantan sehingga fungsi persamaan diskriminan Fisher dapat dibentuk (Tabel 13). Tujuh peubah dijadikan sebagai peubah pembeda karena menunjukkan hasil yang nyata saat pengujian pada selang kepercayaan 95%. Ketujuh peubah pembeda tersebut adalah panjang panjang femur (X1), panjang tibia (X2), panjang tarsometatarsus (X3), lingkar tarsometatarsus (X4), panjang sayap (X6), panjang leher (X9) dan panjang

Tabel 13. Koefisien Korelasi antara Fungsi Diskriminan Masing-masing Peubah yang Diamati pada Selang Kepercayaan 95% beserta Fungsi diskriminan yang Dibentuk Ayam Ketawa Jantan vs Ayam Pelung Jantan

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan

95% (α = 0,05) kepercayaan peubah tidak mengandung nilai 0; Y= Skor diskriminan

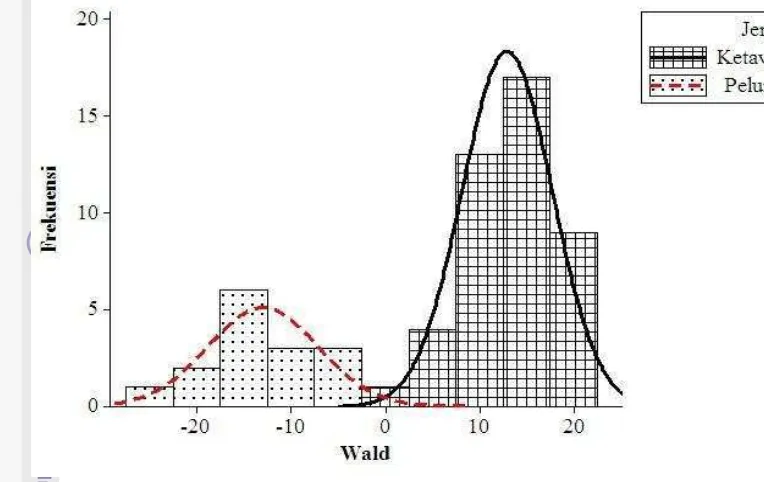

Hasil penggolongan berdasarkan kriteria Wald-Anderson menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan penggolongan antara ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jenis ayam yang berbeda akan menghasilkan performa morfometrik yang berbeda. Grafik distribusi frekuensi dan penggolongan data individu ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan berdasarkan skor Wald-Anderson disajikan pada Gambar 10.

Tabel 14. Penggolongan Individu Ayam Ketawa Jantan vs Ayam Pelung Jantan

Secara umum, ukuran tubuh ayam Pelung lebih besar dibandingkan dengan ayam Ketawa. Menurut Sulandari et al. (2007), performa fisik ayam Pelung besar, tegap dan jika berdiri tegak, temboloknya akan tampak menonjol. Nataamijaya et al. (2003) menyatakan bahwa ayam Pelung jantan diseleksi ke arah bobot badan. Meskipun demikian, terdapat koefisien keragaman dua peubah permukaan linear tubuh pada ayam Ketawa jantan dengan nilai yang lebih kecil. Nilai koefisian kecil tersebut ditemukan pada peubah panjang tulang femur dan lingkar tarsometatarsus. Ayam Ketawa jantan dipelihara di tiga lokasi berbeda, yaitu Yogyakarta, Bogor dan Jakarta. Alam secara tidak langsung telah berkontribusi dalam program seleksi ke arah kedua peubah tersebut, sehingga performa fenotipik yang dihasilkan lebih seragam.

Ukuran tulang paha (tulang femur, tulang tibia, panjang dan lingkar tarsometatarsus) pada ayam Pelung menunjukkan bahwa konformasi tubuh ayam Pelung lebih besar dibandingkan ayam Ketawa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Santoso (1996) bahwa ayam Pelung memiliki kaki panjang dan kuat, serta berdaging tebal. Ukuran tulang paha, betis dan shank serta perbandingan antara panjang dengan lingkar shank menunjukkan nilai-nilai yang efektif untuk pendugaan konformasi tubuh. Bentuk tubuh ayam dipengaruhi tinggi jengger, panjang sayap, panjang femur dan panjang tibia (Nishida et al., 1982). Panjang tulang tibia berkorelasi nyata dengan bobot badan (Suryaman, 2001). Bagian paha ayam memiliki perdagingan yang paling banyak setelah bagian dada dibandingkan dengan bagian-bagian karkas lain. Semakin panjang ukuran tulang paha (femur, tibia dan tarsometatarsus) diharapkan perdagingan semakin banyak (Laela, 1991).

Gambar 10. Grafik Distribusi Frekuensi dan Penggolongan Data Individu Kelompok Jantan pada Ayam Ketawa vs Ayam Pelung

Gambar 10 menunjukkan diagram batang frekuensi data skor Wald-Anderson pada masing-masing jenis ayam. Kelompok data ayam Ketawa jantan terletak di daerah grafik sebelah kiri, sedangkan data kelompok ayam Pelung jantan di daerah grafik sebelah kanan. Pola grafik menunjukkan tidak ada saling tumpang tindih yang mengindikasikan bahwa tidak ditemukan data kelompok ayam Ketawa jantan yang tergolong ke dalam data kelompok ayam Pelung jantan. Pemisahan diagram batang antara data kedua jenis kelompok ayam yang diamati terjadi sebagai akibat dari tujuh peubah pembeda dari 11 peubah ukuran permukaan linear tubuh yang diamati. Pemisahan tersebut memiliki jarak minimum D2-Mahalanobis sebesar 16,0102.

Ayam Ketawa Jantan vs Ayam Kampung Jantan

Tabel 15. Pengujian Koefisien Korelasi Masing-masing Peubah yang Diamati pada Selang Kepercayaan 95% Kelompok Ayam Ketawa Jantan vs Ayam Kampung Jantan

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan

95% (α = 0,05) selang kepercayaan peubah mengandung nilai 0

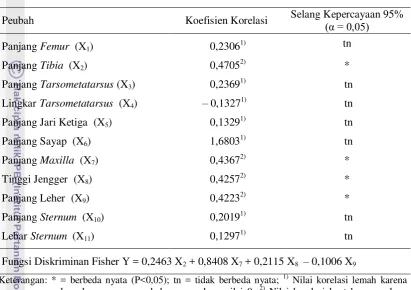

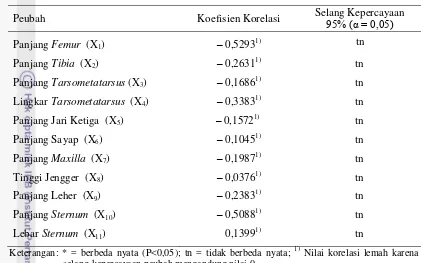

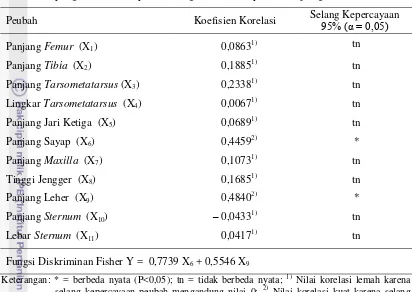

Ayam Pelung Jantan vs Ayam Kampung Jantan

Tabel 16. Koefisien Korelasi antara Fungsi Diskriminan Masing-masing Peubah yang Diamati pada Selang Kepercayaan 95% beserta Fungsi Diskriminan yang Dibentuk Ayam Pelung Jantan vs Ayam Kampung Jantan

Peubah Koefisien Korelasi Selang Kepercayaan

95% (α = 0,05) kepercayaan peubah tidak mengandung nilai 0; Y= Skor diskriminan

Setelah didapatkan peubah pembeda diantara dua kelompok tersebut, dilakukan penggolongan berdasarkan skor diskriminan. Hasil penggolongan menunjukkan bahwa semua data individu ayam Pelung jantan dan Kampung jantan digolongkan ke dalam kelompok ayam Pelung jantan. Hal ini tidak mungkin, sehingga dilakukan penggolongan lain yaitu penggolongan berdasarkan skor Wald-Anderson. Tabel 17 menyajikan penggolongan data individu pada kelompok ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan berdasarkan kriteria Wald-Anderson.

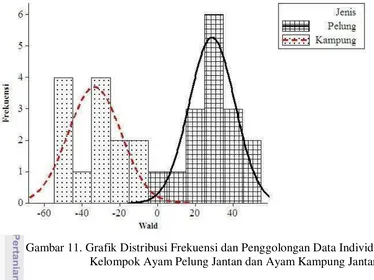

Tabel 17. Penggolongan Individu Ayam Pelung Jantan vs Ayam Kampung Jantan

Hasil penggolongan Wald-Anderson menunjukkan bahwa dari 14 ekor ayam Pelung jantan ditemukan satu ekor ayam Pelung jantan yang digolongkan ke dalam kelompok ayam Kampung jantan dengan persentase koreksi sebesar 92,85%; sedangkan pada ayam Kampung jantan tidak ditemukan kesalahan penggolongan dan dikoreksi secara tepat sebesar 100%. Secara total pada kelompok ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan yang berjumlah 29 ekor, sebanyak 14 ekor ayam digolongkan ke dalam kelompok ayam Pelung jantan dan 15 ekor ayam digolongkan ke dalam kelompok ayam Kampung jantan. Grafik distribusi frekuensi dan penggolongan data individu kelompok ayam Pelung jantan dan ayam Kampung jantan berdasarkan skor Wald-Anderson disajikan pada Gambar 11.

Peubah pembeda antara kelompok ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan adalah panjang sayap (X6) dan panjang leher (X9). Kedua peubah pembeda tersebut berkaitan dengan tipe ayam yang diamati. Ayam tipe penyanyi memiliki ukuran leher dan sternum yang lebih besar dan proporsional (Rusdin, 2007). Blakely dan Blade (1991) menyatakan bahwa tulang unggas bersifat pneumatik (berongga). Tulang yang berongga dihubungkan dengan sistem pernafasan. Satu sayap yang patah pada nurung masih dapat membantu sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang baik dapat menghasilkan kualitas suara kokok yang baik. Menurut Sulandari et al.(2007) ayam Pelung jantan memiliki ciri khas suara kokok yang panjang dan berirama yang pada penelitian ini dicirikan dengan ukuran panjang sayap sebagai peubah pembeda dengan jenis ayam Kampung jantan. Lebih lanjut Santoso (1996) menyatakan bahwa ayam Pelung yang dinilai bagus adalah ayam Pelung berukuran panjang leher yang tinggi untuk menghasilkan suara kokok yang panjang dan dapat terdengar jauh.

ketidakserupaan morfometrik antara ayam Pelung jantan dan ayam Kampung jantan yang ditemukan sebesar 22,2707.

Ayam Ketawa Betina, Ayam Pelun Betina dan Ayam Kampung Betina

Hasil uji T2-Hotelling pada kelompok ayam Ketawa betina vs ayam Pelung betina menunjukkan perbedaan ukuran permukaan linear tubuh yang sangat nyata (P<0,01); tetapi pengujian selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa peubah pembeda permukaan linear tubuh pada ayam Ketawa betina vs ayam Pelung betina, tidak ditemukan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok ayam Ketawa betina vs ayam Kampung betina dan Ayam Pelung betina vs ayam Kampung betina Persamaan fungsi Diskriminan Fisher tidak dapat dibentuk.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh ditemukan diantara ayam Ketawa jantan dan betina; perbedaan juga ditemukan pada masing-masing kelompok jantan dan betina yang diperbandingkan dengan lokasi peternakan ayam Ketawa Yogyakarta, Jakarta dan Bogor (P<0,01). Perbedaan ukuran-ukuran permukaan linear tubuh juga ditemukan diantara kelompok ayam Ketawa, ayam Pelung dan ayam Kampung pada masing-masing kelompok jantan dan betina (P<0,01); begitu juga antara kelompok jantan dan betina di tiap rumpun ayam yang diamati (P<0,01).

Fungsi diskriminan Fisher yang dibentuk antara dua kelompok ayam Ketawa jantan Yogyakarta vs ayam Ketawa jantan Jakarta secara nyata (P<0,05) dipengaruhi empat peubah pembeda yaitu panjang tibia (X2), panjang maxilla (X7), tinggi jengger (X8) dan panjang leher (X9). Jarak ketidakserupaan morfometrik antara kedua kelompok ayam tersebut sebesar 9,2977.

Fungsi diskriminan Fisher yang dibentuk antara dua kelompok ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan secara nyata (P<0,05) dipengaruhi tujuh peubah pembeda yaitu panjang femur (X1), panjang tibia (X2), panjang tarsometatarsus (X3), lingkar tarsometatarsus (X4), panjang sayap (X6), panjang leher (X9) dan panjang sternum (X10). Jarak ketidakserupaan morfometrik antara kedua kelompok ayam tersebut sebesar 16,0102.

Fungsi diskriminan Fisher yang dibentuk antara dua kelompok ayam Pelung jantan vs ayam Kampung jantan secara nyata (P<0,05) dipengaruhi dua peubah pembeda yaitu panjang sayap (X6) dan panjang leher (X9). Satu ekor ayam Pelung jantan digolongkan ke dalam kelompok ayam Kampung jantan dengan faktor koreksi sebesar 92,85%. Jarak ketidakserupaan morfometrik antara kedua kelompok ayam tersebut sebesar 22,2707.

ayam Ketawa jantan vs ayam Pelung jantan lebih banyak dibandingkan antara ayam Kampung jantan vs ayam Pelung jantan.

Saran

PERBEDAAN MORFOMETRIK UKURAN TUBUH AYAM

KETAWA, PELUNG DAN KAMPUNG MELALUI ANALISIS

DISKRIMINAN FISHER, WALD-ANDERSON,

DAN JARAK MINIMUM MAHALANOBIS

SKRIPSI FASTASQI

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

PERBEDAAN MORFOMETRIK UKURAN TUBUH AYAM

KETAWA, PELUNG DAN KAMPUNG MELALUI ANALISIS

DISKRIMINAN FISHER, WALD-ANDERSON,

DAN JARAK MINIMUM MAHALANOBIS

SKRIPSI FASTASQI

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

Fastasqi. D14070170. 2012. Perbedaan Morfometrik Ukuran Tubuh Ayam Ketawa, Pelung dan Kampung melalui Analisis Diskriminan Fisher, Wald-Anderson dan Jarak Minimum Mahalanobis. Skripsi. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Ir. Rini Herlina Mulyono, M.Si. Pembimbing Anggota : Dr. Rudi Afnan, S.Pt., M.Sc.Agr.

Indonesia memiliki banyak ayam lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. Akhir-akhir ini, ayam lokal banyak diminati dan dipelihara masyarakat sebagai ayam hias. Ayam hias dipelihara untuk tujuan warna bulu yang indah dan suara kokok yang merdu. Ayam Ketawa dan ayam Pelung merupakan ayam hias penghasil kokok merdu. Ayam Kampung merupakan moyang dari ayam Ketawa dan ayam Pelung, sehingga pengamatan morfometrik ketiga rumpun ayam tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Masing-masing rumpun ayam tersebut memiliki karakteristik genetik yang khas. Usaha identifikasi dan karakterisasi pada rumpun ayam lokal tersebut telah dilakukan, tetapi masih memerlukan informasi tambahan yang salah satunya adalah karakterisasi morfometrik, sehingga dapat ditentukan peubah-peubah morfometrik pembeda diantara ayam Ketawa, ayam Pelung dan ayam Kampung. Penelitian ini sangat penting untuk mempertahankan sumber genetik yang menunjang eksistensi keragaman atau biodiversitas unggas lokal Indonesia.

Penelitian ayam Ketawa dilakukan di Sleman (Yogyakarta), Cileungsi (Bogor) dan Kebayoran Lama (Jakarta); ayam Pelung di Salabenda dan Dramaga (Bogor) serta ayam Kampung di Bantarjati (Bogor). Penelitian berlangsung pada bulan April-Juni 2011. Ayam yang diamati berjumlah 148 ekor pada umur dewasa tubuh, yang terdiri atas 89 ekor ayam Ketawa (44 ekor jantan dan 45 ekor betina), 30 ekor ayam Pelung (15 ekor jantan dan 15 ekor betina) dan 29 ekor ayam Kampung (14 ekor jantan dan 15 ekor betina).

Data yang diamati meliputi panjang femur (X1), panjang tibia (X2), panjang

tarsometatarsus (X3), lingkar tarsometatarsus (X4), panjang jari ketiga (X5), panjang sayap (X6), panjang maxilla atas (X7), tinggi jengger (X8), panjang tulang leher (X9), panjang sternum (X10) dan lebar sternum (X11). Data diolah secara deskriptif, melalui uji statistik T2-Hotelling, Diskriminan Fisher, penggolongan Wald-Anderson dan jarak minimum D2-Mahalanobis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Minitab versi 15.1.20.0.