PENAMBAHAN RUMPON UNTUK MENINGKATKAN

HASIL TANGKAPAN KELONG TANCAP DI DAERAH

KAWAL, KABUPATEN TANJUNGPINANG, KEPULAUAN

RIAU

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN. Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan MULYONO S. BASKORO dan FIS PURWANGKA.

Kelong tancap termasuk kedalam alat tangkap lift net, pengoperasian alat tangkap ini dengan cara menurunkan jaring ke dalam perairan hingga kedalaman tertentu dan selanjutnya menunggu waktu hauling. Pengoperasian kelong tancap menggunakan alat bantu lampu petromaks. Dalam perkembangannya, selain lampu, kelong tancap jarang sekali menggunakan rumpon sebagai alat bantu pengumpul ikan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental fishing. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan uji kenormalan Liliefors untuk melihat kenormalan data. Dari hasil analisis diketahui data hasil tangkapan kedua kelong tancap tidak menyebar normal. Sehingga uji statistika non parametrik perlu dilakukan. Uji yang digunakan adalah uji pangkat bertanda Wilcoxon, analisis menggunakan program SPSS versi 11,5. Dari hasil analisis untuk data hasil diperoleh nilai Thitung (5) < Ttabel (30), nilai zhitung (-3,258) > ztabel

(-1,645) dan nilai probabilitas (0,0005) < 0,05. Semua nilai tersebut mengindikasikan tolak Ho. Artinya penggunaan rumpon pada kelong tancap berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan. Untuk data hauling diperoleh nilai Thitung (5) < Ttabel

(30), nilai zhitung (-2,804) > ztabel (-1,645) dan nilai probabilitas (0,0025) < 0,05. Semua

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau”

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Adapun semua sumber data dan informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Desember 2005

PENAMBAHAN RUMPON UNTUK MENINGKATKAN HASIL

TANGKAPAN KELONG TANCAP DI DAERAH KAWAL,

KABUPATEN TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

Oleh :

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN

C54101074

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul skripsi : Penambahan Rumpon unt uk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Nama Mahasiswa : David Octavianus Siahaan

NRP : C 54101074

Departemen : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Mulyono S Baskoro, M.Sc. Fis Purwangka, S.Pi., M.Si. Ketua Anggota

Diketahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dr. Ir. Kadarwan Soewardi

PRAKATA

Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Ta ncap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc. dan Bapak Fis Purwangka, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing,, dan Anggota Komisi Pembimbing atas segala koreksi, saran, arahan dan bimbingan yang diberikan dalam penyusunan hasil penelitian ini;

2. Bapak Ir. Ronny Irawan Wahyu, M.Phil. sebagai Ketua Komisi Akademik Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;

3. Kepala dan Karyawan Kantor Cabang Dinas Perikanan Kawal;

4. Pihak yang telah menyediakan akomodasi, dan membantu terlaksananya penelitian ini dari awal hingga trip penangkapan berakhir; serta

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang memerlukan.

Bogor, Desember 2005

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 4 Oktober 1981 di Air Molek, Provinsi Riau, dari Orang tua bernama Saut Siahaan dan D Sonti br Silalahi. Penulis adalah anak kedelapan dari - delapan bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai pada TK Bhayangkara di Pekanbaru pada tahun 1987-1988. Pada tahun 1994 penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Santa Maria Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1997, penulis lulus dari SLTP Katolik Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pada tahun 2000, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pada tahun 2001, penulis diterima sebagai mahasiswa di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, melalui jalur UMPTN.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..………... ix

DAFTAR GAMBAR ………... x

DAFTAR LAMPIRAN ………... xi

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ………... 1

1.1Tujuan Penelitian ………... 3

1.2Manfaat Penelitian ………... 3

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Rumpon ………... 4

2.2 Tingkah Laku Ikan di Sekitar Rumpon …………... 7

2.3 Alat Tangkap Kelong Tancap ………... 8

2.4 Reaksi Ikan Terhadap Cahaya ………... 9

2.5 Daerah Pengoperasian Kelong Tancap ... 11

2.6 Waktu Pengoperasian Kelong Tancap ………... 11

2.7 Hasil Tangkapan Kelong Tancap ………... 12

3 METODOLOGI ... 14

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ………... 14

3.2 Alat dan Bahan ………...………... 14

3.2.1 Alat ... 14

3.2.2 Bahan ... 14

3.3 Metode Penelitian ... 21

3.3.1 Metode Pengumpulan Data ... 24

3.3.2 Metode Analisis Data ... 25

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 29

4.1 Keadaan Umum Daerah Kawal ………... 29

4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap ………... 30

5 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35

5.1 Rumpon ... 35

5.2 Hasil Tangkapan ... 40

5.2.1 Komposisi Hasil Tangkapan per Jenis Ikan ... 40

5.2.2 Hasil Tangkapan (kg) per Trip ... 45

5.2.3 Hasil Tangkapan Rata-rata hauling Setiap - Trip Penangkapan Ikan ... 51

5.3 Frekuensi Ikan Tertangkap ... 55

5.4 Kemunculan Ikan per Waktu Hauling ... 59

6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 62

6.1 Kesimpulan ………... 62

6.2 Saran ………... 63

DAFTAR PUSTAKA ………... 65

DAFTAR TABEL

Halaman

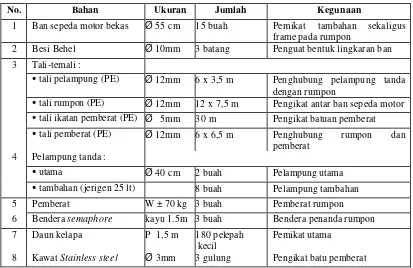

1 Spesifikasi rumpon (bahan,ukuran, jumlah dan kegunaan) ………... 15

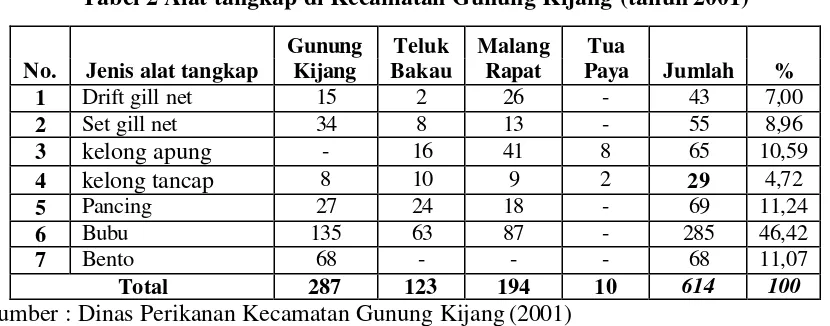

2 Alat tangkap di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ... 31

3 Armada penangkapan di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ………… 32

4 Nilai hasil laut Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ………... 33

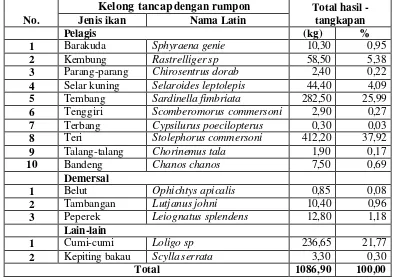

5 Komposisi total jenis ikan hasil tangkapan kelong dengan rumpon ………... 41

6 Komposisis total jenis ikan hasil tangkapan kelong tanpa rumpon ………... 43

7 Berat hasil tangkapan tiap trip kelong tancap dengan rumpon …………... 47

8 Berat hasil tangkapan tiap trip kelong tancap tanpa rumpon ………... 48

9 Frekuensi ikan tertangkap pada kelong dengan rumpon ………... 57

10 Frekuensi ikan tertangkap pada kelong tanpa rumpon ………. 58

PENAMBAHAN RUMPON UNTUK MENINGKATKAN

HASIL TANGKAPAN KELONG TANCAP DI DAERAH

KAWAL, KABUPATEN TANJUNGPINANG, KEPULAUAN

RIAU

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN. Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan MULYONO S. BASKORO dan FIS PURWANGKA.

Kelong tancap termasuk kedalam alat tangkap lift net, pengoperasian alat tangkap ini dengan cara menurunkan jaring ke dalam perairan hingga kedalaman tertentu dan selanjutnya menunggu waktu hauling. Pengoperasian kelong tancap menggunakan alat bantu lampu petromaks. Dalam perkembangannya, selain lampu, kelong tancap jarang sekali menggunakan rumpon sebagai alat bantu pengumpul ikan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental fishing. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan uji kenormalan Liliefors untuk melihat kenormalan data. Dari hasil analisis diketahui data hasil tangkapan kedua kelong tancap tidak menyebar normal. Sehingga uji statistika non parametrik perlu dilakukan. Uji yang digunakan adalah uji pangkat bertanda Wilcoxon, analisis menggunakan program SPSS versi 11,5. Dari hasil analisis untuk data hasil diperoleh nilai Thitung (5) < Ttabel (30), nilai zhitung (-3,258) > ztabel

(-1,645) dan nilai probabilitas (0,0005) < 0,05. Semua nilai tersebut mengindikasikan tolak Ho. Artinya penggunaan rumpon pada kelong tancap berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan. Untuk data hauling diperoleh nilai Thitung (5) < Ttabel

(30), nilai zhitung (-2,804) > ztabel (-1,645) dan nilai probabilitas (0,0025) < 0,05. Semua

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau”

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Adapun semua sumber data dan informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Desember 2005

PENAMBAHAN RUMPON UNTUK MENINGKATKAN HASIL

TANGKAPAN KELONG TANCAP DI DAERAH KAWAL,

KABUPATEN TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

Oleh :

DAVID OCTAVIANUS SIAHAAN

C54101074

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul skripsi : Penambahan Rumpon unt uk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Tancap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Nama Mahasiswa : David Octavianus Siahaan

NRP : C 54101074

Departemen : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Mulyono S Baskoro, M.Sc. Fis Purwangka, S.Pi., M.Si. Ketua Anggota

Diketahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dr. Ir. Kadarwan Soewardi

PRAKATA

Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Penambahan Rumpon untuk Meningkatkan Hasil Tangkapan Kelong Ta ncap di Daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc. dan Bapak Fis Purwangka, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing,, dan Anggota Komisi Pembimbing atas segala koreksi, saran, arahan dan bimbingan yang diberikan dalam penyusunan hasil penelitian ini;

2. Bapak Ir. Ronny Irawan Wahyu, M.Phil. sebagai Ketua Komisi Akademik Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;

3. Kepala dan Karyawan Kantor Cabang Dinas Perikanan Kawal;

4. Pihak yang telah menyediakan akomodasi, dan membantu terlaksananya penelitian ini dari awal hingga trip penangkapan berakhir; serta

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang memerlukan.

Bogor, Desember 2005

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 4 Oktober 1981 di Air Molek, Provinsi Riau, dari Orang tua bernama Saut Siahaan dan D Sonti br Silalahi. Penulis adalah anak kedelapan dari - delapan bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai pada TK Bhayangkara di Pekanbaru pada tahun 1987-1988. Pada tahun 1994 penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Santa Maria Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1997, penulis lulus dari SLTP Katolik Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pada tahun 2000, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Pada tahun 2001, penulis diterima sebagai mahasiswa di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, melalui jalur UMPTN.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..………... ix

DAFTAR GAMBAR ………... x

DAFTAR LAMPIRAN ………... xi

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ………... 1

1.1Tujuan Penelitian ………... 3

1.2Manfaat Penelitian ………... 3

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Rumpon ………... 4

2.2 Tingkah Laku Ikan di Sekitar Rumpon …………... 7

2.3 Alat Tangkap Kelong Tancap ………... 8

2.4 Reaksi Ikan Terhadap Cahaya ………... 9

2.5 Daerah Pengoperasian Kelong Tancap ... 11

2.6 Waktu Pengoperasian Kelong Tancap ………... 11

2.7 Hasil Tangkapan Kelong Tancap ………... 12

3 METODOLOGI ... 14

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ………... 14

3.2 Alat dan Bahan ………...………... 14

3.2.1 Alat ... 14

3.2.2 Bahan ... 14

3.3 Metode Penelitian ... 21

3.3.1 Metode Pengumpulan Data ... 24

3.3.2 Metode Analisis Data ... 25

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 29

4.1 Keadaan Umum Daerah Kawal ………... 29

4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap ………... 30

5 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35

5.1 Rumpon ... 35

5.2 Hasil Tangkapan ... 40

5.2.1 Komposisi Hasil Tangkapan per Jenis Ikan ... 40

5.2.2 Hasil Tangkapan (kg) per Trip ... 45

5.2.3 Hasil Tangkapan Rata-rata hauling Setiap - Trip Penangkapan Ikan ... 51

5.3 Frekuensi Ikan Tertangkap ... 55

5.4 Kemunculan Ikan per Waktu Hauling ... 59

6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 62

6.1 Kesimpulan ………... 62

6.2 Saran ………... 63

DAFTAR PUSTAKA ………... 65

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Spesifikasi rumpon (bahan,ukuran, jumlah dan kegunaan) ………... 15

2 Alat tangkap di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ... 31

3 Armada penangkapan di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ………… 32

4 Nilai hasil laut Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ………... 33

5 Komposisi total jenis ikan hasil tangkapan kelong dengan rumpon ………... 41

6 Komposisis total jenis ikan hasil tangkapan kelong tanpa rumpon ………... 43

7 Berat hasil tangkapan tiap trip kelong tancap dengan rumpon …………... 47

8 Berat hasil tangkapan tiap trip kelong tancap tanpa rumpon ………... 48

9 Frekuensi ikan tertangkap pada kelong dengan rumpon ………... 57

10 Frekuensi ikan tertangkap pada kelong tanpa rumpon ………. 58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Bentuk umum rumpon dan cara pemangsaan ikan oleh pemangsa ... 11

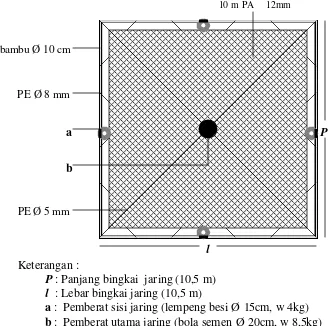

2 Bentuk dan ukuran mata jaring pada kelong tancap... 18

3 Kerangka pemikiran kegiatan penelitian ... 24

4 Hasil laut Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001) ... 33

5 Bentuk dan konstruksi rumpon ... 36

6 Posisi pemasangan rumpon pada kelong tancap ………... 38

7 Posisi pemasangan rumpon tampak atas ... 39

8 Komposisi total jenis ikan hasil tangkapan kelong tancap dengan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon ... 44

9 Perbandingan hasil tangkapan pada kedua kelong tancap ... 49

10 Rata-rata hasil tangkapan per hauling setiap trip kelong tancap dengan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon... 52

11 Jumlah hauling per trip kelong tancap dengan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon ... 54

12 Frekuensi hauling kelong tancap dengan rumpon dan kelong tancap dengan Rumpon ... 54

13 Frekuensi ikan tertangkap pada kelong tancap denga n rumpon ... 58

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Peta lokasi penelitian …....………... 69

2 Tanggal operasi penangkapan kedua kelong tancap, dan umur bulan ... 70 3 Hasil tangkapan per trip kelong tancap dengan rumpon dan kelong

tancap tanpa rumpon ... 71 4 Rata-rata hasil tangkapan per hauling setiap trip kelong tancap

dengan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon ... 72 5 Jumlah hauling kelong tancap dengan rumpon dan

kelong tancap tanpa rumpon ……….. 73 6 Frekuensi hauling kelong tancap dengan rumpon

dan kelong tancap tanpa rumpon ………... 74 7 Hasil uji kenormalan data hasil tangkapan kelong dengan rumpon ... 75 8 Hasil uji kenormalan data hasil tangkapan kelong tanpa rumpon ... 76 9 Hasil analisis uji Wilcoxon terhadap hasil tangkapan dengan

menggunakan program SPSS versi 11,5 antara kelong tancap

dengan menggunakan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon ... 77 10 Hasil analisis uji Wilcoxon terhadap jumlah hauling dengan

menggunakan program SPSS versi 11,5 antara kelong tancap

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu propinsi yang memiliki garis pantai yang panjang. Wilayah perairan daerah ini lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sebagai Provinsi yang memiliki wilayah perairan yang luas, Kepulauan Riau memiliki sumberdaya hayati laut yang besar. Hal ini terlihat dari besarnya hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan yang ada di daerah ini.

Target pasar komoditi perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar daerah saja tetapi ikut memenuhi permintaan pasar luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sumberdaya yang dipasarkan ke luar negeri sangat beragam, diantaranya jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, molusca, dan crustacea. Salah satu jenis ikan yang memiliki nilai jual yang tinggi adalah jenis ikan pelagis kecil. Aktivitas penangkapan ikan pelagis kecil di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi.

Salah satu daerah penyuplai kebutuhan ekspor ikan pelagis kecil di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kecamatan Gunung Kijang, tepatnya daerah Kawal. Pemanfaatan ikan pelagis di daerah ini sangat baik. Alat tangkap yang biasa digunakan adalah jaring insang. Selain ikan pelagis besar, daerah ini juga kaya akan sumberdaya ikan pelagis kecil. Metode penangkapan ikan pelagis kecil di daerah ini adalah pengoperasian jaring-jaring besar pada bangunan berpanggung yang tidak bergerak dan berjangkar di laut. Metode ini diperkenalkan pertama kali dan merupakan ciri khas dari nelayan Melayu dari Hongkong, Malaysia, dan Indonesia. Meskipun definisinya belum jelas, alat tangkap ini disebut Kelong di Malaysia.

Alat tangkap kelong banyak dijumpai di sepanjang perairan Selat Malaka. Oleh nelayan yang ada di Semenanjung Malaka, kelong dikembangkan dan dimodifikasi. Untuk memaksimalkan fungsi alat tangkap ini dalam menangkap ikan, nelayan memodifikasi kelong agar dapat berpindah tempat. Artinya nelayan membuat alat tangkap yang serupa namun menggunakan beberapa pelampung, alat ini dikenal dengan sebutan kelong apung atau mobile kelong. Dalam pengoperasiannya kelong apung dapat dipindahkan, kelong dapat ditarik ke daerah penangkapan ikan yang baru dan dapat pula ditarik ke arah pantai sewaktu-waktu bila diinginkan oleh nelayan. Sementara itu kelong tancap tidak dapat dipindahkan.

Menurut Brandt (1984), pengoperasian alat tangkap kelong secara umum sama dengan pengoperasian alat tangkap bagan. Bahkan alat tangkap ini termasuk dalam salah satu dari sepuluh klasifikasi alat tangkap yang ada di Indonesia, yaitu lift net. Perbedaan terbesar kelong dan bagan terletak pada bangunan panggungnya. Pada kelong, rumah tunggu nelayan lebih besar dibandingkan pada bagan. Nelayan kelong menempatkan rumah tunggunya pada tepi salah satu sisinya agar tidak mengganggu aktivitas menaikkan dan menurunkan jaring, sedangkan rumah tunggu pada bagan diposisikan di tengah panggung dan ukurannya jauh lebih kecil. Teknis pengoperasian kelong tancap diasumsikan sama dengan alat tangkap bagan.

Daerah Kawal merupakan daerah dengan perairan yang cukup potensial untuk usaha perikanan kelong. Letak geografis, keadaan oseanografis, dan keanekaragaman biotanya sangat mendukung usaha perikanan kelong. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kelong yang dioperasikan oleh nelayan setempat. Kebanyakan kelong di perairan Kawal adalah jenis kelong apung dan kelong tancap.

Kelong tancap terbuat dari rangkaian kayu, dalam pengoperasiannya selama ini, kelong hanya menggunakan cahaya lampu sebagai penarik perhatian ikan. Agar cahaya ini dapat memikat perhatian ikan dengan maksimal, maka pengoperasian kelong dilakukan pada malam hari, karena pada umumnya ikan pelagis kecil memiliki respon yang cukup tinggi terhadap cahaya, atau dengan kata lain ikan pelagis kecil kebanyakan bersifat fototaksis positif.

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, oleh sebab itu penelitian ini sangat perlu dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu uji coba penambahan pemikat yang baru dalam pengoperasian alat tangkap kelong yaitu penambahan rumpon.

Rumpon yang dimaksud terdiri dari ban sepeda motor bekas, dan daun kelapa yang dirangkai menggunakan tali. Pemasangan daun kelapa, pada rangkaian tali dan ban sepeda motor bekas dimaksudkan untuk menjadikan rumpon sebagai tempat berlindung ikan. Penelitian ini mencoba menelaah pengaruh penggunaan rumpon dalam pengoperasian kelong tancap untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penangkapan ( Subani, 1986).

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan dan mengetahui pengaruh penggunaan rumpon ditinjau dari hasil tangkapan perikanan kelong tancap serta jumlah dan komposisi hasil tangkapan kelong tancap.

1.3 Manfaat Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumpon

Penggunaan dan penelitian rumpon atau Fish Agregating Device untuk memikat ikan sudah dimulai sejak tahun 1900-an. Monintja (1990) mengemukakan bahwa rumpon telah digunakan di Indonesia sejak dahulu dan diketahui telah digunakan lebih dari 30 tahun di banyak daerah sekitar Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara. Rumpon adalah suatu konstruksi bangunan yang dipasang di dalam air dengan tujuan untuk memikat ikan agar berasosiasi dengannya sehingga memudahkan penangkapan ikan di suatu tempat (Monintja 1995 diacu dalam Zulkarnain 2002). Rumpon telah lama dikenal baik di Indonesia maupun di negara lain seperti Filipina dan negara-negara Pasifik Barat.

Rumpon biasanya dijadikan alat bantu penangkapan karena alat ini hanya dijadikan sebagai alat tambahan yang digunakan sebagai pengumpul ikan pada suatu tempat atau titik untuk kemudian dilakukan operasi penangkapan bedasarkan alat tangkap yang dikehendaki (Subani, 1986).

Definisi rumpon menurut SK Mentan No.51/Kpts/IK.250/1/97 adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Selanjutnya dijelaskan dalam SK Mentan No.51/Kpts/IK.250/1/97 tentang pemasangan dan pema nfaatan rumpon, ada tiga jenis rumpon, yaitu :

1. rumpon perairan dasar

adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut;

2. rumpon perairan dangkal

adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut hingga kedalaman 200 meter;

3. rumpon perairan dalam

Lebih lanjut di dalam SK Mentan tersebut dijelaskan bahwa pada rumpon perairan dasar dan dangkal, pengaturan pemasangan dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. sampai dengan jarak 3 mil laut diukur dari garis pasang surut terendah pada waktu air surut dari setiap pulau, diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat II;

2. di atas 3 sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pasang surut terendah pada waktu air surut dari setiap pulau, diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I;

Berdasarkan SK Mentan No.51/Kpts/IK.250/1/97, dijelaskan bahwa jarak antar rumpon untuk rumpon laut dalam adalah 10 mil yang tidak boleh dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig- zag).

Subani (1986) menjelaskan bahwa rumpon laut dangkal umumnya dipasang pada kedalaman antara 30 sampai dengan 75 meter. Setelah dipasang, kedudukan rumpon ini ada yang dapat diangkat-angkat, tetapi ada pula yang bersifat tetap, tergantung kepada pemberat yang digunakan. Rumpon di Indonesia merupakan FAD skala kecil dan sederhana yang umumnya di buat dari bahan tradisional. Rumpon tersebut di tempatkan pada kedalaman perairan yang dangkal dengan jarak 5 sampai 10 mil laut (9 sampai dengan 18 km) dari pantai, dan umumnya tidak lebih dari 10 sampai dengan 20 mil laut (35 km) dari pangkalan terdekat (Monintja, 1995).

Desain rumpon baik rumpon dasar, rumpon laut dangkal, dan rumpon laut dalam secara garis besar terdiri atas empat (4) komponen utama, yaitu :

1. pelampung tanda atau float; 2. pemberat atau sinker; 3. tali atau rope; 4. pemikat atau atraktor.

Tali yang menghubungkan pemberat dan pelampung pada jarak tertentu disisip-sisipkan daun nyiur yang masih melekat pada pelepahnya setelah dibelah menjadi dua. Panjang tali bervariasi, tetapi pada umumnya adalah 1,5 kali kedalaman laut tempat rumpon tersebut ditanam (Subani, 1986). Selain daun kelapa ada appendage atau pemikat lain yang dapat digunakan seperti sisa atau bekas jaring, kumpulan tali temali, ilalang, daun nipah, daun pinang.

Menurut Tim Pengkajian Rumpon Institut Pertanian Bogor (1987), persyaratan umum dari komponen-komponen dari konstruksi rumponadalah sebagai berikut :

- mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik - konstruksi cukup kuat

- tahan terhadap gelombang dan air - mudah dikenali dari jarak jauh - bahan pembuatnya mudah didapat; 2. Pemikat,

- mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan - tahan lama

- mempunyai bentuk seperti posisi potongan vertikal dengan arah ke bawah - melindungi ikan- ikan kecil

- terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan murah; 3. Tali temali,

- terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah busuk - harganya relatif murah

- mempunyai daya apung yang cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda - benda lainnya dan terhadap arus

- tidak bersimpul (less knot); 4. Pemberat,

- bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh

- permukaannya tidak licin sehingga dapat mencengkram dasar perairan dan - memiliki massa jenis yang besar.

Prinsip suatu penangkapan ikan dengan menggunakan alat bant u rumpon adalah untuk mengumpulkan ikan, sehingga nantinya ikan akan lebih mudah ditangkap dengan alat tangkap yang dikehendaki. Diduga ikan tertarik dan berkumpul di sekitar rumpon karena rumpon berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dan mencari makan.

mencari makan dengan memangsa ikan- ikan pelagis kecil (Hela dan Laevastu, 1981; Subani, 1986; Sondita, 1986; Takayama, 1959 diacu dalam Zulkarnain 2002).

Lebih lanjut Monintja (1990), menyatakan bahwa manfaat yang didapat dari penggunaan rumpon adalah sebagai berikut :

1. efisiensi waktu dan bahan bakar dalam pengintaian

2. meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan

3. meningkatkan mutu hasil tangkapan yang ditinjau dari spesies dan komposisi ukuran ikan.

2.2 Tingkah Laku Ikan di Sekitar Rumpon

Pengembangan usaha dibidang penangkapan ikan tidak terlepas dari pengetahuan yang cukup tentang tingkah laku ikan target baik secara individu maupun berkelompok. Pengetahuan tentang tingkah laku ikan merupakan dasar dari metode- metode penangkapan yang ada, dan juga merupakan kunci bagi perbaikan metode penangkapan yang telah diketahui, serta penemuan-penemuan metode yang baru (Yusfiandayani, 2003).

Dalam hal mengumpulkan ikan, Gunarso (1985) mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain rangsangan kimia, rangsangan terhadap penglihatan, rangsangan terhadap pendengaran, rangsangan terhadap penciuman, rangsangan dengan menggunakan aliran listrik, dan rangsangan dengan menyediakan tempat berlindung. Laevastu dan Hela (1981), menyatakan bahwa cahaya dapat mempengaruhi beberapa tingkah laku ikan, seperti merangsang ikan untuk makan, menghindarkan diri dari alat tangkap, serta mendekati cahaya tersebut. Menurut Yusfiandayani (2003), proses pembentukan rantai makanan pada rumpon dimulai dengan proses pembusukan yang dilakukan oleh kolonisasi perifiton yang diikuti dengan berkumpulnya pemangsa perifiton, dan kemudian plankton- feeder.

Subani (1989) mengemukakan bahwa teori tertariknya ikan yang berada disekitar rumpon, disebabkan karena :

1. rumpon sebagai tempat berteduh (shading place) bagi beberapa jenis ik an tertentu; 2. rumpon sebagai tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan- ikan tertentu; 3. rumpon sebagai substrat untuk meletakkan telur bagi ikan- ikan tertentu;

5. rumpon sebagai tempat titik acuan navigasi (meeting point) bagi ikan- ikan tertentu yang beruaya.

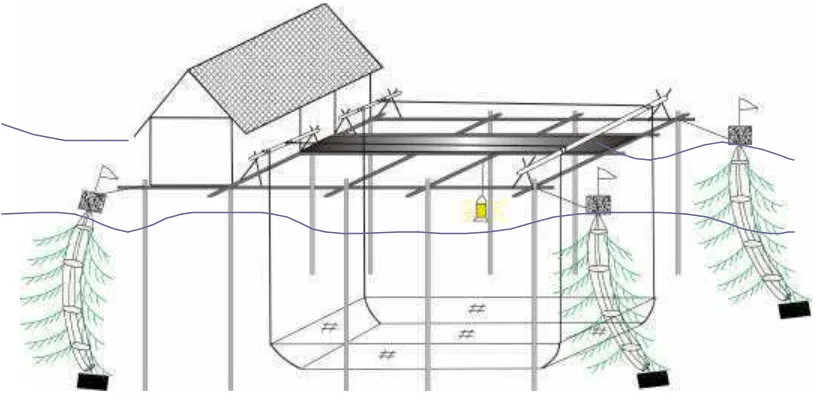

2.3 Alat Tangkap Kelong Tancap

Berdasarkan klasifikasi FAO (1959), di Indonesia terdapat sepuluh klasifikasi alat tangkap yang digunakan untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati laut. Pengelompokan alat tangkap ini berdasarkan teknik pengoperasiannya. Secara garis besar alat tangkap lift net terdiri atas jaring yang dilengkapi frame untuk membuat jaring terbuka dan alat untuk menaikkan dan menurunkan jaring diantaranya tali, kayu dan bahan logam. Salah satu kelompok alat tangkap yang popular di Indonesia adalah kelompok alat tangkap lift net.

Menurut Brandt (1984), lift net adalah alat tangkap yang menggunakan jaring dan dalam pengoperasian jaring pada alat ini diangkat dan dinaikkan untuk menangkap ikan. Alat tangkap yang termasuk dalam lift net diantaranya jaring krendet untuk menangkap lobster, scoop net, alat lain adalah alat tangkap yang terdiri atas jaring besar yang menyerupai selimut yang dikenal dengan istilah blanket nets. Alat tangkap yang termasuk blanket nets diantaranya bagan. Bagan memiliki banyak jenisnya seperti bagan apung, bagan tancap, dan bagan perahu. Bagan perahu ada yang dioperasikan dengan satu perahu dan ada pula yang dioperasikan dengan dua perahu. Alat tangkap lain yang termasuk dalam blanket nets adalah kelong.

Kelong kurang lazim terdengar dalam klasifikasi alat tangkap di Indonesia, karena alat tangkap ini diadopsi dari kegiatan perikanan di Hongkong dan Malaysia. Penyebaran alat tangkap ini juga tidak seluas penyebaran alat tangkap bagan. Alat tangkap ini banyak dijumpai di perairan sekitar Selat Malaka. Seperti halnya bagan, kelong terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu kelong tancap dan kelong apung.

Dalam pengoperasiannya, kelong juga menggunakan cahaya lampu sebagai pemikat utamnya dalam mengumpulkan ikan. Lampu yang digunakan adalah lampu petromaks yang merupakan alat bantu utama pengoperasian alat tangkap ini. Karena alat tangkap ini menggunakan lampu, maka terkadang alat tangkap ini juga diklasifikasikan ke dalam perikanan light fishing.

satu perahu yang posisinya terpisah dengan bangunan kelong. Perahu ini berfungsi sebagai penarik bangunan kelong saat kelong akan dipindahkan.

Secara umum kelong tancap terdiri dari rangkaian kayu yang dirangkai sedemikian rupa seperti bentuk panggung, bangunan ini memiliki rumah tunggu, roller, lampu petromaks, jaring dan serok (scoop net). Pada waktu operasi penangkapan dilakukan, jaring diturunkan dengan menggunakan roller atau penggulung jaring ke perairan dengan kedalaman tertentu. Teknik pengoperasian kelong tancap sama halnya dengan teknik pengoperasian bagan. Setelah ikan terkumpul di bawah lampu, kemudian dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang telah tersedia (Ayodhyoa, 1981). Kemudian dengan menggunakan serok atau scoop net hasil tangkapan dikumpulkan dan dipindahkan ke dalam keranjang ikan (Baskoro et al, 1998 diacu dalam Zulkarnain 2002).

2.4 Reaksi Ikan Terhadap Cahaya

Masyahoro (1998), menyebutkan bahwa daya pemikat bagi ikan adalah rangsangan atau tanda-tanda. Rangsangan yang dapat diberikan kepada ikan dapat berupa rangsangan cahaya, bunyi, mekanis dan kimia.

Menangkap ikan dengan menggunakan cahaya sudah dilakukan dari dahulu dengan berbagai cara yang berbeda serta berbagai teknik yang dipakai. Sumber cahaya yang pertama kali digunakan untuk mengumpulkan ikan adalah obor, lalu dengan perkembangan teknologi, mulailah digunakan lampu minyak tanah, gas karbit dan terakhir menggunakan lampu listrik (Ruivo, 1959).

Kekuatan cahaya yang diperlukan dalam suatu usaha penangkapan ikan sangat bervariasi. Hela dan Laevastu (1981) menyatakan bahwa, ikan diketahui memberikan reaksi terhadap cahaya antara 0,1 hingga 0,001 lux, tergantung pada adaptasi sebelumnya terhadap cahaya atau kegelapan.

Ikan pada umumnya akan membentuk schooling atau kerumunan pada saat terang dan akan menyebar pada saat gelap. Ikan akan lebih mudah diserang oleh pemangsa apabila posisi ikan di dalam perairan terpencar-pencar atau terpisah dari kelompoknya. Adanya rangsangan cahaya pada malam hari yang dipakai pada alat tangkap kelong tancap akan menarik perhatian ikan untuk mendekati daerah yang diterangi cahaya tersebut, dan akan cenderung membentuk schooling. Hal ini akan lebih mengamankan posisi ikan dari ancaman pemangsa.

Ben Yami (1987), Subani dan Barus (1989), selanjutnya menyatakan bahwa keberhasilan operasi penangkapan ikan dengan alat bantu cahaya selain ditentukan oleh lampu dan besarnya intensitas cahaya, juga ditentukan oleh faktor lain yaitu kecerahan perairan, gelombang, angin, arus, sinar bulan dan pemangsaan.

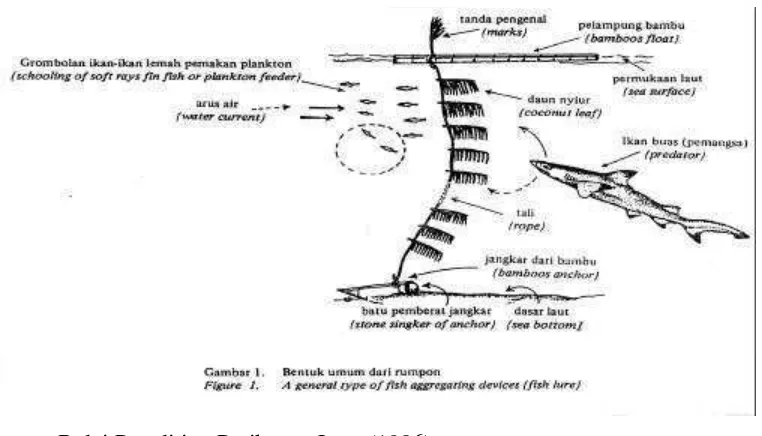

Bentuk umum rumpon dan cara pemangsaan ikan oleh predator akan terlihat jelas pada Gambar 1 berikut ini:

[image:32.612.117.498.350.568.2]Sumber :. Balai Penelitian Perikanan Laut (1986)

Gambar 1 Bentuk umum rumpon dan cara pemangsaan ikan oleh pemangsa

2.5 Daerah Pengoperasian Kelong Tancap

dan angin yang kencang serta arus yang kuat. Daerah tersebut umumnya berada di wilayah teluk yang cukup terlindungi dari faktor luar (Subani, 1989). Daerah penangkapan ikan dengan kelong tancap pada umumnya berada di dekat pulau serta wilayah perairan lain yang cukup tenang. Daerah penangkapan untuk kelong tancap juga mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar kelong agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga biaya untuk perbaikan atau perawatan kelong tancap dapat dikurangi seminimal mungkin.

2.6 Waktu Pengoperasian Kelong Tancap

Karena dalam pengoperasiannya alat tangkap kelong tancap menggunakan alat bantu lampu, maka alat tangkap ini tidak baik bila dioperasikan pada siang hari. Bahkan pada saat terang bulan alat tangkap ini sangat tidak efisien dan tidak efektif, karena sinar bulan merata di wilayah permukaan perairan dengan intensitas cahaya yang lebih besar dari intensitas cahaya yang digunakan di kelong, sebaran ikan pun merata di wilayah perairan. Waktu operasi penangkapan ikan dengan menggunakan kelong tancap dimulai pada saat matahari mulai terbenam hingga menjelang fajar.

Ikan dengan sifat fototaksis positif akan lebih aktif dan menunjukkan sifat fototaksis positif yang maksimum sebelum tengah malam dan beberapa saat setelah tengah malam, hal ini karena intensitas cahaya pada saat tersebut sangat rendah sehingga cahaya yang merambat di dalam air maksimal. Dengan mengetahui sifat fototaksis ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan sebelum tengah malam atau sesudah tengah malam akan lebih efektif (Gunarso, 1985).

2.7 Hasil Tangkapan Kelong Tancap

menambahkan dua spesies lainnya disamping spesies yang telah disebutkan di atas yaitu ikan japuh (Dussumieria sp), dan sotong (Sepia sp).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Imron (1997), yaitu uji coba penangkapan ikan dengan jaring insang lingkar (encircling gillnet) di perairan Teluk Palabuhanratu antara bulan Desember – Januari 1997. Hasil penelitian yang pertama adalah komposisi hasil tangkapan dengan penggunaan alat bantu lampu petromaks, yaitu antara lain ikan tembang, daun bambu, selar bentong, pepetek, layur, semar dan lain sebagainya. Hasil penelitian yang kedua adalah komposisi hasil tangkapan dengan penggunaan alat bantu rumpon, yaitu antara lain ikan tembang, daun bambu, tongkol, selar bentong, bawal hitam, pepetek, layur, semar dan lain sebagainya. Hasil penelitian yang ketiga adalah komposisi hasil tangkapan dengan penggunaan kombinasi alat bantu lampu petromaks dan rumpon, yaitu antara lain ikan tembang, daun bambu, tongkol, selar bentong, pepetek, layur, semar dan lain sebagainya.

3 METODOLOGI

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 di daerah Kawal, Kabupaten Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan selama satu tahun tiga bulan (Mei 2004 - Agustus 2005). Dimulai dari persiapan yaitu studi literatur, pembuatan usulan penelitian, perizinan, pelaksanaan penelitian lapang, pengambilan data, pengolahan data, dan penulisan, serta penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Peralatan dan bahan yang digunakan selama penelitian adalah: (1) Satu unit perahu motor tempel (penjelasan pada sub bab berikutnya). (2) Satu unit penangkapan kelong tancap (penjelasan pada sub bab berikutnya). (3) Kamera untuk dokumentasi selama penelitian.

(4) Alat pengukur berat berupa timbangan dengan kapasitas 2 kg dengan ketelitian 10g. (5) Alat pengukur panjang berupa meteran dengan ketelitian 1 mm.

(6) Buku identifikasi untuk mengidentifikasi hasil tangkapan yang diperoleh. (7) Drum plastik sebagai alat penampung hasil tangkapan.

(8) Attractor/pemikatyang terdiri dari daun kelapa, dan ban sepeda motor bekas. (9) Tali polyethylene diameter 8 mm untuk mengikatkan attractor.

3.2.2 Bahan

3.2.2a Rumpon

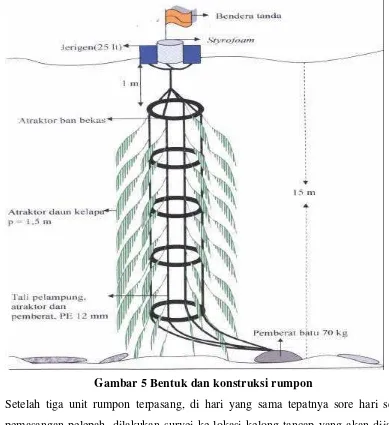

Selama penelitian, digunakan 3 unit rumpon permukaan yang dipasang pada kedalaman 15 m. Masing- masing rumpon memiliki komponen :

untuk masing- masing rumpon sebanyak 2 buah. Sedangkan 1 unit rumpon yang lain menggunakan 4 buah jerigen dikarenakan keterbatasan pelampung utama;

2. Pemikat yang digunakan adalah daun kelapa (Cocos nucifera). Daun kelapa yang digunakan adalah 45 pelepah yang selanjutnya tiap pelepah dibagi 4 menjadi 180 pelepah kecil dengan panjang 1,5m. Selain itu ada pemikat tambahan yakni ban sepeda motor bekas. Setiap unit rumpon menggunakan 5 buah ban sepeda motor; 3. Tali pelampung, tali pemikat atau tali rumpon, dan tali pemberat adalah tali

polyethylene (PE) Ø 12 mm dengan panjang total untuk 1 unit rumpon yakni ± 50 m, tali pengikat daun kelapa yaitu PE Ø 3 dan 5 mm dengan panjang @ 20 cm;

[image:36.612.100.513.350.618.2](4) pemberat yang terdiri atas rangkaian batu karang dengan berat ± 70 kg sebanyak 3 buah. Selain menggunakan tali PE Ø 10 mm ikatan batu karang yang digunakan sebagai pemberat juga diperkuat dengan kawat Stainless steel Ø 3mm.

Tabel 1 Spesifikasi rumpon (bahan, ukura n, jumlah, dan kegunaan)

No. Bahan Ukuran Jumlah Kegunaan

1 Ban sepeda motor bekas Ø 55 cm 15 buah Pemikat tambahan sekaligus

frame pada rumpon

2 Besi Behel Ø 10mm 3 batang Penguat bentuk lingkaran ban

3 Tali-temali :

• tali pelampung (PE) Ø 12mm 6 x 3,5 m Penghubung pelampung tanda

dengan rumpon

• tali rumpon (PE) Ø 12mm 12 x 7,5 m Pengikat antar ban sepeda motor

• tali ikatan pemberat (PE) Ø 5mm 30 m Pengikat batuan pemberat

• tali pemberat (PE) Ø 12mm 6 x 6,5 m Penghubung rumpon dan

pemberat

4 Pelampung tanda :

• utama Ø 40 cm 2 buah Pelampung utama

• tambahan (jerigen 25 lt) 8 buah Pelampung tambahan

5 Pemberat W ± 70 kg 3 buah Pemberat rumpon

6 Bendera semaphore kayu 1.5m 3 buah Bendera penanda rumpon

7 Daun kelapa P 1,5 m 180 pelepah

kecil

Pemikat utama

8 Kawat Stainless steel Ø 3mm 3 gulung Pengikat batu pemberat

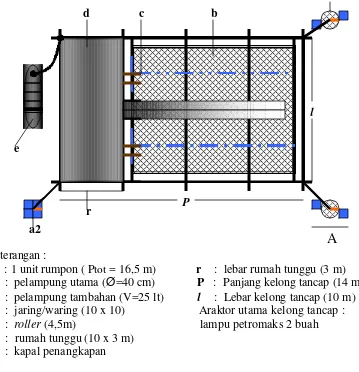

3.2.2b Unit Penangkapan Kelong Tancap

Kapal kelong adalah jenis kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap kelong tancap, kapal kelong hanya digunakan sebagai sarana transportasi nelayan menuju ke fishing ground dan kembali ke base camp. Kapal kelong terbuat dari bahan kayu, perawatan kapal ini dengan mengontrol setiap bagiannya secara rutin setiap akan digunakan, dan bila bocor maka dilakukan penambalan oleh nelayan.

Kapal yang digunakan adalah perahu motor inboard. Perahu motor inboard adalah perahu yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Mesinnya dipasang secara permanen di dalam perahu (bagian tengah mengarah ke buritan). Perahu tersebut memiliki ukuran panjang 9,6 m, lebar 2,8 m, dan depth 0,97 m. Bahan dasar perahu adalah kayu.

Mesin yang digunakan memiliki kekuatan 20 PK, dengan merk dagang Domfeng. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, mesin tersebut mampu menjalankan perahu dengan kecepatan sekitar 8 mil per jam. Mesin tersebut adalah mesin bekas yang dibeli dari perahu yang tidak beroperasi dan diperbaiki oleh nelayan yang kebetulan memiliki keahlian mesin. Umur pemakaian mesin sudah 4 tahun sejak pembelian dari pemakai pertama.

Biasanya nelayan kelong, baik kelong apung dan kelong tancap memiliki 1 perahu. Perahu ini berada disekitar kelong pada saat nelayan di kelong. Perahu ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu turun-naiknya jaring kelong. Penempatan perahu ini sangat memperhatikan arah arus.

2. Alat tangkap kelong tancap

Konstruksi serta penjelasan fungsi tiap bagian pada kelong tancap akan dipaparkan berikut ini:

tunggu nelayan selama berada di kelong. Luas rumah tunggu sendiri adalah 30 meter persegi. Rumah tunggu ini dibuat senyaman mungkin bagi nelayan layaknya rumah yang sering dijumpai di darat. Namun demikian, rumah kelong tidak dilengkapai dengan sekat-sekat lazimnya rumah yang ada di darat. Pada salah satu sisi di dalam rumah tunggu disediakan tempat pengolahan ikan teri hasil tangkapan untuk direbus. Tempat pengolahan ini terdiri atas kompor, tungku berdiameter 90 cm dan wajan untuk merebus hasil tangkapan berdiameter 100 cm.

Gambar 2 Bentuk dan ukuran mata jaring pada kelong tancap

3. Roller, yakni alat bantu yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan waring. Roller yang digunakan berjumlah 2 buah dengan panjang 4,5 m terbuat dari kayu bulat dengan diameter 25 cm. Masing- masing roller diputar oleh 1 orang. Kecepatan dan keseimbangan dalam memutar roller sangat diperhatikan agar posisi waring yang terangkat tetap tegak lurus. Roller ini dihubungkan ke waring dengan tali berdiameter 15-20 mm, dengan panjang tali berkisar 25 hingga 30 meter.

Alat bantu pada kelong tancap adalah alat-alat yang secara fisik terpisah dari bangunan kelong tancap, dapat dipindahkan dan fungsinya untuk membantu kelancaran operasi penangkapan. Alat bantu yang digunakan diantaranya :

1. Ancak, yakni wadah yang menyerupai tempayan yang terbuat dari rajutan bambu yang jarang-jarang. Ancak digunakan sebagai tempat untuk menaruh hasil tangkapan mentah atau ikan tangkapan yang telah direbus. Hasil tangkapan dibawa ke darat bambu Ø 10 cm

PE Ø 8 mm

P

l PE Ø 5 mm

a

b

Keterangan :

P : Panjang bingkai jaring (10,5 m) l : Lebar bingkai jaring (10,5 m)

a : Pemberat sisi jaring (lempeng besi Ø 15cm, w 4kg) b : Pemberat utama jaring (bola semen Ø 20cm, w 8,5kg)

dengan menggunakan ancak. Kapasitas ancak adalah 8 kg untuk hasil tangkapan basah.

2. Scoop net, yakni alat yang digunakan untuk memindahkan hasil tangkapan dari waring ke drum plastik. Dalam bahasa sehari- hari, alat ini dikenal dengan serokan. Namun kayu scoop net pada kelong tancap memiliki ukuran yang panjang agar dapat mencapai ikan tangkapan saat jaring dinaikkan.

3. Drum, adalah alat ya ng digunakan sebagai tempat penampungan ikan sementara sebelum ikan tangkapan disortir berdasarkan spesies. Drum terbuat dari bahan plastik.

4. Lampu petromaks, yakni lampu yang digunakan untuk menarik perhatian ikan-ikan yang memiliki sifat fototaksis positif. Pada penelitian ini lampu petromaks yang digunakan berjumlah 2 sampai 3 buah lampu. Jarak lampu petromaks ke permukaan air diperkirakan sejauh 1 meter, bila keadaan angin dan ombak tinggi maka lampu segera dinaikkan agar tidak basah dan rusak.

Tahap pengoperasian kelong tancap yakni :

1. tahap persiapan, yang dilakukan sebelum nelayan berangkat dengan kapal menuju

fishing ground. Segala perbekalan untuk sekali trip dipersiapkan, mulai dari kebutuhan makanan, air tawar serta persediaan yang lain seperti sumbu lampu petromaks, minyak tanah, dan ancak kosong tempat hasil tangkapan. Perjalanan di laut memakan waktu lebih lebih kurang 1 hingga 2 jam, tergantung keadaan cuaca. Setelah tiba di kelong tancap, yang pertama dilakukan adalah memeriksa jaring, jika ada bagian jaring yang rusak maka dilakukan perbaikan dengan menjahit bagian yang rusak. Selain itu pemeriksaan lampu petromaks juga dilakukan, yakni dengan membersihkan pipa aliran minyak dari tangki bahan bakar ke sumbu lampu. Petromaks pada kelong tancap di daerah ini sedikit berbeda, yakni bahan bakar dialirkan dari tangki utama yang ditaruh di dalam rumah tunggu;

3. tahap hauling, yakni saat dimana ikan tangkapan akan diangkat menggunakan roller. Setelah terkumpul selanjutnya dua orang nelayan akan secara bersamaan memutar roller hingga jaring terangkat dari dalam air. Sebelum mulai menggulung roller cahaya lampu tidak diredupkan seperti di daerah lain;

4. tahap setelah hauling, yakni tahap dimana ikan tangkapan dimasukkan ke dalam drum dan selanjutnya dipisahkan berdasarkan jenis.

Nelayan kedua kelong tancap berangkat bersamaan menuju fishing ground. Pengoperasian kelong dimulai saat nelayan tiba di kelong tancap. Untuk menyamakan waktu pengoperasian penangkapan, jaring diturunkan setelah kegiatan persiapan dilakukan. Operasi penangkapan berlangsung antara pukul 17:30 WIB saat matahari mulai tenggelam hingga saat fajar yakni sekitar pukul 05:30 WIB. Waktu pulang ke fishing base dilakukan secara bersamaan pula.

Kelong yang digunakan adalah kelong tancap milik nelayan Daerah Kawal. Kelong tancap tersebut direkomendasikan oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan Kawal karena nelayan pemilik mempunyai dua kelong tancap yang relatif berdekatan. Satu dari dua kelong tancap dijadikan sebagai kontrol (kelong tancap yang biasa digunakan nelayan), dan kelong yang lain dijadikan sebagai kelong tancap tempat penelitian ini dikonsentrasikan dengan penggunaan rumpon. Kelong kontrol dan kelong perlakuan memiliki bentuk dan ukuran serta peralatan yang relatif sama.

Kelong tancap dengan rumpon dan kelong tancap tanpa rumpon dioperasikan di dekat pulau terluar kawasan laut Kecamatan Gunung Kijang. Pulau tersebut bernama Pulau Nikoi. Kelong tancap dipasang di bagian selatan pulau dengan jarak ± 500 m dari pulau (saat surut terendah). Kelong tancap tidak dioperasikan di bagian utara, karena bagian utara Pulau Nikoi adalah Laut Natuna. Tekstur dasar perairan di bagian utara pulau curam dan sangat dalam, disamping itu gelombang, arus dan angin terla lu besar. Kedua kelong tancap dioperasikan pada kedalaman yang hampir sama yakni ± 10 hingga 20 meter.

pemasangan kedua kelong tancap ini tergolong lokasi pemasangan kelong tancap yang paling dekat di daerah ini.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode percobaan penangkapan ikan atau experimental fishing. Metode operasi penangkapan pada kedua kelong tancap secara umum adalah sama. Dikarenakan rumpon yang digunakan termasuk jenis rumpon dasar, penempatan rumpon pada kelong tancap perlakuan tidak merubah kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan kelong tancap. Baik kelong tancap kontrol dan kelong tancap perlakuan memiliki tahap-tahap penangkapan yang sama, yakni persiapan, setting dan hauling.

Penelitian ini timbul berdasarkan pemikiran untuk meningkatkan jumlah tangkapan kelong tancap. Setelah data hasil tangkapan dicatat dan dipisahkan berdasarkan kegunaan data, kemudian dilakukan analisis dengan membandingkan jumlah hasil tangkapan antara kelong tancap yang menggunakan rumpon dengan kelong tancap yang tidak menggunakan rumpon. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh suatu kesimpulan mengenai pengaruh penggunaan rumpon terhadap hasil tangkapan kelong tancap.

Segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian ini dipersiapkan oleh peneliti bersama satu orang rekan yang dapat dipercaya, mulai dari tahap persiapan, perakitan rumpon hingga pencatatan data hasil tangkapan kedua kelong tancap. Satuan percobaan penelitian ini adalah dua jenis kelong tancap, yaitu kelong tancap yang tidak menggunakan rumpon dan kelong tancap yang menggunakan rumpon. Perlakuan pada penelitian ini adalah kelong tancap yang menggunakan rumpon. Sedangkan ulangan dalam penelitian ini adalah jumlah trip melaut operasi penangkapan yang diikuti pada kelong tancap. Jumlah trip melaut kedua kelong tancap harus sama untuk menghindari ketimpangan data yang diperoleh.

dilakukannya operasi penangkapan sebagaimana mestinya. Keadaan oseanografis yang buruk (gelombang, angin yang kencang serta hujan yang turun) sering kali menjadi kendala bagi nelayan untuk pergi melaut saat penelitian berlangsung.

[image:43.612.92.504.157.605.2]Kerangka pemikiran penelitian ini dijelaskan pada gambar diagram alir berikut:

Gambar 3 Tahap kegiatan penelitian eksperimental fishing

Karena pengoperasian alat tangkap kelong secara garis besar sama dengan pengoperasian alat tangkap bagan tancap maupun bagan apung, maka pengoperasian alat ini diasumsikan sama dengan pengoperasian bagan. Selain itu pada penelitian ini ikan

Mulai

Metode penelitian eksperimental fishing

Uji kenormalan Liliefors untuk data C dan H

Jika tidak menyebar normal / Lmaks > Lá(n)

Jika menyebar normal / Lmaks < Lá(n)

Uji Wilcoxon

Jika Thitung < Ttabel , tolak Ho

Jika Thitung > Ttabel, terima H1 Data Primer : Jenis dan berat hasil tangkapan (C),

waktu (T) dan jumlah hauling kedua kelong tancap (H), metode pengoperasian kedua kelong tancap.

diasumsikan menyebar merata di perairan, jumlah lampu yang digunakan pada kedua kelong tancap sama yakni 2 lampu petromaks, dan secara teknis (kemampuan dalam melakukan operasi penangkapan) nelayan kedua kelong tancap tempat penelitian ini dikonsentrasikan diasumsikan sama. Faktor- faktor lain yang yang mempengaruhi daerah penyebaran ikan pada kedua kelong tancap diasumsikan sama.

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan penangkapan ikan pada kelong tancap. Data primer kelong tancap tanpa rumpon dikumpulkan oleh orang yang dapat dipercaya dan mampu mengikuti trip operasi penangkapan selama penelitian berlangsung. Data yang dikumpulkan dari kelong tancap kontrol dan kelong tancap perlakuan adalah sama. Data primer yang dikumpulkan meliputi data hasil tangkapan, jenis ikan hasil tangkapan, dan jumlah hauling dua kelong tancap, konstruksi rumpon yang digunakan, metode pengoperasian kelong, kondisi di sekitar rumpon. Data yang diambil adalah data berat ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram (kg).

Data sekunder meliputi data perikanan tangkap daerah Kawal, letak geografis dan topografi daerah Kawal, daerah dan musim penangkapan, keadaan umum yang meliputi data jenis alat tangkap yang digunakan nelayan, data armada penangkapan (kapal), serta produksi tangkapan pada tahun 2002. Data sekunder yang berhubungan dengan keadaan perikanan di daerah Kawal, keadaan oseanografis kawal, data perikanan tangkap dan nilai produksi tangkapan daerah Kawal diperoleh dari Kantor Cabang Dinas Perikanan Kawal, serta Dinas Perikanan di Tanjungpinang. Namun dikarenakan pemekaran daerah dan penataan ulang administrasi daerah data yang tersedia hanya data laporan tahun 2002.

3.3.2 Metode Analisis Data

Y =

∑

= 1 1 1 i Yi ndengan, Y : rata-rata

n : jumlah ulangan Selanjutnya dicari :

S =

(

)

( )

∑ − ∑ − 2 2 1 1 n Yi Yi n

Kemudian ditentukan nilai :

Zi =

( )

SY Yi−

, untuk setiap i = 1,2,3, . . . ,n.

F(zi) = nilai interpolasi zi

S(z) = Banyaknya z1,z2,z3, . . . ,zn yang zi n

Selanjutnya dicari HT rataan maks , yaitu :

L maks =

{

F(z1) – Sz1 , F(z2) – S(z2) , . . . , F(zn) – S(zn)};

atau beda mutlak maksimum antara F(zi) – S(zi) untuk i = 1,2,3 . . . ,n

Kaidah Pengambilan keputusan :

Jika L maks L (n) , maka terima Ho, data menyebar normal

Jika L maks>L (n) , maka terima H1, data tidak menyebar normal

Setelah dilakukan uji kenormalan Liliefors, bila ternyata nilai data yang diperoleh tidak menyebar secara normal, maka dilanjutkan dengan uji statistika non parametrik. Analisis ini dipakai dalam pengolahan data untuk mengetahui pengaruh penggunaan rumpon terhadap hasil tangkapan dan laju akumulasi ikan pada kelong tancap.

beberapa populasi dengan parameter yang berbeda-beda. Steel dan Torie (1991), juga mengatakan bahwa bila kita hanya dapat membuat asumsi yang lemah mengenai sebaran yang mendasari datanya, maka statistika non parametrik layak untuk digunakan. Uji statistika non parametrik yang digunakan adalah uji pangkat bertanda Wilcoxon.

Menurut Nasoetion dan Barizi (1986), uji pangkat bertanda Wilcoxon merupakan suatu perbaikan uji tanda, karena disamping tandanya, besarnya juga diperhatikan. Langkah- langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan pangkat untuk tiap-tiap beda (Yi-Xi) sesuai dengan besarannya, tanpa memperhatikan tanda dari beda tersebut. Jika terdapat dua atau lebih beda yang sama, maka pangkat untuk tiap-tiap beda tersebut adalah pangkat rata-rata dari keduanya;

2. memberikan tanda positif atau negatif pada pangkat untuk tiap-tiap beda sesuai dengan tanda dari beda tersebut;

3. menjumlahkan semua pangkat positif dan semua pangkat negatif. Nilai dari penjumlahan yang terkecil dilambangkan dengan T hitung;

4. membandingkan nilai T hitungyang diperoleh dengan nilai Ttabel (Tá).

Anggapan yang diperlukan dalam penarikan keputusan dalam uji Wilcoxon adalah bahwa tiap-tiap beda (Yi-Xi) mempunyai suatu sebaran yang setangkup, namun sebaran-sebaran dari beda ini tidak perlu sama. Hipotesis ini dilakukan dengan melambangkan m sebagai median dari peubah acak (Yi-Xi). Hipotesis yang digunakan yaitu :

1. untuk hasil tangkapan (kg) per trip,

Ho : m = 0 (Penambahan rumpon pada bagan tancap tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan)

H1 : m 0 (Penambahan rumpon pada bagan tancap berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan)

2. untuk laju akumulasi ikan,

Ho : m = 0 (Penambahan rumpon pada bagan tancap tidak berpengaruh nyata terhadap laju akumulasi ikan)

Kaidah keputusan yang digunakan yaitu : Jika T hitung Tá maka terima Ho, Jika

T hitung < Tá maka tolak Ho. Perhitungan lanjutan yang dilakukan yakni perhitungan z.

Kaidah keputusan yang digunakan : jika z hitung > z tabel, maka tolak Ho dan terima H1.

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Keadaan Umum Daerah Kawal

Kabupaten Tanjungpinang termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 September 2001, Kawal merupakan ibukota Kecamatan Gunung Kijang. Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat dan Desa Tua Paya.

Secara geografis daerah Kecamatan Gunung Kijang terletak pada posisi 00041′00″ LU - 1010′00″ LU dan 104028′01″ BT - 105002′00″ BT dengan batas-batas sebagai berikut :

1. disebelah utara dengan Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan; 2. disebelah selatan dengan Kecamatan Senayang dan Laut Natuna;

3. disebelah timur dengan Laut Natuna;

4. disebelah barat dengan Kota Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungpinang Timur/Galang.

Keadaan topografi wilayah Kecamatan Gunung Kijang adalah berbuk it, dengan tingkat kemiringan/lereng dan ketinggian yang landai, berdaratan rendah dan berpantai landai. Sedangkan dari segi klimatologis, Kecamatan Gunung Kijang memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau setiap tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Juli dan musim penghujan pada bulan Agustus sampai Januari.

Musim yang sangat mempengaruhi kegiatan nelayan adalah sebagai berikut : 1. Musim Utara, yang terjadi pada bulan Desember dan bulan Pebruari, dimana angin

bertiup sangat kencang dan menimbulkan gelombang laut yang besar.

2. Musim Timur, yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Keadaan angin mulai berkurang kencangnya dan pada musim ini segala alat penangkapan ikan dapat beroperasi.

4. Musim Barat, yang terjadi dari bulan September sampai bulan Nopember. Keadaan angin sering tidak menentu karena sering terjadi angin ribut yang menimbulkan gelombang besar. Keadaan ini semakin diperburuk dengan hujan yang sering turun.

Keadaan kadar garam di perairan Kecamatan Gunung Kijang secara rata-rata mencapai 2,8% hingga 3,4%. Perubahan kadar garam dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau.

Sebelum adanya pemekaran daerah pada tahun 2001 Kecamatan Gunung Kijang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bintan Timur. Namun setelah dimekarkan 2 daerah ini menjadi dua kecamatan yang terpisah. Kecamatan Bintan Timur terdiri dari Kelurahan Kijang, yang terdiri dari Desa Mantang Baru, Desa Mantang Lama, Desa Mantang Besar, Desa Numbing, Desa Kelong dan Desa Mapur. Sedangkan Kecamatan Gunung Kijang terdiri atas beberapa Desa yakni Desa Gunung Kijang, Desa Tuapaya, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat. Desa-desa tersebut yang menyatu dengan Pulau Bintan ada 5 Desa dan dapat ditempuh dengan kendaraan darat sedangkan Desa yang lainnya berada disekitar Pulau Bintan, yang dapat ditempuh dengan transportasi laut.

Secara geografis Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang sangat berdekatan bahkan karena kurangnya sosialisasi pemekaran daerah kedua Kecamatan ini terkadang disatukan. Luas kedua Kecamatan ini belum dapat dipisahkan, karena masih sering terjadi konflik apabila hal ini dibicarakan. Secara umum luas kedua kabupaten ini adalah ±3.158,2 km2, luas daratannya ± 900 km2 dan luas perairan 2.258,2 km2 dengan jumlah pulau sebanyak 89 pulau besar dan kecil.

4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan Kondisi Perikanan tahun 2001, potensi sumberdaya perikanan laut di Kecamatan Gunung Kijang (Kawal) dapat dikategorikan besar, terutama sumberdaya ikan pelagisnya. Hal ini terlihat dari komposisi ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdekat.

Alat tangkap yang beroperasi di Kecamatan Gunung kijang ini diantaranya: 1. jaring insang hanyut (drift gill net);

3. rawai, yakni pancing permukaan yang dibiarkan hanyut dan terhubung pada kapal yang tidak berjalan;

4. pancing (hand line);

5. kelong apung (mobile lift net); 6. kelong tancap (stationary lift net); 7. bubu dan bento.

[image:50.612.98.513.237.400.2]Jumlah masing- masing alat tangkap terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Alat tangkap di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001)

Gunung Teluk Malang Tua

No. Jenis alat tangkap Kijang Bakau Rapat Paya Jumlah %

1 Drift gill net 15 2 26 - 43 7,00

2 Set gill net 34 8 13 - 55 8,96

3 kelong apung - 16 41 8 65 10,59

4 kelong tancap 8 10 9 2 29 4,72

5 Pancing 27 24 18 - 69 11,24

6 Bubu 135 63 87 - 285 46,42

7 Bento 68 - - - 68 11,07

Total 287 123 194 10 614 100

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Gunung Kijang (2001)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa alat tangkap bubu sangat mendominasi, namun alat tangkap ini kurang memberikan kontribusi baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor. Untuk kebutuhan besar dan ekspor drift gill net, set gill net, kelong apung, kelong tancap, dan pancing lebih memberikan masukan yang berarti.

Armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kecamatan Gunung Kijang bervariasi, baik ukurannya maupun tenaga penggeraknya. Armada penangkapan yang ada di Kecamatan Gunung Kijang dapat dikategorikan: (1) Perahu/sampan dayung; (2) Kapal motor berukuran kecil (< 4 GT); (3) Kapal motor berukuran besar (> 4 GT).

Tabel 3 Armada penangkapan ikan di Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001)

Gunung Teluk Malang Tua

No. Jenis Kijang Bakau Rapat Paya Jumlah %

1 Perahu dayung 23 27 39 - 89 32,25

2 KM < 4 GT 21 15 38 2 76 27,54

3 KM > 4GT 64 3 42 2 111 40,22

Total : 108 45 119 4 276 100

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Gunung Kijang (2001)

Armada penangkapan (kapal) yang mendominasi perairan ini adalah KM > 4 GT, karena bila ditinjau dari segi jangkauan melaut dan daya tampung hasil tangkapan lebih besar. Alat tangkap ini seperti alat tangkap gill net dengan ukuran mata jaring 5 inchi dan mata jaring 12 inchi untuk menangkap ikan pelagis besar seperti ikan tenggiri dan tuna. Kapal ukuran besar biasanya memiliki ukuran palka yang besar pula. Nelayan di daerah ini biasanya rela lama melaut hingga palka terisi penuh agar biaya operasi penangkapan tidak terlalu besar.

Kualitas ikan tangkapan di daerah ini tidak terlalu diperhatikan karena pasar ekspor tetap menerima ikan tangkapan dengan harga jual tinggi walaupun kualitas ikan telah menurun. Hal ini menyebabkan produksi dan nilai jualnya lebih tinggi bila dibanding kapal yang berukuran kecil. Tidak itu saja, biasanya hasil penjualan total dari beberapa trip kapal besar dalam tiga hingga lima bulan digunakan telah dapat mengganti biaya pembelian kapal, upah anak buah kapal dan menutupi biaya operasi harian kapal selama digunakan.

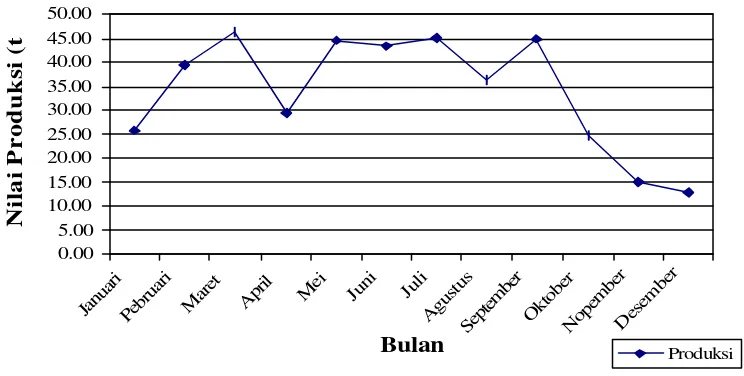

Produksi perikanan yang tertinggi di daerah ini terjadi pada bulan Maret, karena pada bulan ini keadaan perairan sangat mendukung untuk kegiatan penangkapan dan biasanya semua alat tangkap beroperasi pada bulan ini. Sedangkan volume produksi terkecil terjadi pada bulan Desember, pada bulan ini sangat sedikit alat tangkap yang beroperasi dikarenakan kekhawatiran nelayan untuk mengoperasikan alat tangkap karena gelombang laut pada akhir tahun biasanya sangat besar.

Tabel 4 Nilai hasil laut Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001)

Produksi

No. Bulan Volume(ton) Nilai (Juta)

1 Januari 25,64 72,275

2 Pebruari 39,3 90,32

3 Maret 46,37 119,58

4 April 29,44 70,36

5 Mei 44,62 109,99

6 Juni 43,3 122,2

7 Juli 45,05 109,095

8 Agustus 36,29 95,91

9 September 44,85 107,93

10 Oktober 24,6 73,82

11 Nopember 14,75 48,425

12 Desember 12,6 40,975

Total 406,81 1.060,88

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Gunung Kijang (2001)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

Januari Pebruari Maret April Mei Juni JuliAgustus

SeptemberOktoberNopemberDesember Bulan

Nilai Produksi (ton)

[image:52.612.122.494.323.511.2]Produksi Gambar 4 Hasil laut Kecamatan Gunung Kijang (tahun 2001)

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1Rumpon

Rumpon yang digunakan dalam penelitian dibuat pada saat operasi penangkapan ikan di kelong tancap belum dilakukan. Tahap-tahap perakitan rumpon yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan bahan-bahan seperti tali PE Ø 5 mm dan tali PE Ø 12 mm, kawat stainless steel Ø 3 mm, besi behel Ø 10 mm sebanyak 3 batang, pelampung utama dari bahan styrofoam, jerigen sebagai pelampung tambahan, bendera semaphore 3 buah, ban sepeda motor bekas 15 buah. Setelah terkumpul, yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan besi behel sebagai penahan agar ban yang digunakan nantinya sebagai frame rumpon dan pemikat tambahan berfungsi maksimal. Setelah keseluruhan ban terpasang besi behel, selanjutnya lima buah ban sepeda motor dirangkai dengan empat helai tali tali PE Ø 12 mm, jarak tiap ban sebesar 1,5 meter. hal yang sama dilakukan untuk dua unit rumpon yang lain. Selanjutnya untuk tali pelampung dan tali pemberat (PE Ø 12 mm) dipasangkan pada tiap rangkaian konstruksi rumpon yang telah menyerupai bentuk tabung.

Setelah frame rumpon terbentuk, hari berikutnya adalah pemasangan atraktor utama yaitu daun kelapa. Sebanyak 45 pelepah kelapa besar dikumpulkan dari pohon kelapa yang tersebar disekitar pantai. Pelepah kelapa diamb il hanya bagian daunnya serta sedikit bagian pelepahnya. Pelepasan pelepah dilakukan dengan membelah ujung pelepah besar menjadi dua bagian lalu menariknya hingga ke bagian pangkal pelepah. Setelah terpisah, dua helai pelepah tersebut dibagi dua hingga menjadi empat pelepah kecil. Setiap konstruksi rumpon menggunakan 60 pelepah kecil. Pemilihan jumlah pelepah ini tidak memiliki ketentuan mutlak. Untuk ukuran rumpon dengan panjang total badan rumpon yang dipasangi daun kelapa sepanjang 6 hingga 7 meter, jumlah 60 pelepah kecil dirasakan tidak terlalu banyak. Bila jumlah pelepah terlalu banyak, maka dikhawatirkan celah yang akan terbentuk ketika rumpon terpasang akan sangat kecil.

bekas digantungkan pada seutas tali yang telah terhubung pada dua pohon kelapa agar proses pemasangan pelepah kelapa mudah dilakukan. Pemasangan pelepah kecil pada rumpon dilakukan dengan menyelipkan bagian pelepah yang kecil ke dalam untaian tali frame (PE Ø 12 mm). Setelah terselip pada tali, dilakukan penguatan ikatan dengan menggunakan tali PE Ø 5 mm. Bentuk dan konstruksi rumpon yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 5 Bentuk dan konstruksi rumpon

Selain itu survei juga untuk mengetahui arah pergerakan arus. Hal ini perlu diketahui agar saat pemasangan tidak mengalami kesusahan dan bila terpasang kemiringan bangunan rumpon tidak mengganggu jalannya operasi penangkapan ikan.

d. Pada hari selanjutnya, tiga unit rumpon yang telah selesai dibuat dibawa ke lokasi kelong tancap untuk dipasang sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan. Pengangkutan rumpon menggunakan kapal nelayan berkekuatan 20 PK. Tiga unit rumpon ditaruh di bagian depan hingga bagian tengah kapal. Sebelumnya pem