ISOLASI, IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI SERTA

INOKULASI BAKTERI PENDEGRADASI SIANIDA DARI

CAIRAN RUMEN KAMBING PERANAKAN ETAWA SECARA

IN VITRO

MAULINA NOVITA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi serta Inokulasi Bakteri Pendegradasi Sianida dari Cairan Rumen Kambing Peranakan Etawa secara In Vitro adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

RINGKASAN

MAULINA NOVITA. Isolasi, Identifikasi dan Karakterisasi serta Inokulasi Bakteri Pendegradasi Sianida Dari Cairan Rumen Kambing Peranakan Etawa secara In Vitro. Dibimbing oleh KOMANG GEDE WIRYAWAN, SRI SUHARTI dan ASEP SUDARMAN.

Sianida merupakan salah satu racun mematikan yang terdapat di alam. Salah satu cara untuk menurunkan kadar sianida adalah dengan pengeringan di bawah sinar matahari. Cara lainnya dapat menggunakan mikroba rumen pendegradasi sianida. Cairan rumen dari ternak yang terbiasa mengonsumsi daun singkong, memiliki mikroba yang mampu mendegradasi sianida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat bakteri yang mampu mendegradasi sianida dari cairan rumen kambing peranakan etawa, serta melihat kemampuan isolat melalui fermentasi in vitro.

Cairan rumen diambil dari kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit. Dilakukan pengayaan terhadap cairan rumen menggunakan media 10 ml Brain Heart Infusion (BHI) yang mengandung 1 000 ppm HCN selama 7 hari. Koloni bakteri yang tumbuh pada media BHI agar yang mengadung sianida kemudian dimurnikan dan diisolasi. Isolat bakteri selanjutnya dikarakterisasi berdasarkan bentuk morfologi, pewarnaan gram, penggunaan gula, dan kemampuannya menggunakan sianida. Selanjutnya isolat diuji kemampuan fermentabilitasnya secara in vitro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun singkong pahit mengandung 964.30 ± 9.48 ppm sianida, dan setelah dikeringkan dibawah sinar matahari selama 6 jam, kandungan sianidanya menurun sebanyak 13.10%. Terdapat dua isolat bakteri pada cairan rumen kambing perah yang telah melalui proses pengayaan, serta mampu menurunkan kadar sianida sebesar 72.02% (isolat 1) dan 74.40% (isolat 2). Berdasarkan tes morfologi, isolat 1 diklasifikasikan sebagai bakteri gram negatif dengan bentuk batang, sedangkan isolat 2 merupakan bakteri gram positif dengan bentuk bulat. Isolat 1 dan 2 mampu menggunakan glukosa, fruktosa, sukrosa dan pati, namun tidak mampu menggunakan selulosa. Kedua isolat memiliki kemiripan 99% dengan susunan nukleotida dari Sharpea azabuensis strain ST18, Bovine rumen bacterium, dan Lachnospiraceae

bacterium. Isolat bakteri pendegradasi sianida memiliki kemampuan

meningkatkan fermentabilitas rumen, dilihat dari peningkatan konsentrasi NH3 dan VFA total serta kecernaan bahan kering dan bahan organik yang signifikan. Dimana hasil terbaik diperoleh pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit dan ditambahkan isolat bakteri pendegradasi sianida.

SUMMARY

MAULINA NOVITA. Isolation, Characterization, and Identification as well as Inoculation of Cyanide Degrading Bacteria from Etawa Grade Rumen Fluid in

The In Vitro Fermentation. Supervised by KOMANG GEDE WIRYAWAN, SRI

SUHARTI, ASEP SUDARMAN.

Cyanide is one of the most potent toxins in cassava leave. One of strategy to reduce level of cyanide was by drying under the sun. Another strategy to reduce level of cyanide is to utilize cyanide degrading rumen microbes. Rumen fluid of cattle adapted to cassava leaves feeding has microbes capable of degrading cyanide. This research was to obtain bacterial isolates capable of degrading cyanide from dairy goat rumen fluid.

Rumen fluid was taken from dairy goats that used to consume bitter cassava leaves. The rumen fluid was enriched in 10 ml Brain Heart Infusion (BHI) medium containing 1 000 ppm HCN in 7 consecutive days. Bacterial colonies grown on cyanide-BHI agar medium were purified and isolated. The isolated bacteria were then characterized based on morphology, gram staining, sugars utilization, and its ability to degrade cyanide. Then, isolates were tested for its ability to ferment in vitro.

Results showed that fresh leaves of bitter cassava contained 964.30 ± 9.48 ppm of cyanide, and after being dried under the sun for 6 hours, the concentration cyanide was reduced by 13.10%. Two bacterial isolates were obtained from dairy goat rumen fluid enrichment process, and able to reduce levels of cyanide up to 72.02% (isolate 1) and 74.40% (isolate 2). Based on morphological test, the isolate 1 was classified as a gram-negative bacteria with rods shape, while isolate 2 was classified as a gram-positive cocci bacteria. Isolates 1 and 2 could utilize glucose, fructose, sucrose and starch, but not cellulose. Both isolates have 99% similarity with the nucleotide composition of Sharpea azabuensis strain ST18,

Bovine rumen bacterium, and Lachnospiraceae bacteria. Isolates cyanide

degrading bacteria have the ability to improve rumen fermentability. It can be seen from the significant increase in the concentration of NH3, total VFA and digestibility of dry matter and organic matter. The best results were obtained in the treatment using rumen fluid goat which used to consume bitter cassava leaves and added cyanide degrading bacterial isolates.

Keywords : cyanide, rumen microbes, isolation, characterization, identification

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

ISOLASI, KARAKTERISISASI DAN IDENTIFIKASI SERTA

INOKULASI BAKTERI PENDEGRADASI SIANIDA DARI

CAIRAN RUMEN KAMBING PERANAKAN ETAWA SECARA

IN VITRO

MAULINA NOVITA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Isolasi, Karakterisasi dan Identifikasi serta Inokulasi Bakteri Pendegradasi Sianida dari Cairan Rumen Kambing Peranakan Etawa” bisa diselesaikan. Isolat bakteri yang ditemukan diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi efek racun sianida bagi ternak. Penelitisn ini didanai dari Hibah Penelitian Pengembangan IPTEK di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Nutrisi Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Sebagian hasil penelitian ini telah diseminarkan di 2nd ASEAN Regional Conference on Animal Production (ARCAP) and 36th Malaysian Society of Animal Production (MSAP) Annual Conference pada tanggal 3 Juni 2015 dengan judul “Isolation, Characterization and Identification

of Cyanide Degrading Bacteria from Dairy Goat Rumen Fluid”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Komang G Wiryawan, Dr Sri Suharti SPt MSi, Dr Ir Asep Sudarman MRurSc, selaku dosen pembimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr Ir Dwierra Evvyernie A, MS MSc dan Prof Dr Ir Yuli Retnani MSc sebagai ketua dan sekretaris program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan Pascasarjana IPB, kepada seluruh staf, dosen, teknisi, kepada teman-teman mahasiswa pascasarjana INP angkatan 2011, dan kepada seluruh teman yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis ini. Ungkapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada motivator sepanjang masa ibunda Hj. Nurhayati SE, ayahanda H. Suwarno dan seluruh keluarga atas kesabaran, do’a, dukungan dan kasih sayang yang tak terkira.

Semoga tesis ini bermanfaat sebagai referensi pemanfaatan bakteri sebagai probiotik untuk mengurangi efek racun bagi ternak dan meningkatkan kualitas produk ternak, serta meningkatkan pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 3

METODE 4

Tahap I. Isolasi, Identifikasi dan Karakteristik Bakteri

Pendegradasi Sianida 4

Analisa Kadar CN- dan HCN pada Daun Singkong Pahit 4 Isolasi dan Seleksi Mikroba Rumen Kambing Perah 4

Identifikasi Isolat Bakteri Terpilih 5

Analisa Molekuler Isolat Bakteri 5

Analisa Data 6

Peubah yang Diamati 6

Tahap II. Inokulasi Isolat Bakteri secara In Vitro 6 Uji Fermentabilitas Isolat Bakteri Terseleksi 6

Analisa Data 9

Peubah yang Diamati 9

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Tahap I. Isolasi, Identifikasi dan Karakteristik Bakteri

Pendegradasi Sianida 10

Kandungan Sianida Daun Singkong Pahit 10

Isolasi dan Seleksi Mikroba Rumen Melalui Proses Adaptasi 11 Identifikasi dan Karakterisasi Bakteri Pendegradasi Sianida 11

Analisis Molekuler Isolat Bakteri 12

Biodegradasi Sianida 12

Tahap II. Inokulasi Isolat Bakteri secara In Vitro 15

Fermentabilitas Isolat Bakteri 15

Kadar Sianida In Vitro 20

SIMPULAN DAN SARAN 23

DAFTAR PUSTAKA 24

LAMPIRAN 26

RIWAYAT HIDUP 31

DAFTAR TABEL

1 Kandungan Sianida dan Asam Sianida Daun Singkong Pahit 10 2 Kadar Sianida Sampel Pengayaan Mikroba Cairan Rumen Kambing

setelah Inkubasi 24 jam 11

3 Hasil Pengujian Koloni Bakteri 12

4 Hasil Identifikasi Molekuler Isolat Bakteri 12

5 Konsentrasi Sianida Isolat Bakteri Terpilih Setelah Fermentasi

48 Jam (ppm) 13

7 Pengaruh perlakuan terhadap karakteristik fermentasi rumen pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing

yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum (+ inokulum) dan tanpa penambahan

inokulum (- inokulum) 16

8 Pengaruh perlakuan terhadap populasi mikroba rumen pada

perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing

yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum (+ inokulum) dan tanpa penambahan

inokulum (- inokulum) 19

9 Pengaruh perlakuan terhadap persentase penurunan kadar sianida selama proses fermentasi pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum

(+ inokulum) dan tanpa penambahan inokulum (- inokulum) 21

DAFTAR GAMBAR

1 Koloni Bakteri Hasil Isolasi dan Seleksi 11

2 Grafik Penurunan Kadar Sianida oleh Inokulum Bakteri Terpilih 13

3 Grafik Kadar Amonia Selama Inkubasi 48 Jam 14

4 Grafik Pertumbuhan Inokulum Bakteri Terpilih 15

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap nilai pH fermentasi 26 2 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi amonia 26 3 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi VFA Total 27 4 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan kering 27 5 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan organik 28 6 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap populasi protozoa 28 7 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap populasi bakteri 29 8 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap penurunan kadar sianida

(ppm) (HCN awal = 500 ppm) 29

9 Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap penurunan kadar sianida

PENDAHULUAN

Latar BelakangPakan merupakan faktor penting dalam usaha peternakan. Sekitar 50-70% dari total biaya produksi ternak digunakan untuk penyediaan pakan. Untuk menekan biaya produksi ternak, maka peternak perlu melakukan efisiensi untuk penyediaan pakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pakan sumber limbah hasil perkebunan, limbah hasil industri pertanian dan limbah industri makanan. Penggunaan limbah sebagai pakan bukan hanya untuk menekan biaya produksi ternak, tetapi juga untuk memanfaatkan limbah-limbah tersebut sebagai salah satu cara mengurangi polusi. Salah satu limbah hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah daun singkong.

Setiap tahun terdapat sekitar 1.2 juta ton/ha/tahun limbah dari tanaman singkong yang terbuang (Deptan 2011), yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Salah satu limbah tanaman singkong adalah daun singkong, yang memiliki potensi sebagai pakan sumber protein bagi ternak, karena kandungan protein kasarnya yang cukup tinggi, yaitu 16.7-39.9% dengan rata-rata 21% (Allen 1984). Variabilitas yang luas ini berkaitan dengan perbedaan kultivar, tahap kematangan, prosedur pengambilan sampel, kesuburan tanah, dan iklim. Hampir 85% fraksi protein kasarnya merupakan true protein (Eggum 1970). Tanaman singkong merupakan tanaman yang tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh pada lahan kering dan kurang subur, sehingga ketersediaannya dapat tetap terpenuhi sepanjang waktu. Namun daun singkong memiliki kelemahan, yaitu adanya kandungan asam sianida (HCN) yang dapat bersifat racun bagi ternak apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bahkan meskipun diserap dalam jumlah sedikit namun dalam kurun waktu yang lama maka akan menyebabkan keracunan kronis dan menurunnya kesehatan (Askar 1996). Di Australia, terjadi kematian dua ekor kambing angora akibat mengkonsumsi pakan yang mengandung sianida, dengan perubahan warna darah menjadi merah terang dan sulit membeku, dan isi rumen berbau bitter almond (khas bau senyawa sianida) (Webber et al. 1985). Di Venezuela, terjadi kematian ternak babi karena mengkonsumsi ubi kayu pahit sisa makanan anak-anak (umur 8-11 tahun) yang menderita keracunan, dengan gejala lemah dan sesak nafas serta darahnya berwarna merah terang (Ezpinoza et al. 1992).

2

(Hb) akan membentuk cyano-Hb yang menyebabkan darah tidak dapat membawa oksigen. Tambahan sianida dalam darah yang mengelilingi komponen jenuh di eritrosit diidentifikasikan sebagai methemoglobin. Kedua sebab inilah yang menyebabkan histotoxic-anoxia dengan gejala klinis antara lain pernafasan cepat dan dalam. Organ yang kekurangan oksigen akan terganggu khususnya jaringan otak, sehingga mengakibatkan terjadinya stimulasi dari susunan saraf pusat yang disusul dengan tingkat depresi yang akan menimbulkan kejang-kejang dan berlanjut pada kematian karena kegagalan pernafasan (Beasley 1998).

Proses penjemuran merupakan salah satu metode untuk mengurangi kadar HCN pada tanaman singkong. Cara ini termasuk mudah dan ekonomis dilakukan karena cukup dengan memanfaatkan sinar matahari. Penjemuran dapat menurunkan kadar HCN dari 39 mg/kg menjadi 17 mg/kg, bila dikeringkan dengan oven menjadi 6 mg/kg. Pengeringan pada suhu 600 C menurunkan HCN sebanyak 33%. Penjemuran selama 7 hari dapat menurunkan HCN sebanyak 67%. Proses perendaman selama 24 jam dapat menurunkan kadar HCN pada singkong pahit sebesar 23% (Tuilan 1989). Selain penjemuran, perendaman dengan air mengalir serta fermentasi juga mampu menurunkan toksisitas daun singkong sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Penambahan daun singkong karet dalam ransum memiliki potensi sebagai salah satu sumber protein dan pakan pengganti hijauan.

Selain perlakuan pada daun singkong, efek HCN pada ternak ruminansia dapat diatasi dengan bantuan beberapa mikroba rumen. Mikroba rumen dapat menghasilkan enzim yang membantu proses degradasi zat makanan dalam rumen. Pertumbuhan mikroba rumen dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain temperatur, pH, kapasitas buffer, tekanan osmotik, kandungan bahan kering dan potensial oksidasi reduksi cairan rumen (Dehority 2004). Komposisi dan populasi mikroba yang hidup dalam rumen ditentukan oleh jenis pakan yang dikonsumsi ternak tersebut dan interaksi antar mikroba rumen (Preston dan Leng 1987). Ternak yang terbiasa dengan ransum berkadar serat kasar tinggi maka mikroba yang dominan adalah mikroba pencerna serat, begitu pula bila ransum yang diberikan banyak mengandung sianida maka mikroba yang dominan adalah mikroba pendegradasi sianida. Domba yang diberikan pakan berupa daun singkong manis secara tunggal (tanpa campuran bahan pakan lain) selama 3 bulan tidak menimbulkan efek kelainan klinis (Mathius et al. 1983). Abrar (2001) telah menemukan bakteri yang memiliki karakteristik mirip dengan Megasphaera

elsdenii pada cairan rumen domba yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong.

Megasphaera elsdenii memiliki kemampuan mendegradasi HCN sehingga tidak

menimbulkan dampak negatif bagi ternak ruminansia.

3

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan isolat bakteri pendegradasi sianida yang diperoleh dari cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit sebagai pakan.

2. Mengidentifikasi bakteri tersebut dengan metode pendekatan molekuler. 3. Mengevaluasi kemampuan fermentabilitas dari isolat yang diperoleh secara

4

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Nutrisi, serta Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Analisis molekuler dilaksanakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Waktu penelitian dari Mei 2014 – April 2015.

Bahan Cairan Rumen

Cairan rumen diperoleh dari ternak kambing peranakan etawa jantan berumur sekitar 1.5-2 tahun yang berasal dari Bangun Karso Farm di Cijeruk. Cairan rumen diambil 3 jam setelah ternak diberi makan, dengan menggunakan stomach tube dan pompa vakum. Cairan rumen dimasukkan ke dalam termos yang sebelumnya diisi air dengan suhu 39 – 400C, dimana air tersebut dibuang sesaat sebelum cairan rumen dimasukkan ke dalam termos. Hal ini bertujuan agar kondisi dalam termos sesuai dengan kondisi dalam rumen.

Prosedur Penelitian

Tahap I. Isolasi, Identifikasi dan Karakteristik Bakteri Pendegradasi Sianida

Analisa Kadar CN- dan HCN pada Daun Singkong Pahit

Kadar sianida pada daun singkong diukur menggunakan metode APHA (1985). Sampel sebanyak ± 10 gram, dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml, ditutup dan didiamkan semalam. Kemudian sampel disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm. Supernatan sampel dipipet sebanyak 0.1 ml, lalu dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan aquadest sebanyak 1.9 ml, 2 ml larutan buffer CN dan 0.5 ml Chloramin T 1%. Divortex/dihomogenkan dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu ditambahkan 0.5 ml larutan asam barbiturat-pyridin, kemudian dihomogenkan kembali. Dibuat deret standar dari larutan standar KCN 10 ppm, dengan deret 0, 0.05, 0.10, 0.15 dan 0.2 ppm, dilakukan prosedur yang sama dengan sampel. Lalu larutan sampel dan standar siap diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 578 nm.

Isolasi dan Seleksi Mikroba Rumen Kambing Perah

Persiapan penelitian dilakukan dengan menyiapkan media selektif sianida untuk mendapatkan isolat bakteri. Pembuatan media dilakukan dengan memodifikasi metode Theodorou dan Brooks (1990) serta Ogimoto dan Imai (1981). Pembuatan larutan media dilakukan dengan mencampurkan 7.4 g BHI, 0.1 g glukosa, 0.1 g pati, 0.1 g sistein, 2 ml CMC 1%, 1 ml hemin dan 0.1 ml resazurin yang dilarutkan menggunakan aquades hingga volume 200 ml, kemudian diautoklaf. Sampel cairan rumen diperoleh dari tiga ekor kambing peranakan etawa jantan yang berumur 1.5-2 tahun. Ketiga cairan rumen tersebut dikomposit untuk dilakukan pengambilan sampel.

5

ml sampel dari tabung pengayaan pertama dipindahkan ke tabung pengayaan baru, hal ini dilakukan selama satu minggu, dan disimpan dalam shaker bath suhu 390C. Sisa sampel pada tabung pengayaan setiap 24 jam, dilakukan uji kadar sianida. Mikroba yang mampu bertahan sampai akhir proses pengayaan selanjutnya dilakukan isolasi dan seleksi mikroba menggunakan media selektif sianida, sampai diperoleh koloni yang seragam dalam satu tabung. Koloni bakteri yang mampu bertahan selama proses isolasi dan seleksi bakteri, selanjutnya dilakukan pengujian kemampuan mendegradasi sianida.

Identifikasi Isolat Bakteri Terpilih

Masing-masing koloni bakteri yang terseleksi, dilakukan uji kemampuan menggunakan sianida dengan pengambilan sampel pada 0, 3, 6, 12, 24, dan 48 jam. Pengambilan sampel digunakan untuk pengukuran sisa kadar sianida (APHA 1985). Koloni bakteri yang mampu mendegradasi sianida selanjutnya dilakukan identifikasi meliputi pewarnaan gram, uji motilitas, dan uji gula-gula sederhana.

Pewarnaan Gram

Tujuan dari pewarnaan gram adalah untuk mengetahui morfologi bakteri dan pengelompokan bakteri berdasarkan Gram positif dan Gram negatif. Inokulum dioleskan pada kaca objek dan difiksasi di atas api hingga kering. Kaca objek direndam dalam wadah yang berisi larutan kristal violet dan didiamkan selama satu menit, kemudian kaca objek dimiringkan untuk membuang larutan kristal violet sambil dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya kaca objek digenangi dengan larutan iodine selama dua menit dan dibilas dengan alkohol 95% (aceton : alkohol = 1:1). Terakhir, kaca objek digenangi dengan larutan safari selama 30 detik dan bilas dengan aquades lalu keringkan menggunakan tisu. Amati dibawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali pada lensa objek dan pembesaran 10 kali pada lensa okuler. Saat pemeriksaan di bawah mikroskop, ditetesi dengan minyak emersi.

Uji Motilitas

Uji motilitas ini dilakukan untuk melihat pergerakan bakteri. 1 – 2 tetes isolat bakteri disuntikkan kedalam tabung yang berisi media BHI agar, dilihat apakah terjadi pergerakan isolat di dalam tabung. Apabila media langsung berubah menjadi keruh, berarti isolat bakteri tersebut bersifat motil.

Uji Gula Sederhana

Gula-gula sederhana yang diuji antara lain: glukosa, fruktosa, selulosa, sukrosa dan pati. Uji gula dilakukan dengan cara memasukkan 1 ml sampel isolat bakteri kedalam 8 ml media broth yang telah ditambahkan 1 ml larutan gula yang berbeda pada masing-masing tabung. Kemudian tabung disimpan dalam inkubator goyang pada suhu 390C selama 24 jam. Setelah 24 jam, diamati tingkat kekeruhan yang terjadi selama inkubasi.

Analisa Molekuler Isolat Bakteri

6

purification kit, selanjutnya dilakukan sequensing menggunakan ABI 3010 Aflied Biosystem (First Based). Setelah urutan nukleotida diperoleh, maka dilakukan alignment (disejajarkan) dengan data Gen Bank di NCBI, untuk mendapatkan identitas kesamaan dengan data mikroba di gen bank.

Analisa Data

Data yang diperoleh pada penelitian tahap I merupakan data deskriptif membandingkan konsentrasi sianida sebelum dan sesudah inkubasi.

Peubah yang Diamati Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah:

1. Kemampuan isolat bakteri menurunkan sianida pada 0, 3, 6, 12, 24, dan 48 jam, serta laju pertumbuhannya.

2. Karakterisasi dan pertumbuhan mikroba rumen terseleksi. 3. Analisa molekuler isolat bakteri.

Tahap II. Inokulasi Isolat Bakteri secara In Vitro Uji Fermentabilitas Isolat Bakteri Terseleksi

Isolat bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi sianida terbaik selanjutnya dilakukan uji kemampuan fermentabilitasnya secara in vitro menggunakan ransum dengan komposisi 40% rumput gajah, 10% daun singkong pahit dan 50% konsentrat, serta dengan penambahan 500 ppm KCN.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan 2 faktor perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak empat kali.

Perlakuan terdiri dari:

P1 = Cairan rumen kambing yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit + ransum + KCN 500 ppm (0.05 mg)

P2 = P1 + isolat bakteri

P3 = Cairan rumen kambing yang mengkonsumsi daun singkong pahit + ransum + KCN 500 ppm (0.05 mg)

P4 = P2 + isolat bakteri

Pembuatan Saliva Buatan atau Larutan McDougall

Pembuatan saliva buatan mengacu pada metode McDougall (1948) yang dikutip oleh Tilley and Terry (1963). Saliva buatan digunakan sebagai medium buffer agar kondisi pH tetap netral (6.8 – 7) dengan suhu 39 – 400C sesuai dengan kondisi rumen.

Pengambilan Cairan Rumen

Pengambilan cairan rumen dilakukan dengan bantuan alat stomach tube dan pompa vakum. Cairan rumen yang diambil dimasukkan kedalam termos yang sebelumnya telah diisi air bersuhu 39-400C agar sesuai dengan kondisi dalam rumen. Sebelum cairan rumen dimasukkan kedalam termos, air tersebut dibuang terlebih dahulu.

Pencernaan Fermentatif

7

larutan McDougall, dan 10 ml cairan rumen dimasukkan ke dalam tabung fermentor sambil dialiri gas CO2 selama 30 detik dan ditutup menggunakan karet berventilasi. Lalu masukkan tabung tersebut ke dalam shaker water bath dengan suhu 390C dan diinkubasi selama 24 jam dan 48 jam. Setelah inkubasi ditambahkan 0.2 ml HgCl2 untuk mematikan mikroba rumen sehingga proses fermentasi terhenti. Campuran dalam fermentor disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan supernatan yang dihasilkan digunakan untuk analisa konsentrasi asam sianida, VFA, NH3, populasi protozoa dan bakteri, serta kecernaan bahan kering dan bahan organik.

Analisis NH3

Analisis ammonia dilakukan dengan metode Mikrodifusi Conway (General Laboratory Procedure, 1966). Bibir cawan Conway dan tutupnya diolesi dengan vaselin. Sebanyak 1 ml supernatant ditempatkan pada salah satu sisi sekat cawan dan sisi yang lain ditempatkan 1 ml larutan Na2CO3 jenuh (kedua bahan tidak boleh bercampur sebelum tutup cawan ditutup rapat). Sebanyak 1 ml asam borat berindikator merah metal dan hijau bromo kresol pada pH 5.5 dipipet dan dimasukkan ke cawan kecil yang terletak ditengah cawan Conway. Cawan Conway ditutup rapat dengan permukaan (tutup) cawan, kemudian digerakkan hingga supernatant dan Na2CO3 jenuh tercampur rata dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah 24 jam, tutup cawan dibuka, asam borat berindikator dititrasi dengan H2SO4 0.005 N sampai warnanya berubah dari biru menjadi kemerah-merahan.

Konsentrasi ammonia dapat dihitung dengan rumus:

Konsentrasi ammonia (mM) =

Analisis VFA dilakukan dengan teknik Destilasi Uap (Steam Destilation) (General Laboratory Procedure 1966). Sebanyak 5 ml supernatant dimasukkan ke dalam tabung destilasim lalu ditambahkan 1 ml H2SO4 15% dan tabung segera ditutup. Proses destilasi dilakukan dengan cara menghubungkan tabung dengan labu yang berisi air mendidih. Uap air panas akan mendesak VFA dan akan terkondensasi di dalam pendingin. Destilat ditampung dalam labu Erlenmeyer yang berisi 5 ml NaOH 0.5 N sehingga volumenya mencapai 250-300 ml. setelah itu ditambahkan indikator phenolptalein sebanyak 2 tetes dan dititrasi dengan HCl 0.5 N sampai warna titrat berubah dari merah jambu menjadi bening. Konsentrasi VFA dapat dihitung dengan rumus:

Konsentrasi VFA (mM) =

Keterangan: a = volume tiran blanko (ml) b = volume tiran sampel (ml)

Analisis KCBK dan KCBO

8

ditambahkan 2 tetes HgCl2 jenuh. Campuran disentrifuse pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Supernatan dibuang, kemudian ke dalam tabung ditambahkan 20 ml larutan pepsin HCl 0.2 %. Inkubasi dilanjutkan 24 jam secara aerob. Sisa pencernaan disaring menggunakan kertas saring dan dibantu dengan pompa vakum. Hasil saringan dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dikeringkan di dalam oven 1050C selama 24 jam untuk mengetahui residu bahan kering dan diabukan dalam tanur 6000C selama 6 jam untuk menghitung bahan organiknya.

Kecernaan bahan kering (KCBK) dan bahan organik (KCBO) dapat dihitung dengan rumus:

Perhitungan Populasi Protozoa

Penghitungan populasi protozoa dilakukan menggunakan metode counting

camber dengan larutan garam formalin (formalin salin) yang dibuat dari bahan

campuran formalin dan NaCl fisiologis (Ogimoto dan Imai 1981). Larutan formalin salin sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam botol film dan dicampur dengan 1 ml sampel cairan rumen, kemudian diaduk merata. Sampel cairan rumen ditetekan pada counting camber dan ditutup dengan cover glass sampai rata.

Counting camber yang digunakan mempunyai ketebalan 0.1 mm, dengan luas

kotak terkecil 0.0625 yang terdapat 16 kotak. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop lensaa objektif dengan pembesaran 40x dan lensa okuler 10x.

Populasi protozoa dapat dihitung dengan rumus:

Populasi Protozoa = x xCxFp

x x

x0.0625 16 5 1000 1

. 0

1

Keterangan : C = Jumlah koloni yang dihitung Fp = Faktor pengencer (2)

Perhitungan Populasi Bakteri Total

Populasi bakteri total dihitung dengan metode pencacah koloni bakteri hidup (Ogimoto dan Imai 1981). Prinsip perhitungannya adalah cairan rumen diencerkan secara serial lalu dibiakkan dalam tabung Hungate. Langkah pertama adalah membuat media tumbuh bakteri seperti BHI. Setelah siap digunakan untuk pembiakan bakteri, media agar dimasukkan ke dalam penangas air.

Pengenceran cairan rumen dilakukan dengan cara sebagai berikut: 0.05 ml cairan rumen dimasukkan ke dalam 4.95 ml media pengencer. Selanjutnya diambil kembali 0.05 ml lalu dimasukkan ke dalam 4.95 ml media pengencer berikutnya, perlakuan tersebut dilakukan sampai 4 kali (4 seri tabung). Selanjutnya dari masing-masing seri tabung pengencer diambil sebanyak 0,1 ml lalu ditransfer ke media agar lalu diputar sambil dialiri air, sehingga media dapat memadat secara merata pada dinding tabung dalam. Tabung diinkubasi selama 3 hari. Perhitungan jumlah bakteri dilakukan dengan cara sebagai berikut:

9

Analisa Data

Data yang diperoleh pada penelitian tahap II dianalisa menggunakan RAL faktorial dengan 2 faktor perlakuan dan 4 ulangan, dimana faktor pertama adalah sumber cairan rumen dan faktor kedua adalah isolat bakteri pendegradasi sianida. Model rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk Dimana:

Yijk = pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke-I dari faktor A dan tarak ke-j dari faktor B.

µ = mean populasi.

αi = pengaruh taraf ke-i dari faktor A. βj = pengaruh taraf ke-j dari faktor B.

(αβ)ij = pengaruh taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B εijk = pengaruh acak dari satuan percobaan ke-k yang memperoleh

kombinasi perlakuan ij. εij ~ N (0,σ2).

Peubah yang Diamati Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah:

1. Nilai pH rumen yang diukur menggunakan pH meter. 2. Konsentrasi amonia (NH3)

3. Konsentrasi VFA Total

4. Kecernaan bahan kering dan bahan organik 5. Populasi protozoa

6. Populasi bakteri

10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap I. Isolasi, Identifikasi dan Karakteristik Bakteri Pendegradasi Sianida

Kandungan Sianida Daun Singkong Pahit

Daun singkong pahit dapat dimanfaatkan sebagai pakan sumber protein karena mempunyai kadar protein yang tinggi hingga 39.9%, namun juga mengandung sianida yang dapat bersifat racun apabila dikonsumi oleh ternak dalam jumlah banyak dan waktu yang lama. Penjemuran merupakan cara yang praktis untuk menurunkan kadar sianida. Sampel daun singkong pahit yang diperoleh dari lahan peternak di daerah Cijeruk, setelah dilakukan penjemuran matahari selama 6 jam dapat menurunkan kandungan sianida daun singkong pahit tersebut sebesar 13.10%, seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Sianida dan Asam Sianida Daun Singkong Pahit Sampel Kadar Sianida (CN-)

(ppm)

Kadar Asam Sianida (HCN) (ppm)

Daun singkong pahit segar

Daun singkong pahit setelah dijemur sehari

928.58 ± 9.12

806.95 ± 4.33

964.30 ± 9.48

837.94 ± 4.50

Berkurangnya kadar asam sianida setelah penjemuran disebabkan karena salah satu sifat sianida dapat menguap. Seperti pada penelitian Tuilan (1989), penjemuran selama 7 hari dapat menurunkan kadar sianida sebanyak 67%. Pengeringan limbah tapioka menggunakan fotokatalis TiO2 di bawah sinar matahari selama 8 jam dapat menurunkan kadar sianida sebesar 98.74% (Riyani 2013). Pengeringan di bawah sinar matahari lebih baik dibandingkan pengeringan menggunakan oven, karena kontak berkepanjangan antara linamarase dan glukosida di bawah sinar matahari (Padmaja 1995). Senyawa glukosida sianogenik dengan adanya enzim linamarase (β glukosidase) akan terhidrolisa menjadi acetocyanohidrin dan glukosa, selanjutnya acetocyanohidrin akan terurai menjadi hidrogen sianida (HCN) dan aceton pada pH diatas 5 (Haque 2004; Mkpong et al. 1990), dan menguap di bawah sinar matahari sehingga menurunkan kadar sianida pada daun singkong pahit.

11

Tabel 2. Kadar Sianida Sampel Pengayaan Mikroba Cairan Rumen Kambing setelah Inkubasi 24 jam kambing Peranakan Etawa (PE) jantan yang telah terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit terdapat bakteri yang mampu mendegradasi sianida. Hal ini disebabkan karena pemberian pakan daun singkong pahit terus menerus menyebabkan mikroba rumen beradaptasi dengan kandungan sianida pada daun singkong pahit yang dikonsumsi, sehingga bakteri pendegradasi sianida yang terdapat di dalam cairan rumen berkembang. Komposisi dan populasi mikroba yang hidup dalam rumen ditentukan oleh jenis pakan yang dikonsumsi ternak tersebut dan interaksi antar mikroba rumen (Preston dan Leng 1987).

Isolasi dan Seleksi Mikroba Rumen Melalui Proses Adaptasi

Sampel pengayaan selanjutnya digunakan untuk seleksi bakteri pendegradasi sianida. Setelah proses isolasi dan seleksi bakteri, ditemukan dua macam koloni yang mampu bertahan terhadap sianida yang ditambahkan dalam media seleksi (Gambar 1). Koloni inokulum bakteri 1 berwarna putih susu, sedangkan koloni inokulum 2 berwarna putih bening.

a b

Gambar 1. Koloni Bakteri Hasil Isolasi dan Seleksi (a) Inokulum 1; (b) Inokulum 2

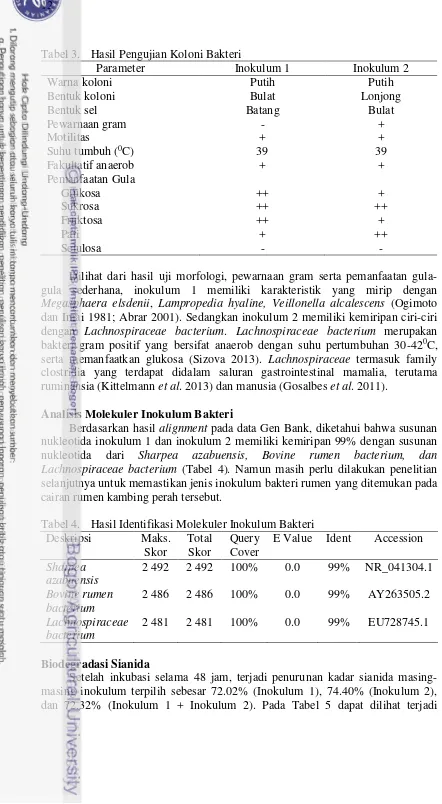

Identifikasi dan Karakterisasi Bakteri Pendegradasi Sianida

Berdasarkan uji pewarnaan gram, Inokulum 1 tergolong pada bakteri Gram Negatif, sedangkan Inokulum 2 tergolong pada bakteri Gram Positif (Tabel 3). Menurut Ogimoto dan Imai (1981), mikroba rumen yang memiliki bentuk kokus dan sifat pewarnaan negatif ada lima genus, yaitu Streptococcus sp., Sarcina sp.,

12

Tabel 3. Hasil Pengujian Koloni Bakteri

Parameter Inokulum 1 Inokulum 2

Warna koloni

Dilihat dari hasil uji morfologi, pewarnaan gram serta pemanfaatan gula-gula sederhana, inokulum 1 memiliki karakteristik yang mirip dengan

Megasphaera elsdenii, Lampropedia hyaline, Veillonella alcalescens (Ogimoto

dan Imai 1981; Abrar 2001). Sedangkan inokulum 2 memiliki kemiripan ciri-ciri dengan Lachnospiraceae bacterium. Lachnospiraceae bacterium merupakan bakteri gram positif yang bersifat anaerob dengan suhu pertumbuhan 30-420C, serta memanfaatkan glukosa (Sizova 2013). Lachnospiraceae termasuk family clostridia yang terdapat didalam saluran gastrointestinal mamalia, terutama ruminansia (Kittelmann et al. 2013) dan manusia (Gosalbes et al. 2011).

Analisis Molekuler Inokulum Bakteri

Berdasarkan hasil alignment pada data Gen Bank, diketahui bahwa susunan nukleotida inokulum 1 dan inokulum 2 memiliki kemiripan 99% dengan susunan nukleotida dari Sharpea azabuensis, Bovine rumen bacterium, dan

Lachnospiraceae bacterium (Tabel 4). Namun masih perlu dilakukan penelitian

selanjutnya untuk memastikan jenis inokulum bakteri rumen yang ditemukan pada cairan rumen kambing perah tersebut.

Tabel 4. Hasil Identifikasi Molekuler Inokulum Bakteri Deskripsi Maks.

13

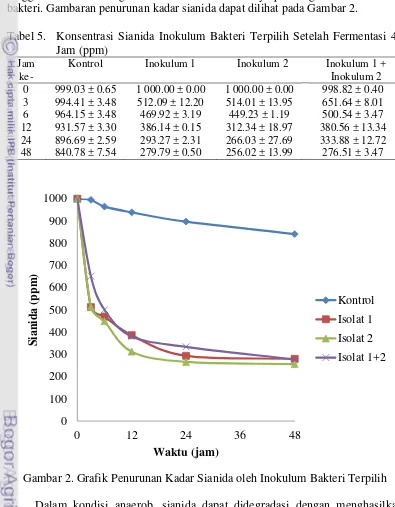

penurunan kadar sianida pada tiap jam, hal ini menunjukkan bahwa bakteri Inokulum 1 dan Inokulum 2 mampu mendegradasi sianida secara tunggal tanpa bantuan bakteri lain dalam rumen. Begitu pula ketika Inokulum 1 dan Inokulum 2 digabungkan, juga terjadi penurunan kadar sianida namun penurunan kadar sianida sedikit lebih rendah apabila dibandingkan pendegradasian oleh bakteri tunggal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya persaingan antar inokulum bakteri. Gambaran penurunan kadar sianida dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 5. Konsentrasi Sianida Inokulum Bakteri Terpilih Setelah Fermentasi 48 Jam (ppm) Gambar 2. Grafik Penurunan Kadar Sianida oleh Inokulum Bakteri Terpilih

Dalam kondisi anaerob, sianida dapat didegradasi dengan menghasilkan produk fermentasi berupa asam format dan amonia, dengan demikian memungkinkan terjadinya degradasi sianida di dalam rumen oleh bakteri rumen yang mampu memanfaatkan sianida sebagai sumber energinya. Pseudomonas

fluorescens NCIMB 11764 dapat menghidrolisis sianida menghasilkan asam

14

dapat mendegradasi sianida dengan menghasilkan ammonium yang kemudian terinkoporasi dengan asam amino (Luque-Almagro et al. 2011). Seperti terlihat pada Tabel 6, selama proses inkubasi inokulum terjadi peningkatan kadar amonia. Peningkatan kadar amonia terlihat pada Gambar 3. Kenaikan konsentrasi amonia berbanding terbalik dengan konsentrasi sianida pada tiap pengambilan sampel, hal ini diduga berhubungan dengan proses degradasi sianida akibat aktivitas mikroba rumen terseleksi. Semakin rendah kadar sianida maka produksi amonia semakin meningkat. Amonia merupakan sumber nitrogen yang penting bagi sintesa protein dalam rumen. Untuk pertumbuhan mikroba rumen yang optimal, konsentrasi amonia di dalam rumen berkisar 3.4-11 mM (Preston dan Leng 1987).

Tabel 6. Kadar Amonia Inokulum Bakteri Selama Inkubasi 48 Jam

Jam ke- Inokulum 1 Inokulum 2

3 6 12 24 48

5.39 ± 0.21 5.55 ± 0.31 5.92 ± 0.48 6.01 ± 0.05 6.05 ± 0.93

4.68 ± 0.33 5.30 ± 0.27 5.77 ± 0.55 5.98 ± 0.57 6.14 ± 0.46

Gambar 3. Grafik Kadar Amonia Selama Inkubasi 48 Jam 0.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

0 6 12 18 24 30 36 42 48

N

-NH3 (

m

M

)

Waktu (Jam)

Isolat 1

15

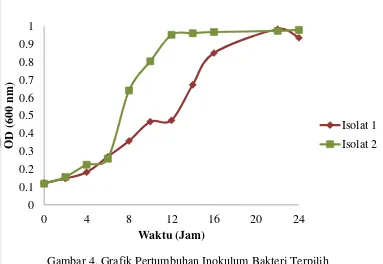

Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Inokulum Bakteri Terpilih

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bakteri yang mampu mendegradasi sianida pada cairan rumen kambing. Pertumbuhan kedua inokulum pada 6 jam pertama terlihat tidak berbeda. Namun setelah lewat 6 jam, pertumbuhan inokulum 2 lebih tinggi dibanding inokulum 1 dan mencapai fase stasioner pada jam ke-12. Sedangkan pertumbuhan inokulum 1 terlihat lebih lambat dan baru mencapai fase stasioner pada jam ke-16. Terlihat dari grafik pertumbuhan, inokulum 2 lebih mampu bertahan pada media selektif sianida, dimana inokulum 2 masih berada pada tahap stasioner hingga 24 jam sedangkan inokulum 1 terlihat mulai memasuki fase kematian (Gambar 4).

Dilihat dari Gambar 2 dan Gambar 4, menunjukkan penurunan kadar sianida sebanding dengan pertumbuhan bakteri, dimana semakin tinggi pertumbuhan bakteri diikuti dengan penurunan kadar sianida. Hal ini sesuai dengan pendapat Luque-Almagro et al. (2005), konsumsi sianida adalah proses asimilatif, karena pertumbuhan bakteri sebanding dengan degradasi sianida. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menemukan adanya bakteri yang mampu mendegradasi sianida yang diperoleh dari berbagai sumber (Abrar 2001; Dhillon dan Shivaraman 2001; Fallon 1992; Fallon et al. 1991; Majak dan Cheng 1987).

Tahap II. Inokulasi Inokulum Bakteri secara In Vitro Fermentabilitas Inokulum Bakteri

Gejala keracunan sianida dapat terjadi dalam hitungan detik setelah menghirup hidrogen sianida (HCN) atau beberapa menit setelah mengkonsumsi garam sianida. Keracunan sianida juga dapat tertunda hingga 12 jam setelah mengkonsumsi glukosida sianogenik, nitril, atau thyocyanates (WHO 2004). Barcroft (1931) melakukan percobaan inhalasi pada spesies hewan yang berbeda dengan pemberian 1 000 mg/m3 HCN (setara dengan 1 061.88 ppm HCN), terjadi kematian sebanyak 50% dari total hewan percobaan dalam waktu 0.8, 1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 3.0, dan 3.5 menit pada anjing, mencit, kucing, kelinci, tikus, marmut, kambing, dan monyet. Konsentrasi sianida maksimal yang mampu ditoleransi

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 4 8 12 16 20 24

OD

(600

nm

)

Waktu (Jam)

Isolat 1

16

dengan nol kematian pada anjing, tikus, mencit, kelinci, monyet, kucing, kambing dan marmut adalah 100, 100, 140, 180, 180, 240, dan 400 mg/m3.

Dari penelitian tersebut, kambing mampu bertahan menghirup sianida pada konsentrasi 400 mg/m3 (setara dengan 424.75 ppm). Hasil uji biodegradasi sianida pada inokulum bakteri yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan pemberian 1 000 ppm HCN, inokulum mampu menurunkan kadar HCN sebanyak 77.44%. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk melihat kemampuan fermentabilitas inokulum bakteri pendegradasi sianida secara in vitro.

In vitro merupakan kegiatan yang dilakukan di luar tubuh ternak dengan

mengkondisikan sesuai dengan di dalam tubuh ternak, sehingga dapat mengamati keadaan di dalam tubuh ternak secara tidak langsung (Arora 1995). Tilley dan Terry (1963) mengembangkan teknik pengukuran kecernaan melalui in vitro dengan menggunakan cairan rumen, saliva buatan dan bahan pakan yang dicampur ke dalam tabung pencerna. Hasil karakteristik fermentasi rumen yang telah dianalisis statistik dapat dilihat pada Tabel 7.

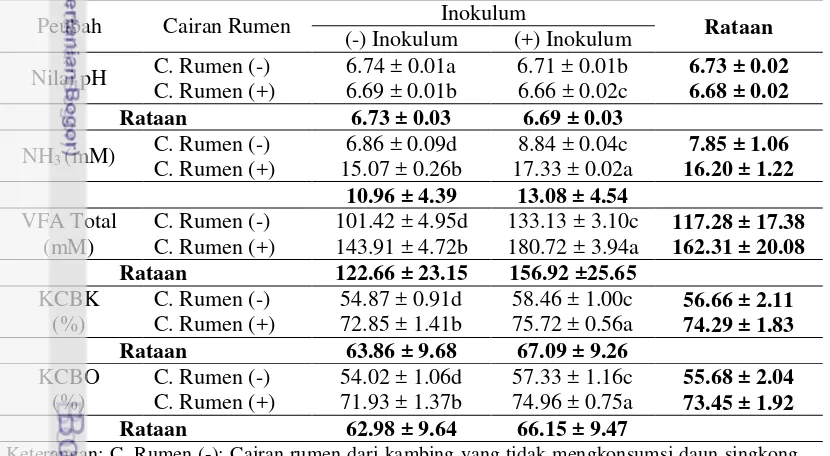

Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap karakteristik fermentasi rumen pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum (+ inokulum) dan tanpa penambahan inokulum (- inokulum)

Peubah Cairan Rumen Inokulum Rataan

(-) Inokulum (+) Inokulum

Keterangan: C. Rumen (-): Cairan rumen dari kambing yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit; C. Rumen (+): Cairan rumen dari kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit; (-) Inokulum: Tanpa penambahan inokulum bakteri; (+) Inokulum: Penambahan inokulum bateri; VFA: Volatile Fatty Acids; KCBK: Kecernaan Bahan Kering; KCBO: Kecernaan Bahan Organik; Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0.05)

Nilai pH

17

cairan rumen. Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai pH pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi bila dibandingkan dengan cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit. Penambahan inokulum bakteri juga menunjukkan perbedaan terhadap nilai pH, dimana perlakuan dengan menambahkan inokulum bakteri sangat nyata (P<0.01) lebih rendah dibandingkan tanpa penambahan inokulum. Nilai pH rumen memegang peranan penting dalam berbagai proses di dalam rumen, baik mendukung pertumbuhan mikroba rumen maupun dalam menghasilkan VFA dan NH3.

Nilai pH menjadi salah satu indikator bahwa proses degradasi pakan berjalan dengan baik, dimana kecernaan yang tinggi sejalan dengan nilai pH yang rendah. Terlihat dari hasil penelitian yang diperoleh, nilai pH terendah terdapat pada perlakuan penggunaan cairan rumen kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit dengan penambahan inokulum bakteri, sejalan dengan nilai kecernaannya yang paling tinggi pada perlakuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan inokulum bakteri pendegradasi sianida pada ternak dengan konsumsi sianida tinggi mampu meningkatkan kecernaan ternak. Nilai pH yang diperoleh pada penelitian ini berada dalam kisaran normal yaitu 6.66-6.74. Kisaran normal pH cairan rumen adalah 5.7-7.3 (Suharti 2010). Senyawa organik yang terkandung di dalam saliva yang dapat mempengaruhi nilai pH terutama adalah gugus bikarbonat, fosfat, asam karbonat, amonia dan urea (McDonald et al. 2002) serta bikarbonat hasil fermentasi (Suharti 2010).

Konsentrasi Amonia

Hasil sidik ragam dari Tabel 7 menunjukkan perbedaan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap konsentrasi amonia, begitupula dengan penambahan inokulum didalam perlakuan. Namun interaksi antara perbedaan cairan rumen dan penambahan inokulum bakteri tidak memberikan pengaruh (P>0.05). Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa konsentrasi amonia pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi bila dibandingkan dengan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit. Penambahan inokulum bakteri juga menunjukkan perbedaan terhadap konsentrasi amonia, dimana perlakuan dengan menambahkan inokulum bakteri sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan inokulum.

18

Dimana di dalam kondisi anaerob, sianida dapat didegradasi dengan menghasilkan produk fermentasi berupa asam format dan amonia, dengan demikian memungkinkan terjadinya degradasi sianida di dalam rumen oleh bakteri rumen yang mampu memanfaatkan sianida sebagai sumber energinya.

Konsentrasi VFA Total

Hasil sidik ragam dari Tabel 7 menunjukkan perbedaan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap konsentrasi VFA total, begitupula dengan penambahan inokulum didalam perlakuan. Namun interaksi antara perbedaan cairan rumen dan penambahan inokulum bakteri tidak memberikan pengaruh (P>0.05). Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa konsentrasi VFA total pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi bila dibandingkan dengan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit. Penambahan inokulum bakteri juga menunjukkan perbedaan terhadap konsentrasi VFA total, dimana perlakuan dengan menambahkan inokulum bakteri sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan inokulum.

VFA dapat dijadikan salah satu indikasi degradasi pakan di dalam rumen. VFA merupakan produk hasil fermentasi karbohidrat yang dapat digunakan langsung oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebanyak 75% dari total VFA akan diserap diretikulo rumen, 20% di abomasums dan omasum serta 5% akan diserap di usus (McDonald et al. 2002). Konsentrasi VFA total pada penelitian ini berkisar antara 101.42-180.72 mM, dengan kisaran VFA total yang diperoleh telah mampu mendukung proses sintesis mikroba rumen. Produksi VFA yang dapat mendukung proses sintesis mikroba rumen berkisar 70-150 mM dengan titik optimum pada konsentrasi 110 mM (McDonald et al. 2002). Tingginya konsentrasi VFA total pada perlakuan P4 hingga melebihi kisaran normal, kemungkinan disebabkan karena kemampuan inokulum bakteri dalam memanfaatkan karbon dari KCN yang ditambahkan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan.

Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik

Hasil sidik ragam dari Tabel 7 menunjukkan perbedaan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik, begitupula dengan penambahan inokulum didalam perlakuan, sedangkan interaksi antara perbedaan cairan rumen dan penambahan inokulum bakteri tidak memberikan pengaruh (P<0.01). Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa kecernaan bahan kering dan bahan organik pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi bila dibandingkan dengan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit. Penambahan inokulum bakteri juga menunjukkan perbedaan terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik, dimana perlakuan dengan menambahkan inokulum bakteri sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan inokulum.

19

adanya aktivitas bakteri pendegradasi sianida, meskipun dengan penambahan 500 ppm KCN tidak menurunkan nilai kecernaan ternak. Pengaruh adanya inokulum bakteri pendegradasi sianida juga terlihat pada perlakuan P2 dan P4, dimana dengan adanya penambahan inokulum mampu meningkatkan kecernaan dibandingkan pada perlakuan P1 dan P3 yang tidak ditambahkan inokulum. Kecernaan dipengaruhi oleh komposisi bahan pakan, perbandingan komposisi bahan pakan satu dengan yang lainnya, perlakuan pakan, suplementasi enzim dalam pakan, ternak dan taraf pemberian pakan (McDonald et al. 2002).

Populasi Mikroba

Pada ternak ruminansia, proses pencernaan di dalam rumen sangat bergantung pada populasi dan jenis mikroba yang berkembang di dalam rumen, karena proses perombakan pakan pada dasarnya adalah kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen.

Tabel 8. Pengaruh perlakuan terhadap populasi mikroba rumen pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum (+ inokulum) dan tanpa penambahan inokulum (- inokulum)

Peubah Cairan Rumen

Keterangan: C. Rumen (-): Cairan rumen dari kambing yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit; C. Rumen (+): Cairan rumen dari kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit; (-) Inokulum: Tanpa penambahan inokulum bakteri; (+) Inokulum: Penambahan inokulum bateri; Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0.05)

Hasil sidik ragam dari Tabel 8 menunjukkan perbedaan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap populasi protoza, begitupula dengan penambahan inokulum didalam perlakuan. Interaksi antara perbedaan cairan rumen dan penambahan inokulum bakteri juga memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01). Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa populasi protozoa pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi bila dibandingkan dengan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit. Penambahan inokulum bakteri juga menunjukkan perbedaan terhadap populasi protozoa, dimana perlakuan dengan menambahkan inokulum bakteri sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan inokulum.

20

difermentasi untuk kebutuhan hidupnya, serta mampu memperlambat konversi karbohidrat fermentabel menjadi asam laktat oleh bakteri, sehingga pH dapat dikontrol (Dore dan Gouet 1991). Tingginya kandungan VFA total pada penelitian ini mampu dimanfaatkan oleh protozoa untuk pertumbuhannya. Dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8, semakin tinggi konsentrasi VFA Total juga diikuti dengan peningkatan populasi protozoa.

Hasil sidik ragam dari Tabel 8 menunjukkan perbedaan cairan rumen dan penambahan inokulum tidak memberikan pengaruh terhadap populasi bakteri (P>0.05). Penambahan KCN yang setara dengan 500 ppm HCN pada sumber cairan rumen yang berbeda serta adanya penambahan inokulum bakteri pendegradasi sianida tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap populasi bakteri. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan karena pengambilan sampel untuk penghitungan populasi bakteri dilakukan setelah 4 jam fermentasi. Dimana pada 4 jam pertama, bakteri masih berada pada fase adaptasi (Gambar 4), sehingga tidak terlihat perbedaan populasi bakteri pada perlakuan yang berbeda. Meskipun populasi bakteri tidak berbeda nyata, namun perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh terhadap aktivitas bakteri. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan konsentrasi amonia dan VFA total pada perlakuan yang menggunakan cairan rumen kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong serta penambahan inokulum bakteri pendegradasi sianida (Tabel 7).

Kadar Sianida In Vitro

21

Tabel 9. Pengaruh perlakuan terhadap penurunan kadar sianida selama proses fermentasi pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang tidak teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen -), cairan rumen kambing yang teradaptasi daun singkong pahit (cairan rumen +), serta penambahan inokulum (+ inokulum) dan tanpa penambahan inokulum (- inokulum)

Cairan Rumen Inokulum Rataan

Tanpa Inokulum Inokulum 1

C. Rumen (-)

Keterangan: C. Rumen (-): Cairan rumen dari kambing yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit; C. Rumen (+): Cairan rumen dari kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit; (-) Inokulum: Tanpa penambahan inokulum bakteri; (+) Inokulum: Penambahan inokulum bateri; Kadar sianida awal= 500 ppm; Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0.05)

Penurunan kadar sianida pada penelitian ini semakin meningkat dengan adanya penambahan inokulum bakteri pendegradasi sianida. Penambahan inokulum bakteri pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing perah yang tidak mengkonsumsi daun singkong pahit (P2) nyata lebih tinggi menurunkan kadar sianida selama proses fermentasi dibandingkan yang tidak ditambahkan inokulum bakteri (P1). Pada Tabel 9 juga terlihat bahwa penambahan inokulum bakteri pendegradari sianida pada cairan rumen dari ternak kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit (P4) lebih tinggi 8% dibandingkan dengan yang tidak diberi inokulum (P3). Penurunan kadar sianida pada P3 dan P4 tidak berbeda jauh, hal ini dikarenakan didalam cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit telah berkembang mikroba yang mampu mendegradasi sianida. Berbeda dengan perlakuan P1 dan P2, dimana mikroba yang mampu mendegradasi sianida belum berkembang sehingga penurunan kadar sianida lebih rendah 85.33% pada P1 bila dibandingkan dengan P3 lebih rendah 86.57% dari P4. Sedangkan pada P2 bila dibandingkan dengan P4 penurunan kadar sianidanya lebih rendah 68.98%, dan 85.33% lebih rendah dibandingkan dengan P3.

22

tekanan osmotik, kandungan bahan kering dan potensial oksidasi reduksi cairan rumen (Dehority, 2004).

Sianida bersifat toksik bagi ternak, konsumsi sianida dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan kematian pada ternak. Bahkan meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit namun secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan kesehatan ternak dan berakibat pada kematian. Kadar sianida dalam daun singkong berkisar antara 200 – 1 300 ppm, tergantung dari varietas tanaman.

23

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Pada cairan rumen kambing perah yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit ditemukan bakteri yang mampu mendegradasi sianida. Inokulum 1 berbentuk batang dan gram negatif, sedangkan inokulum 2 berbentuk bulat dan gram positif. Kedua inokulum mampu tumbuh pada glukosa, fruktosa, sukrosa dan pati, namun tidak tumbuh pada selulosa. Kedua bakteri ini bersifat anaerob fakultatif, serta mampu menurunkan kadar sianida sebanyak 72.02% (inokulum 1) dan 74.40% (inokulum 2) setelah inkubasi selama 24 jam. Dilihat dari susunan nukleotida kedua inokulum, diketahui bahwa susunan nukleotida inokulum bakteri terpilih 1 dan 2 memiliki kemiripan 99% dengan susunan nukleotida dari Sharpea azabuensis, Bovine rumen bacterium, dan Lachnospiraceae bacterium. Inokulum bakteri pendegradasi sianida memiliki kemampuan meningkatkan fermentabilitas rumen, dilihat dari peningkatan konsentrasi NH3 dan VFA total serta kecernaan bahan kering dan bahan organik yang signifikan. Dimana hasil terbaik diperoleh pada perlakuan menggunakan cairan rumen kambing yang terbiasa mengkonsumsi daun singkong pahit dan ditambahkan inokulum bakteri pendegradasi sianida.

SARAN

24

DAFTAR PUSTAKA

Abrar A. 2001. Eksplorasi mikroba rumen pendegradasi sianida. Tesis. Bogor Agricultural University. Bogor

Allen RD. 1984. Feedstuffs ingredient analysis table. Feedstuffs (USA) 56(30): 25-30.

APHA. 1985. Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. Port City Press, Baltimore.

Arora SP. 1995. Pencernaan Mikroba Pada Ruminansia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Barcroft J. 1931. The toxicity of atmospheres containing hydrocyanic acid gas. J. Hyg. 31: 1-34.

Beasley DMG, Glass WI. 1998. Cyanide poisoning: pathophysiology and treatment recommendations. Occup. Med. Vol. 48(7): 427-431.

Dehority AB. 2004. Rumen Microbiology. Nottingham University Press. Nottingham.

Dhillon JK, Shivaraman N. 2001. Biodegradation of cyanide compouns by a

Pseudomonas spesies (S1). Can. J. Microbiol. 45: 201-208.

Dore J, Gouet PH. 1991. Microbial Interaction in The Rumen. Rumen Microbial Metabolism and Ruminant Digestion. INRA Edition. Paris

Eggum OL. 1970. The protein quality of cassava leaves. British Journal of

Nutrition 24: 761-769.

Ezpinoza OB, Perez M, Ramirez MS. 1992. Bitter cassava poisoning in eight children: A case report. Vet. Hum. Toxicol. 34(1): 65.

Fallon RD. 1992. Evidence of a hydrolytic route for anaerobic cyanide degradation. Appl. Environ. Microbiol. 58(9): 3163-3164.

Fallon RD, Cooper DA, Speece R, Henson, M. 1991. Anaerobic biodegradation of cyanide under methanogenic conditions. Appl. Environ. Microbiol. 57: 1656-1662.

Gosalbes MJ, Durban A, Pignatelli M, Abellan JJ, Jimenez-Hernandez N, Perez-Cobas AE, Latorre A, Moya A. 2011. Metatransciptomic approach to analyze the functional humat gut microbiota. PLoS One. 6(3):e17447.

Haque MR. 2004. Preparation of Linamarin From Cassava Leaves for Use in Cassava Cyanide Kit. Food Chemistry 85: 27-29.

Hartati I, Kurniasari L, Yulianto ME. 2008. Inaktivasi Enzimatis pada Produksi Linamarin dari Daun Singkong sebagai Senyawa Anti Neoplastik. J. Momentum Vol. 4(2): 1-6.

25

patterns of bacterial, archaeal and eukaryotic microorganisms in rumen microbial communities. PLoS One. 8(2):e47879.

Luque-Almagro VM, Maria-J H, Manuel ML, Conrado MV, Roldan MD, Garcia-Gil LJ, Francisco C, Rafael B. 2005. Bacterial degradation of cyanide and its metal complexes under alkaline conditions. Applied and Environmental

Microbiology. 71(2): 940-947.

Majak W, Cheng KJ. 1987. Hydrolisis of the cyanogenic glycocides amygladin, prunasin and linamarin by ruminal microorganisms. Canadian J. Anim. Sci. 67: 1133-1137.

McDonald P, Edward RA, Greenhalg JFD, Morgan CA. 2002. Animal Nutrition. 6th Edition. New York (NY): Ashford Colour Pr.

Mkpong OE, Yan H, Chism G, Sayre RT. 1990. Purification, Characterization, and Localization of Linamarase in Cassava. J. Plant Physol. 93: 176-181. Ogimoto K, Imai S. 1981. Atlas of Rumen Microbiology. Japan Scientific

Societies Press. Tokyo.

Padmaja G. 1995. Cyanide detoxification in cassava for food and feed uses.

Critical Riviews in Food Science and Nutrition. 35(4): 299-339.

Preston TR, Leng RA. 1987. Matching Ruminant Production System with Available Resources in The Tropics and Sub-tropics. Penambul Book. Armidale, Australia pp. 245.

Riyani K, Setyaningtyas T. 2013. Fotodegradasi Sianida dalam Limbah Cair Tapioka. Molekul Vol. 8: 49-57.

Sizova MV, Muller P, Panikov N, Mandalakis M, Hohmann T, Hazen A, Fowle W, Prozorov T, Bazylinski DA, Epstein SS. 2013. Stomatobaculum longum gen. nov., an obligately anaerobic bacterium from the human oral cavity.

Inter. J. of Systematic and Evolutionary Microbiology 63: 1450-1456.

Suharti S. 2010. Modifikasi keanekaragaman mikroba dan fermentasi rumen sapi pedaging pemberian saponin lerak (Sapindus rarak) [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Terra GJA. 1963. Significance of Level Vegetables, Especially of Cassava, in Tropical Nutrition. Royal Tropical Institut, Amsterdams. Netherland.

Theodorou MK, Brooks AE. 1990. Evaluation of a New Laboratory Procedure for Estimating the Fermentation Kinetics of Tropical Feeds. AFRC Institute for Grassland and Environmental Research. Hurley. Maindenhead, Berkshire, SL6 5LR, UK.

Tilley JMA, Terry RA. 1963. A two stage technique for the in-vitro digestion of forage crops. J British Grassland Soc. 18: 104-111.

26

LAMPIRAN

Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16.0

Lampiran 1. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap nilai pH fermentasi

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap nilai pH fermentasi (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

c b a

Lampiran 2. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi amonia (NH3) (mM)

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi amonia (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

27

Lampiran 3. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi VFA Total (mM) Model terkoreksi 12833.605 3 4277.868 238.140 .000 Cairan Rumen 8112.605 1 8112.605 451.612 .000

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi VFA Total (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

d c b A

Lampiran 4. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan kering

Sumber Keragaman Jenis

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan kering (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

28

Lampiran 5. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan organik

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan organik (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

d c b a

Lampiran 6. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap populasi protozoa

Sumber

Uji lanjut Duncan interaksi perlakuan terhadap populasi protozoa (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

29

Lampiran 7. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap populasi bakteri

Sumber Keragaman Jenis

Uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap populasi bakteri

Interaksi N Superskrip

A

Lampiran 8. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap penurunan kadar sianida (ppm) (HCN awal = 500 ppm) Model terkoreksi 317808.690 3 105936.230 1.233E5 .000 Cairan Rumen 307176.712 1 307176.712 3.576E5 .000 Isolat Bakteri 9369.224 1 9369.224 1.091E4 .000 Cairan Rumen *

Isolat Bakteri 1262.754 1 1262.754 1.470E3 .000 Error 10.309 12 0.859

Total 317818.999 15

Uji lanjut Duncan interaksi perlakuan terhadap penurunan kadar sianida (ppm) (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

30

Lampiran 9. Hasil analisa pengaruh perlakuan terhadap penurunan kadar sianida (%) (HCN awal = 500 ppm)

Sumber Keragaman

Jenis Keragaman (JK)

Derajat Bebas (db)

Kuadrat Tengah

(KT) F.hit

Signifikansi (Sig.) Model terkoreksi 12662.601 3 4220.867 5.676E4 .000 Cairan Rumen 12231.254 1 12231.254 1.645E5 .000 Isolat Bakteri 384.356 1 384.356 5.169E3 .000 Cairan Rumen *

Isolat Bakteri 46.991 1 46.991 631.954 .000 Error 0.892 12 0.074

Total 12663.493 15

Uji lanjut Duncan interaksi perlakuan terhadap penurunan kadar sianida (%) (P < 0.05)

Interaksi N Superskrip

a b c d

C. Rumen (-)*(-) Isolat C. Rumen (-)*(+) Isolat C. Rumen (+)*(-) Isolat C. Rumen (+)*(+) Isolat

4 4 4 4

10.1000

23.3300

68.8250

75.2000

31

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 1 November 1987 di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, orang tua bernama Suwarno dan Nurhayati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi, Sekolah Dasar Negeri 011 Langgini, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bangkinang, Sekolah Menengah Umum Negeri Binaan Khusus 1 Bangkinang, Riau. Pada tahun 2006 penulis

meneruskan studi di Universitas Andalas (UNAND) Padang pada Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan hingga memperoleh gelar Sarjana Peternakan (SPt) pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Program Studi Ilmu Nutrisi dan Pakan.

Selama menjalani pendidikan Magister pada sekolah Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor, penulis pernah mengikuti Kelas Internasional ”Recent Advance

of Feed Enzyme in Poultry Nutrition” sebagai peserta. Penulis juga pernah

berpartisipasi sebagai peserta pada Seminar Public Speaking “Tingkatkan Percaya Diri Anda bersama Prabu Revolusi”. Pada tanggal 3 Juni 2015, penulis berpartisipasi sebagai oral presenter in the 2nd ASEAN Regional Conference on

Animal Production and 36th Annual Conference of the Malaysian Society of