PENGGUNAAN BIOST (

Bio-Organic Soil Treatment

) UNTUK

MENGURANGI PENGGUNAAN PUPUK TUNGGAL N, P, K

PADA TANAMAN KELAPA SAWIT (

Elaeis guineensis

)

BELUM MENGHASILKAN UMUR DUA TAHUN

DIMAS KHAIRULYA

A24110009

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Penggunaan Pupuk BIOST (Bio-Organic Soil Treatment) untuk Mengurangi Penggunaan Pupuk Tunggal N, P, K pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Belum Menghasilkan Umur Dua Tahun benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2015

Dimas Khairulya

2

ABSTRAK

DIMAS KHAIRULYA. Penggunaan BIOST (Bio-Organic Soil Treatment) untuk Mengurangi Penggunaan Pupuk Tunggal N, P, K pada Tanaman Kelapa Sawit

(Elaeis guineensis) Belum Menghasilkan Umur Dua Tahun. Dibimbing oleh

SUDRADJAT.

Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan utama di Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 10 956 231 hektar dan menghasilkan 29 344 479 ton CPO pada tahun 2014. Pupuk hayati merupakan alternatif dari pupuk anorganik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggap vegetatif tanaman kelapa sawit belum menghasilkan terhadap BIOST. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014 sampai Mei 2015 di Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit IPB-Cargill, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Rancangan yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak dengan tiga ulangan dan tujuh taraf perlakuan yaitu dosis standar kebun (B1), 250 g BIOST + dosis standar kebun (B2), 500 g BIOST + dosis standar kebun (B3), 750 g BIOST + dosis standar kebun (B4), 250 g BIOST + 50% dosis standar kebun (B5), 500 g BIOST + 50% dosis standar kebun (B6), dan 750 g BIOST + 25% dosis standar kebun (B7). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan B5, B6, dan B7 dengan pengurangan dosis standar kebun menunjukkan tanggap morfologi dan fisiologi yang relatif sama dengan perlakuan 100% dosis standar kebun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 250 g BIOST pada tanaman kelapa sawit dapat mengurangi 50% dosis standar kebun dan penggunaan 750 g BIOST dapat mengurangi penggunaan 75% dosis standar kebun.

.

3

ABSTRACT

DIMAS KHAIRULYA. The Use of BIOST (Bio-Organic Soil Treatment) to Reduce The Use of Single N, P, K Fertilizer On Second Year Immature Oil Palm

(Elaeis guineensis). Supervised by SUDRADJAT.

Oil palm is a main commodity in Indonesia. Oil palm plantation area in Indonesia continued to increase up to 10 956 231 ha and produced 29 344 479 ton CPO in 2014. Bio-fertilizer is an alternative for inorganic fertilizer that can improve soil fertility, and therefore the use of inorganic fertilizer can be reduced. The objective of this research was to study vegetative responses of immature second year oil palm to BIOST. This experiment was conducted from May 2014 until May 2015 at IPB-Cargill Oil Palm Teaching Farm, Jonggol, Bogor, West Java. The experimental design used was randomized complete block design with three replications and seven treatments i.e. standard fertilizer rate (B1), 250 g BIOST + standard fertilizer rate (B2), 500 g BIOST + standard fertilizer rate (B3), 750 g BIOST + standard fertilizer rate (B4), 250 g BIOST + 50% standard fertilizer rate (B5), 500 g BIOST + 50% standard fertilizer rate (B6), dan 750 g BIOST + 25% standard fertilizer rate (B7). The result showed that the B5, B6, and B7 treatments that used BIOST and less standard farm fertilizer rate showed relatively same morphology and physiology response to 100% standard farm fertilizer rate treatment. This showed that the use of 250 g BIOST can reduce 50% standard farm fertilizer rate and the use of 750 g BIOST can reduce 75% standard farm fertilizer rate.

5

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

PENGGUNAAN BIOST (

Bio-Organic Soil Treatment

) UNTUK

MENGURANGI PENGGUNAAN PUPUK TUNGGAL N, P, K

PADA TANAMAN KELAPA SAWIT (

Elaeis guineensis

)

BELUM MENGHASILKAN UMUR DUA TAHUN

DIMAS KHAIRULYA

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

9

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Sholawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Topik dalam penelitian ini adalah pemupukan, dengan judul Penggunaan BIOST (Bio-Organic soil

Treatment) untuk Mengurangi Penggunaan Pupuk Tunggal N, P, K pada Tanaman

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Belum Menghasilkan Umur Dua Tahun.

Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Ir. Sudradjat, MS selaku pembimbing skripsi dan bapak Ir. Adolf Pieter Lontoh, MS selaku pembimbing akademik. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada bapak Mohammad Djoni selaku manager kebun dan staff yang telah membantu penulis selama pelaksanaan penelitian. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan penelitian S1 Ahmad Irfan Nurmahdy, Larasati Dena Mahardika, Dupan Juliando Imannuel, dan keluarga besar Agronomi dan Hortikultura khususnya untuk angkatan 48 yang telah mendukung penulis dalam penelitian ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda Rudy, ibunda Elie Kodrat, adik tersayang Dini Khalidja, serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2015

10

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL XI

DAFTAR GAMBAR XI

DAFTAR LAMPIRAN XI

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Syarat Tumbuh 2

Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit 2

Pupuk Hayati 3

METODE PENELITIAN 3

Tempat dan Waktu 3

Bahan dan Alat 3

Metode Penelitian 4

Pelaksanaan Penelitian 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Keadaan Umum 6

Tanggap Morfologi 6

Tanggap Fisiologi Tanaman terhadap Penggunaan BIOST 11

Kandungan Hara Tanah 13

Efektivitas Agronomi Relatif 15

SIMPULAN DAN SARAN 16

Simpulan 16

Saran 16

DAFTAR PUSTAKA 17

LAMPIRAN 19

11

DAFTAR TABEL

1 Tanggap tinggi tanaman terhadap penggunaan BIOST 7 2 Tanggap lingkar batang terhadap penggunaan BIOST 7 3 Tanggap jumlah pelepah terhadap penggunaan BIOST 8 4 Tanggap panjang pelepah ke -9 terhadap penggunaan BIOST 9 5 Tanggap jumlah anak daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST 10 6 Tanggap luas daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST 10

7 Kandungan hara N, P, K dalam daun 11

8 Tanggap hijau daun terhadap penggunaan BIOST 12 9 Kadar N pada B1 dan perlakuan B6 pada kedalaman 0-60 cm, setelah

perlakuan 14

10 Kadar P pada B1 dan perlakuan B6 pada kedalaman 0-60 cm, setelah

perlakuan 14

11 Kadar K pada B1 dan perlakuan B6 pada kedalaman 0-60 cm, setelah

perlakuan 14

12 Nilai efektivitas agronomi relatif 15

DAFTAR GAMBAR

1 Curah hujan selama penelitian (Juni 2014 sampai Mei 2015) 6

2 Tanggap hijau daun pada 22 BST 13

3 Tanggap hijau daun pada 28 BST 13

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kriteria penilaian sifat kimia tanah 20

2 Konsentrasi hara dalam daun kelapa sawit pada kondisi defisiensi dan

optimum 20

3 Hasil analisis BIOST 21

4 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun,

luas daun, dan tingkat kehijauan daun 22

5 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun, luas daun, dan tingkat kehijauan daun (lanjutan) 23 6 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman,

lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun, luas daun, dan tingkat kehijauan daun (lanjutan) 24 7 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap kandungan hara

5

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) adalah komoditas perkebunan unggulan dan utama di Indonesia. Kelapa sawit mempunyai produk utama berupa

Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). Tanaman kelapa sawit

merupakan tanaman perkebunan yang banyak ditanam di Indonesia karena mempunyai hasil yang menguntungkan. Kelapa sawit merupakan primadona tanaman perkebunan yang menjadi salah satu penghasil devisa negara. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 10 956 231 hektar dan menghasilkan 29 344 479 ton CPO pada tahun 2014 (Ditjenbun 2014).

Kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman yang menghasilkan minyak nabati. Minyak nabati juga dapat diperoleh dari tanaman kedelai, bunga matahari, dan rapak (rapeseed). Kelapa sawit mempunyai produktivitas minyak nabati yang paling tinggi (Dradjat 2012).

Usaha perkebunan kelapa sawit ini mengalami perkembangan yang pesat. Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit yang pesat banyak menggunakan lahan-lahan berpotensi baik yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Kondisi ini menyebabkan pemerintah mulai mengarahkan pembukaan lahan kelapa sawit yang baru pada lahan-lahan sub optimal dan marjinal yang tidak baik untuk ditanam dengan tanaman pangan dan hortikultura (Pahan 2013).

Kebutuhan konsumsi hara kelapa sawit yang tinggi menyebabkan munculnya ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk kimia dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan penurunan tingkat kesuburan tanah (Lestari 2009). Perkembangan di bidang bioteknologi telah menghasilkan pupuk hayati (bio-fertilizer) untuk mengatasi efisiensi pemupukan yang rendah sebagai akibat dari rendahnya aktivitas mikrob tanah (Goenadi 2006). Pupuk hayati merupakan alternatif dari pupuk anorganik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan meningkatkan produksi tanaman (Saraswati dan Sumarno 2008).

Mikroba tanah yang terkandung di dalam pupuk BIOST adalah

Azotobacter, Azospirillum, Mikoriza, Bacillus, dan Tricoderma. Pupuk hayati

6

kepada tanaman. Pupuk BIOST terbuat dari humus, tepung fosil, protein alami, dan mikroba multi strain (*).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tanggap morfologi dan fisiologi tanaman kelapa sawit belum menghasilkan umur dua tahun terhadap penggunaan BIOST.

TINJAUAN PUSTAKA

Syarat Tumbuh

Tekstur tanah lempung berdebu, lempung liat, lempung berpasir, dan liat berpasir merupakan tekstur yang ideal untuk tanaman kelapa sawit (Pahan 2013). Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh hingga 1 000 m dpl, namun ketinggian optimal untuk produktivitas kelapa sawit adalah 400 m dpl. Kemiringan lahan yang baik untuk tanaman kelapa sawit adalah 0 – 12o. Drainase yang baik dibutuhkan untuk pertumbuhan kelapa sawit. Tingkat keasaman (pH) tanah optimum pada tanaman kelapa sawit adalah 5 – 5.5 (Sunarko 2014).

Tanaman kelapa sawit membutuhkan curah hujan 2 000 – 2 500 mm tahun-1. Kekurangan curah hujan sebesar 100 mm tahun-1 dapat menyebabkan pengurangan tandan buah segar sebanyak 8 – 10% pada tahun berikutnya. Lama penyinaran optimum yang dibutuhkan kelapa sawit adalah 5 – 12 jam hari-1.

Penyinaran yang kurang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman dan berkurangnya jumlah asimilasi. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada kisaran suhu 18 – 33 oC, namun suhu optimum agar kelapa sawit dapat tumbuh

dengan baik adalah 24 – 28 oC (Corley dan Tinker 2003). Kecepatan angin pada lahan kelapa sawit sebesar 5 – 6 km jam-1 dapat membantu proses pemyerbukan tanaman (BBP2TP 2008).

Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit

Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terdiri atas 16 unsur. Terdapat sembilan unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak yang lebih dikenal sebagai hara makro, yaitu C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S. Tujuh unsur lainnya yang terdiri atas Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B, dan Cl dikenal sebagai hara mikro. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pemupukan yang baik dilakukan dengan tepat jenis, dosis, aplikasi, tempat, dan waktu (Purwa 2007).

Pemupukan harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pemupukan karena biaya pemupukan merupakan salah satu komponen biaya produksi yang besar. Biaya pupuk dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah sekitar 30% dari biaya produksi dan 60% dari biaya pemeliharaan (Sugiyono et al. 2005). Pemupukan dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim yang tidak menguntungkan. Pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan optimal tanaman dan (*): sumber diambil dari produsen BIOST.

3

status kesuburan tanah akan memberikan hasil tanaman yang maksimal (Saputra 2011).

Penyerapan pupuk oleh tanaman dipengaruhi oleh ketersediaan air. Menurut Salisbury dan Ross (1995), air berperan adalah sebagai pelarut senyawa molekul organik (unsur hara) dari dalam tanah ke dalam tanaman, transportasi fotosintat dari sumber ke penerima, membukanya stomata, sebagai penyusun utama protoplasma, serta pengatur suhu bagi tanaman. Apabila ketersediaan air tanah kurang bagi tanaman maka transportasi unsur hara ke daun akan terhambat sehingga berdampak pada produktivitas dari tanaman tersebut.

Pupuk Hayati

Pupuk hayati merupakan inokulan dengan bahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara tertentu dan memfasilitasi ketersediaan hara di dalam tanah bagi tanaman. Peningkatan ketersediaan hara terhadap tanaman dapat dilakukan misalnya oleh cendawan mikoriza, pelarutan fosfat oleh mikroba pelarut fosfat atau melalui perombakan oleh fungi. Hal ini berlangsung melalui hubungan simbiotis atau nonsimbiotis (Suriadikarta et al. 2006). Penggunaan mikroba penyubur tanah dapat memberikan banyak manfaat, yaitu menyediakan sumber hara bagi tanaman, melindungi akar dari gangguan hama dan penyakit, menstimulir perkembangan sistem perakaran, metabolit pengatur tumbuh, dan sebagai bioaktivator (Saraswati dan Sumarno 2008).

Mikroorganisme dalam pupuk hayati digunakan dalam bentuk inokulan. Inokulan ini dapat mengandung hanya satu strain atau mengandung multistrain. Pada mulanya hanya dikenal satu kelompok fungsional mikroba, tetapi perkembangan teknologi inokulan memungkinkan untuk memproduksi lebih dari satu kelompok fungsional mikroba dalam inokulan (Suriadikarta et al. 2006).

Penggunaan pupuk hayati yang diaplikasikan bersama pupuk kimia menghasilkan produksi yang lebih tinggi daripada penggunaan pupuk kimia tanpa pupuk hayati. Pengurangan dosis pupuk kimia ini dapat menekan resiko pencemaran lingkungan dan menghemat sumberdaya (Simanungkalit 2001).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit IPB-Cargill, kecamatan Jonggol, Bogor dengan ketinggian 209 m di atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan selama satu tahun, yaitu pada bulan Mei 2014 sampai Mei 2015.

Bahan dan Alat

6

Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak dengan tujuh perlakuan yang terdiri atas:

Perlakuan untuk B1 menggunakan dosis pupuk standar kebun Jonggol tanpa BIOST. Dosis standar kebun jonggol yang dimaksud adalah 1 500 g Urea tanaman-1, 750 g SP-36 tanaman-1, dan 1 050 g MOP tanaman-1.

Terdapat tujuh perlakuan di dalam penelitian ini dan dilakukan tiga ulangan untuk masing-masing kombinasi sehingga terdapat 21 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri atas lima tanaman sehingga total tanaman kelapa sawit yang diamati pada penelitian ini adalah 105 tanaman. Model rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah:

Yij = µ + Bi + Uj + Ԑij

Keterangan:

i = taraf pemberian BIOST ke-(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) j = ulangan ke-(1,2,3)

Yij = nilai pengamatan pengaruh perlakuan pemupukan BIOST ke-i, ulangan

ke-j

µ = nilai rataan umum

Bi = pengaruh pemupukan BIOST ke-i

Uj = pengaruh ulangan ke-j

Ԑij = pengaruh galat dari perlakuan pemupukan BIOST ke-i, ulangan ke-j

Uji lanjut DMRT dilakukan jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan terhadap peubah yang diamati. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai tengah antar perlakuan. Uji t dilakukan pada kandungan hara tanah pada taraf nyata 5% untuk membandingkan dua perlakuan.

Pelaksanaan Penelitian Pemupukan

Aplikasi pupuk BIOST dan pupuk N, P, K tunggal dilakukan dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November 2014. Dosis pupuk yang diberikan pada setiap pemupukan adalah setengah dari dosis selama setahun. Pemberian pupuk dilakukan dengan cara ditaburkan di piringan kelapa sawit. Penyiangan dilakukan secara mekanis di dalam piringan kelapa sawit agar tidak menimbulkan persaingan hara dengan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

5 pangkal pelepah diamati setiap dua bulan sekali

5. panjang pelepah ke-9, diukur dengan menggunakan meteran dari pangkal pelepah hingga ujung pelepah diamati setiap dua bulan sekali

6. luas daun (LD), dihitung melalui pengolahan rata-rata panjang dan lebar dari dua anak daun pada pelepah ke-9 dengan menggunakan rumus:

LD =∑ p × l4 × n × k Keterangan: p : panjang anak daun ke-9 (cm)

l : lebar anak daun ke-9 (cm) n : jumlah anak daun (helai)

k : konstanta (untuk TBM senilai 0.57) Pengamatan fisiologi

Peubah fisiologis yang diamati adalah:

1. tingkat kehijauan daun, pengukuran dilakukan menggunakan SPAD-502 pada dua sampel anak daun di bagian kanan dan dua sampel anak daun di bagian kiri yang dilakukan enam bulan sekali

2. analisis kandungan hara pada jaringan daun (N, P, dan K), dilakukan dengan mengambil tiga helai anak daun sebelah kanan dan tiga helai anak daun sebelah kiri pada pelepah ke-9 yang dilakukan pada akhir pengamatan. Analisis tanah

Sampel tanah diambil pada saat sebelum perlakuan dan pada 28 BST dengan menggunakan metode komposit pada perlakuan dan ulangan. Sampel diambil pada kedalaman 0 - 20 cm, 20 - 40 cm, dan 40 - 60 cm di bawah permukaan tanah. Analisis yang dilakukan meliputi tekstur tanah, pH tanah, dan kandungan hara total (N, P, K).

Efektivitas agronomi relatif

Efektivitas agronomi relatif dihitung dengan membandingkan hasil dari pemberian perlakuan kombinasi pemupukan dengan hasil dari pemberian pupuk rekomendasi dikalikan 100% (Machay et al. 1984). Perlakuan yang menggunakan rekomendasi pemupukan pada penelitian ini adalah perlakuan B1. Perlakuan B7 digunakan sebagai kontrol karena dosis pupuk tunggal N, P, K hanya sebanyak 25%. Pupuk BIOST dinyatakan efektif secara agronomi apabila memiliki nilai efektivitas relatif lebih besar dari 100%. Efektivitas agronomi relatif dihitung pada umur 28 BST. Rumus perhitungan efektivitas agronomi relatif adalah sebagai berikut:

Efektivitas agronomi relatif = Nilai Perlakuan - Nilai Kontrol x 100% Nilai Pembanding - Nilai Kontrol

6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Hasil analisis tanah awal menunjukkan bahwa tekstur tanah terdiri atas 32% pasir, 36% debu, dan 32% liat yang tergolong dalam kategori liat. Kondisi pH tanah awal tergolong sangat masam (pH H2O 4.3) meningkat setelah

perlakuan menjadi masam (pH H2O 4.8). Kadar P-tersedia 3.1 ppm sebelum

perlakuan meningkat menjadi 7.5 ppm setelah perlakuan. Kadar N-total sebelum perlakuan tergolong rendah (0.18%) meningkat menjadi sedang (0.26%). Kadar K sebelum perlakuan tergolong rendah (0.19 me 100 g-1) meningkat menjadi sedang (0.49 me 100 g-1). Kriteria penilaian berdasarkan kriteria penilaian sifat kimia oleh

Pusat Penelitian Tanah (2008) (Lampiran 1).

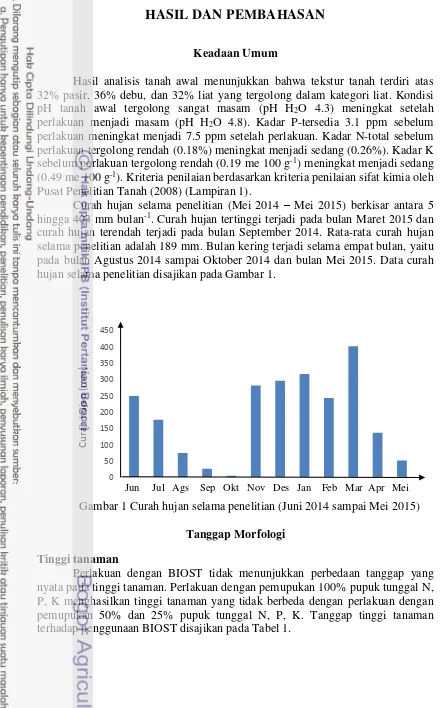

Curah hujan selama penelitian (Mei 2014 – Mei 2015) berkisar antara 5 hingga 403 mm bulan-1. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2015 dan

curah hujan terendah terjadi pada bulan September 2014. Rata-rata curah hujan selama penelitian adalah 189 mm. Bulan kering terjadi selama empat bulan, yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai Oktober 2014 dan bulan Mei 2015. Data curah hujan selama penelitian disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Curah hujan selama penelitian (Juni 2014 sampai Mei 2015) Tanggap Morfologi

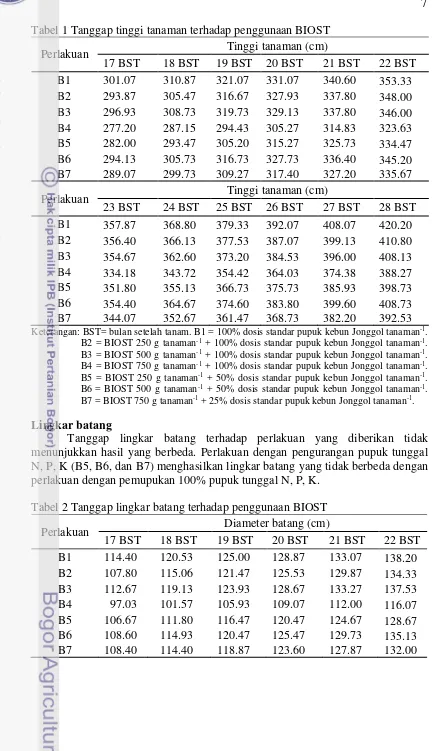

Tinggi tanaman

Perlakuan dengan BIOST tidak menunjukkan perbedaan tanggap yang nyata pada tinggi tanaman. Perlakuan dengan pemupukan 100% pupuk tunggal N, P, K menghasilkan tinggi tanaman yang tidak berbeda dengan perlakuan dengan pemupukan 50% dan 25% pupuk tunggal N, P, K. Tanggap tinggi tanaman terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 1.

7 Tabel 1 Tanggap tinggi tanaman terhadap penggunaan BIOST

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

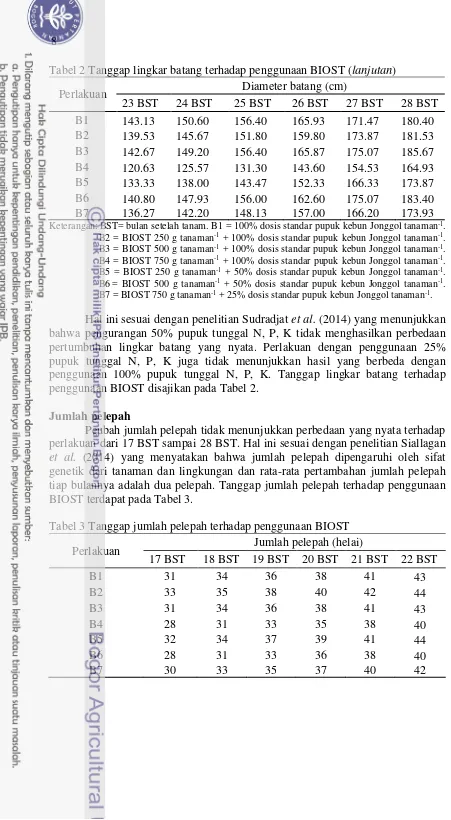

Lingkar batang

Tanggap lingkar batang terhadap perlakuan yang diberikan tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Perlakuan dengan pengurangan pupuk tunggal N, P, K (B5, B6, dan B7) menghasilkan lingkar batang yang tidak berbeda dengan perlakuan dengan pemupukan 100% pupuk tunggal N, P, K.

Tabel 2 Tanggap lingkar batang terhadap penggunaan BIOST

6

Tabel 2 Tanggap lingkar batang terhadap penggunaan BIOST (lanjutan)

Perlakuan Diameter batang (cm) Keterangan:BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sudradjat et al. (2014) yang menunjukkan bahwa pengurangan 50% pupuk tunggal N, P, K tidak menghasilkan perbedaan pertumbuhan lingkar batang yang nyata. Perlakuan dengan penggunaan 25% pupuk tunggal N, P, K juga tidak menunjukkan hasil yang berbeda dengan penggunaan 100% pupuk tunggal N, P, K. Tanggap lingkar batang terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 2.

Jumlah pelepah

Peubah jumlah pelepah tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap perlakuan dari 17 BST sampai 28 BST. Hal ini sesuai dengan penelitian Siallagan

et al. (2014) yang menyatakan bahwa jumlah pelepah dipengaruhi oleh sifat

genetik dari tanaman dan lingkungan dan rata-rata pertambahan jumlah pelepah tiap bulannya adalah dua pelepah. Tanggap jumlah pelepah terhadap penggunaan BIOST terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3 Tanggap jumlah pelepah terhadap penggunaan BIOST

9 Tabel 3 Tanggap jumlah pelepah terhadap penggunaan BIOST (lanjutan)

Perlakuan Jumlah pelepah (helai)

Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

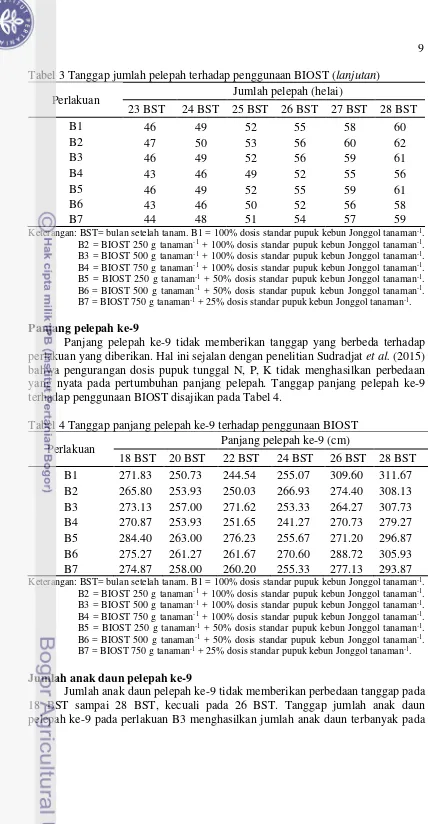

Panjang pelepah ke-9

Panjang pelepah ke-9 tidak memberikan tanggap yang berbeda terhadap perlakuan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudradjat et al. (2015) bahwa pengurangan dosis pupuk tunggal N, P, K tidak menghasilkan perbedaan yang nyata pada pertumbuhan panjang pelepah. Tanggap panjang pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Tanggap panjang pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST

Perlakuan Panjang pelepah ke-9 (cm)

18 BST 20 BST 22 BST 24 BST 26 BST 28 BST Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

Jumlah anak daun pelepah ke-9

6

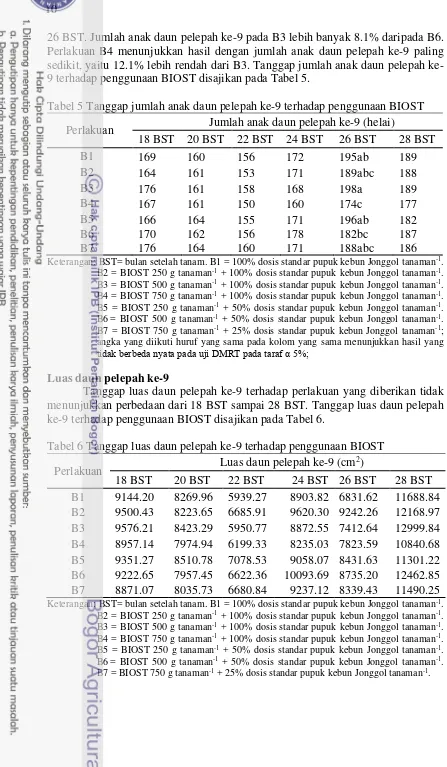

26 BST. Jumlah anak daun pelepah ke-9 pada B3 lebih banyak 8.1% daripada B6. Perlakuan B4 menunjukkan hasil dengan jumlah anak daun pelepah ke-9 paling sedikit, yaitu 12.1% lebih rendah dari B3. Tanggap jumlah anak daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Tanggap jumlah anak daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST Perlakuan Jumlah anak daun pelepah ke-9 (helai)

18 BST 20 BST 22 BST 24 BST 26 BST 28 BST

Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1; angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang

tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada taraf α 5%;

Luas daun pelepah ke-9

Tanggap luas daun pelepah ke-9 terhadap perlakuan yang diberikan tidak menunjukkan perbedaan dari 18 BST sampai 28 BST. Tanggap luas daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Tanggap luas daun pelepah ke-9 terhadap penggunaan BIOST

Perlakuan Luas daun pelepah ke-9 (cm

2) Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

11 Perlakuan dengan penggunaan BIOST dengan pengurangan pupuk tunggal N, P, K secara umum tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada peubah morfologi dengan perlakuan 100% pupuk tunggal N, P, K. Hal ini diduga karena adanya kandungan mikroorganisme yang dapat memfasilitasi ketersediaan hara.

Azospirillum dan Azotobacter dapat mengikat nitrogen dari udara secara

nonsimbiosis. Kemampuan bakteri ini yang dapat mengurangi penggunaan pupuk tunggal N, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan N. Mikroba pelarut pospat memiliki kemampuan untuk melarutkan P, baik dari dalam tanah maupun dari pupuk, sehingga dapat meningkatkan P yang tersedia bagi tanaman (Saraswati dan Sumarno 2008). Adanya Mikoriza juga dapat meningkatkan penyerapan P pada kondisi ketersediaan P yang rendah (Widiastuti et al. 1993).

Pupuk hayati tidak dapat menyediakan seluruh hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga pupuk anorganik tetap harus diberikan namun dapat diberikan dengan dosis yang lebih rendah dari standar (Junaedi et al. 1999). Pupuk hayati hanya berfungsi untuk menyediakan hara yang teratur dan seimbang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi dari pupuk hayati ini dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik dalam jumlah yang banyak (Wachjar et al. 2006).

Tanggap Fisiologi Tanaman terhadap Penggunaan BIOST

Analisis kandungan hara daun

Analisis jaringan pada daun kelapa sawit bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan BIOST terhadap penyerapan hara. Kadar hara yang terkandung di dalam daun dari masing-masing perlakuan dapat menunjukkan tingkat kecukupan, defisiensi, dan kelebihan hara (Siallagan et al. 2014). Daun yang dianalisis merupakan anak daun pada pelepah ke-9. Hasil analisis hara yang terkandung di dalam jaringan daun pada setiap perlakuan disajikan pada Tabel 7. Tabel 7 Kandungan hara N, P, K dalam daun

Perlakuan N-total (%) P-total (%) K-total (%)

6

Hasil analisis kandungan N, P, dan K dalam daun menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kandungan hara dalam daun pada perlakuan dengan pengurangan pupuk tunggal N, P, K dan menggunakan BIOST dengan perlakuan 100% pupuk tunggal N, P, K. Berdasarkan kriteria konsentrasi hara Von Uexhull (1992) (Lampiran 2), kandungan N optimum pada tanaman kelapa sawit muda adalah 2.6 - 2.9%, kandungan P optimum adalah 0.16 - 0.19%, dan kandungan K adalah 1.1 - 1.3%. Kandungan N dan K pada perlakuan berada pada kondisi optimum. Rata-rata kandungan N adalah 2.77% dan kandungan K adalah 1.19%. Kandungan P tidak berada pada kondisi optimum, yaitu 0.11%. Kandungan P pada daun tidak pada kondisi optimum diduga karena unsur P yang tersedia pada tanah tergolong rendah.

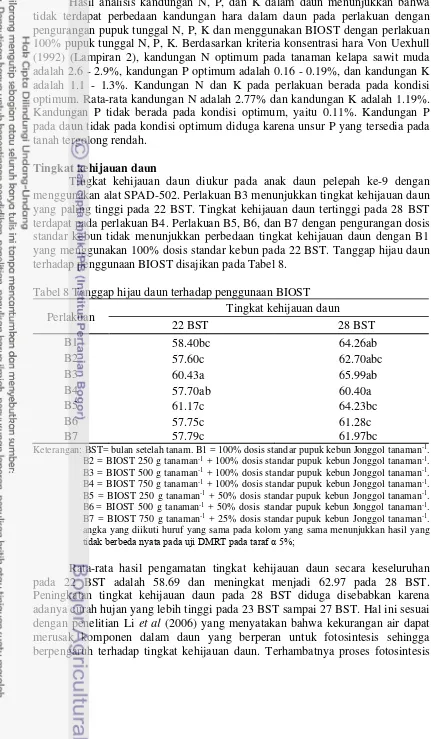

Tingkat kehijauan daun

Tingkat kehijauan daun diukur pada anak daun pelepah ke-9 dengan menggunakan alat SPAD-502. Perlakuan B3 menunjukkan tingkat kehijauan daun yang paling tinggi pada 22 BST. Tingkat kehijauan daun tertinggi pada 28 BST terdapat pada perlakuan B4. Perlakuan B5, B6, dan B7 dengan pengurangan dosis standar kebun tidak menunjukkan perbedaan tingkat kehijauan daun dengan B1 yang menggunakan 100% dosis standar kebun pada 22 BST. Tanggap hijau daun terhadap penggunaan BIOST disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Tanggap hijau daun terhadap penggunaan BIOST

Perlakuan Tingkat kehijauan daun

Keterangan: BST= bulan setelah tanam. B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B7 = BIOST 750 g tanaman-1 + 25% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang

tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada taraf α 5%;

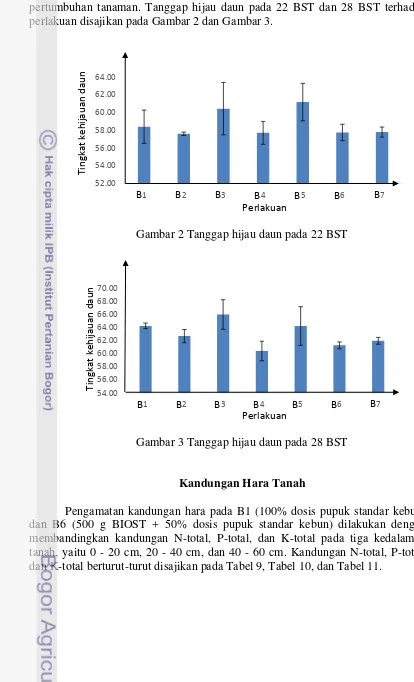

13 akan menyebabkan penurunan fotosintat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tanggap hijau daun pada 22 BST dan 28 BST terhadap perlakuan disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2 Tanggap hijau daun pada 22 BST

Gambar 3 Tanggap hijau daun pada 28 BST

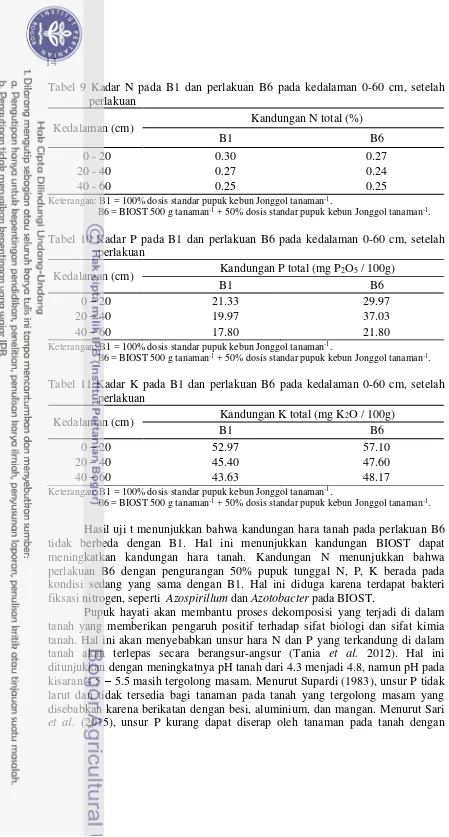

Kandungan Hara Tanah

Pengamatan kandungan hara pada B1 (100% dosis pupuk standar kebun) dan B6 (500 g BIOST + 50% dosis pupuk standar kebun) dilakukan dengan membandingkan kandungan N-total, P-total, dan K-total pada tiga kedalaman tanah, yaitu 0 - 20 cm, 20 - 40 cm, dan 40 - 60 cm. Kandungan N-total, P-total, dan K-total berturut-turut disajikan pada Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11.

6

Tabel 9 Kadar N pada B1 dan perlakuan B6 pada kedalaman 0-60 cm, setelah perlakuan

Kedalaman (cm) Kandungan N total (%)

B1 B6

0 - 20 0.30 0.27

20 - 40 0.27 0.24

40 - 60 0.25 0.25

Keterangan: B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

Keterangan: B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

Keterangan: B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kandungan hara tanah pada perlakuan B6 tidak berbeda dengan B1. Hal ini menunjukkan kandungan BIOST dapat meningkatkan kandungan hara tanah. Kandungan N menunjukkan bahwa perlakuan B6 dengan pengurangan 50% pupuk tunggal N, P, K berada pada kondisi sedang yang sama dengan B1. Hal ini diduga karena terdapat bakteri fiksasi nitrogen, seperti Azospirillum dan Azotobacter pada BIOST.

Pupuk hayati akan membantu proses dekomposisi yang terjadi di dalam tanah yang memberikan pengaruh positif terhadap sifat biologi dan sifat kimia tanah. Hal ini akan menyebabkan unsur hara N dan P yang terkandung di dalam tanah akan terlepas secara berangsur-angsur (Tania et al. 2012). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pH tanah dari 4.3 menjadi 4.8, namun pH pada kisaran 4.5 – 5.5 masih tergolong masam. Menurut Supardi (1983), unsur P tidak larut dan tidak tersedia bagi tanaman pada tanah yang tergolong masam yang disebabkan karena berikatan dengan besi, aluminium, dan mangan. Menurut Sari

et al. (2015), unsur P kurang dapat diserap oleh tanaman pada tanah dengan

15 tekstur liat. Hal ini diduga menyebabkan P-tersedia pada tanah rendah, sehingga kandungan hara P pada daun juga berada pada kondisi tidak optimum.

Efektivitas Agronomi Relatif

Nilai efektivitas agronomi relatif dihitung pada 28 BST. Perlakuan B3 menghasilkan nilai efektivitas agronomi relatif tertinggi pada lingkar batang (181.45%). Perlakuan B3 juga menghasilkan nilai efektivitas agronomi relatif pada jumlah anak daun yang sama efektifnya dengan pembanding (B1). Nilai efektivitas agronomi relatif jumlah pelepah tertinggi (215.38%) dihasilkan oleh perlakuan B2. Hasil perhitungan efektivitas agronomi relatif pada 28 BST disajikan pada Tabel 12.

Perlakuan B6 dengan 500 g BIOST dan pengurangan 50% dosis pupuk tunggal N, P, K menghasilkan nilai efektivitas agronomi relatif lingkar batang sebesar 146.37%. Lingkar batang merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan kelapa sawit yang baik. Perlakuan B5 dengan 250 g BIOST dan pengurangan 50% dosis pupuk tunggal N, P, K menghasilkan nilai efektivitas agronomi relatif sebesar 169.23%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan BIOST dapat menurunkan 50% penggunaan pupuk tunggal N, P, K. Nilai efektivitas agronomi relatif rataan paling rendah terdapat pada perlakuan B4 (BIOST 750 g tanaman + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1). Hal ini sejalan dengan pernyataan Simanungkalit (2001) yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan terjadi lebih awal pada perlakuan dengan kombinasi pupuk hayati dan pupuk kimia dibandingkan dengan perlakuan tanpa pupuk hayati (BIOST).

Tabel 12 Nilai efektivitas agronomi relatif pada 28 BST

Perlakuan Nilai efektivitas agronomi relatif (%)

TT LB JP PP JAD Rataan B1 = 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

B2 = BIOST 250 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B3 = BIOST 500 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B4 = BIOST 750 g tanaman-1 + 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B5 = BIOST 250 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. B6= BIOST 500 g tanaman-1 + 50% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1.

6

ke-9, jumlah anak daun pelepah ke-9, dan luas daun pelepah ke-9 menunjukkan hasil yang tidak berbeda antara perlakuan pengurangan dosis pupuk tunggal N, P, K dan menggunakan BIOST dengan perlakuan 100% pupuk tunggal N, P, K. Hasil pengamatan pada perlakuan B5 menunjukkan bahwa penggunaan 250 g BIOST dapat mensubstitusi 50% dosis standar kebun. Hasil pengamatan pada perlakuan B7 menunjukkan bahwa penggunaan 750 g BIOST dapat mensubstitusi 75% dosis standar kebun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan BIOST dapat mengurangi penggunaan pupuk tunggal N, P, K tanpa mengurangi pertumbuhan tanaman kelapa sawit secara nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Junaedi et al.

(1999), bahwa penggunaan pupuk hayati dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik karena pupuk hayati mengandung mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim dan bahan organik yang berperan dalam proses pelarutan hara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlakuan dengan penggunaan BIOST dan pengurangan dosis pupuk tunggal N, P, K memberikan tanggap morfologi dan fisiologi yang relatif sama dengan penggunaan 100% dosis standar pupuk kebun Jonggol tanaman-1. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan 500 g BIOST pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan umur dua tahun dapat mengurangi penggunaan pupuk tunggal N, P, K sebesar 50% dan penggunaan 750 g BIOST dapat mengurangi penggunaan pupuk tunggal N, P, K sebesar 75%.

Saran

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mempelajari pengaruh BIOST terhadap sifat kimia dan biologi tanah, karena perbaikan sifat kimia dan biologi tanah akan meningkatkan efektivitas pemupukan dan meningkatkan pertumbuhan tanaman.

17

DAFTAR PUSTAKA

[BBP2TP] Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2008.

Teknologi Budidaya Kelapa Sawit. Lampung (ID): Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian.

Corley RHV dan Tinker PB. 2003. The Oil Palm: Fourth Edition. Oxford (UK): Blackwell Science Ltd.

[Ditjenbun] Direktorat Jendral Perkebunan. 2014. Pertumbuhan areal kelapa sawit meningkat [Internet]. [diunduh 2015 Sep 20]. Tersedia pada:

http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html#.

Dradjat B. 2012. Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis ke depan. Prosiding Petani dan Pembangunan Pertanian. 2012. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Hlm 276 – 292. Goenadi DH dan Santi LP. 2006. Aplikasi bioaktivator SuperDec dalam

pengomposan limbah padat organik tebu. Buletin Agronomi. 34 (3): 173 – 180.

Junaedi A, Wachjar A, Rachman A. 1999. Pengaruh penggunaan pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman belum menghasilkan (TBM I) kopi robusta

(Coffea canephora Pierre ex Froehner). Buletin Agronomi. 27 (2): 12-17.

Lestari AP. 2009. Pengembangan pertanian berkelanjutan melalui substitusi pupuk anorganik dengan pupuk organik. Jurnal Agronomi. 13 (1): 38-44. Li R, Guo P, Baum M, Grando S, Ceccarelli S. 2006. Evaluation of chlorophyll

content and fluorescence parameters as indicators of drought tolerance in barley. Agricultural Sciences in China. 5 (10): 751-757.

Machay AD, Syers JK, Gregg PEH. 1984. Ability of chemical extraction procedures to assess the agronomic effectiveness of phosphate rock material.

Journal Agricultural Research of New Zealand. 27 (2): 219 – 230.

Pahan I. 2013. Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Purwa DR, ed. 2007. Petunjuk Pemupukan. Jakarta (ID): PT Agromedia Pustaka. Salisbury FB dan Ross CW. 1995. Fisiologi Tumbuhan. Rukmana D dan

Sumaryono, penerjemah. Bandung (ID): ITB. Terjemahan dari: Plant Physiology.

Saputra RA. 2011. Evaluasi pemupukan pada kelapa sawit (Elaeis guineensis

Jacq.) di kebun Radang Seko Banjar Balam, PT Tunggal Perkasa Plantations, Indragiri Hulu, Riau [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Saraswati R dan Sumarno. 2008. Pemanfaatan mikroba penyubur tanah sebagai komponen teknologi pertanian. Iptek Tanaman Pangan. 3 (1): 41-58.

Sari VI, Sudradjat, Sugiyanta. 2015. Peran pupuk organik dalam meningkatkan efektivitas pupuk NPK pada bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Jurnal

Agronomi Indonesia. 43 (2): 153-160.

Siallagan I, Sudradjat, Hariyadi. 2014. Optimasi dosis pupuk organik dan NPK majemuk pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Jurnal Agronomi

6

Simanungkalit RDA. 2001. Aplikasi pupuk hayati dan pupuk kimia: suatu pendekatan terpadu. Buletin AgroBio. 4 (2): 56-61.

Sudradjat, Saputra H, Yahya S. 2015. Optimization of NPK compound fertilizer package rate on one year old oil palm (Elaeis guineensis Jacq) trees.

International Journal of Science: Basic and Applied Research. 20 (1):

365-372.

Sudradjat, Sukmawan Y, Sugiyanta. 2014. Influence of manure, nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer application on growth of one-year-old oil palms on marginal soil in Jonggol, Bogor, Indonesia. Journal of Tropical

Crop Science. 1 (2): 18-24.

Sugiyono, Sutarta ES, Darmosarkoro W. 2005. Peranan perimbangan K, Ca, dan Mg tanah dalam penyusunan rekomendasi pemupukan kelapa sawit.

Prosiding Pertemuan Teknis Kelapa Sawit: 19-20 Apr 2005. Medan (ID):

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Hlm 43-56.

Sunarko. 2014. Budidaya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan. Jakarta (ID): PT Agromedia Pustaka.

Supardi G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Suriadikarta DA, Simanungkalit RDM, Saraswati R, Setyorini D, Hartatik W, eds.

2006. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Tania N, Astina, Budi S. 2012. Pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil jagung semi pada tanah podsolik merah kuning.

Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian. 1 (1): 10-15.

Wachjar A, Supijatno, Rubiana D. 2006. Pengaruh beberapa jenis pupuk hayati terhadap pertumbuhan dua klon tanaman teh (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) belum menghasilkan. Buletin Agronomi. 34 (3): 160-164.

Widiastuti H, Santoso D, Putra SM, Wiramihardja M, Farida A, Marahimin B, Panjaitan K, Sinaga J. 2013. Penggunaan biostimulan Orgamin untuk efisiensi pemupukan dan peningkatan produktivitas kelapa sawit di dataran tinggi. Menara Perkebunan. 81 (2): 41-48.

19

6

Lampiran 1 Kriteria penilaian sifat kimia tanah Sifat kimia tanah Sangat

rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi C-Organik (%) < 1.00 1.00-2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 > 5.00

Lampiran 2 Konsentrasi hara dalam daun kelapa sawit pada kondisi defisiensi dan optimum

Kondisi defisiensi Kondisi optimum Kondisi berlebih Unsur

Satuan

Tanaman Tanaman Tanaman Tanaman Tanaman Tanaman

6

Lampiran 4 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun, luas daun, dan tingkat kehijauan daun

23 Lampiran 5 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman,

lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun, luas daun, dan tingkat kehijauan daun (lanjutan)

Umur (BST) Notasi Pr

6

Lampiran 6 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah pelepah, panjang pelepah, jumlah anak daun, luas daun, dan tingkat kehijauan daun (lanjutan)

Umur (BST) Notasi Pr

Luas daun

18 tn 0.880

20 tn 0.397

22 tn 0.572

24 tn 0.271

26 tn 0.114

28 tn 0.172

Tingkat kehijauan daun

22 * 0.030

28 * 0.195

Keterangan: tn: tidak berpengaruh nyata, *: berpengaruh nyata pada taraf 5%, **: berpengaruh sangat nyata pada taraf 5%, BST: bulan setelah tanam

Lampiran 7 Rekapitulasi sidik ragam penggunaan BIOST terhadap kandungan hara tanah

Hara Kedalaman Notasi Pr

0-20 cm tn 0.284

N 20-40 cm tn 0.202

40-60 cm tn 1.000

0-20 cm tn 0.178

P 20-40 cm tn 0.145

40-60 cm tn 0.431

0-20 cm tn 0.815

K 20-40 cm tn 0.841

40-60 cm tn 0.755

25