KAJIAN DAMPAK BENDUNG PERJAYA TERHADAP

STRUKTUR KOMUNITAS IKAN DI SUNGAI KOMERING,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD NIZAR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kajian Dampak Bendung Perjaya terhadap Struktur Komunitas Ikan di Sungai Komering, Provinsi Sumatera Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

MUHAMMAD NIZAR. Kajian Dampak Bendung Perjaya terhadap Struktur Komunitas Ikan di Sungai Komering, Provinsi Sumatera Selatan. Dibimbing oleh MOHAMMAD MUKHLIS KAMAL dan ENAN M ADIWILAGA.

Sungai Komering yang merupakan salah satu anak Sungai Musi memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang tinggi. Adanya Bendung Perjaya yang dibangun memotong alur Sungai Komering menyebabkan perubahan hidrologi sungai sehingga terjadi degradasi habitat dan dapat menghalangi jalur migrasi ikan meskipun pada Bendung Perjaya telah dilengkapi konstruksi tangga ikan. Kondisi ini akan mempengaruhi dan dapat mengancam keberadaan ikan di Sungai Komering.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Bendung Perjaya terhadap struktur komunitas ikan di Sungai Komering, menganalisis efektivitas konstruksi tangga ikan pada Bendung Perjaya sebagai jalan migrasi ikan, dan merumuskan konsep pengelolaan yang mendukung kelestarian sumberdaya ikan di Sungai Komering. Penelitian dilaksanakan pada Maret, Mei, dan Juli 2013 dengan pertimbangan kondisi musim, bertempat di DAS Komering dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan sampel ikan menggunakan alat tangkap nelayan yang tidak selektif, yaitu electrofishing berupa setrum, serok (scoop net), dan langian (hand operated scoop net).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Bendung Perjaya berdampak pada struktur komunitas ikan di Sungai Komering. Komposisi ikan yang diperoleh terdiri dari 15 famili yang meliputi 40 spesies, dengan jumlah spesies terbesar berasal dari famili Cyprinidae (21 spesies). Beberapa spesies yang dominan adalah Crossocheilus sp., Labeobarbus leptocheilus dan Thynnichtys thynnoides. Barbichthys laevis dan L. leptocheilus memiliki penyebaran paling luas. Keanekaragaman dan keseragaman ikan tertinggi terjadi pada musim hujan (Maret) dan pada daerah hilir Bendung Perjaya (Negeri Agung). Tangga ikan pada Bendung Perjaya efektif pada musim hujan dan bagi jenis ikan Cyprinidae. Konsep pengelolaan yang dapat dilakukan adalah mengembalikan fungsi awal tangga ikan sebagai jalan migrasi ikan, antara lain dengan menetapkan tangga ikan sebagai daerah terlarang untuk penangkapan, membuat konstruksi penutup tangga ikan, dan pengaturan penangkapan di sekitar Bendung Perjaya.

SUMMARY

MUHAMMAD NIZAR . Assessment Impact of Perjaya Weir on Fish Community Structure in Komering River, South Sumatra Province. Supervised by MOHAMMAD MUKHLIS KAMAL and ENAN M ADIWILAGA.

Komering River which is a tributary of the Musi River has a high biodiversity. The existence of Perjaya Weir in the channel of Komering River had affected the hydrology of the river and then caused habitat degradation and also blocking fish migration, although Perjaya Weir has been completed by fish ladder construction. This condition will affect and threat the existence of fish in Komering River.

The objective of the present study are to analyze the impact of Perjaya Weir on fish community in Komering River, analyze the effectiveness of fish ladder at Perjaya Weir as fish migrating ways in Komering River, and formulate management concepts that supports fish sustainability in Komering River. This study conducted on March, May, and July 2013 considered the seasons, in the Komering Watershed East Ogan Komering Ulu Distric, South Sumatra Province. The unselective fishing gear was used in this study ie electrofishing, scoop net, and langgian (hand operated scoop net).

The results showed that existence of Perjaya Weir impact on fish community structure in Komering River. Fish composition obtained consisting of 15 families which included 40 specieses with highest number of spesies from Cyprinidae. Some of the dominant specieses were Crossocheilus sp., Labeobarbus leptocheilus, and Thynnichtys thynnoides. Barbichthys laevis and L. leptocheilus has the most extensive distribution. Diversity and evennes were highest in the rainy season (March) and the downstream of Perjaya Weir (Negeri Agung). Fish ladder at Perjaya Weir was effective in the rainy season and especially for Cyprinidae. Management concepts that can be done is restore early function of fish ladder as fish migration way, by establishing a fish ladder as restricted areas to catch, making cover of fish ladder construction, and management fishing activity around the Perjaya Weir.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

KAJIAN DAMPAK BENDUNG PERJAYA TERHADAP

STRUKTUR KOMUNITAS IKAN DI SUNGAI KOMERING,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Kajian Dampak Bendung Perjaya terhadap Struktur Komunitas Ikan di Sungai Komering, Provinsi Sumatera Selatan

Nama : Muhammad Nizar NRP : C251110011

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir M Mukhlis Kamal, MSc Ketua

Dr Ir Enan M Adiwilaga Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Perairan

Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atas pertolongan-NYA karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam bagi Muhammad Saw. Topik dalam penelitian ini mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan judul Kajian Dampak Bendung Perjaya terhadap Struktur Komunitas Ikan di Sungai Komering, Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr Ir M Mukhlis Kamal MSc dan Dr Ir Enan M Adiwilaga selaku Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan tesis. 2. Dr Ir Etty Riani MS selaku Dosen Seminar atas saran dan bantuannya.

3. Dr Ir Isdradjad Setyobudiandi MSc selaku Penguji pada Ujian Tesis yang telah memberikan saran perbaikan dan Dr Ir Sigid Hariyadi MSc selaku Ketua Program Studi yang turut memberikan saran.

4. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) Mariana, Palembang atas fasilitas yang telah diberikan, terkhusus kepada Dr Husnah MPhil atas bimbingan dan bantuannya.

5. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII) Palembang, Pelaksana Kegiatan O&P Sumberdaya Air II Perjaya, dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) atas bantuannya dalam penelitian.

6. Saudara Bayumi, Nawawi, dan Aidi (mahasiswa Universitas Islam OKI (UNISKI) Kayuagung), serta mas Tohari yang telah membantu di lapangan. 7. Eko Prianto SPi MSi (Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi

Sumberdaya Ikan, KKP) dan Siswani Sari SPi MSc (Institute for Environment and Human Security, United Nations University, Bonn, Jerman) yang telah bersedia menjadi reviewer artikel jurnal.

8. Ibunda Najuah, istri Leni Marlina, ananda Afifah Nurul Qurani, ayunda Diana, ayunda Jauzah, adinda Aliyah, serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayang, teriring doa untuk ayahanda Usman Hasyim (Alm).

9. Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Bende Seguguk Kayuagung (YPIBSK) dan UNISKI Kayuagung atas izin dan bantuannya selama studi S2.

10. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas beasiswa pendidikan pascasarjana.

11. Teman-teman DMG7, SDP11, dan HIMMPAS IPB atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 1

Tujuan dan Manfaat 2

2 TINJAUAN PUSTAKA

Bendungan dan Bendung 3

Dampak Adanya Pembendungan 3

Tangga Ikan 4

3 METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat 6

Alat, Bahan, dan Metode 7

Pengambilan Data 8

Analisis Data 8

Analisis Parameter Fisika dan Kimia Perairan 8

Analisis Struktur Komunitas Ikan 9

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Parameter Fisika dan Kimia Perairan 10

Lebar dan kedalaman sungai 10

Beberapa parameter fisika dan kimia perairan lainnya 11

Gambaran umum tangga ikan Bendung Perjaya 13

Struktur Komunitas Ikan 15

Lebar dan kedalaman sungai 15

Komposisi jenis 15

Kelimpahan relatif ikan berdasarkan lokasi penelitian 18 Kelimpahan relatif ikan berdasarkan lokasi penelitian 20

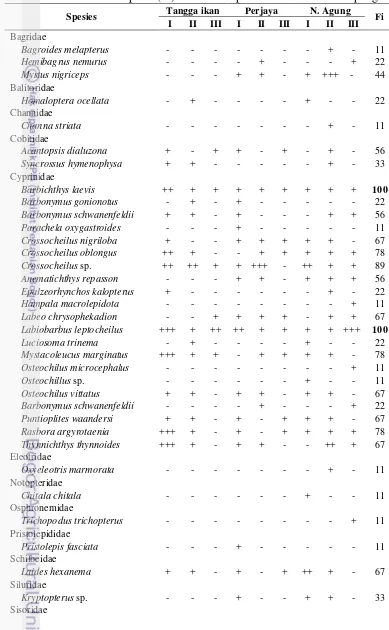

Frekuensi keterdapatan 21

Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi 23

Efektivitas Tangga Ikan Bendung Perjaya 25

Kondisi muka air pada dan di bawah tangga ikan 26 Komposisi jenis ikan yang bermigrasi melewati tangga ikan 26 Kondisi aktivitas masyarakat di sekitar tangga ikan 30

Konsep Pengelolaan Tangga Ikan 31

5 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 31

Saran 31

DAFTAR PUSTAKA 32

LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

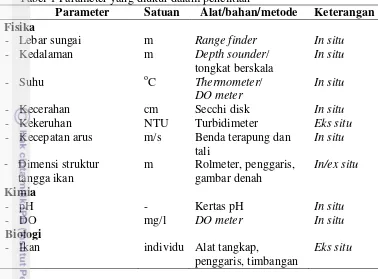

1 Parameter yang diukur dalam penelitian 8

2 Lebar dan kedalaman Sungai Komering di setiap stasiun 10 3 Komposisi jenis ikan yang tertangkap pada saat penelitian berdasarkan

lokasi penangkapan 16

4 Perbandingan jenis ikan yang tertangkap di Stasiun Perjaya pada 2006

dengan jenis ikan yang tertangkap pada saat penelitian 2013 17 5 Frekuensi Keterdapatan (Fi) ikan di setiap stasiun dan waktu sampling 22

DAFTAR GAMBAR

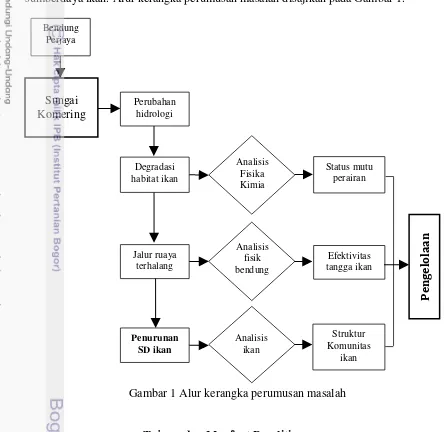

1 Alur kerangka perumusan masalah 2

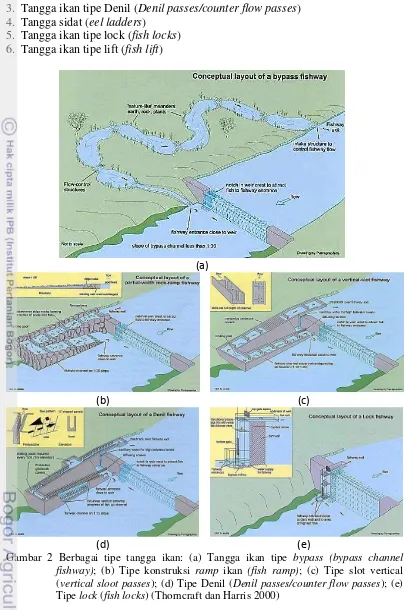

2 Berbagai tipe tangga ikan 5

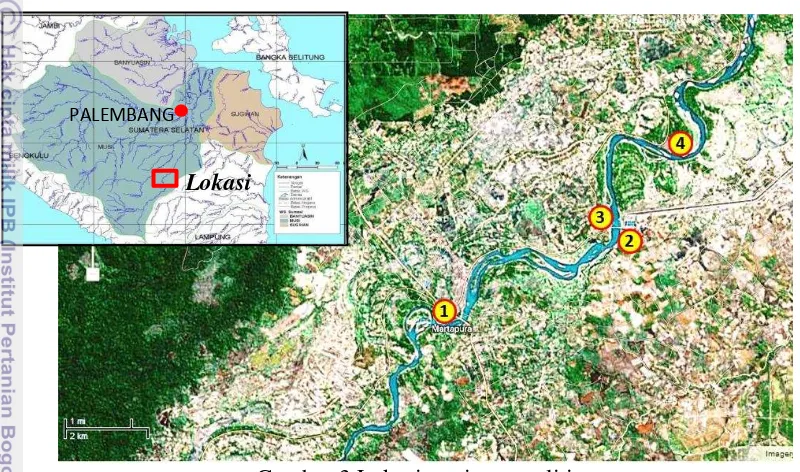

3 Lokasi stasiun penelitian 7

4 Grafik suhu perairan (a), kecepatan arus (b), kecerahan (c), kekeruhan

(d), pH (e), dan oksigen terlarut (f) 12

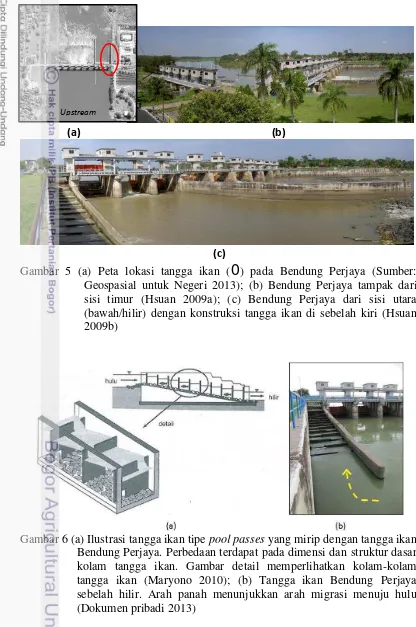

5 (a) Peta lokasi tangga ikan (

0

) pada Bendung Perjaya; (b) Bendung Perjaya dari sisi timur; (c) Bendung Perjaya dari sisi utara (bawah/hilir)dengan konstruksi tangga ikan di sebelah kiri 14

6 (a) Ilustrasi tangga ikan tipe pool passes; (b) Tangga ikan Bendung

Perjaya sebelah hilir. 14

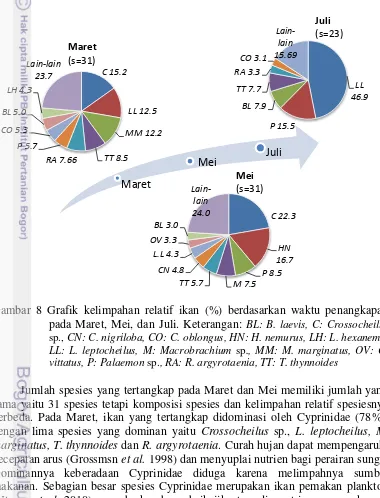

7 Grafik kelimpahan ikan berdasarkan lokasi penangkapan di stasiun tangga ikan (a), Perjaya (b), dan Negeri Agung (c) 19 8 Grafik kelimpahan ikan berdasarkan waktu penangkapan pada Maret

(a), Mei (b) dan Juli (c) 20

9 Grafik Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Dominansi (C) berdasarkan lokasi penelitian 24 10Grafik Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), dan

Indeks Dominansi (C) berdasarkan waktu penelitian 25 11Kondisi tinggi muka air yang mengisi tangga ikan pada Maret (a), Mei

(b), dan Juli (c) 26

12Grafik kelimpahan relatif ikan di stasiun tangga ikan pada Maret, Mei,

dan Juli 27

13Grafik jumlah individu ( ) dan jumlah jenis ( ) di setiap lokasi dan

waktu penelitian 28

14Grafik persentase spesies di setiap waktu sampling pada stasiun tangga

DAFTAR LAMPIRAN

1 Jenis-jenis ikan yang hidup di sepanjang Sungai Komering pada

1987-1988 36

2 Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Stasiun Perjaya Sungai Komering

pada 2006 38

3 Gambar jenis-jenis ikan yang tertangkap selama penelitian (Dokumen

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sungai Komering merupakan salah satu dari sembilan anak Sungai Musi, yang mengalir dari danau Ranau di sebelah hulu dan bermuara ke Sungai Musi di daerah Sungai Gerong Kota Palembang. Panjang Sungai Komering sekitar 145,45 km (Aida et al. 2010) yang berada di wilayah bagian hilir DAS Musi. Letaknya meliputi empat wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Banyuasin.

Sungai Komering memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jenis organisme air yang bernilai ekonomis, antara lain ikan, krustase, moluska, dan reptil. Selama 1987-1988 tercatat tidak kurang 55 jenis ikan ditemukan di Sungai Komering (Gaffar dan Utomo 1991). Namun masyarakat di sekitar Sungai Komering mengklaim bahwa saat ini sangat sulit mendapatkan ikan-ikan yang berukuran besar di sungai ini. Bahkan beberapa jenis ikan tidak tertangkap lagi oleh nelayan. Pernyataan masyarakat ini senada dengan hasil penelitian Husnah et al. (2007) yang hanya mencatat 48 jenis ikan hidup di Sungai Komering. Diduga jumlah jenis ikan di Sungai Komering tersebut sudah berkurang yang diakibatkan karena aktivitas penangkapan lebih, penangkapan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran perairan, dan perubahan tata guna lahan perairan.

Penyebab lain atas berkurangya jenis ikan di Sungai Komering adalah perubahan hidrologi sungai sejak dibangunnya Bendung Perjaya atau Bendung Upper Komering pada tahun 1991 di bagian hulu Sungai Komering, yaitu di Desa Perjaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Akibat dari pembangunan bendung ini, pada saat musim kemarau panjang, Sungai Komering di bagian hilir bendung mengalami kekeringan. Perubahan hidrologi ini dapat merubah habitat ikan dan biota perairan sungai lainnya. Dampak lebih lanjut adalah terganggunya siklus hidup ikan khususnya jenis-jenis ikan yang melakukan migrasi longitudinal sehingga dapat menurunkan sumberdaya ikan.

Perumusan Masalah

Keberadaan Bendung Perjaya menyebabkan terjadinya modifikasi aliran yang berdampak pada perubahan hidrologi sungai. Perubahan hidrologi sungai mengakibatkan perubahan kondisi alamiah sungai, baik fisik maupun bioekologis sehingga terjadi degradasi habitat. Selain itu, Bendung Perjaya yang dibangun memotong alur Sungai Komering dapat menghalangi jalur migrasi ikan serta biota akuatik lainnya meskipun pada Bendung Perjaya telah dilengkapi konstruksi tangga ikan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi kelestarian populasi ikan di alam dikarenakan ikan memerlukan migrasi untuk mencari makan, berkembangbiak, mencari perlindungan dan habitat hidup pada kondisi perairan yang lebih baik, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan siklus hidupnya (Lucas dan Baras 2001, Binder et al. 2011).

2

Sungai Komering dibendung. Selanjutnya hasil penelitian 2006, jenis ikan yang ditemukan di Sungai Komering sebanyak 48 jenis (Husnah et al. 2007). Kuat dugaan bahwa terjadi penurunan jumlah jenis ikan di Sungai Komering. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penting dilakukannya penelitian tentang pengaruh keberadaan Bendung Perjaya terhadap sumberdaya ikan kemudian merumuskan strategi pengelolaan yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya ikan. Alur kerangka perumusan masalah disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Alur kerangka perumusan masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Bendung Perjaya terhadap struktur komunitas ikan di Sungai Komering; menganalisis efektivitas konstruksi tangga ikan pada Bendung Perjaya sebagai jalan migrasi ikan; dan merumuskan konsep pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mendukung kelestarian sumberdaya ikan di Sungai Komering.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan pengelolaan pada Bendung Perjaya yang mendukung kelestarian sumberdaya ikan, serta menjadi masukan bagi pembangunan bendung irigasi Komering tahap kedua.

3

2

TINJAUAN PUSTAKA

Bendungan dan Bendung

Bendungan atau dam adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi menampung air dan meninggikan level muka air yang antara lain digunakan untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik tenaga air, air minum, menanggulangi banjir, rekreasi, dan perikanan. Dengan dibangunnya bendung permanen ini, sifat kemenerusan sungai akan terinterupsi. Akibatnya, sungai menjadi alur aliran yang terpotong-potong. Alur yang terpotong ini menyebabkan perubahan keseimbangan alam, baik abiotik (fisik) maupun biotik (bioekologis).

Adapun bendung adalah bangunan air yang dibuat melintang sungai, membendung aliran sungai dan menaikkan level muka air di bagian hulu. Berbeda dengan bendungan, bendung tidak didesain untuk menampung air, namun hanya menaikkan level muka air kemudian dialirkan pada saluran yang telah dibuat. Konstruksi bendung umumnya dibuat dari urukan tanah, pasangan batu kali, atau beton. Dengan naiknya level muka air, sungai dapat dimanfaatkan untuk irigasi di bagian hilir (Maryono 2008).

Dampak Adanya Pembendungan

Pembendungan sungai oleh bendungan dan bangunan sejenisnya selain memberikan manfaat yang besar bagi manusia tetapi juga memiliki dampak bagi lingkungan. Dampak yang utama adalah terjadinya modifikasi aliran (Dudgeon et al. 2006), yang diikuti oleh dampak lainnya seperti kerusakan daerah genangan, instabilisasi sedimen sepanjang sungai, dan terhalangnya migrasi ikan dan fauna sungai lainnya (Maryono 2008). Salah satu aktivitas penting dan merupakan bagian dari siklus hidup ikan adalah migrasi. Migrasi dapat terjadi dalam jarak dekat maupun jarak jauh yang mencapai ribuan kilometer dan waktu migrasi biasanya terjadi skala musiman meskipun ada spesies yang bermigrasi harian (Binder et al. 2011). Kelompok ikan putih (white fish) seperti Cyprinidae termasuk ikan yang aktif bermigrasi selama hidupnya (Welcomme 2001). Adanya pembendungan dapat mengancam kelangsungan hidup populasi dan komunitas ikan yang ada di perairan tersebut (Jackson et al. 2001).

4

Pembuatan bangunan tambahan yang selanjutnya diistilahkan dengan tangga ikan menjadi solusi yang dapat mencegah laju penurunan populasi ikan akibat pengaruh keberadaan bangunan melintang yang tidak ramah lingkungan (Maryono 2008).

Tangga Ikan

Tangga ikan adalah bangunan untuk membantu ikan dan fauna akuatik lainnya melewati bendung, bendungan, dan sebagainya untuk bermigrasi, baik ke hulu maupun ke hilir untuk kelangsungan hidupnya (Maryono 2008). Tangga ikan dibangun untuk menghubungkan kembali konektivitas antara habitat-habitat kritis, untuk mempertahankan spesies-spesies yang bergerak di wilayah yang luas selama hidupnya (Agostinho et al. 2007).

Bangunan ini dalam beberapa literatur digunakan istilah fish passes (Beach 1984, FAO 2002), fish ladder (Powers et al. 1985), fishway (Rajaratnam et al. 1986, Clay 1995), dan fish passage (Thorncraft dan Harris 2000). Istilah fishway dan fishpasses biasa digunakan untuk semua jenis bangunan yang memfasilitasi ikan agar dapat melewati penghalang, fishtrack dan fishladder sering hanya digunakan untuk bangunan dengan tipe teknis berupa konstruksi tangga-tangga. Untuk konstruksi jalan ikan berupa saluran melingkar (bypass), berupa saluran dengan dasar batuan tersusun (ramp), berupa lift pengangkat vertikal, dan konstruksi lainnya tidak cocok untuk dikategorikan sebagai fishtrack (Maryono 2008). Istilah tangga ikan yang dipakai dalam tulisan ini adalah fish ladder karena tangga ikan pada Bendung Perjaya berbentuk tangga-tangga dan sesuai dengan penamaan pada dokumen Departemen Pekerjaan Umum (1986).

Di Indonesia, jumlah bangunan melintang sungai yang telah dibangun jumlahnya cukup banyak. Jumlah bendungan besar yang ada di Indonesia pada 2011 sekitar 284 bendungan (Kementerian Pekerjaan Umum 2011), akan tetapi jumlah bendungan yang menggunakan tangga ikan masih di bawah 1% (Maryono 2008). Indonesia baru memiliki 4 buah bangunan tangga ikan yang diantaranya terdapat di Bendung Perjaya, Sumatera Selatan; Bendung Batang Hari, Sumatera Barat; dan Bendung Wawotobi, Sulawesi Selatan (Maryono 2008), serta Bendung Sulewana, Sulawesi Tengah (Putri et al. 2013).

Sampai saat ini belum ada peraturan terkait tentang pembangunan tangga ikan. Rencana pengelolaan lingkungan dalam proses AMDAL berencana untuk membangun fish passage (tangga ikan) guna mengantisipasi pecahan aliran air (water flow break) yang digunakan sebagai sarana migrasi ikan. Namun, pembangunan ini sekarang tidak jelas diketahui, apakah pembangunannya disesuaikan dengan kondisi hidrologis di suatu daerah, atau dibuat berdasarkan pada konstruksi dasar secara umum (Putri et al. 2013).

Secara umum, jenis tangga ikan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tangga ikan tipe alamiah dan tangga ikan tipe teknis. Kelompok tangga ikan tipe alamiah antara lain:

1. Konstruksi ramp dasar sungai dan konstruksi slope (bottom ramp and slope). 2. Saluran melingkar bendung (bypass channel fishway).

3. Kontruksi ramp ikan (fish ramp).

Adapun yang termasuk tangga ikan tipe teknis adalah: 1. Tangga ikan tipe pool (pool passes)

5 3. Tangga ikan tipe Denil (Denil passes/counter flow passes)

4. Tangga sidat (eel ladders)

5. Tangga ikan tipe lock (fish locks) 6. Tangga ikan tipe lift (fish lift)

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Gambar 2 Berbagai tipe tangga ikan: (a) Tangga ikan tipe bypass (bypass channel

fishway); (b) Tipe konstruksi ramp ikan (fish ramp); (c) Tipe slot vertical

(vertical sloot passes); (d) Tipe Denil (Denil passes/counter flow passes); (e)

Tipe lock (fish locks) (Thorncraft dan Harris 2000)

6

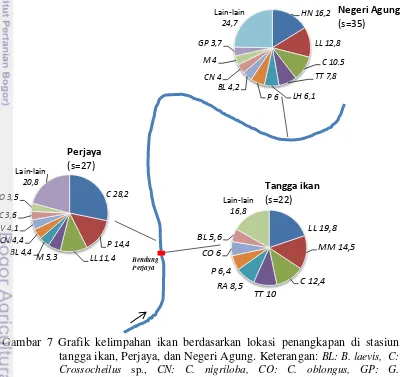

melalui kolam-kolam kecil pada saluran tangga ikan ini. Migrasi ikan dari satu kolam ke kolam berikutnya dilakukan dengan cara melewati lubang bukaan pada sekat melintang yang membatasi kolam satu dengan kolam berikutnya. Lubang bukaan dibuat di bagian bawah dan bagian atas. Kecepatan aliran yg cukup tinggi hanya terjadi pada lubang bukaan tersebut. Ikan dapat beristirahat pada kolam setelah berenang menembus lubang bukaan. Untuk menjaga kelangsungan hidup fauna benthos, maka dasar kolam-kolam kecil pada tangga ikan perlu dibuat kasar sehingga kecepatan di dasar kolam akan menjadi rendah (Maryono 2008).

Hasil penelitian Jansen et al. (1999) terhadap tiga tipe tangga ikan di Sungai Enz Jerman menilai bahwa tangga ikan yang paling tepat untuk semua spesies dan siklus hidup ikan adalah tipe alamiah (nature-like fishway). Penilaian tersebut senada dengan Maryono (2008), yang menyatakan bahwa skala prioritas yang cocok dengan situasi dan kondisi sungai dengan bangunan melintangnya, tangga ikan prioritas pertama adalah tangga ikan alamiah tipe ramp dan bypass. Tangga ikan tipe ramp dapat berupa ramp penuh sepanjang lebar bendung, atau ramp sebagian yang dipasang berhimpitan dengan bendung yang terkait. Jika tersedia tanah yang cukup di sekitar bangunan melintang tersebut, maka perlu dibangun tangga ikan tipe saluran bypass dengan konstruksi saluran memanjang dan melintang mendekati kondisi alamiah. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka perlu dibuat tangga ikan tipe teknis. Pemilihan tangga ikan tipe teknis yang cocok untuk suatu lokasi atau kondisi sungai tertentu sampai sekarang belum ada ketentuan pokoknya.

Disarankan untuk memilih tipe tangga ikan dengan kriteria sederhana, mudah perawatannya, dan memerlukan biaya operasional yang murah. Tipe lift kurang disarankan karena biaya operasional dan investasinya mahal, kecuali jika tersedia dana yang cukup.

3

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Maret-Juli 2013 dengan tiga kali pengambilan sampel, yaitu pada Maret mewakili musim hujan, Mei (musim peralihan), dan Juli (musim kemarau). Prakiraan musim berdasarkan data siklus tahunan iklim Indonesia wilayah A (Aldrian dan Susanto 2003) dan data Prakiraan Musim Hujan 2012 dan Prakiraan Musim Kemarau 2013 di Indonesia (BMKG 2012, BMKG 2013).

Tempat penelitian berada di DAS Komering di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Provinsi Sumatera Selatan. Stasiun pengamatan sebanyak empat stasiun (Gambar 3), yaitu:

7 2) Stasiun tangga ikan (4o18’29,9” LS, 104o22’91,5” BT), terletak di area tangga ikan, yang berada di ujung sisi timur bangunan Bendung Perjaya di Desa Perjaya, Kecamatan Martapura;

3) Stasiun Perjaya (4o18’10” LS, 104o22’49” BT), terletak di bagian bawah Bendung Perjaya di Desa Perjaya;

4) Stasiun Negeri Agung (4o17’18” LS, 104o23’34” BT), mewakili DAS hilir dari Bendung Perjaya, terletak di Desa Negeri Agung, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKUT.

Gambar 3 Lokasi stasiun penelitian

Alat, Bahan, dan Metode

Alat yang digunakan selama penelitian meliputi alat untuk penentuan stasiun pengamatan (peta, GPS, kompas), peralatan untuk pengambilan dan pengukuran kualitas air, alat tangkap ikan, serta perlengkapan dokumentasi. Bahan yang digunakan berupa bahan kimia untuk analisis kualitas air, analisis ikan, dan bahan pengawet.

Pengambilan sampel parameter fisika dan kimia air dilakukan pada setiap stasiun pengamatan. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik kemudian diambil nilai rata-rata. Pengamatan pada struktur fisik bendung terutama pada struktur tangga ikan.

Pengambilan sampel ikan menggunakan alat tangkap nelayan yang tidak selektif, yaitu electrofishing berupa setrum dan serok (scoop net), serta langian (hand operated scoop net). Penangkapan terutama dilakukan pada malam hari dan pagi hari sekitar pukul 4-10 WIB pagi dengan lama waktu operasional sekitar 3-6 jam. Khusus penangkapan pada stasiun tangga ikan, ada yang dilakukan pada sore hari. Sampel ikan yang didapat diawetkan dengan formalin 10% kemudian dianalisis dan diidentifikasi di Laboratorium Biologi Ikan Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) Mariana, Palembang, Sumatera Selatan. Identifikasi jenis-jenis ikan mengacu pada Saanin (1984), Kottelat et al. (1993), dan www.fishbase.org.

Lokasi

8

Tabel 1 Parameter yang diukur dalam penelitian

Parameter Satuan Alat/bahan/metode Keterangan Fisika

- Kekeruhan NTU Turbidimeter Eks situ

- Kecepatan arus m/s Benda terapung dan tali

Jumlah stasiun pengambilan sampel ikan sebanyak tiga stasiun, lebih sedikit daripada jumlah stasiun pengukuran kualitas air. Tidak dilakukan pengambilan sampel ikan pada stasiun Tanjung Kemala (bagian hulu Bendung Perjaya) karena setelah melakukan penelusuran di lapangan, tidak ditemukan aktivitas penangkapan oleh nelayan setempat di sekitar stasiun sampai ke hilir di stasiun Perjaya, aktivitas yang marak adalah penambangan pasir yang sudah menggunakan mesin penyedot. Dengan mempertimbangkan kondisi sungai yang besar dan peralatan yang terbatas, sampling tidak dilakukan di stasiun ini. Berdasarkan informasi dari dinas terkait dan masyarakat setempat, tidak ada lagi nelayan yang menangkap ikan di daerah ini sekitar 3-5 tahun yang lalu karena hasil tangkapan sangat sedikit. Melalui informasi ini dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan sumberdaya ikan di bagian hulu Bendung Perjaya meskipun perlu penelitian lebih lanjut.

Analisis Data Analisis Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Parameter fisika dan kimia perairan dianalisis secara deskriptif yaitu membandingkan nilai parameter kualitas air yang terukur dengan baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (PP 82/2001) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam PP ini terdapat empat kelas mutu air: kelas I diperuntukan sebagai air baku air minum; kelas II untuk kegiatan pariwisata; kelas III untuk kegiatan perikanan dan peternakan; dan kelas IV untuk kegiatan pengairan (pertanian).

Data nilai yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tahapan analisa secara deskriptif adalah sebagai berikut:

9 2. Menyajikan data masing-masing parameter dalam bentuk tabel dan grafik

untuk melihat distribusi spasial.

3. Membandingkan data masing-masing parameter dengan baku mutu air berdasakan PP Nomor 82 Tahun 2011 khususnya kategori kelas III (peruntukan kegiatan perikanan) dan literatur tentang kisaran toleransi parameter kualitas air bagi jenis-jenis ikan sungai perairan umum.

Analisis Struktur Komunitas Ikan

Analisis struktur komunitas ikan, meliputi: Komposisi Jenis, Kelimpahan Relatif (Kr), Frekuensi Keterdapatan (Fi), Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Dominansi (C).

Komposisi jenis menyajikan data jenis-jenis dan jumlah spesies ikan yang diperoleh dari setiap lokasi stasiun penelitian. Perhitungan Kelimpahan Relatif Ikan (Kr) dilakukan dengan perhitungan persentase jumlah berdasarkan persamaan Krebs (1972), dengan ni adalah jumlah individu spesies ke-i dan N adalah jumlah individu seluruh spesies ikan.

Frekuensi keterdapatan digunakan untuk menunjukkan luasnya penyebaran lokal jenis ikan tertentu yang dilihat dari frekuensi (%) ikan yang tertangkap. Perhitungan menggunakan persamaan Misra (1968), dimana Fi adalah frekuensi keterdapatan ikan spesies ke-i yang tertangkap (%), ti adalah jumlah stasiun dimana spesies ke-i tertangkap, dan T adalah jumlah semua stasiun.

Bila persentase Fi pada suatu jenis ikan mendekati 100% maka jenis ikan tersebut memiliki penyebaran lokal yang luas sedangkan jika nilai Fi mendekati 0% berarti jenis ikan tersebut memiliki penyebaran lokal sempit atau terbatas.

Pendekatan untuk menganalisis keragaman jenis dalam keadaan yang berlainan, menurut Odum (1996) ada dua cara, yaitu: (1) Pembandingan yang didasarkan pada bentuk, pola atau persamaan kurva banyaknya jenis, dan (2) Pembandingan yang didasarkan pada indeks keanekaragaman, yang merupakan nisbah atau pernyataan matematika lainnya dari hubungan-hubungan jenis kepentingan. Perhitungan keanekaragaman berdasarkan Shannon-Wiener (Brower dan Zar 1977), dimana H’ adalah Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener, ni adalah jumlah individu spesies ke-i, dan N adalah jumlah individu seluruh spesies.

∑ ( ) ( )

Kemerataan atau keseragaman diukur dari rasio keanekaragaman dengan keanekaragaman maksimum. Keanekaragaman maksimun (Hmaks) terjadi bila kelimpahan semua spesies di semua stasiun merata, atau apabila H’=Hmaks=Log2. Perhitungan keseragaman berdasarkan persamaan Pielou (Odum 1996), dimana E adalah Indeks Keseragaman Pielou, H’ adalah Indeks Keanekaragaman, H’maks adalah Indeks Keanekaragaman maksimum, dan s adalah jumlah spesies.

10

jenis, hal ini dapat diartikan ada beberapa jenis biota yang memiliki jumlah individu relatif banyak, sementara beberapa jenis lainnya memiliki jumlah individu yang relatif sedikit. Nilai Indeks Keseragaman yang mendekati 1 menunjukkan bahwa jumlah jumlah individu di setiap spesies adalah sama atau hampir sama.

Perhitungan ada tidaknya spesies tertentu yang mendominasi atau terdapat lebih banyak dari spesies yang lain digunakan Indeks Dominansi Simpson (Odum 1996) dengan C adalah Indeks Dominansi Simpson, Ni adalah jumlah individu spesies ke-i, N adalah jumlah individu semua spesies.

∑ ( )

Nilai indeks dominansi berkisar antara 0-1. Indeks 1 menunjukkan dominansi oleh satu spesies sangat tinggi (hanya terdapat satu jenis pada satu stasiun) sedangkan indeks 0 menunjukan bahwa diantara jenis-jenis yang ditemukan tidak ada yang mendominasi.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Parameter Fisika dan Kimia Perairan Lebar dan kedalaman sungai

Lebar sungai dapat menjelaskan terjadinya perubahan topografi perairan baik disebabkan oleh air hujan, bendungan, dan saluran irigasi. Lebar Sungai Komering berdasarkan lokasi stasiun penelitian berkisar 60-230 m. Kisaran lebar sungai berdasarkan lokasi stasiun dari hulu ke hilir yaitu 60-100 m pada stasiun Tanjung Kemala, 215-216 m pada stasiun tangga ikan sedangkan lebar tangga ikan hanya 8 m, 225-230 m (stasiun Perjaya), dan 170-200 m (stasiun Negeri Agung). Adapun lebar sungai terbesar pada stasiun Perjaya, dikarenakan daerah ini terletak di bawah bendung yang secara langsung mendapat limpahan massa air yang dikeluarkan dari pintu air bendung. Massa air yang besar dapat mengikis tepi sungai sehingga dapat memperlebar sungai. Berdasarkan Kern (1994) jika lebar sungai 80-220 m dapat diklasifikasikan sebagai sungai besar dan jika lebar sungai >220 m diklasifikasikan sebagai bengawan.

Tabel 2 Lebar dan kedalaman Sungai Komering di setiap stasiun Parameter

Stasiun

Hulu bendung Bendung Hilir bendung Tanjung

Kemala Tangga ikan Perjaya

Negeri Agung Lebar sungai (m) 60-100 215-216 225-230 170-200 Kedalaman (m) 4,0-4,5 2,0-2,2 0,8-1,1 1,5-2,2

11 sungai, pengukuran kedalaman di tengah sungai tidak memungkinkan karena lebar sungai dan debit yang besar sedangkan peralatan yang terbatas. Kedalaman sungai yang terukur berkisar 0,8-4,5 m. Kedalaman tertinggi di setiap stasiun terjadi pada Maret, kemudian menurun pada Mei, lalu pada Juli kedalaman semakin menurun. Hal ini sejalan dengan pengaruh curah hujan di setiap waktu penelitian yang semakin berkurang memasuki musim kemarau pada Juli. Kisaran kedalaman sungai di setiap stasiun dari hulu ke hilir yaitu 4,0-4,5 m (stasiun Tanjung Kemala), 2,0-2,2 m (stasiun tangga ikan), 0,8-1,1 m (stasiun Perjaya), dan 1,5-2,2 m (stasiun Negeri Agung). Kisaran kedalaman terendah pada stasiun Perjaya dikarenakan pada dasar sungai di stasiun ini sengaja disusun atas batu-batu besar untuk meredakan debit air yang besar dan arus yang kuat dari pintu air bendung tetapi daerah yang berada tepat di bawah pintu-pintu bendung dan di beberapa titik lain memiliki kedalaman lebih tinggi. Menurut Leopold et al. (1964) dalam Maryono (2008), sungai dengan kedalaman kurang dari 10 m tetapi memiliki debit yang besar, dapat digolongkan sebagai sungai besar.

Beberapa parameter fisika dan kimia perairan lainnya

Secara umum, parameter fisika dan kimia perairan yang terukur termasuk dalam kisaran yang mendukung kehidupan ikan. Berdasarkan Gambar 4 (a), terlihat suhu perairan berfluktuasi di setiap waktu pengukuran yang cenderung menurun pada Juli. Kisaran suhu pada keempat stasiun berkisar antara 25,7-28,0 o

C. Suhu yang terukur tertinggi terjadi pada Mei di stasiun Negeri Agung sebesar 28,0oC sedangkan suhu terendah terjadi pada Juli di stasiun Tanjung Kemala sebesar 25,7 oC. Suhu perairan yang terukur cenderung rendah pada Juli meskipun pada bulan ini sudah memasuki musim kemarau, diduga karena pada saat pengukuran kondisi cuaca berawan sehingga kondisi udara cukup dingin, suhu perairan pun cukup rendah. Berdasarkan Effendi (2003), nilai kisaran suhu optimum bagi organisme di perairan adalah 20-30 oC sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu perairan pada keempat stasiun masih layak untuk pertumbuhan ikan.

Kecepatan arus yang terukur sangat fluktuatif dengan kisaran 0,75-1,52 m/s (Gambar 4 (b)). Berdasarkan Welch (1952) dalam Mason (1981), kecepatan arus secara keseluruhan termasuk kategori arus yang cepat. Kecepatan arus yang sangat cepat melebihi 1 m/s hanya terdapat pada stasiun Negeri Agung yang terletak paling hilir dari semua stasiun. Arus yang sangat cepat pada daerah ini dimungkinkan karena perairannya cukup dalam dan tidak terlihat lekukan batu-batu besar di dasar perairan sehingga memungkinkan air mengalir dengan cepat karena tidak ada penghalang. Kecepatan arus yang sangat besar juga terjadi pada kolam-kolam tangga ikan. Arus yang terbentuk sangat besar tetapi pergerakannya acak dan terjadi turbulensi sehingga sulit diukur dengan alat yang sederhana. Karena kondisi tersebut, pengukuran arus pada tangga ikan dilakukan dibagian atas (hulu) sebelum arus masuk ke kolam tangga tangga ikan.

12

13 Nilai kekeruhan yang terlihat pada Gambar 4 (d) menunjukkan pada Maret berada pada kisaran 20-80 NTU, pada Mei kekeruhan meningkat dengan kisaran 50-140 NTU, kemudian pada Juli kekeruhan menurun dengan kisaran 12-30 NTU, lebih rendah dibandingkan Maret. Nilai kekeruhan pada stasiun Perjaya lebih tinggi dibandingkan stasiun lain, hal ini juga terlihat dari nilai kecerahan yang rendah pada stasiun ini (Gambar 4 (c)). Tingginya nilai kekeruhan pada stasiun ini dikarenakan massa airnya mengandung banyak sedimen yang sempat tertahan di atas bendung, kemudian saat pintu air dibuka, massa air yang keluar bercampur dengan sedimen sehingga airnya keruh. Nilai kekeruhan yang cukup tinggi juga terjadi pada stasiun Negeri Agung. Adanya aktivitas penambangan pasir di hulu stasiun ini, berkontribusi dalam meningkatnya kekeruhan di sebelah hilirnya.

Hasil pengukuran selama penelitian, nilai pH yang didapatkan pada kisaran 6-7 dimana selama waktu pengukuran pH 7 hanya terjadi sekali yaitu pada Maret di stasiun tangga ikan (Gambar 4 (e)). Kisaran pH 6-7 masih berada dalam batas baku mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 untuk perikanan yaitu pH 6-9. Dengan demikian, kondisi pH perairan Sungai Komering di lokasi penelitian ini masih cukup baik untuk kehidupan ikan.

Nilai oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO) pada keempat stasiun berkisar 6,1-8,0 mg/l dengan nilai rata-rata DO sebesar 7,3 mg/l (Gambar 4 (f)). Nilai DO cukup variatif pada Maret yaitu pada kisaran 6,1-7,5 mg/l dikarenakan pada waktu ini dalam kondisi musim hujan, sehingga bertambahnya volume air yang berasal dari air hujan yang masuk ke sungai turut mempengaruhi kadar DO perairan. Selain itu, karena faktor cuaca dan jarak stasiun yang berjauhan, pengukuran DO tidak bisa dilakukan pada waktu yang berdekatan. Adanya perbedaan waktu pengukuran ini mempengaruhi hasil pengukuran sehingga nilai DO bervariasi. Adapun pada Juli sudah memasuki musim kemarau, volume air cukup stabil sehingga nilai DO tidak mengalami fluktuasi yang besar dan hanya berbeda sedikit dengan nilai DO pada Mei. Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001, nilai DO yang layak untuk kegiatan perikanan adalah >3 mg/l. Adapun menurut Boyd (1990), kadar DO yang baik bagi pertumbuhan ikan adalah di atas 5 mg/l. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DO di Sungai Komering pada lokasi penelitian sangat baik bagi pertumbuhan ikan.

Gambaran umum tangga ikan Bendung Perjaya

Bangunan utama Bendung Perjaya memiliki panjang 215,5 m yang dibangun tegak lurus melintang Sungai Komering (Gambar 5). Bangunan tangga ikan terletak di tepian dari sisi timur bendung. Panjang keseluruhan tangga ikan 75 m dan lebar tangga ikan 8 m yang tersusun atas kolam-kolam tangga yang berjumlah 18 buah. Panjang setiap kolam tangga sama dengan lebar tangga ikan yaitu 8 m, lebar kolam 3,2 m dan tinggi 1,6 m. Pada setiap sekat kolam tangga, terdapat bukaan atas yang berukuran panjang 2,7 m dengan tinggi 0,3 m dan bukaan bawah berukuran 0,3 x 0,3 m yang dibuat berseling dari sekat kolam yang satu ke kolam berikutnya (Departemen Pekerjaan Umum 1986). Adapun tinggi tangga ikan sekitar 6,5 m dengan sudut kemiringan tangga ikan cukup landai yaitu sekitar 5o yang cukup mendukung bagi ikan dari hilir untuk bermigrasi naik melewati tangga ikan dan juga sebaliknya.

14

membagi-bagi head secara bertingkat dan meredam energi pada setiap tingkat, sehingga energi potensial air dapat terdisipasi secara bertahap selama mengalir melaui kolam-kolam kecil pada saluran tangga ikan ini (Maryono 2008).

(a) (b)

(c)

Gambar 5 (a) Peta lokasi tangga ikan (

0

) pada Bendung Perjaya (Sumber: Geospasial untuk Negeri 2013); (b) Bendung Perjaya tampak dari sisi timur (Hsuan 2009a); (c) Bendung Perjaya dari sisi utara (bawah/hilir) dengan konstruksi tangga ikan di sebelah kiri (Hsuan 2009b)Gambar 6 (a) Ilustrasi tangga ikan tipe pool passes yang mirip dengan tangga ikan Bendung Perjaya. Perbedaan terdapat pada dimensi dan struktur dasar kolam tangga ikan. Gambar detail memperlihatkan kolam-kolam tangga ikan (Maryono 2010); (b) Tangga ikan Bendung Perjaya sebelah hilir. Arah panah menunjukkan arah migrasi menuju hulu (Dokumen pribadi 2013)

15

Migrasi ikan dari satu kolam ke kolam berikutnya dilakukan dengan cara melewati lubang bukaan pada sekat melintang yang membatasi kolam satu dengan kolam berikutnya. Lubang bukaan dibuat di bagian atas dan bagian bawah. Lubang bukaan bawah dirancang untuk jalan migrasi bagi kelompok ikan damersal. Kecepatan aliran yang cukup tinggi hanya terjadi pada lubang bukaan tersebut sehingga ikan dapat beristirahat pada kolam setelah berenang menembus lubang bukaan. Untuk menjaga kelangsungan hidup fauna benthos, maka dasar kolam-kolam pada tangga ikan perlu dibuat kasar sehingga kecepatan di dasar kolam akan menjadi rendah (Maryono 2008).

Struktur Komunitas Ikan Komposisi Jenis

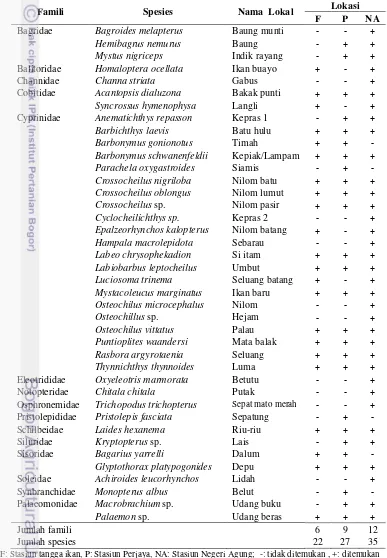

Berdasarkan hasil penelitian, komposisi spesies yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dan udang (Crustasea). Untuk selanjutnya, spesies udang dimasukkan dalam analisis dan dianggap bagian dari nekton (ikan) secara umum. Komposisi spesies ikan yang teridentifikasi meliputi 38 spesies yang berasal dari 14 famili sedangkan jenis udang hanya ada dua spesies dari satu famili yaitu Palaemonidae. Jadi jika digabungkan, komposisi spesies yang didapatkan sebanyak 40 spesies yang berasal dari 15 famili. Komposisi jenis ikan yang tertangkap selama penelitian disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, jumlah famili yang tertangkap pada stasiun tangga ikan sebanyak 6 famili atau 40% dari total keseluruhan famili yang tertangkap sedangkan jumlah spesies yang tertangkap sebanyak 22 spesies atau 55% dari keseluruhan spesies yang tertangkap, pada stasiun Perjaya sebanyak 9 famili (60%) yang meliputi 27 spesies (67,5%) dan pada stasiun Negeri Agung sebanyak 12 famili (80%) yang terdiri atas 35 spesies (87,5%). Dari data tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa stasiun Negeri Agung memiliki keanekaragaman paling tinggi. Penjelasan lebih lanjut diulas pada sub bab Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi.

Khusus pada stasiun Perjaya, berdasarkan penelitian Husnah pada 2006 (Husnah 2007), jumlah spesies yang tertangkap di lokasi ini berjumlah 32 spesies sedangkan hasil penelitian ini (2013) jumlah spesies yang tertangkap lebih sedikit yaitu 26 spesies. Perbandingan jumlah dan jenis ikan yang tertangkap pada 2006 dengan 2013 disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan terjadinya perubahan komposisi spesies. Terdapat 19 spesies yang sama yang tertangkap pada 2006 dan 2013. Di samping itu, terjadi penurunan jumlah spesies dimana sebanyak 13 spesies yang berasal dari 7 famili tidak ditemukan lagi pada 2013 tetapi ada sebanyak 7 spesies lain dari 3 famili yang muncul pada 2013 yang tidak ditemukan pada 2006. Dari 7 spesies yang muncul pada 2013, 6 spesies diantaranya berasal dari famili Cyprinidae dimana beberapa spesies dari famili ini tidak ditemukan lagi pada 2013. Jadi, khusus pada famili Cyprinidae terjadi perubahan komposisi spesies.

16

Chromobotia macracanthus (Cobitidae), Cyprinus carpio dan Puntioplites waandersi (Cyprinidae), Himantura sp. (Dasyatidae), serta Macrognathus aculeatus (Mastacembelidae) merupakan jenis-jenis yang sudah sangat jarang ditemukan bahkan sudah tidak pernah tertangkap lagi oleh nelayan. Keberadaan jenis-jenis ikan tersebut mulai berkurang sejak dibangunnya Bendung Perjaya. Tabel 3 Komposisi jenis ikan yang tertangkap pada saat penelitian berdasarkan

lokasi penangkapan

Famili Spesies Nama Lokal Lokasi F P NA

Barbonymus schwanenfeldii Kepiak/Lampam + + +

Parachela oxygastroides Siamis - + -

Crossocheilus nigriloba Nilom batu + + +

Crossocheilus oblongus Nilom lumut + + +

Crossocheilus sp. Nilom pasir + + +

Cyclocheilichthys sp. Kepras 2 - - +

Epalzeorhynchos kalopterus Nilom batang + - +

Hampala macrolepidota Sebarau - - +

Osphronemidae Trichopodus trichopterus Sepat mato merah - - +

Pristolepididae Pristolepis fasciata Sepatung - + -

Schilbeidae Laides hexanema Riu-riu + + +

17

Cobitidae Acanthopsis dialuzoma Bakak punti + +

Chromobotia macracanthus* Kejubang + -

Syncrossus hymenophysa* Langli + -

Cyprinidae Barbichthys laevis Batu hulu + +

Barbodes gonionotus Timah + +

Barbonymus schwanenfeldii Kepiak/Lampam + +

Chela oxygastroides Siamis - +

Crossocheilus nigriloba Nilom batu + +

Crossocheilus oblongus Nilom lumut - +

Crossocheilus sp. Nilom pasir - +

Cyclocheilichthys repasson Kepras + +

Cyprinus carpio Mas + -

Labeo chrysopekadion Si itam + +

Labeo erythropterus Milom + -

Labeobarbus leptocheilus Umbut - +

Labeobarbus ocellatus Lambak + -

Mystacoleucus marginatus Ikan baru + +

Osteochillus vittatus Palau - +

Osteochillus microcephalus Milom lumut + -

Puntioplites waandersi Bengalan/Kedepang + -

Puntius waandersi Mata balak + +

Rasbora argyrotaenia Seluang + +

Thynnichtys thynnoides Luma + +

Dasyatidae Himantura sp. Pari + -

Mastacembelidae Macrognathus aculeatus Piluk + -

Osphronemidae Belontia hasselti Selincah** + -

Trichogaster trichopterus Sepat mata merah + -

Palaeomonidae Macrobrachium sp. Udang buku + +

Palaemon sp. Udang beras + +

Pristolepididae Pristolepis fasciatus Sepatung - +

Schilbeidae Laides hexanema Riu-riu + +

Siluridae Kryptopterus sp. Lais + +

Sisoridae Bagarius yarrelli Dalum + +

Glyptothorax platypogonides Depu + +

Synbranchidae Fluta alba Belut - +

Tetraodontidae Tetraodon kretamensis Buntal + -

Jumlah famili 12 9

Jumlah spesies 32 26

Keterangan:

-: tidak ditemukan; +: ditemukan ikan; *: valid name (fishbase.org); **: koreksi penulis

18

Osphronemidae, namun adanya perubahan tata guna lahan ditambah besarnya debit air yang dikeluarkan dari Bendung Perjaya dapat menghilangkan vegetasi ini sehingga jenis-jenis ikan yang hidup di habitat ini akan bermigrasi ke habitat yang lebih sesuai yang berada di hilir. Dengan demikian hanya spesies tertentu saja terutama kelompok whitefish, seperti Cyprinidae yang habitat utamanya memang di sungai yang berarus deras dapat bertahan di lingkungan seperti ini.

Asumsi lain atas perbedaan jumlah dan komposisi spesies ini adalah perbedaan luas stasiun pengambilan contoh. Pada penelitian 2013 stasiun Perjaya hanya mencakup daerah di bawah bendung dengan karakteristik habitat tipe sungai aliran utama sedangkan pada penelitian 2006 diduga mencakup daerah yang lebih luas dengan karakteristik habitat tipe sungai dan juga tipe rawa sehingga didapatkan spesies yang lebih banyak dan beragam.

Kelimpahan relatif ikan berdasarkan lokasi penelitian

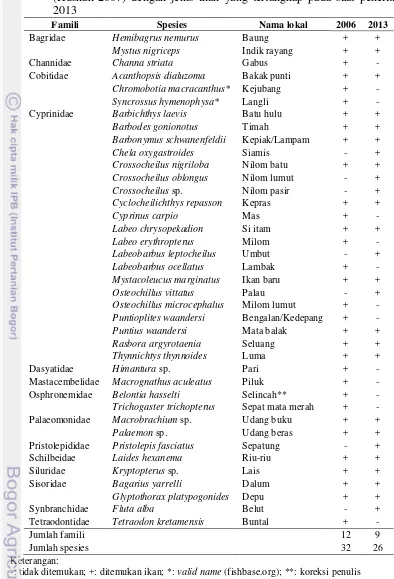

Berdasarkan Gambar 7, memperlihatkan variasi komposisi dan kelimpahan spesies antarstasiun. Terdapat perbedaan jumlah spesies yang cukup signifikan yaitu jumlah spesies yang didapat pada stasiun tangga ikan paling sedikit dibandingkan kedua stasiun lainnya, pada stasiun Perjaya cukup banyak, dan paling banyak didapatkan spesies adalah pada stasiun paling hilir yaitu Negeri Agung. Perbedaan ini terkait dengan karakteristik habitat ketiga stasiun yang juga berbeda. Stasiun tangga ikan berada pada gradien yang cukup tinggi dengan arus yang sangat kuat, stasiun Perjaya memiliki tingkat kekeruhan yang lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya, sedangkan stasiun Negeri Agung yang terletak paling hilir memiliki karakateristik habitat yang lebih komplek karena banyak terdapat vegetasi hutan di pinggiran sungai. Menurut Feyrer dan Healey (2003), perbedaan struktur komunitas ikan antara lokasi sungai berkorelasi dengan besarnya aliran sungai dan kondisi kekeruhan.

Pada stasiun tangga ikan, jumlah spesies yang tertangkap berjumlah 22 spesies berasal dari enam famili. Famili Cyprinidae sangat mendominasi dengan jumlah 11 spesies dan total kelimpahan sebesar 84% dengan tujuh spesies yaitu L. leptocheilus, M. marginatus, Crossocheilus sp., T. thynnoides, R. argyrotaenia, C. oblongus, dan B. laevis memiliki kelimpahan di atas 5%. Famili lainnya, Palaemonidae (6%, 1 spesies), Cobitidae (5%, 2 spesies), Balitoridae (2%, 1 speseis), Sisoridae (2%, 2 spesies), dan Schilbeidae (1%, 1 spesies). Dominannya kelompok Cyprinidae diduga karena memiliki bentuk tubuh yang efisien (streamline) dan kemampuan berenang cepat sehingga mampu melawan arus yang cukup kuat untuk melewati tangga ikan. Selain itu, ikan Cyprinidae menyukai kondisi oksigen terlarut yang tinggi (Welcomme 2001) yang dihasilkan dari arus yang kuat pada tangga ikan.

19 Pada stasiun Negeri Agung, jumlah spesies yang didapatkan paling banyak dan beragam. Di stasiun ini didapatkan 35 spesies dari 12 famili. Famili yang dominan masih Cyprinidae (19 spesies) tetapi presentase kelimpahannya lebih rendah dibandingkan kedua stasiun lain yaitu 58%, kemudian famili Bagridae (17%, 3 spesies), Palaemonidae (10%, 2 spesies), Schilbeidae (6%, 1 spesies), Sisoridae (4%, 1 spesies), Siluridae (1%, 1 spesies), dan tujuh famili lain (Balitoridae, Channidae, Cobitidae, Eleotridae, Notopteridae, Osphronemidae, dan Soleidae) memiliki kelimpahan kurang dari 1%. Pada stasiun ini ikan yang didapatkan tidak lagi didominasi oleh kelompok whitefish seperti Cyprinidae tetapi kelompok blackfish seperti Bagridae dan Schilbeidae keberadaannya cukup melimpah, serta kelompok blackfish lainnya seperti Channidae dan Osphronomidae yang merupakan penghuni khas rawa mulai ditemukan meskipun jumlahnya masih sedikit. Komposisi spesies yang lebih beragam ini terkait dengan karakteristik habitat di stasiun ini lebih komplek yaitu tipe sungai dan tipe rawa. Kompleksitas dan heterogenitas struktur habitat dapat mempertahankan kekayaan jenis yang lebih tinggi (Arrington dan Winemiller 2003) dan penambahan spesies secara longitudinal mengikuti penambahan habitat mikro (Cassati 2005).

Gambar 7 Grafik kelimpahan ikan berdasarkan lokasi penangkapan di stasiun tangga ikan, Perjaya, dan Negeri Agung. Keterangan: BL: B. laevis, C:

Crossocheilus sp., CN: C. nigriloba, CO: C. oblongus, GP: G.

platypogonides, HN: H. nemurus, LC: L. chrysopekadion, LH: L. hexanema,

LL: L. leptocheilus, M: Macrobrachium sp., MM: M. marginatus, OV: O.

vittatus, P: Palaemon sp., RA: R. argyrotaenia, TT: T. thynnoides

20 Kelimpahan relatif ikan berdasarkan waktu penelitian

Berdasarkan Gambar 8, menunjukkan terjadinya variasi kelimpahan relatif ikan pada setiap waktu penelitian. Jumlah spesies yang tertangkap pada Maret dan Mei jumlahnya sama dan sedikit lebih banyak dibandingkan Juli. Terjadinya variasi ini terkait dengan pengaruh musim pada saat pengambilan data. Pada Maret masih berada pada musim hujan sehingga debit air cukup besar dan kedalaman meningkat, pada Mei merupakan musim peralihan kondisi air sedang, dan pada Juli sudah masuk ke musim kemarau kondisi debit air berkurang tetapi masih terjadi hujan meskipun sangat jarang.

Gambar 8 Grafik kelimpahan relatif ikan (%) berdasarkan waktu penangkapan pada Maret, Mei, dan Juli. Keterangan: BL: B. laevis, C: Crossocheilus

sp., CN: C. nigriloba, CO: C. oblongus, HN: H. nemurus, LH: L. hexanema,

LL: L. leptocheilus, M: Macrobrachium sp., MM: M. marginatus, OV: O.

vittatus, P: Palaemon sp., RA: R. argyrotaenia, TT: T. thynnoides

Jumlah spesies yang tertangkap pada Maret dan Mei memiliki jumlah yang sama yaitu 31 spesies tetapi komposisi spesies dan kelimpahan relatif spesiesnya berbeda. Pada Maret, ikan yang tertangkap didominasi oleh Cyprinidae (78%), dengan lima spesies yang dominan yaitu Crossocheilus sp., L. leptocheilus, M. marginatus, T. thynnoides dan R. argyrotaenia. Curah hujan dapat mempengaruhi kecepatan arus (Grossmsn et al. 1998) dan menyuplai nutrien bagi perairan sungai. Dominannya keberadaan Cyprinidae diduga karena melimpahnya sumber makanan. Sebagian besar spesies Cyprinidae merupakan ikan pemakan plankton (Utomo et al. 2010) yang berkembang baik jika tersedia nutrien yang cukup di perairan, dimana nutrien ini dapat berasal dari daratan yang terbawa aliran hujan.

21 Cassati (2005) menyatakan bahwa peningkatan kekayaan dan kelimpahan spesies terjadi pada musim hujan karena tersedianya sumber makanan dan tempat tinggal. Pada Mei, ikan yang tertangkap masih didominasi oleh Cyprinidae (56%) tetapi presentasenya lebih kecil dibandingkan Maret. Terdapat dua famili lain yang kelimpahannya cukup besar yaitu Bagridae (17%) dan Palaemonidae (16%). Empat spesies yang dominan pada Mei yaitu Crossocheilus sp. (Cyprinidae), M. nigriceps (Bagridae), serta Palaemon sp. dan Macrobrachium sp. (Palaemonidae). Keberadaan M. nigriceps cukup dominan pada waktu ini tetapi terkumpul pada dua stasiun saja, dimana 99% tertangkap di stasiun paling hilir (Negeri Agung) dan 1% di stasiun Perjaya. M. nigriceps tergolong blackfish yang hidup pada habitat yang terlindung oleh vegetasi dimana tipe habitat ini banyak terdapat di Negeri Agung. M. nigriceps merupakan kelompok ikan karnivora dan cenderung menyukai krustase, serangga air (Sulistiyo dan Setijanto 2002), detritus dan moluska (Utomo et al. 2010). Pada waktu ini keberadaan krustase yaitu Palaemon sp. dan Macrobrachium sp. cukup melimpah sehingga dapat diduga bahwa M. nigriceps yang melimpah karena makanannya juga melimpah.

Pada Juli, jumlah spesies yang ditemukan lebih sedikit (23 spesies) dibandingkan dua waktu sampling sebelumnya. Jumlah spesies yang ditemukan masih didominasi oleh famili Cyprinidae dengan kelimpahan 78%. Famili lain yang cukup dominan adalah Palaemonidae (18%). Jumlah spesies yang ditemukan lebih sedikit pada Juli diperkirakan karena sudah memasuki musim kemarau dimana debit air rendah dan kedalaman menurun yang diperparah oleh meningkatnya sedimentasi berupa pasir. Sedimentasi ini dimanfaatkan masyarakat setempat dengan melakukan penambangan pasir. Kondisi ini dapat menghalangi aktivitas migrasi ikan sehingga hanya sedikit jenis ikan yang melakukan migrasi longitudinal ke arah hulu (stasiun Perjaya dan tangga ikan). Hal ini tampak dari sedikitnya jumlah spesies ikan yang tertangkap di stasiun tangga ikan, hanya enam spesies. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kelimpahan pada Juli diduga karena aktivitas penangkapan di sekitar stasiun masih intensif sehingga ikan yang ada sudah banyak tertangkap oleh nelayan.

Frekuensi Keterdapatan

Nilai dari frekuensi keterdapatan menunjukkan sejauh mana distribusi suatu spesies dalam berbagai habitat. Semakin besar nilai frekuensi keterdapatan berarti semakin luas wilayah distribusinya. Terdapat dua spesies yang memiliki frekuensi keterdapatan 100% yaitu B. laevis dan L. leptocheilus yang keduanya berasal dari famili Cyprinidae. Nilai 100% menunjukkan bahwa kedua spesies memiliki wilayah distribusi paling luas karena ditemukan di semua stasiun.

22

dengan tubuh agak bulat sehingga menjadi perenang yang kuat dan memiliki kemampuan manuver yang baik dalam melawan arus (Beamish et al. 2006). Tabel 5 Frekuensi Keterdapatan (Fi) ikan di setiap stasiun dan waktu sampling

23

Bagarius yarrelli + - - - - + - - - 22

Glyptothorax platypogonides - + - + + + + + + 78

Soleidae

Achiroides leucorhynchos - - - + + - 22

Synbranchidae

Monopterus albus - - - + - - - 11

Palaeomonidae

Macrobrachium sp. - - - - + - - + + 33

Palaemon sp. + ++ - + + ++ ++ + - 78

I: Maret, II: Mei, III: Juli, -: tidak ditemukan, +: ditemukan sedikit (<50), ++: ditemukan banyak (50-100), +++: ditemukan sangat banyak (<100)

Frekuensi keterdapatan spesies lain yang cukup tinggi yaitu Crossocheilus sp. (89%); kemudian C. oblongus, M. marginatus, R. argyrotaenia, G. platypogonides, Palaemon sp. (78%); selanjutnya C. nigriloba, L. chrysopekadion, O. vittatus, P. waandersi, T. thynnoides, L. hexanema (67%). Sebagian besar ikan-ikan tersebut adalah ikan-ikan Cyprinidae yang termasuk kelompok whitefish yang aktif bermigrasi selama hidupnya dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan (Welcomme 2001). Ikan Cyprinidae memiliki bentuk tubuh yang efisien agar mampu bergerak mempertahankan posisinya pada arus yang deras untuk mendapatkan makanan berupa invertebrata yang hanyut bersama air (Wilzbach dan Cummins 2008). Jenis Cyprinidae yang memiliki tubuh fleksibel dengan pangkal ekor yang besar dan mendalam seperti M. marginatus dan O. vittatus sangat cocok berenang pada arus yang deras (Beamish et al. 2006).

Adapun sebanyak 11 spesies memiliki frekuensi keterdapatan sangat rendah (1%) yaitu B. melapterus, C. striata, C. oxygastroides, H. macrolepidota, O. microcephalus, Osteochillus sp., O. marmorata, C. chitala, T. trichopterus, P. fasciatus, dan M. albus. Ikan-ikan dengan frekuensi keterdapatan sangat rendah ini sebagian besar adalah kelompok blackfish dengan habitat utama di perairan rawa. Tipe habitat ini hanya terdapat di stasiun Negeri Agung. Jenis C. striata, T. trichopterus, dan M. albus memiliki organ pernafasan tambahan yang mampu menghirup udara dari atmosfir sehingga dapat bertahan pada kondisi perairan miskin oksigen; M. albus dapat bersembunyi di dalam lumpur; beberapa bersifat predator seperti C. striata dan C. chitala; dan bersifat nokturnal yaitu C. chitala (Kottelat et al. 1993).

Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi

24

Gambar 9 Grafik Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Dominansi (C) berdasarkan lokasi penelitian

Berdasarkan grafik yang disajikan pada Gambar 9, menunjukkan terdapat perbedaan struktur komunitas ikan secara spasial. Terlihat bahwa semakin ke hilir dari Bendung Perjaya, keanekaragaman dan keseragaman semakin tinggi, sedangkan dominansi cenderung semakin rendah. Hal ini berarti bahwa perbedaan karakteristik habitat mempengaruhi struktur komunitas ikan.

Keanekaragaman pada stasiun tangga ikan sebesar 3,6, kemudian lebih tinggi pada stasiun Perjaya (3,7), dan paling tinggi pada stasiun Negeri Agung (4,2) yang berada paling hilir. Nilai keanekaragaman ini berkaitan dengan karakteristik dan kompleksitas habitat. Pada stasiun tangga ikan, karakteristiknya menyerupai kawasan hulu sungai (upstream) dengan dimensi sungai yang pendek, gradien yang tinggi, dan kecepatan arus kuat. Kondisi ini hanya memungkinkan bagi jenis ikan tertentu, terutama kelompok whitefish seperti Cyprinidae sehingga keanekaragaman di stasiun ini paling rendah. Pada stasiun Perjaya, karakteristik habitatnya hampir sama dengan tangga ikan hanya berbeda pada dimensi sungai yang jauh lebih lebar sehingga keanekaragaman lebih tinggi. Adapun pada stasiun Negeri Agung, karakteristik habitat lebih komplek yaitu ada perpaduan habitat sungai utama dengan rawa banjiran berhutan rawang sehingga jumlah spesies di daerah ini lebih banyak dan beragam. Spesies yang ditemukan di daerah ini selain ikan-ikan whitefish juga blackfish seperti Bagridae. Fairchild et al. (1998) menyatakan bahwa ukuran aliran sungai (ordo sungai dan lebar sungai) dan posisi dalam DAS berpengaruh lebih besar terhadap komposisi spesies ikan daripada faktor kimia air seperti pH, konduktivitas, alkalinitas, dan kesadahan.

Keseragaman atau kemerataan pada stasiun tangga ikan dan Negeri Agung sama tinggi sebesar 0,81 sedangkan pada stasiun Perjaya (0,78) sedikit lebih rendah. Hal ini berarti secara umum penyebaran individu di ketiga stasiun cukup merata, hanya sedikit spesies yang berkelimpahan lebih besar.

25

Gambar 10 Grafik Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Dominansi (C) berdasarkan waktu penelitian

Berdasarkan grafik yang disajikan pada Gambar 10, hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan struktur komunitas ikan secara temporal. Keanekaragaman dan keseragaman semakin menurun menuju musim kemarau sedangkan dominansi semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa musim berpengaruh terhadap struktur komunitas ikan.

Keanekaragaman yang tinggi terjadi pada Maret (4,05) yang masih berada pada musim hujan, keanekaragaman masih cukup tinggi pada Mei (3,87) di musim peralihan, kemudian saat memasuki musim kemarau pada Juli keanekaragaman rendah (2,84). Nilai keanekaragaman yang tinggi pada Maret dan Mei dikarenakan jumlah spesies yang tertangkap banyak dengan jumlah yang sama yaitu 31 spesies sedangkan pada Juli jumlahnya lebih sedikit yaitu 23 spesies. Tingginya keanekaragaman pada Maret dan Mei dapat menunjukkan bahwa kondisi musim hujan mendukung bagi kehidupan berbagai jenis ikan. Pada musim hujan, volume air meningkat sehingga ruang pergerakan bagi ikan juga meningkat. Selain itu, aliran air hujan dapat membawa unsur hara dan mikroorganisme daratan yang menjadi sumber makanan bagi ikan.

Keseragaman atau kemerataan menjelaskan penyebaran jumlah individu pada suatu jenis. Nilai keseragaman tinggi pada Maret (0,82), kemudian sedikit lebih rendah pada Mei (0,78), lalu semakin rendah pada Juli (0,63). Hal ini menandakan bahwa pada musim hujan penyebaran jumlah individu lebih merata dibandingkan pada waktu mendekati musim kemarau.

Dominansi semakin meningkat pada saat memasuki musim kemarau. Dominansi pada Maret (0,08), sedikit lebih tinggi pada Mei (0,1), dan semakin meningkat pada Juli (0,26). Hal ini mengindikasikan bahwa pada musim kemarau, ada satu atau beberapa jenis ikan tertentu yang kelimpahannya lebih banyak dibandingkan jenis lainnya. Jenis yang lebih banyak ini mampu berkembang baik pada kondisi lingkungan di musim kemarau sehingga jumlahnya lebih melimpah.

Efektivitas Tangga Ikan Bendung Perjaya

Pembahasan mengenai efektivitas tangga ikan ini sangat penting berkaitan dengan peranan bangunan ini dalam memfasilitasi kebutuhan migrasi bagi jenis ikan tertentu. Beberapa jenis ikan melakukan migrasi longitudinal jarak jauh dari

26

hulu ke hilir atau sebaliknya dalam suatu siklus hidupnya. Jika migrasi ini terhalang maka akan menganggu siklus hidup ikan dan mengancam kelestariannya.

Efektivitas tangga ikan Bendung Perjaya dapat dinilai dari beberapa aspek, antara lain: (1) Kondisi muka air pada dan di bawah tangga ikan; (2) Komposisi jenis ikan-ikan yang bermigrasi melewati tangga ikan; dan (3) Kondisi aktivitas masyarakat di sekitar tangga ikan.

Kondisi muka air pada dan di bawah tangga ikan

Efektivitas tangga ikan dapat dinilai dari kondisi muka air yang mengaliri tangga ikan. Migrasi ikan hanya dapat terjadi jika cukup banyak debit air yang mengalir pada tangga ikan yang berarti ada ruang bagi ikan untuk berenang melewati tangga ikan. Berdasarkan pengamatan di lokasi tangga ikan, pada Maret (musim hujan) dan Mei (musim peralihan) debit yang mengalir pada tangga ikan masih cukup besar dan kondisi kedalaman air cukup tinggi sehingga ada cukup ruang bagi ikan untuk mencapai tangga ikan. Pada Juli tangga ikan masih dialiri air dari atas bendung meskipun sudah memasuki musim kemarau akan tetapi kedalaman air di bawah tangga ikan semakin berkurang sehingga ruang gerak ikan untuk mencapai tangga ikan semakin sempit. Kondisi ini diperparah oleh adanya sedimentasi di bagian hilir Bendung Perjaya yang dapat menghalangi ikan bermigrasi mencapai tangga ikan.

(a) (b) (c)

Gambar 11 Kondisi tinggi muka air yang mengaliri tangga ikan pada Maret (a), Mei (b), dan Juli (c). Gambar atas adalah kondisi debit yang masuk ke tangga ikan sedangkan gambar bawah adalah kondisi muka air pada tangga ikan mengarah ke hilir (Dokumen pribadi 2013)

Komposisi jenis ikan yang bermigrasi melewati tangga ikan

27

Gambar 12 Grafik kelimpahan relatif ikan di stasiun tangga ikan pada Maret, Mei, dan Juli. Keterangan: AD: A. dialuzona, BL: B. laevis, BS: B.

schwanenfeldii, C: Crossocheilus sp., CN: C. nigriloba, CO: C. oblongus,

GP: G. platypogonides, HN: H. nemurus, HO: H. ocellata, LC: L. chrysopekadion, LH: L. hexanema, LL: L. leptocheilus, M: Macrobrachium

sp., MM: M. marginatus, OV: O. vittatus, P: Palaemon sp., RA: R.

argyrotaenia, TT: T. thynnoides

Pada Maret, ikan yang tertangkap didominasi oleh Cyprinidae (90%), dengan lima spesies dominan yaitu M. marginatus (18%), L. leptocheilus (16%), T. thynnoides (13%), R. argyrotaenia (11%), dan Crossocheilus sp. (10%). Dominannya keberadaan Cyprinidae karena menyukai kondisi oksigen terlarut yang tinggi (Welcomme 2001) yang dihasilkan dari arus yang kuat pada tangga ikan dan memiliki tubuh yang efisien (Wilzbach dan Cummins 2008) serta kemampuan berenang cepat (Hartoto dan Mulyana 1996). M. marginatus memiliki tubuh fleksibel dengan pangkal ekor yang besar dan mendalam sangat cocok berenang pada arus yang deras sedangkan L. leptocheilus memiliki sirip punggung yang panjang dengan tubuh agak bulat sehingga menjadi perenang yang kuat dan memiliki kemampuan manuver yang baik dalam melawan arus (Beamish et al. 2006).

Pada Mei, ikan yang tertangkap masih didominasi oleh Cyprinidae (52%) tetapi spesies dari famili lain ditemukan cukup banyak. Empat spesies yang dominan pada Mei yaitu Crossocheilus sp. (28%), Palaemon sp. (26%), H. ocellata (11%), dan G. platypogonides (10%). Keberadaan H. ocellata dan G. platypogonides cukup dominan karena memiliki bentuk badan yang dapat bertahan pada arus yang deras. Bagian depan H. ocellata berbentuk datar dengan sirip dada dan perut memanjang ke arah samping (Kottelat et al. 1993) sedangkan G. platypogonides mampu mengembangkan sirip dada agar mampu menempel pada bagian keras substrat bebatuan (Rahardjo et al. 2011). Pada waktu ini juga ditemukan tiga individu Barbodes gonionotus yang satu diantaranya berukuran sangat besar (berat sekitar 350 g, panjang baku 24 cm, panjang total 29 cm) pada kondisi matang gonad (TKG IV). Diperkirakan ikan ini sedang bermigrasi mencari tempat yang sesuai untuk memijah. Menurut Utomo et al. (2010), B. gonionotus memijah pada musim hujan.