KARAKTERISASI SEPULUH AKSESI HOTONG

(

Setaria italica

(L) Beauv) DI RUMAH KACA

ETIK SULISTIYOWATI

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Karakterisasi Sepuluh Aksesi Hotong (Setaria italica (L) Beauv) di Rumah Kaca adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2015

ABSTRAK

ETIK SULISTIYOWATI. Karakterisasi Sepuluh Aksesi Hotong (Setaria italica (L) Beauv) di Rumah Kaca. Dibimbing oleh SINTHO WAHYUNING ARDIE dan NURUL KHUMAIDA.

Foxtail millet (Setaria italica (L) Beauv) atau yang lebih dikenal dengan hotong adalah tanaman serealia yang berasal dari Cina. Hotong memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan beras, dengan indeks glikemik rendah dan kandungan protein tinggi. Meskipun hotong bernilai gizi tinggi, tanaman ini kurang dipelajari dan dikembangkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi morfologi sepuluh aksesi hotong di rumah kaca. Penelitian ini dilakukan di rumah kaca Kebun Percobaan di Cikabayan (240 m dpl) pada Januari–Juli 2015. Sepuluh aksesi hotong yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Balai Penelitian Serealia (Balitsereal). Percobaan disusun berdasarkan rancangan kelompok lengkap teracak dengan lima ulangan. Dendogram dibangun berdasarkan metode kluster UPGMA yang menempatkan seluruh aksesi ke dalam empat kelompok kekerabatan didasarkan pada karakter kualitatif. Kelompok pertama hanya terdiri atas satu aksesi, yaitu ICERI 3. Kelompok kedua terdiri atas ICERI 4, ICERI 7, dan ICERI 9. Kelompok ketiga terdiri atas ICERI 2 dan ICERI 8, sedangkan kelompok keempat terdiri atas ICERI 1, ICERI 5, ICERI 6, dan ICERI 10. Analisis korelasi menunjukkan bahwa bobot biji malai utama berkorelasi positif dengan waktu panen sehingga mengindikasikan bahwa semakin lama waktu panen maka bobot biji malai utama semakin tinggi. Diagram pencar menunjukkan bahwa aksesi ICERI 3 berada pada kuadran I, yang berarti aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama yang tinggi dan waktu panen yang lama. Aksesi ICERI 1, ICERI 5 dan ICERI 6 berada pada perbatasan kuadran I dan II, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama sedang dan waktu panen yang tidak terlalu lama. Aksesi ICERI 4, ICERI 7, ICERI 9 dan ICERI 10 berada pada kuadran III, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama yang rendah dengan waktu panen yang cepat. Aksesi ICERI 2 dan ICERI 8 berada pada kuadran IV, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama tinggi dan waktu panen yang cepat. Beragam aksesi yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai tetua potensial dalam program efisiensi peningkatan hasil tanaman. Aksesi potensial yang dapat dikembangkan untuk pemuliaan tanaman adalah ICERI 2, ICERI 3 dan ICERI 8 karena memiliki bobot biji malai utama tinggi dan di dalam kelompok yang berbeda.

ABSTRACT

ETIK SULISTIYOWATI. Characterization of Ten Foxtail Millet Accessions (Setaria italica (L) Beauv) in the Greenhouse. Supervised by SINTHO WAHYUNING ARDIE and NURUL KHUMAIDA.

Foxtail millet (Setaria italica (L) Beauv), known as hotong in Indonesian, is a plant originated from China. Foxtail millet contains carbohydrate which is equivalent to rice, low glycemic index, and high protein. Despite the high nutritional value of foxtail millet, this plant is less studied and developed in Indonesia. The objective of this study was to characterize the morphological characters of ten foxtail millet accessions in the greenhouse. The experiment was conducted in a greenhouse experimental station in Cikabayan (240 m asl) on January-July 2015. Ten foxtail millet accessions from Indonesian Cereal Research Institute (ICERI) were used in this study. The experiment was arranged in a randomized complete block design with five replications. A dendrogram constructed based on the UPGMA clustering method put all accessions in four groups genetic relationship based on qualitative characters. The first group consisted only one accession, ICERI 3. The second group consisted of ICERI4, ICERI 7, and ICERI 9. The third group consisted of ICERI 2 and ICERI 8, while the fourth group consisted of ICERI 1, ICERI 5, ICERI 6, and ICERI 10. The correlation analysis showed that the main panicle grain weight positively correlated with the time of harvest. Scatter plot showed that ICERI 3 accession was located in quadrant I, which means this accession has high panicle grain weight and long time to harvest. ICERI 1, ICERI 5 and ICERI 6 accession were located in the border of quadrant I and II, which means these accessions have medium main panicle grain weight and medium time to harvest. ICERI 4, ICERI 7, ICERI 9 and ICERI 10 accessions were located in quadrant III, which means these accessions have low main panicle grain weight with a shorter time to harvest. ICERI 2 and ICERI 8 accessions were located in the quadrant IV, which means these accessions have high main panicle grain weight and shorter time to harvest. Diverse accessions identified in this study can be used as potential parents in an efficient crop improvement program. The potential accessions that can be developed for high yielding foxtail millet are ICERI 2, ICERI 3, and ICERI 8 because they have high main panicle grain weight and they were located in different groups.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

KARAKTERISASI SEPULUH AKSESI HOTONG

(

Setaria italica

(L) Beauv) DI RUMAH KACA

ETIK SULISTIYOWATI

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Karakterisasi Sepuluh Aksesi Hotong (Setaria italica (L) Beauv) di Rumah Kaca

Nama : Etik Sulistiyowati NIM : A24110025

Disetujui oleh

Dr Sintho Wahyuning Ardie, SP MSi Dosen Pembimbing I

Dr Ir Nurul Khumaida, MSi Dosen Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Sugiyanta, MSi Ketua Departemen

PRAKATA

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada

Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Karakterisasi Sepuluh Aksesi Hotong (Setaria italica (L) Beauv) di Rumah Kaca dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Ibu Dr Sintho Wahyuning Ardie, SP MSi dan Ibu Dr Ir Nurul Khumaida, MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 2. Bapak Prof Dr Ir Bambang Sapta Purwoko, MSc selaku dosen pembimbing

akademik yang telah memberikan bimbingan dalam hal akademis selama perkuliahan dan sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini.

3. Beasiswa Bidik Misi Institut Pertanian Bogor, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang telah memberikan bantuan berupa dana kuliah, uang saku, dan dana penelitian.

4. Mama, Bapak, dan keluarga atas doa, dukungan dan kasih sayangnya. 5. Kakak Nurul Fauziah yang selalu membantu dalam penelitian dan

pengolahan data.

6. Aulia Adillah rekan satu bimbingan yang selalu membantu dalam proses penelitian.

7. Nuri Kiptantiyawati, Adelina Ratnasari, Lubering artha, Fadhila Rifka Widati, Renaya Azima Sari yang selalu memberikan doa dan semangatnya kepada penulis.

8. Teman-teman AGH 48 (Dandelion) yang telah membantu dalam penelitian ataupun penulisan skripsi.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Tanaman Hotong 2

Ekologi dan Syarat Tumbuh Hotong 3

Teknik Budidaya dan Pasca Panen Hotong 4

Karakterisasi Tanaman 5

METODE 5

Waktu dan Tempat 5

Bahan dan Alat 5

Rancangan Percobaan 5

Pelaksanaan Percobaan 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 12

Kondisi Umum Penelitian 12

Pertumbuhan dan Produksi Sepuluh Aksesi Hotong di Rumah Kaca 14 Karakterisasi Morfologi Sepuluh Aksesi Hotong di Rumah Kaca 18

SIMPULAN DAN SARAN 28

Simpulan 28

Saran 28

DAFTAR PUSTAKA 28

DAFTAR TABEL

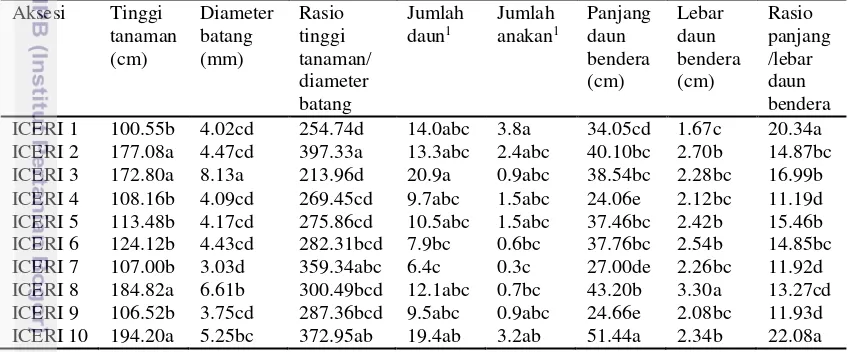

1 Tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, jumlah anakan, panjang daun bendera, lebar daun bendera, dan rasio panjang/lebar daun bendera

sepuluh aksesi hotong. 15

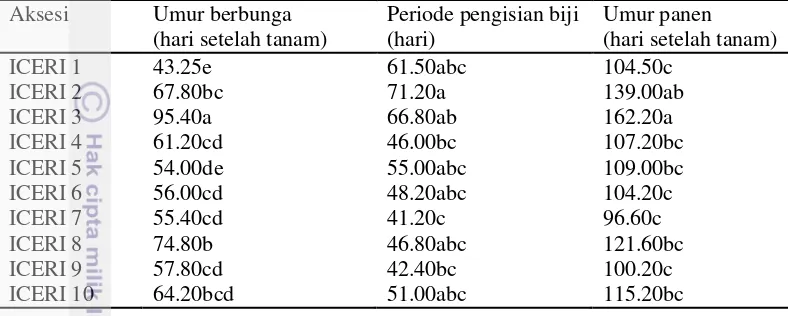

2 Waktu muncul malai, periode pengisian biji, dan waktu panen sepuluh

aksesi hotong. 16

3 Karakter kuantitatif fase generatif sepuluh aksesi hotong 17 4 Bobot 100 butir, panjang biji, diameter biji, rasio panjang/lebar biji dan

warna biji sepuluh aksesi hotong 18

5 Karakter kualitatif sepuluh aksesi hotong (Setaria italica (L) Beauv) 19 6 Korelasi antar variabel pada sepuluh aksesi hotong 25 7 Analisis komponen utama menunjukkan Eigen values, proporsi

keragaman, dan total kumulatif keragaman. 26

8 Analisis komponen utama pada karakter kuantitatif 27

DAFTAR GAMBAR

1 Peubah pertumbuhan vegetatif hotong, yaitu jumlah daun, diameter batang, panjang dan lebar daun bendera, dan jumlah anakan. Anak

panah menunjukkan bagian yang diamati. 7

2 Peubah generatif, komponen hasil, dan hasil hotong, yaitu umur berbunga, jumlah malai per tanaman, panjang malai utama, panjang biji, dan diameter biji. Anak panah menunjukkan bagian yang diamati. 8

3 Bentuk ujung daun pertama hotong (UPOV 2010) 9

4 Pewarnaan antosianin pada pangkal daun hotong (UPOV 2010) 9 5 Pewarnaan antosianin pada pangkal batang hotong (UPOV 2010) 10

6 Tipe pertumbuhan anakan hotong (UPOV 2010) 10

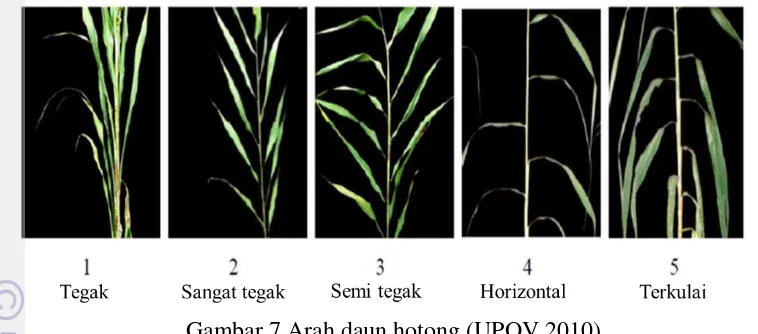

7 Arah daun hotong (UPOV 2010) 11

8 Panjang rambut malai hotong (UPOV 2010) 11

9 Arah malai hotong (UPOV 2010) 11

10 Bentuk malai utama hotong (UPOV 2010) 12

11 Bentuk biji hotong (UPOV 2010) 12

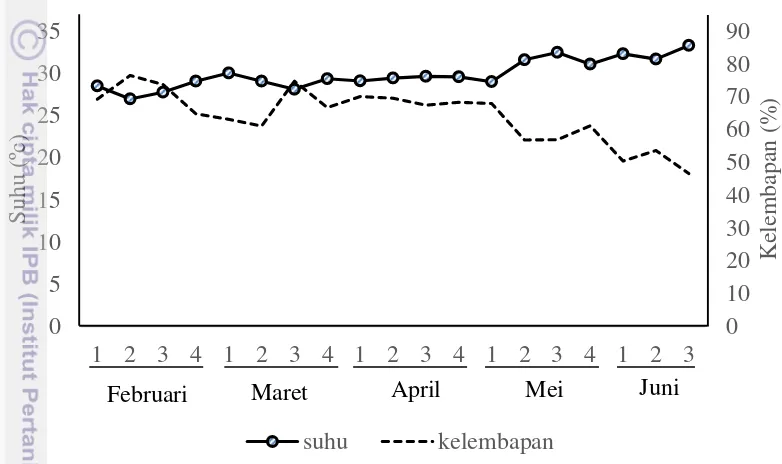

12 Suhu dan Kelembapan di Rumah kaca 13

13 Laju pertumbuhan sepuluh aksesi hotong berdasarkan tinggi tanaman 14 14 Pewarnaan antosianin pada pangkal daun sepuluh aksesi hotong 20 15 Pewarnaan antosianin pada pangkal batang sepuluh aksesi hotong 20 16 Tipe pertumbuhan anakan sepuluh aksesi hotong 21

17 Arah malai sepuluh aksesi hotong 21

18 Arah daun sepuluh aksesi hotong 22

19 Panjang rambut malai utama sepuluh aksesi hotong 22

20 Bentuk malai utama sepuluh aksesi hotong. 23

21 Bentuk biji sepuluh aksesi hotong. 23

22 Dendogram sepuluh aksesi hotong berdasarkan karakter kualitatif. 24 23 Diagram pencar sepuluh aksesi hotong dengan bobot biji malai utama

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014a), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 mencapai 252 165 000 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1.40% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 (BPS 2015). Meningkatnya jumlah penduduk tidak diikuti oleh meningkatnya luas lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin meningkat setiap tahunnya. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, yaitu beras. Produksi beras nasional pada tahun 2013 mencapai 71 juta ton (BPS 2014b), akan tetapi Indonesia masih perlu mengimpor beras sebesar 0.47 juta ton pada tahun yang sama (BPS 2014c).

Total luas lahan Indonesia mencapai 188.2 juta ha, akan tetapi 148 juta ha diantaranya merupakan lahan kering bertanah masam (ultisols) (Hairiah et al. 2000), dan 13.2 juta ha merupakan lahan salin (Direktorat Bina Teknik Jenderal Pengairan 1997). Besarnya luasan lahan marjinal di Indonesia menyebabkan bergesernya pertanian ke lahan marjinal. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menggunakan tanaman yang dapat berproduksi pada lahan marjinal diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Foxtail millet (Setaria italica (L) Beauv) atau yang lebih dikenal dengan nama hotong merupakan tanaman yang berasal dari Cina (Ensminger dan Ensminger 1993). Hotong adalah salah satu tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Hotong potensial untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif karena memiliki kandungan karbohidrat sebesar 72.8% (Cheng dan Dong 2010), nilai tersebut setara dengan nilai kandungan karbohidrat pada beras (80.4%) (Vaclavik dan Christian 2003). Hotong juga dilaporkan memiliki indeks glikemik yang rendah (Jali et al. 2012), dan kandungan protein yang tinggi sebesar 11.50 (Amadou et al. 2013). Hotong dapat dikonsumsi dalam bentuk tepung ataupun sereal. Hotong dalam bentuk tepung dapat dijadikan sebagai bubur, mie, atau dibuat aneka kue kering. Selain itu, hotong tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif seperti padi dan dapat dibudidayakan pada lahan marjinal (Herodian et al. 2008). Salah satu lahan marjinal yang dapat ditumbuhi hotong adalah tanah berpasir yang umumnya kurang subur untuk tanaman pangan lainnya. Kemampuan hotong untuk tumbuh di lahan marjinal merupakan keunggulan tersendiri yang jarang dimiliki oleh tanaman lain.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi karakter morfologi, pertumbuhan, produksi, dan kekerabatan sepuluh aksesi hotong (Setaria italica (L) Beauv) koleksi dari Balitsereal.

Hipotesis

Terdapat minimal satu aksesi hotong (Setaria italica (L) Beauv) yang memiliki pertumbuhan dan produksi yang lebih baik, serta karakter morfologi yang menunjukkan kekerabatan antar aksesi.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Hotong

Foxtail millet atau yang lebih dikenal dengan sebutan hotong merupakan tanaman semusim seperti rumput, yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 150 – 175 cm. Batangnya tegak, kadang-kadang bercabang. Daun tunggal, berseling, bentuk garis atau pita, meruncing di ujung, tulang daun tengahnya menonjol; dengan pelepah sepanjang 10 – 15 cm, gundul atau sedikit berambut, lidah (ligula) pendek, berjumbai. Malainya rapat, berambut, dan dapat mencapai panjang 30 cm. Bulirnya kecil, hanya sekitar 3 mm diameternya, bahkan ada yang lebih kecil. Warna bulir beraneka ragam, mulai dari hitam, ungu, merah, sampai jingga kecokelatan (Brink dan Belay 2006). Biji berukuran 2 – 3 mm, dan agak sempit. Warna biji ada yang putih, kuning, cokelat, merah atau hitam. Malai tidak mudah pecah (Bewley et al. 2006). Benih hotong tidak dapat langsung ditanam karena mempunyai masa dorman selama 12 minggu setelah penen (MSP) (Simanjuntak 2012).

Tanaman hotong termasuk dalam famili poaceae (Gramineae) (NODC Taxonomy code1996). Taksonomi tanaman hotong selengkapnya adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta Kelas : Liliopsida Famili : Poaceae Genus : Setaria

Spesies : Setaria italica (L.) Beauv

2014), kandungan protein yang tinggi sebesar 11.50% (Amadou et al. 2013), dan indeks glikemik yang rendah (Jali et al. 2012). Hotong yang dijadikan makanan seperti kukis, mi instan, dan snack kandungan indeks glikemiknya rendah sehingga baik untuk diet (Prasetyo 2008), dan merupakan makanan ideal untuk penderita diabetes. Hotong memiliki kandungan vitamin A dan B1, mineral yang lebih tinggi dari beras, kandungan kalsium yang mirip dengan beras, dan kaya akan selenium (Cheng dan Dong 2010). Biji hotong termasuk dalam kategori biji beramilosa sedang. Hotong juga mengandung komponen bioaktif yang mempunyai sifat antioksidan (Herodian et al. 2008). Berdasarkan hasil penelitian Suma dan Urooj (2012) hotong mengandung antioksidan pada lapisan kulit biji.

Produksi hotong di dunia sekitar 5 juta ton per tahun. Angka tersebut setara dengan 18% dari total produksi gabah yang dihasilkan oleh semua millet. Produktivitas hotong di dunia berkisar antara 0.8 – 1.8 ton ha-1 tergantung pada ketersediaan air (Krishna 2013). Produktivitas hotong berkisar antara 205 kg ha-1 (Nurshanti 2008) hingga 755 kg ha-1 (Fitria 2007) saat dibudidayakan di Kebun Percobaan Leuwikopo dan Sawah Baru, Dramaga, Kabupaten Bogor.

Ekologi dan Syarat Tumbuh Hotong

Drainase yang baik penting diperhatikan untuk pertumbuhan hotong. Hotong mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah mulai dari yang subur hingga tanah yang kurang subur (Winch 2007). Tanah yang kurang subur antara lain adalah alfisols, xerasols, calcixerals, inceptisols dan alluvial. Hotong dapat mentoleransi kekeringan, kesuburan tanah rendah dan bahan organik rendah. Hotong biasa tumbuh di daerah di mana sereal utama lainnya mungkin gagal untuk ditanam (Krishna 2013). Lahan kering bertanah masam merupakan tanah yang kurang subur terluas yang ada di Indonesia (Hairiah et al. 2000). Hotong dapat tumbuh pada area yang memiliki curah hujan rendah dengan ketinggian hingga mencapai 2 000 m dpl (Winch 2007).

Hotong dilaporkan cukup toleran terhadap cekaman kekeringan dan salinitas, akan tetapi toleransinya bervariasi antar genotipenya. Tuasamu (2009) yang menggunakan 3 aksesi hotong, yaitu A1 dan A2 dari pulau Buru serta A3 hasil dari pemuliaan melaporkan bahwa aksesi A3 lebih toleran kekeringan selama 14 hari setelah perlakuan kekeringan dibandingkan dua aksesi lainnya. Perlakuan kekeringan diberikan pada saat tanaman berumur 6 minggu setelah tanam. Berdasarkan hasil penelitian Ardie et al. (2015), aksesi ICERI 5 dan ICERI 6 adalah aksesi toleran salin, ICERI 1 dan ICERI 7 adalah aksesi agak toleran salin, dan aksesi ICERI 2, ICERI 3, ICERI 4, ICERI 8, ICERI 9, dan ICERI 10 adalah aksesi peka terhadap salinitas.

Teknik Budidaya dan Pasca Panen Hotong

Tahapan teknik budidaya hotong adalah pengolahan tanah dan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan serta pemanenan. Pengolahan tanah yang dilakukan adalah pengolahan tanah sempurna. Pengolahan tanah dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pembajakan pertama dengan menggunakan implemen bajak piring, penggaruan dengan garu piring, dan pencacahan tanah dengan bajak rotari. Pengolahan tanah bertujuan untuk menyamakan kondisi tanah di Pulau Buru. Cara tanam yang dilakukan ada dua jenis, yaitu sistem larik dan tugal. Pemupukan dan pengendalian gulma dilakukan pada saat 2 bulan setelah tanam. Hasilnya metode tanam larik lebih baik dalam segi keuntungan (Prakoso 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Nurshanti (2008) hotong baik ditanam pada jarak 15 x 10 cm, 20 x 10 cm, dan 25 x 10 cm. Umur bibit yang baik digunakan adalah bibit dengan umur 5 minggu setelah semai dan 4 minggu setelah semai. Umur tersebut disarankan karena saat dipindah tanamkan ke lapang persentasi hidupnya tinggi. Fitria (2007) melaporkan bahwa dosis pupuk yang digunakan untuk pemeliharaan hotong adalah 300 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 SP-36, dan 75 kg ha-1 KCl. Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 minggu setelah tanam dengan memberikan setengah dosis pupuk Urea dan seluruh dosis untuk pupuk SP-36 dan KCl. Sisa Urea diberikan saat tanaman berumur 6 minggu setelah tanam. Metode penanaman yang dilakukan adalah dengan menebar benih pada larikan.

Teknik budidaya hotong oleh masyarakat di Pulau Numfor masih tradisional dengan ladang berpindah. Penanaman hotong dilakukan dengan menebar benih ke lahan dan dibiarkan selama satu minggu apabila tanaman tumbuh kemudian tanaman dibiarkan tidak dipelihara secara intensif. Penanganan pasca panen hotong oleh masyarakat pulau Numfor juga masih sangat tradisional dengan menumbuk hotong menggunakan lesung dengan penumbuk alu. Hasil panen hotong biasanya di konsumsi sendiri atau dijual (Suharno et al. 2015).

Karakterisasi Tanaman

Karakterisasi merupakan tahap kedua setelah koleksi plasma nutfah dalam proses pemuliaan tanaman (Syukur et al. 2012).Karakterisasi tanaman adalah proses mempelajari karakter-karakter unggul yang dimiliki tanaman. Tujuan karakterisasi adalah melihat sifat-sifat unggul yang dimiliki tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pemuliaan selanjutnya, atau merupakan evaluasi dari tanaman hasil kegiatan pemuliaan. Karakter yang dipelajari dapat berupa karakter agronomi, karakter morfologi, kualitas biji, kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit, dan kerusakan akibat cekaman lingkungan (Deptan 2003).

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari–Juli 2015. Lokasi penelitian adalah di Rumah Kaca Kebun Percobaan Cikabayan Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor yang berada pada ketinggian ±240 m dpl.

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan adalah sepuluh aksesi hotong (Setaria italica (L) Beauv) koleksi dari Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal)-Maros. Aksesi-aksesi hotong tersebut adalah ICERI 1, ICERI 2, ICERI 3, ICERI 4, ICERI 5, ICERI 6, ICERI 7, ICERI 8, ICERI 9, dan ICERI 10. Pot yang digunakan adalah pot yang berdiameter ±30 cm. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan dosis 1 g pot-1, pupuk KCl dengan dosis 1 g pot-1, dan pupuk SP-36 dengan dosis 0.75 g pot-1, serta Carbofuran 3%. Media tanam yang digunakan adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1 (v/v). Alat yang digunakan adalah ajir sepanjang 150 cm, penggaris, jangka sorong, net, meteran, timbangan, TDS meter (Ezdo 5031), pH meter (HI 96107), termometer, dan mikroskop digital 800X.

Rancangan Percobaan

Model rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + αi + βj + εij

Keterangan :

Yij = Nilai pengamatan pada aksesi ke-i dan ulangan ke-j µ = Rataan umum

αi = Pengaruh aksesi ke-i

βj = Pengaruh ulangan ke-j

εij = Galat percobaan

Pengaruh dari seluruh perlakuan diamati dengan menggunakan uji F pada taraf 5% dan 1%. Apabila terdapat pengaruh yang nyata maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95% dengan menggunakan perangkat lunak SAS 9.1. Uji korelasi dilakukan pada data karakter kualitatif menggunakan perangkat lunak STAR. Hasil analisis korelasi digunakan untuk membangun diagram pencar dan dendogram.

Pelaksanaan Percobaan

Setiap pot disusun dengan jarak antar pot 20 cm x 20 cm, sehingga luas rumah kaca yang digunakan adalah ±50 m2. Net dipasang menutupi petak percobaan dengan tinggi 200 cm dari dasar rumah kaca dengan tujuan untuk menghindari burung atau serangga yang masuk ke dalam petak percobaan. Gulma yang tumbuh di petak percobaan dibersihkan secara manual. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dan pasir dengan perbandingan 1 : 1 (v/v). Tanah dan pasir sebelum dicampur dikering anginkan selama satu hari. Tanah dan pasir di ayak untuk mendapatkan tanah dan pasir dengan butiran halus kemudian dicampur. Media tanam tersebut dimasukkan ke dalam pot sebanyak 5 kg per pot. Setiap pot disiram dengan air hingga kapasitas lapang. Pot yang telah disiram didiamkan selama satu hari. Tiga lubang tanam dibuat pada setiap pot dan tiap lubang tanam ditanami satu benih hotong kemudian diberikan Carbofuran 3%. Tanaman dijarangkan menjadi satu tanaman tiap pot pada 2 minggu setelah tanam (MST), dengan memilih tanaman yang pertumbuhannya seragam. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan menyiram tanaman setiap hari hingga kapasitas lapang, sedangkan penyiangan gulma pada setiap pot dilakukan setiap satu minggu sekali. Aplikasi pupuk dilakukan sebanyak dua kali, yaitu setelah tanaman berumur 2 MST dengan setengah dosis pupuk Urea (0.5 g pot-1), seluruh dosis SP-36 (0.75 g pot-1), dan KCl (1 g pot-1). Pemupukan kedua adalah setengah dosis pemupukan urea, yaitu 0.5 g pot-1 pada umur 6 MST. Pemanenan dilakukan pada saat malai sudah berisi dan masak yang biasanya ditunjukkan oleh malai yang berwarna cokelat dan kering. Pemanenan malai hotong dilakukan dengan menggunting tangkai malai sepanjang ± 5 cm. Pemanenan tanaman dilakukan dengan mencabut seluruh tanaman.

Karakter kuantitatif meliputi: A.Peubah pertumbuhan vegetatif

1. Tinggi tanaman (cm), diukur mulai dari permukaan tanah sampai dengan ujung daun terpanjang setiap minggu.

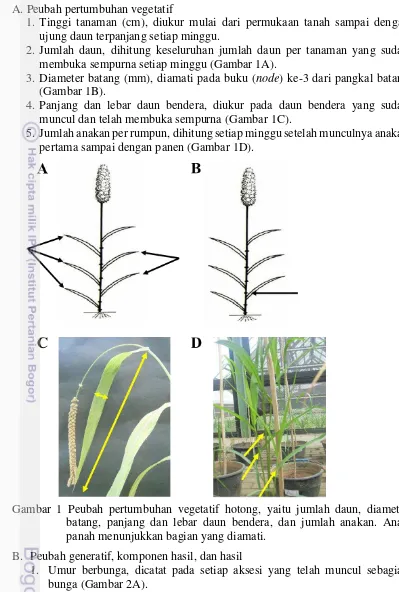

2. Jumlah daun, dihitung keseluruhan jumlah daun per tanaman yang sudah membuka sempurna setiap minggu (Gambar 1A).

3. Diameter batang (mm), diamati pada buku (node) ke-3 dari pangkal batang (Gambar 1B).

4. Panjang dan lebar daun bendera, diukur pada daun bendera yang sudah muncul dan telah membuka sempurna (Gambar 1C).

5. Jumlah anakan per rumpun, dihitung setiap minggu setelah munculnya anakan pertama sampai dengan panen (Gambar 1D).

Gambar 1 Peubah pertumbuhan vegetatif hotong, yaitu jumlah daun, diameter batang, panjang dan lebar daun bendera, dan jumlah anakan. Anak panah menunjukkan bagian yang diamati.

B. Peubah generatif, komponen hasil, dan hasil

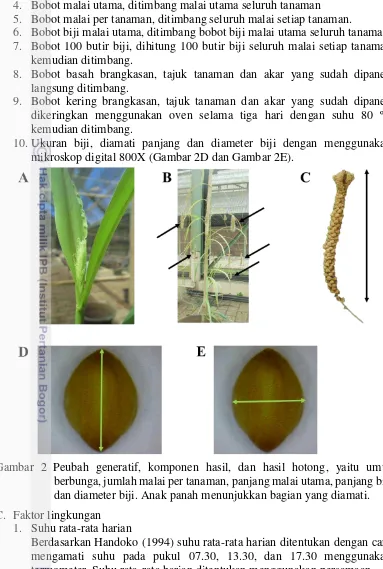

1. Umur berbunga, dicatat pada setiap aksesi yang telah muncul sebagian bunga (Gambar 2A).

2. Jumlah malai per tanaman, dihitung seluruh malai yang ada pada setiap aksesi tanaman (Gambar 2B).

4. Bobot malai utama, ditimbang malai utama seluruh tanaman 5. Bobot malai per tanaman, ditimbang seluruh malai setiap tanaman.

6. Bobot biji malai utama, ditimbang bobot biji malai utama seluruh tanaman. 7. Bobot 100 butir biji, dihitung 100 butir biji seluruh malai setiap tanaman

kemudian ditimbang.

8. Bobot basah brangkasan, tajuk tanaman dan akar yang sudah dipanen langsung ditimbang.

9. Bobot kering brangkasan, tajuk tanaman dan akar yang sudah dipanen dikeringkan menggunakan oven selama tiga hari dengan suhu 80 ºC kemudian ditimbang.

10.Ukuran biji, diamati panjang dan diameter biji dengan menggunakan mikroskop digital 800X (Gambar 2D dan Gambar 2E).

Gambar 2 Peubah generatif, komponen hasil, dan hasil hotong, yaitu umur berbunga, jumlah malai per tanaman, panjang malai utama, panjang biji, dan diameter biji. Anak panah menunjukkan bagian yang diamati. C. Faktor lingkungan

1. Suhu rata-rata harian

Berdasarkan Handoko (1994) suhu rata-rata harian ditentukan dengan cara mengamati suhu pada pukul 07.30, 13.30, dan 17.30 menggunakan termometer. Suhu rata-rata harian ditentukan menggunakan persamaan

T = T 7. + T . + T 7.

2. Kelembapan relatif udara

Rh = �ℎ 7. +�ℎ . +�ℎ 7.

3. pH dan EC (electrical conductivity) media; pH dan EC diukur berturut-turut menggunakan pH-meter (HI 96107) dan TDS meter (Ezdo 5031) dengan metode pour thru pada seluruh unit percobaan setiap satu bulan sekali. Karakter kualitatif meliputi:

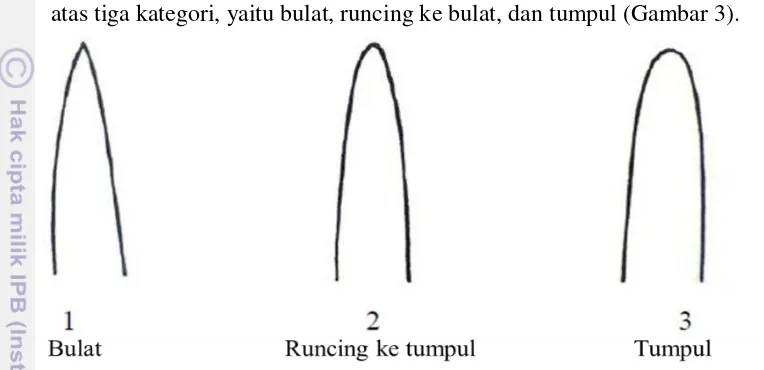

1. Bentuk ujung daun pertama, diamati saat daun pertama muncul mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Bentuk daun pertama terdiri atas tiga kategori, yaitu bulat, runcing ke bulat, dan tumpul (Gambar 3).

Gambar 3 Bentuk ujung daun pertama hotong (UPOV 2010)

2. Tepi daun, diamati pada seluruh daun saat tanaman berumur 5 minggu setelah tanam.

3. Warna daun, diamati saat tanaman berumur 5 minggu setelah tanam. 4. Rambut daun, diamati pada seluruh daun saat tanaman berumur 5 minggu

setelah tanam.

5. Pewarnaan antosianin pada pangkal daun, diamati saat tanaman sudah mempunyai tujuh daun yang terbuka sempurna mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Pewarnaan antosianin pada pangkal daun terdiri atas tiga kategori, yaitu tidak ada atau lemah, sedang, dan kuat (Gambar 4).

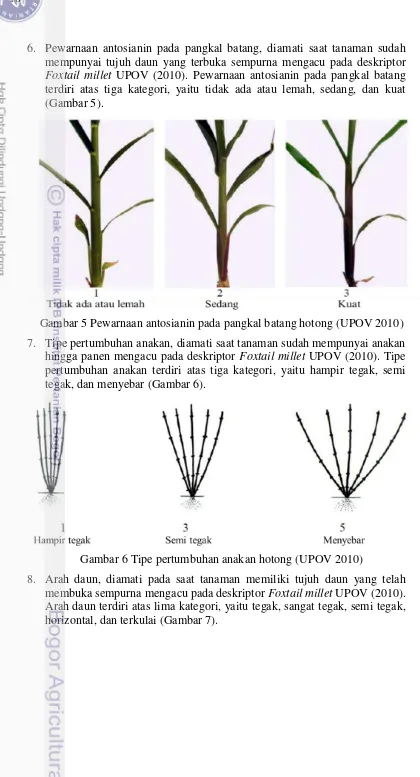

6. Pewarnaan antosianin pada pangkal batang, diamati saat tanaman sudah mempunyai tujuh daun yang terbuka sempurna mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Pewarnaan antosianin pada pangkal batang terdiri atas tiga kategori, yaitu tidak ada atau lemah, sedang, dan kuat (Gambar 5).

Gambar 5 Pewarnaan antosianin pada pangkal batang hotong (UPOV 2010) 7. Tipe pertumbuhan anakan, diamati saat tanaman sudah mempunyai anakan

hingga panen mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Tipe pertumbuhan anakan terdiri atas tiga kategori, yaitu hampir tegak, semi tegak, dan menyebar (Gambar 6).

Gambar 6 Tipe pertumbuhan anakan hotong (UPOV 2010)

Gambar 7 Arah daun hotong (UPOV 2010)

9. Panjang rambut malai, diamati saat malai sudah dipanen mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Panjang rambut malai terdiri atas tiga kategori, yaitu sangat pendek, sedang, dan sangat panjang (Gambar 8).

Gambar 8 Panjang rambut malai hotong (UPOV 2010)

10.Arah malai, diamati saat malai 90% terisi dan berwarna cokelat mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Arah malai terdiri atas empat kategori, yaitu tegak, semi tegak, horizontal, dan cukup terkulai (Gambar 9).

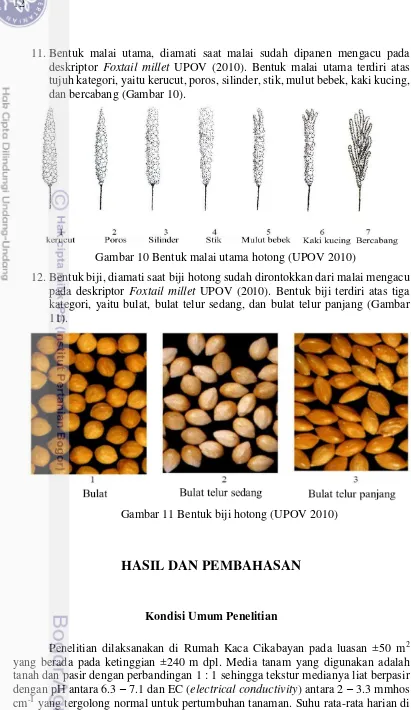

11.Bentuk malai utama, diamati saat malai sudah dipanen mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Bentuk malai utama terdiri atas tujuh kategori, yaitu kerucut, poros, silinder, stik, mulut bebek, kaki kucing, dan bercabang (Gambar 10).

Gambar 10 Bentuk malai utama hotong (UPOV 2010)

12.Bentuk biji, diamati saat biji hotong sudah dirontokkan dari malai mengacu pada deskriptor Foxtail millet UPOV (2010). Bentuk biji terdiri atas tiga kategori, yaitu bulat, bulat telur sedang, dan bulat telur panjang (Gambar 11).

Gambar 11 Bentuk biji hotong (UPOV 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

dalam rumah kaca adalah 29.460 C. Menurut Krishna (2013), hotong dapat tumbuh pada suhu antara 220 – 360 C. Peningkatan suhu terjadi mulai dari minggu ke-1 bulan Februari hingga minggu ke-3 bulan Juni. Suhu tertinggi pada rumah kaca terjadi pada minggu ke-3 bulan Juni yaitu sebesar 33 ºC (Gambar 12). Suhu di rumah kaca menunjukkan suhu yang sudah optimal untuk pertumbuhan hotong. Kelembapan rata harian didalam rumah kaca adalah 66.73%. Kelembapan rata-rata harian pada rumah kaca mengalami penurunan dari minggu ke-1 bulan Februari hingga minggu ke-3 bulan Juni. Kelembapan rata-rata tertinggi terjadi pada minggu ke-2 bulan Februari, yaitu sebesar 74%.

Gambar 12 Suhu dan Kelembapan di Rumah kaca pada 1 – 19 MST Waktu tanam hotong pada tanggal 27 Januari 2015

Pertumbuhan dan Produksi Sepuluh Aksesi Hotong di Rumah Kaca

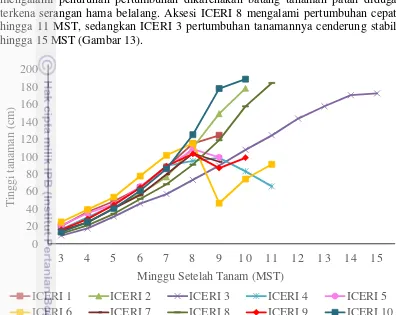

Laju pertumbuhan vegetatif aksesi hotong bervariasi. Berdasarkan laju pertambahan tinggi tanaman ICERI 2 dan ICERI 10 tumbuh cepat hingga 10 MST, sedangkan ICERI 1, ICERI 5 dan ICERI 7 mengalami pertumbuhan cepat mulai 3 MST hingga 9 MST. Grafik pertumbuhan aksesi ICERI 4, ICERI 6, dan ICERI 9 mengalami penurunan pertumbuhan dikarenakan batang tanaman patah diduga terkena serangan hama belalang. Aksesi ICERI 8 mengalami pertumbuhan cepat hingga 11 MST, sedangkan ICERI 3 pertumbuhan tanamannya cenderung stabil hingga 15 MST (Gambar 13).

Gambar 13 Laju pertumbuhan sepuluh aksesi hotong berdasarkan tinggi tanaman Sejumlah aksesi memiliki tinggi tanaman > 170 cm pada saat muncul malai, yaitu aksesi ICERI 2, ICERI 3, ICERI 8, dan ICERI 10, sedangkan tinggi tanaman aksesi lainnya hanya mencapai < 125 cm (Tabel 1). Selain memiliki habitus tanaman yang tinggi, aksesi ICERI 3 juga memiliki diameter batang terbesar dan jumlah daun terbanyak. Aksesi ICERI 2, ICERI 8 dan ICERI 10 memiliki diameter batang yang lebih kecil dibandingkan aksesi ICERI 3 sehingga ketiga aksesi tersebut memiliki habitus batang yang kecil. Berdasarkan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan jumlah anakan, aksesi ICERI 3 merupakan aksesi dengan habitus tanaman terbesar, sedangkan ICERI 7 merupakan aksesi dengan habitus tanaman terkecil.

Rasio tinggi tanaman dan diameter batang dapat menentukan tingkat kerebahan tanaman. Nilai rasio tinggi tanaman dan diameter batang yang tinggi mengindikasikan bahwa tanaman akan semakin mudah rebah, sebaliknya nilai rasio tinggi tanaman dan diameter batang yang rendah mengindikasikan bahwa tanaman tidak mudah rebah. Aksesi ICERI 2 memiliki nilai rasio tinggi tanaman dan diameter batang tertinggi (397.33) mengindikasikan bahwa aksesi ICERI 2 tanamannya mudah rebah. Aksesi ICERI 3 memiliki rasio tinggi tanaman dan

ICERI 1 ICERI 2 ICERI 3 ICERI 4 ICERI 5

diameter batang terendah (213.96) mengindikasikan bahwa tanaman ICERI 3 tidak mudah rebah. Hasil dari rasio tinggi tanaman dan diameter batang belum dapat dijadikan sebagai acuan dikarenakan pengukuran diameter batang dilakukan pada buku ke-3. Pengukuran diameter batang untuk menduga kerebahan tanaman sebaiknya dilakukan pada ruas batang ketiga. Penggunaan ajir sepanjang 150 cm dilakukan pada semua tanaman untuk menghindari tanaman rebah.

Panjang dan lebar daun bendera sepuluh aksesi hotong sangat beragam. Aksesi ICERI 10 adalah aksesi yang memiliki panjang daun bendera tertinggi sedangkan aksesi ICERI 4 memiliki panjang daun bendera terendah. Lebar daun bendera tertinggi dimiliki oleh ICERI 8, sedangkan lebar daun bendera terendah dimiliki oleh ICERI 1. Panjang dan lebar daun menentukan bentuk daun tanaman hotong yang ditunjukkan dengan rasionya. Aksesi ICERI 10 memiliki bentuk daun panjang dengan rasio panjang/lebar daun bendera tertinggi, sedangkan aksesi ICERI 4 memiliki bentuk daun cenderung pendek dengan rasio panjang/ lebar daun bendera terkecil.

Tabel 1 Tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, jumlah anakan, panjang daun bendera, lebar daun bendera, dan rasio panjang/lebar daun bendera sepuluh aksesi hotong.

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata berdasarkan DMRT pada α < 5%; 1data ditransformasi dengan rumus

(x + 0.5)1/2; tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun diamati saat muncul malai utama; jumlah anakan diamati pada saat akan panen; panjang dan lebar daun bendera diamati saat daun bendera sudah terbuka sempurna.

dengan sempurna sebelum proses pengisian biji dapat dimulai. Umur panen kesepuluh aksesi hotong bervariasi. Aksesi yang memiliki umur panen tercepat adalah aksesi ICERI 7 (96.60 hari), sedangkan aksesi yang memiliki umur panen terlama adalah aksesi ICERI 3 (162.20 hari). Umur panen kesepuluh aksesi hotong berkisar antara 96 – 163 hari. ICERI 10 64.20bcd 51.00abc 115.20bc

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada α < 5%; Periode pengisian biji merupakan selisih antara umur panen dengan umur berbunga.

Sejumlah aksesi memiliki panjang malai utama > 18 cm, yaitu aksesi ICERI 2, ICERI 3, dan ICERI 8, sedangkan aksesi lainnya memiliki panjang malai utama < 11 cm (Tabel 3). Aksesi yang memiliki jumlah malai per tanaman > 5 adalah aksesi ICERI 10, sedangkan kesembilan aksesi yang lainnya memiliki jumlah malai per tanaman < 5. Aksesi yang memiliki bobot malai utama > 5 g adalah aksesi ICERI 2, ICERI 3, dan ICERI 8, sedangkan aksesi lainnya memiliki bobot malai utama < 3 g. ICERI 3 memiliki bobot malai per tanaman, bobot basah brangkasan, dan bobot kering brangkasan tertinggi, sedangkan ICERI 7 memiliki bobot malai per tanaman dan bobot kering brangkasan terendah. Aksesi yang memiliki bobot biji malai utama tertinggi adalah ICERI 2 (4.29 g), sedangkan aksesi yang memiliki bobot biji malai utama terendah adalah ICERI 10 (1.44 g) (Tabel 3).

tertinggi yang diperoleh pada penelitian menggunakan aksesi hotong dari Pulau Buru adalah 0.10 g. Bobot 100 biji pada penelitian ini mencapai 0.28 g yang dimiliki oleh ICERI 5, sedangkan aksesi yang mempunyai bobot 100 biji terendah mencapai 0.09 g dimiliki oleh ICERI 9.

Produktivitas hotong juga dapat dilihat dari tingginya bobot malai per tanaman. Hasil penelitian Fitria (2007) melaporkan bahwa bobot malai per rumpun hotong tertinggi pada penelitian menggunakan aksesi hotong dari Pulau Buru adalah 8.54 g. Bobot malai per tanaman aksesi ICERI 3 pada penelitian ini mencapai 9.04 g.

Tabel 3 Karakter kuantitatif fase generatif sepuluh aksesi hotong Aksesi Panjang

tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada α < 5%; 1data ditransformasi dengan

rumus (x+0.5)1/2.

Tabel 4 Bobot 100 butir, panjang biji, diameter biji, rasio panjang/lebar biji dan

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada α < 5%; 1data ditransformasi dengan rumus

(x+0.5)1/2.

Karakterisasi Morfologi Sepuluh Aksesi Hotong di Rumah Kaca

Tabel 5 Karakter kualitatif sepuluh aksesi hotong (Setaria italica (L) Beauv)

Semi tegak Horizontal Hijau Sangat pendek

Cukup terkulai

Kerucut Bulat

ICERI 3 Runcing Rata Sedikit Sedang Sedang Menyebar Horizontal Hijau Sangat pendek

Sedang Semi tegak Horizontal Hijau Sangat pendek

Horizontal Hijau Sedang Cukup terkulai

Horizontal Hijau Sedang Cukup terkulai

Semi tegak Horizontal Hijau Sedang Cukup terkulai ICERI10 Runcing Rata Sedikit Tidak ada

atau lemah

Tidak ada atau lemah

Hampir tegak

Horizontal Hijau Sedang Cukup terkulai

Kerucut Bulat telur sedang Keterangan : BUDP : Bentuk ujung daun pertama; TD : Tepi daun; RD : Rambut daun; WAPD : Warna antosianin pangkal daun; WAPB : Warna antosianin

pangkal batang; TPA : Tipe pertumbuhan anakan; AD : Arah daun; WD : Warna daun; PRM : Panjang rambut malai; AM : Arah malai; BM : Bentuk malai; BB : Bentuk biji.

Gambar 14 Pewarnaan antosianin pada pangkal daun sepuluh aksesi hotong Tanda panah menunjukkan bahwa pewarnaan antosianin pada pangkal daun sedang.

Gambar 15 Pewarnaan antosianin pada pangkal batang sepuluh aksesi hotong Tanda panah menunjukkan bahwa pewarnaan antosianin pada pangkal batang kuat.

Gambar 16 Tipe pertumbuhan anakan sepuluh aksesi hotong

Gambar 18 Arah daun sepuluh aksesi hotong Garis = 10 cm

Gambar 20 Bentuk malai utama sepuluh aksesi hotong. Garis = 5 cm

Gambar 21 Bentuk biji sepuluh aksesi hotong Garis = 0.2 mm

Tabel 6 Korelasi antar variabel pada sepuluh aksesi hotong

TT DB JD JA PDB LDB RDB PMU JMT BMU BMT BBM BBB BKB BB PB DJ RPL WMM

DB 0.72*

JD 0.69* 0.75*

JA 0.13tn -0.12tn 0.48tn

PDB 0.83** 0.54tn 0.65* 0.37tn

LDB 0.64* 0.41tn -0.04tn -0.42tn 0.49tn

RDB 0.38tn 0.28tn 0.73* 0.77* 0.71* -0.26tn

PMU 0.79* 0.76* 0.60tn 0.04tn 0.71* 0.58tn 0.33tn

JMT 0.51tn 0.09tn 0.56tn 0.79* 0.79* 0.04tn 0.83** 0.29tn

BMU 0.77* 0.75* 0.41tn -0.29tn 0.42tn 0.74* -0.12tn 0.85** -0.05tn

BMT 0.87** 0.87** 0.80* 0.12tn 0.66* 0.47tn 0.36tn 0.91** 0.32tn 0.86**

BBM -0.02tn 0.10tn 0.29tn 0.48tn -0.02tn -0.29tn 0.28tn 0.40tn 0.06tn 0.19tn 0.34tn

BBB 0.69* 0.93** 0.82** -0.09tn 0.53tn 0.24tn 0.38tn 0.72* 0.13tn 0.66* 0.84** 0.11tn

BKB 0.68* 0.95** 0.81** -0.07tn 0.48tn 0.25tn 0.33tn 0.77* 0.09tn 0.73* 0.89** 0.23tn 0.98**

BB -0.79* -0.56tn -0.82** -0.43tn -0.57tn -0.10tn -0.55tn -0.48tn -0.51tn -0.46tn -0.73* 0.19tn -0.64* -0.62tn

PB -0.85** -0.74* -0.73* 0.00tn -0.64* -0.35tn -0.39tn -0.55tn -0.32tn -0.57tn -0.72* 0.15tn -0.80* -0.75* 0.83**

DJ -0.81** -0.71* -0.74* -0.06tn -0.45tn -0.30tn -0.23tn -0.48tn -0.25tn -0.64* -0.77* 0.06tn -0.74* -0.73* 0.89** 0.89**

RPL -0.67* -0.55tn -0.56tn 0.06tn -0.24tn -0.31tn 0.03tn -0.34tn -0.12tn -0.62tn -0.65* 0.14tn -0.58tn -0.59tn 0.71* 0.68* 0.92**

WMM 0.73* 0.94** 0.82** 0.00tn 0.50tn 0.28tn 0.34tn 0.79* 0.12tn 0.77* 0.93** 0.31tn 0.95** 0.98** -0.71* -0.77* -0.78* -0.61tn

WP 0.27tn 0.52tn 0.54tn 0.34tn 0.43tn 0.00tn 0.52tn 0.73* 0.26tn 0.36tn 0.58tn 0.72* 0.49tn 0.57tn -0.16tn -0.10tn -0.01tn 0.15tn 0.55tn

Keterangan : * : berkorelasi nyata pada taraf = 5% ; **: berkolerasi sangat nyata pada taraf = 1% ; tn: berkorelasi tidak nyata ; TT : tinggi tanaman ; DB: diameter batang ; JD: jumlah daun ; JA: jumlah anakan; PDB : panjang daun bendera; LDB: lebar daun bendera; RDB: Rasio panjang dan lebar daun bendera; PMU: panjang malai utama; JMT: jumlah malai pertanaman; BMU: bobot malai utama; BMT: bobot malai pertanaman; BBM: bobot biji malai utama; BBB: bobot basah brangkasan; BKB: bobot kering brangkasan; BB: bobot 100 biji; PB: panjang biji; DJ: diameter biji; RPL: rasio panjang dan lebar biji; WMM: waktu muncul malai; WP: Waktu panen.

Analisis komponen utama adalah teknik utama untuk mereduksi data (Mead et al. 2003). Analisis komponen utama bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri keragaman tanaman yang paling berkontribusi diamati dalam kelompok genotipe (Ulaganathan dan Nirmalakumari 2015). Hasil analisis komponen utama menunjukkan bahwa terdapat dua komponen utama dengan eigen value lebih besar sama dengan 2.73 yang berkontribusi sebesar 73.76% dari 18 peubah pengamatan (Tabel 7). Komponen utama yang pertama mempunyai proporsi keragaman sebesar 57.71%. Komponen utama yang kedua mempunyai proporsi keragaman sebesar 16.05%. Komponen utama lainnya tidak digunakan karena hanya menerangkan sebagian kecil informasi keragaman.

Tabel 8 Analisis komponen utama pada karakter kuantitatif

Karakter Analisis komponen utama

Komponen utama 1 Komponen utama 2

Tinggi tanaman 0.29 0.01

Diameter batang 0.28 -0.14

Jumlah daun 0.27 0.25

Jumlah anakan 0.04 0.59

Panjang daun bendera 0.23 0.19

Lebar daun bendera 0.15 -0.33

Panjang malai utama 0.26 -0.05

Jumlah malai per tanaman 0.12 0.47

Bobot malai utama 0.25 -0.28

Bobot malai per tanaman 0.31 -0.01

Bobot biji malai utama 0.04 0.24

Bobot basah brangkasan 0.28 -0.08

Bobot kering brangkasan 0.28 -0.09

Bobot 100 butir -0.26 -0.21

Panjang biji -0.28 0.02

Lebar biji -0.28 0.03

Rasio panjang dan lebar biji -0.23 0.11

Berdasarkan analisis korelasi, waktu panen merupakan komponen hasil yang berkorelasi positif nyata terhadap bobot biji malai utama. Oleh karena itu, diagram pencar dibuat berdasarkan waktu panen dan bobot biji malai utama. Berdasarkan diagram pencar pada Gambar 23 aksesi ICERI 3 berada pada kuadran I, yang berarti aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama yang tinggi dan waktu panen yang lama. Aksesi ICERI 1, ICERI 5 dan ICERI 6 berada pada perbatasan kuadran I dan II, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama sedang dan waktu panen yang tidak terlalu lama. Aksesi ICERI 4, ICERI 7, ICERI 9 dan ICERI 10 berada pada kuadran III, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama yang rendah dengan waktu panen yang cepat. Aksesi ICERI 2 dan ICERI 8 berada pada kuadran IV, yang berarti aksesi-aksesi tersebut memiliki bobot biji malai utama tinggi dan waktu panen yang cepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat empat kelompok besar aksesi hotong berdasarkan karakter kualitatif. Kelompok I hanya terdiri atas ICERI 3. Kelompok II terdiri atas ICERI 4, ICERI 7 dan ICERI 9. Kelompok III terdiri atas ICERI 2 dan ICERI 8, sedangkan kelompok IV terdiri atas ICERI 1, ICERI 5, ICERI 6 dan ICERI 10. Berdasarkan analisis korelasi hasil biji yang digambarkan dengan bobot biji malai utama berkorelasi positif nyata dengan waktu panen. Aksesi yang memiliki waktu panen yang lama dan menghasilkan biji yang banyak adalah ICERI 3. Aksesi potensial yang dapat dikembangkan untuk pemuliaan tanaman adalah ICERI 2, ICERI 3 dan ICERI 8 karena memiliki bobot biji malai utama tinggi dan di dalam kelompok yang berbeda.

Saran

Penelitian ini merupakan penelitian awal pada pemulian tanaman. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji potensi hasil sepuluh aksesi hotong di lapang, sehingga dapat diketahui aksesi terbaik yang berpotensi untuk dikembangkan. Pengamatan tambahan yang harus diamati pada penelitian selanjutnya antara lain umur berbunga yang diamati saat bunga sudah keluar dengan sempurna, periode antara waktu panen malai utama dan malai anakan, periode pengisian biji, bobot biji hampa, bobot biji isi, bobot biji per tanaman, diameter batang yang diukur pada ruas batang (internode), rasio tinggi tanaman dan diameter batang untuk mengukur kerebahan tanaman, dan foto tanaman seutuhnya dengan menggunakan background.

DAFTAR PUSTAKA

Amadou I, Gounga ME, Le GW. 2013. Millets: Nutritional composition, some health benefits and processing – A Review. J. Food Agric. 25 (7): 501-508. Ardie SW, Khumaida N, Nur A, Fauziah N. 2015. Early identification of salt

tolerant foxtail millet (Setaria italica L. Beauv). Procedia Food Science. 3: 303 – 312.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi edisi 64 – September 2015. Hal 45.

_______________________. 2015 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi. [Internet]. [diunduh 22 September 2015]. Tersedia pada : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268.

_______________________. 2014c. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi edisi 54 – November 2014. Hal. 42.

Bewley JD, Black M, Halmer P. 2006. The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses. London (UK): CABI.

Brink M, Belay G. 2006. Plant Resources of Tropical Africa 1: Cereals and Pulses. Wageningen (NL): Protra Foundation.

Cheng R, Dong Z. 2010. Cereal in China. He Z, Bonjean A.P.A, editor. Mexico (MX): D.F. CYMMIT.

Darajat MY. 2008. Rancang bangun mesin penyosoh biji buru hotong (Setaria italica (L) Beauv.) tipe abrasive roll [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[Deptan] Departemen Pertanian. 2003. Panduan Sistem Karakterisasi dan Evaluasi Tanaman Padi. Bogor (ID): Komisi Nasional Plasma Nutfah. 58 hlm.

Direktorat Bina Teknik Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. 1997. Kebijaksanaan pembangunan irigasi dalam peningkatan produksi pangan [Formulasi pengembangan irigasi pada PJP II).

Ensminger ME, Ensminger AH. 1993. Foods and Nutrition Encyclopedia 2nd Edition. Florida (US): CRC Press.

Fitria M. 2007. Pengaruh dosis pupuk dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman buru hotong (Setaria italica (L) Beauv) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hairiah K, Utami SR, Suprayogo D, Widianto, Sitompul SM, Sunaryo, Lusiana B, Mulia R, Van Nordwijk M, Cadisch G. 2000. Agroforestri pada Tanah Masam di Daerah Tropika Basah : Pengelolaan Interaksi antara Pohon-Tanaman Semusim. Bogor (ID): International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF).

Handoko.1994. Klimatologi Dasar: Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan Unsur – Unsur Iklim. Handoko, editor. Jakarta (ID): PT.Pustaka Jaya. Herodian S, Sugiyono S, Widowati, Susila BA. 2008. Pengembangan Buru Hotong

sebagai Sumber Pangan Pokok Alternatif. Laporan Hasil Penelitian IPB bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

Jali MV, Kamatar MY, Jali SM, Hiremath MB, Naik RK. 2012. Efficacy of value added foxtail millet therapeutic food in the management of diabetes and dyslipidamea in type 2 diabetic patients. Recent Res Sci Technol. 4 (7) : 03-04.

Kalabadi K. 2007. Modifikasi dan uji performansi mesin penyosoh biji buru hotong (Setaria italica (L) Beauv.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Kharisun A. 2003. Uji performansi mesin perontok hotong (Setaria italica (L.)

Beauv) pada berbagai ukuran puli [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Krishna KR. 2013. Agroecosystem: Soil, Climate, Crops, Nutrient Dynamic, and Productivity. Canada (US): Apple academic press Inc.

Mead R, Curnow RN, Hasted AM. 2003. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology Third Edition. New York (US): CRC press Company. NODC Taxonomy code. 1996. Taxonomy Hierarchy. Taxonomy serial No : 41248

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search _value=41248.

Nurshanti R. 2008. Pengaruh umur bibit dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman buru hotong (Setaria italica (L) Beauv) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Prakoso WG. 2006. Kajian metode tanam pada budidaya tanaman hotong buru [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Prasetyo R. 2008. Evaluasi mutu gizi dan indeks glikemik produk olahan hotong (Setaria italica L.) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Rangaswami G, Mahadevan A. 1998. Diseases of Crop Plants in India. New Delhi (IN): PHI Learning Pvt. Ltd.

Shan S, Li Z, Newton IP, Zhao C, Li Z, Guo M. 2014. A novel protein extracted from foxtail millet bran displays anti-carcinogenic effects in human colon cancer cells. Toxicol Lett. 227 (2):129-38.

Simanjuntak LN. 2012. Studi afterripening dan teknik pematahan dormansi benih buru hotong (Setaria italica (L) Beauv) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Suharno, Sufaati S, Agustini V, Tanjung RHR. 2015. Usaha domestifikasi tumbuhan pokem (Setaria italica (L.) Beauv) masyarakat lokal Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya menunjang ketahanan pangan nasional. J Manusia dan lingkungan 22 (1): 73-83.

Sutanto. 2006. Uji performansi mesin penyosoh dan penepung biji buru hotong (Setaria italica (L) Beauv) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Suma PF, Urooj A. 2012. Antioxidant activity of extracts from foxtail millet

(Setaria italica). J Food Sci Technol. 49 (4) : 500-504.

Syukur M, Sujiprihati S, Yunianti R. 2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Tuasamu Y. 2009. Toleransi hotong (Setaria italica L. Beauv) pada berbagai cekaman kekeringan: pendekatan anatomi dan fisiologi [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Ulaganathan V, Nirmalakumari A. 2015. Finger millet germplasm characterization and evaluation using principal component analysis. SABRAO J Breeding Genetics. 47 (2): 79-88.

[UPOV] International Union for the Protection of New Varieties of Plants. 2010. Foxtail Millet. Technical Working Party for Agricultural Crops; 2010 May 24-28; Osijek, Croatia.

Vaclavik VA, Christian EW. 2003. Essential of Food Science Edisi ke-3. New York (US): Springer.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 28 Nopember 1992 dari Bapak Sunyoto dan Ibu Sriatun. Penulis adalah putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis lulus dari TK Sinar Mutiara pada tahun 1999. Penulis sekolah di SD Negeri 1 Pondok Terong selama dua tahun (Kelas 1 dan 2) kemudian pindah ke SD Negeri 2 Selotinatah dan lulus pada tahun 2005. Tahun 2008 penulis lulus dari SMP Negeri 4 Magetan. Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Magetan dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SNMPTN Undangan diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi anggota club Mega Entrepreneur di asrama TPB. Penulis juga menjadi asisten praktikum Ekologi Pertanian (tahun ajaran 2014/2015), Ilmu tanaman pangan (tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016), dan Manajemen Air dan Hara (tahun ajaran 2014/2015). Penulis aktif sebagai staff Departemen Kewirausahaan tahun 2013 dan sekertaris Departemen Kewirausahaan tahun 2014 di Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura (HIMAGRON) IPB. Penulis juga aktif menjadi panitia Open House 49, Agrosportment, SIPPI (Seminar Inovasi Pengembangan Pertanian Indonesia), Seminar kelapa sawit (BGA Goes to campus), Masa Perkenalan Departemen AGH 49, Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN 2014). Kegiatan keprofesian yang diikuti adalah IPB Goes to Field dengan tema Agrowisata Durian di Banjarnegara tahun 2013. Penulis juga pernah mengikuti PKM-P (Program Kreativitas

Mahasiswa) dibidang penelitian dengan judul “Pengembangan Prosedur Efisien